%EC%86%8C%ED%94%84%ED%8A%B8

-

가벼운 숨결·압력·소리까지 감지, 맞춤형 촉각 센서 개발

로봇이 물체를 잡을 때나, 의료기기가 몸의 맥박을 감지할 때 촉각 센서는 손끝처럼 ‘눌림’을 느끼는 기술이다. 기존 센서들은 반응이 느리거나 여러 번 쓰면 정확도가 떨어지는 단점이 있었는데, 한국 연구진이 가벼운 숨결, 압력, 소리까지 정확하고 빠르게 감지할 수 있어, 일상적인 움직임부터 의료용 진단까지 폭넓게 사용할 수 있는 센서를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 국가과학기술연구회(NST, 이사장 김영식) 산하 한국전자통신연구원(ETRI, 원장 방승찬)과의 공동연구를 통해 기존 촉각 센서 기술의 구조적 한계를 극복한 혁신적 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

이번 공동연구의 핵심은 ‘열성형 기반 3차원 전자 구조(Thermoformed 3D Electronics, T3DE)’를 적용해 유연성과 정밀성, 반복 내구성을 동시에 확보한 맞춤형 촉각 센서를 구현한 것이다.

특히, 소프트 엘라스토머(고무, 실리콘 등 쭉 늘렸다가 놓으면 다시 원래 모양으로 돌아오는 재료) 기반 센서가 갖는 느린 응답속도, 높은 히스테리시스*, 크립(오랫동안 힘을 가했을 때 재료가 천천히 변형되는 현상) 오차 등 구조적 문제를 극복하면서도 다양한 환경에서 정밀하게 작동하는 플랫폼으로 주목받고 있다.

* 히스테리시스(Hysteresis): 한 번 받았던 힘이나 변화가 기억처럼 남아서, 똑같은 자극을 주더라도 항상 같은 결과가 나오지 않는 현상

T3DE 센서는 2차원 필름 위에 정밀하게 전극을 형성한 후, 열과 압력을 가해 3차원 구조로 성형하는 과정을 통해 제작된다. 특히 센서 상부의 전극과 지지 다리 구조는 목적에 따라 기계적 물성을 조절할 수 있도록 설계되어 있으며, 지지 다리의 두께, 길이, 개수 등 미세한 구조 매개변수를 조정함으로써 센서의 영률(Young’s modulus)*을 10Pa에서 1MPa까지 폭넓게 설정할 수 있다. 이 수치는 피부, 근육, 힘줄 등의 생체조직과 유사한 수준으로, 실제 생체 인터페이스용 센서로도 유용하다.

* 영률(Young’s modulus): 재료의 강성을 나타내는 지표로, 이번 연구에서는 다양한 생체조직과 일치하는 수준까지 조절 가능함

이번에 개발된 T3DE 센서는 공기를 유전체로 활용해 전력 소비를 줄이는 동시에, 민감도, 응답속도, 온도 안정성, 반복 정밀도 측면에서도 우수한 성능을 보였다.

실험 결과, 해당 센서는 △민감도 5,884 kPa⁻¹ △응답속도 0.1ms(1,000분의 1초보다 짧은 시간) △히스테리시스 0.5% 이하 △5,000회 반복 측정에서도 정밀도 99.9% 이상을 유지하는 내구성을 입증했다.

연구팀은 이 센서를 활용해 고해상도 40×70 배열하여, 총 2,800개의 센서를 촘촘히 구성, 운동 중 발바닥의 압력 분포를 실시간 시각화하고, 손목 맥박 측정을 통한 혈관 건강 상태 평가 가능성도 확인했다. 또한, 상용 음향 센서 수준의 소리 감지 실험에서도 성공적인 결과를 얻었다. 즉, 이 센서는 발바닥 압력, 맥박, 소리까지 매우 정확하고 빠르게 측정할 수 있어서 운동, 건강, 소리 감지 등 다양한 분야에 활용될 수 있다.

T3DE 기술은 증강현실(AR) 기반 외과 수술 훈련 시스템에도 적용됐다. 각 센서 요소마다 서로 다른 영률을 부여해 실제 생체조직과 유사한 강성을 구현했으며, 수술 절개 시 가해지는 압력 강도에 따라 시각·촉각 피드백을 동시에 제공하고, 너무 깊이 베거나, 위험한 부위를 건드리면 실시간 위험 경고 기능까지 갖춘 시스템이 구현되었다. 이는 의료 교육의 몰입도와 정확성을 획기적으로 향상할 수 있는 기술로 평가된다.

우리 대학 박인규 교수는 “이 센서는 설계 단계에서부터 정밀하게 조절할 수 있어 다양한 환경에서도 안정적으로 작동한다”며, “일상생활은 물론 의료, 재활, 가상현실 등 다양한 분야에서 쓸 수 있을 것”이라고 밝혔다.

본 연구는 ETRI 최중락 박사, KAIST 한찬규 석사, 이돈호 박사과정이 공동 제1저자로 참여했으며, 박인규 교수가 전체 연구를 총괄했다. 연구 결과는 세계적 권위의 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 2025년 5월호에 게재됐으며, 해당 논문은 사이언스 어드밴시스 공식 SNS 채널(Facebook, Twitter)을 통해 전 세계에 소개되기도 했다.

※ 논문명: Thermoforming 2D films into 3D electronics for high-performance, customizable tactile sensing

※ DOI: 10.1126/sciadv.adv0057

이번 연구는 산업통상자원부, 한국연구재단, 한국산업기술평가관리원의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.23 조회수 892

가벼운 숨결·압력·소리까지 감지, 맞춤형 촉각 센서 개발

로봇이 물체를 잡을 때나, 의료기기가 몸의 맥박을 감지할 때 촉각 센서는 손끝처럼 ‘눌림’을 느끼는 기술이다. 기존 센서들은 반응이 느리거나 여러 번 쓰면 정확도가 떨어지는 단점이 있었는데, 한국 연구진이 가벼운 숨결, 압력, 소리까지 정확하고 빠르게 감지할 수 있어, 일상적인 움직임부터 의료용 진단까지 폭넓게 사용할 수 있는 센서를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 국가과학기술연구회(NST, 이사장 김영식) 산하 한국전자통신연구원(ETRI, 원장 방승찬)과의 공동연구를 통해 기존 촉각 센서 기술의 구조적 한계를 극복한 혁신적 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

이번 공동연구의 핵심은 ‘열성형 기반 3차원 전자 구조(Thermoformed 3D Electronics, T3DE)’를 적용해 유연성과 정밀성, 반복 내구성을 동시에 확보한 맞춤형 촉각 센서를 구현한 것이다.

특히, 소프트 엘라스토머(고무, 실리콘 등 쭉 늘렸다가 놓으면 다시 원래 모양으로 돌아오는 재료) 기반 센서가 갖는 느린 응답속도, 높은 히스테리시스*, 크립(오랫동안 힘을 가했을 때 재료가 천천히 변형되는 현상) 오차 등 구조적 문제를 극복하면서도 다양한 환경에서 정밀하게 작동하는 플랫폼으로 주목받고 있다.

* 히스테리시스(Hysteresis): 한 번 받았던 힘이나 변화가 기억처럼 남아서, 똑같은 자극을 주더라도 항상 같은 결과가 나오지 않는 현상

T3DE 센서는 2차원 필름 위에 정밀하게 전극을 형성한 후, 열과 압력을 가해 3차원 구조로 성형하는 과정을 통해 제작된다. 특히 센서 상부의 전극과 지지 다리 구조는 목적에 따라 기계적 물성을 조절할 수 있도록 설계되어 있으며, 지지 다리의 두께, 길이, 개수 등 미세한 구조 매개변수를 조정함으로써 센서의 영률(Young’s modulus)*을 10Pa에서 1MPa까지 폭넓게 설정할 수 있다. 이 수치는 피부, 근육, 힘줄 등의 생체조직과 유사한 수준으로, 실제 생체 인터페이스용 센서로도 유용하다.

* 영률(Young’s modulus): 재료의 강성을 나타내는 지표로, 이번 연구에서는 다양한 생체조직과 일치하는 수준까지 조절 가능함

이번에 개발된 T3DE 센서는 공기를 유전체로 활용해 전력 소비를 줄이는 동시에, 민감도, 응답속도, 온도 안정성, 반복 정밀도 측면에서도 우수한 성능을 보였다.

실험 결과, 해당 센서는 △민감도 5,884 kPa⁻¹ △응답속도 0.1ms(1,000분의 1초보다 짧은 시간) △히스테리시스 0.5% 이하 △5,000회 반복 측정에서도 정밀도 99.9% 이상을 유지하는 내구성을 입증했다.

연구팀은 이 센서를 활용해 고해상도 40×70 배열하여, 총 2,800개의 센서를 촘촘히 구성, 운동 중 발바닥의 압력 분포를 실시간 시각화하고, 손목 맥박 측정을 통한 혈관 건강 상태 평가 가능성도 확인했다. 또한, 상용 음향 센서 수준의 소리 감지 실험에서도 성공적인 결과를 얻었다. 즉, 이 센서는 발바닥 압력, 맥박, 소리까지 매우 정확하고 빠르게 측정할 수 있어서 운동, 건강, 소리 감지 등 다양한 분야에 활용될 수 있다.

T3DE 기술은 증강현실(AR) 기반 외과 수술 훈련 시스템에도 적용됐다. 각 센서 요소마다 서로 다른 영률을 부여해 실제 생체조직과 유사한 강성을 구현했으며, 수술 절개 시 가해지는 압력 강도에 따라 시각·촉각 피드백을 동시에 제공하고, 너무 깊이 베거나, 위험한 부위를 건드리면 실시간 위험 경고 기능까지 갖춘 시스템이 구현되었다. 이는 의료 교육의 몰입도와 정확성을 획기적으로 향상할 수 있는 기술로 평가된다.

우리 대학 박인규 교수는 “이 센서는 설계 단계에서부터 정밀하게 조절할 수 있어 다양한 환경에서도 안정적으로 작동한다”며, “일상생활은 물론 의료, 재활, 가상현실 등 다양한 분야에서 쓸 수 있을 것”이라고 밝혔다.

본 연구는 ETRI 최중락 박사, KAIST 한찬규 석사, 이돈호 박사과정이 공동 제1저자로 참여했으며, 박인규 교수가 전체 연구를 총괄했다. 연구 결과는 세계적 권위의 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 2025년 5월호에 게재됐으며, 해당 논문은 사이언스 어드밴시스 공식 SNS 채널(Facebook, Twitter)을 통해 전 세계에 소개되기도 했다.

※ 논문명: Thermoforming 2D films into 3D electronics for high-performance, customizable tactile sensing

※ DOI: 10.1126/sciadv.adv0057

이번 연구는 산업통상자원부, 한국연구재단, 한국산업기술평가관리원의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.23 조회수 892 -

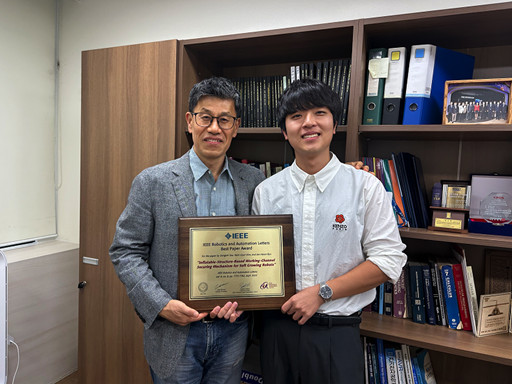

유지환 교수, 세계적인 IEEE 로봇저널 최우수 논문상 수상

우리 대학 건설및환경공학과 유지환 교수가 5월 22일 미국 애틀랜타에서 열린 세계적인 로봇 학회인 ‘2025 IEEE 국제 로봇 및 자동화 학회(ICRA)’에서, 미국전기전자학회(IEEE) 산하 로봇 프리미어 저널 ‘로봇 및 자동화 레터(Robotics and Automation Letters, RA-L)’의 2024 최우수 논문상(Best Paper Award)을 수상했다.

이번 최우수 논문상은 2024년도에 출판된 약 1,500편의 논문 중 상위 5편에만 수여되는 영예로운 상으로, 국제적으로도 높은 경쟁률과 권위를 자랑한다.

유 교수가 수상한 논문은, 식물의 뿌리처럼 자라나는 동작(growing motion)을 통해 이동하거나 작업을 수행하는 연성재료(soft material) 기반의 ‘소프트 그로잉 로봇(Soft Growing Robot)’의 실용성과 응용 가능성을 획기적으로 확장할 수 있는 새로운 작업 채널 확보 기술을 제안했다.

기존 소프트 그로잉 로봇은 내부 압력을 높이거나 낮추어 몸체를 부풀리거나 수축시키는 방식으로 움직이기 때문에 내부통로가 압력에 의해 막히는 현상이 발생한다. 반면, 이번에 개발된 소프트 그로잉 로봇은 내부통로의 압력을 외부 대기압과 동일하게 유지한 채로 자라나는 기능을 구현함으로써, 로봇의 유연하고 부드러운 특성을 그대로 유지한채 내부통로를 확보하는 데 성공했다.

이러한 구조는 로봇 내부에 위치한 통로(작업 채널)를 통해 다양한 재료나 도구를 자유롭게 전달할 수 있게 하며, 작업 환경에 따라 장비를 유연하게 교체함으로써 다목적 작업 수행이 가능하다는 장점을 가진다.

연구팀은 본 기술의 효과를 입증하기 위해 프로토타입을 제작하고, 다양한 실험을 통해 성능을 검증했다. 특히, 슬라이드 플레이트 실험에서는 로봇 내부 채널에 재료나 장비가 방해 없이 통과할 수 있는지, 파이프 당기기 실험에서는 긴 파이프 형태의 도구를 내부 채널을 통해 끌어낼 수 있는지 확인했다.

실험 결과, 로봇이 자라나는 도중에도 내부 채널이 안정적으로 유지되는 것이 입증되었으며, 이는 기술의 실용성과 확장성을 뒷받침하는 핵심 근거로 작용한다.

유지환 교수는 “이번 수상은 국내 로봇공학 기술력과 학문적 성과가 세계적으로 인정받았다는 점에서 매우 뜻깊다”며, “특히, 소프트 그로잉 로봇의 실용성과 응용 분야를 크게 확장할 수 있는 기술적 진전을 이뤘다는 데 큰 의의가 있다. 연구팀의 헌신과 협력이 있었기에 가능했던 성과이며, 앞으로도 혁신적인 연구를 통해 로봇 기술의 발전에 기여하겠다”고 소감을 밝혔다.

본 연구는 건설및환경공학과 서동오 박사과정 학생과 로봇학제전공 김남균 박사과정 학생이 공동저자로 참여했고 로봇 및 자동화 레터저널에 2024년 9월 1일자로 게재했다.

(논문 제목: Inflatable-Structure-Based Working-Channel Securing Mechanism for Soft Growing Robots, DOI: 10.1109/LRA.2024.3426322)

한편 이번 과제는 한국연구재단의 미래유망융합기술파이오니어 연구과제및 중견연구과제를 동시에 지원받았다.

2025.06.09 조회수 1120

유지환 교수, 세계적인 IEEE 로봇저널 최우수 논문상 수상

우리 대학 건설및환경공학과 유지환 교수가 5월 22일 미국 애틀랜타에서 열린 세계적인 로봇 학회인 ‘2025 IEEE 국제 로봇 및 자동화 학회(ICRA)’에서, 미국전기전자학회(IEEE) 산하 로봇 프리미어 저널 ‘로봇 및 자동화 레터(Robotics and Automation Letters, RA-L)’의 2024 최우수 논문상(Best Paper Award)을 수상했다.

이번 최우수 논문상은 2024년도에 출판된 약 1,500편의 논문 중 상위 5편에만 수여되는 영예로운 상으로, 국제적으로도 높은 경쟁률과 권위를 자랑한다.

유 교수가 수상한 논문은, 식물의 뿌리처럼 자라나는 동작(growing motion)을 통해 이동하거나 작업을 수행하는 연성재료(soft material) 기반의 ‘소프트 그로잉 로봇(Soft Growing Robot)’의 실용성과 응용 가능성을 획기적으로 확장할 수 있는 새로운 작업 채널 확보 기술을 제안했다.

기존 소프트 그로잉 로봇은 내부 압력을 높이거나 낮추어 몸체를 부풀리거나 수축시키는 방식으로 움직이기 때문에 내부통로가 압력에 의해 막히는 현상이 발생한다. 반면, 이번에 개발된 소프트 그로잉 로봇은 내부통로의 압력을 외부 대기압과 동일하게 유지한 채로 자라나는 기능을 구현함으로써, 로봇의 유연하고 부드러운 특성을 그대로 유지한채 내부통로를 확보하는 데 성공했다.

이러한 구조는 로봇 내부에 위치한 통로(작업 채널)를 통해 다양한 재료나 도구를 자유롭게 전달할 수 있게 하며, 작업 환경에 따라 장비를 유연하게 교체함으로써 다목적 작업 수행이 가능하다는 장점을 가진다.

연구팀은 본 기술의 효과를 입증하기 위해 프로토타입을 제작하고, 다양한 실험을 통해 성능을 검증했다. 특히, 슬라이드 플레이트 실험에서는 로봇 내부 채널에 재료나 장비가 방해 없이 통과할 수 있는지, 파이프 당기기 실험에서는 긴 파이프 형태의 도구를 내부 채널을 통해 끌어낼 수 있는지 확인했다.

실험 결과, 로봇이 자라나는 도중에도 내부 채널이 안정적으로 유지되는 것이 입증되었으며, 이는 기술의 실용성과 확장성을 뒷받침하는 핵심 근거로 작용한다.

유지환 교수는 “이번 수상은 국내 로봇공학 기술력과 학문적 성과가 세계적으로 인정받았다는 점에서 매우 뜻깊다”며, “특히, 소프트 그로잉 로봇의 실용성과 응용 분야를 크게 확장할 수 있는 기술적 진전을 이뤘다는 데 큰 의의가 있다. 연구팀의 헌신과 협력이 있었기에 가능했던 성과이며, 앞으로도 혁신적인 연구를 통해 로봇 기술의 발전에 기여하겠다”고 소감을 밝혔다.

본 연구는 건설및환경공학과 서동오 박사과정 학생과 로봇학제전공 김남균 박사과정 학생이 공동저자로 참여했고 로봇 및 자동화 레터저널에 2024년 9월 1일자로 게재했다.

(논문 제목: Inflatable-Structure-Based Working-Channel Securing Mechanism for Soft Growing Robots, DOI: 10.1109/LRA.2024.3426322)

한편 이번 과제는 한국연구재단의 미래유망융합기술파이오니어 연구과제및 중견연구과제를 동시에 지원받았다.

2025.06.09 조회수 1120 -

금융 필수 보안 소프트웨어가 해킹 악용 가능성 밝혀

우리나라는 금융 보안 소프트웨어 설치를 의무화한 유일한 국가다. 이것이 오히려 보안 위협에 취약할 수도 있다는 우려가 국내 연구진에 의해 밝혀졌다. KAIST 연구진은 안전한 금융 환경을 위한 현재 복잡하고 위험한 보안 프로그램을 강제로 설치하는 방식 대신, 웹사이트와 인터넷 브라우저에서 원래 설정한 안전한 규칙과 웹 표준을 따르는 ‘근본적 전환’이 필요하다고 설명했다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용대·윤인수 교수 공동 연구팀이 고려대 김승주 교수팀, 성균관대 김형식 교수팀, 보안 전문기업 티오리(Theori) 소속 연구진이 공동연구를 통해, 한국 금융보안 소프트웨어의 구조적 취약점을 체계적으로 분석한 연구 결과에 대해 2일 밝혔다.

연구진은 북한의 사이버 공격 사례에서 왜 한국의 보안 소프트웨어가 주요 표적이 되는지에 주목했다. 분석 결과, 해당 소프트웨어들이 설계상의 구조적 결함과 구현상 취약점을 동시에 내포하고 있음이 드러났다. 특히 문제는, 한국에서는 금융 및 공공서비스 이용 시 이러한 보안 프로그램의 설치를 의무화하고 있다는 점이다.

이는 전 세계적으로도 유례가 없는 정책이다. 연구팀은 국내 주요 금융기관과 공공기관에서 사용 중인 7종의 주요 보안 프로그램(Korea Security Applications, 이하 ‘KSA 프로그램’)을 분석해 총 19건의 심각한 보안 취약점을 발견했다. 주요 취약점은 ▲키보드 입력 탈취 ▲중간자 공격(MITM) ▲공인인증서 유출 ▲원격 코드 실행(RCE) ▲사용자 식별 및 추적 이다.

일부 취약점은 연구진의 제보로 패치됐으나, 전체 보안 생태계를 관통하는 근본적 설계 취약점은 여전히 해결되지 않은 상태다. 연구진은 "이러한 보안 소프트웨어는 사용자의 안전을 위한 도구가 되어야 함에도 오히려 공격의 통로로 악용될 수 있다”며, 보안의 근본적 패러다임 전환이 필요하다고 강조했다.

연구팀은 국내 금융보안 소프트웨어들이 웹 브라우저의 보안 구조를 우회해 민감한 시스템 기능을 수행하도록 설계됐다고 지적했다. 브라우저는 원칙적으로 외부 웹사이트가 시스템 내부 파일 등 민감 정보에 접근하지 못하도록 제한하지만, KSA는 키보드 보안, 방화벽, 인증서 저장으로 구성된 이른바 ‘보안 3종 세트’를 유지하기 위해 루프백 통신, 외부 프로그램 호출, 비표준 API 활용 등 브라우저 외부 채널을 통해 이러한 제한을 우회하는 방식을 사용하고 있다.

이러한 방식은 2015년까지는 보안 플러그인 ActiveX를 통해 이뤄졌지만, 보안 취약성과 기술적 한계로 ActiveX 지원이 중단되면서 근본적인 개선이 이뤄질 것으로 기대됐다. 그러나 실제로는 실행파일(.exe)을 활용한 유사한 구조로 대체되면서, 기존의 문제를 반복하는 방식으로 이어졌다. 이로 인해 브라우저 보안 경계를 우회하고, 민감 정보에 직접 접근하는 보안 리스크가 여전히 지속되고 있다.

이러한 설계는 ▲동일 출처 정책(Same-Origin Policy, SOP)* ▲샌드박스** ▲권한 격리*** 등 최신 웹 보안 메커니즘과 정면으로 충돌한다. 연구팀은 실제로 이러한 구조가 새로운 공격 경로로 악용될 수 있음을 실증적으로 확인했다.

*Same-Origin Policy(SOP, 동일 출처 정책): 웹 보안의 핵심 개념 중 하나로, 서로 다른 출처(origin)의 웹 페이지나 스크립트 간에 데이터에 접근하지 못하도록 제한하는 보안 정책

**샌드박스(Sandbox): 보안과 안정성을 위해 시스템 내에서 실행되는 코드나 프로그램의 활동을 제한된 환경 안에 가두는 기술

***권한 격리(Privilege Separation): 시스템 보안을 강화하기 위해, 프로그램이나 프로세스를 여러 부분으로 나누고 각각에 최소한의 권한만 부여하는 보안 설계 방식

연구팀이 전국 400명을 대상으로 실시한 온라인 설문조사 결과, 97.4%가 금융서비스 이용을 위해 KSA를 설치한 경험이 있었으며, 이 중 59.3%는 ‘무엇을 하는 프로그램인지 모른다’고 응답했다. 실제 사용자 PC 48대를 분석한 결과, 1인당 평균 9개의 KSA가 설치돼 있었고 다수는 2022년 이전 버전이었다. 일부는 2019년 버전까지 사용되고 있었다.

김용대 교수는 “문제는 단순한 버그가 아니라, ‘웹은 위험하므로 보호해야 한다’는 브라우저의 보안 철학과 정면으로 충돌하는 구조”라며 “이처럼 구조적으로 안전하지 않은 시스템은 작은 실수도 치명적인 보안 사고로 이어질 수 있다”고 강조했다.

이어 “이제는 비표준 보안 소프트웨어들을 강제로 설치시키는 방식이 아니라, 웹 표준과 브라우저 보안 모델을 따르는 방향으로 전환해야 한다”며, “그렇지 않으면 KSA는 향후에도 국가 차원의 보안 위협의 중심이 될 것”이라고 덧붙였다.

우리 대학 김용대·윤인수 교수, 고려대 김승주 교수, 성균관대 김형식 교수가 연구를 주도했으며, 제1 저자인 윤태식 연구원<(주)티오리/KAIST>을 비롯해 정수환<(주)엔키화이트햇/KAIST>, 이용화<(주)티오리> 연구원이 참여했다. 세계 최고 권위의 보안 학회 중 하나인 ‘유즈닉스 시큐리티 2025(USENIX Security 2025)’에 채택됐다고 2일 밝혔다.

※ 논문명: Too Much of a Good Thing: (In-)Security of Mandatory Security Software for Financial Services in South Korea

※ 논문원문: https://syssec.kaist.ac.kr/pub/2025/Too_Much_Good.pdf

이번 연구는 정보통신기획평가원(IITP)의 RS-2024-00400302, RS-2024-00438686, RS-2022-II221199 과제의 지원을 받아 수행됐다.

데모 동영상 1) https://drive.google.com/file/d/1MAK-fLQ5VEsNtCu0ARpyWuflf1I2yLbv/view?usp=sharing

설명: 피해자가 해킹 사이트에 접속하게 되면 해킹 사이트는 설치된 키보드 보안 프로그램과 통신하여 피해자가 입력하는 키보드 입력을 가로채어 자신에게 전송하도록 설정할 수 있음. 이로 인해 피해자가 입력하는 키보드 입력들이 비밀번호 입력까지도 해커에게 전송됨. 일반적으로 웹 페이지에서 다른 프로그램이나 다른 사이트에 입력하는 키보드 입력을 가로채는 것이 불가능하지만 KSA를 이용해 키보드 입력을 가로챌 수 있음.

데모 동영상 2) https://drive.google.com/file/d/17xrxXuwejYvxbOSHDNLTr9G_vKWI0Lbm/view?usp=sharing

설명: 피해자가 해킹 사이트에 접속하게 되면 해킹 사이트는 KSA와 통신하여 피해자의 PC에 악성 파일을 다운로드 시킬 수 있고, 해당 파일을 이용해 민감한 저장소에 악성 프로그램을 설치할 수 있음. 설치된 악성 프로그램은 피해자가 PC를 재부팅하면 실행되며 해커가 원하는 코드를 임의로 실행할 수 있음. 데모 동영상에서는 단순히 해커가 원하는 코드를 실행할 수 있음을 보이기 위해 계산기 프로그램을 실행하였지만 실제 상황에서는 백도어 등을 해커가 피해자 PC에 설치할 수 있음. 일반적으로 웹페이지에서 시스템에서 동작하는 코드를 실행하는 것은 불가능하지만 KSA의 취약성을 이용해 시스템에서 동작하는 코드를 실행하여 악성 행위를 할 수 있음.

2025.06.02 조회수 4398

금융 필수 보안 소프트웨어가 해킹 악용 가능성 밝혀

우리나라는 금융 보안 소프트웨어 설치를 의무화한 유일한 국가다. 이것이 오히려 보안 위협에 취약할 수도 있다는 우려가 국내 연구진에 의해 밝혀졌다. KAIST 연구진은 안전한 금융 환경을 위한 현재 복잡하고 위험한 보안 프로그램을 강제로 설치하는 방식 대신, 웹사이트와 인터넷 브라우저에서 원래 설정한 안전한 규칙과 웹 표준을 따르는 ‘근본적 전환’이 필요하다고 설명했다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용대·윤인수 교수 공동 연구팀이 고려대 김승주 교수팀, 성균관대 김형식 교수팀, 보안 전문기업 티오리(Theori) 소속 연구진이 공동연구를 통해, 한국 금융보안 소프트웨어의 구조적 취약점을 체계적으로 분석한 연구 결과에 대해 2일 밝혔다.

연구진은 북한의 사이버 공격 사례에서 왜 한국의 보안 소프트웨어가 주요 표적이 되는지에 주목했다. 분석 결과, 해당 소프트웨어들이 설계상의 구조적 결함과 구현상 취약점을 동시에 내포하고 있음이 드러났다. 특히 문제는, 한국에서는 금융 및 공공서비스 이용 시 이러한 보안 프로그램의 설치를 의무화하고 있다는 점이다.

이는 전 세계적으로도 유례가 없는 정책이다. 연구팀은 국내 주요 금융기관과 공공기관에서 사용 중인 7종의 주요 보안 프로그램(Korea Security Applications, 이하 ‘KSA 프로그램’)을 분석해 총 19건의 심각한 보안 취약점을 발견했다. 주요 취약점은 ▲키보드 입력 탈취 ▲중간자 공격(MITM) ▲공인인증서 유출 ▲원격 코드 실행(RCE) ▲사용자 식별 및 추적 이다.

일부 취약점은 연구진의 제보로 패치됐으나, 전체 보안 생태계를 관통하는 근본적 설계 취약점은 여전히 해결되지 않은 상태다. 연구진은 "이러한 보안 소프트웨어는 사용자의 안전을 위한 도구가 되어야 함에도 오히려 공격의 통로로 악용될 수 있다”며, 보안의 근본적 패러다임 전환이 필요하다고 강조했다.

연구팀은 국내 금융보안 소프트웨어들이 웹 브라우저의 보안 구조를 우회해 민감한 시스템 기능을 수행하도록 설계됐다고 지적했다. 브라우저는 원칙적으로 외부 웹사이트가 시스템 내부 파일 등 민감 정보에 접근하지 못하도록 제한하지만, KSA는 키보드 보안, 방화벽, 인증서 저장으로 구성된 이른바 ‘보안 3종 세트’를 유지하기 위해 루프백 통신, 외부 프로그램 호출, 비표준 API 활용 등 브라우저 외부 채널을 통해 이러한 제한을 우회하는 방식을 사용하고 있다.

이러한 방식은 2015년까지는 보안 플러그인 ActiveX를 통해 이뤄졌지만, 보안 취약성과 기술적 한계로 ActiveX 지원이 중단되면서 근본적인 개선이 이뤄질 것으로 기대됐다. 그러나 실제로는 실행파일(.exe)을 활용한 유사한 구조로 대체되면서, 기존의 문제를 반복하는 방식으로 이어졌다. 이로 인해 브라우저 보안 경계를 우회하고, 민감 정보에 직접 접근하는 보안 리스크가 여전히 지속되고 있다.

이러한 설계는 ▲동일 출처 정책(Same-Origin Policy, SOP)* ▲샌드박스** ▲권한 격리*** 등 최신 웹 보안 메커니즘과 정면으로 충돌한다. 연구팀은 실제로 이러한 구조가 새로운 공격 경로로 악용될 수 있음을 실증적으로 확인했다.

*Same-Origin Policy(SOP, 동일 출처 정책): 웹 보안의 핵심 개념 중 하나로, 서로 다른 출처(origin)의 웹 페이지나 스크립트 간에 데이터에 접근하지 못하도록 제한하는 보안 정책

**샌드박스(Sandbox): 보안과 안정성을 위해 시스템 내에서 실행되는 코드나 프로그램의 활동을 제한된 환경 안에 가두는 기술

***권한 격리(Privilege Separation): 시스템 보안을 강화하기 위해, 프로그램이나 프로세스를 여러 부분으로 나누고 각각에 최소한의 권한만 부여하는 보안 설계 방식

연구팀이 전국 400명을 대상으로 실시한 온라인 설문조사 결과, 97.4%가 금융서비스 이용을 위해 KSA를 설치한 경험이 있었으며, 이 중 59.3%는 ‘무엇을 하는 프로그램인지 모른다’고 응답했다. 실제 사용자 PC 48대를 분석한 결과, 1인당 평균 9개의 KSA가 설치돼 있었고 다수는 2022년 이전 버전이었다. 일부는 2019년 버전까지 사용되고 있었다.

김용대 교수는 “문제는 단순한 버그가 아니라, ‘웹은 위험하므로 보호해야 한다’는 브라우저의 보안 철학과 정면으로 충돌하는 구조”라며 “이처럼 구조적으로 안전하지 않은 시스템은 작은 실수도 치명적인 보안 사고로 이어질 수 있다”고 강조했다.

이어 “이제는 비표준 보안 소프트웨어들을 강제로 설치시키는 방식이 아니라, 웹 표준과 브라우저 보안 모델을 따르는 방향으로 전환해야 한다”며, “그렇지 않으면 KSA는 향후에도 국가 차원의 보안 위협의 중심이 될 것”이라고 덧붙였다.

우리 대학 김용대·윤인수 교수, 고려대 김승주 교수, 성균관대 김형식 교수가 연구를 주도했으며, 제1 저자인 윤태식 연구원<(주)티오리/KAIST>을 비롯해 정수환<(주)엔키화이트햇/KAIST>, 이용화<(주)티오리> 연구원이 참여했다. 세계 최고 권위의 보안 학회 중 하나인 ‘유즈닉스 시큐리티 2025(USENIX Security 2025)’에 채택됐다고 2일 밝혔다.

※ 논문명: Too Much of a Good Thing: (In-)Security of Mandatory Security Software for Financial Services in South Korea

※ 논문원문: https://syssec.kaist.ac.kr/pub/2025/Too_Much_Good.pdf

이번 연구는 정보통신기획평가원(IITP)의 RS-2024-00400302, RS-2024-00438686, RS-2022-II221199 과제의 지원을 받아 수행됐다.

데모 동영상 1) https://drive.google.com/file/d/1MAK-fLQ5VEsNtCu0ARpyWuflf1I2yLbv/view?usp=sharing

설명: 피해자가 해킹 사이트에 접속하게 되면 해킹 사이트는 설치된 키보드 보안 프로그램과 통신하여 피해자가 입력하는 키보드 입력을 가로채어 자신에게 전송하도록 설정할 수 있음. 이로 인해 피해자가 입력하는 키보드 입력들이 비밀번호 입력까지도 해커에게 전송됨. 일반적으로 웹 페이지에서 다른 프로그램이나 다른 사이트에 입력하는 키보드 입력을 가로채는 것이 불가능하지만 KSA를 이용해 키보드 입력을 가로챌 수 있음.

데모 동영상 2) https://drive.google.com/file/d/17xrxXuwejYvxbOSHDNLTr9G_vKWI0Lbm/view?usp=sharing

설명: 피해자가 해킹 사이트에 접속하게 되면 해킹 사이트는 KSA와 통신하여 피해자의 PC에 악성 파일을 다운로드 시킬 수 있고, 해당 파일을 이용해 민감한 저장소에 악성 프로그램을 설치할 수 있음. 설치된 악성 프로그램은 피해자가 PC를 재부팅하면 실행되며 해커가 원하는 코드를 임의로 실행할 수 있음. 데모 동영상에서는 단순히 해커가 원하는 코드를 실행할 수 있음을 보이기 위해 계산기 프로그램을 실행하였지만 실제 상황에서는 백도어 등을 해커가 피해자 PC에 설치할 수 있음. 일반적으로 웹페이지에서 시스템에서 동작하는 코드를 실행하는 것은 불가능하지만 KSA의 취약성을 이용해 시스템에서 동작하는 코드를 실행하여 악성 행위를 할 수 있음.

2025.06.02 조회수 4398 -

미국 국방부가 주목한 C-러스트 기술 선도하다

컴퓨터 시스템을 작동시키기 위해서는 소프트웨어를 작성해야 하는데 그때 필요한 언어가 바로 프로그래밍 언어이다. 실행속도도 빠르고 유지보수도 쉬운 언어가 C언어인데 메모리 할당 및 관리 등에 치명적인 문제점을 가지고 있다. 이런 문제를 해결하기 위해 개발된 프로그래밍 언어는 러스트이다. 미국 백악관이나 국방성에서 메모리 문제를 막기 위해 러스트같이 안전한 언어 사용을 촉구하고 있는데 우리 대학 연구진이 C-러스트 코드 번역 기술을 이미 선제적으로 개발하고 선도하고 있어 화제다.

우리 대학 전산학부 류석영 교수 연구팀(프로그래밍 언어 연구실)이 C언어의 유니언(union)*을 러스트의 태그드 유니언(tagged union)으로 변환하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 13일 밝혔다.

*유니언: 여러 종류의 데이터를 같은 공간에 보관해 메모리 효율을 높이는 C언어의 핵심 기능이다. 그러나 보관된 데이터가 어떤 종류인지 구분하지 않아 메모리 문제를 일으킬 수 있다.

**태그드 유니언: 같은 공간에 보관할 수 있는 여러 종류의 데이터 중 어떤 종류의 데이터를 보관하는지 태그를 붙여서 구분하여, 메모리 문제를 일으키지 않는다.

연구팀은 C언어의 유니언에 특화된 새로운 프로그램 분석 기법을 고안해 러스트의 태그드 유니언으로 자동 번역하는 데 성공했다.

올해 2월 백악관에서도 C언어의 사용을 중단하라고 촉구한 바가 있고(https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2024/02/Final-ONCD-Technical-Report.pdf) 미국 국방고등연구계획국(이하 DARPA)에서 C언어로 작성된 코드를 러스트(Rust)로 자동 번역하는 기술을 개발하는 연구 과제를 발표했다.(https://www.darpa.mil/program/translating-all-c-to-rust) DARPA는 미국 국방성의 연구·개발을 담당하는 기관이며 인터넷의 원형인 아파넷(ARPANET)을 개발하는 등 혁신적이고 영향력 있는 연구를 지원해 왔다. DARPA는 이 과제를 제안하며 C의 메모리 문제를 막기 위해 러스트같이 안전한 언어를 사용해야 한다고 밝혔다.

러스트는 2015년부터 개발된 프로그래밍 언어다. 운영 체제, 웹 브라우저 개발 등에 쓰이며, 2022년에는 리눅스(Linux) 개발에도 공식 사용되기 시작했다.(https://www.infoq.com/news/2022/12/linux-6-1-rust/) C와 달리 프로그램 실행 전에 메모리 문제를 탐지하고 예방할 수 있는 것이 특징이다.

류 교수 연구진은 2023년 5월과 2024년 6월에 각각 C의 뮤텍스(mutex)*와 출력 파라미터(output parameter)**를 러스트로 변환하는 기술을 세계 최초로 개발해, 최우수 국제 학술대회인 국제소프트웨어엔지니어링학회(ICSE)와 프로그래밍언어설계구현학회(PLDI)에 발표한 바 있다.

*뮤텍스: 프로그램 동기화에 필요한 기능

**출력 파라미터: 계산 결과 전달에 사용되는 기능

C언어와 러스트의 큰 간극으로 인해 세계적으로도 C-러스트 코드 번역 기술을 성공적으로 개발한 연구팀은 극소수다. 그마저도 포인터(pointer)*를 변환하는 데 머물고 있다. 그러나 류석영 교수 연구팀은 C의 여러 핵심 기능을 변환하는 기법을 연달아 제시해 C-러스트 코드 번역 기술을 선도하고 있다.

*포인터: 데이터 저장 위치를 표현하는 기능

류석영 교수는 “안전한 소프트웨어 제작을 목표로 연구하면서 C-러스트 코드 번역의 중요성을 일찍이 파악하고 각종 프로그래밍 언어 기법들을 코드 번역에 적극적으로 도입하여 나온 결과”라면서, “완전한 자동 번역을 위해 아직 풀어야 할 난제가 많으니 후속 연구에 정진하여 계속 분야를 선도하겠다”고 말했다.

전산학부 홍재민 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 최우수 국제 학술대회인 국제자동소프트웨어엔지니어링학회(ASE)에 채택됐다(논문명: To Tag, or Not to Tag: Translating C's Unions to Rust's Tagged Unions).

한편 이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 및 중견연구자지원사업, 정보통신기획평가원(IITP), 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2024.08.13 조회수 7556

미국 국방부가 주목한 C-러스트 기술 선도하다

컴퓨터 시스템을 작동시키기 위해서는 소프트웨어를 작성해야 하는데 그때 필요한 언어가 바로 프로그래밍 언어이다. 실행속도도 빠르고 유지보수도 쉬운 언어가 C언어인데 메모리 할당 및 관리 등에 치명적인 문제점을 가지고 있다. 이런 문제를 해결하기 위해 개발된 프로그래밍 언어는 러스트이다. 미국 백악관이나 국방성에서 메모리 문제를 막기 위해 러스트같이 안전한 언어 사용을 촉구하고 있는데 우리 대학 연구진이 C-러스트 코드 번역 기술을 이미 선제적으로 개발하고 선도하고 있어 화제다.

우리 대학 전산학부 류석영 교수 연구팀(프로그래밍 언어 연구실)이 C언어의 유니언(union)*을 러스트의 태그드 유니언(tagged union)으로 변환하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 13일 밝혔다.

*유니언: 여러 종류의 데이터를 같은 공간에 보관해 메모리 효율을 높이는 C언어의 핵심 기능이다. 그러나 보관된 데이터가 어떤 종류인지 구분하지 않아 메모리 문제를 일으킬 수 있다.

**태그드 유니언: 같은 공간에 보관할 수 있는 여러 종류의 데이터 중 어떤 종류의 데이터를 보관하는지 태그를 붙여서 구분하여, 메모리 문제를 일으키지 않는다.

연구팀은 C언어의 유니언에 특화된 새로운 프로그램 분석 기법을 고안해 러스트의 태그드 유니언으로 자동 번역하는 데 성공했다.

올해 2월 백악관에서도 C언어의 사용을 중단하라고 촉구한 바가 있고(https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2024/02/Final-ONCD-Technical-Report.pdf) 미국 국방고등연구계획국(이하 DARPA)에서 C언어로 작성된 코드를 러스트(Rust)로 자동 번역하는 기술을 개발하는 연구 과제를 발표했다.(https://www.darpa.mil/program/translating-all-c-to-rust) DARPA는 미국 국방성의 연구·개발을 담당하는 기관이며 인터넷의 원형인 아파넷(ARPANET)을 개발하는 등 혁신적이고 영향력 있는 연구를 지원해 왔다. DARPA는 이 과제를 제안하며 C의 메모리 문제를 막기 위해 러스트같이 안전한 언어를 사용해야 한다고 밝혔다.

러스트는 2015년부터 개발된 프로그래밍 언어다. 운영 체제, 웹 브라우저 개발 등에 쓰이며, 2022년에는 리눅스(Linux) 개발에도 공식 사용되기 시작했다.(https://www.infoq.com/news/2022/12/linux-6-1-rust/) C와 달리 프로그램 실행 전에 메모리 문제를 탐지하고 예방할 수 있는 것이 특징이다.

류 교수 연구진은 2023년 5월과 2024년 6월에 각각 C의 뮤텍스(mutex)*와 출력 파라미터(output parameter)**를 러스트로 변환하는 기술을 세계 최초로 개발해, 최우수 국제 학술대회인 국제소프트웨어엔지니어링학회(ICSE)와 프로그래밍언어설계구현학회(PLDI)에 발표한 바 있다.

*뮤텍스: 프로그램 동기화에 필요한 기능

**출력 파라미터: 계산 결과 전달에 사용되는 기능

C언어와 러스트의 큰 간극으로 인해 세계적으로도 C-러스트 코드 번역 기술을 성공적으로 개발한 연구팀은 극소수다. 그마저도 포인터(pointer)*를 변환하는 데 머물고 있다. 그러나 류석영 교수 연구팀은 C의 여러 핵심 기능을 변환하는 기법을 연달아 제시해 C-러스트 코드 번역 기술을 선도하고 있다.

*포인터: 데이터 저장 위치를 표현하는 기능

류석영 교수는 “안전한 소프트웨어 제작을 목표로 연구하면서 C-러스트 코드 번역의 중요성을 일찍이 파악하고 각종 프로그래밍 언어 기법들을 코드 번역에 적극적으로 도입하여 나온 결과”라면서, “완전한 자동 번역을 위해 아직 풀어야 할 난제가 많으니 후속 연구에 정진하여 계속 분야를 선도하겠다”고 말했다.

전산학부 홍재민 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 최우수 국제 학술대회인 국제자동소프트웨어엔지니어링학회(ASE)에 채택됐다(논문명: To Tag, or Not to Tag: Translating C's Unions to Rust's Tagged Unions).

한편 이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 및 중견연구자지원사업, 정보통신기획평가원(IITP), 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2024.08.13 조회수 7556 -

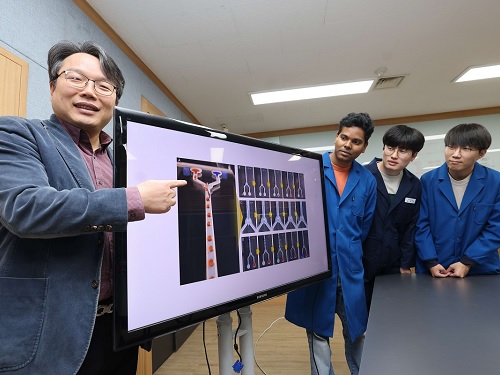

34배의 큰 힘을 내는 인공근육 소자 개발

우리 일상에 스며든 소프트 로봇, 의료기기, 웨어러블 장치 등에 적용시킬때 초저전력으로 구동되며 무게 대비 34배의 큰 힘을 내는 이온성 고분자 인공근육을 이용한 유체 스위치가 개발됐다. 유체 스위치는 유체 흐름을 제어함으로써 특정 방향으로 유체가 흐르게 하여 다양한 움직임을 유발하도록 한다.

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 초저전력에서 작동하며 협소한 공간에서 사용할 수 있는 소프트 유체 스위치를 개발했다고 4일 밝혔다.

인공근육은 인간의 근육을 모방한 것으로 전통적인 모터에 비해 유연하고 자연스러운 움직임을 제공해 소프트 로봇이나 의료기기, 웨어러블 장치 등에 사용되는 기본 소자 중 하나이다. 이러한 인공근육은 전기, 공기 압력, 온도 변화와 같은 외부 자극에 반응하여 움직임을 만들어 내는데, 인공근육을 활용하기 위해서는 이 움직임을 얼마나 정교하게 제어하는지가 중요하다.

또한 기존 모터를 기반으로 한 스위치는 딱딱하고 큰 부피로 인해 제한된 공간 내에서 사용하는데 어려웠다. 이에, 연구팀은 좁은 관 속에서도 큰 힘을 내며 유체 흐름을 제어할 수 있는 이온성 고분자 인공근육을 개발하여 이를 소프트 유체 스위치로써 활용했다.

연구팀이 개발한 이온성 고분자 인공근육은 금속 전극과 이온성 고분자로 구성되어 있으며, 전기에 반응하여 힘과 움직임을 발생시킨다. 초저전력(~0.01V)에서 구동하면서 무게 대비 큰 힘을 낼 수 있도록 인공근육 전극의 표면에 유기 분자가 결합하여 만든 다공성의 공유결합성 유기 골격구조체 (pS-COF)를 활용했다.

그 결과, 머리카락 정도의 얇은 180 마이크로미터의 두께로 제작된 인공근육은 가벼운 무게 (10mg) 대비 34배 이상의 큰 힘을 내며 부드러운 움직임을 보였고, 이를 통해 연구팀은 낮은 전력으로 유체 흐름 방향을 정교하게 제어하는데 성공했다.

이번 연구를 주도한 오일권 교수는 “초저전력으로 작동하는 전기화학적 연성 유체 스위치는 유체 제어를 기반으로 하는 소프트 로봇, 소프트 일렉트로닉스, 미세유체공학 분야에서 많은 가능성을 열어줄 수 있다”며, “스마트 섬유에서 생체 의료 기기에 이르기까지, 이 기술은 우리 일상에서 초소형 전자 시스템에 쉽게 적용함으로써 다양한 산업현장에서 즉시 활용할 수 있는 잠재력을 지니고 있다”고 말했다.

기계공학과 연구 교수인 만마싸 마하토 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 2023년 12월 13일에 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’에 게재됐다. (논문명: Polysulfonated Covalent Organic Framework as Active Electrode Host for Mobile Cation Guests in Electrochemical Soft Actuator)

이번 연구는 한국연구재단의 리더과학자지원사업(창의연구단)과 미래융합파이어니어 사업을 지원받아 수행됐다.

2024.01.04 조회수 12986

34배의 큰 힘을 내는 인공근육 소자 개발

우리 일상에 스며든 소프트 로봇, 의료기기, 웨어러블 장치 등에 적용시킬때 초저전력으로 구동되며 무게 대비 34배의 큰 힘을 내는 이온성 고분자 인공근육을 이용한 유체 스위치가 개발됐다. 유체 스위치는 유체 흐름을 제어함으로써 특정 방향으로 유체가 흐르게 하여 다양한 움직임을 유발하도록 한다.

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 초저전력에서 작동하며 협소한 공간에서 사용할 수 있는 소프트 유체 스위치를 개발했다고 4일 밝혔다.

인공근육은 인간의 근육을 모방한 것으로 전통적인 모터에 비해 유연하고 자연스러운 움직임을 제공해 소프트 로봇이나 의료기기, 웨어러블 장치 등에 사용되는 기본 소자 중 하나이다. 이러한 인공근육은 전기, 공기 압력, 온도 변화와 같은 외부 자극에 반응하여 움직임을 만들어 내는데, 인공근육을 활용하기 위해서는 이 움직임을 얼마나 정교하게 제어하는지가 중요하다.

또한 기존 모터를 기반으로 한 스위치는 딱딱하고 큰 부피로 인해 제한된 공간 내에서 사용하는데 어려웠다. 이에, 연구팀은 좁은 관 속에서도 큰 힘을 내며 유체 흐름을 제어할 수 있는 이온성 고분자 인공근육을 개발하여 이를 소프트 유체 스위치로써 활용했다.

연구팀이 개발한 이온성 고분자 인공근육은 금속 전극과 이온성 고분자로 구성되어 있으며, 전기에 반응하여 힘과 움직임을 발생시킨다. 초저전력(~0.01V)에서 구동하면서 무게 대비 큰 힘을 낼 수 있도록 인공근육 전극의 표면에 유기 분자가 결합하여 만든 다공성의 공유결합성 유기 골격구조체 (pS-COF)를 활용했다.

그 결과, 머리카락 정도의 얇은 180 마이크로미터의 두께로 제작된 인공근육은 가벼운 무게 (10mg) 대비 34배 이상의 큰 힘을 내며 부드러운 움직임을 보였고, 이를 통해 연구팀은 낮은 전력으로 유체 흐름 방향을 정교하게 제어하는데 성공했다.

이번 연구를 주도한 오일권 교수는 “초저전력으로 작동하는 전기화학적 연성 유체 스위치는 유체 제어를 기반으로 하는 소프트 로봇, 소프트 일렉트로닉스, 미세유체공학 분야에서 많은 가능성을 열어줄 수 있다”며, “스마트 섬유에서 생체 의료 기기에 이르기까지, 이 기술은 우리 일상에서 초소형 전자 시스템에 쉽게 적용함으로써 다양한 산업현장에서 즉시 활용할 수 있는 잠재력을 지니고 있다”고 말했다.

기계공학과 연구 교수인 만마싸 마하토 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 2023년 12월 13일에 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’에 게재됐다. (논문명: Polysulfonated Covalent Organic Framework as Active Electrode Host for Mobile Cation Guests in Electrochemical Soft Actuator)

이번 연구는 한국연구재단의 리더과학자지원사업(창의연구단)과 미래융합파이어니어 사업을 지원받아 수행됐다.

2024.01.04 조회수 12986 -

최초 머신러닝 기반 유전체 정렬 소프트웨어 개발

우리 대학 전기및전자공학부 한동수 교수 연구팀이 머신러닝(기계학습)에 기반한 *유전체 정렬 소프트웨어를 개발했다고 12일 밝혔다.

☞ 유전체(genome): 생명체가 가지고 있는 염기서열 정보의 총합이며, 유전자는 생물학적 특징을 발현하는 염기서열들을 지칭한다. 유전체를 한 권의 책이라고 비유하면 유전자는 공백을 제외한 모든 글자라고 비유할 수 있다.

차세대 염기서열 분석은 유전체 정보를 해독하는 방법으로 유전체를 무수히 많은 조각으로 잘라낸 후 각 조각을 참조 유전체(reference genome)에 기반해 조립하는 과정을 거친다. 조립된 유전체 정보는 암을 포함한 여러 질병의 예측과 맞춤형 치료, 백신 개발 등 다양한 분야에서 사용된다.

유전체 정렬 소프트웨어는 차세대 염기서열 분석 방법으로 생성한 유전체 조각 데이터를 온전한 유전체 정보로 조립하기 위해 사용되는 소프트웨어다. 유전체 정렬 작업에는 많은 연산이 들어가며, 속도를 높이고 비용을 낮추는 방법에 관한 관심이 계속해서 증가하고 있다. 머신러닝(기계학습) 기반의 인덱싱(색인) 기법(Learned-index)을 유전체 정렬 소프트웨어에 적용한 사례는 이번이 최초다.

전기및전자공학부 정영목 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `옥스포드 바이오인포메틱스(Oxford Bioinformatics)' 2022년 3월에 공개됐다. (논문명 : BWA-MEME: BWA-MEM emulated with a machine learning approach)

유전체 정렬 작업은 정렬해야 하는 유전체 조각의 양이 많고 참조 유전체의 길이도 길어 많은 연산량이 요구되는 작업이다. 또한, 유전체 정렬 소프트웨어에서 정렬 결과의 정확도에 따라 추후의 유전체 분석의 정확도가 영향을 받는다. 이러한 특성 때문에 유전체 정렬 소프트웨어는 높은 정확성을 유지하며 빠르게 연산하는 것이 중요하다.

일반적으로 유전체 분석에는 하버드 브로드 연구소(Broad Institute)에서 개발한 유전체 분석 도구 키트(Genome Analysis Tool Kit, 이하 GATK)를 이용한 데이터 처리 방법을 표준으로 사용한다. 이들 키트 중 BWA-MEM은 GATK에서 표준으로 채택한 유전체 정렬 소프트웨어이며, 2019년에 하버드 대학과 인텔(Intel)의 공동 연구로 BWA-MEM2가 개발됐다.

연구팀이 개발한 머신러닝 기반의 유전체 정렬 소프트웨어는 연산량을 대폭 줄이면서도 표준 유전체 정렬 소프트웨어 BWA-MEM2과 동일한 결과를 만들어 정확도를 유지했다. 사용한 머신러닝 기반의 인덱싱 기법은 주어진 데이터의 분포를 머신러닝 모델이 학습해, 데이터 분포에 최적화된 인덱싱을 찾는 방법론이다. 데이터에 적합하다고 생각되는 인덱싱 방법을 사람이 정하던 기존의 방법과 대비된다.

BWA-MEM과 BWA-MEM2에서 사용하는 인덱싱 기법(FM-index)은 유전자 조각의 위치를 찾기 위해 유전자 조각 길이만큼의 연산이 필요하지만, 연구팀이 제안한 알고리즘은 머신러닝 기반의 인덱싱 기법(Learned-index)을 활용해, 유전자 조각 길이와 상관없이 적은 연산량으로도 유전자 조각의 위치를 찾을 수 있다. 연구팀이 제안한 인덱싱 기법은 기존 인덱싱 기법과 비교해 3.4배 정도 가속화됐고, 이로 인해 유전체 정렬 소프트웨어는 1.4 배 가속화됐다.

연구팀이 이번 연구에서 개발한 유전체 정렬 소프트웨어는 오픈소스 (https://github.com/kaist-ina/BWA-MEME)로 공개돼 많은 분야에 사용될 것으로 기대되며, 유전체 분석에서 사용되는 다양한 소프트웨어를 머신러닝 기술로 가속화하는 연구들의 초석이 될 것으로 기대된다.

한동수 교수는 "이번 연구를 통해 기계학습 기술을 접목해 전장 유전체 빅데이터 분석을 기존 방식보다 빠르고 적은 비용으로 할 수 있다는 것을 보여줬으며, 앞으로 인공지능 기술을 활용해 전장 유전체 빅데이터 분석을 효율화, 고도화할 수 있을 것이라 기대된다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 데이터 스테이션 구축·운영 사업으로서 수행됐다.

2022.04.17 조회수 12074

최초 머신러닝 기반 유전체 정렬 소프트웨어 개발

우리 대학 전기및전자공학부 한동수 교수 연구팀이 머신러닝(기계학습)에 기반한 *유전체 정렬 소프트웨어를 개발했다고 12일 밝혔다.

☞ 유전체(genome): 생명체가 가지고 있는 염기서열 정보의 총합이며, 유전자는 생물학적 특징을 발현하는 염기서열들을 지칭한다. 유전체를 한 권의 책이라고 비유하면 유전자는 공백을 제외한 모든 글자라고 비유할 수 있다.

차세대 염기서열 분석은 유전체 정보를 해독하는 방법으로 유전체를 무수히 많은 조각으로 잘라낸 후 각 조각을 참조 유전체(reference genome)에 기반해 조립하는 과정을 거친다. 조립된 유전체 정보는 암을 포함한 여러 질병의 예측과 맞춤형 치료, 백신 개발 등 다양한 분야에서 사용된다.

유전체 정렬 소프트웨어는 차세대 염기서열 분석 방법으로 생성한 유전체 조각 데이터를 온전한 유전체 정보로 조립하기 위해 사용되는 소프트웨어다. 유전체 정렬 작업에는 많은 연산이 들어가며, 속도를 높이고 비용을 낮추는 방법에 관한 관심이 계속해서 증가하고 있다. 머신러닝(기계학습) 기반의 인덱싱(색인) 기법(Learned-index)을 유전체 정렬 소프트웨어에 적용한 사례는 이번이 최초다.

전기및전자공학부 정영목 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `옥스포드 바이오인포메틱스(Oxford Bioinformatics)' 2022년 3월에 공개됐다. (논문명 : BWA-MEME: BWA-MEM emulated with a machine learning approach)

유전체 정렬 작업은 정렬해야 하는 유전체 조각의 양이 많고 참조 유전체의 길이도 길어 많은 연산량이 요구되는 작업이다. 또한, 유전체 정렬 소프트웨어에서 정렬 결과의 정확도에 따라 추후의 유전체 분석의 정확도가 영향을 받는다. 이러한 특성 때문에 유전체 정렬 소프트웨어는 높은 정확성을 유지하며 빠르게 연산하는 것이 중요하다.

일반적으로 유전체 분석에는 하버드 브로드 연구소(Broad Institute)에서 개발한 유전체 분석 도구 키트(Genome Analysis Tool Kit, 이하 GATK)를 이용한 데이터 처리 방법을 표준으로 사용한다. 이들 키트 중 BWA-MEM은 GATK에서 표준으로 채택한 유전체 정렬 소프트웨어이며, 2019년에 하버드 대학과 인텔(Intel)의 공동 연구로 BWA-MEM2가 개발됐다.

연구팀이 개발한 머신러닝 기반의 유전체 정렬 소프트웨어는 연산량을 대폭 줄이면서도 표준 유전체 정렬 소프트웨어 BWA-MEM2과 동일한 결과를 만들어 정확도를 유지했다. 사용한 머신러닝 기반의 인덱싱 기법은 주어진 데이터의 분포를 머신러닝 모델이 학습해, 데이터 분포에 최적화된 인덱싱을 찾는 방법론이다. 데이터에 적합하다고 생각되는 인덱싱 방법을 사람이 정하던 기존의 방법과 대비된다.

BWA-MEM과 BWA-MEM2에서 사용하는 인덱싱 기법(FM-index)은 유전자 조각의 위치를 찾기 위해 유전자 조각 길이만큼의 연산이 필요하지만, 연구팀이 제안한 알고리즘은 머신러닝 기반의 인덱싱 기법(Learned-index)을 활용해, 유전자 조각 길이와 상관없이 적은 연산량으로도 유전자 조각의 위치를 찾을 수 있다. 연구팀이 제안한 인덱싱 기법은 기존 인덱싱 기법과 비교해 3.4배 정도 가속화됐고, 이로 인해 유전체 정렬 소프트웨어는 1.4 배 가속화됐다.

연구팀이 이번 연구에서 개발한 유전체 정렬 소프트웨어는 오픈소스 (https://github.com/kaist-ina/BWA-MEME)로 공개돼 많은 분야에 사용될 것으로 기대되며, 유전체 분석에서 사용되는 다양한 소프트웨어를 머신러닝 기술로 가속화하는 연구들의 초석이 될 것으로 기대된다.

한동수 교수는 "이번 연구를 통해 기계학습 기술을 접목해 전장 유전체 빅데이터 분석을 기존 방식보다 빠르고 적은 비용으로 할 수 있다는 것을 보여줬으며, 앞으로 인공지능 기술을 활용해 전장 유전체 빅데이터 분석을 효율화, 고도화할 수 있을 것이라 기대된다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 데이터 스테이션 구축·운영 사업으로서 수행됐다.

2022.04.17 조회수 12074 -

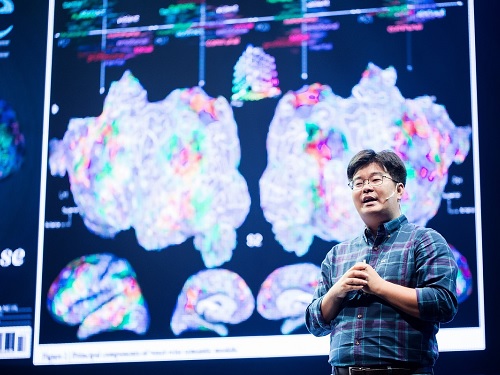

생각만으로 정확하게 로봇팔 조종이 가능한 뇌-기계 인터페이스 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 정재승 교수 연구팀이 3차원 공간상에서 생각만으로 로봇팔을 높은 정확도 (90.9~92.6%)로 조종하는 `뇌-기계 인터페이스 시스템'을 개발했다고 23일 밝혔다.

정 교수 연구팀은 인공지능과 유전자 알고리즘을 사용해 인간의 대뇌 심부에서 측정한 뇌파만으로 팔 움직임의 의도를 파악해 로봇팔을 제어하는 새로운 형태의 뇌-기계 인터페이스 시스템을 개발했다. 뇌 활동만으로 사람의 의도를 파악해 로봇이나 기계가 대신 행동에 옮기는 `뇌-기계 인터페이스' 기술은 최근 급속도로 발전하고 있다. 하지만 손을 움직이는 정도의 의도 파악을 넘어, 팔 움직임의 방향에 대한 의도를 섬세하게 파악해 정교하게 로봇팔을 움직이는 기술은 아직 정확도가 높지 않았다.

하지만 연구팀은 이번 연구에서 조종 `방향'에 대한 의도를 뇌 활동만으로 인식하는 인공지능 모델을 개발했고, 그 결과 3차원 공간상에서 24개의 방향을 90% 이상의 정확도로 정교하게 해석하는 시스템을 개발했다.

게다가 딥러닝 등 기존 기계학습 기술은 높은 사양의 GPU 하드웨어가 필요했지만, 이번 연구에서는 축적 컴퓨팅(Reservoir Computing) 기법을 이용해 낮은 사양의 하드웨어에서도 인공지능 학습이 가능하여 스마트 모바일 기기에서도 폭넓게 응용될 수 있도록 개발해, 향후 메타버스와 스마트 기기에도 폭넓게 적용이 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 김훈희 박사(現 강남대 조교수)가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `어플라이드 소프트 컴퓨팅(Applied Soft Computing)' 2022년 117권 3월호에 출판됐다. (논문명 : An electrocorticographic decoder for arm movement for brain-machine interface using an echo state network and Gaussian readout).

뇌-기계 인터페이스는 사용자의 뇌 활동을 통해 의도를 읽고 로봇이나 기계에 전달하는 기술로서 로봇, 드론, 컴퓨터뿐만 아니라 스마트 모바일 기기, 메타버스 등에서의 이용될 차세대 인터페이스 기술로 각광받고 있다.

특히 기존의 인터페이스가 외부 신체 기관을 통해 명령을 간접 전달(버튼, 터치, 제스처 등)해야 하지만 뇌-기계 인터페이스는 명령을 뇌로부터 직접적 전달한다는 점에서 가장 진보된 인터페이스 기술로 여겨진다.

그러나 뇌파는 개개인의 차이가 매우 크고, 단일 신경 세포로부터 정확한 신호를 읽는 것이 아니라 넓은 영역에 있는 신경 세포 집단의 전기적 신호 특성을 해석해야 하므로 잡음이 크다는 한계점을 가지고 있다.

연구팀은 이러한 문제 해결을 위해 최첨단 인공지능 기법의 하나인 `축적 컴퓨팅 기법'을 이용해 뇌-기계 인터페이스에서 필요한 개개인의 뇌파 신호의 중요 특성을 인공신경망이 자동으로 학습해 찾을 수 있도록 구현했다.

또한 유전자 알고리즘(Genetic Algorithm)을 이용해 인공지능 신경망이 최적의 뇌파 특성을 효율적으로 찾을 수 있게 시스템을 설계했다. 연구팀은 심부 뇌파를 최종 해석하는 리드아웃(Readout)을 가우시안(Gaussian) 모델로 설계해 시각피질 신경 세포가 방향을 표현하는 방법을 모방하는 인공신경망을 개발했다. 이런 리드아웃 방식은 축적 컴퓨팅의 선형 학습 알고리즘을 이용해 일반적 사양의 간단한 하드웨어에서도 빠르게 학습할 수 있어 메타버스, 스마트기기 등 일상생활에서 응용이 가능해진다.

특히, 이번 연구에서 만들어진 뇌-기계 인터페이스 인공지능 모델은 3차원상에서 24가지 방향 즉, 각 차원에서 8가지 방향을 디코딩할 수 있으며 모든 방향에서 평균 90% 이상의 정확도 (90.9%~92.6% 범위)를 보였다. 또한 연구된 뇌-기계 인터페이스는 3차원 공간상에서 로봇팔을 움직이는 상상을 할 때의 뇌파를 해석해 성공적으로 로봇팔을 움직이는 시뮬레이션 결과를 보였다.

인공지능 시스템을 만든 제1 저자인 김훈희 박사는 "공학적인 신호처리 기법에 의존해 온 기존 뇌파 디코딩 방법과는 달리, 인간 뇌의 실제 작동 구조를 모방한 인공신경망을 개발해 좀더 발전된 형태의 뇌-기계 인터페이스 시스템을 개발해 기쁘다ˮ면서 "향후 뇌의 특성을 좀 더 구체적으로 이용한 `뇌 모방 인공지능(Brain-inspired A.I.)'을 이용한 다양한 뇌-기계 인터페이스를 개발할 계획이다ˮ라고 말했다.

이번 연구를 주도한 연구책임자 정재승 교수는 "뇌파를 통해 생각만으로 로봇팔을 구동하는 `뇌-기계 인터페이스 시스템'들이 대부분 고사양 하드웨어가 필요해 실시간 응용으로 나아가기 어렵고 스마트기기 등으로 적용이 어려웠다. 그러나 이번 시스템은 90%~92%의 높은 정확도를 가진 의도 인식 인공지능 시스템을 만들어 메타버스 안에서 아바타를 생각대로 움직이게 하거나 앱을 생각만으로 컨트롤하는 스마트기기 등에 광범위하게 사용될 수 있다ˮ고 말했다.

이번 연구 결과는 사지마비 환자나 사고로 팔을 잃은 환자들을 위한 로봇팔 장착 및 제어 기술부터, 메타버스, 스마트기기, 게임, 엔터테인먼트 애플리케이션 등 다양한 시스템에 뇌-기계 인터페이스를 적용할 가능성을 열어 줄 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 뇌 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.02.24 조회수 15926

생각만으로 정확하게 로봇팔 조종이 가능한 뇌-기계 인터페이스 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 정재승 교수 연구팀이 3차원 공간상에서 생각만으로 로봇팔을 높은 정확도 (90.9~92.6%)로 조종하는 `뇌-기계 인터페이스 시스템'을 개발했다고 23일 밝혔다.

정 교수 연구팀은 인공지능과 유전자 알고리즘을 사용해 인간의 대뇌 심부에서 측정한 뇌파만으로 팔 움직임의 의도를 파악해 로봇팔을 제어하는 새로운 형태의 뇌-기계 인터페이스 시스템을 개발했다. 뇌 활동만으로 사람의 의도를 파악해 로봇이나 기계가 대신 행동에 옮기는 `뇌-기계 인터페이스' 기술은 최근 급속도로 발전하고 있다. 하지만 손을 움직이는 정도의 의도 파악을 넘어, 팔 움직임의 방향에 대한 의도를 섬세하게 파악해 정교하게 로봇팔을 움직이는 기술은 아직 정확도가 높지 않았다.

하지만 연구팀은 이번 연구에서 조종 `방향'에 대한 의도를 뇌 활동만으로 인식하는 인공지능 모델을 개발했고, 그 결과 3차원 공간상에서 24개의 방향을 90% 이상의 정확도로 정교하게 해석하는 시스템을 개발했다.

게다가 딥러닝 등 기존 기계학습 기술은 높은 사양의 GPU 하드웨어가 필요했지만, 이번 연구에서는 축적 컴퓨팅(Reservoir Computing) 기법을 이용해 낮은 사양의 하드웨어에서도 인공지능 학습이 가능하여 스마트 모바일 기기에서도 폭넓게 응용될 수 있도록 개발해, 향후 메타버스와 스마트 기기에도 폭넓게 적용이 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 김훈희 박사(現 강남대 조교수)가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `어플라이드 소프트 컴퓨팅(Applied Soft Computing)' 2022년 117권 3월호에 출판됐다. (논문명 : An electrocorticographic decoder for arm movement for brain-machine interface using an echo state network and Gaussian readout).

뇌-기계 인터페이스는 사용자의 뇌 활동을 통해 의도를 읽고 로봇이나 기계에 전달하는 기술로서 로봇, 드론, 컴퓨터뿐만 아니라 스마트 모바일 기기, 메타버스 등에서의 이용될 차세대 인터페이스 기술로 각광받고 있다.

특히 기존의 인터페이스가 외부 신체 기관을 통해 명령을 간접 전달(버튼, 터치, 제스처 등)해야 하지만 뇌-기계 인터페이스는 명령을 뇌로부터 직접적 전달한다는 점에서 가장 진보된 인터페이스 기술로 여겨진다.

그러나 뇌파는 개개인의 차이가 매우 크고, 단일 신경 세포로부터 정확한 신호를 읽는 것이 아니라 넓은 영역에 있는 신경 세포 집단의 전기적 신호 특성을 해석해야 하므로 잡음이 크다는 한계점을 가지고 있다.

연구팀은 이러한 문제 해결을 위해 최첨단 인공지능 기법의 하나인 `축적 컴퓨팅 기법'을 이용해 뇌-기계 인터페이스에서 필요한 개개인의 뇌파 신호의 중요 특성을 인공신경망이 자동으로 학습해 찾을 수 있도록 구현했다.

또한 유전자 알고리즘(Genetic Algorithm)을 이용해 인공지능 신경망이 최적의 뇌파 특성을 효율적으로 찾을 수 있게 시스템을 설계했다. 연구팀은 심부 뇌파를 최종 해석하는 리드아웃(Readout)을 가우시안(Gaussian) 모델로 설계해 시각피질 신경 세포가 방향을 표현하는 방법을 모방하는 인공신경망을 개발했다. 이런 리드아웃 방식은 축적 컴퓨팅의 선형 학습 알고리즘을 이용해 일반적 사양의 간단한 하드웨어에서도 빠르게 학습할 수 있어 메타버스, 스마트기기 등 일상생활에서 응용이 가능해진다.

특히, 이번 연구에서 만들어진 뇌-기계 인터페이스 인공지능 모델은 3차원상에서 24가지 방향 즉, 각 차원에서 8가지 방향을 디코딩할 수 있으며 모든 방향에서 평균 90% 이상의 정확도 (90.9%~92.6% 범위)를 보였다. 또한 연구된 뇌-기계 인터페이스는 3차원 공간상에서 로봇팔을 움직이는 상상을 할 때의 뇌파를 해석해 성공적으로 로봇팔을 움직이는 시뮬레이션 결과를 보였다.

인공지능 시스템을 만든 제1 저자인 김훈희 박사는 "공학적인 신호처리 기법에 의존해 온 기존 뇌파 디코딩 방법과는 달리, 인간 뇌의 실제 작동 구조를 모방한 인공신경망을 개발해 좀더 발전된 형태의 뇌-기계 인터페이스 시스템을 개발해 기쁘다ˮ면서 "향후 뇌의 특성을 좀 더 구체적으로 이용한 `뇌 모방 인공지능(Brain-inspired A.I.)'을 이용한 다양한 뇌-기계 인터페이스를 개발할 계획이다ˮ라고 말했다.

이번 연구를 주도한 연구책임자 정재승 교수는 "뇌파를 통해 생각만으로 로봇팔을 구동하는 `뇌-기계 인터페이스 시스템'들이 대부분 고사양 하드웨어가 필요해 실시간 응용으로 나아가기 어렵고 스마트기기 등으로 적용이 어려웠다. 그러나 이번 시스템은 90%~92%의 높은 정확도를 가진 의도 인식 인공지능 시스템을 만들어 메타버스 안에서 아바타를 생각대로 움직이게 하거나 앱을 생각만으로 컨트롤하는 스마트기기 등에 광범위하게 사용될 수 있다ˮ고 말했다.

이번 연구 결과는 사지마비 환자나 사고로 팔을 잃은 환자들을 위한 로봇팔 장착 및 제어 기술부터, 메타버스, 스마트기기, 게임, 엔터테인먼트 애플리케이션 등 다양한 시스템에 뇌-기계 인터페이스를 적용할 가능성을 열어 줄 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 뇌 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.02.24 조회수 15926 -

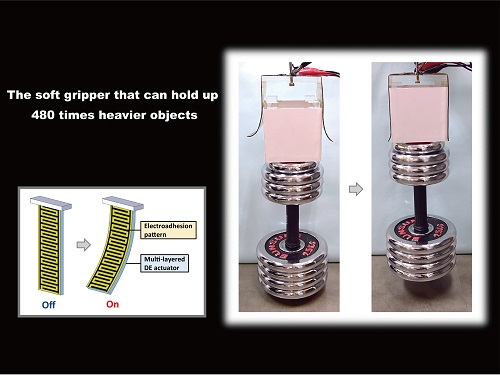

자체 무게의 480배 이상을 들어올릴 수 있는 소프트 그리퍼 개발

우리 대학 기계공학과 경기욱 교수 연구팀이 자체 무게의 480배 이상의 중량을 들어올릴 수 있는 소프트 그리퍼를 개발했다.

연구팀에서 개발한 그리퍼는 인공근육과 전기접착식피부를 결합한 초경량 그리퍼로서, 가벼운 인공근육을 이용해 쥐고자 하는 물체에 접촉한 후 강력한 전기접착력을 발생시켜 무거운 물체를 들어올릴 수 있도록 한다. 제작된 소프트 그리퍼는 6.2g의 가벼운 무게를 가지지만 625g의 무게까지 쥐고 이송시킬 수 있으며, 대면적으로 제작된 35g의 그리퍼는 자체 무게의 480배 이상인 16.8kg까지 집어올릴 수 있다.

연구팀은 이번 연구에서 폴리머 기반의 액추에이터를 인공근육으로 사용했기 때문에 매우 가벼운 무게의 소프트 그리퍼를 구현할 수 있었다. 폴리머 기반의 액추에이터는 높은 유전율을 가지는 얇은 탄성체의 양면에 신축성이 있는 전극을 도포하여 제작됐다. 양면의 전극에 전압을 가해주면 전극 사이의 인력이 발생하여 탄성체를 두께 방향으로 누르게 되고, 결과적으로 면 방향의 팽창이 발생하는 원리를 사용했다. 연구팀은 이러한 작동원리를 소프트 그리퍼에 응용하기 위해 팽창 변형을 굽힘 변형으로 변환해주는 기계적 구조를 도입했다.

연구팀은 인공근육을 사용해 그리퍼를 초경량으로 제작함과 동시에, 무거운 물체를 들어올릴 수 있도록 전기접착식피부를 적용했다. 전기접착식피부의 내부에는 접착력을 발생시키기 위한 전극이 반복적으로 배치되어 있으며, 피부의 표면에는 전기적 절연층이 코팅돼있다. 전기접착식피부가 물체와 접촉한 후 반복적으로 배치된 전극에 전압이 가해지면, 접촉한 물체의 표면에 전기접착식피부의 전극과 반대된 전하가 유도된다. 결과적으로 전기접착식피부의 전극과 물체 표면에 유도된 전하 사이에 전기적 인력이 생성돼 그리퍼와 대상 물체 사이에 높은 접착력을 발생시킬 수 있다.

연구팀에서는 소프트 그리퍼의 성능을 극대화하기 위해 인공근육 및 전기접착식피부의 구조, 규격, 소재를 실험적으로 최적화했다. 그 결과 연구팀에서 개발한 소프트 그리퍼는 두 개의 손가락만을 이용하지만 원기둥, 구, 육면체, 평평한 물체, 포장재, 비정형 물체 등 다양한 형상의 물체를 집어올리고 이송할 수 있으면서도, 자체 무게의 480배에 달하는 무게까지 들어올릴 수 있다.

연구팀이 개발한 소프트 그리퍼는 손으로 쥐기 어려운 평평한 모양부터 다양한 입체 모양의 물체를 모두 집을 수 있다는 장점이 있기 때문에, 로봇핸드를 교체하지 않고도 다양한 모양의 물체를 다루는 작업을 연속적으로 수행할 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 경량화된 소프트 그리퍼를 사용함으로써 로봇팔에 가해지는 부하를 줄일 수 있고, 그 결과 기존의 로봇 그리퍼를 사용한 경우보다 더 무거운 물체를 이송시키는 것을 가능하게 할 수 있다.

관련 연구를 주도적으로 수행한 박사과정 황건우 학생은 이번 연구를 Instruments 분야 Top (상위 1%) 학술지인 IEEE Trans. Industrial Electronics를 포함해Smart Materials and Structures 등에 총 2편의 논문을 게재했다. (논문명: Electroadhesion-Based High-Payload Soft Gripper With Mechanically Strengthened Structure / Improved electroadhesive force by using fumed alumina/PDMS composites)

이번 연구는 한국산업기술평가관리원의 산업핵심기술개발사업 및 로봇산업핵심기술개발사업(알키미스트 프로젝트)의 지원을 받아 수행됐다.

2021.03.09 조회수 94485

자체 무게의 480배 이상을 들어올릴 수 있는 소프트 그리퍼 개발

우리 대학 기계공학과 경기욱 교수 연구팀이 자체 무게의 480배 이상의 중량을 들어올릴 수 있는 소프트 그리퍼를 개발했다.

연구팀에서 개발한 그리퍼는 인공근육과 전기접착식피부를 결합한 초경량 그리퍼로서, 가벼운 인공근육을 이용해 쥐고자 하는 물체에 접촉한 후 강력한 전기접착력을 발생시켜 무거운 물체를 들어올릴 수 있도록 한다. 제작된 소프트 그리퍼는 6.2g의 가벼운 무게를 가지지만 625g의 무게까지 쥐고 이송시킬 수 있으며, 대면적으로 제작된 35g의 그리퍼는 자체 무게의 480배 이상인 16.8kg까지 집어올릴 수 있다.

연구팀은 이번 연구에서 폴리머 기반의 액추에이터를 인공근육으로 사용했기 때문에 매우 가벼운 무게의 소프트 그리퍼를 구현할 수 있었다. 폴리머 기반의 액추에이터는 높은 유전율을 가지는 얇은 탄성체의 양면에 신축성이 있는 전극을 도포하여 제작됐다. 양면의 전극에 전압을 가해주면 전극 사이의 인력이 발생하여 탄성체를 두께 방향으로 누르게 되고, 결과적으로 면 방향의 팽창이 발생하는 원리를 사용했다. 연구팀은 이러한 작동원리를 소프트 그리퍼에 응용하기 위해 팽창 변형을 굽힘 변형으로 변환해주는 기계적 구조를 도입했다.

연구팀은 인공근육을 사용해 그리퍼를 초경량으로 제작함과 동시에, 무거운 물체를 들어올릴 수 있도록 전기접착식피부를 적용했다. 전기접착식피부의 내부에는 접착력을 발생시키기 위한 전극이 반복적으로 배치되어 있으며, 피부의 표면에는 전기적 절연층이 코팅돼있다. 전기접착식피부가 물체와 접촉한 후 반복적으로 배치된 전극에 전압이 가해지면, 접촉한 물체의 표면에 전기접착식피부의 전극과 반대된 전하가 유도된다. 결과적으로 전기접착식피부의 전극과 물체 표면에 유도된 전하 사이에 전기적 인력이 생성돼 그리퍼와 대상 물체 사이에 높은 접착력을 발생시킬 수 있다.

연구팀에서는 소프트 그리퍼의 성능을 극대화하기 위해 인공근육 및 전기접착식피부의 구조, 규격, 소재를 실험적으로 최적화했다. 그 결과 연구팀에서 개발한 소프트 그리퍼는 두 개의 손가락만을 이용하지만 원기둥, 구, 육면체, 평평한 물체, 포장재, 비정형 물체 등 다양한 형상의 물체를 집어올리고 이송할 수 있으면서도, 자체 무게의 480배에 달하는 무게까지 들어올릴 수 있다.

연구팀이 개발한 소프트 그리퍼는 손으로 쥐기 어려운 평평한 모양부터 다양한 입체 모양의 물체를 모두 집을 수 있다는 장점이 있기 때문에, 로봇핸드를 교체하지 않고도 다양한 모양의 물체를 다루는 작업을 연속적으로 수행할 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 경량화된 소프트 그리퍼를 사용함으로써 로봇팔에 가해지는 부하를 줄일 수 있고, 그 결과 기존의 로봇 그리퍼를 사용한 경우보다 더 무거운 물체를 이송시키는 것을 가능하게 할 수 있다.

관련 연구를 주도적으로 수행한 박사과정 황건우 학생은 이번 연구를 Instruments 분야 Top (상위 1%) 학술지인 IEEE Trans. Industrial Electronics를 포함해Smart Materials and Structures 등에 총 2편의 논문을 게재했다. (논문명: Electroadhesion-Based High-Payload Soft Gripper With Mechanically Strengthened Structure / Improved electroadhesive force by using fumed alumina/PDMS composites)

이번 연구는 한국산업기술평가관리원의 산업핵심기술개발사업 및 로봇산업핵심기술개발사업(알키미스트 프로젝트)의 지원을 받아 수행됐다.

2021.03.09 조회수 94485 -

광 투과 방식의 웨어러블 유연 인장 센서 개발

기계공학과 박인규 교수 연구팀이 신체 동작 및 자세 모니터링에 활용이 가능한 탄소 나노튜브–탄성 중합체 복합소재 광 투과 방식의 웨어러블 유연 인장 센서를 개발했다.

이번 기술을 통해 인체의 다양한 관절 굽힘 동작, 자세, 맥박 및 표정 등 다양한 생체 동작을 연속적으로 측정해, 운동 시 관절부 움직임 자세 교정 및 맥박 측정을 통한 헬스케어 모니터링 시스템 등에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

구지민 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 나노기술 분야 국제 학술지 ‘ACS Applied Materials & Interfaces’ 3월 4일 자 표지 논문에 게재됐다. (논문명: Wearable Strain Sensor Using Light Transmittance Change of Carbon Nanotube Embedded Elastomer with Microcrack)

최근 헬스케어에 대한 관심이 커짐에 따라 웨어러블 유연 센서 개발이 활발히 진행되면서 인체에 적용하는 센서로서의 유연 소재를 기반으로 다양한 전기저항식, 정전용량 방식의 플랫폼을 이용한 인장 센서가 많이 개발되고 있다.

그러나 기존의 전기저항식 센서는 장시간 반복 신호 안정성, 선형성에 한계를 보이며, 정전용량식 센서의 경우 외부 전기장의 영향에 취약하고 센서 민감도가 낮다. 이러한 점을 보완하기 위해 광학 방식의 유연 인장 센서가 개발됐으나 여전히 민감도가 낮다는 한계점이 있다.

문제 해결을 위해 연구팀은 탄소 나노튜브가 함침된 탄성중합체의 인장에 따른 광 투과도 변화 현상을 활용해 수 퍼센트에서 400%에 달하는 넓은 범위의 인장률을 안정적으로 측정할 수 있는 유연 인장 센서를 개발했다.

연구팀이 개발한 센서는 외부 인장에 따라 탄성중합체에 함침된 탄소 나노튜브 필름에 틈이 형성돼 광 투과도를 크게 변화시켜 기존의 광학 방식 인장 센서에 비해 10배 이상의 높은 감도를 가진다. 또한, 1만 3천 회 이상의 인장 변형에도 안정적인 신호 회복을 보이고, 다양한 환경 요인(온도, 습도)에도 안정적인 감지 성능을 보여 웨어러블 기기로 활용할 수 있는 큰 가능성을 보였다.

연구팀은 이러한 성능을 바탕으로 손가락 굽힘 동작을 측정해 이를 로봇 조종에 활용했으며, 3축 센서로 패키징 해 인체 자세 모니터링에 활용했다. 또한, 경동맥 근처의 맥박 모니터링과 발음할 때의 입 주변 근육 움직임 등 미세한 동작도 관찰하는 데 성공했다.

박인규 교수는 “이번 연구에서는 기존의 전기저항식, 정전용량식 및 광학 방식의 유연 인장률 센서가 갖는 한계점을 극복할 수 있는 새로운 플랫폼을 개발했다”라며 “헬스케어, 엔터테인먼트, 로보틱스 등 다양한 분야에 널리 활용할 수 있는 우수한 성능의 웨어러블 센서를 실현했다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구 과제(올인원 스마트 스킨을 위한 웨어러블 멀티센서 시스템 핵심기술 연구)와 선도연구센터지원 사업(초정밀 광 기계기술 연구센터)의 지원을 통해 수행됐다.

2020.04.02 조회수 22644

광 투과 방식의 웨어러블 유연 인장 센서 개발

기계공학과 박인규 교수 연구팀이 신체 동작 및 자세 모니터링에 활용이 가능한 탄소 나노튜브–탄성 중합체 복합소재 광 투과 방식의 웨어러블 유연 인장 센서를 개발했다.

이번 기술을 통해 인체의 다양한 관절 굽힘 동작, 자세, 맥박 및 표정 등 다양한 생체 동작을 연속적으로 측정해, 운동 시 관절부 움직임 자세 교정 및 맥박 측정을 통한 헬스케어 모니터링 시스템 등에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

구지민 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 나노기술 분야 국제 학술지 ‘ACS Applied Materials & Interfaces’ 3월 4일 자 표지 논문에 게재됐다. (논문명: Wearable Strain Sensor Using Light Transmittance Change of Carbon Nanotube Embedded Elastomer with Microcrack)

최근 헬스케어에 대한 관심이 커짐에 따라 웨어러블 유연 센서 개발이 활발히 진행되면서 인체에 적용하는 센서로서의 유연 소재를 기반으로 다양한 전기저항식, 정전용량 방식의 플랫폼을 이용한 인장 센서가 많이 개발되고 있다.

그러나 기존의 전기저항식 센서는 장시간 반복 신호 안정성, 선형성에 한계를 보이며, 정전용량식 센서의 경우 외부 전기장의 영향에 취약하고 센서 민감도가 낮다. 이러한 점을 보완하기 위해 광학 방식의 유연 인장 센서가 개발됐으나 여전히 민감도가 낮다는 한계점이 있다.

문제 해결을 위해 연구팀은 탄소 나노튜브가 함침된 탄성중합체의 인장에 따른 광 투과도 변화 현상을 활용해 수 퍼센트에서 400%에 달하는 넓은 범위의 인장률을 안정적으로 측정할 수 있는 유연 인장 센서를 개발했다.

연구팀이 개발한 센서는 외부 인장에 따라 탄성중합체에 함침된 탄소 나노튜브 필름에 틈이 형성돼 광 투과도를 크게 변화시켜 기존의 광학 방식 인장 센서에 비해 10배 이상의 높은 감도를 가진다. 또한, 1만 3천 회 이상의 인장 변형에도 안정적인 신호 회복을 보이고, 다양한 환경 요인(온도, 습도)에도 안정적인 감지 성능을 보여 웨어러블 기기로 활용할 수 있는 큰 가능성을 보였다.

연구팀은 이러한 성능을 바탕으로 손가락 굽힘 동작을 측정해 이를 로봇 조종에 활용했으며, 3축 센서로 패키징 해 인체 자세 모니터링에 활용했다. 또한, 경동맥 근처의 맥박 모니터링과 발음할 때의 입 주변 근육 움직임 등 미세한 동작도 관찰하는 데 성공했다.

박인규 교수는 “이번 연구에서는 기존의 전기저항식, 정전용량식 및 광학 방식의 유연 인장률 센서가 갖는 한계점을 극복할 수 있는 새로운 플랫폼을 개발했다”라며 “헬스케어, 엔터테인먼트, 로보틱스 등 다양한 분야에 널리 활용할 수 있는 우수한 성능의 웨어러블 센서를 실현했다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구 과제(올인원 스마트 스킨을 위한 웨어러블 멀티센서 시스템 핵심기술 연구)와 선도연구센터지원 사업(초정밀 광 기계기술 연구센터)의 지원을 통해 수행됐다.

2020.04.02 조회수 22644 -

최성율 교수, 뉴로모픽 칩의 시냅스 구현

〈 최성율 교수 〉

우리 대학 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀이 멤리스터(Memristor) 소자의 구동 방식을 아날로그 형태로 변화해 뉴로모픽 칩의 시냅스로 활용할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술을 통해 기존의 디지털 비휘발성 메모리로만 이용되던 멤리스터를 아날로그 형태로 활용함으로써 인간의 뇌를 모사한 인공지능 컴퓨팅 칩인 뉴로모픽 칩의 상용화에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

장병철 박사(현 삼성전자 연구원), 김성규 박사(현 노스웨스턴대학), 양상윤 연구교수가 공동 1 저자로 참여하고 美 노스웨스턴 대학, KAIST 임성갑 교수가 공동으로 수행한 이번 연구는 나노과학 분야 국제 학술지 ‘나노 레터스 (Nano Letters)’ 1월 4일 온라인판에 게재됐다.

사람 뇌를 닮은 반도체로 알려진 뉴로모픽 칩은 기존의 반도체 칩이 갖는 전력 확보 문제를 해결할 수 있고 데이터 처리 과정을 통합할 수 있어 차세대 기술로 주목받고 있다.

멤리스터는 메모리와 레지스터의 합성어로, 메모리와 프로세스가 통합된 기능을 수행할 수 있다. 특히 뉴로모픽 칩 내부에 물리적 인공신경망을 가장 효과적으로 구현할 수 있는 크로스바 어레이(crossbar array) 제작에 최적인 소자로 알려져 있다.

물리적 인공신경망은 뉴런 회로와 이들의 연결부인 시냅스 소자로 구성되는데 뉴로모픽 칩 기반의 인공지능 연산을 수행할 때 각 시냅스 소자에서는 뉴런 간의 연결 강도를 나타내는 전도도 가중치가 아날로그 데이터로 저장 및 갱신돼야 한다.

그러나 기존 멤리스터들은 대부분 비휘발성 메모리 구현에 적합한 디지털의 특성을 가져 아날로그 방식의 구동에 한계가 있었고, 이로 인해 시냅스 소자로 응용하기 어려웠다.

최 교수 연구팀은 플라스틱 기판 위에 고분자 소재 기반의 유연 멤리스터를 제작하면서 소자 내부에 형성되는 전도성 금속 필라멘트 크기를 금속 원자 수준으로 얇게 조절하면 멤리스터의 동작이 디지털에서 아날로그 방식으로 변화하는 것을 발견했다.

연구팀은 이러한 현상을 이용해 멤리스터의 전도도 가중치를 연속적, 선형적으로 갱신할 수 있고 구부림 등의 기계적 변형 상태에서도 정상 동작하는 유연 멤리스터 시냅스 소자를 구현했다.

유연 멤리스터 시냅스로 구성된 인공신경망은 학습을 통해 사람의 얼굴을 효과적으로 인식해 분류할 수 있고 손상된 얼굴 이미지도 인식할 수 있음을 확인했다. 이를 통해 얼굴, 숫자, 사물 등의 인식을 효율적으로 수행할 수 있는 유연 뉴로모픽 칩 개발의 가능성을 확보했다.

최 교수는 “멤리스터 소자의 구동 방식이 디지털에서 아날로그로 변화되는 주요 원리를 밝힘으로써 다양한 멤리스터 소자들을 디지털 메모리 또는 시냅스 소자로 응용할 수 있는 길을 열었다”라며 “고성능 뉴로모픽 칩 개발의 가속화에 기여할 수 있을 것이다” 라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단 글로벌프론티어사업 중 (재)나노기판소프트일렉트로닉스 연구단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 플라스틱 기판 위에 제작된 유연 멤리스터 시냅스 소자 모식도

2019.02.11 조회수 12914

최성율 교수, 뉴로모픽 칩의 시냅스 구현

〈 최성율 교수 〉

우리 대학 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀이 멤리스터(Memristor) 소자의 구동 방식을 아날로그 형태로 변화해 뉴로모픽 칩의 시냅스로 활용할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술을 통해 기존의 디지털 비휘발성 메모리로만 이용되던 멤리스터를 아날로그 형태로 활용함으로써 인간의 뇌를 모사한 인공지능 컴퓨팅 칩인 뉴로모픽 칩의 상용화에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

장병철 박사(현 삼성전자 연구원), 김성규 박사(현 노스웨스턴대학), 양상윤 연구교수가 공동 1 저자로 참여하고 美 노스웨스턴 대학, KAIST 임성갑 교수가 공동으로 수행한 이번 연구는 나노과학 분야 국제 학술지 ‘나노 레터스 (Nano Letters)’ 1월 4일 온라인판에 게재됐다.

사람 뇌를 닮은 반도체로 알려진 뉴로모픽 칩은 기존의 반도체 칩이 갖는 전력 확보 문제를 해결할 수 있고 데이터 처리 과정을 통합할 수 있어 차세대 기술로 주목받고 있다.

멤리스터는 메모리와 레지스터의 합성어로, 메모리와 프로세스가 통합된 기능을 수행할 수 있다. 특히 뉴로모픽 칩 내부에 물리적 인공신경망을 가장 효과적으로 구현할 수 있는 크로스바 어레이(crossbar array) 제작에 최적인 소자로 알려져 있다.

물리적 인공신경망은 뉴런 회로와 이들의 연결부인 시냅스 소자로 구성되는데 뉴로모픽 칩 기반의 인공지능 연산을 수행할 때 각 시냅스 소자에서는 뉴런 간의 연결 강도를 나타내는 전도도 가중치가 아날로그 데이터로 저장 및 갱신돼야 한다.

그러나 기존 멤리스터들은 대부분 비휘발성 메모리 구현에 적합한 디지털의 특성을 가져 아날로그 방식의 구동에 한계가 있었고, 이로 인해 시냅스 소자로 응용하기 어려웠다.

최 교수 연구팀은 플라스틱 기판 위에 고분자 소재 기반의 유연 멤리스터를 제작하면서 소자 내부에 형성되는 전도성 금속 필라멘트 크기를 금속 원자 수준으로 얇게 조절하면 멤리스터의 동작이 디지털에서 아날로그 방식으로 변화하는 것을 발견했다.

연구팀은 이러한 현상을 이용해 멤리스터의 전도도 가중치를 연속적, 선형적으로 갱신할 수 있고 구부림 등의 기계적 변형 상태에서도 정상 동작하는 유연 멤리스터 시냅스 소자를 구현했다.

유연 멤리스터 시냅스로 구성된 인공신경망은 학습을 통해 사람의 얼굴을 효과적으로 인식해 분류할 수 있고 손상된 얼굴 이미지도 인식할 수 있음을 확인했다. 이를 통해 얼굴, 숫자, 사물 등의 인식을 효율적으로 수행할 수 있는 유연 뉴로모픽 칩 개발의 가능성을 확보했다.

최 교수는 “멤리스터 소자의 구동 방식이 디지털에서 아날로그로 변화되는 주요 원리를 밝힘으로써 다양한 멤리스터 소자들을 디지털 메모리 또는 시냅스 소자로 응용할 수 있는 길을 열었다”라며 “고성능 뉴로모픽 칩 개발의 가속화에 기여할 수 있을 것이다” 라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단 글로벌프론티어사업 중 (재)나노기판소프트일렉트로닉스 연구단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 플라스틱 기판 위에 제작된 유연 멤리스터 시냅스 소자 모식도

2019.02.11 조회수 12914 -

김수빈 학생, 영국왕립화학회 학술지 표지논문 게재

〈 김 규 한 연구교수, 김 수 빈 학생 〉

우리 대학 학부 4학년 김수빈 학생의 이중 에멀젼(Double Emulsion) 형성 관련 논문이 국제 학술지의 표지논문에 선정됐다.

우리 대학의 학부생 연구지원 프로그램인 URP(Undergraduate Research Participation)를 통한 연구 참여가 활발해지면서 학부생이 1저자로 참여한 논문이 국제 학술지에 등재되는 경우가 많아지고 있다. 김수빈 학생은 URP 프로그램을 통한 연구로 국제 학술지 게재를 넘어 표지논문에 선정되는 성과를 이뤘다.

김수빈 학생의 논문은 세계적으로 권위 있는 학술단체인 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)가 발간하는 국제 학술지 ‘소프트 매터(Soft Matter)’2018년 2월 7호 표지논문에 게재됐다. (논문명: Controllable one-step double emulsion formation via phase inversion)

특히 김수빈 학생은 이번 표지 이미지를 자신의 상상과 관찰을 바탕으로 직접 디자인해 그 가치를 더 높였다.

김 군이 수행한 이번 연구는 이중 에멀젼(Double Emulsion)의 안정성 향상 관련 연구로 이중 에멀젼이란 에멀젼 방울 안에 또 다른 액체로 구성된 방울이 서로 섞이지 않고 캡슐화 된 상태로 구성된 형태를 뜻한다.

이중 에멀젼은 캡슐화를 통한 보유 능력이 탁월해 식품, 화장품, 약물 전달 등 다양하게 사용 가능하다. 그러나 이중 에멀젼을 대량 생산할 수 있는 기존 기술은 내부의 액체 방울을 만든 뒤 이를 캡슐화 하는 두 단계의 공정에서 액체 방울이 쉽게 파괴되고 개발 이후 이중 에멀젼의 안정성이 보장되지 않는 한계가 있다.

또한 이런 과정에서 이중 에멀젼의 크기와 내부 액체 방울의 비율을 조절하는 데 어려움을 겪고 있다.

김 군은 분자들의 화학 반응처럼 물방울들이 충돌해 일어나는 상 반전(Phase Inversion)의 과정에서 단서를 얻었다. 상 반전이 일어나는 과정에서 이중 에멀젼이 일시적으로 형성됨을 발견했고 이를 바탕으로 이중 에멀젼의 안정성을 높일 수 있는 기준을 제시했다.

이후 지속된 연구에서 폴리메틸 메타아크릴레이트(PMMA)와 소수성 실리카 입자가 이 조건을 만족하는 것을 찾아내 한 번의 공정으로 안정적인 이중 에멀젼을 만들 수 있음을 증명했다. 추가적으로 PMMA와 나노입자의 양을 조절해 이중 에멀젼 내부 물방울의 개수와 부피를 조절하는데 성공했다.

2014년 총장장학생(KPF : KAIST Presidential Fellowship)이자 대통령과학장학생으로 입학한 김 군은 화학과 생명화학공학을 배우고 연구하며 직접 관찰하기 어려운 현상을 머릿속으로 상상하며 이를 바탕으로 가설을 세우고 연구해왔다.

김 군이 일찍부터 연구에 몰두할 수 있었던 것은 학부생 연구지원(URP) 프로그램에 두 차례 참여했던 경험 덕분이다. 학부 2학년 때에는 물리적 힘을 이용해 식품, 화장품에 널리 쓰이는 고내부상 에멀젼을 만드는 방법을 연구했고 1년 후엔 콜로이드 입자를 이용해 기저귀의 원료가 되는 다공성 고 흡수성 수지를 만드는 연구를 수행했다.

김 군은 두 번의 URP 프로그램에서 우수상을 수상했고 이 연구 결과 중 일부를 저명 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 2저자로 게재하기도 했다.

김수빈 학생은 “평소에 복수전공을 통해 생명화학공학과에서 에멀젼의 기초가 되는 유체역학, 계면 물리학 등을 배우고 화학과에서 분자 구조를 배워 왔던 것을 융합함으로서 좋은 결과가 나온 것 같다”고 말했다.

이어 “이번 연구 결과로 이중 에멀젼의 상용화에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 정확한 원리를 파악하고 이를 바탕으로 정교하게 컨트롤 할 수 있는 화학제품을 만들어 내고 싶다”고 말했다.

이번 연구는 URP 프로그램 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 김수빈 학생이 직접 디자인한 저널 표지논문

2018.04.12 조회수 22166

김수빈 학생, 영국왕립화학회 학술지 표지논문 게재

〈 김 규 한 연구교수, 김 수 빈 학생 〉

우리 대학 학부 4학년 김수빈 학생의 이중 에멀젼(Double Emulsion) 형성 관련 논문이 국제 학술지의 표지논문에 선정됐다.

우리 대학의 학부생 연구지원 프로그램인 URP(Undergraduate Research Participation)를 통한 연구 참여가 활발해지면서 학부생이 1저자로 참여한 논문이 국제 학술지에 등재되는 경우가 많아지고 있다. 김수빈 학생은 URP 프로그램을 통한 연구로 국제 학술지 게재를 넘어 표지논문에 선정되는 성과를 이뤘다.

김수빈 학생의 논문은 세계적으로 권위 있는 학술단체인 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)가 발간하는 국제 학술지 ‘소프트 매터(Soft Matter)’2018년 2월 7호 표지논문에 게재됐다. (논문명: Controllable one-step double emulsion formation via phase inversion)

특히 김수빈 학생은 이번 표지 이미지를 자신의 상상과 관찰을 바탕으로 직접 디자인해 그 가치를 더 높였다.

김 군이 수행한 이번 연구는 이중 에멀젼(Double Emulsion)의 안정성 향상 관련 연구로 이중 에멀젼이란 에멀젼 방울 안에 또 다른 액체로 구성된 방울이 서로 섞이지 않고 캡슐화 된 상태로 구성된 형태를 뜻한다.

이중 에멀젼은 캡슐화를 통한 보유 능력이 탁월해 식품, 화장품, 약물 전달 등 다양하게 사용 가능하다. 그러나 이중 에멀젼을 대량 생산할 수 있는 기존 기술은 내부의 액체 방울을 만든 뒤 이를 캡슐화 하는 두 단계의 공정에서 액체 방울이 쉽게 파괴되고 개발 이후 이중 에멀젼의 안정성이 보장되지 않는 한계가 있다.

또한 이런 과정에서 이중 에멀젼의 크기와 내부 액체 방울의 비율을 조절하는 데 어려움을 겪고 있다.

김 군은 분자들의 화학 반응처럼 물방울들이 충돌해 일어나는 상 반전(Phase Inversion)의 과정에서 단서를 얻었다. 상 반전이 일어나는 과정에서 이중 에멀젼이 일시적으로 형성됨을 발견했고 이를 바탕으로 이중 에멀젼의 안정성을 높일 수 있는 기준을 제시했다.

이후 지속된 연구에서 폴리메틸 메타아크릴레이트(PMMA)와 소수성 실리카 입자가 이 조건을 만족하는 것을 찾아내 한 번의 공정으로 안정적인 이중 에멀젼을 만들 수 있음을 증명했다. 추가적으로 PMMA와 나노입자의 양을 조절해 이중 에멀젼 내부 물방울의 개수와 부피를 조절하는데 성공했다.

2014년 총장장학생(KPF : KAIST Presidential Fellowship)이자 대통령과학장학생으로 입학한 김 군은 화학과 생명화학공학을 배우고 연구하며 직접 관찰하기 어려운 현상을 머릿속으로 상상하며 이를 바탕으로 가설을 세우고 연구해왔다.

김 군이 일찍부터 연구에 몰두할 수 있었던 것은 학부생 연구지원(URP) 프로그램에 두 차례 참여했던 경험 덕분이다. 학부 2학년 때에는 물리적 힘을 이용해 식품, 화장품에 널리 쓰이는 고내부상 에멀젼을 만드는 방법을 연구했고 1년 후엔 콜로이드 입자를 이용해 기저귀의 원료가 되는 다공성 고 흡수성 수지를 만드는 연구를 수행했다.

김 군은 두 번의 URP 프로그램에서 우수상을 수상했고 이 연구 결과 중 일부를 저명 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 2저자로 게재하기도 했다.

김수빈 학생은 “평소에 복수전공을 통해 생명화학공학과에서 에멀젼의 기초가 되는 유체역학, 계면 물리학 등을 배우고 화학과에서 분자 구조를 배워 왔던 것을 융합함으로서 좋은 결과가 나온 것 같다”고 말했다.

이어 “이번 연구 결과로 이중 에멀젼의 상용화에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 정확한 원리를 파악하고 이를 바탕으로 정교하게 컨트롤 할 수 있는 화학제품을 만들어 내고 싶다”고 말했다.

이번 연구는 URP 프로그램 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 김수빈 학생이 직접 디자인한 저널 표지논문

2018.04.12 조회수 22166 -

오일권 교수, 그래핀 기반의 소프트 액추에이터 개발

〈 타바시안 라솔 박사과정, 오 일 권 교수 〉

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 두 개의 서로 상반된 그래핀 구조체를 전극으로 사용해 소프트 액추에이터(작동장치)의 성능을 높이는데 성공하였다.

연구팀이 이번 연구를 통해 제작한 액추에이터는 웨어러블 전자기기, 소프트 로봇 등의 분야에서 사용 가능할 것으로 기대된다.

타바시안 라솔(Tabassian Rassoul) 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 온라인 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)’ 1월 31일자에 게재됐으며 표지논문에 선정됐다.

차세대 전자기기에 능동형 소프트 액추에이터를 적용하기 위해서는 액추에이터의 전극이 유연성, 높은 전기 전도성 및 전기 화학적 활성, 내구성 등을 갖는 동시에 높은 효율성을 가져야 한다.

하지만 기존의 소프트 액추에이터는 백금 또는 금 등의 고가 귀금속이 사용됐기 때문에 실제 적용이 어려웠다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기능적인 길항성(두 요인이 동시에 작용해 서로의 효과를 상쇄시키는 성질)을 갖는 각기 다른 두 종류의 그래핀 전극을 동시에 사용했다.

연구팀은 전기전도성은 매우 좋지만 전기화학적 활성이 낮은 그래핀 그물망의 단점을 보완하기 위해 질소가 증착된 구겨진 그래핀 입자들을 추가로 적용했다. 그물망 그래핀 메쉬(mesh)와 질소가 증착된 구겨진 그래핀을 결합해 전기화학적으로 기능적 길항성을 갖는 하이브리드 전극을 제작해 소프트 액추에이터에 적용했다.

연구팀이 합성한 그래핀 메쉬 구조는 그래핀 튜브들이 서로 엮인 그물망 형태의 구조를 갖는다. 특히 그물망 구조의 물결 모양 패턴 덕분에 다른 유형의 그래핀 구조보다 우수한 신축성을 갖는다.

또한 화학기상증착법(Chemical vapor deposition, CVD) 방법으로 합성하기 때문에 높은 전기 전도도를 갖는 고품질 그래핀 그물망을 제작할 수 있다.

이 하이브리드 전극에서 그래핀 그물망은 신속하고 균일한 전하 분포 촉진, 질소가 증착된 구겨진 그래핀은 전하를 효율적으로 저장하는 서로 상반된 역할을 각각 수행한다. 이를 통해 재료의 비용적 단점을 보완함과 동시에 전극의 성능 요건을 충족했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 제작된 액추에이터는 햅틱 피드백 시스템, 웨어러블 핼스케어 전자기기, 능동촉각 시스템, VR 및 AR용 능동형 디스플레이, 소프트 로봇 등의 분야에서 사용 가능할 것으로 기대된다.

오 교수는 “이번 연구결과를 통해 소프트 액추에이터의 성능향상 원리를 이해하는 기반 연구가 될 것이다”며 “차세대 유연 전자산업에서의 소프트 액추에이터 기술 활용이 가속화되는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 리더연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 논문 커버 이미지

그림2. 기능적 길항성을 갖는 그래핀 구조 전극 사진 및 소프트 액추에이터 개요

2018.02.07 조회수 16469

오일권 교수, 그래핀 기반의 소프트 액추에이터 개발

〈 타바시안 라솔 박사과정, 오 일 권 교수 〉

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 두 개의 서로 상반된 그래핀 구조체를 전극으로 사용해 소프트 액추에이터(작동장치)의 성능을 높이는데 성공하였다.

연구팀이 이번 연구를 통해 제작한 액추에이터는 웨어러블 전자기기, 소프트 로봇 등의 분야에서 사용 가능할 것으로 기대된다.

타바시안 라솔(Tabassian Rassoul) 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 온라인 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)’ 1월 31일자에 게재됐으며 표지논문에 선정됐다.

차세대 전자기기에 능동형 소프트 액추에이터를 적용하기 위해서는 액추에이터의 전극이 유연성, 높은 전기 전도성 및 전기 화학적 활성, 내구성 등을 갖는 동시에 높은 효율성을 가져야 한다.

하지만 기존의 소프트 액추에이터는 백금 또는 금 등의 고가 귀금속이 사용됐기 때문에 실제 적용이 어려웠다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기능적인 길항성(두 요인이 동시에 작용해 서로의 효과를 상쇄시키는 성질)을 갖는 각기 다른 두 종류의 그래핀 전극을 동시에 사용했다.

연구팀은 전기전도성은 매우 좋지만 전기화학적 활성이 낮은 그래핀 그물망의 단점을 보완하기 위해 질소가 증착된 구겨진 그래핀 입자들을 추가로 적용했다. 그물망 그래핀 메쉬(mesh)와 질소가 증착된 구겨진 그래핀을 결합해 전기화학적으로 기능적 길항성을 갖는 하이브리드 전극을 제작해 소프트 액추에이터에 적용했다.

연구팀이 합성한 그래핀 메쉬 구조는 그래핀 튜브들이 서로 엮인 그물망 형태의 구조를 갖는다. 특히 그물망 구조의 물결 모양 패턴 덕분에 다른 유형의 그래핀 구조보다 우수한 신축성을 갖는다.

또한 화학기상증착법(Chemical vapor deposition, CVD) 방법으로 합성하기 때문에 높은 전기 전도도를 갖는 고품질 그래핀 그물망을 제작할 수 있다.

이 하이브리드 전극에서 그래핀 그물망은 신속하고 균일한 전하 분포 촉진, 질소가 증착된 구겨진 그래핀은 전하를 효율적으로 저장하는 서로 상반된 역할을 각각 수행한다. 이를 통해 재료의 비용적 단점을 보완함과 동시에 전극의 성능 요건을 충족했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 제작된 액추에이터는 햅틱 피드백 시스템, 웨어러블 핼스케어 전자기기, 능동촉각 시스템, VR 및 AR용 능동형 디스플레이, 소프트 로봇 등의 분야에서 사용 가능할 것으로 기대된다.

오 교수는 “이번 연구결과를 통해 소프트 액추에이터의 성능향상 원리를 이해하는 기반 연구가 될 것이다”며 “차세대 유연 전자산업에서의 소프트 액추에이터 기술 활용이 가속화되는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 리더연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 논문 커버 이미지

그림2. 기능적 길항성을 갖는 그래핀 구조 전극 사진 및 소프트 액추에이터 개요

2018.02.07 조회수 16469