-

피부형 센서 패치 하나로 사람 움직임을 측정하는 기술 개발

우리 대학 전산학부 조성호 교수 연구팀이 서울대 기계공학과 고승환 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 딥러닝 기술을 센서와 결합, 최소한의 데이터로 인체 움직임을 정확하게 측정 가능한 유연한 `피부 형 센서'를 개발했다.

공동연구팀이 개발한 피부 형 센서에는 인체의 움직임에 의해 발생하는 복합적 신호를 피부에 부착한 최소한의 센서로 정밀하게 측정하고, 이를 딥러닝 기술로 분리, 분석하는 기술이 적용됐다.

이번 연구에는 김민(우리 대학), 김권규(서울대), 하인호(서울대) 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 5월 1일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A deep-learned skin decoding the epicentral human motions).

사람의 움직임 측정 방법 중 가장 널리 쓰이는 방식인 모션 캡처 카메라를 사용하는 방식은 카메라가 설치된 공간에서만 움직임 측정이 가능해 장소적 제약을 받아왔다. 반면 웨어러블 장비를 사용할 경우 장소제약 없이 사용자의 상태 변화를 측정할 수 있어, 다양한 환경에서 사람의 상태를 전달할 수 있다.

다만 기존 웨어러블 기기들은 측정 부위에 직접 센서를 부착해 측정이 이뤄지기 때문에 측정 부위, 즉 관절이 늘어나면 더 많은 센서가 수십 개에서 많게는 수백 개까지 요구된다는 단점이 있다.

공동연구팀이 개발한 피부 형 센서는 `크랙' 에 기반한 고(高) 민감 센서로, 인체의 움직임이 발생하는 근원지에서 먼 위치에 부착해서 간접적으로도 인체의 움직임을 측정할 수 있다. `크랙' 이란 나노 입자에 균열이 생긴다는 뜻인데, 연구팀은 이 균열로 인해 발생하는 센서값을 변화시켜 미세한 손목 움직임 변화까지 측정할 수 있다고 설명했다.

연구팀은 또 딥러닝 모델을 사용, 센서의 시계열 신호를 분석해 손목에 부착된 단 하나의 센서 신호로 여러 가지 손가락 관절 움직임을 측정할 수 있게 했다. 사용자별 신호 차이를 교정하고, 데이터 수집을 최소화하기 위해서는 전이학습(Transfer Learning)을 통해 기존 학습된 지식을 전달했다. 이로써 적은 양의 데이터와 적은 학습 시간으로 모델을 학습하는 시스템을 완성하는 데 성공했다.

우리 대학 전산학부 조성호 교수는 "이번 연구는 딥러닝 기술을 활용해 실제 환경에서 더욱 효과적으로 사람의 실시간 정보를 획득하는 방법을 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ며 "이 측정 방법을 적용하면 웨어러블 증강현실 기술의 보편화 시대는 더욱 빨리 다가올 것ˮ 이라고 예상했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(선도 연구센터 지원사업 ERC)과 기초연구사업 (중견연구자)의 지원을 받아 수행됐다.

< 피부형 센서 패치로 손가락 움직임 측정 모습 >

피부형 센서 패치 하나로 사람 움직임을 측정하는 기술 개발

우리 대학 전산학부 조성호 교수 연구팀이 서울대 기계공학과 고승환 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 딥러닝 기술을 센서와 결합, 최소한의 데이터로 인체 움직임을 정확하게 측정 가능한 유연한 `피부 형 센서'를 개발했다.

공동연구팀이 개발한 피부 형 센서에는 인체의 움직임에 의해 발생하는 복합적 신호를 피부에 부착한 최소한의 센서로 정밀하게 측정하고, 이를 딥러닝 기술로 분리, 분석하는 기술이 적용됐다.

이번 연구에는 김민(우리 대학), 김권규(서울대), 하인호(서울대) 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 5월 1일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A deep-learned skin decoding the epicentral human motions).

사람의 움직임 측정 방법 중 가장 널리 쓰이는 방식인 모션 캡처 카메라를 사용하는 방식은 카메라가 설치된 공간에서만 움직임 측정이 가능해 장소적 제약을 받아왔다. 반면 웨어러블 장비를 사용할 경우 장소제약 없이 사용자의 상태 변화를 측정할 수 있어, 다양한 환경에서 사람의 상태를 전달할 수 있다.

다만 기존 웨어러블 기기들은 측정 부위에 직접 센서를 부착해 측정이 이뤄지기 때문에 측정 부위, 즉 관절이 늘어나면 더 많은 센서가 수십 개에서 많게는 수백 개까지 요구된다는 단점이 있다.

공동연구팀이 개발한 피부 형 센서는 `크랙' 에 기반한 고(高) 민감 센서로, 인체의 움직임이 발생하는 근원지에서 먼 위치에 부착해서 간접적으로도 인체의 움직임을 측정할 수 있다. `크랙' 이란 나노 입자에 균열이 생긴다는 뜻인데, 연구팀은 이 균열로 인해 발생하는 센서값을 변화시켜 미세한 손목 움직임 변화까지 측정할 수 있다고 설명했다.

연구팀은 또 딥러닝 모델을 사용, 센서의 시계열 신호를 분석해 손목에 부착된 단 하나의 센서 신호로 여러 가지 손가락 관절 움직임을 측정할 수 있게 했다. 사용자별 신호 차이를 교정하고, 데이터 수집을 최소화하기 위해서는 전이학습(Transfer Learning)을 통해 기존 학습된 지식을 전달했다. 이로써 적은 양의 데이터와 적은 학습 시간으로 모델을 학습하는 시스템을 완성하는 데 성공했다.

우리 대학 전산학부 조성호 교수는 "이번 연구는 딥러닝 기술을 활용해 실제 환경에서 더욱 효과적으로 사람의 실시간 정보를 획득하는 방법을 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ며 "이 측정 방법을 적용하면 웨어러블 증강현실 기술의 보편화 시대는 더욱 빨리 다가올 것ˮ 이라고 예상했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(선도 연구센터 지원사업 ERC)과 기초연구사업 (중견연구자)의 지원을 받아 수행됐다.

< 피부형 센서 패치로 손가락 움직임 측정 모습 >

2020.05.20

조회수 14426

-

원자간력 현미경(AFM)을 이용한 배터리 전극의 구성 성분 분포 영상화 기법 개발

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 원자간력 현미경(AFM, Atomic Force Microscope)을 이용해 배터리 전극의 구성성분 분포를 파악하는 영상화 기법을 개발하는 데 성공했다.

관련 기술은 차세대 배터리로 주목받는 전고체전지 설계를 용이하게 할 수 있고 다른 전기화학 소재에도 제조 공정을 크게 혁신하는 토대가 될 것으로 기대된다.

김홍준 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스(ACS Applied Energy Materials)'지 4월 27일 字에 게재됐다. (논문명: Visualization of Functional Components in a Lithium Silicon Titanium Phosphate-Natural Graphite Composite Anode)

리튬이온전지는 휴대용 장비와 전기자동차 등 여러 분야에서 강력한 전기 에너지저장장치(ESS)로 사용되고 있다. 그러나 액체나 젤 형태의 전해질을 사용하는 리튬이온전지는 충격이나 압력으로 인한 발화 가능성이 크고 충전소요 시간이 길어지는 취약점을 안고 있다. 따라서 지난 13일 국내 1, 2위 대기업인 삼성그룹과 현대차 그룹 수장들이 첫 단독 회동을 통해 협업을 논의한 사례에서 보듯 고체 전해질을 이용한 전고체전지가 가장 유망한 차세대 배터리로 주목을 받고 있다.

전고체전지는 양극과 음극 사이의 전해질을 액체가 아닌 고체로 대체한 전지다. 전고체전지는 특히 부피를 절반으로 줄이면서 대용량 구현이 가능해 완전 충전 시 최대 주행거리가 800Km에 달하기 때문에 글로벌완성차 업체와 배터리 업체를 중심으로 기술 상용화를 위한 연구개발(R&D) 움직임이 활발하다.

다만 전고체전지가 차세대 배터리로 확고히 자리를 잡기 위해서는 낮은 이온전도도와 전극-전해질 계면의 접합성 문제를 해결해야 한다. 이를 위해 리튬이온전도체가 분산된 복합 전극에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. 또 전지 구동 성능에 큰 영향을 미치는 복합 전극의 재료적 특성을 이해하기 위해서는 미시적 규모로 혼합된 활물질, 이온전도체, 바인더 그리고 도전재와 같은 구성성분들의 형상과 분포를 파악할 수 있는 기술이 필요하다.

홍승범 교수 연구팀이 개발한 영상화 기법은 이러한 문제점들을 거시·미시적 다중 스케일에서 전기화학 변위 현미경과 횡력 현미경 등 원자간력 현미경의 다양한 기능을 활용해 위치에 따른 검출 신호의 감도 차이로 구성성분들의 영역을 구별해 해결했다. 기존 전극과 복합 전극을 비교해서 결과를 제시했으며, 영역들의 구별뿐만 아니라 단일 영역 내에서 나노 스케일의 이온 반응성 세기 분포와 마찰력 세기 분포의 상관관계 파악을 통해 바인더 구성 비율이 이온 반응성에 미치는 영향을 파악했다.

또 기존 전자 현미경을 이용해 관찰할 경우, 진공 환경이 필수적으로 필요하고, 분석을 위한 시편 제작 시 매우 얇은 막 형태로 제작 및 백금 입자를 코팅해야 하는 등 특별한 사전처리 절차가 필요했다. 반면 홍 교수 연구팀이 이번 연구를 통해 제시한 관찰 방법은 일반적인 환경에서 수행할 수 있고, 특별한 사전처리 절차가 필요하지 않다. 이와 함께 다른 영상화 장비보다 관찰의 준비 과정이 편리하며, 공간 분해 능력과 검출 신호의 세기 분해 능력이 월등하고, 성분 관찰 시에는 3차원 표면 형상 정보가 제공된다는 장점이 있다.

홍승범 교수는 "원자간력 현미경을 이용해 개발된 분석 기법은 복합 소재 내의 각 구성성분이 물질의 최종적인 성질에 기여하는 역할을 정량적으로 이해하는 데 유리하다ˮ 면서 "이 기술은 차세대 전고체전지의 설계 방향을 다중 스케일에서 제시할 뿐만 아니라, 다른 전기화학 소재의 제조 공정에도 혁신의 기틀을 마련할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 거대과학연구개발사업, 웨어러블 플랫폼 소재 기술센터 지원 기초연구사업 및 KAIST 글로벌특이점연구 지원으로 수행됐다.

원자간력 현미경(AFM)을 이용한 배터리 전극의 구성 성분 분포 영상화 기법 개발

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 원자간력 현미경(AFM, Atomic Force Microscope)을 이용해 배터리 전극의 구성성분 분포를 파악하는 영상화 기법을 개발하는 데 성공했다.

관련 기술은 차세대 배터리로 주목받는 전고체전지 설계를 용이하게 할 수 있고 다른 전기화학 소재에도 제조 공정을 크게 혁신하는 토대가 될 것으로 기대된다.

김홍준 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스(ACS Applied Energy Materials)'지 4월 27일 字에 게재됐다. (논문명: Visualization of Functional Components in a Lithium Silicon Titanium Phosphate-Natural Graphite Composite Anode)

리튬이온전지는 휴대용 장비와 전기자동차 등 여러 분야에서 강력한 전기 에너지저장장치(ESS)로 사용되고 있다. 그러나 액체나 젤 형태의 전해질을 사용하는 리튬이온전지는 충격이나 압력으로 인한 발화 가능성이 크고 충전소요 시간이 길어지는 취약점을 안고 있다. 따라서 지난 13일 국내 1, 2위 대기업인 삼성그룹과 현대차 그룹 수장들이 첫 단독 회동을 통해 협업을 논의한 사례에서 보듯 고체 전해질을 이용한 전고체전지가 가장 유망한 차세대 배터리로 주목을 받고 있다.

전고체전지는 양극과 음극 사이의 전해질을 액체가 아닌 고체로 대체한 전지다. 전고체전지는 특히 부피를 절반으로 줄이면서 대용량 구현이 가능해 완전 충전 시 최대 주행거리가 800Km에 달하기 때문에 글로벌완성차 업체와 배터리 업체를 중심으로 기술 상용화를 위한 연구개발(R&D) 움직임이 활발하다.

다만 전고체전지가 차세대 배터리로 확고히 자리를 잡기 위해서는 낮은 이온전도도와 전극-전해질 계면의 접합성 문제를 해결해야 한다. 이를 위해 리튬이온전도체가 분산된 복합 전극에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. 또 전지 구동 성능에 큰 영향을 미치는 복합 전극의 재료적 특성을 이해하기 위해서는 미시적 규모로 혼합된 활물질, 이온전도체, 바인더 그리고 도전재와 같은 구성성분들의 형상과 분포를 파악할 수 있는 기술이 필요하다.

홍승범 교수 연구팀이 개발한 영상화 기법은 이러한 문제점들을 거시·미시적 다중 스케일에서 전기화학 변위 현미경과 횡력 현미경 등 원자간력 현미경의 다양한 기능을 활용해 위치에 따른 검출 신호의 감도 차이로 구성성분들의 영역을 구별해 해결했다. 기존 전극과 복합 전극을 비교해서 결과를 제시했으며, 영역들의 구별뿐만 아니라 단일 영역 내에서 나노 스케일의 이온 반응성 세기 분포와 마찰력 세기 분포의 상관관계 파악을 통해 바인더 구성 비율이 이온 반응성에 미치는 영향을 파악했다.

또 기존 전자 현미경을 이용해 관찰할 경우, 진공 환경이 필수적으로 필요하고, 분석을 위한 시편 제작 시 매우 얇은 막 형태로 제작 및 백금 입자를 코팅해야 하는 등 특별한 사전처리 절차가 필요했다. 반면 홍 교수 연구팀이 이번 연구를 통해 제시한 관찰 방법은 일반적인 환경에서 수행할 수 있고, 특별한 사전처리 절차가 필요하지 않다. 이와 함께 다른 영상화 장비보다 관찰의 준비 과정이 편리하며, 공간 분해 능력과 검출 신호의 세기 분해 능력이 월등하고, 성분 관찰 시에는 3차원 표면 형상 정보가 제공된다는 장점이 있다.

홍승범 교수는 "원자간력 현미경을 이용해 개발된 분석 기법은 복합 소재 내의 각 구성성분이 물질의 최종적인 성질에 기여하는 역할을 정량적으로 이해하는 데 유리하다ˮ 면서 "이 기술은 차세대 전고체전지의 설계 방향을 다중 스케일에서 제시할 뿐만 아니라, 다른 전기화학 소재의 제조 공정에도 혁신의 기틀을 마련할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 거대과학연구개발사업, 웨어러블 플랫폼 소재 기술센터 지원 기초연구사업 및 KAIST 글로벌특이점연구 지원으로 수행됐다.

2020.05.19

조회수 15191

-

빛 투과율 조절하는 능동형 광학 필름 개발

우리 대학 연구진이 기존 창호시스템을 교체하지 않고서도 투과율을 큰 폭으로 자유롭게 조절할 수 있는 에너지 절감형 스마트 윈도우 등으로 활용이 가능한 새로운 광학 필름 제작 기술을 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 전석우 교수와 건설및환경공학과 홍정욱 교수·신소재공학과 신종화 교수 공동연구팀이 3차원 나노 복합체를 이용, 에너지의 효율적인 신축변형을 통해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절이 가능한 능동형 광학 필름을 개발하는데 성공했다고 14일 밝혔다.

전석우 교수와 홍정욱 교수가 교신 저자로, 조동휘 박사과정 학생과 신라대학교 심영석 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 재료 분야의 세계적인 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 4월 26일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: High-Contrast Optical Modulation from Strain-Induced Nanogaps at Three-Dimensional Heterogeneous Interfaces)

해당 연구진들은 정렬된 3차원 나노 네트워크에 기반한 신축성 나노 복합체를 이용해, 가시광 투과율을 최대 90%에서 16%까지 조절 가능한 넓은 면적의 광학 필름 제작에 필요한 원천 기술을 확보했다. 약 74%의 범위를 갖는 이는 평균적으로 46%의 범위를 가졌던 기존 2차원 필름의 수준을 훨씬 뛰어넘는 세계 최고 수준의 기술이다.

최근 제로 에너지 빌딩, 스마트 윈도우, 사생활 보호 등 에너지 저감/감성 혁신 응용에 대한 관심이 급증함에 따라, 능동형 광학 변조 기술이 주목받고 있다. 기존 외부 자극 (전기/열/빛 등)을 이용한 능동형 광학 변조 기술은 느린 반응속도와 불필요한 색 변화를 동반하고 낮은 안정성 등의 이유로 선글라스, 쇼케이스, 광고 등 매우 제한적인 분야에 적용돼왔기 때문에 현재 새로운 형태의 광학 변조 기술 개발이 활발히 진행 중이다.

에너지 효율적인 신축 변형을 이용한 광학 변조 기술은 비교적 간단한 구동 원리와 낮은 에너지 소비로 효율적으로 투과율을 제어할 수 있는 장점을 지녀 그동안 학계 및 관련 업계에서 집중적인 관심을 받아왔다. 그러나 기존 연구에서 보고된 광 산란 제어를 유도하는 구조는 대부분 광학 밀도가 낮은 2차원 표면 구조에 기반하기 때문에 좁은 투과율 변화 범위를 갖고, 물 등 외부 매질과 인접할 때 광학 변조기능을 잃는 문제를 가지고 있다. 특히, 비 정렬 구조에 바탕을 두고 있어 광학 변조 특성이 균일하지 못해서 넓은 면적으로 만들기도 힘들다.

연구팀은 정렬된 3차원 나노구조 제작에 효과적인 근접장 나노패터닝 (PnP, Proximity-field nanopatterning) 기술과 산화물 증착(증기를 표면에 얇은 막으로 입힘)을 정교하게 제어할 수 있는 원자층 증착법 (ALD, Atomic layer deposition)을 이용했다. 이에 주기적인 3차원 나노쉘 (nanoshell) 구조의 알루미나 (alumina)가 탄성중합체에 삽입된 신축성 3차원 나노복합체 필름을 현존하는 광학 변조 필름 중 가장 큰 면적인 3인치×3인치 크기로 제작하는 데 성공했다.

광학 필름을 약 60% 범위에서 당겨 늘리는 경우, 산화물과 탄성중합체의 경계면에서 발생하는 수없이 많고 작은 구멍에서 빛의 산란 현상이 발생하는데 연구진은 이를 이용해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절 범위인 약 74%를 달성했다. 동시에 10,000회에 걸친 반복적인 구동 시험과 굽힘과 뒤틀림 등 거친 변형, 70℃ 이내 고온 환경에서의 구동, 물속에서의 구동 특성 등을 확인한 결과 높은 내구성과 안정성을 확인했다. 이와 함께 재료역학적‧광학적 이론 해석을 바탕으로 경계면에서 발생하는 광 산란 현상 메커니즘도 규명하는 데 성공했다.

전 교수 공동연구팀이 개발한 이 기술은 기존 창호 시스템 교체 없이도, 간단한 얇은 필름 형태로 유리 표면에 부착함으로써 투과율 조절이 가능한 에너지 절감형 스마트 윈도우로 활용이 가능하다. 이 밖에 두루마리 타입의 빔프로젝터 스크린 응용 등 감성 혁신적인 폭넓은 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 다부처 공동사업과 글로벌 프론티어 사업, 그리고 이공분야기초개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

빛 투과율 조절하는 능동형 광학 필름 개발

우리 대학 연구진이 기존 창호시스템을 교체하지 않고서도 투과율을 큰 폭으로 자유롭게 조절할 수 있는 에너지 절감형 스마트 윈도우 등으로 활용이 가능한 새로운 광학 필름 제작 기술을 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 전석우 교수와 건설및환경공학과 홍정욱 교수·신소재공학과 신종화 교수 공동연구팀이 3차원 나노 복합체를 이용, 에너지의 효율적인 신축변형을 통해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절이 가능한 능동형 광학 필름을 개발하는데 성공했다고 14일 밝혔다.

전석우 교수와 홍정욱 교수가 교신 저자로, 조동휘 박사과정 학생과 신라대학교 심영석 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 재료 분야의 세계적인 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 4월 26일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: High-Contrast Optical Modulation from Strain-Induced Nanogaps at Three-Dimensional Heterogeneous Interfaces)

해당 연구진들은 정렬된 3차원 나노 네트워크에 기반한 신축성 나노 복합체를 이용해, 가시광 투과율을 최대 90%에서 16%까지 조절 가능한 넓은 면적의 광학 필름 제작에 필요한 원천 기술을 확보했다. 약 74%의 범위를 갖는 이는 평균적으로 46%의 범위를 가졌던 기존 2차원 필름의 수준을 훨씬 뛰어넘는 세계 최고 수준의 기술이다.

최근 제로 에너지 빌딩, 스마트 윈도우, 사생활 보호 등 에너지 저감/감성 혁신 응용에 대한 관심이 급증함에 따라, 능동형 광학 변조 기술이 주목받고 있다. 기존 외부 자극 (전기/열/빛 등)을 이용한 능동형 광학 변조 기술은 느린 반응속도와 불필요한 색 변화를 동반하고 낮은 안정성 등의 이유로 선글라스, 쇼케이스, 광고 등 매우 제한적인 분야에 적용돼왔기 때문에 현재 새로운 형태의 광학 변조 기술 개발이 활발히 진행 중이다.

에너지 효율적인 신축 변형을 이용한 광학 변조 기술은 비교적 간단한 구동 원리와 낮은 에너지 소비로 효율적으로 투과율을 제어할 수 있는 장점을 지녀 그동안 학계 및 관련 업계에서 집중적인 관심을 받아왔다. 그러나 기존 연구에서 보고된 광 산란 제어를 유도하는 구조는 대부분 광학 밀도가 낮은 2차원 표면 구조에 기반하기 때문에 좁은 투과율 변화 범위를 갖고, 물 등 외부 매질과 인접할 때 광학 변조기능을 잃는 문제를 가지고 있다. 특히, 비 정렬 구조에 바탕을 두고 있어 광학 변조 특성이 균일하지 못해서 넓은 면적으로 만들기도 힘들다.

연구팀은 정렬된 3차원 나노구조 제작에 효과적인 근접장 나노패터닝 (PnP, Proximity-field nanopatterning) 기술과 산화물 증착(증기를 표면에 얇은 막으로 입힘)을 정교하게 제어할 수 있는 원자층 증착법 (ALD, Atomic layer deposition)을 이용했다. 이에 주기적인 3차원 나노쉘 (nanoshell) 구조의 알루미나 (alumina)가 탄성중합체에 삽입된 신축성 3차원 나노복합체 필름을 현존하는 광학 변조 필름 중 가장 큰 면적인 3인치×3인치 크기로 제작하는 데 성공했다.

광학 필름을 약 60% 범위에서 당겨 늘리는 경우, 산화물과 탄성중합체의 경계면에서 발생하는 수없이 많고 작은 구멍에서 빛의 산란 현상이 발생하는데 연구진은 이를 이용해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절 범위인 약 74%를 달성했다. 동시에 10,000회에 걸친 반복적인 구동 시험과 굽힘과 뒤틀림 등 거친 변형, 70℃ 이내 고온 환경에서의 구동, 물속에서의 구동 특성 등을 확인한 결과 높은 내구성과 안정성을 확인했다. 이와 함께 재료역학적‧광학적 이론 해석을 바탕으로 경계면에서 발생하는 광 산란 현상 메커니즘도 규명하는 데 성공했다.

전 교수 공동연구팀이 개발한 이 기술은 기존 창호 시스템 교체 없이도, 간단한 얇은 필름 형태로 유리 표면에 부착함으로써 투과율 조절이 가능한 에너지 절감형 스마트 윈도우로 활용이 가능하다. 이 밖에 두루마리 타입의 빔프로젝터 스크린 응용 등 감성 혁신적인 폭넓은 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 다부처 공동사업과 글로벌 프론티어 사업, 그리고 이공분야기초개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.05.14

조회수 21132

-

초저조도/초고조도 환경에서도 모션 블러 없는 고화질 및 고해상도 영상 생성이 가능한 알고리즘 개발

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수 연구팀이 영국 임페리얼 칼리지 김태균 교수 연구팀과 GIST 최종현 교수 공동 연구팀과의 2건의 공동 연구를 통해 이벤트 카메라를 활용한 고화질 및 고해상도 영상 생성 알고리즘들을 개발했다.

연구팀은 이번에 개발한 알고리즘들을 통해 기존의 RGB 기반 카메라가 영상을 획득하지 못하는 초저조도/초고조도 환경에서도 이벤트 카메라(Event Camera)를 활용하여 고화질 및 고해상도 영상을 생성할 수 있고, 특히 이벤트 카메라의 장점을 살려 초고속의 움직임에도 모션 블러(motion blur, 빠른 움직임에 의한 영상 열화) 없는 고프레임율의 영상을 생성할 수 있다고 밝혔다.

이벤트 카메라는 카메라 각 화소에 입사하는 빛의 세기의 변화에 반응하여 광역동적범위(High Dynamic Range)에서 매우 짧은 지연 시간을 갖는 비동기적 이벤트 데이터를 영상 정보로 제공하기 때문에, 기존 RGB 카메라가 영상을 획득할 수 없었던 고조도/저조도 환경에서도 영상 데이터 획득이 가능하고 또한 초고속 움직임을 갖는 피사체에 대한 영상 데이터 획득이 가능하다는 장점이 있다.

하지만 기존의 영상과는 다른 형태의 영상 정보를 제공하기 때문에 기존의 영상 이해 기술을 접목시키기 어렵고 또한 센서의 제약으로 인해 영상의 해상도가 낮다는 단점이 있다. 연구팀은 이벤트 카메라의 장점을 유지하면서 이와 같은 문제를 해결하기 위해 이벤트 데이터로부터 고화질의 초고해상도의 영상을 생성해 내기 위한 최적화된 심층 신경망과 학습 알고리즘들을 제안하였다. 제안된 알고리즘들은 이벤트 카메라로부터 획득된 이벤트 데이터를 일정 시간 동안 누적하여 딥러닝 기반의 합성곱 신경망을 통해 영상을 생성하는 방식으로, 두 공동 연구에서 각각 교사 학습/비교사 학습 기반의 알고리즘을 제안하였는데, 제안된 두 알고리즘들 모두 이벤트 카메라의 장점을 유지할 수 있어 초당 최대 100만 프레임의 영상 생성이 가능하여 조명의 변화가 극심한 환경이나 고속 움직임에 대한 분석이 필요한 다양한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

윤국진 교수는 “본 기술은 이벤트 카메라를 활용한 영상 기반 상황 인식을 위한 기술로서, 기존 RGB 카메라로는 검출이 어려운 조명 변화가 극심한 상황에서 사용될 수 있고, 초고속 움직임에 대한 분석이 가능하기 때문에 자율주행 자동차, 드론, 로봇 등에 다양하게 활용될 것으로 기대한다.”고 말했다.

Mohammad Mostafavi 박사과정(GIST)이 1저자로 참여한 공동 연구와 Wang Lin 박사과정(KAIST)이 1저자로 참여한 공동 연구 논문들은 오는 6월에 개최 예정인 컴퓨터 비전/기계학습 분야의 국제 학술대회인 ‘IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)에 각각 구술/포스터 논문으로 발표될 예정이다. (논문명: (1) Learning to Super Resolve Intensity Images from Events, 이벤트를 활용한 초고해상도 이미지 생성 학습법, (2) EventSR: From Asynchronous Events to Image Reconstruction, Restoration, and Super-Resolution via End-to-End Adversarial Learning, 적대적 신경망 학습을 통한 비동기적 이벤트의 이미지로의 재구성, 복원 및 초해상도 연구)

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업(NRF-2018R1A2B3008640)과 차세대정보・컴퓨팅기술개발사업(NRF-2017M3C4A7069369)의 지원을 받아 수행됐다.

초저조도/초고조도 환경에서도 모션 블러 없는 고화질 및 고해상도 영상 생성이 가능한 알고리즘 개발

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수 연구팀이 영국 임페리얼 칼리지 김태균 교수 연구팀과 GIST 최종현 교수 공동 연구팀과의 2건의 공동 연구를 통해 이벤트 카메라를 활용한 고화질 및 고해상도 영상 생성 알고리즘들을 개발했다.

연구팀은 이번에 개발한 알고리즘들을 통해 기존의 RGB 기반 카메라가 영상을 획득하지 못하는 초저조도/초고조도 환경에서도 이벤트 카메라(Event Camera)를 활용하여 고화질 및 고해상도 영상을 생성할 수 있고, 특히 이벤트 카메라의 장점을 살려 초고속의 움직임에도 모션 블러(motion blur, 빠른 움직임에 의한 영상 열화) 없는 고프레임율의 영상을 생성할 수 있다고 밝혔다.

이벤트 카메라는 카메라 각 화소에 입사하는 빛의 세기의 변화에 반응하여 광역동적범위(High Dynamic Range)에서 매우 짧은 지연 시간을 갖는 비동기적 이벤트 데이터를 영상 정보로 제공하기 때문에, 기존 RGB 카메라가 영상을 획득할 수 없었던 고조도/저조도 환경에서도 영상 데이터 획득이 가능하고 또한 초고속 움직임을 갖는 피사체에 대한 영상 데이터 획득이 가능하다는 장점이 있다.

하지만 기존의 영상과는 다른 형태의 영상 정보를 제공하기 때문에 기존의 영상 이해 기술을 접목시키기 어렵고 또한 센서의 제약으로 인해 영상의 해상도가 낮다는 단점이 있다. 연구팀은 이벤트 카메라의 장점을 유지하면서 이와 같은 문제를 해결하기 위해 이벤트 데이터로부터 고화질의 초고해상도의 영상을 생성해 내기 위한 최적화된 심층 신경망과 학습 알고리즘들을 제안하였다. 제안된 알고리즘들은 이벤트 카메라로부터 획득된 이벤트 데이터를 일정 시간 동안 누적하여 딥러닝 기반의 합성곱 신경망을 통해 영상을 생성하는 방식으로, 두 공동 연구에서 각각 교사 학습/비교사 학습 기반의 알고리즘을 제안하였는데, 제안된 두 알고리즘들 모두 이벤트 카메라의 장점을 유지할 수 있어 초당 최대 100만 프레임의 영상 생성이 가능하여 조명의 변화가 극심한 환경이나 고속 움직임에 대한 분석이 필요한 다양한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

윤국진 교수는 “본 기술은 이벤트 카메라를 활용한 영상 기반 상황 인식을 위한 기술로서, 기존 RGB 카메라로는 검출이 어려운 조명 변화가 극심한 상황에서 사용될 수 있고, 초고속 움직임에 대한 분석이 가능하기 때문에 자율주행 자동차, 드론, 로봇 등에 다양하게 활용될 것으로 기대한다.”고 말했다.

Mohammad Mostafavi 박사과정(GIST)이 1저자로 참여한 공동 연구와 Wang Lin 박사과정(KAIST)이 1저자로 참여한 공동 연구 논문들은 오는 6월에 개최 예정인 컴퓨터 비전/기계학습 분야의 국제 학술대회인 ‘IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)에 각각 구술/포스터 논문으로 발표될 예정이다. (논문명: (1) Learning to Super Resolve Intensity Images from Events, 이벤트를 활용한 초고해상도 이미지 생성 학습법, (2) EventSR: From Asynchronous Events to Image Reconstruction, Restoration, and Super-Resolution via End-to-End Adversarial Learning, 적대적 신경망 학습을 통한 비동기적 이벤트의 이미지로의 재구성, 복원 및 초해상도 연구)

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업(NRF-2018R1A2B3008640)과 차세대정보・컴퓨팅기술개발사업(NRF-2017M3C4A7069369)의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.12

조회수 13119

-

실시간 영상 전송 보안 기술 개발

전산학부 김명철 교수 연구팀이 웹캠, 영상 드론, CCTV, 증강현실(AR), 가상현실(VR) 등에 사용하는 영상 전송 장비용 실시간 영상 암호화 및 전산 자원(CPU, 배터리 등) 소모 저감 기술을 개발했다.

연구팀의 실시간 영상 전송 보안기술은 비디오 코덱 종류에 상관없이 적용될 수 있는 범용성을 가질 뿐 아니라 영상전송기기의 CPU나 배터리를 최대 50%까지 절약하면서도 최고 수준의 보안성능을 제공하는 결과를 보였다.

고경민 박사 주도로 개발된 이번 연구결과는 보안 분야의 국제 학술지 IEEE TDSC(Transactions on Dependable and Secure Computing) 3월 13일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Secure video transmission framework for battery-powered video devices) 또한, 국내 특허로 등록, 미국특허로 출원돼 2차 심사가 진행 중이다. (국내특허명: 통신 시스템의 암호화 패킷 전송 방법)

기존 실시간 영상 전송 보안기술은 촬영한 모든 영상을 암호화해 전송하거나 비디오 데이터 식별 없이 무작위로 암호화하기 때문에 전산 자원이 제한된 상황에서 적용하기에는 한계가 있다. 문제 해결을 위해 연구팀은 새로운 실시간 영상 암호화 및 배터리 소모 저감 기술을 개발했다. 이 기술은 영상전송 장비에서 동작하는 자원 모니터링 결과에 따라 카메라로 촬영한 영상을 구성하는 비디오 데이터를 데이터중요도 관점에서 선별적으로 암호화 전송을 수행한다.

암호화 전송 시에는 영상 송신 장비의 가용자원량에 따라 실시간으로 암호화 정도를 조정하며, 다중 전송경로 지원을 통해 보안성을 높인다. 수신된 영상 데이터는 실시간 영상 재생이 가능한 단위로 그 순서를 복원한 후 화면에 표시된다. 이 기술은 가용 전산 자원의 모니터링 결과에 따라 촬영된 영상을 구성하는 비디오 데이터 단위로 암호화가 가능해 전산 자원 가용량에 따른 선별적 적용이 가능하다.

연구팀은 카메라 장비를 상용 영상 드론에 탑재해 무선을 통한 영상전송 시 전산 자원 소모를 낮추면서 보안성을 높일 수 있음을 증명했다. 최근 코로나로 인해 널리 활용되는 비대면 강의 및 미팅의 보안성 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

김명철 교수는 “영상전송 보안이 중요한 온라인 교육/회의, 스마트시티의 CCTV, 민군 드론 영상 송수신, 증강현실(AR), 가상현실(VR) 등에서 특허화된 개발기술이 원천기술로 활용될 수 있도록 산학협력을 활발히 추진하고 있다”라고 말했다.

실시간 영상 전송 보안 기술 개발

전산학부 김명철 교수 연구팀이 웹캠, 영상 드론, CCTV, 증강현실(AR), 가상현실(VR) 등에 사용하는 영상 전송 장비용 실시간 영상 암호화 및 전산 자원(CPU, 배터리 등) 소모 저감 기술을 개발했다.

연구팀의 실시간 영상 전송 보안기술은 비디오 코덱 종류에 상관없이 적용될 수 있는 범용성을 가질 뿐 아니라 영상전송기기의 CPU나 배터리를 최대 50%까지 절약하면서도 최고 수준의 보안성능을 제공하는 결과를 보였다.

고경민 박사 주도로 개발된 이번 연구결과는 보안 분야의 국제 학술지 IEEE TDSC(Transactions on Dependable and Secure Computing) 3월 13일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Secure video transmission framework for battery-powered video devices) 또한, 국내 특허로 등록, 미국특허로 출원돼 2차 심사가 진행 중이다. (국내특허명: 통신 시스템의 암호화 패킷 전송 방법)

기존 실시간 영상 전송 보안기술은 촬영한 모든 영상을 암호화해 전송하거나 비디오 데이터 식별 없이 무작위로 암호화하기 때문에 전산 자원이 제한된 상황에서 적용하기에는 한계가 있다. 문제 해결을 위해 연구팀은 새로운 실시간 영상 암호화 및 배터리 소모 저감 기술을 개발했다. 이 기술은 영상전송 장비에서 동작하는 자원 모니터링 결과에 따라 카메라로 촬영한 영상을 구성하는 비디오 데이터를 데이터중요도 관점에서 선별적으로 암호화 전송을 수행한다.

암호화 전송 시에는 영상 송신 장비의 가용자원량에 따라 실시간으로 암호화 정도를 조정하며, 다중 전송경로 지원을 통해 보안성을 높인다. 수신된 영상 데이터는 실시간 영상 재생이 가능한 단위로 그 순서를 복원한 후 화면에 표시된다. 이 기술은 가용 전산 자원의 모니터링 결과에 따라 촬영된 영상을 구성하는 비디오 데이터 단위로 암호화가 가능해 전산 자원 가용량에 따른 선별적 적용이 가능하다.

연구팀은 카메라 장비를 상용 영상 드론에 탑재해 무선을 통한 영상전송 시 전산 자원 소모를 낮추면서 보안성을 높일 수 있음을 증명했다. 최근 코로나로 인해 널리 활용되는 비대면 강의 및 미팅의 보안성 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

김명철 교수는 “영상전송 보안이 중요한 온라인 교육/회의, 스마트시티의 CCTV, 민군 드론 영상 송수신, 증강현실(AR), 가상현실(VR) 등에서 특허화된 개발기술이 원천기술로 활용될 수 있도록 산학협력을 활발히 추진하고 있다”라고 말했다.

2020.04.16

조회수 11542

-

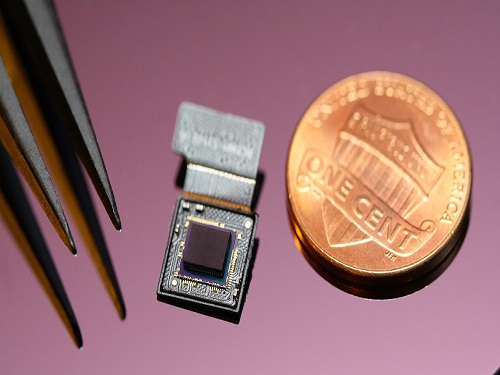

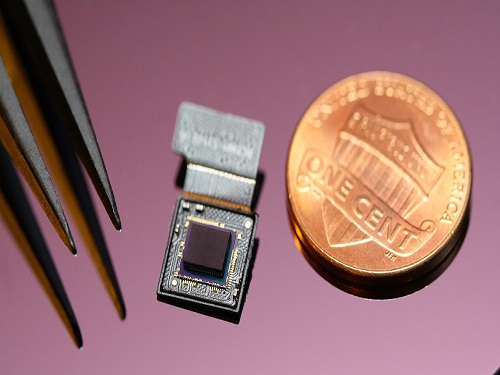

스스로 그림 그리는 인공지능 반도체 칩 개발

전기및전자공학부 유회준 교수 연구팀이 생성적 적대 신경망(GAN: Generative Adversarial Network)을 저전력, 효율적으로 처리하는 인공지능(AI: Artificial Intelligent) 반도체를 개발했다.

연구팀이 개발한 인공지능 반도체는 다중-심층 신경망을 처리할 수 있고 이를 저전력의 모바일 기기에서도 학습할 수 있다. 연구팀은 이번 반도체 칩 개발을 통해 이미지 합성, 스타일 변환, 손상 이미지 복원 등의 생성형 인공지능 기술을 모바일 기기에서 구현하는 데 성공했다.

강상훈 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 지난 2월 17일 3천여 명 반도체 연구자들이 미국 샌프란시스코에 모여 개최한 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표됐다. (논문명 : GANPU: A 135TFLOPS/W Multi-DNN Training Processor for GANs with Speculative Dual-Sparsity Exploitation)

기존에 많이 연구된 인공지능 기술인 분류형 모델(Discriminative Model)은 주어진 질문에 답을 하도록 학습된 인공지능 모델로 물체 인식 및 추적, 음성인식, 얼굴인식 등에 활용된다.

이와 달리 생성적 적대 신경망(GAN)은 새로운 이미지를 생성·재생성할 수 있어 이미지 스타일 변환, 영상 합성, 손상된 이미지 복원 등 광범위한 분야에 활용된다. 또한, 모바일 기기의 다양한 응용 프로그램(영상·이미지 내 사용자의 얼굴 합성)에도 사용돼 학계뿐만 아니라 산업계에서도 주목을 받고 있다.

그러나 생성적 적대 신경망은 기존의 딥러닝 네트워크와는 달리 여러 개의 심층 신경망으로 이루어진 구조로, 개별 심층 신경망마다 다른 요구 조건으로 최적화된 가속을 하는 것이 어렵다.

또한, 고해상도 이미지를 생성하기 위해 기존 심층 신경망 모델보다 수십 배 많은 연산량을 요구한다. 즉, 적대적 생성 신경망은 연산 능력이 제한적이고 사용되는 메모리가 작은 모바일 장치(스마트폰, 태블릿 등)에서는 소프트웨어만으로 구현할 수 없었다.

최근 모바일 기기에서 인공지능을 구현하기 위해 다양한 가속기 개발이 이뤄지고 있지만, 기존 연구들은 추론 단계만 지원하거나 단일-심층 신경망 학습에 한정돼 있다.

연구팀은 단일-심층 신경망뿐만 아니라 생성적 적대 신경망과 같은 다중-심층 신경망을 처리할 수 있으면서 모바일에서 학습도 가능한 인공지능 반도체 GANPU(Generative Adversarial Networks Processing Unit)를 개발해 모바일 장치의 인공지능 활용범위를 넓혔다.

연구팀이 개발한 인공지능 반도체는 서버로 데이터를 보내지 않고 모바일 장치 내에서 생성적 적대 신경망(GAN)을 스스로 학습할 수 있어 사생활을 보호를 가능케 하는 프로세서라는 점에서 그 활용도가 기대된다.

모바일 기기에서 저전력으로 다중-심층 신경망을 가속하기 위해서 다양한 핵심 기술이 필요하다. 연구팀이 개발한 GANPU에 사용된 핵심 기술 중 대표적인 기술 3가지는 ▲적응형 워크로드 할당(ASTM, 처리해야 할 워크로드*를 파악해 칩 상의 다중-심층 신경망의 연산 및 메모리 특성에 맞춰 시간·공간으로 나누어 할당함으로써 효율적으로 가속하는 방법) ▲입출력 희소성 활용 극대화(IOAS, 인공신경망 입력 데이터에서 나타나는 0뿐만 아니라 출력의 0도 예측해 연산에서 제외함으로써 추론 및 학습 과정에서의 속도와 에너지효율 극대화) ▲지수부만을 사용한 0 패턴 추측(EORS, 인공신경망 출력의 0을 예측하기 위한 알고리즘으로 인공신경망 입력과 연결 강도(weight)의 부동소수점 데이터 중 지수 부분만을 사용해 연산을 간단히 수행하는 방법)이다.

위의 기술을 사용함으로써 연구팀의 GANPU는 기존 최고 성능을 보이던 심층 신경망 학습 반도체 대비 4.8배 증가한 에너지효율을 달성했다.

연구팀은 GANPU의 활용 예시로 태블릿 카메라로 찍은 사진을 사용자가 직접 수정할 수 있는 응용 기술을 시연했다. 사진상의 얼굴에서 머리·안경·눈썹 등 17가지 특징에 대해 추가·삭제 및 수정사항을 입력하면 GANPU가 실시간으로 이를 자동으로 완성해 보여 주는 얼굴 수정 시스템을 개발했다.

스스로 그림 그리는 인공지능 반도체 칩 개발

전기및전자공학부 유회준 교수 연구팀이 생성적 적대 신경망(GAN: Generative Adversarial Network)을 저전력, 효율적으로 처리하는 인공지능(AI: Artificial Intelligent) 반도체를 개발했다.

연구팀이 개발한 인공지능 반도체는 다중-심층 신경망을 처리할 수 있고 이를 저전력의 모바일 기기에서도 학습할 수 있다. 연구팀은 이번 반도체 칩 개발을 통해 이미지 합성, 스타일 변환, 손상 이미지 복원 등의 생성형 인공지능 기술을 모바일 기기에서 구현하는 데 성공했다.

강상훈 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 지난 2월 17일 3천여 명 반도체 연구자들이 미국 샌프란시스코에 모여 개최한 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표됐다. (논문명 : GANPU: A 135TFLOPS/W Multi-DNN Training Processor for GANs with Speculative Dual-Sparsity Exploitation)

기존에 많이 연구된 인공지능 기술인 분류형 모델(Discriminative Model)은 주어진 질문에 답을 하도록 학습된 인공지능 모델로 물체 인식 및 추적, 음성인식, 얼굴인식 등에 활용된다.

이와 달리 생성적 적대 신경망(GAN)은 새로운 이미지를 생성·재생성할 수 있어 이미지 스타일 변환, 영상 합성, 손상된 이미지 복원 등 광범위한 분야에 활용된다. 또한, 모바일 기기의 다양한 응용 프로그램(영상·이미지 내 사용자의 얼굴 합성)에도 사용돼 학계뿐만 아니라 산업계에서도 주목을 받고 있다.

그러나 생성적 적대 신경망은 기존의 딥러닝 네트워크와는 달리 여러 개의 심층 신경망으로 이루어진 구조로, 개별 심층 신경망마다 다른 요구 조건으로 최적화된 가속을 하는 것이 어렵다.

또한, 고해상도 이미지를 생성하기 위해 기존 심층 신경망 모델보다 수십 배 많은 연산량을 요구한다. 즉, 적대적 생성 신경망은 연산 능력이 제한적이고 사용되는 메모리가 작은 모바일 장치(스마트폰, 태블릿 등)에서는 소프트웨어만으로 구현할 수 없었다.

최근 모바일 기기에서 인공지능을 구현하기 위해 다양한 가속기 개발이 이뤄지고 있지만, 기존 연구들은 추론 단계만 지원하거나 단일-심층 신경망 학습에 한정돼 있다.

연구팀은 단일-심층 신경망뿐만 아니라 생성적 적대 신경망과 같은 다중-심층 신경망을 처리할 수 있으면서 모바일에서 학습도 가능한 인공지능 반도체 GANPU(Generative Adversarial Networks Processing Unit)를 개발해 모바일 장치의 인공지능 활용범위를 넓혔다.

연구팀이 개발한 인공지능 반도체는 서버로 데이터를 보내지 않고 모바일 장치 내에서 생성적 적대 신경망(GAN)을 스스로 학습할 수 있어 사생활을 보호를 가능케 하는 프로세서라는 점에서 그 활용도가 기대된다.

모바일 기기에서 저전력으로 다중-심층 신경망을 가속하기 위해서 다양한 핵심 기술이 필요하다. 연구팀이 개발한 GANPU에 사용된 핵심 기술 중 대표적인 기술 3가지는 ▲적응형 워크로드 할당(ASTM, 처리해야 할 워크로드*를 파악해 칩 상의 다중-심층 신경망의 연산 및 메모리 특성에 맞춰 시간·공간으로 나누어 할당함으로써 효율적으로 가속하는 방법) ▲입출력 희소성 활용 극대화(IOAS, 인공신경망 입력 데이터에서 나타나는 0뿐만 아니라 출력의 0도 예측해 연산에서 제외함으로써 추론 및 학습 과정에서의 속도와 에너지효율 극대화) ▲지수부만을 사용한 0 패턴 추측(EORS, 인공신경망 출력의 0을 예측하기 위한 알고리즘으로 인공신경망 입력과 연결 강도(weight)의 부동소수점 데이터 중 지수 부분만을 사용해 연산을 간단히 수행하는 방법)이다.

위의 기술을 사용함으로써 연구팀의 GANPU는 기존 최고 성능을 보이던 심층 신경망 학습 반도체 대비 4.8배 증가한 에너지효율을 달성했다.

연구팀은 GANPU의 활용 예시로 태블릿 카메라로 찍은 사진을 사용자가 직접 수정할 수 있는 응용 기술을 시연했다. 사진상의 얼굴에서 머리·안경·눈썹 등 17가지 특징에 대해 추가·삭제 및 수정사항을 입력하면 GANPU가 실시간으로 이를 자동으로 완성해 보여 주는 얼굴 수정 시스템을 개발했다.

2020.04.06

조회수 18809

-

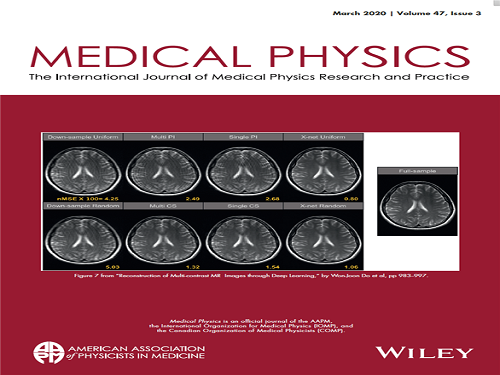

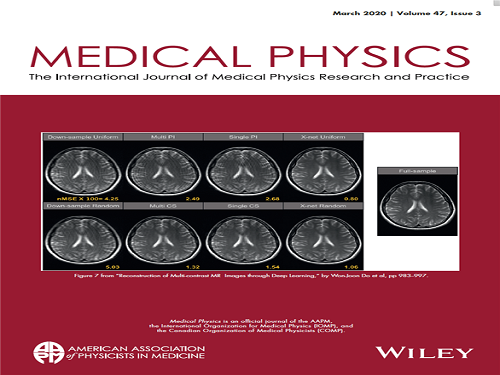

딥러닝 통해 MRI 다중 대조도 영상 복원 기법 개발

바이오및뇌공학과 박성홍 교수 연구팀이 자기공명영상장치(MRI)의 다중 대조도 영상을 복원하기 위한 새로운 딥러닝 네트워크를 개발했다. 이번 연구를 통해 병원에서 반복적으로 획득하는 다중 대조도 MRI 영상을 얻는 시간이 크게 줄어 편의성 증대, 촬영비용 절감 등의 효과를 볼 것으로 기대된다.

도원준 박사가 1 저자로, 서성훈 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 우수성을 인정받아 국제 학술지 ‘메디컬 피직스 (Medical Physics)’ 2020년 3월호 표지 논문으로 게재됐다.

일반적으로 임상적 환경에서 MRI 촬영은 정확한 진단을 위해 두 개 이상의 대조도로 진행돼 촬영시간이 길어진다. 이에 따라 MRI 촬영비용도 비싸지며 환자들의 불편함을 유발하고, 영상의 품질 역시 환자의 움직임 등으로 인해 낮아질 수 있다.

문제 해결을 보완하기 위해 박 교수 연구팀은 다중 대조도 획득의 특징을 활용한 새로운 딥러닝 기법을 개발해 기존 방식보다 데이터를 적게 수집하는 방식으로 MRI 영상획득 시간을 크게 단축했다. MRI 영상에서 데이터를 적게 수집하는 것은 영상의 주파수 영역에서 이뤄지며, 일반적으로 위상 인코딩의 개수를 줄이는 것으로 영상획득 시간을 감소시키는 것을 뜻한다. 영상획득 시간은 줄어든 인코딩 개수의 비율만큼 줄어들게 되며, 이번 연구에서는 촬영시간을 최대 8배까지 줄여 영상을 복원했다.

연구팀은 임상에서 정확한 진단을 위해 MRI 영상을 다중 대조도로 얻는다는 점을 활용해 복원의 효율을 높였으며, 실제로 데이터를 얻을 당시의 전략을 고려해 네트워크들을 따로 개발했다. 구체적으로 ▲다중 대조도 전체 프로토콜의 촬영시간을 모두 줄이는 네트워크(X-net)와 ▲하나의 프로토콜은 전체 인코딩 데이터를 획득하고 나머지 프로토콜들은 촬영시간을 크게 줄이는 네트워크(Y-net)를 따로 개발해 MRI 다중 대조도 영상을 촬영하는 목적에 맞춰 다르게 최적화했다.

박성홍 교수는 “병원에서 반복적으로 시행하는 다중 대조도 MRI 촬영의 특성을 잘 살려서 성능을 극대화한 딥러닝 네트워크의 개발에 의의가 있다”라며, “병원에서 환자의 MRI 촬영시간을 줄이는 데 도움을 줄 것으로 기대한다”라고 말했다.

서울대학교병원 최승홍 교수와 공동연구로 진행한 이번 연구는 한국연구재단과 한국보건산업진흥원의 지원을 받아 수행됐다.

딥러닝 통해 MRI 다중 대조도 영상 복원 기법 개발

바이오및뇌공학과 박성홍 교수 연구팀이 자기공명영상장치(MRI)의 다중 대조도 영상을 복원하기 위한 새로운 딥러닝 네트워크를 개발했다. 이번 연구를 통해 병원에서 반복적으로 획득하는 다중 대조도 MRI 영상을 얻는 시간이 크게 줄어 편의성 증대, 촬영비용 절감 등의 효과를 볼 것으로 기대된다.

도원준 박사가 1 저자로, 서성훈 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 우수성을 인정받아 국제 학술지 ‘메디컬 피직스 (Medical Physics)’ 2020년 3월호 표지 논문으로 게재됐다.

일반적으로 임상적 환경에서 MRI 촬영은 정확한 진단을 위해 두 개 이상의 대조도로 진행돼 촬영시간이 길어진다. 이에 따라 MRI 촬영비용도 비싸지며 환자들의 불편함을 유발하고, 영상의 품질 역시 환자의 움직임 등으로 인해 낮아질 수 있다.

문제 해결을 보완하기 위해 박 교수 연구팀은 다중 대조도 획득의 특징을 활용한 새로운 딥러닝 기법을 개발해 기존 방식보다 데이터를 적게 수집하는 방식으로 MRI 영상획득 시간을 크게 단축했다. MRI 영상에서 데이터를 적게 수집하는 것은 영상의 주파수 영역에서 이뤄지며, 일반적으로 위상 인코딩의 개수를 줄이는 것으로 영상획득 시간을 감소시키는 것을 뜻한다. 영상획득 시간은 줄어든 인코딩 개수의 비율만큼 줄어들게 되며, 이번 연구에서는 촬영시간을 최대 8배까지 줄여 영상을 복원했다.

연구팀은 임상에서 정확한 진단을 위해 MRI 영상을 다중 대조도로 얻는다는 점을 활용해 복원의 효율을 높였으며, 실제로 데이터를 얻을 당시의 전략을 고려해 네트워크들을 따로 개발했다. 구체적으로 ▲다중 대조도 전체 프로토콜의 촬영시간을 모두 줄이는 네트워크(X-net)와 ▲하나의 프로토콜은 전체 인코딩 데이터를 획득하고 나머지 프로토콜들은 촬영시간을 크게 줄이는 네트워크(Y-net)를 따로 개발해 MRI 다중 대조도 영상을 촬영하는 목적에 맞춰 다르게 최적화했다.

박성홍 교수는 “병원에서 반복적으로 시행하는 다중 대조도 MRI 촬영의 특성을 잘 살려서 성능을 극대화한 딥러닝 네트워크의 개발에 의의가 있다”라며, “병원에서 환자의 MRI 촬영시간을 줄이는 데 도움을 줄 것으로 기대한다”라고 말했다.

서울대학교병원 최승홍 교수와 공동연구로 진행한 이번 연구는 한국연구재단과 한국보건산업진흥원의 지원을 받아 수행됐다.

2020.03.27

조회수 14639

-

진원생명과학(주)과의 공동 연구로 C형간염 DNA백신 면역증강 효과 확인

의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 기존 치료법이 모두 실패한 만성 C형간염 환자를 대상으로 DNA백신(GLS-6150)을 접종해 심각한 부작용 없이 매우 안전하면서도 C형간염 바이러스에 대한 T세포 면역반응을 높인다는 사실을 임상연구를 통해 밝혔다.

세브란스병원 소화기내과 안상훈 교수, 부산대학교병원 소화기내과 허정 교수, 진원생명과학과 공동으로 진행한 이번 연구에서는 특히 IFNL3라는 사이토카인 면역증강물질 유전자를 백신에 포함했다. 이를 통해 면역반응을 억제하는 조절 T세포(Treg)를 감소시키면서 C형간염 바이러스 면역반응의 핵심 역할을 하는 세포독성 T세포의 기능을 강화할 수 있음을 밝혀냈다.

신의철 교수, 세브란스병원 안상훈 교수, 부산대학교병원 허정 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 간 연구 분야의 국제적 전문 학술지인 ‘저널 오브 헤파톨로지(Journal of Hepatology)’ 2월 20일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명: IFNL3-adjuvanted HCV DNA vaccine reduces regulatory T-cell frequency and increases virus-specific T-cell response)

이번 연구를 통해 만성 C형간염 환자, 특히 항바이러스제를 이용하여 치료받은 완치자의 HCV 재감염을 예방하고 만성 C형간염 고위험군의 HCV 감염을 예방하는 백신의 개발 가능성을 확인했다.

이번 임상연구는 지난 2013년 10월 식약처의 임상승인을 받아 세브란스병원과 부산대학교병원에서 기존치료법에 모두 실패한 만성 C형간염 환자 18명을 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성, 내약성 및 면역원성을 평가하기 위한 다기관·공개·용량 증량·1상 임상시험으로 수행됐다. 이 중 14명을 대상으로 2014년 9월 식약처로부터 추가 임상승인을 받아 2016년에 1상 임상연구를 모두 완료했다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT02027116)

해당 연구팀은 항바이러스제로 치료된 만성 C형간염 완치자를 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성과 내약성 및 면역원성을 평가하는 임상연구의 승인을 2018년 2월 식약처로부터 받아 현재 세브란스병원과 부산대학교병원에서 세 번째 1상 임상연구를 수행하고 있다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT03674125)

신의철 교수는“이번 연구를 통해 지난 30여 년 동안 실패했던 C형간염 예방백신 개발의 새로운 가능성을 발견했다”라며 “예방백신을 성공적으로 개발하면 가까운 미래에 C형간염 바이러스를 지구상에서 사라지게 할 수도 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 진원생명과학(주)의 지원을 받아 C형간염 DNA백신(GLS-6150)을 사용했다.

진원생명과학(주)과의 공동 연구로 C형간염 DNA백신 면역증강 효과 확인

의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 기존 치료법이 모두 실패한 만성 C형간염 환자를 대상으로 DNA백신(GLS-6150)을 접종해 심각한 부작용 없이 매우 안전하면서도 C형간염 바이러스에 대한 T세포 면역반응을 높인다는 사실을 임상연구를 통해 밝혔다.

세브란스병원 소화기내과 안상훈 교수, 부산대학교병원 소화기내과 허정 교수, 진원생명과학과 공동으로 진행한 이번 연구에서는 특히 IFNL3라는 사이토카인 면역증강물질 유전자를 백신에 포함했다. 이를 통해 면역반응을 억제하는 조절 T세포(Treg)를 감소시키면서 C형간염 바이러스 면역반응의 핵심 역할을 하는 세포독성 T세포의 기능을 강화할 수 있음을 밝혀냈다.

신의철 교수, 세브란스병원 안상훈 교수, 부산대학교병원 허정 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 간 연구 분야의 국제적 전문 학술지인 ‘저널 오브 헤파톨로지(Journal of Hepatology)’ 2월 20일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명: IFNL3-adjuvanted HCV DNA vaccine reduces regulatory T-cell frequency and increases virus-specific T-cell response)

이번 연구를 통해 만성 C형간염 환자, 특히 항바이러스제를 이용하여 치료받은 완치자의 HCV 재감염을 예방하고 만성 C형간염 고위험군의 HCV 감염을 예방하는 백신의 개발 가능성을 확인했다.

이번 임상연구는 지난 2013년 10월 식약처의 임상승인을 받아 세브란스병원과 부산대학교병원에서 기존치료법에 모두 실패한 만성 C형간염 환자 18명을 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성, 내약성 및 면역원성을 평가하기 위한 다기관·공개·용량 증량·1상 임상시험으로 수행됐다. 이 중 14명을 대상으로 2014년 9월 식약처로부터 추가 임상승인을 받아 2016년에 1상 임상연구를 모두 완료했다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT02027116)

해당 연구팀은 항바이러스제로 치료된 만성 C형간염 완치자를 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성과 내약성 및 면역원성을 평가하는 임상연구의 승인을 2018년 2월 식약처로부터 받아 현재 세브란스병원과 부산대학교병원에서 세 번째 1상 임상연구를 수행하고 있다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT03674125)

신의철 교수는“이번 연구를 통해 지난 30여 년 동안 실패했던 C형간염 예방백신 개발의 새로운 가능성을 발견했다”라며 “예방백신을 성공적으로 개발하면 가까운 미래에 C형간염 바이러스를 지구상에서 사라지게 할 수도 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 진원생명과학(주)의 지원을 받아 C형간염 DNA백신(GLS-6150)을 사용했다.

2020.03.25

조회수 15943

-

해상도 높인 곤충 눈 구조 초박형 카메라 개발

바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 고해상도 이미징을 위한 곤충 눈 구조의 초박형 카메라를 개발했다. 이 카메라는 독특한 시각 구조를 가진 제노스 페키(Xenos peckii)라는 곤충의 눈을 모사해 개발돼, 상용 카메라보다 더 얇은 렌즈 두께와 넓은 광시야각을 갖는다. 이러한 특징을 이용해 모바일, 감시 및 정찰 장비, 의료영상 기기 등 다양한 소형 카메라가 필요한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

김기수 박사과정이 주도한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘빛 : 과학과 응용 (Light : Science & Applications)’ 2월 27일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: 고대비 고해상도 이미징을 위한 생체모사 초박형 카메라, Biologically Inspired Ultrathin Arrayed Camera for High Contrast and High Resolution Imaging)

최근 초소형 및 초박형 스마트 기기의 개발로 소형화된 이미징 시스템의 수요가 커지고 있다. 그러나 기존의 카메라는 물체의 상이 일그러지거나 흐려지는 현상인 수차를 줄이기 위해 다층 렌즈 구조를 활용하기 때문에 렌즈 두께를 감소하는 데 한계가 있다. 또한, 기존의 곤충 눈을 모사한 미세렌즈 배열(Microlens arrays)은 렌즈 사이의 광학 크로스토크(Optical crosstalk)로 인해 해상도가 저해되는 단점이 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 제노스 페키 곤충의 시각 구조를 모사한 렌즈를 제작했고 이를 이미지 센서와 결합해 초박형 카메라를 개발했다. 곤충의 눈은 렌즈와 렌즈 사이의 빛을 차단하는 색소 세포(pigment cells)가 존재해 각 렌즈에서 결상(어떤 물체에서 나온 광선 등이 반사 굴절한 다음 다시 모여 그 물체와 닮은꼴의 상을 만드는 현상)되는 영상들 간의 간섭을 막는다. 이러한 구조는 렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 막아 고 대비 및 고해상도 영상을 획득하는 데 도움을 준다.

연구팀은 이러한 광 차단 구조를 포토리소그래피(Photolithography) 공정으로 매우 얇게 제작해 렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 효율적으로 차단했다. 렌즈의 두께를 최소화하기 위해 렌즈의 방향을 이미지 센서 방향인 역방향으로 배치했으며, 이를 통해 최종 개발된 카메라 렌즈의 두께는 0.74mm로 이는 10원짜리 동전 절반 정도의 두께이다. 연구팀은 카메라의 원거리에 있는 물체를 모든 렌즈에서 같은 시야각을 통해 동일한 영상을 획득하고, 이 배열 영상들은 해상도를 하나의 이미지로 합성했다. 합성된 영상은 합성 전 단일 채널 영상보다 향상된 해상도를 가짐을 확인했다.

정기훈 교수는 “실질적으로 상용화 가능한 초박형 카메라를 제작하는 방법을 개발했다”라며 “이 카메라는 영상획득이 필요한 장치에 통합돼 장치 소형화에 크게 기여할 것으로 확신한다”라고 말했다.

해상도 높인 곤충 눈 구조 초박형 카메라 개발

바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 고해상도 이미징을 위한 곤충 눈 구조의 초박형 카메라를 개발했다. 이 카메라는 독특한 시각 구조를 가진 제노스 페키(Xenos peckii)라는 곤충의 눈을 모사해 개발돼, 상용 카메라보다 더 얇은 렌즈 두께와 넓은 광시야각을 갖는다. 이러한 특징을 이용해 모바일, 감시 및 정찰 장비, 의료영상 기기 등 다양한 소형 카메라가 필요한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

김기수 박사과정이 주도한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘빛 : 과학과 응용 (Light : Science & Applications)’ 2월 27일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: 고대비 고해상도 이미징을 위한 생체모사 초박형 카메라, Biologically Inspired Ultrathin Arrayed Camera for High Contrast and High Resolution Imaging)

최근 초소형 및 초박형 스마트 기기의 개발로 소형화된 이미징 시스템의 수요가 커지고 있다. 그러나 기존의 카메라는 물체의 상이 일그러지거나 흐려지는 현상인 수차를 줄이기 위해 다층 렌즈 구조를 활용하기 때문에 렌즈 두께를 감소하는 데 한계가 있다. 또한, 기존의 곤충 눈을 모사한 미세렌즈 배열(Microlens arrays)은 렌즈 사이의 광학 크로스토크(Optical crosstalk)로 인해 해상도가 저해되는 단점이 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 제노스 페키 곤충의 시각 구조를 모사한 렌즈를 제작했고 이를 이미지 센서와 결합해 초박형 카메라를 개발했다. 곤충의 눈은 렌즈와 렌즈 사이의 빛을 차단하는 색소 세포(pigment cells)가 존재해 각 렌즈에서 결상(어떤 물체에서 나온 광선 등이 반사 굴절한 다음 다시 모여 그 물체와 닮은꼴의 상을 만드는 현상)되는 영상들 간의 간섭을 막는다. 이러한 구조는 렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 막아 고 대비 및 고해상도 영상을 획득하는 데 도움을 준다.

연구팀은 이러한 광 차단 구조를 포토리소그래피(Photolithography) 공정으로 매우 얇게 제작해 렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 효율적으로 차단했다. 렌즈의 두께를 최소화하기 위해 렌즈의 방향을 이미지 센서 방향인 역방향으로 배치했으며, 이를 통해 최종 개발된 카메라 렌즈의 두께는 0.74mm로 이는 10원짜리 동전 절반 정도의 두께이다. 연구팀은 카메라의 원거리에 있는 물체를 모든 렌즈에서 같은 시야각을 통해 동일한 영상을 획득하고, 이 배열 영상들은 해상도를 하나의 이미지로 합성했다. 합성된 영상은 합성 전 단일 채널 영상보다 향상된 해상도를 가짐을 확인했다.

정기훈 교수는 “실질적으로 상용화 가능한 초박형 카메라를 제작하는 방법을 개발했다”라며 “이 카메라는 영상획득이 필요한 장치에 통합돼 장치 소형화에 크게 기여할 것으로 확신한다”라고 말했다.

2020.03.23

조회수 19184

-

고성능 완전 분산 금속 앙상블 촉매 개발

생명화학공학과 이현주 교수 연구팀이 자동차 촉매로 활용할 수 있는 고성능의 완전 분산 금속 앙상블 촉매를 개발했다.

연구팀의 금속 앙상블 촉매는 휘발유 차량 배기가스 정화 반응인 삼원 촉매 반응에서(three-way catalysis, TWC) 기존의 단일원자 촉매, 상용 삼원 촉매 대비 월등한 저온 촉매 성능을 보였다. 또한, 노화 및 장기 반응 등의 내구성 평가에서 탁월한 성능을 보였다. 연구팀의 금속 앙상블 촉매는 불균일계 촉매 분야에서 기존의 단일원자 촉매를 뛰어넘어 그 가치가 높을 것으로 기대된다.

정호진 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 화학 분야 국제학술지 ‘네이처 카탈리시스(Nature Catalysis)’ 2월 17일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : 단일원자 촉매를 뛰어넘는 완전분산된 고내구성 자동차 촉매용 금속 앙상블 촉매, Highly durable metal ensemble catalysts with full dispersion for automotive applications beyond single-atom catalysts)

다양한 불균일계 촉매 중 귀금속(백금, 팔라듐, 로듐) 촉매는 높은 활성을 보여 널리 사용되지만, 귀금속의 희소성과 비싼 가격으로 인해 제약이 많다. 이에 사용 효율을 극대화하는 것이 매우 중요한 과제로 남아있다. 단일원자 촉매는 모든 금속 원자가 촉매 반응에 참여할 수 있어 널리 사용되지만, 금속 원자가 독립적으로 존재하기 때문에 앙상블 자리가 필요한 촉매 반응에서 촉매 성능을 발휘하지 못한다.

한편 일산화탄소(CO), 프로필렌(C3H6), 프로판(C3H8), 일산화질소(NO)는 대표적인 휘발유 차량 배기가스 오염물질로 반드시 삼원 촉매 반응을 통해 이산화탄소(CO2), 물(H2O), 질소(N2)로 전환한 뒤 배출돼야 한다. 이때 탄화수소(프로필렌, 프로판) 산화 반응은 탄소-탄소, 탄소-수소 결합을 깨뜨려야만 반응이 진행되기 때문에 촉매 반응을 위해서는 금속 앙상블 자리를 확보하는 것이 필수이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 100%의 분산도를 갖는 금속(백금, 팔라듐, 로듐) 앙상블 촉매를 개발해 삼원 촉매 반응에 적용했다. 100%의 분산도를 갖는다는 것은 모든 금속 원자가 표면에 드러나 있어 모든 원자가 반응에 참여할 수 있다는 의미이다. 이는 단일원자 촉매도 갖는 특징이지만 앙상블 촉매는 100% 분산도와 더불어 두 개 이상의 원자가 붙어있는 앙상블 자리가 존재한다는 장점을 갖고 있다.

그 결과 금속 앙상블 촉매는 일산화탄소, 프로필렌, 프로판, 일산화질소를 동시에 제거하는 삼원 촉매 반응에서 매우 우수한 저온 촉매 성능을 보였다. 이는 탄화수소 산화 반응 성능이 없어서 삼원 촉매 성능이 저하되는 단일원자 촉매의 문제점을 해결한 것이다. 특히 연구팀이 개발한 분산도 100%의 금속 앙상블 촉매는 수열 노화, 장기 반응, 재사용 반응 등의 내구성 평가에서도 탁월한 성능을 보여 실제 휘발유 차량 배기가스 정화에 적용 가능할 것으로 기대된다.

이현주 교수는 “이번에 개발한 금속 앙상블 촉매는 기존의 단일원자 촉매의 한계를 극복하는 새로운 금속 촉매로써 학술적으로 기여하는 바가 크다”라며 “휘발유 차량 배기가스 정화 촉매 분야에도 산업적으로 적용 가능해 연구의 가치가 매우 크다”라고 말했다.

이번 연구는 선도연구센터사업의 초저에너지 자동차 초저배출 사업단과 한국연구재단 중견연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

고성능 완전 분산 금속 앙상블 촉매 개발

생명화학공학과 이현주 교수 연구팀이 자동차 촉매로 활용할 수 있는 고성능의 완전 분산 금속 앙상블 촉매를 개발했다.

연구팀의 금속 앙상블 촉매는 휘발유 차량 배기가스 정화 반응인 삼원 촉매 반응에서(three-way catalysis, TWC) 기존의 단일원자 촉매, 상용 삼원 촉매 대비 월등한 저온 촉매 성능을 보였다. 또한, 노화 및 장기 반응 등의 내구성 평가에서 탁월한 성능을 보였다. 연구팀의 금속 앙상블 촉매는 불균일계 촉매 분야에서 기존의 단일원자 촉매를 뛰어넘어 그 가치가 높을 것으로 기대된다.

정호진 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 화학 분야 국제학술지 ‘네이처 카탈리시스(Nature Catalysis)’ 2월 17일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : 단일원자 촉매를 뛰어넘는 완전분산된 고내구성 자동차 촉매용 금속 앙상블 촉매, Highly durable metal ensemble catalysts with full dispersion for automotive applications beyond single-atom catalysts)

다양한 불균일계 촉매 중 귀금속(백금, 팔라듐, 로듐) 촉매는 높은 활성을 보여 널리 사용되지만, 귀금속의 희소성과 비싼 가격으로 인해 제약이 많다. 이에 사용 효율을 극대화하는 것이 매우 중요한 과제로 남아있다. 단일원자 촉매는 모든 금속 원자가 촉매 반응에 참여할 수 있어 널리 사용되지만, 금속 원자가 독립적으로 존재하기 때문에 앙상블 자리가 필요한 촉매 반응에서 촉매 성능을 발휘하지 못한다.

한편 일산화탄소(CO), 프로필렌(C3H6), 프로판(C3H8), 일산화질소(NO)는 대표적인 휘발유 차량 배기가스 오염물질로 반드시 삼원 촉매 반응을 통해 이산화탄소(CO2), 물(H2O), 질소(N2)로 전환한 뒤 배출돼야 한다. 이때 탄화수소(프로필렌, 프로판) 산화 반응은 탄소-탄소, 탄소-수소 결합을 깨뜨려야만 반응이 진행되기 때문에 촉매 반응을 위해서는 금속 앙상블 자리를 확보하는 것이 필수이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 100%의 분산도를 갖는 금속(백금, 팔라듐, 로듐) 앙상블 촉매를 개발해 삼원 촉매 반응에 적용했다. 100%의 분산도를 갖는다는 것은 모든 금속 원자가 표면에 드러나 있어 모든 원자가 반응에 참여할 수 있다는 의미이다. 이는 단일원자 촉매도 갖는 특징이지만 앙상블 촉매는 100% 분산도와 더불어 두 개 이상의 원자가 붙어있는 앙상블 자리가 존재한다는 장점을 갖고 있다.

그 결과 금속 앙상블 촉매는 일산화탄소, 프로필렌, 프로판, 일산화질소를 동시에 제거하는 삼원 촉매 반응에서 매우 우수한 저온 촉매 성능을 보였다. 이는 탄화수소 산화 반응 성능이 없어서 삼원 촉매 성능이 저하되는 단일원자 촉매의 문제점을 해결한 것이다. 특히 연구팀이 개발한 분산도 100%의 금속 앙상블 촉매는 수열 노화, 장기 반응, 재사용 반응 등의 내구성 평가에서도 탁월한 성능을 보여 실제 휘발유 차량 배기가스 정화에 적용 가능할 것으로 기대된다.

이현주 교수는 “이번에 개발한 금속 앙상블 촉매는 기존의 단일원자 촉매의 한계를 극복하는 새로운 금속 촉매로써 학술적으로 기여하는 바가 크다”라며 “휘발유 차량 배기가스 정화 촉매 분야에도 산업적으로 적용 가능해 연구의 가치가 매우 크다”라고 말했다.

이번 연구는 선도연구센터사업의 초저에너지 자동차 초저배출 사업단과 한국연구재단 중견연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.02.27

조회수 13147

-

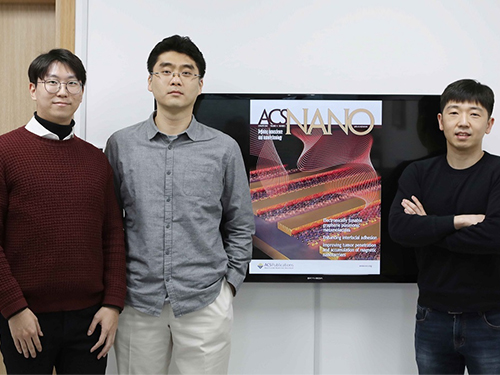

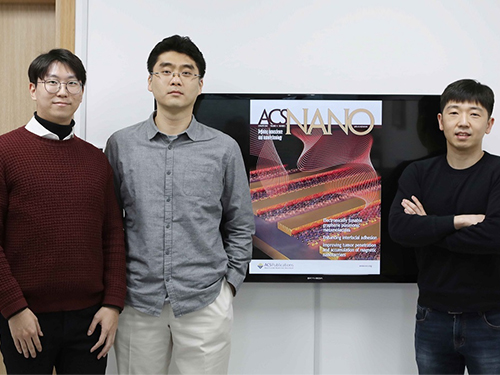

적외선 세기·위상 제어 가능한 메타표면 개발

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수와 미국 위스콘신 대학 브라(Victor Brar) 교수 연구팀이 적외선의 세기와 위상을 독립적으로 제어하는 동시에 전기 신호로 광학적 특성을 조절할 수 있는 그래핀 기반 메타 표면을 이론적으로 제안했다.

이번 연구를 통해 기존 능동 메타 표면 분야의 난제였던 빛의 세기와 위상의 독립적 제어 문제를 해결해 중적외선 파면을 더 정확히 고해상도로 변조할 수 있을 것으로 기대된다.

한상준 석사과정과 위스콘신 대학교 김세윤 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘ACS 나노(ACS Nano)’ 1월 28일 자 전면 표지논문으로 게재됐다. (논문명 : Complete complex amplitude modulation with electronically tunable graphene plasmonic metamolecules)

광변조기술은 홀로그래피, 고해상도 이미징, 광통신 등 차세대 광학 소자 개발에 필수적인 기반 기술이다. 기존 광변조기술에는 액정을 이용한 방식과 미세전자기계시스템(MEMS)을 이용한 방식이 있다. 그러나 두 방식 모두 단위 픽셀의 크기가 회절 한계보다 크고, 구동 속도에 제한이 있다는 문제가 있었다.

메타표면은 이러한 문제들을 해결할 수 있기에 차세대 광변조기술의 강력한 후보이다. 메타표면은 자연계의 물질이 가질 수 없는 광학적 특성을 가지며, 회절 한계를 극복한 고해상도의 상을 맺는 등 전통적인 광학 시스템의 한계를 극복할 수 있다는 장점이 있다. 특히, 능동 메타표면은 전기 신호로 그 광학적 특성을 실시간 제어할 수 있어 적용 범위가 넓은 기술로 평가받고 있다.

그러나 기존에 연구되던 능동 메타표면은 빛의 세기 조절과 위상 조절 간의 불가피한 상관관계 문제가 있다. 기존 메타표면들은 개별 메타 원자가 하나의 공진 조건만을 가지도록 설계됐으나, 단일 공진 설계는 빛의 진폭과 위상을 독립적으로 제어하기에는 자유도가 부족하다는 한계점이 있다.

연구팀은 두 개의 독립적으로 제어 가능한 메타 원자를 조합해 단위체를 구성함으로써 기존 능동 메타표면의 제한적 변조 범위를 획기적으로 개선했다.

연구팀이 제안한 메타표면은 중적외선의 세기와 위상을 독립적으로 회절 한계 이하의 해상도로 조절할 수 있어 광 파면의 완전한 제어가 가능하다.

연구팀은 제안된 능동 메타표면의 성능과 이러한 설계 방식을 응용한 파면 제어의 가능성을 이론적으로 확인했다. 특히, 복잡한 전자기 시뮬레이션이 아닌 해석적 방법으로 메타표면의 광학적 특성을 예측할 수 있는 이론적 기법을 개발해 직관적, 포괄적으로 적용 가능한 메타표면의 설계 지침을 제시했다.

연구팀의 기술은 기존 파면 제어 기술 대비 월등히 높은 공간 해상도로 정확한 파면 제어가 가능할 것으로 기대된다. 이 기술을 기반으로 향후 적외선 홀로그래피, 라이다(LiDAR)에 적용 가능한 고속 빔 조향 장치, 초점 가변 적외선 렌즈 등의 능동 광학 시스템에 적용 가능할 것으로 보인다.

장민석 교수는 “이번 연구를 통해 기존 광변조기 기술의 난제인 빛의 세기와 위상의 독립제어가 가능함을 증명했다”라며 “앞으로 복소 파면 제어를 활용한 차세대 광학 소자 개발이 더욱 활발해질 것으로 예상된다”라고 말했다.

적외선 세기·위상 제어 가능한 메타표면 개발

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수와 미국 위스콘신 대학 브라(Victor Brar) 교수 연구팀이 적외선의 세기와 위상을 독립적으로 제어하는 동시에 전기 신호로 광학적 특성을 조절할 수 있는 그래핀 기반 메타 표면을 이론적으로 제안했다.

이번 연구를 통해 기존 능동 메타 표면 분야의 난제였던 빛의 세기와 위상의 독립적 제어 문제를 해결해 중적외선 파면을 더 정확히 고해상도로 변조할 수 있을 것으로 기대된다.

한상준 석사과정과 위스콘신 대학교 김세윤 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘ACS 나노(ACS Nano)’ 1월 28일 자 전면 표지논문으로 게재됐다. (논문명 : Complete complex amplitude modulation with electronically tunable graphene plasmonic metamolecules)

광변조기술은 홀로그래피, 고해상도 이미징, 광통신 등 차세대 광학 소자 개발에 필수적인 기반 기술이다. 기존 광변조기술에는 액정을 이용한 방식과 미세전자기계시스템(MEMS)을 이용한 방식이 있다. 그러나 두 방식 모두 단위 픽셀의 크기가 회절 한계보다 크고, 구동 속도에 제한이 있다는 문제가 있었다.

메타표면은 이러한 문제들을 해결할 수 있기에 차세대 광변조기술의 강력한 후보이다. 메타표면은 자연계의 물질이 가질 수 없는 광학적 특성을 가지며, 회절 한계를 극복한 고해상도의 상을 맺는 등 전통적인 광학 시스템의 한계를 극복할 수 있다는 장점이 있다. 특히, 능동 메타표면은 전기 신호로 그 광학적 특성을 실시간 제어할 수 있어 적용 범위가 넓은 기술로 평가받고 있다.

그러나 기존에 연구되던 능동 메타표면은 빛의 세기 조절과 위상 조절 간의 불가피한 상관관계 문제가 있다. 기존 메타표면들은 개별 메타 원자가 하나의 공진 조건만을 가지도록 설계됐으나, 단일 공진 설계는 빛의 진폭과 위상을 독립적으로 제어하기에는 자유도가 부족하다는 한계점이 있다.

연구팀은 두 개의 독립적으로 제어 가능한 메타 원자를 조합해 단위체를 구성함으로써 기존 능동 메타표면의 제한적 변조 범위를 획기적으로 개선했다.

연구팀이 제안한 메타표면은 중적외선의 세기와 위상을 독립적으로 회절 한계 이하의 해상도로 조절할 수 있어 광 파면의 완전한 제어가 가능하다.

연구팀은 제안된 능동 메타표면의 성능과 이러한 설계 방식을 응용한 파면 제어의 가능성을 이론적으로 확인했다. 특히, 복잡한 전자기 시뮬레이션이 아닌 해석적 방법으로 메타표면의 광학적 특성을 예측할 수 있는 이론적 기법을 개발해 직관적, 포괄적으로 적용 가능한 메타표면의 설계 지침을 제시했다.

연구팀의 기술은 기존 파면 제어 기술 대비 월등히 높은 공간 해상도로 정확한 파면 제어가 가능할 것으로 기대된다. 이 기술을 기반으로 향후 적외선 홀로그래피, 라이다(LiDAR)에 적용 가능한 고속 빔 조향 장치, 초점 가변 적외선 렌즈 등의 능동 광학 시스템에 적용 가능할 것으로 보인다.

장민석 교수는 “이번 연구를 통해 기존 광변조기 기술의 난제인 빛의 세기와 위상의 독립제어가 가능함을 증명했다”라며 “앞으로 복소 파면 제어를 활용한 차세대 광학 소자 개발이 더욱 활발해질 것으로 예상된다”라고 말했다.

2020.02.18

조회수 15468

-

재촬영 없이 MRI 강조영상 얻는 AI 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 예종철 교수 연구팀 자기공명영상(magnetic resonance imaging: MRI)에서 재촬영 없이도 누락된 강조영상을 얻을 수 있는 인공지능 기술을 개발했다.

이 연구를 통해 각 질환별로 강조영상이 암의 진단에 미치는 영향을 객관적으로 밝힐 수 있으며, 실제 임상에서 고비용의 MRI를 효과적이고 체계적으로 활용할 수 있는 방안을 설계할 수 있을 것으로 기대된다.

이동욱 박사가 1 저자로 참여하고 건국대 의과대학 영상의학과 문원진 교수팀이 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 머신인테리젼스(Nature Machine Intelligence)’ 1월 18일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Assessing the importance of magnetic resonance contrasts using collaborative generative adversarial networks).

MRI는 엑스선 컴퓨터 단층촬영, 초음파와 더불어 임상 진단에서 중요한 역할을 하는 진단 장비이다. 특히 비침습적 방법으로 고해상도의 영상을 얻기 때문에 종양이나 병변을 관찰하며 진단하는데 매우 중요한 임상 정보를 제공한다. 이는 영상의 대조도 (contrast)를 다양하게 조절할 수 있는 MRI의 특징 덕분이다.

예를 들어 뇌종양을 진단하는 데 활용되는 T1·T2 강조영상, FLAIR 기법 영상, T1 조영증강 영상 등 여러 가지 대조 영상을 얻어 진단에 사용함으로써 종양을 찾을 수 있다.

하지만 실제 임상 환경에서는 강조영상을 모두 얻기 어려운 경우가 많다. 여러 장의 강조영상 촬영을 위해 촬영시간이 길어지기도 하고, 잡음이나 인공음영 발생으로 인해 진단에 사용하기 어려운 경우가 많기 때문이다.

또한, 뇌질환진단을 위한 MRI 검사는 의심 질환이 무엇인지에 따라 필수 강조영상이 달라지며, 이후 특정 질환으로 진단명이 좁혀지면서 부득이하게 누락된 강조영상을 확보하기 위한 재촬영이 필요한 경우가 많다. 이러한 상황에 의해 많은 시간과 비용이 소모된다.

최근 인공지능 분야에서 생성적 적대 신경망(Generative adversarial networks, GAN)이라는 딥러닝을 이용해 영상을 합성하는 기술이 많이 보고되고 있지만, 이 기술을 MRI 강조영상 합성에 사용하면 준비하고 미리 학습해야 하는 네트워크가 너무 많아지게 된다.

또한, 이러한 기법은 하나의 영상에서 다른 영상으로의 관계를 학습하기 때문에 몇 개의 강조영상의 존재하더라도 이 정보 간의 시너지를 활용하는 영상 학습기법이 없는 현실이다.

예 교수 연구팀은 자체 개발한 ‘협조·생성적 적대신경망(Collaborative Generative Adversarial Network : CollaGAN)’이라는 기술을 이용해 여러 MRI 강조영상의 공통 특징 공간을 학습함으로써 확장성의 문제를 해결했다.

이를 통해 어떤 대조 영상의 생성이 가능한지와 불가능한지에 대한 질문과, 그에 대한 체계적인 대답 기법을 제안했다.

즉, 여러 개의 강조영상 중에서 임의의 순서 및 개수로 영상이 없어져도 남아있는 영상을 통해 사라진 영상을 복원하는 기법을 학습한 후 합성된 영상의 임상적 정확도를 평가해, 강조 영상 간 중요도를 자동으로 평가할 수 있는 원천 기술을 개발했다.

예 교수 연구팀은 건국대 문원진 교수 연구팀과의 협력을 통해 T1강조·T2강조 영상과 같이 내인성 강조영상은 다른 영상으로부터 정확한 합성이 가능하며, 합성된 강조영상이 실제 영상과 매우 유사하게 임상 정보를 표현하고 있다는 것을 확인했다.

연구팀은 확보한 합성 영상이 뇌종양 분할기법을 통해 뇌종양 범위를 파악하는데 유용한 정보를 제공한다는 것을 확인했다. 또한, 현재 많이 사용되는 합성 MRI 기법(synthetic MRI)에서 생기는 인공음영 영상도 자동 제거가 가능함이 증명됐다. 이 기술을 이용하면 추가적인 재촬영을 하지 않고도 필요한 대조 영상을 생성해 시간과 비용을 비약적으로 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

건국대 영상의학과 문원진 교수는 “연구에서 개발한 방법을 이용해 인공지능을 통한 합성 영상을 임상현장에서 이용하면 재촬영으로 인한 환자의 불편을 최소화하고 진단정확도를 높여 전체의료비용 절감 효과를 가져올 것이다”라고 말했다.

예종철 교수는 “인공지능이 진단과 영상처리에 사용되는 현재의 응용 범위를 넘어서, 진단의 중요도를 선택하고 진단 규약을 계획하는 데 중요한 역할을 할 수 있는 것을 보여준 독창적인 연구이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. CollaGAN의 작동 원리의 예

재촬영 없이 MRI 강조영상 얻는 AI 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 예종철 교수 연구팀 자기공명영상(magnetic resonance imaging: MRI)에서 재촬영 없이도 누락된 강조영상을 얻을 수 있는 인공지능 기술을 개발했다.

이 연구를 통해 각 질환별로 강조영상이 암의 진단에 미치는 영향을 객관적으로 밝힐 수 있으며, 실제 임상에서 고비용의 MRI를 효과적이고 체계적으로 활용할 수 있는 방안을 설계할 수 있을 것으로 기대된다.

이동욱 박사가 1 저자로 참여하고 건국대 의과대학 영상의학과 문원진 교수팀이 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 머신인테리젼스(Nature Machine Intelligence)’ 1월 18일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Assessing the importance of magnetic resonance contrasts using collaborative generative adversarial networks).

MRI는 엑스선 컴퓨터 단층촬영, 초음파와 더불어 임상 진단에서 중요한 역할을 하는 진단 장비이다. 특히 비침습적 방법으로 고해상도의 영상을 얻기 때문에 종양이나 병변을 관찰하며 진단하는데 매우 중요한 임상 정보를 제공한다. 이는 영상의 대조도 (contrast)를 다양하게 조절할 수 있는 MRI의 특징 덕분이다.

예를 들어 뇌종양을 진단하는 데 활용되는 T1·T2 강조영상, FLAIR 기법 영상, T1 조영증강 영상 등 여러 가지 대조 영상을 얻어 진단에 사용함으로써 종양을 찾을 수 있다.

하지만 실제 임상 환경에서는 강조영상을 모두 얻기 어려운 경우가 많다. 여러 장의 강조영상 촬영을 위해 촬영시간이 길어지기도 하고, 잡음이나 인공음영 발생으로 인해 진단에 사용하기 어려운 경우가 많기 때문이다.

또한, 뇌질환진단을 위한 MRI 검사는 의심 질환이 무엇인지에 따라 필수 강조영상이 달라지며, 이후 특정 질환으로 진단명이 좁혀지면서 부득이하게 누락된 강조영상을 확보하기 위한 재촬영이 필요한 경우가 많다. 이러한 상황에 의해 많은 시간과 비용이 소모된다.

최근 인공지능 분야에서 생성적 적대 신경망(Generative adversarial networks, GAN)이라는 딥러닝을 이용해 영상을 합성하는 기술이 많이 보고되고 있지만, 이 기술을 MRI 강조영상 합성에 사용하면 준비하고 미리 학습해야 하는 네트워크가 너무 많아지게 된다.

또한, 이러한 기법은 하나의 영상에서 다른 영상으로의 관계를 학습하기 때문에 몇 개의 강조영상의 존재하더라도 이 정보 간의 시너지를 활용하는 영상 학습기법이 없는 현실이다.

예 교수 연구팀은 자체 개발한 ‘협조·생성적 적대신경망(Collaborative Generative Adversarial Network : CollaGAN)’이라는 기술을 이용해 여러 MRI 강조영상의 공통 특징 공간을 학습함으로써 확장성의 문제를 해결했다.

이를 통해 어떤 대조 영상의 생성이 가능한지와 불가능한지에 대한 질문과, 그에 대한 체계적인 대답 기법을 제안했다.

즉, 여러 개의 강조영상 중에서 임의의 순서 및 개수로 영상이 없어져도 남아있는 영상을 통해 사라진 영상을 복원하는 기법을 학습한 후 합성된 영상의 임상적 정확도를 평가해, 강조 영상 간 중요도를 자동으로 평가할 수 있는 원천 기술을 개발했다.

예 교수 연구팀은 건국대 문원진 교수 연구팀과의 협력을 통해 T1강조·T2강조 영상과 같이 내인성 강조영상은 다른 영상으로부터 정확한 합성이 가능하며, 합성된 강조영상이 실제 영상과 매우 유사하게 임상 정보를 표현하고 있다는 것을 확인했다.

연구팀은 확보한 합성 영상이 뇌종양 분할기법을 통해 뇌종양 범위를 파악하는데 유용한 정보를 제공한다는 것을 확인했다. 또한, 현재 많이 사용되는 합성 MRI 기법(synthetic MRI)에서 생기는 인공음영 영상도 자동 제거가 가능함이 증명됐다. 이 기술을 이용하면 추가적인 재촬영을 하지 않고도 필요한 대조 영상을 생성해 시간과 비용을 비약적으로 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

건국대 영상의학과 문원진 교수는 “연구에서 개발한 방법을 이용해 인공지능을 통한 합성 영상을 임상현장에서 이용하면 재촬영으로 인한 환자의 불편을 최소화하고 진단정확도를 높여 전체의료비용 절감 효과를 가져올 것이다”라고 말했다.

예종철 교수는 “인공지능이 진단과 영상처리에 사용되는 현재의 응용 범위를 넘어서, 진단의 중요도를 선택하고 진단 규약을 계획하는 데 중요한 역할을 할 수 있는 것을 보여준 독창적인 연구이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. CollaGAN의 작동 원리의 예

2020.01.30

조회수 14874

피부형 센서 패치 하나로 사람 움직임을 측정하는 기술 개발

우리 대학 전산학부 조성호 교수 연구팀이 서울대 기계공학과 고승환 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 딥러닝 기술을 센서와 결합, 최소한의 데이터로 인체 움직임을 정확하게 측정 가능한 유연한 `피부 형 센서'를 개발했다.

공동연구팀이 개발한 피부 형 센서에는 인체의 움직임에 의해 발생하는 복합적 신호를 피부에 부착한 최소한의 센서로 정밀하게 측정하고, 이를 딥러닝 기술로 분리, 분석하는 기술이 적용됐다.

이번 연구에는 김민(우리 대학), 김권규(서울대), 하인호(서울대) 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 5월 1일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A deep-learned skin decoding the epicentral human motions).

사람의 움직임 측정 방법 중 가장 널리 쓰이는 방식인 모션 캡처 카메라를 사용하는 방식은 카메라가 설치된 공간에서만 움직임 측정이 가능해 장소적 제약을 받아왔다. 반면 웨어러블 장비를 사용할 경우 장소제약 없이 사용자의 상태 변화를 측정할 수 있어, 다양한 환경에서 사람의 상태를 전달할 수 있다.

다만 기존 웨어러블 기기들은 측정 부위에 직접 센서를 부착해 측정이 이뤄지기 때문에 측정 부위, 즉 관절이 늘어나면 더 많은 센서가 수십 개에서 많게는 수백 개까지 요구된다는 단점이 있다.

공동연구팀이 개발한 피부 형 센서는 `크랙' 에 기반한 고(高) 민감 센서로, 인체의 움직임이 발생하는 근원지에서 먼 위치에 부착해서 간접적으로도 인체의 움직임을 측정할 수 있다. `크랙' 이란 나노 입자에 균열이 생긴다는 뜻인데, 연구팀은 이 균열로 인해 발생하는 센서값을 변화시켜 미세한 손목 움직임 변화까지 측정할 수 있다고 설명했다.

연구팀은 또 딥러닝 모델을 사용, 센서의 시계열 신호를 분석해 손목에 부착된 단 하나의 센서 신호로 여러 가지 손가락 관절 움직임을 측정할 수 있게 했다. 사용자별 신호 차이를 교정하고, 데이터 수집을 최소화하기 위해서는 전이학습(Transfer Learning)을 통해 기존 학습된 지식을 전달했다. 이로써 적은 양의 데이터와 적은 학습 시간으로 모델을 학습하는 시스템을 완성하는 데 성공했다.

우리 대학 전산학부 조성호 교수는 "이번 연구는 딥러닝 기술을 활용해 실제 환경에서 더욱 효과적으로 사람의 실시간 정보를 획득하는 방법을 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ며 "이 측정 방법을 적용하면 웨어러블 증강현실 기술의 보편화 시대는 더욱 빨리 다가올 것ˮ 이라고 예상했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(선도 연구센터 지원사업 ERC)과 기초연구사업 (중견연구자)의 지원을 받아 수행됐다.

< 피부형 센서 패치로 손가락 움직임 측정 모습 >

2020.05.20 조회수 14426

피부형 센서 패치 하나로 사람 움직임을 측정하는 기술 개발

우리 대학 전산학부 조성호 교수 연구팀이 서울대 기계공학과 고승환 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 딥러닝 기술을 센서와 결합, 최소한의 데이터로 인체 움직임을 정확하게 측정 가능한 유연한 `피부 형 센서'를 개발했다.

공동연구팀이 개발한 피부 형 센서에는 인체의 움직임에 의해 발생하는 복합적 신호를 피부에 부착한 최소한의 센서로 정밀하게 측정하고, 이를 딥러닝 기술로 분리, 분석하는 기술이 적용됐다.

이번 연구에는 김민(우리 대학), 김권규(서울대), 하인호(서울대) 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 5월 1일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A deep-learned skin decoding the epicentral human motions).

사람의 움직임 측정 방법 중 가장 널리 쓰이는 방식인 모션 캡처 카메라를 사용하는 방식은 카메라가 설치된 공간에서만 움직임 측정이 가능해 장소적 제약을 받아왔다. 반면 웨어러블 장비를 사용할 경우 장소제약 없이 사용자의 상태 변화를 측정할 수 있어, 다양한 환경에서 사람의 상태를 전달할 수 있다.

다만 기존 웨어러블 기기들은 측정 부위에 직접 센서를 부착해 측정이 이뤄지기 때문에 측정 부위, 즉 관절이 늘어나면 더 많은 센서가 수십 개에서 많게는 수백 개까지 요구된다는 단점이 있다.

공동연구팀이 개발한 피부 형 센서는 `크랙' 에 기반한 고(高) 민감 센서로, 인체의 움직임이 발생하는 근원지에서 먼 위치에 부착해서 간접적으로도 인체의 움직임을 측정할 수 있다. `크랙' 이란 나노 입자에 균열이 생긴다는 뜻인데, 연구팀은 이 균열로 인해 발생하는 센서값을 변화시켜 미세한 손목 움직임 변화까지 측정할 수 있다고 설명했다.

연구팀은 또 딥러닝 모델을 사용, 센서의 시계열 신호를 분석해 손목에 부착된 단 하나의 센서 신호로 여러 가지 손가락 관절 움직임을 측정할 수 있게 했다. 사용자별 신호 차이를 교정하고, 데이터 수집을 최소화하기 위해서는 전이학습(Transfer Learning)을 통해 기존 학습된 지식을 전달했다. 이로써 적은 양의 데이터와 적은 학습 시간으로 모델을 학습하는 시스템을 완성하는 데 성공했다.

우리 대학 전산학부 조성호 교수는 "이번 연구는 딥러닝 기술을 활용해 실제 환경에서 더욱 효과적으로 사람의 실시간 정보를 획득하는 방법을 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ며 "이 측정 방법을 적용하면 웨어러블 증강현실 기술의 보편화 시대는 더욱 빨리 다가올 것ˮ 이라고 예상했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(선도 연구센터 지원사업 ERC)과 기초연구사업 (중견연구자)의 지원을 받아 수행됐다.

< 피부형 센서 패치로 손가락 움직임 측정 모습 >

2020.05.20 조회수 14426 원자간력 현미경(AFM)을 이용한 배터리 전극의 구성 성분 분포 영상화 기법 개발

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 원자간력 현미경(AFM, Atomic Force Microscope)을 이용해 배터리 전극의 구성성분 분포를 파악하는 영상화 기법을 개발하는 데 성공했다.

관련 기술은 차세대 배터리로 주목받는 전고체전지 설계를 용이하게 할 수 있고 다른 전기화학 소재에도 제조 공정을 크게 혁신하는 토대가 될 것으로 기대된다.

김홍준 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스(ACS Applied Energy Materials)'지 4월 27일 字에 게재됐다. (논문명: Visualization of Functional Components in a Lithium Silicon Titanium Phosphate-Natural Graphite Composite Anode)

리튬이온전지는 휴대용 장비와 전기자동차 등 여러 분야에서 강력한 전기 에너지저장장치(ESS)로 사용되고 있다. 그러나 액체나 젤 형태의 전해질을 사용하는 리튬이온전지는 충격이나 압력으로 인한 발화 가능성이 크고 충전소요 시간이 길어지는 취약점을 안고 있다. 따라서 지난 13일 국내 1, 2위 대기업인 삼성그룹과 현대차 그룹 수장들이 첫 단독 회동을 통해 협업을 논의한 사례에서 보듯 고체 전해질을 이용한 전고체전지가 가장 유망한 차세대 배터리로 주목을 받고 있다.

전고체전지는 양극과 음극 사이의 전해질을 액체가 아닌 고체로 대체한 전지다. 전고체전지는 특히 부피를 절반으로 줄이면서 대용량 구현이 가능해 완전 충전 시 최대 주행거리가 800Km에 달하기 때문에 글로벌완성차 업체와 배터리 업체를 중심으로 기술 상용화를 위한 연구개발(R&D) 움직임이 활발하다.

다만 전고체전지가 차세대 배터리로 확고히 자리를 잡기 위해서는 낮은 이온전도도와 전극-전해질 계면의 접합성 문제를 해결해야 한다. 이를 위해 리튬이온전도체가 분산된 복합 전극에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. 또 전지 구동 성능에 큰 영향을 미치는 복합 전극의 재료적 특성을 이해하기 위해서는 미시적 규모로 혼합된 활물질, 이온전도체, 바인더 그리고 도전재와 같은 구성성분들의 형상과 분포를 파악할 수 있는 기술이 필요하다.

홍승범 교수 연구팀이 개발한 영상화 기법은 이러한 문제점들을 거시·미시적 다중 스케일에서 전기화학 변위 현미경과 횡력 현미경 등 원자간력 현미경의 다양한 기능을 활용해 위치에 따른 검출 신호의 감도 차이로 구성성분들의 영역을 구별해 해결했다. 기존 전극과 복합 전극을 비교해서 결과를 제시했으며, 영역들의 구별뿐만 아니라 단일 영역 내에서 나노 스케일의 이온 반응성 세기 분포와 마찰력 세기 분포의 상관관계 파악을 통해 바인더 구성 비율이 이온 반응성에 미치는 영향을 파악했다.

또 기존 전자 현미경을 이용해 관찰할 경우, 진공 환경이 필수적으로 필요하고, 분석을 위한 시편 제작 시 매우 얇은 막 형태로 제작 및 백금 입자를 코팅해야 하는 등 특별한 사전처리 절차가 필요했다. 반면 홍 교수 연구팀이 이번 연구를 통해 제시한 관찰 방법은 일반적인 환경에서 수행할 수 있고, 특별한 사전처리 절차가 필요하지 않다. 이와 함께 다른 영상화 장비보다 관찰의 준비 과정이 편리하며, 공간 분해 능력과 검출 신호의 세기 분해 능력이 월등하고, 성분 관찰 시에는 3차원 표면 형상 정보가 제공된다는 장점이 있다.

홍승범 교수는 "원자간력 현미경을 이용해 개발된 분석 기법은 복합 소재 내의 각 구성성분이 물질의 최종적인 성질에 기여하는 역할을 정량적으로 이해하는 데 유리하다ˮ 면서 "이 기술은 차세대 전고체전지의 설계 방향을 다중 스케일에서 제시할 뿐만 아니라, 다른 전기화학 소재의 제조 공정에도 혁신의 기틀을 마련할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 거대과학연구개발사업, 웨어러블 플랫폼 소재 기술센터 지원 기초연구사업 및 KAIST 글로벌특이점연구 지원으로 수행됐다.

2020.05.19 조회수 15191

원자간력 현미경(AFM)을 이용한 배터리 전극의 구성 성분 분포 영상화 기법 개발

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 원자간력 현미경(AFM, Atomic Force Microscope)을 이용해 배터리 전극의 구성성분 분포를 파악하는 영상화 기법을 개발하는 데 성공했다.

관련 기술은 차세대 배터리로 주목받는 전고체전지 설계를 용이하게 할 수 있고 다른 전기화학 소재에도 제조 공정을 크게 혁신하는 토대가 될 것으로 기대된다.

김홍준 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스(ACS Applied Energy Materials)'지 4월 27일 字에 게재됐다. (논문명: Visualization of Functional Components in a Lithium Silicon Titanium Phosphate-Natural Graphite Composite Anode)

리튬이온전지는 휴대용 장비와 전기자동차 등 여러 분야에서 강력한 전기 에너지저장장치(ESS)로 사용되고 있다. 그러나 액체나 젤 형태의 전해질을 사용하는 리튬이온전지는 충격이나 압력으로 인한 발화 가능성이 크고 충전소요 시간이 길어지는 취약점을 안고 있다. 따라서 지난 13일 국내 1, 2위 대기업인 삼성그룹과 현대차 그룹 수장들이 첫 단독 회동을 통해 협업을 논의한 사례에서 보듯 고체 전해질을 이용한 전고체전지가 가장 유망한 차세대 배터리로 주목을 받고 있다.

전고체전지는 양극과 음극 사이의 전해질을 액체가 아닌 고체로 대체한 전지다. 전고체전지는 특히 부피를 절반으로 줄이면서 대용량 구현이 가능해 완전 충전 시 최대 주행거리가 800Km에 달하기 때문에 글로벌완성차 업체와 배터리 업체를 중심으로 기술 상용화를 위한 연구개발(R&D) 움직임이 활발하다.

다만 전고체전지가 차세대 배터리로 확고히 자리를 잡기 위해서는 낮은 이온전도도와 전극-전해질 계면의 접합성 문제를 해결해야 한다. 이를 위해 리튬이온전도체가 분산된 복합 전극에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. 또 전지 구동 성능에 큰 영향을 미치는 복합 전극의 재료적 특성을 이해하기 위해서는 미시적 규모로 혼합된 활물질, 이온전도체, 바인더 그리고 도전재와 같은 구성성분들의 형상과 분포를 파악할 수 있는 기술이 필요하다.

홍승범 교수 연구팀이 개발한 영상화 기법은 이러한 문제점들을 거시·미시적 다중 스케일에서 전기화학 변위 현미경과 횡력 현미경 등 원자간력 현미경의 다양한 기능을 활용해 위치에 따른 검출 신호의 감도 차이로 구성성분들의 영역을 구별해 해결했다. 기존 전극과 복합 전극을 비교해서 결과를 제시했으며, 영역들의 구별뿐만 아니라 단일 영역 내에서 나노 스케일의 이온 반응성 세기 분포와 마찰력 세기 분포의 상관관계 파악을 통해 바인더 구성 비율이 이온 반응성에 미치는 영향을 파악했다.

또 기존 전자 현미경을 이용해 관찰할 경우, 진공 환경이 필수적으로 필요하고, 분석을 위한 시편 제작 시 매우 얇은 막 형태로 제작 및 백금 입자를 코팅해야 하는 등 특별한 사전처리 절차가 필요했다. 반면 홍 교수 연구팀이 이번 연구를 통해 제시한 관찰 방법은 일반적인 환경에서 수행할 수 있고, 특별한 사전처리 절차가 필요하지 않다. 이와 함께 다른 영상화 장비보다 관찰의 준비 과정이 편리하며, 공간 분해 능력과 검출 신호의 세기 분해 능력이 월등하고, 성분 관찰 시에는 3차원 표면 형상 정보가 제공된다는 장점이 있다.

홍승범 교수는 "원자간력 현미경을 이용해 개발된 분석 기법은 복합 소재 내의 각 구성성분이 물질의 최종적인 성질에 기여하는 역할을 정량적으로 이해하는 데 유리하다ˮ 면서 "이 기술은 차세대 전고체전지의 설계 방향을 다중 스케일에서 제시할 뿐만 아니라, 다른 전기화학 소재의 제조 공정에도 혁신의 기틀을 마련할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 거대과학연구개발사업, 웨어러블 플랫폼 소재 기술센터 지원 기초연구사업 및 KAIST 글로벌특이점연구 지원으로 수행됐다.

2020.05.19 조회수 15191 빛 투과율 조절하는 능동형 광학 필름 개발

우리 대학 연구진이 기존 창호시스템을 교체하지 않고서도 투과율을 큰 폭으로 자유롭게 조절할 수 있는 에너지 절감형 스마트 윈도우 등으로 활용이 가능한 새로운 광학 필름 제작 기술을 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 전석우 교수와 건설및환경공학과 홍정욱 교수·신소재공학과 신종화 교수 공동연구팀이 3차원 나노 복합체를 이용, 에너지의 효율적인 신축변형을 통해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절이 가능한 능동형 광학 필름을 개발하는데 성공했다고 14일 밝혔다.

전석우 교수와 홍정욱 교수가 교신 저자로, 조동휘 박사과정 학생과 신라대학교 심영석 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 재료 분야의 세계적인 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 4월 26일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: High-Contrast Optical Modulation from Strain-Induced Nanogaps at Three-Dimensional Heterogeneous Interfaces)

해당 연구진들은 정렬된 3차원 나노 네트워크에 기반한 신축성 나노 복합체를 이용해, 가시광 투과율을 최대 90%에서 16%까지 조절 가능한 넓은 면적의 광학 필름 제작에 필요한 원천 기술을 확보했다. 약 74%의 범위를 갖는 이는 평균적으로 46%의 범위를 가졌던 기존 2차원 필름의 수준을 훨씬 뛰어넘는 세계 최고 수준의 기술이다.

최근 제로 에너지 빌딩, 스마트 윈도우, 사생활 보호 등 에너지 저감/감성 혁신 응용에 대한 관심이 급증함에 따라, 능동형 광학 변조 기술이 주목받고 있다. 기존 외부 자극 (전기/열/빛 등)을 이용한 능동형 광학 변조 기술은 느린 반응속도와 불필요한 색 변화를 동반하고 낮은 안정성 등의 이유로 선글라스, 쇼케이스, 광고 등 매우 제한적인 분야에 적용돼왔기 때문에 현재 새로운 형태의 광학 변조 기술 개발이 활발히 진행 중이다.

에너지 효율적인 신축 변형을 이용한 광학 변조 기술은 비교적 간단한 구동 원리와 낮은 에너지 소비로 효율적으로 투과율을 제어할 수 있는 장점을 지녀 그동안 학계 및 관련 업계에서 집중적인 관심을 받아왔다. 그러나 기존 연구에서 보고된 광 산란 제어를 유도하는 구조는 대부분 광학 밀도가 낮은 2차원 표면 구조에 기반하기 때문에 좁은 투과율 변화 범위를 갖고, 물 등 외부 매질과 인접할 때 광학 변조기능을 잃는 문제를 가지고 있다. 특히, 비 정렬 구조에 바탕을 두고 있어 광학 변조 특성이 균일하지 못해서 넓은 면적으로 만들기도 힘들다.

연구팀은 정렬된 3차원 나노구조 제작에 효과적인 근접장 나노패터닝 (PnP, Proximity-field nanopatterning) 기술과 산화물 증착(증기를 표면에 얇은 막으로 입힘)을 정교하게 제어할 수 있는 원자층 증착법 (ALD, Atomic layer deposition)을 이용했다. 이에 주기적인 3차원 나노쉘 (nanoshell) 구조의 알루미나 (alumina)가 탄성중합체에 삽입된 신축성 3차원 나노복합체 필름을 현존하는 광학 변조 필름 중 가장 큰 면적인 3인치×3인치 크기로 제작하는 데 성공했다.

광학 필름을 약 60% 범위에서 당겨 늘리는 경우, 산화물과 탄성중합체의 경계면에서 발생하는 수없이 많고 작은 구멍에서 빛의 산란 현상이 발생하는데 연구진은 이를 이용해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절 범위인 약 74%를 달성했다. 동시에 10,000회에 걸친 반복적인 구동 시험과 굽힘과 뒤틀림 등 거친 변형, 70℃ 이내 고온 환경에서의 구동, 물속에서의 구동 특성 등을 확인한 결과 높은 내구성과 안정성을 확인했다. 이와 함께 재료역학적‧광학적 이론 해석을 바탕으로 경계면에서 발생하는 광 산란 현상 메커니즘도 규명하는 데 성공했다.

전 교수 공동연구팀이 개발한 이 기술은 기존 창호 시스템 교체 없이도, 간단한 얇은 필름 형태로 유리 표면에 부착함으로써 투과율 조절이 가능한 에너지 절감형 스마트 윈도우로 활용이 가능하다. 이 밖에 두루마리 타입의 빔프로젝터 스크린 응용 등 감성 혁신적인 폭넓은 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 다부처 공동사업과 글로벌 프론티어 사업, 그리고 이공분야기초개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.05.14 조회수 21132

빛 투과율 조절하는 능동형 광학 필름 개발

우리 대학 연구진이 기존 창호시스템을 교체하지 않고서도 투과율을 큰 폭으로 자유롭게 조절할 수 있는 에너지 절감형 스마트 윈도우 등으로 활용이 가능한 새로운 광학 필름 제작 기술을 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 전석우 교수와 건설및환경공학과 홍정욱 교수·신소재공학과 신종화 교수 공동연구팀이 3차원 나노 복합체를 이용, 에너지의 효율적인 신축변형을 통해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절이 가능한 능동형 광학 필름을 개발하는데 성공했다고 14일 밝혔다.

전석우 교수와 홍정욱 교수가 교신 저자로, 조동휘 박사과정 학생과 신라대학교 심영석 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 재료 분야의 세계적인 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 4월 26일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: High-Contrast Optical Modulation from Strain-Induced Nanogaps at Three-Dimensional Heterogeneous Interfaces)

해당 연구진들은 정렬된 3차원 나노 네트워크에 기반한 신축성 나노 복합체를 이용해, 가시광 투과율을 최대 90%에서 16%까지 조절 가능한 넓은 면적의 광학 필름 제작에 필요한 원천 기술을 확보했다. 약 74%의 범위를 갖는 이는 평균적으로 46%의 범위를 가졌던 기존 2차원 필름의 수준을 훨씬 뛰어넘는 세계 최고 수준의 기술이다.

최근 제로 에너지 빌딩, 스마트 윈도우, 사생활 보호 등 에너지 저감/감성 혁신 응용에 대한 관심이 급증함에 따라, 능동형 광학 변조 기술이 주목받고 있다. 기존 외부 자극 (전기/열/빛 등)을 이용한 능동형 광학 변조 기술은 느린 반응속도와 불필요한 색 변화를 동반하고 낮은 안정성 등의 이유로 선글라스, 쇼케이스, 광고 등 매우 제한적인 분야에 적용돼왔기 때문에 현재 새로운 형태의 광학 변조 기술 개발이 활발히 진행 중이다.

에너지 효율적인 신축 변형을 이용한 광학 변조 기술은 비교적 간단한 구동 원리와 낮은 에너지 소비로 효율적으로 투과율을 제어할 수 있는 장점을 지녀 그동안 학계 및 관련 업계에서 집중적인 관심을 받아왔다. 그러나 기존 연구에서 보고된 광 산란 제어를 유도하는 구조는 대부분 광학 밀도가 낮은 2차원 표면 구조에 기반하기 때문에 좁은 투과율 변화 범위를 갖고, 물 등 외부 매질과 인접할 때 광학 변조기능을 잃는 문제를 가지고 있다. 특히, 비 정렬 구조에 바탕을 두고 있어 광학 변조 특성이 균일하지 못해서 넓은 면적으로 만들기도 힘들다.

연구팀은 정렬된 3차원 나노구조 제작에 효과적인 근접장 나노패터닝 (PnP, Proximity-field nanopatterning) 기술과 산화물 증착(증기를 표면에 얇은 막으로 입힘)을 정교하게 제어할 수 있는 원자층 증착법 (ALD, Atomic layer deposition)을 이용했다. 이에 주기적인 3차원 나노쉘 (nanoshell) 구조의 알루미나 (alumina)가 탄성중합체에 삽입된 신축성 3차원 나노복합체 필름을 현존하는 광학 변조 필름 중 가장 큰 면적인 3인치×3인치 크기로 제작하는 데 성공했다.

광학 필름을 약 60% 범위에서 당겨 늘리는 경우, 산화물과 탄성중합체의 경계면에서 발생하는 수없이 많고 작은 구멍에서 빛의 산란 현상이 발생하는데 연구진은 이를 이용해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절 범위인 약 74%를 달성했다. 동시에 10,000회에 걸친 반복적인 구동 시험과 굽힘과 뒤틀림 등 거친 변형, 70℃ 이내 고온 환경에서의 구동, 물속에서의 구동 특성 등을 확인한 결과 높은 내구성과 안정성을 확인했다. 이와 함께 재료역학적‧광학적 이론 해석을 바탕으로 경계면에서 발생하는 광 산란 현상 메커니즘도 규명하는 데 성공했다.

전 교수 공동연구팀이 개발한 이 기술은 기존 창호 시스템 교체 없이도, 간단한 얇은 필름 형태로 유리 표면에 부착함으로써 투과율 조절이 가능한 에너지 절감형 스마트 윈도우로 활용이 가능하다. 이 밖에 두루마리 타입의 빔프로젝터 스크린 응용 등 감성 혁신적인 폭넓은 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 다부처 공동사업과 글로벌 프론티어 사업, 그리고 이공분야기초개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.05.14 조회수 21132 초저조도/초고조도 환경에서도 모션 블러 없는 고화질 및 고해상도 영상 생성이 가능한 알고리즘 개발

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수 연구팀이 영국 임페리얼 칼리지 김태균 교수 연구팀과 GIST 최종현 교수 공동 연구팀과의 2건의 공동 연구를 통해 이벤트 카메라를 활용한 고화질 및 고해상도 영상 생성 알고리즘들을 개발했다.

연구팀은 이번에 개발한 알고리즘들을 통해 기존의 RGB 기반 카메라가 영상을 획득하지 못하는 초저조도/초고조도 환경에서도 이벤트 카메라(Event Camera)를 활용하여 고화질 및 고해상도 영상을 생성할 수 있고, 특히 이벤트 카메라의 장점을 살려 초고속의 움직임에도 모션 블러(motion blur, 빠른 움직임에 의한 영상 열화) 없는 고프레임율의 영상을 생성할 수 있다고 밝혔다.

이벤트 카메라는 카메라 각 화소에 입사하는 빛의 세기의 변화에 반응하여 광역동적범위(High Dynamic Range)에서 매우 짧은 지연 시간을 갖는 비동기적 이벤트 데이터를 영상 정보로 제공하기 때문에, 기존 RGB 카메라가 영상을 획득할 수 없었던 고조도/저조도 환경에서도 영상 데이터 획득이 가능하고 또한 초고속 움직임을 갖는 피사체에 대한 영상 데이터 획득이 가능하다는 장점이 있다.

하지만 기존의 영상과는 다른 형태의 영상 정보를 제공하기 때문에 기존의 영상 이해 기술을 접목시키기 어렵고 또한 센서의 제약으로 인해 영상의 해상도가 낮다는 단점이 있다. 연구팀은 이벤트 카메라의 장점을 유지하면서 이와 같은 문제를 해결하기 위해 이벤트 데이터로부터 고화질의 초고해상도의 영상을 생성해 내기 위한 최적화된 심층 신경망과 학습 알고리즘들을 제안하였다. 제안된 알고리즘들은 이벤트 카메라로부터 획득된 이벤트 데이터를 일정 시간 동안 누적하여 딥러닝 기반의 합성곱 신경망을 통해 영상을 생성하는 방식으로, 두 공동 연구에서 각각 교사 학습/비교사 학습 기반의 알고리즘을 제안하였는데, 제안된 두 알고리즘들 모두 이벤트 카메라의 장점을 유지할 수 있어 초당 최대 100만 프레임의 영상 생성이 가능하여 조명의 변화가 극심한 환경이나 고속 움직임에 대한 분석이 필요한 다양한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

윤국진 교수는 “본 기술은 이벤트 카메라를 활용한 영상 기반 상황 인식을 위한 기술로서, 기존 RGB 카메라로는 검출이 어려운 조명 변화가 극심한 상황에서 사용될 수 있고, 초고속 움직임에 대한 분석이 가능하기 때문에 자율주행 자동차, 드론, 로봇 등에 다양하게 활용될 것으로 기대한다.”고 말했다.

Mohammad Mostafavi 박사과정(GIST)이 1저자로 참여한 공동 연구와 Wang Lin 박사과정(KAIST)이 1저자로 참여한 공동 연구 논문들은 오는 6월에 개최 예정인 컴퓨터 비전/기계학습 분야의 국제 학술대회인 ‘IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)에 각각 구술/포스터 논문으로 발표될 예정이다. (논문명: (1) Learning to Super Resolve Intensity Images from Events, 이벤트를 활용한 초고해상도 이미지 생성 학습법, (2) EventSR: From Asynchronous Events to Image Reconstruction, Restoration, and Super-Resolution via End-to-End Adversarial Learning, 적대적 신경망 학습을 통한 비동기적 이벤트의 이미지로의 재구성, 복원 및 초해상도 연구)

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업(NRF-2018R1A2B3008640)과 차세대정보・컴퓨팅기술개발사업(NRF-2017M3C4A7069369)의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.12 조회수 13119

초저조도/초고조도 환경에서도 모션 블러 없는 고화질 및 고해상도 영상 생성이 가능한 알고리즘 개발

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수 연구팀이 영국 임페리얼 칼리지 김태균 교수 연구팀과 GIST 최종현 교수 공동 연구팀과의 2건의 공동 연구를 통해 이벤트 카메라를 활용한 고화질 및 고해상도 영상 생성 알고리즘들을 개발했다.

연구팀은 이번에 개발한 알고리즘들을 통해 기존의 RGB 기반 카메라가 영상을 획득하지 못하는 초저조도/초고조도 환경에서도 이벤트 카메라(Event Camera)를 활용하여 고화질 및 고해상도 영상을 생성할 수 있고, 특히 이벤트 카메라의 장점을 살려 초고속의 움직임에도 모션 블러(motion blur, 빠른 움직임에 의한 영상 열화) 없는 고프레임율의 영상을 생성할 수 있다고 밝혔다.

이벤트 카메라는 카메라 각 화소에 입사하는 빛의 세기의 변화에 반응하여 광역동적범위(High Dynamic Range)에서 매우 짧은 지연 시간을 갖는 비동기적 이벤트 데이터를 영상 정보로 제공하기 때문에, 기존 RGB 카메라가 영상을 획득할 수 없었던 고조도/저조도 환경에서도 영상 데이터 획득이 가능하고 또한 초고속 움직임을 갖는 피사체에 대한 영상 데이터 획득이 가능하다는 장점이 있다.

하지만 기존의 영상과는 다른 형태의 영상 정보를 제공하기 때문에 기존의 영상 이해 기술을 접목시키기 어렵고 또한 센서의 제약으로 인해 영상의 해상도가 낮다는 단점이 있다. 연구팀은 이벤트 카메라의 장점을 유지하면서 이와 같은 문제를 해결하기 위해 이벤트 데이터로부터 고화질의 초고해상도의 영상을 생성해 내기 위한 최적화된 심층 신경망과 학습 알고리즘들을 제안하였다. 제안된 알고리즘들은 이벤트 카메라로부터 획득된 이벤트 데이터를 일정 시간 동안 누적하여 딥러닝 기반의 합성곱 신경망을 통해 영상을 생성하는 방식으로, 두 공동 연구에서 각각 교사 학습/비교사 학습 기반의 알고리즘을 제안하였는데, 제안된 두 알고리즘들 모두 이벤트 카메라의 장점을 유지할 수 있어 초당 최대 100만 프레임의 영상 생성이 가능하여 조명의 변화가 극심한 환경이나 고속 움직임에 대한 분석이 필요한 다양한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

윤국진 교수는 “본 기술은 이벤트 카메라를 활용한 영상 기반 상황 인식을 위한 기술로서, 기존 RGB 카메라로는 검출이 어려운 조명 변화가 극심한 상황에서 사용될 수 있고, 초고속 움직임에 대한 분석이 가능하기 때문에 자율주행 자동차, 드론, 로봇 등에 다양하게 활용될 것으로 기대한다.”고 말했다.

Mohammad Mostafavi 박사과정(GIST)이 1저자로 참여한 공동 연구와 Wang Lin 박사과정(KAIST)이 1저자로 참여한 공동 연구 논문들은 오는 6월에 개최 예정인 컴퓨터 비전/기계학습 분야의 국제 학술대회인 ‘IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)에 각각 구술/포스터 논문으로 발표될 예정이다. (논문명: (1) Learning to Super Resolve Intensity Images from Events, 이벤트를 활용한 초고해상도 이미지 생성 학습법, (2) EventSR: From Asynchronous Events to Image Reconstruction, Restoration, and Super-Resolution via End-to-End Adversarial Learning, 적대적 신경망 학습을 통한 비동기적 이벤트의 이미지로의 재구성, 복원 및 초해상도 연구)

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업(NRF-2018R1A2B3008640)과 차세대정보・컴퓨팅기술개발사업(NRF-2017M3C4A7069369)의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.12 조회수 13119 실시간 영상 전송 보안 기술 개발

전산학부 김명철 교수 연구팀이 웹캠, 영상 드론, CCTV, 증강현실(AR), 가상현실(VR) 등에 사용하는 영상 전송 장비용 실시간 영상 암호화 및 전산 자원(CPU, 배터리 등) 소모 저감 기술을 개발했다.

연구팀의 실시간 영상 전송 보안기술은 비디오 코덱 종류에 상관없이 적용될 수 있는 범용성을 가질 뿐 아니라 영상전송기기의 CPU나 배터리를 최대 50%까지 절약하면서도 최고 수준의 보안성능을 제공하는 결과를 보였다.

고경민 박사 주도로 개발된 이번 연구결과는 보안 분야의 국제 학술지 IEEE TDSC(Transactions on Dependable and Secure Computing) 3월 13일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Secure video transmission framework for battery-powered video devices) 또한, 국내 특허로 등록, 미국특허로 출원돼 2차 심사가 진행 중이다. (국내특허명: 통신 시스템의 암호화 패킷 전송 방법)

기존 실시간 영상 전송 보안기술은 촬영한 모든 영상을 암호화해 전송하거나 비디오 데이터 식별 없이 무작위로 암호화하기 때문에 전산 자원이 제한된 상황에서 적용하기에는 한계가 있다. 문제 해결을 위해 연구팀은 새로운 실시간 영상 암호화 및 배터리 소모 저감 기술을 개발했다. 이 기술은 영상전송 장비에서 동작하는 자원 모니터링 결과에 따라 카메라로 촬영한 영상을 구성하는 비디오 데이터를 데이터중요도 관점에서 선별적으로 암호화 전송을 수행한다.

암호화 전송 시에는 영상 송신 장비의 가용자원량에 따라 실시간으로 암호화 정도를 조정하며, 다중 전송경로 지원을 통해 보안성을 높인다. 수신된 영상 데이터는 실시간 영상 재생이 가능한 단위로 그 순서를 복원한 후 화면에 표시된다. 이 기술은 가용 전산 자원의 모니터링 결과에 따라 촬영된 영상을 구성하는 비디오 데이터 단위로 암호화가 가능해 전산 자원 가용량에 따른 선별적 적용이 가능하다.

연구팀은 카메라 장비를 상용 영상 드론에 탑재해 무선을 통한 영상전송 시 전산 자원 소모를 낮추면서 보안성을 높일 수 있음을 증명했다. 최근 코로나로 인해 널리 활용되는 비대면 강의 및 미팅의 보안성 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

김명철 교수는 “영상전송 보안이 중요한 온라인 교육/회의, 스마트시티의 CCTV, 민군 드론 영상 송수신, 증강현실(AR), 가상현실(VR) 등에서 특허화된 개발기술이 원천기술로 활용될 수 있도록 산학협력을 활발히 추진하고 있다”라고 말했다.

2020.04.16 조회수 11542

실시간 영상 전송 보안 기술 개발

전산학부 김명철 교수 연구팀이 웹캠, 영상 드론, CCTV, 증강현실(AR), 가상현실(VR) 등에 사용하는 영상 전송 장비용 실시간 영상 암호화 및 전산 자원(CPU, 배터리 등) 소모 저감 기술을 개발했다.

연구팀의 실시간 영상 전송 보안기술은 비디오 코덱 종류에 상관없이 적용될 수 있는 범용성을 가질 뿐 아니라 영상전송기기의 CPU나 배터리를 최대 50%까지 절약하면서도 최고 수준의 보안성능을 제공하는 결과를 보였다.

고경민 박사 주도로 개발된 이번 연구결과는 보안 분야의 국제 학술지 IEEE TDSC(Transactions on Dependable and Secure Computing) 3월 13일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Secure video transmission framework for battery-powered video devices) 또한, 국내 특허로 등록, 미국특허로 출원돼 2차 심사가 진행 중이다. (국내특허명: 통신 시스템의 암호화 패킷 전송 방법)

기존 실시간 영상 전송 보안기술은 촬영한 모든 영상을 암호화해 전송하거나 비디오 데이터 식별 없이 무작위로 암호화하기 때문에 전산 자원이 제한된 상황에서 적용하기에는 한계가 있다. 문제 해결을 위해 연구팀은 새로운 실시간 영상 암호화 및 배터리 소모 저감 기술을 개발했다. 이 기술은 영상전송 장비에서 동작하는 자원 모니터링 결과에 따라 카메라로 촬영한 영상을 구성하는 비디오 데이터를 데이터중요도 관점에서 선별적으로 암호화 전송을 수행한다.

암호화 전송 시에는 영상 송신 장비의 가용자원량에 따라 실시간으로 암호화 정도를 조정하며, 다중 전송경로 지원을 통해 보안성을 높인다. 수신된 영상 데이터는 실시간 영상 재생이 가능한 단위로 그 순서를 복원한 후 화면에 표시된다. 이 기술은 가용 전산 자원의 모니터링 결과에 따라 촬영된 영상을 구성하는 비디오 데이터 단위로 암호화가 가능해 전산 자원 가용량에 따른 선별적 적용이 가능하다.

연구팀은 카메라 장비를 상용 영상 드론에 탑재해 무선을 통한 영상전송 시 전산 자원 소모를 낮추면서 보안성을 높일 수 있음을 증명했다. 최근 코로나로 인해 널리 활용되는 비대면 강의 및 미팅의 보안성 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

김명철 교수는 “영상전송 보안이 중요한 온라인 교육/회의, 스마트시티의 CCTV, 민군 드론 영상 송수신, 증강현실(AR), 가상현실(VR) 등에서 특허화된 개발기술이 원천기술로 활용될 수 있도록 산학협력을 활발히 추진하고 있다”라고 말했다.

2020.04.16 조회수 11542 스스로 그림 그리는 인공지능 반도체 칩 개발

전기및전자공학부 유회준 교수 연구팀이 생성적 적대 신경망(GAN: Generative Adversarial Network)을 저전력, 효율적으로 처리하는 인공지능(AI: Artificial Intelligent) 반도체를 개발했다.

연구팀이 개발한 인공지능 반도체는 다중-심층 신경망을 처리할 수 있고 이를 저전력의 모바일 기기에서도 학습할 수 있다. 연구팀은 이번 반도체 칩 개발을 통해 이미지 합성, 스타일 변환, 손상 이미지 복원 등의 생성형 인공지능 기술을 모바일 기기에서 구현하는 데 성공했다.

강상훈 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 지난 2월 17일 3천여 명 반도체 연구자들이 미국 샌프란시스코에 모여 개최한 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표됐다. (논문명 : GANPU: A 135TFLOPS/W Multi-DNN Training Processor for GANs with Speculative Dual-Sparsity Exploitation)

기존에 많이 연구된 인공지능 기술인 분류형 모델(Discriminative Model)은 주어진 질문에 답을 하도록 학습된 인공지능 모델로 물체 인식 및 추적, 음성인식, 얼굴인식 등에 활용된다.

이와 달리 생성적 적대 신경망(GAN)은 새로운 이미지를 생성·재생성할 수 있어 이미지 스타일 변환, 영상 합성, 손상된 이미지 복원 등 광범위한 분야에 활용된다. 또한, 모바일 기기의 다양한 응용 프로그램(영상·이미지 내 사용자의 얼굴 합성)에도 사용돼 학계뿐만 아니라 산업계에서도 주목을 받고 있다.

그러나 생성적 적대 신경망은 기존의 딥러닝 네트워크와는 달리 여러 개의 심층 신경망으로 이루어진 구조로, 개별 심층 신경망마다 다른 요구 조건으로 최적화된 가속을 하는 것이 어렵다.

또한, 고해상도 이미지를 생성하기 위해 기존 심층 신경망 모델보다 수십 배 많은 연산량을 요구한다. 즉, 적대적 생성 신경망은 연산 능력이 제한적이고 사용되는 메모리가 작은 모바일 장치(스마트폰, 태블릿 등)에서는 소프트웨어만으로 구현할 수 없었다.

최근 모바일 기기에서 인공지능을 구현하기 위해 다양한 가속기 개발이 이뤄지고 있지만, 기존 연구들은 추론 단계만 지원하거나 단일-심층 신경망 학습에 한정돼 있다.

연구팀은 단일-심층 신경망뿐만 아니라 생성적 적대 신경망과 같은 다중-심층 신경망을 처리할 수 있으면서 모바일에서 학습도 가능한 인공지능 반도체 GANPU(Generative Adversarial Networks Processing Unit)를 개발해 모바일 장치의 인공지능 활용범위를 넓혔다.

연구팀이 개발한 인공지능 반도체는 서버로 데이터를 보내지 않고 모바일 장치 내에서 생성적 적대 신경망(GAN)을 스스로 학습할 수 있어 사생활을 보호를 가능케 하는 프로세서라는 점에서 그 활용도가 기대된다.

모바일 기기에서 저전력으로 다중-심층 신경망을 가속하기 위해서 다양한 핵심 기술이 필요하다. 연구팀이 개발한 GANPU에 사용된 핵심 기술 중 대표적인 기술 3가지는 ▲적응형 워크로드 할당(ASTM, 처리해야 할 워크로드*를 파악해 칩 상의 다중-심층 신경망의 연산 및 메모리 특성에 맞춰 시간·공간으로 나누어 할당함으로써 효율적으로 가속하는 방법) ▲입출력 희소성 활용 극대화(IOAS, 인공신경망 입력 데이터에서 나타나는 0뿐만 아니라 출력의 0도 예측해 연산에서 제외함으로써 추론 및 학습 과정에서의 속도와 에너지효율 극대화) ▲지수부만을 사용한 0 패턴 추측(EORS, 인공신경망 출력의 0을 예측하기 위한 알고리즘으로 인공신경망 입력과 연결 강도(weight)의 부동소수점 데이터 중 지수 부분만을 사용해 연산을 간단히 수행하는 방법)이다.

위의 기술을 사용함으로써 연구팀의 GANPU는 기존 최고 성능을 보이던 심층 신경망 학습 반도체 대비 4.8배 증가한 에너지효율을 달성했다.

연구팀은 GANPU의 활용 예시로 태블릿 카메라로 찍은 사진을 사용자가 직접 수정할 수 있는 응용 기술을 시연했다. 사진상의 얼굴에서 머리·안경·눈썹 등 17가지 특징에 대해 추가·삭제 및 수정사항을 입력하면 GANPU가 실시간으로 이를 자동으로 완성해 보여 주는 얼굴 수정 시스템을 개발했다.

2020.04.06 조회수 18809

스스로 그림 그리는 인공지능 반도체 칩 개발

전기및전자공학부 유회준 교수 연구팀이 생성적 적대 신경망(GAN: Generative Adversarial Network)을 저전력, 효율적으로 처리하는 인공지능(AI: Artificial Intelligent) 반도체를 개발했다.

연구팀이 개발한 인공지능 반도체는 다중-심층 신경망을 처리할 수 있고 이를 저전력의 모바일 기기에서도 학습할 수 있다. 연구팀은 이번 반도체 칩 개발을 통해 이미지 합성, 스타일 변환, 손상 이미지 복원 등의 생성형 인공지능 기술을 모바일 기기에서 구현하는 데 성공했다.

강상훈 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 지난 2월 17일 3천여 명 반도체 연구자들이 미국 샌프란시스코에 모여 개최한 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표됐다. (논문명 : GANPU: A 135TFLOPS/W Multi-DNN Training Processor for GANs with Speculative Dual-Sparsity Exploitation)

기존에 많이 연구된 인공지능 기술인 분류형 모델(Discriminative Model)은 주어진 질문에 답을 하도록 학습된 인공지능 모델로 물체 인식 및 추적, 음성인식, 얼굴인식 등에 활용된다.

이와 달리 생성적 적대 신경망(GAN)은 새로운 이미지를 생성·재생성할 수 있어 이미지 스타일 변환, 영상 합성, 손상된 이미지 복원 등 광범위한 분야에 활용된다. 또한, 모바일 기기의 다양한 응용 프로그램(영상·이미지 내 사용자의 얼굴 합성)에도 사용돼 학계뿐만 아니라 산업계에서도 주목을 받고 있다.

그러나 생성적 적대 신경망은 기존의 딥러닝 네트워크와는 달리 여러 개의 심층 신경망으로 이루어진 구조로, 개별 심층 신경망마다 다른 요구 조건으로 최적화된 가속을 하는 것이 어렵다.

또한, 고해상도 이미지를 생성하기 위해 기존 심층 신경망 모델보다 수십 배 많은 연산량을 요구한다. 즉, 적대적 생성 신경망은 연산 능력이 제한적이고 사용되는 메모리가 작은 모바일 장치(스마트폰, 태블릿 등)에서는 소프트웨어만으로 구현할 수 없었다.

최근 모바일 기기에서 인공지능을 구현하기 위해 다양한 가속기 개발이 이뤄지고 있지만, 기존 연구들은 추론 단계만 지원하거나 단일-심층 신경망 학습에 한정돼 있다.

연구팀은 단일-심층 신경망뿐만 아니라 생성적 적대 신경망과 같은 다중-심층 신경망을 처리할 수 있으면서 모바일에서 학습도 가능한 인공지능 반도체 GANPU(Generative Adversarial Networks Processing Unit)를 개발해 모바일 장치의 인공지능 활용범위를 넓혔다.

연구팀이 개발한 인공지능 반도체는 서버로 데이터를 보내지 않고 모바일 장치 내에서 생성적 적대 신경망(GAN)을 스스로 학습할 수 있어 사생활을 보호를 가능케 하는 프로세서라는 점에서 그 활용도가 기대된다.

모바일 기기에서 저전력으로 다중-심층 신경망을 가속하기 위해서 다양한 핵심 기술이 필요하다. 연구팀이 개발한 GANPU에 사용된 핵심 기술 중 대표적인 기술 3가지는 ▲적응형 워크로드 할당(ASTM, 처리해야 할 워크로드*를 파악해 칩 상의 다중-심층 신경망의 연산 및 메모리 특성에 맞춰 시간·공간으로 나누어 할당함으로써 효율적으로 가속하는 방법) ▲입출력 희소성 활용 극대화(IOAS, 인공신경망 입력 데이터에서 나타나는 0뿐만 아니라 출력의 0도 예측해 연산에서 제외함으로써 추론 및 학습 과정에서의 속도와 에너지효율 극대화) ▲지수부만을 사용한 0 패턴 추측(EORS, 인공신경망 출력의 0을 예측하기 위한 알고리즘으로 인공신경망 입력과 연결 강도(weight)의 부동소수점 데이터 중 지수 부분만을 사용해 연산을 간단히 수행하는 방법)이다.

위의 기술을 사용함으로써 연구팀의 GANPU는 기존 최고 성능을 보이던 심층 신경망 학습 반도체 대비 4.8배 증가한 에너지효율을 달성했다.

연구팀은 GANPU의 활용 예시로 태블릿 카메라로 찍은 사진을 사용자가 직접 수정할 수 있는 응용 기술을 시연했다. 사진상의 얼굴에서 머리·안경·눈썹 등 17가지 특징에 대해 추가·삭제 및 수정사항을 입력하면 GANPU가 실시간으로 이를 자동으로 완성해 보여 주는 얼굴 수정 시스템을 개발했다.

2020.04.06 조회수 18809 딥러닝 통해 MRI 다중 대조도 영상 복원 기법 개발

바이오및뇌공학과 박성홍 교수 연구팀이 자기공명영상장치(MRI)의 다중 대조도 영상을 복원하기 위한 새로운 딥러닝 네트워크를 개발했다. 이번 연구를 통해 병원에서 반복적으로 획득하는 다중 대조도 MRI 영상을 얻는 시간이 크게 줄어 편의성 증대, 촬영비용 절감 등의 효과를 볼 것으로 기대된다.

도원준 박사가 1 저자로, 서성훈 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 우수성을 인정받아 국제 학술지 ‘메디컬 피직스 (Medical Physics)’ 2020년 3월호 표지 논문으로 게재됐다.

일반적으로 임상적 환경에서 MRI 촬영은 정확한 진단을 위해 두 개 이상의 대조도로 진행돼 촬영시간이 길어진다. 이에 따라 MRI 촬영비용도 비싸지며 환자들의 불편함을 유발하고, 영상의 품질 역시 환자의 움직임 등으로 인해 낮아질 수 있다.

문제 해결을 보완하기 위해 박 교수 연구팀은 다중 대조도 획득의 특징을 활용한 새로운 딥러닝 기법을 개발해 기존 방식보다 데이터를 적게 수집하는 방식으로 MRI 영상획득 시간을 크게 단축했다. MRI 영상에서 데이터를 적게 수집하는 것은 영상의 주파수 영역에서 이뤄지며, 일반적으로 위상 인코딩의 개수를 줄이는 것으로 영상획득 시간을 감소시키는 것을 뜻한다. 영상획득 시간은 줄어든 인코딩 개수의 비율만큼 줄어들게 되며, 이번 연구에서는 촬영시간을 최대 8배까지 줄여 영상을 복원했다.

연구팀은 임상에서 정확한 진단을 위해 MRI 영상을 다중 대조도로 얻는다는 점을 활용해 복원의 효율을 높였으며, 실제로 데이터를 얻을 당시의 전략을 고려해 네트워크들을 따로 개발했다. 구체적으로 ▲다중 대조도 전체 프로토콜의 촬영시간을 모두 줄이는 네트워크(X-net)와 ▲하나의 프로토콜은 전체 인코딩 데이터를 획득하고 나머지 프로토콜들은 촬영시간을 크게 줄이는 네트워크(Y-net)를 따로 개발해 MRI 다중 대조도 영상을 촬영하는 목적에 맞춰 다르게 최적화했다.

박성홍 교수는 “병원에서 반복적으로 시행하는 다중 대조도 MRI 촬영의 특성을 잘 살려서 성능을 극대화한 딥러닝 네트워크의 개발에 의의가 있다”라며, “병원에서 환자의 MRI 촬영시간을 줄이는 데 도움을 줄 것으로 기대한다”라고 말했다.

서울대학교병원 최승홍 교수와 공동연구로 진행한 이번 연구는 한국연구재단과 한국보건산업진흥원의 지원을 받아 수행됐다.

2020.03.27 조회수 14639

딥러닝 통해 MRI 다중 대조도 영상 복원 기법 개발

바이오및뇌공학과 박성홍 교수 연구팀이 자기공명영상장치(MRI)의 다중 대조도 영상을 복원하기 위한 새로운 딥러닝 네트워크를 개발했다. 이번 연구를 통해 병원에서 반복적으로 획득하는 다중 대조도 MRI 영상을 얻는 시간이 크게 줄어 편의성 증대, 촬영비용 절감 등의 효과를 볼 것으로 기대된다.

도원준 박사가 1 저자로, 서성훈 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 우수성을 인정받아 국제 학술지 ‘메디컬 피직스 (Medical Physics)’ 2020년 3월호 표지 논문으로 게재됐다.

일반적으로 임상적 환경에서 MRI 촬영은 정확한 진단을 위해 두 개 이상의 대조도로 진행돼 촬영시간이 길어진다. 이에 따라 MRI 촬영비용도 비싸지며 환자들의 불편함을 유발하고, 영상의 품질 역시 환자의 움직임 등으로 인해 낮아질 수 있다.

문제 해결을 보완하기 위해 박 교수 연구팀은 다중 대조도 획득의 특징을 활용한 새로운 딥러닝 기법을 개발해 기존 방식보다 데이터를 적게 수집하는 방식으로 MRI 영상획득 시간을 크게 단축했다. MRI 영상에서 데이터를 적게 수집하는 것은 영상의 주파수 영역에서 이뤄지며, 일반적으로 위상 인코딩의 개수를 줄이는 것으로 영상획득 시간을 감소시키는 것을 뜻한다. 영상획득 시간은 줄어든 인코딩 개수의 비율만큼 줄어들게 되며, 이번 연구에서는 촬영시간을 최대 8배까지 줄여 영상을 복원했다.

연구팀은 임상에서 정확한 진단을 위해 MRI 영상을 다중 대조도로 얻는다는 점을 활용해 복원의 효율을 높였으며, 실제로 데이터를 얻을 당시의 전략을 고려해 네트워크들을 따로 개발했다. 구체적으로 ▲다중 대조도 전체 프로토콜의 촬영시간을 모두 줄이는 네트워크(X-net)와 ▲하나의 프로토콜은 전체 인코딩 데이터를 획득하고 나머지 프로토콜들은 촬영시간을 크게 줄이는 네트워크(Y-net)를 따로 개발해 MRI 다중 대조도 영상을 촬영하는 목적에 맞춰 다르게 최적화했다.

박성홍 교수는 “병원에서 반복적으로 시행하는 다중 대조도 MRI 촬영의 특성을 잘 살려서 성능을 극대화한 딥러닝 네트워크의 개발에 의의가 있다”라며, “병원에서 환자의 MRI 촬영시간을 줄이는 데 도움을 줄 것으로 기대한다”라고 말했다.

서울대학교병원 최승홍 교수와 공동연구로 진행한 이번 연구는 한국연구재단과 한국보건산업진흥원의 지원을 받아 수행됐다.

2020.03.27 조회수 14639 진원생명과학(주)과의 공동 연구로 C형간염 DNA백신 면역증강 효과 확인

의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 기존 치료법이 모두 실패한 만성 C형간염 환자를 대상으로 DNA백신(GLS-6150)을 접종해 심각한 부작용 없이 매우 안전하면서도 C형간염 바이러스에 대한 T세포 면역반응을 높인다는 사실을 임상연구를 통해 밝혔다.

세브란스병원 소화기내과 안상훈 교수, 부산대학교병원 소화기내과 허정 교수, 진원생명과학과 공동으로 진행한 이번 연구에서는 특히 IFNL3라는 사이토카인 면역증강물질 유전자를 백신에 포함했다. 이를 통해 면역반응을 억제하는 조절 T세포(Treg)를 감소시키면서 C형간염 바이러스 면역반응의 핵심 역할을 하는 세포독성 T세포의 기능을 강화할 수 있음을 밝혀냈다.

신의철 교수, 세브란스병원 안상훈 교수, 부산대학교병원 허정 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 간 연구 분야의 국제적 전문 학술지인 ‘저널 오브 헤파톨로지(Journal of Hepatology)’ 2월 20일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명: IFNL3-adjuvanted HCV DNA vaccine reduces regulatory T-cell frequency and increases virus-specific T-cell response)

이번 연구를 통해 만성 C형간염 환자, 특히 항바이러스제를 이용하여 치료받은 완치자의 HCV 재감염을 예방하고 만성 C형간염 고위험군의 HCV 감염을 예방하는 백신의 개발 가능성을 확인했다.

이번 임상연구는 지난 2013년 10월 식약처의 임상승인을 받아 세브란스병원과 부산대학교병원에서 기존치료법에 모두 실패한 만성 C형간염 환자 18명을 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성, 내약성 및 면역원성을 평가하기 위한 다기관·공개·용량 증량·1상 임상시험으로 수행됐다. 이 중 14명을 대상으로 2014년 9월 식약처로부터 추가 임상승인을 받아 2016년에 1상 임상연구를 모두 완료했다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT02027116)

해당 연구팀은 항바이러스제로 치료된 만성 C형간염 완치자를 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성과 내약성 및 면역원성을 평가하는 임상연구의 승인을 2018년 2월 식약처로부터 받아 현재 세브란스병원과 부산대학교병원에서 세 번째 1상 임상연구를 수행하고 있다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT03674125)

신의철 교수는“이번 연구를 통해 지난 30여 년 동안 실패했던 C형간염 예방백신 개발의 새로운 가능성을 발견했다”라며 “예방백신을 성공적으로 개발하면 가까운 미래에 C형간염 바이러스를 지구상에서 사라지게 할 수도 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 진원생명과학(주)의 지원을 받아 C형간염 DNA백신(GLS-6150)을 사용했다.

2020.03.25 조회수 15943

진원생명과학(주)과의 공동 연구로 C형간염 DNA백신 면역증강 효과 확인

의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 기존 치료법이 모두 실패한 만성 C형간염 환자를 대상으로 DNA백신(GLS-6150)을 접종해 심각한 부작용 없이 매우 안전하면서도 C형간염 바이러스에 대한 T세포 면역반응을 높인다는 사실을 임상연구를 통해 밝혔다.

세브란스병원 소화기내과 안상훈 교수, 부산대학교병원 소화기내과 허정 교수, 진원생명과학과 공동으로 진행한 이번 연구에서는 특히 IFNL3라는 사이토카인 면역증강물질 유전자를 백신에 포함했다. 이를 통해 면역반응을 억제하는 조절 T세포(Treg)를 감소시키면서 C형간염 바이러스 면역반응의 핵심 역할을 하는 세포독성 T세포의 기능을 강화할 수 있음을 밝혀냈다.

신의철 교수, 세브란스병원 안상훈 교수, 부산대학교병원 허정 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 간 연구 분야의 국제적 전문 학술지인 ‘저널 오브 헤파톨로지(Journal of Hepatology)’ 2월 20일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명: IFNL3-adjuvanted HCV DNA vaccine reduces regulatory T-cell frequency and increases virus-specific T-cell response)

이번 연구를 통해 만성 C형간염 환자, 특히 항바이러스제를 이용하여 치료받은 완치자의 HCV 재감염을 예방하고 만성 C형간염 고위험군의 HCV 감염을 예방하는 백신의 개발 가능성을 확인했다.

이번 임상연구는 지난 2013년 10월 식약처의 임상승인을 받아 세브란스병원과 부산대학교병원에서 기존치료법에 모두 실패한 만성 C형간염 환자 18명을 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성, 내약성 및 면역원성을 평가하기 위한 다기관·공개·용량 증량·1상 임상시험으로 수행됐다. 이 중 14명을 대상으로 2014년 9월 식약처로부터 추가 임상승인을 받아 2016년에 1상 임상연구를 모두 완료했다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT02027116)

해당 연구팀은 항바이러스제로 치료된 만성 C형간염 완치자를 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성과 내약성 및 면역원성을 평가하는 임상연구의 승인을 2018년 2월 식약처로부터 받아 현재 세브란스병원과 부산대학교병원에서 세 번째 1상 임상연구를 수행하고 있다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT03674125)

신의철 교수는“이번 연구를 통해 지난 30여 년 동안 실패했던 C형간염 예방백신 개발의 새로운 가능성을 발견했다”라며 “예방백신을 성공적으로 개발하면 가까운 미래에 C형간염 바이러스를 지구상에서 사라지게 할 수도 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 진원생명과학(주)의 지원을 받아 C형간염 DNA백신(GLS-6150)을 사용했다.

2020.03.25 조회수 15943 해상도 높인 곤충 눈 구조 초박형 카메라 개발

바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 고해상도 이미징을 위한 곤충 눈 구조의 초박형 카메라를 개발했다. 이 카메라는 독특한 시각 구조를 가진 제노스 페키(Xenos peckii)라는 곤충의 눈을 모사해 개발돼, 상용 카메라보다 더 얇은 렌즈 두께와 넓은 광시야각을 갖는다. 이러한 특징을 이용해 모바일, 감시 및 정찰 장비, 의료영상 기기 등 다양한 소형 카메라가 필요한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

김기수 박사과정이 주도한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘빛 : 과학과 응용 (Light : Science & Applications)’ 2월 27일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: 고대비 고해상도 이미징을 위한 생체모사 초박형 카메라, Biologically Inspired Ultrathin Arrayed Camera for High Contrast and High Resolution Imaging)

최근 초소형 및 초박형 스마트 기기의 개발로 소형화된 이미징 시스템의 수요가 커지고 있다. 그러나 기존의 카메라는 물체의 상이 일그러지거나 흐려지는 현상인 수차를 줄이기 위해 다층 렌즈 구조를 활용하기 때문에 렌즈 두께를 감소하는 데 한계가 있다. 또한, 기존의 곤충 눈을 모사한 미세렌즈 배열(Microlens arrays)은 렌즈 사이의 광학 크로스토크(Optical crosstalk)로 인해 해상도가 저해되는 단점이 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 제노스 페키 곤충의 시각 구조를 모사한 렌즈를 제작했고 이를 이미지 센서와 결합해 초박형 카메라를 개발했다. 곤충의 눈은 렌즈와 렌즈 사이의 빛을 차단하는 색소 세포(pigment cells)가 존재해 각 렌즈에서 결상(어떤 물체에서 나온 광선 등이 반사 굴절한 다음 다시 모여 그 물체와 닮은꼴의 상을 만드는 현상)되는 영상들 간의 간섭을 막는다. 이러한 구조는 렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 막아 고 대비 및 고해상도 영상을 획득하는 데 도움을 준다.

연구팀은 이러한 광 차단 구조를 포토리소그래피(Photolithography) 공정으로 매우 얇게 제작해 렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 효율적으로 차단했다. 렌즈의 두께를 최소화하기 위해 렌즈의 방향을 이미지 센서 방향인 역방향으로 배치했으며, 이를 통해 최종 개발된 카메라 렌즈의 두께는 0.74mm로 이는 10원짜리 동전 절반 정도의 두께이다. 연구팀은 카메라의 원거리에 있는 물체를 모든 렌즈에서 같은 시야각을 통해 동일한 영상을 획득하고, 이 배열 영상들은 해상도를 하나의 이미지로 합성했다. 합성된 영상은 합성 전 단일 채널 영상보다 향상된 해상도를 가짐을 확인했다.

정기훈 교수는 “실질적으로 상용화 가능한 초박형 카메라를 제작하는 방법을 개발했다”라며 “이 카메라는 영상획득이 필요한 장치에 통합돼 장치 소형화에 크게 기여할 것으로 확신한다”라고 말했다.

2020.03.23 조회수 19184

해상도 높인 곤충 눈 구조 초박형 카메라 개발

바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 고해상도 이미징을 위한 곤충 눈 구조의 초박형 카메라를 개발했다. 이 카메라는 독특한 시각 구조를 가진 제노스 페키(Xenos peckii)라는 곤충의 눈을 모사해 개발돼, 상용 카메라보다 더 얇은 렌즈 두께와 넓은 광시야각을 갖는다. 이러한 특징을 이용해 모바일, 감시 및 정찰 장비, 의료영상 기기 등 다양한 소형 카메라가 필요한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

김기수 박사과정이 주도한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘빛 : 과학과 응용 (Light : Science & Applications)’ 2월 27일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: 고대비 고해상도 이미징을 위한 생체모사 초박형 카메라, Biologically Inspired Ultrathin Arrayed Camera for High Contrast and High Resolution Imaging)

최근 초소형 및 초박형 스마트 기기의 개발로 소형화된 이미징 시스템의 수요가 커지고 있다. 그러나 기존의 카메라는 물체의 상이 일그러지거나 흐려지는 현상인 수차를 줄이기 위해 다층 렌즈 구조를 활용하기 때문에 렌즈 두께를 감소하는 데 한계가 있다. 또한, 기존의 곤충 눈을 모사한 미세렌즈 배열(Microlens arrays)은 렌즈 사이의 광학 크로스토크(Optical crosstalk)로 인해 해상도가 저해되는 단점이 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 제노스 페키 곤충의 시각 구조를 모사한 렌즈를 제작했고 이를 이미지 센서와 결합해 초박형 카메라를 개발했다. 곤충의 눈은 렌즈와 렌즈 사이의 빛을 차단하는 색소 세포(pigment cells)가 존재해 각 렌즈에서 결상(어떤 물체에서 나온 광선 등이 반사 굴절한 다음 다시 모여 그 물체와 닮은꼴의 상을 만드는 현상)되는 영상들 간의 간섭을 막는다. 이러한 구조는 렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 막아 고 대비 및 고해상도 영상을 획득하는 데 도움을 준다.

연구팀은 이러한 광 차단 구조를 포토리소그래피(Photolithography) 공정으로 매우 얇게 제작해 렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 효율적으로 차단했다. 렌즈의 두께를 최소화하기 위해 렌즈의 방향을 이미지 센서 방향인 역방향으로 배치했으며, 이를 통해 최종 개발된 카메라 렌즈의 두께는 0.74mm로 이는 10원짜리 동전 절반 정도의 두께이다. 연구팀은 카메라의 원거리에 있는 물체를 모든 렌즈에서 같은 시야각을 통해 동일한 영상을 획득하고, 이 배열 영상들은 해상도를 하나의 이미지로 합성했다. 합성된 영상은 합성 전 단일 채널 영상보다 향상된 해상도를 가짐을 확인했다.

정기훈 교수는 “실질적으로 상용화 가능한 초박형 카메라를 제작하는 방법을 개발했다”라며 “이 카메라는 영상획득이 필요한 장치에 통합돼 장치 소형화에 크게 기여할 것으로 확신한다”라고 말했다.

2020.03.23 조회수 19184 고성능 완전 분산 금속 앙상블 촉매 개발

생명화학공학과 이현주 교수 연구팀이 자동차 촉매로 활용할 수 있는 고성능의 완전 분산 금속 앙상블 촉매를 개발했다.

연구팀의 금속 앙상블 촉매는 휘발유 차량 배기가스 정화 반응인 삼원 촉매 반응에서(three-way catalysis, TWC) 기존의 단일원자 촉매, 상용 삼원 촉매 대비 월등한 저온 촉매 성능을 보였다. 또한, 노화 및 장기 반응 등의 내구성 평가에서 탁월한 성능을 보였다. 연구팀의 금속 앙상블 촉매는 불균일계 촉매 분야에서 기존의 단일원자 촉매를 뛰어넘어 그 가치가 높을 것으로 기대된다.

정호진 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 화학 분야 국제학술지 ‘네이처 카탈리시스(Nature Catalysis)’ 2월 17일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : 단일원자 촉매를 뛰어넘는 완전분산된 고내구성 자동차 촉매용 금속 앙상블 촉매, Highly durable metal ensemble catalysts with full dispersion for automotive applications beyond single-atom catalysts)

다양한 불균일계 촉매 중 귀금속(백금, 팔라듐, 로듐) 촉매는 높은 활성을 보여 널리 사용되지만, 귀금속의 희소성과 비싼 가격으로 인해 제약이 많다. 이에 사용 효율을 극대화하는 것이 매우 중요한 과제로 남아있다. 단일원자 촉매는 모든 금속 원자가 촉매 반응에 참여할 수 있어 널리 사용되지만, 금속 원자가 독립적으로 존재하기 때문에 앙상블 자리가 필요한 촉매 반응에서 촉매 성능을 발휘하지 못한다.

한편 일산화탄소(CO), 프로필렌(C3H6), 프로판(C3H8), 일산화질소(NO)는 대표적인 휘발유 차량 배기가스 오염물질로 반드시 삼원 촉매 반응을 통해 이산화탄소(CO2), 물(H2O), 질소(N2)로 전환한 뒤 배출돼야 한다. 이때 탄화수소(프로필렌, 프로판) 산화 반응은 탄소-탄소, 탄소-수소 결합을 깨뜨려야만 반응이 진행되기 때문에 촉매 반응을 위해서는 금속 앙상블 자리를 확보하는 것이 필수이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 100%의 분산도를 갖는 금속(백금, 팔라듐, 로듐) 앙상블 촉매를 개발해 삼원 촉매 반응에 적용했다. 100%의 분산도를 갖는다는 것은 모든 금속 원자가 표면에 드러나 있어 모든 원자가 반응에 참여할 수 있다는 의미이다. 이는 단일원자 촉매도 갖는 특징이지만 앙상블 촉매는 100% 분산도와 더불어 두 개 이상의 원자가 붙어있는 앙상블 자리가 존재한다는 장점을 갖고 있다.

그 결과 금속 앙상블 촉매는 일산화탄소, 프로필렌, 프로판, 일산화질소를 동시에 제거하는 삼원 촉매 반응에서 매우 우수한 저온 촉매 성능을 보였다. 이는 탄화수소 산화 반응 성능이 없어서 삼원 촉매 성능이 저하되는 단일원자 촉매의 문제점을 해결한 것이다. 특히 연구팀이 개발한 분산도 100%의 금속 앙상블 촉매는 수열 노화, 장기 반응, 재사용 반응 등의 내구성 평가에서도 탁월한 성능을 보여 실제 휘발유 차량 배기가스 정화에 적용 가능할 것으로 기대된다.

이현주 교수는 “이번에 개발한 금속 앙상블 촉매는 기존의 단일원자 촉매의 한계를 극복하는 새로운 금속 촉매로써 학술적으로 기여하는 바가 크다”라며 “휘발유 차량 배기가스 정화 촉매 분야에도 산업적으로 적용 가능해 연구의 가치가 매우 크다”라고 말했다.

이번 연구는 선도연구센터사업의 초저에너지 자동차 초저배출 사업단과 한국연구재단 중견연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.02.27 조회수 13147

고성능 완전 분산 금속 앙상블 촉매 개발

생명화학공학과 이현주 교수 연구팀이 자동차 촉매로 활용할 수 있는 고성능의 완전 분산 금속 앙상블 촉매를 개발했다.

연구팀의 금속 앙상블 촉매는 휘발유 차량 배기가스 정화 반응인 삼원 촉매 반응에서(three-way catalysis, TWC) 기존의 단일원자 촉매, 상용 삼원 촉매 대비 월등한 저온 촉매 성능을 보였다. 또한, 노화 및 장기 반응 등의 내구성 평가에서 탁월한 성능을 보였다. 연구팀의 금속 앙상블 촉매는 불균일계 촉매 분야에서 기존의 단일원자 촉매를 뛰어넘어 그 가치가 높을 것으로 기대된다.

정호진 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 화학 분야 국제학술지 ‘네이처 카탈리시스(Nature Catalysis)’ 2월 17일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : 단일원자 촉매를 뛰어넘는 완전분산된 고내구성 자동차 촉매용 금속 앙상블 촉매, Highly durable metal ensemble catalysts with full dispersion for automotive applications beyond single-atom catalysts)

다양한 불균일계 촉매 중 귀금속(백금, 팔라듐, 로듐) 촉매는 높은 활성을 보여 널리 사용되지만, 귀금속의 희소성과 비싼 가격으로 인해 제약이 많다. 이에 사용 효율을 극대화하는 것이 매우 중요한 과제로 남아있다. 단일원자 촉매는 모든 금속 원자가 촉매 반응에 참여할 수 있어 널리 사용되지만, 금속 원자가 독립적으로 존재하기 때문에 앙상블 자리가 필요한 촉매 반응에서 촉매 성능을 발휘하지 못한다.

한편 일산화탄소(CO), 프로필렌(C3H6), 프로판(C3H8), 일산화질소(NO)는 대표적인 휘발유 차량 배기가스 오염물질로 반드시 삼원 촉매 반응을 통해 이산화탄소(CO2), 물(H2O), 질소(N2)로 전환한 뒤 배출돼야 한다. 이때 탄화수소(프로필렌, 프로판) 산화 반응은 탄소-탄소, 탄소-수소 결합을 깨뜨려야만 반응이 진행되기 때문에 촉매 반응을 위해서는 금속 앙상블 자리를 확보하는 것이 필수이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 100%의 분산도를 갖는 금속(백금, 팔라듐, 로듐) 앙상블 촉매를 개발해 삼원 촉매 반응에 적용했다. 100%의 분산도를 갖는다는 것은 모든 금속 원자가 표면에 드러나 있어 모든 원자가 반응에 참여할 수 있다는 의미이다. 이는 단일원자 촉매도 갖는 특징이지만 앙상블 촉매는 100% 분산도와 더불어 두 개 이상의 원자가 붙어있는 앙상블 자리가 존재한다는 장점을 갖고 있다.

그 결과 금속 앙상블 촉매는 일산화탄소, 프로필렌, 프로판, 일산화질소를 동시에 제거하는 삼원 촉매 반응에서 매우 우수한 저온 촉매 성능을 보였다. 이는 탄화수소 산화 반응 성능이 없어서 삼원 촉매 성능이 저하되는 단일원자 촉매의 문제점을 해결한 것이다. 특히 연구팀이 개발한 분산도 100%의 금속 앙상블 촉매는 수열 노화, 장기 반응, 재사용 반응 등의 내구성 평가에서도 탁월한 성능을 보여 실제 휘발유 차량 배기가스 정화에 적용 가능할 것으로 기대된다.

이현주 교수는 “이번에 개발한 금속 앙상블 촉매는 기존의 단일원자 촉매의 한계를 극복하는 새로운 금속 촉매로써 학술적으로 기여하는 바가 크다”라며 “휘발유 차량 배기가스 정화 촉매 분야에도 산업적으로 적용 가능해 연구의 가치가 매우 크다”라고 말했다.

이번 연구는 선도연구센터사업의 초저에너지 자동차 초저배출 사업단과 한국연구재단 중견연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.02.27 조회수 13147 적외선 세기·위상 제어 가능한 메타표면 개발

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수와 미국 위스콘신 대학 브라(Victor Brar) 교수 연구팀이 적외선의 세기와 위상을 독립적으로 제어하는 동시에 전기 신호로 광학적 특성을 조절할 수 있는 그래핀 기반 메타 표면을 이론적으로 제안했다.

이번 연구를 통해 기존 능동 메타 표면 분야의 난제였던 빛의 세기와 위상의 독립적 제어 문제를 해결해 중적외선 파면을 더 정확히 고해상도로 변조할 수 있을 것으로 기대된다.

한상준 석사과정과 위스콘신 대학교 김세윤 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘ACS 나노(ACS Nano)’ 1월 28일 자 전면 표지논문으로 게재됐다. (논문명 : Complete complex amplitude modulation with electronically tunable graphene plasmonic metamolecules)

광변조기술은 홀로그래피, 고해상도 이미징, 광통신 등 차세대 광학 소자 개발에 필수적인 기반 기술이다. 기존 광변조기술에는 액정을 이용한 방식과 미세전자기계시스템(MEMS)을 이용한 방식이 있다. 그러나 두 방식 모두 단위 픽셀의 크기가 회절 한계보다 크고, 구동 속도에 제한이 있다는 문제가 있었다.

메타표면은 이러한 문제들을 해결할 수 있기에 차세대 광변조기술의 강력한 후보이다. 메타표면은 자연계의 물질이 가질 수 없는 광학적 특성을 가지며, 회절 한계를 극복한 고해상도의 상을 맺는 등 전통적인 광학 시스템의 한계를 극복할 수 있다는 장점이 있다. 특히, 능동 메타표면은 전기 신호로 그 광학적 특성을 실시간 제어할 수 있어 적용 범위가 넓은 기술로 평가받고 있다.

그러나 기존에 연구되던 능동 메타표면은 빛의 세기 조절과 위상 조절 간의 불가피한 상관관계 문제가 있다. 기존 메타표면들은 개별 메타 원자가 하나의 공진 조건만을 가지도록 설계됐으나, 단일 공진 설계는 빛의 진폭과 위상을 독립적으로 제어하기에는 자유도가 부족하다는 한계점이 있다.

연구팀은 두 개의 독립적으로 제어 가능한 메타 원자를 조합해 단위체를 구성함으로써 기존 능동 메타표면의 제한적 변조 범위를 획기적으로 개선했다.

연구팀이 제안한 메타표면은 중적외선의 세기와 위상을 독립적으로 회절 한계 이하의 해상도로 조절할 수 있어 광 파면의 완전한 제어가 가능하다.

연구팀은 제안된 능동 메타표면의 성능과 이러한 설계 방식을 응용한 파면 제어의 가능성을 이론적으로 확인했다. 특히, 복잡한 전자기 시뮬레이션이 아닌 해석적 방법으로 메타표면의 광학적 특성을 예측할 수 있는 이론적 기법을 개발해 직관적, 포괄적으로 적용 가능한 메타표면의 설계 지침을 제시했다.

연구팀의 기술은 기존 파면 제어 기술 대비 월등히 높은 공간 해상도로 정확한 파면 제어가 가능할 것으로 기대된다. 이 기술을 기반으로 향후 적외선 홀로그래피, 라이다(LiDAR)에 적용 가능한 고속 빔 조향 장치, 초점 가변 적외선 렌즈 등의 능동 광학 시스템에 적용 가능할 것으로 보인다.

장민석 교수는 “이번 연구를 통해 기존 광변조기 기술의 난제인 빛의 세기와 위상의 독립제어가 가능함을 증명했다”라며 “앞으로 복소 파면 제어를 활용한 차세대 광학 소자 개발이 더욱 활발해질 것으로 예상된다”라고 말했다.

2020.02.18 조회수 15468

적외선 세기·위상 제어 가능한 메타표면 개발

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수와 미국 위스콘신 대학 브라(Victor Brar) 교수 연구팀이 적외선의 세기와 위상을 독립적으로 제어하는 동시에 전기 신호로 광학적 특성을 조절할 수 있는 그래핀 기반 메타 표면을 이론적으로 제안했다.

이번 연구를 통해 기존 능동 메타 표면 분야의 난제였던 빛의 세기와 위상의 독립적 제어 문제를 해결해 중적외선 파면을 더 정확히 고해상도로 변조할 수 있을 것으로 기대된다.

한상준 석사과정과 위스콘신 대학교 김세윤 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘ACS 나노(ACS Nano)’ 1월 28일 자 전면 표지논문으로 게재됐다. (논문명 : Complete complex amplitude modulation with electronically tunable graphene plasmonic metamolecules)

광변조기술은 홀로그래피, 고해상도 이미징, 광통신 등 차세대 광학 소자 개발에 필수적인 기반 기술이다. 기존 광변조기술에는 액정을 이용한 방식과 미세전자기계시스템(MEMS)을 이용한 방식이 있다. 그러나 두 방식 모두 단위 픽셀의 크기가 회절 한계보다 크고, 구동 속도에 제한이 있다는 문제가 있었다.

메타표면은 이러한 문제들을 해결할 수 있기에 차세대 광변조기술의 강력한 후보이다. 메타표면은 자연계의 물질이 가질 수 없는 광학적 특성을 가지며, 회절 한계를 극복한 고해상도의 상을 맺는 등 전통적인 광학 시스템의 한계를 극복할 수 있다는 장점이 있다. 특히, 능동 메타표면은 전기 신호로 그 광학적 특성을 실시간 제어할 수 있어 적용 범위가 넓은 기술로 평가받고 있다.

그러나 기존에 연구되던 능동 메타표면은 빛의 세기 조절과 위상 조절 간의 불가피한 상관관계 문제가 있다. 기존 메타표면들은 개별 메타 원자가 하나의 공진 조건만을 가지도록 설계됐으나, 단일 공진 설계는 빛의 진폭과 위상을 독립적으로 제어하기에는 자유도가 부족하다는 한계점이 있다.

연구팀은 두 개의 독립적으로 제어 가능한 메타 원자를 조합해 단위체를 구성함으로써 기존 능동 메타표면의 제한적 변조 범위를 획기적으로 개선했다.

연구팀이 제안한 메타표면은 중적외선의 세기와 위상을 독립적으로 회절 한계 이하의 해상도로 조절할 수 있어 광 파면의 완전한 제어가 가능하다.

연구팀은 제안된 능동 메타표면의 성능과 이러한 설계 방식을 응용한 파면 제어의 가능성을 이론적으로 확인했다. 특히, 복잡한 전자기 시뮬레이션이 아닌 해석적 방법으로 메타표면의 광학적 특성을 예측할 수 있는 이론적 기법을 개발해 직관적, 포괄적으로 적용 가능한 메타표면의 설계 지침을 제시했다.