-

고규영 특훈교수 연구팀, 대사적으로 건강한 비만을 유도하는 원리 밝혔다

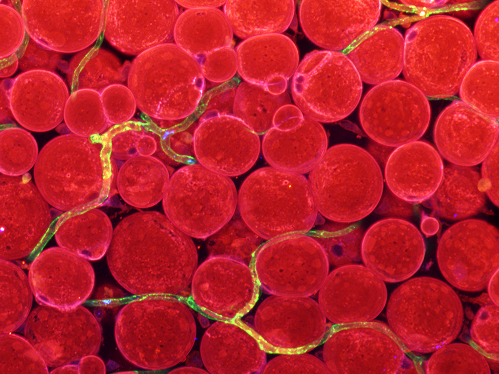

대사적으로 건강한 비만을 유도하는 원리가 밝혀졌다. 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영) 혈관연구단 고규영 단장(우리 대학 의과학대학원 특훈교수) 연구팀은 혈관 생성을 촉진하는 단백질 ‘안지오포이에틴-2(Angiopoietin-2)’가 건강한 지방 축적 작용의 핵심요소임을 규명했다. 대사 기능에 대한 혈관의 역할과 지방 축적 기전을 이해함으로써 비만, 당뇨병, 고혈압 등 대사질환 치료에 새길을 열 것으로 기대된다.

대사적으로 건강한 비만은 일반 비만에 비해 내장지방 축적이 적으며, 인슐린 저항성 수치, 혈압, 심혈관 질환 발병 위험이 낮다. 비만으로 인해 당 대사기능을 하는 간, 근육 등에 지방이 비정상적으로 축적되면 대사합병증 발병 위험이 높아지는데, 건강한 비만의 경우 혈중 지방이 주로 피하지방으로 축적되기 때문이다.

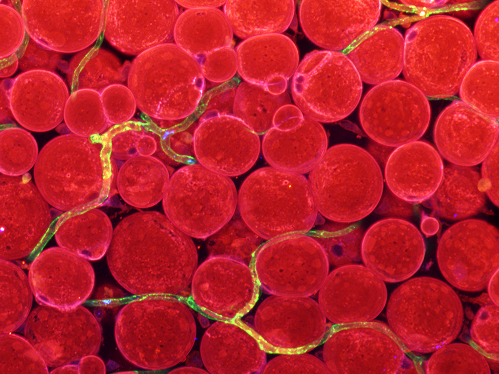

지방의 축적에는 모세혈관이 관여한다고 알려져 있다. 지방산전달인자들이 모세혈관에서 발현하고, 이들 인자는 모세혈관을 통해 지방의 주구성원인 지방산을 전달하여 지방세포로 축적시킨다. 모세혈관이 지방 축적을 위한 지방산의 전달자이자 이동통로인 셈이다. 그러나 이렇게 비만에 중요한 역할을 하는 모세혈관의 기능을 관장하는 요인과 기전은 밝혀지지 않았다.

이번 연구에서는 안지오포이에틴-2가 피하지방 모세혈관 내 지방산전달인자를 조절하여 건강한 비만을 유도하는 원리를 밝혀 기존의 한계를 극복했다. 연구팀은 피하지방 혈관에 특정 지방산전달인자들이 분포한다는 사실에 주목했다. 우선 건강한 비만환자의 피하지방에만 발현하는 물질을 찾기 위해 건강한 비만 환자군과 일반적인 비만 환자군을 비교분석했다. 그 결과 안지오포이에틴-2가 건강한 비만 환자의 피하지방에만 발현하는 유일한 분비 물질임을 발견했다. 안지오포이에틴-2가 건강한 지방 축적에 핵심 역할을 한다는 의미다. 실제로 안지오포이에틴-2를 지방세포에서 비활성화시킨 생쥐 모델에서 혈중 지방의 피하지방 축적이 감소하는 한편, 간‧골격근‧갈색지방 등에 비정상적으로 축적되어 인슐린 기능과 신진대사에 이상이 생겼다.

나아가 안지오포이에틴-2와 결합하는 ‘인테그린(Integrin)’수용체가 피하지방 혈관에 한해 발현함을 확인했다. 이어 혈관내피세포에서 수용체를 활성화시킨 결과 안지오포이에틴-2에 의한 지방산 전달이 크게 증가했다. 요컨대 인테그린 수용체에 안지오포이에틴-2가 결합하여 지방산전달인자들을 조절함으로써 피하지방으로만 지방을 전달하고 축적시키는 것이다.

배호성 선임연구원은 “혈관의 대사기능을 조절하여 피하지방에 선택적으로 혈중 지방이 축적될 수 있음을 밝혔다”며 “비만, 당뇨병 등 대사질환 치료에 새로운 접근법을 제시할 수 있을 것”이라고 전했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 11.878) 온라인판에 6월 12일 오후 7시(한국시간) 게재됐다.

고규영 특훈교수 연구팀, 대사적으로 건강한 비만을 유도하는 원리 밝혔다

대사적으로 건강한 비만을 유도하는 원리가 밝혀졌다. 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영) 혈관연구단 고규영 단장(우리 대학 의과학대학원 특훈교수) 연구팀은 혈관 생성을 촉진하는 단백질 ‘안지오포이에틴-2(Angiopoietin-2)’가 건강한 지방 축적 작용의 핵심요소임을 규명했다. 대사 기능에 대한 혈관의 역할과 지방 축적 기전을 이해함으로써 비만, 당뇨병, 고혈압 등 대사질환 치료에 새길을 열 것으로 기대된다.

대사적으로 건강한 비만은 일반 비만에 비해 내장지방 축적이 적으며, 인슐린 저항성 수치, 혈압, 심혈관 질환 발병 위험이 낮다. 비만으로 인해 당 대사기능을 하는 간, 근육 등에 지방이 비정상적으로 축적되면 대사합병증 발병 위험이 높아지는데, 건강한 비만의 경우 혈중 지방이 주로 피하지방으로 축적되기 때문이다.

지방의 축적에는 모세혈관이 관여한다고 알려져 있다. 지방산전달인자들이 모세혈관에서 발현하고, 이들 인자는 모세혈관을 통해 지방의 주구성원인 지방산을 전달하여 지방세포로 축적시킨다. 모세혈관이 지방 축적을 위한 지방산의 전달자이자 이동통로인 셈이다. 그러나 이렇게 비만에 중요한 역할을 하는 모세혈관의 기능을 관장하는 요인과 기전은 밝혀지지 않았다.

이번 연구에서는 안지오포이에틴-2가 피하지방 모세혈관 내 지방산전달인자를 조절하여 건강한 비만을 유도하는 원리를 밝혀 기존의 한계를 극복했다. 연구팀은 피하지방 혈관에 특정 지방산전달인자들이 분포한다는 사실에 주목했다. 우선 건강한 비만환자의 피하지방에만 발현하는 물질을 찾기 위해 건강한 비만 환자군과 일반적인 비만 환자군을 비교분석했다. 그 결과 안지오포이에틴-2가 건강한 비만 환자의 피하지방에만 발현하는 유일한 분비 물질임을 발견했다. 안지오포이에틴-2가 건강한 지방 축적에 핵심 역할을 한다는 의미다. 실제로 안지오포이에틴-2를 지방세포에서 비활성화시킨 생쥐 모델에서 혈중 지방의 피하지방 축적이 감소하는 한편, 간‧골격근‧갈색지방 등에 비정상적으로 축적되어 인슐린 기능과 신진대사에 이상이 생겼다.

나아가 안지오포이에틴-2와 결합하는 ‘인테그린(Integrin)’수용체가 피하지방 혈관에 한해 발현함을 확인했다. 이어 혈관내피세포에서 수용체를 활성화시킨 결과 안지오포이에틴-2에 의한 지방산 전달이 크게 증가했다. 요컨대 인테그린 수용체에 안지오포이에틴-2가 결합하여 지방산전달인자들을 조절함으로써 피하지방으로만 지방을 전달하고 축적시키는 것이다.

배호성 선임연구원은 “혈관의 대사기능을 조절하여 피하지방에 선택적으로 혈중 지방이 축적될 수 있음을 밝혔다”며 “비만, 당뇨병 등 대사질환 치료에 새로운 접근법을 제시할 수 있을 것”이라고 전했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 11.878) 온라인판에 6월 12일 오후 7시(한국시간) 게재됐다.

2020.06.25

조회수 18696

-

두뇌 인지 기능 조절하는 신경 펩타이드 발견

우리 대학 생명과학과 이승희 교수 연구팀이 두뇌에 존재하는 신경 펩타이드 중 하나인 소마토스타틴(somatostatin)이 두뇌 인지 기능을 높일 수 있음을 밝혔다.

이 교수 연구팀은 특정 가바(뇌세포 대사 기능을 억제 신경 안정 작용을 하는 신경 전달 억제 물질) 분비 신경 세포에서 분비되는 펩타이드 중 하나인 소마토스태틴이 시각 피질의 정보 처리 과정을 조절하고 높일 수 있음을 규명했다. 이번 연구 성과는 치매 등의 뇌 질환에서 인지 능력 회복을 위한 치료제 개발의 계기가 될 것으로 기대된다.

생명과학과 송유향 박사, 황양선 석사, 바이오및뇌공학과 김관수 박사과정, 서울대학교 의과학대학 이형로 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스 (Science Advances)’ 4월 22일 자 온라인판에 게재됐다(논문명 : Somatostatin enhances visual processing and perception by modulating excitatory inputs to the parvalbumin-positive interneurons in V1).

2019년 기준 국내 65세 이상 노인 중 10명 중 1명은 치매 질환을 갖고 있다. 치매는 기억력 손실, 인지 기능 및 운동기능 저하 등의 일상생활 장애를 유발해 그 심각성은 나날이 두드러지고 있다.

이승희 교수 연구팀은 치매의 한 종류인 알츠하이머 질환 환자의 뇌척수액에서 소마토스타틴의 발현율이 현저히 감소했다는 점에 주목해 소마토스타틴에 의한 인지 능력 회복 가능성을 밝히는 연구를 수행했다.

소마토스타틴은 인간을 포함한 포유류의 중추신경계에서 존재한다. 특히 정상적인 포유류의 대뇌 피질에서 소마토스타틴을 발현하는 신경 세포인 가바(GABA, γ-aminobutyric acid)를 신경전달물질로 분비해 흥분성 신경 세포의 활성을 억제함으로써 정보 처리 정도를 조율한다.

그러나 기존 연구는 가바의 효과에만 국한돼, 동시에 분비될 수 있는 신경 펩타이드인 소마토스타틴의 고유한 효과 관련 연구는 부족한 상황이다.

연구팀은 자유롭게 움직이는 실험용 생쥐에서 시각정보 인지 및 식별 능력을 측정할 수 있는 실험 장비를 개발 및 도입했다. 이를 통해 생쥐의 시각피질 또는 뇌척수액에 소마토스타틴을 직접 주입한 후 이를 관찰해 생쥐의 시각정보 인지 능력이 현저히 증가함을 발견했다.

나아가 소마토스타틴의 처리에 따른 생체 내 또는 뇌 절편에서의 신경 세포 간 신경전달 효율의 변화를 측정하고, 해당 신경망을 연속 볼록면 주사전자현미경(SBEM)으로 관찰해 소마토스타틴에 의한 시각인지 기능의 향상이 이루어지는 생체 내 신경 생리적 원리를 규명했다.

이러한 연구 성과는 향후 인간을 비롯한 포유류의 두뇌 인지 기능을 조절 가능할 수 있을 뿐 아니라 퇴행성 뇌 질환 등에서 나타나는 인지 기능 장애 치료에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이승희 교수는 “이번 연구는 두뇌 기능을 높이고, 뇌 질환을 치료할 수 있는 새로운 약물 개발로 이어질 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

두뇌 인지 기능 조절하는 신경 펩타이드 발견

우리 대학 생명과학과 이승희 교수 연구팀이 두뇌에 존재하는 신경 펩타이드 중 하나인 소마토스타틴(somatostatin)이 두뇌 인지 기능을 높일 수 있음을 밝혔다.

이 교수 연구팀은 특정 가바(뇌세포 대사 기능을 억제 신경 안정 작용을 하는 신경 전달 억제 물질) 분비 신경 세포에서 분비되는 펩타이드 중 하나인 소마토스태틴이 시각 피질의 정보 처리 과정을 조절하고 높일 수 있음을 규명했다. 이번 연구 성과는 치매 등의 뇌 질환에서 인지 능력 회복을 위한 치료제 개발의 계기가 될 것으로 기대된다.

생명과학과 송유향 박사, 황양선 석사, 바이오및뇌공학과 김관수 박사과정, 서울대학교 의과학대학 이형로 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스 (Science Advances)’ 4월 22일 자 온라인판에 게재됐다(논문명 : Somatostatin enhances visual processing and perception by modulating excitatory inputs to the parvalbumin-positive interneurons in V1).

2019년 기준 국내 65세 이상 노인 중 10명 중 1명은 치매 질환을 갖고 있다. 치매는 기억력 손실, 인지 기능 및 운동기능 저하 등의 일상생활 장애를 유발해 그 심각성은 나날이 두드러지고 있다.

이승희 교수 연구팀은 치매의 한 종류인 알츠하이머 질환 환자의 뇌척수액에서 소마토스타틴의 발현율이 현저히 감소했다는 점에 주목해 소마토스타틴에 의한 인지 능력 회복 가능성을 밝히는 연구를 수행했다.

소마토스타틴은 인간을 포함한 포유류의 중추신경계에서 존재한다. 특히 정상적인 포유류의 대뇌 피질에서 소마토스타틴을 발현하는 신경 세포인 가바(GABA, γ-aminobutyric acid)를 신경전달물질로 분비해 흥분성 신경 세포의 활성을 억제함으로써 정보 처리 정도를 조율한다.

그러나 기존 연구는 가바의 효과에만 국한돼, 동시에 분비될 수 있는 신경 펩타이드인 소마토스타틴의 고유한 효과 관련 연구는 부족한 상황이다.

연구팀은 자유롭게 움직이는 실험용 생쥐에서 시각정보 인지 및 식별 능력을 측정할 수 있는 실험 장비를 개발 및 도입했다. 이를 통해 생쥐의 시각피질 또는 뇌척수액에 소마토스타틴을 직접 주입한 후 이를 관찰해 생쥐의 시각정보 인지 능력이 현저히 증가함을 발견했다.

나아가 소마토스타틴의 처리에 따른 생체 내 또는 뇌 절편에서의 신경 세포 간 신경전달 효율의 변화를 측정하고, 해당 신경망을 연속 볼록면 주사전자현미경(SBEM)으로 관찰해 소마토스타틴에 의한 시각인지 기능의 향상이 이루어지는 생체 내 신경 생리적 원리를 규명했다.

이러한 연구 성과는 향후 인간을 비롯한 포유류의 두뇌 인지 기능을 조절 가능할 수 있을 뿐 아니라 퇴행성 뇌 질환 등에서 나타나는 인지 기능 장애 치료에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이승희 교수는 “이번 연구는 두뇌 기능을 높이고, 뇌 질환을 치료할 수 있는 새로운 약물 개발로 이어질 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.04.23

조회수 16125

-

포유류 종마다 시각 뇌신경망 구조 다른 원인 밝혀

바이오및뇌공학과 백세범 교수 연구팀이 포유류 종들의 시각피질에서 서로 다른 뇌신경망 구조가 형성되는 원리를 밝혔다.

이번 연구결과는 시스템 뇌신경과학 분야에서 수십 년간 설명되지 못했던 문제를 이론적 접근과 계산적 모델 시뮬레이션을 통해 해답을 제시한 계산뇌과학 연구의 성공적인 예시로 평가된다.

연구팀은 두뇌의 시각피질과 망막에 분포하는 신경세포들 간의 정보 추출 비율을 분석함으로써 특정 포유류 종이 갖는 시각피질의 기능적 구조를 예측할 수 있음을 밝혀냈다.

연구팀은 서로 다른 크기의 망막과 시각피질 사이의 신경망 연결 모델을 시뮬레이션 해 두 정보 처리 영역 사이에 대응되는 신경세포의 비율이 달라짐에 따라 완전히 다른 두 가지 구조의 기능성 뇌지도가 형성됨을 보이고, 이 결과가 실제 실험에서 관측되는 신경망 구조와 일치함을 증명했다.

장재선, 송민 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(cell)’의 온라인 자매지 ‘셀 리포츠(Cell Reports)’ 3월 10일 자에 게재됐다. (논문명 : Retino-cortical mapping ratio predicts columnar and salt-and-pepper organization in mammalian visual cortex)

포유류의 시각피질에서는 시각 자극의 방향에 따라 반응의 정도가 달라지는 성질인 방향 선택성(orientation selectivity)을 갖는 세포들이 관측된다. 원숭이, 고양이 등의 종에서는 이 세포들의 선호 방향이 연속적, 주기적인 형태로 변하는 방향성 지도(orientation map) 구조를 형성하는 반면, 생쥐 등의 설치류에서는 마치 소금과 후추를 뿌려 놓은 듯한 무작위에 가까운 형태로 분포해, 이를 소금-후추 구조(salt-and-pepper organization)라 한다.

동일한 역할을 수행하는 것으로 보이는 기능성 뇌신경망이 이렇게 종에 따라 다른 구조를 갖는 원인을 찾기 위해 지난 수십여 년 간 다양한 연구가 진행됐으나, 아직까지도 이를 결정하는 요인에 대해서는 명확하게 알려진 바가 없었다.

이러한 원리를 규명하기 위해 연구팀은 서로 다른 크기의 망막과 시각피질이 연결될 때 동일한 망막 신호를 샘플링하는 시각피질 세포의 비율이 달라지게 된다고 가정했다. 이러한 조건에서 망막-시각피질 신호의 샘플링 형태를 시뮬레이션 하여 샘플링 비율에 따라 시각피질에서 형성되는 기능성 지도의 구조가 완전히 다르게 결정될 수 있음을 발견했다.

이 결과를 기반으로 연구팀은 다양한 종들에 대한 망막 및 시각피질 데이터를 종합적으로 비교해 시각피질이 클수록, 또 망막이 작을수록 연속적인 방향성 지도가 형성되는 경향이 있음을 확인했다.

또한, 기존의 연구에서 확인된 포유류 여덟 종의 시각피질-망막 크기 비율을 기반으로 한 모델을 정량적으로 시뮬레이션하고, 이 결과가 실험에서 관측된 것과 같이 방향성 지도 존재 여부에 따라 두 그룹으로 명확히 나누어짐을 확인했다.

이러한 결과는 다른 종으로 진화가 이뤄질 때, 감각기관의 크기와 같은 지극히 단순한 물리적인 조건의 차이에 의해서도 뇌신경망의 구조가 완전히 다른 방향으로 변화될 수 있음을 뜻한다. 이는 다양한 생물학적 구조가 기존의 생각보다 훨씬 단순한 물리적 요소들의 차이에 의해 예측되거나 설명될 수 있음을 보여준다.

백세범 교수는 “이미 오랫동안 알려져 있었으나 그 의미를 찾아내지 못했던 데이터들과 이론적인 모델을 결합해 새로운 발견을 도출해낸 의미 있는 연구이다”라며 “뇌 과학뿐만 아니라 계통분류학, 진화생물학 등 생물의 기능적 구조와 관련된 다양한 생물학 분야에서 이론적 모델 연구의 역할에 대한 중요한 시각을 제공할 것이다”라고 언급했다.

이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업 및 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

포유류 종마다 시각 뇌신경망 구조 다른 원인 밝혀

바이오및뇌공학과 백세범 교수 연구팀이 포유류 종들의 시각피질에서 서로 다른 뇌신경망 구조가 형성되는 원리를 밝혔다.

이번 연구결과는 시스템 뇌신경과학 분야에서 수십 년간 설명되지 못했던 문제를 이론적 접근과 계산적 모델 시뮬레이션을 통해 해답을 제시한 계산뇌과학 연구의 성공적인 예시로 평가된다.

연구팀은 두뇌의 시각피질과 망막에 분포하는 신경세포들 간의 정보 추출 비율을 분석함으로써 특정 포유류 종이 갖는 시각피질의 기능적 구조를 예측할 수 있음을 밝혀냈다.

연구팀은 서로 다른 크기의 망막과 시각피질 사이의 신경망 연결 모델을 시뮬레이션 해 두 정보 처리 영역 사이에 대응되는 신경세포의 비율이 달라짐에 따라 완전히 다른 두 가지 구조의 기능성 뇌지도가 형성됨을 보이고, 이 결과가 실제 실험에서 관측되는 신경망 구조와 일치함을 증명했다.

장재선, 송민 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(cell)’의 온라인 자매지 ‘셀 리포츠(Cell Reports)’ 3월 10일 자에 게재됐다. (논문명 : Retino-cortical mapping ratio predicts columnar and salt-and-pepper organization in mammalian visual cortex)

포유류의 시각피질에서는 시각 자극의 방향에 따라 반응의 정도가 달라지는 성질인 방향 선택성(orientation selectivity)을 갖는 세포들이 관측된다. 원숭이, 고양이 등의 종에서는 이 세포들의 선호 방향이 연속적, 주기적인 형태로 변하는 방향성 지도(orientation map) 구조를 형성하는 반면, 생쥐 등의 설치류에서는 마치 소금과 후추를 뿌려 놓은 듯한 무작위에 가까운 형태로 분포해, 이를 소금-후추 구조(salt-and-pepper organization)라 한다.

동일한 역할을 수행하는 것으로 보이는 기능성 뇌신경망이 이렇게 종에 따라 다른 구조를 갖는 원인을 찾기 위해 지난 수십여 년 간 다양한 연구가 진행됐으나, 아직까지도 이를 결정하는 요인에 대해서는 명확하게 알려진 바가 없었다.

이러한 원리를 규명하기 위해 연구팀은 서로 다른 크기의 망막과 시각피질이 연결될 때 동일한 망막 신호를 샘플링하는 시각피질 세포의 비율이 달라지게 된다고 가정했다. 이러한 조건에서 망막-시각피질 신호의 샘플링 형태를 시뮬레이션 하여 샘플링 비율에 따라 시각피질에서 형성되는 기능성 지도의 구조가 완전히 다르게 결정될 수 있음을 발견했다.

이 결과를 기반으로 연구팀은 다양한 종들에 대한 망막 및 시각피질 데이터를 종합적으로 비교해 시각피질이 클수록, 또 망막이 작을수록 연속적인 방향성 지도가 형성되는 경향이 있음을 확인했다.

또한, 기존의 연구에서 확인된 포유류 여덟 종의 시각피질-망막 크기 비율을 기반으로 한 모델을 정량적으로 시뮬레이션하고, 이 결과가 실험에서 관측된 것과 같이 방향성 지도 존재 여부에 따라 두 그룹으로 명확히 나누어짐을 확인했다.

이러한 결과는 다른 종으로 진화가 이뤄질 때, 감각기관의 크기와 같은 지극히 단순한 물리적인 조건의 차이에 의해서도 뇌신경망의 구조가 완전히 다른 방향으로 변화될 수 있음을 뜻한다. 이는 다양한 생물학적 구조가 기존의 생각보다 훨씬 단순한 물리적 요소들의 차이에 의해 예측되거나 설명될 수 있음을 보여준다.

백세범 교수는 “이미 오랫동안 알려져 있었으나 그 의미를 찾아내지 못했던 데이터들과 이론적인 모델을 결합해 새로운 발견을 도출해낸 의미 있는 연구이다”라며 “뇌 과학뿐만 아니라 계통분류학, 진화생물학 등 생물의 기능적 구조와 관련된 다양한 생물학 분야에서 이론적 모델 연구의 역할에 대한 중요한 시각을 제공할 것이다”라고 언급했다.

이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업 및 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.03.11

조회수 14877

-

임미희 교수, 손상된 뇌 신경교세포 회복 물질 개발

우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀이 손상된 뇌의 신경교세포를 회복시키는 저분자 화합물(Small molecule)을 발견했다.

연구팀의 이번 연구는 기억력 등 인지기능이 저하돼 일상생활의 장애를 유발하는 알츠하이머 등 만성질환의 치료 가능성을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

경북대 의대 박민희 교수가 1 저자로 참여하고 경북대 배재성, 진희경 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 미국 국립과학원에서 발행하는 국제 학술지 ‘PNAS’ 11월 4일 자 온라인판에 게재됐다.

퇴행성 뇌 질환인 치매의 일종인 알츠하이머병은 다양한 원인에 의해 발생된다. 이 질병을 치료하기 위해서 병의 원인을 정확히 파악하고 그에 맞는 치료제들을 개발하는 것이 무엇보다 중요하다.

아밀로이드-베타 펩타이드는 알츠하이머병과 밀접한 관계가 있다고 알려져 있다. 또한, 뇌의 신경 세포이며 면역 세포인 신경교세포는 신경염증 반응에 중추적인 역할을 한다. 최근 들어, 아밀로이드-베타 펩타이드와 신경교세포의 신경염증 반응 사이의 상관관계가 알츠하이머병을 일으킬 수 있는 주요한 원인으로 주목받고 있다.

신경교세포는 뇌에서 면역기능을 담당하는 신경세포의 일종으로, 탐식기능 및 식세포 작용을 통해 노폐물을 처리하는 역할을 한다.

연구팀은 알츠하이머 동물 모델들에게 저분자 화합물을 주입한 후, 동물들의 인지능력과 뇌 속에 존재하는 베타 아밀로이드의 양을 관찰해 알츠하이머 치료제로서 어떠한 유효한 효과가 있는지 실험했다.

이를 통해 ‘저분자 화합물’이 주입된 동물들은 손상된 신경교세포가 회복돼 뇌 속에 존재하는 베타 아밀로이드 단백질이 감소하는 등 인지능력이 향상된다는 사실을 발견했다.

임미희 교수는 “이 연구는 마이크로글리아의 식세포 작용 손상을 복구시켜 알츠하이머병을 치료할 수 있다는 것을 증명했다”라며 “발견된 합성 분자를 바탕으로 다양한 퇴행성 뇌질환의 치료제 개발에 더욱 박차를 가할 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국보건산업진흥원, 한국연구재단, KAIST, 그리고 국가과학기술연구회 지원으로 수행됐다.

임미희 교수, 손상된 뇌 신경교세포 회복 물질 개발

우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀이 손상된 뇌의 신경교세포를 회복시키는 저분자 화합물(Small molecule)을 발견했다.

연구팀의 이번 연구는 기억력 등 인지기능이 저하돼 일상생활의 장애를 유발하는 알츠하이머 등 만성질환의 치료 가능성을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

경북대 의대 박민희 교수가 1 저자로 참여하고 경북대 배재성, 진희경 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 미국 국립과학원에서 발행하는 국제 학술지 ‘PNAS’ 11월 4일 자 온라인판에 게재됐다.

퇴행성 뇌 질환인 치매의 일종인 알츠하이머병은 다양한 원인에 의해 발생된다. 이 질병을 치료하기 위해서 병의 원인을 정확히 파악하고 그에 맞는 치료제들을 개발하는 것이 무엇보다 중요하다.

아밀로이드-베타 펩타이드는 알츠하이머병과 밀접한 관계가 있다고 알려져 있다. 또한, 뇌의 신경 세포이며 면역 세포인 신경교세포는 신경염증 반응에 중추적인 역할을 한다. 최근 들어, 아밀로이드-베타 펩타이드와 신경교세포의 신경염증 반응 사이의 상관관계가 알츠하이머병을 일으킬 수 있는 주요한 원인으로 주목받고 있다.

신경교세포는 뇌에서 면역기능을 담당하는 신경세포의 일종으로, 탐식기능 및 식세포 작용을 통해 노폐물을 처리하는 역할을 한다.

연구팀은 알츠하이머 동물 모델들에게 저분자 화합물을 주입한 후, 동물들의 인지능력과 뇌 속에 존재하는 베타 아밀로이드의 양을 관찰해 알츠하이머 치료제로서 어떠한 유효한 효과가 있는지 실험했다.

이를 통해 ‘저분자 화합물’이 주입된 동물들은 손상된 신경교세포가 회복돼 뇌 속에 존재하는 베타 아밀로이드 단백질이 감소하는 등 인지능력이 향상된다는 사실을 발견했다.

임미희 교수는 “이 연구는 마이크로글리아의 식세포 작용 손상을 복구시켜 알츠하이머병을 치료할 수 있다는 것을 증명했다”라며 “발견된 합성 분자를 바탕으로 다양한 퇴행성 뇌질환의 치료제 개발에 더욱 박차를 가할 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국보건산업진흥원, 한국연구재단, KAIST, 그리고 국가과학기술연구회 지원으로 수행됐다.

2019.11.25

조회수 10902

-

조광현 교수, 뇌의 제어구조 규명

〈 조광현 교수 연구팀 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 뇌 영역 간 복잡한 연결 네트워크에 내재된 뇌의 제어구조를 규명했다.

이번 연구를 통해 뇌의 동작 원리에 대한 이해를 높이고, 뇌의 제어구조 분석을 통해 뇌 질환 연구 및 치료에 응용될 수 있을 것으로 기대된다. 또한 4차 산업혁명의 핵심기술로 주목받는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학을 통해 규명했다는 의의가 있다.

이병욱 박사, 강의룡, 장홍준 박사과정이 참여한 이번 연구는 셀(Cell) 출판사가 펴내는 융합과학 국제학술지 ‘아이사이언스(iScience)’ 3월 29일 자에 게재됐다.

뇌의 다양한 인지기능은 뇌 영역들 사이의 복잡한 연결을 통한 영역 간 상호작용으로 이뤄진다. 최근 뇌의 연결성에 대한 정보가 뇌의 동작 원리를 파악하는 핵심이라는 의견이 대두되면서 세계적으로 뇌 연결성을 파악하기 위한 커넥톰(Connectome) 연구가 활발히 이뤄지고 있다.

이를 통해 뇌 영역 사이의 구체적 연결성이 파악되고 있지만 복잡한 연결성에 내재된 뇌의 동작 원리에 대한 이해는 아직 매우 부족한 상황이다. 특히 뇌의 강건하면서 효율적 정보처리 능력의 기반이 되는 뇌의 숨겨진 제어구조는 파악된 내용이 없다.

조 교수 연구팀은 뇌의 제어구조 분석을 위해 ‘미국국립보건원(NIH) 휴먼 커넥톰 프로젝트(Human Connectome Project)’에서 제공하는 정상인의 뇌 영상 이미지 데이터를 활용해 뇌 영영 간 네트워크를 구축했다.

이후 연구팀은 그래프 이론의 최소지배집합(minimum dominating set) 개념을 활용해 뇌 영역 간 복잡한 연결 네트워크의 제어구조를 분석했다.

최소지배집합이란 네트워크의 각 노드(뇌의 각 영역)가 링크(뇌의 서로 다른 영역간의 연결)로 연결된 이웃 노드에 직접적 영향을 줘 기능을 제어할 수 있다고 가정할 때, 네트워크를 구성하는 모든 노드를 제어하는 데 필요한 최소한의 노드 집합을 말한다.

기존 여러 연구를 통해 다양한 생체 네트워크 및 통신망, 전력망 등의 복잡계 네트워크를 제어하는 데 있어서 최소지배집합이 핵심적인 역할을 한다는 것이 보고된 바 있다.

연구팀은 최소지배집합을 기반으로 ‘제어영역의 분포(distribution of control)’와 ‘제어영역의 중첩(overlap in control area)’이라는 두 가지 지표를 정의한 뒤 이를 기준으로 총 네 종류의 제어구조를 정의했다.

이후 연구팀은 브레인 네트워크를 비롯해 도로망, 통신망, 소셜 네트워크 등 실존하는 다양한 복잡계 네트워크가 어떤 제어구조를 갖는지 분석했다. 분석 결과 뇌는 다른 대부분 네트워크와는 달리 제어영역이 분산된 동시에 서로 중첩된 특이한 구조로 이뤄짐을 밝혀냈다.

뇌의 이러한 제어구조는 외부 섭동에 의한 네트워크의 높은 강건성을 유지하면서 동시에 여러 인지기능을 효율적으로 수행하기 위한 영역들의 상호 활성화를 다양하게 하기 위한 것임을 밝혔다.

IT와 BT가 융합된 시스템생물학 접근을 통한 브레인 네트워크의 구조분석은 인공지능의 발전에도 기여할 것으로 보인다. 브레인 네트워크의 진화적 설계원리에 대한 이해를 높인다면 컴퓨터 과학자들이 이를 이용해 새로운 인공지능 기술을 개발할 수 있다.

조 교수는 “지금껏 뇌의 제어구조가 밝혀진 바가 없었다”라며 “복잡한 연결성에 숨겨진 브레인 네트워크의 진화적 설계원리를 시스템생물학 연구를 통해 찾아냄으로써 뇌의 동작 원리를 파악할 수 있는 새로운 가능성을 제시했다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 뇌의 제어구조 규명

그림2. 뇌 영역 간 네트워크 구축

조광현 교수, 뇌의 제어구조 규명

〈 조광현 교수 연구팀 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 뇌 영역 간 복잡한 연결 네트워크에 내재된 뇌의 제어구조를 규명했다.

이번 연구를 통해 뇌의 동작 원리에 대한 이해를 높이고, 뇌의 제어구조 분석을 통해 뇌 질환 연구 및 치료에 응용될 수 있을 것으로 기대된다. 또한 4차 산업혁명의 핵심기술로 주목받는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학을 통해 규명했다는 의의가 있다.

이병욱 박사, 강의룡, 장홍준 박사과정이 참여한 이번 연구는 셀(Cell) 출판사가 펴내는 융합과학 국제학술지 ‘아이사이언스(iScience)’ 3월 29일 자에 게재됐다.

뇌의 다양한 인지기능은 뇌 영역들 사이의 복잡한 연결을 통한 영역 간 상호작용으로 이뤄진다. 최근 뇌의 연결성에 대한 정보가 뇌의 동작 원리를 파악하는 핵심이라는 의견이 대두되면서 세계적으로 뇌 연결성을 파악하기 위한 커넥톰(Connectome) 연구가 활발히 이뤄지고 있다.

이를 통해 뇌 영역 사이의 구체적 연결성이 파악되고 있지만 복잡한 연결성에 내재된 뇌의 동작 원리에 대한 이해는 아직 매우 부족한 상황이다. 특히 뇌의 강건하면서 효율적 정보처리 능력의 기반이 되는 뇌의 숨겨진 제어구조는 파악된 내용이 없다.

조 교수 연구팀은 뇌의 제어구조 분석을 위해 ‘미국국립보건원(NIH) 휴먼 커넥톰 프로젝트(Human Connectome Project)’에서 제공하는 정상인의 뇌 영상 이미지 데이터를 활용해 뇌 영영 간 네트워크를 구축했다.

이후 연구팀은 그래프 이론의 최소지배집합(minimum dominating set) 개념을 활용해 뇌 영역 간 복잡한 연결 네트워크의 제어구조를 분석했다.

최소지배집합이란 네트워크의 각 노드(뇌의 각 영역)가 링크(뇌의 서로 다른 영역간의 연결)로 연결된 이웃 노드에 직접적 영향을 줘 기능을 제어할 수 있다고 가정할 때, 네트워크를 구성하는 모든 노드를 제어하는 데 필요한 최소한의 노드 집합을 말한다.

기존 여러 연구를 통해 다양한 생체 네트워크 및 통신망, 전력망 등의 복잡계 네트워크를 제어하는 데 있어서 최소지배집합이 핵심적인 역할을 한다는 것이 보고된 바 있다.

연구팀은 최소지배집합을 기반으로 ‘제어영역의 분포(distribution of control)’와 ‘제어영역의 중첩(overlap in control area)’이라는 두 가지 지표를 정의한 뒤 이를 기준으로 총 네 종류의 제어구조를 정의했다.

이후 연구팀은 브레인 네트워크를 비롯해 도로망, 통신망, 소셜 네트워크 등 실존하는 다양한 복잡계 네트워크가 어떤 제어구조를 갖는지 분석했다. 분석 결과 뇌는 다른 대부분 네트워크와는 달리 제어영역이 분산된 동시에 서로 중첩된 특이한 구조로 이뤄짐을 밝혀냈다.

뇌의 이러한 제어구조는 외부 섭동에 의한 네트워크의 높은 강건성을 유지하면서 동시에 여러 인지기능을 효율적으로 수행하기 위한 영역들의 상호 활성화를 다양하게 하기 위한 것임을 밝혔다.

IT와 BT가 융합된 시스템생물학 접근을 통한 브레인 네트워크의 구조분석은 인공지능의 발전에도 기여할 것으로 보인다. 브레인 네트워크의 진화적 설계원리에 대한 이해를 높인다면 컴퓨터 과학자들이 이를 이용해 새로운 인공지능 기술을 개발할 수 있다.

조 교수는 “지금껏 뇌의 제어구조가 밝혀진 바가 없었다”라며 “복잡한 연결성에 숨겨진 브레인 네트워크의 진화적 설계원리를 시스템생물학 연구를 통해 찾아냄으로써 뇌의 동작 원리를 파악할 수 있는 새로운 가능성을 제시했다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 뇌의 제어구조 규명

그림2. 뇌 영역 간 네트워크 구축

2019.04.10

조회수 20938

-

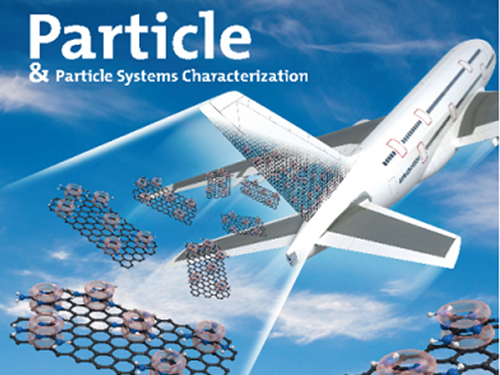

홍순형 교수, 초경량 다기능성 그래핀 나노복합소재 개발

〈 홍 순 형 교수 〉

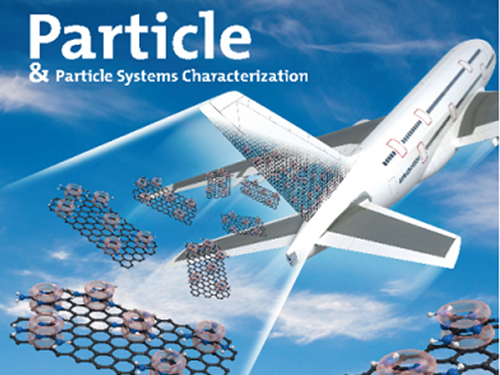

우리 대학 신소재공학과 홍순형 교수 연구팀이 고분자 기지 내 2차원 나노소재인 그래핀 나노플레이트렛 (GNP)을 복합화해 초경량 다기능성 나노복합소재를 개발했다.

이번 기술은 항공기 및 인공위성용 초경량 소재, 전자파 차폐용 스텔스 소재 등 다양한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

김준희 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 재료분야 국제 학술지 ‘파티클 (Particle & Particle Systems Characterization)’지 6월 22일자 표지논문에 선정됐다. (논문명 : Polymer Nanocomposites: Fabrication of Graphene Nanoplatelet/Epoxy Nanocomposites for Lightweight and High-Strength Structural Applications)

그래핀 나노플레이트렛은 현존하는 소재 중 가장 물성이 우수한 2차원 나노소재로 제조 단가를 낮출 수 있는 기술이 개발되면서 상용화가 유망해진 신소재이다.

최근 그래핀 연구가 활발히 진행되면서 기존 소재와 혼합된 복합소재로 다양한 상업적 응용 가능성이 커지고 있지만 기지에 첨가 시 응집현상이 일어나는 단점이 있어 기존 강화재료에 비해 경쟁력이 부족했다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기지 내 그래핀 나노플레이트렛의 표면을 기능기화 물질인 멜라민으로 개질(改質)했다. 멜라민이 가진 벤젠 구조를 이용한 파이 결합(π-π)을 통해 연구팀은 멜라민을 매개체로 그래핀 나노플레이트렛과 기지소재 사이에 강한 화학결합을 유도했다.

이 기능기화에 의한 표면개질 기술은 재료의 표면에 새로운 특성을 형성해 사용 조건을 만족시키는 기능을 부여하는 기술이다. 이 기술을 통하면 그래핀 나노플레이트렛 표면에 결함을 만들어 줄 필요가 없어 그래핀 나노플레이트렛의 우수한 특성을 최대로 활용할 수 있다.

또한 연구팀은 고에너지 밀링공정 기술을 사용해 그래핀 나노플레이트렛과 기능기화 물질을 서로 화학적으로 강하게 결합했다. 이를 이용해 그래핀 나노플레이트렛을 고분자 소재인 에폭시 내에 균질분산시켜 항복강도 1.4배, 탄성계수 2배로 강화된 초경량, 다기능성 그래핀-고분자 나노복합소재를 개발했다.

연구팀의 그래핀 나노복합소재 기술은 비공유 기능기화에 의해 그래핀을 기지 내에 균일하게 분산시킬 수 있으며, 생산성을 크게 향상시킨 고에너지 밀링공정 기술을 개발해 물성 향상과 더불어 산업계 상용화 가능성을 높였다.

이번 연구는 주목받는 신소재인 그래핀 나노플레이트렛의 응집현상을 기능기화 공정을 통해 해결하는 동시에 그래핀 나노복합소재의 상용화 가능성을 제시했다는 면에서 의미를 갖는다.

홍 교수는 “항공기 및 인공위성용 초경량 소재, 내습․내산화용 배리어 소재, 투명 유연전자소재, 전자파 차폐용 스텔스 소재 등 다양한 분야에 적용가능하다”며 “단일 공정을 이용해 그래핀 표면을 개질하고 기지 소재 내 균질 분산시킨 물성이 극대화된 나노복합소재 제조를 위한 원천기술이다”고 말했다.

이번 연구는 소재기술혁신을 목표로 하는 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 기능기화에 의한 표면개질된 그래핀 나노플레이트렛을 3D 이미지로 묘사(파티클지 표지)

홍순형 교수, 초경량 다기능성 그래핀 나노복합소재 개발

〈 홍 순 형 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 홍순형 교수 연구팀이 고분자 기지 내 2차원 나노소재인 그래핀 나노플레이트렛 (GNP)을 복합화해 초경량 다기능성 나노복합소재를 개발했다.

이번 기술은 항공기 및 인공위성용 초경량 소재, 전자파 차폐용 스텔스 소재 등 다양한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

김준희 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 재료분야 국제 학술지 ‘파티클 (Particle & Particle Systems Characterization)’지 6월 22일자 표지논문에 선정됐다. (논문명 : Polymer Nanocomposites: Fabrication of Graphene Nanoplatelet/Epoxy Nanocomposites for Lightweight and High-Strength Structural Applications)

그래핀 나노플레이트렛은 현존하는 소재 중 가장 물성이 우수한 2차원 나노소재로 제조 단가를 낮출 수 있는 기술이 개발되면서 상용화가 유망해진 신소재이다.

최근 그래핀 연구가 활발히 진행되면서 기존 소재와 혼합된 복합소재로 다양한 상업적 응용 가능성이 커지고 있지만 기지에 첨가 시 응집현상이 일어나는 단점이 있어 기존 강화재료에 비해 경쟁력이 부족했다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기지 내 그래핀 나노플레이트렛의 표면을 기능기화 물질인 멜라민으로 개질(改質)했다. 멜라민이 가진 벤젠 구조를 이용한 파이 결합(π-π)을 통해 연구팀은 멜라민을 매개체로 그래핀 나노플레이트렛과 기지소재 사이에 강한 화학결합을 유도했다.

이 기능기화에 의한 표면개질 기술은 재료의 표면에 새로운 특성을 형성해 사용 조건을 만족시키는 기능을 부여하는 기술이다. 이 기술을 통하면 그래핀 나노플레이트렛 표면에 결함을 만들어 줄 필요가 없어 그래핀 나노플레이트렛의 우수한 특성을 최대로 활용할 수 있다.

또한 연구팀은 고에너지 밀링공정 기술을 사용해 그래핀 나노플레이트렛과 기능기화 물질을 서로 화학적으로 강하게 결합했다. 이를 이용해 그래핀 나노플레이트렛을 고분자 소재인 에폭시 내에 균질분산시켜 항복강도 1.4배, 탄성계수 2배로 강화된 초경량, 다기능성 그래핀-고분자 나노복합소재를 개발했다.

연구팀의 그래핀 나노복합소재 기술은 비공유 기능기화에 의해 그래핀을 기지 내에 균일하게 분산시킬 수 있으며, 생산성을 크게 향상시킨 고에너지 밀링공정 기술을 개발해 물성 향상과 더불어 산업계 상용화 가능성을 높였다.

이번 연구는 주목받는 신소재인 그래핀 나노플레이트렛의 응집현상을 기능기화 공정을 통해 해결하는 동시에 그래핀 나노복합소재의 상용화 가능성을 제시했다는 면에서 의미를 갖는다.

홍 교수는 “항공기 및 인공위성용 초경량 소재, 내습․내산화용 배리어 소재, 투명 유연전자소재, 전자파 차폐용 스텔스 소재 등 다양한 분야에 적용가능하다”며 “단일 공정을 이용해 그래핀 표면을 개질하고 기지 소재 내 균질 분산시킨 물성이 극대화된 나노복합소재 제조를 위한 원천기술이다”고 말했다.

이번 연구는 소재기술혁신을 목표로 하는 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 기능기화에 의한 표면개질된 그래핀 나노플레이트렛을 3D 이미지로 묘사(파티클지 표지)

2018.08.06

조회수 13809

-

김정, 박인규 교수, 로봇의 피부 역할 할 수 있는 촉각센서 개발

우리 대학 기계공학과 김정, 박인규 교수 공동 연구팀이 실리콘과 탄소 소재를 활용한 로봇의 피부 역할을 할 수 있는 촉각 센서를 개발했다.

이 기술은 충격 흡수가 가능하면서 다양한 형태의 촉감을 구분할 수 있어 향후 로봇의 외피로 이용 가능할 것으로 기대된다.

이효상 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구결과는 네이처 자매지인 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Report)’ 1월 25일자 온라인 판에 게재됐다.

피부는 인체에서 가장 많은 부분을 차지하는 기관이며 주요 장기를 외부 충격으로부터 보호하는 동시에 섬세한 촉각 정보를 측정 및 구분해 신경계에 전달하는 역할을 한다.

현재 로봇 감각 기술은 시각, 청각 부분에서는 인간의 능력에 근접하고 있으나 촉각의 경우는 환경의 변화를 온몸으로 감지하는 피부 능력에 비해 많이 부족한 것이 사실이다

인간과 비슷한 기능의 피부를 로봇에게 적용시키기 위해선 높은 신축성을 갖고 충격을 잘 흡수하는 피부 센서 기술의 개발이 필수이다. 전기 배선을 통해 몸 전체에 분포된 많은 센서를 연결하는 기술 또한 해결해야 할 문제이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 실리콘과 탄소나노튜브(CNT)를 혼합해 복합재를 만들었고 이를 전기임피던스영상법(EIT)라는 의료 영상 기법과 결합했다. 이를 통해 넓은 영역에 가해지는 다양한 형태의 힘을 전기 배선 없이도 구분할 수 있는 기술을 개발했다.

이를 통해 개발된 로봇 피부는 망치로 내려치는 수준의 강한 충격도 견딜 수 있으며 센서의 일부가 파손돼도 파손 부위에 복합재를 채운 뒤 경화시키면 재사용이 가능하다.

또한 3D 프린터 등으로 만들어진 3차원 형상 틀에 실리콘-나노튜브 복합재를 채워 넣는 방식으로 제작할 수 있다. 기존 2차원 평판 뿐 아니라 다양한 3차원 곡면으로 제작이 가능해 새로운 형태의 컴퓨터 인터페이스도 개발할 수 있다.

이 기술은 다른 형태의 위치나 크기 등을 촉각적으로 구분할 수 있고 충격 흡수가 가능한 로봇의 피부, 3차원 컴퓨터 인터페이스, 촉각 센서 등에 적용 가능할 것으로 예상된다.

특히 이번 연구는 나노 구조체 및 센서 분야의 전문가인 박인규 교수와 바이오 로봇 분야 전문가인 김정 교수가 공동으로 진행해 실제 제품 적용 가능성이 높다.

김정 교수는 “신축성 촉각 센서는 인체에 바로 부착 가능할 뿐 아니라 다차원 변형상태에 대한 정보를 제공할 수 있다”며 “로봇 피부를 포함한 소프트 로봇 산업 및 착용형 의료기기 분야에 기여할 것이다”고 말했다.

박인규 교수는 “기능성 나노 복합소재와 컴퓨터단층법의 융합을 이용해 차세대 유저인터페이스를 구현한 것이다”고 말했다.

이번 연구는 1저자 이효상 박사과정 외 권동욱, 조지승 연구원과의 공동연구로 진행됐고, 미래창조과학부 이공분야 기초연구사업(중견연구자 지원사업)과 초정밀 광기계기술 연구센터(선도연구센터지원사업)의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 제작한 촉각 센서와 연결돼 저항에 반응하는 로봇 손

그림2. 실리콘 고무와 카본나노튜브를 이용한 압저항 복합재 제작 과정

그림3. 압저항 복합재를 활용한 컴퓨터 인터페이스

김정, 박인규 교수, 로봇의 피부 역할 할 수 있는 촉각센서 개발

우리 대학 기계공학과 김정, 박인규 교수 공동 연구팀이 실리콘과 탄소 소재를 활용한 로봇의 피부 역할을 할 수 있는 촉각 센서를 개발했다.

이 기술은 충격 흡수가 가능하면서 다양한 형태의 촉감을 구분할 수 있어 향후 로봇의 외피로 이용 가능할 것으로 기대된다.

이효상 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구결과는 네이처 자매지인 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Report)’ 1월 25일자 온라인 판에 게재됐다.

피부는 인체에서 가장 많은 부분을 차지하는 기관이며 주요 장기를 외부 충격으로부터 보호하는 동시에 섬세한 촉각 정보를 측정 및 구분해 신경계에 전달하는 역할을 한다.

현재 로봇 감각 기술은 시각, 청각 부분에서는 인간의 능력에 근접하고 있으나 촉각의 경우는 환경의 변화를 온몸으로 감지하는 피부 능력에 비해 많이 부족한 것이 사실이다

인간과 비슷한 기능의 피부를 로봇에게 적용시키기 위해선 높은 신축성을 갖고 충격을 잘 흡수하는 피부 센서 기술의 개발이 필수이다. 전기 배선을 통해 몸 전체에 분포된 많은 센서를 연결하는 기술 또한 해결해야 할 문제이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 실리콘과 탄소나노튜브(CNT)를 혼합해 복합재를 만들었고 이를 전기임피던스영상법(EIT)라는 의료 영상 기법과 결합했다. 이를 통해 넓은 영역에 가해지는 다양한 형태의 힘을 전기 배선 없이도 구분할 수 있는 기술을 개발했다.

이를 통해 개발된 로봇 피부는 망치로 내려치는 수준의 강한 충격도 견딜 수 있으며 센서의 일부가 파손돼도 파손 부위에 복합재를 채운 뒤 경화시키면 재사용이 가능하다.

또한 3D 프린터 등으로 만들어진 3차원 형상 틀에 실리콘-나노튜브 복합재를 채워 넣는 방식으로 제작할 수 있다. 기존 2차원 평판 뿐 아니라 다양한 3차원 곡면으로 제작이 가능해 새로운 형태의 컴퓨터 인터페이스도 개발할 수 있다.

이 기술은 다른 형태의 위치나 크기 등을 촉각적으로 구분할 수 있고 충격 흡수가 가능한 로봇의 피부, 3차원 컴퓨터 인터페이스, 촉각 센서 등에 적용 가능할 것으로 예상된다.

특히 이번 연구는 나노 구조체 및 센서 분야의 전문가인 박인규 교수와 바이오 로봇 분야 전문가인 김정 교수가 공동으로 진행해 실제 제품 적용 가능성이 높다.

김정 교수는 “신축성 촉각 센서는 인체에 바로 부착 가능할 뿐 아니라 다차원 변형상태에 대한 정보를 제공할 수 있다”며 “로봇 피부를 포함한 소프트 로봇 산업 및 착용형 의료기기 분야에 기여할 것이다”고 말했다.

박인규 교수는 “기능성 나노 복합소재와 컴퓨터단층법의 융합을 이용해 차세대 유저인터페이스를 구현한 것이다”고 말했다.

이번 연구는 1저자 이효상 박사과정 외 권동욱, 조지승 연구원과의 공동연구로 진행됐고, 미래창조과학부 이공분야 기초연구사업(중견연구자 지원사업)과 초정밀 광기계기술 연구센터(선도연구센터지원사업)의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 제작한 촉각 센서와 연결돼 저항에 반응하는 로봇 손

그림2. 실리콘 고무와 카본나노튜브를 이용한 압저항 복합재 제작 과정

그림3. 압저항 복합재를 활용한 컴퓨터 인터페이스

2017.02.02

조회수 21711

-

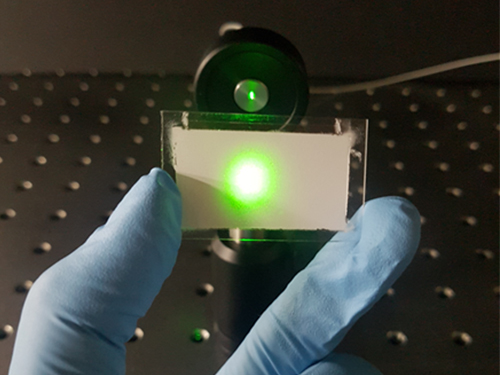

박용근, 조용훈 교수, 빛을 자유자재로 다룰 수 있는 광학기술 개발

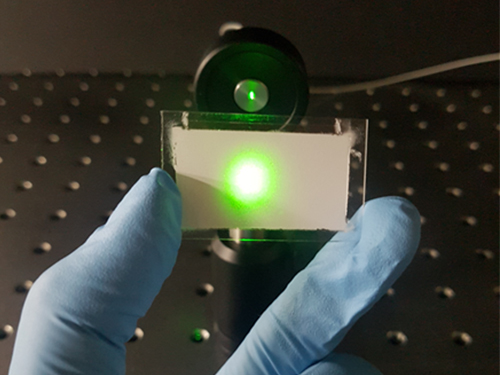

우리 대학 물리학과 박용근, 조용훈 교수와 고려대학교 재료공학과 이헌 교수 공동 연구팀이 빛의 산란을 이용해 다기능 광학 기기를 제작할 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 미국 화학회(American Chemical Society, ACS)가 발행하는 나노분야 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 6월 29일자 온라인 판에 게재됐다.

빛이 안개나 페인트 등의 불규칙한 매질을 투과하면 매우 복잡한 형태의 수많은 반사와 굴절이 발생한다. 이를 빛의 다중 산란이라고 하는데, 다중 산란을 겪은 빛은 간섭이라는 물리 현상을 통해 복잡한 패턴을 나타낸다.

우리가 짙은 안개 속에서 앞을 볼 수 없고 맥주의 거품이 하얗게 보이는 것도 빛의 다중산란이 만든 현상이다. 일반적으로 다중 산란이 생기면 빛이 매우 불규칙한 형태로 지나가기 때문에 제어가 어렵다.

그러나 홀로그래피 기술을 이용해 입사하는 빛의 방향을 잘 제어해주면 다중 산란이 발생해도 원하는 형태로 빛을 제어할 수 있다. 연구팀은 이러한 다중 산란을 효과적으로 활용해 빛의 다양한 성질을 제어할 수 있는 새로운 개념의 광학기기를 개발했다.

이 광학기기는 빛의 반사나 굴절의 원리를 이용하던 기존 기술과 달리 빛의 산란을 이용했다는 특징을 갖는다.

연구팀의 광학기기는 복잡 매질과 광 고분자 필름으로 구성된다. 광 고분자 필름은 입사되는 빛을 홀로그래피 기술을 통해 원하는 모양으로 제어한다. 또한 제어된 빛을 기록하고 실제로 비추는 역할을 한다.

광 고분자 필름을 통해 들어온 빛은 복잡 매질을 지나 일정한 패턴으로 다중 산란돼 원하는 모양의 빛을 나타낸다. 이 두 가지 과정을 통해 독립적으로 활용 가능한 다기능 산란 광학기기의 구현이 가능해진다.

이 기술로 투과된 빛의 진폭, 파장, 편광 뿐 아니라 기존 광학계 기술로는 접근이 어려웠던 근접장 성분까지도 제어할 수 있다.

연구팀은 기존의 광학 부품들로는 구현이 매우 어려웠던 산란 제어를 복잡한 광학적 설계나 제조공정 없이 단일 광학 부품으로도 저렴하게 제작할 수 있다고 밝혔다.

이번 연구를 주도한 박종찬 학생은 “관련 기술은 광학 기기를 제작하는 원천 기술로 활용될 수 있다”며 “향후 리소그래피, 광통신, 바이오 이미징 기술 등 빛이 사용되는 다양한 분야에 응용 가능하다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 제작된 산란 광학 기기 실제 사진

사진2. 산란 광학기기를 이용한 빛의 다양한 성분 제어

사진3. 산란 광학기기 모식도

박용근, 조용훈 교수, 빛을 자유자재로 다룰 수 있는 광학기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근, 조용훈 교수와 고려대학교 재료공학과 이헌 교수 공동 연구팀이 빛의 산란을 이용해 다기능 광학 기기를 제작할 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 미국 화학회(American Chemical Society, ACS)가 발행하는 나노분야 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 6월 29일자 온라인 판에 게재됐다.

빛이 안개나 페인트 등의 불규칙한 매질을 투과하면 매우 복잡한 형태의 수많은 반사와 굴절이 발생한다. 이를 빛의 다중 산란이라고 하는데, 다중 산란을 겪은 빛은 간섭이라는 물리 현상을 통해 복잡한 패턴을 나타낸다.

우리가 짙은 안개 속에서 앞을 볼 수 없고 맥주의 거품이 하얗게 보이는 것도 빛의 다중산란이 만든 현상이다. 일반적으로 다중 산란이 생기면 빛이 매우 불규칙한 형태로 지나가기 때문에 제어가 어렵다.

그러나 홀로그래피 기술을 이용해 입사하는 빛의 방향을 잘 제어해주면 다중 산란이 발생해도 원하는 형태로 빛을 제어할 수 있다. 연구팀은 이러한 다중 산란을 효과적으로 활용해 빛의 다양한 성질을 제어할 수 있는 새로운 개념의 광학기기를 개발했다.

이 광학기기는 빛의 반사나 굴절의 원리를 이용하던 기존 기술과 달리 빛의 산란을 이용했다는 특징을 갖는다.

연구팀의 광학기기는 복잡 매질과 광 고분자 필름으로 구성된다. 광 고분자 필름은 입사되는 빛을 홀로그래피 기술을 통해 원하는 모양으로 제어한다. 또한 제어된 빛을 기록하고 실제로 비추는 역할을 한다.

광 고분자 필름을 통해 들어온 빛은 복잡 매질을 지나 일정한 패턴으로 다중 산란돼 원하는 모양의 빛을 나타낸다. 이 두 가지 과정을 통해 독립적으로 활용 가능한 다기능 산란 광학기기의 구현이 가능해진다.

이 기술로 투과된 빛의 진폭, 파장, 편광 뿐 아니라 기존 광학계 기술로는 접근이 어려웠던 근접장 성분까지도 제어할 수 있다.

연구팀은 기존의 광학 부품들로는 구현이 매우 어려웠던 산란 제어를 복잡한 광학적 설계나 제조공정 없이 단일 광학 부품으로도 저렴하게 제작할 수 있다고 밝혔다.

이번 연구를 주도한 박종찬 학생은 “관련 기술은 광학 기기를 제작하는 원천 기술로 활용될 수 있다”며 “향후 리소그래피, 광통신, 바이오 이미징 기술 등 빛이 사용되는 다양한 분야에 응용 가능하다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 제작된 산란 광학 기기 실제 사진

사진2. 산란 광학기기를 이용한 빛의 다양한 성분 제어

사진3. 산란 광학기기 모식도

2016.07.12

조회수 12904

-

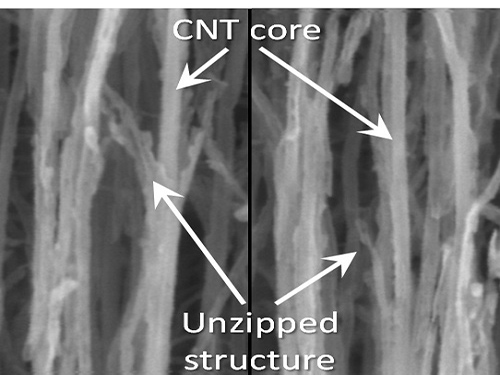

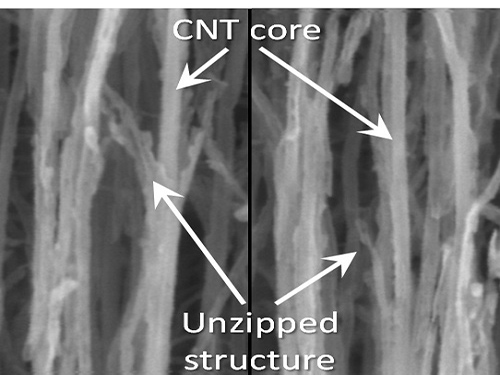

그래핀, 원하는 모양대로 오려낸다

〈 김 상 욱 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 손상 없이 나노 그래핀을 원하는 모양대로 오려낼 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 1월 22일자 온라인 판에 게재됐다.

그래핀은 탄소가 육각형의 벌집모양 형태로 화학결합을 한 상태이다. 이 결합을 원하는 대로 오려낼 수 있다면 나노형태를 갖는 탄소소재를 만들 수 있다. 따라서 그래핀을 응용하기 위해 탄소를 잘 오려내는 것은 많은 연구자들의 과제였다.

그러나 탄소와 탄소 간의 매우 강한 결합을 끊어내기 위해서는 그에 걸 맞는 강한 화학 반응을 사용해야 한다. 이로 인해 그래핀을 오려낼 때 원하는 그래핀의 부위 뿐 아니라 그 주변이 함께 찢어지고 손상됐다.

기존의 그래핀을 한꺼번에 찢는 기술들은 예외 없이 탄소의 물성이 손상되는 한계가 있었다. 종이를 잘 오려내지 못하면 너덜너덜해지는 것과 같은 원리이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 흔히 사용하는 이종원소 도핑 기술을 활용했다. 종이에 홈을 깊게 파거나 작은 구멍을 내면 그 부분을 따라서 종이가 찢어지는 것과 같은 원리이다.

탄소와 탄소가 결합한 평면에 질소나 다른 원소를 심어 구조적 불안정성을 유도한 뒤 전기화학적 자극을 주면 탄소 이외의 부분이 쉽게 찢어진다. 여기서 질소 등의 다른 원소가 종이의 홈 역할을 하게 된다.

연구팀은 도핑되는 이종원소의 양을 조절해 그래핀이 오려지는 정도가 매우 정밀하게 제어되고, 그래핀의 2차원적 결정성이 전혀 손상되지 않는 고품질의 나노그래핀을 제작했다. 그리고 이 기술을 활용해 최고 수준의 에너지 전달 속도를 갖는 슈퍼캐패시터(고용량 축전기)를 구현했다.

또한 이 오려내기 기술로 만들어진 나노그래핀에 특정 화학기능기가 다량 존재하는 것으로 밝혀졌다. 이 화학기능기는 고분자, 금속 및 반도체 나노입자 등 다양한 이종물질과 쉽게 융합해 고성능의 탄소복합소재 구현이 가능할 것으로 기대된다.

연구팀은 “2차원적 결정성의 손상 없는 나노구조 조절 원리가 보고된 바 없어 그래핀 분야의 큰 숙제로 남았었다”며 “품질의 저하 없이 그래핀 면을 나노크기로 오려낼 수 있음을 최초로 증명한 성과이다”고 말했다.

김 교수는 “이 기술의 실용화를 위해선 이종원소의 도핑 위치 제어 기술이 선행돼야 한다”며 “이번 연구로 얻은 나노그래핀을 활용해 기계적, 전기적 특성이 우수한 섬유 형태의 탄소소재를 개발할 것이다”고 밝혔다.

나노과학기술대학원 김용현 교수, 화학과 김현우 교수와 공동연구로 진행된 이번 연구는 임준원 박사과정 학생이 1저자로 참여했으며, 미래창조과학부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 절개된 산소나노튜브

그림2. 도핑된 이종원소부터 탄소나노튜브의 벽이 오려진 후 장축 방향으로 길게 잘라져 나노그래핀이 만들어지는 과정

그래핀, 원하는 모양대로 오려낸다

〈 김 상 욱 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 손상 없이 나노 그래핀을 원하는 모양대로 오려낼 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 1월 22일자 온라인 판에 게재됐다.

그래핀은 탄소가 육각형의 벌집모양 형태로 화학결합을 한 상태이다. 이 결합을 원하는 대로 오려낼 수 있다면 나노형태를 갖는 탄소소재를 만들 수 있다. 따라서 그래핀을 응용하기 위해 탄소를 잘 오려내는 것은 많은 연구자들의 과제였다.

그러나 탄소와 탄소 간의 매우 강한 결합을 끊어내기 위해서는 그에 걸 맞는 강한 화학 반응을 사용해야 한다. 이로 인해 그래핀을 오려낼 때 원하는 그래핀의 부위 뿐 아니라 그 주변이 함께 찢어지고 손상됐다.

기존의 그래핀을 한꺼번에 찢는 기술들은 예외 없이 탄소의 물성이 손상되는 한계가 있었다. 종이를 잘 오려내지 못하면 너덜너덜해지는 것과 같은 원리이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 흔히 사용하는 이종원소 도핑 기술을 활용했다. 종이에 홈을 깊게 파거나 작은 구멍을 내면 그 부분을 따라서 종이가 찢어지는 것과 같은 원리이다.

탄소와 탄소가 결합한 평면에 질소나 다른 원소를 심어 구조적 불안정성을 유도한 뒤 전기화학적 자극을 주면 탄소 이외의 부분이 쉽게 찢어진다. 여기서 질소 등의 다른 원소가 종이의 홈 역할을 하게 된다.

연구팀은 도핑되는 이종원소의 양을 조절해 그래핀이 오려지는 정도가 매우 정밀하게 제어되고, 그래핀의 2차원적 결정성이 전혀 손상되지 않는 고품질의 나노그래핀을 제작했다. 그리고 이 기술을 활용해 최고 수준의 에너지 전달 속도를 갖는 슈퍼캐패시터(고용량 축전기)를 구현했다.

또한 이 오려내기 기술로 만들어진 나노그래핀에 특정 화학기능기가 다량 존재하는 것으로 밝혀졌다. 이 화학기능기는 고분자, 금속 및 반도체 나노입자 등 다양한 이종물질과 쉽게 융합해 고성능의 탄소복합소재 구현이 가능할 것으로 기대된다.

연구팀은 “2차원적 결정성의 손상 없는 나노구조 조절 원리가 보고된 바 없어 그래핀 분야의 큰 숙제로 남았었다”며 “품질의 저하 없이 그래핀 면을 나노크기로 오려낼 수 있음을 최초로 증명한 성과이다”고 말했다.

김 교수는 “이 기술의 실용화를 위해선 이종원소의 도핑 위치 제어 기술이 선행돼야 한다”며 “이번 연구로 얻은 나노그래핀을 활용해 기계적, 전기적 특성이 우수한 섬유 형태의 탄소소재를 개발할 것이다”고 밝혔다.

나노과학기술대학원 김용현 교수, 화학과 김현우 교수와 공동연구로 진행된 이번 연구는 임준원 박사과정 학생이 1저자로 참여했으며, 미래창조과학부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 절개된 산소나노튜브

그림2. 도핑된 이종원소부터 탄소나노튜브의 벽이 오려진 후 장축 방향으로 길게 잘라져 나노그래핀이 만들어지는 과정

2016.01.25

조회수 13879

-

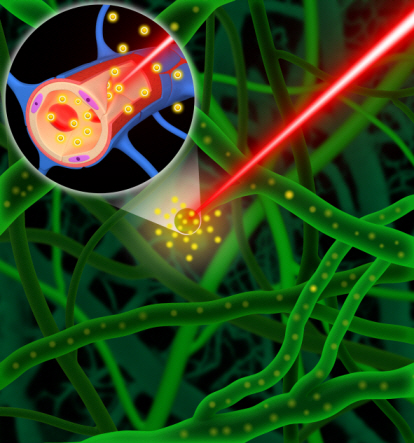

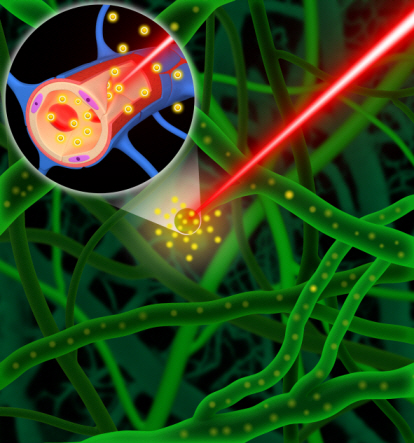

빛을 이용해 뇌로 약물을 전달한다

KAIST 최철희 교수팀, 신경약물전달 신기술 세계 최초 개발

뇌혈관은 혈뇌장벽이라는 특수한 구조로 이루어져 있는데, 레이저로 혈뇌장벽의 투과성을 조절하여 투여된 약물을 뇌로 안전하게 전달하는 기술이 국내 연구진에 의해 세계 최초로 개발됐다.

이번 연구는 교육과학기술부의 ‘21세기 프론티어 뇌기능활용 및 뇌질환 치료기술개발사업단’(단장 김경진)의 지원을 받아 우리학교 최철희(바이오 및 뇌공학과․43) 교수팀 주도로 수행되었다.

혈뇌장벽은 대사와 관련된 물질은 통과시키고 그 밖의 물질은 통과시키지 않는 기능을 함으로써 약물이 뇌로 전달되는 것이 어려웠다.

이런 기능 때문에 우수한 효능을 가진 약물조차 대부분 차단되어 실제로 환자에게 적용할 수 없는 경우가 많아, 약물의 효능을 최대한 유지하면서 혈뇌장벽을 어떻게 통과시키느냐가 이 분야 연구의 핵심과제였다.

원활한 약물 전달을 위해 약물의 구조를 변경하거나 머리에 작은 구멍을 내고 약물을 주사하는 방법도 시도되었지만 고비용과 위험성으로 널리 응용되지 못하고 있었다.

최 교수팀은 기존 기술의 한계를 극복하기 위해 극초단파 레이저빔을 1000분의 1초 동안 뇌혈관벽에 쬐어주는 방법으로 혈뇌장벽의 기능을 일시적으로 차단함으로써 약물을 원하는 부위에 안전하게 도달할 수 있게 하는 신개념 약물전달기술을 개발했다.

레이저 빔을 약물이 들어있는 혈관에 쬐이면 혈뇌장벽이 일시적으로 자극을 받아 수도관이 새는 것 같은 현상을 일으켜 약물이 혈관 밖으로 흘러나와 뇌신경계 등으로 전달된다. 정지된 기능은 몇 분 뒤 다시 제 기능을 되찾는다.

최 교수는 “이번 연구는 새로운 신경약물전달의 원천기술을 확립하였다는 점과, 레이저를 이용한 안정적인 생체 기능 조절 기반기술을 구축하였다는 점에서 커다란 의미가 있다”며, “앞으로 이 기술을 세포 수준으로 영역을 확대하는 한편 후속 임상 연구를 통해 실용화할 계획”이라고 밝혔다.

연구 결과는 신경약물전달 원천기술로서 특허 출원 중이며 세계적 저명 학술지인 미국 국립과학원 회보(2011.05.16자)에 게재됐다.

레이저를 이용하여 뇌혈관의 기능을 조절함으로써 원하는 뇌 부위에 안정적으로 약물을 전달할 수 있는 원천기술

빛을 이용해 뇌로 약물을 전달한다

KAIST 최철희 교수팀, 신경약물전달 신기술 세계 최초 개발

뇌혈관은 혈뇌장벽이라는 특수한 구조로 이루어져 있는데, 레이저로 혈뇌장벽의 투과성을 조절하여 투여된 약물을 뇌로 안전하게 전달하는 기술이 국내 연구진에 의해 세계 최초로 개발됐다.

이번 연구는 교육과학기술부의 ‘21세기 프론티어 뇌기능활용 및 뇌질환 치료기술개발사업단’(단장 김경진)의 지원을 받아 우리학교 최철희(바이오 및 뇌공학과․43) 교수팀 주도로 수행되었다.

혈뇌장벽은 대사와 관련된 물질은 통과시키고 그 밖의 물질은 통과시키지 않는 기능을 함으로써 약물이 뇌로 전달되는 것이 어려웠다.

이런 기능 때문에 우수한 효능을 가진 약물조차 대부분 차단되어 실제로 환자에게 적용할 수 없는 경우가 많아, 약물의 효능을 최대한 유지하면서 혈뇌장벽을 어떻게 통과시키느냐가 이 분야 연구의 핵심과제였다.

원활한 약물 전달을 위해 약물의 구조를 변경하거나 머리에 작은 구멍을 내고 약물을 주사하는 방법도 시도되었지만 고비용과 위험성으로 널리 응용되지 못하고 있었다.

최 교수팀은 기존 기술의 한계를 극복하기 위해 극초단파 레이저빔을 1000분의 1초 동안 뇌혈관벽에 쬐어주는 방법으로 혈뇌장벽의 기능을 일시적으로 차단함으로써 약물을 원하는 부위에 안전하게 도달할 수 있게 하는 신개념 약물전달기술을 개발했다.

레이저 빔을 약물이 들어있는 혈관에 쬐이면 혈뇌장벽이 일시적으로 자극을 받아 수도관이 새는 것 같은 현상을 일으켜 약물이 혈관 밖으로 흘러나와 뇌신경계 등으로 전달된다. 정지된 기능은 몇 분 뒤 다시 제 기능을 되찾는다.

최 교수는 “이번 연구는 새로운 신경약물전달의 원천기술을 확립하였다는 점과, 레이저를 이용한 안정적인 생체 기능 조절 기반기술을 구축하였다는 점에서 커다란 의미가 있다”며, “앞으로 이 기술을 세포 수준으로 영역을 확대하는 한편 후속 임상 연구를 통해 실용화할 계획”이라고 밝혔다.

연구 결과는 신경약물전달 원천기술로서 특허 출원 중이며 세계적 저명 학술지인 미국 국립과학원 회보(2011.05.16자)에 게재됐다.

레이저를 이용하여 뇌혈관의 기능을 조절함으로써 원하는 뇌 부위에 안정적으로 약물을 전달할 수 있는 원천기술

2011.05.26

조회수 17238

-

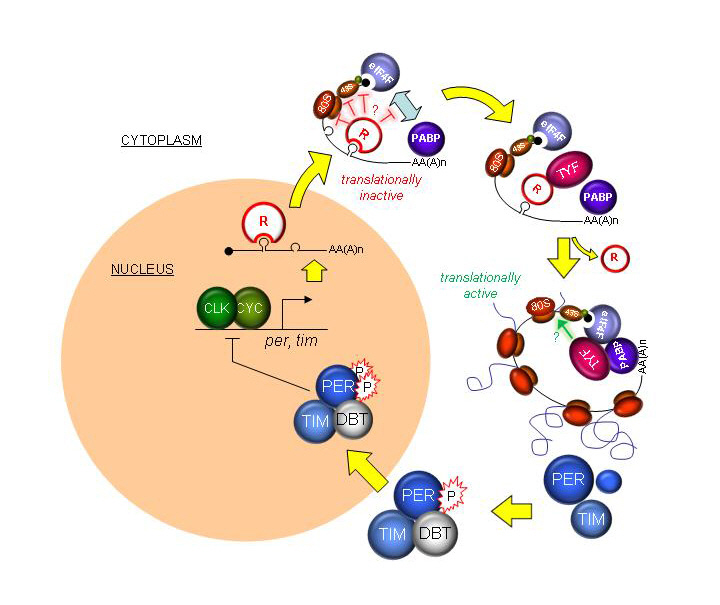

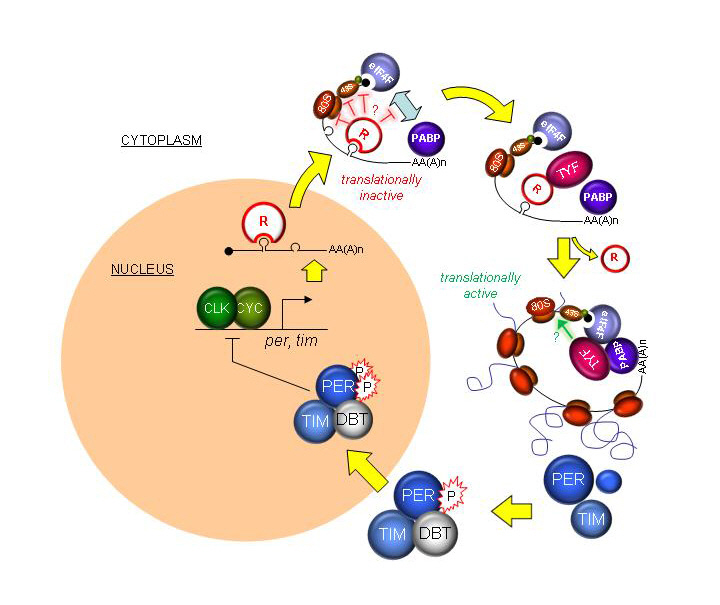

새로운 생체시계 유전자 기능 밝혀내다

- 최준호 교수팀 4년간의 결실, 네이처지 2월호 게재 -

교육과학기술부(장관 이주호)는 24시간을 주기로 반복적으로 일어나는 행동 유형의 하나인 일주기성 생체리듬을 조절하는 새로운 유전자(투엔티-포, Twenty-four)와 이 유전자의 기능 메커니즘이 국내 연구진에 의해 세계 최초로 밝혀졌다고 발표했다.

투엔티-포는 ‘21세기 프론티어 뇌기능활용 및 뇌질환치료기술개발사업’(사업단장 김경진)의 지원을 받은 KAIST 생명과학과 최준호(58)교수·이종빈(30)박사 팀이 미국 노스웨스턴대학교 신경생물학과 라비 알라다 교수·임정훈 박사 팀과의 국제 공동연구를 통해 발견한 것으로 세계 최고 권위의 과학학술지인 ‘네이처(Nature)" 2월호(2011년2월17일자)에 게재됐다.

동 논문의 공동 주저자인 이종빈, 임정훈 박사는 KAIST에서 수학한 국내박사 출신(지도교수 최준호)으로 현재 박사후 연구원으로 동 연구에 참여하고 있으며, 이번 성과는 국내에서 양성한 신진연구원이 주도했다는 점에서 큰 의의를 지닌다.

연구팀에 따르면 형질 전환 초파리를 대상으로 지난 4년간 행동 유형을 실험한 결과 뇌의 생체리듬을 주관하는 신경세포에서 기존에 알려지지 않은 새로운 유전자인 투엔티-포가 존재한다는 사실을 알아냈다.

기존의 생체리듬에 관여하는 유전자들이 DNA에서 mRNA(전령RNA)로 바뀌는 과정(전사단계 : Transcription)에서 작용하는 것과 달리 투엔티-포는 전사단계의 다음단계인 mRNA가 리보솜에서 단백질로 만들어지는 단계에서 작용한다. 특히 투엔티-포는 생체리듬을 조절하는 중요한 유전자인 피리어드(Period) 단백질*에 영향을 미치는 것으로 밝혀졌다.

* 피리어드(Period) 단백질 : 생체 시계 세포들은 외부 자극없이 스스로 돌아가는 분자적 시계 구조를 신경세포마다 가지고 있는데, 피리어드는 이러한 분자적 시계의 구성 유전자 중 하나임. 피리어드 단백질은 생체 시계의 중심 유전자인 클락(Clock)에 의한 전사 활성을 억제 시키는 역할을 함

이는 유전자의 기능을 밝히는 실험을 통해 이 유전자가 만드는 단백질이 신경세포에서 어떻게 기능을 하는지 과학적으로 증명한 것이다. 이번 발견은 기존의 생체리듬에 관여하는 각종 유전자의 작용 메커니즘과 전혀 다른 것으로 생체리듬의 연구 분야에서는 획기적인 일로 평가받고 있다.

이 연구 결과는 앞으로 인간을 포함한 고등생물체의 수면장애·시차적응·식사활동·생리현상 등 일주기성 생체리듬의 문제를 해소하는 방안을 찾는데 중요한 열쇠가 될 것으로 전망된다.

최준호 교수는 “생체리듬의 조절이 유전자의 번역단계에서도 이루어지고 있음을 밝혀 생체시계의 새로운 작용 메커니즘을 찾아냈다는 점에서 연구 결과의 의미가 크다”고 말했다.

연구팀이 새 유전자의 이름을 투엔티-포(Twenty-four)라고 붙인 것은 일주기성(24시간)에 부합하고 유전자 기호 번호(CG4857)를 합한 숫자가 24라는 점에 착안한 것이다.

새로운 생체시계 유전자 기능 밝혀내다

- 최준호 교수팀 4년간의 결실, 네이처지 2월호 게재 -

교육과학기술부(장관 이주호)는 24시간을 주기로 반복적으로 일어나는 행동 유형의 하나인 일주기성 생체리듬을 조절하는 새로운 유전자(투엔티-포, Twenty-four)와 이 유전자의 기능 메커니즘이 국내 연구진에 의해 세계 최초로 밝혀졌다고 발표했다.

투엔티-포는 ‘21세기 프론티어 뇌기능활용 및 뇌질환치료기술개발사업’(사업단장 김경진)의 지원을 받은 KAIST 생명과학과 최준호(58)교수·이종빈(30)박사 팀이 미국 노스웨스턴대학교 신경생물학과 라비 알라다 교수·임정훈 박사 팀과의 국제 공동연구를 통해 발견한 것으로 세계 최고 권위의 과학학술지인 ‘네이처(Nature)" 2월호(2011년2월17일자)에 게재됐다.

동 논문의 공동 주저자인 이종빈, 임정훈 박사는 KAIST에서 수학한 국내박사 출신(지도교수 최준호)으로 현재 박사후 연구원으로 동 연구에 참여하고 있으며, 이번 성과는 국내에서 양성한 신진연구원이 주도했다는 점에서 큰 의의를 지닌다.

연구팀에 따르면 형질 전환 초파리를 대상으로 지난 4년간 행동 유형을 실험한 결과 뇌의 생체리듬을 주관하는 신경세포에서 기존에 알려지지 않은 새로운 유전자인 투엔티-포가 존재한다는 사실을 알아냈다.

기존의 생체리듬에 관여하는 유전자들이 DNA에서 mRNA(전령RNA)로 바뀌는 과정(전사단계 : Transcription)에서 작용하는 것과 달리 투엔티-포는 전사단계의 다음단계인 mRNA가 리보솜에서 단백질로 만들어지는 단계에서 작용한다. 특히 투엔티-포는 생체리듬을 조절하는 중요한 유전자인 피리어드(Period) 단백질*에 영향을 미치는 것으로 밝혀졌다.

* 피리어드(Period) 단백질 : 생체 시계 세포들은 외부 자극없이 스스로 돌아가는 분자적 시계 구조를 신경세포마다 가지고 있는데, 피리어드는 이러한 분자적 시계의 구성 유전자 중 하나임. 피리어드 단백질은 생체 시계의 중심 유전자인 클락(Clock)에 의한 전사 활성을 억제 시키는 역할을 함

이는 유전자의 기능을 밝히는 실험을 통해 이 유전자가 만드는 단백질이 신경세포에서 어떻게 기능을 하는지 과학적으로 증명한 것이다. 이번 발견은 기존의 생체리듬에 관여하는 각종 유전자의 작용 메커니즘과 전혀 다른 것으로 생체리듬의 연구 분야에서는 획기적인 일로 평가받고 있다.

이 연구 결과는 앞으로 인간을 포함한 고등생물체의 수면장애·시차적응·식사활동·생리현상 등 일주기성 생체리듬의 문제를 해소하는 방안을 찾는데 중요한 열쇠가 될 것으로 전망된다.

최준호 교수는 “생체리듬의 조절이 유전자의 번역단계에서도 이루어지고 있음을 밝혀 생체시계의 새로운 작용 메커니즘을 찾아냈다는 점에서 연구 결과의 의미가 크다”고 말했다.

연구팀이 새 유전자의 이름을 투엔티-포(Twenty-four)라고 붙인 것은 일주기성(24시간)에 부합하고 유전자 기호 번호(CG4857)를 합한 숫자가 24라는 점에 착안한 것이다.

2011.02.16

조회수 21493

-

면역기능 촉진 新메커니즘 규명

- ‘이뮤니티(면역)’지 게재, “기존 면역효과를 획기적으로 증진시킨 백신 개발 가능성 열어”-

면역기능을 유지‧촉진하는데 필수적인 과정인 ‘림프관신생* 조절’에 관여하는 새로운 메커니즘이 국내 연구진에 의해 규명되어, 기존보다 면역효과를 획기적으로 증진시키는 백신 개발 가능성을 열었다.

* 림프관신생(lymphangiogenesis) : 몸속에 새로운 림프관이 만들어지는 현상으로, 면역기능 유지와 염증 억제에 매우 중요한 과정

한국과학기술원(KAIST) 고규영, 이승효 교수가 주도하고 라구 카타루(Raghu Kataru) 박사와 김한솔 대학원생이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 오세정)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구) 및 세계수준의 연구중심대학(WCU) 육성사업의 지원을 받아 수행되었다.

특히 이번 연구결과는 면역학 분야에서 세계적으로 권위 있는 학술지인 ‘이뮤니티[Immunity(면역), Cell 자매지, IF=20.589]’지 표지논문(1월 20일자)으로 선정되는 등 연구의 우수성을 인정받았다. (논문명 : T Lymphocytes Negatively Regulate Lymph Node Lymphatic Vessel Formation)

고규영, 이승효 교수 연구팀은 우리 몸의 면역을 담당하는 세포(T 임파구)에서 분비되는 물질(인터페론*)이 림프관신생을 억제한다는 사실을 동물실험(쥐)을 통해 새롭게 발견하고, 이 물질을 효과적으로 조절하면 면역기능을 촉진시켜 백신치료 효과를 향상시킬 수 있다는 점을 밝혀냈다.

* 인터페론 : T 임파구가 활성화되면 분비되는 것으로, 체내의 면역을 담당하는 주요 인자

지금까지 전 세계 의학자들은 백신 접종으로 감기 등 감염성 질환뿐만 아니라 다양한 면역성 질병도 예방하고자 다각적인 노력을 기울여 왔다. 그러나 일부 백신은 효과가 미미하거나 오히려 효과가 전혀 없는 등 질병 예방과 치료에 많은 어려움이 있었다.

연구팀은 T 임파구와 인터페론이 결여된 생쥐에 면역 증강제를 투여하자 림프관신생이 급격히 증가한다는 사실을 확인하고, T 임파구나 인터페론의 기능을 조절하여 백신의 효과를 극대화시킬 수 있을 뿐만 아니라 면역 기능을 높인 백신 개발의 가능성을 제시하였다.

고규영 교수는 “이번 연구는 T 임파구에서 분비되는 인터페론이 림프관 신생을 조절하는 중요한 인자라는 사실을 새롭게 규명하고, 이 인자를 적절히 조절하면 면역기능을 효과적으로 증진시킬 수 있음을 증명하였다. 이번 연구를 통해 예방과 치료에 획기적인 효과를 지닌 백신 개발에 새로운 전기를 마련할 것으로 기대한다”고 연구 의의를 밝혔다.

면역기능 촉진 新메커니즘 규명

- ‘이뮤니티(면역)’지 게재, “기존 면역효과를 획기적으로 증진시킨 백신 개발 가능성 열어”-

면역기능을 유지‧촉진하는데 필수적인 과정인 ‘림프관신생* 조절’에 관여하는 새로운 메커니즘이 국내 연구진에 의해 규명되어, 기존보다 면역효과를 획기적으로 증진시키는 백신 개발 가능성을 열었다.

* 림프관신생(lymphangiogenesis) : 몸속에 새로운 림프관이 만들어지는 현상으로, 면역기능 유지와 염증 억제에 매우 중요한 과정

한국과학기술원(KAIST) 고규영, 이승효 교수가 주도하고 라구 카타루(Raghu Kataru) 박사와 김한솔 대학원생이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 오세정)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구) 및 세계수준의 연구중심대학(WCU) 육성사업의 지원을 받아 수행되었다.

특히 이번 연구결과는 면역학 분야에서 세계적으로 권위 있는 학술지인 ‘이뮤니티[Immunity(면역), Cell 자매지, IF=20.589]’지 표지논문(1월 20일자)으로 선정되는 등 연구의 우수성을 인정받았다. (논문명 : T Lymphocytes Negatively Regulate Lymph Node Lymphatic Vessel Formation)

고규영, 이승효 교수 연구팀은 우리 몸의 면역을 담당하는 세포(T 임파구)에서 분비되는 물질(인터페론*)이 림프관신생을 억제한다는 사실을 동물실험(쥐)을 통해 새롭게 발견하고, 이 물질을 효과적으로 조절하면 면역기능을 촉진시켜 백신치료 효과를 향상시킬 수 있다는 점을 밝혀냈다.

* 인터페론 : T 임파구가 활성화되면 분비되는 것으로, 체내의 면역을 담당하는 주요 인자

지금까지 전 세계 의학자들은 백신 접종으로 감기 등 감염성 질환뿐만 아니라 다양한 면역성 질병도 예방하고자 다각적인 노력을 기울여 왔다. 그러나 일부 백신은 효과가 미미하거나 오히려 효과가 전혀 없는 등 질병 예방과 치료에 많은 어려움이 있었다.

연구팀은 T 임파구와 인터페론이 결여된 생쥐에 면역 증강제를 투여하자 림프관신생이 급격히 증가한다는 사실을 확인하고, T 임파구나 인터페론의 기능을 조절하여 백신의 효과를 극대화시킬 수 있을 뿐만 아니라 면역 기능을 높인 백신 개발의 가능성을 제시하였다.

고규영 교수는 “이번 연구는 T 임파구에서 분비되는 인터페론이 림프관 신생을 조절하는 중요한 인자라는 사실을 새롭게 규명하고, 이 인자를 적절히 조절하면 면역기능을 효과적으로 증진시킬 수 있음을 증명하였다. 이번 연구를 통해 예방과 치료에 획기적인 효과를 지닌 백신 개발에 새로운 전기를 마련할 것으로 기대한다”고 연구 의의를 밝혔다.

2011.01.24

조회수 15937

고규영 특훈교수 연구팀, 대사적으로 건강한 비만을 유도하는 원리 밝혔다

대사적으로 건강한 비만을 유도하는 원리가 밝혀졌다. 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영) 혈관연구단 고규영 단장(우리 대학 의과학대학원 특훈교수) 연구팀은 혈관 생성을 촉진하는 단백질 ‘안지오포이에틴-2(Angiopoietin-2)’가 건강한 지방 축적 작용의 핵심요소임을 규명했다. 대사 기능에 대한 혈관의 역할과 지방 축적 기전을 이해함으로써 비만, 당뇨병, 고혈압 등 대사질환 치료에 새길을 열 것으로 기대된다.

대사적으로 건강한 비만은 일반 비만에 비해 내장지방 축적이 적으며, 인슐린 저항성 수치, 혈압, 심혈관 질환 발병 위험이 낮다. 비만으로 인해 당 대사기능을 하는 간, 근육 등에 지방이 비정상적으로 축적되면 대사합병증 발병 위험이 높아지는데, 건강한 비만의 경우 혈중 지방이 주로 피하지방으로 축적되기 때문이다.

지방의 축적에는 모세혈관이 관여한다고 알려져 있다. 지방산전달인자들이 모세혈관에서 발현하고, 이들 인자는 모세혈관을 통해 지방의 주구성원인 지방산을 전달하여 지방세포로 축적시킨다. 모세혈관이 지방 축적을 위한 지방산의 전달자이자 이동통로인 셈이다. 그러나 이렇게 비만에 중요한 역할을 하는 모세혈관의 기능을 관장하는 요인과 기전은 밝혀지지 않았다.

이번 연구에서는 안지오포이에틴-2가 피하지방 모세혈관 내 지방산전달인자를 조절하여 건강한 비만을 유도하는 원리를 밝혀 기존의 한계를 극복했다. 연구팀은 피하지방 혈관에 특정 지방산전달인자들이 분포한다는 사실에 주목했다. 우선 건강한 비만환자의 피하지방에만 발현하는 물질을 찾기 위해 건강한 비만 환자군과 일반적인 비만 환자군을 비교분석했다. 그 결과 안지오포이에틴-2가 건강한 비만 환자의 피하지방에만 발현하는 유일한 분비 물질임을 발견했다. 안지오포이에틴-2가 건강한 지방 축적에 핵심 역할을 한다는 의미다. 실제로 안지오포이에틴-2를 지방세포에서 비활성화시킨 생쥐 모델에서 혈중 지방의 피하지방 축적이 감소하는 한편, 간‧골격근‧갈색지방 등에 비정상적으로 축적되어 인슐린 기능과 신진대사에 이상이 생겼다.

나아가 안지오포이에틴-2와 결합하는 ‘인테그린(Integrin)’수용체가 피하지방 혈관에 한해 발현함을 확인했다. 이어 혈관내피세포에서 수용체를 활성화시킨 결과 안지오포이에틴-2에 의한 지방산 전달이 크게 증가했다. 요컨대 인테그린 수용체에 안지오포이에틴-2가 결합하여 지방산전달인자들을 조절함으로써 피하지방으로만 지방을 전달하고 축적시키는 것이다.

배호성 선임연구원은 “혈관의 대사기능을 조절하여 피하지방에 선택적으로 혈중 지방이 축적될 수 있음을 밝혔다”며 “비만, 당뇨병 등 대사질환 치료에 새로운 접근법을 제시할 수 있을 것”이라고 전했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 11.878) 온라인판에 6월 12일 오후 7시(한국시간) 게재됐다.

2020.06.25 조회수 18696

고규영 특훈교수 연구팀, 대사적으로 건강한 비만을 유도하는 원리 밝혔다

대사적으로 건강한 비만을 유도하는 원리가 밝혀졌다. 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영) 혈관연구단 고규영 단장(우리 대학 의과학대학원 특훈교수) 연구팀은 혈관 생성을 촉진하는 단백질 ‘안지오포이에틴-2(Angiopoietin-2)’가 건강한 지방 축적 작용의 핵심요소임을 규명했다. 대사 기능에 대한 혈관의 역할과 지방 축적 기전을 이해함으로써 비만, 당뇨병, 고혈압 등 대사질환 치료에 새길을 열 것으로 기대된다.

대사적으로 건강한 비만은 일반 비만에 비해 내장지방 축적이 적으며, 인슐린 저항성 수치, 혈압, 심혈관 질환 발병 위험이 낮다. 비만으로 인해 당 대사기능을 하는 간, 근육 등에 지방이 비정상적으로 축적되면 대사합병증 발병 위험이 높아지는데, 건강한 비만의 경우 혈중 지방이 주로 피하지방으로 축적되기 때문이다.

지방의 축적에는 모세혈관이 관여한다고 알려져 있다. 지방산전달인자들이 모세혈관에서 발현하고, 이들 인자는 모세혈관을 통해 지방의 주구성원인 지방산을 전달하여 지방세포로 축적시킨다. 모세혈관이 지방 축적을 위한 지방산의 전달자이자 이동통로인 셈이다. 그러나 이렇게 비만에 중요한 역할을 하는 모세혈관의 기능을 관장하는 요인과 기전은 밝혀지지 않았다.

이번 연구에서는 안지오포이에틴-2가 피하지방 모세혈관 내 지방산전달인자를 조절하여 건강한 비만을 유도하는 원리를 밝혀 기존의 한계를 극복했다. 연구팀은 피하지방 혈관에 특정 지방산전달인자들이 분포한다는 사실에 주목했다. 우선 건강한 비만환자의 피하지방에만 발현하는 물질을 찾기 위해 건강한 비만 환자군과 일반적인 비만 환자군을 비교분석했다. 그 결과 안지오포이에틴-2가 건강한 비만 환자의 피하지방에만 발현하는 유일한 분비 물질임을 발견했다. 안지오포이에틴-2가 건강한 지방 축적에 핵심 역할을 한다는 의미다. 실제로 안지오포이에틴-2를 지방세포에서 비활성화시킨 생쥐 모델에서 혈중 지방의 피하지방 축적이 감소하는 한편, 간‧골격근‧갈색지방 등에 비정상적으로 축적되어 인슐린 기능과 신진대사에 이상이 생겼다.

나아가 안지오포이에틴-2와 결합하는 ‘인테그린(Integrin)’수용체가 피하지방 혈관에 한해 발현함을 확인했다. 이어 혈관내피세포에서 수용체를 활성화시킨 결과 안지오포이에틴-2에 의한 지방산 전달이 크게 증가했다. 요컨대 인테그린 수용체에 안지오포이에틴-2가 결합하여 지방산전달인자들을 조절함으로써 피하지방으로만 지방을 전달하고 축적시키는 것이다.

배호성 선임연구원은 “혈관의 대사기능을 조절하여 피하지방에 선택적으로 혈중 지방이 축적될 수 있음을 밝혔다”며 “비만, 당뇨병 등 대사질환 치료에 새로운 접근법을 제시할 수 있을 것”이라고 전했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 11.878) 온라인판에 6월 12일 오후 7시(한국시간) 게재됐다.

2020.06.25 조회수 18696 두뇌 인지 기능 조절하는 신경 펩타이드 발견

우리 대학 생명과학과 이승희 교수 연구팀이 두뇌에 존재하는 신경 펩타이드 중 하나인 소마토스타틴(somatostatin)이 두뇌 인지 기능을 높일 수 있음을 밝혔다.

이 교수 연구팀은 특정 가바(뇌세포 대사 기능을 억제 신경 안정 작용을 하는 신경 전달 억제 물질) 분비 신경 세포에서 분비되는 펩타이드 중 하나인 소마토스태틴이 시각 피질의 정보 처리 과정을 조절하고 높일 수 있음을 규명했다. 이번 연구 성과는 치매 등의 뇌 질환에서 인지 능력 회복을 위한 치료제 개발의 계기가 될 것으로 기대된다.

생명과학과 송유향 박사, 황양선 석사, 바이오및뇌공학과 김관수 박사과정, 서울대학교 의과학대학 이형로 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스 (Science Advances)’ 4월 22일 자 온라인판에 게재됐다(논문명 : Somatostatin enhances visual processing and perception by modulating excitatory inputs to the parvalbumin-positive interneurons in V1).

2019년 기준 국내 65세 이상 노인 중 10명 중 1명은 치매 질환을 갖고 있다. 치매는 기억력 손실, 인지 기능 및 운동기능 저하 등의 일상생활 장애를 유발해 그 심각성은 나날이 두드러지고 있다.

이승희 교수 연구팀은 치매의 한 종류인 알츠하이머 질환 환자의 뇌척수액에서 소마토스타틴의 발현율이 현저히 감소했다는 점에 주목해 소마토스타틴에 의한 인지 능력 회복 가능성을 밝히는 연구를 수행했다.

소마토스타틴은 인간을 포함한 포유류의 중추신경계에서 존재한다. 특히 정상적인 포유류의 대뇌 피질에서 소마토스타틴을 발현하는 신경 세포인 가바(GABA, γ-aminobutyric acid)를 신경전달물질로 분비해 흥분성 신경 세포의 활성을 억제함으로써 정보 처리 정도를 조율한다.

그러나 기존 연구는 가바의 효과에만 국한돼, 동시에 분비될 수 있는 신경 펩타이드인 소마토스타틴의 고유한 효과 관련 연구는 부족한 상황이다.

연구팀은 자유롭게 움직이는 실험용 생쥐에서 시각정보 인지 및 식별 능력을 측정할 수 있는 실험 장비를 개발 및 도입했다. 이를 통해 생쥐의 시각피질 또는 뇌척수액에 소마토스타틴을 직접 주입한 후 이를 관찰해 생쥐의 시각정보 인지 능력이 현저히 증가함을 발견했다.

나아가 소마토스타틴의 처리에 따른 생체 내 또는 뇌 절편에서의 신경 세포 간 신경전달 효율의 변화를 측정하고, 해당 신경망을 연속 볼록면 주사전자현미경(SBEM)으로 관찰해 소마토스타틴에 의한 시각인지 기능의 향상이 이루어지는 생체 내 신경 생리적 원리를 규명했다.

이러한 연구 성과는 향후 인간을 비롯한 포유류의 두뇌 인지 기능을 조절 가능할 수 있을 뿐 아니라 퇴행성 뇌 질환 등에서 나타나는 인지 기능 장애 치료에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이승희 교수는 “이번 연구는 두뇌 기능을 높이고, 뇌 질환을 치료할 수 있는 새로운 약물 개발로 이어질 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.04.23 조회수 16125

두뇌 인지 기능 조절하는 신경 펩타이드 발견

우리 대학 생명과학과 이승희 교수 연구팀이 두뇌에 존재하는 신경 펩타이드 중 하나인 소마토스타틴(somatostatin)이 두뇌 인지 기능을 높일 수 있음을 밝혔다.

이 교수 연구팀은 특정 가바(뇌세포 대사 기능을 억제 신경 안정 작용을 하는 신경 전달 억제 물질) 분비 신경 세포에서 분비되는 펩타이드 중 하나인 소마토스태틴이 시각 피질의 정보 처리 과정을 조절하고 높일 수 있음을 규명했다. 이번 연구 성과는 치매 등의 뇌 질환에서 인지 능력 회복을 위한 치료제 개발의 계기가 될 것으로 기대된다.

생명과학과 송유향 박사, 황양선 석사, 바이오및뇌공학과 김관수 박사과정, 서울대학교 의과학대학 이형로 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스 (Science Advances)’ 4월 22일 자 온라인판에 게재됐다(논문명 : Somatostatin enhances visual processing and perception by modulating excitatory inputs to the parvalbumin-positive interneurons in V1).

2019년 기준 국내 65세 이상 노인 중 10명 중 1명은 치매 질환을 갖고 있다. 치매는 기억력 손실, 인지 기능 및 운동기능 저하 등의 일상생활 장애를 유발해 그 심각성은 나날이 두드러지고 있다.

이승희 교수 연구팀은 치매의 한 종류인 알츠하이머 질환 환자의 뇌척수액에서 소마토스타틴의 발현율이 현저히 감소했다는 점에 주목해 소마토스타틴에 의한 인지 능력 회복 가능성을 밝히는 연구를 수행했다.

소마토스타틴은 인간을 포함한 포유류의 중추신경계에서 존재한다. 특히 정상적인 포유류의 대뇌 피질에서 소마토스타틴을 발현하는 신경 세포인 가바(GABA, γ-aminobutyric acid)를 신경전달물질로 분비해 흥분성 신경 세포의 활성을 억제함으로써 정보 처리 정도를 조율한다.

그러나 기존 연구는 가바의 효과에만 국한돼, 동시에 분비될 수 있는 신경 펩타이드인 소마토스타틴의 고유한 효과 관련 연구는 부족한 상황이다.

연구팀은 자유롭게 움직이는 실험용 생쥐에서 시각정보 인지 및 식별 능력을 측정할 수 있는 실험 장비를 개발 및 도입했다. 이를 통해 생쥐의 시각피질 또는 뇌척수액에 소마토스타틴을 직접 주입한 후 이를 관찰해 생쥐의 시각정보 인지 능력이 현저히 증가함을 발견했다.

나아가 소마토스타틴의 처리에 따른 생체 내 또는 뇌 절편에서의 신경 세포 간 신경전달 효율의 변화를 측정하고, 해당 신경망을 연속 볼록면 주사전자현미경(SBEM)으로 관찰해 소마토스타틴에 의한 시각인지 기능의 향상이 이루어지는 생체 내 신경 생리적 원리를 규명했다.

이러한 연구 성과는 향후 인간을 비롯한 포유류의 두뇌 인지 기능을 조절 가능할 수 있을 뿐 아니라 퇴행성 뇌 질환 등에서 나타나는 인지 기능 장애 치료에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이승희 교수는 “이번 연구는 두뇌 기능을 높이고, 뇌 질환을 치료할 수 있는 새로운 약물 개발로 이어질 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.04.23 조회수 16125 포유류 종마다 시각 뇌신경망 구조 다른 원인 밝혀

바이오및뇌공학과 백세범 교수 연구팀이 포유류 종들의 시각피질에서 서로 다른 뇌신경망 구조가 형성되는 원리를 밝혔다.

이번 연구결과는 시스템 뇌신경과학 분야에서 수십 년간 설명되지 못했던 문제를 이론적 접근과 계산적 모델 시뮬레이션을 통해 해답을 제시한 계산뇌과학 연구의 성공적인 예시로 평가된다.

연구팀은 두뇌의 시각피질과 망막에 분포하는 신경세포들 간의 정보 추출 비율을 분석함으로써 특정 포유류 종이 갖는 시각피질의 기능적 구조를 예측할 수 있음을 밝혀냈다.

연구팀은 서로 다른 크기의 망막과 시각피질 사이의 신경망 연결 모델을 시뮬레이션 해 두 정보 처리 영역 사이에 대응되는 신경세포의 비율이 달라짐에 따라 완전히 다른 두 가지 구조의 기능성 뇌지도가 형성됨을 보이고, 이 결과가 실제 실험에서 관측되는 신경망 구조와 일치함을 증명했다.

장재선, 송민 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(cell)’의 온라인 자매지 ‘셀 리포츠(Cell Reports)’ 3월 10일 자에 게재됐다. (논문명 : Retino-cortical mapping ratio predicts columnar and salt-and-pepper organization in mammalian visual cortex)

포유류의 시각피질에서는 시각 자극의 방향에 따라 반응의 정도가 달라지는 성질인 방향 선택성(orientation selectivity)을 갖는 세포들이 관측된다. 원숭이, 고양이 등의 종에서는 이 세포들의 선호 방향이 연속적, 주기적인 형태로 변하는 방향성 지도(orientation map) 구조를 형성하는 반면, 생쥐 등의 설치류에서는 마치 소금과 후추를 뿌려 놓은 듯한 무작위에 가까운 형태로 분포해, 이를 소금-후추 구조(salt-and-pepper organization)라 한다.

동일한 역할을 수행하는 것으로 보이는 기능성 뇌신경망이 이렇게 종에 따라 다른 구조를 갖는 원인을 찾기 위해 지난 수십여 년 간 다양한 연구가 진행됐으나, 아직까지도 이를 결정하는 요인에 대해서는 명확하게 알려진 바가 없었다.

이러한 원리를 규명하기 위해 연구팀은 서로 다른 크기의 망막과 시각피질이 연결될 때 동일한 망막 신호를 샘플링하는 시각피질 세포의 비율이 달라지게 된다고 가정했다. 이러한 조건에서 망막-시각피질 신호의 샘플링 형태를 시뮬레이션 하여 샘플링 비율에 따라 시각피질에서 형성되는 기능성 지도의 구조가 완전히 다르게 결정될 수 있음을 발견했다.

이 결과를 기반으로 연구팀은 다양한 종들에 대한 망막 및 시각피질 데이터를 종합적으로 비교해 시각피질이 클수록, 또 망막이 작을수록 연속적인 방향성 지도가 형성되는 경향이 있음을 확인했다.

또한, 기존의 연구에서 확인된 포유류 여덟 종의 시각피질-망막 크기 비율을 기반으로 한 모델을 정량적으로 시뮬레이션하고, 이 결과가 실험에서 관측된 것과 같이 방향성 지도 존재 여부에 따라 두 그룹으로 명확히 나누어짐을 확인했다.

이러한 결과는 다른 종으로 진화가 이뤄질 때, 감각기관의 크기와 같은 지극히 단순한 물리적인 조건의 차이에 의해서도 뇌신경망의 구조가 완전히 다른 방향으로 변화될 수 있음을 뜻한다. 이는 다양한 생물학적 구조가 기존의 생각보다 훨씬 단순한 물리적 요소들의 차이에 의해 예측되거나 설명될 수 있음을 보여준다.

백세범 교수는 “이미 오랫동안 알려져 있었으나 그 의미를 찾아내지 못했던 데이터들과 이론적인 모델을 결합해 새로운 발견을 도출해낸 의미 있는 연구이다”라며 “뇌 과학뿐만 아니라 계통분류학, 진화생물학 등 생물의 기능적 구조와 관련된 다양한 생물학 분야에서 이론적 모델 연구의 역할에 대한 중요한 시각을 제공할 것이다”라고 언급했다.

이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업 및 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.03.11 조회수 14877

포유류 종마다 시각 뇌신경망 구조 다른 원인 밝혀

바이오및뇌공학과 백세범 교수 연구팀이 포유류 종들의 시각피질에서 서로 다른 뇌신경망 구조가 형성되는 원리를 밝혔다.

이번 연구결과는 시스템 뇌신경과학 분야에서 수십 년간 설명되지 못했던 문제를 이론적 접근과 계산적 모델 시뮬레이션을 통해 해답을 제시한 계산뇌과학 연구의 성공적인 예시로 평가된다.

연구팀은 두뇌의 시각피질과 망막에 분포하는 신경세포들 간의 정보 추출 비율을 분석함으로써 특정 포유류 종이 갖는 시각피질의 기능적 구조를 예측할 수 있음을 밝혀냈다.

연구팀은 서로 다른 크기의 망막과 시각피질 사이의 신경망 연결 모델을 시뮬레이션 해 두 정보 처리 영역 사이에 대응되는 신경세포의 비율이 달라짐에 따라 완전히 다른 두 가지 구조의 기능성 뇌지도가 형성됨을 보이고, 이 결과가 실제 실험에서 관측되는 신경망 구조와 일치함을 증명했다.

장재선, 송민 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(cell)’의 온라인 자매지 ‘셀 리포츠(Cell Reports)’ 3월 10일 자에 게재됐다. (논문명 : Retino-cortical mapping ratio predicts columnar and salt-and-pepper organization in mammalian visual cortex)

포유류의 시각피질에서는 시각 자극의 방향에 따라 반응의 정도가 달라지는 성질인 방향 선택성(orientation selectivity)을 갖는 세포들이 관측된다. 원숭이, 고양이 등의 종에서는 이 세포들의 선호 방향이 연속적, 주기적인 형태로 변하는 방향성 지도(orientation map) 구조를 형성하는 반면, 생쥐 등의 설치류에서는 마치 소금과 후추를 뿌려 놓은 듯한 무작위에 가까운 형태로 분포해, 이를 소금-후추 구조(salt-and-pepper organization)라 한다.

동일한 역할을 수행하는 것으로 보이는 기능성 뇌신경망이 이렇게 종에 따라 다른 구조를 갖는 원인을 찾기 위해 지난 수십여 년 간 다양한 연구가 진행됐으나, 아직까지도 이를 결정하는 요인에 대해서는 명확하게 알려진 바가 없었다.

이러한 원리를 규명하기 위해 연구팀은 서로 다른 크기의 망막과 시각피질이 연결될 때 동일한 망막 신호를 샘플링하는 시각피질 세포의 비율이 달라지게 된다고 가정했다. 이러한 조건에서 망막-시각피질 신호의 샘플링 형태를 시뮬레이션 하여 샘플링 비율에 따라 시각피질에서 형성되는 기능성 지도의 구조가 완전히 다르게 결정될 수 있음을 발견했다.

이 결과를 기반으로 연구팀은 다양한 종들에 대한 망막 및 시각피질 데이터를 종합적으로 비교해 시각피질이 클수록, 또 망막이 작을수록 연속적인 방향성 지도가 형성되는 경향이 있음을 확인했다.

또한, 기존의 연구에서 확인된 포유류 여덟 종의 시각피질-망막 크기 비율을 기반으로 한 모델을 정량적으로 시뮬레이션하고, 이 결과가 실험에서 관측된 것과 같이 방향성 지도 존재 여부에 따라 두 그룹으로 명확히 나누어짐을 확인했다.

이러한 결과는 다른 종으로 진화가 이뤄질 때, 감각기관의 크기와 같은 지극히 단순한 물리적인 조건의 차이에 의해서도 뇌신경망의 구조가 완전히 다른 방향으로 변화될 수 있음을 뜻한다. 이는 다양한 생물학적 구조가 기존의 생각보다 훨씬 단순한 물리적 요소들의 차이에 의해 예측되거나 설명될 수 있음을 보여준다.

백세범 교수는 “이미 오랫동안 알려져 있었으나 그 의미를 찾아내지 못했던 데이터들과 이론적인 모델을 결합해 새로운 발견을 도출해낸 의미 있는 연구이다”라며 “뇌 과학뿐만 아니라 계통분류학, 진화생물학 등 생물의 기능적 구조와 관련된 다양한 생물학 분야에서 이론적 모델 연구의 역할에 대한 중요한 시각을 제공할 것이다”라고 언급했다.

이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업 및 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.03.11 조회수 14877 임미희 교수, 손상된 뇌 신경교세포 회복 물질 개발

우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀이 손상된 뇌의 신경교세포를 회복시키는 저분자 화합물(Small molecule)을 발견했다.

연구팀의 이번 연구는 기억력 등 인지기능이 저하돼 일상생활의 장애를 유발하는 알츠하이머 등 만성질환의 치료 가능성을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

경북대 의대 박민희 교수가 1 저자로 참여하고 경북대 배재성, 진희경 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 미국 국립과학원에서 발행하는 국제 학술지 ‘PNAS’ 11월 4일 자 온라인판에 게재됐다.

퇴행성 뇌 질환인 치매의 일종인 알츠하이머병은 다양한 원인에 의해 발생된다. 이 질병을 치료하기 위해서 병의 원인을 정확히 파악하고 그에 맞는 치료제들을 개발하는 것이 무엇보다 중요하다.

아밀로이드-베타 펩타이드는 알츠하이머병과 밀접한 관계가 있다고 알려져 있다. 또한, 뇌의 신경 세포이며 면역 세포인 신경교세포는 신경염증 반응에 중추적인 역할을 한다. 최근 들어, 아밀로이드-베타 펩타이드와 신경교세포의 신경염증 반응 사이의 상관관계가 알츠하이머병을 일으킬 수 있는 주요한 원인으로 주목받고 있다.

신경교세포는 뇌에서 면역기능을 담당하는 신경세포의 일종으로, 탐식기능 및 식세포 작용을 통해 노폐물을 처리하는 역할을 한다.

연구팀은 알츠하이머 동물 모델들에게 저분자 화합물을 주입한 후, 동물들의 인지능력과 뇌 속에 존재하는 베타 아밀로이드의 양을 관찰해 알츠하이머 치료제로서 어떠한 유효한 효과가 있는지 실험했다.

이를 통해 ‘저분자 화합물’이 주입된 동물들은 손상된 신경교세포가 회복돼 뇌 속에 존재하는 베타 아밀로이드 단백질이 감소하는 등 인지능력이 향상된다는 사실을 발견했다.

임미희 교수는 “이 연구는 마이크로글리아의 식세포 작용 손상을 복구시켜 알츠하이머병을 치료할 수 있다는 것을 증명했다”라며 “발견된 합성 분자를 바탕으로 다양한 퇴행성 뇌질환의 치료제 개발에 더욱 박차를 가할 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국보건산업진흥원, 한국연구재단, KAIST, 그리고 국가과학기술연구회 지원으로 수행됐다.

2019.11.25 조회수 10902

임미희 교수, 손상된 뇌 신경교세포 회복 물질 개발

우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀이 손상된 뇌의 신경교세포를 회복시키는 저분자 화합물(Small molecule)을 발견했다.

연구팀의 이번 연구는 기억력 등 인지기능이 저하돼 일상생활의 장애를 유발하는 알츠하이머 등 만성질환의 치료 가능성을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

경북대 의대 박민희 교수가 1 저자로 참여하고 경북대 배재성, 진희경 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 미국 국립과학원에서 발행하는 국제 학술지 ‘PNAS’ 11월 4일 자 온라인판에 게재됐다.

퇴행성 뇌 질환인 치매의 일종인 알츠하이머병은 다양한 원인에 의해 발생된다. 이 질병을 치료하기 위해서 병의 원인을 정확히 파악하고 그에 맞는 치료제들을 개발하는 것이 무엇보다 중요하다.

아밀로이드-베타 펩타이드는 알츠하이머병과 밀접한 관계가 있다고 알려져 있다. 또한, 뇌의 신경 세포이며 면역 세포인 신경교세포는 신경염증 반응에 중추적인 역할을 한다. 최근 들어, 아밀로이드-베타 펩타이드와 신경교세포의 신경염증 반응 사이의 상관관계가 알츠하이머병을 일으킬 수 있는 주요한 원인으로 주목받고 있다.

신경교세포는 뇌에서 면역기능을 담당하는 신경세포의 일종으로, 탐식기능 및 식세포 작용을 통해 노폐물을 처리하는 역할을 한다.

연구팀은 알츠하이머 동물 모델들에게 저분자 화합물을 주입한 후, 동물들의 인지능력과 뇌 속에 존재하는 베타 아밀로이드의 양을 관찰해 알츠하이머 치료제로서 어떠한 유효한 효과가 있는지 실험했다.

이를 통해 ‘저분자 화합물’이 주입된 동물들은 손상된 신경교세포가 회복돼 뇌 속에 존재하는 베타 아밀로이드 단백질이 감소하는 등 인지능력이 향상된다는 사실을 발견했다.

임미희 교수는 “이 연구는 마이크로글리아의 식세포 작용 손상을 복구시켜 알츠하이머병을 치료할 수 있다는 것을 증명했다”라며 “발견된 합성 분자를 바탕으로 다양한 퇴행성 뇌질환의 치료제 개발에 더욱 박차를 가할 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국보건산업진흥원, 한국연구재단, KAIST, 그리고 국가과학기술연구회 지원으로 수행됐다.

2019.11.25 조회수 10902 조광현 교수, 뇌의 제어구조 규명

〈 조광현 교수 연구팀 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 뇌 영역 간 복잡한 연결 네트워크에 내재된 뇌의 제어구조를 규명했다.

이번 연구를 통해 뇌의 동작 원리에 대한 이해를 높이고, 뇌의 제어구조 분석을 통해 뇌 질환 연구 및 치료에 응용될 수 있을 것으로 기대된다. 또한 4차 산업혁명의 핵심기술로 주목받는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학을 통해 규명했다는 의의가 있다.

이병욱 박사, 강의룡, 장홍준 박사과정이 참여한 이번 연구는 셀(Cell) 출판사가 펴내는 융합과학 국제학술지 ‘아이사이언스(iScience)’ 3월 29일 자에 게재됐다.

뇌의 다양한 인지기능은 뇌 영역들 사이의 복잡한 연결을 통한 영역 간 상호작용으로 이뤄진다. 최근 뇌의 연결성에 대한 정보가 뇌의 동작 원리를 파악하는 핵심이라는 의견이 대두되면서 세계적으로 뇌 연결성을 파악하기 위한 커넥톰(Connectome) 연구가 활발히 이뤄지고 있다.

이를 통해 뇌 영역 사이의 구체적 연결성이 파악되고 있지만 복잡한 연결성에 내재된 뇌의 동작 원리에 대한 이해는 아직 매우 부족한 상황이다. 특히 뇌의 강건하면서 효율적 정보처리 능력의 기반이 되는 뇌의 숨겨진 제어구조는 파악된 내용이 없다.

조 교수 연구팀은 뇌의 제어구조 분석을 위해 ‘미국국립보건원(NIH) 휴먼 커넥톰 프로젝트(Human Connectome Project)’에서 제공하는 정상인의 뇌 영상 이미지 데이터를 활용해 뇌 영영 간 네트워크를 구축했다.

이후 연구팀은 그래프 이론의 최소지배집합(minimum dominating set) 개념을 활용해 뇌 영역 간 복잡한 연결 네트워크의 제어구조를 분석했다.

최소지배집합이란 네트워크의 각 노드(뇌의 각 영역)가 링크(뇌의 서로 다른 영역간의 연결)로 연결된 이웃 노드에 직접적 영향을 줘 기능을 제어할 수 있다고 가정할 때, 네트워크를 구성하는 모든 노드를 제어하는 데 필요한 최소한의 노드 집합을 말한다.

기존 여러 연구를 통해 다양한 생체 네트워크 및 통신망, 전력망 등의 복잡계 네트워크를 제어하는 데 있어서 최소지배집합이 핵심적인 역할을 한다는 것이 보고된 바 있다.

연구팀은 최소지배집합을 기반으로 ‘제어영역의 분포(distribution of control)’와 ‘제어영역의 중첩(overlap in control area)’이라는 두 가지 지표를 정의한 뒤 이를 기준으로 총 네 종류의 제어구조를 정의했다.

이후 연구팀은 브레인 네트워크를 비롯해 도로망, 통신망, 소셜 네트워크 등 실존하는 다양한 복잡계 네트워크가 어떤 제어구조를 갖는지 분석했다. 분석 결과 뇌는 다른 대부분 네트워크와는 달리 제어영역이 분산된 동시에 서로 중첩된 특이한 구조로 이뤄짐을 밝혀냈다.

뇌의 이러한 제어구조는 외부 섭동에 의한 네트워크의 높은 강건성을 유지하면서 동시에 여러 인지기능을 효율적으로 수행하기 위한 영역들의 상호 활성화를 다양하게 하기 위한 것임을 밝혔다.

IT와 BT가 융합된 시스템생물학 접근을 통한 브레인 네트워크의 구조분석은 인공지능의 발전에도 기여할 것으로 보인다. 브레인 네트워크의 진화적 설계원리에 대한 이해를 높인다면 컴퓨터 과학자들이 이를 이용해 새로운 인공지능 기술을 개발할 수 있다.

조 교수는 “지금껏 뇌의 제어구조가 밝혀진 바가 없었다”라며 “복잡한 연결성에 숨겨진 브레인 네트워크의 진화적 설계원리를 시스템생물학 연구를 통해 찾아냄으로써 뇌의 동작 원리를 파악할 수 있는 새로운 가능성을 제시했다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 뇌의 제어구조 규명

그림2. 뇌 영역 간 네트워크 구축

2019.04.10 조회수 20938

조광현 교수, 뇌의 제어구조 규명

〈 조광현 교수 연구팀 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 뇌 영역 간 복잡한 연결 네트워크에 내재된 뇌의 제어구조를 규명했다.

이번 연구를 통해 뇌의 동작 원리에 대한 이해를 높이고, 뇌의 제어구조 분석을 통해 뇌 질환 연구 및 치료에 응용될 수 있을 것으로 기대된다. 또한 4차 산업혁명의 핵심기술로 주목받는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학을 통해 규명했다는 의의가 있다.

이병욱 박사, 강의룡, 장홍준 박사과정이 참여한 이번 연구는 셀(Cell) 출판사가 펴내는 융합과학 국제학술지 ‘아이사이언스(iScience)’ 3월 29일 자에 게재됐다.

뇌의 다양한 인지기능은 뇌 영역들 사이의 복잡한 연결을 통한 영역 간 상호작용으로 이뤄진다. 최근 뇌의 연결성에 대한 정보가 뇌의 동작 원리를 파악하는 핵심이라는 의견이 대두되면서 세계적으로 뇌 연결성을 파악하기 위한 커넥톰(Connectome) 연구가 활발히 이뤄지고 있다.

이를 통해 뇌 영역 사이의 구체적 연결성이 파악되고 있지만 복잡한 연결성에 내재된 뇌의 동작 원리에 대한 이해는 아직 매우 부족한 상황이다. 특히 뇌의 강건하면서 효율적 정보처리 능력의 기반이 되는 뇌의 숨겨진 제어구조는 파악된 내용이 없다.

조 교수 연구팀은 뇌의 제어구조 분석을 위해 ‘미국국립보건원(NIH) 휴먼 커넥톰 프로젝트(Human Connectome Project)’에서 제공하는 정상인의 뇌 영상 이미지 데이터를 활용해 뇌 영영 간 네트워크를 구축했다.

이후 연구팀은 그래프 이론의 최소지배집합(minimum dominating set) 개념을 활용해 뇌 영역 간 복잡한 연결 네트워크의 제어구조를 분석했다.

최소지배집합이란 네트워크의 각 노드(뇌의 각 영역)가 링크(뇌의 서로 다른 영역간의 연결)로 연결된 이웃 노드에 직접적 영향을 줘 기능을 제어할 수 있다고 가정할 때, 네트워크를 구성하는 모든 노드를 제어하는 데 필요한 최소한의 노드 집합을 말한다.

기존 여러 연구를 통해 다양한 생체 네트워크 및 통신망, 전력망 등의 복잡계 네트워크를 제어하는 데 있어서 최소지배집합이 핵심적인 역할을 한다는 것이 보고된 바 있다.

연구팀은 최소지배집합을 기반으로 ‘제어영역의 분포(distribution of control)’와 ‘제어영역의 중첩(overlap in control area)’이라는 두 가지 지표를 정의한 뒤 이를 기준으로 총 네 종류의 제어구조를 정의했다.

이후 연구팀은 브레인 네트워크를 비롯해 도로망, 통신망, 소셜 네트워크 등 실존하는 다양한 복잡계 네트워크가 어떤 제어구조를 갖는지 분석했다. 분석 결과 뇌는 다른 대부분 네트워크와는 달리 제어영역이 분산된 동시에 서로 중첩된 특이한 구조로 이뤄짐을 밝혀냈다.

뇌의 이러한 제어구조는 외부 섭동에 의한 네트워크의 높은 강건성을 유지하면서 동시에 여러 인지기능을 효율적으로 수행하기 위한 영역들의 상호 활성화를 다양하게 하기 위한 것임을 밝혔다.

IT와 BT가 융합된 시스템생물학 접근을 통한 브레인 네트워크의 구조분석은 인공지능의 발전에도 기여할 것으로 보인다. 브레인 네트워크의 진화적 설계원리에 대한 이해를 높인다면 컴퓨터 과학자들이 이를 이용해 새로운 인공지능 기술을 개발할 수 있다.

조 교수는 “지금껏 뇌의 제어구조가 밝혀진 바가 없었다”라며 “복잡한 연결성에 숨겨진 브레인 네트워크의 진화적 설계원리를 시스템생물학 연구를 통해 찾아냄으로써 뇌의 동작 원리를 파악할 수 있는 새로운 가능성을 제시했다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 뇌의 제어구조 규명

그림2. 뇌 영역 간 네트워크 구축

2019.04.10 조회수 20938 홍순형 교수, 초경량 다기능성 그래핀 나노복합소재 개발

〈 홍 순 형 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 홍순형 교수 연구팀이 고분자 기지 내 2차원 나노소재인 그래핀 나노플레이트렛 (GNP)을 복합화해 초경량 다기능성 나노복합소재를 개발했다.

이번 기술은 항공기 및 인공위성용 초경량 소재, 전자파 차폐용 스텔스 소재 등 다양한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

김준희 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 재료분야 국제 학술지 ‘파티클 (Particle & Particle Systems Characterization)’지 6월 22일자 표지논문에 선정됐다. (논문명 : Polymer Nanocomposites: Fabrication of Graphene Nanoplatelet/Epoxy Nanocomposites for Lightweight and High-Strength Structural Applications)

그래핀 나노플레이트렛은 현존하는 소재 중 가장 물성이 우수한 2차원 나노소재로 제조 단가를 낮출 수 있는 기술이 개발되면서 상용화가 유망해진 신소재이다.

최근 그래핀 연구가 활발히 진행되면서 기존 소재와 혼합된 복합소재로 다양한 상업적 응용 가능성이 커지고 있지만 기지에 첨가 시 응집현상이 일어나는 단점이 있어 기존 강화재료에 비해 경쟁력이 부족했다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기지 내 그래핀 나노플레이트렛의 표면을 기능기화 물질인 멜라민으로 개질(改質)했다. 멜라민이 가진 벤젠 구조를 이용한 파이 결합(π-π)을 통해 연구팀은 멜라민을 매개체로 그래핀 나노플레이트렛과 기지소재 사이에 강한 화학결합을 유도했다.

이 기능기화에 의한 표면개질 기술은 재료의 표면에 새로운 특성을 형성해 사용 조건을 만족시키는 기능을 부여하는 기술이다. 이 기술을 통하면 그래핀 나노플레이트렛 표면에 결함을 만들어 줄 필요가 없어 그래핀 나노플레이트렛의 우수한 특성을 최대로 활용할 수 있다.

또한 연구팀은 고에너지 밀링공정 기술을 사용해 그래핀 나노플레이트렛과 기능기화 물질을 서로 화학적으로 강하게 결합했다. 이를 이용해 그래핀 나노플레이트렛을 고분자 소재인 에폭시 내에 균질분산시켜 항복강도 1.4배, 탄성계수 2배로 강화된 초경량, 다기능성 그래핀-고분자 나노복합소재를 개발했다.

연구팀의 그래핀 나노복합소재 기술은 비공유 기능기화에 의해 그래핀을 기지 내에 균일하게 분산시킬 수 있으며, 생산성을 크게 향상시킨 고에너지 밀링공정 기술을 개발해 물성 향상과 더불어 산업계 상용화 가능성을 높였다.

이번 연구는 주목받는 신소재인 그래핀 나노플레이트렛의 응집현상을 기능기화 공정을 통해 해결하는 동시에 그래핀 나노복합소재의 상용화 가능성을 제시했다는 면에서 의미를 갖는다.

홍 교수는 “항공기 및 인공위성용 초경량 소재, 내습․내산화용 배리어 소재, 투명 유연전자소재, 전자파 차폐용 스텔스 소재 등 다양한 분야에 적용가능하다”며 “단일 공정을 이용해 그래핀 표면을 개질하고 기지 소재 내 균질 분산시킨 물성이 극대화된 나노복합소재 제조를 위한 원천기술이다”고 말했다.

이번 연구는 소재기술혁신을 목표로 하는 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 기능기화에 의한 표면개질된 그래핀 나노플레이트렛을 3D 이미지로 묘사(파티클지 표지)

2018.08.06 조회수 13809

홍순형 교수, 초경량 다기능성 그래핀 나노복합소재 개발

〈 홍 순 형 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 홍순형 교수 연구팀이 고분자 기지 내 2차원 나노소재인 그래핀 나노플레이트렛 (GNP)을 복합화해 초경량 다기능성 나노복합소재를 개발했다.

이번 기술은 항공기 및 인공위성용 초경량 소재, 전자파 차폐용 스텔스 소재 등 다양한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

김준희 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 재료분야 국제 학술지 ‘파티클 (Particle & Particle Systems Characterization)’지 6월 22일자 표지논문에 선정됐다. (논문명 : Polymer Nanocomposites: Fabrication of Graphene Nanoplatelet/Epoxy Nanocomposites for Lightweight and High-Strength Structural Applications)

그래핀 나노플레이트렛은 현존하는 소재 중 가장 물성이 우수한 2차원 나노소재로 제조 단가를 낮출 수 있는 기술이 개발되면서 상용화가 유망해진 신소재이다.

최근 그래핀 연구가 활발히 진행되면서 기존 소재와 혼합된 복합소재로 다양한 상업적 응용 가능성이 커지고 있지만 기지에 첨가 시 응집현상이 일어나는 단점이 있어 기존 강화재료에 비해 경쟁력이 부족했다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기지 내 그래핀 나노플레이트렛의 표면을 기능기화 물질인 멜라민으로 개질(改質)했다. 멜라민이 가진 벤젠 구조를 이용한 파이 결합(π-π)을 통해 연구팀은 멜라민을 매개체로 그래핀 나노플레이트렛과 기지소재 사이에 강한 화학결합을 유도했다.

이 기능기화에 의한 표면개질 기술은 재료의 표면에 새로운 특성을 형성해 사용 조건을 만족시키는 기능을 부여하는 기술이다. 이 기술을 통하면 그래핀 나노플레이트렛 표면에 결함을 만들어 줄 필요가 없어 그래핀 나노플레이트렛의 우수한 특성을 최대로 활용할 수 있다.

또한 연구팀은 고에너지 밀링공정 기술을 사용해 그래핀 나노플레이트렛과 기능기화 물질을 서로 화학적으로 강하게 결합했다. 이를 이용해 그래핀 나노플레이트렛을 고분자 소재인 에폭시 내에 균질분산시켜 항복강도 1.4배, 탄성계수 2배로 강화된 초경량, 다기능성 그래핀-고분자 나노복합소재를 개발했다.

연구팀의 그래핀 나노복합소재 기술은 비공유 기능기화에 의해 그래핀을 기지 내에 균일하게 분산시킬 수 있으며, 생산성을 크게 향상시킨 고에너지 밀링공정 기술을 개발해 물성 향상과 더불어 산업계 상용화 가능성을 높였다.

이번 연구는 주목받는 신소재인 그래핀 나노플레이트렛의 응집현상을 기능기화 공정을 통해 해결하는 동시에 그래핀 나노복합소재의 상용화 가능성을 제시했다는 면에서 의미를 갖는다.

홍 교수는 “항공기 및 인공위성용 초경량 소재, 내습․내산화용 배리어 소재, 투명 유연전자소재, 전자파 차폐용 스텔스 소재 등 다양한 분야에 적용가능하다”며 “단일 공정을 이용해 그래핀 표면을 개질하고 기지 소재 내 균질 분산시킨 물성이 극대화된 나노복합소재 제조를 위한 원천기술이다”고 말했다.

이번 연구는 소재기술혁신을 목표로 하는 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 기능기화에 의한 표면개질된 그래핀 나노플레이트렛을 3D 이미지로 묘사(파티클지 표지)

2018.08.06 조회수 13809 김정, 박인규 교수, 로봇의 피부 역할 할 수 있는 촉각센서 개발

우리 대학 기계공학과 김정, 박인규 교수 공동 연구팀이 실리콘과 탄소 소재를 활용한 로봇의 피부 역할을 할 수 있는 촉각 센서를 개발했다.

이 기술은 충격 흡수가 가능하면서 다양한 형태의 촉감을 구분할 수 있어 향후 로봇의 외피로 이용 가능할 것으로 기대된다.

이효상 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구결과는 네이처 자매지인 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Report)’ 1월 25일자 온라인 판에 게재됐다.

피부는 인체에서 가장 많은 부분을 차지하는 기관이며 주요 장기를 외부 충격으로부터 보호하는 동시에 섬세한 촉각 정보를 측정 및 구분해 신경계에 전달하는 역할을 한다.

현재 로봇 감각 기술은 시각, 청각 부분에서는 인간의 능력에 근접하고 있으나 촉각의 경우는 환경의 변화를 온몸으로 감지하는 피부 능력에 비해 많이 부족한 것이 사실이다

인간과 비슷한 기능의 피부를 로봇에게 적용시키기 위해선 높은 신축성을 갖고 충격을 잘 흡수하는 피부 센서 기술의 개발이 필수이다. 전기 배선을 통해 몸 전체에 분포된 많은 센서를 연결하는 기술 또한 해결해야 할 문제이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 실리콘과 탄소나노튜브(CNT)를 혼합해 복합재를 만들었고 이를 전기임피던스영상법(EIT)라는 의료 영상 기법과 결합했다. 이를 통해 넓은 영역에 가해지는 다양한 형태의 힘을 전기 배선 없이도 구분할 수 있는 기술을 개발했다.

이를 통해 개발된 로봇 피부는 망치로 내려치는 수준의 강한 충격도 견딜 수 있으며 센서의 일부가 파손돼도 파손 부위에 복합재를 채운 뒤 경화시키면 재사용이 가능하다.

또한 3D 프린터 등으로 만들어진 3차원 형상 틀에 실리콘-나노튜브 복합재를 채워 넣는 방식으로 제작할 수 있다. 기존 2차원 평판 뿐 아니라 다양한 3차원 곡면으로 제작이 가능해 새로운 형태의 컴퓨터 인터페이스도 개발할 수 있다.

이 기술은 다른 형태의 위치나 크기 등을 촉각적으로 구분할 수 있고 충격 흡수가 가능한 로봇의 피부, 3차원 컴퓨터 인터페이스, 촉각 센서 등에 적용 가능할 것으로 예상된다.

특히 이번 연구는 나노 구조체 및 센서 분야의 전문가인 박인규 교수와 바이오 로봇 분야 전문가인 김정 교수가 공동으로 진행해 실제 제품 적용 가능성이 높다.

김정 교수는 “신축성 촉각 센서는 인체에 바로 부착 가능할 뿐 아니라 다차원 변형상태에 대한 정보를 제공할 수 있다”며 “로봇 피부를 포함한 소프트 로봇 산업 및 착용형 의료기기 분야에 기여할 것이다”고 말했다.

박인규 교수는 “기능성 나노 복합소재와 컴퓨터단층법의 융합을 이용해 차세대 유저인터페이스를 구현한 것이다”고 말했다.

이번 연구는 1저자 이효상 박사과정 외 권동욱, 조지승 연구원과의 공동연구로 진행됐고, 미래창조과학부 이공분야 기초연구사업(중견연구자 지원사업)과 초정밀 광기계기술 연구센터(선도연구센터지원사업)의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 제작한 촉각 센서와 연결돼 저항에 반응하는 로봇 손

그림2. 실리콘 고무와 카본나노튜브를 이용한 압저항 복합재 제작 과정

그림3. 압저항 복합재를 활용한 컴퓨터 인터페이스

2017.02.02 조회수 21711

김정, 박인규 교수, 로봇의 피부 역할 할 수 있는 촉각센서 개발

우리 대학 기계공학과 김정, 박인규 교수 공동 연구팀이 실리콘과 탄소 소재를 활용한 로봇의 피부 역할을 할 수 있는 촉각 센서를 개발했다.

이 기술은 충격 흡수가 가능하면서 다양한 형태의 촉감을 구분할 수 있어 향후 로봇의 외피로 이용 가능할 것으로 기대된다.

이효상 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구결과는 네이처 자매지인 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Report)’ 1월 25일자 온라인 판에 게재됐다.

피부는 인체에서 가장 많은 부분을 차지하는 기관이며 주요 장기를 외부 충격으로부터 보호하는 동시에 섬세한 촉각 정보를 측정 및 구분해 신경계에 전달하는 역할을 한다.

현재 로봇 감각 기술은 시각, 청각 부분에서는 인간의 능력에 근접하고 있으나 촉각의 경우는 환경의 변화를 온몸으로 감지하는 피부 능력에 비해 많이 부족한 것이 사실이다

인간과 비슷한 기능의 피부를 로봇에게 적용시키기 위해선 높은 신축성을 갖고 충격을 잘 흡수하는 피부 센서 기술의 개발이 필수이다. 전기 배선을 통해 몸 전체에 분포된 많은 센서를 연결하는 기술 또한 해결해야 할 문제이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 실리콘과 탄소나노튜브(CNT)를 혼합해 복합재를 만들었고 이를 전기임피던스영상법(EIT)라는 의료 영상 기법과 결합했다. 이를 통해 넓은 영역에 가해지는 다양한 형태의 힘을 전기 배선 없이도 구분할 수 있는 기술을 개발했다.

이를 통해 개발된 로봇 피부는 망치로 내려치는 수준의 강한 충격도 견딜 수 있으며 센서의 일부가 파손돼도 파손 부위에 복합재를 채운 뒤 경화시키면 재사용이 가능하다.

또한 3D 프린터 등으로 만들어진 3차원 형상 틀에 실리콘-나노튜브 복합재를 채워 넣는 방식으로 제작할 수 있다. 기존 2차원 평판 뿐 아니라 다양한 3차원 곡면으로 제작이 가능해 새로운 형태의 컴퓨터 인터페이스도 개발할 수 있다.

이 기술은 다른 형태의 위치나 크기 등을 촉각적으로 구분할 수 있고 충격 흡수가 가능한 로봇의 피부, 3차원 컴퓨터 인터페이스, 촉각 센서 등에 적용 가능할 것으로 예상된다.

특히 이번 연구는 나노 구조체 및 센서 분야의 전문가인 박인규 교수와 바이오 로봇 분야 전문가인 김정 교수가 공동으로 진행해 실제 제품 적용 가능성이 높다.

김정 교수는 “신축성 촉각 센서는 인체에 바로 부착 가능할 뿐 아니라 다차원 변형상태에 대한 정보를 제공할 수 있다”며 “로봇 피부를 포함한 소프트 로봇 산업 및 착용형 의료기기 분야에 기여할 것이다”고 말했다.

박인규 교수는 “기능성 나노 복합소재와 컴퓨터단층법의 융합을 이용해 차세대 유저인터페이스를 구현한 것이다”고 말했다.

이번 연구는 1저자 이효상 박사과정 외 권동욱, 조지승 연구원과의 공동연구로 진행됐고, 미래창조과학부 이공분야 기초연구사업(중견연구자 지원사업)과 초정밀 광기계기술 연구센터(선도연구센터지원사업)의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 제작한 촉각 센서와 연결돼 저항에 반응하는 로봇 손

그림2. 실리콘 고무와 카본나노튜브를 이용한 압저항 복합재 제작 과정

그림3. 압저항 복합재를 활용한 컴퓨터 인터페이스

2017.02.02 조회수 21711 박용근, 조용훈 교수, 빛을 자유자재로 다룰 수 있는 광학기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근, 조용훈 교수와 고려대학교 재료공학과 이헌 교수 공동 연구팀이 빛의 산란을 이용해 다기능 광학 기기를 제작할 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 미국 화학회(American Chemical Society, ACS)가 발행하는 나노분야 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 6월 29일자 온라인 판에 게재됐다.

빛이 안개나 페인트 등의 불규칙한 매질을 투과하면 매우 복잡한 형태의 수많은 반사와 굴절이 발생한다. 이를 빛의 다중 산란이라고 하는데, 다중 산란을 겪은 빛은 간섭이라는 물리 현상을 통해 복잡한 패턴을 나타낸다.

우리가 짙은 안개 속에서 앞을 볼 수 없고 맥주의 거품이 하얗게 보이는 것도 빛의 다중산란이 만든 현상이다. 일반적으로 다중 산란이 생기면 빛이 매우 불규칙한 형태로 지나가기 때문에 제어가 어렵다.

그러나 홀로그래피 기술을 이용해 입사하는 빛의 방향을 잘 제어해주면 다중 산란이 발생해도 원하는 형태로 빛을 제어할 수 있다. 연구팀은 이러한 다중 산란을 효과적으로 활용해 빛의 다양한 성질을 제어할 수 있는 새로운 개념의 광학기기를 개발했다.

이 광학기기는 빛의 반사나 굴절의 원리를 이용하던 기존 기술과 달리 빛의 산란을 이용했다는 특징을 갖는다.

연구팀의 광학기기는 복잡 매질과 광 고분자 필름으로 구성된다. 광 고분자 필름은 입사되는 빛을 홀로그래피 기술을 통해 원하는 모양으로 제어한다. 또한 제어된 빛을 기록하고 실제로 비추는 역할을 한다.

광 고분자 필름을 통해 들어온 빛은 복잡 매질을 지나 일정한 패턴으로 다중 산란돼 원하는 모양의 빛을 나타낸다. 이 두 가지 과정을 통해 독립적으로 활용 가능한 다기능 산란 광학기기의 구현이 가능해진다.

이 기술로 투과된 빛의 진폭, 파장, 편광 뿐 아니라 기존 광학계 기술로는 접근이 어려웠던 근접장 성분까지도 제어할 수 있다.

연구팀은 기존의 광학 부품들로는 구현이 매우 어려웠던 산란 제어를 복잡한 광학적 설계나 제조공정 없이 단일 광학 부품으로도 저렴하게 제작할 수 있다고 밝혔다.

이번 연구를 주도한 박종찬 학생은 “관련 기술은 광학 기기를 제작하는 원천 기술로 활용될 수 있다”며 “향후 리소그래피, 광통신, 바이오 이미징 기술 등 빛이 사용되는 다양한 분야에 응용 가능하다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 제작된 산란 광학 기기 실제 사진

사진2. 산란 광학기기를 이용한 빛의 다양한 성분 제어

사진3. 산란 광학기기 모식도

2016.07.12 조회수 12904

박용근, 조용훈 교수, 빛을 자유자재로 다룰 수 있는 광학기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근, 조용훈 교수와 고려대학교 재료공학과 이헌 교수 공동 연구팀이 빛의 산란을 이용해 다기능 광학 기기를 제작할 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 미국 화학회(American Chemical Society, ACS)가 발행하는 나노분야 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 6월 29일자 온라인 판에 게재됐다.

빛이 안개나 페인트 등의 불규칙한 매질을 투과하면 매우 복잡한 형태의 수많은 반사와 굴절이 발생한다. 이를 빛의 다중 산란이라고 하는데, 다중 산란을 겪은 빛은 간섭이라는 물리 현상을 통해 복잡한 패턴을 나타낸다.

우리가 짙은 안개 속에서 앞을 볼 수 없고 맥주의 거품이 하얗게 보이는 것도 빛의 다중산란이 만든 현상이다. 일반적으로 다중 산란이 생기면 빛이 매우 불규칙한 형태로 지나가기 때문에 제어가 어렵다.

그러나 홀로그래피 기술을 이용해 입사하는 빛의 방향을 잘 제어해주면 다중 산란이 발생해도 원하는 형태로 빛을 제어할 수 있다. 연구팀은 이러한 다중 산란을 효과적으로 활용해 빛의 다양한 성질을 제어할 수 있는 새로운 개념의 광학기기를 개발했다.

이 광학기기는 빛의 반사나 굴절의 원리를 이용하던 기존 기술과 달리 빛의 산란을 이용했다는 특징을 갖는다.

연구팀의 광학기기는 복잡 매질과 광 고분자 필름으로 구성된다. 광 고분자 필름은 입사되는 빛을 홀로그래피 기술을 통해 원하는 모양으로 제어한다. 또한 제어된 빛을 기록하고 실제로 비추는 역할을 한다.

광 고분자 필름을 통해 들어온 빛은 복잡 매질을 지나 일정한 패턴으로 다중 산란돼 원하는 모양의 빛을 나타낸다. 이 두 가지 과정을 통해 독립적으로 활용 가능한 다기능 산란 광학기기의 구현이 가능해진다.

이 기술로 투과된 빛의 진폭, 파장, 편광 뿐 아니라 기존 광학계 기술로는 접근이 어려웠던 근접장 성분까지도 제어할 수 있다.

연구팀은 기존의 광학 부품들로는 구현이 매우 어려웠던 산란 제어를 복잡한 광학적 설계나 제조공정 없이 단일 광학 부품으로도 저렴하게 제작할 수 있다고 밝혔다.

이번 연구를 주도한 박종찬 학생은 “관련 기술은 광학 기기를 제작하는 원천 기술로 활용될 수 있다”며 “향후 리소그래피, 광통신, 바이오 이미징 기술 등 빛이 사용되는 다양한 분야에 응용 가능하다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 제작된 산란 광학 기기 실제 사진

사진2. 산란 광학기기를 이용한 빛의 다양한 성분 제어

사진3. 산란 광학기기 모식도

2016.07.12 조회수 12904 그래핀, 원하는 모양대로 오려낸다

〈 김 상 욱 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 손상 없이 나노 그래핀을 원하는 모양대로 오려낼 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 1월 22일자 온라인 판에 게재됐다.

그래핀은 탄소가 육각형의 벌집모양 형태로 화학결합을 한 상태이다. 이 결합을 원하는 대로 오려낼 수 있다면 나노형태를 갖는 탄소소재를 만들 수 있다. 따라서 그래핀을 응용하기 위해 탄소를 잘 오려내는 것은 많은 연구자들의 과제였다.

그러나 탄소와 탄소 간의 매우 강한 결합을 끊어내기 위해서는 그에 걸 맞는 강한 화학 반응을 사용해야 한다. 이로 인해 그래핀을 오려낼 때 원하는 그래핀의 부위 뿐 아니라 그 주변이 함께 찢어지고 손상됐다.

기존의 그래핀을 한꺼번에 찢는 기술들은 예외 없이 탄소의 물성이 손상되는 한계가 있었다. 종이를 잘 오려내지 못하면 너덜너덜해지는 것과 같은 원리이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 흔히 사용하는 이종원소 도핑 기술을 활용했다. 종이에 홈을 깊게 파거나 작은 구멍을 내면 그 부분을 따라서 종이가 찢어지는 것과 같은 원리이다.

탄소와 탄소가 결합한 평면에 질소나 다른 원소를 심어 구조적 불안정성을 유도한 뒤 전기화학적 자극을 주면 탄소 이외의 부분이 쉽게 찢어진다. 여기서 질소 등의 다른 원소가 종이의 홈 역할을 하게 된다.

연구팀은 도핑되는 이종원소의 양을 조절해 그래핀이 오려지는 정도가 매우 정밀하게 제어되고, 그래핀의 2차원적 결정성이 전혀 손상되지 않는 고품질의 나노그래핀을 제작했다. 그리고 이 기술을 활용해 최고 수준의 에너지 전달 속도를 갖는 슈퍼캐패시터(고용량 축전기)를 구현했다.

또한 이 오려내기 기술로 만들어진 나노그래핀에 특정 화학기능기가 다량 존재하는 것으로 밝혀졌다. 이 화학기능기는 고분자, 금속 및 반도체 나노입자 등 다양한 이종물질과 쉽게 융합해 고성능의 탄소복합소재 구현이 가능할 것으로 기대된다.

연구팀은 “2차원적 결정성의 손상 없는 나노구조 조절 원리가 보고된 바 없어 그래핀 분야의 큰 숙제로 남았었다”며 “품질의 저하 없이 그래핀 면을 나노크기로 오려낼 수 있음을 최초로 증명한 성과이다”고 말했다.

김 교수는 “이 기술의 실용화를 위해선 이종원소의 도핑 위치 제어 기술이 선행돼야 한다”며 “이번 연구로 얻은 나노그래핀을 활용해 기계적, 전기적 특성이 우수한 섬유 형태의 탄소소재를 개발할 것이다”고 밝혔다.

나노과학기술대학원 김용현 교수, 화학과 김현우 교수와 공동연구로 진행된 이번 연구는 임준원 박사과정 학생이 1저자로 참여했으며, 미래창조과학부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 절개된 산소나노튜브

그림2. 도핑된 이종원소부터 탄소나노튜브의 벽이 오려진 후 장축 방향으로 길게 잘라져 나노그래핀이 만들어지는 과정

2016.01.25 조회수 13879

그래핀, 원하는 모양대로 오려낸다

〈 김 상 욱 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 손상 없이 나노 그래핀을 원하는 모양대로 오려낼 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 1월 22일자 온라인 판에 게재됐다.

그래핀은 탄소가 육각형의 벌집모양 형태로 화학결합을 한 상태이다. 이 결합을 원하는 대로 오려낼 수 있다면 나노형태를 갖는 탄소소재를 만들 수 있다. 따라서 그래핀을 응용하기 위해 탄소를 잘 오려내는 것은 많은 연구자들의 과제였다.

그러나 탄소와 탄소 간의 매우 강한 결합을 끊어내기 위해서는 그에 걸 맞는 강한 화학 반응을 사용해야 한다. 이로 인해 그래핀을 오려낼 때 원하는 그래핀의 부위 뿐 아니라 그 주변이 함께 찢어지고 손상됐다.

기존의 그래핀을 한꺼번에 찢는 기술들은 예외 없이 탄소의 물성이 손상되는 한계가 있었다. 종이를 잘 오려내지 못하면 너덜너덜해지는 것과 같은 원리이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 흔히 사용하는 이종원소 도핑 기술을 활용했다. 종이에 홈을 깊게 파거나 작은 구멍을 내면 그 부분을 따라서 종이가 찢어지는 것과 같은 원리이다.

탄소와 탄소가 결합한 평면에 질소나 다른 원소를 심어 구조적 불안정성을 유도한 뒤 전기화학적 자극을 주면 탄소 이외의 부분이 쉽게 찢어진다. 여기서 질소 등의 다른 원소가 종이의 홈 역할을 하게 된다.

연구팀은 도핑되는 이종원소의 양을 조절해 그래핀이 오려지는 정도가 매우 정밀하게 제어되고, 그래핀의 2차원적 결정성이 전혀 손상되지 않는 고품질의 나노그래핀을 제작했다. 그리고 이 기술을 활용해 최고 수준의 에너지 전달 속도를 갖는 슈퍼캐패시터(고용량 축전기)를 구현했다.

또한 이 오려내기 기술로 만들어진 나노그래핀에 특정 화학기능기가 다량 존재하는 것으로 밝혀졌다. 이 화학기능기는 고분자, 금속 및 반도체 나노입자 등 다양한 이종물질과 쉽게 융합해 고성능의 탄소복합소재 구현이 가능할 것으로 기대된다.

연구팀은 “2차원적 결정성의 손상 없는 나노구조 조절 원리가 보고된 바 없어 그래핀 분야의 큰 숙제로 남았었다”며 “품질의 저하 없이 그래핀 면을 나노크기로 오려낼 수 있음을 최초로 증명한 성과이다”고 말했다.

김 교수는 “이 기술의 실용화를 위해선 이종원소의 도핑 위치 제어 기술이 선행돼야 한다”며 “이번 연구로 얻은 나노그래핀을 활용해 기계적, 전기적 특성이 우수한 섬유 형태의 탄소소재를 개발할 것이다”고 밝혔다.

나노과학기술대학원 김용현 교수, 화학과 김현우 교수와 공동연구로 진행된 이번 연구는 임준원 박사과정 학생이 1저자로 참여했으며, 미래창조과학부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 절개된 산소나노튜브

그림2. 도핑된 이종원소부터 탄소나노튜브의 벽이 오려진 후 장축 방향으로 길게 잘라져 나노그래핀이 만들어지는 과정

2016.01.25 조회수 13879 빛을 이용해 뇌로 약물을 전달한다

KAIST 최철희 교수팀, 신경약물전달 신기술 세계 최초 개발

뇌혈관은 혈뇌장벽이라는 특수한 구조로 이루어져 있는데, 레이저로 혈뇌장벽의 투과성을 조절하여 투여된 약물을 뇌로 안전하게 전달하는 기술이 국내 연구진에 의해 세계 최초로 개발됐다.

이번 연구는 교육과학기술부의 ‘21세기 프론티어 뇌기능활용 및 뇌질환 치료기술개발사업단’(단장 김경진)의 지원을 받아 우리학교 최철희(바이오 및 뇌공학과․43) 교수팀 주도로 수행되었다.

혈뇌장벽은 대사와 관련된 물질은 통과시키고 그 밖의 물질은 통과시키지 않는 기능을 함으로써 약물이 뇌로 전달되는 것이 어려웠다.

이런 기능 때문에 우수한 효능을 가진 약물조차 대부분 차단되어 실제로 환자에게 적용할 수 없는 경우가 많아, 약물의 효능을 최대한 유지하면서 혈뇌장벽을 어떻게 통과시키느냐가 이 분야 연구의 핵심과제였다.

원활한 약물 전달을 위해 약물의 구조를 변경하거나 머리에 작은 구멍을 내고 약물을 주사하는 방법도 시도되었지만 고비용과 위험성으로 널리 응용되지 못하고 있었다.

최 교수팀은 기존 기술의 한계를 극복하기 위해 극초단파 레이저빔을 1000분의 1초 동안 뇌혈관벽에 쬐어주는 방법으로 혈뇌장벽의 기능을 일시적으로 차단함으로써 약물을 원하는 부위에 안전하게 도달할 수 있게 하는 신개념 약물전달기술을 개발했다.

레이저 빔을 약물이 들어있는 혈관에 쬐이면 혈뇌장벽이 일시적으로 자극을 받아 수도관이 새는 것 같은 현상을 일으켜 약물이 혈관 밖으로 흘러나와 뇌신경계 등으로 전달된다. 정지된 기능은 몇 분 뒤 다시 제 기능을 되찾는다.

최 교수는 “이번 연구는 새로운 신경약물전달의 원천기술을 확립하였다는 점과, 레이저를 이용한 안정적인 생체 기능 조절 기반기술을 구축하였다는 점에서 커다란 의미가 있다”며, “앞으로 이 기술을 세포 수준으로 영역을 확대하는 한편 후속 임상 연구를 통해 실용화할 계획”이라고 밝혔다.

연구 결과는 신경약물전달 원천기술로서 특허 출원 중이며 세계적 저명 학술지인 미국 국립과학원 회보(2011.05.16자)에 게재됐다.

레이저를 이용하여 뇌혈관의 기능을 조절함으로써 원하는 뇌 부위에 안정적으로 약물을 전달할 수 있는 원천기술

2011.05.26 조회수 17238

빛을 이용해 뇌로 약물을 전달한다

KAIST 최철희 교수팀, 신경약물전달 신기술 세계 최초 개발

뇌혈관은 혈뇌장벽이라는 특수한 구조로 이루어져 있는데, 레이저로 혈뇌장벽의 투과성을 조절하여 투여된 약물을 뇌로 안전하게 전달하는 기술이 국내 연구진에 의해 세계 최초로 개발됐다.

이번 연구는 교육과학기술부의 ‘21세기 프론티어 뇌기능활용 및 뇌질환 치료기술개발사업단’(단장 김경진)의 지원을 받아 우리학교 최철희(바이오 및 뇌공학과․43) 교수팀 주도로 수행되었다.

혈뇌장벽은 대사와 관련된 물질은 통과시키고 그 밖의 물질은 통과시키지 않는 기능을 함으로써 약물이 뇌로 전달되는 것이 어려웠다.

이런 기능 때문에 우수한 효능을 가진 약물조차 대부분 차단되어 실제로 환자에게 적용할 수 없는 경우가 많아, 약물의 효능을 최대한 유지하면서 혈뇌장벽을 어떻게 통과시키느냐가 이 분야 연구의 핵심과제였다.

원활한 약물 전달을 위해 약물의 구조를 변경하거나 머리에 작은 구멍을 내고 약물을 주사하는 방법도 시도되었지만 고비용과 위험성으로 널리 응용되지 못하고 있었다.

최 교수팀은 기존 기술의 한계를 극복하기 위해 극초단파 레이저빔을 1000분의 1초 동안 뇌혈관벽에 쬐어주는 방법으로 혈뇌장벽의 기능을 일시적으로 차단함으로써 약물을 원하는 부위에 안전하게 도달할 수 있게 하는 신개념 약물전달기술을 개발했다.

레이저 빔을 약물이 들어있는 혈관에 쬐이면 혈뇌장벽이 일시적으로 자극을 받아 수도관이 새는 것 같은 현상을 일으켜 약물이 혈관 밖으로 흘러나와 뇌신경계 등으로 전달된다. 정지된 기능은 몇 분 뒤 다시 제 기능을 되찾는다.

최 교수는 “이번 연구는 새로운 신경약물전달의 원천기술을 확립하였다는 점과, 레이저를 이용한 안정적인 생체 기능 조절 기반기술을 구축하였다는 점에서 커다란 의미가 있다”며, “앞으로 이 기술을 세포 수준으로 영역을 확대하는 한편 후속 임상 연구를 통해 실용화할 계획”이라고 밝혔다.

연구 결과는 신경약물전달 원천기술로서 특허 출원 중이며 세계적 저명 학술지인 미국 국립과학원 회보(2011.05.16자)에 게재됐다.

레이저를 이용하여 뇌혈관의 기능을 조절함으로써 원하는 뇌 부위에 안정적으로 약물을 전달할 수 있는 원천기술

2011.05.26 조회수 17238 새로운 생체시계 유전자 기능 밝혀내다

- 최준호 교수팀 4년간의 결실, 네이처지 2월호 게재 -

교육과학기술부(장관 이주호)는 24시간을 주기로 반복적으로 일어나는 행동 유형의 하나인 일주기성 생체리듬을 조절하는 새로운 유전자(투엔티-포, Twenty-four)와 이 유전자의 기능 메커니즘이 국내 연구진에 의해 세계 최초로 밝혀졌다고 발표했다.

투엔티-포는 ‘21세기 프론티어 뇌기능활용 및 뇌질환치료기술개발사업’(사업단장 김경진)의 지원을 받은 KAIST 생명과학과 최준호(58)교수·이종빈(30)박사 팀이 미국 노스웨스턴대학교 신경생물학과 라비 알라다 교수·임정훈 박사 팀과의 국제 공동연구를 통해 발견한 것으로 세계 최고 권위의 과학학술지인 ‘네이처(Nature)" 2월호(2011년2월17일자)에 게재됐다.

동 논문의 공동 주저자인 이종빈, 임정훈 박사는 KAIST에서 수학한 국내박사 출신(지도교수 최준호)으로 현재 박사후 연구원으로 동 연구에 참여하고 있으며, 이번 성과는 국내에서 양성한 신진연구원이 주도했다는 점에서 큰 의의를 지닌다.

연구팀에 따르면 형질 전환 초파리를 대상으로 지난 4년간 행동 유형을 실험한 결과 뇌의 생체리듬을 주관하는 신경세포에서 기존에 알려지지 않은 새로운 유전자인 투엔티-포가 존재한다는 사실을 알아냈다.

기존의 생체리듬에 관여하는 유전자들이 DNA에서 mRNA(전령RNA)로 바뀌는 과정(전사단계 : Transcription)에서 작용하는 것과 달리 투엔티-포는 전사단계의 다음단계인 mRNA가 리보솜에서 단백질로 만들어지는 단계에서 작용한다. 특히 투엔티-포는 생체리듬을 조절하는 중요한 유전자인 피리어드(Period) 단백질*에 영향을 미치는 것으로 밝혀졌다.

* 피리어드(Period) 단백질 : 생체 시계 세포들은 외부 자극없이 스스로 돌아가는 분자적 시계 구조를 신경세포마다 가지고 있는데, 피리어드는 이러한 분자적 시계의 구성 유전자 중 하나임. 피리어드 단백질은 생체 시계의 중심 유전자인 클락(Clock)에 의한 전사 활성을 억제 시키는 역할을 함

이는 유전자의 기능을 밝히는 실험을 통해 이 유전자가 만드는 단백질이 신경세포에서 어떻게 기능을 하는지 과학적으로 증명한 것이다. 이번 발견은 기존의 생체리듬에 관여하는 각종 유전자의 작용 메커니즘과 전혀 다른 것으로 생체리듬의 연구 분야에서는 획기적인 일로 평가받고 있다.

이 연구 결과는 앞으로 인간을 포함한 고등생물체의 수면장애·시차적응·식사활동·생리현상 등 일주기성 생체리듬의 문제를 해소하는 방안을 찾는데 중요한 열쇠가 될 것으로 전망된다.

최준호 교수는 “생체리듬의 조절이 유전자의 번역단계에서도 이루어지고 있음을 밝혀 생체시계의 새로운 작용 메커니즘을 찾아냈다는 점에서 연구 결과의 의미가 크다”고 말했다.

연구팀이 새 유전자의 이름을 투엔티-포(Twenty-four)라고 붙인 것은 일주기성(24시간)에 부합하고 유전자 기호 번호(CG4857)를 합한 숫자가 24라는 점에 착안한 것이다.

2011.02.16 조회수 21493

새로운 생체시계 유전자 기능 밝혀내다

- 최준호 교수팀 4년간의 결실, 네이처지 2월호 게재 -

교육과학기술부(장관 이주호)는 24시간을 주기로 반복적으로 일어나는 행동 유형의 하나인 일주기성 생체리듬을 조절하는 새로운 유전자(투엔티-포, Twenty-four)와 이 유전자의 기능 메커니즘이 국내 연구진에 의해 세계 최초로 밝혀졌다고 발표했다.

투엔티-포는 ‘21세기 프론티어 뇌기능활용 및 뇌질환치료기술개발사업’(사업단장 김경진)의 지원을 받은 KAIST 생명과학과 최준호(58)교수·이종빈(30)박사 팀이 미국 노스웨스턴대학교 신경생물학과 라비 알라다 교수·임정훈 박사 팀과의 국제 공동연구를 통해 발견한 것으로 세계 최고 권위의 과학학술지인 ‘네이처(Nature)" 2월호(2011년2월17일자)에 게재됐다.

동 논문의 공동 주저자인 이종빈, 임정훈 박사는 KAIST에서 수학한 국내박사 출신(지도교수 최준호)으로 현재 박사후 연구원으로 동 연구에 참여하고 있으며, 이번 성과는 국내에서 양성한 신진연구원이 주도했다는 점에서 큰 의의를 지닌다.

연구팀에 따르면 형질 전환 초파리를 대상으로 지난 4년간 행동 유형을 실험한 결과 뇌의 생체리듬을 주관하는 신경세포에서 기존에 알려지지 않은 새로운 유전자인 투엔티-포가 존재한다는 사실을 알아냈다.

기존의 생체리듬에 관여하는 유전자들이 DNA에서 mRNA(전령RNA)로 바뀌는 과정(전사단계 : Transcription)에서 작용하는 것과 달리 투엔티-포는 전사단계의 다음단계인 mRNA가 리보솜에서 단백질로 만들어지는 단계에서 작용한다. 특히 투엔티-포는 생체리듬을 조절하는 중요한 유전자인 피리어드(Period) 단백질*에 영향을 미치는 것으로 밝혀졌다.

* 피리어드(Period) 단백질 : 생체 시계 세포들은 외부 자극없이 스스로 돌아가는 분자적 시계 구조를 신경세포마다 가지고 있는데, 피리어드는 이러한 분자적 시계의 구성 유전자 중 하나임. 피리어드 단백질은 생체 시계의 중심 유전자인 클락(Clock)에 의한 전사 활성을 억제 시키는 역할을 함

이는 유전자의 기능을 밝히는 실험을 통해 이 유전자가 만드는 단백질이 신경세포에서 어떻게 기능을 하는지 과학적으로 증명한 것이다. 이번 발견은 기존의 생체리듬에 관여하는 각종 유전자의 작용 메커니즘과 전혀 다른 것으로 생체리듬의 연구 분야에서는 획기적인 일로 평가받고 있다.

이 연구 결과는 앞으로 인간을 포함한 고등생물체의 수면장애·시차적응·식사활동·생리현상 등 일주기성 생체리듬의 문제를 해소하는 방안을 찾는데 중요한 열쇠가 될 것으로 전망된다.

최준호 교수는 “생체리듬의 조절이 유전자의 번역단계에서도 이루어지고 있음을 밝혀 생체시계의 새로운 작용 메커니즘을 찾아냈다는 점에서 연구 결과의 의미가 크다”고 말했다.

연구팀이 새 유전자의 이름을 투엔티-포(Twenty-four)라고 붙인 것은 일주기성(24시간)에 부합하고 유전자 기호 번호(CG4857)를 합한 숫자가 24라는 점에 착안한 것이다.

2011.02.16 조회수 21493 면역기능 촉진 新메커니즘 규명

- ‘이뮤니티(면역)’지 게재, “기존 면역효과를 획기적으로 증진시킨 백신 개발 가능성 열어”-

면역기능을 유지‧촉진하는데 필수적인 과정인 ‘림프관신생* 조절’에 관여하는 새로운 메커니즘이 국내 연구진에 의해 규명되어, 기존보다 면역효과를 획기적으로 증진시키는 백신 개발 가능성을 열었다.

* 림프관신생(lymphangiogenesis) : 몸속에 새로운 림프관이 만들어지는 현상으로, 면역기능 유지와 염증 억제에 매우 중요한 과정

한국과학기술원(KAIST) 고규영, 이승효 교수가 주도하고 라구 카타루(Raghu Kataru) 박사와 김한솔 대학원생이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 오세정)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구) 및 세계수준의 연구중심대학(WCU) 육성사업의 지원을 받아 수행되었다.

특히 이번 연구결과는 면역학 분야에서 세계적으로 권위 있는 학술지인 ‘이뮤니티[Immunity(면역), Cell 자매지, IF=20.589]’지 표지논문(1월 20일자)으로 선정되는 등 연구의 우수성을 인정받았다. (논문명 : T Lymphocytes Negatively Regulate Lymph Node Lymphatic Vessel Formation)

고규영, 이승효 교수 연구팀은 우리 몸의 면역을 담당하는 세포(T 임파구)에서 분비되는 물질(인터페론*)이 림프관신생을 억제한다는 사실을 동물실험(쥐)을 통해 새롭게 발견하고, 이 물질을 효과적으로 조절하면 면역기능을 촉진시켜 백신치료 효과를 향상시킬 수 있다는 점을 밝혀냈다.

* 인터페론 : T 임파구가 활성화되면 분비되는 것으로, 체내의 면역을 담당하는 주요 인자

지금까지 전 세계 의학자들은 백신 접종으로 감기 등 감염성 질환뿐만 아니라 다양한 면역성 질병도 예방하고자 다각적인 노력을 기울여 왔다. 그러나 일부 백신은 효과가 미미하거나 오히려 효과가 전혀 없는 등 질병 예방과 치료에 많은 어려움이 있었다.

연구팀은 T 임파구와 인터페론이 결여된 생쥐에 면역 증강제를 투여하자 림프관신생이 급격히 증가한다는 사실을 확인하고, T 임파구나 인터페론의 기능을 조절하여 백신의 효과를 극대화시킬 수 있을 뿐만 아니라 면역 기능을 높인 백신 개발의 가능성을 제시하였다.

고규영 교수는 “이번 연구는 T 임파구에서 분비되는 인터페론이 림프관 신생을 조절하는 중요한 인자라는 사실을 새롭게 규명하고, 이 인자를 적절히 조절하면 면역기능을 효과적으로 증진시킬 수 있음을 증명하였다. 이번 연구를 통해 예방과 치료에 획기적인 효과를 지닌 백신 개발에 새로운 전기를 마련할 것으로 기대한다”고 연구 의의를 밝혔다.

2011.01.24 조회수 15937

면역기능 촉진 新메커니즘 규명

- ‘이뮤니티(면역)’지 게재, “기존 면역효과를 획기적으로 증진시킨 백신 개발 가능성 열어”-

면역기능을 유지‧촉진하는데 필수적인 과정인 ‘림프관신생* 조절’에 관여하는 새로운 메커니즘이 국내 연구진에 의해 규명되어, 기존보다 면역효과를 획기적으로 증진시키는 백신 개발 가능성을 열었다.

* 림프관신생(lymphangiogenesis) : 몸속에 새로운 림프관이 만들어지는 현상으로, 면역기능 유지와 염증 억제에 매우 중요한 과정

한국과학기술원(KAIST) 고규영, 이승효 교수가 주도하고 라구 카타루(Raghu Kataru) 박사와 김한솔 대학원생이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 오세정)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구) 및 세계수준의 연구중심대학(WCU) 육성사업의 지원을 받아 수행되었다.

특히 이번 연구결과는 면역학 분야에서 세계적으로 권위 있는 학술지인 ‘이뮤니티[Immunity(면역), Cell 자매지, IF=20.589]’지 표지논문(1월 20일자)으로 선정되는 등 연구의 우수성을 인정받았다. (논문명 : T Lymphocytes Negatively Regulate Lymph Node Lymphatic Vessel Formation)

고규영, 이승효 교수 연구팀은 우리 몸의 면역을 담당하는 세포(T 임파구)에서 분비되는 물질(인터페론*)이 림프관신생을 억제한다는 사실을 동물실험(쥐)을 통해 새롭게 발견하고, 이 물질을 효과적으로 조절하면 면역기능을 촉진시켜 백신치료 효과를 향상시킬 수 있다는 점을 밝혀냈다.

* 인터페론 : T 임파구가 활성화되면 분비되는 것으로, 체내의 면역을 담당하는 주요 인자

지금까지 전 세계 의학자들은 백신 접종으로 감기 등 감염성 질환뿐만 아니라 다양한 면역성 질병도 예방하고자 다각적인 노력을 기울여 왔다. 그러나 일부 백신은 효과가 미미하거나 오히려 효과가 전혀 없는 등 질병 예방과 치료에 많은 어려움이 있었다.

연구팀은 T 임파구와 인터페론이 결여된 생쥐에 면역 증강제를 투여하자 림프관신생이 급격히 증가한다는 사실을 확인하고, T 임파구나 인터페론의 기능을 조절하여 백신의 효과를 극대화시킬 수 있을 뿐만 아니라 면역 기능을 높인 백신 개발의 가능성을 제시하였다.

고규영 교수는 “이번 연구는 T 임파구에서 분비되는 인터페론이 림프관 신생을 조절하는 중요한 인자라는 사실을 새롭게 규명하고, 이 인자를 적절히 조절하면 면역기능을 효과적으로 증진시킬 수 있음을 증명하였다. 이번 연구를 통해 예방과 치료에 획기적인 효과를 지닌 백신 개발에 새로운 전기를 마련할 것으로 기대한다”고 연구 의의를 밝혔다.

2011.01.24 조회수 15937