-

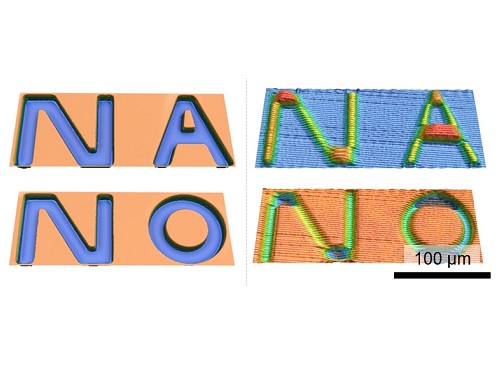

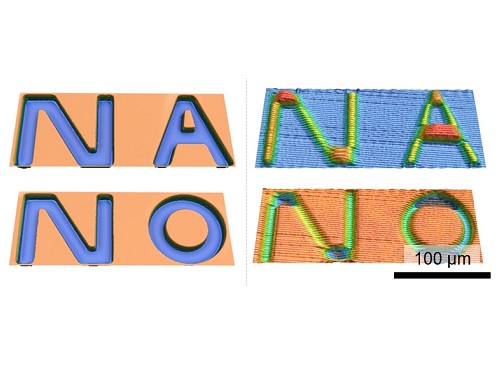

3차원 반도체 소자 구현할 나노 인쇄 기술 개발

최근, 나노 스케일의 물리/화학 센서부터 미터 스케일의 에너지 수확 소자까지, 전자 소자에 적용되는 소재 및 구조들의 형태가 점점 고도화되며 복잡한 형태로 발전해나가고 있다. 그에 따라 범용성이 높은 3차원 구조체 제작 기술의 개발에 많은 연구자들이 관심을 두고 있다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 전략조정본부장 공동연구팀이 `차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술'을 개발했다고 4일 밝혔다.

공동연구팀은 신축 기판 위 2차원 나노구조체의 안정적 구현과 인쇄될 기판의 표면 마이크로 구조 설계를 통해 3차원 나노구조체를 인쇄할 수 있음을 처음으로 선보였다.

기계공학과 안준성 박사후연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 2월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoscale three-dimensional fabrication based on mechanically guided assembly)

현재 개발되고 있는 인쇄 방법 중, 기계적 좌굴을 이용한 인쇄 방식은 얇은 곡면 형태의 복잡한 3차원 형상을 높은 자유도로 제작할 수 있으면서 제작된 구조체를 원래의 형상으로 되돌릴 수 있다는 이점 덕분에 차세대 인쇄 기술로 주목을 받고 있다. 또한, 금속, 세라믹 등 다양한 재료와 소자에 적용할 수 있다는 점과 설계된 대로 정확하게 구현할 수 있다는 높은 프로그래밍 가능성을 이점으로 갖는다. 그러나 현재까지 개발된 기계적 좌굴 기반의 3차원 인쇄 기술은 2차원 구조체 전사 공정의 불안정성과 나노구조체 설계의 어려움으로 인해 마이크로 스케일보다 큰 3차원 구조체만 제작할 수 있다는 치명적인 한계를 갖고 있다.

최근에는 이를 해결하기 위해 전자빔 리소그래피 (electron beam lithography)를 이용해 2차원 형상을 구현하고 물에 녹는 접착 필름을 사용해 신축 기판 위에 3차원 구조체를 인쇄하는 기술 등이 개발되고 있지만, 높은 제작 비용, 밀리미터 스케일 이하의 좁은 인쇄 면적, 낮은 공정 신뢰성으로 인해 보편적 인쇄 기술로 발전하기에는 많은 어려움이 남아 있다. 따라서, 복잡한 3차원 형상으로 설계된 나노구조체를 실제로 구현할 수 있는 제작 기술을 개발하는 것은 차세대 3차원 인쇄 기술과 나노구조체를 기반으로 한 고성능 광학/전자/바이오 소자의 개발에 큰 발전을 이룰 수 있을 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

연구팀은 나노 스케일까지 안정적으로 2차원 구조체를 인쇄할 수 있는 나노전사 인쇄 기술과, 신축 기판에 가해진 압축력에 의해 좌굴된 최종 형상을 예측할 수 있는 설계 기법을 개발해 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술을 구현했다. 공유 결합 기반의 나노 전사 인쇄 기술은 탄성중합체 기판 위에 50 나노미터(nm) 선폭을 갖는 금속/세라믹 물질의 안정적인 전사를 가능하게 했다. 또한, 전사될 신축 기판의 마이크로 패터닝을 통해 인쇄될 물질의 선택적인 접착과 좌굴을 쉽게 하고 접합부의 형상을 제어해 기판의 국부적인 신장률을 설계할 수 있음을 보였다. 이를 통해 3차원 좌굴 구조체의 변형 정도(deflection), 방향성(direction), 모드(mode)를 제어함으로써 3차원 구조체의 형상을 설계하고 예측할 수 있는 나노 스케일 인쇄 방법을 고안했다. 최종적으로, 개발된 3차원 나노구조체 인쇄 공정은 유독성/폭발성 가스 감지를 위한 고성능 신축 가스 센서를 제작하는데 응용됐다. 이는 나노 스케일의 무기물 물질을 설계 및 제작하고 실제 응용 소자에 적용할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 지도한 KAIST 박인규 교수, 한국기계연구원 정준호 박사는 "개발된 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술은 나노구조체 제작 공정의 본질적인 문제인 낮은 범용성 및 디자인 다양성과 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 반도체 소자를 포함한 다양한 나노 전자 소자 제작에 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노구조체 제작 기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, 극한물성시스템 제조플랫폼기술의 지원을 받아 수행됐다.

3차원 반도체 소자 구현할 나노 인쇄 기술 개발

최근, 나노 스케일의 물리/화학 센서부터 미터 스케일의 에너지 수확 소자까지, 전자 소자에 적용되는 소재 및 구조들의 형태가 점점 고도화되며 복잡한 형태로 발전해나가고 있다. 그에 따라 범용성이 높은 3차원 구조체 제작 기술의 개발에 많은 연구자들이 관심을 두고 있다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 전략조정본부장 공동연구팀이 `차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술'을 개발했다고 4일 밝혔다.

공동연구팀은 신축 기판 위 2차원 나노구조체의 안정적 구현과 인쇄될 기판의 표면 마이크로 구조 설계를 통해 3차원 나노구조체를 인쇄할 수 있음을 처음으로 선보였다.

기계공학과 안준성 박사후연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 2월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoscale three-dimensional fabrication based on mechanically guided assembly)

현재 개발되고 있는 인쇄 방법 중, 기계적 좌굴을 이용한 인쇄 방식은 얇은 곡면 형태의 복잡한 3차원 형상을 높은 자유도로 제작할 수 있으면서 제작된 구조체를 원래의 형상으로 되돌릴 수 있다는 이점 덕분에 차세대 인쇄 기술로 주목을 받고 있다. 또한, 금속, 세라믹 등 다양한 재료와 소자에 적용할 수 있다는 점과 설계된 대로 정확하게 구현할 수 있다는 높은 프로그래밍 가능성을 이점으로 갖는다. 그러나 현재까지 개발된 기계적 좌굴 기반의 3차원 인쇄 기술은 2차원 구조체 전사 공정의 불안정성과 나노구조체 설계의 어려움으로 인해 마이크로 스케일보다 큰 3차원 구조체만 제작할 수 있다는 치명적인 한계를 갖고 있다.

최근에는 이를 해결하기 위해 전자빔 리소그래피 (electron beam lithography)를 이용해 2차원 형상을 구현하고 물에 녹는 접착 필름을 사용해 신축 기판 위에 3차원 구조체를 인쇄하는 기술 등이 개발되고 있지만, 높은 제작 비용, 밀리미터 스케일 이하의 좁은 인쇄 면적, 낮은 공정 신뢰성으로 인해 보편적 인쇄 기술로 발전하기에는 많은 어려움이 남아 있다. 따라서, 복잡한 3차원 형상으로 설계된 나노구조체를 실제로 구현할 수 있는 제작 기술을 개발하는 것은 차세대 3차원 인쇄 기술과 나노구조체를 기반으로 한 고성능 광학/전자/바이오 소자의 개발에 큰 발전을 이룰 수 있을 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

연구팀은 나노 스케일까지 안정적으로 2차원 구조체를 인쇄할 수 있는 나노전사 인쇄 기술과, 신축 기판에 가해진 압축력에 의해 좌굴된 최종 형상을 예측할 수 있는 설계 기법을 개발해 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술을 구현했다. 공유 결합 기반의 나노 전사 인쇄 기술은 탄성중합체 기판 위에 50 나노미터(nm) 선폭을 갖는 금속/세라믹 물질의 안정적인 전사를 가능하게 했다. 또한, 전사될 신축 기판의 마이크로 패터닝을 통해 인쇄될 물질의 선택적인 접착과 좌굴을 쉽게 하고 접합부의 형상을 제어해 기판의 국부적인 신장률을 설계할 수 있음을 보였다. 이를 통해 3차원 좌굴 구조체의 변형 정도(deflection), 방향성(direction), 모드(mode)를 제어함으로써 3차원 구조체의 형상을 설계하고 예측할 수 있는 나노 스케일 인쇄 방법을 고안했다. 최종적으로, 개발된 3차원 나노구조체 인쇄 공정은 유독성/폭발성 가스 감지를 위한 고성능 신축 가스 센서를 제작하는데 응용됐다. 이는 나노 스케일의 무기물 물질을 설계 및 제작하고 실제 응용 소자에 적용할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 지도한 KAIST 박인규 교수, 한국기계연구원 정준호 박사는 "개발된 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술은 나노구조체 제작 공정의 본질적인 문제인 낮은 범용성 및 디자인 다양성과 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 반도체 소자를 포함한 다양한 나노 전자 소자 제작에 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노구조체 제작 기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, 극한물성시스템 제조플랫폼기술의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.04

조회수 9565

-

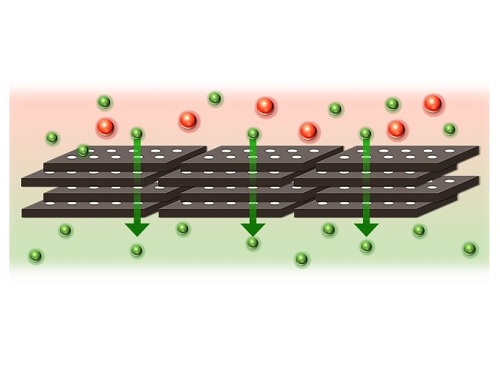

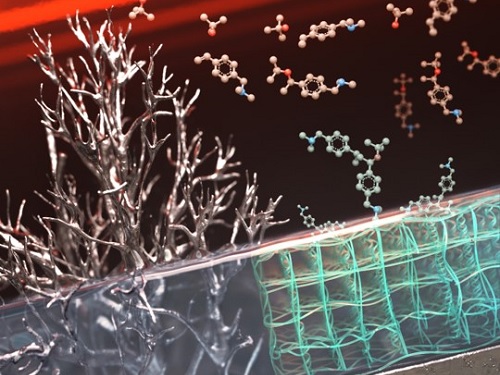

유기용매 정제용 분리막 원천기술 개발

기후변화 대응을 위한 친환경 공정 기술 개발의 필요성이 확대됨에 따라 화학 및 제약 산업에서의 저에너지 분리 공정은 지속가능한 개발에 있어 중추적 역할을 담당하고 있다. 특히, 제약 산업의 경우 고품질의 의약품 제조를 위해 고순도의 유기용매 사용이 필수적이며, 이에 따라 유기용매의 고효율 분리 공정에 대한 요구가 꾸준히 증가하고 있는 실정이다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 2차원 다공성 탄소 기반의 유기용매 정제용 초고성능 나노여과막을 개발했다고 3일 밝혔다.

기존의 유기용매 분리 공정은 혼합물을 이루는 물질 간의 끓는점 차이를 이용하여 분리하는 증류법이 사용되어 대용량의 혼합물을 끓여야 하는 만큼 막대한 에너지가 소모되는 단점이 있었다.

반면, 분리막 기술은 단순히 압력을 가하는 것만으로 유기용매의 선택적 투과가 가능하고 유기용매보다 크기가 큰 입자들을 효과적으로 제거할 수 있다. 특히, 열이 가해지지 않으므로 공정에서 요구되는 에너지 및 비용을 절감할 수 있고 가열 과정 중 고부가가치 생성물의 화학적 변성 위험성을 배제할 수 있다는 장점이 있다.

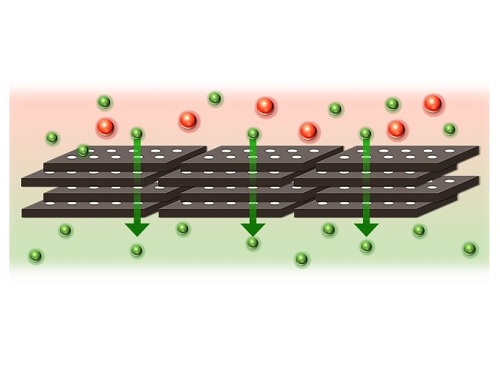

연구팀은 고성능 분리막의 개발을 위해 2차원 마이크로 다공성 탄소 물질을 합성하고 이를 분리막으로 제조하는 기술을 개발했다. 대표적인 2차원 탄소 물질 그래핀은 얇고 안정적이며 기계적 강성이 높아 이상적인 분리막 재료이지만, 촘촘히 배열된 탄소 원자들로 인해 어떠한 물질도 투과시키지 못한다. 이에 추가적인 구멍을 뚫어 분리막으로 활용하려는 시도들이 있었으나, 균일한 크기의 마이크로 기공을 고밀도로 뚫는 데는 여전히 기술적 어려움이 존재하는 실정이다.

이에 최민기 교수 연구팀은 2 나노미터(nm) 이하의 작은 마이크로 기공을 갖는 결정성 알루미노실리케이트 물질인 제올라이트를 주형으로 활용해 분리막에 사용할 2차원 마이크로 다공성 탄소 물질을 합성했다. 대부분의 제올라이트는 3차원적으로 연결된 마이크로 기공 구조를 지니지만 일부는 2차원적 기공 연결구조를 지니며 특히 연속적인 탄소 골격이 자랄 수 있는 충분한 공간을 제공할 수 있다는 점을 활용했다.

연구팀은 이러한 2차원적 기공 연결구조를 지니는 제올라이트 내부에 탄소를 채워 넣은 후, 제올라이트만을 선택적으로 녹여냄으로써 판 형태의 2차원 탄소 물질을 합성하는 데 성공했다. 합성된 탄소는 기존 제올라이트의 마이크로 기공 구조를 그대로 본뜬 골격 구조를 지니며, 극도로 균일한 크기의 마이크로 기공들이 벌집 구조로 빽빽하게 배열돼 있다. 해당 기공 밀도는 기존에 보고되어온 다공성 그래핀과 비교해 수십 배 이상 높은 수치다.

연구팀은 합성된 2차원 탄소 시트들을 적층시켜 얇은 두께의 분리막을 제조했다. 해당 분리막을 유기용매 나노여과에 적용한 결과, 탄소 시트의 기공 크기보다 큰 유기 용질은 효과적으로 걸러내며, 작은 유기용매는 자유롭게 투과시킴으로써 고순도의 유기용매를 얻을 수 있었다. 특히, 해당 분리막은 높은 기공 밀도 덕분에 기존의 분리막들과 비교해 비약적으로 높은 유기용매 투과도를 보이므로 유기용매의 대량 정제에 매우 적합하다.

연구를 주도한 최민기 교수는 "극도로 균일한 크기의 마이크로 기공이 초고밀도로 존재하는 2차원 다공성 탄소의 합성 방법은 세계적으로 보고된 바가 없던 새로운 개념이다ˮ라며, "이번 연구에서 개발한 탄소 물질은 분리막뿐만 아니라, 배터리나 축전지와 같은 전기화학적 에너지 저장 장치 및 화학적 센서 등 다양한 분야에서 활용이 가능할 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

우리 대학 응용과학연구소 김채훈 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 세계적 권위지인 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 지난 2월 10일 게재됐다. (논문명: Bottom-up synthesis of two-dimensional carbon with vertically aligned ordered micropores for ultrafast nanofiltration)

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

유기용매 정제용 분리막 원천기술 개발

기후변화 대응을 위한 친환경 공정 기술 개발의 필요성이 확대됨에 따라 화학 및 제약 산업에서의 저에너지 분리 공정은 지속가능한 개발에 있어 중추적 역할을 담당하고 있다. 특히, 제약 산업의 경우 고품질의 의약품 제조를 위해 고순도의 유기용매 사용이 필수적이며, 이에 따라 유기용매의 고효율 분리 공정에 대한 요구가 꾸준히 증가하고 있는 실정이다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 2차원 다공성 탄소 기반의 유기용매 정제용 초고성능 나노여과막을 개발했다고 3일 밝혔다.

기존의 유기용매 분리 공정은 혼합물을 이루는 물질 간의 끓는점 차이를 이용하여 분리하는 증류법이 사용되어 대용량의 혼합물을 끓여야 하는 만큼 막대한 에너지가 소모되는 단점이 있었다.

반면, 분리막 기술은 단순히 압력을 가하는 것만으로 유기용매의 선택적 투과가 가능하고 유기용매보다 크기가 큰 입자들을 효과적으로 제거할 수 있다. 특히, 열이 가해지지 않으므로 공정에서 요구되는 에너지 및 비용을 절감할 수 있고 가열 과정 중 고부가가치 생성물의 화학적 변성 위험성을 배제할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 고성능 분리막의 개발을 위해 2차원 마이크로 다공성 탄소 물질을 합성하고 이를 분리막으로 제조하는 기술을 개발했다. 대표적인 2차원 탄소 물질 그래핀은 얇고 안정적이며 기계적 강성이 높아 이상적인 분리막 재료이지만, 촘촘히 배열된 탄소 원자들로 인해 어떠한 물질도 투과시키지 못한다. 이에 추가적인 구멍을 뚫어 분리막으로 활용하려는 시도들이 있었으나, 균일한 크기의 마이크로 기공을 고밀도로 뚫는 데는 여전히 기술적 어려움이 존재하는 실정이다.

이에 최민기 교수 연구팀은 2 나노미터(nm) 이하의 작은 마이크로 기공을 갖는 결정성 알루미노실리케이트 물질인 제올라이트를 주형으로 활용해 분리막에 사용할 2차원 마이크로 다공성 탄소 물질을 합성했다. 대부분의 제올라이트는 3차원적으로 연결된 마이크로 기공 구조를 지니지만 일부는 2차원적 기공 연결구조를 지니며 특히 연속적인 탄소 골격이 자랄 수 있는 충분한 공간을 제공할 수 있다는 점을 활용했다.

연구팀은 이러한 2차원적 기공 연결구조를 지니는 제올라이트 내부에 탄소를 채워 넣은 후, 제올라이트만을 선택적으로 녹여냄으로써 판 형태의 2차원 탄소 물질을 합성하는 데 성공했다. 합성된 탄소는 기존 제올라이트의 마이크로 기공 구조를 그대로 본뜬 골격 구조를 지니며, 극도로 균일한 크기의 마이크로 기공들이 벌집 구조로 빽빽하게 배열돼 있다. 해당 기공 밀도는 기존에 보고되어온 다공성 그래핀과 비교해 수십 배 이상 높은 수치다.

연구팀은 합성된 2차원 탄소 시트들을 적층시켜 얇은 두께의 분리막을 제조했다. 해당 분리막을 유기용매 나노여과에 적용한 결과, 탄소 시트의 기공 크기보다 큰 유기 용질은 효과적으로 걸러내며, 작은 유기용매는 자유롭게 투과시킴으로써 고순도의 유기용매를 얻을 수 있었다. 특히, 해당 분리막은 높은 기공 밀도 덕분에 기존의 분리막들과 비교해 비약적으로 높은 유기용매 투과도를 보이므로 유기용매의 대량 정제에 매우 적합하다.

연구를 주도한 최민기 교수는 "극도로 균일한 크기의 마이크로 기공이 초고밀도로 존재하는 2차원 다공성 탄소의 합성 방법은 세계적으로 보고된 바가 없던 새로운 개념이다ˮ라며, "이번 연구에서 개발한 탄소 물질은 분리막뿐만 아니라, 배터리나 축전지와 같은 전기화학적 에너지 저장 장치 및 화학적 센서 등 다양한 분야에서 활용이 가능할 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

우리 대학 응용과학연구소 김채훈 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 세계적 권위지인 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 지난 2월 10일 게재됐다. (논문명: Bottom-up synthesis of two-dimensional carbon with vertically aligned ordered micropores for ultrafast nanofiltration)

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.03

조회수 8643

-

이산화탄소에서 바이오 플라스틱 20배 이상 뽑아내다

전 세계적으로 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 이를 기후 위기로 인식하고 이에 대응하는 적극적인 관심과 노력이 요구되고 있다. 그중 이산화탄소를 활용해 재자원화하는 여러 방법 중에서 전기화학적 이산화탄소 전환 기술은 전기에너지를 이용해 이산화탄소를 유용한 화학물질로 전환할 수 있는 기술이다. 이는 설비 운용이 용이하고, 태양 전지나 풍력에 의해 생산된 재생 가능한 전기에너지를 이용할 수 있으므로 온실가스 감축 및 탄소 중립 달성에 기여하는 친환경 기술로 많은 관심을 받고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀이 전기화학적 이산화탄소 전환과 미생물 기반의 바이오 전환을 연계한 하이브리드 시스템을 개발해 이산화탄소로부터 높은 효율로 바이오 플라스틱을 생산하는 기술 개발에 성공했다고 30일 밝혔다. 유사한 시스템 대비 20배 이상의 세계 최고 생산성을 보여준 해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 3월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biohybrid CO2 electrolysis for the direct synthesis of polyesters from CO2

※ 저자 정보 : 이현주 (한국과학기술원, 교신저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 임진규(한국과학기술원, 현 소속 기관 Stanford Linear Accelerator Center, 공동 제1저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1저자), 이재원(한국과학기술원, 공동 제1저자) - 총 5명

이산화탄소의 효율적인 전환을 위해 고효율 전극 촉매 및 시스템 개발이 활발히 진행되고 있는데, 전환생성물로는 주로 탄소 1~3개의 화합물만이 제한적으로 생산되고 있다. 일산화탄소, 포름산, 에틸렌과 같은 탄소 1개의 화합물이 비교적 높은 효율로 생산되며, 이 밖에 에탄올, 아세트산, 프로판올과 같은 여러 개 탄소의 액상 화합물도 만들어질 수 있으나 이는 더 많은 전자를 필요로 하는 화학반응 특성상 전환 효율 및 생성물 선택성이 크게 낮다는 한계점이 있다.

이에 우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀은 전기화학적 이산화탄소 전환 기술과 미생물을 이용한 바이오 전환 기술을 연계해 이산화탄소로부터 바이오 플라스틱을 생산하는 기술을 개발했다. 이 전기화학-바이오 하이브리드 시스템은 전기화학 전환반응이 일어나는 전해조와 미생물 배양이 이루어지는 발효조가 연결된 형태로, 전해조에서 이산화탄소가 포름산으로 전환되면, 이 포름산을 발효조에 공급해 커프리아비더스 네케이터(Cupriavidus necator)라는 미생물이 탄소원으로 섭취해 미생물 유래 바이오 플라스틱인 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)를 생산한다.

기존 이러한 하이브리드 콘셉트의 연구 결과에 따르면, 전기화학 반응의 낮은 효율 및 미생물 배양 조건과의 차이 등의 문제로 생산성이 매우 낮거나 비연속적 공정에 그친다는 단점이 있었다.

이를 극복하기 위해 공동연구팀은 기체 상태의 이산화탄소를 이용한 기체 확산 전극(gas diffusion electrode)으로 포름산을 만들었다. 그리고 미생물의 생장을 저해하지 않으면서도 전기화학 반응이 충분히 잘 일어나도록 하는 전해액이자 동시에 미생물 배양 배지로 이용할 수 있는 ‘생리적 호환 가능한 양극 전해액(physiologically compatible catholyte)’을 개발하여 별도의 분리 및 정제과정 없이 바로 미생물에게 공급하도록 했다. 이를 통해 이산화탄소로부터 만들어진 포름산을 포함하고 있는 전해액이 발효조로 들어가 미생물 배양에 쓰이고, 전해조로 들어가 순환되도록 하여 전해액과 남은 포름산의 활용을 극대화했다. 또한, 이 과정에서 필터를 설치해 전극 반응에 영향을 줄 수 있는 미생물이 걸러진 전해액만이 전해조로 공급되고 미생물은 발효조 안에만 존재하도록 하는 두 시스템이 잘 연계되면서도 효율적으로 작동되도록 설계했다.

개발한 하이브리드 시스템을 통해 이산화탄소로부터 세포 건조 중량의 83%에 달하는 높은 함량의 바이오 플라스틱(PHB)를 생산했으며, 이는 4 cm2 전극에서 1.38g의 PHB를 생산한 결과로 세계 최초 그램(g) 수준의 생산이며 기존 연구 대비 20배 이상의 생산성이다. 또한 해당 하이브리드 시스템은 연속 배양(continuous culture)의 가능성을 보여줌으로써 추후 다양한 산업공정으로의 응용 또한 기대된다.

교신저자인 이현주 교수와 이상엽 특훈교수는 “이번 연구 결과는 바이오 플라스틱뿐만 아니라 다양한 화학물질 생산에 응용될 수 있는 기술로서 앞으로 탄소 중립을 위한 핵심 기술로 많은 활용이 기대된다”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 이산화탄소 저감 촉매 및 에너지 소자 기술 개발 과제, 불균일계 원자 촉매 제어 과제와 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

이산화탄소에서 바이오 플라스틱 20배 이상 뽑아내다

전 세계적으로 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 이를 기후 위기로 인식하고 이에 대응하는 적극적인 관심과 노력이 요구되고 있다. 그중 이산화탄소를 활용해 재자원화하는 여러 방법 중에서 전기화학적 이산화탄소 전환 기술은 전기에너지를 이용해 이산화탄소를 유용한 화학물질로 전환할 수 있는 기술이다. 이는 설비 운용이 용이하고, 태양 전지나 풍력에 의해 생산된 재생 가능한 전기에너지를 이용할 수 있으므로 온실가스 감축 및 탄소 중립 달성에 기여하는 친환경 기술로 많은 관심을 받고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀이 전기화학적 이산화탄소 전환과 미생물 기반의 바이오 전환을 연계한 하이브리드 시스템을 개발해 이산화탄소로부터 높은 효율로 바이오 플라스틱을 생산하는 기술 개발에 성공했다고 30일 밝혔다. 유사한 시스템 대비 20배 이상의 세계 최고 생산성을 보여준 해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 3월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biohybrid CO2 electrolysis for the direct synthesis of polyesters from CO2

※ 저자 정보 : 이현주 (한국과학기술원, 교신저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 임진규(한국과학기술원, 현 소속 기관 Stanford Linear Accelerator Center, 공동 제1저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1저자), 이재원(한국과학기술원, 공동 제1저자) - 총 5명

이산화탄소의 효율적인 전환을 위해 고효율 전극 촉매 및 시스템 개발이 활발히 진행되고 있는데, 전환생성물로는 주로 탄소 1~3개의 화합물만이 제한적으로 생산되고 있다. 일산화탄소, 포름산, 에틸렌과 같은 탄소 1개의 화합물이 비교적 높은 효율로 생산되며, 이 밖에 에탄올, 아세트산, 프로판올과 같은 여러 개 탄소의 액상 화합물도 만들어질 수 있으나 이는 더 많은 전자를 필요로 하는 화학반응 특성상 전환 효율 및 생성물 선택성이 크게 낮다는 한계점이 있다.

이에 우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀은 전기화학적 이산화탄소 전환 기술과 미생물을 이용한 바이오 전환 기술을 연계해 이산화탄소로부터 바이오 플라스틱을 생산하는 기술을 개발했다. 이 전기화학-바이오 하이브리드 시스템은 전기화학 전환반응이 일어나는 전해조와 미생물 배양이 이루어지는 발효조가 연결된 형태로, 전해조에서 이산화탄소가 포름산으로 전환되면, 이 포름산을 발효조에 공급해 커프리아비더스 네케이터(Cupriavidus necator)라는 미생물이 탄소원으로 섭취해 미생물 유래 바이오 플라스틱인 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)를 생산한다.

기존 이러한 하이브리드 콘셉트의 연구 결과에 따르면, 전기화학 반응의 낮은 효율 및 미생물 배양 조건과의 차이 등의 문제로 생산성이 매우 낮거나 비연속적 공정에 그친다는 단점이 있었다.

이를 극복하기 위해 공동연구팀은 기체 상태의 이산화탄소를 이용한 기체 확산 전극(gas diffusion electrode)으로 포름산을 만들었다. 그리고 미생물의 생장을 저해하지 않으면서도 전기화학 반응이 충분히 잘 일어나도록 하는 전해액이자 동시에 미생물 배양 배지로 이용할 수 있는 ‘생리적 호환 가능한 양극 전해액(physiologically compatible catholyte)’을 개발하여 별도의 분리 및 정제과정 없이 바로 미생물에게 공급하도록 했다. 이를 통해 이산화탄소로부터 만들어진 포름산을 포함하고 있는 전해액이 발효조로 들어가 미생물 배양에 쓰이고, 전해조로 들어가 순환되도록 하여 전해액과 남은 포름산의 활용을 극대화했다. 또한, 이 과정에서 필터를 설치해 전극 반응에 영향을 줄 수 있는 미생물이 걸러진 전해액만이 전해조로 공급되고 미생물은 발효조 안에만 존재하도록 하는 두 시스템이 잘 연계되면서도 효율적으로 작동되도록 설계했다.

개발한 하이브리드 시스템을 통해 이산화탄소로부터 세포 건조 중량의 83%에 달하는 높은 함량의 바이오 플라스틱(PHB)를 생산했으며, 이는 4 cm2 전극에서 1.38g의 PHB를 생산한 결과로 세계 최초 그램(g) 수준의 생산이며 기존 연구 대비 20배 이상의 생산성이다. 또한 해당 하이브리드 시스템은 연속 배양(continuous culture)의 가능성을 보여줌으로써 추후 다양한 산업공정으로의 응용 또한 기대된다.

교신저자인 이현주 교수와 이상엽 특훈교수는 “이번 연구 결과는 바이오 플라스틱뿐만 아니라 다양한 화학물질 생산에 응용될 수 있는 기술로서 앞으로 탄소 중립을 위한 핵심 기술로 많은 활용이 기대된다”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 이산화탄소 저감 촉매 및 에너지 소자 기술 개발 과제, 불균일계 원자 촉매 제어 과제와 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.30

조회수 11803

-

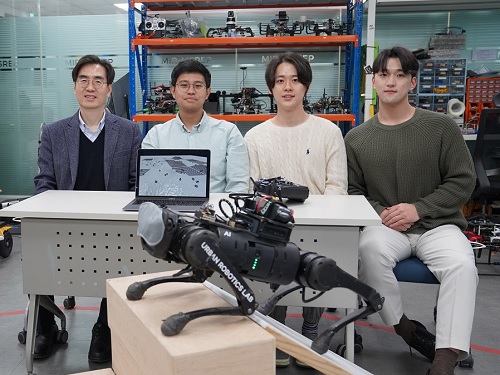

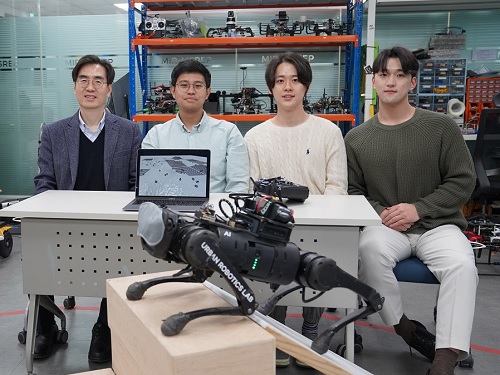

드림워커, 안 보고도 계단을 성큼성큼 걷다

연기가 자욱해 앞이 안보이는 재난 상황에서 별도의 시각이나 촉각 센서의 도움 없이 계단을 오르내리고 나무뿌리와 같은 울퉁불퉁한 환경 등에서 넘어지지 않고 움직이는 사족보행 로봇 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 명현 교수 연구팀(미래도시 로봇연구실)이 다양한 비정형 환경에서도 강인한 `블라인드 보행(blind locomotion)'을 가능케 하는 보행 로봇 제어 기술을 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 사람이 수면 중 깨어서 깜깜한 상태에서 화장실을 갈 때 시각적인 도움이 거의 없이 보행이 가능한 것처럼, 블라인드 보행이 가능하다고 해서 붙여진 ‘드림워크(DreamWaQ)’기술을 개발하였고 이 기술이 적용된 로봇을 ‘드림워커(DreamWaQer)’라고 명명했다. 즉 이 기술을 탑재하면 다양한 형태의 사족보행 로봇 드림워커를 만들어낼 수 있게 되는 것이다.

기존 보행 로봇 제어기는 기구학 또는 동역학 모델을 기반으로 한다. 이를 모델 기반 제어 방식이라고 표현하는데, 특히 야지와 같은 비정형 환경에서 안정적인 보행을 하기 위해서는 모델의 특징 정보를 더욱 빠르게 얻을 수 있어야 한다. 그러나 이는 주변 환경의 인지 능력에 많이 의존하는 모습을 보여 왔다.

이에 비해, 명현 교수 연구팀이 개발한 인공지능 학습 방법 중 하나인 심층 강화학습 기반의 제어기는 시뮬레이터로부터 얻어진 다양한 환경의 데이터를 통해 보행 로봇의 각 모터에 적절한 제어 명령을 빠르게 계산해 줄 수 있다. 시뮬레이션에서 학습된 제어기가 실제 로봇에서 잘 작동하려면 별도의 튜닝 과정이 필요했다면, 연구팀이 개발한 제어기는 별도의 튜닝을 요구하지 않는다는 장점도 있어 다양한 보행 로봇에 쉽게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀이 개발한 제어기인 드림워크는 크게 지면과 로봇의 정보를 추정하는 상황(context) 추정 네트워크와 제어 명령을 산출하는 정책(policy) 네트워크로 구성된다. 상황추정 네트워크는 관성 정보와 관절 정보들을 통해 암시적으로 지면의 정보를, 명시적으로 로봇의 상태를 추정한다. 이 정보는 정책 네트워크에 입력돼 최적의 제어 명령을 산출하는 데 사용된다. 두 네트워크는 시뮬레이션에서 함께 학습된다.

상황추정 네트워크는 지도학습을 통해 학습되는 반면, 정책 네트워크는 심층 강화학습 방법론인 행동자-비평자(actor-critic) 방식을 통해 학습된다. 행동자 네트워크는 주변 지형 정보를 오직 암시적으로 추정할 수 있다. 시뮬레이션에서는 주변 지형 정보를 알 수 있는데, 지형 정보를 알고 있는 비평자 네트워크가 행동자 네트워크의 정책을 평가한다.

이 모든 학습 과정에는 단 1시간 정도만 소요되며, 실제 로봇에는 학습된 행동자 네트워크만 탑재된다. 주변 지형을 보지 않고도, 오직 로봇 내부의 관성 센서(IMU)와 관절 각도의 측정치를 활용해 시뮬레이션에서 학습한 다양한 환경 중 어느 환경과 유사한지 상상하는 과정을 거친다. 갑자기 계단과 같은 단차를 맞이하는 경우, 발이 단차에 닿기 전까지는 알 수 없지만 발이 닿는 순간 빠르게 지형 정보를 상상한다. 그리고 이렇게 추측된 지형 정보에 알맞은 제어 명령을 각 모터에 전달해 재빠른 적응 보행이 가능하다.

드림워커(DreamWaQer) 로봇은 실험실 환경뿐 아니라, 연석과 과속방지턱이 많은 대학 캠퍼스 환경, 나무뿌리와 자갈이 많은 야지 환경 등에서 보행 시 지면으로부터 몸체까지 높이의 3분의 2 (2/3) 정도의 계단 등을 극복함으로써 강인한 성능을 입증했다. 또한 환경과 무관하게, 0.3m/s의 느린 속도부터 1.0m/s의 다소 빠른 속도까지도 안정적인 보행이 가능함을 연구팀은 확인했다.

이번 연구 결과는 이 마데 아스윈 나렌드라(I Made Aswin Nahrendra) 박사과정이 제1 저자로, 유병호 박사과정이 공동 저자로 참여했으며, 오는 5월 말 영국 런던에서 개최되는 로보틱스 분야의 세계 최고 권위 학회인 ICRA(IEEE International Conference on Robotics and Automation)에 채택되어 발표될 예정이다. (논문명: DreamWaQ: Learning Robust Quadrupedal Locomotion With Implicit Terrain Imagination via Deep Reinforcement Learning)

개발된 드림워크를 탑재한 보행 로봇 드림워커의 구동 및 보행 영상은 아래 주소에서 확인할 수 있다.

메인 영상: https://youtu.be/JC1_bnTxPiQ

쿠키 영상: https://youtu.be/mhUUZVbeDA0

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 로봇산업핵심기술개발 사업의 지원을 받아 수행되었다. (과제명: 동적, 비정형 환경에서의 보행 로봇의 자율이동을 위한 이동지능 SW 개발 및 실현장 적용)

드림워커, 안 보고도 계단을 성큼성큼 걷다

연기가 자욱해 앞이 안보이는 재난 상황에서 별도의 시각이나 촉각 센서의 도움 없이 계단을 오르내리고 나무뿌리와 같은 울퉁불퉁한 환경 등에서 넘어지지 않고 움직이는 사족보행 로봇 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 명현 교수 연구팀(미래도시 로봇연구실)이 다양한 비정형 환경에서도 강인한 `블라인드 보행(blind locomotion)'을 가능케 하는 보행 로봇 제어 기술을 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 사람이 수면 중 깨어서 깜깜한 상태에서 화장실을 갈 때 시각적인 도움이 거의 없이 보행이 가능한 것처럼, 블라인드 보행이 가능하다고 해서 붙여진 ‘드림워크(DreamWaQ)’기술을 개발하였고 이 기술이 적용된 로봇을 ‘드림워커(DreamWaQer)’라고 명명했다. 즉 이 기술을 탑재하면 다양한 형태의 사족보행 로봇 드림워커를 만들어낼 수 있게 되는 것이다.

기존 보행 로봇 제어기는 기구학 또는 동역학 모델을 기반으로 한다. 이를 모델 기반 제어 방식이라고 표현하는데, 특히 야지와 같은 비정형 환경에서 안정적인 보행을 하기 위해서는 모델의 특징 정보를 더욱 빠르게 얻을 수 있어야 한다. 그러나 이는 주변 환경의 인지 능력에 많이 의존하는 모습을 보여 왔다.

이에 비해, 명현 교수 연구팀이 개발한 인공지능 학습 방법 중 하나인 심층 강화학습 기반의 제어기는 시뮬레이터로부터 얻어진 다양한 환경의 데이터를 통해 보행 로봇의 각 모터에 적절한 제어 명령을 빠르게 계산해 줄 수 있다. 시뮬레이션에서 학습된 제어기가 실제 로봇에서 잘 작동하려면 별도의 튜닝 과정이 필요했다면, 연구팀이 개발한 제어기는 별도의 튜닝을 요구하지 않는다는 장점도 있어 다양한 보행 로봇에 쉽게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀이 개발한 제어기인 드림워크는 크게 지면과 로봇의 정보를 추정하는 상황(context) 추정 네트워크와 제어 명령을 산출하는 정책(policy) 네트워크로 구성된다. 상황추정 네트워크는 관성 정보와 관절 정보들을 통해 암시적으로 지면의 정보를, 명시적으로 로봇의 상태를 추정한다. 이 정보는 정책 네트워크에 입력돼 최적의 제어 명령을 산출하는 데 사용된다. 두 네트워크는 시뮬레이션에서 함께 학습된다.

상황추정 네트워크는 지도학습을 통해 학습되는 반면, 정책 네트워크는 심층 강화학습 방법론인 행동자-비평자(actor-critic) 방식을 통해 학습된다. 행동자 네트워크는 주변 지형 정보를 오직 암시적으로 추정할 수 있다. 시뮬레이션에서는 주변 지형 정보를 알 수 있는데, 지형 정보를 알고 있는 비평자 네트워크가 행동자 네트워크의 정책을 평가한다.

이 모든 학습 과정에는 단 1시간 정도만 소요되며, 실제 로봇에는 학습된 행동자 네트워크만 탑재된다. 주변 지형을 보지 않고도, 오직 로봇 내부의 관성 센서(IMU)와 관절 각도의 측정치를 활용해 시뮬레이션에서 학습한 다양한 환경 중 어느 환경과 유사한지 상상하는 과정을 거친다. 갑자기 계단과 같은 단차를 맞이하는 경우, 발이 단차에 닿기 전까지는 알 수 없지만 발이 닿는 순간 빠르게 지형 정보를 상상한다. 그리고 이렇게 추측된 지형 정보에 알맞은 제어 명령을 각 모터에 전달해 재빠른 적응 보행이 가능하다.

드림워커(DreamWaQer) 로봇은 실험실 환경뿐 아니라, 연석과 과속방지턱이 많은 대학 캠퍼스 환경, 나무뿌리와 자갈이 많은 야지 환경 등에서 보행 시 지면으로부터 몸체까지 높이의 3분의 2 (2/3) 정도의 계단 등을 극복함으로써 강인한 성능을 입증했다. 또한 환경과 무관하게, 0.3m/s의 느린 속도부터 1.0m/s의 다소 빠른 속도까지도 안정적인 보행이 가능함을 연구팀은 확인했다.

이번 연구 결과는 이 마데 아스윈 나렌드라(I Made Aswin Nahrendra) 박사과정이 제1 저자로, 유병호 박사과정이 공동 저자로 참여했으며, 오는 5월 말 영국 런던에서 개최되는 로보틱스 분야의 세계 최고 권위 학회인 ICRA(IEEE International Conference on Robotics and Automation)에 채택되어 발표될 예정이다. (논문명: DreamWaQ: Learning Robust Quadrupedal Locomotion With Implicit Terrain Imagination via Deep Reinforcement Learning)

개발된 드림워크를 탑재한 보행 로봇 드림워커의 구동 및 보행 영상은 아래 주소에서 확인할 수 있다.

메인 영상: https://youtu.be/JC1_bnTxPiQ

쿠키 영상: https://youtu.be/mhUUZVbeDA0

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 로봇산업핵심기술개발 사업의 지원을 받아 수행되었다. (과제명: 동적, 비정형 환경에서의 보행 로봇의 자율이동을 위한 이동지능 SW 개발 및 실현장 적용)

2023.03.29

조회수 10914

-

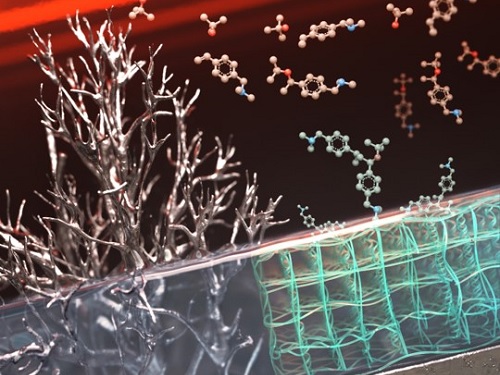

리튬 금속 이차전지 수명 세계 최고 수준으로 구현

리튬이차전지의 이상적인 음극 소재로 주목받는 리튬 금속은 현재 상용 배터리인 그라파이트(graphite, 372 mAh/g)보다 10배 높은 용량을 가지고 있지만, 충·방전 과정 중 리튬 덴드라이트(dendrite)라 불리는 바늘 구조의 침전물이 쉽게 형성되는 근본적인 문제로 인해 상용화되지 못하고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수와 생명화학공학과 임성갑 교수 공동 연구팀이 리튬이온전지의 전해액 속에서 팽윤(고분자 화합물이 용매를 흡수해 부피가 늘어남)되는 초박형 공중합체 고분자 보호막을 적용해 리튬 금속 전지의 수명을 획기적으로 늘리는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

리튬 금속의 낮은 쿨룽 효율, 짧은 전지 수명, 폭발 위험 등을 막기 위해 인공으로 고체-전해질 계면 (artificial solid-electrolyte interphase, 이하 SEI) 층을 보호막처럼 만들어 리튬 이온의 원활한 전달과 덴드라이트의 성장을 억제하기 위한 다양한 연구들이 진행되었다. 그러나, 기존의 인공 SEI 층들은 두께가 두꺼워 전지 내부의 높은 저항을 발생시키거나, 수백 사이클 이상의 구동 시 리튬 금속으로부터 떨어져 리튬 금속 음극의 장시간 안정성 유지에 어려움이 있었다. 무엇보다도, SEI 층의 형성 과정에서 반응성이 매우 큰 리튬의 손상이 발생하는 경우가 많아 원하는 형태의 SEI 층을 형성하는 데에 제약이 컸다.

공동 연구팀은 리튬 금속의 높은 반응성을 제어하고 덴트라이트 성장 및 전해액 고갈 문제를 해결하기 위해 `개시제를 이용한 화학 기상 증착법(initiated chemical vapor deposition, iCVD)'이라는 공정을 이용했다. 이 공정 기술은 리튬금속 표면에 손상없이 보호막으로 적용되도록 용매를 사용하지 않는 온화한 조건에서 공정을 진행하며 기능성 고분자 박막을 얇게 균일하게 적용할 수 있다는 장점이 있다.

공동 연구팀은 iCVD 공정으로 제조된 고분자 박막을 활용해 리튬 전극의 계면을 안정화하였다. 전해액과 만나 3배 팽윤되어 부드러운 SEI 구조체를 형성하는 고분자 보호막이 적용된 리튬 음극은 세계 최고 수준의 리튬 이온 운반율(0.95)과 이온 전도도(6.54 mS cm-1) 특성을 보였다. 특히 100 nm의 얇은 두께에서도 리튬 덴드라이트 성장을 효과적으로 막는 효과가 있음을 연구팀은 증명했다. 연구팀은 피디멤스가 코팅된 리튬 음극과 상용화된 양극(LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2)을 배터리 셀(battery cell)로 제조해, 무려 600 사이클 이상 안정적으로 구동되는 세계 최고 수준의 성능을 구현했다.

생명화학공학과 임성갑 교수는 "전해액에서 팽윤되는 초박형 고분자 보호막을 iCVD 공정을 적용해 리튬 금속 대비 6배 이상 수명 특성이 개선된 리튬 금속 전지 개발에 성공했다ˮ고 밝혔으며, 신소재공학과 김일두 교수는 "고용량 리튬 이차전지뿐만 아니라 리튬-황 전지, 리튬-공기 전지와 같은 차세대 이차전지에도 필수적으로 사용되는 리튬 음극의 상용화를 앞당기는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 말했다.

이번 연구 결과는 우리 대학 졸업생 배재형 박사(現 경희대학교 화학공학과 교수), 우리 대학 최건우 박사과정, 우리 대학 송현섭 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)' 온라인 호에 3월 8일자 출판되었으며, 표지논문 (Front Cover)으로도 선정됐다. (논문명 : Reinforcing native solid-electrolyte interphase layers via electrolyte-swellable soft-scaffold for lithium metal anode).

이번 연구는 KAIST-LG에너지솔루션 프론티어 리서치 랩 (Frontier Research Lab, FRL)과 과학기술정보통신부 선도연구센터 지원사업 (웨어러블 플랫폼 기술센터)의 지원을 받아 수행됐다.

리튬 금속 이차전지 수명 세계 최고 수준으로 구현

리튬이차전지의 이상적인 음극 소재로 주목받는 리튬 금속은 현재 상용 배터리인 그라파이트(graphite, 372 mAh/g)보다 10배 높은 용량을 가지고 있지만, 충·방전 과정 중 리튬 덴드라이트(dendrite)라 불리는 바늘 구조의 침전물이 쉽게 형성되는 근본적인 문제로 인해 상용화되지 못하고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수와 생명화학공학과 임성갑 교수 공동 연구팀이 리튬이온전지의 전해액 속에서 팽윤(고분자 화합물이 용매를 흡수해 부피가 늘어남)되는 초박형 공중합체 고분자 보호막을 적용해 리튬 금속 전지의 수명을 획기적으로 늘리는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

리튬 금속의 낮은 쿨룽 효율, 짧은 전지 수명, 폭발 위험 등을 막기 위해 인공으로 고체-전해질 계면 (artificial solid-electrolyte interphase, 이하 SEI) 층을 보호막처럼 만들어 리튬 이온의 원활한 전달과 덴드라이트의 성장을 억제하기 위한 다양한 연구들이 진행되었다. 그러나, 기존의 인공 SEI 층들은 두께가 두꺼워 전지 내부의 높은 저항을 발생시키거나, 수백 사이클 이상의 구동 시 리튬 금속으로부터 떨어져 리튬 금속 음극의 장시간 안정성 유지에 어려움이 있었다. 무엇보다도, SEI 층의 형성 과정에서 반응성이 매우 큰 리튬의 손상이 발생하는 경우가 많아 원하는 형태의 SEI 층을 형성하는 데에 제약이 컸다.

공동 연구팀은 리튬 금속의 높은 반응성을 제어하고 덴트라이트 성장 및 전해액 고갈 문제를 해결하기 위해 `개시제를 이용한 화학 기상 증착법(initiated chemical vapor deposition, iCVD)'이라는 공정을 이용했다. 이 공정 기술은 리튬금속 표면에 손상없이 보호막으로 적용되도록 용매를 사용하지 않는 온화한 조건에서 공정을 진행하며 기능성 고분자 박막을 얇게 균일하게 적용할 수 있다는 장점이 있다.

공동 연구팀은 iCVD 공정으로 제조된 고분자 박막을 활용해 리튬 전극의 계면을 안정화하였다. 전해액과 만나 3배 팽윤되어 부드러운 SEI 구조체를 형성하는 고분자 보호막이 적용된 리튬 음극은 세계 최고 수준의 리튬 이온 운반율(0.95)과 이온 전도도(6.54 mS cm-1) 특성을 보였다. 특히 100 nm의 얇은 두께에서도 리튬 덴드라이트 성장을 효과적으로 막는 효과가 있음을 연구팀은 증명했다. 연구팀은 피디멤스가 코팅된 리튬 음극과 상용화된 양극(LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2)을 배터리 셀(battery cell)로 제조해, 무려 600 사이클 이상 안정적으로 구동되는 세계 최고 수준의 성능을 구현했다.

생명화학공학과 임성갑 교수는 "전해액에서 팽윤되는 초박형 고분자 보호막을 iCVD 공정을 적용해 리튬 금속 대비 6배 이상 수명 특성이 개선된 리튬 금속 전지 개발에 성공했다ˮ고 밝혔으며, 신소재공학과 김일두 교수는 "고용량 리튬 이차전지뿐만 아니라 리튬-황 전지, 리튬-공기 전지와 같은 차세대 이차전지에도 필수적으로 사용되는 리튬 음극의 상용화를 앞당기는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 말했다.

이번 연구 결과는 우리 대학 졸업생 배재형 박사(現 경희대학교 화학공학과 교수), 우리 대학 최건우 박사과정, 우리 대학 송현섭 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)' 온라인 호에 3월 8일자 출판되었으며, 표지논문 (Front Cover)으로도 선정됐다. (논문명 : Reinforcing native solid-electrolyte interphase layers via electrolyte-swellable soft-scaffold for lithium metal anode).

이번 연구는 KAIST-LG에너지솔루션 프론티어 리서치 랩 (Frontier Research Lab, FRL)과 과학기술정보통신부 선도연구센터 지원사업 (웨어러블 플랫폼 기술센터)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.28

조회수 10730

-

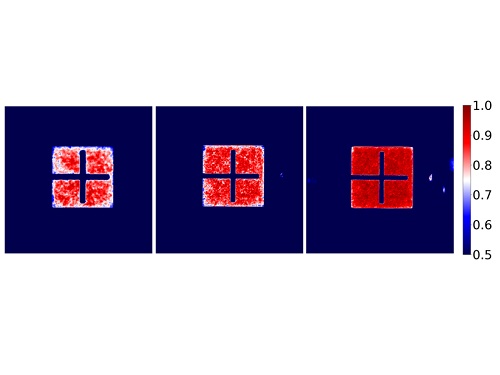

발열 40% 낮춘 초고해상도 마이크로 LED 기술 구현

디지털화된 현대인 생활 속에는 웨어러블, 롤러블 디스플레이 등 다양한 형태의 미래 디스플레이가 요구되는데 특히 증강현실 및 가상현실을 위한 스마트 글라스 등 디바이스의 경우에 완벽하게 유저들을 몰입시키는데 요구되는 4K 이상의 해상도가 필요하다. 하지만 디바이스에 요구되는 작은 소비전력 및 제한된 면적에 많은 픽셀을 구현해야 하는 기술적 한계에 봉착하여 완벽하게 구현되지 못하고 있는 실정이다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 소자의 크기가 마이크로미터(μm, 백만분의 1미터) 정도의 크기를 갖는 마이크로 LED의 소형화될 때 소자 효율이 저하되는 현상을 재규명하고 이를 에피택시 구조 변경으로 근본적인 해결이 가능함을 제시했다고 22일 밝혔다.

에피택시 기술이란 마이크로 LED로 사용되고 있는 초순수 규소 (Silicon) 혹은 사파이어 (Sapphire) 기판을 매개체로 삼아 그 위에 발광체로 쓰이는 질화갈륨 결정체를 쌓아 올리는 공정을 말한다.

마이크로 LED는 OLED 대비 우수한 밝기, 명암비, 수명이라는 장점이 있어 활발히 연구되고 있으며, 삼성전자는 지난 2018년에 ‘The Wall’이라는 마이크로 LED를 탑재한 제품을 상용화했고, 애플은 2025년에 마이크로 LED를 탑재한 제품이 상용화될 것이라는 전망이 있다.

마이크로 LED를 제작하기 위해선 웨이퍼 위에 성장된 에피택시 구조를 식각 공정을 통해 원기둥 혹은 직육면체의 모양으로 깎아서 픽셀들을 형성하는데, 이 식각 과정에는 플라즈마 기반의 공정이 동반된다. 그러나, 이러한 플라즈마들은 픽셀 형성 과정에서 픽셀의 측면에 결함들을 발생시킨다. 따라서, 픽셀 사이즈가 작아지고 해상도가 높아질수록 픽셀의 표면적 대 부피의 비율이 상승해 공정 중 발생하는 소자 측면 결함이 마이크로 LED의 소자 효율을 더 크게 감소시킨다. 이에 따라, 측면 결함을 완화 혹은 제거하는 것에 많이 연구가 진행됐지만 이러한 방식은 에피택시 구조를 성장한 뒤 후공정으로 진행해야 하는 만큼 개선의 정도에 한계가 존재한다.

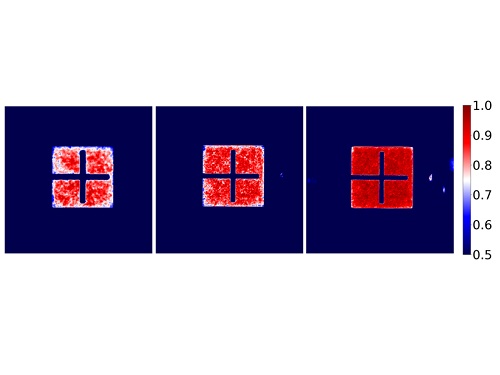

연구팀은 마이크로 LED 소자 동작 시 에피택시 구조에 따라 마이크로 LED의 측벽으로 이동하는 전류의 차이가 발생한다는 것을 규명했고, 이를 기반으로 측벽 결함에 민감하지 않는 구조를 설계하여 마이크로 LED 소자 소형화에 따른 효율 저하 문제를 해결하였다. 또한, 제시된 구조는 디스플레이 구동 시 발생하게 되는 열을 기존 대비 40% 정도 낮출 수 있어 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이 상용화를 위한 연구로써 큰 의미를 갖는다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀의 백우진 박사과정이 제 1 저자로 주도하고 김상현 교수와 충북대학교 금대명 교수(KAIST 박사 후 연구원 재직 당시) 가 교신저자로 지도한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 3월 17일 字 출판됐다 (논문명: Ultra-Low-Current Driven InGaN Blue Micro Light-Emitting Diodes for Electrically Efficient and Self-Heating Relaxed Microdisplay).

김상현 교수는 “이번 기술 개발은 마이크로LED의 소형화의 걸림돌이었던 효율 저하의 원인을 규명하고 이를 에피택시 구조의 설계로 해결한 데에 큰 의미가 있고 앞으로 초고해상도 디스플레이에 활용될 것이 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

발열 40% 낮춘 초고해상도 마이크로 LED 기술 구현

디지털화된 현대인 생활 속에는 웨어러블, 롤러블 디스플레이 등 다양한 형태의 미래 디스플레이가 요구되는데 특히 증강현실 및 가상현실을 위한 스마트 글라스 등 디바이스의 경우에 완벽하게 유저들을 몰입시키는데 요구되는 4K 이상의 해상도가 필요하다. 하지만 디바이스에 요구되는 작은 소비전력 및 제한된 면적에 많은 픽셀을 구현해야 하는 기술적 한계에 봉착하여 완벽하게 구현되지 못하고 있는 실정이다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 소자의 크기가 마이크로미터(μm, 백만분의 1미터) 정도의 크기를 갖는 마이크로 LED의 소형화될 때 소자 효율이 저하되는 현상을 재규명하고 이를 에피택시 구조 변경으로 근본적인 해결이 가능함을 제시했다고 22일 밝혔다.

에피택시 기술이란 마이크로 LED로 사용되고 있는 초순수 규소 (Silicon) 혹은 사파이어 (Sapphire) 기판을 매개체로 삼아 그 위에 발광체로 쓰이는 질화갈륨 결정체를 쌓아 올리는 공정을 말한다.

마이크로 LED는 OLED 대비 우수한 밝기, 명암비, 수명이라는 장점이 있어 활발히 연구되고 있으며, 삼성전자는 지난 2018년에 ‘The Wall’이라는 마이크로 LED를 탑재한 제품을 상용화했고, 애플은 2025년에 마이크로 LED를 탑재한 제품이 상용화될 것이라는 전망이 있다.

마이크로 LED를 제작하기 위해선 웨이퍼 위에 성장된 에피택시 구조를 식각 공정을 통해 원기둥 혹은 직육면체의 모양으로 깎아서 픽셀들을 형성하는데, 이 식각 과정에는 플라즈마 기반의 공정이 동반된다. 그러나, 이러한 플라즈마들은 픽셀 형성 과정에서 픽셀의 측면에 결함들을 발생시킨다. 따라서, 픽셀 사이즈가 작아지고 해상도가 높아질수록 픽셀의 표면적 대 부피의 비율이 상승해 공정 중 발생하는 소자 측면 결함이 마이크로 LED의 소자 효율을 더 크게 감소시킨다. 이에 따라, 측면 결함을 완화 혹은 제거하는 것에 많이 연구가 진행됐지만 이러한 방식은 에피택시 구조를 성장한 뒤 후공정으로 진행해야 하는 만큼 개선의 정도에 한계가 존재한다.

연구팀은 마이크로 LED 소자 동작 시 에피택시 구조에 따라 마이크로 LED의 측벽으로 이동하는 전류의 차이가 발생한다는 것을 규명했고, 이를 기반으로 측벽 결함에 민감하지 않는 구조를 설계하여 마이크로 LED 소자 소형화에 따른 효율 저하 문제를 해결하였다. 또한, 제시된 구조는 디스플레이 구동 시 발생하게 되는 열을 기존 대비 40% 정도 낮출 수 있어 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이 상용화를 위한 연구로써 큰 의미를 갖는다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀의 백우진 박사과정이 제 1 저자로 주도하고 김상현 교수와 충북대학교 금대명 교수(KAIST 박사 후 연구원 재직 당시) 가 교신저자로 지도한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 3월 17일 字 출판됐다 (논문명: Ultra-Low-Current Driven InGaN Blue Micro Light-Emitting Diodes for Electrically Efficient and Self-Heating Relaxed Microdisplay).

김상현 교수는 “이번 기술 개발은 마이크로LED의 소형화의 걸림돌이었던 효율 저하의 원인을 규명하고 이를 에피택시 구조의 설계로 해결한 데에 큰 의미가 있고 앞으로 초고해상도 디스플레이에 활용될 것이 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.22

조회수 11416

-

보이스피싱 심박스 탐지 원천 기술 개발

보이스피싱에 심박스가 악용될 경우 해외에서 온 인터넷전화가 한국 내의 번호로 인식되는 발신 번호 조작에 활용될 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용대 교수 연구팀이 이동통신사가 보이스피싱에 사용되는 심박스를 식별할 수 있는 원천기술을 개발했다고 21일 밝혔다.

휴대전화 등 모든 단말기는 이동통신망에 접속할 때 지원 가능한 기능을 이동통신망에 전달한다. 김용대 교수 연구팀은 이러한 기능 중 1,000여 개를 이용해 이동통신 단말 기종을 구분하는 방법을 제안했고 100여 개의 이동통신 단말들의 기종을 분류할 수 있음을 입증했다. 또한, 이 기술을 보이스피싱에 사용되는 심박스에 적용했을 때 일반 휴대전화와 심박스를 명확히 구분할 수 있음을 확인했다.

현재 이동통신사들은 단말기 구분 및 단말 기종의 식별을 위해 모든 단말에 부여된 고유한 15자리 숫자인 단말기고유식별번호(이하 IMEI: International Mobile Equipment Identity)를 사용한다. IMEI는 이동통신망에서 단말 기종을 나타내기 위해 사용되는 8자리 숫자인 TAC(Type Allocation Code, 타입 할당 코드)를 포함한다.

이번 기술의 특징은 일반적인 단말뿐 아니라 악의적인 목적을 가진 다른 기종의 TAC로 변조한 단말들도 이동통신망에서 그 기종을 식별할 수 있다는 것이다. 이러한 특징은 현재 보이스피싱에 악용되고 있는 심박스들을 탐지하기에 유용하다. 심박스들은 IMEI 변조 기능을 지원하기 때문에 이동통신사가 심박스를 휴대전화로 오분류하도록 만들 수 있는데, 기존과 같이 TAC만을 이용해서는 이러한 심박스들을 탐지할 수 없기 때문이다. 이번 기술에서는 단말 기종 식별을 위해 TAC를 사용하지 않기 때문에, 그러므로 심박스가 이를 변조해 이동통신망에 접속하더라도 효과적으로 식별할 수 있다.

휴대전화와 심박스는 개발 과정에서 큰 차이를 보인다. 퀄컴, 삼성 같은 이동통신 칩 개발사는 매년 새로운 기능을 갖는 최신 사양의 칩셋을 제작하고, 이는 최신 휴대전화 제작에 사용된다. 반면 심박스의 경우 전화 기능을 위주로 한 장비이기 때문에, 비교적 저사양의 칩셋을 사용한다. 또한 일반적으로 휴대전화 제조사들은 심박스 제조사들과 달리 칩셋에 존재하는 다양한 기능들을 단말기에 구현한다. 이러한 개발 과정의 차이는 곧 휴대전화와 심박스가 지원하는 기능들의 차이로 이어진다. 연구팀이 개발한 기술에서는 이러한 단말들의 기능 정보들을 기기별 고유정보로 이용해 단말 기종을 분류했다. 그 시험 결과, 100여 종의 휴대전화 모델들이 잘 구분되는 것을 확인했고, 나아가 휴대전화와 심박스 또한 명확히 구분되는 것을 확인했다. 따라서 이번 기술이 이동통신사에 적용되더라도 심박스 탐지에 충분히 사용될 수 있을 것으로 보인다.

전기및전자공학부 오범석, 안준호 연구원이 공동 제1 저자로 참여하고 배상욱, 손민철, 이용화 연구원과 우리 대학 강민석 교수가 함께 참여한 이번 연구는 보안 최우수학회 중 하나인 `NDSS(Network and Distributed System Security)' 심포지움 2023에 채택됐다. (논문명 : Preventing SIM Box Fraud Using Device Model Fingerprinting)

한편 김용대 교수 연구팀은 2012년부터 현재까지 이동통신 보안 분야에서 다양한 연구를 진행했다. 2015년에는 상용 VoLTE 서비스의 10가지 구현 취약점들을 발견해 미국 컴퓨터 침해 사고 대응반(CERT)에 제보했고, 2019년에는 LTE 이동통신 취약점 자동분석 시스템을 개발, 51개의 새로운 취약점을 발견해 통신사 및 제조사들에 해당 문제들을 보고했다. 2022년에는 43개의 휴대전화 이동통신 칩에서 26개의 보안 취약점을 찾아 휴대전화 제조사들에게 보고했다.

공동 제1 저자인 오범석 연구원은 "100여 개의 이동통신 단말들을 이용해 휴대전화와 심박스가 잘 구분되는 것을 확인한 상태다ˮ며, "실제 보이스피싱 기술에 적용하기 위해서는 이동통신사와의 협력을 통해 상용 데이터를 활용한 검증과 기술 고도화가 필요하다ˮ 라고 말했다.

김용대 교수는 "합법적으로 심박스를 사용하는 사업 또한 존재하며 이동통신사에서 심박스를 탐지하는 것도 중요하지만 이 중 불법적으로 이용되는 심박스를 골라내는 것이 더 중요하다”며, "이 기술을 효과적으로 적용하기 위해서는 심박스 등록제가 필요한데 보이스피싱 목적이 아닌 합법적으로 사용되고 있는 심박스들은 사업 목적에 대해 등록을 하면 되고 그렇지 않은 심박스는 미등록 심박스이므로 적발이 가능하다”라고 말했다.

이번 연구는 경찰청 국가개발연구사업 <네트워크 기반 보이스피싱 탐지 및 추적 기술 개발>과 정보통신기획평가원 <정형 및 비교 분석을 통한 자동화된 이동통신 프로토콜 보안성 진단 기술> 사업 그리고 융합보안대학원 사업의 지원을 받아 수행됐다. 아울러, 현재 연구팀은 실제 고객의 피해 방지로 이어질 수 있도록 SK Telecom과 협업 중에 있다.

보이스피싱 심박스 탐지 원천 기술 개발

보이스피싱에 심박스가 악용될 경우 해외에서 온 인터넷전화가 한국 내의 번호로 인식되는 발신 번호 조작에 활용될 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용대 교수 연구팀이 이동통신사가 보이스피싱에 사용되는 심박스를 식별할 수 있는 원천기술을 개발했다고 21일 밝혔다.

휴대전화 등 모든 단말기는 이동통신망에 접속할 때 지원 가능한 기능을 이동통신망에 전달한다. 김용대 교수 연구팀은 이러한 기능 중 1,000여 개를 이용해 이동통신 단말 기종을 구분하는 방법을 제안했고 100여 개의 이동통신 단말들의 기종을 분류할 수 있음을 입증했다. 또한, 이 기술을 보이스피싱에 사용되는 심박스에 적용했을 때 일반 휴대전화와 심박스를 명확히 구분할 수 있음을 확인했다.

현재 이동통신사들은 단말기 구분 및 단말 기종의 식별을 위해 모든 단말에 부여된 고유한 15자리 숫자인 단말기고유식별번호(이하 IMEI: International Mobile Equipment Identity)를 사용한다. IMEI는 이동통신망에서 단말 기종을 나타내기 위해 사용되는 8자리 숫자인 TAC(Type Allocation Code, 타입 할당 코드)를 포함한다.

이번 기술의 특징은 일반적인 단말뿐 아니라 악의적인 목적을 가진 다른 기종의 TAC로 변조한 단말들도 이동통신망에서 그 기종을 식별할 수 있다는 것이다. 이러한 특징은 현재 보이스피싱에 악용되고 있는 심박스들을 탐지하기에 유용하다. 심박스들은 IMEI 변조 기능을 지원하기 때문에 이동통신사가 심박스를 휴대전화로 오분류하도록 만들 수 있는데, 기존과 같이 TAC만을 이용해서는 이러한 심박스들을 탐지할 수 없기 때문이다. 이번 기술에서는 단말 기종 식별을 위해 TAC를 사용하지 않기 때문에, 그러므로 심박스가 이를 변조해 이동통신망에 접속하더라도 효과적으로 식별할 수 있다.

휴대전화와 심박스는 개발 과정에서 큰 차이를 보인다. 퀄컴, 삼성 같은 이동통신 칩 개발사는 매년 새로운 기능을 갖는 최신 사양의 칩셋을 제작하고, 이는 최신 휴대전화 제작에 사용된다. 반면 심박스의 경우 전화 기능을 위주로 한 장비이기 때문에, 비교적 저사양의 칩셋을 사용한다. 또한 일반적으로 휴대전화 제조사들은 심박스 제조사들과 달리 칩셋에 존재하는 다양한 기능들을 단말기에 구현한다. 이러한 개발 과정의 차이는 곧 휴대전화와 심박스가 지원하는 기능들의 차이로 이어진다. 연구팀이 개발한 기술에서는 이러한 단말들의 기능 정보들을 기기별 고유정보로 이용해 단말 기종을 분류했다. 그 시험 결과, 100여 종의 휴대전화 모델들이 잘 구분되는 것을 확인했고, 나아가 휴대전화와 심박스 또한 명확히 구분되는 것을 확인했다. 따라서 이번 기술이 이동통신사에 적용되더라도 심박스 탐지에 충분히 사용될 수 있을 것으로 보인다.

전기및전자공학부 오범석, 안준호 연구원이 공동 제1 저자로 참여하고 배상욱, 손민철, 이용화 연구원과 우리 대학 강민석 교수가 함께 참여한 이번 연구는 보안 최우수학회 중 하나인 `NDSS(Network and Distributed System Security)' 심포지움 2023에 채택됐다. (논문명 : Preventing SIM Box Fraud Using Device Model Fingerprinting)

한편 김용대 교수 연구팀은 2012년부터 현재까지 이동통신 보안 분야에서 다양한 연구를 진행했다. 2015년에는 상용 VoLTE 서비스의 10가지 구현 취약점들을 발견해 미국 컴퓨터 침해 사고 대응반(CERT)에 제보했고, 2019년에는 LTE 이동통신 취약점 자동분석 시스템을 개발, 51개의 새로운 취약점을 발견해 통신사 및 제조사들에 해당 문제들을 보고했다. 2022년에는 43개의 휴대전화 이동통신 칩에서 26개의 보안 취약점을 찾아 휴대전화 제조사들에게 보고했다.

공동 제1 저자인 오범석 연구원은 "100여 개의 이동통신 단말들을 이용해 휴대전화와 심박스가 잘 구분되는 것을 확인한 상태다ˮ며, "실제 보이스피싱 기술에 적용하기 위해서는 이동통신사와의 협력을 통해 상용 데이터를 활용한 검증과 기술 고도화가 필요하다ˮ 라고 말했다.

김용대 교수는 "합법적으로 심박스를 사용하는 사업 또한 존재하며 이동통신사에서 심박스를 탐지하는 것도 중요하지만 이 중 불법적으로 이용되는 심박스를 골라내는 것이 더 중요하다”며, "이 기술을 효과적으로 적용하기 위해서는 심박스 등록제가 필요한데 보이스피싱 목적이 아닌 합법적으로 사용되고 있는 심박스들은 사업 목적에 대해 등록을 하면 되고 그렇지 않은 심박스는 미등록 심박스이므로 적발이 가능하다”라고 말했다.

이번 연구는 경찰청 국가개발연구사업 <네트워크 기반 보이스피싱 탐지 및 추적 기술 개발>과 정보통신기획평가원 <정형 및 비교 분석을 통한 자동화된 이동통신 프로토콜 보안성 진단 기술> 사업 그리고 융합보안대학원 사업의 지원을 받아 수행됐다. 아울러, 현재 연구팀은 실제 고객의 피해 방지로 이어질 수 있도록 SK Telecom과 협업 중에 있다.

2023.03.21

조회수 7515

-

인공지능으로 코로나19 치료제 팍스로비드와 기존 약물간 반응 예측 고도화

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 인공지능 기반 약물 상호작용 예측 기술을 고도화해, 코로나19 치료제로 사용되는 팍스로비드(PaxlovidTM) 성분과 기존 승인된 약물 간의 상호작용 분석 결과를 논문으로 발표했다고 16일 밝혔다. 이번 논문은 국제저명학술지인 「미국국립과학원회보 (PNAS)」誌’ 3월 13일자 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Computational prediction of interactions between Paxlovid and prescription drugs

※ 저자 정보 : 김예지(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 류재용(덕성여자대학교, 공동 제1 저자), 김현욱(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 4명

연구팀은 이번 연구에서 2018년에 개발한 인공지능 기반의 약물 상호작용 예측 모델인 딥디디아이(DeepDDI)를 고도화한 딥디디아이2(DeepDDI2)를 개발했다. 딥디디아이2는 기존 딥디디아이가 예측하는 86가지 약물 상호작용 종류보다 더 많은, 총 113가지의 약물 상호작용 종류를 예측한다.

연구팀은 딥디디아이2를 이용하여 코로나19 치료제인 팍스로비드*의 성분(리토나비르, 니르마트렐비르)과 기존에 승인된 약물 간의 상호작용 가능성을 예측하였다. 연구팀은 코로나19 환자 중 고위험군인 고혈압, 당뇨병 등을 앓고 있는 만성질환자가 이미 약물을 복용하고 있어, 약물 상호작용 및 약물 이상 반응이 충분히 분석되지 않은 팍스로비드를 복용 시 문제가 될 수 있다는 점에 착안해 이번 연구를 수행했다.

* 팍스로비드 : 팍스로비드는 미국 제약사인 화이자가 개발한 코로나19 치료제로, 2021년 12월 미국 식품의약국(FDA)의 긴급사용승인을 받았다.

연구팀은 팍스로비드의 성분인 리토나비르와 니르마트렐비르가 2,248개의 승인된 약물과 어떤 상호작용을 하는지, 딥디디아이2를 이용해 예측했다. 예측 결과 리토나비르는 1,403개의 승인된 약물과, 니르마트렐비르는 673개의 승인된 약물과 상호작용이 있을 것으로 예측됐다.

또한, 연구팀은 예측 결과를 활용해, 약물 상호작용 가능성이 높은 승인 약물에 대해, 동일 기전을 갖되 약물 상호작용 가능성이 낮은 대체 약물들을 제안했다. 이에 따라, 리토나비르와의 약물 상호작용 가능성을 낮출 수 있는 대체 약물 124개와 니르마트렐비르와의 약물 상호작용 가능성을 낮출 수 있는 대체 약물 239개를 제안했다.

이번 연구 성과를 통해 약물 상호작용을 정확하게 예측할 수 있는 인공지능 모델을 활용하는 것이 가능해졌으며, 이는 신약 개발 및 약물 처방 시 유용한 정보를 제공함으로써, 디지털 헬스케어, 정밀의료 산업 및 제약 산업에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 "이번 연구 결과는 실험과 임상을 통해 검증된 것은 아니므로 100% 의존해서는 안된다“고 강조하면서 ”팬데믹과 같이 긴급한 상황에서 신속하게 개발된 약물을 사용할 때, 예측된 약물 상호작용 유래 약물 이상 반응결과를 전문의가 미리 검토하여 약을 처방할 때 도움을 줄 수 있다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 KAIST 코로나대응 과학기술 뉴딜사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

인공지능으로 코로나19 치료제 팍스로비드와 기존 약물간 반응 예측 고도화

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 인공지능 기반 약물 상호작용 예측 기술을 고도화해, 코로나19 치료제로 사용되는 팍스로비드(PaxlovidTM) 성분과 기존 승인된 약물 간의 상호작용 분석 결과를 논문으로 발표했다고 16일 밝혔다. 이번 논문은 국제저명학술지인 「미국국립과학원회보 (PNAS)」誌’ 3월 13일자 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Computational prediction of interactions between Paxlovid and prescription drugs

※ 저자 정보 : 김예지(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 류재용(덕성여자대학교, 공동 제1 저자), 김현욱(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 4명

연구팀은 이번 연구에서 2018년에 개발한 인공지능 기반의 약물 상호작용 예측 모델인 딥디디아이(DeepDDI)를 고도화한 딥디디아이2(DeepDDI2)를 개발했다. 딥디디아이2는 기존 딥디디아이가 예측하는 86가지 약물 상호작용 종류보다 더 많은, 총 113가지의 약물 상호작용 종류를 예측한다.

연구팀은 딥디디아이2를 이용하여 코로나19 치료제인 팍스로비드*의 성분(리토나비르, 니르마트렐비르)과 기존에 승인된 약물 간의 상호작용 가능성을 예측하였다. 연구팀은 코로나19 환자 중 고위험군인 고혈압, 당뇨병 등을 앓고 있는 만성질환자가 이미 약물을 복용하고 있어, 약물 상호작용 및 약물 이상 반응이 충분히 분석되지 않은 팍스로비드를 복용 시 문제가 될 수 있다는 점에 착안해 이번 연구를 수행했다.

* 팍스로비드 : 팍스로비드는 미국 제약사인 화이자가 개발한 코로나19 치료제로, 2021년 12월 미국 식품의약국(FDA)의 긴급사용승인을 받았다.

연구팀은 팍스로비드의 성분인 리토나비르와 니르마트렐비르가 2,248개의 승인된 약물과 어떤 상호작용을 하는지, 딥디디아이2를 이용해 예측했다. 예측 결과 리토나비르는 1,403개의 승인된 약물과, 니르마트렐비르는 673개의 승인된 약물과 상호작용이 있을 것으로 예측됐다.

또한, 연구팀은 예측 결과를 활용해, 약물 상호작용 가능성이 높은 승인 약물에 대해, 동일 기전을 갖되 약물 상호작용 가능성이 낮은 대체 약물들을 제안했다. 이에 따라, 리토나비르와의 약물 상호작용 가능성을 낮출 수 있는 대체 약물 124개와 니르마트렐비르와의 약물 상호작용 가능성을 낮출 수 있는 대체 약물 239개를 제안했다.

이번 연구 성과를 통해 약물 상호작용을 정확하게 예측할 수 있는 인공지능 모델을 활용하는 것이 가능해졌으며, 이는 신약 개발 및 약물 처방 시 유용한 정보를 제공함으로써, 디지털 헬스케어, 정밀의료 산업 및 제약 산업에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 "이번 연구 결과는 실험과 임상을 통해 검증된 것은 아니므로 100% 의존해서는 안된다“고 강조하면서 ”팬데믹과 같이 긴급한 상황에서 신속하게 개발된 약물을 사용할 때, 예측된 약물 상호작용 유래 약물 이상 반응결과를 전문의가 미리 검토하여 약을 처방할 때 도움을 줄 수 있다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 KAIST 코로나대응 과학기술 뉴딜사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.16

조회수 9448

-

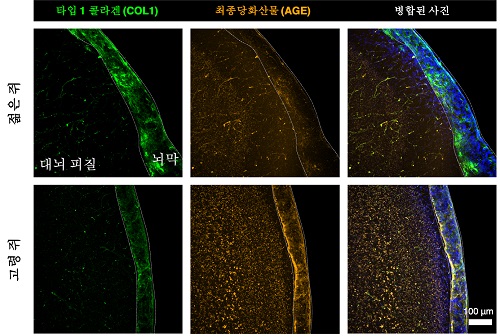

노화된 뇌막 속 쌓인 당이 장애 유발 최초 규명

평균연령 증가로 인해 심각한 뇌 질환을 동반하지 않은 일반적인 노화로 인한 뇌의 변화에 관한 연구 역시 필요한 추세다. 노화 연구와 관련하여 노화가 진행될수록 몸속에 ‘당’이 축적되고 이렇게 축적된 당은 노화-연관 염증, 혈관질환 등 다양한 질환의 원인 물질이 된다. 결국‘남아도는 당 분자’는 몸속 다양한 단백질에 붙어 단백질의 기능을 방해한다.

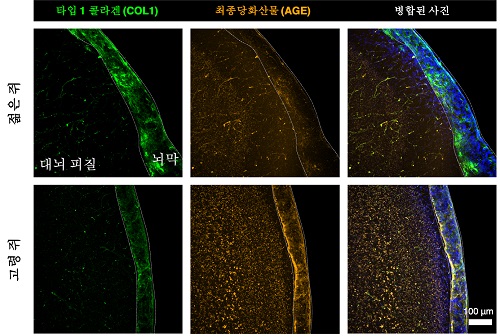

우리 대학 바이오및뇌공학과 김필남 교수, 정용 교수 공동연구팀이 뇌를 감싸고 있는 뇌막(혹은 뇌수막; brain meninges)이 노화에 따른 `당' 축적이 되면서 뇌 피질을 감싸고 있는 ‘최전선 방어벽'으로의 기능에 장애가 일어남을 확인했다고 15일 밝혔다.

김 교수 연구팀은 고령자의 뇌막에서 당 분자의 과도한 축적을 확인하고, 생쥐 모델에서도 나이에 따른 당의 축적이 이뤄짐을 확인하였다. 뇌막은 뇌를 감싸고 있는 얇은 막으로 뇌척수액과 피질의 경계에 존재하며 뇌를 보호하는 중요한 기능을 하고 있다. 이번 연구에서는 이러한 뇌막이 노화로 인해 생기는 기능이상이 뇌 속 ‘남아도는’ 당에 의해서 유도됨을 밝혔다. 특히, 노화에 의해서 뇌막이 얇아지고 끈적해지면서 뇌척수액과 뇌피질과의 물질교환이 감소하는 것에 대한 원리 규명에 새로운 패러다임을 제공하게 되었다.

이번 연구는 KAIST 바이오및뇌공학과 김효민 박사과정 학생과 김신흔 박사가 공동 제1 저자로 참여해 국제 학술지 `노화하는 세포(Aging Cell)'에 지난 2월 28일 자 온라인판으로 게재됐다. (논문명: Glycation mediated tissue level remodeling of brain meningeal membrane by aging)

뇌척수액과 직접 맞닿아 있는 뇌막은 주로 콜라겐 (collagen)이라는 세포외기질 (Extracellular Matrix, ECM) 단백질로 구성되어 있으며 이 단백질을 생산하는 세포인 섬유아세포 (fibroblast) 로 이루어져 있다. 당이 흡착된 콜라겐 단백질과 부착된 세포는 콜라겐의 생산기능이 떨어지는 반면, 콜라겐의 분해 효소의 발현이 높아지면서 뇌막은 지속적으로 얇아지고 붕괴된다.

지속적인 당 섭취로 인해서 초과된 당 분자가 뇌에 쌓이면서 신경세포의 변성과 뇌 질환 간의 연구는 지속적으로 진행되어 왔다. 하지만 뇌를 감싸고 있는 뇌막 자체에 초점을 두어 당 축적으로 인한 뇌막 변성 및 기능 장애를 확인한 것은 이번 연구에서 최초로 제시되었으며, 이는 뇌 질환 연구에서의 새로운 치료접근을 제시할 것을 기대할 수 있다.

제1 저자인 김효민 연구원은 “인간의 뇌에서 시작해서 생체모사 뇌막 모델과 동물모델을 활용한 융합적 접근으로 노화로 인한 뇌 장벽 변화에 대해 규명한 흥미로운 연구ˮ 라고 연구 결과를 소개했다.

김필남 교수 연구팀은 이러한 뇌막을 비롯한 인체 전반적으로 쌓이는 당을 제거하기 위한 연구개발을 진행하고 있다. 인체에서 단백질과 당이 만나서 형성되는 찌꺼기인 최종당화산물(Advanced glycation end product)는 대식세포에 의해서 일부 제거된다. 하지만, 콜라겐과 같은 세포외기질 단백질과 결합한 당화산물은 자연적으로는 제거되기 어렵다. 본 연구진은 KAIST-세라젬 연구센터를 통해서 ‘몸 속 당 찌꺼기’ 제거를 위한 헬스케어 의료기기를 개발하고 있다.

이번 연구는 한국연구재단 집단연구지원을 받아 수행됐다.

노화된 뇌막 속 쌓인 당이 장애 유발 최초 규명

평균연령 증가로 인해 심각한 뇌 질환을 동반하지 않은 일반적인 노화로 인한 뇌의 변화에 관한 연구 역시 필요한 추세다. 노화 연구와 관련하여 노화가 진행될수록 몸속에 ‘당’이 축적되고 이렇게 축적된 당은 노화-연관 염증, 혈관질환 등 다양한 질환의 원인 물질이 된다. 결국‘남아도는 당 분자’는 몸속 다양한 단백질에 붙어 단백질의 기능을 방해한다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 김필남 교수, 정용 교수 공동연구팀이 뇌를 감싸고 있는 뇌막(혹은 뇌수막; brain meninges)이 노화에 따른 `당' 축적이 되면서 뇌 피질을 감싸고 있는 ‘최전선 방어벽'으로의 기능에 장애가 일어남을 확인했다고 15일 밝혔다.

김 교수 연구팀은 고령자의 뇌막에서 당 분자의 과도한 축적을 확인하고, 생쥐 모델에서도 나이에 따른 당의 축적이 이뤄짐을 확인하였다. 뇌막은 뇌를 감싸고 있는 얇은 막으로 뇌척수액과 피질의 경계에 존재하며 뇌를 보호하는 중요한 기능을 하고 있다. 이번 연구에서는 이러한 뇌막이 노화로 인해 생기는 기능이상이 뇌 속 ‘남아도는’ 당에 의해서 유도됨을 밝혔다. 특히, 노화에 의해서 뇌막이 얇아지고 끈적해지면서 뇌척수액과 뇌피질과의 물질교환이 감소하는 것에 대한 원리 규명에 새로운 패러다임을 제공하게 되었다.

이번 연구는 KAIST 바이오및뇌공학과 김효민 박사과정 학생과 김신흔 박사가 공동 제1 저자로 참여해 국제 학술지 `노화하는 세포(Aging Cell)'에 지난 2월 28일 자 온라인판으로 게재됐다. (논문명: Glycation mediated tissue level remodeling of brain meningeal membrane by aging)

뇌척수액과 직접 맞닿아 있는 뇌막은 주로 콜라겐 (collagen)이라는 세포외기질 (Extracellular Matrix, ECM) 단백질로 구성되어 있으며 이 단백질을 생산하는 세포인 섬유아세포 (fibroblast) 로 이루어져 있다. 당이 흡착된 콜라겐 단백질과 부착된 세포는 콜라겐의 생산기능이 떨어지는 반면, 콜라겐의 분해 효소의 발현이 높아지면서 뇌막은 지속적으로 얇아지고 붕괴된다.

지속적인 당 섭취로 인해서 초과된 당 분자가 뇌에 쌓이면서 신경세포의 변성과 뇌 질환 간의 연구는 지속적으로 진행되어 왔다. 하지만 뇌를 감싸고 있는 뇌막 자체에 초점을 두어 당 축적으로 인한 뇌막 변성 및 기능 장애를 확인한 것은 이번 연구에서 최초로 제시되었으며, 이는 뇌 질환 연구에서의 새로운 치료접근을 제시할 것을 기대할 수 있다.

제1 저자인 김효민 연구원은 “인간의 뇌에서 시작해서 생체모사 뇌막 모델과 동물모델을 활용한 융합적 접근으로 노화로 인한 뇌 장벽 변화에 대해 규명한 흥미로운 연구ˮ 라고 연구 결과를 소개했다.

김필남 교수 연구팀은 이러한 뇌막을 비롯한 인체 전반적으로 쌓이는 당을 제거하기 위한 연구개발을 진행하고 있다. 인체에서 단백질과 당이 만나서 형성되는 찌꺼기인 최종당화산물(Advanced glycation end product)는 대식세포에 의해서 일부 제거된다. 하지만, 콜라겐과 같은 세포외기질 단백질과 결합한 당화산물은 자연적으로는 제거되기 어렵다. 본 연구진은 KAIST-세라젬 연구센터를 통해서 ‘몸 속 당 찌꺼기’ 제거를 위한 헬스케어 의료기기를 개발하고 있다.

이번 연구는 한국연구재단 집단연구지원을 받아 수행됐다.

2023.03.15

조회수 7561

-

기존 대비 50배 이상 압축 가능한 뉴크론 개발

희소 행렬에 해당하는 2억 건의 비디오 시청 내역을 10킬로바이트(KB) 크기로 성공적으로 압축할 수 있으며 기존 기술을 이용해 1기가바이트(GB)로 압축한 것보다도 압축으로 인한 정보 손실이 적은 기술이 개발됐다.

우리 대학 김재철AI대학원 신기정 교수 연구팀은 기존 대비 50배 이상 우수한 압축률의 희소 행렬 압축 기술인 뉴크론(NeuKron)을 개발했다고 9일 밝혔다.

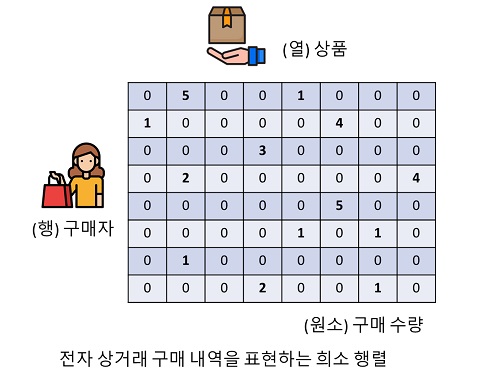

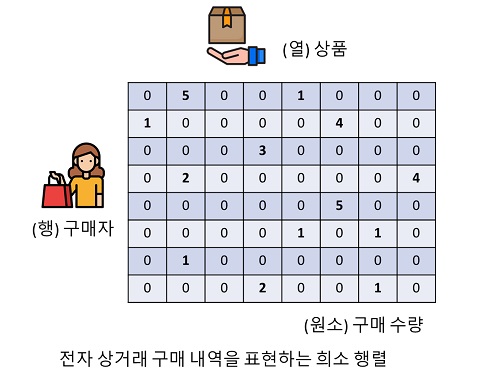

희소 행렬이란 높은 비율의 원소가 0인 행렬을 의미하며, 전자상거래 구매 내역, 소셜 네트워크에서의 친구 관계, 문서와 단어 간 포함 관계 등 다양한 종류의 데이터가 희소 행렬 형태로 저장 및 활용된다. 예를 들어, 전자상거래 구매 내역의 경우, 행렬의 각 행이 각 구매자에 해당하고, 각 열이 각 상품에 해당하며, 각 원소는 해당 구매자가 해당 상품을 구매한 수량을 의미한다. 예를 들어, i행 j열 원소는, i번째 구매자가, j번째 상품을 구매한 수량에 해당한다. 각 구매자는 전체 상품 중, 일부만을 구매하기 때문에, 해당 행렬은 원소 대부분이 0인 희소 행렬이다.

실세계 데이터로부터 얻어진 대규모 희소 행렬을 효율적으로 다루기 위해서는, 압축 기술이 필수적이다. 예를 들어, 1억 명의 구매자와 1억 개의 상품으로 구성된 전자상거래 구매 내역의 경우, 행렬은 전체 구매자 수와 전체 상품 수의 곱에 해당하는 1경 개의 원소를 갖는다. 또한, 희소 행렬 압축은 많은 응용문제에 활용되고 있다. 예를 들어, 많은 추천시스템은 희소 행렬을 손실 압축한 뒤, 복원하는 과정을 통해, 각 구매자가 각 상품을 구매하고자 하는 의향을 추론한다. 또한, 이때의 복원 오차를 기반으로 이상 데이터를 탐지하고 교정하기도 하며, 매개 변수 행렬 압축을 통해서 인공지능 모델을 경량화하기도 한다.

신기정 교수팀은 희소 행렬의 압축률을 크게 개선할 수 있는 손실 압축 기술인 뉴크론을 개발했다. 뉴크론은 실세계 데이터에서 흔하게 발견되는 자기 유사성에 착안했는데, 자기 유사성이란 대상의 일부분을 확대해 볼 때, 대상의 전체와 닮은 패턴이 나타나는 성질을 의미한다. 뉴크론은 크게 세 가지 단계로 구성된다. 첫 번째 단계는, 행렬이 자기 유사적인 구조를 가질 수 있도록 행과 열을 재배열하는 것이며, 두 번째 단계는, 재배열된 행렬을 재귀적으로 분해하는 과정을 통해, 행렬의 각 원소를 위치 수열로 인코딩하는 것이다. 마지막 단계는 각 위치 수열을 입력으로 행렬의 원소값을 추론하는 순환신경망을 학습하는 것이다. 이때, 순환신경망은 행렬의 자기 유사성을 기반으로 정확한 추론을 수행한다.

신기정 교수팀의 뉴크론 기술은 희소 행렬뿐 아니라, 희소 텐서의 압축에도 적용할 수 있다. 행렬이 행과 열로 구성된 2차원 데이터라면, 텐서는 행렬을 3차원 이상으로 일반화한 것이다. 예를 들어, 3차원 텐서는 행렬을 수직으로 쌓은 형태이다. 실제로 행렬과 텐서를 포함 10개의 실세계 데이터 세트를 사용해 검증한 결과, 동일 복원 오차 하에서, 뉴크론은 기존 기술 대비 50배 이상 우수한 압축률을 보였다.

우리 대학 김재철AI대학원 권태형 박사과정, 고지훈 석박사통합과정이 공동 제1저자, 전북대학교 정진홍 교수가 공동 저자로 참여한 이번 연구는 올해 5월에 미국 오스틴에서 열리는 미 컴퓨터협회 웹 학술대회(이하 ACM WWW)에서 발표될 예정이다. (논문 제목: NeuKron: Constant-Size Lossy Compression of Sparse Reorderable Matrices and Tensors) 올해 32회를 맞은 ACM WWW는, 웹 분야 최우수 학회로, 전 세계에서 해당 분야 전문가들이 참석해 최신 연구 성과를 공유한다.

신기정 교수는 "다양한 실세계 데이터 그리고 인공지능 모델의 매개 변수가 희소 행렬의 형태로 표현된다ˮ라며, "희소 행렬 압축 기술을 추천시스템, 이상 탐지, 인공지능 모델 경량화 등 다양한 분야에 활용 가능할 것으로 기대한다ˮ라고 설명했다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원의 지원을 받은 강건하고 공정하며 확장 가능한 데이터 중심의 연속 학습 과제와 한국연구재단의 지원을 받은 부호화된 그래프 마이닝 과제의 성과다.

기존 대비 50배 이상 압축 가능한 뉴크론 개발

희소 행렬에 해당하는 2억 건의 비디오 시청 내역을 10킬로바이트(KB) 크기로 성공적으로 압축할 수 있으며 기존 기술을 이용해 1기가바이트(GB)로 압축한 것보다도 압축으로 인한 정보 손실이 적은 기술이 개발됐다.

우리 대학 김재철AI대학원 신기정 교수 연구팀은 기존 대비 50배 이상 우수한 압축률의 희소 행렬 압축 기술인 뉴크론(NeuKron)을 개발했다고 9일 밝혔다.

희소 행렬이란 높은 비율의 원소가 0인 행렬을 의미하며, 전자상거래 구매 내역, 소셜 네트워크에서의 친구 관계, 문서와 단어 간 포함 관계 등 다양한 종류의 데이터가 희소 행렬 형태로 저장 및 활용된다. 예를 들어, 전자상거래 구매 내역의 경우, 행렬의 각 행이 각 구매자에 해당하고, 각 열이 각 상품에 해당하며, 각 원소는 해당 구매자가 해당 상품을 구매한 수량을 의미한다. 예를 들어, i행 j열 원소는, i번째 구매자가, j번째 상품을 구매한 수량에 해당한다. 각 구매자는 전체 상품 중, 일부만을 구매하기 때문에, 해당 행렬은 원소 대부분이 0인 희소 행렬이다.

실세계 데이터로부터 얻어진 대규모 희소 행렬을 효율적으로 다루기 위해서는, 압축 기술이 필수적이다. 예를 들어, 1억 명의 구매자와 1억 개의 상품으로 구성된 전자상거래 구매 내역의 경우, 행렬은 전체 구매자 수와 전체 상품 수의 곱에 해당하는 1경 개의 원소를 갖는다. 또한, 희소 행렬 압축은 많은 응용문제에 활용되고 있다. 예를 들어, 많은 추천시스템은 희소 행렬을 손실 압축한 뒤, 복원하는 과정을 통해, 각 구매자가 각 상품을 구매하고자 하는 의향을 추론한다. 또한, 이때의 복원 오차를 기반으로 이상 데이터를 탐지하고 교정하기도 하며, 매개 변수 행렬 압축을 통해서 인공지능 모델을 경량화하기도 한다.

신기정 교수팀은 희소 행렬의 압축률을 크게 개선할 수 있는 손실 압축 기술인 뉴크론을 개발했다. 뉴크론은 실세계 데이터에서 흔하게 발견되는 자기 유사성에 착안했는데, 자기 유사성이란 대상의 일부분을 확대해 볼 때, 대상의 전체와 닮은 패턴이 나타나는 성질을 의미한다. 뉴크론은 크게 세 가지 단계로 구성된다. 첫 번째 단계는, 행렬이 자기 유사적인 구조를 가질 수 있도록 행과 열을 재배열하는 것이며, 두 번째 단계는, 재배열된 행렬을 재귀적으로 분해하는 과정을 통해, 행렬의 각 원소를 위치 수열로 인코딩하는 것이다. 마지막 단계는 각 위치 수열을 입력으로 행렬의 원소값을 추론하는 순환신경망을 학습하는 것이다. 이때, 순환신경망은 행렬의 자기 유사성을 기반으로 정확한 추론을 수행한다.

신기정 교수팀의 뉴크론 기술은 희소 행렬뿐 아니라, 희소 텐서의 압축에도 적용할 수 있다. 행렬이 행과 열로 구성된 2차원 데이터라면, 텐서는 행렬을 3차원 이상으로 일반화한 것이다. 예를 들어, 3차원 텐서는 행렬을 수직으로 쌓은 형태이다. 실제로 행렬과 텐서를 포함 10개의 실세계 데이터 세트를 사용해 검증한 결과, 동일 복원 오차 하에서, 뉴크론은 기존 기술 대비 50배 이상 우수한 압축률을 보였다.

우리 대학 김재철AI대학원 권태형 박사과정, 고지훈 석박사통합과정이 공동 제1저자, 전북대학교 정진홍 교수가 공동 저자로 참여한 이번 연구는 올해 5월에 미국 오스틴에서 열리는 미 컴퓨터협회 웹 학술대회(이하 ACM WWW)에서 발표될 예정이다. (논문 제목: NeuKron: Constant-Size Lossy Compression of Sparse Reorderable Matrices and Tensors) 올해 32회를 맞은 ACM WWW는, 웹 분야 최우수 학회로, 전 세계에서 해당 분야 전문가들이 참석해 최신 연구 성과를 공유한다.

신기정 교수는 "다양한 실세계 데이터 그리고 인공지능 모델의 매개 변수가 희소 행렬의 형태로 표현된다ˮ라며, "희소 행렬 압축 기술을 추천시스템, 이상 탐지, 인공지능 모델 경량화 등 다양한 분야에 활용 가능할 것으로 기대한다ˮ라고 설명했다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원의 지원을 받은 강건하고 공정하며 확장 가능한 데이터 중심의 연속 학습 과제와 한국연구재단의 지원을 받은 부호화된 그래프 마이닝 과제의 성과다.

2023.03.09

조회수 7223

-

생생한 3차원 실사 이미지 구현하는 ‘메타브레인’ 개발

우리 대학 전기및전자공학부 유회준 교수 연구팀이 실사에 가까운 이미지를 렌더링할 수 있는 인공지능 기반 3D 렌더링을 모바일 기기에서 구현, 고속, 저전력 인공지능(AI: Artificial Intelligent) 반도체*인 메타브레인(MetaVRain)’을 세계 최초로 개발했다고 7일 밝혔다.

* 인공지능 반도체 : 인식·추론·학습·판단 등 인공지능 처리 기능을 탑재하고, 초지능·초저전력·초신뢰 기반의 최적화된 기술로 구현한 반도체

연구팀이 개발한 인공지능 반도체는 GPU로 구동되는 기존 레이 트레이싱 (ray-tracing)* 기반 3D 렌더링을 새로 제작된 AI 반도체 상에서 인공지능 기반 3차원으로 만들어, 기존의 막대한 비용이 들어가는 3차원 영상 캡쳐 스튜디오가 필요없게 되므로 3D 모델 제작에 드는 비용을 크게 줄이고, 사용되는 메모리를 180배 이상 줄일 수 있다. 특히 블렌더(Blender) 등의 복잡한 소프트웨어를 사용하던 기존 3D 그래픽 편집과 디자인을 간단한 인공지능 학습만으로 대체하여, 일반인도 손쉽게 원하는 스타일을 입히고 편집할 수 있다는 장점이 있다.

*레이 트레이싱 (ray-tracing): 광원, 물체의 형태, 질감에 따라 바뀌는 모든 광선의 궤적을 추적함으로써 실사에 가까운 이미지를 얻도록 하는 기술

한동현 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 지난 2월 18일부터 22일까지 전 세계 반도체 연구자들이 미국 샌프란시스코에 모여 개최한 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표됐다. (논문번호 2.7, 논문명: 메타브레인: A 133mW Real-time Hyper-realistic 3D NeRF Processor with 1D-2D Hybrid Neural Engines for Metaverse on Mobile Devices (저자: 한동현, 류준하, 김상엽, 김상진, 유회준))

유 교수팀은 인공지능을 통해 3D 렌더링을 구현할 때 발생하는 비효율적인 연산들을 발견하고 이를 줄이기 위해 사람의 시각적 인식 방식을 결합한 새로운 컨셉의 반도체를 개발했다. 사람은 사물을 기억할 때, 대략적인 윤곽에서 시작하여, 점점 그 형태를 구체화하는 과정과 바로 직전에 보았던 물체라면 이를 토대로 현재의 물체가 어떻게 생겼는지 바로 추측하는 인지능을 가지고 있다. 이러한 사람의 인지 과정을 모방하여, 새롭게 개발한 반도체는 저해상도 복셀을 통해 미리 사물의 대략적인 형태를 파악하고, 과거 렌더링했던 결과를 토대로, 현재 렌더링할 때 필요한 연산량을 최소화하는 연산 방식을 채택하였다.

유 교수팀이 개발한 메타브레인은 사람의 시각적 인식 과정을 모방한 하드웨어 아키텍처뿐만 아니라 최첨단 CMOS 칩을 함께 개발하여, 세계 최고의 성능을 달성하였다. 메타브레인은 인공지능 기반 3D 렌더링 기술에 최적화되어, 최대 100 FPS 이상의 렌더링 속도를 달성하였으며, 이는 기존 GPU보다 911배 빠른 속도다. 뿐만아니라, 1개 영상화면 처리 당 소모에너지를 나타내는 에너지효율 역시 GPU 대비 26,400배 높인 연구 결과로 VR/AR 헤드셋, 모바일 기기에서도 인공지능 기반 실시간 렌더링의 가능성을 열었다.

연구팀은 메타브레인의 활용 예시를 보여주고자, 스마트 3D 렌더링 응용시스템을 함께 개발하였으며, 사용자가 선호하는 스타일에 맞춰, 3D 모델의 스타일을 바꾸는 예제를 보여주었다. 인공지능에게 원하는 스타일의 이미지를 주고 재학습만 수행하면 되기 때문에, 복잡한 소프트웨어의 도움 없이도 손쉽게 3D 모델의 스타일을 손쉽게 바꿀 수 있다. 유 교수팀이 구현한 응용시스템의 예시 이외에도, 사용자의 얼굴을 본떠 만든 실제에 가까운 3D 아바타를 만들거나, 각종 구조물들의 3D 모델을 만들고 영화 제작 환경에 맞춰 날씨를 바꾸는 등 다양한 응용 예시가 가능할 것으로 기대된다.

연구팀은 메타브레인을 시작으로, 앞으로의 3D 그래픽스 분야 역시 인공지능으로 대체되기 시작할 것으로 기대한다며, 인공지능과 3D 그래픽스의 결합은 메타버스 실현을 위한 큰 기술적 혁신이라는 점을 밝혔다.

연구를 주도한 KAIST 전기및전자공학부 유회준 교수는 “현재 3D 그래픽스는 사람이 사물을 어떻게 보고 있는지가 아니라, 사물이 어떻게 생겼는지를 묘사하는데 집중하고 있다”라며 “이번 연구는 인공지능이 사람의 공간 인지 능력을 모방하여 사람이 사물을 인식하고 표현하는 방법을 차용함으로써 효율적인 3D 그래픽스를 가능케 한 연구”라고 본 연구의 의의를 밝혔다. 또한 “메타버스의 실현은 본 연구에서 보인 것처럼 인공지능 기술의 혁신과 인공지능 반도체의 혁신이 함께 이루어질 것”이라 미래를 전망하였다.

데모 동영상 유튜브 주소: https://www.youtube.com/watch?v=m-aqnZhALv0

생생한 3차원 실사 이미지 구현하는 ‘메타브레인’ 개발

우리 대학 전기및전자공학부 유회준 교수 연구팀이 실사에 가까운 이미지를 렌더링할 수 있는 인공지능 기반 3D 렌더링을 모바일 기기에서 구현, 고속, 저전력 인공지능(AI: Artificial Intelligent) 반도체*인 메타브레인(MetaVRain)’을 세계 최초로 개발했다고 7일 밝혔다.

* 인공지능 반도체 : 인식·추론·학습·판단 등 인공지능 처리 기능을 탑재하고, 초지능·초저전력·초신뢰 기반의 최적화된 기술로 구현한 반도체

연구팀이 개발한 인공지능 반도체는 GPU로 구동되는 기존 레이 트레이싱 (ray-tracing)* 기반 3D 렌더링을 새로 제작된 AI 반도체 상에서 인공지능 기반 3차원으로 만들어, 기존의 막대한 비용이 들어가는 3차원 영상 캡쳐 스튜디오가 필요없게 되므로 3D 모델 제작에 드는 비용을 크게 줄이고, 사용되는 메모리를 180배 이상 줄일 수 있다. 특히 블렌더(Blender) 등의 복잡한 소프트웨어를 사용하던 기존 3D 그래픽 편집과 디자인을 간단한 인공지능 학습만으로 대체하여, 일반인도 손쉽게 원하는 스타일을 입히고 편집할 수 있다는 장점이 있다.

*레이 트레이싱 (ray-tracing): 광원, 물체의 형태, 질감에 따라 바뀌는 모든 광선의 궤적을 추적함으로써 실사에 가까운 이미지를 얻도록 하는 기술

한동현 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 지난 2월 18일부터 22일까지 전 세계 반도체 연구자들이 미국 샌프란시스코에 모여 개최한 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표됐다. (논문번호 2.7, 논문명: 메타브레인: A 133mW Real-time Hyper-realistic 3D NeRF Processor with 1D-2D Hybrid Neural Engines for Metaverse on Mobile Devices (저자: 한동현, 류준하, 김상엽, 김상진, 유회준))

유 교수팀은 인공지능을 통해 3D 렌더링을 구현할 때 발생하는 비효율적인 연산들을 발견하고 이를 줄이기 위해 사람의 시각적 인식 방식을 결합한 새로운 컨셉의 반도체를 개발했다. 사람은 사물을 기억할 때, 대략적인 윤곽에서 시작하여, 점점 그 형태를 구체화하는 과정과 바로 직전에 보았던 물체라면 이를 토대로 현재의 물체가 어떻게 생겼는지 바로 추측하는 인지능을 가지고 있다. 이러한 사람의 인지 과정을 모방하여, 새롭게 개발한 반도체는 저해상도 복셀을 통해 미리 사물의 대략적인 형태를 파악하고, 과거 렌더링했던 결과를 토대로, 현재 렌더링할 때 필요한 연산량을 최소화하는 연산 방식을 채택하였다.

유 교수팀이 개발한 메타브레인은 사람의 시각적 인식 과정을 모방한 하드웨어 아키텍처뿐만 아니라 최첨단 CMOS 칩을 함께 개발하여, 세계 최고의 성능을 달성하였다. 메타브레인은 인공지능 기반 3D 렌더링 기술에 최적화되어, 최대 100 FPS 이상의 렌더링 속도를 달성하였으며, 이는 기존 GPU보다 911배 빠른 속도다. 뿐만아니라, 1개 영상화면 처리 당 소모에너지를 나타내는 에너지효율 역시 GPU 대비 26,400배 높인 연구 결과로 VR/AR 헤드셋, 모바일 기기에서도 인공지능 기반 실시간 렌더링의 가능성을 열었다.

연구팀은 메타브레인의 활용 예시를 보여주고자, 스마트 3D 렌더링 응용시스템을 함께 개발하였으며, 사용자가 선호하는 스타일에 맞춰, 3D 모델의 스타일을 바꾸는 예제를 보여주었다. 인공지능에게 원하는 스타일의 이미지를 주고 재학습만 수행하면 되기 때문에, 복잡한 소프트웨어의 도움 없이도 손쉽게 3D 모델의 스타일을 손쉽게 바꿀 수 있다. 유 교수팀이 구현한 응용시스템의 예시 이외에도, 사용자의 얼굴을 본떠 만든 실제에 가까운 3D 아바타를 만들거나, 각종 구조물들의 3D 모델을 만들고 영화 제작 환경에 맞춰 날씨를 바꾸는 등 다양한 응용 예시가 가능할 것으로 기대된다.

연구팀은 메타브레인을 시작으로, 앞으로의 3D 그래픽스 분야 역시 인공지능으로 대체되기 시작할 것으로 기대한다며, 인공지능과 3D 그래픽스의 결합은 메타버스 실현을 위한 큰 기술적 혁신이라는 점을 밝혔다.

연구를 주도한 KAIST 전기및전자공학부 유회준 교수는 “현재 3D 그래픽스는 사람이 사물을 어떻게 보고 있는지가 아니라, 사물이 어떻게 생겼는지를 묘사하는데 집중하고 있다”라며 “이번 연구는 인공지능이 사람의 공간 인지 능력을 모방하여 사람이 사물을 인식하고 표현하는 방법을 차용함으로써 효율적인 3D 그래픽스를 가능케 한 연구”라고 본 연구의 의의를 밝혔다. 또한 “메타버스의 실현은 본 연구에서 보인 것처럼 인공지능 기술의 혁신과 인공지능 반도체의 혁신이 함께 이루어질 것”이라 미래를 전망하였다.

데모 동영상 유튜브 주소: https://www.youtube.com/watch?v=m-aqnZhALv0

2023.03.07

조회수 8987

-

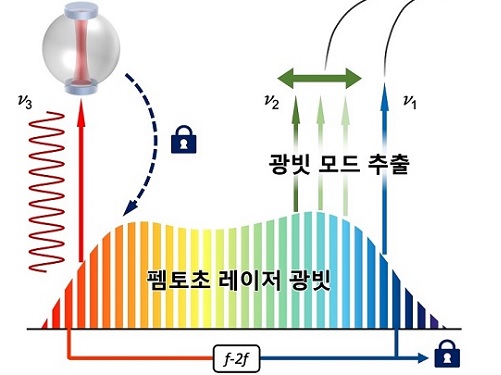

천조분의 일 안정성 가진 6G 테라헤르츠파 생성 기술 개발

차세대 6G 무선통신, 양자 분광 기술, 나아가 군용 레이더 기술을 실현하고, 6G 통신 기기 간 주파수 표준으로 이용될 수 있는 넓은 대역의 테라헤르츠파* 응용 기술이 개발되어 획기적인 성능 향상을 가져올 것으로 예상된다.

*테라헤르츠파(THz): 밀리미터파와 광파 사이(100기가헤르츠(GHz) ~ 3테라헤르츠(THz))에 해당하는 전자기파

우리 대학 기계공학과 김승우, 김영진 교수 공동연구팀이 차세대 6G 이동통신 대역으로 알려진 테라헤르츠 대역에서 세계 최고 수준의 안정도를 가지는 초안정 테라헤르츠파 생성 원천기술을 개발했다고 3일 밝혔다.

차세대 테라헤르츠파 기술을 선점/선도하기 위해서는, 핵심 테라헤르츠 소자들에 대한 개발, 평가 및 선점이 필수적이다. 하지만, 테라헤르츠 전송, 변조 및 검출 소자들에 대한 평가를 수행할 수 있는, 초안정 표준급 테라헤르츠 신호 생성에 어려움이 있어, 이러한 핵심 소자들에 대한 접근에 지금까지 제한이 존재해 왔다.

기존의 테라헤르츠파 생성 방식은 상대적으로 낮은 주파수 안정도를 가지는 마이크로파 원자시계에 기반한 것으로, 최근 개발된 광 시계와 비교하여서는 수천 배 이상 낮은 안정도를 보여 왔다.

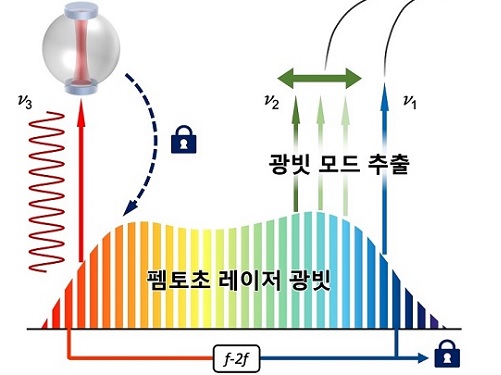

이를 극복하기 위해, 연구팀에서는 천조분의 일(1/1,000,000,000,000,000)의 안정도를 가지는 매우 정밀한 광주파수 대역의 시간 표준을 안정화하는 펨토초 레이저 광빗*으로부터 두 개의 레이저를 추출/합성해 테라헤르츠파를 생성했다. 이 과정에서 연구팀은 다양한 잡음을 면밀히 분석하고, 광빗의 우수한 안정도를 유지하기 위해 잡음 보상/제어 기술을 개발했다. 이후, 광빗의 넓은 대역폭 특성을 활용하여 테라헤르츠파를 생성했으며, 전대역에서 시간 표준 수준의 안정도(천조분의 일)를 가지는 것을 실험적으로 검증했다. 이는 세계 최고 수준의 광 시계 안정도를 테라헤르츠 대역에서도 새로이 실현할 수 있음을 의미한다.

*펨토초 레이저 광 빗: 시간/주파수 표준으로 활용할 수 있는 광대역(수백만 개의 주파수의 중첩) 레이저, 빛의 스펙트럼이 머리빗과 닮았다 하여 붙여진 이름이다.

우리 대학 기계공학과 졸업생 신동철 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 2월 11일 게재됐다. (논문명: Photonic comb-rooted synthesis of ultra-stable terahertz frequencies)

이 기술은 광 시간 표준에 기반한 세계 최고 수준의 초안정 테라헤르츠파를 생성할 수 있어, 차세대 6G 통신 대역에서 초고속 통신을 실현하고, 6G 통신 기기 간 주파수 표준으로 이용될 수 있다. 또한, 생성한 테라헤르츠파는 밀리헤르츠(mHz) 수준의 정확도로 실시간 변조 가능하다는 것을 검증했다.

주저자인 신동철 박사는 "펨토초 레이저 광빗을 매개로 한 테라헤르츠 생성 기술 개발을 통해 세계 최고 수준의 광 시계 안정도를 테라헤르츠 영역으로 확장할 수 있음을 실험적으로 검증했다ˮ며 "차세대 6G 무선통신 대역에서 가장 우수한 안정도를 선점한 것에 의미가 있고 테라헤르츠 핵심 소자 평가 등에 응용돼 테라헤르츠 대역 표준 확립에 도움될 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 과학기술분야 기초연구사업-개인연구사업- 리더연구(국가과학자)지원을 받아 수행됐다.

천조분의 일 안정성 가진 6G 테라헤르츠파 생성 기술 개발

차세대 6G 무선통신, 양자 분광 기술, 나아가 군용 레이더 기술을 실현하고, 6G 통신 기기 간 주파수 표준으로 이용될 수 있는 넓은 대역의 테라헤르츠파* 응용 기술이 개발되어 획기적인 성능 향상을 가져올 것으로 예상된다.

*테라헤르츠파(THz): 밀리미터파와 광파 사이(100기가헤르츠(GHz) ~ 3테라헤르츠(THz))에 해당하는 전자기파

우리 대학 기계공학과 김승우, 김영진 교수 공동연구팀이 차세대 6G 이동통신 대역으로 알려진 테라헤르츠 대역에서 세계 최고 수준의 안정도를 가지는 초안정 테라헤르츠파 생성 원천기술을 개발했다고 3일 밝혔다.

차세대 테라헤르츠파 기술을 선점/선도하기 위해서는, 핵심 테라헤르츠 소자들에 대한 개발, 평가 및 선점이 필수적이다. 하지만, 테라헤르츠 전송, 변조 및 검출 소자들에 대한 평가를 수행할 수 있는, 초안정 표준급 테라헤르츠 신호 생성에 어려움이 있어, 이러한 핵심 소자들에 대한 접근에 지금까지 제한이 존재해 왔다.

기존의 테라헤르츠파 생성 방식은 상대적으로 낮은 주파수 안정도를 가지는 마이크로파 원자시계에 기반한 것으로, 최근 개발된 광 시계와 비교하여서는 수천 배 이상 낮은 안정도를 보여 왔다.

이를 극복하기 위해, 연구팀에서는 천조분의 일(1/1,000,000,000,000,000)의 안정도를 가지는 매우 정밀한 광주파수 대역의 시간 표준을 안정화하는 펨토초 레이저 광빗*으로부터 두 개의 레이저를 추출/합성해 테라헤르츠파를 생성했다. 이 과정에서 연구팀은 다양한 잡음을 면밀히 분석하고, 광빗의 우수한 안정도를 유지하기 위해 잡음 보상/제어 기술을 개발했다. 이후, 광빗의 넓은 대역폭 특성을 활용하여 테라헤르츠파를 생성했으며, 전대역에서 시간 표준 수준의 안정도(천조분의 일)를 가지는 것을 실험적으로 검증했다. 이는 세계 최고 수준의 광 시계 안정도를 테라헤르츠 대역에서도 새로이 실현할 수 있음을 의미한다.

*펨토초 레이저 광 빗: 시간/주파수 표준으로 활용할 수 있는 광대역(수백만 개의 주파수의 중첩) 레이저, 빛의 스펙트럼이 머리빗과 닮았다 하여 붙여진 이름이다.

우리 대학 기계공학과 졸업생 신동철 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 2월 11일 게재됐다. (논문명: Photonic comb-rooted synthesis of ultra-stable terahertz frequencies)

이 기술은 광 시간 표준에 기반한 세계 최고 수준의 초안정 테라헤르츠파를 생성할 수 있어, 차세대 6G 통신 대역에서 초고속 통신을 실현하고, 6G 통신 기기 간 주파수 표준으로 이용될 수 있다. 또한, 생성한 테라헤르츠파는 밀리헤르츠(mHz) 수준의 정확도로 실시간 변조 가능하다는 것을 검증했다.

주저자인 신동철 박사는 "펨토초 레이저 광빗을 매개로 한 테라헤르츠 생성 기술 개발을 통해 세계 최고 수준의 광 시계 안정도를 테라헤르츠 영역으로 확장할 수 있음을 실험적으로 검증했다ˮ며 "차세대 6G 무선통신 대역에서 가장 우수한 안정도를 선점한 것에 의미가 있고 테라헤르츠 핵심 소자 평가 등에 응용돼 테라헤르츠 대역 표준 확립에 도움될 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 과학기술분야 기초연구사업-개인연구사업- 리더연구(국가과학자)지원을 받아 수행됐다.

2023.03.03

조회수 9171

3차원 반도체 소자 구현할 나노 인쇄 기술 개발

최근, 나노 스케일의 물리/화학 센서부터 미터 스케일의 에너지 수확 소자까지, 전자 소자에 적용되는 소재 및 구조들의 형태가 점점 고도화되며 복잡한 형태로 발전해나가고 있다. 그에 따라 범용성이 높은 3차원 구조체 제작 기술의 개발에 많은 연구자들이 관심을 두고 있다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 전략조정본부장 공동연구팀이 `차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술'을 개발했다고 4일 밝혔다.

공동연구팀은 신축 기판 위 2차원 나노구조체의 안정적 구현과 인쇄될 기판의 표면 마이크로 구조 설계를 통해 3차원 나노구조체를 인쇄할 수 있음을 처음으로 선보였다.

기계공학과 안준성 박사후연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 2월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoscale three-dimensional fabrication based on mechanically guided assembly)

현재 개발되고 있는 인쇄 방법 중, 기계적 좌굴을 이용한 인쇄 방식은 얇은 곡면 형태의 복잡한 3차원 형상을 높은 자유도로 제작할 수 있으면서 제작된 구조체를 원래의 형상으로 되돌릴 수 있다는 이점 덕분에 차세대 인쇄 기술로 주목을 받고 있다. 또한, 금속, 세라믹 등 다양한 재료와 소자에 적용할 수 있다는 점과 설계된 대로 정확하게 구현할 수 있다는 높은 프로그래밍 가능성을 이점으로 갖는다. 그러나 현재까지 개발된 기계적 좌굴 기반의 3차원 인쇄 기술은 2차원 구조체 전사 공정의 불안정성과 나노구조체 설계의 어려움으로 인해 마이크로 스케일보다 큰 3차원 구조체만 제작할 수 있다는 치명적인 한계를 갖고 있다.

최근에는 이를 해결하기 위해 전자빔 리소그래피 (electron beam lithography)를 이용해 2차원 형상을 구현하고 물에 녹는 접착 필름을 사용해 신축 기판 위에 3차원 구조체를 인쇄하는 기술 등이 개발되고 있지만, 높은 제작 비용, 밀리미터 스케일 이하의 좁은 인쇄 면적, 낮은 공정 신뢰성으로 인해 보편적 인쇄 기술로 발전하기에는 많은 어려움이 남아 있다. 따라서, 복잡한 3차원 형상으로 설계된 나노구조체를 실제로 구현할 수 있는 제작 기술을 개발하는 것은 차세대 3차원 인쇄 기술과 나노구조체를 기반으로 한 고성능 광학/전자/바이오 소자의 개발에 큰 발전을 이룰 수 있을 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

연구팀은 나노 스케일까지 안정적으로 2차원 구조체를 인쇄할 수 있는 나노전사 인쇄 기술과, 신축 기판에 가해진 압축력에 의해 좌굴된 최종 형상을 예측할 수 있는 설계 기법을 개발해 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술을 구현했다. 공유 결합 기반의 나노 전사 인쇄 기술은 탄성중합체 기판 위에 50 나노미터(nm) 선폭을 갖는 금속/세라믹 물질의 안정적인 전사를 가능하게 했다. 또한, 전사될 신축 기판의 마이크로 패터닝을 통해 인쇄될 물질의 선택적인 접착과 좌굴을 쉽게 하고 접합부의 형상을 제어해 기판의 국부적인 신장률을 설계할 수 있음을 보였다. 이를 통해 3차원 좌굴 구조체의 변형 정도(deflection), 방향성(direction), 모드(mode)를 제어함으로써 3차원 구조체의 형상을 설계하고 예측할 수 있는 나노 스케일 인쇄 방법을 고안했다. 최종적으로, 개발된 3차원 나노구조체 인쇄 공정은 유독성/폭발성 가스 감지를 위한 고성능 신축 가스 센서를 제작하는데 응용됐다. 이는 나노 스케일의 무기물 물질을 설계 및 제작하고 실제 응용 소자에 적용할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 지도한 KAIST 박인규 교수, 한국기계연구원 정준호 박사는 "개발된 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술은 나노구조체 제작 공정의 본질적인 문제인 낮은 범용성 및 디자인 다양성과 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 반도체 소자를 포함한 다양한 나노 전자 소자 제작에 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노구조체 제작 기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, 극한물성시스템 제조플랫폼기술의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.04 조회수 9565

3차원 반도체 소자 구현할 나노 인쇄 기술 개발

최근, 나노 스케일의 물리/화학 센서부터 미터 스케일의 에너지 수확 소자까지, 전자 소자에 적용되는 소재 및 구조들의 형태가 점점 고도화되며 복잡한 형태로 발전해나가고 있다. 그에 따라 범용성이 높은 3차원 구조체 제작 기술의 개발에 많은 연구자들이 관심을 두고 있다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 전략조정본부장 공동연구팀이 `차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술'을 개발했다고 4일 밝혔다.

공동연구팀은 신축 기판 위 2차원 나노구조체의 안정적 구현과 인쇄될 기판의 표면 마이크로 구조 설계를 통해 3차원 나노구조체를 인쇄할 수 있음을 처음으로 선보였다.

기계공학과 안준성 박사후연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 2월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoscale three-dimensional fabrication based on mechanically guided assembly)

현재 개발되고 있는 인쇄 방법 중, 기계적 좌굴을 이용한 인쇄 방식은 얇은 곡면 형태의 복잡한 3차원 형상을 높은 자유도로 제작할 수 있으면서 제작된 구조체를 원래의 형상으로 되돌릴 수 있다는 이점 덕분에 차세대 인쇄 기술로 주목을 받고 있다. 또한, 금속, 세라믹 등 다양한 재료와 소자에 적용할 수 있다는 점과 설계된 대로 정확하게 구현할 수 있다는 높은 프로그래밍 가능성을 이점으로 갖는다. 그러나 현재까지 개발된 기계적 좌굴 기반의 3차원 인쇄 기술은 2차원 구조체 전사 공정의 불안정성과 나노구조체 설계의 어려움으로 인해 마이크로 스케일보다 큰 3차원 구조체만 제작할 수 있다는 치명적인 한계를 갖고 있다.

최근에는 이를 해결하기 위해 전자빔 리소그래피 (electron beam lithography)를 이용해 2차원 형상을 구현하고 물에 녹는 접착 필름을 사용해 신축 기판 위에 3차원 구조체를 인쇄하는 기술 등이 개발되고 있지만, 높은 제작 비용, 밀리미터 스케일 이하의 좁은 인쇄 면적, 낮은 공정 신뢰성으로 인해 보편적 인쇄 기술로 발전하기에는 많은 어려움이 남아 있다. 따라서, 복잡한 3차원 형상으로 설계된 나노구조체를 실제로 구현할 수 있는 제작 기술을 개발하는 것은 차세대 3차원 인쇄 기술과 나노구조체를 기반으로 한 고성능 광학/전자/바이오 소자의 개발에 큰 발전을 이룰 수 있을 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

연구팀은 나노 스케일까지 안정적으로 2차원 구조체를 인쇄할 수 있는 나노전사 인쇄 기술과, 신축 기판에 가해진 압축력에 의해 좌굴된 최종 형상을 예측할 수 있는 설계 기법을 개발해 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술을 구현했다. 공유 결합 기반의 나노 전사 인쇄 기술은 탄성중합체 기판 위에 50 나노미터(nm) 선폭을 갖는 금속/세라믹 물질의 안정적인 전사를 가능하게 했다. 또한, 전사될 신축 기판의 마이크로 패터닝을 통해 인쇄될 물질의 선택적인 접착과 좌굴을 쉽게 하고 접합부의 형상을 제어해 기판의 국부적인 신장률을 설계할 수 있음을 보였다. 이를 통해 3차원 좌굴 구조체의 변형 정도(deflection), 방향성(direction), 모드(mode)를 제어함으로써 3차원 구조체의 형상을 설계하고 예측할 수 있는 나노 스케일 인쇄 방법을 고안했다. 최종적으로, 개발된 3차원 나노구조체 인쇄 공정은 유독성/폭발성 가스 감지를 위한 고성능 신축 가스 센서를 제작하는데 응용됐다. 이는 나노 스케일의 무기물 물질을 설계 및 제작하고 실제 응용 소자에 적용할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 지도한 KAIST 박인규 교수, 한국기계연구원 정준호 박사는 "개발된 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술은 나노구조체 제작 공정의 본질적인 문제인 낮은 범용성 및 디자인 다양성과 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 반도체 소자를 포함한 다양한 나노 전자 소자 제작에 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노구조체 제작 기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, 극한물성시스템 제조플랫폼기술의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.04 조회수 9565 유기용매 정제용 분리막 원천기술 개발

기후변화 대응을 위한 친환경 공정 기술 개발의 필요성이 확대됨에 따라 화학 및 제약 산업에서의 저에너지 분리 공정은 지속가능한 개발에 있어 중추적 역할을 담당하고 있다. 특히, 제약 산업의 경우 고품질의 의약품 제조를 위해 고순도의 유기용매 사용이 필수적이며, 이에 따라 유기용매의 고효율 분리 공정에 대한 요구가 꾸준히 증가하고 있는 실정이다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 2차원 다공성 탄소 기반의 유기용매 정제용 초고성능 나노여과막을 개발했다고 3일 밝혔다.

기존의 유기용매 분리 공정은 혼합물을 이루는 물질 간의 끓는점 차이를 이용하여 분리하는 증류법이 사용되어 대용량의 혼합물을 끓여야 하는 만큼 막대한 에너지가 소모되는 단점이 있었다.

반면, 분리막 기술은 단순히 압력을 가하는 것만으로 유기용매의 선택적 투과가 가능하고 유기용매보다 크기가 큰 입자들을 효과적으로 제거할 수 있다. 특히, 열이 가해지지 않으므로 공정에서 요구되는 에너지 및 비용을 절감할 수 있고 가열 과정 중 고부가가치 생성물의 화학적 변성 위험성을 배제할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 고성능 분리막의 개발을 위해 2차원 마이크로 다공성 탄소 물질을 합성하고 이를 분리막으로 제조하는 기술을 개발했다. 대표적인 2차원 탄소 물질 그래핀은 얇고 안정적이며 기계적 강성이 높아 이상적인 분리막 재료이지만, 촘촘히 배열된 탄소 원자들로 인해 어떠한 물질도 투과시키지 못한다. 이에 추가적인 구멍을 뚫어 분리막으로 활용하려는 시도들이 있었으나, 균일한 크기의 마이크로 기공을 고밀도로 뚫는 데는 여전히 기술적 어려움이 존재하는 실정이다.

이에 최민기 교수 연구팀은 2 나노미터(nm) 이하의 작은 마이크로 기공을 갖는 결정성 알루미노실리케이트 물질인 제올라이트를 주형으로 활용해 분리막에 사용할 2차원 마이크로 다공성 탄소 물질을 합성했다. 대부분의 제올라이트는 3차원적으로 연결된 마이크로 기공 구조를 지니지만 일부는 2차원적 기공 연결구조를 지니며 특히 연속적인 탄소 골격이 자랄 수 있는 충분한 공간을 제공할 수 있다는 점을 활용했다.

연구팀은 이러한 2차원적 기공 연결구조를 지니는 제올라이트 내부에 탄소를 채워 넣은 후, 제올라이트만을 선택적으로 녹여냄으로써 판 형태의 2차원 탄소 물질을 합성하는 데 성공했다. 합성된 탄소는 기존 제올라이트의 마이크로 기공 구조를 그대로 본뜬 골격 구조를 지니며, 극도로 균일한 크기의 마이크로 기공들이 벌집 구조로 빽빽하게 배열돼 있다. 해당 기공 밀도는 기존에 보고되어온 다공성 그래핀과 비교해 수십 배 이상 높은 수치다.

연구팀은 합성된 2차원 탄소 시트들을 적층시켜 얇은 두께의 분리막을 제조했다. 해당 분리막을 유기용매 나노여과에 적용한 결과, 탄소 시트의 기공 크기보다 큰 유기 용질은 효과적으로 걸러내며, 작은 유기용매는 자유롭게 투과시킴으로써 고순도의 유기용매를 얻을 수 있었다. 특히, 해당 분리막은 높은 기공 밀도 덕분에 기존의 분리막들과 비교해 비약적으로 높은 유기용매 투과도를 보이므로 유기용매의 대량 정제에 매우 적합하다.

연구를 주도한 최민기 교수는 "극도로 균일한 크기의 마이크로 기공이 초고밀도로 존재하는 2차원 다공성 탄소의 합성 방법은 세계적으로 보고된 바가 없던 새로운 개념이다ˮ라며, "이번 연구에서 개발한 탄소 물질은 분리막뿐만 아니라, 배터리나 축전지와 같은 전기화학적 에너지 저장 장치 및 화학적 센서 등 다양한 분야에서 활용이 가능할 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

우리 대학 응용과학연구소 김채훈 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 세계적 권위지인 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 지난 2월 10일 게재됐다. (논문명: Bottom-up synthesis of two-dimensional carbon with vertically aligned ordered micropores for ultrafast nanofiltration)

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.03 조회수 8643

유기용매 정제용 분리막 원천기술 개발

기후변화 대응을 위한 친환경 공정 기술 개발의 필요성이 확대됨에 따라 화학 및 제약 산업에서의 저에너지 분리 공정은 지속가능한 개발에 있어 중추적 역할을 담당하고 있다. 특히, 제약 산업의 경우 고품질의 의약품 제조를 위해 고순도의 유기용매 사용이 필수적이며, 이에 따라 유기용매의 고효율 분리 공정에 대한 요구가 꾸준히 증가하고 있는 실정이다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 2차원 다공성 탄소 기반의 유기용매 정제용 초고성능 나노여과막을 개발했다고 3일 밝혔다.

기존의 유기용매 분리 공정은 혼합물을 이루는 물질 간의 끓는점 차이를 이용하여 분리하는 증류법이 사용되어 대용량의 혼합물을 끓여야 하는 만큼 막대한 에너지가 소모되는 단점이 있었다.

반면, 분리막 기술은 단순히 압력을 가하는 것만으로 유기용매의 선택적 투과가 가능하고 유기용매보다 크기가 큰 입자들을 효과적으로 제거할 수 있다. 특히, 열이 가해지지 않으므로 공정에서 요구되는 에너지 및 비용을 절감할 수 있고 가열 과정 중 고부가가치 생성물의 화학적 변성 위험성을 배제할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 고성능 분리막의 개발을 위해 2차원 마이크로 다공성 탄소 물질을 합성하고 이를 분리막으로 제조하는 기술을 개발했다. 대표적인 2차원 탄소 물질 그래핀은 얇고 안정적이며 기계적 강성이 높아 이상적인 분리막 재료이지만, 촘촘히 배열된 탄소 원자들로 인해 어떠한 물질도 투과시키지 못한다. 이에 추가적인 구멍을 뚫어 분리막으로 활용하려는 시도들이 있었으나, 균일한 크기의 마이크로 기공을 고밀도로 뚫는 데는 여전히 기술적 어려움이 존재하는 실정이다.

이에 최민기 교수 연구팀은 2 나노미터(nm) 이하의 작은 마이크로 기공을 갖는 결정성 알루미노실리케이트 물질인 제올라이트를 주형으로 활용해 분리막에 사용할 2차원 마이크로 다공성 탄소 물질을 합성했다. 대부분의 제올라이트는 3차원적으로 연결된 마이크로 기공 구조를 지니지만 일부는 2차원적 기공 연결구조를 지니며 특히 연속적인 탄소 골격이 자랄 수 있는 충분한 공간을 제공할 수 있다는 점을 활용했다.

연구팀은 이러한 2차원적 기공 연결구조를 지니는 제올라이트 내부에 탄소를 채워 넣은 후, 제올라이트만을 선택적으로 녹여냄으로써 판 형태의 2차원 탄소 물질을 합성하는 데 성공했다. 합성된 탄소는 기존 제올라이트의 마이크로 기공 구조를 그대로 본뜬 골격 구조를 지니며, 극도로 균일한 크기의 마이크로 기공들이 벌집 구조로 빽빽하게 배열돼 있다. 해당 기공 밀도는 기존에 보고되어온 다공성 그래핀과 비교해 수십 배 이상 높은 수치다.

연구팀은 합성된 2차원 탄소 시트들을 적층시켜 얇은 두께의 분리막을 제조했다. 해당 분리막을 유기용매 나노여과에 적용한 결과, 탄소 시트의 기공 크기보다 큰 유기 용질은 효과적으로 걸러내며, 작은 유기용매는 자유롭게 투과시킴으로써 고순도의 유기용매를 얻을 수 있었다. 특히, 해당 분리막은 높은 기공 밀도 덕분에 기존의 분리막들과 비교해 비약적으로 높은 유기용매 투과도를 보이므로 유기용매의 대량 정제에 매우 적합하다.

연구를 주도한 최민기 교수는 "극도로 균일한 크기의 마이크로 기공이 초고밀도로 존재하는 2차원 다공성 탄소의 합성 방법은 세계적으로 보고된 바가 없던 새로운 개념이다ˮ라며, "이번 연구에서 개발한 탄소 물질은 분리막뿐만 아니라, 배터리나 축전지와 같은 전기화학적 에너지 저장 장치 및 화학적 센서 등 다양한 분야에서 활용이 가능할 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

우리 대학 응용과학연구소 김채훈 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 세계적 권위지인 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 지난 2월 10일 게재됐다. (논문명: Bottom-up synthesis of two-dimensional carbon with vertically aligned ordered micropores for ultrafast nanofiltration)

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.03 조회수 8643 이산화탄소에서 바이오 플라스틱 20배 이상 뽑아내다

전 세계적으로 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 이를 기후 위기로 인식하고 이에 대응하는 적극적인 관심과 노력이 요구되고 있다. 그중 이산화탄소를 활용해 재자원화하는 여러 방법 중에서 전기화학적 이산화탄소 전환 기술은 전기에너지를 이용해 이산화탄소를 유용한 화학물질로 전환할 수 있는 기술이다. 이는 설비 운용이 용이하고, 태양 전지나 풍력에 의해 생산된 재생 가능한 전기에너지를 이용할 수 있으므로 온실가스 감축 및 탄소 중립 달성에 기여하는 친환경 기술로 많은 관심을 받고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀이 전기화학적 이산화탄소 전환과 미생물 기반의 바이오 전환을 연계한 하이브리드 시스템을 개발해 이산화탄소로부터 높은 효율로 바이오 플라스틱을 생산하는 기술 개발에 성공했다고 30일 밝혔다. 유사한 시스템 대비 20배 이상의 세계 최고 생산성을 보여준 해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 3월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biohybrid CO2 electrolysis for the direct synthesis of polyesters from CO2

※ 저자 정보 : 이현주 (한국과학기술원, 교신저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 임진규(한국과학기술원, 현 소속 기관 Stanford Linear Accelerator Center, 공동 제1저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1저자), 이재원(한국과학기술원, 공동 제1저자) - 총 5명

이산화탄소의 효율적인 전환을 위해 고효율 전극 촉매 및 시스템 개발이 활발히 진행되고 있는데, 전환생성물로는 주로 탄소 1~3개의 화합물만이 제한적으로 생산되고 있다. 일산화탄소, 포름산, 에틸렌과 같은 탄소 1개의 화합물이 비교적 높은 효율로 생산되며, 이 밖에 에탄올, 아세트산, 프로판올과 같은 여러 개 탄소의 액상 화합물도 만들어질 수 있으나 이는 더 많은 전자를 필요로 하는 화학반응 특성상 전환 효율 및 생성물 선택성이 크게 낮다는 한계점이 있다.

이에 우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀은 전기화학적 이산화탄소 전환 기술과 미생물을 이용한 바이오 전환 기술을 연계해 이산화탄소로부터 바이오 플라스틱을 생산하는 기술을 개발했다. 이 전기화학-바이오 하이브리드 시스템은 전기화학 전환반응이 일어나는 전해조와 미생물 배양이 이루어지는 발효조가 연결된 형태로, 전해조에서 이산화탄소가 포름산으로 전환되면, 이 포름산을 발효조에 공급해 커프리아비더스 네케이터(Cupriavidus necator)라는 미생물이 탄소원으로 섭취해 미생물 유래 바이오 플라스틱인 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)를 생산한다.

기존 이러한 하이브리드 콘셉트의 연구 결과에 따르면, 전기화학 반응의 낮은 효율 및 미생물 배양 조건과의 차이 등의 문제로 생산성이 매우 낮거나 비연속적 공정에 그친다는 단점이 있었다.

이를 극복하기 위해 공동연구팀은 기체 상태의 이산화탄소를 이용한 기체 확산 전극(gas diffusion electrode)으로 포름산을 만들었다. 그리고 미생물의 생장을 저해하지 않으면서도 전기화학 반응이 충분히 잘 일어나도록 하는 전해액이자 동시에 미생물 배양 배지로 이용할 수 있는 ‘생리적 호환 가능한 양극 전해액(physiologically compatible catholyte)’을 개발하여 별도의 분리 및 정제과정 없이 바로 미생물에게 공급하도록 했다. 이를 통해 이산화탄소로부터 만들어진 포름산을 포함하고 있는 전해액이 발효조로 들어가 미생물 배양에 쓰이고, 전해조로 들어가 순환되도록 하여 전해액과 남은 포름산의 활용을 극대화했다. 또한, 이 과정에서 필터를 설치해 전극 반응에 영향을 줄 수 있는 미생물이 걸러진 전해액만이 전해조로 공급되고 미생물은 발효조 안에만 존재하도록 하는 두 시스템이 잘 연계되면서도 효율적으로 작동되도록 설계했다.

개발한 하이브리드 시스템을 통해 이산화탄소로부터 세포 건조 중량의 83%에 달하는 높은 함량의 바이오 플라스틱(PHB)를 생산했으며, 이는 4 cm2 전극에서 1.38g의 PHB를 생산한 결과로 세계 최초 그램(g) 수준의 생산이며 기존 연구 대비 20배 이상의 생산성이다. 또한 해당 하이브리드 시스템은 연속 배양(continuous culture)의 가능성을 보여줌으로써 추후 다양한 산업공정으로의 응용 또한 기대된다.

교신저자인 이현주 교수와 이상엽 특훈교수는 “이번 연구 결과는 바이오 플라스틱뿐만 아니라 다양한 화학물질 생산에 응용될 수 있는 기술로서 앞으로 탄소 중립을 위한 핵심 기술로 많은 활용이 기대된다”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 이산화탄소 저감 촉매 및 에너지 소자 기술 개발 과제, 불균일계 원자 촉매 제어 과제와 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.30 조회수 11803

이산화탄소에서 바이오 플라스틱 20배 이상 뽑아내다

전 세계적으로 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 이를 기후 위기로 인식하고 이에 대응하는 적극적인 관심과 노력이 요구되고 있다. 그중 이산화탄소를 활용해 재자원화하는 여러 방법 중에서 전기화학적 이산화탄소 전환 기술은 전기에너지를 이용해 이산화탄소를 유용한 화학물질로 전환할 수 있는 기술이다. 이는 설비 운용이 용이하고, 태양 전지나 풍력에 의해 생산된 재생 가능한 전기에너지를 이용할 수 있으므로 온실가스 감축 및 탄소 중립 달성에 기여하는 친환경 기술로 많은 관심을 받고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀이 전기화학적 이산화탄소 전환과 미생물 기반의 바이오 전환을 연계한 하이브리드 시스템을 개발해 이산화탄소로부터 높은 효율로 바이오 플라스틱을 생산하는 기술 개발에 성공했다고 30일 밝혔다. 유사한 시스템 대비 20배 이상의 세계 최고 생산성을 보여준 해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 3월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biohybrid CO2 electrolysis for the direct synthesis of polyesters from CO2

※ 저자 정보 : 이현주 (한국과학기술원, 교신저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 임진규(한국과학기술원, 현 소속 기관 Stanford Linear Accelerator Center, 공동 제1저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1저자), 이재원(한국과학기술원, 공동 제1저자) - 총 5명

이산화탄소의 효율적인 전환을 위해 고효율 전극 촉매 및 시스템 개발이 활발히 진행되고 있는데, 전환생성물로는 주로 탄소 1~3개의 화합물만이 제한적으로 생산되고 있다. 일산화탄소, 포름산, 에틸렌과 같은 탄소 1개의 화합물이 비교적 높은 효율로 생산되며, 이 밖에 에탄올, 아세트산, 프로판올과 같은 여러 개 탄소의 액상 화합물도 만들어질 수 있으나 이는 더 많은 전자를 필요로 하는 화학반응 특성상 전환 효율 및 생성물 선택성이 크게 낮다는 한계점이 있다.

이에 우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀은 전기화학적 이산화탄소 전환 기술과 미생물을 이용한 바이오 전환 기술을 연계해 이산화탄소로부터 바이오 플라스틱을 생산하는 기술을 개발했다. 이 전기화학-바이오 하이브리드 시스템은 전기화학 전환반응이 일어나는 전해조와 미생물 배양이 이루어지는 발효조가 연결된 형태로, 전해조에서 이산화탄소가 포름산으로 전환되면, 이 포름산을 발효조에 공급해 커프리아비더스 네케이터(Cupriavidus necator)라는 미생물이 탄소원으로 섭취해 미생물 유래 바이오 플라스틱인 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)를 생산한다.

기존 이러한 하이브리드 콘셉트의 연구 결과에 따르면, 전기화학 반응의 낮은 효율 및 미생물 배양 조건과의 차이 등의 문제로 생산성이 매우 낮거나 비연속적 공정에 그친다는 단점이 있었다.

이를 극복하기 위해 공동연구팀은 기체 상태의 이산화탄소를 이용한 기체 확산 전극(gas diffusion electrode)으로 포름산을 만들었다. 그리고 미생물의 생장을 저해하지 않으면서도 전기화학 반응이 충분히 잘 일어나도록 하는 전해액이자 동시에 미생물 배양 배지로 이용할 수 있는 ‘생리적 호환 가능한 양극 전해액(physiologically compatible catholyte)’을 개발하여 별도의 분리 및 정제과정 없이 바로 미생물에게 공급하도록 했다. 이를 통해 이산화탄소로부터 만들어진 포름산을 포함하고 있는 전해액이 발효조로 들어가 미생물 배양에 쓰이고, 전해조로 들어가 순환되도록 하여 전해액과 남은 포름산의 활용을 극대화했다. 또한, 이 과정에서 필터를 설치해 전극 반응에 영향을 줄 수 있는 미생물이 걸러진 전해액만이 전해조로 공급되고 미생물은 발효조 안에만 존재하도록 하는 두 시스템이 잘 연계되면서도 효율적으로 작동되도록 설계했다.

개발한 하이브리드 시스템을 통해 이산화탄소로부터 세포 건조 중량의 83%에 달하는 높은 함량의 바이오 플라스틱(PHB)를 생산했으며, 이는 4 cm2 전극에서 1.38g의 PHB를 생산한 결과로 세계 최초 그램(g) 수준의 생산이며 기존 연구 대비 20배 이상의 생산성이다. 또한 해당 하이브리드 시스템은 연속 배양(continuous culture)의 가능성을 보여줌으로써 추후 다양한 산업공정으로의 응용 또한 기대된다.

교신저자인 이현주 교수와 이상엽 특훈교수는 “이번 연구 결과는 바이오 플라스틱뿐만 아니라 다양한 화학물질 생산에 응용될 수 있는 기술로서 앞으로 탄소 중립을 위한 핵심 기술로 많은 활용이 기대된다”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 이산화탄소 저감 촉매 및 에너지 소자 기술 개발 과제, 불균일계 원자 촉매 제어 과제와 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.30 조회수 11803 드림워커, 안 보고도 계단을 성큼성큼 걷다

연기가 자욱해 앞이 안보이는 재난 상황에서 별도의 시각이나 촉각 센서의 도움 없이 계단을 오르내리고 나무뿌리와 같은 울퉁불퉁한 환경 등에서 넘어지지 않고 움직이는 사족보행 로봇 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 명현 교수 연구팀(미래도시 로봇연구실)이 다양한 비정형 환경에서도 강인한 `블라인드 보행(blind locomotion)'을 가능케 하는 보행 로봇 제어 기술을 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 사람이 수면 중 깨어서 깜깜한 상태에서 화장실을 갈 때 시각적인 도움이 거의 없이 보행이 가능한 것처럼, 블라인드 보행이 가능하다고 해서 붙여진 ‘드림워크(DreamWaQ)’기술을 개발하였고 이 기술이 적용된 로봇을 ‘드림워커(DreamWaQer)’라고 명명했다. 즉 이 기술을 탑재하면 다양한 형태의 사족보행 로봇 드림워커를 만들어낼 수 있게 되는 것이다.

기존 보행 로봇 제어기는 기구학 또는 동역학 모델을 기반으로 한다. 이를 모델 기반 제어 방식이라고 표현하는데, 특히 야지와 같은 비정형 환경에서 안정적인 보행을 하기 위해서는 모델의 특징 정보를 더욱 빠르게 얻을 수 있어야 한다. 그러나 이는 주변 환경의 인지 능력에 많이 의존하는 모습을 보여 왔다.

이에 비해, 명현 교수 연구팀이 개발한 인공지능 학습 방법 중 하나인 심층 강화학습 기반의 제어기는 시뮬레이터로부터 얻어진 다양한 환경의 데이터를 통해 보행 로봇의 각 모터에 적절한 제어 명령을 빠르게 계산해 줄 수 있다. 시뮬레이션에서 학습된 제어기가 실제 로봇에서 잘 작동하려면 별도의 튜닝 과정이 필요했다면, 연구팀이 개발한 제어기는 별도의 튜닝을 요구하지 않는다는 장점도 있어 다양한 보행 로봇에 쉽게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀이 개발한 제어기인 드림워크는 크게 지면과 로봇의 정보를 추정하는 상황(context) 추정 네트워크와 제어 명령을 산출하는 정책(policy) 네트워크로 구성된다. 상황추정 네트워크는 관성 정보와 관절 정보들을 통해 암시적으로 지면의 정보를, 명시적으로 로봇의 상태를 추정한다. 이 정보는 정책 네트워크에 입력돼 최적의 제어 명령을 산출하는 데 사용된다. 두 네트워크는 시뮬레이션에서 함께 학습된다.

상황추정 네트워크는 지도학습을 통해 학습되는 반면, 정책 네트워크는 심층 강화학습 방법론인 행동자-비평자(actor-critic) 방식을 통해 학습된다. 행동자 네트워크는 주변 지형 정보를 오직 암시적으로 추정할 수 있다. 시뮬레이션에서는 주변 지형 정보를 알 수 있는데, 지형 정보를 알고 있는 비평자 네트워크가 행동자 네트워크의 정책을 평가한다.

이 모든 학습 과정에는 단 1시간 정도만 소요되며, 실제 로봇에는 학습된 행동자 네트워크만 탑재된다. 주변 지형을 보지 않고도, 오직 로봇 내부의 관성 센서(IMU)와 관절 각도의 측정치를 활용해 시뮬레이션에서 학습한 다양한 환경 중 어느 환경과 유사한지 상상하는 과정을 거친다. 갑자기 계단과 같은 단차를 맞이하는 경우, 발이 단차에 닿기 전까지는 알 수 없지만 발이 닿는 순간 빠르게 지형 정보를 상상한다. 그리고 이렇게 추측된 지형 정보에 알맞은 제어 명령을 각 모터에 전달해 재빠른 적응 보행이 가능하다.

드림워커(DreamWaQer) 로봇은 실험실 환경뿐 아니라, 연석과 과속방지턱이 많은 대학 캠퍼스 환경, 나무뿌리와 자갈이 많은 야지 환경 등에서 보행 시 지면으로부터 몸체까지 높이의 3분의 2 (2/3) 정도의 계단 등을 극복함으로써 강인한 성능을 입증했다. 또한 환경과 무관하게, 0.3m/s의 느린 속도부터 1.0m/s의 다소 빠른 속도까지도 안정적인 보행이 가능함을 연구팀은 확인했다.

이번 연구 결과는 이 마데 아스윈 나렌드라(I Made Aswin Nahrendra) 박사과정이 제1 저자로, 유병호 박사과정이 공동 저자로 참여했으며, 오는 5월 말 영국 런던에서 개최되는 로보틱스 분야의 세계 최고 권위 학회인 ICRA(IEEE International Conference on Robotics and Automation)에 채택되어 발표될 예정이다. (논문명: DreamWaQ: Learning Robust Quadrupedal Locomotion With Implicit Terrain Imagination via Deep Reinforcement Learning)

개발된 드림워크를 탑재한 보행 로봇 드림워커의 구동 및 보행 영상은 아래 주소에서 확인할 수 있다.

메인 영상: https://youtu.be/JC1_bnTxPiQ

쿠키 영상: https://youtu.be/mhUUZVbeDA0

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 로봇산업핵심기술개발 사업의 지원을 받아 수행되었다. (과제명: 동적, 비정형 환경에서의 보행 로봇의 자율이동을 위한 이동지능 SW 개발 및 실현장 적용)

2023.03.29 조회수 10914

드림워커, 안 보고도 계단을 성큼성큼 걷다

연기가 자욱해 앞이 안보이는 재난 상황에서 별도의 시각이나 촉각 센서의 도움 없이 계단을 오르내리고 나무뿌리와 같은 울퉁불퉁한 환경 등에서 넘어지지 않고 움직이는 사족보행 로봇 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 명현 교수 연구팀(미래도시 로봇연구실)이 다양한 비정형 환경에서도 강인한 `블라인드 보행(blind locomotion)'을 가능케 하는 보행 로봇 제어 기술을 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 사람이 수면 중 깨어서 깜깜한 상태에서 화장실을 갈 때 시각적인 도움이 거의 없이 보행이 가능한 것처럼, 블라인드 보행이 가능하다고 해서 붙여진 ‘드림워크(DreamWaQ)’기술을 개발하였고 이 기술이 적용된 로봇을 ‘드림워커(DreamWaQer)’라고 명명했다. 즉 이 기술을 탑재하면 다양한 형태의 사족보행 로봇 드림워커를 만들어낼 수 있게 되는 것이다.

기존 보행 로봇 제어기는 기구학 또는 동역학 모델을 기반으로 한다. 이를 모델 기반 제어 방식이라고 표현하는데, 특히 야지와 같은 비정형 환경에서 안정적인 보행을 하기 위해서는 모델의 특징 정보를 더욱 빠르게 얻을 수 있어야 한다. 그러나 이는 주변 환경의 인지 능력에 많이 의존하는 모습을 보여 왔다.

이에 비해, 명현 교수 연구팀이 개발한 인공지능 학습 방법 중 하나인 심층 강화학습 기반의 제어기는 시뮬레이터로부터 얻어진 다양한 환경의 데이터를 통해 보행 로봇의 각 모터에 적절한 제어 명령을 빠르게 계산해 줄 수 있다. 시뮬레이션에서 학습된 제어기가 실제 로봇에서 잘 작동하려면 별도의 튜닝 과정이 필요했다면, 연구팀이 개발한 제어기는 별도의 튜닝을 요구하지 않는다는 장점도 있어 다양한 보행 로봇에 쉽게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀이 개발한 제어기인 드림워크는 크게 지면과 로봇의 정보를 추정하는 상황(context) 추정 네트워크와 제어 명령을 산출하는 정책(policy) 네트워크로 구성된다. 상황추정 네트워크는 관성 정보와 관절 정보들을 통해 암시적으로 지면의 정보를, 명시적으로 로봇의 상태를 추정한다. 이 정보는 정책 네트워크에 입력돼 최적의 제어 명령을 산출하는 데 사용된다. 두 네트워크는 시뮬레이션에서 함께 학습된다.

상황추정 네트워크는 지도학습을 통해 학습되는 반면, 정책 네트워크는 심층 강화학습 방법론인 행동자-비평자(actor-critic) 방식을 통해 학습된다. 행동자 네트워크는 주변 지형 정보를 오직 암시적으로 추정할 수 있다. 시뮬레이션에서는 주변 지형 정보를 알 수 있는데, 지형 정보를 알고 있는 비평자 네트워크가 행동자 네트워크의 정책을 평가한다.

이 모든 학습 과정에는 단 1시간 정도만 소요되며, 실제 로봇에는 학습된 행동자 네트워크만 탑재된다. 주변 지형을 보지 않고도, 오직 로봇 내부의 관성 센서(IMU)와 관절 각도의 측정치를 활용해 시뮬레이션에서 학습한 다양한 환경 중 어느 환경과 유사한지 상상하는 과정을 거친다. 갑자기 계단과 같은 단차를 맞이하는 경우, 발이 단차에 닿기 전까지는 알 수 없지만 발이 닿는 순간 빠르게 지형 정보를 상상한다. 그리고 이렇게 추측된 지형 정보에 알맞은 제어 명령을 각 모터에 전달해 재빠른 적응 보행이 가능하다.

드림워커(DreamWaQer) 로봇은 실험실 환경뿐 아니라, 연석과 과속방지턱이 많은 대학 캠퍼스 환경, 나무뿌리와 자갈이 많은 야지 환경 등에서 보행 시 지면으로부터 몸체까지 높이의 3분의 2 (2/3) 정도의 계단 등을 극복함으로써 강인한 성능을 입증했다. 또한 환경과 무관하게, 0.3m/s의 느린 속도부터 1.0m/s의 다소 빠른 속도까지도 안정적인 보행이 가능함을 연구팀은 확인했다.

이번 연구 결과는 이 마데 아스윈 나렌드라(I Made Aswin Nahrendra) 박사과정이 제1 저자로, 유병호 박사과정이 공동 저자로 참여했으며, 오는 5월 말 영국 런던에서 개최되는 로보틱스 분야의 세계 최고 권위 학회인 ICRA(IEEE International Conference on Robotics and Automation)에 채택되어 발표될 예정이다. (논문명: DreamWaQ: Learning Robust Quadrupedal Locomotion With Implicit Terrain Imagination via Deep Reinforcement Learning)

개발된 드림워크를 탑재한 보행 로봇 드림워커의 구동 및 보행 영상은 아래 주소에서 확인할 수 있다.

메인 영상: https://youtu.be/JC1_bnTxPiQ

쿠키 영상: https://youtu.be/mhUUZVbeDA0

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 로봇산업핵심기술개발 사업의 지원을 받아 수행되었다. (과제명: 동적, 비정형 환경에서의 보행 로봇의 자율이동을 위한 이동지능 SW 개발 및 실현장 적용)

2023.03.29 조회수 10914 리튬 금속 이차전지 수명 세계 최고 수준으로 구현

리튬이차전지의 이상적인 음극 소재로 주목받는 리튬 금속은 현재 상용 배터리인 그라파이트(graphite, 372 mAh/g)보다 10배 높은 용량을 가지고 있지만, 충·방전 과정 중 리튬 덴드라이트(dendrite)라 불리는 바늘 구조의 침전물이 쉽게 형성되는 근본적인 문제로 인해 상용화되지 못하고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수와 생명화학공학과 임성갑 교수 공동 연구팀이 리튬이온전지의 전해액 속에서 팽윤(고분자 화합물이 용매를 흡수해 부피가 늘어남)되는 초박형 공중합체 고분자 보호막을 적용해 리튬 금속 전지의 수명을 획기적으로 늘리는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

리튬 금속의 낮은 쿨룽 효율, 짧은 전지 수명, 폭발 위험 등을 막기 위해 인공으로 고체-전해질 계면 (artificial solid-electrolyte interphase, 이하 SEI) 층을 보호막처럼 만들어 리튬 이온의 원활한 전달과 덴드라이트의 성장을 억제하기 위한 다양한 연구들이 진행되었다. 그러나, 기존의 인공 SEI 층들은 두께가 두꺼워 전지 내부의 높은 저항을 발생시키거나, 수백 사이클 이상의 구동 시 리튬 금속으로부터 떨어져 리튬 금속 음극의 장시간 안정성 유지에 어려움이 있었다. 무엇보다도, SEI 층의 형성 과정에서 반응성이 매우 큰 리튬의 손상이 발생하는 경우가 많아 원하는 형태의 SEI 층을 형성하는 데에 제약이 컸다.

공동 연구팀은 리튬 금속의 높은 반응성을 제어하고 덴트라이트 성장 및 전해액 고갈 문제를 해결하기 위해 `개시제를 이용한 화학 기상 증착법(initiated chemical vapor deposition, iCVD)'이라는 공정을 이용했다. 이 공정 기술은 리튬금속 표면에 손상없이 보호막으로 적용되도록 용매를 사용하지 않는 온화한 조건에서 공정을 진행하며 기능성 고분자 박막을 얇게 균일하게 적용할 수 있다는 장점이 있다.

공동 연구팀은 iCVD 공정으로 제조된 고분자 박막을 활용해 리튬 전극의 계면을 안정화하였다. 전해액과 만나 3배 팽윤되어 부드러운 SEI 구조체를 형성하는 고분자 보호막이 적용된 리튬 음극은 세계 최고 수준의 리튬 이온 운반율(0.95)과 이온 전도도(6.54 mS cm-1) 특성을 보였다. 특히 100 nm의 얇은 두께에서도 리튬 덴드라이트 성장을 효과적으로 막는 효과가 있음을 연구팀은 증명했다. 연구팀은 피디멤스가 코팅된 리튬 음극과 상용화된 양극(LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2)을 배터리 셀(battery cell)로 제조해, 무려 600 사이클 이상 안정적으로 구동되는 세계 최고 수준의 성능을 구현했다.

생명화학공학과 임성갑 교수는 "전해액에서 팽윤되는 초박형 고분자 보호막을 iCVD 공정을 적용해 리튬 금속 대비 6배 이상 수명 특성이 개선된 리튬 금속 전지 개발에 성공했다ˮ고 밝혔으며, 신소재공학과 김일두 교수는 "고용량 리튬 이차전지뿐만 아니라 리튬-황 전지, 리튬-공기 전지와 같은 차세대 이차전지에도 필수적으로 사용되는 리튬 음극의 상용화를 앞당기는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 말했다.

이번 연구 결과는 우리 대학 졸업생 배재형 박사(現 경희대학교 화학공학과 교수), 우리 대학 최건우 박사과정, 우리 대학 송현섭 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)' 온라인 호에 3월 8일자 출판되었으며, 표지논문 (Front Cover)으로도 선정됐다. (논문명 : Reinforcing native solid-electrolyte interphase layers via electrolyte-swellable soft-scaffold for lithium metal anode).

이번 연구는 KAIST-LG에너지솔루션 프론티어 리서치 랩 (Frontier Research Lab, FRL)과 과학기술정보통신부 선도연구센터 지원사업 (웨어러블 플랫폼 기술센터)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.28 조회수 10730

리튬 금속 이차전지 수명 세계 최고 수준으로 구현

리튬이차전지의 이상적인 음극 소재로 주목받는 리튬 금속은 현재 상용 배터리인 그라파이트(graphite, 372 mAh/g)보다 10배 높은 용량을 가지고 있지만, 충·방전 과정 중 리튬 덴드라이트(dendrite)라 불리는 바늘 구조의 침전물이 쉽게 형성되는 근본적인 문제로 인해 상용화되지 못하고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수와 생명화학공학과 임성갑 교수 공동 연구팀이 리튬이온전지의 전해액 속에서 팽윤(고분자 화합물이 용매를 흡수해 부피가 늘어남)되는 초박형 공중합체 고분자 보호막을 적용해 리튬 금속 전지의 수명을 획기적으로 늘리는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

리튬 금속의 낮은 쿨룽 효율, 짧은 전지 수명, 폭발 위험 등을 막기 위해 인공으로 고체-전해질 계면 (artificial solid-electrolyte interphase, 이하 SEI) 층을 보호막처럼 만들어 리튬 이온의 원활한 전달과 덴드라이트의 성장을 억제하기 위한 다양한 연구들이 진행되었다. 그러나, 기존의 인공 SEI 층들은 두께가 두꺼워 전지 내부의 높은 저항을 발생시키거나, 수백 사이클 이상의 구동 시 리튬 금속으로부터 떨어져 리튬 금속 음극의 장시간 안정성 유지에 어려움이 있었다. 무엇보다도, SEI 층의 형성 과정에서 반응성이 매우 큰 리튬의 손상이 발생하는 경우가 많아 원하는 형태의 SEI 층을 형성하는 데에 제약이 컸다.

공동 연구팀은 리튬 금속의 높은 반응성을 제어하고 덴트라이트 성장 및 전해액 고갈 문제를 해결하기 위해 `개시제를 이용한 화학 기상 증착법(initiated chemical vapor deposition, iCVD)'이라는 공정을 이용했다. 이 공정 기술은 리튬금속 표면에 손상없이 보호막으로 적용되도록 용매를 사용하지 않는 온화한 조건에서 공정을 진행하며 기능성 고분자 박막을 얇게 균일하게 적용할 수 있다는 장점이 있다.

공동 연구팀은 iCVD 공정으로 제조된 고분자 박막을 활용해 리튬 전극의 계면을 안정화하였다. 전해액과 만나 3배 팽윤되어 부드러운 SEI 구조체를 형성하는 고분자 보호막이 적용된 리튬 음극은 세계 최고 수준의 리튬 이온 운반율(0.95)과 이온 전도도(6.54 mS cm-1) 특성을 보였다. 특히 100 nm의 얇은 두께에서도 리튬 덴드라이트 성장을 효과적으로 막는 효과가 있음을 연구팀은 증명했다. 연구팀은 피디멤스가 코팅된 리튬 음극과 상용화된 양극(LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2)을 배터리 셀(battery cell)로 제조해, 무려 600 사이클 이상 안정적으로 구동되는 세계 최고 수준의 성능을 구현했다.

생명화학공학과 임성갑 교수는 "전해액에서 팽윤되는 초박형 고분자 보호막을 iCVD 공정을 적용해 리튬 금속 대비 6배 이상 수명 특성이 개선된 리튬 금속 전지 개발에 성공했다ˮ고 밝혔으며, 신소재공학과 김일두 교수는 "고용량 리튬 이차전지뿐만 아니라 리튬-황 전지, 리튬-공기 전지와 같은 차세대 이차전지에도 필수적으로 사용되는 리튬 음극의 상용화를 앞당기는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 말했다.

이번 연구 결과는 우리 대학 졸업생 배재형 박사(現 경희대학교 화학공학과 교수), 우리 대학 최건우 박사과정, 우리 대학 송현섭 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)' 온라인 호에 3월 8일자 출판되었으며, 표지논문 (Front Cover)으로도 선정됐다. (논문명 : Reinforcing native solid-electrolyte interphase layers via electrolyte-swellable soft-scaffold for lithium metal anode).

이번 연구는 KAIST-LG에너지솔루션 프론티어 리서치 랩 (Frontier Research Lab, FRL)과 과학기술정보통신부 선도연구센터 지원사업 (웨어러블 플랫폼 기술센터)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.28 조회수 10730 발열 40% 낮춘 초고해상도 마이크로 LED 기술 구현

디지털화된 현대인 생활 속에는 웨어러블, 롤러블 디스플레이 등 다양한 형태의 미래 디스플레이가 요구되는데 특히 증강현실 및 가상현실을 위한 스마트 글라스 등 디바이스의 경우에 완벽하게 유저들을 몰입시키는데 요구되는 4K 이상의 해상도가 필요하다. 하지만 디바이스에 요구되는 작은 소비전력 및 제한된 면적에 많은 픽셀을 구현해야 하는 기술적 한계에 봉착하여 완벽하게 구현되지 못하고 있는 실정이다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 소자의 크기가 마이크로미터(μm, 백만분의 1미터) 정도의 크기를 갖는 마이크로 LED의 소형화될 때 소자 효율이 저하되는 현상을 재규명하고 이를 에피택시 구조 변경으로 근본적인 해결이 가능함을 제시했다고 22일 밝혔다.

에피택시 기술이란 마이크로 LED로 사용되고 있는 초순수 규소 (Silicon) 혹은 사파이어 (Sapphire) 기판을 매개체로 삼아 그 위에 발광체로 쓰이는 질화갈륨 결정체를 쌓아 올리는 공정을 말한다.

마이크로 LED는 OLED 대비 우수한 밝기, 명암비, 수명이라는 장점이 있어 활발히 연구되고 있으며, 삼성전자는 지난 2018년에 ‘The Wall’이라는 마이크로 LED를 탑재한 제품을 상용화했고, 애플은 2025년에 마이크로 LED를 탑재한 제품이 상용화될 것이라는 전망이 있다.

마이크로 LED를 제작하기 위해선 웨이퍼 위에 성장된 에피택시 구조를 식각 공정을 통해 원기둥 혹은 직육면체의 모양으로 깎아서 픽셀들을 형성하는데, 이 식각 과정에는 플라즈마 기반의 공정이 동반된다. 그러나, 이러한 플라즈마들은 픽셀 형성 과정에서 픽셀의 측면에 결함들을 발생시킨다. 따라서, 픽셀 사이즈가 작아지고 해상도가 높아질수록 픽셀의 표면적 대 부피의 비율이 상승해 공정 중 발생하는 소자 측면 결함이 마이크로 LED의 소자 효율을 더 크게 감소시킨다. 이에 따라, 측면 결함을 완화 혹은 제거하는 것에 많이 연구가 진행됐지만 이러한 방식은 에피택시 구조를 성장한 뒤 후공정으로 진행해야 하는 만큼 개선의 정도에 한계가 존재한다.

연구팀은 마이크로 LED 소자 동작 시 에피택시 구조에 따라 마이크로 LED의 측벽으로 이동하는 전류의 차이가 발생한다는 것을 규명했고, 이를 기반으로 측벽 결함에 민감하지 않는 구조를 설계하여 마이크로 LED 소자 소형화에 따른 효율 저하 문제를 해결하였다. 또한, 제시된 구조는 디스플레이 구동 시 발생하게 되는 열을 기존 대비 40% 정도 낮출 수 있어 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이 상용화를 위한 연구로써 큰 의미를 갖는다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀의 백우진 박사과정이 제 1 저자로 주도하고 김상현 교수와 충북대학교 금대명 교수(KAIST 박사 후 연구원 재직 당시) 가 교신저자로 지도한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 3월 17일 字 출판됐다 (논문명: Ultra-Low-Current Driven InGaN Blue Micro Light-Emitting Diodes for Electrically Efficient and Self-Heating Relaxed Microdisplay).

김상현 교수는 “이번 기술 개발은 마이크로LED의 소형화의 걸림돌이었던 효율 저하의 원인을 규명하고 이를 에피택시 구조의 설계로 해결한 데에 큰 의미가 있고 앞으로 초고해상도 디스플레이에 활용될 것이 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.22 조회수 11416

발열 40% 낮춘 초고해상도 마이크로 LED 기술 구현

디지털화된 현대인 생활 속에는 웨어러블, 롤러블 디스플레이 등 다양한 형태의 미래 디스플레이가 요구되는데 특히 증강현실 및 가상현실을 위한 스마트 글라스 등 디바이스의 경우에 완벽하게 유저들을 몰입시키는데 요구되는 4K 이상의 해상도가 필요하다. 하지만 디바이스에 요구되는 작은 소비전력 및 제한된 면적에 많은 픽셀을 구현해야 하는 기술적 한계에 봉착하여 완벽하게 구현되지 못하고 있는 실정이다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 소자의 크기가 마이크로미터(μm, 백만분의 1미터) 정도의 크기를 갖는 마이크로 LED의 소형화될 때 소자 효율이 저하되는 현상을 재규명하고 이를 에피택시 구조 변경으로 근본적인 해결이 가능함을 제시했다고 22일 밝혔다.

에피택시 기술이란 마이크로 LED로 사용되고 있는 초순수 규소 (Silicon) 혹은 사파이어 (Sapphire) 기판을 매개체로 삼아 그 위에 발광체로 쓰이는 질화갈륨 결정체를 쌓아 올리는 공정을 말한다.

마이크로 LED는 OLED 대비 우수한 밝기, 명암비, 수명이라는 장점이 있어 활발히 연구되고 있으며, 삼성전자는 지난 2018년에 ‘The Wall’이라는 마이크로 LED를 탑재한 제품을 상용화했고, 애플은 2025년에 마이크로 LED를 탑재한 제품이 상용화될 것이라는 전망이 있다.

마이크로 LED를 제작하기 위해선 웨이퍼 위에 성장된 에피택시 구조를 식각 공정을 통해 원기둥 혹은 직육면체의 모양으로 깎아서 픽셀들을 형성하는데, 이 식각 과정에는 플라즈마 기반의 공정이 동반된다. 그러나, 이러한 플라즈마들은 픽셀 형성 과정에서 픽셀의 측면에 결함들을 발생시킨다. 따라서, 픽셀 사이즈가 작아지고 해상도가 높아질수록 픽셀의 표면적 대 부피의 비율이 상승해 공정 중 발생하는 소자 측면 결함이 마이크로 LED의 소자 효율을 더 크게 감소시킨다. 이에 따라, 측면 결함을 완화 혹은 제거하는 것에 많이 연구가 진행됐지만 이러한 방식은 에피택시 구조를 성장한 뒤 후공정으로 진행해야 하는 만큼 개선의 정도에 한계가 존재한다.

연구팀은 마이크로 LED 소자 동작 시 에피택시 구조에 따라 마이크로 LED의 측벽으로 이동하는 전류의 차이가 발생한다는 것을 규명했고, 이를 기반으로 측벽 결함에 민감하지 않는 구조를 설계하여 마이크로 LED 소자 소형화에 따른 효율 저하 문제를 해결하였다. 또한, 제시된 구조는 디스플레이 구동 시 발생하게 되는 열을 기존 대비 40% 정도 낮출 수 있어 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이 상용화를 위한 연구로써 큰 의미를 갖는다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀의 백우진 박사과정이 제 1 저자로 주도하고 김상현 교수와 충북대학교 금대명 교수(KAIST 박사 후 연구원 재직 당시) 가 교신저자로 지도한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 3월 17일 字 출판됐다 (논문명: Ultra-Low-Current Driven InGaN Blue Micro Light-Emitting Diodes for Electrically Efficient and Self-Heating Relaxed Microdisplay).

김상현 교수는 “이번 기술 개발은 마이크로LED의 소형화의 걸림돌이었던 효율 저하의 원인을 규명하고 이를 에피택시 구조의 설계로 해결한 데에 큰 의미가 있고 앞으로 초고해상도 디스플레이에 활용될 것이 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.22 조회수 11416 보이스피싱 심박스 탐지 원천 기술 개발

보이스피싱에 심박스가 악용될 경우 해외에서 온 인터넷전화가 한국 내의 번호로 인식되는 발신 번호 조작에 활용될 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용대 교수 연구팀이 이동통신사가 보이스피싱에 사용되는 심박스를 식별할 수 있는 원천기술을 개발했다고 21일 밝혔다.

휴대전화 등 모든 단말기는 이동통신망에 접속할 때 지원 가능한 기능을 이동통신망에 전달한다. 김용대 교수 연구팀은 이러한 기능 중 1,000여 개를 이용해 이동통신 단말 기종을 구분하는 방법을 제안했고 100여 개의 이동통신 단말들의 기종을 분류할 수 있음을 입증했다. 또한, 이 기술을 보이스피싱에 사용되는 심박스에 적용했을 때 일반 휴대전화와 심박스를 명확히 구분할 수 있음을 확인했다.

현재 이동통신사들은 단말기 구분 및 단말 기종의 식별을 위해 모든 단말에 부여된 고유한 15자리 숫자인 단말기고유식별번호(이하 IMEI: International Mobile Equipment Identity)를 사용한다. IMEI는 이동통신망에서 단말 기종을 나타내기 위해 사용되는 8자리 숫자인 TAC(Type Allocation Code, 타입 할당 코드)를 포함한다.

이번 기술의 특징은 일반적인 단말뿐 아니라 악의적인 목적을 가진 다른 기종의 TAC로 변조한 단말들도 이동통신망에서 그 기종을 식별할 수 있다는 것이다. 이러한 특징은 현재 보이스피싱에 악용되고 있는 심박스들을 탐지하기에 유용하다. 심박스들은 IMEI 변조 기능을 지원하기 때문에 이동통신사가 심박스를 휴대전화로 오분류하도록 만들 수 있는데, 기존과 같이 TAC만을 이용해서는 이러한 심박스들을 탐지할 수 없기 때문이다. 이번 기술에서는 단말 기종 식별을 위해 TAC를 사용하지 않기 때문에, 그러므로 심박스가 이를 변조해 이동통신망에 접속하더라도 효과적으로 식별할 수 있다.

휴대전화와 심박스는 개발 과정에서 큰 차이를 보인다. 퀄컴, 삼성 같은 이동통신 칩 개발사는 매년 새로운 기능을 갖는 최신 사양의 칩셋을 제작하고, 이는 최신 휴대전화 제작에 사용된다. 반면 심박스의 경우 전화 기능을 위주로 한 장비이기 때문에, 비교적 저사양의 칩셋을 사용한다. 또한 일반적으로 휴대전화 제조사들은 심박스 제조사들과 달리 칩셋에 존재하는 다양한 기능들을 단말기에 구현한다. 이러한 개발 과정의 차이는 곧 휴대전화와 심박스가 지원하는 기능들의 차이로 이어진다. 연구팀이 개발한 기술에서는 이러한 단말들의 기능 정보들을 기기별 고유정보로 이용해 단말 기종을 분류했다. 그 시험 결과, 100여 종의 휴대전화 모델들이 잘 구분되는 것을 확인했고, 나아가 휴대전화와 심박스 또한 명확히 구분되는 것을 확인했다. 따라서 이번 기술이 이동통신사에 적용되더라도 심박스 탐지에 충분히 사용될 수 있을 것으로 보인다.

전기및전자공학부 오범석, 안준호 연구원이 공동 제1 저자로 참여하고 배상욱, 손민철, 이용화 연구원과 우리 대학 강민석 교수가 함께 참여한 이번 연구는 보안 최우수학회 중 하나인 `NDSS(Network and Distributed System Security)' 심포지움 2023에 채택됐다. (논문명 : Preventing SIM Box Fraud Using Device Model Fingerprinting)

한편 김용대 교수 연구팀은 2012년부터 현재까지 이동통신 보안 분야에서 다양한 연구를 진행했다. 2015년에는 상용 VoLTE 서비스의 10가지 구현 취약점들을 발견해 미국 컴퓨터 침해 사고 대응반(CERT)에 제보했고, 2019년에는 LTE 이동통신 취약점 자동분석 시스템을 개발, 51개의 새로운 취약점을 발견해 통신사 및 제조사들에 해당 문제들을 보고했다. 2022년에는 43개의 휴대전화 이동통신 칩에서 26개의 보안 취약점을 찾아 휴대전화 제조사들에게 보고했다.

공동 제1 저자인 오범석 연구원은 "100여 개의 이동통신 단말들을 이용해 휴대전화와 심박스가 잘 구분되는 것을 확인한 상태다ˮ며, "실제 보이스피싱 기술에 적용하기 위해서는 이동통신사와의 협력을 통해 상용 데이터를 활용한 검증과 기술 고도화가 필요하다ˮ 라고 말했다.

김용대 교수는 "합법적으로 심박스를 사용하는 사업 또한 존재하며 이동통신사에서 심박스를 탐지하는 것도 중요하지만 이 중 불법적으로 이용되는 심박스를 골라내는 것이 더 중요하다”며, "이 기술을 효과적으로 적용하기 위해서는 심박스 등록제가 필요한데 보이스피싱 목적이 아닌 합법적으로 사용되고 있는 심박스들은 사업 목적에 대해 등록을 하면 되고 그렇지 않은 심박스는 미등록 심박스이므로 적발이 가능하다”라고 말했다.