-

가까운 미래에 많은 지역에서 가뭄이 일상화되는 사실 최초 예측

우리 대학 문술미래전략대학원(건설및환경공학과 겸임) 김형준 교수 연구팀이 국제 공동 연구를 통해 과거 최대의 가뭄이 여러 해에 걸쳐 지속해서 발생하는 시점, 즉 세계의 각 지역에서 가뭄이 일상화되는 시점을 최초로 추정했다고 밝혔다. 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’6월 28일 판에 출판됐다. (논문명: The timing of unprecedented hydrological drought under climate change; doi:10.1038/s41467-022-30729-2)

지구온난화에 대한 장기적인 대책을 검토하기 위해서 그 영향이 미래에 어떻게 변화되는지에 대한 전망은 매우 중요한 정보가 된다. 특히 종래의 통계치나 경험을 적용할 수 없게 되는 시기가 도래한다면 그 시점을 파악하는 것이 매우 중요하다.

KAIST, 동경대학교, 일본 국립환경연구원 등 7개국 13기관으로 구성된 국제 공동 연구팀은 수치모델을 이용해 전 지구 하천유량의 미래 변화를 예측하고 가뭄이 일어나는 빈도를 조사함으로써 과거 최대의 가뭄이 수년에 걸쳐 일어나게 되는 이른바 `재난'이 일상화가 되는 시기를 세계 최초로 추정해냈다.

연구 결과는 지중해 연안이나 남미의 남부 등 특정한 지역들에서 이번 세기 전반 혹은 중간쯤에 과거 최대의 가뭄이 적어도 5년 이상 연속적으로 넘어서는 시기를 맞이하고 과거로부터 지금까지의 기후에서 비정상 상태가 일상에서 빈번하게 일어날 확률이 높아짐을 보인다. 또한, 온실가스의 배출을 적극적으로 줄여나가더라도 어떤 지역에서는 십여 년 안에 이와 같은 `재난의 일상화'가 일어날 수 있음을 발견했다. 하지만, 기후변화에 적극적으로 대응하는 시나리오(RCP2.6)의 경우에는 가뭄의 일상화 시점이 늦어지거나 계속되는 기간이 줄어드는 것으로 나타났다.

교신 저자인 김형준 교수 연구팀의 유스케 사토 박사(문술미래전략대학원 연구부교수)는 "수자원 혹은 농업 분야의 기후변화 대책에는 보통 많은 시간이 요구되며 현재의 비정상이 일상화가 되기 전에 충분한 준비를 해두는 것이 중요하다ˮ고 말했다.

김형준 교수는 "이번 연구 결과는 전 세계의 가뭄 발생의 미래경로에 있어서 탄소중립 실현의 중요성을 강조하고 특정 지역에서는 기후변화 대응과 더불어 기후변화 적응대책을 적극적으로 준비해나가야 할 필요가 있다는 것을 시사한다ˮ고 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업(BP+)와 인류세연구센터의 지원을 받아 수행됐다.

가까운 미래에 많은 지역에서 가뭄이 일상화되는 사실 최초 예측

우리 대학 문술미래전략대학원(건설및환경공학과 겸임) 김형준 교수 연구팀이 국제 공동 연구를 통해 과거 최대의 가뭄이 여러 해에 걸쳐 지속해서 발생하는 시점, 즉 세계의 각 지역에서 가뭄이 일상화되는 시점을 최초로 추정했다고 밝혔다. 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’6월 28일 판에 출판됐다. (논문명: The timing of unprecedented hydrological drought under climate change; doi:10.1038/s41467-022-30729-2)

지구온난화에 대한 장기적인 대책을 검토하기 위해서 그 영향이 미래에 어떻게 변화되는지에 대한 전망은 매우 중요한 정보가 된다. 특히 종래의 통계치나 경험을 적용할 수 없게 되는 시기가 도래한다면 그 시점을 파악하는 것이 매우 중요하다.

KAIST, 동경대학교, 일본 국립환경연구원 등 7개국 13기관으로 구성된 국제 공동 연구팀은 수치모델을 이용해 전 지구 하천유량의 미래 변화를 예측하고 가뭄이 일어나는 빈도를 조사함으로써 과거 최대의 가뭄이 수년에 걸쳐 일어나게 되는 이른바 `재난'이 일상화가 되는 시기를 세계 최초로 추정해냈다.

연구 결과는 지중해 연안이나 남미의 남부 등 특정한 지역들에서 이번 세기 전반 혹은 중간쯤에 과거 최대의 가뭄이 적어도 5년 이상 연속적으로 넘어서는 시기를 맞이하고 과거로부터 지금까지의 기후에서 비정상 상태가 일상에서 빈번하게 일어날 확률이 높아짐을 보인다. 또한, 온실가스의 배출을 적극적으로 줄여나가더라도 어떤 지역에서는 십여 년 안에 이와 같은 `재난의 일상화'가 일어날 수 있음을 발견했다. 하지만, 기후변화에 적극적으로 대응하는 시나리오(RCP2.6)의 경우에는 가뭄의 일상화 시점이 늦어지거나 계속되는 기간이 줄어드는 것으로 나타났다.

교신 저자인 김형준 교수 연구팀의 유스케 사토 박사(문술미래전략대학원 연구부교수)는 "수자원 혹은 농업 분야의 기후변화 대책에는 보통 많은 시간이 요구되며 현재의 비정상이 일상화가 되기 전에 충분한 준비를 해두는 것이 중요하다ˮ고 말했다.

김형준 교수는 "이번 연구 결과는 전 세계의 가뭄 발생의 미래경로에 있어서 탄소중립 실현의 중요성을 강조하고 특정 지역에서는 기후변화 대응과 더불어 기후변화 적응대책을 적극적으로 준비해나가야 할 필요가 있다는 것을 시사한다ˮ고 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업(BP+)와 인류세연구센터의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.21

조회수 8363

-

차세대 정보전달 핵심 기술, 위상학적 솔리톤의 형성과정 실시간 관찰 성공

우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀이 카이랄(비대칭성) 액정 물질의 자발적 조립으로 위상학적 솔리톤의 형성을 규칙적으로 대면적에서 제어하고 형성과정을 실시간으로 관찰하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

솔리톤은 특정한 파동이 주변과 상호작용을 통해 사라지지 않고 계속 유지하는 현상을 말한다. 특히 파동이 멀리까지 전달될 때도 그 고유의 정보를 잃지 않고 끝까지 원하는 지점까지 도달하는 특성을 갖는다. 따라서, 최근 해킹에 자유로울 수 없는 디지털 사회에서 솔리톤은 고유의 높은 안정성으로 인해 미래 통신의 핵심이 되리란 기대가 크다. 더 나아가 유기 액정 분자를 이용해 만들어진 위상학적 솔리톤은 스핀(spin)이라는 특별한 방향성을 갖고 있기에 차세대 복제 방지 장치 및 메모리 소자로 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

윤 교수팀은 특별히 이번 연구를 통해 지금까지는 상온과 같은 온화한 조건에서 실시간으로 관찰할 수 없었던 위상학적 솔리톤의 형성과정을 밝혔다. 이는 공기기둥으로 만들어진 한정된 공간에서의 자기조립 카이랄 액정 물질을 이용했기에 가능한 일이다.

화학과 박건형 박사과정 학생, 서아람 박사가 제1 저자로 참여하고 같은 그룹 최윤석 박사, 이창재 박사과정이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼스 (Advanced Materials)' 온라인판에 지난 6월 5일자에 게재되고, 7월호에 뒤 속표지로 선정될 예정이다. (논문명 : Fabrications of Topological Solitons Array in Patterned Chiral Liquid Crystals for Real-time Observation of Morphogenesis)

윤 교수팀은 이번 연구에서 기존에 널리 사용되는 액정영상표시장치(liquid crystal display; LCD)의 핵심 재료로 사용되는 일반형 액정분자가 아닌 카이랄(비대칭성) 액정 물질을 이용해 상온과 유사한 섭씨 30도 정도에서 위상학적 솔리톤 구조를 구현했다. 일반적으로 위상학적 솔리톤의 형성을 제어하기 위해서는 복잡한 장비가 필요하고, 이들의 형성되는 시간이 매우 짧아 형성과정에 관한 연구가 그동안 진행되지 못했다.

윤 교수팀은 카이랄 액정분자들의 이루는 위상학적 솔리톤의 규칙적 형성과 제어를 위해, 분자들을 수직 방향으로 세울 수 있는 수직 배향막과 공기기둥 조합을 정밀하게 조절했다. 자세히는 수직 배향막이 코팅된 수 마이크론(백만분의 1미터) 크기의 동그란 실리콘 물질 기반의 음각 패턴과 유리 기판을 준비하고 간격을 수 마이크론으로 조절해 카이랄 액정 물질을 주입했을 때 음각 패턴 위로 공기기둥이 자발적으로 형성하게 했다. 그 후 모든 기판에서 액정분자들이 수직으로 배향하게 되고 기판과 기판, 기판과 공기기둥 사이 부분에서는 어쩔 수 없이 규칙적으로 뒤틀림(distortion) 현상을 유발할 수밖에 없어 카이랄 분자체, 즉 위상학적 솔리톤이 형성될 수 있는 시스템을 개발했다.

위상학적 솔리톤의 형성 및 제어에 있어 핵심은 등방상(isotropic) 온도(약 섭씨 40도)에서 액정상 온도(약 섭씨 30도)로 냉각시킬 때 공기기둥 근처에 있는 액정 물질이 유리 기판과 실리콘 패턴 부분 사이의 액정 물질보다 온도가 더 낮아 열적 상전이를 원하는 대로 규칙적으로 일어나게 제어하는 데 있다. 이는 뚝배기에 요리된 계란찜을 먹을 때 뜨거운 뚝배기 부분(실리콘 혹은 유리기판 부분)보다 공기에 노출되어 상대적으로 식은 부분(공기 기둥 근처)부터 떠먹는 일상생활의 지혜와 일맥상통한다.

연구팀은 이렇게 자연스럽게 형성된 공기기둥에 의해 제어된 열적 상전이를 통해 위상학적 결함이 형성되고 결함이 있는 위치에서만 위상학적 솔리톤이 형성된다는 사실을 실시간 분석을 통해 규명했다. 이 분석기술은 전자기학의 스커미온 입자와 같은 다른 물리현상에서 발견되는 위상학적 솔리톤 형성의 해석 등 다양한 분야에서 응용될 수 있는 잠재성을 가진다.

윤동기 교수는 "일반적인 위상학적 솔리톤이 생성이나 소멸만 가능한 것으로 알려질 만큼 안정성이 높은데, 이번 연구 결과를 통해 솔리톤의 형성과정을 더욱 자세히 이해하고 정보를 저장하고 기록하는 등, 차세대 반도체 소자로 손꼽히는 스핀트로닉스 응용기술로써 사용될 수 있을 것ˮ이라고 견해를 밝혔다.

한편 이번 연구는 콜로라도 대학 물리학과의 이반 스말륙((Ivan Smalyukh) 연구실과 공동연구로 진행됐으며, 과학기술정보통신부 한국연구재단의 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, 전략과제 등의 지원을 받아 수행됐다.

차세대 정보전달 핵심 기술, 위상학적 솔리톤의 형성과정 실시간 관찰 성공

우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀이 카이랄(비대칭성) 액정 물질의 자발적 조립으로 위상학적 솔리톤의 형성을 규칙적으로 대면적에서 제어하고 형성과정을 실시간으로 관찰하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

솔리톤은 특정한 파동이 주변과 상호작용을 통해 사라지지 않고 계속 유지하는 현상을 말한다. 특히 파동이 멀리까지 전달될 때도 그 고유의 정보를 잃지 않고 끝까지 원하는 지점까지 도달하는 특성을 갖는다. 따라서, 최근 해킹에 자유로울 수 없는 디지털 사회에서 솔리톤은 고유의 높은 안정성으로 인해 미래 통신의 핵심이 되리란 기대가 크다. 더 나아가 유기 액정 분자를 이용해 만들어진 위상학적 솔리톤은 스핀(spin)이라는 특별한 방향성을 갖고 있기에 차세대 복제 방지 장치 및 메모리 소자로 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

윤 교수팀은 특별히 이번 연구를 통해 지금까지는 상온과 같은 온화한 조건에서 실시간으로 관찰할 수 없었던 위상학적 솔리톤의 형성과정을 밝혔다. 이는 공기기둥으로 만들어진 한정된 공간에서의 자기조립 카이랄 액정 물질을 이용했기에 가능한 일이다.

화학과 박건형 박사과정 학생, 서아람 박사가 제1 저자로 참여하고 같은 그룹 최윤석 박사, 이창재 박사과정이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼스 (Advanced Materials)' 온라인판에 지난 6월 5일자에 게재되고, 7월호에 뒤 속표지로 선정될 예정이다. (논문명 : Fabrications of Topological Solitons Array in Patterned Chiral Liquid Crystals for Real-time Observation of Morphogenesis)

윤 교수팀은 이번 연구에서 기존에 널리 사용되는 액정영상표시장치(liquid crystal display; LCD)의 핵심 재료로 사용되는 일반형 액정분자가 아닌 카이랄(비대칭성) 액정 물질을 이용해 상온과 유사한 섭씨 30도 정도에서 위상학적 솔리톤 구조를 구현했다. 일반적으로 위상학적 솔리톤의 형성을 제어하기 위해서는 복잡한 장비가 필요하고, 이들의 형성되는 시간이 매우 짧아 형성과정에 관한 연구가 그동안 진행되지 못했다.

윤 교수팀은 카이랄 액정분자들의 이루는 위상학적 솔리톤의 규칙적 형성과 제어를 위해, 분자들을 수직 방향으로 세울 수 있는 수직 배향막과 공기기둥 조합을 정밀하게 조절했다. 자세히는 수직 배향막이 코팅된 수 마이크론(백만분의 1미터) 크기의 동그란 실리콘 물질 기반의 음각 패턴과 유리 기판을 준비하고 간격을 수 마이크론으로 조절해 카이랄 액정 물질을 주입했을 때 음각 패턴 위로 공기기둥이 자발적으로 형성하게 했다. 그 후 모든 기판에서 액정분자들이 수직으로 배향하게 되고 기판과 기판, 기판과 공기기둥 사이 부분에서는 어쩔 수 없이 규칙적으로 뒤틀림(distortion) 현상을 유발할 수밖에 없어 카이랄 분자체, 즉 위상학적 솔리톤이 형성될 수 있는 시스템을 개발했다.

위상학적 솔리톤의 형성 및 제어에 있어 핵심은 등방상(isotropic) 온도(약 섭씨 40도)에서 액정상 온도(약 섭씨 30도)로 냉각시킬 때 공기기둥 근처에 있는 액정 물질이 유리 기판과 실리콘 패턴 부분 사이의 액정 물질보다 온도가 더 낮아 열적 상전이를 원하는 대로 규칙적으로 일어나게 제어하는 데 있다. 이는 뚝배기에 요리된 계란찜을 먹을 때 뜨거운 뚝배기 부분(실리콘 혹은 유리기판 부분)보다 공기에 노출되어 상대적으로 식은 부분(공기 기둥 근처)부터 떠먹는 일상생활의 지혜와 일맥상통한다.

연구팀은 이렇게 자연스럽게 형성된 공기기둥에 의해 제어된 열적 상전이를 통해 위상학적 결함이 형성되고 결함이 있는 위치에서만 위상학적 솔리톤이 형성된다는 사실을 실시간 분석을 통해 규명했다. 이 분석기술은 전자기학의 스커미온 입자와 같은 다른 물리현상에서 발견되는 위상학적 솔리톤 형성의 해석 등 다양한 분야에서 응용될 수 있는 잠재성을 가진다.

윤동기 교수는 "일반적인 위상학적 솔리톤이 생성이나 소멸만 가능한 것으로 알려질 만큼 안정성이 높은데, 이번 연구 결과를 통해 솔리톤의 형성과정을 더욱 자세히 이해하고 정보를 저장하고 기록하는 등, 차세대 반도체 소자로 손꼽히는 스핀트로닉스 응용기술로써 사용될 수 있을 것ˮ이라고 견해를 밝혔다.

한편 이번 연구는 콜로라도 대학 물리학과의 이반 스말륙((Ivan Smalyukh) 연구실과 공동연구로 진행됐으며, 과학기술정보통신부 한국연구재단의 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, 전략과제 등의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.11

조회수 8208

-

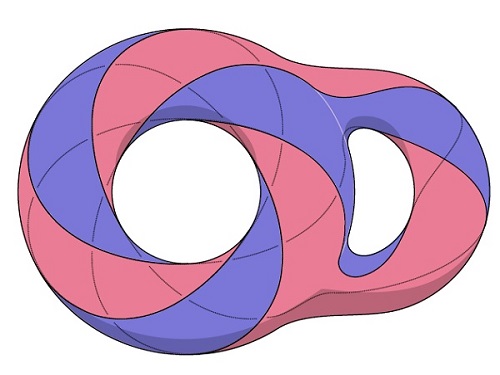

4차원에서 다른 두 2차원 곡면 발견

우리 대학 수리과학과 박정환 교수가 카일 헤이든(Kyle Hayden) 콜롬비아 대학교 교수, 김승원 서울대학교 연구원, 매기 밀러(Maggie Miller) 스탠포드 대학교 연구원, 아이작 선버그(Isaac Sundberg) 막스플랑크 연구소 연구원과 함께 40년간 해결되지 않았던 위상수학계 난제를 해결했다고 5일 밝혔다.

매듭이란 3차원 공간 안에 원이 꼬여서 들어가 있는 형태를 말한다. 물리적으로는 신발 끈을 복잡하게 묶은 후에 끈의 양 끝을 하나로 붙인 원을 생각하면 된다. 매듭은 1차원적 기하학적 대상이다. 그리하여 모든 매듭은 사이퍼트 곡면이라는 2차원 곡면의 경계가 되는데 하나의 매듭이 여러 개의 서로 다른 사이퍼트 곡면의 경계가 되기도 한다. 많은 경우 위상수학에서는 하나의 차원이 더 해지면 서로 달랐던 기하학적 대상들이 같아지고는 한다. 현재 인디애나 대학교에서 명예교수로 있는 찰스 리빙스턴(Charles Livingston)은 이런 현상이 사이퍼트 곡면에서도 일어날 것이라고 1982년에 추측하였다. 즉, 그는 어떤 매듭의 두 사이퍼트 곡면이 3차원에서는 다르더라도 4차원 공간에서는 항상 같아질 것으로 추측한 것이다. 이 추측의 하나의 배경은 다년간 3차원 공간에서 다르다고 증명되었던 수많은 사이퍼트 곡면들을 많은 수학자가 4차원 공간에서 관찰하였지만, 대부분의 경우 4차원 공간에서는 같아진다는 사실을 증명하였기 때문이다.

박 교수는 동료 연구자와 함께 리빙스턴 추측이 거짓이라는 사실의 증명을 하였다. 이 증명을 포함하고 있는 ‘4차원 공안의 사이퍼트 곡면(Seifert surfaces in the 4-ball)’ 논문을 최근 프리프린트(학술지 출판 전에 사전 공개되는 논문)로 공개했다.

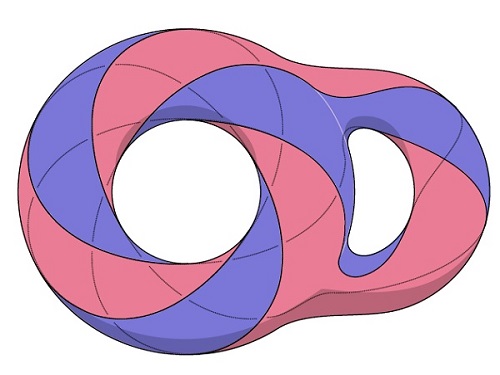

이들은 <그림 1>에서 보이는 두 개의 사이퍼트 곡면을 사용하였다. 이 두 개의 사이퍼트 곡면은 <그림 2>의 닫힌곡면을 두 개로 나누어서 얻어진 것이다. 즉, <그림 2>는 이 두 개의 사이퍼트 곡면이 같은 매듭을 경계로 한다는 사실을 설명해 주고 있다.

이 두 개의 사이퍼트 곡면이 다르다는 사실은 두 가지의 다른 방법을 사용하여 증명하였다. 첫 번째 방법은 위상수학에서 기본적으로 사용되는 피폭 공간이라는 개념을 사용하였다. 두 번째 방법은 존스 다항식(Jones polynomial)을 일반화한 코바노프 호몰로지(Khovanov homology)를 사용하였다. 특히, 위 연구자들은 코바노프 호몰로지를 이용하여 4차원 공간 안의 2차원 곡면들에 관한 다양한 연구를 진행하고 있다. 예를 들어, 이번에 발표한 논문에는 위상적으로는 4차원에서 같아지지만 매끄러운 구조를 유지하면서 같아질 수 없는 두 개의 사이퍼트 곡면의 존재성도 증명하였다. 이는 4차원 공간에서만 일어나는 미묘하고 신비한 현상을 대변한다. 박 교수와 연구자들은 이 논문은 계기로 앞으로 4차원 공간의 2차원 곡면에 대한 더 활발한 연구를 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

4차원에서 다른 두 2차원 곡면 발견

우리 대학 수리과학과 박정환 교수가 카일 헤이든(Kyle Hayden) 콜롬비아 대학교 교수, 김승원 서울대학교 연구원, 매기 밀러(Maggie Miller) 스탠포드 대학교 연구원, 아이작 선버그(Isaac Sundberg) 막스플랑크 연구소 연구원과 함께 40년간 해결되지 않았던 위상수학계 난제를 해결했다고 5일 밝혔다.

매듭이란 3차원 공간 안에 원이 꼬여서 들어가 있는 형태를 말한다. 물리적으로는 신발 끈을 복잡하게 묶은 후에 끈의 양 끝을 하나로 붙인 원을 생각하면 된다. 매듭은 1차원적 기하학적 대상이다. 그리하여 모든 매듭은 사이퍼트 곡면이라는 2차원 곡면의 경계가 되는데 하나의 매듭이 여러 개의 서로 다른 사이퍼트 곡면의 경계가 되기도 한다. 많은 경우 위상수학에서는 하나의 차원이 더 해지면 서로 달랐던 기하학적 대상들이 같아지고는 한다. 현재 인디애나 대학교에서 명예교수로 있는 찰스 리빙스턴(Charles Livingston)은 이런 현상이 사이퍼트 곡면에서도 일어날 것이라고 1982년에 추측하였다. 즉, 그는 어떤 매듭의 두 사이퍼트 곡면이 3차원에서는 다르더라도 4차원 공간에서는 항상 같아질 것으로 추측한 것이다. 이 추측의 하나의 배경은 다년간 3차원 공간에서 다르다고 증명되었던 수많은 사이퍼트 곡면들을 많은 수학자가 4차원 공간에서 관찰하였지만, 대부분의 경우 4차원 공간에서는 같아진다는 사실을 증명하였기 때문이다.

박 교수는 동료 연구자와 함께 리빙스턴 추측이 거짓이라는 사실의 증명을 하였다. 이 증명을 포함하고 있는 ‘4차원 공안의 사이퍼트 곡면(Seifert surfaces in the 4-ball)’ 논문을 최근 프리프린트(학술지 출판 전에 사전 공개되는 논문)로 공개했다.

이들은 <그림 1>에서 보이는 두 개의 사이퍼트 곡면을 사용하였다. 이 두 개의 사이퍼트 곡면은 <그림 2>의 닫힌곡면을 두 개로 나누어서 얻어진 것이다. 즉, <그림 2>는 이 두 개의 사이퍼트 곡면이 같은 매듭을 경계로 한다는 사실을 설명해 주고 있다.

이 두 개의 사이퍼트 곡면이 다르다는 사실은 두 가지의 다른 방법을 사용하여 증명하였다. 첫 번째 방법은 위상수학에서 기본적으로 사용되는 피폭 공간이라는 개념을 사용하였다. 두 번째 방법은 존스 다항식(Jones polynomial)을 일반화한 코바노프 호몰로지(Khovanov homology)를 사용하였다. 특히, 위 연구자들은 코바노프 호몰로지를 이용하여 4차원 공간 안의 2차원 곡면들에 관한 다양한 연구를 진행하고 있다. 예를 들어, 이번에 발표한 논문에는 위상적으로는 4차원에서 같아지지만 매끄러운 구조를 유지하면서 같아질 수 없는 두 개의 사이퍼트 곡면의 존재성도 증명하였다. 이는 4차원 공간에서만 일어나는 미묘하고 신비한 현상을 대변한다. 박 교수와 연구자들은 이 논문은 계기로 앞으로 4차원 공간의 2차원 곡면에 대한 더 활발한 연구를 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

2022.07.05

조회수 6156

-

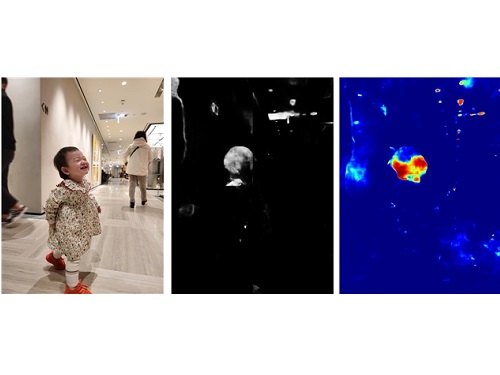

누리호 발사 큐브위성 랑데브(RANDEV) 지상국 교신 성공

우리 대학 항공우주공학과 항공우주시스템 및 제어연구실(방효충 지도교수) 팀에서 개발한 큐브위성이 지난 6월 21일 누리호에서 발사한 성능 검증위성에서 7월 1일 오후 4시 38분에 우주로 성공적으로 전개되어 7월 2일 새벽 3시 42분에 KAIST 지상국과 첫 교신에 성공했다고 밝혔다.

랑데브(RANDEV)로 명명된 큐브위성은 가로 10cm, 세로 10cm, 높이 30cm 크기의 직육면체 형상으로 무게는 3.2kg인 초소형 인공위성으로 연구실의 대학원생들이 주도해 개발했다.

이번 큐브위성의 주요 임무는 소형 지구관측 카메라를 활용해 지상 촬영을 수행하고 촬영된 영상을 지상국으로 전송하는 것이다. 또한 인공위성의 3축 자세제어 기능을 검증하고 지상국과 UHF/VHF(극초단파/초단파) 주파수를 활용한 통신 및 S 밴드의 고속 영상 전송을 포함한 큐브위성 시스템의 임무와 본체의 정상적인 운용을 검증하기 위한 목적이다.

이번 성과는 큐브위성의 임무 설계, 탑재 S/W, 지상국등 주요 임무를 학생 연구진들이 직접 참여함으로써 우주기술 역량을 확보하고 향후 큐브위성을 실용적인 임무 목적으로 활용할 수 있는 계기를 마련할 수 있을 것으로 기대된다.

본 연구팀은 2017년과 2019년 각각 2차례에 걸쳐 큐브위성을 발사하였고 특히 2017년 발사한 LINK 큐브위성은 지상국과의 성공적인 교신과 운용 성과를 통해 큐브위성 경연대회 대상을 수상한 경험이 있다.

KAIST는 대한민국 인공위성 개발 역사의 시작이다. KAIST 인공위성연구소가 대한민국 첫 번째 국적 위성인 우리별 1호를 개발했기 때문이다. 국내 우주 연구를 주도하고 있는 KAIST는 올해 8월 우리별 1호 발사 30주년을 앞두고 있으며 이번 누리호 발사체를 이용한 큐브위성의 성공적인 전개와 교신을 통해 KAIST가 국내 우주 연구와 교육을 선도하고 나아가 글로벌 우주 교육 기관으로서 위상을 확립할 것으로 예상된다.

연구팀은 당분간 큐브위성 시스템의 안정적인 운용을 위성 본체 데이터를 통해 확인하는 절차를 밟을 예정이며 위성체가 안정화된 이후 탑재 카메라를 이용한 영상 촬영 및 지상국 전송 임무를 수행할 예정이다.

이번 누리호를 통해 발사된 성능 검증위성을 통해 4기 큐브위성이 우주로 전개되는데 다수의 큐브위성을 동시에 궤도에 투입하는 기술을 확보하는 새로운 시도로서 국내 우주개발의 중요 성과로 여겨질 수 있다.

누리호 발사 큐브위성 랑데브(RANDEV) 지상국 교신 성공

우리 대학 항공우주공학과 항공우주시스템 및 제어연구실(방효충 지도교수) 팀에서 개발한 큐브위성이 지난 6월 21일 누리호에서 발사한 성능 검증위성에서 7월 1일 오후 4시 38분에 우주로 성공적으로 전개되어 7월 2일 새벽 3시 42분에 KAIST 지상국과 첫 교신에 성공했다고 밝혔다.

랑데브(RANDEV)로 명명된 큐브위성은 가로 10cm, 세로 10cm, 높이 30cm 크기의 직육면체 형상으로 무게는 3.2kg인 초소형 인공위성으로 연구실의 대학원생들이 주도해 개발했다.

이번 큐브위성의 주요 임무는 소형 지구관측 카메라를 활용해 지상 촬영을 수행하고 촬영된 영상을 지상국으로 전송하는 것이다. 또한 인공위성의 3축 자세제어 기능을 검증하고 지상국과 UHF/VHF(극초단파/초단파) 주파수를 활용한 통신 및 S 밴드의 고속 영상 전송을 포함한 큐브위성 시스템의 임무와 본체의 정상적인 운용을 검증하기 위한 목적이다.

이번 성과는 큐브위성의 임무 설계, 탑재 S/W, 지상국등 주요 임무를 학생 연구진들이 직접 참여함으로써 우주기술 역량을 확보하고 향후 큐브위성을 실용적인 임무 목적으로 활용할 수 있는 계기를 마련할 수 있을 것으로 기대된다.

본 연구팀은 2017년과 2019년 각각 2차례에 걸쳐 큐브위성을 발사하였고 특히 2017년 발사한 LINK 큐브위성은 지상국과의 성공적인 교신과 운용 성과를 통해 큐브위성 경연대회 대상을 수상한 경험이 있다.

KAIST는 대한민국 인공위성 개발 역사의 시작이다. KAIST 인공위성연구소가 대한민국 첫 번째 국적 위성인 우리별 1호를 개발했기 때문이다. 국내 우주 연구를 주도하고 있는 KAIST는 올해 8월 우리별 1호 발사 30주년을 앞두고 있으며 이번 누리호 발사체를 이용한 큐브위성의 성공적인 전개와 교신을 통해 KAIST가 국내 우주 연구와 교육을 선도하고 나아가 글로벌 우주 교육 기관으로서 위상을 확립할 것으로 예상된다.

연구팀은 당분간 큐브위성 시스템의 안정적인 운용을 위성 본체 데이터를 통해 확인하는 절차를 밟을 예정이며 위성체가 안정화된 이후 탑재 카메라를 이용한 영상 촬영 및 지상국 전송 임무를 수행할 예정이다.

이번 누리호를 통해 발사된 성능 검증위성을 통해 4기 큐브위성이 우주로 전개되는데 다수의 큐브위성을 동시에 궤도에 투입하는 기술을 확보하는 새로운 시도로서 국내 우주개발의 중요 성과로 여겨질 수 있다.

2022.07.02

조회수 8697

-

새로운 인공지능 형광 현미경 적용, 뇌 신경세포 등 3차원 고화질 영상기술 개발

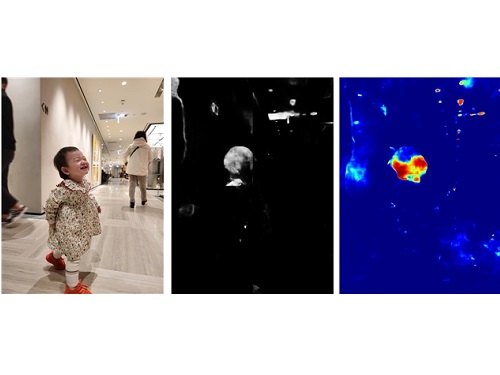

우리 대학 김재철 AI 대학원 예종철 교수 연구팀이 서울대학교 장성호 교수팀, 포스텍 김기현 교수팀과 공동연구를 통해 형광 현미경의 오랜 문제인 이방성(Anisotropy)을 해결해, 3차원 영상 화질을 획기적으로 끌어올리는 인공지능 기술을 개발했다고 29일 밝혔다.

이방성 문제란 형광 현미경으로 3차원 영상을 획득하는 데 있어 빛의 성질로 인해 영상 공간 방향 간에 적게는 2~3배, 많게는 10배까지도 화질 차이가 발생하는 문제를 뜻한다. 예를 들면 3차원 영상을 보는 각도마다 화질의 차이가 발생하는 것이다.

연구팀은 수학적 기법인 최적 수송이론 기반을 둔 새로운 인공지능 시스템을 개발해 공초점 현미경과 광 시트 현미경에 적용했다. 기존 인공지능 기법들과는 다르게, 인공지능 학습 데이터가 따로 필요하지 않고, 하나의 3차원 영상만으로도 인공지능 학습에 적용할 수 있다는 점에서 획기적이라 볼 수 있으며, 생물학 연구자들에게 생물 표본의 3차원 고화질 영상 획득에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.

예종철 교수는 "3차원 영상 획득에 있어 극복하기 어려웠던 현미경의 물리적 한계를 인공지능 기술을 통해 뛰어넘었다는 점에서 의미가 있고, 비지도 학습 기반으로 훈련이 진행되기 때문에, 다양한 많은 종류의 3차원 영상 촬영 기법에도 확장 적용 가능하며, 또한 인공지능 연구의 새로운 응용을 개척했다는 데 의미가 있다ˮ 고 말했다.

김재철 AI 대학원의 예종철 교수가 주도하고, 박형준 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 6월 8일 字 온라인판에 게재됐다.

*논문명 : Deep learning enables reference-free isotropic super-resolution for volumetric fluorescence microscopy

논문 링크: https://www.nature.com/articles/s41467-022-30949-6

새로운 인공지능 형광 현미경 적용, 뇌 신경세포 등 3차원 고화질 영상기술 개발

우리 대학 김재철 AI 대학원 예종철 교수 연구팀이 서울대학교 장성호 교수팀, 포스텍 김기현 교수팀과 공동연구를 통해 형광 현미경의 오랜 문제인 이방성(Anisotropy)을 해결해, 3차원 영상 화질을 획기적으로 끌어올리는 인공지능 기술을 개발했다고 29일 밝혔다.

이방성 문제란 형광 현미경으로 3차원 영상을 획득하는 데 있어 빛의 성질로 인해 영상 공간 방향 간에 적게는 2~3배, 많게는 10배까지도 화질 차이가 발생하는 문제를 뜻한다. 예를 들면 3차원 영상을 보는 각도마다 화질의 차이가 발생하는 것이다.

연구팀은 수학적 기법인 최적 수송이론 기반을 둔 새로운 인공지능 시스템을 개발해 공초점 현미경과 광 시트 현미경에 적용했다. 기존 인공지능 기법들과는 다르게, 인공지능 학습 데이터가 따로 필요하지 않고, 하나의 3차원 영상만으로도 인공지능 학습에 적용할 수 있다는 점에서 획기적이라 볼 수 있으며, 생물학 연구자들에게 생물 표본의 3차원 고화질 영상 획득에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.

예종철 교수는 "3차원 영상 획득에 있어 극복하기 어려웠던 현미경의 물리적 한계를 인공지능 기술을 통해 뛰어넘었다는 점에서 의미가 있고, 비지도 학습 기반으로 훈련이 진행되기 때문에, 다양한 많은 종류의 3차원 영상 촬영 기법에도 확장 적용 가능하며, 또한 인공지능 연구의 새로운 응용을 개척했다는 데 의미가 있다ˮ 고 말했다.

김재철 AI 대학원의 예종철 교수가 주도하고, 박형준 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 6월 8일 字 온라인판에 게재됐다.

*논문명 : Deep learning enables reference-free isotropic super-resolution for volumetric fluorescence microscopy

논문 링크: https://www.nature.com/articles/s41467-022-30949-6

2022.06.29

조회수 9927

-

인공지능 엔진으로 영상 위변조 탐지 기술 개발

우리 연구진이 영상 내 변형 영역을 더욱 정밀하게 탐지하기 위해 영상내 색상 정보와 주파수 정보를 함께 활용하는 인공지능 엔진 기술을 학계 처음으로 개발했다. 이번 개발 기술은 기존 기술보다 정밀도와 정확도를 크게 높여 위변조 탐지 기술의 기술 유용성을 일정 수준 확보할 수 있는 기반을 제공한다는 점에서 그 의미가 크다. KAIST에서 각종 위변조 영상들을 잡아낸다는 의미를 지닌 `카이캐치(KaiCatch)' 소프트웨어는 이미지, 영상뿐만 아니라 CCTV 비디오 변형 여부도 분석할 수 있다.

우리 대학 전산학부 이흥규 교수 연구팀이 새로운 인공지능 구조와학습 방법론, 그리고 실험실 환경에서는 구하기 힘든 고급 변형 이미지 영상들을 사용해 영상 이미지 위변조 탐지 소프트웨어인 `카이캐치(KaiCatch)'의 영상 이미지 정밀도와 정확도를 크게 높일 뿐만 아니라 비디오 편집 변형도 탐지할 수 있는 카이캐치 2.1 버전을 개발했다고 13일 밝혔다.

카이캐치 소프트웨어는 `이상(異常) 유형 분석 엔진'과 `이상(異常) 영역 추정 엔진' 두 개의 인공지능 엔진으로 구성된다. `이상 유형 분석 엔진'은 블러링, 노이즈, 크기 변화, 명암 대비 변화, 모핑, 리샘플링 등을 필수 변이로 정의해 이를 탐지하며 `이상 영역 추정 엔진'은 이미지 짜깁기, 잘라 붙이기, 복사 붙이기, 복사 이동 등을 탐지한다. 이번에 새로 개발한 기술은 `이상 영역 추정 엔진'으로 기존 기술에서는 이상 영역 탐지 시 그레이 스케일(회색조)로 이상 유무를 탐지하였으나 분석 신호의 표현력이 낮고 탐지 오류가 많아 위변조 여부 판정에 어려움이 많았다. 이번에 개발된 기술은 색상 정보와 주파수 정보를 함께 활용해 정밀도(precision)와 재현율(recall)이 크게 향상되고 변형 영역을 컬러 스케일로 표현함으로써 해당 영역의 이상 유무뿐만 아니라 위변조 여부도 더욱 명확하게 판별이 가능해졌다.

연구팀은 이번 연구에서 영상 생성 시 발생하는 흔적과 압축 시 발생하는 흔적 신호들을 함께 분석하기 위해 색상 정보와 주파수 정보를 모두 활용하는 접근 방법을 학계 처음으로 제시했다. 또 이러한 방법론을 설계 구현하기 위해 주파수 정보를 하나의 분할 네트워크에서 직접 입력으로 받아들이는 방식의 ‘압축 왜곡신호 탐지 네트워크(Compression Artifact Tracing Network, 이하 CAT-Net)’을 학계 최초로 개발하고 기존 기법들과 비교해 탐지 성능이 크게 뛰어남을 입증했다. 개발한 기술은 기존에 제시된 기법들과 비교할 때 특히 원본과 변형본을 판별하는 평가 척도인 F1 점수, 평균 정밀도(average precision)에서 대단히 뛰어나 실환경 위변조 탐지 능력이 크게 강화됐다.

비디오 편집 변형의 경우도, 프레임 삭제, 추가 등에 의한 편집 변형이 흔히 CCTV 비디오 등에서 발생한다는데 착안해 이러한 비디오 편집 변형을 탐지하는 기능 역시 이번 카이캐치 2.1 버전에 탑재됐다.

이번에 카이캐치 2.1 소프트웨어를 연구 개발한 이흥규 교수는 "영상 이미지 위변조 소프트웨어인 카이캐치를 휴대폰에 탑재되는 안드로이드 앱 형태로 일반에 소개한 2021년 3월 이후 현재까지 카이캐치 앱을 통한 900여 건의 위변조 분석 의뢰와 개별적으로 60건이 넘는 정밀 위변조 분석 의뢰를 받았다. KAIST 발표 논문 수준이나 실험 결과 등을 감안할 때 위변조 분야 최고 기술로 만든 소프트웨어인데, 오탐지율이 높아 실제 탐지 정밀도가 이론치보다 매우 낮았다. 많은 경우 위변조나 변형 여부에 대한 명확한 기술 판정이 불가능했으나 이번에 개발한 카이캐치 2.1 은 CAT-Net이라는 새로운 네트워크 구조와 학습 방법론, 그리고 ‘색상 및 주파수 영역 왜곡 흔적 동시 분석’이라는 첨단 기술을 사용해 정밀도를 높여, 보다 명확한 판별이 가능하도록 개발됐다. 앞으로 영상 위변조 판단 여부가 어려운 경우가 많이 줄어들기를 기대한다”고 말했다.

이 교수는 이어 "비디오는 MP4 파일 포맷이, 그리고 영상 이미지는 JPEG 이미지들이 일반인들이 널리 사용한다는 점에서 해당 포맷을 주 개발 대상으로 삼았다. 영상 이미지의 경우 영상 편집 변형 시 영상에 남겨지는 인위적으로 발생하는 JPEG 압축 미세 신호 탐지에 주안점을 두어, 위변조 여부와 위변조 영역을 잡아내는 것에 집중했다. 비디오의 경우 특정 프레임들을 삭제하거나 삽입하는 경우, 프레임 부분 편집 후 재압축 하는 경우 등을 탐지한다. 최근 CCTV 비디오 편집 여부에 대한 분쟁이 많아 크게 도움을 줄 수 있을 것으로 기대하며 향후에도 지속적으로 연구 개발해 취약점들을 보완해 나갈 계획이다ˮ 고 덧붙였다.

현재 카이캐치 소프트웨어는 안드로이드 기반 휴대폰의 구글 플레이스토어에서 ‘카이캐치’를 검색하여 앱을 다운로드 받아 설치한 후, 영상 이미지들을 카이캐치에 업로드하면 위변조 여부를 간단하게 테스트해 볼 수 있다.

한편 이번 연구는 제1 저자로 참여한 우리 대학 전기및전자공학부 권명준 박사, 그리고 김창익 교수, 남승훈 박사, 유인재 박사 등과 공동으로 수행됐으며, `스프링거 네이처(Springer Nature)'에서 발간하는 컴퓨터 비전 분야 톱 국제저널인 `국제 컴퓨터 비전 저널(International Journal of Computer Vision, IF 7.410)'에 2022년 5월 25일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Learning JPEG Compression Artifacts for Image Manipulation Detection and Localization)

이번 연구는 한국연구재단 창의도전연구기반지원사업지원과 KAIST 창업기업인 ㈜디지탈이노텍(http://www.kaicatch.com/) 과의 산학협력 연구로 수행됐다.

인공지능 엔진으로 영상 위변조 탐지 기술 개발

우리 연구진이 영상 내 변형 영역을 더욱 정밀하게 탐지하기 위해 영상내 색상 정보와 주파수 정보를 함께 활용하는 인공지능 엔진 기술을 학계 처음으로 개발했다. 이번 개발 기술은 기존 기술보다 정밀도와 정확도를 크게 높여 위변조 탐지 기술의 기술 유용성을 일정 수준 확보할 수 있는 기반을 제공한다는 점에서 그 의미가 크다. KAIST에서 각종 위변조 영상들을 잡아낸다는 의미를 지닌 `카이캐치(KaiCatch)' 소프트웨어는 이미지, 영상뿐만 아니라 CCTV 비디오 변형 여부도 분석할 수 있다.

우리 대학 전산학부 이흥규 교수 연구팀이 새로운 인공지능 구조와학습 방법론, 그리고 실험실 환경에서는 구하기 힘든 고급 변형 이미지 영상들을 사용해 영상 이미지 위변조 탐지 소프트웨어인 `카이캐치(KaiCatch)'의 영상 이미지 정밀도와 정확도를 크게 높일 뿐만 아니라 비디오 편집 변형도 탐지할 수 있는 카이캐치 2.1 버전을 개발했다고 13일 밝혔다.

카이캐치 소프트웨어는 `이상(異常) 유형 분석 엔진'과 `이상(異常) 영역 추정 엔진' 두 개의 인공지능 엔진으로 구성된다. `이상 유형 분석 엔진'은 블러링, 노이즈, 크기 변화, 명암 대비 변화, 모핑, 리샘플링 등을 필수 변이로 정의해 이를 탐지하며 `이상 영역 추정 엔진'은 이미지 짜깁기, 잘라 붙이기, 복사 붙이기, 복사 이동 등을 탐지한다. 이번에 새로 개발한 기술은 `이상 영역 추정 엔진'으로 기존 기술에서는 이상 영역 탐지 시 그레이 스케일(회색조)로 이상 유무를 탐지하였으나 분석 신호의 표현력이 낮고 탐지 오류가 많아 위변조 여부 판정에 어려움이 많았다. 이번에 개발된 기술은 색상 정보와 주파수 정보를 함께 활용해 정밀도(precision)와 재현율(recall)이 크게 향상되고 변형 영역을 컬러 스케일로 표현함으로써 해당 영역의 이상 유무뿐만 아니라 위변조 여부도 더욱 명확하게 판별이 가능해졌다.

연구팀은 이번 연구에서 영상 생성 시 발생하는 흔적과 압축 시 발생하는 흔적 신호들을 함께 분석하기 위해 색상 정보와 주파수 정보를 모두 활용하는 접근 방법을 학계 처음으로 제시했다. 또 이러한 방법론을 설계 구현하기 위해 주파수 정보를 하나의 분할 네트워크에서 직접 입력으로 받아들이는 방식의 ‘압축 왜곡신호 탐지 네트워크(Compression Artifact Tracing Network, 이하 CAT-Net)’을 학계 최초로 개발하고 기존 기법들과 비교해 탐지 성능이 크게 뛰어남을 입증했다. 개발한 기술은 기존에 제시된 기법들과 비교할 때 특히 원본과 변형본을 판별하는 평가 척도인 F1 점수, 평균 정밀도(average precision)에서 대단히 뛰어나 실환경 위변조 탐지 능력이 크게 강화됐다.

비디오 편집 변형의 경우도, 프레임 삭제, 추가 등에 의한 편집 변형이 흔히 CCTV 비디오 등에서 발생한다는데 착안해 이러한 비디오 편집 변형을 탐지하는 기능 역시 이번 카이캐치 2.1 버전에 탑재됐다.

이번에 카이캐치 2.1 소프트웨어를 연구 개발한 이흥규 교수는 "영상 이미지 위변조 소프트웨어인 카이캐치를 휴대폰에 탑재되는 안드로이드 앱 형태로 일반에 소개한 2021년 3월 이후 현재까지 카이캐치 앱을 통한 900여 건의 위변조 분석 의뢰와 개별적으로 60건이 넘는 정밀 위변조 분석 의뢰를 받았다. KAIST 발표 논문 수준이나 실험 결과 등을 감안할 때 위변조 분야 최고 기술로 만든 소프트웨어인데, 오탐지율이 높아 실제 탐지 정밀도가 이론치보다 매우 낮았다. 많은 경우 위변조나 변형 여부에 대한 명확한 기술 판정이 불가능했으나 이번에 개발한 카이캐치 2.1 은 CAT-Net이라는 새로운 네트워크 구조와 학습 방법론, 그리고 ‘색상 및 주파수 영역 왜곡 흔적 동시 분석’이라는 첨단 기술을 사용해 정밀도를 높여, 보다 명확한 판별이 가능하도록 개발됐다. 앞으로 영상 위변조 판단 여부가 어려운 경우가 많이 줄어들기를 기대한다”고 말했다.

이 교수는 이어 "비디오는 MP4 파일 포맷이, 그리고 영상 이미지는 JPEG 이미지들이 일반인들이 널리 사용한다는 점에서 해당 포맷을 주 개발 대상으로 삼았다. 영상 이미지의 경우 영상 편집 변형 시 영상에 남겨지는 인위적으로 발생하는 JPEG 압축 미세 신호 탐지에 주안점을 두어, 위변조 여부와 위변조 영역을 잡아내는 것에 집중했다. 비디오의 경우 특정 프레임들을 삭제하거나 삽입하는 경우, 프레임 부분 편집 후 재압축 하는 경우 등을 탐지한다. 최근 CCTV 비디오 편집 여부에 대한 분쟁이 많아 크게 도움을 줄 수 있을 것으로 기대하며 향후에도 지속적으로 연구 개발해 취약점들을 보완해 나갈 계획이다ˮ 고 덧붙였다.

현재 카이캐치 소프트웨어는 안드로이드 기반 휴대폰의 구글 플레이스토어에서 ‘카이캐치’를 검색하여 앱을 다운로드 받아 설치한 후, 영상 이미지들을 카이캐치에 업로드하면 위변조 여부를 간단하게 테스트해 볼 수 있다.

한편 이번 연구는 제1 저자로 참여한 우리 대학 전기및전자공학부 권명준 박사, 그리고 김창익 교수, 남승훈 박사, 유인재 박사 등과 공동으로 수행됐으며, `스프링거 네이처(Springer Nature)'에서 발간하는 컴퓨터 비전 분야 톱 국제저널인 `국제 컴퓨터 비전 저널(International Journal of Computer Vision, IF 7.410)'에 2022년 5월 25일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Learning JPEG Compression Artifacts for Image Manipulation Detection and Localization)

이번 연구는 한국연구재단 창의도전연구기반지원사업지원과 KAIST 창업기업인 ㈜디지탈이노텍(http://www.kaicatch.com/) 과의 산학협력 연구로 수행됐다.

2022.06.13

조회수 10456

-

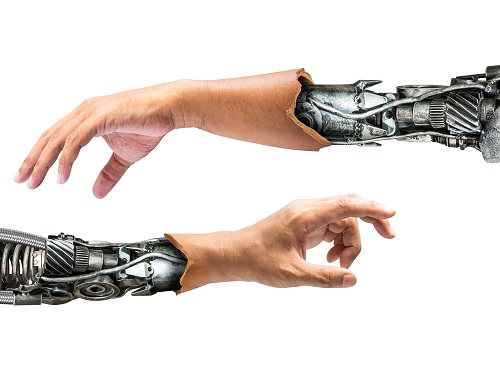

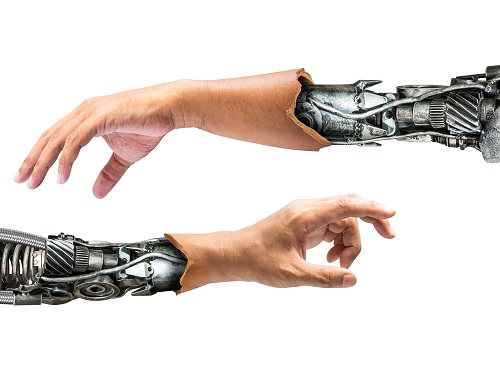

사람처럼 느끼고 상처 치유가 가능한 로봇 피부 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김정 교수 연구팀이 메사추세츠 공과대학(MIT), 슈투트가르트 대학교(Univ. of Stuttgart)의 연구자들과 공동연구를 통해 `넓은 면적에 대해 다양한 외부 촉각 자극을 인지할 수 있으며, 칼로 베어져도 다시 기능을 회복할 수 있는 로봇 피부 기술'을 개발했다고 9일 밝혔다.

기계공학과 박경서 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 로보틱스(Science Robotics)'에 6월 9일 출판됐다. (논문명: A biomimetic elastomeric robot skin using electrical impedance and acoustic tomography for tactile sensing)

사람의 가장 큰 장기인 피부는 내부를 충격에서 보호함과 동시에 주위로부터의 물리적인 자극을 전달하는 통로다. 피부를 이용한 정보 전달(혹은 촉감)은 표면 인식, 조작, 쓰다듬기, 꼬집기, 포옹, 몸싸움 등으로 종류가 다양하며, 피부가 덮은 모든 부분에서 느낄 수 있기에 풍부한 비언어적 감정 표현과 교류를 가능하게 한다. 그래서 촉각은 `한 인간이 세계를 탐구하는 첫 번째 수단'이라고도 한다.

그러나, 로봇 분야의 비약적인 발전에도 불구하고 로봇 대부분은 딱딱한 소재의 외피를 가지며, 인간과의 물리적 교류를 터치스크린과 같은 특정한 부위로 제한하고 있다. 그 이유는 현재의 로봇 촉각 기술로는 `인간의 피부처럼 부드러운 물성과 복잡한 3차원 형상을 가지고, 동시에 섬세한 촉각 정보를 수용하는 것이 가능한 로봇 피부'를 개발하지 못하기 때문이다. 또한, 사람의 피부는 날카로운 물체에 베여 절상 혹은 열상이 발생하더라도 신축성과 기능을 회복하는 이른바 치유 기능을 하고 있으며, 이는 현대 기술로 재현하는 것이 매우 어렵다. 따라서, 사람과 로봇의 다양한 수준의 물리적 접촉을 중재하기 위해 부드러운 물성을 가지면서 다양한 3차원 형상을 덮을 수 있는 대면적 촉각 로봇 피부 기술이 필요하다.

김정 교수 연구팀은 이러한 로봇 피부를 만들기 위해 생체모사 다층구조와 단층촬영법을 활용했다. 이 기술들은 인간 피부의 구조와 촉각수용기의 특징과 구성 방식을 모사해, 적은 수의 측정 요소만으로도 넓은 3차원 표면 영역에서 정적 압력(약 0~15Hz) 및 동적 진동 (약 15~500Hz)을 실시간으로 감지 및 국지화하는 것을 가능케 했다. 기존의 터치스크린 기술은 해상도를 높일수록 필요한 측정점의 수가 증가하는 데 비해, 이번 기술은 넓은 수용영역을 갖는 측정 요소들을 겹치게 배치해 수십 개의 측정 요소만으로도 넓은 측정 영역을 달성할 수 있다.

연구팀은 측정된 촉감 신호를 인공지능 신경망으로 처리함으로써, 촉각 자극의 종류(누르기, 두드리기, 쓰다듬기 등)를 분류하는 것도 가능함을 선보였다. 더 나아가, 개발된 로봇 피부는 부드러운 소재(하이드로젤, 실리콘)로 만들어져 충격 흡수가 가능하고, 날카로운 물체에 의해 깊게 찢어지거나 베여도 피부의 구조와 기능을 손쉽게 회복하는 것이 가능했다.

연구진은 본 기술이 넓은 부위에 정교한 촉각 감각뿐만 아니라 사람의 피부와 유사한 물성과 질감도 부여할 수 있으므로, 서비스 로봇과 같이 사람과의 다양한 접촉과 상호작용이 필요한 응용 분야에 유용하게 활용될 것으로 기대했다. 예를 들면 점점 대중화되는 식당 서빙 로봇이나 인간형 로봇에 적용할 수 있다. 더 나아가, 로봇 피부를 의수/의족의 피부로 사용한다면 실제 사람의 손/다리와 똑같은 외형과 촉감 감각을 절단 환자들에게 제공할 수도 있다. 또한 인간형 로봇이 사람과 똑같은 기능과 외형의 피부를 가지고, 상처가 나더라도 피부의 기능을 복구하는 치유 능력을 갖게 할 수도 있다.

기계공학과 김정 교수는 "이번 연구를 통해 인간과 로봇이 같은 공간에 공존하기 위한 필수 기술인 대면적 로봇 촉각 피부를 개발했을 뿐만 아니라 현재 기술보다 월등한 사람의 피부감각 혹은 촉각의 성능에 비견할 만한 기술을 구현한 데 큰 의의가 있다ˮ라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐으며,ᅠKAIST 기계공학과 양민진, 조준휘 박사과정과 메사추세츠 공과대학(MIT)의 육현우 박사, 슈투트가르트 대학교(Univ. of Stuttgart)의 이효상 교수가 공동연구자로 참여했다.

동영상 1: 로봇 피부 촉각 시연 (https://youtu.be/3T8dX32fo6U)

동영상 2: 로봇 피부 촉감 인식 시연 (https://youtu.be/CViv1oLo_Ec)

동영상 3: 로봇 피부 절개 및 복구 시연 (https://youtu.be/vsllVFM9yS4)

동영상 4: 로봇피부의 미용의수에의 적용 (https://youtu.be/qR1msF0FDTA)

사람처럼 느끼고 상처 치유가 가능한 로봇 피부 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김정 교수 연구팀이 메사추세츠 공과대학(MIT), 슈투트가르트 대학교(Univ. of Stuttgart)의 연구자들과 공동연구를 통해 `넓은 면적에 대해 다양한 외부 촉각 자극을 인지할 수 있으며, 칼로 베어져도 다시 기능을 회복할 수 있는 로봇 피부 기술'을 개발했다고 9일 밝혔다.

기계공학과 박경서 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 로보틱스(Science Robotics)'에 6월 9일 출판됐다. (논문명: A biomimetic elastomeric robot skin using electrical impedance and acoustic tomography for tactile sensing)

사람의 가장 큰 장기인 피부는 내부를 충격에서 보호함과 동시에 주위로부터의 물리적인 자극을 전달하는 통로다. 피부를 이용한 정보 전달(혹은 촉감)은 표면 인식, 조작, 쓰다듬기, 꼬집기, 포옹, 몸싸움 등으로 종류가 다양하며, 피부가 덮은 모든 부분에서 느낄 수 있기에 풍부한 비언어적 감정 표현과 교류를 가능하게 한다. 그래서 촉각은 `한 인간이 세계를 탐구하는 첫 번째 수단'이라고도 한다.

그러나, 로봇 분야의 비약적인 발전에도 불구하고 로봇 대부분은 딱딱한 소재의 외피를 가지며, 인간과의 물리적 교류를 터치스크린과 같은 특정한 부위로 제한하고 있다. 그 이유는 현재의 로봇 촉각 기술로는 `인간의 피부처럼 부드러운 물성과 복잡한 3차원 형상을 가지고, 동시에 섬세한 촉각 정보를 수용하는 것이 가능한 로봇 피부'를 개발하지 못하기 때문이다. 또한, 사람의 피부는 날카로운 물체에 베여 절상 혹은 열상이 발생하더라도 신축성과 기능을 회복하는 이른바 치유 기능을 하고 있으며, 이는 현대 기술로 재현하는 것이 매우 어렵다. 따라서, 사람과 로봇의 다양한 수준의 물리적 접촉을 중재하기 위해 부드러운 물성을 가지면서 다양한 3차원 형상을 덮을 수 있는 대면적 촉각 로봇 피부 기술이 필요하다.

김정 교수 연구팀은 이러한 로봇 피부를 만들기 위해 생체모사 다층구조와 단층촬영법을 활용했다. 이 기술들은 인간 피부의 구조와 촉각수용기의 특징과 구성 방식을 모사해, 적은 수의 측정 요소만으로도 넓은 3차원 표면 영역에서 정적 압력(약 0~15Hz) 및 동적 진동 (약 15~500Hz)을 실시간으로 감지 및 국지화하는 것을 가능케 했다. 기존의 터치스크린 기술은 해상도를 높일수록 필요한 측정점의 수가 증가하는 데 비해, 이번 기술은 넓은 수용영역을 갖는 측정 요소들을 겹치게 배치해 수십 개의 측정 요소만으로도 넓은 측정 영역을 달성할 수 있다.

연구팀은 측정된 촉감 신호를 인공지능 신경망으로 처리함으로써, 촉각 자극의 종류(누르기, 두드리기, 쓰다듬기 등)를 분류하는 것도 가능함을 선보였다. 더 나아가, 개발된 로봇 피부는 부드러운 소재(하이드로젤, 실리콘)로 만들어져 충격 흡수가 가능하고, 날카로운 물체에 의해 깊게 찢어지거나 베여도 피부의 구조와 기능을 손쉽게 회복하는 것이 가능했다.

연구진은 본 기술이 넓은 부위에 정교한 촉각 감각뿐만 아니라 사람의 피부와 유사한 물성과 질감도 부여할 수 있으므로, 서비스 로봇과 같이 사람과의 다양한 접촉과 상호작용이 필요한 응용 분야에 유용하게 활용될 것으로 기대했다. 예를 들면 점점 대중화되는 식당 서빙 로봇이나 인간형 로봇에 적용할 수 있다. 더 나아가, 로봇 피부를 의수/의족의 피부로 사용한다면 실제 사람의 손/다리와 똑같은 외형과 촉감 감각을 절단 환자들에게 제공할 수도 있다. 또한 인간형 로봇이 사람과 똑같은 기능과 외형의 피부를 가지고, 상처가 나더라도 피부의 기능을 복구하는 치유 능력을 갖게 할 수도 있다.

기계공학과 김정 교수는 "이번 연구를 통해 인간과 로봇이 같은 공간에 공존하기 위한 필수 기술인 대면적 로봇 촉각 피부를 개발했을 뿐만 아니라 현재 기술보다 월등한 사람의 피부감각 혹은 촉각의 성능에 비견할 만한 기술을 구현한 데 큰 의의가 있다ˮ라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐으며,ᅠKAIST 기계공학과 양민진, 조준휘 박사과정과 메사추세츠 공과대학(MIT)의 육현우 박사, 슈투트가르트 대학교(Univ. of Stuttgart)의 이효상 교수가 공동연구자로 참여했다.

동영상 1: 로봇 피부 촉각 시연 (https://youtu.be/3T8dX32fo6U)

동영상 2: 로봇 피부 촉감 인식 시연 (https://youtu.be/CViv1oLo_Ec)

동영상 3: 로봇 피부 절개 및 복구 시연 (https://youtu.be/vsllVFM9yS4)

동영상 4: 로봇피부의 미용의수에의 적용 (https://youtu.be/qR1msF0FDTA)

2022.06.09

조회수 12636

-

꽃향기, 이젠 눈으로 보세요!

우리 대학 기계공학과 유체 및 계면 연구실 김형수 교수와 생명과학과 생태학 연구실 김상규 교수 연구팀이 공동 융합연구를 통해 세계 최초로 꽃향기가 나오는 것을 실시간으로 가시화하여 측정하는 데 성공했다고 10일 밝혔다.

두 연구팀은 기존 꽃향기 측정 방법과 완전히 다른 레이저 간섭계 기반의 휘발성 유기물 증기(VOCs, Volatile Organic Compounds)의 상대 굴절율 측정을 통해 백합에서 나오는 꽃향기를 시공간으로 직접 측정할 수 있는 결과를 획득했다. 기존 향기 측정 방법은 물질 포집 후 질량분석을 통해 양을 측정했기 때문에 꽃이 어떤 주기로 향기를 뿜어내는지 직접 알 수가 없었다.

꽃향기는 인간의 삶과 밀접한 화장품, 향수, 장식용 꽃 사업 등에서 중요한 요소 중 하나이기도 하지만 동시에 현화 식물이 여러 화분매개곤충과 교류하는 대표적인 수단 중 하나이기 때문에 꽃의 생식 및 진화에 큰 영향을 미친다.

꽃향기 분비 주기를 직접 관찰할 수 있는 이번 기술은 꽃향기 합성 및 분비에 관여하는 유전자를 찾고 화분매개곤충과 상호작용을 통한 꽃향기 물질 진화 연구에 활용될 것이다. 또한 향기 물질 분비를 제어할 수 있다면 원예 및 농작물 생산 증진에 영향을 끼칠 것으로 기대된다.

기계공학과 이길구 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 `프론티어스 인 플랜트 사이언스(Frontiers in Plant Science)' 2022년 4월호에 출판됐다(논문명 : Real-Time Visualization of Scent Accumulation Reveals the Frequency of Floral Scent Emissions, https://doi.org/10.3389/fpls.2022.835305).

기계공학과 김형수 교수는 "공기 중 증기나 가스를 가시화할 수 있는 기술이 더욱 발전될 수 있다면 위험 유해물질(HNS, Hazardous Noxious Substances)이 한정된 공간에 얼마나 노출됐는지 직접 알 수 있어 산업용이나 군사용으로도 확장이 가능하다ˮ고 말했다. 한편 생명과학과 김상규 교수는 "이번 기술을 활용해 향기 물질 분비에 관여하는 유전자를 찾고 그 메커니즘을 밝혀나갈 것ˮ이라고 언급했다.

이번 연구는 KAIST 글로벌특이점 프렙 연구를 통해서 시작됐고, 연구재단의 중견연구와 농진청의 부분 지원으로 수행됐다.

꽃향기, 이젠 눈으로 보세요!

우리 대학 기계공학과 유체 및 계면 연구실 김형수 교수와 생명과학과 생태학 연구실 김상규 교수 연구팀이 공동 융합연구를 통해 세계 최초로 꽃향기가 나오는 것을 실시간으로 가시화하여 측정하는 데 성공했다고 10일 밝혔다.

두 연구팀은 기존 꽃향기 측정 방법과 완전히 다른 레이저 간섭계 기반의 휘발성 유기물 증기(VOCs, Volatile Organic Compounds)의 상대 굴절율 측정을 통해 백합에서 나오는 꽃향기를 시공간으로 직접 측정할 수 있는 결과를 획득했다. 기존 향기 측정 방법은 물질 포집 후 질량분석을 통해 양을 측정했기 때문에 꽃이 어떤 주기로 향기를 뿜어내는지 직접 알 수가 없었다.

꽃향기는 인간의 삶과 밀접한 화장품, 향수, 장식용 꽃 사업 등에서 중요한 요소 중 하나이기도 하지만 동시에 현화 식물이 여러 화분매개곤충과 교류하는 대표적인 수단 중 하나이기 때문에 꽃의 생식 및 진화에 큰 영향을 미친다.

꽃향기 분비 주기를 직접 관찰할 수 있는 이번 기술은 꽃향기 합성 및 분비에 관여하는 유전자를 찾고 화분매개곤충과 상호작용을 통한 꽃향기 물질 진화 연구에 활용될 것이다. 또한 향기 물질 분비를 제어할 수 있다면 원예 및 농작물 생산 증진에 영향을 끼칠 것으로 기대된다.

기계공학과 이길구 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 `프론티어스 인 플랜트 사이언스(Frontiers in Plant Science)' 2022년 4월호에 출판됐다(논문명 : Real-Time Visualization of Scent Accumulation Reveals the Frequency of Floral Scent Emissions, https://doi.org/10.3389/fpls.2022.835305).

기계공학과 김형수 교수는 "공기 중 증기나 가스를 가시화할 수 있는 기술이 더욱 발전될 수 있다면 위험 유해물질(HNS, Hazardous Noxious Substances)이 한정된 공간에 얼마나 노출됐는지 직접 알 수 있어 산업용이나 군사용으로도 확장이 가능하다ˮ고 말했다. 한편 생명과학과 김상규 교수는 "이번 기술을 활용해 향기 물질 분비에 관여하는 유전자를 찾고 그 메커니즘을 밝혀나갈 것ˮ이라고 언급했다.

이번 연구는 KAIST 글로벌특이점 프렙 연구를 통해서 시작됐고, 연구재단의 중견연구와 농진청의 부분 지원으로 수행됐다.

2022.05.10

조회수 9248

-

기존 기술의 한계를 뛰어넘는 새로운 메타표면 설계 방법 제시

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수 연구팀이 미국 위스콘신 대학 빅터 브라 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 기존 한계를 뛰어넘는 360°동적 위상변조가 가능한 메타표면 설계 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

메타표면은 자연상에 존재하지 않는 물성을 띄도록 새롭게 만든 매우 얇은 2차원 평면구조를 뜻한다. 라이다(LIDAR), 분광기, 투명 망토, 홀로그램 등 미래 기술을 구현할 수 있는 파면 제어 기술의 강력한 후보임과 동시에 나노미터 수준의 소자 크기로 인해 기존의 전자회로 칩에 집적할 수 있어 주목받고 있는 기술이다.

메타표면을 이용해 파면 제어 기술을 구현하기 위해서는 빛의 진폭과 위상을 제어할 수 있는 능력이 필수적이다. 그러나 동적으로 빛의 위상을 360°제어하는 기술은 구현 난이도가 매우 높아, 기존 연구에서는 위상을 제어하는 데 성공하더라도 얻을 수 있는 빛의 진폭이 매우 낮다는 한계가 있었다.

전기및전자공학부 장민석 교수와 빅터 브라 미국 위스콘신 대학 교수 연구팀은 이러한 한계를 극복할 수 있는 360°동적 위상변조가 가능하면서도 크고 일정한 빛의 진폭을 얻을 수 있는 메타표면 설계 기술을 개발했다.

동적 360°위상 제어 문제가 매우 어려운 이유는 메타표면의 동작원리와 관련이 있다. 메타표면은 보통 입사하는 빛이 메타표면 구조와 상호작용하여 일으키는 진동에 기반해 동작하는데, 동적 360°위상 제어를 하기 위해서는 광학 진동 주파수는 크게 변해야 하는 반면 진동 폭은 최소화된 채로 유지돼야 한다. 그러나 전기적으로 메타표면의 광학 진동 주파수를 조정하기 위해서는 메타표면에 들어오고 나가는 전자의 흐름을 원하는 대로 조절할 수 있어야 하는데, 이것은 필연적으로 진동 폭을 크게 만들어 두 가지 조건을 동시에 만족하기 어렵게 한다.

또한, 광학에서의 위상과 진폭은 비선형적으로 복잡하게 얽혀 있어 일반적으로 위상을 조절할 때 진폭을 일정하게 유지하는 것이 매우 어렵다.

연구팀은 특수한 성질을 가진 두 가지 광학 공진을 이용해 이러한 문제를 해결했다. 하나는 위상과 진폭 특성이 분리되어 있어 위상이 변할 때 큰 진폭을 유지할 수 있는 광학 공진이고, 다른 하나는 위상 변조 범위가 커 360°제어를 가능케 하는 광학 공진이다. 연구팀은 이 두 가지 광학 공진을 결합함으로써, 동적 360°제어가 가능하면서도 일정한 진폭을 유지할 수 있는 메타표면을 구현했다.

연구팀이 개발한 기술은 소자의 구조와 공진의 특성을 조절함에 따라 어떤 주파수 영역에도 적용 가능한 장점이 있다. 연구팀은 개발한 기술을 사용해 중적외선 대역에서 동작하는 그래핀 나노 리본 기반 메타표면 소자를 설계했으며, 65%의 일정한 반사계수를 유지하면서도 540°의 위상변조가 가능함을 전자기 시뮬레이션을 통해 확인했다.

장민석 교수는 "이번 연구를 통해 기존의 동적 위상변조 기술의 한계를 뛰어넘는 새로운 메타표면 설계 방법을 제시했다ˮ라며 "파면 제어 기술을 활용한 라이다와 홀로그램 등 차세대 광학 소자 개발에 도움을 줄 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

우리 대학 김주영, 박주호 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)'에 4월 19일 字로 출판됐다. (논문명 : Full 2π Tunable Phase Modulation Using Avoided Crossing of Resonances).

기존 기술의 한계를 뛰어넘는 새로운 메타표면 설계 방법 제시

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수 연구팀이 미국 위스콘신 대학 빅터 브라 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 기존 한계를 뛰어넘는 360°동적 위상변조가 가능한 메타표면 설계 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

메타표면은 자연상에 존재하지 않는 물성을 띄도록 새롭게 만든 매우 얇은 2차원 평면구조를 뜻한다. 라이다(LIDAR), 분광기, 투명 망토, 홀로그램 등 미래 기술을 구현할 수 있는 파면 제어 기술의 강력한 후보임과 동시에 나노미터 수준의 소자 크기로 인해 기존의 전자회로 칩에 집적할 수 있어 주목받고 있는 기술이다.

메타표면을 이용해 파면 제어 기술을 구현하기 위해서는 빛의 진폭과 위상을 제어할 수 있는 능력이 필수적이다. 그러나 동적으로 빛의 위상을 360°제어하는 기술은 구현 난이도가 매우 높아, 기존 연구에서는 위상을 제어하는 데 성공하더라도 얻을 수 있는 빛의 진폭이 매우 낮다는 한계가 있었다.

전기및전자공학부 장민석 교수와 빅터 브라 미국 위스콘신 대학 교수 연구팀은 이러한 한계를 극복할 수 있는 360°동적 위상변조가 가능하면서도 크고 일정한 빛의 진폭을 얻을 수 있는 메타표면 설계 기술을 개발했다.

동적 360°위상 제어 문제가 매우 어려운 이유는 메타표면의 동작원리와 관련이 있다. 메타표면은 보통 입사하는 빛이 메타표면 구조와 상호작용하여 일으키는 진동에 기반해 동작하는데, 동적 360°위상 제어를 하기 위해서는 광학 진동 주파수는 크게 변해야 하는 반면 진동 폭은 최소화된 채로 유지돼야 한다. 그러나 전기적으로 메타표면의 광학 진동 주파수를 조정하기 위해서는 메타표면에 들어오고 나가는 전자의 흐름을 원하는 대로 조절할 수 있어야 하는데, 이것은 필연적으로 진동 폭을 크게 만들어 두 가지 조건을 동시에 만족하기 어렵게 한다.

또한, 광학에서의 위상과 진폭은 비선형적으로 복잡하게 얽혀 있어 일반적으로 위상을 조절할 때 진폭을 일정하게 유지하는 것이 매우 어렵다.

연구팀은 특수한 성질을 가진 두 가지 광학 공진을 이용해 이러한 문제를 해결했다. 하나는 위상과 진폭 특성이 분리되어 있어 위상이 변할 때 큰 진폭을 유지할 수 있는 광학 공진이고, 다른 하나는 위상 변조 범위가 커 360°제어를 가능케 하는 광학 공진이다. 연구팀은 이 두 가지 광학 공진을 결합함으로써, 동적 360°제어가 가능하면서도 일정한 진폭을 유지할 수 있는 메타표면을 구현했다.

연구팀이 개발한 기술은 소자의 구조와 공진의 특성을 조절함에 따라 어떤 주파수 영역에도 적용 가능한 장점이 있다. 연구팀은 개발한 기술을 사용해 중적외선 대역에서 동작하는 그래핀 나노 리본 기반 메타표면 소자를 설계했으며, 65%의 일정한 반사계수를 유지하면서도 540°의 위상변조가 가능함을 전자기 시뮬레이션을 통해 확인했다.

장민석 교수는 "이번 연구를 통해 기존의 동적 위상변조 기술의 한계를 뛰어넘는 새로운 메타표면 설계 방법을 제시했다ˮ라며 "파면 제어 기술을 활용한 라이다와 홀로그램 등 차세대 광학 소자 개발에 도움을 줄 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

우리 대학 김주영, 박주호 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)'에 4월 19일 字로 출판됐다. (논문명 : Full 2π Tunable Phase Modulation Using Avoided Crossing of Resonances).

2022.05.02

조회수 9560

-

리튬이온전지 충방전 과정을 나노스케일에서 영상화 성공

리튬이온전지는 스마트폰과 전기차 그리고 드론을 비롯한 각종 이동 수단에 필수적인 에너지 저장 매체로 사용되고 있다. 기후변화와 코로나 팬데믹이 키워드가 되는 시대가 도래하면서 급증하는 수요에 대응하기 위해 리튬이온전지의 에너지 용량, 충전 속도 등의 전기화학적 특성을 향상하려는 연구들이 이뤄지고 있지만, 기존의 전기화학 특성 평가 방법으로는 나노미터 수준의 미시세계에서 벌어지고 있는 현상들을 이해하기 어렵다. 따라서, 전기화학 특성에 대한 통합적인 이해를 위해 나노스케일 수준에서 리튬이온의 농도 및 전기전도도 분석 기술의 개발은 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 독일의 아헨공과대학교 플로리안 하우센(Florian Hausen) 교수와 독일 뮌스터 대학교 카린 클라이너(Karin Kleiner) 교수와 협업하여 고용량 리튬이온배터리를 충‧방전할 때 리튬이온이 움직이는 모습과 그로 인해서 전자들이 움직이는 전도 경로 그리고 격자들의 움직임을 원자간력 현미경과 엑스레이 회절 및 흡수 패턴을 분석해 영상화하는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

홍 교수 연구팀은 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy, 이하 ESM)과 전도성 원자간력 현미경(Conductive Atomic Force Microscopy, 이하 C-AFM)을 활용해, 친환경차 배터리에 적용되는 고용량 양극재인 NCM622 시료의 충방전상태(State of Charge, SOC)에 따른 리튬이온의 나노스케일 분포도를 영상화했으며, 이를 근단엑스선형광분광계(Near Edge X-ray Absorption Fluorescence Spectroscopy, NEXAFS)와 엑스선회절패턴(X-ray Diffraction Pattern, XRD pattern)과 비교 분석해 리튬이온이 양극재에 확산하여 들어갈 때 산소팔면체에 들어가면서 니켈과 산소의 결합이 이온 결합에서 공유결합으로 바뀌면서 전기전도도가 낮아지는 현상을 검증하고, 이를 ESM, C-AFM 영상과 비교하면서 상당한 상관관계가 있음을 밝혀냈다.

교신 저자인 홍승범 교수는 "배터리 소재 내에서 리튬이온의 확산을 영상화하고 이를 통해서 일어나는 현상들을 다중스케일에서 이해하는 것은 향후 신뢰성이 높고 수명이 긴 고속 충‧방전 배터리 소재를 디자인하는 데 있어 매우 중요하다ˮ라며 "향후 신소재 영상화 기술과 머신러닝 기술을 융합하는 것이 20년 걸리던 배터리 소재 개발기간을 5년 이내로 단축할 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

신소재공학과 알비나 제티바예바(Albina Jetybayeva) 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스 (ACS Applied Energy Materials)'에 게재됐다. (논문명: Unraveling the State of Charge-Dependent Electronic and Ionic Structure−Property Relationships in NCM622 Cells by Multiscale Characterization)

이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 사업과 한국연구재단의 거대과학연구개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

리튬이온전지 충방전 과정을 나노스케일에서 영상화 성공

리튬이온전지는 스마트폰과 전기차 그리고 드론을 비롯한 각종 이동 수단에 필수적인 에너지 저장 매체로 사용되고 있다. 기후변화와 코로나 팬데믹이 키워드가 되는 시대가 도래하면서 급증하는 수요에 대응하기 위해 리튬이온전지의 에너지 용량, 충전 속도 등의 전기화학적 특성을 향상하려는 연구들이 이뤄지고 있지만, 기존의 전기화학 특성 평가 방법으로는 나노미터 수준의 미시세계에서 벌어지고 있는 현상들을 이해하기 어렵다. 따라서, 전기화학 특성에 대한 통합적인 이해를 위해 나노스케일 수준에서 리튬이온의 농도 및 전기전도도 분석 기술의 개발은 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 독일의 아헨공과대학교 플로리안 하우센(Florian Hausen) 교수와 독일 뮌스터 대학교 카린 클라이너(Karin Kleiner) 교수와 협업하여 고용량 리튬이온배터리를 충‧방전할 때 리튬이온이 움직이는 모습과 그로 인해서 전자들이 움직이는 전도 경로 그리고 격자들의 움직임을 원자간력 현미경과 엑스레이 회절 및 흡수 패턴을 분석해 영상화하는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

홍 교수 연구팀은 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy, 이하 ESM)과 전도성 원자간력 현미경(Conductive Atomic Force Microscopy, 이하 C-AFM)을 활용해, 친환경차 배터리에 적용되는 고용량 양극재인 NCM622 시료의 충방전상태(State of Charge, SOC)에 따른 리튬이온의 나노스케일 분포도를 영상화했으며, 이를 근단엑스선형광분광계(Near Edge X-ray Absorption Fluorescence Spectroscopy, NEXAFS)와 엑스선회절패턴(X-ray Diffraction Pattern, XRD pattern)과 비교 분석해 리튬이온이 양극재에 확산하여 들어갈 때 산소팔면체에 들어가면서 니켈과 산소의 결합이 이온 결합에서 공유결합으로 바뀌면서 전기전도도가 낮아지는 현상을 검증하고, 이를 ESM, C-AFM 영상과 비교하면서 상당한 상관관계가 있음을 밝혀냈다.

교신 저자인 홍승범 교수는 "배터리 소재 내에서 리튬이온의 확산을 영상화하고 이를 통해서 일어나는 현상들을 다중스케일에서 이해하는 것은 향후 신뢰성이 높고 수명이 긴 고속 충‧방전 배터리 소재를 디자인하는 데 있어 매우 중요하다ˮ라며 "향후 신소재 영상화 기술과 머신러닝 기술을 융합하는 것이 20년 걸리던 배터리 소재 개발기간을 5년 이내로 단축할 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

신소재공학과 알비나 제티바예바(Albina Jetybayeva) 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스 (ACS Applied Energy Materials)'에 게재됐다. (논문명: Unraveling the State of Charge-Dependent Electronic and Ionic Structure−Property Relationships in NCM622 Cells by Multiscale Characterization)

이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 사업과 한국연구재단의 거대과학연구개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.04.29

조회수 11538

-

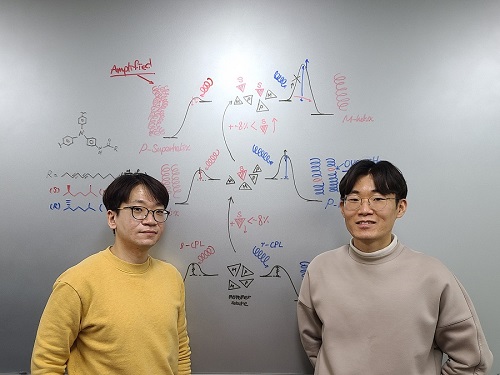

빛에 담긴 비대칭성을 증폭하는 카이랄 초분자 형성원리 규명

우리 대학 화학과 서명은 교수를 주축으로 한 연구팀이 분자 자기조립 시스템에 대한 연구를 통해 빛으로부터 *초분자 나선 방향이 결정되는 원리를 규명했다고 16일 밝혔다.

☞초분자(supermolecule): 분자 간 결합 또는 인력을 통해 둘 또는 그 이상의 작은 분자들이 모여 생성된 거대한 분자들의 집합을 말한다. 효소 등 기능성 생체 분자들도 초분자로 볼 수 있다.

단백질을 이루는 아미노산 분자는 오른손과 왼손처럼 모양은 같지만 서로 겹칠 수 없는 거울상이 존재할 수 있다. 그러나 지구상에서 탄생한 생명은 한 종류의 거울상 아미노산만을 선택해 단일한 *카이랄성을 띠게끔 진화했다. 아미노산에 담긴 카이랄 정보가 단백질로 전달되면 한쪽으로 꼬인 나선과 같이 분자를 넘어선 초분자 수준에서 증폭돼 나타나며, 이는 단일 카이랄성이 만들어지는 데 중요했을 것으로 여겨진다. 즉, 어떻게 카이랄성이 탄생하고 증폭됐는지는 자연이 단일 카이랄성을 지니게 된 이유와 연관 지을 수 있어, 생명의 기원과 깊게 관련된 문제다.

☞ 카이랄(Chiral): 수학, 화학, 물리학, 생물학 등 다양한 과학 분야에서 비대칭성을 가리키는 용어중 하나다. 이는 어떤 대상의 모양이 거울에 비춘 모양과 일치되지 않을 때 카이랄 성이 존재한다고 일컫는다. (Ex) 오른손 & 왼손)

태초에 같은 양씩 존재했을 거울상 분자 한 쌍 중에 한쪽의 비율이 높아질 수 있는 원인으로 시계 방향 혹은 반대로 회전하면서 나아가는 빛인 원편광이 흔히 거론되는데, 거울상 분자가 원편광을 흡수하는 정도가 서로 다르기 때문이다. 자연적으로 지구에 내리쬐는 원편광은 그 회전 방향이 무작위할 것이므로 분자와 원편광에 담긴 카이랄 정보가 서로 경쟁하는 가운데 어느 순간 한쪽 거울상이 과잉되면서 단일한 카이랄성이 출현했을 것으로 추론할 수 있으나, 분자와 원편광으로부터 카이랄 정보가 동시에 전달될 때 어떤 현상이 일어나는지는 거의 연구된 바 없었다.

우리 대학 서명은 교수 연구팀은 빛에 반응해 자기조립되는 프로펠러 모양의 분자를 찾고, 분자와 빛에 담긴 카이랄 정보가 전달돼 초분자 나선으로 나타날 때 각각 얼마나 효과적인지 연구했다. 먼저 원편광의 회전 방향과 분자 프로펠러 방향이 맞을 때 광화학 반응이 우세하게 일어나고, 이는 자기조립을 유도해 정해진 나선 방향으로 성장함을 밝혔다.

나아가 한쪽 거울상 분자가 과잉된 조건에서 원편광을 쬐어 나선 방향이 어느 쪽을 따라가는지 살핀 결과, 양자의 정보가 일치할 때 초분자 카이랄성이 증폭되고 반대일 때 상쇄되며, 심지어 빛으로 분자 카이랄 정보를 눌러 나선 방향을 반전할 수 있음을 정량적으로 보였다. 또한 일정 비율 이상의 거울상 분자가 축적되면 빛과 관계없이 단일한 나선 방향이 유지되는 것 역시 확인했다.

원편광을 선택적으로 걸러내는 소재는 현재 OLED, 3D 안경 등 디스플레이에 널리 쓰이고 있고, 원편광을 내는 재료 등은 차세대 디스플레이용 소재로 떠오르고 있다. 초분자 나선 구조는 개개의 분자에 비해 원편광을 훨씬 효과적으로 흡수하고 방출할 수 있다. 따라서 초분자 나선 구조를 한번 더 조립하여 분자-초분자-거시적 스케일에서 모두 카이랄성을 띠는 멀티스케일 카이랄 구조체를 구현한다면 카이랄성을 극도로 증폭할 수 있는 소재를 만들 수 있을 것으로 기대된다. 또한 약물로 쓰이는 화합물은 탈리도마이드처럼 반대 거울상 분자가 기형을 유발하는 등의 부작용을 일으킬 수 있는 만큼, 한쪽 카이랄성만을 가지게끔 합성하는 것이 필수적이다. 멀티스케일 카이랄 구조체는 이러한 비대칭 합성에서도 강력한 카이랄 환경을 제공하여 입체 선택성이 높은 촉매를 제조하거나, 거울상 분자를 효과적으로 검출할 수 있는 센서를 만드는 플랫폼이 될 수 있다.

연구진은 "이번 연구를 통해 빛에 담긴 비대칭성이 어떻게 분자 및 초분자 수준으로 전달되고 증폭될 수 있는지를 이해할 수 있었을 뿐 아니라, 분자에 담긴 정보와 별개로 초분자 카이랄성을 제어할 수 있는 가능성을 보였다는 데 큰 의의가 있다ˮ며, "이번 연구를 발판으로 카이랄 광학 소재, 비대칭 촉매 등 미래 먹거리가 될 수 있는 멀티스케일 카이랄 신소재 개발로 연구를 확장하겠다ˮ고 소감을 밝혔다.

우리 대학 화학과 강준수 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 연구를 주도하고, 화학과 김우연 교수, 임미희 교수, 윤동기 교수 연구팀이 협업한 이번 연구 결과는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)'에 2월 4일 字로 온라인 게재됐다. (논문명 : Circularly Polarized Light Can Override and Amplify Asymmetry in Supramolecular Helices)

이번 연구는 한국연구재단(NRF)에서 선정한 선도연구센터인 카이스트 화학과 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터의 지원을 받아 주로 진행됐다.

빛에 담긴 비대칭성을 증폭하는 카이랄 초분자 형성원리 규명

우리 대학 화학과 서명은 교수를 주축으로 한 연구팀이 분자 자기조립 시스템에 대한 연구를 통해 빛으로부터 *초분자 나선 방향이 결정되는 원리를 규명했다고 16일 밝혔다.

☞초분자(supermolecule): 분자 간 결합 또는 인력을 통해 둘 또는 그 이상의 작은 분자들이 모여 생성된 거대한 분자들의 집합을 말한다. 효소 등 기능성 생체 분자들도 초분자로 볼 수 있다.

단백질을 이루는 아미노산 분자는 오른손과 왼손처럼 모양은 같지만 서로 겹칠 수 없는 거울상이 존재할 수 있다. 그러나 지구상에서 탄생한 생명은 한 종류의 거울상 아미노산만을 선택해 단일한 *카이랄성을 띠게끔 진화했다. 아미노산에 담긴 카이랄 정보가 단백질로 전달되면 한쪽으로 꼬인 나선과 같이 분자를 넘어선 초분자 수준에서 증폭돼 나타나며, 이는 단일 카이랄성이 만들어지는 데 중요했을 것으로 여겨진다. 즉, 어떻게 카이랄성이 탄생하고 증폭됐는지는 자연이 단일 카이랄성을 지니게 된 이유와 연관 지을 수 있어, 생명의 기원과 깊게 관련된 문제다.

☞ 카이랄(Chiral): 수학, 화학, 물리학, 생물학 등 다양한 과학 분야에서 비대칭성을 가리키는 용어중 하나다. 이는 어떤 대상의 모양이 거울에 비춘 모양과 일치되지 않을 때 카이랄 성이 존재한다고 일컫는다. (Ex) 오른손 & 왼손)

태초에 같은 양씩 존재했을 거울상 분자 한 쌍 중에 한쪽의 비율이 높아질 수 있는 원인으로 시계 방향 혹은 반대로 회전하면서 나아가는 빛인 원편광이 흔히 거론되는데, 거울상 분자가 원편광을 흡수하는 정도가 서로 다르기 때문이다. 자연적으로 지구에 내리쬐는 원편광은 그 회전 방향이 무작위할 것이므로 분자와 원편광에 담긴 카이랄 정보가 서로 경쟁하는 가운데 어느 순간 한쪽 거울상이 과잉되면서 단일한 카이랄성이 출현했을 것으로 추론할 수 있으나, 분자와 원편광으로부터 카이랄 정보가 동시에 전달될 때 어떤 현상이 일어나는지는 거의 연구된 바 없었다.

우리 대학 서명은 교수 연구팀은 빛에 반응해 자기조립되는 프로펠러 모양의 분자를 찾고, 분자와 빛에 담긴 카이랄 정보가 전달돼 초분자 나선으로 나타날 때 각각 얼마나 효과적인지 연구했다. 먼저 원편광의 회전 방향과 분자 프로펠러 방향이 맞을 때 광화학 반응이 우세하게 일어나고, 이는 자기조립을 유도해 정해진 나선 방향으로 성장함을 밝혔다.

나아가 한쪽 거울상 분자가 과잉된 조건에서 원편광을 쬐어 나선 방향이 어느 쪽을 따라가는지 살핀 결과, 양자의 정보가 일치할 때 초분자 카이랄성이 증폭되고 반대일 때 상쇄되며, 심지어 빛으로 분자 카이랄 정보를 눌러 나선 방향을 반전할 수 있음을 정량적으로 보였다. 또한 일정 비율 이상의 거울상 분자가 축적되면 빛과 관계없이 단일한 나선 방향이 유지되는 것 역시 확인했다.

원편광을 선택적으로 걸러내는 소재는 현재 OLED, 3D 안경 등 디스플레이에 널리 쓰이고 있고, 원편광을 내는 재료 등은 차세대 디스플레이용 소재로 떠오르고 있다. 초분자 나선 구조는 개개의 분자에 비해 원편광을 훨씬 효과적으로 흡수하고 방출할 수 있다. 따라서 초분자 나선 구조를 한번 더 조립하여 분자-초분자-거시적 스케일에서 모두 카이랄성을 띠는 멀티스케일 카이랄 구조체를 구현한다면 카이랄성을 극도로 증폭할 수 있는 소재를 만들 수 있을 것으로 기대된다. 또한 약물로 쓰이는 화합물은 탈리도마이드처럼 반대 거울상 분자가 기형을 유발하는 등의 부작용을 일으킬 수 있는 만큼, 한쪽 카이랄성만을 가지게끔 합성하는 것이 필수적이다. 멀티스케일 카이랄 구조체는 이러한 비대칭 합성에서도 강력한 카이랄 환경을 제공하여 입체 선택성이 높은 촉매를 제조하거나, 거울상 분자를 효과적으로 검출할 수 있는 센서를 만드는 플랫폼이 될 수 있다.

연구진은 "이번 연구를 통해 빛에 담긴 비대칭성이 어떻게 분자 및 초분자 수준으로 전달되고 증폭될 수 있는지를 이해할 수 있었을 뿐 아니라, 분자에 담긴 정보와 별개로 초분자 카이랄성을 제어할 수 있는 가능성을 보였다는 데 큰 의의가 있다ˮ며, "이번 연구를 발판으로 카이랄 광학 소재, 비대칭 촉매 등 미래 먹거리가 될 수 있는 멀티스케일 카이랄 신소재 개발로 연구를 확장하겠다ˮ고 소감을 밝혔다.

우리 대학 화학과 강준수 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 연구를 주도하고, 화학과 김우연 교수, 임미희 교수, 윤동기 교수 연구팀이 협업한 이번 연구 결과는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)'에 2월 4일 字로 온라인 게재됐다. (논문명 : Circularly Polarized Light Can Override and Amplify Asymmetry in Supramolecular Helices)

이번 연구는 한국연구재단(NRF)에서 선정한 선도연구센터인 카이스트 화학과 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터의 지원을 받아 주로 진행됐다.

2022.02.16

조회수 12970

-

세로토닌 신호 억제를 통한 당뇨병 및 지방간 억제 효과 규명

우리 대학 의과학대학원 김하일 교수 연구팀이 분당서울대병원 내분비대사내과 최성희 교수 연구팀과 공동연구를 통해 지방조직의 *세로토닌 신호 억제로 당뇨병 개선 및 지방간 억제 효과를 규명했다고 8일 밝혔다.

☞ 세로토닌 : 신경전달물질 중 하나로 감정, 수면 등의 조절에 관여를 한다. 주로 위장관, 혈소판, 뇌, 중추신경계에서 볼 수 있으며 행복을 느끼는 데에 기여한다고 여겨진다.

공동연구팀은 지방조직의 세로토닌 수용체 2B 신호전달 억제를 통해 지방조직에서 분비되는 지방산을 조절하고 그 결과 혈중 지방산 수치를 낮추어 전신적인 대사 지표와 지방간을 개선하는 기작을 통해 지방간 치료제 연구 분야에 새로운 방향성을 제시하고 기존 대사질환 치료제 연구의 한계를 극복할 가능성을 제시해 주었다.

우리 대학 의과학대학원 최원근 박사, 최원석 박사 (현 화순전남대학교병원 내분비대사내과), 분당서울대병원 내분비대사내과 오태정 교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `임상연구저널 (Journal of Clinical Investigation)' 10월 7일 字 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Inhibiting serotonin signaling through HTR2B in visceral adipose tissue improve obesity induced insulin resistance )

세로토닌은 뇌에서의 역할과 달리 말초조직에서 비만, 당뇨 상황에서 다양한 에너지대사를 조절한다. 특히 간조직의 세로토닌 신호전달은 지방 합성을 촉진한다고 알려져 있으며, 이 신호를 억제하였을 때 지방간 형성이 개선되는 것을 확인한 바 있다. 이에 공동연구팀은 세로토닌의 내장지방에서의 역할을 확인해 보기로 하였고, 지방세포에서 세로토닌 2B 수용체의 신호를 억제하면 지방조직 내 염증반응이 감소하고, 지방간 억제 및 전신적 인슐린 감수성 증가 등 전반적인 대사 지표가 개선되는 효과를 확인하였다. 이는 세로토닌이 중추신경을 통해서가 아니라 직접적으로 지방조직에 작용한다는 것을 새롭게 발견한 것으로, 향후 새로운 당뇨병 및 지방간 치료제 개발의 표적을 제시하였다는 데에 의의가 있다.

세로토닌 신호 억제를 주요 표적으로 한 지방간 혹은 당뇨병 치료제 개발은 생물학적, 임상적으로 중요한 의미를 가진다. 기존에 개발된 치료제들과 달리 지방조직과 간조직을 동시에 표적으로 하는 세로토닌 신호 억제제는 향후 대사질환 치료제 개발 연구분야에서 괄목할만한 성과를 보일 것으로 기대된다.

비만이 당뇨병 및 지방간과 같은 만성질환을 유발하는 데에 내장지방의 양적 증가와 대사 변화가 중요할 것이라는 점은 학계에서 널리 받아들여지고 있는 현상이다. 본 연구는 세로토닌 2B 수용체가 비만과 같은 인슐린 저항성이 유발되는 상황에서 내장지방 특이적으로 발현이 증가한다는 관찰에서 시작되었으며, 사람의 지방조직 및 다양한 마우스 모델을 이용하여 다학제적 접근으로 임상적인 의미를 잘 파고든 연구라는 점에서 높은 가치를 지닌다.

공동 제1 저자인 우리 대학 최원근 박사는 "이번 연구를 통해 세로토닌 수용체를 표적으로 한 약물이 지방간을 포함한 다양한 대사질환 치료에 새로운 지평을 열 것으로 사료된다"고 말했다. 또한 공동교신저자인 김하일 교수는 "최근 의과학 연구분야에 있어 기초연구자와 임상의사의 협업의 중요성이 강조되는 가운데 KAIST와 분당서울대병원의 공동연구를 통해 의미있는 결론이 도출되어 기쁘다"고 말했다.

이어 공동 교신저자인 분당서울대병원 최성희 교수는 “이번 연구결과를 바탕으로 세로토닌 2B 수용체 신호를 효과적으로 억제할 수 있는 치료법 개발을 통해, 지방세포에도 직접적으로 작용할 수 있는 새로운 인슐린 저항성 약물을 개발할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 바이오·의료기술개발사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

세로토닌 신호 억제를 통한 당뇨병 및 지방간 억제 효과 규명

우리 대학 의과학대학원 김하일 교수 연구팀이 분당서울대병원 내분비대사내과 최성희 교수 연구팀과 공동연구를 통해 지방조직의 *세로토닌 신호 억제로 당뇨병 개선 및 지방간 억제 효과를 규명했다고 8일 밝혔다.

☞ 세로토닌 : 신경전달물질 중 하나로 감정, 수면 등의 조절에 관여를 한다. 주로 위장관, 혈소판, 뇌, 중추신경계에서 볼 수 있으며 행복을 느끼는 데에 기여한다고 여겨진다.

공동연구팀은 지방조직의 세로토닌 수용체 2B 신호전달 억제를 통해 지방조직에서 분비되는 지방산을 조절하고 그 결과 혈중 지방산 수치를 낮추어 전신적인 대사 지표와 지방간을 개선하는 기작을 통해 지방간 치료제 연구 분야에 새로운 방향성을 제시하고 기존 대사질환 치료제 연구의 한계를 극복할 가능성을 제시해 주었다.

우리 대학 의과학대학원 최원근 박사, 최원석 박사 (현 화순전남대학교병원 내분비대사내과), 분당서울대병원 내분비대사내과 오태정 교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `임상연구저널 (Journal of Clinical Investigation)' 10월 7일 字 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Inhibiting serotonin signaling through HTR2B in visceral adipose tissue improve obesity induced insulin resistance )

세로토닌은 뇌에서의 역할과 달리 말초조직에서 비만, 당뇨 상황에서 다양한 에너지대사를 조절한다. 특히 간조직의 세로토닌 신호전달은 지방 합성을 촉진한다고 알려져 있으며, 이 신호를 억제하였을 때 지방간 형성이 개선되는 것을 확인한 바 있다. 이에 공동연구팀은 세로토닌의 내장지방에서의 역할을 확인해 보기로 하였고, 지방세포에서 세로토닌 2B 수용체의 신호를 억제하면 지방조직 내 염증반응이 감소하고, 지방간 억제 및 전신적 인슐린 감수성 증가 등 전반적인 대사 지표가 개선되는 효과를 확인하였다. 이는 세로토닌이 중추신경을 통해서가 아니라 직접적으로 지방조직에 작용한다는 것을 새롭게 발견한 것으로, 향후 새로운 당뇨병 및 지방간 치료제 개발의 표적을 제시하였다는 데에 의의가 있다.

세로토닌 신호 억제를 주요 표적으로 한 지방간 혹은 당뇨병 치료제 개발은 생물학적, 임상적으로 중요한 의미를 가진다. 기존에 개발된 치료제들과 달리 지방조직과 간조직을 동시에 표적으로 하는 세로토닌 신호 억제제는 향후 대사질환 치료제 개발 연구분야에서 괄목할만한 성과를 보일 것으로 기대된다.

비만이 당뇨병 및 지방간과 같은 만성질환을 유발하는 데에 내장지방의 양적 증가와 대사 변화가 중요할 것이라는 점은 학계에서 널리 받아들여지고 있는 현상이다. 본 연구는 세로토닌 2B 수용체가 비만과 같은 인슐린 저항성이 유발되는 상황에서 내장지방 특이적으로 발현이 증가한다는 관찰에서 시작되었으며, 사람의 지방조직 및 다양한 마우스 모델을 이용하여 다학제적 접근으로 임상적인 의미를 잘 파고든 연구라는 점에서 높은 가치를 지닌다.

공동 제1 저자인 우리 대학 최원근 박사는 "이번 연구를 통해 세로토닌 수용체를 표적으로 한 약물이 지방간을 포함한 다양한 대사질환 치료에 새로운 지평을 열 것으로 사료된다"고 말했다. 또한 공동교신저자인 김하일 교수는 "최근 의과학 연구분야에 있어 기초연구자와 임상의사의 협업의 중요성이 강조되는 가운데 KAIST와 분당서울대병원의 공동연구를 통해 의미있는 결론이 도출되어 기쁘다"고 말했다.

이어 공동 교신저자인 분당서울대병원 최성희 교수는 “이번 연구결과를 바탕으로 세로토닌 2B 수용체 신호를 효과적으로 억제할 수 있는 치료법 개발을 통해, 지방세포에도 직접적으로 작용할 수 있는 새로운 인슐린 저항성 약물을 개발할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 바이오·의료기술개발사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.10.08

조회수 9803

가까운 미래에 많은 지역에서 가뭄이 일상화되는 사실 최초 예측

우리 대학 문술미래전략대학원(건설및환경공학과 겸임) 김형준 교수 연구팀이 국제 공동 연구를 통해 과거 최대의 가뭄이 여러 해에 걸쳐 지속해서 발생하는 시점, 즉 세계의 각 지역에서 가뭄이 일상화되는 시점을 최초로 추정했다고 밝혔다. 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’6월 28일 판에 출판됐다. (논문명: The timing of unprecedented hydrological drought under climate change; doi:10.1038/s41467-022-30729-2)

지구온난화에 대한 장기적인 대책을 검토하기 위해서 그 영향이 미래에 어떻게 변화되는지에 대한 전망은 매우 중요한 정보가 된다. 특히 종래의 통계치나 경험을 적용할 수 없게 되는 시기가 도래한다면 그 시점을 파악하는 것이 매우 중요하다.

KAIST, 동경대학교, 일본 국립환경연구원 등 7개국 13기관으로 구성된 국제 공동 연구팀은 수치모델을 이용해 전 지구 하천유량의 미래 변화를 예측하고 가뭄이 일어나는 빈도를 조사함으로써 과거 최대의 가뭄이 수년에 걸쳐 일어나게 되는 이른바 `재난'이 일상화가 되는 시기를 세계 최초로 추정해냈다.

연구 결과는 지중해 연안이나 남미의 남부 등 특정한 지역들에서 이번 세기 전반 혹은 중간쯤에 과거 최대의 가뭄이 적어도 5년 이상 연속적으로 넘어서는 시기를 맞이하고 과거로부터 지금까지의 기후에서 비정상 상태가 일상에서 빈번하게 일어날 확률이 높아짐을 보인다. 또한, 온실가스의 배출을 적극적으로 줄여나가더라도 어떤 지역에서는 십여 년 안에 이와 같은 `재난의 일상화'가 일어날 수 있음을 발견했다. 하지만, 기후변화에 적극적으로 대응하는 시나리오(RCP2.6)의 경우에는 가뭄의 일상화 시점이 늦어지거나 계속되는 기간이 줄어드는 것으로 나타났다.

교신 저자인 김형준 교수 연구팀의 유스케 사토 박사(문술미래전략대학원 연구부교수)는 "수자원 혹은 농업 분야의 기후변화 대책에는 보통 많은 시간이 요구되며 현재의 비정상이 일상화가 되기 전에 충분한 준비를 해두는 것이 중요하다ˮ고 말했다.

김형준 교수는 "이번 연구 결과는 전 세계의 가뭄 발생의 미래경로에 있어서 탄소중립 실현의 중요성을 강조하고 특정 지역에서는 기후변화 대응과 더불어 기후변화 적응대책을 적극적으로 준비해나가야 할 필요가 있다는 것을 시사한다ˮ고 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업(BP+)와 인류세연구센터의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.21 조회수 8363

가까운 미래에 많은 지역에서 가뭄이 일상화되는 사실 최초 예측

우리 대학 문술미래전략대학원(건설및환경공학과 겸임) 김형준 교수 연구팀이 국제 공동 연구를 통해 과거 최대의 가뭄이 여러 해에 걸쳐 지속해서 발생하는 시점, 즉 세계의 각 지역에서 가뭄이 일상화되는 시점을 최초로 추정했다고 밝혔다. 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’6월 28일 판에 출판됐다. (논문명: The timing of unprecedented hydrological drought under climate change; doi:10.1038/s41467-022-30729-2)

지구온난화에 대한 장기적인 대책을 검토하기 위해서 그 영향이 미래에 어떻게 변화되는지에 대한 전망은 매우 중요한 정보가 된다. 특히 종래의 통계치나 경험을 적용할 수 없게 되는 시기가 도래한다면 그 시점을 파악하는 것이 매우 중요하다.

KAIST, 동경대학교, 일본 국립환경연구원 등 7개국 13기관으로 구성된 국제 공동 연구팀은 수치모델을 이용해 전 지구 하천유량의 미래 변화를 예측하고 가뭄이 일어나는 빈도를 조사함으로써 과거 최대의 가뭄이 수년에 걸쳐 일어나게 되는 이른바 `재난'이 일상화가 되는 시기를 세계 최초로 추정해냈다.

연구 결과는 지중해 연안이나 남미의 남부 등 특정한 지역들에서 이번 세기 전반 혹은 중간쯤에 과거 최대의 가뭄이 적어도 5년 이상 연속적으로 넘어서는 시기를 맞이하고 과거로부터 지금까지의 기후에서 비정상 상태가 일상에서 빈번하게 일어날 확률이 높아짐을 보인다. 또한, 온실가스의 배출을 적극적으로 줄여나가더라도 어떤 지역에서는 십여 년 안에 이와 같은 `재난의 일상화'가 일어날 수 있음을 발견했다. 하지만, 기후변화에 적극적으로 대응하는 시나리오(RCP2.6)의 경우에는 가뭄의 일상화 시점이 늦어지거나 계속되는 기간이 줄어드는 것으로 나타났다.

교신 저자인 김형준 교수 연구팀의 유스케 사토 박사(문술미래전략대학원 연구부교수)는 "수자원 혹은 농업 분야의 기후변화 대책에는 보통 많은 시간이 요구되며 현재의 비정상이 일상화가 되기 전에 충분한 준비를 해두는 것이 중요하다ˮ고 말했다.

김형준 교수는 "이번 연구 결과는 전 세계의 가뭄 발생의 미래경로에 있어서 탄소중립 실현의 중요성을 강조하고 특정 지역에서는 기후변화 대응과 더불어 기후변화 적응대책을 적극적으로 준비해나가야 할 필요가 있다는 것을 시사한다ˮ고 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업(BP+)와 인류세연구센터의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.21 조회수 8363 차세대 정보전달 핵심 기술, 위상학적 솔리톤의 형성과정 실시간 관찰 성공

우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀이 카이랄(비대칭성) 액정 물질의 자발적 조립으로 위상학적 솔리톤의 형성을 규칙적으로 대면적에서 제어하고 형성과정을 실시간으로 관찰하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

솔리톤은 특정한 파동이 주변과 상호작용을 통해 사라지지 않고 계속 유지하는 현상을 말한다. 특히 파동이 멀리까지 전달될 때도 그 고유의 정보를 잃지 않고 끝까지 원하는 지점까지 도달하는 특성을 갖는다. 따라서, 최근 해킹에 자유로울 수 없는 디지털 사회에서 솔리톤은 고유의 높은 안정성으로 인해 미래 통신의 핵심이 되리란 기대가 크다. 더 나아가 유기 액정 분자를 이용해 만들어진 위상학적 솔리톤은 스핀(spin)이라는 특별한 방향성을 갖고 있기에 차세대 복제 방지 장치 및 메모리 소자로 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

윤 교수팀은 특별히 이번 연구를 통해 지금까지는 상온과 같은 온화한 조건에서 실시간으로 관찰할 수 없었던 위상학적 솔리톤의 형성과정을 밝혔다. 이는 공기기둥으로 만들어진 한정된 공간에서의 자기조립 카이랄 액정 물질을 이용했기에 가능한 일이다.

화학과 박건형 박사과정 학생, 서아람 박사가 제1 저자로 참여하고 같은 그룹 최윤석 박사, 이창재 박사과정이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼스 (Advanced Materials)' 온라인판에 지난 6월 5일자에 게재되고, 7월호에 뒤 속표지로 선정될 예정이다. (논문명 : Fabrications of Topological Solitons Array in Patterned Chiral Liquid Crystals for Real-time Observation of Morphogenesis)

윤 교수팀은 이번 연구에서 기존에 널리 사용되는 액정영상표시장치(liquid crystal display; LCD)의 핵심 재료로 사용되는 일반형 액정분자가 아닌 카이랄(비대칭성) 액정 물질을 이용해 상온과 유사한 섭씨 30도 정도에서 위상학적 솔리톤 구조를 구현했다. 일반적으로 위상학적 솔리톤의 형성을 제어하기 위해서는 복잡한 장비가 필요하고, 이들의 형성되는 시간이 매우 짧아 형성과정에 관한 연구가 그동안 진행되지 못했다.

윤 교수팀은 카이랄 액정분자들의 이루는 위상학적 솔리톤의 규칙적 형성과 제어를 위해, 분자들을 수직 방향으로 세울 수 있는 수직 배향막과 공기기둥 조합을 정밀하게 조절했다. 자세히는 수직 배향막이 코팅된 수 마이크론(백만분의 1미터) 크기의 동그란 실리콘 물질 기반의 음각 패턴과 유리 기판을 준비하고 간격을 수 마이크론으로 조절해 카이랄 액정 물질을 주입했을 때 음각 패턴 위로 공기기둥이 자발적으로 형성하게 했다. 그 후 모든 기판에서 액정분자들이 수직으로 배향하게 되고 기판과 기판, 기판과 공기기둥 사이 부분에서는 어쩔 수 없이 규칙적으로 뒤틀림(distortion) 현상을 유발할 수밖에 없어 카이랄 분자체, 즉 위상학적 솔리톤이 형성될 수 있는 시스템을 개발했다.

위상학적 솔리톤의 형성 및 제어에 있어 핵심은 등방상(isotropic) 온도(약 섭씨 40도)에서 액정상 온도(약 섭씨 30도)로 냉각시킬 때 공기기둥 근처에 있는 액정 물질이 유리 기판과 실리콘 패턴 부분 사이의 액정 물질보다 온도가 더 낮아 열적 상전이를 원하는 대로 규칙적으로 일어나게 제어하는 데 있다. 이는 뚝배기에 요리된 계란찜을 먹을 때 뜨거운 뚝배기 부분(실리콘 혹은 유리기판 부분)보다 공기에 노출되어 상대적으로 식은 부분(공기 기둥 근처)부터 떠먹는 일상생활의 지혜와 일맥상통한다.

연구팀은 이렇게 자연스럽게 형성된 공기기둥에 의해 제어된 열적 상전이를 통해 위상학적 결함이 형성되고 결함이 있는 위치에서만 위상학적 솔리톤이 형성된다는 사실을 실시간 분석을 통해 규명했다. 이 분석기술은 전자기학의 스커미온 입자와 같은 다른 물리현상에서 발견되는 위상학적 솔리톤 형성의 해석 등 다양한 분야에서 응용될 수 있는 잠재성을 가진다.

윤동기 교수는 "일반적인 위상학적 솔리톤이 생성이나 소멸만 가능한 것으로 알려질 만큼 안정성이 높은데, 이번 연구 결과를 통해 솔리톤의 형성과정을 더욱 자세히 이해하고 정보를 저장하고 기록하는 등, 차세대 반도체 소자로 손꼽히는 스핀트로닉스 응용기술로써 사용될 수 있을 것ˮ이라고 견해를 밝혔다.

한편 이번 연구는 콜로라도 대학 물리학과의 이반 스말륙((Ivan Smalyukh) 연구실과 공동연구로 진행됐으며, 과학기술정보통신부 한국연구재단의 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, 전략과제 등의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.11 조회수 8208

차세대 정보전달 핵심 기술, 위상학적 솔리톤의 형성과정 실시간 관찰 성공

우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀이 카이랄(비대칭성) 액정 물질의 자발적 조립으로 위상학적 솔리톤의 형성을 규칙적으로 대면적에서 제어하고 형성과정을 실시간으로 관찰하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

솔리톤은 특정한 파동이 주변과 상호작용을 통해 사라지지 않고 계속 유지하는 현상을 말한다. 특히 파동이 멀리까지 전달될 때도 그 고유의 정보를 잃지 않고 끝까지 원하는 지점까지 도달하는 특성을 갖는다. 따라서, 최근 해킹에 자유로울 수 없는 디지털 사회에서 솔리톤은 고유의 높은 안정성으로 인해 미래 통신의 핵심이 되리란 기대가 크다. 더 나아가 유기 액정 분자를 이용해 만들어진 위상학적 솔리톤은 스핀(spin)이라는 특별한 방향성을 갖고 있기에 차세대 복제 방지 장치 및 메모리 소자로 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

윤 교수팀은 특별히 이번 연구를 통해 지금까지는 상온과 같은 온화한 조건에서 실시간으로 관찰할 수 없었던 위상학적 솔리톤의 형성과정을 밝혔다. 이는 공기기둥으로 만들어진 한정된 공간에서의 자기조립 카이랄 액정 물질을 이용했기에 가능한 일이다.

화학과 박건형 박사과정 학생, 서아람 박사가 제1 저자로 참여하고 같은 그룹 최윤석 박사, 이창재 박사과정이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼스 (Advanced Materials)' 온라인판에 지난 6월 5일자에 게재되고, 7월호에 뒤 속표지로 선정될 예정이다. (논문명 : Fabrications of Topological Solitons Array in Patterned Chiral Liquid Crystals for Real-time Observation of Morphogenesis)

윤 교수팀은 이번 연구에서 기존에 널리 사용되는 액정영상표시장치(liquid crystal display; LCD)의 핵심 재료로 사용되는 일반형 액정분자가 아닌 카이랄(비대칭성) 액정 물질을 이용해 상온과 유사한 섭씨 30도 정도에서 위상학적 솔리톤 구조를 구현했다. 일반적으로 위상학적 솔리톤의 형성을 제어하기 위해서는 복잡한 장비가 필요하고, 이들의 형성되는 시간이 매우 짧아 형성과정에 관한 연구가 그동안 진행되지 못했다.

윤 교수팀은 카이랄 액정분자들의 이루는 위상학적 솔리톤의 규칙적 형성과 제어를 위해, 분자들을 수직 방향으로 세울 수 있는 수직 배향막과 공기기둥 조합을 정밀하게 조절했다. 자세히는 수직 배향막이 코팅된 수 마이크론(백만분의 1미터) 크기의 동그란 실리콘 물질 기반의 음각 패턴과 유리 기판을 준비하고 간격을 수 마이크론으로 조절해 카이랄 액정 물질을 주입했을 때 음각 패턴 위로 공기기둥이 자발적으로 형성하게 했다. 그 후 모든 기판에서 액정분자들이 수직으로 배향하게 되고 기판과 기판, 기판과 공기기둥 사이 부분에서는 어쩔 수 없이 규칙적으로 뒤틀림(distortion) 현상을 유발할 수밖에 없어 카이랄 분자체, 즉 위상학적 솔리톤이 형성될 수 있는 시스템을 개발했다.

위상학적 솔리톤의 형성 및 제어에 있어 핵심은 등방상(isotropic) 온도(약 섭씨 40도)에서 액정상 온도(약 섭씨 30도)로 냉각시킬 때 공기기둥 근처에 있는 액정 물질이 유리 기판과 실리콘 패턴 부분 사이의 액정 물질보다 온도가 더 낮아 열적 상전이를 원하는 대로 규칙적으로 일어나게 제어하는 데 있다. 이는 뚝배기에 요리된 계란찜을 먹을 때 뜨거운 뚝배기 부분(실리콘 혹은 유리기판 부분)보다 공기에 노출되어 상대적으로 식은 부분(공기 기둥 근처)부터 떠먹는 일상생활의 지혜와 일맥상통한다.

연구팀은 이렇게 자연스럽게 형성된 공기기둥에 의해 제어된 열적 상전이를 통해 위상학적 결함이 형성되고 결함이 있는 위치에서만 위상학적 솔리톤이 형성된다는 사실을 실시간 분석을 통해 규명했다. 이 분석기술은 전자기학의 스커미온 입자와 같은 다른 물리현상에서 발견되는 위상학적 솔리톤 형성의 해석 등 다양한 분야에서 응용될 수 있는 잠재성을 가진다.

윤동기 교수는 "일반적인 위상학적 솔리톤이 생성이나 소멸만 가능한 것으로 알려질 만큼 안정성이 높은데, 이번 연구 결과를 통해 솔리톤의 형성과정을 더욱 자세히 이해하고 정보를 저장하고 기록하는 등, 차세대 반도체 소자로 손꼽히는 스핀트로닉스 응용기술로써 사용될 수 있을 것ˮ이라고 견해를 밝혔다.

한편 이번 연구는 콜로라도 대학 물리학과의 이반 스말륙((Ivan Smalyukh) 연구실과 공동연구로 진행됐으며, 과학기술정보통신부 한국연구재단의 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, 전략과제 등의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.11 조회수 8208 4차원에서 다른 두 2차원 곡면 발견

우리 대학 수리과학과 박정환 교수가 카일 헤이든(Kyle Hayden) 콜롬비아 대학교 교수, 김승원 서울대학교 연구원, 매기 밀러(Maggie Miller) 스탠포드 대학교 연구원, 아이작 선버그(Isaac Sundberg) 막스플랑크 연구소 연구원과 함께 40년간 해결되지 않았던 위상수학계 난제를 해결했다고 5일 밝혔다.

매듭이란 3차원 공간 안에 원이 꼬여서 들어가 있는 형태를 말한다. 물리적으로는 신발 끈을 복잡하게 묶은 후에 끈의 양 끝을 하나로 붙인 원을 생각하면 된다. 매듭은 1차원적 기하학적 대상이다. 그리하여 모든 매듭은 사이퍼트 곡면이라는 2차원 곡면의 경계가 되는데 하나의 매듭이 여러 개의 서로 다른 사이퍼트 곡면의 경계가 되기도 한다. 많은 경우 위상수학에서는 하나의 차원이 더 해지면 서로 달랐던 기하학적 대상들이 같아지고는 한다. 현재 인디애나 대학교에서 명예교수로 있는 찰스 리빙스턴(Charles Livingston)은 이런 현상이 사이퍼트 곡면에서도 일어날 것이라고 1982년에 추측하였다. 즉, 그는 어떤 매듭의 두 사이퍼트 곡면이 3차원에서는 다르더라도 4차원 공간에서는 항상 같아질 것으로 추측한 것이다. 이 추측의 하나의 배경은 다년간 3차원 공간에서 다르다고 증명되었던 수많은 사이퍼트 곡면들을 많은 수학자가 4차원 공간에서 관찰하였지만, 대부분의 경우 4차원 공간에서는 같아진다는 사실을 증명하였기 때문이다.

박 교수는 동료 연구자와 함께 리빙스턴 추측이 거짓이라는 사실의 증명을 하였다. 이 증명을 포함하고 있는 ‘4차원 공안의 사이퍼트 곡면(Seifert surfaces in the 4-ball)’ 논문을 최근 프리프린트(학술지 출판 전에 사전 공개되는 논문)로 공개했다.

이들은 <그림 1>에서 보이는 두 개의 사이퍼트 곡면을 사용하였다. 이 두 개의 사이퍼트 곡면은 <그림 2>의 닫힌곡면을 두 개로 나누어서 얻어진 것이다. 즉, <그림 2>는 이 두 개의 사이퍼트 곡면이 같은 매듭을 경계로 한다는 사실을 설명해 주고 있다.

이 두 개의 사이퍼트 곡면이 다르다는 사실은 두 가지의 다른 방법을 사용하여 증명하였다. 첫 번째 방법은 위상수학에서 기본적으로 사용되는 피폭 공간이라는 개념을 사용하였다. 두 번째 방법은 존스 다항식(Jones polynomial)을 일반화한 코바노프 호몰로지(Khovanov homology)를 사용하였다. 특히, 위 연구자들은 코바노프 호몰로지를 이용하여 4차원 공간 안의 2차원 곡면들에 관한 다양한 연구를 진행하고 있다. 예를 들어, 이번에 발표한 논문에는 위상적으로는 4차원에서 같아지지만 매끄러운 구조를 유지하면서 같아질 수 없는 두 개의 사이퍼트 곡면의 존재성도 증명하였다. 이는 4차원 공간에서만 일어나는 미묘하고 신비한 현상을 대변한다. 박 교수와 연구자들은 이 논문은 계기로 앞으로 4차원 공간의 2차원 곡면에 대한 더 활발한 연구를 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

2022.07.05 조회수 6156

4차원에서 다른 두 2차원 곡면 발견

우리 대학 수리과학과 박정환 교수가 카일 헤이든(Kyle Hayden) 콜롬비아 대학교 교수, 김승원 서울대학교 연구원, 매기 밀러(Maggie Miller) 스탠포드 대학교 연구원, 아이작 선버그(Isaac Sundberg) 막스플랑크 연구소 연구원과 함께 40년간 해결되지 않았던 위상수학계 난제를 해결했다고 5일 밝혔다.

매듭이란 3차원 공간 안에 원이 꼬여서 들어가 있는 형태를 말한다. 물리적으로는 신발 끈을 복잡하게 묶은 후에 끈의 양 끝을 하나로 붙인 원을 생각하면 된다. 매듭은 1차원적 기하학적 대상이다. 그리하여 모든 매듭은 사이퍼트 곡면이라는 2차원 곡면의 경계가 되는데 하나의 매듭이 여러 개의 서로 다른 사이퍼트 곡면의 경계가 되기도 한다. 많은 경우 위상수학에서는 하나의 차원이 더 해지면 서로 달랐던 기하학적 대상들이 같아지고는 한다. 현재 인디애나 대학교에서 명예교수로 있는 찰스 리빙스턴(Charles Livingston)은 이런 현상이 사이퍼트 곡면에서도 일어날 것이라고 1982년에 추측하였다. 즉, 그는 어떤 매듭의 두 사이퍼트 곡면이 3차원에서는 다르더라도 4차원 공간에서는 항상 같아질 것으로 추측한 것이다. 이 추측의 하나의 배경은 다년간 3차원 공간에서 다르다고 증명되었던 수많은 사이퍼트 곡면들을 많은 수학자가 4차원 공간에서 관찰하였지만, 대부분의 경우 4차원 공간에서는 같아진다는 사실을 증명하였기 때문이다.

박 교수는 동료 연구자와 함께 리빙스턴 추측이 거짓이라는 사실의 증명을 하였다. 이 증명을 포함하고 있는 ‘4차원 공안의 사이퍼트 곡면(Seifert surfaces in the 4-ball)’ 논문을 최근 프리프린트(학술지 출판 전에 사전 공개되는 논문)로 공개했다.

이들은 <그림 1>에서 보이는 두 개의 사이퍼트 곡면을 사용하였다. 이 두 개의 사이퍼트 곡면은 <그림 2>의 닫힌곡면을 두 개로 나누어서 얻어진 것이다. 즉, <그림 2>는 이 두 개의 사이퍼트 곡면이 같은 매듭을 경계로 한다는 사실을 설명해 주고 있다.

이 두 개의 사이퍼트 곡면이 다르다는 사실은 두 가지의 다른 방법을 사용하여 증명하였다. 첫 번째 방법은 위상수학에서 기본적으로 사용되는 피폭 공간이라는 개념을 사용하였다. 두 번째 방법은 존스 다항식(Jones polynomial)을 일반화한 코바노프 호몰로지(Khovanov homology)를 사용하였다. 특히, 위 연구자들은 코바노프 호몰로지를 이용하여 4차원 공간 안의 2차원 곡면들에 관한 다양한 연구를 진행하고 있다. 예를 들어, 이번에 발표한 논문에는 위상적으로는 4차원에서 같아지지만 매끄러운 구조를 유지하면서 같아질 수 없는 두 개의 사이퍼트 곡면의 존재성도 증명하였다. 이는 4차원 공간에서만 일어나는 미묘하고 신비한 현상을 대변한다. 박 교수와 연구자들은 이 논문은 계기로 앞으로 4차원 공간의 2차원 곡면에 대한 더 활발한 연구를 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

2022.07.05 조회수 6156 누리호 발사 큐브위성 랑데브(RANDEV) 지상국 교신 성공

우리 대학 항공우주공학과 항공우주시스템 및 제어연구실(방효충 지도교수) 팀에서 개발한 큐브위성이 지난 6월 21일 누리호에서 발사한 성능 검증위성에서 7월 1일 오후 4시 38분에 우주로 성공적으로 전개되어 7월 2일 새벽 3시 42분에 KAIST 지상국과 첫 교신에 성공했다고 밝혔다.

랑데브(RANDEV)로 명명된 큐브위성은 가로 10cm, 세로 10cm, 높이 30cm 크기의 직육면체 형상으로 무게는 3.2kg인 초소형 인공위성으로 연구실의 대학원생들이 주도해 개발했다.

이번 큐브위성의 주요 임무는 소형 지구관측 카메라를 활용해 지상 촬영을 수행하고 촬영된 영상을 지상국으로 전송하는 것이다. 또한 인공위성의 3축 자세제어 기능을 검증하고 지상국과 UHF/VHF(극초단파/초단파) 주파수를 활용한 통신 및 S 밴드의 고속 영상 전송을 포함한 큐브위성 시스템의 임무와 본체의 정상적인 운용을 검증하기 위한 목적이다.

이번 성과는 큐브위성의 임무 설계, 탑재 S/W, 지상국등 주요 임무를 학생 연구진들이 직접 참여함으로써 우주기술 역량을 확보하고 향후 큐브위성을 실용적인 임무 목적으로 활용할 수 있는 계기를 마련할 수 있을 것으로 기대된다.

본 연구팀은 2017년과 2019년 각각 2차례에 걸쳐 큐브위성을 발사하였고 특히 2017년 발사한 LINK 큐브위성은 지상국과의 성공적인 교신과 운용 성과를 통해 큐브위성 경연대회 대상을 수상한 경험이 있다.

KAIST는 대한민국 인공위성 개발 역사의 시작이다. KAIST 인공위성연구소가 대한민국 첫 번째 국적 위성인 우리별 1호를 개발했기 때문이다. 국내 우주 연구를 주도하고 있는 KAIST는 올해 8월 우리별 1호 발사 30주년을 앞두고 있으며 이번 누리호 발사체를 이용한 큐브위성의 성공적인 전개와 교신을 통해 KAIST가 국내 우주 연구와 교육을 선도하고 나아가 글로벌 우주 교육 기관으로서 위상을 확립할 것으로 예상된다.

연구팀은 당분간 큐브위성 시스템의 안정적인 운용을 위성 본체 데이터를 통해 확인하는 절차를 밟을 예정이며 위성체가 안정화된 이후 탑재 카메라를 이용한 영상 촬영 및 지상국 전송 임무를 수행할 예정이다.

이번 누리호를 통해 발사된 성능 검증위성을 통해 4기 큐브위성이 우주로 전개되는데 다수의 큐브위성을 동시에 궤도에 투입하는 기술을 확보하는 새로운 시도로서 국내 우주개발의 중요 성과로 여겨질 수 있다.

2022.07.02 조회수 8697

누리호 발사 큐브위성 랑데브(RANDEV) 지상국 교신 성공

우리 대학 항공우주공학과 항공우주시스템 및 제어연구실(방효충 지도교수) 팀에서 개발한 큐브위성이 지난 6월 21일 누리호에서 발사한 성능 검증위성에서 7월 1일 오후 4시 38분에 우주로 성공적으로 전개되어 7월 2일 새벽 3시 42분에 KAIST 지상국과 첫 교신에 성공했다고 밝혔다.

랑데브(RANDEV)로 명명된 큐브위성은 가로 10cm, 세로 10cm, 높이 30cm 크기의 직육면체 형상으로 무게는 3.2kg인 초소형 인공위성으로 연구실의 대학원생들이 주도해 개발했다.

이번 큐브위성의 주요 임무는 소형 지구관측 카메라를 활용해 지상 촬영을 수행하고 촬영된 영상을 지상국으로 전송하는 것이다. 또한 인공위성의 3축 자세제어 기능을 검증하고 지상국과 UHF/VHF(극초단파/초단파) 주파수를 활용한 통신 및 S 밴드의 고속 영상 전송을 포함한 큐브위성 시스템의 임무와 본체의 정상적인 운용을 검증하기 위한 목적이다.

이번 성과는 큐브위성의 임무 설계, 탑재 S/W, 지상국등 주요 임무를 학생 연구진들이 직접 참여함으로써 우주기술 역량을 확보하고 향후 큐브위성을 실용적인 임무 목적으로 활용할 수 있는 계기를 마련할 수 있을 것으로 기대된다.

본 연구팀은 2017년과 2019년 각각 2차례에 걸쳐 큐브위성을 발사하였고 특히 2017년 발사한 LINK 큐브위성은 지상국과의 성공적인 교신과 운용 성과를 통해 큐브위성 경연대회 대상을 수상한 경험이 있다.

KAIST는 대한민국 인공위성 개발 역사의 시작이다. KAIST 인공위성연구소가 대한민국 첫 번째 국적 위성인 우리별 1호를 개발했기 때문이다. 국내 우주 연구를 주도하고 있는 KAIST는 올해 8월 우리별 1호 발사 30주년을 앞두고 있으며 이번 누리호 발사체를 이용한 큐브위성의 성공적인 전개와 교신을 통해 KAIST가 국내 우주 연구와 교육을 선도하고 나아가 글로벌 우주 교육 기관으로서 위상을 확립할 것으로 예상된다.

연구팀은 당분간 큐브위성 시스템의 안정적인 운용을 위성 본체 데이터를 통해 확인하는 절차를 밟을 예정이며 위성체가 안정화된 이후 탑재 카메라를 이용한 영상 촬영 및 지상국 전송 임무를 수행할 예정이다.

이번 누리호를 통해 발사된 성능 검증위성을 통해 4기 큐브위성이 우주로 전개되는데 다수의 큐브위성을 동시에 궤도에 투입하는 기술을 확보하는 새로운 시도로서 국내 우주개발의 중요 성과로 여겨질 수 있다.

2022.07.02 조회수 8697 새로운 인공지능 형광 현미경 적용, 뇌 신경세포 등 3차원 고화질 영상기술 개발

우리 대학 김재철 AI 대학원 예종철 교수 연구팀이 서울대학교 장성호 교수팀, 포스텍 김기현 교수팀과 공동연구를 통해 형광 현미경의 오랜 문제인 이방성(Anisotropy)을 해결해, 3차원 영상 화질을 획기적으로 끌어올리는 인공지능 기술을 개발했다고 29일 밝혔다.

이방성 문제란 형광 현미경으로 3차원 영상을 획득하는 데 있어 빛의 성질로 인해 영상 공간 방향 간에 적게는 2~3배, 많게는 10배까지도 화질 차이가 발생하는 문제를 뜻한다. 예를 들면 3차원 영상을 보는 각도마다 화질의 차이가 발생하는 것이다.

연구팀은 수학적 기법인 최적 수송이론 기반을 둔 새로운 인공지능 시스템을 개발해 공초점 현미경과 광 시트 현미경에 적용했다. 기존 인공지능 기법들과는 다르게, 인공지능 학습 데이터가 따로 필요하지 않고, 하나의 3차원 영상만으로도 인공지능 학습에 적용할 수 있다는 점에서 획기적이라 볼 수 있으며, 생물학 연구자들에게 생물 표본의 3차원 고화질 영상 획득에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.

예종철 교수는 "3차원 영상 획득에 있어 극복하기 어려웠던 현미경의 물리적 한계를 인공지능 기술을 통해 뛰어넘었다는 점에서 의미가 있고, 비지도 학습 기반으로 훈련이 진행되기 때문에, 다양한 많은 종류의 3차원 영상 촬영 기법에도 확장 적용 가능하며, 또한 인공지능 연구의 새로운 응용을 개척했다는 데 의미가 있다ˮ 고 말했다.

김재철 AI 대학원의 예종철 교수가 주도하고, 박형준 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 6월 8일 字 온라인판에 게재됐다.

*논문명 : Deep learning enables reference-free isotropic super-resolution for volumetric fluorescence microscopy

논문 링크: https://www.nature.com/articles/s41467-022-30949-6

2022.06.29 조회수 9927

새로운 인공지능 형광 현미경 적용, 뇌 신경세포 등 3차원 고화질 영상기술 개발

우리 대학 김재철 AI 대학원 예종철 교수 연구팀이 서울대학교 장성호 교수팀, 포스텍 김기현 교수팀과 공동연구를 통해 형광 현미경의 오랜 문제인 이방성(Anisotropy)을 해결해, 3차원 영상 화질을 획기적으로 끌어올리는 인공지능 기술을 개발했다고 29일 밝혔다.

이방성 문제란 형광 현미경으로 3차원 영상을 획득하는 데 있어 빛의 성질로 인해 영상 공간 방향 간에 적게는 2~3배, 많게는 10배까지도 화질 차이가 발생하는 문제를 뜻한다. 예를 들면 3차원 영상을 보는 각도마다 화질의 차이가 발생하는 것이다.

연구팀은 수학적 기법인 최적 수송이론 기반을 둔 새로운 인공지능 시스템을 개발해 공초점 현미경과 광 시트 현미경에 적용했다. 기존 인공지능 기법들과는 다르게, 인공지능 학습 데이터가 따로 필요하지 않고, 하나의 3차원 영상만으로도 인공지능 학습에 적용할 수 있다는 점에서 획기적이라 볼 수 있으며, 생물학 연구자들에게 생물 표본의 3차원 고화질 영상 획득에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.

예종철 교수는 "3차원 영상 획득에 있어 극복하기 어려웠던 현미경의 물리적 한계를 인공지능 기술을 통해 뛰어넘었다는 점에서 의미가 있고, 비지도 학습 기반으로 훈련이 진행되기 때문에, 다양한 많은 종류의 3차원 영상 촬영 기법에도 확장 적용 가능하며, 또한 인공지능 연구의 새로운 응용을 개척했다는 데 의미가 있다ˮ 고 말했다.

김재철 AI 대학원의 예종철 교수가 주도하고, 박형준 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 6월 8일 字 온라인판에 게재됐다.

*논문명 : Deep learning enables reference-free isotropic super-resolution for volumetric fluorescence microscopy

논문 링크: https://www.nature.com/articles/s41467-022-30949-6

2022.06.29 조회수 9927 인공지능 엔진으로 영상 위변조 탐지 기술 개발

우리 연구진이 영상 내 변형 영역을 더욱 정밀하게 탐지하기 위해 영상내 색상 정보와 주파수 정보를 함께 활용하는 인공지능 엔진 기술을 학계 처음으로 개발했다. 이번 개발 기술은 기존 기술보다 정밀도와 정확도를 크게 높여 위변조 탐지 기술의 기술 유용성을 일정 수준 확보할 수 있는 기반을 제공한다는 점에서 그 의미가 크다. KAIST에서 각종 위변조 영상들을 잡아낸다는 의미를 지닌 `카이캐치(KaiCatch)' 소프트웨어는 이미지, 영상뿐만 아니라 CCTV 비디오 변형 여부도 분석할 수 있다.

우리 대학 전산학부 이흥규 교수 연구팀이 새로운 인공지능 구조와학습 방법론, 그리고 실험실 환경에서는 구하기 힘든 고급 변형 이미지 영상들을 사용해 영상 이미지 위변조 탐지 소프트웨어인 `카이캐치(KaiCatch)'의 영상 이미지 정밀도와 정확도를 크게 높일 뿐만 아니라 비디오 편집 변형도 탐지할 수 있는 카이캐치 2.1 버전을 개발했다고 13일 밝혔다.

카이캐치 소프트웨어는 `이상(異常) 유형 분석 엔진'과 `이상(異常) 영역 추정 엔진' 두 개의 인공지능 엔진으로 구성된다. `이상 유형 분석 엔진'은 블러링, 노이즈, 크기 변화, 명암 대비 변화, 모핑, 리샘플링 등을 필수 변이로 정의해 이를 탐지하며 `이상 영역 추정 엔진'은 이미지 짜깁기, 잘라 붙이기, 복사 붙이기, 복사 이동 등을 탐지한다. 이번에 새로 개발한 기술은 `이상 영역 추정 엔진'으로 기존 기술에서는 이상 영역 탐지 시 그레이 스케일(회색조)로 이상 유무를 탐지하였으나 분석 신호의 표현력이 낮고 탐지 오류가 많아 위변조 여부 판정에 어려움이 많았다. 이번에 개발된 기술은 색상 정보와 주파수 정보를 함께 활용해 정밀도(precision)와 재현율(recall)이 크게 향상되고 변형 영역을 컬러 스케일로 표현함으로써 해당 영역의 이상 유무뿐만 아니라 위변조 여부도 더욱 명확하게 판별이 가능해졌다.

연구팀은 이번 연구에서 영상 생성 시 발생하는 흔적과 압축 시 발생하는 흔적 신호들을 함께 분석하기 위해 색상 정보와 주파수 정보를 모두 활용하는 접근 방법을 학계 처음으로 제시했다. 또 이러한 방법론을 설계 구현하기 위해 주파수 정보를 하나의 분할 네트워크에서 직접 입력으로 받아들이는 방식의 ‘압축 왜곡신호 탐지 네트워크(Compression Artifact Tracing Network, 이하 CAT-Net)’을 학계 최초로 개발하고 기존 기법들과 비교해 탐지 성능이 크게 뛰어남을 입증했다. 개발한 기술은 기존에 제시된 기법들과 비교할 때 특히 원본과 변형본을 판별하는 평가 척도인 F1 점수, 평균 정밀도(average precision)에서 대단히 뛰어나 실환경 위변조 탐지 능력이 크게 강화됐다.

비디오 편집 변형의 경우도, 프레임 삭제, 추가 등에 의한 편집 변형이 흔히 CCTV 비디오 등에서 발생한다는데 착안해 이러한 비디오 편집 변형을 탐지하는 기능 역시 이번 카이캐치 2.1 버전에 탑재됐다.

이번에 카이캐치 2.1 소프트웨어를 연구 개발한 이흥규 교수는 "영상 이미지 위변조 소프트웨어인 카이캐치를 휴대폰에 탑재되는 안드로이드 앱 형태로 일반에 소개한 2021년 3월 이후 현재까지 카이캐치 앱을 통한 900여 건의 위변조 분석 의뢰와 개별적으로 60건이 넘는 정밀 위변조 분석 의뢰를 받았다. KAIST 발표 논문 수준이나 실험 결과 등을 감안할 때 위변조 분야 최고 기술로 만든 소프트웨어인데, 오탐지율이 높아 실제 탐지 정밀도가 이론치보다 매우 낮았다. 많은 경우 위변조나 변형 여부에 대한 명확한 기술 판정이 불가능했으나 이번에 개발한 카이캐치 2.1 은 CAT-Net이라는 새로운 네트워크 구조와 학습 방법론, 그리고 ‘색상 및 주파수 영역 왜곡 흔적 동시 분석’이라는 첨단 기술을 사용해 정밀도를 높여, 보다 명확한 판별이 가능하도록 개발됐다. 앞으로 영상 위변조 판단 여부가 어려운 경우가 많이 줄어들기를 기대한다”고 말했다.

이 교수는 이어 "비디오는 MP4 파일 포맷이, 그리고 영상 이미지는 JPEG 이미지들이 일반인들이 널리 사용한다는 점에서 해당 포맷을 주 개발 대상으로 삼았다. 영상 이미지의 경우 영상 편집 변형 시 영상에 남겨지는 인위적으로 발생하는 JPEG 압축 미세 신호 탐지에 주안점을 두어, 위변조 여부와 위변조 영역을 잡아내는 것에 집중했다. 비디오의 경우 특정 프레임들을 삭제하거나 삽입하는 경우, 프레임 부분 편집 후 재압축 하는 경우 등을 탐지한다. 최근 CCTV 비디오 편집 여부에 대한 분쟁이 많아 크게 도움을 줄 수 있을 것으로 기대하며 향후에도 지속적으로 연구 개발해 취약점들을 보완해 나갈 계획이다ˮ 고 덧붙였다.

현재 카이캐치 소프트웨어는 안드로이드 기반 휴대폰의 구글 플레이스토어에서 ‘카이캐치’를 검색하여 앱을 다운로드 받아 설치한 후, 영상 이미지들을 카이캐치에 업로드하면 위변조 여부를 간단하게 테스트해 볼 수 있다.

한편 이번 연구는 제1 저자로 참여한 우리 대학 전기및전자공학부 권명준 박사, 그리고 김창익 교수, 남승훈 박사, 유인재 박사 등과 공동으로 수행됐으며, `스프링거 네이처(Springer Nature)'에서 발간하는 컴퓨터 비전 분야 톱 국제저널인 `국제 컴퓨터 비전 저널(International Journal of Computer Vision, IF 7.410)'에 2022년 5월 25일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Learning JPEG Compression Artifacts for Image Manipulation Detection and Localization)

이번 연구는 한국연구재단 창의도전연구기반지원사업지원과 KAIST 창업기업인 ㈜디지탈이노텍(http://www.kaicatch.com/) 과의 산학협력 연구로 수행됐다.

2022.06.13 조회수 10456

인공지능 엔진으로 영상 위변조 탐지 기술 개발

우리 연구진이 영상 내 변형 영역을 더욱 정밀하게 탐지하기 위해 영상내 색상 정보와 주파수 정보를 함께 활용하는 인공지능 엔진 기술을 학계 처음으로 개발했다. 이번 개발 기술은 기존 기술보다 정밀도와 정확도를 크게 높여 위변조 탐지 기술의 기술 유용성을 일정 수준 확보할 수 있는 기반을 제공한다는 점에서 그 의미가 크다. KAIST에서 각종 위변조 영상들을 잡아낸다는 의미를 지닌 `카이캐치(KaiCatch)' 소프트웨어는 이미지, 영상뿐만 아니라 CCTV 비디오 변형 여부도 분석할 수 있다.

우리 대학 전산학부 이흥규 교수 연구팀이 새로운 인공지능 구조와학습 방법론, 그리고 실험실 환경에서는 구하기 힘든 고급 변형 이미지 영상들을 사용해 영상 이미지 위변조 탐지 소프트웨어인 `카이캐치(KaiCatch)'의 영상 이미지 정밀도와 정확도를 크게 높일 뿐만 아니라 비디오 편집 변형도 탐지할 수 있는 카이캐치 2.1 버전을 개발했다고 13일 밝혔다.

카이캐치 소프트웨어는 `이상(異常) 유형 분석 엔진'과 `이상(異常) 영역 추정 엔진' 두 개의 인공지능 엔진으로 구성된다. `이상 유형 분석 엔진'은 블러링, 노이즈, 크기 변화, 명암 대비 변화, 모핑, 리샘플링 등을 필수 변이로 정의해 이를 탐지하며 `이상 영역 추정 엔진'은 이미지 짜깁기, 잘라 붙이기, 복사 붙이기, 복사 이동 등을 탐지한다. 이번에 새로 개발한 기술은 `이상 영역 추정 엔진'으로 기존 기술에서는 이상 영역 탐지 시 그레이 스케일(회색조)로 이상 유무를 탐지하였으나 분석 신호의 표현력이 낮고 탐지 오류가 많아 위변조 여부 판정에 어려움이 많았다. 이번에 개발된 기술은 색상 정보와 주파수 정보를 함께 활용해 정밀도(precision)와 재현율(recall)이 크게 향상되고 변형 영역을 컬러 스케일로 표현함으로써 해당 영역의 이상 유무뿐만 아니라 위변조 여부도 더욱 명확하게 판별이 가능해졌다.

연구팀은 이번 연구에서 영상 생성 시 발생하는 흔적과 압축 시 발생하는 흔적 신호들을 함께 분석하기 위해 색상 정보와 주파수 정보를 모두 활용하는 접근 방법을 학계 처음으로 제시했다. 또 이러한 방법론을 설계 구현하기 위해 주파수 정보를 하나의 분할 네트워크에서 직접 입력으로 받아들이는 방식의 ‘압축 왜곡신호 탐지 네트워크(Compression Artifact Tracing Network, 이하 CAT-Net)’을 학계 최초로 개발하고 기존 기법들과 비교해 탐지 성능이 크게 뛰어남을 입증했다. 개발한 기술은 기존에 제시된 기법들과 비교할 때 특히 원본과 변형본을 판별하는 평가 척도인 F1 점수, 평균 정밀도(average precision)에서 대단히 뛰어나 실환경 위변조 탐지 능력이 크게 강화됐다.

비디오 편집 변형의 경우도, 프레임 삭제, 추가 등에 의한 편집 변형이 흔히 CCTV 비디오 등에서 발생한다는데 착안해 이러한 비디오 편집 변형을 탐지하는 기능 역시 이번 카이캐치 2.1 버전에 탑재됐다.

이번에 카이캐치 2.1 소프트웨어를 연구 개발한 이흥규 교수는 "영상 이미지 위변조 소프트웨어인 카이캐치를 휴대폰에 탑재되는 안드로이드 앱 형태로 일반에 소개한 2021년 3월 이후 현재까지 카이캐치 앱을 통한 900여 건의 위변조 분석 의뢰와 개별적으로 60건이 넘는 정밀 위변조 분석 의뢰를 받았다. KAIST 발표 논문 수준이나 실험 결과 등을 감안할 때 위변조 분야 최고 기술로 만든 소프트웨어인데, 오탐지율이 높아 실제 탐지 정밀도가 이론치보다 매우 낮았다. 많은 경우 위변조나 변형 여부에 대한 명확한 기술 판정이 불가능했으나 이번에 개발한 카이캐치 2.1 은 CAT-Net이라는 새로운 네트워크 구조와 학습 방법론, 그리고 ‘색상 및 주파수 영역 왜곡 흔적 동시 분석’이라는 첨단 기술을 사용해 정밀도를 높여, 보다 명확한 판별이 가능하도록 개발됐다. 앞으로 영상 위변조 판단 여부가 어려운 경우가 많이 줄어들기를 기대한다”고 말했다.

이 교수는 이어 "비디오는 MP4 파일 포맷이, 그리고 영상 이미지는 JPEG 이미지들이 일반인들이 널리 사용한다는 점에서 해당 포맷을 주 개발 대상으로 삼았다. 영상 이미지의 경우 영상 편집 변형 시 영상에 남겨지는 인위적으로 발생하는 JPEG 압축 미세 신호 탐지에 주안점을 두어, 위변조 여부와 위변조 영역을 잡아내는 것에 집중했다. 비디오의 경우 특정 프레임들을 삭제하거나 삽입하는 경우, 프레임 부분 편집 후 재압축 하는 경우 등을 탐지한다. 최근 CCTV 비디오 편집 여부에 대한 분쟁이 많아 크게 도움을 줄 수 있을 것으로 기대하며 향후에도 지속적으로 연구 개발해 취약점들을 보완해 나갈 계획이다ˮ 고 덧붙였다.

현재 카이캐치 소프트웨어는 안드로이드 기반 휴대폰의 구글 플레이스토어에서 ‘카이캐치’를 검색하여 앱을 다운로드 받아 설치한 후, 영상 이미지들을 카이캐치에 업로드하면 위변조 여부를 간단하게 테스트해 볼 수 있다.

한편 이번 연구는 제1 저자로 참여한 우리 대학 전기및전자공학부 권명준 박사, 그리고 김창익 교수, 남승훈 박사, 유인재 박사 등과 공동으로 수행됐으며, `스프링거 네이처(Springer Nature)'에서 발간하는 컴퓨터 비전 분야 톱 국제저널인 `국제 컴퓨터 비전 저널(International Journal of Computer Vision, IF 7.410)'에 2022년 5월 25일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Learning JPEG Compression Artifacts for Image Manipulation Detection and Localization)

이번 연구는 한국연구재단 창의도전연구기반지원사업지원과 KAIST 창업기업인 ㈜디지탈이노텍(http://www.kaicatch.com/) 과의 산학협력 연구로 수행됐다.

2022.06.13 조회수 10456 사람처럼 느끼고 상처 치유가 가능한 로봇 피부 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김정 교수 연구팀이 메사추세츠 공과대학(MIT), 슈투트가르트 대학교(Univ. of Stuttgart)의 연구자들과 공동연구를 통해 `넓은 면적에 대해 다양한 외부 촉각 자극을 인지할 수 있으며, 칼로 베어져도 다시 기능을 회복할 수 있는 로봇 피부 기술'을 개발했다고 9일 밝혔다.

기계공학과 박경서 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 로보틱스(Science Robotics)'에 6월 9일 출판됐다. (논문명: A biomimetic elastomeric robot skin using electrical impedance and acoustic tomography for tactile sensing)

사람의 가장 큰 장기인 피부는 내부를 충격에서 보호함과 동시에 주위로부터의 물리적인 자극을 전달하는 통로다. 피부를 이용한 정보 전달(혹은 촉감)은 표면 인식, 조작, 쓰다듬기, 꼬집기, 포옹, 몸싸움 등으로 종류가 다양하며, 피부가 덮은 모든 부분에서 느낄 수 있기에 풍부한 비언어적 감정 표현과 교류를 가능하게 한다. 그래서 촉각은 `한 인간이 세계를 탐구하는 첫 번째 수단'이라고도 한다.

그러나, 로봇 분야의 비약적인 발전에도 불구하고 로봇 대부분은 딱딱한 소재의 외피를 가지며, 인간과의 물리적 교류를 터치스크린과 같은 특정한 부위로 제한하고 있다. 그 이유는 현재의 로봇 촉각 기술로는 `인간의 피부처럼 부드러운 물성과 복잡한 3차원 형상을 가지고, 동시에 섬세한 촉각 정보를 수용하는 것이 가능한 로봇 피부'를 개발하지 못하기 때문이다. 또한, 사람의 피부는 날카로운 물체에 베여 절상 혹은 열상이 발생하더라도 신축성과 기능을 회복하는 이른바 치유 기능을 하고 있으며, 이는 현대 기술로 재현하는 것이 매우 어렵다. 따라서, 사람과 로봇의 다양한 수준의 물리적 접촉을 중재하기 위해 부드러운 물성을 가지면서 다양한 3차원 형상을 덮을 수 있는 대면적 촉각 로봇 피부 기술이 필요하다.

김정 교수 연구팀은 이러한 로봇 피부를 만들기 위해 생체모사 다층구조와 단층촬영법을 활용했다. 이 기술들은 인간 피부의 구조와 촉각수용기의 특징과 구성 방식을 모사해, 적은 수의 측정 요소만으로도 넓은 3차원 표면 영역에서 정적 압력(약 0~15Hz) 및 동적 진동 (약 15~500Hz)을 실시간으로 감지 및 국지화하는 것을 가능케 했다. 기존의 터치스크린 기술은 해상도를 높일수록 필요한 측정점의 수가 증가하는 데 비해, 이번 기술은 넓은 수용영역을 갖는 측정 요소들을 겹치게 배치해 수십 개의 측정 요소만으로도 넓은 측정 영역을 달성할 수 있다.

연구팀은 측정된 촉감 신호를 인공지능 신경망으로 처리함으로써, 촉각 자극의 종류(누르기, 두드리기, 쓰다듬기 등)를 분류하는 것도 가능함을 선보였다. 더 나아가, 개발된 로봇 피부는 부드러운 소재(하이드로젤, 실리콘)로 만들어져 충격 흡수가 가능하고, 날카로운 물체에 의해 깊게 찢어지거나 베여도 피부의 구조와 기능을 손쉽게 회복하는 것이 가능했다.

연구진은 본 기술이 넓은 부위에 정교한 촉각 감각뿐만 아니라 사람의 피부와 유사한 물성과 질감도 부여할 수 있으므로, 서비스 로봇과 같이 사람과의 다양한 접촉과 상호작용이 필요한 응용 분야에 유용하게 활용될 것으로 기대했다. 예를 들면 점점 대중화되는 식당 서빙 로봇이나 인간형 로봇에 적용할 수 있다. 더 나아가, 로봇 피부를 의수/의족의 피부로 사용한다면 실제 사람의 손/다리와 똑같은 외형과 촉감 감각을 절단 환자들에게 제공할 수도 있다. 또한 인간형 로봇이 사람과 똑같은 기능과 외형의 피부를 가지고, 상처가 나더라도 피부의 기능을 복구하는 치유 능력을 갖게 할 수도 있다.

기계공학과 김정 교수는 "이번 연구를 통해 인간과 로봇이 같은 공간에 공존하기 위한 필수 기술인 대면적 로봇 촉각 피부를 개발했을 뿐만 아니라 현재 기술보다 월등한 사람의 피부감각 혹은 촉각의 성능에 비견할 만한 기술을 구현한 데 큰 의의가 있다ˮ라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐으며,ᅠKAIST 기계공학과 양민진, 조준휘 박사과정과 메사추세츠 공과대학(MIT)의 육현우 박사, 슈투트가르트 대학교(Univ. of Stuttgart)의 이효상 교수가 공동연구자로 참여했다.

동영상 1: 로봇 피부 촉각 시연 (https://youtu.be/3T8dX32fo6U)

동영상 2: 로봇 피부 촉감 인식 시연 (https://youtu.be/CViv1oLo_Ec)

동영상 3: 로봇 피부 절개 및 복구 시연 (https://youtu.be/vsllVFM9yS4)

동영상 4: 로봇피부의 미용의수에의 적용 (https://youtu.be/qR1msF0FDTA)

2022.06.09 조회수 12636

사람처럼 느끼고 상처 치유가 가능한 로봇 피부 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김정 교수 연구팀이 메사추세츠 공과대학(MIT), 슈투트가르트 대학교(Univ. of Stuttgart)의 연구자들과 공동연구를 통해 `넓은 면적에 대해 다양한 외부 촉각 자극을 인지할 수 있으며, 칼로 베어져도 다시 기능을 회복할 수 있는 로봇 피부 기술'을 개발했다고 9일 밝혔다.

기계공학과 박경서 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 로보틱스(Science Robotics)'에 6월 9일 출판됐다. (논문명: A biomimetic elastomeric robot skin using electrical impedance and acoustic tomography for tactile sensing)

사람의 가장 큰 장기인 피부는 내부를 충격에서 보호함과 동시에 주위로부터의 물리적인 자극을 전달하는 통로다. 피부를 이용한 정보 전달(혹은 촉감)은 표면 인식, 조작, 쓰다듬기, 꼬집기, 포옹, 몸싸움 등으로 종류가 다양하며, 피부가 덮은 모든 부분에서 느낄 수 있기에 풍부한 비언어적 감정 표현과 교류를 가능하게 한다. 그래서 촉각은 `한 인간이 세계를 탐구하는 첫 번째 수단'이라고도 한다.

그러나, 로봇 분야의 비약적인 발전에도 불구하고 로봇 대부분은 딱딱한 소재의 외피를 가지며, 인간과의 물리적 교류를 터치스크린과 같은 특정한 부위로 제한하고 있다. 그 이유는 현재의 로봇 촉각 기술로는 `인간의 피부처럼 부드러운 물성과 복잡한 3차원 형상을 가지고, 동시에 섬세한 촉각 정보를 수용하는 것이 가능한 로봇 피부'를 개발하지 못하기 때문이다. 또한, 사람의 피부는 날카로운 물체에 베여 절상 혹은 열상이 발생하더라도 신축성과 기능을 회복하는 이른바 치유 기능을 하고 있으며, 이는 현대 기술로 재현하는 것이 매우 어렵다. 따라서, 사람과 로봇의 다양한 수준의 물리적 접촉을 중재하기 위해 부드러운 물성을 가지면서 다양한 3차원 형상을 덮을 수 있는 대면적 촉각 로봇 피부 기술이 필요하다.

김정 교수 연구팀은 이러한 로봇 피부를 만들기 위해 생체모사 다층구조와 단층촬영법을 활용했다. 이 기술들은 인간 피부의 구조와 촉각수용기의 특징과 구성 방식을 모사해, 적은 수의 측정 요소만으로도 넓은 3차원 표면 영역에서 정적 압력(약 0~15Hz) 및 동적 진동 (약 15~500Hz)을 실시간으로 감지 및 국지화하는 것을 가능케 했다. 기존의 터치스크린 기술은 해상도를 높일수록 필요한 측정점의 수가 증가하는 데 비해, 이번 기술은 넓은 수용영역을 갖는 측정 요소들을 겹치게 배치해 수십 개의 측정 요소만으로도 넓은 측정 영역을 달성할 수 있다.

연구팀은 측정된 촉감 신호를 인공지능 신경망으로 처리함으로써, 촉각 자극의 종류(누르기, 두드리기, 쓰다듬기 등)를 분류하는 것도 가능함을 선보였다. 더 나아가, 개발된 로봇 피부는 부드러운 소재(하이드로젤, 실리콘)로 만들어져 충격 흡수가 가능하고, 날카로운 물체에 의해 깊게 찢어지거나 베여도 피부의 구조와 기능을 손쉽게 회복하는 것이 가능했다.

연구진은 본 기술이 넓은 부위에 정교한 촉각 감각뿐만 아니라 사람의 피부와 유사한 물성과 질감도 부여할 수 있으므로, 서비스 로봇과 같이 사람과의 다양한 접촉과 상호작용이 필요한 응용 분야에 유용하게 활용될 것으로 기대했다. 예를 들면 점점 대중화되는 식당 서빙 로봇이나 인간형 로봇에 적용할 수 있다. 더 나아가, 로봇 피부를 의수/의족의 피부로 사용한다면 실제 사람의 손/다리와 똑같은 외형과 촉감 감각을 절단 환자들에게 제공할 수도 있다. 또한 인간형 로봇이 사람과 똑같은 기능과 외형의 피부를 가지고, 상처가 나더라도 피부의 기능을 복구하는 치유 능력을 갖게 할 수도 있다.

기계공학과 김정 교수는 "이번 연구를 통해 인간과 로봇이 같은 공간에 공존하기 위한 필수 기술인 대면적 로봇 촉각 피부를 개발했을 뿐만 아니라 현재 기술보다 월등한 사람의 피부감각 혹은 촉각의 성능에 비견할 만한 기술을 구현한 데 큰 의의가 있다ˮ라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐으며,ᅠKAIST 기계공학과 양민진, 조준휘 박사과정과 메사추세츠 공과대학(MIT)의 육현우 박사, 슈투트가르트 대학교(Univ. of Stuttgart)의 이효상 교수가 공동연구자로 참여했다.

동영상 1: 로봇 피부 촉각 시연 (https://youtu.be/3T8dX32fo6U)

동영상 2: 로봇 피부 촉감 인식 시연 (https://youtu.be/CViv1oLo_Ec)

동영상 3: 로봇 피부 절개 및 복구 시연 (https://youtu.be/vsllVFM9yS4)

동영상 4: 로봇피부의 미용의수에의 적용 (https://youtu.be/qR1msF0FDTA)

2022.06.09 조회수 12636 꽃향기, 이젠 눈으로 보세요!

우리 대학 기계공학과 유체 및 계면 연구실 김형수 교수와 생명과학과 생태학 연구실 김상규 교수 연구팀이 공동 융합연구를 통해 세계 최초로 꽃향기가 나오는 것을 실시간으로 가시화하여 측정하는 데 성공했다고 10일 밝혔다.

두 연구팀은 기존 꽃향기 측정 방법과 완전히 다른 레이저 간섭계 기반의 휘발성 유기물 증기(VOCs, Volatile Organic Compounds)의 상대 굴절율 측정을 통해 백합에서 나오는 꽃향기를 시공간으로 직접 측정할 수 있는 결과를 획득했다. 기존 향기 측정 방법은 물질 포집 후 질량분석을 통해 양을 측정했기 때문에 꽃이 어떤 주기로 향기를 뿜어내는지 직접 알 수가 없었다.

꽃향기는 인간의 삶과 밀접한 화장품, 향수, 장식용 꽃 사업 등에서 중요한 요소 중 하나이기도 하지만 동시에 현화 식물이 여러 화분매개곤충과 교류하는 대표적인 수단 중 하나이기 때문에 꽃의 생식 및 진화에 큰 영향을 미친다.

꽃향기 분비 주기를 직접 관찰할 수 있는 이번 기술은 꽃향기 합성 및 분비에 관여하는 유전자를 찾고 화분매개곤충과 상호작용을 통한 꽃향기 물질 진화 연구에 활용될 것이다. 또한 향기 물질 분비를 제어할 수 있다면 원예 및 농작물 생산 증진에 영향을 끼칠 것으로 기대된다.

기계공학과 이길구 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 `프론티어스 인 플랜트 사이언스(Frontiers in Plant Science)' 2022년 4월호에 출판됐다(논문명 : Real-Time Visualization of Scent Accumulation Reveals the Frequency of Floral Scent Emissions, https://doi.org/10.3389/fpls.2022.835305).

기계공학과 김형수 교수는 "공기 중 증기나 가스를 가시화할 수 있는 기술이 더욱 발전될 수 있다면 위험 유해물질(HNS, Hazardous Noxious Substances)이 한정된 공간에 얼마나 노출됐는지 직접 알 수 있어 산업용이나 군사용으로도 확장이 가능하다ˮ고 말했다. 한편 생명과학과 김상규 교수는 "이번 기술을 활용해 향기 물질 분비에 관여하는 유전자를 찾고 그 메커니즘을 밝혀나갈 것ˮ이라고 언급했다.

이번 연구는 KAIST 글로벌특이점 프렙 연구를 통해서 시작됐고, 연구재단의 중견연구와 농진청의 부분 지원으로 수행됐다.

2022.05.10 조회수 9248

꽃향기, 이젠 눈으로 보세요!

우리 대학 기계공학과 유체 및 계면 연구실 김형수 교수와 생명과학과 생태학 연구실 김상규 교수 연구팀이 공동 융합연구를 통해 세계 최초로 꽃향기가 나오는 것을 실시간으로 가시화하여 측정하는 데 성공했다고 10일 밝혔다.

두 연구팀은 기존 꽃향기 측정 방법과 완전히 다른 레이저 간섭계 기반의 휘발성 유기물 증기(VOCs, Volatile Organic Compounds)의 상대 굴절율 측정을 통해 백합에서 나오는 꽃향기를 시공간으로 직접 측정할 수 있는 결과를 획득했다. 기존 향기 측정 방법은 물질 포집 후 질량분석을 통해 양을 측정했기 때문에 꽃이 어떤 주기로 향기를 뿜어내는지 직접 알 수가 없었다.

꽃향기는 인간의 삶과 밀접한 화장품, 향수, 장식용 꽃 사업 등에서 중요한 요소 중 하나이기도 하지만 동시에 현화 식물이 여러 화분매개곤충과 교류하는 대표적인 수단 중 하나이기 때문에 꽃의 생식 및 진화에 큰 영향을 미친다.

꽃향기 분비 주기를 직접 관찰할 수 있는 이번 기술은 꽃향기 합성 및 분비에 관여하는 유전자를 찾고 화분매개곤충과 상호작용을 통한 꽃향기 물질 진화 연구에 활용될 것이다. 또한 향기 물질 분비를 제어할 수 있다면 원예 및 농작물 생산 증진에 영향을 끼칠 것으로 기대된다.

기계공학과 이길구 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 `프론티어스 인 플랜트 사이언스(Frontiers in Plant Science)' 2022년 4월호에 출판됐다(논문명 : Real-Time Visualization of Scent Accumulation Reveals the Frequency of Floral Scent Emissions, https://doi.org/10.3389/fpls.2022.835305).

기계공학과 김형수 교수는 "공기 중 증기나 가스를 가시화할 수 있는 기술이 더욱 발전될 수 있다면 위험 유해물질(HNS, Hazardous Noxious Substances)이 한정된 공간에 얼마나 노출됐는지 직접 알 수 있어 산업용이나 군사용으로도 확장이 가능하다ˮ고 말했다. 한편 생명과학과 김상규 교수는 "이번 기술을 활용해 향기 물질 분비에 관여하는 유전자를 찾고 그 메커니즘을 밝혀나갈 것ˮ이라고 언급했다.

이번 연구는 KAIST 글로벌특이점 프렙 연구를 통해서 시작됐고, 연구재단의 중견연구와 농진청의 부분 지원으로 수행됐다.

2022.05.10 조회수 9248 기존 기술의 한계를 뛰어넘는 새로운 메타표면 설계 방법 제시

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수 연구팀이 미국 위스콘신 대학 빅터 브라 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 기존 한계를 뛰어넘는 360°동적 위상변조가 가능한 메타표면 설계 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

메타표면은 자연상에 존재하지 않는 물성을 띄도록 새롭게 만든 매우 얇은 2차원 평면구조를 뜻한다. 라이다(LIDAR), 분광기, 투명 망토, 홀로그램 등 미래 기술을 구현할 수 있는 파면 제어 기술의 강력한 후보임과 동시에 나노미터 수준의 소자 크기로 인해 기존의 전자회로 칩에 집적할 수 있어 주목받고 있는 기술이다.

메타표면을 이용해 파면 제어 기술을 구현하기 위해서는 빛의 진폭과 위상을 제어할 수 있는 능력이 필수적이다. 그러나 동적으로 빛의 위상을 360°제어하는 기술은 구현 난이도가 매우 높아, 기존 연구에서는 위상을 제어하는 데 성공하더라도 얻을 수 있는 빛의 진폭이 매우 낮다는 한계가 있었다.

전기및전자공학부 장민석 교수와 빅터 브라 미국 위스콘신 대학 교수 연구팀은 이러한 한계를 극복할 수 있는 360°동적 위상변조가 가능하면서도 크고 일정한 빛의 진폭을 얻을 수 있는 메타표면 설계 기술을 개발했다.

동적 360°위상 제어 문제가 매우 어려운 이유는 메타표면의 동작원리와 관련이 있다. 메타표면은 보통 입사하는 빛이 메타표면 구조와 상호작용하여 일으키는 진동에 기반해 동작하는데, 동적 360°위상 제어를 하기 위해서는 광학 진동 주파수는 크게 변해야 하는 반면 진동 폭은 최소화된 채로 유지돼야 한다. 그러나 전기적으로 메타표면의 광학 진동 주파수를 조정하기 위해서는 메타표면에 들어오고 나가는 전자의 흐름을 원하는 대로 조절할 수 있어야 하는데, 이것은 필연적으로 진동 폭을 크게 만들어 두 가지 조건을 동시에 만족하기 어렵게 한다.

또한, 광학에서의 위상과 진폭은 비선형적으로 복잡하게 얽혀 있어 일반적으로 위상을 조절할 때 진폭을 일정하게 유지하는 것이 매우 어렵다.

연구팀은 특수한 성질을 가진 두 가지 광학 공진을 이용해 이러한 문제를 해결했다. 하나는 위상과 진폭 특성이 분리되어 있어 위상이 변할 때 큰 진폭을 유지할 수 있는 광학 공진이고, 다른 하나는 위상 변조 범위가 커 360°제어를 가능케 하는 광학 공진이다. 연구팀은 이 두 가지 광학 공진을 결합함으로써, 동적 360°제어가 가능하면서도 일정한 진폭을 유지할 수 있는 메타표면을 구현했다.

연구팀이 개발한 기술은 소자의 구조와 공진의 특성을 조절함에 따라 어떤 주파수 영역에도 적용 가능한 장점이 있다. 연구팀은 개발한 기술을 사용해 중적외선 대역에서 동작하는 그래핀 나노 리본 기반 메타표면 소자를 설계했으며, 65%의 일정한 반사계수를 유지하면서도 540°의 위상변조가 가능함을 전자기 시뮬레이션을 통해 확인했다.

장민석 교수는 "이번 연구를 통해 기존의 동적 위상변조 기술의 한계를 뛰어넘는 새로운 메타표면 설계 방법을 제시했다ˮ라며 "파면 제어 기술을 활용한 라이다와 홀로그램 등 차세대 광학 소자 개발에 도움을 줄 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

우리 대학 김주영, 박주호 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)'에 4월 19일 字로 출판됐다. (논문명 : Full 2π Tunable Phase Modulation Using Avoided Crossing of Resonances).

2022.05.02 조회수 9560

기존 기술의 한계를 뛰어넘는 새로운 메타표면 설계 방법 제시

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수 연구팀이 미국 위스콘신 대학 빅터 브라 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 기존 한계를 뛰어넘는 360°동적 위상변조가 가능한 메타표면 설계 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

메타표면은 자연상에 존재하지 않는 물성을 띄도록 새롭게 만든 매우 얇은 2차원 평면구조를 뜻한다. 라이다(LIDAR), 분광기, 투명 망토, 홀로그램 등 미래 기술을 구현할 수 있는 파면 제어 기술의 강력한 후보임과 동시에 나노미터 수준의 소자 크기로 인해 기존의 전자회로 칩에 집적할 수 있어 주목받고 있는 기술이다.

메타표면을 이용해 파면 제어 기술을 구현하기 위해서는 빛의 진폭과 위상을 제어할 수 있는 능력이 필수적이다. 그러나 동적으로 빛의 위상을 360°제어하는 기술은 구현 난이도가 매우 높아, 기존 연구에서는 위상을 제어하는 데 성공하더라도 얻을 수 있는 빛의 진폭이 매우 낮다는 한계가 있었다.

전기및전자공학부 장민석 교수와 빅터 브라 미국 위스콘신 대학 교수 연구팀은 이러한 한계를 극복할 수 있는 360°동적 위상변조가 가능하면서도 크고 일정한 빛의 진폭을 얻을 수 있는 메타표면 설계 기술을 개발했다.

동적 360°위상 제어 문제가 매우 어려운 이유는 메타표면의 동작원리와 관련이 있다. 메타표면은 보통 입사하는 빛이 메타표면 구조와 상호작용하여 일으키는 진동에 기반해 동작하는데, 동적 360°위상 제어를 하기 위해서는 광학 진동 주파수는 크게 변해야 하는 반면 진동 폭은 최소화된 채로 유지돼야 한다. 그러나 전기적으로 메타표면의 광학 진동 주파수를 조정하기 위해서는 메타표면에 들어오고 나가는 전자의 흐름을 원하는 대로 조절할 수 있어야 하는데, 이것은 필연적으로 진동 폭을 크게 만들어 두 가지 조건을 동시에 만족하기 어렵게 한다.

또한, 광학에서의 위상과 진폭은 비선형적으로 복잡하게 얽혀 있어 일반적으로 위상을 조절할 때 진폭을 일정하게 유지하는 것이 매우 어렵다.

연구팀은 특수한 성질을 가진 두 가지 광학 공진을 이용해 이러한 문제를 해결했다. 하나는 위상과 진폭 특성이 분리되어 있어 위상이 변할 때 큰 진폭을 유지할 수 있는 광학 공진이고, 다른 하나는 위상 변조 범위가 커 360°제어를 가능케 하는 광학 공진이다. 연구팀은 이 두 가지 광학 공진을 결합함으로써, 동적 360°제어가 가능하면서도 일정한 진폭을 유지할 수 있는 메타표면을 구현했다.

연구팀이 개발한 기술은 소자의 구조와 공진의 특성을 조절함에 따라 어떤 주파수 영역에도 적용 가능한 장점이 있다. 연구팀은 개발한 기술을 사용해 중적외선 대역에서 동작하는 그래핀 나노 리본 기반 메타표면 소자를 설계했으며, 65%의 일정한 반사계수를 유지하면서도 540°의 위상변조가 가능함을 전자기 시뮬레이션을 통해 확인했다.

장민석 교수는 "이번 연구를 통해 기존의 동적 위상변조 기술의 한계를 뛰어넘는 새로운 메타표면 설계 방법을 제시했다ˮ라며 "파면 제어 기술을 활용한 라이다와 홀로그램 등 차세대 광학 소자 개발에 도움을 줄 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

우리 대학 김주영, 박주호 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)'에 4월 19일 字로 출판됐다. (논문명 : Full 2π Tunable Phase Modulation Using Avoided Crossing of Resonances).

2022.05.02 조회수 9560 리튬이온전지 충방전 과정을 나노스케일에서 영상화 성공

리튬이온전지는 스마트폰과 전기차 그리고 드론을 비롯한 각종 이동 수단에 필수적인 에너지 저장 매체로 사용되고 있다. 기후변화와 코로나 팬데믹이 키워드가 되는 시대가 도래하면서 급증하는 수요에 대응하기 위해 리튬이온전지의 에너지 용량, 충전 속도 등의 전기화학적 특성을 향상하려는 연구들이 이뤄지고 있지만, 기존의 전기화학 특성 평가 방법으로는 나노미터 수준의 미시세계에서 벌어지고 있는 현상들을 이해하기 어렵다. 따라서, 전기화학 특성에 대한 통합적인 이해를 위해 나노스케일 수준에서 리튬이온의 농도 및 전기전도도 분석 기술의 개발은 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 독일의 아헨공과대학교 플로리안 하우센(Florian Hausen) 교수와 독일 뮌스터 대학교 카린 클라이너(Karin Kleiner) 교수와 협업하여 고용량 리튬이온배터리를 충‧방전할 때 리튬이온이 움직이는 모습과 그로 인해서 전자들이 움직이는 전도 경로 그리고 격자들의 움직임을 원자간력 현미경과 엑스레이 회절 및 흡수 패턴을 분석해 영상화하는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

홍 교수 연구팀은 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy, 이하 ESM)과 전도성 원자간력 현미경(Conductive Atomic Force Microscopy, 이하 C-AFM)을 활용해, 친환경차 배터리에 적용되는 고용량 양극재인 NCM622 시료의 충방전상태(State of Charge, SOC)에 따른 리튬이온의 나노스케일 분포도를 영상화했으며, 이를 근단엑스선형광분광계(Near Edge X-ray Absorption Fluorescence Spectroscopy, NEXAFS)와 엑스선회절패턴(X-ray Diffraction Pattern, XRD pattern)과 비교 분석해 리튬이온이 양극재에 확산하여 들어갈 때 산소팔면체에 들어가면서 니켈과 산소의 결합이 이온 결합에서 공유결합으로 바뀌면서 전기전도도가 낮아지는 현상을 검증하고, 이를 ESM, C-AFM 영상과 비교하면서 상당한 상관관계가 있음을 밝혀냈다.

교신 저자인 홍승범 교수는 "배터리 소재 내에서 리튬이온의 확산을 영상화하고 이를 통해서 일어나는 현상들을 다중스케일에서 이해하는 것은 향후 신뢰성이 높고 수명이 긴 고속 충‧방전 배터리 소재를 디자인하는 데 있어 매우 중요하다ˮ라며 "향후 신소재 영상화 기술과 머신러닝 기술을 융합하는 것이 20년 걸리던 배터리 소재 개발기간을 5년 이내로 단축할 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

신소재공학과 알비나 제티바예바(Albina Jetybayeva) 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스 (ACS Applied Energy Materials)'에 게재됐다. (논문명: Unraveling the State of Charge-Dependent Electronic and Ionic Structure−Property Relationships in NCM622 Cells by Multiscale Characterization)

이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 사업과 한국연구재단의 거대과학연구개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.04.29 조회수 11538

리튬이온전지 충방전 과정을 나노스케일에서 영상화 성공

리튬이온전지는 스마트폰과 전기차 그리고 드론을 비롯한 각종 이동 수단에 필수적인 에너지 저장 매체로 사용되고 있다. 기후변화와 코로나 팬데믹이 키워드가 되는 시대가 도래하면서 급증하는 수요에 대응하기 위해 리튬이온전지의 에너지 용량, 충전 속도 등의 전기화학적 특성을 향상하려는 연구들이 이뤄지고 있지만, 기존의 전기화학 특성 평가 방법으로는 나노미터 수준의 미시세계에서 벌어지고 있는 현상들을 이해하기 어렵다. 따라서, 전기화학 특성에 대한 통합적인 이해를 위해 나노스케일 수준에서 리튬이온의 농도 및 전기전도도 분석 기술의 개발은 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 독일의 아헨공과대학교 플로리안 하우센(Florian Hausen) 교수와 독일 뮌스터 대학교 카린 클라이너(Karin Kleiner) 교수와 협업하여 고용량 리튬이온배터리를 충‧방전할 때 리튬이온이 움직이는 모습과 그로 인해서 전자들이 움직이는 전도 경로 그리고 격자들의 움직임을 원자간력 현미경과 엑스레이 회절 및 흡수 패턴을 분석해 영상화하는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

홍 교수 연구팀은 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy, 이하 ESM)과 전도성 원자간력 현미경(Conductive Atomic Force Microscopy, 이하 C-AFM)을 활용해, 친환경차 배터리에 적용되는 고용량 양극재인 NCM622 시료의 충방전상태(State of Charge, SOC)에 따른 리튬이온의 나노스케일 분포도를 영상화했으며, 이를 근단엑스선형광분광계(Near Edge X-ray Absorption Fluorescence Spectroscopy, NEXAFS)와 엑스선회절패턴(X-ray Diffraction Pattern, XRD pattern)과 비교 분석해 리튬이온이 양극재에 확산하여 들어갈 때 산소팔면체에 들어가면서 니켈과 산소의 결합이 이온 결합에서 공유결합으로 바뀌면서 전기전도도가 낮아지는 현상을 검증하고, 이를 ESM, C-AFM 영상과 비교하면서 상당한 상관관계가 있음을 밝혀냈다.

교신 저자인 홍승범 교수는 "배터리 소재 내에서 리튬이온의 확산을 영상화하고 이를 통해서 일어나는 현상들을 다중스케일에서 이해하는 것은 향후 신뢰성이 높고 수명이 긴 고속 충‧방전 배터리 소재를 디자인하는 데 있어 매우 중요하다ˮ라며 "향후 신소재 영상화 기술과 머신러닝 기술을 융합하는 것이 20년 걸리던 배터리 소재 개발기간을 5년 이내로 단축할 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

신소재공학과 알비나 제티바예바(Albina Jetybayeva) 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스 (ACS Applied Energy Materials)'에 게재됐다. (논문명: Unraveling the State of Charge-Dependent Electronic and Ionic Structure−Property Relationships in NCM622 Cells by Multiscale Characterization)

이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 사업과 한국연구재단의 거대과학연구개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.04.29 조회수 11538 빛에 담긴 비대칭성을 증폭하는 카이랄 초분자 형성원리 규명

우리 대학 화학과 서명은 교수를 주축으로 한 연구팀이 분자 자기조립 시스템에 대한 연구를 통해 빛으로부터 *초분자 나선 방향이 결정되는 원리를 규명했다고 16일 밝혔다.