%EC%95%8C%EB%A0%88%EB%A5%B4%EA%B8%B0

-

태반 염증이 소아 천식 등 알레르기 유발하는 원인 밝혀

임신 중 엄마 몸에 생긴 염증이 아이에게 알레르기를 잘 일으키게 한다는 사실은 이미 잘 알려져 있다. 최근 우리 연구진이 태반내 염증이 태아의 면역 체계에 영향을 주고, 출생 후 아이가 과도한 알레르기 반응을 보이게 된다는 사실을 세계 최초로 규명했다. 이번 연구는 소아 천식 등 알레르기 질환을 조기 예측하고 예방할 수 있는 새로운 가능성을 제시했다.

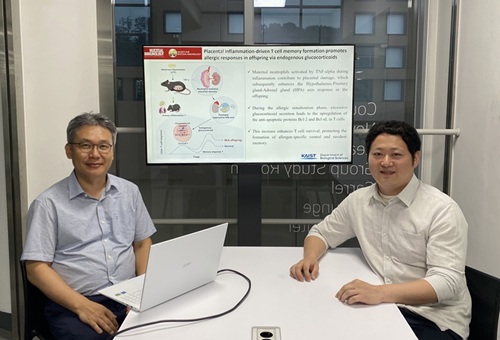

우리 대학 생명과학과 이흥규 교수 연구팀이 임신 중 발생한 염증이 태반을 통해 태아의 스트레스 반응 조절 시스템에 영향을 미치고, 그 결과 T세포(후천성 면역계에서 핵심 세포)의 생존과 기억 능력이 증가해 아이가 태어난 후 알레르기 반응이 더 강해질 수 있다는 사실을 규명했다고 4일 밝혔다.

연구팀은 임신 중 과도한 염증 유발한 생쥐 실험을 통해 입증했다. 우선 면역계에서 염증 반응을 유도하는 대표적인 물질로 알려진 독소 성분인 ‘LPS(리포폴리사카라이드)’를 생쥐에게 주입해 몸에 염증 반응이 일어나도록 만들었고, 이로 인해 태반에도 염증이 발생했다.

이에 태반 조직은 염증 반응으로 인해‘종양괴사인자 알파(TNF-α)’라는 신호 물질이 증가했고, 이 물질이 ‘호중구*’라는 면역세포를 활발하게 만들면서 태반에 염증성 손상을 일으킨 것으로 확인됐다.

*호중구: 우리 몸에서 가장 많은 비율(40~75%)을 차지하는 백혈구이며, 선천 면역에 중요한 역할과 체내로 침입하는 박테리아나 진균 등을 잡아죽이는 역할을 함

이 손상은 태아에게 스트레스를 주는 결과를 가져왔고, 이에 따라 스트레스 호르몬(글루코코르티코이드)이 많이 분비되면서 태아의 면역 체계에 중요한 변화를 유도했다. 그 결과, 태아의 T세포(면역 기억을 담당하는 세포)가 더 오래 살아남고, 기억 기능이 더 강해졌다.

특히, 이런 과정을 거쳐 만들어진 기억 T세포는 출생 후 항원에 반복적으로 노출될 때 과도한 알레르기 반응을 일으켰다. 실제로 집먼지진드기 ‘알레르겐’을 생쥐의 기도에 노출했을 때, 알레르기와 천식 반응에 중요한 면역세포가 증가하는 강한 호산구성 염증 반응과 면역이 과도하게 활성화되는 것이 관찰됐다.

이흥규 교수는 “이번 연구는 임신 중 엄마의 염증 반응이 태반을 통해 태아의 알레르기 면역 체계에 어떤 영향을 주는지를 세계 최초로 규명한 것”이라며, “앞으로 소아 알레르기 질환을 조기에 예측할 수 있는 바이오마커 개발과 예방 전략 마련에 중요한 과학적 근거가 될 것”이라고 밝혔다.

이번 연구의 제1 저자는 우리 대학 의과학대학원 권명승 박사(現 건양대학교 병원 산부인과 부인종양학 임상강사)이며, 연구 결과는 점막면역학 분야의 권위 학술지인 ‘뮤코잘 이뮤놀로지(Mucosal immunology)’에 지난 7월 1일 자 게재됐다.

※논문 제목: Placental inflammation-driven T cell memory formation promotes allergic responses in offspring via endogenous glucocorticoids

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.mucimm.2025.06.006

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 지원하는 개인기초연구사업 및 바이오의료기술개발사업의 일환으로 수행됐다.

2025.08.05 조회수 420

태반 염증이 소아 천식 등 알레르기 유발하는 원인 밝혀

임신 중 엄마 몸에 생긴 염증이 아이에게 알레르기를 잘 일으키게 한다는 사실은 이미 잘 알려져 있다. 최근 우리 연구진이 태반내 염증이 태아의 면역 체계에 영향을 주고, 출생 후 아이가 과도한 알레르기 반응을 보이게 된다는 사실을 세계 최초로 규명했다. 이번 연구는 소아 천식 등 알레르기 질환을 조기 예측하고 예방할 수 있는 새로운 가능성을 제시했다.

우리 대학 생명과학과 이흥규 교수 연구팀이 임신 중 발생한 염증이 태반을 통해 태아의 스트레스 반응 조절 시스템에 영향을 미치고, 그 결과 T세포(후천성 면역계에서 핵심 세포)의 생존과 기억 능력이 증가해 아이가 태어난 후 알레르기 반응이 더 강해질 수 있다는 사실을 규명했다고 4일 밝혔다.

연구팀은 임신 중 과도한 염증 유발한 생쥐 실험을 통해 입증했다. 우선 면역계에서 염증 반응을 유도하는 대표적인 물질로 알려진 독소 성분인 ‘LPS(리포폴리사카라이드)’를 생쥐에게 주입해 몸에 염증 반응이 일어나도록 만들었고, 이로 인해 태반에도 염증이 발생했다.

이에 태반 조직은 염증 반응으로 인해‘종양괴사인자 알파(TNF-α)’라는 신호 물질이 증가했고, 이 물질이 ‘호중구*’라는 면역세포를 활발하게 만들면서 태반에 염증성 손상을 일으킨 것으로 확인됐다.

*호중구: 우리 몸에서 가장 많은 비율(40~75%)을 차지하는 백혈구이며, 선천 면역에 중요한 역할과 체내로 침입하는 박테리아나 진균 등을 잡아죽이는 역할을 함

이 손상은 태아에게 스트레스를 주는 결과를 가져왔고, 이에 따라 스트레스 호르몬(글루코코르티코이드)이 많이 분비되면서 태아의 면역 체계에 중요한 변화를 유도했다. 그 결과, 태아의 T세포(면역 기억을 담당하는 세포)가 더 오래 살아남고, 기억 기능이 더 강해졌다.

특히, 이런 과정을 거쳐 만들어진 기억 T세포는 출생 후 항원에 반복적으로 노출될 때 과도한 알레르기 반응을 일으켰다. 실제로 집먼지진드기 ‘알레르겐’을 생쥐의 기도에 노출했을 때, 알레르기와 천식 반응에 중요한 면역세포가 증가하는 강한 호산구성 염증 반응과 면역이 과도하게 활성화되는 것이 관찰됐다.

이흥규 교수는 “이번 연구는 임신 중 엄마의 염증 반응이 태반을 통해 태아의 알레르기 면역 체계에 어떤 영향을 주는지를 세계 최초로 규명한 것”이라며, “앞으로 소아 알레르기 질환을 조기에 예측할 수 있는 바이오마커 개발과 예방 전략 마련에 중요한 과학적 근거가 될 것”이라고 밝혔다.

이번 연구의 제1 저자는 우리 대학 의과학대학원 권명승 박사(現 건양대학교 병원 산부인과 부인종양학 임상강사)이며, 연구 결과는 점막면역학 분야의 권위 학술지인 ‘뮤코잘 이뮤놀로지(Mucosal immunology)’에 지난 7월 1일 자 게재됐다.

※논문 제목: Placental inflammation-driven T cell memory formation promotes allergic responses in offspring via endogenous glucocorticoids

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.mucimm.2025.06.006

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 지원하는 개인기초연구사업 및 바이오의료기술개발사업의 일환으로 수행됐다.

2025.08.05 조회수 420 -

이행 호염구, 알레르기 매개 세포에 대한 새로운 이해

우리 대학 생명과학과 강석조 교수 연구팀이 알레르기를 매개하는 중요한 면역세포인 호염구의 새로운 전구세포를 발견하고, 호염구 말단 분화단계에서 그 고유 기능을 획득하는 데 중요한 전사인자를 규명했다고 7일 밝혔다.

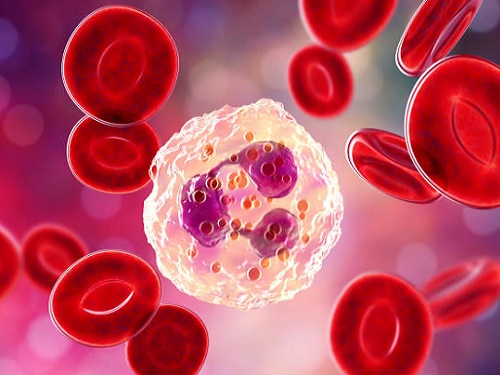

호염구(basophil)는 체내에 극소수로 존재하는 백혈구지만, 알레르기와 같이 제2형 면역 반응으로 매개되는 질환의 주된 작용 세포다. 호염구의 혈액 내 증감을 통해서 알레르기 반응 정도를 판별할 수 있고, 질환의 면역 반응의 중증도에도 영향을 미친다. 호염구는 인체 내로 유입된 알레르기 유발 물질에 특이적인 Immunoglobulin E (IgE)에 대한 수용체를 통해 활성화되면 탈과립(degranulation)과 면역조절 물질인 사이토카인(cytokine)을 비롯해 다양한 염증 유도 물질들을 분비한다. 이를 통하여 호염구는 알레르기 반응을 매개하고 다른 면역세포들의 침윤을 도와 염증 반응을 심화시킨다. 하지만, 이러한 호염구의 초기 분화 과정 연구에 비해 그 고유 기능을 획득하는 말단 분화 과정과 이를 조절하는 인자에 대해서는 알려진 바가 없었다.

강 교수 연구팀은 마우스 골수 내에서 호염구 전구세포(basophil progenitor, BaP)가 세포분열이 없는 최종 분화단계의 성숙한 호염구(mature basophil)로 분화하는 과정 중간에 위치한, 세포분열 능력을 보유한 새로운 전구세포를 발견하였으며 그 특성을 다양한 실험으로 규명하고 ‘이행 호염구(transitional basophil, tBaso)’로 명명하였다. 이행 호염구의 발견을 통하여 강 교수팀은 호염구의 분화과정에서 변화하는 유전자 발현을 더욱 세밀하게 분석할 수 있었으며 세포분열 및 주기 조절과 호염구의 고유한 기능의 조절에 관계하는 유전자의 발현은 분화단계에 따라 다르게 조절됨을 확인하였다.

이어, 호염구의 분화단계에 따라 발현이 변화하는 전사인자 NFIL3를 확인하였고, NFIL3 단백질이 호염구의 말단 분화단계에서 IgE 수용체 활성화에 따라 유도된 호염구의 기능적 특징을 부여하는 중요 인자임을 규명하여 보고하였다. 또한, 호염구 특이적으로 NFIL3가 결손된 마우스를 이용하여, 호염구 내 NFIL3 단백질이 아토피성 피부 질환의 염증 반응을 조절함을 밝혔다.

연구팀은 이행 호염구가 성숙 호염구에 비해 사이토카인 생성 능력이 뛰어남을 추가로 확인하였으며, 사이토카인 자극의 종류에 따라 다른 종류의 제2형 면역반응 사이토카인을 생성함을 밝혔다. 이러한 차별적 사이토카인 생성 능력은 호염구에서는 최초로 발견된 것으로, 추후 호염구 매개 질환에서 그 작용기전을 설명하는 데 중요한 지식을 제공할 것으로 기대한다.

강석조 교수는 “호염구의 말단 분화과정의 중요 전구세포를 발견하고 호염구의 기능적 전문성을 획득하는 다이나믹한 과정을 밝힌 연구”라고 언급하면서, “본 연구를 통해 얻은 새로운 지식은 호염구가 매개하는 알레르기 질환에 대한 이해와 치료제 개발에 활용될 것으로 기대한다”고 전했다.

이번 연구는 면역학 및 알레르기 분야의 세계 최고 국제 학술지 ‘알레르기 및 임상면역학 저널 (The Journal of Allergy and Clinical Immunology)’에 10월 1일 字 온라인판에 게재됐다 (논문명: The transcription factor NFIL3/E4BP4 regulates the developmental stage-specific acquisition of basophil function). KAIST 생명과학과 강석조 교수 연구팀 박지연 박사, 조유리 박사(現 LG화학)가 공동 제1 저자로 연구를 주도하였고, 바이오및뇌공학과 양동찬 박사, 생명과학과 양한슬, 이대엽 교수팀, RIKEN Masato Kubo 교수 연구팀이 함께 참여하였다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 선도연구센터사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.07 조회수 6059

이행 호염구, 알레르기 매개 세포에 대한 새로운 이해

우리 대학 생명과학과 강석조 교수 연구팀이 알레르기를 매개하는 중요한 면역세포인 호염구의 새로운 전구세포를 발견하고, 호염구 말단 분화단계에서 그 고유 기능을 획득하는 데 중요한 전사인자를 규명했다고 7일 밝혔다.

호염구(basophil)는 체내에 극소수로 존재하는 백혈구지만, 알레르기와 같이 제2형 면역 반응으로 매개되는 질환의 주된 작용 세포다. 호염구의 혈액 내 증감을 통해서 알레르기 반응 정도를 판별할 수 있고, 질환의 면역 반응의 중증도에도 영향을 미친다. 호염구는 인체 내로 유입된 알레르기 유발 물질에 특이적인 Immunoglobulin E (IgE)에 대한 수용체를 통해 활성화되면 탈과립(degranulation)과 면역조절 물질인 사이토카인(cytokine)을 비롯해 다양한 염증 유도 물질들을 분비한다. 이를 통하여 호염구는 알레르기 반응을 매개하고 다른 면역세포들의 침윤을 도와 염증 반응을 심화시킨다. 하지만, 이러한 호염구의 초기 분화 과정 연구에 비해 그 고유 기능을 획득하는 말단 분화 과정과 이를 조절하는 인자에 대해서는 알려진 바가 없었다.

강 교수 연구팀은 마우스 골수 내에서 호염구 전구세포(basophil progenitor, BaP)가 세포분열이 없는 최종 분화단계의 성숙한 호염구(mature basophil)로 분화하는 과정 중간에 위치한, 세포분열 능력을 보유한 새로운 전구세포를 발견하였으며 그 특성을 다양한 실험으로 규명하고 ‘이행 호염구(transitional basophil, tBaso)’로 명명하였다. 이행 호염구의 발견을 통하여 강 교수팀은 호염구의 분화과정에서 변화하는 유전자 발현을 더욱 세밀하게 분석할 수 있었으며 세포분열 및 주기 조절과 호염구의 고유한 기능의 조절에 관계하는 유전자의 발현은 분화단계에 따라 다르게 조절됨을 확인하였다.

이어, 호염구의 분화단계에 따라 발현이 변화하는 전사인자 NFIL3를 확인하였고, NFIL3 단백질이 호염구의 말단 분화단계에서 IgE 수용체 활성화에 따라 유도된 호염구의 기능적 특징을 부여하는 중요 인자임을 규명하여 보고하였다. 또한, 호염구 특이적으로 NFIL3가 결손된 마우스를 이용하여, 호염구 내 NFIL3 단백질이 아토피성 피부 질환의 염증 반응을 조절함을 밝혔다.

연구팀은 이행 호염구가 성숙 호염구에 비해 사이토카인 생성 능력이 뛰어남을 추가로 확인하였으며, 사이토카인 자극의 종류에 따라 다른 종류의 제2형 면역반응 사이토카인을 생성함을 밝혔다. 이러한 차별적 사이토카인 생성 능력은 호염구에서는 최초로 발견된 것으로, 추후 호염구 매개 질환에서 그 작용기전을 설명하는 데 중요한 지식을 제공할 것으로 기대한다.

강석조 교수는 “호염구의 말단 분화과정의 중요 전구세포를 발견하고 호염구의 기능적 전문성을 획득하는 다이나믹한 과정을 밝힌 연구”라고 언급하면서, “본 연구를 통해 얻은 새로운 지식은 호염구가 매개하는 알레르기 질환에 대한 이해와 치료제 개발에 활용될 것으로 기대한다”고 전했다.

이번 연구는 면역학 및 알레르기 분야의 세계 최고 국제 학술지 ‘알레르기 및 임상면역학 저널 (The Journal of Allergy and Clinical Immunology)’에 10월 1일 字 온라인판에 게재됐다 (논문명: The transcription factor NFIL3/E4BP4 regulates the developmental stage-specific acquisition of basophil function). KAIST 생명과학과 강석조 교수 연구팀 박지연 박사, 조유리 박사(現 LG화학)가 공동 제1 저자로 연구를 주도하였고, 바이오및뇌공학과 양동찬 박사, 생명과학과 양한슬, 이대엽 교수팀, RIKEN Masato Kubo 교수 연구팀이 함께 참여하였다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 선도연구센터사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.07 조회수 6059 -

초고감도 나노바이오센서 원천기술 개발

KAIST 바이오시스템학과 박제균(朴濟均, 42) 교수팀이 나노자성입자를 이용 단백질, DNA 등의 생체분자(生體分子)를 초고감도로 검출할 수 있는 바이오센서 기술 개발에 성공했다.

이 기술은 나노(10억분의 일)그램 이하 수준으로 존재하는 극미량 물질을 검출할 수 있는 새로운 센서기술로 특정 자기장(磁氣場)하에서 생체분자의 정량적 및 고감도 분석이 가능하다.

황사 알레르기 등 많은 질환의 표지가 되는 생체분자들은 일반적으로 극미량 만으로도 인체에 심각한 영향을 미치기 때문에 이를 검출할 수 있는 센서기술은 차세대 나노바이오기술의 핵심분야에 속한다.

기존의 바이오센서 기술은 극미량 검출에는 본질적인 한계가 있는데 이번에 개발된 나노입자를 이용한 극미량 검출기술은 그러한 한계를 뛰어넘은 새로운 원천기술로서 향후 바이오센서, 랩온어칩(Lab on a chip, 손톱만한 크기의 칩으로 실험실에서 할 수 있는 연구를 수행할 수 있도록 만든 장치)개발 등에 크게 기여할 것으로 보인다.

이 연구결과는 최근 나노바이오분야의 세계적인 학술지인“랩온어칩”誌 인터넷 판에 발표되었고, 관련기술은 현재 특허 출원중에 있다.

2005.05.20 조회수 24539

초고감도 나노바이오센서 원천기술 개발

KAIST 바이오시스템학과 박제균(朴濟均, 42) 교수팀이 나노자성입자를 이용 단백질, DNA 등의 생체분자(生體分子)를 초고감도로 검출할 수 있는 바이오센서 기술 개발에 성공했다.

이 기술은 나노(10억분의 일)그램 이하 수준으로 존재하는 극미량 물질을 검출할 수 있는 새로운 센서기술로 특정 자기장(磁氣場)하에서 생체분자의 정량적 및 고감도 분석이 가능하다.

황사 알레르기 등 많은 질환의 표지가 되는 생체분자들은 일반적으로 극미량 만으로도 인체에 심각한 영향을 미치기 때문에 이를 검출할 수 있는 센서기술은 차세대 나노바이오기술의 핵심분야에 속한다.

기존의 바이오센서 기술은 극미량 검출에는 본질적인 한계가 있는데 이번에 개발된 나노입자를 이용한 극미량 검출기술은 그러한 한계를 뛰어넘은 새로운 원천기술로서 향후 바이오센서, 랩온어칩(Lab on a chip, 손톱만한 크기의 칩으로 실험실에서 할 수 있는 연구를 수행할 수 있도록 만든 장치)개발 등에 크게 기여할 것으로 보인다.

이 연구결과는 최근 나노바이오분야의 세계적인 학술지인“랩온어칩”誌 인터넷 판에 발표되었고, 관련기술은 현재 특허 출원중에 있다.

2005.05.20 조회수 24539