-

3분 만에 질병 현장 진단..효소모방촉매 반응 38배 향상

급성 질병의 조기 진단과 만성 질환의 효율적 관리를 위해, 환자 가까이에서 신속하게 진단할 수 있는‘현장진단(Point-of-Care, POCT)’기술이 전 세계적으로 주목받고 있다. POCT 기술의 핵심은 특정 물질을 정확히 인식하고 반응하는‘효소’에 있다. 그러나 기존의 ‘자연효소’는 고비용·불안정성의 한계를 지니며, 이를 대체하는 ‘효소 모방 촉매(nanozyme)’ 역시 낮은 반응 선택도라는 문제를 안고 있다. 최근 국내 연구진은 기존 효소모방촉매보다 38배 이상 향상된 선택도를 구현하고, 단 3분 만에 육안으로 진단 결과를 확인할 수 있는 고감도 센서 플랫폼을 개발하는 데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 서울대학교 한정우 교수, 가천대학교 김문일 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 과산화효소 반응만을 선택적으로 수행하면서도 높은 반응 효율을 유지하는 새로운 단일원자 촉매를 개발했다고 28일 밝혔다.

혈액, 소변, 타액 등 인체 유래 체액을 이용해 병원 밖에서도 수 분 내 판독할 수 있는 진단 플랫폼으로 의료 접근성을 크게 높이고, 치료의 시의성을 확보할 수 있는 현장진단 기술의 핵심은 효소를 이용해 질병 진단 물질인 바이오마커를 색 변화를 통해 시각적으로 알아낼수 있다는 점이다. 그러나 자연 효소를 이용할 경우 가격이 높고 진단 환경에서 쉽게 불안정해져 보관 및 유통의 한계가 있다.

이 문제를 해결하기 위해 새로운 무기 소재 ‘효소 모방 촉매(nanozyme)’가 개발되어 왔으나 반응의 선택도가 낮다는 한계를 안고 있다. 과산화수소를 기질로 활용할 경우, 하나의 촉매가 동시에 과산화효소(색 변화 유도) 반응과 카탈레이스(반응 기질 제거) 반응을 함께 일으켜 진단 신호의 정확도가 낮아지는 문제가 있다.

연구팀은 촉매의 반응 선택성을 원자 수준에서 제어하기 위해, 촉매 중심 금속인 ‘루테늄(Ru)’에 금속과 결합해 화학적 성질을 조절하는 ‘염소(Cl) 리간드’를 3차원 방향으로 결합하는 ‘독창적 구조 설계 전략’을 활용하여 정확한 진단 신호만을 검출하는데 성공했다.

실험 결과, 이번에 개발한 촉매는 기존 효소 모방 촉매 대비 38배 이상 향상됐으며, 과산화수소 농도에 따른 반응 민감도와 속도 또한 눈에 띄게 증가했다. 특히 생체 체액의 조건에 가까운 환경(pH 6.0)에서도 반응 선택성과 활성을 안정적으로 유지해, 실제 진단 환경에서의 적용 가능성도 입증했다.

연구팀은 개발한 촉매에 산화효소를 담아 종이 센서에 적용함으로써 산화효소-효소모방촉매 연계 반응을 통해, 우리 몸의 건강상태를 알려주는 바이오마커에 해당하는 ‘포도당, 젖산(락테이트), 콜레스테롤, 콜린’ 등 4종의 바이오마커를 동시에 검출할 수 있는 진단 시스템을 구현했다.

다양한 질병 진단에 범용 적용이 가능한 이 플랫폼은 별도의 pH 조절이나 복잡한 장비 없이도 3분 이내에 색 변화를 통해 육안으로 결과를 판별할 수 있으며, 이 성과는 플랫폼 자체의 변경 없이, 촉매 구조 제어만으로도 진단 성능을 획기적으로 개선할 수 있음을 보여준 사례다.

이진우 교수는 “이번 연구는 단일원자 촉매의 반응 선택성을 원자 구조 설계를 통해 제어함으로써, 효소 수준의 선택성과 반응성을 동시에 구현한 사례로 의의가 있다”고 밝혔다. 또한 “이러한 구조–기능 관계 기반의 촉매 설계 전략은 향후 다양한 금속 기반 촉매 개발에도 적용할 수 있으며, 선택성 제어가 중요한 다양한 반응 영역으로 확장될 수 있다”고 강조했다.

우리 대학 생명화학공학과 박사과정 박선혜 학생과 최대은 학생이 공동 제1 저자로 연구 결과는 재료과학 분야의 권위 있는 국제 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2025년 7월 6일 게재됐다.

※ 논문명: Breaking the Selectivity Barrier of Single-Atom Nanozymes Through Out-of-Plane Ligand Coordination

(저자 정보 : 박선혜(KAIST, 제1 저자), 최대은(KAIST, 제1 저자), 심규인(서울대, 제1 저자), Phuong Thy Nguyen(가천대, 제1 저자), 김성빈(KAIST), 이승엽(KAIST), 김문일(가천대, 교신저자), 한정우(서울대, 교신저자), 이진우(KAIST, 교신저자) 총 9명)

※DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202506480

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

3분 만에 질병 현장 진단..효소모방촉매 반응 38배 향상

급성 질병의 조기 진단과 만성 질환의 효율적 관리를 위해, 환자 가까이에서 신속하게 진단할 수 있는‘현장진단(Point-of-Care, POCT)’기술이 전 세계적으로 주목받고 있다. POCT 기술의 핵심은 특정 물질을 정확히 인식하고 반응하는‘효소’에 있다. 그러나 기존의 ‘자연효소’는 고비용·불안정성의 한계를 지니며, 이를 대체하는 ‘효소 모방 촉매(nanozyme)’ 역시 낮은 반응 선택도라는 문제를 안고 있다. 최근 국내 연구진은 기존 효소모방촉매보다 38배 이상 향상된 선택도를 구현하고, 단 3분 만에 육안으로 진단 결과를 확인할 수 있는 고감도 센서 플랫폼을 개발하는 데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 서울대학교 한정우 교수, 가천대학교 김문일 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 과산화효소 반응만을 선택적으로 수행하면서도 높은 반응 효율을 유지하는 새로운 단일원자 촉매를 개발했다고 28일 밝혔다.

혈액, 소변, 타액 등 인체 유래 체액을 이용해 병원 밖에서도 수 분 내 판독할 수 있는 진단 플랫폼으로 의료 접근성을 크게 높이고, 치료의 시의성을 확보할 수 있는 현장진단 기술의 핵심은 효소를 이용해 질병 진단 물질인 바이오마커를 색 변화를 통해 시각적으로 알아낼수 있다는 점이다. 그러나 자연 효소를 이용할 경우 가격이 높고 진단 환경에서 쉽게 불안정해져 보관 및 유통의 한계가 있다.

이 문제를 해결하기 위해 새로운 무기 소재 ‘효소 모방 촉매(nanozyme)’가 개발되어 왔으나 반응의 선택도가 낮다는 한계를 안고 있다. 과산화수소를 기질로 활용할 경우, 하나의 촉매가 동시에 과산화효소(색 변화 유도) 반응과 카탈레이스(반응 기질 제거) 반응을 함께 일으켜 진단 신호의 정확도가 낮아지는 문제가 있다.

연구팀은 촉매의 반응 선택성을 원자 수준에서 제어하기 위해, 촉매 중심 금속인 ‘루테늄(Ru)’에 금속과 결합해 화학적 성질을 조절하는 ‘염소(Cl) 리간드’를 3차원 방향으로 결합하는 ‘독창적 구조 설계 전략’을 활용하여 정확한 진단 신호만을 검출하는데 성공했다.

실험 결과, 이번에 개발한 촉매는 기존 효소 모방 촉매 대비 38배 이상 향상됐으며, 과산화수소 농도에 따른 반응 민감도와 속도 또한 눈에 띄게 증가했다. 특히 생체 체액의 조건에 가까운 환경(pH 6.0)에서도 반응 선택성과 활성을 안정적으로 유지해, 실제 진단 환경에서의 적용 가능성도 입증했다.

연구팀은 개발한 촉매에 산화효소를 담아 종이 센서에 적용함으로써 산화효소-효소모방촉매 연계 반응을 통해, 우리 몸의 건강상태를 알려주는 바이오마커에 해당하는 ‘포도당, 젖산(락테이트), 콜레스테롤, 콜린’ 등 4종의 바이오마커를 동시에 검출할 수 있는 진단 시스템을 구현했다.

다양한 질병 진단에 범용 적용이 가능한 이 플랫폼은 별도의 pH 조절이나 복잡한 장비 없이도 3분 이내에 색 변화를 통해 육안으로 결과를 판별할 수 있으며, 이 성과는 플랫폼 자체의 변경 없이, 촉매 구조 제어만으로도 진단 성능을 획기적으로 개선할 수 있음을 보여준 사례다.

이진우 교수는 “이번 연구는 단일원자 촉매의 반응 선택성을 원자 구조 설계를 통해 제어함으로써, 효소 수준의 선택성과 반응성을 동시에 구현한 사례로 의의가 있다”고 밝혔다. 또한 “이러한 구조–기능 관계 기반의 촉매 설계 전략은 향후 다양한 금속 기반 촉매 개발에도 적용할 수 있으며, 선택성 제어가 중요한 다양한 반응 영역으로 확장될 수 있다”고 강조했다.

우리 대학 생명화학공학과 박사과정 박선혜 학생과 최대은 학생이 공동 제1 저자로 연구 결과는 재료과학 분야의 권위 있는 국제 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2025년 7월 6일 게재됐다.

※ 논문명: Breaking the Selectivity Barrier of Single-Atom Nanozymes Through Out-of-Plane Ligand Coordination

(저자 정보 : 박선혜(KAIST, 제1 저자), 최대은(KAIST, 제1 저자), 심규인(서울대, 제1 저자), Phuong Thy Nguyen(가천대, 제1 저자), 김성빈(KAIST), 이승엽(KAIST), 김문일(가천대, 교신저자), 한정우(서울대, 교신저자), 이진우(KAIST, 교신저자) 총 9명)

※DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202506480

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.29

조회수 839

-

대기 오염 저감 위한 신개념 원자 촉매 설계

백금 셀레나이드는 백금(Pt)과 셀레늄(Se)이 층상 구조로 결합된 이차원 물질로, 우수한 결정성과 층간 상호작용의 정밀한 제어를 통해 다양한 물리적·화학적 특성의 조절이 가능한 것으로 알려져 있다. 이러한 특성으로 인해, 반도체, 광검출기, 전기화학 소자 등 다양한 분야에서 활발히 연구되어 왔다. 이번 연구진은 백금 셀레나이드 표면에 존재하는 원자 수준의 백금이 기체 반응에 대해 촉매로 기능할 수 있다는 새로운 설계 개념을 제시했으며, 이를 통해 고효율 이산화탄소 전환 및 일산화탄소 저감 등을 위한 차세대 기체상 촉매 기술로서의 가능성을 입증했다.

우리 대학 화학과 박정영 석좌교수 연구팀이 충남대학교 김현유 교수, 미국 센트럴플로리다대학교(UCF) 정연웅 교수 연구팀과 공동연구를 통해, 이차원 전이금속 칼코겐화합물인 백금 셀레나이드(PtSe₂) 표면에 노출된 백금 원자를 활용하여 우수한 일산화탄소 산화 성능을 구현하는 데 성공했다고 22일 밝혔다.

연구진은 촉매 성능을 극대화하기 위해 기존의 백금 덩어리 촉매 형태에서 백금 원자가 고밀도로 표면에 분산되도록 하여, 더 적은 양의 백금으로 더 많은 촉매반응을 유도하였으며, 표면의 전자 구조를 제어하여 백금과 셀레늄 사이의 전자 상호작용을 활발하게 일어나도록 유도하였다. 이 과정을 통해 제작된 수 나노미터 두께의 백금 셀레나이드 박막은, 동일 조건에서 일반 백금 박막보다 전 온도 범위에서 더 우수한 일산화탄소 산화 성능을 나타냈다.

특히, 표면에서는 일산화탄소와 산소가 골고루 비슷한 비율로 흡착되어 서로 반응할 기회가 높아졌고, 이로 인해 촉매 반응이 크게 향상됐다. 이러한 성능 향상의 핵심은 ‘셀레늄 결손(Se-vacancy)’으로 인해 노출이 확대된 표면 백금 원자들이 드러나면서 기체들이 붙을 수 있는 흡착점도 늘어났다는 데 있다.

연구진은 해당 백금 원자들이 실제 반응 과정에서 흡착점으로 작용했다는 사실을 포항가속기연구소에서 수행된 상압 엑스선 광전자분광(AP-XPS) 분석을 통해 실시간으로 확인했다. 이러한 고정밀 분석은 1나노미터 수준의 표면을 상압 환경에서 관찰할 수 있는 고도 장비 덕분에 가능했다. 동시에 컴퓨터 시뮬레이션 (밀도범함수이론*) 계산을 통해, 백금 셀레나이드가 일반 백금과는 다른 전자 흐름의 특성을 가지고 있음을 이론적으로도 입증했다.

*밀도범함수이론(Density Functional Theory, DFT): 전자 밀도(electron density)를 기반으로 시스템의 전체 에너지를 계산하는 방법

박정영 교수는 “이번 연구는 기존 백금 촉매와 다른 이차원 층상 구조의 백금 셀레나이드를 활용해, 기체 반응에 특화된 촉매 기능을 이끌어낸 새로운 설계 전략을 제시한 것”이라며, “백금과 셀레늄 사이의 전자적 상호작용이 일산화탄소와 산소를 균형있게 흡착하는 반응 조건을 만들었고 기존 백금보다 전체 온도내에서 반응성이 높도록 설계하여 실제 적용성이 향상되게 하였다. 이로써 원자 단위 설계, 2차원 물질 플랫폼, 흡착 조절 기술 등을 통해 고효율 촉매 반응 메커니즘을 구현할 수 있었다”고 밝혔다.

이번 연구는 우리 대학 화학과 한규호 박사, 충남대 신소재공학과 최혁 박사, 인하대 김종훈 교수가 공동 제1 저자로 참여했으며, 세계적 권위의 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 지난 7월 3일 자로 게재됐다.

※ 논문 제목: Enhanced catalytic activity on atomically dispersed PtSe2 two-dimensional layers

※DOI: 10.1038/s41467-025-61320-0

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 중견연구자지원사업과 교육부의 중점연구소사업, 국가전략기술소재개발사업, 미국 국립과학재단(NSF) CAREER 프로그램, 인하대학교 연구비, UCF 박사후연구자 프로그램(P3)의 지원을 받아 수행됐으며, 포항가속기연구소 및 한국기초과학지원연구원(KBSI)의 협조로 가속기 기반 분석이 진행됐다.

대기 오염 저감 위한 신개념 원자 촉매 설계

백금 셀레나이드는 백금(Pt)과 셀레늄(Se)이 층상 구조로 결합된 이차원 물질로, 우수한 결정성과 층간 상호작용의 정밀한 제어를 통해 다양한 물리적·화학적 특성의 조절이 가능한 것으로 알려져 있다. 이러한 특성으로 인해, 반도체, 광검출기, 전기화학 소자 등 다양한 분야에서 활발히 연구되어 왔다. 이번 연구진은 백금 셀레나이드 표면에 존재하는 원자 수준의 백금이 기체 반응에 대해 촉매로 기능할 수 있다는 새로운 설계 개념을 제시했으며, 이를 통해 고효율 이산화탄소 전환 및 일산화탄소 저감 등을 위한 차세대 기체상 촉매 기술로서의 가능성을 입증했다.

우리 대학 화학과 박정영 석좌교수 연구팀이 충남대학교 김현유 교수, 미국 센트럴플로리다대학교(UCF) 정연웅 교수 연구팀과 공동연구를 통해, 이차원 전이금속 칼코겐화합물인 백금 셀레나이드(PtSe₂) 표면에 노출된 백금 원자를 활용하여 우수한 일산화탄소 산화 성능을 구현하는 데 성공했다고 22일 밝혔다.

연구진은 촉매 성능을 극대화하기 위해 기존의 백금 덩어리 촉매 형태에서 백금 원자가 고밀도로 표면에 분산되도록 하여, 더 적은 양의 백금으로 더 많은 촉매반응을 유도하였으며, 표면의 전자 구조를 제어하여 백금과 셀레늄 사이의 전자 상호작용을 활발하게 일어나도록 유도하였다. 이 과정을 통해 제작된 수 나노미터 두께의 백금 셀레나이드 박막은, 동일 조건에서 일반 백금 박막보다 전 온도 범위에서 더 우수한 일산화탄소 산화 성능을 나타냈다.

특히, 표면에서는 일산화탄소와 산소가 골고루 비슷한 비율로 흡착되어 서로 반응할 기회가 높아졌고, 이로 인해 촉매 반응이 크게 향상됐다. 이러한 성능 향상의 핵심은 ‘셀레늄 결손(Se-vacancy)’으로 인해 노출이 확대된 표면 백금 원자들이 드러나면서 기체들이 붙을 수 있는 흡착점도 늘어났다는 데 있다.

연구진은 해당 백금 원자들이 실제 반응 과정에서 흡착점으로 작용했다는 사실을 포항가속기연구소에서 수행된 상압 엑스선 광전자분광(AP-XPS) 분석을 통해 실시간으로 확인했다. 이러한 고정밀 분석은 1나노미터 수준의 표면을 상압 환경에서 관찰할 수 있는 고도 장비 덕분에 가능했다. 동시에 컴퓨터 시뮬레이션 (밀도범함수이론*) 계산을 통해, 백금 셀레나이드가 일반 백금과는 다른 전자 흐름의 특성을 가지고 있음을 이론적으로도 입증했다.

*밀도범함수이론(Density Functional Theory, DFT): 전자 밀도(electron density)를 기반으로 시스템의 전체 에너지를 계산하는 방법

박정영 교수는 “이번 연구는 기존 백금 촉매와 다른 이차원 층상 구조의 백금 셀레나이드를 활용해, 기체 반응에 특화된 촉매 기능을 이끌어낸 새로운 설계 전략을 제시한 것”이라며, “백금과 셀레늄 사이의 전자적 상호작용이 일산화탄소와 산소를 균형있게 흡착하는 반응 조건을 만들었고 기존 백금보다 전체 온도내에서 반응성이 높도록 설계하여 실제 적용성이 향상되게 하였다. 이로써 원자 단위 설계, 2차원 물질 플랫폼, 흡착 조절 기술 등을 통해 고효율 촉매 반응 메커니즘을 구현할 수 있었다”고 밝혔다.

이번 연구는 우리 대학 화학과 한규호 박사, 충남대 신소재공학과 최혁 박사, 인하대 김종훈 교수가 공동 제1 저자로 참여했으며, 세계적 권위의 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 지난 7월 3일 자로 게재됐다.

※ 논문 제목: Enhanced catalytic activity on atomically dispersed PtSe2 two-dimensional layers

※DOI: 10.1038/s41467-025-61320-0

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 중견연구자지원사업과 교육부의 중점연구소사업, 국가전략기술소재개발사업, 미국 국립과학재단(NSF) CAREER 프로그램, 인하대학교 연구비, UCF 박사후연구자 프로그램(P3)의 지원을 받아 수행됐으며, 포항가속기연구소 및 한국기초과학지원연구원(KBSI)의 협조로 가속기 기반 분석이 진행됐다.

2025.07.22

조회수 965

-

폐타이어를 고무·나일론 원료로 전환 성공

전 세계적으로 매년 수십억 개의 타이어가 폐기되며, 이는 심각한 환경오염의 주요 원인 중 하나로 지목되고 있다. 우리 연구진이 폐타이어를 고무나 나일론 섬유 원료로 쓰이는 고부가가치 화학 원료인 고순도의 고리형 알켄으로 선택적 전환하는 데 성공했다. 이는 폐타이어 재활용 분야의 새로운 전환점으로 평가된다.

우리 대학 화학과 홍순혁 교수 연구팀이 이중 촉매 기반 연속 반응 시스템을 개발해 폐타이어 문제를 효과적으로 해결했다고 26일 밝혔다.

폐타이어는 합성고무와 천연고무의 복합체로 구성되며, 실리카, 카본블랙, 산화방지제 등의 첨가제를 포함해 물리적 강도와 내구성이 극대화되어 있다. 특히 가황 공정을 통해 고무 사슬 간의 가교가 형성돼 열과 압력에 강한 구조를 갖게 되는데, 이는 폐타이어의 화학적 재활용을 어렵게 만드는 주요 원인 중 하나다.

그동안 폐타이어의 재활용은 주로 열분해 방식이나 물리적 분쇄 재활용에 의존해 왔다. 열분해 방식은 350~800°C의 고온 환경에서 고분자 사슬을 분해해 연료유로 전환하는 기술이나, 높은 에너지 소비, 낮은 선택성, 그리고 저품질의 탄화수소 혼합물 생성이라는 한계가 명확히 존재한다.

연구팀은 이런 문제를 해결하고자 두 가지 촉매를 활용해 폐고무를 유용한 화학물질로 바꾸는 방법을 개발하였다. 첫 번째 촉매는 고무 분자 안의 결합 구조를 바꿔 분해가 잘 되도록 돕고, 두 번째 촉매는 고리를 닫는 반응을 통해 고리 모양의 화합물을 만들어낸다.

이 과정은 최대 92%의 높은 선택성과 82%의 수율을 보여준다. 만들어진 고리형 펜텐은 다시 고무로 재활용할 수 있고, 고리형 헥센은 나일론 섬유의 원료로 쓰이는 등 산업적으로 매우 가치가 높다.

연구팀은 개발한 시스템을 실제 폐기물로 버려진 폐타이어에 적용해, 고순도의 고리형 알켄으로 선택적 전환하는 데 성공했다. 이는 기존 열분해 방식과 달리 저온의 정밀 촉매 반응을 통해 고부가가치 화학 원료를 생산할 수 있다는 점에서 폐타이어 재활용 분야의 새로운 전환점으로 평가된다.

또한, 이번 기술은 다양한 종류의 합성고무와 폐고무에 폭넓게 적용될 수 있어, 자원 순환형 경제 실현에 기여할 수 있는 핵심 원천기술로 주목받고 있다.

홍순혁 교수는 “이번 연구는 폐타이어의 화학적 재활용에 대한 혁신적인 해법을 제시한 것이며, 경제성을 높이기 위해 차세대 고효율 촉매 개발, 상용화를 위한 기반을 마련해 나갈 예정이다”며, “기초화학을 통해 폐플라스틱 문제 해결에 기여하는 것이 목표”라고 밝혔다.

우리 대학 화학과 박범순, 조경일, 최경민 연구원이 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 지원으로 수행됐으며, 국제 저명 학술지 ‘Chem’에 6월 18일 자로 온라인 게재됐다.

※논문명: Catalytic and Selective Chemical Recycling of Post-Consumer Rubbers into Cycloalkenes

※DOI: 10.1016/j.chempr.2025.102625

폐타이어를 고무·나일론 원료로 전환 성공

전 세계적으로 매년 수십억 개의 타이어가 폐기되며, 이는 심각한 환경오염의 주요 원인 중 하나로 지목되고 있다. 우리 연구진이 폐타이어를 고무나 나일론 섬유 원료로 쓰이는 고부가가치 화학 원료인 고순도의 고리형 알켄으로 선택적 전환하는 데 성공했다. 이는 폐타이어 재활용 분야의 새로운 전환점으로 평가된다.

우리 대학 화학과 홍순혁 교수 연구팀이 이중 촉매 기반 연속 반응 시스템을 개발해 폐타이어 문제를 효과적으로 해결했다고 26일 밝혔다.

폐타이어는 합성고무와 천연고무의 복합체로 구성되며, 실리카, 카본블랙, 산화방지제 등의 첨가제를 포함해 물리적 강도와 내구성이 극대화되어 있다. 특히 가황 공정을 통해 고무 사슬 간의 가교가 형성돼 열과 압력에 강한 구조를 갖게 되는데, 이는 폐타이어의 화학적 재활용을 어렵게 만드는 주요 원인 중 하나다.

그동안 폐타이어의 재활용은 주로 열분해 방식이나 물리적 분쇄 재활용에 의존해 왔다. 열분해 방식은 350~800°C의 고온 환경에서 고분자 사슬을 분해해 연료유로 전환하는 기술이나, 높은 에너지 소비, 낮은 선택성, 그리고 저품질의 탄화수소 혼합물 생성이라는 한계가 명확히 존재한다.

연구팀은 이런 문제를 해결하고자 두 가지 촉매를 활용해 폐고무를 유용한 화학물질로 바꾸는 방법을 개발하였다. 첫 번째 촉매는 고무 분자 안의 결합 구조를 바꿔 분해가 잘 되도록 돕고, 두 번째 촉매는 고리를 닫는 반응을 통해 고리 모양의 화합물을 만들어낸다.

이 과정은 최대 92%의 높은 선택성과 82%의 수율을 보여준다. 만들어진 고리형 펜텐은 다시 고무로 재활용할 수 있고, 고리형 헥센은 나일론 섬유의 원료로 쓰이는 등 산업적으로 매우 가치가 높다.

연구팀은 개발한 시스템을 실제 폐기물로 버려진 폐타이어에 적용해, 고순도의 고리형 알켄으로 선택적 전환하는 데 성공했다. 이는 기존 열분해 방식과 달리 저온의 정밀 촉매 반응을 통해 고부가가치 화학 원료를 생산할 수 있다는 점에서 폐타이어 재활용 분야의 새로운 전환점으로 평가된다.

또한, 이번 기술은 다양한 종류의 합성고무와 폐고무에 폭넓게 적용될 수 있어, 자원 순환형 경제 실현에 기여할 수 있는 핵심 원천기술로 주목받고 있다.

홍순혁 교수는 “이번 연구는 폐타이어의 화학적 재활용에 대한 혁신적인 해법을 제시한 것이며, 경제성을 높이기 위해 차세대 고효율 촉매 개발, 상용화를 위한 기반을 마련해 나갈 예정이다”며, “기초화학을 통해 폐플라스틱 문제 해결에 기여하는 것이 목표”라고 밝혔다.

우리 대학 화학과 박범순, 조경일, 최경민 연구원이 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 지원으로 수행됐으며, 국제 저명 학술지 ‘Chem’에 6월 18일 자로 온라인 게재됐다.

※논문명: Catalytic and Selective Chemical Recycling of Post-Consumer Rubbers into Cycloalkenes

※DOI: 10.1016/j.chempr.2025.102625

2025.06.26

조회수 1925

-

21개 화학반응 동시 분석..AI 신약 개발 판 바꾼다

임산부의 입덧 완화 목적으로 사용됐던 약물인 탈리도마이드(Thalidomide)는 생체 내에서는 광학 이성질체*의 특성으로 한쪽 이성질체는 진정 효과를 나타내지만, 다른 쪽은 기형 유발이라는 심각한 부작용을 일으킨다. 이런 예처럼, 신약 개발에서는 원하는 광학 이성질체만을 선택적으로 합성하는 정밀 유기합성 기술이 중요하다. 하지만, 여러 반응물을 동시에 분석하는 것 자체가 어려웠던 기존 방식을 극복하고, 우리 연구진이 세계 최초로 21종의 반응물을 동시에 정밀 분석하는 기술을 개발해, AI와 로봇을 활용하는 신약 개발에 획기적인 기여가 기대된다.

*광학 이성질체: 동일한 화학식을 가지며 거울상 관계에 있으면서 서로 겹칠 수 없는 비대칭 구조로 존재하는 분자 쌍을 말한다. 이는 왼손과 오른손처럼 형태는 유사하지만 포개어지지 않는 관계와 유사하다.

우리 대학 화학과 김현우 교수 연구팀이 인공지능 기반 자율합성* 시대에 적합한 혁신적인 광학이성질체 분석 기술을 개발했다고 16일 밝혔다. 이번 연구는 다수의 반응물을 동시에 투입해 진행하는 비대칭 촉매 반응을 고해상도 불소 핵자기공명분광기(19F NMR)를 활용해 정밀 분석한 세계 최초의 기술로, 신약 개발 및 촉매 최적화 등 다양한 분야에 획기적인 기여가 기대된다.

* 인공지능 기반 자율합성: 인공지능(AI)을 활용해 화학 물질 합성 과정을 자동화하고 최적화하는 첨단 기술로, 미래 실험실의 자동화 및 지능형 연구 환경을 구현할 핵심 요소로 주목받고 있다. AI가 실험 조건을 예측·조절하고 결과를 해석해 후속 실험을 스스로 설계함으로써 반복 실험 수행 시 인간 개입을 최소화해 연구 효율성과 혁신성을 크게 높인다.

현재 자율합성 시스템은 반응 설계부터 수행까지는 자동화가 가능하지만, 반응 결과 분석은 전통적 장비를 활용한 개별 처리 방식에 의존하고 있어 속도 저하와 병목 현상이 발생하며 고속 반복 실험에는 적합하지 않다는 문제점이 제기돼 왔다.

또한, 1990년대에 제안된 다기질 동시 스크리닝 기법은 반응 분석의 효율을 극대화할 전략으로 주목받았지만, 기존 크로마토그래피 기반 분석법의 한계로 인해 적용 가능한 기질 수가 제한적이었다. 특히 원하는 광학 이성질체만 선택하여 합성하는 비대칭 합성 반응에서는 10종 이상의 기질을 동시에 분석하는 것이 불가능에 가까웠다.

이러한 한계를 극복하기 위해, 연구팀은 다수의 반응물을 하나의 반응 용기에 투입하여 동시에 비대칭 촉매 반응을 수행한 뒤 불소 작용기를 생성물에 도입하고, 자체 개발한 카이랄 코발트 시약을 적용해 모든 광학 이성질체를 명확하게 정량 분석할 수 있는 불소 핵자기공명분광기(19F NMR) 기반 다기질 동시 스크리닝 기술을 구현했다.

연구팀은 19F NMR의 우수한 분해능과 민감도를 활용해, 21종 기질의 비대칭 합성 반응을 단일 반응 용기에서 동시에 수행하고 생성물의 수율과 광학 이성질체 비율을 별도의 분리 과정 없이 정량 측정하는 데 성공했다.

김현우 교수는 “여러 기질을 한 반응기에 넣고 비대칭 합성 반응을 동시에 수행하는 것은 누구나 할 수 있지만, 생성물 전체를 정확하게 분석하는 것은 지금까지 풀기 어려운 과제였다”며, “세계 최고 수준의 다기질 스크리닝 분석 기술을 구현함으로써 AI 기반 자율합성 플랫폼의 분석 역량 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이어 “이번 연구는 신약 개발에 필수적인 비대칭 촉매 반응의 효율성과 선택성을 신속히 검증할 수 있는 기술로, AI 기반 자율화 연구의 핵심 분석 도구로 활용될 전망이다”라고 밝혔다.

이번 연구에는 우리 대학 화학과 김동훈 석박통합과정 학생(제1 저자), 최경선 석박통합과정 학생(제2 저자) 가 참여했으며, 화학 분야 세계적 권위의 국제 학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 에 2025년 5월 27일 자 온라인 게재됐다.

※ 논문명: One-pot Multisubstrate Screening for Asymmetric Catalysis Enabled by 19F NMR-based Simultaneous Chiral Analysis

※ DOI: 10.1021/jacs.5c03446

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업, 비대칭 촉매반응 디자인센터, KAIST KC30 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

21개 화학반응 동시 분석..AI 신약 개발 판 바꾼다

임산부의 입덧 완화 목적으로 사용됐던 약물인 탈리도마이드(Thalidomide)는 생체 내에서는 광학 이성질체*의 특성으로 한쪽 이성질체는 진정 효과를 나타내지만, 다른 쪽은 기형 유발이라는 심각한 부작용을 일으킨다. 이런 예처럼, 신약 개발에서는 원하는 광학 이성질체만을 선택적으로 합성하는 정밀 유기합성 기술이 중요하다. 하지만, 여러 반응물을 동시에 분석하는 것 자체가 어려웠던 기존 방식을 극복하고, 우리 연구진이 세계 최초로 21종의 반응물을 동시에 정밀 분석하는 기술을 개발해, AI와 로봇을 활용하는 신약 개발에 획기적인 기여가 기대된다.

*광학 이성질체: 동일한 화학식을 가지며 거울상 관계에 있으면서 서로 겹칠 수 없는 비대칭 구조로 존재하는 분자 쌍을 말한다. 이는 왼손과 오른손처럼 형태는 유사하지만 포개어지지 않는 관계와 유사하다.

우리 대학 화학과 김현우 교수 연구팀이 인공지능 기반 자율합성* 시대에 적합한 혁신적인 광학이성질체 분석 기술을 개발했다고 16일 밝혔다. 이번 연구는 다수의 반응물을 동시에 투입해 진행하는 비대칭 촉매 반응을 고해상도 불소 핵자기공명분광기(19F NMR)를 활용해 정밀 분석한 세계 최초의 기술로, 신약 개발 및 촉매 최적화 등 다양한 분야에 획기적인 기여가 기대된다.

* 인공지능 기반 자율합성: 인공지능(AI)을 활용해 화학 물질 합성 과정을 자동화하고 최적화하는 첨단 기술로, 미래 실험실의 자동화 및 지능형 연구 환경을 구현할 핵심 요소로 주목받고 있다. AI가 실험 조건을 예측·조절하고 결과를 해석해 후속 실험을 스스로 설계함으로써 반복 실험 수행 시 인간 개입을 최소화해 연구 효율성과 혁신성을 크게 높인다.

현재 자율합성 시스템은 반응 설계부터 수행까지는 자동화가 가능하지만, 반응 결과 분석은 전통적 장비를 활용한 개별 처리 방식에 의존하고 있어 속도 저하와 병목 현상이 발생하며 고속 반복 실험에는 적합하지 않다는 문제점이 제기돼 왔다.

또한, 1990년대에 제안된 다기질 동시 스크리닝 기법은 반응 분석의 효율을 극대화할 전략으로 주목받았지만, 기존 크로마토그래피 기반 분석법의 한계로 인해 적용 가능한 기질 수가 제한적이었다. 특히 원하는 광학 이성질체만 선택하여 합성하는 비대칭 합성 반응에서는 10종 이상의 기질을 동시에 분석하는 것이 불가능에 가까웠다.

이러한 한계를 극복하기 위해, 연구팀은 다수의 반응물을 하나의 반응 용기에 투입하여 동시에 비대칭 촉매 반응을 수행한 뒤 불소 작용기를 생성물에 도입하고, 자체 개발한 카이랄 코발트 시약을 적용해 모든 광학 이성질체를 명확하게 정량 분석할 수 있는 불소 핵자기공명분광기(19F NMR) 기반 다기질 동시 스크리닝 기술을 구현했다.

연구팀은 19F NMR의 우수한 분해능과 민감도를 활용해, 21종 기질의 비대칭 합성 반응을 단일 반응 용기에서 동시에 수행하고 생성물의 수율과 광학 이성질체 비율을 별도의 분리 과정 없이 정량 측정하는 데 성공했다.

김현우 교수는 “여러 기질을 한 반응기에 넣고 비대칭 합성 반응을 동시에 수행하는 것은 누구나 할 수 있지만, 생성물 전체를 정확하게 분석하는 것은 지금까지 풀기 어려운 과제였다”며, “세계 최고 수준의 다기질 스크리닝 분석 기술을 구현함으로써 AI 기반 자율합성 플랫폼의 분석 역량 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이어 “이번 연구는 신약 개발에 필수적인 비대칭 촉매 반응의 효율성과 선택성을 신속히 검증할 수 있는 기술로, AI 기반 자율화 연구의 핵심 분석 도구로 활용될 전망이다”라고 밝혔다.

이번 연구에는 우리 대학 화학과 김동훈 석박통합과정 학생(제1 저자), 최경선 석박통합과정 학생(제2 저자) 가 참여했으며, 화학 분야 세계적 권위의 국제 학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 에 2025년 5월 27일 자 온라인 게재됐다.

※ 논문명: One-pot Multisubstrate Screening for Asymmetric Catalysis Enabled by 19F NMR-based Simultaneous Chiral Analysis

※ DOI: 10.1021/jacs.5c03446

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업, 비대칭 촉매반응 디자인센터, KAIST KC30 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.16

조회수 3505

-

백금 없이도 되는 고성능 수전해 성공..수소경제 성큼

수소는 탄소를 배출하지 않는 청정 에너지원으로 주목받고 있다. 이 가운데 물을 전기로 분해하는 수전해(water electrolysis) 기술은 친환경 수소 생산 방식으로 주목받으며, 특히 양이온 교환막 수전해(PEMWE)는 고순도 수소를 고압으로 생산할 수 있어 차세대 수소 생산 기술로 평가받는다. 그러나 기존 PEMWE 기술은 고가의 귀금속 촉매와 코팅재에 대한 의존도가 높아, 상용화에 한계를 안고 있었다. 우리 연구진이 이러한 기술적·경제적 병목을 해결할 새로운 해법을 제시했다.

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수 연구팀이 한국에너지기술연구원(원장 이창근) 두기수 박사와의 공동연구를 통해, 고가의 백금(Pt) 코팅 없이도 고성능을 구현할 수 있는 차세대 수전해 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

연구팀은 수전해 전극에서 고활성 촉매로 주목받는 ‘이리듐 산화물(IrOx)’이 제 성능을 발휘하지 못하는 주된 원인에 집중하였다. 그 이유는 전자 전달이 비효율적으로 일어나기 때문이고 그 해결책으로 단순한 촉매 입자 크기 조절만으로도 성능을 극대화할 수 있음을 세계 최초로 입증했다.

이번 연구에서 이리듐 산화물 촉매가 백금 코팅 없이도 우수한 성능을 내지 못하는 이유가 수전해 전극에서 본래부터 함께 사용되는 핵심 구성 요소인 촉매–이온전도체(이하 이오노머)–Ti(티타늄) 기판 사이에서 발생하는 ‘전자 이동 저항’때문이라는 것을 밝혀냈다.

특히, 촉매–이오노머–티타늄 기판 사이에서 전자 통로가 차단되는 ‘핀치 오프(pinch-off)’ 현상이 전도성 저하의 핵심 원인임을 규명했다. 이오노머는 전자 절연체에 가까운 특성을 갖고 있어, 촉매 입자 주위를 감쌀 경우 전자 흐름을 방해한다. 특히 이오노머가 티타늄 기판과 맞닿은 경우 티타늄 기판의 표면산화층에 전자 장벽이 형성되어 저항을 더욱 높이는 것으로 나타났다.

이에 연구팀은 다양한 입자 크기의 촉매를 제작·비교하고, 단일 셀 평가 및 다중 물리 시뮬레이션을 통해 이리듐 산화물 입자의 크기를 20 나노미터(nm) 이상 크기의 촉매 입자를 사용할 경우, 이오노머 혼합 영역이 줄어들어 전자 통로가 확보되고 전도성이 회복된다는 사실을 세계 최초로 실험적으로 입증했다.

또한, 정밀한 계면 구조 설계를 통해 반응성을 확보하면서도 전자 이동을 동시에 보장하는 계면 구조 최적화에 성공했다. 이를 통해 기존에 불가피하다고 여겨졌던 촉매 활성도와 전도도 사이의 상충 관계를 정밀한 계면 설계로 극복할 수 있음을 보여주었다.

이번 성과는 고성능 촉매 소재 개발은 물론, 향후 귀금속 사용량을 획기적으로 줄이면서도 고효율을 달성할 수 있는 양이온 교환막 수전해 시스템 상용화에 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다.

김희탁 교수는 “이번 연구는 고성능 수전해 기술의 병목현상이었던 계면 전도성 문제를 해소할 수 있는 새로운 인터페이스 설계 전략을 제시한 것”이라며, “백금 등 고가 소재 없이도 고성능을 확보할 수 있어, 수소 경제 실현에 한 걸음 더 가까워진 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 박지수 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 본 연구 성과는 에너지 및 환경 분야 최고 권위 국제 학술지인 ‘에너지 및 환경과학(Energy & Environmental Science, IF: 32.4, 2025년)’에 6월 7일 자로 게재됐으며 그 혁신성과 파급력을 인정받았다. (논문 제목: On the interface electron transport problem of highly active IrOx catalysts, DOI: 10.1039/D4EE05816J)

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 신재생에너지핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

백금 없이도 되는 고성능 수전해 성공..수소경제 성큼

수소는 탄소를 배출하지 않는 청정 에너지원으로 주목받고 있다. 이 가운데 물을 전기로 분해하는 수전해(water electrolysis) 기술은 친환경 수소 생산 방식으로 주목받으며, 특히 양이온 교환막 수전해(PEMWE)는 고순도 수소를 고압으로 생산할 수 있어 차세대 수소 생산 기술로 평가받는다. 그러나 기존 PEMWE 기술은 고가의 귀금속 촉매와 코팅재에 대한 의존도가 높아, 상용화에 한계를 안고 있었다. 우리 연구진이 이러한 기술적·경제적 병목을 해결할 새로운 해법을 제시했다.

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수 연구팀이 한국에너지기술연구원(원장 이창근) 두기수 박사와의 공동연구를 통해, 고가의 백금(Pt) 코팅 없이도 고성능을 구현할 수 있는 차세대 수전해 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

연구팀은 수전해 전극에서 고활성 촉매로 주목받는 ‘이리듐 산화물(IrOx)’이 제 성능을 발휘하지 못하는 주된 원인에 집중하였다. 그 이유는 전자 전달이 비효율적으로 일어나기 때문이고 그 해결책으로 단순한 촉매 입자 크기 조절만으로도 성능을 극대화할 수 있음을 세계 최초로 입증했다.

이번 연구에서 이리듐 산화물 촉매가 백금 코팅 없이도 우수한 성능을 내지 못하는 이유가 수전해 전극에서 본래부터 함께 사용되는 핵심 구성 요소인 촉매–이온전도체(이하 이오노머)–Ti(티타늄) 기판 사이에서 발생하는 ‘전자 이동 저항’때문이라는 것을 밝혀냈다.

특히, 촉매–이오노머–티타늄 기판 사이에서 전자 통로가 차단되는 ‘핀치 오프(pinch-off)’ 현상이 전도성 저하의 핵심 원인임을 규명했다. 이오노머는 전자 절연체에 가까운 특성을 갖고 있어, 촉매 입자 주위를 감쌀 경우 전자 흐름을 방해한다. 특히 이오노머가 티타늄 기판과 맞닿은 경우 티타늄 기판의 표면산화층에 전자 장벽이 형성되어 저항을 더욱 높이는 것으로 나타났다.

이에 연구팀은 다양한 입자 크기의 촉매를 제작·비교하고, 단일 셀 평가 및 다중 물리 시뮬레이션을 통해 이리듐 산화물 입자의 크기를 20 나노미터(nm) 이상 크기의 촉매 입자를 사용할 경우, 이오노머 혼합 영역이 줄어들어 전자 통로가 확보되고 전도성이 회복된다는 사실을 세계 최초로 실험적으로 입증했다.

또한, 정밀한 계면 구조 설계를 통해 반응성을 확보하면서도 전자 이동을 동시에 보장하는 계면 구조 최적화에 성공했다. 이를 통해 기존에 불가피하다고 여겨졌던 촉매 활성도와 전도도 사이의 상충 관계를 정밀한 계면 설계로 극복할 수 있음을 보여주었다.

이번 성과는 고성능 촉매 소재 개발은 물론, 향후 귀금속 사용량을 획기적으로 줄이면서도 고효율을 달성할 수 있는 양이온 교환막 수전해 시스템 상용화에 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다.

김희탁 교수는 “이번 연구는 고성능 수전해 기술의 병목현상이었던 계면 전도성 문제를 해소할 수 있는 새로운 인터페이스 설계 전략을 제시한 것”이라며, “백금 등 고가 소재 없이도 고성능을 확보할 수 있어, 수소 경제 실현에 한 걸음 더 가까워진 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 박지수 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 본 연구 성과는 에너지 및 환경 분야 최고 권위 국제 학술지인 ‘에너지 및 환경과학(Energy & Environmental Science, IF: 32.4, 2025년)’에 6월 7일 자로 게재됐으며 그 혁신성과 파급력을 인정받았다. (논문 제목: On the interface electron transport problem of highly active IrOx catalysts, DOI: 10.1039/D4EE05816J)

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 신재생에너지핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.11

조회수 2796

-

그린수소 생산 촉매 수명 예측 세계 첫 성공

태양광, 풍력 등 재생에너지를 활용한 수소 생산 시스템에서는 에너지원의 특성상 전력 공급이 일정하지 않아, 수전해 장치*의 부하가 지속적으로 변화한다. KAIST 연구진이 이런 전력 부하의 변동이 불가피한 그린 수소 생산 환경에서, 전기 에너지 효율을 높이고 낮은 전압에서도 수소 생산 효율을 높이는 촉매의 열화(성능 저하)를 정량적으로 진단할 수 있는 세계 최초의 방법론을 제시했다.

*수전해 정치(Water Electrolyzer): 물을 전기 분해하여 수소와 산소를 생산하는 장치로 탄소 배출 없이 수소를 생산할 수 있어 그린 수소 생산의 핵심 기술로 주목받고 있음

우리 대학 생명화학공학과 정동영 교수 연구팀이 수전해 시스템에서 촉매의 실질적인 수명을 예측할 수 있는 새로운 평가 지표인 ‘운영 안정성 지수’를 개발했다.

연구팀은 수전해 시스템이 꺼지거나 낮은 부하로 운전될 때 발생할 수 있는 촉매 및 지지체의 열화 현상 촉매의 손상이나 성능 저하 현상을 규명하고, 이를 정량화할 수 있는 새로운 평가 지표인 ‘운영 안정성 지수(Operational Stability Factor, OSF)’를 제안했다.

운영 안정성 지수는 수전해 장비가 반복적으로 작동 및 정지(on/off)하는 과정에서 발생하는 촉매 열화 정도를 수치로 반영함으로써, 실제 운전 조건에서의 내구수명을 보다 정확하게 예측할 수 있도록 설계되었다.

예를 들어, 운영 안정성 지수가 100%이면 부하 변동 중에도 촉매가 전혀 손상되지 않는다는 뜻이고, 99%이면 매번 시스템이 꺼질 때마다 1%씩 촉매가 손상된다는 의미다.

향후 이 지표를 통해 내구성을 고려한 운전 조건의 최적화를 가능해지며, 장수명 수전해 시스템 운영 전략 수립에 중요한 기준으로 활용될 수 있다.

정동영 교수는 “운영 안정성 지수(OSF)는 수전해 촉매의 장기 수명을 수치로 예측할 수 있는 강력한 평가 기준으로, 향후 내구성 진단을 위한 국제 표준으로 발전할 가능성이 크다”고 밝혔다.

해당 논문은 생명화학공학과 박사과정 김진엽 연구원이 제1 저자로 에너지 분야 최고 권위지 중 하나인 ‘에이시에스 에너지 레터스(ACS Energy Letters, IF=19.3)’지에 5월 2일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Operational Stability Factor: A Comprehensive Metric for Assessing Catalyst Durability in Dynamic Water Electrolyzer Conditions DOI: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.5c00406

※ 저자정보:김진엽(KAIST 생명화학공학과 박사과정, 제1 저자), 노종수(KAIST 생명화학공학과 박사과정, 공저자), 정동영(KAIST 생명화학공학과, 교신저자)

한편, 이번 연구는 한국연구재단 소재 글로벌 영커넥트 사업, KAIST 도약과제의 지원을 받아 수행됐다.

그린수소 생산 촉매 수명 예측 세계 첫 성공

태양광, 풍력 등 재생에너지를 활용한 수소 생산 시스템에서는 에너지원의 특성상 전력 공급이 일정하지 않아, 수전해 장치*의 부하가 지속적으로 변화한다. KAIST 연구진이 이런 전력 부하의 변동이 불가피한 그린 수소 생산 환경에서, 전기 에너지 효율을 높이고 낮은 전압에서도 수소 생산 효율을 높이는 촉매의 열화(성능 저하)를 정량적으로 진단할 수 있는 세계 최초의 방법론을 제시했다.

*수전해 정치(Water Electrolyzer): 물을 전기 분해하여 수소와 산소를 생산하는 장치로 탄소 배출 없이 수소를 생산할 수 있어 그린 수소 생산의 핵심 기술로 주목받고 있음

우리 대학 생명화학공학과 정동영 교수 연구팀이 수전해 시스템에서 촉매의 실질적인 수명을 예측할 수 있는 새로운 평가 지표인 ‘운영 안정성 지수’를 개발했다.

연구팀은 수전해 시스템이 꺼지거나 낮은 부하로 운전될 때 발생할 수 있는 촉매 및 지지체의 열화 현상 촉매의 손상이나 성능 저하 현상을 규명하고, 이를 정량화할 수 있는 새로운 평가 지표인 ‘운영 안정성 지수(Operational Stability Factor, OSF)’를 제안했다.

운영 안정성 지수는 수전해 장비가 반복적으로 작동 및 정지(on/off)하는 과정에서 발생하는 촉매 열화 정도를 수치로 반영함으로써, 실제 운전 조건에서의 내구수명을 보다 정확하게 예측할 수 있도록 설계되었다.

예를 들어, 운영 안정성 지수가 100%이면 부하 변동 중에도 촉매가 전혀 손상되지 않는다는 뜻이고, 99%이면 매번 시스템이 꺼질 때마다 1%씩 촉매가 손상된다는 의미다.

향후 이 지표를 통해 내구성을 고려한 운전 조건의 최적화를 가능해지며, 장수명 수전해 시스템 운영 전략 수립에 중요한 기준으로 활용될 수 있다.

정동영 교수는 “운영 안정성 지수(OSF)는 수전해 촉매의 장기 수명을 수치로 예측할 수 있는 강력한 평가 기준으로, 향후 내구성 진단을 위한 국제 표준으로 발전할 가능성이 크다”고 밝혔다.

해당 논문은 생명화학공학과 박사과정 김진엽 연구원이 제1 저자로 에너지 분야 최고 권위지 중 하나인 ‘에이시에스 에너지 레터스(ACS Energy Letters, IF=19.3)’지에 5월 2일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Operational Stability Factor: A Comprehensive Metric for Assessing Catalyst Durability in Dynamic Water Electrolyzer Conditions DOI: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.5c00406

※ 저자정보:김진엽(KAIST 생명화학공학과 박사과정, 제1 저자), 노종수(KAIST 생명화학공학과 박사과정, 공저자), 정동영(KAIST 생명화학공학과, 교신저자)

한편, 이번 연구는 한국연구재단 소재 글로벌 영커넥트 사업, KAIST 도약과제의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.21

조회수 3024

-

백금 효율 100배 높인 신개념 촉매 개발

플라스틱, 섬유, 자동차 부품, 전자제품 등 다양한 제품의 생산에 꼭 들어가는 프로필렌(propylene)은 석유화학 산업의 핵심 원료다. KAIST 연구진이 이 프로필렌을 저렴하고 효율적으로 생산할 수 있는 신개념 촉매를 개발했다. 기존보다 100배 이상 효율이 높은 백금 기반 촉매다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 값싼 금속 갈륨(Ga)과 알루미나(Al2O3)를 기반으로, 백금은 극소량(100ppm, 0.01%)만 사용한 촉매를 개발했다. 이 촉매는 기존 고농도 백금(10,000ppm)을 사용한 상용 촉매보다 더 뛰어난 성능을 보였다.

프로필렌은 프로판(propane)에서 수소를 떼어내는 ‘프로판 탈수소화(PDH, propane dehydrogenation)’ 공정을 통해 생산할 수 있다. 이 공정에는 백금 촉매가 널리 사용되어 왔다. 백금은 탄소와 수소 사이의 결합을 끊고 수소를 제거하는 데 매우 효과적이다. 그러나 백금은 가격이 높고 반복 사용 시 성능이 저하되는 단점이 있었다.

연구팀은 갈륨과 알루미나를 기반으로 백금을 꼭 필요한 만큼만 넣은 촉매를 설계해 이러한 문제를 해결했다.

새로운 촉매의 핵심 원리는 다음과 같다. 갈륨은 프로판의 탄소-수소 결합을 활성화해 수소를 떼어내고 프로필렌을 생성하며, 백금은 표면에 남은 수소 원자들을 결합시켜 수소 기체(H2)로 전환, 촉매 표면에서 제거한다. 두 금속이 역할을 분담함으로써 백금 사용량을 줄이면서도 성능을 유지할 수 있게 했다.

특히 백금과 갈륨의 비율이 적절할 때 최적의 성능을 나타냈으며, 연구팀은 이 이상적인 조성 비율을 과학적으로 설명하고, 예측할 수 있는 정량적 지표도 제시했다.

또한, 기존 백금 촉매의 주요 약점이었던 반복 사용할수록 백금 입자가 뭉쳐 성능이 급격히 떨어지는‘소결(sintering)’현상 문제도 해결했다. 연구팀은 세륨(Ce)을 소량 첨가해 백금 입자의 뭉침을 억제하는 데 성공했다. 그 결과, 20회 이상 반응과 재생을 반복한 뒤에도 촉매 성능이 안정적으로 유지됐다.

최민기 교수는 “이번 연구는 백금 사용량을 기존 대비 1/100 수준으로 줄이면서도 성능을 유지하거나 오히려 향상시킬 수 있다는 가능성을 제시했다”며 “촉매 비용 절감, 교체 주기 감소, 폐촉매 감소 등 경제적·환경적 효과를 동시에 기대할 수 있다”고 설명했다.

이어 “향후 대규모 공정 실증과 상업화 가능성도 검토할 예정이며, 산업 현장에 적용될 경우 프로필렌 생산의 경제성과 효율성이 크게 향상될 것”이라고 덧붙였다.

이번 연구는 최민기 교수가 교신저자로, 박사과정 이수성 학생이 제1저자로 참여했으며, 연구 결과는 화학 및 화학공학 분야 최고 권위 학술지인 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS) 2월 13일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Ideal Bifunctional Catalysis for Propane Dehydrogenation over Pt-Promoted Gallia-Alumina and Minimized Use of Precious Elements

※ https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c13787.

본 연구는 한국연구재단과 한화솔루션㈜의 지원을 받아 수행됐다.

백금 효율 100배 높인 신개념 촉매 개발

플라스틱, 섬유, 자동차 부품, 전자제품 등 다양한 제품의 생산에 꼭 들어가는 프로필렌(propylene)은 석유화학 산업의 핵심 원료다. KAIST 연구진이 이 프로필렌을 저렴하고 효율적으로 생산할 수 있는 신개념 촉매를 개발했다. 기존보다 100배 이상 효율이 높은 백금 기반 촉매다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 값싼 금속 갈륨(Ga)과 알루미나(Al2O3)를 기반으로, 백금은 극소량(100ppm, 0.01%)만 사용한 촉매를 개발했다. 이 촉매는 기존 고농도 백금(10,000ppm)을 사용한 상용 촉매보다 더 뛰어난 성능을 보였다.

프로필렌은 프로판(propane)에서 수소를 떼어내는 ‘프로판 탈수소화(PDH, propane dehydrogenation)’ 공정을 통해 생산할 수 있다. 이 공정에는 백금 촉매가 널리 사용되어 왔다. 백금은 탄소와 수소 사이의 결합을 끊고 수소를 제거하는 데 매우 효과적이다. 그러나 백금은 가격이 높고 반복 사용 시 성능이 저하되는 단점이 있었다.

연구팀은 갈륨과 알루미나를 기반으로 백금을 꼭 필요한 만큼만 넣은 촉매를 설계해 이러한 문제를 해결했다.

새로운 촉매의 핵심 원리는 다음과 같다. 갈륨은 프로판의 탄소-수소 결합을 활성화해 수소를 떼어내고 프로필렌을 생성하며, 백금은 표면에 남은 수소 원자들을 결합시켜 수소 기체(H2)로 전환, 촉매 표면에서 제거한다. 두 금속이 역할을 분담함으로써 백금 사용량을 줄이면서도 성능을 유지할 수 있게 했다.

특히 백금과 갈륨의 비율이 적절할 때 최적의 성능을 나타냈으며, 연구팀은 이 이상적인 조성 비율을 과학적으로 설명하고, 예측할 수 있는 정량적 지표도 제시했다.

또한, 기존 백금 촉매의 주요 약점이었던 반복 사용할수록 백금 입자가 뭉쳐 성능이 급격히 떨어지는‘소결(sintering)’현상 문제도 해결했다. 연구팀은 세륨(Ce)을 소량 첨가해 백금 입자의 뭉침을 억제하는 데 성공했다. 그 결과, 20회 이상 반응과 재생을 반복한 뒤에도 촉매 성능이 안정적으로 유지됐다.

최민기 교수는 “이번 연구는 백금 사용량을 기존 대비 1/100 수준으로 줄이면서도 성능을 유지하거나 오히려 향상시킬 수 있다는 가능성을 제시했다”며 “촉매 비용 절감, 교체 주기 감소, 폐촉매 감소 등 경제적·환경적 효과를 동시에 기대할 수 있다”고 설명했다.

이어 “향후 대규모 공정 실증과 상업화 가능성도 검토할 예정이며, 산업 현장에 적용될 경우 프로필렌 생산의 경제성과 효율성이 크게 향상될 것”이라고 덧붙였다.

이번 연구는 최민기 교수가 교신저자로, 박사과정 이수성 학생이 제1저자로 참여했으며, 연구 결과는 화학 및 화학공학 분야 최고 권위 학술지인 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS) 2월 13일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Ideal Bifunctional Catalysis for Propane Dehydrogenation over Pt-Promoted Gallia-Alumina and Minimized Use of Precious Elements

※ https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c13787.

본 연구는 한국연구재단과 한화솔루션㈜의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.12

조회수 2374

-

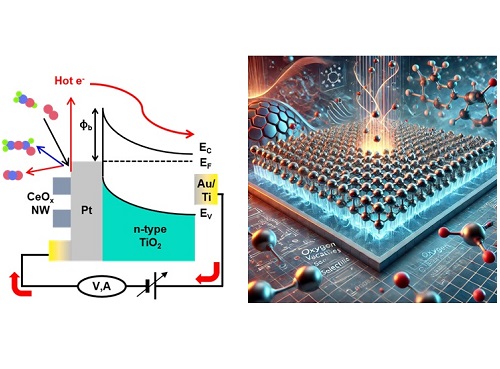

고성능 촉매 개발, 반도체 핫전자 기술을 통해 해결하다

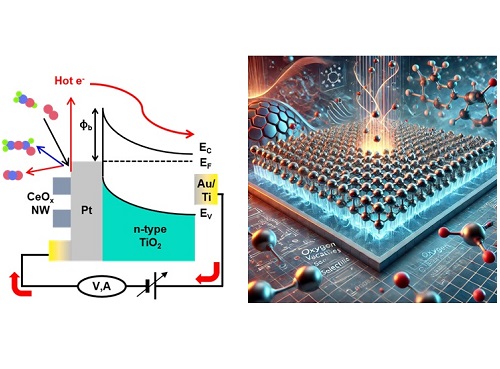

우리 대학 화학과 박정영 석좌교수, 신소재공학과 정연식 교수, 그리고 KIST 김동훈 박사 공동 연구팀이 반도체 기술을 활용하여 촉매 성능에 특정 변인이 미치는 영향을 정량적으로 분석할 수 있는 새로운 플랫폼을 성공적으로 구현했다. 이를 통해 대표적인 다경로 화학 반응인 메탄올 산화 반응에서 메틸 포르메이트 선택성을 크게 향상시켰으며, 이번 연구는 차세대 고성능 이종 촉매 개발을 앞당기는 데 기여할 것으로 기대된다고 1일 밝혔다.

다경로 화학 반응에서는 반응성과 선택성의 상충 관계로 인해 특정 생성물의 선택성을 높이는 것이 어려운 문제로 남아 있다. 특히, 메탄올 산화 반응에서는 이산화탄소와 더불어 고부가 가치 생성물인 메틸 포르메이트가 생성되므로, 메틸 포르메이트의 선택성을 극대화하는 것이 중요하다.

그러나 기존 불규칙적인 구조의 이종 촉매에서는 금속-산화물 계면 밀도를 비롯한 여러 변인이 동시에 촉매 성능에 영향을 미치기 때문에 특정 변수가 개별적으로 미치는 영향을 분석하는 것이 어렵다. 이에 KAIST-KIST 공동 연구팀은 균일하게 정렬된 금속산화물 나노 패턴을 구현할 수 있는 반도체 기술을 활용하여 이종 촉매 성능에 영향을 미칠 수 있는 다른 변인을 통제하고, 오로지 금속산화물의 물성만이 촉매 성능에 미치는 영향을 정량적으로 분석하였다. 구체적으로, 산소 공극 (Oxygen Vacancy)의 양을 조절하기 위해 다양한 환경에서 열처리한 세륨 산화물 (CeOx) 나노 패턴을 제작하고, 이를 백금(Pt) 박막 촉매 위에 전사하여 금속산화물의 산소 공극이 메틸 포르메이트 선택성에 미치는 영향을 분석했다.

연구 결과, 산소 공극이 가장 풍부하게 생성된 진공 환경에서 열처리한 CeOx-Pt 이종 촉매의 경우, 열처리를 하지 않은 CeO2-Pt 이종 촉매 대비 약 50% 향상된 메틸 포르메이트 선택성을 보였으며, 이는 반응 중 발생하는 핫 전자의 검출을 통해 실시간으로도 확인되었다. 또한, 연구팀은 양자역학 기반의 DFT 시뮬레이션을 통해 금속산화물 내부의 산소 공극이 이종 촉매의 성능에 미치는 영향을 이론적으로 규명하였다. 시뮬레이션 결과, 산소 공극은 금속/산화물 계면에 많은 양의 전자를 축적시키면서 반응 중간체 간 결합을 촉진하였고, 이로 인해 메틸 포르메이트 선택성이 향상됨을 확인하였다.

이에 대해 박정영 교수는 “이번에 개발한 반도체기반 플랫폼을 통해 핫전하와 촉매 선택성의 정량적 분석이 가능해짐에 따라 핫전하 기반의 광촉매 센서의 상용화 개발 및 핫전하 기반 광열촉매 시스템의 상용화 개발로 이어질 수 있다.”고 언급했다. 신소재공학과 정연식 교수는 “기존의 무작위 구조를 가진 촉매에서는 특정 변수의 영향을 정량적으로 분석하는 것이 어려웠으나, 반도체 기술을 활용한 이번 연구를 통해 보다 효율적인 이종 촉매 설계와 선택성 조절 전략을 제시할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

신소재공학과 이규락 박사, 화학과 송경재 박사, KIST 홍두선 박사가 공동 제 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)’에 3월 25일 자로 온라인 게재됐다. (논문 제목: Unraveling Oxygen Vacancy-Driven Catalytic Selectivity and Hot Electron Generation on Heterointerfaces using Nanostructured Platform)

이번 연구는 산업통상자원부 에너지혁신인재양성사업, 과학기술정보통신부 중견연구자지원사업, 그리고 과학기술정보통신부 국가전략기술소재개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

고성능 촉매 개발, 반도체 핫전자 기술을 통해 해결하다

우리 대학 화학과 박정영 석좌교수, 신소재공학과 정연식 교수, 그리고 KIST 김동훈 박사 공동 연구팀이 반도체 기술을 활용하여 촉매 성능에 특정 변인이 미치는 영향을 정량적으로 분석할 수 있는 새로운 플랫폼을 성공적으로 구현했다. 이를 통해 대표적인 다경로 화학 반응인 메탄올 산화 반응에서 메틸 포르메이트 선택성을 크게 향상시켰으며, 이번 연구는 차세대 고성능 이종 촉매 개발을 앞당기는 데 기여할 것으로 기대된다고 1일 밝혔다.

다경로 화학 반응에서는 반응성과 선택성의 상충 관계로 인해 특정 생성물의 선택성을 높이는 것이 어려운 문제로 남아 있다. 특히, 메탄올 산화 반응에서는 이산화탄소와 더불어 고부가 가치 생성물인 메틸 포르메이트가 생성되므로, 메틸 포르메이트의 선택성을 극대화하는 것이 중요하다.

그러나 기존 불규칙적인 구조의 이종 촉매에서는 금속-산화물 계면 밀도를 비롯한 여러 변인이 동시에 촉매 성능에 영향을 미치기 때문에 특정 변수가 개별적으로 미치는 영향을 분석하는 것이 어렵다. 이에 KAIST-KIST 공동 연구팀은 균일하게 정렬된 금속산화물 나노 패턴을 구현할 수 있는 반도체 기술을 활용하여 이종 촉매 성능에 영향을 미칠 수 있는 다른 변인을 통제하고, 오로지 금속산화물의 물성만이 촉매 성능에 미치는 영향을 정량적으로 분석하였다. 구체적으로, 산소 공극 (Oxygen Vacancy)의 양을 조절하기 위해 다양한 환경에서 열처리한 세륨 산화물 (CeOx) 나노 패턴을 제작하고, 이를 백금(Pt) 박막 촉매 위에 전사하여 금속산화물의 산소 공극이 메틸 포르메이트 선택성에 미치는 영향을 분석했다.

연구 결과, 산소 공극이 가장 풍부하게 생성된 진공 환경에서 열처리한 CeOx-Pt 이종 촉매의 경우, 열처리를 하지 않은 CeO2-Pt 이종 촉매 대비 약 50% 향상된 메틸 포르메이트 선택성을 보였으며, 이는 반응 중 발생하는 핫 전자의 검출을 통해 실시간으로도 확인되었다. 또한, 연구팀은 양자역학 기반의 DFT 시뮬레이션을 통해 금속산화물 내부의 산소 공극이 이종 촉매의 성능에 미치는 영향을 이론적으로 규명하였다. 시뮬레이션 결과, 산소 공극은 금속/산화물 계면에 많은 양의 전자를 축적시키면서 반응 중간체 간 결합을 촉진하였고, 이로 인해 메틸 포르메이트 선택성이 향상됨을 확인하였다.

이에 대해 박정영 교수는 “이번에 개발한 반도체기반 플랫폼을 통해 핫전하와 촉매 선택성의 정량적 분석이 가능해짐에 따라 핫전하 기반의 광촉매 센서의 상용화 개발 및 핫전하 기반 광열촉매 시스템의 상용화 개발로 이어질 수 있다.”고 언급했다. 신소재공학과 정연식 교수는 “기존의 무작위 구조를 가진 촉매에서는 특정 변수의 영향을 정량적으로 분석하는 것이 어려웠으나, 반도체 기술을 활용한 이번 연구를 통해 보다 효율적인 이종 촉매 설계와 선택성 조절 전략을 제시할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

신소재공학과 이규락 박사, 화학과 송경재 박사, KIST 홍두선 박사가 공동 제 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)’에 3월 25일 자로 온라인 게재됐다. (논문 제목: Unraveling Oxygen Vacancy-Driven Catalytic Selectivity and Hot Electron Generation on Heterointerfaces using Nanostructured Platform)

이번 연구는 산업통상자원부 에너지혁신인재양성사업, 과학기술정보통신부 중견연구자지원사업, 그리고 과학기술정보통신부 국가전략기술소재개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2025.04.01

조회수 4491

-

수소 경제 핵심, 세계 최고 수준 암모니아 촉매 개발

신재생 에너지를 이용한 수소 생산은 친환경 에너지 및 화학물질 생산의 핵심적인 기술이다. 하지만 이렇게 생산된 수소는 저장과 운송이 어렵기 때문에 탄소 배출이 없고, 액화가 쉬운 암모니아(NH3) 형태로 수소를 저장하려는 연구가 세계적으로 널리 진행되고 있다. 우리 연구진은 매우 낮은 온도와 압력에서도 에너지 손실 없이 암모니아를 합성할 수 있는 고성능 촉매를 개발했다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 에너지 소비와 이산화탄소 배출량을 크게 줄이면서도 암모니아 생산성을 획기적으로 높일 수 있는 혁신적인 촉매 시스템을 개발했다고 11일 밝혔다.

현재 암모니아는 철(Fe) 기반 촉매를 이용해 하버-보슈 공정이라는 100년이 넘은 기술로 생산되고 있다. 하지만, 이 방식은 500℃ 이상의 고온과 100기압 이상의 고압이 필요해 엄청난 에너지를 소비하고, 세계 이산화탄소 배출량에서 상당한 비율을 차지하는 주범으로 지목됐다. 더구나 이렇게 생산된 암모니아는 대규모 공장에서 제조되기 때문에 유통 비용도 만만치 않다.

이에 대한 대안으로, 최근 물을 전기로 분해하는 기술인 수전해를 통해 생산된 그린 수소를 이용해 저온·저압(300도, 10기압)에서 암모니아를 합성하는 친환경 공정에 관한 관심이 급증하고 있다. 그러나 이러한 공정을 구현하려면 낮은 온도와 압력에서도 높은 암모니아 생산성을 확보할 수 있는 촉매 개발이 필수적이며, 현재의 기술로는 이 조건에서 암모니아 생산성이 낮아 이를 극복하는 것이 핵심 과제로 남아 있다.

연구팀은 루테늄(Ru) 촉매와 강한 염기성을 갖는 산화바륨(BaO) 입자를 전도성이 뛰어난 탄소 표면에 도입해 마치 ‘화학 축전지(chemical capacitor)*’처럼 작동하는 신개념 촉매를 개발했다.

*축전지: 전기 에너지를 +전하와 –전하로 나누어 저장하는 장치

암모니아 합성 반응 도중 수소 분자(H2)는 루테늄 촉매 위에서 수소 원자(H)로 분해 되며, 이 수소 원자는 양성자(H+)와 전자(e-) 쌍으로 한번 더 분해되게 된다. 산성을 띠는 양성자는 강한 염기성을 띠는 산화바륨에 저장되고 남은 전자는 루테늄과 탄소에 분리 저장되는 것으로 밝혀졌다.

이처럼 특이한 화학 축전 현상을 통해 전자가 풍부해진 루테늄 촉매는 암모니아 합성 반응의 핵심인 질소(N2) 분자의 분해 과정을 촉진해 촉매 활성을 비약적으로 증진시키는 것으로 밝혀졌다.

특히 이번 연구에서는 탄소의 나노구조를 조절함으로써 루테늄의 전자 밀도를 극대화해 촉매 활성을 증진시킬 수 있음을 발견했다. 이 촉매는 300도, 10기압인 온건한 조건에서 기존 최고 수준의 촉매와 비교하여 7배 이상 높은 암모니아 합성 성능을 나타냈다.

최민기 교수는 “이번 연구는 전기화학이 아닌 일반적인 열화학적 촉매 반응 과정에서도 촉매 내부의 전자 이동을 조절하면 촉매 활성을 크게 향상할 수 있음을 보여준 점에서 학계의 큰 주목을 받고 있다”고 밝혔다.

이어 “동시에 이번 연구를 통해 고성능 촉매를 활용하면 저온·저압 조건에서도 효율적인 암모니아 합성이 가능함이 확인되었다. 이를 통해 기존의 대규모 공장 중심 생산 방식에서 벗어나 분산형 소규모 암모니아 생산이 가능해지며, 친환경 수소 경제 시스템에 적합한 더욱 유연한 암모니아 생산·활용이 가능해질 것으로 기대된다.”라고 설명했다.

생명화학공학과 최민기 교수가 교신저자, 백예준 박사과정 학생이 제 1 저자로 연구에 참여하였으며, 연구 결과는 촉매 화학 분야에서 권위적인 국제 학술지인 ‘네이처 카탈리시스(Nature Catalysis)’에 지난 2월 24일 게재됐다.

(논문명 : Electron and proton storage on separate Ru and BaO domains mediated by conductive low-work-function carbon to accelerate ammonia synthesis, https://doi.org/10.1038/s41929-025-01302-z)

한편, 이 연구는 한국에너지기술연구원과 한국연구재단의 지원을 받아 수행되었다.

수소 경제 핵심, 세계 최고 수준 암모니아 촉매 개발

신재생 에너지를 이용한 수소 생산은 친환경 에너지 및 화학물질 생산의 핵심적인 기술이다. 하지만 이렇게 생산된 수소는 저장과 운송이 어렵기 때문에 탄소 배출이 없고, 액화가 쉬운 암모니아(NH3) 형태로 수소를 저장하려는 연구가 세계적으로 널리 진행되고 있다. 우리 연구진은 매우 낮은 온도와 압력에서도 에너지 손실 없이 암모니아를 합성할 수 있는 고성능 촉매를 개발했다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 에너지 소비와 이산화탄소 배출량을 크게 줄이면서도 암모니아 생산성을 획기적으로 높일 수 있는 혁신적인 촉매 시스템을 개발했다고 11일 밝혔다.

현재 암모니아는 철(Fe) 기반 촉매를 이용해 하버-보슈 공정이라는 100년이 넘은 기술로 생산되고 있다. 하지만, 이 방식은 500℃ 이상의 고온과 100기압 이상의 고압이 필요해 엄청난 에너지를 소비하고, 세계 이산화탄소 배출량에서 상당한 비율을 차지하는 주범으로 지목됐다. 더구나 이렇게 생산된 암모니아는 대규모 공장에서 제조되기 때문에 유통 비용도 만만치 않다.

이에 대한 대안으로, 최근 물을 전기로 분해하는 기술인 수전해를 통해 생산된 그린 수소를 이용해 저온·저압(300도, 10기압)에서 암모니아를 합성하는 친환경 공정에 관한 관심이 급증하고 있다. 그러나 이러한 공정을 구현하려면 낮은 온도와 압력에서도 높은 암모니아 생산성을 확보할 수 있는 촉매 개발이 필수적이며, 현재의 기술로는 이 조건에서 암모니아 생산성이 낮아 이를 극복하는 것이 핵심 과제로 남아 있다.

연구팀은 루테늄(Ru) 촉매와 강한 염기성을 갖는 산화바륨(BaO) 입자를 전도성이 뛰어난 탄소 표면에 도입해 마치 ‘화학 축전지(chemical capacitor)*’처럼 작동하는 신개념 촉매를 개발했다.

*축전지: 전기 에너지를 +전하와 –전하로 나누어 저장하는 장치

암모니아 합성 반응 도중 수소 분자(H2)는 루테늄 촉매 위에서 수소 원자(H)로 분해 되며, 이 수소 원자는 양성자(H+)와 전자(e-) 쌍으로 한번 더 분해되게 된다. 산성을 띠는 양성자는 강한 염기성을 띠는 산화바륨에 저장되고 남은 전자는 루테늄과 탄소에 분리 저장되는 것으로 밝혀졌다.

이처럼 특이한 화학 축전 현상을 통해 전자가 풍부해진 루테늄 촉매는 암모니아 합성 반응의 핵심인 질소(N2) 분자의 분해 과정을 촉진해 촉매 활성을 비약적으로 증진시키는 것으로 밝혀졌다.

특히 이번 연구에서는 탄소의 나노구조를 조절함으로써 루테늄의 전자 밀도를 극대화해 촉매 활성을 증진시킬 수 있음을 발견했다. 이 촉매는 300도, 10기압인 온건한 조건에서 기존 최고 수준의 촉매와 비교하여 7배 이상 높은 암모니아 합성 성능을 나타냈다.

최민기 교수는 “이번 연구는 전기화학이 아닌 일반적인 열화학적 촉매 반응 과정에서도 촉매 내부의 전자 이동을 조절하면 촉매 활성을 크게 향상할 수 있음을 보여준 점에서 학계의 큰 주목을 받고 있다”고 밝혔다.

이어 “동시에 이번 연구를 통해 고성능 촉매를 활용하면 저온·저압 조건에서도 효율적인 암모니아 합성이 가능함이 확인되었다. 이를 통해 기존의 대규모 공장 중심 생산 방식에서 벗어나 분산형 소규모 암모니아 생산이 가능해지며, 친환경 수소 경제 시스템에 적합한 더욱 유연한 암모니아 생산·활용이 가능해질 것으로 기대된다.”라고 설명했다.

생명화학공학과 최민기 교수가 교신저자, 백예준 박사과정 학생이 제 1 저자로 연구에 참여하였으며, 연구 결과는 촉매 화학 분야에서 권위적인 국제 학술지인 ‘네이처 카탈리시스(Nature Catalysis)’에 지난 2월 24일 게재됐다.

(논문명 : Electron and proton storage on separate Ru and BaO domains mediated by conductive low-work-function carbon to accelerate ammonia synthesis, https://doi.org/10.1038/s41929-025-01302-z)

한편, 이 연구는 한국에너지기술연구원과 한국연구재단의 지원을 받아 수행되었다.

2025.03.11

조회수 5985

-

고활성 수소연료전지 촉매 개발, ‘백금 사용량 1/3 저감, 내구성 2배 향상’

우리 대학 신소재공학과 조은애 교수 연구팀이 인하대학교 함형철 교수 연구팀과 공동연구를 통해 수소연료전지의 핵심 소재인 전극에 들어가는 백금의 사용량 저감에 성공하였으며, 내구성이 향상된 촉매 소재를 개발했다고 7일 밝혔다.

수소차의 동력원으로 사용되는 양성자 교환막 연료전지(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)는 값비싼 백금 촉매 소재를 사용한다. 따라서, 백금 사용량 저감 및 반응 중 안정적인 활성을 갖는 촉매 소재 개발이 양성자 교환막 연료전지 기술 개발에 있어 중요한 부분을 차지한다.

연료전지는 백금 촉매의 성능을 높여 백금 사용량을 줄이려는 전략으로 상대적으로 값싼 비귀금속과의 합금화를 주로 사용한다. 그러나, 일반적인 합금 촉매의 경우 비귀금속이 반응 중 녹아 나올 수 있으며, 녹아 나온 비귀금속에 의해 연료전지가 손상되는 추가 문제를 유발할 수 있다.

이를 해결하기 위한 전략으로, 녹아 나온 상태에서도 연료전지에 손상을 주지 않는 것으로 알려진 아연을 촉매 개발에 이용하였다. 하지만, 다른 비귀금속에 비해 아연의 낮은 *환원 전위로 인해 백금-아연 촉매를 제작하는 데에 또 다른 어려움이 있다.

(*환원 전위: 주로 금속 원소의 환원 반응이 일어나는 기준이 되는 평형 전위 값을 의미하며, 해당 값이 클수록 금속으로 환원되려는 성질이 강함)

공동연구팀은 백금과 비귀금속을 반응기 내부에서 동시에 환원시켜 제조하는 일반적인 방법이 아닌, 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 *담지체를 먼저 제조한 후 담지체에 존재하는 원자 단위로 분산된 아연을 이용하는 방법을 적용하였다.

(*담지체: 전기화학촉매의 분산성, 안정성을 높이기 위해 촉매와 함께 사용되는 물질. 일반적으로 탄소 기반 물질이 사용됨)

구체적인 전략으로는, 제조된 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 담지체 위에 백금 나노입자를 합성하였다. 그 후, 고온 열처리를 통해 담지체에 존재하는 아연 원자가 백금 나노입자로 이동하면서 원자 수준에서 정렬된 구조를 갖는 백금-아연 나노입자 구조로 전환되었다.

합성된 백금-아연 나노입자 촉매는 일반적인 방법에 비해 아연을 효과적으로 도입할 수 있었으며, 고온 열처리 과정에서 입자끼리 뭉치는 현상을 억제하여 나노입자가 갖는 넓은 표면적을 효과적으로 사용하는 데에 긍정적인 영향을 주었다.

또한, 무질서한 배열인 합금 구조가 아닌 원자 수준에서 정렬된 구조의 백금-아연 나노입자의 촉매를 제조하여, 향상된 성능과 내구성을 보일 수 있었다.

동일 백금 사용량 기준으로 촉매의 성능을 비교한 결과, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 백금-아연 나노입자에서 3배의 성능 향상을 보였다.

더불어, 연료전지 구동 환경 모사 실험의 전과 후의 성능 비교를 통해 내구성 평가를 진행하였으며, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 공동연구팀이 개발한 백금-아연 나노입자 촉매에서 2배의 내구성 향상을 보였다.

공동연구팀은 우수한 내구성을 뒷받침하기 위해 밀도범함수 이론 기반 연산을 이용하였다. 백금-아연 나노입자와 아연 단일원자 담지체 사이에서 강한 결합력을 확인하였으며, 이를 바탕으로 백금-아연 나노입자 촉매의 우수한 내구성을 설명했다.

조은애 교수는 “일반적인 방법으로는 구현이 어려운 백금-아연 나노입자 촉매를 아연 단일원자 구조 담지체를 이용하여 합성할 수 있었다”고 설명하며, “저렴하고 매장량이 풍부한 금속인 아연을 활용하여 백금 사용량을 기존 상용 촉매 대비 1/3 수준으로 줄일 수 있었으며, 내구성 또한 향상된 촉매를 개발할 수 있었다”고 평가했다.

우리 대학 신소재공학과 이광호 박사과정이 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 화학 공학 분야 국제 학술지 ‘케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)’ 2025년 2월 1일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Anchoring ordered PtZn nanoparticles on MOF-derived carbon support for efficient oxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cells)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

고활성 수소연료전지 촉매 개발, ‘백금 사용량 1/3 저감, 내구성 2배 향상’

우리 대학 신소재공학과 조은애 교수 연구팀이 인하대학교 함형철 교수 연구팀과 공동연구를 통해 수소연료전지의 핵심 소재인 전극에 들어가는 백금의 사용량 저감에 성공하였으며, 내구성이 향상된 촉매 소재를 개발했다고 7일 밝혔다.

수소차의 동력원으로 사용되는 양성자 교환막 연료전지(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)는 값비싼 백금 촉매 소재를 사용한다. 따라서, 백금 사용량 저감 및 반응 중 안정적인 활성을 갖는 촉매 소재 개발이 양성자 교환막 연료전지 기술 개발에 있어 중요한 부분을 차지한다.

연료전지는 백금 촉매의 성능을 높여 백금 사용량을 줄이려는 전략으로 상대적으로 값싼 비귀금속과의 합금화를 주로 사용한다. 그러나, 일반적인 합금 촉매의 경우 비귀금속이 반응 중 녹아 나올 수 있으며, 녹아 나온 비귀금속에 의해 연료전지가 손상되는 추가 문제를 유발할 수 있다.

이를 해결하기 위한 전략으로, 녹아 나온 상태에서도 연료전지에 손상을 주지 않는 것으로 알려진 아연을 촉매 개발에 이용하였다. 하지만, 다른 비귀금속에 비해 아연의 낮은 *환원 전위로 인해 백금-아연 촉매를 제작하는 데에 또 다른 어려움이 있다.

(*환원 전위: 주로 금속 원소의 환원 반응이 일어나는 기준이 되는 평형 전위 값을 의미하며, 해당 값이 클수록 금속으로 환원되려는 성질이 강함)

공동연구팀은 백금과 비귀금속을 반응기 내부에서 동시에 환원시켜 제조하는 일반적인 방법이 아닌, 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 *담지체를 먼저 제조한 후 담지체에 존재하는 원자 단위로 분산된 아연을 이용하는 방법을 적용하였다.

(*담지체: 전기화학촉매의 분산성, 안정성을 높이기 위해 촉매와 함께 사용되는 물질. 일반적으로 탄소 기반 물질이 사용됨)

구체적인 전략으로는, 제조된 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 담지체 위에 백금 나노입자를 합성하였다. 그 후, 고온 열처리를 통해 담지체에 존재하는 아연 원자가 백금 나노입자로 이동하면서 원자 수준에서 정렬된 구조를 갖는 백금-아연 나노입자 구조로 전환되었다.

합성된 백금-아연 나노입자 촉매는 일반적인 방법에 비해 아연을 효과적으로 도입할 수 있었으며, 고온 열처리 과정에서 입자끼리 뭉치는 현상을 억제하여 나노입자가 갖는 넓은 표면적을 효과적으로 사용하는 데에 긍정적인 영향을 주었다.

또한, 무질서한 배열인 합금 구조가 아닌 원자 수준에서 정렬된 구조의 백금-아연 나노입자의 촉매를 제조하여, 향상된 성능과 내구성을 보일 수 있었다.

동일 백금 사용량 기준으로 촉매의 성능을 비교한 결과, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 백금-아연 나노입자에서 3배의 성능 향상을 보였다.

더불어, 연료전지 구동 환경 모사 실험의 전과 후의 성능 비교를 통해 내구성 평가를 진행하였으며, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 공동연구팀이 개발한 백금-아연 나노입자 촉매에서 2배의 내구성 향상을 보였다.

공동연구팀은 우수한 내구성을 뒷받침하기 위해 밀도범함수 이론 기반 연산을 이용하였다. 백금-아연 나노입자와 아연 단일원자 담지체 사이에서 강한 결합력을 확인하였으며, 이를 바탕으로 백금-아연 나노입자 촉매의 우수한 내구성을 설명했다.

조은애 교수는 “일반적인 방법으로는 구현이 어려운 백금-아연 나노입자 촉매를 아연 단일원자 구조 담지체를 이용하여 합성할 수 있었다”고 설명하며, “저렴하고 매장량이 풍부한 금속인 아연을 활용하여 백금 사용량을 기존 상용 촉매 대비 1/3 수준으로 줄일 수 있었으며, 내구성 또한 향상된 촉매를 개발할 수 있었다”고 평가했다.

우리 대학 신소재공학과 이광호 박사과정이 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 화학 공학 분야 국제 학술지 ‘케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)’ 2025년 2월 1일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Anchoring ordered PtZn nanoparticles on MOF-derived carbon support for efficient oxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cells)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.07

조회수 5663

-

백금 1/10 줄인 촉매로 수전해 셀 생산 성공

수전해 셀은 물을 전기화학적으로 분해해 수소를 생산하는 기술로, 탄소 중립 시대를 위한 필수적인 에너지 변환 기술이지만 산업적 활용을 위해서는 고가의 백금 사용량이 크게 요구되는 한계가 있었다. 한국 연구진이 백금 사용량을 1/10로 줄여 수전해 셀의 경제성을 높이는데 성공했다. 이번 연구에서 측정한 수전해 셀 성능은 미국 에너지부(Department of Energy, DOE)가 제시한 수전해 셀 성능 및 귀금속 사용량의 2026년 목표치를 유일하게 충족시켰다고 평가받았다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 화학과 김형준 교수 연구팀과 공동연구를 통해 음이온 교환막 기반 수전해 셀의 성능과 안정성을 획기적으로 높이는 고성능 고안정성 귀금속 단일 원자 촉매를 개발했다고 31일 밝혔다.

연구팀은 귀금속 촉매의 열화 메커니즘을 역이용하는 ‘자가조립원조 귀금속 동적배치’전략을 개발했다. 이 방법은 1,000℃ 이상의 고온에서 귀금속이 자발적이고 선택적으로 탄화물 지지체에 단일원자로 분해돼 안정적으로 담지되는 합성 기술이다. 이를 통해, 상용 백금 촉매 대비 1/10 수준의 백금 사용량으로도 더 높은 성능과 안정성을 구현했다.

단일 원자 촉매는 금속 원자가 지지체 표면에 고립된 형태로 담지돼 높은 귀금속당 촉매 효율을 나타내지만, 기존 저온 환원법에서는 촉매 성능 및 안정성 확보에 한계가 있었다.

연구팀은 귀금속 전구체와 고분자 사이의 분자적 상호작용 및 귀금속-지지체 사이의 상호작용을 응용해 자가조립원조 귀금속 동적배치라는 새로운 단일 원자 촉매합성 메커니즘을 제시했다. 또한, 연구팀은 이 합성 기술을 통해 백금뿐만 아니라 이리듐, 팔라듐, 로듐 등 다양한 귀금속 단일 원자 촉매에도 적용 가능성을 입증했다.

개발된 백금 단일 원자 촉매의 경우, 염기 조건 수소 생성반응에서 높은 안정성을 가지며 높은 밀도의 귀금속 활성점을 통해 우수한 수소 생산 성능을 보였다. 이 결과 상용 백금 촉매 대비 5배 높은 귀금속당 수소 생산 성능을 구현할 수 있었다.

연구팀은 개발 촉매의 상용성 평가를 위해 음이온 교환막 기반 수전해 셀에 적용했다. 개발된 백금 단일 원자 촉매는 상용 백금 촉매 대비 1/10 백금 사용량에도 불구하고 그를 능가하는 3.38A/cm2 (@ 1.8 V)의 높은 성능을 기록했으며, 1A/cm2의 산업용 전류밀도에서도 우수한 안정성을 나타냈다. 특히 이 성능은 미국 에너지부(Department of Energy, DOE)가 제시한 수전해 셀 성능 및 귀금속 사용량의 2026년 목표치를 충족시키는 유일한 음이온 교환막 기반 수전해 셀 성능으로 평가받는다.

제1 저자인 김성빈 연구교수는 "이번 기술은 수전해 셀의 원가를 크게 절감시키며 이번 연구에서 제시된 자가조립원조 귀금속 동적배치 전략은 수전해 셀뿐만 아니라 다양한 귀금속 기반 촉매 공정에도 응용할 수 있어 산업적 파급력이 클 것으로 보인다“고 말했다.

생명화학공학과 김성빈 연구교수가 주도하고, UNIST 에너지화학공학과 신승재 교수, KIST 수소연료전지센터 김호영 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `에너지 인바이론멘탈 사이언스 (Energy & Environmental Science)' 1월 18권에 출판됐으며, 후면 표지논문(inside back cover)으로 선정됐다.

(논문명 : Self-assembly-assisted dynamic placement of noble metals selectively on multifunctional carbide supports for alkaline hydrogen electrocatalysis) DOI: 10.1039/D4EE04660A

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노미래소재원천기술개발사업, 중견연구자지원사업, 미래소재디스커버리사업 및 한국슈퍼컴퓨팅센터의 지원을 받아 수행됐다.

백금 1/10 줄인 촉매로 수전해 셀 생산 성공

수전해 셀은 물을 전기화학적으로 분해해 수소를 생산하는 기술로, 탄소 중립 시대를 위한 필수적인 에너지 변환 기술이지만 산업적 활용을 위해서는 고가의 백금 사용량이 크게 요구되는 한계가 있었다. 한국 연구진이 백금 사용량을 1/10로 줄여 수전해 셀의 경제성을 높이는데 성공했다. 이번 연구에서 측정한 수전해 셀 성능은 미국 에너지부(Department of Energy, DOE)가 제시한 수전해 셀 성능 및 귀금속 사용량의 2026년 목표치를 유일하게 충족시켰다고 평가받았다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 화학과 김형준 교수 연구팀과 공동연구를 통해 음이온 교환막 기반 수전해 셀의 성능과 안정성을 획기적으로 높이는 고성능 고안정성 귀금속 단일 원자 촉매를 개발했다고 31일 밝혔다.

연구팀은 귀금속 촉매의 열화 메커니즘을 역이용하는 ‘자가조립원조 귀금속 동적배치’전략을 개발했다. 이 방법은 1,000℃ 이상의 고온에서 귀금속이 자발적이고 선택적으로 탄화물 지지체에 단일원자로 분해돼 안정적으로 담지되는 합성 기술이다. 이를 통해, 상용 백금 촉매 대비 1/10 수준의 백금 사용량으로도 더 높은 성능과 안정성을 구현했다.

단일 원자 촉매는 금속 원자가 지지체 표면에 고립된 형태로 담지돼 높은 귀금속당 촉매 효율을 나타내지만, 기존 저온 환원법에서는 촉매 성능 및 안정성 확보에 한계가 있었다.

연구팀은 귀금속 전구체와 고분자 사이의 분자적 상호작용 및 귀금속-지지체 사이의 상호작용을 응용해 자가조립원조 귀금속 동적배치라는 새로운 단일 원자 촉매합성 메커니즘을 제시했다. 또한, 연구팀은 이 합성 기술을 통해 백금뿐만 아니라 이리듐, 팔라듐, 로듐 등 다양한 귀금속 단일 원자 촉매에도 적용 가능성을 입증했다.

개발된 백금 단일 원자 촉매의 경우, 염기 조건 수소 생성반응에서 높은 안정성을 가지며 높은 밀도의 귀금속 활성점을 통해 우수한 수소 생산 성능을 보였다. 이 결과 상용 백금 촉매 대비 5배 높은 귀금속당 수소 생산 성능을 구현할 수 있었다.

연구팀은 개발 촉매의 상용성 평가를 위해 음이온 교환막 기반 수전해 셀에 적용했다. 개발된 백금 단일 원자 촉매는 상용 백금 촉매 대비 1/10 백금 사용량에도 불구하고 그를 능가하는 3.38A/cm2 (@ 1.8 V)의 높은 성능을 기록했으며, 1A/cm2의 산업용 전류밀도에서도 우수한 안정성을 나타냈다. 특히 이 성능은 미국 에너지부(Department of Energy, DOE)가 제시한 수전해 셀 성능 및 귀금속 사용량의 2026년 목표치를 충족시키는 유일한 음이온 교환막 기반 수전해 셀 성능으로 평가받는다.

제1 저자인 김성빈 연구교수는 "이번 기술은 수전해 셀의 원가를 크게 절감시키며 이번 연구에서 제시된 자가조립원조 귀금속 동적배치 전략은 수전해 셀뿐만 아니라 다양한 귀금속 기반 촉매 공정에도 응용할 수 있어 산업적 파급력이 클 것으로 보인다“고 말했다.

생명화학공학과 김성빈 연구교수가 주도하고, UNIST 에너지화학공학과 신승재 교수, KIST 수소연료전지센터 김호영 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `에너지 인바이론멘탈 사이언스 (Energy & Environmental Science)' 1월 18권에 출판됐으며, 후면 표지논문(inside back cover)으로 선정됐다.

(논문명 : Self-assembly-assisted dynamic placement of noble metals selectively on multifunctional carbide supports for alkaline hydrogen electrocatalysis) DOI: 10.1039/D4EE04660A

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노미래소재원천기술개발사업, 중견연구자지원사업, 미래소재디스커버리사업 및 한국슈퍼컴퓨팅센터의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.03

조회수 4761

-

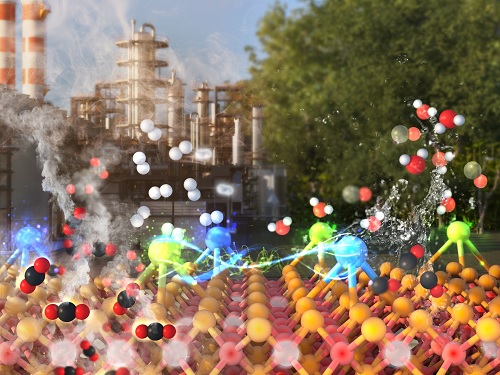

버려지는 이산화탄소를 되살릴 수 있다면

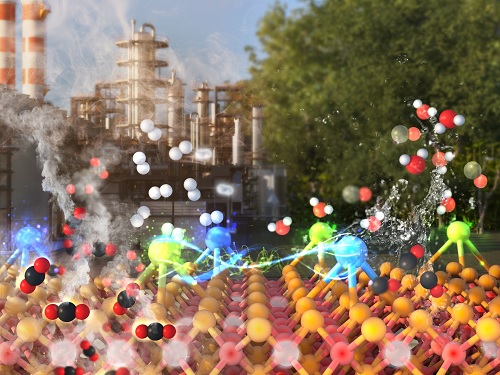

세계적으로 기후 변화와 탄소 배출 문제의 심각성이 대두되면서 이산화탄소(CO2)를 화학 연료와 화합물 등의 자원으로 전환해서 활용하는 기술이 절실한 상황이다. 우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 한국재료연구원 나노재료연구본부 박다희 박사 연구팀과 공동연구를 통해 이산화탄소(CO2) 전환 효율을 크게 향상하는 촉매 기술을 개발했다.

기존의 이산화탄소(CO2) 전환 기술은 높은 에너지를 소비하는 것에 비해 효율은 낮아 상용화가 어렵다. 특히, 단원자 촉매(SACs)는 촉매 합성이 복잡하고, 금속 산화물 지지체(촉매 입자를 안정적으로 유지하거나 내구성을 높이는 역할)와 결합 안정성을 유지하기 어려워 촉매 성능이 떨어졌다.

이러한 한계를 극복하기 위해 연구팀은 단일 및 이중 단원자 촉매 기술을 개발하고 간단한 공정으로 촉매 효율을 높이는 기술을 선보였다. 본 성과는 이중 단원자 촉매(DSACs)로 금속 간 전자 상호작용을 적극 활용해 기존보다 50% 이상 높은 전환율과 우수한 선택성(촉매가 원하는 생성물을 많이 생성할 수 있도록 유도하는 능력)을 구현했다.

본 기술은 금속 산화물 지지체 내 산소 공공(Oxygen Vacancy)과 결함 구조를 정밀하게 제어해 이산화탄소(CO2) 전환 반응의 효율과 선택성을 획기적으로 높이는 촉매 설계 기술이다. 산소 공공이 촉매 표면에 이산화탄소가 잘 흡착되도록 돕고, 단원자 및 이중 단원자는 수소(H2)가 흡착되도록 돕는다. 산소 공공과 단원자 및 이중 단원자가 함께 작용하면서 이산화탄소(CO2)가 수소(H2)와 만나 원하는 화합물로 쉽게 전환되는 것이다. 특히, 이중 단원자 촉매(DSACs)는 두 금속 원자 간의 전자 상호작용을 적극 활용해 반응 경로를 조절하고 효율을 극대화했다.

연구팀은 에어로졸 분무 열분해법(Aerosol-Assisted Spray Pyrolysis)을 적용해 간단한 공정으로 촉매를 합성하고 대량 생산 가능성도 확보했다. 이는 복잡한 중간 과정 없이 액체 상태의 재료를 에어로졸(안개 같은 작은 입자)로 만든 후 뜨거운 챔버에 보내면 촉매가 완성되는 간단한 공정 방식이다. 해당 방식은 금속 산화물 지지체 내부에 금속 원자를 균일하게 분산시키고, 결함 구조를 정밀하게 조절할 수 있도록 돕는다. 이처럼 금속 산화물 지지체의 결함 구조를 정밀하게 제어함으로써 단일 및 이중 단원자 촉매를 안정적으로 형성하고 이중 단원자 촉매(DSACs)를 활용해 기존 단일 원자 촉매 사용량을 약 50% 줄이면서도 이산화탄소(CO2) 전환 효율을 기존 대비 약 두 배 이상 향상시키고, 99% 이상의 높은 선택성을 구현했다.

본 기술은 화학 연료 합성, 수소 생산, 청정에너지 산업 등 다양한 분야에 활용할 수 있다. 또한, 촉매 합성법(에어로졸 분무 열분해법)이 간단하고 생산 효율도 높아서 상용화될 가능성이 매우 크다.

연구책임자인 박다희 선임연구원은 "본 기술은 이산화탄소(CO2) 전환 촉매의 성능을 획기적으로 향상하는 동시에 간단한 공정을 통해 상용화를 가능하게 한 중요한 성과”라며, "탄소중립 실현을 위한 핵심 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.”라고 밝혔다. 또한 박정영 교수는 “본 연구는 새로운 종류의 단원자 촉매를 상대적으로 쉽게 합성할 수 있어 다양한 화학 반응에 쓰일 수 있고, 온실가스로 인한 지구온난화 문제 해결에 가장 시급한 연구 분야인 이산화탄소 분해/활용 촉매개발에 중요한 단초를 제공한다.”라고 언급했다.

본 연구는 한국재료연구원의 주요사업과 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 국가과학기술연구회의 지원을 받아 수행되었다. 연구 결과는 촉매 및 에너지 분야에서 권위 있는 저널인 어플라이드 카탈러시스 비: 인바이런멘탈 앤 에너지(Applied Catalysis B: Environmental and Energy(JCR 상위 1%, IF 20.3))에 온라인 게재됐다.

*논문(Applied Catalysis B: Environmental and Energy)

DOI 주소 https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2024.124987

버려지는 이산화탄소를 되살릴 수 있다면

세계적으로 기후 변화와 탄소 배출 문제의 심각성이 대두되면서 이산화탄소(CO2)를 화학 연료와 화합물 등의 자원으로 전환해서 활용하는 기술이 절실한 상황이다. 우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 한국재료연구원 나노재료연구본부 박다희 박사 연구팀과 공동연구를 통해 이산화탄소(CO2) 전환 효율을 크게 향상하는 촉매 기술을 개발했다.

기존의 이산화탄소(CO2) 전환 기술은 높은 에너지를 소비하는 것에 비해 효율은 낮아 상용화가 어렵다. 특히, 단원자 촉매(SACs)는 촉매 합성이 복잡하고, 금속 산화물 지지체(촉매 입자를 안정적으로 유지하거나 내구성을 높이는 역할)와 결합 안정성을 유지하기 어려워 촉매 성능이 떨어졌다.

이러한 한계를 극복하기 위해 연구팀은 단일 및 이중 단원자 촉매 기술을 개발하고 간단한 공정으로 촉매 효율을 높이는 기술을 선보였다. 본 성과는 이중 단원자 촉매(DSACs)로 금속 간 전자 상호작용을 적극 활용해 기존보다 50% 이상 높은 전환율과 우수한 선택성(촉매가 원하는 생성물을 많이 생성할 수 있도록 유도하는 능력)을 구현했다.

본 기술은 금속 산화물 지지체 내 산소 공공(Oxygen Vacancy)과 결함 구조를 정밀하게 제어해 이산화탄소(CO2) 전환 반응의 효율과 선택성을 획기적으로 높이는 촉매 설계 기술이다. 산소 공공이 촉매 표면에 이산화탄소가 잘 흡착되도록 돕고, 단원자 및 이중 단원자는 수소(H2)가 흡착되도록 돕는다. 산소 공공과 단원자 및 이중 단원자가 함께 작용하면서 이산화탄소(CO2)가 수소(H2)와 만나 원하는 화합물로 쉽게 전환되는 것이다. 특히, 이중 단원자 촉매(DSACs)는 두 금속 원자 간의 전자 상호작용을 적극 활용해 반응 경로를 조절하고 효율을 극대화했다.

연구팀은 에어로졸 분무 열분해법(Aerosol-Assisted Spray Pyrolysis)을 적용해 간단한 공정으로 촉매를 합성하고 대량 생산 가능성도 확보했다. 이는 복잡한 중간 과정 없이 액체 상태의 재료를 에어로졸(안개 같은 작은 입자)로 만든 후 뜨거운 챔버에 보내면 촉매가 완성되는 간단한 공정 방식이다. 해당 방식은 금속 산화물 지지체 내부에 금속 원자를 균일하게 분산시키고, 결함 구조를 정밀하게 조절할 수 있도록 돕는다. 이처럼 금속 산화물 지지체의 결함 구조를 정밀하게 제어함으로써 단일 및 이중 단원자 촉매를 안정적으로 형성하고 이중 단원자 촉매(DSACs)를 활용해 기존 단일 원자 촉매 사용량을 약 50% 줄이면서도 이산화탄소(CO2) 전환 효율을 기존 대비 약 두 배 이상 향상시키고, 99% 이상의 높은 선택성을 구현했다.

본 기술은 화학 연료 합성, 수소 생산, 청정에너지 산업 등 다양한 분야에 활용할 수 있다. 또한, 촉매 합성법(에어로졸 분무 열분해법)이 간단하고 생산 효율도 높아서 상용화될 가능성이 매우 크다.

연구책임자인 박다희 선임연구원은 "본 기술은 이산화탄소(CO2) 전환 촉매의 성능을 획기적으로 향상하는 동시에 간단한 공정을 통해 상용화를 가능하게 한 중요한 성과”라며, "탄소중립 실현을 위한 핵심 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.”라고 밝혔다. 또한 박정영 교수는 “본 연구는 새로운 종류의 단원자 촉매를 상대적으로 쉽게 합성할 수 있어 다양한 화학 반응에 쓰일 수 있고, 온실가스로 인한 지구온난화 문제 해결에 가장 시급한 연구 분야인 이산화탄소 분해/활용 촉매개발에 중요한 단초를 제공한다.”라고 언급했다.

본 연구는 한국재료연구원의 주요사업과 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 국가과학기술연구회의 지원을 받아 수행되었다. 연구 결과는 촉매 및 에너지 분야에서 권위 있는 저널인 어플라이드 카탈러시스 비: 인바이런멘탈 앤 에너지(Applied Catalysis B: Environmental and Energy(JCR 상위 1%, IF 20.3))에 온라인 게재됐다.

*논문(Applied Catalysis B: Environmental and Energy)

DOI 주소 https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2024.124987

2025.01.23

조회수 4738

3분 만에 질병 현장 진단..효소모방촉매 반응 38배 향상

급성 질병의 조기 진단과 만성 질환의 효율적 관리를 위해, 환자 가까이에서 신속하게 진단할 수 있는‘현장진단(Point-of-Care, POCT)’기술이 전 세계적으로 주목받고 있다. POCT 기술의 핵심은 특정 물질을 정확히 인식하고 반응하는‘효소’에 있다. 그러나 기존의 ‘자연효소’는 고비용·불안정성의 한계를 지니며, 이를 대체하는 ‘효소 모방 촉매(nanozyme)’ 역시 낮은 반응 선택도라는 문제를 안고 있다. 최근 국내 연구진은 기존 효소모방촉매보다 38배 이상 향상된 선택도를 구현하고, 단 3분 만에 육안으로 진단 결과를 확인할 수 있는 고감도 센서 플랫폼을 개발하는 데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 서울대학교 한정우 교수, 가천대학교 김문일 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 과산화효소 반응만을 선택적으로 수행하면서도 높은 반응 효율을 유지하는 새로운 단일원자 촉매를 개발했다고 28일 밝혔다.

혈액, 소변, 타액 등 인체 유래 체액을 이용해 병원 밖에서도 수 분 내 판독할 수 있는 진단 플랫폼으로 의료 접근성을 크게 높이고, 치료의 시의성을 확보할 수 있는 현장진단 기술의 핵심은 효소를 이용해 질병 진단 물질인 바이오마커를 색 변화를 통해 시각적으로 알아낼수 있다는 점이다. 그러나 자연 효소를 이용할 경우 가격이 높고 진단 환경에서 쉽게 불안정해져 보관 및 유통의 한계가 있다.

이 문제를 해결하기 위해 새로운 무기 소재 ‘효소 모방 촉매(nanozyme)’가 개발되어 왔으나 반응의 선택도가 낮다는 한계를 안고 있다. 과산화수소를 기질로 활용할 경우, 하나의 촉매가 동시에 과산화효소(색 변화 유도) 반응과 카탈레이스(반응 기질 제거) 반응을 함께 일으켜 진단 신호의 정확도가 낮아지는 문제가 있다.

연구팀은 촉매의 반응 선택성을 원자 수준에서 제어하기 위해, 촉매 중심 금속인 ‘루테늄(Ru)’에 금속과 결합해 화학적 성질을 조절하는 ‘염소(Cl) 리간드’를 3차원 방향으로 결합하는 ‘독창적 구조 설계 전략’을 활용하여 정확한 진단 신호만을 검출하는데 성공했다.

실험 결과, 이번에 개발한 촉매는 기존 효소 모방 촉매 대비 38배 이상 향상됐으며, 과산화수소 농도에 따른 반응 민감도와 속도 또한 눈에 띄게 증가했다. 특히 생체 체액의 조건에 가까운 환경(pH 6.0)에서도 반응 선택성과 활성을 안정적으로 유지해, 실제 진단 환경에서의 적용 가능성도 입증했다.

연구팀은 개발한 촉매에 산화효소를 담아 종이 센서에 적용함으로써 산화효소-효소모방촉매 연계 반응을 통해, 우리 몸의 건강상태를 알려주는 바이오마커에 해당하는 ‘포도당, 젖산(락테이트), 콜레스테롤, 콜린’ 등 4종의 바이오마커를 동시에 검출할 수 있는 진단 시스템을 구현했다.

다양한 질병 진단에 범용 적용이 가능한 이 플랫폼은 별도의 pH 조절이나 복잡한 장비 없이도 3분 이내에 색 변화를 통해 육안으로 결과를 판별할 수 있으며, 이 성과는 플랫폼 자체의 변경 없이, 촉매 구조 제어만으로도 진단 성능을 획기적으로 개선할 수 있음을 보여준 사례다.

이진우 교수는 “이번 연구는 단일원자 촉매의 반응 선택성을 원자 구조 설계를 통해 제어함으로써, 효소 수준의 선택성과 반응성을 동시에 구현한 사례로 의의가 있다”고 밝혔다. 또한 “이러한 구조–기능 관계 기반의 촉매 설계 전략은 향후 다양한 금속 기반 촉매 개발에도 적용할 수 있으며, 선택성 제어가 중요한 다양한 반응 영역으로 확장될 수 있다”고 강조했다.

우리 대학 생명화학공학과 박사과정 박선혜 학생과 최대은 학생이 공동 제1 저자로 연구 결과는 재료과학 분야의 권위 있는 국제 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2025년 7월 6일 게재됐다.

※ 논문명: Breaking the Selectivity Barrier of Single-Atom Nanozymes Through Out-of-Plane Ligand Coordination

(저자 정보 : 박선혜(KAIST, 제1 저자), 최대은(KAIST, 제1 저자), 심규인(서울대, 제1 저자), Phuong Thy Nguyen(가천대, 제1 저자), 김성빈(KAIST), 이승엽(KAIST), 김문일(가천대, 교신저자), 한정우(서울대, 교신저자), 이진우(KAIST, 교신저자) 총 9명)

※DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202506480

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.29 조회수 839

3분 만에 질병 현장 진단..효소모방촉매 반응 38배 향상

급성 질병의 조기 진단과 만성 질환의 효율적 관리를 위해, 환자 가까이에서 신속하게 진단할 수 있는‘현장진단(Point-of-Care, POCT)’기술이 전 세계적으로 주목받고 있다. POCT 기술의 핵심은 특정 물질을 정확히 인식하고 반응하는‘효소’에 있다. 그러나 기존의 ‘자연효소’는 고비용·불안정성의 한계를 지니며, 이를 대체하는 ‘효소 모방 촉매(nanozyme)’ 역시 낮은 반응 선택도라는 문제를 안고 있다. 최근 국내 연구진은 기존 효소모방촉매보다 38배 이상 향상된 선택도를 구현하고, 단 3분 만에 육안으로 진단 결과를 확인할 수 있는 고감도 센서 플랫폼을 개발하는 데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 서울대학교 한정우 교수, 가천대학교 김문일 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 과산화효소 반응만을 선택적으로 수행하면서도 높은 반응 효율을 유지하는 새로운 단일원자 촉매를 개발했다고 28일 밝혔다.

혈액, 소변, 타액 등 인체 유래 체액을 이용해 병원 밖에서도 수 분 내 판독할 수 있는 진단 플랫폼으로 의료 접근성을 크게 높이고, 치료의 시의성을 확보할 수 있는 현장진단 기술의 핵심은 효소를 이용해 질병 진단 물질인 바이오마커를 색 변화를 통해 시각적으로 알아낼수 있다는 점이다. 그러나 자연 효소를 이용할 경우 가격이 높고 진단 환경에서 쉽게 불안정해져 보관 및 유통의 한계가 있다.

이 문제를 해결하기 위해 새로운 무기 소재 ‘효소 모방 촉매(nanozyme)’가 개발되어 왔으나 반응의 선택도가 낮다는 한계를 안고 있다. 과산화수소를 기질로 활용할 경우, 하나의 촉매가 동시에 과산화효소(색 변화 유도) 반응과 카탈레이스(반응 기질 제거) 반응을 함께 일으켜 진단 신호의 정확도가 낮아지는 문제가 있다.

연구팀은 촉매의 반응 선택성을 원자 수준에서 제어하기 위해, 촉매 중심 금속인 ‘루테늄(Ru)’에 금속과 결합해 화학적 성질을 조절하는 ‘염소(Cl) 리간드’를 3차원 방향으로 결합하는 ‘독창적 구조 설계 전략’을 활용하여 정확한 진단 신호만을 검출하는데 성공했다.

실험 결과, 이번에 개발한 촉매는 기존 효소 모방 촉매 대비 38배 이상 향상됐으며, 과산화수소 농도에 따른 반응 민감도와 속도 또한 눈에 띄게 증가했다. 특히 생체 체액의 조건에 가까운 환경(pH 6.0)에서도 반응 선택성과 활성을 안정적으로 유지해, 실제 진단 환경에서의 적용 가능성도 입증했다.

연구팀은 개발한 촉매에 산화효소를 담아 종이 센서에 적용함으로써 산화효소-효소모방촉매 연계 반응을 통해, 우리 몸의 건강상태를 알려주는 바이오마커에 해당하는 ‘포도당, 젖산(락테이트), 콜레스테롤, 콜린’ 등 4종의 바이오마커를 동시에 검출할 수 있는 진단 시스템을 구현했다.

다양한 질병 진단에 범용 적용이 가능한 이 플랫폼은 별도의 pH 조절이나 복잡한 장비 없이도 3분 이내에 색 변화를 통해 육안으로 결과를 판별할 수 있으며, 이 성과는 플랫폼 자체의 변경 없이, 촉매 구조 제어만으로도 진단 성능을 획기적으로 개선할 수 있음을 보여준 사례다.

이진우 교수는 “이번 연구는 단일원자 촉매의 반응 선택성을 원자 구조 설계를 통해 제어함으로써, 효소 수준의 선택성과 반응성을 동시에 구현한 사례로 의의가 있다”고 밝혔다. 또한 “이러한 구조–기능 관계 기반의 촉매 설계 전략은 향후 다양한 금속 기반 촉매 개발에도 적용할 수 있으며, 선택성 제어가 중요한 다양한 반응 영역으로 확장될 수 있다”고 강조했다.

우리 대학 생명화학공학과 박사과정 박선혜 학생과 최대은 학생이 공동 제1 저자로 연구 결과는 재료과학 분야의 권위 있는 국제 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2025년 7월 6일 게재됐다.

※ 논문명: Breaking the Selectivity Barrier of Single-Atom Nanozymes Through Out-of-Plane Ligand Coordination

(저자 정보 : 박선혜(KAIST, 제1 저자), 최대은(KAIST, 제1 저자), 심규인(서울대, 제1 저자), Phuong Thy Nguyen(가천대, 제1 저자), 김성빈(KAIST), 이승엽(KAIST), 김문일(가천대, 교신저자), 한정우(서울대, 교신저자), 이진우(KAIST, 교신저자) 총 9명)

※DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202506480

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.29 조회수 839 대기 오염 저감 위한 신개념 원자 촉매 설계

백금 셀레나이드는 백금(Pt)과 셀레늄(Se)이 층상 구조로 결합된 이차원 물질로, 우수한 결정성과 층간 상호작용의 정밀한 제어를 통해 다양한 물리적·화학적 특성의 조절이 가능한 것으로 알려져 있다. 이러한 특성으로 인해, 반도체, 광검출기, 전기화학 소자 등 다양한 분야에서 활발히 연구되어 왔다. 이번 연구진은 백금 셀레나이드 표면에 존재하는 원자 수준의 백금이 기체 반응에 대해 촉매로 기능할 수 있다는 새로운 설계 개념을 제시했으며, 이를 통해 고효율 이산화탄소 전환 및 일산화탄소 저감 등을 위한 차세대 기체상 촉매 기술로서의 가능성을 입증했다.

우리 대학 화학과 박정영 석좌교수 연구팀이 충남대학교 김현유 교수, 미국 센트럴플로리다대학교(UCF) 정연웅 교수 연구팀과 공동연구를 통해, 이차원 전이금속 칼코겐화합물인 백금 셀레나이드(PtSe₂) 표면에 노출된 백금 원자를 활용하여 우수한 일산화탄소 산화 성능을 구현하는 데 성공했다고 22일 밝혔다.

연구진은 촉매 성능을 극대화하기 위해 기존의 백금 덩어리 촉매 형태에서 백금 원자가 고밀도로 표면에 분산되도록 하여, 더 적은 양의 백금으로 더 많은 촉매반응을 유도하였으며, 표면의 전자 구조를 제어하여 백금과 셀레늄 사이의 전자 상호작용을 활발하게 일어나도록 유도하였다. 이 과정을 통해 제작된 수 나노미터 두께의 백금 셀레나이드 박막은, 동일 조건에서 일반 백금 박막보다 전 온도 범위에서 더 우수한 일산화탄소 산화 성능을 나타냈다.

특히, 표면에서는 일산화탄소와 산소가 골고루 비슷한 비율로 흡착되어 서로 반응할 기회가 높아졌고, 이로 인해 촉매 반응이 크게 향상됐다. 이러한 성능 향상의 핵심은 ‘셀레늄 결손(Se-vacancy)’으로 인해 노출이 확대된 표면 백금 원자들이 드러나면서 기체들이 붙을 수 있는 흡착점도 늘어났다는 데 있다.

연구진은 해당 백금 원자들이 실제 반응 과정에서 흡착점으로 작용했다는 사실을 포항가속기연구소에서 수행된 상압 엑스선 광전자분광(AP-XPS) 분석을 통해 실시간으로 확인했다. 이러한 고정밀 분석은 1나노미터 수준의 표면을 상압 환경에서 관찰할 수 있는 고도 장비 덕분에 가능했다. 동시에 컴퓨터 시뮬레이션 (밀도범함수이론*) 계산을 통해, 백금 셀레나이드가 일반 백금과는 다른 전자 흐름의 특성을 가지고 있음을 이론적으로도 입증했다.

*밀도범함수이론(Density Functional Theory, DFT): 전자 밀도(electron density)를 기반으로 시스템의 전체 에너지를 계산하는 방법

박정영 교수는 “이번 연구는 기존 백금 촉매와 다른 이차원 층상 구조의 백금 셀레나이드를 활용해, 기체 반응에 특화된 촉매 기능을 이끌어낸 새로운 설계 전략을 제시한 것”이라며, “백금과 셀레늄 사이의 전자적 상호작용이 일산화탄소와 산소를 균형있게 흡착하는 반응 조건을 만들었고 기존 백금보다 전체 온도내에서 반응성이 높도록 설계하여 실제 적용성이 향상되게 하였다. 이로써 원자 단위 설계, 2차원 물질 플랫폼, 흡착 조절 기술 등을 통해 고효율 촉매 반응 메커니즘을 구현할 수 있었다”고 밝혔다.

이번 연구는 우리 대학 화학과 한규호 박사, 충남대 신소재공학과 최혁 박사, 인하대 김종훈 교수가 공동 제1 저자로 참여했으며, 세계적 권위의 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 지난 7월 3일 자로 게재됐다.

※ 논문 제목: Enhanced catalytic activity on atomically dispersed PtSe2 two-dimensional layers

※DOI: 10.1038/s41467-025-61320-0

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 중견연구자지원사업과 교육부의 중점연구소사업, 국가전략기술소재개발사업, 미국 국립과학재단(NSF) CAREER 프로그램, 인하대학교 연구비, UCF 박사후연구자 프로그램(P3)의 지원을 받아 수행됐으며, 포항가속기연구소 및 한국기초과학지원연구원(KBSI)의 협조로 가속기 기반 분석이 진행됐다.

2025.07.22 조회수 965

대기 오염 저감 위한 신개념 원자 촉매 설계

백금 셀레나이드는 백금(Pt)과 셀레늄(Se)이 층상 구조로 결합된 이차원 물질로, 우수한 결정성과 층간 상호작용의 정밀한 제어를 통해 다양한 물리적·화학적 특성의 조절이 가능한 것으로 알려져 있다. 이러한 특성으로 인해, 반도체, 광검출기, 전기화학 소자 등 다양한 분야에서 활발히 연구되어 왔다. 이번 연구진은 백금 셀레나이드 표면에 존재하는 원자 수준의 백금이 기체 반응에 대해 촉매로 기능할 수 있다는 새로운 설계 개념을 제시했으며, 이를 통해 고효율 이산화탄소 전환 및 일산화탄소 저감 등을 위한 차세대 기체상 촉매 기술로서의 가능성을 입증했다.

우리 대학 화학과 박정영 석좌교수 연구팀이 충남대학교 김현유 교수, 미국 센트럴플로리다대학교(UCF) 정연웅 교수 연구팀과 공동연구를 통해, 이차원 전이금속 칼코겐화합물인 백금 셀레나이드(PtSe₂) 표면에 노출된 백금 원자를 활용하여 우수한 일산화탄소 산화 성능을 구현하는 데 성공했다고 22일 밝혔다.

연구진은 촉매 성능을 극대화하기 위해 기존의 백금 덩어리 촉매 형태에서 백금 원자가 고밀도로 표면에 분산되도록 하여, 더 적은 양의 백금으로 더 많은 촉매반응을 유도하였으며, 표면의 전자 구조를 제어하여 백금과 셀레늄 사이의 전자 상호작용을 활발하게 일어나도록 유도하였다. 이 과정을 통해 제작된 수 나노미터 두께의 백금 셀레나이드 박막은, 동일 조건에서 일반 백금 박막보다 전 온도 범위에서 더 우수한 일산화탄소 산화 성능을 나타냈다.

특히, 표면에서는 일산화탄소와 산소가 골고루 비슷한 비율로 흡착되어 서로 반응할 기회가 높아졌고, 이로 인해 촉매 반응이 크게 향상됐다. 이러한 성능 향상의 핵심은 ‘셀레늄 결손(Se-vacancy)’으로 인해 노출이 확대된 표면 백금 원자들이 드러나면서 기체들이 붙을 수 있는 흡착점도 늘어났다는 데 있다.

연구진은 해당 백금 원자들이 실제 반응 과정에서 흡착점으로 작용했다는 사실을 포항가속기연구소에서 수행된 상압 엑스선 광전자분광(AP-XPS) 분석을 통해 실시간으로 확인했다. 이러한 고정밀 분석은 1나노미터 수준의 표면을 상압 환경에서 관찰할 수 있는 고도 장비 덕분에 가능했다. 동시에 컴퓨터 시뮬레이션 (밀도범함수이론*) 계산을 통해, 백금 셀레나이드가 일반 백금과는 다른 전자 흐름의 특성을 가지고 있음을 이론적으로도 입증했다.

*밀도범함수이론(Density Functional Theory, DFT): 전자 밀도(electron density)를 기반으로 시스템의 전체 에너지를 계산하는 방법

박정영 교수는 “이번 연구는 기존 백금 촉매와 다른 이차원 층상 구조의 백금 셀레나이드를 활용해, 기체 반응에 특화된 촉매 기능을 이끌어낸 새로운 설계 전략을 제시한 것”이라며, “백금과 셀레늄 사이의 전자적 상호작용이 일산화탄소와 산소를 균형있게 흡착하는 반응 조건을 만들었고 기존 백금보다 전체 온도내에서 반응성이 높도록 설계하여 실제 적용성이 향상되게 하였다. 이로써 원자 단위 설계, 2차원 물질 플랫폼, 흡착 조절 기술 등을 통해 고효율 촉매 반응 메커니즘을 구현할 수 있었다”고 밝혔다.

이번 연구는 우리 대학 화학과 한규호 박사, 충남대 신소재공학과 최혁 박사, 인하대 김종훈 교수가 공동 제1 저자로 참여했으며, 세계적 권위의 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 지난 7월 3일 자로 게재됐다.

※ 논문 제목: Enhanced catalytic activity on atomically dispersed PtSe2 two-dimensional layers

※DOI: 10.1038/s41467-025-61320-0

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 중견연구자지원사업과 교육부의 중점연구소사업, 국가전략기술소재개발사업, 미국 국립과학재단(NSF) CAREER 프로그램, 인하대학교 연구비, UCF 박사후연구자 프로그램(P3)의 지원을 받아 수행됐으며, 포항가속기연구소 및 한국기초과학지원연구원(KBSI)의 협조로 가속기 기반 분석이 진행됐다.

2025.07.22 조회수 965 폐타이어를 고무·나일론 원료로 전환 성공

전 세계적으로 매년 수십억 개의 타이어가 폐기되며, 이는 심각한 환경오염의 주요 원인 중 하나로 지목되고 있다. 우리 연구진이 폐타이어를 고무나 나일론 섬유 원료로 쓰이는 고부가가치 화학 원료인 고순도의 고리형 알켄으로 선택적 전환하는 데 성공했다. 이는 폐타이어 재활용 분야의 새로운 전환점으로 평가된다.

우리 대학 화학과 홍순혁 교수 연구팀이 이중 촉매 기반 연속 반응 시스템을 개발해 폐타이어 문제를 효과적으로 해결했다고 26일 밝혔다.

폐타이어는 합성고무와 천연고무의 복합체로 구성되며, 실리카, 카본블랙, 산화방지제 등의 첨가제를 포함해 물리적 강도와 내구성이 극대화되어 있다. 특히 가황 공정을 통해 고무 사슬 간의 가교가 형성돼 열과 압력에 강한 구조를 갖게 되는데, 이는 폐타이어의 화학적 재활용을 어렵게 만드는 주요 원인 중 하나다.

그동안 폐타이어의 재활용은 주로 열분해 방식이나 물리적 분쇄 재활용에 의존해 왔다. 열분해 방식은 350~800°C의 고온 환경에서 고분자 사슬을 분해해 연료유로 전환하는 기술이나, 높은 에너지 소비, 낮은 선택성, 그리고 저품질의 탄화수소 혼합물 생성이라는 한계가 명확히 존재한다.

연구팀은 이런 문제를 해결하고자 두 가지 촉매를 활용해 폐고무를 유용한 화학물질로 바꾸는 방법을 개발하였다. 첫 번째 촉매는 고무 분자 안의 결합 구조를 바꿔 분해가 잘 되도록 돕고, 두 번째 촉매는 고리를 닫는 반응을 통해 고리 모양의 화합물을 만들어낸다.

이 과정은 최대 92%의 높은 선택성과 82%의 수율을 보여준다. 만들어진 고리형 펜텐은 다시 고무로 재활용할 수 있고, 고리형 헥센은 나일론 섬유의 원료로 쓰이는 등 산업적으로 매우 가치가 높다.

연구팀은 개발한 시스템을 실제 폐기물로 버려진 폐타이어에 적용해, 고순도의 고리형 알켄으로 선택적 전환하는 데 성공했다. 이는 기존 열분해 방식과 달리 저온의 정밀 촉매 반응을 통해 고부가가치 화학 원료를 생산할 수 있다는 점에서 폐타이어 재활용 분야의 새로운 전환점으로 평가된다.

또한, 이번 기술은 다양한 종류의 합성고무와 폐고무에 폭넓게 적용될 수 있어, 자원 순환형 경제 실현에 기여할 수 있는 핵심 원천기술로 주목받고 있다.

홍순혁 교수는 “이번 연구는 폐타이어의 화학적 재활용에 대한 혁신적인 해법을 제시한 것이며, 경제성을 높이기 위해 차세대 고효율 촉매 개발, 상용화를 위한 기반을 마련해 나갈 예정이다”며, “기초화학을 통해 폐플라스틱 문제 해결에 기여하는 것이 목표”라고 밝혔다.

우리 대학 화학과 박범순, 조경일, 최경민 연구원이 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 지원으로 수행됐으며, 국제 저명 학술지 ‘Chem’에 6월 18일 자로 온라인 게재됐다.

※논문명: Catalytic and Selective Chemical Recycling of Post-Consumer Rubbers into Cycloalkenes

※DOI: 10.1016/j.chempr.2025.102625

2025.06.26 조회수 1925

폐타이어를 고무·나일론 원료로 전환 성공

전 세계적으로 매년 수십억 개의 타이어가 폐기되며, 이는 심각한 환경오염의 주요 원인 중 하나로 지목되고 있다. 우리 연구진이 폐타이어를 고무나 나일론 섬유 원료로 쓰이는 고부가가치 화학 원료인 고순도의 고리형 알켄으로 선택적 전환하는 데 성공했다. 이는 폐타이어 재활용 분야의 새로운 전환점으로 평가된다.

우리 대학 화학과 홍순혁 교수 연구팀이 이중 촉매 기반 연속 반응 시스템을 개발해 폐타이어 문제를 효과적으로 해결했다고 26일 밝혔다.

폐타이어는 합성고무와 천연고무의 복합체로 구성되며, 실리카, 카본블랙, 산화방지제 등의 첨가제를 포함해 물리적 강도와 내구성이 극대화되어 있다. 특히 가황 공정을 통해 고무 사슬 간의 가교가 형성돼 열과 압력에 강한 구조를 갖게 되는데, 이는 폐타이어의 화학적 재활용을 어렵게 만드는 주요 원인 중 하나다.

그동안 폐타이어의 재활용은 주로 열분해 방식이나 물리적 분쇄 재활용에 의존해 왔다. 열분해 방식은 350~800°C의 고온 환경에서 고분자 사슬을 분해해 연료유로 전환하는 기술이나, 높은 에너지 소비, 낮은 선택성, 그리고 저품질의 탄화수소 혼합물 생성이라는 한계가 명확히 존재한다.

연구팀은 이런 문제를 해결하고자 두 가지 촉매를 활용해 폐고무를 유용한 화학물질로 바꾸는 방법을 개발하였다. 첫 번째 촉매는 고무 분자 안의 결합 구조를 바꿔 분해가 잘 되도록 돕고, 두 번째 촉매는 고리를 닫는 반응을 통해 고리 모양의 화합물을 만들어낸다.

이 과정은 최대 92%의 높은 선택성과 82%의 수율을 보여준다. 만들어진 고리형 펜텐은 다시 고무로 재활용할 수 있고, 고리형 헥센은 나일론 섬유의 원료로 쓰이는 등 산업적으로 매우 가치가 높다.

연구팀은 개발한 시스템을 실제 폐기물로 버려진 폐타이어에 적용해, 고순도의 고리형 알켄으로 선택적 전환하는 데 성공했다. 이는 기존 열분해 방식과 달리 저온의 정밀 촉매 반응을 통해 고부가가치 화학 원료를 생산할 수 있다는 점에서 폐타이어 재활용 분야의 새로운 전환점으로 평가된다.

또한, 이번 기술은 다양한 종류의 합성고무와 폐고무에 폭넓게 적용될 수 있어, 자원 순환형 경제 실현에 기여할 수 있는 핵심 원천기술로 주목받고 있다.

홍순혁 교수는 “이번 연구는 폐타이어의 화학적 재활용에 대한 혁신적인 해법을 제시한 것이며, 경제성을 높이기 위해 차세대 고효율 촉매 개발, 상용화를 위한 기반을 마련해 나갈 예정이다”며, “기초화학을 통해 폐플라스틱 문제 해결에 기여하는 것이 목표”라고 밝혔다.

우리 대학 화학과 박범순, 조경일, 최경민 연구원이 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 지원으로 수행됐으며, 국제 저명 학술지 ‘Chem’에 6월 18일 자로 온라인 게재됐다.

※논문명: Catalytic and Selective Chemical Recycling of Post-Consumer Rubbers into Cycloalkenes

※DOI: 10.1016/j.chempr.2025.102625

2025.06.26 조회수 1925 21개 화학반응 동시 분석..AI 신약 개발 판 바꾼다

임산부의 입덧 완화 목적으로 사용됐던 약물인 탈리도마이드(Thalidomide)는 생체 내에서는 광학 이성질체*의 특성으로 한쪽 이성질체는 진정 효과를 나타내지만, 다른 쪽은 기형 유발이라는 심각한 부작용을 일으킨다. 이런 예처럼, 신약 개발에서는 원하는 광학 이성질체만을 선택적으로 합성하는 정밀 유기합성 기술이 중요하다. 하지만, 여러 반응물을 동시에 분석하는 것 자체가 어려웠던 기존 방식을 극복하고, 우리 연구진이 세계 최초로 21종의 반응물을 동시에 정밀 분석하는 기술을 개발해, AI와 로봇을 활용하는 신약 개발에 획기적인 기여가 기대된다.

*광학 이성질체: 동일한 화학식을 가지며 거울상 관계에 있으면서 서로 겹칠 수 없는 비대칭 구조로 존재하는 분자 쌍을 말한다. 이는 왼손과 오른손처럼 형태는 유사하지만 포개어지지 않는 관계와 유사하다.

우리 대학 화학과 김현우 교수 연구팀이 인공지능 기반 자율합성* 시대에 적합한 혁신적인 광학이성질체 분석 기술을 개발했다고 16일 밝혔다. 이번 연구는 다수의 반응물을 동시에 투입해 진행하는 비대칭 촉매 반응을 고해상도 불소 핵자기공명분광기(19F NMR)를 활용해 정밀 분석한 세계 최초의 기술로, 신약 개발 및 촉매 최적화 등 다양한 분야에 획기적인 기여가 기대된다.

* 인공지능 기반 자율합성: 인공지능(AI)을 활용해 화학 물질 합성 과정을 자동화하고 최적화하는 첨단 기술로, 미래 실험실의 자동화 및 지능형 연구 환경을 구현할 핵심 요소로 주목받고 있다. AI가 실험 조건을 예측·조절하고 결과를 해석해 후속 실험을 스스로 설계함으로써 반복 실험 수행 시 인간 개입을 최소화해 연구 효율성과 혁신성을 크게 높인다.

현재 자율합성 시스템은 반응 설계부터 수행까지는 자동화가 가능하지만, 반응 결과 분석은 전통적 장비를 활용한 개별 처리 방식에 의존하고 있어 속도 저하와 병목 현상이 발생하며 고속 반복 실험에는 적합하지 않다는 문제점이 제기돼 왔다.

또한, 1990년대에 제안된 다기질 동시 스크리닝 기법은 반응 분석의 효율을 극대화할 전략으로 주목받았지만, 기존 크로마토그래피 기반 분석법의 한계로 인해 적용 가능한 기질 수가 제한적이었다. 특히 원하는 광학 이성질체만 선택하여 합성하는 비대칭 합성 반응에서는 10종 이상의 기질을 동시에 분석하는 것이 불가능에 가까웠다.

이러한 한계를 극복하기 위해, 연구팀은 다수의 반응물을 하나의 반응 용기에 투입하여 동시에 비대칭 촉매 반응을 수행한 뒤 불소 작용기를 생성물에 도입하고, 자체 개발한 카이랄 코발트 시약을 적용해 모든 광학 이성질체를 명확하게 정량 분석할 수 있는 불소 핵자기공명분광기(19F NMR) 기반 다기질 동시 스크리닝 기술을 구현했다.

연구팀은 19F NMR의 우수한 분해능과 민감도를 활용해, 21종 기질의 비대칭 합성 반응을 단일 반응 용기에서 동시에 수행하고 생성물의 수율과 광학 이성질체 비율을 별도의 분리 과정 없이 정량 측정하는 데 성공했다.

김현우 교수는 “여러 기질을 한 반응기에 넣고 비대칭 합성 반응을 동시에 수행하는 것은 누구나 할 수 있지만, 생성물 전체를 정확하게 분석하는 것은 지금까지 풀기 어려운 과제였다”며, “세계 최고 수준의 다기질 스크리닝 분석 기술을 구현함으로써 AI 기반 자율합성 플랫폼의 분석 역량 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이어 “이번 연구는 신약 개발에 필수적인 비대칭 촉매 반응의 효율성과 선택성을 신속히 검증할 수 있는 기술로, AI 기반 자율화 연구의 핵심 분석 도구로 활용될 전망이다”라고 밝혔다.

이번 연구에는 우리 대학 화학과 김동훈 석박통합과정 학생(제1 저자), 최경선 석박통합과정 학생(제2 저자) 가 참여했으며, 화학 분야 세계적 권위의 국제 학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 에 2025년 5월 27일 자 온라인 게재됐다.

※ 논문명: One-pot Multisubstrate Screening for Asymmetric Catalysis Enabled by 19F NMR-based Simultaneous Chiral Analysis

※ DOI: 10.1021/jacs.5c03446

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업, 비대칭 촉매반응 디자인센터, KAIST KC30 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.16 조회수 3505

21개 화학반응 동시 분석..AI 신약 개발 판 바꾼다

임산부의 입덧 완화 목적으로 사용됐던 약물인 탈리도마이드(Thalidomide)는 생체 내에서는 광학 이성질체*의 특성으로 한쪽 이성질체는 진정 효과를 나타내지만, 다른 쪽은 기형 유발이라는 심각한 부작용을 일으킨다. 이런 예처럼, 신약 개발에서는 원하는 광학 이성질체만을 선택적으로 합성하는 정밀 유기합성 기술이 중요하다. 하지만, 여러 반응물을 동시에 분석하는 것 자체가 어려웠던 기존 방식을 극복하고, 우리 연구진이 세계 최초로 21종의 반응물을 동시에 정밀 분석하는 기술을 개발해, AI와 로봇을 활용하는 신약 개발에 획기적인 기여가 기대된다.

*광학 이성질체: 동일한 화학식을 가지며 거울상 관계에 있으면서 서로 겹칠 수 없는 비대칭 구조로 존재하는 분자 쌍을 말한다. 이는 왼손과 오른손처럼 형태는 유사하지만 포개어지지 않는 관계와 유사하다.

우리 대학 화학과 김현우 교수 연구팀이 인공지능 기반 자율합성* 시대에 적합한 혁신적인 광학이성질체 분석 기술을 개발했다고 16일 밝혔다. 이번 연구는 다수의 반응물을 동시에 투입해 진행하는 비대칭 촉매 반응을 고해상도 불소 핵자기공명분광기(19F NMR)를 활용해 정밀 분석한 세계 최초의 기술로, 신약 개발 및 촉매 최적화 등 다양한 분야에 획기적인 기여가 기대된다.

* 인공지능 기반 자율합성: 인공지능(AI)을 활용해 화학 물질 합성 과정을 자동화하고 최적화하는 첨단 기술로, 미래 실험실의 자동화 및 지능형 연구 환경을 구현할 핵심 요소로 주목받고 있다. AI가 실험 조건을 예측·조절하고 결과를 해석해 후속 실험을 스스로 설계함으로써 반복 실험 수행 시 인간 개입을 최소화해 연구 효율성과 혁신성을 크게 높인다.

현재 자율합성 시스템은 반응 설계부터 수행까지는 자동화가 가능하지만, 반응 결과 분석은 전통적 장비를 활용한 개별 처리 방식에 의존하고 있어 속도 저하와 병목 현상이 발생하며 고속 반복 실험에는 적합하지 않다는 문제점이 제기돼 왔다.

또한, 1990년대에 제안된 다기질 동시 스크리닝 기법은 반응 분석의 효율을 극대화할 전략으로 주목받았지만, 기존 크로마토그래피 기반 분석법의 한계로 인해 적용 가능한 기질 수가 제한적이었다. 특히 원하는 광학 이성질체만 선택하여 합성하는 비대칭 합성 반응에서는 10종 이상의 기질을 동시에 분석하는 것이 불가능에 가까웠다.

이러한 한계를 극복하기 위해, 연구팀은 다수의 반응물을 하나의 반응 용기에 투입하여 동시에 비대칭 촉매 반응을 수행한 뒤 불소 작용기를 생성물에 도입하고, 자체 개발한 카이랄 코발트 시약을 적용해 모든 광학 이성질체를 명확하게 정량 분석할 수 있는 불소 핵자기공명분광기(19F NMR) 기반 다기질 동시 스크리닝 기술을 구현했다.

연구팀은 19F NMR의 우수한 분해능과 민감도를 활용해, 21종 기질의 비대칭 합성 반응을 단일 반응 용기에서 동시에 수행하고 생성물의 수율과 광학 이성질체 비율을 별도의 분리 과정 없이 정량 측정하는 데 성공했다.

김현우 교수는 “여러 기질을 한 반응기에 넣고 비대칭 합성 반응을 동시에 수행하는 것은 누구나 할 수 있지만, 생성물 전체를 정확하게 분석하는 것은 지금까지 풀기 어려운 과제였다”며, “세계 최고 수준의 다기질 스크리닝 분석 기술을 구현함으로써 AI 기반 자율합성 플랫폼의 분석 역량 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이어 “이번 연구는 신약 개발에 필수적인 비대칭 촉매 반응의 효율성과 선택성을 신속히 검증할 수 있는 기술로, AI 기반 자율화 연구의 핵심 분석 도구로 활용될 전망이다”라고 밝혔다.

이번 연구에는 우리 대학 화학과 김동훈 석박통합과정 학생(제1 저자), 최경선 석박통합과정 학생(제2 저자) 가 참여했으며, 화학 분야 세계적 권위의 국제 학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 에 2025년 5월 27일 자 온라인 게재됐다.

※ 논문명: One-pot Multisubstrate Screening for Asymmetric Catalysis Enabled by 19F NMR-based Simultaneous Chiral Analysis

※ DOI: 10.1021/jacs.5c03446

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업, 비대칭 촉매반응 디자인센터, KAIST KC30 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.16 조회수 3505 백금 없이도 되는 고성능 수전해 성공..수소경제 성큼

수소는 탄소를 배출하지 않는 청정 에너지원으로 주목받고 있다. 이 가운데 물을 전기로 분해하는 수전해(water electrolysis) 기술은 친환경 수소 생산 방식으로 주목받으며, 특히 양이온 교환막 수전해(PEMWE)는 고순도 수소를 고압으로 생산할 수 있어 차세대 수소 생산 기술로 평가받는다. 그러나 기존 PEMWE 기술은 고가의 귀금속 촉매와 코팅재에 대한 의존도가 높아, 상용화에 한계를 안고 있었다. 우리 연구진이 이러한 기술적·경제적 병목을 해결할 새로운 해법을 제시했다.

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수 연구팀이 한국에너지기술연구원(원장 이창근) 두기수 박사와의 공동연구를 통해, 고가의 백금(Pt) 코팅 없이도 고성능을 구현할 수 있는 차세대 수전해 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

연구팀은 수전해 전극에서 고활성 촉매로 주목받는 ‘이리듐 산화물(IrOx)’이 제 성능을 발휘하지 못하는 주된 원인에 집중하였다. 그 이유는 전자 전달이 비효율적으로 일어나기 때문이고 그 해결책으로 단순한 촉매 입자 크기 조절만으로도 성능을 극대화할 수 있음을 세계 최초로 입증했다.

이번 연구에서 이리듐 산화물 촉매가 백금 코팅 없이도 우수한 성능을 내지 못하는 이유가 수전해 전극에서 본래부터 함께 사용되는 핵심 구성 요소인 촉매–이온전도체(이하 이오노머)–Ti(티타늄) 기판 사이에서 발생하는 ‘전자 이동 저항’때문이라는 것을 밝혀냈다.

특히, 촉매–이오노머–티타늄 기판 사이에서 전자 통로가 차단되는 ‘핀치 오프(pinch-off)’ 현상이 전도성 저하의 핵심 원인임을 규명했다. 이오노머는 전자 절연체에 가까운 특성을 갖고 있어, 촉매 입자 주위를 감쌀 경우 전자 흐름을 방해한다. 특히 이오노머가 티타늄 기판과 맞닿은 경우 티타늄 기판의 표면산화층에 전자 장벽이 형성되어 저항을 더욱 높이는 것으로 나타났다.

이에 연구팀은 다양한 입자 크기의 촉매를 제작·비교하고, 단일 셀 평가 및 다중 물리 시뮬레이션을 통해 이리듐 산화물 입자의 크기를 20 나노미터(nm) 이상 크기의 촉매 입자를 사용할 경우, 이오노머 혼합 영역이 줄어들어 전자 통로가 확보되고 전도성이 회복된다는 사실을 세계 최초로 실험적으로 입증했다.

또한, 정밀한 계면 구조 설계를 통해 반응성을 확보하면서도 전자 이동을 동시에 보장하는 계면 구조 최적화에 성공했다. 이를 통해 기존에 불가피하다고 여겨졌던 촉매 활성도와 전도도 사이의 상충 관계를 정밀한 계면 설계로 극복할 수 있음을 보여주었다.

이번 성과는 고성능 촉매 소재 개발은 물론, 향후 귀금속 사용량을 획기적으로 줄이면서도 고효율을 달성할 수 있는 양이온 교환막 수전해 시스템 상용화에 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다.

김희탁 교수는 “이번 연구는 고성능 수전해 기술의 병목현상이었던 계면 전도성 문제를 해소할 수 있는 새로운 인터페이스 설계 전략을 제시한 것”이라며, “백금 등 고가 소재 없이도 고성능을 확보할 수 있어, 수소 경제 실현에 한 걸음 더 가까워진 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 박지수 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 본 연구 성과는 에너지 및 환경 분야 최고 권위 국제 학술지인 ‘에너지 및 환경과학(Energy & Environmental Science, IF: 32.4, 2025년)’에 6월 7일 자로 게재됐으며 그 혁신성과 파급력을 인정받았다. (논문 제목: On the interface electron transport problem of highly active IrOx catalysts, DOI: 10.1039/D4EE05816J)

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 신재생에너지핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.11 조회수 2796

백금 없이도 되는 고성능 수전해 성공..수소경제 성큼

수소는 탄소를 배출하지 않는 청정 에너지원으로 주목받고 있다. 이 가운데 물을 전기로 분해하는 수전해(water electrolysis) 기술은 친환경 수소 생산 방식으로 주목받으며, 특히 양이온 교환막 수전해(PEMWE)는 고순도 수소를 고압으로 생산할 수 있어 차세대 수소 생산 기술로 평가받는다. 그러나 기존 PEMWE 기술은 고가의 귀금속 촉매와 코팅재에 대한 의존도가 높아, 상용화에 한계를 안고 있었다. 우리 연구진이 이러한 기술적·경제적 병목을 해결할 새로운 해법을 제시했다.

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수 연구팀이 한국에너지기술연구원(원장 이창근) 두기수 박사와의 공동연구를 통해, 고가의 백금(Pt) 코팅 없이도 고성능을 구현할 수 있는 차세대 수전해 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

연구팀은 수전해 전극에서 고활성 촉매로 주목받는 ‘이리듐 산화물(IrOx)’이 제 성능을 발휘하지 못하는 주된 원인에 집중하였다. 그 이유는 전자 전달이 비효율적으로 일어나기 때문이고 그 해결책으로 단순한 촉매 입자 크기 조절만으로도 성능을 극대화할 수 있음을 세계 최초로 입증했다.

이번 연구에서 이리듐 산화물 촉매가 백금 코팅 없이도 우수한 성능을 내지 못하는 이유가 수전해 전극에서 본래부터 함께 사용되는 핵심 구성 요소인 촉매–이온전도체(이하 이오노머)–Ti(티타늄) 기판 사이에서 발생하는 ‘전자 이동 저항’때문이라는 것을 밝혀냈다.

특히, 촉매–이오노머–티타늄 기판 사이에서 전자 통로가 차단되는 ‘핀치 오프(pinch-off)’ 현상이 전도성 저하의 핵심 원인임을 규명했다. 이오노머는 전자 절연체에 가까운 특성을 갖고 있어, 촉매 입자 주위를 감쌀 경우 전자 흐름을 방해한다. 특히 이오노머가 티타늄 기판과 맞닿은 경우 티타늄 기판의 표면산화층에 전자 장벽이 형성되어 저항을 더욱 높이는 것으로 나타났다.

이에 연구팀은 다양한 입자 크기의 촉매를 제작·비교하고, 단일 셀 평가 및 다중 물리 시뮬레이션을 통해 이리듐 산화물 입자의 크기를 20 나노미터(nm) 이상 크기의 촉매 입자를 사용할 경우, 이오노머 혼합 영역이 줄어들어 전자 통로가 확보되고 전도성이 회복된다는 사실을 세계 최초로 실험적으로 입증했다.

또한, 정밀한 계면 구조 설계를 통해 반응성을 확보하면서도 전자 이동을 동시에 보장하는 계면 구조 최적화에 성공했다. 이를 통해 기존에 불가피하다고 여겨졌던 촉매 활성도와 전도도 사이의 상충 관계를 정밀한 계면 설계로 극복할 수 있음을 보여주었다.

이번 성과는 고성능 촉매 소재 개발은 물론, 향후 귀금속 사용량을 획기적으로 줄이면서도 고효율을 달성할 수 있는 양이온 교환막 수전해 시스템 상용화에 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다.

김희탁 교수는 “이번 연구는 고성능 수전해 기술의 병목현상이었던 계면 전도성 문제를 해소할 수 있는 새로운 인터페이스 설계 전략을 제시한 것”이라며, “백금 등 고가 소재 없이도 고성능을 확보할 수 있어, 수소 경제 실현에 한 걸음 더 가까워진 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 박지수 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 본 연구 성과는 에너지 및 환경 분야 최고 권위 국제 학술지인 ‘에너지 및 환경과학(Energy & Environmental Science, IF: 32.4, 2025년)’에 6월 7일 자로 게재됐으며 그 혁신성과 파급력을 인정받았다. (논문 제목: On the interface electron transport problem of highly active IrOx catalysts, DOI: 10.1039/D4EE05816J)

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 신재생에너지핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.11 조회수 2796 그린수소 생산 촉매 수명 예측 세계 첫 성공

태양광, 풍력 등 재생에너지를 활용한 수소 생산 시스템에서는 에너지원의 특성상 전력 공급이 일정하지 않아, 수전해 장치*의 부하가 지속적으로 변화한다. KAIST 연구진이 이런 전력 부하의 변동이 불가피한 그린 수소 생산 환경에서, 전기 에너지 효율을 높이고 낮은 전압에서도 수소 생산 효율을 높이는 촉매의 열화(성능 저하)를 정량적으로 진단할 수 있는 세계 최초의 방법론을 제시했다.

*수전해 정치(Water Electrolyzer): 물을 전기 분해하여 수소와 산소를 생산하는 장치로 탄소 배출 없이 수소를 생산할 수 있어 그린 수소 생산의 핵심 기술로 주목받고 있음

우리 대학 생명화학공학과 정동영 교수 연구팀이 수전해 시스템에서 촉매의 실질적인 수명을 예측할 수 있는 새로운 평가 지표인 ‘운영 안정성 지수’를 개발했다.

연구팀은 수전해 시스템이 꺼지거나 낮은 부하로 운전될 때 발생할 수 있는 촉매 및 지지체의 열화 현상 촉매의 손상이나 성능 저하 현상을 규명하고, 이를 정량화할 수 있는 새로운 평가 지표인 ‘운영 안정성 지수(Operational Stability Factor, OSF)’를 제안했다.

운영 안정성 지수는 수전해 장비가 반복적으로 작동 및 정지(on/off)하는 과정에서 발생하는 촉매 열화 정도를 수치로 반영함으로써, 실제 운전 조건에서의 내구수명을 보다 정확하게 예측할 수 있도록 설계되었다.

예를 들어, 운영 안정성 지수가 100%이면 부하 변동 중에도 촉매가 전혀 손상되지 않는다는 뜻이고, 99%이면 매번 시스템이 꺼질 때마다 1%씩 촉매가 손상된다는 의미다.

향후 이 지표를 통해 내구성을 고려한 운전 조건의 최적화를 가능해지며, 장수명 수전해 시스템 운영 전략 수립에 중요한 기준으로 활용될 수 있다.

정동영 교수는 “운영 안정성 지수(OSF)는 수전해 촉매의 장기 수명을 수치로 예측할 수 있는 강력한 평가 기준으로, 향후 내구성 진단을 위한 국제 표준으로 발전할 가능성이 크다”고 밝혔다.

해당 논문은 생명화학공학과 박사과정 김진엽 연구원이 제1 저자로 에너지 분야 최고 권위지 중 하나인 ‘에이시에스 에너지 레터스(ACS Energy Letters, IF=19.3)’지에 5월 2일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Operational Stability Factor: A Comprehensive Metric for Assessing Catalyst Durability in Dynamic Water Electrolyzer Conditions DOI: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.5c00406

※ 저자정보:김진엽(KAIST 생명화학공학과 박사과정, 제1 저자), 노종수(KAIST 생명화학공학과 박사과정, 공저자), 정동영(KAIST 생명화학공학과, 교신저자)

한편, 이번 연구는 한국연구재단 소재 글로벌 영커넥트 사업, KAIST 도약과제의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.21 조회수 3024

그린수소 생산 촉매 수명 예측 세계 첫 성공

태양광, 풍력 등 재생에너지를 활용한 수소 생산 시스템에서는 에너지원의 특성상 전력 공급이 일정하지 않아, 수전해 장치*의 부하가 지속적으로 변화한다. KAIST 연구진이 이런 전력 부하의 변동이 불가피한 그린 수소 생산 환경에서, 전기 에너지 효율을 높이고 낮은 전압에서도 수소 생산 효율을 높이는 촉매의 열화(성능 저하)를 정량적으로 진단할 수 있는 세계 최초의 방법론을 제시했다.

*수전해 정치(Water Electrolyzer): 물을 전기 분해하여 수소와 산소를 생산하는 장치로 탄소 배출 없이 수소를 생산할 수 있어 그린 수소 생산의 핵심 기술로 주목받고 있음

우리 대학 생명화학공학과 정동영 교수 연구팀이 수전해 시스템에서 촉매의 실질적인 수명을 예측할 수 있는 새로운 평가 지표인 ‘운영 안정성 지수’를 개발했다.

연구팀은 수전해 시스템이 꺼지거나 낮은 부하로 운전될 때 발생할 수 있는 촉매 및 지지체의 열화 현상 촉매의 손상이나 성능 저하 현상을 규명하고, 이를 정량화할 수 있는 새로운 평가 지표인 ‘운영 안정성 지수(Operational Stability Factor, OSF)’를 제안했다.

운영 안정성 지수는 수전해 장비가 반복적으로 작동 및 정지(on/off)하는 과정에서 발생하는 촉매 열화 정도를 수치로 반영함으로써, 실제 운전 조건에서의 내구수명을 보다 정확하게 예측할 수 있도록 설계되었다.

예를 들어, 운영 안정성 지수가 100%이면 부하 변동 중에도 촉매가 전혀 손상되지 않는다는 뜻이고, 99%이면 매번 시스템이 꺼질 때마다 1%씩 촉매가 손상된다는 의미다.

향후 이 지표를 통해 내구성을 고려한 운전 조건의 최적화를 가능해지며, 장수명 수전해 시스템 운영 전략 수립에 중요한 기준으로 활용될 수 있다.

정동영 교수는 “운영 안정성 지수(OSF)는 수전해 촉매의 장기 수명을 수치로 예측할 수 있는 강력한 평가 기준으로, 향후 내구성 진단을 위한 국제 표준으로 발전할 가능성이 크다”고 밝혔다.

해당 논문은 생명화학공학과 박사과정 김진엽 연구원이 제1 저자로 에너지 분야 최고 권위지 중 하나인 ‘에이시에스 에너지 레터스(ACS Energy Letters, IF=19.3)’지에 5월 2일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Operational Stability Factor: A Comprehensive Metric for Assessing Catalyst Durability in Dynamic Water Electrolyzer Conditions DOI: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.5c00406

※ 저자정보:김진엽(KAIST 생명화학공학과 박사과정, 제1 저자), 노종수(KAIST 생명화학공학과 박사과정, 공저자), 정동영(KAIST 생명화학공학과, 교신저자)

한편, 이번 연구는 한국연구재단 소재 글로벌 영커넥트 사업, KAIST 도약과제의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.21 조회수 3024 백금 효율 100배 높인 신개념 촉매 개발

플라스틱, 섬유, 자동차 부품, 전자제품 등 다양한 제품의 생산에 꼭 들어가는 프로필렌(propylene)은 석유화학 산업의 핵심 원료다. KAIST 연구진이 이 프로필렌을 저렴하고 효율적으로 생산할 수 있는 신개념 촉매를 개발했다. 기존보다 100배 이상 효율이 높은 백금 기반 촉매다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 값싼 금속 갈륨(Ga)과 알루미나(Al2O3)를 기반으로, 백금은 극소량(100ppm, 0.01%)만 사용한 촉매를 개발했다. 이 촉매는 기존 고농도 백금(10,000ppm)을 사용한 상용 촉매보다 더 뛰어난 성능을 보였다.

프로필렌은 프로판(propane)에서 수소를 떼어내는 ‘프로판 탈수소화(PDH, propane dehydrogenation)’ 공정을 통해 생산할 수 있다. 이 공정에는 백금 촉매가 널리 사용되어 왔다. 백금은 탄소와 수소 사이의 결합을 끊고 수소를 제거하는 데 매우 효과적이다. 그러나 백금은 가격이 높고 반복 사용 시 성능이 저하되는 단점이 있었다.

연구팀은 갈륨과 알루미나를 기반으로 백금을 꼭 필요한 만큼만 넣은 촉매를 설계해 이러한 문제를 해결했다.

새로운 촉매의 핵심 원리는 다음과 같다. 갈륨은 프로판의 탄소-수소 결합을 활성화해 수소를 떼어내고 프로필렌을 생성하며, 백금은 표면에 남은 수소 원자들을 결합시켜 수소 기체(H2)로 전환, 촉매 표면에서 제거한다. 두 금속이 역할을 분담함으로써 백금 사용량을 줄이면서도 성능을 유지할 수 있게 했다.

특히 백금과 갈륨의 비율이 적절할 때 최적의 성능을 나타냈으며, 연구팀은 이 이상적인 조성 비율을 과학적으로 설명하고, 예측할 수 있는 정량적 지표도 제시했다.

또한, 기존 백금 촉매의 주요 약점이었던 반복 사용할수록 백금 입자가 뭉쳐 성능이 급격히 떨어지는‘소결(sintering)’현상 문제도 해결했다. 연구팀은 세륨(Ce)을 소량 첨가해 백금 입자의 뭉침을 억제하는 데 성공했다. 그 결과, 20회 이상 반응과 재생을 반복한 뒤에도 촉매 성능이 안정적으로 유지됐다.

최민기 교수는 “이번 연구는 백금 사용량을 기존 대비 1/100 수준으로 줄이면서도 성능을 유지하거나 오히려 향상시킬 수 있다는 가능성을 제시했다”며 “촉매 비용 절감, 교체 주기 감소, 폐촉매 감소 등 경제적·환경적 효과를 동시에 기대할 수 있다”고 설명했다.

이어 “향후 대규모 공정 실증과 상업화 가능성도 검토할 예정이며, 산업 현장에 적용될 경우 프로필렌 생산의 경제성과 효율성이 크게 향상될 것”이라고 덧붙였다.

이번 연구는 최민기 교수가 교신저자로, 박사과정 이수성 학생이 제1저자로 참여했으며, 연구 결과는 화학 및 화학공학 분야 최고 권위 학술지인 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS) 2월 13일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Ideal Bifunctional Catalysis for Propane Dehydrogenation over Pt-Promoted Gallia-Alumina and Minimized Use of Precious Elements

※ https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c13787.

본 연구는 한국연구재단과 한화솔루션㈜의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.12 조회수 2374

백금 효율 100배 높인 신개념 촉매 개발

플라스틱, 섬유, 자동차 부품, 전자제품 등 다양한 제품의 생산에 꼭 들어가는 프로필렌(propylene)은 석유화학 산업의 핵심 원료다. KAIST 연구진이 이 프로필렌을 저렴하고 효율적으로 생산할 수 있는 신개념 촉매를 개발했다. 기존보다 100배 이상 효율이 높은 백금 기반 촉매다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 값싼 금속 갈륨(Ga)과 알루미나(Al2O3)를 기반으로, 백금은 극소량(100ppm, 0.01%)만 사용한 촉매를 개발했다. 이 촉매는 기존 고농도 백금(10,000ppm)을 사용한 상용 촉매보다 더 뛰어난 성능을 보였다.

프로필렌은 프로판(propane)에서 수소를 떼어내는 ‘프로판 탈수소화(PDH, propane dehydrogenation)’ 공정을 통해 생산할 수 있다. 이 공정에는 백금 촉매가 널리 사용되어 왔다. 백금은 탄소와 수소 사이의 결합을 끊고 수소를 제거하는 데 매우 효과적이다. 그러나 백금은 가격이 높고 반복 사용 시 성능이 저하되는 단점이 있었다.

연구팀은 갈륨과 알루미나를 기반으로 백금을 꼭 필요한 만큼만 넣은 촉매를 설계해 이러한 문제를 해결했다.

새로운 촉매의 핵심 원리는 다음과 같다. 갈륨은 프로판의 탄소-수소 결합을 활성화해 수소를 떼어내고 프로필렌을 생성하며, 백금은 표면에 남은 수소 원자들을 결합시켜 수소 기체(H2)로 전환, 촉매 표면에서 제거한다. 두 금속이 역할을 분담함으로써 백금 사용량을 줄이면서도 성능을 유지할 수 있게 했다.

특히 백금과 갈륨의 비율이 적절할 때 최적의 성능을 나타냈으며, 연구팀은 이 이상적인 조성 비율을 과학적으로 설명하고, 예측할 수 있는 정량적 지표도 제시했다.

또한, 기존 백금 촉매의 주요 약점이었던 반복 사용할수록 백금 입자가 뭉쳐 성능이 급격히 떨어지는‘소결(sintering)’현상 문제도 해결했다. 연구팀은 세륨(Ce)을 소량 첨가해 백금 입자의 뭉침을 억제하는 데 성공했다. 그 결과, 20회 이상 반응과 재생을 반복한 뒤에도 촉매 성능이 안정적으로 유지됐다.

최민기 교수는 “이번 연구는 백금 사용량을 기존 대비 1/100 수준으로 줄이면서도 성능을 유지하거나 오히려 향상시킬 수 있다는 가능성을 제시했다”며 “촉매 비용 절감, 교체 주기 감소, 폐촉매 감소 등 경제적·환경적 효과를 동시에 기대할 수 있다”고 설명했다.

이어 “향후 대규모 공정 실증과 상업화 가능성도 검토할 예정이며, 산업 현장에 적용될 경우 프로필렌 생산의 경제성과 효율성이 크게 향상될 것”이라고 덧붙였다.

이번 연구는 최민기 교수가 교신저자로, 박사과정 이수성 학생이 제1저자로 참여했으며, 연구 결과는 화학 및 화학공학 분야 최고 권위 학술지인 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS) 2월 13일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Ideal Bifunctional Catalysis for Propane Dehydrogenation over Pt-Promoted Gallia-Alumina and Minimized Use of Precious Elements

※ https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c13787.

본 연구는 한국연구재단과 한화솔루션㈜의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.12 조회수 2374 고성능 촉매 개발, 반도체 핫전자 기술을 통해 해결하다

우리 대학 화학과 박정영 석좌교수, 신소재공학과 정연식 교수, 그리고 KIST 김동훈 박사 공동 연구팀이 반도체 기술을 활용하여 촉매 성능에 특정 변인이 미치는 영향을 정량적으로 분석할 수 있는 새로운 플랫폼을 성공적으로 구현했다. 이를 통해 대표적인 다경로 화학 반응인 메탄올 산화 반응에서 메틸 포르메이트 선택성을 크게 향상시켰으며, 이번 연구는 차세대 고성능 이종 촉매 개발을 앞당기는 데 기여할 것으로 기대된다고 1일 밝혔다.

다경로 화학 반응에서는 반응성과 선택성의 상충 관계로 인해 특정 생성물의 선택성을 높이는 것이 어려운 문제로 남아 있다. 특히, 메탄올 산화 반응에서는 이산화탄소와 더불어 고부가 가치 생성물인 메틸 포르메이트가 생성되므로, 메틸 포르메이트의 선택성을 극대화하는 것이 중요하다.

그러나 기존 불규칙적인 구조의 이종 촉매에서는 금속-산화물 계면 밀도를 비롯한 여러 변인이 동시에 촉매 성능에 영향을 미치기 때문에 특정 변수가 개별적으로 미치는 영향을 분석하는 것이 어렵다. 이에 KAIST-KIST 공동 연구팀은 균일하게 정렬된 금속산화물 나노 패턴을 구현할 수 있는 반도체 기술을 활용하여 이종 촉매 성능에 영향을 미칠 수 있는 다른 변인을 통제하고, 오로지 금속산화물의 물성만이 촉매 성능에 미치는 영향을 정량적으로 분석하였다. 구체적으로, 산소 공극 (Oxygen Vacancy)의 양을 조절하기 위해 다양한 환경에서 열처리한 세륨 산화물 (CeOx) 나노 패턴을 제작하고, 이를 백금(Pt) 박막 촉매 위에 전사하여 금속산화물의 산소 공극이 메틸 포르메이트 선택성에 미치는 영향을 분석했다.

연구 결과, 산소 공극이 가장 풍부하게 생성된 진공 환경에서 열처리한 CeOx-Pt 이종 촉매의 경우, 열처리를 하지 않은 CeO2-Pt 이종 촉매 대비 약 50% 향상된 메틸 포르메이트 선택성을 보였으며, 이는 반응 중 발생하는 핫 전자의 검출을 통해 실시간으로도 확인되었다. 또한, 연구팀은 양자역학 기반의 DFT 시뮬레이션을 통해 금속산화물 내부의 산소 공극이 이종 촉매의 성능에 미치는 영향을 이론적으로 규명하였다. 시뮬레이션 결과, 산소 공극은 금속/산화물 계면에 많은 양의 전자를 축적시키면서 반응 중간체 간 결합을 촉진하였고, 이로 인해 메틸 포르메이트 선택성이 향상됨을 확인하였다.

이에 대해 박정영 교수는 “이번에 개발한 반도체기반 플랫폼을 통해 핫전하와 촉매 선택성의 정량적 분석이 가능해짐에 따라 핫전하 기반의 광촉매 센서의 상용화 개발 및 핫전하 기반 광열촉매 시스템의 상용화 개발로 이어질 수 있다.”고 언급했다. 신소재공학과 정연식 교수는 “기존의 무작위 구조를 가진 촉매에서는 특정 변수의 영향을 정량적으로 분석하는 것이 어려웠으나, 반도체 기술을 활용한 이번 연구를 통해 보다 효율적인 이종 촉매 설계와 선택성 조절 전략을 제시할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

신소재공학과 이규락 박사, 화학과 송경재 박사, KIST 홍두선 박사가 공동 제 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)’에 3월 25일 자로 온라인 게재됐다. (논문 제목: Unraveling Oxygen Vacancy-Driven Catalytic Selectivity and Hot Electron Generation on Heterointerfaces using Nanostructured Platform)

이번 연구는 산업통상자원부 에너지혁신인재양성사업, 과학기술정보통신부 중견연구자지원사업, 그리고 과학기술정보통신부 국가전략기술소재개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2025.04.01 조회수 4491

고성능 촉매 개발, 반도체 핫전자 기술을 통해 해결하다

우리 대학 화학과 박정영 석좌교수, 신소재공학과 정연식 교수, 그리고 KIST 김동훈 박사 공동 연구팀이 반도체 기술을 활용하여 촉매 성능에 특정 변인이 미치는 영향을 정량적으로 분석할 수 있는 새로운 플랫폼을 성공적으로 구현했다. 이를 통해 대표적인 다경로 화학 반응인 메탄올 산화 반응에서 메틸 포르메이트 선택성을 크게 향상시켰으며, 이번 연구는 차세대 고성능 이종 촉매 개발을 앞당기는 데 기여할 것으로 기대된다고 1일 밝혔다.

다경로 화학 반응에서는 반응성과 선택성의 상충 관계로 인해 특정 생성물의 선택성을 높이는 것이 어려운 문제로 남아 있다. 특히, 메탄올 산화 반응에서는 이산화탄소와 더불어 고부가 가치 생성물인 메틸 포르메이트가 생성되므로, 메틸 포르메이트의 선택성을 극대화하는 것이 중요하다.

그러나 기존 불규칙적인 구조의 이종 촉매에서는 금속-산화물 계면 밀도를 비롯한 여러 변인이 동시에 촉매 성능에 영향을 미치기 때문에 특정 변수가 개별적으로 미치는 영향을 분석하는 것이 어렵다. 이에 KAIST-KIST 공동 연구팀은 균일하게 정렬된 금속산화물 나노 패턴을 구현할 수 있는 반도체 기술을 활용하여 이종 촉매 성능에 영향을 미칠 수 있는 다른 변인을 통제하고, 오로지 금속산화물의 물성만이 촉매 성능에 미치는 영향을 정량적으로 분석하였다. 구체적으로, 산소 공극 (Oxygen Vacancy)의 양을 조절하기 위해 다양한 환경에서 열처리한 세륨 산화물 (CeOx) 나노 패턴을 제작하고, 이를 백금(Pt) 박막 촉매 위에 전사하여 금속산화물의 산소 공극이 메틸 포르메이트 선택성에 미치는 영향을 분석했다.

연구 결과, 산소 공극이 가장 풍부하게 생성된 진공 환경에서 열처리한 CeOx-Pt 이종 촉매의 경우, 열처리를 하지 않은 CeO2-Pt 이종 촉매 대비 약 50% 향상된 메틸 포르메이트 선택성을 보였으며, 이는 반응 중 발생하는 핫 전자의 검출을 통해 실시간으로도 확인되었다. 또한, 연구팀은 양자역학 기반의 DFT 시뮬레이션을 통해 금속산화물 내부의 산소 공극이 이종 촉매의 성능에 미치는 영향을 이론적으로 규명하였다. 시뮬레이션 결과, 산소 공극은 금속/산화물 계면에 많은 양의 전자를 축적시키면서 반응 중간체 간 결합을 촉진하였고, 이로 인해 메틸 포르메이트 선택성이 향상됨을 확인하였다.

이에 대해 박정영 교수는 “이번에 개발한 반도체기반 플랫폼을 통해 핫전하와 촉매 선택성의 정량적 분석이 가능해짐에 따라 핫전하 기반의 광촉매 센서의 상용화 개발 및 핫전하 기반 광열촉매 시스템의 상용화 개발로 이어질 수 있다.”고 언급했다. 신소재공학과 정연식 교수는 “기존의 무작위 구조를 가진 촉매에서는 특정 변수의 영향을 정량적으로 분석하는 것이 어려웠으나, 반도체 기술을 활용한 이번 연구를 통해 보다 효율적인 이종 촉매 설계와 선택성 조절 전략을 제시할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

신소재공학과 이규락 박사, 화학과 송경재 박사, KIST 홍두선 박사가 공동 제 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)’에 3월 25일 자로 온라인 게재됐다. (논문 제목: Unraveling Oxygen Vacancy-Driven Catalytic Selectivity and Hot Electron Generation on Heterointerfaces using Nanostructured Platform)

이번 연구는 산업통상자원부 에너지혁신인재양성사업, 과학기술정보통신부 중견연구자지원사업, 그리고 과학기술정보통신부 국가전략기술소재개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2025.04.01 조회수 4491 수소 경제 핵심, 세계 최고 수준 암모니아 촉매 개발

신재생 에너지를 이용한 수소 생산은 친환경 에너지 및 화학물질 생산의 핵심적인 기술이다. 하지만 이렇게 생산된 수소는 저장과 운송이 어렵기 때문에 탄소 배출이 없고, 액화가 쉬운 암모니아(NH3) 형태로 수소를 저장하려는 연구가 세계적으로 널리 진행되고 있다. 우리 연구진은 매우 낮은 온도와 압력에서도 에너지 손실 없이 암모니아를 합성할 수 있는 고성능 촉매를 개발했다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 에너지 소비와 이산화탄소 배출량을 크게 줄이면서도 암모니아 생산성을 획기적으로 높일 수 있는 혁신적인 촉매 시스템을 개발했다고 11일 밝혔다.

현재 암모니아는 철(Fe) 기반 촉매를 이용해 하버-보슈 공정이라는 100년이 넘은 기술로 생산되고 있다. 하지만, 이 방식은 500℃ 이상의 고온과 100기압 이상의 고압이 필요해 엄청난 에너지를 소비하고, 세계 이산화탄소 배출량에서 상당한 비율을 차지하는 주범으로 지목됐다. 더구나 이렇게 생산된 암모니아는 대규모 공장에서 제조되기 때문에 유통 비용도 만만치 않다.

이에 대한 대안으로, 최근 물을 전기로 분해하는 기술인 수전해를 통해 생산된 그린 수소를 이용해 저온·저압(300도, 10기압)에서 암모니아를 합성하는 친환경 공정에 관한 관심이 급증하고 있다. 그러나 이러한 공정을 구현하려면 낮은 온도와 압력에서도 높은 암모니아 생산성을 확보할 수 있는 촉매 개발이 필수적이며, 현재의 기술로는 이 조건에서 암모니아 생산성이 낮아 이를 극복하는 것이 핵심 과제로 남아 있다.

연구팀은 루테늄(Ru) 촉매와 강한 염기성을 갖는 산화바륨(BaO) 입자를 전도성이 뛰어난 탄소 표면에 도입해 마치 ‘화학 축전지(chemical capacitor)*’처럼 작동하는 신개념 촉매를 개발했다.

*축전지: 전기 에너지를 +전하와 –전하로 나누어 저장하는 장치

암모니아 합성 반응 도중 수소 분자(H2)는 루테늄 촉매 위에서 수소 원자(H)로 분해 되며, 이 수소 원자는 양성자(H+)와 전자(e-) 쌍으로 한번 더 분해되게 된다. 산성을 띠는 양성자는 강한 염기성을 띠는 산화바륨에 저장되고 남은 전자는 루테늄과 탄소에 분리 저장되는 것으로 밝혀졌다.

이처럼 특이한 화학 축전 현상을 통해 전자가 풍부해진 루테늄 촉매는 암모니아 합성 반응의 핵심인 질소(N2) 분자의 분해 과정을 촉진해 촉매 활성을 비약적으로 증진시키는 것으로 밝혀졌다.

특히 이번 연구에서는 탄소의 나노구조를 조절함으로써 루테늄의 전자 밀도를 극대화해 촉매 활성을 증진시킬 수 있음을 발견했다. 이 촉매는 300도, 10기압인 온건한 조건에서 기존 최고 수준의 촉매와 비교하여 7배 이상 높은 암모니아 합성 성능을 나타냈다.

최민기 교수는 “이번 연구는 전기화학이 아닌 일반적인 열화학적 촉매 반응 과정에서도 촉매 내부의 전자 이동을 조절하면 촉매 활성을 크게 향상할 수 있음을 보여준 점에서 학계의 큰 주목을 받고 있다”고 밝혔다.

이어 “동시에 이번 연구를 통해 고성능 촉매를 활용하면 저온·저압 조건에서도 효율적인 암모니아 합성이 가능함이 확인되었다. 이를 통해 기존의 대규모 공장 중심 생산 방식에서 벗어나 분산형 소규모 암모니아 생산이 가능해지며, 친환경 수소 경제 시스템에 적합한 더욱 유연한 암모니아 생산·활용이 가능해질 것으로 기대된다.”라고 설명했다.