〈 박 정 영 교수 〉

우리 대학 EEWS 대학원 박정영 교수 연구팀이 과산화수소 수용액에 금속 나노 촉매를 넣어 액상 환경 속 촉매반응에서 핫전자를 검출하고 전류를 측정하는 데 성공했다.

대다수 상용 화학공정과 동일한 액체 환경에서 핫전자를 검출해낸 것은 이번이 처음이다.

이번 연구 성과는 국제 학술지 앙게반테 케미(Angenwandte Chemi International Edition)에 7월 4일자 온라인 판에 게재됐다.

촉매는 원유 정제, 플라스틱 합성 등 다양한 화학공정에서 반응 효율을 높여 작업시간을 줄이고 비용을 낮춰주는 핵심요소다.

청정 동력원으로 떠오른 수소연료전지, 이산화탄소 제거를 위한 인공광합성 장치 등 새로운 환경기술영역에서도 큰 역할이 기대되고 있다.

학계에서는 고효율 촉매 개발을 위해 촉매의 작동원리를 규명하기 위한 연구가 활발히 진행되고 있다. 특히 반응 시 촉매에서 발생하는 ‘핫전자’가 촉매의 원리를 규명할 수 있는 열쇠로 주목받고 있다.

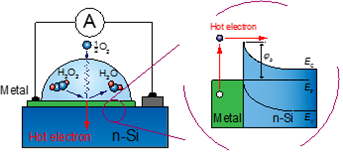

연구팀은 나노 두께의 금속박막 촉매를 실리콘 기판 위에 붙여 둘 사이에 낮은 전위장벽을 생성했다. 이후 촉매반응으로 만들어진 핫전자가 전위장벽을 넘어 전류로 흐르는 것을 측정, 액체 내 촉매반응에서 생긴 핫전자를 검출했다.

연구팀은 반응에서 생긴 산소 기체를 기체크로마토그래피로 분석, 핫전자 측정값으로 계산해 낸 이론값이 실제 실험값과 일치함을 확인했다.

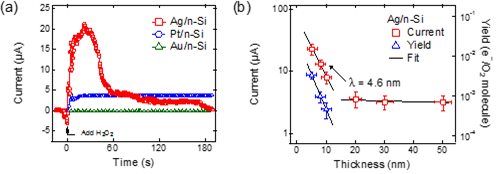

특히 금속박막 나노촉매의 소재를 백금, 금, 은으로 다양화하고 박막 두께와 과산화수소 수용액의 농도를 조절, 다양한 조건에서 핫전자 전류를 측정함으로써 액상 환경의 고체 촉매 반응 원리 규명에 한 발짝 더 다가섰다.

연구팀은 앞서 그래핀을 이용한 핫전자 촉매센서를 개발, 수소산화반응시 백금 나노촉매 표면에서 발생하는 핫전자를 처음으로 검출하는 데 성공한 바 있다.

당시 기체-고체 계면에서 발생한 핫전자 검출 효율은 1% 미만에 그쳤으나, 이번 액상 환경에서의 검출 효율은 훨씬 높은 10%에 달했다.

이에 액상 환경의 핫전자 검출기술이 보완돼 고온·고압 환경에 적용된다면, 에너지 및 환경 분야를 포함한 화학산업 전반의 고효율 나노촉매 개발이 활기를 띌 전망이다.

박정영 교수는 “액체에서 작동하는 ‘촉매 핫전자 탐지기’를 이용해, 액상 촉매 반응 핫전자를 세계 최초로 검출했다”라며 “핫전자 검출 효율이 기상 화학반응보다 액상 화학반응 시 월등히 높아, 촉매 작동 원리 규명파악이 가능해졌다. 이로써 새로운 형태의 고효율 나노촉매 시스템 개발을 앞당길 것”이라고 전했다.

□ 그림 설명

그림1. 은나노촉매 표면에서 과산화수소 분해 촉매 반응 중에 발생하는 핫전자의 측정 원리 및 모식도

그림 2. 다양한 나노 촉매 다이오드에서 측정된 화학 전류와 촉매 물질의 두께와의 상관관계

-

연구 주변 빛에너지로 24시간 건강 모니터링이 가능하다고?

심박수, 혈중산소포화도, 땀 성분 분석 등 지속적인 건강 모니터링을 위한 의료용 웨어러블 기기의 소형화와 경량화는 여전히 큰 도전 과제다. 특히 광학 센서는 LED 구동과 무선 전송에 많은 전력을 소모해 무겁고 부피가 큰 배터리를 필요로 한다. 이런 한계를 극복하기 위해 우리 연구진은 주변 빛을 에너지원으로 활용하고, 전력 상황에 따라 최적화된 관리를 통해 24시간 연속 측정이 가능한 차세대 웨어러블 플랫폼을 개발했다. 우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수팀이 미국 노스웨스턴대학교 박찬호 박사팀과 공동연구를 통해, 주변 빛을 활용해 배터리 전력 부담을 줄인 적응형 무선 웨어러블 플랫폼을 개발했다고 30일 밝혔다. 의료용 웨어러블 기기의 배터리 문제를 해결하기 위해, 권경하 교수 연구팀은 주변의 자연광을 에너지원으로 활용하는 혁신적인 플랫폼을 개발했다. 이 플랫폼은 세 가지 상호 보완적인 빛 에너지 기술을 통합한 것이 특징이다. 첫 번째 핵심 기술인 ‘광

2025-07-31 -

연구 60% 이상 챗GPT 추론 성능 향상할 NPU 핵심기술 개발

오픈AI 챗GPT4, 구글 Gemnini 2.5 등 최신 생성형AI 모델들은 높은 메모리 대역폭(Bandwidth) 뿐만 아니라 많은 메모리 용량(Capacity)를 필요로 한다. 마이크로소프트, 구글 등 생성형AI 클라우드 운영 기업들이 엔비디아 GPU를 수십만 장씩 구매하는 이유다. 이런 고성능 AI 인프라 구축의 핵심 난제를 해소할 방안으로, 한국 연구진이 최신 GPU 대비 약 44% 낮은 전력 소모에도 평균 60% 이상 생성형 AI 모델의 추론 성능을 향상할 NPU(신경망처리장치)* 핵심 기술을 개발하는데 성공했다. *NPU(Neural Processing Unit): 인공신경망(Neural Network)을 빠르게 처리하기 위해 만든 AI 전용 반도체 칩 우리 대학 전산학부 박종세 교수 연구팀과 (주)하이퍼엑셀(전기및전자공학부 김주영 교수 창업기업)이 연구 협력을 통해, 챗GPT와 같은 생성형AI 클라우드에 특화된 고성능·저전력의 NPU(신경망처리장치)

2025-07-04 -

연구 세계 최초 소형 초저온 냉각장치 개발

우주 방사선 등 미세한 에너지를 검출하는 우주용 센서나, 양자컴퓨터에 설치된 초전도 큐비트(qubit)의 양자 상태를 안정적으로 유지하기 위해서는 온도를 매우 낮게 유지해 열적 교란을 최소화하여야 한다. 우리 연구진이 값비싼 냉매를 사용하지 않고 소형의 크기로 초저온을 달성할 수 있는 냉각장치를 개발하는 데 성공했다. 우리 대학 기계공학과 정상권 교수 연구팀이 세계 최초로 자기장 변화를 이용해 절대온도 0도에 가까운 온도를 구현하는 방식의 단열 탈자 냉동기와 흡착식 냉동기*를 통합한 구조를 제안하고 이를 구현, 절대온도 0.3 K(섭씨 -272.85도)의 냉각 온도를 달성했다고 19일 밝혔다. *훕착식 냉동기: 활성탄 등 고체인 흡착제 표면에 기체가 달라붙는 흡착(adsorption) 현상을 이용하여, 흡착제의 온도를 조절하여 액체를 감압시켜 냉각 효과를 생성하는 냉각 방식 이러한 초저온 냉각을 위해, 일반적으로는 동위원소인 헬륨-3과 헬륨-4의 혼합물을 이용한 희석

2024-12-19 -

연구 초박막으로 초고해상도 이미지 즐긴다

한미 공동 연구진이 기존 센서 대비 전력 효율이 높고 크기가 작은 고성능 이미지 센서를 구현할 수 있는 차세대 고해상도 이미지 센서 기술을 개발했다. 특히 세계 시장에서 소니(Sony)社가 주도하고 있는 초고해상도 단파적외선(SWIR) 이미지 센서 기술에 대한 원천 기술을 확보해 향후 시장 진입 가능성이 크다. 우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수팀이 인하대, 미국 예일대와 공동연구를 통해 개발한 초박형 광대역 광다이오드(PD)가 고성능 이미지 센서 기술에 새로운 전환점을 마련했다고 20일 밝혔다. 이번 연구는 광다이오드의 기존 기술에서 나타나는 흡수층 두께와 양자 효율 간의 상충 관계를 획기적으로 개선한 것으로, 특히 1마이크로미터(μm) 이하의 얇은 흡수층에서도 70% 이상의 높은 양자 효율을 달성했다. 이 성과는 기존 기술의 흡수층 두께를 약 70% 줄이는 결과를 가져왔다. 흡수층이 얇아지면 화소 공정이 간단해져 높은 해상도 달성이 가능하고 캐리어 확산이

2024-11-20 -

연구 로봇 등 온디바이스 인공지능 실현 가능

자율주행차, 로봇 등 온디바이스 자율 시스템 환경에서 클라우드의 원격 컴퓨팅 자원 없이 기기 자체에 내장된 인공지능 칩을 활용한 온디바이스 자원만으로 적응형 AI를 실현하는 기술이 개발됐다. 우리 대학 전산학부 박종세 교수 연구팀이 지난 6월 29일부터 7월 3일까지 아르헨티나 부에노스아이레스에서 열린 ‘2024 국제 컴퓨터구조 심포지엄(International Symposium on Computer Architecture, ISCA 2024)’에서 최우수 연구 기록물상(Distinguished Artifact Award)을 수상했다고 1일 밝혔다. * 논문명: 자율 시스템의 비디오 분석을 위한 연속학습 가속화 기법(DaCapo: Accelerating Continuous Learning in Autonomous Systems for Video Analytics) 국제 컴퓨터 구조 심포지움(ISCA)은 컴퓨터 아키텍처 분야에서 최고 권위를 자랑하는

2024-08-01