%EC%8B%A0%EC%86%8C%EC%9E%AC%EA%B3%B5%ED%95%99%EA%B3%BC

-

신병하 교수, 홀 효과 한계 보완한 새 반도체 분석기술 개발

〈 신병하 교수, 배성열 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 신병하 교수와 IBM 연구소의 오키 구나완(Oki Gunawan) 박사 공동 연구팀이 반도체 특성 분석의 핵심 기술인 홀 효과(Hall effect)의 한계를 넘을 수 있는 새로운 반도체 정보 분석 기술을 개발했다.

이번 연구는 140년 전에 처음 발견된 이래로 반도체 연구 및 재료 분석의 토대가 된 홀 효과 측정에 대한 새로운 발견으로 향후 반도체 기술 개발에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

신병하 교수와 오키 구나완 박사가 교신 저자로, 배성열 박사과정이 2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지‘네이처(Nature)’ 10월 07일 자 온라인판에 게재됐으며 11월 07일 정식 게재됐다. (논문명: Carrier-Resolved Photo Hall Effect)

1879년 에드윈 홀(Edwin Hall)이 발견한 홀 효과는 물질의 전하 특성(유형, 밀도, 이동성 또는 속도)에 대한 중요한 정보를 제공한다. 이는 반도체 소자를 이해하고 설계하는 데 필요한 가장 기본적인 특성들이다.

이러한 이유로 홀 효과는 지난 100년이 넘는 시간 동안 가장 일반적인 반도체 특성 분석 기법의 하나며 전 세계의 반도체 연구기관에서 보편적으로 사용되고 있다.

그러나 현재까지의 분석 기법으로는 홀 효과를 통해 다수 운반체(Majority carrier)와 관련한 특성만 파악할 수 있고, 태양 전지와 같은 소자의 구동 원리 파악에 필수인 소수 운반체(Minority carrier) 정보는 얻을 수 없다는 한계를 가지고 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘포토 홀 효과(Carrier-Resolved Photo-Hall" (CRPH))’ 기술을 개발했다. 이 기술을 사용하면 한 번의 측정으로 다수 운반체 및 소수 운반체에 대한 많은 정보를 동시에 추출할 수 있다.

기존 홀 측정에서는 세 가지 정보를 얻을 수 있었다면 연구팀의 새로운 기술은 실제 작동 조건을 포함한 여러 광도에서 광여기 전하의 농도, 다수 운반체 및 소수 운반체의 전하 이동도, 재결합 수명, 확산 거리 등 최대 일곱 개의 중요한 정보를 얻을 수 있다.

연구팀의 이 기술은 태양 전지, 발광 다이오드와 같은 광전자 소자 분야에서 사용 가능한 신소재 개발 및 최적화에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

신 교수는 “지난 2년간의 연구가 좋은 결심을 맺게 되어 기쁘고, 이 기술을 통해 새로운 광소자 물질의 전하 수송 특성을 이해하고 더 나은 소자를 개발하는 데 큰 도움이 되리라 믿는다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 기후변화대응기술개발사업, 산업통상자원부와 한국에너지기술평가원(KETEP) 에너지기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

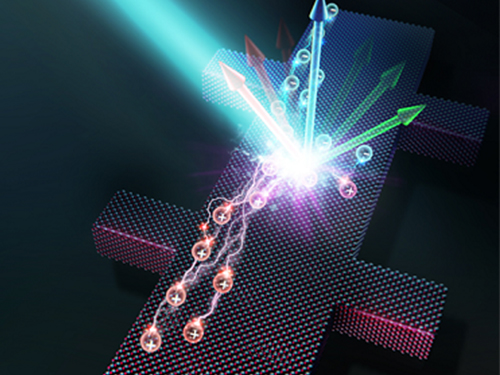

□ 그림 설명

그림1. 포토 홀 효과 개념도

2019.11.14 조회수 17707

신병하 교수, 홀 효과 한계 보완한 새 반도체 분석기술 개발

〈 신병하 교수, 배성열 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 신병하 교수와 IBM 연구소의 오키 구나완(Oki Gunawan) 박사 공동 연구팀이 반도체 특성 분석의 핵심 기술인 홀 효과(Hall effect)의 한계를 넘을 수 있는 새로운 반도체 정보 분석 기술을 개발했다.

이번 연구는 140년 전에 처음 발견된 이래로 반도체 연구 및 재료 분석의 토대가 된 홀 효과 측정에 대한 새로운 발견으로 향후 반도체 기술 개발에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

신병하 교수와 오키 구나완 박사가 교신 저자로, 배성열 박사과정이 2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지‘네이처(Nature)’ 10월 07일 자 온라인판에 게재됐으며 11월 07일 정식 게재됐다. (논문명: Carrier-Resolved Photo Hall Effect)

1879년 에드윈 홀(Edwin Hall)이 발견한 홀 효과는 물질의 전하 특성(유형, 밀도, 이동성 또는 속도)에 대한 중요한 정보를 제공한다. 이는 반도체 소자를 이해하고 설계하는 데 필요한 가장 기본적인 특성들이다.

이러한 이유로 홀 효과는 지난 100년이 넘는 시간 동안 가장 일반적인 반도체 특성 분석 기법의 하나며 전 세계의 반도체 연구기관에서 보편적으로 사용되고 있다.

그러나 현재까지의 분석 기법으로는 홀 효과를 통해 다수 운반체(Majority carrier)와 관련한 특성만 파악할 수 있고, 태양 전지와 같은 소자의 구동 원리 파악에 필수인 소수 운반체(Minority carrier) 정보는 얻을 수 없다는 한계를 가지고 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘포토 홀 효과(Carrier-Resolved Photo-Hall" (CRPH))’ 기술을 개발했다. 이 기술을 사용하면 한 번의 측정으로 다수 운반체 및 소수 운반체에 대한 많은 정보를 동시에 추출할 수 있다.

기존 홀 측정에서는 세 가지 정보를 얻을 수 있었다면 연구팀의 새로운 기술은 실제 작동 조건을 포함한 여러 광도에서 광여기 전하의 농도, 다수 운반체 및 소수 운반체의 전하 이동도, 재결합 수명, 확산 거리 등 최대 일곱 개의 중요한 정보를 얻을 수 있다.

연구팀의 이 기술은 태양 전지, 발광 다이오드와 같은 광전자 소자 분야에서 사용 가능한 신소재 개발 및 최적화에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

신 교수는 “지난 2년간의 연구가 좋은 결심을 맺게 되어 기쁘고, 이 기술을 통해 새로운 광소자 물질의 전하 수송 특성을 이해하고 더 나은 소자를 개발하는 데 큰 도움이 되리라 믿는다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 기후변화대응기술개발사업, 산업통상자원부와 한국에너지기술평가원(KETEP) 에너지기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 포토 홀 효과 개념도

2019.11.14 조회수 17707 -

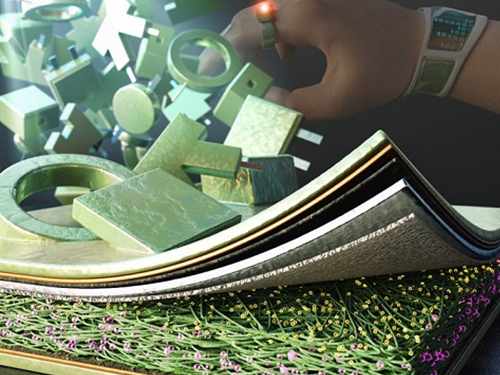

정연식, 전덕영, 장민석 교수, 팝콘 구조의 퀀텀닷 나노복합 소재 개발

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 전덕영 교수, 전기 및 전자공학부 장민석 교수 공동 연구팀이 팝콘처럼 내부에 공기주머니가 가득한 고분자 매질과 퀀텀닷이 융합된 새로운 발광 소재를 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 이 기술을 활용해 퀀텀닷의 광 발광(Photoluminescence) 특성이 순수 퀀텀닷 필름과 비교해 최대 21배까지 증가하는 것을 확인했다.

김건영, 김신호, 최진영 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 미국 화학회가 발간하는 국제학술지 ‘나노 레터스(Nano letters)’ 9월 3일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Order-of-Magnitude, Broadband-Enhanced Light Emission from Quantum Dots Assembled in Multiscale Phase-Separated Block Copolymers)

수년 전 국내 대기업이 퀀텀닷 LED TV를 출시하고 차세대 퀀텀닷 올레드(OLED) TV 출시를 발표하면서 퀀텀닷 소재는 디스플레이용 핵심 소재로 떠올랐다. 하지만 일반적으로 순수 퀀텀닷 필름은 광흡수도와 광추출도가 높지 못하고 인접한 퀀텀닷 간의 상호작용으로 광 효율이 매우 낮아지는 문제가 있었다.

문제 해결을 위해 공동 연구팀은 블록공중합 고분자를 습도가 제어된 환경에서 코팅해, 고분자와 물 입자 사이를 미세하게 분리했다.

이후 수분을 빠르게 증발시키면서 형성되는 미세한 공극 구조에 퀀텀닷이 고르게 배열된 소재를 개발하는 데 성공했다. 이는 마치 옥수수를 가열하면 내부의 수분이 수증기로 팽창해 빠져나가면서 속이 빈 팝콘 구조가 형성되는 원리와 유사하다.

연구팀은 이 다공성 고분자 매질을 활용하면 빛과 고분자 매질의 상호작용이 극대화돼 퀀텀닷 복합소재의 광흡수도와 광추출도가 각각 4~5배씩 증가하는 것을 발견했다.

또한, 블록 공중합 고분자는 수 나노미터(nm) 크기의 상분리 구조를 스스로 내부에 형성해 퀀텀닷 입자들을 고르게 분산시켜 줌으로써 퀀텀닷 간 상호작용에 의한 발광 강도 감소 현상도 크게 낮춰 준다.

연구팀은 이번 연구 결과를 청색 LED 발광 소재로 적용했을 때 순수 퀀텀닷 대비 7배 이상의 발광 강도 향상 및 45% 이상의 내구도 향상 효과가 있음을 확인해 차세대 마이크로 LED 디스플레이로 적용 가능성을 기대한다고 밝혔다. 이번 기술은 국내 특허로 등록됐으며, 미국 등 해외 특허 심사 중이다.

정연식 교수는“개발한 복합소재 매질은 가시광 전 파장 범위에서 발광 강도 증대 효과가 있어 퀀텀닷 이외에도 다양한 발광 소재에 적용될 수 있을 것으로 기대한다”라며 "이 기술을 활용하면 값비싼 발광 소재를 적게 사용하고도 우수한 발광 특성을 구현할 수 있어 차세대 디스플레이 원가 경쟁력 향상에 기여할 수 있다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 추진하는 미래소재디스커버리사업(단장 최성율)의 지원을 받아 수행됐다.

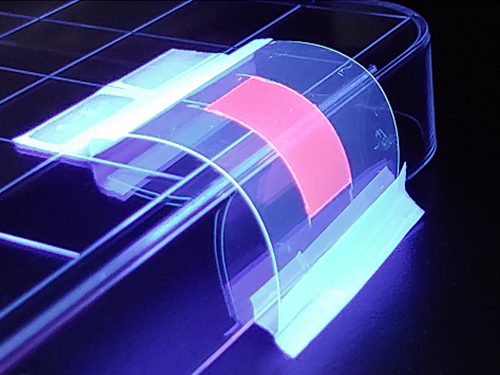

□ 그림 설명

그림1. 블록공중합 고분자 및 퀀텀닷으로 이뤄진 나노 복합소재

그림2. 블록공중합 고분자 및 퀀텀닷으로 이뤄진 나노 복합소재 개념도

2019.09.30 조회수 14852

정연식, 전덕영, 장민석 교수, 팝콘 구조의 퀀텀닷 나노복합 소재 개발

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 전덕영 교수, 전기 및 전자공학부 장민석 교수 공동 연구팀이 팝콘처럼 내부에 공기주머니가 가득한 고분자 매질과 퀀텀닷이 융합된 새로운 발광 소재를 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 이 기술을 활용해 퀀텀닷의 광 발광(Photoluminescence) 특성이 순수 퀀텀닷 필름과 비교해 최대 21배까지 증가하는 것을 확인했다.

김건영, 김신호, 최진영 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 미국 화학회가 발간하는 국제학술지 ‘나노 레터스(Nano letters)’ 9월 3일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Order-of-Magnitude, Broadband-Enhanced Light Emission from Quantum Dots Assembled in Multiscale Phase-Separated Block Copolymers)

수년 전 국내 대기업이 퀀텀닷 LED TV를 출시하고 차세대 퀀텀닷 올레드(OLED) TV 출시를 발표하면서 퀀텀닷 소재는 디스플레이용 핵심 소재로 떠올랐다. 하지만 일반적으로 순수 퀀텀닷 필름은 광흡수도와 광추출도가 높지 못하고 인접한 퀀텀닷 간의 상호작용으로 광 효율이 매우 낮아지는 문제가 있었다.

문제 해결을 위해 공동 연구팀은 블록공중합 고분자를 습도가 제어된 환경에서 코팅해, 고분자와 물 입자 사이를 미세하게 분리했다.

이후 수분을 빠르게 증발시키면서 형성되는 미세한 공극 구조에 퀀텀닷이 고르게 배열된 소재를 개발하는 데 성공했다. 이는 마치 옥수수를 가열하면 내부의 수분이 수증기로 팽창해 빠져나가면서 속이 빈 팝콘 구조가 형성되는 원리와 유사하다.

연구팀은 이 다공성 고분자 매질을 활용하면 빛과 고분자 매질의 상호작용이 극대화돼 퀀텀닷 복합소재의 광흡수도와 광추출도가 각각 4~5배씩 증가하는 것을 발견했다.

또한, 블록 공중합 고분자는 수 나노미터(nm) 크기의 상분리 구조를 스스로 내부에 형성해 퀀텀닷 입자들을 고르게 분산시켜 줌으로써 퀀텀닷 간 상호작용에 의한 발광 강도 감소 현상도 크게 낮춰 준다.

연구팀은 이번 연구 결과를 청색 LED 발광 소재로 적용했을 때 순수 퀀텀닷 대비 7배 이상의 발광 강도 향상 및 45% 이상의 내구도 향상 효과가 있음을 확인해 차세대 마이크로 LED 디스플레이로 적용 가능성을 기대한다고 밝혔다. 이번 기술은 국내 특허로 등록됐으며, 미국 등 해외 특허 심사 중이다.

정연식 교수는“개발한 복합소재 매질은 가시광 전 파장 범위에서 발광 강도 증대 효과가 있어 퀀텀닷 이외에도 다양한 발광 소재에 적용될 수 있을 것으로 기대한다”라며 "이 기술을 활용하면 값비싼 발광 소재를 적게 사용하고도 우수한 발광 특성을 구현할 수 있어 차세대 디스플레이 원가 경쟁력 향상에 기여할 수 있다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 추진하는 미래소재디스커버리사업(단장 최성율)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 블록공중합 고분자 및 퀀텀닷으로 이뤄진 나노 복합소재

그림2. 블록공중합 고분자 및 퀀텀닷으로 이뤄진 나노 복합소재 개념도

2019.09.30 조회수 14852 -

스티브 박 교수, 균일한 성능 갖는 인공피부 제작기술 개발

〈 스티브박 교수, 오진원 석사 〉

우리 대학 신소재공학과 스티브박 교수, 기계공학과 김정 교수, 한국전자통신연구원(ETRI) 심주용 박사 공동 연구팀이 균일한 성능과 이력현상이 낮은 인공 피부 제작 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 기술은 향후 인공 피부, 헬스케어 장비 등 다양한 분야에서 적용 가능할 것으로 기대된다.

오진원 석사가 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘스몰(Small)’ 8월 16일 자 표지논문에 게재됐다. (논문명 : Highly Uniform and Low Hysteresis Piezoresistive Pressure Sensors based on Chemical Grafting of Polypyrrole on Elastomer Template with Uniform Pore Size)

최근 인공 피부 제작을 위한 촉각 센서 연구가 활발히 진행되고 있다. 촉각 센서 관련 연구는 센서의 민감도, 자극 측정 범위, 반응 속도 등 센서의 성능 개선에 집중돼 있다. 그러나 센서의 상용화를 막는 가장 큰 걸림돌은 센서 간 낮은 균일성과 이력현상이다. 이 문제를 해결하기 위한 연구가 계속되고 있다.

이력현상이란 촉각 센서에 압력이 가해질 때와 제거될 때 센서의 전기적 신호의 변화 양상이 차이를 나타내는 현상을 말한다. 즉, 센서에 같은 압력이 가해져도 다른 전기적 신호를 보일 수 있음을 뜻한다. 따라서 이력현상이 커지면 촉각 센서의 압력 측정 정확성이 떨어지게 된다.

센서 간 높은 균일성은 촉각 센서의 상용화에 필수적이다. 같은 조건으로 제작된 센서의 압력에 대한 민감도가 서로 다르면 센서의 측정 신뢰도가 떨어지게 되고 낮은 재현성으로 인해 상용화가 불가능하다.

연구팀은 낮은 이력현상과 센서 간 높은 균일성을 확보하기 위해 미세유체공정과 화학증착 기법을 활용했다. 연구팀은 미세유체공정을 통해 균일한 크기의 기공을 갖는 고분자 스펀지를 제작했다.

스펀지 기공의 크기는 1.43 %의 변동계수 값을 보였다. 연구팀은 전산 시뮬레이션을 통해 스펀지의 기공의 크기의 변동계수 값이 클수록 센서 간 균일성이 낮아짐을 확인했다.

연구팀은 제작한 고분자 스펀지에 화학증착 기법을 통해 전도성 고분자를 코팅했다. 화학증착 기법은 증착 시간을 통해 증착되는 고분자의 양을 조절할 수 있어 균일한 코팅이 가능하다.

그 결과 제작된 센서는 센서 간 성능의 변동계수 값이 2.43 %로 높은 균일성을 보였다. 또한, 고분자 스펀지와 전도성 고분자가 강한 공유 결합을 형성해 2 % 수준의 낮은 이력현상을 보임을 확인했다.

스티브 박 교수는 “이 기술은 실질적으로 센서의 상용화에 필요한 센서의 균일성을 높이며 이력현상은 감소시킬 수 있는 기술로, 센서의 상용화에 핵심기술로 활용할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KKI 국제공동연구와 글로벌특이점연구의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. small 표지

그림2. 균일한 크기의 기공을 가지는 고분자 스펀지 SEM 이미지 (우) 같은 조건으로 제작 된 10개의 센서의 압력에 대한 저항 변화

2019.08.20 조회수 17749

스티브 박 교수, 균일한 성능 갖는 인공피부 제작기술 개발

〈 스티브박 교수, 오진원 석사 〉

우리 대학 신소재공학과 스티브박 교수, 기계공학과 김정 교수, 한국전자통신연구원(ETRI) 심주용 박사 공동 연구팀이 균일한 성능과 이력현상이 낮은 인공 피부 제작 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 기술은 향후 인공 피부, 헬스케어 장비 등 다양한 분야에서 적용 가능할 것으로 기대된다.

오진원 석사가 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘스몰(Small)’ 8월 16일 자 표지논문에 게재됐다. (논문명 : Highly Uniform and Low Hysteresis Piezoresistive Pressure Sensors based on Chemical Grafting of Polypyrrole on Elastomer Template with Uniform Pore Size)

최근 인공 피부 제작을 위한 촉각 센서 연구가 활발히 진행되고 있다. 촉각 센서 관련 연구는 센서의 민감도, 자극 측정 범위, 반응 속도 등 센서의 성능 개선에 집중돼 있다. 그러나 센서의 상용화를 막는 가장 큰 걸림돌은 센서 간 낮은 균일성과 이력현상이다. 이 문제를 해결하기 위한 연구가 계속되고 있다.

이력현상이란 촉각 센서에 압력이 가해질 때와 제거될 때 센서의 전기적 신호의 변화 양상이 차이를 나타내는 현상을 말한다. 즉, 센서에 같은 압력이 가해져도 다른 전기적 신호를 보일 수 있음을 뜻한다. 따라서 이력현상이 커지면 촉각 센서의 압력 측정 정확성이 떨어지게 된다.

센서 간 높은 균일성은 촉각 센서의 상용화에 필수적이다. 같은 조건으로 제작된 센서의 압력에 대한 민감도가 서로 다르면 센서의 측정 신뢰도가 떨어지게 되고 낮은 재현성으로 인해 상용화가 불가능하다.

연구팀은 낮은 이력현상과 센서 간 높은 균일성을 확보하기 위해 미세유체공정과 화학증착 기법을 활용했다. 연구팀은 미세유체공정을 통해 균일한 크기의 기공을 갖는 고분자 스펀지를 제작했다.

스펀지 기공의 크기는 1.43 %의 변동계수 값을 보였다. 연구팀은 전산 시뮬레이션을 통해 스펀지의 기공의 크기의 변동계수 값이 클수록 센서 간 균일성이 낮아짐을 확인했다.

연구팀은 제작한 고분자 스펀지에 화학증착 기법을 통해 전도성 고분자를 코팅했다. 화학증착 기법은 증착 시간을 통해 증착되는 고분자의 양을 조절할 수 있어 균일한 코팅이 가능하다.

그 결과 제작된 센서는 센서 간 성능의 변동계수 값이 2.43 %로 높은 균일성을 보였다. 또한, 고분자 스펀지와 전도성 고분자가 강한 공유 결합을 형성해 2 % 수준의 낮은 이력현상을 보임을 확인했다.

스티브 박 교수는 “이 기술은 실질적으로 센서의 상용화에 필요한 센서의 균일성을 높이며 이력현상은 감소시킬 수 있는 기술로, 센서의 상용화에 핵심기술로 활용할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KKI 국제공동연구와 글로벌특이점연구의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. small 표지

그림2. 균일한 크기의 기공을 가지는 고분자 스펀지 SEM 이미지 (우) 같은 조건으로 제작 된 10개의 센서의 압력에 대한 저항 변화

2019.08.20 조회수 17749 -

육종민 교수, 나트륨 이차전지의 음극 소재 원리 규명

〈 왼쪽부터 육종민 교수, 박재열 박사과정, 박지수 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 황화구리를 기반으로 한 나트륨 이차전지 전극 재료의 나트륨 저장 원리를 밝혔다.

나트륨 이차전지는 1일 1회 충, 방전 시 5년 이상 사용할 수 있는 우수한 성능을 가진 전지로, 이번 연구를 통해 수명이 긴 전극 재료 개발에 기여할 것으로 예상된다.

연구팀의 이번 연구는 높은 저장 용량을 가지는 소재의 충. 방전 반복에 따른 열화 방지 관련 핵심원리를 규명했다는 점에서 의의가 있다. 황화구리는 지구상에 풍부한 구리와 황으로 이뤄져 있어 다른 나트륨 저장 소재 대비 경쟁력이 높아 나트륨 전지의 상용화를 크게 앞당길 것으로 기대된다.

박재열 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Sciences)’ 6월호 표지논문(Inside back cover)에 선정됐다. (논문명 : Pulverization-tolerance and capacity recovery of copper sulfide for high performance sodium storage)

리튬 이온 전지는 휴대전화, 전기차 등 일상과 밀접한 다양한 곳에 사용된다. 리튬 이온 전지의 원자재인 리튬, 코발트, 니켈 등은 매장지역이 한정돼 있어 가격 흐름이 매우 불안정하다. 2018년에는 수요가 급등해 공급량이 부족해져 리튬과 코발트 가격이 한때 3배 이상 급등하기도 했다.

이런 문제를 해결하기 위해 리튬 이온 전지의 대안으로 나트륨 이온 전지가 주목받고 있다. 리튬이 지구 지표면에 0.005%만 존재하는 반면 나트륨은 그 500배 이상인 2.6% 존재해 원자재 공급 문제를 해결할 수 있다. 따라서 리튬 이온 전지 대비 저렴한 가격으로 같은 용량의 에너지를 저장할 수 있을 것으로 전망된다.

하지만 리튬 이온 전지의 음극 재료인 흑연은 나트륨의 저장에 적합하지 않다. 그 이유는 흑연 층 사이에 리튬 이온들이 삽입(intercalation)되며 저장되는데 나트륨 이온을 저장하기에는 흑연의 층간 거리가 너무 좁기 때문이다.

비슷한 이유로 다른 삽입반응을 거치는 나트륨 저장물질들도 저장 용량이 낮다. 낮은 저장 용량 문제를 해결하기 위해서는 높은 저장 용량을 얻을 수 있는 전환(conversion)반응이나 합금(alloying) 반응을 거치는 물질을 사용해야만 한다. 그러나 이 두 가지 반응을 이용하면 부피팽창이 너무 커지고 급격한 결정구조의 변화에 따라 입자가 분쇄돼 성능이 빠르게 저하된다.

육 교수 연구팀은 일반적인 통념과 달리 황화구리는 전환반응을 거침에도 불구하고 오히려 저장 용량이 회복되며 안정적인 충, 방전이 가능하다는 사실을 발견했고 그 원리를 투과전자현미경을 이용해 관찰했다. 그 결과 전환반응에서 유사 정합 경계면 (두 상 혹은 두 결정립 사이의 결정 격자의 합이 잘 맞는 경계면) 을 형성해 입자의 분쇄를 막아준다는 사실을 밝혀냈다.

일반적인 전환반응의 경우 전환반응 전후의 결정구조가 완전히 다르고 부피팽창도 크기 때문에 입자가 분쇄돼 성능 열화를 유발한다. 그러나 황화구리는 나트륨 저장에 따라 유동적인 결정구조 변화를 해 유사 정합 경계면을 형성하고, 이는 입자의 분쇄를 막아주는 결정적인 역할을 한다고 연구팀은 설명했다.

그 결과 황화구리는 입자의 크기나 형상에 상관없이 높은 나트륨 저장 성능을 보이는 것을 확인했다. 수십, 수백 마이크로미터 크기의 별다른 최적화를 거치지 않은 황화구리 입자가 기존 흑연의 이론 용량 대비 약 17% 높은 ~436mAh/g의 저장 용량을 갖고, 2천 회 이상의 충, 방전에도 93% 이상의 저장 용량을 유지함을 확인했다.

육 교수는“이번 연구가 미세먼지 해결을 위한 고성능 배터리 개발에 이바지할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 어드밴스드 사이언스 표지

그림2. 황화구리 내 나트륨이 저장되면서 나타나는 유사 정합 경계 (Semi-coherent interface) 들

2019.07.01 조회수 16583

육종민 교수, 나트륨 이차전지의 음극 소재 원리 규명

〈 왼쪽부터 육종민 교수, 박재열 박사과정, 박지수 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 황화구리를 기반으로 한 나트륨 이차전지 전극 재료의 나트륨 저장 원리를 밝혔다.

나트륨 이차전지는 1일 1회 충, 방전 시 5년 이상 사용할 수 있는 우수한 성능을 가진 전지로, 이번 연구를 통해 수명이 긴 전극 재료 개발에 기여할 것으로 예상된다.

연구팀의 이번 연구는 높은 저장 용량을 가지는 소재의 충. 방전 반복에 따른 열화 방지 관련 핵심원리를 규명했다는 점에서 의의가 있다. 황화구리는 지구상에 풍부한 구리와 황으로 이뤄져 있어 다른 나트륨 저장 소재 대비 경쟁력이 높아 나트륨 전지의 상용화를 크게 앞당길 것으로 기대된다.

박재열 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Sciences)’ 6월호 표지논문(Inside back cover)에 선정됐다. (논문명 : Pulverization-tolerance and capacity recovery of copper sulfide for high performance sodium storage)

리튬 이온 전지는 휴대전화, 전기차 등 일상과 밀접한 다양한 곳에 사용된다. 리튬 이온 전지의 원자재인 리튬, 코발트, 니켈 등은 매장지역이 한정돼 있어 가격 흐름이 매우 불안정하다. 2018년에는 수요가 급등해 공급량이 부족해져 리튬과 코발트 가격이 한때 3배 이상 급등하기도 했다.

이런 문제를 해결하기 위해 리튬 이온 전지의 대안으로 나트륨 이온 전지가 주목받고 있다. 리튬이 지구 지표면에 0.005%만 존재하는 반면 나트륨은 그 500배 이상인 2.6% 존재해 원자재 공급 문제를 해결할 수 있다. 따라서 리튬 이온 전지 대비 저렴한 가격으로 같은 용량의 에너지를 저장할 수 있을 것으로 전망된다.

하지만 리튬 이온 전지의 음극 재료인 흑연은 나트륨의 저장에 적합하지 않다. 그 이유는 흑연 층 사이에 리튬 이온들이 삽입(intercalation)되며 저장되는데 나트륨 이온을 저장하기에는 흑연의 층간 거리가 너무 좁기 때문이다.

비슷한 이유로 다른 삽입반응을 거치는 나트륨 저장물질들도 저장 용량이 낮다. 낮은 저장 용량 문제를 해결하기 위해서는 높은 저장 용량을 얻을 수 있는 전환(conversion)반응이나 합금(alloying) 반응을 거치는 물질을 사용해야만 한다. 그러나 이 두 가지 반응을 이용하면 부피팽창이 너무 커지고 급격한 결정구조의 변화에 따라 입자가 분쇄돼 성능이 빠르게 저하된다.

육 교수 연구팀은 일반적인 통념과 달리 황화구리는 전환반응을 거침에도 불구하고 오히려 저장 용량이 회복되며 안정적인 충, 방전이 가능하다는 사실을 발견했고 그 원리를 투과전자현미경을 이용해 관찰했다. 그 결과 전환반응에서 유사 정합 경계면 (두 상 혹은 두 결정립 사이의 결정 격자의 합이 잘 맞는 경계면) 을 형성해 입자의 분쇄를 막아준다는 사실을 밝혀냈다.

일반적인 전환반응의 경우 전환반응 전후의 결정구조가 완전히 다르고 부피팽창도 크기 때문에 입자가 분쇄돼 성능 열화를 유발한다. 그러나 황화구리는 나트륨 저장에 따라 유동적인 결정구조 변화를 해 유사 정합 경계면을 형성하고, 이는 입자의 분쇄를 막아주는 결정적인 역할을 한다고 연구팀은 설명했다.

그 결과 황화구리는 입자의 크기나 형상에 상관없이 높은 나트륨 저장 성능을 보이는 것을 확인했다. 수십, 수백 마이크로미터 크기의 별다른 최적화를 거치지 않은 황화구리 입자가 기존 흑연의 이론 용량 대비 약 17% 높은 ~436mAh/g의 저장 용량을 갖고, 2천 회 이상의 충, 방전에도 93% 이상의 저장 용량을 유지함을 확인했다.

육 교수는“이번 연구가 미세먼지 해결을 위한 고성능 배터리 개발에 이바지할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 어드밴스드 사이언스 표지

그림2. 황화구리 내 나트륨이 저장되면서 나타나는 유사 정합 경계 (Semi-coherent interface) 들

2019.07.01 조회수 16583 -

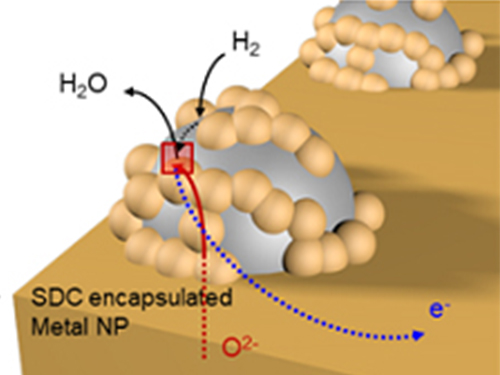

정우철, 김상욱 교수, 수소 연료전지 성능 높일 수 있는 나노촉매기술 개발

〈 정우철, 김현유(충남대), 김상욱 교수 연구팀 〉

우리 대학 신소재공학과 정우철, 김상욱 교수와 충남대학교 김현유 교수 공동 연구팀이 금속 나노 소재를 이용해 수소에너지 기술의 핵심인 연료전지의 성능을 대폭 높일 수 있는 새 나노촉매기술을 개발했다.

이 기술을 통해 연료전지 외에도 물 분해 수소생산 등 다양한 환경친화적 에너지기술에 폭넓게 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

최윤석, 차승근 박사, 그리고 충남대 하현우 박사과정 학생이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 나노테크놀로지 (Nature Nanotechnology)’ 2월 18일 자 온라인판에 게재됐고, 3월호 표지로 선정됐다. (논문명: Unravelling inherent electrocatalysis of mixed-conducting oxide activated by metal nanoparticle for fuel cell electrodes).

10나노미터 이하 크기의 금속 나노입자는 극도로 적은 양으로 높은 촉매 활성을 보일 수 있다는 가능성 때문에 최근 에너지 및 환경기술 분야에서 큰 관심을 받고 있다.

그러나 이러한 신소재들은 가격이 매우 비싸고 높은 온도에서 입자들끼리 뭉치면서 촉매 활성이 저하되는 고질적인 문제점이 남아 있었다. 600도 이상의 높은 온도를 활용해 초고효율 발전 방식으로 주목받는 고체산화물 연료전지도 활용성 측면은 회의적인 시각이 존재했다. 또한 각 금속 입자의 촉매 효율 향상 수치에 대한 정확한 연구결과가 없어 해당 분야 발전에 한계가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 세계적으로 인정받는 블록공중합체 자기조립을 이용한 금속 나노패턴기술을 통해 산화물 연료전지 전극 표면에 10나노미터 크기의 균일한 금속 나노입자들을 균일하게 합성하는 데 성공했고, 이를 통해 하나의 입자가 갖는 촉매 특성을 고온에서 정확히 분석해 연료전지의 성능을 극대화하는 기술을 개발했다.

연구팀은 대표적 귀금속 촉매인 백금의 경우 300나노그램(약 0.015원 가치)의 적은 양으로도 연료전지의 성능을 21배까지 높일 수 있음을 확인했다.

나아가 백금 외에 많이 활용되는 촉매인 팔라듐, 금, 코발트 등의 금속 촉매 특성을 정량적으로 파악 및 비교했고 이론적 규명을 통해 촉매 성능이 향상되는 정확한 원리를 밝혔다.

정우철 교수는 “단순히 값비싼 촉매의 양을 늘리는 비효율적인 방법을 사용하던 기존 틀을 깨고 매우 적은 양의 나노입자를 이용해 고성능 연료전지를 개발할 수 있다는 명확한 아이디어를 제시한 의미 있는 결과이다”고 말했다.

또한 “해당 기술은 금속촉매가 사용되는 다양한 산업 분야에 적용할 수 있는 높은 유연성을 가지고 있어 추후 연료전지, 물 분해 수소생산 장치 등 친환경 에너지기술 상용화에 크게 기여할 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 나노소재원천기술사업의 지원을 받아 수행됐다.

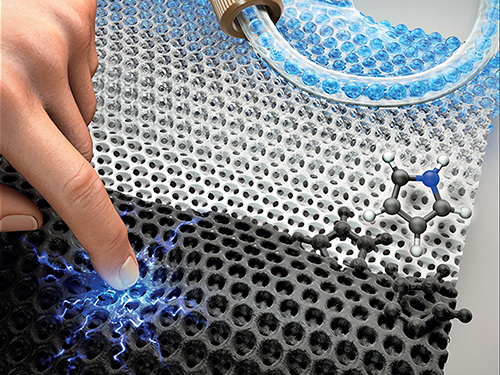

□ 그림 설명

그림1. 금속나노입자의 고온 전기화학적 촉매 특성 정밀 평가를 위한 전극 구조의 모식도

그림2. 10 nm 크기의 여러 금속나노입자 (백금, 팔라듐, 코발트, 금)의 고온 전기화학적 촉매 특성 정밀 비교 평가 결과

2019.02.25 조회수 20316

정우철, 김상욱 교수, 수소 연료전지 성능 높일 수 있는 나노촉매기술 개발

〈 정우철, 김현유(충남대), 김상욱 교수 연구팀 〉

우리 대학 신소재공학과 정우철, 김상욱 교수와 충남대학교 김현유 교수 공동 연구팀이 금속 나노 소재를 이용해 수소에너지 기술의 핵심인 연료전지의 성능을 대폭 높일 수 있는 새 나노촉매기술을 개발했다.

이 기술을 통해 연료전지 외에도 물 분해 수소생산 등 다양한 환경친화적 에너지기술에 폭넓게 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

최윤석, 차승근 박사, 그리고 충남대 하현우 박사과정 학생이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 나노테크놀로지 (Nature Nanotechnology)’ 2월 18일 자 온라인판에 게재됐고, 3월호 표지로 선정됐다. (논문명: Unravelling inherent electrocatalysis of mixed-conducting oxide activated by metal nanoparticle for fuel cell electrodes).

10나노미터 이하 크기의 금속 나노입자는 극도로 적은 양으로 높은 촉매 활성을 보일 수 있다는 가능성 때문에 최근 에너지 및 환경기술 분야에서 큰 관심을 받고 있다.

그러나 이러한 신소재들은 가격이 매우 비싸고 높은 온도에서 입자들끼리 뭉치면서 촉매 활성이 저하되는 고질적인 문제점이 남아 있었다. 600도 이상의 높은 온도를 활용해 초고효율 발전 방식으로 주목받는 고체산화물 연료전지도 활용성 측면은 회의적인 시각이 존재했다. 또한 각 금속 입자의 촉매 효율 향상 수치에 대한 정확한 연구결과가 없어 해당 분야 발전에 한계가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 세계적으로 인정받는 블록공중합체 자기조립을 이용한 금속 나노패턴기술을 통해 산화물 연료전지 전극 표면에 10나노미터 크기의 균일한 금속 나노입자들을 균일하게 합성하는 데 성공했고, 이를 통해 하나의 입자가 갖는 촉매 특성을 고온에서 정확히 분석해 연료전지의 성능을 극대화하는 기술을 개발했다.

연구팀은 대표적 귀금속 촉매인 백금의 경우 300나노그램(약 0.015원 가치)의 적은 양으로도 연료전지의 성능을 21배까지 높일 수 있음을 확인했다.

나아가 백금 외에 많이 활용되는 촉매인 팔라듐, 금, 코발트 등의 금속 촉매 특성을 정량적으로 파악 및 비교했고 이론적 규명을 통해 촉매 성능이 향상되는 정확한 원리를 밝혔다.

정우철 교수는 “단순히 값비싼 촉매의 양을 늘리는 비효율적인 방법을 사용하던 기존 틀을 깨고 매우 적은 양의 나노입자를 이용해 고성능 연료전지를 개발할 수 있다는 명확한 아이디어를 제시한 의미 있는 결과이다”고 말했다.

또한 “해당 기술은 금속촉매가 사용되는 다양한 산업 분야에 적용할 수 있는 높은 유연성을 가지고 있어 추후 연료전지, 물 분해 수소생산 장치 등 친환경 에너지기술 상용화에 크게 기여할 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 나노소재원천기술사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 금속나노입자의 고온 전기화학적 촉매 특성 정밀 평가를 위한 전극 구조의 모식도

그림2. 10 nm 크기의 여러 금속나노입자 (백금, 팔라듐, 코발트, 금)의 고온 전기화학적 촉매 특성 정밀 비교 평가 결과

2019.02.25 조회수 20316 -

홍승범, 스티브박 교수, 에너지 수확과 인정 변형률 감지 가능한 섬유 개발

〈 스티브박 교수, 류정재 박사과정, 홍승범 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수, 스티브 박 교수 연구팀이 공동으로 에너지 수확은 물론 인장 변형률도 감지할 수 있는 섬유를 개발했다.

류정재 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘나노 에너지(Nano Energy)에 게재됐다.

웨어러블 기기에 대한 관심이 커짐에 따라 인간의 움직임과 신체 신호를 포착할 수 있는 센서 및 인간의 기계적 움직임으로부터 에너지를 수확할 수 있는 기기에 대한 수요가 많아지고 있다.

웨어러블 기기는 기계적 피로에 대한 우수성, 높은 유연성 그리고 피부 호흡을 방해하지 않아야 하며 섬유는 이러한 특성을 구현하기에 유리한 구조를 지니고 있다.

이번에 개발된 섬유는 탄소나노튜브와 전도성 고분자층의 크랙 형성을 통해 기존의 섬유 형태의 인장 센서보다 높은 민감도를 구현함은 물론 뛰어난 안정성으로 반복된 인장에도 강한 특성을 나타냈다.

유기압전소재 입자를 폴리디메틸실록산에 분산시킨 방법을 활용해 개발된 이 섬유는 인간 신체에서 발생하는 다양한 기계적 에너지도 압전효과를 이용해 수확할 수 있으며, 섬유 내부에서의 압력 변화에 대해서도 에너지를 수확할 수 있다.

홍승범 교수는 “개발된 신축성이 있는 섬유는 다양한 기능을 갖춰 기기의 집적화 측면에서 유리하다”며 “인간의 신체 신호나 움직임을 감지하면서도 에너지를 수확할 수 있는 웨어러블 기기의 초석을 다진 원천기술이다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단 기초연구사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 신축성 있는 섬유의 모식도 및 에너지 하베스터와 스트레인 센서로서의 성능

그림2. 다양한 기계적 변형에 대한 섬유의 모습

2019.01.24 조회수 12742

홍승범, 스티브박 교수, 에너지 수확과 인정 변형률 감지 가능한 섬유 개발

〈 스티브박 교수, 류정재 박사과정, 홍승범 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수, 스티브 박 교수 연구팀이 공동으로 에너지 수확은 물론 인장 변형률도 감지할 수 있는 섬유를 개발했다.

류정재 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘나노 에너지(Nano Energy)에 게재됐다.

웨어러블 기기에 대한 관심이 커짐에 따라 인간의 움직임과 신체 신호를 포착할 수 있는 센서 및 인간의 기계적 움직임으로부터 에너지를 수확할 수 있는 기기에 대한 수요가 많아지고 있다.

웨어러블 기기는 기계적 피로에 대한 우수성, 높은 유연성 그리고 피부 호흡을 방해하지 않아야 하며 섬유는 이러한 특성을 구현하기에 유리한 구조를 지니고 있다.

이번에 개발된 섬유는 탄소나노튜브와 전도성 고분자층의 크랙 형성을 통해 기존의 섬유 형태의 인장 센서보다 높은 민감도를 구현함은 물론 뛰어난 안정성으로 반복된 인장에도 강한 특성을 나타냈다.

유기압전소재 입자를 폴리디메틸실록산에 분산시킨 방법을 활용해 개발된 이 섬유는 인간 신체에서 발생하는 다양한 기계적 에너지도 압전효과를 이용해 수확할 수 있으며, 섬유 내부에서의 압력 변화에 대해서도 에너지를 수확할 수 있다.

홍승범 교수는 “개발된 신축성이 있는 섬유는 다양한 기능을 갖춰 기기의 집적화 측면에서 유리하다”며 “인간의 신체 신호나 움직임을 감지하면서도 에너지를 수확할 수 있는 웨어러블 기기의 초석을 다진 원천기술이다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단 기초연구사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 신축성 있는 섬유의 모식도 및 에너지 하베스터와 스트레인 센서로서의 성능

그림2. 다양한 기계적 변형에 대한 섬유의 모습

2019.01.24 조회수 12742 -

김일두 교수, 3D 프린팅 통한 맞춤형 디자인 배터리 제작

〈 왼쪽부터 안복엽 박사, 김찬훈 박사, 김일두 교수, 제니퍼 루이스 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 미국 하버드 공과대학 제니퍼 루이스(Jennifer A. Lewis) 교수와의 공동 연구를 통해 배터리 디자인의 자유도를 획기적으로 높일 수 있는 기술 개발에 성공했다.

KAIST-하버드 공동 연구팀은 3D 프린팅 기술을 이용해 배터리의 형상을 반지 모양, 대문자 알파벳 H, U 등의 글자 모양을 포함해 원하는 구조로 자유롭게 제조하는 데 성공했다. 또한 한국화학연구원 최영민 박사 연구팀과의 공동 연구를 통해 소형 인체 착용형 광센서 반지에 3D 프린팅 배터리를 적용했다.

신소재공학과 김찬훈 박사, 하버드 공과대학 안복엽 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 재료 분야의 국제 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 12월호에 게재됐다.

현재 사용되는 배터리 형상은 코인셀 또는 파우치셀 제작에 최적화된 원형 또는 사각형 구조로 제한돼 있다. 각기 다른 디자인을 갖는 소형 전자소자의 경우 배터리 저장장치가 부피 대부분을 차지하기 때문에 효율적인 공간 활용을 위해서는 배터리의 형상을 자유자재로 바꾸는 기술이 필요하다.

연구팀은 자유로운 디자인을 갖는 배터리를 만들기 위해 친환경 물 기반 아연 이차전지(Zn-Ion battery) 시스템을 도입했다. 리튬이온 대신 아연이온(Zn2+)을 전하 운반체로 사용하는 이 시스템은 물을 전해질의 일부로 사용하기 때문에 높은 인화성의 유기용매를 전해질로 사용하는 기존 리튬 이차전지보다 안전하다.

유기용매는 수분 및 산소에 노출될 경우 배터리 열화의 원인이 돼 리튬 이차전지의 제조 공정을 어렵게 하는 요인 중 하나이다. 연구팀이 도입한 수계 아연 이차전지는 대기 중의 수분 및 산소에 안정적이기 때문에 보다 간편한 대기 공정 조건에서 제조할 수 있다.

특히 3D 프린터를 이용한 플라스틱 패키징 적용에도 물은 플라스틱 패키징을 녹이지 않아 보다 간편하게 패키징이 가능한 장점이 있다.

연구팀은 자유로운 형태로 재단이 간편하고 고속 충, 방전이 가능하도록 양극을 설계하기 위해서 전기방사 기술을 이용해 탄소섬유(Carbon fiber) 전류집전체를 제조했다.

이후 전기화학적 활성이 높은 폴리아닐린 전도성 고분자를 탄소섬유 표면에 매우 균일하게 코팅해 전류집전체 일체형 양극을 제조했다.

3D 구조를 갖는 얇은 섬유로 이루어진 폴리아닐린 기반 양극은 2분 동안 50%를 충전하는 매우 빠른 충전 속도를 보였고, 활물질의 손실 없이 쉽게 재단할 수 있어 이를 기반으로 다양한 형태의 배터리 제작이 가능할 것으로 기대된다.

김 교수는 “수용성 전해질을 이용하는 아연 이차전지는 일반 대기 환경에서 배터리 패키징 조립을 할 수 있어 3D 프린팅을 활용하면 고객 요구에 맞는 맞춤형 배터리 팩을 손쉽게 제작할 수 있다”라며 “초소형 마이크로 로봇의 외형에 잘 맞는 전력 장치나 특이한 디자인의 소형 전자소자의 저장장치로 응용 가능성이 높다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 글로벌연구실 및 웨어러블 플랫폼센터의 지원을 받아 수행됐다.

한편 김일두 교수는 이번 12월부터 연구가 게재된 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 부편집장(Associate Editor)으로 선임이 돼 투고 논문의 심사 여부를 판단하고 심사자(reviewer) 선정 및 게재 승인 여부를 결정하게 된다.

미국과 유럽, 중국이 과학기술을 선도하는 환경에서 40대의 나이에 권위학술지의 부편집장 선임은 대한민국의 과학발전이 세계적으로도 인정받고 있음을 보여주는 결과이다.

김 교수는 “2018년도 13.709의 피인용지수와 134,596회에 달하는 인용횟수를 갖는 세계적인 권위의 학술지 에이씨에스 나노 부편집장으로 선임돼 영광이다”라며 “에너지 및 센서 분야에 투고된 논문들에 대한 에디터 활동을 통해 KAIST의 위상을 높이고, 대한민국 과학기술의 저변 확대와 세계적인 연구팀들과의 국제협력 기회를 더욱 만드는데 공헌하고 싶다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 3D 프린팅 기술을 이용한 자유형상 배터리 제조

그림2. 3D 프린팅 방법으로 제조된 자유형상 배터리 및 응용

2018.12.19 조회수 13620

김일두 교수, 3D 프린팅 통한 맞춤형 디자인 배터리 제작

〈 왼쪽부터 안복엽 박사, 김찬훈 박사, 김일두 교수, 제니퍼 루이스 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 미국 하버드 공과대학 제니퍼 루이스(Jennifer A. Lewis) 교수와의 공동 연구를 통해 배터리 디자인의 자유도를 획기적으로 높일 수 있는 기술 개발에 성공했다.

KAIST-하버드 공동 연구팀은 3D 프린팅 기술을 이용해 배터리의 형상을 반지 모양, 대문자 알파벳 H, U 등의 글자 모양을 포함해 원하는 구조로 자유롭게 제조하는 데 성공했다. 또한 한국화학연구원 최영민 박사 연구팀과의 공동 연구를 통해 소형 인체 착용형 광센서 반지에 3D 프린팅 배터리를 적용했다.

신소재공학과 김찬훈 박사, 하버드 공과대학 안복엽 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 재료 분야의 국제 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 12월호에 게재됐다.

현재 사용되는 배터리 형상은 코인셀 또는 파우치셀 제작에 최적화된 원형 또는 사각형 구조로 제한돼 있다. 각기 다른 디자인을 갖는 소형 전자소자의 경우 배터리 저장장치가 부피 대부분을 차지하기 때문에 효율적인 공간 활용을 위해서는 배터리의 형상을 자유자재로 바꾸는 기술이 필요하다.

연구팀은 자유로운 디자인을 갖는 배터리를 만들기 위해 친환경 물 기반 아연 이차전지(Zn-Ion battery) 시스템을 도입했다. 리튬이온 대신 아연이온(Zn2+)을 전하 운반체로 사용하는 이 시스템은 물을 전해질의 일부로 사용하기 때문에 높은 인화성의 유기용매를 전해질로 사용하는 기존 리튬 이차전지보다 안전하다.

유기용매는 수분 및 산소에 노출될 경우 배터리 열화의 원인이 돼 리튬 이차전지의 제조 공정을 어렵게 하는 요인 중 하나이다. 연구팀이 도입한 수계 아연 이차전지는 대기 중의 수분 및 산소에 안정적이기 때문에 보다 간편한 대기 공정 조건에서 제조할 수 있다.

특히 3D 프린터를 이용한 플라스틱 패키징 적용에도 물은 플라스틱 패키징을 녹이지 않아 보다 간편하게 패키징이 가능한 장점이 있다.

연구팀은 자유로운 형태로 재단이 간편하고 고속 충, 방전이 가능하도록 양극을 설계하기 위해서 전기방사 기술을 이용해 탄소섬유(Carbon fiber) 전류집전체를 제조했다.

이후 전기화학적 활성이 높은 폴리아닐린 전도성 고분자를 탄소섬유 표면에 매우 균일하게 코팅해 전류집전체 일체형 양극을 제조했다.

3D 구조를 갖는 얇은 섬유로 이루어진 폴리아닐린 기반 양극은 2분 동안 50%를 충전하는 매우 빠른 충전 속도를 보였고, 활물질의 손실 없이 쉽게 재단할 수 있어 이를 기반으로 다양한 형태의 배터리 제작이 가능할 것으로 기대된다.

김 교수는 “수용성 전해질을 이용하는 아연 이차전지는 일반 대기 환경에서 배터리 패키징 조립을 할 수 있어 3D 프린팅을 활용하면 고객 요구에 맞는 맞춤형 배터리 팩을 손쉽게 제작할 수 있다”라며 “초소형 마이크로 로봇의 외형에 잘 맞는 전력 장치나 특이한 디자인의 소형 전자소자의 저장장치로 응용 가능성이 높다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 글로벌연구실 및 웨어러블 플랫폼센터의 지원을 받아 수행됐다.

한편 김일두 교수는 이번 12월부터 연구가 게재된 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 부편집장(Associate Editor)으로 선임이 돼 투고 논문의 심사 여부를 판단하고 심사자(reviewer) 선정 및 게재 승인 여부를 결정하게 된다.

미국과 유럽, 중국이 과학기술을 선도하는 환경에서 40대의 나이에 권위학술지의 부편집장 선임은 대한민국의 과학발전이 세계적으로도 인정받고 있음을 보여주는 결과이다.

김 교수는 “2018년도 13.709의 피인용지수와 134,596회에 달하는 인용횟수를 갖는 세계적인 권위의 학술지 에이씨에스 나노 부편집장으로 선임돼 영광이다”라며 “에너지 및 센서 분야에 투고된 논문들에 대한 에디터 활동을 통해 KAIST의 위상을 높이고, 대한민국 과학기술의 저변 확대와 세계적인 연구팀들과의 국제협력 기회를 더욱 만드는데 공헌하고 싶다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 3D 프린팅 기술을 이용한 자유형상 배터리 제조

그림2. 3D 프린팅 방법으로 제조된 자유형상 배터리 및 응용

2018.12.19 조회수 13620 -

백경욱 교수, 극 미세피치용 이방성 전도필름 개발

〈윤달진 박사과정, 백경욱 교수〉

우리 대학 신소재공학과 백경욱 교수 연구팀이 차세대 고해상도 8K UHD 디스플레이에 적용할 수 있는 극 미세피치용 이방성 전도필름(Anchoring Polymer Layer Anisotropic Conductive Films, APL ACFs)을 개발했다.

이번에 개발한 새 이방성 전도필름은 기존의 이방성 전도필름이 갖는 극 미세피치의 적용에 대한 한계를 근본적으로 해결한 것으로 모바일 기기, OLED 기반 대형 패널 등에 다양하게 활용 가능할 것으로 기대된다.

윤달진 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 전자 패키징 분야 국제 학술지 ‘IEEE TCPMT(International Transactions on Components, Packaging, and Manufacturing Technology)’ 10월호에 게재됐다. (논문명 : Effects of the Nylon Anchoring Polymer Layer on the Conductive Particle Movements of Anisotropic Conductive Films for Ultrafine Pitch Chip-on-Glass Applications, 국문명 : 극 미세피치를 지닌 COG 어플리케이션을 위한 이방성 전도필름 내 도전입자 움직임에 나일론 APL이 미치는 영향)

통상적으로 디스플레이 산업계에서 사용하는 이방성 전도필름을 미세피치 디스플레이 제품에 적용하면 레진의 흐름 때문에 도전입자(Conductive particle, 패널과 칩, PCB 간에 통전 및 절연 기능을 가능하게 하는 재료로 이방성 전도 필름의 핵심 소재)가 응집하고 이로 인해 전극 간 전기적 단락 회로가 발생하는 문제가 있다.

연구팀은 특정 단일층으로 구성된 폴리머 필름이 도전입자를 단단히 고정시키는 형태의 이방성 전도필름을 개발해 도전입자의 유동을 억제시킴으로써 전극 간 전기 단락 문제를 근본적으로 해결했다.

연구팀은 일상에서 흔히 접할 수 있는 나일론을 활용해 도전입자가 잘 분포되고 고정된 단일층 나일론 필름을 제작했다. 나일론 필름은 높은 인장강도 값을 지녔기 때문에 도전입자의 움직임을 완벽하게 제어할 수 있었고, 접합 공정 후 도전입자의 포획률을 기존 이방성 전도 필름의 33%에서 최고 수준인 90%까지 끌어올리는 데 성공했다. 또한 이방성 전도필름의 가격에 가장 큰 영향을 미치는 도전입자의 함량을 3분의 1 이상 줄였다.

연구팀은 20마이크론 수준의 극 미세피치에서 전기적 단락이 없고 100% 절연 특성을 구현하면서 우수한 접속을 형성할 수 있는 도전입자를 확보해 안정적인 전기적 특성, 높은 신뢰성, 저렴한 가격의 이방성 전도필름을 제작했다.

백경욱 교수는 “이번에 개발한 이방성 전도필름은 극 미세피치를 가진 VR, 4K, 8K UHD 디스플레이 분야 뿐 아니라 OLED 기반 대형 패널, 모바일 기기에도 적용 가능하다”며 “극 미세피치 접속 핵심 소재의 국산화를 통해 세계 시장을 독점하고 있는 일본의 이방성 전도필름 제품을 대체해 경쟁력을 높이는 데 기여할 수 있다”고 말했다.

연구팀은 국내 이방성 전도필름 제작 회사인 ‘(주)에이치엔에스하이텍’과 연구개발특구진흥재단의 지원을 받아 대덕연구개발특구본부 기술이전사업화 사업 공동 개발을 통해 산업계에서 즉시 평가 가능한 시제품 제작을 완료했다.

□ 그림 설명

그림1. 통상적인 ACFs를 사용한 디스플레이 어플리케이션의 모식도 (a) 접합 공정 전, (b) 접합 공정 후

그림2. 극 미세피치 디스플레이 어플리케이션에 통상적인 ACFs를 사용한 모식도 (a) 접합 공정 전, (b) 접합 공정 후

그림3. APL의 제작 모식도

2018.10.31 조회수 11635

백경욱 교수, 극 미세피치용 이방성 전도필름 개발

〈윤달진 박사과정, 백경욱 교수〉

우리 대학 신소재공학과 백경욱 교수 연구팀이 차세대 고해상도 8K UHD 디스플레이에 적용할 수 있는 극 미세피치용 이방성 전도필름(Anchoring Polymer Layer Anisotropic Conductive Films, APL ACFs)을 개발했다.

이번에 개발한 새 이방성 전도필름은 기존의 이방성 전도필름이 갖는 극 미세피치의 적용에 대한 한계를 근본적으로 해결한 것으로 모바일 기기, OLED 기반 대형 패널 등에 다양하게 활용 가능할 것으로 기대된다.

윤달진 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 전자 패키징 분야 국제 학술지 ‘IEEE TCPMT(International Transactions on Components, Packaging, and Manufacturing Technology)’ 10월호에 게재됐다. (논문명 : Effects of the Nylon Anchoring Polymer Layer on the Conductive Particle Movements of Anisotropic Conductive Films for Ultrafine Pitch Chip-on-Glass Applications, 국문명 : 극 미세피치를 지닌 COG 어플리케이션을 위한 이방성 전도필름 내 도전입자 움직임에 나일론 APL이 미치는 영향)

통상적으로 디스플레이 산업계에서 사용하는 이방성 전도필름을 미세피치 디스플레이 제품에 적용하면 레진의 흐름 때문에 도전입자(Conductive particle, 패널과 칩, PCB 간에 통전 및 절연 기능을 가능하게 하는 재료로 이방성 전도 필름의 핵심 소재)가 응집하고 이로 인해 전극 간 전기적 단락 회로가 발생하는 문제가 있다.

연구팀은 특정 단일층으로 구성된 폴리머 필름이 도전입자를 단단히 고정시키는 형태의 이방성 전도필름을 개발해 도전입자의 유동을 억제시킴으로써 전극 간 전기 단락 문제를 근본적으로 해결했다.

연구팀은 일상에서 흔히 접할 수 있는 나일론을 활용해 도전입자가 잘 분포되고 고정된 단일층 나일론 필름을 제작했다. 나일론 필름은 높은 인장강도 값을 지녔기 때문에 도전입자의 움직임을 완벽하게 제어할 수 있었고, 접합 공정 후 도전입자의 포획률을 기존 이방성 전도 필름의 33%에서 최고 수준인 90%까지 끌어올리는 데 성공했다. 또한 이방성 전도필름의 가격에 가장 큰 영향을 미치는 도전입자의 함량을 3분의 1 이상 줄였다.

연구팀은 20마이크론 수준의 극 미세피치에서 전기적 단락이 없고 100% 절연 특성을 구현하면서 우수한 접속을 형성할 수 있는 도전입자를 확보해 안정적인 전기적 특성, 높은 신뢰성, 저렴한 가격의 이방성 전도필름을 제작했다.

백경욱 교수는 “이번에 개발한 이방성 전도필름은 극 미세피치를 가진 VR, 4K, 8K UHD 디스플레이 분야 뿐 아니라 OLED 기반 대형 패널, 모바일 기기에도 적용 가능하다”며 “극 미세피치 접속 핵심 소재의 국산화를 통해 세계 시장을 독점하고 있는 일본의 이방성 전도필름 제품을 대체해 경쟁력을 높이는 데 기여할 수 있다”고 말했다.

연구팀은 국내 이방성 전도필름 제작 회사인 ‘(주)에이치엔에스하이텍’과 연구개발특구진흥재단의 지원을 받아 대덕연구개발특구본부 기술이전사업화 사업 공동 개발을 통해 산업계에서 즉시 평가 가능한 시제품 제작을 완료했다.

□ 그림 설명

그림1. 통상적인 ACFs를 사용한 디스플레이 어플리케이션의 모식도 (a) 접합 공정 전, (b) 접합 공정 후

그림2. 극 미세피치 디스플레이 어플리케이션에 통상적인 ACFs를 사용한 모식도 (a) 접합 공정 전, (b) 접합 공정 후

그림3. APL의 제작 모식도

2018.10.31 조회수 11635 -

김상욱 교수, 홍합접착제 이용해 성능 높인 그래핀 섬유 개발

〈 김인호 박사과정, 김상욱 교수〉

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 흑연계 그래핀을 이용해 우수한 물성을 갖는 신개념의 탄소섬유를 개발했다.

연구팀이 개발한 탄소섬유는 홍합접착제로 잘 알려진 폴리도파민(poly-dopamine)을 이용해 그래핀 층간 접착력을 높여 고강도, 고전도도를 갖는다. 이 신소재는 직물형태의 다양한 웨어러블 장치용 원천소재로 활용 가능할 것으로 기대된다.

김인호 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 재료과학분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 10월 4일자 표지논문으로 선정됐다. (논문명 : Mussel-Inspired Defect Engineering of Graphene Liquid Crystalline Fibers for Synergistic Enhancement of Mechanical Strength and Electrical Conductivity, 홍합접착제를 이용한 구조적 결함 제어를 통한 고강도/고전도도의 그래핀 액정 섬유 제조)

김상욱 교수 연구팀은 그래핀이 액체에 분산됐을 때 액정을 형성하는 새로운 현상을 최초로 밝히고 관련 원천특허를 보유하고 있다. 이후 그래핀 액정을 기반으로 하는 다양한 신소재 관련 후속연구를 통해 해당 분야를 선도하고 있다.

최근에는 그래핀 액정을 이용한 값싼 습식 섬유공정을 통해 기존 탄소섬유보다 훨씬 저렴한 탄소섬유의 제조가 가능한 것으로 규명됐다.

그러나 현재까지의 공정으로는 섬유 형성 과정에서 그래핀 층의 접힘 현상이 발생해 공극이 발생한다는 고질적인 문제점이 있다. 이러한 구조적 결함은 탄소섬유의 기계적 물성 뿐 아니라 전기전도성도 취약하게 만든다.

김 교수 연구팀은 문제 해결을 위해 자연계의 홍합에서 영감을 얻어 개발된 고분자인 도파민의 접착 성질에 주목했다. 다양한 분야에서 연구되는 이 도파민을 이용하면 그래핀 층간의 접착력을 증가시켜 구조적 결함을 방지하는 효과를 기대할 수 있다.

연구팀은 이를 통해 구조적 결함이 제어된 고강도의 탄소섬유 제작에 성공했다. 또한 폴리도파민의 탄화과정을 통해 전기전도도 역시 향상된 섬유를 제조하는 데 성공했다.

연구팀은 도파민에 열처리를 가하면 그래핀과 유사한 구조를 갖는다는 이론을 바탕으로 그래핀 액정 상에서 도파민의 고분자화 조건을 최적화시켰고, 이를 섬유화해 기존 그래핀 섬유의 본질적인 결함 제어 문제를 해결했다.

또한 도파민의 구조 변환을 통해 기존 고분자의 근본적 한계인 전도도 측면에서 손해를 보지 않으면서, 도파민 분자에 존재하는 질소의 영향으로 전기전도도 측면에서도 물성이 향상됨을 확인했다.

연구를 주도한 김상욱 교수는 “그래핀 액정을 이용한 탄소섬유는 기술적 잠재성에도 불구하고 구조적 한계를 극복해야 하는 한계가 있었다”며 “이번 기술은 추후 복합섬유 제조 및 다양한 웨어러블 직물기반 응용소자에 활용 가능할 것이다”고 말했다.

신소재공학과 박정영 교수, KIST 정현수 박사의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 글로벌프론티어사업(하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단), 나노․소재원천기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 어드밴스드 머티리얼즈 표지

그림2. (좌) 일반적인 그래핀 섬유의 단면과 (중), (우) 도파민을 이용하여 두단계로 결함 제어된 후의 그래핀 섬유의 단면의 전자현미경 이미지

2018.10.17 조회수 18758

김상욱 교수, 홍합접착제 이용해 성능 높인 그래핀 섬유 개발

〈 김인호 박사과정, 김상욱 교수〉

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 흑연계 그래핀을 이용해 우수한 물성을 갖는 신개념의 탄소섬유를 개발했다.

연구팀이 개발한 탄소섬유는 홍합접착제로 잘 알려진 폴리도파민(poly-dopamine)을 이용해 그래핀 층간 접착력을 높여 고강도, 고전도도를 갖는다. 이 신소재는 직물형태의 다양한 웨어러블 장치용 원천소재로 활용 가능할 것으로 기대된다.

김인호 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 재료과학분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 10월 4일자 표지논문으로 선정됐다. (논문명 : Mussel-Inspired Defect Engineering of Graphene Liquid Crystalline Fibers for Synergistic Enhancement of Mechanical Strength and Electrical Conductivity, 홍합접착제를 이용한 구조적 결함 제어를 통한 고강도/고전도도의 그래핀 액정 섬유 제조)

김상욱 교수 연구팀은 그래핀이 액체에 분산됐을 때 액정을 형성하는 새로운 현상을 최초로 밝히고 관련 원천특허를 보유하고 있다. 이후 그래핀 액정을 기반으로 하는 다양한 신소재 관련 후속연구를 통해 해당 분야를 선도하고 있다.

최근에는 그래핀 액정을 이용한 값싼 습식 섬유공정을 통해 기존 탄소섬유보다 훨씬 저렴한 탄소섬유의 제조가 가능한 것으로 규명됐다.

그러나 현재까지의 공정으로는 섬유 형성 과정에서 그래핀 층의 접힘 현상이 발생해 공극이 발생한다는 고질적인 문제점이 있다. 이러한 구조적 결함은 탄소섬유의 기계적 물성 뿐 아니라 전기전도성도 취약하게 만든다.

김 교수 연구팀은 문제 해결을 위해 자연계의 홍합에서 영감을 얻어 개발된 고분자인 도파민의 접착 성질에 주목했다. 다양한 분야에서 연구되는 이 도파민을 이용하면 그래핀 층간의 접착력을 증가시켜 구조적 결함을 방지하는 효과를 기대할 수 있다.

연구팀은 이를 통해 구조적 결함이 제어된 고강도의 탄소섬유 제작에 성공했다. 또한 폴리도파민의 탄화과정을 통해 전기전도도 역시 향상된 섬유를 제조하는 데 성공했다.

연구팀은 도파민에 열처리를 가하면 그래핀과 유사한 구조를 갖는다는 이론을 바탕으로 그래핀 액정 상에서 도파민의 고분자화 조건을 최적화시켰고, 이를 섬유화해 기존 그래핀 섬유의 본질적인 결함 제어 문제를 해결했다.

또한 도파민의 구조 변환을 통해 기존 고분자의 근본적 한계인 전도도 측면에서 손해를 보지 않으면서, 도파민 분자에 존재하는 질소의 영향으로 전기전도도 측면에서도 물성이 향상됨을 확인했다.

연구를 주도한 김상욱 교수는 “그래핀 액정을 이용한 탄소섬유는 기술적 잠재성에도 불구하고 구조적 한계를 극복해야 하는 한계가 있었다”며 “이번 기술은 추후 복합섬유 제조 및 다양한 웨어러블 직물기반 응용소자에 활용 가능할 것이다”고 말했다.

신소재공학과 박정영 교수, KIST 정현수 박사의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 글로벌프론티어사업(하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단), 나노․소재원천기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 어드밴스드 머티리얼즈 표지

그림2. (좌) 일반적인 그래핀 섬유의 단면과 (중), (우) 도파민을 이용하여 두단계로 결함 제어된 후의 그래핀 섬유의 단면의 전자현미경 이미지

2018.10.17 조회수 18758 -

이건재 교수, 유창동 교수, 유연 압전 화자인식 음성센서 개발

〈 이 건 재 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수와 전기및전자공학부 유창동 교수 공동 연구팀이 인공지능 기반의 화자(話者) 인식용 유연 압전 음성센서를 개발했다.

이번 연구를 통해 개인별 음성 서비스를 스마트 홈 가전이나 인공지능 비서, 생체 인증 분야 등 차세대 기술에 활용 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘나노 에너지(Nano Energy)’ 9월호에 ‘민감도’와 ‘화자인식’ 논문 두 편으로 동시 게재됐고 현재 관련 기술은 실용화 단계에 있다. (민감도 논문 : Basilar Membrane-Inspired Self-Powered Acoustic Sensor Enabled by Highly Sensitive Multi Tunable Frequency Band, 화자인식 논문 : Machine Learning-based Self-powered Acoustic Sensor for Speaker Recognition)

음성 센서는 인간과 기계 사이의 자유로운 소통을 가능하게 만드는 가장 직관적인 수단으로 4차 산업혁명의 핵심 기술로 주목받고 있다. 음성센서 시장은 2021년 대략 160억 달러 규모로 커질 것으로 예상된다.

그러나 현재 산업계에서는 음성 신호 수신 시 정전용량을 측정하는 콘덴서 형식을 사용하기 때문에 민감도가 낮고 인식 거리가 짧아 화자 인식률에 한계가 있다.

이번 연구에서 이 교수 연구팀은 인간의 달팽이관을 모사해 주파수에 따라 다른 영역이 진동하는 사다리꼴의 얇은 막을 제작했다. 음성신호에 따른 공진형 진동을 유연 압전 물질을 통해 감지하는 자가발전 고민감 음성 센서를 개발했다.

연구팀의 음성 센서는 기존 기술 대비 2배 이상 높은 민감도를 가져 미세한 음성 신호를 원거리에서도 감지할 수 있다. 또한 다채널로 신호를 받아들여 하나의 언어에 대해 복수 개의 데이터를 얻을 수 있다.

이 기술을 기반으로 누가 이야기하는지 찾아내는 화자인식 시스템에 적용해 97.5%의 화자인식 성공률을 무향실에서 달성했고 기존 기술 대비 오류를 75% 이상 줄였다.

화자인식 서비스는 음성 분야에 세상을 바꿀 next big thing으로 기대를 받고 있다. 기존 기술은 소프트웨어 업그레이드를 통한 접근으로 인식률에 한계가 있었지만 연구팀의 기술은 하드웨어 센서를 개발함으로써 능력을 크게 향상시켰다. 추후 첨단 소프트웨어를 접목한다면 다양한 환경에서도 화자 및 음성 인식률을 높일 수 있을 것으로 예상된다.

이건재 교수는 “이번에 개발한 머신 러닝 기반 고민감 유연 압전 음성센서는 화자를 정확하게 구별할 수 있기 때문에 개인별 음성 서비스를 스마트 가전이나 인공지능 비서에 접목할 수 있을 것이며 생체 인증 및 핀테크와 같은 보안 분야에서도 큰 역할을 할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 스마트 IT 융합시스템 연구단의 지원을 받아 수행됐다.

<관련 영상>

https://www.youtube.com/watch?v=QGEVJxCFVpc&feature=youtu.be

□ 그림 설명

그림1. 인간의 달팽이관을 모사한 유연 압전 음성 센서 구조

그림2. 인공지능을 통한 화자 인식 개략도

2018.10.04 조회수 14932

이건재 교수, 유창동 교수, 유연 압전 화자인식 음성센서 개발

〈 이 건 재 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수와 전기및전자공학부 유창동 교수 공동 연구팀이 인공지능 기반의 화자(話者) 인식용 유연 압전 음성센서를 개발했다.

이번 연구를 통해 개인별 음성 서비스를 스마트 홈 가전이나 인공지능 비서, 생체 인증 분야 등 차세대 기술에 활용 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘나노 에너지(Nano Energy)’ 9월호에 ‘민감도’와 ‘화자인식’ 논문 두 편으로 동시 게재됐고 현재 관련 기술은 실용화 단계에 있다. (민감도 논문 : Basilar Membrane-Inspired Self-Powered Acoustic Sensor Enabled by Highly Sensitive Multi Tunable Frequency Band, 화자인식 논문 : Machine Learning-based Self-powered Acoustic Sensor for Speaker Recognition)

음성 센서는 인간과 기계 사이의 자유로운 소통을 가능하게 만드는 가장 직관적인 수단으로 4차 산업혁명의 핵심 기술로 주목받고 있다. 음성센서 시장은 2021년 대략 160억 달러 규모로 커질 것으로 예상된다.

그러나 현재 산업계에서는 음성 신호 수신 시 정전용량을 측정하는 콘덴서 형식을 사용하기 때문에 민감도가 낮고 인식 거리가 짧아 화자 인식률에 한계가 있다.

이번 연구에서 이 교수 연구팀은 인간의 달팽이관을 모사해 주파수에 따라 다른 영역이 진동하는 사다리꼴의 얇은 막을 제작했다. 음성신호에 따른 공진형 진동을 유연 압전 물질을 통해 감지하는 자가발전 고민감 음성 센서를 개발했다.

연구팀의 음성 센서는 기존 기술 대비 2배 이상 높은 민감도를 가져 미세한 음성 신호를 원거리에서도 감지할 수 있다. 또한 다채널로 신호를 받아들여 하나의 언어에 대해 복수 개의 데이터를 얻을 수 있다.

이 기술을 기반으로 누가 이야기하는지 찾아내는 화자인식 시스템에 적용해 97.5%의 화자인식 성공률을 무향실에서 달성했고 기존 기술 대비 오류를 75% 이상 줄였다.

화자인식 서비스는 음성 분야에 세상을 바꿀 next big thing으로 기대를 받고 있다. 기존 기술은 소프트웨어 업그레이드를 통한 접근으로 인식률에 한계가 있었지만 연구팀의 기술은 하드웨어 센서를 개발함으로써 능력을 크게 향상시켰다. 추후 첨단 소프트웨어를 접목한다면 다양한 환경에서도 화자 및 음성 인식률을 높일 수 있을 것으로 예상된다.

이건재 교수는 “이번에 개발한 머신 러닝 기반 고민감 유연 압전 음성센서는 화자를 정확하게 구별할 수 있기 때문에 개인별 음성 서비스를 스마트 가전이나 인공지능 비서에 접목할 수 있을 것이며 생체 인증 및 핀테크와 같은 보안 분야에서도 큰 역할을 할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 스마트 IT 융합시스템 연구단의 지원을 받아 수행됐다.

<관련 영상>

https://www.youtube.com/watch?v=QGEVJxCFVpc&feature=youtu.be

□ 그림 설명

그림1. 인간의 달팽이관을 모사한 유연 압전 음성 센서 구조

그림2. 인공지능을 통한 화자 인식 개략도

2018.10.04 조회수 14932 -

스티브 박 교수, 김정 교수, 3차원 표면 코팅 가능한 로봇피부 개발

〈(왼쪽부터) 오진원 석사과정, 스티브박 교수, 양준창 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수, 기계공학과 김정 교수 공동 연구팀이 3차원 표면에 코팅이 가능하며 자극을 구분할 수 있는 로봇피부를 개발했다.

오진원 석사과정, 양준창 박사과정이 공동 1저자, 박현규 석사과정이 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 8월 28자 표지논문으로 게재됐다.

오늘날 로봇연구는 인간과 같은 기능을 가진 휴머노이드, 몸에 착용하는 헬스케어 장치 등 인간처럼 촉각을 구현하려는 연구가 활발히 진행되고 있다.

연구팀은 로봇의 복잡한 형상에 균일하게 코팅할 수 있는 로봇피부를 개발했다. 균일한 코팅은 로봇피부에 가해진 자극을 보다 정확히 측정할 수 있게 해주는 핵심 기술이다.

개발된 로봇피부 용액을 원하는 물체에 뿌린 뒤 굳히면 로봇피부가 형성된다. 매우 간편한 용액공정을 통해 제작하므로 저비용으로 대면적 및 대량생산이 가능하다. 또한 복잡한 형태를 지닌 로봇에도 적용할 수 있다.

특히 이 로봇피부는 인간과 같이 압력과 인장력을 구분해낸다. 수직 압력과 마찰에 대해 로봇피부의 내부구조가 각각 다르게 변형되기 때문에 이들을 구분할 수 있다.

또한 의료영상 기법 중 하나인 전기임피던스영상(EIT) 기술을 이용함으로써 복잡한 전기 배선 없이 로봇피부에 마찰이 가해지는 곳을 정확히 측정했다.

스티브 박 교수는 “개발된 로봇피부는 저비용으로 대량생산이 가능하며, 복잡한 3차원 표면에도 손쉽게 코팅이 가능하다”며, ”로봇피부의 상용화에 한 걸음 가까워질 수 있는 원천기술이다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 기초연구사업(신진연구) 지원으로 수행됐다.

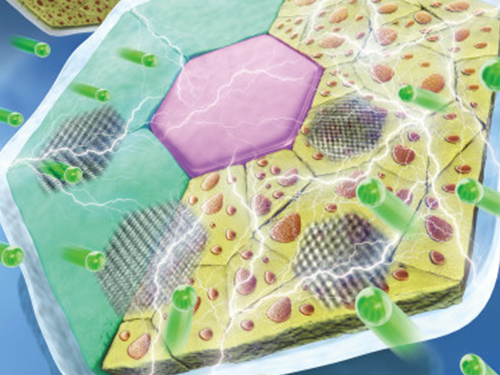

□ 그림 설명

그림1. 3차원 표면 코팅이 가능한 로봇피부 모식도 (ACS 나노 8월호 표지)

그림2. 전기임피던스영상법을 활용한 다양한 자극 측정

그림3. 다양한 코팅법을 활용한 로봇피부의 제작 및 로봇피부 신호 확인

2018.09.13 조회수 17933

스티브 박 교수, 김정 교수, 3차원 표면 코팅 가능한 로봇피부 개발

〈(왼쪽부터) 오진원 석사과정, 스티브박 교수, 양준창 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수, 기계공학과 김정 교수 공동 연구팀이 3차원 표면에 코팅이 가능하며 자극을 구분할 수 있는 로봇피부를 개발했다.

오진원 석사과정, 양준창 박사과정이 공동 1저자, 박현규 석사과정이 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 8월 28자 표지논문으로 게재됐다.

오늘날 로봇연구는 인간과 같은 기능을 가진 휴머노이드, 몸에 착용하는 헬스케어 장치 등 인간처럼 촉각을 구현하려는 연구가 활발히 진행되고 있다.

연구팀은 로봇의 복잡한 형상에 균일하게 코팅할 수 있는 로봇피부를 개발했다. 균일한 코팅은 로봇피부에 가해진 자극을 보다 정확히 측정할 수 있게 해주는 핵심 기술이다.

개발된 로봇피부 용액을 원하는 물체에 뿌린 뒤 굳히면 로봇피부가 형성된다. 매우 간편한 용액공정을 통해 제작하므로 저비용으로 대면적 및 대량생산이 가능하다. 또한 복잡한 형태를 지닌 로봇에도 적용할 수 있다.

특히 이 로봇피부는 인간과 같이 압력과 인장력을 구분해낸다. 수직 압력과 마찰에 대해 로봇피부의 내부구조가 각각 다르게 변형되기 때문에 이들을 구분할 수 있다.

또한 의료영상 기법 중 하나인 전기임피던스영상(EIT) 기술을 이용함으로써 복잡한 전기 배선 없이 로봇피부에 마찰이 가해지는 곳을 정확히 측정했다.

스티브 박 교수는 “개발된 로봇피부는 저비용으로 대량생산이 가능하며, 복잡한 3차원 표면에도 손쉽게 코팅이 가능하다”며, ”로봇피부의 상용화에 한 걸음 가까워질 수 있는 원천기술이다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 기초연구사업(신진연구) 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 3차원 표면 코팅이 가능한 로봇피부 모식도 (ACS 나노 8월호 표지)

그림2. 전기임피던스영상법을 활용한 다양한 자극 측정

그림3. 다양한 코팅법을 활용한 로봇피부의 제작 및 로봇피부 신호 확인

2018.09.13 조회수 17933 -

홍순형 교수, 초경량 다기능성 그래핀 나노복합소재 개발

〈 홍 순 형 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 홍순형 교수 연구팀이 고분자 기지 내 2차원 나노소재인 그래핀 나노플레이트렛 (GNP)을 복합화해 초경량 다기능성 나노복합소재를 개발했다.

이번 기술은 항공기 및 인공위성용 초경량 소재, 전자파 차폐용 스텔스 소재 등 다양한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

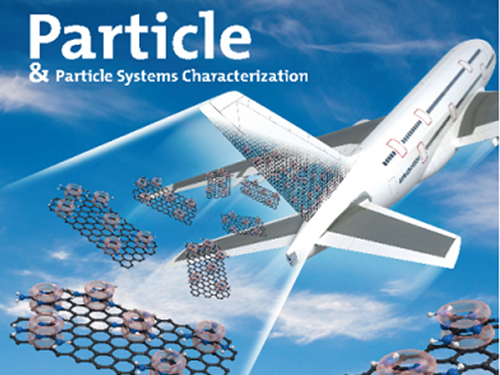

김준희 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 재료분야 국제 학술지 ‘파티클 (Particle & Particle Systems Characterization)’지 6월 22일자 표지논문에 선정됐다. (논문명 : Polymer Nanocomposites: Fabrication of Graphene Nanoplatelet/Epoxy Nanocomposites for Lightweight and High-Strength Structural Applications)

그래핀 나노플레이트렛은 현존하는 소재 중 가장 물성이 우수한 2차원 나노소재로 제조 단가를 낮출 수 있는 기술이 개발되면서 상용화가 유망해진 신소재이다.

최근 그래핀 연구가 활발히 진행되면서 기존 소재와 혼합된 복합소재로 다양한 상업적 응용 가능성이 커지고 있지만 기지에 첨가 시 응집현상이 일어나는 단점이 있어 기존 강화재료에 비해 경쟁력이 부족했다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기지 내 그래핀 나노플레이트렛의 표면을 기능기화 물질인 멜라민으로 개질(改質)했다. 멜라민이 가진 벤젠 구조를 이용한 파이 결합(π-π)을 통해 연구팀은 멜라민을 매개체로 그래핀 나노플레이트렛과 기지소재 사이에 강한 화학결합을 유도했다.

이 기능기화에 의한 표면개질 기술은 재료의 표면에 새로운 특성을 형성해 사용 조건을 만족시키는 기능을 부여하는 기술이다. 이 기술을 통하면 그래핀 나노플레이트렛 표면에 결함을 만들어 줄 필요가 없어 그래핀 나노플레이트렛의 우수한 특성을 최대로 활용할 수 있다.

또한 연구팀은 고에너지 밀링공정 기술을 사용해 그래핀 나노플레이트렛과 기능기화 물질을 서로 화학적으로 강하게 결합했다. 이를 이용해 그래핀 나노플레이트렛을 고분자 소재인 에폭시 내에 균질분산시켜 항복강도 1.4배, 탄성계수 2배로 강화된 초경량, 다기능성 그래핀-고분자 나노복합소재를 개발했다.

연구팀의 그래핀 나노복합소재 기술은 비공유 기능기화에 의해 그래핀을 기지 내에 균일하게 분산시킬 수 있으며, 생산성을 크게 향상시킨 고에너지 밀링공정 기술을 개발해 물성 향상과 더불어 산업계 상용화 가능성을 높였다.

이번 연구는 주목받는 신소재인 그래핀 나노플레이트렛의 응집현상을 기능기화 공정을 통해 해결하는 동시에 그래핀 나노복합소재의 상용화 가능성을 제시했다는 면에서 의미를 갖는다.

홍 교수는 “항공기 및 인공위성용 초경량 소재, 내습․내산화용 배리어 소재, 투명 유연전자소재, 전자파 차폐용 스텔스 소재 등 다양한 분야에 적용가능하다”며 “단일 공정을 이용해 그래핀 표면을 개질하고 기지 소재 내 균질 분산시킨 물성이 극대화된 나노복합소재 제조를 위한 원천기술이다”고 말했다.

이번 연구는 소재기술혁신을 목표로 하는 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 기능기화에 의한 표면개질된 그래핀 나노플레이트렛을 3D 이미지로 묘사(파티클지 표지)

2018.08.06 조회수 15802

홍순형 교수, 초경량 다기능성 그래핀 나노복합소재 개발

〈 홍 순 형 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 홍순형 교수 연구팀이 고분자 기지 내 2차원 나노소재인 그래핀 나노플레이트렛 (GNP)을 복합화해 초경량 다기능성 나노복합소재를 개발했다.

이번 기술은 항공기 및 인공위성용 초경량 소재, 전자파 차폐용 스텔스 소재 등 다양한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

김준희 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 재료분야 국제 학술지 ‘파티클 (Particle & Particle Systems Characterization)’지 6월 22일자 표지논문에 선정됐다. (논문명 : Polymer Nanocomposites: Fabrication of Graphene Nanoplatelet/Epoxy Nanocomposites for Lightweight and High-Strength Structural Applications)

그래핀 나노플레이트렛은 현존하는 소재 중 가장 물성이 우수한 2차원 나노소재로 제조 단가를 낮출 수 있는 기술이 개발되면서 상용화가 유망해진 신소재이다.

최근 그래핀 연구가 활발히 진행되면서 기존 소재와 혼합된 복합소재로 다양한 상업적 응용 가능성이 커지고 있지만 기지에 첨가 시 응집현상이 일어나는 단점이 있어 기존 강화재료에 비해 경쟁력이 부족했다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기지 내 그래핀 나노플레이트렛의 표면을 기능기화 물질인 멜라민으로 개질(改質)했다. 멜라민이 가진 벤젠 구조를 이용한 파이 결합(π-π)을 통해 연구팀은 멜라민을 매개체로 그래핀 나노플레이트렛과 기지소재 사이에 강한 화학결합을 유도했다.

이 기능기화에 의한 표면개질 기술은 재료의 표면에 새로운 특성을 형성해 사용 조건을 만족시키는 기능을 부여하는 기술이다. 이 기술을 통하면 그래핀 나노플레이트렛 표면에 결함을 만들어 줄 필요가 없어 그래핀 나노플레이트렛의 우수한 특성을 최대로 활용할 수 있다.

또한 연구팀은 고에너지 밀링공정 기술을 사용해 그래핀 나노플레이트렛과 기능기화 물질을 서로 화학적으로 강하게 결합했다. 이를 이용해 그래핀 나노플레이트렛을 고분자 소재인 에폭시 내에 균질분산시켜 항복강도 1.4배, 탄성계수 2배로 강화된 초경량, 다기능성 그래핀-고분자 나노복합소재를 개발했다.

연구팀의 그래핀 나노복합소재 기술은 비공유 기능기화에 의해 그래핀을 기지 내에 균일하게 분산시킬 수 있으며, 생산성을 크게 향상시킨 고에너지 밀링공정 기술을 개발해 물성 향상과 더불어 산업계 상용화 가능성을 높였다.

이번 연구는 주목받는 신소재인 그래핀 나노플레이트렛의 응집현상을 기능기화 공정을 통해 해결하는 동시에 그래핀 나노복합소재의 상용화 가능성을 제시했다는 면에서 의미를 갖는다.

홍 교수는 “항공기 및 인공위성용 초경량 소재, 내습․내산화용 배리어 소재, 투명 유연전자소재, 전자파 차폐용 스텔스 소재 등 다양한 분야에 적용가능하다”며 “단일 공정을 이용해 그래핀 표면을 개질하고 기지 소재 내 균질 분산시킨 물성이 극대화된 나노복합소재 제조를 위한 원천기술이다”고 말했다.

이번 연구는 소재기술혁신을 목표로 하는 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 기능기화에 의한 표면개질된 그래핀 나노플레이트렛을 3D 이미지로 묘사(파티클지 표지)

2018.08.06 조회수 15802