-

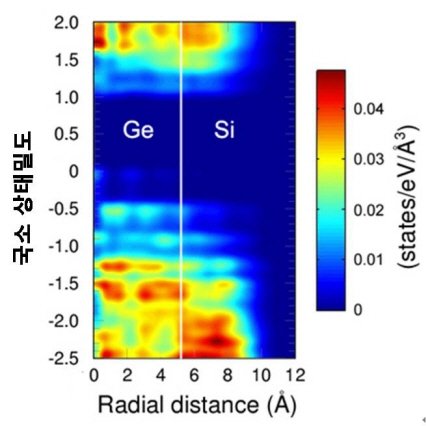

장기주 교수, 불순물도핑없는 반도체나노선 양전하 생성원인규명

물리학과 장기주(張基柱, 56) 교수팀이 게르마늄-실리콘 나노선에서 불순물 도핑 없이도 양전하가 생성되는 원인을 최근 규명했다. 이 연구는 KAIST 박지상, 류병기 연구원, 연세대 문창연 박사와 함께 나노미터(nm=10억분의 1m)단위의 직경을 가진 코어-쉘(core-shell) 구조의 게르마늄-실리콘 나노선의 전기전도 특성을 조사해 이뤄졌다.

이번 연구결과는 나노과학기술 분야 최고 권위지인 ‘나노 레터스(Nano Letters)" 온라인판에 게르마늄-실리콘 코어-쉘 나노선의 양전하 정공 가스를 일으키는 결함(Defects Responsible for the Hole Gas in Ge/Si Core−Shell Nanowires)라는 제목으로 지난 17일 게재됐다.

반도체 기술이 소형화의 한계에 직면하면서 탄소나노튜브, 그래핀(graphene), 반도체 나노선 등 나노 소재를 이용한 새로운 반도체 소자 연구가 널리 수행되고 있다. 특히 실리콘 및 게르마늄 나노선은 기존 반도체 기술과 접목이 가능하기 때문에 큰 기대를 모으고 있다. 반도체 나노선의 소자 응용은 불순물을 첨가하여 양전하 혹은 음전하를 띤 정공(hole)이나 전자 운반자를 만들어 전류가 흐를 수 있게 해야 한다. 그러나 나노선의 직경이 작아져 나노미터 수준이 되면 불순물 첨가가 어려워 전기전도의 조절이 매우 어려워진다.

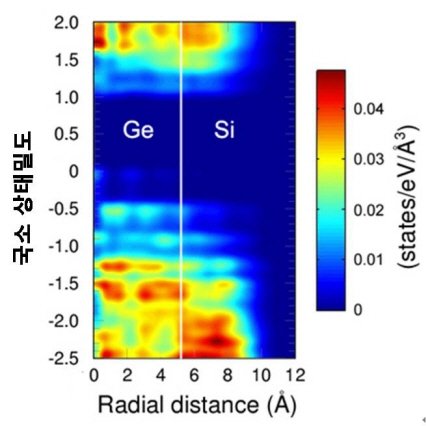

이에 반해 게르마늄 나노선을 얇은 실리콘 껍질로 둘러싼 코어-쉘(core-shell) 구조를 갖는 나노선을 만들면 불순물을 도핑하지 않아도 게르마늄 코어에 정공이 만들어지고 전하 이동도는 크게 증가한다. 연구진은 제일원리 전자구조 계산을 통해 게르마늄 코어와 실리콘 쉘의 밴드구조가 어긋나 있고, 이러한 이유로 게르마늄 코어의 전자가 실리콘 쉘에 있는 표면 결함으로 전하 이동이 가능하여 코어에 양공이 생성됨을 최초로 규명했다. 또한 반도체 나노선을 만드는 과정에서 촉매로 쓰이는 금(Au) 원자들이 실리콘 쉘에 남아 게르마늄 코어의 전자를 빼앗는다는 사실도 처음 밝혔다.

張 교수는 “이번 연구 결과는 그동안 수수께끼로 남아있던 게르마늄-실리콘 나노선의 양전하 생성 원인과 산란과정을 거치지 않는 정공의 높은 전하 이동도에 대한 이론적 모델을 확립하고, 이를 토대로 불순물 도핑 없는 나노선의 소자 응용과 개발에 크게 기여할 것으로 기대된다.” 고 말했다.

* 용어설명○ 제일원리 전자구조 계산 : 실험 데이터 없이 순전히 양자이론에 기초하여 물질의 전자구조와 물성을 기술하는 최고급(state-of-the-art) 전자구조 계산방법.

(그림1) 실리콘 나노선 및 게르마늄-실리콘 코어-쉘 나노선의 원자구조.

(그림2) 게르마늄-실리콘 코어-쉘 나노선의 전자의 상태밀도 분포.

장기주 교수, 불순물도핑없는 반도체나노선 양전하 생성원인규명

물리학과 장기주(張基柱, 56) 교수팀이 게르마늄-실리콘 나노선에서 불순물 도핑 없이도 양전하가 생성되는 원인을 최근 규명했다. 이 연구는 KAIST 박지상, 류병기 연구원, 연세대 문창연 박사와 함께 나노미터(nm=10억분의 1m)단위의 직경을 가진 코어-쉘(core-shell) 구조의 게르마늄-실리콘 나노선의 전기전도 특성을 조사해 이뤄졌다.

이번 연구결과는 나노과학기술 분야 최고 권위지인 ‘나노 레터스(Nano Letters)" 온라인판에 게르마늄-실리콘 코어-쉘 나노선의 양전하 정공 가스를 일으키는 결함(Defects Responsible for the Hole Gas in Ge/Si Core−Shell Nanowires)라는 제목으로 지난 17일 게재됐다.

반도체 기술이 소형화의 한계에 직면하면서 탄소나노튜브, 그래핀(graphene), 반도체 나노선 등 나노 소재를 이용한 새로운 반도체 소자 연구가 널리 수행되고 있다. 특히 실리콘 및 게르마늄 나노선은 기존 반도체 기술과 접목이 가능하기 때문에 큰 기대를 모으고 있다. 반도체 나노선의 소자 응용은 불순물을 첨가하여 양전하 혹은 음전하를 띤 정공(hole)이나 전자 운반자를 만들어 전류가 흐를 수 있게 해야 한다. 그러나 나노선의 직경이 작아져 나노미터 수준이 되면 불순물 첨가가 어려워 전기전도의 조절이 매우 어려워진다.

이에 반해 게르마늄 나노선을 얇은 실리콘 껍질로 둘러싼 코어-쉘(core-shell) 구조를 갖는 나노선을 만들면 불순물을 도핑하지 않아도 게르마늄 코어에 정공이 만들어지고 전하 이동도는 크게 증가한다. 연구진은 제일원리 전자구조 계산을 통해 게르마늄 코어와 실리콘 쉘의 밴드구조가 어긋나 있고, 이러한 이유로 게르마늄 코어의 전자가 실리콘 쉘에 있는 표면 결함으로 전하 이동이 가능하여 코어에 양공이 생성됨을 최초로 규명했다. 또한 반도체 나노선을 만드는 과정에서 촉매로 쓰이는 금(Au) 원자들이 실리콘 쉘에 남아 게르마늄 코어의 전자를 빼앗는다는 사실도 처음 밝혔다.

張 교수는 “이번 연구 결과는 그동안 수수께끼로 남아있던 게르마늄-실리콘 나노선의 양전하 생성 원인과 산란과정을 거치지 않는 정공의 높은 전하 이동도에 대한 이론적 모델을 확립하고, 이를 토대로 불순물 도핑 없는 나노선의 소자 응용과 개발에 크게 기여할 것으로 기대된다.” 고 말했다.

* 용어설명○ 제일원리 전자구조 계산 : 실험 데이터 없이 순전히 양자이론에 기초하여 물질의 전자구조와 물성을 기술하는 최고급(state-of-the-art) 전자구조 계산방법.

(그림1) 실리콘 나노선 및 게르마늄-실리콘 코어-쉘 나노선의 원자구조.

(그림2) 게르마늄-실리콘 코어-쉘 나노선의 전자의 상태밀도 분포.

2009.12.30

조회수 24365

-

대사공학적으로 개량된 박테리아로 범용 플라스틱 생산기술 개발

- 이상엽 교수팀과 LG 화학 연구팀 공동개발

- 바이오테크놀로지 바이오엔지니어링(Biotechnology and Bioengineering)지 게재예정

생명화학공학과 이상엽(李相燁, 45세, LG화학 석좌교수, 생명과학기술대학 학장) 특훈교수팀과 LG화학 기술연구원(원장 유진녕) 박시재, 양택호박사팀이 4년여 간의 공동연구를 통해 박테리아를 이용하여 재생 가능한 바이오매스로부터 플라스틱을 생산하는 기술을 최근 개발했다.

교육과학기술부 시스템생물학 연구개발 사업과 LG화학 석좌교수 연구비로 지원된 이번 연구에서는 시스템 대사공학과 효소공학 기법을 접목, 자연적으로는 생성되지 않는 플라스틱(unnatural polymer)의 일종으로 최근 각광을 받고 있는 폴리유산(Polylactic acid, PLA)을 효율적으로 생산할 수 있는 대장균을 개발한 것이다.

이번 연구 결과는 바이오공학 분야 최고 전통의 바이오테크놀로지 바이오엔지니어링(Biotechnology and Bioengineering)지에 게재 승인됐으며 스포트라이트 논문(Spotlight paper)으로 선정돼 2010년 1월호에 두 편의 연속 논문으로 게재될 예정이다.

두 논문의 제목은 ‘개량된 프로피오네이트 코엔자임 에이 트랜스퍼레이즈와 폴리하이드록시알카노에이트 중합효소를 이용한 폴리유산과 그의 공중합체의 생합성(Biosynthesis of Polylactic acid and its Copolymers Using Evolved Propionate CoA Transferase and PHA Synthase)’과 ‘폴리유산과 그의 공중합체의 생산을 위한 대장균의 대사공학(Metabolic Engineering of Escherichia coli for the Production of Polylactic Acid and its Copolymers)’이다. 19건의 특허가 전 세계 출원 중이다.

기존의 복잡한 2단계 공정을 통해 생산되던 폴리유산을 재생가능한 원료로부터 미생물의 직접 발효에 의해 생산이 가능하도록 한 혁신적인 본 연구 전략은 앞으로 석유 유래 플라스틱을 대체할 수 있는 다양한 비자연 고분자(unnatural polymer)들의 생산에 활용될 획기적인 기술로 평가되고 있다.

폴리유산 (Polylactic acid, PLA)은 많은 바이오매스 유래 고분자들 중에서도 생분해성, 생체적합성, 구조적 안정성, 그리고 낮은 독성과 같은 뛰어난 물성으로 인해 석유 유래 플라스틱의 대체물로서 대두되고 있다.

그러나, 폴리유산은 현재 두 단계 공정으로 합성된다. 우선, 미생물 발효를 통해 유산(락트산, Lactic acid)을 생산, 정제한 후 여러 가지 시약, 용매 및 촉매가 첨가되는 복잡한 공정의 화학적 중합반응에 의해 폴리유산이 합성된다.

또한, 폴리유산의 물성을 다양하게 개선하기 위해 폴리하이드록시알카노에이트 (Polyhydroxyalkanoate, PHA)와 같은 다른 고분자들과의 공중합이나 혼합반응 등의 연구가 이루어지고 있다.

이러한 노력에도 불구하고, 공중합 반응에 사용되는 락톤계 모노머들의 가용성과 비용을 고려했을 때, 기존의 화학적 합성 방법은 효과적이지 않다. 이에, 미생물 유래 고분자인 폴리하이드록시알카노에이트의 생합성 시스템을 기반으로, 폴리유산과 그의 공중합체들의 생합성이 가능할 수 있는 대사경로를 효소공학을 통해 구축했다.

그러나, 외래 대사경로의 도입 및 조작만으로는 폴리유산 단일 중합체와 유산의 함량이 높은 공중합체의 생산이 효율적이지 않아, 시스템 수준으로 세포 내 대사흐름을 증가시킬 필요성을 인지했다. 이에, 대장균 균주의 인실리코 게놈 수준의 시뮬레이션을 이용한 대사흐름분석 기법을 활용하여 고분자 생산을 위한 주요 전구체의 대사 흐름을 논리적으로 강화시킴으로써, 세포성장과 함께 목적 고분자의 효율적 생산이 가능하도록 했다.

따라서, 효소공학을 통한 고분자 합성 경로의 직접적 조작 및 강화 뿐 아니라, 시스템 대사공학을 통한 논리적 접근으로 조작된 대사흐름을 바탕으로 다양한 폴리유산 플라스틱을 보다 효율적으로 생산할 수 있었다.

이는 시스템 대사공학과 효소공학을 접목시킨 고기술 전략으로 비자연 고분자를 효율적으로 생산한 최초의 성공적인 예로서, 재생가능한 자원으로부터 폴리유산뿐 아니라 석유유래 플라스틱을 대체할 수 있는 다른 비자연 고분자들의 일단계 생산을 위한 기반 기술을 마련해줌으로써, 플라스틱 생산 공정에 있어 새로운 전략을 제시했다.

李 교수는 “자연계에 없는 고분자를 미생물로 생산하는 것이 과연 될까? 라는 의문을 갖고 시작했다. 우리 KAIST 연구실의 정유경박사와 LG화학 기술연구원 연구팀원 10여명이 4년간의 끈질긴 노력 끝에 성공했다”며, “이번 연구는 대장균의 가상세포 시뮬레이션을 통해 세포 내 대사흐름을 목적한 고분자 생산에 유리하도록 논리적으로 조작하고, 고분자 생합성 경로를 구성하는 외래 효소들을 새롭게 만들어 도입함으로써, 강화된 대사흐름을 이용해 보다 효율적으로 목적 고분자를 생산할 수 있는 균주를 개발하는데 성공한 세계 첫 번째 케이스다. 특히, 유산이 단량체로 함유된 공중합체의 경우에는 세계최초로 만든 것이 되어 물질특허들로 출원중이다”라고 밝혔다.

한편, 이 혁신적인 연구 성과는 22일 미국 CNN 홈페이지의 Top기사 등 해외언론의 주요기사로 소개됐다. 주요내용은 한국의 KAIST 이상엽 교수팀과 LG화학 연구팀이 전 세계적으로 석유고갈, 지구온난화 및 환경오염 문제로 재생가능한 자원을 이용한 바이오매스 기반 기술의 개발이 시급한 현 시대의 흐름에 부응하면서, 재생가능한 자원으로부터 효율적으로 바이오공학을 통한 플라스틱 (Bioengineered plastics) 폴리유산의 생산이 가능한 대장균 균주를 개발했다는 내용이다.

대사공학적으로 개량된 박테리아로 범용 플라스틱 생산기술 개발

- 이상엽 교수팀과 LG 화학 연구팀 공동개발

- 바이오테크놀로지 바이오엔지니어링(Biotechnology and Bioengineering)지 게재예정

생명화학공학과 이상엽(李相燁, 45세, LG화학 석좌교수, 생명과학기술대학 학장) 특훈교수팀과 LG화학 기술연구원(원장 유진녕) 박시재, 양택호박사팀이 4년여 간의 공동연구를 통해 박테리아를 이용하여 재생 가능한 바이오매스로부터 플라스틱을 생산하는 기술을 최근 개발했다.

교육과학기술부 시스템생물학 연구개발 사업과 LG화학 석좌교수 연구비로 지원된 이번 연구에서는 시스템 대사공학과 효소공학 기법을 접목, 자연적으로는 생성되지 않는 플라스틱(unnatural polymer)의 일종으로 최근 각광을 받고 있는 폴리유산(Polylactic acid, PLA)을 효율적으로 생산할 수 있는 대장균을 개발한 것이다.

이번 연구 결과는 바이오공학 분야 최고 전통의 바이오테크놀로지 바이오엔지니어링(Biotechnology and Bioengineering)지에 게재 승인됐으며 스포트라이트 논문(Spotlight paper)으로 선정돼 2010년 1월호에 두 편의 연속 논문으로 게재될 예정이다.

두 논문의 제목은 ‘개량된 프로피오네이트 코엔자임 에이 트랜스퍼레이즈와 폴리하이드록시알카노에이트 중합효소를 이용한 폴리유산과 그의 공중합체의 생합성(Biosynthesis of Polylactic acid and its Copolymers Using Evolved Propionate CoA Transferase and PHA Synthase)’과 ‘폴리유산과 그의 공중합체의 생산을 위한 대장균의 대사공학(Metabolic Engineering of Escherichia coli for the Production of Polylactic Acid and its Copolymers)’이다. 19건의 특허가 전 세계 출원 중이다.

기존의 복잡한 2단계 공정을 통해 생산되던 폴리유산을 재생가능한 원료로부터 미생물의 직접 발효에 의해 생산이 가능하도록 한 혁신적인 본 연구 전략은 앞으로 석유 유래 플라스틱을 대체할 수 있는 다양한 비자연 고분자(unnatural polymer)들의 생산에 활용될 획기적인 기술로 평가되고 있다.

폴리유산 (Polylactic acid, PLA)은 많은 바이오매스 유래 고분자들 중에서도 생분해성, 생체적합성, 구조적 안정성, 그리고 낮은 독성과 같은 뛰어난 물성으로 인해 석유 유래 플라스틱의 대체물로서 대두되고 있다.

그러나, 폴리유산은 현재 두 단계 공정으로 합성된다. 우선, 미생물 발효를 통해 유산(락트산, Lactic acid)을 생산, 정제한 후 여러 가지 시약, 용매 및 촉매가 첨가되는 복잡한 공정의 화학적 중합반응에 의해 폴리유산이 합성된다.

또한, 폴리유산의 물성을 다양하게 개선하기 위해 폴리하이드록시알카노에이트 (Polyhydroxyalkanoate, PHA)와 같은 다른 고분자들과의 공중합이나 혼합반응 등의 연구가 이루어지고 있다.

이러한 노력에도 불구하고, 공중합 반응에 사용되는 락톤계 모노머들의 가용성과 비용을 고려했을 때, 기존의 화학적 합성 방법은 효과적이지 않다. 이에, 미생물 유래 고분자인 폴리하이드록시알카노에이트의 생합성 시스템을 기반으로, 폴리유산과 그의 공중합체들의 생합성이 가능할 수 있는 대사경로를 효소공학을 통해 구축했다.

그러나, 외래 대사경로의 도입 및 조작만으로는 폴리유산 단일 중합체와 유산의 함량이 높은 공중합체의 생산이 효율적이지 않아, 시스템 수준으로 세포 내 대사흐름을 증가시킬 필요성을 인지했다. 이에, 대장균 균주의 인실리코 게놈 수준의 시뮬레이션을 이용한 대사흐름분석 기법을 활용하여 고분자 생산을 위한 주요 전구체의 대사 흐름을 논리적으로 강화시킴으로써, 세포성장과 함께 목적 고분자의 효율적 생산이 가능하도록 했다.

따라서, 효소공학을 통한 고분자 합성 경로의 직접적 조작 및 강화 뿐 아니라, 시스템 대사공학을 통한 논리적 접근으로 조작된 대사흐름을 바탕으로 다양한 폴리유산 플라스틱을 보다 효율적으로 생산할 수 있었다.

이는 시스템 대사공학과 효소공학을 접목시킨 고기술 전략으로 비자연 고분자를 효율적으로 생산한 최초의 성공적인 예로서, 재생가능한 자원으로부터 폴리유산뿐 아니라 석유유래 플라스틱을 대체할 수 있는 다른 비자연 고분자들의 일단계 생산을 위한 기반 기술을 마련해줌으로써, 플라스틱 생산 공정에 있어 새로운 전략을 제시했다.

李 교수는 “자연계에 없는 고분자를 미생물로 생산하는 것이 과연 될까? 라는 의문을 갖고 시작했다. 우리 KAIST 연구실의 정유경박사와 LG화학 기술연구원 연구팀원 10여명이 4년간의 끈질긴 노력 끝에 성공했다”며, “이번 연구는 대장균의 가상세포 시뮬레이션을 통해 세포 내 대사흐름을 목적한 고분자 생산에 유리하도록 논리적으로 조작하고, 고분자 생합성 경로를 구성하는 외래 효소들을 새롭게 만들어 도입함으로써, 강화된 대사흐름을 이용해 보다 효율적으로 목적 고분자를 생산할 수 있는 균주를 개발하는데 성공한 세계 첫 번째 케이스다. 특히, 유산이 단량체로 함유된 공중합체의 경우에는 세계최초로 만든 것이 되어 물질특허들로 출원중이다”라고 밝혔다.

한편, 이 혁신적인 연구 성과는 22일 미국 CNN 홈페이지의 Top기사 등 해외언론의 주요기사로 소개됐다. 주요내용은 한국의 KAIST 이상엽 교수팀과 LG화학 연구팀이 전 세계적으로 석유고갈, 지구온난화 및 환경오염 문제로 재생가능한 자원을 이용한 바이오매스 기반 기술의 개발이 시급한 현 시대의 흐름에 부응하면서, 재생가능한 자원으로부터 효율적으로 바이오공학을 통한 플라스틱 (Bioengineered plastics) 폴리유산의 생산이 가능한 대장균 균주를 개발했다는 내용이다.

2009.11.24

조회수 27547

-

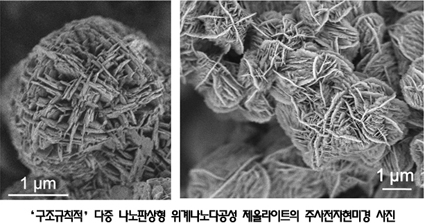

유룡 교수, 나노판상 제올라이트 촉매 물질 합성 성공

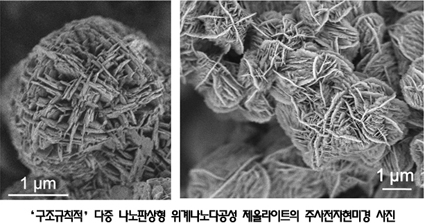

화학과 유룡(54)교수가 특수한 계면활성제 분자와 실리카를 조립하는 새로운 방법으로 세계 최초로 2나노미터(nm) 극미세 두께의 나노판상형 제올라이트 촉매 물질을 합성하는데 성공했다.

이 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘네이처(Nature)지’ 10일자에 게재됐으며, 이 논문은 세계 과학계에서 저자의 위상과 연구결과의 과학적 중요성을 인정받아 네이처 인터뷰 기사로 소개되는 영예를 얻었다.

이번에 합성된 제올라이트는 2nm두께의 판상으로, 제올라이트 물질에 대해 이론적으로 예상할 수 있는 최소 두께다. 또한 이렇게 얇은 두께임에도 불구하고, 이 물질은 섭씨 700도의 고온에서도 높은 안정성을 나타냈다.

연구를 주도한 유교수는 “이처럼 극미세 두께의 제올라이트 물질은 분자가 얇은 층을 뚫고 쉽게 확산할 수 있기 때문에 석유화학공정에서 중질유 성분처럼 부피가 큰 분자를 반응시키는 촉매로 사용될 수 있다. 특히 이 제올라이트 촉매는 메탄올을 가솔린으로 전환시키는 화학공정에서 기존의 제올라이트 촉매에 비해 수명이 5배 이상 길어, 촉매 교체 주기를 연장시킬 수 있기 때문에 경제효과가 매우 높다.”라고 연구의의를 설명했다.

이번 연구결과는 앞으로 대체에너지 자원개발과 녹색성장에 적합한 친환경 고성능 촉매 개발연구에 직접적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

유교수팀이 독창적으로 설계한 계면활성제 분자는 머리 부분에 제올라이트 마이크로 기공(micropore)유도체를 포함하여 제올라이트 골격의 형성을 유도하고, 꼬리 부분에 긴 알킬(alkyl) 그룹이 연결되어 제올라이트의 마이크로 기공보다 더 큰 메조 기공(mesopore)을 규칙적으로 배열할 수 있도록 했다.

이러한 독창적인 물질 설계는 제올라이트 합성 메커니즘에 대한 과학적 지식을 넓히는 획기적인 연구 결과로서, 향후 다양한 구조의 다른 물질을 합성하는 새로운 분야를 개척한 선구적인 성과라고 평가할 수 있다.

유교수는 2000, 2001년에 국내 최초로 2년 연속 ‘Nature’지에 메조다공성 실리카와 메조다공성 탄소에 대한 논문을 게재했고, 2003년과 2006년에 ‘Nature Materials"지에 고분자-탄소 복합물질과 메조다공성 제올라이트에 관한 논문을 게재한 후, 이번에 세 번째로 ’Nature"지에 책임저자(교신저자)로 논문을 게재하는 쾌거를 올렸다. 이것은 국내 과학자도 세계 과학을 선도하는 그룹의 반열에 올랐다는 것을 의미하며, 우리나라 과학의 우수성을 전 세계에 알리는 기회가 됐다.

이 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘국가과학자지원사업’의 지원을 받아 이뤄졌다. 또한 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 ‘세계수준의 연구중심대학(WCU, World Class University)육성사업’과 나노기술육성사업(나노팹사업)에 따른 결실이다. 이번 연구에서 유 교수팀은 KAIST 부설 나노팹센터와 테라사키교수 연구팀의 협조로, 전자현미경을 통해 물질의 세부구조를 분석하였다. 특히 나노팹의 높은 기술력은 연구시간을 최대로 단축시켜 단시간에 훌륭한 연구 성과를 도출할 수 있도록 했다.

2007년 국가과학자로 임명된 유교수의 주도 하에, KAIST 최민기 박사, 나경수연구원(화학과 박사과정), 김정남연구원(화학과 박사과정)이 연구를 수행하고, 분해능이 높은 현미경 사진으로 구조를 확인하기 위해 스웨덴 스톡홀름대학교의 오사무 테라사키 교수와 야수히로 사카모토 박사가 추가로 참여했다. 테라사키 교수는 현재 스웨덴 스톡홀름대학교 석좌교수로, WCU사업의 지원을 받아 올해부터 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water and Sustainability)학과에 겸임교수로 재직하고 있다.

이번 연구결과는 세계 수준의 연구중심대학과 세계적인 나노과학기술 육성을 위한 정부의 지원으로, 우리나라 과학기술의 수준을 한 단계 발전시킨 결과로서, 국내 기술력과 해외 우수 연구자들의 연구능력과 기술력을 통합한 국제공동연구의 모범사례로 평가된다.

유룡 교수, 나노판상 제올라이트 촉매 물질 합성 성공

화학과 유룡(54)교수가 특수한 계면활성제 분자와 실리카를 조립하는 새로운 방법으로 세계 최초로 2나노미터(nm) 극미세 두께의 나노판상형 제올라이트 촉매 물질을 합성하는데 성공했다.

이 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘네이처(Nature)지’ 10일자에 게재됐으며, 이 논문은 세계 과학계에서 저자의 위상과 연구결과의 과학적 중요성을 인정받아 네이처 인터뷰 기사로 소개되는 영예를 얻었다.

이번에 합성된 제올라이트는 2nm두께의 판상으로, 제올라이트 물질에 대해 이론적으로 예상할 수 있는 최소 두께다. 또한 이렇게 얇은 두께임에도 불구하고, 이 물질은 섭씨 700도의 고온에서도 높은 안정성을 나타냈다.

연구를 주도한 유교수는 “이처럼 극미세 두께의 제올라이트 물질은 분자가 얇은 층을 뚫고 쉽게 확산할 수 있기 때문에 석유화학공정에서 중질유 성분처럼 부피가 큰 분자를 반응시키는 촉매로 사용될 수 있다. 특히 이 제올라이트 촉매는 메탄올을 가솔린으로 전환시키는 화학공정에서 기존의 제올라이트 촉매에 비해 수명이 5배 이상 길어, 촉매 교체 주기를 연장시킬 수 있기 때문에 경제효과가 매우 높다.”라고 연구의의를 설명했다.

이번 연구결과는 앞으로 대체에너지 자원개발과 녹색성장에 적합한 친환경 고성능 촉매 개발연구에 직접적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

유교수팀이 독창적으로 설계한 계면활성제 분자는 머리 부분에 제올라이트 마이크로 기공(micropore)유도체를 포함하여 제올라이트 골격의 형성을 유도하고, 꼬리 부분에 긴 알킬(alkyl) 그룹이 연결되어 제올라이트의 마이크로 기공보다 더 큰 메조 기공(mesopore)을 규칙적으로 배열할 수 있도록 했다.

이러한 독창적인 물질 설계는 제올라이트 합성 메커니즘에 대한 과학적 지식을 넓히는 획기적인 연구 결과로서, 향후 다양한 구조의 다른 물질을 합성하는 새로운 분야를 개척한 선구적인 성과라고 평가할 수 있다.

유교수는 2000, 2001년에 국내 최초로 2년 연속 ‘Nature’지에 메조다공성 실리카와 메조다공성 탄소에 대한 논문을 게재했고, 2003년과 2006년에 ‘Nature Materials"지에 고분자-탄소 복합물질과 메조다공성 제올라이트에 관한 논문을 게재한 후, 이번에 세 번째로 ’Nature"지에 책임저자(교신저자)로 논문을 게재하는 쾌거를 올렸다. 이것은 국내 과학자도 세계 과학을 선도하는 그룹의 반열에 올랐다는 것을 의미하며, 우리나라 과학의 우수성을 전 세계에 알리는 기회가 됐다.

이 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘국가과학자지원사업’의 지원을 받아 이뤄졌다. 또한 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 ‘세계수준의 연구중심대학(WCU, World Class University)육성사업’과 나노기술육성사업(나노팹사업)에 따른 결실이다. 이번 연구에서 유 교수팀은 KAIST 부설 나노팹센터와 테라사키교수 연구팀의 협조로, 전자현미경을 통해 물질의 세부구조를 분석하였다. 특히 나노팹의 높은 기술력은 연구시간을 최대로 단축시켜 단시간에 훌륭한 연구 성과를 도출할 수 있도록 했다.

2007년 국가과학자로 임명된 유교수의 주도 하에, KAIST 최민기 박사, 나경수연구원(화학과 박사과정), 김정남연구원(화학과 박사과정)이 연구를 수행하고, 분해능이 높은 현미경 사진으로 구조를 확인하기 위해 스웨덴 스톡홀름대학교의 오사무 테라사키 교수와 야수히로 사카모토 박사가 추가로 참여했다. 테라사키 교수는 현재 스웨덴 스톡홀름대학교 석좌교수로, WCU사업의 지원을 받아 올해부터 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water and Sustainability)학과에 겸임교수로 재직하고 있다.

이번 연구결과는 세계 수준의 연구중심대학과 세계적인 나노과학기술 육성을 위한 정부의 지원으로, 우리나라 과학기술의 수준을 한 단계 발전시킨 결과로서, 국내 기술력과 해외 우수 연구자들의 연구능력과 기술력을 통합한 국제공동연구의 모범사례로 평가된다.

2009.09.10

조회수 29202

-

조광현 교수, 생명과학의 오랜 수수께끼에 대한 새로운 해답 제시

- 시스템 생물학 연구를 통한 생명과학의 한계 극복, 중요한 BIT연구사례

바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀(제1저자 김동산, 참여연구원 월터콜치)은 컴퓨터시뮬레이션을 통해 세포내 하나의 신호전달경로가 어떻게 다양한 세포반응을 유발하는지에 대한 새로운 해답을 제시했다.

이번 연구는 특히 BT에 IT를 접목시킨 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 기존 생명과학의 한계를 극복한 중요한 BIT 융합연구사례로 평가된다. 우선 기존의 다양한 실험조건 하에서 산발적으로 축적된 데이터를 IT를 이용해 효율적으로 집대성하였다. 그리고 이를 기반으로 대규모 컴퓨터시뮬레이션을 수행하고 시스템생물학 관점의 통합분석 작업을 시도함으로써 복잡한 생명현상 이면의 숨겨진 설계원리를 밝혀냈다.

NF-kB 신호전달경로는 세포의 성장, 분열, 사멸을 조절하고, 면역과 염증반응 등 매우 다양한 세포반응에 관여하는 것으로 알려져 있다. 그러나 하나의 NF-kB 신호전달경로를 통해 어떻게 다양한 세포반응이 유도되는지에 대한 핵심 메커니즘은 오랫동안 수수께끼로 남아있었다.그 원인은 NF-kB 신호전달경로가 매우 복잡한 조절관계에 얽혀 있어서 동역학적 특성을 직관적으로 이해하기 어려웠기 때문이다. 또한 많은 실험들이 특정 조건에서 관측된 단면만을 보여주기 때문이었다.

조광현교수 연구팀은 산발적 실험데이터를 집대성하여 확률모델을 개발했고, 대규모 컴퓨터시뮬레이션 작업을 반복 수행했다. 그 결과 NF-kB 신호전달네트워크의 IkB알파와 IkB엡실론이 기하학적으로 동일한 형태의 음성피드백회로를 형성하고 있음에도, IkB알파는 핵내 NF-kB 신호패턴의 주파수와 진폭을 조절하는 역할을 수행하는 반면, IkB엡실론은 이러한 NF-kB 신호의 무작위적 변화를 유발하는 특성이 있음을 알아냈다. 그리고 이러한 상동체(paralog)가 형성하는 중첩된 음성피드백회로의 복합적 작용이 결국 세포반응의 다양성을 유도하는 핵심 메커니즘이라는 것을 밝혀냈다.

이 연구는 교육과학기술부 지원 연구사업의 일환으로 수행됐고, 연구결과는 지난 7일, 실험생물학계 권위지 ‘파셉저널 (The FASEB Journal)’ 온라인판에 게재됐다. 전통적 실험생물학 저널에 컴퓨터시뮬레이션만으로 수행된 연구결과가 게재된 것은 매우 이례적인 일이다. 생명과학연구의 전통적인 방식을 벗어나 IT와의 융합연구를 통해 기존의 난제에 대한 새로운 해답을 찾을 수 있음을 보여주는 사례로 평가되고 있다.

조광현 교수는 전기전자공학을 전공하고 국내 최초로 IT의 BT응용으로서 시스템생물학 분야를 개척해오며 지금까지 95편의 국제저널논문을 발표했다.

조광현 교수, 생명과학의 오랜 수수께끼에 대한 새로운 해답 제시

- 시스템 생물학 연구를 통한 생명과학의 한계 극복, 중요한 BIT연구사례

바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀(제1저자 김동산, 참여연구원 월터콜치)은 컴퓨터시뮬레이션을 통해 세포내 하나의 신호전달경로가 어떻게 다양한 세포반응을 유발하는지에 대한 새로운 해답을 제시했다.

이번 연구는 특히 BT에 IT를 접목시킨 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 기존 생명과학의 한계를 극복한 중요한 BIT 융합연구사례로 평가된다. 우선 기존의 다양한 실험조건 하에서 산발적으로 축적된 데이터를 IT를 이용해 효율적으로 집대성하였다. 그리고 이를 기반으로 대규모 컴퓨터시뮬레이션을 수행하고 시스템생물학 관점의 통합분석 작업을 시도함으로써 복잡한 생명현상 이면의 숨겨진 설계원리를 밝혀냈다.

NF-kB 신호전달경로는 세포의 성장, 분열, 사멸을 조절하고, 면역과 염증반응 등 매우 다양한 세포반응에 관여하는 것으로 알려져 있다. 그러나 하나의 NF-kB 신호전달경로를 통해 어떻게 다양한 세포반응이 유도되는지에 대한 핵심 메커니즘은 오랫동안 수수께끼로 남아있었다.그 원인은 NF-kB 신호전달경로가 매우 복잡한 조절관계에 얽혀 있어서 동역학적 특성을 직관적으로 이해하기 어려웠기 때문이다. 또한 많은 실험들이 특정 조건에서 관측된 단면만을 보여주기 때문이었다.

조광현교수 연구팀은 산발적 실험데이터를 집대성하여 확률모델을 개발했고, 대규모 컴퓨터시뮬레이션 작업을 반복 수행했다. 그 결과 NF-kB 신호전달네트워크의 IkB알파와 IkB엡실론이 기하학적으로 동일한 형태의 음성피드백회로를 형성하고 있음에도, IkB알파는 핵내 NF-kB 신호패턴의 주파수와 진폭을 조절하는 역할을 수행하는 반면, IkB엡실론은 이러한 NF-kB 신호의 무작위적 변화를 유발하는 특성이 있음을 알아냈다. 그리고 이러한 상동체(paralog)가 형성하는 중첩된 음성피드백회로의 복합적 작용이 결국 세포반응의 다양성을 유도하는 핵심 메커니즘이라는 것을 밝혀냈다.

이 연구는 교육과학기술부 지원 연구사업의 일환으로 수행됐고, 연구결과는 지난 7일, 실험생물학계 권위지 ‘파셉저널 (The FASEB Journal)’ 온라인판에 게재됐다. 전통적 실험생물학 저널에 컴퓨터시뮬레이션만으로 수행된 연구결과가 게재된 것은 매우 이례적인 일이다. 생명과학연구의 전통적인 방식을 벗어나 IT와의 융합연구를 통해 기존의 난제에 대한 새로운 해답을 찾을 수 있음을 보여주는 사례로 평가되고 있다.

조광현 교수는 전기전자공학을 전공하고 국내 최초로 IT의 BT응용으로서 시스템생물학 분야를 개척해오며 지금까지 95편의 국제저널논문을 발표했다.

2009.05.14

조회수 20459

-

조광현 교수, 컴퓨터시뮬레이션 통해 세포 조절회로의 숨겨진 메커니즘 규명

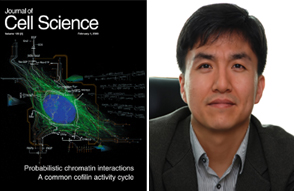

바이오및뇌공학과 조광현(曺光鉉, 38) 교수 연구팀이 컴퓨터시뮬레이션을 통해 세포의 증식과 분화 조절회로에 숨겨진 동역학 메커니즘을 규명하였다. 연구결과는 세포생물학계의 권위지인 저널오브셀사이언스(Journal of Cell Science)지 21일자 온라인판에 표지논문(Cover Paper)으로 선정, 출판되었다.

이번 연구는 특히 수학 모델과 컴퓨터 시뮬레이션을 이용해 세포내 복잡한 메커니즘을 해석해 내고 이를 생화학실험을 통해 재차 검증함으로서 완성되었다. 이는 IT를 BT에 접목시킨 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 기존 생명과학의 한계를 극복한 중요한 BIT 융합 연구사례로 평가된다.

세포내 어크(ERK) 신호전달경로는 세포의 증식과 분화를 조절하는 주요 회로로 알려져 왔으며, 최종단의 인산화된 어크 단백질의 시간에 따른 농도변화 프로화일은 세포의 운명을 결정하는 핵심인자로 여겨져 왔다. 그러나 이 회로의 복잡한 동역학적 특성으로 인해 조절메커니즘은 아직껏 잘 밝혀지지 않았다. 曺 교수 연구팀은 어크 신호전달경로 가운데 라프(Raf) 단백질의 신호를 선택적으로 차단하는 알킵(RKIP) 단백질이 매개하여 형성하는 양성피드백과 어크에서 에스오에스(SOS)로 이어지는 신호에 의해 형성되는 음성피드백이 최종 어크 단백질의 동역학 패턴을 결정짓는 주요 조절회로임을 규명해 냈다. 특히 양성피드백은 이 신호전달과정이 외부노이즈에 둔감하도록 스위칭동작을 유발하고 음성피드백은 어크 프로파일의 진동현상을 유발함으로써 다이나믹한 동역학 특성이 결정됨을 밝혀냈다. 이러한 컴퓨터 시뮬레이션 분석결과는 공동연구팀인 영국 글라스고우 암연구소에서 생화학실험을 통해 증명되었다.

이번 연구는 인간의 주요 질환과 관련된 세포내의 근원적인 조절메커니즘을 규명함으로써 차후 생명과학 응용연구의 중요한 발판을 마련하였으며, 또한 BIT 융합연구로서 시스템생물학의 새로운 가능성을 제시하게 됐다. 이번 연구는 교육과학기술부지원 연구사업의 일환으로 수행되었다.

<2009년 1월 21일자 온라인판, 인터넷주소>

http://jcs.biologists.org/content/vol122/issue3/cover.shtml

조광현 교수, 컴퓨터시뮬레이션 통해 세포 조절회로의 숨겨진 메커니즘 규명

바이오및뇌공학과 조광현(曺光鉉, 38) 교수 연구팀이 컴퓨터시뮬레이션을 통해 세포의 증식과 분화 조절회로에 숨겨진 동역학 메커니즘을 규명하였다. 연구결과는 세포생물학계의 권위지인 저널오브셀사이언스(Journal of Cell Science)지 21일자 온라인판에 표지논문(Cover Paper)으로 선정, 출판되었다.

이번 연구는 특히 수학 모델과 컴퓨터 시뮬레이션을 이용해 세포내 복잡한 메커니즘을 해석해 내고 이를 생화학실험을 통해 재차 검증함으로서 완성되었다. 이는 IT를 BT에 접목시킨 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 기존 생명과학의 한계를 극복한 중요한 BIT 융합 연구사례로 평가된다.

세포내 어크(ERK) 신호전달경로는 세포의 증식과 분화를 조절하는 주요 회로로 알려져 왔으며, 최종단의 인산화된 어크 단백질의 시간에 따른 농도변화 프로화일은 세포의 운명을 결정하는 핵심인자로 여겨져 왔다. 그러나 이 회로의 복잡한 동역학적 특성으로 인해 조절메커니즘은 아직껏 잘 밝혀지지 않았다. 曺 교수 연구팀은 어크 신호전달경로 가운데 라프(Raf) 단백질의 신호를 선택적으로 차단하는 알킵(RKIP) 단백질이 매개하여 형성하는 양성피드백과 어크에서 에스오에스(SOS)로 이어지는 신호에 의해 형성되는 음성피드백이 최종 어크 단백질의 동역학 패턴을 결정짓는 주요 조절회로임을 규명해 냈다. 특히 양성피드백은 이 신호전달과정이 외부노이즈에 둔감하도록 스위칭동작을 유발하고 음성피드백은 어크 프로파일의 진동현상을 유발함으로써 다이나믹한 동역학 특성이 결정됨을 밝혀냈다. 이러한 컴퓨터 시뮬레이션 분석결과는 공동연구팀인 영국 글라스고우 암연구소에서 생화학실험을 통해 증명되었다.

이번 연구는 인간의 주요 질환과 관련된 세포내의 근원적인 조절메커니즘을 규명함으로써 차후 생명과학 응용연구의 중요한 발판을 마련하였으며, 또한 BIT 융합연구로서 시스템생물학의 새로운 가능성을 제시하게 됐다. 이번 연구는 교육과학기술부지원 연구사업의 일환으로 수행되었다.

<2009년 1월 21일자 온라인판, 인터넷주소>

http://jcs.biologists.org/content/vol122/issue3/cover.shtml

2009.01.29

조회수 25381

-

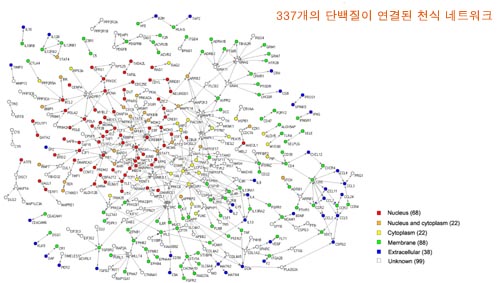

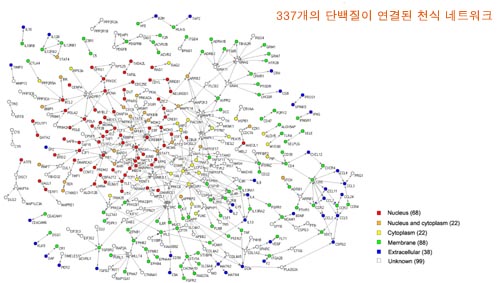

이도헌교수팀, 생물정보학적 연구를 통한 천식 발병 후보 유전자 발견

바이오및뇌공학과 이도헌 교수와 박사과정 황소현씨가 생물정보학 기법을 이용해 기존의 분자생물학적 연구 및 실험 결과에 나타난 천식 관련 단백질들의 상호작용을 분석, 천식 유발에 관여하는 후보 유전자군을 발굴했다.

이 연구결과는 국제학술지 "이론생물학저널(Journal of Theoretical Biology)"에 발표됐으며 기존 연구자료를 새로운 생물정보학 기법으로 분석해 신약 표적유전자를 발굴한 것이어서 신약연구 효율성 향상에 기여할 것으로 전망된다.

연구진은 세계 각국의 분자생물학적 연구자료가 담겨 있는 데이터베이스(OMIM, GEO)에서 천식과 관련 있는 단백질 606개를 찾아내고 이를 시스템 수준에서 연구하기 위해 생물정보학 기술을 이용해 단백질 상호작용 네트워크를 구성했다.

이는 단백질 사이의 상호작용을 연결선으로 표현한 것으로 여러 개의 단백질과 동시에 상호작용을 하는 단백질이 천식유발 단백질 네트워크에서 중요한 역할을 하는 "허브"로 간주된다.

질병과 관련된 질병유전자를 찾기 위해서 기존의 분자생물학적 연구를 통해 몇 가지 유전자들이 밝혀졌지만, 여러 가지 유전적인 요인과 환경적인 요인의 복합적인 작용으로 인해 나타나는 대부분의 복합 질병의 경우는 기존의 분자생물학적인 연구만으로 관련 유전자들을 찾아내기가 어렵다.

이도헌 교수는 "이런 복합적인 질병에서 중요한 역할을 하는 유전자를 찾아내려면 한 두 유전자와 질병의 관계를 조사하기 보다는 그 질병과 관련된 여러 유전자들의 연관성을 살펴보는 시스템 수준의 연구가 필요하다"고 말했다.

이도헌교수팀, 생물정보학적 연구를 통한 천식 발병 후보 유전자 발견

바이오및뇌공학과 이도헌 교수와 박사과정 황소현씨가 생물정보학 기법을 이용해 기존의 분자생물학적 연구 및 실험 결과에 나타난 천식 관련 단백질들의 상호작용을 분석, 천식 유발에 관여하는 후보 유전자군을 발굴했다.

이 연구결과는 국제학술지 "이론생물학저널(Journal of Theoretical Biology)"에 발표됐으며 기존 연구자료를 새로운 생물정보학 기법으로 분석해 신약 표적유전자를 발굴한 것이어서 신약연구 효율성 향상에 기여할 것으로 전망된다.

연구진은 세계 각국의 분자생물학적 연구자료가 담겨 있는 데이터베이스(OMIM, GEO)에서 천식과 관련 있는 단백질 606개를 찾아내고 이를 시스템 수준에서 연구하기 위해 생물정보학 기술을 이용해 단백질 상호작용 네트워크를 구성했다.

이는 단백질 사이의 상호작용을 연결선으로 표현한 것으로 여러 개의 단백질과 동시에 상호작용을 하는 단백질이 천식유발 단백질 네트워크에서 중요한 역할을 하는 "허브"로 간주된다.

질병과 관련된 질병유전자를 찾기 위해서 기존의 분자생물학적 연구를 통해 몇 가지 유전자들이 밝혀졌지만, 여러 가지 유전적인 요인과 환경적인 요인의 복합적인 작용으로 인해 나타나는 대부분의 복합 질병의 경우는 기존의 분자생물학적인 연구만으로 관련 유전자들을 찾아내기가 어렵다.

이도헌 교수는 "이런 복합적인 질병에서 중요한 역할을 하는 유전자를 찾아내려면 한 두 유전자와 질병의 관계를 조사하기 보다는 그 질병과 관련된 여러 유전자들의 연관성을 살펴보는 시스템 수준의 연구가 필요하다"고 말했다.

2008.07.01

조회수 23339

-

수면부족이 뇌의 기억능력을 심각하게 저하시킨다.

- 유승식(兪勝植) KAIST 바이오시스템학과 겸직교수 겸 하바드의대 교수, MRI를 통한 관련 실험결과 논문이 네이처 뉴로사이언스 온라인판에 게재

- 성장기 아동의 무리한 과외 스케줄에 의한 수면 부족은 생물학적인 학습능력 저하 낳을 수 있어 사람이 잠을 잘 못 자고 나거나, 밤을 샌 다음날에 일어난 일은 왜 잘 기억이 나지 않을까? MRI를 통한 실험결과, 수면부족이 뇌의 기억능력을 심각하게 떨어뜨린다는 내용의 논문이 美 유명잡지에 게재됐다.

KAIST(총장 서남표)는 KAIST 바이오시스템학과 겸직교수이자 美 하바드 의대 교수인 유승식(兪勝植, 37) 교수의 관련 논문이 네이처(Nature) 자매지인 네이처 뉴로사이언스(Neuroscience)의 2월12일자 온라인판에 게재되었다고 밝혔다.

兪 교수는 “수면부족 상태에서의 인간 기억능력 저하(A deficit in the ability to form new human memories without sleep)“라는 제목의 발표논문에서 기능 MRI(fMRI, Functional MRI)를 통한 연구결과,"잠을 잘 못 자고 나거나, 밤을 샌 다음날에 일어난 일은 왜 잘 기억이 나지 않을까?"라는 단순하면서도, 충분히 이해가 갈 만한 현상에 대하여, 부족한 수면은 새로운 기억의 생성/유지에 필요한 뇌의 마(Hippocampus)의 기능을 일시적으로 저하시킨다는 현상을 발견했다. 수면이 기억과 학습에 있어 필요한 기억강화(Consolidation)에 중요한 역할을 한다는 사실은 알려져 있었지만, 지금까지 새로운 정보(일화적 기억: Episodic Memory)를 습득함에 있어서의 수면의 역할에 대한 연구는 없었다.

兪 교수팀은 18세에서 30세사이의 건강한 피험자 28명을 14명씩 2개의 집단으로 나눈 후, 한 집단은 35시간 이상 수면을 취하지 못하게 하고 여러 개의 영상(사진)을 보여주며, 뇌기능을 fMRI를 통하여 관찰했다.

또 다른 대조 집단은 평상시대로 7시간에서 9시간의 충분한 수면을 취하게 한 후, fMRI실험에 참가시켰다. 이틀 후 이들은 다른 사진이 섞인 영상에서 자신이 보았던 사진을 구별할 수 있는 지를 검사했는데, 수면이 부족한 피험자들은 수면부족 상태에서 본 사진을 잘 기억하지 못했다. 정상 수면자에 비해 기억능력이 19%나 떨어지는 것으로 나타났다. 기억 습득 당시에 실시된 fMRI 결과는 수면부족이 해마의 기능을 일시적

으로 저하시킴을 보여줬다. 아울러 뇌의 시상(Thalamus)과 뇌줄기(brain stem, 뇌간)가 저하된 해마의 기능을 보조하는 현상도 목격됐다.

연구결과는 35시간 동안이라는 일시적 수면부족과 기억의 상관관계를 도출했지만, 장기간에 축적된 수면부족도, 인간의 기억(memory),그리고 전반적인 학습 (Learning)에 영향을 줄 수 있다는 가능성을 보여 주고 있다. 인간은 사회적 환경에 의해 수면을 줄일 수 밖에 없는 형편에 처해 있으므로, 연구결과가 내포하고 있는 잠재적 의미는 되새겨 볼만하다. 예로써, 성장기에 있는 아동들의 무리한 과외 스케줄에 의한 수면 부족은 바로 생물학적인 학습능력 저하를 낳을 수 있다는 것이다. 또한, 고령화 사회에서 수면장애에 기인하는 기억능력 감퇴 문제의 해결을 위해서도 수면에 관한 과학적이고 체계적인 연구와 능동적 대책을 필요하게 한다.

兪 교수는 “지난 2003년, KAIST 바이오시스템학과와 KAIST 뇌과학연구 센터의 협력하에 공동실험에 참가한 바 있다“며, ”KAIST가 보유하고 있는 MRI 환경하의 뇌파실험(EEG)가동 기술은 진보된 수면연구에 절대적으로 필요한 기술이다. 국제적 공동연구 환경 조성과 연구기금의 확보가 KAIST의 관련 연구역량을 널리 알릴 수 있는 초석이 될 것이다“라고 밝혔다.

뇌과학분야 연구는 그 중요성에도 불구하고 지금껏 한국에서는 관련 논문을 접하기가 쉽지 않았다. KAIST 겸직교수로 있는 兪 교수의 이번 네이처 자매지 논문발표는 KAIST가 국내 뇌과학 연구분야에서 중요한 역할을 하게 되는 계기가 될 것으로 보인다. 兪 교수는 매년 여름학기에는 KAIST에 머물면서 강의를 하고 있으며, 학생들과 같이 연구업무를 수행하고 있다. 현재 KAIST 바이오시스템학과 박사과정 학생의 지도교수도 맡고 있다.

용어설명

1) 해마 : 뇌의 밑부분에 위치하며, 인간의 기억과 학습에 있어 외부자극을 기억과 관련된 정보로 바꿔주고, 다른 중요한 뇌부분(뇌전엽)에 연결해 주는 중요한 역할을 한다.

2) 일화적 기억(Episodic Memory) : 개인의 경험과 밀착된 기억, 누구를 보았다든지, 무슨 소리를 들었다는 등의 기억. 의미기억(Semantic memory, 대상의 관계나 단어의 의미기억)과는 구별되지만, 해마는 일반적으로 모든 장기적 기억에 관련된다.

3) 시상(THAlamus) : 뇌 회로연결에서의 스위치보드로서, 뇌의 전반적 회로 연결체계를 통제한다.

4) 뇌 줄기(Brain stem): 말그대로 척추와 뇌를 연결하여주며, 소뇌(cerebellum)와 연결되어 인간의 기본적이고 원초적인 기능을 수행하게 도와준다.

수면부족이 뇌의 기억능력을 심각하게 저하시킨다.

- 유승식(兪勝植) KAIST 바이오시스템학과 겸직교수 겸 하바드의대 교수, MRI를 통한 관련 실험결과 논문이 네이처 뉴로사이언스 온라인판에 게재

- 성장기 아동의 무리한 과외 스케줄에 의한 수면 부족은 생물학적인 학습능력 저하 낳을 수 있어 사람이 잠을 잘 못 자고 나거나, 밤을 샌 다음날에 일어난 일은 왜 잘 기억이 나지 않을까? MRI를 통한 실험결과, 수면부족이 뇌의 기억능력을 심각하게 떨어뜨린다는 내용의 논문이 美 유명잡지에 게재됐다.

KAIST(총장 서남표)는 KAIST 바이오시스템학과 겸직교수이자 美 하바드 의대 교수인 유승식(兪勝植, 37) 교수의 관련 논문이 네이처(Nature) 자매지인 네이처 뉴로사이언스(Neuroscience)의 2월12일자 온라인판에 게재되었다고 밝혔다.

兪 교수는 “수면부족 상태에서의 인간 기억능력 저하(A deficit in the ability to form new human memories without sleep)“라는 제목의 발표논문에서 기능 MRI(fMRI, Functional MRI)를 통한 연구결과,"잠을 잘 못 자고 나거나, 밤을 샌 다음날에 일어난 일은 왜 잘 기억이 나지 않을까?"라는 단순하면서도, 충분히 이해가 갈 만한 현상에 대하여, 부족한 수면은 새로운 기억의 생성/유지에 필요한 뇌의 마(Hippocampus)의 기능을 일시적으로 저하시킨다는 현상을 발견했다. 수면이 기억과 학습에 있어 필요한 기억강화(Consolidation)에 중요한 역할을 한다는 사실은 알려져 있었지만, 지금까지 새로운 정보(일화적 기억: Episodic Memory)를 습득함에 있어서의 수면의 역할에 대한 연구는 없었다.

兪 교수팀은 18세에서 30세사이의 건강한 피험자 28명을 14명씩 2개의 집단으로 나눈 후, 한 집단은 35시간 이상 수면을 취하지 못하게 하고 여러 개의 영상(사진)을 보여주며, 뇌기능을 fMRI를 통하여 관찰했다.

또 다른 대조 집단은 평상시대로 7시간에서 9시간의 충분한 수면을 취하게 한 후, fMRI실험에 참가시켰다. 이틀 후 이들은 다른 사진이 섞인 영상에서 자신이 보았던 사진을 구별할 수 있는 지를 검사했는데, 수면이 부족한 피험자들은 수면부족 상태에서 본 사진을 잘 기억하지 못했다. 정상 수면자에 비해 기억능력이 19%나 떨어지는 것으로 나타났다. 기억 습득 당시에 실시된 fMRI 결과는 수면부족이 해마의 기능을 일시적

으로 저하시킴을 보여줬다. 아울러 뇌의 시상(Thalamus)과 뇌줄기(brain stem, 뇌간)가 저하된 해마의 기능을 보조하는 현상도 목격됐다.

연구결과는 35시간 동안이라는 일시적 수면부족과 기억의 상관관계를 도출했지만, 장기간에 축적된 수면부족도, 인간의 기억(memory),그리고 전반적인 학습 (Learning)에 영향을 줄 수 있다는 가능성을 보여 주고 있다. 인간은 사회적 환경에 의해 수면을 줄일 수 밖에 없는 형편에 처해 있으므로, 연구결과가 내포하고 있는 잠재적 의미는 되새겨 볼만하다. 예로써, 성장기에 있는 아동들의 무리한 과외 스케줄에 의한 수면 부족은 바로 생물학적인 학습능력 저하를 낳을 수 있다는 것이다. 또한, 고령화 사회에서 수면장애에 기인하는 기억능력 감퇴 문제의 해결을 위해서도 수면에 관한 과학적이고 체계적인 연구와 능동적 대책을 필요하게 한다.

兪 교수는 “지난 2003년, KAIST 바이오시스템학과와 KAIST 뇌과학연구 센터의 협력하에 공동실험에 참가한 바 있다“며, ”KAIST가 보유하고 있는 MRI 환경하의 뇌파실험(EEG)가동 기술은 진보된 수면연구에 절대적으로 필요한 기술이다. 국제적 공동연구 환경 조성과 연구기금의 확보가 KAIST의 관련 연구역량을 널리 알릴 수 있는 초석이 될 것이다“라고 밝혔다.

뇌과학분야 연구는 그 중요성에도 불구하고 지금껏 한국에서는 관련 논문을 접하기가 쉽지 않았다. KAIST 겸직교수로 있는 兪 교수의 이번 네이처 자매지 논문발표는 KAIST가 국내 뇌과학 연구분야에서 중요한 역할을 하게 되는 계기가 될 것으로 보인다. 兪 교수는 매년 여름학기에는 KAIST에 머물면서 강의를 하고 있으며, 학생들과 같이 연구업무를 수행하고 있다. 현재 KAIST 바이오시스템학과 박사과정 학생의 지도교수도 맡고 있다.

용어설명

1) 해마 : 뇌의 밑부분에 위치하며, 인간의 기억과 학습에 있어 외부자극을 기억과 관련된 정보로 바꿔주고, 다른 중요한 뇌부분(뇌전엽)에 연결해 주는 중요한 역할을 한다.

2) 일화적 기억(Episodic Memory) : 개인의 경험과 밀착된 기억, 누구를 보았다든지, 무슨 소리를 들었다는 등의 기억. 의미기억(Semantic memory, 대상의 관계나 단어의 의미기억)과는 구별되지만, 해마는 일반적으로 모든 장기적 기억에 관련된다.

3) 시상(THAlamus) : 뇌 회로연결에서의 스위치보드로서, 뇌의 전반적 회로 연결체계를 통제한다.

4) 뇌 줄기(Brain stem): 말그대로 척추와 뇌를 연결하여주며, 소뇌(cerebellum)와 연결되어 인간의 기본적이고 원초적인 기능을 수행하게 도와준다.

2007.03.01

조회수 30173

-

이상엽 교수, 네이처 바이오테크놀로지 초청논문 게재

“바이오플라스틱 상용화 시대 도래”

네이처 바이오테크놀로지 10월호 초청논문에서 전문가로서의 의견 밝혀..

독일의 훔볼트 베를린대 프리드리히 교수와 뮌스터대학의 스타인뷔헬 교수팀은 바이오플라스틱 생산의 대표 미생물인 랄스토니아 유트로파 (Ralstonia eutropha)균의 전체 게놈서열을 밝히고, 네이처 바이오테크놀로지 10월호에 논문을 발표했다. 플라스틱 생산 대표 미생물의 전체 게놈 서열이 밝혀짐에 따라 보다 체계적인 시스템 수준에서의 균주개량을 통해 바이오플라스틱의 효율적인 생산이 가능해 질 것으로 예측된다.

네이처 바이오테크놀로지社는 이 논문에 대해 해당분야의 세계적 전문가인 KAIST 생명화학공학과 이상엽(李相燁, 42세) LG화학 석좌교수에게 게놈 서열 해독에 따른 앞으로의 바이오플라스틱 생산에 관한 전문가 분석논문을 의뢰했으며, 李 교수는 지난 10일 발간된 네이처 바이오테크놀로지 10월호 ‘뉴스와 전망(News and Views)’에서 “랄스토니아균의 게놈 해독은 다양한 오믹스와 가상세포를 통한 시뮬레이션, 그리고 게놈 수준에서의 엔지니어링을 결합하여 시스템 수준에서 균주를 개량할 수 있는 토대가 마련되었음을 의미한다”라며, “앞으로 플라스틱을 구성하는 물질을 자유자재로 바꿔 우리가 원하는 물성을 가진 플라스틱의 생산이 가능할 것이며, 대사 흐름의 최적화를 통해 이제까지 보고된 것보다도 훨씬 효율적이고 경제적인 바이오플라스틱의 생산이 가능해 질 것이다”라고 밝혔다.

李 교수는 그간 바이오플라스틱 관련 SCI논문만도 70여편을 발표한 이 분야의 세계적 전문가다. 1996년 트렌즈 인 바이오테크놀로지 (Trends in Biotechnology)에 “플라스틱 박테리아 (Plastic Bacteria)”라는 신조어를 발표했으며, 1997년에도 네이처 바이오테크놀로지에 대장균 플라스틱에 관한 전문가 논문을 게재한 바 있다. 현재, 과학기술부의 시스템생물학연구개발 사업에서 시스템 기법을 동원한 연구의 응용 예로서 바이오플라스틱 생산 균주 개량 연구를 수행 중이다.

네이처 바이오테크놀로지 10월호 ‘뉴스와 전망(News and Views)’난에 게재된 미생물 플라스틱 관련 이상엽 교수 논문 내용

- 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)는 자연계에 존재하는 수많은 미생물들이 탄소원은 풍부하지만 다른 성장인자가 부족할 경우 자신의 세포내부에 에너지 저장물질로 축적하는 고분자이다. 이 PHA고분자는 그 고분자를 구성하고 있는 단량체(단위 화학물질)가 에스터 결합을 하고 있는 폴리에스터로서 20여년 전부터 전 세계적으로 많은 연구가 되어왔다. 하지만, PHA는 물성이 석유화학 유래의 플라스틱보다 좋지 않고, 생산 단가가 매우 높아 상용화는 되지 못했던 실정이다. 1980년대 PHA의 생산 가격은 kg당 15불 정도로서 그 당시 폴리프로필렌 가격의 20배나 되었기 때문이다. KAIST 생명화학공학과 BK21사업단 이상엽 LG화학석좌교수는 과학기술부의 지원으로 대사공학과 발효공정의 결합을 통한 미생물 플라스틱의 효율적인 생산에 관한 연구를 수행하여 왔으며, PHA생산 단가를 kg당 2-3불 정도로 낮추는 공정을 개발한 바 있다. 플라스틱을 꽉 채울 정도로 효율적인 PHA 생산 박테리아를 개발하여 “플라스틱 박테리아”라고 명명한 바 있다.

- 지난 2년여 동안 유가가 유래 없이 고공행진을 함에 따라 전 세계적으로 바이오기반 에너지 및 화학물질의 생산에 관한 연구가 활발히 진행 중이다. PHA도 그간 경제성과 물성의 취약점 때문에 연구가 시들해 졌다가, 최근 다시 각광을 받고 있다. 이번 10월호 네이처 바이오테크놀로지에 독일의 연구팀이 발표한 플라스틱 생산 미생물의 대표주자 랄스토니아 유트로파(Ralstonia eutropha)의 게놈 해독 결과는 시사하는 바가 크다. 즉, 그 박테리아의 대사 활동에 관한 청사진을 얻게 됨으로서 보다 체계적인 균주개량이 가능해 지는 것을 의미한다.

- 네이처 바이오테크놀로지는 바로 이 점을 주목하여 이상엽 교수에게 전문가의 분석 논문을 의뢰하였고, 이 교수는 현재 KAIST에서 활발하게 수행하고 있는 시스템생명공학 기법의 적용을 통해 미생물 플라스틱 생산의 획기적인 발전이 있을 것이라고 분석했다. 본 논문에서 李 교수는 “게놈 서열이 밝혀짐에 따라, 게놈수준에서의 대사회로 네트워크 구축이 가능해 졌고, 시뮬레이션을 행할 수 있어, 수많은 시행착오와 실험을 가상의 실험으로 빠르게 대체할 수 있게 되었으며, 이러한 결과를 실제 다양한 전사체, 단백체, 대사체 등 오믹스 결과와 융합 해석함으로서 보다 효율적인 균주의 개발이 가능하다”고 밝혔다. 또한, 플라스틱의 효율적인 생산 뿐 아니라 우리가 사용하고자 하는 용도에 맞는 물성을 가지는 “주문제작(tailor-made) PHA”의 생산도 대사공학을 통해 가능해 질 것으로 예측하였다. 그 외에도 李 교수가 전 세계 특허를 보유하고 있는 광학적으로 순수한 하이드록시카르복실산 생산연구도 탄력을 받게 되었으며, 그 외 이 균주의 특징을 살려 생물학적 수소생산, 방향족 화합물의 생산, 분해 및 응용 등에서도 기술적 발전이 빠르게 일어날 것으로 전망하였다.

- 세계적으로는 최근 미국의 메타볼릭스사와 ADM사가 손을 잡고 PHA의 상용화 수준 생산에 돌입하였고, 풍부한 천연자원의 브라질에서도 바이오에탄올에 이어 PHA를 상용화하고 있다. 그 외 전통적으로 이 분야 연구를 많이 해온 일본과 독일, 그리고 풍부한 바이오매스를 가진 호주에서도 지속적인 상용화 연구를 수행 중이다. 李 교수는 “대표적인 바이오플라스틱 생산 미생물의 게놈 서열이 밝혀짐으로서 효율적인 생산 시스템의 개발을 통한 각국의 상용화 경쟁이 더욱 치열해 질 것”으로 전망했다.

- 李 교수는 이렇게 효율적으로 PHA를 생산할 수 있는 것이 가능해 짐에 따라, 다양한 재생가능한 원료(셀룰로우즈, 전분, 설탕 등)로부터 미생물 발효에 의한 플라스틱의 생산이 보다 본격적으로 진행될 것으로 전망하고, 기존 화학물질의 바이오 기반 생산 기술(white biotechnology)가 보다 더 탄력을 받을 것으로 전망하며, 이에 따라 “우리나라도 일부 시스템 대사공학 기술의 우위를 바탕으로 자원 강대국들과의 전략적 제휴 등을 통해 바이오기반 화학물질 생산 기술과 산업의 확보에 박차를 가해야 할 것”이라고 말했다.

- 네이처 바이오테크놀로지의 ‘뉴스와 전망(News and Views)’은 그 해당 호에 게재되는 논문들 중 영향력이 큰 몇 편의 논문에 대하여 그 분야 세계 최고의 전문가에게 분석을 의뢰하여 초청 논문을 게재하는 섹션으로, KAIST 이상엽 교수는 바이오플라스틱과 관련하여 1997년 1월호에 “대장균이 플라스틱 시대로 접어들다”에 이어 이번 2006년 10월호에 “바이오플라스틱 생산을 해독하다”라는 전문가 분석 논문을 게재하였다.

이상엽 교수, 네이처 바이오테크놀로지 초청논문 게재

“바이오플라스틱 상용화 시대 도래”

네이처 바이오테크놀로지 10월호 초청논문에서 전문가로서의 의견 밝혀..

독일의 훔볼트 베를린대 프리드리히 교수와 뮌스터대학의 스타인뷔헬 교수팀은 바이오플라스틱 생산의 대표 미생물인 랄스토니아 유트로파 (Ralstonia eutropha)균의 전체 게놈서열을 밝히고, 네이처 바이오테크놀로지 10월호에 논문을 발표했다. 플라스틱 생산 대표 미생물의 전체 게놈 서열이 밝혀짐에 따라 보다 체계적인 시스템 수준에서의 균주개량을 통해 바이오플라스틱의 효율적인 생산이 가능해 질 것으로 예측된다.

네이처 바이오테크놀로지社는 이 논문에 대해 해당분야의 세계적 전문가인 KAIST 생명화학공학과 이상엽(李相燁, 42세) LG화학 석좌교수에게 게놈 서열 해독에 따른 앞으로의 바이오플라스틱 생산에 관한 전문가 분석논문을 의뢰했으며, 李 교수는 지난 10일 발간된 네이처 바이오테크놀로지 10월호 ‘뉴스와 전망(News and Views)’에서 “랄스토니아균의 게놈 해독은 다양한 오믹스와 가상세포를 통한 시뮬레이션, 그리고 게놈 수준에서의 엔지니어링을 결합하여 시스템 수준에서 균주를 개량할 수 있는 토대가 마련되었음을 의미한다”라며, “앞으로 플라스틱을 구성하는 물질을 자유자재로 바꿔 우리가 원하는 물성을 가진 플라스틱의 생산이 가능할 것이며, 대사 흐름의 최적화를 통해 이제까지 보고된 것보다도 훨씬 효율적이고 경제적인 바이오플라스틱의 생산이 가능해 질 것이다”라고 밝혔다.

李 교수는 그간 바이오플라스틱 관련 SCI논문만도 70여편을 발표한 이 분야의 세계적 전문가다. 1996년 트렌즈 인 바이오테크놀로지 (Trends in Biotechnology)에 “플라스틱 박테리아 (Plastic Bacteria)”라는 신조어를 발표했으며, 1997년에도 네이처 바이오테크놀로지에 대장균 플라스틱에 관한 전문가 논문을 게재한 바 있다. 현재, 과학기술부의 시스템생물학연구개발 사업에서 시스템 기법을 동원한 연구의 응용 예로서 바이오플라스틱 생산 균주 개량 연구를 수행 중이다.

네이처 바이오테크놀로지 10월호 ‘뉴스와 전망(News and Views)’난에 게재된 미생물 플라스틱 관련 이상엽 교수 논문 내용

- 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)는 자연계에 존재하는 수많은 미생물들이 탄소원은 풍부하지만 다른 성장인자가 부족할 경우 자신의 세포내부에 에너지 저장물질로 축적하는 고분자이다. 이 PHA고분자는 그 고분자를 구성하고 있는 단량체(단위 화학물질)가 에스터 결합을 하고 있는 폴리에스터로서 20여년 전부터 전 세계적으로 많은 연구가 되어왔다. 하지만, PHA는 물성이 석유화학 유래의 플라스틱보다 좋지 않고, 생산 단가가 매우 높아 상용화는 되지 못했던 실정이다. 1980년대 PHA의 생산 가격은 kg당 15불 정도로서 그 당시 폴리프로필렌 가격의 20배나 되었기 때문이다. KAIST 생명화학공학과 BK21사업단 이상엽 LG화학석좌교수는 과학기술부의 지원으로 대사공학과 발효공정의 결합을 통한 미생물 플라스틱의 효율적인 생산에 관한 연구를 수행하여 왔으며, PHA생산 단가를 kg당 2-3불 정도로 낮추는 공정을 개발한 바 있다. 플라스틱을 꽉 채울 정도로 효율적인 PHA 생산 박테리아를 개발하여 “플라스틱 박테리아”라고 명명한 바 있다.

- 지난 2년여 동안 유가가 유래 없이 고공행진을 함에 따라 전 세계적으로 바이오기반 에너지 및 화학물질의 생산에 관한 연구가 활발히 진행 중이다. PHA도 그간 경제성과 물성의 취약점 때문에 연구가 시들해 졌다가, 최근 다시 각광을 받고 있다. 이번 10월호 네이처 바이오테크놀로지에 독일의 연구팀이 발표한 플라스틱 생산 미생물의 대표주자 랄스토니아 유트로파(Ralstonia eutropha)의 게놈 해독 결과는 시사하는 바가 크다. 즉, 그 박테리아의 대사 활동에 관한 청사진을 얻게 됨으로서 보다 체계적인 균주개량이 가능해 지는 것을 의미한다.

- 네이처 바이오테크놀로지는 바로 이 점을 주목하여 이상엽 교수에게 전문가의 분석 논문을 의뢰하였고, 이 교수는 현재 KAIST에서 활발하게 수행하고 있는 시스템생명공학 기법의 적용을 통해 미생물 플라스틱 생산의 획기적인 발전이 있을 것이라고 분석했다. 본 논문에서 李 교수는 “게놈 서열이 밝혀짐에 따라, 게놈수준에서의 대사회로 네트워크 구축이 가능해 졌고, 시뮬레이션을 행할 수 있어, 수많은 시행착오와 실험을 가상의 실험으로 빠르게 대체할 수 있게 되었으며, 이러한 결과를 실제 다양한 전사체, 단백체, 대사체 등 오믹스 결과와 융합 해석함으로서 보다 효율적인 균주의 개발이 가능하다”고 밝혔다. 또한, 플라스틱의 효율적인 생산 뿐 아니라 우리가 사용하고자 하는 용도에 맞는 물성을 가지는 “주문제작(tailor-made) PHA”의 생산도 대사공학을 통해 가능해 질 것으로 예측하였다. 그 외에도 李 교수가 전 세계 특허를 보유하고 있는 광학적으로 순수한 하이드록시카르복실산 생산연구도 탄력을 받게 되었으며, 그 외 이 균주의 특징을 살려 생물학적 수소생산, 방향족 화합물의 생산, 분해 및 응용 등에서도 기술적 발전이 빠르게 일어날 것으로 전망하였다.

- 세계적으로는 최근 미국의 메타볼릭스사와 ADM사가 손을 잡고 PHA의 상용화 수준 생산에 돌입하였고, 풍부한 천연자원의 브라질에서도 바이오에탄올에 이어 PHA를 상용화하고 있다. 그 외 전통적으로 이 분야 연구를 많이 해온 일본과 독일, 그리고 풍부한 바이오매스를 가진 호주에서도 지속적인 상용화 연구를 수행 중이다. 李 교수는 “대표적인 바이오플라스틱 생산 미생물의 게놈 서열이 밝혀짐으로서 효율적인 생산 시스템의 개발을 통한 각국의 상용화 경쟁이 더욱 치열해 질 것”으로 전망했다.

- 李 교수는 이렇게 효율적으로 PHA를 생산할 수 있는 것이 가능해 짐에 따라, 다양한 재생가능한 원료(셀룰로우즈, 전분, 설탕 등)로부터 미생물 발효에 의한 플라스틱의 생산이 보다 본격적으로 진행될 것으로 전망하고, 기존 화학물질의 바이오 기반 생산 기술(white biotechnology)가 보다 더 탄력을 받을 것으로 전망하며, 이에 따라 “우리나라도 일부 시스템 대사공학 기술의 우위를 바탕으로 자원 강대국들과의 전략적 제휴 등을 통해 바이오기반 화학물질 생산 기술과 산업의 확보에 박차를 가해야 할 것”이라고 말했다.

- 네이처 바이오테크놀로지의 ‘뉴스와 전망(News and Views)’은 그 해당 호에 게재되는 논문들 중 영향력이 큰 몇 편의 논문에 대하여 그 분야 세계 최고의 전문가에게 분석을 의뢰하여 초청 논문을 게재하는 섹션으로, KAIST 이상엽 교수는 바이오플라스틱과 관련하여 1997년 1월호에 “대장균이 플라스틱 시대로 접어들다”에 이어 이번 2006년 10월호에 “바이오플라스틱 생산을 해독하다”라는 전문가 분석 논문을 게재하였다.

2006.10.18

조회수 30285

-

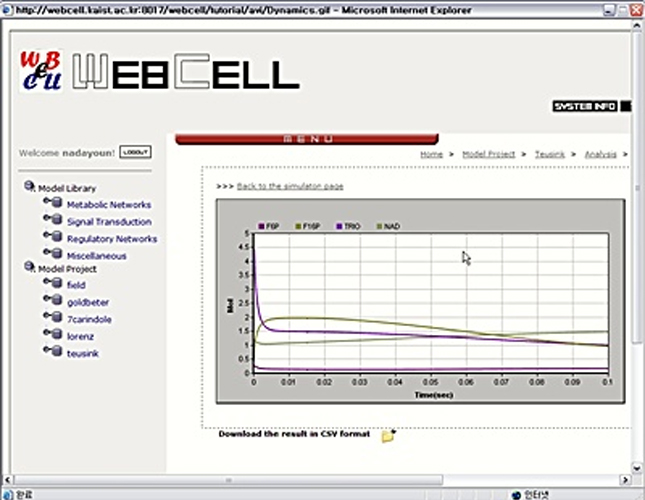

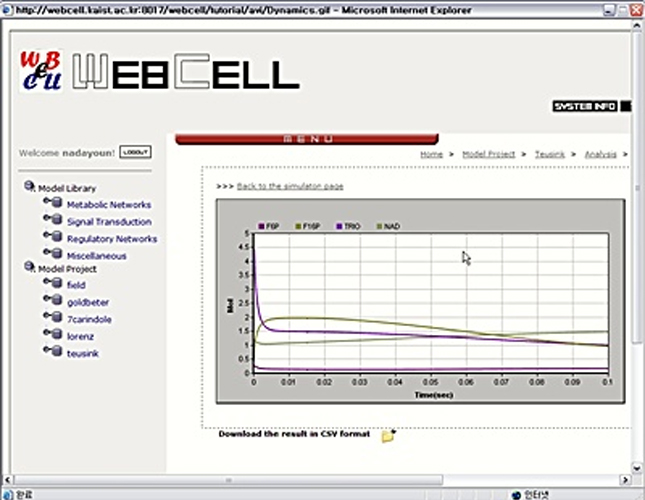

웹 기반 가상세포 분석시스템 WebCell 개발 공개

-생물정보학 관련 전문 학술지인 바이오인포메틱스지 5월호에 게재 -

과학기술부 특정연구개발사업『시스템생물학연구사업』에 참여하고 있는 KAIST 이상엽, 박선원 교수팀은 생명체의 대사 및 신호전달 기능과 특성의 동적 분석을 위한 웹 기반 소프트웨어 ‘WebCell 시스템’을 개발하여 공개했다.

이 시스템은 현재까지 전 세계적으로 개발된 생체 및 세포 동적 모사 시스템 중 가장 다양한 기능을 제공하는 것으로 시스템 생물학 연구의 국제 공동체인 SBML에 등록되어 공개되며, 연구결과는 영국 옥스퍼드대학 출판사 발간 생물정보학 관련 전문 학술지인 바이오인포메틱스 (Bioinformatics)지 5월호에 게재되었다.

KAIST(한국과학기술원) 생명화학공학과 이상엽(李相燁, 42, LG화학 석좌교수, 생물정보연구센터 소장), 박선원(朴善遠, 58)교수팀은 과학기술부 특정연구개발사업의『시스템생물학연구개발사업』지원을 받아 다양한 생명현상의 정성 정량적 동적모사가 가능한 웹기반 가상세포 “WebCell”을 개발하여 전 세계에 공개했다.

WebCell은 세포 내에서 일어나는 반응들에 대한 결과 예측 뿐 만아니라, 시간에 따른 변화들을 보여주는 동적 분석을 상세한 설명을 따라 인터넷 상에서 쉽게 수행할 수 있다. 또한, 기존 가상세포 소프트웨어의 프로그램마다 다른 형식으로 이루어져 사용에 어려움이 많던 파일들도 자유롭게 원하는 양식으로 변환이 가능하도록 하여, 연구 과정과 결과를 공유하여 더 빠르고 효율적인 연구가 가능해졌다.

또한, 인터넷 상에서 생물학적 네트워크를 모델링하고 만들어진 모델을 저장 및 교환할 수 있으며, 열역학 정보를 이용한 모델 검증, 변수 추정, 구조적 경로 분석 및 대사 조절 분석, 동적 시각화 등을 통한 네트워크의 체계적인 분석 기능을 통합적으로 제공한다.

그리고 기존에 발표된 모델들의 라이브러리도 제공하며 이용자가 자신의 ID로 접속할 수 있는 개인 라이브러리도 가질 수 있으므로, 가상세포 연구에 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

WebCell이 발표되자마자 시스템 생물학 연구 국제공동체인 SBML(http://sbml.org)에 등록되어 공개되었으며, 연구결과는생물정보학 분야 전문 국제 학술지인 영국 옥스퍼드대학 출판사 발간 바이오인포메틱스(Bioinformatics)지 5월호에 게재되었다.

이상엽 교수는 “향후 대사 흐름 분석 프로그램인 MetaFluxNet, 대사흐름분석 언어인 MFAML, 대사네트워크 전문 데이터베이스인 BioSilico와 연동하여 업그레이드 된 버전의 WebCell을 개발할 예정이며, 궁극적으로 이 모두가 통합된 가상세포를 개발할 예정이다”라고 밝혔다.

WebCell 시스템은 웹브라우저를 통해 http://webcell.kaist.ac.kr 이나 http://www.webcell.org로 접속하여 사용자 계정을 획득한 뒤 이용할 수 있다.

<용어설명>

* SBML(Systems Biology Markup Language): XML을 기반으로 한 언어의 일종으로, 각기 다른 시스템 생물학 소프트웨어간의 가상 세포 모델의 교환을 용이하게 하기 위해 제안된 표준이다. 현재는 국제 공동 프로젝트로 발전하여, 전 세계 60여개 프로젝트가 이 사업에 공동으로 참여하고 있다.

<< WebCell 사용 샘플그림>>

웹 기반 가상세포 분석시스템 WebCell 개발 공개

-생물정보학 관련 전문 학술지인 바이오인포메틱스지 5월호에 게재 -

과학기술부 특정연구개발사업『시스템생물학연구사업』에 참여하고 있는 KAIST 이상엽, 박선원 교수팀은 생명체의 대사 및 신호전달 기능과 특성의 동적 분석을 위한 웹 기반 소프트웨어 ‘WebCell 시스템’을 개발하여 공개했다.

이 시스템은 현재까지 전 세계적으로 개발된 생체 및 세포 동적 모사 시스템 중 가장 다양한 기능을 제공하는 것으로 시스템 생물학 연구의 국제 공동체인 SBML에 등록되어 공개되며, 연구결과는 영국 옥스퍼드대학 출판사 발간 생물정보학 관련 전문 학술지인 바이오인포메틱스 (Bioinformatics)지 5월호에 게재되었다.

KAIST(한국과학기술원) 생명화학공학과 이상엽(李相燁, 42, LG화학 석좌교수, 생물정보연구센터 소장), 박선원(朴善遠, 58)교수팀은 과학기술부 특정연구개발사업의『시스템생물학연구개발사업』지원을 받아 다양한 생명현상의 정성 정량적 동적모사가 가능한 웹기반 가상세포 “WebCell”을 개발하여 전 세계에 공개했다.

WebCell은 세포 내에서 일어나는 반응들에 대한 결과 예측 뿐 만아니라, 시간에 따른 변화들을 보여주는 동적 분석을 상세한 설명을 따라 인터넷 상에서 쉽게 수행할 수 있다. 또한, 기존 가상세포 소프트웨어의 프로그램마다 다른 형식으로 이루어져 사용에 어려움이 많던 파일들도 자유롭게 원하는 양식으로 변환이 가능하도록 하여, 연구 과정과 결과를 공유하여 더 빠르고 효율적인 연구가 가능해졌다.

또한, 인터넷 상에서 생물학적 네트워크를 모델링하고 만들어진 모델을 저장 및 교환할 수 있으며, 열역학 정보를 이용한 모델 검증, 변수 추정, 구조적 경로 분석 및 대사 조절 분석, 동적 시각화 등을 통한 네트워크의 체계적인 분석 기능을 통합적으로 제공한다.

그리고 기존에 발표된 모델들의 라이브러리도 제공하며 이용자가 자신의 ID로 접속할 수 있는 개인 라이브러리도 가질 수 있으므로, 가상세포 연구에 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

WebCell이 발표되자마자 시스템 생물학 연구 국제공동체인 SBML(http://sbml.org)에 등록되어 공개되었으며, 연구결과는생물정보학 분야 전문 국제 학술지인 영국 옥스퍼드대학 출판사 발간 바이오인포메틱스(Bioinformatics)지 5월호에 게재되었다.

이상엽 교수는 “향후 대사 흐름 분석 프로그램인 MetaFluxNet, 대사흐름분석 언어인 MFAML, 대사네트워크 전문 데이터베이스인 BioSilico와 연동하여 업그레이드 된 버전의 WebCell을 개발할 예정이며, 궁극적으로 이 모두가 통합된 가상세포를 개발할 예정이다”라고 밝혔다.

WebCell 시스템은 웹브라우저를 통해 http://webcell.kaist.ac.kr 이나 http://www.webcell.org로 접속하여 사용자 계정을 획득한 뒤 이용할 수 있다.

<용어설명>

* SBML(Systems Biology Markup Language): XML을 기반으로 한 언어의 일종으로, 각기 다른 시스템 생물학 소프트웨어간의 가상 세포 모델의 교환을 용이하게 하기 위해 제안된 표준이다. 현재는 국제 공동 프로젝트로 발전하여, 전 세계 60여개 프로젝트가 이 사업에 공동으로 참여하고 있다.

<< WebCell 사용 샘플그림>>

2006.04.28

조회수 23919

-

생명화공 장호남 교수팀, 음식물 쓰레기 완전 소멸기술 개발

- 한국 아파트에도 선진국 형 無수거 시스템 도입 가능해져

- 지하실에 완전 밀폐식 소규모 시설 설치로 위생적 처리 가능

- 현장 실험 성공, 국내 특허 취득, 미국 등 국제 특허 출원 중

아파트 주방에서 나오는 음식물 쓰레기를 수거하지 않고 소규모 처리 시설만으로 효과적으로 정화할 수 있는 획기적인 기술이 개발되었다.

생명화학공학과 장호남(張虎男, 61) 교수팀은 공동주택 주방에서 분쇄기(디스포저)를 통해 음식물 쓰레기를 분쇄한 뒤, 지하실에 설치된 완전 밀폐식 소규모 처리조에서 정화해 생활하수와 함께 배출할 수 있는 처리 기술(HEROS)을 개발했다고 밝혔다.

이 기술은 미세스크린 고속분리장치에서 하수를 분리 배출하고, 분리된 음식물쓰레기는 고농도 미생물 반응기에서 혐기성 소멸 처리법을 통해 정화한다. 이 처리법은 에너지 소모가 거의 없으며 화학 약품을 전혀 사용하지 않는 친환경적인 정화 기술이다.

주방에 설치된 디스포저로 분쇄된 후 0.1~0.3mm 크기의 미세 스크린 고속분리장치로 분리된 하수는 BOD 150mg/L. SS250mg/L로 추가 처리 없이 도시 하수관로로 바로 배출할 수 있다. 이는 일본에서 정한 도시 하수관로 배출기준인 BOD 300mg/L. SS 300mg/L 보다 훨씬 낮은 수치다. 이렇게 처리된 하수는 분쇄기 처리 기법에 의한 처리 시에 문제가 되는 하수관로 침적을 일으키지 않으며, 하수 종말 처리장 용량에도 전혀 영향을 미치지 않는다.

또한, 아파트에서 음식물 쓰레기를 처리하는 전용 하수관의 별도 설치 없이 기존의 하수관을 사용할 수 있어 신설 아파트는 물론이고 기존 아파트에도 활용이 가능한 기술로 평가되고 있다.

지난 3월부터 9개월간 張 교수팀은 KAIST 교수 아파트에서 이 음식물 쓰레기 처리 기술 현장 실험을 실시하여 성공적인 결과를 얻었다. 이 실험 결과를 바탕으로 내년에는 서울 강남 소재 아파트에서 실용화 추진을 위한 본격적인 실증 실험을 실시할 예정이다.

張 교수는 “HEROS 처리 기술이 본격적으로 활용되면 음식물 쓰레기가 더 이상 생활에 불편과 환경을 오염시키는 것을 막을 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이 연구결과는 최근 국내 특허를 취득했으며, 미국, 일본, 싱가폴 등에 국제 특허를 출원 중에 있다.

<HEROS공정도>

생명화공 장호남 교수팀, 음식물 쓰레기 완전 소멸기술 개발

- 한국 아파트에도 선진국 형 無수거 시스템 도입 가능해져

- 지하실에 완전 밀폐식 소규모 시설 설치로 위생적 처리 가능

- 현장 실험 성공, 국내 특허 취득, 미국 등 국제 특허 출원 중

아파트 주방에서 나오는 음식물 쓰레기를 수거하지 않고 소규모 처리 시설만으로 효과적으로 정화할 수 있는 획기적인 기술이 개발되었다.

생명화학공학과 장호남(張虎男, 61) 교수팀은 공동주택 주방에서 분쇄기(디스포저)를 통해 음식물 쓰레기를 분쇄한 뒤, 지하실에 설치된 완전 밀폐식 소규모 처리조에서 정화해 생활하수와 함께 배출할 수 있는 처리 기술(HEROS)을 개발했다고 밝혔다.

이 기술은 미세스크린 고속분리장치에서 하수를 분리 배출하고, 분리된 음식물쓰레기는 고농도 미생물 반응기에서 혐기성 소멸 처리법을 통해 정화한다. 이 처리법은 에너지 소모가 거의 없으며 화학 약품을 전혀 사용하지 않는 친환경적인 정화 기술이다.

주방에 설치된 디스포저로 분쇄된 후 0.1~0.3mm 크기의 미세 스크린 고속분리장치로 분리된 하수는 BOD 150mg/L. SS250mg/L로 추가 처리 없이 도시 하수관로로 바로 배출할 수 있다. 이는 일본에서 정한 도시 하수관로 배출기준인 BOD 300mg/L. SS 300mg/L 보다 훨씬 낮은 수치다. 이렇게 처리된 하수는 분쇄기 처리 기법에 의한 처리 시에 문제가 되는 하수관로 침적을 일으키지 않으며, 하수 종말 처리장 용량에도 전혀 영향을 미치지 않는다.

또한, 아파트에서 음식물 쓰레기를 처리하는 전용 하수관의 별도 설치 없이 기존의 하수관을 사용할 수 있어 신설 아파트는 물론이고 기존 아파트에도 활용이 가능한 기술로 평가되고 있다.

지난 3월부터 9개월간 張 교수팀은 KAIST 교수 아파트에서 이 음식물 쓰레기 처리 기술 현장 실험을 실시하여 성공적인 결과를 얻었다. 이 실험 결과를 바탕으로 내년에는 서울 강남 소재 아파트에서 실용화 추진을 위한 본격적인 실증 실험을 실시할 예정이다.

張 교수는 “HEROS 처리 기술이 본격적으로 활용되면 음식물 쓰레기가 더 이상 생활에 불편과 환경을 오염시키는 것을 막을 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이 연구결과는 최근 국내 특허를 취득했으며, 미국, 일본, 싱가폴 등에 국제 특허를 출원 중에 있다.

<HEROS공정도>

2005.12.08

조회수 18748

-

전산학전공 황규영 교수팀, 순수 국내기술로 엑스쿼리 지원 XML DBMS 개발 성공

KAIST 첨단정보기술연구센터 소장 황규영(黃奎永, 54, KAIST 전산학과) 교수팀이 한국과학재단의 지원을 받아 XML DBMS (eXtensible Markup Language Database Management System)인 ‘오디세우스/XML"을 순수 국내 기술로 개발하는데 성공했다.

‘오디세우스/XML’은 객체관계형 DBMS (ORDBMS/Object-Relational Database Management System) 및 관계형 DBMS (RDBMS/Relational Database Management System)에 기반하고 있기 때문에 대량의 데이터를 효율적으로 관리할 수 있으며, 표준 XML 질의 언어인 엑스쿼리(XQuery)를 지원한다.

또한, 복잡한 형태의 질의를 단순한 형태의 질의로 변환하여 처리하는 정규화(normalization) 기술을 탑재하여 질의 처리 성능이 탁월하며, 정보 검색에서 필수인 전문 검색(full-text search)도 지원한다.

黃 교수가 개발한 엑스쿼리를 지원하는 XML DBMS는 오라클, IBM, 마이크로소프트社와 같은 세계적 DBMS 개발사에서도 최근에야 개발이 완료되었을 만큼 고난도의 핵심 기술이다.

총 5만 1천 라인의 C++ 코드로 구성된 ‘오디세우스/XML’은 데이터베이스에 접근하기 위해 사용하는 응용프로그램의 표준 인터페이스를 지원하므로 객체관계형 DBMS 뿐만 아니라 오라클, 마이크로소프트 SQL(structured query language) 서버, IBM DB2(database2)와 같은 다양한 상용 관계형 DBMS에서도 사용 가능하다.

黃 교수는 “최근 소프트웨어 산업에서 XML의 활용범위가 넓어짐에 따라 대량의 XML 데이터를 효율적으로 관리할 수 있는 XML DBMS 수요가 급증하고 있다.”며, "이번에 개발한 오디세우스/XML은 국내 유명 ‘L’전자에 기술 이전 예정이며, 원하는 기업이나 개인에게도 이 기술을 적극 이전하여 국내 소프트웨어 산업 발전에 기여하겠다"고 밝혔다.

전산학전공 황규영 교수팀, 순수 국내기술로 엑스쿼리 지원 XML DBMS 개발 성공

KAIST 첨단정보기술연구센터 소장 황규영(黃奎永, 54, KAIST 전산학과) 교수팀이 한국과학재단의 지원을 받아 XML DBMS (eXtensible Markup Language Database Management System)인 ‘오디세우스/XML"을 순수 국내 기술로 개발하는데 성공했다.

‘오디세우스/XML’은 객체관계형 DBMS (ORDBMS/Object-Relational Database Management System) 및 관계형 DBMS (RDBMS/Relational Database Management System)에 기반하고 있기 때문에 대량의 데이터를 효율적으로 관리할 수 있으며, 표준 XML 질의 언어인 엑스쿼리(XQuery)를 지원한다.

또한, 복잡한 형태의 질의를 단순한 형태의 질의로 변환하여 처리하는 정규화(normalization) 기술을 탑재하여 질의 처리 성능이 탁월하며, 정보 검색에서 필수인 전문 검색(full-text search)도 지원한다.

黃 교수가 개발한 엑스쿼리를 지원하는 XML DBMS는 오라클, IBM, 마이크로소프트社와 같은 세계적 DBMS 개발사에서도 최근에야 개발이 완료되었을 만큼 고난도의 핵심 기술이다.

총 5만 1천 라인의 C++ 코드로 구성된 ‘오디세우스/XML’은 데이터베이스에 접근하기 위해 사용하는 응용프로그램의 표준 인터페이스를 지원하므로 객체관계형 DBMS 뿐만 아니라 오라클, 마이크로소프트 SQL(structured query language) 서버, IBM DB2(database2)와 같은 다양한 상용 관계형 DBMS에서도 사용 가능하다.

黃 교수는 “최근 소프트웨어 산업에서 XML의 활용범위가 넓어짐에 따라 대량의 XML 데이터를 효율적으로 관리할 수 있는 XML DBMS 수요가 급증하고 있다.”며, "이번에 개발한 오디세우스/XML은 국내 유명 ‘L’전자에 기술 이전 예정이며, 원하는 기업이나 개인에게도 이 기술을 적극 이전하여 국내 소프트웨어 산업 발전에 기여하겠다"고 밝혔다.

2005.11.29

조회수 20477

-

새로운 가상세포 모델링 언어 MFAML 개발

KAIST(총장 로버트 러플린)는 생명화학공학과 이상엽 교수(李相燁, 41, LG화학 석좌교수, 생물정보연구센터 소장)가 이끄는 생물정보연구센터 연구팀이 가상세포 모델의 새로운 국제표준어를 개발하는데 성공, 일반에 공개한다고 24일 밝혔다.

1. 개발 배경

현재까지 국내는 물론 전 세계 생명 과학 분야 기업이나 연구 기관들은 연구 결과로부터 얻어진 생물 정보 데이터를 각기 다른 독자적인 포맷으로 저장해 왔다. 또한 생명 과학 연구에 필요한 분석 도구들도 역시 각자의 언어와 환경을 기반으로 개발된 것이 현실이다.

단순한 서열 분석뿐만 아니라 세포내부 대사물질의 흐름 분석과 같은 복잡한 연구를 위해서는 다양한 형태의 데이터와 정보를 얻고, 이를 여러 가지 분석 도구를 통해 입력 데이터로 넣어서 처리하게 된다. 이때 필요한 데이터와 정보에 쉽게 접근하여 분석하기 위해서는 데이터 포맷의 표준화가 시급하다. 또한 기 개발된 다양한 시스템과 분석 도구들을 연구 목적에 맞게 적절히 결합하여 사용하기 위해서는 각 시스템과 분석 도구간의 상호 운용성 확보가 매우 중요하다.

2. 개발 현황

이처럼 전 세계적으로 다양한 생물 정보 데이터 처리를 위해 국제 표준화가 급속히 진행되는 시점에서 KAIST 이상엽 교수팀은 과학기술부 시스템생물학 연구개발 사업의 일환으로 가상세포 모델의 새로운 국제표준어인 MFAML 개발에 성공, 일반에 공개하게 된 것이다.

李 교수팀은 XML이 지니는 이식성, 재사용성, 확장성, 효율적인 데이터 교환 등의 이점을 활용하여 가상세포 모델을 구조적으로 표현할 수 있는 데이터 서식을 개발하였으며, 특히 가상세포의 다양한 유전학적 또는 환경적 실험조건과 분석결과를 표준화하여 누구나 쉽게 정보를 공유할 수 있고, 다른 분석 환경에서 손쉽게 이용 가능하도록 하였다.

KAIST 생물정보연구센터의 윤홍석 연구원은 “MFAML을 통해 전 세계에 퍼져있는 바이오 정보의 효율적인 활용이 기대되며 정보의 표준화를 통한 기술적, 경제적 이득을 얻을 수 있을 것이다. 또한, 함께 제공되는 라이브러리를 통해 손쉽게 이를 구현 가능하도록 하였다”고 설명했다.

3. 개발성과 및 향후계획

李 교수팀은 기존에 전세계에 공개한 가상세포 초기 모델 프로그램인 메타플럭스넷의 개발과 통합 데이터베이스 시스템인 바이오실리코 구축과 더불어 이번 개발성과를 통해 가상세포 개발에 한 발짝 더 나아가게 되었다. 李 교수는 “기존의 개발한 메타플럭스넷이나 바이오실리코의 경우는 각각의 개별 시스템으로 운용되어 왔으나 이번에 수행한 연구를 통해 각각의 시스템을 하나로 묶을 수 있는 기반을 가지게 되었다. 앞으로도 지속적인 연구와 업그레이드를 통해 다양한 가상세포 모델을 제공하도록 하며, 전 세계의 정보 교환의 기초 도구로 활용될 수 있도록 노력 하겠다”고 밝혔다.

현재 MFAML에 대한 관련 정보는 홈페이지(http://mbel.kaist.ac.kr/mfaml)에서 무료로 다운로드 받을 수 있다.

KAIST 생물정보연구센터의 이동엽 박사는 “조만간 다양한 가상 세포 시뮬레이션이 가능한 획기적인 통합 환경을 제공하게 될 것"이라고 말했다.

한편, 이 연구 성과는 생물정보학 분야 저명 학술지인 英國 옥스퍼드대학출판사가 발간하는 바이오인포메틱스(Bioinformatics)誌에 게재 승인되어 온라인상에 공개되었다. 본 MFAML 관련 개발된 표준화 기술은 대사공학과 연결시켜 현재 국내외 특허 출원중이다.

<용어 설명>

① XML(eXtensible Markup Language) : 주고받는 데이터의 포맷을 표준화해서 데이터 교환을 용이하게 하기 위해 생겨난 정보교환 기술로 인터넷 웹상의 데이터와 각종 문서에 대한 일관된 표준이다.

② MFAML(Metabolic Flux Analysis Markup Language) : 주고받는 데이터의 포맷을 표준화해서 데이터 교환을 용이하게 하기 위해 생겨난 정보교환 기술인 XML을 이용하여 생체 대사흐름을 쉽게 분석할 수 있도록 만들어진 일종의 가상세포모델 표준언어

새로운 가상세포 모델링 언어 MFAML 개발

KAIST(총장 로버트 러플린)는 생명화학공학과 이상엽 교수(李相燁, 41, LG화학 석좌교수, 생물정보연구센터 소장)가 이끄는 생물정보연구센터 연구팀이 가상세포 모델의 새로운 국제표준어를 개발하는데 성공, 일반에 공개한다고 24일 밝혔다.

1. 개발 배경

현재까지 국내는 물론 전 세계 생명 과학 분야 기업이나 연구 기관들은 연구 결과로부터 얻어진 생물 정보 데이터를 각기 다른 독자적인 포맷으로 저장해 왔다. 또한 생명 과학 연구에 필요한 분석 도구들도 역시 각자의 언어와 환경을 기반으로 개발된 것이 현실이다.

단순한 서열 분석뿐만 아니라 세포내부 대사물질의 흐름 분석과 같은 복잡한 연구를 위해서는 다양한 형태의 데이터와 정보를 얻고, 이를 여러 가지 분석 도구를 통해 입력 데이터로 넣어서 처리하게 된다. 이때 필요한 데이터와 정보에 쉽게 접근하여 분석하기 위해서는 데이터 포맷의 표준화가 시급하다. 또한 기 개발된 다양한 시스템과 분석 도구들을 연구 목적에 맞게 적절히 결합하여 사용하기 위해서는 각 시스템과 분석 도구간의 상호 운용성 확보가 매우 중요하다.

2. 개발 현황

이처럼 전 세계적으로 다양한 생물 정보 데이터 처리를 위해 국제 표준화가 급속히 진행되는 시점에서 KAIST 이상엽 교수팀은 과학기술부 시스템생물학 연구개발 사업의 일환으로 가상세포 모델의 새로운 국제표준어인 MFAML 개발에 성공, 일반에 공개하게 된 것이다.

李 교수팀은 XML이 지니는 이식성, 재사용성, 확장성, 효율적인 데이터 교환 등의 이점을 활용하여 가상세포 모델을 구조적으로 표현할 수 있는 데이터 서식을 개발하였으며, 특히 가상세포의 다양한 유전학적 또는 환경적 실험조건과 분석결과를 표준화하여 누구나 쉽게 정보를 공유할 수 있고, 다른 분석 환경에서 손쉽게 이용 가능하도록 하였다.

KAIST 생물정보연구센터의 윤홍석 연구원은 “MFAML을 통해 전 세계에 퍼져있는 바이오 정보의 효율적인 활용이 기대되며 정보의 표준화를 통한 기술적, 경제적 이득을 얻을 수 있을 것이다. 또한, 함께 제공되는 라이브러리를 통해 손쉽게 이를 구현 가능하도록 하였다”고 설명했다.

3. 개발성과 및 향후계획

李 교수팀은 기존에 전세계에 공개한 가상세포 초기 모델 프로그램인 메타플럭스넷의 개발과 통합 데이터베이스 시스템인 바이오실리코 구축과 더불어 이번 개발성과를 통해 가상세포 개발에 한 발짝 더 나아가게 되었다. 李 교수는 “기존의 개발한 메타플럭스넷이나 바이오실리코의 경우는 각각의 개별 시스템으로 운용되어 왔으나 이번에 수행한 연구를 통해 각각의 시스템을 하나로 묶을 수 있는 기반을 가지게 되었다. 앞으로도 지속적인 연구와 업그레이드를 통해 다양한 가상세포 모델을 제공하도록 하며, 전 세계의 정보 교환의 기초 도구로 활용될 수 있도록 노력 하겠다”고 밝혔다.

현재 MFAML에 대한 관련 정보는 홈페이지(http://mbel.kaist.ac.kr/mfaml)에서 무료로 다운로드 받을 수 있다.

KAIST 생물정보연구센터의 이동엽 박사는 “조만간 다양한 가상 세포 시뮬레이션이 가능한 획기적인 통합 환경을 제공하게 될 것"이라고 말했다.

한편, 이 연구 성과는 생물정보학 분야 저명 학술지인 英國 옥스퍼드대학출판사가 발간하는 바이오인포메틱스(Bioinformatics)誌에 게재 승인되어 온라인상에 공개되었다. 본 MFAML 관련 개발된 표준화 기술은 대사공학과 연결시켜 현재 국내외 특허 출원중이다.

<용어 설명>

① XML(eXtensible Markup Language) : 주고받는 데이터의 포맷을 표준화해서 데이터 교환을 용이하게 하기 위해 생겨난 정보교환 기술로 인터넷 웹상의 데이터와 각종 문서에 대한 일관된 표준이다.

② MFAML(Metabolic Flux Analysis Markup Language) : 주고받는 데이터의 포맷을 표준화해서 데이터 교환을 용이하게 하기 위해 생겨난 정보교환 기술인 XML을 이용하여 생체 대사흐름을 쉽게 분석할 수 있도록 만들어진 일종의 가상세포모델 표준언어

2005.05.25

조회수 26761

장기주 교수, 불순물도핑없는 반도체나노선 양전하 생성원인규명

물리학과 장기주(張基柱, 56) 교수팀이 게르마늄-실리콘 나노선에서 불순물 도핑 없이도 양전하가 생성되는 원인을 최근 규명했다. 이 연구는 KAIST 박지상, 류병기 연구원, 연세대 문창연 박사와 함께 나노미터(nm=10억분의 1m)단위의 직경을 가진 코어-쉘(core-shell) 구조의 게르마늄-실리콘 나노선의 전기전도 특성을 조사해 이뤄졌다.

이번 연구결과는 나노과학기술 분야 최고 권위지인 ‘나노 레터스(Nano Letters)" 온라인판에 게르마늄-실리콘 코어-쉘 나노선의 양전하 정공 가스를 일으키는 결함(Defects Responsible for the Hole Gas in Ge/Si Core−Shell Nanowires)라는 제목으로 지난 17일 게재됐다.

반도체 기술이 소형화의 한계에 직면하면서 탄소나노튜브, 그래핀(graphene), 반도체 나노선 등 나노 소재를 이용한 새로운 반도체 소자 연구가 널리 수행되고 있다. 특히 실리콘 및 게르마늄 나노선은 기존 반도체 기술과 접목이 가능하기 때문에 큰 기대를 모으고 있다. 반도체 나노선의 소자 응용은 불순물을 첨가하여 양전하 혹은 음전하를 띤 정공(hole)이나 전자 운반자를 만들어 전류가 흐를 수 있게 해야 한다. 그러나 나노선의 직경이 작아져 나노미터 수준이 되면 불순물 첨가가 어려워 전기전도의 조절이 매우 어려워진다.

이에 반해 게르마늄 나노선을 얇은 실리콘 껍질로 둘러싼 코어-쉘(core-shell) 구조를 갖는 나노선을 만들면 불순물을 도핑하지 않아도 게르마늄 코어에 정공이 만들어지고 전하 이동도는 크게 증가한다. 연구진은 제일원리 전자구조 계산을 통해 게르마늄 코어와 실리콘 쉘의 밴드구조가 어긋나 있고, 이러한 이유로 게르마늄 코어의 전자가 실리콘 쉘에 있는 표면 결함으로 전하 이동이 가능하여 코어에 양공이 생성됨을 최초로 규명했다. 또한 반도체 나노선을 만드는 과정에서 촉매로 쓰이는 금(Au) 원자들이 실리콘 쉘에 남아 게르마늄 코어의 전자를 빼앗는다는 사실도 처음 밝혔다.

張 교수는 “이번 연구 결과는 그동안 수수께끼로 남아있던 게르마늄-실리콘 나노선의 양전하 생성 원인과 산란과정을 거치지 않는 정공의 높은 전하 이동도에 대한 이론적 모델을 확립하고, 이를 토대로 불순물 도핑 없는 나노선의 소자 응용과 개발에 크게 기여할 것으로 기대된다.” 고 말했다.

* 용어설명○ 제일원리 전자구조 계산 : 실험 데이터 없이 순전히 양자이론에 기초하여 물질의 전자구조와 물성을 기술하는 최고급(state-of-the-art) 전자구조 계산방법.

(그림1) 실리콘 나노선 및 게르마늄-실리콘 코어-쉘 나노선의 원자구조.

(그림2) 게르마늄-실리콘 코어-쉘 나노선의 전자의 상태밀도 분포.

2009.12.30 조회수 24365

장기주 교수, 불순물도핑없는 반도체나노선 양전하 생성원인규명

물리학과 장기주(張基柱, 56) 교수팀이 게르마늄-실리콘 나노선에서 불순물 도핑 없이도 양전하가 생성되는 원인을 최근 규명했다. 이 연구는 KAIST 박지상, 류병기 연구원, 연세대 문창연 박사와 함께 나노미터(nm=10억분의 1m)단위의 직경을 가진 코어-쉘(core-shell) 구조의 게르마늄-실리콘 나노선의 전기전도 특성을 조사해 이뤄졌다.

이번 연구결과는 나노과학기술 분야 최고 권위지인 ‘나노 레터스(Nano Letters)" 온라인판에 게르마늄-실리콘 코어-쉘 나노선의 양전하 정공 가스를 일으키는 결함(Defects Responsible for the Hole Gas in Ge/Si Core−Shell Nanowires)라는 제목으로 지난 17일 게재됐다.

반도체 기술이 소형화의 한계에 직면하면서 탄소나노튜브, 그래핀(graphene), 반도체 나노선 등 나노 소재를 이용한 새로운 반도체 소자 연구가 널리 수행되고 있다. 특히 실리콘 및 게르마늄 나노선은 기존 반도체 기술과 접목이 가능하기 때문에 큰 기대를 모으고 있다. 반도체 나노선의 소자 응용은 불순물을 첨가하여 양전하 혹은 음전하를 띤 정공(hole)이나 전자 운반자를 만들어 전류가 흐를 수 있게 해야 한다. 그러나 나노선의 직경이 작아져 나노미터 수준이 되면 불순물 첨가가 어려워 전기전도의 조절이 매우 어려워진다.

이에 반해 게르마늄 나노선을 얇은 실리콘 껍질로 둘러싼 코어-쉘(core-shell) 구조를 갖는 나노선을 만들면 불순물을 도핑하지 않아도 게르마늄 코어에 정공이 만들어지고 전하 이동도는 크게 증가한다. 연구진은 제일원리 전자구조 계산을 통해 게르마늄 코어와 실리콘 쉘의 밴드구조가 어긋나 있고, 이러한 이유로 게르마늄 코어의 전자가 실리콘 쉘에 있는 표면 결함으로 전하 이동이 가능하여 코어에 양공이 생성됨을 최초로 규명했다. 또한 반도체 나노선을 만드는 과정에서 촉매로 쓰이는 금(Au) 원자들이 실리콘 쉘에 남아 게르마늄 코어의 전자를 빼앗는다는 사실도 처음 밝혔다.

張 교수는 “이번 연구 결과는 그동안 수수께끼로 남아있던 게르마늄-실리콘 나노선의 양전하 생성 원인과 산란과정을 거치지 않는 정공의 높은 전하 이동도에 대한 이론적 모델을 확립하고, 이를 토대로 불순물 도핑 없는 나노선의 소자 응용과 개발에 크게 기여할 것으로 기대된다.” 고 말했다.

* 용어설명○ 제일원리 전자구조 계산 : 실험 데이터 없이 순전히 양자이론에 기초하여 물질의 전자구조와 물성을 기술하는 최고급(state-of-the-art) 전자구조 계산방법.

(그림1) 실리콘 나노선 및 게르마늄-실리콘 코어-쉘 나노선의 원자구조.

(그림2) 게르마늄-실리콘 코어-쉘 나노선의 전자의 상태밀도 분포.

2009.12.30 조회수 24365 대사공학적으로 개량된 박테리아로 범용 플라스틱 생산기술 개발

- 이상엽 교수팀과 LG 화학 연구팀 공동개발

- 바이오테크놀로지 바이오엔지니어링(Biotechnology and Bioengineering)지 게재예정

생명화학공학과 이상엽(李相燁, 45세, LG화학 석좌교수, 생명과학기술대학 학장) 특훈교수팀과 LG화학 기술연구원(원장 유진녕) 박시재, 양택호박사팀이 4년여 간의 공동연구를 통해 박테리아를 이용하여 재생 가능한 바이오매스로부터 플라스틱을 생산하는 기술을 최근 개발했다.

교육과학기술부 시스템생물학 연구개발 사업과 LG화학 석좌교수 연구비로 지원된 이번 연구에서는 시스템 대사공학과 효소공학 기법을 접목, 자연적으로는 생성되지 않는 플라스틱(unnatural polymer)의 일종으로 최근 각광을 받고 있는 폴리유산(Polylactic acid, PLA)을 효율적으로 생산할 수 있는 대장균을 개발한 것이다.

이번 연구 결과는 바이오공학 분야 최고 전통의 바이오테크놀로지 바이오엔지니어링(Biotechnology and Bioengineering)지에 게재 승인됐으며 스포트라이트 논문(Spotlight paper)으로 선정돼 2010년 1월호에 두 편의 연속 논문으로 게재될 예정이다.

두 논문의 제목은 ‘개량된 프로피오네이트 코엔자임 에이 트랜스퍼레이즈와 폴리하이드록시알카노에이트 중합효소를 이용한 폴리유산과 그의 공중합체의 생합성(Biosynthesis of Polylactic acid and its Copolymers Using Evolved Propionate CoA Transferase and PHA Synthase)’과 ‘폴리유산과 그의 공중합체의 생산을 위한 대장균의 대사공학(Metabolic Engineering of Escherichia coli for the Production of Polylactic Acid and its Copolymers)’이다. 19건의 특허가 전 세계 출원 중이다.

기존의 복잡한 2단계 공정을 통해 생산되던 폴리유산을 재생가능한 원료로부터 미생물의 직접 발효에 의해 생산이 가능하도록 한 혁신적인 본 연구 전략은 앞으로 석유 유래 플라스틱을 대체할 수 있는 다양한 비자연 고분자(unnatural polymer)들의 생산에 활용될 획기적인 기술로 평가되고 있다.

폴리유산 (Polylactic acid, PLA)은 많은 바이오매스 유래 고분자들 중에서도 생분해성, 생체적합성, 구조적 안정성, 그리고 낮은 독성과 같은 뛰어난 물성으로 인해 석유 유래 플라스틱의 대체물로서 대두되고 있다.

그러나, 폴리유산은 현재 두 단계 공정으로 합성된다. 우선, 미생물 발효를 통해 유산(락트산, Lactic acid)을 생산, 정제한 후 여러 가지 시약, 용매 및 촉매가 첨가되는 복잡한 공정의 화학적 중합반응에 의해 폴리유산이 합성된다.

또한, 폴리유산의 물성을 다양하게 개선하기 위해 폴리하이드록시알카노에이트 (Polyhydroxyalkanoate, PHA)와 같은 다른 고분자들과의 공중합이나 혼합반응 등의 연구가 이루어지고 있다.

이러한 노력에도 불구하고, 공중합 반응에 사용되는 락톤계 모노머들의 가용성과 비용을 고려했을 때, 기존의 화학적 합성 방법은 효과적이지 않다. 이에, 미생물 유래 고분자인 폴리하이드록시알카노에이트의 생합성 시스템을 기반으로, 폴리유산과 그의 공중합체들의 생합성이 가능할 수 있는 대사경로를 효소공학을 통해 구축했다.

그러나, 외래 대사경로의 도입 및 조작만으로는 폴리유산 단일 중합체와 유산의 함량이 높은 공중합체의 생산이 효율적이지 않아, 시스템 수준으로 세포 내 대사흐름을 증가시킬 필요성을 인지했다. 이에, 대장균 균주의 인실리코 게놈 수준의 시뮬레이션을 이용한 대사흐름분석 기법을 활용하여 고분자 생산을 위한 주요 전구체의 대사 흐름을 논리적으로 강화시킴으로써, 세포성장과 함께 목적 고분자의 효율적 생산이 가능하도록 했다.

따라서, 효소공학을 통한 고분자 합성 경로의 직접적 조작 및 강화 뿐 아니라, 시스템 대사공학을 통한 논리적 접근으로 조작된 대사흐름을 바탕으로 다양한 폴리유산 플라스틱을 보다 효율적으로 생산할 수 있었다.

이는 시스템 대사공학과 효소공학을 접목시킨 고기술 전략으로 비자연 고분자를 효율적으로 생산한 최초의 성공적인 예로서, 재생가능한 자원으로부터 폴리유산뿐 아니라 석유유래 플라스틱을 대체할 수 있는 다른 비자연 고분자들의 일단계 생산을 위한 기반 기술을 마련해줌으로써, 플라스틱 생산 공정에 있어 새로운 전략을 제시했다.

李 교수는 “자연계에 없는 고분자를 미생물로 생산하는 것이 과연 될까? 라는 의문을 갖고 시작했다. 우리 KAIST 연구실의 정유경박사와 LG화학 기술연구원 연구팀원 10여명이 4년간의 끈질긴 노력 끝에 성공했다”며, “이번 연구는 대장균의 가상세포 시뮬레이션을 통해 세포 내 대사흐름을 목적한 고분자 생산에 유리하도록 논리적으로 조작하고, 고분자 생합성 경로를 구성하는 외래 효소들을 새롭게 만들어 도입함으로써, 강화된 대사흐름을 이용해 보다 효율적으로 목적 고분자를 생산할 수 있는 균주를 개발하는데 성공한 세계 첫 번째 케이스다. 특히, 유산이 단량체로 함유된 공중합체의 경우에는 세계최초로 만든 것이 되어 물질특허들로 출원중이다”라고 밝혔다.

한편, 이 혁신적인 연구 성과는 22일 미국 CNN 홈페이지의 Top기사 등 해외언론의 주요기사로 소개됐다. 주요내용은 한국의 KAIST 이상엽 교수팀과 LG화학 연구팀이 전 세계적으로 석유고갈, 지구온난화 및 환경오염 문제로 재생가능한 자원을 이용한 바이오매스 기반 기술의 개발이 시급한 현 시대의 흐름에 부응하면서, 재생가능한 자원으로부터 효율적으로 바이오공학을 통한 플라스틱 (Bioengineered plastics) 폴리유산의 생산이 가능한 대장균 균주를 개발했다는 내용이다.

2009.11.24 조회수 27547

대사공학적으로 개량된 박테리아로 범용 플라스틱 생산기술 개발

- 이상엽 교수팀과 LG 화학 연구팀 공동개발

- 바이오테크놀로지 바이오엔지니어링(Biotechnology and Bioengineering)지 게재예정

생명화학공학과 이상엽(李相燁, 45세, LG화학 석좌교수, 생명과학기술대학 학장) 특훈교수팀과 LG화학 기술연구원(원장 유진녕) 박시재, 양택호박사팀이 4년여 간의 공동연구를 통해 박테리아를 이용하여 재생 가능한 바이오매스로부터 플라스틱을 생산하는 기술을 최근 개발했다.

교육과학기술부 시스템생물학 연구개발 사업과 LG화학 석좌교수 연구비로 지원된 이번 연구에서는 시스템 대사공학과 효소공학 기법을 접목, 자연적으로는 생성되지 않는 플라스틱(unnatural polymer)의 일종으로 최근 각광을 받고 있는 폴리유산(Polylactic acid, PLA)을 효율적으로 생산할 수 있는 대장균을 개발한 것이다.

이번 연구 결과는 바이오공학 분야 최고 전통의 바이오테크놀로지 바이오엔지니어링(Biotechnology and Bioengineering)지에 게재 승인됐으며 스포트라이트 논문(Spotlight paper)으로 선정돼 2010년 1월호에 두 편의 연속 논문으로 게재될 예정이다.

두 논문의 제목은 ‘개량된 프로피오네이트 코엔자임 에이 트랜스퍼레이즈와 폴리하이드록시알카노에이트 중합효소를 이용한 폴리유산과 그의 공중합체의 생합성(Biosynthesis of Polylactic acid and its Copolymers Using Evolved Propionate CoA Transferase and PHA Synthase)’과 ‘폴리유산과 그의 공중합체의 생산을 위한 대장균의 대사공학(Metabolic Engineering of Escherichia coli for the Production of Polylactic Acid and its Copolymers)’이다. 19건의 특허가 전 세계 출원 중이다.

기존의 복잡한 2단계 공정을 통해 생산되던 폴리유산을 재생가능한 원료로부터 미생물의 직접 발효에 의해 생산이 가능하도록 한 혁신적인 본 연구 전략은 앞으로 석유 유래 플라스틱을 대체할 수 있는 다양한 비자연 고분자(unnatural polymer)들의 생산에 활용될 획기적인 기술로 평가되고 있다.

폴리유산 (Polylactic acid, PLA)은 많은 바이오매스 유래 고분자들 중에서도 생분해성, 생체적합성, 구조적 안정성, 그리고 낮은 독성과 같은 뛰어난 물성으로 인해 석유 유래 플라스틱의 대체물로서 대두되고 있다.

그러나, 폴리유산은 현재 두 단계 공정으로 합성된다. 우선, 미생물 발효를 통해 유산(락트산, Lactic acid)을 생산, 정제한 후 여러 가지 시약, 용매 및 촉매가 첨가되는 복잡한 공정의 화학적 중합반응에 의해 폴리유산이 합성된다.

또한, 폴리유산의 물성을 다양하게 개선하기 위해 폴리하이드록시알카노에이트 (Polyhydroxyalkanoate, PHA)와 같은 다른 고분자들과의 공중합이나 혼합반응 등의 연구가 이루어지고 있다.

이러한 노력에도 불구하고, 공중합 반응에 사용되는 락톤계 모노머들의 가용성과 비용을 고려했을 때, 기존의 화학적 합성 방법은 효과적이지 않다. 이에, 미생물 유래 고분자인 폴리하이드록시알카노에이트의 생합성 시스템을 기반으로, 폴리유산과 그의 공중합체들의 생합성이 가능할 수 있는 대사경로를 효소공학을 통해 구축했다.

그러나, 외래 대사경로의 도입 및 조작만으로는 폴리유산 단일 중합체와 유산의 함량이 높은 공중합체의 생산이 효율적이지 않아, 시스템 수준으로 세포 내 대사흐름을 증가시킬 필요성을 인지했다. 이에, 대장균 균주의 인실리코 게놈 수준의 시뮬레이션을 이용한 대사흐름분석 기법을 활용하여 고분자 생산을 위한 주요 전구체의 대사 흐름을 논리적으로 강화시킴으로써, 세포성장과 함께 목적 고분자의 효율적 생산이 가능하도록 했다.

따라서, 효소공학을 통한 고분자 합성 경로의 직접적 조작 및 강화 뿐 아니라, 시스템 대사공학을 통한 논리적 접근으로 조작된 대사흐름을 바탕으로 다양한 폴리유산 플라스틱을 보다 효율적으로 생산할 수 있었다.

이는 시스템 대사공학과 효소공학을 접목시킨 고기술 전략으로 비자연 고분자를 효율적으로 생산한 최초의 성공적인 예로서, 재생가능한 자원으로부터 폴리유산뿐 아니라 석유유래 플라스틱을 대체할 수 있는 다른 비자연 고분자들의 일단계 생산을 위한 기반 기술을 마련해줌으로써, 플라스틱 생산 공정에 있어 새로운 전략을 제시했다.

李 교수는 “자연계에 없는 고분자를 미생물로 생산하는 것이 과연 될까? 라는 의문을 갖고 시작했다. 우리 KAIST 연구실의 정유경박사와 LG화학 기술연구원 연구팀원 10여명이 4년간의 끈질긴 노력 끝에 성공했다”며, “이번 연구는 대장균의 가상세포 시뮬레이션을 통해 세포 내 대사흐름을 목적한 고분자 생산에 유리하도록 논리적으로 조작하고, 고분자 생합성 경로를 구성하는 외래 효소들을 새롭게 만들어 도입함으로써, 강화된 대사흐름을 이용해 보다 효율적으로 목적 고분자를 생산할 수 있는 균주를 개발하는데 성공한 세계 첫 번째 케이스다. 특히, 유산이 단량체로 함유된 공중합체의 경우에는 세계최초로 만든 것이 되어 물질특허들로 출원중이다”라고 밝혔다.

한편, 이 혁신적인 연구 성과는 22일 미국 CNN 홈페이지의 Top기사 등 해외언론의 주요기사로 소개됐다. 주요내용은 한국의 KAIST 이상엽 교수팀과 LG화학 연구팀이 전 세계적으로 석유고갈, 지구온난화 및 환경오염 문제로 재생가능한 자원을 이용한 바이오매스 기반 기술의 개발이 시급한 현 시대의 흐름에 부응하면서, 재생가능한 자원으로부터 효율적으로 바이오공학을 통한 플라스틱 (Bioengineered plastics) 폴리유산의 생산이 가능한 대장균 균주를 개발했다는 내용이다.

2009.11.24 조회수 27547 유룡 교수, 나노판상 제올라이트 촉매 물질 합성 성공

화학과 유룡(54)교수가 특수한 계면활성제 분자와 실리카를 조립하는 새로운 방법으로 세계 최초로 2나노미터(nm) 극미세 두께의 나노판상형 제올라이트 촉매 물질을 합성하는데 성공했다.

이 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘네이처(Nature)지’ 10일자에 게재됐으며, 이 논문은 세계 과학계에서 저자의 위상과 연구결과의 과학적 중요성을 인정받아 네이처 인터뷰 기사로 소개되는 영예를 얻었다.

이번에 합성된 제올라이트는 2nm두께의 판상으로, 제올라이트 물질에 대해 이론적으로 예상할 수 있는 최소 두께다. 또한 이렇게 얇은 두께임에도 불구하고, 이 물질은 섭씨 700도의 고온에서도 높은 안정성을 나타냈다.

연구를 주도한 유교수는 “이처럼 극미세 두께의 제올라이트 물질은 분자가 얇은 층을 뚫고 쉽게 확산할 수 있기 때문에 석유화학공정에서 중질유 성분처럼 부피가 큰 분자를 반응시키는 촉매로 사용될 수 있다. 특히 이 제올라이트 촉매는 메탄올을 가솔린으로 전환시키는 화학공정에서 기존의 제올라이트 촉매에 비해 수명이 5배 이상 길어, 촉매 교체 주기를 연장시킬 수 있기 때문에 경제효과가 매우 높다.”라고 연구의의를 설명했다.

이번 연구결과는 앞으로 대체에너지 자원개발과 녹색성장에 적합한 친환경 고성능 촉매 개발연구에 직접적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

유교수팀이 독창적으로 설계한 계면활성제 분자는 머리 부분에 제올라이트 마이크로 기공(micropore)유도체를 포함하여 제올라이트 골격의 형성을 유도하고, 꼬리 부분에 긴 알킬(alkyl) 그룹이 연결되어 제올라이트의 마이크로 기공보다 더 큰 메조 기공(mesopore)을 규칙적으로 배열할 수 있도록 했다.

이러한 독창적인 물질 설계는 제올라이트 합성 메커니즘에 대한 과학적 지식을 넓히는 획기적인 연구 결과로서, 향후 다양한 구조의 다른 물질을 합성하는 새로운 분야를 개척한 선구적인 성과라고 평가할 수 있다.

유교수는 2000, 2001년에 국내 최초로 2년 연속 ‘Nature’지에 메조다공성 실리카와 메조다공성 탄소에 대한 논문을 게재했고, 2003년과 2006년에 ‘Nature Materials"지에 고분자-탄소 복합물질과 메조다공성 제올라이트에 관한 논문을 게재한 후, 이번에 세 번째로 ’Nature"지에 책임저자(교신저자)로 논문을 게재하는 쾌거를 올렸다. 이것은 국내 과학자도 세계 과학을 선도하는 그룹의 반열에 올랐다는 것을 의미하며, 우리나라 과학의 우수성을 전 세계에 알리는 기회가 됐다.

이 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘국가과학자지원사업’의 지원을 받아 이뤄졌다. 또한 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 ‘세계수준의 연구중심대학(WCU, World Class University)육성사업’과 나노기술육성사업(나노팹사업)에 따른 결실이다. 이번 연구에서 유 교수팀은 KAIST 부설 나노팹센터와 테라사키교수 연구팀의 협조로, 전자현미경을 통해 물질의 세부구조를 분석하였다. 특히 나노팹의 높은 기술력은 연구시간을 최대로 단축시켜 단시간에 훌륭한 연구 성과를 도출할 수 있도록 했다.

2007년 국가과학자로 임명된 유교수의 주도 하에, KAIST 최민기 박사, 나경수연구원(화학과 박사과정), 김정남연구원(화학과 박사과정)이 연구를 수행하고, 분해능이 높은 현미경 사진으로 구조를 확인하기 위해 스웨덴 스톡홀름대학교의 오사무 테라사키 교수와 야수히로 사카모토 박사가 추가로 참여했다. 테라사키 교수는 현재 스웨덴 스톡홀름대학교 석좌교수로, WCU사업의 지원을 받아 올해부터 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water and Sustainability)학과에 겸임교수로 재직하고 있다.

이번 연구결과는 세계 수준의 연구중심대학과 세계적인 나노과학기술 육성을 위한 정부의 지원으로, 우리나라 과학기술의 수준을 한 단계 발전시킨 결과로서, 국내 기술력과 해외 우수 연구자들의 연구능력과 기술력을 통합한 국제공동연구의 모범사례로 평가된다.

2009.09.10 조회수 29202

유룡 교수, 나노판상 제올라이트 촉매 물질 합성 성공

화학과 유룡(54)교수가 특수한 계면활성제 분자와 실리카를 조립하는 새로운 방법으로 세계 최초로 2나노미터(nm) 극미세 두께의 나노판상형 제올라이트 촉매 물질을 합성하는데 성공했다.

이 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘네이처(Nature)지’ 10일자에 게재됐으며, 이 논문은 세계 과학계에서 저자의 위상과 연구결과의 과학적 중요성을 인정받아 네이처 인터뷰 기사로 소개되는 영예를 얻었다.

이번에 합성된 제올라이트는 2nm두께의 판상으로, 제올라이트 물질에 대해 이론적으로 예상할 수 있는 최소 두께다. 또한 이렇게 얇은 두께임에도 불구하고, 이 물질은 섭씨 700도의 고온에서도 높은 안정성을 나타냈다.

연구를 주도한 유교수는 “이처럼 극미세 두께의 제올라이트 물질은 분자가 얇은 층을 뚫고 쉽게 확산할 수 있기 때문에 석유화학공정에서 중질유 성분처럼 부피가 큰 분자를 반응시키는 촉매로 사용될 수 있다. 특히 이 제올라이트 촉매는 메탄올을 가솔린으로 전환시키는 화학공정에서 기존의 제올라이트 촉매에 비해 수명이 5배 이상 길어, 촉매 교체 주기를 연장시킬 수 있기 때문에 경제효과가 매우 높다.”라고 연구의의를 설명했다.

이번 연구결과는 앞으로 대체에너지 자원개발과 녹색성장에 적합한 친환경 고성능 촉매 개발연구에 직접적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

유교수팀이 독창적으로 설계한 계면활성제 분자는 머리 부분에 제올라이트 마이크로 기공(micropore)유도체를 포함하여 제올라이트 골격의 형성을 유도하고, 꼬리 부분에 긴 알킬(alkyl) 그룹이 연결되어 제올라이트의 마이크로 기공보다 더 큰 메조 기공(mesopore)을 규칙적으로 배열할 수 있도록 했다.

이러한 독창적인 물질 설계는 제올라이트 합성 메커니즘에 대한 과학적 지식을 넓히는 획기적인 연구 결과로서, 향후 다양한 구조의 다른 물질을 합성하는 새로운 분야를 개척한 선구적인 성과라고 평가할 수 있다.

유교수는 2000, 2001년에 국내 최초로 2년 연속 ‘Nature’지에 메조다공성 실리카와 메조다공성 탄소에 대한 논문을 게재했고, 2003년과 2006년에 ‘Nature Materials"지에 고분자-탄소 복합물질과 메조다공성 제올라이트에 관한 논문을 게재한 후, 이번에 세 번째로 ’Nature"지에 책임저자(교신저자)로 논문을 게재하는 쾌거를 올렸다. 이것은 국내 과학자도 세계 과학을 선도하는 그룹의 반열에 올랐다는 것을 의미하며, 우리나라 과학의 우수성을 전 세계에 알리는 기회가 됐다.

이 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘국가과학자지원사업’의 지원을 받아 이뤄졌다. 또한 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 ‘세계수준의 연구중심대학(WCU, World Class University)육성사업’과 나노기술육성사업(나노팹사업)에 따른 결실이다. 이번 연구에서 유 교수팀은 KAIST 부설 나노팹센터와 테라사키교수 연구팀의 협조로, 전자현미경을 통해 물질의 세부구조를 분석하였다. 특히 나노팹의 높은 기술력은 연구시간을 최대로 단축시켜 단시간에 훌륭한 연구 성과를 도출할 수 있도록 했다.

2007년 국가과학자로 임명된 유교수의 주도 하에, KAIST 최민기 박사, 나경수연구원(화학과 박사과정), 김정남연구원(화학과 박사과정)이 연구를 수행하고, 분해능이 높은 현미경 사진으로 구조를 확인하기 위해 스웨덴 스톡홀름대학교의 오사무 테라사키 교수와 야수히로 사카모토 박사가 추가로 참여했다. 테라사키 교수는 현재 스웨덴 스톡홀름대학교 석좌교수로, WCU사업의 지원을 받아 올해부터 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water and Sustainability)학과에 겸임교수로 재직하고 있다.

이번 연구결과는 세계 수준의 연구중심대학과 세계적인 나노과학기술 육성을 위한 정부의 지원으로, 우리나라 과학기술의 수준을 한 단계 발전시킨 결과로서, 국내 기술력과 해외 우수 연구자들의 연구능력과 기술력을 통합한 국제공동연구의 모범사례로 평가된다.

2009.09.10 조회수 29202 조광현 교수, 생명과학의 오랜 수수께끼에 대한 새로운 해답 제시

- 시스템 생물학 연구를 통한 생명과학의 한계 극복, 중요한 BIT연구사례

바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀(제1저자 김동산, 참여연구원 월터콜치)은 컴퓨터시뮬레이션을 통해 세포내 하나의 신호전달경로가 어떻게 다양한 세포반응을 유발하는지에 대한 새로운 해답을 제시했다.

이번 연구는 특히 BT에 IT를 접목시킨 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 기존 생명과학의 한계를 극복한 중요한 BIT 융합연구사례로 평가된다. 우선 기존의 다양한 실험조건 하에서 산발적으로 축적된 데이터를 IT를 이용해 효율적으로 집대성하였다. 그리고 이를 기반으로 대규모 컴퓨터시뮬레이션을 수행하고 시스템생물학 관점의 통합분석 작업을 시도함으로써 복잡한 생명현상 이면의 숨겨진 설계원리를 밝혀냈다.

NF-kB 신호전달경로는 세포의 성장, 분열, 사멸을 조절하고, 면역과 염증반응 등 매우 다양한 세포반응에 관여하는 것으로 알려져 있다. 그러나 하나의 NF-kB 신호전달경로를 통해 어떻게 다양한 세포반응이 유도되는지에 대한 핵심 메커니즘은 오랫동안 수수께끼로 남아있었다.그 원인은 NF-kB 신호전달경로가 매우 복잡한 조절관계에 얽혀 있어서 동역학적 특성을 직관적으로 이해하기 어려웠기 때문이다. 또한 많은 실험들이 특정 조건에서 관측된 단면만을 보여주기 때문이었다.

조광현교수 연구팀은 산발적 실험데이터를 집대성하여 확률모델을 개발했고, 대규모 컴퓨터시뮬레이션 작업을 반복 수행했다. 그 결과 NF-kB 신호전달네트워크의 IkB알파와 IkB엡실론이 기하학적으로 동일한 형태의 음성피드백회로를 형성하고 있음에도, IkB알파는 핵내 NF-kB 신호패턴의 주파수와 진폭을 조절하는 역할을 수행하는 반면, IkB엡실론은 이러한 NF-kB 신호의 무작위적 변화를 유발하는 특성이 있음을 알아냈다. 그리고 이러한 상동체(paralog)가 형성하는 중첩된 음성피드백회로의 복합적 작용이 결국 세포반응의 다양성을 유도하는 핵심 메커니즘이라는 것을 밝혀냈다.

이 연구는 교육과학기술부 지원 연구사업의 일환으로 수행됐고, 연구결과는 지난 7일, 실험생물학계 권위지 ‘파셉저널 (The FASEB Journal)’ 온라인판에 게재됐다. 전통적 실험생물학 저널에 컴퓨터시뮬레이션만으로 수행된 연구결과가 게재된 것은 매우 이례적인 일이다. 생명과학연구의 전통적인 방식을 벗어나 IT와의 융합연구를 통해 기존의 난제에 대한 새로운 해답을 찾을 수 있음을 보여주는 사례로 평가되고 있다.

조광현 교수는 전기전자공학을 전공하고 국내 최초로 IT의 BT응용으로서 시스템생물학 분야를 개척해오며 지금까지 95편의 국제저널논문을 발표했다.

2009.05.14 조회수 20459

조광현 교수, 생명과학의 오랜 수수께끼에 대한 새로운 해답 제시

- 시스템 생물학 연구를 통한 생명과학의 한계 극복, 중요한 BIT연구사례

바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀(제1저자 김동산, 참여연구원 월터콜치)은 컴퓨터시뮬레이션을 통해 세포내 하나의 신호전달경로가 어떻게 다양한 세포반응을 유발하는지에 대한 새로운 해답을 제시했다.

이번 연구는 특히 BT에 IT를 접목시킨 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 기존 생명과학의 한계를 극복한 중요한 BIT 융합연구사례로 평가된다. 우선 기존의 다양한 실험조건 하에서 산발적으로 축적된 데이터를 IT를 이용해 효율적으로 집대성하였다. 그리고 이를 기반으로 대규모 컴퓨터시뮬레이션을 수행하고 시스템생물학 관점의 통합분석 작업을 시도함으로써 복잡한 생명현상 이면의 숨겨진 설계원리를 밝혀냈다.

NF-kB 신호전달경로는 세포의 성장, 분열, 사멸을 조절하고, 면역과 염증반응 등 매우 다양한 세포반응에 관여하는 것으로 알려져 있다. 그러나 하나의 NF-kB 신호전달경로를 통해 어떻게 다양한 세포반응이 유도되는지에 대한 핵심 메커니즘은 오랫동안 수수께끼로 남아있었다.그 원인은 NF-kB 신호전달경로가 매우 복잡한 조절관계에 얽혀 있어서 동역학적 특성을 직관적으로 이해하기 어려웠기 때문이다. 또한 많은 실험들이 특정 조건에서 관측된 단면만을 보여주기 때문이었다.

조광현교수 연구팀은 산발적 실험데이터를 집대성하여 확률모델을 개발했고, 대규모 컴퓨터시뮬레이션 작업을 반복 수행했다. 그 결과 NF-kB 신호전달네트워크의 IkB알파와 IkB엡실론이 기하학적으로 동일한 형태의 음성피드백회로를 형성하고 있음에도, IkB알파는 핵내 NF-kB 신호패턴의 주파수와 진폭을 조절하는 역할을 수행하는 반면, IkB엡실론은 이러한 NF-kB 신호의 무작위적 변화를 유발하는 특성이 있음을 알아냈다. 그리고 이러한 상동체(paralog)가 형성하는 중첩된 음성피드백회로의 복합적 작용이 결국 세포반응의 다양성을 유도하는 핵심 메커니즘이라는 것을 밝혀냈다.

이 연구는 교육과학기술부 지원 연구사업의 일환으로 수행됐고, 연구결과는 지난 7일, 실험생물학계 권위지 ‘파셉저널 (The FASEB Journal)’ 온라인판에 게재됐다. 전통적 실험생물학 저널에 컴퓨터시뮬레이션만으로 수행된 연구결과가 게재된 것은 매우 이례적인 일이다. 생명과학연구의 전통적인 방식을 벗어나 IT와의 융합연구를 통해 기존의 난제에 대한 새로운 해답을 찾을 수 있음을 보여주는 사례로 평가되고 있다.

조광현 교수는 전기전자공학을 전공하고 국내 최초로 IT의 BT응용으로서 시스템생물학 분야를 개척해오며 지금까지 95편의 국제저널논문을 발표했다.

2009.05.14 조회수 20459 조광현 교수, 컴퓨터시뮬레이션 통해 세포 조절회로의 숨겨진 메커니즘 규명

바이오및뇌공학과 조광현(曺光鉉, 38) 교수 연구팀이 컴퓨터시뮬레이션을 통해 세포의 증식과 분화 조절회로에 숨겨진 동역학 메커니즘을 규명하였다. 연구결과는 세포생물학계의 권위지인 저널오브셀사이언스(Journal of Cell Science)지 21일자 온라인판에 표지논문(Cover Paper)으로 선정, 출판되었다.

이번 연구는 특히 수학 모델과 컴퓨터 시뮬레이션을 이용해 세포내 복잡한 메커니즘을 해석해 내고 이를 생화학실험을 통해 재차 검증함으로서 완성되었다. 이는 IT를 BT에 접목시킨 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 기존 생명과학의 한계를 극복한 중요한 BIT 융합 연구사례로 평가된다.

세포내 어크(ERK) 신호전달경로는 세포의 증식과 분화를 조절하는 주요 회로로 알려져 왔으며, 최종단의 인산화된 어크 단백질의 시간에 따른 농도변화 프로화일은 세포의 운명을 결정하는 핵심인자로 여겨져 왔다. 그러나 이 회로의 복잡한 동역학적 특성으로 인해 조절메커니즘은 아직껏 잘 밝혀지지 않았다. 曺 교수 연구팀은 어크 신호전달경로 가운데 라프(Raf) 단백질의 신호를 선택적으로 차단하는 알킵(RKIP) 단백질이 매개하여 형성하는 양성피드백과 어크에서 에스오에스(SOS)로 이어지는 신호에 의해 형성되는 음성피드백이 최종 어크 단백질의 동역학 패턴을 결정짓는 주요 조절회로임을 규명해 냈다. 특히 양성피드백은 이 신호전달과정이 외부노이즈에 둔감하도록 스위칭동작을 유발하고 음성피드백은 어크 프로파일의 진동현상을 유발함으로써 다이나믹한 동역학 특성이 결정됨을 밝혀냈다. 이러한 컴퓨터 시뮬레이션 분석결과는 공동연구팀인 영국 글라스고우 암연구소에서 생화학실험을 통해 증명되었다.

이번 연구는 인간의 주요 질환과 관련된 세포내의 근원적인 조절메커니즘을 규명함으로써 차후 생명과학 응용연구의 중요한 발판을 마련하였으며, 또한 BIT 융합연구로서 시스템생물학의 새로운 가능성을 제시하게 됐다. 이번 연구는 교육과학기술부지원 연구사업의 일환으로 수행되었다.

<2009년 1월 21일자 온라인판, 인터넷주소>

http://jcs.biologists.org/content/vol122/issue3/cover.shtml

2009.01.29 조회수 25381

조광현 교수, 컴퓨터시뮬레이션 통해 세포 조절회로의 숨겨진 메커니즘 규명

바이오및뇌공학과 조광현(曺光鉉, 38) 교수 연구팀이 컴퓨터시뮬레이션을 통해 세포의 증식과 분화 조절회로에 숨겨진 동역학 메커니즘을 규명하였다. 연구결과는 세포생물학계의 권위지인 저널오브셀사이언스(Journal of Cell Science)지 21일자 온라인판에 표지논문(Cover Paper)으로 선정, 출판되었다.

이번 연구는 특히 수학 모델과 컴퓨터 시뮬레이션을 이용해 세포내 복잡한 메커니즘을 해석해 내고 이를 생화학실험을 통해 재차 검증함으로서 완성되었다. 이는 IT를 BT에 접목시킨 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 기존 생명과학의 한계를 극복한 중요한 BIT 융합 연구사례로 평가된다.

세포내 어크(ERK) 신호전달경로는 세포의 증식과 분화를 조절하는 주요 회로로 알려져 왔으며, 최종단의 인산화된 어크 단백질의 시간에 따른 농도변화 프로화일은 세포의 운명을 결정하는 핵심인자로 여겨져 왔다. 그러나 이 회로의 복잡한 동역학적 특성으로 인해 조절메커니즘은 아직껏 잘 밝혀지지 않았다. 曺 교수 연구팀은 어크 신호전달경로 가운데 라프(Raf) 단백질의 신호를 선택적으로 차단하는 알킵(RKIP) 단백질이 매개하여 형성하는 양성피드백과 어크에서 에스오에스(SOS)로 이어지는 신호에 의해 형성되는 음성피드백이 최종 어크 단백질의 동역학 패턴을 결정짓는 주요 조절회로임을 규명해 냈다. 특히 양성피드백은 이 신호전달과정이 외부노이즈에 둔감하도록 스위칭동작을 유발하고 음성피드백은 어크 프로파일의 진동현상을 유발함으로써 다이나믹한 동역학 특성이 결정됨을 밝혀냈다. 이러한 컴퓨터 시뮬레이션 분석결과는 공동연구팀인 영국 글라스고우 암연구소에서 생화학실험을 통해 증명되었다.

이번 연구는 인간의 주요 질환과 관련된 세포내의 근원적인 조절메커니즘을 규명함으로써 차후 생명과학 응용연구의 중요한 발판을 마련하였으며, 또한 BIT 융합연구로서 시스템생물학의 새로운 가능성을 제시하게 됐다. 이번 연구는 교육과학기술부지원 연구사업의 일환으로 수행되었다.

<2009년 1월 21일자 온라인판, 인터넷주소>

http://jcs.biologists.org/content/vol122/issue3/cover.shtml

2009.01.29 조회수 25381 이도헌교수팀, 생물정보학적 연구를 통한 천식 발병 후보 유전자 발견

바이오및뇌공학과 이도헌 교수와 박사과정 황소현씨가 생물정보학 기법을 이용해 기존의 분자생물학적 연구 및 실험 결과에 나타난 천식 관련 단백질들의 상호작용을 분석, 천식 유발에 관여하는 후보 유전자군을 발굴했다.

이 연구결과는 국제학술지 "이론생물학저널(Journal of Theoretical Biology)"에 발표됐으며 기존 연구자료를 새로운 생물정보학 기법으로 분석해 신약 표적유전자를 발굴한 것이어서 신약연구 효율성 향상에 기여할 것으로 전망된다.

연구진은 세계 각국의 분자생물학적 연구자료가 담겨 있는 데이터베이스(OMIM, GEO)에서 천식과 관련 있는 단백질 606개를 찾아내고 이를 시스템 수준에서 연구하기 위해 생물정보학 기술을 이용해 단백질 상호작용 네트워크를 구성했다.

이는 단백질 사이의 상호작용을 연결선으로 표현한 것으로 여러 개의 단백질과 동시에 상호작용을 하는 단백질이 천식유발 단백질 네트워크에서 중요한 역할을 하는 "허브"로 간주된다.

질병과 관련된 질병유전자를 찾기 위해서 기존의 분자생물학적 연구를 통해 몇 가지 유전자들이 밝혀졌지만, 여러 가지 유전적인 요인과 환경적인 요인의 복합적인 작용으로 인해 나타나는 대부분의 복합 질병의 경우는 기존의 분자생물학적인 연구만으로 관련 유전자들을 찾아내기가 어렵다.

이도헌 교수는 "이런 복합적인 질병에서 중요한 역할을 하는 유전자를 찾아내려면 한 두 유전자와 질병의 관계를 조사하기 보다는 그 질병과 관련된 여러 유전자들의 연관성을 살펴보는 시스템 수준의 연구가 필요하다"고 말했다.

2008.07.01 조회수 23339

이도헌교수팀, 생물정보학적 연구를 통한 천식 발병 후보 유전자 발견

바이오및뇌공학과 이도헌 교수와 박사과정 황소현씨가 생물정보학 기법을 이용해 기존의 분자생물학적 연구 및 실험 결과에 나타난 천식 관련 단백질들의 상호작용을 분석, 천식 유발에 관여하는 후보 유전자군을 발굴했다.

이 연구결과는 국제학술지 "이론생물학저널(Journal of Theoretical Biology)"에 발표됐으며 기존 연구자료를 새로운 생물정보학 기법으로 분석해 신약 표적유전자를 발굴한 것이어서 신약연구 효율성 향상에 기여할 것으로 전망된다.

연구진은 세계 각국의 분자생물학적 연구자료가 담겨 있는 데이터베이스(OMIM, GEO)에서 천식과 관련 있는 단백질 606개를 찾아내고 이를 시스템 수준에서 연구하기 위해 생물정보학 기술을 이용해 단백질 상호작용 네트워크를 구성했다.

이는 단백질 사이의 상호작용을 연결선으로 표현한 것으로 여러 개의 단백질과 동시에 상호작용을 하는 단백질이 천식유발 단백질 네트워크에서 중요한 역할을 하는 "허브"로 간주된다.

질병과 관련된 질병유전자를 찾기 위해서 기존의 분자생물학적 연구를 통해 몇 가지 유전자들이 밝혀졌지만, 여러 가지 유전적인 요인과 환경적인 요인의 복합적인 작용으로 인해 나타나는 대부분의 복합 질병의 경우는 기존의 분자생물학적인 연구만으로 관련 유전자들을 찾아내기가 어렵다.

이도헌 교수는 "이런 복합적인 질병에서 중요한 역할을 하는 유전자를 찾아내려면 한 두 유전자와 질병의 관계를 조사하기 보다는 그 질병과 관련된 여러 유전자들의 연관성을 살펴보는 시스템 수준의 연구가 필요하다"고 말했다.

2008.07.01 조회수 23339 수면부족이 뇌의 기억능력을 심각하게 저하시킨다.

- 유승식(兪勝植) KAIST 바이오시스템학과 겸직교수 겸 하바드의대 교수, MRI를 통한 관련 실험결과 논문이 네이처 뉴로사이언스 온라인판에 게재

- 성장기 아동의 무리한 과외 스케줄에 의한 수면 부족은 생물학적인 학습능력 저하 낳을 수 있어 사람이 잠을 잘 못 자고 나거나, 밤을 샌 다음날에 일어난 일은 왜 잘 기억이 나지 않을까? MRI를 통한 실험결과, 수면부족이 뇌의 기억능력을 심각하게 떨어뜨린다는 내용의 논문이 美 유명잡지에 게재됐다.

KAIST(총장 서남표)는 KAIST 바이오시스템학과 겸직교수이자 美 하바드 의대 교수인 유승식(兪勝植, 37) 교수의 관련 논문이 네이처(Nature) 자매지인 네이처 뉴로사이언스(Neuroscience)의 2월12일자 온라인판에 게재되었다고 밝혔다.

兪 교수는 “수면부족 상태에서의 인간 기억능력 저하(A deficit in the ability to form new human memories without sleep)“라는 제목의 발표논문에서 기능 MRI(fMRI, Functional MRI)를 통한 연구결과,"잠을 잘 못 자고 나거나, 밤을 샌 다음날에 일어난 일은 왜 잘 기억이 나지 않을까?"라는 단순하면서도, 충분히 이해가 갈 만한 현상에 대하여, 부족한 수면은 새로운 기억의 생성/유지에 필요한 뇌의 마(Hippocampus)의 기능을 일시적으로 저하시킨다는 현상을 발견했다. 수면이 기억과 학습에 있어 필요한 기억강화(Consolidation)에 중요한 역할을 한다는 사실은 알려져 있었지만, 지금까지 새로운 정보(일화적 기억: Episodic Memory)를 습득함에 있어서의 수면의 역할에 대한 연구는 없었다.

兪 교수팀은 18세에서 30세사이의 건강한 피험자 28명을 14명씩 2개의 집단으로 나눈 후, 한 집단은 35시간 이상 수면을 취하지 못하게 하고 여러 개의 영상(사진)을 보여주며, 뇌기능을 fMRI를 통하여 관찰했다.

또 다른 대조 집단은 평상시대로 7시간에서 9시간의 충분한 수면을 취하게 한 후, fMRI실험에 참가시켰다. 이틀 후 이들은 다른 사진이 섞인 영상에서 자신이 보았던 사진을 구별할 수 있는 지를 검사했는데, 수면이 부족한 피험자들은 수면부족 상태에서 본 사진을 잘 기억하지 못했다. 정상 수면자에 비해 기억능력이 19%나 떨어지는 것으로 나타났다. 기억 습득 당시에 실시된 fMRI 결과는 수면부족이 해마의 기능을 일시적

으로 저하시킴을 보여줬다. 아울러 뇌의 시상(Thalamus)과 뇌줄기(brain stem, 뇌간)가 저하된 해마의 기능을 보조하는 현상도 목격됐다.

연구결과는 35시간 동안이라는 일시적 수면부족과 기억의 상관관계를 도출했지만, 장기간에 축적된 수면부족도, 인간의 기억(memory),그리고 전반적인 학습 (Learning)에 영향을 줄 수 있다는 가능성을 보여 주고 있다. 인간은 사회적 환경에 의해 수면을 줄일 수 밖에 없는 형편에 처해 있으므로, 연구결과가 내포하고 있는 잠재적 의미는 되새겨 볼만하다. 예로써, 성장기에 있는 아동들의 무리한 과외 스케줄에 의한 수면 부족은 바로 생물학적인 학습능력 저하를 낳을 수 있다는 것이다. 또한, 고령화 사회에서 수면장애에 기인하는 기억능력 감퇴 문제의 해결을 위해서도 수면에 관한 과학적이고 체계적인 연구와 능동적 대책을 필요하게 한다.

兪 교수는 “지난 2003년, KAIST 바이오시스템학과와 KAIST 뇌과학연구 센터의 협력하에 공동실험에 참가한 바 있다“며, ”KAIST가 보유하고 있는 MRI 환경하의 뇌파실험(EEG)가동 기술은 진보된 수면연구에 절대적으로 필요한 기술이다. 국제적 공동연구 환경 조성과 연구기금의 확보가 KAIST의 관련 연구역량을 널리 알릴 수 있는 초석이 될 것이다“라고 밝혔다.

뇌과학분야 연구는 그 중요성에도 불구하고 지금껏 한국에서는 관련 논문을 접하기가 쉽지 않았다. KAIST 겸직교수로 있는 兪 교수의 이번 네이처 자매지 논문발표는 KAIST가 국내 뇌과학 연구분야에서 중요한 역할을 하게 되는 계기가 될 것으로 보인다. 兪 교수는 매년 여름학기에는 KAIST에 머물면서 강의를 하고 있으며, 학생들과 같이 연구업무를 수행하고 있다. 현재 KAIST 바이오시스템학과 박사과정 학생의 지도교수도 맡고 있다.

용어설명

1) 해마 : 뇌의 밑부분에 위치하며, 인간의 기억과 학습에 있어 외부자극을 기억과 관련된 정보로 바꿔주고, 다른 중요한 뇌부분(뇌전엽)에 연결해 주는 중요한 역할을 한다.

2) 일화적 기억(Episodic Memory) : 개인의 경험과 밀착된 기억, 누구를 보았다든지, 무슨 소리를 들었다는 등의 기억. 의미기억(Semantic memory, 대상의 관계나 단어의 의미기억)과는 구별되지만, 해마는 일반적으로 모든 장기적 기억에 관련된다.

3) 시상(THAlamus) : 뇌 회로연결에서의 스위치보드로서, 뇌의 전반적 회로 연결체계를 통제한다.

4) 뇌 줄기(Brain stem): 말그대로 척추와 뇌를 연결하여주며, 소뇌(cerebellum)와 연결되어 인간의 기본적이고 원초적인 기능을 수행하게 도와준다.

2007.03.01 조회수 30173

수면부족이 뇌의 기억능력을 심각하게 저하시킨다.

- 유승식(兪勝植) KAIST 바이오시스템학과 겸직교수 겸 하바드의대 교수, MRI를 통한 관련 실험결과 논문이 네이처 뉴로사이언스 온라인판에 게재

- 성장기 아동의 무리한 과외 스케줄에 의한 수면 부족은 생물학적인 학습능력 저하 낳을 수 있어 사람이 잠을 잘 못 자고 나거나, 밤을 샌 다음날에 일어난 일은 왜 잘 기억이 나지 않을까? MRI를 통한 실험결과, 수면부족이 뇌의 기억능력을 심각하게 떨어뜨린다는 내용의 논문이 美 유명잡지에 게재됐다.

KAIST(총장 서남표)는 KAIST 바이오시스템학과 겸직교수이자 美 하바드 의대 교수인 유승식(兪勝植, 37) 교수의 관련 논문이 네이처(Nature) 자매지인 네이처 뉴로사이언스(Neuroscience)의 2월12일자 온라인판에 게재되었다고 밝혔다.

兪 교수는 “수면부족 상태에서의 인간 기억능력 저하(A deficit in the ability to form new human memories without sleep)“라는 제목의 발표논문에서 기능 MRI(fMRI, Functional MRI)를 통한 연구결과,"잠을 잘 못 자고 나거나, 밤을 샌 다음날에 일어난 일은 왜 잘 기억이 나지 않을까?"라는 단순하면서도, 충분히 이해가 갈 만한 현상에 대하여, 부족한 수면은 새로운 기억의 생성/유지에 필요한 뇌의 마(Hippocampus)의 기능을 일시적으로 저하시킨다는 현상을 발견했다. 수면이 기억과 학습에 있어 필요한 기억강화(Consolidation)에 중요한 역할을 한다는 사실은 알려져 있었지만, 지금까지 새로운 정보(일화적 기억: Episodic Memory)를 습득함에 있어서의 수면의 역할에 대한 연구는 없었다.

兪 교수팀은 18세에서 30세사이의 건강한 피험자 28명을 14명씩 2개의 집단으로 나눈 후, 한 집단은 35시간 이상 수면을 취하지 못하게 하고 여러 개의 영상(사진)을 보여주며, 뇌기능을 fMRI를 통하여 관찰했다.

또 다른 대조 집단은 평상시대로 7시간에서 9시간의 충분한 수면을 취하게 한 후, fMRI실험에 참가시켰다. 이틀 후 이들은 다른 사진이 섞인 영상에서 자신이 보았던 사진을 구별할 수 있는 지를 검사했는데, 수면이 부족한 피험자들은 수면부족 상태에서 본 사진을 잘 기억하지 못했다. 정상 수면자에 비해 기억능력이 19%나 떨어지는 것으로 나타났다. 기억 습득 당시에 실시된 fMRI 결과는 수면부족이 해마의 기능을 일시적

으로 저하시킴을 보여줬다. 아울러 뇌의 시상(Thalamus)과 뇌줄기(brain stem, 뇌간)가 저하된 해마의 기능을 보조하는 현상도 목격됐다.

연구결과는 35시간 동안이라는 일시적 수면부족과 기억의 상관관계를 도출했지만, 장기간에 축적된 수면부족도, 인간의 기억(memory),그리고 전반적인 학습 (Learning)에 영향을 줄 수 있다는 가능성을 보여 주고 있다. 인간은 사회적 환경에 의해 수면을 줄일 수 밖에 없는 형편에 처해 있으므로, 연구결과가 내포하고 있는 잠재적 의미는 되새겨 볼만하다. 예로써, 성장기에 있는 아동들의 무리한 과외 스케줄에 의한 수면 부족은 바로 생물학적인 학습능력 저하를 낳을 수 있다는 것이다. 또한, 고령화 사회에서 수면장애에 기인하는 기억능력 감퇴 문제의 해결을 위해서도 수면에 관한 과학적이고 체계적인 연구와 능동적 대책을 필요하게 한다.

兪 교수는 “지난 2003년, KAIST 바이오시스템학과와 KAIST 뇌과학연구 센터의 협력하에 공동실험에 참가한 바 있다“며, ”KAIST가 보유하고 있는 MRI 환경하의 뇌파실험(EEG)가동 기술은 진보된 수면연구에 절대적으로 필요한 기술이다. 국제적 공동연구 환경 조성과 연구기금의 확보가 KAIST의 관련 연구역량을 널리 알릴 수 있는 초석이 될 것이다“라고 밝혔다.

뇌과학분야 연구는 그 중요성에도 불구하고 지금껏 한국에서는 관련 논문을 접하기가 쉽지 않았다. KAIST 겸직교수로 있는 兪 교수의 이번 네이처 자매지 논문발표는 KAIST가 국내 뇌과학 연구분야에서 중요한 역할을 하게 되는 계기가 될 것으로 보인다. 兪 교수는 매년 여름학기에는 KAIST에 머물면서 강의를 하고 있으며, 학생들과 같이 연구업무를 수행하고 있다. 현재 KAIST 바이오시스템학과 박사과정 학생의 지도교수도 맡고 있다.

용어설명

1) 해마 : 뇌의 밑부분에 위치하며, 인간의 기억과 학습에 있어 외부자극을 기억과 관련된 정보로 바꿔주고, 다른 중요한 뇌부분(뇌전엽)에 연결해 주는 중요한 역할을 한다.

2) 일화적 기억(Episodic Memory) : 개인의 경험과 밀착된 기억, 누구를 보았다든지, 무슨 소리를 들었다는 등의 기억. 의미기억(Semantic memory, 대상의 관계나 단어의 의미기억)과는 구별되지만, 해마는 일반적으로 모든 장기적 기억에 관련된다.

3) 시상(THAlamus) : 뇌 회로연결에서의 스위치보드로서, 뇌의 전반적 회로 연결체계를 통제한다.

4) 뇌 줄기(Brain stem): 말그대로 척추와 뇌를 연결하여주며, 소뇌(cerebellum)와 연결되어 인간의 기본적이고 원초적인 기능을 수행하게 도와준다.

2007.03.01 조회수 30173 이상엽 교수, 네이처 바이오테크놀로지 초청논문 게재

“바이오플라스틱 상용화 시대 도래”

네이처 바이오테크놀로지 10월호 초청논문에서 전문가로서의 의견 밝혀..

독일의 훔볼트 베를린대 프리드리히 교수와 뮌스터대학의 스타인뷔헬 교수팀은 바이오플라스틱 생산의 대표 미생물인 랄스토니아 유트로파 (Ralstonia eutropha)균의 전체 게놈서열을 밝히고, 네이처 바이오테크놀로지 10월호에 논문을 발표했다. 플라스틱 생산 대표 미생물의 전체 게놈 서열이 밝혀짐에 따라 보다 체계적인 시스템 수준에서의 균주개량을 통해 바이오플라스틱의 효율적인 생산이 가능해 질 것으로 예측된다.

네이처 바이오테크놀로지社는 이 논문에 대해 해당분야의 세계적 전문가인 KAIST 생명화학공학과 이상엽(李相燁, 42세) LG화학 석좌교수에게 게놈 서열 해독에 따른 앞으로의 바이오플라스틱 생산에 관한 전문가 분석논문을 의뢰했으며, 李 교수는 지난 10일 발간된 네이처 바이오테크놀로지 10월호 ‘뉴스와 전망(News and Views)’에서 “랄스토니아균의 게놈 해독은 다양한 오믹스와 가상세포를 통한 시뮬레이션, 그리고 게놈 수준에서의 엔지니어링을 결합하여 시스템 수준에서 균주를 개량할 수 있는 토대가 마련되었음을 의미한다”라며, “앞으로 플라스틱을 구성하는 물질을 자유자재로 바꿔 우리가 원하는 물성을 가진 플라스틱의 생산이 가능할 것이며, 대사 흐름의 최적화를 통해 이제까지 보고된 것보다도 훨씬 효율적이고 경제적인 바이오플라스틱의 생산이 가능해 질 것이다”라고 밝혔다.

李 교수는 그간 바이오플라스틱 관련 SCI논문만도 70여편을 발표한 이 분야의 세계적 전문가다. 1996년 트렌즈 인 바이오테크놀로지 (Trends in Biotechnology)에 “플라스틱 박테리아 (Plastic Bacteria)”라는 신조어를 발표했으며, 1997년에도 네이처 바이오테크놀로지에 대장균 플라스틱에 관한 전문가 논문을 게재한 바 있다. 현재, 과학기술부의 시스템생물학연구개발 사업에서 시스템 기법을 동원한 연구의 응용 예로서 바이오플라스틱 생산 균주 개량 연구를 수행 중이다.

네이처 바이오테크놀로지 10월호 ‘뉴스와 전망(News and Views)’난에 게재된 미생물 플라스틱 관련 이상엽 교수 논문 내용

- 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)는 자연계에 존재하는 수많은 미생물들이 탄소원은 풍부하지만 다른 성장인자가 부족할 경우 자신의 세포내부에 에너지 저장물질로 축적하는 고분자이다. 이 PHA고분자는 그 고분자를 구성하고 있는 단량체(단위 화학물질)가 에스터 결합을 하고 있는 폴리에스터로서 20여년 전부터 전 세계적으로 많은 연구가 되어왔다. 하지만, PHA는 물성이 석유화학 유래의 플라스틱보다 좋지 않고, 생산 단가가 매우 높아 상용화는 되지 못했던 실정이다. 1980년대 PHA의 생산 가격은 kg당 15불 정도로서 그 당시 폴리프로필렌 가격의 20배나 되었기 때문이다. KAIST 생명화학공학과 BK21사업단 이상엽 LG화학석좌교수는 과학기술부의 지원으로 대사공학과 발효공정의 결합을 통한 미생물 플라스틱의 효율적인 생산에 관한 연구를 수행하여 왔으며, PHA생산 단가를 kg당 2-3불 정도로 낮추는 공정을 개발한 바 있다. 플라스틱을 꽉 채울 정도로 효율적인 PHA 생산 박테리아를 개발하여 “플라스틱 박테리아”라고 명명한 바 있다.

- 지난 2년여 동안 유가가 유래 없이 고공행진을 함에 따라 전 세계적으로 바이오기반 에너지 및 화학물질의 생산에 관한 연구가 활발히 진행 중이다. PHA도 그간 경제성과 물성의 취약점 때문에 연구가 시들해 졌다가, 최근 다시 각광을 받고 있다. 이번 10월호 네이처 바이오테크놀로지에 독일의 연구팀이 발표한 플라스틱 생산 미생물의 대표주자 랄스토니아 유트로파(Ralstonia eutropha)의 게놈 해독 결과는 시사하는 바가 크다. 즉, 그 박테리아의 대사 활동에 관한 청사진을 얻게 됨으로서 보다 체계적인 균주개량이 가능해 지는 것을 의미한다.

- 네이처 바이오테크놀로지는 바로 이 점을 주목하여 이상엽 교수에게 전문가의 분석 논문을 의뢰하였고, 이 교수는 현재 KAIST에서 활발하게 수행하고 있는 시스템생명공학 기법의 적용을 통해 미생물 플라스틱 생산의 획기적인 발전이 있을 것이라고 분석했다. 본 논문에서 李 교수는 “게놈 서열이 밝혀짐에 따라, 게놈수준에서의 대사회로 네트워크 구축이 가능해 졌고, 시뮬레이션을 행할 수 있어, 수많은 시행착오와 실험을 가상의 실험으로 빠르게 대체할 수 있게 되었으며, 이러한 결과를 실제 다양한 전사체, 단백체, 대사체 등 오믹스 결과와 융합 해석함으로서 보다 효율적인 균주의 개발이 가능하다”고 밝혔다. 또한, 플라스틱의 효율적인 생산 뿐 아니라 우리가 사용하고자 하는 용도에 맞는 물성을 가지는 “주문제작(tailor-made) PHA”의 생산도 대사공학을 통해 가능해 질 것으로 예측하였다. 그 외에도 李 교수가 전 세계 특허를 보유하고 있는 광학적으로 순수한 하이드록시카르복실산 생산연구도 탄력을 받게 되었으며, 그 외 이 균주의 특징을 살려 생물학적 수소생산, 방향족 화합물의 생산, 분해 및 응용 등에서도 기술적 발전이 빠르게 일어날 것으로 전망하였다.

- 세계적으로는 최근 미국의 메타볼릭스사와 ADM사가 손을 잡고 PHA의 상용화 수준 생산에 돌입하였고, 풍부한 천연자원의 브라질에서도 바이오에탄올에 이어 PHA를 상용화하고 있다. 그 외 전통적으로 이 분야 연구를 많이 해온 일본과 독일, 그리고 풍부한 바이오매스를 가진 호주에서도 지속적인 상용화 연구를 수행 중이다. 李 교수는 “대표적인 바이오플라스틱 생산 미생물의 게놈 서열이 밝혀짐으로서 효율적인 생산 시스템의 개발을 통한 각국의 상용화 경쟁이 더욱 치열해 질 것”으로 전망했다.

- 李 교수는 이렇게 효율적으로 PHA를 생산할 수 있는 것이 가능해 짐에 따라, 다양한 재생가능한 원료(셀룰로우즈, 전분, 설탕 등)로부터 미생물 발효에 의한 플라스틱의 생산이 보다 본격적으로 진행될 것으로 전망하고, 기존 화학물질의 바이오 기반 생산 기술(white biotechnology)가 보다 더 탄력을 받을 것으로 전망하며, 이에 따라 “우리나라도 일부 시스템 대사공학 기술의 우위를 바탕으로 자원 강대국들과의 전략적 제휴 등을 통해 바이오기반 화학물질 생산 기술과 산업의 확보에 박차를 가해야 할 것”이라고 말했다.

- 네이처 바이오테크놀로지의 ‘뉴스와 전망(News and Views)’은 그 해당 호에 게재되는 논문들 중 영향력이 큰 몇 편의 논문에 대하여 그 분야 세계 최고의 전문가에게 분석을 의뢰하여 초청 논문을 게재하는 섹션으로, KAIST 이상엽 교수는 바이오플라스틱과 관련하여 1997년 1월호에 “대장균이 플라스틱 시대로 접어들다”에 이어 이번 2006년 10월호에 “바이오플라스틱 생산을 해독하다”라는 전문가 분석 논문을 게재하였다.

2006.10.18 조회수 30285

이상엽 교수, 네이처 바이오테크놀로지 초청논문 게재

“바이오플라스틱 상용화 시대 도래”

네이처 바이오테크놀로지 10월호 초청논문에서 전문가로서의 의견 밝혀..

독일의 훔볼트 베를린대 프리드리히 교수와 뮌스터대학의 스타인뷔헬 교수팀은 바이오플라스틱 생산의 대표 미생물인 랄스토니아 유트로파 (Ralstonia eutropha)균의 전체 게놈서열을 밝히고, 네이처 바이오테크놀로지 10월호에 논문을 발표했다. 플라스틱 생산 대표 미생물의 전체 게놈 서열이 밝혀짐에 따라 보다 체계적인 시스템 수준에서의 균주개량을 통해 바이오플라스틱의 효율적인 생산이 가능해 질 것으로 예측된다.

네이처 바이오테크놀로지社는 이 논문에 대해 해당분야의 세계적 전문가인 KAIST 생명화학공학과 이상엽(李相燁, 42세) LG화학 석좌교수에게 게놈 서열 해독에 따른 앞으로의 바이오플라스틱 생산에 관한 전문가 분석논문을 의뢰했으며, 李 교수는 지난 10일 발간된 네이처 바이오테크놀로지 10월호 ‘뉴스와 전망(News and Views)’에서 “랄스토니아균의 게놈 해독은 다양한 오믹스와 가상세포를 통한 시뮬레이션, 그리고 게놈 수준에서의 엔지니어링을 결합하여 시스템 수준에서 균주를 개량할 수 있는 토대가 마련되었음을 의미한다”라며, “앞으로 플라스틱을 구성하는 물질을 자유자재로 바꿔 우리가 원하는 물성을 가진 플라스틱의 생산이 가능할 것이며, 대사 흐름의 최적화를 통해 이제까지 보고된 것보다도 훨씬 효율적이고 경제적인 바이오플라스틱의 생산이 가능해 질 것이다”라고 밝혔다.

李 교수는 그간 바이오플라스틱 관련 SCI논문만도 70여편을 발표한 이 분야의 세계적 전문가다. 1996년 트렌즈 인 바이오테크놀로지 (Trends in Biotechnology)에 “플라스틱 박테리아 (Plastic Bacteria)”라는 신조어를 발표했으며, 1997년에도 네이처 바이오테크놀로지에 대장균 플라스틱에 관한 전문가 논문을 게재한 바 있다. 현재, 과학기술부의 시스템생물학연구개발 사업에서 시스템 기법을 동원한 연구의 응용 예로서 바이오플라스틱 생산 균주 개량 연구를 수행 중이다.

네이처 바이오테크놀로지 10월호 ‘뉴스와 전망(News and Views)’난에 게재된 미생물 플라스틱 관련 이상엽 교수 논문 내용

- 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)는 자연계에 존재하는 수많은 미생물들이 탄소원은 풍부하지만 다른 성장인자가 부족할 경우 자신의 세포내부에 에너지 저장물질로 축적하는 고분자이다. 이 PHA고분자는 그 고분자를 구성하고 있는 단량체(단위 화학물질)가 에스터 결합을 하고 있는 폴리에스터로서 20여년 전부터 전 세계적으로 많은 연구가 되어왔다. 하지만, PHA는 물성이 석유화학 유래의 플라스틱보다 좋지 않고, 생산 단가가 매우 높아 상용화는 되지 못했던 실정이다. 1980년대 PHA의 생산 가격은 kg당 15불 정도로서 그 당시 폴리프로필렌 가격의 20배나 되었기 때문이다. KAIST 생명화학공학과 BK21사업단 이상엽 LG화학석좌교수는 과학기술부의 지원으로 대사공학과 발효공정의 결합을 통한 미생물 플라스틱의 효율적인 생산에 관한 연구를 수행하여 왔으며, PHA생산 단가를 kg당 2-3불 정도로 낮추는 공정을 개발한 바 있다. 플라스틱을 꽉 채울 정도로 효율적인 PHA 생산 박테리아를 개발하여 “플라스틱 박테리아”라고 명명한 바 있다.

- 지난 2년여 동안 유가가 유래 없이 고공행진을 함에 따라 전 세계적으로 바이오기반 에너지 및 화학물질의 생산에 관한 연구가 활발히 진행 중이다. PHA도 그간 경제성과 물성의 취약점 때문에 연구가 시들해 졌다가, 최근 다시 각광을 받고 있다. 이번 10월호 네이처 바이오테크놀로지에 독일의 연구팀이 발표한 플라스틱 생산 미생물의 대표주자 랄스토니아 유트로파(Ralstonia eutropha)의 게놈 해독 결과는 시사하는 바가 크다. 즉, 그 박테리아의 대사 활동에 관한 청사진을 얻게 됨으로서 보다 체계적인 균주개량이 가능해 지는 것을 의미한다.

- 네이처 바이오테크놀로지는 바로 이 점을 주목하여 이상엽 교수에게 전문가의 분석 논문을 의뢰하였고, 이 교수는 현재 KAIST에서 활발하게 수행하고 있는 시스템생명공학 기법의 적용을 통해 미생물 플라스틱 생산의 획기적인 발전이 있을 것이라고 분석했다. 본 논문에서 李 교수는 “게놈 서열이 밝혀짐에 따라, 게놈수준에서의 대사회로 네트워크 구축이 가능해 졌고, 시뮬레이션을 행할 수 있어, 수많은 시행착오와 실험을 가상의 실험으로 빠르게 대체할 수 있게 되었으며, 이러한 결과를 실제 다양한 전사체, 단백체, 대사체 등 오믹스 결과와 융합 해석함으로서 보다 효율적인 균주의 개발이 가능하다”고 밝혔다. 또한, 플라스틱의 효율적인 생산 뿐 아니라 우리가 사용하고자 하는 용도에 맞는 물성을 가지는 “주문제작(tailor-made) PHA”의 생산도 대사공학을 통해 가능해 질 것으로 예측하였다. 그 외에도 李 교수가 전 세계 특허를 보유하고 있는 광학적으로 순수한 하이드록시카르복실산 생산연구도 탄력을 받게 되었으며, 그 외 이 균주의 특징을 살려 생물학적 수소생산, 방향족 화합물의 생산, 분해 및 응용 등에서도 기술적 발전이 빠르게 일어날 것으로 전망하였다.

- 세계적으로는 최근 미국의 메타볼릭스사와 ADM사가 손을 잡고 PHA의 상용화 수준 생산에 돌입하였고, 풍부한 천연자원의 브라질에서도 바이오에탄올에 이어 PHA를 상용화하고 있다. 그 외 전통적으로 이 분야 연구를 많이 해온 일본과 독일, 그리고 풍부한 바이오매스를 가진 호주에서도 지속적인 상용화 연구를 수행 중이다. 李 교수는 “대표적인 바이오플라스틱 생산 미생물의 게놈 서열이 밝혀짐으로서 효율적인 생산 시스템의 개발을 통한 각국의 상용화 경쟁이 더욱 치열해 질 것”으로 전망했다.

- 李 교수는 이렇게 효율적으로 PHA를 생산할 수 있는 것이 가능해 짐에 따라, 다양한 재생가능한 원료(셀룰로우즈, 전분, 설탕 등)로부터 미생물 발효에 의한 플라스틱의 생산이 보다 본격적으로 진행될 것으로 전망하고, 기존 화학물질의 바이오 기반 생산 기술(white biotechnology)가 보다 더 탄력을 받을 것으로 전망하며, 이에 따라 “우리나라도 일부 시스템 대사공학 기술의 우위를 바탕으로 자원 강대국들과의 전략적 제휴 등을 통해 바이오기반 화학물질 생산 기술과 산업의 확보에 박차를 가해야 할 것”이라고 말했다.

- 네이처 바이오테크놀로지의 ‘뉴스와 전망(News and Views)’은 그 해당 호에 게재되는 논문들 중 영향력이 큰 몇 편의 논문에 대하여 그 분야 세계 최고의 전문가에게 분석을 의뢰하여 초청 논문을 게재하는 섹션으로, KAIST 이상엽 교수는 바이오플라스틱과 관련하여 1997년 1월호에 “대장균이 플라스틱 시대로 접어들다”에 이어 이번 2006년 10월호에 “바이오플라스틱 생산을 해독하다”라는 전문가 분석 논문을 게재하였다.

2006.10.18 조회수 30285 웹 기반 가상세포 분석시스템 WebCell 개발 공개

-생물정보학 관련 전문 학술지인 바이오인포메틱스지 5월호에 게재 -

과학기술부 특정연구개발사업『시스템생물학연구사업』에 참여하고 있는 KAIST 이상엽, 박선원 교수팀은 생명체의 대사 및 신호전달 기능과 특성의 동적 분석을 위한 웹 기반 소프트웨어 ‘WebCell 시스템’을 개발하여 공개했다.

이 시스템은 현재까지 전 세계적으로 개발된 생체 및 세포 동적 모사 시스템 중 가장 다양한 기능을 제공하는 것으로 시스템 생물학 연구의 국제 공동체인 SBML에 등록되어 공개되며, 연구결과는 영국 옥스퍼드대학 출판사 발간 생물정보학 관련 전문 학술지인 바이오인포메틱스 (Bioinformatics)지 5월호에 게재되었다.

KAIST(한국과학기술원) 생명화학공학과 이상엽(李相燁, 42, LG화학 석좌교수, 생물정보연구센터 소장), 박선원(朴善遠, 58)교수팀은 과학기술부 특정연구개발사업의『시스템생물학연구개발사업』지원을 받아 다양한 생명현상의 정성 정량적 동적모사가 가능한 웹기반 가상세포 “WebCell”을 개발하여 전 세계에 공개했다.

WebCell은 세포 내에서 일어나는 반응들에 대한 결과 예측 뿐 만아니라, 시간에 따른 변화들을 보여주는 동적 분석을 상세한 설명을 따라 인터넷 상에서 쉽게 수행할 수 있다. 또한, 기존 가상세포 소프트웨어의 프로그램마다 다른 형식으로 이루어져 사용에 어려움이 많던 파일들도 자유롭게 원하는 양식으로 변환이 가능하도록 하여, 연구 과정과 결과를 공유하여 더 빠르고 효율적인 연구가 가능해졌다.

또한, 인터넷 상에서 생물학적 네트워크를 모델링하고 만들어진 모델을 저장 및 교환할 수 있으며, 열역학 정보를 이용한 모델 검증, 변수 추정, 구조적 경로 분석 및 대사 조절 분석, 동적 시각화 등을 통한 네트워크의 체계적인 분석 기능을 통합적으로 제공한다.

그리고 기존에 발표된 모델들의 라이브러리도 제공하며 이용자가 자신의 ID로 접속할 수 있는 개인 라이브러리도 가질 수 있으므로, 가상세포 연구에 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

WebCell이 발표되자마자 시스템 생물학 연구 국제공동체인 SBML(http://sbml.org)에 등록되어 공개되었으며, 연구결과는생물정보학 분야 전문 국제 학술지인 영국 옥스퍼드대학 출판사 발간 바이오인포메틱스(Bioinformatics)지 5월호에 게재되었다.

이상엽 교수는 “향후 대사 흐름 분석 프로그램인 MetaFluxNet, 대사흐름분석 언어인 MFAML, 대사네트워크 전문 데이터베이스인 BioSilico와 연동하여 업그레이드 된 버전의 WebCell을 개발할 예정이며, 궁극적으로 이 모두가 통합된 가상세포를 개발할 예정이다”라고 밝혔다.

WebCell 시스템은 웹브라우저를 통해 http://webcell.kaist.ac.kr 이나 http://www.webcell.org로 접속하여 사용자 계정을 획득한 뒤 이용할 수 있다.

<용어설명>

* SBML(Systems Biology Markup Language): XML을 기반으로 한 언어의 일종으로, 각기 다른 시스템 생물학 소프트웨어간의 가상 세포 모델의 교환을 용이하게 하기 위해 제안된 표준이다. 현재는 국제 공동 프로젝트로 발전하여, 전 세계 60여개 프로젝트가 이 사업에 공동으로 참여하고 있다.

<< WebCell 사용 샘플그림>>

2006.04.28 조회수 23919

웹 기반 가상세포 분석시스템 WebCell 개발 공개

-생물정보학 관련 전문 학술지인 바이오인포메틱스지 5월호에 게재 -

과학기술부 특정연구개발사업『시스템생물학연구사업』에 참여하고 있는 KAIST 이상엽, 박선원 교수팀은 생명체의 대사 및 신호전달 기능과 특성의 동적 분석을 위한 웹 기반 소프트웨어 ‘WebCell 시스템’을 개발하여 공개했다.

이 시스템은 현재까지 전 세계적으로 개발된 생체 및 세포 동적 모사 시스템 중 가장 다양한 기능을 제공하는 것으로 시스템 생물학 연구의 국제 공동체인 SBML에 등록되어 공개되며, 연구결과는 영국 옥스퍼드대학 출판사 발간 생물정보학 관련 전문 학술지인 바이오인포메틱스 (Bioinformatics)지 5월호에 게재되었다.

KAIST(한국과학기술원) 생명화학공학과 이상엽(李相燁, 42, LG화학 석좌교수, 생물정보연구센터 소장), 박선원(朴善遠, 58)교수팀은 과학기술부 특정연구개발사업의『시스템생물학연구개발사업』지원을 받아 다양한 생명현상의 정성 정량적 동적모사가 가능한 웹기반 가상세포 “WebCell”을 개발하여 전 세계에 공개했다.

WebCell은 세포 내에서 일어나는 반응들에 대한 결과 예측 뿐 만아니라, 시간에 따른 변화들을 보여주는 동적 분석을 상세한 설명을 따라 인터넷 상에서 쉽게 수행할 수 있다. 또한, 기존 가상세포 소프트웨어의 프로그램마다 다른 형식으로 이루어져 사용에 어려움이 많던 파일들도 자유롭게 원하는 양식으로 변환이 가능하도록 하여, 연구 과정과 결과를 공유하여 더 빠르고 효율적인 연구가 가능해졌다.

또한, 인터넷 상에서 생물학적 네트워크를 모델링하고 만들어진 모델을 저장 및 교환할 수 있으며, 열역학 정보를 이용한 모델 검증, 변수 추정, 구조적 경로 분석 및 대사 조절 분석, 동적 시각화 등을 통한 네트워크의 체계적인 분석 기능을 통합적으로 제공한다.

그리고 기존에 발표된 모델들의 라이브러리도 제공하며 이용자가 자신의 ID로 접속할 수 있는 개인 라이브러리도 가질 수 있으므로, 가상세포 연구에 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

WebCell이 발표되자마자 시스템 생물학 연구 국제공동체인 SBML(http://sbml.org)에 등록되어 공개되었으며, 연구결과는생물정보학 분야 전문 국제 학술지인 영국 옥스퍼드대학 출판사 발간 바이오인포메틱스(Bioinformatics)지 5월호에 게재되었다.

이상엽 교수는 “향후 대사 흐름 분석 프로그램인 MetaFluxNet, 대사흐름분석 언어인 MFAML, 대사네트워크 전문 데이터베이스인 BioSilico와 연동하여 업그레이드 된 버전의 WebCell을 개발할 예정이며, 궁극적으로 이 모두가 통합된 가상세포를 개발할 예정이다”라고 밝혔다.

WebCell 시스템은 웹브라우저를 통해 http://webcell.kaist.ac.kr 이나 http://www.webcell.org로 접속하여 사용자 계정을 획득한 뒤 이용할 수 있다.

<용어설명>