-

빛으로 단백질 · mRNA를 원할 때 꺼내 쓴다

기존의 ‘광유전학적 분자 응축물 기술(생체 분자를 빛을 사용해 특정한 덩어리(응축체)로 뭉치게 하거나 풀리게 조절하는 기술)’은 세포 안에서 여러 단백질이나 RNA가 다양하게 섞이기 때문에 원하는 분자만 골라서 다루기 어렵다는 한계가 있었다. 이 한계를 넘어, 우리 연구진이 ‘빛’을 쪼여 세포 속 특정 단백질이나 유전정보(mRNA)를 원하는 시점에 꺼내 쓸 수 있는 기술을 개발하여 유전자 조절 기술, 신약 개발 등에서의 새로운 가능성을 제시했다.

우리 대학 생명과학과 허원도 석좌교수 연구팀이 물리학과 박용근 석좌교수 연구팀과 협력하여, 단백질 및 mRNA를 세포 내에서 빛으로 원하는 시점에 저장(Store)하고 방출(Release)할 수 있는 ‘릴리저 기술(RELISR, REversible Light-Induced Store and Release)’을 개발했다고 23일 밝혔다.

이번 연구는 세포 내 다양한 생체 분자가 막이 없는 응축체(Biomolecular Condensate)에 저장돼 기능을 조절한다는 최신 세포기능 조절 원리를 빛으로 구현한 기술이다.

연구팀은 특정 분자와 선택적으로 결합하는 표적 부위가 부착된 광유전학 단백질 복합체를 증폭해, 빛 반응 분자 저장·방출 시스템인 릴리저 기술을 설계했다. 이를 통해 세포 및 생체 내에서 특정 단백질 혹은 mRNA를 릴리저에 안정적으로 저장해 빛을 비추면 원하는 시점에 방출할 수 있음을 증명했다.

연구팀은 다양한 세포주와 신경세포, 그리고 생쥐 간 조직 등에서 해당 시스템의 효과를 입증했다.

연구팀은 단백질을 저장⸱방출하는 단백질 방출시스템인 ‘단백질 릴리저 (Protein-RELISR)’를 통해 세포 모양 변화, 신경세포 내 국소 단백질 활성 등 미세 환경에서의 생화학 반응을 실시간으로 제어하는 데 성공했다.

아울러, mRNA를 표적으로 하는 mRNA 방출시스템인‘mRNA 릴리저 (mRNA-RELISR)’를 활용해, mRNA가 세포질 내에서 번역될 시점을 빛으로 조절하는 데 성공했으며, 실제 생쥐 모델에서도 mRNA 번역 조절이 가능함을 확인했다.

빛으로 표적 분자를 순간적으로 ‘가두는’ 기존 연구 LARIAT(단백질 올가미, 2014), mRNA-LARIAT(mRNA 올가미, 2019)에서 나아가, 이번 연구에서는 동일한 광자극으로 세포 내 무막 응축체에 저장된 단백질과 mRNA를 즉시 ‘방출해’단백질의 기능을 복원하고 mRNA 번역을 활성화할 수 있는 새로운 플랫폼을 제시했다.

연구를 주도한 허원도 석좌교수는 “릴리저(RELISR) 플랫폼은 광유전학 원리를 기반으로 단백질과 mRNA를 원하는 시간, 장소에서 저장하고 방출할 수 있는 범용 도구로, 뇌 신경세포 연구나 세포치료제, 차세대 신약 개발 등에 폭넓게 응용될 수 있다”며 “향후 유전자 가위(CRISPR-Cas) 시스템 등과의 결합이나, 조직 특이적 전달 기술(AAV 등)과 접목할 경우, 더욱 정밀한 치료 도구로 확장될 수 있을 것”이라고 설명했다.

이번 연구는 생명과학과 허원도 석좌교수(교신저자)의 지도로, 이채연 박사(연구 당시 학생, 제1 저자)가 중심이 되어 연구를 수행했다. 공동 교신저자인 물리학과 유다슬이 박사와 박용근 석좌교수도 연구에 참여했으며, 특히 박용근 교수 연구팀은 이미징 기반 분석을 통해 세포 내에서 ‘릴리저(RELISR)’ 시스템이 유도하는 생물리학적 변화를 정량적으로 평가하고, 실험 결과의 신뢰성과 객관성을 높이는 데 중요한 역할을 담당했다.

생명과학연구소 이채연 박사가 제1 저자로 주도한 이 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)’에 2025년 7월 7일자로 게재됐다.

논문명: Optogenetic storage and release of protein and mRNA in live cells and animals

DOI: 10.1038/s41467-025-61322-y

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 한국연구재단 유전자편집·제어·복원기반기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

빛으로 단백질 · mRNA를 원할 때 꺼내 쓴다

기존의 ‘광유전학적 분자 응축물 기술(생체 분자를 빛을 사용해 특정한 덩어리(응축체)로 뭉치게 하거나 풀리게 조절하는 기술)’은 세포 안에서 여러 단백질이나 RNA가 다양하게 섞이기 때문에 원하는 분자만 골라서 다루기 어렵다는 한계가 있었다. 이 한계를 넘어, 우리 연구진이 ‘빛’을 쪼여 세포 속 특정 단백질이나 유전정보(mRNA)를 원하는 시점에 꺼내 쓸 수 있는 기술을 개발하여 유전자 조절 기술, 신약 개발 등에서의 새로운 가능성을 제시했다.

우리 대학 생명과학과 허원도 석좌교수 연구팀이 물리학과 박용근 석좌교수 연구팀과 협력하여, 단백질 및 mRNA를 세포 내에서 빛으로 원하는 시점에 저장(Store)하고 방출(Release)할 수 있는 ‘릴리저 기술(RELISR, REversible Light-Induced Store and Release)’을 개발했다고 23일 밝혔다.

이번 연구는 세포 내 다양한 생체 분자가 막이 없는 응축체(Biomolecular Condensate)에 저장돼 기능을 조절한다는 최신 세포기능 조절 원리를 빛으로 구현한 기술이다.

연구팀은 특정 분자와 선택적으로 결합하는 표적 부위가 부착된 광유전학 단백질 복합체를 증폭해, 빛 반응 분자 저장·방출 시스템인 릴리저 기술을 설계했다. 이를 통해 세포 및 생체 내에서 특정 단백질 혹은 mRNA를 릴리저에 안정적으로 저장해 빛을 비추면 원하는 시점에 방출할 수 있음을 증명했다.

연구팀은 다양한 세포주와 신경세포, 그리고 생쥐 간 조직 등에서 해당 시스템의 효과를 입증했다.

연구팀은 단백질을 저장⸱방출하는 단백질 방출시스템인 ‘단백질 릴리저 (Protein-RELISR)’를 통해 세포 모양 변화, 신경세포 내 국소 단백질 활성 등 미세 환경에서의 생화학 반응을 실시간으로 제어하는 데 성공했다.

아울러, mRNA를 표적으로 하는 mRNA 방출시스템인‘mRNA 릴리저 (mRNA-RELISR)’를 활용해, mRNA가 세포질 내에서 번역될 시점을 빛으로 조절하는 데 성공했으며, 실제 생쥐 모델에서도 mRNA 번역 조절이 가능함을 확인했다.

빛으로 표적 분자를 순간적으로 ‘가두는’ 기존 연구 LARIAT(단백질 올가미, 2014), mRNA-LARIAT(mRNA 올가미, 2019)에서 나아가, 이번 연구에서는 동일한 광자극으로 세포 내 무막 응축체에 저장된 단백질과 mRNA를 즉시 ‘방출해’단백질의 기능을 복원하고 mRNA 번역을 활성화할 수 있는 새로운 플랫폼을 제시했다.

연구를 주도한 허원도 석좌교수는 “릴리저(RELISR) 플랫폼은 광유전학 원리를 기반으로 단백질과 mRNA를 원하는 시간, 장소에서 저장하고 방출할 수 있는 범용 도구로, 뇌 신경세포 연구나 세포치료제, 차세대 신약 개발 등에 폭넓게 응용될 수 있다”며 “향후 유전자 가위(CRISPR-Cas) 시스템 등과의 결합이나, 조직 특이적 전달 기술(AAV 등)과 접목할 경우, 더욱 정밀한 치료 도구로 확장될 수 있을 것”이라고 설명했다.

이번 연구는 생명과학과 허원도 석좌교수(교신저자)의 지도로, 이채연 박사(연구 당시 학생, 제1 저자)가 중심이 되어 연구를 수행했다. 공동 교신저자인 물리학과 유다슬이 박사와 박용근 석좌교수도 연구에 참여했으며, 특히 박용근 교수 연구팀은 이미징 기반 분석을 통해 세포 내에서 ‘릴리저(RELISR)’ 시스템이 유도하는 생물리학적 변화를 정량적으로 평가하고, 실험 결과의 신뢰성과 객관성을 높이는 데 중요한 역할을 담당했다.

생명과학연구소 이채연 박사가 제1 저자로 주도한 이 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)’에 2025년 7월 7일자로 게재됐다.

논문명: Optogenetic storage and release of protein and mRNA in live cells and animals

DOI: 10.1038/s41467-025-61322-y

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 한국연구재단 유전자편집·제어·복원기반기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.23

조회수 1318

-

생체신호를 이용한 로봇과의 상호작용에 대한 방안 제시

우리 대학 기계공학과 김정, 전기및전자공학과 제민규 교수 공동연구팀이 최근 국제 저명 학술지 ‘네이처 리뷰스 일렉트리컬 엔지니어링(Nature Reviews Electrical Engineering)’에 생체 전위(bio-potential)와 생체 임피던스(bio-impedance)를 활용한 직관적인 인간-로봇 상호작용(Human-Robot Interaction, HRI)에 대한 최신 동향과 발전을 다룬 리뷰 논문을 발표했다고 22일 밝혔다.

이번 리뷰 논문은 두 실험실의 박사 졸업생인 박경서 교수(DGIST, 공동 제 1 저자), 정화영 박사(EPFL, 공동 제1 저자), 정윤태 박사(IMEC), 서지훈 박사(UCSD)가 공동으로 참여한 결과물이다. 네이처 리뷰스 일렉트리컬 엔지니어링(Nature Reviews Electrical Engineering)은 네이처 저널에서 작년부터 새롭게 발행된 전기전자 및 인공지능 기술 분야의 리뷰 전문 학술지로 해당 분야의 세계적인 석학들을 엄격한 기준으로 선정해 초청하는 것으로 알려져 있다. 김정 교수 연구팀의 논문은 “Using bio-potential and bio-impedance for intuitive human-robot interaction”라는 제목으로 2025년 7월 18일자로 게재됐다.

(DOI: https://doi.org/10.1038/s44287-025-00191-5)

이 리뷰 논문에서는 생체신호가 움직임 의도를 빠르고 정확하게 감지하는 데 어떻게 활용될 수 있는지에 대해 설명하며, 신경 신호와 근육 활동을 기반으로 한 움직임 예측 기술의 발전을 소개한다. 또한, 생체 신호 센싱에서 저잡음 성능과 에너지 효율성을 극대화하는 데 있어 집적 회로(ICs)가 중요한 역할을 한다는 점에 중점을 두고, 생체 전위와 임피던스 신호를 정확하게 측정할 수 있는 저잡음, 저전력 설계의 최신 개발 동향도 함께 다룬다.

리뷰는 하이브리드 및 다중 모달 센싱 접근법의 중요성을 강조하며, 이를 통해 강력하고 직관적이며 확장 가능한 HRI 시스템을 구축할 수 있는 가능성을 제시한다. 연구팀은 생체 신호 기반 HRI 시스템을 실용화하기 위해 센서와 IC 설계 분야 간의 협력이 필수적임을 강조하며, 인터디스플리너리 협력이 차세대 HRI 기술 발전에 중요한 역할을 할 것이라고 밝혔다. 논문의 공동 제1 저자인 정화영 박사는 생체 전위와 임피던스 신호가 인간-로봇 상호작용을 더 직관적이고 효율적으로 만드는 데 기여할 수 있는 가능성을 제시하며, 향후 생체신호를 이용한 재활 로봇, 로봇 의수 등 HRI 기술 발전에 중요한 기여를 할 것이라고 전망했다. 본 연구는 한국연구재단의 휴먼 플러스 사업 등의 여러 연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

생체신호를 이용한 로봇과의 상호작용에 대한 방안 제시

우리 대학 기계공학과 김정, 전기및전자공학과 제민규 교수 공동연구팀이 최근 국제 저명 학술지 ‘네이처 리뷰스 일렉트리컬 엔지니어링(Nature Reviews Electrical Engineering)’에 생체 전위(bio-potential)와 생체 임피던스(bio-impedance)를 활용한 직관적인 인간-로봇 상호작용(Human-Robot Interaction, HRI)에 대한 최신 동향과 발전을 다룬 리뷰 논문을 발표했다고 22일 밝혔다.

이번 리뷰 논문은 두 실험실의 박사 졸업생인 박경서 교수(DGIST, 공동 제 1 저자), 정화영 박사(EPFL, 공동 제1 저자), 정윤태 박사(IMEC), 서지훈 박사(UCSD)가 공동으로 참여한 결과물이다. 네이처 리뷰스 일렉트리컬 엔지니어링(Nature Reviews Electrical Engineering)은 네이처 저널에서 작년부터 새롭게 발행된 전기전자 및 인공지능 기술 분야의 리뷰 전문 학술지로 해당 분야의 세계적인 석학들을 엄격한 기준으로 선정해 초청하는 것으로 알려져 있다. 김정 교수 연구팀의 논문은 “Using bio-potential and bio-impedance for intuitive human-robot interaction”라는 제목으로 2025년 7월 18일자로 게재됐다.

(DOI: https://doi.org/10.1038/s44287-025-00191-5)

이 리뷰 논문에서는 생체신호가 움직임 의도를 빠르고 정확하게 감지하는 데 어떻게 활용될 수 있는지에 대해 설명하며, 신경 신호와 근육 활동을 기반으로 한 움직임 예측 기술의 발전을 소개한다. 또한, 생체 신호 센싱에서 저잡음 성능과 에너지 효율성을 극대화하는 데 있어 집적 회로(ICs)가 중요한 역할을 한다는 점에 중점을 두고, 생체 전위와 임피던스 신호를 정확하게 측정할 수 있는 저잡음, 저전력 설계의 최신 개발 동향도 함께 다룬다.

리뷰는 하이브리드 및 다중 모달 센싱 접근법의 중요성을 강조하며, 이를 통해 강력하고 직관적이며 확장 가능한 HRI 시스템을 구축할 수 있는 가능성을 제시한다. 연구팀은 생체 신호 기반 HRI 시스템을 실용화하기 위해 센서와 IC 설계 분야 간의 협력이 필수적임을 강조하며, 인터디스플리너리 협력이 차세대 HRI 기술 발전에 중요한 역할을 할 것이라고 밝혔다. 논문의 공동 제1 저자인 정화영 박사는 생체 전위와 임피던스 신호가 인간-로봇 상호작용을 더 직관적이고 효율적으로 만드는 데 기여할 수 있는 가능성을 제시하며, 향후 생체신호를 이용한 재활 로봇, 로봇 의수 등 HRI 기술 발전에 중요한 기여를 할 것이라고 전망했다. 본 연구는 한국연구재단의 휴먼 플러스 사업 등의 여러 연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.22

조회수 1050

-

대기 오염 저감 위한 신개념 원자 촉매 설계

백금 셀레나이드는 백금(Pt)과 셀레늄(Se)이 층상 구조로 결합된 이차원 물질로, 우수한 결정성과 층간 상호작용의 정밀한 제어를 통해 다양한 물리적·화학적 특성의 조절이 가능한 것으로 알려져 있다. 이러한 특성으로 인해, 반도체, 광검출기, 전기화학 소자 등 다양한 분야에서 활발히 연구되어 왔다. 이번 연구진은 백금 셀레나이드 표면에 존재하는 원자 수준의 백금이 기체 반응에 대해 촉매로 기능할 수 있다는 새로운 설계 개념을 제시했으며, 이를 통해 고효율 이산화탄소 전환 및 일산화탄소 저감 등을 위한 차세대 기체상 촉매 기술로서의 가능성을 입증했다.

우리 대학 화학과 박정영 석좌교수 연구팀이 충남대학교 김현유 교수, 미국 센트럴플로리다대학교(UCF) 정연웅 교수 연구팀과 공동연구를 통해, 이차원 전이금속 칼코겐화합물인 백금 셀레나이드(PtSe₂) 표면에 노출된 백금 원자를 활용하여 우수한 일산화탄소 산화 성능을 구현하는 데 성공했다고 22일 밝혔다.

연구진은 촉매 성능을 극대화하기 위해 기존의 백금 덩어리 촉매 형태에서 백금 원자가 고밀도로 표면에 분산되도록 하여, 더 적은 양의 백금으로 더 많은 촉매반응을 유도하였으며, 표면의 전자 구조를 제어하여 백금과 셀레늄 사이의 전자 상호작용을 활발하게 일어나도록 유도하였다. 이 과정을 통해 제작된 수 나노미터 두께의 백금 셀레나이드 박막은, 동일 조건에서 일반 백금 박막보다 전 온도 범위에서 더 우수한 일산화탄소 산화 성능을 나타냈다.

특히, 표면에서는 일산화탄소와 산소가 골고루 비슷한 비율로 흡착되어 서로 반응할 기회가 높아졌고, 이로 인해 촉매 반응이 크게 향상됐다. 이러한 성능 향상의 핵심은 ‘셀레늄 결손(Se-vacancy)’으로 인해 노출이 확대된 표면 백금 원자들이 드러나면서 기체들이 붙을 수 있는 흡착점도 늘어났다는 데 있다.

연구진은 해당 백금 원자들이 실제 반응 과정에서 흡착점으로 작용했다는 사실을 포항가속기연구소에서 수행된 상압 엑스선 광전자분광(AP-XPS) 분석을 통해 실시간으로 확인했다. 이러한 고정밀 분석은 1나노미터 수준의 표면을 상압 환경에서 관찰할 수 있는 고도 장비 덕분에 가능했다. 동시에 컴퓨터 시뮬레이션 (밀도범함수이론*) 계산을 통해, 백금 셀레나이드가 일반 백금과는 다른 전자 흐름의 특성을 가지고 있음을 이론적으로도 입증했다.

*밀도범함수이론(Density Functional Theory, DFT): 전자 밀도(electron density)를 기반으로 시스템의 전체 에너지를 계산하는 방법

박정영 교수는 “이번 연구는 기존 백금 촉매와 다른 이차원 층상 구조의 백금 셀레나이드를 활용해, 기체 반응에 특화된 촉매 기능을 이끌어낸 새로운 설계 전략을 제시한 것”이라며, “백금과 셀레늄 사이의 전자적 상호작용이 일산화탄소와 산소를 균형있게 흡착하는 반응 조건을 만들었고 기존 백금보다 전체 온도내에서 반응성이 높도록 설계하여 실제 적용성이 향상되게 하였다. 이로써 원자 단위 설계, 2차원 물질 플랫폼, 흡착 조절 기술 등을 통해 고효율 촉매 반응 메커니즘을 구현할 수 있었다”고 밝혔다.

이번 연구는 우리 대학 화학과 한규호 박사, 충남대 신소재공학과 최혁 박사, 인하대 김종훈 교수가 공동 제1 저자로 참여했으며, 세계적 권위의 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 지난 7월 3일 자로 게재됐다.

※ 논문 제목: Enhanced catalytic activity on atomically dispersed PtSe2 two-dimensional layers

※DOI: 10.1038/s41467-025-61320-0

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 중견연구자지원사업과 교육부의 중점연구소사업, 국가전략기술소재개발사업, 미국 국립과학재단(NSF) CAREER 프로그램, 인하대학교 연구비, UCF 박사후연구자 프로그램(P3)의 지원을 받아 수행됐으며, 포항가속기연구소 및 한국기초과학지원연구원(KBSI)의 협조로 가속기 기반 분석이 진행됐다.

대기 오염 저감 위한 신개념 원자 촉매 설계

백금 셀레나이드는 백금(Pt)과 셀레늄(Se)이 층상 구조로 결합된 이차원 물질로, 우수한 결정성과 층간 상호작용의 정밀한 제어를 통해 다양한 물리적·화학적 특성의 조절이 가능한 것으로 알려져 있다. 이러한 특성으로 인해, 반도체, 광검출기, 전기화학 소자 등 다양한 분야에서 활발히 연구되어 왔다. 이번 연구진은 백금 셀레나이드 표면에 존재하는 원자 수준의 백금이 기체 반응에 대해 촉매로 기능할 수 있다는 새로운 설계 개념을 제시했으며, 이를 통해 고효율 이산화탄소 전환 및 일산화탄소 저감 등을 위한 차세대 기체상 촉매 기술로서의 가능성을 입증했다.

우리 대학 화학과 박정영 석좌교수 연구팀이 충남대학교 김현유 교수, 미국 센트럴플로리다대학교(UCF) 정연웅 교수 연구팀과 공동연구를 통해, 이차원 전이금속 칼코겐화합물인 백금 셀레나이드(PtSe₂) 표면에 노출된 백금 원자를 활용하여 우수한 일산화탄소 산화 성능을 구현하는 데 성공했다고 22일 밝혔다.

연구진은 촉매 성능을 극대화하기 위해 기존의 백금 덩어리 촉매 형태에서 백금 원자가 고밀도로 표면에 분산되도록 하여, 더 적은 양의 백금으로 더 많은 촉매반응을 유도하였으며, 표면의 전자 구조를 제어하여 백금과 셀레늄 사이의 전자 상호작용을 활발하게 일어나도록 유도하였다. 이 과정을 통해 제작된 수 나노미터 두께의 백금 셀레나이드 박막은, 동일 조건에서 일반 백금 박막보다 전 온도 범위에서 더 우수한 일산화탄소 산화 성능을 나타냈다.

특히, 표면에서는 일산화탄소와 산소가 골고루 비슷한 비율로 흡착되어 서로 반응할 기회가 높아졌고, 이로 인해 촉매 반응이 크게 향상됐다. 이러한 성능 향상의 핵심은 ‘셀레늄 결손(Se-vacancy)’으로 인해 노출이 확대된 표면 백금 원자들이 드러나면서 기체들이 붙을 수 있는 흡착점도 늘어났다는 데 있다.

연구진은 해당 백금 원자들이 실제 반응 과정에서 흡착점으로 작용했다는 사실을 포항가속기연구소에서 수행된 상압 엑스선 광전자분광(AP-XPS) 분석을 통해 실시간으로 확인했다. 이러한 고정밀 분석은 1나노미터 수준의 표면을 상압 환경에서 관찰할 수 있는 고도 장비 덕분에 가능했다. 동시에 컴퓨터 시뮬레이션 (밀도범함수이론*) 계산을 통해, 백금 셀레나이드가 일반 백금과는 다른 전자 흐름의 특성을 가지고 있음을 이론적으로도 입증했다.

*밀도범함수이론(Density Functional Theory, DFT): 전자 밀도(electron density)를 기반으로 시스템의 전체 에너지를 계산하는 방법

박정영 교수는 “이번 연구는 기존 백금 촉매와 다른 이차원 층상 구조의 백금 셀레나이드를 활용해, 기체 반응에 특화된 촉매 기능을 이끌어낸 새로운 설계 전략을 제시한 것”이라며, “백금과 셀레늄 사이의 전자적 상호작용이 일산화탄소와 산소를 균형있게 흡착하는 반응 조건을 만들었고 기존 백금보다 전체 온도내에서 반응성이 높도록 설계하여 실제 적용성이 향상되게 하였다. 이로써 원자 단위 설계, 2차원 물질 플랫폼, 흡착 조절 기술 등을 통해 고효율 촉매 반응 메커니즘을 구현할 수 있었다”고 밝혔다.

이번 연구는 우리 대학 화학과 한규호 박사, 충남대 신소재공학과 최혁 박사, 인하대 김종훈 교수가 공동 제1 저자로 참여했으며, 세계적 권위의 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 지난 7월 3일 자로 게재됐다.

※ 논문 제목: Enhanced catalytic activity on atomically dispersed PtSe2 two-dimensional layers

※DOI: 10.1038/s41467-025-61320-0

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 중견연구자지원사업과 교육부의 중점연구소사업, 국가전략기술소재개발사업, 미국 국립과학재단(NSF) CAREER 프로그램, 인하대학교 연구비, UCF 박사후연구자 프로그램(P3)의 지원을 받아 수행됐으며, 포항가속기연구소 및 한국기초과학지원연구원(KBSI)의 협조로 가속기 기반 분석이 진행됐다.

2025.07.22

조회수 978

-

왜 식물이 스스로 공격하나? 유전 충돌 비밀 밝혀

고유의 면역 시스템을 지닌 식물은 때때로 자신의 단백질 구조를 병원균으로 오인해 스스로를 공격하는 ‘자가면역 반응’을 일으키기도 한다. 특히 서로 다른 품종 간 교배 후, 후손 식물이 건강하게 자라지 못하고 스스로 고사하는‘잡종 괴사(hybrid necrosis)’현상은 오랫동안 식물학자와 농업 연구자들에게 해결이 어려운 난제로 여겨져 왔다. 이에 KAIST를 포함한 국내외 연구진은 식물 자가면역 반응의 유발 메커니즘을 규명하고, 이를 사전에 예측·회피할 수 있는 신개념 품종 개량 전략을 제시하는 데 성공했다.

우리 대학 송지준 교수 연구팀이 국립싱가포르대학(NUS), 옥스퍼드대학 연구팀과 공동연구를 통해, 초저온 전자현미경(Cryo-EM) 기술을 활용, 식물 자가면역 반응을 유발하는 단백질 복합체‘DM3’의 구조와 기능을 규명했다고 21일 밝혔다.

이번 연구는 식물 잡종 간 교배 시 면역 수용체의 비정상적 반응으로 발생하는‘잡종 괴사(hybrid necrosis)’의 원인을 ‘단백질 구조의 결함’에서 찾았다는 점에서 주목을 받고 있다.

이 단백질(DM3)은 원래 식물의 면역 반응에 관여하는 효소인데, ‘위험 조합(DANGEROUS MIX, DM)’이라 불리는 특정 단백질 조합에서 DM3 단백질의 구조가 망가지면서 문제를 일으킨다.

특히, DM3의 변이체 중 하나는 ‘DM3Col-0’ 변이체는 6개의 단백질이 안정적으로 결합하며 정상으로 인식되어 면역 반응을 일으키지 않는다. 이에 반해 또 다른 ‘DM3Hh-0’변이체는 6개 단백질 간의 결합이 제대로 안되어 식물은 이를 ‘비정상적인 상태’로 인식하고 면역 경보를 울리며 자가 면역을 유발한다.

연구팀은 해당 구조를 원자 해상도의 초저온 전자현미경(Cryo-EM)을 통해 시각화했으며, 면역 유도 능력은 DM3 단백질의 효소 기능 때문이 아닌, ‘단백질 결합력의 차이’때문임을 밝혀냈다.

이는 식물이 ‘외부 병원균’뿐만 아니라‘내부 단백질 구조’가 비정상적으로 변화하는 경우에도 이를 병균으로 인식해 면역반응을 일으킬 수 있음을 보여준다.

해당 연구는 서로 다른 품종의 식물을 교배하면서 유전자가 섞이고 단백질 구조가 변할 경우, 식물 면역계가 얼마나 민감하게 변화하며 자가면역반응을 일으키는지 보여주며, 자연교배 및 품종개량 과정에서 발생할 수 있는 유전적 충돌(Genetic Incompatibility)에 대한 이해를 크게 높였다.

제1 저자인 김기정 박사는 “국제적 연구 협력을 통해 구조생화학, 유전학, 세포생물학적 실험을 망라해 완성도 높은 연구로 자가면역현상을 이용, 식물 면역계를 이해하는 새로운 관점을 제시했다”라고 말했다.

연구를 주도한 생명과학과 송지준 교수는 “면역 시스템이 외부 병원균뿐 아니라 자기 단백질의 구조적 이상까지 감지할 수 있다는 사실은 식물 생명공학 및 작물 교배 전략에 새로운 기준을 제시할 것”이라며, “초저온 전자현미경 기반의 구조 분석이 유전자 간 상호작용의 본질을 이해하는 데 중요한 도구가 될 것”이라고 말했다.

송지준 교수와 옥스퍼드대 최은영 교수가 공동 책임저자로, 생명과학과 김기정 박사(現 취리히 대학교 박사후 연구원)과 국립싱가폴 대학 웨이린 완(Wei-Lin Wan) 박사가 공동 제1 저자로, 김나윤 박사과정 학생이 제2 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(Cell)’의 자매지인 `분자 세포(Molecular Cell)' 7월 17일 자에 출판됐다.

※논문명: Structural determinants of DANGEROUS MIX 3, an alpha/beta hydrolase that triggers NLR-mediated genetic incompatibility in plants

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.molcel.2025.06.021

한편, 이번 연구는 KAIST 그랜드챌린지 30(Grand Challenge 30) 과제 지원을 받아 수행됐다.

왜 식물이 스스로 공격하나? 유전 충돌 비밀 밝혀

고유의 면역 시스템을 지닌 식물은 때때로 자신의 단백질 구조를 병원균으로 오인해 스스로를 공격하는 ‘자가면역 반응’을 일으키기도 한다. 특히 서로 다른 품종 간 교배 후, 후손 식물이 건강하게 자라지 못하고 스스로 고사하는‘잡종 괴사(hybrid necrosis)’현상은 오랫동안 식물학자와 농업 연구자들에게 해결이 어려운 난제로 여겨져 왔다. 이에 KAIST를 포함한 국내외 연구진은 식물 자가면역 반응의 유발 메커니즘을 규명하고, 이를 사전에 예측·회피할 수 있는 신개념 품종 개량 전략을 제시하는 데 성공했다.

우리 대학 송지준 교수 연구팀이 국립싱가포르대학(NUS), 옥스퍼드대학 연구팀과 공동연구를 통해, 초저온 전자현미경(Cryo-EM) 기술을 활용, 식물 자가면역 반응을 유발하는 단백질 복합체‘DM3’의 구조와 기능을 규명했다고 21일 밝혔다.

이번 연구는 식물 잡종 간 교배 시 면역 수용체의 비정상적 반응으로 발생하는‘잡종 괴사(hybrid necrosis)’의 원인을 ‘단백질 구조의 결함’에서 찾았다는 점에서 주목을 받고 있다.

이 단백질(DM3)은 원래 식물의 면역 반응에 관여하는 효소인데, ‘위험 조합(DANGEROUS MIX, DM)’이라 불리는 특정 단백질 조합에서 DM3 단백질의 구조가 망가지면서 문제를 일으킨다.

특히, DM3의 변이체 중 하나는 ‘DM3Col-0’ 변이체는 6개의 단백질이 안정적으로 결합하며 정상으로 인식되어 면역 반응을 일으키지 않는다. 이에 반해 또 다른 ‘DM3Hh-0’변이체는 6개 단백질 간의 결합이 제대로 안되어 식물은 이를 ‘비정상적인 상태’로 인식하고 면역 경보를 울리며 자가 면역을 유발한다.

연구팀은 해당 구조를 원자 해상도의 초저온 전자현미경(Cryo-EM)을 통해 시각화했으며, 면역 유도 능력은 DM3 단백질의 효소 기능 때문이 아닌, ‘단백질 결합력의 차이’때문임을 밝혀냈다.

이는 식물이 ‘외부 병원균’뿐만 아니라‘내부 단백질 구조’가 비정상적으로 변화하는 경우에도 이를 병균으로 인식해 면역반응을 일으킬 수 있음을 보여준다.

해당 연구는 서로 다른 품종의 식물을 교배하면서 유전자가 섞이고 단백질 구조가 변할 경우, 식물 면역계가 얼마나 민감하게 변화하며 자가면역반응을 일으키는지 보여주며, 자연교배 및 품종개량 과정에서 발생할 수 있는 유전적 충돌(Genetic Incompatibility)에 대한 이해를 크게 높였다.

제1 저자인 김기정 박사는 “국제적 연구 협력을 통해 구조생화학, 유전학, 세포생물학적 실험을 망라해 완성도 높은 연구로 자가면역현상을 이용, 식물 면역계를 이해하는 새로운 관점을 제시했다”라고 말했다.

연구를 주도한 생명과학과 송지준 교수는 “면역 시스템이 외부 병원균뿐 아니라 자기 단백질의 구조적 이상까지 감지할 수 있다는 사실은 식물 생명공학 및 작물 교배 전략에 새로운 기준을 제시할 것”이라며, “초저온 전자현미경 기반의 구조 분석이 유전자 간 상호작용의 본질을 이해하는 데 중요한 도구가 될 것”이라고 말했다.

송지준 교수와 옥스퍼드대 최은영 교수가 공동 책임저자로, 생명과학과 김기정 박사(現 취리히 대학교 박사후 연구원)과 국립싱가폴 대학 웨이린 완(Wei-Lin Wan) 박사가 공동 제1 저자로, 김나윤 박사과정 학생이 제2 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(Cell)’의 자매지인 `분자 세포(Molecular Cell)' 7월 17일 자에 출판됐다.

※논문명: Structural determinants of DANGEROUS MIX 3, an alpha/beta hydrolase that triggers NLR-mediated genetic incompatibility in plants

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.molcel.2025.06.021

한편, 이번 연구는 KAIST 그랜드챌린지 30(Grand Challenge 30) 과제 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.21

조회수 739

-

'추론 속도 · 성능 모두 잡은' AI 확산모델 신기술 개발

확산모델(diffusion model)은 많은 AI 응용에 활용되고 있으나, 효율적인 추론-시간 확장성(inference-time scalability)*에 대한 연구가 부족했다. 이에 연구진은 확산모델에서도 고성능 고효율 추론이 가능한 신기술을 개발했다. 이 기술은 기존 모델이 한번도 성공하지 못한 초대형 미로찾기 태스크에서 100%의 성공률을 기록하며 성능을 입증했다. 이번 성과는 향후 지능형 로봇, 실시간 생성 AI 등 실시간 의사결정이 요구되는 다양한 분야에서 핵심 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

*추론-시간 확장성(inference-time scalability): AI 모델이 추론 단계에서 사용할 수 있는 계산 자원의 양에 따라 성능을 유연하게 조절할 수 있는 능력을 의미한다.

우리 대학 전산학부 안성진 교수 연구팀이 딥러닝 분야 세계적 석학인 몬트리올 대학교 요슈아 벤지오(Yoshua Bengio) 교수와의 공동연구를 통해, 인공지능 확산 모델의 추론-시간 확장성을 크게 개선하는 신기술을 개발했다고 20일 밝혔다. 이번 연구는 KAIST-MILA(몬트리올 학습 알고리즘 연구소) 프리프론탈 AI 공동연구센터를 통한 협력의 일환으로 수행됐다.

이 기술은 인공지능의 학습 이후 추론 단계에서 더 많은 계산 자원을 효율적으로 활용함으로써, 단순히 데이터나 모델 크기를 키우는 것으로는 해결할 수 없는 고난도 문제를 풀 수 있도록 돕는 핵심 AI 기술로 주목받고 있다. 하지만 현재 다양한 응용 분야에서 활용되고 있는 확산 모델에서는 이러한 스케일링을 효과적으로 구현하는 방법론이 부족하다는 한계가 있었다.

이에 안 교수 연구팀은 벤지오 교수와 협력해, 몬테카를로 트리 탐색(Monte Carlo Tree Search) 기반 새로운 확산 모델 추론 기법을 제안했다.

이 방법은 확산 과정 중 다양한 생성 경로를 트리 구조로 탐색하며, 제한된 계산 자원으로도 높은 품질의 출력을 효율적으로 찾아낼 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 기존 방법이 0%의 성공률을 보이던‘자이언트-스케일의 미로 찾기’태스크에서 100%의 성공률을 달성했다.

아울러 후속 연구에서는 제안한 방법론의 주요 단점인 느린 속도 문제를 대폭 개선하는 방법을 개발하는데 성공하였다. 트리 탐색을 효율적으로 병렬화하여 비용을 최적화해, 이전 방식 대비 최대 100배 빠른 속도로도 동등하거나 더 우수한 품질의 결과를 얻는 데 성공했다. 이는 제안한 방법론의 추론 능력과 실시간 적용 가능성을 동시에 확보했다는 점에서 큰 의미가 있다.

안성진 교수는 “이번 연구는 고비용 계산이 요구되던 기존 확산 모델의 한계를 근본적으로 극복한 기술”이라며 “지능형 로봇, 시뮬레이션 기반 의사결정, 실시간 생성 AI 등 다양한 분야에서 핵심 기술로 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

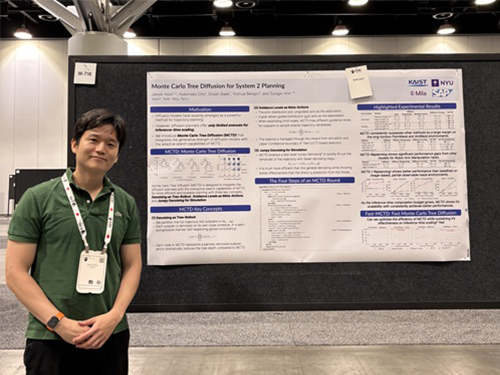

연구 결과는 전산학부 윤재식 박사과정이 제 1저자로 지난 7월 13일부터 19일까지 캐나다 벤쿠버에서 열린 제42회 국제기계학습학회(ICML 2025)에서 스포트라이트(Spotlight) 논문(전체 채택 논문 중 상위 2.6%)으로 발표됐다.

※ 논문제목: Monte Carlo Tree Diffusion for System 2 Planning (Jaesik Yoon, Hyeonseo Cho, Doojin Baek, Yoshua Bengio, Sungjin Ahn, ICML 25), Fast Monte Carlo Tree Diffusion: 100x Speedup via Parallel Sparse Planning (Jaesik Yoon, Hyeonseo Cho, Yoshua Bengio, Sungjin Ahn)

※ DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.07202,

https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.09498

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받았다.

'추론 속도 · 성능 모두 잡은' AI 확산모델 신기술 개발

확산모델(diffusion model)은 많은 AI 응용에 활용되고 있으나, 효율적인 추론-시간 확장성(inference-time scalability)*에 대한 연구가 부족했다. 이에 연구진은 확산모델에서도 고성능 고효율 추론이 가능한 신기술을 개발했다. 이 기술은 기존 모델이 한번도 성공하지 못한 초대형 미로찾기 태스크에서 100%의 성공률을 기록하며 성능을 입증했다. 이번 성과는 향후 지능형 로봇, 실시간 생성 AI 등 실시간 의사결정이 요구되는 다양한 분야에서 핵심 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

*추론-시간 확장성(inference-time scalability): AI 모델이 추론 단계에서 사용할 수 있는 계산 자원의 양에 따라 성능을 유연하게 조절할 수 있는 능력을 의미한다.

우리 대학 전산학부 안성진 교수 연구팀이 딥러닝 분야 세계적 석학인 몬트리올 대학교 요슈아 벤지오(Yoshua Bengio) 교수와의 공동연구를 통해, 인공지능 확산 모델의 추론-시간 확장성을 크게 개선하는 신기술을 개발했다고 20일 밝혔다. 이번 연구는 KAIST-MILA(몬트리올 학습 알고리즘 연구소) 프리프론탈 AI 공동연구센터를 통한 협력의 일환으로 수행됐다.

이 기술은 인공지능의 학습 이후 추론 단계에서 더 많은 계산 자원을 효율적으로 활용함으로써, 단순히 데이터나 모델 크기를 키우는 것으로는 해결할 수 없는 고난도 문제를 풀 수 있도록 돕는 핵심 AI 기술로 주목받고 있다. 하지만 현재 다양한 응용 분야에서 활용되고 있는 확산 모델에서는 이러한 스케일링을 효과적으로 구현하는 방법론이 부족하다는 한계가 있었다.

이에 안 교수 연구팀은 벤지오 교수와 협력해, 몬테카를로 트리 탐색(Monte Carlo Tree Search) 기반 새로운 확산 모델 추론 기법을 제안했다.

이 방법은 확산 과정 중 다양한 생성 경로를 트리 구조로 탐색하며, 제한된 계산 자원으로도 높은 품질의 출력을 효율적으로 찾아낼 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 기존 방법이 0%의 성공률을 보이던‘자이언트-스케일의 미로 찾기’태스크에서 100%의 성공률을 달성했다.

아울러 후속 연구에서는 제안한 방법론의 주요 단점인 느린 속도 문제를 대폭 개선하는 방법을 개발하는데 성공하였다. 트리 탐색을 효율적으로 병렬화하여 비용을 최적화해, 이전 방식 대비 최대 100배 빠른 속도로도 동등하거나 더 우수한 품질의 결과를 얻는 데 성공했다. 이는 제안한 방법론의 추론 능력과 실시간 적용 가능성을 동시에 확보했다는 점에서 큰 의미가 있다.

안성진 교수는 “이번 연구는 고비용 계산이 요구되던 기존 확산 모델의 한계를 근본적으로 극복한 기술”이라며 “지능형 로봇, 시뮬레이션 기반 의사결정, 실시간 생성 AI 등 다양한 분야에서 핵심 기술로 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

연구 결과는 전산학부 윤재식 박사과정이 제 1저자로 지난 7월 13일부터 19일까지 캐나다 벤쿠버에서 열린 제42회 국제기계학습학회(ICML 2025)에서 스포트라이트(Spotlight) 논문(전체 채택 논문 중 상위 2.6%)으로 발표됐다.

※ 논문제목: Monte Carlo Tree Diffusion for System 2 Planning (Jaesik Yoon, Hyeonseo Cho, Doojin Baek, Yoshua Bengio, Sungjin Ahn, ICML 25), Fast Monte Carlo Tree Diffusion: 100x Speedup via Parallel Sparse Planning (Jaesik Yoon, Hyeonseo Cho, Yoshua Bengio, Sungjin Ahn)

※ DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.07202,

https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.09498

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받았다.

2025.07.21

조회수 992

-

음주로 인한 간염 유발 원리 최초 밝혔다

과도한 음주는 알코올성 간질환을 유발하며, 이 중 약 20%는 알코올 지방간염으로 진행되고 이는 간경변증과 간부전으로 이어질 수 있어 조기 진단과 치료가 매우 중요하다. 우리 연구진은 음주 시 활성산소(ROS)가 발생해 간세포 사멸과 염증 반응을 유발하는 새로운 분자 메커니즘을 규명했다. 아울러, 간세포가 신경계의 시냅스처럼 신호를 주고 받는 유사시냅스를 형성하고 염증을 유도하는 ‘새로운 신경학적 경로’를 세계 최초로 밝혀냈다.

우리 대학 의과학대학원 정원일 교수 연구팀이 서울대 보라매 병원 김원 교수 연구팀과의 공동 연구를 통해, 음주로 인한 간 손상 및 염증(알코올 지방간염, Alcohol-associated Steatohepatitis, ASH)의 발생 기전을 분자 수준에서 규명해 알코올 간질환의 진단과 치료에 단서를 제시했다고 17일 밝혔다.

정원일 교수 연구팀은 만성 음주 시 ‘소포성 글루탐산 수송체(VGLUT3)’의 발현 증가로 글루탐산이 간세포에 축적되며, 이후 폭음으로 인한 간세포 내 칼슘 농도의 급격한 변화가 글루탐산* 분비를 유도함을 확인했다.

*글루탐산: 아미노산의 일종으로, 뇌와 간을 포함한 다양한 조직에서 세포 간 신호전달, 단백질 합성, 에너지 대사 등에 관여하며 지나치게 많으면 신경세포가 과흥분하여 세포 손상 또는 사멸하게 함

분비된 글루탐산은 간 내 상주 대식세포인 쿠퍼세포의 글루탐산 수용체(mGluR5)를 자극해 활성산소(ROS) 생성을 유도하고, 이는 곧 간세포 사멸과 염증 반응으로 이어지는 병리적 경로를 형성한다는 사실을 밝혀냈다.

특히 이번 연구의 핵심은, 음주 시 간 내에서 간세포와 쿠퍼세포가 일시적으로 신경계에서만 관찰되던 시냅스와 비슷한 구조인‘유사시냅스(pseudosynapse)’를 형성해 신호를 주고받는 현상을 처음으로 규명했다는 점이다.

이 유사시냅스 혹은 대사시냅스(metabolic synapse)는 음주로 인해 간세포가 팽창(ballooning)되면서 쿠퍼세포와 물리적으로 밀착될 때 형성된다. 즉, 손상된 간세포가 단순히 사멸하는 것이 아니라, 인접한 쿠퍼세포에 신호를 보내 면역 반응을 유도할 수 있다는 의미이다.

이러한 발견은 말초 장기에서도 ‘세포 간 밀접한 구조적 접촉을 통해 신호전달이 가능하다’라는 새로운 패러다임을 제시하며, 단순한 간세포 손상을 넘어 알코올로 손상된 간세포가 능동적으로 대식세포를 자극해 간세포의 사멸을 통한 재생을 유도하는‘자율 회복기능’도 존재함을 보여줬다.

실제로 연구팀은 글루탐산 수송체(VGLUT3), 글루탐산 수용체(mGluR5) 및 활성산소 생성 효소(NOX2)를 유전적 또는 약리적으로 억제하면 알코올 매개 간 손상이 줄어든다는 사실을 동물 모델을 통해 입증했다. 이러한 기전을 기반으로, 연구팀은 알코올성 간질환 환자의 혈액과 간 조직을 분석해 해당 메커니즘이 임상적으로도 적용될 수 있음을 제시했다.

의과학대학원 정원일 교수는 “이는 향후 알코올 지방간염(ASH)의 발병 초기 단계에서 진단용으로 혹은 치료를 위한 새로운 분자 표적으로 활용될 수 있다”라고 말했다.

의과학대학원 양경모 박사(현, 여의도 성모병원)와 김규래 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 서울대 보라매병원 김원 교수 연구팀과 함께 진행됐으며, 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)' 지난 7월 1일 자로 출판됐다.

※ 논문명: Binge drinking triggers VGLUT3-mediated glutamate secretion and subsequent hepatic inflammation by activating mGluR5/NOX2 in Kupffer cells

※ DOI: 10.1038/s41467-025-60820-3.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 글로벌 리더연구, 중견연구자사업 및 바이오·의료기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

음주로 인한 간염 유발 원리 최초 밝혔다

과도한 음주는 알코올성 간질환을 유발하며, 이 중 약 20%는 알코올 지방간염으로 진행되고 이는 간경변증과 간부전으로 이어질 수 있어 조기 진단과 치료가 매우 중요하다. 우리 연구진은 음주 시 활성산소(ROS)가 발생해 간세포 사멸과 염증 반응을 유발하는 새로운 분자 메커니즘을 규명했다. 아울러, 간세포가 신경계의 시냅스처럼 신호를 주고 받는 유사시냅스를 형성하고 염증을 유도하는 ‘새로운 신경학적 경로’를 세계 최초로 밝혀냈다.

우리 대학 의과학대학원 정원일 교수 연구팀이 서울대 보라매 병원 김원 교수 연구팀과의 공동 연구를 통해, 음주로 인한 간 손상 및 염증(알코올 지방간염, Alcohol-associated Steatohepatitis, ASH)의 발생 기전을 분자 수준에서 규명해 알코올 간질환의 진단과 치료에 단서를 제시했다고 17일 밝혔다.

정원일 교수 연구팀은 만성 음주 시 ‘소포성 글루탐산 수송체(VGLUT3)’의 발현 증가로 글루탐산이 간세포에 축적되며, 이후 폭음으로 인한 간세포 내 칼슘 농도의 급격한 변화가 글루탐산* 분비를 유도함을 확인했다.

*글루탐산: 아미노산의 일종으로, 뇌와 간을 포함한 다양한 조직에서 세포 간 신호전달, 단백질 합성, 에너지 대사 등에 관여하며 지나치게 많으면 신경세포가 과흥분하여 세포 손상 또는 사멸하게 함

분비된 글루탐산은 간 내 상주 대식세포인 쿠퍼세포의 글루탐산 수용체(mGluR5)를 자극해 활성산소(ROS) 생성을 유도하고, 이는 곧 간세포 사멸과 염증 반응으로 이어지는 병리적 경로를 형성한다는 사실을 밝혀냈다.

특히 이번 연구의 핵심은, 음주 시 간 내에서 간세포와 쿠퍼세포가 일시적으로 신경계에서만 관찰되던 시냅스와 비슷한 구조인‘유사시냅스(pseudosynapse)’를 형성해 신호를 주고받는 현상을 처음으로 규명했다는 점이다.

이 유사시냅스 혹은 대사시냅스(metabolic synapse)는 음주로 인해 간세포가 팽창(ballooning)되면서 쿠퍼세포와 물리적으로 밀착될 때 형성된다. 즉, 손상된 간세포가 단순히 사멸하는 것이 아니라, 인접한 쿠퍼세포에 신호를 보내 면역 반응을 유도할 수 있다는 의미이다.

이러한 발견은 말초 장기에서도 ‘세포 간 밀접한 구조적 접촉을 통해 신호전달이 가능하다’라는 새로운 패러다임을 제시하며, 단순한 간세포 손상을 넘어 알코올로 손상된 간세포가 능동적으로 대식세포를 자극해 간세포의 사멸을 통한 재생을 유도하는‘자율 회복기능’도 존재함을 보여줬다.

실제로 연구팀은 글루탐산 수송체(VGLUT3), 글루탐산 수용체(mGluR5) 및 활성산소 생성 효소(NOX2)를 유전적 또는 약리적으로 억제하면 알코올 매개 간 손상이 줄어든다는 사실을 동물 모델을 통해 입증했다. 이러한 기전을 기반으로, 연구팀은 알코올성 간질환 환자의 혈액과 간 조직을 분석해 해당 메커니즘이 임상적으로도 적용될 수 있음을 제시했다.

의과학대학원 정원일 교수는 “이는 향후 알코올 지방간염(ASH)의 발병 초기 단계에서 진단용으로 혹은 치료를 위한 새로운 분자 표적으로 활용될 수 있다”라고 말했다.

의과학대학원 양경모 박사(현, 여의도 성모병원)와 김규래 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 서울대 보라매병원 김원 교수 연구팀과 함께 진행됐으며, 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)' 지난 7월 1일 자로 출판됐다.

※ 논문명: Binge drinking triggers VGLUT3-mediated glutamate secretion and subsequent hepatic inflammation by activating mGluR5/NOX2 in Kupffer cells

※ DOI: 10.1038/s41467-025-60820-3.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 글로벌 리더연구, 중견연구자사업 및 바이오·의료기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2025.07.17

조회수 1202

-

6배 정밀한 3D 뇌 모사 플랫폼 구현 성공

기존의 3차원(3D) 신경세포 배양 기술은 뇌의 복잡한 다층 구조를 정밀하게 구현하기 어렵고, 구조와 기능을 동시에 분석할 수 있는 플랫폼이 부족해 뇌 연구에 제약이 있었다. 우리 연구진이 뇌처럼 층을 이루는 신경세포 구조를 3D 프린팅 기술로 구현하고, 그 안에서 신경세포의 활동까지 정밀하게 측정할 수 있는 통합 플랫폼 개발에 성공했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박제균·남윤기 교수 공동연구팀이 뇌 조직과 유사한 기계적 특성을 가진 저점도 천연 하이드로겔을 이용해 고해상도 3D 다층 신경세포 네트워크를 제작하고, 구조적·기능적 연결성을 동시에 분석할 수 있는 통합 플랫폼을 개발했다고 16일 밝혔다.

기존 바이오프린팅 기술은 구조적 안정성을 위해 고점도 바이오잉크를 사용하지만, 이는 신경세포의 증식과 신경돌기 성장을 제한하고, 반대로 신경세포 친화적인 저점도 하이드로겔은 정밀한 패턴 형성이 어려워 구조적 안정성과 생물학적 기능 사이의 근본적인 상충 관계가 있었다.

연구팀은 묽은 젤로도 정밀한 뇌 구조를 만들고, 층마다 정확히 정렬하며, 신경세포의 활동까지 동시에 관찰할 수 있는 3대 핵심기술을 결합해 정교하고 안정적인 뇌 모사 플랫폼을 완성했다.

3대 핵심기술은 ▲ 묽은 젤(하이드로겔)이 흐르지 않도록 스테인리스 철망(마이크로메시) 위에 딱 붙게 만들어 주는‘모세관 고정 효과’ 기술로 기존보다 6배 더 정밀하게 (해상도 500μm 이하) 뇌 구조를 재현했고 ▲ 프린팅된 층들이 삐뚤어지지 않고 정확히 쌓이도록 맞춰주는 원통형 설계인 ‘3D 프린팅 정렬기’로 다층 구조체의 정밀한 조립과 미세 전극 칩과의 안정적 결합을 보장하였고 ▲ 아래쪽은 전기신호를 측정하고, 위쪽은 빛(칼슘 이미징)으로 동시에 세포 활동을 관찰하는 ‘이중 모드 분석 시스템’기술로 층간 연결이 실제로 작동하는지를 여러 방식으로 동시에 확인할 수 있다.

연구팀은 뇌와 유사한 탄성 특성을 지닌 피브린 하이드로겔을 이용해 3층으로 구성된 미니 뇌 구조를 3D 프린팅으로 구현하고, 그 안에서 실제 신경세포들이 신호를 주고받는 과정을 실험을 통해 입증했다.

위층과 아래층에는 대뇌 신경세포를 배치하고, 가운데층은 비어 있지만, 신경세포들이 가운데를 뚫고 지나가며 연결되도록 설계했다. 아래층에는 미세 센서(전극칩)를 달아 전기신호를 측정하고, 위층은 빛(칼슘 이미징)으로 세포 활동을 관찰한 결과, 전기 자극을 줬을 때 위아래층 신경세포가 동시에 반응했고, 신경 연결을 차단하는 약물(시냅스 차단제)을 넣었더니 반응이 줄어들어 신경세포들이 진짜로 연결돼서 신호를 주고받고 있다는 것을 입증했다.

바이오및뇌공학과 박제균 교수는 “이번 연구는 뇌 조직의 복잡한 다층 구조와 기능을 동시에 재현할 수 있는 통합 플랫폼의 공동개발 성과”임을 강조하며, “기존 기술로 14일 이상은 신호 측정이 불가했던 것에 비해 27일 이상 안정적인 미세 전극 칩 인터페이스를 유지하면서 구조-기능 관계를 실시간으로 분석할 수 있어, 향후 신경질환 모델링, 뇌 기능 연구, 신경독성 평가 및 신경 보호 약물 스크리닝 등 다양한 뇌 연구 분야에 활용할 수 있을 것”이라고 말했다.

바이오및뇌공학과 김수지 박사와 윤동조 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘바이오센서스 앤 바이오일렉트로닉스(Biosensors and Bioelectronics)’에 2025년 6월 11일 자로 온라인판에 게재됐다.

※논문명: Hybrid biofabrication of multilayered 3D neuronal networks with structural and functional interlayer connectivity

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2025.117688

한편, 이번 연구는 한국연구재단 글로벌 기초연구실지원사업, 중견연구 및 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

6배 정밀한 3D 뇌 모사 플랫폼 구현 성공

기존의 3차원(3D) 신경세포 배양 기술은 뇌의 복잡한 다층 구조를 정밀하게 구현하기 어렵고, 구조와 기능을 동시에 분석할 수 있는 플랫폼이 부족해 뇌 연구에 제약이 있었다. 우리 연구진이 뇌처럼 층을 이루는 신경세포 구조를 3D 프린팅 기술로 구현하고, 그 안에서 신경세포의 활동까지 정밀하게 측정할 수 있는 통합 플랫폼 개발에 성공했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박제균·남윤기 교수 공동연구팀이 뇌 조직과 유사한 기계적 특성을 가진 저점도 천연 하이드로겔을 이용해 고해상도 3D 다층 신경세포 네트워크를 제작하고, 구조적·기능적 연결성을 동시에 분석할 수 있는 통합 플랫폼을 개발했다고 16일 밝혔다.

기존 바이오프린팅 기술은 구조적 안정성을 위해 고점도 바이오잉크를 사용하지만, 이는 신경세포의 증식과 신경돌기 성장을 제한하고, 반대로 신경세포 친화적인 저점도 하이드로겔은 정밀한 패턴 형성이 어려워 구조적 안정성과 생물학적 기능 사이의 근본적인 상충 관계가 있었다.

연구팀은 묽은 젤로도 정밀한 뇌 구조를 만들고, 층마다 정확히 정렬하며, 신경세포의 활동까지 동시에 관찰할 수 있는 3대 핵심기술을 결합해 정교하고 안정적인 뇌 모사 플랫폼을 완성했다.

3대 핵심기술은 ▲ 묽은 젤(하이드로겔)이 흐르지 않도록 스테인리스 철망(마이크로메시) 위에 딱 붙게 만들어 주는‘모세관 고정 효과’ 기술로 기존보다 6배 더 정밀하게 (해상도 500μm 이하) 뇌 구조를 재현했고 ▲ 프린팅된 층들이 삐뚤어지지 않고 정확히 쌓이도록 맞춰주는 원통형 설계인 ‘3D 프린팅 정렬기’로 다층 구조체의 정밀한 조립과 미세 전극 칩과의 안정적 결합을 보장하였고 ▲ 아래쪽은 전기신호를 측정하고, 위쪽은 빛(칼슘 이미징)으로 동시에 세포 활동을 관찰하는 ‘이중 모드 분석 시스템’기술로 층간 연결이 실제로 작동하는지를 여러 방식으로 동시에 확인할 수 있다.

연구팀은 뇌와 유사한 탄성 특성을 지닌 피브린 하이드로겔을 이용해 3층으로 구성된 미니 뇌 구조를 3D 프린팅으로 구현하고, 그 안에서 실제 신경세포들이 신호를 주고받는 과정을 실험을 통해 입증했다.

위층과 아래층에는 대뇌 신경세포를 배치하고, 가운데층은 비어 있지만, 신경세포들이 가운데를 뚫고 지나가며 연결되도록 설계했다. 아래층에는 미세 센서(전극칩)를 달아 전기신호를 측정하고, 위층은 빛(칼슘 이미징)으로 세포 활동을 관찰한 결과, 전기 자극을 줬을 때 위아래층 신경세포가 동시에 반응했고, 신경 연결을 차단하는 약물(시냅스 차단제)을 넣었더니 반응이 줄어들어 신경세포들이 진짜로 연결돼서 신호를 주고받고 있다는 것을 입증했다.

바이오및뇌공학과 박제균 교수는 “이번 연구는 뇌 조직의 복잡한 다층 구조와 기능을 동시에 재현할 수 있는 통합 플랫폼의 공동개발 성과”임을 강조하며, “기존 기술로 14일 이상은 신호 측정이 불가했던 것에 비해 27일 이상 안정적인 미세 전극 칩 인터페이스를 유지하면서 구조-기능 관계를 실시간으로 분석할 수 있어, 향후 신경질환 모델링, 뇌 기능 연구, 신경독성 평가 및 신경 보호 약물 스크리닝 등 다양한 뇌 연구 분야에 활용할 수 있을 것”이라고 말했다.

바이오및뇌공학과 김수지 박사와 윤동조 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘바이오센서스 앤 바이오일렉트로닉스(Biosensors and Bioelectronics)’에 2025년 6월 11일 자로 온라인판에 게재됐다.

※논문명: Hybrid biofabrication of multilayered 3D neuronal networks with structural and functional interlayer connectivity

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2025.117688

한편, 이번 연구는 한국연구재단 글로벌 기초연구실지원사업, 중견연구 및 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.16

조회수 997

-

로봇도 사람처럼 위험할때만 즉각 반응한다

인공지능과 로봇 기술의 동반 발전 속에서, 로봇이 사람처럼 효율적으로 환경을 인식하고 반응하는 기술 확보가 중요한 과제로 떠오르고 있다. 이에 한국 연구진이 별도의 복잡한 소프트웨어나 회로 없이도 생명체의 감각 신경계를 모사한 인공 감각 신경계를 새롭게 구현해 주목받고 있다. 이 기술은 에너지 소모를 최소화하면서 외부 자극에 지능적으로 반응할 수 있어, 초소형 로봇이나 로봇 의수 등 의료 및 특수 환경에서의 활용이 기대된다.

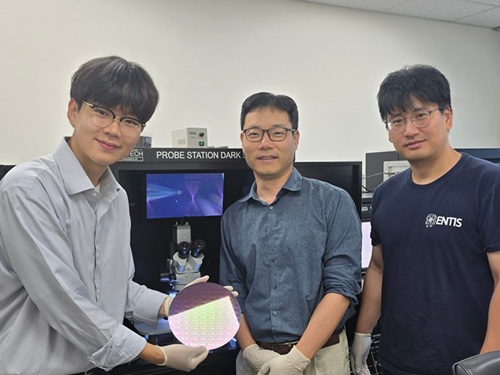

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 석좌교수, 충남대학교 반도체융합학과 이종원 교수 공동연구팀이 생명체의 감각 신경계 기능을 모사하는 차세대 뉴로모픽 반도체 기반 인공 감각 신경계를 개발하고, 이를 통해 외부 자극에 효율적으로 대응하는 신개념 로봇 시스템을 증명했다고 15일 밝혔다.

사람을 포함한 동물은 안전하거나 익숙한 자극은 무시하고, 중요한 자극에는 선별적으로 민감하게 반응함으로써, 에너지 낭비를 방지하면서도 중요한 자극에 집중해 민첩하게 외부 변화에 대응할 수 있다.

예를 들면, 여름철 에어컨 소리나 옷이 피부에 닿는 감촉은 곧 익숙해져 신경 쓰지 않게 되지만, 누군가 이름을 부르거나 날카로운 물체가 피부에 닿으면 재빠르게 집중하고 대응한다.

이는 감각 신경계에서의 ‘습관화’ 그리고 ‘민감화’기능에 의해서 조절됨을 보여주며, 사람처럼 효율적으로 외부 환경에 대응하는 로봇 구현을 위해, 이러한 생명체의 감각 신경계 기능을 로봇에 적용하려는 시도가 꾸준히 진행돼왔다.

그러나, 습관화나 민감화와 같은 복잡한 신경 특성을 로봇에 구현하기 위해선 별도 소프트웨어가 필요하거나, 복잡한 회로가 필요해 소형화와 에너지 효율 측면에서의 어려움이 있었다.

특히 뉴로모픽 반도체인 멤리스터(memristor)1 소자를 활용하는 시도도 있었지만, 기존 멤리스터는 단순한 전도도 변화만 가능해 신경계의 복잡한 특성을 모사하는 데 한계가 있었다.

1멤리스터: 메모리(memory)와 저항(resistor)의 합성어로 두 단자 사이로 과거에 흐른 전하량과 방향에 따라 저항값이 결정되는 차세대 전기소자

이러한 한계를 극복하기 위해 연구팀은 하나의 멤리스터 소자 안에 서로 반대 방향으로 전도도를 변화시키는 층을 형성해, 실제 감각 신경계에서처럼 습관화와 민감화 등의 기능을 모사할 수 있는 새로운 멤리스터를 개발했다.

이 소자는 자극이 반복되면 점차 반응이 줄어들다가, 위험 신호가 감지되면 다시 민감하게 반응하는 등, 실제 신경계의 복잡한 시냅스 반응 패턴을 사실적으로 재현할 수 있다.

연구팀은 이 멤리스터를 이용해 촉각과 고통을 인식하는 멤리스터 기반 인공 감각 신경계를 제작하고, 이를 실제 로봇 손에 적용해 그 효율성을 실험했다.

반복적으로 안전한 촉각 자극을 가하자, 처음에는 낯선 촉각 자극에 민감하게 반응하던 로봇 손이 점차 자극을 무시하는 습관화 특성을 보였고, 이후 전기 충격과 함께 자극을 가했을 때는 이를 위험 신호로 인식해 다시 민감하게 반응하는 민감화 특성도 확인됐다.

이를 통해, 별도의 복잡한 소프트웨어나 프로세서 없이도 로봇이 사람처럼 효율적으로 자극에 대응할 수 있음을 실험적으로 입증하며, 에너지 측면에서 효율적인 신경계 모사 로봇(neuro-inspired robot)의 개발 가능성을 검증했다.

박시온 연구원은 “사람의 감각 신경계를 차세대 반도체로 모사해, 더 똑똑하고 에너지 측면에서 효율적으로 외부 환경에 대응하는 신개념 로봇 구현의 가능성을 열었다”라며, “앞으로 초소형 로봇, 군용 로봇, 로봇 의수 같은 의료용 로봇 등 차세대 반도체와 로보틱스의 여러 융합 분야에서 활용될 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이번 연구는 박시온 석박통합과정 연구원이 제 1저자로 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)'에 지난 7월 1일 자로 온라인 게재됐다.

※ 논문 제목: Experimental demonstration of third-order memristor-based artificial sensory nervous system for neuro-inspired robotics

※ DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-60818-x

이번 연구는 한국연구재단의 차세대지능형반도체기술개발사업, 중견연구사업, PIM인공지능반도체핵심기술개발사업, 우수신진연구사업, 그리고 나노종합기술원의 나노메디컬 디바이스 사업의 지원을 받아 수행됐다.

로봇도 사람처럼 위험할때만 즉각 반응한다

인공지능과 로봇 기술의 동반 발전 속에서, 로봇이 사람처럼 효율적으로 환경을 인식하고 반응하는 기술 확보가 중요한 과제로 떠오르고 있다. 이에 한국 연구진이 별도의 복잡한 소프트웨어나 회로 없이도 생명체의 감각 신경계를 모사한 인공 감각 신경계를 새롭게 구현해 주목받고 있다. 이 기술은 에너지 소모를 최소화하면서 외부 자극에 지능적으로 반응할 수 있어, 초소형 로봇이나 로봇 의수 등 의료 및 특수 환경에서의 활용이 기대된다.

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 석좌교수, 충남대학교 반도체융합학과 이종원 교수 공동연구팀이 생명체의 감각 신경계 기능을 모사하는 차세대 뉴로모픽 반도체 기반 인공 감각 신경계를 개발하고, 이를 통해 외부 자극에 효율적으로 대응하는 신개념 로봇 시스템을 증명했다고 15일 밝혔다.

사람을 포함한 동물은 안전하거나 익숙한 자극은 무시하고, 중요한 자극에는 선별적으로 민감하게 반응함으로써, 에너지 낭비를 방지하면서도 중요한 자극에 집중해 민첩하게 외부 변화에 대응할 수 있다.

예를 들면, 여름철 에어컨 소리나 옷이 피부에 닿는 감촉은 곧 익숙해져 신경 쓰지 않게 되지만, 누군가 이름을 부르거나 날카로운 물체가 피부에 닿으면 재빠르게 집중하고 대응한다.

이는 감각 신경계에서의 ‘습관화’ 그리고 ‘민감화’기능에 의해서 조절됨을 보여주며, 사람처럼 효율적으로 외부 환경에 대응하는 로봇 구현을 위해, 이러한 생명체의 감각 신경계 기능을 로봇에 적용하려는 시도가 꾸준히 진행돼왔다.

그러나, 습관화나 민감화와 같은 복잡한 신경 특성을 로봇에 구현하기 위해선 별도 소프트웨어가 필요하거나, 복잡한 회로가 필요해 소형화와 에너지 효율 측면에서의 어려움이 있었다.

특히 뉴로모픽 반도체인 멤리스터(memristor)1 소자를 활용하는 시도도 있었지만, 기존 멤리스터는 단순한 전도도 변화만 가능해 신경계의 복잡한 특성을 모사하는 데 한계가 있었다.

1멤리스터: 메모리(memory)와 저항(resistor)의 합성어로 두 단자 사이로 과거에 흐른 전하량과 방향에 따라 저항값이 결정되는 차세대 전기소자

이러한 한계를 극복하기 위해 연구팀은 하나의 멤리스터 소자 안에 서로 반대 방향으로 전도도를 변화시키는 층을 형성해, 실제 감각 신경계에서처럼 습관화와 민감화 등의 기능을 모사할 수 있는 새로운 멤리스터를 개발했다.

이 소자는 자극이 반복되면 점차 반응이 줄어들다가, 위험 신호가 감지되면 다시 민감하게 반응하는 등, 실제 신경계의 복잡한 시냅스 반응 패턴을 사실적으로 재현할 수 있다.

연구팀은 이 멤리스터를 이용해 촉각과 고통을 인식하는 멤리스터 기반 인공 감각 신경계를 제작하고, 이를 실제 로봇 손에 적용해 그 효율성을 실험했다.

반복적으로 안전한 촉각 자극을 가하자, 처음에는 낯선 촉각 자극에 민감하게 반응하던 로봇 손이 점차 자극을 무시하는 습관화 특성을 보였고, 이후 전기 충격과 함께 자극을 가했을 때는 이를 위험 신호로 인식해 다시 민감하게 반응하는 민감화 특성도 확인됐다.

이를 통해, 별도의 복잡한 소프트웨어나 프로세서 없이도 로봇이 사람처럼 효율적으로 자극에 대응할 수 있음을 실험적으로 입증하며, 에너지 측면에서 효율적인 신경계 모사 로봇(neuro-inspired robot)의 개발 가능성을 검증했다.

박시온 연구원은 “사람의 감각 신경계를 차세대 반도체로 모사해, 더 똑똑하고 에너지 측면에서 효율적으로 외부 환경에 대응하는 신개념 로봇 구현의 가능성을 열었다”라며, “앞으로 초소형 로봇, 군용 로봇, 로봇 의수 같은 의료용 로봇 등 차세대 반도체와 로보틱스의 여러 융합 분야에서 활용될 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이번 연구는 박시온 석박통합과정 연구원이 제 1저자로 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)'에 지난 7월 1일 자로 온라인 게재됐다.

※ 논문 제목: Experimental demonstration of third-order memristor-based artificial sensory nervous system for neuro-inspired robotics

※ DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-60818-x

이번 연구는 한국연구재단의 차세대지능형반도체기술개발사업, 중견연구사업, PIM인공지능반도체핵심기술개발사업, 우수신진연구사업, 그리고 나노종합기술원의 나노메디컬 디바이스 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.15

조회수 997

-

고온 실험 없이 AI로 '최적 합금' 예측 시대 연다

자동차와 기계 부품 등에 사용되는 강철 합금은 일반적으로 고온에서 녹이는(융해) 공정을 거쳐 제조된다. 이때 성분이 변하지 않고 그대로 녹는 현상을 ‘합치 융해(congruent melting)’라고 한다. 우리 연구진은 이처럼 고온 실험을 통해서만 가능했던 합금의 융해 특성을 인공지능(AI)으로 해결했다. 이번 연구는 고질적인 난제였던 합금이 녹을 때 서로 얼마나 잘 섞이는지를 미리 예측함으로써, 미래 합금 개발의 방향성을 제시한다는 점에서 주목받고 있다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 미국 노스웨스턴대 크리스 울버튼(Chris Wolverton) 교수팀과 국제 공동연구를 통해, 밀도범함수이론(DFT)* 기반의 형성에너지(합금이 얼마나 안정적인지를 나타내는 값) 데이터를 활용해 합금이 녹을 때 성분이 유지되는지를 예측하는 고정확도 머신러닝 모델을 개발했다고 14일 밝혔다.

*밀도범함수이론(Density Functional Theory, DFT): 전자 밀도(electron density)를 기반으로 시스템의 전체 에너지를 계산하는 방법

연구팀은 밀도범함수이론을 통해 계산한 형성에너지와, 기존의 실험적 융해 반응 데이터를 머신러닝에 결합해 4,536개의 이원계 화합물에 대한 융해 반응 유형을 학습한 후, 그 예측 모델을 구성했다.

다양한 머신러닝 알고리즘 중 특히 ‘XGBoost’ 기반 분류 모델이 합금이 잘 섞이는지 여부에 대해 가장 높은 정확도를 보였으며, 약 82.5%의 예측 정확도를 달성했다.

연구팀은 또한 샤플리(Shapley) 기법*을 활용해 모델의 주요 특징(feature)들을 분석했으며, 이 중에서도 기울기 변화가 크다는 것은 그 조성에서 에너지적으로 매우 유리한(=안정한) 상태가 형성된다는 뜻으로 ‘형성에너지 곡선의 기울기 변화(convex hull sharpness)’가 가장 중요한 인자로 도출됐다.

*샤플리기법: AI가 어떤 이유로 그렇게 판단했는지를 알려주는 설명 도구

이번 연구의 가장 큰 의의는 고온 실험 없이도 소재의 융해 반응 경향성을 예측할 수 있다는 점이다. 이는 특히 고엔트로피 합금이나 초내열 합금 등 실험이 어려운 소재 군에서 매우 유용하며, 향후 복잡한 다성분계 합금 설계에도 확장될 수 있다.

또한, AI 모델이 도출한 주요 물리량은 합금이 잘 변하고, 안정적인지 등에 대한 실제 실험 결과와 높은 일치도를 보였고, 향후 다양한 금속재료 개발 및 구조 안정성 예측 등 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

홍승범 교수는 “이번 연구는 계산과 실험 데이터, 그리고 머신러닝의 융합을 통해 기존의 경험적 합금 설계 방식에서 벗어나 데이터 기반의 예측적 소재 개발이 가능하다는 가능성을 보여준 사례”라며 “향후 생성형 모델, 강화학습 등의 최신 AI 기술을 접목하면 완전히 새로운 합금을 자동으로 설계하는 시대가 열릴 것”이라고 말했다.

신소재공학과 최영우 박사과정 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국물리협회(American Institute of Physics, AIP)에서 발간하는 머신러닝 분야의 권위 있는 학술지인 ‘APL 머신러닝(Machine Learning)’ 5월호에 게재 및 ‘특집 논문(Featured article)’로 선정됐다.

※ 논문 제목: Machine learning-based melting congruency prediction of binary compounds using density functional theory-calculated formation energy

※ DOI: https://doi.org/10.1063/5.0247514

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

고온 실험 없이 AI로 '최적 합금' 예측 시대 연다

자동차와 기계 부품 등에 사용되는 강철 합금은 일반적으로 고온에서 녹이는(융해) 공정을 거쳐 제조된다. 이때 성분이 변하지 않고 그대로 녹는 현상을 ‘합치 융해(congruent melting)’라고 한다. 우리 연구진은 이처럼 고온 실험을 통해서만 가능했던 합금의 융해 특성을 인공지능(AI)으로 해결했다. 이번 연구는 고질적인 난제였던 합금이 녹을 때 서로 얼마나 잘 섞이는지를 미리 예측함으로써, 미래 합금 개발의 방향성을 제시한다는 점에서 주목받고 있다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 미국 노스웨스턴대 크리스 울버튼(Chris Wolverton) 교수팀과 국제 공동연구를 통해, 밀도범함수이론(DFT)* 기반의 형성에너지(합금이 얼마나 안정적인지를 나타내는 값) 데이터를 활용해 합금이 녹을 때 성분이 유지되는지를 예측하는 고정확도 머신러닝 모델을 개발했다고 14일 밝혔다.

*밀도범함수이론(Density Functional Theory, DFT): 전자 밀도(electron density)를 기반으로 시스템의 전체 에너지를 계산하는 방법

연구팀은 밀도범함수이론을 통해 계산한 형성에너지와, 기존의 실험적 융해 반응 데이터를 머신러닝에 결합해 4,536개의 이원계 화합물에 대한 융해 반응 유형을 학습한 후, 그 예측 모델을 구성했다.

다양한 머신러닝 알고리즘 중 특히 ‘XGBoost’ 기반 분류 모델이 합금이 잘 섞이는지 여부에 대해 가장 높은 정확도를 보였으며, 약 82.5%의 예측 정확도를 달성했다.

연구팀은 또한 샤플리(Shapley) 기법*을 활용해 모델의 주요 특징(feature)들을 분석했으며, 이 중에서도 기울기 변화가 크다는 것은 그 조성에서 에너지적으로 매우 유리한(=안정한) 상태가 형성된다는 뜻으로 ‘형성에너지 곡선의 기울기 변화(convex hull sharpness)’가 가장 중요한 인자로 도출됐다.

*샤플리기법: AI가 어떤 이유로 그렇게 판단했는지를 알려주는 설명 도구

이번 연구의 가장 큰 의의는 고온 실험 없이도 소재의 융해 반응 경향성을 예측할 수 있다는 점이다. 이는 특히 고엔트로피 합금이나 초내열 합금 등 실험이 어려운 소재 군에서 매우 유용하며, 향후 복잡한 다성분계 합금 설계에도 확장될 수 있다.

또한, AI 모델이 도출한 주요 물리량은 합금이 잘 변하고, 안정적인지 등에 대한 실제 실험 결과와 높은 일치도를 보였고, 향후 다양한 금속재료 개발 및 구조 안정성 예측 등 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

홍승범 교수는 “이번 연구는 계산과 실험 데이터, 그리고 머신러닝의 융합을 통해 기존의 경험적 합금 설계 방식에서 벗어나 데이터 기반의 예측적 소재 개발이 가능하다는 가능성을 보여준 사례”라며 “향후 생성형 모델, 강화학습 등의 최신 AI 기술을 접목하면 완전히 새로운 합금을 자동으로 설계하는 시대가 열릴 것”이라고 말했다.

신소재공학과 최영우 박사과정 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국물리협회(American Institute of Physics, AIP)에서 발간하는 머신러닝 분야의 권위 있는 학술지인 ‘APL 머신러닝(Machine Learning)’ 5월호에 게재 및 ‘특집 논문(Featured article)’로 선정됐다.

※ 논문 제목: Machine learning-based melting congruency prediction of binary compounds using density functional theory-calculated formation energy

※ DOI: https://doi.org/10.1063/5.0247514

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2025.07.14

조회수 935

-

미생물 안전균주로 고효율 루테인 대량 생산 가능

노안 및 백내장 예방에 효과가 있는 대표적인 눈 건강 기능성 성분 ‘루테인’을 우리 연구진이 2022년 전자 채널링 기술을 적용한 대장균을 통해 세계 최초로 생산하는 데 성공한 바 있다. 이후 연구진은 기존 기술이 가진 대장균의 내독소(endotoxin) 문제를 해결하고, 동시에 대량 생산이 가능한 미생물 대사공학 기반의 친환경적이고 고효율적인 루테인 생산 플랫폼을 새롭게 개발하여 실용성과 안전성 모두를 획기적으로 향상시키는데 성공했다. 향후, (주)실리코바이오(이상엽 특훈교수 교원창업기업)을 통해 기술사업화를 추진할 예정이다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `루테인을 대량 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 13일 밝혔다.

기존의 미생물 대사공학을 이용한 루테인 생산 연구에서는 부산물 생성이 많고 루테인 축적량이 제한되는 한계가 있었다. 이는 루테인 합성 대사경로에서 특정 병목 단계가 존재하여 대사 흐름이 원활하게 진행되지 못했기 때문으로 분석되었다.

이번 연구에서는 루테인 생산 경로에서 주요 병목으로 작용하는 대사반응을 개선하기 위해 전자 채널링(electron channeling) 전략*을 도입하였다.

*전자 채널링: 생체 내 또는 인공 생합성 시스템에서 특정 효소 반응을 보다 빠르고 효율적으로 일어나게 하기 위해, 전자가 효율적으로 이동하도록 경로를 제어하는 기술

루테인을 만드는데 필요한 효소들을 최적화된 단백질 구조(스캐폴드) 시스템에 가깝게 배열함으로써 효소 주변 재료(기질)과 전자의 농도를 높여 루테인 합성 대사 흐름을 효과적으로 증대시켰다.

또한 연구팀은 설탕처럼 흔한 포도당을 활용하여 고효율로 루테인을 생산할 수 있는 미생물 플랫폼을 구축하였으며, 이는 바이오매스의 주 원료인 포도당으로부터 친환경적인 바이오 기반 루테인 생산 가능성을 제시하는 중요한 성과로 평가된다.

결론적으로 연구팀은 시스템 대사공학 기술과 단백질 간 입체적 거리 제어를 포함한 효소 재배열 전략을 병행하여 해당 균주를 이용해 54시간 만에 1.78 g/L의 루테인을 생산하는 데 성공했다. 이는 시간당 32.88 mg/L의 생산성에 해당하며, 기존 식물이나 미세조류에서 루테인을 추출하는 기존 방식보다 훨씬 빠르고 효율적인 생산방법으로 산업적으로 큰 의미를 가진다.

이번 연구에서 산업적 활용도가 높고 안전균주 (Generally Recognized As Safe; GRAS)로 분류되는 ‘코리네박테리움 글루타미쿰(Corynebacterium glutamicum)’을 새로운 생산 호스트로 활용했다. 이 균주를 기반으로 루테인 생합성 경로를 최적화하고, 전자전달 병목을 해결하기 위해 막결합형 P450 효소의 개량, 그리고 전자 채널링 스캐폴드 시스템을 도입하여 생산성을 획기적으로 향상시켰다.

연구를 주도한 은현민 박사과정생은 “이번 연구는 미생물 기반 루테인 생산의 병목을 해소하고 산업적으로 경쟁력 있는 친환경 공정을 확립한 사례”라며, “향후 루테인을 포함한 다양한 천연물 생산 기술의 실용화를 앞당길 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이상엽 특훈교수는 “미생물을 활용한 대사공학 기술은 기존의 식물 기반 및 화학합성 방식을 뛰어넘는 차세대 전략으로 부상하고 있다”며, “앞으로도 고부가가치 천연물의 효율적 생산을 위한 연구를 지속하겠다”고 밝혔다.

이번 연구 결과는 생명화학공학과 은현민 박사과정생과 신디 박사가 공동 제 1저자로 국제 학술지 `네이처 신시시스(Nature Synthesis)'에 7월 4일자로 게재되었다.

※ 논문명: Gram-per-litre scale production of lutein by engineered Corynebacterium

※ 저자: 이상엽(KAIST 교신저자), 은현민 (KAIST 제1저자), Cindy Pricilia Surya Prabowo (KAIST 공동 제1저자) 포함 총 3명

※ DOI: https://doi.org/10.1038/s44160-025-00826-3

이번 연구는 이상엽 특훈교수 연구팀에 의해 과학기술정보통신부가 지원하는 기후환경연구개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

미생물 안전균주로 고효율 루테인 대량 생산 가능

노안 및 백내장 예방에 효과가 있는 대표적인 눈 건강 기능성 성분 ‘루테인’을 우리 연구진이 2022년 전자 채널링 기술을 적용한 대장균을 통해 세계 최초로 생산하는 데 성공한 바 있다. 이후 연구진은 기존 기술이 가진 대장균의 내독소(endotoxin) 문제를 해결하고, 동시에 대량 생산이 가능한 미생물 대사공학 기반의 친환경적이고 고효율적인 루테인 생산 플랫폼을 새롭게 개발하여 실용성과 안전성 모두를 획기적으로 향상시키는데 성공했다. 향후, (주)실리코바이오(이상엽 특훈교수 교원창업기업)을 통해 기술사업화를 추진할 예정이다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `루테인을 대량 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 13일 밝혔다.

기존의 미생물 대사공학을 이용한 루테인 생산 연구에서는 부산물 생성이 많고 루테인 축적량이 제한되는 한계가 있었다. 이는 루테인 합성 대사경로에서 특정 병목 단계가 존재하여 대사 흐름이 원활하게 진행되지 못했기 때문으로 분석되었다.

이번 연구에서는 루테인 생산 경로에서 주요 병목으로 작용하는 대사반응을 개선하기 위해 전자 채널링(electron channeling) 전략*을 도입하였다.

*전자 채널링: 생체 내 또는 인공 생합성 시스템에서 특정 효소 반응을 보다 빠르고 효율적으로 일어나게 하기 위해, 전자가 효율적으로 이동하도록 경로를 제어하는 기술

루테인을 만드는데 필요한 효소들을 최적화된 단백질 구조(스캐폴드) 시스템에 가깝게 배열함으로써 효소 주변 재료(기질)과 전자의 농도를 높여 루테인 합성 대사 흐름을 효과적으로 증대시켰다.

또한 연구팀은 설탕처럼 흔한 포도당을 활용하여 고효율로 루테인을 생산할 수 있는 미생물 플랫폼을 구축하였으며, 이는 바이오매스의 주 원료인 포도당으로부터 친환경적인 바이오 기반 루테인 생산 가능성을 제시하는 중요한 성과로 평가된다.

결론적으로 연구팀은 시스템 대사공학 기술과 단백질 간 입체적 거리 제어를 포함한 효소 재배열 전략을 병행하여 해당 균주를 이용해 54시간 만에 1.78 g/L의 루테인을 생산하는 데 성공했다. 이는 시간당 32.88 mg/L의 생산성에 해당하며, 기존 식물이나 미세조류에서 루테인을 추출하는 기존 방식보다 훨씬 빠르고 효율적인 생산방법으로 산업적으로 큰 의미를 가진다.

이번 연구에서 산업적 활용도가 높고 안전균주 (Generally Recognized As Safe; GRAS)로 분류되는 ‘코리네박테리움 글루타미쿰(Corynebacterium glutamicum)’을 새로운 생산 호스트로 활용했다. 이 균주를 기반으로 루테인 생합성 경로를 최적화하고, 전자전달 병목을 해결하기 위해 막결합형 P450 효소의 개량, 그리고 전자 채널링 스캐폴드 시스템을 도입하여 생산성을 획기적으로 향상시켰다.

연구를 주도한 은현민 박사과정생은 “이번 연구는 미생물 기반 루테인 생산의 병목을 해소하고 산업적으로 경쟁력 있는 친환경 공정을 확립한 사례”라며, “향후 루테인을 포함한 다양한 천연물 생산 기술의 실용화를 앞당길 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이상엽 특훈교수는 “미생물을 활용한 대사공학 기술은 기존의 식물 기반 및 화학합성 방식을 뛰어넘는 차세대 전략으로 부상하고 있다”며, “앞으로도 고부가가치 천연물의 효율적 생산을 위한 연구를 지속하겠다”고 밝혔다.

이번 연구 결과는 생명화학공학과 은현민 박사과정생과 신디 박사가 공동 제 1저자로 국제 학술지 `네이처 신시시스(Nature Synthesis)'에 7월 4일자로 게재되었다.

※ 논문명: Gram-per-litre scale production of lutein by engineered Corynebacterium

※ 저자: 이상엽(KAIST 교신저자), 은현민 (KAIST 제1저자), Cindy Pricilia Surya Prabowo (KAIST 공동 제1저자) 포함 총 3명

※ DOI: https://doi.org/10.1038/s44160-025-00826-3

이번 연구는 이상엽 특훈교수 연구팀에 의해 과학기술정보통신부가 지원하는 기후환경연구개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.14

조회수 885

-

최정우 교수팀, 세계 최고 음향 AI 챌린지 세계 1위 쾌거

‘음향 분리 및 분류 기술’은 드론, 공장 배관, 국경 감시 시스템 등에서 이상 음향을 조기에 탐지하거나, AR/VR 콘텐츠 제작 시 공간 음향(Spatial Audio)을 음원별로 분리해 편집할 수 있도록 하는 차세대 인공지능(AI) 핵심 기술이다.

우리 대학 전기및전자공학부 최정우 교수 연구팀이 세계 최고 권위의 음향 탐지 및 분석 대회인 ‘IEEE DCASE 챌린지 2025’에서 ‘공간 의미 기반 음향 장면 분할(Spatial Semantic Segmentation of Sound Scenes)’ 분야에서 우승을 차지했다고 11일 밝혔다.

이번 대회에서 연구팀은 전 세계 86개 참가팀과 총 6개 분야에서 경쟁 끝에 최초 참가임에도 세계 1위 성과를 거두었다. KAIST 최정우 교수 연구팀은 이동헌 박사, 권영후 석박통합과정생, 김도환 석사과정생으로 구성되었다.

연구팀이 참가한 ‘공간 의미 기반 음향 장면 분할’의 ‘태스크(Task) 4’분야는 여러 음원이 혼합된 다채널 신호의 공간 정보를 분석해 개별 소리를 분리하고 18종으로의 분류를 수행해야 하는 기술 난이도가 매우 높은 분야이다. 연구팀은 오는 10월, 바르셀로나에서 열리는 DCASE 워크숍에서 기술을 발표할 예정이다.

연구팀의 이동헌 박사는 올해 초 트랜스포머(Transformer)와 맘바(Mamba) 아키텍처를 결합한 세계 최고 성능의 음원 분리 인공지능을 개발했으며, 챌린지 기간 동안 권영후 연구원을 중심으로 1차로 분리된 음원의 파형과 종류를 단서로 해 다시 음원 분리와 분류를 수행하는‘단계적 추론 방식’의 AI 모델을 완성했다.

이는 사람이 복잡한 소리를 들을 때 소리의 종류나 리듬, 방향 등 특정 단서에 기반해 개별 소리를 분리해 듣는 방식을 AI가 모방한 모델이다.

이를 통해, 순위를 결정하는 척도인 AI가 소리를 얼마나 잘 분리하고 분류했는지 평가하는‘음원의 신호대 왜곡비 향상도(CA-SDRi)*’에서 참가팀 중 유일하게 두 자릿수 대의 성능(11 dB)을 보여, 기술적인 우수성을 입증하였다.

*음원의 신호대 왜곡비 향상도(CA-SDRi): 기존의 오디오와 비교해 얼마나 더 선명하게(덜 왜곡되게) 원하는 소리를 분리했는지를 dB(데시벨) 단위로 측정하고 숫자가 클수록 더 정확하고 깔끔하게 소리를 분리했다는 뜻임

최정우 교수는 "연구팀은 최근 3년간 세계 최고의 음향 분리 AI 모델을 선보여 왔으며, 그 결과를 공식적으로 인정받는 계기가 되어 기쁘다”면서 “난이도가 대폭 향상되고, 타 학회 일정과 기말고사로 불과 몇 주간만 개발이 가능했음에도 집중력 있는 연구를 통해 1위를 차지한 연구팀 개개인이 자랑스럽다”고 소감을 밝혔다.

‘IEEE DCASE 챌린지 2025’는 온라인으로 진행됐으며, 4월 1일부터 시작해 6월 15일 인공지능 모델 투고를 마감했고 지난 6월 30일 결과가 발표됐다. 각종 음향 관련 탐지 및 분류 기술을 평가하는 IEEE 신호처리학회(Signal Processing Society) 산하 국제대회인 본 챌린지는 2013년 개최된 이래 음향 분야 인공지능 모델의 세계적인 경연의 장으로 자리매김해 왔다.

https://dcase.community/challenge2025/task-spatial-semantic-segmentation-of-sound-scenes

한편, 해당 연구는 교육과학기술부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, STEAM 연구사업 지원 및 방위사업청 및 국방과학연구소 재원으로 미래국방연구센터 지원을 받아 수행됐다.

최정우 교수팀, 세계 최고 음향 AI 챌린지 세계 1위 쾌거

‘음향 분리 및 분류 기술’은 드론, 공장 배관, 국경 감시 시스템 등에서 이상 음향을 조기에 탐지하거나, AR/VR 콘텐츠 제작 시 공간 음향(Spatial Audio)을 음원별로 분리해 편집할 수 있도록 하는 차세대 인공지능(AI) 핵심 기술이다.

우리 대학 전기및전자공학부 최정우 교수 연구팀이 세계 최고 권위의 음향 탐지 및 분석 대회인 ‘IEEE DCASE 챌린지 2025’에서 ‘공간 의미 기반 음향 장면 분할(Spatial Semantic Segmentation of Sound Scenes)’ 분야에서 우승을 차지했다고 11일 밝혔다.

이번 대회에서 연구팀은 전 세계 86개 참가팀과 총 6개 분야에서 경쟁 끝에 최초 참가임에도 세계 1위 성과를 거두었다. KAIST 최정우 교수 연구팀은 이동헌 박사, 권영후 석박통합과정생, 김도환 석사과정생으로 구성되었다.

연구팀이 참가한 ‘공간 의미 기반 음향 장면 분할’의 ‘태스크(Task) 4’분야는 여러 음원이 혼합된 다채널 신호의 공간 정보를 분석해 개별 소리를 분리하고 18종으로의 분류를 수행해야 하는 기술 난이도가 매우 높은 분야이다. 연구팀은 오는 10월, 바르셀로나에서 열리는 DCASE 워크숍에서 기술을 발표할 예정이다.

연구팀의 이동헌 박사는 올해 초 트랜스포머(Transformer)와 맘바(Mamba) 아키텍처를 결합한 세계 최고 성능의 음원 분리 인공지능을 개발했으며, 챌린지 기간 동안 권영후 연구원을 중심으로 1차로 분리된 음원의 파형과 종류를 단서로 해 다시 음원 분리와 분류를 수행하는‘단계적 추론 방식’의 AI 모델을 완성했다.

이는 사람이 복잡한 소리를 들을 때 소리의 종류나 리듬, 방향 등 특정 단서에 기반해 개별 소리를 분리해 듣는 방식을 AI가 모방한 모델이다.

이를 통해, 순위를 결정하는 척도인 AI가 소리를 얼마나 잘 분리하고 분류했는지 평가하는‘음원의 신호대 왜곡비 향상도(CA-SDRi)*’에서 참가팀 중 유일하게 두 자릿수 대의 성능(11 dB)을 보여, 기술적인 우수성을 입증하였다.

*음원의 신호대 왜곡비 향상도(CA-SDRi): 기존의 오디오와 비교해 얼마나 더 선명하게(덜 왜곡되게) 원하는 소리를 분리했는지를 dB(데시벨) 단위로 측정하고 숫자가 클수록 더 정확하고 깔끔하게 소리를 분리했다는 뜻임

최정우 교수는 "연구팀은 최근 3년간 세계 최고의 음향 분리 AI 모델을 선보여 왔으며, 그 결과를 공식적으로 인정받는 계기가 되어 기쁘다”면서 “난이도가 대폭 향상되고, 타 학회 일정과 기말고사로 불과 몇 주간만 개발이 가능했음에도 집중력 있는 연구를 통해 1위를 차지한 연구팀 개개인이 자랑스럽다”고 소감을 밝혔다.

‘IEEE DCASE 챌린지 2025’는 온라인으로 진행됐으며, 4월 1일부터 시작해 6월 15일 인공지능 모델 투고를 마감했고 지난 6월 30일 결과가 발표됐다. 각종 음향 관련 탐지 및 분류 기술을 평가하는 IEEE 신호처리학회(Signal Processing Society) 산하 국제대회인 본 챌린지는 2013년 개최된 이래 음향 분야 인공지능 모델의 세계적인 경연의 장으로 자리매김해 왔다.

https://dcase.community/challenge2025/task-spatial-semantic-segmentation-of-sound-scenes

한편, 해당 연구는 교육과학기술부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, STEAM 연구사업 지원 및 방위사업청 및 국방과학연구소 재원으로 미래국방연구센터 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.11

조회수 1225

-

뇌는 포도당을 구별한다..비만·당뇨 치료의 단서 찾아

‘우리의 뇌는 어떻게 장내에서 흡수된 다양한 영양소 중 포도당을 구별해낼까?’ 우리 대학 연구진은 이 질문에서 출발해, 뇌가 단순히 총열량(칼로리)을 감지하는 수준을 넘어 특정 영양소, 특히 포도당을 선택적으로 인식할 수 있다는 사실을 입증했다. 이번 연구는 향후 식욕 조절 및 대사성 질환 치료 전략에 새로운 패러다임을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

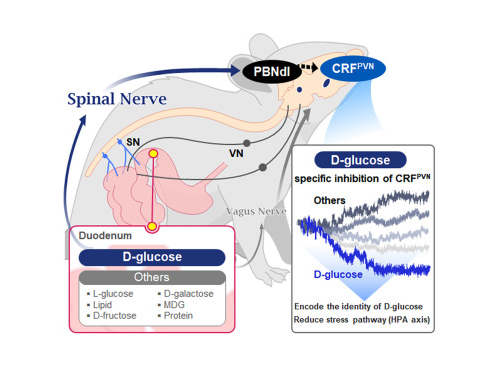

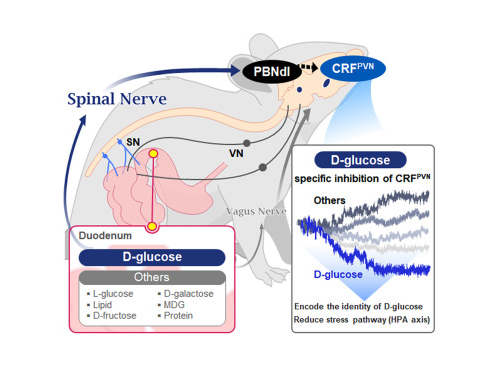

우리 대학 생명과학과 서성배 교수 연구팀이 바이오및뇌공학과 박영균 교수팀, 생명과학과 이승희 교수팀, 뉴욕 알버트 아인슈타인 의과대학과의 협력을 통해, 배고픔 상태에서 포도당이 결핍된 동물이 장내의 포도당을 선택적으로 인식하고 선호하도록 유도하는 장-뇌 회로의 존재를 규명했다고 9일 밝혔다.

생물은 당, 단백질, 지방 등 다양한 영양소로부터 에너지를 얻는다. 기존 연구들은 장내 총열량 정보가 시상하부의 배고픔 뉴런(hunger neurons)을 억제함으로써 식욕을 조절한다는 사실을 밝혀왔으나, 특정 포도당에 특이적으로 반응하는 장-뇌 회로와 이에 반응하는 특정 뇌세포의 존재는 규명되지 않았다.

연구팀은 이번 연구를 통해 뇌의 기능에 필수적인 포도당을 감지하고 필요한 영양소에 대한 섭취 행동을 조절하는 ‘장-뇌 회로’를 밝혀내는 데 성공했다.

또한, 이 회로는 뇌의 ‘스트레스 반응 세포(CRF 뉴런*)’가 배고픔이나 외부 자극뿐만 아니라, 소장에 직접 유입된 특정 열량 영양소에 대해서도 초 단위로 반응하며, 특히 ‘포도당(D-glucose)’에 선택적으로 반응한다는 점을 처음으로 입증했다.

*CRF 뉴런: 우리 몸이 심리적·물리적 스트레스에 대응하는 핵심 생리 시스템은 시상하부-뇌하수체-부신 축(Hypothalamus-Pituitary-Adrenal Axis, HPA axis)이다. 이 축의 중심에는 시상하부에서 CRF(부신피질호르몬 방출인자)를 분비하는 뉴런이 있으며, 이들은 다양한 스트레스 자극에 반응해 코르티솔 분비를 유도하고, 생리 및 대사 균형을 유지하는 신경 내분비 조절의 중추로 알려져 있다.

연구팀은 실시간 뇌 속을 정밀하게 추적할 수 있는 광유전학 기반 신경 활성 조절 및 회로 추적 기법을 활용해서, 포도당(D-글루코스, L-글루코스,) 아미노산, 지방 등 다양한 영양소의 쥐의 소장 내 직접 주입하고 관찰했다.

그 결과, 뇌 시상하부의 ‘시상하부 시상핵(PVN)* 부위’에 있는 CRF 뉴런 중 D-글루코스(glucose) 포도당에만 선택적으로 반응하며, 다른 당류나 단백질·지방류에는 반응하지 않거나 반대 방향의 반응을 보이는 것을 확인했다. 이는 뇌가 장내 영양소가 유입 시 반응에 대해 단일 뇌세포 수준에서 어떤 방향성을 유도한다는 것을 처음 확인한 것을 의미한다.

* 시상하부 시상핵(paraventricular nucleus, PVN): 뇌의 시상하부(hypothalamus) 안에 있는 매우 중요한 신경핵(뉴런 무리)으로, 신체 항상성(몸의 균형 유지)을 조절하는 핵심 구조

또한, 연구팀은 소장의 포도당 감지 신호가 ‘척수신경’을 거쳐 뇌의 특정 부위(등쪽 외측 팔곁핵,parabrachial nucleus, PBNdl)을 통해 PVN의 CRF 뉴런으로 전달되는 특징적인 회로를 밝혀냈다. 반면, 아미노산이나 지방 등 기타 영양소는 미주신경(vagus nerve)이란 다른 통로로 뇌에 전달된다는 사실도 확인했다.

광유전학적 억제 실험에서도, 공복 상태의 생쥐에서 CRF 뉴런을 억제하면 동물은 더 이상 포도당을 선호하지 않게 됐으며, 이 회로가 영양소 선택에 있어 포도당 특이적 선호를 유도하는 데 필수적임이 드러났다.

이 연구는 서 교수가 뉴욕대(NYU) 재직 시절 초파리를 모델로, 장내 포도당(글루코스) 및 당을 선택적으로 감지하는 ‘DH44 뉴런’을 발견했던 점을 착안해, 포유류에서도 시상하부 뉴런이 포도당 특이적 반응에 있어 기능적 유사성을 보일 것이라는 가설에서 시작되었다.

이 가설을 입증하기 위해 서 교수 연구팀 김진은 박사(KAIST 박사 졸, 現 캘리포니아공과대학교 연수연구원)가 학위과정 중 생쥐 실험을 통해 배고픈 쥐는 장에 주입된 다양한 영양소 중 열량을 지닌 포도당을 선호하며, CRF 뉴런이 빠르고 특이적인 반응을 보인다는 사실을 확인했다.

또한, 같은 팀 정원교 연구원(KAIST 학사 졸, 現 캘리포니아공과대학교 박사과정)과 함께 실험과 모델링을 통해 CRF 뉴런의 중요성을 규명했고, 김신혜 박사는 협업을 통해 장-뇌 회로 중 특정 척추 신경세포가 장의 정보를 뇌로 전달 한다는 놀라운 발견을 입증했다.

김진은 박사와 김신혜 박사는 “이 연구는 ‘우리의 뇌는 어떻게 장내에서 흡수된 다양한 영양소 중 포도당을 구별해내는가?’라는 단순하지만, 본질적인 질문에서 시작됐고, 이번 연구에서 장-뇌 연결 회로의 핵심 축인 척수신경의 역할을 규명하고 장내 특정 영양소를 감지한 후 이를 뇌에 전달하는 척수 기반 신경 회로가 우리 몸의 에너지 대사 조절과 항상성 유지에 핵심적일 것이라는 것을 밝혀냈다”고 말했다.

서성배 교수는 “이번 연구는 포도당에 특화된 장-뇌 신호 경로를 규명함으로써, 비만·당뇨병 등 대사 질환의 새로운 치료 표적을 제시할 수 있다”며 “향후 아미노산, 지방 등 다른 필수 영양소를 감지하는 유사 회로의 존재와 그 상호작용 메커니즘을 밝히는 연구로 확장될 예정”이라고 밝혔다.

우리 대학 김진은 박사, 김신혜 박사, 정원교 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구의 결과는 국제 학술지 ‘뉴런(Neuron)’에 2025년 6월 20일 온라인 게재됐다.

※논문명: Encoding the glucose identity by discrete hypothalamic neurons via the gut-brain axis

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuron.2025.05.024

이번 연구는 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 리더과제, 포스코 청암재단 사이언스 펠로십, 아산재단 의생명과학 장학사업, 기초과학연구원, KAIST KAIX 사업의 지원을 통해 수행됐다.

뇌는 포도당을 구별한다..비만·당뇨 치료의 단서 찾아

‘우리의 뇌는 어떻게 장내에서 흡수된 다양한 영양소 중 포도당을 구별해낼까?’ 우리 대학 연구진은 이 질문에서 출발해, 뇌가 단순히 총열량(칼로리)을 감지하는 수준을 넘어 특정 영양소, 특히 포도당을 선택적으로 인식할 수 있다는 사실을 입증했다. 이번 연구는 향후 식욕 조절 및 대사성 질환 치료 전략에 새로운 패러다임을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 생명과학과 서성배 교수 연구팀이 바이오및뇌공학과 박영균 교수팀, 생명과학과 이승희 교수팀, 뉴욕 알버트 아인슈타인 의과대학과의 협력을 통해, 배고픔 상태에서 포도당이 결핍된 동물이 장내의 포도당을 선택적으로 인식하고 선호하도록 유도하는 장-뇌 회로의 존재를 규명했다고 9일 밝혔다.

생물은 당, 단백질, 지방 등 다양한 영양소로부터 에너지를 얻는다. 기존 연구들은 장내 총열량 정보가 시상하부의 배고픔 뉴런(hunger neurons)을 억제함으로써 식욕을 조절한다는 사실을 밝혀왔으나, 특정 포도당에 특이적으로 반응하는 장-뇌 회로와 이에 반응하는 특정 뇌세포의 존재는 규명되지 않았다.

연구팀은 이번 연구를 통해 뇌의 기능에 필수적인 포도당을 감지하고 필요한 영양소에 대한 섭취 행동을 조절하는 ‘장-뇌 회로’를 밝혀내는 데 성공했다.

또한, 이 회로는 뇌의 ‘스트레스 반응 세포(CRF 뉴런*)’가 배고픔이나 외부 자극뿐만 아니라, 소장에 직접 유입된 특정 열량 영양소에 대해서도 초 단위로 반응하며, 특히 ‘포도당(D-glucose)’에 선택적으로 반응한다는 점을 처음으로 입증했다.

*CRF 뉴런: 우리 몸이 심리적·물리적 스트레스에 대응하는 핵심 생리 시스템은 시상하부-뇌하수체-부신 축(Hypothalamus-Pituitary-Adrenal Axis, HPA axis)이다. 이 축의 중심에는 시상하부에서 CRF(부신피질호르몬 방출인자)를 분비하는 뉴런이 있으며, 이들은 다양한 스트레스 자극에 반응해 코르티솔 분비를 유도하고, 생리 및 대사 균형을 유지하는 신경 내분비 조절의 중추로 알려져 있다.

연구팀은 실시간 뇌 속을 정밀하게 추적할 수 있는 광유전학 기반 신경 활성 조절 및 회로 추적 기법을 활용해서, 포도당(D-글루코스, L-글루코스,) 아미노산, 지방 등 다양한 영양소의 쥐의 소장 내 직접 주입하고 관찰했다.

그 결과, 뇌 시상하부의 ‘시상하부 시상핵(PVN)* 부위’에 있는 CRF 뉴런 중 D-글루코스(glucose) 포도당에만 선택적으로 반응하며, 다른 당류나 단백질·지방류에는 반응하지 않거나 반대 방향의 반응을 보이는 것을 확인했다. 이는 뇌가 장내 영양소가 유입 시 반응에 대해 단일 뇌세포 수준에서 어떤 방향성을 유도한다는 것을 처음 확인한 것을 의미한다.

* 시상하부 시상핵(paraventricular nucleus, PVN): 뇌의 시상하부(hypothalamus) 안에 있는 매우 중요한 신경핵(뉴런 무리)으로, 신체 항상성(몸의 균형 유지)을 조절하는 핵심 구조

또한, 연구팀은 소장의 포도당 감지 신호가 ‘척수신경’을 거쳐 뇌의 특정 부위(등쪽 외측 팔곁핵,parabrachial nucleus, PBNdl)을 통해 PVN의 CRF 뉴런으로 전달되는 특징적인 회로를 밝혀냈다. 반면, 아미노산이나 지방 등 기타 영양소는 미주신경(vagus nerve)이란 다른 통로로 뇌에 전달된다는 사실도 확인했다.

광유전학적 억제 실험에서도, 공복 상태의 생쥐에서 CRF 뉴런을 억제하면 동물은 더 이상 포도당을 선호하지 않게 됐으며, 이 회로가 영양소 선택에 있어 포도당 특이적 선호를 유도하는 데 필수적임이 드러났다.

이 연구는 서 교수가 뉴욕대(NYU) 재직 시절 초파리를 모델로, 장내 포도당(글루코스) 및 당을 선택적으로 감지하는 ‘DH44 뉴런’을 발견했던 점을 착안해, 포유류에서도 시상하부 뉴런이 포도당 특이적 반응에 있어 기능적 유사성을 보일 것이라는 가설에서 시작되었다.

이 가설을 입증하기 위해 서 교수 연구팀 김진은 박사(KAIST 박사 졸, 現 캘리포니아공과대학교 연수연구원)가 학위과정 중 생쥐 실험을 통해 배고픈 쥐는 장에 주입된 다양한 영양소 중 열량을 지닌 포도당을 선호하며, CRF 뉴런이 빠르고 특이적인 반응을 보인다는 사실을 확인했다.

또한, 같은 팀 정원교 연구원(KAIST 학사 졸, 現 캘리포니아공과대학교 박사과정)과 함께 실험과 모델링을 통해 CRF 뉴런의 중요성을 규명했고, 김신혜 박사는 협업을 통해 장-뇌 회로 중 특정 척추 신경세포가 장의 정보를 뇌로 전달 한다는 놀라운 발견을 입증했다.

김진은 박사와 김신혜 박사는 “이 연구는 ‘우리의 뇌는 어떻게 장내에서 흡수된 다양한 영양소 중 포도당을 구별해내는가?’라는 단순하지만, 본질적인 질문에서 시작됐고, 이번 연구에서 장-뇌 연결 회로의 핵심 축인 척수신경의 역할을 규명하고 장내 특정 영양소를 감지한 후 이를 뇌에 전달하는 척수 기반 신경 회로가 우리 몸의 에너지 대사 조절과 항상성 유지에 핵심적일 것이라는 것을 밝혀냈다”고 말했다.

서성배 교수는 “이번 연구는 포도당에 특화된 장-뇌 신호 경로를 규명함으로써, 비만·당뇨병 등 대사 질환의 새로운 치료 표적을 제시할 수 있다”며 “향후 아미노산, 지방 등 다른 필수 영양소를 감지하는 유사 회로의 존재와 그 상호작용 메커니즘을 밝히는 연구로 확장될 예정”이라고 밝혔다.

우리 대학 김진은 박사, 김신혜 박사, 정원교 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구의 결과는 국제 학술지 ‘뉴런(Neuron)’에 2025년 6월 20일 온라인 게재됐다.

※논문명: Encoding the glucose identity by discrete hypothalamic neurons via the gut-brain axis

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuron.2025.05.024

이번 연구는 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 리더과제, 포스코 청암재단 사이언스 펠로십, 아산재단 의생명과학 장학사업, 기초과학연구원, KAIST KAIX 사업의 지원을 통해 수행됐다.

2025.07.09

조회수 1176

빛으로 단백질 · mRNA를 원할 때 꺼내 쓴다

기존의 ‘광유전학적 분자 응축물 기술(생체 분자를 빛을 사용해 특정한 덩어리(응축체)로 뭉치게 하거나 풀리게 조절하는 기술)’은 세포 안에서 여러 단백질이나 RNA가 다양하게 섞이기 때문에 원하는 분자만 골라서 다루기 어렵다는 한계가 있었다. 이 한계를 넘어, 우리 연구진이 ‘빛’을 쪼여 세포 속 특정 단백질이나 유전정보(mRNA)를 원하는 시점에 꺼내 쓸 수 있는 기술을 개발하여 유전자 조절 기술, 신약 개발 등에서의 새로운 가능성을 제시했다.

우리 대학 생명과학과 허원도 석좌교수 연구팀이 물리학과 박용근 석좌교수 연구팀과 협력하여, 단백질 및 mRNA를 세포 내에서 빛으로 원하는 시점에 저장(Store)하고 방출(Release)할 수 있는 ‘릴리저 기술(RELISR, REversible Light-Induced Store and Release)’을 개발했다고 23일 밝혔다.

이번 연구는 세포 내 다양한 생체 분자가 막이 없는 응축체(Biomolecular Condensate)에 저장돼 기능을 조절한다는 최신 세포기능 조절 원리를 빛으로 구현한 기술이다.

연구팀은 특정 분자와 선택적으로 결합하는 표적 부위가 부착된 광유전학 단백질 복합체를 증폭해, 빛 반응 분자 저장·방출 시스템인 릴리저 기술을 설계했다. 이를 통해 세포 및 생체 내에서 특정 단백질 혹은 mRNA를 릴리저에 안정적으로 저장해 빛을 비추면 원하는 시점에 방출할 수 있음을 증명했다.

연구팀은 다양한 세포주와 신경세포, 그리고 생쥐 간 조직 등에서 해당 시스템의 효과를 입증했다.

연구팀은 단백질을 저장⸱방출하는 단백질 방출시스템인 ‘단백질 릴리저 (Protein-RELISR)’를 통해 세포 모양 변화, 신경세포 내 국소 단백질 활성 등 미세 환경에서의 생화학 반응을 실시간으로 제어하는 데 성공했다.

아울러, mRNA를 표적으로 하는 mRNA 방출시스템인‘mRNA 릴리저 (mRNA-RELISR)’를 활용해, mRNA가 세포질 내에서 번역될 시점을 빛으로 조절하는 데 성공했으며, 실제 생쥐 모델에서도 mRNA 번역 조절이 가능함을 확인했다.

빛으로 표적 분자를 순간적으로 ‘가두는’ 기존 연구 LARIAT(단백질 올가미, 2014), mRNA-LARIAT(mRNA 올가미, 2019)에서 나아가, 이번 연구에서는 동일한 광자극으로 세포 내 무막 응축체에 저장된 단백질과 mRNA를 즉시 ‘방출해’단백질의 기능을 복원하고 mRNA 번역을 활성화할 수 있는 새로운 플랫폼을 제시했다.

연구를 주도한 허원도 석좌교수는 “릴리저(RELISR) 플랫폼은 광유전학 원리를 기반으로 단백질과 mRNA를 원하는 시간, 장소에서 저장하고 방출할 수 있는 범용 도구로, 뇌 신경세포 연구나 세포치료제, 차세대 신약 개발 등에 폭넓게 응용될 수 있다”며 “향후 유전자 가위(CRISPR-Cas) 시스템 등과의 결합이나, 조직 특이적 전달 기술(AAV 등)과 접목할 경우, 더욱 정밀한 치료 도구로 확장될 수 있을 것”이라고 설명했다.

이번 연구는 생명과학과 허원도 석좌교수(교신저자)의 지도로, 이채연 박사(연구 당시 학생, 제1 저자)가 중심이 되어 연구를 수행했다. 공동 교신저자인 물리학과 유다슬이 박사와 박용근 석좌교수도 연구에 참여했으며, 특히 박용근 교수 연구팀은 이미징 기반 분석을 통해 세포 내에서 ‘릴리저(RELISR)’ 시스템이 유도하는 생물리학적 변화를 정량적으로 평가하고, 실험 결과의 신뢰성과 객관성을 높이는 데 중요한 역할을 담당했다.

생명과학연구소 이채연 박사가 제1 저자로 주도한 이 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)’에 2025년 7월 7일자로 게재됐다.

논문명: Optogenetic storage and release of protein and mRNA in live cells and animals

DOI: 10.1038/s41467-025-61322-y

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 한국연구재단 유전자편집·제어·복원기반기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.23 조회수 1318

빛으로 단백질 · mRNA를 원할 때 꺼내 쓴다

기존의 ‘광유전학적 분자 응축물 기술(생체 분자를 빛을 사용해 특정한 덩어리(응축체)로 뭉치게 하거나 풀리게 조절하는 기술)’은 세포 안에서 여러 단백질이나 RNA가 다양하게 섞이기 때문에 원하는 분자만 골라서 다루기 어렵다는 한계가 있었다. 이 한계를 넘어, 우리 연구진이 ‘빛’을 쪼여 세포 속 특정 단백질이나 유전정보(mRNA)를 원하는 시점에 꺼내 쓸 수 있는 기술을 개발하여 유전자 조절 기술, 신약 개발 등에서의 새로운 가능성을 제시했다.

우리 대학 생명과학과 허원도 석좌교수 연구팀이 물리학과 박용근 석좌교수 연구팀과 협력하여, 단백질 및 mRNA를 세포 내에서 빛으로 원하는 시점에 저장(Store)하고 방출(Release)할 수 있는 ‘릴리저 기술(RELISR, REversible Light-Induced Store and Release)’을 개발했다고 23일 밝혔다.

이번 연구는 세포 내 다양한 생체 분자가 막이 없는 응축체(Biomolecular Condensate)에 저장돼 기능을 조절한다는 최신 세포기능 조절 원리를 빛으로 구현한 기술이다.

연구팀은 특정 분자와 선택적으로 결합하는 표적 부위가 부착된 광유전학 단백질 복합체를 증폭해, 빛 반응 분자 저장·방출 시스템인 릴리저 기술을 설계했다. 이를 통해 세포 및 생체 내에서 특정 단백질 혹은 mRNA를 릴리저에 안정적으로 저장해 빛을 비추면 원하는 시점에 방출할 수 있음을 증명했다.

연구팀은 다양한 세포주와 신경세포, 그리고 생쥐 간 조직 등에서 해당 시스템의 효과를 입증했다.

연구팀은 단백질을 저장⸱방출하는 단백질 방출시스템인 ‘단백질 릴리저 (Protein-RELISR)’를 통해 세포 모양 변화, 신경세포 내 국소 단백질 활성 등 미세 환경에서의 생화학 반응을 실시간으로 제어하는 데 성공했다.

아울러, mRNA를 표적으로 하는 mRNA 방출시스템인‘mRNA 릴리저 (mRNA-RELISR)’를 활용해, mRNA가 세포질 내에서 번역될 시점을 빛으로 조절하는 데 성공했으며, 실제 생쥐 모델에서도 mRNA 번역 조절이 가능함을 확인했다.

빛으로 표적 분자를 순간적으로 ‘가두는’ 기존 연구 LARIAT(단백질 올가미, 2014), mRNA-LARIAT(mRNA 올가미, 2019)에서 나아가, 이번 연구에서는 동일한 광자극으로 세포 내 무막 응축체에 저장된 단백질과 mRNA를 즉시 ‘방출해’단백질의 기능을 복원하고 mRNA 번역을 활성화할 수 있는 새로운 플랫폼을 제시했다.

연구를 주도한 허원도 석좌교수는 “릴리저(RELISR) 플랫폼은 광유전학 원리를 기반으로 단백질과 mRNA를 원하는 시간, 장소에서 저장하고 방출할 수 있는 범용 도구로, 뇌 신경세포 연구나 세포치료제, 차세대 신약 개발 등에 폭넓게 응용될 수 있다”며 “향후 유전자 가위(CRISPR-Cas) 시스템 등과의 결합이나, 조직 특이적 전달 기술(AAV 등)과 접목할 경우, 더욱 정밀한 치료 도구로 확장될 수 있을 것”이라고 설명했다.

이번 연구는 생명과학과 허원도 석좌교수(교신저자)의 지도로, 이채연 박사(연구 당시 학생, 제1 저자)가 중심이 되어 연구를 수행했다. 공동 교신저자인 물리학과 유다슬이 박사와 박용근 석좌교수도 연구에 참여했으며, 특히 박용근 교수 연구팀은 이미징 기반 분석을 통해 세포 내에서 ‘릴리저(RELISR)’ 시스템이 유도하는 생물리학적 변화를 정량적으로 평가하고, 실험 결과의 신뢰성과 객관성을 높이는 데 중요한 역할을 담당했다.

생명과학연구소 이채연 박사가 제1 저자로 주도한 이 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)’에 2025년 7월 7일자로 게재됐다.

논문명: Optogenetic storage and release of protein and mRNA in live cells and animals

DOI: 10.1038/s41467-025-61322-y

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 한국연구재단 유전자편집·제어·복원기반기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.23 조회수 1318 생체신호를 이용한 로봇과의 상호작용에 대한 방안 제시

우리 대학 기계공학과 김정, 전기및전자공학과 제민규 교수 공동연구팀이 최근 국제 저명 학술지 ‘네이처 리뷰스 일렉트리컬 엔지니어링(Nature Reviews Electrical Engineering)’에 생체 전위(bio-potential)와 생체 임피던스(bio-impedance)를 활용한 직관적인 인간-로봇 상호작용(Human-Robot Interaction, HRI)에 대한 최신 동향과 발전을 다룬 리뷰 논문을 발표했다고 22일 밝혔다.

이번 리뷰 논문은 두 실험실의 박사 졸업생인 박경서 교수(DGIST, 공동 제 1 저자), 정화영 박사(EPFL, 공동 제1 저자), 정윤태 박사(IMEC), 서지훈 박사(UCSD)가 공동으로 참여한 결과물이다. 네이처 리뷰스 일렉트리컬 엔지니어링(Nature Reviews Electrical Engineering)은 네이처 저널에서 작년부터 새롭게 발행된 전기전자 및 인공지능 기술 분야의 리뷰 전문 학술지로 해당 분야의 세계적인 석학들을 엄격한 기준으로 선정해 초청하는 것으로 알려져 있다. 김정 교수 연구팀의 논문은 “Using bio-potential and bio-impedance for intuitive human-robot interaction”라는 제목으로 2025년 7월 18일자로 게재됐다.

(DOI: https://doi.org/10.1038/s44287-025-00191-5)

이 리뷰 논문에서는 생체신호가 움직임 의도를 빠르고 정확하게 감지하는 데 어떻게 활용될 수 있는지에 대해 설명하며, 신경 신호와 근육 활동을 기반으로 한 움직임 예측 기술의 발전을 소개한다. 또한, 생체 신호 센싱에서 저잡음 성능과 에너지 효율성을 극대화하는 데 있어 집적 회로(ICs)가 중요한 역할을 한다는 점에 중점을 두고, 생체 전위와 임피던스 신호를 정확하게 측정할 수 있는 저잡음, 저전력 설계의 최신 개발 동향도 함께 다룬다.

리뷰는 하이브리드 및 다중 모달 센싱 접근법의 중요성을 강조하며, 이를 통해 강력하고 직관적이며 확장 가능한 HRI 시스템을 구축할 수 있는 가능성을 제시한다. 연구팀은 생체 신호 기반 HRI 시스템을 실용화하기 위해 센서와 IC 설계 분야 간의 협력이 필수적임을 강조하며, 인터디스플리너리 협력이 차세대 HRI 기술 발전에 중요한 역할을 할 것이라고 밝혔다. 논문의 공동 제1 저자인 정화영 박사는 생체 전위와 임피던스 신호가 인간-로봇 상호작용을 더 직관적이고 효율적으로 만드는 데 기여할 수 있는 가능성을 제시하며, 향후 생체신호를 이용한 재활 로봇, 로봇 의수 등 HRI 기술 발전에 중요한 기여를 할 것이라고 전망했다. 본 연구는 한국연구재단의 휴먼 플러스 사업 등의 여러 연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.22 조회수 1050

생체신호를 이용한 로봇과의 상호작용에 대한 방안 제시

우리 대학 기계공학과 김정, 전기및전자공학과 제민규 교수 공동연구팀이 최근 국제 저명 학술지 ‘네이처 리뷰스 일렉트리컬 엔지니어링(Nature Reviews Electrical Engineering)’에 생체 전위(bio-potential)와 생체 임피던스(bio-impedance)를 활용한 직관적인 인간-로봇 상호작용(Human-Robot Interaction, HRI)에 대한 최신 동향과 발전을 다룬 리뷰 논문을 발표했다고 22일 밝혔다.

이번 리뷰 논문은 두 실험실의 박사 졸업생인 박경서 교수(DGIST, 공동 제 1 저자), 정화영 박사(EPFL, 공동 제1 저자), 정윤태 박사(IMEC), 서지훈 박사(UCSD)가 공동으로 참여한 결과물이다. 네이처 리뷰스 일렉트리컬 엔지니어링(Nature Reviews Electrical Engineering)은 네이처 저널에서 작년부터 새롭게 발행된 전기전자 및 인공지능 기술 분야의 리뷰 전문 학술지로 해당 분야의 세계적인 석학들을 엄격한 기준으로 선정해 초청하는 것으로 알려져 있다. 김정 교수 연구팀의 논문은 “Using bio-potential and bio-impedance for intuitive human-robot interaction”라는 제목으로 2025년 7월 18일자로 게재됐다.

(DOI: https://doi.org/10.1038/s44287-025-00191-5)

이 리뷰 논문에서는 생체신호가 움직임 의도를 빠르고 정확하게 감지하는 데 어떻게 활용될 수 있는지에 대해 설명하며, 신경 신호와 근육 활동을 기반으로 한 움직임 예측 기술의 발전을 소개한다. 또한, 생체 신호 센싱에서 저잡음 성능과 에너지 효율성을 극대화하는 데 있어 집적 회로(ICs)가 중요한 역할을 한다는 점에 중점을 두고, 생체 전위와 임피던스 신호를 정확하게 측정할 수 있는 저잡음, 저전력 설계의 최신 개발 동향도 함께 다룬다.

리뷰는 하이브리드 및 다중 모달 센싱 접근법의 중요성을 강조하며, 이를 통해 강력하고 직관적이며 확장 가능한 HRI 시스템을 구축할 수 있는 가능성을 제시한다. 연구팀은 생체 신호 기반 HRI 시스템을 실용화하기 위해 센서와 IC 설계 분야 간의 협력이 필수적임을 강조하며, 인터디스플리너리 협력이 차세대 HRI 기술 발전에 중요한 역할을 할 것이라고 밝혔다. 논문의 공동 제1 저자인 정화영 박사는 생체 전위와 임피던스 신호가 인간-로봇 상호작용을 더 직관적이고 효율적으로 만드는 데 기여할 수 있는 가능성을 제시하며, 향후 생체신호를 이용한 재활 로봇, 로봇 의수 등 HRI 기술 발전에 중요한 기여를 할 것이라고 전망했다. 본 연구는 한국연구재단의 휴먼 플러스 사업 등의 여러 연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.22 조회수 1050 대기 오염 저감 위한 신개념 원자 촉매 설계

백금 셀레나이드는 백금(Pt)과 셀레늄(Se)이 층상 구조로 결합된 이차원 물질로, 우수한 결정성과 층간 상호작용의 정밀한 제어를 통해 다양한 물리적·화학적 특성의 조절이 가능한 것으로 알려져 있다. 이러한 특성으로 인해, 반도체, 광검출기, 전기화학 소자 등 다양한 분야에서 활발히 연구되어 왔다. 이번 연구진은 백금 셀레나이드 표면에 존재하는 원자 수준의 백금이 기체 반응에 대해 촉매로 기능할 수 있다는 새로운 설계 개념을 제시했으며, 이를 통해 고효율 이산화탄소 전환 및 일산화탄소 저감 등을 위한 차세대 기체상 촉매 기술로서의 가능성을 입증했다.

우리 대학 화학과 박정영 석좌교수 연구팀이 충남대학교 김현유 교수, 미국 센트럴플로리다대학교(UCF) 정연웅 교수 연구팀과 공동연구를 통해, 이차원 전이금속 칼코겐화합물인 백금 셀레나이드(PtSe₂) 표면에 노출된 백금 원자를 활용하여 우수한 일산화탄소 산화 성능을 구현하는 데 성공했다고 22일 밝혔다.

연구진은 촉매 성능을 극대화하기 위해 기존의 백금 덩어리 촉매 형태에서 백금 원자가 고밀도로 표면에 분산되도록 하여, 더 적은 양의 백금으로 더 많은 촉매반응을 유도하였으며, 표면의 전자 구조를 제어하여 백금과 셀레늄 사이의 전자 상호작용을 활발하게 일어나도록 유도하였다. 이 과정을 통해 제작된 수 나노미터 두께의 백금 셀레나이드 박막은, 동일 조건에서 일반 백금 박막보다 전 온도 범위에서 더 우수한 일산화탄소 산화 성능을 나타냈다.

특히, 표면에서는 일산화탄소와 산소가 골고루 비슷한 비율로 흡착되어 서로 반응할 기회가 높아졌고, 이로 인해 촉매 반응이 크게 향상됐다. 이러한 성능 향상의 핵심은 ‘셀레늄 결손(Se-vacancy)’으로 인해 노출이 확대된 표면 백금 원자들이 드러나면서 기체들이 붙을 수 있는 흡착점도 늘어났다는 데 있다.

연구진은 해당 백금 원자들이 실제 반응 과정에서 흡착점으로 작용했다는 사실을 포항가속기연구소에서 수행된 상압 엑스선 광전자분광(AP-XPS) 분석을 통해 실시간으로 확인했다. 이러한 고정밀 분석은 1나노미터 수준의 표면을 상압 환경에서 관찰할 수 있는 고도 장비 덕분에 가능했다. 동시에 컴퓨터 시뮬레이션 (밀도범함수이론*) 계산을 통해, 백금 셀레나이드가 일반 백금과는 다른 전자 흐름의 특성을 가지고 있음을 이론적으로도 입증했다.

*밀도범함수이론(Density Functional Theory, DFT): 전자 밀도(electron density)를 기반으로 시스템의 전체 에너지를 계산하는 방법

박정영 교수는 “이번 연구는 기존 백금 촉매와 다른 이차원 층상 구조의 백금 셀레나이드를 활용해, 기체 반응에 특화된 촉매 기능을 이끌어낸 새로운 설계 전략을 제시한 것”이라며, “백금과 셀레늄 사이의 전자적 상호작용이 일산화탄소와 산소를 균형있게 흡착하는 반응 조건을 만들었고 기존 백금보다 전체 온도내에서 반응성이 높도록 설계하여 실제 적용성이 향상되게 하였다. 이로써 원자 단위 설계, 2차원 물질 플랫폼, 흡착 조절 기술 등을 통해 고효율 촉매 반응 메커니즘을 구현할 수 있었다”고 밝혔다.

이번 연구는 우리 대학 화학과 한규호 박사, 충남대 신소재공학과 최혁 박사, 인하대 김종훈 교수가 공동 제1 저자로 참여했으며, 세계적 권위의 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 지난 7월 3일 자로 게재됐다.

※ 논문 제목: Enhanced catalytic activity on atomically dispersed PtSe2 two-dimensional layers

※DOI: 10.1038/s41467-025-61320-0

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 중견연구자지원사업과 교육부의 중점연구소사업, 국가전략기술소재개발사업, 미국 국립과학재단(NSF) CAREER 프로그램, 인하대학교 연구비, UCF 박사후연구자 프로그램(P3)의 지원을 받아 수행됐으며, 포항가속기연구소 및 한국기초과학지원연구원(KBSI)의 협조로 가속기 기반 분석이 진행됐다.

2025.07.22 조회수 978

대기 오염 저감 위한 신개념 원자 촉매 설계

백금 셀레나이드는 백금(Pt)과 셀레늄(Se)이 층상 구조로 결합된 이차원 물질로, 우수한 결정성과 층간 상호작용의 정밀한 제어를 통해 다양한 물리적·화학적 특성의 조절이 가능한 것으로 알려져 있다. 이러한 특성으로 인해, 반도체, 광검출기, 전기화학 소자 등 다양한 분야에서 활발히 연구되어 왔다. 이번 연구진은 백금 셀레나이드 표면에 존재하는 원자 수준의 백금이 기체 반응에 대해 촉매로 기능할 수 있다는 새로운 설계 개념을 제시했으며, 이를 통해 고효율 이산화탄소 전환 및 일산화탄소 저감 등을 위한 차세대 기체상 촉매 기술로서의 가능성을 입증했다.

우리 대학 화학과 박정영 석좌교수 연구팀이 충남대학교 김현유 교수, 미국 센트럴플로리다대학교(UCF) 정연웅 교수 연구팀과 공동연구를 통해, 이차원 전이금속 칼코겐화합물인 백금 셀레나이드(PtSe₂) 표면에 노출된 백금 원자를 활용하여 우수한 일산화탄소 산화 성능을 구현하는 데 성공했다고 22일 밝혔다.

연구진은 촉매 성능을 극대화하기 위해 기존의 백금 덩어리 촉매 형태에서 백금 원자가 고밀도로 표면에 분산되도록 하여, 더 적은 양의 백금으로 더 많은 촉매반응을 유도하였으며, 표면의 전자 구조를 제어하여 백금과 셀레늄 사이의 전자 상호작용을 활발하게 일어나도록 유도하였다. 이 과정을 통해 제작된 수 나노미터 두께의 백금 셀레나이드 박막은, 동일 조건에서 일반 백금 박막보다 전 온도 범위에서 더 우수한 일산화탄소 산화 성능을 나타냈다.

특히, 표면에서는 일산화탄소와 산소가 골고루 비슷한 비율로 흡착되어 서로 반응할 기회가 높아졌고, 이로 인해 촉매 반응이 크게 향상됐다. 이러한 성능 향상의 핵심은 ‘셀레늄 결손(Se-vacancy)’으로 인해 노출이 확대된 표면 백금 원자들이 드러나면서 기체들이 붙을 수 있는 흡착점도 늘어났다는 데 있다.

연구진은 해당 백금 원자들이 실제 반응 과정에서 흡착점으로 작용했다는 사실을 포항가속기연구소에서 수행된 상압 엑스선 광전자분광(AP-XPS) 분석을 통해 실시간으로 확인했다. 이러한 고정밀 분석은 1나노미터 수준의 표면을 상압 환경에서 관찰할 수 있는 고도 장비 덕분에 가능했다. 동시에 컴퓨터 시뮬레이션 (밀도범함수이론*) 계산을 통해, 백금 셀레나이드가 일반 백금과는 다른 전자 흐름의 특성을 가지고 있음을 이론적으로도 입증했다.

*밀도범함수이론(Density Functional Theory, DFT): 전자 밀도(electron density)를 기반으로 시스템의 전체 에너지를 계산하는 방법

박정영 교수는 “이번 연구는 기존 백금 촉매와 다른 이차원 층상 구조의 백금 셀레나이드를 활용해, 기체 반응에 특화된 촉매 기능을 이끌어낸 새로운 설계 전략을 제시한 것”이라며, “백금과 셀레늄 사이의 전자적 상호작용이 일산화탄소와 산소를 균형있게 흡착하는 반응 조건을 만들었고 기존 백금보다 전체 온도내에서 반응성이 높도록 설계하여 실제 적용성이 향상되게 하였다. 이로써 원자 단위 설계, 2차원 물질 플랫폼, 흡착 조절 기술 등을 통해 고효율 촉매 반응 메커니즘을 구현할 수 있었다”고 밝혔다.

이번 연구는 우리 대학 화학과 한규호 박사, 충남대 신소재공학과 최혁 박사, 인하대 김종훈 교수가 공동 제1 저자로 참여했으며, 세계적 권위의 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 지난 7월 3일 자로 게재됐다.

※ 논문 제목: Enhanced catalytic activity on atomically dispersed PtSe2 two-dimensional layers

※DOI: 10.1038/s41467-025-61320-0

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 중견연구자지원사업과 교육부의 중점연구소사업, 국가전략기술소재개발사업, 미국 국립과학재단(NSF) CAREER 프로그램, 인하대학교 연구비, UCF 박사후연구자 프로그램(P3)의 지원을 받아 수행됐으며, 포항가속기연구소 및 한국기초과학지원연구원(KBSI)의 협조로 가속기 기반 분석이 진행됐다.

2025.07.22 조회수 978 왜 식물이 스스로 공격하나? 유전 충돌 비밀 밝혀

고유의 면역 시스템을 지닌 식물은 때때로 자신의 단백질 구조를 병원균으로 오인해 스스로를 공격하는 ‘자가면역 반응’을 일으키기도 한다. 특히 서로 다른 품종 간 교배 후, 후손 식물이 건강하게 자라지 못하고 스스로 고사하는‘잡종 괴사(hybrid necrosis)’현상은 오랫동안 식물학자와 농업 연구자들에게 해결이 어려운 난제로 여겨져 왔다. 이에 KAIST를 포함한 국내외 연구진은 식물 자가면역 반응의 유발 메커니즘을 규명하고, 이를 사전에 예측·회피할 수 있는 신개념 품종 개량 전략을 제시하는 데 성공했다.

우리 대학 송지준 교수 연구팀이 국립싱가포르대학(NUS), 옥스퍼드대학 연구팀과 공동연구를 통해, 초저온 전자현미경(Cryo-EM) 기술을 활용, 식물 자가면역 반응을 유발하는 단백질 복합체‘DM3’의 구조와 기능을 규명했다고 21일 밝혔다.

이번 연구는 식물 잡종 간 교배 시 면역 수용체의 비정상적 반응으로 발생하는‘잡종 괴사(hybrid necrosis)’의 원인을 ‘단백질 구조의 결함’에서 찾았다는 점에서 주목을 받고 있다.

이 단백질(DM3)은 원래 식물의 면역 반응에 관여하는 효소인데, ‘위험 조합(DANGEROUS MIX, DM)’이라 불리는 특정 단백질 조합에서 DM3 단백질의 구조가 망가지면서 문제를 일으킨다.

특히, DM3의 변이체 중 하나는 ‘DM3Col-0’ 변이체는 6개의 단백질이 안정적으로 결합하며 정상으로 인식되어 면역 반응을 일으키지 않는다. 이에 반해 또 다른 ‘DM3Hh-0’변이체는 6개 단백질 간의 결합이 제대로 안되어 식물은 이를 ‘비정상적인 상태’로 인식하고 면역 경보를 울리며 자가 면역을 유발한다.

연구팀은 해당 구조를 원자 해상도의 초저온 전자현미경(Cryo-EM)을 통해 시각화했으며, 면역 유도 능력은 DM3 단백질의 효소 기능 때문이 아닌, ‘단백질 결합력의 차이’때문임을 밝혀냈다.

이는 식물이 ‘외부 병원균’뿐만 아니라‘내부 단백질 구조’가 비정상적으로 변화하는 경우에도 이를 병균으로 인식해 면역반응을 일으킬 수 있음을 보여준다.

해당 연구는 서로 다른 품종의 식물을 교배하면서 유전자가 섞이고 단백질 구조가 변할 경우, 식물 면역계가 얼마나 민감하게 변화하며 자가면역반응을 일으키는지 보여주며, 자연교배 및 품종개량 과정에서 발생할 수 있는 유전적 충돌(Genetic Incompatibility)에 대한 이해를 크게 높였다.

제1 저자인 김기정 박사는 “국제적 연구 협력을 통해 구조생화학, 유전학, 세포생물학적 실험을 망라해 완성도 높은 연구로 자가면역현상을 이용, 식물 면역계를 이해하는 새로운 관점을 제시했다”라고 말했다.

연구를 주도한 생명과학과 송지준 교수는 “면역 시스템이 외부 병원균뿐 아니라 자기 단백질의 구조적 이상까지 감지할 수 있다는 사실은 식물 생명공학 및 작물 교배 전략에 새로운 기준을 제시할 것”이라며, “초저온 전자현미경 기반의 구조 분석이 유전자 간 상호작용의 본질을 이해하는 데 중요한 도구가 될 것”이라고 말했다.

송지준 교수와 옥스퍼드대 최은영 교수가 공동 책임저자로, 생명과학과 김기정 박사(現 취리히 대학교 박사후 연구원)과 국립싱가폴 대학 웨이린 완(Wei-Lin Wan) 박사가 공동 제1 저자로, 김나윤 박사과정 학생이 제2 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(Cell)’의 자매지인 `분자 세포(Molecular Cell)' 7월 17일 자에 출판됐다.

※논문명: Structural determinants of DANGEROUS MIX 3, an alpha/beta hydrolase that triggers NLR-mediated genetic incompatibility in plants

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.molcel.2025.06.021

한편, 이번 연구는 KAIST 그랜드챌린지 30(Grand Challenge 30) 과제 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.21 조회수 739

왜 식물이 스스로 공격하나? 유전 충돌 비밀 밝혀

고유의 면역 시스템을 지닌 식물은 때때로 자신의 단백질 구조를 병원균으로 오인해 스스로를 공격하는 ‘자가면역 반응’을 일으키기도 한다. 특히 서로 다른 품종 간 교배 후, 후손 식물이 건강하게 자라지 못하고 스스로 고사하는‘잡종 괴사(hybrid necrosis)’현상은 오랫동안 식물학자와 농업 연구자들에게 해결이 어려운 난제로 여겨져 왔다. 이에 KAIST를 포함한 국내외 연구진은 식물 자가면역 반응의 유발 메커니즘을 규명하고, 이를 사전에 예측·회피할 수 있는 신개념 품종 개량 전략을 제시하는 데 성공했다.

우리 대학 송지준 교수 연구팀이 국립싱가포르대학(NUS), 옥스퍼드대학 연구팀과 공동연구를 통해, 초저온 전자현미경(Cryo-EM) 기술을 활용, 식물 자가면역 반응을 유발하는 단백질 복합체‘DM3’의 구조와 기능을 규명했다고 21일 밝혔다.

이번 연구는 식물 잡종 간 교배 시 면역 수용체의 비정상적 반응으로 발생하는‘잡종 괴사(hybrid necrosis)’의 원인을 ‘단백질 구조의 결함’에서 찾았다는 점에서 주목을 받고 있다.

이 단백질(DM3)은 원래 식물의 면역 반응에 관여하는 효소인데, ‘위험 조합(DANGEROUS MIX, DM)’이라 불리는 특정 단백질 조합에서 DM3 단백질의 구조가 망가지면서 문제를 일으킨다.

특히, DM3의 변이체 중 하나는 ‘DM3Col-0’ 변이체는 6개의 단백질이 안정적으로 결합하며 정상으로 인식되어 면역 반응을 일으키지 않는다. 이에 반해 또 다른 ‘DM3Hh-0’변이체는 6개 단백질 간의 결합이 제대로 안되어 식물은 이를 ‘비정상적인 상태’로 인식하고 면역 경보를 울리며 자가 면역을 유발한다.

연구팀은 해당 구조를 원자 해상도의 초저온 전자현미경(Cryo-EM)을 통해 시각화했으며, 면역 유도 능력은 DM3 단백질의 효소 기능 때문이 아닌, ‘단백질 결합력의 차이’때문임을 밝혀냈다.

이는 식물이 ‘외부 병원균’뿐만 아니라‘내부 단백질 구조’가 비정상적으로 변화하는 경우에도 이를 병균으로 인식해 면역반응을 일으킬 수 있음을 보여준다.

해당 연구는 서로 다른 품종의 식물을 교배하면서 유전자가 섞이고 단백질 구조가 변할 경우, 식물 면역계가 얼마나 민감하게 변화하며 자가면역반응을 일으키는지 보여주며, 자연교배 및 품종개량 과정에서 발생할 수 있는 유전적 충돌(Genetic Incompatibility)에 대한 이해를 크게 높였다.

제1 저자인 김기정 박사는 “국제적 연구 협력을 통해 구조생화학, 유전학, 세포생물학적 실험을 망라해 완성도 높은 연구로 자가면역현상을 이용, 식물 면역계를 이해하는 새로운 관점을 제시했다”라고 말했다.

연구를 주도한 생명과학과 송지준 교수는 “면역 시스템이 외부 병원균뿐 아니라 자기 단백질의 구조적 이상까지 감지할 수 있다는 사실은 식물 생명공학 및 작물 교배 전략에 새로운 기준을 제시할 것”이라며, “초저온 전자현미경 기반의 구조 분석이 유전자 간 상호작용의 본질을 이해하는 데 중요한 도구가 될 것”이라고 말했다.

송지준 교수와 옥스퍼드대 최은영 교수가 공동 책임저자로, 생명과학과 김기정 박사(現 취리히 대학교 박사후 연구원)과 국립싱가폴 대학 웨이린 완(Wei-Lin Wan) 박사가 공동 제1 저자로, 김나윤 박사과정 학생이 제2 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(Cell)’의 자매지인 `분자 세포(Molecular Cell)' 7월 17일 자에 출판됐다.

※논문명: Structural determinants of DANGEROUS MIX 3, an alpha/beta hydrolase that triggers NLR-mediated genetic incompatibility in plants

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.molcel.2025.06.021

한편, 이번 연구는 KAIST 그랜드챌린지 30(Grand Challenge 30) 과제 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.21 조회수 739 '추론 속도 · 성능 모두 잡은' AI 확산모델 신기술 개발

확산모델(diffusion model)은 많은 AI 응용에 활용되고 있으나, 효율적인 추론-시간 확장성(inference-time scalability)*에 대한 연구가 부족했다. 이에 연구진은 확산모델에서도 고성능 고효율 추론이 가능한 신기술을 개발했다. 이 기술은 기존 모델이 한번도 성공하지 못한 초대형 미로찾기 태스크에서 100%의 성공률을 기록하며 성능을 입증했다. 이번 성과는 향후 지능형 로봇, 실시간 생성 AI 등 실시간 의사결정이 요구되는 다양한 분야에서 핵심 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

*추론-시간 확장성(inference-time scalability): AI 모델이 추론 단계에서 사용할 수 있는 계산 자원의 양에 따라 성능을 유연하게 조절할 수 있는 능력을 의미한다.

우리 대학 전산학부 안성진 교수 연구팀이 딥러닝 분야 세계적 석학인 몬트리올 대학교 요슈아 벤지오(Yoshua Bengio) 교수와의 공동연구를 통해, 인공지능 확산 모델의 추론-시간 확장성을 크게 개선하는 신기술을 개발했다고 20일 밝혔다. 이번 연구는 KAIST-MILA(몬트리올 학습 알고리즘 연구소) 프리프론탈 AI 공동연구센터를 통한 협력의 일환으로 수행됐다.

이 기술은 인공지능의 학습 이후 추론 단계에서 더 많은 계산 자원을 효율적으로 활용함으로써, 단순히 데이터나 모델 크기를 키우는 것으로는 해결할 수 없는 고난도 문제를 풀 수 있도록 돕는 핵심 AI 기술로 주목받고 있다. 하지만 현재 다양한 응용 분야에서 활용되고 있는 확산 모델에서는 이러한 스케일링을 효과적으로 구현하는 방법론이 부족하다는 한계가 있었다.

이에 안 교수 연구팀은 벤지오 교수와 협력해, 몬테카를로 트리 탐색(Monte Carlo Tree Search) 기반 새로운 확산 모델 추론 기법을 제안했다.

이 방법은 확산 과정 중 다양한 생성 경로를 트리 구조로 탐색하며, 제한된 계산 자원으로도 높은 품질의 출력을 효율적으로 찾아낼 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 기존 방법이 0%의 성공률을 보이던‘자이언트-스케일의 미로 찾기’태스크에서 100%의 성공률을 달성했다.

아울러 후속 연구에서는 제안한 방법론의 주요 단점인 느린 속도 문제를 대폭 개선하는 방법을 개발하는데 성공하였다. 트리 탐색을 효율적으로 병렬화하여 비용을 최적화해, 이전 방식 대비 최대 100배 빠른 속도로도 동등하거나 더 우수한 품질의 결과를 얻는 데 성공했다. 이는 제안한 방법론의 추론 능력과 실시간 적용 가능성을 동시에 확보했다는 점에서 큰 의미가 있다.

안성진 교수는 “이번 연구는 고비용 계산이 요구되던 기존 확산 모델의 한계를 근본적으로 극복한 기술”이라며 “지능형 로봇, 시뮬레이션 기반 의사결정, 실시간 생성 AI 등 다양한 분야에서 핵심 기술로 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

연구 결과는 전산학부 윤재식 박사과정이 제 1저자로 지난 7월 13일부터 19일까지 캐나다 벤쿠버에서 열린 제42회 국제기계학습학회(ICML 2025)에서 스포트라이트(Spotlight) 논문(전체 채택 논문 중 상위 2.6%)으로 발표됐다.

※ 논문제목: Monte Carlo Tree Diffusion for System 2 Planning (Jaesik Yoon, Hyeonseo Cho, Doojin Baek, Yoshua Bengio, Sungjin Ahn, ICML 25), Fast Monte Carlo Tree Diffusion: 100x Speedup via Parallel Sparse Planning (Jaesik Yoon, Hyeonseo Cho, Yoshua Bengio, Sungjin Ahn)

※ DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.07202,

https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.09498

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받았다.

2025.07.21 조회수 992

'추론 속도 · 성능 모두 잡은' AI 확산모델 신기술 개발

확산모델(diffusion model)은 많은 AI 응용에 활용되고 있으나, 효율적인 추론-시간 확장성(inference-time scalability)*에 대한 연구가 부족했다. 이에 연구진은 확산모델에서도 고성능 고효율 추론이 가능한 신기술을 개발했다. 이 기술은 기존 모델이 한번도 성공하지 못한 초대형 미로찾기 태스크에서 100%의 성공률을 기록하며 성능을 입증했다. 이번 성과는 향후 지능형 로봇, 실시간 생성 AI 등 실시간 의사결정이 요구되는 다양한 분야에서 핵심 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

*추론-시간 확장성(inference-time scalability): AI 모델이 추론 단계에서 사용할 수 있는 계산 자원의 양에 따라 성능을 유연하게 조절할 수 있는 능력을 의미한다.

우리 대학 전산학부 안성진 교수 연구팀이 딥러닝 분야 세계적 석학인 몬트리올 대학교 요슈아 벤지오(Yoshua Bengio) 교수와의 공동연구를 통해, 인공지능 확산 모델의 추론-시간 확장성을 크게 개선하는 신기술을 개발했다고 20일 밝혔다. 이번 연구는 KAIST-MILA(몬트리올 학습 알고리즘 연구소) 프리프론탈 AI 공동연구센터를 통한 협력의 일환으로 수행됐다.

이 기술은 인공지능의 학습 이후 추론 단계에서 더 많은 계산 자원을 효율적으로 활용함으로써, 단순히 데이터나 모델 크기를 키우는 것으로는 해결할 수 없는 고난도 문제를 풀 수 있도록 돕는 핵심 AI 기술로 주목받고 있다. 하지만 현재 다양한 응용 분야에서 활용되고 있는 확산 모델에서는 이러한 스케일링을 효과적으로 구현하는 방법론이 부족하다는 한계가 있었다.

이에 안 교수 연구팀은 벤지오 교수와 협력해, 몬테카를로 트리 탐색(Monte Carlo Tree Search) 기반 새로운 확산 모델 추론 기법을 제안했다.

이 방법은 확산 과정 중 다양한 생성 경로를 트리 구조로 탐색하며, 제한된 계산 자원으로도 높은 품질의 출력을 효율적으로 찾아낼 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 기존 방법이 0%의 성공률을 보이던‘자이언트-스케일의 미로 찾기’태스크에서 100%의 성공률을 달성했다.

아울러 후속 연구에서는 제안한 방법론의 주요 단점인 느린 속도 문제를 대폭 개선하는 방법을 개발하는데 성공하였다. 트리 탐색을 효율적으로 병렬화하여 비용을 최적화해, 이전 방식 대비 최대 100배 빠른 속도로도 동등하거나 더 우수한 품질의 결과를 얻는 데 성공했다. 이는 제안한 방법론의 추론 능력과 실시간 적용 가능성을 동시에 확보했다는 점에서 큰 의미가 있다.

안성진 교수는 “이번 연구는 고비용 계산이 요구되던 기존 확산 모델의 한계를 근본적으로 극복한 기술”이라며 “지능형 로봇, 시뮬레이션 기반 의사결정, 실시간 생성 AI 등 다양한 분야에서 핵심 기술로 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

연구 결과는 전산학부 윤재식 박사과정이 제 1저자로 지난 7월 13일부터 19일까지 캐나다 벤쿠버에서 열린 제42회 국제기계학습학회(ICML 2025)에서 스포트라이트(Spotlight) 논문(전체 채택 논문 중 상위 2.6%)으로 발표됐다.

※ 논문제목: Monte Carlo Tree Diffusion for System 2 Planning (Jaesik Yoon, Hyeonseo Cho, Doojin Baek, Yoshua Bengio, Sungjin Ahn, ICML 25), Fast Monte Carlo Tree Diffusion: 100x Speedup via Parallel Sparse Planning (Jaesik Yoon, Hyeonseo Cho, Yoshua Bengio, Sungjin Ahn)

※ DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.07202,

https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.09498

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받았다.

2025.07.21 조회수 992 음주로 인한 간염 유발 원리 최초 밝혔다

과도한 음주는 알코올성 간질환을 유발하며, 이 중 약 20%는 알코올 지방간염으로 진행되고 이는 간경변증과 간부전으로 이어질 수 있어 조기 진단과 치료가 매우 중요하다. 우리 연구진은 음주 시 활성산소(ROS)가 발생해 간세포 사멸과 염증 반응을 유발하는 새로운 분자 메커니즘을 규명했다. 아울러, 간세포가 신경계의 시냅스처럼 신호를 주고 받는 유사시냅스를 형성하고 염증을 유도하는 ‘새로운 신경학적 경로’를 세계 최초로 밝혀냈다.

우리 대학 의과학대학원 정원일 교수 연구팀이 서울대 보라매 병원 김원 교수 연구팀과의 공동 연구를 통해, 음주로 인한 간 손상 및 염증(알코올 지방간염, Alcohol-associated Steatohepatitis, ASH)의 발생 기전을 분자 수준에서 규명해 알코올 간질환의 진단과 치료에 단서를 제시했다고 17일 밝혔다.

정원일 교수 연구팀은 만성 음주 시 ‘소포성 글루탐산 수송체(VGLUT3)’의 발현 증가로 글루탐산이 간세포에 축적되며, 이후 폭음으로 인한 간세포 내 칼슘 농도의 급격한 변화가 글루탐산* 분비를 유도함을 확인했다.

*글루탐산: 아미노산의 일종으로, 뇌와 간을 포함한 다양한 조직에서 세포 간 신호전달, 단백질 합성, 에너지 대사 등에 관여하며 지나치게 많으면 신경세포가 과흥분하여 세포 손상 또는 사멸하게 함

분비된 글루탐산은 간 내 상주 대식세포인 쿠퍼세포의 글루탐산 수용체(mGluR5)를 자극해 활성산소(ROS) 생성을 유도하고, 이는 곧 간세포 사멸과 염증 반응으로 이어지는 병리적 경로를 형성한다는 사실을 밝혀냈다.

특히 이번 연구의 핵심은, 음주 시 간 내에서 간세포와 쿠퍼세포가 일시적으로 신경계에서만 관찰되던 시냅스와 비슷한 구조인‘유사시냅스(pseudosynapse)’를 형성해 신호를 주고받는 현상을 처음으로 규명했다는 점이다.

이 유사시냅스 혹은 대사시냅스(metabolic synapse)는 음주로 인해 간세포가 팽창(ballooning)되면서 쿠퍼세포와 물리적으로 밀착될 때 형성된다. 즉, 손상된 간세포가 단순히 사멸하는 것이 아니라, 인접한 쿠퍼세포에 신호를 보내 면역 반응을 유도할 수 있다는 의미이다.

이러한 발견은 말초 장기에서도 ‘세포 간 밀접한 구조적 접촉을 통해 신호전달이 가능하다’라는 새로운 패러다임을 제시하며, 단순한 간세포 손상을 넘어 알코올로 손상된 간세포가 능동적으로 대식세포를 자극해 간세포의 사멸을 통한 재생을 유도하는‘자율 회복기능’도 존재함을 보여줬다.

실제로 연구팀은 글루탐산 수송체(VGLUT3), 글루탐산 수용체(mGluR5) 및 활성산소 생성 효소(NOX2)를 유전적 또는 약리적으로 억제하면 알코올 매개 간 손상이 줄어든다는 사실을 동물 모델을 통해 입증했다. 이러한 기전을 기반으로, 연구팀은 알코올성 간질환 환자의 혈액과 간 조직을 분석해 해당 메커니즘이 임상적으로도 적용될 수 있음을 제시했다.

의과학대학원 정원일 교수는 “이는 향후 알코올 지방간염(ASH)의 발병 초기 단계에서 진단용으로 혹은 치료를 위한 새로운 분자 표적으로 활용될 수 있다”라고 말했다.

의과학대학원 양경모 박사(현, 여의도 성모병원)와 김규래 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 서울대 보라매병원 김원 교수 연구팀과 함께 진행됐으며, 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)' 지난 7월 1일 자로 출판됐다.

※ 논문명: Binge drinking triggers VGLUT3-mediated glutamate secretion and subsequent hepatic inflammation by activating mGluR5/NOX2 in Kupffer cells

※ DOI: 10.1038/s41467-025-60820-3.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 글로벌 리더연구, 중견연구자사업 및 바이오·의료기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2025.07.17 조회수 1202

음주로 인한 간염 유발 원리 최초 밝혔다

과도한 음주는 알코올성 간질환을 유발하며, 이 중 약 20%는 알코올 지방간염으로 진행되고 이는 간경변증과 간부전으로 이어질 수 있어 조기 진단과 치료가 매우 중요하다. 우리 연구진은 음주 시 활성산소(ROS)가 발생해 간세포 사멸과 염증 반응을 유발하는 새로운 분자 메커니즘을 규명했다. 아울러, 간세포가 신경계의 시냅스처럼 신호를 주고 받는 유사시냅스를 형성하고 염증을 유도하는 ‘새로운 신경학적 경로’를 세계 최초로 밝혀냈다.

우리 대학 의과학대학원 정원일 교수 연구팀이 서울대 보라매 병원 김원 교수 연구팀과의 공동 연구를 통해, 음주로 인한 간 손상 및 염증(알코올 지방간염, Alcohol-associated Steatohepatitis, ASH)의 발생 기전을 분자 수준에서 규명해 알코올 간질환의 진단과 치료에 단서를 제시했다고 17일 밝혔다.

정원일 교수 연구팀은 만성 음주 시 ‘소포성 글루탐산 수송체(VGLUT3)’의 발현 증가로 글루탐산이 간세포에 축적되며, 이후 폭음으로 인한 간세포 내 칼슘 농도의 급격한 변화가 글루탐산* 분비를 유도함을 확인했다.

*글루탐산: 아미노산의 일종으로, 뇌와 간을 포함한 다양한 조직에서 세포 간 신호전달, 단백질 합성, 에너지 대사 등에 관여하며 지나치게 많으면 신경세포가 과흥분하여 세포 손상 또는 사멸하게 함

분비된 글루탐산은 간 내 상주 대식세포인 쿠퍼세포의 글루탐산 수용체(mGluR5)를 자극해 활성산소(ROS) 생성을 유도하고, 이는 곧 간세포 사멸과 염증 반응으로 이어지는 병리적 경로를 형성한다는 사실을 밝혀냈다.

특히 이번 연구의 핵심은, 음주 시 간 내에서 간세포와 쿠퍼세포가 일시적으로 신경계에서만 관찰되던 시냅스와 비슷한 구조인‘유사시냅스(pseudosynapse)’를 형성해 신호를 주고받는 현상을 처음으로 규명했다는 점이다.

이 유사시냅스 혹은 대사시냅스(metabolic synapse)는 음주로 인해 간세포가 팽창(ballooning)되면서 쿠퍼세포와 물리적으로 밀착될 때 형성된다. 즉, 손상된 간세포가 단순히 사멸하는 것이 아니라, 인접한 쿠퍼세포에 신호를 보내 면역 반응을 유도할 수 있다는 의미이다.

이러한 발견은 말초 장기에서도 ‘세포 간 밀접한 구조적 접촉을 통해 신호전달이 가능하다’라는 새로운 패러다임을 제시하며, 단순한 간세포 손상을 넘어 알코올로 손상된 간세포가 능동적으로 대식세포를 자극해 간세포의 사멸을 통한 재생을 유도하는‘자율 회복기능’도 존재함을 보여줬다.

실제로 연구팀은 글루탐산 수송체(VGLUT3), 글루탐산 수용체(mGluR5) 및 활성산소 생성 효소(NOX2)를 유전적 또는 약리적으로 억제하면 알코올 매개 간 손상이 줄어든다는 사실을 동물 모델을 통해 입증했다. 이러한 기전을 기반으로, 연구팀은 알코올성 간질환 환자의 혈액과 간 조직을 분석해 해당 메커니즘이 임상적으로도 적용될 수 있음을 제시했다.

의과학대학원 정원일 교수는 “이는 향후 알코올 지방간염(ASH)의 발병 초기 단계에서 진단용으로 혹은 치료를 위한 새로운 분자 표적으로 활용될 수 있다”라고 말했다.

의과학대학원 양경모 박사(현, 여의도 성모병원)와 김규래 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 서울대 보라매병원 김원 교수 연구팀과 함께 진행됐으며, 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)' 지난 7월 1일 자로 출판됐다.

※ 논문명: Binge drinking triggers VGLUT3-mediated glutamate secretion and subsequent hepatic inflammation by activating mGluR5/NOX2 in Kupffer cells

※ DOI: 10.1038/s41467-025-60820-3.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 글로벌 리더연구, 중견연구자사업 및 바이오·의료기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2025.07.17 조회수 1202 6배 정밀한 3D 뇌 모사 플랫폼 구현 성공

기존의 3차원(3D) 신경세포 배양 기술은 뇌의 복잡한 다층 구조를 정밀하게 구현하기 어렵고, 구조와 기능을 동시에 분석할 수 있는 플랫폼이 부족해 뇌 연구에 제약이 있었다. 우리 연구진이 뇌처럼 층을 이루는 신경세포 구조를 3D 프린팅 기술로 구현하고, 그 안에서 신경세포의 활동까지 정밀하게 측정할 수 있는 통합 플랫폼 개발에 성공했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박제균·남윤기 교수 공동연구팀이 뇌 조직과 유사한 기계적 특성을 가진 저점도 천연 하이드로겔을 이용해 고해상도 3D 다층 신경세포 네트워크를 제작하고, 구조적·기능적 연결성을 동시에 분석할 수 있는 통합 플랫폼을 개발했다고 16일 밝혔다.

기존 바이오프린팅 기술은 구조적 안정성을 위해 고점도 바이오잉크를 사용하지만, 이는 신경세포의 증식과 신경돌기 성장을 제한하고, 반대로 신경세포 친화적인 저점도 하이드로겔은 정밀한 패턴 형성이 어려워 구조적 안정성과 생물학적 기능 사이의 근본적인 상충 관계가 있었다.

연구팀은 묽은 젤로도 정밀한 뇌 구조를 만들고, 층마다 정확히 정렬하며, 신경세포의 활동까지 동시에 관찰할 수 있는 3대 핵심기술을 결합해 정교하고 안정적인 뇌 모사 플랫폼을 완성했다.

3대 핵심기술은 ▲ 묽은 젤(하이드로겔)이 흐르지 않도록 스테인리스 철망(마이크로메시) 위에 딱 붙게 만들어 주는‘모세관 고정 효과’ 기술로 기존보다 6배 더 정밀하게 (해상도 500μm 이하) 뇌 구조를 재현했고 ▲ 프린팅된 층들이 삐뚤어지지 않고 정확히 쌓이도록 맞춰주는 원통형 설계인 ‘3D 프린팅 정렬기’로 다층 구조체의 정밀한 조립과 미세 전극 칩과의 안정적 결합을 보장하였고 ▲ 아래쪽은 전기신호를 측정하고, 위쪽은 빛(칼슘 이미징)으로 동시에 세포 활동을 관찰하는 ‘이중 모드 분석 시스템’기술로 층간 연결이 실제로 작동하는지를 여러 방식으로 동시에 확인할 수 있다.

연구팀은 뇌와 유사한 탄성 특성을 지닌 피브린 하이드로겔을 이용해 3층으로 구성된 미니 뇌 구조를 3D 프린팅으로 구현하고, 그 안에서 실제 신경세포들이 신호를 주고받는 과정을 실험을 통해 입증했다.

위층과 아래층에는 대뇌 신경세포를 배치하고, 가운데층은 비어 있지만, 신경세포들이 가운데를 뚫고 지나가며 연결되도록 설계했다. 아래층에는 미세 센서(전극칩)를 달아 전기신호를 측정하고, 위층은 빛(칼슘 이미징)으로 세포 활동을 관찰한 결과, 전기 자극을 줬을 때 위아래층 신경세포가 동시에 반응했고, 신경 연결을 차단하는 약물(시냅스 차단제)을 넣었더니 반응이 줄어들어 신경세포들이 진짜로 연결돼서 신호를 주고받고 있다는 것을 입증했다.

바이오및뇌공학과 박제균 교수는 “이번 연구는 뇌 조직의 복잡한 다층 구조와 기능을 동시에 재현할 수 있는 통합 플랫폼의 공동개발 성과”임을 강조하며, “기존 기술로 14일 이상은 신호 측정이 불가했던 것에 비해 27일 이상 안정적인 미세 전극 칩 인터페이스를 유지하면서 구조-기능 관계를 실시간으로 분석할 수 있어, 향후 신경질환 모델링, 뇌 기능 연구, 신경독성 평가 및 신경 보호 약물 스크리닝 등 다양한 뇌 연구 분야에 활용할 수 있을 것”이라고 말했다.

바이오및뇌공학과 김수지 박사와 윤동조 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘바이오센서스 앤 바이오일렉트로닉스(Biosensors and Bioelectronics)’에 2025년 6월 11일 자로 온라인판에 게재됐다.

※논문명: Hybrid biofabrication of multilayered 3D neuronal networks with structural and functional interlayer connectivity

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2025.117688

한편, 이번 연구는 한국연구재단 글로벌 기초연구실지원사업, 중견연구 및 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.16 조회수 997

6배 정밀한 3D 뇌 모사 플랫폼 구현 성공

기존의 3차원(3D) 신경세포 배양 기술은 뇌의 복잡한 다층 구조를 정밀하게 구현하기 어렵고, 구조와 기능을 동시에 분석할 수 있는 플랫폼이 부족해 뇌 연구에 제약이 있었다. 우리 연구진이 뇌처럼 층을 이루는 신경세포 구조를 3D 프린팅 기술로 구현하고, 그 안에서 신경세포의 활동까지 정밀하게 측정할 수 있는 통합 플랫폼 개발에 성공했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박제균·남윤기 교수 공동연구팀이 뇌 조직과 유사한 기계적 특성을 가진 저점도 천연 하이드로겔을 이용해 고해상도 3D 다층 신경세포 네트워크를 제작하고, 구조적·기능적 연결성을 동시에 분석할 수 있는 통합 플랫폼을 개발했다고 16일 밝혔다.

기존 바이오프린팅 기술은 구조적 안정성을 위해 고점도 바이오잉크를 사용하지만, 이는 신경세포의 증식과 신경돌기 성장을 제한하고, 반대로 신경세포 친화적인 저점도 하이드로겔은 정밀한 패턴 형성이 어려워 구조적 안정성과 생물학적 기능 사이의 근본적인 상충 관계가 있었다.

연구팀은 묽은 젤로도 정밀한 뇌 구조를 만들고, 층마다 정확히 정렬하며, 신경세포의 활동까지 동시에 관찰할 수 있는 3대 핵심기술을 결합해 정교하고 안정적인 뇌 모사 플랫폼을 완성했다.

3대 핵심기술은 ▲ 묽은 젤(하이드로겔)이 흐르지 않도록 스테인리스 철망(마이크로메시) 위에 딱 붙게 만들어 주는‘모세관 고정 효과’ 기술로 기존보다 6배 더 정밀하게 (해상도 500μm 이하) 뇌 구조를 재현했고 ▲ 프린팅된 층들이 삐뚤어지지 않고 정확히 쌓이도록 맞춰주는 원통형 설계인 ‘3D 프린팅 정렬기’로 다층 구조체의 정밀한 조립과 미세 전극 칩과의 안정적 결합을 보장하였고 ▲ 아래쪽은 전기신호를 측정하고, 위쪽은 빛(칼슘 이미징)으로 동시에 세포 활동을 관찰하는 ‘이중 모드 분석 시스템’기술로 층간 연결이 실제로 작동하는지를 여러 방식으로 동시에 확인할 수 있다.

연구팀은 뇌와 유사한 탄성 특성을 지닌 피브린 하이드로겔을 이용해 3층으로 구성된 미니 뇌 구조를 3D 프린팅으로 구현하고, 그 안에서 실제 신경세포들이 신호를 주고받는 과정을 실험을 통해 입증했다.

위층과 아래층에는 대뇌 신경세포를 배치하고, 가운데층은 비어 있지만, 신경세포들이 가운데를 뚫고 지나가며 연결되도록 설계했다. 아래층에는 미세 센서(전극칩)를 달아 전기신호를 측정하고, 위층은 빛(칼슘 이미징)으로 세포 활동을 관찰한 결과, 전기 자극을 줬을 때 위아래층 신경세포가 동시에 반응했고, 신경 연결을 차단하는 약물(시냅스 차단제)을 넣었더니 반응이 줄어들어 신경세포들이 진짜로 연결돼서 신호를 주고받고 있다는 것을 입증했다.

바이오및뇌공학과 박제균 교수는 “이번 연구는 뇌 조직의 복잡한 다층 구조와 기능을 동시에 재현할 수 있는 통합 플랫폼의 공동개발 성과”임을 강조하며, “기존 기술로 14일 이상은 신호 측정이 불가했던 것에 비해 27일 이상 안정적인 미세 전극 칩 인터페이스를 유지하면서 구조-기능 관계를 실시간으로 분석할 수 있어, 향후 신경질환 모델링, 뇌 기능 연구, 신경독성 평가 및 신경 보호 약물 스크리닝 등 다양한 뇌 연구 분야에 활용할 수 있을 것”이라고 말했다.

바이오및뇌공학과 김수지 박사와 윤동조 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘바이오센서스 앤 바이오일렉트로닉스(Biosensors and Bioelectronics)’에 2025년 6월 11일 자로 온라인판에 게재됐다.

※논문명: Hybrid biofabrication of multilayered 3D neuronal networks with structural and functional interlayer connectivity

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2025.117688

한편, 이번 연구는 한국연구재단 글로벌 기초연구실지원사업, 중견연구 및 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.16 조회수 997 로봇도 사람처럼 위험할때만 즉각 반응한다

인공지능과 로봇 기술의 동반 발전 속에서, 로봇이 사람처럼 효율적으로 환경을 인식하고 반응하는 기술 확보가 중요한 과제로 떠오르고 있다. 이에 한국 연구진이 별도의 복잡한 소프트웨어나 회로 없이도 생명체의 감각 신경계를 모사한 인공 감각 신경계를 새롭게 구현해 주목받고 있다. 이 기술은 에너지 소모를 최소화하면서 외부 자극에 지능적으로 반응할 수 있어, 초소형 로봇이나 로봇 의수 등 의료 및 특수 환경에서의 활용이 기대된다.

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 석좌교수, 충남대학교 반도체융합학과 이종원 교수 공동연구팀이 생명체의 감각 신경계 기능을 모사하는 차세대 뉴로모픽 반도체 기반 인공 감각 신경계를 개발하고, 이를 통해 외부 자극에 효율적으로 대응하는 신개념 로봇 시스템을 증명했다고 15일 밝혔다.

사람을 포함한 동물은 안전하거나 익숙한 자극은 무시하고, 중요한 자극에는 선별적으로 민감하게 반응함으로써, 에너지 낭비를 방지하면서도 중요한 자극에 집중해 민첩하게 외부 변화에 대응할 수 있다.

예를 들면, 여름철 에어컨 소리나 옷이 피부에 닿는 감촉은 곧 익숙해져 신경 쓰지 않게 되지만, 누군가 이름을 부르거나 날카로운 물체가 피부에 닿으면 재빠르게 집중하고 대응한다.

이는 감각 신경계에서의 ‘습관화’ 그리고 ‘민감화’기능에 의해서 조절됨을 보여주며, 사람처럼 효율적으로 외부 환경에 대응하는 로봇 구현을 위해, 이러한 생명체의 감각 신경계 기능을 로봇에 적용하려는 시도가 꾸준히 진행돼왔다.

그러나, 습관화나 민감화와 같은 복잡한 신경 특성을 로봇에 구현하기 위해선 별도 소프트웨어가 필요하거나, 복잡한 회로가 필요해 소형화와 에너지 효율 측면에서의 어려움이 있었다.

특히 뉴로모픽 반도체인 멤리스터(memristor)1 소자를 활용하는 시도도 있었지만, 기존 멤리스터는 단순한 전도도 변화만 가능해 신경계의 복잡한 특성을 모사하는 데 한계가 있었다.

1멤리스터: 메모리(memory)와 저항(resistor)의 합성어로 두 단자 사이로 과거에 흐른 전하량과 방향에 따라 저항값이 결정되는 차세대 전기소자

이러한 한계를 극복하기 위해 연구팀은 하나의 멤리스터 소자 안에 서로 반대 방향으로 전도도를 변화시키는 층을 형성해, 실제 감각 신경계에서처럼 습관화와 민감화 등의 기능을 모사할 수 있는 새로운 멤리스터를 개발했다.

이 소자는 자극이 반복되면 점차 반응이 줄어들다가, 위험 신호가 감지되면 다시 민감하게 반응하는 등, 실제 신경계의 복잡한 시냅스 반응 패턴을 사실적으로 재현할 수 있다.

연구팀은 이 멤리스터를 이용해 촉각과 고통을 인식하는 멤리스터 기반 인공 감각 신경계를 제작하고, 이를 실제 로봇 손에 적용해 그 효율성을 실험했다.

반복적으로 안전한 촉각 자극을 가하자, 처음에는 낯선 촉각 자극에 민감하게 반응하던 로봇 손이 점차 자극을 무시하는 습관화 특성을 보였고, 이후 전기 충격과 함께 자극을 가했을 때는 이를 위험 신호로 인식해 다시 민감하게 반응하는 민감화 특성도 확인됐다.

이를 통해, 별도의 복잡한 소프트웨어나 프로세서 없이도 로봇이 사람처럼 효율적으로 자극에 대응할 수 있음을 실험적으로 입증하며, 에너지 측면에서 효율적인 신경계 모사 로봇(neuro-inspired robot)의 개발 가능성을 검증했다.

박시온 연구원은 “사람의 감각 신경계를 차세대 반도체로 모사해, 더 똑똑하고 에너지 측면에서 효율적으로 외부 환경에 대응하는 신개념 로봇 구현의 가능성을 열었다”라며, “앞으로 초소형 로봇, 군용 로봇, 로봇 의수 같은 의료용 로봇 등 차세대 반도체와 로보틱스의 여러 융합 분야에서 활용될 것으로 기대된다”고 밝혔다.