-

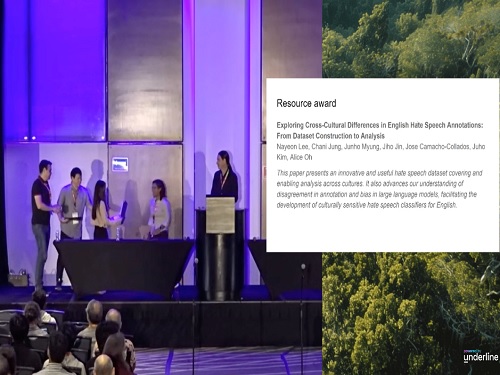

혐오 발언 탐지의 문화적 차이 해결, NAACL 2024에서 Resource Award 수상

전산학부 Users & Information Lab. 연구실의 오혜연 교수와 제1저자 석사과정 이나연(오혜연 교수 지도 학생)의 연구가 지난 6월 16일부터 21일까지 멕시코시티에서 열린 '2024 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics' (NAACL 2024) 국제 학회에서 '교차 문화적 데이터셋 구축을 통한 영어 혐오 발언 어노테이션의 문화 간 차이와 영향 분석(Exploring Cross-Cultural Differences in English Hate Speech Annotations: From Dataset Construction to Analysis)'에 관한 논문으로 '리소스 어워드(Resource Award)'를 수상했다.

NAACL은 자연어처리 분야에서 최고 권위를 자랑하는 국제 학회로, 올해는 2,434편의 논문이 제출되었으며 그 중 565편만이 채택되었다 (채택률 23.2%).

Resource Award는 학회에서 주어지는 특별한 상 중 하나로, 제출 논문 중 혁신성, 활용 가능성, 영향력, 품질을 고려하여 선정된다.

이번 수상 연구는 교차 문화적 영어 혐오 발언 데이터셋을 구축하고, 문화 간 어노테이션 차이와 대형 언어 모델의 편향성을 분석하여 영어 혐오 발언 분류기의 문화적 민감성을 향상시키는 데 기여했다는점에서 높은 평가를 받았다.

이번 연구에는 KAIST 전산학부의 이나연, 정찬이, 명준호, 진지호 학생들과 Cardiff University의 Jose Camacho-Collados 교수, KAIST 전산학부의 김주호 교수, 오혜연 교수가 참여하였다. 본 연구는 미국, 호주, 영국, 싱가포르, 남아프리카 공화국의 5개 영어권 국가에서 수집된 데이터와 어노테이션을 기반으로 하여, 각국의 문화적 배경이 혐오 발언 어노테이션에 미치는 영향을 분석했다. 이를 통해 문화적 배경이 혐오 발언 인식에 미치는 중요한 차이를 밝혀냈으며, 특히 서구권 국가와 다른 문화적 맥락을 가진 국가 간의 어노테이션 차이가 두드러짐을 보였다.

오혜연 교수와 이나연 학생은 "이번 연구를 통해 혐오 발언 탐지에 있어 문화적 차이의 중요성을 밝힐 수 있어 기쁩니다. 연구팀의 노력 덕분에 이러한 성과를 얻을 수 있었으며, 앞으로도 자연어처리 분야에서 문화적 다양성을 고려한 연구를 지속해 나가겠습니다."라고 소감을 전했다.

이번 수상은 KAIST 연구팀의 혁신적인 접근과 자연어처리 분야에서의 문화 간 연구의 중요성을 국제적으로 인정받은 결과이다. 이는 앞으로 관련 연구 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

연구 결과는 혐오 발언 탐지 분야뿐만 아니라, 다문화 사회에서의 인공지능 윤리와 문화적 편향성 해소 등 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

자세한 내용은 논문 링크(https://aclanthology.org/2024.naacl-long.236)에서 확인할 수 있다.

혐오 발언 탐지의 문화적 차이 해결, NAACL 2024에서 Resource Award 수상

전산학부 Users & Information Lab. 연구실의 오혜연 교수와 제1저자 석사과정 이나연(오혜연 교수 지도 학생)의 연구가 지난 6월 16일부터 21일까지 멕시코시티에서 열린 '2024 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics' (NAACL 2024) 국제 학회에서 '교차 문화적 데이터셋 구축을 통한 영어 혐오 발언 어노테이션의 문화 간 차이와 영향 분석(Exploring Cross-Cultural Differences in English Hate Speech Annotations: From Dataset Construction to Analysis)'에 관한 논문으로 '리소스 어워드(Resource Award)'를 수상했다.

NAACL은 자연어처리 분야에서 최고 권위를 자랑하는 국제 학회로, 올해는 2,434편의 논문이 제출되었으며 그 중 565편만이 채택되었다 (채택률 23.2%).

Resource Award는 학회에서 주어지는 특별한 상 중 하나로, 제출 논문 중 혁신성, 활용 가능성, 영향력, 품질을 고려하여 선정된다.

이번 수상 연구는 교차 문화적 영어 혐오 발언 데이터셋을 구축하고, 문화 간 어노테이션 차이와 대형 언어 모델의 편향성을 분석하여 영어 혐오 발언 분류기의 문화적 민감성을 향상시키는 데 기여했다는점에서 높은 평가를 받았다.

이번 연구에는 KAIST 전산학부의 이나연, 정찬이, 명준호, 진지호 학생들과 Cardiff University의 Jose Camacho-Collados 교수, KAIST 전산학부의 김주호 교수, 오혜연 교수가 참여하였다. 본 연구는 미국, 호주, 영국, 싱가포르, 남아프리카 공화국의 5개 영어권 국가에서 수집된 데이터와 어노테이션을 기반으로 하여, 각국의 문화적 배경이 혐오 발언 어노테이션에 미치는 영향을 분석했다. 이를 통해 문화적 배경이 혐오 발언 인식에 미치는 중요한 차이를 밝혀냈으며, 특히 서구권 국가와 다른 문화적 맥락을 가진 국가 간의 어노테이션 차이가 두드러짐을 보였다.

오혜연 교수와 이나연 학생은 "이번 연구를 통해 혐오 발언 탐지에 있어 문화적 차이의 중요성을 밝힐 수 있어 기쁩니다. 연구팀의 노력 덕분에 이러한 성과를 얻을 수 있었으며, 앞으로도 자연어처리 분야에서 문화적 다양성을 고려한 연구를 지속해 나가겠습니다."라고 소감을 전했다.

이번 수상은 KAIST 연구팀의 혁신적인 접근과 자연어처리 분야에서의 문화 간 연구의 중요성을 국제적으로 인정받은 결과이다. 이는 앞으로 관련 연구 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

연구 결과는 혐오 발언 탐지 분야뿐만 아니라, 다문화 사회에서의 인공지능 윤리와 문화적 편향성 해소 등 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

자세한 내용은 논문 링크(https://aclanthology.org/2024.naacl-long.236)에서 확인할 수 있다.

2024.07.16

조회수 5255

-

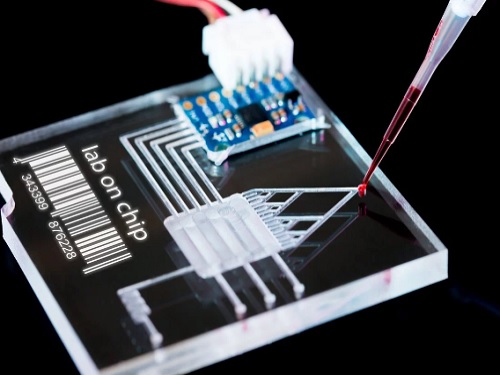

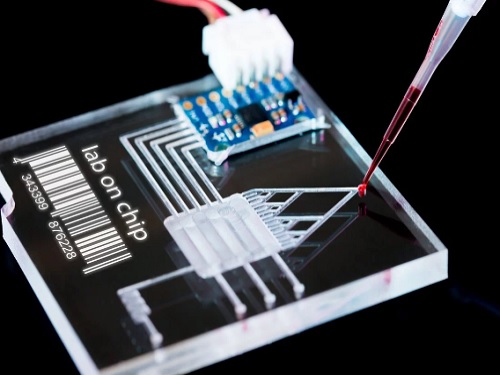

종양모델 칩으로 다조건 항암제 동시 평가

실제 인체에 항암제가 투여되면 약물 분자는 혈류를 따라 수송된다. 이 약물 분자들은 혈관 벽을 투과하고 확산한다. 확산한 분자는 종양 덩어리 내부까지 점차 침투해 약물 효능이 나타나게 된다. 우리 연구진이 바이오프린팅 기술로 36가지의 종양 미세환경을 유체채널 내부에 모사하여 12가지 실험 조건에 따른 항암제 효능을 동시에 평가하는데 성공하여 화제다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박제균 교수 연구팀이 기존 바이오프린팅* 및 랩온어칩** 기술의 한계점을 극복하고 장점을 극대화하여 복잡한 종양 미세환경이 구현된 랩온어칩을 개발하여 여러 분석 변수가 반영된 약물 스크리닝을 수행하는 데 성공했다고 16일 밝혔다.

* 바이오프린팅(bioprinting): 세포와 생체재료로 구성된 바이오 잉크를 활용하여 생체조직 및 기관과 유사한 기능적 구조물을 제작하는 3D 프린팅 기술

** 랩온어칩(lab-on-a-chip): “칩 위의 실험실”이란 개념을 갖고 있으며 각종 시료분석에 필요한 전처리, 분리, 희석, 혼합, 반응, 검출 기능 등을 미세유체 회로로 이루어진 채널 내에서 일괄적으로 수행할 수 있도록 만들어진 미세유체 소자 및 시스템

바이오프린팅은 조직이나 장기의 복잡한 형상과 조성을 체외환경에서 재현할 수 있는 생체모사 기술이지만, 제작된 생체모델의 배양 환경 제어와 분석이 어렵다. 반면, 랩온어칩은 미세 유체채널 내에서의 유체 제어 기술에 기반해 배양 환경의 정교한 제어와 다양한 분석 수행이 가능하지만, 미세한 유체 통로 내부에 생체 환경을 모사하는 데 한계가 있었다.

연구진은 바이오프린팅 기술로 서로 다른 조성으로 구성된 총 36개의 종양 모델을 랩온어칩 내에 형성한 후, 동일한 소자 내에서 12가지 실험 조건에 따른 항암제 효능을 동시에 평가하는 데 성공했다.

연구팀은 바이오프린팅의 우수한 공간적 자유도와 다양한 생체재료를 활용할 수 있다는 장점을 이용해, 세 가지 서로 다른 조성으로 이루어진 36개의 종양 모델을 하나의 미세 유체소자에 집적시켰다. 세포를 유동 배양해 물질 수송에 핵심 구조물인 혈관 벽과 종양 덩어리를 모사하여 네 가지 농도의 항암제를 종양 모델에 유입함으로써, 하나의 소자에서 12가지 실험 조건의 약물 평가를 수행했다.

또한 연구팀은 혈관 벽에 의해 약물 분자의 수송이 저해되고 종양 덩어리 내부까지 침투되는 현상을 관찰할 수 있었고, 체내 수송 과정을 모사하지 못했던 기존 종양 모델과 약물 효능에 큰 차이를 보인다는 것을 확인했다.

이처럼 바이오프린팅-랩온어칩 통합기술을 활용해 모델 복잡성, 모델 수, 모델 처리량 등 다양한 변수를 고려한 체외 종양 모델을 제작할 수 있었고, 더욱 신뢰성 있는 약물 평가를 수행할 수 있었다.

연구를 주도한 박제균 교수는 “바이오프린팅과 랩온어칩의 통합기술로 제작된 미세 유체 세포배양 및 분석 플랫폼의 개발에 따른 신뢰성 있는 약물 평가 모델에 대한 성과”임을 강조하며, “향후 다양한 조직 및 장기 특성을 모사하고 생물학적 분석과 약물 효능 평가를 고효율로 수행할 수 있는 동물실험 대체용 차세대 체외 세포배양 및 분석 기술로 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.

바이오및뇌공학과 이기현 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 '어드밴스드 헬스케어 머티리얼즈(Advanced Healthcare Materials)'에 2024년 6월 3일 자로 온라인판에 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adhm.202303716. 논문명: Bioprinted multi-composition array mimicking tumor microenvironment to evaluate drug efficacy with multivariable analysis).

또한, 이번 논문은 와일리-VCH(Wiley-VCH) 출판사의 ‘핫 토픽: 종양과 암(Hot Topic: Tumors and Cancer)’세션과 ‘핫 토픽: 미세유체공학(Hot Topic: Microfluidics)’세션에 동시 선정됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(중견연구)의 지원을 받아 수행됐다.

종양모델 칩으로 다조건 항암제 동시 평가

실제 인체에 항암제가 투여되면 약물 분자는 혈류를 따라 수송된다. 이 약물 분자들은 혈관 벽을 투과하고 확산한다. 확산한 분자는 종양 덩어리 내부까지 점차 침투해 약물 효능이 나타나게 된다. 우리 연구진이 바이오프린팅 기술로 36가지의 종양 미세환경을 유체채널 내부에 모사하여 12가지 실험 조건에 따른 항암제 효능을 동시에 평가하는데 성공하여 화제다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박제균 교수 연구팀이 기존 바이오프린팅* 및 랩온어칩** 기술의 한계점을 극복하고 장점을 극대화하여 복잡한 종양 미세환경이 구현된 랩온어칩을 개발하여 여러 분석 변수가 반영된 약물 스크리닝을 수행하는 데 성공했다고 16일 밝혔다.

* 바이오프린팅(bioprinting): 세포와 생체재료로 구성된 바이오 잉크를 활용하여 생체조직 및 기관과 유사한 기능적 구조물을 제작하는 3D 프린팅 기술

** 랩온어칩(lab-on-a-chip): “칩 위의 실험실”이란 개념을 갖고 있으며 각종 시료분석에 필요한 전처리, 분리, 희석, 혼합, 반응, 검출 기능 등을 미세유체 회로로 이루어진 채널 내에서 일괄적으로 수행할 수 있도록 만들어진 미세유체 소자 및 시스템

바이오프린팅은 조직이나 장기의 복잡한 형상과 조성을 체외환경에서 재현할 수 있는 생체모사 기술이지만, 제작된 생체모델의 배양 환경 제어와 분석이 어렵다. 반면, 랩온어칩은 미세 유체채널 내에서의 유체 제어 기술에 기반해 배양 환경의 정교한 제어와 다양한 분석 수행이 가능하지만, 미세한 유체 통로 내부에 생체 환경을 모사하는 데 한계가 있었다.

연구진은 바이오프린팅 기술로 서로 다른 조성으로 구성된 총 36개의 종양 모델을 랩온어칩 내에 형성한 후, 동일한 소자 내에서 12가지 실험 조건에 따른 항암제 효능을 동시에 평가하는 데 성공했다.

연구팀은 바이오프린팅의 우수한 공간적 자유도와 다양한 생체재료를 활용할 수 있다는 장점을 이용해, 세 가지 서로 다른 조성으로 이루어진 36개의 종양 모델을 하나의 미세 유체소자에 집적시켰다. 세포를 유동 배양해 물질 수송에 핵심 구조물인 혈관 벽과 종양 덩어리를 모사하여 네 가지 농도의 항암제를 종양 모델에 유입함으로써, 하나의 소자에서 12가지 실험 조건의 약물 평가를 수행했다.

또한 연구팀은 혈관 벽에 의해 약물 분자의 수송이 저해되고 종양 덩어리 내부까지 침투되는 현상을 관찰할 수 있었고, 체내 수송 과정을 모사하지 못했던 기존 종양 모델과 약물 효능에 큰 차이를 보인다는 것을 확인했다.

이처럼 바이오프린팅-랩온어칩 통합기술을 활용해 모델 복잡성, 모델 수, 모델 처리량 등 다양한 변수를 고려한 체외 종양 모델을 제작할 수 있었고, 더욱 신뢰성 있는 약물 평가를 수행할 수 있었다.

연구를 주도한 박제균 교수는 “바이오프린팅과 랩온어칩의 통합기술로 제작된 미세 유체 세포배양 및 분석 플랫폼의 개발에 따른 신뢰성 있는 약물 평가 모델에 대한 성과”임을 강조하며, “향후 다양한 조직 및 장기 특성을 모사하고 생물학적 분석과 약물 효능 평가를 고효율로 수행할 수 있는 동물실험 대체용 차세대 체외 세포배양 및 분석 기술로 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.

바이오및뇌공학과 이기현 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 '어드밴스드 헬스케어 머티리얼즈(Advanced Healthcare Materials)'에 2024년 6월 3일 자로 온라인판에 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adhm.202303716. 논문명: Bioprinted multi-composition array mimicking tumor microenvironment to evaluate drug efficacy with multivariable analysis).

또한, 이번 논문은 와일리-VCH(Wiley-VCH) 출판사의 ‘핫 토픽: 종양과 암(Hot Topic: Tumors and Cancer)’세션과 ‘핫 토픽: 미세유체공학(Hot Topic: Microfluidics)’세션에 동시 선정됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(중견연구)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.16

조회수 7119

-

맞춤형 종양 모델 구축 스페로이드 플랫폼 개발

세포들이 뭉쳐 생성된 구형 집합체인 스페로이드(spheroid)의 제작 기술은 현재 단일 조건의 스페로이드를 대규모로 생성하는 것까지는 가능하나, 체내 조직의 기능을 모사할 수 있는 최적의 크기 및 세포 조성 범위의 탐색이 어렵고, 다중 약물 스크리닝에 적합하지 않다는 문제가 있었다. 우리 연구진이 단 3번의 세포 주입으로 10가지 세포 조성을 갖는 100개의 스페로이드를 제작하고, 25가지 약물 조합을 동시에 처리할 수 있는 플랫폼을 구축하는 데 성공했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박제균 교수 연구팀이 다양한 스페로이드 어레이(배열)를 맞춤형으로 손쉽게 제작하고 이를 구획화해 다중 시약 처리를 수행할 수 있는 조립형 마이크로어레이 플랫폼을 개발했다고 27일 밝혔다.

기존 단일 조건의 스페로이드를 대규모로 제작하는 방법은 다중 약물 스크리닝이 어렵고, 다중 약물 스크리닝이 가능한 방법은 대규모 제작이 어려워, 두 가지 장점을 동시에 만족하는 플랫폼이 개발되지 않은 실정이었다.

* 다중 약물 스크리닝: 암 치료의 식별 및 약물 안전성 평가를 위해 약물의 종류, 농도 등 다양한 실험 조건 변화에 따른 세포 및 조직의 반응을 평가하는 방법

연구팀은 조립식 플랫폼의 핵심기술인 행잉드롭 마이크로어레이*, 그래디언트(gradient) 블록**, 오목 기둥 마이크로어레이***를 개발하고, 이들의 조립 방식에 따라 달라지는 여러 가지 스페로이드 어레이 기반 종양 모델의 제작 방법과 분석 방법을 발표했다.

* 행잉드롭 마이크로어레이: 고드름과 같이 표면에 매달린 형태의 물방울을 의미하는 행잉드롭 내에 세포가 존재하면 중력에 의해 세포들이 응집되어 스페로이드가 만들어짐. 행잉드롭 마이크로어레이는 바닥 면에 구멍이 2차원으로 배열되어, 단 한 번의 세포 혼합용액 주입으로 행잉드롭을 어레이 형태로 형성할 수 있어, 균일한 스페로이드 어레이를 제작할 수 있음

** 그래디언트 블록: 경사면을 가지는 블록으로, 행잉드롭 마이크로어레이와 조립하게 되면 각각의 어레이 구멍에 가라앉는 세포의 수가 선형으로 변화하게 되어 이를 통해 크기가 규칙적으로 변화하는 스페로이드 어레이를 제작할 수 있음

***오목 기둥 마이크로어레이: 행잉드롭과 접촉하여 스페로이드를 기둥 상부에 안착시켜 회수할 수 있는 구조를 갖고 있어, 스페로이드 어레이를 개별적으로 분리하고 이동시킬 수 있음

연구팀은 10가지의 다른 세포 조성을 가지며, 조성 별로 10개의 스페로이드가 존재하는, 총 100개의 삼중 배양 스페로이드로 구성된 어레이를 단 세 번의 세포 혼합용액 주입으로 생성시키는데 성공했다.

또한 연구팀은 행잉드롭 마이크로어레이와 오목 기둥 마이크로어레이의 조립을 통해 대규모로 생성된 스페로이드를 작은물방울 형태로 각각 분리하고, 구획화된 행잉드롭 마이크로어레이로 옮겨 스페로이드 어레이를 구획화시키는 방법을 새롭게 선보였다. 이를 통해 스페로이드 어레이의 순차적 다중 시약 처리 및 일괄적 형광 염색이 가능하게 되어 스페로이드 분석 및 실험 과정이 획기적으로 개선됐다.

연구를 주도한 박제균 교수는 “이번 연구는 다양한 크기와 조성을 갖는 스페로이드 어레이를 대규모로 제작하고, 원하는 대로 이동시켜 일괄 또는 다중 시약 처리가 가능한 고효율 스크리닝 플랫폼의 개발 성과”임을 강조하며, “간단하면서도 우수한 편의성을 갖춘 플랫폼이기에, 향후 다른 연구자들도 스페로이드 및 오가노이드의 크기와 조성에 따른 변화 연구와 다양한 세포 조성으로 이루어진 복잡한 스페로이드, 오가노이드 어레이를 이용한 고효율 약물 스크리닝 등에 활용할 수 있을 것”이라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 김휘수 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 헬스케어 머티리얼즈(Advanced Healthcare Materials)’에 2024년 5월 30일 자로 온라인판에 게재됐다.(https://doi.org/10.1002/adhm.202400501. 논문명: Reconfigurable Hanging Drop Microarray Platform for On-demand Preparation and Analysis of Spheroid Array) 또한 상기 논문은 와일리-VCH(Wiley-VCH) 출판사의 “핫 토픽: 종양과 암(Hot Topic: Tumors and Cancer)” 세션에도 선정됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(중견연구)의 지원을 받아 수행됐다.

맞춤형 종양 모델 구축 스페로이드 플랫폼 개발

세포들이 뭉쳐 생성된 구형 집합체인 스페로이드(spheroid)의 제작 기술은 현재 단일 조건의 스페로이드를 대규모로 생성하는 것까지는 가능하나, 체내 조직의 기능을 모사할 수 있는 최적의 크기 및 세포 조성 범위의 탐색이 어렵고, 다중 약물 스크리닝에 적합하지 않다는 문제가 있었다. 우리 연구진이 단 3번의 세포 주입으로 10가지 세포 조성을 갖는 100개의 스페로이드를 제작하고, 25가지 약물 조합을 동시에 처리할 수 있는 플랫폼을 구축하는 데 성공했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박제균 교수 연구팀이 다양한 스페로이드 어레이(배열)를 맞춤형으로 손쉽게 제작하고 이를 구획화해 다중 시약 처리를 수행할 수 있는 조립형 마이크로어레이 플랫폼을 개발했다고 27일 밝혔다.

기존 단일 조건의 스페로이드를 대규모로 제작하는 방법은 다중 약물 스크리닝이 어렵고, 다중 약물 스크리닝이 가능한 방법은 대규모 제작이 어려워, 두 가지 장점을 동시에 만족하는 플랫폼이 개발되지 않은 실정이었다.

* 다중 약물 스크리닝: 암 치료의 식별 및 약물 안전성 평가를 위해 약물의 종류, 농도 등 다양한 실험 조건 변화에 따른 세포 및 조직의 반응을 평가하는 방법

연구팀은 조립식 플랫폼의 핵심기술인 행잉드롭 마이크로어레이*, 그래디언트(gradient) 블록**, 오목 기둥 마이크로어레이***를 개발하고, 이들의 조립 방식에 따라 달라지는 여러 가지 스페로이드 어레이 기반 종양 모델의 제작 방법과 분석 방법을 발표했다.

* 행잉드롭 마이크로어레이: 고드름과 같이 표면에 매달린 형태의 물방울을 의미하는 행잉드롭 내에 세포가 존재하면 중력에 의해 세포들이 응집되어 스페로이드가 만들어짐. 행잉드롭 마이크로어레이는 바닥 면에 구멍이 2차원으로 배열되어, 단 한 번의 세포 혼합용액 주입으로 행잉드롭을 어레이 형태로 형성할 수 있어, 균일한 스페로이드 어레이를 제작할 수 있음

** 그래디언트 블록: 경사면을 가지는 블록으로, 행잉드롭 마이크로어레이와 조립하게 되면 각각의 어레이 구멍에 가라앉는 세포의 수가 선형으로 변화하게 되어 이를 통해 크기가 규칙적으로 변화하는 스페로이드 어레이를 제작할 수 있음

***오목 기둥 마이크로어레이: 행잉드롭과 접촉하여 스페로이드를 기둥 상부에 안착시켜 회수할 수 있는 구조를 갖고 있어, 스페로이드 어레이를 개별적으로 분리하고 이동시킬 수 있음

연구팀은 10가지의 다른 세포 조성을 가지며, 조성 별로 10개의 스페로이드가 존재하는, 총 100개의 삼중 배양 스페로이드로 구성된 어레이를 단 세 번의 세포 혼합용액 주입으로 생성시키는데 성공했다.

또한 연구팀은 행잉드롭 마이크로어레이와 오목 기둥 마이크로어레이의 조립을 통해 대규모로 생성된 스페로이드를 작은물방울 형태로 각각 분리하고, 구획화된 행잉드롭 마이크로어레이로 옮겨 스페로이드 어레이를 구획화시키는 방법을 새롭게 선보였다. 이를 통해 스페로이드 어레이의 순차적 다중 시약 처리 및 일괄적 형광 염색이 가능하게 되어 스페로이드 분석 및 실험 과정이 획기적으로 개선됐다.

연구를 주도한 박제균 교수는 “이번 연구는 다양한 크기와 조성을 갖는 스페로이드 어레이를 대규모로 제작하고, 원하는 대로 이동시켜 일괄 또는 다중 시약 처리가 가능한 고효율 스크리닝 플랫폼의 개발 성과”임을 강조하며, “간단하면서도 우수한 편의성을 갖춘 플랫폼이기에, 향후 다른 연구자들도 스페로이드 및 오가노이드의 크기와 조성에 따른 변화 연구와 다양한 세포 조성으로 이루어진 복잡한 스페로이드, 오가노이드 어레이를 이용한 고효율 약물 스크리닝 등에 활용할 수 있을 것”이라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 김휘수 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 헬스케어 머티리얼즈(Advanced Healthcare Materials)’에 2024년 5월 30일 자로 온라인판에 게재됐다.(https://doi.org/10.1002/adhm.202400501. 논문명: Reconfigurable Hanging Drop Microarray Platform for On-demand Preparation and Analysis of Spheroid Array) 또한 상기 논문은 와일리-VCH(Wiley-VCH) 출판사의 “핫 토픽: 종양과 암(Hot Topic: Tumors and Cancer)” 세션에도 선정됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(중견연구)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.27

조회수 6806

-

단백질 ‘생산 설계도’ 보호하는 RNA 조절 기전 찾았다

생명체는 DNA, RNA, 단백질과 같은 바이오분자들의 조절 작용으로 다양한 생물학적 기능을 수행한다. 바이오분자들의 조절로 유전 정보가 전달되고, 잘못 전달된 정보는 유전자 변형이나 감염성 질병의 원인이 된다. 따라서 분자생물학적 조절 연구는 유전자 치료제와 첨단 백신 개발에 중요하다. 특히, 2023년 코로나 mRNA 백신 기술을 개발한 과학자들이 노벨 생리의학상을 수상하면서 RNA 조절 연구에 기반한 첨단신약, 바이오공학 기술이 크게 주목받고 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이영석 교수 연구팀이 기초과학연구원(IBS) RNA 연구단 김빛내리 단장(서울대 생명과학부 석좌교수), 미국 국립암연구소 유진 발코프(Eugene Valkov) 박사팀과 공동연구를 통해 자체 개발한 단일핵산 분석법을 적용해 전령 RNA(messenger RNA, 이하 mRNA) 분해의 새로운 조절 기전을 찾았다고 밝혔다.

mRNA는 긴 단일 가닥 RNA 분자로, DNA에 보관된 유전 정보를 단백질에 전달하는 매개체로서 마치 단백질의 ‘생산 설계도’와 같다. 예를 들어, 코로나 mRNA 백신은 약 4,000개의 RNA 분자로 이루어져 있으며, 코로나 스파이크 단백질의 유전 정보와 다양한 RNA 변형을 활용해 스파이크 단백질 생산을 조절하도록 설계되어 있다. 결국 RNA 기능과 조절에 따라 유전자 치료제 및 mRNA 백신의 효능이 결정된다.

연구진은 다양한 RNA 조절 인자 중 특히 mRNA 꼬리에 주목해 왔다. mRNA는 말단에 50-150개의 아데닌 염기로 구성된 긴 꼬리를 갖는데, mRNA를 보호하고 단백질 합성을 촉진하는 역할을 한다. 그동안 이 꼬리는 아데닌으로만 구성된 것으로 알려졌지만, 연구진은 지난 연구에서 비(非) 아데닌 염기가 추가된 ‘혼합 꼬리(Mixed tail)’가 존재한다는 사실을 보고하였고, 이 혼합 꼬리가 mRNA의 분해를 막는 역할을 하여 유전자 활성을 높이는 데 기여함을 밝힌 바 있다.

그러나 RNA 변형의 결과인 mRNA 꼬리는 그 변형의 특이적인 행태로 인해 생화학 실험과 정량적 분석에 어려움이 있었다. 또한, 50-150개 RNA 분자의 연속적인 변형에 대한 단일염기 분석이 필요하여 mRNA 혼합 꼬리 조절 기전 연구에 제한이 있었다.

이를 해결하기 위해 연구진은 미국 국립암연구소 유진 발코프 박사 연구팀과 함께 mRNA 꼬리 조절 연구를 위한 단일핵산 분석법을 개발했다. 이어 이 분석법을 활용하여 세계 최초로 mRNA 꼬리가 분해되는 속도를 단일핵산 단위로 측정하는데 성공, mRNA 꼬리의 새로운 분해 기전을 규명했다.

연구진은 mRNA 분해를 유도하는 탈아데닐 복합체(CCR4-NOT)를 이용한 탈아데닐화 시스템을 개발하고 단일 염기 단위의 분해 반응을 수학적으로 모델링하여 혼합 꼬리 분해 효과를 정량화했다. 그 결과, 탈아데닐 복합체의 진행이 지연되는 위치를 확인할 수 있었으며, 복합체의 구성 요소들이 비 아데닌 염기에 의해 특정 위치에서 막혀 분해 속도가 조절되는 것을 밝혔다. 즉, 비 아데닌 염기가 일종의 ‘과속 방지턱’ 역할을 한다는 것을 입증한 것이다.

김빛내리 단장은 “mRNA 혼합 꼬리 조절에 대한 이해를 확장해 mRNA 안정성 조절과 유전자 발현 메커니즘에 대한 새로운 통찰을 제공했다”라며, “혼합 꼬리에 기반한 다양한 유전자 치료법 연구와 RNA 첨단 신약 개발에 기여할 것”이라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이영석 교수는 “이번 연구는 분자생물학, 생화학 및 수학 분야가 만나 이룬 융합 연구의 결실”이라며, “미래 바이오공학 및 첨단바이오 분야 발전을 위한 공동연구의 중요성을 시사한다”라고 연구의 의의를 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 구조 분자생물학(Nature Structural & Molecular Biology, IF=16.8)’에 지난 2월 19일 게재됐다.

단백질 ‘생산 설계도’ 보호하는 RNA 조절 기전 찾았다

생명체는 DNA, RNA, 단백질과 같은 바이오분자들의 조절 작용으로 다양한 생물학적 기능을 수행한다. 바이오분자들의 조절로 유전 정보가 전달되고, 잘못 전달된 정보는 유전자 변형이나 감염성 질병의 원인이 된다. 따라서 분자생물학적 조절 연구는 유전자 치료제와 첨단 백신 개발에 중요하다. 특히, 2023년 코로나 mRNA 백신 기술을 개발한 과학자들이 노벨 생리의학상을 수상하면서 RNA 조절 연구에 기반한 첨단신약, 바이오공학 기술이 크게 주목받고 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이영석 교수 연구팀이 기초과학연구원(IBS) RNA 연구단 김빛내리 단장(서울대 생명과학부 석좌교수), 미국 국립암연구소 유진 발코프(Eugene Valkov) 박사팀과 공동연구를 통해 자체 개발한 단일핵산 분석법을 적용해 전령 RNA(messenger RNA, 이하 mRNA) 분해의 새로운 조절 기전을 찾았다고 밝혔다.

mRNA는 긴 단일 가닥 RNA 분자로, DNA에 보관된 유전 정보를 단백질에 전달하는 매개체로서 마치 단백질의 ‘생산 설계도’와 같다. 예를 들어, 코로나 mRNA 백신은 약 4,000개의 RNA 분자로 이루어져 있으며, 코로나 스파이크 단백질의 유전 정보와 다양한 RNA 변형을 활용해 스파이크 단백질 생산을 조절하도록 설계되어 있다. 결국 RNA 기능과 조절에 따라 유전자 치료제 및 mRNA 백신의 효능이 결정된다.

연구진은 다양한 RNA 조절 인자 중 특히 mRNA 꼬리에 주목해 왔다. mRNA는 말단에 50-150개의 아데닌 염기로 구성된 긴 꼬리를 갖는데, mRNA를 보호하고 단백질 합성을 촉진하는 역할을 한다. 그동안 이 꼬리는 아데닌으로만 구성된 것으로 알려졌지만, 연구진은 지난 연구에서 비(非) 아데닌 염기가 추가된 ‘혼합 꼬리(Mixed tail)’가 존재한다는 사실을 보고하였고, 이 혼합 꼬리가 mRNA의 분해를 막는 역할을 하여 유전자 활성을 높이는 데 기여함을 밝힌 바 있다.

그러나 RNA 변형의 결과인 mRNA 꼬리는 그 변형의 특이적인 행태로 인해 생화학 실험과 정량적 분석에 어려움이 있었다. 또한, 50-150개 RNA 분자의 연속적인 변형에 대한 단일염기 분석이 필요하여 mRNA 혼합 꼬리 조절 기전 연구에 제한이 있었다.

이를 해결하기 위해 연구진은 미국 국립암연구소 유진 발코프 박사 연구팀과 함께 mRNA 꼬리 조절 연구를 위한 단일핵산 분석법을 개발했다. 이어 이 분석법을 활용하여 세계 최초로 mRNA 꼬리가 분해되는 속도를 단일핵산 단위로 측정하는데 성공, mRNA 꼬리의 새로운 분해 기전을 규명했다.

연구진은 mRNA 분해를 유도하는 탈아데닐 복합체(CCR4-NOT)를 이용한 탈아데닐화 시스템을 개발하고 단일 염기 단위의 분해 반응을 수학적으로 모델링하여 혼합 꼬리 분해 효과를 정량화했다. 그 결과, 탈아데닐 복합체의 진행이 지연되는 위치를 확인할 수 있었으며, 복합체의 구성 요소들이 비 아데닌 염기에 의해 특정 위치에서 막혀 분해 속도가 조절되는 것을 밝혔다. 즉, 비 아데닌 염기가 일종의 ‘과속 방지턱’ 역할을 한다는 것을 입증한 것이다.

김빛내리 단장은 “mRNA 혼합 꼬리 조절에 대한 이해를 확장해 mRNA 안정성 조절과 유전자 발현 메커니즘에 대한 새로운 통찰을 제공했다”라며, “혼합 꼬리에 기반한 다양한 유전자 치료법 연구와 RNA 첨단 신약 개발에 기여할 것”이라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이영석 교수는 “이번 연구는 분자생물학, 생화학 및 수학 분야가 만나 이룬 융합 연구의 결실”이라며, “미래 바이오공학 및 첨단바이오 분야 발전을 위한 공동연구의 중요성을 시사한다”라고 연구의 의의를 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 구조 분자생물학(Nature Structural & Molecular Biology, IF=16.8)’에 지난 2월 19일 게재됐다.

2024.02.28

조회수 7698

-

홍정욱 교수, Elsevier ADES 저널 수석편집장 선임

건설및환경공학과 홍정욱 교수가 세계 최대의 저널 출판사인 Elsevier에서 출간하는 전산역학 분야 권위 학술지인 ‘Advances in Engineering Software’의 수석편집장(Editor-in-Chief)으로 2024년 1월 3일자로 선임됐다.

ADES 저널은 JCR의 공학(Engineering)분야 Q1으로 분류되는 우수한 저널로서 홍정욱 교수는 수석편집장 임무를 통해 투고된 논문의 우수성을 심사하고 다양한 국제적인 활동을 통하여 해당 저널의 수준을 향상시키는 역할을 수행한다.

홍정욱 교수, Elsevier ADES 저널 수석편집장 선임

건설및환경공학과 홍정욱 교수가 세계 최대의 저널 출판사인 Elsevier에서 출간하는 전산역학 분야 권위 학술지인 ‘Advances in Engineering Software’의 수석편집장(Editor-in-Chief)으로 2024년 1월 3일자로 선임됐다.

ADES 저널은 JCR의 공학(Engineering)분야 Q1으로 분류되는 우수한 저널로서 홍정욱 교수는 수석편집장 임무를 통해 투고된 논문의 우수성을 심사하고 다양한 국제적인 활동을 통하여 해당 저널의 수준을 향상시키는 역할을 수행한다.

2024.02.07

조회수 6259

-

암, 루게릭병 등 난치성 질환 발병 기전 밝혀

단백질 정보를 가진 mRNA 유전자 조절 기전에서 알루 요소(Alu)의 중요성을 제시하고, 나아가 종양 형성, 퇴행성 뇌질환 등 mRNA가 변화하는 다양한 질환에서 역방향 알루 반복구조(IRAlus)라는 새로운 발병 원인을 최초로 제시함으로써 질병 치료에 획기적인 방안을 제시하였다.

우리 대학 생명화학공학과 김유식 교수와 바이오및뇌공학과 이영석 교수 공동 연구팀이 종양 형성과 퇴행성 뇌질환을 유발하는 새로운 유전자 조절 기전을 찾아냈다고 6일 밝혔다.

인간 유전체의 약 10%를 차지하는 반복서열인 알루 요소(Alu element, Alu)는 단백질 정보를 가지는 전령 RNA(messenger RNA, mRNA)의 단백질 생산 효율을 조절할 수 있다. 특히, mRNA가 2개의 알루 요소로 형성된 역방향 알루 반복 구조(Inverted Alu repeats, IRAlus)를 가지게 되면 mRNA의 세포 내 이동이 방해되어 단백질 생산이 감소한다.

연구팀은 질환 특이적으로 mRNA가 변화하는 과정에서 주요 mRNA가 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)에 의해 조절받게 하고 이는 mRNA가 가지고 있는 유전자 발현 억제로 이어져 질환을 일으킨다는 새로운 발병 기전을 밝혔다.

알루(Alu)는 유전체의 단백질 정보를 가지고 있지만 유전체 상에서 본인의 서열만을 복제하는 성질이 있어 ‘이기적 서열’로 알려져 있었다. 최근 연구에 의하면 mRNA 내의 존재하는 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)는 숙주 mRNA의 세포질로의 이동을 방해하여 해당 유전자의 단백질 번역을 억제한다. 그러나, 해당 유전자 발현 조절 기전의 생물학적 중요성에 대해서는 보고된 바가 없었다.

연구팀은 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 인지할 수 있는 항체를 활용한 차세대 염기서열 분석법을 사용해 특정 세포 내 활성화된, 기능적인 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 가지고 있어 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)에 의해 단백질 합성이 억제될 수 있는 mRNA 유전자 목록을 완성했다.

종양 형성 과정에서 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)의 유전자 조절 기전의 영향을 분석했다. 연구팀은 대표적인 종양억제유전자를 억제하는 종양 유전자 조절을 하고 이는 단백질 발현 증가로 이어지며 결과적으로 종양억제유전자 활성이 억제됨으로써 암 발달을 촉진할 수 있다.

나아가, 특정 mRNA 서열과 상보적으로 결합해 mRNA의 기능을 억제해 다양한 질병 치료 및 조절 도구로 현재 연구되고 있는 혁신 RNA 치료제인 안티센스 올리고뉴클레오타이드(Antisense oligonucleotide, 이하 ASO)를 활용해 단백질 발현을 복구하는 암 치료 전략을 탐색했다.

연구팀은 신경계 세포에서 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)로 인한 유전자 조절이 활발하다는 것을 확인했다. 또한, 해당 현상의 과도한 활성과 루게릭병으로 알려진 근위축성 측삭경화증을 비롯한 퇴행성 뇌질환 간의 연관성을 최초로 제시했다.

생명화학공학과 김유식 교수는 “이번 연구는 인간 유전체 내 반복서열인 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 가지는 유전자를 목록화하는 것을 넘어서 해당 유전자 발현 조절이 인간 질환, 특히 종양 형성 및 퇴행성 뇌질환 발병과정에서 핵심적인 역할을 하는 것을 최초로 확인했다”면서 “이번 연구에서 제시한 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)라는 새로운 타겟 물질을 활용하면 종양과 노화를 비롯해 다양한 퇴행성 질환의 발병 기전 분석에 근본적이고 효과적인 치료전략을 마련하는 데 유용할 것”이라고 말했다.

생명화학공학과 구자영 박사(현 보스턴 아동병원 (Boston Children’s Hospital) 및 하버드 의과대학 (Harvard Medical School) 박사후연구원)와 이건용 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 셀(Cell) 자매지인 ‘몰레큘러 셀(Molecular Cell)’ 2월 2일 字에 온라인 게재됐다. (논문명 : Alternative Polyadenylation Determines the Functional Landscape of Inverted Alu Repeats).

우리 대학 생명과학과 임정훈 교수 연구팀과 의과학대학원 한진주 교수 연구팀이 참여한 이번 연구는 한국연구재단 기초연구실 지원사업과 KAIST 도약연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

암, 루게릭병 등 난치성 질환 발병 기전 밝혀

단백질 정보를 가진 mRNA 유전자 조절 기전에서 알루 요소(Alu)의 중요성을 제시하고, 나아가 종양 형성, 퇴행성 뇌질환 등 mRNA가 변화하는 다양한 질환에서 역방향 알루 반복구조(IRAlus)라는 새로운 발병 원인을 최초로 제시함으로써 질병 치료에 획기적인 방안을 제시하였다.

우리 대학 생명화학공학과 김유식 교수와 바이오및뇌공학과 이영석 교수 공동 연구팀이 종양 형성과 퇴행성 뇌질환을 유발하는 새로운 유전자 조절 기전을 찾아냈다고 6일 밝혔다.

인간 유전체의 약 10%를 차지하는 반복서열인 알루 요소(Alu element, Alu)는 단백질 정보를 가지는 전령 RNA(messenger RNA, mRNA)의 단백질 생산 효율을 조절할 수 있다. 특히, mRNA가 2개의 알루 요소로 형성된 역방향 알루 반복 구조(Inverted Alu repeats, IRAlus)를 가지게 되면 mRNA의 세포 내 이동이 방해되어 단백질 생산이 감소한다.

연구팀은 질환 특이적으로 mRNA가 변화하는 과정에서 주요 mRNA가 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)에 의해 조절받게 하고 이는 mRNA가 가지고 있는 유전자 발현 억제로 이어져 질환을 일으킨다는 새로운 발병 기전을 밝혔다.

알루(Alu)는 유전체의 단백질 정보를 가지고 있지만 유전체 상에서 본인의 서열만을 복제하는 성질이 있어 ‘이기적 서열’로 알려져 있었다. 최근 연구에 의하면 mRNA 내의 존재하는 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)는 숙주 mRNA의 세포질로의 이동을 방해하여 해당 유전자의 단백질 번역을 억제한다. 그러나, 해당 유전자 발현 조절 기전의 생물학적 중요성에 대해서는 보고된 바가 없었다.

연구팀은 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 인지할 수 있는 항체를 활용한 차세대 염기서열 분석법을 사용해 특정 세포 내 활성화된, 기능적인 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 가지고 있어 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)에 의해 단백질 합성이 억제될 수 있는 mRNA 유전자 목록을 완성했다.

종양 형성 과정에서 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)의 유전자 조절 기전의 영향을 분석했다. 연구팀은 대표적인 종양억제유전자를 억제하는 종양 유전자 조절을 하고 이는 단백질 발현 증가로 이어지며 결과적으로 종양억제유전자 활성이 억제됨으로써 암 발달을 촉진할 수 있다.

나아가, 특정 mRNA 서열과 상보적으로 결합해 mRNA의 기능을 억제해 다양한 질병 치료 및 조절 도구로 현재 연구되고 있는 혁신 RNA 치료제인 안티센스 올리고뉴클레오타이드(Antisense oligonucleotide, 이하 ASO)를 활용해 단백질 발현을 복구하는 암 치료 전략을 탐색했다.

연구팀은 신경계 세포에서 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)로 인한 유전자 조절이 활발하다는 것을 확인했다. 또한, 해당 현상의 과도한 활성과 루게릭병으로 알려진 근위축성 측삭경화증을 비롯한 퇴행성 뇌질환 간의 연관성을 최초로 제시했다.

생명화학공학과 김유식 교수는 “이번 연구는 인간 유전체 내 반복서열인 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 가지는 유전자를 목록화하는 것을 넘어서 해당 유전자 발현 조절이 인간 질환, 특히 종양 형성 및 퇴행성 뇌질환 발병과정에서 핵심적인 역할을 하는 것을 최초로 확인했다”면서 “이번 연구에서 제시한 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)라는 새로운 타겟 물질을 활용하면 종양과 노화를 비롯해 다양한 퇴행성 질환의 발병 기전 분석에 근본적이고 효과적인 치료전략을 마련하는 데 유용할 것”이라고 말했다.

생명화학공학과 구자영 박사(현 보스턴 아동병원 (Boston Children’s Hospital) 및 하버드 의과대학 (Harvard Medical School) 박사후연구원)와 이건용 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 셀(Cell) 자매지인 ‘몰레큘러 셀(Molecular Cell)’ 2월 2일 字에 온라인 게재됐다. (논문명 : Alternative Polyadenylation Determines the Functional Landscape of Inverted Alu Repeats).

우리 대학 생명과학과 임정훈 교수 연구팀과 의과학대학원 한진주 교수 연구팀이 참여한 이번 연구는 한국연구재단 기초연구실 지원사업과 KAIST 도약연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.06

조회수 7151

-

혹시 나도 수면 질환? AI로 간단히 검사해 보세요

각종 장비를 몸에 부착한 채 병원에서 하룻밤을 보내야 하는 번거로운 검사 없이 웹사이트를 통해 간단히 수면 질환 위험도를 파악할 방법이 나왔다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 삼성서울병원 주은연‧최수정 교수팀, 이화여대 서울병원 김지현 교수팀과 공동 연구를 통해 개발한 세 가지 수면 질환을 예측할 수 있는 알고리즘 ‘슬립스(SLEEPS‧SimpLe quEstionnairE Predicting Sleep disorders)’를 12일 공개했다.

‘잠이 보약’이라는 말처럼 수면은 정신적‧신체적 건강에 주요한 영향을 미친다. 성인의 60%가량이 수면 질환을 앓고 있지만, 관련하여 전문 의료진에게 문의한 비율은 6% 수준에 불과하다. 병원 방문을 꺼리는 원인 중 하나로는 수면 질환 진단을 받기 위해 시행하는 수면다원검사가 번거롭다는 이유가 있다.

공동연구진은 약 5,000명의 수면다원검사 결과를 기계 학습을 통해 학습시켜 수면 질환 위험도를 예측하는 알고리즘 ‘슬립스’를 개발했다. 슬립스에서 나이, 성별, 키, 체중, 최근 2주간의 수면 시 어려움, 수면 유지 어려움, 기상 시 어려움, 수면 패턴에 대한 만족도, 수면이 일상 기능에 미치는 영향 등 간단한 9개의 질문에 답하는 것만으로 만성불면증, 수면호흡장애, 수면호흡장애를 동반한 불면증의 위험도를 90%의 정확도로 예측할 수 있다. 가령, 슬립스 검사 결과 수면호흡장애 위험도가 50%라는 결과가 나왔다면, 실제 수면다원검사를 시행했을 때 수면호흡장애가 발견될 확률이 50%임을 의미한다.

제1 저자인 하석민 미국 MIT 박사과정생(前 IBS 의생명 수학 그룹 연구원)은 “미국 하버드대 연구팀도 AI 기반 수면 질환 검사 알고리즘을 개발한 바 있으나, 이 시스템은 목둘레, 혈압 등 쉽게 답하기 어려운 문항이 포함되어 있어 사용이 까다로웠다”며 “또한, 하버드대 연구팀의 시스템은 예측 정확도도 70% 정도에 그쳤다”고 말했다.

슬립스 사이트(www.sleep-math.com)를 통해 누구나 수면 질환 여부를 예측해볼 수 있다. 현재 본인의 상태를 기준으로 몸무게 변화나 나이가 듦에 따른 수면 질환 위험도 변화도 살펴볼 수 있다.

김재경 교수는 “이번 연구는 수학으로 우리가 직면한 건강 문제를 해결해보고자 하는 시도에서 시작됐고, 중요하지만 쉽게 간과할 수 있는 수면 질환에 기계 학습을 접목했다”며 “수면 질환 진단의 복잡한 과정을 줄인 만큼, 많은 사람이 슬립스를 통해 자신의 수면 건강을 알 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

주은연 삼성서울병원 교수는 “슬립스는 간편한 수면 질환 자가 검진 시스템”이라며 “향후 건강검진 항목에 AI 기반 자가 검진 시스템을 포함한다면 잠재적인 수면 질환 환자들을 스크리닝하여 수면 질환으로 인해 발생하는 수많은 질병을 선제적으로 예방할 수 있을 것”이라고 말했다.

슬립스 개발 성과는 지난 9월 의료 건강 분야 국제학술지 ‘Journal of Medical Internet Research’에 실린 바 있다.

혹시 나도 수면 질환? AI로 간단히 검사해 보세요

각종 장비를 몸에 부착한 채 병원에서 하룻밤을 보내야 하는 번거로운 검사 없이 웹사이트를 통해 간단히 수면 질환 위험도를 파악할 방법이 나왔다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 삼성서울병원 주은연‧최수정 교수팀, 이화여대 서울병원 김지현 교수팀과 공동 연구를 통해 개발한 세 가지 수면 질환을 예측할 수 있는 알고리즘 ‘슬립스(SLEEPS‧SimpLe quEstionnairE Predicting Sleep disorders)’를 12일 공개했다.

‘잠이 보약’이라는 말처럼 수면은 정신적‧신체적 건강에 주요한 영향을 미친다. 성인의 60%가량이 수면 질환을 앓고 있지만, 관련하여 전문 의료진에게 문의한 비율은 6% 수준에 불과하다. 병원 방문을 꺼리는 원인 중 하나로는 수면 질환 진단을 받기 위해 시행하는 수면다원검사가 번거롭다는 이유가 있다.

공동연구진은 약 5,000명의 수면다원검사 결과를 기계 학습을 통해 학습시켜 수면 질환 위험도를 예측하는 알고리즘 ‘슬립스’를 개발했다. 슬립스에서 나이, 성별, 키, 체중, 최근 2주간의 수면 시 어려움, 수면 유지 어려움, 기상 시 어려움, 수면 패턴에 대한 만족도, 수면이 일상 기능에 미치는 영향 등 간단한 9개의 질문에 답하는 것만으로 만성불면증, 수면호흡장애, 수면호흡장애를 동반한 불면증의 위험도를 90%의 정확도로 예측할 수 있다. 가령, 슬립스 검사 결과 수면호흡장애 위험도가 50%라는 결과가 나왔다면, 실제 수면다원검사를 시행했을 때 수면호흡장애가 발견될 확률이 50%임을 의미한다.

제1 저자인 하석민 미국 MIT 박사과정생(前 IBS 의생명 수학 그룹 연구원)은 “미국 하버드대 연구팀도 AI 기반 수면 질환 검사 알고리즘을 개발한 바 있으나, 이 시스템은 목둘레, 혈압 등 쉽게 답하기 어려운 문항이 포함되어 있어 사용이 까다로웠다”며 “또한, 하버드대 연구팀의 시스템은 예측 정확도도 70% 정도에 그쳤다”고 말했다.

슬립스 사이트(www.sleep-math.com)를 통해 누구나 수면 질환 여부를 예측해볼 수 있다. 현재 본인의 상태를 기준으로 몸무게 변화나 나이가 듦에 따른 수면 질환 위험도 변화도 살펴볼 수 있다.

김재경 교수는 “이번 연구는 수학으로 우리가 직면한 건강 문제를 해결해보고자 하는 시도에서 시작됐고, 중요하지만 쉽게 간과할 수 있는 수면 질환에 기계 학습을 접목했다”며 “수면 질환 진단의 복잡한 과정을 줄인 만큼, 많은 사람이 슬립스를 통해 자신의 수면 건강을 알 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

주은연 삼성서울병원 교수는 “슬립스는 간편한 수면 질환 자가 검진 시스템”이라며 “향후 건강검진 항목에 AI 기반 자가 검진 시스템을 포함한다면 잠재적인 수면 질환 환자들을 스크리닝하여 수면 질환으로 인해 발생하는 수많은 질병을 선제적으로 예방할 수 있을 것”이라고 말했다.

슬립스 개발 성과는 지난 9월 의료 건강 분야 국제학술지 ‘Journal of Medical Internet Research’에 실린 바 있다.

2023.12.14

조회수 15045

-

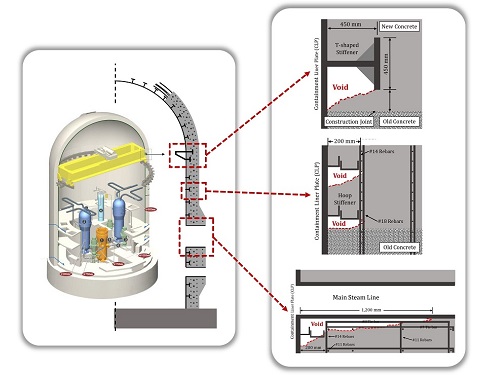

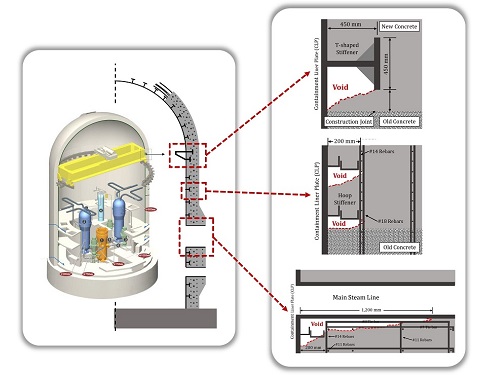

한빛원전의 시공 불량 문제를 해결하기 위한 시뮬레이션 개발

후쿠시마 사고 이후 원전 안전 및 관리에 대한 관심이 집중되고 있다. 한국에서는 2017년 6월경 한빛원전의 원자로 격납건물의 콘크리트 벽 속에서 대규모 공극이 발견되었다. 원자로 격납건물은 원전 사고 발생 시 방사능 유출을 막아주는 최후의 보루이기 때문에, 이러한 콘크리트 공극으로 인한 원전의 안전상 우려가 큰 상황이다.

국내 연구진들은 원자로 격납건물 시공시 콘크리트 다짐 및 채움 불량으로 인하여 격납로 내 콘크리트에 공극이 발생한 것으로 추정하고 있다. 원자로 격납건물은 일반 콘크리트 구조물과 달리 매우 높은 밀도의 철근 보강이 필요하기 때문에, 콘크리트 타설 시 진동 다짐기가 진입하지 못하는 구역이 존재할 가능성이 높아서 콘크리트 공동에 대한 위험성이 높다. 하지만 돔 형태의 벽체 내부를 감싼 6 mm 두께의 철판(콘크리트 라이너 플레이트, CLP)이 영구 거푸집으로 활용되기 때문에 내부 공동에 대한 육안 검사가 불가능하다는 점에서 공극 발생 여부의 발견에 대한 어려움이 있다.

우리 대학 건설및환경공학과 김재홍 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위하여 콘크리트의 유동성과 다짐 불량으로 인해 발생하는 공동을 억제할 수 있는 시공 시뮬레이션 기법을 개발했다.

연구팀에서 제안한 콘크리트 유동 시뮬레이션 기법은 콘크리트의 레올로지와 진동다짐의 영향 반경을 고려하여 콘크리트 공동 발생 예상 부위를 예측하는 기술이다. 연구팀은 이번 연구를 통해 콘크리트 진동다짐의 영향 반경(감쇠계수)을 직접 측정하여 굳지 않은 콘크리트 내부의 진동 에너지 밀도 분포를 제시했다. 이어서, 진동 에너지에 따른 콘크리트의 Vibrorheology를 정량적으로 측정하여, 굳지 않은 콘크리트의 항복응력 감소를 정량적으로 모델링하여 시공 시뮬레이션을 가능하게 하였다.

새로 제안된 시공 시뮬레이션 기법은 기존 콘크리트 유동해석으로는 고려할 수 없었던 격납건물 내부 보강재의 형상과 크기, 콘크리트 레올로지, 그리고 진동다짐의 진폭과 진동수까지 고려하여 콘크리트의 채움성을 평가할 수 있게 되었다. 연구팀은 향후 보강 연구를 진행해 3D 프린팅 콘크리트의 레올로지 제어, 프리캐스트 콘크리트의 품질 관리 등에도 해당 기술을 활용할 계획이다.

이번 연구는 한국수력원자력(주)와 한국연구재단의 과학기술분야 기초연구사업의 지원으로 수행되었으며, 건설공학 분야에서 권위 있는 학술지인 ACI Materials Journal, Cement and Concrete Research 등에 출판되었다.

(논문명: (1) Quantitative evaluation of energy transfer of a concrete vibrator. (2) Flow simulation of fresh concrete accounting for vibrating compaction.)

한빛원전의 시공 불량 문제를 해결하기 위한 시뮬레이션 개발

후쿠시마 사고 이후 원전 안전 및 관리에 대한 관심이 집중되고 있다. 한국에서는 2017년 6월경 한빛원전의 원자로 격납건물의 콘크리트 벽 속에서 대규모 공극이 발견되었다. 원자로 격납건물은 원전 사고 발생 시 방사능 유출을 막아주는 최후의 보루이기 때문에, 이러한 콘크리트 공극으로 인한 원전의 안전상 우려가 큰 상황이다.

국내 연구진들은 원자로 격납건물 시공시 콘크리트 다짐 및 채움 불량으로 인하여 격납로 내 콘크리트에 공극이 발생한 것으로 추정하고 있다. 원자로 격납건물은 일반 콘크리트 구조물과 달리 매우 높은 밀도의 철근 보강이 필요하기 때문에, 콘크리트 타설 시 진동 다짐기가 진입하지 못하는 구역이 존재할 가능성이 높아서 콘크리트 공동에 대한 위험성이 높다. 하지만 돔 형태의 벽체 내부를 감싼 6 mm 두께의 철판(콘크리트 라이너 플레이트, CLP)이 영구 거푸집으로 활용되기 때문에 내부 공동에 대한 육안 검사가 불가능하다는 점에서 공극 발생 여부의 발견에 대한 어려움이 있다.

우리 대학 건설및환경공학과 김재홍 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위하여 콘크리트의 유동성과 다짐 불량으로 인해 발생하는 공동을 억제할 수 있는 시공 시뮬레이션 기법을 개발했다.

연구팀에서 제안한 콘크리트 유동 시뮬레이션 기법은 콘크리트의 레올로지와 진동다짐의 영향 반경을 고려하여 콘크리트 공동 발생 예상 부위를 예측하는 기술이다. 연구팀은 이번 연구를 통해 콘크리트 진동다짐의 영향 반경(감쇠계수)을 직접 측정하여 굳지 않은 콘크리트 내부의 진동 에너지 밀도 분포를 제시했다. 이어서, 진동 에너지에 따른 콘크리트의 Vibrorheology를 정량적으로 측정하여, 굳지 않은 콘크리트의 항복응력 감소를 정량적으로 모델링하여 시공 시뮬레이션을 가능하게 하였다.

새로 제안된 시공 시뮬레이션 기법은 기존 콘크리트 유동해석으로는 고려할 수 없었던 격납건물 내부 보강재의 형상과 크기, 콘크리트 레올로지, 그리고 진동다짐의 진폭과 진동수까지 고려하여 콘크리트의 채움성을 평가할 수 있게 되었다. 연구팀은 향후 보강 연구를 진행해 3D 프린팅 콘크리트의 레올로지 제어, 프리캐스트 콘크리트의 품질 관리 등에도 해당 기술을 활용할 계획이다.

이번 연구는 한국수력원자력(주)와 한국연구재단의 과학기술분야 기초연구사업의 지원으로 수행되었으며, 건설공학 분야에서 권위 있는 학술지인 ACI Materials Journal, Cement and Concrete Research 등에 출판되었다.

(논문명: (1) Quantitative evaluation of energy transfer of a concrete vibrator. (2) Flow simulation of fresh concrete accounting for vibrating compaction.)

2023.10.24

조회수 8176

-

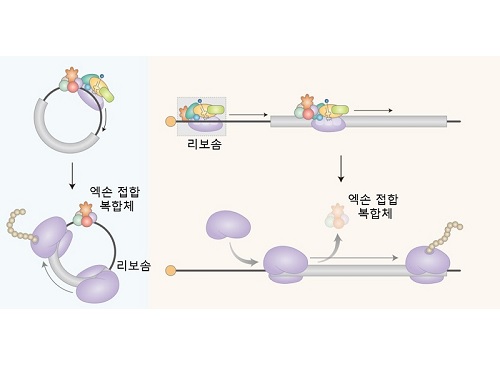

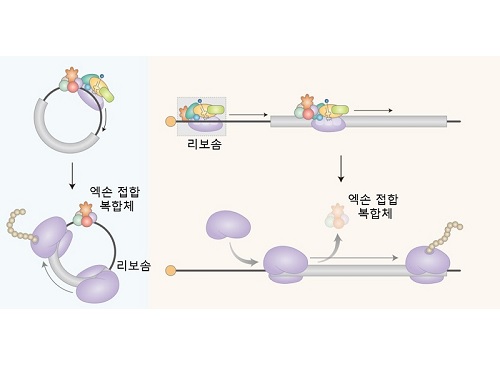

저용량 고효율 RNA백신 개발 가능해지다

현재 널리 사용되고 있는 코로나바이러스 mRNA 백신은 선형 형태의 mRNA를 가지고 있어 세포내에서 매우 불안정한 특징이 있다. 반면 원형 형태의 RNA(circular RNA)는 선형 RNA에 비해 매우 안정되기 때문에 수많은 국내외 제약회사에서 RNA 안정성을 높이기 위해 원형 RNA를 개발하고 있는 상황이다. 이에 원형 RNA에서 일어나는 단백질 합성 과정에 대한 연구가 필요한 실정이다.

우리 대학 생명과학과 김윤기 교수 연구팀이 진핵세포 내에서 일어나는 원형 RNA(circular RNA)의 단백질 합성 과정에 대한 새로운 메커니즘을 규명했다고 23일 밝혔다.

분자생물학에서 ‘중심원리(central dogma)’라고 알려진 DNA로부터 시작해 RNA, 단백질로 이어지는 유전정보의 흐름은 다양한 생물학적 기능을 나타내는 중요 원리다. 이때 최종 생산 산물인 단백질은 번역 과정에 의해 생성되며 이와 관련한 메커니즘 연구는 예로부터 활발히 진행돼오고 있었다.

특히 최근에는 mRNA 백신과 관련해 RNA의 안정성과 합성 효율을 극대화할 수 있는 기법에 관해 관심이 쏠리고 있다. 선형 mRNA는 세포내에서 매우 불안정하기 때문에, 항체 생성 효율을 높이기 위해서 부득이 고용량의 mRNA를 접종하고 있는 상황이다. 이러한 고용량 접종은 mRNA에 기인하는 많은 부작용을 초래할 수 있다.

연구팀은 원형 RNA에서 일어나는 새로운 형태의 단백질 번역 과정을 규명하였다. 세포내에서 생성되는 대부분의 원형 RNA는 엑손 접합 복합체 (Exon junction complex; EJC)를 가지고 있음을 밝혔다. 엑손 접합 복합체는 단백질 합성을 담당하는 리보솜을 끌어오는 기능을 수행하는 단백질(eIF3g)과 직접 결합함으로써, 최종적으로 리보솜을 끌어와 단백질 합성을 유도함을 규명하였다.

연구를 주도한 김윤기 교수는 “이번 연구는 안정성이 높은 원형 RNA에서 일어나는 합성 과정을 규명한 데에 연구의 의의가 있으며, 이 작용과정을 이용하여 부작용을 최소화하고, 고안정성 및 고효율 단백질 합성이 가능한 mRNA 백신을 개발할 수 있을 것으로 기대하고 있다”며 소감을 밝혔다. 특히 원형 RNA 기술 상용화를 위해 김윤기 교수는 라이보텍(주) 벤처회사의 공동대표를 맡고 있다.

생명과학과 장지윤, 신민경 박사과정생, 박주리 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 세계 최고 수준의 국제 학술지 `핵산 연구 저널지(Nucleic Acids Research)'에 10월 9일 자로 소개됐다. (논문명 : An interaction between eIF4A3 and eIF3g drives the internal initiation of translation).

한편 이번 연구는 한국 연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

저용량 고효율 RNA백신 개발 가능해지다

현재 널리 사용되고 있는 코로나바이러스 mRNA 백신은 선형 형태의 mRNA를 가지고 있어 세포내에서 매우 불안정한 특징이 있다. 반면 원형 형태의 RNA(circular RNA)는 선형 RNA에 비해 매우 안정되기 때문에 수많은 국내외 제약회사에서 RNA 안정성을 높이기 위해 원형 RNA를 개발하고 있는 상황이다. 이에 원형 RNA에서 일어나는 단백질 합성 과정에 대한 연구가 필요한 실정이다.

우리 대학 생명과학과 김윤기 교수 연구팀이 진핵세포 내에서 일어나는 원형 RNA(circular RNA)의 단백질 합성 과정에 대한 새로운 메커니즘을 규명했다고 23일 밝혔다.

분자생물학에서 ‘중심원리(central dogma)’라고 알려진 DNA로부터 시작해 RNA, 단백질로 이어지는 유전정보의 흐름은 다양한 생물학적 기능을 나타내는 중요 원리다. 이때 최종 생산 산물인 단백질은 번역 과정에 의해 생성되며 이와 관련한 메커니즘 연구는 예로부터 활발히 진행돼오고 있었다.

특히 최근에는 mRNA 백신과 관련해 RNA의 안정성과 합성 효율을 극대화할 수 있는 기법에 관해 관심이 쏠리고 있다. 선형 mRNA는 세포내에서 매우 불안정하기 때문에, 항체 생성 효율을 높이기 위해서 부득이 고용량의 mRNA를 접종하고 있는 상황이다. 이러한 고용량 접종은 mRNA에 기인하는 많은 부작용을 초래할 수 있다.

연구팀은 원형 RNA에서 일어나는 새로운 형태의 단백질 번역 과정을 규명하였다. 세포내에서 생성되는 대부분의 원형 RNA는 엑손 접합 복합체 (Exon junction complex; EJC)를 가지고 있음을 밝혔다. 엑손 접합 복합체는 단백질 합성을 담당하는 리보솜을 끌어오는 기능을 수행하는 단백질(eIF3g)과 직접 결합함으로써, 최종적으로 리보솜을 끌어와 단백질 합성을 유도함을 규명하였다.

연구를 주도한 김윤기 교수는 “이번 연구는 안정성이 높은 원형 RNA에서 일어나는 합성 과정을 규명한 데에 연구의 의의가 있으며, 이 작용과정을 이용하여 부작용을 최소화하고, 고안정성 및 고효율 단백질 합성이 가능한 mRNA 백신을 개발할 수 있을 것으로 기대하고 있다”며 소감을 밝혔다. 특히 원형 RNA 기술 상용화를 위해 김윤기 교수는 라이보텍(주) 벤처회사의 공동대표를 맡고 있다.

생명과학과 장지윤, 신민경 박사과정생, 박주리 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 세계 최고 수준의 국제 학술지 `핵산 연구 저널지(Nucleic Acids Research)'에 10월 9일 자로 소개됐다. (논문명 : An interaction between eIF4A3 and eIF3g drives the internal initiation of translation).

한편 이번 연구는 한국 연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.24

조회수 8023

-

‘일기 쓰는 공기청정기’, ACM DIS 우수 픽토리얼상 수상

인공지능의 발달로 의식, 생각, 감정과 같은 속성이 있다고 여겨지는 스마트 사물이 등장하고 있다. 그러나 그러한 속성이 사물에서는 어떤 방식으로 포함되고 드러나며 사람들에게 어떤 영향을 주는지에 관한 연구는 세계적으로 미비하다.

우리 대학 산업디자인학과 남택진 교수팀의 일기 쓰는 공기청정기 개발 논문이 국제학술대회인‘ACM DIS(Designing Interactive Systems) 2023’에서 국내 최초로 우수 픽토리얼상(Honorable Mention Award)을 수상했다고 16일 밝혔다.

ACM DIS 학술대회는 인간-컴퓨터 상호작용 분야의 최우수 학술대회 중 하나로 올해는 7월 10일부터 14일까지 미국 피츠버그 카네기멜론 대학에서 개최됐다. 이 학술대회의 픽토리얼이란, 글과 수식만이 아닌 주석이 있는 그림이나 사진과 같은 시각 자료를 충분히 활용해 지식을 전달하는 새로운 형식의 논문을 말한다.

남택진 교수팀은 2021년 아날로그 제품을 간편하게 사물 인터넷(IoT)화하는 기기인 ‘아이오타이져(IoTIZER)’ 개발로 국내 연구팀으로는 처음 픽토리얼을 발표한 데 이어 올해는 국내 최초 논문 수상 성과를 거두었다.

남택진 교수팀은 사물 관점에서 스스로 일기를 쓰는 공기청정기인 ‘아레카(Areca)’라는 제품을 개발하고, 사물에 포함되는 의식의 속성을 정의하고 표현하는 디자인 과정을 소개했다. 의식이 있다고 느껴지는 미래 사물의 구체화 사례로써 아레카의 하드웨어와 인터랙션을 디자인하였다. 실제로 작동하는 시작품을 구현함으로써 미래 사물이 인간에 미치는 영향을 사유하고 깊이 탐구할 수 있게 됐다.

이번 학술대회에서 구두 발표와 시연을 주도한 제1 저자 조형준 박사과정은 “인공지능(AI)과 같은 기술의 발전으로 인공물의 디자인 작업에서 새롭게 대두될 의식과 같은 비물질적 요소를 제시하고 실제 예시를 제시했다는 점이 높은 평가를 받은 것 같다”라고 말했다.

남택진 교수는 “아레카(Areca)는 재미있는 상상을 현실로 구현한 단순한 사례가 아니라 앞으로 AI가 탑재될 고도로 지능화된 제품의 원형을 보여준 연구 제품이며, 앞으로 새로운 유형의 스마트 제품디자인 연구를 이어갈 것이다”라고 말했다.

‘일기 쓰는 공기청정기’, ACM DIS 우수 픽토리얼상 수상

인공지능의 발달로 의식, 생각, 감정과 같은 속성이 있다고 여겨지는 스마트 사물이 등장하고 있다. 그러나 그러한 속성이 사물에서는 어떤 방식으로 포함되고 드러나며 사람들에게 어떤 영향을 주는지에 관한 연구는 세계적으로 미비하다.

우리 대학 산업디자인학과 남택진 교수팀의 일기 쓰는 공기청정기 개발 논문이 국제학술대회인‘ACM DIS(Designing Interactive Systems) 2023’에서 국내 최초로 우수 픽토리얼상(Honorable Mention Award)을 수상했다고 16일 밝혔다.

ACM DIS 학술대회는 인간-컴퓨터 상호작용 분야의 최우수 학술대회 중 하나로 올해는 7월 10일부터 14일까지 미국 피츠버그 카네기멜론 대학에서 개최됐다. 이 학술대회의 픽토리얼이란, 글과 수식만이 아닌 주석이 있는 그림이나 사진과 같은 시각 자료를 충분히 활용해 지식을 전달하는 새로운 형식의 논문을 말한다.

남택진 교수팀은 2021년 아날로그 제품을 간편하게 사물 인터넷(IoT)화하는 기기인 ‘아이오타이져(IoTIZER)’ 개발로 국내 연구팀으로는 처음 픽토리얼을 발표한 데 이어 올해는 국내 최초 논문 수상 성과를 거두었다.

남택진 교수팀은 사물 관점에서 스스로 일기를 쓰는 공기청정기인 ‘아레카(Areca)’라는 제품을 개발하고, 사물에 포함되는 의식의 속성을 정의하고 표현하는 디자인 과정을 소개했다. 의식이 있다고 느껴지는 미래 사물의 구체화 사례로써 아레카의 하드웨어와 인터랙션을 디자인하였다. 실제로 작동하는 시작품을 구현함으로써 미래 사물이 인간에 미치는 영향을 사유하고 깊이 탐구할 수 있게 됐다.

이번 학술대회에서 구두 발표와 시연을 주도한 제1 저자 조형준 박사과정은 “인공지능(AI)과 같은 기술의 발전으로 인공물의 디자인 작업에서 새롭게 대두될 의식과 같은 비물질적 요소를 제시하고 실제 예시를 제시했다는 점이 높은 평가를 받은 것 같다”라고 말했다.

남택진 교수는 “아레카(Areca)는 재미있는 상상을 현실로 구현한 단순한 사례가 아니라 앞으로 AI가 탑재될 고도로 지능화된 제품의 원형을 보여준 연구 제품이며, 앞으로 새로운 유형의 스마트 제품디자인 연구를 이어갈 것이다”라고 말했다.

2023.08.16

조회수 7942

-

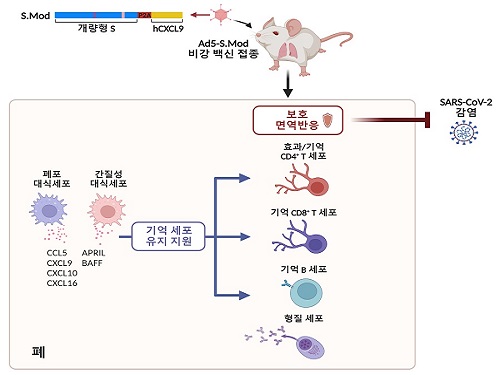

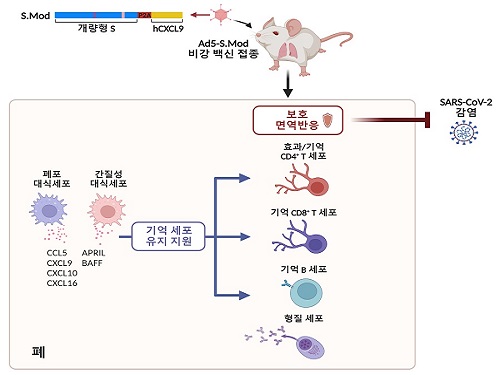

호흡기부터 강력 차단하는 코로나19 백신 개발

코로나바이러스감염증-19는 3년 4개월 만에 비상사태가 해제됐으나, 잦은 돌연변이로 인해 발생한 변이들이 계속해서 보고되고 있어 재유행이 시작될 가능성은 여전히 남아 있다. 이 변이들은 백신 접종이나 감염으로 인해 숙주가 획득한 기존의 면역반응을 회피하는 방향으로 진화하고 있다. 현재 시판되는 근육 접종 백신으로는 바이러스의 확산을 억제할 수 있는 점막 면역은 충분히 일으키기 어렵다는 한계가 있으므로 장기간 지속되는 강력한 점막 면역을 유도할 수 있는 백신의 필요성은 여전하다.

우리 대학 의과학대학원 이흥규 교수 연구팀과 한국화학연구원(원장 이영국)은 아데노바이러스 벡터 플랫폼의 비강 접종 코로나19 백신을 개발하고 마우스 모델을 이용해 이 백신이 장기간 지속되는 강력한 점막 면역을 유도함을 규명했다고 29일 밝혔다.

점막 면역이란 면역 체계를 구성하는 요소 중에서도 호흡기, 소화기, 생식기관 등을 구성하는 체내 상피 조직인 점막에서 작용하는 면역을 말한다. 이는 체내와 체외의 접점이 되는 점막에 침입한 외부 인자를 인지하고 제거해 인체를 감염으로부터 보호하는 방어체계다. 점막이 병원체나 외부 항원이 침입하는 주요 경로라는 점에서 점막 면역은 전신적 면역반응에 비해 병원체의 침입에 빠르게 대응해 감염 및 확산을 막을 수 있다는 장점이 있다.

의과학대학원 연수연구원 정희은 박사가 주도하고 박사과정 구근본, 강병훈 연구원, 김현철 박사, 박장현 박사 및 한국화학연구원 김균도 박사가 참여한 이번 연구에서 연구팀은 아데노바이러스 벡터 플랫폼을 기반으로, 개량된 스파이크 단백질 항원 및 인간 유래 면역증강제(CXCL9)을 탑재한 비강 접종 코로나19 백신(Ad5-S.Mod)을 개발해 그 효능을 실험용 쥐를 이용해 검증했다. 연구팀은 인간 유래 면역증강제가 활성화된 T세포를 특정 위치로 이동하도록 유인한다는 점에 주목해, 이를 백신의 효능을 높이기 위한 면역증강제로 이용하였다.

연구팀은 1회 단일 비강 접종, 혹은 근육-비강 2회 접종하여 백신의 효능을 검증했다. 그 결과 비강 백신이 호흡기 점막의 항체 반응 및 기억 T세포 반응을 높은 수준으로 유도할 수 있음을 확인하였으며, 백신 투여군은 1회 단일 접종만으로도 신종 코로나바이러스 감염 시 100% 생존하였다. 또한 백신 접종으로 만들어진 면역반응은 최소 1년간은 유지된다는 것을 규명해 백신의 강력한 점막 면역반응 유도 능력을 입증했다.

또한, 연구팀은 단일세포 전사체 분석법을 이용해 백신을 접종한 실험용 쥐의 폐 대식세포가 기억 T세포 및 B세포를 유지를 돕는 인자들의 주 생산자이며, 폐 대식세포가 제거되면 기억 T세포 및 B세포가 폐 속에서 확연히 감소함을 확인해 이 세포들이 점막 백신 접종으로 만들어진 호흡기 기억 세포의 유지를 돕고 있음을 규명했다.

이번 연구는 인간 유래 면역증강제(CXCL9)로서 활용해 백신의 효능을 강화한 새로운 백신 설계 전략을 제시하고 있다는 점과, 폐 대식세포가 점막 백신에 의해 형성되는 기억 면역반응을 유지하는 데 중요한 역할을 한다는 사실을 새로이 규명하여 다양한 병원체에 대한 비강 백신 개발에 이용할 수 있는 새로운 타겟을 제시하고 있다는 점에서 그 의의가 있다.

의과학대학원 박사후연수연구원 정희은 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 바이러스 분야 국제 학술지 `앤티바이럴 리서치(Antiviral Research)' 온라인판으로 6월 14일에 게재됐다. (논문명: Intranasal delivery of an adenovirus-vector vaccine co-expressing a modified spike protein and a genetic adjuvant confers lasting mucosal immunity against SARS-CoV-2, 논문링크: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2023.105656)

한편 이번 연구는 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업, 2020 과기원공동연구 프로젝트, 한국연구재단 바이오의료기술개발사업, 창의·도전연구 기반지원 사업 및 한국화학연구원 감염병 예방 융합 플랫폼 개발 과제 및 GO! KRICT 사업의 지원을 받아 수행됐다.

호흡기부터 강력 차단하는 코로나19 백신 개발

코로나바이러스감염증-19는 3년 4개월 만에 비상사태가 해제됐으나, 잦은 돌연변이로 인해 발생한 변이들이 계속해서 보고되고 있어 재유행이 시작될 가능성은 여전히 남아 있다. 이 변이들은 백신 접종이나 감염으로 인해 숙주가 획득한 기존의 면역반응을 회피하는 방향으로 진화하고 있다. 현재 시판되는 근육 접종 백신으로는 바이러스의 확산을 억제할 수 있는 점막 면역은 충분히 일으키기 어렵다는 한계가 있으므로 장기간 지속되는 강력한 점막 면역을 유도할 수 있는 백신의 필요성은 여전하다.

우리 대학 의과학대학원 이흥규 교수 연구팀과 한국화학연구원(원장 이영국)은 아데노바이러스 벡터 플랫폼의 비강 접종 코로나19 백신을 개발하고 마우스 모델을 이용해 이 백신이 장기간 지속되는 강력한 점막 면역을 유도함을 규명했다고 29일 밝혔다.

점막 면역이란 면역 체계를 구성하는 요소 중에서도 호흡기, 소화기, 생식기관 등을 구성하는 체내 상피 조직인 점막에서 작용하는 면역을 말한다. 이는 체내와 체외의 접점이 되는 점막에 침입한 외부 인자를 인지하고 제거해 인체를 감염으로부터 보호하는 방어체계다. 점막이 병원체나 외부 항원이 침입하는 주요 경로라는 점에서 점막 면역은 전신적 면역반응에 비해 병원체의 침입에 빠르게 대응해 감염 및 확산을 막을 수 있다는 장점이 있다.

의과학대학원 연수연구원 정희은 박사가 주도하고 박사과정 구근본, 강병훈 연구원, 김현철 박사, 박장현 박사 및 한국화학연구원 김균도 박사가 참여한 이번 연구에서 연구팀은 아데노바이러스 벡터 플랫폼을 기반으로, 개량된 스파이크 단백질 항원 및 인간 유래 면역증강제(CXCL9)을 탑재한 비강 접종 코로나19 백신(Ad5-S.Mod)을 개발해 그 효능을 실험용 쥐를 이용해 검증했다. 연구팀은 인간 유래 면역증강제가 활성화된 T세포를 특정 위치로 이동하도록 유인한다는 점에 주목해, 이를 백신의 효능을 높이기 위한 면역증강제로 이용하였다.

연구팀은 1회 단일 비강 접종, 혹은 근육-비강 2회 접종하여 백신의 효능을 검증했다. 그 결과 비강 백신이 호흡기 점막의 항체 반응 및 기억 T세포 반응을 높은 수준으로 유도할 수 있음을 확인하였으며, 백신 투여군은 1회 단일 접종만으로도 신종 코로나바이러스 감염 시 100% 생존하였다. 또한 백신 접종으로 만들어진 면역반응은 최소 1년간은 유지된다는 것을 규명해 백신의 강력한 점막 면역반응 유도 능력을 입증했다.

또한, 연구팀은 단일세포 전사체 분석법을 이용해 백신을 접종한 실험용 쥐의 폐 대식세포가 기억 T세포 및 B세포를 유지를 돕는 인자들의 주 생산자이며, 폐 대식세포가 제거되면 기억 T세포 및 B세포가 폐 속에서 확연히 감소함을 확인해 이 세포들이 점막 백신 접종으로 만들어진 호흡기 기억 세포의 유지를 돕고 있음을 규명했다.

이번 연구는 인간 유래 면역증강제(CXCL9)로서 활용해 백신의 효능을 강화한 새로운 백신 설계 전략을 제시하고 있다는 점과, 폐 대식세포가 점막 백신에 의해 형성되는 기억 면역반응을 유지하는 데 중요한 역할을 한다는 사실을 새로이 규명하여 다양한 병원체에 대한 비강 백신 개발에 이용할 수 있는 새로운 타겟을 제시하고 있다는 점에서 그 의의가 있다.

의과학대학원 박사후연수연구원 정희은 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 바이러스 분야 국제 학술지 `앤티바이럴 리서치(Antiviral Research)' 온라인판으로 6월 14일에 게재됐다. (논문명: Intranasal delivery of an adenovirus-vector vaccine co-expressing a modified spike protein and a genetic adjuvant confers lasting mucosal immunity against SARS-CoV-2, 논문링크: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2023.105656)

한편 이번 연구는 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업, 2020 과기원공동연구 프로젝트, 한국연구재단 바이오의료기술개발사업, 창의·도전연구 기반지원 사업 및 한국화학연구원 감염병 예방 융합 플랫폼 개발 과제 및 GO! KRICT 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.01

조회수 7851

-

RNA 유전자 가위 기술로 코로나바이러스 싹둑

엔데믹(endemic)으로 지정된 코로나 19 바이러스(이하 SARS-CoV-2)는 변이가 매우 빈번하고 빠른 RNA 바이러스이다. 따라서 전 세계 연구자들은 신·변종 바이러스 출현에 따른 새로운 팬데믹에 대비하기 위해 범용 코로나 바이러스 감염병 치료제 개발에 몰두하고 있다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀과 전북대 강상민 교수 연구팀이 공동연구를 통해 세계 최초로 RNA 유전자 가위 기술을 이용해 RNA 바이러스 유전체 내 슈도낫 부위를 타겟해 바이러스 증식을 강력하게 차단할 수 있는 핵심 타겟부위를 발견했고, 전북대학교 인수공통감염병 연구소와의 협업을 통해 동물모델에서 COVID-19 치료 효과를 입증했다고 1일 밝혔다.

우리 대학 자연과학연구소 유다슬이 연구조교수, 전북대학교 한희정 박사과정, KAIST 생명과학과 유정혜 박사과정, KAIST 생명과학과 김지혜 선임연구원이 공동 제 1저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘몰레큘러 테라피 (Molecular Therapy)’ 2023년 3월호에 온라인으로 출판됐다. (논문명: Pseudoknot-targeting Cas13b combats SARS-CoV-2 infection by suppressing viral replication). (Impact Factor: 12.91). (DOI: https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2023.03.018)

SARS-CoV-2 바이러스는 세포 내 감염 후 매우 빠른 속도로 바이러스 단백질을 복제하고 증식하여 숙주 세포의 기능을 완전히 망가뜨린다. RNA 바이러스 유전체를 직접 분해해 바이러스 증식을 억제하는 시도는 이전부터 있어왔으나 이런 빠른 코로나 증식을 완전히 막기에는 역부족이었다.

연구팀은 RNA 유전자 가위 기술로 코로나 바이러스 내 유전자 발현 조절 중추 역할을 하는 슈도낫 부위를 타겟함으로써 99.9퍼센트의 바이러스 증식 억제 효과가 있음을 입증했다. 이는 슈도낫 부위가 코로나 바이러스의 가장 취약한 급소임을 보여주는 결과이기도 하다.

본 기술은 mRNA 기반 유전자 치료제 전달하는 방식으로 DNA 기반 유전자 치료제에 비해 전달 효율이 매우 높으며 치료제 발현 시간 또한 매우 빠르다. 연구진이 제작한 mRNA 기반 치료제 전달로 감염 세포에 2시간 이내, 감염 동물에 6시간 이내에 RNA 유전자 가위 기술 발현을 유도할 수 있었다.

연구진이 타겟한 슈도낫 부위는 MERS, SARS-CoV 유전체 내에서도 보존성이 높은 염기서열을 가졌으며, SARS-CoV-2 변이체 (알파, 베타, 감마, 델타, 오미크론) 모두에서 동일한 염기서열을 가졌다. 연구진은 전북대학교 인수공통연구소와의 공동연구를 통해 SARS-CoV-2 (Hu-1) 뿐만 아니라 변이체 증식 또한 매우 효과적으로 억제됨을 보여주며 해당 기술의 범용성을 증명하였다. 또한 SARS-CoV-2 감염 쥐 모델에 해당 치료제 기술이 투여된 쥐에서 뚜렷한 COVID-19 치료 효과를 입증했다.

유다슬이 연구조교수는 “이번 연구 결과는 바이러스 유전체 중 단백질을 구성하는 유전자가 아닌 단백질 발현을 조절하는 유전자를 세계 최초로 타겟 했다는 점과, 그것이 다른 유전자 타겟 부위보다 바이러스 증식 억제 효율이 뛰어났다는 점에서 중요한 의미를 갖는다”고 말했다.

허원도 교수는 “우리 RNA유전자가위 연구는 본래 바이러스 감염병 치료 목적으로 시작하지는 않았지만 팬데믹이라는 세계적 재난 상황에서 기여하고자 연구를 시작했고, 전북대 인수공통감염병연구소와 공동연구를 통해 치료 효과를 입증할 수 있었다. 또한 mRNA 백신으로 인류가 빠르게 팬데믹을 극복했듯이 mRNA 치료제 개발로 미래에 출현할 바이러스 감염병에 신속한 대응을 하도록 본 기술을 발전시키겠다”며 앞으로의 계획을 밝혔다.

한편, 이번 연구는 KAIST 코로나대응 과학기술뉴딜사업과 보건복지부 감염병 예방 치료기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

RNA 유전자 가위 기술로 코로나바이러스 싹둑

엔데믹(endemic)으로 지정된 코로나 19 바이러스(이하 SARS-CoV-2)는 변이가 매우 빈번하고 빠른 RNA 바이러스이다. 따라서 전 세계 연구자들은 신·변종 바이러스 출현에 따른 새로운 팬데믹에 대비하기 위해 범용 코로나 바이러스 감염병 치료제 개발에 몰두하고 있다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀과 전북대 강상민 교수 연구팀이 공동연구를 통해 세계 최초로 RNA 유전자 가위 기술을 이용해 RNA 바이러스 유전체 내 슈도낫 부위를 타겟해 바이러스 증식을 강력하게 차단할 수 있는 핵심 타겟부위를 발견했고, 전북대학교 인수공통감염병 연구소와의 협업을 통해 동물모델에서 COVID-19 치료 효과를 입증했다고 1일 밝혔다.

우리 대학 자연과학연구소 유다슬이 연구조교수, 전북대학교 한희정 박사과정, KAIST 생명과학과 유정혜 박사과정, KAIST 생명과학과 김지혜 선임연구원이 공동 제 1저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘몰레큘러 테라피 (Molecular Therapy)’ 2023년 3월호에 온라인으로 출판됐다. (논문명: Pseudoknot-targeting Cas13b combats SARS-CoV-2 infection by suppressing viral replication). (Impact Factor: 12.91). (DOI: https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2023.03.018)

SARS-CoV-2 바이러스는 세포 내 감염 후 매우 빠른 속도로 바이러스 단백질을 복제하고 증식하여 숙주 세포의 기능을 완전히 망가뜨린다. RNA 바이러스 유전체를 직접 분해해 바이러스 증식을 억제하는 시도는 이전부터 있어왔으나 이런 빠른 코로나 증식을 완전히 막기에는 역부족이었다.

연구팀은 RNA 유전자 가위 기술로 코로나 바이러스 내 유전자 발현 조절 중추 역할을 하는 슈도낫 부위를 타겟함으로써 99.9퍼센트의 바이러스 증식 억제 효과가 있음을 입증했다. 이는 슈도낫 부위가 코로나 바이러스의 가장 취약한 급소임을 보여주는 결과이기도 하다.

본 기술은 mRNA 기반 유전자 치료제 전달하는 방식으로 DNA 기반 유전자 치료제에 비해 전달 효율이 매우 높으며 치료제 발현 시간 또한 매우 빠르다. 연구진이 제작한 mRNA 기반 치료제 전달로 감염 세포에 2시간 이내, 감염 동물에 6시간 이내에 RNA 유전자 가위 기술 발현을 유도할 수 있었다.

연구진이 타겟한 슈도낫 부위는 MERS, SARS-CoV 유전체 내에서도 보존성이 높은 염기서열을 가졌으며, SARS-CoV-2 변이체 (알파, 베타, 감마, 델타, 오미크론) 모두에서 동일한 염기서열을 가졌다. 연구진은 전북대학교 인수공통연구소와의 공동연구를 통해 SARS-CoV-2 (Hu-1) 뿐만 아니라 변이체 증식 또한 매우 효과적으로 억제됨을 보여주며 해당 기술의 범용성을 증명하였다. 또한 SARS-CoV-2 감염 쥐 모델에 해당 치료제 기술이 투여된 쥐에서 뚜렷한 COVID-19 치료 효과를 입증했다.

유다슬이 연구조교수는 “이번 연구 결과는 바이러스 유전체 중 단백질을 구성하는 유전자가 아닌 단백질 발현을 조절하는 유전자를 세계 최초로 타겟 했다는 점과, 그것이 다른 유전자 타겟 부위보다 바이러스 증식 억제 효율이 뛰어났다는 점에서 중요한 의미를 갖는다”고 말했다.

허원도 교수는 “우리 RNA유전자가위 연구는 본래 바이러스 감염병 치료 목적으로 시작하지는 않았지만 팬데믹이라는 세계적 재난 상황에서 기여하고자 연구를 시작했고, 전북대 인수공통감염병연구소와 공동연구를 통해 치료 효과를 입증할 수 있었다. 또한 mRNA 백신으로 인류가 빠르게 팬데믹을 극복했듯이 mRNA 치료제 개발로 미래에 출현할 바이러스 감염병에 신속한 대응을 하도록 본 기술을 발전시키겠다”며 앞으로의 계획을 밝혔다.

한편, 이번 연구는 KAIST 코로나대응 과학기술뉴딜사업과 보건복지부 감염병 예방 치료기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.02

조회수 14845

혐오 발언 탐지의 문화적 차이 해결, NAACL 2024에서 Resource Award 수상

전산학부 Users & Information Lab. 연구실의 오혜연 교수와 제1저자 석사과정 이나연(오혜연 교수 지도 학생)의 연구가 지난 6월 16일부터 21일까지 멕시코시티에서 열린 '2024 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics' (NAACL 2024) 국제 학회에서 '교차 문화적 데이터셋 구축을 통한 영어 혐오 발언 어노테이션의 문화 간 차이와 영향 분석(Exploring Cross-Cultural Differences in English Hate Speech Annotations: From Dataset Construction to Analysis)'에 관한 논문으로 '리소스 어워드(Resource Award)'를 수상했다.

NAACL은 자연어처리 분야에서 최고 권위를 자랑하는 국제 학회로, 올해는 2,434편의 논문이 제출되었으며 그 중 565편만이 채택되었다 (채택률 23.2%).

Resource Award는 학회에서 주어지는 특별한 상 중 하나로, 제출 논문 중 혁신성, 활용 가능성, 영향력, 품질을 고려하여 선정된다.

이번 수상 연구는 교차 문화적 영어 혐오 발언 데이터셋을 구축하고, 문화 간 어노테이션 차이와 대형 언어 모델의 편향성을 분석하여 영어 혐오 발언 분류기의 문화적 민감성을 향상시키는 데 기여했다는점에서 높은 평가를 받았다.

이번 연구에는 KAIST 전산학부의 이나연, 정찬이, 명준호, 진지호 학생들과 Cardiff University의 Jose Camacho-Collados 교수, KAIST 전산학부의 김주호 교수, 오혜연 교수가 참여하였다. 본 연구는 미국, 호주, 영국, 싱가포르, 남아프리카 공화국의 5개 영어권 국가에서 수집된 데이터와 어노테이션을 기반으로 하여, 각국의 문화적 배경이 혐오 발언 어노테이션에 미치는 영향을 분석했다. 이를 통해 문화적 배경이 혐오 발언 인식에 미치는 중요한 차이를 밝혀냈으며, 특히 서구권 국가와 다른 문화적 맥락을 가진 국가 간의 어노테이션 차이가 두드러짐을 보였다.

오혜연 교수와 이나연 학생은 "이번 연구를 통해 혐오 발언 탐지에 있어 문화적 차이의 중요성을 밝힐 수 있어 기쁩니다. 연구팀의 노력 덕분에 이러한 성과를 얻을 수 있었으며, 앞으로도 자연어처리 분야에서 문화적 다양성을 고려한 연구를 지속해 나가겠습니다."라고 소감을 전했다.

이번 수상은 KAIST 연구팀의 혁신적인 접근과 자연어처리 분야에서의 문화 간 연구의 중요성을 국제적으로 인정받은 결과이다. 이는 앞으로 관련 연구 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

연구 결과는 혐오 발언 탐지 분야뿐만 아니라, 다문화 사회에서의 인공지능 윤리와 문화적 편향성 해소 등 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

자세한 내용은 논문 링크(https://aclanthology.org/2024.naacl-long.236)에서 확인할 수 있다.

2024.07.16 조회수 5255

혐오 발언 탐지의 문화적 차이 해결, NAACL 2024에서 Resource Award 수상

전산학부 Users & Information Lab. 연구실의 오혜연 교수와 제1저자 석사과정 이나연(오혜연 교수 지도 학생)의 연구가 지난 6월 16일부터 21일까지 멕시코시티에서 열린 '2024 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics' (NAACL 2024) 국제 학회에서 '교차 문화적 데이터셋 구축을 통한 영어 혐오 발언 어노테이션의 문화 간 차이와 영향 분석(Exploring Cross-Cultural Differences in English Hate Speech Annotations: From Dataset Construction to Analysis)'에 관한 논문으로 '리소스 어워드(Resource Award)'를 수상했다.

NAACL은 자연어처리 분야에서 최고 권위를 자랑하는 국제 학회로, 올해는 2,434편의 논문이 제출되었으며 그 중 565편만이 채택되었다 (채택률 23.2%).

Resource Award는 학회에서 주어지는 특별한 상 중 하나로, 제출 논문 중 혁신성, 활용 가능성, 영향력, 품질을 고려하여 선정된다.

이번 수상 연구는 교차 문화적 영어 혐오 발언 데이터셋을 구축하고, 문화 간 어노테이션 차이와 대형 언어 모델의 편향성을 분석하여 영어 혐오 발언 분류기의 문화적 민감성을 향상시키는 데 기여했다는점에서 높은 평가를 받았다.

이번 연구에는 KAIST 전산학부의 이나연, 정찬이, 명준호, 진지호 학생들과 Cardiff University의 Jose Camacho-Collados 교수, KAIST 전산학부의 김주호 교수, 오혜연 교수가 참여하였다. 본 연구는 미국, 호주, 영국, 싱가포르, 남아프리카 공화국의 5개 영어권 국가에서 수집된 데이터와 어노테이션을 기반으로 하여, 각국의 문화적 배경이 혐오 발언 어노테이션에 미치는 영향을 분석했다. 이를 통해 문화적 배경이 혐오 발언 인식에 미치는 중요한 차이를 밝혀냈으며, 특히 서구권 국가와 다른 문화적 맥락을 가진 국가 간의 어노테이션 차이가 두드러짐을 보였다.

오혜연 교수와 이나연 학생은 "이번 연구를 통해 혐오 발언 탐지에 있어 문화적 차이의 중요성을 밝힐 수 있어 기쁩니다. 연구팀의 노력 덕분에 이러한 성과를 얻을 수 있었으며, 앞으로도 자연어처리 분야에서 문화적 다양성을 고려한 연구를 지속해 나가겠습니다."라고 소감을 전했다.

이번 수상은 KAIST 연구팀의 혁신적인 접근과 자연어처리 분야에서의 문화 간 연구의 중요성을 국제적으로 인정받은 결과이다. 이는 앞으로 관련 연구 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

연구 결과는 혐오 발언 탐지 분야뿐만 아니라, 다문화 사회에서의 인공지능 윤리와 문화적 편향성 해소 등 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

자세한 내용은 논문 링크(https://aclanthology.org/2024.naacl-long.236)에서 확인할 수 있다.

2024.07.16 조회수 5255 종양모델 칩으로 다조건 항암제 동시 평가

실제 인체에 항암제가 투여되면 약물 분자는 혈류를 따라 수송된다. 이 약물 분자들은 혈관 벽을 투과하고 확산한다. 확산한 분자는 종양 덩어리 내부까지 점차 침투해 약물 효능이 나타나게 된다. 우리 연구진이 바이오프린팅 기술로 36가지의 종양 미세환경을 유체채널 내부에 모사하여 12가지 실험 조건에 따른 항암제 효능을 동시에 평가하는데 성공하여 화제다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박제균 교수 연구팀이 기존 바이오프린팅* 및 랩온어칩** 기술의 한계점을 극복하고 장점을 극대화하여 복잡한 종양 미세환경이 구현된 랩온어칩을 개발하여 여러 분석 변수가 반영된 약물 스크리닝을 수행하는 데 성공했다고 16일 밝혔다.

* 바이오프린팅(bioprinting): 세포와 생체재료로 구성된 바이오 잉크를 활용하여 생체조직 및 기관과 유사한 기능적 구조물을 제작하는 3D 프린팅 기술

** 랩온어칩(lab-on-a-chip): “칩 위의 실험실”이란 개념을 갖고 있으며 각종 시료분석에 필요한 전처리, 분리, 희석, 혼합, 반응, 검출 기능 등을 미세유체 회로로 이루어진 채널 내에서 일괄적으로 수행할 수 있도록 만들어진 미세유체 소자 및 시스템

바이오프린팅은 조직이나 장기의 복잡한 형상과 조성을 체외환경에서 재현할 수 있는 생체모사 기술이지만, 제작된 생체모델의 배양 환경 제어와 분석이 어렵다. 반면, 랩온어칩은 미세 유체채널 내에서의 유체 제어 기술에 기반해 배양 환경의 정교한 제어와 다양한 분석 수행이 가능하지만, 미세한 유체 통로 내부에 생체 환경을 모사하는 데 한계가 있었다.

연구진은 바이오프린팅 기술로 서로 다른 조성으로 구성된 총 36개의 종양 모델을 랩온어칩 내에 형성한 후, 동일한 소자 내에서 12가지 실험 조건에 따른 항암제 효능을 동시에 평가하는 데 성공했다.

연구팀은 바이오프린팅의 우수한 공간적 자유도와 다양한 생체재료를 활용할 수 있다는 장점을 이용해, 세 가지 서로 다른 조성으로 이루어진 36개의 종양 모델을 하나의 미세 유체소자에 집적시켰다. 세포를 유동 배양해 물질 수송에 핵심 구조물인 혈관 벽과 종양 덩어리를 모사하여 네 가지 농도의 항암제를 종양 모델에 유입함으로써, 하나의 소자에서 12가지 실험 조건의 약물 평가를 수행했다.

또한 연구팀은 혈관 벽에 의해 약물 분자의 수송이 저해되고 종양 덩어리 내부까지 침투되는 현상을 관찰할 수 있었고, 체내 수송 과정을 모사하지 못했던 기존 종양 모델과 약물 효능에 큰 차이를 보인다는 것을 확인했다.

이처럼 바이오프린팅-랩온어칩 통합기술을 활용해 모델 복잡성, 모델 수, 모델 처리량 등 다양한 변수를 고려한 체외 종양 모델을 제작할 수 있었고, 더욱 신뢰성 있는 약물 평가를 수행할 수 있었다.

연구를 주도한 박제균 교수는 “바이오프린팅과 랩온어칩의 통합기술로 제작된 미세 유체 세포배양 및 분석 플랫폼의 개발에 따른 신뢰성 있는 약물 평가 모델에 대한 성과”임을 강조하며, “향후 다양한 조직 및 장기 특성을 모사하고 생물학적 분석과 약물 효능 평가를 고효율로 수행할 수 있는 동물실험 대체용 차세대 체외 세포배양 및 분석 기술로 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.

바이오및뇌공학과 이기현 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 '어드밴스드 헬스케어 머티리얼즈(Advanced Healthcare Materials)'에 2024년 6월 3일 자로 온라인판에 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adhm.202303716. 논문명: Bioprinted multi-composition array mimicking tumor microenvironment to evaluate drug efficacy with multivariable analysis).

또한, 이번 논문은 와일리-VCH(Wiley-VCH) 출판사의 ‘핫 토픽: 종양과 암(Hot Topic: Tumors and Cancer)’세션과 ‘핫 토픽: 미세유체공학(Hot Topic: Microfluidics)’세션에 동시 선정됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(중견연구)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.16 조회수 7119

종양모델 칩으로 다조건 항암제 동시 평가

실제 인체에 항암제가 투여되면 약물 분자는 혈류를 따라 수송된다. 이 약물 분자들은 혈관 벽을 투과하고 확산한다. 확산한 분자는 종양 덩어리 내부까지 점차 침투해 약물 효능이 나타나게 된다. 우리 연구진이 바이오프린팅 기술로 36가지의 종양 미세환경을 유체채널 내부에 모사하여 12가지 실험 조건에 따른 항암제 효능을 동시에 평가하는데 성공하여 화제다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박제균 교수 연구팀이 기존 바이오프린팅* 및 랩온어칩** 기술의 한계점을 극복하고 장점을 극대화하여 복잡한 종양 미세환경이 구현된 랩온어칩을 개발하여 여러 분석 변수가 반영된 약물 스크리닝을 수행하는 데 성공했다고 16일 밝혔다.

* 바이오프린팅(bioprinting): 세포와 생체재료로 구성된 바이오 잉크를 활용하여 생체조직 및 기관과 유사한 기능적 구조물을 제작하는 3D 프린팅 기술

** 랩온어칩(lab-on-a-chip): “칩 위의 실험실”이란 개념을 갖고 있으며 각종 시료분석에 필요한 전처리, 분리, 희석, 혼합, 반응, 검출 기능 등을 미세유체 회로로 이루어진 채널 내에서 일괄적으로 수행할 수 있도록 만들어진 미세유체 소자 및 시스템

바이오프린팅은 조직이나 장기의 복잡한 형상과 조성을 체외환경에서 재현할 수 있는 생체모사 기술이지만, 제작된 생체모델의 배양 환경 제어와 분석이 어렵다. 반면, 랩온어칩은 미세 유체채널 내에서의 유체 제어 기술에 기반해 배양 환경의 정교한 제어와 다양한 분석 수행이 가능하지만, 미세한 유체 통로 내부에 생체 환경을 모사하는 데 한계가 있었다.

연구진은 바이오프린팅 기술로 서로 다른 조성으로 구성된 총 36개의 종양 모델을 랩온어칩 내에 형성한 후, 동일한 소자 내에서 12가지 실험 조건에 따른 항암제 효능을 동시에 평가하는 데 성공했다.

연구팀은 바이오프린팅의 우수한 공간적 자유도와 다양한 생체재료를 활용할 수 있다는 장점을 이용해, 세 가지 서로 다른 조성으로 이루어진 36개의 종양 모델을 하나의 미세 유체소자에 집적시켰다. 세포를 유동 배양해 물질 수송에 핵심 구조물인 혈관 벽과 종양 덩어리를 모사하여 네 가지 농도의 항암제를 종양 모델에 유입함으로써, 하나의 소자에서 12가지 실험 조건의 약물 평가를 수행했다.

또한 연구팀은 혈관 벽에 의해 약물 분자의 수송이 저해되고 종양 덩어리 내부까지 침투되는 현상을 관찰할 수 있었고, 체내 수송 과정을 모사하지 못했던 기존 종양 모델과 약물 효능에 큰 차이를 보인다는 것을 확인했다.

이처럼 바이오프린팅-랩온어칩 통합기술을 활용해 모델 복잡성, 모델 수, 모델 처리량 등 다양한 변수를 고려한 체외 종양 모델을 제작할 수 있었고, 더욱 신뢰성 있는 약물 평가를 수행할 수 있었다.

연구를 주도한 박제균 교수는 “바이오프린팅과 랩온어칩의 통합기술로 제작된 미세 유체 세포배양 및 분석 플랫폼의 개발에 따른 신뢰성 있는 약물 평가 모델에 대한 성과”임을 강조하며, “향후 다양한 조직 및 장기 특성을 모사하고 생물학적 분석과 약물 효능 평가를 고효율로 수행할 수 있는 동물실험 대체용 차세대 체외 세포배양 및 분석 기술로 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.

바이오및뇌공학과 이기현 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 '어드밴스드 헬스케어 머티리얼즈(Advanced Healthcare Materials)'에 2024년 6월 3일 자로 온라인판에 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adhm.202303716. 논문명: Bioprinted multi-composition array mimicking tumor microenvironment to evaluate drug efficacy with multivariable analysis).

또한, 이번 논문은 와일리-VCH(Wiley-VCH) 출판사의 ‘핫 토픽: 종양과 암(Hot Topic: Tumors and Cancer)’세션과 ‘핫 토픽: 미세유체공학(Hot Topic: Microfluidics)’세션에 동시 선정됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(중견연구)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.16 조회수 7119 맞춤형 종양 모델 구축 스페로이드 플랫폼 개발

세포들이 뭉쳐 생성된 구형 집합체인 스페로이드(spheroid)의 제작 기술은 현재 단일 조건의 스페로이드를 대규모로 생성하는 것까지는 가능하나, 체내 조직의 기능을 모사할 수 있는 최적의 크기 및 세포 조성 범위의 탐색이 어렵고, 다중 약물 스크리닝에 적합하지 않다는 문제가 있었다. 우리 연구진이 단 3번의 세포 주입으로 10가지 세포 조성을 갖는 100개의 스페로이드를 제작하고, 25가지 약물 조합을 동시에 처리할 수 있는 플랫폼을 구축하는 데 성공했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박제균 교수 연구팀이 다양한 스페로이드 어레이(배열)를 맞춤형으로 손쉽게 제작하고 이를 구획화해 다중 시약 처리를 수행할 수 있는 조립형 마이크로어레이 플랫폼을 개발했다고 27일 밝혔다.

기존 단일 조건의 스페로이드를 대규모로 제작하는 방법은 다중 약물 스크리닝이 어렵고, 다중 약물 스크리닝이 가능한 방법은 대규모 제작이 어려워, 두 가지 장점을 동시에 만족하는 플랫폼이 개발되지 않은 실정이었다.

* 다중 약물 스크리닝: 암 치료의 식별 및 약물 안전성 평가를 위해 약물의 종류, 농도 등 다양한 실험 조건 변화에 따른 세포 및 조직의 반응을 평가하는 방법

연구팀은 조립식 플랫폼의 핵심기술인 행잉드롭 마이크로어레이*, 그래디언트(gradient) 블록**, 오목 기둥 마이크로어레이***를 개발하고, 이들의 조립 방식에 따라 달라지는 여러 가지 스페로이드 어레이 기반 종양 모델의 제작 방법과 분석 방법을 발표했다.

* 행잉드롭 마이크로어레이: 고드름과 같이 표면에 매달린 형태의 물방울을 의미하는 행잉드롭 내에 세포가 존재하면 중력에 의해 세포들이 응집되어 스페로이드가 만들어짐. 행잉드롭 마이크로어레이는 바닥 면에 구멍이 2차원으로 배열되어, 단 한 번의 세포 혼합용액 주입으로 행잉드롭을 어레이 형태로 형성할 수 있어, 균일한 스페로이드 어레이를 제작할 수 있음

** 그래디언트 블록: 경사면을 가지는 블록으로, 행잉드롭 마이크로어레이와 조립하게 되면 각각의 어레이 구멍에 가라앉는 세포의 수가 선형으로 변화하게 되어 이를 통해 크기가 규칙적으로 변화하는 스페로이드 어레이를 제작할 수 있음

***오목 기둥 마이크로어레이: 행잉드롭과 접촉하여 스페로이드를 기둥 상부에 안착시켜 회수할 수 있는 구조를 갖고 있어, 스페로이드 어레이를 개별적으로 분리하고 이동시킬 수 있음

연구팀은 10가지의 다른 세포 조성을 가지며, 조성 별로 10개의 스페로이드가 존재하는, 총 100개의 삼중 배양 스페로이드로 구성된 어레이를 단 세 번의 세포 혼합용액 주입으로 생성시키는데 성공했다.

또한 연구팀은 행잉드롭 마이크로어레이와 오목 기둥 마이크로어레이의 조립을 통해 대규모로 생성된 스페로이드를 작은물방울 형태로 각각 분리하고, 구획화된 행잉드롭 마이크로어레이로 옮겨 스페로이드 어레이를 구획화시키는 방법을 새롭게 선보였다. 이를 통해 스페로이드 어레이의 순차적 다중 시약 처리 및 일괄적 형광 염색이 가능하게 되어 스페로이드 분석 및 실험 과정이 획기적으로 개선됐다.

연구를 주도한 박제균 교수는 “이번 연구는 다양한 크기와 조성을 갖는 스페로이드 어레이를 대규모로 제작하고, 원하는 대로 이동시켜 일괄 또는 다중 시약 처리가 가능한 고효율 스크리닝 플랫폼의 개발 성과”임을 강조하며, “간단하면서도 우수한 편의성을 갖춘 플랫폼이기에, 향후 다른 연구자들도 스페로이드 및 오가노이드의 크기와 조성에 따른 변화 연구와 다양한 세포 조성으로 이루어진 복잡한 스페로이드, 오가노이드 어레이를 이용한 고효율 약물 스크리닝 등에 활용할 수 있을 것”이라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 김휘수 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 헬스케어 머티리얼즈(Advanced Healthcare Materials)’에 2024년 5월 30일 자로 온라인판에 게재됐다.(https://doi.org/10.1002/adhm.202400501. 논문명: Reconfigurable Hanging Drop Microarray Platform for On-demand Preparation and Analysis of Spheroid Array) 또한 상기 논문은 와일리-VCH(Wiley-VCH) 출판사의 “핫 토픽: 종양과 암(Hot Topic: Tumors and Cancer)” 세션에도 선정됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(중견연구)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.27 조회수 6806

맞춤형 종양 모델 구축 스페로이드 플랫폼 개발

세포들이 뭉쳐 생성된 구형 집합체인 스페로이드(spheroid)의 제작 기술은 현재 단일 조건의 스페로이드를 대규모로 생성하는 것까지는 가능하나, 체내 조직의 기능을 모사할 수 있는 최적의 크기 및 세포 조성 범위의 탐색이 어렵고, 다중 약물 스크리닝에 적합하지 않다는 문제가 있었다. 우리 연구진이 단 3번의 세포 주입으로 10가지 세포 조성을 갖는 100개의 스페로이드를 제작하고, 25가지 약물 조합을 동시에 처리할 수 있는 플랫폼을 구축하는 데 성공했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박제균 교수 연구팀이 다양한 스페로이드 어레이(배열)를 맞춤형으로 손쉽게 제작하고 이를 구획화해 다중 시약 처리를 수행할 수 있는 조립형 마이크로어레이 플랫폼을 개발했다고 27일 밝혔다.

기존 단일 조건의 스페로이드를 대규모로 제작하는 방법은 다중 약물 스크리닝이 어렵고, 다중 약물 스크리닝이 가능한 방법은 대규모 제작이 어려워, 두 가지 장점을 동시에 만족하는 플랫폼이 개발되지 않은 실정이었다.

* 다중 약물 스크리닝: 암 치료의 식별 및 약물 안전성 평가를 위해 약물의 종류, 농도 등 다양한 실험 조건 변화에 따른 세포 및 조직의 반응을 평가하는 방법

연구팀은 조립식 플랫폼의 핵심기술인 행잉드롭 마이크로어레이*, 그래디언트(gradient) 블록**, 오목 기둥 마이크로어레이***를 개발하고, 이들의 조립 방식에 따라 달라지는 여러 가지 스페로이드 어레이 기반 종양 모델의 제작 방법과 분석 방법을 발표했다.

* 행잉드롭 마이크로어레이: 고드름과 같이 표면에 매달린 형태의 물방울을 의미하는 행잉드롭 내에 세포가 존재하면 중력에 의해 세포들이 응집되어 스페로이드가 만들어짐. 행잉드롭 마이크로어레이는 바닥 면에 구멍이 2차원으로 배열되어, 단 한 번의 세포 혼합용액 주입으로 행잉드롭을 어레이 형태로 형성할 수 있어, 균일한 스페로이드 어레이를 제작할 수 있음

** 그래디언트 블록: 경사면을 가지는 블록으로, 행잉드롭 마이크로어레이와 조립하게 되면 각각의 어레이 구멍에 가라앉는 세포의 수가 선형으로 변화하게 되어 이를 통해 크기가 규칙적으로 변화하는 스페로이드 어레이를 제작할 수 있음

***오목 기둥 마이크로어레이: 행잉드롭과 접촉하여 스페로이드를 기둥 상부에 안착시켜 회수할 수 있는 구조를 갖고 있어, 스페로이드 어레이를 개별적으로 분리하고 이동시킬 수 있음

연구팀은 10가지의 다른 세포 조성을 가지며, 조성 별로 10개의 스페로이드가 존재하는, 총 100개의 삼중 배양 스페로이드로 구성된 어레이를 단 세 번의 세포 혼합용액 주입으로 생성시키는데 성공했다.

또한 연구팀은 행잉드롭 마이크로어레이와 오목 기둥 마이크로어레이의 조립을 통해 대규모로 생성된 스페로이드를 작은물방울 형태로 각각 분리하고, 구획화된 행잉드롭 마이크로어레이로 옮겨 스페로이드 어레이를 구획화시키는 방법을 새롭게 선보였다. 이를 통해 스페로이드 어레이의 순차적 다중 시약 처리 및 일괄적 형광 염색이 가능하게 되어 스페로이드 분석 및 실험 과정이 획기적으로 개선됐다.

연구를 주도한 박제균 교수는 “이번 연구는 다양한 크기와 조성을 갖는 스페로이드 어레이를 대규모로 제작하고, 원하는 대로 이동시켜 일괄 또는 다중 시약 처리가 가능한 고효율 스크리닝 플랫폼의 개발 성과”임을 강조하며, “간단하면서도 우수한 편의성을 갖춘 플랫폼이기에, 향후 다른 연구자들도 스페로이드 및 오가노이드의 크기와 조성에 따른 변화 연구와 다양한 세포 조성으로 이루어진 복잡한 스페로이드, 오가노이드 어레이를 이용한 고효율 약물 스크리닝 등에 활용할 수 있을 것”이라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 김휘수 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 헬스케어 머티리얼즈(Advanced Healthcare Materials)’에 2024년 5월 30일 자로 온라인판에 게재됐다.(https://doi.org/10.1002/adhm.202400501. 논문명: Reconfigurable Hanging Drop Microarray Platform for On-demand Preparation and Analysis of Spheroid Array) 또한 상기 논문은 와일리-VCH(Wiley-VCH) 출판사의 “핫 토픽: 종양과 암(Hot Topic: Tumors and Cancer)” 세션에도 선정됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(중견연구)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.27 조회수 6806 단백질 ‘생산 설계도’ 보호하는 RNA 조절 기전 찾았다

생명체는 DNA, RNA, 단백질과 같은 바이오분자들의 조절 작용으로 다양한 생물학적 기능을 수행한다. 바이오분자들의 조절로 유전 정보가 전달되고, 잘못 전달된 정보는 유전자 변형이나 감염성 질병의 원인이 된다. 따라서 분자생물학적 조절 연구는 유전자 치료제와 첨단 백신 개발에 중요하다. 특히, 2023년 코로나 mRNA 백신 기술을 개발한 과학자들이 노벨 생리의학상을 수상하면서 RNA 조절 연구에 기반한 첨단신약, 바이오공학 기술이 크게 주목받고 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이영석 교수 연구팀이 기초과학연구원(IBS) RNA 연구단 김빛내리 단장(서울대 생명과학부 석좌교수), 미국 국립암연구소 유진 발코프(Eugene Valkov) 박사팀과 공동연구를 통해 자체 개발한 단일핵산 분석법을 적용해 전령 RNA(messenger RNA, 이하 mRNA) 분해의 새로운 조절 기전을 찾았다고 밝혔다.

mRNA는 긴 단일 가닥 RNA 분자로, DNA에 보관된 유전 정보를 단백질에 전달하는 매개체로서 마치 단백질의 ‘생산 설계도’와 같다. 예를 들어, 코로나 mRNA 백신은 약 4,000개의 RNA 분자로 이루어져 있으며, 코로나 스파이크 단백질의 유전 정보와 다양한 RNA 변형을 활용해 스파이크 단백질 생산을 조절하도록 설계되어 있다. 결국 RNA 기능과 조절에 따라 유전자 치료제 및 mRNA 백신의 효능이 결정된다.

연구진은 다양한 RNA 조절 인자 중 특히 mRNA 꼬리에 주목해 왔다. mRNA는 말단에 50-150개의 아데닌 염기로 구성된 긴 꼬리를 갖는데, mRNA를 보호하고 단백질 합성을 촉진하는 역할을 한다. 그동안 이 꼬리는 아데닌으로만 구성된 것으로 알려졌지만, 연구진은 지난 연구에서 비(非) 아데닌 염기가 추가된 ‘혼합 꼬리(Mixed tail)’가 존재한다는 사실을 보고하였고, 이 혼합 꼬리가 mRNA의 분해를 막는 역할을 하여 유전자 활성을 높이는 데 기여함을 밝힌 바 있다.

그러나 RNA 변형의 결과인 mRNA 꼬리는 그 변형의 특이적인 행태로 인해 생화학 실험과 정량적 분석에 어려움이 있었다. 또한, 50-150개 RNA 분자의 연속적인 변형에 대한 단일염기 분석이 필요하여 mRNA 혼합 꼬리 조절 기전 연구에 제한이 있었다.

이를 해결하기 위해 연구진은 미국 국립암연구소 유진 발코프 박사 연구팀과 함께 mRNA 꼬리 조절 연구를 위한 단일핵산 분석법을 개발했다. 이어 이 분석법을 활용하여 세계 최초로 mRNA 꼬리가 분해되는 속도를 단일핵산 단위로 측정하는데 성공, mRNA 꼬리의 새로운 분해 기전을 규명했다.

연구진은 mRNA 분해를 유도하는 탈아데닐 복합체(CCR4-NOT)를 이용한 탈아데닐화 시스템을 개발하고 단일 염기 단위의 분해 반응을 수학적으로 모델링하여 혼합 꼬리 분해 효과를 정량화했다. 그 결과, 탈아데닐 복합체의 진행이 지연되는 위치를 확인할 수 있었으며, 복합체의 구성 요소들이 비 아데닌 염기에 의해 특정 위치에서 막혀 분해 속도가 조절되는 것을 밝혔다. 즉, 비 아데닌 염기가 일종의 ‘과속 방지턱’ 역할을 한다는 것을 입증한 것이다.

김빛내리 단장은 “mRNA 혼합 꼬리 조절에 대한 이해를 확장해 mRNA 안정성 조절과 유전자 발현 메커니즘에 대한 새로운 통찰을 제공했다”라며, “혼합 꼬리에 기반한 다양한 유전자 치료법 연구와 RNA 첨단 신약 개발에 기여할 것”이라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이영석 교수는 “이번 연구는 분자생물학, 생화학 및 수학 분야가 만나 이룬 융합 연구의 결실”이라며, “미래 바이오공학 및 첨단바이오 분야 발전을 위한 공동연구의 중요성을 시사한다”라고 연구의 의의를 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 구조 분자생물학(Nature Structural & Molecular Biology, IF=16.8)’에 지난 2월 19일 게재됐다.

2024.02.28 조회수 7698

단백질 ‘생산 설계도’ 보호하는 RNA 조절 기전 찾았다

생명체는 DNA, RNA, 단백질과 같은 바이오분자들의 조절 작용으로 다양한 생물학적 기능을 수행한다. 바이오분자들의 조절로 유전 정보가 전달되고, 잘못 전달된 정보는 유전자 변형이나 감염성 질병의 원인이 된다. 따라서 분자생물학적 조절 연구는 유전자 치료제와 첨단 백신 개발에 중요하다. 특히, 2023년 코로나 mRNA 백신 기술을 개발한 과학자들이 노벨 생리의학상을 수상하면서 RNA 조절 연구에 기반한 첨단신약, 바이오공학 기술이 크게 주목받고 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이영석 교수 연구팀이 기초과학연구원(IBS) RNA 연구단 김빛내리 단장(서울대 생명과학부 석좌교수), 미국 국립암연구소 유진 발코프(Eugene Valkov) 박사팀과 공동연구를 통해 자체 개발한 단일핵산 분석법을 적용해 전령 RNA(messenger RNA, 이하 mRNA) 분해의 새로운 조절 기전을 찾았다고 밝혔다.

mRNA는 긴 단일 가닥 RNA 분자로, DNA에 보관된 유전 정보를 단백질에 전달하는 매개체로서 마치 단백질의 ‘생산 설계도’와 같다. 예를 들어, 코로나 mRNA 백신은 약 4,000개의 RNA 분자로 이루어져 있으며, 코로나 스파이크 단백질의 유전 정보와 다양한 RNA 변형을 활용해 스파이크 단백질 생산을 조절하도록 설계되어 있다. 결국 RNA 기능과 조절에 따라 유전자 치료제 및 mRNA 백신의 효능이 결정된다.

연구진은 다양한 RNA 조절 인자 중 특히 mRNA 꼬리에 주목해 왔다. mRNA는 말단에 50-150개의 아데닌 염기로 구성된 긴 꼬리를 갖는데, mRNA를 보호하고 단백질 합성을 촉진하는 역할을 한다. 그동안 이 꼬리는 아데닌으로만 구성된 것으로 알려졌지만, 연구진은 지난 연구에서 비(非) 아데닌 염기가 추가된 ‘혼합 꼬리(Mixed tail)’가 존재한다는 사실을 보고하였고, 이 혼합 꼬리가 mRNA의 분해를 막는 역할을 하여 유전자 활성을 높이는 데 기여함을 밝힌 바 있다.

그러나 RNA 변형의 결과인 mRNA 꼬리는 그 변형의 특이적인 행태로 인해 생화학 실험과 정량적 분석에 어려움이 있었다. 또한, 50-150개 RNA 분자의 연속적인 변형에 대한 단일염기 분석이 필요하여 mRNA 혼합 꼬리 조절 기전 연구에 제한이 있었다.

이를 해결하기 위해 연구진은 미국 국립암연구소 유진 발코프 박사 연구팀과 함께 mRNA 꼬리 조절 연구를 위한 단일핵산 분석법을 개발했다. 이어 이 분석법을 활용하여 세계 최초로 mRNA 꼬리가 분해되는 속도를 단일핵산 단위로 측정하는데 성공, mRNA 꼬리의 새로운 분해 기전을 규명했다.

연구진은 mRNA 분해를 유도하는 탈아데닐 복합체(CCR4-NOT)를 이용한 탈아데닐화 시스템을 개발하고 단일 염기 단위의 분해 반응을 수학적으로 모델링하여 혼합 꼬리 분해 효과를 정량화했다. 그 결과, 탈아데닐 복합체의 진행이 지연되는 위치를 확인할 수 있었으며, 복합체의 구성 요소들이 비 아데닌 염기에 의해 특정 위치에서 막혀 분해 속도가 조절되는 것을 밝혔다. 즉, 비 아데닌 염기가 일종의 ‘과속 방지턱’ 역할을 한다는 것을 입증한 것이다.

김빛내리 단장은 “mRNA 혼합 꼬리 조절에 대한 이해를 확장해 mRNA 안정성 조절과 유전자 발현 메커니즘에 대한 새로운 통찰을 제공했다”라며, “혼합 꼬리에 기반한 다양한 유전자 치료법 연구와 RNA 첨단 신약 개발에 기여할 것”이라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이영석 교수는 “이번 연구는 분자생물학, 생화학 및 수학 분야가 만나 이룬 융합 연구의 결실”이라며, “미래 바이오공학 및 첨단바이오 분야 발전을 위한 공동연구의 중요성을 시사한다”라고 연구의 의의를 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 구조 분자생물학(Nature Structural & Molecular Biology, IF=16.8)’에 지난 2월 19일 게재됐다.

2024.02.28 조회수 7698 홍정욱 교수, Elsevier ADES 저널 수석편집장 선임

건설및환경공학과 홍정욱 교수가 세계 최대의 저널 출판사인 Elsevier에서 출간하는 전산역학 분야 권위 학술지인 ‘Advances in Engineering Software’의 수석편집장(Editor-in-Chief)으로 2024년 1월 3일자로 선임됐다.

ADES 저널은 JCR의 공학(Engineering)분야 Q1으로 분류되는 우수한 저널로서 홍정욱 교수는 수석편집장 임무를 통해 투고된 논문의 우수성을 심사하고 다양한 국제적인 활동을 통하여 해당 저널의 수준을 향상시키는 역할을 수행한다.

2024.02.07 조회수 6259

홍정욱 교수, Elsevier ADES 저널 수석편집장 선임

건설및환경공학과 홍정욱 교수가 세계 최대의 저널 출판사인 Elsevier에서 출간하는 전산역학 분야 권위 학술지인 ‘Advances in Engineering Software’의 수석편집장(Editor-in-Chief)으로 2024년 1월 3일자로 선임됐다.

ADES 저널은 JCR의 공학(Engineering)분야 Q1으로 분류되는 우수한 저널로서 홍정욱 교수는 수석편집장 임무를 통해 투고된 논문의 우수성을 심사하고 다양한 국제적인 활동을 통하여 해당 저널의 수준을 향상시키는 역할을 수행한다.

2024.02.07 조회수 6259 암, 루게릭병 등 난치성 질환 발병 기전 밝혀

단백질 정보를 가진 mRNA 유전자 조절 기전에서 알루 요소(Alu)의 중요성을 제시하고, 나아가 종양 형성, 퇴행성 뇌질환 등 mRNA가 변화하는 다양한 질환에서 역방향 알루 반복구조(IRAlus)라는 새로운 발병 원인을 최초로 제시함으로써 질병 치료에 획기적인 방안을 제시하였다.

우리 대학 생명화학공학과 김유식 교수와 바이오및뇌공학과 이영석 교수 공동 연구팀이 종양 형성과 퇴행성 뇌질환을 유발하는 새로운 유전자 조절 기전을 찾아냈다고 6일 밝혔다.

인간 유전체의 약 10%를 차지하는 반복서열인 알루 요소(Alu element, Alu)는 단백질 정보를 가지는 전령 RNA(messenger RNA, mRNA)의 단백질 생산 효율을 조절할 수 있다. 특히, mRNA가 2개의 알루 요소로 형성된 역방향 알루 반복 구조(Inverted Alu repeats, IRAlus)를 가지게 되면 mRNA의 세포 내 이동이 방해되어 단백질 생산이 감소한다.

연구팀은 질환 특이적으로 mRNA가 변화하는 과정에서 주요 mRNA가 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)에 의해 조절받게 하고 이는 mRNA가 가지고 있는 유전자 발현 억제로 이어져 질환을 일으킨다는 새로운 발병 기전을 밝혔다.

알루(Alu)는 유전체의 단백질 정보를 가지고 있지만 유전체 상에서 본인의 서열만을 복제하는 성질이 있어 ‘이기적 서열’로 알려져 있었다. 최근 연구에 의하면 mRNA 내의 존재하는 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)는 숙주 mRNA의 세포질로의 이동을 방해하여 해당 유전자의 단백질 번역을 억제한다. 그러나, 해당 유전자 발현 조절 기전의 생물학적 중요성에 대해서는 보고된 바가 없었다.

연구팀은 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 인지할 수 있는 항체를 활용한 차세대 염기서열 분석법을 사용해 특정 세포 내 활성화된, 기능적인 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 가지고 있어 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)에 의해 단백질 합성이 억제될 수 있는 mRNA 유전자 목록을 완성했다.

종양 형성 과정에서 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)의 유전자 조절 기전의 영향을 분석했다. 연구팀은 대표적인 종양억제유전자를 억제하는 종양 유전자 조절을 하고 이는 단백질 발현 증가로 이어지며 결과적으로 종양억제유전자 활성이 억제됨으로써 암 발달을 촉진할 수 있다.

나아가, 특정 mRNA 서열과 상보적으로 결합해 mRNA의 기능을 억제해 다양한 질병 치료 및 조절 도구로 현재 연구되고 있는 혁신 RNA 치료제인 안티센스 올리고뉴클레오타이드(Antisense oligonucleotide, 이하 ASO)를 활용해 단백질 발현을 복구하는 암 치료 전략을 탐색했다.

연구팀은 신경계 세포에서 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)로 인한 유전자 조절이 활발하다는 것을 확인했다. 또한, 해당 현상의 과도한 활성과 루게릭병으로 알려진 근위축성 측삭경화증을 비롯한 퇴행성 뇌질환 간의 연관성을 최초로 제시했다.

생명화학공학과 김유식 교수는 “이번 연구는 인간 유전체 내 반복서열인 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 가지는 유전자를 목록화하는 것을 넘어서 해당 유전자 발현 조절이 인간 질환, 특히 종양 형성 및 퇴행성 뇌질환 발병과정에서 핵심적인 역할을 하는 것을 최초로 확인했다”면서 “이번 연구에서 제시한 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)라는 새로운 타겟 물질을 활용하면 종양과 노화를 비롯해 다양한 퇴행성 질환의 발병 기전 분석에 근본적이고 효과적인 치료전략을 마련하는 데 유용할 것”이라고 말했다.

생명화학공학과 구자영 박사(현 보스턴 아동병원 (Boston Children’s Hospital) 및 하버드 의과대학 (Harvard Medical School) 박사후연구원)와 이건용 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 셀(Cell) 자매지인 ‘몰레큘러 셀(Molecular Cell)’ 2월 2일 字에 온라인 게재됐다. (논문명 : Alternative Polyadenylation Determines the Functional Landscape of Inverted Alu Repeats).

우리 대학 생명과학과 임정훈 교수 연구팀과 의과학대학원 한진주 교수 연구팀이 참여한 이번 연구는 한국연구재단 기초연구실 지원사업과 KAIST 도약연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.06 조회수 7151

암, 루게릭병 등 난치성 질환 발병 기전 밝혀

단백질 정보를 가진 mRNA 유전자 조절 기전에서 알루 요소(Alu)의 중요성을 제시하고, 나아가 종양 형성, 퇴행성 뇌질환 등 mRNA가 변화하는 다양한 질환에서 역방향 알루 반복구조(IRAlus)라는 새로운 발병 원인을 최초로 제시함으로써 질병 치료에 획기적인 방안을 제시하였다.

우리 대학 생명화학공학과 김유식 교수와 바이오및뇌공학과 이영석 교수 공동 연구팀이 종양 형성과 퇴행성 뇌질환을 유발하는 새로운 유전자 조절 기전을 찾아냈다고 6일 밝혔다.

인간 유전체의 약 10%를 차지하는 반복서열인 알루 요소(Alu element, Alu)는 단백질 정보를 가지는 전령 RNA(messenger RNA, mRNA)의 단백질 생산 효율을 조절할 수 있다. 특히, mRNA가 2개의 알루 요소로 형성된 역방향 알루 반복 구조(Inverted Alu repeats, IRAlus)를 가지게 되면 mRNA의 세포 내 이동이 방해되어 단백질 생산이 감소한다.

연구팀은 질환 특이적으로 mRNA가 변화하는 과정에서 주요 mRNA가 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)에 의해 조절받게 하고 이는 mRNA가 가지고 있는 유전자 발현 억제로 이어져 질환을 일으킨다는 새로운 발병 기전을 밝혔다.

알루(Alu)는 유전체의 단백질 정보를 가지고 있지만 유전체 상에서 본인의 서열만을 복제하는 성질이 있어 ‘이기적 서열’로 알려져 있었다. 최근 연구에 의하면 mRNA 내의 존재하는 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)는 숙주 mRNA의 세포질로의 이동을 방해하여 해당 유전자의 단백질 번역을 억제한다. 그러나, 해당 유전자 발현 조절 기전의 생물학적 중요성에 대해서는 보고된 바가 없었다.

연구팀은 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 인지할 수 있는 항체를 활용한 차세대 염기서열 분석법을 사용해 특정 세포 내 활성화된, 기능적인 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 가지고 있어 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)에 의해 단백질 합성이 억제될 수 있는 mRNA 유전자 목록을 완성했다.

종양 형성 과정에서 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)의 유전자 조절 기전의 영향을 분석했다. 연구팀은 대표적인 종양억제유전자를 억제하는 종양 유전자 조절을 하고 이는 단백질 발현 증가로 이어지며 결과적으로 종양억제유전자 활성이 억제됨으로써 암 발달을 촉진할 수 있다.

나아가, 특정 mRNA 서열과 상보적으로 결합해 mRNA의 기능을 억제해 다양한 질병 치료 및 조절 도구로 현재 연구되고 있는 혁신 RNA 치료제인 안티센스 올리고뉴클레오타이드(Antisense oligonucleotide, 이하 ASO)를 활용해 단백질 발현을 복구하는 암 치료 전략을 탐색했다.

연구팀은 신경계 세포에서 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)로 인한 유전자 조절이 활발하다는 것을 확인했다. 또한, 해당 현상의 과도한 활성과 루게릭병으로 알려진 근위축성 측삭경화증을 비롯한 퇴행성 뇌질환 간의 연관성을 최초로 제시했다.

생명화학공학과 김유식 교수는 “이번 연구는 인간 유전체 내 반복서열인 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 가지는 유전자를 목록화하는 것을 넘어서 해당 유전자 발현 조절이 인간 질환, 특히 종양 형성 및 퇴행성 뇌질환 발병과정에서 핵심적인 역할을 하는 것을 최초로 확인했다”면서 “이번 연구에서 제시한 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)라는 새로운 타겟 물질을 활용하면 종양과 노화를 비롯해 다양한 퇴행성 질환의 발병 기전 분석에 근본적이고 효과적인 치료전략을 마련하는 데 유용할 것”이라고 말했다.

생명화학공학과 구자영 박사(현 보스턴 아동병원 (Boston Children’s Hospital) 및 하버드 의과대학 (Harvard Medical School) 박사후연구원)와 이건용 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 셀(Cell) 자매지인 ‘몰레큘러 셀(Molecular Cell)’ 2월 2일 字에 온라인 게재됐다. (논문명 : Alternative Polyadenylation Determines the Functional Landscape of Inverted Alu Repeats).

우리 대학 생명과학과 임정훈 교수 연구팀과 의과학대학원 한진주 교수 연구팀이 참여한 이번 연구는 한국연구재단 기초연구실 지원사업과 KAIST 도약연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.06 조회수 7151 혹시 나도 수면 질환? AI로 간단히 검사해 보세요

각종 장비를 몸에 부착한 채 병원에서 하룻밤을 보내야 하는 번거로운 검사 없이 웹사이트를 통해 간단히 수면 질환 위험도를 파악할 방법이 나왔다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 삼성서울병원 주은연‧최수정 교수팀, 이화여대 서울병원 김지현 교수팀과 공동 연구를 통해 개발한 세 가지 수면 질환을 예측할 수 있는 알고리즘 ‘슬립스(SLEEPS‧SimpLe quEstionnairE Predicting Sleep disorders)’를 12일 공개했다.

‘잠이 보약’이라는 말처럼 수면은 정신적‧신체적 건강에 주요한 영향을 미친다. 성인의 60%가량이 수면 질환을 앓고 있지만, 관련하여 전문 의료진에게 문의한 비율은 6% 수준에 불과하다. 병원 방문을 꺼리는 원인 중 하나로는 수면 질환 진단을 받기 위해 시행하는 수면다원검사가 번거롭다는 이유가 있다.

공동연구진은 약 5,000명의 수면다원검사 결과를 기계 학습을 통해 학습시켜 수면 질환 위험도를 예측하는 알고리즘 ‘슬립스’를 개발했다. 슬립스에서 나이, 성별, 키, 체중, 최근 2주간의 수면 시 어려움, 수면 유지 어려움, 기상 시 어려움, 수면 패턴에 대한 만족도, 수면이 일상 기능에 미치는 영향 등 간단한 9개의 질문에 답하는 것만으로 만성불면증, 수면호흡장애, 수면호흡장애를 동반한 불면증의 위험도를 90%의 정확도로 예측할 수 있다. 가령, 슬립스 검사 결과 수면호흡장애 위험도가 50%라는 결과가 나왔다면, 실제 수면다원검사를 시행했을 때 수면호흡장애가 발견될 확률이 50%임을 의미한다.

제1 저자인 하석민 미국 MIT 박사과정생(前 IBS 의생명 수학 그룹 연구원)은 “미국 하버드대 연구팀도 AI 기반 수면 질환 검사 알고리즘을 개발한 바 있으나, 이 시스템은 목둘레, 혈압 등 쉽게 답하기 어려운 문항이 포함되어 있어 사용이 까다로웠다”며 “또한, 하버드대 연구팀의 시스템은 예측 정확도도 70% 정도에 그쳤다”고 말했다.

슬립스 사이트(www.sleep-math.com)를 통해 누구나 수면 질환 여부를 예측해볼 수 있다. 현재 본인의 상태를 기준으로 몸무게 변화나 나이가 듦에 따른 수면 질환 위험도 변화도 살펴볼 수 있다.

김재경 교수는 “이번 연구는 수학으로 우리가 직면한 건강 문제를 해결해보고자 하는 시도에서 시작됐고, 중요하지만 쉽게 간과할 수 있는 수면 질환에 기계 학습을 접목했다”며 “수면 질환 진단의 복잡한 과정을 줄인 만큼, 많은 사람이 슬립스를 통해 자신의 수면 건강을 알 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

주은연 삼성서울병원 교수는 “슬립스는 간편한 수면 질환 자가 검진 시스템”이라며 “향후 건강검진 항목에 AI 기반 자가 검진 시스템을 포함한다면 잠재적인 수면 질환 환자들을 스크리닝하여 수면 질환으로 인해 발생하는 수많은 질병을 선제적으로 예방할 수 있을 것”이라고 말했다.

슬립스 개발 성과는 지난 9월 의료 건강 분야 국제학술지 ‘Journal of Medical Internet Research’에 실린 바 있다.

2023.12.14 조회수 15045

혹시 나도 수면 질환? AI로 간단히 검사해 보세요

각종 장비를 몸에 부착한 채 병원에서 하룻밤을 보내야 하는 번거로운 검사 없이 웹사이트를 통해 간단히 수면 질환 위험도를 파악할 방법이 나왔다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 삼성서울병원 주은연‧최수정 교수팀, 이화여대 서울병원 김지현 교수팀과 공동 연구를 통해 개발한 세 가지 수면 질환을 예측할 수 있는 알고리즘 ‘슬립스(SLEEPS‧SimpLe quEstionnairE Predicting Sleep disorders)’를 12일 공개했다.

‘잠이 보약’이라는 말처럼 수면은 정신적‧신체적 건강에 주요한 영향을 미친다. 성인의 60%가량이 수면 질환을 앓고 있지만, 관련하여 전문 의료진에게 문의한 비율은 6% 수준에 불과하다. 병원 방문을 꺼리는 원인 중 하나로는 수면 질환 진단을 받기 위해 시행하는 수면다원검사가 번거롭다는 이유가 있다.

공동연구진은 약 5,000명의 수면다원검사 결과를 기계 학습을 통해 학습시켜 수면 질환 위험도를 예측하는 알고리즘 ‘슬립스’를 개발했다. 슬립스에서 나이, 성별, 키, 체중, 최근 2주간의 수면 시 어려움, 수면 유지 어려움, 기상 시 어려움, 수면 패턴에 대한 만족도, 수면이 일상 기능에 미치는 영향 등 간단한 9개의 질문에 답하는 것만으로 만성불면증, 수면호흡장애, 수면호흡장애를 동반한 불면증의 위험도를 90%의 정확도로 예측할 수 있다. 가령, 슬립스 검사 결과 수면호흡장애 위험도가 50%라는 결과가 나왔다면, 실제 수면다원검사를 시행했을 때 수면호흡장애가 발견될 확률이 50%임을 의미한다.

제1 저자인 하석민 미국 MIT 박사과정생(前 IBS 의생명 수학 그룹 연구원)은 “미국 하버드대 연구팀도 AI 기반 수면 질환 검사 알고리즘을 개발한 바 있으나, 이 시스템은 목둘레, 혈압 등 쉽게 답하기 어려운 문항이 포함되어 있어 사용이 까다로웠다”며 “또한, 하버드대 연구팀의 시스템은 예측 정확도도 70% 정도에 그쳤다”고 말했다.

슬립스 사이트(www.sleep-math.com)를 통해 누구나 수면 질환 여부를 예측해볼 수 있다. 현재 본인의 상태를 기준으로 몸무게 변화나 나이가 듦에 따른 수면 질환 위험도 변화도 살펴볼 수 있다.

김재경 교수는 “이번 연구는 수학으로 우리가 직면한 건강 문제를 해결해보고자 하는 시도에서 시작됐고, 중요하지만 쉽게 간과할 수 있는 수면 질환에 기계 학습을 접목했다”며 “수면 질환 진단의 복잡한 과정을 줄인 만큼, 많은 사람이 슬립스를 통해 자신의 수면 건강을 알 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

주은연 삼성서울병원 교수는 “슬립스는 간편한 수면 질환 자가 검진 시스템”이라며 “향후 건강검진 항목에 AI 기반 자가 검진 시스템을 포함한다면 잠재적인 수면 질환 환자들을 스크리닝하여 수면 질환으로 인해 발생하는 수많은 질병을 선제적으로 예방할 수 있을 것”이라고 말했다.

슬립스 개발 성과는 지난 9월 의료 건강 분야 국제학술지 ‘Journal of Medical Internet Research’에 실린 바 있다.

2023.12.14 조회수 15045 한빛원전의 시공 불량 문제를 해결하기 위한 시뮬레이션 개발

후쿠시마 사고 이후 원전 안전 및 관리에 대한 관심이 집중되고 있다. 한국에서는 2017년 6월경 한빛원전의 원자로 격납건물의 콘크리트 벽 속에서 대규모 공극이 발견되었다. 원자로 격납건물은 원전 사고 발생 시 방사능 유출을 막아주는 최후의 보루이기 때문에, 이러한 콘크리트 공극으로 인한 원전의 안전상 우려가 큰 상황이다.

국내 연구진들은 원자로 격납건물 시공시 콘크리트 다짐 및 채움 불량으로 인하여 격납로 내 콘크리트에 공극이 발생한 것으로 추정하고 있다. 원자로 격납건물은 일반 콘크리트 구조물과 달리 매우 높은 밀도의 철근 보강이 필요하기 때문에, 콘크리트 타설 시 진동 다짐기가 진입하지 못하는 구역이 존재할 가능성이 높아서 콘크리트 공동에 대한 위험성이 높다. 하지만 돔 형태의 벽체 내부를 감싼 6 mm 두께의 철판(콘크리트 라이너 플레이트, CLP)이 영구 거푸집으로 활용되기 때문에 내부 공동에 대한 육안 검사가 불가능하다는 점에서 공극 발생 여부의 발견에 대한 어려움이 있다.

우리 대학 건설및환경공학과 김재홍 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위하여 콘크리트의 유동성과 다짐 불량으로 인해 발생하는 공동을 억제할 수 있는 시공 시뮬레이션 기법을 개발했다.

연구팀에서 제안한 콘크리트 유동 시뮬레이션 기법은 콘크리트의 레올로지와 진동다짐의 영향 반경을 고려하여 콘크리트 공동 발생 예상 부위를 예측하는 기술이다. 연구팀은 이번 연구를 통해 콘크리트 진동다짐의 영향 반경(감쇠계수)을 직접 측정하여 굳지 않은 콘크리트 내부의 진동 에너지 밀도 분포를 제시했다. 이어서, 진동 에너지에 따른 콘크리트의 Vibrorheology를 정량적으로 측정하여, 굳지 않은 콘크리트의 항복응력 감소를 정량적으로 모델링하여 시공 시뮬레이션을 가능하게 하였다.

새로 제안된 시공 시뮬레이션 기법은 기존 콘크리트 유동해석으로는 고려할 수 없었던 격납건물 내부 보강재의 형상과 크기, 콘크리트 레올로지, 그리고 진동다짐의 진폭과 진동수까지 고려하여 콘크리트의 채움성을 평가할 수 있게 되었다. 연구팀은 향후 보강 연구를 진행해 3D 프린팅 콘크리트의 레올로지 제어, 프리캐스트 콘크리트의 품질 관리 등에도 해당 기술을 활용할 계획이다.

이번 연구는 한국수력원자력(주)와 한국연구재단의 과학기술분야 기초연구사업의 지원으로 수행되었으며, 건설공학 분야에서 권위 있는 학술지인 ACI Materials Journal, Cement and Concrete Research 등에 출판되었다.

(논문명: (1) Quantitative evaluation of energy transfer of a concrete vibrator. (2) Flow simulation of fresh concrete accounting for vibrating compaction.)

2023.10.24 조회수 8176

한빛원전의 시공 불량 문제를 해결하기 위한 시뮬레이션 개발

후쿠시마 사고 이후 원전 안전 및 관리에 대한 관심이 집중되고 있다. 한국에서는 2017년 6월경 한빛원전의 원자로 격납건물의 콘크리트 벽 속에서 대규모 공극이 발견되었다. 원자로 격납건물은 원전 사고 발생 시 방사능 유출을 막아주는 최후의 보루이기 때문에, 이러한 콘크리트 공극으로 인한 원전의 안전상 우려가 큰 상황이다.

국내 연구진들은 원자로 격납건물 시공시 콘크리트 다짐 및 채움 불량으로 인하여 격납로 내 콘크리트에 공극이 발생한 것으로 추정하고 있다. 원자로 격납건물은 일반 콘크리트 구조물과 달리 매우 높은 밀도의 철근 보강이 필요하기 때문에, 콘크리트 타설 시 진동 다짐기가 진입하지 못하는 구역이 존재할 가능성이 높아서 콘크리트 공동에 대한 위험성이 높다. 하지만 돔 형태의 벽체 내부를 감싼 6 mm 두께의 철판(콘크리트 라이너 플레이트, CLP)이 영구 거푸집으로 활용되기 때문에 내부 공동에 대한 육안 검사가 불가능하다는 점에서 공극 발생 여부의 발견에 대한 어려움이 있다.

우리 대학 건설및환경공학과 김재홍 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위하여 콘크리트의 유동성과 다짐 불량으로 인해 발생하는 공동을 억제할 수 있는 시공 시뮬레이션 기법을 개발했다.

연구팀에서 제안한 콘크리트 유동 시뮬레이션 기법은 콘크리트의 레올로지와 진동다짐의 영향 반경을 고려하여 콘크리트 공동 발생 예상 부위를 예측하는 기술이다. 연구팀은 이번 연구를 통해 콘크리트 진동다짐의 영향 반경(감쇠계수)을 직접 측정하여 굳지 않은 콘크리트 내부의 진동 에너지 밀도 분포를 제시했다. 이어서, 진동 에너지에 따른 콘크리트의 Vibrorheology를 정량적으로 측정하여, 굳지 않은 콘크리트의 항복응력 감소를 정량적으로 모델링하여 시공 시뮬레이션을 가능하게 하였다.

새로 제안된 시공 시뮬레이션 기법은 기존 콘크리트 유동해석으로는 고려할 수 없었던 격납건물 내부 보강재의 형상과 크기, 콘크리트 레올로지, 그리고 진동다짐의 진폭과 진동수까지 고려하여 콘크리트의 채움성을 평가할 수 있게 되었다. 연구팀은 향후 보강 연구를 진행해 3D 프린팅 콘크리트의 레올로지 제어, 프리캐스트 콘크리트의 품질 관리 등에도 해당 기술을 활용할 계획이다.

이번 연구는 한국수력원자력(주)와 한국연구재단의 과학기술분야 기초연구사업의 지원으로 수행되었으며, 건설공학 분야에서 권위 있는 학술지인 ACI Materials Journal, Cement and Concrete Research 등에 출판되었다.

(논문명: (1) Quantitative evaluation of energy transfer of a concrete vibrator. (2) Flow simulation of fresh concrete accounting for vibrating compaction.)

2023.10.24 조회수 8176 저용량 고효율 RNA백신 개발 가능해지다

현재 널리 사용되고 있는 코로나바이러스 mRNA 백신은 선형 형태의 mRNA를 가지고 있어 세포내에서 매우 불안정한 특징이 있다. 반면 원형 형태의 RNA(circular RNA)는 선형 RNA에 비해 매우 안정되기 때문에 수많은 국내외 제약회사에서 RNA 안정성을 높이기 위해 원형 RNA를 개발하고 있는 상황이다. 이에 원형 RNA에서 일어나는 단백질 합성 과정에 대한 연구가 필요한 실정이다.

우리 대학 생명과학과 김윤기 교수 연구팀이 진핵세포 내에서 일어나는 원형 RNA(circular RNA)의 단백질 합성 과정에 대한 새로운 메커니즘을 규명했다고 23일 밝혔다.

분자생물학에서 ‘중심원리(central dogma)’라고 알려진 DNA로부터 시작해 RNA, 단백질로 이어지는 유전정보의 흐름은 다양한 생물학적 기능을 나타내는 중요 원리다. 이때 최종 생산 산물인 단백질은 번역 과정에 의해 생성되며 이와 관련한 메커니즘 연구는 예로부터 활발히 진행돼오고 있었다.

특히 최근에는 mRNA 백신과 관련해 RNA의 안정성과 합성 효율을 극대화할 수 있는 기법에 관해 관심이 쏠리고 있다. 선형 mRNA는 세포내에서 매우 불안정하기 때문에, 항체 생성 효율을 높이기 위해서 부득이 고용량의 mRNA를 접종하고 있는 상황이다. 이러한 고용량 접종은 mRNA에 기인하는 많은 부작용을 초래할 수 있다.

연구팀은 원형 RNA에서 일어나는 새로운 형태의 단백질 번역 과정을 규명하였다. 세포내에서 생성되는 대부분의 원형 RNA는 엑손 접합 복합체 (Exon junction complex; EJC)를 가지고 있음을 밝혔다. 엑손 접합 복합체는 단백질 합성을 담당하는 리보솜을 끌어오는 기능을 수행하는 단백질(eIF3g)과 직접 결합함으로써, 최종적으로 리보솜을 끌어와 단백질 합성을 유도함을 규명하였다.

연구를 주도한 김윤기 교수는 “이번 연구는 안정성이 높은 원형 RNA에서 일어나는 합성 과정을 규명한 데에 연구의 의의가 있으며, 이 작용과정을 이용하여 부작용을 최소화하고, 고안정성 및 고효율 단백질 합성이 가능한 mRNA 백신을 개발할 수 있을 것으로 기대하고 있다”며 소감을 밝혔다. 특히 원형 RNA 기술 상용화를 위해 김윤기 교수는 라이보텍(주) 벤처회사의 공동대표를 맡고 있다.

생명과학과 장지윤, 신민경 박사과정생, 박주리 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 세계 최고 수준의 국제 학술지 `핵산 연구 저널지(Nucleic Acids Research)'에 10월 9일 자로 소개됐다. (논문명 : An interaction between eIF4A3 and eIF3g drives the internal initiation of translation).

한편 이번 연구는 한국 연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.24 조회수 8023

저용량 고효율 RNA백신 개발 가능해지다

현재 널리 사용되고 있는 코로나바이러스 mRNA 백신은 선형 형태의 mRNA를 가지고 있어 세포내에서 매우 불안정한 특징이 있다. 반면 원형 형태의 RNA(circular RNA)는 선형 RNA에 비해 매우 안정되기 때문에 수많은 국내외 제약회사에서 RNA 안정성을 높이기 위해 원형 RNA를 개발하고 있는 상황이다. 이에 원형 RNA에서 일어나는 단백질 합성 과정에 대한 연구가 필요한 실정이다.

우리 대학 생명과학과 김윤기 교수 연구팀이 진핵세포 내에서 일어나는 원형 RNA(circular RNA)의 단백질 합성 과정에 대한 새로운 메커니즘을 규명했다고 23일 밝혔다.

분자생물학에서 ‘중심원리(central dogma)’라고 알려진 DNA로부터 시작해 RNA, 단백질로 이어지는 유전정보의 흐름은 다양한 생물학적 기능을 나타내는 중요 원리다. 이때 최종 생산 산물인 단백질은 번역 과정에 의해 생성되며 이와 관련한 메커니즘 연구는 예로부터 활발히 진행돼오고 있었다.

특히 최근에는 mRNA 백신과 관련해 RNA의 안정성과 합성 효율을 극대화할 수 있는 기법에 관해 관심이 쏠리고 있다. 선형 mRNA는 세포내에서 매우 불안정하기 때문에, 항체 생성 효율을 높이기 위해서 부득이 고용량의 mRNA를 접종하고 있는 상황이다. 이러한 고용량 접종은 mRNA에 기인하는 많은 부작용을 초래할 수 있다.

연구팀은 원형 RNA에서 일어나는 새로운 형태의 단백질 번역 과정을 규명하였다. 세포내에서 생성되는 대부분의 원형 RNA는 엑손 접합 복합체 (Exon junction complex; EJC)를 가지고 있음을 밝혔다. 엑손 접합 복합체는 단백질 합성을 담당하는 리보솜을 끌어오는 기능을 수행하는 단백질(eIF3g)과 직접 결합함으로써, 최종적으로 리보솜을 끌어와 단백질 합성을 유도함을 규명하였다.

연구를 주도한 김윤기 교수는 “이번 연구는 안정성이 높은 원형 RNA에서 일어나는 합성 과정을 규명한 데에 연구의 의의가 있으며, 이 작용과정을 이용하여 부작용을 최소화하고, 고안정성 및 고효율 단백질 합성이 가능한 mRNA 백신을 개발할 수 있을 것으로 기대하고 있다”며 소감을 밝혔다. 특히 원형 RNA 기술 상용화를 위해 김윤기 교수는 라이보텍(주) 벤처회사의 공동대표를 맡고 있다.

생명과학과 장지윤, 신민경 박사과정생, 박주리 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 세계 최고 수준의 국제 학술지 `핵산 연구 저널지(Nucleic Acids Research)'에 10월 9일 자로 소개됐다. (논문명 : An interaction between eIF4A3 and eIF3g drives the internal initiation of translation).

한편 이번 연구는 한국 연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.24 조회수 8023 ‘일기 쓰는 공기청정기’, ACM DIS 우수 픽토리얼상 수상

인공지능의 발달로 의식, 생각, 감정과 같은 속성이 있다고 여겨지는 스마트 사물이 등장하고 있다. 그러나 그러한 속성이 사물에서는 어떤 방식으로 포함되고 드러나며 사람들에게 어떤 영향을 주는지에 관한 연구는 세계적으로 미비하다.

우리 대학 산업디자인학과 남택진 교수팀의 일기 쓰는 공기청정기 개발 논문이 국제학술대회인‘ACM DIS(Designing Interactive Systems) 2023’에서 국내 최초로 우수 픽토리얼상(Honorable Mention Award)을 수상했다고 16일 밝혔다.

ACM DIS 학술대회는 인간-컴퓨터 상호작용 분야의 최우수 학술대회 중 하나로 올해는 7월 10일부터 14일까지 미국 피츠버그 카네기멜론 대학에서 개최됐다. 이 학술대회의 픽토리얼이란, 글과 수식만이 아닌 주석이 있는 그림이나 사진과 같은 시각 자료를 충분히 활용해 지식을 전달하는 새로운 형식의 논문을 말한다.

남택진 교수팀은 2021년 아날로그 제품을 간편하게 사물 인터넷(IoT)화하는 기기인 ‘아이오타이져(IoTIZER)’ 개발로 국내 연구팀으로는 처음 픽토리얼을 발표한 데 이어 올해는 국내 최초 논문 수상 성과를 거두었다.

남택진 교수팀은 사물 관점에서 스스로 일기를 쓰는 공기청정기인 ‘아레카(Areca)’라는 제품을 개발하고, 사물에 포함되는 의식의 속성을 정의하고 표현하는 디자인 과정을 소개했다. 의식이 있다고 느껴지는 미래 사물의 구체화 사례로써 아레카의 하드웨어와 인터랙션을 디자인하였다. 실제로 작동하는 시작품을 구현함으로써 미래 사물이 인간에 미치는 영향을 사유하고 깊이 탐구할 수 있게 됐다.

이번 학술대회에서 구두 발표와 시연을 주도한 제1 저자 조형준 박사과정은 “인공지능(AI)과 같은 기술의 발전으로 인공물의 디자인 작업에서 새롭게 대두될 의식과 같은 비물질적 요소를 제시하고 실제 예시를 제시했다는 점이 높은 평가를 받은 것 같다”라고 말했다.

남택진 교수는 “아레카(Areca)는 재미있는 상상을 현실로 구현한 단순한 사례가 아니라 앞으로 AI가 탑재될 고도로 지능화된 제품의 원형을 보여준 연구 제품이며, 앞으로 새로운 유형의 스마트 제품디자인 연구를 이어갈 것이다”라고 말했다.

2023.08.16 조회수 7942

‘일기 쓰는 공기청정기’, ACM DIS 우수 픽토리얼상 수상

인공지능의 발달로 의식, 생각, 감정과 같은 속성이 있다고 여겨지는 스마트 사물이 등장하고 있다. 그러나 그러한 속성이 사물에서는 어떤 방식으로 포함되고 드러나며 사람들에게 어떤 영향을 주는지에 관한 연구는 세계적으로 미비하다.

우리 대학 산업디자인학과 남택진 교수팀의 일기 쓰는 공기청정기 개발 논문이 국제학술대회인‘ACM DIS(Designing Interactive Systems) 2023’에서 국내 최초로 우수 픽토리얼상(Honorable Mention Award)을 수상했다고 16일 밝혔다.

ACM DIS 학술대회는 인간-컴퓨터 상호작용 분야의 최우수 학술대회 중 하나로 올해는 7월 10일부터 14일까지 미국 피츠버그 카네기멜론 대학에서 개최됐다. 이 학술대회의 픽토리얼이란, 글과 수식만이 아닌 주석이 있는 그림이나 사진과 같은 시각 자료를 충분히 활용해 지식을 전달하는 새로운 형식의 논문을 말한다.

남택진 교수팀은 2021년 아날로그 제품을 간편하게 사물 인터넷(IoT)화하는 기기인 ‘아이오타이져(IoTIZER)’ 개발로 국내 연구팀으로는 처음 픽토리얼을 발표한 데 이어 올해는 국내 최초 논문 수상 성과를 거두었다.

남택진 교수팀은 사물 관점에서 스스로 일기를 쓰는 공기청정기인 ‘아레카(Areca)’라는 제품을 개발하고, 사물에 포함되는 의식의 속성을 정의하고 표현하는 디자인 과정을 소개했다. 의식이 있다고 느껴지는 미래 사물의 구체화 사례로써 아레카의 하드웨어와 인터랙션을 디자인하였다. 실제로 작동하는 시작품을 구현함으로써 미래 사물이 인간에 미치는 영향을 사유하고 깊이 탐구할 수 있게 됐다.

이번 학술대회에서 구두 발표와 시연을 주도한 제1 저자 조형준 박사과정은 “인공지능(AI)과 같은 기술의 발전으로 인공물의 디자인 작업에서 새롭게 대두될 의식과 같은 비물질적 요소를 제시하고 실제 예시를 제시했다는 점이 높은 평가를 받은 것 같다”라고 말했다.

남택진 교수는 “아레카(Areca)는 재미있는 상상을 현실로 구현한 단순한 사례가 아니라 앞으로 AI가 탑재될 고도로 지능화된 제품의 원형을 보여준 연구 제품이며, 앞으로 새로운 유형의 스마트 제품디자인 연구를 이어갈 것이다”라고 말했다.

2023.08.16 조회수 7942 호흡기부터 강력 차단하는 코로나19 백신 개발

코로나바이러스감염증-19는 3년 4개월 만에 비상사태가 해제됐으나, 잦은 돌연변이로 인해 발생한 변이들이 계속해서 보고되고 있어 재유행이 시작될 가능성은 여전히 남아 있다. 이 변이들은 백신 접종이나 감염으로 인해 숙주가 획득한 기존의 면역반응을 회피하는 방향으로 진화하고 있다. 현재 시판되는 근육 접종 백신으로는 바이러스의 확산을 억제할 수 있는 점막 면역은 충분히 일으키기 어렵다는 한계가 있으므로 장기간 지속되는 강력한 점막 면역을 유도할 수 있는 백신의 필요성은 여전하다.

우리 대학 의과학대학원 이흥규 교수 연구팀과 한국화학연구원(원장 이영국)은 아데노바이러스 벡터 플랫폼의 비강 접종 코로나19 백신을 개발하고 마우스 모델을 이용해 이 백신이 장기간 지속되는 강력한 점막 면역을 유도함을 규명했다고 29일 밝혔다.

점막 면역이란 면역 체계를 구성하는 요소 중에서도 호흡기, 소화기, 생식기관 등을 구성하는 체내 상피 조직인 점막에서 작용하는 면역을 말한다. 이는 체내와 체외의 접점이 되는 점막에 침입한 외부 인자를 인지하고 제거해 인체를 감염으로부터 보호하는 방어체계다. 점막이 병원체나 외부 항원이 침입하는 주요 경로라는 점에서 점막 면역은 전신적 면역반응에 비해 병원체의 침입에 빠르게 대응해 감염 및 확산을 막을 수 있다는 장점이 있다.

의과학대학원 연수연구원 정희은 박사가 주도하고 박사과정 구근본, 강병훈 연구원, 김현철 박사, 박장현 박사 및 한국화학연구원 김균도 박사가 참여한 이번 연구에서 연구팀은 아데노바이러스 벡터 플랫폼을 기반으로, 개량된 스파이크 단백질 항원 및 인간 유래 면역증강제(CXCL9)을 탑재한 비강 접종 코로나19 백신(Ad5-S.Mod)을 개발해 그 효능을 실험용 쥐를 이용해 검증했다. 연구팀은 인간 유래 면역증강제가 활성화된 T세포를 특정 위치로 이동하도록 유인한다는 점에 주목해, 이를 백신의 효능을 높이기 위한 면역증강제로 이용하였다.

연구팀은 1회 단일 비강 접종, 혹은 근육-비강 2회 접종하여 백신의 효능을 검증했다. 그 결과 비강 백신이 호흡기 점막의 항체 반응 및 기억 T세포 반응을 높은 수준으로 유도할 수 있음을 확인하였으며, 백신 투여군은 1회 단일 접종만으로도 신종 코로나바이러스 감염 시 100% 생존하였다. 또한 백신 접종으로 만들어진 면역반응은 최소 1년간은 유지된다는 것을 규명해 백신의 강력한 점막 면역반응 유도 능력을 입증했다.

또한, 연구팀은 단일세포 전사체 분석법을 이용해 백신을 접종한 실험용 쥐의 폐 대식세포가 기억 T세포 및 B세포를 유지를 돕는 인자들의 주 생산자이며, 폐 대식세포가 제거되면 기억 T세포 및 B세포가 폐 속에서 확연히 감소함을 확인해 이 세포들이 점막 백신 접종으로 만들어진 호흡기 기억 세포의 유지를 돕고 있음을 규명했다.

이번 연구는 인간 유래 면역증강제(CXCL9)로서 활용해 백신의 효능을 강화한 새로운 백신 설계 전략을 제시하고 있다는 점과, 폐 대식세포가 점막 백신에 의해 형성되는 기억 면역반응을 유지하는 데 중요한 역할을 한다는 사실을 새로이 규명하여 다양한 병원체에 대한 비강 백신 개발에 이용할 수 있는 새로운 타겟을 제시하고 있다는 점에서 그 의의가 있다.

의과학대학원 박사후연수연구원 정희은 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 바이러스 분야 국제 학술지 `앤티바이럴 리서치(Antiviral Research)' 온라인판으로 6월 14일에 게재됐다. (논문명: Intranasal delivery of an adenovirus-vector vaccine co-expressing a modified spike protein and a genetic adjuvant confers lasting mucosal immunity against SARS-CoV-2, 논문링크: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2023.105656)

한편 이번 연구는 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업, 2020 과기원공동연구 프로젝트, 한국연구재단 바이오의료기술개발사업, 창의·도전연구 기반지원 사업 및 한국화학연구원 감염병 예방 융합 플랫폼 개발 과제 및 GO! KRICT 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.01 조회수 7851

호흡기부터 강력 차단하는 코로나19 백신 개발

코로나바이러스감염증-19는 3년 4개월 만에 비상사태가 해제됐으나, 잦은 돌연변이로 인해 발생한 변이들이 계속해서 보고되고 있어 재유행이 시작될 가능성은 여전히 남아 있다. 이 변이들은 백신 접종이나 감염으로 인해 숙주가 획득한 기존의 면역반응을 회피하는 방향으로 진화하고 있다. 현재 시판되는 근육 접종 백신으로는 바이러스의 확산을 억제할 수 있는 점막 면역은 충분히 일으키기 어렵다는 한계가 있으므로 장기간 지속되는 강력한 점막 면역을 유도할 수 있는 백신의 필요성은 여전하다.

우리 대학 의과학대학원 이흥규 교수 연구팀과 한국화학연구원(원장 이영국)은 아데노바이러스 벡터 플랫폼의 비강 접종 코로나19 백신을 개발하고 마우스 모델을 이용해 이 백신이 장기간 지속되는 강력한 점막 면역을 유도함을 규명했다고 29일 밝혔다.

점막 면역이란 면역 체계를 구성하는 요소 중에서도 호흡기, 소화기, 생식기관 등을 구성하는 체내 상피 조직인 점막에서 작용하는 면역을 말한다. 이는 체내와 체외의 접점이 되는 점막에 침입한 외부 인자를 인지하고 제거해 인체를 감염으로부터 보호하는 방어체계다. 점막이 병원체나 외부 항원이 침입하는 주요 경로라는 점에서 점막 면역은 전신적 면역반응에 비해 병원체의 침입에 빠르게 대응해 감염 및 확산을 막을 수 있다는 장점이 있다.

의과학대학원 연수연구원 정희은 박사가 주도하고 박사과정 구근본, 강병훈 연구원, 김현철 박사, 박장현 박사 및 한국화학연구원 김균도 박사가 참여한 이번 연구에서 연구팀은 아데노바이러스 벡터 플랫폼을 기반으로, 개량된 스파이크 단백질 항원 및 인간 유래 면역증강제(CXCL9)을 탑재한 비강 접종 코로나19 백신(Ad5-S.Mod)을 개발해 그 효능을 실험용 쥐를 이용해 검증했다. 연구팀은 인간 유래 면역증강제가 활성화된 T세포를 특정 위치로 이동하도록 유인한다는 점에 주목해, 이를 백신의 효능을 높이기 위한 면역증강제로 이용하였다.

연구팀은 1회 단일 비강 접종, 혹은 근육-비강 2회 접종하여 백신의 효능을 검증했다. 그 결과 비강 백신이 호흡기 점막의 항체 반응 및 기억 T세포 반응을 높은 수준으로 유도할 수 있음을 확인하였으며, 백신 투여군은 1회 단일 접종만으로도 신종 코로나바이러스 감염 시 100% 생존하였다. 또한 백신 접종으로 만들어진 면역반응은 최소 1년간은 유지된다는 것을 규명해 백신의 강력한 점막 면역반응 유도 능력을 입증했다.

또한, 연구팀은 단일세포 전사체 분석법을 이용해 백신을 접종한 실험용 쥐의 폐 대식세포가 기억 T세포 및 B세포를 유지를 돕는 인자들의 주 생산자이며, 폐 대식세포가 제거되면 기억 T세포 및 B세포가 폐 속에서 확연히 감소함을 확인해 이 세포들이 점막 백신 접종으로 만들어진 호흡기 기억 세포의 유지를 돕고 있음을 규명했다.

이번 연구는 인간 유래 면역증강제(CXCL9)로서 활용해 백신의 효능을 강화한 새로운 백신 설계 전략을 제시하고 있다는 점과, 폐 대식세포가 점막 백신에 의해 형성되는 기억 면역반응을 유지하는 데 중요한 역할을 한다는 사실을 새로이 규명하여 다양한 병원체에 대한 비강 백신 개발에 이용할 수 있는 새로운 타겟을 제시하고 있다는 점에서 그 의의가 있다.

의과학대학원 박사후연수연구원 정희은 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 바이러스 분야 국제 학술지 `앤티바이럴 리서치(Antiviral Research)' 온라인판으로 6월 14일에 게재됐다. (논문명: Intranasal delivery of an adenovirus-vector vaccine co-expressing a modified spike protein and a genetic adjuvant confers lasting mucosal immunity against SARS-CoV-2, 논문링크: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2023.105656)

한편 이번 연구는 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업, 2020 과기원공동연구 프로젝트, 한국연구재단 바이오의료기술개발사업, 창의·도전연구 기반지원 사업 및 한국화학연구원 감염병 예방 융합 플랫폼 개발 과제 및 GO! KRICT 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.01 조회수 7851 RNA 유전자 가위 기술로 코로나바이러스 싹둑

엔데믹(endemic)으로 지정된 코로나 19 바이러스(이하 SARS-CoV-2)는 변이가 매우 빈번하고 빠른 RNA 바이러스이다. 따라서 전 세계 연구자들은 신·변종 바이러스 출현에 따른 새로운 팬데믹에 대비하기 위해 범용 코로나 바이러스 감염병 치료제 개발에 몰두하고 있다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀과 전북대 강상민 교수 연구팀이 공동연구를 통해 세계 최초로 RNA 유전자 가위 기술을 이용해 RNA 바이러스 유전체 내 슈도낫 부위를 타겟해 바이러스 증식을 강력하게 차단할 수 있는 핵심 타겟부위를 발견했고, 전북대학교 인수공통감염병 연구소와의 협업을 통해 동물모델에서 COVID-19 치료 효과를 입증했다고 1일 밝혔다.

우리 대학 자연과학연구소 유다슬이 연구조교수, 전북대학교 한희정 박사과정, KAIST 생명과학과 유정혜 박사과정, KAIST 생명과학과 김지혜 선임연구원이 공동 제 1저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘몰레큘러 테라피 (Molecular Therapy)’ 2023년 3월호에 온라인으로 출판됐다. (논문명: Pseudoknot-targeting Cas13b combats SARS-CoV-2 infection by suppressing viral replication). (Impact Factor: 12.91). (DOI: https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2023.03.018)

SARS-CoV-2 바이러스는 세포 내 감염 후 매우 빠른 속도로 바이러스 단백질을 복제하고 증식하여 숙주 세포의 기능을 완전히 망가뜨린다. RNA 바이러스 유전체를 직접 분해해 바이러스 증식을 억제하는 시도는 이전부터 있어왔으나 이런 빠른 코로나 증식을 완전히 막기에는 역부족이었다.

연구팀은 RNA 유전자 가위 기술로 코로나 바이러스 내 유전자 발현 조절 중추 역할을 하는 슈도낫 부위를 타겟함으로써 99.9퍼센트의 바이러스 증식 억제 효과가 있음을 입증했다. 이는 슈도낫 부위가 코로나 바이러스의 가장 취약한 급소임을 보여주는 결과이기도 하다.

본 기술은 mRNA 기반 유전자 치료제 전달하는 방식으로 DNA 기반 유전자 치료제에 비해 전달 효율이 매우 높으며 치료제 발현 시간 또한 매우 빠르다. 연구진이 제작한 mRNA 기반 치료제 전달로 감염 세포에 2시간 이내, 감염 동물에 6시간 이내에 RNA 유전자 가위 기술 발현을 유도할 수 있었다.

연구진이 타겟한 슈도낫 부위는 MERS, SARS-CoV 유전체 내에서도 보존성이 높은 염기서열을 가졌으며, SARS-CoV-2 변이체 (알파, 베타, 감마, 델타, 오미크론) 모두에서 동일한 염기서열을 가졌다. 연구진은 전북대학교 인수공통연구소와의 공동연구를 통해 SARS-CoV-2 (Hu-1) 뿐만 아니라 변이체 증식 또한 매우 효과적으로 억제됨을 보여주며 해당 기술의 범용성을 증명하였다. 또한 SARS-CoV-2 감염 쥐 모델에 해당 치료제 기술이 투여된 쥐에서 뚜렷한 COVID-19 치료 효과를 입증했다.

유다슬이 연구조교수는 “이번 연구 결과는 바이러스 유전체 중 단백질을 구성하는 유전자가 아닌 단백질 발현을 조절하는 유전자를 세계 최초로 타겟 했다는 점과, 그것이 다른 유전자 타겟 부위보다 바이러스 증식 억제 효율이 뛰어났다는 점에서 중요한 의미를 갖는다”고 말했다.