-

기후 변화가 뎅기열 확산 가속한다

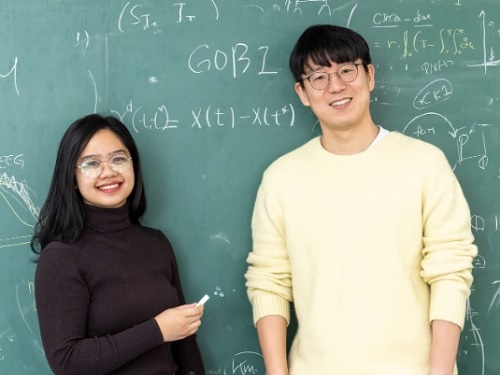

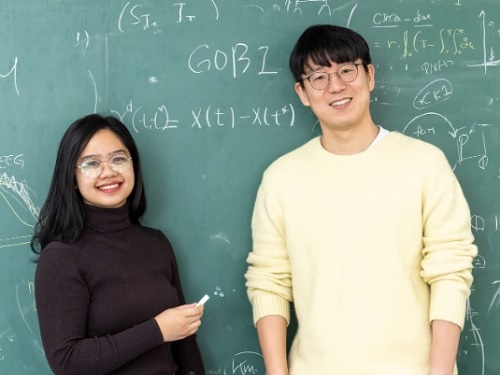

뎅기열이 전 세계적으로 역대 최고 확산세를 기록하고 있는 가운데, 기후 변화가 뎅기열 확산을 가속한다는 분석이 나왔다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 자체 개발한 수학 모델로 기후 변화가 뎅기열 발병에 미치는 영향을 분석한 결과, 필리핀의 기온 상승과 강우 패턴 변화가 뎅기열 발생 증가와 밀접한 관련이 있음을 밝혀냈다.

뎅기열은 모기를 통해 전파되는 바이러스성 감염병이다. 세계보건기구(WHO)에 보고된 감염 사례만 2000년 50만 명에서 2019년 520만 명으로 20년 만에 10배가량 가까이 증가했다. 급격한 증가의 주요 원인으로는 기후 변화가 지목된다. 이상 고온 현상과 극단 강우 현상이 모기 번식에 유리한 환경을 조성하기 때문이다.

하지만 기후 요인과 뎅기열 발병 사이의 복잡한 상호작용에 대한 이해는 아직 제한적이다. 특히, 강우량의 영향에 대해서는 학계의 오랜 논쟁이 있어 왔다. 높은 강우량이 뎅기열 발병을 유발한다는 결과와 억제한다는 결과가 비슷한 숫자로 존재하기 때문이다.

제1 저자인 올리비아 카위딩 연구원은 “이런 모순된 결과는 기존 연구가 기후와 뎅기열 간의 상호작용을 단순히 상관관계나 선형 회귀 모델에 기반해 분석했기 때문”이라며 “우리 연구진은 기존 방식을 넘어 비선형적이고 복합적인 기후 요인의 영향이 정확히 예측할 수 있는 도구를 활용해 연구를 진행했다”고 설명했다.

연구진은 자체 개발한 인과관계 추정 방법론인 ‘GOBI(General ODE-Based Inference)’를 활용해 2015~2019년 필리핀 16개 지역의 기후 및 뎅기열 데이터를 분석했다. 분석 결과, 모든 지역에서 기온 상승이 뎅기열 발병을 증가시키는 주요 요인으로 작용했다.

반면, 강우량의 경우 지역에 따라 서로 다른 영향을 미쳤다. 동부 지역에서는 강우량 증가가 뎅기열 발병을 증가시키는 경향을 보였으나, 서부 지역에서는 감소시키는 경향이 나타났다.

이어 연구진은 강우의 효과가 지역별로 달라지는 원인도 찾아냈다. ‘건기의 규칙성’이 강우와 뎅기열 발병 간의 관계를 결정짓는 중요한 요인이었다. 건기가 규칙적으로 유지되는 지역(서부)에서는 강우가 뎅기열 발병을 억제했지만, 규칙성이 약화된 지역(동부)에서는 강우가 뎅기열 발병을 촉진했다.

건기가 규칙적인 지역에서는 건기 동안 물이 고여 있는 모기 서식지가 강우에 의해 쉽게 제거돼 뎅기열 발생을 억제하는 ‘플러싱 효과(Flushing Effect)’가 강하게 나타난다. 이와 달리 건기가 불규칙적인 지역에서는 강우가 산발적으로 발생해 플러싱 효과가 약화되고, 오히려 모기 번식지를 형성해 뎅기열 발생을 촉진한다는 것이다.

이번 연구는 기후 변화가 뎅기열 발병에 미치는 복잡한 영향을 이해하고, 지역별 특성을 고려한 맞춤형 공중보건 전략을 설계하는 데 중요한 과학적 근거를 제공했다는 의미가 있다. 연구진은 필리핀 외의 지역으로 확장해 푸에르토리코 등 다른 지역에서도 유사한 패턴이 나타남을 확인했다. 다양한 기후 환경에 적용 가능한 일반성을 지닌다는 의미다.

연구를 이끈 김재경 교수는 “‘건기의 규칙성’은 기존 연구에서 간과된 부분으로 우리 연구는 뎅기열 발병에 대한 새로운 해석을 제공했다는 의미가 높다”며 “기후 변화가 뎅기열, 말라리아, 독감, 지카 등 기후 민감 질병에 미치는 영향을 이해하는 데 중요한 전환점을 제시한 것으로, 향후 자원 배분 및 예방 전략 수립을 위한 핵심 정보로 사용되길 바란다”고 말했다.

연구결과는 2월 13일(목) 04시(한국시간) 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’온라인판에 실렸다.

기후 변화가 뎅기열 확산 가속한다

뎅기열이 전 세계적으로 역대 최고 확산세를 기록하고 있는 가운데, 기후 변화가 뎅기열 확산을 가속한다는 분석이 나왔다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 자체 개발한 수학 모델로 기후 변화가 뎅기열 발병에 미치는 영향을 분석한 결과, 필리핀의 기온 상승과 강우 패턴 변화가 뎅기열 발생 증가와 밀접한 관련이 있음을 밝혀냈다.

뎅기열은 모기를 통해 전파되는 바이러스성 감염병이다. 세계보건기구(WHO)에 보고된 감염 사례만 2000년 50만 명에서 2019년 520만 명으로 20년 만에 10배가량 가까이 증가했다. 급격한 증가의 주요 원인으로는 기후 변화가 지목된다. 이상 고온 현상과 극단 강우 현상이 모기 번식에 유리한 환경을 조성하기 때문이다.

하지만 기후 요인과 뎅기열 발병 사이의 복잡한 상호작용에 대한 이해는 아직 제한적이다. 특히, 강우량의 영향에 대해서는 학계의 오랜 논쟁이 있어 왔다. 높은 강우량이 뎅기열 발병을 유발한다는 결과와 억제한다는 결과가 비슷한 숫자로 존재하기 때문이다.

제1 저자인 올리비아 카위딩 연구원은 “이런 모순된 결과는 기존 연구가 기후와 뎅기열 간의 상호작용을 단순히 상관관계나 선형 회귀 모델에 기반해 분석했기 때문”이라며 “우리 연구진은 기존 방식을 넘어 비선형적이고 복합적인 기후 요인의 영향이 정확히 예측할 수 있는 도구를 활용해 연구를 진행했다”고 설명했다.

연구진은 자체 개발한 인과관계 추정 방법론인 ‘GOBI(General ODE-Based Inference)’를 활용해 2015~2019년 필리핀 16개 지역의 기후 및 뎅기열 데이터를 분석했다. 분석 결과, 모든 지역에서 기온 상승이 뎅기열 발병을 증가시키는 주요 요인으로 작용했다.

반면, 강우량의 경우 지역에 따라 서로 다른 영향을 미쳤다. 동부 지역에서는 강우량 증가가 뎅기열 발병을 증가시키는 경향을 보였으나, 서부 지역에서는 감소시키는 경향이 나타났다.

이어 연구진은 강우의 효과가 지역별로 달라지는 원인도 찾아냈다. ‘건기의 규칙성’이 강우와 뎅기열 발병 간의 관계를 결정짓는 중요한 요인이었다. 건기가 규칙적으로 유지되는 지역(서부)에서는 강우가 뎅기열 발병을 억제했지만, 규칙성이 약화된 지역(동부)에서는 강우가 뎅기열 발병을 촉진했다.

건기가 규칙적인 지역에서는 건기 동안 물이 고여 있는 모기 서식지가 강우에 의해 쉽게 제거돼 뎅기열 발생을 억제하는 ‘플러싱 효과(Flushing Effect)’가 강하게 나타난다. 이와 달리 건기가 불규칙적인 지역에서는 강우가 산발적으로 발생해 플러싱 효과가 약화되고, 오히려 모기 번식지를 형성해 뎅기열 발생을 촉진한다는 것이다.

이번 연구는 기후 변화가 뎅기열 발병에 미치는 복잡한 영향을 이해하고, 지역별 특성을 고려한 맞춤형 공중보건 전략을 설계하는 데 중요한 과학적 근거를 제공했다는 의미가 있다. 연구진은 필리핀 외의 지역으로 확장해 푸에르토리코 등 다른 지역에서도 유사한 패턴이 나타남을 확인했다. 다양한 기후 환경에 적용 가능한 일반성을 지닌다는 의미다.

연구를 이끈 김재경 교수는 “‘건기의 규칙성’은 기존 연구에서 간과된 부분으로 우리 연구는 뎅기열 발병에 대한 새로운 해석을 제공했다는 의미가 높다”며 “기후 변화가 뎅기열, 말라리아, 독감, 지카 등 기후 민감 질병에 미치는 영향을 이해하는 데 중요한 전환점을 제시한 것으로, 향후 자원 배분 및 예방 전략 수립을 위한 핵심 정보로 사용되길 바란다”고 말했다.

연구결과는 2월 13일(목) 04시(한국시간) 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’온라인판에 실렸다.

2025.02.13

조회수 4282

-

버려지는 이산화탄소를 되살릴 수 있다면

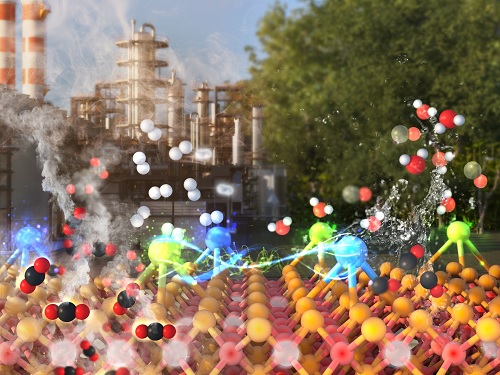

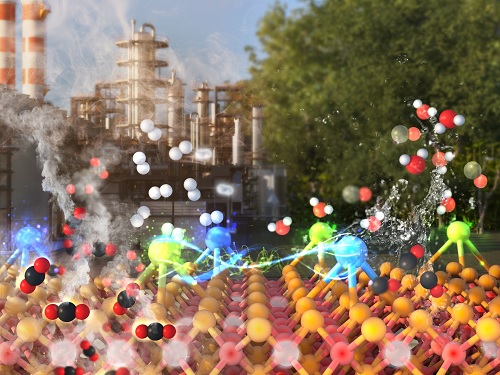

세계적으로 기후 변화와 탄소 배출 문제의 심각성이 대두되면서 이산화탄소(CO2)를 화학 연료와 화합물 등의 자원으로 전환해서 활용하는 기술이 절실한 상황이다. 우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 한국재료연구원 나노재료연구본부 박다희 박사 연구팀과 공동연구를 통해 이산화탄소(CO2) 전환 효율을 크게 향상하는 촉매 기술을 개발했다.

기존의 이산화탄소(CO2) 전환 기술은 높은 에너지를 소비하는 것에 비해 효율은 낮아 상용화가 어렵다. 특히, 단원자 촉매(SACs)는 촉매 합성이 복잡하고, 금속 산화물 지지체(촉매 입자를 안정적으로 유지하거나 내구성을 높이는 역할)와 결합 안정성을 유지하기 어려워 촉매 성능이 떨어졌다.

이러한 한계를 극복하기 위해 연구팀은 단일 및 이중 단원자 촉매 기술을 개발하고 간단한 공정으로 촉매 효율을 높이는 기술을 선보였다. 본 성과는 이중 단원자 촉매(DSACs)로 금속 간 전자 상호작용을 적극 활용해 기존보다 50% 이상 높은 전환율과 우수한 선택성(촉매가 원하는 생성물을 많이 생성할 수 있도록 유도하는 능력)을 구현했다.

본 기술은 금속 산화물 지지체 내 산소 공공(Oxygen Vacancy)과 결함 구조를 정밀하게 제어해 이산화탄소(CO2) 전환 반응의 효율과 선택성을 획기적으로 높이는 촉매 설계 기술이다. 산소 공공이 촉매 표면에 이산화탄소가 잘 흡착되도록 돕고, 단원자 및 이중 단원자는 수소(H2)가 흡착되도록 돕는다. 산소 공공과 단원자 및 이중 단원자가 함께 작용하면서 이산화탄소(CO2)가 수소(H2)와 만나 원하는 화합물로 쉽게 전환되는 것이다. 특히, 이중 단원자 촉매(DSACs)는 두 금속 원자 간의 전자 상호작용을 적극 활용해 반응 경로를 조절하고 효율을 극대화했다.

연구팀은 에어로졸 분무 열분해법(Aerosol-Assisted Spray Pyrolysis)을 적용해 간단한 공정으로 촉매를 합성하고 대량 생산 가능성도 확보했다. 이는 복잡한 중간 과정 없이 액체 상태의 재료를 에어로졸(안개 같은 작은 입자)로 만든 후 뜨거운 챔버에 보내면 촉매가 완성되는 간단한 공정 방식이다. 해당 방식은 금속 산화물 지지체 내부에 금속 원자를 균일하게 분산시키고, 결함 구조를 정밀하게 조절할 수 있도록 돕는다. 이처럼 금속 산화물 지지체의 결함 구조를 정밀하게 제어함으로써 단일 및 이중 단원자 촉매를 안정적으로 형성하고 이중 단원자 촉매(DSACs)를 활용해 기존 단일 원자 촉매 사용량을 약 50% 줄이면서도 이산화탄소(CO2) 전환 효율을 기존 대비 약 두 배 이상 향상시키고, 99% 이상의 높은 선택성을 구현했다.

본 기술은 화학 연료 합성, 수소 생산, 청정에너지 산업 등 다양한 분야에 활용할 수 있다. 또한, 촉매 합성법(에어로졸 분무 열분해법)이 간단하고 생산 효율도 높아서 상용화될 가능성이 매우 크다.

연구책임자인 박다희 선임연구원은 "본 기술은 이산화탄소(CO2) 전환 촉매의 성능을 획기적으로 향상하는 동시에 간단한 공정을 통해 상용화를 가능하게 한 중요한 성과”라며, "탄소중립 실현을 위한 핵심 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.”라고 밝혔다. 또한 박정영 교수는 “본 연구는 새로운 종류의 단원자 촉매를 상대적으로 쉽게 합성할 수 있어 다양한 화학 반응에 쓰일 수 있고, 온실가스로 인한 지구온난화 문제 해결에 가장 시급한 연구 분야인 이산화탄소 분해/활용 촉매개발에 중요한 단초를 제공한다.”라고 언급했다.

본 연구는 한국재료연구원의 주요사업과 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 국가과학기술연구회의 지원을 받아 수행되었다. 연구 결과는 촉매 및 에너지 분야에서 권위 있는 저널인 어플라이드 카탈러시스 비: 인바이런멘탈 앤 에너지(Applied Catalysis B: Environmental and Energy(JCR 상위 1%, IF 20.3))에 온라인 게재됐다.

*논문(Applied Catalysis B: Environmental and Energy)

DOI 주소 https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2024.124987

버려지는 이산화탄소를 되살릴 수 있다면

세계적으로 기후 변화와 탄소 배출 문제의 심각성이 대두되면서 이산화탄소(CO2)를 화학 연료와 화합물 등의 자원으로 전환해서 활용하는 기술이 절실한 상황이다. 우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 한국재료연구원 나노재료연구본부 박다희 박사 연구팀과 공동연구를 통해 이산화탄소(CO2) 전환 효율을 크게 향상하는 촉매 기술을 개발했다.

기존의 이산화탄소(CO2) 전환 기술은 높은 에너지를 소비하는 것에 비해 효율은 낮아 상용화가 어렵다. 특히, 단원자 촉매(SACs)는 촉매 합성이 복잡하고, 금속 산화물 지지체(촉매 입자를 안정적으로 유지하거나 내구성을 높이는 역할)와 결합 안정성을 유지하기 어려워 촉매 성능이 떨어졌다.

이러한 한계를 극복하기 위해 연구팀은 단일 및 이중 단원자 촉매 기술을 개발하고 간단한 공정으로 촉매 효율을 높이는 기술을 선보였다. 본 성과는 이중 단원자 촉매(DSACs)로 금속 간 전자 상호작용을 적극 활용해 기존보다 50% 이상 높은 전환율과 우수한 선택성(촉매가 원하는 생성물을 많이 생성할 수 있도록 유도하는 능력)을 구현했다.

본 기술은 금속 산화물 지지체 내 산소 공공(Oxygen Vacancy)과 결함 구조를 정밀하게 제어해 이산화탄소(CO2) 전환 반응의 효율과 선택성을 획기적으로 높이는 촉매 설계 기술이다. 산소 공공이 촉매 표면에 이산화탄소가 잘 흡착되도록 돕고, 단원자 및 이중 단원자는 수소(H2)가 흡착되도록 돕는다. 산소 공공과 단원자 및 이중 단원자가 함께 작용하면서 이산화탄소(CO2)가 수소(H2)와 만나 원하는 화합물로 쉽게 전환되는 것이다. 특히, 이중 단원자 촉매(DSACs)는 두 금속 원자 간의 전자 상호작용을 적극 활용해 반응 경로를 조절하고 효율을 극대화했다.

연구팀은 에어로졸 분무 열분해법(Aerosol-Assisted Spray Pyrolysis)을 적용해 간단한 공정으로 촉매를 합성하고 대량 생산 가능성도 확보했다. 이는 복잡한 중간 과정 없이 액체 상태의 재료를 에어로졸(안개 같은 작은 입자)로 만든 후 뜨거운 챔버에 보내면 촉매가 완성되는 간단한 공정 방식이다. 해당 방식은 금속 산화물 지지체 내부에 금속 원자를 균일하게 분산시키고, 결함 구조를 정밀하게 조절할 수 있도록 돕는다. 이처럼 금속 산화물 지지체의 결함 구조를 정밀하게 제어함으로써 단일 및 이중 단원자 촉매를 안정적으로 형성하고 이중 단원자 촉매(DSACs)를 활용해 기존 단일 원자 촉매 사용량을 약 50% 줄이면서도 이산화탄소(CO2) 전환 효율을 기존 대비 약 두 배 이상 향상시키고, 99% 이상의 높은 선택성을 구현했다.

본 기술은 화학 연료 합성, 수소 생산, 청정에너지 산업 등 다양한 분야에 활용할 수 있다. 또한, 촉매 합성법(에어로졸 분무 열분해법)이 간단하고 생산 효율도 높아서 상용화될 가능성이 매우 크다.

연구책임자인 박다희 선임연구원은 "본 기술은 이산화탄소(CO2) 전환 촉매의 성능을 획기적으로 향상하는 동시에 간단한 공정을 통해 상용화를 가능하게 한 중요한 성과”라며, "탄소중립 실현을 위한 핵심 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.”라고 밝혔다. 또한 박정영 교수는 “본 연구는 새로운 종류의 단원자 촉매를 상대적으로 쉽게 합성할 수 있어 다양한 화학 반응에 쓰일 수 있고, 온실가스로 인한 지구온난화 문제 해결에 가장 시급한 연구 분야인 이산화탄소 분해/활용 촉매개발에 중요한 단초를 제공한다.”라고 언급했다.

본 연구는 한국재료연구원의 주요사업과 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 국가과학기술연구회의 지원을 받아 수행되었다. 연구 결과는 촉매 및 에너지 분야에서 권위 있는 저널인 어플라이드 카탈러시스 비: 인바이런멘탈 앤 에너지(Applied Catalysis B: Environmental and Energy(JCR 상위 1%, IF 20.3))에 온라인 게재됐다.

*논문(Applied Catalysis B: Environmental and Energy)

DOI 주소 https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2024.124987

2025.01.23

조회수 4731

-

스트레스 위험 혈관 변화 실시간으로 잡아낸다

심혈관 질환은 전 세계 사망 원인 1위로 매우 심각한 건강 문제다. 특히, 정신적 스트레스가 심혈관 질환을 더 악화시킨다는 것이 보고되어 왔다. 한국 연구진이 그동안 관찰하기 어려웠던 스트레스로 인한 혈관 변화를 실시간으로 알아내는 데 성공했다.

우리 대학 기계공학과 유홍기 교수 연구팀이 고려대학교 구로병원 심혈관센터 김진원 교수 연구팀과 협력해 심장 박동으로 인한 혈관의 움직임을 보상해 실시간으로 혈관 내 세포의 움직임을 관찰할 수 있는 새로운 생체 내 영상 획득 기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

연구팀은 초점 가변 렌즈를 생체 내 광학 현미경에 도입해 동맥의 움직임을 추정했고, 이를 현미경의 초점 평면과 동기화하는 기법을 개발했다. 이 기술을 통해 동맥의 움직임으로 인한 이미지 간의 상관 계수(이미지들 간의 유사성을 나타내는 통계적 지표)를 4배 높일 수 있었고, 시간해상도(단위 시간당 촬영 가능한 이미지 수)를 57% 향상해 혈관 내 면역세포의 빠른 움직임을 실시간으로 관찰했다.

즉, 이 기술을 통해 동맥의 움직임으로 인한 영상 왜곡을 크게 줄이고 초점을 안정적으로 유지함으로써, 영상을 놓치지 않고 혈관 내에서 빠르게 움직이는 면역세포를 실시간으로 관찰하는 데 성공했다.

연구팀은 만성 스트레스에 노출된 실험군 쥐와 대조군 쥐의 경동맥에서 생체 내 영상 획득에 본 기술을 적용했고, 동맥경화 병변의 진행 정도를 세포 수준의 해상도에서 정량적으로 평가할 수 있었다.

만성 스트레스에 노출된 쥐의 경동맥에서 골수 세포의 침윤이 대조군 대비 6.09배 증가했으며, 추적 영상에서는 골수 세포가 2.45배 더 증가하는 것을 확인했다. 또한, 조직학적 분석을 통해 스트레스가 동맥경화반의 크기와 염증을 증가시키고, 섬유성 막을 얇게 만들어 경화반의 불안정성을 높인다는 것을 입증했다.

유홍기 교수는 “이번 연구를 통해 비접촉 방법으로 동맥의 움직임을 정확하게 추정할 수 있었고, 이 방법은 실험동물의 높은 생존율을 보장할 수 있어 만성 스트레스가 미치는 영향을 종단 연구로 입증할 수 있었다”라고 말했다.

이어 유 교수는 “이 기술은 우수한 시간 해상도를 제공해 스트레스가 심혈관 질환에 미치는 영향을 세포 수준에서 실시간으로 관찰할 수 있어 앞으로 스트레스 관련 심혈관 질환의 발병 기전을 규명하고 새로운 치료법을 개발하는 데 중요한 도구로 활용될 것으로 기대하고 있다”라고 강조했다.

기계공학과 장민석 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘동맥경화, 혈전, 혈관 생물학(Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology)’에 지난해 10월 10일 온라인판 게재됐고, 44권 12호에 표지논문과 에디터픽으로 선정됐다.

(논문명: Real-time imaging assessment of stress-induced vascular inflammation using heartbeat-synchronized motion compensation)

한편 이번 연구는 한국연구재단, 범부처전주기의료기기연구개발사업단의 지원을 받아 수행됐다.

스트레스 위험 혈관 변화 실시간으로 잡아낸다

심혈관 질환은 전 세계 사망 원인 1위로 매우 심각한 건강 문제다. 특히, 정신적 스트레스가 심혈관 질환을 더 악화시킨다는 것이 보고되어 왔다. 한국 연구진이 그동안 관찰하기 어려웠던 스트레스로 인한 혈관 변화를 실시간으로 알아내는 데 성공했다.

우리 대학 기계공학과 유홍기 교수 연구팀이 고려대학교 구로병원 심혈관센터 김진원 교수 연구팀과 협력해 심장 박동으로 인한 혈관의 움직임을 보상해 실시간으로 혈관 내 세포의 움직임을 관찰할 수 있는 새로운 생체 내 영상 획득 기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

연구팀은 초점 가변 렌즈를 생체 내 광학 현미경에 도입해 동맥의 움직임을 추정했고, 이를 현미경의 초점 평면과 동기화하는 기법을 개발했다. 이 기술을 통해 동맥의 움직임으로 인한 이미지 간의 상관 계수(이미지들 간의 유사성을 나타내는 통계적 지표)를 4배 높일 수 있었고, 시간해상도(단위 시간당 촬영 가능한 이미지 수)를 57% 향상해 혈관 내 면역세포의 빠른 움직임을 실시간으로 관찰했다.

즉, 이 기술을 통해 동맥의 움직임으로 인한 영상 왜곡을 크게 줄이고 초점을 안정적으로 유지함으로써, 영상을 놓치지 않고 혈관 내에서 빠르게 움직이는 면역세포를 실시간으로 관찰하는 데 성공했다.

연구팀은 만성 스트레스에 노출된 실험군 쥐와 대조군 쥐의 경동맥에서 생체 내 영상 획득에 본 기술을 적용했고, 동맥경화 병변의 진행 정도를 세포 수준의 해상도에서 정량적으로 평가할 수 있었다.

만성 스트레스에 노출된 쥐의 경동맥에서 골수 세포의 침윤이 대조군 대비 6.09배 증가했으며, 추적 영상에서는 골수 세포가 2.45배 더 증가하는 것을 확인했다. 또한, 조직학적 분석을 통해 스트레스가 동맥경화반의 크기와 염증을 증가시키고, 섬유성 막을 얇게 만들어 경화반의 불안정성을 높인다는 것을 입증했다.

유홍기 교수는 “이번 연구를 통해 비접촉 방법으로 동맥의 움직임을 정확하게 추정할 수 있었고, 이 방법은 실험동물의 높은 생존율을 보장할 수 있어 만성 스트레스가 미치는 영향을 종단 연구로 입증할 수 있었다”라고 말했다.

이어 유 교수는 “이 기술은 우수한 시간 해상도를 제공해 스트레스가 심혈관 질환에 미치는 영향을 세포 수준에서 실시간으로 관찰할 수 있어 앞으로 스트레스 관련 심혈관 질환의 발병 기전을 규명하고 새로운 치료법을 개발하는 데 중요한 도구로 활용될 것으로 기대하고 있다”라고 강조했다.

기계공학과 장민석 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘동맥경화, 혈전, 혈관 생물학(Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology)’에 지난해 10월 10일 온라인판 게재됐고, 44권 12호에 표지논문과 에디터픽으로 선정됐다.

(논문명: Real-time imaging assessment of stress-induced vascular inflammation using heartbeat-synchronized motion compensation)

한편 이번 연구는 한국연구재단, 범부처전주기의료기기연구개발사업단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.22

조회수 3956

-

신개념 생체형틀법 캠바이오(CamBio) 개발

생물학적 구조는 인공적으로 복제하기 어려운 정도의 복잡한 특징을 가지고 있지만 이러한 생체 구조체를 직접적으로 활용여 제작하는 생체형틀법*은 다양한 분야의 응용으로 사용됐다. KAIST 연구진이 이전에 활용할 수 없었던 생체 구조체를 활용하고, 생체형틀법을 통해 적용될 수 있는 영역을 넓히는데 성공했다.

*생체형틀법: 바이러스부터 우리의 몸을 구성하는 조직과 장기에 이르기까지 이러한 생체 구조의 기능을 활용하고자, 생체 구조를 형틀로 사용하여 기능성 구조재료를 만들어내는 방식

우리 대학 신소재공학과 장재범, 정연식 교수 공동연구팀이 생체 시료 안의 특정 내부 단백질을 활용하고 높은 조정성을 지닌 생체형틀법을 개발했다고 10일 밝혔다.

기존의 생체형틀법 방법은 주로 생체시료의 외부 표면만을 활용하거나, 한정된 치수와 샘플 크기로 인해 다양한 생체 구조체들의 구조-기능 상관성을 활용하여 기능성 나노구조체를 제작하기 어렵다는 한계를 가지고 있다.

이런 문제를 해결하고자 연구팀은 다양한 생체 내부 구조체를 활용하고, 높은 조정성을 가지는 생체형틀법을 연구했다.

연구 결과, 다양한 단백질들로 구성된 생체 시료 안에서 특정한 단백질 구조체로부터 선택적으로 다양한 특정 및 크기를 가진 나노구조체를 합성할 수 있는 ‘캠바이오(CamBio, Conversion to advanced materials via labeled Biostructure’라는 생체형틀법을 개발했다. 캠바이오(CamBio) 방식에서는 여러 제조·생물 분야 기술들을 병합하여 생체 시료에서 제작할 수 있는 기능성 나노구조체의 높은 조정성을 확보했다.

반복적으로 항체를 붙이는 기술, 세포를 일정한 모양으로 배열하는 기술, 그리고 조직을 얇게 자르는 기술을 통해, 캠바이오(CamBio)로 만든 기능성 나노구조체가 물질 감지에 사용되는 표면증강 라만산란(SERS)* 기판에서 향상된 성능을 보였다.

*표면증강 라만산란(SERS): 빛을 이용해 아주 적은 양의 물질도 감지할 수 있는 기술로, 금이나 은 같은 금속 표면에서 특정 물질이 빛과 반응하며 신호가 크게 증폭되는 원리

연구팀은 세포 속 골격 단백질을 이용해 만든 나노입자 체인은 반복적으로 항체를 붙이는 과정을 통해 구조를 더 자유롭게 조정할 수 있었고, 최대 230% 향상된 SERS 성능을 보였다.

또한, 연구팀은 세포 내부의 구조체를 활용하는 것에서 확장해 고기 내부에 있는 근육 조직을 동결 절편기를 활용해 시료를 얻고, 이에 캠바이오 과정을 수행해 금속 입자들로 이루어진 주기적인 밴드를 가지고 있는 기판 제작에도 성공했다. 이와 같은 방식으로 기판을 제작하는 것은 생체 시료를 활용해 대면적으로 제작할 수 있을 뿐만 아니라 가격 경쟁력을 가지는 방식임을 보인다.

연구팀이 개발한 캠바이오는 활용될 수 있는 생체시료의 범위를 넓힘으로써 다양한 연구 분야가 직면한 문제를 해결할 방식으로 생체형틀법이 사용될 것으로 기대된다.

제1 저자인 송대현 박사과정은 “캠바이오를 통해서 더욱 다양한 단백질 구조체를 활용할 수 있는 생체형틀법을 포괄적으로 적립했다”라며 “유전자 편집이나 3D 바이오프린팅과 같은 최신 생물 기술 및 새로운 물질 합성 기술과 결합이 계속된다면, 다양한 응용 분야에 생체 구조가 활용될 수 있을 것이다”라고 말했다.

신소재공학과 송대현 박사과정, 송창우, 조승희 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science )'에 지난해 11월 13일 자 온라인 공개됐다. (논문명 : Highly Tunable, Nanomaterial-Functionalized Structural Templating of Intracellular Protein Structures Within Biological Species) https://doi.org/10.1002/advs.202406492

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 과학난제도전융합연구개발사업 (한국연구재단 2024), 과학기술정보통신부 선도연구센터 (웨어러블 플랫폼소재 기술센터, 한국연구재단 2023), 과학기술정보통신부 선도연구센터 (글로벌 생체융합 인터페이싱 소재 센터, 한국연구재단 2024), 과학기술정보통신부 국가생명연구자원 선진화사업 (바이오 데이터 품질선도센터, 한국연구재단 2024) 등의 지원을 받아 수행됐다.

신개념 생체형틀법 캠바이오(CamBio) 개발

생물학적 구조는 인공적으로 복제하기 어려운 정도의 복잡한 특징을 가지고 있지만 이러한 생체 구조체를 직접적으로 활용여 제작하는 생체형틀법*은 다양한 분야의 응용으로 사용됐다. KAIST 연구진이 이전에 활용할 수 없었던 생체 구조체를 활용하고, 생체형틀법을 통해 적용될 수 있는 영역을 넓히는데 성공했다.

*생체형틀법: 바이러스부터 우리의 몸을 구성하는 조직과 장기에 이르기까지 이러한 생체 구조의 기능을 활용하고자, 생체 구조를 형틀로 사용하여 기능성 구조재료를 만들어내는 방식

우리 대학 신소재공학과 장재범, 정연식 교수 공동연구팀이 생체 시료 안의 특정 내부 단백질을 활용하고 높은 조정성을 지닌 생체형틀법을 개발했다고 10일 밝혔다.

기존의 생체형틀법 방법은 주로 생체시료의 외부 표면만을 활용하거나, 한정된 치수와 샘플 크기로 인해 다양한 생체 구조체들의 구조-기능 상관성을 활용하여 기능성 나노구조체를 제작하기 어렵다는 한계를 가지고 있다.

이런 문제를 해결하고자 연구팀은 다양한 생체 내부 구조체를 활용하고, 높은 조정성을 가지는 생체형틀법을 연구했다.

연구 결과, 다양한 단백질들로 구성된 생체 시료 안에서 특정한 단백질 구조체로부터 선택적으로 다양한 특정 및 크기를 가진 나노구조체를 합성할 수 있는 ‘캠바이오(CamBio, Conversion to advanced materials via labeled Biostructure’라는 생체형틀법을 개발했다. 캠바이오(CamBio) 방식에서는 여러 제조·생물 분야 기술들을 병합하여 생체 시료에서 제작할 수 있는 기능성 나노구조체의 높은 조정성을 확보했다.

반복적으로 항체를 붙이는 기술, 세포를 일정한 모양으로 배열하는 기술, 그리고 조직을 얇게 자르는 기술을 통해, 캠바이오(CamBio)로 만든 기능성 나노구조체가 물질 감지에 사용되는 표면증강 라만산란(SERS)* 기판에서 향상된 성능을 보였다.

*표면증강 라만산란(SERS): 빛을 이용해 아주 적은 양의 물질도 감지할 수 있는 기술로, 금이나 은 같은 금속 표면에서 특정 물질이 빛과 반응하며 신호가 크게 증폭되는 원리

연구팀은 세포 속 골격 단백질을 이용해 만든 나노입자 체인은 반복적으로 항체를 붙이는 과정을 통해 구조를 더 자유롭게 조정할 수 있었고, 최대 230% 향상된 SERS 성능을 보였다.

또한, 연구팀은 세포 내부의 구조체를 활용하는 것에서 확장해 고기 내부에 있는 근육 조직을 동결 절편기를 활용해 시료를 얻고, 이에 캠바이오 과정을 수행해 금속 입자들로 이루어진 주기적인 밴드를 가지고 있는 기판 제작에도 성공했다. 이와 같은 방식으로 기판을 제작하는 것은 생체 시료를 활용해 대면적으로 제작할 수 있을 뿐만 아니라 가격 경쟁력을 가지는 방식임을 보인다.

연구팀이 개발한 캠바이오는 활용될 수 있는 생체시료의 범위를 넓힘으로써 다양한 연구 분야가 직면한 문제를 해결할 방식으로 생체형틀법이 사용될 것으로 기대된다.

제1 저자인 송대현 박사과정은 “캠바이오를 통해서 더욱 다양한 단백질 구조체를 활용할 수 있는 생체형틀법을 포괄적으로 적립했다”라며 “유전자 편집이나 3D 바이오프린팅과 같은 최신 생물 기술 및 새로운 물질 합성 기술과 결합이 계속된다면, 다양한 응용 분야에 생체 구조가 활용될 수 있을 것이다”라고 말했다.

신소재공학과 송대현 박사과정, 송창우, 조승희 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science )'에 지난해 11월 13일 자 온라인 공개됐다. (논문명 : Highly Tunable, Nanomaterial-Functionalized Structural Templating of Intracellular Protein Structures Within Biological Species) https://doi.org/10.1002/advs.202406492

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 과학난제도전융합연구개발사업 (한국연구재단 2024), 과학기술정보통신부 선도연구센터 (웨어러블 플랫폼소재 기술센터, 한국연구재단 2023), 과학기술정보통신부 선도연구센터 (글로벌 생체융합 인터페이싱 소재 센터, 한국연구재단 2024), 과학기술정보통신부 국가생명연구자원 선진화사업 (바이오 데이터 품질선도센터, 한국연구재단 2024) 등의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.10

조회수 5242

-

‘호버바이크’, 미래 하늘을 누비다

호버바이크는 기존 교통 체계를 보완할 수 있는 차세대 모빌리티로서 고중량 탑재 및 장거리 비행을 통해 교통 혼잡이 없는 공중 교통 수단으로 활용될 수 있다. 국내 연구진이 고성능 호버바이크의 개발을 통해 해외 기술 의존을 탈피한 국내 자체 개발의 유/무인 복합 하이브리드 기체를 개발하여 국내 PAV* 및 UAM 시장 발전에 이바지할 것으로 기대된다.

*PAV: Personal Aerial Vehicle, 개인용 비행체. 미래 도시형 항공 교통(UAM, Urban Air Mobility)의 핵심 요소로, 차세대 교통 체계의 중요한 부분을 구성함.

우리 대학 항공우주공학과 방효충 교수 연구팀이 유/무인 운용 가능한 고신뢰성의 다목적 수직 이착륙 호버바이크 핵심 기술을 성공적으로 개발했다고 27일 밝혔다.

이번 연구는 항공우주공학과 한재흥 교수, 이지윤 교수, 안재명 교수, 최한림 교수, 이창훈 교수, 한서대학교 무인항공기학과 이동진 교수, 동아대학교 전자공학과 박종오 교수 연구팀이 참여하였다.

연구팀은 고성능 호버바이크의 개발을 위해 다목적 비행체 최적설계, 하이브리드 추진 시스템, 고신뢰성 정밀항법 및 비행제어 시스템, 자율비행 및 고장 감지 관련 주요 기술을 확보하였다.

호버바이크 플랫폼은 배터리 기반 드론의 단점을 극복하고자 가솔린 엔진 기반의 하이브리드 시스템을 도입하여, 해외 기술 수준 대비 약 60% 우수한 성능 및 최대 탑재 중량을 달성하였다. 이를 통해 민수용으로 긴급 물자 배송, 물류, 구조 활동과 군수용으로 군수품 수송 및 임무 지원 등의 다양한 분야에서 활용이 가능할 것으로 기대된다.

고신뢰성 정밀 항법 기술을 이용하여 GPS가 없거나 신호가 약한 환경에서도 안정적인 비행이 가능하도록 DGPS/INS* 기반의 다중 센서 융합 기술을 구현하여 항법 시스템을 적용하였다.

*DGPS/INS: Differential GPS(DGPS)의 높은 정확도와 관성항법장치(Inertial Navigation System, INS)을 결합한 항법 솔루션

또한, 고신뢰성 비행제어 기술을 개발하여 탑재체 및 바람 등의 외란 요소, 모델의 불확실성 하에서도 신뢰도 높은 기동이 가능하며 고장 검출 기술도 개발하였다.

고신뢰성 자율비행 시스템을 구성하여 자동착륙 안전지역을 선정한 후 헬리패드에 자동 착륙하는 유도 기법을 높은 정확도로 구현하였다. 장애물 회피 및 자동 착륙 자율비행 기술을 통해 복잡한 환경에서도 안정적인 운용이 가능하다.

연구 책임자인 방효충 교수는 "고신뢰성 비행 제어와 정밀 항법 기술을 통해 다양한 환경에서 호버바이크의 높은 실용성을 입증했다”라며“호버바이크는 PAV 및 미래 비행체로 이어지는 주요 길목을 제공할 수 있을 뿐만 아니라 기존 드론 기술을 몇 단계 뛰어넘을 수 있는 유망한 연구 성과이다. 이번 성과는 과제 실무자인 장광우/안형주 박사과정을 비롯한 8개의 공동 연구팀이 5년 동안 함께한 노력이 모여 이룬 결과라 더욱 뜻깊다”라고 강조했다.

이번 연구는 국방 및 민간 분야에서 새로운 개념의 비행체로 활용될 수 있는 유/무인 다목적 호버바이크의 핵심 기술을 확보하기 위한 것으로, 2019년 방위사업청 미래도전국방기술 연구개발사업으로 시작되어 국방과학연구소의 관리하에 2024년 마무리되었다. 향후 2025년 2월 26~28일 부산 벡스코에서 개최되는 2025 드론쇼코리아(DSK2025)에서 최초로 전시될 예정이다.

‘호버바이크’, 미래 하늘을 누비다

호버바이크는 기존 교통 체계를 보완할 수 있는 차세대 모빌리티로서 고중량 탑재 및 장거리 비행을 통해 교통 혼잡이 없는 공중 교통 수단으로 활용될 수 있다. 국내 연구진이 고성능 호버바이크의 개발을 통해 해외 기술 의존을 탈피한 국내 자체 개발의 유/무인 복합 하이브리드 기체를 개발하여 국내 PAV* 및 UAM 시장 발전에 이바지할 것으로 기대된다.

*PAV: Personal Aerial Vehicle, 개인용 비행체. 미래 도시형 항공 교통(UAM, Urban Air Mobility)의 핵심 요소로, 차세대 교통 체계의 중요한 부분을 구성함.

우리 대학 항공우주공학과 방효충 교수 연구팀이 유/무인 운용 가능한 고신뢰성의 다목적 수직 이착륙 호버바이크 핵심 기술을 성공적으로 개발했다고 27일 밝혔다.

이번 연구는 항공우주공학과 한재흥 교수, 이지윤 교수, 안재명 교수, 최한림 교수, 이창훈 교수, 한서대학교 무인항공기학과 이동진 교수, 동아대학교 전자공학과 박종오 교수 연구팀이 참여하였다.

연구팀은 고성능 호버바이크의 개발을 위해 다목적 비행체 최적설계, 하이브리드 추진 시스템, 고신뢰성 정밀항법 및 비행제어 시스템, 자율비행 및 고장 감지 관련 주요 기술을 확보하였다.

호버바이크 플랫폼은 배터리 기반 드론의 단점을 극복하고자 가솔린 엔진 기반의 하이브리드 시스템을 도입하여, 해외 기술 수준 대비 약 60% 우수한 성능 및 최대 탑재 중량을 달성하였다. 이를 통해 민수용으로 긴급 물자 배송, 물류, 구조 활동과 군수용으로 군수품 수송 및 임무 지원 등의 다양한 분야에서 활용이 가능할 것으로 기대된다.

고신뢰성 정밀 항법 기술을 이용하여 GPS가 없거나 신호가 약한 환경에서도 안정적인 비행이 가능하도록 DGPS/INS* 기반의 다중 센서 융합 기술을 구현하여 항법 시스템을 적용하였다.

*DGPS/INS: Differential GPS(DGPS)의 높은 정확도와 관성항법장치(Inertial Navigation System, INS)을 결합한 항법 솔루션

또한, 고신뢰성 비행제어 기술을 개발하여 탑재체 및 바람 등의 외란 요소, 모델의 불확실성 하에서도 신뢰도 높은 기동이 가능하며 고장 검출 기술도 개발하였다.

고신뢰성 자율비행 시스템을 구성하여 자동착륙 안전지역을 선정한 후 헬리패드에 자동 착륙하는 유도 기법을 높은 정확도로 구현하였다. 장애물 회피 및 자동 착륙 자율비행 기술을 통해 복잡한 환경에서도 안정적인 운용이 가능하다.

연구 책임자인 방효충 교수는 "고신뢰성 비행 제어와 정밀 항법 기술을 통해 다양한 환경에서 호버바이크의 높은 실용성을 입증했다”라며“호버바이크는 PAV 및 미래 비행체로 이어지는 주요 길목을 제공할 수 있을 뿐만 아니라 기존 드론 기술을 몇 단계 뛰어넘을 수 있는 유망한 연구 성과이다. 이번 성과는 과제 실무자인 장광우/안형주 박사과정을 비롯한 8개의 공동 연구팀이 5년 동안 함께한 노력이 모여 이룬 결과라 더욱 뜻깊다”라고 강조했다.

이번 연구는 국방 및 민간 분야에서 새로운 개념의 비행체로 활용될 수 있는 유/무인 다목적 호버바이크의 핵심 기술을 확보하기 위한 것으로, 2019년 방위사업청 미래도전국방기술 연구개발사업으로 시작되어 국방과학연구소의 관리하에 2024년 마무리되었다. 향후 2025년 2월 26~28일 부산 벡스코에서 개최되는 2025 드론쇼코리아(DSK2025)에서 최초로 전시될 예정이다.

2024.12.27

조회수 4729

-

바이오 경로 이미지 분석하는 AI 최초 개발

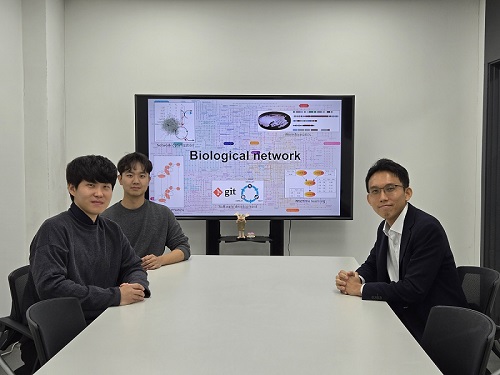

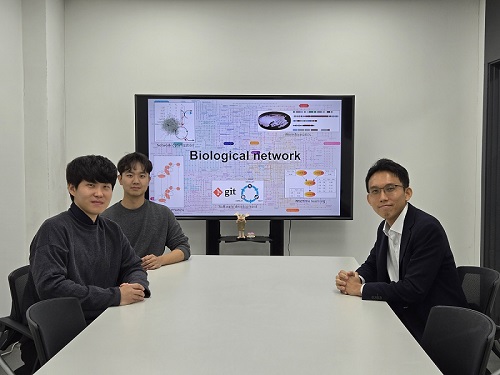

유전자, 단백질, 대사물질 등 복잡한 정보를 표현하는 바이오 경로 이미지는 중요한 연구 결과를 내포하고 있지만, 이미지 기반 정보 추출에 대해 그동안 충분한 연구가 이뤄지지 않았다. 이에 우리 연구진은 바이오 경로 정보를 자동으로 추출할 수 있는 인공지능 프레임워크를 개발했다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수 연구팀이 바이오 경로 이미지에서 유전자와 대사물질 정보를 자동으로 추출하는 기계학습 기반의 ‘바이오 경로 정보 추출 프레임워크(이하 EBPI, Extraction of Biological Pathway Information)’를 개발했다고 28일 밝혔다.

연구팀이 개발한 EBPI는 문헌에서 추출한 이미지 속의 화살표와 텍스트를 인식하고, 이를 기반으로 바이오 경로를 편집 가능한 표의 형태로 재구성한다. 객체 감지 모델 등의 기계학습을 사용해 경로 이미지 내 화살표의 위치와 방향을 감지하고, 이미지 속 텍스트를 유전자, 단백질, 대사물질로 분류한다. 그 후 추출된 정보를 통합해 경로 정보를 표 형식으로 제공한다.

연구팀은 74,853편의 논문에서 추출한 바이오 경로 이미지와 기존 수작업으로 작성된 경로 지도를 비교하며 EBPI의 성능을 검증했다. 그 결과, 높은 정확도로 바이오 경로 정보가 자동으로 추출됐음을 확인했다.

EBPI를 사용해 대표적인 바이오 경로 데이터베이스에 포함되지 않은 생화학 반응 정보를 대량의 문헌 내 바이오 경로 이미지로부터 추출하는 데에도 성공했다.

다양한 산업적 가치를 지닌 대사물질들의 생합성 관련 문헌을 EBPI로 분석한 결과, 문헌에서는 보고가 됐지만, 기존 데이터베이스에서는 누락된 생화학 반응들이 확인된 것이다. 화학산업에서 다양한 응용분야를 갖는 1,4-부탄디올, 2-메틸부티르산, 하이드록시티로솔, 레불린산 및 발레로락탐의 생합성 경로를 예시로 이러한 발견을 제시했다.

연구를 총괄한 김현욱 교수는 “이번 연구에서 개발된 EBPI는 대규모 문헌 데이터 분석에 있어 중요한 도구가 될 것이며 생명공학, 대사공학 및 합성생물학 분야에서 바이오 경로 이미지를 AI로 분석하는 최초의 사례로, 관련 연구의 실험 디자인 및 분석 시 유용하게 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

생명화학공학과 권문수 박사과정생과 이준규 박사과정생이 공동 제1 저자인 이번 연구는 대사공학 및 합성생물학 분야의 대표적 국제학술지인 대사공학(Metabolic Engineering, JCR 분야 상위 10% 이내)에 11월호에 게재됐다.

※ 논문명 : A machine learning framework for extracting information from biological pathway images in the literature

※ 저자 정보 : 권문수(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이준규(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 3명

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단 및 농촌진흥청의 농업미생물사업단의 지원을 받아 수행됐다.

바이오 경로 이미지 분석하는 AI 최초 개발

유전자, 단백질, 대사물질 등 복잡한 정보를 표현하는 바이오 경로 이미지는 중요한 연구 결과를 내포하고 있지만, 이미지 기반 정보 추출에 대해 그동안 충분한 연구가 이뤄지지 않았다. 이에 우리 연구진은 바이오 경로 정보를 자동으로 추출할 수 있는 인공지능 프레임워크를 개발했다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수 연구팀이 바이오 경로 이미지에서 유전자와 대사물질 정보를 자동으로 추출하는 기계학습 기반의 ‘바이오 경로 정보 추출 프레임워크(이하 EBPI, Extraction of Biological Pathway Information)’를 개발했다고 28일 밝혔다.

연구팀이 개발한 EBPI는 문헌에서 추출한 이미지 속의 화살표와 텍스트를 인식하고, 이를 기반으로 바이오 경로를 편집 가능한 표의 형태로 재구성한다. 객체 감지 모델 등의 기계학습을 사용해 경로 이미지 내 화살표의 위치와 방향을 감지하고, 이미지 속 텍스트를 유전자, 단백질, 대사물질로 분류한다. 그 후 추출된 정보를 통합해 경로 정보를 표 형식으로 제공한다.

연구팀은 74,853편의 논문에서 추출한 바이오 경로 이미지와 기존 수작업으로 작성된 경로 지도를 비교하며 EBPI의 성능을 검증했다. 그 결과, 높은 정확도로 바이오 경로 정보가 자동으로 추출됐음을 확인했다.

EBPI를 사용해 대표적인 바이오 경로 데이터베이스에 포함되지 않은 생화학 반응 정보를 대량의 문헌 내 바이오 경로 이미지로부터 추출하는 데에도 성공했다.

다양한 산업적 가치를 지닌 대사물질들의 생합성 관련 문헌을 EBPI로 분석한 결과, 문헌에서는 보고가 됐지만, 기존 데이터베이스에서는 누락된 생화학 반응들이 확인된 것이다. 화학산업에서 다양한 응용분야를 갖는 1,4-부탄디올, 2-메틸부티르산, 하이드록시티로솔, 레불린산 및 발레로락탐의 생합성 경로를 예시로 이러한 발견을 제시했다.

연구를 총괄한 김현욱 교수는 “이번 연구에서 개발된 EBPI는 대규모 문헌 데이터 분석에 있어 중요한 도구가 될 것이며 생명공학, 대사공학 및 합성생물학 분야에서 바이오 경로 이미지를 AI로 분석하는 최초의 사례로, 관련 연구의 실험 디자인 및 분석 시 유용하게 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

생명화학공학과 권문수 박사과정생과 이준규 박사과정생이 공동 제1 저자인 이번 연구는 대사공학 및 합성생물학 분야의 대표적 국제학술지인 대사공학(Metabolic Engineering, JCR 분야 상위 10% 이내)에 11월호에 게재됐다.

※ 논문명 : A machine learning framework for extracting information from biological pathway images in the literature

※ 저자 정보 : 권문수(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이준규(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 3명

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단 및 농촌진흥청의 농업미생물사업단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.11.28

조회수 6302

-

천연물 최초 합성으로부터 신개념 광스위치 개발

자연에서 일어나는 대부분의 화학 반응은 에너지적으로 안정한 형태를 취하는 방향으로 진행된다. 그렇기에 상대적으로 불안정한 구조를 가진 세큐린진 B의 합성은 매우 도전적인 과제다. 우리 연구진이 천연물 합성 원리를 바탕으로 빛으로 on/off가 가능한 분자 스위치 신소재 원천기술을 확보했다.

우리 대학 화학과 한순규 교수와 윤동기 교수 공동연구팀이 항암 및 퇴행성 뇌 질환 치료 효과로 학계의 꾸준한 관심을 받고있는 세큐리네가 알칼로이드 천연물 군에 속하는 세큐린진(securingine) B의 합성 방법을 세계 최초로 밝혀내고, 이 과정에서 발견한 화학적 반응성을 응용해 새로운 타입의 분자 광스위치를 개발했다고 11일 밝혔다.

한 교수 연구팀은 천연물 합성에 머무르지 않고 이 분자 재배열 원리를 바탕으로 서로 다른 파장의 빛을 통해 가역적으로 형태와 성질이 바뀌는 분자 광스위치를 고안했다.

천연물에 전자주개 치환기*를 달자 가시광선 영역의 빛을 흡수하면서, 무색인 기본 천연물과 달리 신물질은 노란색을 띠었다. 이렇게 새로 만든 천연물 유래 소재에 파란색 빛을 쬐었더니 수 초 뒤 색이 없어졌다. 빛에 의해 분자구조가 변형되면서 물질의 성질이 바뀌어 더 이상 색을 띄지 않게 된 것이다. 게다가 이 변형된 구조의 물질에 310나노미터(nm) 파장의 자외선을 쬐었더니 다시 구조가 원래대로 돌아오면서 노란색이 됐다.

*전자주개 치환기: 상대적으로 전자밀도가 풍부하여 전자가 부족한 시스템을 안정화시킬 수 있는 탄화수소의 모체 사슬 상의 한 개 이상의 수소 원자를 대체하는 원자 또는 원자단

한 교수 연구팀은 새로이 개발한 광 감응 물질을 고분자에도 적용했다. 연구팀은 PDMS(polydimethylsiloxane, 연성고분자의 일종) 고분자에 분자 광스위치 물질을 혼합하고 굳혀서 427 nm 파장의 파란색 가시광선을 쬐어쬐어주면 무색이 되고 310 nm 파장의 자외선을 쬐어주면 노란색으로 변하는 젤리 물질을 개발하였다.

연구팀은 새로 개발한 광스위치 소재를 광학재료 분야에 접목하고자 같은 학과 윤동기 교수 연구팀과 광 감응 카이랄* 혼입제 개발에 착수했다. 디스플레이 분야에 적용하기 위해 액정 물질에 파란색 빛을 쬐었을 때 카이랄 액정의 꼬임 주기가 변하면서 광스위치의 성질도 여전히 가지는 것을 관찰했다.

*카이랄: 왼손과 오른손처럼 서로 거울 쌍을 이루지만, 둘이 서로 겹쳐지지 않는 성질로 화학의 핵심 개념이자 물질의 광학적 특성을 결정하는 근본 요소 중 하나.

이번에 개발한 광스위치는 분자 내에서 결합이 이동해 분자구조가 바뀌는 혁신적인 작동 원리에 기반해 분자 광스위치 관련 분야 연구자의 눈길을 끌었다. 파장에 따른 색 변화뿐 아니라 형광의 on/off도 가능하기 때문에 형광 탐침자로써 생물학 분야에도 응용가능하다.

한 교수는 “이번 성과는 천연물 합성이라는 기초과학 연구 과정에서 발견한 원리를 다양하게 응용 가능한 새로운 분자 광스위치 개발로 연결한 사례”라며 “새로운 기술의 개발을 위해서는 자연현상의 작동 원리를 탐구하는 기초과학 연구가 굉장히 중요하다는 것을 다시 한번 일깨워준 계기가 되었다”라고 밝혔다.

화학과 박상빈 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 ‘셀 프레스(Cell Press)’에서 발간하는 국제 학술지 ‘켐(Chem)’에 10월 31일 字 게재됐다. (논문명: Synthesis of securingine B enables photoresponsive materials design)

이번 연구는 한국연구재단이 지원하는 선도연구센터인 KAIST 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터에(센터장: 이희승 교수) 속한 한순규-윤동기 교수 연구팀의 공동연구로 진행됐다.

이 밖에도 이번 연구는 한국연구재단의 개인기초연구사업과 KAIST의 도약연구(UP) 사업, KC30 사업, 그리고 초세대 협업연구실 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

천연물 최초 합성으로부터 신개념 광스위치 개발

자연에서 일어나는 대부분의 화학 반응은 에너지적으로 안정한 형태를 취하는 방향으로 진행된다. 그렇기에 상대적으로 불안정한 구조를 가진 세큐린진 B의 합성은 매우 도전적인 과제다. 우리 연구진이 천연물 합성 원리를 바탕으로 빛으로 on/off가 가능한 분자 스위치 신소재 원천기술을 확보했다.

우리 대학 화학과 한순규 교수와 윤동기 교수 공동연구팀이 항암 및 퇴행성 뇌 질환 치료 효과로 학계의 꾸준한 관심을 받고있는 세큐리네가 알칼로이드 천연물 군에 속하는 세큐린진(securingine) B의 합성 방법을 세계 최초로 밝혀내고, 이 과정에서 발견한 화학적 반응성을 응용해 새로운 타입의 분자 광스위치를 개발했다고 11일 밝혔다.

한 교수 연구팀은 천연물 합성에 머무르지 않고 이 분자 재배열 원리를 바탕으로 서로 다른 파장의 빛을 통해 가역적으로 형태와 성질이 바뀌는 분자 광스위치를 고안했다.

천연물에 전자주개 치환기*를 달자 가시광선 영역의 빛을 흡수하면서, 무색인 기본 천연물과 달리 신물질은 노란색을 띠었다. 이렇게 새로 만든 천연물 유래 소재에 파란색 빛을 쬐었더니 수 초 뒤 색이 없어졌다. 빛에 의해 분자구조가 변형되면서 물질의 성질이 바뀌어 더 이상 색을 띄지 않게 된 것이다. 게다가 이 변형된 구조의 물질에 310나노미터(nm) 파장의 자외선을 쬐었더니 다시 구조가 원래대로 돌아오면서 노란색이 됐다.

*전자주개 치환기: 상대적으로 전자밀도가 풍부하여 전자가 부족한 시스템을 안정화시킬 수 있는 탄화수소의 모체 사슬 상의 한 개 이상의 수소 원자를 대체하는 원자 또는 원자단

한 교수 연구팀은 새로이 개발한 광 감응 물질을 고분자에도 적용했다. 연구팀은 PDMS(polydimethylsiloxane, 연성고분자의 일종) 고분자에 분자 광스위치 물질을 혼합하고 굳혀서 427 nm 파장의 파란색 가시광선을 쬐어쬐어주면 무색이 되고 310 nm 파장의 자외선을 쬐어주면 노란색으로 변하는 젤리 물질을 개발하였다.

연구팀은 새로 개발한 광스위치 소재를 광학재료 분야에 접목하고자 같은 학과 윤동기 교수 연구팀과 광 감응 카이랄* 혼입제 개발에 착수했다. 디스플레이 분야에 적용하기 위해 액정 물질에 파란색 빛을 쬐었을 때 카이랄 액정의 꼬임 주기가 변하면서 광스위치의 성질도 여전히 가지는 것을 관찰했다.

*카이랄: 왼손과 오른손처럼 서로 거울 쌍을 이루지만, 둘이 서로 겹쳐지지 않는 성질로 화학의 핵심 개념이자 물질의 광학적 특성을 결정하는 근본 요소 중 하나.

이번에 개발한 광스위치는 분자 내에서 결합이 이동해 분자구조가 바뀌는 혁신적인 작동 원리에 기반해 분자 광스위치 관련 분야 연구자의 눈길을 끌었다. 파장에 따른 색 변화뿐 아니라 형광의 on/off도 가능하기 때문에 형광 탐침자로써 생물학 분야에도 응용가능하다.

한 교수는 “이번 성과는 천연물 합성이라는 기초과학 연구 과정에서 발견한 원리를 다양하게 응용 가능한 새로운 분자 광스위치 개발로 연결한 사례”라며 “새로운 기술의 개발을 위해서는 자연현상의 작동 원리를 탐구하는 기초과학 연구가 굉장히 중요하다는 것을 다시 한번 일깨워준 계기가 되었다”라고 밝혔다.

화학과 박상빈 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 ‘셀 프레스(Cell Press)’에서 발간하는 국제 학술지 ‘켐(Chem)’에 10월 31일 字 게재됐다. (논문명: Synthesis of securingine B enables photoresponsive materials design)

이번 연구는 한국연구재단이 지원하는 선도연구센터인 KAIST 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터에(센터장: 이희승 교수) 속한 한순규-윤동기 교수 연구팀의 공동연구로 진행됐다.

이 밖에도 이번 연구는 한국연구재단의 개인기초연구사업과 KAIST의 도약연구(UP) 사업, KC30 사업, 그리고 초세대 협업연구실 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

2024.11.11

조회수 4741

-

미생물 이용한 플라스틱 환경오염 문제 해결 다가가

여러 친환경 고분자 중에서도 폴리하이드록시알카노에이트(이하 PHA)는 생분해성과 생체 적합성이 뛰어나 토양이나 해양 환경에서도 생분해되며, 식품 포장재나 의료용품 등에 사용되고 있다. 하지만 지금까지 생산된 천연 PHA(natural PHA)는 내구성, 열적 안정성 등 다양한 물성을 충족시키기 어렵고, 생산 농도가 낮아 상업적으로 활용하는 데 한계가 있었다. 우리 대학 연구진이 플라스틱으로 인한 환경오염 문제 해결에 중요한 기술을 개발해 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 이영준 박사와 강민주 석사과정생을 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용해 `방향족 폴리에스터*를 고효율로 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 26일 밝혔다.

*방향족 폴리에스터: 방향족 화합물(벤젠과 같은 특별한 형태의 탄소 고리 구조)을 포함하고 에스터 결합을 가지고 있는 고분자

이번 연구에서는 대사공학을 이용해 대장균 내 방향족 단량체인 페닐 젖산(phenyllactate, PhLA) 생합성 회로의 대사 흐름을 강화하고 대사 회로를 조작해 세포 내부에 축적된 고분자의 분율을 높였으며, 컴퓨터 시뮬레이션을 이용해 PHA 합성 효소의 구조를 예측하고 구조와 기능의 상관관계를 바탕으로 효소를 개량했다.

연구팀은 이후 발효 최적화를 통해 세계 최고 농도(12.3±0.1 g/L)로 폴리(PhLA)를 고효율로 생산하고 30L 규모의 유가식 발효로 성공적으로 폴리에스터를 생산해 산업화 수준 생산의 가능성도 보였다. 생산된 방향족 폴리에스터들은 추후 약물 전달체로서의 가능성과 더불어 향상된 열적 물성, 상업화되고 개선된 기계적 물성을 보여주었다.

연구팀은 비천연 PHA 생산에서 외래 파신(phasin) 단백질*이 경제성, 효율성과 직결되는 세포 내 고분자 축적분율 증가에 중요한 역할을 한다는 것을 입증하고 PHA 합성 효소를 합리적 효소 설계 방법으로 개량했다. 효소의 삼차원 입체 구조를 호몰로지 모델링(비슷한 단백질의 구조를 바탕으로 새로운 단백질의 삼차원 입체 구조를 예측하는 방법)을 통해 예측하고, 이를 분자 도킹 시뮬레이션(단량체가 효소에 잘 결합할 수 있는지 예측하는 시뮬레이션)과 분자 동역학 시뮬레이션(분자들이 시간에 따라 어떻게 움직이고 상호작용하는지 예측하는 시뮬레이션)을 이용해 단량체의 중합 효율이 향상된 변이 효소로 개량했다.

*외래 파신 단백질: 파신은 PHA 생산과 관련된 단백질로 작은 입자(granule) 형태의 PHA 표면에서 세포질 환경과 상호작용하며 고분자 축적, granule 수 및 크기 조절 등에 관여한다. 본 연구에서는 다양한 천연 PHA 생산 미생물로부터 유래된 파신 단백질 암호화 유전자를 선별해 도입하였다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 이영준 박사는 “친환경적인 원료와 방법으로 미생물 기반의 방향족 폴리에스터를 세계 최고 농도로 생산했다는 점에 의의가 있다”며 “이 기술이 플라스틱으로 인한 환경 오염 문제 해결에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 밝혔다. 또한 이상엽 특훈교수는 “시스템 대사공학을 이용해 유용한 고분자를 고효율로 생산하기 위해 다양한 전략을 제시한 이번 연구가 기후 변화 문제와 특히 최근 플라스틱 문제의 해결에 크게 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 셀(Cell) 誌가 발행하는 `생물공학 동향(Trends in Biotechnology)'에 8월 21일에 게재됐다.

※ 논문명 : Microbial production of an aromatic homopolyester

※ 저자 정보 : 이영준(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 강민주 (한국과학기술원, 공동 제1 저자), 장우대(한국과학기술원, 제2 저자), 최소영(한국과학기술원, 제3 저자), 양정은(한국과학기술원, 제4 저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 6명

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유 대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제 책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)와 ‘미생물 세포공장 기반 신규 방향족 바이오플라스틱의 원스텝-원팟 생산 원천기술 개발 과제 (과제 책임자 이화여대 박시재 교수)’의 지원을 받아 수행됐다.

미생물 이용한 플라스틱 환경오염 문제 해결 다가가

여러 친환경 고분자 중에서도 폴리하이드록시알카노에이트(이하 PHA)는 생분해성과 생체 적합성이 뛰어나 토양이나 해양 환경에서도 생분해되며, 식품 포장재나 의료용품 등에 사용되고 있다. 하지만 지금까지 생산된 천연 PHA(natural PHA)는 내구성, 열적 안정성 등 다양한 물성을 충족시키기 어렵고, 생산 농도가 낮아 상업적으로 활용하는 데 한계가 있었다. 우리 대학 연구진이 플라스틱으로 인한 환경오염 문제 해결에 중요한 기술을 개발해 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 이영준 박사와 강민주 석사과정생을 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용해 `방향족 폴리에스터*를 고효율로 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 26일 밝혔다.

*방향족 폴리에스터: 방향족 화합물(벤젠과 같은 특별한 형태의 탄소 고리 구조)을 포함하고 에스터 결합을 가지고 있는 고분자

이번 연구에서는 대사공학을 이용해 대장균 내 방향족 단량체인 페닐 젖산(phenyllactate, PhLA) 생합성 회로의 대사 흐름을 강화하고 대사 회로를 조작해 세포 내부에 축적된 고분자의 분율을 높였으며, 컴퓨터 시뮬레이션을 이용해 PHA 합성 효소의 구조를 예측하고 구조와 기능의 상관관계를 바탕으로 효소를 개량했다.

연구팀은 이후 발효 최적화를 통해 세계 최고 농도(12.3±0.1 g/L)로 폴리(PhLA)를 고효율로 생산하고 30L 규모의 유가식 발효로 성공적으로 폴리에스터를 생산해 산업화 수준 생산의 가능성도 보였다. 생산된 방향족 폴리에스터들은 추후 약물 전달체로서의 가능성과 더불어 향상된 열적 물성, 상업화되고 개선된 기계적 물성을 보여주었다.

연구팀은 비천연 PHA 생산에서 외래 파신(phasin) 단백질*이 경제성, 효율성과 직결되는 세포 내 고분자 축적분율 증가에 중요한 역할을 한다는 것을 입증하고 PHA 합성 효소를 합리적 효소 설계 방법으로 개량했다. 효소의 삼차원 입체 구조를 호몰로지 모델링(비슷한 단백질의 구조를 바탕으로 새로운 단백질의 삼차원 입체 구조를 예측하는 방법)을 통해 예측하고, 이를 분자 도킹 시뮬레이션(단량체가 효소에 잘 결합할 수 있는지 예측하는 시뮬레이션)과 분자 동역학 시뮬레이션(분자들이 시간에 따라 어떻게 움직이고 상호작용하는지 예측하는 시뮬레이션)을 이용해 단량체의 중합 효율이 향상된 변이 효소로 개량했다.

*외래 파신 단백질: 파신은 PHA 생산과 관련된 단백질로 작은 입자(granule) 형태의 PHA 표면에서 세포질 환경과 상호작용하며 고분자 축적, granule 수 및 크기 조절 등에 관여한다. 본 연구에서는 다양한 천연 PHA 생산 미생물로부터 유래된 파신 단백질 암호화 유전자를 선별해 도입하였다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 이영준 박사는 “친환경적인 원료와 방법으로 미생물 기반의 방향족 폴리에스터를 세계 최고 농도로 생산했다는 점에 의의가 있다”며 “이 기술이 플라스틱으로 인한 환경 오염 문제 해결에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 밝혔다. 또한 이상엽 특훈교수는 “시스템 대사공학을 이용해 유용한 고분자를 고효율로 생산하기 위해 다양한 전략을 제시한 이번 연구가 기후 변화 문제와 특히 최근 플라스틱 문제의 해결에 크게 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 셀(Cell) 誌가 발행하는 `생물공학 동향(Trends in Biotechnology)'에 8월 21일에 게재됐다.

※ 논문명 : Microbial production of an aromatic homopolyester

※ 저자 정보 : 이영준(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 강민주 (한국과학기술원, 공동 제1 저자), 장우대(한국과학기술원, 제2 저자), 최소영(한국과학기술원, 제3 저자), 양정은(한국과학기술원, 제4 저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 6명

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유 대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제 책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)와 ‘미생물 세포공장 기반 신규 방향족 바이오플라스틱의 원스텝-원팟 생산 원천기술 개발 과제 (과제 책임자 이화여대 박시재 교수)’의 지원을 받아 수행됐다.

2024.08.26

조회수 12415

-

가짜 분유는 이제 스마트폰으로 손쉽게 찾아낸다

가짜 분유 파문은 현재까지도 지속적으로 발생하고 있으며 수만 명의 영유아의 생명을 위협하는 심각한 전세계적 문제다. 하지만 이러한 가짜 분유의 진위 여부를 쉽게 확인하는 것은 거의 불가능에 가깝다. 공동연구진은 스마트폰을 활용해 위조 분유를 빠르고 정확하게 탐지하는 시스템을 개발해서 화제가 되고 있다.

우리 대학 전산학부 한준 교수 연구팀이 연세대, POSTECH, 싱가포르국립대와 공동연구를 통해서 스마트폰을 이용한 가짜 분유 탐지 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

한준 교수 연구팀은 스마트폰에 탑재된 일반 카메라만을 사용해 위조 분말을 탐지하는 ‘파우듀(PowDew)’ 시스템을 개발했다. 연구팀이 최초 개발한 이 시스템은 분말 식품의 성분 및 제조 과정 등에 따라 결정되는 고유한 물리적 성질(습윤성 및 다공성 등)과 액체류와의 상호작용을 이용했다.

이 시스템을 활용하면 소비자가 본인의 스마트폰 카메라로 분유 가루 위에 떨어진 물방울의 움직임을 관측해 손쉽게 분유의 진위를 확인할 수 있다고 전했다. 또한 연구팀은 실험을 통해 6개의 서로 다른 분유 브랜드에 대해 최대 96.1%의 높은 정확도로 위조 분유를 탐지할 수 있음을 확인했다.

나아가 이 기술의 응용 분야는 향후 분유 뿐만 아니라 다양한 식품 및 의약품군으로 확장될 수 있을 것으로 기대된다. 소비자뿐만 아니라 유통사 및 정부 기관의 손쉬운 진위 확인도 가능하게 하여 효율적이고 안전한 제품 유통을 가능하게 할 수 있다.

한준 교수는 “이 기술이 소비자들이 쉽게 사용할 수 있는 검사 도구가 되어 시장에 유통되는 위조 분말 식품을 줄이는 데 크게 기여할 것”이라며 “다양한 분야로의 확장을 통해 위조 제품 문제 해결에 앞장서겠다”고 말했다.

연구팀은 해당 연구의 중요성과 혁신성을 인정받아 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 국제 학술대회인 ‘ACM 모비시스(ACM MobiSys)’에서 2024 최우수논문상(Best Paper Award)을 수상했다.

(논문명: PowDew: Detecting Counterfeit Powdered Food Products using a Commodity Smartphone)

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

가짜 분유는 이제 스마트폰으로 손쉽게 찾아낸다

가짜 분유 파문은 현재까지도 지속적으로 발생하고 있으며 수만 명의 영유아의 생명을 위협하는 심각한 전세계적 문제다. 하지만 이러한 가짜 분유의 진위 여부를 쉽게 확인하는 것은 거의 불가능에 가깝다. 공동연구진은 스마트폰을 활용해 위조 분유를 빠르고 정확하게 탐지하는 시스템을 개발해서 화제가 되고 있다.

우리 대학 전산학부 한준 교수 연구팀이 연세대, POSTECH, 싱가포르국립대와 공동연구를 통해서 스마트폰을 이용한 가짜 분유 탐지 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

한준 교수 연구팀은 스마트폰에 탑재된 일반 카메라만을 사용해 위조 분말을 탐지하는 ‘파우듀(PowDew)’ 시스템을 개발했다. 연구팀이 최초 개발한 이 시스템은 분말 식품의 성분 및 제조 과정 등에 따라 결정되는 고유한 물리적 성질(습윤성 및 다공성 등)과 액체류와의 상호작용을 이용했다.

이 시스템을 활용하면 소비자가 본인의 스마트폰 카메라로 분유 가루 위에 떨어진 물방울의 움직임을 관측해 손쉽게 분유의 진위를 확인할 수 있다고 전했다. 또한 연구팀은 실험을 통해 6개의 서로 다른 분유 브랜드에 대해 최대 96.1%의 높은 정확도로 위조 분유를 탐지할 수 있음을 확인했다.

나아가 이 기술의 응용 분야는 향후 분유 뿐만 아니라 다양한 식품 및 의약품군으로 확장될 수 있을 것으로 기대된다. 소비자뿐만 아니라 유통사 및 정부 기관의 손쉬운 진위 확인도 가능하게 하여 효율적이고 안전한 제품 유통을 가능하게 할 수 있다.

한준 교수는 “이 기술이 소비자들이 쉽게 사용할 수 있는 검사 도구가 되어 시장에 유통되는 위조 분말 식품을 줄이는 데 크게 기여할 것”이라며 “다양한 분야로의 확장을 통해 위조 제품 문제 해결에 앞장서겠다”고 말했다.

연구팀은 해당 연구의 중요성과 혁신성을 인정받아 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 국제 학술대회인 ‘ACM 모비시스(ACM MobiSys)’에서 2024 최우수논문상(Best Paper Award)을 수상했다.

(논문명: PowDew: Detecting Counterfeit Powdered Food Products using a Commodity Smartphone)

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.08.02

조회수 7102

-

미래를 위한 대체 불가 바이오 제조 전략 제시

2021년 서울국제포럼과 KAIST가 공동 개최한 “글로벌 복합위기와 4차 산업혁명의 대전환기, 탄력성장의 도전과 기회” 포럼에서 KAIST 이상엽 특훈교수는 우리나라가 미래 국가경쟁력을 확보하기 위해서는 대체 불가 기술 (non-fungible technology; NFT)을 확보해야 한다고 처음으로 제시한 바 있다. 기후 변화의 심각성에 연간 약 1.1억 톤의 식품 폐기물을 포함한 다양한 유기 폐기물들, 그리고 이산화탄소도 바이오 제조를 위한 원료로 사용하도록 대체 불가능한 바이오기술(Bio-NFT)로 활용하는 것이 이제 선택이 아닌 필수가 됐다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 기술 혁신, 원료 공급 최적화 및 적절한 인프라를 통해 바이오 제조의 확장을 포함한 경쟁력 확보 전략 수립에 대한 논문을 네이처 화학공학지(Nature Chemical Engineering)에 월드뷰(Worldview)에 7월 22일 자로 제시했다고 24일 밝혔다.

※ 논문명 : Fungible and non-fungible technologies in biomanufacturing scale-up

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 제1 저자, 교신저자) 1명

최근 신진 대사 공학과 합성 생물학의 급성장은 전통적인 화석 자원에 의존하는 제조 공정을 바이오 기반 대안으로 전환할 수 있는 잠재력을 보여주고 있다. 미생물 세포 공장을 통해 화학물질과 재료를 생산하는 바이오 기반 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 이는 각각 5.7조 달러, 9.2조 달러, 22.5조 달러의 시장규모를 가진 화학, 식품 및 소비재 등 다양한 산업 부문에 혁신적인 변화를 가져오고 있다. 이는 2조 달러 규모의 제약시장 보다도 훨씬 크다.

그러나 이러한 바이오 제조로의 전환은 기술적, 경제적, 사회적 장벽으로 인해 어려움을 겪고 있다. 점점 더 많은 사람들이 지구 온난화의 현실과 그 악화되는 영향을 인식하면서 환경에 덜 해로운 제품에 대한 선호도가 높아지고 있지만, 실제 구매 결정에 있어서는 가격이 중요한 역할을 한다. 따라서, 각국 정부들은 규제 지원뿐만 아니라 대중과의 소통을 통해 지속 가능한 생산과 소비에 대한 이해와 헌신을 촉진해야 한다.

이 교수는 중요하게 떠오른 바이오 제조 확장, 특히 범용화학물질 생산 등 대체 불가능하지 않은 바이오기술 (not non-fungible)을 위해 풀어야 할 세 가지 주요 과제를 제시했다.

첫째, 미생물 세포 공장의 TRY(titer, rate, yield; 농도, 속도 및 수율)를 최대화하는 것으로 기존 대사공학에 데이터 과학, 인공지능 및 로봇 공학의 통합을 통해 이러한 역량을 강화해야 한다.

둘째, 원료 공급 및 물류의 최적화가 필요하다. 약 6억 톤의 바이오매스가 연간 바이오 기반 재료 생산을 위해 사용될 수 있지만, 최적의 분배 및 공급망이 완전히 구축되지 않았다. 다양한 원료의 사용을 가능하게 하는 기술 개발이 필요하다.

셋째, 인프라 및 시설 건설에 필요한 대규모 자본 투자 문제이다. 최근 들어 건설비용이 급격히 증가하여 최첨단 제조 시설을 구축하는 데 드는 높은 비용은 운영 확장의 재정적 실행 가능성을 어렵게 한다. 바이오 제조시설 구축을 위한 정책자금 투입 등 국가적인 인프라 개념에서의 투자가 요구되며, 단기적인 해결책으로는 완전히 유연한 중형 바이오 정제소를 건설하여 시장에 가장 적합한 제품을 생산할 수 있다고 제시했다.

이 교수는 “기술 혁신, 원료 공급 및 인프라 개발에의 집중적인 노력이 필요하다”고 강조하면서 “이를 통해 산업은 보다 지속 가능하고 경제적으로 실행 가능한 바이오 제조 공정으로 전환할 수 있으며, 이는 글로벌 시장에 큰 영향을 미칠 것이다. 지속 가능한 미래에 기여하고 산업에 상당한 경제적 기회를 제공할 것으로 기대된다.”고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

미래를 위한 대체 불가 바이오 제조 전략 제시

2021년 서울국제포럼과 KAIST가 공동 개최한 “글로벌 복합위기와 4차 산업혁명의 대전환기, 탄력성장의 도전과 기회” 포럼에서 KAIST 이상엽 특훈교수는 우리나라가 미래 국가경쟁력을 확보하기 위해서는 대체 불가 기술 (non-fungible technology; NFT)을 확보해야 한다고 처음으로 제시한 바 있다. 기후 변화의 심각성에 연간 약 1.1억 톤의 식품 폐기물을 포함한 다양한 유기 폐기물들, 그리고 이산화탄소도 바이오 제조를 위한 원료로 사용하도록 대체 불가능한 바이오기술(Bio-NFT)로 활용하는 것이 이제 선택이 아닌 필수가 됐다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 기술 혁신, 원료 공급 최적화 및 적절한 인프라를 통해 바이오 제조의 확장을 포함한 경쟁력 확보 전략 수립에 대한 논문을 네이처 화학공학지(Nature Chemical Engineering)에 월드뷰(Worldview)에 7월 22일 자로 제시했다고 24일 밝혔다.

※ 논문명 : Fungible and non-fungible technologies in biomanufacturing scale-up

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 제1 저자, 교신저자) 1명

최근 신진 대사 공학과 합성 생물학의 급성장은 전통적인 화석 자원에 의존하는 제조 공정을 바이오 기반 대안으로 전환할 수 있는 잠재력을 보여주고 있다. 미생물 세포 공장을 통해 화학물질과 재료를 생산하는 바이오 기반 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 이는 각각 5.7조 달러, 9.2조 달러, 22.5조 달러의 시장규모를 가진 화학, 식품 및 소비재 등 다양한 산업 부문에 혁신적인 변화를 가져오고 있다. 이는 2조 달러 규모의 제약시장 보다도 훨씬 크다.

그러나 이러한 바이오 제조로의 전환은 기술적, 경제적, 사회적 장벽으로 인해 어려움을 겪고 있다. 점점 더 많은 사람들이 지구 온난화의 현실과 그 악화되는 영향을 인식하면서 환경에 덜 해로운 제품에 대한 선호도가 높아지고 있지만, 실제 구매 결정에 있어서는 가격이 중요한 역할을 한다. 따라서, 각국 정부들은 규제 지원뿐만 아니라 대중과의 소통을 통해 지속 가능한 생산과 소비에 대한 이해와 헌신을 촉진해야 한다.

이 교수는 중요하게 떠오른 바이오 제조 확장, 특히 범용화학물질 생산 등 대체 불가능하지 않은 바이오기술 (not non-fungible)을 위해 풀어야 할 세 가지 주요 과제를 제시했다.

첫째, 미생물 세포 공장의 TRY(titer, rate, yield; 농도, 속도 및 수율)를 최대화하는 것으로 기존 대사공학에 데이터 과학, 인공지능 및 로봇 공학의 통합을 통해 이러한 역량을 강화해야 한다.

둘째, 원료 공급 및 물류의 최적화가 필요하다. 약 6억 톤의 바이오매스가 연간 바이오 기반 재료 생산을 위해 사용될 수 있지만, 최적의 분배 및 공급망이 완전히 구축되지 않았다. 다양한 원료의 사용을 가능하게 하는 기술 개발이 필요하다.

셋째, 인프라 및 시설 건설에 필요한 대규모 자본 투자 문제이다. 최근 들어 건설비용이 급격히 증가하여 최첨단 제조 시설을 구축하는 데 드는 높은 비용은 운영 확장의 재정적 실행 가능성을 어렵게 한다. 바이오 제조시설 구축을 위한 정책자금 투입 등 국가적인 인프라 개념에서의 투자가 요구되며, 단기적인 해결책으로는 완전히 유연한 중형 바이오 정제소를 건설하여 시장에 가장 적합한 제품을 생산할 수 있다고 제시했다.

이 교수는 “기술 혁신, 원료 공급 및 인프라 개발에의 집중적인 노력이 필요하다”고 강조하면서 “이를 통해 산업은 보다 지속 가능하고 경제적으로 실행 가능한 바이오 제조 공정으로 전환할 수 있으며, 이는 글로벌 시장에 큰 영향을 미칠 것이다. 지속 가능한 미래에 기여하고 산업에 상당한 경제적 기회를 제공할 것으로 기대된다.”고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.25

조회수 7122

-

차세대 새로운 패러다임 동영상 인식기술 개발

챗GPT와 같은 거대 언어 모델의 근간이 되는 트랜스포머로 구축된 기존 비디오 모델보다 8배 낮은 연산량과 4배 낮은 메모리 사용량으로도 높은 정확도를 기록했으며, 추론 속도 또한 기존 트랜스포머 기반 모델 대비 4배의 매우 빠른 속도를 달성한 동영상 인식기술이 우리 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 김창익 교수 연구팀이 초고효율 동영상 인식 모델 ‘비디오맘바(VideoMamba)’를 개발했다고 23일 밝혔다.

비디오맘바는 기존 트랜스포머 기반 모델들이 가지고 있는 높은 계산 복잡성을 해결하기 위해 설계된 새로운 동영상 인식 모델이다. 기존의 트랜스포머 기반 모델들은 셀프-어텐션(self-attention)이라는 메커니즘에 의존해 계산 복잡도가 제곱으로 증가하는 문제를 가지고 있었다.

김창익 교수 연구팀의 비디오맘바는 선택적 상태 공간 모델(Selective State Space Model, Selective SSM)* 메커니즘을 활용해 선형 복잡도**로 효율적인 처리가 가능하다. 이를 통해 비디오맘바는 동영상의 시공간적 정보를 효과적으로 포착해 긴 종속성을 가진 동영상 데이터도 효율적으로 처리할 수 있다.

*선택적 상태 공간 모델(Selective SSM): 입력에 따라 동적으로 매개변수를 조정하여 시퀀스 데이터의 문맥을 더 잘 이해하는 상태 공간 모델

**선형 복잡도:입력 데이터의 크기에 비례하여 계산량이 증가하는 알고리즘 복잡도

김창익 교수 연구팀은 동영상 인식 모델의 효율성을 극대화하기 위해 비디오맘바에 1차원 데이터 처리에 국한된 기존 선택적 상태 공간 메커니즘을 3차원 시공간 데이터 분석이 가능하도록 고도화한 시공간적 전방 및 후방 선택적 상태 공간 모델(spatio-temporal forward and backward SSM)을 도입했다. 이 모델은 순서가 없는 공간 정보와 순차적인 시간 정보를 효과적으로 통합해 인식 성능을 향상한다. 연구팀은 다양한 동영상 인식 벤치마크에서 비디오맘바의 성능을 검증했다.

연구팀이 개발한 비디오맘바는 영상 분석이 필요한 다양한 응용 분야에서 효율적이고 실용적인 솔루션을 제공할 수 있다. 예를 들어, 자율주행에서는 주행 영상을 분석해 도로 상황을 정확하게 파악하고, 보행자와 장애물을 실시간으로 인식해 사고를 예방할 수 있다. 의료 분야에서는 수술 영상을 분석해 환자의 상태를 실시간으로 모니터링하고 긴급 상황 발생 시 신속히 대처할 수 있다. 스포츠 분야에서는 경기 중 선수들의 움직임과 전술을 분석해 전략을 개선하고, 훈련 중 피로도나 부상 가능성을 실시간으로 감지해 예방할 수 있다.

연구를 주도한 김창익 교수는 “비디오맘바의 빠른 처리 속도와 낮은 메모리 사용량, 그리고 뛰어난 성능은 우리 생활에서의 다양한 동영상 활용 분야에 큰 장점을 제공할 것이다”고 연구의 의의를 설명했다.

이번 연구에는 전기및전자공학부 박진영 석박사통합과정, 김희선 박사과정, 고강욱 박사과정이 공동 제1 저자, 김민범 박사과정이 공동 저자, 그리고 전기및전자공학부 김창익 교수가 교신 저자로 참여했다. 연구 결과는 올해 9월 이탈리아 밀라노에서 열리는 컴퓨터 비전 분야 최우수 국제 학회 중 하나인 ‘European Conference on Computer Vision(ECCV) 2024’에서 발표될 예정이다. (논문명: VideoMamba: Spatio-Temporal Selective State Space Model)

한편, 이번 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다. (No. 2020-0-00153, 기계학습 모델 보안 역기능 취약점 자동 탐지 및 방어 기술 개발)

차세대 새로운 패러다임 동영상 인식기술 개발

챗GPT와 같은 거대 언어 모델의 근간이 되는 트랜스포머로 구축된 기존 비디오 모델보다 8배 낮은 연산량과 4배 낮은 메모리 사용량으로도 높은 정확도를 기록했으며, 추론 속도 또한 기존 트랜스포머 기반 모델 대비 4배의 매우 빠른 속도를 달성한 동영상 인식기술이 우리 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 김창익 교수 연구팀이 초고효율 동영상 인식 모델 ‘비디오맘바(VideoMamba)’를 개발했다고 23일 밝혔다.

비디오맘바는 기존 트랜스포머 기반 모델들이 가지고 있는 높은 계산 복잡성을 해결하기 위해 설계된 새로운 동영상 인식 모델이다. 기존의 트랜스포머 기반 모델들은 셀프-어텐션(self-attention)이라는 메커니즘에 의존해 계산 복잡도가 제곱으로 증가하는 문제를 가지고 있었다.

김창익 교수 연구팀의 비디오맘바는 선택적 상태 공간 모델(Selective State Space Model, Selective SSM)* 메커니즘을 활용해 선형 복잡도**로 효율적인 처리가 가능하다. 이를 통해 비디오맘바는 동영상의 시공간적 정보를 효과적으로 포착해 긴 종속성을 가진 동영상 데이터도 효율적으로 처리할 수 있다.

*선택적 상태 공간 모델(Selective SSM): 입력에 따라 동적으로 매개변수를 조정하여 시퀀스 데이터의 문맥을 더 잘 이해하는 상태 공간 모델

**선형 복잡도:입력 데이터의 크기에 비례하여 계산량이 증가하는 알고리즘 복잡도

김창익 교수 연구팀은 동영상 인식 모델의 효율성을 극대화하기 위해 비디오맘바에 1차원 데이터 처리에 국한된 기존 선택적 상태 공간 메커니즘을 3차원 시공간 데이터 분석이 가능하도록 고도화한 시공간적 전방 및 후방 선택적 상태 공간 모델(spatio-temporal forward and backward SSM)을 도입했다. 이 모델은 순서가 없는 공간 정보와 순차적인 시간 정보를 효과적으로 통합해 인식 성능을 향상한다. 연구팀은 다양한 동영상 인식 벤치마크에서 비디오맘바의 성능을 검증했다.

연구팀이 개발한 비디오맘바는 영상 분석이 필요한 다양한 응용 분야에서 효율적이고 실용적인 솔루션을 제공할 수 있다. 예를 들어, 자율주행에서는 주행 영상을 분석해 도로 상황을 정확하게 파악하고, 보행자와 장애물을 실시간으로 인식해 사고를 예방할 수 있다. 의료 분야에서는 수술 영상을 분석해 환자의 상태를 실시간으로 모니터링하고 긴급 상황 발생 시 신속히 대처할 수 있다. 스포츠 분야에서는 경기 중 선수들의 움직임과 전술을 분석해 전략을 개선하고, 훈련 중 피로도나 부상 가능성을 실시간으로 감지해 예방할 수 있다.

연구를 주도한 김창익 교수는 “비디오맘바의 빠른 처리 속도와 낮은 메모리 사용량, 그리고 뛰어난 성능은 우리 생활에서의 다양한 동영상 활용 분야에 큰 장점을 제공할 것이다”고 연구의 의의를 설명했다.

이번 연구에는 전기및전자공학부 박진영 석박사통합과정, 김희선 박사과정, 고강욱 박사과정이 공동 제1 저자, 김민범 박사과정이 공동 저자, 그리고 전기및전자공학부 김창익 교수가 교신 저자로 참여했다. 연구 결과는 올해 9월 이탈리아 밀라노에서 열리는 컴퓨터 비전 분야 최우수 국제 학회 중 하나인 ‘European Conference on Computer Vision(ECCV) 2024’에서 발표될 예정이다. (논문명: VideoMamba: Spatio-Temporal Selective State Space Model)

한편, 이번 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다. (No. 2020-0-00153, 기계학습 모델 보안 역기능 취약점 자동 탐지 및 방어 기술 개발)

2024.07.23

조회수 6023

-

극미량 돌연변이 세포로도 뇌질환 발생한다

뇌를 포함한 모든 신체 기관은 세포 분열 과정에서 발생하는 돌연변이(모자이시즘)을 피할 수 없다. 그렇다면 과연 몇 개의 신경세포에 질병 유발 돌연변이가 생겨났을 때부터 전체 뇌신경 회로를 망가트려 뇌 기능 이상을 일으킬 수 있을까?

우리 대학 의과학대학원 이정호 교수팀이 뇌세포 특이적 돌연변이(뇌 체성 모자이시즘)에 의한 소아 난치성 뇌전증 동물 모델과 환자 뇌 조직 연구를 통해 0.1퍼센트 이하 비율의 극미량 돌연변이 신경세포에 의해서도 뇌 전체 기능 이상을 유발해 뇌전증 발작이 발생할 수 있음을 규명했다고 9일 밝혔다.

이를 통해 난치성 뇌전증의 돌연변이 유전자 진단에 있어 새로운 기준을 마련하는 한편, 극미량의 돌연변이 신경세포가 다양한 뇌 질환 유발에 관여할 수 있음을 밝혔다. 이번 연구의 결과는 세계적 신경 의학 학술지 `브레인(Brain)'에 지난 6월 25일 字 게재됐다.

연구팀은 이번 연구에서 과연 얼마나 적은 수의 세포에서 특정 유전자 모자이시즘이 누적됐을 때 이것이 전체 뇌 기능 이상을 유도하는 뇌 질환 발생으로 이어질 것인가라는 질문에 대답하고자, 마우스 질병 모델과 인체 조직을 이용한 중개의학적 연구를 수행했다.

연구팀은 실험용 쥐의 뇌 조직에 뇌전증 유발 체성 모자이시즘*을 최소 수백 개에서 최대 수만 개의 세포에 유발했다. 이때 고작 8천에서 9천 개 수준의 돌연변이 신경세포가 나타날 때부터, 실험용 쥐가 뇌전증 발작을 일으키고, 관련된 병리가 나타남을 관찰했다. 더 나아가, 난치성 뇌전증 환자 뇌 조직에서 대용량 유전정보 증폭 시퀀싱을 수행해(ultra-high depth amplicon sequencing) 정확한 변이 모자이시즘 비율을 측정했고, 최소 0.07%에 이르는 뇌전증 유발 체성 모자이시즘을 관찰했다.

*체성 모자이시즘(Somatic Mosaicism): 하나의 수정란에서 분열 및 분화를 통해 우리 몸을 이루는 약 30조 개의 세포들이 만들어지는 과정에서 세포마다 돌연변이가 발생할 수 있다는 것으로 암의 진화뿐만 아니라 비암성 질환에서도 중요한 질병 원인으로 최근 주목을 받고 있음.

이 발견은 약물 치료에 반응하지 않아 수술에 이르게 되는 난치성 뇌전증의 유전적 정밀 진단에 도움을 줄 수 있으며, 또한 아직 원인이 밝혀지지 않은 수많은 난치성 신경 정신의학적 질환들이 뇌의 발생과 분화 과정에서 일어나는 극소량의 미세 돌연변이들과 밀접한 관련이 있음을 시사한다.

이번 연구는 국소 피질이형성증*의 진단법 향상 및 체성 모자이시즘에 의한 뇌 질환 원인 발견에 있어서 중요한 기초를 마련할 것으로 예상된다. 이번 연구 성과는 KAIST 교원 창업 기업인 소바젠㈜(대표 박철원, 김병태)을 통해 난치성 뇌전증 환자의 체성 모자이시즘 변이를 정밀 타겟하는 혁신 RNA 치료제 개발에 이용될 예정이다.

*국소 피질이형성증: 뇌 발달 과정 중 대뇌 피질에 국소적으로 신경세포이상이 발생하는 질환으로 기존 항뇌전증 약물에 전혀 반응하지 않는 소아 난치성 뇌전증을 일으키는 가장 중요한 원인으로 알려져 있다.

우리 대학 의과학대학원 졸업생 의사과학자이자 논문의 제1 저자 김진태 박사는 "극미량의 체성 돌연변이라도 뇌의 기능 이상을 유발할 수 있음이 알려졌고, 이를 통해 난치성 뇌전증 등의 유전적 진단과 치료제 개발에 도움이 될 수 있기를 바란다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 서경배과학재단, 한국연구재단, 보건산업진흥원 사업의 지원을 받아 수행됐다.

극미량 돌연변이 세포로도 뇌질환 발생한다

뇌를 포함한 모든 신체 기관은 세포 분열 과정에서 발생하는 돌연변이(모자이시즘)을 피할 수 없다. 그렇다면 과연 몇 개의 신경세포에 질병 유발 돌연변이가 생겨났을 때부터 전체 뇌신경 회로를 망가트려 뇌 기능 이상을 일으킬 수 있을까?

우리 대학 의과학대학원 이정호 교수팀이 뇌세포 특이적 돌연변이(뇌 체성 모자이시즘)에 의한 소아 난치성 뇌전증 동물 모델과 환자 뇌 조직 연구를 통해 0.1퍼센트 이하 비율의 극미량 돌연변이 신경세포에 의해서도 뇌 전체 기능 이상을 유발해 뇌전증 발작이 발생할 수 있음을 규명했다고 9일 밝혔다.

이를 통해 난치성 뇌전증의 돌연변이 유전자 진단에 있어 새로운 기준을 마련하는 한편, 극미량의 돌연변이 신경세포가 다양한 뇌 질환 유발에 관여할 수 있음을 밝혔다. 이번 연구의 결과는 세계적 신경 의학 학술지 `브레인(Brain)'에 지난 6월 25일 字 게재됐다.

연구팀은 이번 연구에서 과연 얼마나 적은 수의 세포에서 특정 유전자 모자이시즘이 누적됐을 때 이것이 전체 뇌 기능 이상을 유도하는 뇌 질환 발생으로 이어질 것인가라는 질문에 대답하고자, 마우스 질병 모델과 인체 조직을 이용한 중개의학적 연구를 수행했다.

연구팀은 실험용 쥐의 뇌 조직에 뇌전증 유발 체성 모자이시즘*을 최소 수백 개에서 최대 수만 개의 세포에 유발했다. 이때 고작 8천에서 9천 개 수준의 돌연변이 신경세포가 나타날 때부터, 실험용 쥐가 뇌전증 발작을 일으키고, 관련된 병리가 나타남을 관찰했다. 더 나아가, 난치성 뇌전증 환자 뇌 조직에서 대용량 유전정보 증폭 시퀀싱을 수행해(ultra-high depth amplicon sequencing) 정확한 변이 모자이시즘 비율을 측정했고, 최소 0.07%에 이르는 뇌전증 유발 체성 모자이시즘을 관찰했다.

*체성 모자이시즘(Somatic Mosaicism): 하나의 수정란에서 분열 및 분화를 통해 우리 몸을 이루는 약 30조 개의 세포들이 만들어지는 과정에서 세포마다 돌연변이가 발생할 수 있다는 것으로 암의 진화뿐만 아니라 비암성 질환에서도 중요한 질병 원인으로 최근 주목을 받고 있음.

이 발견은 약물 치료에 반응하지 않아 수술에 이르게 되는 난치성 뇌전증의 유전적 정밀 진단에 도움을 줄 수 있으며, 또한 아직 원인이 밝혀지지 않은 수많은 난치성 신경 정신의학적 질환들이 뇌의 발생과 분화 과정에서 일어나는 극소량의 미세 돌연변이들과 밀접한 관련이 있음을 시사한다.

이번 연구는 국소 피질이형성증*의 진단법 향상 및 체성 모자이시즘에 의한 뇌 질환 원인 발견에 있어서 중요한 기초를 마련할 것으로 예상된다. 이번 연구 성과는 KAIST 교원 창업 기업인 소바젠㈜(대표 박철원, 김병태)을 통해 난치성 뇌전증 환자의 체성 모자이시즘 변이를 정밀 타겟하는 혁신 RNA 치료제 개발에 이용될 예정이다.

*국소 피질이형성증: 뇌 발달 과정 중 대뇌 피질에 국소적으로 신경세포이상이 발생하는 질환으로 기존 항뇌전증 약물에 전혀 반응하지 않는 소아 난치성 뇌전증을 일으키는 가장 중요한 원인으로 알려져 있다.

우리 대학 의과학대학원 졸업생 의사과학자이자 논문의 제1 저자 김진태 박사는 "극미량의 체성 돌연변이라도 뇌의 기능 이상을 유발할 수 있음이 알려졌고, 이를 통해 난치성 뇌전증 등의 유전적 진단과 치료제 개발에 도움이 될 수 있기를 바란다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 서경배과학재단, 한국연구재단, 보건산업진흥원 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.09

조회수 5803

기후 변화가 뎅기열 확산 가속한다

뎅기열이 전 세계적으로 역대 최고 확산세를 기록하고 있는 가운데, 기후 변화가 뎅기열 확산을 가속한다는 분석이 나왔다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 자체 개발한 수학 모델로 기후 변화가 뎅기열 발병에 미치는 영향을 분석한 결과, 필리핀의 기온 상승과 강우 패턴 변화가 뎅기열 발생 증가와 밀접한 관련이 있음을 밝혀냈다.

뎅기열은 모기를 통해 전파되는 바이러스성 감염병이다. 세계보건기구(WHO)에 보고된 감염 사례만 2000년 50만 명에서 2019년 520만 명으로 20년 만에 10배가량 가까이 증가했다. 급격한 증가의 주요 원인으로는 기후 변화가 지목된다. 이상 고온 현상과 극단 강우 현상이 모기 번식에 유리한 환경을 조성하기 때문이다.

하지만 기후 요인과 뎅기열 발병 사이의 복잡한 상호작용에 대한 이해는 아직 제한적이다. 특히, 강우량의 영향에 대해서는 학계의 오랜 논쟁이 있어 왔다. 높은 강우량이 뎅기열 발병을 유발한다는 결과와 억제한다는 결과가 비슷한 숫자로 존재하기 때문이다.

제1 저자인 올리비아 카위딩 연구원은 “이런 모순된 결과는 기존 연구가 기후와 뎅기열 간의 상호작용을 단순히 상관관계나 선형 회귀 모델에 기반해 분석했기 때문”이라며 “우리 연구진은 기존 방식을 넘어 비선형적이고 복합적인 기후 요인의 영향이 정확히 예측할 수 있는 도구를 활용해 연구를 진행했다”고 설명했다.

연구진은 자체 개발한 인과관계 추정 방법론인 ‘GOBI(General ODE-Based Inference)’를 활용해 2015~2019년 필리핀 16개 지역의 기후 및 뎅기열 데이터를 분석했다. 분석 결과, 모든 지역에서 기온 상승이 뎅기열 발병을 증가시키는 주요 요인으로 작용했다.

반면, 강우량의 경우 지역에 따라 서로 다른 영향을 미쳤다. 동부 지역에서는 강우량 증가가 뎅기열 발병을 증가시키는 경향을 보였으나, 서부 지역에서는 감소시키는 경향이 나타났다.

이어 연구진은 강우의 효과가 지역별로 달라지는 원인도 찾아냈다. ‘건기의 규칙성’이 강우와 뎅기열 발병 간의 관계를 결정짓는 중요한 요인이었다. 건기가 규칙적으로 유지되는 지역(서부)에서는 강우가 뎅기열 발병을 억제했지만, 규칙성이 약화된 지역(동부)에서는 강우가 뎅기열 발병을 촉진했다.

건기가 규칙적인 지역에서는 건기 동안 물이 고여 있는 모기 서식지가 강우에 의해 쉽게 제거돼 뎅기열 발생을 억제하는 ‘플러싱 효과(Flushing Effect)’가 강하게 나타난다. 이와 달리 건기가 불규칙적인 지역에서는 강우가 산발적으로 발생해 플러싱 효과가 약화되고, 오히려 모기 번식지를 형성해 뎅기열 발생을 촉진한다는 것이다.

이번 연구는 기후 변화가 뎅기열 발병에 미치는 복잡한 영향을 이해하고, 지역별 특성을 고려한 맞춤형 공중보건 전략을 설계하는 데 중요한 과학적 근거를 제공했다는 의미가 있다. 연구진은 필리핀 외의 지역으로 확장해 푸에르토리코 등 다른 지역에서도 유사한 패턴이 나타남을 확인했다. 다양한 기후 환경에 적용 가능한 일반성을 지닌다는 의미다.

연구를 이끈 김재경 교수는 “‘건기의 규칙성’은 기존 연구에서 간과된 부분으로 우리 연구는 뎅기열 발병에 대한 새로운 해석을 제공했다는 의미가 높다”며 “기후 변화가 뎅기열, 말라리아, 독감, 지카 등 기후 민감 질병에 미치는 영향을 이해하는 데 중요한 전환점을 제시한 것으로, 향후 자원 배분 및 예방 전략 수립을 위한 핵심 정보로 사용되길 바란다”고 말했다.

연구결과는 2월 13일(목) 04시(한국시간) 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’온라인판에 실렸다.

2025.02.13 조회수 4282

기후 변화가 뎅기열 확산 가속한다

뎅기열이 전 세계적으로 역대 최고 확산세를 기록하고 있는 가운데, 기후 변화가 뎅기열 확산을 가속한다는 분석이 나왔다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 자체 개발한 수학 모델로 기후 변화가 뎅기열 발병에 미치는 영향을 분석한 결과, 필리핀의 기온 상승과 강우 패턴 변화가 뎅기열 발생 증가와 밀접한 관련이 있음을 밝혀냈다.

뎅기열은 모기를 통해 전파되는 바이러스성 감염병이다. 세계보건기구(WHO)에 보고된 감염 사례만 2000년 50만 명에서 2019년 520만 명으로 20년 만에 10배가량 가까이 증가했다. 급격한 증가의 주요 원인으로는 기후 변화가 지목된다. 이상 고온 현상과 극단 강우 현상이 모기 번식에 유리한 환경을 조성하기 때문이다.

하지만 기후 요인과 뎅기열 발병 사이의 복잡한 상호작용에 대한 이해는 아직 제한적이다. 특히, 강우량의 영향에 대해서는 학계의 오랜 논쟁이 있어 왔다. 높은 강우량이 뎅기열 발병을 유발한다는 결과와 억제한다는 결과가 비슷한 숫자로 존재하기 때문이다.

제1 저자인 올리비아 카위딩 연구원은 “이런 모순된 결과는 기존 연구가 기후와 뎅기열 간의 상호작용을 단순히 상관관계나 선형 회귀 모델에 기반해 분석했기 때문”이라며 “우리 연구진은 기존 방식을 넘어 비선형적이고 복합적인 기후 요인의 영향이 정확히 예측할 수 있는 도구를 활용해 연구를 진행했다”고 설명했다.

연구진은 자체 개발한 인과관계 추정 방법론인 ‘GOBI(General ODE-Based Inference)’를 활용해 2015~2019년 필리핀 16개 지역의 기후 및 뎅기열 데이터를 분석했다. 분석 결과, 모든 지역에서 기온 상승이 뎅기열 발병을 증가시키는 주요 요인으로 작용했다.

반면, 강우량의 경우 지역에 따라 서로 다른 영향을 미쳤다. 동부 지역에서는 강우량 증가가 뎅기열 발병을 증가시키는 경향을 보였으나, 서부 지역에서는 감소시키는 경향이 나타났다.

이어 연구진은 강우의 효과가 지역별로 달라지는 원인도 찾아냈다. ‘건기의 규칙성’이 강우와 뎅기열 발병 간의 관계를 결정짓는 중요한 요인이었다. 건기가 규칙적으로 유지되는 지역(서부)에서는 강우가 뎅기열 발병을 억제했지만, 규칙성이 약화된 지역(동부)에서는 강우가 뎅기열 발병을 촉진했다.

건기가 규칙적인 지역에서는 건기 동안 물이 고여 있는 모기 서식지가 강우에 의해 쉽게 제거돼 뎅기열 발생을 억제하는 ‘플러싱 효과(Flushing Effect)’가 강하게 나타난다. 이와 달리 건기가 불규칙적인 지역에서는 강우가 산발적으로 발생해 플러싱 효과가 약화되고, 오히려 모기 번식지를 형성해 뎅기열 발생을 촉진한다는 것이다.

이번 연구는 기후 변화가 뎅기열 발병에 미치는 복잡한 영향을 이해하고, 지역별 특성을 고려한 맞춤형 공중보건 전략을 설계하는 데 중요한 과학적 근거를 제공했다는 의미가 있다. 연구진은 필리핀 외의 지역으로 확장해 푸에르토리코 등 다른 지역에서도 유사한 패턴이 나타남을 확인했다. 다양한 기후 환경에 적용 가능한 일반성을 지닌다는 의미다.

연구를 이끈 김재경 교수는 “‘건기의 규칙성’은 기존 연구에서 간과된 부분으로 우리 연구는 뎅기열 발병에 대한 새로운 해석을 제공했다는 의미가 높다”며 “기후 변화가 뎅기열, 말라리아, 독감, 지카 등 기후 민감 질병에 미치는 영향을 이해하는 데 중요한 전환점을 제시한 것으로, 향후 자원 배분 및 예방 전략 수립을 위한 핵심 정보로 사용되길 바란다”고 말했다.

연구결과는 2월 13일(목) 04시(한국시간) 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’온라인판에 실렸다.

2025.02.13 조회수 4282 버려지는 이산화탄소를 되살릴 수 있다면

세계적으로 기후 변화와 탄소 배출 문제의 심각성이 대두되면서 이산화탄소(CO2)를 화학 연료와 화합물 등의 자원으로 전환해서 활용하는 기술이 절실한 상황이다. 우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 한국재료연구원 나노재료연구본부 박다희 박사 연구팀과 공동연구를 통해 이산화탄소(CO2) 전환 효율을 크게 향상하는 촉매 기술을 개발했다.

기존의 이산화탄소(CO2) 전환 기술은 높은 에너지를 소비하는 것에 비해 효율은 낮아 상용화가 어렵다. 특히, 단원자 촉매(SACs)는 촉매 합성이 복잡하고, 금속 산화물 지지체(촉매 입자를 안정적으로 유지하거나 내구성을 높이는 역할)와 결합 안정성을 유지하기 어려워 촉매 성능이 떨어졌다.

이러한 한계를 극복하기 위해 연구팀은 단일 및 이중 단원자 촉매 기술을 개발하고 간단한 공정으로 촉매 효율을 높이는 기술을 선보였다. 본 성과는 이중 단원자 촉매(DSACs)로 금속 간 전자 상호작용을 적극 활용해 기존보다 50% 이상 높은 전환율과 우수한 선택성(촉매가 원하는 생성물을 많이 생성할 수 있도록 유도하는 능력)을 구현했다.

본 기술은 금속 산화물 지지체 내 산소 공공(Oxygen Vacancy)과 결함 구조를 정밀하게 제어해 이산화탄소(CO2) 전환 반응의 효율과 선택성을 획기적으로 높이는 촉매 설계 기술이다. 산소 공공이 촉매 표면에 이산화탄소가 잘 흡착되도록 돕고, 단원자 및 이중 단원자는 수소(H2)가 흡착되도록 돕는다. 산소 공공과 단원자 및 이중 단원자가 함께 작용하면서 이산화탄소(CO2)가 수소(H2)와 만나 원하는 화합물로 쉽게 전환되는 것이다. 특히, 이중 단원자 촉매(DSACs)는 두 금속 원자 간의 전자 상호작용을 적극 활용해 반응 경로를 조절하고 효율을 극대화했다.

연구팀은 에어로졸 분무 열분해법(Aerosol-Assisted Spray Pyrolysis)을 적용해 간단한 공정으로 촉매를 합성하고 대량 생산 가능성도 확보했다. 이는 복잡한 중간 과정 없이 액체 상태의 재료를 에어로졸(안개 같은 작은 입자)로 만든 후 뜨거운 챔버에 보내면 촉매가 완성되는 간단한 공정 방식이다. 해당 방식은 금속 산화물 지지체 내부에 금속 원자를 균일하게 분산시키고, 결함 구조를 정밀하게 조절할 수 있도록 돕는다. 이처럼 금속 산화물 지지체의 결함 구조를 정밀하게 제어함으로써 단일 및 이중 단원자 촉매를 안정적으로 형성하고 이중 단원자 촉매(DSACs)를 활용해 기존 단일 원자 촉매 사용량을 약 50% 줄이면서도 이산화탄소(CO2) 전환 효율을 기존 대비 약 두 배 이상 향상시키고, 99% 이상의 높은 선택성을 구현했다.

본 기술은 화학 연료 합성, 수소 생산, 청정에너지 산업 등 다양한 분야에 활용할 수 있다. 또한, 촉매 합성법(에어로졸 분무 열분해법)이 간단하고 생산 효율도 높아서 상용화될 가능성이 매우 크다.

연구책임자인 박다희 선임연구원은 "본 기술은 이산화탄소(CO2) 전환 촉매의 성능을 획기적으로 향상하는 동시에 간단한 공정을 통해 상용화를 가능하게 한 중요한 성과”라며, "탄소중립 실현을 위한 핵심 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.”라고 밝혔다. 또한 박정영 교수는 “본 연구는 새로운 종류의 단원자 촉매를 상대적으로 쉽게 합성할 수 있어 다양한 화학 반응에 쓰일 수 있고, 온실가스로 인한 지구온난화 문제 해결에 가장 시급한 연구 분야인 이산화탄소 분해/활용 촉매개발에 중요한 단초를 제공한다.”라고 언급했다.

본 연구는 한국재료연구원의 주요사업과 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 국가과학기술연구회의 지원을 받아 수행되었다. 연구 결과는 촉매 및 에너지 분야에서 권위 있는 저널인 어플라이드 카탈러시스 비: 인바이런멘탈 앤 에너지(Applied Catalysis B: Environmental and Energy(JCR 상위 1%, IF 20.3))에 온라인 게재됐다.

*논문(Applied Catalysis B: Environmental and Energy)

DOI 주소 https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2024.124987

2025.01.23 조회수 4731

버려지는 이산화탄소를 되살릴 수 있다면

세계적으로 기후 변화와 탄소 배출 문제의 심각성이 대두되면서 이산화탄소(CO2)를 화학 연료와 화합물 등의 자원으로 전환해서 활용하는 기술이 절실한 상황이다. 우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 한국재료연구원 나노재료연구본부 박다희 박사 연구팀과 공동연구를 통해 이산화탄소(CO2) 전환 효율을 크게 향상하는 촉매 기술을 개발했다.

기존의 이산화탄소(CO2) 전환 기술은 높은 에너지를 소비하는 것에 비해 효율은 낮아 상용화가 어렵다. 특히, 단원자 촉매(SACs)는 촉매 합성이 복잡하고, 금속 산화물 지지체(촉매 입자를 안정적으로 유지하거나 내구성을 높이는 역할)와 결합 안정성을 유지하기 어려워 촉매 성능이 떨어졌다.

이러한 한계를 극복하기 위해 연구팀은 단일 및 이중 단원자 촉매 기술을 개발하고 간단한 공정으로 촉매 효율을 높이는 기술을 선보였다. 본 성과는 이중 단원자 촉매(DSACs)로 금속 간 전자 상호작용을 적극 활용해 기존보다 50% 이상 높은 전환율과 우수한 선택성(촉매가 원하는 생성물을 많이 생성할 수 있도록 유도하는 능력)을 구현했다.

본 기술은 금속 산화물 지지체 내 산소 공공(Oxygen Vacancy)과 결함 구조를 정밀하게 제어해 이산화탄소(CO2) 전환 반응의 효율과 선택성을 획기적으로 높이는 촉매 설계 기술이다. 산소 공공이 촉매 표면에 이산화탄소가 잘 흡착되도록 돕고, 단원자 및 이중 단원자는 수소(H2)가 흡착되도록 돕는다. 산소 공공과 단원자 및 이중 단원자가 함께 작용하면서 이산화탄소(CO2)가 수소(H2)와 만나 원하는 화합물로 쉽게 전환되는 것이다. 특히, 이중 단원자 촉매(DSACs)는 두 금속 원자 간의 전자 상호작용을 적극 활용해 반응 경로를 조절하고 효율을 극대화했다.

연구팀은 에어로졸 분무 열분해법(Aerosol-Assisted Spray Pyrolysis)을 적용해 간단한 공정으로 촉매를 합성하고 대량 생산 가능성도 확보했다. 이는 복잡한 중간 과정 없이 액체 상태의 재료를 에어로졸(안개 같은 작은 입자)로 만든 후 뜨거운 챔버에 보내면 촉매가 완성되는 간단한 공정 방식이다. 해당 방식은 금속 산화물 지지체 내부에 금속 원자를 균일하게 분산시키고, 결함 구조를 정밀하게 조절할 수 있도록 돕는다. 이처럼 금속 산화물 지지체의 결함 구조를 정밀하게 제어함으로써 단일 및 이중 단원자 촉매를 안정적으로 형성하고 이중 단원자 촉매(DSACs)를 활용해 기존 단일 원자 촉매 사용량을 약 50% 줄이면서도 이산화탄소(CO2) 전환 효율을 기존 대비 약 두 배 이상 향상시키고, 99% 이상의 높은 선택성을 구현했다.

본 기술은 화학 연료 합성, 수소 생산, 청정에너지 산업 등 다양한 분야에 활용할 수 있다. 또한, 촉매 합성법(에어로졸 분무 열분해법)이 간단하고 생산 효율도 높아서 상용화될 가능성이 매우 크다.

연구책임자인 박다희 선임연구원은 "본 기술은 이산화탄소(CO2) 전환 촉매의 성능을 획기적으로 향상하는 동시에 간단한 공정을 통해 상용화를 가능하게 한 중요한 성과”라며, "탄소중립 실현을 위한 핵심 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.”라고 밝혔다. 또한 박정영 교수는 “본 연구는 새로운 종류의 단원자 촉매를 상대적으로 쉽게 합성할 수 있어 다양한 화학 반응에 쓰일 수 있고, 온실가스로 인한 지구온난화 문제 해결에 가장 시급한 연구 분야인 이산화탄소 분해/활용 촉매개발에 중요한 단초를 제공한다.”라고 언급했다.

본 연구는 한국재료연구원의 주요사업과 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 국가과학기술연구회의 지원을 받아 수행되었다. 연구 결과는 촉매 및 에너지 분야에서 권위 있는 저널인 어플라이드 카탈러시스 비: 인바이런멘탈 앤 에너지(Applied Catalysis B: Environmental and Energy(JCR 상위 1%, IF 20.3))에 온라인 게재됐다.

*논문(Applied Catalysis B: Environmental and Energy)

DOI 주소 https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2024.124987

2025.01.23 조회수 4731 스트레스 위험 혈관 변화 실시간으로 잡아낸다

심혈관 질환은 전 세계 사망 원인 1위로 매우 심각한 건강 문제다. 특히, 정신적 스트레스가 심혈관 질환을 더 악화시킨다는 것이 보고되어 왔다. 한국 연구진이 그동안 관찰하기 어려웠던 스트레스로 인한 혈관 변화를 실시간으로 알아내는 데 성공했다.

우리 대학 기계공학과 유홍기 교수 연구팀이 고려대학교 구로병원 심혈관센터 김진원 교수 연구팀과 협력해 심장 박동으로 인한 혈관의 움직임을 보상해 실시간으로 혈관 내 세포의 움직임을 관찰할 수 있는 새로운 생체 내 영상 획득 기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

연구팀은 초점 가변 렌즈를 생체 내 광학 현미경에 도입해 동맥의 움직임을 추정했고, 이를 현미경의 초점 평면과 동기화하는 기법을 개발했다. 이 기술을 통해 동맥의 움직임으로 인한 이미지 간의 상관 계수(이미지들 간의 유사성을 나타내는 통계적 지표)를 4배 높일 수 있었고, 시간해상도(단위 시간당 촬영 가능한 이미지 수)를 57% 향상해 혈관 내 면역세포의 빠른 움직임을 실시간으로 관찰했다.

즉, 이 기술을 통해 동맥의 움직임으로 인한 영상 왜곡을 크게 줄이고 초점을 안정적으로 유지함으로써, 영상을 놓치지 않고 혈관 내에서 빠르게 움직이는 면역세포를 실시간으로 관찰하는 데 성공했다.

연구팀은 만성 스트레스에 노출된 실험군 쥐와 대조군 쥐의 경동맥에서 생체 내 영상 획득에 본 기술을 적용했고, 동맥경화 병변의 진행 정도를 세포 수준의 해상도에서 정량적으로 평가할 수 있었다.

만성 스트레스에 노출된 쥐의 경동맥에서 골수 세포의 침윤이 대조군 대비 6.09배 증가했으며, 추적 영상에서는 골수 세포가 2.45배 더 증가하는 것을 확인했다. 또한, 조직학적 분석을 통해 스트레스가 동맥경화반의 크기와 염증을 증가시키고, 섬유성 막을 얇게 만들어 경화반의 불안정성을 높인다는 것을 입증했다.

유홍기 교수는 “이번 연구를 통해 비접촉 방법으로 동맥의 움직임을 정확하게 추정할 수 있었고, 이 방법은 실험동물의 높은 생존율을 보장할 수 있어 만성 스트레스가 미치는 영향을 종단 연구로 입증할 수 있었다”라고 말했다.

이어 유 교수는 “이 기술은 우수한 시간 해상도를 제공해 스트레스가 심혈관 질환에 미치는 영향을 세포 수준에서 실시간으로 관찰할 수 있어 앞으로 스트레스 관련 심혈관 질환의 발병 기전을 규명하고 새로운 치료법을 개발하는 데 중요한 도구로 활용될 것으로 기대하고 있다”라고 강조했다.

기계공학과 장민석 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘동맥경화, 혈전, 혈관 생물학(Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology)’에 지난해 10월 10일 온라인판 게재됐고, 44권 12호에 표지논문과 에디터픽으로 선정됐다.

(논문명: Real-time imaging assessment of stress-induced vascular inflammation using heartbeat-synchronized motion compensation)

한편 이번 연구는 한국연구재단, 범부처전주기의료기기연구개발사업단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.22 조회수 3956

스트레스 위험 혈관 변화 실시간으로 잡아낸다

심혈관 질환은 전 세계 사망 원인 1위로 매우 심각한 건강 문제다. 특히, 정신적 스트레스가 심혈관 질환을 더 악화시킨다는 것이 보고되어 왔다. 한국 연구진이 그동안 관찰하기 어려웠던 스트레스로 인한 혈관 변화를 실시간으로 알아내는 데 성공했다.

우리 대학 기계공학과 유홍기 교수 연구팀이 고려대학교 구로병원 심혈관센터 김진원 교수 연구팀과 협력해 심장 박동으로 인한 혈관의 움직임을 보상해 실시간으로 혈관 내 세포의 움직임을 관찰할 수 있는 새로운 생체 내 영상 획득 기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

연구팀은 초점 가변 렌즈를 생체 내 광학 현미경에 도입해 동맥의 움직임을 추정했고, 이를 현미경의 초점 평면과 동기화하는 기법을 개발했다. 이 기술을 통해 동맥의 움직임으로 인한 이미지 간의 상관 계수(이미지들 간의 유사성을 나타내는 통계적 지표)를 4배 높일 수 있었고, 시간해상도(단위 시간당 촬영 가능한 이미지 수)를 57% 향상해 혈관 내 면역세포의 빠른 움직임을 실시간으로 관찰했다.

즉, 이 기술을 통해 동맥의 움직임으로 인한 영상 왜곡을 크게 줄이고 초점을 안정적으로 유지함으로써, 영상을 놓치지 않고 혈관 내에서 빠르게 움직이는 면역세포를 실시간으로 관찰하는 데 성공했다.

연구팀은 만성 스트레스에 노출된 실험군 쥐와 대조군 쥐의 경동맥에서 생체 내 영상 획득에 본 기술을 적용했고, 동맥경화 병변의 진행 정도를 세포 수준의 해상도에서 정량적으로 평가할 수 있었다.

만성 스트레스에 노출된 쥐의 경동맥에서 골수 세포의 침윤이 대조군 대비 6.09배 증가했으며, 추적 영상에서는 골수 세포가 2.45배 더 증가하는 것을 확인했다. 또한, 조직학적 분석을 통해 스트레스가 동맥경화반의 크기와 염증을 증가시키고, 섬유성 막을 얇게 만들어 경화반의 불안정성을 높인다는 것을 입증했다.

유홍기 교수는 “이번 연구를 통해 비접촉 방법으로 동맥의 움직임을 정확하게 추정할 수 있었고, 이 방법은 실험동물의 높은 생존율을 보장할 수 있어 만성 스트레스가 미치는 영향을 종단 연구로 입증할 수 있었다”라고 말했다.

이어 유 교수는 “이 기술은 우수한 시간 해상도를 제공해 스트레스가 심혈관 질환에 미치는 영향을 세포 수준에서 실시간으로 관찰할 수 있어 앞으로 스트레스 관련 심혈관 질환의 발병 기전을 규명하고 새로운 치료법을 개발하는 데 중요한 도구로 활용될 것으로 기대하고 있다”라고 강조했다.

기계공학과 장민석 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘동맥경화, 혈전, 혈관 생물학(Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology)’에 지난해 10월 10일 온라인판 게재됐고, 44권 12호에 표지논문과 에디터픽으로 선정됐다.

(논문명: Real-time imaging assessment of stress-induced vascular inflammation using heartbeat-synchronized motion compensation)

한편 이번 연구는 한국연구재단, 범부처전주기의료기기연구개발사업단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.22 조회수 3956 신개념 생체형틀법 캠바이오(CamBio) 개발

생물학적 구조는 인공적으로 복제하기 어려운 정도의 복잡한 특징을 가지고 있지만 이러한 생체 구조체를 직접적으로 활용여 제작하는 생체형틀법*은 다양한 분야의 응용으로 사용됐다. KAIST 연구진이 이전에 활용할 수 없었던 생체 구조체를 활용하고, 생체형틀법을 통해 적용될 수 있는 영역을 넓히는데 성공했다.

*생체형틀법: 바이러스부터 우리의 몸을 구성하는 조직과 장기에 이르기까지 이러한 생체 구조의 기능을 활용하고자, 생체 구조를 형틀로 사용하여 기능성 구조재료를 만들어내는 방식

우리 대학 신소재공학과 장재범, 정연식 교수 공동연구팀이 생체 시료 안의 특정 내부 단백질을 활용하고 높은 조정성을 지닌 생체형틀법을 개발했다고 10일 밝혔다.

기존의 생체형틀법 방법은 주로 생체시료의 외부 표면만을 활용하거나, 한정된 치수와 샘플 크기로 인해 다양한 생체 구조체들의 구조-기능 상관성을 활용하여 기능성 나노구조체를 제작하기 어렵다는 한계를 가지고 있다.

이런 문제를 해결하고자 연구팀은 다양한 생체 내부 구조체를 활용하고, 높은 조정성을 가지는 생체형틀법을 연구했다.

연구 결과, 다양한 단백질들로 구성된 생체 시료 안에서 특정한 단백질 구조체로부터 선택적으로 다양한 특정 및 크기를 가진 나노구조체를 합성할 수 있는 ‘캠바이오(CamBio, Conversion to advanced materials via labeled Biostructure’라는 생체형틀법을 개발했다. 캠바이오(CamBio) 방식에서는 여러 제조·생물 분야 기술들을 병합하여 생체 시료에서 제작할 수 있는 기능성 나노구조체의 높은 조정성을 확보했다.

반복적으로 항체를 붙이는 기술, 세포를 일정한 모양으로 배열하는 기술, 그리고 조직을 얇게 자르는 기술을 통해, 캠바이오(CamBio)로 만든 기능성 나노구조체가 물질 감지에 사용되는 표면증강 라만산란(SERS)* 기판에서 향상된 성능을 보였다.

*표면증강 라만산란(SERS): 빛을 이용해 아주 적은 양의 물질도 감지할 수 있는 기술로, 금이나 은 같은 금속 표면에서 특정 물질이 빛과 반응하며 신호가 크게 증폭되는 원리

연구팀은 세포 속 골격 단백질을 이용해 만든 나노입자 체인은 반복적으로 항체를 붙이는 과정을 통해 구조를 더 자유롭게 조정할 수 있었고, 최대 230% 향상된 SERS 성능을 보였다.

또한, 연구팀은 세포 내부의 구조체를 활용하는 것에서 확장해 고기 내부에 있는 근육 조직을 동결 절편기를 활용해 시료를 얻고, 이에 캠바이오 과정을 수행해 금속 입자들로 이루어진 주기적인 밴드를 가지고 있는 기판 제작에도 성공했다. 이와 같은 방식으로 기판을 제작하는 것은 생체 시료를 활용해 대면적으로 제작할 수 있을 뿐만 아니라 가격 경쟁력을 가지는 방식임을 보인다.

연구팀이 개발한 캠바이오는 활용될 수 있는 생체시료의 범위를 넓힘으로써 다양한 연구 분야가 직면한 문제를 해결할 방식으로 생체형틀법이 사용될 것으로 기대된다.

제1 저자인 송대현 박사과정은 “캠바이오를 통해서 더욱 다양한 단백질 구조체를 활용할 수 있는 생체형틀법을 포괄적으로 적립했다”라며 “유전자 편집이나 3D 바이오프린팅과 같은 최신 생물 기술 및 새로운 물질 합성 기술과 결합이 계속된다면, 다양한 응용 분야에 생체 구조가 활용될 수 있을 것이다”라고 말했다.

신소재공학과 송대현 박사과정, 송창우, 조승희 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science )'에 지난해 11월 13일 자 온라인 공개됐다. (논문명 : Highly Tunable, Nanomaterial-Functionalized Structural Templating of Intracellular Protein Structures Within Biological Species) https://doi.org/10.1002/advs.202406492

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 과학난제도전융합연구개발사업 (한국연구재단 2024), 과학기술정보통신부 선도연구센터 (웨어러블 플랫폼소재 기술센터, 한국연구재단 2023), 과학기술정보통신부 선도연구센터 (글로벌 생체융합 인터페이싱 소재 센터, 한국연구재단 2024), 과학기술정보통신부 국가생명연구자원 선진화사업 (바이오 데이터 품질선도센터, 한국연구재단 2024) 등의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.10 조회수 5242

신개념 생체형틀법 캠바이오(CamBio) 개발

생물학적 구조는 인공적으로 복제하기 어려운 정도의 복잡한 특징을 가지고 있지만 이러한 생체 구조체를 직접적으로 활용여 제작하는 생체형틀법*은 다양한 분야의 응용으로 사용됐다. KAIST 연구진이 이전에 활용할 수 없었던 생체 구조체를 활용하고, 생체형틀법을 통해 적용될 수 있는 영역을 넓히는데 성공했다.

*생체형틀법: 바이러스부터 우리의 몸을 구성하는 조직과 장기에 이르기까지 이러한 생체 구조의 기능을 활용하고자, 생체 구조를 형틀로 사용하여 기능성 구조재료를 만들어내는 방식

우리 대학 신소재공학과 장재범, 정연식 교수 공동연구팀이 생체 시료 안의 특정 내부 단백질을 활용하고 높은 조정성을 지닌 생체형틀법을 개발했다고 10일 밝혔다.

기존의 생체형틀법 방법은 주로 생체시료의 외부 표면만을 활용하거나, 한정된 치수와 샘플 크기로 인해 다양한 생체 구조체들의 구조-기능 상관성을 활용하여 기능성 나노구조체를 제작하기 어렵다는 한계를 가지고 있다.

이런 문제를 해결하고자 연구팀은 다양한 생체 내부 구조체를 활용하고, 높은 조정성을 가지는 생체형틀법을 연구했다.

연구 결과, 다양한 단백질들로 구성된 생체 시료 안에서 특정한 단백질 구조체로부터 선택적으로 다양한 특정 및 크기를 가진 나노구조체를 합성할 수 있는 ‘캠바이오(CamBio, Conversion to advanced materials via labeled Biostructure’라는 생체형틀법을 개발했다. 캠바이오(CamBio) 방식에서는 여러 제조·생물 분야 기술들을 병합하여 생체 시료에서 제작할 수 있는 기능성 나노구조체의 높은 조정성을 확보했다.

반복적으로 항체를 붙이는 기술, 세포를 일정한 모양으로 배열하는 기술, 그리고 조직을 얇게 자르는 기술을 통해, 캠바이오(CamBio)로 만든 기능성 나노구조체가 물질 감지에 사용되는 표면증강 라만산란(SERS)* 기판에서 향상된 성능을 보였다.

*표면증강 라만산란(SERS): 빛을 이용해 아주 적은 양의 물질도 감지할 수 있는 기술로, 금이나 은 같은 금속 표면에서 특정 물질이 빛과 반응하며 신호가 크게 증폭되는 원리

연구팀은 세포 속 골격 단백질을 이용해 만든 나노입자 체인은 반복적으로 항체를 붙이는 과정을 통해 구조를 더 자유롭게 조정할 수 있었고, 최대 230% 향상된 SERS 성능을 보였다.

또한, 연구팀은 세포 내부의 구조체를 활용하는 것에서 확장해 고기 내부에 있는 근육 조직을 동결 절편기를 활용해 시료를 얻고, 이에 캠바이오 과정을 수행해 금속 입자들로 이루어진 주기적인 밴드를 가지고 있는 기판 제작에도 성공했다. 이와 같은 방식으로 기판을 제작하는 것은 생체 시료를 활용해 대면적으로 제작할 수 있을 뿐만 아니라 가격 경쟁력을 가지는 방식임을 보인다.

연구팀이 개발한 캠바이오는 활용될 수 있는 생체시료의 범위를 넓힘으로써 다양한 연구 분야가 직면한 문제를 해결할 방식으로 생체형틀법이 사용될 것으로 기대된다.

제1 저자인 송대현 박사과정은 “캠바이오를 통해서 더욱 다양한 단백질 구조체를 활용할 수 있는 생체형틀법을 포괄적으로 적립했다”라며 “유전자 편집이나 3D 바이오프린팅과 같은 최신 생물 기술 및 새로운 물질 합성 기술과 결합이 계속된다면, 다양한 응용 분야에 생체 구조가 활용될 수 있을 것이다”라고 말했다.

신소재공학과 송대현 박사과정, 송창우, 조승희 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science )'에 지난해 11월 13일 자 온라인 공개됐다. (논문명 : Highly Tunable, Nanomaterial-Functionalized Structural Templating of Intracellular Protein Structures Within Biological Species) https://doi.org/10.1002/advs.202406492

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 과학난제도전융합연구개발사업 (한국연구재단 2024), 과학기술정보통신부 선도연구센터 (웨어러블 플랫폼소재 기술센터, 한국연구재단 2023), 과학기술정보통신부 선도연구센터 (글로벌 생체융합 인터페이싱 소재 센터, 한국연구재단 2024), 과학기술정보통신부 국가생명연구자원 선진화사업 (바이오 데이터 품질선도센터, 한국연구재단 2024) 등의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.10 조회수 5242 ‘호버바이크’, 미래 하늘을 누비다

호버바이크는 기존 교통 체계를 보완할 수 있는 차세대 모빌리티로서 고중량 탑재 및 장거리 비행을 통해 교통 혼잡이 없는 공중 교통 수단으로 활용될 수 있다. 국내 연구진이 고성능 호버바이크의 개발을 통해 해외 기술 의존을 탈피한 국내 자체 개발의 유/무인 복합 하이브리드 기체를 개발하여 국내 PAV* 및 UAM 시장 발전에 이바지할 것으로 기대된다.

*PAV: Personal Aerial Vehicle, 개인용 비행체. 미래 도시형 항공 교통(UAM, Urban Air Mobility)의 핵심 요소로, 차세대 교통 체계의 중요한 부분을 구성함.

우리 대학 항공우주공학과 방효충 교수 연구팀이 유/무인 운용 가능한 고신뢰성의 다목적 수직 이착륙 호버바이크 핵심 기술을 성공적으로 개발했다고 27일 밝혔다.

이번 연구는 항공우주공학과 한재흥 교수, 이지윤 교수, 안재명 교수, 최한림 교수, 이창훈 교수, 한서대학교 무인항공기학과 이동진 교수, 동아대학교 전자공학과 박종오 교수 연구팀이 참여하였다.

연구팀은 고성능 호버바이크의 개발을 위해 다목적 비행체 최적설계, 하이브리드 추진 시스템, 고신뢰성 정밀항법 및 비행제어 시스템, 자율비행 및 고장 감지 관련 주요 기술을 확보하였다.

호버바이크 플랫폼은 배터리 기반 드론의 단점을 극복하고자 가솔린 엔진 기반의 하이브리드 시스템을 도입하여, 해외 기술 수준 대비 약 60% 우수한 성능 및 최대 탑재 중량을 달성하였다. 이를 통해 민수용으로 긴급 물자 배송, 물류, 구조 활동과 군수용으로 군수품 수송 및 임무 지원 등의 다양한 분야에서 활용이 가능할 것으로 기대된다.

고신뢰성 정밀 항법 기술을 이용하여 GPS가 없거나 신호가 약한 환경에서도 안정적인 비행이 가능하도록 DGPS/INS* 기반의 다중 센서 융합 기술을 구현하여 항법 시스템을 적용하였다.

*DGPS/INS: Differential GPS(DGPS)의 높은 정확도와 관성항법장치(Inertial Navigation System, INS)을 결합한 항법 솔루션

또한, 고신뢰성 비행제어 기술을 개발하여 탑재체 및 바람 등의 외란 요소, 모델의 불확실성 하에서도 신뢰도 높은 기동이 가능하며 고장 검출 기술도 개발하였다.

고신뢰성 자율비행 시스템을 구성하여 자동착륙 안전지역을 선정한 후 헬리패드에 자동 착륙하는 유도 기법을 높은 정확도로 구현하였다. 장애물 회피 및 자동 착륙 자율비행 기술을 통해 복잡한 환경에서도 안정적인 운용이 가능하다.

연구 책임자인 방효충 교수는 "고신뢰성 비행 제어와 정밀 항법 기술을 통해 다양한 환경에서 호버바이크의 높은 실용성을 입증했다”라며“호버바이크는 PAV 및 미래 비행체로 이어지는 주요 길목을 제공할 수 있을 뿐만 아니라 기존 드론 기술을 몇 단계 뛰어넘을 수 있는 유망한 연구 성과이다. 이번 성과는 과제 실무자인 장광우/안형주 박사과정을 비롯한 8개의 공동 연구팀이 5년 동안 함께한 노력이 모여 이룬 결과라 더욱 뜻깊다”라고 강조했다.

이번 연구는 국방 및 민간 분야에서 새로운 개념의 비행체로 활용될 수 있는 유/무인 다목적 호버바이크의 핵심 기술을 확보하기 위한 것으로, 2019년 방위사업청 미래도전국방기술 연구개발사업으로 시작되어 국방과학연구소의 관리하에 2024년 마무리되었다. 향후 2025년 2월 26~28일 부산 벡스코에서 개최되는 2025 드론쇼코리아(DSK2025)에서 최초로 전시될 예정이다.

2024.12.27 조회수 4729

‘호버바이크’, 미래 하늘을 누비다

호버바이크는 기존 교통 체계를 보완할 수 있는 차세대 모빌리티로서 고중량 탑재 및 장거리 비행을 통해 교통 혼잡이 없는 공중 교통 수단으로 활용될 수 있다. 국내 연구진이 고성능 호버바이크의 개발을 통해 해외 기술 의존을 탈피한 국내 자체 개발의 유/무인 복합 하이브리드 기체를 개발하여 국내 PAV* 및 UAM 시장 발전에 이바지할 것으로 기대된다.

*PAV: Personal Aerial Vehicle, 개인용 비행체. 미래 도시형 항공 교통(UAM, Urban Air Mobility)의 핵심 요소로, 차세대 교통 체계의 중요한 부분을 구성함.

우리 대학 항공우주공학과 방효충 교수 연구팀이 유/무인 운용 가능한 고신뢰성의 다목적 수직 이착륙 호버바이크 핵심 기술을 성공적으로 개발했다고 27일 밝혔다.

이번 연구는 항공우주공학과 한재흥 교수, 이지윤 교수, 안재명 교수, 최한림 교수, 이창훈 교수, 한서대학교 무인항공기학과 이동진 교수, 동아대학교 전자공학과 박종오 교수 연구팀이 참여하였다.

연구팀은 고성능 호버바이크의 개발을 위해 다목적 비행체 최적설계, 하이브리드 추진 시스템, 고신뢰성 정밀항법 및 비행제어 시스템, 자율비행 및 고장 감지 관련 주요 기술을 확보하였다.

호버바이크 플랫폼은 배터리 기반 드론의 단점을 극복하고자 가솔린 엔진 기반의 하이브리드 시스템을 도입하여, 해외 기술 수준 대비 약 60% 우수한 성능 및 최대 탑재 중량을 달성하였다. 이를 통해 민수용으로 긴급 물자 배송, 물류, 구조 활동과 군수용으로 군수품 수송 및 임무 지원 등의 다양한 분야에서 활용이 가능할 것으로 기대된다.

고신뢰성 정밀 항법 기술을 이용하여 GPS가 없거나 신호가 약한 환경에서도 안정적인 비행이 가능하도록 DGPS/INS* 기반의 다중 센서 융합 기술을 구현하여 항법 시스템을 적용하였다.

*DGPS/INS: Differential GPS(DGPS)의 높은 정확도와 관성항법장치(Inertial Navigation System, INS)을 결합한 항법 솔루션

또한, 고신뢰성 비행제어 기술을 개발하여 탑재체 및 바람 등의 외란 요소, 모델의 불확실성 하에서도 신뢰도 높은 기동이 가능하며 고장 검출 기술도 개발하였다.

고신뢰성 자율비행 시스템을 구성하여 자동착륙 안전지역을 선정한 후 헬리패드에 자동 착륙하는 유도 기법을 높은 정확도로 구현하였다. 장애물 회피 및 자동 착륙 자율비행 기술을 통해 복잡한 환경에서도 안정적인 운용이 가능하다.

연구 책임자인 방효충 교수는 "고신뢰성 비행 제어와 정밀 항법 기술을 통해 다양한 환경에서 호버바이크의 높은 실용성을 입증했다”라며“호버바이크는 PAV 및 미래 비행체로 이어지는 주요 길목을 제공할 수 있을 뿐만 아니라 기존 드론 기술을 몇 단계 뛰어넘을 수 있는 유망한 연구 성과이다. 이번 성과는 과제 실무자인 장광우/안형주 박사과정을 비롯한 8개의 공동 연구팀이 5년 동안 함께한 노력이 모여 이룬 결과라 더욱 뜻깊다”라고 강조했다.

이번 연구는 국방 및 민간 분야에서 새로운 개념의 비행체로 활용될 수 있는 유/무인 다목적 호버바이크의 핵심 기술을 확보하기 위한 것으로, 2019년 방위사업청 미래도전국방기술 연구개발사업으로 시작되어 국방과학연구소의 관리하에 2024년 마무리되었다. 향후 2025년 2월 26~28일 부산 벡스코에서 개최되는 2025 드론쇼코리아(DSK2025)에서 최초로 전시될 예정이다.

2024.12.27 조회수 4729 바이오 경로 이미지 분석하는 AI 최초 개발

유전자, 단백질, 대사물질 등 복잡한 정보를 표현하는 바이오 경로 이미지는 중요한 연구 결과를 내포하고 있지만, 이미지 기반 정보 추출에 대해 그동안 충분한 연구가 이뤄지지 않았다. 이에 우리 연구진은 바이오 경로 정보를 자동으로 추출할 수 있는 인공지능 프레임워크를 개발했다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수 연구팀이 바이오 경로 이미지에서 유전자와 대사물질 정보를 자동으로 추출하는 기계학습 기반의 ‘바이오 경로 정보 추출 프레임워크(이하 EBPI, Extraction of Biological Pathway Information)’를 개발했다고 28일 밝혔다.

연구팀이 개발한 EBPI는 문헌에서 추출한 이미지 속의 화살표와 텍스트를 인식하고, 이를 기반으로 바이오 경로를 편집 가능한 표의 형태로 재구성한다. 객체 감지 모델 등의 기계학습을 사용해 경로 이미지 내 화살표의 위치와 방향을 감지하고, 이미지 속 텍스트를 유전자, 단백질, 대사물질로 분류한다. 그 후 추출된 정보를 통합해 경로 정보를 표 형식으로 제공한다.

연구팀은 74,853편의 논문에서 추출한 바이오 경로 이미지와 기존 수작업으로 작성된 경로 지도를 비교하며 EBPI의 성능을 검증했다. 그 결과, 높은 정확도로 바이오 경로 정보가 자동으로 추출됐음을 확인했다.

EBPI를 사용해 대표적인 바이오 경로 데이터베이스에 포함되지 않은 생화학 반응 정보를 대량의 문헌 내 바이오 경로 이미지로부터 추출하는 데에도 성공했다.

다양한 산업적 가치를 지닌 대사물질들의 생합성 관련 문헌을 EBPI로 분석한 결과, 문헌에서는 보고가 됐지만, 기존 데이터베이스에서는 누락된 생화학 반응들이 확인된 것이다. 화학산업에서 다양한 응용분야를 갖는 1,4-부탄디올, 2-메틸부티르산, 하이드록시티로솔, 레불린산 및 발레로락탐의 생합성 경로를 예시로 이러한 발견을 제시했다.

연구를 총괄한 김현욱 교수는 “이번 연구에서 개발된 EBPI는 대규모 문헌 데이터 분석에 있어 중요한 도구가 될 것이며 생명공학, 대사공학 및 합성생물학 분야에서 바이오 경로 이미지를 AI로 분석하는 최초의 사례로, 관련 연구의 실험 디자인 및 분석 시 유용하게 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

생명화학공학과 권문수 박사과정생과 이준규 박사과정생이 공동 제1 저자인 이번 연구는 대사공학 및 합성생물학 분야의 대표적 국제학술지인 대사공학(Metabolic Engineering, JCR 분야 상위 10% 이내)에 11월호에 게재됐다.

※ 논문명 : A machine learning framework for extracting information from biological pathway images in the literature

※ 저자 정보 : 권문수(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이준규(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 3명

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단 및 농촌진흥청의 농업미생물사업단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.11.28 조회수 6302

바이오 경로 이미지 분석하는 AI 최초 개발

유전자, 단백질, 대사물질 등 복잡한 정보를 표현하는 바이오 경로 이미지는 중요한 연구 결과를 내포하고 있지만, 이미지 기반 정보 추출에 대해 그동안 충분한 연구가 이뤄지지 않았다. 이에 우리 연구진은 바이오 경로 정보를 자동으로 추출할 수 있는 인공지능 프레임워크를 개발했다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수 연구팀이 바이오 경로 이미지에서 유전자와 대사물질 정보를 자동으로 추출하는 기계학습 기반의 ‘바이오 경로 정보 추출 프레임워크(이하 EBPI, Extraction of Biological Pathway Information)’를 개발했다고 28일 밝혔다.

연구팀이 개발한 EBPI는 문헌에서 추출한 이미지 속의 화살표와 텍스트를 인식하고, 이를 기반으로 바이오 경로를 편집 가능한 표의 형태로 재구성한다. 객체 감지 모델 등의 기계학습을 사용해 경로 이미지 내 화살표의 위치와 방향을 감지하고, 이미지 속 텍스트를 유전자, 단백질, 대사물질로 분류한다. 그 후 추출된 정보를 통합해 경로 정보를 표 형식으로 제공한다.

연구팀은 74,853편의 논문에서 추출한 바이오 경로 이미지와 기존 수작업으로 작성된 경로 지도를 비교하며 EBPI의 성능을 검증했다. 그 결과, 높은 정확도로 바이오 경로 정보가 자동으로 추출됐음을 확인했다.

EBPI를 사용해 대표적인 바이오 경로 데이터베이스에 포함되지 않은 생화학 반응 정보를 대량의 문헌 내 바이오 경로 이미지로부터 추출하는 데에도 성공했다.

다양한 산업적 가치를 지닌 대사물질들의 생합성 관련 문헌을 EBPI로 분석한 결과, 문헌에서는 보고가 됐지만, 기존 데이터베이스에서는 누락된 생화학 반응들이 확인된 것이다. 화학산업에서 다양한 응용분야를 갖는 1,4-부탄디올, 2-메틸부티르산, 하이드록시티로솔, 레불린산 및 발레로락탐의 생합성 경로를 예시로 이러한 발견을 제시했다.

연구를 총괄한 김현욱 교수는 “이번 연구에서 개발된 EBPI는 대규모 문헌 데이터 분석에 있어 중요한 도구가 될 것이며 생명공학, 대사공학 및 합성생물학 분야에서 바이오 경로 이미지를 AI로 분석하는 최초의 사례로, 관련 연구의 실험 디자인 및 분석 시 유용하게 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

생명화학공학과 권문수 박사과정생과 이준규 박사과정생이 공동 제1 저자인 이번 연구는 대사공학 및 합성생물학 분야의 대표적 국제학술지인 대사공학(Metabolic Engineering, JCR 분야 상위 10% 이내)에 11월호에 게재됐다.

※ 논문명 : A machine learning framework for extracting information from biological pathway images in the literature

※ 저자 정보 : 권문수(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이준규(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 3명

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단 및 농촌진흥청의 농업미생물사업단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.11.28 조회수 6302 천연물 최초 합성으로부터 신개념 광스위치 개발

자연에서 일어나는 대부분의 화학 반응은 에너지적으로 안정한 형태를 취하는 방향으로 진행된다. 그렇기에 상대적으로 불안정한 구조를 가진 세큐린진 B의 합성은 매우 도전적인 과제다. 우리 연구진이 천연물 합성 원리를 바탕으로 빛으로 on/off가 가능한 분자 스위치 신소재 원천기술을 확보했다.

우리 대학 화학과 한순규 교수와 윤동기 교수 공동연구팀이 항암 및 퇴행성 뇌 질환 치료 효과로 학계의 꾸준한 관심을 받고있는 세큐리네가 알칼로이드 천연물 군에 속하는 세큐린진(securingine) B의 합성 방법을 세계 최초로 밝혀내고, 이 과정에서 발견한 화학적 반응성을 응용해 새로운 타입의 분자 광스위치를 개발했다고 11일 밝혔다.

한 교수 연구팀은 천연물 합성에 머무르지 않고 이 분자 재배열 원리를 바탕으로 서로 다른 파장의 빛을 통해 가역적으로 형태와 성질이 바뀌는 분자 광스위치를 고안했다.

천연물에 전자주개 치환기*를 달자 가시광선 영역의 빛을 흡수하면서, 무색인 기본 천연물과 달리 신물질은 노란색을 띠었다. 이렇게 새로 만든 천연물 유래 소재에 파란색 빛을 쬐었더니 수 초 뒤 색이 없어졌다. 빛에 의해 분자구조가 변형되면서 물질의 성질이 바뀌어 더 이상 색을 띄지 않게 된 것이다. 게다가 이 변형된 구조의 물질에 310나노미터(nm) 파장의 자외선을 쬐었더니 다시 구조가 원래대로 돌아오면서 노란색이 됐다.

*전자주개 치환기: 상대적으로 전자밀도가 풍부하여 전자가 부족한 시스템을 안정화시킬 수 있는 탄화수소의 모체 사슬 상의 한 개 이상의 수소 원자를 대체하는 원자 또는 원자단

한 교수 연구팀은 새로이 개발한 광 감응 물질을 고분자에도 적용했다. 연구팀은 PDMS(polydimethylsiloxane, 연성고분자의 일종) 고분자에 분자 광스위치 물질을 혼합하고 굳혀서 427 nm 파장의 파란색 가시광선을 쬐어쬐어주면 무색이 되고 310 nm 파장의 자외선을 쬐어주면 노란색으로 변하는 젤리 물질을 개발하였다.

연구팀은 새로 개발한 광스위치 소재를 광학재료 분야에 접목하고자 같은 학과 윤동기 교수 연구팀과 광 감응 카이랄* 혼입제 개발에 착수했다. 디스플레이 분야에 적용하기 위해 액정 물질에 파란색 빛을 쬐었을 때 카이랄 액정의 꼬임 주기가 변하면서 광스위치의 성질도 여전히 가지는 것을 관찰했다.

*카이랄: 왼손과 오른손처럼 서로 거울 쌍을 이루지만, 둘이 서로 겹쳐지지 않는 성질로 화학의 핵심 개념이자 물질의 광학적 특성을 결정하는 근본 요소 중 하나.

이번에 개발한 광스위치는 분자 내에서 결합이 이동해 분자구조가 바뀌는 혁신적인 작동 원리에 기반해 분자 광스위치 관련 분야 연구자의 눈길을 끌었다. 파장에 따른 색 변화뿐 아니라 형광의 on/off도 가능하기 때문에 형광 탐침자로써 생물학 분야에도 응용가능하다.

한 교수는 “이번 성과는 천연물 합성이라는 기초과학 연구 과정에서 발견한 원리를 다양하게 응용 가능한 새로운 분자 광스위치 개발로 연결한 사례”라며 “새로운 기술의 개발을 위해서는 자연현상의 작동 원리를 탐구하는 기초과학 연구가 굉장히 중요하다는 것을 다시 한번 일깨워준 계기가 되었다”라고 밝혔다.

화학과 박상빈 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 ‘셀 프레스(Cell Press)’에서 발간하는 국제 학술지 ‘켐(Chem)’에 10월 31일 字 게재됐다. (논문명: Synthesis of securingine B enables photoresponsive materials design)

이번 연구는 한국연구재단이 지원하는 선도연구센터인 KAIST 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터에(센터장: 이희승 교수) 속한 한순규-윤동기 교수 연구팀의 공동연구로 진행됐다.

이 밖에도 이번 연구는 한국연구재단의 개인기초연구사업과 KAIST의 도약연구(UP) 사업, KC30 사업, 그리고 초세대 협업연구실 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

2024.11.11 조회수 4741

천연물 최초 합성으로부터 신개념 광스위치 개발

자연에서 일어나는 대부분의 화학 반응은 에너지적으로 안정한 형태를 취하는 방향으로 진행된다. 그렇기에 상대적으로 불안정한 구조를 가진 세큐린진 B의 합성은 매우 도전적인 과제다. 우리 연구진이 천연물 합성 원리를 바탕으로 빛으로 on/off가 가능한 분자 스위치 신소재 원천기술을 확보했다.

우리 대학 화학과 한순규 교수와 윤동기 교수 공동연구팀이 항암 및 퇴행성 뇌 질환 치료 효과로 학계의 꾸준한 관심을 받고있는 세큐리네가 알칼로이드 천연물 군에 속하는 세큐린진(securingine) B의 합성 방법을 세계 최초로 밝혀내고, 이 과정에서 발견한 화학적 반응성을 응용해 새로운 타입의 분자 광스위치를 개발했다고 11일 밝혔다.

한 교수 연구팀은 천연물 합성에 머무르지 않고 이 분자 재배열 원리를 바탕으로 서로 다른 파장의 빛을 통해 가역적으로 형태와 성질이 바뀌는 분자 광스위치를 고안했다.

천연물에 전자주개 치환기*를 달자 가시광선 영역의 빛을 흡수하면서, 무색인 기본 천연물과 달리 신물질은 노란색을 띠었다. 이렇게 새로 만든 천연물 유래 소재에 파란색 빛을 쬐었더니 수 초 뒤 색이 없어졌다. 빛에 의해 분자구조가 변형되면서 물질의 성질이 바뀌어 더 이상 색을 띄지 않게 된 것이다. 게다가 이 변형된 구조의 물질에 310나노미터(nm) 파장의 자외선을 쬐었더니 다시 구조가 원래대로 돌아오면서 노란색이 됐다.

*전자주개 치환기: 상대적으로 전자밀도가 풍부하여 전자가 부족한 시스템을 안정화시킬 수 있는 탄화수소의 모체 사슬 상의 한 개 이상의 수소 원자를 대체하는 원자 또는 원자단

한 교수 연구팀은 새로이 개발한 광 감응 물질을 고분자에도 적용했다. 연구팀은 PDMS(polydimethylsiloxane, 연성고분자의 일종) 고분자에 분자 광스위치 물질을 혼합하고 굳혀서 427 nm 파장의 파란색 가시광선을 쬐어쬐어주면 무색이 되고 310 nm 파장의 자외선을 쬐어주면 노란색으로 변하는 젤리 물질을 개발하였다.

연구팀은 새로 개발한 광스위치 소재를 광학재료 분야에 접목하고자 같은 학과 윤동기 교수 연구팀과 광 감응 카이랄* 혼입제 개발에 착수했다. 디스플레이 분야에 적용하기 위해 액정 물질에 파란색 빛을 쬐었을 때 카이랄 액정의 꼬임 주기가 변하면서 광스위치의 성질도 여전히 가지는 것을 관찰했다.

*카이랄: 왼손과 오른손처럼 서로 거울 쌍을 이루지만, 둘이 서로 겹쳐지지 않는 성질로 화학의 핵심 개념이자 물질의 광학적 특성을 결정하는 근본 요소 중 하나.

이번에 개발한 광스위치는 분자 내에서 결합이 이동해 분자구조가 바뀌는 혁신적인 작동 원리에 기반해 분자 광스위치 관련 분야 연구자의 눈길을 끌었다. 파장에 따른 색 변화뿐 아니라 형광의 on/off도 가능하기 때문에 형광 탐침자로써 생물학 분야에도 응용가능하다.

한 교수는 “이번 성과는 천연물 합성이라는 기초과학 연구 과정에서 발견한 원리를 다양하게 응용 가능한 새로운 분자 광스위치 개발로 연결한 사례”라며 “새로운 기술의 개발을 위해서는 자연현상의 작동 원리를 탐구하는 기초과학 연구가 굉장히 중요하다는 것을 다시 한번 일깨워준 계기가 되었다”라고 밝혔다.

화학과 박상빈 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 ‘셀 프레스(Cell Press)’에서 발간하는 국제 학술지 ‘켐(Chem)’에 10월 31일 字 게재됐다. (논문명: Synthesis of securingine B enables photoresponsive materials design)

이번 연구는 한국연구재단이 지원하는 선도연구센터인 KAIST 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터에(센터장: 이희승 교수) 속한 한순규-윤동기 교수 연구팀의 공동연구로 진행됐다.

이 밖에도 이번 연구는 한국연구재단의 개인기초연구사업과 KAIST의 도약연구(UP) 사업, KC30 사업, 그리고 초세대 협업연구실 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

2024.11.11 조회수 4741 미생물 이용한 플라스틱 환경오염 문제 해결 다가가

여러 친환경 고분자 중에서도 폴리하이드록시알카노에이트(이하 PHA)는 생분해성과 생체 적합성이 뛰어나 토양이나 해양 환경에서도 생분해되며, 식품 포장재나 의료용품 등에 사용되고 있다. 하지만 지금까지 생산된 천연 PHA(natural PHA)는 내구성, 열적 안정성 등 다양한 물성을 충족시키기 어렵고, 생산 농도가 낮아 상업적으로 활용하는 데 한계가 있었다. 우리 대학 연구진이 플라스틱으로 인한 환경오염 문제 해결에 중요한 기술을 개발해 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 이영준 박사와 강민주 석사과정생을 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용해 `방향족 폴리에스터*를 고효율로 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 26일 밝혔다.

*방향족 폴리에스터: 방향족 화합물(벤젠과 같은 특별한 형태의 탄소 고리 구조)을 포함하고 에스터 결합을 가지고 있는 고분자

이번 연구에서는 대사공학을 이용해 대장균 내 방향족 단량체인 페닐 젖산(phenyllactate, PhLA) 생합성 회로의 대사 흐름을 강화하고 대사 회로를 조작해 세포 내부에 축적된 고분자의 분율을 높였으며, 컴퓨터 시뮬레이션을 이용해 PHA 합성 효소의 구조를 예측하고 구조와 기능의 상관관계를 바탕으로 효소를 개량했다.

연구팀은 이후 발효 최적화를 통해 세계 최고 농도(12.3±0.1 g/L)로 폴리(PhLA)를 고효율로 생산하고 30L 규모의 유가식 발효로 성공적으로 폴리에스터를 생산해 산업화 수준 생산의 가능성도 보였다. 생산된 방향족 폴리에스터들은 추후 약물 전달체로서의 가능성과 더불어 향상된 열적 물성, 상업화되고 개선된 기계적 물성을 보여주었다.

연구팀은 비천연 PHA 생산에서 외래 파신(phasin) 단백질*이 경제성, 효율성과 직결되는 세포 내 고분자 축적분율 증가에 중요한 역할을 한다는 것을 입증하고 PHA 합성 효소를 합리적 효소 설계 방법으로 개량했다. 효소의 삼차원 입체 구조를 호몰로지 모델링(비슷한 단백질의 구조를 바탕으로 새로운 단백질의 삼차원 입체 구조를 예측하는 방법)을 통해 예측하고, 이를 분자 도킹 시뮬레이션(단량체가 효소에 잘 결합할 수 있는지 예측하는 시뮬레이션)과 분자 동역학 시뮬레이션(분자들이 시간에 따라 어떻게 움직이고 상호작용하는지 예측하는 시뮬레이션)을 이용해 단량체의 중합 효율이 향상된 변이 효소로 개량했다.

*외래 파신 단백질: 파신은 PHA 생산과 관련된 단백질로 작은 입자(granule) 형태의 PHA 표면에서 세포질 환경과 상호작용하며 고분자 축적, granule 수 및 크기 조절 등에 관여한다. 본 연구에서는 다양한 천연 PHA 생산 미생물로부터 유래된 파신 단백질 암호화 유전자를 선별해 도입하였다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 이영준 박사는 “친환경적인 원료와 방법으로 미생물 기반의 방향족 폴리에스터를 세계 최고 농도로 생산했다는 점에 의의가 있다”며 “이 기술이 플라스틱으로 인한 환경 오염 문제 해결에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 밝혔다. 또한 이상엽 특훈교수는 “시스템 대사공학을 이용해 유용한 고분자를 고효율로 생산하기 위해 다양한 전략을 제시한 이번 연구가 기후 변화 문제와 특히 최근 플라스틱 문제의 해결에 크게 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 셀(Cell) 誌가 발행하는 `생물공학 동향(Trends in Biotechnology)'에 8월 21일에 게재됐다.

※ 논문명 : Microbial production of an aromatic homopolyester

※ 저자 정보 : 이영준(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 강민주 (한국과학기술원, 공동 제1 저자), 장우대(한국과학기술원, 제2 저자), 최소영(한국과학기술원, 제3 저자), 양정은(한국과학기술원, 제4 저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 6명

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유 대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제 책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)와 ‘미생물 세포공장 기반 신규 방향족 바이오플라스틱의 원스텝-원팟 생산 원천기술 개발 과제 (과제 책임자 이화여대 박시재 교수)’의 지원을 받아 수행됐다.

2024.08.26 조회수 12415

미생물 이용한 플라스틱 환경오염 문제 해결 다가가

여러 친환경 고분자 중에서도 폴리하이드록시알카노에이트(이하 PHA)는 생분해성과 생체 적합성이 뛰어나 토양이나 해양 환경에서도 생분해되며, 식품 포장재나 의료용품 등에 사용되고 있다. 하지만 지금까지 생산된 천연 PHA(natural PHA)는 내구성, 열적 안정성 등 다양한 물성을 충족시키기 어렵고, 생산 농도가 낮아 상업적으로 활용하는 데 한계가 있었다. 우리 대학 연구진이 플라스틱으로 인한 환경오염 문제 해결에 중요한 기술을 개발해 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 이영준 박사와 강민주 석사과정생을 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용해 `방향족 폴리에스터*를 고효율로 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 26일 밝혔다.

*방향족 폴리에스터: 방향족 화합물(벤젠과 같은 특별한 형태의 탄소 고리 구조)을 포함하고 에스터 결합을 가지고 있는 고분자

이번 연구에서는 대사공학을 이용해 대장균 내 방향족 단량체인 페닐 젖산(phenyllactate, PhLA) 생합성 회로의 대사 흐름을 강화하고 대사 회로를 조작해 세포 내부에 축적된 고분자의 분율을 높였으며, 컴퓨터 시뮬레이션을 이용해 PHA 합성 효소의 구조를 예측하고 구조와 기능의 상관관계를 바탕으로 효소를 개량했다.

연구팀은 이후 발효 최적화를 통해 세계 최고 농도(12.3±0.1 g/L)로 폴리(PhLA)를 고효율로 생산하고 30L 규모의 유가식 발효로 성공적으로 폴리에스터를 생산해 산업화 수준 생산의 가능성도 보였다. 생산된 방향족 폴리에스터들은 추후 약물 전달체로서의 가능성과 더불어 향상된 열적 물성, 상업화되고 개선된 기계적 물성을 보여주었다.

연구팀은 비천연 PHA 생산에서 외래 파신(phasin) 단백질*이 경제성, 효율성과 직결되는 세포 내 고분자 축적분율 증가에 중요한 역할을 한다는 것을 입증하고 PHA 합성 효소를 합리적 효소 설계 방법으로 개량했다. 효소의 삼차원 입체 구조를 호몰로지 모델링(비슷한 단백질의 구조를 바탕으로 새로운 단백질의 삼차원 입체 구조를 예측하는 방법)을 통해 예측하고, 이를 분자 도킹 시뮬레이션(단량체가 효소에 잘 결합할 수 있는지 예측하는 시뮬레이션)과 분자 동역학 시뮬레이션(분자들이 시간에 따라 어떻게 움직이고 상호작용하는지 예측하는 시뮬레이션)을 이용해 단량체의 중합 효율이 향상된 변이 효소로 개량했다.

*외래 파신 단백질: 파신은 PHA 생산과 관련된 단백질로 작은 입자(granule) 형태의 PHA 표면에서 세포질 환경과 상호작용하며 고분자 축적, granule 수 및 크기 조절 등에 관여한다. 본 연구에서는 다양한 천연 PHA 생산 미생물로부터 유래된 파신 단백질 암호화 유전자를 선별해 도입하였다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 이영준 박사는 “친환경적인 원료와 방법으로 미생물 기반의 방향족 폴리에스터를 세계 최고 농도로 생산했다는 점에 의의가 있다”며 “이 기술이 플라스틱으로 인한 환경 오염 문제 해결에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 밝혔다. 또한 이상엽 특훈교수는 “시스템 대사공학을 이용해 유용한 고분자를 고효율로 생산하기 위해 다양한 전략을 제시한 이번 연구가 기후 변화 문제와 특히 최근 플라스틱 문제의 해결에 크게 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 셀(Cell) 誌가 발행하는 `생물공학 동향(Trends in Biotechnology)'에 8월 21일에 게재됐다.

※ 논문명 : Microbial production of an aromatic homopolyester

※ 저자 정보 : 이영준(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 강민주 (한국과학기술원, 공동 제1 저자), 장우대(한국과학기술원, 제2 저자), 최소영(한국과학기술원, 제3 저자), 양정은(한국과학기술원, 제4 저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 6명

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유 대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제 책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)와 ‘미생물 세포공장 기반 신규 방향족 바이오플라스틱의 원스텝-원팟 생산 원천기술 개발 과제 (과제 책임자 이화여대 박시재 교수)’의 지원을 받아 수행됐다.

2024.08.26 조회수 12415 가짜 분유는 이제 스마트폰으로 손쉽게 찾아낸다

가짜 분유 파문은 현재까지도 지속적으로 발생하고 있으며 수만 명의 영유아의 생명을 위협하는 심각한 전세계적 문제다. 하지만 이러한 가짜 분유의 진위 여부를 쉽게 확인하는 것은 거의 불가능에 가깝다. 공동연구진은 스마트폰을 활용해 위조 분유를 빠르고 정확하게 탐지하는 시스템을 개발해서 화제가 되고 있다.

우리 대학 전산학부 한준 교수 연구팀이 연세대, POSTECH, 싱가포르국립대와 공동연구를 통해서 스마트폰을 이용한 가짜 분유 탐지 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

한준 교수 연구팀은 스마트폰에 탑재된 일반 카메라만을 사용해 위조 분말을 탐지하는 ‘파우듀(PowDew)’ 시스템을 개발했다. 연구팀이 최초 개발한 이 시스템은 분말 식품의 성분 및 제조 과정 등에 따라 결정되는 고유한 물리적 성질(습윤성 및 다공성 등)과 액체류와의 상호작용을 이용했다.

이 시스템을 활용하면 소비자가 본인의 스마트폰 카메라로 분유 가루 위에 떨어진 물방울의 움직임을 관측해 손쉽게 분유의 진위를 확인할 수 있다고 전했다. 또한 연구팀은 실험을 통해 6개의 서로 다른 분유 브랜드에 대해 최대 96.1%의 높은 정확도로 위조 분유를 탐지할 수 있음을 확인했다.

나아가 이 기술의 응용 분야는 향후 분유 뿐만 아니라 다양한 식품 및 의약품군으로 확장될 수 있을 것으로 기대된다. 소비자뿐만 아니라 유통사 및 정부 기관의 손쉬운 진위 확인도 가능하게 하여 효율적이고 안전한 제품 유통을 가능하게 할 수 있다.

한준 교수는 “이 기술이 소비자들이 쉽게 사용할 수 있는 검사 도구가 되어 시장에 유통되는 위조 분말 식품을 줄이는 데 크게 기여할 것”이라며 “다양한 분야로의 확장을 통해 위조 제품 문제 해결에 앞장서겠다”고 말했다.

연구팀은 해당 연구의 중요성과 혁신성을 인정받아 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 국제 학술대회인 ‘ACM 모비시스(ACM MobiSys)’에서 2024 최우수논문상(Best Paper Award)을 수상했다.

(논문명: PowDew: Detecting Counterfeit Powdered Food Products using a Commodity Smartphone)

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.08.02 조회수 7102

가짜 분유는 이제 스마트폰으로 손쉽게 찾아낸다

가짜 분유 파문은 현재까지도 지속적으로 발생하고 있으며 수만 명의 영유아의 생명을 위협하는 심각한 전세계적 문제다. 하지만 이러한 가짜 분유의 진위 여부를 쉽게 확인하는 것은 거의 불가능에 가깝다. 공동연구진은 스마트폰을 활용해 위조 분유를 빠르고 정확하게 탐지하는 시스템을 개발해서 화제가 되고 있다.

우리 대학 전산학부 한준 교수 연구팀이 연세대, POSTECH, 싱가포르국립대와 공동연구를 통해서 스마트폰을 이용한 가짜 분유 탐지 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

한준 교수 연구팀은 스마트폰에 탑재된 일반 카메라만을 사용해 위조 분말을 탐지하는 ‘파우듀(PowDew)’ 시스템을 개발했다. 연구팀이 최초 개발한 이 시스템은 분말 식품의 성분 및 제조 과정 등에 따라 결정되는 고유한 물리적 성질(습윤성 및 다공성 등)과 액체류와의 상호작용을 이용했다.

이 시스템을 활용하면 소비자가 본인의 스마트폰 카메라로 분유 가루 위에 떨어진 물방울의 움직임을 관측해 손쉽게 분유의 진위를 확인할 수 있다고 전했다. 또한 연구팀은 실험을 통해 6개의 서로 다른 분유 브랜드에 대해 최대 96.1%의 높은 정확도로 위조 분유를 탐지할 수 있음을 확인했다.

나아가 이 기술의 응용 분야는 향후 분유 뿐만 아니라 다양한 식품 및 의약품군으로 확장될 수 있을 것으로 기대된다. 소비자뿐만 아니라 유통사 및 정부 기관의 손쉬운 진위 확인도 가능하게 하여 효율적이고 안전한 제품 유통을 가능하게 할 수 있다.

한준 교수는 “이 기술이 소비자들이 쉽게 사용할 수 있는 검사 도구가 되어 시장에 유통되는 위조 분말 식품을 줄이는 데 크게 기여할 것”이라며 “다양한 분야로의 확장을 통해 위조 제품 문제 해결에 앞장서겠다”고 말했다.

연구팀은 해당 연구의 중요성과 혁신성을 인정받아 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 국제 학술대회인 ‘ACM 모비시스(ACM MobiSys)’에서 2024 최우수논문상(Best Paper Award)을 수상했다.

(논문명: PowDew: Detecting Counterfeit Powdered Food Products using a Commodity Smartphone)

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.08.02 조회수 7102 미래를 위한 대체 불가 바이오 제조 전략 제시

2021년 서울국제포럼과 KAIST가 공동 개최한 “글로벌 복합위기와 4차 산업혁명의 대전환기, 탄력성장의 도전과 기회” 포럼에서 KAIST 이상엽 특훈교수는 우리나라가 미래 국가경쟁력을 확보하기 위해서는 대체 불가 기술 (non-fungible technology; NFT)을 확보해야 한다고 처음으로 제시한 바 있다. 기후 변화의 심각성에 연간 약 1.1억 톤의 식품 폐기물을 포함한 다양한 유기 폐기물들, 그리고 이산화탄소도 바이오 제조를 위한 원료로 사용하도록 대체 불가능한 바이오기술(Bio-NFT)로 활용하는 것이 이제 선택이 아닌 필수가 됐다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 기술 혁신, 원료 공급 최적화 및 적절한 인프라를 통해 바이오 제조의 확장을 포함한 경쟁력 확보 전략 수립에 대한 논문을 네이처 화학공학지(Nature Chemical Engineering)에 월드뷰(Worldview)에 7월 22일 자로 제시했다고 24일 밝혔다.

※ 논문명 : Fungible and non-fungible technologies in biomanufacturing scale-up

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 제1 저자, 교신저자) 1명

최근 신진 대사 공학과 합성 생물학의 급성장은 전통적인 화석 자원에 의존하는 제조 공정을 바이오 기반 대안으로 전환할 수 있는 잠재력을 보여주고 있다. 미생물 세포 공장을 통해 화학물질과 재료를 생산하는 바이오 기반 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 이는 각각 5.7조 달러, 9.2조 달러, 22.5조 달러의 시장규모를 가진 화학, 식품 및 소비재 등 다양한 산업 부문에 혁신적인 변화를 가져오고 있다. 이는 2조 달러 규모의 제약시장 보다도 훨씬 크다.

그러나 이러한 바이오 제조로의 전환은 기술적, 경제적, 사회적 장벽으로 인해 어려움을 겪고 있다. 점점 더 많은 사람들이 지구 온난화의 현실과 그 악화되는 영향을 인식하면서 환경에 덜 해로운 제품에 대한 선호도가 높아지고 있지만, 실제 구매 결정에 있어서는 가격이 중요한 역할을 한다. 따라서, 각국 정부들은 규제 지원뿐만 아니라 대중과의 소통을 통해 지속 가능한 생산과 소비에 대한 이해와 헌신을 촉진해야 한다.

이 교수는 중요하게 떠오른 바이오 제조 확장, 특히 범용화학물질 생산 등 대체 불가능하지 않은 바이오기술 (not non-fungible)을 위해 풀어야 할 세 가지 주요 과제를 제시했다.

첫째, 미생물 세포 공장의 TRY(titer, rate, yield; 농도, 속도 및 수율)를 최대화하는 것으로 기존 대사공학에 데이터 과학, 인공지능 및 로봇 공학의 통합을 통해 이러한 역량을 강화해야 한다.

둘째, 원료 공급 및 물류의 최적화가 필요하다. 약 6억 톤의 바이오매스가 연간 바이오 기반 재료 생산을 위해 사용될 수 있지만, 최적의 분배 및 공급망이 완전히 구축되지 않았다. 다양한 원료의 사용을 가능하게 하는 기술 개발이 필요하다.

셋째, 인프라 및 시설 건설에 필요한 대규모 자본 투자 문제이다. 최근 들어 건설비용이 급격히 증가하여 최첨단 제조 시설을 구축하는 데 드는 높은 비용은 운영 확장의 재정적 실행 가능성을 어렵게 한다. 바이오 제조시설 구축을 위한 정책자금 투입 등 국가적인 인프라 개념에서의 투자가 요구되며, 단기적인 해결책으로는 완전히 유연한 중형 바이오 정제소를 건설하여 시장에 가장 적합한 제품을 생산할 수 있다고 제시했다.