-

김정, 박인규 교수, 로봇의 피부 역할 할 수 있는 촉각센서 개발

우리 대학 기계공학과 김정, 박인규 교수 공동 연구팀이 실리콘과 탄소 소재를 활용한 로봇의 피부 역할을 할 수 있는 촉각 센서를 개발했다.

이 기술은 충격 흡수가 가능하면서 다양한 형태의 촉감을 구분할 수 있어 향후 로봇의 외피로 이용 가능할 것으로 기대된다.

이효상 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구결과는 네이처 자매지인 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Report)’ 1월 25일자 온라인 판에 게재됐다.

피부는 인체에서 가장 많은 부분을 차지하는 기관이며 주요 장기를 외부 충격으로부터 보호하는 동시에 섬세한 촉각 정보를 측정 및 구분해 신경계에 전달하는 역할을 한다.

현재 로봇 감각 기술은 시각, 청각 부분에서는 인간의 능력에 근접하고 있으나 촉각의 경우는 환경의 변화를 온몸으로 감지하는 피부 능력에 비해 많이 부족한 것이 사실이다

인간과 비슷한 기능의 피부를 로봇에게 적용시키기 위해선 높은 신축성을 갖고 충격을 잘 흡수하는 피부 센서 기술의 개발이 필수이다. 전기 배선을 통해 몸 전체에 분포된 많은 센서를 연결하는 기술 또한 해결해야 할 문제이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 실리콘과 탄소나노튜브(CNT)를 혼합해 복합재를 만들었고 이를 전기임피던스영상법(EIT)라는 의료 영상 기법과 결합했다. 이를 통해 넓은 영역에 가해지는 다양한 형태의 힘을 전기 배선 없이도 구분할 수 있는 기술을 개발했다.

이를 통해 개발된 로봇 피부는 망치로 내려치는 수준의 강한 충격도 견딜 수 있으며 센서의 일부가 파손돼도 파손 부위에 복합재를 채운 뒤 경화시키면 재사용이 가능하다.

또한 3D 프린터 등으로 만들어진 3차원 형상 틀에 실리콘-나노튜브 복합재를 채워 넣는 방식으로 제작할 수 있다. 기존 2차원 평판 뿐 아니라 다양한 3차원 곡면으로 제작이 가능해 새로운 형태의 컴퓨터 인터페이스도 개발할 수 있다.

이 기술은 다른 형태의 위치나 크기 등을 촉각적으로 구분할 수 있고 충격 흡수가 가능한 로봇의 피부, 3차원 컴퓨터 인터페이스, 촉각 센서 등에 적용 가능할 것으로 예상된다.

특히 이번 연구는 나노 구조체 및 센서 분야의 전문가인 박인규 교수와 바이오 로봇 분야 전문가인 김정 교수가 공동으로 진행해 실제 제품 적용 가능성이 높다.

김정 교수는 “신축성 촉각 센서는 인체에 바로 부착 가능할 뿐 아니라 다차원 변형상태에 대한 정보를 제공할 수 있다”며 “로봇 피부를 포함한 소프트 로봇 산업 및 착용형 의료기기 분야에 기여할 것이다”고 말했다.

박인규 교수는 “기능성 나노 복합소재와 컴퓨터단층법의 융합을 이용해 차세대 유저인터페이스를 구현한 것이다”고 말했다.

이번 연구는 1저자 이효상 박사과정 외 권동욱, 조지승 연구원과의 공동연구로 진행됐고, 미래창조과학부 이공분야 기초연구사업(중견연구자 지원사업)과 초정밀 광기계기술 연구센터(선도연구센터지원사업)의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 제작한 촉각 센서와 연결돼 저항에 반응하는 로봇 손

그림2. 실리콘 고무와 카본나노튜브를 이용한 압저항 복합재 제작 과정

그림3. 압저항 복합재를 활용한 컴퓨터 인터페이스

김정, 박인규 교수, 로봇의 피부 역할 할 수 있는 촉각센서 개발

우리 대학 기계공학과 김정, 박인규 교수 공동 연구팀이 실리콘과 탄소 소재를 활용한 로봇의 피부 역할을 할 수 있는 촉각 센서를 개발했다.

이 기술은 충격 흡수가 가능하면서 다양한 형태의 촉감을 구분할 수 있어 향후 로봇의 외피로 이용 가능할 것으로 기대된다.

이효상 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구결과는 네이처 자매지인 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Report)’ 1월 25일자 온라인 판에 게재됐다.

피부는 인체에서 가장 많은 부분을 차지하는 기관이며 주요 장기를 외부 충격으로부터 보호하는 동시에 섬세한 촉각 정보를 측정 및 구분해 신경계에 전달하는 역할을 한다.

현재 로봇 감각 기술은 시각, 청각 부분에서는 인간의 능력에 근접하고 있으나 촉각의 경우는 환경의 변화를 온몸으로 감지하는 피부 능력에 비해 많이 부족한 것이 사실이다

인간과 비슷한 기능의 피부를 로봇에게 적용시키기 위해선 높은 신축성을 갖고 충격을 잘 흡수하는 피부 센서 기술의 개발이 필수이다. 전기 배선을 통해 몸 전체에 분포된 많은 센서를 연결하는 기술 또한 해결해야 할 문제이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 실리콘과 탄소나노튜브(CNT)를 혼합해 복합재를 만들었고 이를 전기임피던스영상법(EIT)라는 의료 영상 기법과 결합했다. 이를 통해 넓은 영역에 가해지는 다양한 형태의 힘을 전기 배선 없이도 구분할 수 있는 기술을 개발했다.

이를 통해 개발된 로봇 피부는 망치로 내려치는 수준의 강한 충격도 견딜 수 있으며 센서의 일부가 파손돼도 파손 부위에 복합재를 채운 뒤 경화시키면 재사용이 가능하다.

또한 3D 프린터 등으로 만들어진 3차원 형상 틀에 실리콘-나노튜브 복합재를 채워 넣는 방식으로 제작할 수 있다. 기존 2차원 평판 뿐 아니라 다양한 3차원 곡면으로 제작이 가능해 새로운 형태의 컴퓨터 인터페이스도 개발할 수 있다.

이 기술은 다른 형태의 위치나 크기 등을 촉각적으로 구분할 수 있고 충격 흡수가 가능한 로봇의 피부, 3차원 컴퓨터 인터페이스, 촉각 센서 등에 적용 가능할 것으로 예상된다.

특히 이번 연구는 나노 구조체 및 센서 분야의 전문가인 박인규 교수와 바이오 로봇 분야 전문가인 김정 교수가 공동으로 진행해 실제 제품 적용 가능성이 높다.

김정 교수는 “신축성 촉각 센서는 인체에 바로 부착 가능할 뿐 아니라 다차원 변형상태에 대한 정보를 제공할 수 있다”며 “로봇 피부를 포함한 소프트 로봇 산업 및 착용형 의료기기 분야에 기여할 것이다”고 말했다.

박인규 교수는 “기능성 나노 복합소재와 컴퓨터단층법의 융합을 이용해 차세대 유저인터페이스를 구현한 것이다”고 말했다.

이번 연구는 1저자 이효상 박사과정 외 권동욱, 조지승 연구원과의 공동연구로 진행됐고, 미래창조과학부 이공분야 기초연구사업(중견연구자 지원사업)과 초정밀 광기계기술 연구센터(선도연구센터지원사업)의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 제작한 촉각 센서와 연결돼 저항에 반응하는 로봇 손

그림2. 실리콘 고무와 카본나노튜브를 이용한 압저항 복합재 제작 과정

그림3. 압저항 복합재를 활용한 컴퓨터 인터페이스

2017.02.02

조회수 25522

-

김정원 교수, 美 광학회 발행 저널에 초청 리뷰논문 게재

〈 김 정 원 교수 〉

우리 대학 기계항공공학부 김정원 교수가 국내 연구자로는 최초로 ‘어드밴시스 인 옵틱스 앤 포토닉스(AOP : Advances in Optics and Photonics)’ 지의 초청 리뷰논문을 2016년 9월호에 게재했다.

AOP는 미국광학회(Optical Society of America, OSA)에서 발행하는 광학 분야의 가장 권위 있는 리뷰 저널이다. 광학 및 광공학에서 가장 중요하면서 많은 사람들이 관심을 가지는 최신 토픽들에 대해 분야를 대표하는 연구자가 그 분야를 소개하는 심도 있는 초청 리뷰 논문을 싣고 있다.

김 교수의 논문은 최근 각광받고 있는 초저잡음 광섬유 모드잠금된 레이저(ultralow-noise mode-locked fiber laser)와 광주파수빗(optical frequency comb)에 대한 것으로 저잡음 광섬유 레이저의 물리적 원리와 구현 방법, 지난 25년간의 동향, 최신 응용 분야들과 앞으로의 전망을 76페이지에 걸쳐 종합적으로 소개하고 있다.

김 교수 연구팀은 2011년 세계 최초로 100아토초(1경분의 1초)의 타이밍 지터를 가지는 광섬유 레이저를 선보인 것을 비롯해 다양한 종류의 저잡음 광섬유 레이저들을 개발했다. 또한 이를 입자가속기 제어, 저잡음 클럭 발진기 및 마이크로파 발생기, 원격탐지 등의 기초과학 및 공학응용 분야들에 적용하는 연구를 수행 중이다.

창간 8년째인 AOP 지에 국내 최초로 초청 리뷰 논문을 게재한 것은 김 교수가 우리 대학에서 자체적으로 수행한 초저잡음 광섬유 레이저와 각종 초정밀 응용들에 관한 연구가 세계적인 수준으로 인정받음을 의미한다.

김 교수는 “이번 리뷰 논문은 광섬유 레이저와 광주파수빗을 전공하거나 이용하는 대학원생들과 다른 분야 연구자들에게 분야 전체의 개요와 앞으로의 전망에 대하여 소개하여, 이러한 최신 광원들이 보다 폭넓게 활용되는 것을 목표로 했다”고 말했다.

김 교수 연구팀의 박사후 연구원 (2010-2011년)이었고 현재는 중국 천진대에 근무하는 Youjian Song 교수와 공동으로 집필한 이번 리뷰 논문은 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 우주핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

김정원 교수, 美 광학회 발행 저널에 초청 리뷰논문 게재

〈 김 정 원 교수 〉

우리 대학 기계항공공학부 김정원 교수가 국내 연구자로는 최초로 ‘어드밴시스 인 옵틱스 앤 포토닉스(AOP : Advances in Optics and Photonics)’ 지의 초청 리뷰논문을 2016년 9월호에 게재했다.

AOP는 미국광학회(Optical Society of America, OSA)에서 발행하는 광학 분야의 가장 권위 있는 리뷰 저널이다. 광학 및 광공학에서 가장 중요하면서 많은 사람들이 관심을 가지는 최신 토픽들에 대해 분야를 대표하는 연구자가 그 분야를 소개하는 심도 있는 초청 리뷰 논문을 싣고 있다.

김 교수의 논문은 최근 각광받고 있는 초저잡음 광섬유 모드잠금된 레이저(ultralow-noise mode-locked fiber laser)와 광주파수빗(optical frequency comb)에 대한 것으로 저잡음 광섬유 레이저의 물리적 원리와 구현 방법, 지난 25년간의 동향, 최신 응용 분야들과 앞으로의 전망을 76페이지에 걸쳐 종합적으로 소개하고 있다.

김 교수 연구팀은 2011년 세계 최초로 100아토초(1경분의 1초)의 타이밍 지터를 가지는 광섬유 레이저를 선보인 것을 비롯해 다양한 종류의 저잡음 광섬유 레이저들을 개발했다. 또한 이를 입자가속기 제어, 저잡음 클럭 발진기 및 마이크로파 발생기, 원격탐지 등의 기초과학 및 공학응용 분야들에 적용하는 연구를 수행 중이다.

창간 8년째인 AOP 지에 국내 최초로 초청 리뷰 논문을 게재한 것은 김 교수가 우리 대학에서 자체적으로 수행한 초저잡음 광섬유 레이저와 각종 초정밀 응용들에 관한 연구가 세계적인 수준으로 인정받음을 의미한다.

김 교수는 “이번 리뷰 논문은 광섬유 레이저와 광주파수빗을 전공하거나 이용하는 대학원생들과 다른 분야 연구자들에게 분야 전체의 개요와 앞으로의 전망에 대하여 소개하여, 이러한 최신 광원들이 보다 폭넓게 활용되는 것을 목표로 했다”고 말했다.

김 교수 연구팀의 박사후 연구원 (2010-2011년)이었고 현재는 중국 천진대에 근무하는 Youjian Song 교수와 공동으로 집필한 이번 리뷰 논문은 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 우주핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2016.08.30

조회수 16421

-

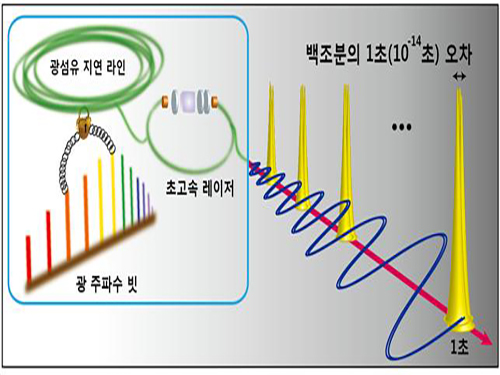

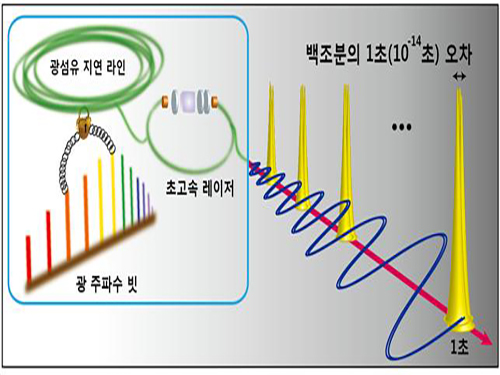

광섬유로 300조분의 1초 오차의 클럭 개발

〈김 정 원 교수〉

우리 대학 기계항공공학부 김정원 교수 연구팀이 광섬유 광학 기술로 수백조분의 1초 오차를 가지는 클럭(clock) 원천기술을 개발했다.

이는 클럭 발진기(oscillator)의 성능을 획기적으로 향상시킬 수 있는 원천 기술로 성과를 인정받아 국제학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 11월 4일자 온라인 판에 게재됐다.

클럭 발진기는 일정한 시간 간격의 주기적 신호를 발생시켜 전자시스템이 신호에 맞춰 정확하게 동작하도록 만드는 장치이다. 음악 연주에서 메트로놈과 같은 역할을 한다.

이 클럭 발진기는 오늘날 각종 정보통신 시스템 뿐 아니라 입자가속기나 천체관측장치 같은 거대 과학시설, 초정밀 계측 장비, 레이더, GPS 및 위성항법 시스템 등 전 분야에 걸쳐 핵심적 역할을 하고 있다. 따라서 클럭 발진기에서 발생하는 주기적 신호의 시간 오차를 줄인다면 각종 시스템들의 획기적인 성능 향상과 이전에는 불가능했던 기술 개발도 가능해진다.

기존에는 특수 제작된 공진 회로를 이용한 라디오파 혹은 마이크로파 발진기를 사용하거나 광공진기의 주파수 나눔을 이용한 방식의 기술을 사용했으나, 이 방식은 크기가 클 뿐 아니라 기계적 안정도가 떨어지고 수억 원 이상의 고가였기 때문에 실험실 밖에서의 응용 등에 한계가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 신뢰성이 높고 가격경쟁력이 확보된 광통신용 광섬유 부품을 활용한 새로운 방식의 클럭 발진기를 개발했다.

기술의 핵심은 초고속 광섬유 레이저에서 발생하는 넓은 스펙트럼 내의 두 광주파수(optical frequency) 차이를 이용한 것이다. 기존 전자 발진기는 기가헤르츠(GHz, 1초에 109회 진동) 영역에서 동작하지만, 이 기술은 이보다 테라헤르츠(THz, 1초에 1012회 진동) 주파수를 이용하기 때문에 약 1000배 민감한 시간 차 측정이 가능하다.

또한 광섬유 케이블에서 빛이 전파되는 시간이 매우 일정하게 유지되기 때문에 테라헤르츠 주파수를 이용해 높은 분해능으로 측정된 시간차를 광섬유 케이블 내에서의 빛의 전파 시간에 정확하게 맞췄다.

그 결과 국제전기통신연합(ITU)에서 정의한 클럭 신호원의 성능을 나타내는 0.1초 동안의 시간오차인 타이밍 지터(timing jitter)가 3펨토초(333조분의 1초)로 측정됐으며, 이는 환산하면 100만년 동안 1초의 오차를 갖는 성능에 해당한다.

이를 통해 별도의 특수 제작된 고가 소자 없이도 세계적 수준의 클럭 발진기 성능을 얻을 수 있고, 상용화 시 제작비용을 기존 최고 성능 발진기의 10분의 1 이하 수준으로 낮출 것으로 기대된다.

연구팀은 이 기술의 성능과 안정성이 아날로그-디지털 변환기나 고성능 신호 분석기와 같은 ICT 시스템, 레이더, 원격 탐사, 위성항법 등 국방, 우주, 환경 기술 분야에서도 폭넓게 활용될 수 있을 것이라고 밝혔다.

김 교수는 “이 기술은 군용 레이더, 보안 분야와의 연관성 때문에 주요 장비들의 수출이 금지된 경우가 많아 순수 국내 기술로 자체 개발한 것은 그 의의가 크다.”며 “향후 유리기판 위에 시스템을 구현해 칩 스케일의 고성능 클럭으로 발전시킬 계획이다”고 말했다.

KAIST 기계공학과 정광연 박사과정(1저자)의 참여로 이루어진 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 수백조분의 1초 오차의 광섬유 클럭 발진기 개념도

광섬유로 300조분의 1초 오차의 클럭 개발

〈김 정 원 교수〉

우리 대학 기계항공공학부 김정원 교수 연구팀이 광섬유 광학 기술로 수백조분의 1초 오차를 가지는 클럭(clock) 원천기술을 개발했다.

이는 클럭 발진기(oscillator)의 성능을 획기적으로 향상시킬 수 있는 원천 기술로 성과를 인정받아 국제학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 11월 4일자 온라인 판에 게재됐다.

클럭 발진기는 일정한 시간 간격의 주기적 신호를 발생시켜 전자시스템이 신호에 맞춰 정확하게 동작하도록 만드는 장치이다. 음악 연주에서 메트로놈과 같은 역할을 한다.

이 클럭 발진기는 오늘날 각종 정보통신 시스템 뿐 아니라 입자가속기나 천체관측장치 같은 거대 과학시설, 초정밀 계측 장비, 레이더, GPS 및 위성항법 시스템 등 전 분야에 걸쳐 핵심적 역할을 하고 있다. 따라서 클럭 발진기에서 발생하는 주기적 신호의 시간 오차를 줄인다면 각종 시스템들의 획기적인 성능 향상과 이전에는 불가능했던 기술 개발도 가능해진다.

기존에는 특수 제작된 공진 회로를 이용한 라디오파 혹은 마이크로파 발진기를 사용하거나 광공진기의 주파수 나눔을 이용한 방식의 기술을 사용했으나, 이 방식은 크기가 클 뿐 아니라 기계적 안정도가 떨어지고 수억 원 이상의 고가였기 때문에 실험실 밖에서의 응용 등에 한계가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 신뢰성이 높고 가격경쟁력이 확보된 광통신용 광섬유 부품을 활용한 새로운 방식의 클럭 발진기를 개발했다.

기술의 핵심은 초고속 광섬유 레이저에서 발생하는 넓은 스펙트럼 내의 두 광주파수(optical frequency) 차이를 이용한 것이다. 기존 전자 발진기는 기가헤르츠(GHz, 1초에 109회 진동) 영역에서 동작하지만, 이 기술은 이보다 테라헤르츠(THz, 1초에 1012회 진동) 주파수를 이용하기 때문에 약 1000배 민감한 시간 차 측정이 가능하다.

또한 광섬유 케이블에서 빛이 전파되는 시간이 매우 일정하게 유지되기 때문에 테라헤르츠 주파수를 이용해 높은 분해능으로 측정된 시간차를 광섬유 케이블 내에서의 빛의 전파 시간에 정확하게 맞췄다.

그 결과 국제전기통신연합(ITU)에서 정의한 클럭 신호원의 성능을 나타내는 0.1초 동안의 시간오차인 타이밍 지터(timing jitter)가 3펨토초(333조분의 1초)로 측정됐으며, 이는 환산하면 100만년 동안 1초의 오차를 갖는 성능에 해당한다.

이를 통해 별도의 특수 제작된 고가 소자 없이도 세계적 수준의 클럭 발진기 성능을 얻을 수 있고, 상용화 시 제작비용을 기존 최고 성능 발진기의 10분의 1 이하 수준으로 낮출 것으로 기대된다.

연구팀은 이 기술의 성능과 안정성이 아날로그-디지털 변환기나 고성능 신호 분석기와 같은 ICT 시스템, 레이더, 원격 탐사, 위성항법 등 국방, 우주, 환경 기술 분야에서도 폭넓게 활용될 수 있을 것이라고 밝혔다.

김 교수는 “이 기술은 군용 레이더, 보안 분야와의 연관성 때문에 주요 장비들의 수출이 금지된 경우가 많아 순수 국내 기술로 자체 개발한 것은 그 의의가 크다.”며 “향후 유리기판 위에 시스템을 구현해 칩 스케일의 고성능 클럭으로 발전시킬 계획이다”고 말했다.

KAIST 기계공학과 정광연 박사과정(1저자)의 참여로 이루어진 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 수백조분의 1초 오차의 광섬유 클럭 발진기 개념도

2015.11.12

조회수 13867

김정, 박인규 교수, 로봇의 피부 역할 할 수 있는 촉각센서 개발

우리 대학 기계공학과 김정, 박인규 교수 공동 연구팀이 실리콘과 탄소 소재를 활용한 로봇의 피부 역할을 할 수 있는 촉각 센서를 개발했다.

이 기술은 충격 흡수가 가능하면서 다양한 형태의 촉감을 구분할 수 있어 향후 로봇의 외피로 이용 가능할 것으로 기대된다.

이효상 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구결과는 네이처 자매지인 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Report)’ 1월 25일자 온라인 판에 게재됐다.

피부는 인체에서 가장 많은 부분을 차지하는 기관이며 주요 장기를 외부 충격으로부터 보호하는 동시에 섬세한 촉각 정보를 측정 및 구분해 신경계에 전달하는 역할을 한다.

현재 로봇 감각 기술은 시각, 청각 부분에서는 인간의 능력에 근접하고 있으나 촉각의 경우는 환경의 변화를 온몸으로 감지하는 피부 능력에 비해 많이 부족한 것이 사실이다

인간과 비슷한 기능의 피부를 로봇에게 적용시키기 위해선 높은 신축성을 갖고 충격을 잘 흡수하는 피부 센서 기술의 개발이 필수이다. 전기 배선을 통해 몸 전체에 분포된 많은 센서를 연결하는 기술 또한 해결해야 할 문제이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 실리콘과 탄소나노튜브(CNT)를 혼합해 복합재를 만들었고 이를 전기임피던스영상법(EIT)라는 의료 영상 기법과 결합했다. 이를 통해 넓은 영역에 가해지는 다양한 형태의 힘을 전기 배선 없이도 구분할 수 있는 기술을 개발했다.

이를 통해 개발된 로봇 피부는 망치로 내려치는 수준의 강한 충격도 견딜 수 있으며 센서의 일부가 파손돼도 파손 부위에 복합재를 채운 뒤 경화시키면 재사용이 가능하다.

또한 3D 프린터 등으로 만들어진 3차원 형상 틀에 실리콘-나노튜브 복합재를 채워 넣는 방식으로 제작할 수 있다. 기존 2차원 평판 뿐 아니라 다양한 3차원 곡면으로 제작이 가능해 새로운 형태의 컴퓨터 인터페이스도 개발할 수 있다.

이 기술은 다른 형태의 위치나 크기 등을 촉각적으로 구분할 수 있고 충격 흡수가 가능한 로봇의 피부, 3차원 컴퓨터 인터페이스, 촉각 센서 등에 적용 가능할 것으로 예상된다.

특히 이번 연구는 나노 구조체 및 센서 분야의 전문가인 박인규 교수와 바이오 로봇 분야 전문가인 김정 교수가 공동으로 진행해 실제 제품 적용 가능성이 높다.

김정 교수는 “신축성 촉각 센서는 인체에 바로 부착 가능할 뿐 아니라 다차원 변형상태에 대한 정보를 제공할 수 있다”며 “로봇 피부를 포함한 소프트 로봇 산업 및 착용형 의료기기 분야에 기여할 것이다”고 말했다.

박인규 교수는 “기능성 나노 복합소재와 컴퓨터단층법의 융합을 이용해 차세대 유저인터페이스를 구현한 것이다”고 말했다.

이번 연구는 1저자 이효상 박사과정 외 권동욱, 조지승 연구원과의 공동연구로 진행됐고, 미래창조과학부 이공분야 기초연구사업(중견연구자 지원사업)과 초정밀 광기계기술 연구센터(선도연구센터지원사업)의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 제작한 촉각 센서와 연결돼 저항에 반응하는 로봇 손

그림2. 실리콘 고무와 카본나노튜브를 이용한 압저항 복합재 제작 과정

그림3. 압저항 복합재를 활용한 컴퓨터 인터페이스

2017.02.02 조회수 25522

김정, 박인규 교수, 로봇의 피부 역할 할 수 있는 촉각센서 개발

우리 대학 기계공학과 김정, 박인규 교수 공동 연구팀이 실리콘과 탄소 소재를 활용한 로봇의 피부 역할을 할 수 있는 촉각 센서를 개발했다.

이 기술은 충격 흡수가 가능하면서 다양한 형태의 촉감을 구분할 수 있어 향후 로봇의 외피로 이용 가능할 것으로 기대된다.

이효상 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구결과는 네이처 자매지인 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Report)’ 1월 25일자 온라인 판에 게재됐다.

피부는 인체에서 가장 많은 부분을 차지하는 기관이며 주요 장기를 외부 충격으로부터 보호하는 동시에 섬세한 촉각 정보를 측정 및 구분해 신경계에 전달하는 역할을 한다.

현재 로봇 감각 기술은 시각, 청각 부분에서는 인간의 능력에 근접하고 있으나 촉각의 경우는 환경의 변화를 온몸으로 감지하는 피부 능력에 비해 많이 부족한 것이 사실이다

인간과 비슷한 기능의 피부를 로봇에게 적용시키기 위해선 높은 신축성을 갖고 충격을 잘 흡수하는 피부 센서 기술의 개발이 필수이다. 전기 배선을 통해 몸 전체에 분포된 많은 센서를 연결하는 기술 또한 해결해야 할 문제이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 실리콘과 탄소나노튜브(CNT)를 혼합해 복합재를 만들었고 이를 전기임피던스영상법(EIT)라는 의료 영상 기법과 결합했다. 이를 통해 넓은 영역에 가해지는 다양한 형태의 힘을 전기 배선 없이도 구분할 수 있는 기술을 개발했다.

이를 통해 개발된 로봇 피부는 망치로 내려치는 수준의 강한 충격도 견딜 수 있으며 센서의 일부가 파손돼도 파손 부위에 복합재를 채운 뒤 경화시키면 재사용이 가능하다.

또한 3D 프린터 등으로 만들어진 3차원 형상 틀에 실리콘-나노튜브 복합재를 채워 넣는 방식으로 제작할 수 있다. 기존 2차원 평판 뿐 아니라 다양한 3차원 곡면으로 제작이 가능해 새로운 형태의 컴퓨터 인터페이스도 개발할 수 있다.

이 기술은 다른 형태의 위치나 크기 등을 촉각적으로 구분할 수 있고 충격 흡수가 가능한 로봇의 피부, 3차원 컴퓨터 인터페이스, 촉각 센서 등에 적용 가능할 것으로 예상된다.

특히 이번 연구는 나노 구조체 및 센서 분야의 전문가인 박인규 교수와 바이오 로봇 분야 전문가인 김정 교수가 공동으로 진행해 실제 제품 적용 가능성이 높다.

김정 교수는 “신축성 촉각 센서는 인체에 바로 부착 가능할 뿐 아니라 다차원 변형상태에 대한 정보를 제공할 수 있다”며 “로봇 피부를 포함한 소프트 로봇 산업 및 착용형 의료기기 분야에 기여할 것이다”고 말했다.

박인규 교수는 “기능성 나노 복합소재와 컴퓨터단층법의 융합을 이용해 차세대 유저인터페이스를 구현한 것이다”고 말했다.

이번 연구는 1저자 이효상 박사과정 외 권동욱, 조지승 연구원과의 공동연구로 진행됐고, 미래창조과학부 이공분야 기초연구사업(중견연구자 지원사업)과 초정밀 광기계기술 연구센터(선도연구센터지원사업)의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 제작한 촉각 센서와 연결돼 저항에 반응하는 로봇 손

그림2. 실리콘 고무와 카본나노튜브를 이용한 압저항 복합재 제작 과정

그림3. 압저항 복합재를 활용한 컴퓨터 인터페이스

2017.02.02 조회수 25522 김정원 교수, 美 광학회 발행 저널에 초청 리뷰논문 게재

〈 김 정 원 교수 〉

우리 대학 기계항공공학부 김정원 교수가 국내 연구자로는 최초로 ‘어드밴시스 인 옵틱스 앤 포토닉스(AOP : Advances in Optics and Photonics)’ 지의 초청 리뷰논문을 2016년 9월호에 게재했다.

AOP는 미국광학회(Optical Society of America, OSA)에서 발행하는 광학 분야의 가장 권위 있는 리뷰 저널이다. 광학 및 광공학에서 가장 중요하면서 많은 사람들이 관심을 가지는 최신 토픽들에 대해 분야를 대표하는 연구자가 그 분야를 소개하는 심도 있는 초청 리뷰 논문을 싣고 있다.

김 교수의 논문은 최근 각광받고 있는 초저잡음 광섬유 모드잠금된 레이저(ultralow-noise mode-locked fiber laser)와 광주파수빗(optical frequency comb)에 대한 것으로 저잡음 광섬유 레이저의 물리적 원리와 구현 방법, 지난 25년간의 동향, 최신 응용 분야들과 앞으로의 전망을 76페이지에 걸쳐 종합적으로 소개하고 있다.

김 교수 연구팀은 2011년 세계 최초로 100아토초(1경분의 1초)의 타이밍 지터를 가지는 광섬유 레이저를 선보인 것을 비롯해 다양한 종류의 저잡음 광섬유 레이저들을 개발했다. 또한 이를 입자가속기 제어, 저잡음 클럭 발진기 및 마이크로파 발생기, 원격탐지 등의 기초과학 및 공학응용 분야들에 적용하는 연구를 수행 중이다.

창간 8년째인 AOP 지에 국내 최초로 초청 리뷰 논문을 게재한 것은 김 교수가 우리 대학에서 자체적으로 수행한 초저잡음 광섬유 레이저와 각종 초정밀 응용들에 관한 연구가 세계적인 수준으로 인정받음을 의미한다.

김 교수는 “이번 리뷰 논문은 광섬유 레이저와 광주파수빗을 전공하거나 이용하는 대학원생들과 다른 분야 연구자들에게 분야 전체의 개요와 앞으로의 전망에 대하여 소개하여, 이러한 최신 광원들이 보다 폭넓게 활용되는 것을 목표로 했다”고 말했다.

김 교수 연구팀의 박사후 연구원 (2010-2011년)이었고 현재는 중국 천진대에 근무하는 Youjian Song 교수와 공동으로 집필한 이번 리뷰 논문은 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 우주핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2016.08.30 조회수 16421

김정원 교수, 美 광학회 발행 저널에 초청 리뷰논문 게재

〈 김 정 원 교수 〉

우리 대학 기계항공공학부 김정원 교수가 국내 연구자로는 최초로 ‘어드밴시스 인 옵틱스 앤 포토닉스(AOP : Advances in Optics and Photonics)’ 지의 초청 리뷰논문을 2016년 9월호에 게재했다.

AOP는 미국광학회(Optical Society of America, OSA)에서 발행하는 광학 분야의 가장 권위 있는 리뷰 저널이다. 광학 및 광공학에서 가장 중요하면서 많은 사람들이 관심을 가지는 최신 토픽들에 대해 분야를 대표하는 연구자가 그 분야를 소개하는 심도 있는 초청 리뷰 논문을 싣고 있다.

김 교수의 논문은 최근 각광받고 있는 초저잡음 광섬유 모드잠금된 레이저(ultralow-noise mode-locked fiber laser)와 광주파수빗(optical frequency comb)에 대한 것으로 저잡음 광섬유 레이저의 물리적 원리와 구현 방법, 지난 25년간의 동향, 최신 응용 분야들과 앞으로의 전망을 76페이지에 걸쳐 종합적으로 소개하고 있다.

김 교수 연구팀은 2011년 세계 최초로 100아토초(1경분의 1초)의 타이밍 지터를 가지는 광섬유 레이저를 선보인 것을 비롯해 다양한 종류의 저잡음 광섬유 레이저들을 개발했다. 또한 이를 입자가속기 제어, 저잡음 클럭 발진기 및 마이크로파 발생기, 원격탐지 등의 기초과학 및 공학응용 분야들에 적용하는 연구를 수행 중이다.

창간 8년째인 AOP 지에 국내 최초로 초청 리뷰 논문을 게재한 것은 김 교수가 우리 대학에서 자체적으로 수행한 초저잡음 광섬유 레이저와 각종 초정밀 응용들에 관한 연구가 세계적인 수준으로 인정받음을 의미한다.

김 교수는 “이번 리뷰 논문은 광섬유 레이저와 광주파수빗을 전공하거나 이용하는 대학원생들과 다른 분야 연구자들에게 분야 전체의 개요와 앞으로의 전망에 대하여 소개하여, 이러한 최신 광원들이 보다 폭넓게 활용되는 것을 목표로 했다”고 말했다.

김 교수 연구팀의 박사후 연구원 (2010-2011년)이었고 현재는 중국 천진대에 근무하는 Youjian Song 교수와 공동으로 집필한 이번 리뷰 논문은 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 우주핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2016.08.30 조회수 16421 광섬유로 300조분의 1초 오차의 클럭 개발

〈김 정 원 교수〉

우리 대학 기계항공공학부 김정원 교수 연구팀이 광섬유 광학 기술로 수백조분의 1초 오차를 가지는 클럭(clock) 원천기술을 개발했다.

이는 클럭 발진기(oscillator)의 성능을 획기적으로 향상시킬 수 있는 원천 기술로 성과를 인정받아 국제학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 11월 4일자 온라인 판에 게재됐다.

클럭 발진기는 일정한 시간 간격의 주기적 신호를 발생시켜 전자시스템이 신호에 맞춰 정확하게 동작하도록 만드는 장치이다. 음악 연주에서 메트로놈과 같은 역할을 한다.

이 클럭 발진기는 오늘날 각종 정보통신 시스템 뿐 아니라 입자가속기나 천체관측장치 같은 거대 과학시설, 초정밀 계측 장비, 레이더, GPS 및 위성항법 시스템 등 전 분야에 걸쳐 핵심적 역할을 하고 있다. 따라서 클럭 발진기에서 발생하는 주기적 신호의 시간 오차를 줄인다면 각종 시스템들의 획기적인 성능 향상과 이전에는 불가능했던 기술 개발도 가능해진다.

기존에는 특수 제작된 공진 회로를 이용한 라디오파 혹은 마이크로파 발진기를 사용하거나 광공진기의 주파수 나눔을 이용한 방식의 기술을 사용했으나, 이 방식은 크기가 클 뿐 아니라 기계적 안정도가 떨어지고 수억 원 이상의 고가였기 때문에 실험실 밖에서의 응용 등에 한계가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 신뢰성이 높고 가격경쟁력이 확보된 광통신용 광섬유 부품을 활용한 새로운 방식의 클럭 발진기를 개발했다.

기술의 핵심은 초고속 광섬유 레이저에서 발생하는 넓은 스펙트럼 내의 두 광주파수(optical frequency) 차이를 이용한 것이다. 기존 전자 발진기는 기가헤르츠(GHz, 1초에 109회 진동) 영역에서 동작하지만, 이 기술은 이보다 테라헤르츠(THz, 1초에 1012회 진동) 주파수를 이용하기 때문에 약 1000배 민감한 시간 차 측정이 가능하다.

또한 광섬유 케이블에서 빛이 전파되는 시간이 매우 일정하게 유지되기 때문에 테라헤르츠 주파수를 이용해 높은 분해능으로 측정된 시간차를 광섬유 케이블 내에서의 빛의 전파 시간에 정확하게 맞췄다.

그 결과 국제전기통신연합(ITU)에서 정의한 클럭 신호원의 성능을 나타내는 0.1초 동안의 시간오차인 타이밍 지터(timing jitter)가 3펨토초(333조분의 1초)로 측정됐으며, 이는 환산하면 100만년 동안 1초의 오차를 갖는 성능에 해당한다.

이를 통해 별도의 특수 제작된 고가 소자 없이도 세계적 수준의 클럭 발진기 성능을 얻을 수 있고, 상용화 시 제작비용을 기존 최고 성능 발진기의 10분의 1 이하 수준으로 낮출 것으로 기대된다.

연구팀은 이 기술의 성능과 안정성이 아날로그-디지털 변환기나 고성능 신호 분석기와 같은 ICT 시스템, 레이더, 원격 탐사, 위성항법 등 국방, 우주, 환경 기술 분야에서도 폭넓게 활용될 수 있을 것이라고 밝혔다.

김 교수는 “이 기술은 군용 레이더, 보안 분야와의 연관성 때문에 주요 장비들의 수출이 금지된 경우가 많아 순수 국내 기술로 자체 개발한 것은 그 의의가 크다.”며 “향후 유리기판 위에 시스템을 구현해 칩 스케일의 고성능 클럭으로 발전시킬 계획이다”고 말했다.

KAIST 기계공학과 정광연 박사과정(1저자)의 참여로 이루어진 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 수백조분의 1초 오차의 광섬유 클럭 발진기 개념도

2015.11.12 조회수 13867

광섬유로 300조분의 1초 오차의 클럭 개발

〈김 정 원 교수〉

우리 대학 기계항공공학부 김정원 교수 연구팀이 광섬유 광학 기술로 수백조분의 1초 오차를 가지는 클럭(clock) 원천기술을 개발했다.

이는 클럭 발진기(oscillator)의 성능을 획기적으로 향상시킬 수 있는 원천 기술로 성과를 인정받아 국제학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 11월 4일자 온라인 판에 게재됐다.

클럭 발진기는 일정한 시간 간격의 주기적 신호를 발생시켜 전자시스템이 신호에 맞춰 정확하게 동작하도록 만드는 장치이다. 음악 연주에서 메트로놈과 같은 역할을 한다.

이 클럭 발진기는 오늘날 각종 정보통신 시스템 뿐 아니라 입자가속기나 천체관측장치 같은 거대 과학시설, 초정밀 계측 장비, 레이더, GPS 및 위성항법 시스템 등 전 분야에 걸쳐 핵심적 역할을 하고 있다. 따라서 클럭 발진기에서 발생하는 주기적 신호의 시간 오차를 줄인다면 각종 시스템들의 획기적인 성능 향상과 이전에는 불가능했던 기술 개발도 가능해진다.

기존에는 특수 제작된 공진 회로를 이용한 라디오파 혹은 마이크로파 발진기를 사용하거나 광공진기의 주파수 나눔을 이용한 방식의 기술을 사용했으나, 이 방식은 크기가 클 뿐 아니라 기계적 안정도가 떨어지고 수억 원 이상의 고가였기 때문에 실험실 밖에서의 응용 등에 한계가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 신뢰성이 높고 가격경쟁력이 확보된 광통신용 광섬유 부품을 활용한 새로운 방식의 클럭 발진기를 개발했다.

기술의 핵심은 초고속 광섬유 레이저에서 발생하는 넓은 스펙트럼 내의 두 광주파수(optical frequency) 차이를 이용한 것이다. 기존 전자 발진기는 기가헤르츠(GHz, 1초에 109회 진동) 영역에서 동작하지만, 이 기술은 이보다 테라헤르츠(THz, 1초에 1012회 진동) 주파수를 이용하기 때문에 약 1000배 민감한 시간 차 측정이 가능하다.

또한 광섬유 케이블에서 빛이 전파되는 시간이 매우 일정하게 유지되기 때문에 테라헤르츠 주파수를 이용해 높은 분해능으로 측정된 시간차를 광섬유 케이블 내에서의 빛의 전파 시간에 정확하게 맞췄다.

그 결과 국제전기통신연합(ITU)에서 정의한 클럭 신호원의 성능을 나타내는 0.1초 동안의 시간오차인 타이밍 지터(timing jitter)가 3펨토초(333조분의 1초)로 측정됐으며, 이는 환산하면 100만년 동안 1초의 오차를 갖는 성능에 해당한다.

이를 통해 별도의 특수 제작된 고가 소자 없이도 세계적 수준의 클럭 발진기 성능을 얻을 수 있고, 상용화 시 제작비용을 기존 최고 성능 발진기의 10분의 1 이하 수준으로 낮출 것으로 기대된다.

연구팀은 이 기술의 성능과 안정성이 아날로그-디지털 변환기나 고성능 신호 분석기와 같은 ICT 시스템, 레이더, 원격 탐사, 위성항법 등 국방, 우주, 환경 기술 분야에서도 폭넓게 활용될 수 있을 것이라고 밝혔다.

김 교수는 “이 기술은 군용 레이더, 보안 분야와의 연관성 때문에 주요 장비들의 수출이 금지된 경우가 많아 순수 국내 기술로 자체 개발한 것은 그 의의가 크다.”며 “향후 유리기판 위에 시스템을 구현해 칩 스케일의 고성능 클럭으로 발전시킬 계획이다”고 말했다.

KAIST 기계공학과 정광연 박사과정(1저자)의 참여로 이루어진 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 수백조분의 1초 오차의 광섬유 클럭 발진기 개념도

2015.11.12 조회수 13867