-

조광현교수 생체 분자네트워크의 다이나믹한 조절회로 규명

- 조광현 교수연구팀, IT와 BT를 융합한 시스템생물학 연구 통해- 초파리 발달과정의 다이나믹한 조절메커니즘을 시스템차원에서 규명

우리학교 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀은 IT와 BT를 융합한 시스템생물학 연구를 통해, 시간에 따라 변화하는 유전자 네트워크의 동역학 개념을 최초로 제시했다. 이 개념을 이용하면 초파리 발달과정 중 단계별로 중요한 조절작용을 하는 동적 네트워크 모티프를 찾아내어, 발달과정의 다이나믹한 조절메커니즘을 시스템차원에서 규명할 수 있다.

측정기술이 발달한 현대생명과학은 유전체나 단백질체 등 세포내 분자발현량의 집단 관측이 가능하다. 이러한 오믹스(Omics) 기술의 발전에 힘입어 생체 분자들 간 상호작용을 거대한 네트워크로 모사하고, 집합적 조절작용을 시스템 차원에서 분석 이해하고자 하는 시도가 이어지고 있다.

특히, 거대 생체 분자상호작용 네트워크를 이해하는 유용한 방법으로 네트워크를 구성하는 작은 모듈, 즉 네트워크 모티프를 찾아내고 그 역할을 분석하여 이들의 조합으로 이루어진 전체 네트워크의 거동을 추정하는 연구가 각광받고 있다. 그러나 지금까지 이런 조절 네트워크는 시간축 상에 고정된 정적 개념으로만 다루어져 왔다.

조교수 연구팀은 실제의 시간 흐름에 따라 다이나믹하게(동적으로) 변화하는 분자발현을 추적했다. 그리고 이 데이터로부터 거대 네트워크의 일부분만이 특정 시간대의 조절작용에 참여함을 밝히고 이 관점에서 동적 조절네트워크 모티프 개념을 도입해 4차원에서 생체분자 조절작용을 규명하는 새로운 시도를 했다.

이 개념을 이용해 초파리 발달과정에서 단계별 발달의 조절작용에 기여하는 동적 네트워크 모티프를 찾아내어 다이나믹하게 조절되는 발달과정의 메커니즘을 시스템관점에서 새롭게 규명한 것이다.

조교수는 “이번 연구에서 제안된 개념은 암과 같은 복잡한 인체질환의 발달과정을 분석하고 새로운 진단과 예측방법의 개발에 폭넓게 응용될 수 있을 것으로 보인다”고 말했다.

이 연구는 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단 연구사업의 일환으로 수행됐으며, 연구 결과는 국제저널 <바이오에세이(BioEssays)> 5월 18일자 온라인판 표지논문으로 소개됐다.

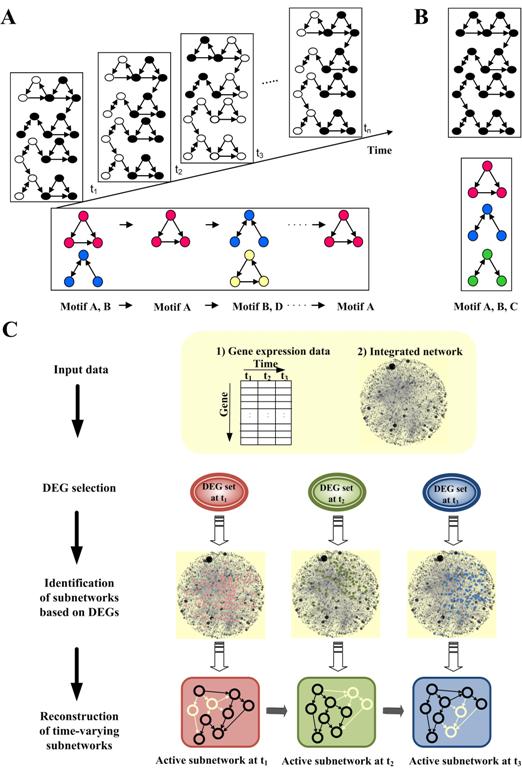

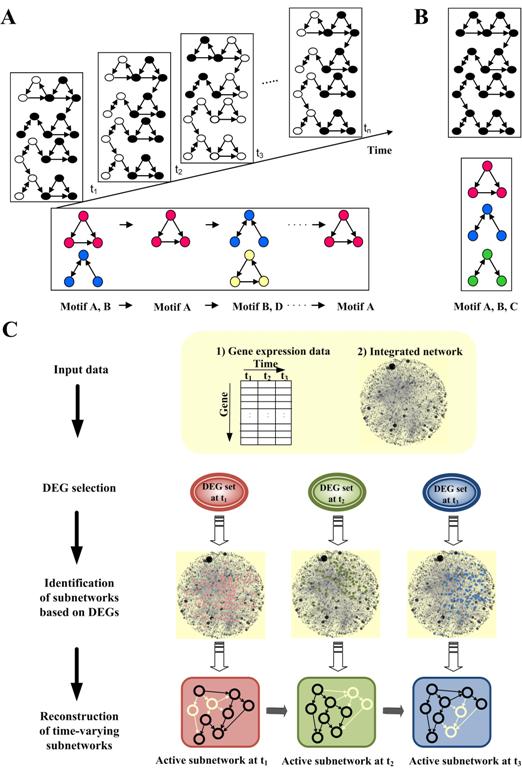

[그림설명]

발달유전학의 4차원 분해: 초파리 발달과정의 다이나믹 네트워크 모티프 원리 규명. 정적 조절네트워크 관점에서만 다뤄져 온 초파리 발달과정의 유전자 상호작용 네트워크에 시간축을 더해 4차원의 다이나믹한 관점으로 분석하는 새 개념의 연구가 조광현 교수 연구팀에 의해 제안되었다. 이 개념에 따르면 초파리 발달과정에서 단계별로 주요 역할을 하는 일련의 유전자집단을 새롭게 규명할 수 있다. 이 그림은 초파리 배아로부터 성체에 이르는 발달과정별로 주요 조절작용을 하는 네트워크 모티프의 개념을 설명한 것.

시간에 따라 변화하는 동적 조절네트워크의 개념도

A. 시간축으로 분해한 동적 조절네트워크 모티프

B. 시간축을 없애고 한 평면에 투영한 정적 조절네트워크 (섞여진 네트워크로부터 특정시간에 조절작용하는 요소를 식별하기 어려움).C. 마이크로어레이 실험을 통해 측정된 유전자 발현량으로부터 유전자 조절네트워크를 추론하고 시간대별로 작동하는 각각의 조절네트워크 모티프를 규명하는 과정의 모식도.

조광현교수 생체 분자네트워크의 다이나믹한 조절회로 규명

- 조광현 교수연구팀, IT와 BT를 융합한 시스템생물학 연구 통해- 초파리 발달과정의 다이나믹한 조절메커니즘을 시스템차원에서 규명

우리학교 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀은 IT와 BT를 융합한 시스템생물학 연구를 통해, 시간에 따라 변화하는 유전자 네트워크의 동역학 개념을 최초로 제시했다. 이 개념을 이용하면 초파리 발달과정 중 단계별로 중요한 조절작용을 하는 동적 네트워크 모티프를 찾아내어, 발달과정의 다이나믹한 조절메커니즘을 시스템차원에서 규명할 수 있다.

측정기술이 발달한 현대생명과학은 유전체나 단백질체 등 세포내 분자발현량의 집단 관측이 가능하다. 이러한 오믹스(Omics) 기술의 발전에 힘입어 생체 분자들 간 상호작용을 거대한 네트워크로 모사하고, 집합적 조절작용을 시스템 차원에서 분석 이해하고자 하는 시도가 이어지고 있다.

특히, 거대 생체 분자상호작용 네트워크를 이해하는 유용한 방법으로 네트워크를 구성하는 작은 모듈, 즉 네트워크 모티프를 찾아내고 그 역할을 분석하여 이들의 조합으로 이루어진 전체 네트워크의 거동을 추정하는 연구가 각광받고 있다. 그러나 지금까지 이런 조절 네트워크는 시간축 상에 고정된 정적 개념으로만 다루어져 왔다.

조교수 연구팀은 실제의 시간 흐름에 따라 다이나믹하게(동적으로) 변화하는 분자발현을 추적했다. 그리고 이 데이터로부터 거대 네트워크의 일부분만이 특정 시간대의 조절작용에 참여함을 밝히고 이 관점에서 동적 조절네트워크 모티프 개념을 도입해 4차원에서 생체분자 조절작용을 규명하는 새로운 시도를 했다.

이 개념을 이용해 초파리 발달과정에서 단계별 발달의 조절작용에 기여하는 동적 네트워크 모티프를 찾아내어 다이나믹하게 조절되는 발달과정의 메커니즘을 시스템관점에서 새롭게 규명한 것이다.

조교수는 “이번 연구에서 제안된 개념은 암과 같은 복잡한 인체질환의 발달과정을 분석하고 새로운 진단과 예측방법의 개발에 폭넓게 응용될 수 있을 것으로 보인다”고 말했다.

이 연구는 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단 연구사업의 일환으로 수행됐으며, 연구 결과는 국제저널 <바이오에세이(BioEssays)> 5월 18일자 온라인판 표지논문으로 소개됐다.

[그림설명]

발달유전학의 4차원 분해: 초파리 발달과정의 다이나믹 네트워크 모티프 원리 규명. 정적 조절네트워크 관점에서만 다뤄져 온 초파리 발달과정의 유전자 상호작용 네트워크에 시간축을 더해 4차원의 다이나믹한 관점으로 분석하는 새 개념의 연구가 조광현 교수 연구팀에 의해 제안되었다. 이 개념에 따르면 초파리 발달과정에서 단계별로 주요 역할을 하는 일련의 유전자집단을 새롭게 규명할 수 있다. 이 그림은 초파리 배아로부터 성체에 이르는 발달과정별로 주요 조절작용을 하는 네트워크 모티프의 개념을 설명한 것.

시간에 따라 변화하는 동적 조절네트워크의 개념도

A. 시간축으로 분해한 동적 조절네트워크 모티프

B. 시간축을 없애고 한 평면에 투영한 정적 조절네트워크 (섞여진 네트워크로부터 특정시간에 조절작용하는 요소를 식별하기 어려움).C. 마이크로어레이 실험을 통해 측정된 유전자 발현량으로부터 유전자 조절네트워크를 추론하고 시간대별로 작동하는 각각의 조절네트워크 모티프를 규명하는 과정의 모식도.

2010.06.07

조회수 19697

-

윤태영 교수팀, 생체막 단백질 기능 첫 규명

우리대학 윤태영 물리학과 교수 주도하에 생체막 단백질인 시냅토태그민1(Synaptotagmin1)이 신경세포 통신을 능동적으로 제어한다는 사실을 세계 최초로 규명하였다.

시냅토태그민1은 신경전달물질 분출을 조절하는 양대 핵심 단백질로서, 지금까지 학계는 단순히 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태크민1이 신경전달물질을 분출하는 것으로 추정해 왔지만, 명확히 그 기능을 밝혀내지 못했다.

△카이스트 윤태영 물리학과 교수, △이한기 박사 △신연균 교수(포항공대, 아이오와주립대) △권대혁 교수(성균관대) △현창봉 교수 (고등과학원) 등이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘기초연구실육성사업(BRL)"과 ‘세계 수준의 연구중심대학(WCU)육성사업’의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘사이언스(Science)’誌 5월 7일자에 게재된다. 이번 연구결과는 젊은 국내 토종박사들이 주축이 되어 불굴의 도전정신으로 일궈낸 값진 연구성과이다.

총 9명으로 구성된 연구팀에서 8명이 국내 연구자들로, 이중 7명이 만 40세를 넘지 않은 신진 연구자이다.

특히 연구를 주도한 윤태영 교수는 만 34세로 2004년 서울대에서, 이한기 박사는 만 33세로 명지대에서, 권대혁 교수는 만 38세로 서울대에서 박사학위를 받은 토종박사들이다.

또한 이번 연구성과는 정부의 대표적인 연구지원사업(BRL)과 인력 양성사업(WCU)의 지원을 받아 시너지 효과를 발휘하여, 세계 최고의 과학저널에 발표했다는 점에서 의의가 있다.

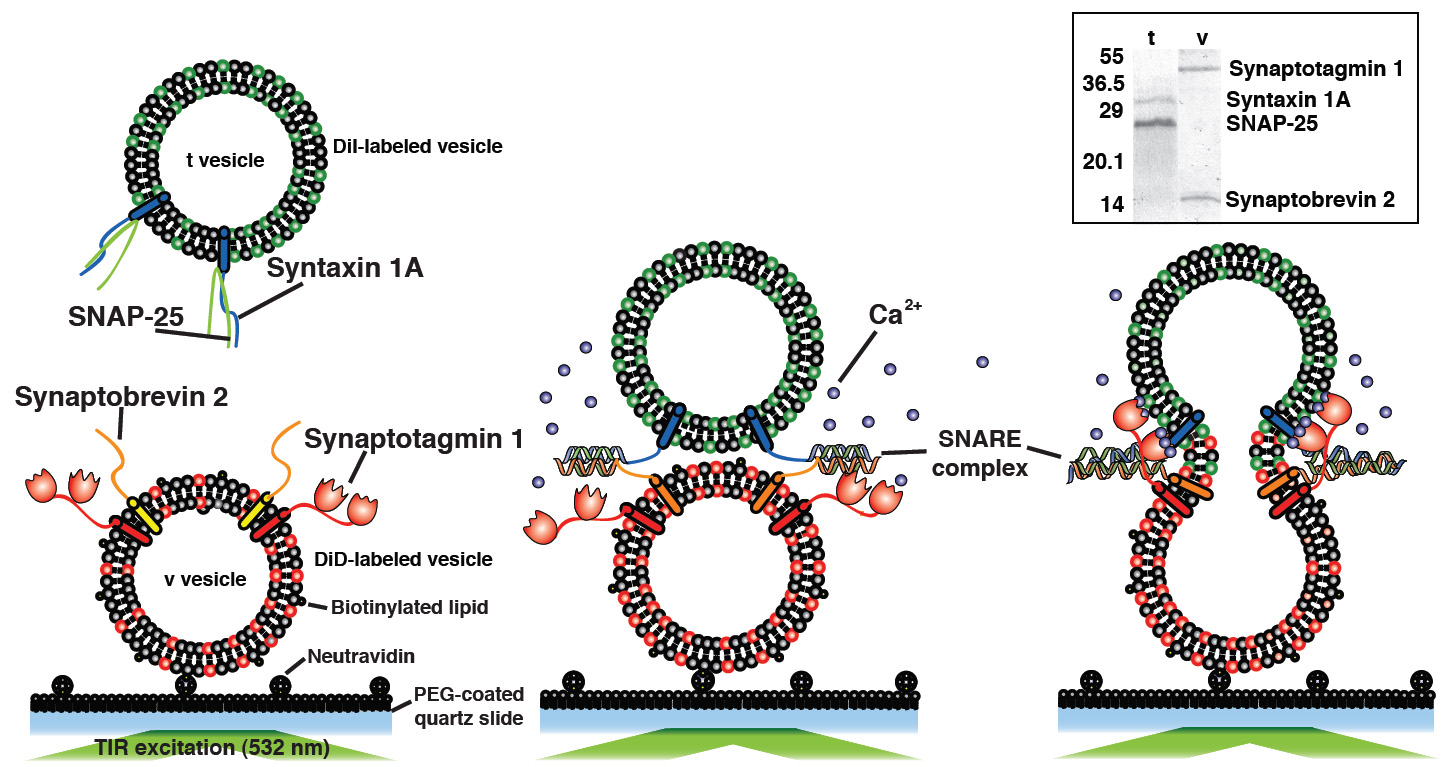

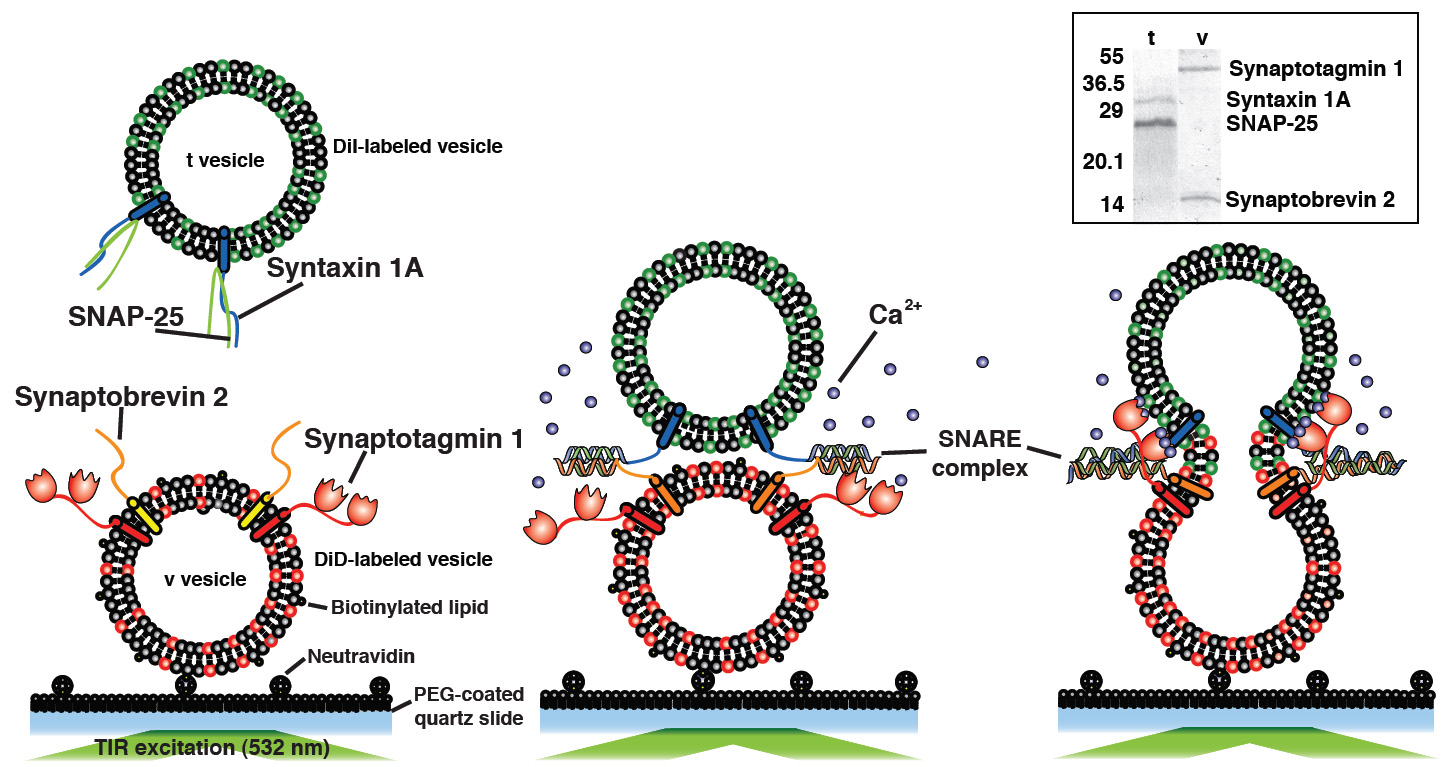

[그림1. 신경전달물질 분출에 있어서 시냅토태그민1의 동적제어 스위치 모델]

윤태영 교수 연구팀은 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어하는 스위치 역할을 한다는 새로운 사실을 밝혀냈다.

연구팀은 신경세포 내에 적정농도(10μmol/L, 1리터당 10마이크로 몰)의 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태그민1은 신경전달물질을 빠르게 분출하지만, 적정농도 이상의 칼슘이 유입되면 오히려 그 기능이 감소된다는 사실을 최초로 확인하였다. 이것은 시냅토태그민1이 신경세포에서 나오는 칼슘 농도에 따라 다양하게 반응한다는 사실을 의미하는 것으로, 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어할 수 있다는 사실을 새롭게 규명한 것이다.

윤태영 교수팀의 이번 연구는 지난 10년간 학계의 풀리지 않은 수수께끼인 시냅토태그민1의 기능에 대한 명쾌한 해답을 제시하였다. 이번 연구는 낮은 농도의 칼슘에서 시냅토태그민1이 가장 활발히 활동한다는 사실을 최초로 발견하여, 기존 연구가 밝히지 못한 시냅토태그민1의 기능을 정확히 설명하였다.

특히 연구팀은 시냅토태그민1을 생체막으로부터 분리하면, 제어 스위치 기능이 상실된다는 사실도 확인하여, 시냅토태그민1의 생체막 부착 여부가 그 기능에 핵심인 것을 밝혀냈다.

또한 윤 교수팀은 차세대 신약개발의 주요 타깃인 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발하는데 성공하였다.

생체막 단백질은 물질 수송 등 세포내 필수적인 역할을 하는데, 암, 당뇨, 비만 등 각종 질병과 밀접하게 관련되어 있어, 차세대 신약개발 표적 단백질의 최대 70%를 차지하는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 ‘단소포체 형광 기법(single-vesicle fluorescence detection)’을 개발하는데 성공하여, 생체막 단백질의 기능을 단분자 혹은 수개 분자 수준에서 관찰할 수 있는 세계 최고 수준의 기술을 보유하게 되었다.

[그림2. 단소포체 형광기법]

윤 교수는 “이번 연구결과는 지난 10년간 학계가 밝혀내지 못한 시냅토태그민1의 기능을 명쾌히 밝혀내고, 복잡한 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발한 것이다. 이번 연구로 생체막 단백질을 활용하여, 암, 당뇨, 비만 등 현대인의 질병에 대한 신약을 개발할 수 있는 가능성을 열었다“라고 연구 의의를 밝혔다.

윤태영 교수팀, 생체막 단백질 기능 첫 규명

우리대학 윤태영 물리학과 교수 주도하에 생체막 단백질인 시냅토태그민1(Synaptotagmin1)이 신경세포 통신을 능동적으로 제어한다는 사실을 세계 최초로 규명하였다.

시냅토태그민1은 신경전달물질 분출을 조절하는 양대 핵심 단백질로서, 지금까지 학계는 단순히 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태크민1이 신경전달물질을 분출하는 것으로 추정해 왔지만, 명확히 그 기능을 밝혀내지 못했다.

△카이스트 윤태영 물리학과 교수, △이한기 박사 △신연균 교수(포항공대, 아이오와주립대) △권대혁 교수(성균관대) △현창봉 교수 (고등과학원) 등이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘기초연구실육성사업(BRL)"과 ‘세계 수준의 연구중심대학(WCU)육성사업’의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘사이언스(Science)’誌 5월 7일자에 게재된다. 이번 연구결과는 젊은 국내 토종박사들이 주축이 되어 불굴의 도전정신으로 일궈낸 값진 연구성과이다.

총 9명으로 구성된 연구팀에서 8명이 국내 연구자들로, 이중 7명이 만 40세를 넘지 않은 신진 연구자이다.

특히 연구를 주도한 윤태영 교수는 만 34세로 2004년 서울대에서, 이한기 박사는 만 33세로 명지대에서, 권대혁 교수는 만 38세로 서울대에서 박사학위를 받은 토종박사들이다.

또한 이번 연구성과는 정부의 대표적인 연구지원사업(BRL)과 인력 양성사업(WCU)의 지원을 받아 시너지 효과를 발휘하여, 세계 최고의 과학저널에 발표했다는 점에서 의의가 있다.

[그림1. 신경전달물질 분출에 있어서 시냅토태그민1의 동적제어 스위치 모델]

윤태영 교수 연구팀은 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어하는 스위치 역할을 한다는 새로운 사실을 밝혀냈다.

연구팀은 신경세포 내에 적정농도(10μmol/L, 1리터당 10마이크로 몰)의 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태그민1은 신경전달물질을 빠르게 분출하지만, 적정농도 이상의 칼슘이 유입되면 오히려 그 기능이 감소된다는 사실을 최초로 확인하였다. 이것은 시냅토태그민1이 신경세포에서 나오는 칼슘 농도에 따라 다양하게 반응한다는 사실을 의미하는 것으로, 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어할 수 있다는 사실을 새롭게 규명한 것이다.

윤태영 교수팀의 이번 연구는 지난 10년간 학계의 풀리지 않은 수수께끼인 시냅토태그민1의 기능에 대한 명쾌한 해답을 제시하였다. 이번 연구는 낮은 농도의 칼슘에서 시냅토태그민1이 가장 활발히 활동한다는 사실을 최초로 발견하여, 기존 연구가 밝히지 못한 시냅토태그민1의 기능을 정확히 설명하였다.

특히 연구팀은 시냅토태그민1을 생체막으로부터 분리하면, 제어 스위치 기능이 상실된다는 사실도 확인하여, 시냅토태그민1의 생체막 부착 여부가 그 기능에 핵심인 것을 밝혀냈다.

또한 윤 교수팀은 차세대 신약개발의 주요 타깃인 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발하는데 성공하였다.

생체막 단백질은 물질 수송 등 세포내 필수적인 역할을 하는데, 암, 당뇨, 비만 등 각종 질병과 밀접하게 관련되어 있어, 차세대 신약개발 표적 단백질의 최대 70%를 차지하는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 ‘단소포체 형광 기법(single-vesicle fluorescence detection)’을 개발하는데 성공하여, 생체막 단백질의 기능을 단분자 혹은 수개 분자 수준에서 관찰할 수 있는 세계 최고 수준의 기술을 보유하게 되었다.

[그림2. 단소포체 형광기법]

윤 교수는 “이번 연구결과는 지난 10년간 학계가 밝혀내지 못한 시냅토태그민1의 기능을 명쾌히 밝혀내고, 복잡한 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발한 것이다. 이번 연구로 생체막 단백질을 활용하여, 암, 당뇨, 비만 등 현대인의 질병에 대한 신약을 개발할 수 있는 가능성을 열었다“라고 연구 의의를 밝혔다.

2010.05.07

조회수 31653

-

가상세포를 이용한 병원균의 약물표적 예측기술 개발

- 가상세포 시스템 활용한 새로운 항생제 개발에 큰 파급효과 기대

- 분자 바이오시스템(Molecular BioSystems)지 표지 논문으로 게재

생명화학공학과 이상엽(李相燁, 46세, LG화학 석좌교수, 생명과학기술대학 학장)특훈교수팀이 항생제에 내성을 가지는 병원성 미생물의 가상세포를 구축하고 이를 이용해 병원균의 성장을 효과적으로 억제할 수 있는 약물 표적을 예측하는 기술을 최근 개발했다.

김현욱(생명화학공학과 박사과정)연구원의 학위 논문연구로 수행한 이번 연구 결과는 유럽 화학 관련 학술단체 RSC(The Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 분자 바이오시스템(Molecular BioSystems)지의 2월호 표지 논문으로 게재됐다.

예전에는 병원성 세균들을 항생제로 쉽게 치유할 수 있었지만 이제는 항생제의 오남용으로 인해서 병원균들은 항생제에 대한 내성을 가지게 됐으며, 따라서 한 번 감염이 되면 치유가 이전보다 쉽지 않다.

그 대표적인 병원균이 바로 아시네토박터 바우마니(Acinetobacter baumannaii)다. 본래 흙이나 물에서 쉽게 발견되는 이 미생물은 항생제에 내성을 갖지 않아 치료가 쉽고 건강한 사람은 잘 감염되지 않는 균이었다. 그러나 지난 10년 동안에 항생제에 내성을 갖는 슈퍼박테리아로 변했으며, 이라크 전쟁에 참전한 다수의 미군과 프랑스군도 이 균에 감염되면서 상처가 낫질 않아 많은 희생을 야기했다.

李 교수 연구팀은 아시네토박터 바우마니의 게놈과 전체적인 대사특성을 알아보기 위해 각종 데이터베이스에 산재해 있는 생물정보와 문헌정보를 컴퓨터에 입력, 분석, 디자인하여 가상세포를 구축하고, 다양한 네트워크 분석기법, 필수 대사반응 및 대사산물 분석 등 융합 방법론을 이용해 이 병원균의 성장을 효과적으로 차단할 수 있는 약물표적을 예측했다. 인간에게는 영향을 미치지 않으면서 병원균에게만 작용하는 최종 약물표적들이다.

필수 대사반응은 생명체가 대사활동을 정상적으로 하기 위하여 반드시 필요한 효소반응을 말하며, 필수 대사산물이란 생명체가 생존하기 위해 대사에 반드시 필요로 하는 화학물질로서 이들을 제거할 경우 이와 반응을 하는 효소들을 모두 억제되는 효과가 있다.

이 약물표적은 가상세포를 구성하고 있는 대사 유전자, 효소 반응, 신진대사들의 기능을 짧은 시간 안에 빠짐없이 체계적으로 검토해 예측함으로써 그 신뢰성을 높였다.

이번 연구 결과는 최근 많은 관심을 받고 있는 시스템 생물학 연구기법을 이용하여, 처음으로 필수 대사물질의 체계적인 발굴을 통해 효과적인 약물표적을 찾고, 나아가 새로운 항생제 개발의 가능성을 열었다는 점에서 높이 평가받고 있다. 또한 병원균에 의한 감염 현상과 신약개발에 큰 공헌을 할 것으로 기대를 모으고 있다.

李 교수는 “현재 수많은 생물의 게놈 정보가 쏟아지고 있지만 이것을 실질적으로 유용한 정보로 전환하는 데에는 아직도 많은 어려움이 있다. 아시네토박토 바우마니의 게놈 정보로부터 의학적으로 실용성이 있는 정보를 재생산했다는 점에서 의의가 있다”며 “특히 이 병원균의 가상세포 개발은 특정 환경에서 필수 유전자나 효소 반응에 대한 대량의 새로운 생물정보를 제공할 수 있는 계기를 마련했다.”고 말했다.

李 교수팀은 교육과학기술부 시스템 생물학 연구개발사업의 지원으로 이번 연구를 수행했으며, 다양한 병원성 균주의 가상세포 개발 및 항생제 약물표적 예측 방법을 특허 출원했다.

▣ 용어설명 ○ 약물표적 : 차단 시 병원성 미생물의 성장을 효과적으로 억제할 수 있는 단백질 효소 및 그와 관련된 화학물질

▣ (자료1) 가상세포.

(자료2) 가상세포로부터 필수대사산물을 예측한 후에, 병원균을 가장 효과적으로 죽일 수 있으면서 동시에 인간에게는 영향을 미치지 않는 약물표적만을 추리는 과정

가상세포를 이용한 병원균의 약물표적 예측기술 개발

- 가상세포 시스템 활용한 새로운 항생제 개발에 큰 파급효과 기대

- 분자 바이오시스템(Molecular BioSystems)지 표지 논문으로 게재

생명화학공학과 이상엽(李相燁, 46세, LG화학 석좌교수, 생명과학기술대학 학장)특훈교수팀이 항생제에 내성을 가지는 병원성 미생물의 가상세포를 구축하고 이를 이용해 병원균의 성장을 효과적으로 억제할 수 있는 약물 표적을 예측하는 기술을 최근 개발했다.

김현욱(생명화학공학과 박사과정)연구원의 학위 논문연구로 수행한 이번 연구 결과는 유럽 화학 관련 학술단체 RSC(The Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 분자 바이오시스템(Molecular BioSystems)지의 2월호 표지 논문으로 게재됐다.

예전에는 병원성 세균들을 항생제로 쉽게 치유할 수 있었지만 이제는 항생제의 오남용으로 인해서 병원균들은 항생제에 대한 내성을 가지게 됐으며, 따라서 한 번 감염이 되면 치유가 이전보다 쉽지 않다.

그 대표적인 병원균이 바로 아시네토박터 바우마니(Acinetobacter baumannaii)다. 본래 흙이나 물에서 쉽게 발견되는 이 미생물은 항생제에 내성을 갖지 않아 치료가 쉽고 건강한 사람은 잘 감염되지 않는 균이었다. 그러나 지난 10년 동안에 항생제에 내성을 갖는 슈퍼박테리아로 변했으며, 이라크 전쟁에 참전한 다수의 미군과 프랑스군도 이 균에 감염되면서 상처가 낫질 않아 많은 희생을 야기했다.

李 교수 연구팀은 아시네토박터 바우마니의 게놈과 전체적인 대사특성을 알아보기 위해 각종 데이터베이스에 산재해 있는 생물정보와 문헌정보를 컴퓨터에 입력, 분석, 디자인하여 가상세포를 구축하고, 다양한 네트워크 분석기법, 필수 대사반응 및 대사산물 분석 등 융합 방법론을 이용해 이 병원균의 성장을 효과적으로 차단할 수 있는 약물표적을 예측했다. 인간에게는 영향을 미치지 않으면서 병원균에게만 작용하는 최종 약물표적들이다.

필수 대사반응은 생명체가 대사활동을 정상적으로 하기 위하여 반드시 필요한 효소반응을 말하며, 필수 대사산물이란 생명체가 생존하기 위해 대사에 반드시 필요로 하는 화학물질로서 이들을 제거할 경우 이와 반응을 하는 효소들을 모두 억제되는 효과가 있다.

이 약물표적은 가상세포를 구성하고 있는 대사 유전자, 효소 반응, 신진대사들의 기능을 짧은 시간 안에 빠짐없이 체계적으로 검토해 예측함으로써 그 신뢰성을 높였다.

이번 연구 결과는 최근 많은 관심을 받고 있는 시스템 생물학 연구기법을 이용하여, 처음으로 필수 대사물질의 체계적인 발굴을 통해 효과적인 약물표적을 찾고, 나아가 새로운 항생제 개발의 가능성을 열었다는 점에서 높이 평가받고 있다. 또한 병원균에 의한 감염 현상과 신약개발에 큰 공헌을 할 것으로 기대를 모으고 있다.

李 교수는 “현재 수많은 생물의 게놈 정보가 쏟아지고 있지만 이것을 실질적으로 유용한 정보로 전환하는 데에는 아직도 많은 어려움이 있다. 아시네토박토 바우마니의 게놈 정보로부터 의학적으로 실용성이 있는 정보를 재생산했다는 점에서 의의가 있다”며 “특히 이 병원균의 가상세포 개발은 특정 환경에서 필수 유전자나 효소 반응에 대한 대량의 새로운 생물정보를 제공할 수 있는 계기를 마련했다.”고 말했다.

李 교수팀은 교육과학기술부 시스템 생물학 연구개발사업의 지원으로 이번 연구를 수행했으며, 다양한 병원성 균주의 가상세포 개발 및 항생제 약물표적 예측 방법을 특허 출원했다.

▣ 용어설명 ○ 약물표적 : 차단 시 병원성 미생물의 성장을 효과적으로 억제할 수 있는 단백질 효소 및 그와 관련된 화학물질

▣ (자료1) 가상세포.

(자료2) 가상세포로부터 필수대사산물을 예측한 후에, 병원균을 가장 효과적으로 죽일 수 있으면서 동시에 인간에게는 영향을 미치지 않는 약물표적만을 추리는 과정

2010.02.18

조회수 19926

-

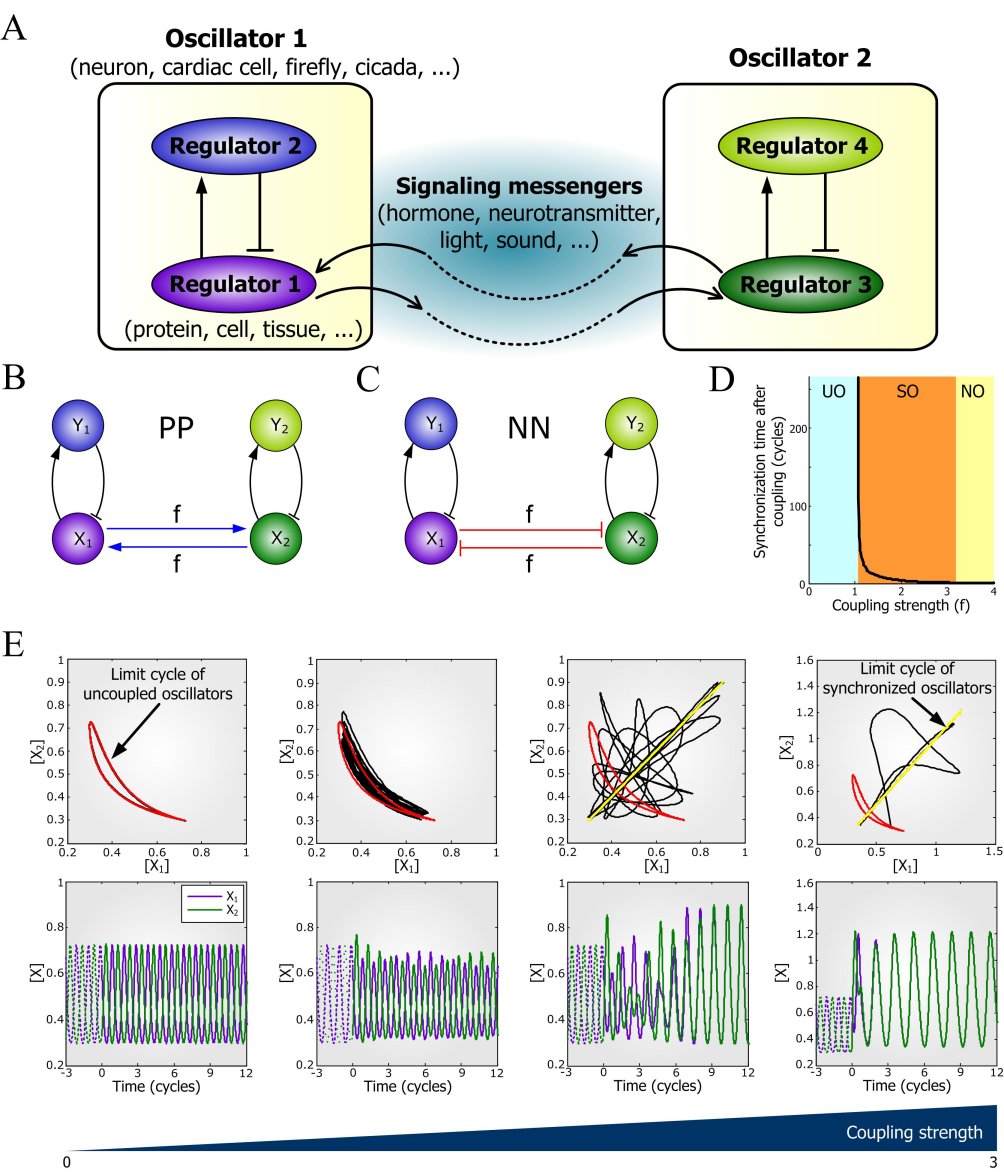

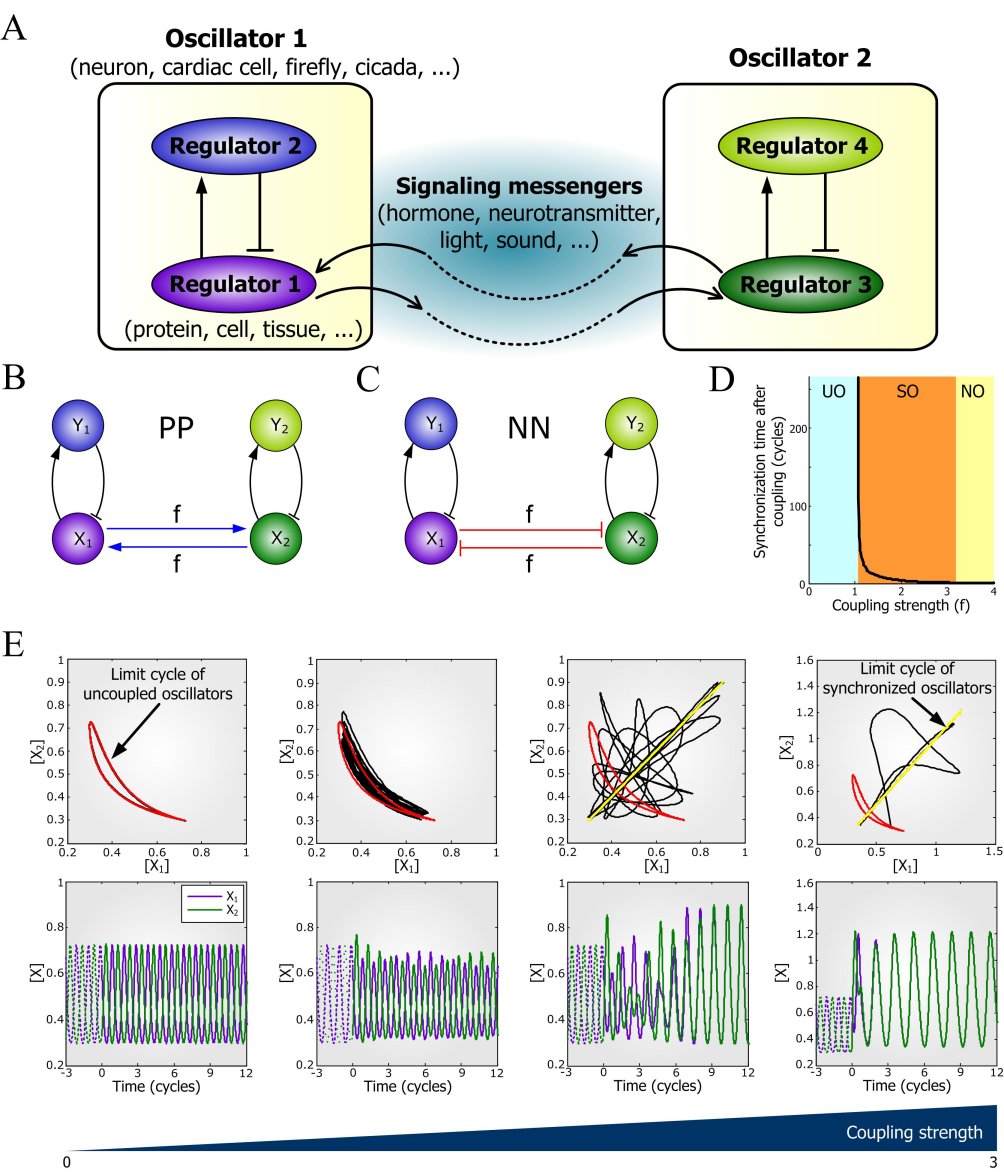

매미와 개구리는 지휘자없이 어떻게 합창할까

나무위의 매미와 논두렁의 개구리는 지휘자 없이 어떻게 합창할까? 이와 관련해서, KAIST 바이오 및 뇌공학과의 조광현 교수는 생명체의 동기화된 주기적 진동신호의 생성원리를 최근 규명했다. 나무에 붙어있는 많은 반딧불들의 동시다발적인 깜빡임, 매미들의 조율된 울음소리, 뇌신경세포들간의 전기신호, 세포내 분자들의 농도변화에 이르기까지 생명체는 다양한 형태의 주기적 진동신호 교환을 통해 정보를 전달하는데, 이들은 놀랍게도 정확히 동일한 위상(phase)으로 동기화되곤 한다. 이는 마치 오케스트라에서 지휘자 없이도 모든 연주가 일정한 박자에 맞춰 이루어지는 것과 같다.

어떻게 생명체의 여러 주기적 진동신호들이 그러한 동기화를 이루는가?

우리학교 바이오및뇌공학과 조광현(曺光鉉) 교수 연구팀이 대규모 가상세포(virtual cell)실험을 통해 생명체의 다양한 주기적 진동(oscillation)신호들이 동기화(synchronization)되는 보편적인 원리를 규명했다.

曺교수팀은 이번 연구를 통해 여러 독립적인 주기적 진동신호들은 양성피드백(positive feedback)을 통해 서로의 위상에 영향을 줘 하나의 동일한 위상으로 수렴되는 현상을 밝혀냈다.

특히 양성피드백은 이중활성(double activation) 또는 이중억제(double inhibition)의 구조로 구현된다. 이중활성피드백은 연결시간지연이 짧을 때, 이중억제피드백은 연결시간지연이 길 때 보다 안정적인 신호동기화를 가능하게 했다.

또한, 노이즈(noise) 교란이 있을 때 이중활성피드백은 진동신호의 주기보다 진폭을 안정적으로 유지하는 반면 이중억제피드백은 연결강도에 불규칙한 변화가 주어졌을 때 일정한 주기와 진폭을 유지시켜줬다. 현존하는 대부분의 현상들이 이러한 원칙을 따르고 있었다.

이번에 규명된 원리는 생체내 주기적 진동신호의 동기화가 교란될 때 발생하는 뇌질환 등 여러 질병의 원인을 새롭게 조명하는 계기를 마련할 것으로 기대된다.

이번 연구는 기존 생명과학의 난제에 대해 IT융합기술인 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 해답을 제시할 수 있음을 보여줬으며, 향후 생명과학 연구에 있어서 가상세포실험의 무한한 가능성을 제시했다.

曺교수는 “생명체는 복잡하게 얽혀있는 것으로 보이는 네트워크속에 이와 같이 정교한 진화적 설계원리를 간직하고 있었다”며 “이러한 규칙들은 임의로 수많은 디지털 진동자들을 만들어 인공진화를 통해 신호의 동기화 현상을 관측하였을 때에도 마찬가지로 성립된다는 흥미로운 사실을 확인했다”고 말했다.

이 연구는 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단 연구사업의 일환으로 수행되었으며, 연구결과는 세포생물학 분야 권위지인 세포과학저널(Journal of Cell Science) 2010년 1월 26일자 온라인판에 게재됐다.

세포생물학 실험결과만을 출판하는 이 저널에 순수 컴퓨터시뮬레이션만으로 수행된 가상세포실험 연구결과가 게재된 것은 매우 이례적인 일이다.

인터넷주소: http://jcs.biologists.org/cgi/content/abstract/jcs.060061v1

<용어설명>◯ 양성피드백(positive feedback): 서로 연결되어 있는 두 요소 사이에 어느 하나의 변화가 결과적으로 스스로를 동일한 방향으로 더욱 변화시키는 형태의 연결구조.

<사진설명>◯ 설명: A: 서로 상호작용하는 두 생체신호 진동자(oscillator)들의 예시. B: 이중활성 양성피드백으로 연결된 진동자들. C: 이중억제 양성피드백으로 연결된 진동자들. D: 연결강도에 따라 진동신호 동기화에 소요되는 시간. E: 연결강도 증가에 따라 점차 진동신호 동기화가 되어가는 모습의 예시 (좌측의 비동기화 진동신호들이 점차 우측의 동기화된 진동신호들로 변화되어 가는 과정을 나타냄).

매미와 개구리는 지휘자없이 어떻게 합창할까

나무위의 매미와 논두렁의 개구리는 지휘자 없이 어떻게 합창할까? 이와 관련해서, KAIST 바이오 및 뇌공학과의 조광현 교수는 생명체의 동기화된 주기적 진동신호의 생성원리를 최근 규명했다. 나무에 붙어있는 많은 반딧불들의 동시다발적인 깜빡임, 매미들의 조율된 울음소리, 뇌신경세포들간의 전기신호, 세포내 분자들의 농도변화에 이르기까지 생명체는 다양한 형태의 주기적 진동신호 교환을 통해 정보를 전달하는데, 이들은 놀랍게도 정확히 동일한 위상(phase)으로 동기화되곤 한다. 이는 마치 오케스트라에서 지휘자 없이도 모든 연주가 일정한 박자에 맞춰 이루어지는 것과 같다.

어떻게 생명체의 여러 주기적 진동신호들이 그러한 동기화를 이루는가?

우리학교 바이오및뇌공학과 조광현(曺光鉉) 교수 연구팀이 대규모 가상세포(virtual cell)실험을 통해 생명체의 다양한 주기적 진동(oscillation)신호들이 동기화(synchronization)되는 보편적인 원리를 규명했다.

曺교수팀은 이번 연구를 통해 여러 독립적인 주기적 진동신호들은 양성피드백(positive feedback)을 통해 서로의 위상에 영향을 줘 하나의 동일한 위상으로 수렴되는 현상을 밝혀냈다.

특히 양성피드백은 이중활성(double activation) 또는 이중억제(double inhibition)의 구조로 구현된다. 이중활성피드백은 연결시간지연이 짧을 때, 이중억제피드백은 연결시간지연이 길 때 보다 안정적인 신호동기화를 가능하게 했다.

또한, 노이즈(noise) 교란이 있을 때 이중활성피드백은 진동신호의 주기보다 진폭을 안정적으로 유지하는 반면 이중억제피드백은 연결강도에 불규칙한 변화가 주어졌을 때 일정한 주기와 진폭을 유지시켜줬다. 현존하는 대부분의 현상들이 이러한 원칙을 따르고 있었다.

이번에 규명된 원리는 생체내 주기적 진동신호의 동기화가 교란될 때 발생하는 뇌질환 등 여러 질병의 원인을 새롭게 조명하는 계기를 마련할 것으로 기대된다.

이번 연구는 기존 생명과학의 난제에 대해 IT융합기술인 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 해답을 제시할 수 있음을 보여줬으며, 향후 생명과학 연구에 있어서 가상세포실험의 무한한 가능성을 제시했다.

曺교수는 “생명체는 복잡하게 얽혀있는 것으로 보이는 네트워크속에 이와 같이 정교한 진화적 설계원리를 간직하고 있었다”며 “이러한 규칙들은 임의로 수많은 디지털 진동자들을 만들어 인공진화를 통해 신호의 동기화 현상을 관측하였을 때에도 마찬가지로 성립된다는 흥미로운 사실을 확인했다”고 말했다.

이 연구는 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단 연구사업의 일환으로 수행되었으며, 연구결과는 세포생물학 분야 권위지인 세포과학저널(Journal of Cell Science) 2010년 1월 26일자 온라인판에 게재됐다.

세포생물학 실험결과만을 출판하는 이 저널에 순수 컴퓨터시뮬레이션만으로 수행된 가상세포실험 연구결과가 게재된 것은 매우 이례적인 일이다.

인터넷주소: http://jcs.biologists.org/cgi/content/abstract/jcs.060061v1

<용어설명>◯ 양성피드백(positive feedback): 서로 연결되어 있는 두 요소 사이에 어느 하나의 변화가 결과적으로 스스로를 동일한 방향으로 더욱 변화시키는 형태의 연결구조.

<사진설명>◯ 설명: A: 서로 상호작용하는 두 생체신호 진동자(oscillator)들의 예시. B: 이중활성 양성피드백으로 연결된 진동자들. C: 이중억제 양성피드백으로 연결된 진동자들. D: 연결강도에 따라 진동신호 동기화에 소요되는 시간. E: 연결강도 증가에 따라 점차 진동신호 동기화가 되어가는 모습의 예시 (좌측의 비동기화 진동신호들이 점차 우측의 동기화된 진동신호들로 변화되어 가는 과정을 나타냄).

2010.02.02

조회수 25671

-

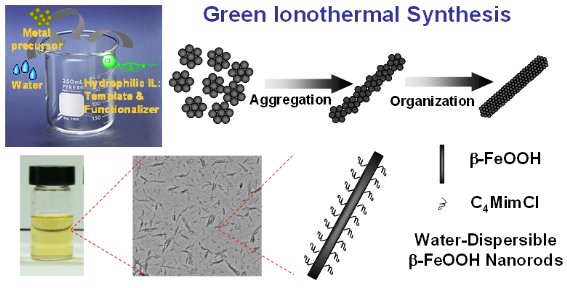

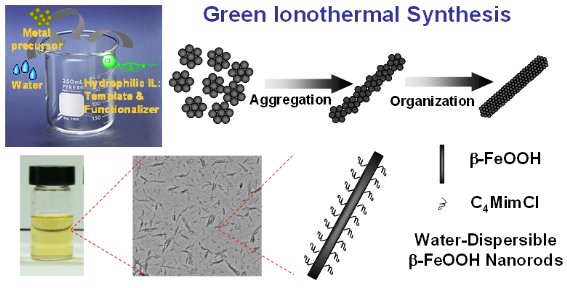

홍원희교수팀, 다양한 나노구조유도 기술개발

생명화학공학과 홍원희교수팀, 이온성액체를 이용한 다양한 나노구조 유도 기술 개발

-무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유무기 하이브리드 등 다양한 재료의 나노구조를 유도--상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율 높여-

공과대학 생명화학공학과 홍원희 교수팀(62)은 이온성액체를 이용한 자기조립기술을 이용해 탄소나노튜브, 그래펜, 무기산화물, 유무기 복합체에 이르기까지 다양한 재료의 나노구조를 유도할 수 있는 기술을 최근 개발했다.

이 연구결과는 ‘광촉매 응용을 위한 이온성액체를 이용한 무기산화물 하이브리드의 에너지 전달(Energy Transfer in Ionic-Liquid-Functionalized Inorganic Nanorods for Highly Efficient Photocatalytic Applications)’이라는 제목으로 나노분야의 저명 학술지인 스몰(Small)지에 지난 11월 게재됐다.

이 기술은 이온성 액체의 구조 유도와 용매 기능을 이용한 무기산화물 하이브리드 나노재료를 제조할 수 있는 ‘청정 한 반응기 이온열 합성법(Green One-Pot Ionothermal Synthesis)’이다. 대기압하의 열린반응기내에서 제조된 무기산화물 나노재료는 쉽게 물이나 다양한 유기 용매에서 분산된다.

홍교수팀은 이 합성법을 산화철 계열의 무기산화물 나노재료에까지 적용해 0차원에서 1차원에 이르기까지 구조를 제어했고, 계면에서의 에너지 전이현상을 통해 상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율을 높였다.

이 기술을 바탕으로 제조된 나노재료는 유기물 산화 및 분해기능이 뛰어나 태양광만으로 폐수처리가 가능하다. 이로써 페수처리 과정에서 에너지 소비와 이산화탄소의 배출량을 줄일 수 있고, 광촉매가 가지는 우수한 항균 및 탈취기능은 건축재료 분야에 응용될 것으로 기대된다. 또한, 태양광을 이용한 물의 광분해로 수소 에너지원 생산도 가능하다.

홍교수는 “이번 연구는 이온성 액체의 청정용매로써의 기능을 이용해 나노기술이 가지는 인간과 환경에 대한 악영향을 감소시키고, 동시에 디자인된 나노재료에 새로운 기능을 부여해 기존 기술의 한계를 극복할 수 있는 새로운 대안을 마련했다”는데 의미가 있다고 말했다.

현재 홍교수팀은 친환경 합성법으로 제조된 무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유.무기 하이브리등의 나노재료를 환경 및 에너지 분야에 적용하는 연구를 진행하고 있다.

※ 보충자료나노 스케일에서의 재료나 현상을 연구하고 구조나 구성 요소를 제어해서 새로운 소재‧소자‧시스템을 개발하는 나노 기술 역시, 환경 유해성이나 인체 독성에 대한 연구 결과가 발표되면서 친환경 기술에 대한 관심이 급증하고 있다.

이온성 액체는 소금과 같이 양이온과 음이온의 이온결합으로 이루어진 이온성 염 화합물로써 상온에서부터 넓은 온도에 걸쳐 액체로 존재할 수 있는 ‘청정용매(Green Solvent)’라고 불리면서 각광을 받고 있다. 특히, 이론적으로 1018가지 정도의 조합에 의해서 비휘발성, 비가연성, 열적 안정성, 높은 이온전도도, 전기화학적 안정성, 높은 끓는점 등의 물리화학적 특성을 쉽게 변화시킬 수 있어서 다기능성(multifunctional) ‘디자이너용매(Designer Solvent)’로 사용가능하다.

세계적으로 아직 초기단계이긴 하지만, 미국 국방관련 연구소 (US Air Force, US Naval Research Laboratory) 및 국가 연구소 (Argonne 연구소, Oak Ridge 연구소, Brookhaven 연구소), 독일의 Max Planck 연구소, 스위스 EPFL의 Gratzel 그룹, 일본의 도쿄대, G24i & BASF 등이 최근 이온성 액체를 이용한 나노기술 응용 분야에 주목하면서 집중 투자와 연구를 진행하고 있는 반면, 국내에서는 아직 시작 단계에 불과할 정도로 뒤쳐져 있다.

홍 교수 팀의 연구결과는 기존 산업뿐만 아니라, 전 세계적으로 주목 받고 있는 ‘녹색 성장기술’과 21세기를 선도할 ‘첨단 나노기술’을 융합한 ‘청정 나노기술(Green Nanotechnolgy)’의 원천기술로써 활용될 수 있으며 이 분야의 국제경쟁에서 우위를 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

현재까지 이온성액체는 유기합성, 전기화학, 화학공학, 생물공학 및 분리공정 등을 포함하는 여러 분야에서 유기 용매를 대체하기 위한 ‘지속가능기술(sustainable technology)’로써 향후 산업 전 분야에 걸쳐서 엄청난 파급효과가 있을 것으로 기대되고 있다.

※ 용어설명 ○ 열린반응기 : 고압,저압의 용기가 아닌 대기압하의 일반용기 즉, 비이커 등.

<그림1> 대표적인 이미다졸륨계 이온성액체의 분자 구조

<그림2> Green One-Pot Ionothermal Synthesis에 의한 물에 분산되는 산화철 나노 막대기의 합성 과정 모식도.

홍원희교수팀, 다양한 나노구조유도 기술개발

생명화학공학과 홍원희교수팀, 이온성액체를 이용한 다양한 나노구조 유도 기술 개발

-무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유무기 하이브리드 등 다양한 재료의 나노구조를 유도--상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율 높여-

공과대학 생명화학공학과 홍원희 교수팀(62)은 이온성액체를 이용한 자기조립기술을 이용해 탄소나노튜브, 그래펜, 무기산화물, 유무기 복합체에 이르기까지 다양한 재료의 나노구조를 유도할 수 있는 기술을 최근 개발했다.

이 연구결과는 ‘광촉매 응용을 위한 이온성액체를 이용한 무기산화물 하이브리드의 에너지 전달(Energy Transfer in Ionic-Liquid-Functionalized Inorganic Nanorods for Highly Efficient Photocatalytic Applications)’이라는 제목으로 나노분야의 저명 학술지인 스몰(Small)지에 지난 11월 게재됐다.

이 기술은 이온성 액체의 구조 유도와 용매 기능을 이용한 무기산화물 하이브리드 나노재료를 제조할 수 있는 ‘청정 한 반응기 이온열 합성법(Green One-Pot Ionothermal Synthesis)’이다. 대기압하의 열린반응기내에서 제조된 무기산화물 나노재료는 쉽게 물이나 다양한 유기 용매에서 분산된다.

홍교수팀은 이 합성법을 산화철 계열의 무기산화물 나노재료에까지 적용해 0차원에서 1차원에 이르기까지 구조를 제어했고, 계면에서의 에너지 전이현상을 통해 상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율을 높였다.

이 기술을 바탕으로 제조된 나노재료는 유기물 산화 및 분해기능이 뛰어나 태양광만으로 폐수처리가 가능하다. 이로써 페수처리 과정에서 에너지 소비와 이산화탄소의 배출량을 줄일 수 있고, 광촉매가 가지는 우수한 항균 및 탈취기능은 건축재료 분야에 응용될 것으로 기대된다. 또한, 태양광을 이용한 물의 광분해로 수소 에너지원 생산도 가능하다.

홍교수는 “이번 연구는 이온성 액체의 청정용매로써의 기능을 이용해 나노기술이 가지는 인간과 환경에 대한 악영향을 감소시키고, 동시에 디자인된 나노재료에 새로운 기능을 부여해 기존 기술의 한계를 극복할 수 있는 새로운 대안을 마련했다”는데 의미가 있다고 말했다.

현재 홍교수팀은 친환경 합성법으로 제조된 무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유.무기 하이브리등의 나노재료를 환경 및 에너지 분야에 적용하는 연구를 진행하고 있다.

※ 보충자료나노 스케일에서의 재료나 현상을 연구하고 구조나 구성 요소를 제어해서 새로운 소재‧소자‧시스템을 개발하는 나노 기술 역시, 환경 유해성이나 인체 독성에 대한 연구 결과가 발표되면서 친환경 기술에 대한 관심이 급증하고 있다.

이온성 액체는 소금과 같이 양이온과 음이온의 이온결합으로 이루어진 이온성 염 화합물로써 상온에서부터 넓은 온도에 걸쳐 액체로 존재할 수 있는 ‘청정용매(Green Solvent)’라고 불리면서 각광을 받고 있다. 특히, 이론적으로 1018가지 정도의 조합에 의해서 비휘발성, 비가연성, 열적 안정성, 높은 이온전도도, 전기화학적 안정성, 높은 끓는점 등의 물리화학적 특성을 쉽게 변화시킬 수 있어서 다기능성(multifunctional) ‘디자이너용매(Designer Solvent)’로 사용가능하다.

세계적으로 아직 초기단계이긴 하지만, 미국 국방관련 연구소 (US Air Force, US Naval Research Laboratory) 및 국가 연구소 (Argonne 연구소, Oak Ridge 연구소, Brookhaven 연구소), 독일의 Max Planck 연구소, 스위스 EPFL의 Gratzel 그룹, 일본의 도쿄대, G24i & BASF 등이 최근 이온성 액체를 이용한 나노기술 응용 분야에 주목하면서 집중 투자와 연구를 진행하고 있는 반면, 국내에서는 아직 시작 단계에 불과할 정도로 뒤쳐져 있다.

홍 교수 팀의 연구결과는 기존 산업뿐만 아니라, 전 세계적으로 주목 받고 있는 ‘녹색 성장기술’과 21세기를 선도할 ‘첨단 나노기술’을 융합한 ‘청정 나노기술(Green Nanotechnolgy)’의 원천기술로써 활용될 수 있으며 이 분야의 국제경쟁에서 우위를 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

현재까지 이온성액체는 유기합성, 전기화학, 화학공학, 생물공학 및 분리공정 등을 포함하는 여러 분야에서 유기 용매를 대체하기 위한 ‘지속가능기술(sustainable technology)’로써 향후 산업 전 분야에 걸쳐서 엄청난 파급효과가 있을 것으로 기대되고 있다.

※ 용어설명 ○ 열린반응기 : 고압,저압의 용기가 아닌 대기압하의 일반용기 즉, 비이커 등.

<그림1> 대표적인 이미다졸륨계 이온성액체의 분자 구조

<그림2> Green One-Pot Ionothermal Synthesis에 의한 물에 분산되는 산화철 나노 막대기의 합성 과정 모식도.

2009.12.14

조회수 32413

-

생명화공 장호남 교수, 폐자원을 활용한 바이오 에탄올 생산 성공

- 페자원을 활용한 국내 녹색 에너지 자립화에 기여 -

생명화학공학과 장호남교수팀이 포도당 기반 공법과 휘발성 유기산 공법을 이용해 유기성 폐자원 및 해조류에서 연료용 알코올을 생산하는데 최근 성공했다.

포도당 기반 공법의 연구결과는 ‘바이오에탄올 생산을 위한 비식용 바이오메스 동시 당화 발효(Simultaneous saccharification and fermentation of lignocellulosic residues pretreated with phosphoric acid–acetone for bioethanol production)’ 라는 제목으로 생물자원공학 분야의 국제학술지인 생물자원기술(Bioresource Technology)에 지난 7월 게재됐다.

이 연구결과로 장교수팀은 포도당 기반 공법을 이용해 갈대로부터 56g/L, 잔디에서 50g/L, 유채줄기에서 20g/L의 에탄올을 얻었다. 특히 갈대를 이용한 유가배양연구에서는 69g/L을 얻었다.

이 연구를 응용하여 지금까지 에탄올 생산이 거의 불가능하다고 생각했던 다시마(갈조류)에서 29g/L의 에탄올을 생산했다. 이 기술은 지난 9월 특허로 등록됐다.

또한, 포도당 기반 공법을 개선한 저비용 고효율의 휘발성 유기산공법 (Volatile Fatty Acid, VFA공법)을 통해 국내 유기성 폐자원(음식물쓰레기, 해조류 쓰레기)을 건조 폐기물 톤당 약 500L의 에탄올을 얻을 수 있는 연구 성과를 내놨다.

VFA공법은 포도당 기반 공법의 효소처리 비용을 자연발효를 통해 없앴고 바이오메스 일부가 아닌 전체를 발효시켜 효율을 높인 기술이다.

장교수는 “음식물 쓰레기와 유기성 폐기물은 값이 싸서 제품의 원가에 크게 부담을 주지 않아 경제성이 있으며 폐기물을 활용할 경우 상당한 양의 친환경 에너지 자립이 가능하다”라고 말했다. 또한 “국내에서 해양투기, 매립 등 버려지는 음식물 쓰레기 400만톤(건조 중량 80만톤)의 50%를 VFA공법으로 처리하면 연산 10만톤 공장2기에서 연간 20만톤 규모의 에탄올을 생산할 수 있어 국내의 녹색에너지 자립화에 많은 기여를 할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이러한 연구 성과를 기반으로 장교수는 최근 국내특허(국제특허 출원중)를 취득한 MSC-HCDC (다단계 고농도 세포배양)공법을 활용하여 VFA 생산 및 정제, 수소첨가 반응연구를 수행하여 최근 실험실 규모의 연료용 알코올 생산에 성공했다.

현재 2010년 약 1톤 정도의 연료용 알코올 파이로트 공장 건설을 위한 준비를 하고 있으며 수건의 관련 특허도 출원 중에 있다.

※ 용어설명 :

○포도당 기반 공법: 셀루로즈를 당화효소로 분해하여 포도당을 만든 후 이를 효모로 알콜 발효하는 공법이다. 바이오매스 톤당 최고 300-L의 에탄올을 생산하는 것으로 알려져 있다.

○VFA 공법: 지구상의 모든 바이오매스는 혐기성 자연상태에서 초산, 프로피온산, 부칠산의 휘발산 유기산으로 분해되어 최종적으로 메탄가스와 탄산가스로 대기 중으로 방출된다. VFA-공법은 메탄가스로 가는 공정을 막고 이를 연료용 알코올 및 각종 화합물로 보내는 공법으로 에탄올 생산량은 유기물 톤당 500-L에 달한다.

생명화공 장호남 교수, 폐자원을 활용한 바이오 에탄올 생산 성공

- 페자원을 활용한 국내 녹색 에너지 자립화에 기여 -

생명화학공학과 장호남교수팀이 포도당 기반 공법과 휘발성 유기산 공법을 이용해 유기성 폐자원 및 해조류에서 연료용 알코올을 생산하는데 최근 성공했다.

포도당 기반 공법의 연구결과는 ‘바이오에탄올 생산을 위한 비식용 바이오메스 동시 당화 발효(Simultaneous saccharification and fermentation of lignocellulosic residues pretreated with phosphoric acid–acetone for bioethanol production)’ 라는 제목으로 생물자원공학 분야의 국제학술지인 생물자원기술(Bioresource Technology)에 지난 7월 게재됐다.

이 연구결과로 장교수팀은 포도당 기반 공법을 이용해 갈대로부터 56g/L, 잔디에서 50g/L, 유채줄기에서 20g/L의 에탄올을 얻었다. 특히 갈대를 이용한 유가배양연구에서는 69g/L을 얻었다.

이 연구를 응용하여 지금까지 에탄올 생산이 거의 불가능하다고 생각했던 다시마(갈조류)에서 29g/L의 에탄올을 생산했다. 이 기술은 지난 9월 특허로 등록됐다.

또한, 포도당 기반 공법을 개선한 저비용 고효율의 휘발성 유기산공법 (Volatile Fatty Acid, VFA공법)을 통해 국내 유기성 폐자원(음식물쓰레기, 해조류 쓰레기)을 건조 폐기물 톤당 약 500L의 에탄올을 얻을 수 있는 연구 성과를 내놨다.

VFA공법은 포도당 기반 공법의 효소처리 비용을 자연발효를 통해 없앴고 바이오메스 일부가 아닌 전체를 발효시켜 효율을 높인 기술이다.

장교수는 “음식물 쓰레기와 유기성 폐기물은 값이 싸서 제품의 원가에 크게 부담을 주지 않아 경제성이 있으며 폐기물을 활용할 경우 상당한 양의 친환경 에너지 자립이 가능하다”라고 말했다. 또한 “국내에서 해양투기, 매립 등 버려지는 음식물 쓰레기 400만톤(건조 중량 80만톤)의 50%를 VFA공법으로 처리하면 연산 10만톤 공장2기에서 연간 20만톤 규모의 에탄올을 생산할 수 있어 국내의 녹색에너지 자립화에 많은 기여를 할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이러한 연구 성과를 기반으로 장교수는 최근 국내특허(국제특허 출원중)를 취득한 MSC-HCDC (다단계 고농도 세포배양)공법을 활용하여 VFA 생산 및 정제, 수소첨가 반응연구를 수행하여 최근 실험실 규모의 연료용 알코올 생산에 성공했다.

현재 2010년 약 1톤 정도의 연료용 알코올 파이로트 공장 건설을 위한 준비를 하고 있으며 수건의 관련 특허도 출원 중에 있다.

※ 용어설명 :

○포도당 기반 공법: 셀루로즈를 당화효소로 분해하여 포도당을 만든 후 이를 효모로 알콜 발효하는 공법이다. 바이오매스 톤당 최고 300-L의 에탄올을 생산하는 것으로 알려져 있다.

○VFA 공법: 지구상의 모든 바이오매스는 혐기성 자연상태에서 초산, 프로피온산, 부칠산의 휘발산 유기산으로 분해되어 최종적으로 메탄가스와 탄산가스로 대기 중으로 방출된다. VFA-공법은 메탄가스로 가는 공정을 막고 이를 연료용 알코올 및 각종 화합물로 보내는 공법으로 에탄올 생산량은 유기물 톤당 500-L에 달한다.

2009.12.09

조회수 19387

-

우성일교수 연구팀, 친환경 고체산화물 연료전지 시스템 개발

-바이오디젤 생산과정의 부산물인 글리세롤을 이용한 고체산화물 연료전지 시스템

-10월 14일 앙게반테 케미 자매지, "켐서스켐(ChemSusChem)" 온라인판에 게재

생명화학공학과 우성일(58)교수 연구팀은 바이오디젤(bio-diesel) 생산과정의 부산물인 글리세롤을 연료로 이용한 고체산화물연료전지 구동기술을 개발하는데 최근 성공했다.

우교수팀은 이번 연구를 통해 글리세롤을 연료로 고체산화물연료전지를 조업하여 발전시 생성되는 이산화탄소의 발생량을 석탄 및 석유에 비해 각각 40%, 26% 가까이 줄이는 결과를 얻었다. 석탄 및 석유를 이용하는 화력발전을 통한 전기 1kWh 생산시 발생하는 이산화탄소는 각각 991g, 782g이다. 반면 글리세롤은 585g이다. 또한 기존 수소를 연료로 이용했을 때의 80%에 달하는 효율을 얻을 수 있었다.

이번연구에 사용한 바이오매스로부터 얻은 글리세롤 개질과정의 이산화탄소는 바이오매스를 생산하는데 재사용함으로써 저탄소, 녹색성장에 획기적으로 기여할 수 있을 것으로 예상된다.

이 연구결과는 지난 14일 앙게반테 케미(Angewandte Chemie)의 자매지인 "켐서스켐(ChemSusChem)" 온라인판에 게재됐으며 관련기술은 국내특허 출원중이다.

연구팀 관계자는 “이번 연구결과는 고체산화물 연료전지에 바이오매스로부터 바이오디젤을 생산할 때 얻어진 글리세롤 연료를 사용함으로써 기존 화석연료보다 이산화탄소의 배출량을 줄이고 배출된 이산화탄소는 바이오매스 생산에 재사용할 수 있어 지구 온난화 방지에 기여할 수 있다”고 말했다.

고체산화물연료전지는 고체산화물을 전해질로 사용하는 연료전지로서 에너지 효율이 ~50%에 달하는 가장 발전된 형태의 연료전지이다. 연료로 쓰이는 수소를 생산하기 위해 탄화수소를 개질하게 되는데 이 과정에서 이산화탄소가 발생하게 된다.

바이오디젤은 브라질, 미국, EU등을 중심으로 고유가에 대응하기 위하여 생산을 확대해오고 있으며, 최근에는 일본, 중국, 인도 등이 후발국으로 참여하여 그 규모가 점차 커지고 있다. 2009년 바이오디젤의 생산량은 78억톤에 달할 것으로 예상되고 있으며 2010년에는 104억톤으로 증가할 것으로 예상된다.

글리세롤은 바이오디젤 1 톤을 생산할 때 0.1 톤 정도 부산물로 생산되는 물질로서 바이오디젤의 공급증가에 따른 잉여의 글리세롤이 생성된다. 고체산화물 연료전지에 잉여의 글리세롤을 연료로 사용하였을 경우 저탄소 녹색 성장에 크게 이바지 할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 최근에는 지구온난화 주범인 이산화탄소의 양을 줄이기 위하여 국제적으로 탄소배출권 거래제도에 대한 관심이 집중되고 있는 실정이다.

탄소배출권 거래제도는 전 세계의 온실가스 배출총량을 정하고 이를 국가나 기업별로 할당하는 제도로서 할당량보다 많이 배출하려는 국가나 기업은 할당량보다 적게 온실가스를 배출한 곳으로부터 배출권을 사야한다.

바이오디젤의 경우 1톤을 생산할 때 이산화탄소 2.2 톤의 배출량을 감면받게 되므로 바이오디젤의 부산물인 글리세롤을 이용하여 고체산화물 연료전지를 조업할 경우 탄소배출권을 획득할 수 있어 부가가치를 창출할 수 있다.

이번 연구는 초미세화학공정연구센터(ERC), 에너지, 환경, 물, 자원의 지속 가능성(EEWS) 및 세계수준의 연구중심대학(WCU) 사업의 지원을 받아 생명화학공학과 박사과정 원정연(元正淵)연구원이 주도적으로 진행했다.

켐서스켐(ChemSusChem) Paper Link :

http://www3.interscience.wiley.com/journal/114278546/home

우성일교수 연구팀, 친환경 고체산화물 연료전지 시스템 개발

-바이오디젤 생산과정의 부산물인 글리세롤을 이용한 고체산화물 연료전지 시스템

-10월 14일 앙게반테 케미 자매지, "켐서스켐(ChemSusChem)" 온라인판에 게재

생명화학공학과 우성일(58)교수 연구팀은 바이오디젤(bio-diesel) 생산과정의 부산물인 글리세롤을 연료로 이용한 고체산화물연료전지 구동기술을 개발하는데 최근 성공했다.

우교수팀은 이번 연구를 통해 글리세롤을 연료로 고체산화물연료전지를 조업하여 발전시 생성되는 이산화탄소의 발생량을 석탄 및 석유에 비해 각각 40%, 26% 가까이 줄이는 결과를 얻었다. 석탄 및 석유를 이용하는 화력발전을 통한 전기 1kWh 생산시 발생하는 이산화탄소는 각각 991g, 782g이다. 반면 글리세롤은 585g이다. 또한 기존 수소를 연료로 이용했을 때의 80%에 달하는 효율을 얻을 수 있었다.

이번연구에 사용한 바이오매스로부터 얻은 글리세롤 개질과정의 이산화탄소는 바이오매스를 생산하는데 재사용함으로써 저탄소, 녹색성장에 획기적으로 기여할 수 있을 것으로 예상된다.

이 연구결과는 지난 14일 앙게반테 케미(Angewandte Chemie)의 자매지인 "켐서스켐(ChemSusChem)" 온라인판에 게재됐으며 관련기술은 국내특허 출원중이다.

연구팀 관계자는 “이번 연구결과는 고체산화물 연료전지에 바이오매스로부터 바이오디젤을 생산할 때 얻어진 글리세롤 연료를 사용함으로써 기존 화석연료보다 이산화탄소의 배출량을 줄이고 배출된 이산화탄소는 바이오매스 생산에 재사용할 수 있어 지구 온난화 방지에 기여할 수 있다”고 말했다.

고체산화물연료전지는 고체산화물을 전해질로 사용하는 연료전지로서 에너지 효율이 ~50%에 달하는 가장 발전된 형태의 연료전지이다. 연료로 쓰이는 수소를 생산하기 위해 탄화수소를 개질하게 되는데 이 과정에서 이산화탄소가 발생하게 된다.

바이오디젤은 브라질, 미국, EU등을 중심으로 고유가에 대응하기 위하여 생산을 확대해오고 있으며, 최근에는 일본, 중국, 인도 등이 후발국으로 참여하여 그 규모가 점차 커지고 있다. 2009년 바이오디젤의 생산량은 78억톤에 달할 것으로 예상되고 있으며 2010년에는 104억톤으로 증가할 것으로 예상된다.

글리세롤은 바이오디젤 1 톤을 생산할 때 0.1 톤 정도 부산물로 생산되는 물질로서 바이오디젤의 공급증가에 따른 잉여의 글리세롤이 생성된다. 고체산화물 연료전지에 잉여의 글리세롤을 연료로 사용하였을 경우 저탄소 녹색 성장에 크게 이바지 할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 최근에는 지구온난화 주범인 이산화탄소의 양을 줄이기 위하여 국제적으로 탄소배출권 거래제도에 대한 관심이 집중되고 있는 실정이다.

탄소배출권 거래제도는 전 세계의 온실가스 배출총량을 정하고 이를 국가나 기업별로 할당하는 제도로서 할당량보다 많이 배출하려는 국가나 기업은 할당량보다 적게 온실가스를 배출한 곳으로부터 배출권을 사야한다.

바이오디젤의 경우 1톤을 생산할 때 이산화탄소 2.2 톤의 배출량을 감면받게 되므로 바이오디젤의 부산물인 글리세롤을 이용하여 고체산화물 연료전지를 조업할 경우 탄소배출권을 획득할 수 있어 부가가치를 창출할 수 있다.

이번 연구는 초미세화학공정연구센터(ERC), 에너지, 환경, 물, 자원의 지속 가능성(EEWS) 및 세계수준의 연구중심대학(WCU) 사업의 지원을 받아 생명화학공학과 박사과정 원정연(元正淵)연구원이 주도적으로 진행했다.

켐서스켐(ChemSusChem) Paper Link :

http://www3.interscience.wiley.com/journal/114278546/home

2009.10.27

조회수 26370

-

이상엽 특훈교수팀, 대사공학기술로 바이오매스로부터 나일론 원료를 생산하는 녹색기술 개발

- 화석원료 기반의 화학산업에서 바이오 기반 녹색 화학산업으로 -

우리대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(45, 생명과학기술대학 학장, 바이오융합연구소 공동소장, LG화학 석좌교수)팀이 대사공학 기술을 이용하여 대장균으로부터 나일론의 원료가 되는 다이아민(diamine)을 효율적으로 생산하는 시스템을 최근 개발했다.

이 연구결과는 미국 와일리-블랙웰(Wiley-Blackwell)사가 발간하는 가장 오랜 전통의 공학계열 생명공학 학술지인 바이오테크놀로지 바이오엔지니어링지(Biotechnology and Bioengineering) 27일자 온라인 판으로 소개됐다.

현재, 의약을 제외하고도 1,800조원 시장 규모의 화학 물질들은 주로 화석원료에 기반한 석유화학 공정으로 생산돼 왔다. 이 연구결과는 세계에서 처음으로 나일론 등의 원료로 쓰이는 1,4-다이아미노부탄 (1,4-diaminobutane), 일명 푸트레신 (putrescine)을 석유화학공정이 아닌 포도당이나 설탕과 같은 바이오매스 유래 원료로부터 대사공학으로 개량된 대장균을 이용하여 생산하는 기술을 제공하고 있다.

와일리(Wiley)사는 이 연구결과를 향후 석유화학 산업을 환경 친화적인 바이오기반 화학산업으로 바꾸는데 핵심이 되는 대사공학의 적용 예를 잘 보인 것으로 높이 평가하여 지난 27일 보도자료를 통해 언론에 소개하기도 했다.

李 교수는 “본 연구는 교육과학기술부의 시스템생물학 연구개발 사업의 결실 중에 하나로서, 다이아민을 바이오 기반 환경 친화적인 공정으로 생산할 수 있다는 것을 보여준 좋을 예라고 생각한다. 본 기술에 이용된 시스템대사공학 기법은 다른 화학물질의 바이오 기반 생산도 효율적으로 가능하게 할 것이다. 현재 특허 출원된 본 기술 관련하여 박사학위 주제로 잘 수행한 취안지강(Qian Zhi Gang) 박사와 시아샤시아(Xia Xiao Xia) 박사와 함께 다른 다이아민 생산 공정도 개발 중이다”고 밝혔다.

바이오테크놀로지 바이오엔지니어링지의 50주년 기념해를 맞이하여 투고한 본 논문은 학술지의 표지논문, 스포트라이트 논문, 그리고 편집장 우수 논문으로 동시에 선정되기도 했다.

KAIST 관계자는 “이 교수팀은 세계적인 대사공학 연구 전문그륩으로서 이 기술을 이용한 산업바이오텍 기술 개발에서 탁월한 연구 결과들을 내 놓고 있다. 우리나라에서 주도하고 있는 녹색성장의 핵심 전략으로 바이오 기반 화학산업을 발전시키는데 크게 기여할 수 있을 것으로 생각한다.”고 했다.

李 교수는 내년 6월 제주도에서 개최되는 세계 대사공학 학술회의의 의장으로 최근 추대됐으며, 지난 달 미국 듀퐁사, 델라웨어주립대학교, 마이크로소프트사, 스탠포드대학교, 캘리포니아 버클리 주립대학교, 시스템생물학연구소 등에서 시스템대사공학을 통한 산업바이오텍을 주제로 초청강연을 하는 등 대사공학 연구를 선도하고 있다.

이상엽 특훈교수팀, 대사공학기술로 바이오매스로부터 나일론 원료를 생산하는 녹색기술 개발

- 화석원료 기반의 화학산업에서 바이오 기반 녹색 화학산업으로 -

우리대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(45, 생명과학기술대학 학장, 바이오융합연구소 공동소장, LG화학 석좌교수)팀이 대사공학 기술을 이용하여 대장균으로부터 나일론의 원료가 되는 다이아민(diamine)을 효율적으로 생산하는 시스템을 최근 개발했다.

이 연구결과는 미국 와일리-블랙웰(Wiley-Blackwell)사가 발간하는 가장 오랜 전통의 공학계열 생명공학 학술지인 바이오테크놀로지 바이오엔지니어링지(Biotechnology and Bioengineering) 27일자 온라인 판으로 소개됐다.

현재, 의약을 제외하고도 1,800조원 시장 규모의 화학 물질들은 주로 화석원료에 기반한 석유화학 공정으로 생산돼 왔다. 이 연구결과는 세계에서 처음으로 나일론 등의 원료로 쓰이는 1,4-다이아미노부탄 (1,4-diaminobutane), 일명 푸트레신 (putrescine)을 석유화학공정이 아닌 포도당이나 설탕과 같은 바이오매스 유래 원료로부터 대사공학으로 개량된 대장균을 이용하여 생산하는 기술을 제공하고 있다.

와일리(Wiley)사는 이 연구결과를 향후 석유화학 산업을 환경 친화적인 바이오기반 화학산업으로 바꾸는데 핵심이 되는 대사공학의 적용 예를 잘 보인 것으로 높이 평가하여 지난 27일 보도자료를 통해 언론에 소개하기도 했다.

李 교수는 “본 연구는 교육과학기술부의 시스템생물학 연구개발 사업의 결실 중에 하나로서, 다이아민을 바이오 기반 환경 친화적인 공정으로 생산할 수 있다는 것을 보여준 좋을 예라고 생각한다. 본 기술에 이용된 시스템대사공학 기법은 다른 화학물질의 바이오 기반 생산도 효율적으로 가능하게 할 것이다. 현재 특허 출원된 본 기술 관련하여 박사학위 주제로 잘 수행한 취안지강(Qian Zhi Gang) 박사와 시아샤시아(Xia Xiao Xia) 박사와 함께 다른 다이아민 생산 공정도 개발 중이다”고 밝혔다.

바이오테크놀로지 바이오엔지니어링지의 50주년 기념해를 맞이하여 투고한 본 논문은 학술지의 표지논문, 스포트라이트 논문, 그리고 편집장 우수 논문으로 동시에 선정되기도 했다.

KAIST 관계자는 “이 교수팀은 세계적인 대사공학 연구 전문그륩으로서 이 기술을 이용한 산업바이오텍 기술 개발에서 탁월한 연구 결과들을 내 놓고 있다. 우리나라에서 주도하고 있는 녹색성장의 핵심 전략으로 바이오 기반 화학산업을 발전시키는데 크게 기여할 수 있을 것으로 생각한다.”고 했다.

李 교수는 내년 6월 제주도에서 개최되는 세계 대사공학 학술회의의 의장으로 최근 추대됐으며, 지난 달 미국 듀퐁사, 델라웨어주립대학교, 마이크로소프트사, 스탠포드대학교, 캘리포니아 버클리 주립대학교, 시스템생물학연구소 등에서 시스템대사공학을 통한 산업바이오텍을 주제로 초청강연을 하는 등 대사공학 연구를 선도하고 있다.

2009.08.31

조회수 23254

-

조광현 교수, 생명과학의 오랜 수수께끼에 대한 새로운 해답 제시

- 시스템 생물학 연구를 통한 생명과학의 한계 극복, 중요한 BIT연구사례

바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀(제1저자 김동산, 참여연구원 월터콜치)은 컴퓨터시뮬레이션을 통해 세포내 하나의 신호전달경로가 어떻게 다양한 세포반응을 유발하는지에 대한 새로운 해답을 제시했다.

이번 연구는 특히 BT에 IT를 접목시킨 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 기존 생명과학의 한계를 극복한 중요한 BIT 융합연구사례로 평가된다. 우선 기존의 다양한 실험조건 하에서 산발적으로 축적된 데이터를 IT를 이용해 효율적으로 집대성하였다. 그리고 이를 기반으로 대규모 컴퓨터시뮬레이션을 수행하고 시스템생물학 관점의 통합분석 작업을 시도함으로써 복잡한 생명현상 이면의 숨겨진 설계원리를 밝혀냈다.

NF-kB 신호전달경로는 세포의 성장, 분열, 사멸을 조절하고, 면역과 염증반응 등 매우 다양한 세포반응에 관여하는 것으로 알려져 있다. 그러나 하나의 NF-kB 신호전달경로를 통해 어떻게 다양한 세포반응이 유도되는지에 대한 핵심 메커니즘은 오랫동안 수수께끼로 남아있었다.그 원인은 NF-kB 신호전달경로가 매우 복잡한 조절관계에 얽혀 있어서 동역학적 특성을 직관적으로 이해하기 어려웠기 때문이다. 또한 많은 실험들이 특정 조건에서 관측된 단면만을 보여주기 때문이었다.

조광현교수 연구팀은 산발적 실험데이터를 집대성하여 확률모델을 개발했고, 대규모 컴퓨터시뮬레이션 작업을 반복 수행했다. 그 결과 NF-kB 신호전달네트워크의 IkB알파와 IkB엡실론이 기하학적으로 동일한 형태의 음성피드백회로를 형성하고 있음에도, IkB알파는 핵내 NF-kB 신호패턴의 주파수와 진폭을 조절하는 역할을 수행하는 반면, IkB엡실론은 이러한 NF-kB 신호의 무작위적 변화를 유발하는 특성이 있음을 알아냈다. 그리고 이러한 상동체(paralog)가 형성하는 중첩된 음성피드백회로의 복합적 작용이 결국 세포반응의 다양성을 유도하는 핵심 메커니즘이라는 것을 밝혀냈다.

이 연구는 교육과학기술부 지원 연구사업의 일환으로 수행됐고, 연구결과는 지난 7일, 실험생물학계 권위지 ‘파셉저널 (The FASEB Journal)’ 온라인판에 게재됐다. 전통적 실험생물학 저널에 컴퓨터시뮬레이션만으로 수행된 연구결과가 게재된 것은 매우 이례적인 일이다. 생명과학연구의 전통적인 방식을 벗어나 IT와의 융합연구를 통해 기존의 난제에 대한 새로운 해답을 찾을 수 있음을 보여주는 사례로 평가되고 있다.

조광현 교수는 전기전자공학을 전공하고 국내 최초로 IT의 BT응용으로서 시스템생물학 분야를 개척해오며 지금까지 95편의 국제저널논문을 발표했다.

조광현 교수, 생명과학의 오랜 수수께끼에 대한 새로운 해답 제시

- 시스템 생물학 연구를 통한 생명과학의 한계 극복, 중요한 BIT연구사례

바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀(제1저자 김동산, 참여연구원 월터콜치)은 컴퓨터시뮬레이션을 통해 세포내 하나의 신호전달경로가 어떻게 다양한 세포반응을 유발하는지에 대한 새로운 해답을 제시했다.

이번 연구는 특히 BT에 IT를 접목시킨 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 기존 생명과학의 한계를 극복한 중요한 BIT 융합연구사례로 평가된다. 우선 기존의 다양한 실험조건 하에서 산발적으로 축적된 데이터를 IT를 이용해 효율적으로 집대성하였다. 그리고 이를 기반으로 대규모 컴퓨터시뮬레이션을 수행하고 시스템생물학 관점의 통합분석 작업을 시도함으로써 복잡한 생명현상 이면의 숨겨진 설계원리를 밝혀냈다.

NF-kB 신호전달경로는 세포의 성장, 분열, 사멸을 조절하고, 면역과 염증반응 등 매우 다양한 세포반응에 관여하는 것으로 알려져 있다. 그러나 하나의 NF-kB 신호전달경로를 통해 어떻게 다양한 세포반응이 유도되는지에 대한 핵심 메커니즘은 오랫동안 수수께끼로 남아있었다.그 원인은 NF-kB 신호전달경로가 매우 복잡한 조절관계에 얽혀 있어서 동역학적 특성을 직관적으로 이해하기 어려웠기 때문이다. 또한 많은 실험들이 특정 조건에서 관측된 단면만을 보여주기 때문이었다.

조광현교수 연구팀은 산발적 실험데이터를 집대성하여 확률모델을 개발했고, 대규모 컴퓨터시뮬레이션 작업을 반복 수행했다. 그 결과 NF-kB 신호전달네트워크의 IkB알파와 IkB엡실론이 기하학적으로 동일한 형태의 음성피드백회로를 형성하고 있음에도, IkB알파는 핵내 NF-kB 신호패턴의 주파수와 진폭을 조절하는 역할을 수행하는 반면, IkB엡실론은 이러한 NF-kB 신호의 무작위적 변화를 유발하는 특성이 있음을 알아냈다. 그리고 이러한 상동체(paralog)가 형성하는 중첩된 음성피드백회로의 복합적 작용이 결국 세포반응의 다양성을 유도하는 핵심 메커니즘이라는 것을 밝혀냈다.

이 연구는 교육과학기술부 지원 연구사업의 일환으로 수행됐고, 연구결과는 지난 7일, 실험생물학계 권위지 ‘파셉저널 (The FASEB Journal)’ 온라인판에 게재됐다. 전통적 실험생물학 저널에 컴퓨터시뮬레이션만으로 수행된 연구결과가 게재된 것은 매우 이례적인 일이다. 생명과학연구의 전통적인 방식을 벗어나 IT와의 융합연구를 통해 기존의 난제에 대한 새로운 해답을 찾을 수 있음을 보여주는 사례로 평가되고 있다.

조광현 교수는 전기전자공학을 전공하고 국내 최초로 IT의 BT응용으로서 시스템생물학 분야를 개척해오며 지금까지 95편의 국제저널논문을 발표했다.

2009.05.14

조회수 20540

-

조광현 교수, 컴퓨터시뮬레이션 통해 세포 조절회로의 숨겨진 메커니즘 규명

바이오및뇌공학과 조광현(曺光鉉, 38) 교수 연구팀이 컴퓨터시뮬레이션을 통해 세포의 증식과 분화 조절회로에 숨겨진 동역학 메커니즘을 규명하였다. 연구결과는 세포생물학계의 권위지인 저널오브셀사이언스(Journal of Cell Science)지 21일자 온라인판에 표지논문(Cover Paper)으로 선정, 출판되었다.

이번 연구는 특히 수학 모델과 컴퓨터 시뮬레이션을 이용해 세포내 복잡한 메커니즘을 해석해 내고 이를 생화학실험을 통해 재차 검증함으로서 완성되었다. 이는 IT를 BT에 접목시킨 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 기존 생명과학의 한계를 극복한 중요한 BIT 융합 연구사례로 평가된다.

세포내 어크(ERK) 신호전달경로는 세포의 증식과 분화를 조절하는 주요 회로로 알려져 왔으며, 최종단의 인산화된 어크 단백질의 시간에 따른 농도변화 프로화일은 세포의 운명을 결정하는 핵심인자로 여겨져 왔다. 그러나 이 회로의 복잡한 동역학적 특성으로 인해 조절메커니즘은 아직껏 잘 밝혀지지 않았다. 曺 교수 연구팀은 어크 신호전달경로 가운데 라프(Raf) 단백질의 신호를 선택적으로 차단하는 알킵(RKIP) 단백질이 매개하여 형성하는 양성피드백과 어크에서 에스오에스(SOS)로 이어지는 신호에 의해 형성되는 음성피드백이 최종 어크 단백질의 동역학 패턴을 결정짓는 주요 조절회로임을 규명해 냈다. 특히 양성피드백은 이 신호전달과정이 외부노이즈에 둔감하도록 스위칭동작을 유발하고 음성피드백은 어크 프로파일의 진동현상을 유발함으로써 다이나믹한 동역학 특성이 결정됨을 밝혀냈다. 이러한 컴퓨터 시뮬레이션 분석결과는 공동연구팀인 영국 글라스고우 암연구소에서 생화학실험을 통해 증명되었다.

이번 연구는 인간의 주요 질환과 관련된 세포내의 근원적인 조절메커니즘을 규명함으로써 차후 생명과학 응용연구의 중요한 발판을 마련하였으며, 또한 BIT 융합연구로서 시스템생물학의 새로운 가능성을 제시하게 됐다. 이번 연구는 교육과학기술부지원 연구사업의 일환으로 수행되었다.

<2009년 1월 21일자 온라인판, 인터넷주소>

http://jcs.biologists.org/content/vol122/issue3/cover.shtml

조광현 교수, 컴퓨터시뮬레이션 통해 세포 조절회로의 숨겨진 메커니즘 규명

바이오및뇌공학과 조광현(曺光鉉, 38) 교수 연구팀이 컴퓨터시뮬레이션을 통해 세포의 증식과 분화 조절회로에 숨겨진 동역학 메커니즘을 규명하였다. 연구결과는 세포생물학계의 권위지인 저널오브셀사이언스(Journal of Cell Science)지 21일자 온라인판에 표지논문(Cover Paper)으로 선정, 출판되었다.

이번 연구는 특히 수학 모델과 컴퓨터 시뮬레이션을 이용해 세포내 복잡한 메커니즘을 해석해 내고 이를 생화학실험을 통해 재차 검증함으로서 완성되었다. 이는 IT를 BT에 접목시킨 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 기존 생명과학의 한계를 극복한 중요한 BIT 융합 연구사례로 평가된다.

세포내 어크(ERK) 신호전달경로는 세포의 증식과 분화를 조절하는 주요 회로로 알려져 왔으며, 최종단의 인산화된 어크 단백질의 시간에 따른 농도변화 프로화일은 세포의 운명을 결정하는 핵심인자로 여겨져 왔다. 그러나 이 회로의 복잡한 동역학적 특성으로 인해 조절메커니즘은 아직껏 잘 밝혀지지 않았다. 曺 교수 연구팀은 어크 신호전달경로 가운데 라프(Raf) 단백질의 신호를 선택적으로 차단하는 알킵(RKIP) 단백질이 매개하여 형성하는 양성피드백과 어크에서 에스오에스(SOS)로 이어지는 신호에 의해 형성되는 음성피드백이 최종 어크 단백질의 동역학 패턴을 결정짓는 주요 조절회로임을 규명해 냈다. 특히 양성피드백은 이 신호전달과정이 외부노이즈에 둔감하도록 스위칭동작을 유발하고 음성피드백은 어크 프로파일의 진동현상을 유발함으로써 다이나믹한 동역학 특성이 결정됨을 밝혀냈다. 이러한 컴퓨터 시뮬레이션 분석결과는 공동연구팀인 영국 글라스고우 암연구소에서 생화학실험을 통해 증명되었다.

이번 연구는 인간의 주요 질환과 관련된 세포내의 근원적인 조절메커니즘을 규명함으로써 차후 생명과학 응용연구의 중요한 발판을 마련하였으며, 또한 BIT 융합연구로서 시스템생물학의 새로운 가능성을 제시하게 됐다. 이번 연구는 교육과학기술부지원 연구사업의 일환으로 수행되었다.

<2009년 1월 21일자 온라인판, 인터넷주소>

http://jcs.biologists.org/content/vol122/issue3/cover.shtml

2009.01.29

조회수 25494

-

차세대 투명 저항 변화 메모리(TRRAM) 세계 최초 개발

- KAIST 전자전산학부 임굉수, 박재우 교수 연구팀

- 美 물리학회지, 응용물리학회지, 외국 인터넷 매체에 소개

미래 다가올 투명전자 기술의 밑거름이 되는 투명 메모리 소자가 국내 연구진에 의해 세계최초로 개발됐다.

KAIST 전자전산학부 임굉수(林宏樹, 62), 박재우(朴在佑, 44) 교수팀은 금속 산화물의 저항 변화를 이용한 차세대 투명 저항 변화 메모리(Transparent Resistive Random Access Memory: TRRAM) 소자 개발에 성공하여 미국 응용물리학회지(Applied Physics Letters) 12월호에 발표하였으며, 미국 물리학회(American Institute of Physics, 12월 9일자)로부터 주목 받는 기술로 선정되어 보도자료(Press Release: The Clear Future of Electronics)로 소개 되었다.

특히, 각종 외국 인터넷 뉴스매체에서도 이번에 개발된 투명 메모리 소자가 세계 1위 휴대폰 제조업체인 노키아에서 제안한 차세대 투명 휴대폰(일명: Morphy)에도 적용이 가능하다는 기사들을 게재했다.

이번에 개발된 투명 메모리 소자는 현재 일반인들이 주머니 속에 하나씩 가지고 다니는 USB형태의 플래시 메모리와 같이 전원이 제거되어도 저장된 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리 소자와 같은 종류이지만 투명 유리 또는 투명 플라스틱 기판 위에 투명 전극과 투명 산화물 박막 등으로만 구성되어 있어 전체적으로 투명하게 보이며, 기존 실리콘 기반 CMOS(상보적 금속/산화물/반도체) 플래시 메모리 소자보다 제조 공정이 훨씬 간단하고 사용 수명도 10년 이상으로 예상된다. 이 투명 메모리 소자는 기술적으로는 이미 상업개발이 진행되고 있는 저항 변화 메모리(RRAM)를 응용한 것이며, 향후 투명디스플레이등과 같은 투명전자기기와 집적화하여 통합형 투명 전자시스템 구현도 가능하게 되었다.

이번 연구는 KAIST 전자전산학부 박사과정 서중원 학생, 지도교수 임굉수 교수, 그리고 박재우 교수가 공동으로 수행하였으며, 미래 투명전자 기술에서 저장 매체로서 핵심적일 것으로 예상되지만 아직 연구 개발이 진행되지 않은 “완전히 투명한 메모리 소자”에 착안하여 연구 개발을 시작하게 되었다.

연구팀 관계자는 “이번 투명 메모리 소자 개발은 기존 실리콘 기반 CMOS 플래시 메모리 시장을 완전히 대체 하는 기술은 아니다” 며, “앞으로 다가올 투명 디스플레이 등과 같은 투명전자 시대에 맞춰 가장 기본적인 저장 매체인 메모리 소자 또한 투명하게 만들고자 하는 취지에서 개발되었고, 이와 더불어 앞으로도 IT 일등 강국으로서의 위상을 이어 나갈 수 있는 발판을 마련한 것에 의미가 있다고”고 밝혔다.

이번 연구는 KAIST BK21 사업 지원으로 수행되었다.

차세대 투명 저항 변화 메모리(TRRAM) 세계 최초 개발

- KAIST 전자전산학부 임굉수, 박재우 교수 연구팀

- 美 물리학회지, 응용물리학회지, 외국 인터넷 매체에 소개

미래 다가올 투명전자 기술의 밑거름이 되는 투명 메모리 소자가 국내 연구진에 의해 세계최초로 개발됐다.

KAIST 전자전산학부 임굉수(林宏樹, 62), 박재우(朴在佑, 44) 교수팀은 금속 산화물의 저항 변화를 이용한 차세대 투명 저항 변화 메모리(Transparent Resistive Random Access Memory: TRRAM) 소자 개발에 성공하여 미국 응용물리학회지(Applied Physics Letters) 12월호에 발표하였으며, 미국 물리학회(American Institute of Physics, 12월 9일자)로부터 주목 받는 기술로 선정되어 보도자료(Press Release: The Clear Future of Electronics)로 소개 되었다.

특히, 각종 외국 인터넷 뉴스매체에서도 이번에 개발된 투명 메모리 소자가 세계 1위 휴대폰 제조업체인 노키아에서 제안한 차세대 투명 휴대폰(일명: Morphy)에도 적용이 가능하다는 기사들을 게재했다.

이번에 개발된 투명 메모리 소자는 현재 일반인들이 주머니 속에 하나씩 가지고 다니는 USB형태의 플래시 메모리와 같이 전원이 제거되어도 저장된 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리 소자와 같은 종류이지만 투명 유리 또는 투명 플라스틱 기판 위에 투명 전극과 투명 산화물 박막 등으로만 구성되어 있어 전체적으로 투명하게 보이며, 기존 실리콘 기반 CMOS(상보적 금속/산화물/반도체) 플래시 메모리 소자보다 제조 공정이 훨씬 간단하고 사용 수명도 10년 이상으로 예상된다. 이 투명 메모리 소자는 기술적으로는 이미 상업개발이 진행되고 있는 저항 변화 메모리(RRAM)를 응용한 것이며, 향후 투명디스플레이등과 같은 투명전자기기와 집적화하여 통합형 투명 전자시스템 구현도 가능하게 되었다.

이번 연구는 KAIST 전자전산학부 박사과정 서중원 학생, 지도교수 임굉수 교수, 그리고 박재우 교수가 공동으로 수행하였으며, 미래 투명전자 기술에서 저장 매체로서 핵심적일 것으로 예상되지만 아직 연구 개발이 진행되지 않은 “완전히 투명한 메모리 소자”에 착안하여 연구 개발을 시작하게 되었다.

연구팀 관계자는 “이번 투명 메모리 소자 개발은 기존 실리콘 기반 CMOS 플래시 메모리 시장을 완전히 대체 하는 기술은 아니다” 며, “앞으로 다가올 투명 디스플레이 등과 같은 투명전자 시대에 맞춰 가장 기본적인 저장 매체인 메모리 소자 또한 투명하게 만들고자 하는 취지에서 개발되었고, 이와 더불어 앞으로도 IT 일등 강국으로서의 위상을 이어 나갈 수 있는 발판을 마련한 것에 의미가 있다고”고 밝혔다.

이번 연구는 KAIST BK21 사업 지원으로 수행되었다.

2008.12.16

조회수 21169

-

이상엽교수팀, 시스템생물학 기반 산업용 미생물 개발 전략 제시

-생명공학분야 권위 리뷰지 “생명공학의 동향 (Trends in Biotechnology, Cell Press)” 표지 논문 게재

우리학교 생명화학공학과 및 바이오융합연구소 이상엽(李相燁, 44세, LG화학 석좌교수) 특훈교수와 바이오융합연구소 박진환(朴軫煥, 38세) 박사 연구팀이 다가오는 산업바이오텍 시대에 경쟁력을 갖추기 위한 시스템 생물학 기반의 미생물 대사공학 전략을 개발했다. 이 연구 결과는 셀(Cell)誌가 발행하는 생명공학 분야 최고 권위 리뷰지인 생명공학의 동향(Trends in Biotechnology) 8월호 표지 논문에 게재됐다. 교육과학기술부 게놈 정보 활용 통합 생물공정 개발 사업의 일환으로 수행한 이번 연구는 산업용 미생물을 개발함에 있어 유전체 및 기능 유전체 정보와 가상세포 시뮬레이션을 통합 적용하고, 발효 및 분리정제 공정까지 고려한 대사공학 방법을 제시함으로서 다가오는 바이오 기반 산업 시대에 경쟁력을 갖는 균주 개발 전략을 체계적으로 제시한 것으로 평가됐다.

유가가 고공행진을 계속하고 지구온난화 등 환경문제가 심각하게 대두되는 지금 세계 각국은 바이오매스를 이용하여 화학, 물질, 에너지 등을 생산하는 바이오기반 산업 시스템 구축에 박차를 가하고 있다. 미생물을 이용한 산업바이오텍 공정이 경쟁력을 갖추기 위해서는 자연계에서 분리된 미생물의 낮은 성능을 대폭 향상시키기 위하여 대사공학으로 미생물을 개량하여야 한다. 기존의 산업바이오텍에 사용되는 미생물 균주 제조 방법과 공정개발은 무작위 돌연변이화 및 균주의 일부분만 직관적으로 조작하는 방법에 의해 수행되었다. 하지만 이들은 원하지 않은 부분에도 돌연변이를 일으켜, 균주 전체의 대사 상태를 한눈에 볼 수 없으며, 향후 환경이 바뀌었을 때 추가 개발이 용이하지 않다는 단점이 있었다. 李 교수 연구팀은 시스템 생물학의 원리에 입각하여 크게 3 단계로 나누어 체계적으로 미생물을 개발하는 새로운 전략을 제시하였다. 1단계에서는 미생물의 조절 기작 등 연구를 통해 알게 된 사실에 기반하여 게놈상의 필요한 부위만을 조작, 초기 생산균주를 제작한다. 2단계에서는 시스템 수준의 분석을 통하여 확보한 오믹스 데이터와 가상세포의 시뮬레이션 결과를 융합, 세포내의 대사흐름 최적화를 통해 목적 산물을 최고 수율로 생산할 수 있는 균주를 제작한다. 마지막 3단계에서는 실제 생산 공정 개발 단계에서 생길 수 있는 문제점들을 시스템 생물학 기법에 입각하여 해결함으로써 우수 산업용 균주의 제조를 완료한다. 이 전략은 시스템 생물학 원리를 이용하여 균주 전체의 생리 대사 현상을 한눈에 파악하면서 균주의 대사공학적 개량이 가능하다는 점에서 기존의 방법과는 차별된 한 차원 높은 수준의 균주개발 전략이라고 할 수 있다.

이번 논문의 첫 번째 저자인 朴 박사는 "최근 연구팀에서 수행 중인 시스템 생물학 기법을 이용한 실제 균주 제작 과정의 경험과 결과를 토대로 전략을 확립 제시하였기 때문에 실제 생명공학 산업계에 종사하는 연구자들에게 실질적인 도움이 될 것으로 생각한다“고 말했다. 李 교수팀은 실제로 이 전략을 이용하여 최근 용도가 다양한 숙신산을 고효율로 생산하는 미생물과 고수율의 아미노산 (발린, 쓰레오닌) 생산균주, 바이오부탄올 생산균주 등을 개발한 바 있다.

<용어설명>

1) 가상세포: 세포내에서 일어나는 모든 효소 반응을 컴퓨터에서 재구성하여 실제 세포처럼 반응 시켜 결과를 예측하는 시스템을 말한다.

2) 대사공학: 세포의 대사 및 조절 회로를 체계적으로 조작하여 원하는 생산물을 고효율로 생산할 수 있도록 만드는 기술을 말한다.

3) 오믹스 (omics): 세포 또는 개체 내에서 발현되는 단백체(proteome), 전사체(transcriptome), 대사체(metabolome), 흐름체(fluxome) 등 생명현상과 관련된 중요한 물질에 대한 대량의 정보를 획득하여 이를 생물정보학 기법으로 분석하여 전체적인 생명현상을 밝히려는 학문이다4) 시스템 생물학 (systems biology): 각종 오믹스(transcriptome, proteome, fluxome, metabolome) 데이터를 융합하고 전산 생물학 기법으로 해석하여 세포의 생리 상태를 다차원에서 규명함으로써 세포와 생명체 전체를 이해하고자 하는 학문이며, 이 플랫폼을 기반으로 유용한 미생물의 개발이 가능하다.

이상엽교수팀, 시스템생물학 기반 산업용 미생물 개발 전략 제시

-생명공학분야 권위 리뷰지 “생명공학의 동향 (Trends in Biotechnology, Cell Press)” 표지 논문 게재

우리학교 생명화학공학과 및 바이오융합연구소 이상엽(李相燁, 44세, LG화학 석좌교수) 특훈교수와 바이오융합연구소 박진환(朴軫煥, 38세) 박사 연구팀이 다가오는 산업바이오텍 시대에 경쟁력을 갖추기 위한 시스템 생물학 기반의 미생물 대사공학 전략을 개발했다. 이 연구 결과는 셀(Cell)誌가 발행하는 생명공학 분야 최고 권위 리뷰지인 생명공학의 동향(Trends in Biotechnology) 8월호 표지 논문에 게재됐다. 교육과학기술부 게놈 정보 활용 통합 생물공정 개발 사업의 일환으로 수행한 이번 연구는 산업용 미생물을 개발함에 있어 유전체 및 기능 유전체 정보와 가상세포 시뮬레이션을 통합 적용하고, 발효 및 분리정제 공정까지 고려한 대사공학 방법을 제시함으로서 다가오는 바이오 기반 산업 시대에 경쟁력을 갖는 균주 개발 전략을 체계적으로 제시한 것으로 평가됐다.

유가가 고공행진을 계속하고 지구온난화 등 환경문제가 심각하게 대두되는 지금 세계 각국은 바이오매스를 이용하여 화학, 물질, 에너지 등을 생산하는 바이오기반 산업 시스템 구축에 박차를 가하고 있다. 미생물을 이용한 산업바이오텍 공정이 경쟁력을 갖추기 위해서는 자연계에서 분리된 미생물의 낮은 성능을 대폭 향상시키기 위하여 대사공학으로 미생물을 개량하여야 한다. 기존의 산업바이오텍에 사용되는 미생물 균주 제조 방법과 공정개발은 무작위 돌연변이화 및 균주의 일부분만 직관적으로 조작하는 방법에 의해 수행되었다. 하지만 이들은 원하지 않은 부분에도 돌연변이를 일으켜, 균주 전체의 대사 상태를 한눈에 볼 수 없으며, 향후 환경이 바뀌었을 때 추가 개발이 용이하지 않다는 단점이 있었다. 李 교수 연구팀은 시스템 생물학의 원리에 입각하여 크게 3 단계로 나누어 체계적으로 미생물을 개발하는 새로운 전략을 제시하였다. 1단계에서는 미생물의 조절 기작 등 연구를 통해 알게 된 사실에 기반하여 게놈상의 필요한 부위만을 조작, 초기 생산균주를 제작한다. 2단계에서는 시스템 수준의 분석을 통하여 확보한 오믹스 데이터와 가상세포의 시뮬레이션 결과를 융합, 세포내의 대사흐름 최적화를 통해 목적 산물을 최고 수율로 생산할 수 있는 균주를 제작한다. 마지막 3단계에서는 실제 생산 공정 개발 단계에서 생길 수 있는 문제점들을 시스템 생물학 기법에 입각하여 해결함으로써 우수 산업용 균주의 제조를 완료한다. 이 전략은 시스템 생물학 원리를 이용하여 균주 전체의 생리 대사 현상을 한눈에 파악하면서 균주의 대사공학적 개량이 가능하다는 점에서 기존의 방법과는 차별된 한 차원 높은 수준의 균주개발 전략이라고 할 수 있다.

이번 논문의 첫 번째 저자인 朴 박사는 "최근 연구팀에서 수행 중인 시스템 생물학 기법을 이용한 실제 균주 제작 과정의 경험과 결과를 토대로 전략을 확립 제시하였기 때문에 실제 생명공학 산업계에 종사하는 연구자들에게 실질적인 도움이 될 것으로 생각한다“고 말했다. 李 교수팀은 실제로 이 전략을 이용하여 최근 용도가 다양한 숙신산을 고효율로 생산하는 미생물과 고수율의 아미노산 (발린, 쓰레오닌) 생산균주, 바이오부탄올 생산균주 등을 개발한 바 있다.

<용어설명>

1) 가상세포: 세포내에서 일어나는 모든 효소 반응을 컴퓨터에서 재구성하여 실제 세포처럼 반응 시켜 결과를 예측하는 시스템을 말한다.

2) 대사공학: 세포의 대사 및 조절 회로를 체계적으로 조작하여 원하는 생산물을 고효율로 생산할 수 있도록 만드는 기술을 말한다.

3) 오믹스 (omics): 세포 또는 개체 내에서 발현되는 단백체(proteome), 전사체(transcriptome), 대사체(metabolome), 흐름체(fluxome) 등 생명현상과 관련된 중요한 물질에 대한 대량의 정보를 획득하여 이를 생물정보학 기법으로 분석하여 전체적인 생명현상을 밝히려는 학문이다4) 시스템 생물학 (systems biology): 각종 오믹스(transcriptome, proteome, fluxome, metabolome) 데이터를 융합하고 전산 생물학 기법으로 해석하여 세포의 생리 상태를 다차원에서 규명함으로써 세포와 생명체 전체를 이해하고자 하는 학문이며, 이 플랫폼을 기반으로 유용한 미생물의 개발이 가능하다.

2008.07.24

조회수 26420

조광현교수 생체 분자네트워크의 다이나믹한 조절회로 규명

- 조광현 교수연구팀, IT와 BT를 융합한 시스템생물학 연구 통해- 초파리 발달과정의 다이나믹한 조절메커니즘을 시스템차원에서 규명

우리학교 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀은 IT와 BT를 융합한 시스템생물학 연구를 통해, 시간에 따라 변화하는 유전자 네트워크의 동역학 개념을 최초로 제시했다. 이 개념을 이용하면 초파리 발달과정 중 단계별로 중요한 조절작용을 하는 동적 네트워크 모티프를 찾아내어, 발달과정의 다이나믹한 조절메커니즘을 시스템차원에서 규명할 수 있다.

측정기술이 발달한 현대생명과학은 유전체나 단백질체 등 세포내 분자발현량의 집단 관측이 가능하다. 이러한 오믹스(Omics) 기술의 발전에 힘입어 생체 분자들 간 상호작용을 거대한 네트워크로 모사하고, 집합적 조절작용을 시스템 차원에서 분석 이해하고자 하는 시도가 이어지고 있다.

특히, 거대 생체 분자상호작용 네트워크를 이해하는 유용한 방법으로 네트워크를 구성하는 작은 모듈, 즉 네트워크 모티프를 찾아내고 그 역할을 분석하여 이들의 조합으로 이루어진 전체 네트워크의 거동을 추정하는 연구가 각광받고 있다. 그러나 지금까지 이런 조절 네트워크는 시간축 상에 고정된 정적 개념으로만 다루어져 왔다.

조교수 연구팀은 실제의 시간 흐름에 따라 다이나믹하게(동적으로) 변화하는 분자발현을 추적했다. 그리고 이 데이터로부터 거대 네트워크의 일부분만이 특정 시간대의 조절작용에 참여함을 밝히고 이 관점에서 동적 조절네트워크 모티프 개념을 도입해 4차원에서 생체분자 조절작용을 규명하는 새로운 시도를 했다.

이 개념을 이용해 초파리 발달과정에서 단계별 발달의 조절작용에 기여하는 동적 네트워크 모티프를 찾아내어 다이나믹하게 조절되는 발달과정의 메커니즘을 시스템관점에서 새롭게 규명한 것이다.

조교수는 “이번 연구에서 제안된 개념은 암과 같은 복잡한 인체질환의 발달과정을 분석하고 새로운 진단과 예측방법의 개발에 폭넓게 응용될 수 있을 것으로 보인다”고 말했다.

이 연구는 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단 연구사업의 일환으로 수행됐으며, 연구 결과는 국제저널 <바이오에세이(BioEssays)> 5월 18일자 온라인판 표지논문으로 소개됐다.

[그림설명]

발달유전학의 4차원 분해: 초파리 발달과정의 다이나믹 네트워크 모티프 원리 규명. 정적 조절네트워크 관점에서만 다뤄져 온 초파리 발달과정의 유전자 상호작용 네트워크에 시간축을 더해 4차원의 다이나믹한 관점으로 분석하는 새 개념의 연구가 조광현 교수 연구팀에 의해 제안되었다. 이 개념에 따르면 초파리 발달과정에서 단계별로 주요 역할을 하는 일련의 유전자집단을 새롭게 규명할 수 있다. 이 그림은 초파리 배아로부터 성체에 이르는 발달과정별로 주요 조절작용을 하는 네트워크 모티프의 개념을 설명한 것.

시간에 따라 변화하는 동적 조절네트워크의 개념도

A. 시간축으로 분해한 동적 조절네트워크 모티프

B. 시간축을 없애고 한 평면에 투영한 정적 조절네트워크 (섞여진 네트워크로부터 특정시간에 조절작용하는 요소를 식별하기 어려움).C. 마이크로어레이 실험을 통해 측정된 유전자 발현량으로부터 유전자 조절네트워크를 추론하고 시간대별로 작동하는 각각의 조절네트워크 모티프를 규명하는 과정의 모식도.

2010.06.07 조회수 19697

조광현교수 생체 분자네트워크의 다이나믹한 조절회로 규명

- 조광현 교수연구팀, IT와 BT를 융합한 시스템생물학 연구 통해- 초파리 발달과정의 다이나믹한 조절메커니즘을 시스템차원에서 규명

우리학교 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀은 IT와 BT를 융합한 시스템생물학 연구를 통해, 시간에 따라 변화하는 유전자 네트워크의 동역학 개념을 최초로 제시했다. 이 개념을 이용하면 초파리 발달과정 중 단계별로 중요한 조절작용을 하는 동적 네트워크 모티프를 찾아내어, 발달과정의 다이나믹한 조절메커니즘을 시스템차원에서 규명할 수 있다.

측정기술이 발달한 현대생명과학은 유전체나 단백질체 등 세포내 분자발현량의 집단 관측이 가능하다. 이러한 오믹스(Omics) 기술의 발전에 힘입어 생체 분자들 간 상호작용을 거대한 네트워크로 모사하고, 집합적 조절작용을 시스템 차원에서 분석 이해하고자 하는 시도가 이어지고 있다.

특히, 거대 생체 분자상호작용 네트워크를 이해하는 유용한 방법으로 네트워크를 구성하는 작은 모듈, 즉 네트워크 모티프를 찾아내고 그 역할을 분석하여 이들의 조합으로 이루어진 전체 네트워크의 거동을 추정하는 연구가 각광받고 있다. 그러나 지금까지 이런 조절 네트워크는 시간축 상에 고정된 정적 개념으로만 다루어져 왔다.

조교수 연구팀은 실제의 시간 흐름에 따라 다이나믹하게(동적으로) 변화하는 분자발현을 추적했다. 그리고 이 데이터로부터 거대 네트워크의 일부분만이 특정 시간대의 조절작용에 참여함을 밝히고 이 관점에서 동적 조절네트워크 모티프 개념을 도입해 4차원에서 생체분자 조절작용을 규명하는 새로운 시도를 했다.

이 개념을 이용해 초파리 발달과정에서 단계별 발달의 조절작용에 기여하는 동적 네트워크 모티프를 찾아내어 다이나믹하게 조절되는 발달과정의 메커니즘을 시스템관점에서 새롭게 규명한 것이다.

조교수는 “이번 연구에서 제안된 개념은 암과 같은 복잡한 인체질환의 발달과정을 분석하고 새로운 진단과 예측방법의 개발에 폭넓게 응용될 수 있을 것으로 보인다”고 말했다.

이 연구는 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단 연구사업의 일환으로 수행됐으며, 연구 결과는 국제저널 <바이오에세이(BioEssays)> 5월 18일자 온라인판 표지논문으로 소개됐다.

[그림설명]

발달유전학의 4차원 분해: 초파리 발달과정의 다이나믹 네트워크 모티프 원리 규명. 정적 조절네트워크 관점에서만 다뤄져 온 초파리 발달과정의 유전자 상호작용 네트워크에 시간축을 더해 4차원의 다이나믹한 관점으로 분석하는 새 개념의 연구가 조광현 교수 연구팀에 의해 제안되었다. 이 개념에 따르면 초파리 발달과정에서 단계별로 주요 역할을 하는 일련의 유전자집단을 새롭게 규명할 수 있다. 이 그림은 초파리 배아로부터 성체에 이르는 발달과정별로 주요 조절작용을 하는 네트워크 모티프의 개념을 설명한 것.

시간에 따라 변화하는 동적 조절네트워크의 개념도

A. 시간축으로 분해한 동적 조절네트워크 모티프

B. 시간축을 없애고 한 평면에 투영한 정적 조절네트워크 (섞여진 네트워크로부터 특정시간에 조절작용하는 요소를 식별하기 어려움).C. 마이크로어레이 실험을 통해 측정된 유전자 발현량으로부터 유전자 조절네트워크를 추론하고 시간대별로 작동하는 각각의 조절네트워크 모티프를 규명하는 과정의 모식도.

2010.06.07 조회수 19697 윤태영 교수팀, 생체막 단백질 기능 첫 규명

우리대학 윤태영 물리학과 교수 주도하에 생체막 단백질인 시냅토태그민1(Synaptotagmin1)이 신경세포 통신을 능동적으로 제어한다는 사실을 세계 최초로 규명하였다.

시냅토태그민1은 신경전달물질 분출을 조절하는 양대 핵심 단백질로서, 지금까지 학계는 단순히 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태크민1이 신경전달물질을 분출하는 것으로 추정해 왔지만, 명확히 그 기능을 밝혀내지 못했다.

△카이스트 윤태영 물리학과 교수, △이한기 박사 △신연균 교수(포항공대, 아이오와주립대) △권대혁 교수(성균관대) △현창봉 교수 (고등과학원) 등이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘기초연구실육성사업(BRL)"과 ‘세계 수준의 연구중심대학(WCU)육성사업’의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘사이언스(Science)’誌 5월 7일자에 게재된다. 이번 연구결과는 젊은 국내 토종박사들이 주축이 되어 불굴의 도전정신으로 일궈낸 값진 연구성과이다.

총 9명으로 구성된 연구팀에서 8명이 국내 연구자들로, 이중 7명이 만 40세를 넘지 않은 신진 연구자이다.

특히 연구를 주도한 윤태영 교수는 만 34세로 2004년 서울대에서, 이한기 박사는 만 33세로 명지대에서, 권대혁 교수는 만 38세로 서울대에서 박사학위를 받은 토종박사들이다.

또한 이번 연구성과는 정부의 대표적인 연구지원사업(BRL)과 인력 양성사업(WCU)의 지원을 받아 시너지 효과를 발휘하여, 세계 최고의 과학저널에 발표했다는 점에서 의의가 있다.

[그림1. 신경전달물질 분출에 있어서 시냅토태그민1의 동적제어 스위치 모델]

윤태영 교수 연구팀은 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어하는 스위치 역할을 한다는 새로운 사실을 밝혀냈다.

연구팀은 신경세포 내에 적정농도(10μmol/L, 1리터당 10마이크로 몰)의 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태그민1은 신경전달물질을 빠르게 분출하지만, 적정농도 이상의 칼슘이 유입되면 오히려 그 기능이 감소된다는 사실을 최초로 확인하였다. 이것은 시냅토태그민1이 신경세포에서 나오는 칼슘 농도에 따라 다양하게 반응한다는 사실을 의미하는 것으로, 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어할 수 있다는 사실을 새롭게 규명한 것이다.

윤태영 교수팀의 이번 연구는 지난 10년간 학계의 풀리지 않은 수수께끼인 시냅토태그민1의 기능에 대한 명쾌한 해답을 제시하였다. 이번 연구는 낮은 농도의 칼슘에서 시냅토태그민1이 가장 활발히 활동한다는 사실을 최초로 발견하여, 기존 연구가 밝히지 못한 시냅토태그민1의 기능을 정확히 설명하였다.

특히 연구팀은 시냅토태그민1을 생체막으로부터 분리하면, 제어 스위치 기능이 상실된다는 사실도 확인하여, 시냅토태그민1의 생체막 부착 여부가 그 기능에 핵심인 것을 밝혀냈다.

또한 윤 교수팀은 차세대 신약개발의 주요 타깃인 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발하는데 성공하였다.

생체막 단백질은 물질 수송 등 세포내 필수적인 역할을 하는데, 암, 당뇨, 비만 등 각종 질병과 밀접하게 관련되어 있어, 차세대 신약개발 표적 단백질의 최대 70%를 차지하는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 ‘단소포체 형광 기법(single-vesicle fluorescence detection)’을 개발하는데 성공하여, 생체막 단백질의 기능을 단분자 혹은 수개 분자 수준에서 관찰할 수 있는 세계 최고 수준의 기술을 보유하게 되었다.

[그림2. 단소포체 형광기법]

윤 교수는 “이번 연구결과는 지난 10년간 학계가 밝혀내지 못한 시냅토태그민1의 기능을 명쾌히 밝혀내고, 복잡한 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발한 것이다. 이번 연구로 생체막 단백질을 활용하여, 암, 당뇨, 비만 등 현대인의 질병에 대한 신약을 개발할 수 있는 가능성을 열었다“라고 연구 의의를 밝혔다.

2010.05.07 조회수 31653

윤태영 교수팀, 생체막 단백질 기능 첫 규명

우리대학 윤태영 물리학과 교수 주도하에 생체막 단백질인 시냅토태그민1(Synaptotagmin1)이 신경세포 통신을 능동적으로 제어한다는 사실을 세계 최초로 규명하였다.

시냅토태그민1은 신경전달물질 분출을 조절하는 양대 핵심 단백질로서, 지금까지 학계는 단순히 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태크민1이 신경전달물질을 분출하는 것으로 추정해 왔지만, 명확히 그 기능을 밝혀내지 못했다.

△카이스트 윤태영 물리학과 교수, △이한기 박사 △신연균 교수(포항공대, 아이오와주립대) △권대혁 교수(성균관대) △현창봉 교수 (고등과학원) 등이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘기초연구실육성사업(BRL)"과 ‘세계 수준의 연구중심대학(WCU)육성사업’의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘사이언스(Science)’誌 5월 7일자에 게재된다. 이번 연구결과는 젊은 국내 토종박사들이 주축이 되어 불굴의 도전정신으로 일궈낸 값진 연구성과이다.

총 9명으로 구성된 연구팀에서 8명이 국내 연구자들로, 이중 7명이 만 40세를 넘지 않은 신진 연구자이다.

특히 연구를 주도한 윤태영 교수는 만 34세로 2004년 서울대에서, 이한기 박사는 만 33세로 명지대에서, 권대혁 교수는 만 38세로 서울대에서 박사학위를 받은 토종박사들이다.

또한 이번 연구성과는 정부의 대표적인 연구지원사업(BRL)과 인력 양성사업(WCU)의 지원을 받아 시너지 효과를 발휘하여, 세계 최고의 과학저널에 발표했다는 점에서 의의가 있다.

[그림1. 신경전달물질 분출에 있어서 시냅토태그민1의 동적제어 스위치 모델]

윤태영 교수 연구팀은 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어하는 스위치 역할을 한다는 새로운 사실을 밝혀냈다.

연구팀은 신경세포 내에 적정농도(10μmol/L, 1리터당 10마이크로 몰)의 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태그민1은 신경전달물질을 빠르게 분출하지만, 적정농도 이상의 칼슘이 유입되면 오히려 그 기능이 감소된다는 사실을 최초로 확인하였다. 이것은 시냅토태그민1이 신경세포에서 나오는 칼슘 농도에 따라 다양하게 반응한다는 사실을 의미하는 것으로, 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어할 수 있다는 사실을 새롭게 규명한 것이다.

윤태영 교수팀의 이번 연구는 지난 10년간 학계의 풀리지 않은 수수께끼인 시냅토태그민1의 기능에 대한 명쾌한 해답을 제시하였다. 이번 연구는 낮은 농도의 칼슘에서 시냅토태그민1이 가장 활발히 활동한다는 사실을 최초로 발견하여, 기존 연구가 밝히지 못한 시냅토태그민1의 기능을 정확히 설명하였다.

특히 연구팀은 시냅토태그민1을 생체막으로부터 분리하면, 제어 스위치 기능이 상실된다는 사실도 확인하여, 시냅토태그민1의 생체막 부착 여부가 그 기능에 핵심인 것을 밝혀냈다.

또한 윤 교수팀은 차세대 신약개발의 주요 타깃인 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발하는데 성공하였다.

생체막 단백질은 물질 수송 등 세포내 필수적인 역할을 하는데, 암, 당뇨, 비만 등 각종 질병과 밀접하게 관련되어 있어, 차세대 신약개발 표적 단백질의 최대 70%를 차지하는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 ‘단소포체 형광 기법(single-vesicle fluorescence detection)’을 개발하는데 성공하여, 생체막 단백질의 기능을 단분자 혹은 수개 분자 수준에서 관찰할 수 있는 세계 최고 수준의 기술을 보유하게 되었다.

[그림2. 단소포체 형광기법]

윤 교수는 “이번 연구결과는 지난 10년간 학계가 밝혀내지 못한 시냅토태그민1의 기능을 명쾌히 밝혀내고, 복잡한 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발한 것이다. 이번 연구로 생체막 단백질을 활용하여, 암, 당뇨, 비만 등 현대인의 질병에 대한 신약을 개발할 수 있는 가능성을 열었다“라고 연구 의의를 밝혔다.

2010.05.07 조회수 31653 가상세포를 이용한 병원균의 약물표적 예측기술 개발

- 가상세포 시스템 활용한 새로운 항생제 개발에 큰 파급효과 기대

- 분자 바이오시스템(Molecular BioSystems)지 표지 논문으로 게재

생명화학공학과 이상엽(李相燁, 46세, LG화학 석좌교수, 생명과학기술대학 학장)특훈교수팀이 항생제에 내성을 가지는 병원성 미생물의 가상세포를 구축하고 이를 이용해 병원균의 성장을 효과적으로 억제할 수 있는 약물 표적을 예측하는 기술을 최근 개발했다.

김현욱(생명화학공학과 박사과정)연구원의 학위 논문연구로 수행한 이번 연구 결과는 유럽 화학 관련 학술단체 RSC(The Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 분자 바이오시스템(Molecular BioSystems)지의 2월호 표지 논문으로 게재됐다.

예전에는 병원성 세균들을 항생제로 쉽게 치유할 수 있었지만 이제는 항생제의 오남용으로 인해서 병원균들은 항생제에 대한 내성을 가지게 됐으며, 따라서 한 번 감염이 되면 치유가 이전보다 쉽지 않다.

그 대표적인 병원균이 바로 아시네토박터 바우마니(Acinetobacter baumannaii)다. 본래 흙이나 물에서 쉽게 발견되는 이 미생물은 항생제에 내성을 갖지 않아 치료가 쉽고 건강한 사람은 잘 감염되지 않는 균이었다. 그러나 지난 10년 동안에 항생제에 내성을 갖는 슈퍼박테리아로 변했으며, 이라크 전쟁에 참전한 다수의 미군과 프랑스군도 이 균에 감염되면서 상처가 낫질 않아 많은 희생을 야기했다.

李 교수 연구팀은 아시네토박터 바우마니의 게놈과 전체적인 대사특성을 알아보기 위해 각종 데이터베이스에 산재해 있는 생물정보와 문헌정보를 컴퓨터에 입력, 분석, 디자인하여 가상세포를 구축하고, 다양한 네트워크 분석기법, 필수 대사반응 및 대사산물 분석 등 융합 방법론을 이용해 이 병원균의 성장을 효과적으로 차단할 수 있는 약물표적을 예측했다. 인간에게는 영향을 미치지 않으면서 병원균에게만 작용하는 최종 약물표적들이다.

필수 대사반응은 생명체가 대사활동을 정상적으로 하기 위하여 반드시 필요한 효소반응을 말하며, 필수 대사산물이란 생명체가 생존하기 위해 대사에 반드시 필요로 하는 화학물질로서 이들을 제거할 경우 이와 반응을 하는 효소들을 모두 억제되는 효과가 있다.

이 약물표적은 가상세포를 구성하고 있는 대사 유전자, 효소 반응, 신진대사들의 기능을 짧은 시간 안에 빠짐없이 체계적으로 검토해 예측함으로써 그 신뢰성을 높였다.

이번 연구 결과는 최근 많은 관심을 받고 있는 시스템 생물학 연구기법을 이용하여, 처음으로 필수 대사물질의 체계적인 발굴을 통해 효과적인 약물표적을 찾고, 나아가 새로운 항생제 개발의 가능성을 열었다는 점에서 높이 평가받고 있다. 또한 병원균에 의한 감염 현상과 신약개발에 큰 공헌을 할 것으로 기대를 모으고 있다.

李 교수는 “현재 수많은 생물의 게놈 정보가 쏟아지고 있지만 이것을 실질적으로 유용한 정보로 전환하는 데에는 아직도 많은 어려움이 있다. 아시네토박토 바우마니의 게놈 정보로부터 의학적으로 실용성이 있는 정보를 재생산했다는 점에서 의의가 있다”며 “특히 이 병원균의 가상세포 개발은 특정 환경에서 필수 유전자나 효소 반응에 대한 대량의 새로운 생물정보를 제공할 수 있는 계기를 마련했다.”고 말했다.

李 교수팀은 교육과학기술부 시스템 생물학 연구개발사업의 지원으로 이번 연구를 수행했으며, 다양한 병원성 균주의 가상세포 개발 및 항생제 약물표적 예측 방법을 특허 출원했다.

▣ 용어설명 ○ 약물표적 : 차단 시 병원성 미생물의 성장을 효과적으로 억제할 수 있는 단백질 효소 및 그와 관련된 화학물질

▣ (자료1) 가상세포.

(자료2) 가상세포로부터 필수대사산물을 예측한 후에, 병원균을 가장 효과적으로 죽일 수 있으면서 동시에 인간에게는 영향을 미치지 않는 약물표적만을 추리는 과정

2010.02.18 조회수 19926

가상세포를 이용한 병원균의 약물표적 예측기술 개발

- 가상세포 시스템 활용한 새로운 항생제 개발에 큰 파급효과 기대

- 분자 바이오시스템(Molecular BioSystems)지 표지 논문으로 게재

생명화학공학과 이상엽(李相燁, 46세, LG화학 석좌교수, 생명과학기술대학 학장)특훈교수팀이 항생제에 내성을 가지는 병원성 미생물의 가상세포를 구축하고 이를 이용해 병원균의 성장을 효과적으로 억제할 수 있는 약물 표적을 예측하는 기술을 최근 개발했다.

김현욱(생명화학공학과 박사과정)연구원의 학위 논문연구로 수행한 이번 연구 결과는 유럽 화학 관련 학술단체 RSC(The Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 분자 바이오시스템(Molecular BioSystems)지의 2월호 표지 논문으로 게재됐다.

예전에는 병원성 세균들을 항생제로 쉽게 치유할 수 있었지만 이제는 항생제의 오남용으로 인해서 병원균들은 항생제에 대한 내성을 가지게 됐으며, 따라서 한 번 감염이 되면 치유가 이전보다 쉽지 않다.

그 대표적인 병원균이 바로 아시네토박터 바우마니(Acinetobacter baumannaii)다. 본래 흙이나 물에서 쉽게 발견되는 이 미생물은 항생제에 내성을 갖지 않아 치료가 쉽고 건강한 사람은 잘 감염되지 않는 균이었다. 그러나 지난 10년 동안에 항생제에 내성을 갖는 슈퍼박테리아로 변했으며, 이라크 전쟁에 참전한 다수의 미군과 프랑스군도 이 균에 감염되면서 상처가 낫질 않아 많은 희생을 야기했다.

李 교수 연구팀은 아시네토박터 바우마니의 게놈과 전체적인 대사특성을 알아보기 위해 각종 데이터베이스에 산재해 있는 생물정보와 문헌정보를 컴퓨터에 입력, 분석, 디자인하여 가상세포를 구축하고, 다양한 네트워크 분석기법, 필수 대사반응 및 대사산물 분석 등 융합 방법론을 이용해 이 병원균의 성장을 효과적으로 차단할 수 있는 약물표적을 예측했다. 인간에게는 영향을 미치지 않으면서 병원균에게만 작용하는 최종 약물표적들이다.

필수 대사반응은 생명체가 대사활동을 정상적으로 하기 위하여 반드시 필요한 효소반응을 말하며, 필수 대사산물이란 생명체가 생존하기 위해 대사에 반드시 필요로 하는 화학물질로서 이들을 제거할 경우 이와 반응을 하는 효소들을 모두 억제되는 효과가 있다.

이 약물표적은 가상세포를 구성하고 있는 대사 유전자, 효소 반응, 신진대사들의 기능을 짧은 시간 안에 빠짐없이 체계적으로 검토해 예측함으로써 그 신뢰성을 높였다.

이번 연구 결과는 최근 많은 관심을 받고 있는 시스템 생물학 연구기법을 이용하여, 처음으로 필수 대사물질의 체계적인 발굴을 통해 효과적인 약물표적을 찾고, 나아가 새로운 항생제 개발의 가능성을 열었다는 점에서 높이 평가받고 있다. 또한 병원균에 의한 감염 현상과 신약개발에 큰 공헌을 할 것으로 기대를 모으고 있다.

李 교수는 “현재 수많은 생물의 게놈 정보가 쏟아지고 있지만 이것을 실질적으로 유용한 정보로 전환하는 데에는 아직도 많은 어려움이 있다. 아시네토박토 바우마니의 게놈 정보로부터 의학적으로 실용성이 있는 정보를 재생산했다는 점에서 의의가 있다”며 “특히 이 병원균의 가상세포 개발은 특정 환경에서 필수 유전자나 효소 반응에 대한 대량의 새로운 생물정보를 제공할 수 있는 계기를 마련했다.”고 말했다.

李 교수팀은 교육과학기술부 시스템 생물학 연구개발사업의 지원으로 이번 연구를 수행했으며, 다양한 병원성 균주의 가상세포 개발 및 항생제 약물표적 예측 방법을 특허 출원했다.

▣ 용어설명 ○ 약물표적 : 차단 시 병원성 미생물의 성장을 효과적으로 억제할 수 있는 단백질 효소 및 그와 관련된 화학물질

▣ (자료1) 가상세포.

(자료2) 가상세포로부터 필수대사산물을 예측한 후에, 병원균을 가장 효과적으로 죽일 수 있으면서 동시에 인간에게는 영향을 미치지 않는 약물표적만을 추리는 과정

2010.02.18 조회수 19926 매미와 개구리는 지휘자없이 어떻게 합창할까

나무위의 매미와 논두렁의 개구리는 지휘자 없이 어떻게 합창할까? 이와 관련해서, KAIST 바이오 및 뇌공학과의 조광현 교수는 생명체의 동기화된 주기적 진동신호의 생성원리를 최근 규명했다. 나무에 붙어있는 많은 반딧불들의 동시다발적인 깜빡임, 매미들의 조율된 울음소리, 뇌신경세포들간의 전기신호, 세포내 분자들의 농도변화에 이르기까지 생명체는 다양한 형태의 주기적 진동신호 교환을 통해 정보를 전달하는데, 이들은 놀랍게도 정확히 동일한 위상(phase)으로 동기화되곤 한다. 이는 마치 오케스트라에서 지휘자 없이도 모든 연주가 일정한 박자에 맞춰 이루어지는 것과 같다.

어떻게 생명체의 여러 주기적 진동신호들이 그러한 동기화를 이루는가?

우리학교 바이오및뇌공학과 조광현(曺光鉉) 교수 연구팀이 대규모 가상세포(virtual cell)실험을 통해 생명체의 다양한 주기적 진동(oscillation)신호들이 동기화(synchronization)되는 보편적인 원리를 규명했다.

曺교수팀은 이번 연구를 통해 여러 독립적인 주기적 진동신호들은 양성피드백(positive feedback)을 통해 서로의 위상에 영향을 줘 하나의 동일한 위상으로 수렴되는 현상을 밝혀냈다.

특히 양성피드백은 이중활성(double activation) 또는 이중억제(double inhibition)의 구조로 구현된다. 이중활성피드백은 연결시간지연이 짧을 때, 이중억제피드백은 연결시간지연이 길 때 보다 안정적인 신호동기화를 가능하게 했다.

또한, 노이즈(noise) 교란이 있을 때 이중활성피드백은 진동신호의 주기보다 진폭을 안정적으로 유지하는 반면 이중억제피드백은 연결강도에 불규칙한 변화가 주어졌을 때 일정한 주기와 진폭을 유지시켜줬다. 현존하는 대부분의 현상들이 이러한 원칙을 따르고 있었다.

이번에 규명된 원리는 생체내 주기적 진동신호의 동기화가 교란될 때 발생하는 뇌질환 등 여러 질병의 원인을 새롭게 조명하는 계기를 마련할 것으로 기대된다.

이번 연구는 기존 생명과학의 난제에 대해 IT융합기술인 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 해답을 제시할 수 있음을 보여줬으며, 향후 생명과학 연구에 있어서 가상세포실험의 무한한 가능성을 제시했다.

曺교수는 “생명체는 복잡하게 얽혀있는 것으로 보이는 네트워크속에 이와 같이 정교한 진화적 설계원리를 간직하고 있었다”며 “이러한 규칙들은 임의로 수많은 디지털 진동자들을 만들어 인공진화를 통해 신호의 동기화 현상을 관측하였을 때에도 마찬가지로 성립된다는 흥미로운 사실을 확인했다”고 말했다.

이 연구는 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단 연구사업의 일환으로 수행되었으며, 연구결과는 세포생물학 분야 권위지인 세포과학저널(Journal of Cell Science) 2010년 1월 26일자 온라인판에 게재됐다.

세포생물학 실험결과만을 출판하는 이 저널에 순수 컴퓨터시뮬레이션만으로 수행된 가상세포실험 연구결과가 게재된 것은 매우 이례적인 일이다.

인터넷주소: http://jcs.biologists.org/cgi/content/abstract/jcs.060061v1

<용어설명>◯ 양성피드백(positive feedback): 서로 연결되어 있는 두 요소 사이에 어느 하나의 변화가 결과적으로 스스로를 동일한 방향으로 더욱 변화시키는 형태의 연결구조.

<사진설명>◯ 설명: A: 서로 상호작용하는 두 생체신호 진동자(oscillator)들의 예시. B: 이중활성 양성피드백으로 연결된 진동자들. C: 이중억제 양성피드백으로 연결된 진동자들. D: 연결강도에 따라 진동신호 동기화에 소요되는 시간. E: 연결강도 증가에 따라 점차 진동신호 동기화가 되어가는 모습의 예시 (좌측의 비동기화 진동신호들이 점차 우측의 동기화된 진동신호들로 변화되어 가는 과정을 나타냄).

2010.02.02 조회수 25671

매미와 개구리는 지휘자없이 어떻게 합창할까

나무위의 매미와 논두렁의 개구리는 지휘자 없이 어떻게 합창할까? 이와 관련해서, KAIST 바이오 및 뇌공학과의 조광현 교수는 생명체의 동기화된 주기적 진동신호의 생성원리를 최근 규명했다. 나무에 붙어있는 많은 반딧불들의 동시다발적인 깜빡임, 매미들의 조율된 울음소리, 뇌신경세포들간의 전기신호, 세포내 분자들의 농도변화에 이르기까지 생명체는 다양한 형태의 주기적 진동신호 교환을 통해 정보를 전달하는데, 이들은 놀랍게도 정확히 동일한 위상(phase)으로 동기화되곤 한다. 이는 마치 오케스트라에서 지휘자 없이도 모든 연주가 일정한 박자에 맞춰 이루어지는 것과 같다.

어떻게 생명체의 여러 주기적 진동신호들이 그러한 동기화를 이루는가?

우리학교 바이오및뇌공학과 조광현(曺光鉉) 교수 연구팀이 대규모 가상세포(virtual cell)실험을 통해 생명체의 다양한 주기적 진동(oscillation)신호들이 동기화(synchronization)되는 보편적인 원리를 규명했다.

曺교수팀은 이번 연구를 통해 여러 독립적인 주기적 진동신호들은 양성피드백(positive feedback)을 통해 서로의 위상에 영향을 줘 하나의 동일한 위상으로 수렴되는 현상을 밝혀냈다.

특히 양성피드백은 이중활성(double activation) 또는 이중억제(double inhibition)의 구조로 구현된다. 이중활성피드백은 연결시간지연이 짧을 때, 이중억제피드백은 연결시간지연이 길 때 보다 안정적인 신호동기화를 가능하게 했다.

또한, 노이즈(noise) 교란이 있을 때 이중활성피드백은 진동신호의 주기보다 진폭을 안정적으로 유지하는 반면 이중억제피드백은 연결강도에 불규칙한 변화가 주어졌을 때 일정한 주기와 진폭을 유지시켜줬다. 현존하는 대부분의 현상들이 이러한 원칙을 따르고 있었다.

이번에 규명된 원리는 생체내 주기적 진동신호의 동기화가 교란될 때 발생하는 뇌질환 등 여러 질병의 원인을 새롭게 조명하는 계기를 마련할 것으로 기대된다.

이번 연구는 기존 생명과학의 난제에 대해 IT융합기술인 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 해답을 제시할 수 있음을 보여줬으며, 향후 생명과학 연구에 있어서 가상세포실험의 무한한 가능성을 제시했다.

曺교수는 “생명체는 복잡하게 얽혀있는 것으로 보이는 네트워크속에 이와 같이 정교한 진화적 설계원리를 간직하고 있었다”며 “이러한 규칙들은 임의로 수많은 디지털 진동자들을 만들어 인공진화를 통해 신호의 동기화 현상을 관측하였을 때에도 마찬가지로 성립된다는 흥미로운 사실을 확인했다”고 말했다.

이 연구는 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단 연구사업의 일환으로 수행되었으며, 연구결과는 세포생물학 분야 권위지인 세포과학저널(Journal of Cell Science) 2010년 1월 26일자 온라인판에 게재됐다.

세포생물학 실험결과만을 출판하는 이 저널에 순수 컴퓨터시뮬레이션만으로 수행된 가상세포실험 연구결과가 게재된 것은 매우 이례적인 일이다.

인터넷주소: http://jcs.biologists.org/cgi/content/abstract/jcs.060061v1

<용어설명>◯ 양성피드백(positive feedback): 서로 연결되어 있는 두 요소 사이에 어느 하나의 변화가 결과적으로 스스로를 동일한 방향으로 더욱 변화시키는 형태의 연결구조.

<사진설명>◯ 설명: A: 서로 상호작용하는 두 생체신호 진동자(oscillator)들의 예시. B: 이중활성 양성피드백으로 연결된 진동자들. C: 이중억제 양성피드백으로 연결된 진동자들. D: 연결강도에 따라 진동신호 동기화에 소요되는 시간. E: 연결강도 증가에 따라 점차 진동신호 동기화가 되어가는 모습의 예시 (좌측의 비동기화 진동신호들이 점차 우측의 동기화된 진동신호들로 변화되어 가는 과정을 나타냄).

2010.02.02 조회수 25671 홍원희교수팀, 다양한 나노구조유도 기술개발

생명화학공학과 홍원희교수팀, 이온성액체를 이용한 다양한 나노구조 유도 기술 개발

-무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유무기 하이브리드 등 다양한 재료의 나노구조를 유도--상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율 높여-

공과대학 생명화학공학과 홍원희 교수팀(62)은 이온성액체를 이용한 자기조립기술을 이용해 탄소나노튜브, 그래펜, 무기산화물, 유무기 복합체에 이르기까지 다양한 재료의 나노구조를 유도할 수 있는 기술을 최근 개발했다.

이 연구결과는 ‘광촉매 응용을 위한 이온성액체를 이용한 무기산화물 하이브리드의 에너지 전달(Energy Transfer in Ionic-Liquid-Functionalized Inorganic Nanorods for Highly Efficient Photocatalytic Applications)’이라는 제목으로 나노분야의 저명 학술지인 스몰(Small)지에 지난 11월 게재됐다.

이 기술은 이온성 액체의 구조 유도와 용매 기능을 이용한 무기산화물 하이브리드 나노재료를 제조할 수 있는 ‘청정 한 반응기 이온열 합성법(Green One-Pot Ionothermal Synthesis)’이다. 대기압하의 열린반응기내에서 제조된 무기산화물 나노재료는 쉽게 물이나 다양한 유기 용매에서 분산된다.

홍교수팀은 이 합성법을 산화철 계열의 무기산화물 나노재료에까지 적용해 0차원에서 1차원에 이르기까지 구조를 제어했고, 계면에서의 에너지 전이현상을 통해 상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율을 높였다.

이 기술을 바탕으로 제조된 나노재료는 유기물 산화 및 분해기능이 뛰어나 태양광만으로 폐수처리가 가능하다. 이로써 페수처리 과정에서 에너지 소비와 이산화탄소의 배출량을 줄일 수 있고, 광촉매가 가지는 우수한 항균 및 탈취기능은 건축재료 분야에 응용될 것으로 기대된다. 또한, 태양광을 이용한 물의 광분해로 수소 에너지원 생산도 가능하다.

홍교수는 “이번 연구는 이온성 액체의 청정용매로써의 기능을 이용해 나노기술이 가지는 인간과 환경에 대한 악영향을 감소시키고, 동시에 디자인된 나노재료에 새로운 기능을 부여해 기존 기술의 한계를 극복할 수 있는 새로운 대안을 마련했다”는데 의미가 있다고 말했다.

현재 홍교수팀은 친환경 합성법으로 제조된 무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유.무기 하이브리등의 나노재료를 환경 및 에너지 분야에 적용하는 연구를 진행하고 있다.

※ 보충자료나노 스케일에서의 재료나 현상을 연구하고 구조나 구성 요소를 제어해서 새로운 소재‧소자‧시스템을 개발하는 나노 기술 역시, 환경 유해성이나 인체 독성에 대한 연구 결과가 발표되면서 친환경 기술에 대한 관심이 급증하고 있다.

이온성 액체는 소금과 같이 양이온과 음이온의 이온결합으로 이루어진 이온성 염 화합물로써 상온에서부터 넓은 온도에 걸쳐 액체로 존재할 수 있는 ‘청정용매(Green Solvent)’라고 불리면서 각광을 받고 있다. 특히, 이론적으로 1018가지 정도의 조합에 의해서 비휘발성, 비가연성, 열적 안정성, 높은 이온전도도, 전기화학적 안정성, 높은 끓는점 등의 물리화학적 특성을 쉽게 변화시킬 수 있어서 다기능성(multifunctional) ‘디자이너용매(Designer Solvent)’로 사용가능하다.

세계적으로 아직 초기단계이긴 하지만, 미국 국방관련 연구소 (US Air Force, US Naval Research Laboratory) 및 국가 연구소 (Argonne 연구소, Oak Ridge 연구소, Brookhaven 연구소), 독일의 Max Planck 연구소, 스위스 EPFL의 Gratzel 그룹, 일본의 도쿄대, G24i & BASF 등이 최근 이온성 액체를 이용한 나노기술 응용 분야에 주목하면서 집중 투자와 연구를 진행하고 있는 반면, 국내에서는 아직 시작 단계에 불과할 정도로 뒤쳐져 있다.

홍 교수 팀의 연구결과는 기존 산업뿐만 아니라, 전 세계적으로 주목 받고 있는 ‘녹색 성장기술’과 21세기를 선도할 ‘첨단 나노기술’을 융합한 ‘청정 나노기술(Green Nanotechnolgy)’의 원천기술로써 활용될 수 있으며 이 분야의 국제경쟁에서 우위를 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

현재까지 이온성액체는 유기합성, 전기화학, 화학공학, 생물공학 및 분리공정 등을 포함하는 여러 분야에서 유기 용매를 대체하기 위한 ‘지속가능기술(sustainable technology)’로써 향후 산업 전 분야에 걸쳐서 엄청난 파급효과가 있을 것으로 기대되고 있다.

※ 용어설명 ○ 열린반응기 : 고압,저압의 용기가 아닌 대기압하의 일반용기 즉, 비이커 등.

<그림1> 대표적인 이미다졸륨계 이온성액체의 분자 구조

<그림2> Green One-Pot Ionothermal Synthesis에 의한 물에 분산되는 산화철 나노 막대기의 합성 과정 모식도.

2009.12.14 조회수 32413

홍원희교수팀, 다양한 나노구조유도 기술개발

생명화학공학과 홍원희교수팀, 이온성액체를 이용한 다양한 나노구조 유도 기술 개발

-무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유무기 하이브리드 등 다양한 재료의 나노구조를 유도--상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율 높여-

공과대학 생명화학공학과 홍원희 교수팀(62)은 이온성액체를 이용한 자기조립기술을 이용해 탄소나노튜브, 그래펜, 무기산화물, 유무기 복합체에 이르기까지 다양한 재료의 나노구조를 유도할 수 있는 기술을 최근 개발했다.

이 연구결과는 ‘광촉매 응용을 위한 이온성액체를 이용한 무기산화물 하이브리드의 에너지 전달(Energy Transfer in Ionic-Liquid-Functionalized Inorganic Nanorods for Highly Efficient Photocatalytic Applications)’이라는 제목으로 나노분야의 저명 학술지인 스몰(Small)지에 지난 11월 게재됐다.

이 기술은 이온성 액체의 구조 유도와 용매 기능을 이용한 무기산화물 하이브리드 나노재료를 제조할 수 있는 ‘청정 한 반응기 이온열 합성법(Green One-Pot Ionothermal Synthesis)’이다. 대기압하의 열린반응기내에서 제조된 무기산화물 나노재료는 쉽게 물이나 다양한 유기 용매에서 분산된다.

홍교수팀은 이 합성법을 산화철 계열의 무기산화물 나노재료에까지 적용해 0차원에서 1차원에 이르기까지 구조를 제어했고, 계면에서의 에너지 전이현상을 통해 상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율을 높였다.

이 기술을 바탕으로 제조된 나노재료는 유기물 산화 및 분해기능이 뛰어나 태양광만으로 폐수처리가 가능하다. 이로써 페수처리 과정에서 에너지 소비와 이산화탄소의 배출량을 줄일 수 있고, 광촉매가 가지는 우수한 항균 및 탈취기능은 건축재료 분야에 응용될 것으로 기대된다. 또한, 태양광을 이용한 물의 광분해로 수소 에너지원 생산도 가능하다.

홍교수는 “이번 연구는 이온성 액체의 청정용매로써의 기능을 이용해 나노기술이 가지는 인간과 환경에 대한 악영향을 감소시키고, 동시에 디자인된 나노재료에 새로운 기능을 부여해 기존 기술의 한계를 극복할 수 있는 새로운 대안을 마련했다”는데 의미가 있다고 말했다.

현재 홍교수팀은 친환경 합성법으로 제조된 무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유.무기 하이브리등의 나노재료를 환경 및 에너지 분야에 적용하는 연구를 진행하고 있다.

※ 보충자료나노 스케일에서의 재료나 현상을 연구하고 구조나 구성 요소를 제어해서 새로운 소재‧소자‧시스템을 개발하는 나노 기술 역시, 환경 유해성이나 인체 독성에 대한 연구 결과가 발표되면서 친환경 기술에 대한 관심이 급증하고 있다.

이온성 액체는 소금과 같이 양이온과 음이온의 이온결합으로 이루어진 이온성 염 화합물로써 상온에서부터 넓은 온도에 걸쳐 액체로 존재할 수 있는 ‘청정용매(Green Solvent)’라고 불리면서 각광을 받고 있다. 특히, 이론적으로 1018가지 정도의 조합에 의해서 비휘발성, 비가연성, 열적 안정성, 높은 이온전도도, 전기화학적 안정성, 높은 끓는점 등의 물리화학적 특성을 쉽게 변화시킬 수 있어서 다기능성(multifunctional) ‘디자이너용매(Designer Solvent)’로 사용가능하다.

세계적으로 아직 초기단계이긴 하지만, 미국 국방관련 연구소 (US Air Force, US Naval Research Laboratory) 및 국가 연구소 (Argonne 연구소, Oak Ridge 연구소, Brookhaven 연구소), 독일의 Max Planck 연구소, 스위스 EPFL의 Gratzel 그룹, 일본의 도쿄대, G24i & BASF 등이 최근 이온성 액체를 이용한 나노기술 응용 분야에 주목하면서 집중 투자와 연구를 진행하고 있는 반면, 국내에서는 아직 시작 단계에 불과할 정도로 뒤쳐져 있다.

홍 교수 팀의 연구결과는 기존 산업뿐만 아니라, 전 세계적으로 주목 받고 있는 ‘녹색 성장기술’과 21세기를 선도할 ‘첨단 나노기술’을 융합한 ‘청정 나노기술(Green Nanotechnolgy)’의 원천기술로써 활용될 수 있으며 이 분야의 국제경쟁에서 우위를 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

현재까지 이온성액체는 유기합성, 전기화학, 화학공학, 생물공학 및 분리공정 등을 포함하는 여러 분야에서 유기 용매를 대체하기 위한 ‘지속가능기술(sustainable technology)’로써 향후 산업 전 분야에 걸쳐서 엄청난 파급효과가 있을 것으로 기대되고 있다.

※ 용어설명 ○ 열린반응기 : 고압,저압의 용기가 아닌 대기압하의 일반용기 즉, 비이커 등.

<그림1> 대표적인 이미다졸륨계 이온성액체의 분자 구조

<그림2> Green One-Pot Ionothermal Synthesis에 의한 물에 분산되는 산화철 나노 막대기의 합성 과정 모식도.

2009.12.14 조회수 32413 생명화공 장호남 교수, 폐자원을 활용한 바이오 에탄올 생산 성공

- 페자원을 활용한 국내 녹색 에너지 자립화에 기여 -

생명화학공학과 장호남교수팀이 포도당 기반 공법과 휘발성 유기산 공법을 이용해 유기성 폐자원 및 해조류에서 연료용 알코올을 생산하는데 최근 성공했다.

포도당 기반 공법의 연구결과는 ‘바이오에탄올 생산을 위한 비식용 바이오메스 동시 당화 발효(Simultaneous saccharification and fermentation of lignocellulosic residues pretreated with phosphoric acid–acetone for bioethanol production)’ 라는 제목으로 생물자원공학 분야의 국제학술지인 생물자원기술(Bioresource Technology)에 지난 7월 게재됐다.

이 연구결과로 장교수팀은 포도당 기반 공법을 이용해 갈대로부터 56g/L, 잔디에서 50g/L, 유채줄기에서 20g/L의 에탄올을 얻었다. 특히 갈대를 이용한 유가배양연구에서는 69g/L을 얻었다.

이 연구를 응용하여 지금까지 에탄올 생산이 거의 불가능하다고 생각했던 다시마(갈조류)에서 29g/L의 에탄올을 생산했다. 이 기술은 지난 9월 특허로 등록됐다.

또한, 포도당 기반 공법을 개선한 저비용 고효율의 휘발성 유기산공법 (Volatile Fatty Acid, VFA공법)을 통해 국내 유기성 폐자원(음식물쓰레기, 해조류 쓰레기)을 건조 폐기물 톤당 약 500L의 에탄올을 얻을 수 있는 연구 성과를 내놨다.

VFA공법은 포도당 기반 공법의 효소처리 비용을 자연발효를 통해 없앴고 바이오메스 일부가 아닌 전체를 발효시켜 효율을 높인 기술이다.

장교수는 “음식물 쓰레기와 유기성 폐기물은 값이 싸서 제품의 원가에 크게 부담을 주지 않아 경제성이 있으며 폐기물을 활용할 경우 상당한 양의 친환경 에너지 자립이 가능하다”라고 말했다. 또한 “국내에서 해양투기, 매립 등 버려지는 음식물 쓰레기 400만톤(건조 중량 80만톤)의 50%를 VFA공법으로 처리하면 연산 10만톤 공장2기에서 연간 20만톤 규모의 에탄올을 생산할 수 있어 국내의 녹색에너지 자립화에 많은 기여를 할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이러한 연구 성과를 기반으로 장교수는 최근 국내특허(국제특허 출원중)를 취득한 MSC-HCDC (다단계 고농도 세포배양)공법을 활용하여 VFA 생산 및 정제, 수소첨가 반응연구를 수행하여 최근 실험실 규모의 연료용 알코올 생산에 성공했다.

현재 2010년 약 1톤 정도의 연료용 알코올 파이로트 공장 건설을 위한 준비를 하고 있으며 수건의 관련 특허도 출원 중에 있다.

※ 용어설명 :

○포도당 기반 공법: 셀루로즈를 당화효소로 분해하여 포도당을 만든 후 이를 효모로 알콜 발효하는 공법이다. 바이오매스 톤당 최고 300-L의 에탄올을 생산하는 것으로 알려져 있다.

○VFA 공법: 지구상의 모든 바이오매스는 혐기성 자연상태에서 초산, 프로피온산, 부칠산의 휘발산 유기산으로 분해되어 최종적으로 메탄가스와 탄산가스로 대기 중으로 방출된다. VFA-공법은 메탄가스로 가는 공정을 막고 이를 연료용 알코올 및 각종 화합물로 보내는 공법으로 에탄올 생산량은 유기물 톤당 500-L에 달한다.

2009.12.09 조회수 19387

생명화공 장호남 교수, 폐자원을 활용한 바이오 에탄올 생산 성공

- 페자원을 활용한 국내 녹색 에너지 자립화에 기여 -

생명화학공학과 장호남교수팀이 포도당 기반 공법과 휘발성 유기산 공법을 이용해 유기성 폐자원 및 해조류에서 연료용 알코올을 생산하는데 최근 성공했다.

포도당 기반 공법의 연구결과는 ‘바이오에탄올 생산을 위한 비식용 바이오메스 동시 당화 발효(Simultaneous saccharification and fermentation of lignocellulosic residues pretreated with phosphoric acid–acetone for bioethanol production)’ 라는 제목으로 생물자원공학 분야의 국제학술지인 생물자원기술(Bioresource Technology)에 지난 7월 게재됐다.

이 연구결과로 장교수팀은 포도당 기반 공법을 이용해 갈대로부터 56g/L, 잔디에서 50g/L, 유채줄기에서 20g/L의 에탄올을 얻었다. 특히 갈대를 이용한 유가배양연구에서는 69g/L을 얻었다.

이 연구를 응용하여 지금까지 에탄올 생산이 거의 불가능하다고 생각했던 다시마(갈조류)에서 29g/L의 에탄올을 생산했다. 이 기술은 지난 9월 특허로 등록됐다.

또한, 포도당 기반 공법을 개선한 저비용 고효율의 휘발성 유기산공법 (Volatile Fatty Acid, VFA공법)을 통해 국내 유기성 폐자원(음식물쓰레기, 해조류 쓰레기)을 건조 폐기물 톤당 약 500L의 에탄올을 얻을 수 있는 연구 성과를 내놨다.

VFA공법은 포도당 기반 공법의 효소처리 비용을 자연발효를 통해 없앴고 바이오메스 일부가 아닌 전체를 발효시켜 효율을 높인 기술이다.

장교수는 “음식물 쓰레기와 유기성 폐기물은 값이 싸서 제품의 원가에 크게 부담을 주지 않아 경제성이 있으며 폐기물을 활용할 경우 상당한 양의 친환경 에너지 자립이 가능하다”라고 말했다. 또한 “국내에서 해양투기, 매립 등 버려지는 음식물 쓰레기 400만톤(건조 중량 80만톤)의 50%를 VFA공법으로 처리하면 연산 10만톤 공장2기에서 연간 20만톤 규모의 에탄올을 생산할 수 있어 국내의 녹색에너지 자립화에 많은 기여를 할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이러한 연구 성과를 기반으로 장교수는 최근 국내특허(국제특허 출원중)를 취득한 MSC-HCDC (다단계 고농도 세포배양)공법을 활용하여 VFA 생산 및 정제, 수소첨가 반응연구를 수행하여 최근 실험실 규모의 연료용 알코올 생산에 성공했다.

현재 2010년 약 1톤 정도의 연료용 알코올 파이로트 공장 건설을 위한 준비를 하고 있으며 수건의 관련 특허도 출원 중에 있다.

※ 용어설명 :

○포도당 기반 공법: 셀루로즈를 당화효소로 분해하여 포도당을 만든 후 이를 효모로 알콜 발효하는 공법이다. 바이오매스 톤당 최고 300-L의 에탄올을 생산하는 것으로 알려져 있다.

○VFA 공법: 지구상의 모든 바이오매스는 혐기성 자연상태에서 초산, 프로피온산, 부칠산의 휘발산 유기산으로 분해되어 최종적으로 메탄가스와 탄산가스로 대기 중으로 방출된다. VFA-공법은 메탄가스로 가는 공정을 막고 이를 연료용 알코올 및 각종 화합물로 보내는 공법으로 에탄올 생산량은 유기물 톤당 500-L에 달한다.

2009.12.09 조회수 19387 우성일교수 연구팀, 친환경 고체산화물 연료전지 시스템 개발

-바이오디젤 생산과정의 부산물인 글리세롤을 이용한 고체산화물 연료전지 시스템

-10월 14일 앙게반테 케미 자매지, "켐서스켐(ChemSusChem)" 온라인판에 게재

생명화학공학과 우성일(58)교수 연구팀은 바이오디젤(bio-diesel) 생산과정의 부산물인 글리세롤을 연료로 이용한 고체산화물연료전지 구동기술을 개발하는데 최근 성공했다.

우교수팀은 이번 연구를 통해 글리세롤을 연료로 고체산화물연료전지를 조업하여 발전시 생성되는 이산화탄소의 발생량을 석탄 및 석유에 비해 각각 40%, 26% 가까이 줄이는 결과를 얻었다. 석탄 및 석유를 이용하는 화력발전을 통한 전기 1kWh 생산시 발생하는 이산화탄소는 각각 991g, 782g이다. 반면 글리세롤은 585g이다. 또한 기존 수소를 연료로 이용했을 때의 80%에 달하는 효율을 얻을 수 있었다.

이번연구에 사용한 바이오매스로부터 얻은 글리세롤 개질과정의 이산화탄소는 바이오매스를 생산하는데 재사용함으로써 저탄소, 녹색성장에 획기적으로 기여할 수 있을 것으로 예상된다.

이 연구결과는 지난 14일 앙게반테 케미(Angewandte Chemie)의 자매지인 "켐서스켐(ChemSusChem)" 온라인판에 게재됐으며 관련기술은 국내특허 출원중이다.

연구팀 관계자는 “이번 연구결과는 고체산화물 연료전지에 바이오매스로부터 바이오디젤을 생산할 때 얻어진 글리세롤 연료를 사용함으로써 기존 화석연료보다 이산화탄소의 배출량을 줄이고 배출된 이산화탄소는 바이오매스 생산에 재사용할 수 있어 지구 온난화 방지에 기여할 수 있다”고 말했다.

고체산화물연료전지는 고체산화물을 전해질로 사용하는 연료전지로서 에너지 효율이 ~50%에 달하는 가장 발전된 형태의 연료전지이다. 연료로 쓰이는 수소를 생산하기 위해 탄화수소를 개질하게 되는데 이 과정에서 이산화탄소가 발생하게 된다.

바이오디젤은 브라질, 미국, EU등을 중심으로 고유가에 대응하기 위하여 생산을 확대해오고 있으며, 최근에는 일본, 중국, 인도 등이 후발국으로 참여하여 그 규모가 점차 커지고 있다. 2009년 바이오디젤의 생산량은 78억톤에 달할 것으로 예상되고 있으며 2010년에는 104억톤으로 증가할 것으로 예상된다.

글리세롤은 바이오디젤 1 톤을 생산할 때 0.1 톤 정도 부산물로 생산되는 물질로서 바이오디젤의 공급증가에 따른 잉여의 글리세롤이 생성된다. 고체산화물 연료전지에 잉여의 글리세롤을 연료로 사용하였을 경우 저탄소 녹색 성장에 크게 이바지 할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 최근에는 지구온난화 주범인 이산화탄소의 양을 줄이기 위하여 국제적으로 탄소배출권 거래제도에 대한 관심이 집중되고 있는 실정이다.

탄소배출권 거래제도는 전 세계의 온실가스 배출총량을 정하고 이를 국가나 기업별로 할당하는 제도로서 할당량보다 많이 배출하려는 국가나 기업은 할당량보다 적게 온실가스를 배출한 곳으로부터 배출권을 사야한다.

바이오디젤의 경우 1톤을 생산할 때 이산화탄소 2.2 톤의 배출량을 감면받게 되므로 바이오디젤의 부산물인 글리세롤을 이용하여 고체산화물 연료전지를 조업할 경우 탄소배출권을 획득할 수 있어 부가가치를 창출할 수 있다.

이번 연구는 초미세화학공정연구센터(ERC), 에너지, 환경, 물, 자원의 지속 가능성(EEWS) 및 세계수준의 연구중심대학(WCU) 사업의 지원을 받아 생명화학공학과 박사과정 원정연(元正淵)연구원이 주도적으로 진행했다.

켐서스켐(ChemSusChem) Paper Link :

http://www3.interscience.wiley.com/journal/114278546/home

2009.10.27 조회수 26370

우성일교수 연구팀, 친환경 고체산화물 연료전지 시스템 개발

-바이오디젤 생산과정의 부산물인 글리세롤을 이용한 고체산화물 연료전지 시스템

-10월 14일 앙게반테 케미 자매지, "켐서스켐(ChemSusChem)" 온라인판에 게재

생명화학공학과 우성일(58)교수 연구팀은 바이오디젤(bio-diesel) 생산과정의 부산물인 글리세롤을 연료로 이용한 고체산화물연료전지 구동기술을 개발하는데 최근 성공했다.

우교수팀은 이번 연구를 통해 글리세롤을 연료로 고체산화물연료전지를 조업하여 발전시 생성되는 이산화탄소의 발생량을 석탄 및 석유에 비해 각각 40%, 26% 가까이 줄이는 결과를 얻었다. 석탄 및 석유를 이용하는 화력발전을 통한 전기 1kWh 생산시 발생하는 이산화탄소는 각각 991g, 782g이다. 반면 글리세롤은 585g이다. 또한 기존 수소를 연료로 이용했을 때의 80%에 달하는 효율을 얻을 수 있었다.

이번연구에 사용한 바이오매스로부터 얻은 글리세롤 개질과정의 이산화탄소는 바이오매스를 생산하는데 재사용함으로써 저탄소, 녹색성장에 획기적으로 기여할 수 있을 것으로 예상된다.

이 연구결과는 지난 14일 앙게반테 케미(Angewandte Chemie)의 자매지인 "켐서스켐(ChemSusChem)" 온라인판에 게재됐으며 관련기술은 국내특허 출원중이다.

연구팀 관계자는 “이번 연구결과는 고체산화물 연료전지에 바이오매스로부터 바이오디젤을 생산할 때 얻어진 글리세롤 연료를 사용함으로써 기존 화석연료보다 이산화탄소의 배출량을 줄이고 배출된 이산화탄소는 바이오매스 생산에 재사용할 수 있어 지구 온난화 방지에 기여할 수 있다”고 말했다.

고체산화물연료전지는 고체산화물을 전해질로 사용하는 연료전지로서 에너지 효율이 ~50%에 달하는 가장 발전된 형태의 연료전지이다. 연료로 쓰이는 수소를 생산하기 위해 탄화수소를 개질하게 되는데 이 과정에서 이산화탄소가 발생하게 된다.

바이오디젤은 브라질, 미국, EU등을 중심으로 고유가에 대응하기 위하여 생산을 확대해오고 있으며, 최근에는 일본, 중국, 인도 등이 후발국으로 참여하여 그 규모가 점차 커지고 있다. 2009년 바이오디젤의 생산량은 78억톤에 달할 것으로 예상되고 있으며 2010년에는 104억톤으로 증가할 것으로 예상된다.

글리세롤은 바이오디젤 1 톤을 생산할 때 0.1 톤 정도 부산물로 생산되는 물질로서 바이오디젤의 공급증가에 따른 잉여의 글리세롤이 생성된다. 고체산화물 연료전지에 잉여의 글리세롤을 연료로 사용하였을 경우 저탄소 녹색 성장에 크게 이바지 할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 최근에는 지구온난화 주범인 이산화탄소의 양을 줄이기 위하여 국제적으로 탄소배출권 거래제도에 대한 관심이 집중되고 있는 실정이다.

탄소배출권 거래제도는 전 세계의 온실가스 배출총량을 정하고 이를 국가나 기업별로 할당하는 제도로서 할당량보다 많이 배출하려는 국가나 기업은 할당량보다 적게 온실가스를 배출한 곳으로부터 배출권을 사야한다.

바이오디젤의 경우 1톤을 생산할 때 이산화탄소 2.2 톤의 배출량을 감면받게 되므로 바이오디젤의 부산물인 글리세롤을 이용하여 고체산화물 연료전지를 조업할 경우 탄소배출권을 획득할 수 있어 부가가치를 창출할 수 있다.

이번 연구는 초미세화학공정연구센터(ERC), 에너지, 환경, 물, 자원의 지속 가능성(EEWS) 및 세계수준의 연구중심대학(WCU) 사업의 지원을 받아 생명화학공학과 박사과정 원정연(元正淵)연구원이 주도적으로 진행했다.

켐서스켐(ChemSusChem) Paper Link :

http://www3.interscience.wiley.com/journal/114278546/home

2009.10.27 조회수 26370 이상엽 특훈교수팀, 대사공학기술로 바이오매스로부터 나일론 원료를 생산하는 녹색기술 개발

- 화석원료 기반의 화학산업에서 바이오 기반 녹색 화학산업으로 -

우리대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(45, 생명과학기술대학 학장, 바이오융합연구소 공동소장, LG화학 석좌교수)팀이 대사공학 기술을 이용하여 대장균으로부터 나일론의 원료가 되는 다이아민(diamine)을 효율적으로 생산하는 시스템을 최근 개발했다.

이 연구결과는 미국 와일리-블랙웰(Wiley-Blackwell)사가 발간하는 가장 오랜 전통의 공학계열 생명공학 학술지인 바이오테크놀로지 바이오엔지니어링지(Biotechnology and Bioengineering) 27일자 온라인 판으로 소개됐다.

현재, 의약을 제외하고도 1,800조원 시장 규모의 화학 물질들은 주로 화석원료에 기반한 석유화학 공정으로 생산돼 왔다. 이 연구결과는 세계에서 처음으로 나일론 등의 원료로 쓰이는 1,4-다이아미노부탄 (1,4-diaminobutane), 일명 푸트레신 (putrescine)을 석유화학공정이 아닌 포도당이나 설탕과 같은 바이오매스 유래 원료로부터 대사공학으로 개량된 대장균을 이용하여 생산하는 기술을 제공하고 있다.

와일리(Wiley)사는 이 연구결과를 향후 석유화학 산업을 환경 친화적인 바이오기반 화학산업으로 바꾸는데 핵심이 되는 대사공학의 적용 예를 잘 보인 것으로 높이 평가하여 지난 27일 보도자료를 통해 언론에 소개하기도 했다.

李 교수는 “본 연구는 교육과학기술부의 시스템생물학 연구개발 사업의 결실 중에 하나로서, 다이아민을 바이오 기반 환경 친화적인 공정으로 생산할 수 있다는 것을 보여준 좋을 예라고 생각한다. 본 기술에 이용된 시스템대사공학 기법은 다른 화학물질의 바이오 기반 생산도 효율적으로 가능하게 할 것이다. 현재 특허 출원된 본 기술 관련하여 박사학위 주제로 잘 수행한 취안지강(Qian Zhi Gang) 박사와 시아샤시아(Xia Xiao Xia) 박사와 함께 다른 다이아민 생산 공정도 개발 중이다”고 밝혔다.

바이오테크놀로지 바이오엔지니어링지의 50주년 기념해를 맞이하여 투고한 본 논문은 학술지의 표지논문, 스포트라이트 논문, 그리고 편집장 우수 논문으로 동시에 선정되기도 했다.

KAIST 관계자는 “이 교수팀은 세계적인 대사공학 연구 전문그륩으로서 이 기술을 이용한 산업바이오텍 기술 개발에서 탁월한 연구 결과들을 내 놓고 있다. 우리나라에서 주도하고 있는 녹색성장의 핵심 전략으로 바이오 기반 화학산업을 발전시키는데 크게 기여할 수 있을 것으로 생각한다.”고 했다.

李 교수는 내년 6월 제주도에서 개최되는 세계 대사공학 학술회의의 의장으로 최근 추대됐으며, 지난 달 미국 듀퐁사, 델라웨어주립대학교, 마이크로소프트사, 스탠포드대학교, 캘리포니아 버클리 주립대학교, 시스템생물학연구소 등에서 시스템대사공학을 통한 산업바이오텍을 주제로 초청강연을 하는 등 대사공학 연구를 선도하고 있다.

2009.08.31 조회수 23254

이상엽 특훈교수팀, 대사공학기술로 바이오매스로부터 나일론 원료를 생산하는 녹색기술 개발

- 화석원료 기반의 화학산업에서 바이오 기반 녹색 화학산업으로 -

우리대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(45, 생명과학기술대학 학장, 바이오융합연구소 공동소장, LG화학 석좌교수)팀이 대사공학 기술을 이용하여 대장균으로부터 나일론의 원료가 되는 다이아민(diamine)을 효율적으로 생산하는 시스템을 최근 개발했다.

이 연구결과는 미국 와일리-블랙웰(Wiley-Blackwell)사가 발간하는 가장 오랜 전통의 공학계열 생명공학 학술지인 바이오테크놀로지 바이오엔지니어링지(Biotechnology and Bioengineering) 27일자 온라인 판으로 소개됐다.

현재, 의약을 제외하고도 1,800조원 시장 규모의 화학 물질들은 주로 화석원료에 기반한 석유화학 공정으로 생산돼 왔다. 이 연구결과는 세계에서 처음으로 나일론 등의 원료로 쓰이는 1,4-다이아미노부탄 (1,4-diaminobutane), 일명 푸트레신 (putrescine)을 석유화학공정이 아닌 포도당이나 설탕과 같은 바이오매스 유래 원료로부터 대사공학으로 개량된 대장균을 이용하여 생산하는 기술을 제공하고 있다.

와일리(Wiley)사는 이 연구결과를 향후 석유화학 산업을 환경 친화적인 바이오기반 화학산업으로 바꾸는데 핵심이 되는 대사공학의 적용 예를 잘 보인 것으로 높이 평가하여 지난 27일 보도자료를 통해 언론에 소개하기도 했다.

李 교수는 “본 연구는 교육과학기술부의 시스템생물학 연구개발 사업의 결실 중에 하나로서, 다이아민을 바이오 기반 환경 친화적인 공정으로 생산할 수 있다는 것을 보여준 좋을 예라고 생각한다. 본 기술에 이용된 시스템대사공학 기법은 다른 화학물질의 바이오 기반 생산도 효율적으로 가능하게 할 것이다. 현재 특허 출원된 본 기술 관련하여 박사학위 주제로 잘 수행한 취안지강(Qian Zhi Gang) 박사와 시아샤시아(Xia Xiao Xia) 박사와 함께 다른 다이아민 생산 공정도 개발 중이다”고 밝혔다.

바이오테크놀로지 바이오엔지니어링지의 50주년 기념해를 맞이하여 투고한 본 논문은 학술지의 표지논문, 스포트라이트 논문, 그리고 편집장 우수 논문으로 동시에 선정되기도 했다.

KAIST 관계자는 “이 교수팀은 세계적인 대사공학 연구 전문그륩으로서 이 기술을 이용한 산업바이오텍 기술 개발에서 탁월한 연구 결과들을 내 놓고 있다. 우리나라에서 주도하고 있는 녹색성장의 핵심 전략으로 바이오 기반 화학산업을 발전시키는데 크게 기여할 수 있을 것으로 생각한다.”고 했다.

李 교수는 내년 6월 제주도에서 개최되는 세계 대사공학 학술회의의 의장으로 최근 추대됐으며, 지난 달 미국 듀퐁사, 델라웨어주립대학교, 마이크로소프트사, 스탠포드대학교, 캘리포니아 버클리 주립대학교, 시스템생물학연구소 등에서 시스템대사공학을 통한 산업바이오텍을 주제로 초청강연을 하는 등 대사공학 연구를 선도하고 있다.

2009.08.31 조회수 23254 조광현 교수, 생명과학의 오랜 수수께끼에 대한 새로운 해답 제시

- 시스템 생물학 연구를 통한 생명과학의 한계 극복, 중요한 BIT연구사례

바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀(제1저자 김동산, 참여연구원 월터콜치)은 컴퓨터시뮬레이션을 통해 세포내 하나의 신호전달경로가 어떻게 다양한 세포반응을 유발하는지에 대한 새로운 해답을 제시했다.

이번 연구는 특히 BT에 IT를 접목시킨 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 기존 생명과학의 한계를 극복한 중요한 BIT 융합연구사례로 평가된다. 우선 기존의 다양한 실험조건 하에서 산발적으로 축적된 데이터를 IT를 이용해 효율적으로 집대성하였다. 그리고 이를 기반으로 대규모 컴퓨터시뮬레이션을 수행하고 시스템생물학 관점의 통합분석 작업을 시도함으로써 복잡한 생명현상 이면의 숨겨진 설계원리를 밝혀냈다.

NF-kB 신호전달경로는 세포의 성장, 분열, 사멸을 조절하고, 면역과 염증반응 등 매우 다양한 세포반응에 관여하는 것으로 알려져 있다. 그러나 하나의 NF-kB 신호전달경로를 통해 어떻게 다양한 세포반응이 유도되는지에 대한 핵심 메커니즘은 오랫동안 수수께끼로 남아있었다.그 원인은 NF-kB 신호전달경로가 매우 복잡한 조절관계에 얽혀 있어서 동역학적 특성을 직관적으로 이해하기 어려웠기 때문이다. 또한 많은 실험들이 특정 조건에서 관측된 단면만을 보여주기 때문이었다.

조광현교수 연구팀은 산발적 실험데이터를 집대성하여 확률모델을 개발했고, 대규모 컴퓨터시뮬레이션 작업을 반복 수행했다. 그 결과 NF-kB 신호전달네트워크의 IkB알파와 IkB엡실론이 기하학적으로 동일한 형태의 음성피드백회로를 형성하고 있음에도, IkB알파는 핵내 NF-kB 신호패턴의 주파수와 진폭을 조절하는 역할을 수행하는 반면, IkB엡실론은 이러한 NF-kB 신호의 무작위적 변화를 유발하는 특성이 있음을 알아냈다. 그리고 이러한 상동체(paralog)가 형성하는 중첩된 음성피드백회로의 복합적 작용이 결국 세포반응의 다양성을 유도하는 핵심 메커니즘이라는 것을 밝혀냈다.

이 연구는 교육과학기술부 지원 연구사업의 일환으로 수행됐고, 연구결과는 지난 7일, 실험생물학계 권위지 ‘파셉저널 (The FASEB Journal)’ 온라인판에 게재됐다. 전통적 실험생물학 저널에 컴퓨터시뮬레이션만으로 수행된 연구결과가 게재된 것은 매우 이례적인 일이다. 생명과학연구의 전통적인 방식을 벗어나 IT와의 융합연구를 통해 기존의 난제에 대한 새로운 해답을 찾을 수 있음을 보여주는 사례로 평가되고 있다.

조광현 교수는 전기전자공학을 전공하고 국내 최초로 IT의 BT응용으로서 시스템생물학 분야를 개척해오며 지금까지 95편의 국제저널논문을 발표했다.

2009.05.14 조회수 20540

조광현 교수, 생명과학의 오랜 수수께끼에 대한 새로운 해답 제시

- 시스템 생물학 연구를 통한 생명과학의 한계 극복, 중요한 BIT연구사례

바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀(제1저자 김동산, 참여연구원 월터콜치)은 컴퓨터시뮬레이션을 통해 세포내 하나의 신호전달경로가 어떻게 다양한 세포반응을 유발하는지에 대한 새로운 해답을 제시했다.

이번 연구는 특히 BT에 IT를 접목시킨 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 기존 생명과학의 한계를 극복한 중요한 BIT 융합연구사례로 평가된다. 우선 기존의 다양한 실험조건 하에서 산발적으로 축적된 데이터를 IT를 이용해 효율적으로 집대성하였다. 그리고 이를 기반으로 대규모 컴퓨터시뮬레이션을 수행하고 시스템생물학 관점의 통합분석 작업을 시도함으로써 복잡한 생명현상 이면의 숨겨진 설계원리를 밝혀냈다.

NF-kB 신호전달경로는 세포의 성장, 분열, 사멸을 조절하고, 면역과 염증반응 등 매우 다양한 세포반응에 관여하는 것으로 알려져 있다. 그러나 하나의 NF-kB 신호전달경로를 통해 어떻게 다양한 세포반응이 유도되는지에 대한 핵심 메커니즘은 오랫동안 수수께끼로 남아있었다.그 원인은 NF-kB 신호전달경로가 매우 복잡한 조절관계에 얽혀 있어서 동역학적 특성을 직관적으로 이해하기 어려웠기 때문이다. 또한 많은 실험들이 특정 조건에서 관측된 단면만을 보여주기 때문이었다.

조광현교수 연구팀은 산발적 실험데이터를 집대성하여 확률모델을 개발했고, 대규모 컴퓨터시뮬레이션 작업을 반복 수행했다. 그 결과 NF-kB 신호전달네트워크의 IkB알파와 IkB엡실론이 기하학적으로 동일한 형태의 음성피드백회로를 형성하고 있음에도, IkB알파는 핵내 NF-kB 신호패턴의 주파수와 진폭을 조절하는 역할을 수행하는 반면, IkB엡실론은 이러한 NF-kB 신호의 무작위적 변화를 유발하는 특성이 있음을 알아냈다. 그리고 이러한 상동체(paralog)가 형성하는 중첩된 음성피드백회로의 복합적 작용이 결국 세포반응의 다양성을 유도하는 핵심 메커니즘이라는 것을 밝혀냈다.

이 연구는 교육과학기술부 지원 연구사업의 일환으로 수행됐고, 연구결과는 지난 7일, 실험생물학계 권위지 ‘파셉저널 (The FASEB Journal)’ 온라인판에 게재됐다. 전통적 실험생물학 저널에 컴퓨터시뮬레이션만으로 수행된 연구결과가 게재된 것은 매우 이례적인 일이다. 생명과학연구의 전통적인 방식을 벗어나 IT와의 융합연구를 통해 기존의 난제에 대한 새로운 해답을 찾을 수 있음을 보여주는 사례로 평가되고 있다.

조광현 교수는 전기전자공학을 전공하고 국내 최초로 IT의 BT응용으로서 시스템생물학 분야를 개척해오며 지금까지 95편의 국제저널논문을 발표했다.

2009.05.14 조회수 20540 조광현 교수, 컴퓨터시뮬레이션 통해 세포 조절회로의 숨겨진 메커니즘 규명

바이오및뇌공학과 조광현(曺光鉉, 38) 교수 연구팀이 컴퓨터시뮬레이션을 통해 세포의 증식과 분화 조절회로에 숨겨진 동역학 메커니즘을 규명하였다. 연구결과는 세포생물학계의 권위지인 저널오브셀사이언스(Journal of Cell Science)지 21일자 온라인판에 표지논문(Cover Paper)으로 선정, 출판되었다.

이번 연구는 특히 수학 모델과 컴퓨터 시뮬레이션을 이용해 세포내 복잡한 메커니즘을 해석해 내고 이를 생화학실험을 통해 재차 검증함으로서 완성되었다. 이는 IT를 BT에 접목시킨 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 기존 생명과학의 한계를 극복한 중요한 BIT 융합 연구사례로 평가된다.

세포내 어크(ERK) 신호전달경로는 세포의 증식과 분화를 조절하는 주요 회로로 알려져 왔으며, 최종단의 인산화된 어크 단백질의 시간에 따른 농도변화 프로화일은 세포의 운명을 결정하는 핵심인자로 여겨져 왔다. 그러나 이 회로의 복잡한 동역학적 특성으로 인해 조절메커니즘은 아직껏 잘 밝혀지지 않았다. 曺 교수 연구팀은 어크 신호전달경로 가운데 라프(Raf) 단백질의 신호를 선택적으로 차단하는 알킵(RKIP) 단백질이 매개하여 형성하는 양성피드백과 어크에서 에스오에스(SOS)로 이어지는 신호에 의해 형성되는 음성피드백이 최종 어크 단백질의 동역학 패턴을 결정짓는 주요 조절회로임을 규명해 냈다. 특히 양성피드백은 이 신호전달과정이 외부노이즈에 둔감하도록 스위칭동작을 유발하고 음성피드백은 어크 프로파일의 진동현상을 유발함으로써 다이나믹한 동역학 특성이 결정됨을 밝혀냈다. 이러한 컴퓨터 시뮬레이션 분석결과는 공동연구팀인 영국 글라스고우 암연구소에서 생화학실험을 통해 증명되었다.

이번 연구는 인간의 주요 질환과 관련된 세포내의 근원적인 조절메커니즘을 규명함으로써 차후 생명과학 응용연구의 중요한 발판을 마련하였으며, 또한 BIT 융합연구로서 시스템생물학의 새로운 가능성을 제시하게 됐다. 이번 연구는 교육과학기술부지원 연구사업의 일환으로 수행되었다.

<2009년 1월 21일자 온라인판, 인터넷주소>

http://jcs.biologists.org/content/vol122/issue3/cover.shtml

2009.01.29 조회수 25494

조광현 교수, 컴퓨터시뮬레이션 통해 세포 조절회로의 숨겨진 메커니즘 규명

바이오및뇌공학과 조광현(曺光鉉, 38) 교수 연구팀이 컴퓨터시뮬레이션을 통해 세포의 증식과 분화 조절회로에 숨겨진 동역학 메커니즘을 규명하였다. 연구결과는 세포생물학계의 권위지인 저널오브셀사이언스(Journal of Cell Science)지 21일자 온라인판에 표지논문(Cover Paper)으로 선정, 출판되었다.

이번 연구는 특히 수학 모델과 컴퓨터 시뮬레이션을 이용해 세포내 복잡한 메커니즘을 해석해 내고 이를 생화학실험을 통해 재차 검증함으로서 완성되었다. 이는 IT를 BT에 접목시킨 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 기존 생명과학의 한계를 극복한 중요한 BIT 융합 연구사례로 평가된다.

세포내 어크(ERK) 신호전달경로는 세포의 증식과 분화를 조절하는 주요 회로로 알려져 왔으며, 최종단의 인산화된 어크 단백질의 시간에 따른 농도변화 프로화일은 세포의 운명을 결정하는 핵심인자로 여겨져 왔다. 그러나 이 회로의 복잡한 동역학적 특성으로 인해 조절메커니즘은 아직껏 잘 밝혀지지 않았다. 曺 교수 연구팀은 어크 신호전달경로 가운데 라프(Raf) 단백질의 신호를 선택적으로 차단하는 알킵(RKIP) 단백질이 매개하여 형성하는 양성피드백과 어크에서 에스오에스(SOS)로 이어지는 신호에 의해 형성되는 음성피드백이 최종 어크 단백질의 동역학 패턴을 결정짓는 주요 조절회로임을 규명해 냈다. 특히 양성피드백은 이 신호전달과정이 외부노이즈에 둔감하도록 스위칭동작을 유발하고 음성피드백은 어크 프로파일의 진동현상을 유발함으로써 다이나믹한 동역학 특성이 결정됨을 밝혀냈다. 이러한 컴퓨터 시뮬레이션 분석결과는 공동연구팀인 영국 글라스고우 암연구소에서 생화학실험을 통해 증명되었다.

이번 연구는 인간의 주요 질환과 관련된 세포내의 근원적인 조절메커니즘을 규명함으로써 차후 생명과학 응용연구의 중요한 발판을 마련하였으며, 또한 BIT 융합연구로서 시스템생물학의 새로운 가능성을 제시하게 됐다. 이번 연구는 교육과학기술부지원 연구사업의 일환으로 수행되었다.

<2009년 1월 21일자 온라인판, 인터넷주소>

http://jcs.biologists.org/content/vol122/issue3/cover.shtml

2009.01.29 조회수 25494 차세대 투명 저항 변화 메모리(TRRAM) 세계 최초 개발

- KAIST 전자전산학부 임굉수, 박재우 교수 연구팀

- 美 물리학회지, 응용물리학회지, 외국 인터넷 매체에 소개

미래 다가올 투명전자 기술의 밑거름이 되는 투명 메모리 소자가 국내 연구진에 의해 세계최초로 개발됐다.

KAIST 전자전산학부 임굉수(林宏樹, 62), 박재우(朴在佑, 44) 교수팀은 금속 산화물의 저항 변화를 이용한 차세대 투명 저항 변화 메모리(Transparent Resistive Random Access Memory: TRRAM) 소자 개발에 성공하여 미국 응용물리학회지(Applied Physics Letters) 12월호에 발표하였으며, 미국 물리학회(American Institute of Physics, 12월 9일자)로부터 주목 받는 기술로 선정되어 보도자료(Press Release: The Clear Future of Electronics)로 소개 되었다.

특히, 각종 외국 인터넷 뉴스매체에서도 이번에 개발된 투명 메모리 소자가 세계 1위 휴대폰 제조업체인 노키아에서 제안한 차세대 투명 휴대폰(일명: Morphy)에도 적용이 가능하다는 기사들을 게재했다.