-

선천성면역을 조절하는 인공단백질 디자인, 차세대 백신·면역 치료제 개발 가능성 제시

우리 대학 생명과학과 김호민 교수 연구팀과 국제 공동연구팀인 미국 워싱턴대학교 단백질디자인 연구소 (Institute for Protein Design, IPD) 닐 킹 교수 (Prof. Neil King) 연구팀은 컴퓨터기반 단백질디자인 기술을 활용하여 선천성면역을 활성화시키는 새로운 인공단백질을 디자인하고, 그들의 3차원 분자구조를 규명하는데 성공했다고 10일 밝혔다.

김호민 교수 연구팀과 Neil King 교수 연구팀은 컴퓨터 기반 단백질디자인 기술을 활용하여 선천성면역 수용체인 TLR3와 높은 친화도를 갖는 인공단백질을 개발했다. 또한, 초저온 투과전자현미경 (Cryo-EM) 분석을 통해 설계된 인공단백질이 TLR3와 결합하는 분자결합모드를 규명하였다. 특히, 자연계의 TLR3 작용제(dsRNA)와는 전혀 다른 구조를 가진 디자인된 인공단백질에 의해 선천성면역 수용체 TLR3을 효과적으로 활성화시킬 수 있음을 보인 첫 사례이다.

생명과학과 김호민 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션 (Nature Communications)'에 1월 31일 출판됐다. (논문명 : De novo design of protein minibinder agonists of TLR3)

TLR3 (Toll-like Receptor 3)는 이중가닥 RNA (double-stranded RNA, dsRNA)를 인식하여 선천성 면역반응을 활성화하는 패턴 인식 수용체 (pattern recognition receptor)이다. 기존의 TLR3 작용제는 백신면역 증강제 (adjuvant) 및 항암면역치료제로 활용될 가능성이 있었으나, 화학적 불안정성, 면역 과활성화 위험, 균질한 대량제조의 어려움 등으로 인해 임상적 적용이 제한적이었다.

이에 연구팀은 컴퓨터 기반 단백질디자인 (computational protein design) 기술을 활용하여 TLR3과 결합하는 초소형 인공단백질 (minibinder)을 디자인하였다. 해당 인공단백질은 크기가 작고, 높은 안정성을 가지며, 지정한 TLR3의 특정 부위에만 특이적으로 결합할 수 있도록 디자인하였다. 이후 초저온 투과전자현미경 (Cryo-EM) 분석을 통해 설계된 인공단백질이 초기디자인 의도와 잘 부합되게 TLR3의 오목한 표면 (concave surface)에 결합하고 있음을 확인하였고, 이들의 분자상호작용을 규명하였다.

기존 dsRNA기반 작용제보다 더 정밀하게 TLR3 신호를 활성화할 수 있도록 Cryo-EM 구조를 통해 규명된 분자구조를 바탕으로 인공단백질을 이어 붙인 다중 결합(multivalent) 형태의 단백질을 추가적으로 개발하였고, TLR3 하위 신호인 NF-κB 신호를 활성화시킴을 확인하였다. 이를 통해 자연계에 존재하지 않은 디자인된 인공단백질에 의하여 선천성 면역반응을 효과적으로 조절할 수 있음을 확인하였다.

이번 연구는 KAIST 연구진과 미국 워싱턴대학교 단백질디자인 연구소 연구진 간의 긴밀한 국제공동연구를 통해 이루어졌으며, 향후 면역 조절 인공단백질에 기반한 다양한 백신면역 증강제, 항암면역치료제 등의 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대한다.

교신저자인 김호민 교수는 “인공지능기반 단백질디자인 연구는 2024년 노벨화학상 (데이비드 베이커교수, 단백질디자인 연구소)을 수상하며 큰 주목을 받고 있으며, 인공지능 기술의 발전에 힘입어 빠르게 성장하고 있는 첨단바이오 연구분야이다. 향후 백신, 신약, 진단키트, 산업용효소 등 다양한 바이오신소재 개발에 크게 기여할 수 있을 것이다. 이번 연구는 긴밀한 국제 공동연구를 통해 우수한 성과를 거둔 성공적 사례”라고 말했다.

한편 이번 연구는 IBS 바이오분자 및 세포구조연구단의 지원을 받아 수행되었다.

선천성면역을 조절하는 인공단백질 디자인, 차세대 백신·면역 치료제 개발 가능성 제시

우리 대학 생명과학과 김호민 교수 연구팀과 국제 공동연구팀인 미국 워싱턴대학교 단백질디자인 연구소 (Institute for Protein Design, IPD) 닐 킹 교수 (Prof. Neil King) 연구팀은 컴퓨터기반 단백질디자인 기술을 활용하여 선천성면역을 활성화시키는 새로운 인공단백질을 디자인하고, 그들의 3차원 분자구조를 규명하는데 성공했다고 10일 밝혔다.

김호민 교수 연구팀과 Neil King 교수 연구팀은 컴퓨터 기반 단백질디자인 기술을 활용하여 선천성면역 수용체인 TLR3와 높은 친화도를 갖는 인공단백질을 개발했다. 또한, 초저온 투과전자현미경 (Cryo-EM) 분석을 통해 설계된 인공단백질이 TLR3와 결합하는 분자결합모드를 규명하였다. 특히, 자연계의 TLR3 작용제(dsRNA)와는 전혀 다른 구조를 가진 디자인된 인공단백질에 의해 선천성면역 수용체 TLR3을 효과적으로 활성화시킬 수 있음을 보인 첫 사례이다.

생명과학과 김호민 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션 (Nature Communications)'에 1월 31일 출판됐다. (논문명 : De novo design of protein minibinder agonists of TLR3)

TLR3 (Toll-like Receptor 3)는 이중가닥 RNA (double-stranded RNA, dsRNA)를 인식하여 선천성 면역반응을 활성화하는 패턴 인식 수용체 (pattern recognition receptor)이다. 기존의 TLR3 작용제는 백신면역 증강제 (adjuvant) 및 항암면역치료제로 활용될 가능성이 있었으나, 화학적 불안정성, 면역 과활성화 위험, 균질한 대량제조의 어려움 등으로 인해 임상적 적용이 제한적이었다.

이에 연구팀은 컴퓨터 기반 단백질디자인 (computational protein design) 기술을 활용하여 TLR3과 결합하는 초소형 인공단백질 (minibinder)을 디자인하였다. 해당 인공단백질은 크기가 작고, 높은 안정성을 가지며, 지정한 TLR3의 특정 부위에만 특이적으로 결합할 수 있도록 디자인하였다. 이후 초저온 투과전자현미경 (Cryo-EM) 분석을 통해 설계된 인공단백질이 초기디자인 의도와 잘 부합되게 TLR3의 오목한 표면 (concave surface)에 결합하고 있음을 확인하였고, 이들의 분자상호작용을 규명하였다.

기존 dsRNA기반 작용제보다 더 정밀하게 TLR3 신호를 활성화할 수 있도록 Cryo-EM 구조를 통해 규명된 분자구조를 바탕으로 인공단백질을 이어 붙인 다중 결합(multivalent) 형태의 단백질을 추가적으로 개발하였고, TLR3 하위 신호인 NF-κB 신호를 활성화시킴을 확인하였다. 이를 통해 자연계에 존재하지 않은 디자인된 인공단백질에 의하여 선천성 면역반응을 효과적으로 조절할 수 있음을 확인하였다.

이번 연구는 KAIST 연구진과 미국 워싱턴대학교 단백질디자인 연구소 연구진 간의 긴밀한 국제공동연구를 통해 이루어졌으며, 향후 면역 조절 인공단백질에 기반한 다양한 백신면역 증강제, 항암면역치료제 등의 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대한다.

교신저자인 김호민 교수는 “인공지능기반 단백질디자인 연구는 2024년 노벨화학상 (데이비드 베이커교수, 단백질디자인 연구소)을 수상하며 큰 주목을 받고 있으며, 인공지능 기술의 발전에 힘입어 빠르게 성장하고 있는 첨단바이오 연구분야이다. 향후 백신, 신약, 진단키트, 산업용효소 등 다양한 바이오신소재 개발에 크게 기여할 수 있을 것이다. 이번 연구는 긴밀한 국제 공동연구를 통해 우수한 성과를 거둔 성공적 사례”라고 말했다.

한편 이번 연구는 IBS 바이오분자 및 세포구조연구단의 지원을 받아 수행되었다.

2025.02.10

조회수 4648

-

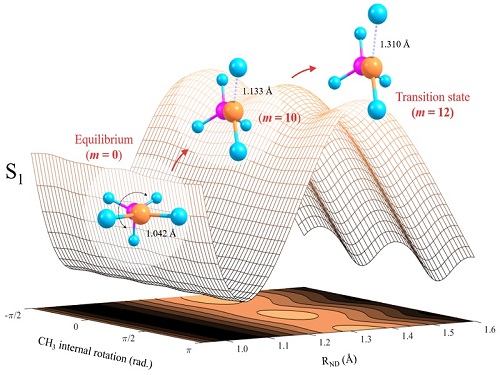

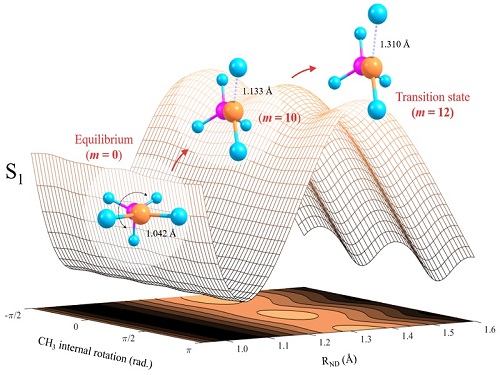

펨토초보다 짧은 순간 전이상태 분자구조를 밝히다

즈웨일 교수(1999년 노벨화학상)가 창출한 펨토화학을 통해 화학반응 중 일어나는 분자구조 변화를 실시간에서 관측할 수 있는 길이 열렸지만, 엄밀한 의미에서 에너지에 따른 전이상태 (Transition-State) 구조 변화를 직접 관측한 예는 매우 드물다. KAIST 연구진은, 광분해 화학반응 전이상태의 분자구조 변화를 분광학 기법*으로 정확하게 측정하는데 세계 최초로 성공했다.

*분광학 기법: 빛과 분자의 상호작용을 통해 양자역학적 분자구조를 정확하게 알아냄

우리 대학 화학과 김상규 교수 연구팀이 화학반응의 전이상태 (Transition-State) 구조를 실험적으로 밝히는 데 성공했다고 4일 밝혔다.

화학반응 속도론이 개발되면서, 가장 중요한 핵심으로 자리잡은 개념이 ‘전이상태 (Transition-State)’다. 전이상태 이론(Transition State Theory, 이하 TST) 에서는 반응물과 생성물 중간에 위치한 전이상태의 분자구조 및 동역학적 특성에 의해 반응속도, 생성물의 상대적 수율, 에너지 분포 등이 결정된다. TST는 지난 1세기 동안, 모든 환경에서의 연소, 유기, 생화학 반응 등에 널리 응용 되어온 가장 보편적인 반응속도론이다.

그러나, 전이상태는 펨토초(10-15 second)보다 더 짧은 시간 동안만 존재하므로, 전이상태를 직접 실험적으로 관찰하는 것은 매우 어려운 일이며 항상 도전적인 과제로 남아있었다.

김상규 교수 연구팀에서 관측한 전이상태는 특별한 의미를 갖는다. 분광학적 기법을 통해, 분자가 전이상태로 접근하면서 가지는 구조 변화를 매우 정확하게 측정할 수 있었던 첫 번째 예라는 점이다.

분광학 기법으로 측정된 정확한 전이상태 분자구조 변화에 따라 관찰된 반응속도의 급격한 변화를 통해서, 분자구조와 화학반응성 간 긴밀한 상관관계도 아울러 증명되었다.

김상규 교수는 “복잡한 분자의 화학반응에서 전이상태에 접근하면서 급격하게 변화하는 분자구조를 분광학 및 반응동역학 기법으로 밝힌 것은 처음이며, 향후 많은 이론 및 실험적 연구를 촉진할 것으로 기대된다. 특히, 전이상태 구조는 특정 화학반응을 선택적으로 빠르게 할 수 있는 고효율 촉매 설계에 가장 근원적인 정보를 제공할 것이다.”라고 말했다.

이번 연구 결과는 김정길 박사 (제 1 저자), 강민석 박사과정 학생, 윤준호 박사(現 LG화학)가 공동 저자로 2025년 1월 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, Vol. 16, 210) 에 대표적(Featured) 연구 성과로 발표됐다.

또한 매우 이례적으로 분광학 분야 최고 권위자인 MIT의 로버트 필드(Robert Field) 교수 및 이스라엘 벤구리온 대학 바라밴 (Baraban) 교수가 공동작성한 하이라이트 커멘트(Nature Communications, 16, 76)를 통해, 이번 연구 결과가 가지는 독창성과 시사성, 중요성 및 향후 실험물리화학 분야에서의 임팩트가 강조됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구사업 및 기초과학 4.0 중점연구소 (자연과학연구소)에서 지원받아 수행됐다.

펨토초보다 짧은 순간 전이상태 분자구조를 밝히다

즈웨일 교수(1999년 노벨화학상)가 창출한 펨토화학을 통해 화학반응 중 일어나는 분자구조 변화를 실시간에서 관측할 수 있는 길이 열렸지만, 엄밀한 의미에서 에너지에 따른 전이상태 (Transition-State) 구조 변화를 직접 관측한 예는 매우 드물다. KAIST 연구진은, 광분해 화학반응 전이상태의 분자구조 변화를 분광학 기법*으로 정확하게 측정하는데 세계 최초로 성공했다.

*분광학 기법: 빛과 분자의 상호작용을 통해 양자역학적 분자구조를 정확하게 알아냄

우리 대학 화학과 김상규 교수 연구팀이 화학반응의 전이상태 (Transition-State) 구조를 실험적으로 밝히는 데 성공했다고 4일 밝혔다.

화학반응 속도론이 개발되면서, 가장 중요한 핵심으로 자리잡은 개념이 ‘전이상태 (Transition-State)’다. 전이상태 이론(Transition State Theory, 이하 TST) 에서는 반응물과 생성물 중간에 위치한 전이상태의 분자구조 및 동역학적 특성에 의해 반응속도, 생성물의 상대적 수율, 에너지 분포 등이 결정된다. TST는 지난 1세기 동안, 모든 환경에서의 연소, 유기, 생화학 반응 등에 널리 응용 되어온 가장 보편적인 반응속도론이다.

그러나, 전이상태는 펨토초(10-15 second)보다 더 짧은 시간 동안만 존재하므로, 전이상태를 직접 실험적으로 관찰하는 것은 매우 어려운 일이며 항상 도전적인 과제로 남아있었다.

김상규 교수 연구팀에서 관측한 전이상태는 특별한 의미를 갖는다. 분광학적 기법을 통해, 분자가 전이상태로 접근하면서 가지는 구조 변화를 매우 정확하게 측정할 수 있었던 첫 번째 예라는 점이다.

분광학 기법으로 측정된 정확한 전이상태 분자구조 변화에 따라 관찰된 반응속도의 급격한 변화를 통해서, 분자구조와 화학반응성 간 긴밀한 상관관계도 아울러 증명되었다.

김상규 교수는 “복잡한 분자의 화학반응에서 전이상태에 접근하면서 급격하게 변화하는 분자구조를 분광학 및 반응동역학 기법으로 밝힌 것은 처음이며, 향후 많은 이론 및 실험적 연구를 촉진할 것으로 기대된다. 특히, 전이상태 구조는 특정 화학반응을 선택적으로 빠르게 할 수 있는 고효율 촉매 설계에 가장 근원적인 정보를 제공할 것이다.”라고 말했다.

이번 연구 결과는 김정길 박사 (제 1 저자), 강민석 박사과정 학생, 윤준호 박사(現 LG화학)가 공동 저자로 2025년 1월 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, Vol. 16, 210) 에 대표적(Featured) 연구 성과로 발표됐다.

또한 매우 이례적으로 분광학 분야 최고 권위자인 MIT의 로버트 필드(Robert Field) 교수 및 이스라엘 벤구리온 대학 바라밴 (Baraban) 교수가 공동작성한 하이라이트 커멘트(Nature Communications, 16, 76)를 통해, 이번 연구 결과가 가지는 독창성과 시사성, 중요성 및 향후 실험물리화학 분야에서의 임팩트가 강조됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구사업 및 기초과학 4.0 중점연구소 (자연과학연구소)에서 지원받아 수행됐다.

2025.02.04

조회수 5295

-

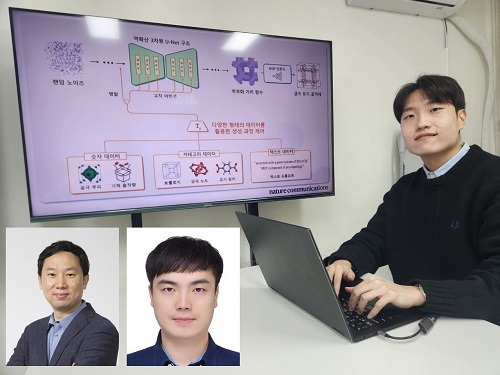

원하는 소재 개발 인공지능 모퓨전(MOFFUSION)으로

최근 생성형 인공지능은 텍스트, 이미지, 비디오 생성 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있지만, 소재 개발 분야에서는 아직 충분히 활용되지 못하고 있다. 이러한 상황에서 KAIST 연구진이 구조적 복잡성을 지닌 다공성 소재를 생성하는 인공지능 모델을 개발하여, 사용자가 원하는 특성의 소재를 선택적으로 생성할 수 있게 되었다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 원하는 물성을 가진 금속 유기 골격체(Metal-Organic Frameworks, MOF)를 생성하는 인공지능 모델을 개발했다고 23일 밝혔다.

김지한 교수 연구팀이 개발한 생성형 인공지능 모델인 모퓨전(MOFFUSION)은 금속 유기 골격체의 구조를 보다 효율적으로 표현하기 위해, 이들의 공극 구조를 3차원 모델링 기법을 활용해 나타내는 혁신적인 접근 방식을 채택했다. 이 기법을 통해 기존 모델들에서 보고된 낮은 구조 생성 효율을 81.7%로 크게 향상시켰다.

또한, 모퓨전은 생성 과정에서 사용자가 원하는 특성을 다양한 형태로 표현하여 인공지능 모델에 입력할 수 있는 특징이 있다. 연구진은 사용자가 원하는 물성을 숫자, 카테고리, 텍스트 등 다양한 형태로 입력할 수 있으며, 데이터 형태와 관계없이 높은 생성 성능을 보임을 확인했다.

예를 들어, 사용자가 생성하고자 하는 물질의 특성값을 텍스트 형태(예:“30 g/L의 수소 흡착량을 갖는 구조”)로 모델에 입력하면, 모델은 이에 상응하는 물질을 선택적으로 생성한다. 이러한 특징은 소재 개발에 있어 인공지능 모델의 활용성과 편의성을 크게 개선하는 요소로 작용한다.

김지한 교수는 “원하는 물성의 소재를 개발하는 것은 소재 분야의 가장 큰 목표이며 오랜 연구 주제”라며, “연구팀이 개발한 기술은 인공지능을 활용한 다공성 소재 개발에 있어 큰 발전을 이뤘으며, 앞으로 해당 분야에서 생성형 인공지능의 도입을 촉진할 것”이라고 말했다.

우리 대학 생명화학공학과 박준길 박사, 이유한 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 지난 1월 2일 게재됐다. (논문명 : Multi-modal conditional diffusion model using signed distance functions for metal-organic frameworks generation) (https://doi.org/10.1038/s41467-024-55390-9)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 탑-티어 연구기관 간 협력 플랫폼 구축 및 공동연구 지원사업, 나노 및 소재기술 개발사업, 그리고 한국연구재단 (NRF) 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

원하는 소재 개발 인공지능 모퓨전(MOFFUSION)으로

최근 생성형 인공지능은 텍스트, 이미지, 비디오 생성 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있지만, 소재 개발 분야에서는 아직 충분히 활용되지 못하고 있다. 이러한 상황에서 KAIST 연구진이 구조적 복잡성을 지닌 다공성 소재를 생성하는 인공지능 모델을 개발하여, 사용자가 원하는 특성의 소재를 선택적으로 생성할 수 있게 되었다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 원하는 물성을 가진 금속 유기 골격체(Metal-Organic Frameworks, MOF)를 생성하는 인공지능 모델을 개발했다고 23일 밝혔다.

김지한 교수 연구팀이 개발한 생성형 인공지능 모델인 모퓨전(MOFFUSION)은 금속 유기 골격체의 구조를 보다 효율적으로 표현하기 위해, 이들의 공극 구조를 3차원 모델링 기법을 활용해 나타내는 혁신적인 접근 방식을 채택했다. 이 기법을 통해 기존 모델들에서 보고된 낮은 구조 생성 효율을 81.7%로 크게 향상시켰다.

또한, 모퓨전은 생성 과정에서 사용자가 원하는 특성을 다양한 형태로 표현하여 인공지능 모델에 입력할 수 있는 특징이 있다. 연구진은 사용자가 원하는 물성을 숫자, 카테고리, 텍스트 등 다양한 형태로 입력할 수 있으며, 데이터 형태와 관계없이 높은 생성 성능을 보임을 확인했다.

예를 들어, 사용자가 생성하고자 하는 물질의 특성값을 텍스트 형태(예:“30 g/L의 수소 흡착량을 갖는 구조”)로 모델에 입력하면, 모델은 이에 상응하는 물질을 선택적으로 생성한다. 이러한 특징은 소재 개발에 있어 인공지능 모델의 활용성과 편의성을 크게 개선하는 요소로 작용한다.

김지한 교수는 “원하는 물성의 소재를 개발하는 것은 소재 분야의 가장 큰 목표이며 오랜 연구 주제”라며, “연구팀이 개발한 기술은 인공지능을 활용한 다공성 소재 개발에 있어 큰 발전을 이뤘으며, 앞으로 해당 분야에서 생성형 인공지능의 도입을 촉진할 것”이라고 말했다.

우리 대학 생명화학공학과 박준길 박사, 이유한 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 지난 1월 2일 게재됐다. (논문명 : Multi-modal conditional diffusion model using signed distance functions for metal-organic frameworks generation) (https://doi.org/10.1038/s41467-024-55390-9)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 탑-티어 연구기관 간 협력 플랫폼 구축 및 공동연구 지원사업, 나노 및 소재기술 개발사업, 그리고 한국연구재단 (NRF) 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.23

조회수 6378

-

스스로 학습·수정하는 뉴로모픽 반도체칩 개발

기존 컴퓨터 시스템은 데이터 처리 장치와 저장 장치가 분리돼 있어, 인공지능처럼 복잡한 데이터를 처리하기에는 효율적이지 않다. KAIST 연구팀은 우리 뇌의 정보 처리 방식과 유사한 멤리스터 기반 통합 시스템을 개발했다. 이제 원격 클라우드 서버에 의존하지 않고 의심스러운 활동을 즉시 인식하는 스마트 보안 카메라부터 건강 데이터를 실시간으로 분석할 수 있는 의료기기까지 다양한 분야에 적용될 수 있게 되었다.

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수, 윤영규 교수 공동연구팀이 스스로 학습하고 오류를 수정할 수 있는 차세대 뉴로모픽 반도체 기반 초소형 컴퓨팅 칩을 개발했다고 17일 밝혔다.

연구팀이 개발한 이 컴퓨팅 칩의 특별한 점은 기존 뉴로모픽 소자에서 해결이 어려웠던 비이상적 특성에서 발생하는 오류를 스스로 학습하고 수정할 수 있다는 것이다. 예를 들어, 영상 스트림을 처리할 때 칩은 움직이는 물체를 배경에서 자동으로 분리하는 법을 학습하며 시간이 지날수록 이 작업을 더 잘 수행하게 된다.

이러한 자가 학습 능력은 실시간 영상 처리에서 이상적인 컴퓨터 시뮬레이션에 견줄 만한 정확도를 달성하며 입증됐다. 연구팀의 주요성과는 뇌와 유사한 구성 요소의 개발을 넘어, 신뢰성과 실용성을 모두 갖춘 시스템으로 완성한 것에 있다.

연구팀은 세계 최초로 즉각적인 환경 변화에 적응할 수 있는 멤리스터 기반 통합 시스템을 개발하며, 기존 기술의 한계를 극복하는 혁신적인 해결책을 제시했다.

이 혁신의 핵심에는 멤리스터(memristor)*라고 불리는 차세대 반도체 소자가 있다. 이 소자의 가변 저항 특성은 신경망의 시냅스 역할을 대체할 수 있게 되고, 이를 활용해 우리 뇌세포처럼 데이터 저장 및 연산을 동시에 수행할 수 있다.

*멤리스터: 메모리(memory)와 저항(resistor)의 합성어로 두 단자 사이로 과거에 흐른 전하량과 방향에 따라 저항값이 결정되는 차세대 전기소자

연구팀은 저항 변화를 정밀하게 제어할 수 있는 고신뢰성 멤리스터를 설계하고, 자가 학습을 통해 복잡한 보정 과정을 배제한 효율적인 시스템을 개발했다. 이번 연구는 실시간 학습과 추론을 지원하는 차세대 뉴로모픽 반도체 기반 통합 시스템의 상용화 가능성을 실험적으로 검증했다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

이 기술은 일상적인 기기에서 인공지능을 사용하는 방식을 혁신하여 AI 작업 처리를 위해 원격 클라우드 서버에 의존하지 않고 로컬에서 처리할 수 있게 되어, 더 빠르고 사생활 보호가 강화되며 에너지 효율성이 높아질 것이다.

이 기술 개발을 주도한 KAIST 정학천 연구원과 한승재 연구원은 “이 시스템은 책상과 자료 캐비닛을 오가며 일하는 대신 모든 것이 손이 닿는 곳에 있는 스마트 작업 공간과 같다. 이는 모든 것이 한 곳에서 처리돼 매우 효율적인 우리 뇌의 정보 처리 방식과 유사하다”고 설명했다.

전기및전자공학부 정학천 석박통합과정생과 한승재 석박사통합과정생이 제 1저자로 연구에 참여했으며 국제 학술지 `네이처 일렉트로닉스 (Nature Electronics)'에 2025년 1월 8일 자로 온라인 게재됐다.

(논문 제목: Self-supervised video processing with self-calibration on an analogue computing platform based on a selector-less memristor array, https://doi.org/10.1038/s41928-024-01318-6)

이번 연구는 한국연구재단의 차세대지능형반도체기술개발사업, 우수신진연구사업, PIM인공지능반도체핵심기술개발사업, 정보통신기획평가원의 한국전자통신연구원연구개발지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

스스로 학습·수정하는 뉴로모픽 반도체칩 개발

기존 컴퓨터 시스템은 데이터 처리 장치와 저장 장치가 분리돼 있어, 인공지능처럼 복잡한 데이터를 처리하기에는 효율적이지 않다. KAIST 연구팀은 우리 뇌의 정보 처리 방식과 유사한 멤리스터 기반 통합 시스템을 개발했다. 이제 원격 클라우드 서버에 의존하지 않고 의심스러운 활동을 즉시 인식하는 스마트 보안 카메라부터 건강 데이터를 실시간으로 분석할 수 있는 의료기기까지 다양한 분야에 적용될 수 있게 되었다.

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수, 윤영규 교수 공동연구팀이 스스로 학습하고 오류를 수정할 수 있는 차세대 뉴로모픽 반도체 기반 초소형 컴퓨팅 칩을 개발했다고 17일 밝혔다.

연구팀이 개발한 이 컴퓨팅 칩의 특별한 점은 기존 뉴로모픽 소자에서 해결이 어려웠던 비이상적 특성에서 발생하는 오류를 스스로 학습하고 수정할 수 있다는 것이다. 예를 들어, 영상 스트림을 처리할 때 칩은 움직이는 물체를 배경에서 자동으로 분리하는 법을 학습하며 시간이 지날수록 이 작업을 더 잘 수행하게 된다.

이러한 자가 학습 능력은 실시간 영상 처리에서 이상적인 컴퓨터 시뮬레이션에 견줄 만한 정확도를 달성하며 입증됐다. 연구팀의 주요성과는 뇌와 유사한 구성 요소의 개발을 넘어, 신뢰성과 실용성을 모두 갖춘 시스템으로 완성한 것에 있다.

연구팀은 세계 최초로 즉각적인 환경 변화에 적응할 수 있는 멤리스터 기반 통합 시스템을 개발하며, 기존 기술의 한계를 극복하는 혁신적인 해결책을 제시했다.

이 혁신의 핵심에는 멤리스터(memristor)*라고 불리는 차세대 반도체 소자가 있다. 이 소자의 가변 저항 특성은 신경망의 시냅스 역할을 대체할 수 있게 되고, 이를 활용해 우리 뇌세포처럼 데이터 저장 및 연산을 동시에 수행할 수 있다.

*멤리스터: 메모리(memory)와 저항(resistor)의 합성어로 두 단자 사이로 과거에 흐른 전하량과 방향에 따라 저항값이 결정되는 차세대 전기소자

연구팀은 저항 변화를 정밀하게 제어할 수 있는 고신뢰성 멤리스터를 설계하고, 자가 학습을 통해 복잡한 보정 과정을 배제한 효율적인 시스템을 개발했다. 이번 연구는 실시간 학습과 추론을 지원하는 차세대 뉴로모픽 반도체 기반 통합 시스템의 상용화 가능성을 실험적으로 검증했다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

이 기술은 일상적인 기기에서 인공지능을 사용하는 방식을 혁신하여 AI 작업 처리를 위해 원격 클라우드 서버에 의존하지 않고 로컬에서 처리할 수 있게 되어, 더 빠르고 사생활 보호가 강화되며 에너지 효율성이 높아질 것이다.

이 기술 개발을 주도한 KAIST 정학천 연구원과 한승재 연구원은 “이 시스템은 책상과 자료 캐비닛을 오가며 일하는 대신 모든 것이 손이 닿는 곳에 있는 스마트 작업 공간과 같다. 이는 모든 것이 한 곳에서 처리돼 매우 효율적인 우리 뇌의 정보 처리 방식과 유사하다”고 설명했다.

전기및전자공학부 정학천 석박통합과정생과 한승재 석박사통합과정생이 제 1저자로 연구에 참여했으며 국제 학술지 `네이처 일렉트로닉스 (Nature Electronics)'에 2025년 1월 8일 자로 온라인 게재됐다.

(논문 제목: Self-supervised video processing with self-calibration on an analogue computing platform based on a selector-less memristor array, https://doi.org/10.1038/s41928-024-01318-6)

이번 연구는 한국연구재단의 차세대지능형반도체기술개발사업, 우수신진연구사업, PIM인공지능반도체핵심기술개발사업, 정보통신기획평가원의 한국전자통신연구원연구개발지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.22

조회수 5649

-

기존 양자점 뛰어넘는 적외선 센서 기술 개발

최근 양자 큐비트 기술 분야에서는 양자 상태를 확보하기 위해 결정질 반도체를 활용한 아발란체 광다이오드 소자*들이 활용되고 있으나, 높은 열잡음으로 인해 극저온 구동이 필수적이며, 적외선 대역에서 높은 탐지 효율을 갖는 소재의 부재로 기술적 한계에 직면했다. 우리 연구진이 양자점 소재가 차세대 양자 기술로 활용될 돌파구를 제시했다.

*아발란체 광다이오드 소자: 매우 미세한 빛을 증폭하여 감지하는 고성능 센서 소자로서 야간 투시경이나 자율주행차, 우주 관측, 양자통신 등에 사용

우리 대학 전기및전자공학부 이정용 교수 연구팀이 콜로이드 양자점을 활용해 하나의 적외선 광자 흡수를 통하여 85배의 전자를 생성할 수 있는 아발란체 전자 증폭 기술*을 개발하여 기존 기술의 한계를 뛰어 넘는 감도를 달성했다고 8일 밝혔다.

*아발란체 전자 증폭: 기술 강한 전기장이 인가된 반도체에서 전자가 가속되어 인접 원자와 충돌을 통해 다수의 전자를 생성하는 신호 증폭 기술

화학적으로 합성된 반도체 나노입자인 콜로이드 양자점은 용액 기반 반도체로서 적외선 센서의 실용적인 후보로 주목 받고 있으며, 결정질 반도체와 다른 에너지 구조를 가져 열잡음 생성을 억제하는 장점이 있지만, 전하 이동도가 낮고, 양자점 표면에서 자주 발생하는 불완전 결합 때문에 전하의 재결합이 촉진되어 전하 추출이 저하되는 문제가 있었다.

연구진은 강한 전기장을 인가해 전자를 가속하여 운동에너지를 얻고, 인접 양자점에서 다수의 추가 전자들을 생성함으로써 상온에서 적외선을 조사 시 신호가 85배 증폭되고 1.4×1014 Jones 이상의 탐지 감도를 가지는 소자를 구현하였는데 이는 일반 야간 투시경보다 수만 배 정도 높은 감도를 보여준다.

적외선 광검출기는 자율주행차부터 양자컴퓨팅에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 핵심적인 역할을 하지만, 기존 양자점 기반 기술은 민감도와 잡음 문제로 한계가 있었다.

이번 연구는 새로운 패러다임 전환을 불러올 기술이 될 것으로 기대되며, 양자 기술이 관련된 핵심 원천 기술을 선점함으로써 글로벌 양자 기술 시장을 대한민국이 주도할 수 있는 중요한 기술적 토대를 확보했다고 평가받고 있다.

제1 저자인 김병수 박사는 “양자점 아발란체 소자는 기존에 보고된 바 없는 신개념 연구 분야로서, 본 원천 기술을 통해 글로벌 자율주행차와 양자 컴퓨팅, 의료 영상 시장 등을 선도할 벤처 기업 육성을 주도할 수 있을 것”이라고 말했다.

KAIST 정보전자연구소 김병수 박사와 IMEC의 이상연 박사 및 한국세라믹기술원의 고현석 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 최상위 학술지 `네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)' 12월 18일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Ultrahigh-gain colloidal quantum dot infrared avalanche photodetectors DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-024-01831-x)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐으며, 주요 지원 사업으로는 나노및소재기술개발사업(경쟁형), 미래디스플레이 전략연구실사업, 개인기초연구사업 중견연구가 있다.

기존 양자점 뛰어넘는 적외선 센서 기술 개발

최근 양자 큐비트 기술 분야에서는 양자 상태를 확보하기 위해 결정질 반도체를 활용한 아발란체 광다이오드 소자*들이 활용되고 있으나, 높은 열잡음으로 인해 극저온 구동이 필수적이며, 적외선 대역에서 높은 탐지 효율을 갖는 소재의 부재로 기술적 한계에 직면했다. 우리 연구진이 양자점 소재가 차세대 양자 기술로 활용될 돌파구를 제시했다.

*아발란체 광다이오드 소자: 매우 미세한 빛을 증폭하여 감지하는 고성능 센서 소자로서 야간 투시경이나 자율주행차, 우주 관측, 양자통신 등에 사용

우리 대학 전기및전자공학부 이정용 교수 연구팀이 콜로이드 양자점을 활용해 하나의 적외선 광자 흡수를 통하여 85배의 전자를 생성할 수 있는 아발란체 전자 증폭 기술*을 개발하여 기존 기술의 한계를 뛰어 넘는 감도를 달성했다고 8일 밝혔다.

*아발란체 전자 증폭: 기술 강한 전기장이 인가된 반도체에서 전자가 가속되어 인접 원자와 충돌을 통해 다수의 전자를 생성하는 신호 증폭 기술

화학적으로 합성된 반도체 나노입자인 콜로이드 양자점은 용액 기반 반도체로서 적외선 센서의 실용적인 후보로 주목 받고 있으며, 결정질 반도체와 다른 에너지 구조를 가져 열잡음 생성을 억제하는 장점이 있지만, 전하 이동도가 낮고, 양자점 표면에서 자주 발생하는 불완전 결합 때문에 전하의 재결합이 촉진되어 전하 추출이 저하되는 문제가 있었다.

연구진은 강한 전기장을 인가해 전자를 가속하여 운동에너지를 얻고, 인접 양자점에서 다수의 추가 전자들을 생성함으로써 상온에서 적외선을 조사 시 신호가 85배 증폭되고 1.4×1014 Jones 이상의 탐지 감도를 가지는 소자를 구현하였는데 이는 일반 야간 투시경보다 수만 배 정도 높은 감도를 보여준다.

적외선 광검출기는 자율주행차부터 양자컴퓨팅에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 핵심적인 역할을 하지만, 기존 양자점 기반 기술은 민감도와 잡음 문제로 한계가 있었다.

이번 연구는 새로운 패러다임 전환을 불러올 기술이 될 것으로 기대되며, 양자 기술이 관련된 핵심 원천 기술을 선점함으로써 글로벌 양자 기술 시장을 대한민국이 주도할 수 있는 중요한 기술적 토대를 확보했다고 평가받고 있다.

제1 저자인 김병수 박사는 “양자점 아발란체 소자는 기존에 보고된 바 없는 신개념 연구 분야로서, 본 원천 기술을 통해 글로벌 자율주행차와 양자 컴퓨팅, 의료 영상 시장 등을 선도할 벤처 기업 육성을 주도할 수 있을 것”이라고 말했다.

KAIST 정보전자연구소 김병수 박사와 IMEC의 이상연 박사 및 한국세라믹기술원의 고현석 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 최상위 학술지 `네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)' 12월 18일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Ultrahigh-gain colloidal quantum dot infrared avalanche photodetectors DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-024-01831-x)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐으며, 주요 지원 사업으로는 나노및소재기술개발사업(경쟁형), 미래디스플레이 전략연구실사업, 개인기초연구사업 중견연구가 있다.

2025.01.08

조회수 5840

-

인간 장 줄기세포 대량 배양, 재생 치료 길 열렸다

우리 연구진이 세계 최초로 화학적으로 규명되고 동물 성분이 완전히 배제된 완전 무이종 (xenogeneic-free) 환경에서 인간 장 줄기세포를 대량 배양하여 줄기세포 치료제로의 임상 적용 가능성을 입증하는데 성공했다. 이번 성과로 향후 환자 맞춤형 줄기세포를 활용한 첨단 재생 치료에 적용 이 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수 연구팀이 한국생명공학연구원(기관장 김장성) 국가아젠다연구부 손미영 박사 연구팀과 공동 연구를 통해, 무이종(xenogeneic-free) 인간 장 줄기세포 재생 치료 플랫폼을 개발했다고 12일 밝혔다.

연구팀은 기존에 사용되던 쥐 섬유아세포, 매트리젤 코팅 없이, 기상 증착된 유기 고분자를 활용한 혁신적인 배양 및 재생 치료 플랫폼을 개발했다.

고분자 스크리닝을 통해 장 줄기세포를 동물 유래 물질 없이 배양하기에 최적인 ‘XF-DISC’ 표면을 발굴했으며, 개발된 XF-DISC는 장 줄기세포의 장기배양, 대량 배양, 동결 보관 시스템에 성공적으로 적용 가능함을 입증했다.

이 플랫폼에서 배양된 장 줄기세포는 분화 모델로 확장 가능할 뿐만 아니라, 생체 내 이식 (in vivo) 실험에 적용되어 장 상피 손상 및 염증성 모델의 쥐 대장에 성공적으로 이식되었다.

이식 이후, 인간 장 줄기세포는 쥐의 대장 조직과 효과적으로 융합되었고, 손상 부위를 재생하고 염증 반응을 완화하는데 탁월한 성능을 보였다.

특히, 사람의 세포가 동물 모델에 이종이식(xenogaft) 된 후에도 기능을 유지하고 조직 재생 효과를 발휘한 것은, 이 플랫폼이 줄기세포 치료제로서의 실질적인 임상 적용 가능성을 입증한 중요한 사례로 평가받고 있다.

이번 연구는 재생 의학 분야에서 인간 만능줄기세포(hPSC)로부터 유도된 장 줄기세포의 신뢰성 있는 대량 배양과 임상 적용 가능성을 한 단계 높일 것으로 기대된다.

향후 연구는 이 플랫폼의 상용화 가능성과 대규모 생산성을 평가하고, 환자 유래 줄기세포에 대한 적용성을 검토할 계획이다. 또한, 환자 유래 장 줄기세포가 무이종 환경에서 성공적으로 배양될 경우, 실제 환자를 대상으로 한 임상 효과를 검증하는 후속 연구가 진행될 예정이다.

임성갑 교수는 “이번 연구성과는 기존 줄기세포 배양 방식을 넘어, 동물 유래 성분을 완전히 배제한 혁신적인 무이종 배양 플랫폼을 개발한 중요한 전환점이다. 특히, 인간 장 줄기세포의 대량 배양, 장기배양 및 이식 가능성을 세계 최초로 입증함으로써 줄기세포 치료제의 신뢰성과 생산성을 획기적으로 향상시켰다. 이는 재생 의학 분야에서 중요한 진전을 의미하며, 향후 연구는 이 플랫폼의 상용화 가능성과 환자 맞춤형 임상 성능을 평가하는 데 집중될 것이다.”라고 말했다.

이번 연구 결과는 우리 대학 박성현 박사과정생, 한국생명공학연구원 권오만 박사, 이하나 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’지에 12월 2일 자 온라인에 게재됐다.

(논문명: Xenogeneic-free culture of human intestinal stem cells on functional polymer-coated substrates for scalable, clinical-grade stem cell therapy)

한편 과학산업통상자원부, 한국연구재단, 한국과학기술정보통신부, 한국보건복지부, 한국생명공학연구원의 지원을 받아 수행됐다.

인간 장 줄기세포 대량 배양, 재생 치료 길 열렸다

우리 연구진이 세계 최초로 화학적으로 규명되고 동물 성분이 완전히 배제된 완전 무이종 (xenogeneic-free) 환경에서 인간 장 줄기세포를 대량 배양하여 줄기세포 치료제로의 임상 적용 가능성을 입증하는데 성공했다. 이번 성과로 향후 환자 맞춤형 줄기세포를 활용한 첨단 재생 치료에 적용 이 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수 연구팀이 한국생명공학연구원(기관장 김장성) 국가아젠다연구부 손미영 박사 연구팀과 공동 연구를 통해, 무이종(xenogeneic-free) 인간 장 줄기세포 재생 치료 플랫폼을 개발했다고 12일 밝혔다.

연구팀은 기존에 사용되던 쥐 섬유아세포, 매트리젤 코팅 없이, 기상 증착된 유기 고분자를 활용한 혁신적인 배양 및 재생 치료 플랫폼을 개발했다.

고분자 스크리닝을 통해 장 줄기세포를 동물 유래 물질 없이 배양하기에 최적인 ‘XF-DISC’ 표면을 발굴했으며, 개발된 XF-DISC는 장 줄기세포의 장기배양, 대량 배양, 동결 보관 시스템에 성공적으로 적용 가능함을 입증했다.

이 플랫폼에서 배양된 장 줄기세포는 분화 모델로 확장 가능할 뿐만 아니라, 생체 내 이식 (in vivo) 실험에 적용되어 장 상피 손상 및 염증성 모델의 쥐 대장에 성공적으로 이식되었다.

이식 이후, 인간 장 줄기세포는 쥐의 대장 조직과 효과적으로 융합되었고, 손상 부위를 재생하고 염증 반응을 완화하는데 탁월한 성능을 보였다.

특히, 사람의 세포가 동물 모델에 이종이식(xenogaft) 된 후에도 기능을 유지하고 조직 재생 효과를 발휘한 것은, 이 플랫폼이 줄기세포 치료제로서의 실질적인 임상 적용 가능성을 입증한 중요한 사례로 평가받고 있다.

이번 연구는 재생 의학 분야에서 인간 만능줄기세포(hPSC)로부터 유도된 장 줄기세포의 신뢰성 있는 대량 배양과 임상 적용 가능성을 한 단계 높일 것으로 기대된다.

향후 연구는 이 플랫폼의 상용화 가능성과 대규모 생산성을 평가하고, 환자 유래 줄기세포에 대한 적용성을 검토할 계획이다. 또한, 환자 유래 장 줄기세포가 무이종 환경에서 성공적으로 배양될 경우, 실제 환자를 대상으로 한 임상 효과를 검증하는 후속 연구가 진행될 예정이다.

임성갑 교수는 “이번 연구성과는 기존 줄기세포 배양 방식을 넘어, 동물 유래 성분을 완전히 배제한 혁신적인 무이종 배양 플랫폼을 개발한 중요한 전환점이다. 특히, 인간 장 줄기세포의 대량 배양, 장기배양 및 이식 가능성을 세계 최초로 입증함으로써 줄기세포 치료제의 신뢰성과 생산성을 획기적으로 향상시켰다. 이는 재생 의학 분야에서 중요한 진전을 의미하며, 향후 연구는 이 플랫폼의 상용화 가능성과 환자 맞춤형 임상 성능을 평가하는 데 집중될 것이다.”라고 말했다.

이번 연구 결과는 우리 대학 박성현 박사과정생, 한국생명공학연구원 권오만 박사, 이하나 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’지에 12월 2일 자 온라인에 게재됐다.

(논문명: Xenogeneic-free culture of human intestinal stem cells on functional polymer-coated substrates for scalable, clinical-grade stem cell therapy)

한편 과학산업통상자원부, 한국연구재단, 한국과학기술정보통신부, 한국보건복지부, 한국생명공학연구원의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.15

조회수 6348

-

일상 움직임으로 웨어러블 기기가 충전된다

국제 공동 연구진이 운동 에너지를 전기 에너지로 효율적으로 변환하여 웨어러블 기기의 자가 충전이 가능하게 하는 새로운 방법을 개발했다. 이제 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있게 되었다.

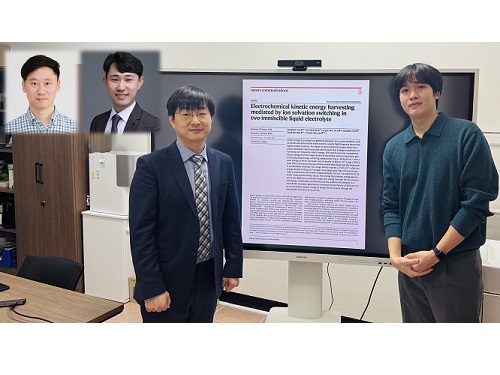

우리 대학 신소재공학과 서동화 교수 연구팀이 싱가포르 난양공대(NTU, Nanyang Technological Univ.) 전자공학과 이석우 교수 연구팀과의 국제공동연구를 통해 새로운 전기화학적 에너지 수확 방법을 개발했으며, 이를 통해 기존 기술 대비 10배 높은 출력과 100초 이상 지속되는 전류 생성에 성공했다고 10일 밝혔다.

운동 에너지를 전기 에너지로 변환시키는 보통 압전(Piezo-electric)과 마찰전기(Tribo-electric) 방식으로 순간적으로 높은 전력을 발생시킬 수 있지만, 내부 저항이 높기 때문에 전류가 짧게 흐르는 한계가 있다. 이에 따라, 보다 효율적이고 지속 가능한 에너지 하베스팅(수확) 기술이 요구되고 있다.

연구팀은 물과 이온성 액체 전해질에 전극을 각각 담가 이온의 이동으로 발생하는 전위차(전기적 위치에너지)를 이용하여 전력을 수확하는 새로운 방식을 개발했다.

또한, 연구팀은 이온이 전해질과 전극 계면에서 산화ㆍ환원 반응을 통해 에너지를 어떻게 발생시키는지 더 깊이 이해하기 위해 *제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션을 수행했다.

*제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션: 양자역학 법칙을 사용해 전자들의 거동을 계산하는 것을 말하며 원자들 사이의 상호작용을 계산으로 구한 뒤, 이를 통해 시간에 따른 원자들의 움직임을 예측하는 것임

그 결과, 이온이 각 전해질에서 주변 용매와 상호작용하는 방식과, 전해질 환경 따른 전극 내부에서의 주변 상호작용 에너지가 다르게 나타났음을 확인했다. 이러한 종합적인 상호작용이 에너지 차이를 발생시키며, 이를 통해 전해질 간 전위 차이를 설명하는 중요한 원리를 제시했다.

연구진은 이 시스템을 여러 개 직렬로 연결하면 출력 전압을 크게 높일 수 있다는 것도 확인했다. 그 결과 계산기를 작동시킬 수 있을 정도인 935mV의 전압을 달성했으며, 이는 저전압 기기나 웨어러블 디바이스와 같은 장치에 적용 가능하다.

또한, 물리적 마모 없이 장시간 안정적으로 작동할 수 있어, 이 기술은 사물인터넷(IoT) 기기나 자가 충전형 전자기기에도 실용적으로 적용될 가능성이 크다.

서동화 교수는 "이번 연구의 핵심은 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있다는 점”이라며 "시뮬레이션과 실험의 협업을 통해 에너지 수확 원리를 깊이 이해함으로써 설계 가이드라인을 도출할 수 있었고, 이는 상용화 가능성을 크게 높였다”고 설명했다.

이번 연구는 이동훈 난양공대 전자공학과 박사과정, 송유엽 KAIST 신소재공학과 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했다. 연구 결과는 네이처 커뮤니케이션에 지난 10월 19일 자로 온라인 출판됐다.

(논문명 : Electrochemical kinetic energy harvesting mediated by ion solvation switching in two-immiscible liquid electrolyte)

DOI: 10.1038/s41467-024-53235-z

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재 기술개발사업, 중견연구사업의 지원을 받아 이뤄졌고, 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터를 지원받아 수행됐다.

일상 움직임으로 웨어러블 기기가 충전된다

국제 공동 연구진이 운동 에너지를 전기 에너지로 효율적으로 변환하여 웨어러블 기기의 자가 충전이 가능하게 하는 새로운 방법을 개발했다. 이제 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있게 되었다.

우리 대학 신소재공학과 서동화 교수 연구팀이 싱가포르 난양공대(NTU, Nanyang Technological Univ.) 전자공학과 이석우 교수 연구팀과의 국제공동연구를 통해 새로운 전기화학적 에너지 수확 방법을 개발했으며, 이를 통해 기존 기술 대비 10배 높은 출력과 100초 이상 지속되는 전류 생성에 성공했다고 10일 밝혔다.

운동 에너지를 전기 에너지로 변환시키는 보통 압전(Piezo-electric)과 마찰전기(Tribo-electric) 방식으로 순간적으로 높은 전력을 발생시킬 수 있지만, 내부 저항이 높기 때문에 전류가 짧게 흐르는 한계가 있다. 이에 따라, 보다 효율적이고 지속 가능한 에너지 하베스팅(수확) 기술이 요구되고 있다.

연구팀은 물과 이온성 액체 전해질에 전극을 각각 담가 이온의 이동으로 발생하는 전위차(전기적 위치에너지)를 이용하여 전력을 수확하는 새로운 방식을 개발했다.

또한, 연구팀은 이온이 전해질과 전극 계면에서 산화ㆍ환원 반응을 통해 에너지를 어떻게 발생시키는지 더 깊이 이해하기 위해 *제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션을 수행했다.

*제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션: 양자역학 법칙을 사용해 전자들의 거동을 계산하는 것을 말하며 원자들 사이의 상호작용을 계산으로 구한 뒤, 이를 통해 시간에 따른 원자들의 움직임을 예측하는 것임

그 결과, 이온이 각 전해질에서 주변 용매와 상호작용하는 방식과, 전해질 환경 따른 전극 내부에서의 주변 상호작용 에너지가 다르게 나타났음을 확인했다. 이러한 종합적인 상호작용이 에너지 차이를 발생시키며, 이를 통해 전해질 간 전위 차이를 설명하는 중요한 원리를 제시했다.

연구진은 이 시스템을 여러 개 직렬로 연결하면 출력 전압을 크게 높일 수 있다는 것도 확인했다. 그 결과 계산기를 작동시킬 수 있을 정도인 935mV의 전압을 달성했으며, 이는 저전압 기기나 웨어러블 디바이스와 같은 장치에 적용 가능하다.

또한, 물리적 마모 없이 장시간 안정적으로 작동할 수 있어, 이 기술은 사물인터넷(IoT) 기기나 자가 충전형 전자기기에도 실용적으로 적용될 가능성이 크다.

서동화 교수는 "이번 연구의 핵심은 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있다는 점”이라며 "시뮬레이션과 실험의 협업을 통해 에너지 수확 원리를 깊이 이해함으로써 설계 가이드라인을 도출할 수 있었고, 이는 상용화 가능성을 크게 높였다”고 설명했다.

이번 연구는 이동훈 난양공대 전자공학과 박사과정, 송유엽 KAIST 신소재공학과 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했다. 연구 결과는 네이처 커뮤니케이션에 지난 10월 19일 자로 온라인 출판됐다.

(논문명 : Electrochemical kinetic energy harvesting mediated by ion solvation switching in two-immiscible liquid electrolyte)

DOI: 10.1038/s41467-024-53235-z

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재 기술개발사업, 중견연구사업의 지원을 받아 이뤄졌고, 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터를 지원받아 수행됐다.

2024.12.10

조회수 6335

-

전염병 확산 예측하는 더 정확한 수학 공식 나왔다

인류와 전염병의 전쟁에서 수학은 최적의 방어막 구축을 위한 과학적 근거를 제시해왔다. 우리 대학 김재경 교수 연구팀은 국가수리과학연구소 최선화 선임연구원, 고려대 최보승 교수, 경북대 이효정 교수팀과 공동으로 정확도를 획기적으로 높인 전염병 확산 예측 모델을 새롭게 제시했다.

미지의 바이러스가 나타나면 과학자들은 구조와 실체를 파악하고, 제약사는 바이러스에 대항할 백신과 치료제를 개발한다. 바이러스를 제압할 무기를 만드는 동안, 방역은 국민을 보호하고 피해를 최소화하는 방어막 역할을 한다. 피해를 정확하게 예측하고, 의료진을 배치하고, 병상을 확보하는 등 대책 수립에 수학이 쓰인다.

코로나19 팬데믹은 수리 모델 기반 전염병 확산 모델의 중요성을 재조명하게 해준 사례다. 이를 통해 추정한 감염재생산지수(R값), 잠복기, 감염기 등 변수들은 질병의 확산 양상을 이해하고, 방역 정책을 설계하는 데 중요한 요소로 작용했다.

그러나 기존 모델에는 한계가 있었다. 기존 대부분 모델은 감염자와 접촉한 시점에 상관없이 모든 접촉자가 동일 확률로 감염력이 발현된다고 가정한다. 미래 상태가 현재 상태에 의해서만 결정되고, 과거의 영향을 받지 않는다는 마르코프(Markovian) 시스템에 기반하여 미래를 추정해왔다.

하지만 실제 환경에서는 현재뿐 아니라 과거 상태도 미래에 영향을 준다(비마르코프(non-Markovian) 시스템). 감염자와 접촉 이후 잠복기를 거쳐 감염되기 때문에, 접촉 시점이 오래된 사람일수록 감염력이 발현될 확률이 높다.

최보승 교수는 “현재와 과거를 모두 고려해야 하는 비마르코프 시스템은 수학적 추정과 모델링이 복잡하고, 계산이 어려워서 기존 전염병 확산 모델은 마르코프 시스템을 가정하고 추정을 진행해왔다”며 “즉, 실제 감염병 확산 양상을 정확하게 반영하지는 못했다”고 설명했다.

공동 연구팀은 현재와 과거를 모두 고려하는 새로운 감염병 확산 모델을 개발했다. 미래의 변화를 현재의 상태만으로 설명하는 상미분방정식 대신, 미래의 변화를 현재와 과거의 상태를 모두 이용하여 설명하는 지연미분방정식을 도입해 기존 모델의 한계를 극복했다.

연구진은 2020년 1월 20일부터 11월 25일까지 서울의 누적 코로나19 확진자 정보를 활용해 새로 제시한 모델의 정확도를 평가했다. 초기 바이러스의 전파로 확진자가 급증했던 시기(2020.1.20.~3.3)의 감염재생산지수를 기존 모델은 4.9, 새 모델은 2.7로 추정했다. 확진자 전염 경로를 추적해 얻은 실제 값은 2.7이었다. 즉, 기존 모델이 감염재생산지수를 2배 가까이 과대 추정하는 상황이 생길 수 있고, 이에 따라 코로나19 감염력을 과대 예측할 수 있다는 것을 보여준다.

최선화 선임연구원은 “과대 예측 문제를 해결하기 위해 기존 모델은 감염기(감염자가 다른 사람에게 전염을 일으킬 수 있는 기간) 등 추가 역학 정보를 사용해 값을 보정해 사용해왔다”며 “새로운 모델은 추가 역학 정보 없이도 감염재생산지수를 정확히 추정할 수 있다는 장점이 있다”고 설명했다.

연구를 이끈 김재경 교수는 “우리 연구진은 새로운 모델을 바탕으로 ‘IONISE(Inference Of Non-markovIan SEir model)’라는 프로그램을 개발하여, 분야 연구자들이 활용할 수 있도록 무료로 공개했다”며 “향후 공중보건 전문가들이 전염병 확산 양상을 보다 깊이 이해하고, 효과적인 방역 전략을 수립하도록 도울 것으로 기대한다”고 말했다.

연구 결과는 10월 9일 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications, IF 14.7)’에 실렸다.

※ 논문명: Overcoming Bias in Estimating Epidemiological Parameters with Realistic History-Dependent Disease Spread Dynamics(제1저자: 홍혁표, 엄은진)

전염병 확산 예측하는 더 정확한 수학 공식 나왔다

인류와 전염병의 전쟁에서 수학은 최적의 방어막 구축을 위한 과학적 근거를 제시해왔다. 우리 대학 김재경 교수 연구팀은 국가수리과학연구소 최선화 선임연구원, 고려대 최보승 교수, 경북대 이효정 교수팀과 공동으로 정확도를 획기적으로 높인 전염병 확산 예측 모델을 새롭게 제시했다.

미지의 바이러스가 나타나면 과학자들은 구조와 실체를 파악하고, 제약사는 바이러스에 대항할 백신과 치료제를 개발한다. 바이러스를 제압할 무기를 만드는 동안, 방역은 국민을 보호하고 피해를 최소화하는 방어막 역할을 한다. 피해를 정확하게 예측하고, 의료진을 배치하고, 병상을 확보하는 등 대책 수립에 수학이 쓰인다.

코로나19 팬데믹은 수리 모델 기반 전염병 확산 모델의 중요성을 재조명하게 해준 사례다. 이를 통해 추정한 감염재생산지수(R값), 잠복기, 감염기 등 변수들은 질병의 확산 양상을 이해하고, 방역 정책을 설계하는 데 중요한 요소로 작용했다.

그러나 기존 모델에는 한계가 있었다. 기존 대부분 모델은 감염자와 접촉한 시점에 상관없이 모든 접촉자가 동일 확률로 감염력이 발현된다고 가정한다. 미래 상태가 현재 상태에 의해서만 결정되고, 과거의 영향을 받지 않는다는 마르코프(Markovian) 시스템에 기반하여 미래를 추정해왔다.

하지만 실제 환경에서는 현재뿐 아니라 과거 상태도 미래에 영향을 준다(비마르코프(non-Markovian) 시스템). 감염자와 접촉 이후 잠복기를 거쳐 감염되기 때문에, 접촉 시점이 오래된 사람일수록 감염력이 발현될 확률이 높다.

최보승 교수는 “현재와 과거를 모두 고려해야 하는 비마르코프 시스템은 수학적 추정과 모델링이 복잡하고, 계산이 어려워서 기존 전염병 확산 모델은 마르코프 시스템을 가정하고 추정을 진행해왔다”며 “즉, 실제 감염병 확산 양상을 정확하게 반영하지는 못했다”고 설명했다.

공동 연구팀은 현재와 과거를 모두 고려하는 새로운 감염병 확산 모델을 개발했다. 미래의 변화를 현재의 상태만으로 설명하는 상미분방정식 대신, 미래의 변화를 현재와 과거의 상태를 모두 이용하여 설명하는 지연미분방정식을 도입해 기존 모델의 한계를 극복했다.

연구진은 2020년 1월 20일부터 11월 25일까지 서울의 누적 코로나19 확진자 정보를 활용해 새로 제시한 모델의 정확도를 평가했다. 초기 바이러스의 전파로 확진자가 급증했던 시기(2020.1.20.~3.3)의 감염재생산지수를 기존 모델은 4.9, 새 모델은 2.7로 추정했다. 확진자 전염 경로를 추적해 얻은 실제 값은 2.7이었다. 즉, 기존 모델이 감염재생산지수를 2배 가까이 과대 추정하는 상황이 생길 수 있고, 이에 따라 코로나19 감염력을 과대 예측할 수 있다는 것을 보여준다.

최선화 선임연구원은 “과대 예측 문제를 해결하기 위해 기존 모델은 감염기(감염자가 다른 사람에게 전염을 일으킬 수 있는 기간) 등 추가 역학 정보를 사용해 값을 보정해 사용해왔다”며 “새로운 모델은 추가 역학 정보 없이도 감염재생산지수를 정확히 추정할 수 있다는 장점이 있다”고 설명했다.

연구를 이끈 김재경 교수는 “우리 연구진은 새로운 모델을 바탕으로 ‘IONISE(Inference Of Non-markovIan SEir model)’라는 프로그램을 개발하여, 분야 연구자들이 활용할 수 있도록 무료로 공개했다”며 “향후 공중보건 전문가들이 전염병 확산 양상을 보다 깊이 이해하고, 효과적인 방역 전략을 수립하도록 도울 것으로 기대한다”고 말했다.

연구 결과는 10월 9일 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications, IF 14.7)’에 실렸다.

※ 논문명: Overcoming Bias in Estimating Epidemiological Parameters with Realistic History-Dependent Disease Spread Dynamics(제1저자: 홍혁표, 엄은진)

2024.10.17

조회수 20493

-

로봇 제어 최적화 알고리즘에 인간이 필요하다

우리 대학 기계공학과 공경철 교수가 포함된 국제공동연구팀이 로봇의 성능을 최적화하는 과정에 사람을 포함시킴으로써, 인적 요소(Human factor)를 로봇의 제어 알고리즘에 충분히 반영하는 방법인 힐로(HILO, Human-in-the-loop optimization)에 대한 연구를 네이처 본지(IF 50.5)에 발표했다고 4일 밝혔다.

이 논문은 공경철 교수 이외에도 스탠퍼드 대학의 Steven H. Collins(스티븐 콜린스) 교수, 하버드 대학의 Patrick Slade(패트릭 슬래드) 교수 등이 참여했다. HILO 방법의 핵심 연구자들이 모여 이론에 대한 설명과 응용 분야, 발전 방향까지 총망라하였고, 견해(Perspective)를 발표했다.

이 연구를 통해 로봇이 우리의 일상에 깊이 침투할수록, 그 로봇은 개별 사용자에게 적합하도록 계속해서 개발되어야 한다고 밝히고 있다. HILO 방법이 이러한 난제를 해결하고, 우리의 일상에 로봇이 더욱 가까이 다가오게 할 것이라고 말한다.

로봇은 이제 우리 일상에서 쉽게 만날 수 있으며 인간과 로봇이 서로 복잡하게 상호작용하는 경우가 빈번하게 발생하고 있다. 공장에서 협동 로봇과 사람이 함께 물건을 들어 나르기도 하고, 반자율주행 자동차의 운전자는 제어알고리즘과 동시에 차량을 운전한다.

웨어러블 로봇의 경우에는 로봇과 사람이 함께 하나의 동작을 만들어내는 극단적인 경우이다. 이외에도 사람과 로봇이 어우러져 협동하는 경우는 흔하게 찾아볼 수 있다.

이처럼 로봇이 사람과 복잡한 상호작용을 하게 되면, 로봇의 성능을 원하는 만큼 이끌어내기가 쉽지 않다. 사람마다 서로 다른 행동 특성이 로봇의 동역학적인 특성에 영향을 끼치기 때문이다. 이 경우, 로봇이 사람과 동떨어져 동작하는 것보다는 로봇의 정밀도나 안전성을 확보하는 것이 훨씬 까다로워진다. 우리가 흔히 보는 바리스타 로봇이 유리장 안에 갇혀 있는 이유이기도 하다.

이와 같은 문제를 해결하기 위하여 HILO(Human-in-the-loop optimization) 방법이 제안됐다. 로봇과 사람을 별개의 시스템으로 간주하는 것이 아니라, 하나의 통합된 시스템으로 간주하여 최적화를 진행하는 방식이다.

이를 통해 HILO 방법은 로봇과 사람이 상호작용하는 시스템을 제어함에 있어 ‘개인 맞춤형 자동 최적화’라는 혁신적인 방향성과 가능성을 제시했다.

공경철 교수(KAIST 기계공학과, ㈜엔젤로보틱스 대표이사)는 “연구하고 있는 웨어러블 로봇의 경우에는 인적 요소가 매우 강하게 작용한다. 사람마다 적절한 보행 패턴이 다르고, 같은 장애물이라도 극복하는 방법이 모두 제각각이기 때문이다”라고 말했다. 또한 “㈜엔젤로보틱스에서는 HILO 방법을 이용해 하반신 마비 장애인이 착용한 웨어러블 로봇의 성능을 개인맞춤형으로 최적화했고 앞으로 웨어러블 로봇의 온라인 자동최적화 기능을 상용화할 계획을 갖고 있다”고 강조했다.

실제로 공 교수가 개발해 상용화된 웨어러블 로봇은 사람마다 특성을 다르게 최적화할 수 있도록 알고리즘이 설계되어 있고, 현재 데이터 클라우드를 이용하여 병원-가정-일상에 이르는 다양한 환경에서 자동으로 최적화를 진행할 수 있도록 연구를 진행하고 있다.

로봇이 우리의 일상에 깊이 침투할수록, 그 로봇은 개별 사용자에게 적합하도록 계속해서 튜닝되어야 한다. HILO 방법이 이러한 난제를 해결하고, 우리의 일상에 로봇이 더욱 가까이 다가올지 기대된다.

한편 HILO에 대한 논문은 2024년 9월 네이쳐 본지(Vol 633, p.779)에 발표됐다.

(논문명 : On human-in-the-loop optimization of human–robot interaction)

로봇 제어 최적화 알고리즘에 인간이 필요하다

우리 대학 기계공학과 공경철 교수가 포함된 국제공동연구팀이 로봇의 성능을 최적화하는 과정에 사람을 포함시킴으로써, 인적 요소(Human factor)를 로봇의 제어 알고리즘에 충분히 반영하는 방법인 힐로(HILO, Human-in-the-loop optimization)에 대한 연구를 네이처 본지(IF 50.5)에 발표했다고 4일 밝혔다.

이 논문은 공경철 교수 이외에도 스탠퍼드 대학의 Steven H. Collins(스티븐 콜린스) 교수, 하버드 대학의 Patrick Slade(패트릭 슬래드) 교수 등이 참여했다. HILO 방법의 핵심 연구자들이 모여 이론에 대한 설명과 응용 분야, 발전 방향까지 총망라하였고, 견해(Perspective)를 발표했다.

이 연구를 통해 로봇이 우리의 일상에 깊이 침투할수록, 그 로봇은 개별 사용자에게 적합하도록 계속해서 개발되어야 한다고 밝히고 있다. HILO 방법이 이러한 난제를 해결하고, 우리의 일상에 로봇이 더욱 가까이 다가오게 할 것이라고 말한다.

로봇은 이제 우리 일상에서 쉽게 만날 수 있으며 인간과 로봇이 서로 복잡하게 상호작용하는 경우가 빈번하게 발생하고 있다. 공장에서 협동 로봇과 사람이 함께 물건을 들어 나르기도 하고, 반자율주행 자동차의 운전자는 제어알고리즘과 동시에 차량을 운전한다.

웨어러블 로봇의 경우에는 로봇과 사람이 함께 하나의 동작을 만들어내는 극단적인 경우이다. 이외에도 사람과 로봇이 어우러져 협동하는 경우는 흔하게 찾아볼 수 있다.

이처럼 로봇이 사람과 복잡한 상호작용을 하게 되면, 로봇의 성능을 원하는 만큼 이끌어내기가 쉽지 않다. 사람마다 서로 다른 행동 특성이 로봇의 동역학적인 특성에 영향을 끼치기 때문이다. 이 경우, 로봇이 사람과 동떨어져 동작하는 것보다는 로봇의 정밀도나 안전성을 확보하는 것이 훨씬 까다로워진다. 우리가 흔히 보는 바리스타 로봇이 유리장 안에 갇혀 있는 이유이기도 하다.

이와 같은 문제를 해결하기 위하여 HILO(Human-in-the-loop optimization) 방법이 제안됐다. 로봇과 사람을 별개의 시스템으로 간주하는 것이 아니라, 하나의 통합된 시스템으로 간주하여 최적화를 진행하는 방식이다.

이를 통해 HILO 방법은 로봇과 사람이 상호작용하는 시스템을 제어함에 있어 ‘개인 맞춤형 자동 최적화’라는 혁신적인 방향성과 가능성을 제시했다.

공경철 교수(KAIST 기계공학과, ㈜엔젤로보틱스 대표이사)는 “연구하고 있는 웨어러블 로봇의 경우에는 인적 요소가 매우 강하게 작용한다. 사람마다 적절한 보행 패턴이 다르고, 같은 장애물이라도 극복하는 방법이 모두 제각각이기 때문이다”라고 말했다. 또한 “㈜엔젤로보틱스에서는 HILO 방법을 이용해 하반신 마비 장애인이 착용한 웨어러블 로봇의 성능을 개인맞춤형으로 최적화했고 앞으로 웨어러블 로봇의 온라인 자동최적화 기능을 상용화할 계획을 갖고 있다”고 강조했다.

실제로 공 교수가 개발해 상용화된 웨어러블 로봇은 사람마다 특성을 다르게 최적화할 수 있도록 알고리즘이 설계되어 있고, 현재 데이터 클라우드를 이용하여 병원-가정-일상에 이르는 다양한 환경에서 자동으로 최적화를 진행할 수 있도록 연구를 진행하고 있다.

로봇이 우리의 일상에 깊이 침투할수록, 그 로봇은 개별 사용자에게 적합하도록 계속해서 튜닝되어야 한다. HILO 방법이 이러한 난제를 해결하고, 우리의 일상에 로봇이 더욱 가까이 다가올지 기대된다.

한편 HILO에 대한 논문은 2024년 9월 네이쳐 본지(Vol 633, p.779)에 발표됐다.

(논문명 : On human-in-the-loop optimization of human–robot interaction)

2024.10.04

조회수 5058

-

7배 이상 높은 발광 3차원 퀀텀닷 나노구조체 개발

3차원 광학 나노구조체는 빛의 진폭, 위상, 편광 상태를 정밀하게 조작할 수 있어 포토닉스 분야에서 큰 관심을 받고 있다. 한국 연구진이 기존 기술로는 구현이 어려웠던 3차원 퀀텀닷 나노구조체를 정교하게 쌓아 올리는 적층 방식으로 구현하는 데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 전기및전자공학부 장민석 교수, 동국대학교 최민재 교수 공동 연구팀이 초미세 전사 프린팅 기반으로 3차원 퀀텀닷 구조 제작 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀이 개발한 이 기술은 대부분의 나노입자에 적용될 수 있어 범용성이 뛰어나고 우수한 패턴 품질을 제공할 수 있다. 또한, 프린팅 방식으로 대면적화가 가능해 고성능 소자 양산에 활용할 수 있는 장점을 가진다.

특히 편광 빛에 대한 선택적 반응을 보이는 구조적 비대칭성을 가진 대면적 카이랄 구조체를 구현해 기존 최고 기록인 19도* 대비 향상된 약 21도의 세계 최고 수준 **원편광 이색성(Circular dichroism) 성능을 달성했다.

*참조: https://www.nature.com/articles/ncomms14180/figures/2

**원편광 이색성(Circular dichroism): 광학 활성이 있는 물질이 왼쪽과 오른쪽의 편광을 다르게 흡수해 나타나는 현상. 주로 단백질 등 유기화합물들의 구조체를 분석하는 용도로 활용됨. 높은 원편광이색성(단위: 도) 세기를 갖는 물질을 활용할수록 보다 정밀하고 빠른 검출이 가능해짐. 이론적으로 구현할 수 있는 최댓값은 45도임.

따라서 이 기술은 카이랄 특성을 가진 바이오 물질들을 검출할 수 있는 플랫폼으로 활용될 수 있으며, 높은 반응성 덕분에 더 정밀하고 빠른 약물 스크리닝이 가능할 것으로 기대된다.

또한, 장민석 교수팀이 설계한 그물 형태의 퀀텀닷 나노 패턴을 해당 기술을 활용하여 실험적으로 구현한 결과, 일반 퀀텀닷 필름 대비, 약 7배 이상 높은 발광 효율을 달성해 향후 고성능 퀀텀닷 디스플레이 소자에의 응용 가능성을 보였다.

연구를 주도한 정연식 교수는 “이번 연구는 퀀텀닷뿐만 아니라 다양한 고성능 콜로이드 소재를 3차원 나노 구조화함으로써, 차세대 광학 메타물질 및 고감도 바이오센서 분야 등에서 새로운 장을 열 것으로 기대된다 아울러 광학 설계 및 분석 연구와 초미세 나노공정 기술이 융합해 이룬 성공 사례의 하나로도 볼 수 있다”라고 말했다.

신소재공학과 김건영 박사와 전기및전자공학부 김신호 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도한 이번 연구는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 8월 14일 게재됐다.

(논문명: Chiral 3D structures through multi-dimensional transfer printing of multilayer quantum dot patterns)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 지원하는 나노 및 소재기술개발사업, 교육부가 추진하는 이공분야 학술연구사업, 산업통상자원부에서 추진하는 전자부품산업기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

7배 이상 높은 발광 3차원 퀀텀닷 나노구조체 개발

3차원 광학 나노구조체는 빛의 진폭, 위상, 편광 상태를 정밀하게 조작할 수 있어 포토닉스 분야에서 큰 관심을 받고 있다. 한국 연구진이 기존 기술로는 구현이 어려웠던 3차원 퀀텀닷 나노구조체를 정교하게 쌓아 올리는 적층 방식으로 구현하는 데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 전기및전자공학부 장민석 교수, 동국대학교 최민재 교수 공동 연구팀이 초미세 전사 프린팅 기반으로 3차원 퀀텀닷 구조 제작 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀이 개발한 이 기술은 대부분의 나노입자에 적용될 수 있어 범용성이 뛰어나고 우수한 패턴 품질을 제공할 수 있다. 또한, 프린팅 방식으로 대면적화가 가능해 고성능 소자 양산에 활용할 수 있는 장점을 가진다.

특히 편광 빛에 대한 선택적 반응을 보이는 구조적 비대칭성을 가진 대면적 카이랄 구조체를 구현해 기존 최고 기록인 19도* 대비 향상된 약 21도의 세계 최고 수준 **원편광 이색성(Circular dichroism) 성능을 달성했다.

*참조: https://www.nature.com/articles/ncomms14180/figures/2

**원편광 이색성(Circular dichroism): 광학 활성이 있는 물질이 왼쪽과 오른쪽의 편광을 다르게 흡수해 나타나는 현상. 주로 단백질 등 유기화합물들의 구조체를 분석하는 용도로 활용됨. 높은 원편광이색성(단위: 도) 세기를 갖는 물질을 활용할수록 보다 정밀하고 빠른 검출이 가능해짐. 이론적으로 구현할 수 있는 최댓값은 45도임.

따라서 이 기술은 카이랄 특성을 가진 바이오 물질들을 검출할 수 있는 플랫폼으로 활용될 수 있으며, 높은 반응성 덕분에 더 정밀하고 빠른 약물 스크리닝이 가능할 것으로 기대된다.

또한, 장민석 교수팀이 설계한 그물 형태의 퀀텀닷 나노 패턴을 해당 기술을 활용하여 실험적으로 구현한 결과, 일반 퀀텀닷 필름 대비, 약 7배 이상 높은 발광 효율을 달성해 향후 고성능 퀀텀닷 디스플레이 소자에의 응용 가능성을 보였다.

연구를 주도한 정연식 교수는 “이번 연구는 퀀텀닷뿐만 아니라 다양한 고성능 콜로이드 소재를 3차원 나노 구조화함으로써, 차세대 광학 메타물질 및 고감도 바이오센서 분야 등에서 새로운 장을 열 것으로 기대된다 아울러 광학 설계 및 분석 연구와 초미세 나노공정 기술이 융합해 이룬 성공 사례의 하나로도 볼 수 있다”라고 말했다.

신소재공학과 김건영 박사와 전기및전자공학부 김신호 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도한 이번 연구는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 8월 14일 게재됐다.

(논문명: Chiral 3D structures through multi-dimensional transfer printing of multilayer quantum dot patterns)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 지원하는 나노 및 소재기술개발사업, 교육부가 추진하는 이공분야 학술연구사업, 산업통상자원부에서 추진하는 전자부품산업기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.09.28

조회수 6624

-

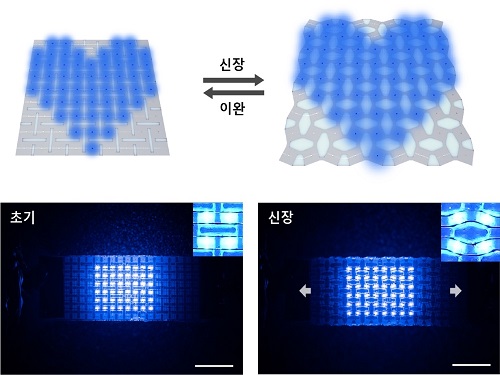

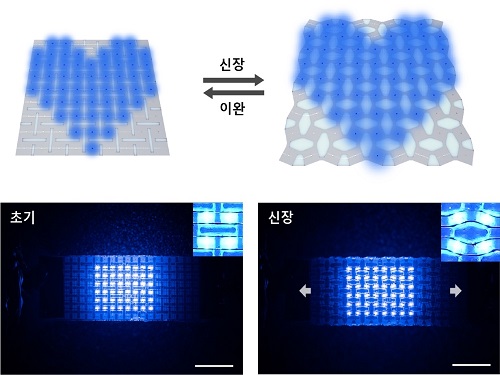

25% 늘려도 그대로인 스트레처블 디스플레이 개발

스트레처블 디스플레이는 공간 활용성, 디자인 자유도, 신체와 유사한 유연성 등의 장점으로 인해 차세대 디스플레이로 각광받고 있다. 한국 연구진이 25%까지 늘릴 수 있으며, 이미지 왜곡 없이 선명한 화질을 유지하고 15% 비율로 5,000회 늘렸다 펴도 성능이 안정적으로 유지되는 무변형(음의 푸아송비*) 스트레처블 디스플레이를 국내 최초로 개발해 화제다.

*음의 푸아송 비 (Poisson’s ratio of -1): 가로 세로가 같은 비율로 늘어나는 비율로 음(-)의 값으로 표현. 일반적인 물질에서와 같이 가로로 늘릴 때 세로로 수축하는 것을 양(+)의 값으로 표현한다.

우리 대학 신소재공학과 배병수 교수(웨어러블 플랫폼 소재 기술센터장) 연구팀이 한국기계연구원(원장 류석현)과 공동연구를 통해, 신축 시 이미지 왜곡을 억제하는 전방향 신축성을 갖는 스트레처블 디스플레이용 기판 소재를 개발했다고 20일 밝혔다.

현재 스트레처블 디스플레이 기술은 대부분 신축성이 뛰어난 엘라스토머* 소재를 기반으로 제작되고 있지만 해당 소재들은 양의 푸아송비를 가져 디스플레이를 늘릴 때 이미지의 왜곡이 불가피하다.

*엘라스토머 (elastomer) : 고무와 같은 탄성을 가지는 고분자 소재

이를 해결하기 위해 옥세틱* 메타 구조의 도입이 각광받고 있다. 옥세틱 구조는 일반적인 재료와 달리, 한 방향으로 늘려도 전 방향으로 함께 늘어나는 ‘음의 푸아송비’를 갖는 독특한 구조다. 그러나 전통적인 옥세틱 구조는 패턴으로 형성된 빈 공간이 많아서 안정성과 공간 활용도가 떨어져 기판에서는 활용이 매우 제한적이다.

*옥세틱 구조 (Auxetic structure): 음(-)의 푸아송비를 나타내는 특수한 기하학적 구조

배병수 교수 연구팀은 먼저 이미지 왜곡의 문제를 해결하기 위해 음의 푸아송 비를 갖는 옥세틱메타 구조의 최대 난제인 다공성의 표면을 이음매 없이 매끈하게 하면서도 –1의 푸아송비(가장 이상적인 음의 푸아송비) 한계치를 구현하는 기술을 개발했다.

두 번째 탄성률*의 문제를 해결하기 위해 옥세틱 구조를 이루는 부분에 머리카락 두께의 4분의 1 수준인 25마이크로미터 직경의 유리 섬유 다발로 만든 직물을 엘라스토머 소재 내에 삽입했다. 여기에 동일한 엘라스토머 소재로 빈 공간을 채워넣어 빈 공간이 없는 편평하고 안정적인 일체형 필름을 제작했다.

*탄성률: 재료에 힘을 가했을 때 변형되는 정도를 나타내는 비율. 탄성률이 높으면 변형이 잘 일어나지 않는 재료임을 의미한다.

연구팀은 옥세틱 구조와 빈 공간의 엘라스토머 소재 간의 탄성률 차이가 음의 푸아송비에 직접적인 영향을 주는 것을 이론적으로 규명했으며, 23만 배 이상의 탄성률 차이를 구현해 이론적 한계값인 –1의 푸아송비를 나타내는 필름을 최초로 개발했다.

연구를 주도한 배병수 교수는 “스트레처블 디스플레이에 옥세틱 구조를 활용한 이미지 왜곡 방지는 핵심적인 기술임에도 불구하고 표면에 빈 공간이 많아 기판으로 활용하는 데에는 어려움을 겪고 있었다”며, “이번 연구 결과를 통해서 표면 전체를 활용한 왜곡 없는 고해상도 스트레처블 디스플레이 응용을 통해 상용화를 크게 앞당길 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

신소재공학과 이융 박사와 한국기계연구원 장봉균 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 에 8월 20일 출판됐다. (논문명: A seamless auxetic substrate with a negative Poisson's ratio of –1)

이번 연구는 한국연구재단의 선도연구센터 웨어러블 플랫폼소재 기술센터와 한국기계연구원, LG디스플레이의 지원을 받아 수행됐다.

25% 늘려도 그대로인 스트레처블 디스플레이 개발

스트레처블 디스플레이는 공간 활용성, 디자인 자유도, 신체와 유사한 유연성 등의 장점으로 인해 차세대 디스플레이로 각광받고 있다. 한국 연구진이 25%까지 늘릴 수 있으며, 이미지 왜곡 없이 선명한 화질을 유지하고 15% 비율로 5,000회 늘렸다 펴도 성능이 안정적으로 유지되는 무변형(음의 푸아송비*) 스트레처블 디스플레이를 국내 최초로 개발해 화제다.

*음의 푸아송 비 (Poisson’s ratio of -1): 가로 세로가 같은 비율로 늘어나는 비율로 음(-)의 값으로 표현. 일반적인 물질에서와 같이 가로로 늘릴 때 세로로 수축하는 것을 양(+)의 값으로 표현한다.

우리 대학 신소재공학과 배병수 교수(웨어러블 플랫폼 소재 기술센터장) 연구팀이 한국기계연구원(원장 류석현)과 공동연구를 통해, 신축 시 이미지 왜곡을 억제하는 전방향 신축성을 갖는 스트레처블 디스플레이용 기판 소재를 개발했다고 20일 밝혔다.

현재 스트레처블 디스플레이 기술은 대부분 신축성이 뛰어난 엘라스토머* 소재를 기반으로 제작되고 있지만 해당 소재들은 양의 푸아송비를 가져 디스플레이를 늘릴 때 이미지의 왜곡이 불가피하다.

*엘라스토머 (elastomer) : 고무와 같은 탄성을 가지는 고분자 소재

이를 해결하기 위해 옥세틱* 메타 구조의 도입이 각광받고 있다. 옥세틱 구조는 일반적인 재료와 달리, 한 방향으로 늘려도 전 방향으로 함께 늘어나는 ‘음의 푸아송비’를 갖는 독특한 구조다. 그러나 전통적인 옥세틱 구조는 패턴으로 형성된 빈 공간이 많아서 안정성과 공간 활용도가 떨어져 기판에서는 활용이 매우 제한적이다.

*옥세틱 구조 (Auxetic structure): 음(-)의 푸아송비를 나타내는 특수한 기하학적 구조

배병수 교수 연구팀은 먼저 이미지 왜곡의 문제를 해결하기 위해 음의 푸아송 비를 갖는 옥세틱메타 구조의 최대 난제인 다공성의 표면을 이음매 없이 매끈하게 하면서도 –1의 푸아송비(가장 이상적인 음의 푸아송비) 한계치를 구현하는 기술을 개발했다.

두 번째 탄성률*의 문제를 해결하기 위해 옥세틱 구조를 이루는 부분에 머리카락 두께의 4분의 1 수준인 25마이크로미터 직경의 유리 섬유 다발로 만든 직물을 엘라스토머 소재 내에 삽입했다. 여기에 동일한 엘라스토머 소재로 빈 공간을 채워넣어 빈 공간이 없는 편평하고 안정적인 일체형 필름을 제작했다.

*탄성률: 재료에 힘을 가했을 때 변형되는 정도를 나타내는 비율. 탄성률이 높으면 변형이 잘 일어나지 않는 재료임을 의미한다.

연구팀은 옥세틱 구조와 빈 공간의 엘라스토머 소재 간의 탄성률 차이가 음의 푸아송비에 직접적인 영향을 주는 것을 이론적으로 규명했으며, 23만 배 이상의 탄성률 차이를 구현해 이론적 한계값인 –1의 푸아송비를 나타내는 필름을 최초로 개발했다.

연구를 주도한 배병수 교수는 “스트레처블 디스플레이에 옥세틱 구조를 활용한 이미지 왜곡 방지는 핵심적인 기술임에도 불구하고 표면에 빈 공간이 많아 기판으로 활용하는 데에는 어려움을 겪고 있었다”며, “이번 연구 결과를 통해서 표면 전체를 활용한 왜곡 없는 고해상도 스트레처블 디스플레이 응용을 통해 상용화를 크게 앞당길 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

신소재공학과 이융 박사와 한국기계연구원 장봉균 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 에 8월 20일 출판됐다. (논문명: A seamless auxetic substrate with a negative Poisson's ratio of –1)

이번 연구는 한국연구재단의 선도연구센터 웨어러블 플랫폼소재 기술센터와 한국기계연구원, LG디스플레이의 지원을 받아 수행됐다.

2024.09.20

조회수 10560

-

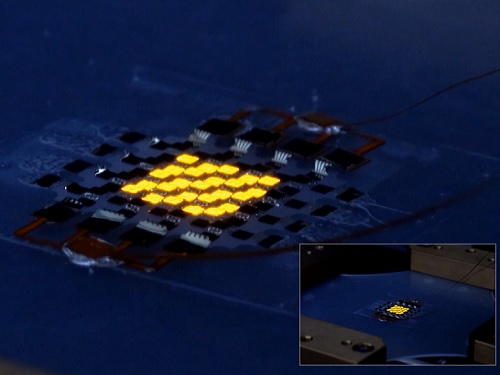

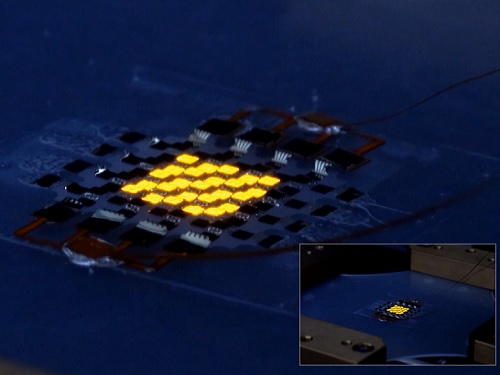

3차원 신개념 스트레쳐블 OLED 개발

우리 연구진이 골프공의 표면처럼 반복적으로 파여 있는 구조를 도입해 실제 닿는 유효 면적을 줄임으로써 면과 면 사이의 점착력을 현저히 줄인다는 아이디어로, 잡아당겨도 성능을 유지하는 신개념 스트레처블 디스플레이를 개발해 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 동아대 문한얼 교수, 한국전자통신연구원(ETRI) 실감소자 연구본부와의 협력을 통해 세계 최고 수준의 높은 초기 발광 면적비와 고신축성을 동시에 갖는 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 디스플레이를 구현하는 데 성공했다고 10일 밝혔다.

기존의 신축형 디스플레이에서는 성능과 신축성을 동시에 확보하기 위해, 발광하는 부분은 단단한 고립구조(rigid island)에 위치해 신축 시에도 기계적 변형 없이 우수한 성능을 보이도록 하고, 이들을 연결하는 커넥터 부분은 말굽 모양 등의 구부러진 형태로 구성해 신축에 따라 용이하게 변형할 수 있게 한다. 통상적으로 이들 구조는 이차원 평면상에 한정되는데, 이 경우 구부러진 연결 커넥터에 필요한 공간 확보를 위해 전체 면적대비 발광 면적의 비율을 불가피하게 희생해야 하는 한계점이 있다.

공동 연구팀은 2차원 평면에 국한하지 않고 구부림 연결 커넥터가 힌지(경첩)형 회전과 인장을 동시에 활용할 수 있는 3차원 높이 교차 구조를 제안, 잡아당기지 않은 초기 상태에서 85%의 발광 면적비와 40%의 최대 시스템 신축률을 동시에 갖는 OLED 디스플레이 기술을 달성했다.

이와 동등한 수준의 신축형 디스플레이를 2차원에 한정된 구부림 연결 커넥터를 통해 구현할 경우, 약 500% 인장이 가능한 연결 커넥터가 있어야 가능할 정도의 우수한 결과다. 연구팀은 또한, 반복적인 동작과 곡면 변형에서도 안정적으로 성능을 유지하는 결과를 확인했다.

처음 시도되는 개념이다 보니 연구 개발이 처음부터 순조롭지는 않았다. 특히, 초박막 OLED가 신축 변화 시 높이를 변화할 때 극복해야 할 OLED 기판과 신축성 플랫폼 사이의 점착력이 생각보다 커, 팝업돼야 할 초박막 OLED가 설계대로 부양되지 못하고 무질서하게 바닥에 붙는 난관에 부딪혔다.

고민을 거듭하던 유승협 교수와 김수본 박사는, 마치 골프공의 표면처럼 반복적으로 파여 있는 구조를 도입해 실제 닿는 유효 면적을 줄임으로써 면과 면 사이의 점착력을 현저히 줄이는 아이디어를 제시, 실험적으로 구현했고 이를 적용해 설계한 대로 완벽하게 동작하는 신축형 디스플레이를 구현하는 데 성공했다.

유승협 교수는 “높은 발광 면적비 및 우수한 신축률을 동시에 가능하게 하는 신축 유기발광 다이오드 기술의 확보는 신축형 디스플레이 기술의 난제를 해결하는 중요한 열쇠”라고 밝히며, "아이디어 입안에서부터 이의 성공적 구현을 위한 기계적 설계, 산업적 호환성이 큰 소재 및 소자구조의 활용, 반복성이 우수한 안정적 공정 수립에 이르기까지 김수본 박사(개발 당시 박사과정 학생, 24년 2월 박사 졸업)의 체계적이고 집념 어린 연구 수행, 그리고 ETRI와 동아대와의 협력이 큰 역할을 했다”고 말했다.

유승협 교수 연구실의 김수본 박사가 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 2024년 9월 6일 자 게재됐다.

(논문명: 3D height-alternant island arrays for stretchable OLEDs with high active area ratio and maximum strain, Nature Comm. 15, 7802 (2024). 논문링크: https://www.nature.com/articles/s41467-024-52046-6).

한편 이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업(인체부착형 빛 치료 공학연구센터) 및 중견연구자사업, 그리고 한국전자통신연구원 연구운영비지원사업(ICT 소재·부품·장비 자립 및 도전 기술 개발)의 지원을 받아 수행됐다.

3차원 신개념 스트레쳐블 OLED 개발

우리 연구진이 골프공의 표면처럼 반복적으로 파여 있는 구조를 도입해 실제 닿는 유효 면적을 줄임으로써 면과 면 사이의 점착력을 현저히 줄인다는 아이디어로, 잡아당겨도 성능을 유지하는 신개념 스트레처블 디스플레이를 개발해 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 동아대 문한얼 교수, 한국전자통신연구원(ETRI) 실감소자 연구본부와의 협력을 통해 세계 최고 수준의 높은 초기 발광 면적비와 고신축성을 동시에 갖는 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 디스플레이를 구현하는 데 성공했다고 10일 밝혔다.

기존의 신축형 디스플레이에서는 성능과 신축성을 동시에 확보하기 위해, 발광하는 부분은 단단한 고립구조(rigid island)에 위치해 신축 시에도 기계적 변형 없이 우수한 성능을 보이도록 하고, 이들을 연결하는 커넥터 부분은 말굽 모양 등의 구부러진 형태로 구성해 신축에 따라 용이하게 변형할 수 있게 한다. 통상적으로 이들 구조는 이차원 평면상에 한정되는데, 이 경우 구부러진 연결 커넥터에 필요한 공간 확보를 위해 전체 면적대비 발광 면적의 비율을 불가피하게 희생해야 하는 한계점이 있다.

공동 연구팀은 2차원 평면에 국한하지 않고 구부림 연결 커넥터가 힌지(경첩)형 회전과 인장을 동시에 활용할 수 있는 3차원 높이 교차 구조를 제안, 잡아당기지 않은 초기 상태에서 85%의 발광 면적비와 40%의 최대 시스템 신축률을 동시에 갖는 OLED 디스플레이 기술을 달성했다.

이와 동등한 수준의 신축형 디스플레이를 2차원에 한정된 구부림 연결 커넥터를 통해 구현할 경우, 약 500% 인장이 가능한 연결 커넥터가 있어야 가능할 정도의 우수한 결과다. 연구팀은 또한, 반복적인 동작과 곡면 변형에서도 안정적으로 성능을 유지하는 결과를 확인했다.

처음 시도되는 개념이다 보니 연구 개발이 처음부터 순조롭지는 않았다. 특히, 초박막 OLED가 신축 변화 시 높이를 변화할 때 극복해야 할 OLED 기판과 신축성 플랫폼 사이의 점착력이 생각보다 커, 팝업돼야 할 초박막 OLED가 설계대로 부양되지 못하고 무질서하게 바닥에 붙는 난관에 부딪혔다.

고민을 거듭하던 유승협 교수와 김수본 박사는, 마치 골프공의 표면처럼 반복적으로 파여 있는 구조를 도입해 실제 닿는 유효 면적을 줄임으로써 면과 면 사이의 점착력을 현저히 줄이는 아이디어를 제시, 실험적으로 구현했고 이를 적용해 설계한 대로 완벽하게 동작하는 신축형 디스플레이를 구현하는 데 성공했다.

유승협 교수는 “높은 발광 면적비 및 우수한 신축률을 동시에 가능하게 하는 신축 유기발광 다이오드 기술의 확보는 신축형 디스플레이 기술의 난제를 해결하는 중요한 열쇠”라고 밝히며, "아이디어 입안에서부터 이의 성공적 구현을 위한 기계적 설계, 산업적 호환성이 큰 소재 및 소자구조의 활용, 반복성이 우수한 안정적 공정 수립에 이르기까지 김수본 박사(개발 당시 박사과정 학생, 24년 2월 박사 졸업)의 체계적이고 집념 어린 연구 수행, 그리고 ETRI와 동아대와의 협력이 큰 역할을 했다”고 말했다.

유승협 교수 연구실의 김수본 박사가 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 2024년 9월 6일 자 게재됐다.

(논문명: 3D height-alternant island arrays for stretchable OLEDs with high active area ratio and maximum strain, Nature Comm. 15, 7802 (2024). 논문링크: https://www.nature.com/articles/s41467-024-52046-6).

한편 이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업(인체부착형 빛 치료 공학연구센터) 및 중견연구자사업, 그리고 한국전자통신연구원 연구운영비지원사업(ICT 소재·부품·장비 자립 및 도전 기술 개발)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.09.10

조회수 6599

선천성면역을 조절하는 인공단백질 디자인, 차세대 백신·면역 치료제 개발 가능성 제시

우리 대학 생명과학과 김호민 교수 연구팀과 국제 공동연구팀인 미국 워싱턴대학교 단백질디자인 연구소 (Institute for Protein Design, IPD) 닐 킹 교수 (Prof. Neil King) 연구팀은 컴퓨터기반 단백질디자인 기술을 활용하여 선천성면역을 활성화시키는 새로운 인공단백질을 디자인하고, 그들의 3차원 분자구조를 규명하는데 성공했다고 10일 밝혔다.

김호민 교수 연구팀과 Neil King 교수 연구팀은 컴퓨터 기반 단백질디자인 기술을 활용하여 선천성면역 수용체인 TLR3와 높은 친화도를 갖는 인공단백질을 개발했다. 또한, 초저온 투과전자현미경 (Cryo-EM) 분석을 통해 설계된 인공단백질이 TLR3와 결합하는 분자결합모드를 규명하였다. 특히, 자연계의 TLR3 작용제(dsRNA)와는 전혀 다른 구조를 가진 디자인된 인공단백질에 의해 선천성면역 수용체 TLR3을 효과적으로 활성화시킬 수 있음을 보인 첫 사례이다.

생명과학과 김호민 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션 (Nature Communications)'에 1월 31일 출판됐다. (논문명 : De novo design of protein minibinder agonists of TLR3)

TLR3 (Toll-like Receptor 3)는 이중가닥 RNA (double-stranded RNA, dsRNA)를 인식하여 선천성 면역반응을 활성화하는 패턴 인식 수용체 (pattern recognition receptor)이다. 기존의 TLR3 작용제는 백신면역 증강제 (adjuvant) 및 항암면역치료제로 활용될 가능성이 있었으나, 화학적 불안정성, 면역 과활성화 위험, 균질한 대량제조의 어려움 등으로 인해 임상적 적용이 제한적이었다.

이에 연구팀은 컴퓨터 기반 단백질디자인 (computational protein design) 기술을 활용하여 TLR3과 결합하는 초소형 인공단백질 (minibinder)을 디자인하였다. 해당 인공단백질은 크기가 작고, 높은 안정성을 가지며, 지정한 TLR3의 특정 부위에만 특이적으로 결합할 수 있도록 디자인하였다. 이후 초저온 투과전자현미경 (Cryo-EM) 분석을 통해 설계된 인공단백질이 초기디자인 의도와 잘 부합되게 TLR3의 오목한 표면 (concave surface)에 결합하고 있음을 확인하였고, 이들의 분자상호작용을 규명하였다.

기존 dsRNA기반 작용제보다 더 정밀하게 TLR3 신호를 활성화할 수 있도록 Cryo-EM 구조를 통해 규명된 분자구조를 바탕으로 인공단백질을 이어 붙인 다중 결합(multivalent) 형태의 단백질을 추가적으로 개발하였고, TLR3 하위 신호인 NF-κB 신호를 활성화시킴을 확인하였다. 이를 통해 자연계에 존재하지 않은 디자인된 인공단백질에 의하여 선천성 면역반응을 효과적으로 조절할 수 있음을 확인하였다.

이번 연구는 KAIST 연구진과 미국 워싱턴대학교 단백질디자인 연구소 연구진 간의 긴밀한 국제공동연구를 통해 이루어졌으며, 향후 면역 조절 인공단백질에 기반한 다양한 백신면역 증강제, 항암면역치료제 등의 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대한다.

교신저자인 김호민 교수는 “인공지능기반 단백질디자인 연구는 2024년 노벨화학상 (데이비드 베이커교수, 단백질디자인 연구소)을 수상하며 큰 주목을 받고 있으며, 인공지능 기술의 발전에 힘입어 빠르게 성장하고 있는 첨단바이오 연구분야이다. 향후 백신, 신약, 진단키트, 산업용효소 등 다양한 바이오신소재 개발에 크게 기여할 수 있을 것이다. 이번 연구는 긴밀한 국제 공동연구를 통해 우수한 성과를 거둔 성공적 사례”라고 말했다.

한편 이번 연구는 IBS 바이오분자 및 세포구조연구단의 지원을 받아 수행되었다.

2025.02.10 조회수 4648

선천성면역을 조절하는 인공단백질 디자인, 차세대 백신·면역 치료제 개발 가능성 제시

우리 대학 생명과학과 김호민 교수 연구팀과 국제 공동연구팀인 미국 워싱턴대학교 단백질디자인 연구소 (Institute for Protein Design, IPD) 닐 킹 교수 (Prof. Neil King) 연구팀은 컴퓨터기반 단백질디자인 기술을 활용하여 선천성면역을 활성화시키는 새로운 인공단백질을 디자인하고, 그들의 3차원 분자구조를 규명하는데 성공했다고 10일 밝혔다.

김호민 교수 연구팀과 Neil King 교수 연구팀은 컴퓨터 기반 단백질디자인 기술을 활용하여 선천성면역 수용체인 TLR3와 높은 친화도를 갖는 인공단백질을 개발했다. 또한, 초저온 투과전자현미경 (Cryo-EM) 분석을 통해 설계된 인공단백질이 TLR3와 결합하는 분자결합모드를 규명하였다. 특히, 자연계의 TLR3 작용제(dsRNA)와는 전혀 다른 구조를 가진 디자인된 인공단백질에 의해 선천성면역 수용체 TLR3을 효과적으로 활성화시킬 수 있음을 보인 첫 사례이다.

생명과학과 김호민 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션 (Nature Communications)'에 1월 31일 출판됐다. (논문명 : De novo design of protein minibinder agonists of TLR3)

TLR3 (Toll-like Receptor 3)는 이중가닥 RNA (double-stranded RNA, dsRNA)를 인식하여 선천성 면역반응을 활성화하는 패턴 인식 수용체 (pattern recognition receptor)이다. 기존의 TLR3 작용제는 백신면역 증강제 (adjuvant) 및 항암면역치료제로 활용될 가능성이 있었으나, 화학적 불안정성, 면역 과활성화 위험, 균질한 대량제조의 어려움 등으로 인해 임상적 적용이 제한적이었다.

이에 연구팀은 컴퓨터 기반 단백질디자인 (computational protein design) 기술을 활용하여 TLR3과 결합하는 초소형 인공단백질 (minibinder)을 디자인하였다. 해당 인공단백질은 크기가 작고, 높은 안정성을 가지며, 지정한 TLR3의 특정 부위에만 특이적으로 결합할 수 있도록 디자인하였다. 이후 초저온 투과전자현미경 (Cryo-EM) 분석을 통해 설계된 인공단백질이 초기디자인 의도와 잘 부합되게 TLR3의 오목한 표면 (concave surface)에 결합하고 있음을 확인하였고, 이들의 분자상호작용을 규명하였다.

기존 dsRNA기반 작용제보다 더 정밀하게 TLR3 신호를 활성화할 수 있도록 Cryo-EM 구조를 통해 규명된 분자구조를 바탕으로 인공단백질을 이어 붙인 다중 결합(multivalent) 형태의 단백질을 추가적으로 개발하였고, TLR3 하위 신호인 NF-κB 신호를 활성화시킴을 확인하였다. 이를 통해 자연계에 존재하지 않은 디자인된 인공단백질에 의하여 선천성 면역반응을 효과적으로 조절할 수 있음을 확인하였다.

이번 연구는 KAIST 연구진과 미국 워싱턴대학교 단백질디자인 연구소 연구진 간의 긴밀한 국제공동연구를 통해 이루어졌으며, 향후 면역 조절 인공단백질에 기반한 다양한 백신면역 증강제, 항암면역치료제 등의 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대한다.

교신저자인 김호민 교수는 “인공지능기반 단백질디자인 연구는 2024년 노벨화학상 (데이비드 베이커교수, 단백질디자인 연구소)을 수상하며 큰 주목을 받고 있으며, 인공지능 기술의 발전에 힘입어 빠르게 성장하고 있는 첨단바이오 연구분야이다. 향후 백신, 신약, 진단키트, 산업용효소 등 다양한 바이오신소재 개발에 크게 기여할 수 있을 것이다. 이번 연구는 긴밀한 국제 공동연구를 통해 우수한 성과를 거둔 성공적 사례”라고 말했다.

한편 이번 연구는 IBS 바이오분자 및 세포구조연구단의 지원을 받아 수행되었다.

2025.02.10 조회수 4648 펨토초보다 짧은 순간 전이상태 분자구조를 밝히다

즈웨일 교수(1999년 노벨화학상)가 창출한 펨토화학을 통해 화학반응 중 일어나는 분자구조 변화를 실시간에서 관측할 수 있는 길이 열렸지만, 엄밀한 의미에서 에너지에 따른 전이상태 (Transition-State) 구조 변화를 직접 관측한 예는 매우 드물다. KAIST 연구진은, 광분해 화학반응 전이상태의 분자구조 변화를 분광학 기법*으로 정확하게 측정하는데 세계 최초로 성공했다.

*분광학 기법: 빛과 분자의 상호작용을 통해 양자역학적 분자구조를 정확하게 알아냄

우리 대학 화학과 김상규 교수 연구팀이 화학반응의 전이상태 (Transition-State) 구조를 실험적으로 밝히는 데 성공했다고 4일 밝혔다.

화학반응 속도론이 개발되면서, 가장 중요한 핵심으로 자리잡은 개념이 ‘전이상태 (Transition-State)’다. 전이상태 이론(Transition State Theory, 이하 TST) 에서는 반응물과 생성물 중간에 위치한 전이상태의 분자구조 및 동역학적 특성에 의해 반응속도, 생성물의 상대적 수율, 에너지 분포 등이 결정된다. TST는 지난 1세기 동안, 모든 환경에서의 연소, 유기, 생화학 반응 등에 널리 응용 되어온 가장 보편적인 반응속도론이다.

그러나, 전이상태는 펨토초(10-15 second)보다 더 짧은 시간 동안만 존재하므로, 전이상태를 직접 실험적으로 관찰하는 것은 매우 어려운 일이며 항상 도전적인 과제로 남아있었다.

김상규 교수 연구팀에서 관측한 전이상태는 특별한 의미를 갖는다. 분광학적 기법을 통해, 분자가 전이상태로 접근하면서 가지는 구조 변화를 매우 정확하게 측정할 수 있었던 첫 번째 예라는 점이다.

분광학 기법으로 측정된 정확한 전이상태 분자구조 변화에 따라 관찰된 반응속도의 급격한 변화를 통해서, 분자구조와 화학반응성 간 긴밀한 상관관계도 아울러 증명되었다.

김상규 교수는 “복잡한 분자의 화학반응에서 전이상태에 접근하면서 급격하게 변화하는 분자구조를 분광학 및 반응동역학 기법으로 밝힌 것은 처음이며, 향후 많은 이론 및 실험적 연구를 촉진할 것으로 기대된다. 특히, 전이상태 구조는 특정 화학반응을 선택적으로 빠르게 할 수 있는 고효율 촉매 설계에 가장 근원적인 정보를 제공할 것이다.”라고 말했다.

이번 연구 결과는 김정길 박사 (제 1 저자), 강민석 박사과정 학생, 윤준호 박사(現 LG화학)가 공동 저자로 2025년 1월 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, Vol. 16, 210) 에 대표적(Featured) 연구 성과로 발표됐다.

또한 매우 이례적으로 분광학 분야 최고 권위자인 MIT의 로버트 필드(Robert Field) 교수 및 이스라엘 벤구리온 대학 바라밴 (Baraban) 교수가 공동작성한 하이라이트 커멘트(Nature Communications, 16, 76)를 통해, 이번 연구 결과가 가지는 독창성과 시사성, 중요성 및 향후 실험물리화학 분야에서의 임팩트가 강조됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구사업 및 기초과학 4.0 중점연구소 (자연과학연구소)에서 지원받아 수행됐다.

2025.02.04 조회수 5295

펨토초보다 짧은 순간 전이상태 분자구조를 밝히다

즈웨일 교수(1999년 노벨화학상)가 창출한 펨토화학을 통해 화학반응 중 일어나는 분자구조 변화를 실시간에서 관측할 수 있는 길이 열렸지만, 엄밀한 의미에서 에너지에 따른 전이상태 (Transition-State) 구조 변화를 직접 관측한 예는 매우 드물다. KAIST 연구진은, 광분해 화학반응 전이상태의 분자구조 변화를 분광학 기법*으로 정확하게 측정하는데 세계 최초로 성공했다.

*분광학 기법: 빛과 분자의 상호작용을 통해 양자역학적 분자구조를 정확하게 알아냄

우리 대학 화학과 김상규 교수 연구팀이 화학반응의 전이상태 (Transition-State) 구조를 실험적으로 밝히는 데 성공했다고 4일 밝혔다.

화학반응 속도론이 개발되면서, 가장 중요한 핵심으로 자리잡은 개념이 ‘전이상태 (Transition-State)’다. 전이상태 이론(Transition State Theory, 이하 TST) 에서는 반응물과 생성물 중간에 위치한 전이상태의 분자구조 및 동역학적 특성에 의해 반응속도, 생성물의 상대적 수율, 에너지 분포 등이 결정된다. TST는 지난 1세기 동안, 모든 환경에서의 연소, 유기, 생화학 반응 등에 널리 응용 되어온 가장 보편적인 반응속도론이다.

그러나, 전이상태는 펨토초(10-15 second)보다 더 짧은 시간 동안만 존재하므로, 전이상태를 직접 실험적으로 관찰하는 것은 매우 어려운 일이며 항상 도전적인 과제로 남아있었다.

김상규 교수 연구팀에서 관측한 전이상태는 특별한 의미를 갖는다. 분광학적 기법을 통해, 분자가 전이상태로 접근하면서 가지는 구조 변화를 매우 정확하게 측정할 수 있었던 첫 번째 예라는 점이다.

분광학 기법으로 측정된 정확한 전이상태 분자구조 변화에 따라 관찰된 반응속도의 급격한 변화를 통해서, 분자구조와 화학반응성 간 긴밀한 상관관계도 아울러 증명되었다.

김상규 교수는 “복잡한 분자의 화학반응에서 전이상태에 접근하면서 급격하게 변화하는 분자구조를 분광학 및 반응동역학 기법으로 밝힌 것은 처음이며, 향후 많은 이론 및 실험적 연구를 촉진할 것으로 기대된다. 특히, 전이상태 구조는 특정 화학반응을 선택적으로 빠르게 할 수 있는 고효율 촉매 설계에 가장 근원적인 정보를 제공할 것이다.”라고 말했다.

이번 연구 결과는 김정길 박사 (제 1 저자), 강민석 박사과정 학생, 윤준호 박사(現 LG화학)가 공동 저자로 2025년 1월 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, Vol. 16, 210) 에 대표적(Featured) 연구 성과로 발표됐다.

또한 매우 이례적으로 분광학 분야 최고 권위자인 MIT의 로버트 필드(Robert Field) 교수 및 이스라엘 벤구리온 대학 바라밴 (Baraban) 교수가 공동작성한 하이라이트 커멘트(Nature Communications, 16, 76)를 통해, 이번 연구 결과가 가지는 독창성과 시사성, 중요성 및 향후 실험물리화학 분야에서의 임팩트가 강조됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구사업 및 기초과학 4.0 중점연구소 (자연과학연구소)에서 지원받아 수행됐다.

2025.02.04 조회수 5295 원하는 소재 개발 인공지능 모퓨전(MOFFUSION)으로

최근 생성형 인공지능은 텍스트, 이미지, 비디오 생성 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있지만, 소재 개발 분야에서는 아직 충분히 활용되지 못하고 있다. 이러한 상황에서 KAIST 연구진이 구조적 복잡성을 지닌 다공성 소재를 생성하는 인공지능 모델을 개발하여, 사용자가 원하는 특성의 소재를 선택적으로 생성할 수 있게 되었다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 원하는 물성을 가진 금속 유기 골격체(Metal-Organic Frameworks, MOF)를 생성하는 인공지능 모델을 개발했다고 23일 밝혔다.

김지한 교수 연구팀이 개발한 생성형 인공지능 모델인 모퓨전(MOFFUSION)은 금속 유기 골격체의 구조를 보다 효율적으로 표현하기 위해, 이들의 공극 구조를 3차원 모델링 기법을 활용해 나타내는 혁신적인 접근 방식을 채택했다. 이 기법을 통해 기존 모델들에서 보고된 낮은 구조 생성 효율을 81.7%로 크게 향상시켰다.

또한, 모퓨전은 생성 과정에서 사용자가 원하는 특성을 다양한 형태로 표현하여 인공지능 모델에 입력할 수 있는 특징이 있다. 연구진은 사용자가 원하는 물성을 숫자, 카테고리, 텍스트 등 다양한 형태로 입력할 수 있으며, 데이터 형태와 관계없이 높은 생성 성능을 보임을 확인했다.

예를 들어, 사용자가 생성하고자 하는 물질의 특성값을 텍스트 형태(예:“30 g/L의 수소 흡착량을 갖는 구조”)로 모델에 입력하면, 모델은 이에 상응하는 물질을 선택적으로 생성한다. 이러한 특징은 소재 개발에 있어 인공지능 모델의 활용성과 편의성을 크게 개선하는 요소로 작용한다.

김지한 교수는 “원하는 물성의 소재를 개발하는 것은 소재 분야의 가장 큰 목표이며 오랜 연구 주제”라며, “연구팀이 개발한 기술은 인공지능을 활용한 다공성 소재 개발에 있어 큰 발전을 이뤘으며, 앞으로 해당 분야에서 생성형 인공지능의 도입을 촉진할 것”이라고 말했다.

우리 대학 생명화학공학과 박준길 박사, 이유한 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 지난 1월 2일 게재됐다. (논문명 : Multi-modal conditional diffusion model using signed distance functions for metal-organic frameworks generation) (https://doi.org/10.1038/s41467-024-55390-9)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 탑-티어 연구기관 간 협력 플랫폼 구축 및 공동연구 지원사업, 나노 및 소재기술 개발사업, 그리고 한국연구재단 (NRF) 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.23 조회수 6378

원하는 소재 개발 인공지능 모퓨전(MOFFUSION)으로

최근 생성형 인공지능은 텍스트, 이미지, 비디오 생성 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있지만, 소재 개발 분야에서는 아직 충분히 활용되지 못하고 있다. 이러한 상황에서 KAIST 연구진이 구조적 복잡성을 지닌 다공성 소재를 생성하는 인공지능 모델을 개발하여, 사용자가 원하는 특성의 소재를 선택적으로 생성할 수 있게 되었다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 원하는 물성을 가진 금속 유기 골격체(Metal-Organic Frameworks, MOF)를 생성하는 인공지능 모델을 개발했다고 23일 밝혔다.

김지한 교수 연구팀이 개발한 생성형 인공지능 모델인 모퓨전(MOFFUSION)은 금속 유기 골격체의 구조를 보다 효율적으로 표현하기 위해, 이들의 공극 구조를 3차원 모델링 기법을 활용해 나타내는 혁신적인 접근 방식을 채택했다. 이 기법을 통해 기존 모델들에서 보고된 낮은 구조 생성 효율을 81.7%로 크게 향상시켰다.

또한, 모퓨전은 생성 과정에서 사용자가 원하는 특성을 다양한 형태로 표현하여 인공지능 모델에 입력할 수 있는 특징이 있다. 연구진은 사용자가 원하는 물성을 숫자, 카테고리, 텍스트 등 다양한 형태로 입력할 수 있으며, 데이터 형태와 관계없이 높은 생성 성능을 보임을 확인했다.

예를 들어, 사용자가 생성하고자 하는 물질의 특성값을 텍스트 형태(예:“30 g/L의 수소 흡착량을 갖는 구조”)로 모델에 입력하면, 모델은 이에 상응하는 물질을 선택적으로 생성한다. 이러한 특징은 소재 개발에 있어 인공지능 모델의 활용성과 편의성을 크게 개선하는 요소로 작용한다.

김지한 교수는 “원하는 물성의 소재를 개발하는 것은 소재 분야의 가장 큰 목표이며 오랜 연구 주제”라며, “연구팀이 개발한 기술은 인공지능을 활용한 다공성 소재 개발에 있어 큰 발전을 이뤘으며, 앞으로 해당 분야에서 생성형 인공지능의 도입을 촉진할 것”이라고 말했다.

우리 대학 생명화학공학과 박준길 박사, 이유한 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 지난 1월 2일 게재됐다. (논문명 : Multi-modal conditional diffusion model using signed distance functions for metal-organic frameworks generation) (https://doi.org/10.1038/s41467-024-55390-9)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 탑-티어 연구기관 간 협력 플랫폼 구축 및 공동연구 지원사업, 나노 및 소재기술 개발사업, 그리고 한국연구재단 (NRF) 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.23 조회수 6378 스스로 학습·수정하는 뉴로모픽 반도체칩 개발

기존 컴퓨터 시스템은 데이터 처리 장치와 저장 장치가 분리돼 있어, 인공지능처럼 복잡한 데이터를 처리하기에는 효율적이지 않다. KAIST 연구팀은 우리 뇌의 정보 처리 방식과 유사한 멤리스터 기반 통합 시스템을 개발했다. 이제 원격 클라우드 서버에 의존하지 않고 의심스러운 활동을 즉시 인식하는 스마트 보안 카메라부터 건강 데이터를 실시간으로 분석할 수 있는 의료기기까지 다양한 분야에 적용될 수 있게 되었다.

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수, 윤영규 교수 공동연구팀이 스스로 학습하고 오류를 수정할 수 있는 차세대 뉴로모픽 반도체 기반 초소형 컴퓨팅 칩을 개발했다고 17일 밝혔다.

연구팀이 개발한 이 컴퓨팅 칩의 특별한 점은 기존 뉴로모픽 소자에서 해결이 어려웠던 비이상적 특성에서 발생하는 오류를 스스로 학습하고 수정할 수 있다는 것이다. 예를 들어, 영상 스트림을 처리할 때 칩은 움직이는 물체를 배경에서 자동으로 분리하는 법을 학습하며 시간이 지날수록 이 작업을 더 잘 수행하게 된다.

이러한 자가 학습 능력은 실시간 영상 처리에서 이상적인 컴퓨터 시뮬레이션에 견줄 만한 정확도를 달성하며 입증됐다. 연구팀의 주요성과는 뇌와 유사한 구성 요소의 개발을 넘어, 신뢰성과 실용성을 모두 갖춘 시스템으로 완성한 것에 있다.

연구팀은 세계 최초로 즉각적인 환경 변화에 적응할 수 있는 멤리스터 기반 통합 시스템을 개발하며, 기존 기술의 한계를 극복하는 혁신적인 해결책을 제시했다.

이 혁신의 핵심에는 멤리스터(memristor)*라고 불리는 차세대 반도체 소자가 있다. 이 소자의 가변 저항 특성은 신경망의 시냅스 역할을 대체할 수 있게 되고, 이를 활용해 우리 뇌세포처럼 데이터 저장 및 연산을 동시에 수행할 수 있다.

*멤리스터: 메모리(memory)와 저항(resistor)의 합성어로 두 단자 사이로 과거에 흐른 전하량과 방향에 따라 저항값이 결정되는 차세대 전기소자

연구팀은 저항 변화를 정밀하게 제어할 수 있는 고신뢰성 멤리스터를 설계하고, 자가 학습을 통해 복잡한 보정 과정을 배제한 효율적인 시스템을 개발했다. 이번 연구는 실시간 학습과 추론을 지원하는 차세대 뉴로모픽 반도체 기반 통합 시스템의 상용화 가능성을 실험적으로 검증했다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

이 기술은 일상적인 기기에서 인공지능을 사용하는 방식을 혁신하여 AI 작업 처리를 위해 원격 클라우드 서버에 의존하지 않고 로컬에서 처리할 수 있게 되어, 더 빠르고 사생활 보호가 강화되며 에너지 효율성이 높아질 것이다.

이 기술 개발을 주도한 KAIST 정학천 연구원과 한승재 연구원은 “이 시스템은 책상과 자료 캐비닛을 오가며 일하는 대신 모든 것이 손이 닿는 곳에 있는 스마트 작업 공간과 같다. 이는 모든 것이 한 곳에서 처리돼 매우 효율적인 우리 뇌의 정보 처리 방식과 유사하다”고 설명했다.

전기및전자공학부 정학천 석박통합과정생과 한승재 석박사통합과정생이 제 1저자로 연구에 참여했으며 국제 학술지 `네이처 일렉트로닉스 (Nature Electronics)'에 2025년 1월 8일 자로 온라인 게재됐다.

(논문 제목: Self-supervised video processing with self-calibration on an analogue computing platform based on a selector-less memristor array, https://doi.org/10.1038/s41928-024-01318-6)

이번 연구는 한국연구재단의 차세대지능형반도체기술개발사업, 우수신진연구사업, PIM인공지능반도체핵심기술개발사업, 정보통신기획평가원의 한국전자통신연구원연구개발지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.22 조회수 5649

스스로 학습·수정하는 뉴로모픽 반도체칩 개발

기존 컴퓨터 시스템은 데이터 처리 장치와 저장 장치가 분리돼 있어, 인공지능처럼 복잡한 데이터를 처리하기에는 효율적이지 않다. KAIST 연구팀은 우리 뇌의 정보 처리 방식과 유사한 멤리스터 기반 통합 시스템을 개발했다. 이제 원격 클라우드 서버에 의존하지 않고 의심스러운 활동을 즉시 인식하는 스마트 보안 카메라부터 건강 데이터를 실시간으로 분석할 수 있는 의료기기까지 다양한 분야에 적용될 수 있게 되었다.

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수, 윤영규 교수 공동연구팀이 스스로 학습하고 오류를 수정할 수 있는 차세대 뉴로모픽 반도체 기반 초소형 컴퓨팅 칩을 개발했다고 17일 밝혔다.

연구팀이 개발한 이 컴퓨팅 칩의 특별한 점은 기존 뉴로모픽 소자에서 해결이 어려웠던 비이상적 특성에서 발생하는 오류를 스스로 학습하고 수정할 수 있다는 것이다. 예를 들어, 영상 스트림을 처리할 때 칩은 움직이는 물체를 배경에서 자동으로 분리하는 법을 학습하며 시간이 지날수록 이 작업을 더 잘 수행하게 된다.

이러한 자가 학습 능력은 실시간 영상 처리에서 이상적인 컴퓨터 시뮬레이션에 견줄 만한 정확도를 달성하며 입증됐다. 연구팀의 주요성과는 뇌와 유사한 구성 요소의 개발을 넘어, 신뢰성과 실용성을 모두 갖춘 시스템으로 완성한 것에 있다.

연구팀은 세계 최초로 즉각적인 환경 변화에 적응할 수 있는 멤리스터 기반 통합 시스템을 개발하며, 기존 기술의 한계를 극복하는 혁신적인 해결책을 제시했다.

이 혁신의 핵심에는 멤리스터(memristor)*라고 불리는 차세대 반도체 소자가 있다. 이 소자의 가변 저항 특성은 신경망의 시냅스 역할을 대체할 수 있게 되고, 이를 활용해 우리 뇌세포처럼 데이터 저장 및 연산을 동시에 수행할 수 있다.

*멤리스터: 메모리(memory)와 저항(resistor)의 합성어로 두 단자 사이로 과거에 흐른 전하량과 방향에 따라 저항값이 결정되는 차세대 전기소자

연구팀은 저항 변화를 정밀하게 제어할 수 있는 고신뢰성 멤리스터를 설계하고, 자가 학습을 통해 복잡한 보정 과정을 배제한 효율적인 시스템을 개발했다. 이번 연구는 실시간 학습과 추론을 지원하는 차세대 뉴로모픽 반도체 기반 통합 시스템의 상용화 가능성을 실험적으로 검증했다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

이 기술은 일상적인 기기에서 인공지능을 사용하는 방식을 혁신하여 AI 작업 처리를 위해 원격 클라우드 서버에 의존하지 않고 로컬에서 처리할 수 있게 되어, 더 빠르고 사생활 보호가 강화되며 에너지 효율성이 높아질 것이다.

이 기술 개발을 주도한 KAIST 정학천 연구원과 한승재 연구원은 “이 시스템은 책상과 자료 캐비닛을 오가며 일하는 대신 모든 것이 손이 닿는 곳에 있는 스마트 작업 공간과 같다. 이는 모든 것이 한 곳에서 처리돼 매우 효율적인 우리 뇌의 정보 처리 방식과 유사하다”고 설명했다.

전기및전자공학부 정학천 석박통합과정생과 한승재 석박사통합과정생이 제 1저자로 연구에 참여했으며 국제 학술지 `네이처 일렉트로닉스 (Nature Electronics)'에 2025년 1월 8일 자로 온라인 게재됐다.

(논문 제목: Self-supervised video processing with self-calibration on an analogue computing platform based on a selector-less memristor array, https://doi.org/10.1038/s41928-024-01318-6)

이번 연구는 한국연구재단의 차세대지능형반도체기술개발사업, 우수신진연구사업, PIM인공지능반도체핵심기술개발사업, 정보통신기획평가원의 한국전자통신연구원연구개발지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.22 조회수 5649 기존 양자점 뛰어넘는 적외선 센서 기술 개발

최근 양자 큐비트 기술 분야에서는 양자 상태를 확보하기 위해 결정질 반도체를 활용한 아발란체 광다이오드 소자*들이 활용되고 있으나, 높은 열잡음으로 인해 극저온 구동이 필수적이며, 적외선 대역에서 높은 탐지 효율을 갖는 소재의 부재로 기술적 한계에 직면했다. 우리 연구진이 양자점 소재가 차세대 양자 기술로 활용될 돌파구를 제시했다.

*아발란체 광다이오드 소자: 매우 미세한 빛을 증폭하여 감지하는 고성능 센서 소자로서 야간 투시경이나 자율주행차, 우주 관측, 양자통신 등에 사용

우리 대학 전기및전자공학부 이정용 교수 연구팀이 콜로이드 양자점을 활용해 하나의 적외선 광자 흡수를 통하여 85배의 전자를 생성할 수 있는 아발란체 전자 증폭 기술*을 개발하여 기존 기술의 한계를 뛰어 넘는 감도를 달성했다고 8일 밝혔다.

*아발란체 전자 증폭: 기술 강한 전기장이 인가된 반도체에서 전자가 가속되어 인접 원자와 충돌을 통해 다수의 전자를 생성하는 신호 증폭 기술

화학적으로 합성된 반도체 나노입자인 콜로이드 양자점은 용액 기반 반도체로서 적외선 센서의 실용적인 후보로 주목 받고 있으며, 결정질 반도체와 다른 에너지 구조를 가져 열잡음 생성을 억제하는 장점이 있지만, 전하 이동도가 낮고, 양자점 표면에서 자주 발생하는 불완전 결합 때문에 전하의 재결합이 촉진되어 전하 추출이 저하되는 문제가 있었다.

연구진은 강한 전기장을 인가해 전자를 가속하여 운동에너지를 얻고, 인접 양자점에서 다수의 추가 전자들을 생성함으로써 상온에서 적외선을 조사 시 신호가 85배 증폭되고 1.4×1014 Jones 이상의 탐지 감도를 가지는 소자를 구현하였는데 이는 일반 야간 투시경보다 수만 배 정도 높은 감도를 보여준다.

적외선 광검출기는 자율주행차부터 양자컴퓨팅에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 핵심적인 역할을 하지만, 기존 양자점 기반 기술은 민감도와 잡음 문제로 한계가 있었다.

이번 연구는 새로운 패러다임 전환을 불러올 기술이 될 것으로 기대되며, 양자 기술이 관련된 핵심 원천 기술을 선점함으로써 글로벌 양자 기술 시장을 대한민국이 주도할 수 있는 중요한 기술적 토대를 확보했다고 평가받고 있다.

제1 저자인 김병수 박사는 “양자점 아발란체 소자는 기존에 보고된 바 없는 신개념 연구 분야로서, 본 원천 기술을 통해 글로벌 자율주행차와 양자 컴퓨팅, 의료 영상 시장 등을 선도할 벤처 기업 육성을 주도할 수 있을 것”이라고 말했다.

KAIST 정보전자연구소 김병수 박사와 IMEC의 이상연 박사 및 한국세라믹기술원의 고현석 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 최상위 학술지 `네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)' 12월 18일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Ultrahigh-gain colloidal quantum dot infrared avalanche photodetectors DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-024-01831-x)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐으며, 주요 지원 사업으로는 나노및소재기술개발사업(경쟁형), 미래디스플레이 전략연구실사업, 개인기초연구사업 중견연구가 있다.

2025.01.08 조회수 5840

기존 양자점 뛰어넘는 적외선 센서 기술 개발

최근 양자 큐비트 기술 분야에서는 양자 상태를 확보하기 위해 결정질 반도체를 활용한 아발란체 광다이오드 소자*들이 활용되고 있으나, 높은 열잡음으로 인해 극저온 구동이 필수적이며, 적외선 대역에서 높은 탐지 효율을 갖는 소재의 부재로 기술적 한계에 직면했다. 우리 연구진이 양자점 소재가 차세대 양자 기술로 활용될 돌파구를 제시했다.

*아발란체 광다이오드 소자: 매우 미세한 빛을 증폭하여 감지하는 고성능 센서 소자로서 야간 투시경이나 자율주행차, 우주 관측, 양자통신 등에 사용

우리 대학 전기및전자공학부 이정용 교수 연구팀이 콜로이드 양자점을 활용해 하나의 적외선 광자 흡수를 통하여 85배의 전자를 생성할 수 있는 아발란체 전자 증폭 기술*을 개발하여 기존 기술의 한계를 뛰어 넘는 감도를 달성했다고 8일 밝혔다.

*아발란체 전자 증폭: 기술 강한 전기장이 인가된 반도체에서 전자가 가속되어 인접 원자와 충돌을 통해 다수의 전자를 생성하는 신호 증폭 기술

화학적으로 합성된 반도체 나노입자인 콜로이드 양자점은 용액 기반 반도체로서 적외선 센서의 실용적인 후보로 주목 받고 있으며, 결정질 반도체와 다른 에너지 구조를 가져 열잡음 생성을 억제하는 장점이 있지만, 전하 이동도가 낮고, 양자점 표면에서 자주 발생하는 불완전 결합 때문에 전하의 재결합이 촉진되어 전하 추출이 저하되는 문제가 있었다.

연구진은 강한 전기장을 인가해 전자를 가속하여 운동에너지를 얻고, 인접 양자점에서 다수의 추가 전자들을 생성함으로써 상온에서 적외선을 조사 시 신호가 85배 증폭되고 1.4×1014 Jones 이상의 탐지 감도를 가지는 소자를 구현하였는데 이는 일반 야간 투시경보다 수만 배 정도 높은 감도를 보여준다.

적외선 광검출기는 자율주행차부터 양자컴퓨팅에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 핵심적인 역할을 하지만, 기존 양자점 기반 기술은 민감도와 잡음 문제로 한계가 있었다.

이번 연구는 새로운 패러다임 전환을 불러올 기술이 될 것으로 기대되며, 양자 기술이 관련된 핵심 원천 기술을 선점함으로써 글로벌 양자 기술 시장을 대한민국이 주도할 수 있는 중요한 기술적 토대를 확보했다고 평가받고 있다.

제1 저자인 김병수 박사는 “양자점 아발란체 소자는 기존에 보고된 바 없는 신개념 연구 분야로서, 본 원천 기술을 통해 글로벌 자율주행차와 양자 컴퓨팅, 의료 영상 시장 등을 선도할 벤처 기업 육성을 주도할 수 있을 것”이라고 말했다.

KAIST 정보전자연구소 김병수 박사와 IMEC의 이상연 박사 및 한국세라믹기술원의 고현석 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 최상위 학술지 `네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)' 12월 18일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Ultrahigh-gain colloidal quantum dot infrared avalanche photodetectors DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-024-01831-x)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐으며, 주요 지원 사업으로는 나노및소재기술개발사업(경쟁형), 미래디스플레이 전략연구실사업, 개인기초연구사업 중견연구가 있다.

2025.01.08 조회수 5840 인간 장 줄기세포 대량 배양, 재생 치료 길 열렸다

우리 연구진이 세계 최초로 화학적으로 규명되고 동물 성분이 완전히 배제된 완전 무이종 (xenogeneic-free) 환경에서 인간 장 줄기세포를 대량 배양하여 줄기세포 치료제로의 임상 적용 가능성을 입증하는데 성공했다. 이번 성과로 향후 환자 맞춤형 줄기세포를 활용한 첨단 재생 치료에 적용 이 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수 연구팀이 한국생명공학연구원(기관장 김장성) 국가아젠다연구부 손미영 박사 연구팀과 공동 연구를 통해, 무이종(xenogeneic-free) 인간 장 줄기세포 재생 치료 플랫폼을 개발했다고 12일 밝혔다.

연구팀은 기존에 사용되던 쥐 섬유아세포, 매트리젤 코팅 없이, 기상 증착된 유기 고분자를 활용한 혁신적인 배양 및 재생 치료 플랫폼을 개발했다.

고분자 스크리닝을 통해 장 줄기세포를 동물 유래 물질 없이 배양하기에 최적인 ‘XF-DISC’ 표면을 발굴했으며, 개발된 XF-DISC는 장 줄기세포의 장기배양, 대량 배양, 동결 보관 시스템에 성공적으로 적용 가능함을 입증했다.

이 플랫폼에서 배양된 장 줄기세포는 분화 모델로 확장 가능할 뿐만 아니라, 생체 내 이식 (in vivo) 실험에 적용되어 장 상피 손상 및 염증성 모델의 쥐 대장에 성공적으로 이식되었다.

이식 이후, 인간 장 줄기세포는 쥐의 대장 조직과 효과적으로 융합되었고, 손상 부위를 재생하고 염증 반응을 완화하는데 탁월한 성능을 보였다.

특히, 사람의 세포가 동물 모델에 이종이식(xenogaft) 된 후에도 기능을 유지하고 조직 재생 효과를 발휘한 것은, 이 플랫폼이 줄기세포 치료제로서의 실질적인 임상 적용 가능성을 입증한 중요한 사례로 평가받고 있다.

이번 연구는 재생 의학 분야에서 인간 만능줄기세포(hPSC)로부터 유도된 장 줄기세포의 신뢰성 있는 대량 배양과 임상 적용 가능성을 한 단계 높일 것으로 기대된다.

향후 연구는 이 플랫폼의 상용화 가능성과 대규모 생산성을 평가하고, 환자 유래 줄기세포에 대한 적용성을 검토할 계획이다. 또한, 환자 유래 장 줄기세포가 무이종 환경에서 성공적으로 배양될 경우, 실제 환자를 대상으로 한 임상 효과를 검증하는 후속 연구가 진행될 예정이다.

임성갑 교수는 “이번 연구성과는 기존 줄기세포 배양 방식을 넘어, 동물 유래 성분을 완전히 배제한 혁신적인 무이종 배양 플랫폼을 개발한 중요한 전환점이다. 특히, 인간 장 줄기세포의 대량 배양, 장기배양 및 이식 가능성을 세계 최초로 입증함으로써 줄기세포 치료제의 신뢰성과 생산성을 획기적으로 향상시켰다. 이는 재생 의학 분야에서 중요한 진전을 의미하며, 향후 연구는 이 플랫폼의 상용화 가능성과 환자 맞춤형 임상 성능을 평가하는 데 집중될 것이다.”라고 말했다.

이번 연구 결과는 우리 대학 박성현 박사과정생, 한국생명공학연구원 권오만 박사, 이하나 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’지에 12월 2일 자 온라인에 게재됐다.

(논문명: Xenogeneic-free culture of human intestinal stem cells on functional polymer-coated substrates for scalable, clinical-grade stem cell therapy)

한편 과학산업통상자원부, 한국연구재단, 한국과학기술정보통신부, 한국보건복지부, 한국생명공학연구원의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.15 조회수 6348

인간 장 줄기세포 대량 배양, 재생 치료 길 열렸다

우리 연구진이 세계 최초로 화학적으로 규명되고 동물 성분이 완전히 배제된 완전 무이종 (xenogeneic-free) 환경에서 인간 장 줄기세포를 대량 배양하여 줄기세포 치료제로의 임상 적용 가능성을 입증하는데 성공했다. 이번 성과로 향후 환자 맞춤형 줄기세포를 활용한 첨단 재생 치료에 적용 이 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수 연구팀이 한국생명공학연구원(기관장 김장성) 국가아젠다연구부 손미영 박사 연구팀과 공동 연구를 통해, 무이종(xenogeneic-free) 인간 장 줄기세포 재생 치료 플랫폼을 개발했다고 12일 밝혔다.

연구팀은 기존에 사용되던 쥐 섬유아세포, 매트리젤 코팅 없이, 기상 증착된 유기 고분자를 활용한 혁신적인 배양 및 재생 치료 플랫폼을 개발했다.

고분자 스크리닝을 통해 장 줄기세포를 동물 유래 물질 없이 배양하기에 최적인 ‘XF-DISC’ 표면을 발굴했으며, 개발된 XF-DISC는 장 줄기세포의 장기배양, 대량 배양, 동결 보관 시스템에 성공적으로 적용 가능함을 입증했다.

이 플랫폼에서 배양된 장 줄기세포는 분화 모델로 확장 가능할 뿐만 아니라, 생체 내 이식 (in vivo) 실험에 적용되어 장 상피 손상 및 염증성 모델의 쥐 대장에 성공적으로 이식되었다.

이식 이후, 인간 장 줄기세포는 쥐의 대장 조직과 효과적으로 융합되었고, 손상 부위를 재생하고 염증 반응을 완화하는데 탁월한 성능을 보였다.

특히, 사람의 세포가 동물 모델에 이종이식(xenogaft) 된 후에도 기능을 유지하고 조직 재생 효과를 발휘한 것은, 이 플랫폼이 줄기세포 치료제로서의 실질적인 임상 적용 가능성을 입증한 중요한 사례로 평가받고 있다.

이번 연구는 재생 의학 분야에서 인간 만능줄기세포(hPSC)로부터 유도된 장 줄기세포의 신뢰성 있는 대량 배양과 임상 적용 가능성을 한 단계 높일 것으로 기대된다.

향후 연구는 이 플랫폼의 상용화 가능성과 대규모 생산성을 평가하고, 환자 유래 줄기세포에 대한 적용성을 검토할 계획이다. 또한, 환자 유래 장 줄기세포가 무이종 환경에서 성공적으로 배양될 경우, 실제 환자를 대상으로 한 임상 효과를 검증하는 후속 연구가 진행될 예정이다.

임성갑 교수는 “이번 연구성과는 기존 줄기세포 배양 방식을 넘어, 동물 유래 성분을 완전히 배제한 혁신적인 무이종 배양 플랫폼을 개발한 중요한 전환점이다. 특히, 인간 장 줄기세포의 대량 배양, 장기배양 및 이식 가능성을 세계 최초로 입증함으로써 줄기세포 치료제의 신뢰성과 생산성을 획기적으로 향상시켰다. 이는 재생 의학 분야에서 중요한 진전을 의미하며, 향후 연구는 이 플랫폼의 상용화 가능성과 환자 맞춤형 임상 성능을 평가하는 데 집중될 것이다.”라고 말했다.

이번 연구 결과는 우리 대학 박성현 박사과정생, 한국생명공학연구원 권오만 박사, 이하나 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’지에 12월 2일 자 온라인에 게재됐다.

(논문명: Xenogeneic-free culture of human intestinal stem cells on functional polymer-coated substrates for scalable, clinical-grade stem cell therapy)

한편 과학산업통상자원부, 한국연구재단, 한국과학기술정보통신부, 한국보건복지부, 한국생명공학연구원의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.15 조회수 6348 일상 움직임으로 웨어러블 기기가 충전된다

국제 공동 연구진이 운동 에너지를 전기 에너지로 효율적으로 변환하여 웨어러블 기기의 자가 충전이 가능하게 하는 새로운 방법을 개발했다. 이제 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있게 되었다.

우리 대학 신소재공학과 서동화 교수 연구팀이 싱가포르 난양공대(NTU, Nanyang Technological Univ.) 전자공학과 이석우 교수 연구팀과의 국제공동연구를 통해 새로운 전기화학적 에너지 수확 방법을 개발했으며, 이를 통해 기존 기술 대비 10배 높은 출력과 100초 이상 지속되는 전류 생성에 성공했다고 10일 밝혔다.

운동 에너지를 전기 에너지로 변환시키는 보통 압전(Piezo-electric)과 마찰전기(Tribo-electric) 방식으로 순간적으로 높은 전력을 발생시킬 수 있지만, 내부 저항이 높기 때문에 전류가 짧게 흐르는 한계가 있다. 이에 따라, 보다 효율적이고 지속 가능한 에너지 하베스팅(수확) 기술이 요구되고 있다.

연구팀은 물과 이온성 액체 전해질에 전극을 각각 담가 이온의 이동으로 발생하는 전위차(전기적 위치에너지)를 이용하여 전력을 수확하는 새로운 방식을 개발했다.

또한, 연구팀은 이온이 전해질과 전극 계면에서 산화ㆍ환원 반응을 통해 에너지를 어떻게 발생시키는지 더 깊이 이해하기 위해 *제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션을 수행했다.

*제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션: 양자역학 법칙을 사용해 전자들의 거동을 계산하는 것을 말하며 원자들 사이의 상호작용을 계산으로 구한 뒤, 이를 통해 시간에 따른 원자들의 움직임을 예측하는 것임

그 결과, 이온이 각 전해질에서 주변 용매와 상호작용하는 방식과, 전해질 환경 따른 전극 내부에서의 주변 상호작용 에너지가 다르게 나타났음을 확인했다. 이러한 종합적인 상호작용이 에너지 차이를 발생시키며, 이를 통해 전해질 간 전위 차이를 설명하는 중요한 원리를 제시했다.

연구진은 이 시스템을 여러 개 직렬로 연결하면 출력 전압을 크게 높일 수 있다는 것도 확인했다. 그 결과 계산기를 작동시킬 수 있을 정도인 935mV의 전압을 달성했으며, 이는 저전압 기기나 웨어러블 디바이스와 같은 장치에 적용 가능하다.

또한, 물리적 마모 없이 장시간 안정적으로 작동할 수 있어, 이 기술은 사물인터넷(IoT) 기기나 자가 충전형 전자기기에도 실용적으로 적용될 가능성이 크다.

서동화 교수는 "이번 연구의 핵심은 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있다는 점”이라며 "시뮬레이션과 실험의 협업을 통해 에너지 수확 원리를 깊이 이해함으로써 설계 가이드라인을 도출할 수 있었고, 이는 상용화 가능성을 크게 높였다”고 설명했다.

이번 연구는 이동훈 난양공대 전자공학과 박사과정, 송유엽 KAIST 신소재공학과 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했다. 연구 결과는 네이처 커뮤니케이션에 지난 10월 19일 자로 온라인 출판됐다.

(논문명 : Electrochemical kinetic energy harvesting mediated by ion solvation switching in two-immiscible liquid electrolyte)

DOI: 10.1038/s41467-024-53235-z

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재 기술개발사업, 중견연구사업의 지원을 받아 이뤄졌고, 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터를 지원받아 수행됐다.

2024.12.10 조회수 6335

일상 움직임으로 웨어러블 기기가 충전된다

국제 공동 연구진이 운동 에너지를 전기 에너지로 효율적으로 변환하여 웨어러블 기기의 자가 충전이 가능하게 하는 새로운 방법을 개발했다. 이제 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있게 되었다.

우리 대학 신소재공학과 서동화 교수 연구팀이 싱가포르 난양공대(NTU, Nanyang Technological Univ.) 전자공학과 이석우 교수 연구팀과의 국제공동연구를 통해 새로운 전기화학적 에너지 수확 방법을 개발했으며, 이를 통해 기존 기술 대비 10배 높은 출력과 100초 이상 지속되는 전류 생성에 성공했다고 10일 밝혔다.

운동 에너지를 전기 에너지로 변환시키는 보통 압전(Piezo-electric)과 마찰전기(Tribo-electric) 방식으로 순간적으로 높은 전력을 발생시킬 수 있지만, 내부 저항이 높기 때문에 전류가 짧게 흐르는 한계가 있다. 이에 따라, 보다 효율적이고 지속 가능한 에너지 하베스팅(수확) 기술이 요구되고 있다.

연구팀은 물과 이온성 액체 전해질에 전극을 각각 담가 이온의 이동으로 발생하는 전위차(전기적 위치에너지)를 이용하여 전력을 수확하는 새로운 방식을 개발했다.

또한, 연구팀은 이온이 전해질과 전극 계면에서 산화ㆍ환원 반응을 통해 에너지를 어떻게 발생시키는지 더 깊이 이해하기 위해 *제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션을 수행했다.

*제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션: 양자역학 법칙을 사용해 전자들의 거동을 계산하는 것을 말하며 원자들 사이의 상호작용을 계산으로 구한 뒤, 이를 통해 시간에 따른 원자들의 움직임을 예측하는 것임

그 결과, 이온이 각 전해질에서 주변 용매와 상호작용하는 방식과, 전해질 환경 따른 전극 내부에서의 주변 상호작용 에너지가 다르게 나타났음을 확인했다. 이러한 종합적인 상호작용이 에너지 차이를 발생시키며, 이를 통해 전해질 간 전위 차이를 설명하는 중요한 원리를 제시했다.

연구진은 이 시스템을 여러 개 직렬로 연결하면 출력 전압을 크게 높일 수 있다는 것도 확인했다. 그 결과 계산기를 작동시킬 수 있을 정도인 935mV의 전압을 달성했으며, 이는 저전압 기기나 웨어러블 디바이스와 같은 장치에 적용 가능하다.

또한, 물리적 마모 없이 장시간 안정적으로 작동할 수 있어, 이 기술은 사물인터넷(IoT) 기기나 자가 충전형 전자기기에도 실용적으로 적용될 가능성이 크다.

서동화 교수는 "이번 연구의 핵심은 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있다는 점”이라며 "시뮬레이션과 실험의 협업을 통해 에너지 수확 원리를 깊이 이해함으로써 설계 가이드라인을 도출할 수 있었고, 이는 상용화 가능성을 크게 높였다”고 설명했다.

이번 연구는 이동훈 난양공대 전자공학과 박사과정, 송유엽 KAIST 신소재공학과 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했다. 연구 결과는 네이처 커뮤니케이션에 지난 10월 19일 자로 온라인 출판됐다.

(논문명 : Electrochemical kinetic energy harvesting mediated by ion solvation switching in two-immiscible liquid electrolyte)

DOI: 10.1038/s41467-024-53235-z

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재 기술개발사업, 중견연구사업의 지원을 받아 이뤄졌고, 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터를 지원받아 수행됐다.

2024.12.10 조회수 6335 전염병 확산 예측하는 더 정확한 수학 공식 나왔다

인류와 전염병의 전쟁에서 수학은 최적의 방어막 구축을 위한 과학적 근거를 제시해왔다. 우리 대학 김재경 교수 연구팀은 국가수리과학연구소 최선화 선임연구원, 고려대 최보승 교수, 경북대 이효정 교수팀과 공동으로 정확도를 획기적으로 높인 전염병 확산 예측 모델을 새롭게 제시했다.

미지의 바이러스가 나타나면 과학자들은 구조와 실체를 파악하고, 제약사는 바이러스에 대항할 백신과 치료제를 개발한다. 바이러스를 제압할 무기를 만드는 동안, 방역은 국민을 보호하고 피해를 최소화하는 방어막 역할을 한다. 피해를 정확하게 예측하고, 의료진을 배치하고, 병상을 확보하는 등 대책 수립에 수학이 쓰인다.

코로나19 팬데믹은 수리 모델 기반 전염병 확산 모델의 중요성을 재조명하게 해준 사례다. 이를 통해 추정한 감염재생산지수(R값), 잠복기, 감염기 등 변수들은 질병의 확산 양상을 이해하고, 방역 정책을 설계하는 데 중요한 요소로 작용했다.

그러나 기존 모델에는 한계가 있었다. 기존 대부분 모델은 감염자와 접촉한 시점에 상관없이 모든 접촉자가 동일 확률로 감염력이 발현된다고 가정한다. 미래 상태가 현재 상태에 의해서만 결정되고, 과거의 영향을 받지 않는다는 마르코프(Markovian) 시스템에 기반하여 미래를 추정해왔다.

하지만 실제 환경에서는 현재뿐 아니라 과거 상태도 미래에 영향을 준다(비마르코프(non-Markovian) 시스템). 감염자와 접촉 이후 잠복기를 거쳐 감염되기 때문에, 접촉 시점이 오래된 사람일수록 감염력이 발현될 확률이 높다.

최보승 교수는 “현재와 과거를 모두 고려해야 하는 비마르코프 시스템은 수학적 추정과 모델링이 복잡하고, 계산이 어려워서 기존 전염병 확산 모델은 마르코프 시스템을 가정하고 추정을 진행해왔다”며 “즉, 실제 감염병 확산 양상을 정확하게 반영하지는 못했다”고 설명했다.

공동 연구팀은 현재와 과거를 모두 고려하는 새로운 감염병 확산 모델을 개발했다. 미래의 변화를 현재의 상태만으로 설명하는 상미분방정식 대신, 미래의 변화를 현재와 과거의 상태를 모두 이용하여 설명하는 지연미분방정식을 도입해 기존 모델의 한계를 극복했다.

연구진은 2020년 1월 20일부터 11월 25일까지 서울의 누적 코로나19 확진자 정보를 활용해 새로 제시한 모델의 정확도를 평가했다. 초기 바이러스의 전파로 확진자가 급증했던 시기(2020.1.20.~3.3)의 감염재생산지수를 기존 모델은 4.9, 새 모델은 2.7로 추정했다. 확진자 전염 경로를 추적해 얻은 실제 값은 2.7이었다. 즉, 기존 모델이 감염재생산지수를 2배 가까이 과대 추정하는 상황이 생길 수 있고, 이에 따라 코로나19 감염력을 과대 예측할 수 있다는 것을 보여준다.

최선화 선임연구원은 “과대 예측 문제를 해결하기 위해 기존 모델은 감염기(감염자가 다른 사람에게 전염을 일으킬 수 있는 기간) 등 추가 역학 정보를 사용해 값을 보정해 사용해왔다”며 “새로운 모델은 추가 역학 정보 없이도 감염재생산지수를 정확히 추정할 수 있다는 장점이 있다”고 설명했다.

연구를 이끈 김재경 교수는 “우리 연구진은 새로운 모델을 바탕으로 ‘IONISE(Inference Of Non-markovIan SEir model)’라는 프로그램을 개발하여, 분야 연구자들이 활용할 수 있도록 무료로 공개했다”며 “향후 공중보건 전문가들이 전염병 확산 양상을 보다 깊이 이해하고, 효과적인 방역 전략을 수립하도록 도울 것으로 기대한다”고 말했다.

연구 결과는 10월 9일 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications, IF 14.7)’에 실렸다.

※ 논문명: Overcoming Bias in Estimating Epidemiological Parameters with Realistic History-Dependent Disease Spread Dynamics(제1저자: 홍혁표, 엄은진)

2024.10.17 조회수 20493

전염병 확산 예측하는 더 정확한 수학 공식 나왔다

인류와 전염병의 전쟁에서 수학은 최적의 방어막 구축을 위한 과학적 근거를 제시해왔다. 우리 대학 김재경 교수 연구팀은 국가수리과학연구소 최선화 선임연구원, 고려대 최보승 교수, 경북대 이효정 교수팀과 공동으로 정확도를 획기적으로 높인 전염병 확산 예측 모델을 새롭게 제시했다.

미지의 바이러스가 나타나면 과학자들은 구조와 실체를 파악하고, 제약사는 바이러스에 대항할 백신과 치료제를 개발한다. 바이러스를 제압할 무기를 만드는 동안, 방역은 국민을 보호하고 피해를 최소화하는 방어막 역할을 한다. 피해를 정확하게 예측하고, 의료진을 배치하고, 병상을 확보하는 등 대책 수립에 수학이 쓰인다.

코로나19 팬데믹은 수리 모델 기반 전염병 확산 모델의 중요성을 재조명하게 해준 사례다. 이를 통해 추정한 감염재생산지수(R값), 잠복기, 감염기 등 변수들은 질병의 확산 양상을 이해하고, 방역 정책을 설계하는 데 중요한 요소로 작용했다.

그러나 기존 모델에는 한계가 있었다. 기존 대부분 모델은 감염자와 접촉한 시점에 상관없이 모든 접촉자가 동일 확률로 감염력이 발현된다고 가정한다. 미래 상태가 현재 상태에 의해서만 결정되고, 과거의 영향을 받지 않는다는 마르코프(Markovian) 시스템에 기반하여 미래를 추정해왔다.

하지만 실제 환경에서는 현재뿐 아니라 과거 상태도 미래에 영향을 준다(비마르코프(non-Markovian) 시스템). 감염자와 접촉 이후 잠복기를 거쳐 감염되기 때문에, 접촉 시점이 오래된 사람일수록 감염력이 발현될 확률이 높다.

최보승 교수는 “현재와 과거를 모두 고려해야 하는 비마르코프 시스템은 수학적 추정과 모델링이 복잡하고, 계산이 어려워서 기존 전염병 확산 모델은 마르코프 시스템을 가정하고 추정을 진행해왔다”며 “즉, 실제 감염병 확산 양상을 정확하게 반영하지는 못했다”고 설명했다.

공동 연구팀은 현재와 과거를 모두 고려하는 새로운 감염병 확산 모델을 개발했다. 미래의 변화를 현재의 상태만으로 설명하는 상미분방정식 대신, 미래의 변화를 현재와 과거의 상태를 모두 이용하여 설명하는 지연미분방정식을 도입해 기존 모델의 한계를 극복했다.

연구진은 2020년 1월 20일부터 11월 25일까지 서울의 누적 코로나19 확진자 정보를 활용해 새로 제시한 모델의 정확도를 평가했다. 초기 바이러스의 전파로 확진자가 급증했던 시기(2020.1.20.~3.3)의 감염재생산지수를 기존 모델은 4.9, 새 모델은 2.7로 추정했다. 확진자 전염 경로를 추적해 얻은 실제 값은 2.7이었다. 즉, 기존 모델이 감염재생산지수를 2배 가까이 과대 추정하는 상황이 생길 수 있고, 이에 따라 코로나19 감염력을 과대 예측할 수 있다는 것을 보여준다.

최선화 선임연구원은 “과대 예측 문제를 해결하기 위해 기존 모델은 감염기(감염자가 다른 사람에게 전염을 일으킬 수 있는 기간) 등 추가 역학 정보를 사용해 값을 보정해 사용해왔다”며 “새로운 모델은 추가 역학 정보 없이도 감염재생산지수를 정확히 추정할 수 있다는 장점이 있다”고 설명했다.

연구를 이끈 김재경 교수는 “우리 연구진은 새로운 모델을 바탕으로 ‘IONISE(Inference Of Non-markovIan SEir model)’라는 프로그램을 개발하여, 분야 연구자들이 활용할 수 있도록 무료로 공개했다”며 “향후 공중보건 전문가들이 전염병 확산 양상을 보다 깊이 이해하고, 효과적인 방역 전략을 수립하도록 도울 것으로 기대한다”고 말했다.

연구 결과는 10월 9일 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications, IF 14.7)’에 실렸다.

※ 논문명: Overcoming Bias in Estimating Epidemiological Parameters with Realistic History-Dependent Disease Spread Dynamics(제1저자: 홍혁표, 엄은진)

2024.10.17 조회수 20493 로봇 제어 최적화 알고리즘에 인간이 필요하다

우리 대학 기계공학과 공경철 교수가 포함된 국제공동연구팀이 로봇의 성능을 최적화하는 과정에 사람을 포함시킴으로써, 인적 요소(Human factor)를 로봇의 제어 알고리즘에 충분히 반영하는 방법인 힐로(HILO, Human-in-the-loop optimization)에 대한 연구를 네이처 본지(IF 50.5)에 발표했다고 4일 밝혔다.

이 논문은 공경철 교수 이외에도 스탠퍼드 대학의 Steven H. Collins(스티븐 콜린스) 교수, 하버드 대학의 Patrick Slade(패트릭 슬래드) 교수 등이 참여했다. HILO 방법의 핵심 연구자들이 모여 이론에 대한 설명과 응용 분야, 발전 방향까지 총망라하였고, 견해(Perspective)를 발표했다.

이 연구를 통해 로봇이 우리의 일상에 깊이 침투할수록, 그 로봇은 개별 사용자에게 적합하도록 계속해서 개발되어야 한다고 밝히고 있다. HILO 방법이 이러한 난제를 해결하고, 우리의 일상에 로봇이 더욱 가까이 다가오게 할 것이라고 말한다.

로봇은 이제 우리 일상에서 쉽게 만날 수 있으며 인간과 로봇이 서로 복잡하게 상호작용하는 경우가 빈번하게 발생하고 있다. 공장에서 협동 로봇과 사람이 함께 물건을 들어 나르기도 하고, 반자율주행 자동차의 운전자는 제어알고리즘과 동시에 차량을 운전한다.

웨어러블 로봇의 경우에는 로봇과 사람이 함께 하나의 동작을 만들어내는 극단적인 경우이다. 이외에도 사람과 로봇이 어우러져 협동하는 경우는 흔하게 찾아볼 수 있다.

이처럼 로봇이 사람과 복잡한 상호작용을 하게 되면, 로봇의 성능을 원하는 만큼 이끌어내기가 쉽지 않다. 사람마다 서로 다른 행동 특성이 로봇의 동역학적인 특성에 영향을 끼치기 때문이다. 이 경우, 로봇이 사람과 동떨어져 동작하는 것보다는 로봇의 정밀도나 안전성을 확보하는 것이 훨씬 까다로워진다. 우리가 흔히 보는 바리스타 로봇이 유리장 안에 갇혀 있는 이유이기도 하다.

이와 같은 문제를 해결하기 위하여 HILO(Human-in-the-loop optimization) 방법이 제안됐다. 로봇과 사람을 별개의 시스템으로 간주하는 것이 아니라, 하나의 통합된 시스템으로 간주하여 최적화를 진행하는 방식이다.

이를 통해 HILO 방법은 로봇과 사람이 상호작용하는 시스템을 제어함에 있어 ‘개인 맞춤형 자동 최적화’라는 혁신적인 방향성과 가능성을 제시했다.

공경철 교수(KAIST 기계공학과, ㈜엔젤로보틱스 대표이사)는 “연구하고 있는 웨어러블 로봇의 경우에는 인적 요소가 매우 강하게 작용한다. 사람마다 적절한 보행 패턴이 다르고, 같은 장애물이라도 극복하는 방법이 모두 제각각이기 때문이다”라고 말했다. 또한 “㈜엔젤로보틱스에서는 HILO 방법을 이용해 하반신 마비 장애인이 착용한 웨어러블 로봇의 성능을 개인맞춤형으로 최적화했고 앞으로 웨어러블 로봇의 온라인 자동최적화 기능을 상용화할 계획을 갖고 있다”고 강조했다.

실제로 공 교수가 개발해 상용화된 웨어러블 로봇은 사람마다 특성을 다르게 최적화할 수 있도록 알고리즘이 설계되어 있고, 현재 데이터 클라우드를 이용하여 병원-가정-일상에 이르는 다양한 환경에서 자동으로 최적화를 진행할 수 있도록 연구를 진행하고 있다.

로봇이 우리의 일상에 깊이 침투할수록, 그 로봇은 개별 사용자에게 적합하도록 계속해서 튜닝되어야 한다. HILO 방법이 이러한 난제를 해결하고, 우리의 일상에 로봇이 더욱 가까이 다가올지 기대된다.

한편 HILO에 대한 논문은 2024년 9월 네이쳐 본지(Vol 633, p.779)에 발표됐다.

(논문명 : On human-in-the-loop optimization of human–robot interaction)

2024.10.04 조회수 5058

로봇 제어 최적화 알고리즘에 인간이 필요하다

우리 대학 기계공학과 공경철 교수가 포함된 국제공동연구팀이 로봇의 성능을 최적화하는 과정에 사람을 포함시킴으로써, 인적 요소(Human factor)를 로봇의 제어 알고리즘에 충분히 반영하는 방법인 힐로(HILO, Human-in-the-loop optimization)에 대한 연구를 네이처 본지(IF 50.5)에 발표했다고 4일 밝혔다.

이 논문은 공경철 교수 이외에도 스탠퍼드 대학의 Steven H. Collins(스티븐 콜린스) 교수, 하버드 대학의 Patrick Slade(패트릭 슬래드) 교수 등이 참여했다. HILO 방법의 핵심 연구자들이 모여 이론에 대한 설명과 응용 분야, 발전 방향까지 총망라하였고, 견해(Perspective)를 발표했다.

이 연구를 통해 로봇이 우리의 일상에 깊이 침투할수록, 그 로봇은 개별 사용자에게 적합하도록 계속해서 개발되어야 한다고 밝히고 있다. HILO 방법이 이러한 난제를 해결하고, 우리의 일상에 로봇이 더욱 가까이 다가오게 할 것이라고 말한다.

로봇은 이제 우리 일상에서 쉽게 만날 수 있으며 인간과 로봇이 서로 복잡하게 상호작용하는 경우가 빈번하게 발생하고 있다. 공장에서 협동 로봇과 사람이 함께 물건을 들어 나르기도 하고, 반자율주행 자동차의 운전자는 제어알고리즘과 동시에 차량을 운전한다.

웨어러블 로봇의 경우에는 로봇과 사람이 함께 하나의 동작을 만들어내는 극단적인 경우이다. 이외에도 사람과 로봇이 어우러져 협동하는 경우는 흔하게 찾아볼 수 있다.

이처럼 로봇이 사람과 복잡한 상호작용을 하게 되면, 로봇의 성능을 원하는 만큼 이끌어내기가 쉽지 않다. 사람마다 서로 다른 행동 특성이 로봇의 동역학적인 특성에 영향을 끼치기 때문이다. 이 경우, 로봇이 사람과 동떨어져 동작하는 것보다는 로봇의 정밀도나 안전성을 확보하는 것이 훨씬 까다로워진다. 우리가 흔히 보는 바리스타 로봇이 유리장 안에 갇혀 있는 이유이기도 하다.

이와 같은 문제를 해결하기 위하여 HILO(Human-in-the-loop optimization) 방법이 제안됐다. 로봇과 사람을 별개의 시스템으로 간주하는 것이 아니라, 하나의 통합된 시스템으로 간주하여 최적화를 진행하는 방식이다.

이를 통해 HILO 방법은 로봇과 사람이 상호작용하는 시스템을 제어함에 있어 ‘개인 맞춤형 자동 최적화’라는 혁신적인 방향성과 가능성을 제시했다.

공경철 교수(KAIST 기계공학과, ㈜엔젤로보틱스 대표이사)는 “연구하고 있는 웨어러블 로봇의 경우에는 인적 요소가 매우 강하게 작용한다. 사람마다 적절한 보행 패턴이 다르고, 같은 장애물이라도 극복하는 방법이 모두 제각각이기 때문이다”라고 말했다. 또한 “㈜엔젤로보틱스에서는 HILO 방법을 이용해 하반신 마비 장애인이 착용한 웨어러블 로봇의 성능을 개인맞춤형으로 최적화했고 앞으로 웨어러블 로봇의 온라인 자동최적화 기능을 상용화할 계획을 갖고 있다”고 강조했다.

실제로 공 교수가 개발해 상용화된 웨어러블 로봇은 사람마다 특성을 다르게 최적화할 수 있도록 알고리즘이 설계되어 있고, 현재 데이터 클라우드를 이용하여 병원-가정-일상에 이르는 다양한 환경에서 자동으로 최적화를 진행할 수 있도록 연구를 진행하고 있다.

로봇이 우리의 일상에 깊이 침투할수록, 그 로봇은 개별 사용자에게 적합하도록 계속해서 튜닝되어야 한다. HILO 방법이 이러한 난제를 해결하고, 우리의 일상에 로봇이 더욱 가까이 다가올지 기대된다.

한편 HILO에 대한 논문은 2024년 9월 네이쳐 본지(Vol 633, p.779)에 발표됐다.

(논문명 : On human-in-the-loop optimization of human–robot interaction)

2024.10.04 조회수 5058 7배 이상 높은 발광 3차원 퀀텀닷 나노구조체 개발

3차원 광학 나노구조체는 빛의 진폭, 위상, 편광 상태를 정밀하게 조작할 수 있어 포토닉스 분야에서 큰 관심을 받고 있다. 한국 연구진이 기존 기술로는 구현이 어려웠던 3차원 퀀텀닷 나노구조체를 정교하게 쌓아 올리는 적층 방식으로 구현하는 데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 전기및전자공학부 장민석 교수, 동국대학교 최민재 교수 공동 연구팀이 초미세 전사 프린팅 기반으로 3차원 퀀텀닷 구조 제작 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀이 개발한 이 기술은 대부분의 나노입자에 적용될 수 있어 범용성이 뛰어나고 우수한 패턴 품질을 제공할 수 있다. 또한, 프린팅 방식으로 대면적화가 가능해 고성능 소자 양산에 활용할 수 있는 장점을 가진다.

특히 편광 빛에 대한 선택적 반응을 보이는 구조적 비대칭성을 가진 대면적 카이랄 구조체를 구현해 기존 최고 기록인 19도* 대비 향상된 약 21도의 세계 최고 수준 **원편광 이색성(Circular dichroism) 성능을 달성했다.

*참조: https://www.nature.com/articles/ncomms14180/figures/2

**원편광 이색성(Circular dichroism): 광학 활성이 있는 물질이 왼쪽과 오른쪽의 편광을 다르게 흡수해 나타나는 현상. 주로 단백질 등 유기화합물들의 구조체를 분석하는 용도로 활용됨. 높은 원편광이색성(단위: 도) 세기를 갖는 물질을 활용할수록 보다 정밀하고 빠른 검출이 가능해짐. 이론적으로 구현할 수 있는 최댓값은 45도임.

따라서 이 기술은 카이랄 특성을 가진 바이오 물질들을 검출할 수 있는 플랫폼으로 활용될 수 있으며, 높은 반응성 덕분에 더 정밀하고 빠른 약물 스크리닝이 가능할 것으로 기대된다.

또한, 장민석 교수팀이 설계한 그물 형태의 퀀텀닷 나노 패턴을 해당 기술을 활용하여 실험적으로 구현한 결과, 일반 퀀텀닷 필름 대비, 약 7배 이상 높은 발광 효율을 달성해 향후 고성능 퀀텀닷 디스플레이 소자에의 응용 가능성을 보였다.

연구를 주도한 정연식 교수는 “이번 연구는 퀀텀닷뿐만 아니라 다양한 고성능 콜로이드 소재를 3차원 나노 구조화함으로써, 차세대 광학 메타물질 및 고감도 바이오센서 분야 등에서 새로운 장을 열 것으로 기대된다 아울러 광학 설계 및 분석 연구와 초미세 나노공정 기술이 융합해 이룬 성공 사례의 하나로도 볼 수 있다”라고 말했다.

신소재공학과 김건영 박사와 전기및전자공학부 김신호 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도한 이번 연구는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 8월 14일 게재됐다.

(논문명: Chiral 3D structures through multi-dimensional transfer printing of multilayer quantum dot patterns)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 지원하는 나노 및 소재기술개발사업, 교육부가 추진하는 이공분야 학술연구사업, 산업통상자원부에서 추진하는 전자부품산업기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.09.28 조회수 6624

7배 이상 높은 발광 3차원 퀀텀닷 나노구조체 개발

3차원 광학 나노구조체는 빛의 진폭, 위상, 편광 상태를 정밀하게 조작할 수 있어 포토닉스 분야에서 큰 관심을 받고 있다. 한국 연구진이 기존 기술로는 구현이 어려웠던 3차원 퀀텀닷 나노구조체를 정교하게 쌓아 올리는 적층 방식으로 구현하는 데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 전기및전자공학부 장민석 교수, 동국대학교 최민재 교수 공동 연구팀이 초미세 전사 프린팅 기반으로 3차원 퀀텀닷 구조 제작 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀이 개발한 이 기술은 대부분의 나노입자에 적용될 수 있어 범용성이 뛰어나고 우수한 패턴 품질을 제공할 수 있다. 또한, 프린팅 방식으로 대면적화가 가능해 고성능 소자 양산에 활용할 수 있는 장점을 가진다.

특히 편광 빛에 대한 선택적 반응을 보이는 구조적 비대칭성을 가진 대면적 카이랄 구조체를 구현해 기존 최고 기록인 19도* 대비 향상된 약 21도의 세계 최고 수준 **원편광 이색성(Circular dichroism) 성능을 달성했다.

*참조: https://www.nature.com/articles/ncomms14180/figures/2

**원편광 이색성(Circular dichroism): 광학 활성이 있는 물질이 왼쪽과 오른쪽의 편광을 다르게 흡수해 나타나는 현상. 주로 단백질 등 유기화합물들의 구조체를 분석하는 용도로 활용됨. 높은 원편광이색성(단위: 도) 세기를 갖는 물질을 활용할수록 보다 정밀하고 빠른 검출이 가능해짐. 이론적으로 구현할 수 있는 최댓값은 45도임.

따라서 이 기술은 카이랄 특성을 가진 바이오 물질들을 검출할 수 있는 플랫폼으로 활용될 수 있으며, 높은 반응성 덕분에 더 정밀하고 빠른 약물 스크리닝이 가능할 것으로 기대된다.

또한, 장민석 교수팀이 설계한 그물 형태의 퀀텀닷 나노 패턴을 해당 기술을 활용하여 실험적으로 구현한 결과, 일반 퀀텀닷 필름 대비, 약 7배 이상 높은 발광 효율을 달성해 향후 고성능 퀀텀닷 디스플레이 소자에의 응용 가능성을 보였다.

연구를 주도한 정연식 교수는 “이번 연구는 퀀텀닷뿐만 아니라 다양한 고성능 콜로이드 소재를 3차원 나노 구조화함으로써, 차세대 광학 메타물질 및 고감도 바이오센서 분야 등에서 새로운 장을 열 것으로 기대된다 아울러 광학 설계 및 분석 연구와 초미세 나노공정 기술이 융합해 이룬 성공 사례의 하나로도 볼 수 있다”라고 말했다.

신소재공학과 김건영 박사와 전기및전자공학부 김신호 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도한 이번 연구는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 8월 14일 게재됐다.

(논문명: Chiral 3D structures through multi-dimensional transfer printing of multilayer quantum dot patterns)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 지원하는 나노 및 소재기술개발사업, 교육부가 추진하는 이공분야 학술연구사업, 산업통상자원부에서 추진하는 전자부품산업기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.09.28 조회수 6624 25% 늘려도 그대로인 스트레처블 디스플레이 개발

스트레처블 디스플레이는 공간 활용성, 디자인 자유도, 신체와 유사한 유연성 등의 장점으로 인해 차세대 디스플레이로 각광받고 있다. 한국 연구진이 25%까지 늘릴 수 있으며, 이미지 왜곡 없이 선명한 화질을 유지하고 15% 비율로 5,000회 늘렸다 펴도 성능이 안정적으로 유지되는 무변형(음의 푸아송비*) 스트레처블 디스플레이를 국내 최초로 개발해 화제다.

*음의 푸아송 비 (Poisson’s ratio of -1): 가로 세로가 같은 비율로 늘어나는 비율로 음(-)의 값으로 표현. 일반적인 물질에서와 같이 가로로 늘릴 때 세로로 수축하는 것을 양(+)의 값으로 표현한다.

우리 대학 신소재공학과 배병수 교수(웨어러블 플랫폼 소재 기술센터장) 연구팀이 한국기계연구원(원장 류석현)과 공동연구를 통해, 신축 시 이미지 왜곡을 억제하는 전방향 신축성을 갖는 스트레처블 디스플레이용 기판 소재를 개발했다고 20일 밝혔다.

현재 스트레처블 디스플레이 기술은 대부분 신축성이 뛰어난 엘라스토머* 소재를 기반으로 제작되고 있지만 해당 소재들은 양의 푸아송비를 가져 디스플레이를 늘릴 때 이미지의 왜곡이 불가피하다.

*엘라스토머 (elastomer) : 고무와 같은 탄성을 가지는 고분자 소재