< 수리과학과 김재경 교수 >

각종 장비를 몸에 부착한 채 병원에서 하룻밤을 보내야 하는 번거로운 검사 없이 웹사이트를 통해 간단히 수면 질환 위험도를 파악할 방법이 나왔다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 삼성서울병원 주은연‧최수정 교수팀, 이화여대 서울병원 김지현 교수팀과 공동 연구를 통해 개발한 세 가지 수면 질환을 예측할 수 있는 알고리즘 ‘슬립스(SLEEPS‧SimpLe quEstionnairE Predicting Sleep disorders)’를 12일 공개했다.

‘잠이 보약’이라는 말처럼 수면은 정신적‧신체적 건강에 주요한 영향을 미친다. 성인의 60%가량이 수면 질환을 앓고 있지만, 관련하여 전문 의료진에게 문의한 비율은 6% 수준에 불과하다. 병원 방문을 꺼리는 원인 중 하나로는 수면 질환 진단을 받기 위해 시행하는 수면다원검사가 번거롭다는 이유가 있다.

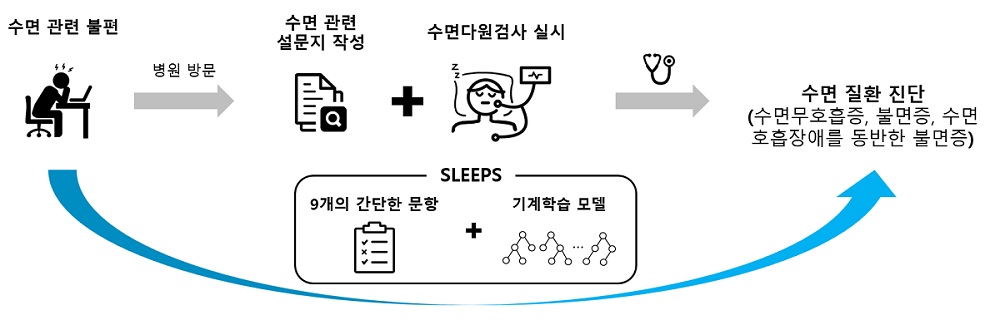

< 그림 1. 수면 질환 위험도 예측 알고리즘 개발: KAIST-IBS-삼성서울병원 공동연구진은 간단한 9개 문항만으로 세 가지 수면 질환(수면무호흡증, 불면증, 수면호흡장애를 동반한 불면증) 위험도를 정확하게 예측하는 SLEEPS 알고리즘을 개발했다. 이를 통해 사람들은 수면다원검사 등 복잡한 과정 없이 자신의 수면 질환 여부를 간단히 예측할 수 있다. >

공동연구진은 약 5,000명의 수면다원검사 결과를 기계 학습을 통해 학습시켜 수면 질환 위험도를 예측하는 알고리즘 ‘슬립스’를 개발했다. 슬립스에서 나이, 성별, 키, 체중, 최근 2주간의 수면 시 어려움, 수면 유지 어려움, 기상 시 어려움, 수면 패턴에 대한 만족도, 수면이 일상 기능에 미치는 영향 등 간단한 9개의 질문에 답하는 것만으로 만성불면증, 수면호흡장애, 수면호흡장애를 동반한 불면증의 위험도를 90%의 정확도로 예측할 수 있다. 가령, 슬립스 검사 결과 수면호흡장애 위험도가 50%라는 결과가 나왔다면, 실제 수면다원검사를 시행했을 때 수면호흡장애가 발견될 확률이 50%임을 의미한다.

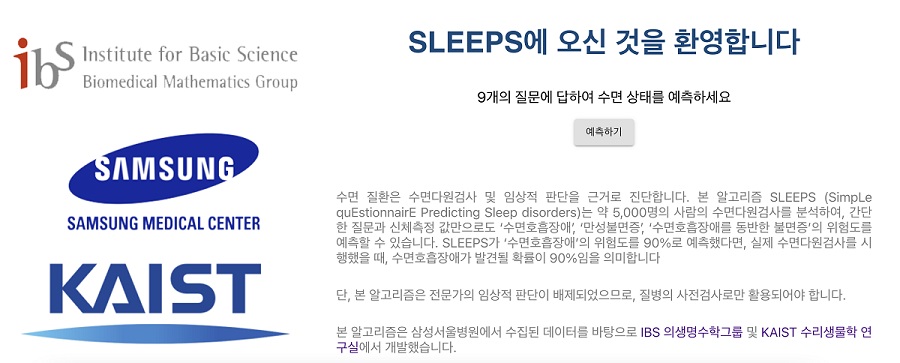

< 그림 2. 수면 질환 위험도를 예측할 수 있는 SLEEPS 웹사이트 (https://sleep-math.com) >

제1 저자인 하석민 미국 MIT 박사과정생(前 IBS 의생명 수학 그룹 연구원)은 “미국 하버드대 연구팀도 AI 기반 수면 질환 검사 알고리즘을 개발한 바 있으나, 이 시스템은 목둘레, 혈압 등 쉽게 답하기 어려운 문항이 포함되어 있어 사용이 까다로웠다”며 “또한, 하버드대 연구팀의 시스템은 예측 정확도도 70% 정도에 그쳤다”고 말했다.

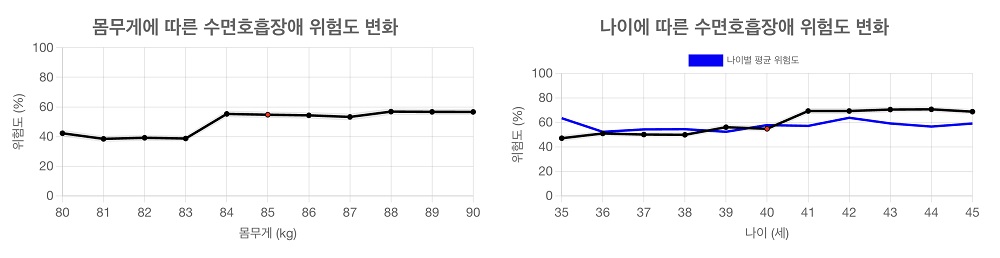

슬립스 사이트(www.sleep-math.com)를 통해 누구나 수면 질환 여부를 예측해볼 수 있다. 현재 본인의 상태를 기준으로 몸무게 변화나 나이가 듦에 따른 수면 질환 위험도 변화도 살펴볼 수 있다.

< 그림 3. SLEEPS를 통한 수면 질환 위험도 예측 결과: 체중과 나이에 따른 수면호흡장애 위험도 변화를 보여주는 슬립스 결과. (왼쪽) 현재 몸무게(85kg)에서 2kg을 빼면 수면호흡장애 위험도가 줄어들고 (우) 나이가 들면 위험도가 증가한다는 예측 결과를 보여준다. >

김재경 교수는 “이번 연구는 수학으로 우리가 직면한 건강 문제를 해결해보고자 하는 시도에서 시작됐고, 중요하지만 쉽게 간과할 수 있는 수면 질환에 기계 학습을 접목했다”며 “수면 질환 진단의 복잡한 과정을 줄인 만큼, 많은 사람이 슬립스를 통해 자신의 수면 건강을 알 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

주은연 삼성서울병원 교수는 “슬립스는 간편한 수면 질환 자가 검진 시스템”이라며 “향후 건강검진 항목에 AI 기반 자가 검진 시스템을 포함한다면 잠재적인 수면 질환 환자들을 스크리닝하여 수면 질환으로 인해 발생하는 수많은 질병을 선제적으로 예방할 수 있을 것”이라고 말했다.

슬립스 개발 성과는 지난 9월 의료 건강 분야 국제학술지 ‘Journal of Medical Internet Research’에 실린 바 있다.

-

연구 KAIST, 생성 AI 국가 R&D 사업서 핵심기술 개발 주도

KAIST는 산업체의 실질적 기술 수요에 기반한 연구 주제 도출, 고급 AI 인재 양성, 연구 성과의 산업 현장 실증을 통해 AI 기술의 산업 적용(AX, AI Transformation) 전환을 주도하고 있다. 이러한 가운데, KAIST가 과학기술정보통신부 주관 생성AI 국가R&D 사업에서 AI 핵심기술 개발에 나서며, 국내 AI 기술 경쟁력 강화에 앞장서고 있다고 13일 밝혔다. 우리 대학은 이번 ‘생성AI 선도인재양성사업’에서 산업체 주관 2개 과제와 기관 주관 1개 과제 등 총 3개 과제 모두의 공동연구기관으로 선정됨으로써, 생성형 AI의 핵심 기술 개발과 산학협력 기반 실무형 핵심 인재 양성이라는 이중 과제를 함께 수행하게 됐다. 또한 ‘독자 AI 파운데이션 모델 개발’사업에서는 총 5개 컨소시엄 중 4개에 우리 교수진이 핵심 연구진으로 참여해, 명실상부한 국내 생성 AI 연구의 중심 축 역할을 하고 있다. 생

2025-08-13 -

연구 GPU 한 대로 95배 빠르게 그래프 분석 AI 'FlexGNN' 개발

텍스트 기반 대규모 언어 모델(LLM)인 ChatGPT 등과 함께, 산업 현장에서는 금융 거래, 주식, SNS, 환자기록, 등 비정형 데이터를 그래프 형태로 분석하는 GNN(Graph Neural Network) 기반의 그래프 AI 모델이 적극 활용되고 있다. 하지만 전체 그래프를 한 번에 학습(풀 그래프 학습)하는데 막대한 메모리와 GPU 서버가 필요하다는 한계점이 있다. KAIST 연구진이 단 한 대의 GPU 서버만으로도 대규모 GNN 모델을 최고속 학습할 수 있는 세계 최고 성능의 소프트웨어 기술 개발에 성공했다. 우리 대학 전산학부 김민수 교수 연구팀이 여러 대의 GPU 서버를 활용하는 기존 방식과 달리 한 대의 GPU 서버에서 대규모 풀(full) 그래프 AI 모델을 빠르게 학습하고 추론할 수 있는 GNN 시스템 ‘FlexGNN(플렉스지엔엔)’을 개발했다고 13일 밝혔다. FlexGNN은 기존 기술 대비 학습 속도를 최대 95배 향상한다. 최

2025-08-13 -

인물 수리과학과 임미경 교수, 응용역문제 국제학술대회에서 기조강연

우리 대학 수리과학과 임미경 교수가 AIP 2025(12th Applied Inverse Problems Conference)에서 ‘기하함수론(Geometric function theory)에 기반한 역문제 연구’를 주제로 기조강연(plenary talk)을 진행했다. AIP는 응용수학 분야의 대표적 국제학술대회 중 하나로, 국제역문제학회(IPIA, Inverse Problems International Association)가 주관하며 격년으로 열린다. 이번 학회는 7월 28일부터 8월 1일까지 브라질 리우데자네이루에서 개최됐으며, 기조강연, 미니심포지움 40여 개, 포스터 세션으로 구성됐다. IPIA는 2007년 시작됐으며 2022년 독일에서 공식 등록된 비영리 국제학술단체로 재창립됐다. 임미경 교수는 당시 재창립 집행위원으로 활동했다. 이번 강연에서는 임 교수 연구팀이 지난 10여 년간 수행해 온 전기/탄성방정식 경계치 문제에 대한 새로운

2025-08-12 -

행사 2025 APEC 청소년 STEM 과학교류 프로그램 성료

우리 대학은 ‘2025 APEC 청소년 STEM* 공동연구 및 경진대회’에 참여한 10개국 28명의 청소년 연구자와 30여 명의 전문가를 대상으로 한 글로벌 과학교류 프로그램,‘APEC 청소년 STEM 경진대회 KAIST 학술 교류 프로그램(APEC Youth STEM Conference KAIST Academic Program)’을 지난 8월 9일(토) 대전 본원 캠퍼스에서 성공적으로 개최했다고 11일 밝혔다. *STEM(Science, Technology, Engineering, Math)은 이공계를 의미함 이번 대회는 과학기술정보통신부 주최, APEC 과학영재멘토링센터 주관으로 2025년 8월 6일(수)부터 8월 9일(토)까지 KAIST(대전)와 부설 한국과학영재학교(부산)에서 진행되었으며, KAIST 프로그램은 APEC 과학영재멘토링센터가 주관하고 KAIST 과학영재교육연구원이 지원했다. 참가자들은 한국의 최첨단 연구

2025-08-12 -

연구 암 표적 돌연변이에 최적의 약물 후보 자동 설계 AI 개발

기존 약물 개발 방식은 질병을 일으키는 원인이 되는 표적 단백질(예: 암세포 수용체)을 정하고, 그 단백질에 잘 달라붙어 작용을 막을 분자(약물 후보)를 찾는 방식으로 수많은 후보 분자 대상으로 진행하다 보니 시간·비용이 많이 들고 성공 가능성도 낮았다. 우리 대학 연구진이 표적 단백질 정보만 있으면, 사전 정보(분자)가 없어도 딱 맞는 약물 후보를 설계해 주는 AI를 개발해서 신약 개발의 새로운 가능성을 열었다. 우리 대학 화학과 김우연 교수 연구팀이 결합하는 약물 후보 분자의 사전 정보 없이 단백질의 구조만으로, 그에 꼭 맞는 약물 후보 분자와 그 결합 방식(비공유 결합성 상호작용)까지 함께 설계 및 최적화까지 할 수 있는 인공지능 모델 ‘BInD’를 개발했다고 10일 밝혔다. 이 기술의 핵심은 ‘동시 설계’다. 기존 AI 모델들은 분자만 만들거나, 만들어진 분자와 단백질의 결합 여부만 따로 평가했다. 반면, 이번

2025-08-10