%EB%A7%88%EC%9D%B4%ED%81%AC%EB%A1%9C

-

유룡 교수, 벌집 모양 규칙적 구조의 제올라이트 개발

- 사이언스誌 발표,“제올라이트 학계의 20여년 숙원 과제 해결!”-

우리 학교 화학과 유룡 교수 연구팀은 벌집모양의 메조나노기공과 보다 미세한 크기의 마이크로나노기공이 규칙적으로 배열되어 있는 ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’ 신물질을 개발하는데 성공하였다.

유 교수팀은 2009년 나노판상형태의 초박막 제올라이트 물질을 합성하여 세계 최고 권위의 과학 학술지인 네이처誌에 게재한데 이어, 벌집모양의 메조나노기공을 갖는 제올라이트 물질의 개발 성과로 사이언스誌 2011년 7월호(7월 15일자)에 논문을 게재하여 제올라이트 연구의 우수성과 학술적 중요성을 모두 인정받았다.

제올라이트는 가솔린 생산을 비롯하여 석유화학산업 전반에 걸쳐 세계적으로 가장 널리 이용되는 촉매물질이다. 촉매는 다양한 화학 반응에서 사용되어 반응을 촉진시킴은 물론, 반응 시간을 단축시켜 경제성을 높이는 데 활용되는 물질이다. 화학 산업 분야에서 사용되는 촉매 물질들은 사용 후 분리를 용이하게 하기 위해 주로 고체 형태로 이루어진 촉매를 사용하는데, 제올라이트는 현재 사용되고 있는 다양한 고체 촉매들 중에서 40% 이상을 차지할 정도로 매우 높은 비율로 다양한 화학 산업 전반에 걸쳐 이용되고 있는 물질이다. 때문에, 제올라이트의 촉매 효율을 높일 경우, 이에 따른 경제적 효과는 막대하다고 할 수 있다.

기존에 산업 전반 분야에 사용되고 있는 일반 제올라이트 촉매 물질들은 내부에 무수한 미세구멍(나노세공)들이 규칙적으로 뚫려 있지만 그 직경이 매우 작아 반응 대상 분자의 확산 속도가 느리기 때문에 촉매활성이 낮은 단점이 있었다. 이를 해결하기 위해 연구팀은 미세한 마이크로나노기공과 그 보다 큰 직경의 메조나노기공이 동시에 규칙적으로 배열*되어 있는 제올라이트 물질을 합성하였다. 이러한 구조의 물질은 제올라이트 학계에서 수많은 연구자들이 합성하고자 지난 20여 년 이상을 시도해온 물질로서, 이번에 유 교수팀이 드디어 제올라이트 학계의 20여 년 동안의 숙원 과제를 해결하는 방법을 제시한 것이다. * 작은 도로만 있어 교통체증이 심한 대도시에 큰 도로와 작은 도로를 유기적으로 구성하는 도시계획을 수립, 시행함으로써 원활한 교통 흐름을 만들어 내는 원리와 같다. 크고 작은 나노세공이 유기적으로 연결된 제올라이트 내부에서 분자의 흐름이 훨씬 수월해진다.

이번에 개발한 제올라이트 물질은 연구팀이 특수 설계한 계면활성제를 사용하여 합성할 수 있었다. 이 계면활성제는 머리 부분에 제올라이트 마이크로 기공 유도체를 포함하여 제올라이트 골격의 형성을 유도하고, 소수성 꼬리 부분은 제올라이트의 마이크로 기공보다 더 큰 메조 기공을 벌집 구조 모양으로 배열할 수 있도록 하였다. 지금까지 알려져 있는 제올라이트 합성 원리는 하나의 기공 유도 분자가 하나의 매우 작은 마이크로 기공을 유도했던 반면에, 본 연구팀이 개발한 방법은 하나의 분자가 서로 다른 크기의 기공을 규칙적으로 유도한다는 점에서 기존의 방법과 차별화된다.

유교수팀이 세계 최초로 2009년에 개발한 2 nm 극미세 두께의 나노판상형 제올라이트가 2차원적인 형태로 이루어진 물질이었다면, 이번에 합성에 성공한 ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’는 3차원적 구조 규칙성을 띤 나노구조물로 지금까지 볼 수 없었던 이상적이고 안정적인 벌집 구조를 갖고 있다.

때문에, 새로 개발한 제올라이트는 산업적으로는 중요하지만 커다란 분자 크기 때문에 기존의 제올라이트를 사용하기 쉽지 않았던 물질의 촉매로 사용할 수 있게 되었다.

유룡 교수는 “이번에 개발한 제올라이트는 지금까지 볼 수 없었던 이상적이고 안정적인 기공구조를 갖고 강한 산성을 띠고 있어 기존의 제올라이트의 단점을 충분히 보안한 물질이다. 따라서 앞으로 산업적으로 중요한 많은 고부가 가치 반응에서 고성능 촉매로 사용될 수 있을 것으로 기대한다. 뿐만 아니라, 이번 연구를 통해 본 연구단이 개발한 합성 방법이 여러 종류의 제올라이트에도 적용이 가능함을 보이면서 앞으로 200여 가지가 넘는 기존의 제올라이트들의 단점도 해결할 수 있을 것이다.”고 연구의의를 밝혔다.

이번 논문의 제1저자인 나경수 박사는 성균관대학교 화학과를 조기졸업하고 KAIST에서 석사와 박사를 4년 반만에 마친 수재다. 지난 2월에는 KAIST 우수 박사학위 논문상을 수상하기도 했으며, 현재 유룡 교수가 맡고있는 KAIST 화학과 기능성 나노물질 연구단에서 박사후 과정 중이다.

[그림1] ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’의 주사 전자현미경 사진. 균일한 두께와 길이의 뾰족한 바늘 모양의 결정들이 전 영역에 걸쳐 고루 존재하는 것을 볼 수 있다.

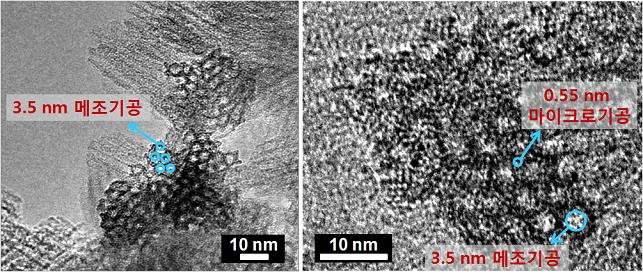

[그림2] ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’의 투과 전자현미경 사진

2011.07.15 조회수 23549

유룡 교수, 벌집 모양 규칙적 구조의 제올라이트 개발

- 사이언스誌 발표,“제올라이트 학계의 20여년 숙원 과제 해결!”-

우리 학교 화학과 유룡 교수 연구팀은 벌집모양의 메조나노기공과 보다 미세한 크기의 마이크로나노기공이 규칙적으로 배열되어 있는 ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’ 신물질을 개발하는데 성공하였다.

유 교수팀은 2009년 나노판상형태의 초박막 제올라이트 물질을 합성하여 세계 최고 권위의 과학 학술지인 네이처誌에 게재한데 이어, 벌집모양의 메조나노기공을 갖는 제올라이트 물질의 개발 성과로 사이언스誌 2011년 7월호(7월 15일자)에 논문을 게재하여 제올라이트 연구의 우수성과 학술적 중요성을 모두 인정받았다.

제올라이트는 가솔린 생산을 비롯하여 석유화학산업 전반에 걸쳐 세계적으로 가장 널리 이용되는 촉매물질이다. 촉매는 다양한 화학 반응에서 사용되어 반응을 촉진시킴은 물론, 반응 시간을 단축시켜 경제성을 높이는 데 활용되는 물질이다. 화학 산업 분야에서 사용되는 촉매 물질들은 사용 후 분리를 용이하게 하기 위해 주로 고체 형태로 이루어진 촉매를 사용하는데, 제올라이트는 현재 사용되고 있는 다양한 고체 촉매들 중에서 40% 이상을 차지할 정도로 매우 높은 비율로 다양한 화학 산업 전반에 걸쳐 이용되고 있는 물질이다. 때문에, 제올라이트의 촉매 효율을 높일 경우, 이에 따른 경제적 효과는 막대하다고 할 수 있다.

기존에 산업 전반 분야에 사용되고 있는 일반 제올라이트 촉매 물질들은 내부에 무수한 미세구멍(나노세공)들이 규칙적으로 뚫려 있지만 그 직경이 매우 작아 반응 대상 분자의 확산 속도가 느리기 때문에 촉매활성이 낮은 단점이 있었다. 이를 해결하기 위해 연구팀은 미세한 마이크로나노기공과 그 보다 큰 직경의 메조나노기공이 동시에 규칙적으로 배열*되어 있는 제올라이트 물질을 합성하였다. 이러한 구조의 물질은 제올라이트 학계에서 수많은 연구자들이 합성하고자 지난 20여 년 이상을 시도해온 물질로서, 이번에 유 교수팀이 드디어 제올라이트 학계의 20여 년 동안의 숙원 과제를 해결하는 방법을 제시한 것이다. * 작은 도로만 있어 교통체증이 심한 대도시에 큰 도로와 작은 도로를 유기적으로 구성하는 도시계획을 수립, 시행함으로써 원활한 교통 흐름을 만들어 내는 원리와 같다. 크고 작은 나노세공이 유기적으로 연결된 제올라이트 내부에서 분자의 흐름이 훨씬 수월해진다.

이번에 개발한 제올라이트 물질은 연구팀이 특수 설계한 계면활성제를 사용하여 합성할 수 있었다. 이 계면활성제는 머리 부분에 제올라이트 마이크로 기공 유도체를 포함하여 제올라이트 골격의 형성을 유도하고, 소수성 꼬리 부분은 제올라이트의 마이크로 기공보다 더 큰 메조 기공을 벌집 구조 모양으로 배열할 수 있도록 하였다. 지금까지 알려져 있는 제올라이트 합성 원리는 하나의 기공 유도 분자가 하나의 매우 작은 마이크로 기공을 유도했던 반면에, 본 연구팀이 개발한 방법은 하나의 분자가 서로 다른 크기의 기공을 규칙적으로 유도한다는 점에서 기존의 방법과 차별화된다.

유교수팀이 세계 최초로 2009년에 개발한 2 nm 극미세 두께의 나노판상형 제올라이트가 2차원적인 형태로 이루어진 물질이었다면, 이번에 합성에 성공한 ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’는 3차원적 구조 규칙성을 띤 나노구조물로 지금까지 볼 수 없었던 이상적이고 안정적인 벌집 구조를 갖고 있다.

때문에, 새로 개발한 제올라이트는 산업적으로는 중요하지만 커다란 분자 크기 때문에 기존의 제올라이트를 사용하기 쉽지 않았던 물질의 촉매로 사용할 수 있게 되었다.

유룡 교수는 “이번에 개발한 제올라이트는 지금까지 볼 수 없었던 이상적이고 안정적인 기공구조를 갖고 강한 산성을 띠고 있어 기존의 제올라이트의 단점을 충분히 보안한 물질이다. 따라서 앞으로 산업적으로 중요한 많은 고부가 가치 반응에서 고성능 촉매로 사용될 수 있을 것으로 기대한다. 뿐만 아니라, 이번 연구를 통해 본 연구단이 개발한 합성 방법이 여러 종류의 제올라이트에도 적용이 가능함을 보이면서 앞으로 200여 가지가 넘는 기존의 제올라이트들의 단점도 해결할 수 있을 것이다.”고 연구의의를 밝혔다.

이번 논문의 제1저자인 나경수 박사는 성균관대학교 화학과를 조기졸업하고 KAIST에서 석사와 박사를 4년 반만에 마친 수재다. 지난 2월에는 KAIST 우수 박사학위 논문상을 수상하기도 했으며, 현재 유룡 교수가 맡고있는 KAIST 화학과 기능성 나노물질 연구단에서 박사후 과정 중이다.

[그림1] ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’의 주사 전자현미경 사진. 균일한 두께와 길이의 뾰족한 바늘 모양의 결정들이 전 영역에 걸쳐 고루 존재하는 것을 볼 수 있다.

[그림2] ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’의 투과 전자현미경 사진

2011.07.15 조회수 23549 -

최경철 교수팀, 세계 최고 고효율 PDP 발광 핵심 원천기술 개발

- PDP 전력 소모 문제 해결할 수 있는 핵심 원천 기술 - 미국 정보 디스플레이 학회(5월) 초청 논문으로 발표 예정

PDP(Plasma Display Panel) 전력 소모를 대폭 개선할 수 있는 고효율 발광 핵심 원천기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

KAIST(총장 서남표) 전기및전자공학과 최경철(崔景喆, 43) 교수팀은 디지털 TV 대표격인 PDP의 새로운 셀 구조와 구동 방식을 개발했다. 이 기술은 PDP의 발광 효율을 현재보다 4배 이상 높일 수 있는 핵심 원천기술로 오는 5월 21일 미국 롱비치에서 개최되는 SID 2007(Society for Information Display 2007)에 초청논문으로 발표될 예정이다. SID는 세계 최대의 정보 디스플레이 학회다.

기존의 PDP의 발광 효율은 1.5 - 2 lm/W(루멘/와트; 풀 화이트 기준)이었지만, 崔 교수 팀이 개발한 원천 기술을 적용하면 PDP 발광 효율이 12 lm/W(그린 셀 기준; 풀 화이트로 환산하면 8.4 lm/W 이상)까지 얻을 수 있다.

崔 교수팀은 지난 2월 최대 발광 효율 8.7 lm/W(그린 셀 기준)를 달성한 논문을 IEEE 전자기기학회지(IEEE Transaction on Electron Devices)에 게재하여 주목을 받았다. 이후 새로운 구동 방식에 대한 지속적인 연구로 세계 최고인 12 lm/W의 발광 효율을 달성했다.

PDP는 다른 디스플레이 소자에 비해 정격 소비 전력이 높은 디스플레이 소자로 인식되어 왔다. 그 이유는 PDP 셀 내의 에너지 효율이 떨어져 발광 효율이 낮기 때문이다. 발광 효율을 향상시키기 위해서는 PDP 셀 내의 마이크로 플라즈마를 효과적으로 제어하여 효율을 향상시켜야 한다.

국내 PDP 개발 업체들은 일본 후지쯔사가 개발한 3전극 셀 구조 및 구동 방식을 사용하고 있다. 崔 교수팀이 개발한 셀 구조는 4전극 형태로 된 새로운 구조다. PDP 셀 구조를 기존의 3전극 구조 대신 4전극 구조로(그림1 참조) 셀 내의 두 개의 유지 전극 사이에 보조 전극을 삽입했다. 이 보조 전극을 통해 PDP 셀 내의 마이크로 플라즈마 및 벽 전하를 제어함으로 효율을 향상시킬 수 있었다. 초고효율 셀 구조를 안정되게 구동, 디스플레이 할 수 있는 신구동 방식(그림2 참조)의 핵심 원천 기술도 함께 개발하였다.

崔 교수는 “이 핵심 원천 기술을 이용하면 국내 PDP 생산 기업들이 일본 및 미국의 PDP 원천 기술에 대한 사용료 없이 고효율의 디지털 PDP TV 생산이 가능하게 될 것이다. 풀(Full) HD 해상도를 갖는 PDP TV의 밝기가 감소하는 단점을 개선하면 타 디스플레이와의 상업적 경쟁력을 높일 수 있다.”고 말했다.

이 기술은 국내 특허 1건을 등록하고 국제 특허 1건과 국내 특허 2건을 출원중에 있다. 이 연구는 차세대정보디스플레이 기술 개발 사업 및 KAIST 기관고유 사업에 의해 이루어졌다.

2007.04.16 조회수 22927

최경철 교수팀, 세계 최고 고효율 PDP 발광 핵심 원천기술 개발

- PDP 전력 소모 문제 해결할 수 있는 핵심 원천 기술 - 미국 정보 디스플레이 학회(5월) 초청 논문으로 발표 예정

PDP(Plasma Display Panel) 전력 소모를 대폭 개선할 수 있는 고효율 발광 핵심 원천기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

KAIST(총장 서남표) 전기및전자공학과 최경철(崔景喆, 43) 교수팀은 디지털 TV 대표격인 PDP의 새로운 셀 구조와 구동 방식을 개발했다. 이 기술은 PDP의 발광 효율을 현재보다 4배 이상 높일 수 있는 핵심 원천기술로 오는 5월 21일 미국 롱비치에서 개최되는 SID 2007(Society for Information Display 2007)에 초청논문으로 발표될 예정이다. SID는 세계 최대의 정보 디스플레이 학회다.

기존의 PDP의 발광 효율은 1.5 - 2 lm/W(루멘/와트; 풀 화이트 기준)이었지만, 崔 교수 팀이 개발한 원천 기술을 적용하면 PDP 발광 효율이 12 lm/W(그린 셀 기준; 풀 화이트로 환산하면 8.4 lm/W 이상)까지 얻을 수 있다.

崔 교수팀은 지난 2월 최대 발광 효율 8.7 lm/W(그린 셀 기준)를 달성한 논문을 IEEE 전자기기학회지(IEEE Transaction on Electron Devices)에 게재하여 주목을 받았다. 이후 새로운 구동 방식에 대한 지속적인 연구로 세계 최고인 12 lm/W의 발광 효율을 달성했다.

PDP는 다른 디스플레이 소자에 비해 정격 소비 전력이 높은 디스플레이 소자로 인식되어 왔다. 그 이유는 PDP 셀 내의 에너지 효율이 떨어져 발광 효율이 낮기 때문이다. 발광 효율을 향상시키기 위해서는 PDP 셀 내의 마이크로 플라즈마를 효과적으로 제어하여 효율을 향상시켜야 한다.

국내 PDP 개발 업체들은 일본 후지쯔사가 개발한 3전극 셀 구조 및 구동 방식을 사용하고 있다. 崔 교수팀이 개발한 셀 구조는 4전극 형태로 된 새로운 구조다. PDP 셀 구조를 기존의 3전극 구조 대신 4전극 구조로(그림1 참조) 셀 내의 두 개의 유지 전극 사이에 보조 전극을 삽입했다. 이 보조 전극을 통해 PDP 셀 내의 마이크로 플라즈마 및 벽 전하를 제어함으로 효율을 향상시킬 수 있었다. 초고효율 셀 구조를 안정되게 구동, 디스플레이 할 수 있는 신구동 방식(그림2 참조)의 핵심 원천 기술도 함께 개발하였다.

崔 교수는 “이 핵심 원천 기술을 이용하면 국내 PDP 생산 기업들이 일본 및 미국의 PDP 원천 기술에 대한 사용료 없이 고효율의 디지털 PDP TV 생산이 가능하게 될 것이다. 풀(Full) HD 해상도를 갖는 PDP TV의 밝기가 감소하는 단점을 개선하면 타 디스플레이와의 상업적 경쟁력을 높일 수 있다.”고 말했다.

이 기술은 국내 특허 1건을 등록하고 국제 특허 1건과 국내 특허 2건을 출원중에 있다. 이 연구는 차세대정보디스플레이 기술 개발 사업 및 KAIST 기관고유 사업에 의해 이루어졌다.

2007.04.16 조회수 22927 -

권세진 교수, 소형인공위성 추진기 국내 독자 개발

- 소형위성 추진기에 세계 최초로 고성능 액체추진제 사용 방식 적용

- 소형인공위성 최고 기술인 서리대학 냉가스 추진기의 약 4배 추진 성능- 소형인공위성 수명주기 연장과 임무 한계 확장에 획기적 기여 기대

KAIST(총장 서남표) 항공우주공학과 권세진(權世震, 47) 교수팀과 (주)스페이스솔루션(대표 이재헌)이 공동으로 소형인공위성 운동제어용 마이크로 추진기를 국내 독자 기술로 개발했다.

權 교수팀은 소형인공위성 추진기 시스템의 핵심 기술인 촉매 반응기와 추진체 공급 시스템을 통합, 위성 탑재가 가능한 일체형 추진기를 개발하는데 성공했다.

權 교수팀의 소형인공위성 추진기는 세계 최초로 고성능 액체 추진제를 사용했다. 액체상태의 과산화수소를 추진기 촉매층에서 수증기와 산소로 분해시키면 다량의 열을 방출하게 되며, 이 열이 가스의 운동에너지로 변환되어 추진력을 발생하게 된다.

이 추진 장치는 1뉴톤 미만의 추진력으로 수십 kg급 인공위성의 운동제어가 가능하며, 소형위성의 최고기술을 보유하고 있는 영국 서리(Surrey) 대학의 냉가스(Cold gas) 추진기보다 약 4배의 추진 성능을 가지고 있다.

權 교수는 “영국 서리 대학에서도 유사 시스템 개발을 추진해 왔으나, 촉매 반응기 베드 문제를 아직 해결하지 못하고 있다”며 “과학 위성급 소형인공위성의 수명주기 연장과 임무한계의 확장에 획기적인 기여를 할 것으로 기대된다. 또한 항공우주연구원에서 개발 중인 우주발사체의 상단부 자세 제어에도 활용이 가능하다”고 말했다.

<소형인공위성 탑재용 추진기 모듈>

<추진기 모듈의 시험 광경>

2006.08.25 조회수 20593

권세진 교수, 소형인공위성 추진기 국내 독자 개발

- 소형위성 추진기에 세계 최초로 고성능 액체추진제 사용 방식 적용

- 소형인공위성 최고 기술인 서리대학 냉가스 추진기의 약 4배 추진 성능- 소형인공위성 수명주기 연장과 임무 한계 확장에 획기적 기여 기대

KAIST(총장 서남표) 항공우주공학과 권세진(權世震, 47) 교수팀과 (주)스페이스솔루션(대표 이재헌)이 공동으로 소형인공위성 운동제어용 마이크로 추진기를 국내 독자 기술로 개발했다.

權 교수팀은 소형인공위성 추진기 시스템의 핵심 기술인 촉매 반응기와 추진체 공급 시스템을 통합, 위성 탑재가 가능한 일체형 추진기를 개발하는데 성공했다.

權 교수팀의 소형인공위성 추진기는 세계 최초로 고성능 액체 추진제를 사용했다. 액체상태의 과산화수소를 추진기 촉매층에서 수증기와 산소로 분해시키면 다량의 열을 방출하게 되며, 이 열이 가스의 운동에너지로 변환되어 추진력을 발생하게 된다.

이 추진 장치는 1뉴톤 미만의 추진력으로 수십 kg급 인공위성의 운동제어가 가능하며, 소형위성의 최고기술을 보유하고 있는 영국 서리(Surrey) 대학의 냉가스(Cold gas) 추진기보다 약 4배의 추진 성능을 가지고 있다.

權 교수는 “영국 서리 대학에서도 유사 시스템 개발을 추진해 왔으나, 촉매 반응기 베드 문제를 아직 해결하지 못하고 있다”며 “과학 위성급 소형인공위성의 수명주기 연장과 임무한계의 확장에 획기적인 기여를 할 것으로 기대된다. 또한 항공우주연구원에서 개발 중인 우주발사체의 상단부 자세 제어에도 활용이 가능하다”고 말했다.

<소형인공위성 탑재용 추진기 모듈>

<추진기 모듈의 시험 광경>

2006.08.25 조회수 20593