-

한명준 교수, 새로운 양자역학적 자성 상태 확인

〈 한명준 교수 연구팀 〉

우리 대학 물리학과 한명준 교수 연구팀이 중앙대학교, 일본 이화학연구소 (RIKEN), 미국 아르곤 국립 연구소 (Argonne National Laboratory) 등과의 공동연구를 통해 새로운 양자역학적 자성 상태인 ‘Jeff = 3/2’의 존재를 처음으로 확인했다.

양자역학에서는 스핀 각운동량과 궤도 각운동량의 합으로 주어지는 총 각운동량을 보통 영문자 ‘J’로 표현한다. 이번에 확인된 특이 자성은 특정한 조건이 만족될 때만 나타나는 일종의 각운동량으로 볼 수 있는데, 학계에서는 ‘유효 (effective) 각운동량’이라는 의미로 흔히 ‘Jeff’로 표기해 왔다.

유효 각운동량이 3/2이 되는 경우는 그간 그 가능성에 대한 논의가 있기는 했지만 실제로 확인되지 못하고 있었는데 이번에 최초로 발견된 것이다.

이는 향후 초전도 현상, 양자 자성 등 관련 연구에도 새로운 발판이 될 것으로 기대된다.

정민용, 심재훈 석박사 통합과정이 참여한 이번 연구는 국제 학술지‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 게재됐다.

최근 학계에서는 스핀-궤도 결합이 강한 상황에서 통상적인 것과는 다른 독특한 양자 상태가 구현될 수 있다는 것이 알려지면서 활발한 연구가 진행되고 있다.

보통 전자의 스핀이나 오비탈이 나타내는 자기 모멘트와 달리 이 두 가지가 강하게 결합하여 형성된 유효 자기 모멘트 Jeff는 특이한 바닥상태와 상호작용 양상을 나타내며 이로부터 새로운 현상과 물성이 발현될 수 있다.

지난 10년 여 간의 연구가 주로 Jeff가 1/2인 경우에 대하여 이루어진 데에 반해 이 값이 3/2이 되는 경우에 대한 연구는 실제 사례를 찾지 못하며 더디게 진전되고 있는 상황이었다.

한 교수가 이끄는 연구팀은 지난 2014년 원자가 아니라 분자 오비탈에 기반해 특정 물질군에서‘Jeff = 3/2’상태가 구현될 수 있는 가능성을 이론적으로 예측한 바 있고 이번 연구는 이를 실험적으로 증명한 것이다.

한 교수 팀은‘Jeff = 3/2’상태에서는 일반적인 스핀 모멘트와는 다른 양자역학적 ‘선택 규칙 (Selection Rule)’이 적용되어야 한다는 점에 착안했다.

엑스레이를 이용해 원자 핵 근처에 있는 전자를 ‘여기 (excite)’시키면 여기된 전자는 다른 전자들과 상호작용을 하는 과정에서 흡수되기도 하고 재방출되기도 하는데 이 때 만족시키게 되는 물리법칙이 ‘선택 규칙 (Selection Rule)’이다.

양자역학에 따르면 이 선택 규칙은‘Jeff = 3/2’상태에서는 매우 독특해 보통의 스핀상태와는 뚜렷이 구분될 것이라는 예측이 가능하다. 이러한 아이디어에 따라 진행된 실험에서는 물질 내의 탄탈륨 원자에서 뽑아낸 두 가지 서로 다른 에너지 영역의 전자가 실제 이론 예측을 따르는 스펙트럼 양상을 보이는 것이 확인됐다.

이는‘Jeff = 3/2’모멘트 고유의 양자역학적 간섭현상이 반영된 것으로 그 존재에 대한 매우 직접적인 증거로 받아들여진다.

이 새로운 양자상태는 통상적인 물질의 자기 상태와 매우 다른 것으로서 그 특성에 대한 연구의 시발점이 될 것으로 기대되고 있다. 또한 이러한 자성상태와 상호작용으로부터 발현되는 다양한 물성에 대한 연구 역시 탄력을 받을 것으로 보고 있다.

이번 연구는 한국연구재단의 일반연구자 지원사업과 해외 과학기술 자원활용사업의 지원을 받아 수행됐으며 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터 자원을 사용했다.

□ 그림 설명

그림1. ‘Jeff=3/2’상태를 갖는 것으로 밝혀진 갈륨 탄탈륨 셀레늄화합물의 결정구조

그림2. 갈륨 탄탈륨 셀레늄화합물(GaTa4Se8)의 계산된 전자구조

한명준 교수, 새로운 양자역학적 자성 상태 확인

〈 한명준 교수 연구팀 〉

우리 대학 물리학과 한명준 교수 연구팀이 중앙대학교, 일본 이화학연구소 (RIKEN), 미국 아르곤 국립 연구소 (Argonne National Laboratory) 등과의 공동연구를 통해 새로운 양자역학적 자성 상태인 ‘Jeff = 3/2’의 존재를 처음으로 확인했다.

양자역학에서는 스핀 각운동량과 궤도 각운동량의 합으로 주어지는 총 각운동량을 보통 영문자 ‘J’로 표현한다. 이번에 확인된 특이 자성은 특정한 조건이 만족될 때만 나타나는 일종의 각운동량으로 볼 수 있는데, 학계에서는 ‘유효 (effective) 각운동량’이라는 의미로 흔히 ‘Jeff’로 표기해 왔다.

유효 각운동량이 3/2이 되는 경우는 그간 그 가능성에 대한 논의가 있기는 했지만 실제로 확인되지 못하고 있었는데 이번에 최초로 발견된 것이다.

이는 향후 초전도 현상, 양자 자성 등 관련 연구에도 새로운 발판이 될 것으로 기대된다.

정민용, 심재훈 석박사 통합과정이 참여한 이번 연구는 국제 학술지‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 게재됐다.

최근 학계에서는 스핀-궤도 결합이 강한 상황에서 통상적인 것과는 다른 독특한 양자 상태가 구현될 수 있다는 것이 알려지면서 활발한 연구가 진행되고 있다.

보통 전자의 스핀이나 오비탈이 나타내는 자기 모멘트와 달리 이 두 가지가 강하게 결합하여 형성된 유효 자기 모멘트 Jeff는 특이한 바닥상태와 상호작용 양상을 나타내며 이로부터 새로운 현상과 물성이 발현될 수 있다.

지난 10년 여 간의 연구가 주로 Jeff가 1/2인 경우에 대하여 이루어진 데에 반해 이 값이 3/2이 되는 경우에 대한 연구는 실제 사례를 찾지 못하며 더디게 진전되고 있는 상황이었다.

한 교수가 이끄는 연구팀은 지난 2014년 원자가 아니라 분자 오비탈에 기반해 특정 물질군에서‘Jeff = 3/2’상태가 구현될 수 있는 가능성을 이론적으로 예측한 바 있고 이번 연구는 이를 실험적으로 증명한 것이다.

한 교수 팀은‘Jeff = 3/2’상태에서는 일반적인 스핀 모멘트와는 다른 양자역학적 ‘선택 규칙 (Selection Rule)’이 적용되어야 한다는 점에 착안했다.

엑스레이를 이용해 원자 핵 근처에 있는 전자를 ‘여기 (excite)’시키면 여기된 전자는 다른 전자들과 상호작용을 하는 과정에서 흡수되기도 하고 재방출되기도 하는데 이 때 만족시키게 되는 물리법칙이 ‘선택 규칙 (Selection Rule)’이다.

양자역학에 따르면 이 선택 규칙은‘Jeff = 3/2’상태에서는 매우 독특해 보통의 스핀상태와는 뚜렷이 구분될 것이라는 예측이 가능하다. 이러한 아이디어에 따라 진행된 실험에서는 물질 내의 탄탈륨 원자에서 뽑아낸 두 가지 서로 다른 에너지 영역의 전자가 실제 이론 예측을 따르는 스펙트럼 양상을 보이는 것이 확인됐다.

이는‘Jeff = 3/2’모멘트 고유의 양자역학적 간섭현상이 반영된 것으로 그 존재에 대한 매우 직접적인 증거로 받아들여진다.

이 새로운 양자상태는 통상적인 물질의 자기 상태와 매우 다른 것으로서 그 특성에 대한 연구의 시발점이 될 것으로 기대되고 있다. 또한 이러한 자성상태와 상호작용으로부터 발현되는 다양한 물성에 대한 연구 역시 탄력을 받을 것으로 보고 있다.

이번 연구는 한국연구재단의 일반연구자 지원사업과 해외 과학기술 자원활용사업의 지원을 받아 수행됐으며 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터 자원을 사용했다.

□ 그림 설명

그림1. ‘Jeff=3/2’상태를 갖는 것으로 밝혀진 갈륨 탄탈륨 셀레늄화합물의 결정구조

그림2. 갈륨 탄탈륨 셀레늄화합물(GaTa4Se8)의 계산된 전자구조

2017.11.30

조회수 26240

-

이현주 교수, 백금 사용량 10분의1로 줄인 단일원자 촉매 개발

〈 이 현 주 교수, 김 지 환 학생 〉

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 서울시립대 한정우 교수 공동 연구팀이 기존 촉매의 백금 사용량을 10분의 1로 줄일 수 있는 백금 단일원자 촉매를 개발했다.

이는 매우 안정적인 고함량의 백금 단일원자 촉매로 연구팀은 ‘직접 포름산 연료전지(Direct formic acid fuel cells)’에 적용하는 데 성공했다.

김지환 학생이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 과학분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 9월 11일자 온라인 판에 게재됐다.

백금 기반의 축매는 활성과 안정성이 높아 다양한 촉매 반응에 적용되지만 가격이 비싸고 희귀하기 때문에 백금의 사용량을 최대한 줄이는 것이 중요하다.

그 중 단일원자 촉매는 백금 입자 크기를 원자 단위로 줄여 모든 원자가 반응에 참여하기 때문에 백금 촉매의 가격을 획기적으로 낮출 수 있다. 또한 두 개 이상의 원자들이 붙어 있는 앙상블 자리(ensemble site)가 없기 때문에 원하는 생성물을 선택적으로 얻을 수 있다.

이러한 장점에도 불구하고 단일원자 촉매는 낮은 배위수(coordination number)와 높은 표면자유에너지로 인해 쉽게 뭉치고 안정성이 떨어져 실제 장치에 적용이 어렵다는 한계를 갖는다.

연구팀은 백금 단일원자 촉매의 안정성을 높이기 위해 금속 원소인 안티몬이 첨가된 주석 산화물(Antimony-doped tin oxide, ATO) 위에 백금 단일원자가 주석과의 합금 형태로 존재하는 구조를 개발했다.

연구팀은 이러한 구조가 백금 단일원자가 안티몬-주석 합금 구조에서 안티몬의 자리를 대신해 열역학적으로 안정적인 형태로 존재함을 계산을 통해 증명했다.

연구팀이 개발한 촉매는 포름산 산화반응에서 일반적으로 사용되는 촉매인 상용백금촉매(Pt/C)보다 최대 50배 높은 활성을 보였고 장기안정성 또한 월등하게 높았다.

또한 연구팀은 이 촉매를 막과 전극으로 구성된 직접 포름산 연료전지에 적용했다. 단일원자 촉매를 완전지 형태의 연료전지에 적용한 것은 최초의 시도로, 기존 촉매에 비해 10분의 1 정도만의 백금을 사용해도 비슷한 출력을 얻을 수 있다.

이현주 교수는 “귀금속 단일원자 촉매의 가장 큰 문제점인 낮은 함량과 낮은 안정성을 높일 수 있었고 최초로 직접 포름산 연료전지에 적용했다”며 “연료전지에 적용 가능한 고함량 및 고안정성 귀금속 단일원자 촉매의 개발에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 백금 단일 원자 촉매의 개념도

그림2. 관찰한 촉매 및 백금 단일 원자 (흰색 원으로 표시된 밝은 점)

이현주 교수, 백금 사용량 10분의1로 줄인 단일원자 촉매 개발

〈 이 현 주 교수, 김 지 환 학생 〉

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 서울시립대 한정우 교수 공동 연구팀이 기존 촉매의 백금 사용량을 10분의 1로 줄일 수 있는 백금 단일원자 촉매를 개발했다.

이는 매우 안정적인 고함량의 백금 단일원자 촉매로 연구팀은 ‘직접 포름산 연료전지(Direct formic acid fuel cells)’에 적용하는 데 성공했다.

김지환 학생이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 과학분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 9월 11일자 온라인 판에 게재됐다.

백금 기반의 축매는 활성과 안정성이 높아 다양한 촉매 반응에 적용되지만 가격이 비싸고 희귀하기 때문에 백금의 사용량을 최대한 줄이는 것이 중요하다.

그 중 단일원자 촉매는 백금 입자 크기를 원자 단위로 줄여 모든 원자가 반응에 참여하기 때문에 백금 촉매의 가격을 획기적으로 낮출 수 있다. 또한 두 개 이상의 원자들이 붙어 있는 앙상블 자리(ensemble site)가 없기 때문에 원하는 생성물을 선택적으로 얻을 수 있다.

이러한 장점에도 불구하고 단일원자 촉매는 낮은 배위수(coordination number)와 높은 표면자유에너지로 인해 쉽게 뭉치고 안정성이 떨어져 실제 장치에 적용이 어렵다는 한계를 갖는다.

연구팀은 백금 단일원자 촉매의 안정성을 높이기 위해 금속 원소인 안티몬이 첨가된 주석 산화물(Antimony-doped tin oxide, ATO) 위에 백금 단일원자가 주석과의 합금 형태로 존재하는 구조를 개발했다.

연구팀은 이러한 구조가 백금 단일원자가 안티몬-주석 합금 구조에서 안티몬의 자리를 대신해 열역학적으로 안정적인 형태로 존재함을 계산을 통해 증명했다.

연구팀이 개발한 촉매는 포름산 산화반응에서 일반적으로 사용되는 촉매인 상용백금촉매(Pt/C)보다 최대 50배 높은 활성을 보였고 장기안정성 또한 월등하게 높았다.

또한 연구팀은 이 촉매를 막과 전극으로 구성된 직접 포름산 연료전지에 적용했다. 단일원자 촉매를 완전지 형태의 연료전지에 적용한 것은 최초의 시도로, 기존 촉매에 비해 10분의 1 정도만의 백금을 사용해도 비슷한 출력을 얻을 수 있다.

이현주 교수는 “귀금속 단일원자 촉매의 가장 큰 문제점인 낮은 함량과 낮은 안정성을 높일 수 있었고 최초로 직접 포름산 연료전지에 적용했다”며 “연료전지에 적용 가능한 고함량 및 고안정성 귀금속 단일원자 촉매의 개발에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 백금 단일 원자 촉매의 개념도

그림2. 관찰한 촉매 및 백금 단일 원자 (흰색 원으로 표시된 밝은 점)

2017.10.24

조회수 22241

-

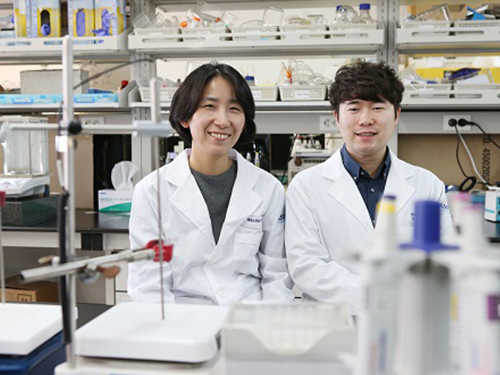

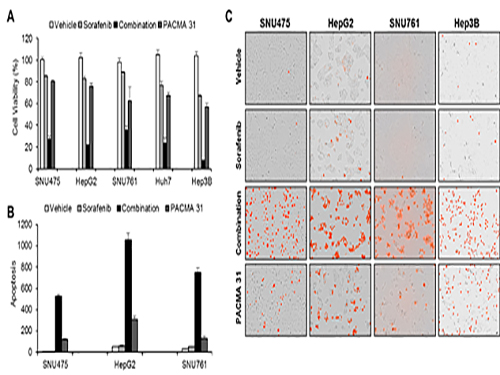

조광현 교수, 간암 표적 치료제 내성 극복 위한 최적 약물조합 발견

〈 조 광 현 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 간암 약물 치료의 효과를 높이는 새로운 방법을 찾아냈다. 특히 이번 연구는 바이오분야의 4차 산업혁명을 견인하고 있는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학(Systems Biology) 연구로 이뤄졌다.

서울대병원 내과 윤정환 교수팀과 공동연구를 통해 이루어낸 이번 연구 결과는 국제 간 전문지인 헤파톨로지(Hepatology)에 게재됐다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 바이오의료기술개발사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

간암은 전 세계적으로 남성에게는 다섯 번째, 여성에게는 일곱 번째로 발생률이 높은 암이며 암 사망원인의 두 번째를 차지한다. 특히 우리나라의 간암 사망률은 인구 10만 명 당 28.4명으로 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 압도적인 1위이며 2위인 일본의 2배에 이르고 있다.

우리나라에서만 간암 환자가 매년 평균 1만 6000명이 새로 발생하고 있지만 5년 생존율이 12%에 미치지 못한다. 국가암정보센터에 따르면 지난해 암으로 사망한 사람 가운데 폐암이 1만 7399명으로 가장 많았고 간암은 1만 1311명으로 그 뒤를 이었다.

간암은 우리나라의 암 가운데 사회적 비용이 1위인 암이다. 그 이유는 다른 암에 비해 사망자가 많고 더 젊은 나이(40, 50대)에 사망하기 때문이다. 이에 부작용이 적고 생존율을 높여줄 수 있는 새로운 치료법 개발이 시급한 실정이다.

간암의 치료로는 수술 및 색전술, 약물 치료가 있지만 수술이 어려운 진행성 간암에서는 치료 방법이 극히 제한적이다.

진행성 간암의 표적 항암제로 소라페닙(Sorafenib)이 유일하게 승인돼 임상에서 쓰이고 있는데 국내에서만 매년 200억 원 이상 처방되고 있지만 일부 환자에서만 효능을 나타내며 또한 대부분의 경우 약제 내성이 발생한다.

소라페닙은 말기 간암 환자의 생존 기간을 약 3개월 정도 밖에 늘리지 못하지만 다국적 제약회사에 의해 개발된 많은 후발주자 약물들이 그 효과를 뛰어 넘는데 실패했다.

소라페닙은 다중타겟을 치료표적으로 하여 그 작용 기전이 모호하고 따라서 약제의 내성기전 또한 아직 잘 알려져 있지 않다.

조광현 교수가 이끈 융합 연구팀은 소라페닙 작용 및 내성 기전을 규명하기 위해 소라페닙을 간암 세포에 처리하였을 때 세포내 분자 발현이 변화하는 것을 분석했다.

이를 통해 암세포가 소라페닙에 대항하는 기전을 알아냈고 시스템생물학적 분석을 실시하여 암세포내 단백질 이황화 이성질화 효소(protein disulfide isomerase, PDI)가 암세포가 소라페닙에 대항하는데 핵심적 역할을 하는 것을 발견했으며 이 효소를 차단했을 때 소라페닙의 효능이 훨씬 증가함을 관찰했다.

공동연구를 수행한 서울대병원 내과 윤정환 교수 연구팀은 쥐를 이용한 동물실험에서 소라페닙과 단백질 이황화 이성질화 효소 차단제를 같이 처리하면 간암 증식 억제에 시너지가 있음을 관찰하였고 소라페닙에 저항성을 가진 간암 환자의 조직에서 이 효소가 증가되어 있음을 관찰하여, 향후 임상 적용을 위한 가능성을 확인하였다.

조광현 교수는 “세포내 중요한 역할을 담당하는 분자들은 대부분 복잡한 조절관계 속에 놓여있기 때문에 기존의 직관적인 생물학 연구로 그 원리를 밝히는 것은 근본적인 한계가 있다. 이번 연구는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학으로 그 한계를 극복할 수 있음을 보여주는 대표적인 사례로, 특히 암에 대한 표적 치료제 작용을 네트워크 차원에서 분석하여 내성을 극복할 수 있는 새로운 치료법을 개발할 수 있는 가능성을 제시하였다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 간암세포를 이용한 세포실험을 이용해 시뮬레이션 결과를 확인

사진2. 구축된 ER stress 네트워크를 이용한 네트워크 분석 및 컴퓨터 시뮬레이션 결과

사진3. 간암 세포가 소라페닙에 반응할 때 전사체 변화를 분석하여 ER stress 반응이 주요하게 나타남을 발견하게 된 ER stress 네트워크 모델

조광현 교수, 간암 표적 치료제 내성 극복 위한 최적 약물조합 발견

〈 조 광 현 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 간암 약물 치료의 효과를 높이는 새로운 방법을 찾아냈다. 특히 이번 연구는 바이오분야의 4차 산업혁명을 견인하고 있는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학(Systems Biology) 연구로 이뤄졌다.

서울대병원 내과 윤정환 교수팀과 공동연구를 통해 이루어낸 이번 연구 결과는 국제 간 전문지인 헤파톨로지(Hepatology)에 게재됐다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 바이오의료기술개발사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

간암은 전 세계적으로 남성에게는 다섯 번째, 여성에게는 일곱 번째로 발생률이 높은 암이며 암 사망원인의 두 번째를 차지한다. 특히 우리나라의 간암 사망률은 인구 10만 명 당 28.4명으로 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 압도적인 1위이며 2위인 일본의 2배에 이르고 있다.

우리나라에서만 간암 환자가 매년 평균 1만 6000명이 새로 발생하고 있지만 5년 생존율이 12%에 미치지 못한다. 국가암정보센터에 따르면 지난해 암으로 사망한 사람 가운데 폐암이 1만 7399명으로 가장 많았고 간암은 1만 1311명으로 그 뒤를 이었다.

간암은 우리나라의 암 가운데 사회적 비용이 1위인 암이다. 그 이유는 다른 암에 비해 사망자가 많고 더 젊은 나이(40, 50대)에 사망하기 때문이다. 이에 부작용이 적고 생존율을 높여줄 수 있는 새로운 치료법 개발이 시급한 실정이다.

간암의 치료로는 수술 및 색전술, 약물 치료가 있지만 수술이 어려운 진행성 간암에서는 치료 방법이 극히 제한적이다.

진행성 간암의 표적 항암제로 소라페닙(Sorafenib)이 유일하게 승인돼 임상에서 쓰이고 있는데 국내에서만 매년 200억 원 이상 처방되고 있지만 일부 환자에서만 효능을 나타내며 또한 대부분의 경우 약제 내성이 발생한다.

소라페닙은 말기 간암 환자의 생존 기간을 약 3개월 정도 밖에 늘리지 못하지만 다국적 제약회사에 의해 개발된 많은 후발주자 약물들이 그 효과를 뛰어 넘는데 실패했다.

소라페닙은 다중타겟을 치료표적으로 하여 그 작용 기전이 모호하고 따라서 약제의 내성기전 또한 아직 잘 알려져 있지 않다.

조광현 교수가 이끈 융합 연구팀은 소라페닙 작용 및 내성 기전을 규명하기 위해 소라페닙을 간암 세포에 처리하였을 때 세포내 분자 발현이 변화하는 것을 분석했다.

이를 통해 암세포가 소라페닙에 대항하는 기전을 알아냈고 시스템생물학적 분석을 실시하여 암세포내 단백질 이황화 이성질화 효소(protein disulfide isomerase, PDI)가 암세포가 소라페닙에 대항하는데 핵심적 역할을 하는 것을 발견했으며 이 효소를 차단했을 때 소라페닙의 효능이 훨씬 증가함을 관찰했다.

공동연구를 수행한 서울대병원 내과 윤정환 교수 연구팀은 쥐를 이용한 동물실험에서 소라페닙과 단백질 이황화 이성질화 효소 차단제를 같이 처리하면 간암 증식 억제에 시너지가 있음을 관찰하였고 소라페닙에 저항성을 가진 간암 환자의 조직에서 이 효소가 증가되어 있음을 관찰하여, 향후 임상 적용을 위한 가능성을 확인하였다.

조광현 교수는 “세포내 중요한 역할을 담당하는 분자들은 대부분 복잡한 조절관계 속에 놓여있기 때문에 기존의 직관적인 생물학 연구로 그 원리를 밝히는 것은 근본적인 한계가 있다. 이번 연구는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학으로 그 한계를 극복할 수 있음을 보여주는 대표적인 사례로, 특히 암에 대한 표적 치료제 작용을 네트워크 차원에서 분석하여 내성을 극복할 수 있는 새로운 치료법을 개발할 수 있는 가능성을 제시하였다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 간암세포를 이용한 세포실험을 이용해 시뮬레이션 결과를 확인

사진2. 구축된 ER stress 네트워크를 이용한 네트워크 분석 및 컴퓨터 시뮬레이션 결과

사진3. 간암 세포가 소라페닙에 반응할 때 전사체 변화를 분석하여 ER stress 반응이 주요하게 나타남을 발견하게 된 ER stress 네트워크 모델

2017.08.24

조회수 23273

-

김형수 교수, 물과 알코올의 마랑고니 효과 정량화에 성공

〈 김 형 수 교수 〉

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀이 알코올과 물이 만날 때 발생하는 마랑고니 효과의 현상을 정량화하는 데 성공했다.

이 기술을 통해 계면활성제의 광범위한 사용을 억제하거나 유체 표면의 불순물들을 효과적으로 제거할 수 있는 원천기술이 될 것으로 기대된다.

이번 연구 결과는 미국 프린스턴 대학의 하워드 스톤(Howard Stone) 교수와 공동으로 진행됐고 국제 학술지 ‘네이처 피직스(Nature Physics)’ 7월 31자 온라인 판에 게재됐다.

마랑고니 효과는 계면을 따라 표면장력의 크기가 일정하지 않을 때 발생하는 현상을 말한다. 흔히 알려진 와인의 눈물 현상이 대표적인 마랑고니 효과이다.

물과 알코올처럼 서로 100% 섞이는 액체들은 만나는 즉시 혼합과 퍼짐이 동시에 이뤄지는 것처럼 보이지만 사실은 그렇지 않다. 실제 물의 표면장력은 알코올보다 3배 정도 큰데 이 표면장력 차이 때문에 두 액체가 닿는 순간 계면에서 마랑고니 효과가 발생한다. 이후 혼합이 일어나기까지는 일정 시간이 소요된다.

이와 같은 현상은 20세기 초반에 보고된 후 많은 논의가 됐지만 복잡한 물리화학적 혼합 현상을 정량화하는 데 한계가 있었다.

김 교수는 광학의 특성을 이용한 다양한 유동장 가시화(Flow visualization) 기법과 초고속 이미징 장비를 이용해 실험을 수행했다.

유동장 가시화는 물과 같은 투명한 액체가 얼마나 빠르게 흐르는지 파악하기 위해 입자를 띄워서 이들을 추적하거나 액체의 밀도차이 변화를 광학적 기법을 이용해 감지한 후 촬영하는 방식이다.

이를 통해 물과 알코올 사이에 발생하는 복잡한 물리화학적 현상의 정량화에 성공했고 이를 토대로 실험 결과를 예측하는 이론 모델도 개발했다.

이론 모델을 이용해 마랑고니 대류 유동 속도의 세기와 알코올 액적의 퍼지는 넓이, 유동장이 발달되는데 소요되는 시간을 예측할 수 있다. 이를 통해 실제 적용 상황과 조건에 맞춰 마랑고니 효과 유발 물질(알코올)의 종류와 액적의 크기를 설계할 수 있다.

연구팀은 이번 성과가 유체 계면을 2차 오염시키지 않고 계면에 따라 원하는 물질을 높은 효율로 쉽게 전달하거나 유체 표면의 불순물들을 효과적으로 제거할 수 있는 원천기술이 될 것으로 예상했다.

무엇보다 이번 연구 결과는 약물 전달을 위해 사용되는 계면활성제를 알코올이 대체할 수 있는 가능성을 보였다는 의의가 있다. 체내에 축적되는 특성을 갖는 계면활성제를 대체할 수 있다면 여러 부작용을 방지할 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 “약물전달을 위해 계면활성제를 사용하는데 체내에 흡수되면 배출이 어려워 축적이 되고 천식환자에게 심장질환을 유발하는 등 여러 부작용이 발생한다.”며 “알코올과 같은 새로운 약물전달 물질을 사용해 이러한 부작용으로부터 자유로워지길 기대한다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 알콜 액적이 물 계면에 닿을 때 발생하는 마랑고니 유동(Marangoni flows)

사진2. 아지랑이(Schlieren) 가시화 기법을 이용한 알콜 종류에 따른 혼합 유동 비교 (왼쪽 메타놀, 오른쪽 아이소프로필 알코올)

사진3. 알콜 액적이 물 계면에 닿을 때 발생하는 마랑고니 혼합 유동(Marangoni mixing flow)의 측면 가시화 결과

김형수 교수, 물과 알코올의 마랑고니 효과 정량화에 성공

〈 김 형 수 교수 〉

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀이 알코올과 물이 만날 때 발생하는 마랑고니 효과의 현상을 정량화하는 데 성공했다.

이 기술을 통해 계면활성제의 광범위한 사용을 억제하거나 유체 표면의 불순물들을 효과적으로 제거할 수 있는 원천기술이 될 것으로 기대된다.

이번 연구 결과는 미국 프린스턴 대학의 하워드 스톤(Howard Stone) 교수와 공동으로 진행됐고 국제 학술지 ‘네이처 피직스(Nature Physics)’ 7월 31자 온라인 판에 게재됐다.

마랑고니 효과는 계면을 따라 표면장력의 크기가 일정하지 않을 때 발생하는 현상을 말한다. 흔히 알려진 와인의 눈물 현상이 대표적인 마랑고니 효과이다.

물과 알코올처럼 서로 100% 섞이는 액체들은 만나는 즉시 혼합과 퍼짐이 동시에 이뤄지는 것처럼 보이지만 사실은 그렇지 않다. 실제 물의 표면장력은 알코올보다 3배 정도 큰데 이 표면장력 차이 때문에 두 액체가 닿는 순간 계면에서 마랑고니 효과가 발생한다. 이후 혼합이 일어나기까지는 일정 시간이 소요된다.

이와 같은 현상은 20세기 초반에 보고된 후 많은 논의가 됐지만 복잡한 물리화학적 혼합 현상을 정량화하는 데 한계가 있었다.

김 교수는 광학의 특성을 이용한 다양한 유동장 가시화(Flow visualization) 기법과 초고속 이미징 장비를 이용해 실험을 수행했다.

유동장 가시화는 물과 같은 투명한 액체가 얼마나 빠르게 흐르는지 파악하기 위해 입자를 띄워서 이들을 추적하거나 액체의 밀도차이 변화를 광학적 기법을 이용해 감지한 후 촬영하는 방식이다.

이를 통해 물과 알코올 사이에 발생하는 복잡한 물리화학적 현상의 정량화에 성공했고 이를 토대로 실험 결과를 예측하는 이론 모델도 개발했다.

이론 모델을 이용해 마랑고니 대류 유동 속도의 세기와 알코올 액적의 퍼지는 넓이, 유동장이 발달되는데 소요되는 시간을 예측할 수 있다. 이를 통해 실제 적용 상황과 조건에 맞춰 마랑고니 효과 유발 물질(알코올)의 종류와 액적의 크기를 설계할 수 있다.

연구팀은 이번 성과가 유체 계면을 2차 오염시키지 않고 계면에 따라 원하는 물질을 높은 효율로 쉽게 전달하거나 유체 표면의 불순물들을 효과적으로 제거할 수 있는 원천기술이 될 것으로 예상했다.

무엇보다 이번 연구 결과는 약물 전달을 위해 사용되는 계면활성제를 알코올이 대체할 수 있는 가능성을 보였다는 의의가 있다. 체내에 축적되는 특성을 갖는 계면활성제를 대체할 수 있다면 여러 부작용을 방지할 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 “약물전달을 위해 계면활성제를 사용하는데 체내에 흡수되면 배출이 어려워 축적이 되고 천식환자에게 심장질환을 유발하는 등 여러 부작용이 발생한다.”며 “알코올과 같은 새로운 약물전달 물질을 사용해 이러한 부작용으로부터 자유로워지길 기대한다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 알콜 액적이 물 계면에 닿을 때 발생하는 마랑고니 유동(Marangoni flows)

사진2. 아지랑이(Schlieren) 가시화 기법을 이용한 알콜 종류에 따른 혼합 유동 비교 (왼쪽 메타놀, 오른쪽 아이소프로필 알코올)

사진3. 알콜 액적이 물 계면에 닿을 때 발생하는 마랑고니 혼합 유동(Marangoni mixing flow)의 측면 가시화 결과

2017.08.17

조회수 24658

-

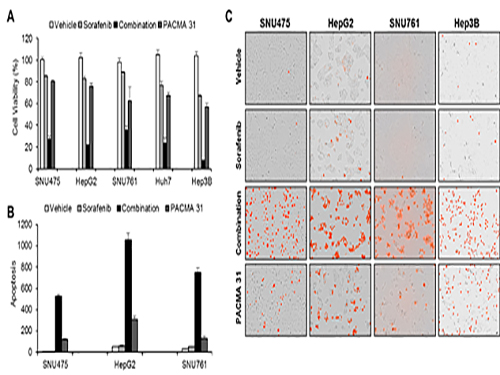

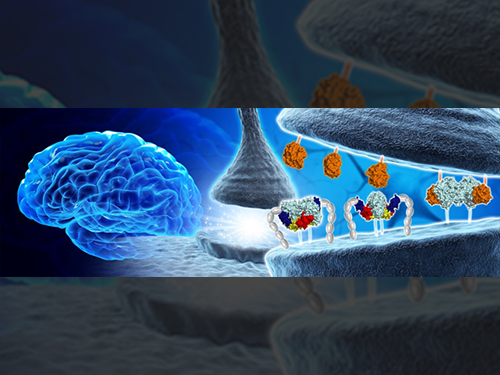

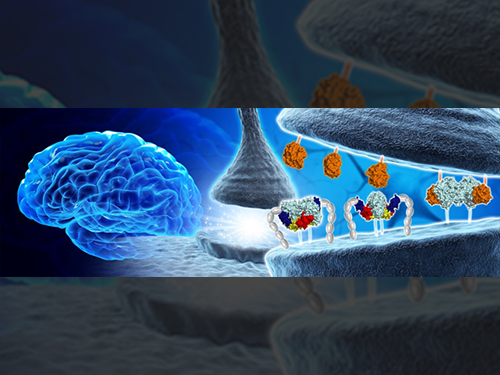

김호민 교수, 뇌의 시냅스 구조 및 기능 조절 단백질 구조 규명

< 김 호 민 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 김호민 교수와 DGIST 고재원 교수 공동 연구팀이 신경세포 연결을 조절하는 핵심단백질인 MDGA1의 3차원 구조를 최초로 규명해 시냅스 발달을 조절하는 원리를 제시했다.

이번 연구 내용은 신경생물학 분야 국제학술지 ‘뉴런(Neuron)’ 6월 21일자 Issue Highlight에 게재됐다.

뇌는 많은 신경세포로 이뤄져 있고 두 신경세포가 연접하면서 형성되는 시냅스라는 구조를 통해 신호를 전달하면서 그 기능을 수행한다.

대표적인 시냅스 접착 단백질로 알려진 뉴롤리진(Neuroligin)과 뉴렉신(Neurexin)은 상호작용을 통해 흥분성 시냅스(excitatory synapse)와 억제성 시냅스(inhibitory synapse)의 발달 및 기능을 유지한다.

연구팀은 뉴롤리진(Neuroligin)과 뉴렉신(Neurexin)의 결합을 조절하는 MDGA1의 3차원 구조와 억제성시냅스(inhibitory synapse)의 형성을 저해하는 원리를 최초로 규명했다.

김 교수는 “단백질 구조생물학과 신경생물학의 유기적인 협력 연구를 통해 시냅스 발달 조절에 핵심적인 MDGA1의 구조와 작용 메커니즘을 규명했다는데 의미가 있다”며 “시냅스 단백질들의 기능 이상으로 나타나는 다양한 뇌정신질환의 발병 메커니즘을 폭넓게 이해하는 밑거름이 될 것이다. 향후 뇌신경·뇌정신질환 치료제 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부 기초연구지원사업(개인연구)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 시냅스 조절하는 핵심단백질 구조 최초 규명

그림2. 시냅스 단백질 MDGA1에 의해 조절되는 억제성 시냅스 형성 분자 메커니즘

김호민 교수, 뇌의 시냅스 구조 및 기능 조절 단백질 구조 규명

< 김 호 민 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 김호민 교수와 DGIST 고재원 교수 공동 연구팀이 신경세포 연결을 조절하는 핵심단백질인 MDGA1의 3차원 구조를 최초로 규명해 시냅스 발달을 조절하는 원리를 제시했다.

이번 연구 내용은 신경생물학 분야 국제학술지 ‘뉴런(Neuron)’ 6월 21일자 Issue Highlight에 게재됐다.

뇌는 많은 신경세포로 이뤄져 있고 두 신경세포가 연접하면서 형성되는 시냅스라는 구조를 통해 신호를 전달하면서 그 기능을 수행한다.

대표적인 시냅스 접착 단백질로 알려진 뉴롤리진(Neuroligin)과 뉴렉신(Neurexin)은 상호작용을 통해 흥분성 시냅스(excitatory synapse)와 억제성 시냅스(inhibitory synapse)의 발달 및 기능을 유지한다.

연구팀은 뉴롤리진(Neuroligin)과 뉴렉신(Neurexin)의 결합을 조절하는 MDGA1의 3차원 구조와 억제성시냅스(inhibitory synapse)의 형성을 저해하는 원리를 최초로 규명했다.

김 교수는 “단백질 구조생물학과 신경생물학의 유기적인 협력 연구를 통해 시냅스 발달 조절에 핵심적인 MDGA1의 구조와 작용 메커니즘을 규명했다는데 의미가 있다”며 “시냅스 단백질들의 기능 이상으로 나타나는 다양한 뇌정신질환의 발병 메커니즘을 폭넓게 이해하는 밑거름이 될 것이다. 향후 뇌신경·뇌정신질환 치료제 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부 기초연구지원사업(개인연구)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 시냅스 조절하는 핵심단백질 구조 최초 규명

그림2. 시냅스 단백질 MDGA1에 의해 조절되는 억제성 시냅스 형성 분자 메커니즘

2017.07.11

조회수 22924

-

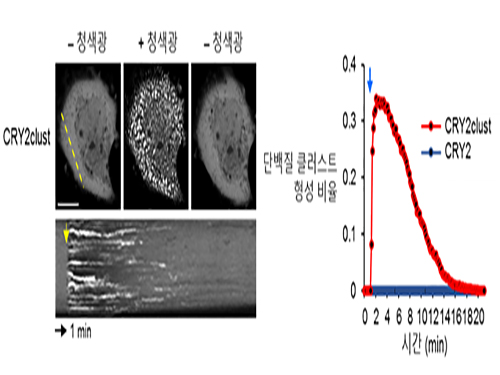

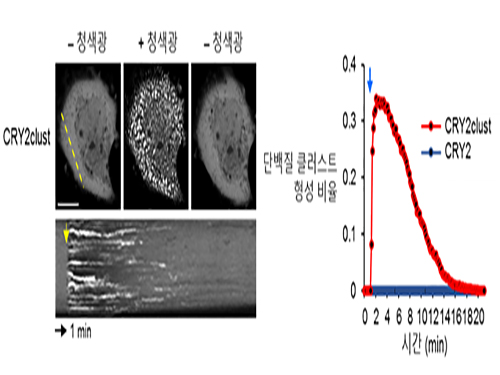

허원도 교수, 빛으로 단백질군집형성 속도 10배 높이는 새 광유전학 기술 개발

〈 허 원 도 교수 〉

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 청색광 수용 단백질인 크립토크롬2(Cryptochrome2)를 변형한 크립토크롬2 클러스트(CRY2clust)를 개발했다.

이를 통해 기존에 비해 약 10배 더 빠른 반응속도로 단백질 군집을 형성하는 데 성공했다.

이번 연구결과는 네이처 자매지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 23일자에 게재됐다.

세포막 단백질이나 신호전달 단백질, 효소 등 많은 단백질은 자신들끼리 서로 군집을 이룰 때 제 기능이 활성화된다. 그 동안 화학물질을 이용해 단백질 군집 형성을 유도하려는 노력이 이뤄져왔으나 부작용과 시간적 제약 등 한계가 있었다.

광유전학 분야 연구자들은 화학물질을 사용하지 않는 대신 빛을 이용해 단백질 군집을 형성하고자 식물의 청색광 수용 단백질인 크립토크롬2를 활용했다.

허원도 교수 연구팀은 크립토크롬2의 일부 구조를 변형해 기존 크립토크롬2를 활용한 광유전학 기술보다 단백질 군집을 더 빠르게 만들 수 있는 방법을 찾았다.

크립토크롬2의 단백질 사슬 C말단(C-terminal)에 9개의 아미노산 잔기로 구성된 매우 짧은 펩티드(Peptide)를 부착하자 일반 크립토크롬2보다 빛에 10배 이상 더 빠르게 반응한다는 사실을 관찰한 것이다.

연구진은 이 기술을 CRY2clust라 이름 붙였다.

연구팀은 과거 자체 개발한 광유전학 기술에 CRY2clust를 접목해 CRY2을 이용한 기존 시스템과의 단백질 활성 효율의 차이를 확인했다. CRY2clust를 사용하면 빛으로 세포막의 칼슘이온채널을 훨씬 빠르게 끄고 켜거나(광유도 칼슘이온채널 활성 시스템 ; OptoSTIM1) 신경세포의 분화를 더욱 효율적으로 조절(광유도 신경성장인자 수용체 활성 시스템 ; OptoTrkB)할 수 있었다.

연구진은 더 나아가 실험실에서 단백질 군집 형성에 주로 활용하는 여러 형광단백질(Fluorescent protein)과 크립토크롬2를 짝지어 결합해봄으로써 빛을 이용해 단백질 군집을 더 효율적으로 만들 수 있는 조합의 조건을 찾았다.

형광단백질이 하나보다는 여러 개가 결합한 형태일수록 빛을 비추었을 때 광유도 클러스트를 더욱 높은 비율로 형성했다. 또한 형광단백질을 크립토크롬2의 단백질 사슬 말단 중 N말단이 아닌 C말단에 붙이는 경우 광유도 클러스트 형성 효율이 더 높은 것으로 확인됐다. 단백질 군집이 잘 형성되는 조건을 찾았다는 점에서 연구자의 실험 선택의 폭을 넓혀준 데 의의가 있다.

허원도 교수 연구팀은 CRY2clust를 개발해 빛을 이용한 단백질의 활성을 훨씬 효율적으로 유도하는데 성공했다.

허원도 교수는 “이번 연구에서 개발한 CRY2clust는 향후 광유전학 분야의 실험에 유용한 도구가 될 것이다”며“다양한 형광단백질-CRY2 조합을 통해 찾은 단백질 군집 형성 성공 요인은 광유전학 시스템 개발에 길잡이 역할을 할 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 기존 크립토크롬2 대비 CRY2clust의 단백질 군집 형성 속도

그림2. CRY2clust 시스템을 적용한 광유도 단백질 기능 조절

그림3. 형광단백질을 이용한 다양한 단백질 군집 형성

허원도 교수, 빛으로 단백질군집형성 속도 10배 높이는 새 광유전학 기술 개발

〈 허 원 도 교수 〉

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 청색광 수용 단백질인 크립토크롬2(Cryptochrome2)를 변형한 크립토크롬2 클러스트(CRY2clust)를 개발했다.

이를 통해 기존에 비해 약 10배 더 빠른 반응속도로 단백질 군집을 형성하는 데 성공했다.

이번 연구결과는 네이처 자매지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 23일자에 게재됐다.

세포막 단백질이나 신호전달 단백질, 효소 등 많은 단백질은 자신들끼리 서로 군집을 이룰 때 제 기능이 활성화된다. 그 동안 화학물질을 이용해 단백질 군집 형성을 유도하려는 노력이 이뤄져왔으나 부작용과 시간적 제약 등 한계가 있었다.

광유전학 분야 연구자들은 화학물질을 사용하지 않는 대신 빛을 이용해 단백질 군집을 형성하고자 식물의 청색광 수용 단백질인 크립토크롬2를 활용했다.

허원도 교수 연구팀은 크립토크롬2의 일부 구조를 변형해 기존 크립토크롬2를 활용한 광유전학 기술보다 단백질 군집을 더 빠르게 만들 수 있는 방법을 찾았다.

크립토크롬2의 단백질 사슬 C말단(C-terminal)에 9개의 아미노산 잔기로 구성된 매우 짧은 펩티드(Peptide)를 부착하자 일반 크립토크롬2보다 빛에 10배 이상 더 빠르게 반응한다는 사실을 관찰한 것이다.

연구진은 이 기술을 CRY2clust라 이름 붙였다.

연구팀은 과거 자체 개발한 광유전학 기술에 CRY2clust를 접목해 CRY2을 이용한 기존 시스템과의 단백질 활성 효율의 차이를 확인했다. CRY2clust를 사용하면 빛으로 세포막의 칼슘이온채널을 훨씬 빠르게 끄고 켜거나(광유도 칼슘이온채널 활성 시스템 ; OptoSTIM1) 신경세포의 분화를 더욱 효율적으로 조절(광유도 신경성장인자 수용체 활성 시스템 ; OptoTrkB)할 수 있었다.

연구진은 더 나아가 실험실에서 단백질 군집 형성에 주로 활용하는 여러 형광단백질(Fluorescent protein)과 크립토크롬2를 짝지어 결합해봄으로써 빛을 이용해 단백질 군집을 더 효율적으로 만들 수 있는 조합의 조건을 찾았다.

형광단백질이 하나보다는 여러 개가 결합한 형태일수록 빛을 비추었을 때 광유도 클러스트를 더욱 높은 비율로 형성했다. 또한 형광단백질을 크립토크롬2의 단백질 사슬 말단 중 N말단이 아닌 C말단에 붙이는 경우 광유도 클러스트 형성 효율이 더 높은 것으로 확인됐다. 단백질 군집이 잘 형성되는 조건을 찾았다는 점에서 연구자의 실험 선택의 폭을 넓혀준 데 의의가 있다.

허원도 교수 연구팀은 CRY2clust를 개발해 빛을 이용한 단백질의 활성을 훨씬 효율적으로 유도하는데 성공했다.

허원도 교수는 “이번 연구에서 개발한 CRY2clust는 향후 광유전학 분야의 실험에 유용한 도구가 될 것이다”며“다양한 형광단백질-CRY2 조합을 통해 찾은 단백질 군집 형성 성공 요인은 광유전학 시스템 개발에 길잡이 역할을 할 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 기존 크립토크롬2 대비 CRY2clust의 단백질 군집 형성 속도

그림2. CRY2clust 시스템을 적용한 광유도 단백질 기능 조절

그림3. 형광단백질을 이용한 다양한 단백질 군집 형성

2017.06.26

조회수 17117

-

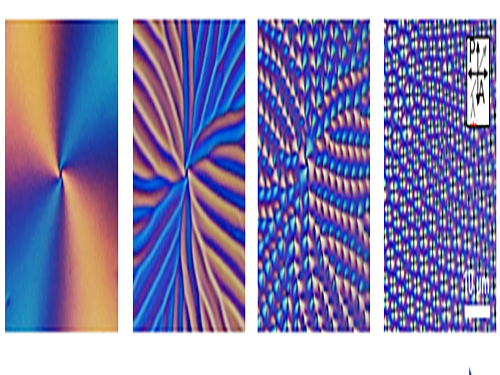

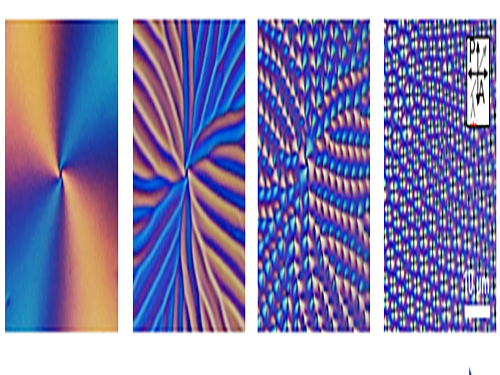

윤동기 교수, 액정 결함의 변이 과정 관찰에 성공

우리 대학 나노과학기술대학원 윤동기 교수 연구팀이 액정의 결함이 온도에 따라 변화하는 과정을 규명했다.

액정 결함에 관한 연구는 20세기 초반부터 약 100여 년 간 위상기하학을 연구하는 물리, 수학자들에 의해 연구됐지만 결함의 형태 전이를 세밀하게 직접적으로 관찰한 것은 이번 연구가 처음이다.

이 액정에서의 결함은 위상학적(topology)으로 우주에서 발생하는 블랙홀과 같은 위상학적 현상과 비슷한 구조를 갖기 때문에 우주의 원리를 연구하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

김민준 박사가 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 5월 30일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Morphogenesis of liquid crystal topological defects during the nematic-smectic A phase transition)

일반적으로 액정 재료는 손쉬운 배향 제어, 빠른 반응속도, 이방적(anisotropic)인 광학 특성을 갖고 있어 액정표시장치(LCD)나 광학 센서 등에 사용된다. 이 때 액정의 결함을 최소화하는 것이 성능 측면에서 유리한 것으로 알려져 있으나 물질 특성 상 액정의 결함은 불가피하게 발생한다.

윤 교수 연구팀은 이 결함을 단순히 없애는 데만 집중하지 않고 결함의 구조를 이해하고 형성 원리를 명확하게 규명하는 기초연구에 집중했다.

이러한 노력을 바탕으로 액정재료의 위상학적 결함이 안정적으로 발생하는 플랫폼을 구성해 온도 변화에 따른 상전이(phase transition)를 직접적으로 관찰했다.

위상학적 결함의 상전이는 2016년도 노벨물리학상의 주제이기도 할 만큼 기초과학 분야에서 중요하다. 우주 은하의 위상학적 구조적 원리도 이에 바탕하고 있어 많은 연구자들이 집중하고 있는 분야이다.

우주 은하의 위상학적 결함을 관찰하기에는 너무 범위가 크고 시간이 오래 걸린다. 하지만 윤 교수팀이 고안한 플랫폼의 위상학적 결함 구조는 광학 현미경으로 관찰이 가능한 수준의 크기이다. 또한 결함의 상전이가 일어나는 시간도 수초에서 수분 단위이기 때문에 관찰이 용이하다.

여기서 액정 재료들이 형성하는 결함 구조는 하나의 특이점(singularity)을 중심으로 방사형, 원형, 나선형 등의 형태를 갖는다. 특이점은 영화 ‘인터스텔라’에서도 나온 것처럼 우주의 블랙홀의 중심부 부분에 해당한다.

이 액정 재료는 일반적으로 딱딱한 두 유리판 사이에 모세관 현상을 통해 주입해 그 시료를 준비하게 된다. 그러나 이 과정에서 유리판처럼 단단한 기판은 표면효과 때문에 액정 물질의 움직임을 제한시키고 이는 결함의 상전이를 관찰하는 장애물이었다.

연구팀은 물 위에 기름이 떠다니는 현상을 이용해 물 위에 얇은 액정재료 막을 형성함으로써 액정 분자들의 움직임이 제한적이지 않은 환경을 조성했다.

이런 환경에서 온도를 변화시키면 그 구조체를 구성하는 분자와 분자 사이의 미세한 상호작용이 기판에 의한 표면효과보다 훨씬 크기 때문에 위상학적 결함의 상전이를 연속적, 직접적으로 관찰할 수 있다.

이 연구 방식은 온도 변화를 통해 위상학적 결함의 형성과정을 순서대로 혹은 역으로 조절할 수 있다. 따라서 전이과정을 면밀하게 관찰하면 중간 상태의 결함구조를 통해 최초의 그 결함 형태와 구성 분자들의 배열을 정확히 역추적 할 수 있다.

이는 위상학적 결함의 형성 원리를 근본적으로 이해할 수 있는 연구 수단이 될 것으로 기대된다.

윤 교수는 이번 연구에 대해 “연구에 대한 발상의 전환을 통해 남들이 보지 못한 것을 볼 수 있었다”며 “액정 결함에 대한 이번 연구 결과는 산업적 측면 뿐 아니라 기초 학문에 세계적 공헌을 할 수 있을 것이다”고 말했다.

또한 “우리나라가 액정 디스플레이 산업의 강국이지만 액정에 대한 기초연구는 세계적 수준에 비해 높지 않다”며 “이번 연구를 계기로 국내 관련 기초연구에 대한 관심을 촉발시키는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 미래유망융합기술파이오니어사업과 신진연구지원사업의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 물 위에 형성된 액정 결함의 냉각에 의한 위상학적 결함의 상전이 현상의 편광현미경 사진

그림 2. 액정 분자들이 모이는 위상학적 결함의 편광현미경 이미지와 그에 대한 모식도와 액정 분자들이 퍼지는 위상학적 결함의 편광현미경 이미지와 그에 대한 모식도

윤동기 교수, 액정 결함의 변이 과정 관찰에 성공

우리 대학 나노과학기술대학원 윤동기 교수 연구팀이 액정의 결함이 온도에 따라 변화하는 과정을 규명했다.

액정 결함에 관한 연구는 20세기 초반부터 약 100여 년 간 위상기하학을 연구하는 물리, 수학자들에 의해 연구됐지만 결함의 형태 전이를 세밀하게 직접적으로 관찰한 것은 이번 연구가 처음이다.

이 액정에서의 결함은 위상학적(topology)으로 우주에서 발생하는 블랙홀과 같은 위상학적 현상과 비슷한 구조를 갖기 때문에 우주의 원리를 연구하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

김민준 박사가 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 5월 30일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Morphogenesis of liquid crystal topological defects during the nematic-smectic A phase transition)

일반적으로 액정 재료는 손쉬운 배향 제어, 빠른 반응속도, 이방적(anisotropic)인 광학 특성을 갖고 있어 액정표시장치(LCD)나 광학 센서 등에 사용된다. 이 때 액정의 결함을 최소화하는 것이 성능 측면에서 유리한 것으로 알려져 있으나 물질 특성 상 액정의 결함은 불가피하게 발생한다.

윤 교수 연구팀은 이 결함을 단순히 없애는 데만 집중하지 않고 결함의 구조를 이해하고 형성 원리를 명확하게 규명하는 기초연구에 집중했다.

이러한 노력을 바탕으로 액정재료의 위상학적 결함이 안정적으로 발생하는 플랫폼을 구성해 온도 변화에 따른 상전이(phase transition)를 직접적으로 관찰했다.

위상학적 결함의 상전이는 2016년도 노벨물리학상의 주제이기도 할 만큼 기초과학 분야에서 중요하다. 우주 은하의 위상학적 구조적 원리도 이에 바탕하고 있어 많은 연구자들이 집중하고 있는 분야이다.

우주 은하의 위상학적 결함을 관찰하기에는 너무 범위가 크고 시간이 오래 걸린다. 하지만 윤 교수팀이 고안한 플랫폼의 위상학적 결함 구조는 광학 현미경으로 관찰이 가능한 수준의 크기이다. 또한 결함의 상전이가 일어나는 시간도 수초에서 수분 단위이기 때문에 관찰이 용이하다.

여기서 액정 재료들이 형성하는 결함 구조는 하나의 특이점(singularity)을 중심으로 방사형, 원형, 나선형 등의 형태를 갖는다. 특이점은 영화 ‘인터스텔라’에서도 나온 것처럼 우주의 블랙홀의 중심부 부분에 해당한다.

이 액정 재료는 일반적으로 딱딱한 두 유리판 사이에 모세관 현상을 통해 주입해 그 시료를 준비하게 된다. 그러나 이 과정에서 유리판처럼 단단한 기판은 표면효과 때문에 액정 물질의 움직임을 제한시키고 이는 결함의 상전이를 관찰하는 장애물이었다.

연구팀은 물 위에 기름이 떠다니는 현상을 이용해 물 위에 얇은 액정재료 막을 형성함으로써 액정 분자들의 움직임이 제한적이지 않은 환경을 조성했다.

이런 환경에서 온도를 변화시키면 그 구조체를 구성하는 분자와 분자 사이의 미세한 상호작용이 기판에 의한 표면효과보다 훨씬 크기 때문에 위상학적 결함의 상전이를 연속적, 직접적으로 관찰할 수 있다.

이 연구 방식은 온도 변화를 통해 위상학적 결함의 형성과정을 순서대로 혹은 역으로 조절할 수 있다. 따라서 전이과정을 면밀하게 관찰하면 중간 상태의 결함구조를 통해 최초의 그 결함 형태와 구성 분자들의 배열을 정확히 역추적 할 수 있다.

이는 위상학적 결함의 형성 원리를 근본적으로 이해할 수 있는 연구 수단이 될 것으로 기대된다.

윤 교수는 이번 연구에 대해 “연구에 대한 발상의 전환을 통해 남들이 보지 못한 것을 볼 수 있었다”며 “액정 결함에 대한 이번 연구 결과는 산업적 측면 뿐 아니라 기초 학문에 세계적 공헌을 할 수 있을 것이다”고 말했다.

또한 “우리나라가 액정 디스플레이 산업의 강국이지만 액정에 대한 기초연구는 세계적 수준에 비해 높지 않다”며 “이번 연구를 계기로 국내 관련 기초연구에 대한 관심을 촉발시키는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 미래유망융합기술파이오니어사업과 신진연구지원사업의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 물 위에 형성된 액정 결함의 냉각에 의한 위상학적 결함의 상전이 현상의 편광현미경 사진

그림 2. 액정 분자들이 모이는 위상학적 결함의 편광현미경 이미지와 그에 대한 모식도와 액정 분자들이 퍼지는 위상학적 결함의 편광현미경 이미지와 그에 대한 모식도

2017.06.01

조회수 22820

-

류호진 교수, 금속 칵테일로 핵융합에 사용가능한 신소재 개발

우리 대학 원자력 및 양자공학과 류호진 교수 연구팀이 칵테일처럼 여러 원소를 혼합하는 방식을 통해 핵융합 플라즈마의 대면재로 적용 가능한 신소재 합금을 개발했다.

이번 연구를 통해 핵융합 발전과 같은 극한적 환경에서 사용되는 금속의 범위가 다양하게 확장될 것으로 기대된다.

오와이스 왓심 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 온라인 국제 학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Report)’ 5월 16일자에 게재됐다.

미래 에너지원으로 여겨지는 핵융합 발전을 실현하기 위해서는 고온의 플라즈마를 가두고 있는 토카막(tokamak) 용기의 내구성이 중요하다. 도넛 모양의 토카막은 강력한 자기장을 통해 1억℃가 넘는 플라즈마를 안정적으로 유지시켜주는 역할을 한다.

그럼에도 불구하고 플라즈마의 고온에 따른 열부하, 플라즈마 이온, 중성자 등으로 인해 토카막 용기는 손상이 발생한다. 이 토카막 용기를 보호하기 위한 대면재로 텅스텐 등의 금속이 쓰이고 있으나 완벽한 핵융합 발전을 위해서는 고성능 신소재의 개발이 필수적이다.

류 교수 연구팀은 텅스텐에 소량의 금속을 첨가해 물성을 개량하는 기존 방법들보다 한 발 더 나아가 다량의 금속을 동시에 혼합하는 기술을 활용했다.

이는 마치 칵테일처럼 여러 금속 분말을 혼합한 후 소결하는 분말야금 기술로 이를 통해 텅스텐보다 경도와 강도가 2배 이상 향상된 신소재 합금을 제조하는 데 성공했다.

핵융합에서는 다양한 물질을 함께 혼합하는 위와 같은 방식이 역효과를 발생시키기도 한다. 몰리브덴, 니오븀 등은 핵융합을 하면서 발생하는 중성자와 반응을 해 방사성이 높은 원소로 탈바꿈하는 방사화 현상이 발생해 방사능을 발산하기도 한다.

류 교수 연구팀은 이러한 제약들을 고려해 크롬, 티타늄 등을 첨가했고 이는 경도 향상 뿐 아니라 제조 공정의 촉진, 방사화 방지 등의 효과도 얻어냈다.

연구팀은 고온 기계적 특성과 더불어 열전도도, 플라즈마 상호작용, 중성자 조사취화, 트리튬 흡수 억제, 고온 내산화 특성 등을 최적화하는 합금 조성을 찾기 위한 연구를 계속 진행할 예정이다.

류 교수는 “핵융합 플라즈마 대면재는 열 충격과 플라즈마 및 중성자로 인한 손상이 극심해 이를 견딜만한 금속이 없을 정도로 극한적 환경에 노출된다”며 “이번 연구결과로 핵융합 및 원자력용 고융점 저 방사화 금속을 개발하고자 하는 시도가 전 세계적으로 활발해질 것으로 예상된다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단의 핵융합기초연구사업과 전략구조소재 신공정설계 연구센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 연구를 통해 제조된 텅스텐 기반 고강도 신합금

그림2. 고융점 금속 혼합 공정을 통한 핵융합 플라즈마 대면재 개발 개요

류호진 교수, 금속 칵테일로 핵융합에 사용가능한 신소재 개발

우리 대학 원자력 및 양자공학과 류호진 교수 연구팀이 칵테일처럼 여러 원소를 혼합하는 방식을 통해 핵융합 플라즈마의 대면재로 적용 가능한 신소재 합금을 개발했다.

이번 연구를 통해 핵융합 발전과 같은 극한적 환경에서 사용되는 금속의 범위가 다양하게 확장될 것으로 기대된다.

오와이스 왓심 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 온라인 국제 학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Report)’ 5월 16일자에 게재됐다.

미래 에너지원으로 여겨지는 핵융합 발전을 실현하기 위해서는 고온의 플라즈마를 가두고 있는 토카막(tokamak) 용기의 내구성이 중요하다. 도넛 모양의 토카막은 강력한 자기장을 통해 1억℃가 넘는 플라즈마를 안정적으로 유지시켜주는 역할을 한다.

그럼에도 불구하고 플라즈마의 고온에 따른 열부하, 플라즈마 이온, 중성자 등으로 인해 토카막 용기는 손상이 발생한다. 이 토카막 용기를 보호하기 위한 대면재로 텅스텐 등의 금속이 쓰이고 있으나 완벽한 핵융합 발전을 위해서는 고성능 신소재의 개발이 필수적이다.

류 교수 연구팀은 텅스텐에 소량의 금속을 첨가해 물성을 개량하는 기존 방법들보다 한 발 더 나아가 다량의 금속을 동시에 혼합하는 기술을 활용했다.

이는 마치 칵테일처럼 여러 금속 분말을 혼합한 후 소결하는 분말야금 기술로 이를 통해 텅스텐보다 경도와 강도가 2배 이상 향상된 신소재 합금을 제조하는 데 성공했다.

핵융합에서는 다양한 물질을 함께 혼합하는 위와 같은 방식이 역효과를 발생시키기도 한다. 몰리브덴, 니오븀 등은 핵융합을 하면서 발생하는 중성자와 반응을 해 방사성이 높은 원소로 탈바꿈하는 방사화 현상이 발생해 방사능을 발산하기도 한다.

류 교수 연구팀은 이러한 제약들을 고려해 크롬, 티타늄 등을 첨가했고 이는 경도 향상 뿐 아니라 제조 공정의 촉진, 방사화 방지 등의 효과도 얻어냈다.

연구팀은 고온 기계적 특성과 더불어 열전도도, 플라즈마 상호작용, 중성자 조사취화, 트리튬 흡수 억제, 고온 내산화 특성 등을 최적화하는 합금 조성을 찾기 위한 연구를 계속 진행할 예정이다.

류 교수는 “핵융합 플라즈마 대면재는 열 충격과 플라즈마 및 중성자로 인한 손상이 극심해 이를 견딜만한 금속이 없을 정도로 극한적 환경에 노출된다”며 “이번 연구결과로 핵융합 및 원자력용 고융점 저 방사화 금속을 개발하고자 하는 시도가 전 세계적으로 활발해질 것으로 예상된다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단의 핵융합기초연구사업과 전략구조소재 신공정설계 연구센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 연구를 통해 제조된 텅스텐 기반 고강도 신합금

그림2. 고융점 금속 혼합 공정을 통한 핵융합 플라즈마 대면재 개발 개요

2017.05.24

조회수 19529

-

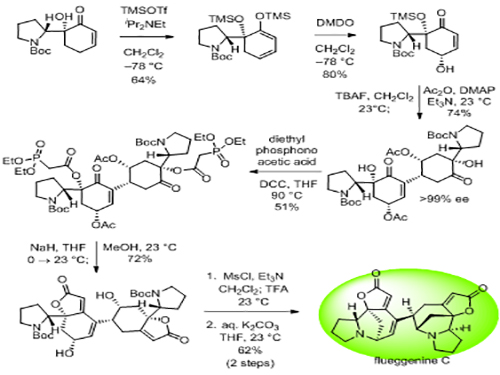

한순규 교수, 천연 물질인 플루게닌C 합성에 성공

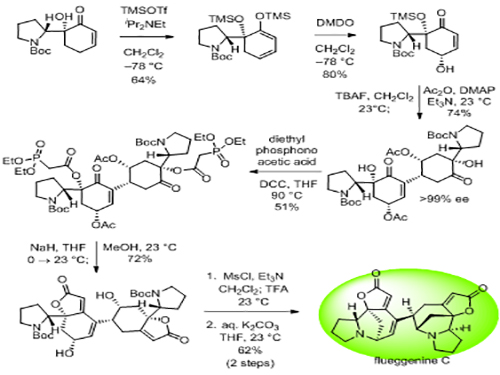

우리 대학 화학과 한순규 교수 연구팀이 새로운 방식의 화학반응을 이용해 자연 상태에서 존재하는 천연물을 인위적으로 제작하는 데 성공했다.

연구팀은 분자 간 화학반응의 일종인 라우훗-쿠리어 반응(Rauhut-Currier 반응, RC 반응)을 이용해 이합체 천연물인 플루게닌 C를 합성했다.

전상빈 석박사통합과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 화학 분야의 국제 학술지 ‘미국화학회지(JACS : Journal of the American Chemical Society)’ 5월 10일자에 게재됐다.

천연물 전합성(Total Synthesis)은 순차적 화학반응을 통해 자연에 존재하는 천연 물질을 실험실에서 인위적으로 합성해내는 연구 분야이다.

이 과정은 각 단계의 화학반응이 모두 성공적으로 이뤄져야만 목표하는 분자에 도달할 수 있어 높은 수준의 인내심, 창의성 등이 요구된다. 학계에서는 천연물 전합성 학자를 가리켜 ‘분자를 다루는 예술가’로 부르기도 한다.

이번 연구는 분자 간 라우훗-쿠리어 반응을 전합성에 응용한 최초의 사례이다. 라우훗-쿠리어 반응은 1963년 라우훗과 쿠리어에 의해 보고된 반응으로 친핵체 촉매에 의해 진행되는 현상이다.

기존의 분자 간 라우훗-쿠리어 반응은 150도 이상의 고온 및 고농도 용액에서 유독한 촉매를 통해 비 선택적으로 진행된다는 한계가 있어 천연물 전합성에 적합하지 않았다.

연구팀은 문제 해결을 위해 반응물 내부에 친핵체를 위치시켰다. 이를 통해 상온의 옅은 용액에서 촉매 없이 간단한 염기성 시료를 첨가시키는 것만으로도 라우훗-쿠리어 반응을 이끌어 낼 수 있음을 확인했다.

연구팀은 이 반응 조건을 이용해 시중에서 구입 가능한 아미노산 유도체를 12단계를 거쳐 플루게닌 C라는 천연물질로 합성하는 데 성공했다.

한 교수는 “이번 연구는 라우훗-쿠리어 반응의 효율성과 선택성을 획기적으로 향상시킨 발견이다”며 “기존에는 합성할 수 없었던 다양한 천연물, 신약 또는 유기재료를 합성할 수 있는 길이 열렸다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST의 정착 연구비, 하이리스크하이리턴(HRHR) 및 RED&B(Research, Education, Development & Business) 과제, 한국연구재단의 신진연구자 지원사업, 기초과학연구원 분자활성 촉매반응 연구단의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 대표적인 이합체-소중합체 세큐리네가 알칼로이드

그림2. 플루게닌 C의 합성 경로

한순규 교수, 천연 물질인 플루게닌C 합성에 성공

우리 대학 화학과 한순규 교수 연구팀이 새로운 방식의 화학반응을 이용해 자연 상태에서 존재하는 천연물을 인위적으로 제작하는 데 성공했다.

연구팀은 분자 간 화학반응의 일종인 라우훗-쿠리어 반응(Rauhut-Currier 반응, RC 반응)을 이용해 이합체 천연물인 플루게닌 C를 합성했다.

전상빈 석박사통합과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 화학 분야의 국제 학술지 ‘미국화학회지(JACS : Journal of the American Chemical Society)’ 5월 10일자에 게재됐다.

천연물 전합성(Total Synthesis)은 순차적 화학반응을 통해 자연에 존재하는 천연 물질을 실험실에서 인위적으로 합성해내는 연구 분야이다.

이 과정은 각 단계의 화학반응이 모두 성공적으로 이뤄져야만 목표하는 분자에 도달할 수 있어 높은 수준의 인내심, 창의성 등이 요구된다. 학계에서는 천연물 전합성 학자를 가리켜 ‘분자를 다루는 예술가’로 부르기도 한다.

이번 연구는 분자 간 라우훗-쿠리어 반응을 전합성에 응용한 최초의 사례이다. 라우훗-쿠리어 반응은 1963년 라우훗과 쿠리어에 의해 보고된 반응으로 친핵체 촉매에 의해 진행되는 현상이다.

기존의 분자 간 라우훗-쿠리어 반응은 150도 이상의 고온 및 고농도 용액에서 유독한 촉매를 통해 비 선택적으로 진행된다는 한계가 있어 천연물 전합성에 적합하지 않았다.

연구팀은 문제 해결을 위해 반응물 내부에 친핵체를 위치시켰다. 이를 통해 상온의 옅은 용액에서 촉매 없이 간단한 염기성 시료를 첨가시키는 것만으로도 라우훗-쿠리어 반응을 이끌어 낼 수 있음을 확인했다.

연구팀은 이 반응 조건을 이용해 시중에서 구입 가능한 아미노산 유도체를 12단계를 거쳐 플루게닌 C라는 천연물질로 합성하는 데 성공했다.

한 교수는 “이번 연구는 라우훗-쿠리어 반응의 효율성과 선택성을 획기적으로 향상시킨 발견이다”며 “기존에는 합성할 수 없었던 다양한 천연물, 신약 또는 유기재료를 합성할 수 있는 길이 열렸다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST의 정착 연구비, 하이리스크하이리턴(HRHR) 및 RED&B(Research, Education, Development & Business) 과제, 한국연구재단의 신진연구자 지원사업, 기초과학연구원 분자활성 촉매반응 연구단의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 대표적인 이합체-소중합체 세큐리네가 알칼로이드

그림2. 플루게닌 C의 합성 경로

2017.05.19

조회수 24574

-

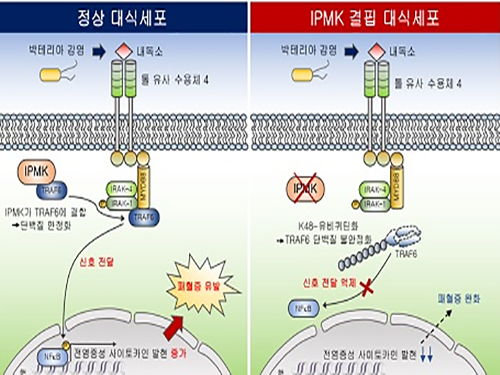

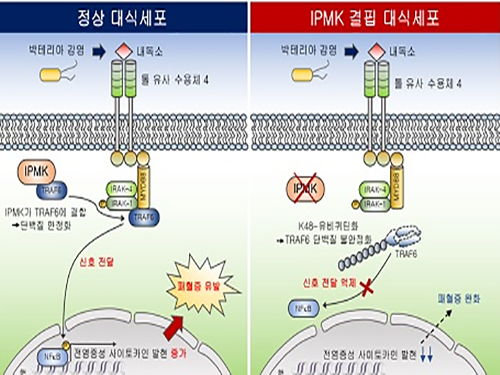

김세윤 교수, 이노시톨 대사효소에 의한 패혈증 유발 염증전달신호 규명

우리 대학 생명과학과 김세윤 교수 연구팀이 이노시톨 생합성 대사의 핵심효소인 IPMK (Inositol polyphosphate multikinase)에 의해 패혈증 등의 선천성 면역반응을 매개하는 신호전달네트워크가 정교하게 조절되는 현상을 규명했다.

김은하 박사과정이 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 서울대학교 성노현 교수 연구팀과 공동으로 진행됐고 사이언스 어드밴시스(Science Advances)지 4월 21일자에 게재됐다.

김세윤 교수 연구팀은 이노시톨 대사체 및 생합성 대사를 수 년 간 연구했고 이노시톨 다인산 멀티키나아제 효소(IPMK)에 의한 세포 성장 및 에너지 대사조절 기능을 다각적으로 규명한 바 있다.

이번 연구에서는 대식세포(macrophage) 특이적으로 IPMK 효소가 결핍된 생쥐에서 패혈성 쇼크를 유발시켰을 때 염증수준이 현저히 저하되고 또한 높은 생존율을 보이는 것을 확인했다. 이는 선천성 면역의 핵심인 염증반응이 강력히 저해되는 것을 의미한다.

IPMK 효소가 면역신호조절물질인 TRAF6 단백질과 직접 결합해 TRAF6 단백질의 분해를 조절하는 유비퀴틴화를 억제함을 규명했고, IPMK효소와 TRAF6단백질간 결합력을 저해할 수 있는 펩타이드를 활용함으로써 내독소에 의한 염증반응을 낮출 수 있음을 다각적으로 검증했다.

이번 연구는 미생물 감염 등에 의한 패혈증 발병의 원리를 규명함과 동시에 최근 급증하는 선천 면역 질환 (ex. 신경계 염증질환 및 당뇨)에 대한 이해를 넓히고 새로운 치료기술개발에 필요한 학문적 토대를 제공했다는 의의를 갖는다.

이번 연구는 미래창조과학부 뇌과학원천기술개발사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

□ 그림 설명

그림1. IPMK 효소의 선천성 면역조절 모식도

김세윤 교수, 이노시톨 대사효소에 의한 패혈증 유발 염증전달신호 규명

우리 대학 생명과학과 김세윤 교수 연구팀이 이노시톨 생합성 대사의 핵심효소인 IPMK (Inositol polyphosphate multikinase)에 의해 패혈증 등의 선천성 면역반응을 매개하는 신호전달네트워크가 정교하게 조절되는 현상을 규명했다.

김은하 박사과정이 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 서울대학교 성노현 교수 연구팀과 공동으로 진행됐고 사이언스 어드밴시스(Science Advances)지 4월 21일자에 게재됐다.

김세윤 교수 연구팀은 이노시톨 대사체 및 생합성 대사를 수 년 간 연구했고 이노시톨 다인산 멀티키나아제 효소(IPMK)에 의한 세포 성장 및 에너지 대사조절 기능을 다각적으로 규명한 바 있다.

이번 연구에서는 대식세포(macrophage) 특이적으로 IPMK 효소가 결핍된 생쥐에서 패혈성 쇼크를 유발시켰을 때 염증수준이 현저히 저하되고 또한 높은 생존율을 보이는 것을 확인했다. 이는 선천성 면역의 핵심인 염증반응이 강력히 저해되는 것을 의미한다.

IPMK 효소가 면역신호조절물질인 TRAF6 단백질과 직접 결합해 TRAF6 단백질의 분해를 조절하는 유비퀴틴화를 억제함을 규명했고, IPMK효소와 TRAF6단백질간 결합력을 저해할 수 있는 펩타이드를 활용함으로써 내독소에 의한 염증반응을 낮출 수 있음을 다각적으로 검증했다.

이번 연구는 미생물 감염 등에 의한 패혈증 발병의 원리를 규명함과 동시에 최근 급증하는 선천 면역 질환 (ex. 신경계 염증질환 및 당뇨)에 대한 이해를 넓히고 새로운 치료기술개발에 필요한 학문적 토대를 제공했다는 의의를 갖는다.

이번 연구는 미래창조과학부 뇌과학원천기술개발사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

□ 그림 설명

그림1. IPMK 효소의 선천성 면역조절 모식도

2017.04.25

조회수 24567

-

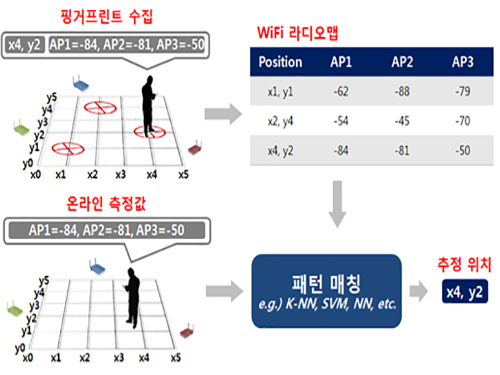

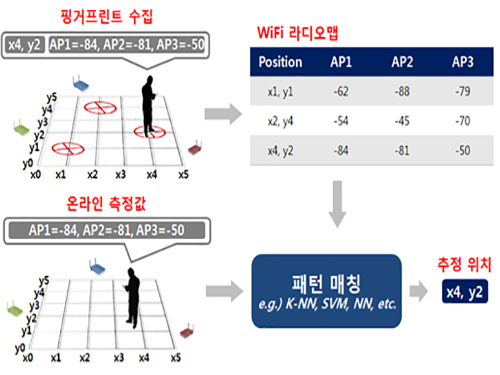

한동수 교수, 크라우드소싱 기반 실내 위치인식 시스템 개발

〈 한 동 수 교수 〉

우리 대학 전산학부 한동수 교수 연구팀(지능형 서비스통합 연구실)이 실내 공간에서 획득한 와이파이 신호의 수집 위치정보를 자동으로 파악할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술은 글로벌 실내 위치인식 시스템 구축에 필요한 핵심 기술로 다수의 스마트폰에서 수집된 무선랜 핑거프린트의 수집 위치를 자동으로 라벨링하는 인공지능 기법이다. 비용을 절감하면서 높은 정확도를 가질 수 있고 무선랜 핑거프린트 수집이 가능한 건물이라면 어느 곳에도 적용 가능하다.

여러 글로벌 기업들이 실내 GPS를 실현하기 위해 전 세계 주요도시에서 수만 건의 실내 지도를 수집했다. 실내 지도와 함께 신호 지도 수집도 시도했지만 높은 정확도를 갖지 못했고 그 결과 실내에서의 위치 인식 서비스 질이 떨어진다.

연구팀은 문제 해결을 위해 실내를 이동 공간과 체류 공간으로 구분하고 각각의 공간에 최적화된 수집 위치 라벨링을 자동화하는 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 기술은 복도, 로비, 계단과 같은 이동 공간에서도 수집된 신호의 위치정보를 별도의 외부 정도 없이도 자동으로 라벨링하는 새로운 자율학습(Unsupervised Learning) 인공지능 기술이다.

이 기술을 토대로 기초실험연구동(N5)과 김병호-김삼열IT융합빌딩(N1)에서 실험을 실시했고, 충분한 양의 학습 데이터가 주어진다는 가정 하에 오차범위 3~4미터 수준의 정확도를 보였다.

이는 수작업을 통해 수집 위치를 라벨링한 결과와 비슷한 정확도로 연구팀이 함께 개발한 지자기 신호, 3축 가속기, 자이로스코프 기반의 딥러닝을 활용한 새로운 센서 퓨전 기법을 통하면 정확도가 더욱 상승하는 결과를 보였다.

그 동안 스마트폰을 통해 수집된 핑거프린트는 활용되지 못하고 버려졌지만 개발된 기술을 통해 무선랜 핑거프린트 빅데이터 영역이 새롭게 열릴 것으로 기대된다.

개발된 GPS 구축 기술은 글로벌 기업이나 국내 위치정보 서비스 기업 등이 전국 범위에서 위치정보 서비스를 제공할 때 도입해 효과적으로 사용할 수 있을 것으로 예상된다.

GPS 신호가 도달하지 않는 실내 환경에서 위치인식 정확도가 높아짐에 따라 포켓몬고 등의 O2O(online to offline) 위치기반 게임도 실내에서 실행 가능할 것으로 기대된다.

또한 다양한 위치기반 SNS, 사물인터넷 등 서비스가 활성화되고 위급한 상황에서 112나 119에 구조요청을 할 시 정확한 위치 파악이 가능할 것으로 보인다.

한 교수는 “개발된 글로벌 실내 위치인식 시스템 구축 기술을 KAIST 실내 위치인식 시스템인 카이로스(KAILOS)에 탑재해 서비스 할 예정이다”며 “전 세계 어느 건물에서든 정확도 높은 실내 위치인식 시스템을 손쉽게 구축할 수 있고 장래에 대부분 실내 공간에서도 위치인식 서비스가 제공 가능할 것이다”고 말했다.

카이로스는 2014년 KAIST에서 출시한 개방형 실내 위치인식 서비스 플랫폼이다. 자신이 원하는 건물의 실내지도를 카이로스에 등록하고 해당 건물의 핑거프린트를 수집해 실내 위치인식 시스템을 구축하도록 지원 중이다.

□ 그림 설명

그림1. 핑거프린트를 수집하여 신호지도를 구축한 뒤, 구축된 신호지도를 기반으로 위치를 추정하는 과정

그림2. KAILOS가 여러 가지 신호와 센서를 복합적으로 사용하였을 때 예상되는 정확도

한동수 교수, 크라우드소싱 기반 실내 위치인식 시스템 개발

〈 한 동 수 교수 〉

우리 대학 전산학부 한동수 교수 연구팀(지능형 서비스통합 연구실)이 실내 공간에서 획득한 와이파이 신호의 수집 위치정보를 자동으로 파악할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술은 글로벌 실내 위치인식 시스템 구축에 필요한 핵심 기술로 다수의 스마트폰에서 수집된 무선랜 핑거프린트의 수집 위치를 자동으로 라벨링하는 인공지능 기법이다. 비용을 절감하면서 높은 정확도를 가질 수 있고 무선랜 핑거프린트 수집이 가능한 건물이라면 어느 곳에도 적용 가능하다.

여러 글로벌 기업들이 실내 GPS를 실현하기 위해 전 세계 주요도시에서 수만 건의 실내 지도를 수집했다. 실내 지도와 함께 신호 지도 수집도 시도했지만 높은 정확도를 갖지 못했고 그 결과 실내에서의 위치 인식 서비스 질이 떨어진다.

연구팀은 문제 해결을 위해 실내를 이동 공간과 체류 공간으로 구분하고 각각의 공간에 최적화된 수집 위치 라벨링을 자동화하는 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 기술은 복도, 로비, 계단과 같은 이동 공간에서도 수집된 신호의 위치정보를 별도의 외부 정도 없이도 자동으로 라벨링하는 새로운 자율학습(Unsupervised Learning) 인공지능 기술이다.

이 기술을 토대로 기초실험연구동(N5)과 김병호-김삼열IT융합빌딩(N1)에서 실험을 실시했고, 충분한 양의 학습 데이터가 주어진다는 가정 하에 오차범위 3~4미터 수준의 정확도를 보였다.

이는 수작업을 통해 수집 위치를 라벨링한 결과와 비슷한 정확도로 연구팀이 함께 개발한 지자기 신호, 3축 가속기, 자이로스코프 기반의 딥러닝을 활용한 새로운 센서 퓨전 기법을 통하면 정확도가 더욱 상승하는 결과를 보였다.

그 동안 스마트폰을 통해 수집된 핑거프린트는 활용되지 못하고 버려졌지만 개발된 기술을 통해 무선랜 핑거프린트 빅데이터 영역이 새롭게 열릴 것으로 기대된다.

개발된 GPS 구축 기술은 글로벌 기업이나 국내 위치정보 서비스 기업 등이 전국 범위에서 위치정보 서비스를 제공할 때 도입해 효과적으로 사용할 수 있을 것으로 예상된다.

GPS 신호가 도달하지 않는 실내 환경에서 위치인식 정확도가 높아짐에 따라 포켓몬고 등의 O2O(online to offline) 위치기반 게임도 실내에서 실행 가능할 것으로 기대된다.

또한 다양한 위치기반 SNS, 사물인터넷 등 서비스가 활성화되고 위급한 상황에서 112나 119에 구조요청을 할 시 정확한 위치 파악이 가능할 것으로 보인다.

한 교수는 “개발된 글로벌 실내 위치인식 시스템 구축 기술을 KAIST 실내 위치인식 시스템인 카이로스(KAILOS)에 탑재해 서비스 할 예정이다”며 “전 세계 어느 건물에서든 정확도 높은 실내 위치인식 시스템을 손쉽게 구축할 수 있고 장래에 대부분 실내 공간에서도 위치인식 서비스가 제공 가능할 것이다”고 말했다.

카이로스는 2014년 KAIST에서 출시한 개방형 실내 위치인식 서비스 플랫폼이다. 자신이 원하는 건물의 실내지도를 카이로스에 등록하고 해당 건물의 핑거프린트를 수집해 실내 위치인식 시스템을 구축하도록 지원 중이다.

□ 그림 설명

그림1. 핑거프린트를 수집하여 신호지도를 구축한 뒤, 구축된 신호지도를 기반으로 위치를 추정하는 과정

그림2. KAILOS가 여러 가지 신호와 센서를 복합적으로 사용하였을 때 예상되는 정확도

2017.04.12

조회수 20047

-

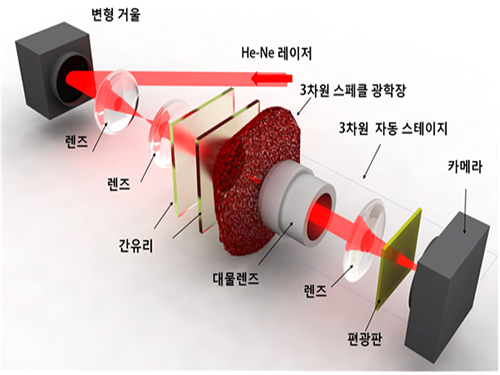

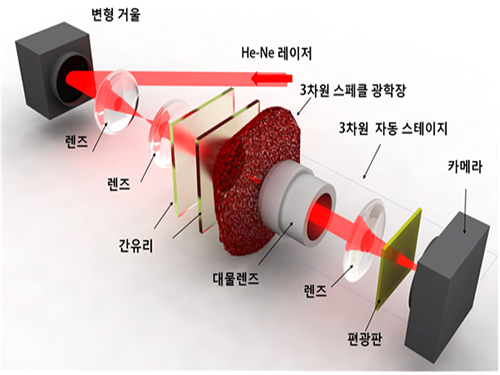

박용근 교수, 성능 수천배 향상된 3차원 홀로그래픽 디스플레이 기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀(KI 헬스사이언스 연구소)이 성능이 2천 배 이상 향상된 3차원 홀로그래픽 디스플레이 기술을 개발했다.

이번 연구를 통해 기존 무 안경 홀로그래픽 기술의 큰 문제점이었던 제한적인 영상 크기와 시야각을 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

유현승 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 광학 분야 국제 학술지인 ‘네이처 포토닉스(Nature Photonics)’ 1월 24일자 온라인 판에 게재됐다.

공상과학 영화에 자주 등장하는 3차원 홀로그램은 대중에게 친숙한 기술이지만, 영화 속 홀로그램은 컴퓨터 그래픽 효과로 만들어낸 것이다. 실제 기술로 구현하기에는 한계가 많기 때문이다.

이 때문에 디스플레이 산업계는 2차원 영상 두 개로 착시 효과를 활용하는 가상현실(VR)과 증강현실(AR)에 집중하고 있다. 이 기술들은 3차원 이미지 대신 두 개의 서로 다른 2차원 이미지를 눈에 투사하는 방식을 채택한다.

3D안경 등 특수 장비 없이도 볼 수 있는 3차원 홀로그램을 만들기 위해선 공간광파면 조절기(빛이 퍼져나가는 방향을 정밀하게 조절할 수 있는 광학제어장치)를 이용해 빛의 방향을 변경해야 한다.

그러나 이와 같은 공간광파면 조절기를 3차원 디스플레이로 사용하지 못하는 가장 큰 걸림돌은 픽셀의 개수이다. 최근 각광받는 고해상도 모니터의 많은 픽셀 개수조차도 2차원 이미지에만 적합할 뿐 3차원 이미지를 만들기에는 정보량이 매우 부족하다.

이 때문에 기존의 기술로 만들 수 있는 3차원 영상은 크기 1센티미터, 시청 가능 각도 3도 이내 수준으로서 실용성과는 거리가 멀다.

연구팀은 문제 해결을 위해 공간광파면 조절기만 사용하는 대신 간유리를 추가적으로 활용해 빛을 무작위로 산란시켰다. 무작위로 산란된 빛은 여러 방향으로 퍼지기 때문에 넓은 각도에서 시청 가능하고 영상 크기도 확대된다.

하지만 무작위한 패턴을 갖기 때문에 특별한 제어 없이는 3차원 이미지를 볼 수 없다. 연구팀은 빛의 결맞음(파동이 간섭 현상을 보이는 성질) 정도에 대한 수학적인 상관관계를 활용해 빛을 적절히 제어해 문제를 해결했다.

연구팀은 실험을 통해 가로, 세로, 높이 2센티미터 영역에 약 35도의 시청각을 갖는 3차원 이미지를 제작하는 데 성공했다. 이는 기존의 공간대역폭보다 약 2천 600배 이상 향상된 결과이다.

연구팀의 홀로그래픽 디스플레이는 기존의 공간광파면 조절기에 간유리를 추가하는 것만으로 제작이 가능해 일반적인 디스플레이 장치와 결합해 상용화가 가능할 것으로 기대된다.

1저자인 유현승 학생은 “물체의 인식을 방해한다고 여겨진 빛의 산란을 적절히 이용해 기존 3차원 디스플레이보다 향상된 이미지를 만들 수 있음을 선보였다”며 “특수 안경 없이 볼 수 있는 실용적인 디스플레이의 기반이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 시간역행반사 창의연구단 사업과 미래유망융합기술파이오니어사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 3차원 홀로그래픽 디스플레이의 모식도

그림2. 2 cm × 2 cm × 2 cm 영역에 만들어진 3차원 이미지

그림3. 3차원 홀로그래픽 디스플레이의 원리

박용근 교수, 성능 수천배 향상된 3차원 홀로그래픽 디스플레이 기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀(KI 헬스사이언스 연구소)이 성능이 2천 배 이상 향상된 3차원 홀로그래픽 디스플레이 기술을 개발했다.

이번 연구를 통해 기존 무 안경 홀로그래픽 기술의 큰 문제점이었던 제한적인 영상 크기와 시야각을 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

유현승 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 광학 분야 국제 학술지인 ‘네이처 포토닉스(Nature Photonics)’ 1월 24일자 온라인 판에 게재됐다.

공상과학 영화에 자주 등장하는 3차원 홀로그램은 대중에게 친숙한 기술이지만, 영화 속 홀로그램은 컴퓨터 그래픽 효과로 만들어낸 것이다. 실제 기술로 구현하기에는 한계가 많기 때문이다.

이 때문에 디스플레이 산업계는 2차원 영상 두 개로 착시 효과를 활용하는 가상현실(VR)과 증강현실(AR)에 집중하고 있다. 이 기술들은 3차원 이미지 대신 두 개의 서로 다른 2차원 이미지를 눈에 투사하는 방식을 채택한다.

3D안경 등 특수 장비 없이도 볼 수 있는 3차원 홀로그램을 만들기 위해선 공간광파면 조절기(빛이 퍼져나가는 방향을 정밀하게 조절할 수 있는 광학제어장치)를 이용해 빛의 방향을 변경해야 한다.

그러나 이와 같은 공간광파면 조절기를 3차원 디스플레이로 사용하지 못하는 가장 큰 걸림돌은 픽셀의 개수이다. 최근 각광받는 고해상도 모니터의 많은 픽셀 개수조차도 2차원 이미지에만 적합할 뿐 3차원 이미지를 만들기에는 정보량이 매우 부족하다.

이 때문에 기존의 기술로 만들 수 있는 3차원 영상은 크기 1센티미터, 시청 가능 각도 3도 이내 수준으로서 실용성과는 거리가 멀다.

연구팀은 문제 해결을 위해 공간광파면 조절기만 사용하는 대신 간유리를 추가적으로 활용해 빛을 무작위로 산란시켰다. 무작위로 산란된 빛은 여러 방향으로 퍼지기 때문에 넓은 각도에서 시청 가능하고 영상 크기도 확대된다.

하지만 무작위한 패턴을 갖기 때문에 특별한 제어 없이는 3차원 이미지를 볼 수 없다. 연구팀은 빛의 결맞음(파동이 간섭 현상을 보이는 성질) 정도에 대한 수학적인 상관관계를 활용해 빛을 적절히 제어해 문제를 해결했다.

연구팀은 실험을 통해 가로, 세로, 높이 2센티미터 영역에 약 35도의 시청각을 갖는 3차원 이미지를 제작하는 데 성공했다. 이는 기존의 공간대역폭보다 약 2천 600배 이상 향상된 결과이다.

연구팀의 홀로그래픽 디스플레이는 기존의 공간광파면 조절기에 간유리를 추가하는 것만으로 제작이 가능해 일반적인 디스플레이 장치와 결합해 상용화가 가능할 것으로 기대된다.

1저자인 유현승 학생은 “물체의 인식을 방해한다고 여겨진 빛의 산란을 적절히 이용해 기존 3차원 디스플레이보다 향상된 이미지를 만들 수 있음을 선보였다”며 “특수 안경 없이 볼 수 있는 실용적인 디스플레이의 기반이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 시간역행반사 창의연구단 사업과 미래유망융합기술파이오니어사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 3차원 홀로그래픽 디스플레이의 모식도

그림2. 2 cm × 2 cm × 2 cm 영역에 만들어진 3차원 이미지

그림3. 3차원 홀로그래픽 디스플레이의 원리

2017.01.24

조회수 22334

한명준 교수, 새로운 양자역학적 자성 상태 확인

〈 한명준 교수 연구팀 〉

우리 대학 물리학과 한명준 교수 연구팀이 중앙대학교, 일본 이화학연구소 (RIKEN), 미국 아르곤 국립 연구소 (Argonne National Laboratory) 등과의 공동연구를 통해 새로운 양자역학적 자성 상태인 ‘Jeff = 3/2’의 존재를 처음으로 확인했다.

양자역학에서는 스핀 각운동량과 궤도 각운동량의 합으로 주어지는 총 각운동량을 보통 영문자 ‘J’로 표현한다. 이번에 확인된 특이 자성은 특정한 조건이 만족될 때만 나타나는 일종의 각운동량으로 볼 수 있는데, 학계에서는 ‘유효 (effective) 각운동량’이라는 의미로 흔히 ‘Jeff’로 표기해 왔다.

유효 각운동량이 3/2이 되는 경우는 그간 그 가능성에 대한 논의가 있기는 했지만 실제로 확인되지 못하고 있었는데 이번에 최초로 발견된 것이다.

이는 향후 초전도 현상, 양자 자성 등 관련 연구에도 새로운 발판이 될 것으로 기대된다.

정민용, 심재훈 석박사 통합과정이 참여한 이번 연구는 국제 학술지‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 게재됐다.

최근 학계에서는 스핀-궤도 결합이 강한 상황에서 통상적인 것과는 다른 독특한 양자 상태가 구현될 수 있다는 것이 알려지면서 활발한 연구가 진행되고 있다.

보통 전자의 스핀이나 오비탈이 나타내는 자기 모멘트와 달리 이 두 가지가 강하게 결합하여 형성된 유효 자기 모멘트 Jeff는 특이한 바닥상태와 상호작용 양상을 나타내며 이로부터 새로운 현상과 물성이 발현될 수 있다.

지난 10년 여 간의 연구가 주로 Jeff가 1/2인 경우에 대하여 이루어진 데에 반해 이 값이 3/2이 되는 경우에 대한 연구는 실제 사례를 찾지 못하며 더디게 진전되고 있는 상황이었다.

한 교수가 이끄는 연구팀은 지난 2014년 원자가 아니라 분자 오비탈에 기반해 특정 물질군에서‘Jeff = 3/2’상태가 구현될 수 있는 가능성을 이론적으로 예측한 바 있고 이번 연구는 이를 실험적으로 증명한 것이다.

한 교수 팀은‘Jeff = 3/2’상태에서는 일반적인 스핀 모멘트와는 다른 양자역학적 ‘선택 규칙 (Selection Rule)’이 적용되어야 한다는 점에 착안했다.

엑스레이를 이용해 원자 핵 근처에 있는 전자를 ‘여기 (excite)’시키면 여기된 전자는 다른 전자들과 상호작용을 하는 과정에서 흡수되기도 하고 재방출되기도 하는데 이 때 만족시키게 되는 물리법칙이 ‘선택 규칙 (Selection Rule)’이다.

양자역학에 따르면 이 선택 규칙은‘Jeff = 3/2’상태에서는 매우 독특해 보통의 스핀상태와는 뚜렷이 구분될 것이라는 예측이 가능하다. 이러한 아이디어에 따라 진행된 실험에서는 물질 내의 탄탈륨 원자에서 뽑아낸 두 가지 서로 다른 에너지 영역의 전자가 실제 이론 예측을 따르는 스펙트럼 양상을 보이는 것이 확인됐다.

이는‘Jeff = 3/2’모멘트 고유의 양자역학적 간섭현상이 반영된 것으로 그 존재에 대한 매우 직접적인 증거로 받아들여진다.

이 새로운 양자상태는 통상적인 물질의 자기 상태와 매우 다른 것으로서 그 특성에 대한 연구의 시발점이 될 것으로 기대되고 있다. 또한 이러한 자성상태와 상호작용으로부터 발현되는 다양한 물성에 대한 연구 역시 탄력을 받을 것으로 보고 있다.

이번 연구는 한국연구재단의 일반연구자 지원사업과 해외 과학기술 자원활용사업의 지원을 받아 수행됐으며 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터 자원을 사용했다.

□ 그림 설명

그림1. ‘Jeff=3/2’상태를 갖는 것으로 밝혀진 갈륨 탄탈륨 셀레늄화합물의 결정구조

그림2. 갈륨 탄탈륨 셀레늄화합물(GaTa4Se8)의 계산된 전자구조

2017.11.30 조회수 26240

한명준 교수, 새로운 양자역학적 자성 상태 확인

〈 한명준 교수 연구팀 〉

우리 대학 물리학과 한명준 교수 연구팀이 중앙대학교, 일본 이화학연구소 (RIKEN), 미국 아르곤 국립 연구소 (Argonne National Laboratory) 등과의 공동연구를 통해 새로운 양자역학적 자성 상태인 ‘Jeff = 3/2’의 존재를 처음으로 확인했다.

양자역학에서는 스핀 각운동량과 궤도 각운동량의 합으로 주어지는 총 각운동량을 보통 영문자 ‘J’로 표현한다. 이번에 확인된 특이 자성은 특정한 조건이 만족될 때만 나타나는 일종의 각운동량으로 볼 수 있는데, 학계에서는 ‘유효 (effective) 각운동량’이라는 의미로 흔히 ‘Jeff’로 표기해 왔다.

유효 각운동량이 3/2이 되는 경우는 그간 그 가능성에 대한 논의가 있기는 했지만 실제로 확인되지 못하고 있었는데 이번에 최초로 발견된 것이다.

이는 향후 초전도 현상, 양자 자성 등 관련 연구에도 새로운 발판이 될 것으로 기대된다.

정민용, 심재훈 석박사 통합과정이 참여한 이번 연구는 국제 학술지‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 게재됐다.

최근 학계에서는 스핀-궤도 결합이 강한 상황에서 통상적인 것과는 다른 독특한 양자 상태가 구현될 수 있다는 것이 알려지면서 활발한 연구가 진행되고 있다.

보통 전자의 스핀이나 오비탈이 나타내는 자기 모멘트와 달리 이 두 가지가 강하게 결합하여 형성된 유효 자기 모멘트 Jeff는 특이한 바닥상태와 상호작용 양상을 나타내며 이로부터 새로운 현상과 물성이 발현될 수 있다.

지난 10년 여 간의 연구가 주로 Jeff가 1/2인 경우에 대하여 이루어진 데에 반해 이 값이 3/2이 되는 경우에 대한 연구는 실제 사례를 찾지 못하며 더디게 진전되고 있는 상황이었다.

한 교수가 이끄는 연구팀은 지난 2014년 원자가 아니라 분자 오비탈에 기반해 특정 물질군에서‘Jeff = 3/2’상태가 구현될 수 있는 가능성을 이론적으로 예측한 바 있고 이번 연구는 이를 실험적으로 증명한 것이다.

한 교수 팀은‘Jeff = 3/2’상태에서는 일반적인 스핀 모멘트와는 다른 양자역학적 ‘선택 규칙 (Selection Rule)’이 적용되어야 한다는 점에 착안했다.

엑스레이를 이용해 원자 핵 근처에 있는 전자를 ‘여기 (excite)’시키면 여기된 전자는 다른 전자들과 상호작용을 하는 과정에서 흡수되기도 하고 재방출되기도 하는데 이 때 만족시키게 되는 물리법칙이 ‘선택 규칙 (Selection Rule)’이다.

양자역학에 따르면 이 선택 규칙은‘Jeff = 3/2’상태에서는 매우 독특해 보통의 스핀상태와는 뚜렷이 구분될 것이라는 예측이 가능하다. 이러한 아이디어에 따라 진행된 실험에서는 물질 내의 탄탈륨 원자에서 뽑아낸 두 가지 서로 다른 에너지 영역의 전자가 실제 이론 예측을 따르는 스펙트럼 양상을 보이는 것이 확인됐다.

이는‘Jeff = 3/2’모멘트 고유의 양자역학적 간섭현상이 반영된 것으로 그 존재에 대한 매우 직접적인 증거로 받아들여진다.

이 새로운 양자상태는 통상적인 물질의 자기 상태와 매우 다른 것으로서 그 특성에 대한 연구의 시발점이 될 것으로 기대되고 있다. 또한 이러한 자성상태와 상호작용으로부터 발현되는 다양한 물성에 대한 연구 역시 탄력을 받을 것으로 보고 있다.

이번 연구는 한국연구재단의 일반연구자 지원사업과 해외 과학기술 자원활용사업의 지원을 받아 수행됐으며 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터 자원을 사용했다.

□ 그림 설명

그림1. ‘Jeff=3/2’상태를 갖는 것으로 밝혀진 갈륨 탄탈륨 셀레늄화합물의 결정구조

그림2. 갈륨 탄탈륨 셀레늄화합물(GaTa4Se8)의 계산된 전자구조

2017.11.30 조회수 26240 이현주 교수, 백금 사용량 10분의1로 줄인 단일원자 촉매 개발

〈 이 현 주 교수, 김 지 환 학생 〉

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 서울시립대 한정우 교수 공동 연구팀이 기존 촉매의 백금 사용량을 10분의 1로 줄일 수 있는 백금 단일원자 촉매를 개발했다.

이는 매우 안정적인 고함량의 백금 단일원자 촉매로 연구팀은 ‘직접 포름산 연료전지(Direct formic acid fuel cells)’에 적용하는 데 성공했다.

김지환 학생이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 과학분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 9월 11일자 온라인 판에 게재됐다.

백금 기반의 축매는 활성과 안정성이 높아 다양한 촉매 반응에 적용되지만 가격이 비싸고 희귀하기 때문에 백금의 사용량을 최대한 줄이는 것이 중요하다.

그 중 단일원자 촉매는 백금 입자 크기를 원자 단위로 줄여 모든 원자가 반응에 참여하기 때문에 백금 촉매의 가격을 획기적으로 낮출 수 있다. 또한 두 개 이상의 원자들이 붙어 있는 앙상블 자리(ensemble site)가 없기 때문에 원하는 생성물을 선택적으로 얻을 수 있다.

이러한 장점에도 불구하고 단일원자 촉매는 낮은 배위수(coordination number)와 높은 표면자유에너지로 인해 쉽게 뭉치고 안정성이 떨어져 실제 장치에 적용이 어렵다는 한계를 갖는다.

연구팀은 백금 단일원자 촉매의 안정성을 높이기 위해 금속 원소인 안티몬이 첨가된 주석 산화물(Antimony-doped tin oxide, ATO) 위에 백금 단일원자가 주석과의 합금 형태로 존재하는 구조를 개발했다.

연구팀은 이러한 구조가 백금 단일원자가 안티몬-주석 합금 구조에서 안티몬의 자리를 대신해 열역학적으로 안정적인 형태로 존재함을 계산을 통해 증명했다.

연구팀이 개발한 촉매는 포름산 산화반응에서 일반적으로 사용되는 촉매인 상용백금촉매(Pt/C)보다 최대 50배 높은 활성을 보였고 장기안정성 또한 월등하게 높았다.

또한 연구팀은 이 촉매를 막과 전극으로 구성된 직접 포름산 연료전지에 적용했다. 단일원자 촉매를 완전지 형태의 연료전지에 적용한 것은 최초의 시도로, 기존 촉매에 비해 10분의 1 정도만의 백금을 사용해도 비슷한 출력을 얻을 수 있다.

이현주 교수는 “귀금속 단일원자 촉매의 가장 큰 문제점인 낮은 함량과 낮은 안정성을 높일 수 있었고 최초로 직접 포름산 연료전지에 적용했다”며 “연료전지에 적용 가능한 고함량 및 고안정성 귀금속 단일원자 촉매의 개발에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 백금 단일 원자 촉매의 개념도

그림2. 관찰한 촉매 및 백금 단일 원자 (흰색 원으로 표시된 밝은 점)

2017.10.24 조회수 22241

이현주 교수, 백금 사용량 10분의1로 줄인 단일원자 촉매 개발

〈 이 현 주 교수, 김 지 환 학생 〉

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 서울시립대 한정우 교수 공동 연구팀이 기존 촉매의 백금 사용량을 10분의 1로 줄일 수 있는 백금 단일원자 촉매를 개발했다.

이는 매우 안정적인 고함량의 백금 단일원자 촉매로 연구팀은 ‘직접 포름산 연료전지(Direct formic acid fuel cells)’에 적용하는 데 성공했다.

김지환 학생이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 과학분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 9월 11일자 온라인 판에 게재됐다.

백금 기반의 축매는 활성과 안정성이 높아 다양한 촉매 반응에 적용되지만 가격이 비싸고 희귀하기 때문에 백금의 사용량을 최대한 줄이는 것이 중요하다.

그 중 단일원자 촉매는 백금 입자 크기를 원자 단위로 줄여 모든 원자가 반응에 참여하기 때문에 백금 촉매의 가격을 획기적으로 낮출 수 있다. 또한 두 개 이상의 원자들이 붙어 있는 앙상블 자리(ensemble site)가 없기 때문에 원하는 생성물을 선택적으로 얻을 수 있다.

이러한 장점에도 불구하고 단일원자 촉매는 낮은 배위수(coordination number)와 높은 표면자유에너지로 인해 쉽게 뭉치고 안정성이 떨어져 실제 장치에 적용이 어렵다는 한계를 갖는다.

연구팀은 백금 단일원자 촉매의 안정성을 높이기 위해 금속 원소인 안티몬이 첨가된 주석 산화물(Antimony-doped tin oxide, ATO) 위에 백금 단일원자가 주석과의 합금 형태로 존재하는 구조를 개발했다.

연구팀은 이러한 구조가 백금 단일원자가 안티몬-주석 합금 구조에서 안티몬의 자리를 대신해 열역학적으로 안정적인 형태로 존재함을 계산을 통해 증명했다.

연구팀이 개발한 촉매는 포름산 산화반응에서 일반적으로 사용되는 촉매인 상용백금촉매(Pt/C)보다 최대 50배 높은 활성을 보였고 장기안정성 또한 월등하게 높았다.

또한 연구팀은 이 촉매를 막과 전극으로 구성된 직접 포름산 연료전지에 적용했다. 단일원자 촉매를 완전지 형태의 연료전지에 적용한 것은 최초의 시도로, 기존 촉매에 비해 10분의 1 정도만의 백금을 사용해도 비슷한 출력을 얻을 수 있다.

이현주 교수는 “귀금속 단일원자 촉매의 가장 큰 문제점인 낮은 함량과 낮은 안정성을 높일 수 있었고 최초로 직접 포름산 연료전지에 적용했다”며 “연료전지에 적용 가능한 고함량 및 고안정성 귀금속 단일원자 촉매의 개발에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 백금 단일 원자 촉매의 개념도

그림2. 관찰한 촉매 및 백금 단일 원자 (흰색 원으로 표시된 밝은 점)

2017.10.24 조회수 22241 조광현 교수, 간암 표적 치료제 내성 극복 위한 최적 약물조합 발견

〈 조 광 현 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 간암 약물 치료의 효과를 높이는 새로운 방법을 찾아냈다. 특히 이번 연구는 바이오분야의 4차 산업혁명을 견인하고 있는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학(Systems Biology) 연구로 이뤄졌다.

서울대병원 내과 윤정환 교수팀과 공동연구를 통해 이루어낸 이번 연구 결과는 국제 간 전문지인 헤파톨로지(Hepatology)에 게재됐다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 바이오의료기술개발사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

간암은 전 세계적으로 남성에게는 다섯 번째, 여성에게는 일곱 번째로 발생률이 높은 암이며 암 사망원인의 두 번째를 차지한다. 특히 우리나라의 간암 사망률은 인구 10만 명 당 28.4명으로 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 압도적인 1위이며 2위인 일본의 2배에 이르고 있다.

우리나라에서만 간암 환자가 매년 평균 1만 6000명이 새로 발생하고 있지만 5년 생존율이 12%에 미치지 못한다. 국가암정보센터에 따르면 지난해 암으로 사망한 사람 가운데 폐암이 1만 7399명으로 가장 많았고 간암은 1만 1311명으로 그 뒤를 이었다.

간암은 우리나라의 암 가운데 사회적 비용이 1위인 암이다. 그 이유는 다른 암에 비해 사망자가 많고 더 젊은 나이(40, 50대)에 사망하기 때문이다. 이에 부작용이 적고 생존율을 높여줄 수 있는 새로운 치료법 개발이 시급한 실정이다.

간암의 치료로는 수술 및 색전술, 약물 치료가 있지만 수술이 어려운 진행성 간암에서는 치료 방법이 극히 제한적이다.

진행성 간암의 표적 항암제로 소라페닙(Sorafenib)이 유일하게 승인돼 임상에서 쓰이고 있는데 국내에서만 매년 200억 원 이상 처방되고 있지만 일부 환자에서만 효능을 나타내며 또한 대부분의 경우 약제 내성이 발생한다.

소라페닙은 말기 간암 환자의 생존 기간을 약 3개월 정도 밖에 늘리지 못하지만 다국적 제약회사에 의해 개발된 많은 후발주자 약물들이 그 효과를 뛰어 넘는데 실패했다.

소라페닙은 다중타겟을 치료표적으로 하여 그 작용 기전이 모호하고 따라서 약제의 내성기전 또한 아직 잘 알려져 있지 않다.

조광현 교수가 이끈 융합 연구팀은 소라페닙 작용 및 내성 기전을 규명하기 위해 소라페닙을 간암 세포에 처리하였을 때 세포내 분자 발현이 변화하는 것을 분석했다.

이를 통해 암세포가 소라페닙에 대항하는 기전을 알아냈고 시스템생물학적 분석을 실시하여 암세포내 단백질 이황화 이성질화 효소(protein disulfide isomerase, PDI)가 암세포가 소라페닙에 대항하는데 핵심적 역할을 하는 것을 발견했으며 이 효소를 차단했을 때 소라페닙의 효능이 훨씬 증가함을 관찰했다.

공동연구를 수행한 서울대병원 내과 윤정환 교수 연구팀은 쥐를 이용한 동물실험에서 소라페닙과 단백질 이황화 이성질화 효소 차단제를 같이 처리하면 간암 증식 억제에 시너지가 있음을 관찰하였고 소라페닙에 저항성을 가진 간암 환자의 조직에서 이 효소가 증가되어 있음을 관찰하여, 향후 임상 적용을 위한 가능성을 확인하였다.

조광현 교수는 “세포내 중요한 역할을 담당하는 분자들은 대부분 복잡한 조절관계 속에 놓여있기 때문에 기존의 직관적인 생물학 연구로 그 원리를 밝히는 것은 근본적인 한계가 있다. 이번 연구는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학으로 그 한계를 극복할 수 있음을 보여주는 대표적인 사례로, 특히 암에 대한 표적 치료제 작용을 네트워크 차원에서 분석하여 내성을 극복할 수 있는 새로운 치료법을 개발할 수 있는 가능성을 제시하였다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 간암세포를 이용한 세포실험을 이용해 시뮬레이션 결과를 확인

사진2. 구축된 ER stress 네트워크를 이용한 네트워크 분석 및 컴퓨터 시뮬레이션 결과

사진3. 간암 세포가 소라페닙에 반응할 때 전사체 변화를 분석하여 ER stress 반응이 주요하게 나타남을 발견하게 된 ER stress 네트워크 모델

2017.08.24 조회수 23273

조광현 교수, 간암 표적 치료제 내성 극복 위한 최적 약물조합 발견

〈 조 광 현 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 간암 약물 치료의 효과를 높이는 새로운 방법을 찾아냈다. 특히 이번 연구는 바이오분야의 4차 산업혁명을 견인하고 있는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학(Systems Biology) 연구로 이뤄졌다.

서울대병원 내과 윤정환 교수팀과 공동연구를 통해 이루어낸 이번 연구 결과는 국제 간 전문지인 헤파톨로지(Hepatology)에 게재됐다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 바이오의료기술개발사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

간암은 전 세계적으로 남성에게는 다섯 번째, 여성에게는 일곱 번째로 발생률이 높은 암이며 암 사망원인의 두 번째를 차지한다. 특히 우리나라의 간암 사망률은 인구 10만 명 당 28.4명으로 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 압도적인 1위이며 2위인 일본의 2배에 이르고 있다.

우리나라에서만 간암 환자가 매년 평균 1만 6000명이 새로 발생하고 있지만 5년 생존율이 12%에 미치지 못한다. 국가암정보센터에 따르면 지난해 암으로 사망한 사람 가운데 폐암이 1만 7399명으로 가장 많았고 간암은 1만 1311명으로 그 뒤를 이었다.

간암은 우리나라의 암 가운데 사회적 비용이 1위인 암이다. 그 이유는 다른 암에 비해 사망자가 많고 더 젊은 나이(40, 50대)에 사망하기 때문이다. 이에 부작용이 적고 생존율을 높여줄 수 있는 새로운 치료법 개발이 시급한 실정이다.

간암의 치료로는 수술 및 색전술, 약물 치료가 있지만 수술이 어려운 진행성 간암에서는 치료 방법이 극히 제한적이다.

진행성 간암의 표적 항암제로 소라페닙(Sorafenib)이 유일하게 승인돼 임상에서 쓰이고 있는데 국내에서만 매년 200억 원 이상 처방되고 있지만 일부 환자에서만 효능을 나타내며 또한 대부분의 경우 약제 내성이 발생한다.

소라페닙은 말기 간암 환자의 생존 기간을 약 3개월 정도 밖에 늘리지 못하지만 다국적 제약회사에 의해 개발된 많은 후발주자 약물들이 그 효과를 뛰어 넘는데 실패했다.

소라페닙은 다중타겟을 치료표적으로 하여 그 작용 기전이 모호하고 따라서 약제의 내성기전 또한 아직 잘 알려져 있지 않다.

조광현 교수가 이끈 융합 연구팀은 소라페닙 작용 및 내성 기전을 규명하기 위해 소라페닙을 간암 세포에 처리하였을 때 세포내 분자 발현이 변화하는 것을 분석했다.

이를 통해 암세포가 소라페닙에 대항하는 기전을 알아냈고 시스템생물학적 분석을 실시하여 암세포내 단백질 이황화 이성질화 효소(protein disulfide isomerase, PDI)가 암세포가 소라페닙에 대항하는데 핵심적 역할을 하는 것을 발견했으며 이 효소를 차단했을 때 소라페닙의 효능이 훨씬 증가함을 관찰했다.

공동연구를 수행한 서울대병원 내과 윤정환 교수 연구팀은 쥐를 이용한 동물실험에서 소라페닙과 단백질 이황화 이성질화 효소 차단제를 같이 처리하면 간암 증식 억제에 시너지가 있음을 관찰하였고 소라페닙에 저항성을 가진 간암 환자의 조직에서 이 효소가 증가되어 있음을 관찰하여, 향후 임상 적용을 위한 가능성을 확인하였다.

조광현 교수는 “세포내 중요한 역할을 담당하는 분자들은 대부분 복잡한 조절관계 속에 놓여있기 때문에 기존의 직관적인 생물학 연구로 그 원리를 밝히는 것은 근본적인 한계가 있다. 이번 연구는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학으로 그 한계를 극복할 수 있음을 보여주는 대표적인 사례로, 특히 암에 대한 표적 치료제 작용을 네트워크 차원에서 분석하여 내성을 극복할 수 있는 새로운 치료법을 개발할 수 있는 가능성을 제시하였다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 간암세포를 이용한 세포실험을 이용해 시뮬레이션 결과를 확인

사진2. 구축된 ER stress 네트워크를 이용한 네트워크 분석 및 컴퓨터 시뮬레이션 결과

사진3. 간암 세포가 소라페닙에 반응할 때 전사체 변화를 분석하여 ER stress 반응이 주요하게 나타남을 발견하게 된 ER stress 네트워크 모델

2017.08.24 조회수 23273 김형수 교수, 물과 알코올의 마랑고니 효과 정량화에 성공

〈 김 형 수 교수 〉

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀이 알코올과 물이 만날 때 발생하는 마랑고니 효과의 현상을 정량화하는 데 성공했다.

이 기술을 통해 계면활성제의 광범위한 사용을 억제하거나 유체 표면의 불순물들을 효과적으로 제거할 수 있는 원천기술이 될 것으로 기대된다.

이번 연구 결과는 미국 프린스턴 대학의 하워드 스톤(Howard Stone) 교수와 공동으로 진행됐고 국제 학술지 ‘네이처 피직스(Nature Physics)’ 7월 31자 온라인 판에 게재됐다.

마랑고니 효과는 계면을 따라 표면장력의 크기가 일정하지 않을 때 발생하는 현상을 말한다. 흔히 알려진 와인의 눈물 현상이 대표적인 마랑고니 효과이다.

물과 알코올처럼 서로 100% 섞이는 액체들은 만나는 즉시 혼합과 퍼짐이 동시에 이뤄지는 것처럼 보이지만 사실은 그렇지 않다. 실제 물의 표면장력은 알코올보다 3배 정도 큰데 이 표면장력 차이 때문에 두 액체가 닿는 순간 계면에서 마랑고니 효과가 발생한다. 이후 혼합이 일어나기까지는 일정 시간이 소요된다.

이와 같은 현상은 20세기 초반에 보고된 후 많은 논의가 됐지만 복잡한 물리화학적 혼합 현상을 정량화하는 데 한계가 있었다.

김 교수는 광학의 특성을 이용한 다양한 유동장 가시화(Flow visualization) 기법과 초고속 이미징 장비를 이용해 실험을 수행했다.

유동장 가시화는 물과 같은 투명한 액체가 얼마나 빠르게 흐르는지 파악하기 위해 입자를 띄워서 이들을 추적하거나 액체의 밀도차이 변화를 광학적 기법을 이용해 감지한 후 촬영하는 방식이다.

이를 통해 물과 알코올 사이에 발생하는 복잡한 물리화학적 현상의 정량화에 성공했고 이를 토대로 실험 결과를 예측하는 이론 모델도 개발했다.

이론 모델을 이용해 마랑고니 대류 유동 속도의 세기와 알코올 액적의 퍼지는 넓이, 유동장이 발달되는데 소요되는 시간을 예측할 수 있다. 이를 통해 실제 적용 상황과 조건에 맞춰 마랑고니 효과 유발 물질(알코올)의 종류와 액적의 크기를 설계할 수 있다.

연구팀은 이번 성과가 유체 계면을 2차 오염시키지 않고 계면에 따라 원하는 물질을 높은 효율로 쉽게 전달하거나 유체 표면의 불순물들을 효과적으로 제거할 수 있는 원천기술이 될 것으로 예상했다.

무엇보다 이번 연구 결과는 약물 전달을 위해 사용되는 계면활성제를 알코올이 대체할 수 있는 가능성을 보였다는 의의가 있다. 체내에 축적되는 특성을 갖는 계면활성제를 대체할 수 있다면 여러 부작용을 방지할 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 “약물전달을 위해 계면활성제를 사용하는데 체내에 흡수되면 배출이 어려워 축적이 되고 천식환자에게 심장질환을 유발하는 등 여러 부작용이 발생한다.”며 “알코올과 같은 새로운 약물전달 물질을 사용해 이러한 부작용으로부터 자유로워지길 기대한다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 알콜 액적이 물 계면에 닿을 때 발생하는 마랑고니 유동(Marangoni flows)

사진2. 아지랑이(Schlieren) 가시화 기법을 이용한 알콜 종류에 따른 혼합 유동 비교 (왼쪽 메타놀, 오른쪽 아이소프로필 알코올)

사진3. 알콜 액적이 물 계면에 닿을 때 발생하는 마랑고니 혼합 유동(Marangoni mixing flow)의 측면 가시화 결과

2017.08.17 조회수 24658

김형수 교수, 물과 알코올의 마랑고니 효과 정량화에 성공

〈 김 형 수 교수 〉

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀이 알코올과 물이 만날 때 발생하는 마랑고니 효과의 현상을 정량화하는 데 성공했다.

이 기술을 통해 계면활성제의 광범위한 사용을 억제하거나 유체 표면의 불순물들을 효과적으로 제거할 수 있는 원천기술이 될 것으로 기대된다.

이번 연구 결과는 미국 프린스턴 대학의 하워드 스톤(Howard Stone) 교수와 공동으로 진행됐고 국제 학술지 ‘네이처 피직스(Nature Physics)’ 7월 31자 온라인 판에 게재됐다.

마랑고니 효과는 계면을 따라 표면장력의 크기가 일정하지 않을 때 발생하는 현상을 말한다. 흔히 알려진 와인의 눈물 현상이 대표적인 마랑고니 효과이다.

물과 알코올처럼 서로 100% 섞이는 액체들은 만나는 즉시 혼합과 퍼짐이 동시에 이뤄지는 것처럼 보이지만 사실은 그렇지 않다. 실제 물의 표면장력은 알코올보다 3배 정도 큰데 이 표면장력 차이 때문에 두 액체가 닿는 순간 계면에서 마랑고니 효과가 발생한다. 이후 혼합이 일어나기까지는 일정 시간이 소요된다.

이와 같은 현상은 20세기 초반에 보고된 후 많은 논의가 됐지만 복잡한 물리화학적 혼합 현상을 정량화하는 데 한계가 있었다.

김 교수는 광학의 특성을 이용한 다양한 유동장 가시화(Flow visualization) 기법과 초고속 이미징 장비를 이용해 실험을 수행했다.

유동장 가시화는 물과 같은 투명한 액체가 얼마나 빠르게 흐르는지 파악하기 위해 입자를 띄워서 이들을 추적하거나 액체의 밀도차이 변화를 광학적 기법을 이용해 감지한 후 촬영하는 방식이다.

이를 통해 물과 알코올 사이에 발생하는 복잡한 물리화학적 현상의 정량화에 성공했고 이를 토대로 실험 결과를 예측하는 이론 모델도 개발했다.

이론 모델을 이용해 마랑고니 대류 유동 속도의 세기와 알코올 액적의 퍼지는 넓이, 유동장이 발달되는데 소요되는 시간을 예측할 수 있다. 이를 통해 실제 적용 상황과 조건에 맞춰 마랑고니 효과 유발 물질(알코올)의 종류와 액적의 크기를 설계할 수 있다.

연구팀은 이번 성과가 유체 계면을 2차 오염시키지 않고 계면에 따라 원하는 물질을 높은 효율로 쉽게 전달하거나 유체 표면의 불순물들을 효과적으로 제거할 수 있는 원천기술이 될 것으로 예상했다.

무엇보다 이번 연구 결과는 약물 전달을 위해 사용되는 계면활성제를 알코올이 대체할 수 있는 가능성을 보였다는 의의가 있다. 체내에 축적되는 특성을 갖는 계면활성제를 대체할 수 있다면 여러 부작용을 방지할 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 “약물전달을 위해 계면활성제를 사용하는데 체내에 흡수되면 배출이 어려워 축적이 되고 천식환자에게 심장질환을 유발하는 등 여러 부작용이 발생한다.”며 “알코올과 같은 새로운 약물전달 물질을 사용해 이러한 부작용으로부터 자유로워지길 기대한다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 알콜 액적이 물 계면에 닿을 때 발생하는 마랑고니 유동(Marangoni flows)

사진2. 아지랑이(Schlieren) 가시화 기법을 이용한 알콜 종류에 따른 혼합 유동 비교 (왼쪽 메타놀, 오른쪽 아이소프로필 알코올)

사진3. 알콜 액적이 물 계면에 닿을 때 발생하는 마랑고니 혼합 유동(Marangoni mixing flow)의 측면 가시화 결과

2017.08.17 조회수 24658 김호민 교수, 뇌의 시냅스 구조 및 기능 조절 단백질 구조 규명

< 김 호 민 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 김호민 교수와 DGIST 고재원 교수 공동 연구팀이 신경세포 연결을 조절하는 핵심단백질인 MDGA1의 3차원 구조를 최초로 규명해 시냅스 발달을 조절하는 원리를 제시했다.

이번 연구 내용은 신경생물학 분야 국제학술지 ‘뉴런(Neuron)’ 6월 21일자 Issue Highlight에 게재됐다.

뇌는 많은 신경세포로 이뤄져 있고 두 신경세포가 연접하면서 형성되는 시냅스라는 구조를 통해 신호를 전달하면서 그 기능을 수행한다.

대표적인 시냅스 접착 단백질로 알려진 뉴롤리진(Neuroligin)과 뉴렉신(Neurexin)은 상호작용을 통해 흥분성 시냅스(excitatory synapse)와 억제성 시냅스(inhibitory synapse)의 발달 및 기능을 유지한다.

연구팀은 뉴롤리진(Neuroligin)과 뉴렉신(Neurexin)의 결합을 조절하는 MDGA1의 3차원 구조와 억제성시냅스(inhibitory synapse)의 형성을 저해하는 원리를 최초로 규명했다.

김 교수는 “단백질 구조생물학과 신경생물학의 유기적인 협력 연구를 통해 시냅스 발달 조절에 핵심적인 MDGA1의 구조와 작용 메커니즘을 규명했다는데 의미가 있다”며 “시냅스 단백질들의 기능 이상으로 나타나는 다양한 뇌정신질환의 발병 메커니즘을 폭넓게 이해하는 밑거름이 될 것이다. 향후 뇌신경·뇌정신질환 치료제 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부 기초연구지원사업(개인연구)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 시냅스 조절하는 핵심단백질 구조 최초 규명

그림2. 시냅스 단백질 MDGA1에 의해 조절되는 억제성 시냅스 형성 분자 메커니즘

2017.07.11 조회수 22924

김호민 교수, 뇌의 시냅스 구조 및 기능 조절 단백질 구조 규명

< 김 호 민 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 김호민 교수와 DGIST 고재원 교수 공동 연구팀이 신경세포 연결을 조절하는 핵심단백질인 MDGA1의 3차원 구조를 최초로 규명해 시냅스 발달을 조절하는 원리를 제시했다.

이번 연구 내용은 신경생물학 분야 국제학술지 ‘뉴런(Neuron)’ 6월 21일자 Issue Highlight에 게재됐다.

뇌는 많은 신경세포로 이뤄져 있고 두 신경세포가 연접하면서 형성되는 시냅스라는 구조를 통해 신호를 전달하면서 그 기능을 수행한다.

대표적인 시냅스 접착 단백질로 알려진 뉴롤리진(Neuroligin)과 뉴렉신(Neurexin)은 상호작용을 통해 흥분성 시냅스(excitatory synapse)와 억제성 시냅스(inhibitory synapse)의 발달 및 기능을 유지한다.

연구팀은 뉴롤리진(Neuroligin)과 뉴렉신(Neurexin)의 결합을 조절하는 MDGA1의 3차원 구조와 억제성시냅스(inhibitory synapse)의 형성을 저해하는 원리를 최초로 규명했다.

김 교수는 “단백질 구조생물학과 신경생물학의 유기적인 협력 연구를 통해 시냅스 발달 조절에 핵심적인 MDGA1의 구조와 작용 메커니즘을 규명했다는데 의미가 있다”며 “시냅스 단백질들의 기능 이상으로 나타나는 다양한 뇌정신질환의 발병 메커니즘을 폭넓게 이해하는 밑거름이 될 것이다. 향후 뇌신경·뇌정신질환 치료제 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부 기초연구지원사업(개인연구)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 시냅스 조절하는 핵심단백질 구조 최초 규명

그림2. 시냅스 단백질 MDGA1에 의해 조절되는 억제성 시냅스 형성 분자 메커니즘

2017.07.11 조회수 22924 허원도 교수, 빛으로 단백질군집형성 속도 10배 높이는 새 광유전학 기술 개발

〈 허 원 도 교수 〉

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 청색광 수용 단백질인 크립토크롬2(Cryptochrome2)를 변형한 크립토크롬2 클러스트(CRY2clust)를 개발했다.

이를 통해 기존에 비해 약 10배 더 빠른 반응속도로 단백질 군집을 형성하는 데 성공했다.

이번 연구결과는 네이처 자매지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 23일자에 게재됐다.

세포막 단백질이나 신호전달 단백질, 효소 등 많은 단백질은 자신들끼리 서로 군집을 이룰 때 제 기능이 활성화된다. 그 동안 화학물질을 이용해 단백질 군집 형성을 유도하려는 노력이 이뤄져왔으나 부작용과 시간적 제약 등 한계가 있었다.

광유전학 분야 연구자들은 화학물질을 사용하지 않는 대신 빛을 이용해 단백질 군집을 형성하고자 식물의 청색광 수용 단백질인 크립토크롬2를 활용했다.

허원도 교수 연구팀은 크립토크롬2의 일부 구조를 변형해 기존 크립토크롬2를 활용한 광유전학 기술보다 단백질 군집을 더 빠르게 만들 수 있는 방법을 찾았다.

크립토크롬2의 단백질 사슬 C말단(C-terminal)에 9개의 아미노산 잔기로 구성된 매우 짧은 펩티드(Peptide)를 부착하자 일반 크립토크롬2보다 빛에 10배 이상 더 빠르게 반응한다는 사실을 관찰한 것이다.

연구진은 이 기술을 CRY2clust라 이름 붙였다.

연구팀은 과거 자체 개발한 광유전학 기술에 CRY2clust를 접목해 CRY2을 이용한 기존 시스템과의 단백질 활성 효율의 차이를 확인했다. CRY2clust를 사용하면 빛으로 세포막의 칼슘이온채널을 훨씬 빠르게 끄고 켜거나(광유도 칼슘이온채널 활성 시스템 ; OptoSTIM1) 신경세포의 분화를 더욱 효율적으로 조절(광유도 신경성장인자 수용체 활성 시스템 ; OptoTrkB)할 수 있었다.

연구진은 더 나아가 실험실에서 단백질 군집 형성에 주로 활용하는 여러 형광단백질(Fluorescent protein)과 크립토크롬2를 짝지어 결합해봄으로써 빛을 이용해 단백질 군집을 더 효율적으로 만들 수 있는 조합의 조건을 찾았다.

형광단백질이 하나보다는 여러 개가 결합한 형태일수록 빛을 비추었을 때 광유도 클러스트를 더욱 높은 비율로 형성했다. 또한 형광단백질을 크립토크롬2의 단백질 사슬 말단 중 N말단이 아닌 C말단에 붙이는 경우 광유도 클러스트 형성 효율이 더 높은 것으로 확인됐다. 단백질 군집이 잘 형성되는 조건을 찾았다는 점에서 연구자의 실험 선택의 폭을 넓혀준 데 의의가 있다.

허원도 교수 연구팀은 CRY2clust를 개발해 빛을 이용한 단백질의 활성을 훨씬 효율적으로 유도하는데 성공했다.

허원도 교수는 “이번 연구에서 개발한 CRY2clust는 향후 광유전학 분야의 실험에 유용한 도구가 될 것이다”며“다양한 형광단백질-CRY2 조합을 통해 찾은 단백질 군집 형성 성공 요인은 광유전학 시스템 개발에 길잡이 역할을 할 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 기존 크립토크롬2 대비 CRY2clust의 단백질 군집 형성 속도

그림2. CRY2clust 시스템을 적용한 광유도 단백질 기능 조절

그림3. 형광단백질을 이용한 다양한 단백질 군집 형성

2017.06.26 조회수 17117

허원도 교수, 빛으로 단백질군집형성 속도 10배 높이는 새 광유전학 기술 개발

〈 허 원 도 교수 〉

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 청색광 수용 단백질인 크립토크롬2(Cryptochrome2)를 변형한 크립토크롬2 클러스트(CRY2clust)를 개발했다.

이를 통해 기존에 비해 약 10배 더 빠른 반응속도로 단백질 군집을 형성하는 데 성공했다.

이번 연구결과는 네이처 자매지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 23일자에 게재됐다.

세포막 단백질이나 신호전달 단백질, 효소 등 많은 단백질은 자신들끼리 서로 군집을 이룰 때 제 기능이 활성화된다. 그 동안 화학물질을 이용해 단백질 군집 형성을 유도하려는 노력이 이뤄져왔으나 부작용과 시간적 제약 등 한계가 있었다.

광유전학 분야 연구자들은 화학물질을 사용하지 않는 대신 빛을 이용해 단백질 군집을 형성하고자 식물의 청색광 수용 단백질인 크립토크롬2를 활용했다.

허원도 교수 연구팀은 크립토크롬2의 일부 구조를 변형해 기존 크립토크롬2를 활용한 광유전학 기술보다 단백질 군집을 더 빠르게 만들 수 있는 방법을 찾았다.

크립토크롬2의 단백질 사슬 C말단(C-terminal)에 9개의 아미노산 잔기로 구성된 매우 짧은 펩티드(Peptide)를 부착하자 일반 크립토크롬2보다 빛에 10배 이상 더 빠르게 반응한다는 사실을 관찰한 것이다.

연구진은 이 기술을 CRY2clust라 이름 붙였다.

연구팀은 과거 자체 개발한 광유전학 기술에 CRY2clust를 접목해 CRY2을 이용한 기존 시스템과의 단백질 활성 효율의 차이를 확인했다. CRY2clust를 사용하면 빛으로 세포막의 칼슘이온채널을 훨씬 빠르게 끄고 켜거나(광유도 칼슘이온채널 활성 시스템 ; OptoSTIM1) 신경세포의 분화를 더욱 효율적으로 조절(광유도 신경성장인자 수용체 활성 시스템 ; OptoTrkB)할 수 있었다.

연구진은 더 나아가 실험실에서 단백질 군집 형성에 주로 활용하는 여러 형광단백질(Fluorescent protein)과 크립토크롬2를 짝지어 결합해봄으로써 빛을 이용해 단백질 군집을 더 효율적으로 만들 수 있는 조합의 조건을 찾았다.

형광단백질이 하나보다는 여러 개가 결합한 형태일수록 빛을 비추었을 때 광유도 클러스트를 더욱 높은 비율로 형성했다. 또한 형광단백질을 크립토크롬2의 단백질 사슬 말단 중 N말단이 아닌 C말단에 붙이는 경우 광유도 클러스트 형성 효율이 더 높은 것으로 확인됐다. 단백질 군집이 잘 형성되는 조건을 찾았다는 점에서 연구자의 실험 선택의 폭을 넓혀준 데 의의가 있다.

허원도 교수 연구팀은 CRY2clust를 개발해 빛을 이용한 단백질의 활성을 훨씬 효율적으로 유도하는데 성공했다.

허원도 교수는 “이번 연구에서 개발한 CRY2clust는 향후 광유전학 분야의 실험에 유용한 도구가 될 것이다”며“다양한 형광단백질-CRY2 조합을 통해 찾은 단백질 군집 형성 성공 요인은 광유전학 시스템 개발에 길잡이 역할을 할 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 기존 크립토크롬2 대비 CRY2clust의 단백질 군집 형성 속도

그림2. CRY2clust 시스템을 적용한 광유도 단백질 기능 조절

그림3. 형광단백질을 이용한 다양한 단백질 군집 형성

2017.06.26 조회수 17117 윤동기 교수, 액정 결함의 변이 과정 관찰에 성공

우리 대학 나노과학기술대학원 윤동기 교수 연구팀이 액정의 결함이 온도에 따라 변화하는 과정을 규명했다.

액정 결함에 관한 연구는 20세기 초반부터 약 100여 년 간 위상기하학을 연구하는 물리, 수학자들에 의해 연구됐지만 결함의 형태 전이를 세밀하게 직접적으로 관찰한 것은 이번 연구가 처음이다.

이 액정에서의 결함은 위상학적(topology)으로 우주에서 발생하는 블랙홀과 같은 위상학적 현상과 비슷한 구조를 갖기 때문에 우주의 원리를 연구하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

김민준 박사가 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 5월 30일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Morphogenesis of liquid crystal topological defects during the nematic-smectic A phase transition)

일반적으로 액정 재료는 손쉬운 배향 제어, 빠른 반응속도, 이방적(anisotropic)인 광학 특성을 갖고 있어 액정표시장치(LCD)나 광학 센서 등에 사용된다. 이 때 액정의 결함을 최소화하는 것이 성능 측면에서 유리한 것으로 알려져 있으나 물질 특성 상 액정의 결함은 불가피하게 발생한다.

윤 교수 연구팀은 이 결함을 단순히 없애는 데만 집중하지 않고 결함의 구조를 이해하고 형성 원리를 명확하게 규명하는 기초연구에 집중했다.

이러한 노력을 바탕으로 액정재료의 위상학적 결함이 안정적으로 발생하는 플랫폼을 구성해 온도 변화에 따른 상전이(phase transition)를 직접적으로 관찰했다.

위상학적 결함의 상전이는 2016년도 노벨물리학상의 주제이기도 할 만큼 기초과학 분야에서 중요하다. 우주 은하의 위상학적 구조적 원리도 이에 바탕하고 있어 많은 연구자들이 집중하고 있는 분야이다.

우주 은하의 위상학적 결함을 관찰하기에는 너무 범위가 크고 시간이 오래 걸린다. 하지만 윤 교수팀이 고안한 플랫폼의 위상학적 결함 구조는 광학 현미경으로 관찰이 가능한 수준의 크기이다. 또한 결함의 상전이가 일어나는 시간도 수초에서 수분 단위이기 때문에 관찰이 용이하다.

여기서 액정 재료들이 형성하는 결함 구조는 하나의 특이점(singularity)을 중심으로 방사형, 원형, 나선형 등의 형태를 갖는다. 특이점은 영화 ‘인터스텔라’에서도 나온 것처럼 우주의 블랙홀의 중심부 부분에 해당한다.

이 액정 재료는 일반적으로 딱딱한 두 유리판 사이에 모세관 현상을 통해 주입해 그 시료를 준비하게 된다. 그러나 이 과정에서 유리판처럼 단단한 기판은 표면효과 때문에 액정 물질의 움직임을 제한시키고 이는 결함의 상전이를 관찰하는 장애물이었다.

연구팀은 물 위에 기름이 떠다니는 현상을 이용해 물 위에 얇은 액정재료 막을 형성함으로써 액정 분자들의 움직임이 제한적이지 않은 환경을 조성했다.

이런 환경에서 온도를 변화시키면 그 구조체를 구성하는 분자와 분자 사이의 미세한 상호작용이 기판에 의한 표면효과보다 훨씬 크기 때문에 위상학적 결함의 상전이를 연속적, 직접적으로 관찰할 수 있다.

이 연구 방식은 온도 변화를 통해 위상학적 결함의 형성과정을 순서대로 혹은 역으로 조절할 수 있다. 따라서 전이과정을 면밀하게 관찰하면 중간 상태의 결함구조를 통해 최초의 그 결함 형태와 구성 분자들의 배열을 정확히 역추적 할 수 있다.

이는 위상학적 결함의 형성 원리를 근본적으로 이해할 수 있는 연구 수단이 될 것으로 기대된다.

윤 교수는 이번 연구에 대해 “연구에 대한 발상의 전환을 통해 남들이 보지 못한 것을 볼 수 있었다”며 “액정 결함에 대한 이번 연구 결과는 산업적 측면 뿐 아니라 기초 학문에 세계적 공헌을 할 수 있을 것이다”고 말했다.

또한 “우리나라가 액정 디스플레이 산업의 강국이지만 액정에 대한 기초연구는 세계적 수준에 비해 높지 않다”며 “이번 연구를 계기로 국내 관련 기초연구에 대한 관심을 촉발시키는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 미래유망융합기술파이오니어사업과 신진연구지원사업의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 물 위에 형성된 액정 결함의 냉각에 의한 위상학적 결함의 상전이 현상의 편광현미경 사진

그림 2. 액정 분자들이 모이는 위상학적 결함의 편광현미경 이미지와 그에 대한 모식도와 액정 분자들이 퍼지는 위상학적 결함의 편광현미경 이미지와 그에 대한 모식도

2017.06.01 조회수 22820

윤동기 교수, 액정 결함의 변이 과정 관찰에 성공

우리 대학 나노과학기술대학원 윤동기 교수 연구팀이 액정의 결함이 온도에 따라 변화하는 과정을 규명했다.

액정 결함에 관한 연구는 20세기 초반부터 약 100여 년 간 위상기하학을 연구하는 물리, 수학자들에 의해 연구됐지만 결함의 형태 전이를 세밀하게 직접적으로 관찰한 것은 이번 연구가 처음이다.

이 액정에서의 결함은 위상학적(topology)으로 우주에서 발생하는 블랙홀과 같은 위상학적 현상과 비슷한 구조를 갖기 때문에 우주의 원리를 연구하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

김민준 박사가 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 5월 30일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Morphogenesis of liquid crystal topological defects during the nematic-smectic A phase transition)

일반적으로 액정 재료는 손쉬운 배향 제어, 빠른 반응속도, 이방적(anisotropic)인 광학 특성을 갖고 있어 액정표시장치(LCD)나 광학 센서 등에 사용된다. 이 때 액정의 결함을 최소화하는 것이 성능 측면에서 유리한 것으로 알려져 있으나 물질 특성 상 액정의 결함은 불가피하게 발생한다.

윤 교수 연구팀은 이 결함을 단순히 없애는 데만 집중하지 않고 결함의 구조를 이해하고 형성 원리를 명확하게 규명하는 기초연구에 집중했다.

이러한 노력을 바탕으로 액정재료의 위상학적 결함이 안정적으로 발생하는 플랫폼을 구성해 온도 변화에 따른 상전이(phase transition)를 직접적으로 관찰했다.

위상학적 결함의 상전이는 2016년도 노벨물리학상의 주제이기도 할 만큼 기초과학 분야에서 중요하다. 우주 은하의 위상학적 구조적 원리도 이에 바탕하고 있어 많은 연구자들이 집중하고 있는 분야이다.

우주 은하의 위상학적 결함을 관찰하기에는 너무 범위가 크고 시간이 오래 걸린다. 하지만 윤 교수팀이 고안한 플랫폼의 위상학적 결함 구조는 광학 현미경으로 관찰이 가능한 수준의 크기이다. 또한 결함의 상전이가 일어나는 시간도 수초에서 수분 단위이기 때문에 관찰이 용이하다.

여기서 액정 재료들이 형성하는 결함 구조는 하나의 특이점(singularity)을 중심으로 방사형, 원형, 나선형 등의 형태를 갖는다. 특이점은 영화 ‘인터스텔라’에서도 나온 것처럼 우주의 블랙홀의 중심부 부분에 해당한다.

이 액정 재료는 일반적으로 딱딱한 두 유리판 사이에 모세관 현상을 통해 주입해 그 시료를 준비하게 된다. 그러나 이 과정에서 유리판처럼 단단한 기판은 표면효과 때문에 액정 물질의 움직임을 제한시키고 이는 결함의 상전이를 관찰하는 장애물이었다.

연구팀은 물 위에 기름이 떠다니는 현상을 이용해 물 위에 얇은 액정재료 막을 형성함으로써 액정 분자들의 움직임이 제한적이지 않은 환경을 조성했다.

이런 환경에서 온도를 변화시키면 그 구조체를 구성하는 분자와 분자 사이의 미세한 상호작용이 기판에 의한 표면효과보다 훨씬 크기 때문에 위상학적 결함의 상전이를 연속적, 직접적으로 관찰할 수 있다.

이 연구 방식은 온도 변화를 통해 위상학적 결함의 형성과정을 순서대로 혹은 역으로 조절할 수 있다. 따라서 전이과정을 면밀하게 관찰하면 중간 상태의 결함구조를 통해 최초의 그 결함 형태와 구성 분자들의 배열을 정확히 역추적 할 수 있다.

이는 위상학적 결함의 형성 원리를 근본적으로 이해할 수 있는 연구 수단이 될 것으로 기대된다.

윤 교수는 이번 연구에 대해 “연구에 대한 발상의 전환을 통해 남들이 보지 못한 것을 볼 수 있었다”며 “액정 결함에 대한 이번 연구 결과는 산업적 측면 뿐 아니라 기초 학문에 세계적 공헌을 할 수 있을 것이다”고 말했다.

또한 “우리나라가 액정 디스플레이 산업의 강국이지만 액정에 대한 기초연구는 세계적 수준에 비해 높지 않다”며 “이번 연구를 계기로 국내 관련 기초연구에 대한 관심을 촉발시키는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 미래유망융합기술파이오니어사업과 신진연구지원사업의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 물 위에 형성된 액정 결함의 냉각에 의한 위상학적 결함의 상전이 현상의 편광현미경 사진

그림 2. 액정 분자들이 모이는 위상학적 결함의 편광현미경 이미지와 그에 대한 모식도와 액정 분자들이 퍼지는 위상학적 결함의 편광현미경 이미지와 그에 대한 모식도

2017.06.01 조회수 22820 류호진 교수, 금속 칵테일로 핵융합에 사용가능한 신소재 개발

우리 대학 원자력 및 양자공학과 류호진 교수 연구팀이 칵테일처럼 여러 원소를 혼합하는 방식을 통해 핵융합 플라즈마의 대면재로 적용 가능한 신소재 합금을 개발했다.

이번 연구를 통해 핵융합 발전과 같은 극한적 환경에서 사용되는 금속의 범위가 다양하게 확장될 것으로 기대된다.

오와이스 왓심 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 온라인 국제 학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Report)’ 5월 16일자에 게재됐다.

미래 에너지원으로 여겨지는 핵융합 발전을 실현하기 위해서는 고온의 플라즈마를 가두고 있는 토카막(tokamak) 용기의 내구성이 중요하다. 도넛 모양의 토카막은 강력한 자기장을 통해 1억℃가 넘는 플라즈마를 안정적으로 유지시켜주는 역할을 한다.

그럼에도 불구하고 플라즈마의 고온에 따른 열부하, 플라즈마 이온, 중성자 등으로 인해 토카막 용기는 손상이 발생한다. 이 토카막 용기를 보호하기 위한 대면재로 텅스텐 등의 금속이 쓰이고 있으나 완벽한 핵융합 발전을 위해서는 고성능 신소재의 개발이 필수적이다.

류 교수 연구팀은 텅스텐에 소량의 금속을 첨가해 물성을 개량하는 기존 방법들보다 한 발 더 나아가 다량의 금속을 동시에 혼합하는 기술을 활용했다.

이는 마치 칵테일처럼 여러 금속 분말을 혼합한 후 소결하는 분말야금 기술로 이를 통해 텅스텐보다 경도와 강도가 2배 이상 향상된 신소재 합금을 제조하는 데 성공했다.

핵융합에서는 다양한 물질을 함께 혼합하는 위와 같은 방식이 역효과를 발생시키기도 한다. 몰리브덴, 니오븀 등은 핵융합을 하면서 발생하는 중성자와 반응을 해 방사성이 높은 원소로 탈바꿈하는 방사화 현상이 발생해 방사능을 발산하기도 한다.

류 교수 연구팀은 이러한 제약들을 고려해 크롬, 티타늄 등을 첨가했고 이는 경도 향상 뿐 아니라 제조 공정의 촉진, 방사화 방지 등의 효과도 얻어냈다.

연구팀은 고온 기계적 특성과 더불어 열전도도, 플라즈마 상호작용, 중성자 조사취화, 트리튬 흡수 억제, 고온 내산화 특성 등을 최적화하는 합금 조성을 찾기 위한 연구를 계속 진행할 예정이다.

류 교수는 “핵융합 플라즈마 대면재는 열 충격과 플라즈마 및 중성자로 인한 손상이 극심해 이를 견딜만한 금속이 없을 정도로 극한적 환경에 노출된다”며 “이번 연구결과로 핵융합 및 원자력용 고융점 저 방사화 금속을 개발하고자 하는 시도가 전 세계적으로 활발해질 것으로 예상된다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단의 핵융합기초연구사업과 전략구조소재 신공정설계 연구센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 연구를 통해 제조된 텅스텐 기반 고강도 신합금

그림2. 고융점 금속 혼합 공정을 통한 핵융합 플라즈마 대면재 개발 개요

2017.05.24 조회수 19529

류호진 교수, 금속 칵테일로 핵융합에 사용가능한 신소재 개발

우리 대학 원자력 및 양자공학과 류호진 교수 연구팀이 칵테일처럼 여러 원소를 혼합하는 방식을 통해 핵융합 플라즈마의 대면재로 적용 가능한 신소재 합금을 개발했다.

이번 연구를 통해 핵융합 발전과 같은 극한적 환경에서 사용되는 금속의 범위가 다양하게 확장될 것으로 기대된다.

오와이스 왓심 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 온라인 국제 학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Report)’ 5월 16일자에 게재됐다.

미래 에너지원으로 여겨지는 핵융합 발전을 실현하기 위해서는 고온의 플라즈마를 가두고 있는 토카막(tokamak) 용기의 내구성이 중요하다. 도넛 모양의 토카막은 강력한 자기장을 통해 1억℃가 넘는 플라즈마를 안정적으로 유지시켜주는 역할을 한다.

그럼에도 불구하고 플라즈마의 고온에 따른 열부하, 플라즈마 이온, 중성자 등으로 인해 토카막 용기는 손상이 발생한다. 이 토카막 용기를 보호하기 위한 대면재로 텅스텐 등의 금속이 쓰이고 있으나 완벽한 핵융합 발전을 위해서는 고성능 신소재의 개발이 필수적이다.

류 교수 연구팀은 텅스텐에 소량의 금속을 첨가해 물성을 개량하는 기존 방법들보다 한 발 더 나아가 다량의 금속을 동시에 혼합하는 기술을 활용했다.

이는 마치 칵테일처럼 여러 금속 분말을 혼합한 후 소결하는 분말야금 기술로 이를 통해 텅스텐보다 경도와 강도가 2배 이상 향상된 신소재 합금을 제조하는 데 성공했다.

핵융합에서는 다양한 물질을 함께 혼합하는 위와 같은 방식이 역효과를 발생시키기도 한다. 몰리브덴, 니오븀 등은 핵융합을 하면서 발생하는 중성자와 반응을 해 방사성이 높은 원소로 탈바꿈하는 방사화 현상이 발생해 방사능을 발산하기도 한다.

류 교수 연구팀은 이러한 제약들을 고려해 크롬, 티타늄 등을 첨가했고 이는 경도 향상 뿐 아니라 제조 공정의 촉진, 방사화 방지 등의 효과도 얻어냈다.

연구팀은 고온 기계적 특성과 더불어 열전도도, 플라즈마 상호작용, 중성자 조사취화, 트리튬 흡수 억제, 고온 내산화 특성 등을 최적화하는 합금 조성을 찾기 위한 연구를 계속 진행할 예정이다.

류 교수는 “핵융합 플라즈마 대면재는 열 충격과 플라즈마 및 중성자로 인한 손상이 극심해 이를 견딜만한 금속이 없을 정도로 극한적 환경에 노출된다”며 “이번 연구결과로 핵융합 및 원자력용 고융점 저 방사화 금속을 개발하고자 하는 시도가 전 세계적으로 활발해질 것으로 예상된다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단의 핵융합기초연구사업과 전략구조소재 신공정설계 연구센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 연구를 통해 제조된 텅스텐 기반 고강도 신합금

그림2. 고융점 금속 혼합 공정을 통한 핵융합 플라즈마 대면재 개발 개요

2017.05.24 조회수 19529 한순규 교수, 천연 물질인 플루게닌C 합성에 성공

우리 대학 화학과 한순규 교수 연구팀이 새로운 방식의 화학반응을 이용해 자연 상태에서 존재하는 천연물을 인위적으로 제작하는 데 성공했다.

연구팀은 분자 간 화학반응의 일종인 라우훗-쿠리어 반응(Rauhut-Currier 반응, RC 반응)을 이용해 이합체 천연물인 플루게닌 C를 합성했다.

전상빈 석박사통합과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 화학 분야의 국제 학술지 ‘미국화학회지(JACS : Journal of the American Chemical Society)’ 5월 10일자에 게재됐다.

천연물 전합성(Total Synthesis)은 순차적 화학반응을 통해 자연에 존재하는 천연 물질을 실험실에서 인위적으로 합성해내는 연구 분야이다.

이 과정은 각 단계의 화학반응이 모두 성공적으로 이뤄져야만 목표하는 분자에 도달할 수 있어 높은 수준의 인내심, 창의성 등이 요구된다. 학계에서는 천연물 전합성 학자를 가리켜 ‘분자를 다루는 예술가’로 부르기도 한다.

이번 연구는 분자 간 라우훗-쿠리어 반응을 전합성에 응용한 최초의 사례이다. 라우훗-쿠리어 반응은 1963년 라우훗과 쿠리어에 의해 보고된 반응으로 친핵체 촉매에 의해 진행되는 현상이다.

기존의 분자 간 라우훗-쿠리어 반응은 150도 이상의 고온 및 고농도 용액에서 유독한 촉매를 통해 비 선택적으로 진행된다는 한계가 있어 천연물 전합성에 적합하지 않았다.

연구팀은 문제 해결을 위해 반응물 내부에 친핵체를 위치시켰다. 이를 통해 상온의 옅은 용액에서 촉매 없이 간단한 염기성 시료를 첨가시키는 것만으로도 라우훗-쿠리어 반응을 이끌어 낼 수 있음을 확인했다.

연구팀은 이 반응 조건을 이용해 시중에서 구입 가능한 아미노산 유도체를 12단계를 거쳐 플루게닌 C라는 천연물질로 합성하는 데 성공했다.

한 교수는 “이번 연구는 라우훗-쿠리어 반응의 효율성과 선택성을 획기적으로 향상시킨 발견이다”며 “기존에는 합성할 수 없었던 다양한 천연물, 신약 또는 유기재료를 합성할 수 있는 길이 열렸다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST의 정착 연구비, 하이리스크하이리턴(HRHR) 및 RED&B(Research, Education, Development & Business) 과제, 한국연구재단의 신진연구자 지원사업, 기초과학연구원 분자활성 촉매반응 연구단의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 대표적인 이합체-소중합체 세큐리네가 알칼로이드

그림2. 플루게닌 C의 합성 경로

2017.05.19 조회수 24574

한순규 교수, 천연 물질인 플루게닌C 합성에 성공

우리 대학 화학과 한순규 교수 연구팀이 새로운 방식의 화학반응을 이용해 자연 상태에서 존재하는 천연물을 인위적으로 제작하는 데 성공했다.

연구팀은 분자 간 화학반응의 일종인 라우훗-쿠리어 반응(Rauhut-Currier 반응, RC 반응)을 이용해 이합체 천연물인 플루게닌 C를 합성했다.

전상빈 석박사통합과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 화학 분야의 국제 학술지 ‘미국화학회지(JACS : Journal of the American Chemical Society)’ 5월 10일자에 게재됐다.

천연물 전합성(Total Synthesis)은 순차적 화학반응을 통해 자연에 존재하는 천연 물질을 실험실에서 인위적으로 합성해내는 연구 분야이다.

이 과정은 각 단계의 화학반응이 모두 성공적으로 이뤄져야만 목표하는 분자에 도달할 수 있어 높은 수준의 인내심, 창의성 등이 요구된다. 학계에서는 천연물 전합성 학자를 가리켜 ‘분자를 다루는 예술가’로 부르기도 한다.

이번 연구는 분자 간 라우훗-쿠리어 반응을 전합성에 응용한 최초의 사례이다. 라우훗-쿠리어 반응은 1963년 라우훗과 쿠리어에 의해 보고된 반응으로 친핵체 촉매에 의해 진행되는 현상이다.

기존의 분자 간 라우훗-쿠리어 반응은 150도 이상의 고온 및 고농도 용액에서 유독한 촉매를 통해 비 선택적으로 진행된다는 한계가 있어 천연물 전합성에 적합하지 않았다.

연구팀은 문제 해결을 위해 반응물 내부에 친핵체를 위치시켰다. 이를 통해 상온의 옅은 용액에서 촉매 없이 간단한 염기성 시료를 첨가시키는 것만으로도 라우훗-쿠리어 반응을 이끌어 낼 수 있음을 확인했다.

연구팀은 이 반응 조건을 이용해 시중에서 구입 가능한 아미노산 유도체를 12단계를 거쳐 플루게닌 C라는 천연물질로 합성하는 데 성공했다.

한 교수는 “이번 연구는 라우훗-쿠리어 반응의 효율성과 선택성을 획기적으로 향상시킨 발견이다”며 “기존에는 합성할 수 없었던 다양한 천연물, 신약 또는 유기재료를 합성할 수 있는 길이 열렸다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST의 정착 연구비, 하이리스크하이리턴(HRHR) 및 RED&B(Research, Education, Development & Business) 과제, 한국연구재단의 신진연구자 지원사업, 기초과학연구원 분자활성 촉매반응 연구단의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 대표적인 이합체-소중합체 세큐리네가 알칼로이드

그림2. 플루게닌 C의 합성 경로

2017.05.19 조회수 24574 김세윤 교수, 이노시톨 대사효소에 의한 패혈증 유발 염증전달신호 규명

우리 대학 생명과학과 김세윤 교수 연구팀이 이노시톨 생합성 대사의 핵심효소인 IPMK (Inositol polyphosphate multikinase)에 의해 패혈증 등의 선천성 면역반응을 매개하는 신호전달네트워크가 정교하게 조절되는 현상을 규명했다.

김은하 박사과정이 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 서울대학교 성노현 교수 연구팀과 공동으로 진행됐고 사이언스 어드밴시스(Science Advances)지 4월 21일자에 게재됐다.

김세윤 교수 연구팀은 이노시톨 대사체 및 생합성 대사를 수 년 간 연구했고 이노시톨 다인산 멀티키나아제 효소(IPMK)에 의한 세포 성장 및 에너지 대사조절 기능을 다각적으로 규명한 바 있다.

이번 연구에서는 대식세포(macrophage) 특이적으로 IPMK 효소가 결핍된 생쥐에서 패혈성 쇼크를 유발시켰을 때 염증수준이 현저히 저하되고 또한 높은 생존율을 보이는 것을 확인했다. 이는 선천성 면역의 핵심인 염증반응이 강력히 저해되는 것을 의미한다.

IPMK 효소가 면역신호조절물질인 TRAF6 단백질과 직접 결합해 TRAF6 단백질의 분해를 조절하는 유비퀴틴화를 억제함을 규명했고, IPMK효소와 TRAF6단백질간 결합력을 저해할 수 있는 펩타이드를 활용함으로써 내독소에 의한 염증반응을 낮출 수 있음을 다각적으로 검증했다.

이번 연구는 미생물 감염 등에 의한 패혈증 발병의 원리를 규명함과 동시에 최근 급증하는 선천 면역 질환 (ex. 신경계 염증질환 및 당뇨)에 대한 이해를 넓히고 새로운 치료기술개발에 필요한 학문적 토대를 제공했다는 의의를 갖는다.

이번 연구는 미래창조과학부 뇌과학원천기술개발사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

□ 그림 설명

그림1. IPMK 효소의 선천성 면역조절 모식도

2017.04.25 조회수 24567

김세윤 교수, 이노시톨 대사효소에 의한 패혈증 유발 염증전달신호 규명

우리 대학 생명과학과 김세윤 교수 연구팀이 이노시톨 생합성 대사의 핵심효소인 IPMK (Inositol polyphosphate multikinase)에 의해 패혈증 등의 선천성 면역반응을 매개하는 신호전달네트워크가 정교하게 조절되는 현상을 규명했다.

김은하 박사과정이 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 서울대학교 성노현 교수 연구팀과 공동으로 진행됐고 사이언스 어드밴시스(Science Advances)지 4월 21일자에 게재됐다.

김세윤 교수 연구팀은 이노시톨 대사체 및 생합성 대사를 수 년 간 연구했고 이노시톨 다인산 멀티키나아제 효소(IPMK)에 의한 세포 성장 및 에너지 대사조절 기능을 다각적으로 규명한 바 있다.

이번 연구에서는 대식세포(macrophage) 특이적으로 IPMK 효소가 결핍된 생쥐에서 패혈성 쇼크를 유발시켰을 때 염증수준이 현저히 저하되고 또한 높은 생존율을 보이는 것을 확인했다. 이는 선천성 면역의 핵심인 염증반응이 강력히 저해되는 것을 의미한다.

IPMK 효소가 면역신호조절물질인 TRAF6 단백질과 직접 결합해 TRAF6 단백질의 분해를 조절하는 유비퀴틴화를 억제함을 규명했고, IPMK효소와 TRAF6단백질간 결합력을 저해할 수 있는 펩타이드를 활용함으로써 내독소에 의한 염증반응을 낮출 수 있음을 다각적으로 검증했다.

이번 연구는 미생물 감염 등에 의한 패혈증 발병의 원리를 규명함과 동시에 최근 급증하는 선천 면역 질환 (ex. 신경계 염증질환 및 당뇨)에 대한 이해를 넓히고 새로운 치료기술개발에 필요한 학문적 토대를 제공했다는 의의를 갖는다.

이번 연구는 미래창조과학부 뇌과학원천기술개발사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

□ 그림 설명

그림1. IPMK 효소의 선천성 면역조절 모식도

2017.04.25 조회수 24567 한동수 교수, 크라우드소싱 기반 실내 위치인식 시스템 개발

〈 한 동 수 교수 〉

우리 대학 전산학부 한동수 교수 연구팀(지능형 서비스통합 연구실)이 실내 공간에서 획득한 와이파이 신호의 수집 위치정보를 자동으로 파악할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술은 글로벌 실내 위치인식 시스템 구축에 필요한 핵심 기술로 다수의 스마트폰에서 수집된 무선랜 핑거프린트의 수집 위치를 자동으로 라벨링하는 인공지능 기법이다. 비용을 절감하면서 높은 정확도를 가질 수 있고 무선랜 핑거프린트 수집이 가능한 건물이라면 어느 곳에도 적용 가능하다.

여러 글로벌 기업들이 실내 GPS를 실현하기 위해 전 세계 주요도시에서 수만 건의 실내 지도를 수집했다. 실내 지도와 함께 신호 지도 수집도 시도했지만 높은 정확도를 갖지 못했고 그 결과 실내에서의 위치 인식 서비스 질이 떨어진다.

연구팀은 문제 해결을 위해 실내를 이동 공간과 체류 공간으로 구분하고 각각의 공간에 최적화된 수집 위치 라벨링을 자동화하는 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 기술은 복도, 로비, 계단과 같은 이동 공간에서도 수집된 신호의 위치정보를 별도의 외부 정도 없이도 자동으로 라벨링하는 새로운 자율학습(Unsupervised Learning) 인공지능 기술이다.

이 기술을 토대로 기초실험연구동(N5)과 김병호-김삼열IT융합빌딩(N1)에서 실험을 실시했고, 충분한 양의 학습 데이터가 주어진다는 가정 하에 오차범위 3~4미터 수준의 정확도를 보였다.

이는 수작업을 통해 수집 위치를 라벨링한 결과와 비슷한 정확도로 연구팀이 함께 개발한 지자기 신호, 3축 가속기, 자이로스코프 기반의 딥러닝을 활용한 새로운 센서 퓨전 기법을 통하면 정확도가 더욱 상승하는 결과를 보였다.

그 동안 스마트폰을 통해 수집된 핑거프린트는 활용되지 못하고 버려졌지만 개발된 기술을 통해 무선랜 핑거프린트 빅데이터 영역이 새롭게 열릴 것으로 기대된다.

개발된 GPS 구축 기술은 글로벌 기업이나 국내 위치정보 서비스 기업 등이 전국 범위에서 위치정보 서비스를 제공할 때 도입해 효과적으로 사용할 수 있을 것으로 예상된다.

GPS 신호가 도달하지 않는 실내 환경에서 위치인식 정확도가 높아짐에 따라 포켓몬고 등의 O2O(online to offline) 위치기반 게임도 실내에서 실행 가능할 것으로 기대된다.

또한 다양한 위치기반 SNS, 사물인터넷 등 서비스가 활성화되고 위급한 상황에서 112나 119에 구조요청을 할 시 정확한 위치 파악이 가능할 것으로 보인다.

한 교수는 “개발된 글로벌 실내 위치인식 시스템 구축 기술을 KAIST 실내 위치인식 시스템인 카이로스(KAILOS)에 탑재해 서비스 할 예정이다”며 “전 세계 어느 건물에서든 정확도 높은 실내 위치인식 시스템을 손쉽게 구축할 수 있고 장래에 대부분 실내 공간에서도 위치인식 서비스가 제공 가능할 것이다”고 말했다.

카이로스는 2014년 KAIST에서 출시한 개방형 실내 위치인식 서비스 플랫폼이다. 자신이 원하는 건물의 실내지도를 카이로스에 등록하고 해당 건물의 핑거프린트를 수집해 실내 위치인식 시스템을 구축하도록 지원 중이다.

□ 그림 설명

그림1. 핑거프린트를 수집하여 신호지도를 구축한 뒤, 구축된 신호지도를 기반으로 위치를 추정하는 과정

그림2. KAILOS가 여러 가지 신호와 센서를 복합적으로 사용하였을 때 예상되는 정확도

2017.04.12 조회수 20047

한동수 교수, 크라우드소싱 기반 실내 위치인식 시스템 개발

〈 한 동 수 교수 〉

우리 대학 전산학부 한동수 교수 연구팀(지능형 서비스통합 연구실)이 실내 공간에서 획득한 와이파이 신호의 수집 위치정보를 자동으로 파악할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술은 글로벌 실내 위치인식 시스템 구축에 필요한 핵심 기술로 다수의 스마트폰에서 수집된 무선랜 핑거프린트의 수집 위치를 자동으로 라벨링하는 인공지능 기법이다. 비용을 절감하면서 높은 정확도를 가질 수 있고 무선랜 핑거프린트 수집이 가능한 건물이라면 어느 곳에도 적용 가능하다.

여러 글로벌 기업들이 실내 GPS를 실현하기 위해 전 세계 주요도시에서 수만 건의 실내 지도를 수집했다. 실내 지도와 함께 신호 지도 수집도 시도했지만 높은 정확도를 갖지 못했고 그 결과 실내에서의 위치 인식 서비스 질이 떨어진다.

연구팀은 문제 해결을 위해 실내를 이동 공간과 체류 공간으로 구분하고 각각의 공간에 최적화된 수집 위치 라벨링을 자동화하는 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 기술은 복도, 로비, 계단과 같은 이동 공간에서도 수집된 신호의 위치정보를 별도의 외부 정도 없이도 자동으로 라벨링하는 새로운 자율학습(Unsupervised Learning) 인공지능 기술이다.

이 기술을 토대로 기초실험연구동(N5)과 김병호-김삼열IT융합빌딩(N1)에서 실험을 실시했고, 충분한 양의 학습 데이터가 주어진다는 가정 하에 오차범위 3~4미터 수준의 정확도를 보였다.

이는 수작업을 통해 수집 위치를 라벨링한 결과와 비슷한 정확도로 연구팀이 함께 개발한 지자기 신호, 3축 가속기, 자이로스코프 기반의 딥러닝을 활용한 새로운 센서 퓨전 기법을 통하면 정확도가 더욱 상승하는 결과를 보였다.

그 동안 스마트폰을 통해 수집된 핑거프린트는 활용되지 못하고 버려졌지만 개발된 기술을 통해 무선랜 핑거프린트 빅데이터 영역이 새롭게 열릴 것으로 기대된다.

개발된 GPS 구축 기술은 글로벌 기업이나 국내 위치정보 서비스 기업 등이 전국 범위에서 위치정보 서비스를 제공할 때 도입해 효과적으로 사용할 수 있을 것으로 예상된다.

GPS 신호가 도달하지 않는 실내 환경에서 위치인식 정확도가 높아짐에 따라 포켓몬고 등의 O2O(online to offline) 위치기반 게임도 실내에서 실행 가능할 것으로 기대된다.

또한 다양한 위치기반 SNS, 사물인터넷 등 서비스가 활성화되고 위급한 상황에서 112나 119에 구조요청을 할 시 정확한 위치 파악이 가능할 것으로 보인다.

한 교수는 “개발된 글로벌 실내 위치인식 시스템 구축 기술을 KAIST 실내 위치인식 시스템인 카이로스(KAILOS)에 탑재해 서비스 할 예정이다”며 “전 세계 어느 건물에서든 정확도 높은 실내 위치인식 시스템을 손쉽게 구축할 수 있고 장래에 대부분 실내 공간에서도 위치인식 서비스가 제공 가능할 것이다”고 말했다.

카이로스는 2014년 KAIST에서 출시한 개방형 실내 위치인식 서비스 플랫폼이다. 자신이 원하는 건물의 실내지도를 카이로스에 등록하고 해당 건물의 핑거프린트를 수집해 실내 위치인식 시스템을 구축하도록 지원 중이다.

□ 그림 설명

그림1. 핑거프린트를 수집하여 신호지도를 구축한 뒤, 구축된 신호지도를 기반으로 위치를 추정하는 과정

그림2. KAILOS가 여러 가지 신호와 센서를 복합적으로 사용하였을 때 예상되는 정확도

2017.04.12 조회수 20047 박용근 교수, 성능 수천배 향상된 3차원 홀로그래픽 디스플레이 기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀(KI 헬스사이언스 연구소)이 성능이 2천 배 이상 향상된 3차원 홀로그래픽 디스플레이 기술을 개발했다.

이번 연구를 통해 기존 무 안경 홀로그래픽 기술의 큰 문제점이었던 제한적인 영상 크기와 시야각을 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

유현승 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 광학 분야 국제 학술지인 ‘네이처 포토닉스(Nature Photonics)’ 1월 24일자 온라인 판에 게재됐다.

공상과학 영화에 자주 등장하는 3차원 홀로그램은 대중에게 친숙한 기술이지만, 영화 속 홀로그램은 컴퓨터 그래픽 효과로 만들어낸 것이다. 실제 기술로 구현하기에는 한계가 많기 때문이다.

이 때문에 디스플레이 산업계는 2차원 영상 두 개로 착시 효과를 활용하는 가상현실(VR)과 증강현실(AR)에 집중하고 있다. 이 기술들은 3차원 이미지 대신 두 개의 서로 다른 2차원 이미지를 눈에 투사하는 방식을 채택한다.

3D안경 등 특수 장비 없이도 볼 수 있는 3차원 홀로그램을 만들기 위해선 공간광파면 조절기(빛이 퍼져나가는 방향을 정밀하게 조절할 수 있는 광학제어장치)를 이용해 빛의 방향을 변경해야 한다.

그러나 이와 같은 공간광파면 조절기를 3차원 디스플레이로 사용하지 못하는 가장 큰 걸림돌은 픽셀의 개수이다. 최근 각광받는 고해상도 모니터의 많은 픽셀 개수조차도 2차원 이미지에만 적합할 뿐 3차원 이미지를 만들기에는 정보량이 매우 부족하다.

이 때문에 기존의 기술로 만들 수 있는 3차원 영상은 크기 1센티미터, 시청 가능 각도 3도 이내 수준으로서 실용성과는 거리가 멀다.

연구팀은 문제 해결을 위해 공간광파면 조절기만 사용하는 대신 간유리를 추가적으로 활용해 빛을 무작위로 산란시켰다. 무작위로 산란된 빛은 여러 방향으로 퍼지기 때문에 넓은 각도에서 시청 가능하고 영상 크기도 확대된다.

하지만 무작위한 패턴을 갖기 때문에 특별한 제어 없이는 3차원 이미지를 볼 수 없다. 연구팀은 빛의 결맞음(파동이 간섭 현상을 보이는 성질) 정도에 대한 수학적인 상관관계를 활용해 빛을 적절히 제어해 문제를 해결했다.

연구팀은 실험을 통해 가로, 세로, 높이 2센티미터 영역에 약 35도의 시청각을 갖는 3차원 이미지를 제작하는 데 성공했다. 이는 기존의 공간대역폭보다 약 2천 600배 이상 향상된 결과이다.

연구팀의 홀로그래픽 디스플레이는 기존의 공간광파면 조절기에 간유리를 추가하는 것만으로 제작이 가능해 일반적인 디스플레이 장치와 결합해 상용화가 가능할 것으로 기대된다.

1저자인 유현승 학생은 “물체의 인식을 방해한다고 여겨진 빛의 산란을 적절히 이용해 기존 3차원 디스플레이보다 향상된 이미지를 만들 수 있음을 선보였다”며 “특수 안경 없이 볼 수 있는 실용적인 디스플레이의 기반이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 시간역행반사 창의연구단 사업과 미래유망융합기술파이오니어사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 3차원 홀로그래픽 디스플레이의 모식도

그림2. 2 cm × 2 cm × 2 cm 영역에 만들어진 3차원 이미지

그림3. 3차원 홀로그래픽 디스플레이의 원리

2017.01.24 조회수 22334

박용근 교수, 성능 수천배 향상된 3차원 홀로그래픽 디스플레이 기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀(KI 헬스사이언스 연구소)이 성능이 2천 배 이상 향상된 3차원 홀로그래픽 디스플레이 기술을 개발했다.

이번 연구를 통해 기존 무 안경 홀로그래픽 기술의 큰 문제점이었던 제한적인 영상 크기와 시야각을 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

유현승 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 광학 분야 국제 학술지인 ‘네이처 포토닉스(Nature Photonics)’ 1월 24일자 온라인 판에 게재됐다.

공상과학 영화에 자주 등장하는 3차원 홀로그램은 대중에게 친숙한 기술이지만, 영화 속 홀로그램은 컴퓨터 그래픽 효과로 만들어낸 것이다. 실제 기술로 구현하기에는 한계가 많기 때문이다.

이 때문에 디스플레이 산업계는 2차원 영상 두 개로 착시 효과를 활용하는 가상현실(VR)과 증강현실(AR)에 집중하고 있다. 이 기술들은 3차원 이미지 대신 두 개의 서로 다른 2차원 이미지를 눈에 투사하는 방식을 채택한다.

3D안경 등 특수 장비 없이도 볼 수 있는 3차원 홀로그램을 만들기 위해선 공간광파면 조절기(빛이 퍼져나가는 방향을 정밀하게 조절할 수 있는 광학제어장치)를 이용해 빛의 방향을 변경해야 한다.

그러나 이와 같은 공간광파면 조절기를 3차원 디스플레이로 사용하지 못하는 가장 큰 걸림돌은 픽셀의 개수이다. 최근 각광받는 고해상도 모니터의 많은 픽셀 개수조차도 2차원 이미지에만 적합할 뿐 3차원 이미지를 만들기에는 정보량이 매우 부족하다.

이 때문에 기존의 기술로 만들 수 있는 3차원 영상은 크기 1센티미터, 시청 가능 각도 3도 이내 수준으로서 실용성과는 거리가 멀다.

연구팀은 문제 해결을 위해 공간광파면 조절기만 사용하는 대신 간유리를 추가적으로 활용해 빛을 무작위로 산란시켰다. 무작위로 산란된 빛은 여러 방향으로 퍼지기 때문에 넓은 각도에서 시청 가능하고 영상 크기도 확대된다.

하지만 무작위한 패턴을 갖기 때문에 특별한 제어 없이는 3차원 이미지를 볼 수 없다. 연구팀은 빛의 결맞음(파동이 간섭 현상을 보이는 성질) 정도에 대한 수학적인 상관관계를 활용해 빛을 적절히 제어해 문제를 해결했다.

연구팀은 실험을 통해 가로, 세로, 높이 2센티미터 영역에 약 35도의 시청각을 갖는 3차원 이미지를 제작하는 데 성공했다. 이는 기존의 공간대역폭보다 약 2천 600배 이상 향상된 결과이다.

연구팀의 홀로그래픽 디스플레이는 기존의 공간광파면 조절기에 간유리를 추가하는 것만으로 제작이 가능해 일반적인 디스플레이 장치와 결합해 상용화가 가능할 것으로 기대된다.

1저자인 유현승 학생은 “물체의 인식을 방해한다고 여겨진 빛의 산란을 적절히 이용해 기존 3차원 디스플레이보다 향상된 이미지를 만들 수 있음을 선보였다”며 “특수 안경 없이 볼 수 있는 실용적인 디스플레이의 기반이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 시간역행반사 창의연구단 사업과 미래유망융합기술파이오니어사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 3차원 홀로그래픽 디스플레이의 모식도

그림2. 2 cm × 2 cm × 2 cm 영역에 만들어진 3차원 이미지

그림3. 3차원 홀로그래픽 디스플레이의 원리

2017.01.24 조회수 22334