-

윤태영 교수팀, 생체막 단백질 기능 첫 규명

우리대학 윤태영 물리학과 교수 주도하에 생체막 단백질인 시냅토태그민1(Synaptotagmin1)이 신경세포 통신을 능동적으로 제어한다는 사실을 세계 최초로 규명하였다.

시냅토태그민1은 신경전달물질 분출을 조절하는 양대 핵심 단백질로서, 지금까지 학계는 단순히 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태크민1이 신경전달물질을 분출하는 것으로 추정해 왔지만, 명확히 그 기능을 밝혀내지 못했다.

△카이스트 윤태영 물리학과 교수, △이한기 박사 △신연균 교수(포항공대, 아이오와주립대) △권대혁 교수(성균관대) △현창봉 교수 (고등과학원) 등이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘기초연구실육성사업(BRL)"과 ‘세계 수준의 연구중심대학(WCU)육성사업’의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘사이언스(Science)’誌 5월 7일자에 게재된다. 이번 연구결과는 젊은 국내 토종박사들이 주축이 되어 불굴의 도전정신으로 일궈낸 값진 연구성과이다.

총 9명으로 구성된 연구팀에서 8명이 국내 연구자들로, 이중 7명이 만 40세를 넘지 않은 신진 연구자이다.

특히 연구를 주도한 윤태영 교수는 만 34세로 2004년 서울대에서, 이한기 박사는 만 33세로 명지대에서, 권대혁 교수는 만 38세로 서울대에서 박사학위를 받은 토종박사들이다.

또한 이번 연구성과는 정부의 대표적인 연구지원사업(BRL)과 인력 양성사업(WCU)의 지원을 받아 시너지 효과를 발휘하여, 세계 최고의 과학저널에 발표했다는 점에서 의의가 있다.

[그림1. 신경전달물질 분출에 있어서 시냅토태그민1의 동적제어 스위치 모델]

윤태영 교수 연구팀은 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어하는 스위치 역할을 한다는 새로운 사실을 밝혀냈다.

연구팀은 신경세포 내에 적정농도(10μmol/L, 1리터당 10마이크로 몰)의 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태그민1은 신경전달물질을 빠르게 분출하지만, 적정농도 이상의 칼슘이 유입되면 오히려 그 기능이 감소된다는 사실을 최초로 확인하였다. 이것은 시냅토태그민1이 신경세포에서 나오는 칼슘 농도에 따라 다양하게 반응한다는 사실을 의미하는 것으로, 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어할 수 있다는 사실을 새롭게 규명한 것이다.

윤태영 교수팀의 이번 연구는 지난 10년간 학계의 풀리지 않은 수수께끼인 시냅토태그민1의 기능에 대한 명쾌한 해답을 제시하였다. 이번 연구는 낮은 농도의 칼슘에서 시냅토태그민1이 가장 활발히 활동한다는 사실을 최초로 발견하여, 기존 연구가 밝히지 못한 시냅토태그민1의 기능을 정확히 설명하였다.

특히 연구팀은 시냅토태그민1을 생체막으로부터 분리하면, 제어 스위치 기능이 상실된다는 사실도 확인하여, 시냅토태그민1의 생체막 부착 여부가 그 기능에 핵심인 것을 밝혀냈다.

또한 윤 교수팀은 차세대 신약개발의 주요 타깃인 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발하는데 성공하였다.

생체막 단백질은 물질 수송 등 세포내 필수적인 역할을 하는데, 암, 당뇨, 비만 등 각종 질병과 밀접하게 관련되어 있어, 차세대 신약개발 표적 단백질의 최대 70%를 차지하는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 ‘단소포체 형광 기법(single-vesicle fluorescence detection)’을 개발하는데 성공하여, 생체막 단백질의 기능을 단분자 혹은 수개 분자 수준에서 관찰할 수 있는 세계 최고 수준의 기술을 보유하게 되었다.

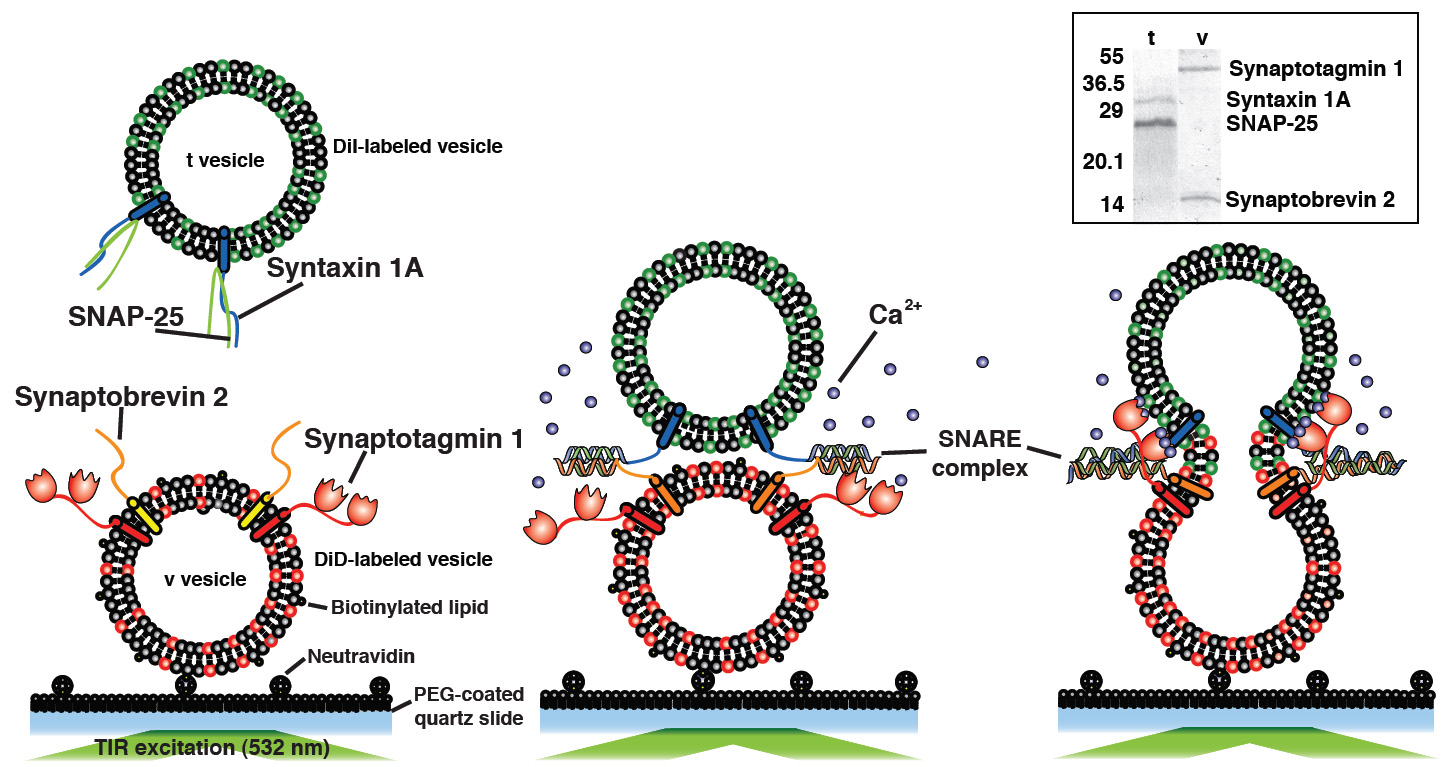

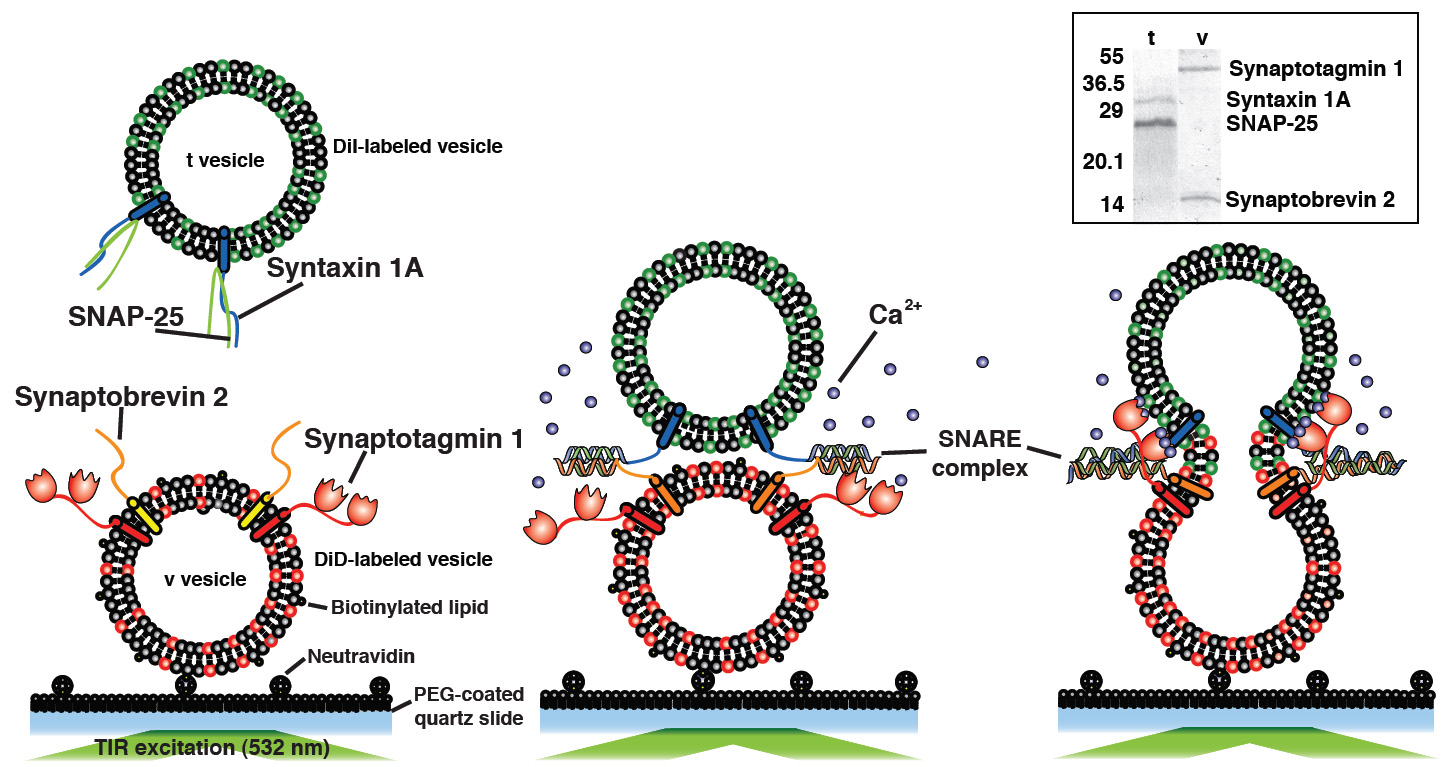

[그림2. 단소포체 형광기법]

윤 교수는 “이번 연구결과는 지난 10년간 학계가 밝혀내지 못한 시냅토태그민1의 기능을 명쾌히 밝혀내고, 복잡한 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발한 것이다. 이번 연구로 생체막 단백질을 활용하여, 암, 당뇨, 비만 등 현대인의 질병에 대한 신약을 개발할 수 있는 가능성을 열었다“라고 연구 의의를 밝혔다.

윤태영 교수팀, 생체막 단백질 기능 첫 규명

우리대학 윤태영 물리학과 교수 주도하에 생체막 단백질인 시냅토태그민1(Synaptotagmin1)이 신경세포 통신을 능동적으로 제어한다는 사실을 세계 최초로 규명하였다.

시냅토태그민1은 신경전달물질 분출을 조절하는 양대 핵심 단백질로서, 지금까지 학계는 단순히 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태크민1이 신경전달물질을 분출하는 것으로 추정해 왔지만, 명확히 그 기능을 밝혀내지 못했다.

△카이스트 윤태영 물리학과 교수, △이한기 박사 △신연균 교수(포항공대, 아이오와주립대) △권대혁 교수(성균관대) △현창봉 교수 (고등과학원) 등이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘기초연구실육성사업(BRL)"과 ‘세계 수준의 연구중심대학(WCU)육성사업’의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘사이언스(Science)’誌 5월 7일자에 게재된다. 이번 연구결과는 젊은 국내 토종박사들이 주축이 되어 불굴의 도전정신으로 일궈낸 값진 연구성과이다.

총 9명으로 구성된 연구팀에서 8명이 국내 연구자들로, 이중 7명이 만 40세를 넘지 않은 신진 연구자이다.

특히 연구를 주도한 윤태영 교수는 만 34세로 2004년 서울대에서, 이한기 박사는 만 33세로 명지대에서, 권대혁 교수는 만 38세로 서울대에서 박사학위를 받은 토종박사들이다.

또한 이번 연구성과는 정부의 대표적인 연구지원사업(BRL)과 인력 양성사업(WCU)의 지원을 받아 시너지 효과를 발휘하여, 세계 최고의 과학저널에 발표했다는 점에서 의의가 있다.

[그림1. 신경전달물질 분출에 있어서 시냅토태그민1의 동적제어 스위치 모델]

윤태영 교수 연구팀은 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어하는 스위치 역할을 한다는 새로운 사실을 밝혀냈다.

연구팀은 신경세포 내에 적정농도(10μmol/L, 1리터당 10마이크로 몰)의 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태그민1은 신경전달물질을 빠르게 분출하지만, 적정농도 이상의 칼슘이 유입되면 오히려 그 기능이 감소된다는 사실을 최초로 확인하였다. 이것은 시냅토태그민1이 신경세포에서 나오는 칼슘 농도에 따라 다양하게 반응한다는 사실을 의미하는 것으로, 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어할 수 있다는 사실을 새롭게 규명한 것이다.

윤태영 교수팀의 이번 연구는 지난 10년간 학계의 풀리지 않은 수수께끼인 시냅토태그민1의 기능에 대한 명쾌한 해답을 제시하였다. 이번 연구는 낮은 농도의 칼슘에서 시냅토태그민1이 가장 활발히 활동한다는 사실을 최초로 발견하여, 기존 연구가 밝히지 못한 시냅토태그민1의 기능을 정확히 설명하였다.

특히 연구팀은 시냅토태그민1을 생체막으로부터 분리하면, 제어 스위치 기능이 상실된다는 사실도 확인하여, 시냅토태그민1의 생체막 부착 여부가 그 기능에 핵심인 것을 밝혀냈다.

또한 윤 교수팀은 차세대 신약개발의 주요 타깃인 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발하는데 성공하였다.

생체막 단백질은 물질 수송 등 세포내 필수적인 역할을 하는데, 암, 당뇨, 비만 등 각종 질병과 밀접하게 관련되어 있어, 차세대 신약개발 표적 단백질의 최대 70%를 차지하는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 ‘단소포체 형광 기법(single-vesicle fluorescence detection)’을 개발하는데 성공하여, 생체막 단백질의 기능을 단분자 혹은 수개 분자 수준에서 관찰할 수 있는 세계 최고 수준의 기술을 보유하게 되었다.

[그림2. 단소포체 형광기법]

윤 교수는 “이번 연구결과는 지난 10년간 학계가 밝혀내지 못한 시냅토태그민1의 기능을 명쾌히 밝혀내고, 복잡한 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발한 것이다. 이번 연구로 생체막 단백질을 활용하여, 암, 당뇨, 비만 등 현대인의 질병에 대한 신약을 개발할 수 있는 가능성을 열었다“라고 연구 의의를 밝혔다.

2010.05.07

조회수 31515

-

생명과학과 김재섭 교수팀, '생체시계 뇌신경망 교신 유전자'세계최초로 밝혀

2만5천여 종의 형질전환 초파리 이용, 새로운 생체시계 유전자 발견

수면장애, 생체리듬 장애로 인한 각종 생리질환 치료법 개발 활로 열어

우리 몸은 하루 24시간의 시각 주기를 기억해서 현재 시각이 아침인지 저녁인지 혹은 낮인지 밤인지를 스스로 아는 능력이 있다. 한국에 살던 사람이 미국에 가면 한국에서 기억된 시각주기 때문에 처음 며칠 동안은 밤에는 깨어 있다가 낮이 되면 졸리고 하는 것이 그 일예이다. 우리 몸이 이렇게 하루 24시간 주기의 시간 흐름을 아는 것은 대뇌 아래 시상하부에 존재하는 일부 신경세포가 시계의 기능을 하기 때문인데, 이 시계를 “생체시계”라고 부른다. 정상적으로 생활하던 사람을 하루 종일 어두운 곳에 두어도 아침 시간이 되면 잠에서 깨고, 끼니마다 배가 고파지며, 또 밤 시간이 되면 잠을 자는 이유도 이 생체시계 때문이다.

생체시계의 역할은 시상하부에 위치한 수십 개의 신경세포가 담당한다. 이 생체시계 신경세포 각각의 내부에서 작동하는 유전자들은 그 동안 잘 알려져 있었다. 그러나 정작 각각의 생체시계 신경세포가 어떻게 서로 교신하여 하나의 완벽하고 정교한 생체시계 신경망을 이루어 우리 몸의 시간을 지배하는 지는 베일에 쌓여 있었다. KAIST 생명과학과 김재섭(金在燮, 42) 교수팀이 바이오벤처 제넥셀과의 공동연구로 이번에 그 베일을 세계 최초로 벗겼다.

金 교수팀은 제넥셀이 구축한 2만5천여 종의 형질전환 초파리를 이용, 새로운 생체시계 유전자를 발견하였으며, 그 이름을 “한(Han)"이라고 명명하였다. 金 교수팀에 따르면 “한” 유전자로부터 만들어지는 단백질은 "피디에프(PDF)"라는 리간드 단백질의 수용체로 작용하며, 생체시계 신경 세포들의 표면에 존재한다. 생체시계 신경세포 중에서 마스터(master) 생체시계 신경세포가 하루 24시간의 주기에 따라 각기 다른 양의 “피디에프”를 분비한다. 그러면 뇌의 다른 부위에 존재하는 생체시계 신경세포들은 표면에 있는 “한” 수용체 단백질을 통해 이 신호를 받아서 자기의 생체시계 작동을 마스터 신경세포의 생체시계 시각과 동조화 시킨다. 이렇게 해서 생체시계 신경망을 담당하는 모든 신경세포들 안에 있는 생체시계는 동일한 시각으로 맞춰지게 된다. 즉, “피디에프”와 “한” 단백질을 이용한 생체시계 신경세포들 사이의 교신이 정확하게 이뤄져 생체시계의 시각 결정을 담당하는 모든 신경세포가 특정 시간을 모두 동일한 시간으로 인식하여 일사 분란하게 몸을 조절하는 것이다. 金 교수팀의 이번 연구결과는 뉴론(Neuron)誌 10월호(10.20 발행)에 게재된다. 뉴론誌는 셀지의 자매지로서 네이처 뉴로사이언스와 쌍벽을 이루는 신경과학 분야의 최고 권위지다.

김재섭 교수는 "학문적으로는 생체시계를 담당하는 뇌신경들이 어떻게 서로 교신 하는 지를 알 수 있게 되었으며, 의학적으로는 수면 장애와 생체리듬 장애로 인한 각종 생리 질환 치료법 개발에 새로운 길을 열게 되었다"고 이번 연구 성과의 의의를 밝혔다.

생명과학과 김재섭 교수팀, '생체시계 뇌신경망 교신 유전자'세계최초로 밝혀

2만5천여 종의 형질전환 초파리 이용, 새로운 생체시계 유전자 발견

수면장애, 생체리듬 장애로 인한 각종 생리질환 치료법 개발 활로 열어

우리 몸은 하루 24시간의 시각 주기를 기억해서 현재 시각이 아침인지 저녁인지 혹은 낮인지 밤인지를 스스로 아는 능력이 있다. 한국에 살던 사람이 미국에 가면 한국에서 기억된 시각주기 때문에 처음 며칠 동안은 밤에는 깨어 있다가 낮이 되면 졸리고 하는 것이 그 일예이다. 우리 몸이 이렇게 하루 24시간 주기의 시간 흐름을 아는 것은 대뇌 아래 시상하부에 존재하는 일부 신경세포가 시계의 기능을 하기 때문인데, 이 시계를 “생체시계”라고 부른다. 정상적으로 생활하던 사람을 하루 종일 어두운 곳에 두어도 아침 시간이 되면 잠에서 깨고, 끼니마다 배가 고파지며, 또 밤 시간이 되면 잠을 자는 이유도 이 생체시계 때문이다.

생체시계의 역할은 시상하부에 위치한 수십 개의 신경세포가 담당한다. 이 생체시계 신경세포 각각의 내부에서 작동하는 유전자들은 그 동안 잘 알려져 있었다. 그러나 정작 각각의 생체시계 신경세포가 어떻게 서로 교신하여 하나의 완벽하고 정교한 생체시계 신경망을 이루어 우리 몸의 시간을 지배하는 지는 베일에 쌓여 있었다. KAIST 생명과학과 김재섭(金在燮, 42) 교수팀이 바이오벤처 제넥셀과의 공동연구로 이번에 그 베일을 세계 최초로 벗겼다.

金 교수팀은 제넥셀이 구축한 2만5천여 종의 형질전환 초파리를 이용, 새로운 생체시계 유전자를 발견하였으며, 그 이름을 “한(Han)"이라고 명명하였다. 金 교수팀에 따르면 “한” 유전자로부터 만들어지는 단백질은 "피디에프(PDF)"라는 리간드 단백질의 수용체로 작용하며, 생체시계 신경 세포들의 표면에 존재한다. 생체시계 신경세포 중에서 마스터(master) 생체시계 신경세포가 하루 24시간의 주기에 따라 각기 다른 양의 “피디에프”를 분비한다. 그러면 뇌의 다른 부위에 존재하는 생체시계 신경세포들은 표면에 있는 “한” 수용체 단백질을 통해 이 신호를 받아서 자기의 생체시계 작동을 마스터 신경세포의 생체시계 시각과 동조화 시킨다. 이렇게 해서 생체시계 신경망을 담당하는 모든 신경세포들 안에 있는 생체시계는 동일한 시각으로 맞춰지게 된다. 즉, “피디에프”와 “한” 단백질을 이용한 생체시계 신경세포들 사이의 교신이 정확하게 이뤄져 생체시계의 시각 결정을 담당하는 모든 신경세포가 특정 시간을 모두 동일한 시간으로 인식하여 일사 분란하게 몸을 조절하는 것이다. 金 교수팀의 이번 연구결과는 뉴론(Neuron)誌 10월호(10.20 발행)에 게재된다. 뉴론誌는 셀지의 자매지로서 네이처 뉴로사이언스와 쌍벽을 이루는 신경과학 분야의 최고 권위지다.

김재섭 교수는 "학문적으로는 생체시계를 담당하는 뇌신경들이 어떻게 서로 교신 하는 지를 알 수 있게 되었으며, 의학적으로는 수면 장애와 생체리듬 장애로 인한 각종 생리 질환 치료법 개발에 새로운 길을 열게 되었다"고 이번 연구 성과의 의의를 밝혔다.

2005.10.20

조회수 21851

-

뇌신경 보호유전자 세계 첫 발견

KAIST 생명과학과 김재섭 교수(43세)팀은 지나친 자극으로부터 신경세포를 보호하는 유전자를 세계 최초로 발견하고, 이 유전자를 열병을 뜻하는 파이렉시아(Pyrexia)라고 명명했다.

이 유전자는 채널 단백질을 만들며, 이 채널은 섭씨 39도 이상의 고온에 의해 작동된다. 특히 이제까지 온도에 의해 작동되는 채널 단백질들은 여러 종류 발견되었으나, 자극으로부터 신경을 보호하는 채널은 파이렉시아가 처음이다. 이 유전자는 신경세포가 고온에 대해 과민하게 흥분하여 스트레스성 반응을 보이고 이로 인해 기능이 손상되는 것을 방지한다.

또한 이 유전자의 기능이 약화되면 섭씨 40도 고온에서 수분 내에 신경기능이 마비되지만, 이 유전자의 기능이 강화되면 이러한 고온에서도 신경세포의 기능이 손상되지 않고 정상적으로 작동한다.

KAIST 김재섭 교수는 "파이렉시아 채널을 인위적으로 작동시키는 약(화합물)을 개발할 경우, 상습적 마약 복용 등으로 신경이 과도하게 자극되어 뇌기능이 손상되는 것을 방지할 수 있는 획기적인 길이 열릴 것이다"라고 말하면서 "이번 연구 결과는 독감을 비롯한 각종 열병에 의해 의식을 잃거나 뇌기능이 영구하게 손상되는 것도 방지할 수 있는 길을 열었다"며 그 의미를 밝혔다.

한편, 이 연구 결과는 미국에 국제특허 출원되었으며, 세계 최고의 유전학 및 인간질병 유전자 권위지인 네이처 제네틱스 (Nature Genetics) 3월호에 논문으로 계제될 예정이다. 또한 네이처 제네틱스는 이 발견의 중요성을 감안하여 이 논문을 1월 31일자로 인터넷 (http://www.nature.com/ng/)에 먼저 공개했다.

이 유전자는 KAIST 생명과학과와 제넥셀(주)가 공동으로 2003년에 완성한 세계 최초의 형질전환초파리 게놈검색시스템을 활용하여 발굴되었으며, KAIST 생명과학과와 제넥셀(주)는 "형질전환초파리 게놈검색시스템"을 활용하여 파이렉시아 이외에도 여러 종류의 인간질병 및 신경관련 유전자를 발굴하여 연구에 박차를 가하고 있다.

뇌신경 보호유전자 세계 첫 발견

KAIST 생명과학과 김재섭 교수(43세)팀은 지나친 자극으로부터 신경세포를 보호하는 유전자를 세계 최초로 발견하고, 이 유전자를 열병을 뜻하는 파이렉시아(Pyrexia)라고 명명했다.

이 유전자는 채널 단백질을 만들며, 이 채널은 섭씨 39도 이상의 고온에 의해 작동된다. 특히 이제까지 온도에 의해 작동되는 채널 단백질들은 여러 종류 발견되었으나, 자극으로부터 신경을 보호하는 채널은 파이렉시아가 처음이다. 이 유전자는 신경세포가 고온에 대해 과민하게 흥분하여 스트레스성 반응을 보이고 이로 인해 기능이 손상되는 것을 방지한다.

또한 이 유전자의 기능이 약화되면 섭씨 40도 고온에서 수분 내에 신경기능이 마비되지만, 이 유전자의 기능이 강화되면 이러한 고온에서도 신경세포의 기능이 손상되지 않고 정상적으로 작동한다.

KAIST 김재섭 교수는 "파이렉시아 채널을 인위적으로 작동시키는 약(화합물)을 개발할 경우, 상습적 마약 복용 등으로 신경이 과도하게 자극되어 뇌기능이 손상되는 것을 방지할 수 있는 획기적인 길이 열릴 것이다"라고 말하면서 "이번 연구 결과는 독감을 비롯한 각종 열병에 의해 의식을 잃거나 뇌기능이 영구하게 손상되는 것도 방지할 수 있는 길을 열었다"며 그 의미를 밝혔다.

한편, 이 연구 결과는 미국에 국제특허 출원되었으며, 세계 최고의 유전학 및 인간질병 유전자 권위지인 네이처 제네틱스 (Nature Genetics) 3월호에 논문으로 계제될 예정이다. 또한 네이처 제네틱스는 이 발견의 중요성을 감안하여 이 논문을 1월 31일자로 인터넷 (http://www.nature.com/ng/)에 먼저 공개했다.

이 유전자는 KAIST 생명과학과와 제넥셀(주)가 공동으로 2003년에 완성한 세계 최초의 형질전환초파리 게놈검색시스템을 활용하여 발굴되었으며, KAIST 생명과학과와 제넥셀(주)는 "형질전환초파리 게놈검색시스템"을 활용하여 파이렉시아 이외에도 여러 종류의 인간질병 및 신경관련 유전자를 발굴하여 연구에 박차를 가하고 있다.

2005.01.31

조회수 25843

윤태영 교수팀, 생체막 단백질 기능 첫 규명

우리대학 윤태영 물리학과 교수 주도하에 생체막 단백질인 시냅토태그민1(Synaptotagmin1)이 신경세포 통신을 능동적으로 제어한다는 사실을 세계 최초로 규명하였다.

시냅토태그민1은 신경전달물질 분출을 조절하는 양대 핵심 단백질로서, 지금까지 학계는 단순히 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태크민1이 신경전달물질을 분출하는 것으로 추정해 왔지만, 명확히 그 기능을 밝혀내지 못했다.

△카이스트 윤태영 물리학과 교수, △이한기 박사 △신연균 교수(포항공대, 아이오와주립대) △권대혁 교수(성균관대) △현창봉 교수 (고등과학원) 등이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘기초연구실육성사업(BRL)"과 ‘세계 수준의 연구중심대학(WCU)육성사업’의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘사이언스(Science)’誌 5월 7일자에 게재된다. 이번 연구결과는 젊은 국내 토종박사들이 주축이 되어 불굴의 도전정신으로 일궈낸 값진 연구성과이다.

총 9명으로 구성된 연구팀에서 8명이 국내 연구자들로, 이중 7명이 만 40세를 넘지 않은 신진 연구자이다.

특히 연구를 주도한 윤태영 교수는 만 34세로 2004년 서울대에서, 이한기 박사는 만 33세로 명지대에서, 권대혁 교수는 만 38세로 서울대에서 박사학위를 받은 토종박사들이다.

또한 이번 연구성과는 정부의 대표적인 연구지원사업(BRL)과 인력 양성사업(WCU)의 지원을 받아 시너지 효과를 발휘하여, 세계 최고의 과학저널에 발표했다는 점에서 의의가 있다.

[그림1. 신경전달물질 분출에 있어서 시냅토태그민1의 동적제어 스위치 모델]

윤태영 교수 연구팀은 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어하는 스위치 역할을 한다는 새로운 사실을 밝혀냈다.

연구팀은 신경세포 내에 적정농도(10μmol/L, 1리터당 10마이크로 몰)의 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태그민1은 신경전달물질을 빠르게 분출하지만, 적정농도 이상의 칼슘이 유입되면 오히려 그 기능이 감소된다는 사실을 최초로 확인하였다. 이것은 시냅토태그민1이 신경세포에서 나오는 칼슘 농도에 따라 다양하게 반응한다는 사실을 의미하는 것으로, 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어할 수 있다는 사실을 새롭게 규명한 것이다.

윤태영 교수팀의 이번 연구는 지난 10년간 학계의 풀리지 않은 수수께끼인 시냅토태그민1의 기능에 대한 명쾌한 해답을 제시하였다. 이번 연구는 낮은 농도의 칼슘에서 시냅토태그민1이 가장 활발히 활동한다는 사실을 최초로 발견하여, 기존 연구가 밝히지 못한 시냅토태그민1의 기능을 정확히 설명하였다.

특히 연구팀은 시냅토태그민1을 생체막으로부터 분리하면, 제어 스위치 기능이 상실된다는 사실도 확인하여, 시냅토태그민1의 생체막 부착 여부가 그 기능에 핵심인 것을 밝혀냈다.

또한 윤 교수팀은 차세대 신약개발의 주요 타깃인 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발하는데 성공하였다.

생체막 단백질은 물질 수송 등 세포내 필수적인 역할을 하는데, 암, 당뇨, 비만 등 각종 질병과 밀접하게 관련되어 있어, 차세대 신약개발 표적 단백질의 최대 70%를 차지하는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 ‘단소포체 형광 기법(single-vesicle fluorescence detection)’을 개발하는데 성공하여, 생체막 단백질의 기능을 단분자 혹은 수개 분자 수준에서 관찰할 수 있는 세계 최고 수준의 기술을 보유하게 되었다.

[그림2. 단소포체 형광기법]

윤 교수는 “이번 연구결과는 지난 10년간 학계가 밝혀내지 못한 시냅토태그민1의 기능을 명쾌히 밝혀내고, 복잡한 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발한 것이다. 이번 연구로 생체막 단백질을 활용하여, 암, 당뇨, 비만 등 현대인의 질병에 대한 신약을 개발할 수 있는 가능성을 열었다“라고 연구 의의를 밝혔다.

2010.05.07 조회수 31515

윤태영 교수팀, 생체막 단백질 기능 첫 규명

우리대학 윤태영 물리학과 교수 주도하에 생체막 단백질인 시냅토태그민1(Synaptotagmin1)이 신경세포 통신을 능동적으로 제어한다는 사실을 세계 최초로 규명하였다.

시냅토태그민1은 신경전달물질 분출을 조절하는 양대 핵심 단백질로서, 지금까지 학계는 단순히 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태크민1이 신경전달물질을 분출하는 것으로 추정해 왔지만, 명확히 그 기능을 밝혀내지 못했다.

△카이스트 윤태영 물리학과 교수, △이한기 박사 △신연균 교수(포항공대, 아이오와주립대) △권대혁 교수(성균관대) △현창봉 교수 (고등과학원) 등이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘기초연구실육성사업(BRL)"과 ‘세계 수준의 연구중심대학(WCU)육성사업’의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘사이언스(Science)’誌 5월 7일자에 게재된다. 이번 연구결과는 젊은 국내 토종박사들이 주축이 되어 불굴의 도전정신으로 일궈낸 값진 연구성과이다.

총 9명으로 구성된 연구팀에서 8명이 국내 연구자들로, 이중 7명이 만 40세를 넘지 않은 신진 연구자이다.

특히 연구를 주도한 윤태영 교수는 만 34세로 2004년 서울대에서, 이한기 박사는 만 33세로 명지대에서, 권대혁 교수는 만 38세로 서울대에서 박사학위를 받은 토종박사들이다.

또한 이번 연구성과는 정부의 대표적인 연구지원사업(BRL)과 인력 양성사업(WCU)의 지원을 받아 시너지 효과를 발휘하여, 세계 최고의 과학저널에 발표했다는 점에서 의의가 있다.

[그림1. 신경전달물질 분출에 있어서 시냅토태그민1의 동적제어 스위치 모델]

윤태영 교수 연구팀은 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어하는 스위치 역할을 한다는 새로운 사실을 밝혀냈다.

연구팀은 신경세포 내에 적정농도(10μmol/L, 1리터당 10마이크로 몰)의 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태그민1은 신경전달물질을 빠르게 분출하지만, 적정농도 이상의 칼슘이 유입되면 오히려 그 기능이 감소된다는 사실을 최초로 확인하였다. 이것은 시냅토태그민1이 신경세포에서 나오는 칼슘 농도에 따라 다양하게 반응한다는 사실을 의미하는 것으로, 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어할 수 있다는 사실을 새롭게 규명한 것이다.

윤태영 교수팀의 이번 연구는 지난 10년간 학계의 풀리지 않은 수수께끼인 시냅토태그민1의 기능에 대한 명쾌한 해답을 제시하였다. 이번 연구는 낮은 농도의 칼슘에서 시냅토태그민1이 가장 활발히 활동한다는 사실을 최초로 발견하여, 기존 연구가 밝히지 못한 시냅토태그민1의 기능을 정확히 설명하였다.

특히 연구팀은 시냅토태그민1을 생체막으로부터 분리하면, 제어 스위치 기능이 상실된다는 사실도 확인하여, 시냅토태그민1의 생체막 부착 여부가 그 기능에 핵심인 것을 밝혀냈다.

또한 윤 교수팀은 차세대 신약개발의 주요 타깃인 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발하는데 성공하였다.

생체막 단백질은 물질 수송 등 세포내 필수적인 역할을 하는데, 암, 당뇨, 비만 등 각종 질병과 밀접하게 관련되어 있어, 차세대 신약개발 표적 단백질의 최대 70%를 차지하는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 ‘단소포체 형광 기법(single-vesicle fluorescence detection)’을 개발하는데 성공하여, 생체막 단백질의 기능을 단분자 혹은 수개 분자 수준에서 관찰할 수 있는 세계 최고 수준의 기술을 보유하게 되었다.

[그림2. 단소포체 형광기법]

윤 교수는 “이번 연구결과는 지난 10년간 학계가 밝혀내지 못한 시냅토태그민1의 기능을 명쾌히 밝혀내고, 복잡한 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발한 것이다. 이번 연구로 생체막 단백질을 활용하여, 암, 당뇨, 비만 등 현대인의 질병에 대한 신약을 개발할 수 있는 가능성을 열었다“라고 연구 의의를 밝혔다.

2010.05.07 조회수 31515 생명과학과 김재섭 교수팀, '생체시계 뇌신경망 교신 유전자'세계최초로 밝혀

2만5천여 종의 형질전환 초파리 이용, 새로운 생체시계 유전자 발견

수면장애, 생체리듬 장애로 인한 각종 생리질환 치료법 개발 활로 열어

우리 몸은 하루 24시간의 시각 주기를 기억해서 현재 시각이 아침인지 저녁인지 혹은 낮인지 밤인지를 스스로 아는 능력이 있다. 한국에 살던 사람이 미국에 가면 한국에서 기억된 시각주기 때문에 처음 며칠 동안은 밤에는 깨어 있다가 낮이 되면 졸리고 하는 것이 그 일예이다. 우리 몸이 이렇게 하루 24시간 주기의 시간 흐름을 아는 것은 대뇌 아래 시상하부에 존재하는 일부 신경세포가 시계의 기능을 하기 때문인데, 이 시계를 “생체시계”라고 부른다. 정상적으로 생활하던 사람을 하루 종일 어두운 곳에 두어도 아침 시간이 되면 잠에서 깨고, 끼니마다 배가 고파지며, 또 밤 시간이 되면 잠을 자는 이유도 이 생체시계 때문이다.

생체시계의 역할은 시상하부에 위치한 수십 개의 신경세포가 담당한다. 이 생체시계 신경세포 각각의 내부에서 작동하는 유전자들은 그 동안 잘 알려져 있었다. 그러나 정작 각각의 생체시계 신경세포가 어떻게 서로 교신하여 하나의 완벽하고 정교한 생체시계 신경망을 이루어 우리 몸의 시간을 지배하는 지는 베일에 쌓여 있었다. KAIST 생명과학과 김재섭(金在燮, 42) 교수팀이 바이오벤처 제넥셀과의 공동연구로 이번에 그 베일을 세계 최초로 벗겼다.

金 교수팀은 제넥셀이 구축한 2만5천여 종의 형질전환 초파리를 이용, 새로운 생체시계 유전자를 발견하였으며, 그 이름을 “한(Han)"이라고 명명하였다. 金 교수팀에 따르면 “한” 유전자로부터 만들어지는 단백질은 "피디에프(PDF)"라는 리간드 단백질의 수용체로 작용하며, 생체시계 신경 세포들의 표면에 존재한다. 생체시계 신경세포 중에서 마스터(master) 생체시계 신경세포가 하루 24시간의 주기에 따라 각기 다른 양의 “피디에프”를 분비한다. 그러면 뇌의 다른 부위에 존재하는 생체시계 신경세포들은 표면에 있는 “한” 수용체 단백질을 통해 이 신호를 받아서 자기의 생체시계 작동을 마스터 신경세포의 생체시계 시각과 동조화 시킨다. 이렇게 해서 생체시계 신경망을 담당하는 모든 신경세포들 안에 있는 생체시계는 동일한 시각으로 맞춰지게 된다. 즉, “피디에프”와 “한” 단백질을 이용한 생체시계 신경세포들 사이의 교신이 정확하게 이뤄져 생체시계의 시각 결정을 담당하는 모든 신경세포가 특정 시간을 모두 동일한 시간으로 인식하여 일사 분란하게 몸을 조절하는 것이다. 金 교수팀의 이번 연구결과는 뉴론(Neuron)誌 10월호(10.20 발행)에 게재된다. 뉴론誌는 셀지의 자매지로서 네이처 뉴로사이언스와 쌍벽을 이루는 신경과학 분야의 최고 권위지다.

김재섭 교수는 "학문적으로는 생체시계를 담당하는 뇌신경들이 어떻게 서로 교신 하는 지를 알 수 있게 되었으며, 의학적으로는 수면 장애와 생체리듬 장애로 인한 각종 생리 질환 치료법 개발에 새로운 길을 열게 되었다"고 이번 연구 성과의 의의를 밝혔다.

2005.10.20 조회수 21851

생명과학과 김재섭 교수팀, '생체시계 뇌신경망 교신 유전자'세계최초로 밝혀

2만5천여 종의 형질전환 초파리 이용, 새로운 생체시계 유전자 발견

수면장애, 생체리듬 장애로 인한 각종 생리질환 치료법 개발 활로 열어

우리 몸은 하루 24시간의 시각 주기를 기억해서 현재 시각이 아침인지 저녁인지 혹은 낮인지 밤인지를 스스로 아는 능력이 있다. 한국에 살던 사람이 미국에 가면 한국에서 기억된 시각주기 때문에 처음 며칠 동안은 밤에는 깨어 있다가 낮이 되면 졸리고 하는 것이 그 일예이다. 우리 몸이 이렇게 하루 24시간 주기의 시간 흐름을 아는 것은 대뇌 아래 시상하부에 존재하는 일부 신경세포가 시계의 기능을 하기 때문인데, 이 시계를 “생체시계”라고 부른다. 정상적으로 생활하던 사람을 하루 종일 어두운 곳에 두어도 아침 시간이 되면 잠에서 깨고, 끼니마다 배가 고파지며, 또 밤 시간이 되면 잠을 자는 이유도 이 생체시계 때문이다.

생체시계의 역할은 시상하부에 위치한 수십 개의 신경세포가 담당한다. 이 생체시계 신경세포 각각의 내부에서 작동하는 유전자들은 그 동안 잘 알려져 있었다. 그러나 정작 각각의 생체시계 신경세포가 어떻게 서로 교신하여 하나의 완벽하고 정교한 생체시계 신경망을 이루어 우리 몸의 시간을 지배하는 지는 베일에 쌓여 있었다. KAIST 생명과학과 김재섭(金在燮, 42) 교수팀이 바이오벤처 제넥셀과의 공동연구로 이번에 그 베일을 세계 최초로 벗겼다.

金 교수팀은 제넥셀이 구축한 2만5천여 종의 형질전환 초파리를 이용, 새로운 생체시계 유전자를 발견하였으며, 그 이름을 “한(Han)"이라고 명명하였다. 金 교수팀에 따르면 “한” 유전자로부터 만들어지는 단백질은 "피디에프(PDF)"라는 리간드 단백질의 수용체로 작용하며, 생체시계 신경 세포들의 표면에 존재한다. 생체시계 신경세포 중에서 마스터(master) 생체시계 신경세포가 하루 24시간의 주기에 따라 각기 다른 양의 “피디에프”를 분비한다. 그러면 뇌의 다른 부위에 존재하는 생체시계 신경세포들은 표면에 있는 “한” 수용체 단백질을 통해 이 신호를 받아서 자기의 생체시계 작동을 마스터 신경세포의 생체시계 시각과 동조화 시킨다. 이렇게 해서 생체시계 신경망을 담당하는 모든 신경세포들 안에 있는 생체시계는 동일한 시각으로 맞춰지게 된다. 즉, “피디에프”와 “한” 단백질을 이용한 생체시계 신경세포들 사이의 교신이 정확하게 이뤄져 생체시계의 시각 결정을 담당하는 모든 신경세포가 특정 시간을 모두 동일한 시간으로 인식하여 일사 분란하게 몸을 조절하는 것이다. 金 교수팀의 이번 연구결과는 뉴론(Neuron)誌 10월호(10.20 발행)에 게재된다. 뉴론誌는 셀지의 자매지로서 네이처 뉴로사이언스와 쌍벽을 이루는 신경과학 분야의 최고 권위지다.

김재섭 교수는 "학문적으로는 생체시계를 담당하는 뇌신경들이 어떻게 서로 교신 하는 지를 알 수 있게 되었으며, 의학적으로는 수면 장애와 생체리듬 장애로 인한 각종 생리 질환 치료법 개발에 새로운 길을 열게 되었다"고 이번 연구 성과의 의의를 밝혔다.

2005.10.20 조회수 21851 뇌신경 보호유전자 세계 첫 발견

KAIST 생명과학과 김재섭 교수(43세)팀은 지나친 자극으로부터 신경세포를 보호하는 유전자를 세계 최초로 발견하고, 이 유전자를 열병을 뜻하는 파이렉시아(Pyrexia)라고 명명했다.

이 유전자는 채널 단백질을 만들며, 이 채널은 섭씨 39도 이상의 고온에 의해 작동된다. 특히 이제까지 온도에 의해 작동되는 채널 단백질들은 여러 종류 발견되었으나, 자극으로부터 신경을 보호하는 채널은 파이렉시아가 처음이다. 이 유전자는 신경세포가 고온에 대해 과민하게 흥분하여 스트레스성 반응을 보이고 이로 인해 기능이 손상되는 것을 방지한다.

또한 이 유전자의 기능이 약화되면 섭씨 40도 고온에서 수분 내에 신경기능이 마비되지만, 이 유전자의 기능이 강화되면 이러한 고온에서도 신경세포의 기능이 손상되지 않고 정상적으로 작동한다.

KAIST 김재섭 교수는 "파이렉시아 채널을 인위적으로 작동시키는 약(화합물)을 개발할 경우, 상습적 마약 복용 등으로 신경이 과도하게 자극되어 뇌기능이 손상되는 것을 방지할 수 있는 획기적인 길이 열릴 것이다"라고 말하면서 "이번 연구 결과는 독감을 비롯한 각종 열병에 의해 의식을 잃거나 뇌기능이 영구하게 손상되는 것도 방지할 수 있는 길을 열었다"며 그 의미를 밝혔다.

한편, 이 연구 결과는 미국에 국제특허 출원되었으며, 세계 최고의 유전학 및 인간질병 유전자 권위지인 네이처 제네틱스 (Nature Genetics) 3월호에 논문으로 계제될 예정이다. 또한 네이처 제네틱스는 이 발견의 중요성을 감안하여 이 논문을 1월 31일자로 인터넷 (http://www.nature.com/ng/)에 먼저 공개했다.

이 유전자는 KAIST 생명과학과와 제넥셀(주)가 공동으로 2003년에 완성한 세계 최초의 형질전환초파리 게놈검색시스템을 활용하여 발굴되었으며, KAIST 생명과학과와 제넥셀(주)는 "형질전환초파리 게놈검색시스템"을 활용하여 파이렉시아 이외에도 여러 종류의 인간질병 및 신경관련 유전자를 발굴하여 연구에 박차를 가하고 있다.

2005.01.31 조회수 25843

뇌신경 보호유전자 세계 첫 발견

KAIST 생명과학과 김재섭 교수(43세)팀은 지나친 자극으로부터 신경세포를 보호하는 유전자를 세계 최초로 발견하고, 이 유전자를 열병을 뜻하는 파이렉시아(Pyrexia)라고 명명했다.

이 유전자는 채널 단백질을 만들며, 이 채널은 섭씨 39도 이상의 고온에 의해 작동된다. 특히 이제까지 온도에 의해 작동되는 채널 단백질들은 여러 종류 발견되었으나, 자극으로부터 신경을 보호하는 채널은 파이렉시아가 처음이다. 이 유전자는 신경세포가 고온에 대해 과민하게 흥분하여 스트레스성 반응을 보이고 이로 인해 기능이 손상되는 것을 방지한다.

또한 이 유전자의 기능이 약화되면 섭씨 40도 고온에서 수분 내에 신경기능이 마비되지만, 이 유전자의 기능이 강화되면 이러한 고온에서도 신경세포의 기능이 손상되지 않고 정상적으로 작동한다.

KAIST 김재섭 교수는 "파이렉시아 채널을 인위적으로 작동시키는 약(화합물)을 개발할 경우, 상습적 마약 복용 등으로 신경이 과도하게 자극되어 뇌기능이 손상되는 것을 방지할 수 있는 획기적인 길이 열릴 것이다"라고 말하면서 "이번 연구 결과는 독감을 비롯한 각종 열병에 의해 의식을 잃거나 뇌기능이 영구하게 손상되는 것도 방지할 수 있는 길을 열었다"며 그 의미를 밝혔다.

한편, 이 연구 결과는 미국에 국제특허 출원되었으며, 세계 최고의 유전학 및 인간질병 유전자 권위지인 네이처 제네틱스 (Nature Genetics) 3월호에 논문으로 계제될 예정이다. 또한 네이처 제네틱스는 이 발견의 중요성을 감안하여 이 논문을 1월 31일자로 인터넷 (http://www.nature.com/ng/)에 먼저 공개했다.

이 유전자는 KAIST 생명과학과와 제넥셀(주)가 공동으로 2003년에 완성한 세계 최초의 형질전환초파리 게놈검색시스템을 활용하여 발굴되었으며, KAIST 생명과학과와 제넥셀(주)는 "형질전환초파리 게놈검색시스템"을 활용하여 파이렉시아 이외에도 여러 종류의 인간질병 및 신경관련 유전자를 발굴하여 연구에 박차를 가하고 있다.

2005.01.31 조회수 25843