-

생체 내 조직의 온도·압력 실시간 측정 가능한 센서 집적 고주파 소작 바늘 개발

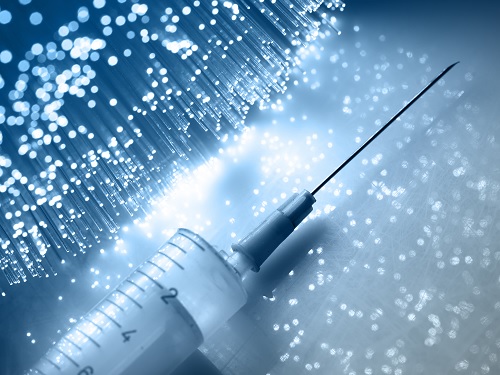

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 삼성서울병원 임효근 박사 연구팀, ㈜알에프메디컬 이진우 박사 연구팀과 공동 연구를 통해 암 소작 시술 시 실시간으로 고주파 소작 중인 조직의 온도와 압력의 측정이 가능한 소작용 바늘을 개발했고, 이 기술의 유효성을 전임상/임상 실험을 통해 검증했다고 2일 밝혔다.

고주파 소작술(Radiofrequency ablation, 이하 RFA) 은 암 조직에 도체 바늘을 삽입한 뒤 전기 소작을 통해 암 조직을 고온 가열해 제거하는 최소침습적 방법으로 시술 과정이 편리하고 효과적일 뿐만 아니라 환자에게도 부담이 적어 암 치료 시술에 널리 사용되고 있다. 하지만 소작 중 발생하는 열에 의해 체액이 기화되며 내부의 압력을 증가시키는데, 이는 스팀 팝(steam pop)이라는 소작 중 소규모 폭발 현상으로 연결된다. 이러한 폭발 현상은 환자에게 악영향을 끼칠 수 있을 뿐만 아니라, 만약 암조직의 소작이 완전히 이루어지지 않은 상황에서 발생하면 암의 전이까지 유발될 가능성이 있어 매우 위험하다.

박인규 교수 연구팀은 이러한 문제의 해결을 위해, RFA용 바늘에 집적 가능한 얇은 필름 형태의 생체적합성 온도/압력 센서를 개발해 소작 부위의 조건을 실시간으로 모니터링할 수 있는 RFA용 센서 집적 바늘(sRFA-needle)을 구현했다. 전임상/임상 실험을 통해 신뢰성있게 스팀 팝을 감지할 수 있으며, 조직 내부의 온도, 압력, 그리고 전기전도성의 변화를 동시에 측정함으로써 스팀 팝이 어떠한 식으로 이뤄지는지에 대한 실마리를 제공하는 기술을 세계 최초로 개발했다.

이번 연구에 사용된 압력 센서는 피라미드 형태로 초미세 3차원 형태화된 전도성 나노 복합재 필름과의 기판 전극 사이의 접촉 저항 변화로 압력을 측정하며, 연구진은 온도에 따른 금속 저항 변화를 통해 온도를 측정했다. 또한 개발된 센서가 체내 고주파 소작술 중 발생 가능한 고온/고압 조건에 높은 신뢰성을 가짐을 검증했다. (그림 1)

제작된 집적 바늘의 전임상/임상 실험 수행 전에 시뮬레이션을 통해 소작 과정이 모사됐는데, 그 결과 RFA용 바늘의 전도성 영역의 양 끝단에서 가장 활발하게 소작이 일어남이 확인됐으며, 이를 통해 스팀 팝은 소작이 진행되는 앞부분과 뒷부분의 각 소작 영역이 합쳐지며 급격한 소작 영역의 팽창에서 나타나는 결과임을 유추할 수 있었다. 이에 더해, 연구팀은 기존에 고주파 소작술에서 사용되던 임피던스 측정만으로는 모니터링할 수 없던 스팀 팝을 온도/압력 측정을 통해 감지할 수 있음을 확인했으며, 세부적인 스팀 팝 메커니즘이 시뮬레이션과 비슷하게 구현됨을 센서를 통한 소작 환경 모니터링을 통해 확인했다. 그리고 이를 통해 고주파 소작술의 안정성 및 수술 유효성 증진에 기여할 수 있는 가능성을 보였다. (그림 2) 또한, 실제 암 환자들의 고주파 소작술 모니터링에 임상 적용돼 의학적으로 유용성을 입증했으며 (그림 3), 의료기기 인증을 획득하고, ㈜알에프메디컬을 통해 상용화에 성공했다.

이번 연구를 주도한 우리 대학 박인규 교수는 "암, 하지정맥류 등의 질병에 최소침습적 치료 방법으로 널리 사용되고 있는 고주파 소작술에서 조직 내의 온도, 압력을 측정할 수 있는 기술이 세계 최초로 개발됐으며, 이를 통해 고주파 소작술의 안정성과 정확성을 획기적으로 향상할 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다ˮ고 밝혔다.

이번 연구는 공동 제1 저자 KAIST 기계공학과 박재호 박사, KAIST 기계공학과 정용록 박사과정 학생 및 삼성서울병원 차동익 교수 주도하에 진행됐으며, 삼성서울병원 임효근 교수와 KAIST 기계공학과 박인규 교수가 교신저자로 참여했다. 또한 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 선도연구센터 지원사업(ERC, 초정밀 광기계기술 연구센터)의 지원을 받아 수행됐다.

이번 연구 결과는 재료과학 및 융합연구 분야 최상위 학술지 중 하나인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science, 2020 impact factor 16.806)' 誌 2021년 8월 6일자 온라인 판에 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 표지논문(frontispiece) 으로 선정됐다.

생체 내 조직의 온도·압력 실시간 측정 가능한 센서 집적 고주파 소작 바늘 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 삼성서울병원 임효근 박사 연구팀, ㈜알에프메디컬 이진우 박사 연구팀과 공동 연구를 통해 암 소작 시술 시 실시간으로 고주파 소작 중인 조직의 온도와 압력의 측정이 가능한 소작용 바늘을 개발했고, 이 기술의 유효성을 전임상/임상 실험을 통해 검증했다고 2일 밝혔다.

고주파 소작술(Radiofrequency ablation, 이하 RFA) 은 암 조직에 도체 바늘을 삽입한 뒤 전기 소작을 통해 암 조직을 고온 가열해 제거하는 최소침습적 방법으로 시술 과정이 편리하고 효과적일 뿐만 아니라 환자에게도 부담이 적어 암 치료 시술에 널리 사용되고 있다. 하지만 소작 중 발생하는 열에 의해 체액이 기화되며 내부의 압력을 증가시키는데, 이는 스팀 팝(steam pop)이라는 소작 중 소규모 폭발 현상으로 연결된다. 이러한 폭발 현상은 환자에게 악영향을 끼칠 수 있을 뿐만 아니라, 만약 암조직의 소작이 완전히 이루어지지 않은 상황에서 발생하면 암의 전이까지 유발될 가능성이 있어 매우 위험하다.

박인규 교수 연구팀은 이러한 문제의 해결을 위해, RFA용 바늘에 집적 가능한 얇은 필름 형태의 생체적합성 온도/압력 센서를 개발해 소작 부위의 조건을 실시간으로 모니터링할 수 있는 RFA용 센서 집적 바늘(sRFA-needle)을 구현했다. 전임상/임상 실험을 통해 신뢰성있게 스팀 팝을 감지할 수 있으며, 조직 내부의 온도, 압력, 그리고 전기전도성의 변화를 동시에 측정함으로써 스팀 팝이 어떠한 식으로 이뤄지는지에 대한 실마리를 제공하는 기술을 세계 최초로 개발했다.

이번 연구에 사용된 압력 센서는 피라미드 형태로 초미세 3차원 형태화된 전도성 나노 복합재 필름과의 기판 전극 사이의 접촉 저항 변화로 압력을 측정하며, 연구진은 온도에 따른 금속 저항 변화를 통해 온도를 측정했다. 또한 개발된 센서가 체내 고주파 소작술 중 발생 가능한 고온/고압 조건에 높은 신뢰성을 가짐을 검증했다. (그림 1)

제작된 집적 바늘의 전임상/임상 실험 수행 전에 시뮬레이션을 통해 소작 과정이 모사됐는데, 그 결과 RFA용 바늘의 전도성 영역의 양 끝단에서 가장 활발하게 소작이 일어남이 확인됐으며, 이를 통해 스팀 팝은 소작이 진행되는 앞부분과 뒷부분의 각 소작 영역이 합쳐지며 급격한 소작 영역의 팽창에서 나타나는 결과임을 유추할 수 있었다. 이에 더해, 연구팀은 기존에 고주파 소작술에서 사용되던 임피던스 측정만으로는 모니터링할 수 없던 스팀 팝을 온도/압력 측정을 통해 감지할 수 있음을 확인했으며, 세부적인 스팀 팝 메커니즘이 시뮬레이션과 비슷하게 구현됨을 센서를 통한 소작 환경 모니터링을 통해 확인했다. 그리고 이를 통해 고주파 소작술의 안정성 및 수술 유효성 증진에 기여할 수 있는 가능성을 보였다. (그림 2) 또한, 실제 암 환자들의 고주파 소작술 모니터링에 임상 적용돼 의학적으로 유용성을 입증했으며 (그림 3), 의료기기 인증을 획득하고, ㈜알에프메디컬을 통해 상용화에 성공했다.

이번 연구를 주도한 우리 대학 박인규 교수는 "암, 하지정맥류 등의 질병에 최소침습적 치료 방법으로 널리 사용되고 있는 고주파 소작술에서 조직 내의 온도, 압력을 측정할 수 있는 기술이 세계 최초로 개발됐으며, 이를 통해 고주파 소작술의 안정성과 정확성을 획기적으로 향상할 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다ˮ고 밝혔다.

이번 연구는 공동 제1 저자 KAIST 기계공학과 박재호 박사, KAIST 기계공학과 정용록 박사과정 학생 및 삼성서울병원 차동익 교수 주도하에 진행됐으며, 삼성서울병원 임효근 교수와 KAIST 기계공학과 박인규 교수가 교신저자로 참여했다. 또한 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 선도연구센터 지원사업(ERC, 초정밀 광기계기술 연구센터)의 지원을 받아 수행됐다.

이번 연구 결과는 재료과학 및 융합연구 분야 최상위 학술지 중 하나인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science, 2020 impact factor 16.806)' 誌 2021년 8월 6일자 온라인 판에 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 표지논문(frontispiece) 으로 선정됐다.

2021.09.02

조회수 12964

-

에너지 비용 낮춘 상온 액상 분리막 개발

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 상온에서 크기 차이 0.1 나노미터(nm) 이하의 액상 유기물질을 직접 분리할 수 있는 유기용매 정삼투 시스템을 개발했다고 12일 밝혔다.

액체 혼합물의 대규모 분리 공정은 주로 물질의 끓는점 차이를 이용하는 증류법을 이용하는데, 이때 전 세계적으로 막대한 양의 에너지가 소비된다. 특히, 석유화학 산업의 기초가 되는 액상 탄화수소들은 섬유, 플라스틱 등 일상생활과 밀접한 소재 개발에 필수적이기 때문에 이들을 저에너지, 저탄소 공정을 통해 분리하는 새로운 미래지향적인 패러다임이 필요하다.

연구진이 개발한 초미세 다공성 탄소 분리막은 위와 같은 에너지 문제를 해결할 수 있는 기술로, 액상 탄화수소를 크기와 모양에 따라 상온에서 연속적으로 분리할 수 있는 기술이다.

생명화학공학과 서혁준 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 에 온라인 게재됐으며, 연구의 파급력을 인정받아 뒷표지 논문으로 선정됐다. (논문명 : Shape-Selective Ultramicroporous Carbon Membranes for Sub-0.1nm Organic Liquid Separation)

연구팀이 이번에 개발한 유기용매 정삼투법은 정밀하게 디자인된 기공 크기 및 구조를 갖는 탄소 분리막을 이용한다. 이는 외부 동력원 없이 자연스러운 농도 기울기 및 화학적 포텐셜을 기반으로 크기 및 모양 차이에 따라 탄화수소 화학종들의 분리가 진행되는 에너지 효율적 기법으로, 기존의 증류법보다 약 10배 정도 낮은 에너지 소모량을 요구한다. 이와 같은 유기용매 정삼투법은 분리막 재료의 기공 크기 디자인에 따라 석유화학, 정유, 제약 및 반도체 공정 등 다양한 분야에 활용 가능하기 때문에 산업 전반의 에너지 효율성을 극대화하며 동시에 탄소 배출량을 줄일 수 있는 획기적인 기술이다.

특히 연구팀은 상온에서 서로 다른 크기와 모양을 갖는 헥산 이성질체의 혼합물들을 모양 차이에 따라 손쉽게 분리할 수 있음을 증명했다. 탄소 분리막은 0.7 나노미터(nm) 이하의 단단한 슬릿 형태(slit-like structure)를 갖는 초미세 기공을 가지며, 이처럼 작은 나노 공간에서 분자들의 확산을 조절하여 크기 차이가 0.1 나노미터(nm) 이하인 분자들까지 정밀하게 걸러낼 수 있다.

특히, 이번 연구에 이용된 탄소 분리막은 속이 비어있는 실과 같은 기다란 형태(할로우 파이버, Hollow Fiber)를 가지고 있어, 이의 산업적 적용성과 파급 효과는 상당할 것으로 기대된다. 할로우 파이버 분리막은 적은 비용으로 대량생산이 매우 쉬우며, 기존의 평면적인 분리막 대비 수십 배 높은 표면적을 가지고 있어 차세대 분리막 형태로 주목받는 소재다.

연구팀은 그동안 불가능했던 분리막을 이용한 0.1 나노미터(nm) 이하 크기의 액체 분자들의 크기 및 모양에 따른 분리에 성공해 저에너지, 저탄소 분리 공정의 새로운 막을 열게 됐다. 수많은 소재의 원재료가 되는 탄화수소 분자들을 적은 비용 및 저탄소 배출공정으로 분리 정제할 수 있는 새로운 방식은 화학산업의 초미의 관심사다.

고동연 교수는 "우리나라는 원유를 수입하고, 이를 분리 및 정제해 다양한 고부가가치 제품을 창출하는데 여러 집약된 기술에 의존하고 있어 이에 대한 파격적 비용 절감은 석유화학 산업계의 글로벌 경쟁력 강화와 직결된다ˮ며, "특히 용매 사용량이 많은 제약 분야 및 반도체 화학 공정에도 널리 사용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

에너지 비용 낮춘 상온 액상 분리막 개발

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 상온에서 크기 차이 0.1 나노미터(nm) 이하의 액상 유기물질을 직접 분리할 수 있는 유기용매 정삼투 시스템을 개발했다고 12일 밝혔다.

액체 혼합물의 대규모 분리 공정은 주로 물질의 끓는점 차이를 이용하는 증류법을 이용하는데, 이때 전 세계적으로 막대한 양의 에너지가 소비된다. 특히, 석유화학 산업의 기초가 되는 액상 탄화수소들은 섬유, 플라스틱 등 일상생활과 밀접한 소재 개발에 필수적이기 때문에 이들을 저에너지, 저탄소 공정을 통해 분리하는 새로운 미래지향적인 패러다임이 필요하다.

연구진이 개발한 초미세 다공성 탄소 분리막은 위와 같은 에너지 문제를 해결할 수 있는 기술로, 액상 탄화수소를 크기와 모양에 따라 상온에서 연속적으로 분리할 수 있는 기술이다.

생명화학공학과 서혁준 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 에 온라인 게재됐으며, 연구의 파급력을 인정받아 뒷표지 논문으로 선정됐다. (논문명 : Shape-Selective Ultramicroporous Carbon Membranes for Sub-0.1nm Organic Liquid Separation)

연구팀이 이번에 개발한 유기용매 정삼투법은 정밀하게 디자인된 기공 크기 및 구조를 갖는 탄소 분리막을 이용한다. 이는 외부 동력원 없이 자연스러운 농도 기울기 및 화학적 포텐셜을 기반으로 크기 및 모양 차이에 따라 탄화수소 화학종들의 분리가 진행되는 에너지 효율적 기법으로, 기존의 증류법보다 약 10배 정도 낮은 에너지 소모량을 요구한다. 이와 같은 유기용매 정삼투법은 분리막 재료의 기공 크기 디자인에 따라 석유화학, 정유, 제약 및 반도체 공정 등 다양한 분야에 활용 가능하기 때문에 산업 전반의 에너지 효율성을 극대화하며 동시에 탄소 배출량을 줄일 수 있는 획기적인 기술이다.

특히 연구팀은 상온에서 서로 다른 크기와 모양을 갖는 헥산 이성질체의 혼합물들을 모양 차이에 따라 손쉽게 분리할 수 있음을 증명했다. 탄소 분리막은 0.7 나노미터(nm) 이하의 단단한 슬릿 형태(slit-like structure)를 갖는 초미세 기공을 가지며, 이처럼 작은 나노 공간에서 분자들의 확산을 조절하여 크기 차이가 0.1 나노미터(nm) 이하인 분자들까지 정밀하게 걸러낼 수 있다.

특히, 이번 연구에 이용된 탄소 분리막은 속이 비어있는 실과 같은 기다란 형태(할로우 파이버, Hollow Fiber)를 가지고 있어, 이의 산업적 적용성과 파급 효과는 상당할 것으로 기대된다. 할로우 파이버 분리막은 적은 비용으로 대량생산이 매우 쉬우며, 기존의 평면적인 분리막 대비 수십 배 높은 표면적을 가지고 있어 차세대 분리막 형태로 주목받는 소재다.

연구팀은 그동안 불가능했던 분리막을 이용한 0.1 나노미터(nm) 이하 크기의 액체 분자들의 크기 및 모양에 따른 분리에 성공해 저에너지, 저탄소 분리 공정의 새로운 막을 열게 됐다. 수많은 소재의 원재료가 되는 탄화수소 분자들을 적은 비용 및 저탄소 배출공정으로 분리 정제할 수 있는 새로운 방식은 화학산업의 초미의 관심사다.

고동연 교수는 "우리나라는 원유를 수입하고, 이를 분리 및 정제해 다양한 고부가가치 제품을 창출하는데 여러 집약된 기술에 의존하고 있어 이에 대한 파격적 비용 절감은 석유화학 산업계의 글로벌 경쟁력 강화와 직결된다ˮ며, "특히 용매 사용량이 많은 제약 분야 및 반도체 화학 공정에도 널리 사용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.08.13

조회수 14216

-

미생물 이용한 천연 무지개 색소 생산기술 최초 개발

우리 대학 생명화학공학과 양동수 박사와 박선영 박사를 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 `일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 지난 5월 25일 字 온라인 출판됐으며, 표지논문으로 선정됐다.

※ 논문명 : Production of rainbow colorants by metabolically engineered Escherichia coli

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 양동수(한국과학기술원, 공동 제1저자), 박선영(한국과학기술원, 공동 제1저자, 현 큐티스바이오), 포함 총 3명

우리 생활에서 널리 활용되고 있는 각종 색소는 식품과 같이 직접 섭취되거나 화장품과 같이 피부에서 흡수되기 때문에 건강과 밀접한 관계를 갖는다. 하지만 색소 중 대부분은 석유 화합물로부터 생산되는 합성 색소이며, 색소의 사용이 실생활에 널리 활용되는 만큼 건강에 악영향을 미칠 수 있다. 그뿐만 아니라 합성 색소를 이용해 각종 옷감을 염색하면서 발생하는 폐수가 전체 산업용 폐수의 17~20%를 차지한다는 보고가 있을 정도로, 합성 색소는 수질오염에도 지대한 영향을 미치고 있다.

이러한 건강 문제 및 환경 오염 문제를 해결하기 위해 미생물을 이용해 천연색소를 생산해야 한다는 필요성이 제기됐으나, 값비싼 생산 공정 및 낮은 수율로 인해 산업화가 실현되기 어려운 상황이었다. 또한, 현재까지 빨강, 주황, 노랑, 파랑, 보라 등의 천연색소는 낮은 효율로 생산된 바 있으나, 초록 및 남색 천연색소 생산은 보고된 바가 없었다.

이에 이상엽 특훈교수 연구팀은 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단 (단장 장판식)의 ‘카로티노이드 생산 미생물 세포공장 개발’ 과제(과제책임자 국립농업과학원 김수진 박사)의 지원을 받아 효율적인 빨강, 주황, 노랑 3색의 카로테노이드 생산과 이를 확장한 7가지 무지개색을 모두 생산할 수 있는 기술 개발에 성공했다.

다양한 특성의 천연색소 중 연구팀은 지용성 식품과 의류 염색 등에 활용되는 소수성 천연색소에 주목했다. 연구팀은 미생물의 대사회로를 조작하는 기술인 대사공학을 이용해 카로티노이드 계열 색소인 ▲아스타잔틴(빨강), ▲베타-카로틴(주황), ▲제아잔틴(노랑)과 비올라세인 유도체 계열 색소인 ▲프로비올라세인(초록), ▲프로디옥시비올라세인(파랑), ▲비올라세인(남색), ▲디옥시비올라세인(보라)을 생산하는 대장균들을 개발하였다. 이로써 연구팀은 포도당이나 글리세롤을 먹이로 개발한 대장균을 배양함으로서 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 모두 생산할 수 있게 됐다.

미생물에서 소수성 색소가 생산되면 이는 세포 밖으로 배출되지 않고 세포 내부에 축적된다. 색소가 축적될 수 있는 세포의 수용력에는 한계가 있으므로, 그동안 소수성 색소를 특정량 이상으로 생산할 수 없었다. 이에 연구팀은 세포의 모양을 변화시키거나 세포 내 소낭을 형성해 미생물 내부의 소수성 천연색소 축적량을 증가시키고자 했다. 또한, 색소 생산량을 더욱 증가시키기 위해 연구팀은 세포 외 소낭을 형성해 미생물 밖으로 소수성 천연색소를 분비해 무지개 색소를 고효율로 생산하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당 또는 산업공정의 부산물로 생산되는 값싼 바이오매스인 글리세롤을 단일 탄소원으로 사용해 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 생산하는 대장균 균주를 최초로 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구에 참여한 양동수 박사는 “석유 화합물 기반의 합성 색소를 대체할 수 있는 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 세계 최초로 생산했으며, 이번 연구는 특히 색소를 비롯한 천연물을 고효율로 생산할 수 있는 범용 대사공학적 전략을 개발했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 색소뿐만 아니라 의약품, 영양보조제 등의 다양한 친환경 물질을 고효율로 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

미생물 이용한 천연 무지개 색소 생산기술 최초 개발

우리 대학 생명화학공학과 양동수 박사와 박선영 박사를 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 `일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 지난 5월 25일 字 온라인 출판됐으며, 표지논문으로 선정됐다.

※ 논문명 : Production of rainbow colorants by metabolically engineered Escherichia coli

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 양동수(한국과학기술원, 공동 제1저자), 박선영(한국과학기술원, 공동 제1저자, 현 큐티스바이오), 포함 총 3명

우리 생활에서 널리 활용되고 있는 각종 색소는 식품과 같이 직접 섭취되거나 화장품과 같이 피부에서 흡수되기 때문에 건강과 밀접한 관계를 갖는다. 하지만 색소 중 대부분은 석유 화합물로부터 생산되는 합성 색소이며, 색소의 사용이 실생활에 널리 활용되는 만큼 건강에 악영향을 미칠 수 있다. 그뿐만 아니라 합성 색소를 이용해 각종 옷감을 염색하면서 발생하는 폐수가 전체 산업용 폐수의 17~20%를 차지한다는 보고가 있을 정도로, 합성 색소는 수질오염에도 지대한 영향을 미치고 있다.

이러한 건강 문제 및 환경 오염 문제를 해결하기 위해 미생물을 이용해 천연색소를 생산해야 한다는 필요성이 제기됐으나, 값비싼 생산 공정 및 낮은 수율로 인해 산업화가 실현되기 어려운 상황이었다. 또한, 현재까지 빨강, 주황, 노랑, 파랑, 보라 등의 천연색소는 낮은 효율로 생산된 바 있으나, 초록 및 남색 천연색소 생산은 보고된 바가 없었다.

이에 이상엽 특훈교수 연구팀은 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단 (단장 장판식)의 ‘카로티노이드 생산 미생물 세포공장 개발’ 과제(과제책임자 국립농업과학원 김수진 박사)의 지원을 받아 효율적인 빨강, 주황, 노랑 3색의 카로테노이드 생산과 이를 확장한 7가지 무지개색을 모두 생산할 수 있는 기술 개발에 성공했다.

다양한 특성의 천연색소 중 연구팀은 지용성 식품과 의류 염색 등에 활용되는 소수성 천연색소에 주목했다. 연구팀은 미생물의 대사회로를 조작하는 기술인 대사공학을 이용해 카로티노이드 계열 색소인 ▲아스타잔틴(빨강), ▲베타-카로틴(주황), ▲제아잔틴(노랑)과 비올라세인 유도체 계열 색소인 ▲프로비올라세인(초록), ▲프로디옥시비올라세인(파랑), ▲비올라세인(남색), ▲디옥시비올라세인(보라)을 생산하는 대장균들을 개발하였다. 이로써 연구팀은 포도당이나 글리세롤을 먹이로 개발한 대장균을 배양함으로서 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 모두 생산할 수 있게 됐다.

미생물에서 소수성 색소가 생산되면 이는 세포 밖으로 배출되지 않고 세포 내부에 축적된다. 색소가 축적될 수 있는 세포의 수용력에는 한계가 있으므로, 그동안 소수성 색소를 특정량 이상으로 생산할 수 없었다. 이에 연구팀은 세포의 모양을 변화시키거나 세포 내 소낭을 형성해 미생물 내부의 소수성 천연색소 축적량을 증가시키고자 했다. 또한, 색소 생산량을 더욱 증가시키기 위해 연구팀은 세포 외 소낭을 형성해 미생물 밖으로 소수성 천연색소를 분비해 무지개 색소를 고효율로 생산하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당 또는 산업공정의 부산물로 생산되는 값싼 바이오매스인 글리세롤을 단일 탄소원으로 사용해 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 생산하는 대장균 균주를 최초로 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구에 참여한 양동수 박사는 “석유 화합물 기반의 합성 색소를 대체할 수 있는 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 세계 최초로 생산했으며, 이번 연구는 특히 색소를 비롯한 천연물을 고효율로 생산할 수 있는 범용 대사공학적 전략을 개발했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 색소뿐만 아니라 의약품, 영양보조제 등의 다양한 친환경 물질을 고효율로 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

2021.06.08

조회수 74278

-

다공성 유기 골격구조체를 이용한 하이브리드 전지 개발

우리 대학 화학과 변혜령, 김우연 교수 공동연구팀이 유기 분자로 이루어진 다공성 골격구조체를 이용해 높은 사이클 성능을 가지는 리튬-유기 하이브리드 전지를 개발했다고 20일 밝혔다.

변 교수 연구팀은 두 개의 질소 원소가 이중 결합을 가지는 아조(azo, N=N) 그룹을 레독스(산화․환원) 코어로 가지면서 벤조싸이아졸 링커로 분자들을 엮어 거대한 다공성 구조체를 설계했다. 이러한 거대 유기체 전극은 현재 무기 산화물 기반의 전극을 대체해 유연하고 가벼운 전지의 개발에 활용될 것으로 전망된다.

우리 대학 화학과 비크람 싱아(Vikram Singh) 박사와 김재욱 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials)' 5월 11권 17호에 지난 6일 字 출판됐다. (논문명 : Thiazole-linked covalent organic framework promoting fast two-electron transfer for lithium-organic batteries)

이번 연구는 유기 분자들을 디자인해 거대 골격체로 만들 때 조절되는 분자 간의 상호작용 및 전자구조를 이용해 화학적 안정성, 불용성, 그리고 전기/이온 전도성을 향상할 수 있음을 증명했다. 그리고 6분에 한 번씩 충전․방전하는 빠른 속도에서도 약 1,000 사이클 이상 구동이 가능한 유기계 전극을 개발할 수 있었다.

유기 골격구조는 유기 단분자들의 공유 결합을 통해 2차원 필름을 형성하고 이들이 파이-파이 결합으로 3차원으로 성장할 수 있는 다공성 결정체다. 골격구조의 디자인은 분자 간의 상호작용 및 안정성을 극대화하고 수 나노미터 크기의 기공 채널을 규칙적으로 형성해 이온들의 이동을 원활하게 할 수 있어 유망한 유기 전극체로 디자인할 수 있다.

리튬-이온 전지의 전극으로 활용할 유기 골격구조체는 리튬 이온과 전기화학 반응을 할 수 있는 레독스 코어와 다공성 골격체를 형성하는 링커로 구성되어 있다. 공동연구팀은 레독스 코어로 낮은 전위에서 *2개의 전자전달(2e-)이 가능한 아조(azo)그룹을 사용했다.

(※ 기존의 리튬-이온 전지는 일반적으로 전자전달 수가 1보다 작다. 요즘 개발되는 차세대 전지의 경우 에너지 밀도를 높이기 위해 다중 전자전달이 가능한 물질을 찾고 있으며, 아조 그룹이 그중 하나다. R-N=N-R + 2e- + 2Li+ R-LiN-NLi-R, 형식전위: 1.65 V vs. Li/Li+, 여기서 R은 분자 링커)

벤조싸이아졸 링커를 포함하는 유기 골격구조는 다른 물질과는 달리 2전자 전달이 동시에 빠르게 발생해 우수한 충․방전 율속 특성 및 긴 사이클 성능이 평가됐다. 이는 벤조싸이아졸이 가지는 비 편재화 전자의 결합구조가 유기 전극의 안정성을 높이기 때문이다. 연구팀은 실시간 라만 분광 관찰을 통해 전극에서 아조 그룹의 가역적인 전기화학 반응을 직접적으로 증명할 수 있었다.

이와 함께 공동연구팀은 밀도범 함수 계산을 통해 두 개의 리튬(Li) 이온이 아조 그룹과 빠르게 회합(association)함을 증명했다. 아울러 벤조싸이아졸 기반의 아조 유기 골격구조체가 가지는 약 3나노미터(nm) 이하의 다공성 채널로 리튬(Li)이온이 골격체 내부까지 쉽게 통과할 수 있어 이온 전도성 또한 확보함을 실험적으로 규명했다.

공동연구를 주도한 변혜령 교수는 "아조 화합물 기반의 유기 골격구조체는 리튬-하이브리드 전지의 높은 율속 특성 및 긴 사이클 성능을 증명해, 향후 유기 기반 가볍고 휘어지는 전극의 실용화 가능성을 제시한다ˮ며 "개발한 벤조싸이아졸 기반의 유기 골격체 구조의 디자인은 향후 다양한 유기 전극 개발 시 유연한 디자인을 제공할 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터와 한국연구재단, KISTI 국가슈퍼컴퓨팅센터의 지원을 받아 수행됐다.

다공성 유기 골격구조체를 이용한 하이브리드 전지 개발

우리 대학 화학과 변혜령, 김우연 교수 공동연구팀이 유기 분자로 이루어진 다공성 골격구조체를 이용해 높은 사이클 성능을 가지는 리튬-유기 하이브리드 전지를 개발했다고 20일 밝혔다.

변 교수 연구팀은 두 개의 질소 원소가 이중 결합을 가지는 아조(azo, N=N) 그룹을 레독스(산화․환원) 코어로 가지면서 벤조싸이아졸 링커로 분자들을 엮어 거대한 다공성 구조체를 설계했다. 이러한 거대 유기체 전극은 현재 무기 산화물 기반의 전극을 대체해 유연하고 가벼운 전지의 개발에 활용될 것으로 전망된다.

우리 대학 화학과 비크람 싱아(Vikram Singh) 박사와 김재욱 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials)' 5월 11권 17호에 지난 6일 字 출판됐다. (논문명 : Thiazole-linked covalent organic framework promoting fast two-electron transfer for lithium-organic batteries)

이번 연구는 유기 분자들을 디자인해 거대 골격체로 만들 때 조절되는 분자 간의 상호작용 및 전자구조를 이용해 화학적 안정성, 불용성, 그리고 전기/이온 전도성을 향상할 수 있음을 증명했다. 그리고 6분에 한 번씩 충전․방전하는 빠른 속도에서도 약 1,000 사이클 이상 구동이 가능한 유기계 전극을 개발할 수 있었다.

유기 골격구조는 유기 단분자들의 공유 결합을 통해 2차원 필름을 형성하고 이들이 파이-파이 결합으로 3차원으로 성장할 수 있는 다공성 결정체다. 골격구조의 디자인은 분자 간의 상호작용 및 안정성을 극대화하고 수 나노미터 크기의 기공 채널을 규칙적으로 형성해 이온들의 이동을 원활하게 할 수 있어 유망한 유기 전극체로 디자인할 수 있다.

리튬-이온 전지의 전극으로 활용할 유기 골격구조체는 리튬 이온과 전기화학 반응을 할 수 있는 레독스 코어와 다공성 골격체를 형성하는 링커로 구성되어 있다. 공동연구팀은 레독스 코어로 낮은 전위에서 *2개의 전자전달(2e-)이 가능한 아조(azo)그룹을 사용했다.

(※ 기존의 리튬-이온 전지는 일반적으로 전자전달 수가 1보다 작다. 요즘 개발되는 차세대 전지의 경우 에너지 밀도를 높이기 위해 다중 전자전달이 가능한 물질을 찾고 있으며, 아조 그룹이 그중 하나다. R-N=N-R + 2e- + 2Li+ R-LiN-NLi-R, 형식전위: 1.65 V vs. Li/Li+, 여기서 R은 분자 링커)

벤조싸이아졸 링커를 포함하는 유기 골격구조는 다른 물질과는 달리 2전자 전달이 동시에 빠르게 발생해 우수한 충․방전 율속 특성 및 긴 사이클 성능이 평가됐다. 이는 벤조싸이아졸이 가지는 비 편재화 전자의 결합구조가 유기 전극의 안정성을 높이기 때문이다. 연구팀은 실시간 라만 분광 관찰을 통해 전극에서 아조 그룹의 가역적인 전기화학 반응을 직접적으로 증명할 수 있었다.

이와 함께 공동연구팀은 밀도범 함수 계산을 통해 두 개의 리튬(Li) 이온이 아조 그룹과 빠르게 회합(association)함을 증명했다. 아울러 벤조싸이아졸 기반의 아조 유기 골격구조체가 가지는 약 3나노미터(nm) 이하의 다공성 채널로 리튬(Li)이온이 골격체 내부까지 쉽게 통과할 수 있어 이온 전도성 또한 확보함을 실험적으로 규명했다.

공동연구를 주도한 변혜령 교수는 "아조 화합물 기반의 유기 골격구조체는 리튬-하이브리드 전지의 높은 율속 특성 및 긴 사이클 성능을 증명해, 향후 유기 기반 가볍고 휘어지는 전극의 실용화 가능성을 제시한다ˮ며 "개발한 벤조싸이아졸 기반의 유기 골격체 구조의 디자인은 향후 다양한 유기 전극 개발 시 유연한 디자인을 제공할 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터와 한국연구재단, KISTI 국가슈퍼컴퓨팅센터의 지원을 받아 수행됐다.

2021.05.20

조회수 45228

-

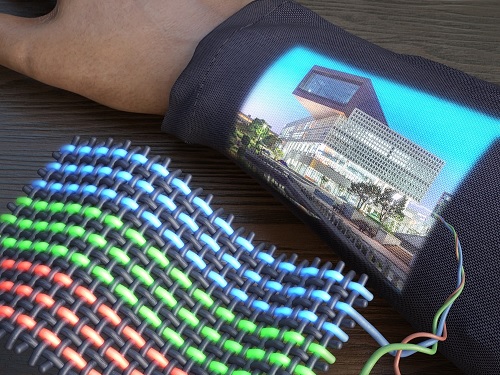

디스플레이 구동 가능한 OLED 전자 섬유 개발

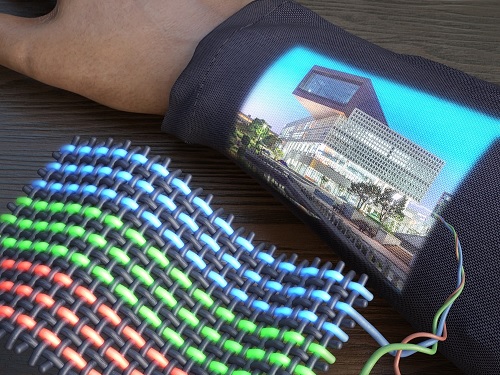

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수 연구팀이 정보 출력이 가능한 유기발광다이오드(OLED) 전자 섬유를 개발했다고 12일 밝혔다.

전자 섬유는 실제 입을 수 있는 형태의 소자로서 기존 2차원 평면 소자와는 다르게 인체의 다양한 움직임에 순응하고 뛰어난 착용성과 휴대성을 제공할 수 있는 섬유의 1차원 구조 덕분에 차세대 폼 팩터(form-factor)로 주목받고 있다. 특히나 빛을 방출하는 전자 섬유는 패션, 기능성 의류, 의료, 안전, 차량 디자인 등 다양한 응용 잠재력에 많은 주목을 받고 있다.

하지만 지금까지의 발광 전자 섬유 연구는 디스플레이로 활용되기엔 부족한 전기광학적 성능을 보여 왔거나 단순히 소자 단위로만 연구가 진행 또는 종횡비가 긴 2차원 평면 단위에서 연구가 이루어져 응용 기술 개발에 어려움이 있었다.

최경철 교수 연구팀은 OLED 전자 섬유 디스플레이 구현을 위해 높은 전기광학적 성능 구현과 함께 주소 지정 체계 구축에 주목했다. 연구팀은 먼저 300 마이크로미터(µm) 직경의 원통형 섬유 구조에 적합한 RGB 인광 OLED 소자 구조를 설계했고 연구팀이 보유한 원천기술인 딥 코팅 공정을 활용해 평면 OLED 소자에 버금가는 수준의 OLED 전자 섬유를 개발했다.

특히 고효율을 얻을 수 있는 인광 OLED를 섬유에 성공적으로 구현해 최고 1만 cd/m2(칸델라/제곱미터) 수준의 휘도, 60 cd/A(칸델라/암페어) 수준의 높은 전류 효율을 보였다. (이는 기존 기술 대비 약 5배 이상의 전류 효율에 해당하는 수치다.)

연구팀은 아울러 OLED 전자 섬유를 기반으로 안정적인 디스플레이 구동을 위해, OLED 전자 섬유 위에 접촉 영역을 설계해 직조된 주소 지정 체계를 구축했다. 그리고 문자와 같은 정보를 디스플레이 해 실제 입을 수 있는 기능성을 확인했다.

최 교수 연구팀 관계자는 이 전자 섬유가 디스플레이라는 표시 장치 관점에서 반드시 요구되는 밝은 밝기와 낮은 전력 소모를 위한 높은 전류 효율, 낮은 구동 전압, 그리고 주소 지정성을 갖췄다고 밝혔다.

이번 연구를 주도한 최 교수 연구팀의 황용하 박사과정은 "섬유 기반 디스플레이 구현을 위해 필수적으로 요구되는 요소 기술들을 구현하는 데 집중했다ˮ며 "전자 섬유가 가진 뛰어난 착용성과 휴대성을 제공함과 동시에 디스플레이 기능성을 구현해 패션, 기능성 의류 등 다양한 응용 분야에 적할 수 있을 것이라 기대된다ˮ고 말했다.

최경철 교수 연구팀의 황용하 박사과정이 제1 저자로 주도한 이번 연구 결과는 나노 분야의 권위 있는 국제 학술지 `어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈(Advanced Functional Materials)' (피인용지수(IF) 16.836) 2월 4일 字로 온라인 게재됐으며, 5월 3일 字로 전면 표지 논문(Front Cover)으로 게재됐다. (논문명: Bright-Multicolor, Highly Efficient, and Addressable Phosphorescent Organic Light-Emitting Fibers: Toward Wearable Textile Information Displays)

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 전자부품산업핵심기술개발사업과 LG디스플레이의 지원을 받아 수행됐다.

디스플레이 구동 가능한 OLED 전자 섬유 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수 연구팀이 정보 출력이 가능한 유기발광다이오드(OLED) 전자 섬유를 개발했다고 12일 밝혔다.

전자 섬유는 실제 입을 수 있는 형태의 소자로서 기존 2차원 평면 소자와는 다르게 인체의 다양한 움직임에 순응하고 뛰어난 착용성과 휴대성을 제공할 수 있는 섬유의 1차원 구조 덕분에 차세대 폼 팩터(form-factor)로 주목받고 있다. 특히나 빛을 방출하는 전자 섬유는 패션, 기능성 의류, 의료, 안전, 차량 디자인 등 다양한 응용 잠재력에 많은 주목을 받고 있다.

하지만 지금까지의 발광 전자 섬유 연구는 디스플레이로 활용되기엔 부족한 전기광학적 성능을 보여 왔거나 단순히 소자 단위로만 연구가 진행 또는 종횡비가 긴 2차원 평면 단위에서 연구가 이루어져 응용 기술 개발에 어려움이 있었다.

최경철 교수 연구팀은 OLED 전자 섬유 디스플레이 구현을 위해 높은 전기광학적 성능 구현과 함께 주소 지정 체계 구축에 주목했다. 연구팀은 먼저 300 마이크로미터(µm) 직경의 원통형 섬유 구조에 적합한 RGB 인광 OLED 소자 구조를 설계했고 연구팀이 보유한 원천기술인 딥 코팅 공정을 활용해 평면 OLED 소자에 버금가는 수준의 OLED 전자 섬유를 개발했다.

특히 고효율을 얻을 수 있는 인광 OLED를 섬유에 성공적으로 구현해 최고 1만 cd/m2(칸델라/제곱미터) 수준의 휘도, 60 cd/A(칸델라/암페어) 수준의 높은 전류 효율을 보였다. (이는 기존 기술 대비 약 5배 이상의 전류 효율에 해당하는 수치다.)

연구팀은 아울러 OLED 전자 섬유를 기반으로 안정적인 디스플레이 구동을 위해, OLED 전자 섬유 위에 접촉 영역을 설계해 직조된 주소 지정 체계를 구축했다. 그리고 문자와 같은 정보를 디스플레이 해 실제 입을 수 있는 기능성을 확인했다.

최 교수 연구팀 관계자는 이 전자 섬유가 디스플레이라는 표시 장치 관점에서 반드시 요구되는 밝은 밝기와 낮은 전력 소모를 위한 높은 전류 효율, 낮은 구동 전압, 그리고 주소 지정성을 갖췄다고 밝혔다.

이번 연구를 주도한 최 교수 연구팀의 황용하 박사과정은 "섬유 기반 디스플레이 구현을 위해 필수적으로 요구되는 요소 기술들을 구현하는 데 집중했다ˮ며 "전자 섬유가 가진 뛰어난 착용성과 휴대성을 제공함과 동시에 디스플레이 기능성을 구현해 패션, 기능성 의류 등 다양한 응용 분야에 적할 수 있을 것이라 기대된다ˮ고 말했다.

최경철 교수 연구팀의 황용하 박사과정이 제1 저자로 주도한 이번 연구 결과는 나노 분야의 권위 있는 국제 학술지 `어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈(Advanced Functional Materials)' (피인용지수(IF) 16.836) 2월 4일 字로 온라인 게재됐으며, 5월 3일 字로 전면 표지 논문(Front Cover)으로 게재됐다. (논문명: Bright-Multicolor, Highly Efficient, and Addressable Phosphorescent Organic Light-Emitting Fibers: Toward Wearable Textile Information Displays)

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 전자부품산업핵심기술개발사업과 LG디스플레이의 지원을 받아 수행됐다.

2021.05.12

조회수 53291

-

암 면역치료를 위한 새로운 세포사멸 유도체 개발

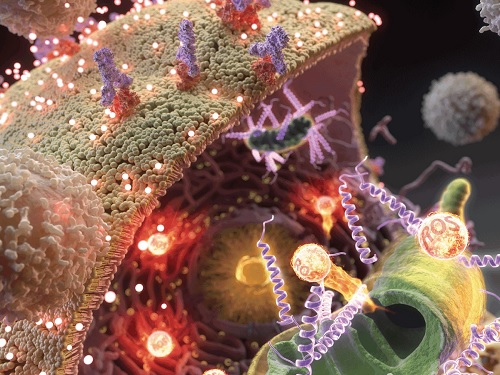

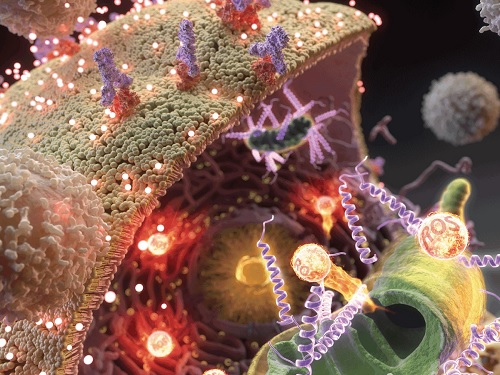

우리 대학 생명화학공학과 김유천 교수와 한양대학교 생명공학과 윤채옥 교수 공동연구팀이 암 치료에 이용되는 면역항암제인 면역관문억제제와 협력 효과를 내는 *펩타이드 기반의 면역원성 세포사멸 유도체를 개발했다고 27일 밝혔다.

☞ 펩타이드(peptide): 아미노산이 2~50개 정도 결합된 물질을 뜻하며, 아미노산이 50개 이상 결합된 물질이 단백질이다.

연구팀이 개발한 펩타이드는 암세포 내의 미토콘드리아 외막을 붕괴시켜 활성산소 농도를 높이고, 이를 통해 형성된 산화적 스트레스가 소포체를 자극해 면역원성 세포사멸을 유도한다.

우리 대학 생명화학공학과 정성동 박사와 한양대학교 생명공학과 정보경 박사가 공동 제1 저자로 참여하고, 한양대학교 생명공학과 윤채옥 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스 (Advanced Science)' 4월 7일 字 표지논문(Back cover)으로 게재됐다. (논문명 : Immunogenic Cell Death Inducing Fluorinated Mitochondria-Disrupting Helical Polypeptide Synergizes with PD-L1 Immune Checkpoint Blockade).

면역관문억제제는 T세포(CTLA-4, PD-1)나 암세포(PD-L1)에 발현된 면역세포의 활성을 저해하는 면역관문을 차단해서 면역세포의 작용을 활발하게 하는 치료제다. 2011년 미국 식품 의약국에 최초로 승인을 받은 후, 다양한 면역관문억제제가 환자들에게 이용되고 있다.

하지만 면역관문억제제도 몇 가지 한계점을 가지고 있다. 먼저 이 치료법은 모든 환자에게 효과가 있는 것이 아니라 10~40% 정도의 환자에게만 효과가 있다. 그리고 기존에 존재하는 항암 능력을 갖춘 T세포가 필요하다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 문제점들을 해결하기 위해 항암 면역반응을 유도하는 면역원성 세포사멸 유도체와 면역관문억제제를 병용투여 해 문제점을 해결하고자 했다.

연구팀은 펩타이드 기반의 면역원성 세포사멸 유도체가 미토콘드리아 외막 붕괴를 통해 세포 내의 활성산소를 과잉생산하고, 이렇게 생성된 산화적 스트레스가 소포체를 자극해 최종적으로 면역원성 세포사멸을 유도하는 것을 검증했다.

또한, 동물실험을 통해 펩타이드와 면역관문억제제인 anti-PD-L1을 병용 투여했을 때, 단독 투여에 비해 종양 억제 능력이 향상되고, 활성화된 면역반응을 통해 폐로의 전이가 줄어드는 것을 확인했다.

연구를 주도한 김유천 교수는 "이번 새로운 면역원성 세포사멸 유도체 개발을 통해, 기존 면역관문억제제의 낮은 반응률을 보이는 암에서 치료 효과를 높일 수 있는 다양한 방법을 제시할 것으로 기대한다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자사업과 기초연구실 사업을 통해 수행됐다.

암 면역치료를 위한 새로운 세포사멸 유도체 개발

우리 대학 생명화학공학과 김유천 교수와 한양대학교 생명공학과 윤채옥 교수 공동연구팀이 암 치료에 이용되는 면역항암제인 면역관문억제제와 협력 효과를 내는 *펩타이드 기반의 면역원성 세포사멸 유도체를 개발했다고 27일 밝혔다.

☞ 펩타이드(peptide): 아미노산이 2~50개 정도 결합된 물질을 뜻하며, 아미노산이 50개 이상 결합된 물질이 단백질이다.

연구팀이 개발한 펩타이드는 암세포 내의 미토콘드리아 외막을 붕괴시켜 활성산소 농도를 높이고, 이를 통해 형성된 산화적 스트레스가 소포체를 자극해 면역원성 세포사멸을 유도한다.

우리 대학 생명화학공학과 정성동 박사와 한양대학교 생명공학과 정보경 박사가 공동 제1 저자로 참여하고, 한양대학교 생명공학과 윤채옥 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스 (Advanced Science)' 4월 7일 字 표지논문(Back cover)으로 게재됐다. (논문명 : Immunogenic Cell Death Inducing Fluorinated Mitochondria-Disrupting Helical Polypeptide Synergizes with PD-L1 Immune Checkpoint Blockade).

면역관문억제제는 T세포(CTLA-4, PD-1)나 암세포(PD-L1)에 발현된 면역세포의 활성을 저해하는 면역관문을 차단해서 면역세포의 작용을 활발하게 하는 치료제다. 2011년 미국 식품 의약국에 최초로 승인을 받은 후, 다양한 면역관문억제제가 환자들에게 이용되고 있다.

하지만 면역관문억제제도 몇 가지 한계점을 가지고 있다. 먼저 이 치료법은 모든 환자에게 효과가 있는 것이 아니라 10~40% 정도의 환자에게만 효과가 있다. 그리고 기존에 존재하는 항암 능력을 갖춘 T세포가 필요하다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 문제점들을 해결하기 위해 항암 면역반응을 유도하는 면역원성 세포사멸 유도체와 면역관문억제제를 병용투여 해 문제점을 해결하고자 했다.

연구팀은 펩타이드 기반의 면역원성 세포사멸 유도체가 미토콘드리아 외막 붕괴를 통해 세포 내의 활성산소를 과잉생산하고, 이렇게 생성된 산화적 스트레스가 소포체를 자극해 최종적으로 면역원성 세포사멸을 유도하는 것을 검증했다.

또한, 동물실험을 통해 펩타이드와 면역관문억제제인 anti-PD-L1을 병용 투여했을 때, 단독 투여에 비해 종양 억제 능력이 향상되고, 활성화된 면역반응을 통해 폐로의 전이가 줄어드는 것을 확인했다.

연구를 주도한 김유천 교수는 "이번 새로운 면역원성 세포사멸 유도체 개발을 통해, 기존 면역관문억제제의 낮은 반응률을 보이는 암에서 치료 효과를 높일 수 있는 다양한 방법을 제시할 것으로 기대한다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자사업과 기초연구실 사업을 통해 수행됐다.

2021.04.27

조회수 32639

-

물에서 작동하는 급속충전 가능한 전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 물에서 작동하는 우수한 성능의 급속충전이 가능한 하이브리드 전지를 개발했다고 25일 밝혔다.

연구팀은 현재 전극 물질로 가장 많이 사용되고 있는 금속 산화물보다 전도성이 좋은 *다가의 금속 황화물을 양쪽의 전극 물질로 활용했다. 그리고 표면적이 높은 메조 다공성의 전극 구조를 기반으로 높은 에너지 밀도와 고출력을 갖는 하이브리드 수계 이온 에너지 저장 소재를 구현했다.

☞*전자를 잃고 (+)전기를 띄고 있는 상태를 말한다. 예를 들어 2+ 는 2가 이온으로 전자를 2개, 3+ 는 3가 이온으로 전자를 3개 잃어버린 상태다.

이 기술은 현재 주로 사용되는 리튬 이온 배터리 및 다른 수계 배터리보다 안전성 및 경제성 등에서 우수성을 가져 급속충전이 필요한 휴대용 전자기기 및 안전이 중요시되는 상황에서 배터리 사용 등에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

강정구 교수 연구팀의 이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials, IF 25.245)' 2월 9일 字에 게재됐다. (논문명: Mesoporous thorn-covered core-shell cathode and 3D reduced graphene oxide aerogel composite anode with conductive multivalence metal sulfides for high-performance aqueous hybrid capacitors)

현재 리튬 이온 배터리는 대표적인 에너지 저장 시스템으로 에너지 밀도가 높다는 장점이 있다. 그러나 배터리 발화와 전해액 누출 같은 안정성 문제 및 리튬 광물의 높은 가격, 이온의 느린 삽입/탈리과정에 의한 낮은 출력 특성과 짧은 수명 등의 문제가 있어 많은 개선이 필요하다.

반면 물에서 작동하는 금속 산화물 기반 에너지 저장 소자는 안전하고 친환경적이며 가격이 상대적으로 매우 저렴하고 전해질 이온이 전극 물질의 표면에서만 반응해 빠른 충전-방전이 가능하다는 장점이 있다. 따라서 리튬 이온을 대체하면서 기존의 문제점을 극복할 수 있는 차세대 에너지 저장 소자로 주목받고 있다.

하지만 기존의 전기 전도성이 낮은 금속 산화물은 충전/방전 속도 면에서 성능이 떨어졌고 질량 당 표면적이 낮아 많은 양의 이온이 반응하지 못하면서 고용량을 구현하기에 어려움이 있었다.

이에 강정구 교수 연구팀은 전도성이 금속 산화물보다 100배 정도 높은 다가의 금속 황화물을 수계 에너지 저장 시스템의 각각 양극과 음극의 전극 물질로 활용해 고용량과 고출력의 성능을 달성했다. 양극 물질로 쓰인 니켈 코발트 황화물과 음극 물질로 쓰인 철 황화물은 모두 두 개의 산화수 상태로 존재해 작동 전압 범위 내에서 더 풍부한 레독스 반응을 일으켜 고용량을 달성할 수 있는 물질로 알려져 있다.

양극 물질은 표면이 가시로 둘러싸인 메조 다공성 코어-쉘 구조로 표면이 30nm(나노미터) 크기의 니켈 코발트 황화물 나노입자들로 이루어져 있어서 표면적이 높고 이온 확산 통로가 풍부하게 존재해 수계 이온 기반 에너지 저장 시스템에서 고용량과 고출력의 에너지 저장성능을 달성했다.

또한 음극 물질은 환원된 산화 그래핀이 쌓이지 않고 무질서하게 엉킨 3D 환원된 산화 그래핀 에어로젤 구조를 뼈대로 삼고 30nm(나노미터) 크기의다가의 철 황화물 나노입자들이 무수히 올려져 있는 구조로서 역시 풍부한 나노입자에 의해 활성 표면적이 높고 3D 그래핀 구조가 가지고 있는 이온 확산 통로 덕분에 높은 출력의 에너지 저장이 가능하다.

이러한 풍부한 메조 다공성의 이온 확산 통로가 있는 구조는 전해질 이온이 빠른 속도로 전극 깊숙이 빠른 침투가 가능해 고출력의 충전-방전 속도를 나타낼 수 있어 고출력 에너지 요구에 응할 수 있다. 또한 모든 활성물질이 나노입자로 이루어져서 기존의 표면적이 낮은 금속 산화물 전극의 낮은 용량의 문제를 해결했다.

이 수계 하이브리드 저장 소자는 기존의 수계 배터리에 비해 같은 수준의 저장용량을 유지하면서 100배 이상의 높은 에너지 저장용량을 보이며 기존의 리튬이온 배터리보다 높은 빠른 출력 밀도를 보인다. 또한 고용량으로 수십 초 내 급속충전이 가능해 안전성이 요구되는 여러 에너지 저장 시스템에 활용 가능할 것으로 기대된다.

강 교수는 "친환경적인 이 기술은 물에서 작동해 전해액 누출 및 화재의 위험성이 없어 안전성이 뛰어나고 리튬을 이용하지 않아 저비용으로 제작할 수 있고 활용성이 뛰어나다ˮ라고 소개하면서 "표면에서의 빠른 화학반응을 이용한 고 표면적의 전극 물질을 이용해 기존보다 높은 전력 밀도와 에너지 밀도를 갖는 시스템 구현이 가능하므로 수계 에너지 저장 장치의 상용화에 이바지할 것이다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단과 수소에너지 혁신기술사업의 지원을 받아 수행됐다.

물에서 작동하는 급속충전 가능한 전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 물에서 작동하는 우수한 성능의 급속충전이 가능한 하이브리드 전지를 개발했다고 25일 밝혔다.

연구팀은 현재 전극 물질로 가장 많이 사용되고 있는 금속 산화물보다 전도성이 좋은 *다가의 금속 황화물을 양쪽의 전극 물질로 활용했다. 그리고 표면적이 높은 메조 다공성의 전극 구조를 기반으로 높은 에너지 밀도와 고출력을 갖는 하이브리드 수계 이온 에너지 저장 소재를 구현했다.

☞*전자를 잃고 (+)전기를 띄고 있는 상태를 말한다. 예를 들어 2+ 는 2가 이온으로 전자를 2개, 3+ 는 3가 이온으로 전자를 3개 잃어버린 상태다.

이 기술은 현재 주로 사용되는 리튬 이온 배터리 및 다른 수계 배터리보다 안전성 및 경제성 등에서 우수성을 가져 급속충전이 필요한 휴대용 전자기기 및 안전이 중요시되는 상황에서 배터리 사용 등에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

강정구 교수 연구팀의 이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials, IF 25.245)' 2월 9일 字에 게재됐다. (논문명: Mesoporous thorn-covered core-shell cathode and 3D reduced graphene oxide aerogel composite anode with conductive multivalence metal sulfides for high-performance aqueous hybrid capacitors)

현재 리튬 이온 배터리는 대표적인 에너지 저장 시스템으로 에너지 밀도가 높다는 장점이 있다. 그러나 배터리 발화와 전해액 누출 같은 안정성 문제 및 리튬 광물의 높은 가격, 이온의 느린 삽입/탈리과정에 의한 낮은 출력 특성과 짧은 수명 등의 문제가 있어 많은 개선이 필요하다.

반면 물에서 작동하는 금속 산화물 기반 에너지 저장 소자는 안전하고 친환경적이며 가격이 상대적으로 매우 저렴하고 전해질 이온이 전극 물질의 표면에서만 반응해 빠른 충전-방전이 가능하다는 장점이 있다. 따라서 리튬 이온을 대체하면서 기존의 문제점을 극복할 수 있는 차세대 에너지 저장 소자로 주목받고 있다.

하지만 기존의 전기 전도성이 낮은 금속 산화물은 충전/방전 속도 면에서 성능이 떨어졌고 질량 당 표면적이 낮아 많은 양의 이온이 반응하지 못하면서 고용량을 구현하기에 어려움이 있었다.

이에 강정구 교수 연구팀은 전도성이 금속 산화물보다 100배 정도 높은 다가의 금속 황화물을 수계 에너지 저장 시스템의 각각 양극과 음극의 전극 물질로 활용해 고용량과 고출력의 성능을 달성했다. 양극 물질로 쓰인 니켈 코발트 황화물과 음극 물질로 쓰인 철 황화물은 모두 두 개의 산화수 상태로 존재해 작동 전압 범위 내에서 더 풍부한 레독스 반응을 일으켜 고용량을 달성할 수 있는 물질로 알려져 있다.

양극 물질은 표면이 가시로 둘러싸인 메조 다공성 코어-쉘 구조로 표면이 30nm(나노미터) 크기의 니켈 코발트 황화물 나노입자들로 이루어져 있어서 표면적이 높고 이온 확산 통로가 풍부하게 존재해 수계 이온 기반 에너지 저장 시스템에서 고용량과 고출력의 에너지 저장성능을 달성했다.

또한 음극 물질은 환원된 산화 그래핀이 쌓이지 않고 무질서하게 엉킨 3D 환원된 산화 그래핀 에어로젤 구조를 뼈대로 삼고 30nm(나노미터) 크기의다가의 철 황화물 나노입자들이 무수히 올려져 있는 구조로서 역시 풍부한 나노입자에 의해 활성 표면적이 높고 3D 그래핀 구조가 가지고 있는 이온 확산 통로 덕분에 높은 출력의 에너지 저장이 가능하다.

이러한 풍부한 메조 다공성의 이온 확산 통로가 있는 구조는 전해질 이온이 빠른 속도로 전극 깊숙이 빠른 침투가 가능해 고출력의 충전-방전 속도를 나타낼 수 있어 고출력 에너지 요구에 응할 수 있다. 또한 모든 활성물질이 나노입자로 이루어져서 기존의 표면적이 낮은 금속 산화물 전극의 낮은 용량의 문제를 해결했다.

이 수계 하이브리드 저장 소자는 기존의 수계 배터리에 비해 같은 수준의 저장용량을 유지하면서 100배 이상의 높은 에너지 저장용량을 보이며 기존의 리튬이온 배터리보다 높은 빠른 출력 밀도를 보인다. 또한 고용량으로 수십 초 내 급속충전이 가능해 안전성이 요구되는 여러 에너지 저장 시스템에 활용 가능할 것으로 기대된다.

강 교수는 "친환경적인 이 기술은 물에서 작동해 전해액 누출 및 화재의 위험성이 없어 안전성이 뛰어나고 리튬을 이용하지 않아 저비용으로 제작할 수 있고 활용성이 뛰어나다ˮ라고 소개하면서 "표면에서의 빠른 화학반응을 이용한 고 표면적의 전극 물질을 이용해 기존보다 높은 전력 밀도와 에너지 밀도를 갖는 시스템 구현이 가능하므로 수계 에너지 저장 장치의 상용화에 이바지할 것이다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단과 수소에너지 혁신기술사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.02.25

조회수 96930

-

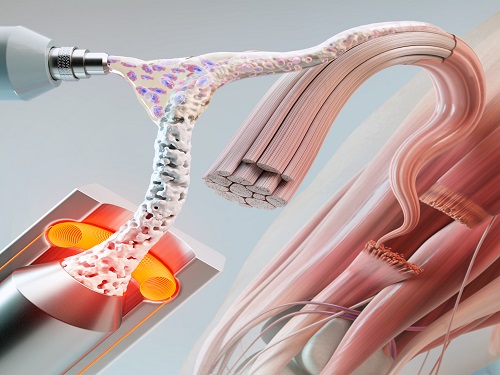

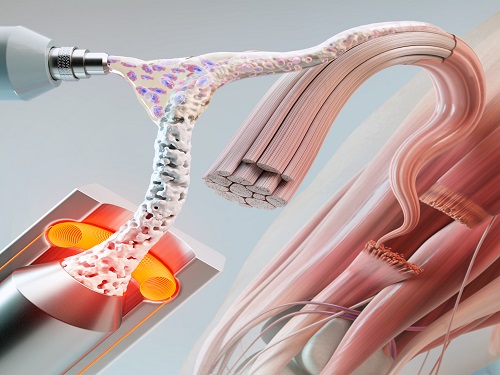

인공근육 재생을 위한 세포기반 3D 파이버 구조체 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 박성준 교수 연구팀이 연세대학교, MIT 공동 연구팀과 함께 광섬유 제작 방법을 이용해 근육 및 혈관, 신경조직을 재생시키기 위한 맞춤형 3D 구조체(세포 기반 인공근육)를 개발했다고 19일 밝혔다.

외상 및 종양 절제 후에 발생하는 근육 손실은 장기적으로 환자의 움직임을 제한하는 가장 큰 원인 중의 하나다. 현재 치료를 위해 이식 기반의 수술법이 시행되고 있으나, 이는 조직을 제공한 부위에 문제를 일으킬 여지가 있을 뿐만 아니라, 이식한 부위에서도 근육의 효과적인 재생력 및 기능성이 충분히 나타나지 않는 문제점을 가지고 있다. 이에 대한 대안으로 손상 부위에 세포를 직접 이식해 골격근(skeletal muscle)의 재생을 유도하는 연구가 진행되고 있지만, 현재의 기술로는 세포의 장기 생존율 및 기능성이 많이 떨어져 실제 임상에 적용하기 어려운 상황이다.

연구팀은 문제 해결을 위해, 섬유아세포(fibroblast)를 리프로그래밍(direct reprogramming)해 유도 근육전구세포(induced myogenic progenitor cells, iMPCs)로 바꾸는 방법을 사용했다. 또한, 세포의 효과적인 분화 및 성장을 위해서는 이상적인 기계적/생화학적 마이크로환경을 제공해야 하므로, 연구팀은 이를 적절한 인공/자연 고분자의 조합을 통한 하이브리드 3D 구조체를 제공하는 방법을 통해 해결했다.

구조체 제작을 위해 첫 번째로 이용한 재료는 우수한 생체적합성 및 강도를 가진 PCL(polycarpolactone) 고분자다. 연구팀은 주로 광섬유를 제작하는데 사용되는 열 인발 공정(thermal drawing process, TDP) 및 다공성 구조 형성을 위한 염침출법(salt leaching)을 이용해, 파이버 기반의 3D PCL 구조체를 제작하는데 성공했다. 해당 공정은 구조체의 사이즈, 강도, 다공성을 자유롭게 조절할 수 있으면서도 구조체의 대량생산을 가능하게 한다는 장점이 있다. 두 번째 재료는 탈세포화(de-cellularization) 과정을 통해 만든 세포외기질(extracellular matrix, ECM)로써, 연구진은 두 재료의 적절한 조합을 통해 이식한 세포에게 최적의 분화 환경을 제공하는데 성공했다.

그 결과, 연구팀은 생체 외(in vitro) 및 생체 내(in vivo) 모델에서 근육 세포의 분화 및 형성이 촉진될 뿐만 아니라, 근육 이외에 주변 신경 및 혈관 분포율이 증가하는 것을 확인했다. 또한 연구팀은 마우스를 대상으로 한 체적 근육 손실 모델에서, 개발한 구조체와 세포를 함께 이식했을 경우 세포만을 이식했을 때에 비해 재생된 근육의 능력이 비약적으로 상승함을 확인했다.

연구를 주도한 박성준 교수는 "이번 연구는 향후 근육 이외에도 다양한 조직의 재생을 위한 맞춤형 3D 구조체를 대량생산 할 수 있는 새로운 방법을 개발했다는 데에 의의가 있다. 이후 본 기술이 여러 가지 생체재료 및 줄기세포 기술과 결합할 경우, 조직 공학 및 인공근육 개발 분야에서 큰 시너지를 낼 수 있으리라 기대한다.ˮ 라고 말했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 `어드벤스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 2021년 2월 19일 자에 출판됐다. (논문명: Functional skeletal muscle regeneration with thermally drawn porous fibers and reprogrammed muscle progenitors for volumetric muscle injury)

인공근육 재생을 위한 세포기반 3D 파이버 구조체 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 박성준 교수 연구팀이 연세대학교, MIT 공동 연구팀과 함께 광섬유 제작 방법을 이용해 근육 및 혈관, 신경조직을 재생시키기 위한 맞춤형 3D 구조체(세포 기반 인공근육)를 개발했다고 19일 밝혔다.

외상 및 종양 절제 후에 발생하는 근육 손실은 장기적으로 환자의 움직임을 제한하는 가장 큰 원인 중의 하나다. 현재 치료를 위해 이식 기반의 수술법이 시행되고 있으나, 이는 조직을 제공한 부위에 문제를 일으킬 여지가 있을 뿐만 아니라, 이식한 부위에서도 근육의 효과적인 재생력 및 기능성이 충분히 나타나지 않는 문제점을 가지고 있다. 이에 대한 대안으로 손상 부위에 세포를 직접 이식해 골격근(skeletal muscle)의 재생을 유도하는 연구가 진행되고 있지만, 현재의 기술로는 세포의 장기 생존율 및 기능성이 많이 떨어져 실제 임상에 적용하기 어려운 상황이다.

연구팀은 문제 해결을 위해, 섬유아세포(fibroblast)를 리프로그래밍(direct reprogramming)해 유도 근육전구세포(induced myogenic progenitor cells, iMPCs)로 바꾸는 방법을 사용했다. 또한, 세포의 효과적인 분화 및 성장을 위해서는 이상적인 기계적/생화학적 마이크로환경을 제공해야 하므로, 연구팀은 이를 적절한 인공/자연 고분자의 조합을 통한 하이브리드 3D 구조체를 제공하는 방법을 통해 해결했다.

구조체 제작을 위해 첫 번째로 이용한 재료는 우수한 생체적합성 및 강도를 가진 PCL(polycarpolactone) 고분자다. 연구팀은 주로 광섬유를 제작하는데 사용되는 열 인발 공정(thermal drawing process, TDP) 및 다공성 구조 형성을 위한 염침출법(salt leaching)을 이용해, 파이버 기반의 3D PCL 구조체를 제작하는데 성공했다. 해당 공정은 구조체의 사이즈, 강도, 다공성을 자유롭게 조절할 수 있으면서도 구조체의 대량생산을 가능하게 한다는 장점이 있다. 두 번째 재료는 탈세포화(de-cellularization) 과정을 통해 만든 세포외기질(extracellular matrix, ECM)로써, 연구진은 두 재료의 적절한 조합을 통해 이식한 세포에게 최적의 분화 환경을 제공하는데 성공했다.

그 결과, 연구팀은 생체 외(in vitro) 및 생체 내(in vivo) 모델에서 근육 세포의 분화 및 형성이 촉진될 뿐만 아니라, 근육 이외에 주변 신경 및 혈관 분포율이 증가하는 것을 확인했다. 또한 연구팀은 마우스를 대상으로 한 체적 근육 손실 모델에서, 개발한 구조체와 세포를 함께 이식했을 경우 세포만을 이식했을 때에 비해 재생된 근육의 능력이 비약적으로 상승함을 확인했다.

연구를 주도한 박성준 교수는 "이번 연구는 향후 근육 이외에도 다양한 조직의 재생을 위한 맞춤형 3D 구조체를 대량생산 할 수 있는 새로운 방법을 개발했다는 데에 의의가 있다. 이후 본 기술이 여러 가지 생체재료 및 줄기세포 기술과 결합할 경우, 조직 공학 및 인공근육 개발 분야에서 큰 시너지를 낼 수 있으리라 기대한다.ˮ 라고 말했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 `어드벤스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 2021년 2월 19일 자에 출판됐다. (논문명: Functional skeletal muscle regeneration with thermally drawn porous fibers and reprogrammed muscle progenitors for volumetric muscle injury)

2021.02.22

조회수 94142

-

해상도 높인 초박형 4D 카메라 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 금속 나노 광 흡수층을 통해 고해상도 4D 영상 구현이 가능한 초박형 라이트필드 카메라를 개발했다고 4일 밝혔다.

`라이트필드 카메라'는 곤충의 시각 구조에서 발견되는 형태에 착안해 미세렌즈와 대물렌즈를 결합한 진보된 형태의 카메라다. 한 번의 2차원 촬영으로 빛의 공간 뿐만 아니라 방향까지 4차원 정보를 동시에 획득한다. 그러나 기존 라이트필드 카메라는 미세렌즈 배열의 *광학 크로스토크(Optical crosstalk)로 인한 해상도 저하와 대물렌즈의 위치로 인한 크기의 한계가 존재한다.

☞ 광학 크로스토크(Optical Crosstalk): 어떤 통신회선의 전기 신호가 다른 통신회선과 전자기적으로 결합해 혼선을 일으키는 통신 용어를 크로스토크라고 하며, 광학에서는 한 렌즈를 통과한 빛이 다른 렌즈로부터 들어온 빛과 겹쳐 생기는 현상으로 영상이 중첩되어 촬영되는 것을 의미한다.

연구팀이 개발한 `4D 카메라'는 나노 두께의 광 흡수 구조를 미세렌즈 배열(Microlens arrays) 사이에 삽입해 대비도 및 해상도를 높였으며, 기존의 카메라가 가지는 외부 광원, 추가 센서 부착의 한계를 극복할 수 있다. 이러한 특징을 이용해 의료영상, 생체인식, 모바일 카메라 또는 다양한 가상현실/증강현실 카메라 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

연구팀은 미세렌즈 배열의 광학 크로스토크를 제거하기 위해 200나노미터(nm) 두께 수준의 금속-유전체-금속 박막으로 이루어진 광 흡수층을 렌즈 사이에 배치하고, 대물렌즈와 미세렌즈 사이의 간격을 일정 수준으로 줄여 초박형 라이트필드 카메라를 개발하는 데 성공했다.

높은 광학적 손실성과 낮은 분산성을 갖는 크로뮴(Cr) 금속과 높은 투과율을 갖는 유리층을 나노미터 두께로 적층한 구조(Cr–SiO2–Cr)는 가시광선 영역의 빛을 완전히 흡수할 수 있다. 나노 광 흡수층을 미세렌즈 배열 사이에 배치해 미세렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 제거하고 고 대비 및 고해상도 3차원 영상을 획득하는 데 도움을 준다.

연구팀은 광 흡수 구조를 갖는 미세렌즈 배열을 포토리소그래피(Photolithography), 리프트 오프(Lift-off), 열 재유동(Thermal reflow) 공정을 통해 양산 제작했다. 또한, 라이트필드 카메라의 전체 두께를 최소화하기 위해 미세렌즈의 방향을 이미지센서 방향의 역방향으로 배치하고 대물렌즈와 미세렌즈 사이 거리를 2.1mm 수준으로 줄여, 전체 5.1mm의 두께를 갖는다. 이는 현재까지 개발된 라이트필드 카메라 중 가장 얇은 두께다.

나노 광 흡수 구조를 갖는 미세렌즈에 의해 이미지센서에 기록되는 원시 영상은 기존 미세렌즈를 통한 영상에 비해 높은 대비도와 해상도를 가지며, 연구팀은 이를 영상처리 기법을 통해 시점 영상 및 3차원 영상으로 재구성했을 때 향상된 정확도를 가짐을 확인했다.

정기훈 교수는 "초박형이면서 고해상도의 라이트필드 카메라를 제작하는 새로운 방법을 제시했다ˮ며 "이 카메라는 생체인식, 의료 내시경, 휴대폰 카메라와 같이 다시점(Multi-view), 재초점(Refocusing)을 요구하는 초소형 영상장치로 통합돼, 초소형 4D 카메라의 새로운 플랫폼으로 활용될 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 배상인 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `어드밴스드 옵티컬 머티리얼즈(Advanced Optical Materials)'에 1월 20일 字 게재됐다. (논문명: High Contrast Ultrathin Light-field Camera using inverted Microlens arrays with Metal-Insulator-Metal Optical Absorber)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 개인연구지원사업, 산업 통산 자원부의 기술혁신프로그램, 보건복지부의 보건의료기술연구개발사업으로 수행됐다.

해상도 높인 초박형 4D 카메라 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 금속 나노 광 흡수층을 통해 고해상도 4D 영상 구현이 가능한 초박형 라이트필드 카메라를 개발했다고 4일 밝혔다.

`라이트필드 카메라'는 곤충의 시각 구조에서 발견되는 형태에 착안해 미세렌즈와 대물렌즈를 결합한 진보된 형태의 카메라다. 한 번의 2차원 촬영으로 빛의 공간 뿐만 아니라 방향까지 4차원 정보를 동시에 획득한다. 그러나 기존 라이트필드 카메라는 미세렌즈 배열의 *광학 크로스토크(Optical crosstalk)로 인한 해상도 저하와 대물렌즈의 위치로 인한 크기의 한계가 존재한다.

☞ 광학 크로스토크(Optical Crosstalk): 어떤 통신회선의 전기 신호가 다른 통신회선과 전자기적으로 결합해 혼선을 일으키는 통신 용어를 크로스토크라고 하며, 광학에서는 한 렌즈를 통과한 빛이 다른 렌즈로부터 들어온 빛과 겹쳐 생기는 현상으로 영상이 중첩되어 촬영되는 것을 의미한다.

연구팀이 개발한 `4D 카메라'는 나노 두께의 광 흡수 구조를 미세렌즈 배열(Microlens arrays) 사이에 삽입해 대비도 및 해상도를 높였으며, 기존의 카메라가 가지는 외부 광원, 추가 센서 부착의 한계를 극복할 수 있다. 이러한 특징을 이용해 의료영상, 생체인식, 모바일 카메라 또는 다양한 가상현실/증강현실 카메라 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

연구팀은 미세렌즈 배열의 광학 크로스토크를 제거하기 위해 200나노미터(nm) 두께 수준의 금속-유전체-금속 박막으로 이루어진 광 흡수층을 렌즈 사이에 배치하고, 대물렌즈와 미세렌즈 사이의 간격을 일정 수준으로 줄여 초박형 라이트필드 카메라를 개발하는 데 성공했다.

높은 광학적 손실성과 낮은 분산성을 갖는 크로뮴(Cr) 금속과 높은 투과율을 갖는 유리층을 나노미터 두께로 적층한 구조(Cr–SiO2–Cr)는 가시광선 영역의 빛을 완전히 흡수할 수 있다. 나노 광 흡수층을 미세렌즈 배열 사이에 배치해 미세렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 제거하고 고 대비 및 고해상도 3차원 영상을 획득하는 데 도움을 준다.

연구팀은 광 흡수 구조를 갖는 미세렌즈 배열을 포토리소그래피(Photolithography), 리프트 오프(Lift-off), 열 재유동(Thermal reflow) 공정을 통해 양산 제작했다. 또한, 라이트필드 카메라의 전체 두께를 최소화하기 위해 미세렌즈의 방향을 이미지센서 방향의 역방향으로 배치하고 대물렌즈와 미세렌즈 사이 거리를 2.1mm 수준으로 줄여, 전체 5.1mm의 두께를 갖는다. 이는 현재까지 개발된 라이트필드 카메라 중 가장 얇은 두께다.

나노 광 흡수 구조를 갖는 미세렌즈에 의해 이미지센서에 기록되는 원시 영상은 기존 미세렌즈를 통한 영상에 비해 높은 대비도와 해상도를 가지며, 연구팀은 이를 영상처리 기법을 통해 시점 영상 및 3차원 영상으로 재구성했을 때 향상된 정확도를 가짐을 확인했다.

정기훈 교수는 "초박형이면서 고해상도의 라이트필드 카메라를 제작하는 새로운 방법을 제시했다ˮ며 "이 카메라는 생체인식, 의료 내시경, 휴대폰 카메라와 같이 다시점(Multi-view), 재초점(Refocusing)을 요구하는 초소형 영상장치로 통합돼, 초소형 4D 카메라의 새로운 플랫폼으로 활용될 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 배상인 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `어드밴스드 옵티컬 머티리얼즈(Advanced Optical Materials)'에 1월 20일 字 게재됐다. (논문명: High Contrast Ultrathin Light-field Camera using inverted Microlens arrays with Metal-Insulator-Metal Optical Absorber)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 개인연구지원사업, 산업 통산 자원부의 기술혁신프로그램, 보건복지부의 보건의료기술연구개발사업으로 수행됐다.

2021.02.04

조회수 84024

-

그래핀 이용해 아쿠아리움처럼 액체 내 물질을 관찰하는 현미경 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 그래핀을 이용해 유체 내 물질들의 분자, 원자 단위 고해상도 영상을 획득할 수 있는 전자현미경 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

이번 연구 결과로 유체에서 일어나는 다양한 반응들의 분자 단위, 원자 단위에서의 관찰이 쉬워졌으며, 그동안 관찰하지 못했던 물질의 합성 과정을 밝히고 바이러스 및 단백질들의 상호작용과 같은 생명 현상 규명의 실마리를 제공할 수 있는 등 기초 과학 및 공학 분야에서 다양하게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 구건모 박사, 박정재 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)'에 내지 삽화와 함께 1월 14일 字 게재됐다. (논문명 : Liquid-Flowing Graphene Chip-Based High-Resolution Electron Microscopy).

전자빔을 광원으로 이용하는 전자현미경 기술은 일반 광학현미경보다 약 수천 배가량 높은 배율에서 물질을 관찰할 수 있어, 나노미터(nm, 10억분의 1미터) 단위로 집적화되고 있는 반도체 공정에서 품질 관리와 코로나 바이러스와 같은 생체 분자의 구조를 규명하는 데 활발히 이용되고 있다.

그렇지만 전자현미경을 구동하기 위해서는 매우 높은 수준의 진공 상태가 필요하다. 진공에서 쉽게 증발하는 액체 샘플은 관찰하기가 힘들어 기존에는 액체 시료를 건조시키거나 시료를 급격히 냉동시키는 초저온 전자현미경 방식으로 관찰이 이뤄졌다. 하지만 이런 방식들은 시료가 정지된 상태에서 구조적인 정보만을 주기 때문에, 액상 전자현미경 기술과 같이 액체 내에서 일어나는 역동적인 현상을 관찰할 수 있는 기술에 관한 관심이 높아지고 있다.

전자현미경을 이용해 액체를 관찰하는 것은 아쿠아리움에서 물고기들을 관찰하는 것으로 비유할 수 있다. 물고기들을 선명하게 관찰하기 위해서는 높은 투과도를 가지고 수압을 견딜 수 있는 튼튼한 유리가 필요한 것처럼, 액상 투과전자현미경에서는 전자빔에 대해서 투명하며 높은 진공 상태를 견딜 수 있는 물질을 필요로 한다.

기존의 액상 전자현미경 기술은 약 50나노미터(nm) 두께의 질화 실리콘 막을 이용해 액체를 고진공으로부터 보호했지만, 이러한 막은 전자빔에 대해서 반투명하므로 물질을 흐릿하게 만들어 원자 단위의 관찰을 방해하고, 특히 단백질이나 바이러스와 같은 생체 분자들의 경우 명암을 높이는 염색 과정 없이는 쉽게 관찰할 수 없었다.

2012년 육 교수 연구팀은 이를 해결하기 위해 차세대 소재로 주목받고 있는 그래핀 두 층 사이에 액체를 가두는 그래핀 액상 셀 기술을 세계 최초로 도입했고, 이번 연구에서 이를 개선해 자유로운 액체 순환이 가능한 그래핀 아쿠아리움 전자현미경 이미징 플랫폼을 개발하는 데 성공했다.

연구팀이 투과 막으로 이용한 그래핀은 원자 단위의 두께를 가지고 강철보다 200배 높은 강도를 가지고 있다. 또한 연구팀은 자유로운 액체 순환과 교환을 위해 30~100나노미터(nm) 두께의 액상 수로를 가지는 구조체를 반도체 제작 공정인 리소그래피 공정으로 구현해 그래핀 액상 유동 칩을 제작했다.

연구팀의 그래핀 액상 유동 칩은 약 4기압에 달하는 압력 차를 견딜 수 있으며, 기존보다 20배 빠른 액체 유동 조건에서도 안정적인 작동이 가능하다. 또한 기존 막보다 100배 정도 얇은 그래핀은 전자빔에 대해 투명하기 때문에 이를 이용해 원자 단위에서 물질을 선명하게 관찰할 수 있으며, 박테리아 및 생체 분자를 염색 과정 없이 온전히 관찰할 수 있다.

연구팀이 개발한 그래핀 액상 유동 칩은 체내의 혈관과 같은 역할을 할 수 있으므로 코로나 바이러스가 어떻게 감염을 일으키는지, 알츠하이머와 같은 퇴행성 뇌 질환의 발병 원인으로 여겨지는 아밀로이드 섬유화가 어떻게 진행되는지 등과 같이 기존 기술로는 관찰할 수 없었던 현상들의 직접적인 관찰과 신약 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

육 교수는 "새로운 이미징 플랫폼의 개발은 과학 기술 발전의 토대가 되는 것으로, 액체 내 물질들을 분자 및 원자 단위로 관찰하면 자연의 가장 작은 단위에서 시작되는 다양한 현상들을 규명할 수 있으며, 이를 토대로 미지에 싸여있던 생명 현상의 비밀을 밝힐 수 있을 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성 미래기술 육성 센터의 지원을 받아 수행됐다.

그래핀 이용해 아쿠아리움처럼 액체 내 물질을 관찰하는 현미경 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 그래핀을 이용해 유체 내 물질들의 분자, 원자 단위 고해상도 영상을 획득할 수 있는 전자현미경 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

이번 연구 결과로 유체에서 일어나는 다양한 반응들의 분자 단위, 원자 단위에서의 관찰이 쉬워졌으며, 그동안 관찰하지 못했던 물질의 합성 과정을 밝히고 바이러스 및 단백질들의 상호작용과 같은 생명 현상 규명의 실마리를 제공할 수 있는 등 기초 과학 및 공학 분야에서 다양하게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 구건모 박사, 박정재 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)'에 내지 삽화와 함께 1월 14일 字 게재됐다. (논문명 : Liquid-Flowing Graphene Chip-Based High-Resolution Electron Microscopy).

전자빔을 광원으로 이용하는 전자현미경 기술은 일반 광학현미경보다 약 수천 배가량 높은 배율에서 물질을 관찰할 수 있어, 나노미터(nm, 10억분의 1미터) 단위로 집적화되고 있는 반도체 공정에서 품질 관리와 코로나 바이러스와 같은 생체 분자의 구조를 규명하는 데 활발히 이용되고 있다.

그렇지만 전자현미경을 구동하기 위해서는 매우 높은 수준의 진공 상태가 필요하다. 진공에서 쉽게 증발하는 액체 샘플은 관찰하기가 힘들어 기존에는 액체 시료를 건조시키거나 시료를 급격히 냉동시키는 초저온 전자현미경 방식으로 관찰이 이뤄졌다. 하지만 이런 방식들은 시료가 정지된 상태에서 구조적인 정보만을 주기 때문에, 액상 전자현미경 기술과 같이 액체 내에서 일어나는 역동적인 현상을 관찰할 수 있는 기술에 관한 관심이 높아지고 있다.

전자현미경을 이용해 액체를 관찰하는 것은 아쿠아리움에서 물고기들을 관찰하는 것으로 비유할 수 있다. 물고기들을 선명하게 관찰하기 위해서는 높은 투과도를 가지고 수압을 견딜 수 있는 튼튼한 유리가 필요한 것처럼, 액상 투과전자현미경에서는 전자빔에 대해서 투명하며 높은 진공 상태를 견딜 수 있는 물질을 필요로 한다.

기존의 액상 전자현미경 기술은 약 50나노미터(nm) 두께의 질화 실리콘 막을 이용해 액체를 고진공으로부터 보호했지만, 이러한 막은 전자빔에 대해서 반투명하므로 물질을 흐릿하게 만들어 원자 단위의 관찰을 방해하고, 특히 단백질이나 바이러스와 같은 생체 분자들의 경우 명암을 높이는 염색 과정 없이는 쉽게 관찰할 수 없었다.

2012년 육 교수 연구팀은 이를 해결하기 위해 차세대 소재로 주목받고 있는 그래핀 두 층 사이에 액체를 가두는 그래핀 액상 셀 기술을 세계 최초로 도입했고, 이번 연구에서 이를 개선해 자유로운 액체 순환이 가능한 그래핀 아쿠아리움 전자현미경 이미징 플랫폼을 개발하는 데 성공했다.

연구팀이 투과 막으로 이용한 그래핀은 원자 단위의 두께를 가지고 강철보다 200배 높은 강도를 가지고 있다. 또한 연구팀은 자유로운 액체 순환과 교환을 위해 30~100나노미터(nm) 두께의 액상 수로를 가지는 구조체를 반도체 제작 공정인 리소그래피 공정으로 구현해 그래핀 액상 유동 칩을 제작했다.

연구팀의 그래핀 액상 유동 칩은 약 4기압에 달하는 압력 차를 견딜 수 있으며, 기존보다 20배 빠른 액체 유동 조건에서도 안정적인 작동이 가능하다. 또한 기존 막보다 100배 정도 얇은 그래핀은 전자빔에 대해 투명하기 때문에 이를 이용해 원자 단위에서 물질을 선명하게 관찰할 수 있으며, 박테리아 및 생체 분자를 염색 과정 없이 온전히 관찰할 수 있다.

연구팀이 개발한 그래핀 액상 유동 칩은 체내의 혈관과 같은 역할을 할 수 있으므로 코로나 바이러스가 어떻게 감염을 일으키는지, 알츠하이머와 같은 퇴행성 뇌 질환의 발병 원인으로 여겨지는 아밀로이드 섬유화가 어떻게 진행되는지 등과 같이 기존 기술로는 관찰할 수 없었던 현상들의 직접적인 관찰과 신약 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

육 교수는 "새로운 이미징 플랫폼의 개발은 과학 기술 발전의 토대가 되는 것으로, 액체 내 물질들을 분자 및 원자 단위로 관찰하면 자연의 가장 작은 단위에서 시작되는 다양한 현상들을 규명할 수 있으며, 이를 토대로 미지에 싸여있던 생명 현상의 비밀을 밝힐 수 있을 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성 미래기술 육성 센터의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.19

조회수 76685

-

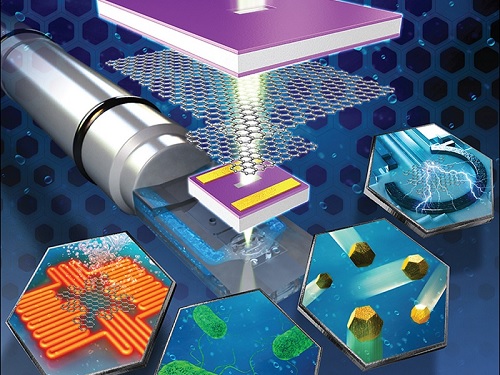

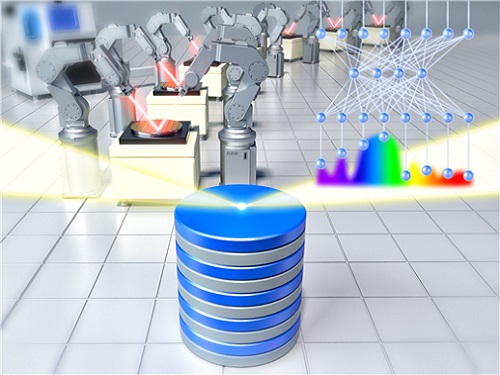

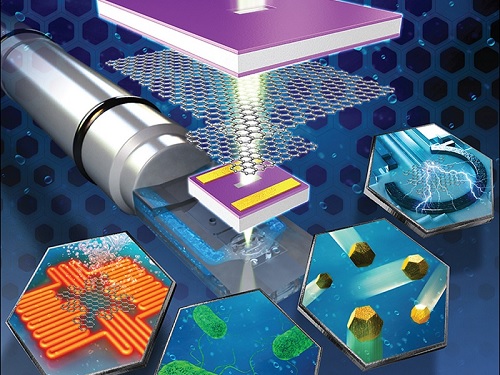

반도체 다층 소자의 개별 층 두께를 옹스트롬 정확도로 비파괴 검사하는 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 삼차원 낸드플래시 메모리(이하 3D-NAND)의 비파괴적인 검사를 위해 광학 측정법과 머신러닝을 사용한 다층 두께 측정기술을 개발했다. 이 기술은 200층 이상의 초고밀도 3D-NAND 소자 공정 과정에서 전수검사 방법으로 사용돼 공정의 효율을 극대화할 수 있을 것으로 기대된다.

3D-NAND 메모리는 수백층의 메모리 셀이 적층되어 있는 메모리 반도체로, 기존의 평면형 플래시 메모리와 비교하여 저장용량과 에너지 효율이 매우 우수하여 개인용 USB부터 서버 시스템까지 다양하게 사용되고 있다.

기존에는 수직으로 적층된 반도체 셀들의 두께를 측정하기 위하여 전자현미경을 사용하였다. 하지만 전자현미경을 사용한 방법은 샘플의 단면을 이미징하기 위하여 샘플을 절단해야 하고 비용도 많이 들기 때문에, 전수검사로서는 적합하지 않은 문제가 있었다.

연구팀은 반도체 다층 구조가 초고속 광학 시스템에 자주 사용되는 유전체 거울의 구조와 유사하다는 점에 착안하여, 유전체 거울의 분석에 활용되는 광학 스펙트럼 측정법을 반도체 다층 구조에도 적용했다.

연구팀은 엘립소미터(ellipsometer)와 스펙트로포토미터(spectrophotometer)를 이용한 반도체 다층 샘플의 스펙트럼 측정과 머신러닝 알고리즘을 활용하여 200층이 넘는 반도체 물질의 각 층 두께를 1.6 옹스트롬 (1Å = 1미터의 100억 분의 1)의 평균제곱근오차로 예측할 수 있는 방법을 개발했다. 이 기술은 삼차원 반도체 소자의 검수 공정, 적층 공정, 그리고 식각 공정의 정확도를 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 또한 시뮬레이션 스펙트럼 데이터를 생성해 개별 층의 두께 불량을 검출할 수 있는 머신러닝 학습법도 개발했다. 그 결과 반도체 물질 적층 시 목표로 설정한 두께보다 약 50Å만큼 얇게 제작된 샘플들을 정상 범주의 샘플들로부터 성공적으로 분리할 수 있었다. 연구팀이 개발한 불량샘플 검출법은 시뮬레이션 데이터를 활용하기 때문에 큰 비용이 들지 않으며, 공정의 초기에 발견될 수 있는 불량 샘플들을 효과적으로 검출할 수 있을 것으로 기대된다.

최근 글로벌 IT 기업들의 서버 시스템에 대한 수요가 늘어나고 높은 저장용량을 가진 스마트 기기들이 개발됨에 따라, 초고밀도, 초고효율을 갖는 3D-NAND 메모리가 반도체 시장에서 각광받고 있다. 이번 연구 결과는 다양한 삼차원 반도체 소자들의 비파괴적인 검수를 위해 활용될 수 있다.

김 교수는 “비파괴적인 광학 측정법과 머신러닝을 결합한 방법은 다양한 반도체 검수 공정에도 적용할 수 있다”고 밝히며, “다양한 반도체 소자들의 형상이나 공정 조건 모니터링에도 광학측정법과 머신러닝을 결합한 접근방식을 활용할 것”이라고 말했다.

기계공학과 곽현수 박사과정 학생이 제1저자로 참여하고 삼성전자 메모리 계측기술팀과의 산학협력연구로 수행된 이번 연구는 국제학술지 ‘라이트: 어드밴스드 매뉴팩처링(Light: Advanced Manufacturing)’ 창간호에 1월 12일 게재됐다. (논문명: Non-destructive thickness characterisation of 3D multilayer semiconductor devices using optical spectral measurements and machine learning)

이번 연구는 삼성전자 산학연구과제의 지원을 받아 수행됐다.

반도체 다층 소자의 개별 층 두께를 옹스트롬 정확도로 비파괴 검사하는 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 삼차원 낸드플래시 메모리(이하 3D-NAND)의 비파괴적인 검사를 위해 광학 측정법과 머신러닝을 사용한 다층 두께 측정기술을 개발했다. 이 기술은 200층 이상의 초고밀도 3D-NAND 소자 공정 과정에서 전수검사 방법으로 사용돼 공정의 효율을 극대화할 수 있을 것으로 기대된다.

3D-NAND 메모리는 수백층의 메모리 셀이 적층되어 있는 메모리 반도체로, 기존의 평면형 플래시 메모리와 비교하여 저장용량과 에너지 효율이 매우 우수하여 개인용 USB부터 서버 시스템까지 다양하게 사용되고 있다.

기존에는 수직으로 적층된 반도체 셀들의 두께를 측정하기 위하여 전자현미경을 사용하였다. 하지만 전자현미경을 사용한 방법은 샘플의 단면을 이미징하기 위하여 샘플을 절단해야 하고 비용도 많이 들기 때문에, 전수검사로서는 적합하지 않은 문제가 있었다.

연구팀은 반도체 다층 구조가 초고속 광학 시스템에 자주 사용되는 유전체 거울의 구조와 유사하다는 점에 착안하여, 유전체 거울의 분석에 활용되는 광학 스펙트럼 측정법을 반도체 다층 구조에도 적용했다.

연구팀은 엘립소미터(ellipsometer)와 스펙트로포토미터(spectrophotometer)를 이용한 반도체 다층 샘플의 스펙트럼 측정과 머신러닝 알고리즘을 활용하여 200층이 넘는 반도체 물질의 각 층 두께를 1.6 옹스트롬 (1Å = 1미터의 100억 분의 1)의 평균제곱근오차로 예측할 수 있는 방법을 개발했다. 이 기술은 삼차원 반도체 소자의 검수 공정, 적층 공정, 그리고 식각 공정의 정확도를 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 또한 시뮬레이션 스펙트럼 데이터를 생성해 개별 층의 두께 불량을 검출할 수 있는 머신러닝 학습법도 개발했다. 그 결과 반도체 물질 적층 시 목표로 설정한 두께보다 약 50Å만큼 얇게 제작된 샘플들을 정상 범주의 샘플들로부터 성공적으로 분리할 수 있었다. 연구팀이 개발한 불량샘플 검출법은 시뮬레이션 데이터를 활용하기 때문에 큰 비용이 들지 않으며, 공정의 초기에 발견될 수 있는 불량 샘플들을 효과적으로 검출할 수 있을 것으로 기대된다.

최근 글로벌 IT 기업들의 서버 시스템에 대한 수요가 늘어나고 높은 저장용량을 가진 스마트 기기들이 개발됨에 따라, 초고밀도, 초고효율을 갖는 3D-NAND 메모리가 반도체 시장에서 각광받고 있다. 이번 연구 결과는 다양한 삼차원 반도체 소자들의 비파괴적인 검수를 위해 활용될 수 있다.

김 교수는 “비파괴적인 광학 측정법과 머신러닝을 결합한 방법은 다양한 반도체 검수 공정에도 적용할 수 있다”고 밝히며, “다양한 반도체 소자들의 형상이나 공정 조건 모니터링에도 광학측정법과 머신러닝을 결합한 접근방식을 활용할 것”이라고 말했다.

기계공학과 곽현수 박사과정 학생이 제1저자로 참여하고 삼성전자 메모리 계측기술팀과의 산학협력연구로 수행된 이번 연구는 국제학술지 ‘라이트: 어드밴스드 매뉴팩처링(Light: Advanced Manufacturing)’ 창간호에 1월 12일 게재됐다. (논문명: Non-destructive thickness characterisation of 3D multilayer semiconductor devices using optical spectral measurements and machine learning)

이번 연구는 삼성전자 산학연구과제의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.13

조회수 68089

-

물과 고온·고습 환경에서도 안정적인 페로브스카이트 나노 입자 수지 개발

우리 대학 신소재공학과 배병수 교수 연구팀이 서울대학교 재료공학부 이태우 교수팀과 공동연구를 통해 물과 고온‧고습 환경 및 각종 화학물질에서도 매우 안정된 차세대 디스플레이용 색 변환 소재인 *페로브스카이트 나노 입자 발광 수지를 개발했다고 24일 밝혔다.

☞ 페로브스카이트(perovskite): 1839년 러시아 우랄산맥에서 새로 발견된 광물로 차세대 태양전지의 소재로 꼽히나 수분에 취약한 구조로 알려져 있음.

공동연구팀은 이번 연구를 통해 그동안 페로브스카이트 나노 입자의 가장 큰 난제였던 수분, 고온 및 다양한 화학적 환경에서 안정성을 담보할 수 없었던 기존 약점을 크게 개선했다. 따라서 배 교수팀의 연구는 페로브스카이트 나노 입자를 차세대 초고화질 디스플레이의 색 변환 소재로 활용할 수 있는 길을 연 것으로 학계는 평가하고 있다.

이번 연구 결과는 재료 분야 국제학술지 어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)에 12월 4일 字 온라인으로 게재됐으며 연구의 우수성을 인정받아 내부 표지논문(Inside Cover Article)으로도 선정됐다.(논문명: Extremely Stable Luminescent Crosslinked Perovskite Nanoparticles under Harsh Environments over 1.5 Years)

페로브스카이트는 유기 원소, 금속 그리고 할로겐원소로 구성돼있는 특별한 구조를 지닌 소재로 다양한 광전자소자와 태양전지 등에 사용되고 있다. 또 원료의 값이 싸며, 발광 효율이 높은 게 특징이다.

특히 매우 좁은 발광 파장 폭 때문에 현재 디스플레이에 사용되고 있는 퀀텀닷이나 유기 발광체와 대비해 폭넓은 색 재현율을 구현할 수 있어 기존 퀀텀닷을 대체하는 차세대 디스플레이의 색 변환 소재로 주목받고 있다. 이와 함께 페로브스카이트 발광체는 현존하는 발광체 중에서 유일하게 새로운 디스플레이의 색 표준인 REC. 2020을 만족하는 소재다.

다만 빛이나 수분 및 고온에 취약해서 대기 중에서 짧은 시간 내에 성능이 급격히 떨어지는 문제 때문에 실제 사용은 거의 불가능하다. 이런 문제해결을 위해 그동안 학계나 기업들은 페로브스카이트 물질을 유기 결합체가 둘러싸고 있는 나노 단위의 입자의 형태로(1 나노미터는 10억분의 1 미터) 제조해 수분이나 산소의 침투를 막거나, 나노 입자에 무기물 코팅, 복합구조 제작 및 고분자 수지로 제작하는 등 다양한 연구를 진행해왔다.

하지만 대부분 외부로부터 수분을 물리적으로 막는 방법들이며 제조공정이 매우 복잡하고 대기에서 매우 제한적인 안정성을 나타낸다. 게다가 강산, 강염기, 극성용매 및 고온 고습 환경에서 안정성을 담보하는 페로브스카이트 나노 입자 색 변환 소재는 지금까지 개발된 적이 없다.

공동연구팀은 우선 자체 개발한 솔-젤(Sol-Gel) 합성공정을 이용해 실록산(실리콘 기반의 고분자) 분자구조와 페로브스카이트 나노 입자를 한꺼번에 둘러싸는 캡슐화된 복합체 수지를 개발했다.

연구팀은 이 기술로 열에 강한 실록산 분자구조에 의해 페로브스카이트 나노 입자를 화학적으로 보호하고 별도의 차단층 없이도 페로브스카이트 나노 입자의 발광 안정성을 크게 향상하는 데 성공했다. 연구팀은 새로운 기술을 퀀텀닷에도 똑같이 적용하는 한편 고온‧고습 환경에도 안정된 실록산 캡슐화 퀀텀닷 수지를 개발하는 데 성공했다.

실록산으로 캡슐화된 페로브스카이트 나노 입자 수지는 제조과정 중 자외선 경화에 의해 발광 효율이 낮게 나타났지만 이후 다양한 화학적 환경 과 고온‧고습 환경(85℃/85%)에서도 원래의 높은 값(> 70%)으로 회복되는 특이한 현상을 보였다. 또 물속에서도 600일 이상 유지되는 등 매우 우수한 발광 안정성을 보였다. 연구팀은 화학적 캡슐화 작업과 함께 페로브스카이트 나노 입자 복합체가 물에 의해 안정화되는 현상을 광‧물리학적으로 분석했으며, 이론적으로 그 메커니즘을 규명했다.

공동연구팀은 마지막으로 디스플레이의 색 변환 층으로 성능을 확인한 결과 양자효율 및 색 재현율이 기존 퀀텀닷 대비 향상됐음을 밝혔다. 또한, 실록산 캡슐화를 통해 페로브스카이트 나노 입자 내의 납 (Pb)의 독성을 막아줌으로써 생체친화적인 특성도 나타내 상용화를 추진하는데도 문제가 없음을 확인했다.

이번 연구를 주도한 신소재공학과 배병수 교수는 "페로브스카이트 나노 입자가 차세대 디스플레이 색 표준을 맞출 수 있는 유일한 발광체이자 가격도 싼 편이지만 수분에 취약하다는 약점 때문에 대기 중에서 사용할 수 없어 디스플레이 색 변환 소재로 상용화하는 데는 매우 회의적이었다ˮ고 말했다.

배 교수는 이어 "연구팀이 개발한 신기술은 페로브스카이트 나노 입자가 기존 퀀텀닷을 대체하는 새로운 디스플레이 색 변환 소재로 활용하는 연구개발을 촉진하는 계기가 될 것이며 결과적으로 조기 상용화도 기대된다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 선도연구센터 웨어러블 플랫폼 소재 기술센터와 리더연구과제 (창의연구) 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

물과 고온·고습 환경에서도 안정적인 페로브스카이트 나노 입자 수지 개발

우리 대학 신소재공학과 배병수 교수 연구팀이 서울대학교 재료공학부 이태우 교수팀과 공동연구를 통해 물과 고온‧고습 환경 및 각종 화학물질에서도 매우 안정된 차세대 디스플레이용 색 변환 소재인 *페로브스카이트 나노 입자 발광 수지를 개발했다고 24일 밝혔다.

☞ 페로브스카이트(perovskite): 1839년 러시아 우랄산맥에서 새로 발견된 광물로 차세대 태양전지의 소재로 꼽히나 수분에 취약한 구조로 알려져 있음.

공동연구팀은 이번 연구를 통해 그동안 페로브스카이트 나노 입자의 가장 큰 난제였던 수분, 고온 및 다양한 화학적 환경에서 안정성을 담보할 수 없었던 기존 약점을 크게 개선했다. 따라서 배 교수팀의 연구는 페로브스카이트 나노 입자를 차세대 초고화질 디스플레이의 색 변환 소재로 활용할 수 있는 길을 연 것으로 학계는 평가하고 있다.

이번 연구 결과는 재료 분야 국제학술지 어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)에 12월 4일 字 온라인으로 게재됐으며 연구의 우수성을 인정받아 내부 표지논문(Inside Cover Article)으로도 선정됐다.(논문명: Extremely Stable Luminescent Crosslinked Perovskite Nanoparticles under Harsh Environments over 1.5 Years)

페로브스카이트는 유기 원소, 금속 그리고 할로겐원소로 구성돼있는 특별한 구조를 지닌 소재로 다양한 광전자소자와 태양전지 등에 사용되고 있다. 또 원료의 값이 싸며, 발광 효율이 높은 게 특징이다.

특히 매우 좁은 발광 파장 폭 때문에 현재 디스플레이에 사용되고 있는 퀀텀닷이나 유기 발광체와 대비해 폭넓은 색 재현율을 구현할 수 있어 기존 퀀텀닷을 대체하는 차세대 디스플레이의 색 변환 소재로 주목받고 있다. 이와 함께 페로브스카이트 발광체는 현존하는 발광체 중에서 유일하게 새로운 디스플레이의 색 표준인 REC. 2020을 만족하는 소재다.

다만 빛이나 수분 및 고온에 취약해서 대기 중에서 짧은 시간 내에 성능이 급격히 떨어지는 문제 때문에 실제 사용은 거의 불가능하다. 이런 문제해결을 위해 그동안 학계나 기업들은 페로브스카이트 물질을 유기 결합체가 둘러싸고 있는 나노 단위의 입자의 형태로(1 나노미터는 10억분의 1 미터) 제조해 수분이나 산소의 침투를 막거나, 나노 입자에 무기물 코팅, 복합구조 제작 및 고분자 수지로 제작하는 등 다양한 연구를 진행해왔다.

하지만 대부분 외부로부터 수분을 물리적으로 막는 방법들이며 제조공정이 매우 복잡하고 대기에서 매우 제한적인 안정성을 나타낸다. 게다가 강산, 강염기, 극성용매 및 고온 고습 환경에서 안정성을 담보하는 페로브스카이트 나노 입자 색 변환 소재는 지금까지 개발된 적이 없다.

공동연구팀은 우선 자체 개발한 솔-젤(Sol-Gel) 합성공정을 이용해 실록산(실리콘 기반의 고분자) 분자구조와 페로브스카이트 나노 입자를 한꺼번에 둘러싸는 캡슐화된 복합체 수지를 개발했다.

연구팀은 이 기술로 열에 강한 실록산 분자구조에 의해 페로브스카이트 나노 입자를 화학적으로 보호하고 별도의 차단층 없이도 페로브스카이트 나노 입자의 발광 안정성을 크게 향상하는 데 성공했다. 연구팀은 새로운 기술을 퀀텀닷에도 똑같이 적용하는 한편 고온‧고습 환경에도 안정된 실록산 캡슐화 퀀텀닷 수지를 개발하는 데 성공했다.

실록산으로 캡슐화된 페로브스카이트 나노 입자 수지는 제조과정 중 자외선 경화에 의해 발광 효율이 낮게 나타났지만 이후 다양한 화학적 환경 과 고온‧고습 환경(85℃/85%)에서도 원래의 높은 값(> 70%)으로 회복되는 특이한 현상을 보였다. 또 물속에서도 600일 이상 유지되는 등 매우 우수한 발광 안정성을 보였다. 연구팀은 화학적 캡슐화 작업과 함께 페로브스카이트 나노 입자 복합체가 물에 의해 안정화되는 현상을 광‧물리학적으로 분석했으며, 이론적으로 그 메커니즘을 규명했다.

공동연구팀은 마지막으로 디스플레이의 색 변환 층으로 성능을 확인한 결과 양자효율 및 색 재현율이 기존 퀀텀닷 대비 향상됐음을 밝혔다. 또한, 실록산 캡슐화를 통해 페로브스카이트 나노 입자 내의 납 (Pb)의 독성을 막아줌으로써 생체친화적인 특성도 나타내 상용화를 추진하는데도 문제가 없음을 확인했다.

이번 연구를 주도한 신소재공학과 배병수 교수는 "페로브스카이트 나노 입자가 차세대 디스플레이 색 표준을 맞출 수 있는 유일한 발광체이자 가격도 싼 편이지만 수분에 취약하다는 약점 때문에 대기 중에서 사용할 수 없어 디스플레이 색 변환 소재로 상용화하는 데는 매우 회의적이었다ˮ고 말했다.

배 교수는 이어 "연구팀이 개발한 신기술은 페로브스카이트 나노 입자가 기존 퀀텀닷을 대체하는 새로운 디스플레이 색 변환 소재로 활용하는 연구개발을 촉진하는 계기가 될 것이며 결과적으로 조기 상용화도 기대된다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 선도연구센터 웨어러블 플랫폼 소재 기술센터와 리더연구과제 (창의연구) 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.12.28

조회수 55145

생체 내 조직의 온도·압력 실시간 측정 가능한 센서 집적 고주파 소작 바늘 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 삼성서울병원 임효근 박사 연구팀, ㈜알에프메디컬 이진우 박사 연구팀과 공동 연구를 통해 암 소작 시술 시 실시간으로 고주파 소작 중인 조직의 온도와 압력의 측정이 가능한 소작용 바늘을 개발했고, 이 기술의 유효성을 전임상/임상 실험을 통해 검증했다고 2일 밝혔다.

고주파 소작술(Radiofrequency ablation, 이하 RFA) 은 암 조직에 도체 바늘을 삽입한 뒤 전기 소작을 통해 암 조직을 고온 가열해 제거하는 최소침습적 방법으로 시술 과정이 편리하고 효과적일 뿐만 아니라 환자에게도 부담이 적어 암 치료 시술에 널리 사용되고 있다. 하지만 소작 중 발생하는 열에 의해 체액이 기화되며 내부의 압력을 증가시키는데, 이는 스팀 팝(steam pop)이라는 소작 중 소규모 폭발 현상으로 연결된다. 이러한 폭발 현상은 환자에게 악영향을 끼칠 수 있을 뿐만 아니라, 만약 암조직의 소작이 완전히 이루어지지 않은 상황에서 발생하면 암의 전이까지 유발될 가능성이 있어 매우 위험하다.

박인규 교수 연구팀은 이러한 문제의 해결을 위해, RFA용 바늘에 집적 가능한 얇은 필름 형태의 생체적합성 온도/압력 센서를 개발해 소작 부위의 조건을 실시간으로 모니터링할 수 있는 RFA용 센서 집적 바늘(sRFA-needle)을 구현했다. 전임상/임상 실험을 통해 신뢰성있게 스팀 팝을 감지할 수 있으며, 조직 내부의 온도, 압력, 그리고 전기전도성의 변화를 동시에 측정함으로써 스팀 팝이 어떠한 식으로 이뤄지는지에 대한 실마리를 제공하는 기술을 세계 최초로 개발했다.

이번 연구에 사용된 압력 센서는 피라미드 형태로 초미세 3차원 형태화된 전도성 나노 복합재 필름과의 기판 전극 사이의 접촉 저항 변화로 압력을 측정하며, 연구진은 온도에 따른 금속 저항 변화를 통해 온도를 측정했다. 또한 개발된 센서가 체내 고주파 소작술 중 발생 가능한 고온/고압 조건에 높은 신뢰성을 가짐을 검증했다. (그림 1)

제작된 집적 바늘의 전임상/임상 실험 수행 전에 시뮬레이션을 통해 소작 과정이 모사됐는데, 그 결과 RFA용 바늘의 전도성 영역의 양 끝단에서 가장 활발하게 소작이 일어남이 확인됐으며, 이를 통해 스팀 팝은 소작이 진행되는 앞부분과 뒷부분의 각 소작 영역이 합쳐지며 급격한 소작 영역의 팽창에서 나타나는 결과임을 유추할 수 있었다. 이에 더해, 연구팀은 기존에 고주파 소작술에서 사용되던 임피던스 측정만으로는 모니터링할 수 없던 스팀 팝을 온도/압력 측정을 통해 감지할 수 있음을 확인했으며, 세부적인 스팀 팝 메커니즘이 시뮬레이션과 비슷하게 구현됨을 센서를 통한 소작 환경 모니터링을 통해 확인했다. 그리고 이를 통해 고주파 소작술의 안정성 및 수술 유효성 증진에 기여할 수 있는 가능성을 보였다. (그림 2) 또한, 실제 암 환자들의 고주파 소작술 모니터링에 임상 적용돼 의학적으로 유용성을 입증했으며 (그림 3), 의료기기 인증을 획득하고, ㈜알에프메디컬을 통해 상용화에 성공했다.

이번 연구를 주도한 우리 대학 박인규 교수는 "암, 하지정맥류 등의 질병에 최소침습적 치료 방법으로 널리 사용되고 있는 고주파 소작술에서 조직 내의 온도, 압력을 측정할 수 있는 기술이 세계 최초로 개발됐으며, 이를 통해 고주파 소작술의 안정성과 정확성을 획기적으로 향상할 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다ˮ고 밝혔다.

이번 연구는 공동 제1 저자 KAIST 기계공학과 박재호 박사, KAIST 기계공학과 정용록 박사과정 학생 및 삼성서울병원 차동익 교수 주도하에 진행됐으며, 삼성서울병원 임효근 교수와 KAIST 기계공학과 박인규 교수가 교신저자로 참여했다. 또한 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 선도연구센터 지원사업(ERC, 초정밀 광기계기술 연구센터)의 지원을 받아 수행됐다.

이번 연구 결과는 재료과학 및 융합연구 분야 최상위 학술지 중 하나인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science, 2020 impact factor 16.806)' 誌 2021년 8월 6일자 온라인 판에 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 표지논문(frontispiece) 으로 선정됐다.

2021.09.02 조회수 12964

생체 내 조직의 온도·압력 실시간 측정 가능한 센서 집적 고주파 소작 바늘 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 삼성서울병원 임효근 박사 연구팀, ㈜알에프메디컬 이진우 박사 연구팀과 공동 연구를 통해 암 소작 시술 시 실시간으로 고주파 소작 중인 조직의 온도와 압력의 측정이 가능한 소작용 바늘을 개발했고, 이 기술의 유효성을 전임상/임상 실험을 통해 검증했다고 2일 밝혔다.

고주파 소작술(Radiofrequency ablation, 이하 RFA) 은 암 조직에 도체 바늘을 삽입한 뒤 전기 소작을 통해 암 조직을 고온 가열해 제거하는 최소침습적 방법으로 시술 과정이 편리하고 효과적일 뿐만 아니라 환자에게도 부담이 적어 암 치료 시술에 널리 사용되고 있다. 하지만 소작 중 발생하는 열에 의해 체액이 기화되며 내부의 압력을 증가시키는데, 이는 스팀 팝(steam pop)이라는 소작 중 소규모 폭발 현상으로 연결된다. 이러한 폭발 현상은 환자에게 악영향을 끼칠 수 있을 뿐만 아니라, 만약 암조직의 소작이 완전히 이루어지지 않은 상황에서 발생하면 암의 전이까지 유발될 가능성이 있어 매우 위험하다.

박인규 교수 연구팀은 이러한 문제의 해결을 위해, RFA용 바늘에 집적 가능한 얇은 필름 형태의 생체적합성 온도/압력 센서를 개발해 소작 부위의 조건을 실시간으로 모니터링할 수 있는 RFA용 센서 집적 바늘(sRFA-needle)을 구현했다. 전임상/임상 실험을 통해 신뢰성있게 스팀 팝을 감지할 수 있으며, 조직 내부의 온도, 압력, 그리고 전기전도성의 변화를 동시에 측정함으로써 스팀 팝이 어떠한 식으로 이뤄지는지에 대한 실마리를 제공하는 기술을 세계 최초로 개발했다.

이번 연구에 사용된 압력 센서는 피라미드 형태로 초미세 3차원 형태화된 전도성 나노 복합재 필름과의 기판 전극 사이의 접촉 저항 변화로 압력을 측정하며, 연구진은 온도에 따른 금속 저항 변화를 통해 온도를 측정했다. 또한 개발된 센서가 체내 고주파 소작술 중 발생 가능한 고온/고압 조건에 높은 신뢰성을 가짐을 검증했다. (그림 1)

제작된 집적 바늘의 전임상/임상 실험 수행 전에 시뮬레이션을 통해 소작 과정이 모사됐는데, 그 결과 RFA용 바늘의 전도성 영역의 양 끝단에서 가장 활발하게 소작이 일어남이 확인됐으며, 이를 통해 스팀 팝은 소작이 진행되는 앞부분과 뒷부분의 각 소작 영역이 합쳐지며 급격한 소작 영역의 팽창에서 나타나는 결과임을 유추할 수 있었다. 이에 더해, 연구팀은 기존에 고주파 소작술에서 사용되던 임피던스 측정만으로는 모니터링할 수 없던 스팀 팝을 온도/압력 측정을 통해 감지할 수 있음을 확인했으며, 세부적인 스팀 팝 메커니즘이 시뮬레이션과 비슷하게 구현됨을 센서를 통한 소작 환경 모니터링을 통해 확인했다. 그리고 이를 통해 고주파 소작술의 안정성 및 수술 유효성 증진에 기여할 수 있는 가능성을 보였다. (그림 2) 또한, 실제 암 환자들의 고주파 소작술 모니터링에 임상 적용돼 의학적으로 유용성을 입증했으며 (그림 3), 의료기기 인증을 획득하고, ㈜알에프메디컬을 통해 상용화에 성공했다.

이번 연구를 주도한 우리 대학 박인규 교수는 "암, 하지정맥류 등의 질병에 최소침습적 치료 방법으로 널리 사용되고 있는 고주파 소작술에서 조직 내의 온도, 압력을 측정할 수 있는 기술이 세계 최초로 개발됐으며, 이를 통해 고주파 소작술의 안정성과 정확성을 획기적으로 향상할 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다ˮ고 밝혔다.

이번 연구는 공동 제1 저자 KAIST 기계공학과 박재호 박사, KAIST 기계공학과 정용록 박사과정 학생 및 삼성서울병원 차동익 교수 주도하에 진행됐으며, 삼성서울병원 임효근 교수와 KAIST 기계공학과 박인규 교수가 교신저자로 참여했다. 또한 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 선도연구센터 지원사업(ERC, 초정밀 광기계기술 연구센터)의 지원을 받아 수행됐다.

이번 연구 결과는 재료과학 및 융합연구 분야 최상위 학술지 중 하나인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science, 2020 impact factor 16.806)' 誌 2021년 8월 6일자 온라인 판에 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 표지논문(frontispiece) 으로 선정됐다.

2021.09.02 조회수 12964 에너지 비용 낮춘 상온 액상 분리막 개발

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 상온에서 크기 차이 0.1 나노미터(nm) 이하의 액상 유기물질을 직접 분리할 수 있는 유기용매 정삼투 시스템을 개발했다고 12일 밝혔다.

액체 혼합물의 대규모 분리 공정은 주로 물질의 끓는점 차이를 이용하는 증류법을 이용하는데, 이때 전 세계적으로 막대한 양의 에너지가 소비된다. 특히, 석유화학 산업의 기초가 되는 액상 탄화수소들은 섬유, 플라스틱 등 일상생활과 밀접한 소재 개발에 필수적이기 때문에 이들을 저에너지, 저탄소 공정을 통해 분리하는 새로운 미래지향적인 패러다임이 필요하다.

연구진이 개발한 초미세 다공성 탄소 분리막은 위와 같은 에너지 문제를 해결할 수 있는 기술로, 액상 탄화수소를 크기와 모양에 따라 상온에서 연속적으로 분리할 수 있는 기술이다.

생명화학공학과 서혁준 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 에 온라인 게재됐으며, 연구의 파급력을 인정받아 뒷표지 논문으로 선정됐다. (논문명 : Shape-Selective Ultramicroporous Carbon Membranes for Sub-0.1nm Organic Liquid Separation)

연구팀이 이번에 개발한 유기용매 정삼투법은 정밀하게 디자인된 기공 크기 및 구조를 갖는 탄소 분리막을 이용한다. 이는 외부 동력원 없이 자연스러운 농도 기울기 및 화학적 포텐셜을 기반으로 크기 및 모양 차이에 따라 탄화수소 화학종들의 분리가 진행되는 에너지 효율적 기법으로, 기존의 증류법보다 약 10배 정도 낮은 에너지 소모량을 요구한다. 이와 같은 유기용매 정삼투법은 분리막 재료의 기공 크기 디자인에 따라 석유화학, 정유, 제약 및 반도체 공정 등 다양한 분야에 활용 가능하기 때문에 산업 전반의 에너지 효율성을 극대화하며 동시에 탄소 배출량을 줄일 수 있는 획기적인 기술이다.

특히 연구팀은 상온에서 서로 다른 크기와 모양을 갖는 헥산 이성질체의 혼합물들을 모양 차이에 따라 손쉽게 분리할 수 있음을 증명했다. 탄소 분리막은 0.7 나노미터(nm) 이하의 단단한 슬릿 형태(slit-like structure)를 갖는 초미세 기공을 가지며, 이처럼 작은 나노 공간에서 분자들의 확산을 조절하여 크기 차이가 0.1 나노미터(nm) 이하인 분자들까지 정밀하게 걸러낼 수 있다.

특히, 이번 연구에 이용된 탄소 분리막은 속이 비어있는 실과 같은 기다란 형태(할로우 파이버, Hollow Fiber)를 가지고 있어, 이의 산업적 적용성과 파급 효과는 상당할 것으로 기대된다. 할로우 파이버 분리막은 적은 비용으로 대량생산이 매우 쉬우며, 기존의 평면적인 분리막 대비 수십 배 높은 표면적을 가지고 있어 차세대 분리막 형태로 주목받는 소재다.

연구팀은 그동안 불가능했던 분리막을 이용한 0.1 나노미터(nm) 이하 크기의 액체 분자들의 크기 및 모양에 따른 분리에 성공해 저에너지, 저탄소 분리 공정의 새로운 막을 열게 됐다. 수많은 소재의 원재료가 되는 탄화수소 분자들을 적은 비용 및 저탄소 배출공정으로 분리 정제할 수 있는 새로운 방식은 화학산업의 초미의 관심사다.

고동연 교수는 "우리나라는 원유를 수입하고, 이를 분리 및 정제해 다양한 고부가가치 제품을 창출하는데 여러 집약된 기술에 의존하고 있어 이에 대한 파격적 비용 절감은 석유화학 산업계의 글로벌 경쟁력 강화와 직결된다ˮ며, "특히 용매 사용량이 많은 제약 분야 및 반도체 화학 공정에도 널리 사용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.08.13 조회수 14216

에너지 비용 낮춘 상온 액상 분리막 개발

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 상온에서 크기 차이 0.1 나노미터(nm) 이하의 액상 유기물질을 직접 분리할 수 있는 유기용매 정삼투 시스템을 개발했다고 12일 밝혔다.

액체 혼합물의 대규모 분리 공정은 주로 물질의 끓는점 차이를 이용하는 증류법을 이용하는데, 이때 전 세계적으로 막대한 양의 에너지가 소비된다. 특히, 석유화학 산업의 기초가 되는 액상 탄화수소들은 섬유, 플라스틱 등 일상생활과 밀접한 소재 개발에 필수적이기 때문에 이들을 저에너지, 저탄소 공정을 통해 분리하는 새로운 미래지향적인 패러다임이 필요하다.

연구진이 개발한 초미세 다공성 탄소 분리막은 위와 같은 에너지 문제를 해결할 수 있는 기술로, 액상 탄화수소를 크기와 모양에 따라 상온에서 연속적으로 분리할 수 있는 기술이다.

생명화학공학과 서혁준 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 에 온라인 게재됐으며, 연구의 파급력을 인정받아 뒷표지 논문으로 선정됐다. (논문명 : Shape-Selective Ultramicroporous Carbon Membranes for Sub-0.1nm Organic Liquid Separation)

연구팀이 이번에 개발한 유기용매 정삼투법은 정밀하게 디자인된 기공 크기 및 구조를 갖는 탄소 분리막을 이용한다. 이는 외부 동력원 없이 자연스러운 농도 기울기 및 화학적 포텐셜을 기반으로 크기 및 모양 차이에 따라 탄화수소 화학종들의 분리가 진행되는 에너지 효율적 기법으로, 기존의 증류법보다 약 10배 정도 낮은 에너지 소모량을 요구한다. 이와 같은 유기용매 정삼투법은 분리막 재료의 기공 크기 디자인에 따라 석유화학, 정유, 제약 및 반도체 공정 등 다양한 분야에 활용 가능하기 때문에 산업 전반의 에너지 효율성을 극대화하며 동시에 탄소 배출량을 줄일 수 있는 획기적인 기술이다.

특히 연구팀은 상온에서 서로 다른 크기와 모양을 갖는 헥산 이성질체의 혼합물들을 모양 차이에 따라 손쉽게 분리할 수 있음을 증명했다. 탄소 분리막은 0.7 나노미터(nm) 이하의 단단한 슬릿 형태(slit-like structure)를 갖는 초미세 기공을 가지며, 이처럼 작은 나노 공간에서 분자들의 확산을 조절하여 크기 차이가 0.1 나노미터(nm) 이하인 분자들까지 정밀하게 걸러낼 수 있다.

특히, 이번 연구에 이용된 탄소 분리막은 속이 비어있는 실과 같은 기다란 형태(할로우 파이버, Hollow Fiber)를 가지고 있어, 이의 산업적 적용성과 파급 효과는 상당할 것으로 기대된다. 할로우 파이버 분리막은 적은 비용으로 대량생산이 매우 쉬우며, 기존의 평면적인 분리막 대비 수십 배 높은 표면적을 가지고 있어 차세대 분리막 형태로 주목받는 소재다.

연구팀은 그동안 불가능했던 분리막을 이용한 0.1 나노미터(nm) 이하 크기의 액체 분자들의 크기 및 모양에 따른 분리에 성공해 저에너지, 저탄소 분리 공정의 새로운 막을 열게 됐다. 수많은 소재의 원재료가 되는 탄화수소 분자들을 적은 비용 및 저탄소 배출공정으로 분리 정제할 수 있는 새로운 방식은 화학산업의 초미의 관심사다.

고동연 교수는 "우리나라는 원유를 수입하고, 이를 분리 및 정제해 다양한 고부가가치 제품을 창출하는데 여러 집약된 기술에 의존하고 있어 이에 대한 파격적 비용 절감은 석유화학 산업계의 글로벌 경쟁력 강화와 직결된다ˮ며, "특히 용매 사용량이 많은 제약 분야 및 반도체 화학 공정에도 널리 사용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.08.13 조회수 14216 미생물 이용한 천연 무지개 색소 생산기술 최초 개발

우리 대학 생명화학공학과 양동수 박사와 박선영 박사를 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 `일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 지난 5월 25일 字 온라인 출판됐으며, 표지논문으로 선정됐다.

※ 논문명 : Production of rainbow colorants by metabolically engineered Escherichia coli

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 양동수(한국과학기술원, 공동 제1저자), 박선영(한국과학기술원, 공동 제1저자, 현 큐티스바이오), 포함 총 3명

우리 생활에서 널리 활용되고 있는 각종 색소는 식품과 같이 직접 섭취되거나 화장품과 같이 피부에서 흡수되기 때문에 건강과 밀접한 관계를 갖는다. 하지만 색소 중 대부분은 석유 화합물로부터 생산되는 합성 색소이며, 색소의 사용이 실생활에 널리 활용되는 만큼 건강에 악영향을 미칠 수 있다. 그뿐만 아니라 합성 색소를 이용해 각종 옷감을 염색하면서 발생하는 폐수가 전체 산업용 폐수의 17~20%를 차지한다는 보고가 있을 정도로, 합성 색소는 수질오염에도 지대한 영향을 미치고 있다.

이러한 건강 문제 및 환경 오염 문제를 해결하기 위해 미생물을 이용해 천연색소를 생산해야 한다는 필요성이 제기됐으나, 값비싼 생산 공정 및 낮은 수율로 인해 산업화가 실현되기 어려운 상황이었다. 또한, 현재까지 빨강, 주황, 노랑, 파랑, 보라 등의 천연색소는 낮은 효율로 생산된 바 있으나, 초록 및 남색 천연색소 생산은 보고된 바가 없었다.

이에 이상엽 특훈교수 연구팀은 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단 (단장 장판식)의 ‘카로티노이드 생산 미생물 세포공장 개발’ 과제(과제책임자 국립농업과학원 김수진 박사)의 지원을 받아 효율적인 빨강, 주황, 노랑 3색의 카로테노이드 생산과 이를 확장한 7가지 무지개색을 모두 생산할 수 있는 기술 개발에 성공했다.

다양한 특성의 천연색소 중 연구팀은 지용성 식품과 의류 염색 등에 활용되는 소수성 천연색소에 주목했다. 연구팀은 미생물의 대사회로를 조작하는 기술인 대사공학을 이용해 카로티노이드 계열 색소인 ▲아스타잔틴(빨강), ▲베타-카로틴(주황), ▲제아잔틴(노랑)과 비올라세인 유도체 계열 색소인 ▲프로비올라세인(초록), ▲프로디옥시비올라세인(파랑), ▲비올라세인(남색), ▲디옥시비올라세인(보라)을 생산하는 대장균들을 개발하였다. 이로써 연구팀은 포도당이나 글리세롤을 먹이로 개발한 대장균을 배양함으로서 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 모두 생산할 수 있게 됐다.

미생물에서 소수성 색소가 생산되면 이는 세포 밖으로 배출되지 않고 세포 내부에 축적된다. 색소가 축적될 수 있는 세포의 수용력에는 한계가 있으므로, 그동안 소수성 색소를 특정량 이상으로 생산할 수 없었다. 이에 연구팀은 세포의 모양을 변화시키거나 세포 내 소낭을 형성해 미생물 내부의 소수성 천연색소 축적량을 증가시키고자 했다. 또한, 색소 생산량을 더욱 증가시키기 위해 연구팀은 세포 외 소낭을 형성해 미생물 밖으로 소수성 천연색소를 분비해 무지개 색소를 고효율로 생산하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당 또는 산업공정의 부산물로 생산되는 값싼 바이오매스인 글리세롤을 단일 탄소원으로 사용해 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 생산하는 대장균 균주를 최초로 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구에 참여한 양동수 박사는 “석유 화합물 기반의 합성 색소를 대체할 수 있는 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 세계 최초로 생산했으며, 이번 연구는 특히 색소를 비롯한 천연물을 고효율로 생산할 수 있는 범용 대사공학적 전략을 개발했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 색소뿐만 아니라 의약품, 영양보조제 등의 다양한 친환경 물질을 고효율로 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

2021.06.08 조회수 74278

미생물 이용한 천연 무지개 색소 생산기술 최초 개발

우리 대학 생명화학공학과 양동수 박사와 박선영 박사를 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 `일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 지난 5월 25일 字 온라인 출판됐으며, 표지논문으로 선정됐다.

※ 논문명 : Production of rainbow colorants by metabolically engineered Escherichia coli

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 양동수(한국과학기술원, 공동 제1저자), 박선영(한국과학기술원, 공동 제1저자, 현 큐티스바이오), 포함 총 3명

우리 생활에서 널리 활용되고 있는 각종 색소는 식품과 같이 직접 섭취되거나 화장품과 같이 피부에서 흡수되기 때문에 건강과 밀접한 관계를 갖는다. 하지만 색소 중 대부분은 석유 화합물로부터 생산되는 합성 색소이며, 색소의 사용이 실생활에 널리 활용되는 만큼 건강에 악영향을 미칠 수 있다. 그뿐만 아니라 합성 색소를 이용해 각종 옷감을 염색하면서 발생하는 폐수가 전체 산업용 폐수의 17~20%를 차지한다는 보고가 있을 정도로, 합성 색소는 수질오염에도 지대한 영향을 미치고 있다.

이러한 건강 문제 및 환경 오염 문제를 해결하기 위해 미생물을 이용해 천연색소를 생산해야 한다는 필요성이 제기됐으나, 값비싼 생산 공정 및 낮은 수율로 인해 산업화가 실현되기 어려운 상황이었다. 또한, 현재까지 빨강, 주황, 노랑, 파랑, 보라 등의 천연색소는 낮은 효율로 생산된 바 있으나, 초록 및 남색 천연색소 생산은 보고된 바가 없었다.

이에 이상엽 특훈교수 연구팀은 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단 (단장 장판식)의 ‘카로티노이드 생산 미생물 세포공장 개발’ 과제(과제책임자 국립농업과학원 김수진 박사)의 지원을 받아 효율적인 빨강, 주황, 노랑 3색의 카로테노이드 생산과 이를 확장한 7가지 무지개색을 모두 생산할 수 있는 기술 개발에 성공했다.

다양한 특성의 천연색소 중 연구팀은 지용성 식품과 의류 염색 등에 활용되는 소수성 천연색소에 주목했다. 연구팀은 미생물의 대사회로를 조작하는 기술인 대사공학을 이용해 카로티노이드 계열 색소인 ▲아스타잔틴(빨강), ▲베타-카로틴(주황), ▲제아잔틴(노랑)과 비올라세인 유도체 계열 색소인 ▲프로비올라세인(초록), ▲프로디옥시비올라세인(파랑), ▲비올라세인(남색), ▲디옥시비올라세인(보라)을 생산하는 대장균들을 개발하였다. 이로써 연구팀은 포도당이나 글리세롤을 먹이로 개발한 대장균을 배양함으로서 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 모두 생산할 수 있게 됐다.

미생물에서 소수성 색소가 생산되면 이는 세포 밖으로 배출되지 않고 세포 내부에 축적된다. 색소가 축적될 수 있는 세포의 수용력에는 한계가 있으므로, 그동안 소수성 색소를 특정량 이상으로 생산할 수 없었다. 이에 연구팀은 세포의 모양을 변화시키거나 세포 내 소낭을 형성해 미생물 내부의 소수성 천연색소 축적량을 증가시키고자 했다. 또한, 색소 생산량을 더욱 증가시키기 위해 연구팀은 세포 외 소낭을 형성해 미생물 밖으로 소수성 천연색소를 분비해 무지개 색소를 고효율로 생산하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당 또는 산업공정의 부산물로 생산되는 값싼 바이오매스인 글리세롤을 단일 탄소원으로 사용해 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 생산하는 대장균 균주를 최초로 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구에 참여한 양동수 박사는 “석유 화합물 기반의 합성 색소를 대체할 수 있는 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 세계 최초로 생산했으며, 이번 연구는 특히 색소를 비롯한 천연물을 고효율로 생산할 수 있는 범용 대사공학적 전략을 개발했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 색소뿐만 아니라 의약품, 영양보조제 등의 다양한 친환경 물질을 고효율로 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

2021.06.08 조회수 74278 다공성 유기 골격구조체를 이용한 하이브리드 전지 개발

우리 대학 화학과 변혜령, 김우연 교수 공동연구팀이 유기 분자로 이루어진 다공성 골격구조체를 이용해 높은 사이클 성능을 가지는 리튬-유기 하이브리드 전지를 개발했다고 20일 밝혔다.

변 교수 연구팀은 두 개의 질소 원소가 이중 결합을 가지는 아조(azo, N=N) 그룹을 레독스(산화․환원) 코어로 가지면서 벤조싸이아졸 링커로 분자들을 엮어 거대한 다공성 구조체를 설계했다. 이러한 거대 유기체 전극은 현재 무기 산화물 기반의 전극을 대체해 유연하고 가벼운 전지의 개발에 활용될 것으로 전망된다.

우리 대학 화학과 비크람 싱아(Vikram Singh) 박사와 김재욱 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials)' 5월 11권 17호에 지난 6일 字 출판됐다. (논문명 : Thiazole-linked covalent organic framework promoting fast two-electron transfer for lithium-organic batteries)

이번 연구는 유기 분자들을 디자인해 거대 골격체로 만들 때 조절되는 분자 간의 상호작용 및 전자구조를 이용해 화학적 안정성, 불용성, 그리고 전기/이온 전도성을 향상할 수 있음을 증명했다. 그리고 6분에 한 번씩 충전․방전하는 빠른 속도에서도 약 1,000 사이클 이상 구동이 가능한 유기계 전극을 개발할 수 있었다.

유기 골격구조는 유기 단분자들의 공유 결합을 통해 2차원 필름을 형성하고 이들이 파이-파이 결합으로 3차원으로 성장할 수 있는 다공성 결정체다. 골격구조의 디자인은 분자 간의 상호작용 및 안정성을 극대화하고 수 나노미터 크기의 기공 채널을 규칙적으로 형성해 이온들의 이동을 원활하게 할 수 있어 유망한 유기 전극체로 디자인할 수 있다.

리튬-이온 전지의 전극으로 활용할 유기 골격구조체는 리튬 이온과 전기화학 반응을 할 수 있는 레독스 코어와 다공성 골격체를 형성하는 링커로 구성되어 있다. 공동연구팀은 레독스 코어로 낮은 전위에서 *2개의 전자전달(2e-)이 가능한 아조(azo)그룹을 사용했다.

(※ 기존의 리튬-이온 전지는 일반적으로 전자전달 수가 1보다 작다. 요즘 개발되는 차세대 전지의 경우 에너지 밀도를 높이기 위해 다중 전자전달이 가능한 물질을 찾고 있으며, 아조 그룹이 그중 하나다. R-N=N-R + 2e- + 2Li+ R-LiN-NLi-R, 형식전위: 1.65 V vs. Li/Li+, 여기서 R은 분자 링커)

벤조싸이아졸 링커를 포함하는 유기 골격구조는 다른 물질과는 달리 2전자 전달이 동시에 빠르게 발생해 우수한 충․방전 율속 특성 및 긴 사이클 성능이 평가됐다. 이는 벤조싸이아졸이 가지는 비 편재화 전자의 결합구조가 유기 전극의 안정성을 높이기 때문이다. 연구팀은 실시간 라만 분광 관찰을 통해 전극에서 아조 그룹의 가역적인 전기화학 반응을 직접적으로 증명할 수 있었다.

이와 함께 공동연구팀은 밀도범 함수 계산을 통해 두 개의 리튬(Li) 이온이 아조 그룹과 빠르게 회합(association)함을 증명했다. 아울러 벤조싸이아졸 기반의 아조 유기 골격구조체가 가지는 약 3나노미터(nm) 이하의 다공성 채널로 리튬(Li)이온이 골격체 내부까지 쉽게 통과할 수 있어 이온 전도성 또한 확보함을 실험적으로 규명했다.

공동연구를 주도한 변혜령 교수는 "아조 화합물 기반의 유기 골격구조체는 리튬-하이브리드 전지의 높은 율속 특성 및 긴 사이클 성능을 증명해, 향후 유기 기반 가볍고 휘어지는 전극의 실용화 가능성을 제시한다ˮ며 "개발한 벤조싸이아졸 기반의 유기 골격체 구조의 디자인은 향후 다양한 유기 전극 개발 시 유연한 디자인을 제공할 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터와 한국연구재단, KISTI 국가슈퍼컴퓨팅센터의 지원을 받아 수행됐다.

2021.05.20 조회수 45228

다공성 유기 골격구조체를 이용한 하이브리드 전지 개발

우리 대학 화학과 변혜령, 김우연 교수 공동연구팀이 유기 분자로 이루어진 다공성 골격구조체를 이용해 높은 사이클 성능을 가지는 리튬-유기 하이브리드 전지를 개발했다고 20일 밝혔다.

변 교수 연구팀은 두 개의 질소 원소가 이중 결합을 가지는 아조(azo, N=N) 그룹을 레독스(산화․환원) 코어로 가지면서 벤조싸이아졸 링커로 분자들을 엮어 거대한 다공성 구조체를 설계했다. 이러한 거대 유기체 전극은 현재 무기 산화물 기반의 전극을 대체해 유연하고 가벼운 전지의 개발에 활용될 것으로 전망된다.

우리 대학 화학과 비크람 싱아(Vikram Singh) 박사와 김재욱 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials)' 5월 11권 17호에 지난 6일 字 출판됐다. (논문명 : Thiazole-linked covalent organic framework promoting fast two-electron transfer for lithium-organic batteries)

이번 연구는 유기 분자들을 디자인해 거대 골격체로 만들 때 조절되는 분자 간의 상호작용 및 전자구조를 이용해 화학적 안정성, 불용성, 그리고 전기/이온 전도성을 향상할 수 있음을 증명했다. 그리고 6분에 한 번씩 충전․방전하는 빠른 속도에서도 약 1,000 사이클 이상 구동이 가능한 유기계 전극을 개발할 수 있었다.

유기 골격구조는 유기 단분자들의 공유 결합을 통해 2차원 필름을 형성하고 이들이 파이-파이 결합으로 3차원으로 성장할 수 있는 다공성 결정체다. 골격구조의 디자인은 분자 간의 상호작용 및 안정성을 극대화하고 수 나노미터 크기의 기공 채널을 규칙적으로 형성해 이온들의 이동을 원활하게 할 수 있어 유망한 유기 전극체로 디자인할 수 있다.

리튬-이온 전지의 전극으로 활용할 유기 골격구조체는 리튬 이온과 전기화학 반응을 할 수 있는 레독스 코어와 다공성 골격체를 형성하는 링커로 구성되어 있다. 공동연구팀은 레독스 코어로 낮은 전위에서 *2개의 전자전달(2e-)이 가능한 아조(azo)그룹을 사용했다.

(※ 기존의 리튬-이온 전지는 일반적으로 전자전달 수가 1보다 작다. 요즘 개발되는 차세대 전지의 경우 에너지 밀도를 높이기 위해 다중 전자전달이 가능한 물질을 찾고 있으며, 아조 그룹이 그중 하나다. R-N=N-R + 2e- + 2Li+ R-LiN-NLi-R, 형식전위: 1.65 V vs. Li/Li+, 여기서 R은 분자 링커)

벤조싸이아졸 링커를 포함하는 유기 골격구조는 다른 물질과는 달리 2전자 전달이 동시에 빠르게 발생해 우수한 충․방전 율속 특성 및 긴 사이클 성능이 평가됐다. 이는 벤조싸이아졸이 가지는 비 편재화 전자의 결합구조가 유기 전극의 안정성을 높이기 때문이다. 연구팀은 실시간 라만 분광 관찰을 통해 전극에서 아조 그룹의 가역적인 전기화학 반응을 직접적으로 증명할 수 있었다.

이와 함께 공동연구팀은 밀도범 함수 계산을 통해 두 개의 리튬(Li) 이온이 아조 그룹과 빠르게 회합(association)함을 증명했다. 아울러 벤조싸이아졸 기반의 아조 유기 골격구조체가 가지는 약 3나노미터(nm) 이하의 다공성 채널로 리튬(Li)이온이 골격체 내부까지 쉽게 통과할 수 있어 이온 전도성 또한 확보함을 실험적으로 규명했다.

공동연구를 주도한 변혜령 교수는 "아조 화합물 기반의 유기 골격구조체는 리튬-하이브리드 전지의 높은 율속 특성 및 긴 사이클 성능을 증명해, 향후 유기 기반 가볍고 휘어지는 전극의 실용화 가능성을 제시한다ˮ며 "개발한 벤조싸이아졸 기반의 유기 골격체 구조의 디자인은 향후 다양한 유기 전극 개발 시 유연한 디자인을 제공할 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터와 한국연구재단, KISTI 국가슈퍼컴퓨팅센터의 지원을 받아 수행됐다.

2021.05.20 조회수 45228 디스플레이 구동 가능한 OLED 전자 섬유 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수 연구팀이 정보 출력이 가능한 유기발광다이오드(OLED) 전자 섬유를 개발했다고 12일 밝혔다.

전자 섬유는 실제 입을 수 있는 형태의 소자로서 기존 2차원 평면 소자와는 다르게 인체의 다양한 움직임에 순응하고 뛰어난 착용성과 휴대성을 제공할 수 있는 섬유의 1차원 구조 덕분에 차세대 폼 팩터(form-factor)로 주목받고 있다. 특히나 빛을 방출하는 전자 섬유는 패션, 기능성 의류, 의료, 안전, 차량 디자인 등 다양한 응용 잠재력에 많은 주목을 받고 있다.

하지만 지금까지의 발광 전자 섬유 연구는 디스플레이로 활용되기엔 부족한 전기광학적 성능을 보여 왔거나 단순히 소자 단위로만 연구가 진행 또는 종횡비가 긴 2차원 평면 단위에서 연구가 이루어져 응용 기술 개발에 어려움이 있었다.

최경철 교수 연구팀은 OLED 전자 섬유 디스플레이 구현을 위해 높은 전기광학적 성능 구현과 함께 주소 지정 체계 구축에 주목했다. 연구팀은 먼저 300 마이크로미터(µm) 직경의 원통형 섬유 구조에 적합한 RGB 인광 OLED 소자 구조를 설계했고 연구팀이 보유한 원천기술인 딥 코팅 공정을 활용해 평면 OLED 소자에 버금가는 수준의 OLED 전자 섬유를 개발했다.

특히 고효율을 얻을 수 있는 인광 OLED를 섬유에 성공적으로 구현해 최고 1만 cd/m2(칸델라/제곱미터) 수준의 휘도, 60 cd/A(칸델라/암페어) 수준의 높은 전류 효율을 보였다. (이는 기존 기술 대비 약 5배 이상의 전류 효율에 해당하는 수치다.)

연구팀은 아울러 OLED 전자 섬유를 기반으로 안정적인 디스플레이 구동을 위해, OLED 전자 섬유 위에 접촉 영역을 설계해 직조된 주소 지정 체계를 구축했다. 그리고 문자와 같은 정보를 디스플레이 해 실제 입을 수 있는 기능성을 확인했다.

최 교수 연구팀 관계자는 이 전자 섬유가 디스플레이라는 표시 장치 관점에서 반드시 요구되는 밝은 밝기와 낮은 전력 소모를 위한 높은 전류 효율, 낮은 구동 전압, 그리고 주소 지정성을 갖췄다고 밝혔다.

이번 연구를 주도한 최 교수 연구팀의 황용하 박사과정은 "섬유 기반 디스플레이 구현을 위해 필수적으로 요구되는 요소 기술들을 구현하는 데 집중했다ˮ며 "전자 섬유가 가진 뛰어난 착용성과 휴대성을 제공함과 동시에 디스플레이 기능성을 구현해 패션, 기능성 의류 등 다양한 응용 분야에 적할 수 있을 것이라 기대된다ˮ고 말했다.

최경철 교수 연구팀의 황용하 박사과정이 제1 저자로 주도한 이번 연구 결과는 나노 분야의 권위 있는 국제 학술지 `어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈(Advanced Functional Materials)' (피인용지수(IF) 16.836) 2월 4일 字로 온라인 게재됐으며, 5월 3일 字로 전면 표지 논문(Front Cover)으로 게재됐다. (논문명: Bright-Multicolor, Highly Efficient, and Addressable Phosphorescent Organic Light-Emitting Fibers: Toward Wearable Textile Information Displays)

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 전자부품산업핵심기술개발사업과 LG디스플레이의 지원을 받아 수행됐다.

2021.05.12 조회수 53291

디스플레이 구동 가능한 OLED 전자 섬유 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수 연구팀이 정보 출력이 가능한 유기발광다이오드(OLED) 전자 섬유를 개발했다고 12일 밝혔다.

전자 섬유는 실제 입을 수 있는 형태의 소자로서 기존 2차원 평면 소자와는 다르게 인체의 다양한 움직임에 순응하고 뛰어난 착용성과 휴대성을 제공할 수 있는 섬유의 1차원 구조 덕분에 차세대 폼 팩터(form-factor)로 주목받고 있다. 특히나 빛을 방출하는 전자 섬유는 패션, 기능성 의류, 의료, 안전, 차량 디자인 등 다양한 응용 잠재력에 많은 주목을 받고 있다.

하지만 지금까지의 발광 전자 섬유 연구는 디스플레이로 활용되기엔 부족한 전기광학적 성능을 보여 왔거나 단순히 소자 단위로만 연구가 진행 또는 종횡비가 긴 2차원 평면 단위에서 연구가 이루어져 응용 기술 개발에 어려움이 있었다.

최경철 교수 연구팀은 OLED 전자 섬유 디스플레이 구현을 위해 높은 전기광학적 성능 구현과 함께 주소 지정 체계 구축에 주목했다. 연구팀은 먼저 300 마이크로미터(µm) 직경의 원통형 섬유 구조에 적합한 RGB 인광 OLED 소자 구조를 설계했고 연구팀이 보유한 원천기술인 딥 코팅 공정을 활용해 평면 OLED 소자에 버금가는 수준의 OLED 전자 섬유를 개발했다.

특히 고효율을 얻을 수 있는 인광 OLED를 섬유에 성공적으로 구현해 최고 1만 cd/m2(칸델라/제곱미터) 수준의 휘도, 60 cd/A(칸델라/암페어) 수준의 높은 전류 효율을 보였다. (이는 기존 기술 대비 약 5배 이상의 전류 효율에 해당하는 수치다.)

연구팀은 아울러 OLED 전자 섬유를 기반으로 안정적인 디스플레이 구동을 위해, OLED 전자 섬유 위에 접촉 영역을 설계해 직조된 주소 지정 체계를 구축했다. 그리고 문자와 같은 정보를 디스플레이 해 실제 입을 수 있는 기능성을 확인했다.

최 교수 연구팀 관계자는 이 전자 섬유가 디스플레이라는 표시 장치 관점에서 반드시 요구되는 밝은 밝기와 낮은 전력 소모를 위한 높은 전류 효율, 낮은 구동 전압, 그리고 주소 지정성을 갖췄다고 밝혔다.

이번 연구를 주도한 최 교수 연구팀의 황용하 박사과정은 "섬유 기반 디스플레이 구현을 위해 필수적으로 요구되는 요소 기술들을 구현하는 데 집중했다ˮ며 "전자 섬유가 가진 뛰어난 착용성과 휴대성을 제공함과 동시에 디스플레이 기능성을 구현해 패션, 기능성 의류 등 다양한 응용 분야에 적할 수 있을 것이라 기대된다ˮ고 말했다.

최경철 교수 연구팀의 황용하 박사과정이 제1 저자로 주도한 이번 연구 결과는 나노 분야의 권위 있는 국제 학술지 `어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈(Advanced Functional Materials)' (피인용지수(IF) 16.836) 2월 4일 字로 온라인 게재됐으며, 5월 3일 字로 전면 표지 논문(Front Cover)으로 게재됐다. (논문명: Bright-Multicolor, Highly Efficient, and Addressable Phosphorescent Organic Light-Emitting Fibers: Toward Wearable Textile Information Displays)

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 전자부품산업핵심기술개발사업과 LG디스플레이의 지원을 받아 수행됐다.

2021.05.12 조회수 53291 암 면역치료를 위한 새로운 세포사멸 유도체 개발

우리 대학 생명화학공학과 김유천 교수와 한양대학교 생명공학과 윤채옥 교수 공동연구팀이 암 치료에 이용되는 면역항암제인 면역관문억제제와 협력 효과를 내는 *펩타이드 기반의 면역원성 세포사멸 유도체를 개발했다고 27일 밝혔다.

☞ 펩타이드(peptide): 아미노산이 2~50개 정도 결합된 물질을 뜻하며, 아미노산이 50개 이상 결합된 물질이 단백질이다.

연구팀이 개발한 펩타이드는 암세포 내의 미토콘드리아 외막을 붕괴시켜 활성산소 농도를 높이고, 이를 통해 형성된 산화적 스트레스가 소포체를 자극해 면역원성 세포사멸을 유도한다.

우리 대학 생명화학공학과 정성동 박사와 한양대학교 생명공학과 정보경 박사가 공동 제1 저자로 참여하고, 한양대학교 생명공학과 윤채옥 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스 (Advanced Science)' 4월 7일 字 표지논문(Back cover)으로 게재됐다. (논문명 : Immunogenic Cell Death Inducing Fluorinated Mitochondria-Disrupting Helical Polypeptide Synergizes with PD-L1 Immune Checkpoint Blockade).

면역관문억제제는 T세포(CTLA-4, PD-1)나 암세포(PD-L1)에 발현된 면역세포의 활성을 저해하는 면역관문을 차단해서 면역세포의 작용을 활발하게 하는 치료제다. 2011년 미국 식품 의약국에 최초로 승인을 받은 후, 다양한 면역관문억제제가 환자들에게 이용되고 있다.

하지만 면역관문억제제도 몇 가지 한계점을 가지고 있다. 먼저 이 치료법은 모든 환자에게 효과가 있는 것이 아니라 10~40% 정도의 환자에게만 효과가 있다. 그리고 기존에 존재하는 항암 능력을 갖춘 T세포가 필요하다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 문제점들을 해결하기 위해 항암 면역반응을 유도하는 면역원성 세포사멸 유도체와 면역관문억제제를 병용투여 해 문제점을 해결하고자 했다.

연구팀은 펩타이드 기반의 면역원성 세포사멸 유도체가 미토콘드리아 외막 붕괴를 통해 세포 내의 활성산소를 과잉생산하고, 이렇게 생성된 산화적 스트레스가 소포체를 자극해 최종적으로 면역원성 세포사멸을 유도하는 것을 검증했다.

또한, 동물실험을 통해 펩타이드와 면역관문억제제인 anti-PD-L1을 병용 투여했을 때, 단독 투여에 비해 종양 억제 능력이 향상되고, 활성화된 면역반응을 통해 폐로의 전이가 줄어드는 것을 확인했다.

연구를 주도한 김유천 교수는 "이번 새로운 면역원성 세포사멸 유도체 개발을 통해, 기존 면역관문억제제의 낮은 반응률을 보이는 암에서 치료 효과를 높일 수 있는 다양한 방법을 제시할 것으로 기대한다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자사업과 기초연구실 사업을 통해 수행됐다.

2021.04.27 조회수 32639

암 면역치료를 위한 새로운 세포사멸 유도체 개발

우리 대학 생명화학공학과 김유천 교수와 한양대학교 생명공학과 윤채옥 교수 공동연구팀이 암 치료에 이용되는 면역항암제인 면역관문억제제와 협력 효과를 내는 *펩타이드 기반의 면역원성 세포사멸 유도체를 개발했다고 27일 밝혔다.

☞ 펩타이드(peptide): 아미노산이 2~50개 정도 결합된 물질을 뜻하며, 아미노산이 50개 이상 결합된 물질이 단백질이다.

연구팀이 개발한 펩타이드는 암세포 내의 미토콘드리아 외막을 붕괴시켜 활성산소 농도를 높이고, 이를 통해 형성된 산화적 스트레스가 소포체를 자극해 면역원성 세포사멸을 유도한다.

우리 대학 생명화학공학과 정성동 박사와 한양대학교 생명공학과 정보경 박사가 공동 제1 저자로 참여하고, 한양대학교 생명공학과 윤채옥 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스 (Advanced Science)' 4월 7일 字 표지논문(Back cover)으로 게재됐다. (논문명 : Immunogenic Cell Death Inducing Fluorinated Mitochondria-Disrupting Helical Polypeptide Synergizes with PD-L1 Immune Checkpoint Blockade).

면역관문억제제는 T세포(CTLA-4, PD-1)나 암세포(PD-L1)에 발현된 면역세포의 활성을 저해하는 면역관문을 차단해서 면역세포의 작용을 활발하게 하는 치료제다. 2011년 미국 식품 의약국에 최초로 승인을 받은 후, 다양한 면역관문억제제가 환자들에게 이용되고 있다.

하지만 면역관문억제제도 몇 가지 한계점을 가지고 있다. 먼저 이 치료법은 모든 환자에게 효과가 있는 것이 아니라 10~40% 정도의 환자에게만 효과가 있다. 그리고 기존에 존재하는 항암 능력을 갖춘 T세포가 필요하다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 문제점들을 해결하기 위해 항암 면역반응을 유도하는 면역원성 세포사멸 유도체와 면역관문억제제를 병용투여 해 문제점을 해결하고자 했다.

연구팀은 펩타이드 기반의 면역원성 세포사멸 유도체가 미토콘드리아 외막 붕괴를 통해 세포 내의 활성산소를 과잉생산하고, 이렇게 생성된 산화적 스트레스가 소포체를 자극해 최종적으로 면역원성 세포사멸을 유도하는 것을 검증했다.

또한, 동물실험을 통해 펩타이드와 면역관문억제제인 anti-PD-L1을 병용 투여했을 때, 단독 투여에 비해 종양 억제 능력이 향상되고, 활성화된 면역반응을 통해 폐로의 전이가 줄어드는 것을 확인했다.

연구를 주도한 김유천 교수는 "이번 새로운 면역원성 세포사멸 유도체 개발을 통해, 기존 면역관문억제제의 낮은 반응률을 보이는 암에서 치료 효과를 높일 수 있는 다양한 방법을 제시할 것으로 기대한다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자사업과 기초연구실 사업을 통해 수행됐다.

2021.04.27 조회수 32639 물에서 작동하는 급속충전 가능한 전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 물에서 작동하는 우수한 성능의 급속충전이 가능한 하이브리드 전지를 개발했다고 25일 밝혔다.

연구팀은 현재 전극 물질로 가장 많이 사용되고 있는 금속 산화물보다 전도성이 좋은 *다가의 금속 황화물을 양쪽의 전극 물질로 활용했다. 그리고 표면적이 높은 메조 다공성의 전극 구조를 기반으로 높은 에너지 밀도와 고출력을 갖는 하이브리드 수계 이온 에너지 저장 소재를 구현했다.

☞*전자를 잃고 (+)전기를 띄고 있는 상태를 말한다. 예를 들어 2+ 는 2가 이온으로 전자를 2개, 3+ 는 3가 이온으로 전자를 3개 잃어버린 상태다.

이 기술은 현재 주로 사용되는 리튬 이온 배터리 및 다른 수계 배터리보다 안전성 및 경제성 등에서 우수성을 가져 급속충전이 필요한 휴대용 전자기기 및 안전이 중요시되는 상황에서 배터리 사용 등에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

강정구 교수 연구팀의 이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials, IF 25.245)' 2월 9일 字에 게재됐다. (논문명: Mesoporous thorn-covered core-shell cathode and 3D reduced graphene oxide aerogel composite anode with conductive multivalence metal sulfides for high-performance aqueous hybrid capacitors)

현재 리튬 이온 배터리는 대표적인 에너지 저장 시스템으로 에너지 밀도가 높다는 장점이 있다. 그러나 배터리 발화와 전해액 누출 같은 안정성 문제 및 리튬 광물의 높은 가격, 이온의 느린 삽입/탈리과정에 의한 낮은 출력 특성과 짧은 수명 등의 문제가 있어 많은 개선이 필요하다.

반면 물에서 작동하는 금속 산화물 기반 에너지 저장 소자는 안전하고 친환경적이며 가격이 상대적으로 매우 저렴하고 전해질 이온이 전극 물질의 표면에서만 반응해 빠른 충전-방전이 가능하다는 장점이 있다. 따라서 리튬 이온을 대체하면서 기존의 문제점을 극복할 수 있는 차세대 에너지 저장 소자로 주목받고 있다.

하지만 기존의 전기 전도성이 낮은 금속 산화물은 충전/방전 속도 면에서 성능이 떨어졌고 질량 당 표면적이 낮아 많은 양의 이온이 반응하지 못하면서 고용량을 구현하기에 어려움이 있었다.

이에 강정구 교수 연구팀은 전도성이 금속 산화물보다 100배 정도 높은 다가의 금속 황화물을 수계 에너지 저장 시스템의 각각 양극과 음극의 전극 물질로 활용해 고용량과 고출력의 성능을 달성했다. 양극 물질로 쓰인 니켈 코발트 황화물과 음극 물질로 쓰인 철 황화물은 모두 두 개의 산화수 상태로 존재해 작동 전압 범위 내에서 더 풍부한 레독스 반응을 일으켜 고용량을 달성할 수 있는 물질로 알려져 있다.

양극 물질은 표면이 가시로 둘러싸인 메조 다공성 코어-쉘 구조로 표면이 30nm(나노미터) 크기의 니켈 코발트 황화물 나노입자들로 이루어져 있어서 표면적이 높고 이온 확산 통로가 풍부하게 존재해 수계 이온 기반 에너지 저장 시스템에서 고용량과 고출력의 에너지 저장성능을 달성했다.

또한 음극 물질은 환원된 산화 그래핀이 쌓이지 않고 무질서하게 엉킨 3D 환원된 산화 그래핀 에어로젤 구조를 뼈대로 삼고 30nm(나노미터) 크기의다가의 철 황화물 나노입자들이 무수히 올려져 있는 구조로서 역시 풍부한 나노입자에 의해 활성 표면적이 높고 3D 그래핀 구조가 가지고 있는 이온 확산 통로 덕분에 높은 출력의 에너지 저장이 가능하다.

이러한 풍부한 메조 다공성의 이온 확산 통로가 있는 구조는 전해질 이온이 빠른 속도로 전극 깊숙이 빠른 침투가 가능해 고출력의 충전-방전 속도를 나타낼 수 있어 고출력 에너지 요구에 응할 수 있다. 또한 모든 활성물질이 나노입자로 이루어져서 기존의 표면적이 낮은 금속 산화물 전극의 낮은 용량의 문제를 해결했다.

이 수계 하이브리드 저장 소자는 기존의 수계 배터리에 비해 같은 수준의 저장용량을 유지하면서 100배 이상의 높은 에너지 저장용량을 보이며 기존의 리튬이온 배터리보다 높은 빠른 출력 밀도를 보인다. 또한 고용량으로 수십 초 내 급속충전이 가능해 안전성이 요구되는 여러 에너지 저장 시스템에 활용 가능할 것으로 기대된다.

강 교수는 "친환경적인 이 기술은 물에서 작동해 전해액 누출 및 화재의 위험성이 없어 안전성이 뛰어나고 리튬을 이용하지 않아 저비용으로 제작할 수 있고 활용성이 뛰어나다ˮ라고 소개하면서 "표면에서의 빠른 화학반응을 이용한 고 표면적의 전극 물질을 이용해 기존보다 높은 전력 밀도와 에너지 밀도를 갖는 시스템 구현이 가능하므로 수계 에너지 저장 장치의 상용화에 이바지할 것이다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단과 수소에너지 혁신기술사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.02.25 조회수 96930

물에서 작동하는 급속충전 가능한 전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 물에서 작동하는 우수한 성능의 급속충전이 가능한 하이브리드 전지를 개발했다고 25일 밝혔다.

연구팀은 현재 전극 물질로 가장 많이 사용되고 있는 금속 산화물보다 전도성이 좋은 *다가의 금속 황화물을 양쪽의 전극 물질로 활용했다. 그리고 표면적이 높은 메조 다공성의 전극 구조를 기반으로 높은 에너지 밀도와 고출력을 갖는 하이브리드 수계 이온 에너지 저장 소재를 구현했다.

☞*전자를 잃고 (+)전기를 띄고 있는 상태를 말한다. 예를 들어 2+ 는 2가 이온으로 전자를 2개, 3+ 는 3가 이온으로 전자를 3개 잃어버린 상태다.

이 기술은 현재 주로 사용되는 리튬 이온 배터리 및 다른 수계 배터리보다 안전성 및 경제성 등에서 우수성을 가져 급속충전이 필요한 휴대용 전자기기 및 안전이 중요시되는 상황에서 배터리 사용 등에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

강정구 교수 연구팀의 이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials, IF 25.245)' 2월 9일 字에 게재됐다. (논문명: Mesoporous thorn-covered core-shell cathode and 3D reduced graphene oxide aerogel composite anode with conductive multivalence metal sulfides for high-performance aqueous hybrid capacitors)

현재 리튬 이온 배터리는 대표적인 에너지 저장 시스템으로 에너지 밀도가 높다는 장점이 있다. 그러나 배터리 발화와 전해액 누출 같은 안정성 문제 및 리튬 광물의 높은 가격, 이온의 느린 삽입/탈리과정에 의한 낮은 출력 특성과 짧은 수명 등의 문제가 있어 많은 개선이 필요하다.

반면 물에서 작동하는 금속 산화물 기반 에너지 저장 소자는 안전하고 친환경적이며 가격이 상대적으로 매우 저렴하고 전해질 이온이 전극 물질의 표면에서만 반응해 빠른 충전-방전이 가능하다는 장점이 있다. 따라서 리튬 이온을 대체하면서 기존의 문제점을 극복할 수 있는 차세대 에너지 저장 소자로 주목받고 있다.

하지만 기존의 전기 전도성이 낮은 금속 산화물은 충전/방전 속도 면에서 성능이 떨어졌고 질량 당 표면적이 낮아 많은 양의 이온이 반응하지 못하면서 고용량을 구현하기에 어려움이 있었다.

이에 강정구 교수 연구팀은 전도성이 금속 산화물보다 100배 정도 높은 다가의 금속 황화물을 수계 에너지 저장 시스템의 각각 양극과 음극의 전극 물질로 활용해 고용량과 고출력의 성능을 달성했다. 양극 물질로 쓰인 니켈 코발트 황화물과 음극 물질로 쓰인 철 황화물은 모두 두 개의 산화수 상태로 존재해 작동 전압 범위 내에서 더 풍부한 레독스 반응을 일으켜 고용량을 달성할 수 있는 물질로 알려져 있다.

양극 물질은 표면이 가시로 둘러싸인 메조 다공성 코어-쉘 구조로 표면이 30nm(나노미터) 크기의 니켈 코발트 황화물 나노입자들로 이루어져 있어서 표면적이 높고 이온 확산 통로가 풍부하게 존재해 수계 이온 기반 에너지 저장 시스템에서 고용량과 고출력의 에너지 저장성능을 달성했다.

또한 음극 물질은 환원된 산화 그래핀이 쌓이지 않고 무질서하게 엉킨 3D 환원된 산화 그래핀 에어로젤 구조를 뼈대로 삼고 30nm(나노미터) 크기의다가의 철 황화물 나노입자들이 무수히 올려져 있는 구조로서 역시 풍부한 나노입자에 의해 활성 표면적이 높고 3D 그래핀 구조가 가지고 있는 이온 확산 통로 덕분에 높은 출력의 에너지 저장이 가능하다.

이러한 풍부한 메조 다공성의 이온 확산 통로가 있는 구조는 전해질 이온이 빠른 속도로 전극 깊숙이 빠른 침투가 가능해 고출력의 충전-방전 속도를 나타낼 수 있어 고출력 에너지 요구에 응할 수 있다. 또한 모든 활성물질이 나노입자로 이루어져서 기존의 표면적이 낮은 금속 산화물 전극의 낮은 용량의 문제를 해결했다.

이 수계 하이브리드 저장 소자는 기존의 수계 배터리에 비해 같은 수준의 저장용량을 유지하면서 100배 이상의 높은 에너지 저장용량을 보이며 기존의 리튬이온 배터리보다 높은 빠른 출력 밀도를 보인다. 또한 고용량으로 수십 초 내 급속충전이 가능해 안전성이 요구되는 여러 에너지 저장 시스템에 활용 가능할 것으로 기대된다.

강 교수는 "친환경적인 이 기술은 물에서 작동해 전해액 누출 및 화재의 위험성이 없어 안전성이 뛰어나고 리튬을 이용하지 않아 저비용으로 제작할 수 있고 활용성이 뛰어나다ˮ라고 소개하면서 "표면에서의 빠른 화학반응을 이용한 고 표면적의 전극 물질을 이용해 기존보다 높은 전력 밀도와 에너지 밀도를 갖는 시스템 구현이 가능하므로 수계 에너지 저장 장치의 상용화에 이바지할 것이다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단과 수소에너지 혁신기술사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.02.25 조회수 96930 인공근육 재생을 위한 세포기반 3D 파이버 구조체 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 박성준 교수 연구팀이 연세대학교, MIT 공동 연구팀과 함께 광섬유 제작 방법을 이용해 근육 및 혈관, 신경조직을 재생시키기 위한 맞춤형 3D 구조체(세포 기반 인공근육)를 개발했다고 19일 밝혔다.

외상 및 종양 절제 후에 발생하는 근육 손실은 장기적으로 환자의 움직임을 제한하는 가장 큰 원인 중의 하나다. 현재 치료를 위해 이식 기반의 수술법이 시행되고 있으나, 이는 조직을 제공한 부위에 문제를 일으킬 여지가 있을 뿐만 아니라, 이식한 부위에서도 근육의 효과적인 재생력 및 기능성이 충분히 나타나지 않는 문제점을 가지고 있다. 이에 대한 대안으로 손상 부위에 세포를 직접 이식해 골격근(skeletal muscle)의 재생을 유도하는 연구가 진행되고 있지만, 현재의 기술로는 세포의 장기 생존율 및 기능성이 많이 떨어져 실제 임상에 적용하기 어려운 상황이다.

연구팀은 문제 해결을 위해, 섬유아세포(fibroblast)를 리프로그래밍(direct reprogramming)해 유도 근육전구세포(induced myogenic progenitor cells, iMPCs)로 바꾸는 방법을 사용했다. 또한, 세포의 효과적인 분화 및 성장을 위해서는 이상적인 기계적/생화학적 마이크로환경을 제공해야 하므로, 연구팀은 이를 적절한 인공/자연 고분자의 조합을 통한 하이브리드 3D 구조체를 제공하는 방법을 통해 해결했다.

구조체 제작을 위해 첫 번째로 이용한 재료는 우수한 생체적합성 및 강도를 가진 PCL(polycarpolactone) 고분자다. 연구팀은 주로 광섬유를 제작하는데 사용되는 열 인발 공정(thermal drawing process, TDP) 및 다공성 구조 형성을 위한 염침출법(salt leaching)을 이용해, 파이버 기반의 3D PCL 구조체를 제작하는데 성공했다. 해당 공정은 구조체의 사이즈, 강도, 다공성을 자유롭게 조절할 수 있으면서도 구조체의 대량생산을 가능하게 한다는 장점이 있다. 두 번째 재료는 탈세포화(de-cellularization) 과정을 통해 만든 세포외기질(extracellular matrix, ECM)로써, 연구진은 두 재료의 적절한 조합을 통해 이식한 세포에게 최적의 분화 환경을 제공하는데 성공했다.

그 결과, 연구팀은 생체 외(in vitro) 및 생체 내(in vivo) 모델에서 근육 세포의 분화 및 형성이 촉진될 뿐만 아니라, 근육 이외에 주변 신경 및 혈관 분포율이 증가하는 것을 확인했다. 또한 연구팀은 마우스를 대상으로 한 체적 근육 손실 모델에서, 개발한 구조체와 세포를 함께 이식했을 경우 세포만을 이식했을 때에 비해 재생된 근육의 능력이 비약적으로 상승함을 확인했다.

연구를 주도한 박성준 교수는 "이번 연구는 향후 근육 이외에도 다양한 조직의 재생을 위한 맞춤형 3D 구조체를 대량생산 할 수 있는 새로운 방법을 개발했다는 데에 의의가 있다. 이후 본 기술이 여러 가지 생체재료 및 줄기세포 기술과 결합할 경우, 조직 공학 및 인공근육 개발 분야에서 큰 시너지를 낼 수 있으리라 기대한다.ˮ 라고 말했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 `어드벤스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 2021년 2월 19일 자에 출판됐다. (논문명: Functional skeletal muscle regeneration with thermally drawn porous fibers and reprogrammed muscle progenitors for volumetric muscle injury)

2021.02.22 조회수 94142

인공근육 재생을 위한 세포기반 3D 파이버 구조체 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 박성준 교수 연구팀이 연세대학교, MIT 공동 연구팀과 함께 광섬유 제작 방법을 이용해 근육 및 혈관, 신경조직을 재생시키기 위한 맞춤형 3D 구조체(세포 기반 인공근육)를 개발했다고 19일 밝혔다.

외상 및 종양 절제 후에 발생하는 근육 손실은 장기적으로 환자의 움직임을 제한하는 가장 큰 원인 중의 하나다. 현재 치료를 위해 이식 기반의 수술법이 시행되고 있으나, 이는 조직을 제공한 부위에 문제를 일으킬 여지가 있을 뿐만 아니라, 이식한 부위에서도 근육의 효과적인 재생력 및 기능성이 충분히 나타나지 않는 문제점을 가지고 있다. 이에 대한 대안으로 손상 부위에 세포를 직접 이식해 골격근(skeletal muscle)의 재생을 유도하는 연구가 진행되고 있지만, 현재의 기술로는 세포의 장기 생존율 및 기능성이 많이 떨어져 실제 임상에 적용하기 어려운 상황이다.

연구팀은 문제 해결을 위해, 섬유아세포(fibroblast)를 리프로그래밍(direct reprogramming)해 유도 근육전구세포(induced myogenic progenitor cells, iMPCs)로 바꾸는 방법을 사용했다. 또한, 세포의 효과적인 분화 및 성장을 위해서는 이상적인 기계적/생화학적 마이크로환경을 제공해야 하므로, 연구팀은 이를 적절한 인공/자연 고분자의 조합을 통한 하이브리드 3D 구조체를 제공하는 방법을 통해 해결했다.

구조체 제작을 위해 첫 번째로 이용한 재료는 우수한 생체적합성 및 강도를 가진 PCL(polycarpolactone) 고분자다. 연구팀은 주로 광섬유를 제작하는데 사용되는 열 인발 공정(thermal drawing process, TDP) 및 다공성 구조 형성을 위한 염침출법(salt leaching)을 이용해, 파이버 기반의 3D PCL 구조체를 제작하는데 성공했다. 해당 공정은 구조체의 사이즈, 강도, 다공성을 자유롭게 조절할 수 있으면서도 구조체의 대량생산을 가능하게 한다는 장점이 있다. 두 번째 재료는 탈세포화(de-cellularization) 과정을 통해 만든 세포외기질(extracellular matrix, ECM)로써, 연구진은 두 재료의 적절한 조합을 통해 이식한 세포에게 최적의 분화 환경을 제공하는데 성공했다.

그 결과, 연구팀은 생체 외(in vitro) 및 생체 내(in vivo) 모델에서 근육 세포의 분화 및 형성이 촉진될 뿐만 아니라, 근육 이외에 주변 신경 및 혈관 분포율이 증가하는 것을 확인했다. 또한 연구팀은 마우스를 대상으로 한 체적 근육 손실 모델에서, 개발한 구조체와 세포를 함께 이식했을 경우 세포만을 이식했을 때에 비해 재생된 근육의 능력이 비약적으로 상승함을 확인했다.