-

이승재 교수, 올리브유의 노화 방지 및 장수 효과 입증

〈 이승재 교수 〉

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구팀이 올리브유에 함유된 올레산이 노화 방지 및 장수에 중요한 역할을 한다는 사실을 밝혔다.

이동엽, 안선우 박사, 정윤지 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 저명 국제 학술지 ‘플로스 바이올로지(PLOS Biology)’ 8월 13일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: MDT-15/MED15 permits longevity at low temperature via enhancing lipidostasis and proteostasis)

지난 30여 년간 과학자들은 건강한 장수를 위한 인체 원리 연구를 지속해왔다. 흔히 생활 습관, 유전적 변화 등이 노화와 장수에 막대한 영향을 미치는 것으로 알려졌으나 음식 섭취에 따른 물질대사가 수명을 조절하는 원리는 잘 알려지지 않았다.

생명체의 수명은 유전적 환경적 요인에 의해 큰 영향을 받는다. 그중 상대적으로 저온에서 사는 생명체, 특히 변온 동물이 고온에서 사는 생명체보다 수명이 긴 경향이 있는데, 어떤 원리로 낮은 온도에서 장수 효과가 나타나는지는 잘 알려지지 않았다.

이승재 교수 연구팀은 수명이 3주에 불과해 장수 조절 연구에 적합한 예쁜꼬마선충을 이용해 실험을 진행했다. 예쁜꼬마선충은 고온(25℃)보다 저온(15℃)에서 2배가량 이상 수명이 길어진다.

연구팀은 실험을 통해 낮은 온도에서 장수하기 위해서는 ‘메디에이터 15(Mediator 15)’라 불리는 단백질을 통해 올레산의 양을 유지해주는 것이 필수적이라는 사실을 밝혔다. 즉, 올레산이 부족하면 낮은 온도에서도 수명이 길어지지 못하는 것이다.

메디에이터 15는 불포화 지방산을 만드는 효소의 양을 증가시켜 예쁜꼬마선충이 낮은 온도에 적응하는 데 도움을 준다. 메디에이터 15가 발현한 불포화 지방산 합성 효소는 불포화 지방산, 특히 올레산 (oleic acid)의 양을 증가시키고 올레산은 체내 단백질의 품질을 높여 건강한 장수를 유도하는 것이다.

불포화 지방산 중 하나인 올레산은 메디에이터 15가 가장 많이 발현하는 물질로, 올리브유의 55~85%가 올레산으로 구성돼 있다. 연구팀은 이 결과를 통해 올레산의 섭취가 낮은 온도에서 건강하게 장수할 수 있는 요소임을 증명했다.

이번 연구는 외부의 기온 변화에 적응하기 위해 적절히 조절되는 지방 대사가 장수를 유도할 수 있다는 사실과 특정 지방산 섭취가 건강에 큰 영향을 끼친다는 점을 밝혔다는 의의가 있다.

특히 일상적으로 섭취하는 불포화지방산인 올레산의 장수 효과를 직접 확인함으로써 향후 노화 방지 및 장수를 위한 연구에 다양한 이바지할 것으로 기대된다.

이승재 교수는 "외부 온도와 같은 중요 환경 요인이 생체 내의 지질 및 단백질 항상성을 조절해 생명체의 노화 및 장수에 큰 영향을 준다는 사실을 밝혔다"라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 연구팀의 장수 효과 실험에 활용된 예쁜꼬마선충

이승재 교수, 올리브유의 노화 방지 및 장수 효과 입증

〈 이승재 교수 〉

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구팀이 올리브유에 함유된 올레산이 노화 방지 및 장수에 중요한 역할을 한다는 사실을 밝혔다.

이동엽, 안선우 박사, 정윤지 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 저명 국제 학술지 ‘플로스 바이올로지(PLOS Biology)’ 8월 13일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: MDT-15/MED15 permits longevity at low temperature via enhancing lipidostasis and proteostasis)

지난 30여 년간 과학자들은 건강한 장수를 위한 인체 원리 연구를 지속해왔다. 흔히 생활 습관, 유전적 변화 등이 노화와 장수에 막대한 영향을 미치는 것으로 알려졌으나 음식 섭취에 따른 물질대사가 수명을 조절하는 원리는 잘 알려지지 않았다.

생명체의 수명은 유전적 환경적 요인에 의해 큰 영향을 받는다. 그중 상대적으로 저온에서 사는 생명체, 특히 변온 동물이 고온에서 사는 생명체보다 수명이 긴 경향이 있는데, 어떤 원리로 낮은 온도에서 장수 효과가 나타나는지는 잘 알려지지 않았다.

이승재 교수 연구팀은 수명이 3주에 불과해 장수 조절 연구에 적합한 예쁜꼬마선충을 이용해 실험을 진행했다. 예쁜꼬마선충은 고온(25℃)보다 저온(15℃)에서 2배가량 이상 수명이 길어진다.

연구팀은 실험을 통해 낮은 온도에서 장수하기 위해서는 ‘메디에이터 15(Mediator 15)’라 불리는 단백질을 통해 올레산의 양을 유지해주는 것이 필수적이라는 사실을 밝혔다. 즉, 올레산이 부족하면 낮은 온도에서도 수명이 길어지지 못하는 것이다.

메디에이터 15는 불포화 지방산을 만드는 효소의 양을 증가시켜 예쁜꼬마선충이 낮은 온도에 적응하는 데 도움을 준다. 메디에이터 15가 발현한 불포화 지방산 합성 효소는 불포화 지방산, 특히 올레산 (oleic acid)의 양을 증가시키고 올레산은 체내 단백질의 품질을 높여 건강한 장수를 유도하는 것이다.

불포화 지방산 중 하나인 올레산은 메디에이터 15가 가장 많이 발현하는 물질로, 올리브유의 55~85%가 올레산으로 구성돼 있다. 연구팀은 이 결과를 통해 올레산의 섭취가 낮은 온도에서 건강하게 장수할 수 있는 요소임을 증명했다.

이번 연구는 외부의 기온 변화에 적응하기 위해 적절히 조절되는 지방 대사가 장수를 유도할 수 있다는 사실과 특정 지방산 섭취가 건강에 큰 영향을 끼친다는 점을 밝혔다는 의의가 있다.

특히 일상적으로 섭취하는 불포화지방산인 올레산의 장수 효과를 직접 확인함으로써 향후 노화 방지 및 장수를 위한 연구에 다양한 이바지할 것으로 기대된다.

이승재 교수는 "외부 온도와 같은 중요 환경 요인이 생체 내의 지질 및 단백질 항상성을 조절해 생명체의 노화 및 장수에 큰 영향을 준다는 사실을 밝혔다"라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 연구팀의 장수 효과 실험에 활용된 예쁜꼬마선충

2019.08.21

조회수 10004

-

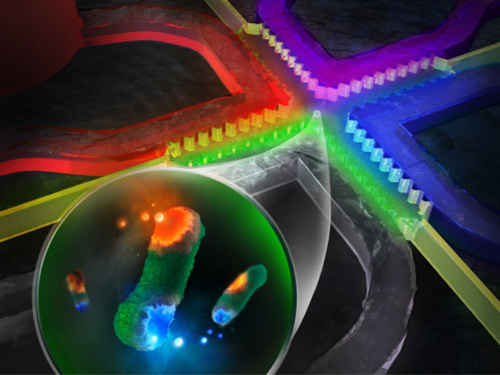

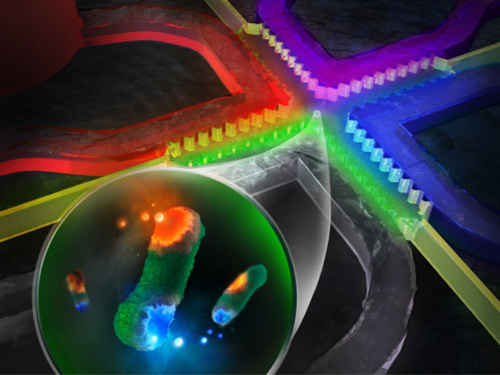

정재웅 교수, 스마트폰으로 뇌 신경회로 무선 제어 기술 개발

〈 김충연, 변상혁 박사과정, 정재웅 교수〉

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수와 미국 워싱턴대(University of Washington) 마이클 브루카스(Michael Bruchas) 교수 공동 연구팀이 스마트폰 앱 조작을 통해 약물과 빛을 뇌 특정 부위에 전달함으로써 신경회로를 정교하게 조절할 수 있는 뇌 이식용 무선 기기를 개발했다.

이번 기술 개발을 통해 장기간의 동물 실험이 필요한 신약 개발뿐 아니라 치매, 파킨슨병 등 뇌 질환 치료에도 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

라자 콰지(Raza Qazi, 1저자), 김충연, 변상혁 연구원이 개발하고 워싱턴대 신경과학 연구원들이 공동으로 참여한 이번 연구는 의공학 분야 국제 학술지 ‘네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)’ 8월 6일 자에 게재됐다. (논문명 : Wireless optofluidic brain probes for chronic neuropharmacology and photostimulation).

광유전학과 신경약물학은 주변 신경회로에 영향을 주지 않고 목표로 하는 뉴런이나 신경회로만을 빛 또는 약물, 혹은 그 둘의 조합을 이용해 정교하게 제어할 수 있다. 기존의 전기자극을 활용한 방법에 비해 훨씬 더 높은 시공간적 해상도를 가져 최근 뇌 연구 및 뇌 질병 치료 목적으로 주목받고 있다.

하지만 현재 뇌 연구에 일반적으로 쓰는 기기는 상대적으로 크기가 커 뇌 조직 손상, 정교한 선택적 신경회로 제어 불가, 하나의 다기능성 프로브(probe) 형태로 구현이 어렵다. 또한, 기존 기기는 실리카(silica)와 금속 등 고강성 재료로 제작돼 부드러운 뇌 조직과의 기계 특성적 간극이 있다. 이러한 특성으로 인해 염증반응을 악화시켜 장기간 이식용으로 적합하지 않다.

무엇보다 일반적으로 연구실에서 쓰이고 있는 광섬유, 약물주입관 등은 뇌 이식 후 외부기기에 선이 연결된 형태로 사용해야 해 자유로운 행동을 크게 제약하게 된다.

연구팀은 중합체(polymer) 미세유체관과 마이크로 LED를 결합해 머리카락 두께의 유연한 탐침을 만들고, 이를 소형 블루투스 기반 제어 회로와 교체 가능한 약물 카트리지와 결합했다. 이를 통해 스마트폰 앱을 통해 무선으로 마이크로 LED와 약물 전달을 제어할 수 있는 무게 2g의 뇌 이식용 기기를 구현했다.

특히 약물 카트리지는 레고의 원리를 모사해 탐침 부분과 쉽게 조립 및 분리할 수 있도록 제작해, 필요할 때마다 새로운 약물 카트리지를 결합함으로써 원하는 약물을 장기간에 걸쳐 뇌의 특정 부위에 반복 전달할 수 있도록 만들었다.

연구팀은 이 기기를 쥐의 뇌 보상회로에 이식한 후 도파민 활성 약물과 억제 약물이 든 카트리지를 기기와 결합했다. 그 후 간단한 스마트폰 앱 제어와 도파민 활성 약물을 이용해 원하는 타이밍에 자유롭게 움직이는 쥐의 행동을 증가, 억제하는 데 성공했다.

또한, 연구팀은 쥐의 뇌에서 장소 선호도를 유도할 수 있는 부위에 빛에 반응하는 단백질을 주입해 신경세포가 빛에 반응하도록 처리했다.

그 후 쥐가 특정 장소로 이동했을 때 마이크로 LED를 켜 빛 자극을 통해 쥐가 그 장소에 계속 머물고 싶게 만들었다. 반대로 약물 전달을 통해 뇌 신경회로를 제어함으로써 쥐의 특정 장소 선호도를 없애는 데도 성공했다.

정 교수는 “빛과 약물을 이용한 신경회로 제어는 기존의 전기자극 방법보다 훨씬 더 정교해 부작용 없는 뇌 제어가 가능하다”라며 “개발된 기기는 간단한 스마트폰 조작으로 뇌의 특정 회로를 빛과 약물을 이용해 반복적, 장기적으로 무선 제어가 가능해 뇌 기능을 밝혀내기 위한 연구나 향후 뇌 질환의 치료에도 유용하게 적용할 수 있을 것이다”라고 말했다.

연구팀은 이 기술을 인체에 적용하기 위해 두개골 내에 완전히 이식할 수 있고 반영구적 사용이 가능한 형태로 디자인을 발전시키는 확장 연구를 계획하고 있다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업(완전 이식 가능한 무선 유연성 광유체 뉴럴 임플랜트 개발 및 뇌 연구를 위한 광유전학/광약물학에의 적용) 및 기초연구실 지원사업(유전자 및 신경회로 조절 기반 중독 행동 제어 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

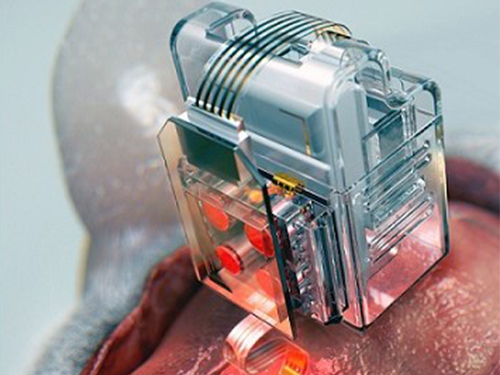

□ 그림 설명

그림1. 디바이스가 이식된 쥐의 사진

그림2. 스마트폰앱을 이용한 마이크로 LED 컨트롤

그림3. 개발된 뇌 이식용 무선 디바이스

정재웅 교수, 스마트폰으로 뇌 신경회로 무선 제어 기술 개발

〈 김충연, 변상혁 박사과정, 정재웅 교수〉

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수와 미국 워싱턴대(University of Washington) 마이클 브루카스(Michael Bruchas) 교수 공동 연구팀이 스마트폰 앱 조작을 통해 약물과 빛을 뇌 특정 부위에 전달함으로써 신경회로를 정교하게 조절할 수 있는 뇌 이식용 무선 기기를 개발했다.

이번 기술 개발을 통해 장기간의 동물 실험이 필요한 신약 개발뿐 아니라 치매, 파킨슨병 등 뇌 질환 치료에도 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

라자 콰지(Raza Qazi, 1저자), 김충연, 변상혁 연구원이 개발하고 워싱턴대 신경과학 연구원들이 공동으로 참여한 이번 연구는 의공학 분야 국제 학술지 ‘네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)’ 8월 6일 자에 게재됐다. (논문명 : Wireless optofluidic brain probes for chronic neuropharmacology and photostimulation).

광유전학과 신경약물학은 주변 신경회로에 영향을 주지 않고 목표로 하는 뉴런이나 신경회로만을 빛 또는 약물, 혹은 그 둘의 조합을 이용해 정교하게 제어할 수 있다. 기존의 전기자극을 활용한 방법에 비해 훨씬 더 높은 시공간적 해상도를 가져 최근 뇌 연구 및 뇌 질병 치료 목적으로 주목받고 있다.

하지만 현재 뇌 연구에 일반적으로 쓰는 기기는 상대적으로 크기가 커 뇌 조직 손상, 정교한 선택적 신경회로 제어 불가, 하나의 다기능성 프로브(probe) 형태로 구현이 어렵다. 또한, 기존 기기는 실리카(silica)와 금속 등 고강성 재료로 제작돼 부드러운 뇌 조직과의 기계 특성적 간극이 있다. 이러한 특성으로 인해 염증반응을 악화시켜 장기간 이식용으로 적합하지 않다.

무엇보다 일반적으로 연구실에서 쓰이고 있는 광섬유, 약물주입관 등은 뇌 이식 후 외부기기에 선이 연결된 형태로 사용해야 해 자유로운 행동을 크게 제약하게 된다.

연구팀은 중합체(polymer) 미세유체관과 마이크로 LED를 결합해 머리카락 두께의 유연한 탐침을 만들고, 이를 소형 블루투스 기반 제어 회로와 교체 가능한 약물 카트리지와 결합했다. 이를 통해 스마트폰 앱을 통해 무선으로 마이크로 LED와 약물 전달을 제어할 수 있는 무게 2g의 뇌 이식용 기기를 구현했다.

특히 약물 카트리지는 레고의 원리를 모사해 탐침 부분과 쉽게 조립 및 분리할 수 있도록 제작해, 필요할 때마다 새로운 약물 카트리지를 결합함으로써 원하는 약물을 장기간에 걸쳐 뇌의 특정 부위에 반복 전달할 수 있도록 만들었다.

연구팀은 이 기기를 쥐의 뇌 보상회로에 이식한 후 도파민 활성 약물과 억제 약물이 든 카트리지를 기기와 결합했다. 그 후 간단한 스마트폰 앱 제어와 도파민 활성 약물을 이용해 원하는 타이밍에 자유롭게 움직이는 쥐의 행동을 증가, 억제하는 데 성공했다.

또한, 연구팀은 쥐의 뇌에서 장소 선호도를 유도할 수 있는 부위에 빛에 반응하는 단백질을 주입해 신경세포가 빛에 반응하도록 처리했다.

그 후 쥐가 특정 장소로 이동했을 때 마이크로 LED를 켜 빛 자극을 통해 쥐가 그 장소에 계속 머물고 싶게 만들었다. 반대로 약물 전달을 통해 뇌 신경회로를 제어함으로써 쥐의 특정 장소 선호도를 없애는 데도 성공했다.

정 교수는 “빛과 약물을 이용한 신경회로 제어는 기존의 전기자극 방법보다 훨씬 더 정교해 부작용 없는 뇌 제어가 가능하다”라며 “개발된 기기는 간단한 스마트폰 조작으로 뇌의 특정 회로를 빛과 약물을 이용해 반복적, 장기적으로 무선 제어가 가능해 뇌 기능을 밝혀내기 위한 연구나 향후 뇌 질환의 치료에도 유용하게 적용할 수 있을 것이다”라고 말했다.

연구팀은 이 기술을 인체에 적용하기 위해 두개골 내에 완전히 이식할 수 있고 반영구적 사용이 가능한 형태로 디자인을 발전시키는 확장 연구를 계획하고 있다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업(완전 이식 가능한 무선 유연성 광유체 뉴럴 임플랜트 개발 및 뇌 연구를 위한 광유전학/광약물학에의 적용) 및 기초연구실 지원사업(유전자 및 신경회로 조절 기반 중독 행동 제어 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 디바이스가 이식된 쥐의 사진

그림2. 스마트폰앱을 이용한 마이크로 LED 컨트롤

그림3. 개발된 뇌 이식용 무선 디바이스

2019.08.08

조회수 29096

-

김유천 교수, 암세포 사멸 유도하는 새 방식의 항암제 개발

〈 김유천 교수, 이대용 박사 〉

우리 대학 생명화학공학과 김유천 교수 공동 연구팀이 세포의 이온 항상성을 교란하는 새로운 원리로 암세포 자가사멸을 유도하는 항암제를 개발했다.

연구팀이 개발한 이온 교란 펩타이드는 세포의 활성산소 농도를 급격하게 높이고 소포체에 강력한 스트레스를 부여해 최종적으로 자가사멸을 유도할 수 있다. 또한, 물에 대한 용해성이 좋아 향후 임상에 적용 가능할 것으로 기대된다.

생명화학공학과 이대용 박사와 한양대학교 생명공학과 이수환 박사과정이 공동 1 저자로 참여하고, 한양대학교 생명공학과 윤채옥 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 7월 17일 자 표지논문(Back cover)으로 게재됐다. (논문명 : A helical polypeptide-based potassium ionophore induces endoplasmic reticulum stress-mediated apoptosis by perturbing ion homeostasis)

세포 안팎의 이온 기울기는 세포 성장 및 대사과정에 중요한 역할을 해, 세포 이온 항상성을 교란하게 되면 세포의 중요한 기능이 억제돼 자가사멸(Apoptosis)을 촉진할 수 있다.

기존의 이온 항상성 교란 물질은 물에 대한 용해도가 낮아 동물 실험에 적용하기 매우 어렵고 이온 항상성 교란을 통한 자가사멸 원리가 구체적으로 밝혀지지 않아 실제 적용에 한계가 있다.

연구팀은 수용성을 지니고 칼륨 이온을 운반할 수 있는 알파나선 펩타이드 기반 항암물질을 개발했다. 펩타이드 끝에 양이온성을 지니며 물에 잘 녹는 친수성이 강한 그룹과 칼륨 이온 운반이 가능한 그룹을 결합해 이온 수송 능력과 친수성을 동시에 지니게 했다.

이 항암 펩타이드는 세포 내의 칼륨 농도를 낮추는 동시에 세포 내 칼슘 농도를 증가시킨다. 증가한 세포 내 칼슘 농도는 세포 내의 활성산소 농도를 크게 높여, 소포체 스트레스를 일으키며 최종적으로 자가사멸을 유도한다.

연구팀은 종양을 이식한 실험용 동물 모델에 새로운 항암물질을 투여해 높은 항암 효과와 소포체 스트레스를 통한 자가사멸 신호를 확인해 암 성장을 저해할 수 있음을 증명했다.

연구를 주도한 이대용 박사는“이온 교란 펩타이드는 세포 내의 활성산소 농도를 크게 높여 세포 자가사멸을 유도하기 때문에 기존의 항암 치료보다 더 효과적일 것으로 기대한다”라고 말했다.

김유천 교수는 “새로운 기작으로 암세포를 사멸하는 항암 펩타이드는 기존 항암요법의 한계점을 대체할 수 있는 새로운 방법으로 사용될 것이라 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. Advanced Science 표지

그림2. 동물 실험을 통한 소포체 스트레스를 통한 자가사멸 신호 규명

김유천 교수, 암세포 사멸 유도하는 새 방식의 항암제 개발

〈 김유천 교수, 이대용 박사 〉

우리 대학 생명화학공학과 김유천 교수 공동 연구팀이 세포의 이온 항상성을 교란하는 새로운 원리로 암세포 자가사멸을 유도하는 항암제를 개발했다.

연구팀이 개발한 이온 교란 펩타이드는 세포의 활성산소 농도를 급격하게 높이고 소포체에 강력한 스트레스를 부여해 최종적으로 자가사멸을 유도할 수 있다. 또한, 물에 대한 용해성이 좋아 향후 임상에 적용 가능할 것으로 기대된다.

생명화학공학과 이대용 박사와 한양대학교 생명공학과 이수환 박사과정이 공동 1 저자로 참여하고, 한양대학교 생명공학과 윤채옥 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 7월 17일 자 표지논문(Back cover)으로 게재됐다. (논문명 : A helical polypeptide-based potassium ionophore induces endoplasmic reticulum stress-mediated apoptosis by perturbing ion homeostasis)

세포 안팎의 이온 기울기는 세포 성장 및 대사과정에 중요한 역할을 해, 세포 이온 항상성을 교란하게 되면 세포의 중요한 기능이 억제돼 자가사멸(Apoptosis)을 촉진할 수 있다.

기존의 이온 항상성 교란 물질은 물에 대한 용해도가 낮아 동물 실험에 적용하기 매우 어렵고 이온 항상성 교란을 통한 자가사멸 원리가 구체적으로 밝혀지지 않아 실제 적용에 한계가 있다.

연구팀은 수용성을 지니고 칼륨 이온을 운반할 수 있는 알파나선 펩타이드 기반 항암물질을 개발했다. 펩타이드 끝에 양이온성을 지니며 물에 잘 녹는 친수성이 강한 그룹과 칼륨 이온 운반이 가능한 그룹을 결합해 이온 수송 능력과 친수성을 동시에 지니게 했다.

이 항암 펩타이드는 세포 내의 칼륨 농도를 낮추는 동시에 세포 내 칼슘 농도를 증가시킨다. 증가한 세포 내 칼슘 농도는 세포 내의 활성산소 농도를 크게 높여, 소포체 스트레스를 일으키며 최종적으로 자가사멸을 유도한다.

연구팀은 종양을 이식한 실험용 동물 모델에 새로운 항암물질을 투여해 높은 항암 효과와 소포체 스트레스를 통한 자가사멸 신호를 확인해 암 성장을 저해할 수 있음을 증명했다.

연구를 주도한 이대용 박사는“이온 교란 펩타이드는 세포 내의 활성산소 농도를 크게 높여 세포 자가사멸을 유도하기 때문에 기존의 항암 치료보다 더 효과적일 것으로 기대한다”라고 말했다.

김유천 교수는 “새로운 기작으로 암세포를 사멸하는 항암 펩타이드는 기존 항암요법의 한계점을 대체할 수 있는 새로운 방법으로 사용될 것이라 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. Advanced Science 표지

그림2. 동물 실험을 통한 소포체 스트레스를 통한 자가사멸 신호 규명

2019.08.01

조회수 19839

-

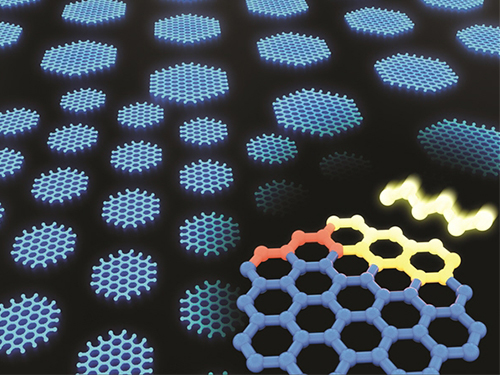

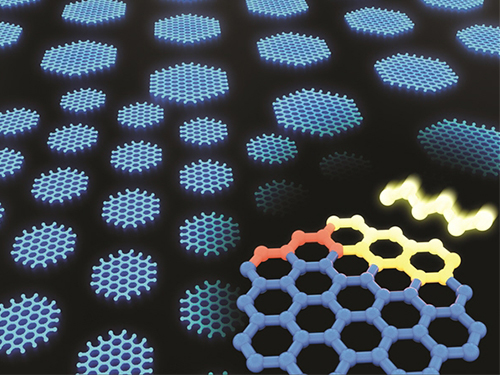

박오옥 교수, 포도당 기반의 그래핀 양자점 합성 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박오옥 교수 연구팀이 포도당을 기반으로 한 그래핀 양자점의 합성 기술을 개발해, 이를 이용해 안정적인 청색 빛을 내는 그래핀 양자점 발광소자를 제작하는 데 성공했다.

연구팀은 위 그래핀 양자점을 발광체로 응용해 디스플레이를 제작했고, 현 디스플레이 분야의 난제인 청색 발광을 구현하면서 안정적인 전압 범위에서 발광하는 것을 확인했다.

이석환 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘나노 레터스(Nano Letters)’ 7월 5일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Synthesis of Single-Crystalline Hexagonal Graphene Quantum Dots from Solution Chemistry)

그래핀은 우수한 열, 전기 전도도와 투명도를 가져 차세대 전자재료로 주목받고 있지만, 단층 및 다층 그래핀은 도체의 특성을 가져 반도체로 적용하기 어려운 단점이 있다. 그러나 그래핀을 작은 나노 크기로 줄이게 되면 반도체의 특성인 밴드갭을 가져 발광특성을 보이게 돼 활용할 수 있게 된다. 이를 그래핀 양자점이라 한다.

기존 단결정 그래핀은 구리-니켈 기반 금속 박막 위에 화학 기상 증착법(CVD)을 이용하거나 흑연을 물리·화학적 방법으로 벗겨내는 기술로 만들었다. 물리·화학적 방법으로 제작한 그래핀은 결함이 매우 많아 순수한 단결정의 특성을 가지지 못하는 단점이 있었다.

연구팀이 개발한 그래핀 양자점은 기존과는 매우 다른 우수한 합성 과정을 보였다. 포도당 수용액에 아민과 초산을 일정 비율로 혼합해 반응 중간체를 형성하고 이를 안정적인 용액으로 구현했다.

이후 형성된 중간체의 자가조립을 유도해 단결정의 그래핀 양자점을 용액상으로 합성하는 데 성공했다. 연구팀은 이 과정에서 기존의 복잡한 분리 정제법을 개선한 저온 침전 분리법을 개발했다.

연구팀의 이번 합성 기술은 단일상(single phase) 반응을 통해 균일한 핵 성장(homogeneous nucleation)반응을 최초로 유도했다는 의의가 있다.

박 교수 연구팀은 이번 연구를 통해서 수 나노미터에서 100 나노미터 수준의 단결정 크기를 원하는 대로 조절 가능한 용액상 합성 기술을 개발했다.

박오옥 교수는 “최초로 개발된 단결정 그래핀 양자점 용액 합성법은 그래핀의 다양한 분야 접목에 크게 기여할 것이다”라며 “이를 잘 응용하면 유연 디스플레이 또는 베리스터와 같은 반도체 성질을 갖는 그래핀의 역할이 제시될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 고려대학교 화공생명공학과 임상혁 교수 연구팀과 공동으로 진행됐으며, 한국과학연구재단의 나노원천 과제, 한국전자통신연구원의 나노물질 기술 연구 과제, KAIST EEWS 과제, 대한민국 정부 BK21+ 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 용액 화학으로 합성된 잘 정렬된 다양한 크기의 단결정 그래핀 양자점

박오옥 교수, 포도당 기반의 그래핀 양자점 합성 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박오옥 교수 연구팀이 포도당을 기반으로 한 그래핀 양자점의 합성 기술을 개발해, 이를 이용해 안정적인 청색 빛을 내는 그래핀 양자점 발광소자를 제작하는 데 성공했다.

연구팀은 위 그래핀 양자점을 발광체로 응용해 디스플레이를 제작했고, 현 디스플레이 분야의 난제인 청색 발광을 구현하면서 안정적인 전압 범위에서 발광하는 것을 확인했다.

이석환 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘나노 레터스(Nano Letters)’ 7월 5일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Synthesis of Single-Crystalline Hexagonal Graphene Quantum Dots from Solution Chemistry)

그래핀은 우수한 열, 전기 전도도와 투명도를 가져 차세대 전자재료로 주목받고 있지만, 단층 및 다층 그래핀은 도체의 특성을 가져 반도체로 적용하기 어려운 단점이 있다. 그러나 그래핀을 작은 나노 크기로 줄이게 되면 반도체의 특성인 밴드갭을 가져 발광특성을 보이게 돼 활용할 수 있게 된다. 이를 그래핀 양자점이라 한다.

기존 단결정 그래핀은 구리-니켈 기반 금속 박막 위에 화학 기상 증착법(CVD)을 이용하거나 흑연을 물리·화학적 방법으로 벗겨내는 기술로 만들었다. 물리·화학적 방법으로 제작한 그래핀은 결함이 매우 많아 순수한 단결정의 특성을 가지지 못하는 단점이 있었다.

연구팀이 개발한 그래핀 양자점은 기존과는 매우 다른 우수한 합성 과정을 보였다. 포도당 수용액에 아민과 초산을 일정 비율로 혼합해 반응 중간체를 형성하고 이를 안정적인 용액으로 구현했다.

이후 형성된 중간체의 자가조립을 유도해 단결정의 그래핀 양자점을 용액상으로 합성하는 데 성공했다. 연구팀은 이 과정에서 기존의 복잡한 분리 정제법을 개선한 저온 침전 분리법을 개발했다.

연구팀의 이번 합성 기술은 단일상(single phase) 반응을 통해 균일한 핵 성장(homogeneous nucleation)반응을 최초로 유도했다는 의의가 있다.

박 교수 연구팀은 이번 연구를 통해서 수 나노미터에서 100 나노미터 수준의 단결정 크기를 원하는 대로 조절 가능한 용액상 합성 기술을 개발했다.

박오옥 교수는 “최초로 개발된 단결정 그래핀 양자점 용액 합성법은 그래핀의 다양한 분야 접목에 크게 기여할 것이다”라며 “이를 잘 응용하면 유연 디스플레이 또는 베리스터와 같은 반도체 성질을 갖는 그래핀의 역할이 제시될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 고려대학교 화공생명공학과 임상혁 교수 연구팀과 공동으로 진행됐으며, 한국과학연구재단의 나노원천 과제, 한국전자통신연구원의 나노물질 기술 연구 과제, KAIST EEWS 과제, 대한민국 정부 BK21+ 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 용액 화학으로 합성된 잘 정렬된 다양한 크기의 단결정 그래핀 양자점

2019.07.30

조회수 22435

-

생명화학공학과 대학원생들, 시스템 대사공학 전략 발표

〈 양동수 박사과정, 박다현 석사과정, 최경록 박사과정, 조재성 박사과정, 장우대 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 대학원생 다섯 명이 대사공학과 시스템 생물학, 합성 생물학의 결합 시스템 등 대사공학 전반의 전략에 대한 논문을 발표했다.

생명화학공학과는 최근 박사학위를 마친 최경록 연구원과 장우대, 양동수, 조재성 박사과정, 박다현 석사과정이 친환경 화학물질 생산을 위해 필수적인 미생물 공장을 개발하는 전략을 총정리했다.

이 연구의 결과는 셀(Cell)지가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 ‘생명공학의 동향(Trends in Biotechnology)’ 8월호 표지논문 및 주 논문 (Feature review)에 게재됐다. (논문명 : Systems Metabolic Engineering Strategies: Integrating Systems and Synthetic Biology with Metabolic Engineering)

시스템 대사공학은 기존의 석유화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 생명화학공학과의 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

전통적 대사공학에 시스템 생물학, 합성 생물학 및 진화 공학 기법을 접목한 시스템 대사공학은 직관적 전략이나 무작위 돌연변이 유발에 의존하는 기존의 대사공학과 비교해 적은 비용과 인력, 짧은 시간 내에 산업에서 이용 가능한 고성능 균주 개발을 가능하게 만든다.

연구 기획 단계에서부터 실제 공장에서 균주의 발효 공정 및 발효를 통해 생산된 물질의 분리/정제 공정까지 고려함으로써 산업 균주 개발 도중 불필요한 시행착오를 최소화할 수 있다.

본 논문에서는 시스템 대사공학 전략을 연구의 흐름에 따라 ▲프로젝트 디자인 ▲균주 선정 ▲대사회로 재구성 ▲표적 화합물에 대한 내성 향상 ▲대사 흐름 최적화 ▲산업 수준으로의 생산 규모 확대 등 일곱 단계로 나누고, 각 단계에서 활용할 수 있는 최신 도구 및 전략들을 총망라했다.

더불어 바이오 기반 화합물 생산의 최신 동향과 함께 고성능 생산 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 시스템 대사공학이 나아가야 할 방향도 함께 제시했다.

주저자인 최경록 연구원은 “기후 변화가 커지며 기존의 석유화학 산업을 친환경 바이오산업으로 대체하는 것이 불가피하다”라며 “시스템 대사공학은 산업에서 활용 가능한 고성능 생산 균주의 개발을 촉진해 바이오산업 시대의 도래를 앞당길 것이다”라고 말했다.

지도교수인 이상엽 특훈교수는 “그간 우리 연구실과 전 세계에서 수행한 수많은 대사공학연구를 우리가 제시한 시스템 대사공학 전략으로 통합해 체계적으로 분석 및 정리하고 앞으로의 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다”라며 “권위 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 훌륭한 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다”라고 말했다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 천연물, 아미노산, 생분해성 플라스틱, 환경친화적 플라스틱 원료, 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제’ 및 한화케미칼이 지원하는 KAIST-한화 미래 기술 연구소의 지원을 받아 수행됐다.

생명화학공학과 대학원생들, 시스템 대사공학 전략 발표

〈 양동수 박사과정, 박다현 석사과정, 최경록 박사과정, 조재성 박사과정, 장우대 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 대학원생 다섯 명이 대사공학과 시스템 생물학, 합성 생물학의 결합 시스템 등 대사공학 전반의 전략에 대한 논문을 발표했다.

생명화학공학과는 최근 박사학위를 마친 최경록 연구원과 장우대, 양동수, 조재성 박사과정, 박다현 석사과정이 친환경 화학물질 생산을 위해 필수적인 미생물 공장을 개발하는 전략을 총정리했다.

이 연구의 결과는 셀(Cell)지가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 ‘생명공학의 동향(Trends in Biotechnology)’ 8월호 표지논문 및 주 논문 (Feature review)에 게재됐다. (논문명 : Systems Metabolic Engineering Strategies: Integrating Systems and Synthetic Biology with Metabolic Engineering)

시스템 대사공학은 기존의 석유화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 생명화학공학과의 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

전통적 대사공학에 시스템 생물학, 합성 생물학 및 진화 공학 기법을 접목한 시스템 대사공학은 직관적 전략이나 무작위 돌연변이 유발에 의존하는 기존의 대사공학과 비교해 적은 비용과 인력, 짧은 시간 내에 산업에서 이용 가능한 고성능 균주 개발을 가능하게 만든다.

연구 기획 단계에서부터 실제 공장에서 균주의 발효 공정 및 발효를 통해 생산된 물질의 분리/정제 공정까지 고려함으로써 산업 균주 개발 도중 불필요한 시행착오를 최소화할 수 있다.

본 논문에서는 시스템 대사공학 전략을 연구의 흐름에 따라 ▲프로젝트 디자인 ▲균주 선정 ▲대사회로 재구성 ▲표적 화합물에 대한 내성 향상 ▲대사 흐름 최적화 ▲산업 수준으로의 생산 규모 확대 등 일곱 단계로 나누고, 각 단계에서 활용할 수 있는 최신 도구 및 전략들을 총망라했다.

더불어 바이오 기반 화합물 생산의 최신 동향과 함께 고성능 생산 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 시스템 대사공학이 나아가야 할 방향도 함께 제시했다.

주저자인 최경록 연구원은 “기후 변화가 커지며 기존의 석유화학 산업을 친환경 바이오산업으로 대체하는 것이 불가피하다”라며 “시스템 대사공학은 산업에서 활용 가능한 고성능 생산 균주의 개발을 촉진해 바이오산업 시대의 도래를 앞당길 것이다”라고 말했다.

지도교수인 이상엽 특훈교수는 “그간 우리 연구실과 전 세계에서 수행한 수많은 대사공학연구를 우리가 제시한 시스템 대사공학 전략으로 통합해 체계적으로 분석 및 정리하고 앞으로의 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다”라며 “권위 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 훌륭한 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다”라고 말했다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 천연물, 아미노산, 생분해성 플라스틱, 환경친화적 플라스틱 원료, 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제’ 및 한화케미칼이 지원하는 KAIST-한화 미래 기술 연구소의 지원을 받아 수행됐다.

2019.07.24

조회수 26804

-

김재경 교수, 수학적 모델링 통해 신약 개발 걸림돌 해소

〈 김대욱 박사과정, 김재경 교수 〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수와 글로벌 제약회사 화이자(Pfizer)의 장 청(Cheng Chang) 박사 공동연구팀이 수학적 모델을 기반으로 동물 실험과 임상 시험 간 차이가 발생하는 원인을 밝히고 그 해결책을 제시했다.

연구팀은 일주기 리듬 수면 장애 신약을 개발하는 과정에서 동물 실험과 임상 시험 간 발생하는 차이 문제를 수학적 모델을 이용해 해결함으로써 신약 개발의 가능성을 높였다. 또한, 동물과 사람 간 차이 뿐 아니라 사람마다 발생하는 약효의 차이 발생 원인도 밝혀냈다.

김대욱 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘분자 시스템 생물학 (Molecular Systems Biology)’ 7월 8일자 온라인판에 게재됐고, 우수성을 인정받아 7월호 표지논문으로 선정됐다. (논문명 : Systems approach reveals photosensitivity and PER2 level as determinants of clock-modulator efficacy)

신약을 개발하기 위해 임상 시험 전 단계로 쥐 등의 동물을 대상으로 전임상 실험을 하게 된다. 이 과정에서 동물에서 보였던 효과가 사람에게선 보이지 않을 때가 종종 있고 사람마다 효과가 다르게 나타나기도 한다. 이러한 약효의 차이가 발생하는 원인을 찾지 못하면 신약 개발에 큰 걸림돌이 된다.

수면 장애는 맞춤형 치료 분야에서 개발이 가장 더딘 질병 중 하나이다. 쥐는 사람과 달리 수면시간이 반대인 야행성 동물이다 보니 수면시간을 조절할 수 있는 치료제가 실험 쥐에게는 효과가 있어도 사람에게는 무효한 경우가 많았다. 하지만 그 원인이 알려지지 않아 신약 개발에 어려움이 있었다.

연구팀은 이러한 차이의 원인을 미분방정식을 이용한 가상실험과 실제 실험을 결합해 연구했고, 주행성인 사람은 야행성인 쥐에 비해 빛 노출 때문에 약효가 더 많이 반감되는 것이 원인임을 밝혔다. 이는 빛 노출 조절을 통해 그동안 사람에게 보이지 않던 약효가 발현되게 할 수 있음을 뜻한다.

수면 장애 치료 약물의 약효가 사람마다 큰 차이를 보이는 것도 신약 개발의 걸림돌이었다. 연구팀은 증상이 비슷해도 환자마다 약효 차이가 나타나는 원인을 밝히기 위해 수리 모델링을 이용한 가상환자를 이용했다.

이를 통해 약효가 달라지는 원인은 수면시간을 결정하는 핵심 역할을 하는 생체시계 단백질인 PER2의 발현량이 달라서임을 규명했다.

또한, PER2의 양이 낮에는 증가하고 밤에는 감소하기 때문에 하루 중 언제 투약하느냐에 따라 약효가 바뀜을 이용해 환자마다 적절한 투약 시간을 찾아 최적의 치료 효과를 가져오는 시간요법(Chronotherapy)를 개발했다.

김재경 교수는 “수학이 실제 의약학 분야에 이바지해 우리가 좀 더 건강하고 행복한 삶을 살 수 있는데 도울 수 있어 행복한 연구였다”라며 “이번 성과를 통해 국내에선 아직은 부족한 의약학과 수학의 교류가 활발해지길 기대한다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 김재경 교수 연구팀 성과 개념도

그림2. 맞춤형 시간 치료법 (Chronotherapy) 개념도

김재경 교수, 수학적 모델링 통해 신약 개발 걸림돌 해소

〈 김대욱 박사과정, 김재경 교수 〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수와 글로벌 제약회사 화이자(Pfizer)의 장 청(Cheng Chang) 박사 공동연구팀이 수학적 모델을 기반으로 동물 실험과 임상 시험 간 차이가 발생하는 원인을 밝히고 그 해결책을 제시했다.

연구팀은 일주기 리듬 수면 장애 신약을 개발하는 과정에서 동물 실험과 임상 시험 간 발생하는 차이 문제를 수학적 모델을 이용해 해결함으로써 신약 개발의 가능성을 높였다. 또한, 동물과 사람 간 차이 뿐 아니라 사람마다 발생하는 약효의 차이 발생 원인도 밝혀냈다.

김대욱 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘분자 시스템 생물학 (Molecular Systems Biology)’ 7월 8일자 온라인판에 게재됐고, 우수성을 인정받아 7월호 표지논문으로 선정됐다. (논문명 : Systems approach reveals photosensitivity and PER2 level as determinants of clock-modulator efficacy)

신약을 개발하기 위해 임상 시험 전 단계로 쥐 등의 동물을 대상으로 전임상 실험을 하게 된다. 이 과정에서 동물에서 보였던 효과가 사람에게선 보이지 않을 때가 종종 있고 사람마다 효과가 다르게 나타나기도 한다. 이러한 약효의 차이가 발생하는 원인을 찾지 못하면 신약 개발에 큰 걸림돌이 된다.

수면 장애는 맞춤형 치료 분야에서 개발이 가장 더딘 질병 중 하나이다. 쥐는 사람과 달리 수면시간이 반대인 야행성 동물이다 보니 수면시간을 조절할 수 있는 치료제가 실험 쥐에게는 효과가 있어도 사람에게는 무효한 경우가 많았다. 하지만 그 원인이 알려지지 않아 신약 개발에 어려움이 있었다.

연구팀은 이러한 차이의 원인을 미분방정식을 이용한 가상실험과 실제 실험을 결합해 연구했고, 주행성인 사람은 야행성인 쥐에 비해 빛 노출 때문에 약효가 더 많이 반감되는 것이 원인임을 밝혔다. 이는 빛 노출 조절을 통해 그동안 사람에게 보이지 않던 약효가 발현되게 할 수 있음을 뜻한다.

수면 장애 치료 약물의 약효가 사람마다 큰 차이를 보이는 것도 신약 개발의 걸림돌이었다. 연구팀은 증상이 비슷해도 환자마다 약효 차이가 나타나는 원인을 밝히기 위해 수리 모델링을 이용한 가상환자를 이용했다.

이를 통해 약효가 달라지는 원인은 수면시간을 결정하는 핵심 역할을 하는 생체시계 단백질인 PER2의 발현량이 달라서임을 규명했다.

또한, PER2의 양이 낮에는 증가하고 밤에는 감소하기 때문에 하루 중 언제 투약하느냐에 따라 약효가 바뀜을 이용해 환자마다 적절한 투약 시간을 찾아 최적의 치료 효과를 가져오는 시간요법(Chronotherapy)를 개발했다.

김재경 교수는 “수학이 실제 의약학 분야에 이바지해 우리가 좀 더 건강하고 행복한 삶을 살 수 있는데 도울 수 있어 행복한 연구였다”라며 “이번 성과를 통해 국내에선 아직은 부족한 의약학과 수학의 교류가 활발해지길 기대한다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 김재경 교수 연구팀 성과 개념도

그림2. 맞춤형 시간 치료법 (Chronotherapy) 개념도

2019.07.09

조회수 26035

-

이상엽 특훈교수, 김현욱 교수, 인공지능 이용한 효소기능 예측 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 김현욱 교수의 초세대 협업연구실 공동연구팀이 딥러닝(deep learning) 기술을 이용해 효소의 기능을 신속하고 정확하게 예측할 수 있는 컴퓨터 방법론 DeepEC를 개발했다.

공동연구팀의 류재용 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘미국 국립과학원 회보(PNAS)’ 6월 20일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Deep learning enables high-quality and high-throughput prediction of enzyme commission numbers)

효소는 세포 내의 생화학반응들을 촉진하는 단백질 촉매로 이들의 기능을 정확히 이해하는 것은 세포의 대사(metabolism) 과정을 이해하는 데에 매우 중요하다.

특히 효소들은 다양한 질병 발생 원리 및 산업 생명공학과 밀접한 연관이 있어 방대한 게놈 정보에서 효소들의 기능을 빠르고 정확하게 예측하는 기술은 응용기술 측면에서도 중요하다.

효소의 기능을 표기하는 시스템 중 대표적인 것이 EC 번호(enzyme commission number)이다. EC 번호는 ‘EC 3.4.11.4’처럼 효소가 매개하는 생화학반응들의 종류에 따라 총 4개의 숫자로 구성돼 있다.

중요한 것은 특정 효소에 주어진 EC 번호를 통해서 해당 효소가 어떠한 종류의 생화학반응을 매개하는지 알 수 있다는 것이다. 따라서 게놈으로부터 얻을 수 있는 효소 단백질 서열의 EC 번호를 빠르고 정확하게 예측할 수 있는 기술은 효소 및 대사 관련 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 한다.

작년까지 여러 해에 걸쳐 EC 번호를 예측해주는 컴퓨터 방법론들이 최소 10개 이상 개발됐다. 그러나 이들 모두 예측 속도, 예측 정확성 및 예측 가능 범위 측면에서 발전 필요성이 있었다. 특히 현대 생명과학 및 생명공학에서 이뤄지는 연구의 속도와 규모를 고려했을 때 이러한 방법론의 성능은 충분하지 않았다.

공동연구팀은 1,388,606개의 단백질 서열과 이들에게 신뢰성 있게 부여된 EC 번호를 담고 있는 바이오 빅데이터에 딥러닝 기술을 적용해 EC 번호를 빠르고 정확하게 예측할 수 있는 DeepEC를 개발했다.

DeepEC는 주어진 단백질 서열의 EC 번호를 예측하기 위해서 3개의 합성곱 신경망(Convolutional neural network)을 주요 예측기술로 사용하며, 합성곱 신경망으로 EC 번호를 예측하지 못했을 경우 서열정렬(sequence alignment)을 통해서 EC 번호를 예측한다.

연구팀은 더 나아가 단백질 서열의 도메인(domain)과 기질 결합 부위 잔기(binding site residue)에 변이를 인위적으로 주었을 때, DeepEC가 가장 민감하게 해당 변이의 영향을 감지하는 것을 확인했다.

김현욱 교수는 “DeepEC의 성능을 평가하기 위해서 이전에 발표된 5개의 대표적인 EC 번호 예측 방법론과 비교해보니 DeepEC가 가장 빠르고 정확하게 주어진 단백질의 EC 번호를 예측하는 것으로 나타났다”라며 “효소 기능 연구에 크게 이바지할 것으로 기대한다”라고 말했다.

이상엽 특훈교수는 “이번에 개발한 DeepEC를 통해서 지속해서 재생되는 게놈 및 메타 게놈에 존재하는 방대한 효소 단백질 서열의 기능을 보다 효율적이고 정확하게 알아내는 것이 가능해졌다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제 및 바이오·의료기술 개발 Korea Bio Grand Challenge 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 인공지능 기반의 DeepEC를 이용한 효소 기능 EC 번호 예측

이상엽 특훈교수, 김현욱 교수, 인공지능 이용한 효소기능 예측 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 김현욱 교수의 초세대 협업연구실 공동연구팀이 딥러닝(deep learning) 기술을 이용해 효소의 기능을 신속하고 정확하게 예측할 수 있는 컴퓨터 방법론 DeepEC를 개발했다.

공동연구팀의 류재용 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘미국 국립과학원 회보(PNAS)’ 6월 20일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Deep learning enables high-quality and high-throughput prediction of enzyme commission numbers)

효소는 세포 내의 생화학반응들을 촉진하는 단백질 촉매로 이들의 기능을 정확히 이해하는 것은 세포의 대사(metabolism) 과정을 이해하는 데에 매우 중요하다.

특히 효소들은 다양한 질병 발생 원리 및 산업 생명공학과 밀접한 연관이 있어 방대한 게놈 정보에서 효소들의 기능을 빠르고 정확하게 예측하는 기술은 응용기술 측면에서도 중요하다.

효소의 기능을 표기하는 시스템 중 대표적인 것이 EC 번호(enzyme commission number)이다. EC 번호는 ‘EC 3.4.11.4’처럼 효소가 매개하는 생화학반응들의 종류에 따라 총 4개의 숫자로 구성돼 있다.

중요한 것은 특정 효소에 주어진 EC 번호를 통해서 해당 효소가 어떠한 종류의 생화학반응을 매개하는지 알 수 있다는 것이다. 따라서 게놈으로부터 얻을 수 있는 효소 단백질 서열의 EC 번호를 빠르고 정확하게 예측할 수 있는 기술은 효소 및 대사 관련 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 한다.

작년까지 여러 해에 걸쳐 EC 번호를 예측해주는 컴퓨터 방법론들이 최소 10개 이상 개발됐다. 그러나 이들 모두 예측 속도, 예측 정확성 및 예측 가능 범위 측면에서 발전 필요성이 있었다. 특히 현대 생명과학 및 생명공학에서 이뤄지는 연구의 속도와 규모를 고려했을 때 이러한 방법론의 성능은 충분하지 않았다.

공동연구팀은 1,388,606개의 단백질 서열과 이들에게 신뢰성 있게 부여된 EC 번호를 담고 있는 바이오 빅데이터에 딥러닝 기술을 적용해 EC 번호를 빠르고 정확하게 예측할 수 있는 DeepEC를 개발했다.

DeepEC는 주어진 단백질 서열의 EC 번호를 예측하기 위해서 3개의 합성곱 신경망(Convolutional neural network)을 주요 예측기술로 사용하며, 합성곱 신경망으로 EC 번호를 예측하지 못했을 경우 서열정렬(sequence alignment)을 통해서 EC 번호를 예측한다.

연구팀은 더 나아가 단백질 서열의 도메인(domain)과 기질 결합 부위 잔기(binding site residue)에 변이를 인위적으로 주었을 때, DeepEC가 가장 민감하게 해당 변이의 영향을 감지하는 것을 확인했다.

김현욱 교수는 “DeepEC의 성능을 평가하기 위해서 이전에 발표된 5개의 대표적인 EC 번호 예측 방법론과 비교해보니 DeepEC가 가장 빠르고 정확하게 주어진 단백질의 EC 번호를 예측하는 것으로 나타났다”라며 “효소 기능 연구에 크게 이바지할 것으로 기대한다”라고 말했다.

이상엽 특훈교수는 “이번에 개발한 DeepEC를 통해서 지속해서 재생되는 게놈 및 메타 게놈에 존재하는 방대한 효소 단백질 서열의 기능을 보다 효율적이고 정확하게 알아내는 것이 가능해졌다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제 및 바이오·의료기술 개발 Korea Bio Grand Challenge 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 인공지능 기반의 DeepEC를 이용한 효소 기능 EC 번호 예측

2019.07.03

조회수 26139

-

이상엽 교수, 지방산∙바이오디젤 생산 가능한 미생물 개발

〈 이상엽 특훈교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 비식용 바이오매스 기반의 최고성능을 갖는 지방산과 지방산 유도체로 전환하는 미생물 균주 및 발효 공정을 개발했다.

김혜미, 채동언 연구원 등이 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)」 6월 17일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Engineering of an oleaginous bacterium for the production of fatty acids and fuels)

화석원료는 현대 산업의 기초 물질이자 우리 생활 전반에 광범위하게 이용되는 원료 및 에너지원으로 필수적인 물질이다. 그러나 원유 매장량 고갈에 대한 우려와 원유 산업으로 인한 온난화 등의 환경문제가 세계적으로 매우 심각한 상황이다.

특히 우리나라의 경우 석유를 전량 수입에 의존하기 때문에 국제 유가 변동에 매우 취약해 환경문제를 해결과 원유를 대체할 수 있는 지속 가능한 바이오 기반 재생에너지의 생산이 필수다.

따라서 재생 가능한 자원 기반의 바이오 연료 개발이 활발히 이뤄지고 있는데, 그중 경유를 대체할 수 있는 환경친화적 연료인 바이오 디젤이 있다. 바이오 디젤은 주로 식물성 기름이나 동물성 지방의 에스터교환(transesterification) 반응을 통해 만들어지고 있다.

이 특훈교수 연구팀은 바이오 디젤 생산을 위해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스 주성분인 포도당으로부터 지방산 및 바이오 디젤로 이용할 수 있는 지방산 유도체를 생산하는 균주를 개발했다.

연구팀은 자연적으로 세포 내 기름을 축적하는 것으로 알려진 미생물인 로도코커스(Rhodococcus)를 시스템 대사공학을 통해 대사 회로를 체계적으로 조작해 최고성능으로 지방산 및 바이오 디젤을 생산하는 균주를 개발했다.

먼저 로도코커스의 배양 조건을 최적화한 뒤 포도당을 섭취해 세포 내 과량의 기름(트리아실글리세롤, triacylglycerol)을 축적하게 했다. 이후 선별한 외부 효소를 도입해 효과적으로 기름을 지방산으로 전환해 최고 농도의 지방산 생산 균주를 개발했다. 또한, 지방산을 두 가지 형태의 바이오 디젤 연료 물질로 효율적으로 전환하는 추가적인 유전자 조작을 통해 바이오 디젤을 최고성능으로 생산하는 데 성공했다.

연구팀은 이전에 대장균을 이용해 바이오 연료인 휘발유를 생산하는 미생물 세계 최초로 개발한 바 있다. (Nature 표지논문 게재) 그러나 해당 기술은 생산성이 리터당 약 0.58g 정도로 매우 낮다는 한계가 있었다. 이를 극복하기 위해 로도코커스 균주를 이용해 포도당으로부터 리터당 50.2 g의 지방산 및 리터당 21.3 g의 바이오 디젤 생산에 성공했다.

이러한 성과를 통해 향후 식물성이나 동물성 기름에 의존하지 않고 비식용 바이오매스로부터 미생물 기반 바이오 연료의 대량 생산까지 가능하게 할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 “이번에 개발한 고효율 미생물 기반 지방산과 바이오 디젤 생산 연구는 앞으로 환경문제 해결과 더불어 원유, 가스 등 화석연료에 의존해온 기존 석유 화학 산업에서 지속할 수 있고 환경친화적인 바이오 기반산업으로의 재편에 큰 역할을 할 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 미생물 내에 축적된 오일과 이를 기반으로 생산되는 지방산 및 바이오 디젤

이상엽 교수, 지방산∙바이오디젤 생산 가능한 미생물 개발

〈 이상엽 특훈교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 비식용 바이오매스 기반의 최고성능을 갖는 지방산과 지방산 유도체로 전환하는 미생물 균주 및 발효 공정을 개발했다.

김혜미, 채동언 연구원 등이 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)」 6월 17일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Engineering of an oleaginous bacterium for the production of fatty acids and fuels)

화석원료는 현대 산업의 기초 물질이자 우리 생활 전반에 광범위하게 이용되는 원료 및 에너지원으로 필수적인 물질이다. 그러나 원유 매장량 고갈에 대한 우려와 원유 산업으로 인한 온난화 등의 환경문제가 세계적으로 매우 심각한 상황이다.

특히 우리나라의 경우 석유를 전량 수입에 의존하기 때문에 국제 유가 변동에 매우 취약해 환경문제를 해결과 원유를 대체할 수 있는 지속 가능한 바이오 기반 재생에너지의 생산이 필수다.

따라서 재생 가능한 자원 기반의 바이오 연료 개발이 활발히 이뤄지고 있는데, 그중 경유를 대체할 수 있는 환경친화적 연료인 바이오 디젤이 있다. 바이오 디젤은 주로 식물성 기름이나 동물성 지방의 에스터교환(transesterification) 반응을 통해 만들어지고 있다.

이 특훈교수 연구팀은 바이오 디젤 생산을 위해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스 주성분인 포도당으로부터 지방산 및 바이오 디젤로 이용할 수 있는 지방산 유도체를 생산하는 균주를 개발했다.

연구팀은 자연적으로 세포 내 기름을 축적하는 것으로 알려진 미생물인 로도코커스(Rhodococcus)를 시스템 대사공학을 통해 대사 회로를 체계적으로 조작해 최고성능으로 지방산 및 바이오 디젤을 생산하는 균주를 개발했다.

먼저 로도코커스의 배양 조건을 최적화한 뒤 포도당을 섭취해 세포 내 과량의 기름(트리아실글리세롤, triacylglycerol)을 축적하게 했다. 이후 선별한 외부 효소를 도입해 효과적으로 기름을 지방산으로 전환해 최고 농도의 지방산 생산 균주를 개발했다. 또한, 지방산을 두 가지 형태의 바이오 디젤 연료 물질로 효율적으로 전환하는 추가적인 유전자 조작을 통해 바이오 디젤을 최고성능으로 생산하는 데 성공했다.

연구팀은 이전에 대장균을 이용해 바이오 연료인 휘발유를 생산하는 미생물 세계 최초로 개발한 바 있다. (Nature 표지논문 게재) 그러나 해당 기술은 생산성이 리터당 약 0.58g 정도로 매우 낮다는 한계가 있었다. 이를 극복하기 위해 로도코커스 균주를 이용해 포도당으로부터 리터당 50.2 g의 지방산 및 리터당 21.3 g의 바이오 디젤 생산에 성공했다.

이러한 성과를 통해 향후 식물성이나 동물성 기름에 의존하지 않고 비식용 바이오매스로부터 미생물 기반 바이오 연료의 대량 생산까지 가능하게 할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 “이번에 개발한 고효율 미생물 기반 지방산과 바이오 디젤 생산 연구는 앞으로 환경문제 해결과 더불어 원유, 가스 등 화석연료에 의존해온 기존 석유 화학 산업에서 지속할 수 있고 환경친화적인 바이오 기반산업으로의 재편에 큰 역할을 할 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 미생물 내에 축적된 오일과 이를 기반으로 생산되는 지방산 및 바이오 디젤

2019.06.20

조회수 23213

-

이재우 교수, 수소-천연가스 기반 하이드레이트 개발

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수 연구팀이 고온, 저압 조건에서도 수소를 안정적으로 하이드레이트에 저장할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀의 기술은 천연가스를 열역학적 촉진제로 사용하는 방식으로 수소-천연가스 하이드레이트는 에너지 가스 저장에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

안윤호 박사가 1 저자로 참여하고 생명화학공학과 이 흔 교수, 고동연 교수, GIST 지구환경공학부 박영준 교수팀과 공동으로 연구한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘에너지 스토리지 머티리얼즈(Energy Storage Materials)’ 6월 6일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : One-step formation of hydrogen clusters in clathrate hydrates stabilized via natural gas blending)

유럽 등에서는 대기 중 이산화탄소의 농도를 줄이기 위해 천연가스에 수소를 일부 혼합해 사용하는 대체 연료 시스템을 개발하고 있다. 불타는 얼음이라고 알려진 가스 하이드레이트는 물로 이루어진 친환경적인 물질임과 동시에 폭발 위험이 없어 현재의 탄소 경제 시대와 도래할 수소 경제 시대의 전환점에서 중요한 에너지 가스 저장 매체로 활용될 수 있다.

수소를 하이드레이트에 저장하기 위해 기존에 사용되던 테트라하이드로퓨란과 같은 유기 화합물 기반 열역학적 안정제는 휘발성이 강해 하이드레이트 해리 후에 가스상에 남아 있어 별도의 분리 공정이 필요하고, 수소가 저장될 수 있는 하이드레이트 동공을 차지해 하이드레이트 내의 에너지 저장 밀도를 낮추는 문제가 있다.

이를 해결하기 위해 하이드레이트를 튜닝해 하이드레이트의 동공 중 일부를 비우고 하나의 동공에 여러 개의 수소분자를 저장하려는 노력 등이 있었지만 여전히 유기 화합물 기반의 열역학적 안정제가 필요하다는 문제가 있었다.

연구팀은 천연가스의 주성분인 메탄과 에탄의 하이드레이트 상의 평형 조건이 수소에 비해 낮은 점에 주목해 메탄과 에탄을 열역학적 촉진제로 사용했다. 그 결과 수소-천연가스 혼합물을 하이드레이트에 안정적으로 저장하는 데 성공했다.

메탄과 에탄의 구성 비율에 따라 구조 I 또는 구조 II 하이드레이트가 형성될 수 있는데 두 구조 모두 저압 조건에서도 수소-천연가스가 안정적으로 저장됨을 확인했다.

연구팀은 얼음으로부터 직접 하이드레이트를 만드는 방법과 객체 치환법(용어설명)을 이용해 수소-천연가스 하이드레이트를 제작했고, 수소가 처음부터 하이드레이트 형성에 참여할 때만 두 구조의 하이드레이트에서 모두 튜닝 현상이 일어나는 것을 관찰하는 데 성공했다.

연구팀은 튜닝된 구조 I 하이드레이트에서는 작은 동공에만 2개의 수소가 저장되는 반면 튜닝된 구조 II 하이드레이트에서는 작은 동공뿐 아니라 큰 동공에서도 최대 3개의 수소분자가 저장될 수 있음을 확인했다.

하이드레이트는 부피의 약 170배에 달하는 가스를 저장할 수 있는 특성을 가지며, 연구에서 사용한 열역학적 촉진제인 천연가스는 그 자체로 에너지원으로 활용될 수 있어 다양한 분야에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

1 저자인 안윤호 박사는 “기존의 열역학적 촉진제들과는 달리 하이드레이트에 저장된 모든 물질을 에너지원으로 사용할 수 있다는 의의가 있다”라고 말했다.

이재우 교수는 “수소-천연가스 혼합 연료는 기존의 천연가스 운송 인프라를 그대로 활용해 보급 및 이용될 수 있다는 점에서 연구팀의 수소-천연가스 하이드레이트 시스템은 상용화 가능성이 크다”라며 “에너지 가스가 열역학적 안정제로 사용될 가능성을 처음 확인한 만큼, 하이드레이트 내의 가스 저장량을 늘리기 위해 추가적인 연구를 진행 중이다”라고 말했다.

이번 연구는 연구재단의 중견 연구자 지원사업과 BK21 plus 프로그램을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 객체 치환법을 이용하여 천연가스 하이드레이트에 수소를 저장하는 방법과 얼음으로부터 직접 수소-천연가스 하이드레이트를 저장하는 방법

이재우 교수, 수소-천연가스 기반 하이드레이트 개발

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수 연구팀이 고온, 저압 조건에서도 수소를 안정적으로 하이드레이트에 저장할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀의 기술은 천연가스를 열역학적 촉진제로 사용하는 방식으로 수소-천연가스 하이드레이트는 에너지 가스 저장에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

안윤호 박사가 1 저자로 참여하고 생명화학공학과 이 흔 교수, 고동연 교수, GIST 지구환경공학부 박영준 교수팀과 공동으로 연구한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘에너지 스토리지 머티리얼즈(Energy Storage Materials)’ 6월 6일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : One-step formation of hydrogen clusters in clathrate hydrates stabilized via natural gas blending)

유럽 등에서는 대기 중 이산화탄소의 농도를 줄이기 위해 천연가스에 수소를 일부 혼합해 사용하는 대체 연료 시스템을 개발하고 있다. 불타는 얼음이라고 알려진 가스 하이드레이트는 물로 이루어진 친환경적인 물질임과 동시에 폭발 위험이 없어 현재의 탄소 경제 시대와 도래할 수소 경제 시대의 전환점에서 중요한 에너지 가스 저장 매체로 활용될 수 있다.

수소를 하이드레이트에 저장하기 위해 기존에 사용되던 테트라하이드로퓨란과 같은 유기 화합물 기반 열역학적 안정제는 휘발성이 강해 하이드레이트 해리 후에 가스상에 남아 있어 별도의 분리 공정이 필요하고, 수소가 저장될 수 있는 하이드레이트 동공을 차지해 하이드레이트 내의 에너지 저장 밀도를 낮추는 문제가 있다.

이를 해결하기 위해 하이드레이트를 튜닝해 하이드레이트의 동공 중 일부를 비우고 하나의 동공에 여러 개의 수소분자를 저장하려는 노력 등이 있었지만 여전히 유기 화합물 기반의 열역학적 안정제가 필요하다는 문제가 있었다.

연구팀은 천연가스의 주성분인 메탄과 에탄의 하이드레이트 상의 평형 조건이 수소에 비해 낮은 점에 주목해 메탄과 에탄을 열역학적 촉진제로 사용했다. 그 결과 수소-천연가스 혼합물을 하이드레이트에 안정적으로 저장하는 데 성공했다.

메탄과 에탄의 구성 비율에 따라 구조 I 또는 구조 II 하이드레이트가 형성될 수 있는데 두 구조 모두 저압 조건에서도 수소-천연가스가 안정적으로 저장됨을 확인했다.

연구팀은 얼음으로부터 직접 하이드레이트를 만드는 방법과 객체 치환법(용어설명)을 이용해 수소-천연가스 하이드레이트를 제작했고, 수소가 처음부터 하이드레이트 형성에 참여할 때만 두 구조의 하이드레이트에서 모두 튜닝 현상이 일어나는 것을 관찰하는 데 성공했다.

연구팀은 튜닝된 구조 I 하이드레이트에서는 작은 동공에만 2개의 수소가 저장되는 반면 튜닝된 구조 II 하이드레이트에서는 작은 동공뿐 아니라 큰 동공에서도 최대 3개의 수소분자가 저장될 수 있음을 확인했다.

하이드레이트는 부피의 약 170배에 달하는 가스를 저장할 수 있는 특성을 가지며, 연구에서 사용한 열역학적 촉진제인 천연가스는 그 자체로 에너지원으로 활용될 수 있어 다양한 분야에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

1 저자인 안윤호 박사는 “기존의 열역학적 촉진제들과는 달리 하이드레이트에 저장된 모든 물질을 에너지원으로 사용할 수 있다는 의의가 있다”라고 말했다.

이재우 교수는 “수소-천연가스 혼합 연료는 기존의 천연가스 운송 인프라를 그대로 활용해 보급 및 이용될 수 있다는 점에서 연구팀의 수소-천연가스 하이드레이트 시스템은 상용화 가능성이 크다”라며 “에너지 가스가 열역학적 안정제로 사용될 가능성을 처음 확인한 만큼, 하이드레이트 내의 가스 저장량을 늘리기 위해 추가적인 연구를 진행 중이다”라고 말했다.

이번 연구는 연구재단의 중견 연구자 지원사업과 BK21 plus 프로그램을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 객체 치환법을 이용하여 천연가스 하이드레이트에 수소를 저장하는 방법과 얼음으로부터 직접 수소-천연가스 하이드레이트를 저장하는 방법

2019.06.17

조회수 15442

-

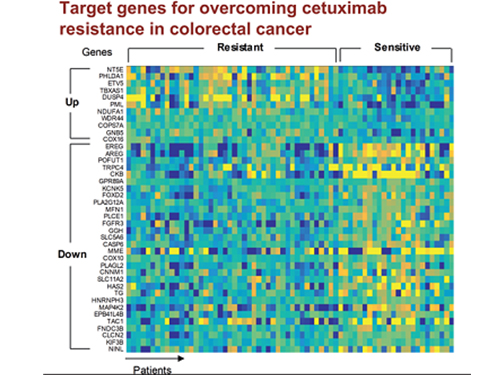

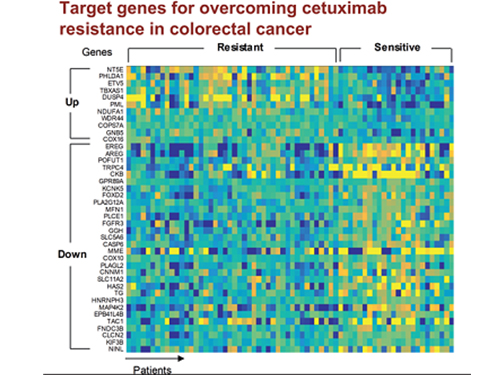

조광현 교수, 대장암 항암제 내성 극복할 병용 치료타겟 발굴

〈 조광현 교수 연구팀 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 대장암의 항암제 내성을 극복할 수 있는 새로운 병용치료 타겟을 발굴하는 데 성공했다.

연구팀은 암세포의 복잡한 생체데이터를 분자 네트워크 관점에서 분석하는 시스템생물학 접근법의 중요성을 제시했다. 이 방법을 통해 암세포가 가지는 약제 내성의 원리를 시스템 차원에서 파악하고, 새로운 약물 타겟을 체계적으로 발굴할 수 있을 것으로 기대된다.

박상민 박사과정, 황채영 박사 등이 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘유럽생화학회저널(FEBS Journal)’의 4월호 표지논문으로 게재됐다. (논문명 : Systems analysis identifies potential target genes to overcome cetuximab resistance in colorectal cancer cells)

암은 흔하게 발생하는 대표적인 난치병으로 특히 대장암은 전 세계적으로 환자 수가 100만 명을 넘어섰고, 국내의 경우 서구화된 식습관과 비만 등으로 인해 발병률 증가 속도가 10년간 가장 높게 나타났다. 최근 급격한 고령화에 따라 대장암 환자의 발생률 및 사망률이 가파르게 증가할 것으로 예상되고 있다.

최근 암세포의 특정 분자만을 표적으로 하는 표적항암제가 개발돼 부작용을 크게 줄이고 효과를 높일 수 있지만, 여전히 약물에 반응하는 환자가 매우 제한적이며 그나마 반응을 보이더라도 표적 항암치료 후 약물에 대한 내성이 생겨 암이 재발하는 문제를 안고 있다.

또한, 환자별로 항암제에 대한 반응이 매우 달라 환자의 암 조직 내 유전자 변이의 특징에 따라 적합한 치료를 선택하는 정밀의학의 필요성이 커지고 있다. 대장암 역시 약물의 효과를 예측할 수 있는 유전자 바이오마커의 여부에 따라 적합한 표적항암제를 처방하는 시도가 이뤄지고 있다.

FDA 승인을 받은 대표적인 대장암 치료제인 세툭시맙(cetuximab)의 경우 약물 반응성을 예측하는 바이오마커로 KRAS 유전자 돌연변이의 유무가 활용되고 있는데 이 유전자 돌연변이가 없는 환자에게 처방을 권고하고 있다.

그러나 KRAS 돌연변이가 없는 환자도 세툭시맙 반응률은 절반 정도에 불과하고 기존 항암 화학요법 단독시행과 비교해도 평균 5개월의 수명을 연장하는 데 그치고 있다. 오히려 KRAS 돌연변이가 있는 환자에게서 반응성이 있는 경우가 보고되고 있다.

따라서 KRAS 돌연변이 유무 이외의 새 바이오마커가 요구되고 있으며 KRAS 돌연변이가 존재해도 내성을 극복할 수 있는 병용치료 타겟의 발굴이 필요하다.

조 교수 연구팀은 유전체 데이터 분석, 수학 모델링, 컴퓨터 시뮬레이션 분석과 암 세포주 실험을 융합한 시스템생물학 연구를 통해 세툭시맙 반응성에 대한 바이오마커로 다섯 개의 새로운 유전자(DUSP4, ETV5, GNB5, NT5E, PHLDA1)를 찾아냈다.

그리고 대장암세포에서 각 유전자를 실험적으로 억제한 결과 KRAS 정상 세포에서 발생하는 세툭시맙 내성을 모두 극복할 수 있었다.

특히 GNB5를 억제하면 KRAS 돌연변이가 있는 세포주에서도 세툭시맙 처리에 따른 약물내성을 극복할 수 있음을 밝혔다. 따라서 GNB5의 억제를 통해 대장암 환자의 KRAS 돌연변이 유무와 관계없이 세툭시맙에 대한 내성을 극복할 수 있어 GNB5가 효과적인 병용치료 분자 타겟이 될 수 있음을 증명했다.

연구팀이 제시한 유전자를 바이오마커로 활용하면 세툭시맙에 잘 반응할 수 있는 민감 환자군을 미리 선별해 치료할 수 있는 정밀의학의 실현을 앞당길 수 있다.

또한, 발굴된 유전자들을 표적화하는 신약개발을 통해 내성을 가지는 환자군에 대해서도 새로운 치료전략을 제시할 수 있다. 특히 세툭시맙 치료 대상에서 제외됐던 KRAS 돌연변이가 있는 환자군에 대해서도 GNB5의 억제를 통해 치료 효과를 가져올 수 있을 것으로 기대된다.

조 교수는 “지금껏 GNB5 유전자 조절을 대장암의 조합치료에 활용한 예는 없었다”라며 “시스템생물학으로 암세포가 가지는 약제 내성의 원리를 밝히고, 내성 환자군에 대한 바이오마커 동정 및 내성 극복을 위한 병행치료 타겟 발굴을 통해 정밀의학을 실현할 수 있는 새로운 가능성을 제시했다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 유럽생화학회저널 4월 표지

조광현 교수, 대장암 항암제 내성 극복할 병용 치료타겟 발굴

〈 조광현 교수 연구팀 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 대장암의 항암제 내성을 극복할 수 있는 새로운 병용치료 타겟을 발굴하는 데 성공했다.

연구팀은 암세포의 복잡한 생체데이터를 분자 네트워크 관점에서 분석하는 시스템생물학 접근법의 중요성을 제시했다. 이 방법을 통해 암세포가 가지는 약제 내성의 원리를 시스템 차원에서 파악하고, 새로운 약물 타겟을 체계적으로 발굴할 수 있을 것으로 기대된다.

박상민 박사과정, 황채영 박사 등이 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘유럽생화학회저널(FEBS Journal)’의 4월호 표지논문으로 게재됐다. (논문명 : Systems analysis identifies potential target genes to overcome cetuximab resistance in colorectal cancer cells)

암은 흔하게 발생하는 대표적인 난치병으로 특히 대장암은 전 세계적으로 환자 수가 100만 명을 넘어섰고, 국내의 경우 서구화된 식습관과 비만 등으로 인해 발병률 증가 속도가 10년간 가장 높게 나타났다. 최근 급격한 고령화에 따라 대장암 환자의 발생률 및 사망률이 가파르게 증가할 것으로 예상되고 있다.

최근 암세포의 특정 분자만을 표적으로 하는 표적항암제가 개발돼 부작용을 크게 줄이고 효과를 높일 수 있지만, 여전히 약물에 반응하는 환자가 매우 제한적이며 그나마 반응을 보이더라도 표적 항암치료 후 약물에 대한 내성이 생겨 암이 재발하는 문제를 안고 있다.

또한, 환자별로 항암제에 대한 반응이 매우 달라 환자의 암 조직 내 유전자 변이의 특징에 따라 적합한 치료를 선택하는 정밀의학의 필요성이 커지고 있다. 대장암 역시 약물의 효과를 예측할 수 있는 유전자 바이오마커의 여부에 따라 적합한 표적항암제를 처방하는 시도가 이뤄지고 있다.

FDA 승인을 받은 대표적인 대장암 치료제인 세툭시맙(cetuximab)의 경우 약물 반응성을 예측하는 바이오마커로 KRAS 유전자 돌연변이의 유무가 활용되고 있는데 이 유전자 돌연변이가 없는 환자에게 처방을 권고하고 있다.

그러나 KRAS 돌연변이가 없는 환자도 세툭시맙 반응률은 절반 정도에 불과하고 기존 항암 화학요법 단독시행과 비교해도 평균 5개월의 수명을 연장하는 데 그치고 있다. 오히려 KRAS 돌연변이가 있는 환자에게서 반응성이 있는 경우가 보고되고 있다.

따라서 KRAS 돌연변이 유무 이외의 새 바이오마커가 요구되고 있으며 KRAS 돌연변이가 존재해도 내성을 극복할 수 있는 병용치료 타겟의 발굴이 필요하다.

조 교수 연구팀은 유전체 데이터 분석, 수학 모델링, 컴퓨터 시뮬레이션 분석과 암 세포주 실험을 융합한 시스템생물학 연구를 통해 세툭시맙 반응성에 대한 바이오마커로 다섯 개의 새로운 유전자(DUSP4, ETV5, GNB5, NT5E, PHLDA1)를 찾아냈다.

그리고 대장암세포에서 각 유전자를 실험적으로 억제한 결과 KRAS 정상 세포에서 발생하는 세툭시맙 내성을 모두 극복할 수 있었다.

특히 GNB5를 억제하면 KRAS 돌연변이가 있는 세포주에서도 세툭시맙 처리에 따른 약물내성을 극복할 수 있음을 밝혔다. 따라서 GNB5의 억제를 통해 대장암 환자의 KRAS 돌연변이 유무와 관계없이 세툭시맙에 대한 내성을 극복할 수 있어 GNB5가 효과적인 병용치료 분자 타겟이 될 수 있음을 증명했다.

연구팀이 제시한 유전자를 바이오마커로 활용하면 세툭시맙에 잘 반응할 수 있는 민감 환자군을 미리 선별해 치료할 수 있는 정밀의학의 실현을 앞당길 수 있다.

또한, 발굴된 유전자들을 표적화하는 신약개발을 통해 내성을 가지는 환자군에 대해서도 새로운 치료전략을 제시할 수 있다. 특히 세툭시맙 치료 대상에서 제외됐던 KRAS 돌연변이가 있는 환자군에 대해서도 GNB5의 억제를 통해 치료 효과를 가져올 수 있을 것으로 기대된다.

조 교수는 “지금껏 GNB5 유전자 조절을 대장암의 조합치료에 활용한 예는 없었다”라며 “시스템생물학으로 암세포가 가지는 약제 내성의 원리를 밝히고, 내성 환자군에 대한 바이오마커 동정 및 내성 극복을 위한 병행치료 타겟 발굴을 통해 정밀의학을 실현할 수 있는 새로운 가능성을 제시했다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 유럽생화학회저널 4월 표지

2019.05.07

조회수 25505

-

조광현 교수, 뇌의 제어구조 규명

〈 조광현 교수 연구팀 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 뇌 영역 간 복잡한 연결 네트워크에 내재된 뇌의 제어구조를 규명했다.

이번 연구를 통해 뇌의 동작 원리에 대한 이해를 높이고, 뇌의 제어구조 분석을 통해 뇌 질환 연구 및 치료에 응용될 수 있을 것으로 기대된다. 또한 4차 산업혁명의 핵심기술로 주목받는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학을 통해 규명했다는 의의가 있다.

이병욱 박사, 강의룡, 장홍준 박사과정이 참여한 이번 연구는 셀(Cell) 출판사가 펴내는 융합과학 국제학술지 ‘아이사이언스(iScience)’ 3월 29일 자에 게재됐다.

뇌의 다양한 인지기능은 뇌 영역들 사이의 복잡한 연결을 통한 영역 간 상호작용으로 이뤄진다. 최근 뇌의 연결성에 대한 정보가 뇌의 동작 원리를 파악하는 핵심이라는 의견이 대두되면서 세계적으로 뇌 연결성을 파악하기 위한 커넥톰(Connectome) 연구가 활발히 이뤄지고 있다.

이를 통해 뇌 영역 사이의 구체적 연결성이 파악되고 있지만 복잡한 연결성에 내재된 뇌의 동작 원리에 대한 이해는 아직 매우 부족한 상황이다. 특히 뇌의 강건하면서 효율적 정보처리 능력의 기반이 되는 뇌의 숨겨진 제어구조는 파악된 내용이 없다.

조 교수 연구팀은 뇌의 제어구조 분석을 위해 ‘미국국립보건원(NIH) 휴먼 커넥톰 프로젝트(Human Connectome Project)’에서 제공하는 정상인의 뇌 영상 이미지 데이터를 활용해 뇌 영영 간 네트워크를 구축했다.

이후 연구팀은 그래프 이론의 최소지배집합(minimum dominating set) 개념을 활용해 뇌 영역 간 복잡한 연결 네트워크의 제어구조를 분석했다.

최소지배집합이란 네트워크의 각 노드(뇌의 각 영역)가 링크(뇌의 서로 다른 영역간의 연결)로 연결된 이웃 노드에 직접적 영향을 줘 기능을 제어할 수 있다고 가정할 때, 네트워크를 구성하는 모든 노드를 제어하는 데 필요한 최소한의 노드 집합을 말한다.

기존 여러 연구를 통해 다양한 생체 네트워크 및 통신망, 전력망 등의 복잡계 네트워크를 제어하는 데 있어서 최소지배집합이 핵심적인 역할을 한다는 것이 보고된 바 있다.

연구팀은 최소지배집합을 기반으로 ‘제어영역의 분포(distribution of control)’와 ‘제어영역의 중첩(overlap in control area)’이라는 두 가지 지표를 정의한 뒤 이를 기준으로 총 네 종류의 제어구조를 정의했다.

이후 연구팀은 브레인 네트워크를 비롯해 도로망, 통신망, 소셜 네트워크 등 실존하는 다양한 복잡계 네트워크가 어떤 제어구조를 갖는지 분석했다. 분석 결과 뇌는 다른 대부분 네트워크와는 달리 제어영역이 분산된 동시에 서로 중첩된 특이한 구조로 이뤄짐을 밝혀냈다.

뇌의 이러한 제어구조는 외부 섭동에 의한 네트워크의 높은 강건성을 유지하면서 동시에 여러 인지기능을 효율적으로 수행하기 위한 영역들의 상호 활성화를 다양하게 하기 위한 것임을 밝혔다.

IT와 BT가 융합된 시스템생물학 접근을 통한 브레인 네트워크의 구조분석은 인공지능의 발전에도 기여할 것으로 보인다. 브레인 네트워크의 진화적 설계원리에 대한 이해를 높인다면 컴퓨터 과학자들이 이를 이용해 새로운 인공지능 기술을 개발할 수 있다.

조 교수는 “지금껏 뇌의 제어구조가 밝혀진 바가 없었다”라며 “복잡한 연결성에 숨겨진 브레인 네트워크의 진화적 설계원리를 시스템생물학 연구를 통해 찾아냄으로써 뇌의 동작 원리를 파악할 수 있는 새로운 가능성을 제시했다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 뇌의 제어구조 규명

그림2. 뇌 영역 간 네트워크 구축

조광현 교수, 뇌의 제어구조 규명

〈 조광현 교수 연구팀 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 뇌 영역 간 복잡한 연결 네트워크에 내재된 뇌의 제어구조를 규명했다.

이번 연구를 통해 뇌의 동작 원리에 대한 이해를 높이고, 뇌의 제어구조 분석을 통해 뇌 질환 연구 및 치료에 응용될 수 있을 것으로 기대된다. 또한 4차 산업혁명의 핵심기술로 주목받는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학을 통해 규명했다는 의의가 있다.

이병욱 박사, 강의룡, 장홍준 박사과정이 참여한 이번 연구는 셀(Cell) 출판사가 펴내는 융합과학 국제학술지 ‘아이사이언스(iScience)’ 3월 29일 자에 게재됐다.

뇌의 다양한 인지기능은 뇌 영역들 사이의 복잡한 연결을 통한 영역 간 상호작용으로 이뤄진다. 최근 뇌의 연결성에 대한 정보가 뇌의 동작 원리를 파악하는 핵심이라는 의견이 대두되면서 세계적으로 뇌 연결성을 파악하기 위한 커넥톰(Connectome) 연구가 활발히 이뤄지고 있다.

이를 통해 뇌 영역 사이의 구체적 연결성이 파악되고 있지만 복잡한 연결성에 내재된 뇌의 동작 원리에 대한 이해는 아직 매우 부족한 상황이다. 특히 뇌의 강건하면서 효율적 정보처리 능력의 기반이 되는 뇌의 숨겨진 제어구조는 파악된 내용이 없다.

조 교수 연구팀은 뇌의 제어구조 분석을 위해 ‘미국국립보건원(NIH) 휴먼 커넥톰 프로젝트(Human Connectome Project)’에서 제공하는 정상인의 뇌 영상 이미지 데이터를 활용해 뇌 영영 간 네트워크를 구축했다.

이후 연구팀은 그래프 이론의 최소지배집합(minimum dominating set) 개념을 활용해 뇌 영역 간 복잡한 연결 네트워크의 제어구조를 분석했다.

최소지배집합이란 네트워크의 각 노드(뇌의 각 영역)가 링크(뇌의 서로 다른 영역간의 연결)로 연결된 이웃 노드에 직접적 영향을 줘 기능을 제어할 수 있다고 가정할 때, 네트워크를 구성하는 모든 노드를 제어하는 데 필요한 최소한의 노드 집합을 말한다.

기존 여러 연구를 통해 다양한 생체 네트워크 및 통신망, 전력망 등의 복잡계 네트워크를 제어하는 데 있어서 최소지배집합이 핵심적인 역할을 한다는 것이 보고된 바 있다.

연구팀은 최소지배집합을 기반으로 ‘제어영역의 분포(distribution of control)’와 ‘제어영역의 중첩(overlap in control area)’이라는 두 가지 지표를 정의한 뒤 이를 기준으로 총 네 종류의 제어구조를 정의했다.

이후 연구팀은 브레인 네트워크를 비롯해 도로망, 통신망, 소셜 네트워크 등 실존하는 다양한 복잡계 네트워크가 어떤 제어구조를 갖는지 분석했다. 분석 결과 뇌는 다른 대부분 네트워크와는 달리 제어영역이 분산된 동시에 서로 중첩된 특이한 구조로 이뤄짐을 밝혀냈다.

뇌의 이러한 제어구조는 외부 섭동에 의한 네트워크의 높은 강건성을 유지하면서 동시에 여러 인지기능을 효율적으로 수행하기 위한 영역들의 상호 활성화를 다양하게 하기 위한 것임을 밝혔다.

IT와 BT가 융합된 시스템생물학 접근을 통한 브레인 네트워크의 구조분석은 인공지능의 발전에도 기여할 것으로 보인다. 브레인 네트워크의 진화적 설계원리에 대한 이해를 높인다면 컴퓨터 과학자들이 이를 이용해 새로운 인공지능 기술을 개발할 수 있다.

조 교수는 “지금껏 뇌의 제어구조가 밝혀진 바가 없었다”라며 “복잡한 연결성에 숨겨진 브레인 네트워크의 진화적 설계원리를 시스템생물학 연구를 통해 찾아냄으로써 뇌의 동작 원리를 파악할 수 있는 새로운 가능성을 제시했다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 뇌의 제어구조 규명

그림2. 뇌 영역 간 네트워크 구축

2019.04.10

조회수 25078

-

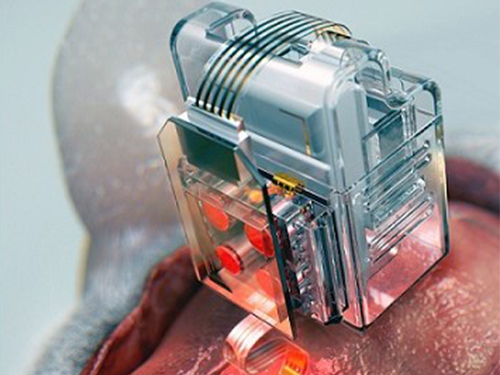

전성윤 교수, 8시간 안에 항생제 조합 성능 확인하는 기술 개발

〈 김승규 연구원, 전성윤 교수 〉

우리 대학 기계공학과 전성윤 교수 연구팀(바이오미세유체 연구실)이 미세유체 칩을 이용해 두 개의 항생제 간 시너지 효과를 8시간 만에 검사할 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구는 항생제의 시너지 효과 검사에 최소 24시간 소요돼 활용이 어려웠던 기존 기술을 크게 개선한 것으로, 향후 환자들에게 적절한 항생제 조합치료를 할 수 있는 기반 기술이 될 것으로 기대된다.

김승규 석박사통합과정이 1 저자로 참여하고 생명과학과 정현정 교수 연구팀과 공동으로 수행한 이번 연구는 영국 왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발행하는 ‘랩온어칩(Lab on a Chip)’ 3월 21일 자 뒤표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : On-chip phenotypic investigation of combinatory antibiotic effects by generating orthogonal concentration gradients, 직교 농도구배 형성을 통한 칩 상 항생제 조합 효과 검사)

항생제에 매우 높은 저항성을 갖는 ‘슈퍼박테리아’의 등장은 세계적으로 병원 및 관련 기관에 큰 위협으로 떠오르고 있다. 지난 2014년에는 세계보건기구(WHO)가 병원균의 항생제에 대한 내성이 심각한 수준에 도달했다고 공식적으로 처음 보고하기도 했다.

이러한 항생제 저항성 병원균을 효과적으로 억제하기 위해 두 종류 이상의 항생제를 섞어 처리하는 ‘항생제 조합 치료’가 주목받고 있지만, 항생제의 종류와 적정한 농도 범위가 큰 영향을 미쳐 정확한 조합을 해야 할뿐더러 치료가 항상 효과적이지는 않다는 문제점이 있다.

따라서 미지의 항생제 저항성 병원균을 대상으로 체외 항생제 조합 검사를 통해 적합한 항생제 조합과 농도 범위를 찾는 것은 매우 중요한 과정이다. 하지만 기존 검사 방식은 항생제 희석 및 샘플 준비 과정이 불편하고 결과 도출까지 24시간 이상이 걸려 대부분 경험적 치료에 의존하고 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 필요한 샘플 양이 수십 마이크로리터에 불과한 미세유체 칩을 이용했다. 머리카락 굵기 수준의 좁은 미세채널에서 유체 흐름을 제어할 수 있는 시스템인 미세유체 칩을 통해 두 개의 항생제 간 농도조합 121개를 단 35분 만에 자동으로 형성했다.

연구팀은 박테리아 샘플을 아가로스 젤과 섞어 미세채널에 주입해 굳힌 뒤 이를 둘러싸는 미세채널들에 각 항생제가 포함된 시약과 항생제가 포함되지 않은 시약을 주입했다.

항생제가 첨가된 채널로부터 항생제가 없는 채널로 항생제 분자들의 확산이 이뤄지고 결국 두 항생제의 조합이 박테리아가 굳혀있는 아가로스 젤에 35분 만에 형성된다. 연구팀은 이후 6시간 동안 억제되는 박테리아의 성장을 현미경을 통해 관찰했다.

연구팀은 서로 다른 항균 원리를 갖는 다섯 종류의 항생제를 두 개씩 조합해 녹농균(Pseudomonas aeruginosa)을 대상으로 항생제 조합 효능 검사를 시행했다. 그 결과 항생제 짝에 따라 각기 다른 항균효과를 확인할 수 있었고 검사한 항생제 짝의 시너지 관계를 분류할 수 있었다.

연구팀의 미세유체 칩 기반의 검사 방식은 번거로운 희석과정과 긴 검사 시간으로 인해 불편했던 기존 검사 방식을 크게 개선했다.

이전에도 전 교수 연구팀은 ‘미세유체 칩 기반의 항생제 효능 신속검사 기술’을 개발해 지난 2월 5일 ‘바이오마이크로플루이딕스(Biomicrofluidics)’지에 피처 기사로 게재한 바 있다. 이번 논문은 그 후속 연구로 미세유체 칩이 차세대 약물 검사 플랫폼으로 활용될 가능성을 제시했다는 의의가 있다.

연구책임자인 전 교수는 “미세유체 칩의 약물 검사 플랫폼으로써의 발전 가능성은 무궁무진하다”라며 “개발한 미세유체 칩이 상용화돼 실제 현장에서 항생제 조합치료를 위해 활용되기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 EEWS 기후변화연구허브사업과 교육부 이공분야기초연구사업 및 BK21 플러스프로그램의 지원을 받아 수행됐다.

그림 설명

그림1. Lab on a Chip 표지 이미지

그림2. 본 연구의 미세유체 칩과 분석결과 예시

전성윤 교수, 8시간 안에 항생제 조합 성능 확인하는 기술 개발

〈 김승규 연구원, 전성윤 교수 〉

우리 대학 기계공학과 전성윤 교수 연구팀(바이오미세유체 연구실)이 미세유체 칩을 이용해 두 개의 항생제 간 시너지 효과를 8시간 만에 검사할 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구는 항생제의 시너지 효과 검사에 최소 24시간 소요돼 활용이 어려웠던 기존 기술을 크게 개선한 것으로, 향후 환자들에게 적절한 항생제 조합치료를 할 수 있는 기반 기술이 될 것으로 기대된다.

김승규 석박사통합과정이 1 저자로 참여하고 생명과학과 정현정 교수 연구팀과 공동으로 수행한 이번 연구는 영국 왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발행하는 ‘랩온어칩(Lab on a Chip)’ 3월 21일 자 뒤표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : On-chip phenotypic investigation of combinatory antibiotic effects by generating orthogonal concentration gradients, 직교 농도구배 형성을 통한 칩 상 항생제 조합 효과 검사)

항생제에 매우 높은 저항성을 갖는 ‘슈퍼박테리아’의 등장은 세계적으로 병원 및 관련 기관에 큰 위협으로 떠오르고 있다. 지난 2014년에는 세계보건기구(WHO)가 병원균의 항생제에 대한 내성이 심각한 수준에 도달했다고 공식적으로 처음 보고하기도 했다.

이러한 항생제 저항성 병원균을 효과적으로 억제하기 위해 두 종류 이상의 항생제를 섞어 처리하는 ‘항생제 조합 치료’가 주목받고 있지만, 항생제의 종류와 적정한 농도 범위가 큰 영향을 미쳐 정확한 조합을 해야 할뿐더러 치료가 항상 효과적이지는 않다는 문제점이 있다.

따라서 미지의 항생제 저항성 병원균을 대상으로 체외 항생제 조합 검사를 통해 적합한 항생제 조합과 농도 범위를 찾는 것은 매우 중요한 과정이다. 하지만 기존 검사 방식은 항생제 희석 및 샘플 준비 과정이 불편하고 결과 도출까지 24시간 이상이 걸려 대부분 경험적 치료에 의존하고 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 필요한 샘플 양이 수십 마이크로리터에 불과한 미세유체 칩을 이용했다. 머리카락 굵기 수준의 좁은 미세채널에서 유체 흐름을 제어할 수 있는 시스템인 미세유체 칩을 통해 두 개의 항생제 간 농도조합 121개를 단 35분 만에 자동으로 형성했다.

연구팀은 박테리아 샘플을 아가로스 젤과 섞어 미세채널에 주입해 굳힌 뒤 이를 둘러싸는 미세채널들에 각 항생제가 포함된 시약과 항생제가 포함되지 않은 시약을 주입했다.

항생제가 첨가된 채널로부터 항생제가 없는 채널로 항생제 분자들의 확산이 이뤄지고 결국 두 항생제의 조합이 박테리아가 굳혀있는 아가로스 젤에 35분 만에 형성된다. 연구팀은 이후 6시간 동안 억제되는 박테리아의 성장을 현미경을 통해 관찰했다.

연구팀은 서로 다른 항균 원리를 갖는 다섯 종류의 항생제를 두 개씩 조합해 녹농균(Pseudomonas aeruginosa)을 대상으로 항생제 조합 효능 검사를 시행했다. 그 결과 항생제 짝에 따라 각기 다른 항균효과를 확인할 수 있었고 검사한 항생제 짝의 시너지 관계를 분류할 수 있었다.

연구팀의 미세유체 칩 기반의 검사 방식은 번거로운 희석과정과 긴 검사 시간으로 인해 불편했던 기존 검사 방식을 크게 개선했다.

이전에도 전 교수 연구팀은 ‘미세유체 칩 기반의 항생제 효능 신속검사 기술’을 개발해 지난 2월 5일 ‘바이오마이크로플루이딕스(Biomicrofluidics)’지에 피처 기사로 게재한 바 있다. 이번 논문은 그 후속 연구로 미세유체 칩이 차세대 약물 검사 플랫폼으로 활용될 가능성을 제시했다는 의의가 있다.

연구책임자인 전 교수는 “미세유체 칩의 약물 검사 플랫폼으로써의 발전 가능성은 무궁무진하다”라며 “개발한 미세유체 칩이 상용화돼 실제 현장에서 항생제 조합치료를 위해 활용되기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 EEWS 기후변화연구허브사업과 교육부 이공분야기초연구사업 및 BK21 플러스프로그램의 지원을 받아 수행됐다.

그림 설명

그림1. Lab on a Chip 표지 이미지

그림2. 본 연구의 미세유체 칩과 분석결과 예시

2019.04.05

조회수 27459

이승재 교수, 올리브유의 노화 방지 및 장수 효과 입증

〈 이승재 교수 〉

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구팀이 올리브유에 함유된 올레산이 노화 방지 및 장수에 중요한 역할을 한다는 사실을 밝혔다.

이동엽, 안선우 박사, 정윤지 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 저명 국제 학술지 ‘플로스 바이올로지(PLOS Biology)’ 8월 13일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: MDT-15/MED15 permits longevity at low temperature via enhancing lipidostasis and proteostasis)

지난 30여 년간 과학자들은 건강한 장수를 위한 인체 원리 연구를 지속해왔다. 흔히 생활 습관, 유전적 변화 등이 노화와 장수에 막대한 영향을 미치는 것으로 알려졌으나 음식 섭취에 따른 물질대사가 수명을 조절하는 원리는 잘 알려지지 않았다.

생명체의 수명은 유전적 환경적 요인에 의해 큰 영향을 받는다. 그중 상대적으로 저온에서 사는 생명체, 특히 변온 동물이 고온에서 사는 생명체보다 수명이 긴 경향이 있는데, 어떤 원리로 낮은 온도에서 장수 효과가 나타나는지는 잘 알려지지 않았다.

이승재 교수 연구팀은 수명이 3주에 불과해 장수 조절 연구에 적합한 예쁜꼬마선충을 이용해 실험을 진행했다. 예쁜꼬마선충은 고온(25℃)보다 저온(15℃)에서 2배가량 이상 수명이 길어진다.

연구팀은 실험을 통해 낮은 온도에서 장수하기 위해서는 ‘메디에이터 15(Mediator 15)’라 불리는 단백질을 통해 올레산의 양을 유지해주는 것이 필수적이라는 사실을 밝혔다. 즉, 올레산이 부족하면 낮은 온도에서도 수명이 길어지지 못하는 것이다.

메디에이터 15는 불포화 지방산을 만드는 효소의 양을 증가시켜 예쁜꼬마선충이 낮은 온도에 적응하는 데 도움을 준다. 메디에이터 15가 발현한 불포화 지방산 합성 효소는 불포화 지방산, 특히 올레산 (oleic acid)의 양을 증가시키고 올레산은 체내 단백질의 품질을 높여 건강한 장수를 유도하는 것이다.

불포화 지방산 중 하나인 올레산은 메디에이터 15가 가장 많이 발현하는 물질로, 올리브유의 55~85%가 올레산으로 구성돼 있다. 연구팀은 이 결과를 통해 올레산의 섭취가 낮은 온도에서 건강하게 장수할 수 있는 요소임을 증명했다.

이번 연구는 외부의 기온 변화에 적응하기 위해 적절히 조절되는 지방 대사가 장수를 유도할 수 있다는 사실과 특정 지방산 섭취가 건강에 큰 영향을 끼친다는 점을 밝혔다는 의의가 있다.

특히 일상적으로 섭취하는 불포화지방산인 올레산의 장수 효과를 직접 확인함으로써 향후 노화 방지 및 장수를 위한 연구에 다양한 이바지할 것으로 기대된다.

이승재 교수는 "외부 온도와 같은 중요 환경 요인이 생체 내의 지질 및 단백질 항상성을 조절해 생명체의 노화 및 장수에 큰 영향을 준다는 사실을 밝혔다"라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 연구팀의 장수 효과 실험에 활용된 예쁜꼬마선충

2019.08.21 조회수 10004

이승재 교수, 올리브유의 노화 방지 및 장수 효과 입증

〈 이승재 교수 〉

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구팀이 올리브유에 함유된 올레산이 노화 방지 및 장수에 중요한 역할을 한다는 사실을 밝혔다.

이동엽, 안선우 박사, 정윤지 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 저명 국제 학술지 ‘플로스 바이올로지(PLOS Biology)’ 8월 13일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: MDT-15/MED15 permits longevity at low temperature via enhancing lipidostasis and proteostasis)

지난 30여 년간 과학자들은 건강한 장수를 위한 인체 원리 연구를 지속해왔다. 흔히 생활 습관, 유전적 변화 등이 노화와 장수에 막대한 영향을 미치는 것으로 알려졌으나 음식 섭취에 따른 물질대사가 수명을 조절하는 원리는 잘 알려지지 않았다.

생명체의 수명은 유전적 환경적 요인에 의해 큰 영향을 받는다. 그중 상대적으로 저온에서 사는 생명체, 특히 변온 동물이 고온에서 사는 생명체보다 수명이 긴 경향이 있는데, 어떤 원리로 낮은 온도에서 장수 효과가 나타나는지는 잘 알려지지 않았다.

이승재 교수 연구팀은 수명이 3주에 불과해 장수 조절 연구에 적합한 예쁜꼬마선충을 이용해 실험을 진행했다. 예쁜꼬마선충은 고온(25℃)보다 저온(15℃)에서 2배가량 이상 수명이 길어진다.

연구팀은 실험을 통해 낮은 온도에서 장수하기 위해서는 ‘메디에이터 15(Mediator 15)’라 불리는 단백질을 통해 올레산의 양을 유지해주는 것이 필수적이라는 사실을 밝혔다. 즉, 올레산이 부족하면 낮은 온도에서도 수명이 길어지지 못하는 것이다.

메디에이터 15는 불포화 지방산을 만드는 효소의 양을 증가시켜 예쁜꼬마선충이 낮은 온도에 적응하는 데 도움을 준다. 메디에이터 15가 발현한 불포화 지방산 합성 효소는 불포화 지방산, 특히 올레산 (oleic acid)의 양을 증가시키고 올레산은 체내 단백질의 품질을 높여 건강한 장수를 유도하는 것이다.

불포화 지방산 중 하나인 올레산은 메디에이터 15가 가장 많이 발현하는 물질로, 올리브유의 55~85%가 올레산으로 구성돼 있다. 연구팀은 이 결과를 통해 올레산의 섭취가 낮은 온도에서 건강하게 장수할 수 있는 요소임을 증명했다.

이번 연구는 외부의 기온 변화에 적응하기 위해 적절히 조절되는 지방 대사가 장수를 유도할 수 있다는 사실과 특정 지방산 섭취가 건강에 큰 영향을 끼친다는 점을 밝혔다는 의의가 있다.

특히 일상적으로 섭취하는 불포화지방산인 올레산의 장수 효과를 직접 확인함으로써 향후 노화 방지 및 장수를 위한 연구에 다양한 이바지할 것으로 기대된다.

이승재 교수는 "외부 온도와 같은 중요 환경 요인이 생체 내의 지질 및 단백질 항상성을 조절해 생명체의 노화 및 장수에 큰 영향을 준다는 사실을 밝혔다"라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 연구팀의 장수 효과 실험에 활용된 예쁜꼬마선충

2019.08.21 조회수 10004 정재웅 교수, 스마트폰으로 뇌 신경회로 무선 제어 기술 개발

〈 김충연, 변상혁 박사과정, 정재웅 교수〉

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수와 미국 워싱턴대(University of Washington) 마이클 브루카스(Michael Bruchas) 교수 공동 연구팀이 스마트폰 앱 조작을 통해 약물과 빛을 뇌 특정 부위에 전달함으로써 신경회로를 정교하게 조절할 수 있는 뇌 이식용 무선 기기를 개발했다.

이번 기술 개발을 통해 장기간의 동물 실험이 필요한 신약 개발뿐 아니라 치매, 파킨슨병 등 뇌 질환 치료에도 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

라자 콰지(Raza Qazi, 1저자), 김충연, 변상혁 연구원이 개발하고 워싱턴대 신경과학 연구원들이 공동으로 참여한 이번 연구는 의공학 분야 국제 학술지 ‘네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)’ 8월 6일 자에 게재됐다. (논문명 : Wireless optofluidic brain probes for chronic neuropharmacology and photostimulation).

광유전학과 신경약물학은 주변 신경회로에 영향을 주지 않고 목표로 하는 뉴런이나 신경회로만을 빛 또는 약물, 혹은 그 둘의 조합을 이용해 정교하게 제어할 수 있다. 기존의 전기자극을 활용한 방법에 비해 훨씬 더 높은 시공간적 해상도를 가져 최근 뇌 연구 및 뇌 질병 치료 목적으로 주목받고 있다.

하지만 현재 뇌 연구에 일반적으로 쓰는 기기는 상대적으로 크기가 커 뇌 조직 손상, 정교한 선택적 신경회로 제어 불가, 하나의 다기능성 프로브(probe) 형태로 구현이 어렵다. 또한, 기존 기기는 실리카(silica)와 금속 등 고강성 재료로 제작돼 부드러운 뇌 조직과의 기계 특성적 간극이 있다. 이러한 특성으로 인해 염증반응을 악화시켜 장기간 이식용으로 적합하지 않다.

무엇보다 일반적으로 연구실에서 쓰이고 있는 광섬유, 약물주입관 등은 뇌 이식 후 외부기기에 선이 연결된 형태로 사용해야 해 자유로운 행동을 크게 제약하게 된다.

연구팀은 중합체(polymer) 미세유체관과 마이크로 LED를 결합해 머리카락 두께의 유연한 탐침을 만들고, 이를 소형 블루투스 기반 제어 회로와 교체 가능한 약물 카트리지와 결합했다. 이를 통해 스마트폰 앱을 통해 무선으로 마이크로 LED와 약물 전달을 제어할 수 있는 무게 2g의 뇌 이식용 기기를 구현했다.

특히 약물 카트리지는 레고의 원리를 모사해 탐침 부분과 쉽게 조립 및 분리할 수 있도록 제작해, 필요할 때마다 새로운 약물 카트리지를 결합함으로써 원하는 약물을 장기간에 걸쳐 뇌의 특정 부위에 반복 전달할 수 있도록 만들었다.

연구팀은 이 기기를 쥐의 뇌 보상회로에 이식한 후 도파민 활성 약물과 억제 약물이 든 카트리지를 기기와 결합했다. 그 후 간단한 스마트폰 앱 제어와 도파민 활성 약물을 이용해 원하는 타이밍에 자유롭게 움직이는 쥐의 행동을 증가, 억제하는 데 성공했다.

또한, 연구팀은 쥐의 뇌에서 장소 선호도를 유도할 수 있는 부위에 빛에 반응하는 단백질을 주입해 신경세포가 빛에 반응하도록 처리했다.

그 후 쥐가 특정 장소로 이동했을 때 마이크로 LED를 켜 빛 자극을 통해 쥐가 그 장소에 계속 머물고 싶게 만들었다. 반대로 약물 전달을 통해 뇌 신경회로를 제어함으로써 쥐의 특정 장소 선호도를 없애는 데도 성공했다.

정 교수는 “빛과 약물을 이용한 신경회로 제어는 기존의 전기자극 방법보다 훨씬 더 정교해 부작용 없는 뇌 제어가 가능하다”라며 “개발된 기기는 간단한 스마트폰 조작으로 뇌의 특정 회로를 빛과 약물을 이용해 반복적, 장기적으로 무선 제어가 가능해 뇌 기능을 밝혀내기 위한 연구나 향후 뇌 질환의 치료에도 유용하게 적용할 수 있을 것이다”라고 말했다.

연구팀은 이 기술을 인체에 적용하기 위해 두개골 내에 완전히 이식할 수 있고 반영구적 사용이 가능한 형태로 디자인을 발전시키는 확장 연구를 계획하고 있다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업(완전 이식 가능한 무선 유연성 광유체 뉴럴 임플랜트 개발 및 뇌 연구를 위한 광유전학/광약물학에의 적용) 및 기초연구실 지원사업(유전자 및 신경회로 조절 기반 중독 행동 제어 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 디바이스가 이식된 쥐의 사진

그림2. 스마트폰앱을 이용한 마이크로 LED 컨트롤

그림3. 개발된 뇌 이식용 무선 디바이스

2019.08.08 조회수 29096

정재웅 교수, 스마트폰으로 뇌 신경회로 무선 제어 기술 개발

〈 김충연, 변상혁 박사과정, 정재웅 교수〉

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수와 미국 워싱턴대(University of Washington) 마이클 브루카스(Michael Bruchas) 교수 공동 연구팀이 스마트폰 앱 조작을 통해 약물과 빛을 뇌 특정 부위에 전달함으로써 신경회로를 정교하게 조절할 수 있는 뇌 이식용 무선 기기를 개발했다.

이번 기술 개발을 통해 장기간의 동물 실험이 필요한 신약 개발뿐 아니라 치매, 파킨슨병 등 뇌 질환 치료에도 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

라자 콰지(Raza Qazi, 1저자), 김충연, 변상혁 연구원이 개발하고 워싱턴대 신경과학 연구원들이 공동으로 참여한 이번 연구는 의공학 분야 국제 학술지 ‘네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)’ 8월 6일 자에 게재됐다. (논문명 : Wireless optofluidic brain probes for chronic neuropharmacology and photostimulation).

광유전학과 신경약물학은 주변 신경회로에 영향을 주지 않고 목표로 하는 뉴런이나 신경회로만을 빛 또는 약물, 혹은 그 둘의 조합을 이용해 정교하게 제어할 수 있다. 기존의 전기자극을 활용한 방법에 비해 훨씬 더 높은 시공간적 해상도를 가져 최근 뇌 연구 및 뇌 질병 치료 목적으로 주목받고 있다.

하지만 현재 뇌 연구에 일반적으로 쓰는 기기는 상대적으로 크기가 커 뇌 조직 손상, 정교한 선택적 신경회로 제어 불가, 하나의 다기능성 프로브(probe) 형태로 구현이 어렵다. 또한, 기존 기기는 실리카(silica)와 금속 등 고강성 재료로 제작돼 부드러운 뇌 조직과의 기계 특성적 간극이 있다. 이러한 특성으로 인해 염증반응을 악화시켜 장기간 이식용으로 적합하지 않다.

무엇보다 일반적으로 연구실에서 쓰이고 있는 광섬유, 약물주입관 등은 뇌 이식 후 외부기기에 선이 연결된 형태로 사용해야 해 자유로운 행동을 크게 제약하게 된다.

연구팀은 중합체(polymer) 미세유체관과 마이크로 LED를 결합해 머리카락 두께의 유연한 탐침을 만들고, 이를 소형 블루투스 기반 제어 회로와 교체 가능한 약물 카트리지와 결합했다. 이를 통해 스마트폰 앱을 통해 무선으로 마이크로 LED와 약물 전달을 제어할 수 있는 무게 2g의 뇌 이식용 기기를 구현했다.

특히 약물 카트리지는 레고의 원리를 모사해 탐침 부분과 쉽게 조립 및 분리할 수 있도록 제작해, 필요할 때마다 새로운 약물 카트리지를 결합함으로써 원하는 약물을 장기간에 걸쳐 뇌의 특정 부위에 반복 전달할 수 있도록 만들었다.

연구팀은 이 기기를 쥐의 뇌 보상회로에 이식한 후 도파민 활성 약물과 억제 약물이 든 카트리지를 기기와 결합했다. 그 후 간단한 스마트폰 앱 제어와 도파민 활성 약물을 이용해 원하는 타이밍에 자유롭게 움직이는 쥐의 행동을 증가, 억제하는 데 성공했다.

또한, 연구팀은 쥐의 뇌에서 장소 선호도를 유도할 수 있는 부위에 빛에 반응하는 단백질을 주입해 신경세포가 빛에 반응하도록 처리했다.

그 후 쥐가 특정 장소로 이동했을 때 마이크로 LED를 켜 빛 자극을 통해 쥐가 그 장소에 계속 머물고 싶게 만들었다. 반대로 약물 전달을 통해 뇌 신경회로를 제어함으로써 쥐의 특정 장소 선호도를 없애는 데도 성공했다.

정 교수는 “빛과 약물을 이용한 신경회로 제어는 기존의 전기자극 방법보다 훨씬 더 정교해 부작용 없는 뇌 제어가 가능하다”라며 “개발된 기기는 간단한 스마트폰 조작으로 뇌의 특정 회로를 빛과 약물을 이용해 반복적, 장기적으로 무선 제어가 가능해 뇌 기능을 밝혀내기 위한 연구나 향후 뇌 질환의 치료에도 유용하게 적용할 수 있을 것이다”라고 말했다.

연구팀은 이 기술을 인체에 적용하기 위해 두개골 내에 완전히 이식할 수 있고 반영구적 사용이 가능한 형태로 디자인을 발전시키는 확장 연구를 계획하고 있다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업(완전 이식 가능한 무선 유연성 광유체 뉴럴 임플랜트 개발 및 뇌 연구를 위한 광유전학/광약물학에의 적용) 및 기초연구실 지원사업(유전자 및 신경회로 조절 기반 중독 행동 제어 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 디바이스가 이식된 쥐의 사진

그림2. 스마트폰앱을 이용한 마이크로 LED 컨트롤

그림3. 개발된 뇌 이식용 무선 디바이스

2019.08.08 조회수 29096 김유천 교수, 암세포 사멸 유도하는 새 방식의 항암제 개발

〈 김유천 교수, 이대용 박사 〉

우리 대학 생명화학공학과 김유천 교수 공동 연구팀이 세포의 이온 항상성을 교란하는 새로운 원리로 암세포 자가사멸을 유도하는 항암제를 개발했다.

연구팀이 개발한 이온 교란 펩타이드는 세포의 활성산소 농도를 급격하게 높이고 소포체에 강력한 스트레스를 부여해 최종적으로 자가사멸을 유도할 수 있다. 또한, 물에 대한 용해성이 좋아 향후 임상에 적용 가능할 것으로 기대된다.

생명화학공학과 이대용 박사와 한양대학교 생명공학과 이수환 박사과정이 공동 1 저자로 참여하고, 한양대학교 생명공학과 윤채옥 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 7월 17일 자 표지논문(Back cover)으로 게재됐다. (논문명 : A helical polypeptide-based potassium ionophore induces endoplasmic reticulum stress-mediated apoptosis by perturbing ion homeostasis)

세포 안팎의 이온 기울기는 세포 성장 및 대사과정에 중요한 역할을 해, 세포 이온 항상성을 교란하게 되면 세포의 중요한 기능이 억제돼 자가사멸(Apoptosis)을 촉진할 수 있다.

기존의 이온 항상성 교란 물질은 물에 대한 용해도가 낮아 동물 실험에 적용하기 매우 어렵고 이온 항상성 교란을 통한 자가사멸 원리가 구체적으로 밝혀지지 않아 실제 적용에 한계가 있다.

연구팀은 수용성을 지니고 칼륨 이온을 운반할 수 있는 알파나선 펩타이드 기반 항암물질을 개발했다. 펩타이드 끝에 양이온성을 지니며 물에 잘 녹는 친수성이 강한 그룹과 칼륨 이온 운반이 가능한 그룹을 결합해 이온 수송 능력과 친수성을 동시에 지니게 했다.

이 항암 펩타이드는 세포 내의 칼륨 농도를 낮추는 동시에 세포 내 칼슘 농도를 증가시킨다. 증가한 세포 내 칼슘 농도는 세포 내의 활성산소 농도를 크게 높여, 소포체 스트레스를 일으키며 최종적으로 자가사멸을 유도한다.

연구팀은 종양을 이식한 실험용 동물 모델에 새로운 항암물질을 투여해 높은 항암 효과와 소포체 스트레스를 통한 자가사멸 신호를 확인해 암 성장을 저해할 수 있음을 증명했다.

연구를 주도한 이대용 박사는“이온 교란 펩타이드는 세포 내의 활성산소 농도를 크게 높여 세포 자가사멸을 유도하기 때문에 기존의 항암 치료보다 더 효과적일 것으로 기대한다”라고 말했다.

김유천 교수는 “새로운 기작으로 암세포를 사멸하는 항암 펩타이드는 기존 항암요법의 한계점을 대체할 수 있는 새로운 방법으로 사용될 것이라 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. Advanced Science 표지

그림2. 동물 실험을 통한 소포체 스트레스를 통한 자가사멸 신호 규명

2019.08.01 조회수 19839

김유천 교수, 암세포 사멸 유도하는 새 방식의 항암제 개발

〈 김유천 교수, 이대용 박사 〉

우리 대학 생명화학공학과 김유천 교수 공동 연구팀이 세포의 이온 항상성을 교란하는 새로운 원리로 암세포 자가사멸을 유도하는 항암제를 개발했다.

연구팀이 개발한 이온 교란 펩타이드는 세포의 활성산소 농도를 급격하게 높이고 소포체에 강력한 스트레스를 부여해 최종적으로 자가사멸을 유도할 수 있다. 또한, 물에 대한 용해성이 좋아 향후 임상에 적용 가능할 것으로 기대된다.

생명화학공학과 이대용 박사와 한양대학교 생명공학과 이수환 박사과정이 공동 1 저자로 참여하고, 한양대학교 생명공학과 윤채옥 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 7월 17일 자 표지논문(Back cover)으로 게재됐다. (논문명 : A helical polypeptide-based potassium ionophore induces endoplasmic reticulum stress-mediated apoptosis by perturbing ion homeostasis)

세포 안팎의 이온 기울기는 세포 성장 및 대사과정에 중요한 역할을 해, 세포 이온 항상성을 교란하게 되면 세포의 중요한 기능이 억제돼 자가사멸(Apoptosis)을 촉진할 수 있다.

기존의 이온 항상성 교란 물질은 물에 대한 용해도가 낮아 동물 실험에 적용하기 매우 어렵고 이온 항상성 교란을 통한 자가사멸 원리가 구체적으로 밝혀지지 않아 실제 적용에 한계가 있다.

연구팀은 수용성을 지니고 칼륨 이온을 운반할 수 있는 알파나선 펩타이드 기반 항암물질을 개발했다. 펩타이드 끝에 양이온성을 지니며 물에 잘 녹는 친수성이 강한 그룹과 칼륨 이온 운반이 가능한 그룹을 결합해 이온 수송 능력과 친수성을 동시에 지니게 했다.

이 항암 펩타이드는 세포 내의 칼륨 농도를 낮추는 동시에 세포 내 칼슘 농도를 증가시킨다. 증가한 세포 내 칼슘 농도는 세포 내의 활성산소 농도를 크게 높여, 소포체 스트레스를 일으키며 최종적으로 자가사멸을 유도한다.

연구팀은 종양을 이식한 실험용 동물 모델에 새로운 항암물질을 투여해 높은 항암 효과와 소포체 스트레스를 통한 자가사멸 신호를 확인해 암 성장을 저해할 수 있음을 증명했다.

연구를 주도한 이대용 박사는“이온 교란 펩타이드는 세포 내의 활성산소 농도를 크게 높여 세포 자가사멸을 유도하기 때문에 기존의 항암 치료보다 더 효과적일 것으로 기대한다”라고 말했다.

김유천 교수는 “새로운 기작으로 암세포를 사멸하는 항암 펩타이드는 기존 항암요법의 한계점을 대체할 수 있는 새로운 방법으로 사용될 것이라 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. Advanced Science 표지

그림2. 동물 실험을 통한 소포체 스트레스를 통한 자가사멸 신호 규명

2019.08.01 조회수 19839 박오옥 교수, 포도당 기반의 그래핀 양자점 합성 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박오옥 교수 연구팀이 포도당을 기반으로 한 그래핀 양자점의 합성 기술을 개발해, 이를 이용해 안정적인 청색 빛을 내는 그래핀 양자점 발광소자를 제작하는 데 성공했다.

연구팀은 위 그래핀 양자점을 발광체로 응용해 디스플레이를 제작했고, 현 디스플레이 분야의 난제인 청색 발광을 구현하면서 안정적인 전압 범위에서 발광하는 것을 확인했다.

이석환 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘나노 레터스(Nano Letters)’ 7월 5일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Synthesis of Single-Crystalline Hexagonal Graphene Quantum Dots from Solution Chemistry)

그래핀은 우수한 열, 전기 전도도와 투명도를 가져 차세대 전자재료로 주목받고 있지만, 단층 및 다층 그래핀은 도체의 특성을 가져 반도체로 적용하기 어려운 단점이 있다. 그러나 그래핀을 작은 나노 크기로 줄이게 되면 반도체의 특성인 밴드갭을 가져 발광특성을 보이게 돼 활용할 수 있게 된다. 이를 그래핀 양자점이라 한다.

기존 단결정 그래핀은 구리-니켈 기반 금속 박막 위에 화학 기상 증착법(CVD)을 이용하거나 흑연을 물리·화학적 방법으로 벗겨내는 기술로 만들었다. 물리·화학적 방법으로 제작한 그래핀은 결함이 매우 많아 순수한 단결정의 특성을 가지지 못하는 단점이 있었다.

연구팀이 개발한 그래핀 양자점은 기존과는 매우 다른 우수한 합성 과정을 보였다. 포도당 수용액에 아민과 초산을 일정 비율로 혼합해 반응 중간체를 형성하고 이를 안정적인 용액으로 구현했다.

이후 형성된 중간체의 자가조립을 유도해 단결정의 그래핀 양자점을 용액상으로 합성하는 데 성공했다. 연구팀은 이 과정에서 기존의 복잡한 분리 정제법을 개선한 저온 침전 분리법을 개발했다.

연구팀의 이번 합성 기술은 단일상(single phase) 반응을 통해 균일한 핵 성장(homogeneous nucleation)반응을 최초로 유도했다는 의의가 있다.

박 교수 연구팀은 이번 연구를 통해서 수 나노미터에서 100 나노미터 수준의 단결정 크기를 원하는 대로 조절 가능한 용액상 합성 기술을 개발했다.

박오옥 교수는 “최초로 개발된 단결정 그래핀 양자점 용액 합성법은 그래핀의 다양한 분야 접목에 크게 기여할 것이다”라며 “이를 잘 응용하면 유연 디스플레이 또는 베리스터와 같은 반도체 성질을 갖는 그래핀의 역할이 제시될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 고려대학교 화공생명공학과 임상혁 교수 연구팀과 공동으로 진행됐으며, 한국과학연구재단의 나노원천 과제, 한국전자통신연구원의 나노물질 기술 연구 과제, KAIST EEWS 과제, 대한민국 정부 BK21+ 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 용액 화학으로 합성된 잘 정렬된 다양한 크기의 단결정 그래핀 양자점

2019.07.30 조회수 22435

박오옥 교수, 포도당 기반의 그래핀 양자점 합성 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박오옥 교수 연구팀이 포도당을 기반으로 한 그래핀 양자점의 합성 기술을 개발해, 이를 이용해 안정적인 청색 빛을 내는 그래핀 양자점 발광소자를 제작하는 데 성공했다.

연구팀은 위 그래핀 양자점을 발광체로 응용해 디스플레이를 제작했고, 현 디스플레이 분야의 난제인 청색 발광을 구현하면서 안정적인 전압 범위에서 발광하는 것을 확인했다.

이석환 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘나노 레터스(Nano Letters)’ 7월 5일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Synthesis of Single-Crystalline Hexagonal Graphene Quantum Dots from Solution Chemistry)

그래핀은 우수한 열, 전기 전도도와 투명도를 가져 차세대 전자재료로 주목받고 있지만, 단층 및 다층 그래핀은 도체의 특성을 가져 반도체로 적용하기 어려운 단점이 있다. 그러나 그래핀을 작은 나노 크기로 줄이게 되면 반도체의 특성인 밴드갭을 가져 발광특성을 보이게 돼 활용할 수 있게 된다. 이를 그래핀 양자점이라 한다.

기존 단결정 그래핀은 구리-니켈 기반 금속 박막 위에 화학 기상 증착법(CVD)을 이용하거나 흑연을 물리·화학적 방법으로 벗겨내는 기술로 만들었다. 물리·화학적 방법으로 제작한 그래핀은 결함이 매우 많아 순수한 단결정의 특성을 가지지 못하는 단점이 있었다.

연구팀이 개발한 그래핀 양자점은 기존과는 매우 다른 우수한 합성 과정을 보였다. 포도당 수용액에 아민과 초산을 일정 비율로 혼합해 반응 중간체를 형성하고 이를 안정적인 용액으로 구현했다.

이후 형성된 중간체의 자가조립을 유도해 단결정의 그래핀 양자점을 용액상으로 합성하는 데 성공했다. 연구팀은 이 과정에서 기존의 복잡한 분리 정제법을 개선한 저온 침전 분리법을 개발했다.

연구팀의 이번 합성 기술은 단일상(single phase) 반응을 통해 균일한 핵 성장(homogeneous nucleation)반응을 최초로 유도했다는 의의가 있다.

박 교수 연구팀은 이번 연구를 통해서 수 나노미터에서 100 나노미터 수준의 단결정 크기를 원하는 대로 조절 가능한 용액상 합성 기술을 개발했다.

박오옥 교수는 “최초로 개발된 단결정 그래핀 양자점 용액 합성법은 그래핀의 다양한 분야 접목에 크게 기여할 것이다”라며 “이를 잘 응용하면 유연 디스플레이 또는 베리스터와 같은 반도체 성질을 갖는 그래핀의 역할이 제시될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 고려대학교 화공생명공학과 임상혁 교수 연구팀과 공동으로 진행됐으며, 한국과학연구재단의 나노원천 과제, 한국전자통신연구원의 나노물질 기술 연구 과제, KAIST EEWS 과제, 대한민국 정부 BK21+ 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 용액 화학으로 합성된 잘 정렬된 다양한 크기의 단결정 그래핀 양자점

2019.07.30 조회수 22435 생명화학공학과 대학원생들, 시스템 대사공학 전략 발표

〈 양동수 박사과정, 박다현 석사과정, 최경록 박사과정, 조재성 박사과정, 장우대 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 대학원생 다섯 명이 대사공학과 시스템 생물학, 합성 생물학의 결합 시스템 등 대사공학 전반의 전략에 대한 논문을 발표했다.

생명화학공학과는 최근 박사학위를 마친 최경록 연구원과 장우대, 양동수, 조재성 박사과정, 박다현 석사과정이 친환경 화학물질 생산을 위해 필수적인 미생물 공장을 개발하는 전략을 총정리했다.

이 연구의 결과는 셀(Cell)지가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 ‘생명공학의 동향(Trends in Biotechnology)’ 8월호 표지논문 및 주 논문 (Feature review)에 게재됐다. (논문명 : Systems Metabolic Engineering Strategies: Integrating Systems and Synthetic Biology with Metabolic Engineering)

시스템 대사공학은 기존의 석유화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 생명화학공학과의 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

전통적 대사공학에 시스템 생물학, 합성 생물학 및 진화 공학 기법을 접목한 시스템 대사공학은 직관적 전략이나 무작위 돌연변이 유발에 의존하는 기존의 대사공학과 비교해 적은 비용과 인력, 짧은 시간 내에 산업에서 이용 가능한 고성능 균주 개발을 가능하게 만든다.

연구 기획 단계에서부터 실제 공장에서 균주의 발효 공정 및 발효를 통해 생산된 물질의 분리/정제 공정까지 고려함으로써 산업 균주 개발 도중 불필요한 시행착오를 최소화할 수 있다.

본 논문에서는 시스템 대사공학 전략을 연구의 흐름에 따라 ▲프로젝트 디자인 ▲균주 선정 ▲대사회로 재구성 ▲표적 화합물에 대한 내성 향상 ▲대사 흐름 최적화 ▲산업 수준으로의 생산 규모 확대 등 일곱 단계로 나누고, 각 단계에서 활용할 수 있는 최신 도구 및 전략들을 총망라했다.

더불어 바이오 기반 화합물 생산의 최신 동향과 함께 고성능 생산 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 시스템 대사공학이 나아가야 할 방향도 함께 제시했다.

주저자인 최경록 연구원은 “기후 변화가 커지며 기존의 석유화학 산업을 친환경 바이오산업으로 대체하는 것이 불가피하다”라며 “시스템 대사공학은 산업에서 활용 가능한 고성능 생산 균주의 개발을 촉진해 바이오산업 시대의 도래를 앞당길 것이다”라고 말했다.

지도교수인 이상엽 특훈교수는 “그간 우리 연구실과 전 세계에서 수행한 수많은 대사공학연구를 우리가 제시한 시스템 대사공학 전략으로 통합해 체계적으로 분석 및 정리하고 앞으로의 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다”라며 “권위 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 훌륭한 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다”라고 말했다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 천연물, 아미노산, 생분해성 플라스틱, 환경친화적 플라스틱 원료, 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제’ 및 한화케미칼이 지원하는 KAIST-한화 미래 기술 연구소의 지원을 받아 수행됐다.

2019.07.24 조회수 26804

생명화학공학과 대학원생들, 시스템 대사공학 전략 발표

〈 양동수 박사과정, 박다현 석사과정, 최경록 박사과정, 조재성 박사과정, 장우대 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 대학원생 다섯 명이 대사공학과 시스템 생물학, 합성 생물학의 결합 시스템 등 대사공학 전반의 전략에 대한 논문을 발표했다.

생명화학공학과는 최근 박사학위를 마친 최경록 연구원과 장우대, 양동수, 조재성 박사과정, 박다현 석사과정이 친환경 화학물질 생산을 위해 필수적인 미생물 공장을 개발하는 전략을 총정리했다.

이 연구의 결과는 셀(Cell)지가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 ‘생명공학의 동향(Trends in Biotechnology)’ 8월호 표지논문 및 주 논문 (Feature review)에 게재됐다. (논문명 : Systems Metabolic Engineering Strategies: Integrating Systems and Synthetic Biology with Metabolic Engineering)

시스템 대사공학은 기존의 석유화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 생명화학공학과의 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

전통적 대사공학에 시스템 생물학, 합성 생물학 및 진화 공학 기법을 접목한 시스템 대사공학은 직관적 전략이나 무작위 돌연변이 유발에 의존하는 기존의 대사공학과 비교해 적은 비용과 인력, 짧은 시간 내에 산업에서 이용 가능한 고성능 균주 개발을 가능하게 만든다.

연구 기획 단계에서부터 실제 공장에서 균주의 발효 공정 및 발효를 통해 생산된 물질의 분리/정제 공정까지 고려함으로써 산업 균주 개발 도중 불필요한 시행착오를 최소화할 수 있다.

본 논문에서는 시스템 대사공학 전략을 연구의 흐름에 따라 ▲프로젝트 디자인 ▲균주 선정 ▲대사회로 재구성 ▲표적 화합물에 대한 내성 향상 ▲대사 흐름 최적화 ▲산업 수준으로의 생산 규모 확대 등 일곱 단계로 나누고, 각 단계에서 활용할 수 있는 최신 도구 및 전략들을 총망라했다.

더불어 바이오 기반 화합물 생산의 최신 동향과 함께 고성능 생산 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 시스템 대사공학이 나아가야 할 방향도 함께 제시했다.

주저자인 최경록 연구원은 “기후 변화가 커지며 기존의 석유화학 산업을 친환경 바이오산업으로 대체하는 것이 불가피하다”라며 “시스템 대사공학은 산업에서 활용 가능한 고성능 생산 균주의 개발을 촉진해 바이오산업 시대의 도래를 앞당길 것이다”라고 말했다.

지도교수인 이상엽 특훈교수는 “그간 우리 연구실과 전 세계에서 수행한 수많은 대사공학연구를 우리가 제시한 시스템 대사공학 전략으로 통합해 체계적으로 분석 및 정리하고 앞으로의 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다”라며 “권위 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 훌륭한 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다”라고 말했다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 천연물, 아미노산, 생분해성 플라스틱, 환경친화적 플라스틱 원료, 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제’ 및 한화케미칼이 지원하는 KAIST-한화 미래 기술 연구소의 지원을 받아 수행됐다.

2019.07.24 조회수 26804 김재경 교수, 수학적 모델링 통해 신약 개발 걸림돌 해소

〈 김대욱 박사과정, 김재경 교수 〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수와 글로벌 제약회사 화이자(Pfizer)의 장 청(Cheng Chang) 박사 공동연구팀이 수학적 모델을 기반으로 동물 실험과 임상 시험 간 차이가 발생하는 원인을 밝히고 그 해결책을 제시했다.

연구팀은 일주기 리듬 수면 장애 신약을 개발하는 과정에서 동물 실험과 임상 시험 간 발생하는 차이 문제를 수학적 모델을 이용해 해결함으로써 신약 개발의 가능성을 높였다. 또한, 동물과 사람 간 차이 뿐 아니라 사람마다 발생하는 약효의 차이 발생 원인도 밝혀냈다.

김대욱 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘분자 시스템 생물학 (Molecular Systems Biology)’ 7월 8일자 온라인판에 게재됐고, 우수성을 인정받아 7월호 표지논문으로 선정됐다. (논문명 : Systems approach reveals photosensitivity and PER2 level as determinants of clock-modulator efficacy)

신약을 개발하기 위해 임상 시험 전 단계로 쥐 등의 동물을 대상으로 전임상 실험을 하게 된다. 이 과정에서 동물에서 보였던 효과가 사람에게선 보이지 않을 때가 종종 있고 사람마다 효과가 다르게 나타나기도 한다. 이러한 약효의 차이가 발생하는 원인을 찾지 못하면 신약 개발에 큰 걸림돌이 된다.

수면 장애는 맞춤형 치료 분야에서 개발이 가장 더딘 질병 중 하나이다. 쥐는 사람과 달리 수면시간이 반대인 야행성 동물이다 보니 수면시간을 조절할 수 있는 치료제가 실험 쥐에게는 효과가 있어도 사람에게는 무효한 경우가 많았다. 하지만 그 원인이 알려지지 않아 신약 개발에 어려움이 있었다.

연구팀은 이러한 차이의 원인을 미분방정식을 이용한 가상실험과 실제 실험을 결합해 연구했고, 주행성인 사람은 야행성인 쥐에 비해 빛 노출 때문에 약효가 더 많이 반감되는 것이 원인임을 밝혔다. 이는 빛 노출 조절을 통해 그동안 사람에게 보이지 않던 약효가 발현되게 할 수 있음을 뜻한다.

수면 장애 치료 약물의 약효가 사람마다 큰 차이를 보이는 것도 신약 개발의 걸림돌이었다. 연구팀은 증상이 비슷해도 환자마다 약효 차이가 나타나는 원인을 밝히기 위해 수리 모델링을 이용한 가상환자를 이용했다.

이를 통해 약효가 달라지는 원인은 수면시간을 결정하는 핵심 역할을 하는 생체시계 단백질인 PER2의 발현량이 달라서임을 규명했다.

또한, PER2의 양이 낮에는 증가하고 밤에는 감소하기 때문에 하루 중 언제 투약하느냐에 따라 약효가 바뀜을 이용해 환자마다 적절한 투약 시간을 찾아 최적의 치료 효과를 가져오는 시간요법(Chronotherapy)를 개발했다.

김재경 교수는 “수학이 실제 의약학 분야에 이바지해 우리가 좀 더 건강하고 행복한 삶을 살 수 있는데 도울 수 있어 행복한 연구였다”라며 “이번 성과를 통해 국내에선 아직은 부족한 의약학과 수학의 교류가 활발해지길 기대한다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 김재경 교수 연구팀 성과 개념도

그림2. 맞춤형 시간 치료법 (Chronotherapy) 개념도

2019.07.09 조회수 26035

김재경 교수, 수학적 모델링 통해 신약 개발 걸림돌 해소

〈 김대욱 박사과정, 김재경 교수 〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수와 글로벌 제약회사 화이자(Pfizer)의 장 청(Cheng Chang) 박사 공동연구팀이 수학적 모델을 기반으로 동물 실험과 임상 시험 간 차이가 발생하는 원인을 밝히고 그 해결책을 제시했다.

연구팀은 일주기 리듬 수면 장애 신약을 개발하는 과정에서 동물 실험과 임상 시험 간 발생하는 차이 문제를 수학적 모델을 이용해 해결함으로써 신약 개발의 가능성을 높였다. 또한, 동물과 사람 간 차이 뿐 아니라 사람마다 발생하는 약효의 차이 발생 원인도 밝혀냈다.

김대욱 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘분자 시스템 생물학 (Molecular Systems Biology)’ 7월 8일자 온라인판에 게재됐고, 우수성을 인정받아 7월호 표지논문으로 선정됐다. (논문명 : Systems approach reveals photosensitivity and PER2 level as determinants of clock-modulator efficacy)

신약을 개발하기 위해 임상 시험 전 단계로 쥐 등의 동물을 대상으로 전임상 실험을 하게 된다. 이 과정에서 동물에서 보였던 효과가 사람에게선 보이지 않을 때가 종종 있고 사람마다 효과가 다르게 나타나기도 한다. 이러한 약효의 차이가 발생하는 원인을 찾지 못하면 신약 개발에 큰 걸림돌이 된다.

수면 장애는 맞춤형 치료 분야에서 개발이 가장 더딘 질병 중 하나이다. 쥐는 사람과 달리 수면시간이 반대인 야행성 동물이다 보니 수면시간을 조절할 수 있는 치료제가 실험 쥐에게는 효과가 있어도 사람에게는 무효한 경우가 많았다. 하지만 그 원인이 알려지지 않아 신약 개발에 어려움이 있었다.

연구팀은 이러한 차이의 원인을 미분방정식을 이용한 가상실험과 실제 실험을 결합해 연구했고, 주행성인 사람은 야행성인 쥐에 비해 빛 노출 때문에 약효가 더 많이 반감되는 것이 원인임을 밝혔다. 이는 빛 노출 조절을 통해 그동안 사람에게 보이지 않던 약효가 발현되게 할 수 있음을 뜻한다.

수면 장애 치료 약물의 약효가 사람마다 큰 차이를 보이는 것도 신약 개발의 걸림돌이었다. 연구팀은 증상이 비슷해도 환자마다 약효 차이가 나타나는 원인을 밝히기 위해 수리 모델링을 이용한 가상환자를 이용했다.

이를 통해 약효가 달라지는 원인은 수면시간을 결정하는 핵심 역할을 하는 생체시계 단백질인 PER2의 발현량이 달라서임을 규명했다.

또한, PER2의 양이 낮에는 증가하고 밤에는 감소하기 때문에 하루 중 언제 투약하느냐에 따라 약효가 바뀜을 이용해 환자마다 적절한 투약 시간을 찾아 최적의 치료 효과를 가져오는 시간요법(Chronotherapy)를 개발했다.

김재경 교수는 “수학이 실제 의약학 분야에 이바지해 우리가 좀 더 건강하고 행복한 삶을 살 수 있는데 도울 수 있어 행복한 연구였다”라며 “이번 성과를 통해 국내에선 아직은 부족한 의약학과 수학의 교류가 활발해지길 기대한다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 김재경 교수 연구팀 성과 개념도

그림2. 맞춤형 시간 치료법 (Chronotherapy) 개념도

2019.07.09 조회수 26035 이상엽 특훈교수, 김현욱 교수, 인공지능 이용한 효소기능 예측 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 김현욱 교수의 초세대 협업연구실 공동연구팀이 딥러닝(deep learning) 기술을 이용해 효소의 기능을 신속하고 정확하게 예측할 수 있는 컴퓨터 방법론 DeepEC를 개발했다.

공동연구팀의 류재용 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘미국 국립과학원 회보(PNAS)’ 6월 20일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Deep learning enables high-quality and high-throughput prediction of enzyme commission numbers)

효소는 세포 내의 생화학반응들을 촉진하는 단백질 촉매로 이들의 기능을 정확히 이해하는 것은 세포의 대사(metabolism) 과정을 이해하는 데에 매우 중요하다.

특히 효소들은 다양한 질병 발생 원리 및 산업 생명공학과 밀접한 연관이 있어 방대한 게놈 정보에서 효소들의 기능을 빠르고 정확하게 예측하는 기술은 응용기술 측면에서도 중요하다.

효소의 기능을 표기하는 시스템 중 대표적인 것이 EC 번호(enzyme commission number)이다. EC 번호는 ‘EC 3.4.11.4’처럼 효소가 매개하는 생화학반응들의 종류에 따라 총 4개의 숫자로 구성돼 있다.

중요한 것은 특정 효소에 주어진 EC 번호를 통해서 해당 효소가 어떠한 종류의 생화학반응을 매개하는지 알 수 있다는 것이다. 따라서 게놈으로부터 얻을 수 있는 효소 단백질 서열의 EC 번호를 빠르고 정확하게 예측할 수 있는 기술은 효소 및 대사 관련 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 한다.

작년까지 여러 해에 걸쳐 EC 번호를 예측해주는 컴퓨터 방법론들이 최소 10개 이상 개발됐다. 그러나 이들 모두 예측 속도, 예측 정확성 및 예측 가능 범위 측면에서 발전 필요성이 있었다. 특히 현대 생명과학 및 생명공학에서 이뤄지는 연구의 속도와 규모를 고려했을 때 이러한 방법론의 성능은 충분하지 않았다.

공동연구팀은 1,388,606개의 단백질 서열과 이들에게 신뢰성 있게 부여된 EC 번호를 담고 있는 바이오 빅데이터에 딥러닝 기술을 적용해 EC 번호를 빠르고 정확하게 예측할 수 있는 DeepEC를 개발했다.

DeepEC는 주어진 단백질 서열의 EC 번호를 예측하기 위해서 3개의 합성곱 신경망(Convolutional neural network)을 주요 예측기술로 사용하며, 합성곱 신경망으로 EC 번호를 예측하지 못했을 경우 서열정렬(sequence alignment)을 통해서 EC 번호를 예측한다.

연구팀은 더 나아가 단백질 서열의 도메인(domain)과 기질 결합 부위 잔기(binding site residue)에 변이를 인위적으로 주었을 때, DeepEC가 가장 민감하게 해당 변이의 영향을 감지하는 것을 확인했다.

김현욱 교수는 “DeepEC의 성능을 평가하기 위해서 이전에 발표된 5개의 대표적인 EC 번호 예측 방법론과 비교해보니 DeepEC가 가장 빠르고 정확하게 주어진 단백질의 EC 번호를 예측하는 것으로 나타났다”라며 “효소 기능 연구에 크게 이바지할 것으로 기대한다”라고 말했다.

이상엽 특훈교수는 “이번에 개발한 DeepEC를 통해서 지속해서 재생되는 게놈 및 메타 게놈에 존재하는 방대한 효소 단백질 서열의 기능을 보다 효율적이고 정확하게 알아내는 것이 가능해졌다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제 및 바이오·의료기술 개발 Korea Bio Grand Challenge 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 인공지능 기반의 DeepEC를 이용한 효소 기능 EC 번호 예측

2019.07.03 조회수 26139

이상엽 특훈교수, 김현욱 교수, 인공지능 이용한 효소기능 예측 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 김현욱 교수의 초세대 협업연구실 공동연구팀이 딥러닝(deep learning) 기술을 이용해 효소의 기능을 신속하고 정확하게 예측할 수 있는 컴퓨터 방법론 DeepEC를 개발했다.

공동연구팀의 류재용 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘미국 국립과학원 회보(PNAS)’ 6월 20일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Deep learning enables high-quality and high-throughput prediction of enzyme commission numbers)

효소는 세포 내의 생화학반응들을 촉진하는 단백질 촉매로 이들의 기능을 정확히 이해하는 것은 세포의 대사(metabolism) 과정을 이해하는 데에 매우 중요하다.

특히 효소들은 다양한 질병 발생 원리 및 산업 생명공학과 밀접한 연관이 있어 방대한 게놈 정보에서 효소들의 기능을 빠르고 정확하게 예측하는 기술은 응용기술 측면에서도 중요하다.

효소의 기능을 표기하는 시스템 중 대표적인 것이 EC 번호(enzyme commission number)이다. EC 번호는 ‘EC 3.4.11.4’처럼 효소가 매개하는 생화학반응들의 종류에 따라 총 4개의 숫자로 구성돼 있다.

중요한 것은 특정 효소에 주어진 EC 번호를 통해서 해당 효소가 어떠한 종류의 생화학반응을 매개하는지 알 수 있다는 것이다. 따라서 게놈으로부터 얻을 수 있는 효소 단백질 서열의 EC 번호를 빠르고 정확하게 예측할 수 있는 기술은 효소 및 대사 관련 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 한다.

작년까지 여러 해에 걸쳐 EC 번호를 예측해주는 컴퓨터 방법론들이 최소 10개 이상 개발됐다. 그러나 이들 모두 예측 속도, 예측 정확성 및 예측 가능 범위 측면에서 발전 필요성이 있었다. 특히 현대 생명과학 및 생명공학에서 이뤄지는 연구의 속도와 규모를 고려했을 때 이러한 방법론의 성능은 충분하지 않았다.

공동연구팀은 1,388,606개의 단백질 서열과 이들에게 신뢰성 있게 부여된 EC 번호를 담고 있는 바이오 빅데이터에 딥러닝 기술을 적용해 EC 번호를 빠르고 정확하게 예측할 수 있는 DeepEC를 개발했다.

DeepEC는 주어진 단백질 서열의 EC 번호를 예측하기 위해서 3개의 합성곱 신경망(Convolutional neural network)을 주요 예측기술로 사용하며, 합성곱 신경망으로 EC 번호를 예측하지 못했을 경우 서열정렬(sequence alignment)을 통해서 EC 번호를 예측한다.

연구팀은 더 나아가 단백질 서열의 도메인(domain)과 기질 결합 부위 잔기(binding site residue)에 변이를 인위적으로 주었을 때, DeepEC가 가장 민감하게 해당 변이의 영향을 감지하는 것을 확인했다.

김현욱 교수는 “DeepEC의 성능을 평가하기 위해서 이전에 발표된 5개의 대표적인 EC 번호 예측 방법론과 비교해보니 DeepEC가 가장 빠르고 정확하게 주어진 단백질의 EC 번호를 예측하는 것으로 나타났다”라며 “효소 기능 연구에 크게 이바지할 것으로 기대한다”라고 말했다.

이상엽 특훈교수는 “이번에 개발한 DeepEC를 통해서 지속해서 재생되는 게놈 및 메타 게놈에 존재하는 방대한 효소 단백질 서열의 기능을 보다 효율적이고 정확하게 알아내는 것이 가능해졌다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제 및 바이오·의료기술 개발 Korea Bio Grand Challenge 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 인공지능 기반의 DeepEC를 이용한 효소 기능 EC 번호 예측

2019.07.03 조회수 26139 이상엽 교수, 지방산∙바이오디젤 생산 가능한 미생물 개발

〈 이상엽 특훈교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 비식용 바이오매스 기반의 최고성능을 갖는 지방산과 지방산 유도체로 전환하는 미생물 균주 및 발효 공정을 개발했다.

김혜미, 채동언 연구원 등이 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)」 6월 17일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Engineering of an oleaginous bacterium for the production of fatty acids and fuels)

화석원료는 현대 산업의 기초 물질이자 우리 생활 전반에 광범위하게 이용되는 원료 및 에너지원으로 필수적인 물질이다. 그러나 원유 매장량 고갈에 대한 우려와 원유 산업으로 인한 온난화 등의 환경문제가 세계적으로 매우 심각한 상황이다.

특히 우리나라의 경우 석유를 전량 수입에 의존하기 때문에 국제 유가 변동에 매우 취약해 환경문제를 해결과 원유를 대체할 수 있는 지속 가능한 바이오 기반 재생에너지의 생산이 필수다.

따라서 재생 가능한 자원 기반의 바이오 연료 개발이 활발히 이뤄지고 있는데, 그중 경유를 대체할 수 있는 환경친화적 연료인 바이오 디젤이 있다. 바이오 디젤은 주로 식물성 기름이나 동물성 지방의 에스터교환(transesterification) 반응을 통해 만들어지고 있다.

이 특훈교수 연구팀은 바이오 디젤 생산을 위해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스 주성분인 포도당으로부터 지방산 및 바이오 디젤로 이용할 수 있는 지방산 유도체를 생산하는 균주를 개발했다.

연구팀은 자연적으로 세포 내 기름을 축적하는 것으로 알려진 미생물인 로도코커스(Rhodococcus)를 시스템 대사공학을 통해 대사 회로를 체계적으로 조작해 최고성능으로 지방산 및 바이오 디젤을 생산하는 균주를 개발했다.

먼저 로도코커스의 배양 조건을 최적화한 뒤 포도당을 섭취해 세포 내 과량의 기름(트리아실글리세롤, triacylglycerol)을 축적하게 했다. 이후 선별한 외부 효소를 도입해 효과적으로 기름을 지방산으로 전환해 최고 농도의 지방산 생산 균주를 개발했다. 또한, 지방산을 두 가지 형태의 바이오 디젤 연료 물질로 효율적으로 전환하는 추가적인 유전자 조작을 통해 바이오 디젤을 최고성능으로 생산하는 데 성공했다.

연구팀은 이전에 대장균을 이용해 바이오 연료인 휘발유를 생산하는 미생물 세계 최초로 개발한 바 있다. (Nature 표지논문 게재) 그러나 해당 기술은 생산성이 리터당 약 0.58g 정도로 매우 낮다는 한계가 있었다. 이를 극복하기 위해 로도코커스 균주를 이용해 포도당으로부터 리터당 50.2 g의 지방산 및 리터당 21.3 g의 바이오 디젤 생산에 성공했다.

이러한 성과를 통해 향후 식물성이나 동물성 기름에 의존하지 않고 비식용 바이오매스로부터 미생물 기반 바이오 연료의 대량 생산까지 가능하게 할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 “이번에 개발한 고효율 미생물 기반 지방산과 바이오 디젤 생산 연구는 앞으로 환경문제 해결과 더불어 원유, 가스 등 화석연료에 의존해온 기존 석유 화학 산업에서 지속할 수 있고 환경친화적인 바이오 기반산업으로의 재편에 큰 역할을 할 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 미생물 내에 축적된 오일과 이를 기반으로 생산되는 지방산 및 바이오 디젤

2019.06.20 조회수 23213

이상엽 교수, 지방산∙바이오디젤 생산 가능한 미생물 개발

〈 이상엽 특훈교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 비식용 바이오매스 기반의 최고성능을 갖는 지방산과 지방산 유도체로 전환하는 미생물 균주 및 발효 공정을 개발했다.

김혜미, 채동언 연구원 등이 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)」 6월 17일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Engineering of an oleaginous bacterium for the production of fatty acids and fuels)

화석원료는 현대 산업의 기초 물질이자 우리 생활 전반에 광범위하게 이용되는 원료 및 에너지원으로 필수적인 물질이다. 그러나 원유 매장량 고갈에 대한 우려와 원유 산업으로 인한 온난화 등의 환경문제가 세계적으로 매우 심각한 상황이다.

특히 우리나라의 경우 석유를 전량 수입에 의존하기 때문에 국제 유가 변동에 매우 취약해 환경문제를 해결과 원유를 대체할 수 있는 지속 가능한 바이오 기반 재생에너지의 생산이 필수다.

따라서 재생 가능한 자원 기반의 바이오 연료 개발이 활발히 이뤄지고 있는데, 그중 경유를 대체할 수 있는 환경친화적 연료인 바이오 디젤이 있다. 바이오 디젤은 주로 식물성 기름이나 동물성 지방의 에스터교환(transesterification) 반응을 통해 만들어지고 있다.

이 특훈교수 연구팀은 바이오 디젤 생산을 위해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스 주성분인 포도당으로부터 지방산 및 바이오 디젤로 이용할 수 있는 지방산 유도체를 생산하는 균주를 개발했다.

연구팀은 자연적으로 세포 내 기름을 축적하는 것으로 알려진 미생물인 로도코커스(Rhodococcus)를 시스템 대사공학을 통해 대사 회로를 체계적으로 조작해 최고성능으로 지방산 및 바이오 디젤을 생산하는 균주를 개발했다.

먼저 로도코커스의 배양 조건을 최적화한 뒤 포도당을 섭취해 세포 내 과량의 기름(트리아실글리세롤, triacylglycerol)을 축적하게 했다. 이후 선별한 외부 효소를 도입해 효과적으로 기름을 지방산으로 전환해 최고 농도의 지방산 생산 균주를 개발했다. 또한, 지방산을 두 가지 형태의 바이오 디젤 연료 물질로 효율적으로 전환하는 추가적인 유전자 조작을 통해 바이오 디젤을 최고성능으로 생산하는 데 성공했다.

연구팀은 이전에 대장균을 이용해 바이오 연료인 휘발유를 생산하는 미생물 세계 최초로 개발한 바 있다. (Nature 표지논문 게재) 그러나 해당 기술은 생산성이 리터당 약 0.58g 정도로 매우 낮다는 한계가 있었다. 이를 극복하기 위해 로도코커스 균주를 이용해 포도당으로부터 리터당 50.2 g의 지방산 및 리터당 21.3 g의 바이오 디젤 생산에 성공했다.

이러한 성과를 통해 향후 식물성이나 동물성 기름에 의존하지 않고 비식용 바이오매스로부터 미생물 기반 바이오 연료의 대량 생산까지 가능하게 할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 “이번에 개발한 고효율 미생물 기반 지방산과 바이오 디젤 생산 연구는 앞으로 환경문제 해결과 더불어 원유, 가스 등 화석연료에 의존해온 기존 석유 화학 산업에서 지속할 수 있고 환경친화적인 바이오 기반산업으로의 재편에 큰 역할을 할 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 미생물 내에 축적된 오일과 이를 기반으로 생산되는 지방산 및 바이오 디젤

2019.06.20 조회수 23213 이재우 교수, 수소-천연가스 기반 하이드레이트 개발

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수 연구팀이 고온, 저압 조건에서도 수소를 안정적으로 하이드레이트에 저장할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀의 기술은 천연가스를 열역학적 촉진제로 사용하는 방식으로 수소-천연가스 하이드레이트는 에너지 가스 저장에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

안윤호 박사가 1 저자로 참여하고 생명화학공학과 이 흔 교수, 고동연 교수, GIST 지구환경공학부 박영준 교수팀과 공동으로 연구한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘에너지 스토리지 머티리얼즈(Energy Storage Materials)’ 6월 6일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : One-step formation of hydrogen clusters in clathrate hydrates stabilized via natural gas blending)

유럽 등에서는 대기 중 이산화탄소의 농도를 줄이기 위해 천연가스에 수소를 일부 혼합해 사용하는 대체 연료 시스템을 개발하고 있다. 불타는 얼음이라고 알려진 가스 하이드레이트는 물로 이루어진 친환경적인 물질임과 동시에 폭발 위험이 없어 현재의 탄소 경제 시대와 도래할 수소 경제 시대의 전환점에서 중요한 에너지 가스 저장 매체로 활용될 수 있다.

수소를 하이드레이트에 저장하기 위해 기존에 사용되던 테트라하이드로퓨란과 같은 유기 화합물 기반 열역학적 안정제는 휘발성이 강해 하이드레이트 해리 후에 가스상에 남아 있어 별도의 분리 공정이 필요하고, 수소가 저장될 수 있는 하이드레이트 동공을 차지해 하이드레이트 내의 에너지 저장 밀도를 낮추는 문제가 있다.

이를 해결하기 위해 하이드레이트를 튜닝해 하이드레이트의 동공 중 일부를 비우고 하나의 동공에 여러 개의 수소분자를 저장하려는 노력 등이 있었지만 여전히 유기 화합물 기반의 열역학적 안정제가 필요하다는 문제가 있었다.

연구팀은 천연가스의 주성분인 메탄과 에탄의 하이드레이트 상의 평형 조건이 수소에 비해 낮은 점에 주목해 메탄과 에탄을 열역학적 촉진제로 사용했다. 그 결과 수소-천연가스 혼합물을 하이드레이트에 안정적으로 저장하는 데 성공했다.

메탄과 에탄의 구성 비율에 따라 구조 I 또는 구조 II 하이드레이트가 형성될 수 있는데 두 구조 모두 저압 조건에서도 수소-천연가스가 안정적으로 저장됨을 확인했다.

연구팀은 얼음으로부터 직접 하이드레이트를 만드는 방법과 객체 치환법(용어설명)을 이용해 수소-천연가스 하이드레이트를 제작했고, 수소가 처음부터 하이드레이트 형성에 참여할 때만 두 구조의 하이드레이트에서 모두 튜닝 현상이 일어나는 것을 관찰하는 데 성공했다.

연구팀은 튜닝된 구조 I 하이드레이트에서는 작은 동공에만 2개의 수소가 저장되는 반면 튜닝된 구조 II 하이드레이트에서는 작은 동공뿐 아니라 큰 동공에서도 최대 3개의 수소분자가 저장될 수 있음을 확인했다.

하이드레이트는 부피의 약 170배에 달하는 가스를 저장할 수 있는 특성을 가지며, 연구에서 사용한 열역학적 촉진제인 천연가스는 그 자체로 에너지원으로 활용될 수 있어 다양한 분야에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

1 저자인 안윤호 박사는 “기존의 열역학적 촉진제들과는 달리 하이드레이트에 저장된 모든 물질을 에너지원으로 사용할 수 있다는 의의가 있다”라고 말했다.

이재우 교수는 “수소-천연가스 혼합 연료는 기존의 천연가스 운송 인프라를 그대로 활용해 보급 및 이용될 수 있다는 점에서 연구팀의 수소-천연가스 하이드레이트 시스템은 상용화 가능성이 크다”라며 “에너지 가스가 열역학적 안정제로 사용될 가능성을 처음 확인한 만큼, 하이드레이트 내의 가스 저장량을 늘리기 위해 추가적인 연구를 진행 중이다”라고 말했다.

이번 연구는 연구재단의 중견 연구자 지원사업과 BK21 plus 프로그램을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 객체 치환법을 이용하여 천연가스 하이드레이트에 수소를 저장하는 방법과 얼음으로부터 직접 수소-천연가스 하이드레이트를 저장하는 방법

2019.06.17 조회수 15442

이재우 교수, 수소-천연가스 기반 하이드레이트 개발

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수 연구팀이 고온, 저압 조건에서도 수소를 안정적으로 하이드레이트에 저장할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀의 기술은 천연가스를 열역학적 촉진제로 사용하는 방식으로 수소-천연가스 하이드레이트는 에너지 가스 저장에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

안윤호 박사가 1 저자로 참여하고 생명화학공학과 이 흔 교수, 고동연 교수, GIST 지구환경공학부 박영준 교수팀과 공동으로 연구한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘에너지 스토리지 머티리얼즈(Energy Storage Materials)’ 6월 6일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : One-step formation of hydrogen clusters in clathrate hydrates stabilized via natural gas blending)

유럽 등에서는 대기 중 이산화탄소의 농도를 줄이기 위해 천연가스에 수소를 일부 혼합해 사용하는 대체 연료 시스템을 개발하고 있다. 불타는 얼음이라고 알려진 가스 하이드레이트는 물로 이루어진 친환경적인 물질임과 동시에 폭발 위험이 없어 현재의 탄소 경제 시대와 도래할 수소 경제 시대의 전환점에서 중요한 에너지 가스 저장 매체로 활용될 수 있다.

수소를 하이드레이트에 저장하기 위해 기존에 사용되던 테트라하이드로퓨란과 같은 유기 화합물 기반 열역학적 안정제는 휘발성이 강해 하이드레이트 해리 후에 가스상에 남아 있어 별도의 분리 공정이 필요하고, 수소가 저장될 수 있는 하이드레이트 동공을 차지해 하이드레이트 내의 에너지 저장 밀도를 낮추는 문제가 있다.

이를 해결하기 위해 하이드레이트를 튜닝해 하이드레이트의 동공 중 일부를 비우고 하나의 동공에 여러 개의 수소분자를 저장하려는 노력 등이 있었지만 여전히 유기 화합물 기반의 열역학적 안정제가 필요하다는 문제가 있었다.

연구팀은 천연가스의 주성분인 메탄과 에탄의 하이드레이트 상의 평형 조건이 수소에 비해 낮은 점에 주목해 메탄과 에탄을 열역학적 촉진제로 사용했다. 그 결과 수소-천연가스 혼합물을 하이드레이트에 안정적으로 저장하는 데 성공했다.

메탄과 에탄의 구성 비율에 따라 구조 I 또는 구조 II 하이드레이트가 형성될 수 있는데 두 구조 모두 저압 조건에서도 수소-천연가스가 안정적으로 저장됨을 확인했다.

연구팀은 얼음으로부터 직접 하이드레이트를 만드는 방법과 객체 치환법(용어설명)을 이용해 수소-천연가스 하이드레이트를 제작했고, 수소가 처음부터 하이드레이트 형성에 참여할 때만 두 구조의 하이드레이트에서 모두 튜닝 현상이 일어나는 것을 관찰하는 데 성공했다.

연구팀은 튜닝된 구조 I 하이드레이트에서는 작은 동공에만 2개의 수소가 저장되는 반면 튜닝된 구조 II 하이드레이트에서는 작은 동공뿐 아니라 큰 동공에서도 최대 3개의 수소분자가 저장될 수 있음을 확인했다.

하이드레이트는 부피의 약 170배에 달하는 가스를 저장할 수 있는 특성을 가지며, 연구에서 사용한 열역학적 촉진제인 천연가스는 그 자체로 에너지원으로 활용될 수 있어 다양한 분야에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

1 저자인 안윤호 박사는 “기존의 열역학적 촉진제들과는 달리 하이드레이트에 저장된 모든 물질을 에너지원으로 사용할 수 있다는 의의가 있다”라고 말했다.

이재우 교수는 “수소-천연가스 혼합 연료는 기존의 천연가스 운송 인프라를 그대로 활용해 보급 및 이용될 수 있다는 점에서 연구팀의 수소-천연가스 하이드레이트 시스템은 상용화 가능성이 크다”라며 “에너지 가스가 열역학적 안정제로 사용될 가능성을 처음 확인한 만큼, 하이드레이트 내의 가스 저장량을 늘리기 위해 추가적인 연구를 진행 중이다”라고 말했다.

이번 연구는 연구재단의 중견 연구자 지원사업과 BK21 plus 프로그램을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 객체 치환법을 이용하여 천연가스 하이드레이트에 수소를 저장하는 방법과 얼음으로부터 직접 수소-천연가스 하이드레이트를 저장하는 방법

2019.06.17 조회수 15442 조광현 교수, 대장암 항암제 내성 극복할 병용 치료타겟 발굴

〈 조광현 교수 연구팀 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 대장암의 항암제 내성을 극복할 수 있는 새로운 병용치료 타겟을 발굴하는 데 성공했다.

연구팀은 암세포의 복잡한 생체데이터를 분자 네트워크 관점에서 분석하는 시스템생물학 접근법의 중요성을 제시했다. 이 방법을 통해 암세포가 가지는 약제 내성의 원리를 시스템 차원에서 파악하고, 새로운 약물 타겟을 체계적으로 발굴할 수 있을 것으로 기대된다.

박상민 박사과정, 황채영 박사 등이 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘유럽생화학회저널(FEBS Journal)’의 4월호 표지논문으로 게재됐다. (논문명 : Systems analysis identifies potential target genes to overcome cetuximab resistance in colorectal cancer cells)

암은 흔하게 발생하는 대표적인 난치병으로 특히 대장암은 전 세계적으로 환자 수가 100만 명을 넘어섰고, 국내의 경우 서구화된 식습관과 비만 등으로 인해 발병률 증가 속도가 10년간 가장 높게 나타났다. 최근 급격한 고령화에 따라 대장암 환자의 발생률 및 사망률이 가파르게 증가할 것으로 예상되고 있다.

최근 암세포의 특정 분자만을 표적으로 하는 표적항암제가 개발돼 부작용을 크게 줄이고 효과를 높일 수 있지만, 여전히 약물에 반응하는 환자가 매우 제한적이며 그나마 반응을 보이더라도 표적 항암치료 후 약물에 대한 내성이 생겨 암이 재발하는 문제를 안고 있다.

또한, 환자별로 항암제에 대한 반응이 매우 달라 환자의 암 조직 내 유전자 변이의 특징에 따라 적합한 치료를 선택하는 정밀의학의 필요성이 커지고 있다. 대장암 역시 약물의 효과를 예측할 수 있는 유전자 바이오마커의 여부에 따라 적합한 표적항암제를 처방하는 시도가 이뤄지고 있다.

FDA 승인을 받은 대표적인 대장암 치료제인 세툭시맙(cetuximab)의 경우 약물 반응성을 예측하는 바이오마커로 KRAS 유전자 돌연변이의 유무가 활용되고 있는데 이 유전자 돌연변이가 없는 환자에게 처방을 권고하고 있다.

그러나 KRAS 돌연변이가 없는 환자도 세툭시맙 반응률은 절반 정도에 불과하고 기존 항암 화학요법 단독시행과 비교해도 평균 5개월의 수명을 연장하는 데 그치고 있다. 오히려 KRAS 돌연변이가 있는 환자에게서 반응성이 있는 경우가 보고되고 있다.

따라서 KRAS 돌연변이 유무 이외의 새 바이오마커가 요구되고 있으며 KRAS 돌연변이가 존재해도 내성을 극복할 수 있는 병용치료 타겟의 발굴이 필요하다.

조 교수 연구팀은 유전체 데이터 분석, 수학 모델링, 컴퓨터 시뮬레이션 분석과 암 세포주 실험을 융합한 시스템생물학 연구를 통해 세툭시맙 반응성에 대한 바이오마커로 다섯 개의 새로운 유전자(DUSP4, ETV5, GNB5, NT5E, PHLDA1)를 찾아냈다.

그리고 대장암세포에서 각 유전자를 실험적으로 억제한 결과 KRAS 정상 세포에서 발생하는 세툭시맙 내성을 모두 극복할 수 있었다.

특히 GNB5를 억제하면 KRAS 돌연변이가 있는 세포주에서도 세툭시맙 처리에 따른 약물내성을 극복할 수 있음을 밝혔다. 따라서 GNB5의 억제를 통해 대장암 환자의 KRAS 돌연변이 유무와 관계없이 세툭시맙에 대한 내성을 극복할 수 있어 GNB5가 효과적인 병용치료 분자 타겟이 될 수 있음을 증명했다.

연구팀이 제시한 유전자를 바이오마커로 활용하면 세툭시맙에 잘 반응할 수 있는 민감 환자군을 미리 선별해 치료할 수 있는 정밀의학의 실현을 앞당길 수 있다.