〈 이 건 재 교수 〉

우리 대학 이건재 교수 연구팀과 한국나노기술원(KANC) 협력팀이 고효율의 유연 박막 수직형 청색 마이크로 LED 저비용 양산 기술을 개발했다.

이 기술을 통해 청색 마이크로 LED 생산 기술의 활성화를 유도해 차세대 유연 디스플레이의 대중화에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

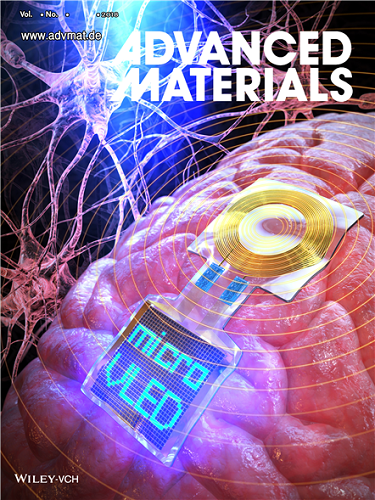

이번 연구 성과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 6월호 표지논문으로 게재됐다.

2018년 세계 최대 가전박람회(CES)에서 공개된 마이크로 LED TV는 아몰레드(AMOLED)를 대체할 차세대 디스플레이로 각광받았다. 마이크로 LED는 기존 LED 칩 크기를 크게 축소시켜 적, 녹, 청색의 발광소재로 사용하는 기술로 낮은 전력과 빠른 응답속도를 갖는다.

하지만 현재 산업계에서는 두꺼운 미니 LED 칩을 소형화해 개별 전사하는 방식을 사용해 수천만 화소의 디스플레이를 대량 생산하기 어렵고 높은 제조 가격 등으로 인해 초기 시장에서는 수 억 원대의 프리미엄 고가제품이 될 수밖에 없을 것으로 예측된다.

마이크로 LED 디스플레이가 모바일 및 TV 등의 분야에서 대중화되기 위해서는 칩 개별전사가 아닌 수 십 만개의 LED를 한 번에 전사하는 박막형 마이크로 LED 전사 기술이 필수적이며 모든 색 구현에 중요한 고효율 청색 박막 마이크로 LED 기술이 핵심이다.

이 교수팀은 올해 초 두께 2마이크로미터 이하의 박막형 적색 마이크로 LED를 개발한 데 이어 이번 연구를 통해 수천 여개의 박막형 청색 마이크로 LED를 한 번에 플라스틱 위에 구현하는 원천기술을 개발하는 데 성공했다. 이는 모든 색깔을 저비용으로 구현하기 위한 핵심적인 기술이다.

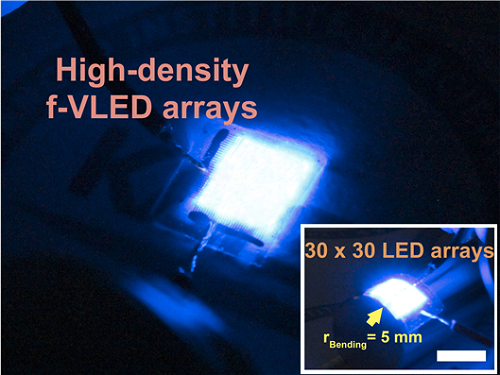

개발된 청색 마이크로 LED는 수직형 박막 구조를 가지며 매우 유연하다. 또한 1제곱밀리미터(mm2)당 30밀리와트(mW) 이상의 강한 빛을 내며 기존 수평형 박막 마이크로 LED보다 광 효율이 3배 이상 뛰어나고 발열이 적어 10만 시간(10년 이상) 구동될 수 있다.

이건재 교수는 “마이크로 LED 디스플레이를 대중화하기 위해서는 박막 전사기술, 고효율 소자 구조, 접속 및 패키징 기술이 필요하며 올해 말까지 새 전사방법을 활용해 스마트 워치 급 풀 칼라 마이크로 LED 디스플레이를 구현할 예정이다”고 말했다.

이 연구 결과는 과학기술정보통신부·한국연구재단 기초연구사업(선도연구센터) 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 고효율의 유연 수직형 청색 마이크로LED 어레이(어드밴스드 머티리얼즈 2018년도 6월호 표지)

그림2. 고효율의 유연 수직형 청색 마이크로 LED 30x30 어레이

-

연구 주변 빛에너지로 24시간 건강 모니터링이 가능하다고?

심박수, 혈중산소포화도, 땀 성분 분석 등 지속적인 건강 모니터링을 위한 의료용 웨어러블 기기의 소형화와 경량화는 여전히 큰 도전 과제다. 특히 광학 센서는 LED 구동과 무선 전송에 많은 전력을 소모해 무겁고 부피가 큰 배터리를 필요로 한다. 이런 한계를 극복하기 위해 우리 연구진은 주변 빛을 에너지원으로 활용하고, 전력 상황에 따라 최적화된 관리를 통해 24시간 연속 측정이 가능한 차세대 웨어러블 플랫폼을 개발했다. 우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수팀이 미국 노스웨스턴대학교 박찬호 박사팀과 공동연구를 통해, 주변 빛을 활용해 배터리 전력 부담을 줄인 적응형 무선 웨어러블 플랫폼을 개발했다고 30일 밝혔다. 의료용 웨어러블 기기의 배터리 문제를 해결하기 위해, 권경하 교수 연구팀은 주변의 자연광을 에너지원으로 활용하는 혁신적인 플랫폼을 개발했다. 이 플랫폼은 세 가지 상호 보완적인 빛 에너지 기술을 통합한 것이 특징이다. 첫 번째 핵심 기술인 ‘광

2025-07-31 -

연구 초박막으로 초고해상도 이미지 즐긴다

한미 공동 연구진이 기존 센서 대비 전력 효율이 높고 크기가 작은 고성능 이미지 센서를 구현할 수 있는 차세대 고해상도 이미지 센서 기술을 개발했다. 특히 세계 시장에서 소니(Sony)社가 주도하고 있는 초고해상도 단파적외선(SWIR) 이미지 센서 기술에 대한 원천 기술을 확보해 향후 시장 진입 가능성이 크다. 우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수팀이 인하대, 미국 예일대와 공동연구를 통해 개발한 초박형 광대역 광다이오드(PD)가 고성능 이미지 센서 기술에 새로운 전환점을 마련했다고 20일 밝혔다. 이번 연구는 광다이오드의 기존 기술에서 나타나는 흡수층 두께와 양자 효율 간의 상충 관계를 획기적으로 개선한 것으로, 특히 1마이크로미터(μm) 이하의 얇은 흡수층에서도 70% 이상의 높은 양자 효율을 달성했다. 이 성과는 기존 기술의 흡수층 두께를 약 70% 줄이는 결과를 가져왔다. 흡수층이 얇아지면 화소 공정이 간단해져 높은 해상도 달성이 가능하고 캐리어 확산이

2024-11-20 -

연구 초고효율 진청색 OLED 구현 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 경상국립대학교(총장 권순기) 화학과 김윤희 교수 연구팀과의 협력을 통해, 세계 최고 수준의 높은 효율을 갖는 진청색 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 소자를 구현하는 데 성공했다고 3일 밝혔다. 유승협 교수 연구실의 김형석 박사(現 규슈 대학 연수연구원), 경상국립대학교 천형진 박사(現 임페리얼 칼리지 런던 연수연구원), KAIST 이동균 박사과정(유승협 교수 연구실)이 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’2023년 5월 31일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Toward highly efficient deep-blue OLEDs: Tailoring the multiresonance-induced TADF molecules for suppressed excimer formation and n

2023-07-03 -

연구 페로브스카이트 LED 소재의 발광 효율 극대화 메커니즘 규명

우리 대학 화학과 김형준 교수 연구팀이 한밭대학교 홍기하 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 페로브스카이트 LED 나노 소재에서 일어나는 발광 효율의 향상 원인을 이론적으로 규명하는 데 성공했다고 12일 밝혔다. 할로겐 페로브스카이트 화합물은 태양 빛을 이용해 높은 효율로 전기를 생산할 수 있어 차세대 태양전지에 사용 가능한 소재로 주목받고 있는 물질이다. 한편, LED는 태양전지와는 반대로 전기를 이용해서 빛을 방출하는 장치로서 디스플레이에 널리 사용되고 있다. 놀랍게도 페로브스카이트는 빛을 전기로 변환시키는 효율뿐 아니라 전기를 빛으로 변환시키는 발광 효율 또한 높은 것으로 알려져 차세대 LED 소재로서도 각광받고 있다. 본래 `페로브스카이트'는 러시아 과학자 페로브스키의 이름을 딴 광물 결정 구조의 이름이다. 연구팀은 이러한 페로브스카이트 결정 구조가 내부의 뒤틀림 정도에 따라 다양한 상(phase)을 가질 수 있음에 주목했다. LED 소재로 널리 사용되는 CsPbBr3

2022-01-12 -

인물 신소재공학과 신병하 교수, 이달의 과학기술인상 수상

과학기술정보통신부와 한국연구재단은 이달의 과학기술인상 5월 수상자로 우리 대학 신소재공학과 신병하 교수를 선정했다고 4일 발표했다. 이달의 과학기술인상은 우수한 연구개발 성과로 과학기술 발전에 공헌한 연구개발자를 매월 1명씩 선정해 과기부 장관상과 상금 1000만원을 수여하는 상이다. 과기부와 연구재단은 신병하 교수가 실리콘과의 이종 접합에 최적화된 고효율·고안정성의 큰 밴드갭(Band gap) 페로브스카이트 태양전지를 개발하고, 이를 바탕으로 초고효율 태양전지 구현 방향을 제시하여 차세대 태양전지 개발에 기여한 공로를 높게 평가했다고 밝혔다. 2050 탄소중립 실현을 위해서는 태양광 등 재생에너지의 효율 향상이 관건이다. 하지만 기존 태양전지는 빛을 전기로 바꾸는 광전효율이 낮아 최근에는 2개 이상의 태양전지를 연결하는 차세대 태양전지 개발이 활발하다. 하지만 이러한 차세대 태양전지의 소재로 주목받는 페로브스카이트는 빛, 수분 등 외부 환경에 민감해 고안정성

2021-05-06