-

전기 스위치처럼 몸속 세포 신호 쉽게 켜고 끈다

우리 몸속 세포들은 신경, 면역, 혈관 기능을 조절하기 위해 다양한 신호 분자(signaling molecules)를 주고받는다. 그중 일산화질소(NO)와 암모니아(NH₃)는 특히 중요한 역할을 하지만, 이들은 불안정하거나 기체 상태로 존재해 외부에서 생성하거나 조절하기가 매우 어려웠다. 우리 연구진이 전기 자극 하나만으로 세포 안팎에서 원하는 신호 물질을 생성하고, 이를 통해 세포 반응을 마치 전기 스위치처럼 켜고 끌 수 있는 플랫폼을 개발했다. 향후 전자약, 전기유전학, 맞춤형 세포 치료 등 미래형 의료 기술의 핵심 기반으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 박지민 교수 연구팀이 생명화학공학과 김지한 교수팀과의 공동연구를 통해, 전기 신호만으로 일산화질소와 암모니아 신호 물질을 원하는 순간에 생성할 수 있고 세포의 반응 시점·범위·지속 시간까지 조절할 수 있는 고정밀 생체 제어 플랫폼인 ‘바이오전기합성(Bioelectrosynthesis) 플랫폼’을 개발했다고 11일 밝혔다.

연구팀은 몸속 질산염(Nitrite, NO2-) 환원효소가 작동하는 것에 아이디어를 얻어, 하나의 물질(질산염, Nitrite, NO2-)로부터 생체 신호 물질인 일산화질소와 암모니아를 선택적으로 생성할 수 있는 전기 기반 기술을 구현하는데 성공했다.

연구팀은 촉매에 따라 만들어지는 신호 물질이 달라지는 점을 기반으로, 질산염을 단일 전구체로 사용하여 구리-몰리브덴-황 기반 기본 촉매(Cu2MoS4)와 철이 들어간 촉매(FeCuMoS4)를 활용하여 암모니아와 일산화질소 신호 물질을 각각 선택적으로 합성하는데 성공했다.

연구팀은 전기화학 실험과 컴퓨터 시뮬레이션을 통해,‘철’이 일산화질소와 강하게 결합해 철이 있는 촉매를 쓰면 일산화질소가 더 잘 만들어지고, 철이 없는 촉매를 쓰면 암모니아가 더 잘 만들어지는 식으로 생성 비율을 제어한다는 사실을 규명했다. 즉, 촉매만 교체하면 전기 신호만으로 일산화질소 또는 암모니아 신호 물질을 자유롭게 생성할 수 있음을 입증했다.

연구팀은 이 플랫폼을 이용해 인간 세포에 발현시킨 TRPV1(통증·온도 자극을 느끼게 하는 센서)와 OTOP1(산·암모니아 등 pH 변화를 감지하는 센서) 같은 이온 채널들을 전기 신호로 작동시키는데도 성공했다.

또한, 전압의 세기와 작동 시간을 조절함으로써 세포 반응의 시작 시점, 반응 범위, 종료 시점을 자유롭게 조절할 수 있음도 실험적으로 입증했다. 말 그대로 마치 전기 스위치를 켜고 끄듯이 세포 신호를 조절하는 기술이 가능해진 것이다.

박지민 교수는 “이번 연구는 전기로 다양한 신호 물질을 선택적으로 생산해 세포를 정밀하게 조절할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다”며, “신경계나 대사질환을 대상으로 한 전자약 기술로의 확장 가능성도 크다”고 밝혔다.

생명화학공학과 이명은, 이재웅 박사과정 연구원이 제1 저자로, 김지한 교수가 공저자로 참여했고 연구 결과는 화학 및 화학공학 분야 최고 권위지 중 하나인‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’에 지난 7월 8일 게재(온라인 공개는 8월 4일) 됐다.

※ 논문명 (1): Bioelectrosynthesis of Signaling Molecules for Selective Modulation of Cell Signaling (저자 정보 : 박지민(KAIST, 교신저자), 이명은(KAIST, 제1 저자), 이재웅(KAIST, 공동 제1 저자), 김지한 (KAIST, 공저자) 포함 총 7명)

※ DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202508192

이번 연구는 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

전기 스위치처럼 몸속 세포 신호 쉽게 켜고 끈다

우리 몸속 세포들은 신경, 면역, 혈관 기능을 조절하기 위해 다양한 신호 분자(signaling molecules)를 주고받는다. 그중 일산화질소(NO)와 암모니아(NH₃)는 특히 중요한 역할을 하지만, 이들은 불안정하거나 기체 상태로 존재해 외부에서 생성하거나 조절하기가 매우 어려웠다. 우리 연구진이 전기 자극 하나만으로 세포 안팎에서 원하는 신호 물질을 생성하고, 이를 통해 세포 반응을 마치 전기 스위치처럼 켜고 끌 수 있는 플랫폼을 개발했다. 향후 전자약, 전기유전학, 맞춤형 세포 치료 등 미래형 의료 기술의 핵심 기반으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 박지민 교수 연구팀이 생명화학공학과 김지한 교수팀과의 공동연구를 통해, 전기 신호만으로 일산화질소와 암모니아 신호 물질을 원하는 순간에 생성할 수 있고 세포의 반응 시점·범위·지속 시간까지 조절할 수 있는 고정밀 생체 제어 플랫폼인 ‘바이오전기합성(Bioelectrosynthesis) 플랫폼’을 개발했다고 11일 밝혔다.

연구팀은 몸속 질산염(Nitrite, NO2-) 환원효소가 작동하는 것에 아이디어를 얻어, 하나의 물질(질산염, Nitrite, NO2-)로부터 생체 신호 물질인 일산화질소와 암모니아를 선택적으로 생성할 수 있는 전기 기반 기술을 구현하는데 성공했다.

연구팀은 촉매에 따라 만들어지는 신호 물질이 달라지는 점을 기반으로, 질산염을 단일 전구체로 사용하여 구리-몰리브덴-황 기반 기본 촉매(Cu2MoS4)와 철이 들어간 촉매(FeCuMoS4)를 활용하여 암모니아와 일산화질소 신호 물질을 각각 선택적으로 합성하는데 성공했다.

연구팀은 전기화학 실험과 컴퓨터 시뮬레이션을 통해,‘철’이 일산화질소와 강하게 결합해 철이 있는 촉매를 쓰면 일산화질소가 더 잘 만들어지고, 철이 없는 촉매를 쓰면 암모니아가 더 잘 만들어지는 식으로 생성 비율을 제어한다는 사실을 규명했다. 즉, 촉매만 교체하면 전기 신호만으로 일산화질소 또는 암모니아 신호 물질을 자유롭게 생성할 수 있음을 입증했다.

연구팀은 이 플랫폼을 이용해 인간 세포에 발현시킨 TRPV1(통증·온도 자극을 느끼게 하는 센서)와 OTOP1(산·암모니아 등 pH 변화를 감지하는 센서) 같은 이온 채널들을 전기 신호로 작동시키는데도 성공했다.

또한, 전압의 세기와 작동 시간을 조절함으로써 세포 반응의 시작 시점, 반응 범위, 종료 시점을 자유롭게 조절할 수 있음도 실험적으로 입증했다. 말 그대로 마치 전기 스위치를 켜고 끄듯이 세포 신호를 조절하는 기술이 가능해진 것이다.

박지민 교수는 “이번 연구는 전기로 다양한 신호 물질을 선택적으로 생산해 세포를 정밀하게 조절할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다”며, “신경계나 대사질환을 대상으로 한 전자약 기술로의 확장 가능성도 크다”고 밝혔다.

생명화학공학과 이명은, 이재웅 박사과정 연구원이 제1 저자로, 김지한 교수가 공저자로 참여했고 연구 결과는 화학 및 화학공학 분야 최고 권위지 중 하나인‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’에 지난 7월 8일 게재(온라인 공개는 8월 4일) 됐다.

※ 논문명 (1): Bioelectrosynthesis of Signaling Molecules for Selective Modulation of Cell Signaling (저자 정보 : 박지민(KAIST, 교신저자), 이명은(KAIST, 제1 저자), 이재웅(KAIST, 공동 제1 저자), 김지한 (KAIST, 공저자) 포함 총 7명)

※ DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202508192

이번 연구는 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2025.08.12

조회수 203

-

암 표적 돌연변이에 최적의 약물 후보 자동 설계 AI 개발

기존 약물 개발 방식은 질병을 일으키는 원인이 되는 표적 단백질(예: 암세포 수용체)을 정하고, 그 단백질에 잘 달라붙어 작용을 막을 분자(약물 후보)를 찾는 방식으로 수많은 후보 분자 대상으로 진행하다 보니 시간·비용이 많이 들고 성공 가능성도 낮았다. 우리 대학 연구진이 표적 단백질 정보만 있으면, 사전 정보(분자)가 없어도 딱 맞는 약물 후보를 설계해 주는 AI를 개발해서 신약 개발의 새로운 가능성을 열었다.

우리 대학 화학과 김우연 교수 연구팀이 결합하는 약물 후보 분자의 사전 정보 없이 단백질의 구조만으로, 그에 꼭 맞는 약물 후보 분자와 그 결합 방식(비공유 결합성 상호작용)까지 함께 설계 및 최적화까지 할 수 있는 인공지능 모델 ‘BInD’를 개발했다고 10일 밝혔다.

이 기술의 핵심은 ‘동시 설계’다. 기존 AI 모델들은 분자만 만들거나, 만들어진 분자와 단백질의 결합 여부만 따로 평가했다. 반면, 이번에 개발된 모델은 분자와 단백질 사이의 결합 방식까지 함께 고려해 한 번에 설계한다.

실제로 단백질과 결합할 때 중요한 요소를 미리 반영하기 때문에, 효과적이고 안정적인 분자를 만들 확률이 훨씬 높다. 이러한 생성 과정은 단백질의 표적 부위에 맞춰 원자들의 종류와 위치, 공유결합과 상호작용을 하나의 생성 과정에서 동시에 만들어내는 과정을 시각적으로 보여준다.

또한, 이 모델은 신약 설계 시 반드시 고려해야 할 여러 요소(예를 들어 분자의 안정성, 물성, 구조의 자연스러움 등)을 동시에 만족시키도록 설계됐다. 기존에는 한두 가지 목표에 집중해 다른 조건을 희생하는 경우가 많았지만, 이번 모델은 다양한 조건을 균형 있게 반영해 실용성을 크게 높였다.

연구팀은 이 AI가 무작위 상태에서 점점 더 정교한 구조를 그려나가는 방식인 ‘확산 모델’을 기반으로 작동한다고 설명했다. 확산 모델은 2024 노벨 화학상을 받은 ‘알파폴드3’의 단백질-약물 구조 생성에서 활용돼 높은 효율성이 입증된 바 있다.

이번 연구에서는 원자가 공간상 어디에 있어야 하는지 좌표를 찍어주는 알파폴드3와 달리 ‘결합 길이’나 ‘단백질-분자 간 거리’처럼 실제 화학 법칙에 맞는 기준들을 알려주는 지식 기반 가이드를 넣어, 생성된 구조가 더 현실적인 결과를 내도록 도왔다.

뿐만 아니라, 연구팀은 한 번 만든 결과 중에서 뛰어난 결합 패턴을 찾아 다시 활용하는 최적화 전략도 적용했다. 이를 통해 추가 학습 없이도 더 뛰어난 약물 후보를 만들어낼 수 있었으며, 특히 암 관련 표적 단백질(EGFR)의 돌연변이에 선택적으로 작용하는 분자도 생성하는 데 성공했다.

또한, 이번 연구는 본 연구팀이 앞서 발표한 단백질에 어떤 분자가 어떻게 결합하는지에 대한 조건을 입력해야만 했던 기존 AI를 한 단계 더 발전시켰다는 점에서도 의미가 깊다.

화학과 김우연 교수는 “이번에 개발한 AI는 표적 단백질에 잘 결합하는 핵심 요소를 스스로 학습하고 이해해, 사전 정보 없이도 상호작용 하는 최적의 약물 후보인 분자를 설계할 수 있다는 점에서 신약 개발의 패러다임을 크게 바꿀 수 있을 것이다”라고 말했다.

이어 “이번 기술은 화학적 상호작용 원리에 기반해 더 현실적이고 신뢰할 수 있는 분자 구조를 생성할 수 있어, 더 빠르고 정밀한 신약 개발을 가능하게 할 것으로 기대한다”라고 강조했다.

우리 대학 화학과 이중원, 정원호 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’(IF=14.1)에 지난 7월 11일 자에 게재됐다.

※ 논문명: BInD: Bond and Interaction-Generating Diffusion Model for Multi-Objective Structure-Based Drug Design

※ DOI: 10.1002/advs.202502702

한편 이번 연구는 한국연구재단과 보건복지부의 지원으로 수행됐다.

암 표적 돌연변이에 최적의 약물 후보 자동 설계 AI 개발

기존 약물 개발 방식은 질병을 일으키는 원인이 되는 표적 단백질(예: 암세포 수용체)을 정하고, 그 단백질에 잘 달라붙어 작용을 막을 분자(약물 후보)를 찾는 방식으로 수많은 후보 분자 대상으로 진행하다 보니 시간·비용이 많이 들고 성공 가능성도 낮았다. 우리 대학 연구진이 표적 단백질 정보만 있으면, 사전 정보(분자)가 없어도 딱 맞는 약물 후보를 설계해 주는 AI를 개발해서 신약 개발의 새로운 가능성을 열었다.

우리 대학 화학과 김우연 교수 연구팀이 결합하는 약물 후보 분자의 사전 정보 없이 단백질의 구조만으로, 그에 꼭 맞는 약물 후보 분자와 그 결합 방식(비공유 결합성 상호작용)까지 함께 설계 및 최적화까지 할 수 있는 인공지능 모델 ‘BInD’를 개발했다고 10일 밝혔다.

이 기술의 핵심은 ‘동시 설계’다. 기존 AI 모델들은 분자만 만들거나, 만들어진 분자와 단백질의 결합 여부만 따로 평가했다. 반면, 이번에 개발된 모델은 분자와 단백질 사이의 결합 방식까지 함께 고려해 한 번에 설계한다.

실제로 단백질과 결합할 때 중요한 요소를 미리 반영하기 때문에, 효과적이고 안정적인 분자를 만들 확률이 훨씬 높다. 이러한 생성 과정은 단백질의 표적 부위에 맞춰 원자들의 종류와 위치, 공유결합과 상호작용을 하나의 생성 과정에서 동시에 만들어내는 과정을 시각적으로 보여준다.

또한, 이 모델은 신약 설계 시 반드시 고려해야 할 여러 요소(예를 들어 분자의 안정성, 물성, 구조의 자연스러움 등)을 동시에 만족시키도록 설계됐다. 기존에는 한두 가지 목표에 집중해 다른 조건을 희생하는 경우가 많았지만, 이번 모델은 다양한 조건을 균형 있게 반영해 실용성을 크게 높였다.

연구팀은 이 AI가 무작위 상태에서 점점 더 정교한 구조를 그려나가는 방식인 ‘확산 모델’을 기반으로 작동한다고 설명했다. 확산 모델은 2024 노벨 화학상을 받은 ‘알파폴드3’의 단백질-약물 구조 생성에서 활용돼 높은 효율성이 입증된 바 있다.

이번 연구에서는 원자가 공간상 어디에 있어야 하는지 좌표를 찍어주는 알파폴드3와 달리 ‘결합 길이’나 ‘단백질-분자 간 거리’처럼 실제 화학 법칙에 맞는 기준들을 알려주는 지식 기반 가이드를 넣어, 생성된 구조가 더 현실적인 결과를 내도록 도왔다.

뿐만 아니라, 연구팀은 한 번 만든 결과 중에서 뛰어난 결합 패턴을 찾아 다시 활용하는 최적화 전략도 적용했다. 이를 통해 추가 학습 없이도 더 뛰어난 약물 후보를 만들어낼 수 있었으며, 특히 암 관련 표적 단백질(EGFR)의 돌연변이에 선택적으로 작용하는 분자도 생성하는 데 성공했다.

또한, 이번 연구는 본 연구팀이 앞서 발표한 단백질에 어떤 분자가 어떻게 결합하는지에 대한 조건을 입력해야만 했던 기존 AI를 한 단계 더 발전시켰다는 점에서도 의미가 깊다.

화학과 김우연 교수는 “이번에 개발한 AI는 표적 단백질에 잘 결합하는 핵심 요소를 스스로 학습하고 이해해, 사전 정보 없이도 상호작용 하는 최적의 약물 후보인 분자를 설계할 수 있다는 점에서 신약 개발의 패러다임을 크게 바꿀 수 있을 것이다”라고 말했다.

이어 “이번 기술은 화학적 상호작용 원리에 기반해 더 현실적이고 신뢰할 수 있는 분자 구조를 생성할 수 있어, 더 빠르고 정밀한 신약 개발을 가능하게 할 것으로 기대한다”라고 강조했다.

우리 대학 화학과 이중원, 정원호 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’(IF=14.1)에 지난 7월 11일 자에 게재됐다.

※ 논문명: BInD: Bond and Interaction-Generating Diffusion Model for Multi-Objective Structure-Based Drug Design

※ DOI: 10.1002/advs.202502702

한편 이번 연구는 한국연구재단과 보건복지부의 지원으로 수행됐다.

2025.08.10

조회수 354

-

콩벌레 공생 곰팡이 없어도 퇴행성 뇌질환 치료제 만든다고?

‘허포트리콘’은 뇌 속 염증을 억제하고 신경세포를 보호하는 작용이 뛰어난 물질로 치매나 파킨슨병과 같은 퇴행성 뇌 질환 치료제로 발전할 가능성이 크다고 평가받고 있다. 이 물질은 콩벌레와 공생하는 곰팡이에서만 극미량 얻을 수 있는데, 우리 연구진이 이 희귀 천연물을 화학 합성* 하는데 성공해, 차세대 신경퇴행성 질환 약물 개발의 가능성을 제시했다.

*화학 합성: 화학 반응을 이용하여 원하는 물질을 만드는 과정

우리 대학 화학과 한순규 교수 연구팀이 콩벌레와 공생하는 곰팡이에서 발견된 천연 항신경염증 물질 ‘허포트리콘(herpotrichone) A,B,C’를 세계 최초로 합성하는 데 성공했다고 31일 밝혔다.

허포트리콘 천연물은 콩벌레의 공생균인 ‘허포트리시아(Herpotrichia) sp. SF09’에서만 극미량으로 얻을 수 있는 물질로, 다섯 개의 고리 구조(6각형 4개와 3각형 1개)인 6/6/6/6/3의 다중고리 구조를 가진 물질이다.

흥미롭게도 이 물질은 뇌 염증반응을 억제하는 항신경염증 효과가 매우 우수하며, 최근에는 철분 매개 세포 사멸(ferroptosis)을 억제해 신경세포를 보호하는 작용기전까지 확인돼, 뇌 질환 치료용 약물로써의 가능성이 기대되고 있다.

한 교수 연구팀은 곰팡이에서 이 물질이 만들어지는 방식을 예상하여, 허포트리콘의 복잡한 구조를 연구실에서 화학적으로 만드는 방법을 고안했다. 이때 핵심이 된 것은 ‘딜스-알더(Diels–Alder) 반응’이라는 화학 반응이다. 이 반응은 마치 두 개의 퍼즐 조각이 맞물려 하나의 고리를 만들듯, 탄소 기반 파트너끼리 새로운 결합을 만들어 육각고리 구조를 형성하게 해주는 반응이다.

또한, 연구팀은 ‘수소결합’이라는 분자 사이의 약한 끌어당김 현상에 주목했다. 이 수소결합을 섬세하게 설계하고 조절함으로써, 반응이 원하는 방향과 위치에서만 일어나도록 정교하게 유도해서 허포트리콘을 만들 수 있었다.

연구팀은 기존에 핵심수소 결합 없이는 목표 천연물이 거의 안 만들어지거나 엉뚱한 부산물만 생겼던 문제를 해결하고, 복잡한 구조의 허포트리콘 A, B, C를 모두 정확하게 합성할 수 있었다.

특히, 허포트리콘을 만들기 위한 핵심 재료인 ‘델리트파이론(delitpyrone) C’와 ‘에폭시퀴놀 단량체(epoxyquinol monomer)’라는 분자들이 어떤 구조를 가질 때 핵심 수소결합이 가능한지 정밀하게 분석했다.

이렇게 유도된 수소결합 덕분에 반응 분자들이 정확한 위치로 다가가고 이상적인 전이상태를 거쳐 허포트리콘 C가 합성 가능했다. 이 반응 원리를 허포트리콘 A와 B에도 적용해 성공적으로 이들 천연물을 합성할 수 있었다.

연구실에서 행해진 핵심 딜스-알더 반응 과정에서 자연계에서는 아직 발견되지 않은 새로운 분자 구조들도 함께 만들어졌고, 이 중 일부는 우수한 약리 활성을 갖는 신규 천연물일 가능성이 높아 합성을 통해서 천연물을 예측한다는 측면에서 본 연구의 의미가 배가된다.

실제로 한 교수 연구팀은 2019년에 허포트리콘 A와 B를 발견하고 이들의 구조를 밝힌 중국 연구진의 논문을 바탕으로, 이들 천연물의 합성 연구를 진행했는데 그 과정에서 원치 않던 특정 부산물이 계속적으로 얻어졌다.

그런데 2024년 같은 중국 연구진에 의해 허포트리콘 C라는 신규 천연물의 발견이 논문으로 보고됐는데, 이것은 한 교수 연구팀이 이전에 얻었던 부산물과 일치하는 물질이었다. 이는 한 교수팀이 자연계에 존재하는 천연물을 실험실에서 이미 합성하고 있었던 것을 보여주는 사례다.

화학과 한순규 교수는 “이번 성과는 퇴행성 신경질환 관련해 약리 활성을 갖는 자연계 희귀 천연물을 최초로 합성하고, 복잡 천연물의 생체모방 합성 원리를 체계적으로 제시한 연구”라며, “앞으로 천연물 기반 항신경염증 치료제 개발과 해당 천연물군의 생합성 연구에도 폭넓게 활용될 것으로 기대된다”고 밝혔다.

해당 연구 성과는 화학과 석박사통합과정 이유진 학생이 제1 저자로 화학 분야 최고 권위 학술지 중 하나인 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)에 7월 16일 字 게재됐다.

※논문명: Total Synthesis of (+)-Herpotrichones A–C

※DOI: 10.1021/jacs.5c05061

한편, 이번 연구는 한국연구재단(NRF) 중견연구자지원사업, KAIST UP 프로젝트, KAIST 그랜드챌린지(Grand Challenge) 30 프로젝트, 및 KAIST 초세대협업연구실사업의 지원을 받아 수행됐다.

콩벌레 공생 곰팡이 없어도 퇴행성 뇌질환 치료제 만든다고?

‘허포트리콘’은 뇌 속 염증을 억제하고 신경세포를 보호하는 작용이 뛰어난 물질로 치매나 파킨슨병과 같은 퇴행성 뇌 질환 치료제로 발전할 가능성이 크다고 평가받고 있다. 이 물질은 콩벌레와 공생하는 곰팡이에서만 극미량 얻을 수 있는데, 우리 연구진이 이 희귀 천연물을 화학 합성* 하는데 성공해, 차세대 신경퇴행성 질환 약물 개발의 가능성을 제시했다.

*화학 합성: 화학 반응을 이용하여 원하는 물질을 만드는 과정

우리 대학 화학과 한순규 교수 연구팀이 콩벌레와 공생하는 곰팡이에서 발견된 천연 항신경염증 물질 ‘허포트리콘(herpotrichone) A,B,C’를 세계 최초로 합성하는 데 성공했다고 31일 밝혔다.

허포트리콘 천연물은 콩벌레의 공생균인 ‘허포트리시아(Herpotrichia) sp. SF09’에서만 극미량으로 얻을 수 있는 물질로, 다섯 개의 고리 구조(6각형 4개와 3각형 1개)인 6/6/6/6/3의 다중고리 구조를 가진 물질이다.

흥미롭게도 이 물질은 뇌 염증반응을 억제하는 항신경염증 효과가 매우 우수하며, 최근에는 철분 매개 세포 사멸(ferroptosis)을 억제해 신경세포를 보호하는 작용기전까지 확인돼, 뇌 질환 치료용 약물로써의 가능성이 기대되고 있다.

한 교수 연구팀은 곰팡이에서 이 물질이 만들어지는 방식을 예상하여, 허포트리콘의 복잡한 구조를 연구실에서 화학적으로 만드는 방법을 고안했다. 이때 핵심이 된 것은 ‘딜스-알더(Diels–Alder) 반응’이라는 화학 반응이다. 이 반응은 마치 두 개의 퍼즐 조각이 맞물려 하나의 고리를 만들듯, 탄소 기반 파트너끼리 새로운 결합을 만들어 육각고리 구조를 형성하게 해주는 반응이다.

또한, 연구팀은 ‘수소결합’이라는 분자 사이의 약한 끌어당김 현상에 주목했다. 이 수소결합을 섬세하게 설계하고 조절함으로써, 반응이 원하는 방향과 위치에서만 일어나도록 정교하게 유도해서 허포트리콘을 만들 수 있었다.

연구팀은 기존에 핵심수소 결합 없이는 목표 천연물이 거의 안 만들어지거나 엉뚱한 부산물만 생겼던 문제를 해결하고, 복잡한 구조의 허포트리콘 A, B, C를 모두 정확하게 합성할 수 있었다.

특히, 허포트리콘을 만들기 위한 핵심 재료인 ‘델리트파이론(delitpyrone) C’와 ‘에폭시퀴놀 단량체(epoxyquinol monomer)’라는 분자들이 어떤 구조를 가질 때 핵심 수소결합이 가능한지 정밀하게 분석했다.

이렇게 유도된 수소결합 덕분에 반응 분자들이 정확한 위치로 다가가고 이상적인 전이상태를 거쳐 허포트리콘 C가 합성 가능했다. 이 반응 원리를 허포트리콘 A와 B에도 적용해 성공적으로 이들 천연물을 합성할 수 있었다.

연구실에서 행해진 핵심 딜스-알더 반응 과정에서 자연계에서는 아직 발견되지 않은 새로운 분자 구조들도 함께 만들어졌고, 이 중 일부는 우수한 약리 활성을 갖는 신규 천연물일 가능성이 높아 합성을 통해서 천연물을 예측한다는 측면에서 본 연구의 의미가 배가된다.

실제로 한 교수 연구팀은 2019년에 허포트리콘 A와 B를 발견하고 이들의 구조를 밝힌 중국 연구진의 논문을 바탕으로, 이들 천연물의 합성 연구를 진행했는데 그 과정에서 원치 않던 특정 부산물이 계속적으로 얻어졌다.

그런데 2024년 같은 중국 연구진에 의해 허포트리콘 C라는 신규 천연물의 발견이 논문으로 보고됐는데, 이것은 한 교수 연구팀이 이전에 얻었던 부산물과 일치하는 물질이었다. 이는 한 교수팀이 자연계에 존재하는 천연물을 실험실에서 이미 합성하고 있었던 것을 보여주는 사례다.

화학과 한순규 교수는 “이번 성과는 퇴행성 신경질환 관련해 약리 활성을 갖는 자연계 희귀 천연물을 최초로 합성하고, 복잡 천연물의 생체모방 합성 원리를 체계적으로 제시한 연구”라며, “앞으로 천연물 기반 항신경염증 치료제 개발과 해당 천연물군의 생합성 연구에도 폭넓게 활용될 것으로 기대된다”고 밝혔다.

해당 연구 성과는 화학과 석박사통합과정 이유진 학생이 제1 저자로 화학 분야 최고 권위 학술지 중 하나인 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)에 7월 16일 字 게재됐다.

※논문명: Total Synthesis of (+)-Herpotrichones A–C

※DOI: 10.1021/jacs.5c05061

한편, 이번 연구는 한국연구재단(NRF) 중견연구자지원사업, KAIST UP 프로젝트, KAIST 그랜드챌린지(Grand Challenge) 30 프로젝트, 및 KAIST 초세대협업연구실사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.31

조회수 860

-

왜 식물이 스스로 공격하나? 유전 충돌 비밀 밝혀

고유의 면역 시스템을 지닌 식물은 때때로 자신의 단백질 구조를 병원균으로 오인해 스스로를 공격하는 ‘자가면역 반응’을 일으키기도 한다. 특히 서로 다른 품종 간 교배 후, 후손 식물이 건강하게 자라지 못하고 스스로 고사하는‘잡종 괴사(hybrid necrosis)’현상은 오랫동안 식물학자와 농업 연구자들에게 해결이 어려운 난제로 여겨져 왔다. 이에 KAIST를 포함한 국내외 연구진은 식물 자가면역 반응의 유발 메커니즘을 규명하고, 이를 사전에 예측·회피할 수 있는 신개념 품종 개량 전략을 제시하는 데 성공했다.

우리 대학 송지준 교수 연구팀이 국립싱가포르대학(NUS), 옥스퍼드대학 연구팀과 공동연구를 통해, 초저온 전자현미경(Cryo-EM) 기술을 활용, 식물 자가면역 반응을 유발하는 단백질 복합체‘DM3’의 구조와 기능을 규명했다고 21일 밝혔다.

이번 연구는 식물 잡종 간 교배 시 면역 수용체의 비정상적 반응으로 발생하는‘잡종 괴사(hybrid necrosis)’의 원인을 ‘단백질 구조의 결함’에서 찾았다는 점에서 주목을 받고 있다.

이 단백질(DM3)은 원래 식물의 면역 반응에 관여하는 효소인데, ‘위험 조합(DANGEROUS MIX, DM)’이라 불리는 특정 단백질 조합에서 DM3 단백질의 구조가 망가지면서 문제를 일으킨다.

특히, DM3의 변이체 중 하나는 ‘DM3Col-0’ 변이체는 6개의 단백질이 안정적으로 결합하며 정상으로 인식되어 면역 반응을 일으키지 않는다. 이에 반해 또 다른 ‘DM3Hh-0’변이체는 6개 단백질 간의 결합이 제대로 안되어 식물은 이를 ‘비정상적인 상태’로 인식하고 면역 경보를 울리며 자가 면역을 유발한다.

연구팀은 해당 구조를 원자 해상도의 초저온 전자현미경(Cryo-EM)을 통해 시각화했으며, 면역 유도 능력은 DM3 단백질의 효소 기능 때문이 아닌, ‘단백질 결합력의 차이’때문임을 밝혀냈다.

이는 식물이 ‘외부 병원균’뿐만 아니라‘내부 단백질 구조’가 비정상적으로 변화하는 경우에도 이를 병균으로 인식해 면역반응을 일으킬 수 있음을 보여준다.

해당 연구는 서로 다른 품종의 식물을 교배하면서 유전자가 섞이고 단백질 구조가 변할 경우, 식물 면역계가 얼마나 민감하게 변화하며 자가면역반응을 일으키는지 보여주며, 자연교배 및 품종개량 과정에서 발생할 수 있는 유전적 충돌(Genetic Incompatibility)에 대한 이해를 크게 높였다.

제1 저자인 김기정 박사는 “국제적 연구 협력을 통해 구조생화학, 유전학, 세포생물학적 실험을 망라해 완성도 높은 연구로 자가면역현상을 이용, 식물 면역계를 이해하는 새로운 관점을 제시했다”라고 말했다.

연구를 주도한 생명과학과 송지준 교수는 “면역 시스템이 외부 병원균뿐 아니라 자기 단백질의 구조적 이상까지 감지할 수 있다는 사실은 식물 생명공학 및 작물 교배 전략에 새로운 기준을 제시할 것”이라며, “초저온 전자현미경 기반의 구조 분석이 유전자 간 상호작용의 본질을 이해하는 데 중요한 도구가 될 것”이라고 말했다.

송지준 교수와 옥스퍼드대 최은영 교수가 공동 책임저자로, 생명과학과 김기정 박사(現 취리히 대학교 박사후 연구원)과 국립싱가폴 대학 웨이린 완(Wei-Lin Wan) 박사가 공동 제1 저자로, 김나윤 박사과정 학생이 제2 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(Cell)’의 자매지인 `분자 세포(Molecular Cell)' 7월 17일 자에 출판됐다.

※논문명: Structural determinants of DANGEROUS MIX 3, an alpha/beta hydrolase that triggers NLR-mediated genetic incompatibility in plants

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.molcel.2025.06.021

한편, 이번 연구는 KAIST 그랜드챌린지 30(Grand Challenge 30) 과제 지원을 받아 수행됐다.

왜 식물이 스스로 공격하나? 유전 충돌 비밀 밝혀

고유의 면역 시스템을 지닌 식물은 때때로 자신의 단백질 구조를 병원균으로 오인해 스스로를 공격하는 ‘자가면역 반응’을 일으키기도 한다. 특히 서로 다른 품종 간 교배 후, 후손 식물이 건강하게 자라지 못하고 스스로 고사하는‘잡종 괴사(hybrid necrosis)’현상은 오랫동안 식물학자와 농업 연구자들에게 해결이 어려운 난제로 여겨져 왔다. 이에 KAIST를 포함한 국내외 연구진은 식물 자가면역 반응의 유발 메커니즘을 규명하고, 이를 사전에 예측·회피할 수 있는 신개념 품종 개량 전략을 제시하는 데 성공했다.

우리 대학 송지준 교수 연구팀이 국립싱가포르대학(NUS), 옥스퍼드대학 연구팀과 공동연구를 통해, 초저온 전자현미경(Cryo-EM) 기술을 활용, 식물 자가면역 반응을 유발하는 단백질 복합체‘DM3’의 구조와 기능을 규명했다고 21일 밝혔다.

이번 연구는 식물 잡종 간 교배 시 면역 수용체의 비정상적 반응으로 발생하는‘잡종 괴사(hybrid necrosis)’의 원인을 ‘단백질 구조의 결함’에서 찾았다는 점에서 주목을 받고 있다.

이 단백질(DM3)은 원래 식물의 면역 반응에 관여하는 효소인데, ‘위험 조합(DANGEROUS MIX, DM)’이라 불리는 특정 단백질 조합에서 DM3 단백질의 구조가 망가지면서 문제를 일으킨다.

특히, DM3의 변이체 중 하나는 ‘DM3Col-0’ 변이체는 6개의 단백질이 안정적으로 결합하며 정상으로 인식되어 면역 반응을 일으키지 않는다. 이에 반해 또 다른 ‘DM3Hh-0’변이체는 6개 단백질 간의 결합이 제대로 안되어 식물은 이를 ‘비정상적인 상태’로 인식하고 면역 경보를 울리며 자가 면역을 유발한다.

연구팀은 해당 구조를 원자 해상도의 초저온 전자현미경(Cryo-EM)을 통해 시각화했으며, 면역 유도 능력은 DM3 단백질의 효소 기능 때문이 아닌, ‘단백질 결합력의 차이’때문임을 밝혀냈다.

이는 식물이 ‘외부 병원균’뿐만 아니라‘내부 단백질 구조’가 비정상적으로 변화하는 경우에도 이를 병균으로 인식해 면역반응을 일으킬 수 있음을 보여준다.

해당 연구는 서로 다른 품종의 식물을 교배하면서 유전자가 섞이고 단백질 구조가 변할 경우, 식물 면역계가 얼마나 민감하게 변화하며 자가면역반응을 일으키는지 보여주며, 자연교배 및 품종개량 과정에서 발생할 수 있는 유전적 충돌(Genetic Incompatibility)에 대한 이해를 크게 높였다.

제1 저자인 김기정 박사는 “국제적 연구 협력을 통해 구조생화학, 유전학, 세포생물학적 실험을 망라해 완성도 높은 연구로 자가면역현상을 이용, 식물 면역계를 이해하는 새로운 관점을 제시했다”라고 말했다.

연구를 주도한 생명과학과 송지준 교수는 “면역 시스템이 외부 병원균뿐 아니라 자기 단백질의 구조적 이상까지 감지할 수 있다는 사실은 식물 생명공학 및 작물 교배 전략에 새로운 기준을 제시할 것”이라며, “초저온 전자현미경 기반의 구조 분석이 유전자 간 상호작용의 본질을 이해하는 데 중요한 도구가 될 것”이라고 말했다.

송지준 교수와 옥스퍼드대 최은영 교수가 공동 책임저자로, 생명과학과 김기정 박사(現 취리히 대학교 박사후 연구원)과 국립싱가폴 대학 웨이린 완(Wei-Lin Wan) 박사가 공동 제1 저자로, 김나윤 박사과정 학생이 제2 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(Cell)’의 자매지인 `분자 세포(Molecular Cell)' 7월 17일 자에 출판됐다.

※논문명: Structural determinants of DANGEROUS MIX 3, an alpha/beta hydrolase that triggers NLR-mediated genetic incompatibility in plants

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.molcel.2025.06.021

한편, 이번 연구는 KAIST 그랜드챌린지 30(Grand Challenge 30) 과제 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.21

조회수 756

-

미생물 안전균주로 고효율 루테인 대량 생산 가능

노안 및 백내장 예방에 효과가 있는 대표적인 눈 건강 기능성 성분 ‘루테인’을 우리 연구진이 2022년 전자 채널링 기술을 적용한 대장균을 통해 세계 최초로 생산하는 데 성공한 바 있다. 이후 연구진은 기존 기술이 가진 대장균의 내독소(endotoxin) 문제를 해결하고, 동시에 대량 생산이 가능한 미생물 대사공학 기반의 친환경적이고 고효율적인 루테인 생산 플랫폼을 새롭게 개발하여 실용성과 안전성 모두를 획기적으로 향상시키는데 성공했다. 향후, (주)실리코바이오(이상엽 특훈교수 교원창업기업)을 통해 기술사업화를 추진할 예정이다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `루테인을 대량 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 13일 밝혔다.

기존의 미생물 대사공학을 이용한 루테인 생산 연구에서는 부산물 생성이 많고 루테인 축적량이 제한되는 한계가 있었다. 이는 루테인 합성 대사경로에서 특정 병목 단계가 존재하여 대사 흐름이 원활하게 진행되지 못했기 때문으로 분석되었다.

이번 연구에서는 루테인 생산 경로에서 주요 병목으로 작용하는 대사반응을 개선하기 위해 전자 채널링(electron channeling) 전략*을 도입하였다.

*전자 채널링: 생체 내 또는 인공 생합성 시스템에서 특정 효소 반응을 보다 빠르고 효율적으로 일어나게 하기 위해, 전자가 효율적으로 이동하도록 경로를 제어하는 기술

루테인을 만드는데 필요한 효소들을 최적화된 단백질 구조(스캐폴드) 시스템에 가깝게 배열함으로써 효소 주변 재료(기질)과 전자의 농도를 높여 루테인 합성 대사 흐름을 효과적으로 증대시켰다.

또한 연구팀은 설탕처럼 흔한 포도당을 활용하여 고효율로 루테인을 생산할 수 있는 미생물 플랫폼을 구축하였으며, 이는 바이오매스의 주 원료인 포도당으로부터 친환경적인 바이오 기반 루테인 생산 가능성을 제시하는 중요한 성과로 평가된다.

결론적으로 연구팀은 시스템 대사공학 기술과 단백질 간 입체적 거리 제어를 포함한 효소 재배열 전략을 병행하여 해당 균주를 이용해 54시간 만에 1.78 g/L의 루테인을 생산하는 데 성공했다. 이는 시간당 32.88 mg/L의 생산성에 해당하며, 기존 식물이나 미세조류에서 루테인을 추출하는 기존 방식보다 훨씬 빠르고 효율적인 생산방법으로 산업적으로 큰 의미를 가진다.

이번 연구에서 산업적 활용도가 높고 안전균주 (Generally Recognized As Safe; GRAS)로 분류되는 ‘코리네박테리움 글루타미쿰(Corynebacterium glutamicum)’을 새로운 생산 호스트로 활용했다. 이 균주를 기반으로 루테인 생합성 경로를 최적화하고, 전자전달 병목을 해결하기 위해 막결합형 P450 효소의 개량, 그리고 전자 채널링 스캐폴드 시스템을 도입하여 생산성을 획기적으로 향상시켰다.

연구를 주도한 은현민 박사과정생은 “이번 연구는 미생물 기반 루테인 생산의 병목을 해소하고 산업적으로 경쟁력 있는 친환경 공정을 확립한 사례”라며, “향후 루테인을 포함한 다양한 천연물 생산 기술의 실용화를 앞당길 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이상엽 특훈교수는 “미생물을 활용한 대사공학 기술은 기존의 식물 기반 및 화학합성 방식을 뛰어넘는 차세대 전략으로 부상하고 있다”며, “앞으로도 고부가가치 천연물의 효율적 생산을 위한 연구를 지속하겠다”고 밝혔다.

이번 연구 결과는 생명화학공학과 은현민 박사과정생과 신디 박사가 공동 제 1저자로 국제 학술지 `네이처 신시시스(Nature Synthesis)'에 7월 4일자로 게재되었다.

※ 논문명: Gram-per-litre scale production of lutein by engineered Corynebacterium

※ 저자: 이상엽(KAIST 교신저자), 은현민 (KAIST 제1저자), Cindy Pricilia Surya Prabowo (KAIST 공동 제1저자) 포함 총 3명

※ DOI: https://doi.org/10.1038/s44160-025-00826-3

이번 연구는 이상엽 특훈교수 연구팀에 의해 과학기술정보통신부가 지원하는 기후환경연구개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

미생물 안전균주로 고효율 루테인 대량 생산 가능

노안 및 백내장 예방에 효과가 있는 대표적인 눈 건강 기능성 성분 ‘루테인’을 우리 연구진이 2022년 전자 채널링 기술을 적용한 대장균을 통해 세계 최초로 생산하는 데 성공한 바 있다. 이후 연구진은 기존 기술이 가진 대장균의 내독소(endotoxin) 문제를 해결하고, 동시에 대량 생산이 가능한 미생물 대사공학 기반의 친환경적이고 고효율적인 루테인 생산 플랫폼을 새롭게 개발하여 실용성과 안전성 모두를 획기적으로 향상시키는데 성공했다. 향후, (주)실리코바이오(이상엽 특훈교수 교원창업기업)을 통해 기술사업화를 추진할 예정이다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `루테인을 대량 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 13일 밝혔다.

기존의 미생물 대사공학을 이용한 루테인 생산 연구에서는 부산물 생성이 많고 루테인 축적량이 제한되는 한계가 있었다. 이는 루테인 합성 대사경로에서 특정 병목 단계가 존재하여 대사 흐름이 원활하게 진행되지 못했기 때문으로 분석되었다.

이번 연구에서는 루테인 생산 경로에서 주요 병목으로 작용하는 대사반응을 개선하기 위해 전자 채널링(electron channeling) 전략*을 도입하였다.

*전자 채널링: 생체 내 또는 인공 생합성 시스템에서 특정 효소 반응을 보다 빠르고 효율적으로 일어나게 하기 위해, 전자가 효율적으로 이동하도록 경로를 제어하는 기술

루테인을 만드는데 필요한 효소들을 최적화된 단백질 구조(스캐폴드) 시스템에 가깝게 배열함으로써 효소 주변 재료(기질)과 전자의 농도를 높여 루테인 합성 대사 흐름을 효과적으로 증대시켰다.

또한 연구팀은 설탕처럼 흔한 포도당을 활용하여 고효율로 루테인을 생산할 수 있는 미생물 플랫폼을 구축하였으며, 이는 바이오매스의 주 원료인 포도당으로부터 친환경적인 바이오 기반 루테인 생산 가능성을 제시하는 중요한 성과로 평가된다.

결론적으로 연구팀은 시스템 대사공학 기술과 단백질 간 입체적 거리 제어를 포함한 효소 재배열 전략을 병행하여 해당 균주를 이용해 54시간 만에 1.78 g/L의 루테인을 생산하는 데 성공했다. 이는 시간당 32.88 mg/L의 생산성에 해당하며, 기존 식물이나 미세조류에서 루테인을 추출하는 기존 방식보다 훨씬 빠르고 효율적인 생산방법으로 산업적으로 큰 의미를 가진다.

이번 연구에서 산업적 활용도가 높고 안전균주 (Generally Recognized As Safe; GRAS)로 분류되는 ‘코리네박테리움 글루타미쿰(Corynebacterium glutamicum)’을 새로운 생산 호스트로 활용했다. 이 균주를 기반으로 루테인 생합성 경로를 최적화하고, 전자전달 병목을 해결하기 위해 막결합형 P450 효소의 개량, 그리고 전자 채널링 스캐폴드 시스템을 도입하여 생산성을 획기적으로 향상시켰다.

연구를 주도한 은현민 박사과정생은 “이번 연구는 미생물 기반 루테인 생산의 병목을 해소하고 산업적으로 경쟁력 있는 친환경 공정을 확립한 사례”라며, “향후 루테인을 포함한 다양한 천연물 생산 기술의 실용화를 앞당길 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이상엽 특훈교수는 “미생물을 활용한 대사공학 기술은 기존의 식물 기반 및 화학합성 방식을 뛰어넘는 차세대 전략으로 부상하고 있다”며, “앞으로도 고부가가치 천연물의 효율적 생산을 위한 연구를 지속하겠다”고 밝혔다.

이번 연구 결과는 생명화학공학과 은현민 박사과정생과 신디 박사가 공동 제 1저자로 국제 학술지 `네이처 신시시스(Nature Synthesis)'에 7월 4일자로 게재되었다.

※ 논문명: Gram-per-litre scale production of lutein by engineered Corynebacterium

※ 저자: 이상엽(KAIST 교신저자), 은현민 (KAIST 제1저자), Cindy Pricilia Surya Prabowo (KAIST 공동 제1저자) 포함 총 3명

※ DOI: https://doi.org/10.1038/s44160-025-00826-3

이번 연구는 이상엽 특훈교수 연구팀에 의해 과학기술정보통신부가 지원하는 기후환경연구개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.14

조회수 897

-

항암제 내성 없앤다! 당뇨병 등 난치성 질환 치료도 기대

암 치료의 큰 걸림돌 중 하나는 항암제에 대한 암세포의 내성이다. 기존에는 내성 암세포를 제거할 수 있는 새로운 표적을 찾는 방식이 주를 이뤘지만, 오히려 더 강한 내성을 유도할 수 있다는 한계가 있었다. 이에 우리 연구진이 내성 암세포를 다시 약물에 반응하게 만들 수 있는 핵심 유전자를 자동으로 예측하는 컴퓨터 기반 방법론을 개발했다. 이 기술은 다양한 암 치료뿐 아니라 당뇨병 등 난치성 대사 질환에도 활용될 수 있어 주목된다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수와 김유식 교수 연구팀이 인체 대사를 시뮬레이션할 수 있는 컴퓨터 모델인 대사 네트워크 모델을 활용해, 항암제에 내성을 가진 유방암 세포를 약물에 민감화시킬 수 있는 새로운 약물 표적을 예측하는 컴퓨터 기반 방법론을 개발했다고 7일 밝혔다.

연구진은 암세포의 대사 변형이 약물 내성 형성에 관여하는 주요한 특징으로 주목하고, 항암제 내성 유방암 세포의 대사를 조절해 약물 반응성을 높일 유전자 표적을 예측하는 대사 네트워크 모델 기반 방법론을 개발했다.

연구진은 먼저 독소루비신(doxorubicin)과 파클리탁셀(paclitaxel)에 각각 내성을 지닌 MCF7 유방암 세포주에서 얻은 단백체 데이터를 통합해 세포별 대사 네트워크 모델을 구축했다. 이어 모든 대사 유전자에 대해서 유전자 낙아웃(결실) 시뮬레이션*을 수행하고, 그 결과를 분석했다.

*유전자 낙아웃 시뮬레이션: 특정 유전자를 가상으로 제거한 상태에서 생물학적 네트워크의 변화를 계산적으로 예측하는 방법

그 결과, 특정 유전자의 단백질을 억제하면, 항암제에 잘 듣지 않던 내성 암세포가 다시 항암제에 반응하도록 만들 수 있다는 것을 알아냈다. 독소루비신 내성 세포에서는 GOT1 유전자를, 파클리탁셀 내성 세포에서는 GPI 유전자를 선별했으며, 두 약물 공통으로는 SLC1A5 유전자를 표적으로 선별했다.

예측하여 선별한 유전자를 실제로 억제해 본 결과, 내성 암세포가 항암제에 다시 반응하게 됨을 실험적으로 검증했다.

나아가 같은 항암제에 내성을 갖는 다른 종류의 유방암 세포에서도 같은 유전자를 억제했을 때 항암제에 다시 민감해지는 효과가 일관되게 나타나는 것을 확인할 수 있었다.

김유식 교수는 “세포 대사는 감염병, 퇴행성 질환 등 다양한 난치성 질환에서 중요한 역할을 한다”며, “이번에 개발된 대사 조절 스위치 예측 기술은 약물 내성 유방암 치료를 넘어, 치료제가 없는 다양한 대사 질환에도 적용될 수 있는 기반 기술이 될 것”이라고 말했다.

연구를 총괄한 김현욱 교수는 “이번 연구의 가장 큰 의의는 컴퓨터 시뮬레이션만과 최소한의 실험 데이터만으로 내성 암세포를 다시 약물에 반응하게 만들 수 있는 핵심 유전자를 정밀하게 예측할 수 있다는 점”이라며, “이 방법론은 다양한 암종과 대사 관련 난치성 질환의 새로운 치료 표적 발굴에도 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 강조했다.

우리 대학 생명화학공학과 임진아 박사과정생과 정해덕 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 생명과학·물리·공학·사회과학 등 다양한 분야의 최고 수준 연구를 다루는 다학제 국제 학술지인 미국국립과학원회보(PNAS) 6월 25일 자 온라인에 게재됐다.

※ 논문명 : Genome-scale knockout simulation and clustering analysis of drug-resistant breast cancer cells reveal drug sensitization targets

※ 저자 정보 : 임진아(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 정해덕(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 유한석(서울대학교병원, 교신저자), 김유식(한국과학기술원, 교신저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 10명

※ DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2425384122

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국전자통신연구원 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

항암제 내성 없앤다! 당뇨병 등 난치성 질환 치료도 기대

암 치료의 큰 걸림돌 중 하나는 항암제에 대한 암세포의 내성이다. 기존에는 내성 암세포를 제거할 수 있는 새로운 표적을 찾는 방식이 주를 이뤘지만, 오히려 더 강한 내성을 유도할 수 있다는 한계가 있었다. 이에 우리 연구진이 내성 암세포를 다시 약물에 반응하게 만들 수 있는 핵심 유전자를 자동으로 예측하는 컴퓨터 기반 방법론을 개발했다. 이 기술은 다양한 암 치료뿐 아니라 당뇨병 등 난치성 대사 질환에도 활용될 수 있어 주목된다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수와 김유식 교수 연구팀이 인체 대사를 시뮬레이션할 수 있는 컴퓨터 모델인 대사 네트워크 모델을 활용해, 항암제에 내성을 가진 유방암 세포를 약물에 민감화시킬 수 있는 새로운 약물 표적을 예측하는 컴퓨터 기반 방법론을 개발했다고 7일 밝혔다.

연구진은 암세포의 대사 변형이 약물 내성 형성에 관여하는 주요한 특징으로 주목하고, 항암제 내성 유방암 세포의 대사를 조절해 약물 반응성을 높일 유전자 표적을 예측하는 대사 네트워크 모델 기반 방법론을 개발했다.

연구진은 먼저 독소루비신(doxorubicin)과 파클리탁셀(paclitaxel)에 각각 내성을 지닌 MCF7 유방암 세포주에서 얻은 단백체 데이터를 통합해 세포별 대사 네트워크 모델을 구축했다. 이어 모든 대사 유전자에 대해서 유전자 낙아웃(결실) 시뮬레이션*을 수행하고, 그 결과를 분석했다.

*유전자 낙아웃 시뮬레이션: 특정 유전자를 가상으로 제거한 상태에서 생물학적 네트워크의 변화를 계산적으로 예측하는 방법

그 결과, 특정 유전자의 단백질을 억제하면, 항암제에 잘 듣지 않던 내성 암세포가 다시 항암제에 반응하도록 만들 수 있다는 것을 알아냈다. 독소루비신 내성 세포에서는 GOT1 유전자를, 파클리탁셀 내성 세포에서는 GPI 유전자를 선별했으며, 두 약물 공통으로는 SLC1A5 유전자를 표적으로 선별했다.

예측하여 선별한 유전자를 실제로 억제해 본 결과, 내성 암세포가 항암제에 다시 반응하게 됨을 실험적으로 검증했다.

나아가 같은 항암제에 내성을 갖는 다른 종류의 유방암 세포에서도 같은 유전자를 억제했을 때 항암제에 다시 민감해지는 효과가 일관되게 나타나는 것을 확인할 수 있었다.

김유식 교수는 “세포 대사는 감염병, 퇴행성 질환 등 다양한 난치성 질환에서 중요한 역할을 한다”며, “이번에 개발된 대사 조절 스위치 예측 기술은 약물 내성 유방암 치료를 넘어, 치료제가 없는 다양한 대사 질환에도 적용될 수 있는 기반 기술이 될 것”이라고 말했다.

연구를 총괄한 김현욱 교수는 “이번 연구의 가장 큰 의의는 컴퓨터 시뮬레이션만과 최소한의 실험 데이터만으로 내성 암세포를 다시 약물에 반응하게 만들 수 있는 핵심 유전자를 정밀하게 예측할 수 있다는 점”이라며, “이 방법론은 다양한 암종과 대사 관련 난치성 질환의 새로운 치료 표적 발굴에도 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 강조했다.

우리 대학 생명화학공학과 임진아 박사과정생과 정해덕 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 생명과학·물리·공학·사회과학 등 다양한 분야의 최고 수준 연구를 다루는 다학제 국제 학술지인 미국국립과학원회보(PNAS) 6월 25일 자 온라인에 게재됐다.

※ 논문명 : Genome-scale knockout simulation and clustering analysis of drug-resistant breast cancer cells reveal drug sensitization targets

※ 저자 정보 : 임진아(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 정해덕(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 유한석(서울대학교병원, 교신저자), 김유식(한국과학기술원, 교신저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 10명

※ DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2425384122

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국전자통신연구원 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.07

조회수 1364

-

AI로 방사성 오염 '아이오딘' 제거용 최적 신소재 발굴

원자력 에너지 활용에 있어 방사성 폐기물 관리는 핵심적인 과제 중 하나다. 특히 방사성 ‘아이오딘(요오드)’는 반감기가 길고(I-129의 경우 1,570만 년), 이동성 및 생체 유독성이 높아 환경 및 인체에 심각한 위험을 초래할 수 있다. 한국 연구진이 인공지능을 활용해 아이오딘을 제거할 원자력 환경 정화용 신소재 발굴에 성공했다. 연구팀은 향후 방사성 오염 흡착용 분말부터 오염수 처리 필터까지 다양한 산학협력을 통해 상용화를 추진할 예정이다.

우리 대학 원자력및양자공학과 류호진 교수 연구팀이 한국화학연구원 디지털화학연구센터 노주환 박사가 협력하여, 인공지능을 활용해 방사성 오염 물질이 될 수 있는 아이오딘을 효과적으로 제거하는 신소재를 발굴하는 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

최근 보고에 따르면 방사능 오염 물질인 아이오딘이 수용액 환경에서 아이오딘산염(IO3-) 형태로 존재하는 것으로 밝혀졌으나, 기존의 은 기반 흡착제는 이에 대해 낮은 화학적 흡착력을 가져 비효율적이었다. 따라서 아이오딘산염을 효과적으로 제거할 수 있는 새로운 흡착제 신소재 개발이 시급한 실정이다.

류호진 교수 연구팀은 기계학습을 활용한 실험 전략을 통해 다양한 금속원소를 함유한 ‘이중층 수산화물(Layered Double Hydroxide, 이하 LDH)’이라는 화합물 중 최적의 아이오딘산염 흡착제를 발굴했다.

이번 연구에서 개발된 구리-크롬-철-알루미늄 기반의 다중금속 이중층 수산화물 Cu3(CrFeAl)은 아이오딘산염에 대해 90% 이상의 뛰어난 흡착 성능을 보였다. 이는 기존의 시행착오 실험 방식으로는 탐색이 어려운 방대한 물질 조성 공간을 인공지능 기반의 능동학습법을 통해 효율적으로 탐색해 얻어낸 성과다.

연구팀은 이중층 수산화물(이하 LDH)이 고엔트로피 재료와 같이 다양한 금속 조성을 가질 수 있고 음이온 흡착에 유리한 구조를 지녔다는 점에 주목했다. 그러나 다중금속 LDH의 경우 가능한 금속 조합이 너무 많아 기존의 실험 방식으로는 최적의 조합을 찾기 어려웠다.

이를 해결하기 위해 연구팀은 인공지능(기계학습)을 도입했다. 초기 24개의 2원계 및 96개의 3원계 LDH 실험 데이터로 학습을 시작해, 4원계 및 5원계 후보 물질로 탐색을 확장했다. 이 결과 전체 후보 물질 중 단 16%에 대해서만 실험을 수행하고도 아이오딘산염 제거에 최적인 신소재 물질을 찾아낼 수 있었다.

류호진 교수는 “인공지능을 활용하면 방대한 신소재 후보 물질 군에서 방사성 오염 제거용 물질을 효율적으로 찾아낼 가능성을 보여, 원자력 환경 정화용 신소재 개발에 필요한 연구를 가속화하는데 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

류 교수 연구팀은 개발된 분말 기술에 대한 국내 특허를 출원했으며 이를 기반으로 해외 특허 출원을 진행 중이다. 연구팀은 향후 방사성 오염 흡착용 분말의 다양한 사용 환경에서의 성능을 고도화하고, 오염수 처리 필터 개발 분야에서 산학 협력을 통한 상용화 방안을 추진할 예정이다.

우리 대학 신소재공학과를 졸업한 이수정 박사와 한국화학연구원 디지털화학연구센터 노주환 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 이번 연구 결과는 환경 분야 국제 저명 학술지인 ‘위험물질 저널(Journal of Hazardous Materials)'에 5월 26일 온라인 게재됐다.

※논문명: Discovery of multi-metal-layered double hydroxides for decontamination of iodate by machine learning-assisted experiments

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.138735

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 원자력기초연구지원사업과 나노·소재기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

AI로 방사성 오염 '아이오딘' 제거용 최적 신소재 발굴

원자력 에너지 활용에 있어 방사성 폐기물 관리는 핵심적인 과제 중 하나다. 특히 방사성 ‘아이오딘(요오드)’는 반감기가 길고(I-129의 경우 1,570만 년), 이동성 및 생체 유독성이 높아 환경 및 인체에 심각한 위험을 초래할 수 있다. 한국 연구진이 인공지능을 활용해 아이오딘을 제거할 원자력 환경 정화용 신소재 발굴에 성공했다. 연구팀은 향후 방사성 오염 흡착용 분말부터 오염수 처리 필터까지 다양한 산학협력을 통해 상용화를 추진할 예정이다.

우리 대학 원자력및양자공학과 류호진 교수 연구팀이 한국화학연구원 디지털화학연구센터 노주환 박사가 협력하여, 인공지능을 활용해 방사성 오염 물질이 될 수 있는 아이오딘을 효과적으로 제거하는 신소재를 발굴하는 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

최근 보고에 따르면 방사능 오염 물질인 아이오딘이 수용액 환경에서 아이오딘산염(IO3-) 형태로 존재하는 것으로 밝혀졌으나, 기존의 은 기반 흡착제는 이에 대해 낮은 화학적 흡착력을 가져 비효율적이었다. 따라서 아이오딘산염을 효과적으로 제거할 수 있는 새로운 흡착제 신소재 개발이 시급한 실정이다.

류호진 교수 연구팀은 기계학습을 활용한 실험 전략을 통해 다양한 금속원소를 함유한 ‘이중층 수산화물(Layered Double Hydroxide, 이하 LDH)’이라는 화합물 중 최적의 아이오딘산염 흡착제를 발굴했다.

이번 연구에서 개발된 구리-크롬-철-알루미늄 기반의 다중금속 이중층 수산화물 Cu3(CrFeAl)은 아이오딘산염에 대해 90% 이상의 뛰어난 흡착 성능을 보였다. 이는 기존의 시행착오 실험 방식으로는 탐색이 어려운 방대한 물질 조성 공간을 인공지능 기반의 능동학습법을 통해 효율적으로 탐색해 얻어낸 성과다.

연구팀은 이중층 수산화물(이하 LDH)이 고엔트로피 재료와 같이 다양한 금속 조성을 가질 수 있고 음이온 흡착에 유리한 구조를 지녔다는 점에 주목했다. 그러나 다중금속 LDH의 경우 가능한 금속 조합이 너무 많아 기존의 실험 방식으로는 최적의 조합을 찾기 어려웠다.

이를 해결하기 위해 연구팀은 인공지능(기계학습)을 도입했다. 초기 24개의 2원계 및 96개의 3원계 LDH 실험 데이터로 학습을 시작해, 4원계 및 5원계 후보 물질로 탐색을 확장했다. 이 결과 전체 후보 물질 중 단 16%에 대해서만 실험을 수행하고도 아이오딘산염 제거에 최적인 신소재 물질을 찾아낼 수 있었다.

류호진 교수는 “인공지능을 활용하면 방대한 신소재 후보 물질 군에서 방사성 오염 제거용 물질을 효율적으로 찾아낼 가능성을 보여, 원자력 환경 정화용 신소재 개발에 필요한 연구를 가속화하는데 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

류 교수 연구팀은 개발된 분말 기술에 대한 국내 특허를 출원했으며 이를 기반으로 해외 특허 출원을 진행 중이다. 연구팀은 향후 방사성 오염 흡착용 분말의 다양한 사용 환경에서의 성능을 고도화하고, 오염수 처리 필터 개발 분야에서 산학 협력을 통한 상용화 방안을 추진할 예정이다.

우리 대학 신소재공학과를 졸업한 이수정 박사와 한국화학연구원 디지털화학연구센터 노주환 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 이번 연구 결과는 환경 분야 국제 저명 학술지인 ‘위험물질 저널(Journal of Hazardous Materials)'에 5월 26일 온라인 게재됐다.

※논문명: Discovery of multi-metal-layered double hydroxides for decontamination of iodate by machine learning-assisted experiments

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.138735

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 원자력기초연구지원사업과 나노·소재기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2025.07.02

조회수 1476

-

짠 음식의 뇌종양 악화 유발 원인 세계 최초 밝혀

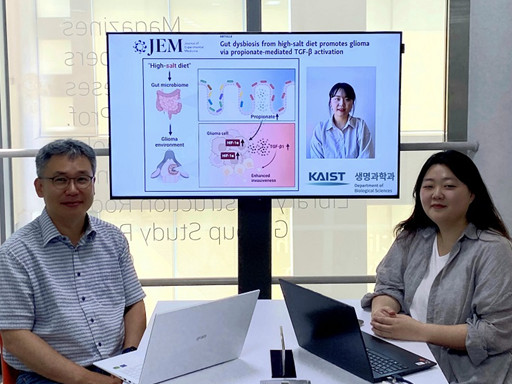

짠 음식을 자주 섭취하는 식습관이 건강에 해롭다는 것은 널리 알려진 사실이다. 그런데 최근 KAIST 연구진은 짠 음식이 뇌종양까지 악화시킬 수 있다는 사실을 세계 최초로, “왜 나빠지는지", "무엇이 그 과정을 유도하는지", "어떤 유전자가, 어떤 단백질이 작용하는지"까지 분자적 인과관계를 입증해 주목받고 있다.

우리 대학 생명과학과 이흥규 교수 연구팀이 고염식이 장내 미생물 구성을 변화시키고, 이로 인해 증식이 증대된 미생물에 의해 분비되는 대사물질인‘프로피오네이트(propionate)‘가 장내에 과도하게 축적되어 뇌종양을 악화시킨다는 사실을 밝혀냈다.

연구팀은 뇌종양 마우스 모델을 이용한 실험에서 이 같은 사실을 입증했다. 마우스에게 4주간 짠 사료를 섭취하게 한 뒤 종양세포를 주입하자 일반식이 그룹에 비해 생존율이 크게 낮아지고 종양 크기가 증가하는 것을 확인했다. 이어 항생제로 장내 미생물을 제거하거나, 무균 마우스에 분변(고염사료 섭취한 사람의 대변에 해당되는 마우스 분변 샘플) 미생물을 이식하는 실험에서도 유사한 뇌종양 악화 반응이 관찰되었다. 이는 장내 미생물 변화가 뇌종양 악화의 핵심 요인임을 보여주는 증거이다.

특히, 연구팀은 장내 미생물 중 박테로이드 불가투스(Bacteroides vulgatus)라는 균이 고염식이에 따라 증가하고, 이 균이 프로피오네이트(propionate)라는 효소(Pccb)의 발현을 높인다는 사실을 발견했다.

그 결과, 장내에서 프로피오네이트 농도가 비정상적으로 상승했으며, 이 물질은 뇌종양 세포에서 산소가 충분한데도 마치 부족한 것처럼 ‘저산소유도인자-1알파(HIF-1α)’를 활성화시켰다. 이는 다시 ‘형질전환성장인자-베타(TGF-β)’를 증가시켜 제1형 콜라겐(COL1A1)을 과하게 만들게 하여 종양 세포가 더 쉽게 퍼지고 악성도를 높이게 하였다.

이러한 분자적 기전은 실제 뇌종양 중 가장 악성도가 높은 교모세포종(Glioblastoma) 환자의 암세포 데이터 분석을 통해서 임상 적용 가능성을 제시하였다. 마우스와 인간 종양세포에서 공통적으로 발현된 관련 유전자들로 인해 환자의 생존율이 낮아짐을 보여주었다.

이흥규 교수는 “이번 연구는 짠 음식 섭취가 장내 미생물 생태계를 변화시키고, 그 결과 생성된 대사산물이 뇌종양을 악화시킬 수 있음을 세계 최초로 분자 수준에서 규명한 것”이라며, “향후 뇌종양 환자를 대상으로 한 식이 조절 연구와 장내 미생물 기반 치료 전략 개발의 기초 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

공동 제1 저자로는 KAIST 김채원 박사(현. 미국 하버드 의과대학 부속 보스턴 어린이병원 박사후연구원)와 김현진 박사(KAIST 생명과학연구소 박사후연구원)가 참여했으며, 연구 결과는 생의학 분야 권위 학술지인 저널 어브 익스페리멘탈 메디슨(Journal of Experimental Medicine)에 5월 22일 자에 게재됐다.

논문 : Gut dysbiosis from high-salt diet promotes glioma via propionate-mediated TGF-β activation https://doi.org/10.1084/jem.20241135

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 지원하는 개인기초연구사업 및 바이오의료기술개발사업의 일환으로 수행됐다.

짠 음식의 뇌종양 악화 유발 원인 세계 최초 밝혀

짠 음식을 자주 섭취하는 식습관이 건강에 해롭다는 것은 널리 알려진 사실이다. 그런데 최근 KAIST 연구진은 짠 음식이 뇌종양까지 악화시킬 수 있다는 사실을 세계 최초로, “왜 나빠지는지", "무엇이 그 과정을 유도하는지", "어떤 유전자가, 어떤 단백질이 작용하는지"까지 분자적 인과관계를 입증해 주목받고 있다.

우리 대학 생명과학과 이흥규 교수 연구팀이 고염식이 장내 미생물 구성을 변화시키고, 이로 인해 증식이 증대된 미생물에 의해 분비되는 대사물질인‘프로피오네이트(propionate)‘가 장내에 과도하게 축적되어 뇌종양을 악화시킨다는 사실을 밝혀냈다.

연구팀은 뇌종양 마우스 모델을 이용한 실험에서 이 같은 사실을 입증했다. 마우스에게 4주간 짠 사료를 섭취하게 한 뒤 종양세포를 주입하자 일반식이 그룹에 비해 생존율이 크게 낮아지고 종양 크기가 증가하는 것을 확인했다. 이어 항생제로 장내 미생물을 제거하거나, 무균 마우스에 분변(고염사료 섭취한 사람의 대변에 해당되는 마우스 분변 샘플) 미생물을 이식하는 실험에서도 유사한 뇌종양 악화 반응이 관찰되었다. 이는 장내 미생물 변화가 뇌종양 악화의 핵심 요인임을 보여주는 증거이다.

특히, 연구팀은 장내 미생물 중 박테로이드 불가투스(Bacteroides vulgatus)라는 균이 고염식이에 따라 증가하고, 이 균이 프로피오네이트(propionate)라는 효소(Pccb)의 발현을 높인다는 사실을 발견했다.

그 결과, 장내에서 프로피오네이트 농도가 비정상적으로 상승했으며, 이 물질은 뇌종양 세포에서 산소가 충분한데도 마치 부족한 것처럼 ‘저산소유도인자-1알파(HIF-1α)’를 활성화시켰다. 이는 다시 ‘형질전환성장인자-베타(TGF-β)’를 증가시켜 제1형 콜라겐(COL1A1)을 과하게 만들게 하여 종양 세포가 더 쉽게 퍼지고 악성도를 높이게 하였다.

이러한 분자적 기전은 실제 뇌종양 중 가장 악성도가 높은 교모세포종(Glioblastoma) 환자의 암세포 데이터 분석을 통해서 임상 적용 가능성을 제시하였다. 마우스와 인간 종양세포에서 공통적으로 발현된 관련 유전자들로 인해 환자의 생존율이 낮아짐을 보여주었다.

이흥규 교수는 “이번 연구는 짠 음식 섭취가 장내 미생물 생태계를 변화시키고, 그 결과 생성된 대사산물이 뇌종양을 악화시킬 수 있음을 세계 최초로 분자 수준에서 규명한 것”이라며, “향후 뇌종양 환자를 대상으로 한 식이 조절 연구와 장내 미생물 기반 치료 전략 개발의 기초 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

공동 제1 저자로는 KAIST 김채원 박사(현. 미국 하버드 의과대학 부속 보스턴 어린이병원 박사후연구원)와 김현진 박사(KAIST 생명과학연구소 박사후연구원)가 참여했으며, 연구 결과는 생의학 분야 권위 학술지인 저널 어브 익스페리멘탈 메디슨(Journal of Experimental Medicine)에 5월 22일 자에 게재됐다.

논문 : Gut dysbiosis from high-salt diet promotes glioma via propionate-mediated TGF-β activation https://doi.org/10.1084/jem.20241135

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 지원하는 개인기초연구사업 및 바이오의료기술개발사업의 일환으로 수행됐다.

2025.06.02

조회수 1851

-

AI 기반 효소 발굴하여 새로운 미생물 설계 가능

효소는 세포 내에서 일어나는 생화학적 반응을 촉매하는 단백질로, 세포의 대사 과정에서 핵심적인 역할을 수행한다. 이에 따라 새로운 효소의 기능을 규명하는 것은 미생물 세포공장 구축에서 핵심적인 과제다.

KAIST 연구진이 인공지능(AI)을 활용해 자연에 존재하지 않는 새로운 효소를 설계함으로써, 미생물 세포공장 구축을 가속화하고 신약·바이오 연료 등 차세대 바이오산업의 개발 가능성을 크게 높였다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 AI를 활용한 효소 기능 예측 기술의 발전 과정과 최신 동향을 정리하고, AI가 새로운 효소를 찾고 설계하는데 어떤 역할을 해왔는지 분석하여 ‘인공지능을 이용한 효소 기능 분류’를 발표했다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 이번 연구에서 머신러닝(Machine learning)과 딥러닝(Deep learning)을 활용한 효소 기능 예측 기술의 발전 과정을 체계적으로 정리·분석하여 제공했다.

초기의 서열 유사성 기반 예측 기법에서부터 합성곱 신경망, 순환 신경망, 그래프 신경망, 그리고 트랜스포머(Transformer) 기반 대규모 언어 모델까지 다양한 AI 기법이 효소 기능 예측 연구에 접목된 사례를 다루며, 이들 기술이 단백질 서열에서 의미 있는 정보를 어떻게 추출하고, 예측 성능을 극대화하는지를 분석했다.

특히, 딥러닝 기술을 활용한 효소 기능 예측은 단순한 서열 유사성 분석을 넘어, 구조적·진화적 정보 등 아미노산 서열에 내재된 효소의 촉매 기능과 관련된 중요한 특성을 자동으로 추출함으로써 보다 정밀한 예측이 가능하다는 점이 강조됐다.

이는 기존의 생명정보학적 접근법과 비교해 인공지능 모델이 가지는 차별성과 장점을 부각하는 중요한 부분이다.

또한, 생성형 인공지능 모델의 발전에 기반하여, 기존 효소 기능 예측을 넘어 자연계에 존재하지 않는 새로운 기능을 가진 효소를 생성하는 기술이 미래 연구 방향이 될 것으로 제시했다. 이러한 AI 기반 효소 예측 및 설계 기술의 지속적인 발전은 향후 바이오 산업과 생명공학 연구의 방향성에 큰 변화를 가져올 것으로 전망했다.

공동 제 1저자인 생명화학공학과 김하림 박사과정생은 “AI 기반 효소 기능 예측 및 효소 설계는 대사공학, 합성 생물학 및 헬스케어 등 다양한 분야에서 매우 중요”하다고 말했다.

이상엽 특훈교수는“AI 활용 효소 기능 예측은 다양한 생물학적 문제 해결에 효과적으로 적용될 수 있는 가능성을 보여주며 바이오 분야 전반의 연구를 가속화하는 데 크게 기여할 것.”이라고 밝혔다.

해당 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 생명공학 분야 권위 저널인 `생명공학 동향(Trends in Biotechnology)'에 3월 28일자 게재됐다.

※ 논문명 : Enzyme Functional Classification Using Artificial Intelligence doi.org/10.1016/j.tibtech.2025.03.003

※ 저자 정보 : 김하림(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 지홍근(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 김기배(한국과학기술원, 제3 저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 4명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유 대체 친환경 화학기술 개발 사업의‘바이오 제조 산업 선도를 위한 첨단 합성 생물학 원천기술 개발’, 그리고 과기정통부와 보건복지부가 지원하는 ‘딥러닝 기반 합성 생물학을 이용한 혁신구조 항생제 개발’ 과제의 지원을 받아 수행됐다.

AI 기반 효소 발굴하여 새로운 미생물 설계 가능

효소는 세포 내에서 일어나는 생화학적 반응을 촉매하는 단백질로, 세포의 대사 과정에서 핵심적인 역할을 수행한다. 이에 따라 새로운 효소의 기능을 규명하는 것은 미생물 세포공장 구축에서 핵심적인 과제다.

KAIST 연구진이 인공지능(AI)을 활용해 자연에 존재하지 않는 새로운 효소를 설계함으로써, 미생물 세포공장 구축을 가속화하고 신약·바이오 연료 등 차세대 바이오산업의 개발 가능성을 크게 높였다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 AI를 활용한 효소 기능 예측 기술의 발전 과정과 최신 동향을 정리하고, AI가 새로운 효소를 찾고 설계하는데 어떤 역할을 해왔는지 분석하여 ‘인공지능을 이용한 효소 기능 분류’를 발표했다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 이번 연구에서 머신러닝(Machine learning)과 딥러닝(Deep learning)을 활용한 효소 기능 예측 기술의 발전 과정을 체계적으로 정리·분석하여 제공했다.

초기의 서열 유사성 기반 예측 기법에서부터 합성곱 신경망, 순환 신경망, 그래프 신경망, 그리고 트랜스포머(Transformer) 기반 대규모 언어 모델까지 다양한 AI 기법이 효소 기능 예측 연구에 접목된 사례를 다루며, 이들 기술이 단백질 서열에서 의미 있는 정보를 어떻게 추출하고, 예측 성능을 극대화하는지를 분석했다.

특히, 딥러닝 기술을 활용한 효소 기능 예측은 단순한 서열 유사성 분석을 넘어, 구조적·진화적 정보 등 아미노산 서열에 내재된 효소의 촉매 기능과 관련된 중요한 특성을 자동으로 추출함으로써 보다 정밀한 예측이 가능하다는 점이 강조됐다.

이는 기존의 생명정보학적 접근법과 비교해 인공지능 모델이 가지는 차별성과 장점을 부각하는 중요한 부분이다.

또한, 생성형 인공지능 모델의 발전에 기반하여, 기존 효소 기능 예측을 넘어 자연계에 존재하지 않는 새로운 기능을 가진 효소를 생성하는 기술이 미래 연구 방향이 될 것으로 제시했다. 이러한 AI 기반 효소 예측 및 설계 기술의 지속적인 발전은 향후 바이오 산업과 생명공학 연구의 방향성에 큰 변화를 가져올 것으로 전망했다.

공동 제 1저자인 생명화학공학과 김하림 박사과정생은 “AI 기반 효소 기능 예측 및 효소 설계는 대사공학, 합성 생물학 및 헬스케어 등 다양한 분야에서 매우 중요”하다고 말했다.

이상엽 특훈교수는“AI 활용 효소 기능 예측은 다양한 생물학적 문제 해결에 효과적으로 적용될 수 있는 가능성을 보여주며 바이오 분야 전반의 연구를 가속화하는 데 크게 기여할 것.”이라고 밝혔다.

해당 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 생명공학 분야 권위 저널인 `생명공학 동향(Trends in Biotechnology)'에 3월 28일자 게재됐다.

※ 논문명 : Enzyme Functional Classification Using Artificial Intelligence doi.org/10.1016/j.tibtech.2025.03.003

※ 저자 정보 : 김하림(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 지홍근(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 김기배(한국과학기술원, 제3 저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 4명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유 대체 친환경 화학기술 개발 사업의‘바이오 제조 산업 선도를 위한 첨단 합성 생물학 원천기술 개발’, 그리고 과기정통부와 보건복지부가 지원하는 ‘딥러닝 기반 합성 생물학을 이용한 혁신구조 항생제 개발’ 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2025.04.17

조회수 6304

-

‘구멍 개수가 자연수가 아닌 도넛’과 같은 ‘비양자화된 Zak 위상을 갖는 메타물질’ 개발

수학에서는 도형을 분류할 때 구멍(genus)의 개수를 기준으로 삼기도 한다. 예를 들어, 구멍이 하나 있는 도넛(torus)은 구멍이 없는 구(sphere)와는 구분되지만, 머그컵과는 같은 부류에 속한다. 구멍의 개수처럼 도형을 구부리거나 늘이는 연속적인 변형에도 변하지 않는 성질을 위상적 성질이라 하며, 위상수학에서는 이러한 성질을 기준으로 도형을 구분한다.

이와 유사하게, 음향 양자 결정(phononic crystal)도 파동 특성이 갖는 위상적 성질에 따라 분류가 가능하다. 예를 들어, 1차원 음향 양자 결정은 Zak 위상이 0인 구조와 π인 구조로 구분할 수 있다.

우리 대학 기계공학과 전원주 교수 연구팀이 메타물질의 파동적 특성 관점에서 “도넛 구멍의 개수가 꼭 자연수여야만 할까?"라는 질문을 바탕으로, 위상적 성질이 0이나 π로 양자화된 기존 분류 체계를 넘어, 0과 π 사이의 비양자화된 성질을 갖는 메타물질을 개발하였다.

이러한 비양자화된 위상적 성질의 도입은, 그동안 학계의 난제로 꼽히던 파장 대비 매우 작은 크기의 음향 양자 결정으로 파동 에너지를 제어하는 문제를 해결하는 데 중요한 실마리가 되었다.

더 나아가, 비양자화된 Zak 위상을 원하는 값으로 자유자재로 조정함으로써, 메타물질 내 집속되는 파동의 주파수를 조절할 수 있다. 이를 통해 목표 주파수의 파동을 제어하거나, rainbow trapping과 같이 파동 에너지를 주파수별로 원하는 위치에 집속할 수 있게 되었다 (그림 1(b) 참고). 전원주 교수 연구팀은 연구실 핵심 기술 중 하나인 ‘음향 블랙홀 기반의 포노닉 빔 설계 기술’을 위상 절연체(topologial insulator) 분야에 활용하여 연구 성과를 이끌어냈다.

전원주 교수는 “양자화된 Zak 위상 개념 위주로 연구되던 기존 메타물질 설계 방식을 넘어, 비양자화된 Zak 위상을 갖는 구조를 개발함으로써 주파수와 집속 위치 관점에서 파동에너지를 정밀하게 제어할 수 있게 되었다”며, “이번 연구에서 제시한 비양자화된 Zak 위상을 활용한 새로운 개념의 파동 집속 기술은 향후 초미세 진동 감지 센서, 고효율 에너지 하베스팅 장치 등 파동 집속이 필요한 다양한 공학적 응용으로 이어질 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구는 박성민 박사과정(현, KAIST 기계기술연구소 연수연구원)이 제1저자로 참여했으며, 기계공학 분야 국제 학술지인 Mechanical Systems and Signal Processing (JCI 기준 상위 2.5%(5/183))에 4월 1일 게재되었다.

※ 논문명: Phononic crystals with non-quantized Zak phases for controlling interface state frequencies

한편, 본 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었다.

‘구멍 개수가 자연수가 아닌 도넛’과 같은 ‘비양자화된 Zak 위상을 갖는 메타물질’ 개발

수학에서는 도형을 분류할 때 구멍(genus)의 개수를 기준으로 삼기도 한다. 예를 들어, 구멍이 하나 있는 도넛(torus)은 구멍이 없는 구(sphere)와는 구분되지만, 머그컵과는 같은 부류에 속한다. 구멍의 개수처럼 도형을 구부리거나 늘이는 연속적인 변형에도 변하지 않는 성질을 위상적 성질이라 하며, 위상수학에서는 이러한 성질을 기준으로 도형을 구분한다.

이와 유사하게, 음향 양자 결정(phononic crystal)도 파동 특성이 갖는 위상적 성질에 따라 분류가 가능하다. 예를 들어, 1차원 음향 양자 결정은 Zak 위상이 0인 구조와 π인 구조로 구분할 수 있다.

우리 대학 기계공학과 전원주 교수 연구팀이 메타물질의 파동적 특성 관점에서 “도넛 구멍의 개수가 꼭 자연수여야만 할까?"라는 질문을 바탕으로, 위상적 성질이 0이나 π로 양자화된 기존 분류 체계를 넘어, 0과 π 사이의 비양자화된 성질을 갖는 메타물질을 개발하였다.

이러한 비양자화된 위상적 성질의 도입은, 그동안 학계의 난제로 꼽히던 파장 대비 매우 작은 크기의 음향 양자 결정으로 파동 에너지를 제어하는 문제를 해결하는 데 중요한 실마리가 되었다.

더 나아가, 비양자화된 Zak 위상을 원하는 값으로 자유자재로 조정함으로써, 메타물질 내 집속되는 파동의 주파수를 조절할 수 있다. 이를 통해 목표 주파수의 파동을 제어하거나, rainbow trapping과 같이 파동 에너지를 주파수별로 원하는 위치에 집속할 수 있게 되었다 (그림 1(b) 참고). 전원주 교수 연구팀은 연구실 핵심 기술 중 하나인 ‘음향 블랙홀 기반의 포노닉 빔 설계 기술’을 위상 절연체(topologial insulator) 분야에 활용하여 연구 성과를 이끌어냈다.

전원주 교수는 “양자화된 Zak 위상 개념 위주로 연구되던 기존 메타물질 설계 방식을 넘어, 비양자화된 Zak 위상을 갖는 구조를 개발함으로써 주파수와 집속 위치 관점에서 파동에너지를 정밀하게 제어할 수 있게 되었다”며, “이번 연구에서 제시한 비양자화된 Zak 위상을 활용한 새로운 개념의 파동 집속 기술은 향후 초미세 진동 감지 센서, 고효율 에너지 하베스팅 장치 등 파동 집속이 필요한 다양한 공학적 응용으로 이어질 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구는 박성민 박사과정(현, KAIST 기계기술연구소 연수연구원)이 제1저자로 참여했으며, 기계공학 분야 국제 학술지인 Mechanical Systems and Signal Processing (JCI 기준 상위 2.5%(5/183))에 4월 1일 게재되었다.

※ 논문명: Phononic crystals with non-quantized Zak phases for controlling interface state frequencies

한편, 본 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었다.

2025.04.14

조회수 3193

-

235종 화학물질 친환경 생산 ‘세포공장 설계도’ 완성

기후 위기와 화석 연료 고갈은 전 세계적으로 지속 가능한 화학물질 생산의 필요성을 높이고 있다. 미국의 BioMADE (바이오메이드) 사업 등 바이오 제조 경쟁력 강화는 전 세계 중요한 국가 과제로 인식되고 있다. 우리 대학 연구진이 미생물 5종을 컴퓨터 시뮬레이션하여 산업에 가장 많이 쓰이는 바이오 연료, 플라스틱 등 원료가 되는 235가지 화학물질을 친환경적으로 생산하는데 성공하였고 상용화 가능성을 제시하여 주목받고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 다양한 산업용 미생물 세포공장의 생산 능력을 가상 세포를 이용해 종합적으로 평가하고, 이를 토대로 특정 화학물질 생산에 가장 적합한 미생물 균주를 선정하고 최적의 대사 공학 전략을 제시했다.

미생물 세포 공장은 재생 가능한 자원을 활용하여 친환경적인 화학물질 생산 플랫폼으로 각광받고 있으며, 미생물을 개량하기 위한 대사공학 기술은 이러한 세포공장 생산 효율을 극대화하는 핵심 도구로 자리 잡고 있다.

그러나 미생물 세포 공장을 구축하기 위해 필요한 균주 선정의 어려움과 복잡한 대사 경로 최적화 등의 문제점은 실질적인 공정 적용에 큰 장애물로 작용하고 있다.

기존 연구에서는 방대한 생물 실험과 정교한 검증 과정을 통해 수많은 미생물 균주 중 최적의 균주와 효율적인 대사공학 전략을 도출하려 했으나, 이 과정은 막대한 시간과 비용이 소요되는 문제점이 있었다.

최근에는 미생물 전체 유전체 정보를 바탕으로 유기체 내 대사 네트워크를 재구성한 유전체 수준의 대사 모델을 이용한 컴퓨터 시뮬레이션으로 대사 흐름을 체계적으로 분석할 수 있게 됨에 따라, 기존의 생물 실험 한계를 극복하고 최적의 균주 선정 및 대사 경로 설계 문제를 혁신적으로 접근할 수 있는 새로운 가능성이 제시되고 있다.

이에 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀은 대장균 (Escherichia coli), 효모 (Saccharomyces cerevisiae), 고초균 (Bacillus subtilis), 코리네박테리움 글루타미쿰 (Corynebacterium glutamicum), 슈도모나스 푸티다 (Pseudomonas putida) 이상 5종의 대표적인 산업 미생물의 화학물질 생산 능력을 235가지 유용 물질을 대상으로 종합적으로 평가했다.

연구팀은 유전체 수준의 대사 모델을 이용하여 이들 미생물이 생산할 수 있는 화학물질의 최대 이론 수율과 실제 공정에서 달성 가능한 최대 수율을 계산하여 각 화학물질 생산에 가장 적합한 균주를 선정할 수 있는 기준을 마련하였다.

연구팀은 특히 타 생물에서 유래한 효소 반응을 미생물에 도입하거나, 미생물이 사용하는 보조인자를 교환하여 대사 경로를 확장하는 전략을 제안했다.

이러한 전략을 통해 기존 미생물의 선천적 대사능력을 초과하는 수율 향상이 가능함을 확인했으며, 메발론산, 프로판올, 지방산, 아이소프레노이드와 같은 산업적으로 중요한 다양한 화학물질의 생산 수율이 증가했다.

또한 연구팀은 가상세포 내 대사흐름 분석 기법을 사용하여 각 화학물질 생산을 극대화 시키기 위해 필요한 균주 개량 전략을 제시하였다. 특정 효소 반응과 목표 화학물질 생산의 상관관계 및 효소 반응과 대사물질 간 관계를 정량적으로 분석하여 상향 및 하향 조절해야할 효소 반응을 도출하였다.

이를 통해 연구팀은 단순히 높은 이론적 수율뿐 아니라 실제 생산능을 극대화할 수 있는 구체적인 전략을 제시했다.

이번 논문의 제 1저자인 김기배 박사는 “타 생물에서 유래한 대사 경로의 도입과 보조인자 교환 전략을 활용하면 기존 한계를 뛰어넘는 새로운 미생물 세포공장을 설계할 수 있다.”며, “본 연구에서 제공하는 전략은 미생물 기반 생산 공정을 더욱 경제적이고 효율적으로 발전시키는데 핵심적인 역할을 할 것”이라고 설명했다.

또한, 이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 시스템 대사공학 분야에서 미생물 균주 선정과 대사경로 설계 단계에서 어려움을 줄이고, 보다 효율적인 미생물 세포공장 개발을 위한 핵심 참고자료가 될 것”이라며, “향후 바이오 연료, 바이오플라스틱, 기능성 식품 소재 등 다양한 친환경 화학물질 생산 기술 개발에 크게 기여할 것으로 기대된다.” 고 밝혔다.

생물공정연구센터 김기배 박사가 참여한 이번 논문은 국제 학술지 네이처(Nature) 誌가 발행하는 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 동료 심사를 거쳐 3월 24일 字 게재됐다.

※ 논문명 : 미생물 세포 공장의 역량에 대한 종합적 평가 (Comprehensive evaluation of the capacities of microbial cell factories)

※ 저자 정보 : 김기배 (한국과학기술원, 제1 저자), 김하림 (한국과학기술원, 제2 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 3 명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제의 지원, 그리고 합성생물학핵심기술개발 사업의‘바이오제조 산업 선도를 위한 첨단 합성생물학 원천기술 개발’과제의 지원을 받아 수행됐다.

235종 화학물질 친환경 생산 ‘세포공장 설계도’ 완성

기후 위기와 화석 연료 고갈은 전 세계적으로 지속 가능한 화학물질 생산의 필요성을 높이고 있다. 미국의 BioMADE (바이오메이드) 사업 등 바이오 제조 경쟁력 강화는 전 세계 중요한 국가 과제로 인식되고 있다. 우리 대학 연구진이 미생물 5종을 컴퓨터 시뮬레이션하여 산업에 가장 많이 쓰이는 바이오 연료, 플라스틱 등 원료가 되는 235가지 화학물질을 친환경적으로 생산하는데 성공하였고 상용화 가능성을 제시하여 주목받고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 다양한 산업용 미생물 세포공장의 생산 능력을 가상 세포를 이용해 종합적으로 평가하고, 이를 토대로 특정 화학물질 생산에 가장 적합한 미생물 균주를 선정하고 최적의 대사 공학 전략을 제시했다.

미생물 세포 공장은 재생 가능한 자원을 활용하여 친환경적인 화학물질 생산 플랫폼으로 각광받고 있으며, 미생물을 개량하기 위한 대사공학 기술은 이러한 세포공장 생산 효율을 극대화하는 핵심 도구로 자리 잡고 있다.

그러나 미생물 세포 공장을 구축하기 위해 필요한 균주 선정의 어려움과 복잡한 대사 경로 최적화 등의 문제점은 실질적인 공정 적용에 큰 장애물로 작용하고 있다.

기존 연구에서는 방대한 생물 실험과 정교한 검증 과정을 통해 수많은 미생물 균주 중 최적의 균주와 효율적인 대사공학 전략을 도출하려 했으나, 이 과정은 막대한 시간과 비용이 소요되는 문제점이 있었다.

최근에는 미생물 전체 유전체 정보를 바탕으로 유기체 내 대사 네트워크를 재구성한 유전체 수준의 대사 모델을 이용한 컴퓨터 시뮬레이션으로 대사 흐름을 체계적으로 분석할 수 있게 됨에 따라, 기존의 생물 실험 한계를 극복하고 최적의 균주 선정 및 대사 경로 설계 문제를 혁신적으로 접근할 수 있는 새로운 가능성이 제시되고 있다.

이에 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀은 대장균 (Escherichia coli), 효모 (Saccharomyces cerevisiae), 고초균 (Bacillus subtilis), 코리네박테리움 글루타미쿰 (Corynebacterium glutamicum), 슈도모나스 푸티다 (Pseudomonas putida) 이상 5종의 대표적인 산업 미생물의 화학물질 생산 능력을 235가지 유용 물질을 대상으로 종합적으로 평가했다.

연구팀은 유전체 수준의 대사 모델을 이용하여 이들 미생물이 생산할 수 있는 화학물질의 최대 이론 수율과 실제 공정에서 달성 가능한 최대 수율을 계산하여 각 화학물질 생산에 가장 적합한 균주를 선정할 수 있는 기준을 마련하였다.

연구팀은 특히 타 생물에서 유래한 효소 반응을 미생물에 도입하거나, 미생물이 사용하는 보조인자를 교환하여 대사 경로를 확장하는 전략을 제안했다.

이러한 전략을 통해 기존 미생물의 선천적 대사능력을 초과하는 수율 향상이 가능함을 확인했으며, 메발론산, 프로판올, 지방산, 아이소프레노이드와 같은 산업적으로 중요한 다양한 화학물질의 생산 수율이 증가했다.

또한 연구팀은 가상세포 내 대사흐름 분석 기법을 사용하여 각 화학물질 생산을 극대화 시키기 위해 필요한 균주 개량 전략을 제시하였다. 특정 효소 반응과 목표 화학물질 생산의 상관관계 및 효소 반응과 대사물질 간 관계를 정량적으로 분석하여 상향 및 하향 조절해야할 효소 반응을 도출하였다.

이를 통해 연구팀은 단순히 높은 이론적 수율뿐 아니라 실제 생산능을 극대화할 수 있는 구체적인 전략을 제시했다.

이번 논문의 제 1저자인 김기배 박사는 “타 생물에서 유래한 대사 경로의 도입과 보조인자 교환 전략을 활용하면 기존 한계를 뛰어넘는 새로운 미생물 세포공장을 설계할 수 있다.”며, “본 연구에서 제공하는 전략은 미생물 기반 생산 공정을 더욱 경제적이고 효율적으로 발전시키는데 핵심적인 역할을 할 것”이라고 설명했다.

또한, 이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 시스템 대사공학 분야에서 미생물 균주 선정과 대사경로 설계 단계에서 어려움을 줄이고, 보다 효율적인 미생물 세포공장 개발을 위한 핵심 참고자료가 될 것”이라며, “향후 바이오 연료, 바이오플라스틱, 기능성 식품 소재 등 다양한 친환경 화학물질 생산 기술 개발에 크게 기여할 것으로 기대된다.” 고 밝혔다.

생물공정연구센터 김기배 박사가 참여한 이번 논문은 국제 학술지 네이처(Nature) 誌가 발행하는 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 동료 심사를 거쳐 3월 24일 字 게재됐다.

※ 논문명 : 미생물 세포 공장의 역량에 대한 종합적 평가 (Comprehensive evaluation of the capacities of microbial cell factories)

※ 저자 정보 : 김기배 (한국과학기술원, 제1 저자), 김하림 (한국과학기술원, 제2 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 3 명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제의 지원, 그리고 합성생물학핵심기술개발 사업의‘바이오제조 산업 선도를 위한 첨단 합성생물학 원천기술 개발’과제의 지원을 받아 수행됐다.

2025.04.07

조회수 3555

-

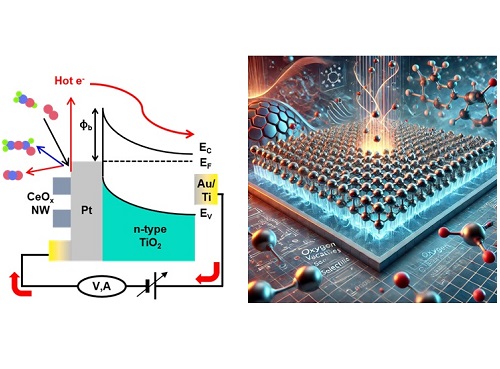

고성능 촉매 개발, 반도체 핫전자 기술을 통해 해결하다

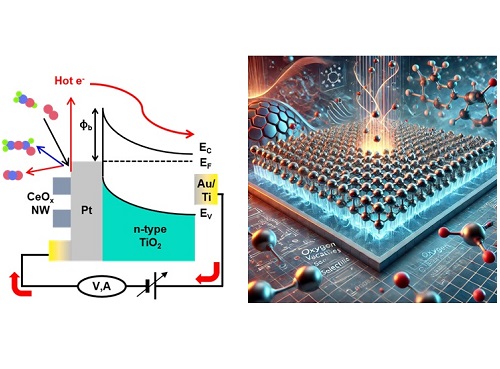

우리 대학 화학과 박정영 석좌교수, 신소재공학과 정연식 교수, 그리고 KIST 김동훈 박사 공동 연구팀이 반도체 기술을 활용하여 촉매 성능에 특정 변인이 미치는 영향을 정량적으로 분석할 수 있는 새로운 플랫폼을 성공적으로 구현했다. 이를 통해 대표적인 다경로 화학 반응인 메탄올 산화 반응에서 메틸 포르메이트 선택성을 크게 향상시켰으며, 이번 연구는 차세대 고성능 이종 촉매 개발을 앞당기는 데 기여할 것으로 기대된다고 1일 밝혔다.

다경로 화학 반응에서는 반응성과 선택성의 상충 관계로 인해 특정 생성물의 선택성을 높이는 것이 어려운 문제로 남아 있다. 특히, 메탄올 산화 반응에서는 이산화탄소와 더불어 고부가 가치 생성물인 메틸 포르메이트가 생성되므로, 메틸 포르메이트의 선택성을 극대화하는 것이 중요하다.

그러나 기존 불규칙적인 구조의 이종 촉매에서는 금속-산화물 계면 밀도를 비롯한 여러 변인이 동시에 촉매 성능에 영향을 미치기 때문에 특정 변수가 개별적으로 미치는 영향을 분석하는 것이 어렵다. 이에 KAIST-KIST 공동 연구팀은 균일하게 정렬된 금속산화물 나노 패턴을 구현할 수 있는 반도체 기술을 활용하여 이종 촉매 성능에 영향을 미칠 수 있는 다른 변인을 통제하고, 오로지 금속산화물의 물성만이 촉매 성능에 미치는 영향을 정량적으로 분석하였다. 구체적으로, 산소 공극 (Oxygen Vacancy)의 양을 조절하기 위해 다양한 환경에서 열처리한 세륨 산화물 (CeOx) 나노 패턴을 제작하고, 이를 백금(Pt) 박막 촉매 위에 전사하여 금속산화물의 산소 공극이 메틸 포르메이트 선택성에 미치는 영향을 분석했다.

연구 결과, 산소 공극이 가장 풍부하게 생성된 진공 환경에서 열처리한 CeOx-Pt 이종 촉매의 경우, 열처리를 하지 않은 CeO2-Pt 이종 촉매 대비 약 50% 향상된 메틸 포르메이트 선택성을 보였으며, 이는 반응 중 발생하는 핫 전자의 검출을 통해 실시간으로도 확인되었다. 또한, 연구팀은 양자역학 기반의 DFT 시뮬레이션을 통해 금속산화물 내부의 산소 공극이 이종 촉매의 성능에 미치는 영향을 이론적으로 규명하였다. 시뮬레이션 결과, 산소 공극은 금속/산화물 계면에 많은 양의 전자를 축적시키면서 반응 중간체 간 결합을 촉진하였고, 이로 인해 메틸 포르메이트 선택성이 향상됨을 확인하였다.

이에 대해 박정영 교수는 “이번에 개발한 반도체기반 플랫폼을 통해 핫전하와 촉매 선택성의 정량적 분석이 가능해짐에 따라 핫전하 기반의 광촉매 센서의 상용화 개발 및 핫전하 기반 광열촉매 시스템의 상용화 개발로 이어질 수 있다.”고 언급했다. 신소재공학과 정연식 교수는 “기존의 무작위 구조를 가진 촉매에서는 특정 변수의 영향을 정량적으로 분석하는 것이 어려웠으나, 반도체 기술을 활용한 이번 연구를 통해 보다 효율적인 이종 촉매 설계와 선택성 조절 전략을 제시할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

신소재공학과 이규락 박사, 화학과 송경재 박사, KIST 홍두선 박사가 공동 제 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)’에 3월 25일 자로 온라인 게재됐다. (논문 제목: Unraveling Oxygen Vacancy-Driven Catalytic Selectivity and Hot Electron Generation on Heterointerfaces using Nanostructured Platform)

이번 연구는 산업통상자원부 에너지혁신인재양성사업, 과학기술정보통신부 중견연구자지원사업, 그리고 과학기술정보통신부 국가전략기술소재개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

고성능 촉매 개발, 반도체 핫전자 기술을 통해 해결하다

우리 대학 화학과 박정영 석좌교수, 신소재공학과 정연식 교수, 그리고 KIST 김동훈 박사 공동 연구팀이 반도체 기술을 활용하여 촉매 성능에 특정 변인이 미치는 영향을 정량적으로 분석할 수 있는 새로운 플랫폼을 성공적으로 구현했다. 이를 통해 대표적인 다경로 화학 반응인 메탄올 산화 반응에서 메틸 포르메이트 선택성을 크게 향상시켰으며, 이번 연구는 차세대 고성능 이종 촉매 개발을 앞당기는 데 기여할 것으로 기대된다고 1일 밝혔다.

다경로 화학 반응에서는 반응성과 선택성의 상충 관계로 인해 특정 생성물의 선택성을 높이는 것이 어려운 문제로 남아 있다. 특히, 메탄올 산화 반응에서는 이산화탄소와 더불어 고부가 가치 생성물인 메틸 포르메이트가 생성되므로, 메틸 포르메이트의 선택성을 극대화하는 것이 중요하다.

그러나 기존 불규칙적인 구조의 이종 촉매에서는 금속-산화물 계면 밀도를 비롯한 여러 변인이 동시에 촉매 성능에 영향을 미치기 때문에 특정 변수가 개별적으로 미치는 영향을 분석하는 것이 어렵다. 이에 KAIST-KIST 공동 연구팀은 균일하게 정렬된 금속산화물 나노 패턴을 구현할 수 있는 반도체 기술을 활용하여 이종 촉매 성능에 영향을 미칠 수 있는 다른 변인을 통제하고, 오로지 금속산화물의 물성만이 촉매 성능에 미치는 영향을 정량적으로 분석하였다. 구체적으로, 산소 공극 (Oxygen Vacancy)의 양을 조절하기 위해 다양한 환경에서 열처리한 세륨 산화물 (CeOx) 나노 패턴을 제작하고, 이를 백금(Pt) 박막 촉매 위에 전사하여 금속산화물의 산소 공극이 메틸 포르메이트 선택성에 미치는 영향을 분석했다.

연구 결과, 산소 공극이 가장 풍부하게 생성된 진공 환경에서 열처리한 CeOx-Pt 이종 촉매의 경우, 열처리를 하지 않은 CeO2-Pt 이종 촉매 대비 약 50% 향상된 메틸 포르메이트 선택성을 보였으며, 이는 반응 중 발생하는 핫 전자의 검출을 통해 실시간으로도 확인되었다. 또한, 연구팀은 양자역학 기반의 DFT 시뮬레이션을 통해 금속산화물 내부의 산소 공극이 이종 촉매의 성능에 미치는 영향을 이론적으로 규명하였다. 시뮬레이션 결과, 산소 공극은 금속/산화물 계면에 많은 양의 전자를 축적시키면서 반응 중간체 간 결합을 촉진하였고, 이로 인해 메틸 포르메이트 선택성이 향상됨을 확인하였다.

이에 대해 박정영 교수는 “이번에 개발한 반도체기반 플랫폼을 통해 핫전하와 촉매 선택성의 정량적 분석이 가능해짐에 따라 핫전하 기반의 광촉매 센서의 상용화 개발 및 핫전하 기반 광열촉매 시스템의 상용화 개발로 이어질 수 있다.”고 언급했다. 신소재공학과 정연식 교수는 “기존의 무작위 구조를 가진 촉매에서는 특정 변수의 영향을 정량적으로 분석하는 것이 어려웠으나, 반도체 기술을 활용한 이번 연구를 통해 보다 효율적인 이종 촉매 설계와 선택성 조절 전략을 제시할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

신소재공학과 이규락 박사, 화학과 송경재 박사, KIST 홍두선 박사가 공동 제 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)’에 3월 25일 자로 온라인 게재됐다. (논문 제목: Unraveling Oxygen Vacancy-Driven Catalytic Selectivity and Hot Electron Generation on Heterointerfaces using Nanostructured Platform)

이번 연구는 산업통상자원부 에너지혁신인재양성사업, 과학기술정보통신부 중견연구자지원사업, 그리고 과학기술정보통신부 국가전략기술소재개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2025.04.01

조회수 4513

전기 스위치처럼 몸속 세포 신호 쉽게 켜고 끈다

우리 몸속 세포들은 신경, 면역, 혈관 기능을 조절하기 위해 다양한 신호 분자(signaling molecules)를 주고받는다. 그중 일산화질소(NO)와 암모니아(NH₃)는 특히 중요한 역할을 하지만, 이들은 불안정하거나 기체 상태로 존재해 외부에서 생성하거나 조절하기가 매우 어려웠다. 우리 연구진이 전기 자극 하나만으로 세포 안팎에서 원하는 신호 물질을 생성하고, 이를 통해 세포 반응을 마치 전기 스위치처럼 켜고 끌 수 있는 플랫폼을 개발했다. 향후 전자약, 전기유전학, 맞춤형 세포 치료 등 미래형 의료 기술의 핵심 기반으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 박지민 교수 연구팀이 생명화학공학과 김지한 교수팀과의 공동연구를 통해, 전기 신호만으로 일산화질소와 암모니아 신호 물질을 원하는 순간에 생성할 수 있고 세포의 반응 시점·범위·지속 시간까지 조절할 수 있는 고정밀 생체 제어 플랫폼인 ‘바이오전기합성(Bioelectrosynthesis) 플랫폼’을 개발했다고 11일 밝혔다.

연구팀은 몸속 질산염(Nitrite, NO2-) 환원효소가 작동하는 것에 아이디어를 얻어, 하나의 물질(질산염, Nitrite, NO2-)로부터 생체 신호 물질인 일산화질소와 암모니아를 선택적으로 생성할 수 있는 전기 기반 기술을 구현하는데 성공했다.

연구팀은 촉매에 따라 만들어지는 신호 물질이 달라지는 점을 기반으로, 질산염을 단일 전구체로 사용하여 구리-몰리브덴-황 기반 기본 촉매(Cu2MoS4)와 철이 들어간 촉매(FeCuMoS4)를 활용하여 암모니아와 일산화질소 신호 물질을 각각 선택적으로 합성하는데 성공했다.

연구팀은 전기화학 실험과 컴퓨터 시뮬레이션을 통해,‘철’이 일산화질소와 강하게 결합해 철이 있는 촉매를 쓰면 일산화질소가 더 잘 만들어지고, 철이 없는 촉매를 쓰면 암모니아가 더 잘 만들어지는 식으로 생성 비율을 제어한다는 사실을 규명했다. 즉, 촉매만 교체하면 전기 신호만으로 일산화질소 또는 암모니아 신호 물질을 자유롭게 생성할 수 있음을 입증했다.

연구팀은 이 플랫폼을 이용해 인간 세포에 발현시킨 TRPV1(통증·온도 자극을 느끼게 하는 센서)와 OTOP1(산·암모니아 등 pH 변화를 감지하는 센서) 같은 이온 채널들을 전기 신호로 작동시키는데도 성공했다.

또한, 전압의 세기와 작동 시간을 조절함으로써 세포 반응의 시작 시점, 반응 범위, 종료 시점을 자유롭게 조절할 수 있음도 실험적으로 입증했다. 말 그대로 마치 전기 스위치를 켜고 끄듯이 세포 신호를 조절하는 기술이 가능해진 것이다.

박지민 교수는 “이번 연구는 전기로 다양한 신호 물질을 선택적으로 생산해 세포를 정밀하게 조절할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다”며, “신경계나 대사질환을 대상으로 한 전자약 기술로의 확장 가능성도 크다”고 밝혔다.

생명화학공학과 이명은, 이재웅 박사과정 연구원이 제1 저자로, 김지한 교수가 공저자로 참여했고 연구 결과는 화학 및 화학공학 분야 최고 권위지 중 하나인‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’에 지난 7월 8일 게재(온라인 공개는 8월 4일) 됐다.

※ 논문명 (1): Bioelectrosynthesis of Signaling Molecules for Selective Modulation of Cell Signaling (저자 정보 : 박지민(KAIST, 교신저자), 이명은(KAIST, 제1 저자), 이재웅(KAIST, 공동 제1 저자), 김지한 (KAIST, 공저자) 포함 총 7명)

※ DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202508192

이번 연구는 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2025.08.12 조회수 203

전기 스위치처럼 몸속 세포 신호 쉽게 켜고 끈다

우리 몸속 세포들은 신경, 면역, 혈관 기능을 조절하기 위해 다양한 신호 분자(signaling molecules)를 주고받는다. 그중 일산화질소(NO)와 암모니아(NH₃)는 특히 중요한 역할을 하지만, 이들은 불안정하거나 기체 상태로 존재해 외부에서 생성하거나 조절하기가 매우 어려웠다. 우리 연구진이 전기 자극 하나만으로 세포 안팎에서 원하는 신호 물질을 생성하고, 이를 통해 세포 반응을 마치 전기 스위치처럼 켜고 끌 수 있는 플랫폼을 개발했다. 향후 전자약, 전기유전학, 맞춤형 세포 치료 등 미래형 의료 기술의 핵심 기반으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 박지민 교수 연구팀이 생명화학공학과 김지한 교수팀과의 공동연구를 통해, 전기 신호만으로 일산화질소와 암모니아 신호 물질을 원하는 순간에 생성할 수 있고 세포의 반응 시점·범위·지속 시간까지 조절할 수 있는 고정밀 생체 제어 플랫폼인 ‘바이오전기합성(Bioelectrosynthesis) 플랫폼’을 개발했다고 11일 밝혔다.

연구팀은 몸속 질산염(Nitrite, NO2-) 환원효소가 작동하는 것에 아이디어를 얻어, 하나의 물질(질산염, Nitrite, NO2-)로부터 생체 신호 물질인 일산화질소와 암모니아를 선택적으로 생성할 수 있는 전기 기반 기술을 구현하는데 성공했다.

연구팀은 촉매에 따라 만들어지는 신호 물질이 달라지는 점을 기반으로, 질산염을 단일 전구체로 사용하여 구리-몰리브덴-황 기반 기본 촉매(Cu2MoS4)와 철이 들어간 촉매(FeCuMoS4)를 활용하여 암모니아와 일산화질소 신호 물질을 각각 선택적으로 합성하는데 성공했다.

연구팀은 전기화학 실험과 컴퓨터 시뮬레이션을 통해,‘철’이 일산화질소와 강하게 결합해 철이 있는 촉매를 쓰면 일산화질소가 더 잘 만들어지고, 철이 없는 촉매를 쓰면 암모니아가 더 잘 만들어지는 식으로 생성 비율을 제어한다는 사실을 규명했다. 즉, 촉매만 교체하면 전기 신호만으로 일산화질소 또는 암모니아 신호 물질을 자유롭게 생성할 수 있음을 입증했다.

연구팀은 이 플랫폼을 이용해 인간 세포에 발현시킨 TRPV1(통증·온도 자극을 느끼게 하는 센서)와 OTOP1(산·암모니아 등 pH 변화를 감지하는 센서) 같은 이온 채널들을 전기 신호로 작동시키는데도 성공했다.

또한, 전압의 세기와 작동 시간을 조절함으로써 세포 반응의 시작 시점, 반응 범위, 종료 시점을 자유롭게 조절할 수 있음도 실험적으로 입증했다. 말 그대로 마치 전기 스위치를 켜고 끄듯이 세포 신호를 조절하는 기술이 가능해진 것이다.

박지민 교수는 “이번 연구는 전기로 다양한 신호 물질을 선택적으로 생산해 세포를 정밀하게 조절할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다”며, “신경계나 대사질환을 대상으로 한 전자약 기술로의 확장 가능성도 크다”고 밝혔다.

생명화학공학과 이명은, 이재웅 박사과정 연구원이 제1 저자로, 김지한 교수가 공저자로 참여했고 연구 결과는 화학 및 화학공학 분야 최고 권위지 중 하나인‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’에 지난 7월 8일 게재(온라인 공개는 8월 4일) 됐다.

※ 논문명 (1): Bioelectrosynthesis of Signaling Molecules for Selective Modulation of Cell Signaling (저자 정보 : 박지민(KAIST, 교신저자), 이명은(KAIST, 제1 저자), 이재웅(KAIST, 공동 제1 저자), 김지한 (KAIST, 공저자) 포함 총 7명)

※ DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202508192

이번 연구는 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2025.08.12 조회수 203 암 표적 돌연변이에 최적의 약물 후보 자동 설계 AI 개발

기존 약물 개발 방식은 질병을 일으키는 원인이 되는 표적 단백질(예: 암세포 수용체)을 정하고, 그 단백질에 잘 달라붙어 작용을 막을 분자(약물 후보)를 찾는 방식으로 수많은 후보 분자 대상으로 진행하다 보니 시간·비용이 많이 들고 성공 가능성도 낮았다. 우리 대학 연구진이 표적 단백질 정보만 있으면, 사전 정보(분자)가 없어도 딱 맞는 약물 후보를 설계해 주는 AI를 개발해서 신약 개발의 새로운 가능성을 열었다.

우리 대학 화학과 김우연 교수 연구팀이 결합하는 약물 후보 분자의 사전 정보 없이 단백질의 구조만으로, 그에 꼭 맞는 약물 후보 분자와 그 결합 방식(비공유 결합성 상호작용)까지 함께 설계 및 최적화까지 할 수 있는 인공지능 모델 ‘BInD’를 개발했다고 10일 밝혔다.

이 기술의 핵심은 ‘동시 설계’다. 기존 AI 모델들은 분자만 만들거나, 만들어진 분자와 단백질의 결합 여부만 따로 평가했다. 반면, 이번에 개발된 모델은 분자와 단백질 사이의 결합 방식까지 함께 고려해 한 번에 설계한다.

실제로 단백질과 결합할 때 중요한 요소를 미리 반영하기 때문에, 효과적이고 안정적인 분자를 만들 확률이 훨씬 높다. 이러한 생성 과정은 단백질의 표적 부위에 맞춰 원자들의 종류와 위치, 공유결합과 상호작용을 하나의 생성 과정에서 동시에 만들어내는 과정을 시각적으로 보여준다.

또한, 이 모델은 신약 설계 시 반드시 고려해야 할 여러 요소(예를 들어 분자의 안정성, 물성, 구조의 자연스러움 등)을 동시에 만족시키도록 설계됐다. 기존에는 한두 가지 목표에 집중해 다른 조건을 희생하는 경우가 많았지만, 이번 모델은 다양한 조건을 균형 있게 반영해 실용성을 크게 높였다.

연구팀은 이 AI가 무작위 상태에서 점점 더 정교한 구조를 그려나가는 방식인 ‘확산 모델’을 기반으로 작동한다고 설명했다. 확산 모델은 2024 노벨 화학상을 받은 ‘알파폴드3’의 단백질-약물 구조 생성에서 활용돼 높은 효율성이 입증된 바 있다.

이번 연구에서는 원자가 공간상 어디에 있어야 하는지 좌표를 찍어주는 알파폴드3와 달리 ‘결합 길이’나 ‘단백질-분자 간 거리’처럼 실제 화학 법칙에 맞는 기준들을 알려주는 지식 기반 가이드를 넣어, 생성된 구조가 더 현실적인 결과를 내도록 도왔다.

뿐만 아니라, 연구팀은 한 번 만든 결과 중에서 뛰어난 결합 패턴을 찾아 다시 활용하는 최적화 전략도 적용했다. 이를 통해 추가 학습 없이도 더 뛰어난 약물 후보를 만들어낼 수 있었으며, 특히 암 관련 표적 단백질(EGFR)의 돌연변이에 선택적으로 작용하는 분자도 생성하는 데 성공했다.

또한, 이번 연구는 본 연구팀이 앞서 발표한 단백질에 어떤 분자가 어떻게 결합하는지에 대한 조건을 입력해야만 했던 기존 AI를 한 단계 더 발전시켰다는 점에서도 의미가 깊다.

화학과 김우연 교수는 “이번에 개발한 AI는 표적 단백질에 잘 결합하는 핵심 요소를 스스로 학습하고 이해해, 사전 정보 없이도 상호작용 하는 최적의 약물 후보인 분자를 설계할 수 있다는 점에서 신약 개발의 패러다임을 크게 바꿀 수 있을 것이다”라고 말했다.

이어 “이번 기술은 화학적 상호작용 원리에 기반해 더 현실적이고 신뢰할 수 있는 분자 구조를 생성할 수 있어, 더 빠르고 정밀한 신약 개발을 가능하게 할 것으로 기대한다”라고 강조했다.

우리 대학 화학과 이중원, 정원호 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’(IF=14.1)에 지난 7월 11일 자에 게재됐다.

※ 논문명: BInD: Bond and Interaction-Generating Diffusion Model for Multi-Objective Structure-Based Drug Design

※ DOI: 10.1002/advs.202502702

한편 이번 연구는 한국연구재단과 보건복지부의 지원으로 수행됐다.

2025.08.10 조회수 354

암 표적 돌연변이에 최적의 약물 후보 자동 설계 AI 개발

기존 약물 개발 방식은 질병을 일으키는 원인이 되는 표적 단백질(예: 암세포 수용체)을 정하고, 그 단백질에 잘 달라붙어 작용을 막을 분자(약물 후보)를 찾는 방식으로 수많은 후보 분자 대상으로 진행하다 보니 시간·비용이 많이 들고 성공 가능성도 낮았다. 우리 대학 연구진이 표적 단백질 정보만 있으면, 사전 정보(분자)가 없어도 딱 맞는 약물 후보를 설계해 주는 AI를 개발해서 신약 개발의 새로운 가능성을 열었다.

우리 대학 화학과 김우연 교수 연구팀이 결합하는 약물 후보 분자의 사전 정보 없이 단백질의 구조만으로, 그에 꼭 맞는 약물 후보 분자와 그 결합 방식(비공유 결합성 상호작용)까지 함께 설계 및 최적화까지 할 수 있는 인공지능 모델 ‘BInD’를 개발했다고 10일 밝혔다.

이 기술의 핵심은 ‘동시 설계’다. 기존 AI 모델들은 분자만 만들거나, 만들어진 분자와 단백질의 결합 여부만 따로 평가했다. 반면, 이번에 개발된 모델은 분자와 단백질 사이의 결합 방식까지 함께 고려해 한 번에 설계한다.

실제로 단백질과 결합할 때 중요한 요소를 미리 반영하기 때문에, 효과적이고 안정적인 분자를 만들 확률이 훨씬 높다. 이러한 생성 과정은 단백질의 표적 부위에 맞춰 원자들의 종류와 위치, 공유결합과 상호작용을 하나의 생성 과정에서 동시에 만들어내는 과정을 시각적으로 보여준다.

또한, 이 모델은 신약 설계 시 반드시 고려해야 할 여러 요소(예를 들어 분자의 안정성, 물성, 구조의 자연스러움 등)을 동시에 만족시키도록 설계됐다. 기존에는 한두 가지 목표에 집중해 다른 조건을 희생하는 경우가 많았지만, 이번 모델은 다양한 조건을 균형 있게 반영해 실용성을 크게 높였다.

연구팀은 이 AI가 무작위 상태에서 점점 더 정교한 구조를 그려나가는 방식인 ‘확산 모델’을 기반으로 작동한다고 설명했다. 확산 모델은 2024 노벨 화학상을 받은 ‘알파폴드3’의 단백질-약물 구조 생성에서 활용돼 높은 효율성이 입증된 바 있다.

이번 연구에서는 원자가 공간상 어디에 있어야 하는지 좌표를 찍어주는 알파폴드3와 달리 ‘결합 길이’나 ‘단백질-분자 간 거리’처럼 실제 화학 법칙에 맞는 기준들을 알려주는 지식 기반 가이드를 넣어, 생성된 구조가 더 현실적인 결과를 내도록 도왔다.

뿐만 아니라, 연구팀은 한 번 만든 결과 중에서 뛰어난 결합 패턴을 찾아 다시 활용하는 최적화 전략도 적용했다. 이를 통해 추가 학습 없이도 더 뛰어난 약물 후보를 만들어낼 수 있었으며, 특히 암 관련 표적 단백질(EGFR)의 돌연변이에 선택적으로 작용하는 분자도 생성하는 데 성공했다.

또한, 이번 연구는 본 연구팀이 앞서 발표한 단백질에 어떤 분자가 어떻게 결합하는지에 대한 조건을 입력해야만 했던 기존 AI를 한 단계 더 발전시켰다는 점에서도 의미가 깊다.

화학과 김우연 교수는 “이번에 개발한 AI는 표적 단백질에 잘 결합하는 핵심 요소를 스스로 학습하고 이해해, 사전 정보 없이도 상호작용 하는 최적의 약물 후보인 분자를 설계할 수 있다는 점에서 신약 개발의 패러다임을 크게 바꿀 수 있을 것이다”라고 말했다.

이어 “이번 기술은 화학적 상호작용 원리에 기반해 더 현실적이고 신뢰할 수 있는 분자 구조를 생성할 수 있어, 더 빠르고 정밀한 신약 개발을 가능하게 할 것으로 기대한다”라고 강조했다.

우리 대학 화학과 이중원, 정원호 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’(IF=14.1)에 지난 7월 11일 자에 게재됐다.

※ 논문명: BInD: Bond and Interaction-Generating Diffusion Model for Multi-Objective Structure-Based Drug Design

※ DOI: 10.1002/advs.202502702

한편 이번 연구는 한국연구재단과 보건복지부의 지원으로 수행됐다.

2025.08.10 조회수 354 콩벌레 공생 곰팡이 없어도 퇴행성 뇌질환 치료제 만든다고?

‘허포트리콘’은 뇌 속 염증을 억제하고 신경세포를 보호하는 작용이 뛰어난 물질로 치매나 파킨슨병과 같은 퇴행성 뇌 질환 치료제로 발전할 가능성이 크다고 평가받고 있다. 이 물질은 콩벌레와 공생하는 곰팡이에서만 극미량 얻을 수 있는데, 우리 연구진이 이 희귀 천연물을 화학 합성* 하는데 성공해, 차세대 신경퇴행성 질환 약물 개발의 가능성을 제시했다.

*화학 합성: 화학 반응을 이용하여 원하는 물질을 만드는 과정

우리 대학 화학과 한순규 교수 연구팀이 콩벌레와 공생하는 곰팡이에서 발견된 천연 항신경염증 물질 ‘허포트리콘(herpotrichone) A,B,C’를 세계 최초로 합성하는 데 성공했다고 31일 밝혔다.

허포트리콘 천연물은 콩벌레의 공생균인 ‘허포트리시아(Herpotrichia) sp. SF09’에서만 극미량으로 얻을 수 있는 물질로, 다섯 개의 고리 구조(6각형 4개와 3각형 1개)인 6/6/6/6/3의 다중고리 구조를 가진 물질이다.

흥미롭게도 이 물질은 뇌 염증반응을 억제하는 항신경염증 효과가 매우 우수하며, 최근에는 철분 매개 세포 사멸(ferroptosis)을 억제해 신경세포를 보호하는 작용기전까지 확인돼, 뇌 질환 치료용 약물로써의 가능성이 기대되고 있다.

한 교수 연구팀은 곰팡이에서 이 물질이 만들어지는 방식을 예상하여, 허포트리콘의 복잡한 구조를 연구실에서 화학적으로 만드는 방법을 고안했다. 이때 핵심이 된 것은 ‘딜스-알더(Diels–Alder) 반응’이라는 화학 반응이다. 이 반응은 마치 두 개의 퍼즐 조각이 맞물려 하나의 고리를 만들듯, 탄소 기반 파트너끼리 새로운 결합을 만들어 육각고리 구조를 형성하게 해주는 반응이다.

또한, 연구팀은 ‘수소결합’이라는 분자 사이의 약한 끌어당김 현상에 주목했다. 이 수소결합을 섬세하게 설계하고 조절함으로써, 반응이 원하는 방향과 위치에서만 일어나도록 정교하게 유도해서 허포트리콘을 만들 수 있었다.

연구팀은 기존에 핵심수소 결합 없이는 목표 천연물이 거의 안 만들어지거나 엉뚱한 부산물만 생겼던 문제를 해결하고, 복잡한 구조의 허포트리콘 A, B, C를 모두 정확하게 합성할 수 있었다.

특히, 허포트리콘을 만들기 위한 핵심 재료인 ‘델리트파이론(delitpyrone) C’와 ‘에폭시퀴놀 단량체(epoxyquinol monomer)’라는 분자들이 어떤 구조를 가질 때 핵심 수소결합이 가능한지 정밀하게 분석했다.

이렇게 유도된 수소결합 덕분에 반응 분자들이 정확한 위치로 다가가고 이상적인 전이상태를 거쳐 허포트리콘 C가 합성 가능했다. 이 반응 원리를 허포트리콘 A와 B에도 적용해 성공적으로 이들 천연물을 합성할 수 있었다.

연구실에서 행해진 핵심 딜스-알더 반응 과정에서 자연계에서는 아직 발견되지 않은 새로운 분자 구조들도 함께 만들어졌고, 이 중 일부는 우수한 약리 활성을 갖는 신규 천연물일 가능성이 높아 합성을 통해서 천연물을 예측한다는 측면에서 본 연구의 의미가 배가된다.

실제로 한 교수 연구팀은 2019년에 허포트리콘 A와 B를 발견하고 이들의 구조를 밝힌 중국 연구진의 논문을 바탕으로, 이들 천연물의 합성 연구를 진행했는데 그 과정에서 원치 않던 특정 부산물이 계속적으로 얻어졌다.

그런데 2024년 같은 중국 연구진에 의해 허포트리콘 C라는 신규 천연물의 발견이 논문으로 보고됐는데, 이것은 한 교수 연구팀이 이전에 얻었던 부산물과 일치하는 물질이었다. 이는 한 교수팀이 자연계에 존재하는 천연물을 실험실에서 이미 합성하고 있었던 것을 보여주는 사례다.

화학과 한순규 교수는 “이번 성과는 퇴행성 신경질환 관련해 약리 활성을 갖는 자연계 희귀 천연물을 최초로 합성하고, 복잡 천연물의 생체모방 합성 원리를 체계적으로 제시한 연구”라며, “앞으로 천연물 기반 항신경염증 치료제 개발과 해당 천연물군의 생합성 연구에도 폭넓게 활용될 것으로 기대된다”고 밝혔다.

해당 연구 성과는 화학과 석박사통합과정 이유진 학생이 제1 저자로 화학 분야 최고 권위 학술지 중 하나인 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)에 7월 16일 字 게재됐다.

※논문명: Total Synthesis of (+)-Herpotrichones A–C

※DOI: 10.1021/jacs.5c05061

한편, 이번 연구는 한국연구재단(NRF) 중견연구자지원사업, KAIST UP 프로젝트, KAIST 그랜드챌린지(Grand Challenge) 30 프로젝트, 및 KAIST 초세대협업연구실사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.31 조회수 860

콩벌레 공생 곰팡이 없어도 퇴행성 뇌질환 치료제 만든다고?

‘허포트리콘’은 뇌 속 염증을 억제하고 신경세포를 보호하는 작용이 뛰어난 물질로 치매나 파킨슨병과 같은 퇴행성 뇌 질환 치료제로 발전할 가능성이 크다고 평가받고 있다. 이 물질은 콩벌레와 공생하는 곰팡이에서만 극미량 얻을 수 있는데, 우리 연구진이 이 희귀 천연물을 화학 합성* 하는데 성공해, 차세대 신경퇴행성 질환 약물 개발의 가능성을 제시했다.

*화학 합성: 화학 반응을 이용하여 원하는 물질을 만드는 과정

우리 대학 화학과 한순규 교수 연구팀이 콩벌레와 공생하는 곰팡이에서 발견된 천연 항신경염증 물질 ‘허포트리콘(herpotrichone) A,B,C’를 세계 최초로 합성하는 데 성공했다고 31일 밝혔다.

허포트리콘 천연물은 콩벌레의 공생균인 ‘허포트리시아(Herpotrichia) sp. SF09’에서만 극미량으로 얻을 수 있는 물질로, 다섯 개의 고리 구조(6각형 4개와 3각형 1개)인 6/6/6/6/3의 다중고리 구조를 가진 물질이다.

흥미롭게도 이 물질은 뇌 염증반응을 억제하는 항신경염증 효과가 매우 우수하며, 최근에는 철분 매개 세포 사멸(ferroptosis)을 억제해 신경세포를 보호하는 작용기전까지 확인돼, 뇌 질환 치료용 약물로써의 가능성이 기대되고 있다.

한 교수 연구팀은 곰팡이에서 이 물질이 만들어지는 방식을 예상하여, 허포트리콘의 복잡한 구조를 연구실에서 화학적으로 만드는 방법을 고안했다. 이때 핵심이 된 것은 ‘딜스-알더(Diels–Alder) 반응’이라는 화학 반응이다. 이 반응은 마치 두 개의 퍼즐 조각이 맞물려 하나의 고리를 만들듯, 탄소 기반 파트너끼리 새로운 결합을 만들어 육각고리 구조를 형성하게 해주는 반응이다.

또한, 연구팀은 ‘수소결합’이라는 분자 사이의 약한 끌어당김 현상에 주목했다. 이 수소결합을 섬세하게 설계하고 조절함으로써, 반응이 원하는 방향과 위치에서만 일어나도록 정교하게 유도해서 허포트리콘을 만들 수 있었다.

연구팀은 기존에 핵심수소 결합 없이는 목표 천연물이 거의 안 만들어지거나 엉뚱한 부산물만 생겼던 문제를 해결하고, 복잡한 구조의 허포트리콘 A, B, C를 모두 정확하게 합성할 수 있었다.

특히, 허포트리콘을 만들기 위한 핵심 재료인 ‘델리트파이론(delitpyrone) C’와 ‘에폭시퀴놀 단량체(epoxyquinol monomer)’라는 분자들이 어떤 구조를 가질 때 핵심 수소결합이 가능한지 정밀하게 분석했다.

이렇게 유도된 수소결합 덕분에 반응 분자들이 정확한 위치로 다가가고 이상적인 전이상태를 거쳐 허포트리콘 C가 합성 가능했다. 이 반응 원리를 허포트리콘 A와 B에도 적용해 성공적으로 이들 천연물을 합성할 수 있었다.

연구실에서 행해진 핵심 딜스-알더 반응 과정에서 자연계에서는 아직 발견되지 않은 새로운 분자 구조들도 함께 만들어졌고, 이 중 일부는 우수한 약리 활성을 갖는 신규 천연물일 가능성이 높아 합성을 통해서 천연물을 예측한다는 측면에서 본 연구의 의미가 배가된다.

실제로 한 교수 연구팀은 2019년에 허포트리콘 A와 B를 발견하고 이들의 구조를 밝힌 중국 연구진의 논문을 바탕으로, 이들 천연물의 합성 연구를 진행했는데 그 과정에서 원치 않던 특정 부산물이 계속적으로 얻어졌다.

그런데 2024년 같은 중국 연구진에 의해 허포트리콘 C라는 신규 천연물의 발견이 논문으로 보고됐는데, 이것은 한 교수 연구팀이 이전에 얻었던 부산물과 일치하는 물질이었다. 이는 한 교수팀이 자연계에 존재하는 천연물을 실험실에서 이미 합성하고 있었던 것을 보여주는 사례다.

화학과 한순규 교수는 “이번 성과는 퇴행성 신경질환 관련해 약리 활성을 갖는 자연계 희귀 천연물을 최초로 합성하고, 복잡 천연물의 생체모방 합성 원리를 체계적으로 제시한 연구”라며, “앞으로 천연물 기반 항신경염증 치료제 개발과 해당 천연물군의 생합성 연구에도 폭넓게 활용될 것으로 기대된다”고 밝혔다.

해당 연구 성과는 화학과 석박사통합과정 이유진 학생이 제1 저자로 화학 분야 최고 권위 학술지 중 하나인 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)에 7월 16일 字 게재됐다.

※논문명: Total Synthesis of (+)-Herpotrichones A–C

※DOI: 10.1021/jacs.5c05061

한편, 이번 연구는 한국연구재단(NRF) 중견연구자지원사업, KAIST UP 프로젝트, KAIST 그랜드챌린지(Grand Challenge) 30 프로젝트, 및 KAIST 초세대협업연구실사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.31 조회수 860 왜 식물이 스스로 공격하나? 유전 충돌 비밀 밝혀

고유의 면역 시스템을 지닌 식물은 때때로 자신의 단백질 구조를 병원균으로 오인해 스스로를 공격하는 ‘자가면역 반응’을 일으키기도 한다. 특히 서로 다른 품종 간 교배 후, 후손 식물이 건강하게 자라지 못하고 스스로 고사하는‘잡종 괴사(hybrid necrosis)’현상은 오랫동안 식물학자와 농업 연구자들에게 해결이 어려운 난제로 여겨져 왔다. 이에 KAIST를 포함한 국내외 연구진은 식물 자가면역 반응의 유발 메커니즘을 규명하고, 이를 사전에 예측·회피할 수 있는 신개념 품종 개량 전략을 제시하는 데 성공했다.

우리 대학 송지준 교수 연구팀이 국립싱가포르대학(NUS), 옥스퍼드대학 연구팀과 공동연구를 통해, 초저온 전자현미경(Cryo-EM) 기술을 활용, 식물 자가면역 반응을 유발하는 단백질 복합체‘DM3’의 구조와 기능을 규명했다고 21일 밝혔다.

이번 연구는 식물 잡종 간 교배 시 면역 수용체의 비정상적 반응으로 발생하는‘잡종 괴사(hybrid necrosis)’의 원인을 ‘단백질 구조의 결함’에서 찾았다는 점에서 주목을 받고 있다.

이 단백질(DM3)은 원래 식물의 면역 반응에 관여하는 효소인데, ‘위험 조합(DANGEROUS MIX, DM)’이라 불리는 특정 단백질 조합에서 DM3 단백질의 구조가 망가지면서 문제를 일으킨다.

특히, DM3의 변이체 중 하나는 ‘DM3Col-0’ 변이체는 6개의 단백질이 안정적으로 결합하며 정상으로 인식되어 면역 반응을 일으키지 않는다. 이에 반해 또 다른 ‘DM3Hh-0’변이체는 6개 단백질 간의 결합이 제대로 안되어 식물은 이를 ‘비정상적인 상태’로 인식하고 면역 경보를 울리며 자가 면역을 유발한다.

연구팀은 해당 구조를 원자 해상도의 초저온 전자현미경(Cryo-EM)을 통해 시각화했으며, 면역 유도 능력은 DM3 단백질의 효소 기능 때문이 아닌, ‘단백질 결합력의 차이’때문임을 밝혀냈다.

이는 식물이 ‘외부 병원균’뿐만 아니라‘내부 단백질 구조’가 비정상적으로 변화하는 경우에도 이를 병균으로 인식해 면역반응을 일으킬 수 있음을 보여준다.

해당 연구는 서로 다른 품종의 식물을 교배하면서 유전자가 섞이고 단백질 구조가 변할 경우, 식물 면역계가 얼마나 민감하게 변화하며 자가면역반응을 일으키는지 보여주며, 자연교배 및 품종개량 과정에서 발생할 수 있는 유전적 충돌(Genetic Incompatibility)에 대한 이해를 크게 높였다.

제1 저자인 김기정 박사는 “국제적 연구 협력을 통해 구조생화학, 유전학, 세포생물학적 실험을 망라해 완성도 높은 연구로 자가면역현상을 이용, 식물 면역계를 이해하는 새로운 관점을 제시했다”라고 말했다.

연구를 주도한 생명과학과 송지준 교수는 “면역 시스템이 외부 병원균뿐 아니라 자기 단백질의 구조적 이상까지 감지할 수 있다는 사실은 식물 생명공학 및 작물 교배 전략에 새로운 기준을 제시할 것”이라며, “초저온 전자현미경 기반의 구조 분석이 유전자 간 상호작용의 본질을 이해하는 데 중요한 도구가 될 것”이라고 말했다.

송지준 교수와 옥스퍼드대 최은영 교수가 공동 책임저자로, 생명과학과 김기정 박사(現 취리히 대학교 박사후 연구원)과 국립싱가폴 대학 웨이린 완(Wei-Lin Wan) 박사가 공동 제1 저자로, 김나윤 박사과정 학생이 제2 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(Cell)’의 자매지인 `분자 세포(Molecular Cell)' 7월 17일 자에 출판됐다.

※논문명: Structural determinants of DANGEROUS MIX 3, an alpha/beta hydrolase that triggers NLR-mediated genetic incompatibility in plants

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.molcel.2025.06.021

한편, 이번 연구는 KAIST 그랜드챌린지 30(Grand Challenge 30) 과제 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.21 조회수 756

왜 식물이 스스로 공격하나? 유전 충돌 비밀 밝혀

고유의 면역 시스템을 지닌 식물은 때때로 자신의 단백질 구조를 병원균으로 오인해 스스로를 공격하는 ‘자가면역 반응’을 일으키기도 한다. 특히 서로 다른 품종 간 교배 후, 후손 식물이 건강하게 자라지 못하고 스스로 고사하는‘잡종 괴사(hybrid necrosis)’현상은 오랫동안 식물학자와 농업 연구자들에게 해결이 어려운 난제로 여겨져 왔다. 이에 KAIST를 포함한 국내외 연구진은 식물 자가면역 반응의 유발 메커니즘을 규명하고, 이를 사전에 예측·회피할 수 있는 신개념 품종 개량 전략을 제시하는 데 성공했다.

우리 대학 송지준 교수 연구팀이 국립싱가포르대학(NUS), 옥스퍼드대학 연구팀과 공동연구를 통해, 초저온 전자현미경(Cryo-EM) 기술을 활용, 식물 자가면역 반응을 유발하는 단백질 복합체‘DM3’의 구조와 기능을 규명했다고 21일 밝혔다.

이번 연구는 식물 잡종 간 교배 시 면역 수용체의 비정상적 반응으로 발생하는‘잡종 괴사(hybrid necrosis)’의 원인을 ‘단백질 구조의 결함’에서 찾았다는 점에서 주목을 받고 있다.

이 단백질(DM3)은 원래 식물의 면역 반응에 관여하는 효소인데, ‘위험 조합(DANGEROUS MIX, DM)’이라 불리는 특정 단백질 조합에서 DM3 단백질의 구조가 망가지면서 문제를 일으킨다.

특히, DM3의 변이체 중 하나는 ‘DM3Col-0’ 변이체는 6개의 단백질이 안정적으로 결합하며 정상으로 인식되어 면역 반응을 일으키지 않는다. 이에 반해 또 다른 ‘DM3Hh-0’변이체는 6개 단백질 간의 결합이 제대로 안되어 식물은 이를 ‘비정상적인 상태’로 인식하고 면역 경보를 울리며 자가 면역을 유발한다.

연구팀은 해당 구조를 원자 해상도의 초저온 전자현미경(Cryo-EM)을 통해 시각화했으며, 면역 유도 능력은 DM3 단백질의 효소 기능 때문이 아닌, ‘단백질 결합력의 차이’때문임을 밝혀냈다.

이는 식물이 ‘외부 병원균’뿐만 아니라‘내부 단백질 구조’가 비정상적으로 변화하는 경우에도 이를 병균으로 인식해 면역반응을 일으킬 수 있음을 보여준다.

해당 연구는 서로 다른 품종의 식물을 교배하면서 유전자가 섞이고 단백질 구조가 변할 경우, 식물 면역계가 얼마나 민감하게 변화하며 자가면역반응을 일으키는지 보여주며, 자연교배 및 품종개량 과정에서 발생할 수 있는 유전적 충돌(Genetic Incompatibility)에 대한 이해를 크게 높였다.

제1 저자인 김기정 박사는 “국제적 연구 협력을 통해 구조생화학, 유전학, 세포생물학적 실험을 망라해 완성도 높은 연구로 자가면역현상을 이용, 식물 면역계를 이해하는 새로운 관점을 제시했다”라고 말했다.

연구를 주도한 생명과학과 송지준 교수는 “면역 시스템이 외부 병원균뿐 아니라 자기 단백질의 구조적 이상까지 감지할 수 있다는 사실은 식물 생명공학 및 작물 교배 전략에 새로운 기준을 제시할 것”이라며, “초저온 전자현미경 기반의 구조 분석이 유전자 간 상호작용의 본질을 이해하는 데 중요한 도구가 될 것”이라고 말했다.

송지준 교수와 옥스퍼드대 최은영 교수가 공동 책임저자로, 생명과학과 김기정 박사(現 취리히 대학교 박사후 연구원)과 국립싱가폴 대학 웨이린 완(Wei-Lin Wan) 박사가 공동 제1 저자로, 김나윤 박사과정 학생이 제2 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(Cell)’의 자매지인 `분자 세포(Molecular Cell)' 7월 17일 자에 출판됐다.

※논문명: Structural determinants of DANGEROUS MIX 3, an alpha/beta hydrolase that triggers NLR-mediated genetic incompatibility in plants

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.molcel.2025.06.021

한편, 이번 연구는 KAIST 그랜드챌린지 30(Grand Challenge 30) 과제 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.21 조회수 756 미생물 안전균주로 고효율 루테인 대량 생산 가능

노안 및 백내장 예방에 효과가 있는 대표적인 눈 건강 기능성 성분 ‘루테인’을 우리 연구진이 2022년 전자 채널링 기술을 적용한 대장균을 통해 세계 최초로 생산하는 데 성공한 바 있다. 이후 연구진은 기존 기술이 가진 대장균의 내독소(endotoxin) 문제를 해결하고, 동시에 대량 생산이 가능한 미생물 대사공학 기반의 친환경적이고 고효율적인 루테인 생산 플랫폼을 새롭게 개발하여 실용성과 안전성 모두를 획기적으로 향상시키는데 성공했다. 향후, (주)실리코바이오(이상엽 특훈교수 교원창업기업)을 통해 기술사업화를 추진할 예정이다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `루테인을 대량 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 13일 밝혔다.

기존의 미생물 대사공학을 이용한 루테인 생산 연구에서는 부산물 생성이 많고 루테인 축적량이 제한되는 한계가 있었다. 이는 루테인 합성 대사경로에서 특정 병목 단계가 존재하여 대사 흐름이 원활하게 진행되지 못했기 때문으로 분석되었다.

이번 연구에서는 루테인 생산 경로에서 주요 병목으로 작용하는 대사반응을 개선하기 위해 전자 채널링(electron channeling) 전략*을 도입하였다.

*전자 채널링: 생체 내 또는 인공 생합성 시스템에서 특정 효소 반응을 보다 빠르고 효율적으로 일어나게 하기 위해, 전자가 효율적으로 이동하도록 경로를 제어하는 기술

루테인을 만드는데 필요한 효소들을 최적화된 단백질 구조(스캐폴드) 시스템에 가깝게 배열함으로써 효소 주변 재료(기질)과 전자의 농도를 높여 루테인 합성 대사 흐름을 효과적으로 증대시켰다.

또한 연구팀은 설탕처럼 흔한 포도당을 활용하여 고효율로 루테인을 생산할 수 있는 미생물 플랫폼을 구축하였으며, 이는 바이오매스의 주 원료인 포도당으로부터 친환경적인 바이오 기반 루테인 생산 가능성을 제시하는 중요한 성과로 평가된다.

결론적으로 연구팀은 시스템 대사공학 기술과 단백질 간 입체적 거리 제어를 포함한 효소 재배열 전략을 병행하여 해당 균주를 이용해 54시간 만에 1.78 g/L의 루테인을 생산하는 데 성공했다. 이는 시간당 32.88 mg/L의 생산성에 해당하며, 기존 식물이나 미세조류에서 루테인을 추출하는 기존 방식보다 훨씬 빠르고 효율적인 생산방법으로 산업적으로 큰 의미를 가진다.

이번 연구에서 산업적 활용도가 높고 안전균주 (Generally Recognized As Safe; GRAS)로 분류되는 ‘코리네박테리움 글루타미쿰(Corynebacterium glutamicum)’을 새로운 생산 호스트로 활용했다. 이 균주를 기반으로 루테인 생합성 경로를 최적화하고, 전자전달 병목을 해결하기 위해 막결합형 P450 효소의 개량, 그리고 전자 채널링 스캐폴드 시스템을 도입하여 생산성을 획기적으로 향상시켰다.

연구를 주도한 은현민 박사과정생은 “이번 연구는 미생물 기반 루테인 생산의 병목을 해소하고 산업적으로 경쟁력 있는 친환경 공정을 확립한 사례”라며, “향후 루테인을 포함한 다양한 천연물 생산 기술의 실용화를 앞당길 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이상엽 특훈교수는 “미생물을 활용한 대사공학 기술은 기존의 식물 기반 및 화학합성 방식을 뛰어넘는 차세대 전략으로 부상하고 있다”며, “앞으로도 고부가가치 천연물의 효율적 생산을 위한 연구를 지속하겠다”고 밝혔다.

이번 연구 결과는 생명화학공학과 은현민 박사과정생과 신디 박사가 공동 제 1저자로 국제 학술지 `네이처 신시시스(Nature Synthesis)'에 7월 4일자로 게재되었다.

※ 논문명: Gram-per-litre scale production of lutein by engineered Corynebacterium

※ 저자: 이상엽(KAIST 교신저자), 은현민 (KAIST 제1저자), Cindy Pricilia Surya Prabowo (KAIST 공동 제1저자) 포함 총 3명

※ DOI: https://doi.org/10.1038/s44160-025-00826-3

이번 연구는 이상엽 특훈교수 연구팀에 의해 과학기술정보통신부가 지원하는 기후환경연구개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.14 조회수 897

미생물 안전균주로 고효율 루테인 대량 생산 가능

노안 및 백내장 예방에 효과가 있는 대표적인 눈 건강 기능성 성분 ‘루테인’을 우리 연구진이 2022년 전자 채널링 기술을 적용한 대장균을 통해 세계 최초로 생산하는 데 성공한 바 있다. 이후 연구진은 기존 기술이 가진 대장균의 내독소(endotoxin) 문제를 해결하고, 동시에 대량 생산이 가능한 미생물 대사공학 기반의 친환경적이고 고효율적인 루테인 생산 플랫폼을 새롭게 개발하여 실용성과 안전성 모두를 획기적으로 향상시키는데 성공했다. 향후, (주)실리코바이오(이상엽 특훈교수 교원창업기업)을 통해 기술사업화를 추진할 예정이다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `루테인을 대량 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 13일 밝혔다.

기존의 미생물 대사공학을 이용한 루테인 생산 연구에서는 부산물 생성이 많고 루테인 축적량이 제한되는 한계가 있었다. 이는 루테인 합성 대사경로에서 특정 병목 단계가 존재하여 대사 흐름이 원활하게 진행되지 못했기 때문으로 분석되었다.

이번 연구에서는 루테인 생산 경로에서 주요 병목으로 작용하는 대사반응을 개선하기 위해 전자 채널링(electron channeling) 전략*을 도입하였다.

*전자 채널링: 생체 내 또는 인공 생합성 시스템에서 특정 효소 반응을 보다 빠르고 효율적으로 일어나게 하기 위해, 전자가 효율적으로 이동하도록 경로를 제어하는 기술

루테인을 만드는데 필요한 효소들을 최적화된 단백질 구조(스캐폴드) 시스템에 가깝게 배열함으로써 효소 주변 재료(기질)과 전자의 농도를 높여 루테인 합성 대사 흐름을 효과적으로 증대시켰다.

또한 연구팀은 설탕처럼 흔한 포도당을 활용하여 고효율로 루테인을 생산할 수 있는 미생물 플랫폼을 구축하였으며, 이는 바이오매스의 주 원료인 포도당으로부터 친환경적인 바이오 기반 루테인 생산 가능성을 제시하는 중요한 성과로 평가된다.

결론적으로 연구팀은 시스템 대사공학 기술과 단백질 간 입체적 거리 제어를 포함한 효소 재배열 전략을 병행하여 해당 균주를 이용해 54시간 만에 1.78 g/L의 루테인을 생산하는 데 성공했다. 이는 시간당 32.88 mg/L의 생산성에 해당하며, 기존 식물이나 미세조류에서 루테인을 추출하는 기존 방식보다 훨씬 빠르고 효율적인 생산방법으로 산업적으로 큰 의미를 가진다.

이번 연구에서 산업적 활용도가 높고 안전균주 (Generally Recognized As Safe; GRAS)로 분류되는 ‘코리네박테리움 글루타미쿰(Corynebacterium glutamicum)’을 새로운 생산 호스트로 활용했다. 이 균주를 기반으로 루테인 생합성 경로를 최적화하고, 전자전달 병목을 해결하기 위해 막결합형 P450 효소의 개량, 그리고 전자 채널링 스캐폴드 시스템을 도입하여 생산성을 획기적으로 향상시켰다.

연구를 주도한 은현민 박사과정생은 “이번 연구는 미생물 기반 루테인 생산의 병목을 해소하고 산업적으로 경쟁력 있는 친환경 공정을 확립한 사례”라며, “향후 루테인을 포함한 다양한 천연물 생산 기술의 실용화를 앞당길 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이상엽 특훈교수는 “미생물을 활용한 대사공학 기술은 기존의 식물 기반 및 화학합성 방식을 뛰어넘는 차세대 전략으로 부상하고 있다”며, “앞으로도 고부가가치 천연물의 효율적 생산을 위한 연구를 지속하겠다”고 밝혔다.

이번 연구 결과는 생명화학공학과 은현민 박사과정생과 신디 박사가 공동 제 1저자로 국제 학술지 `네이처 신시시스(Nature Synthesis)'에 7월 4일자로 게재되었다.

※ 논문명: Gram-per-litre scale production of lutein by engineered Corynebacterium

※ 저자: 이상엽(KAIST 교신저자), 은현민 (KAIST 제1저자), Cindy Pricilia Surya Prabowo (KAIST 공동 제1저자) 포함 총 3명

※ DOI: https://doi.org/10.1038/s44160-025-00826-3

이번 연구는 이상엽 특훈교수 연구팀에 의해 과학기술정보통신부가 지원하는 기후환경연구개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.14 조회수 897 항암제 내성 없앤다! 당뇨병 등 난치성 질환 치료도 기대

암 치료의 큰 걸림돌 중 하나는 항암제에 대한 암세포의 내성이다. 기존에는 내성 암세포를 제거할 수 있는 새로운 표적을 찾는 방식이 주를 이뤘지만, 오히려 더 강한 내성을 유도할 수 있다는 한계가 있었다. 이에 우리 연구진이 내성 암세포를 다시 약물에 반응하게 만들 수 있는 핵심 유전자를 자동으로 예측하는 컴퓨터 기반 방법론을 개발했다. 이 기술은 다양한 암 치료뿐 아니라 당뇨병 등 난치성 대사 질환에도 활용될 수 있어 주목된다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수와 김유식 교수 연구팀이 인체 대사를 시뮬레이션할 수 있는 컴퓨터 모델인 대사 네트워크 모델을 활용해, 항암제에 내성을 가진 유방암 세포를 약물에 민감화시킬 수 있는 새로운 약물 표적을 예측하는 컴퓨터 기반 방법론을 개발했다고 7일 밝혔다.

연구진은 암세포의 대사 변형이 약물 내성 형성에 관여하는 주요한 특징으로 주목하고, 항암제 내성 유방암 세포의 대사를 조절해 약물 반응성을 높일 유전자 표적을 예측하는 대사 네트워크 모델 기반 방법론을 개발했다.

연구진은 먼저 독소루비신(doxorubicin)과 파클리탁셀(paclitaxel)에 각각 내성을 지닌 MCF7 유방암 세포주에서 얻은 단백체 데이터를 통합해 세포별 대사 네트워크 모델을 구축했다. 이어 모든 대사 유전자에 대해서 유전자 낙아웃(결실) 시뮬레이션*을 수행하고, 그 결과를 분석했다.

*유전자 낙아웃 시뮬레이션: 특정 유전자를 가상으로 제거한 상태에서 생물학적 네트워크의 변화를 계산적으로 예측하는 방법

그 결과, 특정 유전자의 단백질을 억제하면, 항암제에 잘 듣지 않던 내성 암세포가 다시 항암제에 반응하도록 만들 수 있다는 것을 알아냈다. 독소루비신 내성 세포에서는 GOT1 유전자를, 파클리탁셀 내성 세포에서는 GPI 유전자를 선별했으며, 두 약물 공통으로는 SLC1A5 유전자를 표적으로 선별했다.

예측하여 선별한 유전자를 실제로 억제해 본 결과, 내성 암세포가 항암제에 다시 반응하게 됨을 실험적으로 검증했다.

나아가 같은 항암제에 내성을 갖는 다른 종류의 유방암 세포에서도 같은 유전자를 억제했을 때 항암제에 다시 민감해지는 효과가 일관되게 나타나는 것을 확인할 수 있었다.

김유식 교수는 “세포 대사는 감염병, 퇴행성 질환 등 다양한 난치성 질환에서 중요한 역할을 한다”며, “이번에 개발된 대사 조절 스위치 예측 기술은 약물 내성 유방암 치료를 넘어, 치료제가 없는 다양한 대사 질환에도 적용될 수 있는 기반 기술이 될 것”이라고 말했다.

연구를 총괄한 김현욱 교수는 “이번 연구의 가장 큰 의의는 컴퓨터 시뮬레이션만과 최소한의 실험 데이터만으로 내성 암세포를 다시 약물에 반응하게 만들 수 있는 핵심 유전자를 정밀하게 예측할 수 있다는 점”이라며, “이 방법론은 다양한 암종과 대사 관련 난치성 질환의 새로운 치료 표적 발굴에도 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 강조했다.

우리 대학 생명화학공학과 임진아 박사과정생과 정해덕 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 생명과학·물리·공학·사회과학 등 다양한 분야의 최고 수준 연구를 다루는 다학제 국제 학술지인 미국국립과학원회보(PNAS) 6월 25일 자 온라인에 게재됐다.

※ 논문명 : Genome-scale knockout simulation and clustering analysis of drug-resistant breast cancer cells reveal drug sensitization targets

※ 저자 정보 : 임진아(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 정해덕(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 유한석(서울대학교병원, 교신저자), 김유식(한국과학기술원, 교신저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 10명

※ DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2425384122

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국전자통신연구원 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.07 조회수 1364

항암제 내성 없앤다! 당뇨병 등 난치성 질환 치료도 기대

암 치료의 큰 걸림돌 중 하나는 항암제에 대한 암세포의 내성이다. 기존에는 내성 암세포를 제거할 수 있는 새로운 표적을 찾는 방식이 주를 이뤘지만, 오히려 더 강한 내성을 유도할 수 있다는 한계가 있었다. 이에 우리 연구진이 내성 암세포를 다시 약물에 반응하게 만들 수 있는 핵심 유전자를 자동으로 예측하는 컴퓨터 기반 방법론을 개발했다. 이 기술은 다양한 암 치료뿐 아니라 당뇨병 등 난치성 대사 질환에도 활용될 수 있어 주목된다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수와 김유식 교수 연구팀이 인체 대사를 시뮬레이션할 수 있는 컴퓨터 모델인 대사 네트워크 모델을 활용해, 항암제에 내성을 가진 유방암 세포를 약물에 민감화시킬 수 있는 새로운 약물 표적을 예측하는 컴퓨터 기반 방법론을 개발했다고 7일 밝혔다.

연구진은 암세포의 대사 변형이 약물 내성 형성에 관여하는 주요한 특징으로 주목하고, 항암제 내성 유방암 세포의 대사를 조절해 약물 반응성을 높일 유전자 표적을 예측하는 대사 네트워크 모델 기반 방법론을 개발했다.

연구진은 먼저 독소루비신(doxorubicin)과 파클리탁셀(paclitaxel)에 각각 내성을 지닌 MCF7 유방암 세포주에서 얻은 단백체 데이터를 통합해 세포별 대사 네트워크 모델을 구축했다. 이어 모든 대사 유전자에 대해서 유전자 낙아웃(결실) 시뮬레이션*을 수행하고, 그 결과를 분석했다.

*유전자 낙아웃 시뮬레이션: 특정 유전자를 가상으로 제거한 상태에서 생물학적 네트워크의 변화를 계산적으로 예측하는 방법

그 결과, 특정 유전자의 단백질을 억제하면, 항암제에 잘 듣지 않던 내성 암세포가 다시 항암제에 반응하도록 만들 수 있다는 것을 알아냈다. 독소루비신 내성 세포에서는 GOT1 유전자를, 파클리탁셀 내성 세포에서는 GPI 유전자를 선별했으며, 두 약물 공통으로는 SLC1A5 유전자를 표적으로 선별했다.

예측하여 선별한 유전자를 실제로 억제해 본 결과, 내성 암세포가 항암제에 다시 반응하게 됨을 실험적으로 검증했다.

나아가 같은 항암제에 내성을 갖는 다른 종류의 유방암 세포에서도 같은 유전자를 억제했을 때 항암제에 다시 민감해지는 효과가 일관되게 나타나는 것을 확인할 수 있었다.

김유식 교수는 “세포 대사는 감염병, 퇴행성 질환 등 다양한 난치성 질환에서 중요한 역할을 한다”며, “이번에 개발된 대사 조절 스위치 예측 기술은 약물 내성 유방암 치료를 넘어, 치료제가 없는 다양한 대사 질환에도 적용될 수 있는 기반 기술이 될 것”이라고 말했다.

연구를 총괄한 김현욱 교수는 “이번 연구의 가장 큰 의의는 컴퓨터 시뮬레이션만과 최소한의 실험 데이터만으로 내성 암세포를 다시 약물에 반응하게 만들 수 있는 핵심 유전자를 정밀하게 예측할 수 있다는 점”이라며, “이 방법론은 다양한 암종과 대사 관련 난치성 질환의 새로운 치료 표적 발굴에도 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 강조했다.

우리 대학 생명화학공학과 임진아 박사과정생과 정해덕 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 생명과학·물리·공학·사회과학 등 다양한 분야의 최고 수준 연구를 다루는 다학제 국제 학술지인 미국국립과학원회보(PNAS) 6월 25일 자 온라인에 게재됐다.

※ 논문명 : Genome-scale knockout simulation and clustering analysis of drug-resistant breast cancer cells reveal drug sensitization targets

※ 저자 정보 : 임진아(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 정해덕(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 유한석(서울대학교병원, 교신저자), 김유식(한국과학기술원, 교신저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 10명

※ DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2425384122

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국전자통신연구원 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.07 조회수 1364 AI로 방사성 오염 '아이오딘' 제거용 최적 신소재 발굴

원자력 에너지 활용에 있어 방사성 폐기물 관리는 핵심적인 과제 중 하나다. 특히 방사성 ‘아이오딘(요오드)’는 반감기가 길고(I-129의 경우 1,570만 년), 이동성 및 생체 유독성이 높아 환경 및 인체에 심각한 위험을 초래할 수 있다. 한국 연구진이 인공지능을 활용해 아이오딘을 제거할 원자력 환경 정화용 신소재 발굴에 성공했다. 연구팀은 향후 방사성 오염 흡착용 분말부터 오염수 처리 필터까지 다양한 산학협력을 통해 상용화를 추진할 예정이다.

우리 대학 원자력및양자공학과 류호진 교수 연구팀이 한국화학연구원 디지털화학연구센터 노주환 박사가 협력하여, 인공지능을 활용해 방사성 오염 물질이 될 수 있는 아이오딘을 효과적으로 제거하는 신소재를 발굴하는 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

최근 보고에 따르면 방사능 오염 물질인 아이오딘이 수용액 환경에서 아이오딘산염(IO3-) 형태로 존재하는 것으로 밝혀졌으나, 기존의 은 기반 흡착제는 이에 대해 낮은 화학적 흡착력을 가져 비효율적이었다. 따라서 아이오딘산염을 효과적으로 제거할 수 있는 새로운 흡착제 신소재 개발이 시급한 실정이다.

류호진 교수 연구팀은 기계학습을 활용한 실험 전략을 통해 다양한 금속원소를 함유한 ‘이중층 수산화물(Layered Double Hydroxide, 이하 LDH)’이라는 화합물 중 최적의 아이오딘산염 흡착제를 발굴했다.

이번 연구에서 개발된 구리-크롬-철-알루미늄 기반의 다중금속 이중층 수산화물 Cu3(CrFeAl)은 아이오딘산염에 대해 90% 이상의 뛰어난 흡착 성능을 보였다. 이는 기존의 시행착오 실험 방식으로는 탐색이 어려운 방대한 물질 조성 공간을 인공지능 기반의 능동학습법을 통해 효율적으로 탐색해 얻어낸 성과다.

연구팀은 이중층 수산화물(이하 LDH)이 고엔트로피 재료와 같이 다양한 금속 조성을 가질 수 있고 음이온 흡착에 유리한 구조를 지녔다는 점에 주목했다. 그러나 다중금속 LDH의 경우 가능한 금속 조합이 너무 많아 기존의 실험 방식으로는 최적의 조합을 찾기 어려웠다.

이를 해결하기 위해 연구팀은 인공지능(기계학습)을 도입했다. 초기 24개의 2원계 및 96개의 3원계 LDH 실험 데이터로 학습을 시작해, 4원계 및 5원계 후보 물질로 탐색을 확장했다. 이 결과 전체 후보 물질 중 단 16%에 대해서만 실험을 수행하고도 아이오딘산염 제거에 최적인 신소재 물질을 찾아낼 수 있었다.

류호진 교수는 “인공지능을 활용하면 방대한 신소재 후보 물질 군에서 방사성 오염 제거용 물질을 효율적으로 찾아낼 가능성을 보여, 원자력 환경 정화용 신소재 개발에 필요한 연구를 가속화하는데 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

류 교수 연구팀은 개발된 분말 기술에 대한 국내 특허를 출원했으며 이를 기반으로 해외 특허 출원을 진행 중이다. 연구팀은 향후 방사성 오염 흡착용 분말의 다양한 사용 환경에서의 성능을 고도화하고, 오염수 처리 필터 개발 분야에서 산학 협력을 통한 상용화 방안을 추진할 예정이다.

우리 대학 신소재공학과를 졸업한 이수정 박사와 한국화학연구원 디지털화학연구센터 노주환 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 이번 연구 결과는 환경 분야 국제 저명 학술지인 ‘위험물질 저널(Journal of Hazardous Materials)'에 5월 26일 온라인 게재됐다.

※논문명: Discovery of multi-metal-layered double hydroxides for decontamination of iodate by machine learning-assisted experiments

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.138735

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 원자력기초연구지원사업과 나노·소재기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2025.07.02 조회수 1476

AI로 방사성 오염 '아이오딘' 제거용 최적 신소재 발굴

원자력 에너지 활용에 있어 방사성 폐기물 관리는 핵심적인 과제 중 하나다. 특히 방사성 ‘아이오딘(요오드)’는 반감기가 길고(I-129의 경우 1,570만 년), 이동성 및 생체 유독성이 높아 환경 및 인체에 심각한 위험을 초래할 수 있다. 한국 연구진이 인공지능을 활용해 아이오딘을 제거할 원자력 환경 정화용 신소재 발굴에 성공했다. 연구팀은 향후 방사성 오염 흡착용 분말부터 오염수 처리 필터까지 다양한 산학협력을 통해 상용화를 추진할 예정이다.

우리 대학 원자력및양자공학과 류호진 교수 연구팀이 한국화학연구원 디지털화학연구센터 노주환 박사가 협력하여, 인공지능을 활용해 방사성 오염 물질이 될 수 있는 아이오딘을 효과적으로 제거하는 신소재를 발굴하는 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

최근 보고에 따르면 방사능 오염 물질인 아이오딘이 수용액 환경에서 아이오딘산염(IO3-) 형태로 존재하는 것으로 밝혀졌으나, 기존의 은 기반 흡착제는 이에 대해 낮은 화학적 흡착력을 가져 비효율적이었다. 따라서 아이오딘산염을 효과적으로 제거할 수 있는 새로운 흡착제 신소재 개발이 시급한 실정이다.

류호진 교수 연구팀은 기계학습을 활용한 실험 전략을 통해 다양한 금속원소를 함유한 ‘이중층 수산화물(Layered Double Hydroxide, 이하 LDH)’이라는 화합물 중 최적의 아이오딘산염 흡착제를 발굴했다.

이번 연구에서 개발된 구리-크롬-철-알루미늄 기반의 다중금속 이중층 수산화물 Cu3(CrFeAl)은 아이오딘산염에 대해 90% 이상의 뛰어난 흡착 성능을 보였다. 이는 기존의 시행착오 실험 방식으로는 탐색이 어려운 방대한 물질 조성 공간을 인공지능 기반의 능동학습법을 통해 효율적으로 탐색해 얻어낸 성과다.

연구팀은 이중층 수산화물(이하 LDH)이 고엔트로피 재료와 같이 다양한 금속 조성을 가질 수 있고 음이온 흡착에 유리한 구조를 지녔다는 점에 주목했다. 그러나 다중금속 LDH의 경우 가능한 금속 조합이 너무 많아 기존의 실험 방식으로는 최적의 조합을 찾기 어려웠다.

이를 해결하기 위해 연구팀은 인공지능(기계학습)을 도입했다. 초기 24개의 2원계 및 96개의 3원계 LDH 실험 데이터로 학습을 시작해, 4원계 및 5원계 후보 물질로 탐색을 확장했다. 이 결과 전체 후보 물질 중 단 16%에 대해서만 실험을 수행하고도 아이오딘산염 제거에 최적인 신소재 물질을 찾아낼 수 있었다.

류호진 교수는 “인공지능을 활용하면 방대한 신소재 후보 물질 군에서 방사성 오염 제거용 물질을 효율적으로 찾아낼 가능성을 보여, 원자력 환경 정화용 신소재 개발에 필요한 연구를 가속화하는데 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

류 교수 연구팀은 개발된 분말 기술에 대한 국내 특허를 출원했으며 이를 기반으로 해외 특허 출원을 진행 중이다. 연구팀은 향후 방사성 오염 흡착용 분말의 다양한 사용 환경에서의 성능을 고도화하고, 오염수 처리 필터 개발 분야에서 산학 협력을 통한 상용화 방안을 추진할 예정이다.

우리 대학 신소재공학과를 졸업한 이수정 박사와 한국화학연구원 디지털화학연구센터 노주환 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 이번 연구 결과는 환경 분야 국제 저명 학술지인 ‘위험물질 저널(Journal of Hazardous Materials)'에 5월 26일 온라인 게재됐다.

※논문명: Discovery of multi-metal-layered double hydroxides for decontamination of iodate by machine learning-assisted experiments

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.138735

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 원자력기초연구지원사업과 나노·소재기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2025.07.02 조회수 1476 짠 음식의 뇌종양 악화 유발 원인 세계 최초 밝혀

짠 음식을 자주 섭취하는 식습관이 건강에 해롭다는 것은 널리 알려진 사실이다. 그런데 최근 KAIST 연구진은 짠 음식이 뇌종양까지 악화시킬 수 있다는 사실을 세계 최초로, “왜 나빠지는지", "무엇이 그 과정을 유도하는지", "어떤 유전자가, 어떤 단백질이 작용하는지"까지 분자적 인과관계를 입증해 주목받고 있다.

우리 대학 생명과학과 이흥규 교수 연구팀이 고염식이 장내 미생물 구성을 변화시키고, 이로 인해 증식이 증대된 미생물에 의해 분비되는 대사물질인‘프로피오네이트(propionate)‘가 장내에 과도하게 축적되어 뇌종양을 악화시킨다는 사실을 밝혀냈다.

연구팀은 뇌종양 마우스 모델을 이용한 실험에서 이 같은 사실을 입증했다. 마우스에게 4주간 짠 사료를 섭취하게 한 뒤 종양세포를 주입하자 일반식이 그룹에 비해 생존율이 크게 낮아지고 종양 크기가 증가하는 것을 확인했다. 이어 항생제로 장내 미생물을 제거하거나, 무균 마우스에 분변(고염사료 섭취한 사람의 대변에 해당되는 마우스 분변 샘플) 미생물을 이식하는 실험에서도 유사한 뇌종양 악화 반응이 관찰되었다. 이는 장내 미생물 변화가 뇌종양 악화의 핵심 요인임을 보여주는 증거이다.

특히, 연구팀은 장내 미생물 중 박테로이드 불가투스(Bacteroides vulgatus)라는 균이 고염식이에 따라 증가하고, 이 균이 프로피오네이트(propionate)라는 효소(Pccb)의 발현을 높인다는 사실을 발견했다.

그 결과, 장내에서 프로피오네이트 농도가 비정상적으로 상승했으며, 이 물질은 뇌종양 세포에서 산소가 충분한데도 마치 부족한 것처럼 ‘저산소유도인자-1알파(HIF-1α)’를 활성화시켰다. 이는 다시 ‘형질전환성장인자-베타(TGF-β)’를 증가시켜 제1형 콜라겐(COL1A1)을 과하게 만들게 하여 종양 세포가 더 쉽게 퍼지고 악성도를 높이게 하였다.

이러한 분자적 기전은 실제 뇌종양 중 가장 악성도가 높은 교모세포종(Glioblastoma) 환자의 암세포 데이터 분석을 통해서 임상 적용 가능성을 제시하였다. 마우스와 인간 종양세포에서 공통적으로 발현된 관련 유전자들로 인해 환자의 생존율이 낮아짐을 보여주었다.

이흥규 교수는 “이번 연구는 짠 음식 섭취가 장내 미생물 생태계를 변화시키고, 그 결과 생성된 대사산물이 뇌종양을 악화시킬 수 있음을 세계 최초로 분자 수준에서 규명한 것”이라며, “향후 뇌종양 환자를 대상으로 한 식이 조절 연구와 장내 미생물 기반 치료 전략 개발의 기초 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

공동 제1 저자로는 KAIST 김채원 박사(현. 미국 하버드 의과대학 부속 보스턴 어린이병원 박사후연구원)와 김현진 박사(KAIST 생명과학연구소 박사후연구원)가 참여했으며, 연구 결과는 생의학 분야 권위 학술지인 저널 어브 익스페리멘탈 메디슨(Journal of Experimental Medicine)에 5월 22일 자에 게재됐다.

논문 : Gut dysbiosis from high-salt diet promotes glioma via propionate-mediated TGF-β activation https://doi.org/10.1084/jem.20241135

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 지원하는 개인기초연구사업 및 바이오의료기술개발사업의 일환으로 수행됐다.

2025.06.02 조회수 1851

짠 음식의 뇌종양 악화 유발 원인 세계 최초 밝혀

짠 음식을 자주 섭취하는 식습관이 건강에 해롭다는 것은 널리 알려진 사실이다. 그런데 최근 KAIST 연구진은 짠 음식이 뇌종양까지 악화시킬 수 있다는 사실을 세계 최초로, “왜 나빠지는지", "무엇이 그 과정을 유도하는지", "어떤 유전자가, 어떤 단백질이 작용하는지"까지 분자적 인과관계를 입증해 주목받고 있다.

우리 대학 생명과학과 이흥규 교수 연구팀이 고염식이 장내 미생물 구성을 변화시키고, 이로 인해 증식이 증대된 미생물에 의해 분비되는 대사물질인‘프로피오네이트(propionate)‘가 장내에 과도하게 축적되어 뇌종양을 악화시킨다는 사실을 밝혀냈다.