-

에탄이 온실가스 줄이고, 플라스틱도 만든다고요?

메탄은 이산화탄소(CO₂)보다 약 25배 강한 온실가스로, 기후변화 대응에서 가장 시급한 감축 대상 중 하나로 천연가스, 매립지 가스, 축산·폐수 처리 등 다양한 배출원에서 종종 에탄과 혼합된 형태로 존재한다. 천연가스 중 에탄도 큰 비중을 차지하며, 메탄 다음으로 최대 15%까지 포함돼 있다. 우리 연구진이 에탄이 이런 메탄을 에너지원으로 사용하는 ‘편성 메탄산화균’의 대사에 영향을 줘서 메탄을 저감시키고 바이오플라스틱 생산에 활용할 가능성을 제시했다.

우리 대학 건설및환경공학과 명재욱 교수 연구팀이 미국 스탠퍼드 대학교와의 공동연구를 통해, 천연가스의 주요 부성분인 에탄(C2H6)이 ‘편성 메탄산화균(Methylosinus trichosporium OB3b)’의 핵심 대사에 미치는 영향을 규명했다고 7일 밝혔다.

메탄산화균은 산소가 있는 조건에서 메탄을 에너지원으로 사용해 생장할 수 있는 세균으로, 이 중 ‘편성(obligate) 메탄산화균’은 메탄이나 메탄올과 같은 C1 화합물만을 성장 기질로 활용하는 것이 특징이다. 지금까지 이러한 편성 메탄산화균이 비(非)성장 기질인 에탄에 어떻게 반응하는지에 대한 연구는 이뤄지지 않았다.

연구팀은 이번 연구에서는 C2 기질인 에탄이 성장 기질로 사용되지 않음에도 불구하고, 편성 메탄산화균의 메탄 산화, 세포 성장, 생분해성 고분자인 폴리하이드록시부티레이트(Polyhydroxybutyrate, 이하 PHB) 합성 등 주요 대사 경로에 유의미한 영향을 미친다는 사실을 밝혀냈다.

연구팀이 다양한 메탄 및 산소 농도 조건에서 에탄을 첨가해 메탄산화균을 배양한 결과, ▲세포 성장 억제 ▲메탄 소비 감소 ▲PHB 합성 증가의 세 가지 대사 반응이 일관되게 나타났으며, 이러한 변화는 에탄 농도가 증가할수록 더욱 두드려졌다.

이번 연구에 따르면, 에탄은 단독으로는 메탄산화균에서 반응하지 않으며, 세균 역시 에탄만 주어졌을 때는 성장하지 않는다. 그러나 메탄과 함께 존재할 경우, 메탄을 산화하는 핵심 효소 ‘입자상 메탄모노옥시게네이스(pMMO)’를 통해 에탄이 함께 산화되는 ‘동시 산화(co-oxidation)’현상이 관찰됐다.

에탄이 산화되는 과정에서 생성되는 중간 대사산물 ‘아세테이트(acetate)’는 메탄산화균의 세포 성장을 억제하는 동시에, PHB(Polyhydroxybutyrate) 생산을 촉진하는 것으로 나타났다. PHB는 생분해성 바이오플라스틱의 원료로 주목받는 고분자 물질이다.

이러한 작용은 균이 처한 영양 상태에 따라 상반된 양상을 보인다. 영양이 충분한 상태에서는 에탄이 세포 성장에 부정적인 영향을 미치지만, 영양 불균형 상태에서는 오히려 PHB 축적을 유도해 긍정적인 효과를 나타낸다.

한편, 에탄을 첨가했을 때 메탄의 소비량은 감소했지만, 메탄 분해 효소인 pMMO를 구성하는 pmoA 유전자의 발현량에는 유의미한 변화가 없었다. 이는 에탄이 유전자의 전사(transcription) 수준에서는 영향을 미치지 않으며, 대신 효소의 실제 작동 능력(활성 수준)이나 전사 이후 조절 단계에서 영향을 준다는 사실을 입증한다.

연구팀은 에탄이 메탄산화균의 대사 흐름을 간접적으로 조절하는 조절자 역할을 하며, 메탄과 함께 있을 때 의도치 않은 방식으로 세포 성장과 PHB 생산에 영향을 미친다고 분석했다.

명재욱 교수는 “이번 연구는 ‘편성 메탄산화균’이 단일 기질 환경이 아닌 에탄과의 복합 기질 조건에서 어떻게 대사적으로 반응하는지를 체계적으로 규명한 최초의 사례”라며, “에탄과 같은 비성장 기질이 메탄 대사와 생분해성 고분자 생산에 미치는 영향을 밝힘으로써, 생물학적 메탄 저감 기술뿐 아니라 바이오플라스틱 생산에도 새로운 가능성을 제시한다”라고 전했다.

건설및환경공학과 박사과정 박선호 학생이 제1 저자인 이번 연구는 환경미생물학 및 생명공학 분야의 권위 있는 미국미생물학회(American Society for Microbiology) 학회지인 국제 학술지 응용 환경미생물학(Applied and Environmental Microbiology)에 7월 10일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Non-growth substrate ethane perturbs core methanotrophy in obligate methanotroph Methylosinus trichosporium OB3b upon nutrient availability

(저자 정보 : 박선호(KAIST, 제1 저자), Chungheon Shin(Standford University), Craig S. Criddle (Standford University), 명재욱(KAIST, 교신저자) 총 4명)

※ DOI: 10.1128/aem.00969-25

한편, 이번 연구는 한국연구재단, 국토교통부, 해양수산부의 지원을 받아 수행됐다.

에탄이 온실가스 줄이고, 플라스틱도 만든다고요?

메탄은 이산화탄소(CO₂)보다 약 25배 강한 온실가스로, 기후변화 대응에서 가장 시급한 감축 대상 중 하나로 천연가스, 매립지 가스, 축산·폐수 처리 등 다양한 배출원에서 종종 에탄과 혼합된 형태로 존재한다. 천연가스 중 에탄도 큰 비중을 차지하며, 메탄 다음으로 최대 15%까지 포함돼 있다. 우리 연구진이 에탄이 이런 메탄을 에너지원으로 사용하는 ‘편성 메탄산화균’의 대사에 영향을 줘서 메탄을 저감시키고 바이오플라스틱 생산에 활용할 가능성을 제시했다.

우리 대학 건설및환경공학과 명재욱 교수 연구팀이 미국 스탠퍼드 대학교와의 공동연구를 통해, 천연가스의 주요 부성분인 에탄(C2H6)이 ‘편성 메탄산화균(Methylosinus trichosporium OB3b)’의 핵심 대사에 미치는 영향을 규명했다고 7일 밝혔다.

메탄산화균은 산소가 있는 조건에서 메탄을 에너지원으로 사용해 생장할 수 있는 세균으로, 이 중 ‘편성(obligate) 메탄산화균’은 메탄이나 메탄올과 같은 C1 화합물만을 성장 기질로 활용하는 것이 특징이다. 지금까지 이러한 편성 메탄산화균이 비(非)성장 기질인 에탄에 어떻게 반응하는지에 대한 연구는 이뤄지지 않았다.

연구팀은 이번 연구에서는 C2 기질인 에탄이 성장 기질로 사용되지 않음에도 불구하고, 편성 메탄산화균의 메탄 산화, 세포 성장, 생분해성 고분자인 폴리하이드록시부티레이트(Polyhydroxybutyrate, 이하 PHB) 합성 등 주요 대사 경로에 유의미한 영향을 미친다는 사실을 밝혀냈다.

연구팀이 다양한 메탄 및 산소 농도 조건에서 에탄을 첨가해 메탄산화균을 배양한 결과, ▲세포 성장 억제 ▲메탄 소비 감소 ▲PHB 합성 증가의 세 가지 대사 반응이 일관되게 나타났으며, 이러한 변화는 에탄 농도가 증가할수록 더욱 두드려졌다.

이번 연구에 따르면, 에탄은 단독으로는 메탄산화균에서 반응하지 않으며, 세균 역시 에탄만 주어졌을 때는 성장하지 않는다. 그러나 메탄과 함께 존재할 경우, 메탄을 산화하는 핵심 효소 ‘입자상 메탄모노옥시게네이스(pMMO)’를 통해 에탄이 함께 산화되는 ‘동시 산화(co-oxidation)’현상이 관찰됐다.

에탄이 산화되는 과정에서 생성되는 중간 대사산물 ‘아세테이트(acetate)’는 메탄산화균의 세포 성장을 억제하는 동시에, PHB(Polyhydroxybutyrate) 생산을 촉진하는 것으로 나타났다. PHB는 생분해성 바이오플라스틱의 원료로 주목받는 고분자 물질이다.

이러한 작용은 균이 처한 영양 상태에 따라 상반된 양상을 보인다. 영양이 충분한 상태에서는 에탄이 세포 성장에 부정적인 영향을 미치지만, 영양 불균형 상태에서는 오히려 PHB 축적을 유도해 긍정적인 효과를 나타낸다.

한편, 에탄을 첨가했을 때 메탄의 소비량은 감소했지만, 메탄 분해 효소인 pMMO를 구성하는 pmoA 유전자의 발현량에는 유의미한 변화가 없었다. 이는 에탄이 유전자의 전사(transcription) 수준에서는 영향을 미치지 않으며, 대신 효소의 실제 작동 능력(활성 수준)이나 전사 이후 조절 단계에서 영향을 준다는 사실을 입증한다.

연구팀은 에탄이 메탄산화균의 대사 흐름을 간접적으로 조절하는 조절자 역할을 하며, 메탄과 함께 있을 때 의도치 않은 방식으로 세포 성장과 PHB 생산에 영향을 미친다고 분석했다.

명재욱 교수는 “이번 연구는 ‘편성 메탄산화균’이 단일 기질 환경이 아닌 에탄과의 복합 기질 조건에서 어떻게 대사적으로 반응하는지를 체계적으로 규명한 최초의 사례”라며, “에탄과 같은 비성장 기질이 메탄 대사와 생분해성 고분자 생산에 미치는 영향을 밝힘으로써, 생물학적 메탄 저감 기술뿐 아니라 바이오플라스틱 생산에도 새로운 가능성을 제시한다”라고 전했다.

건설및환경공학과 박사과정 박선호 학생이 제1 저자인 이번 연구는 환경미생물학 및 생명공학 분야의 권위 있는 미국미생물학회(American Society for Microbiology) 학회지인 국제 학술지 응용 환경미생물학(Applied and Environmental Microbiology)에 7월 10일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Non-growth substrate ethane perturbs core methanotrophy in obligate methanotroph Methylosinus trichosporium OB3b upon nutrient availability

(저자 정보 : 박선호(KAIST, 제1 저자), Chungheon Shin(Standford University), Craig S. Criddle (Standford University), 명재욱(KAIST, 교신저자) 총 4명)

※ DOI: 10.1128/aem.00969-25

한편, 이번 연구는 한국연구재단, 국토교통부, 해양수산부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.08.07

조회수 452

-

이산화탄소를 고부가가치 물질로 효율적 전환하는 새로운 실마리를 찾았다

우리 대학 연구진이 지구온난화의 주범 기체인 이산화탄소를 에틸렌이나 에탄올, 프로판올과 같이 산업적으로 고부가가치를 지닌 다탄소화합물로의 효율적 전환이 가능한 새로운 실마리를 찾아냈다.

이산화탄소 농도조절만을 통해 다탄소화합물 선택도를 크게 높인 이 기술이 실용화되면 `산업의 쌀'이라 불리는 에틸렌이나 살균, 소독용이나 바이오 연료로 사용되는 에탄올, 화장품과 치과용 로션이나 살균·살충제에 사용되는 프로판올 등을 생산하는 기존 석유화학산업의 지형에 큰 변화를 불러올 것으로 기대가 크다.

우리 대학 신소재공학과 오지훈 교수 연구팀은 이산화탄소 전기화학 환원 반응 시, 값싼 중성 전해물(전해질)에서도 다탄소화합물을 선택적으로 생성할 수 있는 공정을 개발했다.

KAIST에 따르면 오 교수 연구팀은 중성 전해물을 사용해 구리(Cu) 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 조절한 결과, 기존 공정과 비교해 각각 이산화탄소 전환율은 5.9%에서 22.6%로, 다탄소화합물 선택도는 25.4%에서 약 62%까지 대폭 높아진 공정과 촉매 층 구조를 개발했다.

탄잉촨 박사 후 연구원과 이범려 석사과정이 제1 저자, 송학현 박사과정 학생이 제2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 셀프레스(Cell press)에서 발간하는 에너지 분야 국제 학술지 `줄(Joule)' 5월호에서 편집자에게 높은 평가를 받은 특집논문(Featured article)으로 게재됐다.(논문명 : Modulating Local CO2 Concentration as a General Strategy for Enhancing C—C coupling in CO2 Electroreduction)

세계 각국은 지구온난화의 주요 원인인 이산화탄소를 적극적으로 줄이기 위해, 이를 고부가가치의 물질로 전환하는 연구가 최근 들어 활발하게 진행되고 있다. 이산화탄소를 전기화학적으로 환원 반응시키면, 수소, 일산화탄소, 메탄 등 다양한 물질이 동시에 생성되는데, 그중 2개 이상의 탄소로 구성된 다탄소화합물이 산업적으로 중요한 가치로 인해 주목을 받고 있다.

기존 연구는 탄소화합물의 선택도를 높이기 위해, 주로 알칼리성 전해물에 의존해 새로운 촉매 개발에 집중해왔다. 다만 알칼리성 전해물은 부식성과 반응성이 크기 때문에, 이를 적용한 기존 공정은 유지비용이 비싸고, 촉매 전극의 수명도 짧다는 단점이 있다.

오 교수 연구팀은 기존과 달리 역발상적 생각으로 연구를 시작했다. 구리 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 오히려 감소시켰는데 성능이 떨어진다고 여겨왔던 중성 전해물에서도 기존에 보고된 연구 성과를 뛰어넘는 고성능을 보여줬다. 특히, 이번 연구에서는 중성 전해물을 사용했음에도 불구하고 사용된 전극은 놀랍게도 10시간이 넘도록 일정하게 높은 다탄소화합물의 선택도와 생성량을 유지한 것으로 나타났다.

연구팀은 또 이산화탄소의 물질이동 모사 모델의 결과를 활용해 구리 촉매 층의 구조와 이산화탄소 공급 농도, 유량을 제어한 결과, 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 조절하는 데에도 성공했다. 그 결과, 내부의 농도가 최적일 때 다탄소화합물의 선택도가 높아짐을 확인할 수 있었다.

오 교수는 "연구팀이 발견한 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도와 다탄소화합물의 선택도 간의 관계는 그동안 촉매 특성에 치우쳐있던 연구에 새로운 방향을 제시하고, 동시에 산업적 활용에서 공정 유지비용 절감은 물론 촉매 전극 수명 연장에 이바지할 것으로 기대된다ˮ 고 설명했다.

제1 저자인 탄잉촨 박사 후 연구원도 "촉매 특성을 바꾸지 않고, 단순히 이산화탄소 농도만 바꿔도 다탄소화합물의 선택도를 크게 개선할 수 있었다ˮ면서 "이번 연구에서 밝힌 이산화탄소의 새로운 전기화학적 전환 기술은 기존 석유화학산업에 새로운 변화를 가져오는 전환점이 될 것ˮ 이라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 미래소재디스커버리사업의 지원을 받아 수행됐다.

이산화탄소를 고부가가치 물질로 효율적 전환하는 새로운 실마리를 찾았다

우리 대학 연구진이 지구온난화의 주범 기체인 이산화탄소를 에틸렌이나 에탄올, 프로판올과 같이 산업적으로 고부가가치를 지닌 다탄소화합물로의 효율적 전환이 가능한 새로운 실마리를 찾아냈다.

이산화탄소 농도조절만을 통해 다탄소화합물 선택도를 크게 높인 이 기술이 실용화되면 `산업의 쌀'이라 불리는 에틸렌이나 살균, 소독용이나 바이오 연료로 사용되는 에탄올, 화장품과 치과용 로션이나 살균·살충제에 사용되는 프로판올 등을 생산하는 기존 석유화학산업의 지형에 큰 변화를 불러올 것으로 기대가 크다.

우리 대학 신소재공학과 오지훈 교수 연구팀은 이산화탄소 전기화학 환원 반응 시, 값싼 중성 전해물(전해질)에서도 다탄소화합물을 선택적으로 생성할 수 있는 공정을 개발했다.

KAIST에 따르면 오 교수 연구팀은 중성 전해물을 사용해 구리(Cu) 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 조절한 결과, 기존 공정과 비교해 각각 이산화탄소 전환율은 5.9%에서 22.6%로, 다탄소화합물 선택도는 25.4%에서 약 62%까지 대폭 높아진 공정과 촉매 층 구조를 개발했다.

탄잉촨 박사 후 연구원과 이범려 석사과정이 제1 저자, 송학현 박사과정 학생이 제2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 셀프레스(Cell press)에서 발간하는 에너지 분야 국제 학술지 `줄(Joule)' 5월호에서 편집자에게 높은 평가를 받은 특집논문(Featured article)으로 게재됐다.(논문명 : Modulating Local CO2 Concentration as a General Strategy for Enhancing C—C coupling in CO2 Electroreduction)

세계 각국은 지구온난화의 주요 원인인 이산화탄소를 적극적으로 줄이기 위해, 이를 고부가가치의 물질로 전환하는 연구가 최근 들어 활발하게 진행되고 있다. 이산화탄소를 전기화학적으로 환원 반응시키면, 수소, 일산화탄소, 메탄 등 다양한 물질이 동시에 생성되는데, 그중 2개 이상의 탄소로 구성된 다탄소화합물이 산업적으로 중요한 가치로 인해 주목을 받고 있다.

기존 연구는 탄소화합물의 선택도를 높이기 위해, 주로 알칼리성 전해물에 의존해 새로운 촉매 개발에 집중해왔다. 다만 알칼리성 전해물은 부식성과 반응성이 크기 때문에, 이를 적용한 기존 공정은 유지비용이 비싸고, 촉매 전극의 수명도 짧다는 단점이 있다.

오 교수 연구팀은 기존과 달리 역발상적 생각으로 연구를 시작했다. 구리 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 오히려 감소시켰는데 성능이 떨어진다고 여겨왔던 중성 전해물에서도 기존에 보고된 연구 성과를 뛰어넘는 고성능을 보여줬다. 특히, 이번 연구에서는 중성 전해물을 사용했음에도 불구하고 사용된 전극은 놀랍게도 10시간이 넘도록 일정하게 높은 다탄소화합물의 선택도와 생성량을 유지한 것으로 나타났다.

연구팀은 또 이산화탄소의 물질이동 모사 모델의 결과를 활용해 구리 촉매 층의 구조와 이산화탄소 공급 농도, 유량을 제어한 결과, 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 조절하는 데에도 성공했다. 그 결과, 내부의 농도가 최적일 때 다탄소화합물의 선택도가 높아짐을 확인할 수 있었다.

오 교수는 "연구팀이 발견한 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도와 다탄소화합물의 선택도 간의 관계는 그동안 촉매 특성에 치우쳐있던 연구에 새로운 방향을 제시하고, 동시에 산업적 활용에서 공정 유지비용 절감은 물론 촉매 전극 수명 연장에 이바지할 것으로 기대된다ˮ 고 설명했다.

제1 저자인 탄잉촨 박사 후 연구원도 "촉매 특성을 바꾸지 않고, 단순히 이산화탄소 농도만 바꿔도 다탄소화합물의 선택도를 크게 개선할 수 있었다ˮ면서 "이번 연구에서 밝힌 이산화탄소의 새로운 전기화학적 전환 기술은 기존 석유화학산업에 새로운 변화를 가져오는 전환점이 될 것ˮ 이라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 미래소재디스커버리사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.04

조회수 18970

-

고효율 바이오부탄올 생산기술 개발

- 균주 생산수율 87%, 바이오에탄올 수준으로 끌어올려 -- 발효 공정 생산성 3배 이상 향상, 반면 분리・정제 비용은 70% 절감 -

친환경 차세대 에너지 ‘바이오부탄올’의 생산성을 기존 바이오에탄올 수준으로 크게 향상시킨 반면 비용은 대폭 줄어 든 기술이 KAIST와 국내기업 연구팀에 의해 개발됐다.

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 GS칼텍스, 바이오퓨얼켐(주)와 공동으로 시스템대사공학 기법을 이용해 바이오부탄올의 생산성을 크게 향상시키면서도 경제성을 획기적으로 높인 공정을 개발하는데 성공했다.

바이오부탄올은 자동차 연료 첨가제로 이미 상용화된 바이오에탄올을 능가하는 친환경 차세대 에너지로 각광받고 있다.

바이오부탄올의 에너지밀도는 리터당 29.2MJ(메가줄)로 바이오에탄올(19.6MJ)보다 48%이상 높고 휘발유(32MJ)와 견줄만하다. 또 폐목재, 볏짚, 잉여 사탕수수, 해조류 등 비식용 바이오매스에서 추출이 가능하기 때문에 식량파동에서도 자유롭다.

특히, 휘발유와는 공기연료비를 비롯해 기화열, 옥탄가 등 여러 가지 연료 성능이 유사해서 현재 사용되고 있는 가솔린 엔진을 그대로 사용해도 되는 게 바이오부탄올의 큰 장점이다.

반면 바이오부탄올 생산을 위한 클로스트리듐 균주는 대장균이나 효모와는 달리 유전자 조작이 쉽지 않고, 또 복잡한 대사회로와 이에 대한 정보가 부족하기에 그동안 대사회로 재설계 자체가 어렵다는 점이 단점으로 꼽혀왔다.

이상엽 특훈교수는 자신이 창시한 시스템대사공학 기법을 도입해 산생성기와 용매생성기로 대변되던 대사회로모델 대신, 바이오부탄올 생산경로에 초점을 둔 대사회로 모델을 새롭게 고안해냈다.

연구팀은 새로운 대사회로 모델에서 바이오부탄올 생산경로를 직접경로(hot channel)와 간접경로(cold channel)로 정의했다.

이 대사회로 모델을 이용해 직접경로를 강화시키기 위한 대사공학을 수행해 이론수율 대비 49%의 생산수율을 나타내던 기존 균주를 87%까지 향상시킨 바이오부탄올 생산균주로 개량하는 데 성공했다.

연구팀은 이와 함께 GS칼텍스와 발효・분리공정 개발을 위한 연구를 수행해 흡착물질을 사용한 실시간 바이오부탄올 회수 및 제거 시스템을 개발하는 데 성공했다.

GS칼텍스와 공동연구 끝에 개발한 발효·분리공정 기술은 포도당 1.8kg을 이용해 585g의 부탄올을 생산했고, 한 시간에 리터당 1.3g 이상 생산했다. 이는 현존하는 세계 최고 수준의 농도, 수율, 생산성으로 발효 공정의 생산성을 3배 이상 향상시키면서 분리·정제 비용은 기존 대비 70%까지 절감했다.

이상엽 특훈교수는 “미국, 유럽 등 선진국에서 바이오연료로 상용화된 바이오에탄올 생산기술은 이론수율 대비 90%인데, 이번에 개발된 기술은 바이오에탄올의 수율에 육박한다”며 “수율측면에서는 차세대 연료인 바이오부탄올 생산 기술이 바이오에탄올 생산기술에 근접했음을 의미한다”고 이번 연구의 의미를 밝혔다.

이 교수는 또 “클로스트리듐 아세토부틸리쿰을 세계 최초로 시스템대사공학 기법으로 개량하고 새로운 발효·분리공정을 접목시켜 생산성을 획기적으로 향상시킨 사례”라며 “재생 가능한 자원으로부터 바이오부탄올 생산 공정의 산업화를 앞당기는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

한편, 이번 연구 결과는 미생물분야 세계적 학술지인 ‘엠바이오(mBio)‘지 9·10월호 대표논문으로 선정돼 10월 23일자에 게재됐다.

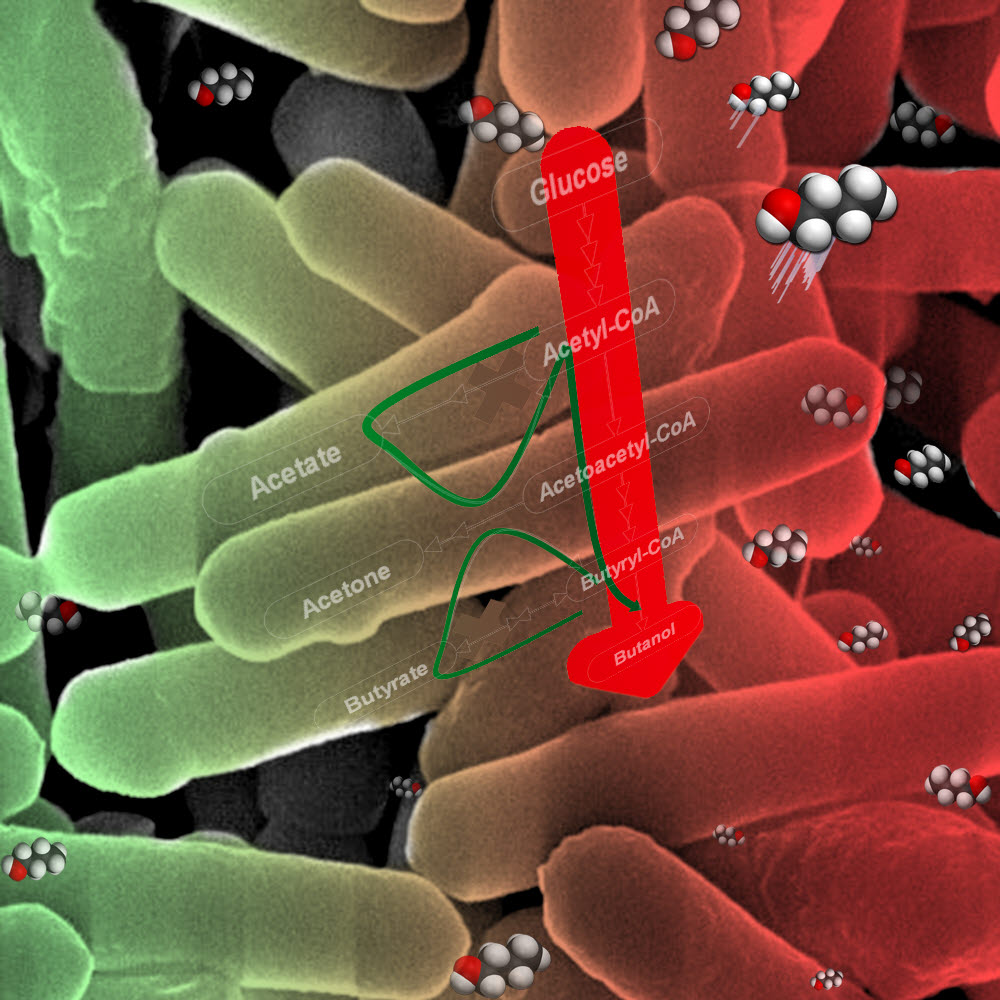

그림설명. 바이오부탄올 생산 미생물인 클로스트리듐 균주의 전자현미경 사진에 핫채널과 콜드채널을 각각 빨간색과 녹색으로 표현. 화합물 구조는 부탄올.

고효율 바이오부탄올 생산기술 개발

- 균주 생산수율 87%, 바이오에탄올 수준으로 끌어올려 -- 발효 공정 생산성 3배 이상 향상, 반면 분리・정제 비용은 70% 절감 -

친환경 차세대 에너지 ‘바이오부탄올’의 생산성을 기존 바이오에탄올 수준으로 크게 향상시킨 반면 비용은 대폭 줄어 든 기술이 KAIST와 국내기업 연구팀에 의해 개발됐다.

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 GS칼텍스, 바이오퓨얼켐(주)와 공동으로 시스템대사공학 기법을 이용해 바이오부탄올의 생산성을 크게 향상시키면서도 경제성을 획기적으로 높인 공정을 개발하는데 성공했다.

바이오부탄올은 자동차 연료 첨가제로 이미 상용화된 바이오에탄올을 능가하는 친환경 차세대 에너지로 각광받고 있다.

바이오부탄올의 에너지밀도는 리터당 29.2MJ(메가줄)로 바이오에탄올(19.6MJ)보다 48%이상 높고 휘발유(32MJ)와 견줄만하다. 또 폐목재, 볏짚, 잉여 사탕수수, 해조류 등 비식용 바이오매스에서 추출이 가능하기 때문에 식량파동에서도 자유롭다.

특히, 휘발유와는 공기연료비를 비롯해 기화열, 옥탄가 등 여러 가지 연료 성능이 유사해서 현재 사용되고 있는 가솔린 엔진을 그대로 사용해도 되는 게 바이오부탄올의 큰 장점이다.

반면 바이오부탄올 생산을 위한 클로스트리듐 균주는 대장균이나 효모와는 달리 유전자 조작이 쉽지 않고, 또 복잡한 대사회로와 이에 대한 정보가 부족하기에 그동안 대사회로 재설계 자체가 어렵다는 점이 단점으로 꼽혀왔다.

이상엽 특훈교수는 자신이 창시한 시스템대사공학 기법을 도입해 산생성기와 용매생성기로 대변되던 대사회로모델 대신, 바이오부탄올 생산경로에 초점을 둔 대사회로 모델을 새롭게 고안해냈다.

연구팀은 새로운 대사회로 모델에서 바이오부탄올 생산경로를 직접경로(hot channel)와 간접경로(cold channel)로 정의했다.

이 대사회로 모델을 이용해 직접경로를 강화시키기 위한 대사공학을 수행해 이론수율 대비 49%의 생산수율을 나타내던 기존 균주를 87%까지 향상시킨 바이오부탄올 생산균주로 개량하는 데 성공했다.

연구팀은 이와 함께 GS칼텍스와 발효・분리공정 개발을 위한 연구를 수행해 흡착물질을 사용한 실시간 바이오부탄올 회수 및 제거 시스템을 개발하는 데 성공했다.

GS칼텍스와 공동연구 끝에 개발한 발효·분리공정 기술은 포도당 1.8kg을 이용해 585g의 부탄올을 생산했고, 한 시간에 리터당 1.3g 이상 생산했다. 이는 현존하는 세계 최고 수준의 농도, 수율, 생산성으로 발효 공정의 생산성을 3배 이상 향상시키면서 분리·정제 비용은 기존 대비 70%까지 절감했다.

이상엽 특훈교수는 “미국, 유럽 등 선진국에서 바이오연료로 상용화된 바이오에탄올 생산기술은 이론수율 대비 90%인데, 이번에 개발된 기술은 바이오에탄올의 수율에 육박한다”며 “수율측면에서는 차세대 연료인 바이오부탄올 생산 기술이 바이오에탄올 생산기술에 근접했음을 의미한다”고 이번 연구의 의미를 밝혔다.

이 교수는 또 “클로스트리듐 아세토부틸리쿰을 세계 최초로 시스템대사공학 기법으로 개량하고 새로운 발효·분리공정을 접목시켜 생산성을 획기적으로 향상시킨 사례”라며 “재생 가능한 자원으로부터 바이오부탄올 생산 공정의 산업화를 앞당기는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

한편, 이번 연구 결과는 미생물분야 세계적 학술지인 ‘엠바이오(mBio)‘지 9·10월호 대표논문으로 선정돼 10월 23일자에 게재됐다.

그림설명. 바이오부탄올 생산 미생물인 클로스트리듐 균주의 전자현미경 사진에 핫채널과 콜드채널을 각각 빨간색과 녹색으로 표현. 화합물 구조는 부탄올.

2012.11.06

조회수 19355

-

생명화공 장호남 교수, 폐자원을 활용한 바이오 에탄올 생산 성공

- 페자원을 활용한 국내 녹색 에너지 자립화에 기여 -

생명화학공학과 장호남교수팀이 포도당 기반 공법과 휘발성 유기산 공법을 이용해 유기성 폐자원 및 해조류에서 연료용 알코올을 생산하는데 최근 성공했다.

포도당 기반 공법의 연구결과는 ‘바이오에탄올 생산을 위한 비식용 바이오메스 동시 당화 발효(Simultaneous saccharification and fermentation of lignocellulosic residues pretreated with phosphoric acid–acetone for bioethanol production)’ 라는 제목으로 생물자원공학 분야의 국제학술지인 생물자원기술(Bioresource Technology)에 지난 7월 게재됐다.

이 연구결과로 장교수팀은 포도당 기반 공법을 이용해 갈대로부터 56g/L, 잔디에서 50g/L, 유채줄기에서 20g/L의 에탄올을 얻었다. 특히 갈대를 이용한 유가배양연구에서는 69g/L을 얻었다.

이 연구를 응용하여 지금까지 에탄올 생산이 거의 불가능하다고 생각했던 다시마(갈조류)에서 29g/L의 에탄올을 생산했다. 이 기술은 지난 9월 특허로 등록됐다.

또한, 포도당 기반 공법을 개선한 저비용 고효율의 휘발성 유기산공법 (Volatile Fatty Acid, VFA공법)을 통해 국내 유기성 폐자원(음식물쓰레기, 해조류 쓰레기)을 건조 폐기물 톤당 약 500L의 에탄올을 얻을 수 있는 연구 성과를 내놨다.

VFA공법은 포도당 기반 공법의 효소처리 비용을 자연발효를 통해 없앴고 바이오메스 일부가 아닌 전체를 발효시켜 효율을 높인 기술이다.

장교수는 “음식물 쓰레기와 유기성 폐기물은 값이 싸서 제품의 원가에 크게 부담을 주지 않아 경제성이 있으며 폐기물을 활용할 경우 상당한 양의 친환경 에너지 자립이 가능하다”라고 말했다. 또한 “국내에서 해양투기, 매립 등 버려지는 음식물 쓰레기 400만톤(건조 중량 80만톤)의 50%를 VFA공법으로 처리하면 연산 10만톤 공장2기에서 연간 20만톤 규모의 에탄올을 생산할 수 있어 국내의 녹색에너지 자립화에 많은 기여를 할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이러한 연구 성과를 기반으로 장교수는 최근 국내특허(국제특허 출원중)를 취득한 MSC-HCDC (다단계 고농도 세포배양)공법을 활용하여 VFA 생산 및 정제, 수소첨가 반응연구를 수행하여 최근 실험실 규모의 연료용 알코올 생산에 성공했다.

현재 2010년 약 1톤 정도의 연료용 알코올 파이로트 공장 건설을 위한 준비를 하고 있으며 수건의 관련 특허도 출원 중에 있다.

※ 용어설명 :

○포도당 기반 공법: 셀루로즈를 당화효소로 분해하여 포도당을 만든 후 이를 효모로 알콜 발효하는 공법이다. 바이오매스 톤당 최고 300-L의 에탄올을 생산하는 것으로 알려져 있다.

○VFA 공법: 지구상의 모든 바이오매스는 혐기성 자연상태에서 초산, 프로피온산, 부칠산의 휘발산 유기산으로 분해되어 최종적으로 메탄가스와 탄산가스로 대기 중으로 방출된다. VFA-공법은 메탄가스로 가는 공정을 막고 이를 연료용 알코올 및 각종 화합물로 보내는 공법으로 에탄올 생산량은 유기물 톤당 500-L에 달한다.

생명화공 장호남 교수, 폐자원을 활용한 바이오 에탄올 생산 성공

- 페자원을 활용한 국내 녹색 에너지 자립화에 기여 -

생명화학공학과 장호남교수팀이 포도당 기반 공법과 휘발성 유기산 공법을 이용해 유기성 폐자원 및 해조류에서 연료용 알코올을 생산하는데 최근 성공했다.

포도당 기반 공법의 연구결과는 ‘바이오에탄올 생산을 위한 비식용 바이오메스 동시 당화 발효(Simultaneous saccharification and fermentation of lignocellulosic residues pretreated with phosphoric acid–acetone for bioethanol production)’ 라는 제목으로 생물자원공학 분야의 국제학술지인 생물자원기술(Bioresource Technology)에 지난 7월 게재됐다.

이 연구결과로 장교수팀은 포도당 기반 공법을 이용해 갈대로부터 56g/L, 잔디에서 50g/L, 유채줄기에서 20g/L의 에탄올을 얻었다. 특히 갈대를 이용한 유가배양연구에서는 69g/L을 얻었다.

이 연구를 응용하여 지금까지 에탄올 생산이 거의 불가능하다고 생각했던 다시마(갈조류)에서 29g/L의 에탄올을 생산했다. 이 기술은 지난 9월 특허로 등록됐다.

또한, 포도당 기반 공법을 개선한 저비용 고효율의 휘발성 유기산공법 (Volatile Fatty Acid, VFA공법)을 통해 국내 유기성 폐자원(음식물쓰레기, 해조류 쓰레기)을 건조 폐기물 톤당 약 500L의 에탄올을 얻을 수 있는 연구 성과를 내놨다.

VFA공법은 포도당 기반 공법의 효소처리 비용을 자연발효를 통해 없앴고 바이오메스 일부가 아닌 전체를 발효시켜 효율을 높인 기술이다.

장교수는 “음식물 쓰레기와 유기성 폐기물은 값이 싸서 제품의 원가에 크게 부담을 주지 않아 경제성이 있으며 폐기물을 활용할 경우 상당한 양의 친환경 에너지 자립이 가능하다”라고 말했다. 또한 “국내에서 해양투기, 매립 등 버려지는 음식물 쓰레기 400만톤(건조 중량 80만톤)의 50%를 VFA공법으로 처리하면 연산 10만톤 공장2기에서 연간 20만톤 규모의 에탄올을 생산할 수 있어 국내의 녹색에너지 자립화에 많은 기여를 할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이러한 연구 성과를 기반으로 장교수는 최근 국내특허(국제특허 출원중)를 취득한 MSC-HCDC (다단계 고농도 세포배양)공법을 활용하여 VFA 생산 및 정제, 수소첨가 반응연구를 수행하여 최근 실험실 규모의 연료용 알코올 생산에 성공했다.

현재 2010년 약 1톤 정도의 연료용 알코올 파이로트 공장 건설을 위한 준비를 하고 있으며 수건의 관련 특허도 출원 중에 있다.

※ 용어설명 :

○포도당 기반 공법: 셀루로즈를 당화효소로 분해하여 포도당을 만든 후 이를 효모로 알콜 발효하는 공법이다. 바이오매스 톤당 최고 300-L의 에탄올을 생산하는 것으로 알려져 있다.

○VFA 공법: 지구상의 모든 바이오매스는 혐기성 자연상태에서 초산, 프로피온산, 부칠산의 휘발산 유기산으로 분해되어 최종적으로 메탄가스와 탄산가스로 대기 중으로 방출된다. VFA-공법은 메탄가스로 가는 공정을 막고 이를 연료용 알코올 및 각종 화합물로 보내는 공법으로 에탄올 생산량은 유기물 톤당 500-L에 달한다.

2009.12.09

조회수 19321

에탄이 온실가스 줄이고, 플라스틱도 만든다고요?

메탄은 이산화탄소(CO₂)보다 약 25배 강한 온실가스로, 기후변화 대응에서 가장 시급한 감축 대상 중 하나로 천연가스, 매립지 가스, 축산·폐수 처리 등 다양한 배출원에서 종종 에탄과 혼합된 형태로 존재한다. 천연가스 중 에탄도 큰 비중을 차지하며, 메탄 다음으로 최대 15%까지 포함돼 있다. 우리 연구진이 에탄이 이런 메탄을 에너지원으로 사용하는 ‘편성 메탄산화균’의 대사에 영향을 줘서 메탄을 저감시키고 바이오플라스틱 생산에 활용할 가능성을 제시했다.

우리 대학 건설및환경공학과 명재욱 교수 연구팀이 미국 스탠퍼드 대학교와의 공동연구를 통해, 천연가스의 주요 부성분인 에탄(C2H6)이 ‘편성 메탄산화균(Methylosinus trichosporium OB3b)’의 핵심 대사에 미치는 영향을 규명했다고 7일 밝혔다.

메탄산화균은 산소가 있는 조건에서 메탄을 에너지원으로 사용해 생장할 수 있는 세균으로, 이 중 ‘편성(obligate) 메탄산화균’은 메탄이나 메탄올과 같은 C1 화합물만을 성장 기질로 활용하는 것이 특징이다. 지금까지 이러한 편성 메탄산화균이 비(非)성장 기질인 에탄에 어떻게 반응하는지에 대한 연구는 이뤄지지 않았다.

연구팀은 이번 연구에서는 C2 기질인 에탄이 성장 기질로 사용되지 않음에도 불구하고, 편성 메탄산화균의 메탄 산화, 세포 성장, 생분해성 고분자인 폴리하이드록시부티레이트(Polyhydroxybutyrate, 이하 PHB) 합성 등 주요 대사 경로에 유의미한 영향을 미친다는 사실을 밝혀냈다.

연구팀이 다양한 메탄 및 산소 농도 조건에서 에탄을 첨가해 메탄산화균을 배양한 결과, ▲세포 성장 억제 ▲메탄 소비 감소 ▲PHB 합성 증가의 세 가지 대사 반응이 일관되게 나타났으며, 이러한 변화는 에탄 농도가 증가할수록 더욱 두드려졌다.

이번 연구에 따르면, 에탄은 단독으로는 메탄산화균에서 반응하지 않으며, 세균 역시 에탄만 주어졌을 때는 성장하지 않는다. 그러나 메탄과 함께 존재할 경우, 메탄을 산화하는 핵심 효소 ‘입자상 메탄모노옥시게네이스(pMMO)’를 통해 에탄이 함께 산화되는 ‘동시 산화(co-oxidation)’현상이 관찰됐다.

에탄이 산화되는 과정에서 생성되는 중간 대사산물 ‘아세테이트(acetate)’는 메탄산화균의 세포 성장을 억제하는 동시에, PHB(Polyhydroxybutyrate) 생산을 촉진하는 것으로 나타났다. PHB는 생분해성 바이오플라스틱의 원료로 주목받는 고분자 물질이다.

이러한 작용은 균이 처한 영양 상태에 따라 상반된 양상을 보인다. 영양이 충분한 상태에서는 에탄이 세포 성장에 부정적인 영향을 미치지만, 영양 불균형 상태에서는 오히려 PHB 축적을 유도해 긍정적인 효과를 나타낸다.

한편, 에탄을 첨가했을 때 메탄의 소비량은 감소했지만, 메탄 분해 효소인 pMMO를 구성하는 pmoA 유전자의 발현량에는 유의미한 변화가 없었다. 이는 에탄이 유전자의 전사(transcription) 수준에서는 영향을 미치지 않으며, 대신 효소의 실제 작동 능력(활성 수준)이나 전사 이후 조절 단계에서 영향을 준다는 사실을 입증한다.

연구팀은 에탄이 메탄산화균의 대사 흐름을 간접적으로 조절하는 조절자 역할을 하며, 메탄과 함께 있을 때 의도치 않은 방식으로 세포 성장과 PHB 생산에 영향을 미친다고 분석했다.

명재욱 교수는 “이번 연구는 ‘편성 메탄산화균’이 단일 기질 환경이 아닌 에탄과의 복합 기질 조건에서 어떻게 대사적으로 반응하는지를 체계적으로 규명한 최초의 사례”라며, “에탄과 같은 비성장 기질이 메탄 대사와 생분해성 고분자 생산에 미치는 영향을 밝힘으로써, 생물학적 메탄 저감 기술뿐 아니라 바이오플라스틱 생산에도 새로운 가능성을 제시한다”라고 전했다.

건설및환경공학과 박사과정 박선호 학생이 제1 저자인 이번 연구는 환경미생물학 및 생명공학 분야의 권위 있는 미국미생물학회(American Society for Microbiology) 학회지인 국제 학술지 응용 환경미생물학(Applied and Environmental Microbiology)에 7월 10일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Non-growth substrate ethane perturbs core methanotrophy in obligate methanotroph Methylosinus trichosporium OB3b upon nutrient availability

(저자 정보 : 박선호(KAIST, 제1 저자), Chungheon Shin(Standford University), Craig S. Criddle (Standford University), 명재욱(KAIST, 교신저자) 총 4명)

※ DOI: 10.1128/aem.00969-25

한편, 이번 연구는 한국연구재단, 국토교통부, 해양수산부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.08.07 조회수 452

에탄이 온실가스 줄이고, 플라스틱도 만든다고요?

메탄은 이산화탄소(CO₂)보다 약 25배 강한 온실가스로, 기후변화 대응에서 가장 시급한 감축 대상 중 하나로 천연가스, 매립지 가스, 축산·폐수 처리 등 다양한 배출원에서 종종 에탄과 혼합된 형태로 존재한다. 천연가스 중 에탄도 큰 비중을 차지하며, 메탄 다음으로 최대 15%까지 포함돼 있다. 우리 연구진이 에탄이 이런 메탄을 에너지원으로 사용하는 ‘편성 메탄산화균’의 대사에 영향을 줘서 메탄을 저감시키고 바이오플라스틱 생산에 활용할 가능성을 제시했다.

우리 대학 건설및환경공학과 명재욱 교수 연구팀이 미국 스탠퍼드 대학교와의 공동연구를 통해, 천연가스의 주요 부성분인 에탄(C2H6)이 ‘편성 메탄산화균(Methylosinus trichosporium OB3b)’의 핵심 대사에 미치는 영향을 규명했다고 7일 밝혔다.

메탄산화균은 산소가 있는 조건에서 메탄을 에너지원으로 사용해 생장할 수 있는 세균으로, 이 중 ‘편성(obligate) 메탄산화균’은 메탄이나 메탄올과 같은 C1 화합물만을 성장 기질로 활용하는 것이 특징이다. 지금까지 이러한 편성 메탄산화균이 비(非)성장 기질인 에탄에 어떻게 반응하는지에 대한 연구는 이뤄지지 않았다.

연구팀은 이번 연구에서는 C2 기질인 에탄이 성장 기질로 사용되지 않음에도 불구하고, 편성 메탄산화균의 메탄 산화, 세포 성장, 생분해성 고분자인 폴리하이드록시부티레이트(Polyhydroxybutyrate, 이하 PHB) 합성 등 주요 대사 경로에 유의미한 영향을 미친다는 사실을 밝혀냈다.

연구팀이 다양한 메탄 및 산소 농도 조건에서 에탄을 첨가해 메탄산화균을 배양한 결과, ▲세포 성장 억제 ▲메탄 소비 감소 ▲PHB 합성 증가의 세 가지 대사 반응이 일관되게 나타났으며, 이러한 변화는 에탄 농도가 증가할수록 더욱 두드려졌다.

이번 연구에 따르면, 에탄은 단독으로는 메탄산화균에서 반응하지 않으며, 세균 역시 에탄만 주어졌을 때는 성장하지 않는다. 그러나 메탄과 함께 존재할 경우, 메탄을 산화하는 핵심 효소 ‘입자상 메탄모노옥시게네이스(pMMO)’를 통해 에탄이 함께 산화되는 ‘동시 산화(co-oxidation)’현상이 관찰됐다.

에탄이 산화되는 과정에서 생성되는 중간 대사산물 ‘아세테이트(acetate)’는 메탄산화균의 세포 성장을 억제하는 동시에, PHB(Polyhydroxybutyrate) 생산을 촉진하는 것으로 나타났다. PHB는 생분해성 바이오플라스틱의 원료로 주목받는 고분자 물질이다.

이러한 작용은 균이 처한 영양 상태에 따라 상반된 양상을 보인다. 영양이 충분한 상태에서는 에탄이 세포 성장에 부정적인 영향을 미치지만, 영양 불균형 상태에서는 오히려 PHB 축적을 유도해 긍정적인 효과를 나타낸다.

한편, 에탄을 첨가했을 때 메탄의 소비량은 감소했지만, 메탄 분해 효소인 pMMO를 구성하는 pmoA 유전자의 발현량에는 유의미한 변화가 없었다. 이는 에탄이 유전자의 전사(transcription) 수준에서는 영향을 미치지 않으며, 대신 효소의 실제 작동 능력(활성 수준)이나 전사 이후 조절 단계에서 영향을 준다는 사실을 입증한다.

연구팀은 에탄이 메탄산화균의 대사 흐름을 간접적으로 조절하는 조절자 역할을 하며, 메탄과 함께 있을 때 의도치 않은 방식으로 세포 성장과 PHB 생산에 영향을 미친다고 분석했다.

명재욱 교수는 “이번 연구는 ‘편성 메탄산화균’이 단일 기질 환경이 아닌 에탄과의 복합 기질 조건에서 어떻게 대사적으로 반응하는지를 체계적으로 규명한 최초의 사례”라며, “에탄과 같은 비성장 기질이 메탄 대사와 생분해성 고분자 생산에 미치는 영향을 밝힘으로써, 생물학적 메탄 저감 기술뿐 아니라 바이오플라스틱 생산에도 새로운 가능성을 제시한다”라고 전했다.

건설및환경공학과 박사과정 박선호 학생이 제1 저자인 이번 연구는 환경미생물학 및 생명공학 분야의 권위 있는 미국미생물학회(American Society for Microbiology) 학회지인 국제 학술지 응용 환경미생물학(Applied and Environmental Microbiology)에 7월 10일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Non-growth substrate ethane perturbs core methanotrophy in obligate methanotroph Methylosinus trichosporium OB3b upon nutrient availability

(저자 정보 : 박선호(KAIST, 제1 저자), Chungheon Shin(Standford University), Craig S. Criddle (Standford University), 명재욱(KAIST, 교신저자) 총 4명)

※ DOI: 10.1128/aem.00969-25

한편, 이번 연구는 한국연구재단, 국토교통부, 해양수산부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.08.07 조회수 452 이산화탄소를 고부가가치 물질로 효율적 전환하는 새로운 실마리를 찾았다

우리 대학 연구진이 지구온난화의 주범 기체인 이산화탄소를 에틸렌이나 에탄올, 프로판올과 같이 산업적으로 고부가가치를 지닌 다탄소화합물로의 효율적 전환이 가능한 새로운 실마리를 찾아냈다.

이산화탄소 농도조절만을 통해 다탄소화합물 선택도를 크게 높인 이 기술이 실용화되면 `산업의 쌀'이라 불리는 에틸렌이나 살균, 소독용이나 바이오 연료로 사용되는 에탄올, 화장품과 치과용 로션이나 살균·살충제에 사용되는 프로판올 등을 생산하는 기존 석유화학산업의 지형에 큰 변화를 불러올 것으로 기대가 크다.

우리 대학 신소재공학과 오지훈 교수 연구팀은 이산화탄소 전기화학 환원 반응 시, 값싼 중성 전해물(전해질)에서도 다탄소화합물을 선택적으로 생성할 수 있는 공정을 개발했다.

KAIST에 따르면 오 교수 연구팀은 중성 전해물을 사용해 구리(Cu) 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 조절한 결과, 기존 공정과 비교해 각각 이산화탄소 전환율은 5.9%에서 22.6%로, 다탄소화합물 선택도는 25.4%에서 약 62%까지 대폭 높아진 공정과 촉매 층 구조를 개발했다.

탄잉촨 박사 후 연구원과 이범려 석사과정이 제1 저자, 송학현 박사과정 학생이 제2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 셀프레스(Cell press)에서 발간하는 에너지 분야 국제 학술지 `줄(Joule)' 5월호에서 편집자에게 높은 평가를 받은 특집논문(Featured article)으로 게재됐다.(논문명 : Modulating Local CO2 Concentration as a General Strategy for Enhancing C—C coupling in CO2 Electroreduction)

세계 각국은 지구온난화의 주요 원인인 이산화탄소를 적극적으로 줄이기 위해, 이를 고부가가치의 물질로 전환하는 연구가 최근 들어 활발하게 진행되고 있다. 이산화탄소를 전기화학적으로 환원 반응시키면, 수소, 일산화탄소, 메탄 등 다양한 물질이 동시에 생성되는데, 그중 2개 이상의 탄소로 구성된 다탄소화합물이 산업적으로 중요한 가치로 인해 주목을 받고 있다.

기존 연구는 탄소화합물의 선택도를 높이기 위해, 주로 알칼리성 전해물에 의존해 새로운 촉매 개발에 집중해왔다. 다만 알칼리성 전해물은 부식성과 반응성이 크기 때문에, 이를 적용한 기존 공정은 유지비용이 비싸고, 촉매 전극의 수명도 짧다는 단점이 있다.

오 교수 연구팀은 기존과 달리 역발상적 생각으로 연구를 시작했다. 구리 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 오히려 감소시켰는데 성능이 떨어진다고 여겨왔던 중성 전해물에서도 기존에 보고된 연구 성과를 뛰어넘는 고성능을 보여줬다. 특히, 이번 연구에서는 중성 전해물을 사용했음에도 불구하고 사용된 전극은 놀랍게도 10시간이 넘도록 일정하게 높은 다탄소화합물의 선택도와 생성량을 유지한 것으로 나타났다.

연구팀은 또 이산화탄소의 물질이동 모사 모델의 결과를 활용해 구리 촉매 층의 구조와 이산화탄소 공급 농도, 유량을 제어한 결과, 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 조절하는 데에도 성공했다. 그 결과, 내부의 농도가 최적일 때 다탄소화합물의 선택도가 높아짐을 확인할 수 있었다.

오 교수는 "연구팀이 발견한 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도와 다탄소화합물의 선택도 간의 관계는 그동안 촉매 특성에 치우쳐있던 연구에 새로운 방향을 제시하고, 동시에 산업적 활용에서 공정 유지비용 절감은 물론 촉매 전극 수명 연장에 이바지할 것으로 기대된다ˮ 고 설명했다.

제1 저자인 탄잉촨 박사 후 연구원도 "촉매 특성을 바꾸지 않고, 단순히 이산화탄소 농도만 바꿔도 다탄소화합물의 선택도를 크게 개선할 수 있었다ˮ면서 "이번 연구에서 밝힌 이산화탄소의 새로운 전기화학적 전환 기술은 기존 석유화학산업에 새로운 변화를 가져오는 전환점이 될 것ˮ 이라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 미래소재디스커버리사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.04 조회수 18970

이산화탄소를 고부가가치 물질로 효율적 전환하는 새로운 실마리를 찾았다

우리 대학 연구진이 지구온난화의 주범 기체인 이산화탄소를 에틸렌이나 에탄올, 프로판올과 같이 산업적으로 고부가가치를 지닌 다탄소화합물로의 효율적 전환이 가능한 새로운 실마리를 찾아냈다.

이산화탄소 농도조절만을 통해 다탄소화합물 선택도를 크게 높인 이 기술이 실용화되면 `산업의 쌀'이라 불리는 에틸렌이나 살균, 소독용이나 바이오 연료로 사용되는 에탄올, 화장품과 치과용 로션이나 살균·살충제에 사용되는 프로판올 등을 생산하는 기존 석유화학산업의 지형에 큰 변화를 불러올 것으로 기대가 크다.

우리 대학 신소재공학과 오지훈 교수 연구팀은 이산화탄소 전기화학 환원 반응 시, 값싼 중성 전해물(전해질)에서도 다탄소화합물을 선택적으로 생성할 수 있는 공정을 개발했다.

KAIST에 따르면 오 교수 연구팀은 중성 전해물을 사용해 구리(Cu) 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 조절한 결과, 기존 공정과 비교해 각각 이산화탄소 전환율은 5.9%에서 22.6%로, 다탄소화합물 선택도는 25.4%에서 약 62%까지 대폭 높아진 공정과 촉매 층 구조를 개발했다.

탄잉촨 박사 후 연구원과 이범려 석사과정이 제1 저자, 송학현 박사과정 학생이 제2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 셀프레스(Cell press)에서 발간하는 에너지 분야 국제 학술지 `줄(Joule)' 5월호에서 편집자에게 높은 평가를 받은 특집논문(Featured article)으로 게재됐다.(논문명 : Modulating Local CO2 Concentration as a General Strategy for Enhancing C—C coupling in CO2 Electroreduction)

세계 각국은 지구온난화의 주요 원인인 이산화탄소를 적극적으로 줄이기 위해, 이를 고부가가치의 물질로 전환하는 연구가 최근 들어 활발하게 진행되고 있다. 이산화탄소를 전기화학적으로 환원 반응시키면, 수소, 일산화탄소, 메탄 등 다양한 물질이 동시에 생성되는데, 그중 2개 이상의 탄소로 구성된 다탄소화합물이 산업적으로 중요한 가치로 인해 주목을 받고 있다.

기존 연구는 탄소화합물의 선택도를 높이기 위해, 주로 알칼리성 전해물에 의존해 새로운 촉매 개발에 집중해왔다. 다만 알칼리성 전해물은 부식성과 반응성이 크기 때문에, 이를 적용한 기존 공정은 유지비용이 비싸고, 촉매 전극의 수명도 짧다는 단점이 있다.

오 교수 연구팀은 기존과 달리 역발상적 생각으로 연구를 시작했다. 구리 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 오히려 감소시켰는데 성능이 떨어진다고 여겨왔던 중성 전해물에서도 기존에 보고된 연구 성과를 뛰어넘는 고성능을 보여줬다. 특히, 이번 연구에서는 중성 전해물을 사용했음에도 불구하고 사용된 전극은 놀랍게도 10시간이 넘도록 일정하게 높은 다탄소화합물의 선택도와 생성량을 유지한 것으로 나타났다.

연구팀은 또 이산화탄소의 물질이동 모사 모델의 결과를 활용해 구리 촉매 층의 구조와 이산화탄소 공급 농도, 유량을 제어한 결과, 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 조절하는 데에도 성공했다. 그 결과, 내부의 농도가 최적일 때 다탄소화합물의 선택도가 높아짐을 확인할 수 있었다.

오 교수는 "연구팀이 발견한 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도와 다탄소화합물의 선택도 간의 관계는 그동안 촉매 특성에 치우쳐있던 연구에 새로운 방향을 제시하고, 동시에 산업적 활용에서 공정 유지비용 절감은 물론 촉매 전극 수명 연장에 이바지할 것으로 기대된다ˮ 고 설명했다.

제1 저자인 탄잉촨 박사 후 연구원도 "촉매 특성을 바꾸지 않고, 단순히 이산화탄소 농도만 바꿔도 다탄소화합물의 선택도를 크게 개선할 수 있었다ˮ면서 "이번 연구에서 밝힌 이산화탄소의 새로운 전기화학적 전환 기술은 기존 석유화학산업에 새로운 변화를 가져오는 전환점이 될 것ˮ 이라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 미래소재디스커버리사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.04 조회수 18970 고효율 바이오부탄올 생산기술 개발

- 균주 생산수율 87%, 바이오에탄올 수준으로 끌어올려 -- 발효 공정 생산성 3배 이상 향상, 반면 분리・정제 비용은 70% 절감 -

친환경 차세대 에너지 ‘바이오부탄올’의 생산성을 기존 바이오에탄올 수준으로 크게 향상시킨 반면 비용은 대폭 줄어 든 기술이 KAIST와 국내기업 연구팀에 의해 개발됐다.

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 GS칼텍스, 바이오퓨얼켐(주)와 공동으로 시스템대사공학 기법을 이용해 바이오부탄올의 생산성을 크게 향상시키면서도 경제성을 획기적으로 높인 공정을 개발하는데 성공했다.

바이오부탄올은 자동차 연료 첨가제로 이미 상용화된 바이오에탄올을 능가하는 친환경 차세대 에너지로 각광받고 있다.

바이오부탄올의 에너지밀도는 리터당 29.2MJ(메가줄)로 바이오에탄올(19.6MJ)보다 48%이상 높고 휘발유(32MJ)와 견줄만하다. 또 폐목재, 볏짚, 잉여 사탕수수, 해조류 등 비식용 바이오매스에서 추출이 가능하기 때문에 식량파동에서도 자유롭다.

특히, 휘발유와는 공기연료비를 비롯해 기화열, 옥탄가 등 여러 가지 연료 성능이 유사해서 현재 사용되고 있는 가솔린 엔진을 그대로 사용해도 되는 게 바이오부탄올의 큰 장점이다.

반면 바이오부탄올 생산을 위한 클로스트리듐 균주는 대장균이나 효모와는 달리 유전자 조작이 쉽지 않고, 또 복잡한 대사회로와 이에 대한 정보가 부족하기에 그동안 대사회로 재설계 자체가 어렵다는 점이 단점으로 꼽혀왔다.

이상엽 특훈교수는 자신이 창시한 시스템대사공학 기법을 도입해 산생성기와 용매생성기로 대변되던 대사회로모델 대신, 바이오부탄올 생산경로에 초점을 둔 대사회로 모델을 새롭게 고안해냈다.

연구팀은 새로운 대사회로 모델에서 바이오부탄올 생산경로를 직접경로(hot channel)와 간접경로(cold channel)로 정의했다.

이 대사회로 모델을 이용해 직접경로를 강화시키기 위한 대사공학을 수행해 이론수율 대비 49%의 생산수율을 나타내던 기존 균주를 87%까지 향상시킨 바이오부탄올 생산균주로 개량하는 데 성공했다.

연구팀은 이와 함께 GS칼텍스와 발효・분리공정 개발을 위한 연구를 수행해 흡착물질을 사용한 실시간 바이오부탄올 회수 및 제거 시스템을 개발하는 데 성공했다.

GS칼텍스와 공동연구 끝에 개발한 발효·분리공정 기술은 포도당 1.8kg을 이용해 585g의 부탄올을 생산했고, 한 시간에 리터당 1.3g 이상 생산했다. 이는 현존하는 세계 최고 수준의 농도, 수율, 생산성으로 발효 공정의 생산성을 3배 이상 향상시키면서 분리·정제 비용은 기존 대비 70%까지 절감했다.

이상엽 특훈교수는 “미국, 유럽 등 선진국에서 바이오연료로 상용화된 바이오에탄올 생산기술은 이론수율 대비 90%인데, 이번에 개발된 기술은 바이오에탄올의 수율에 육박한다”며 “수율측면에서는 차세대 연료인 바이오부탄올 생산 기술이 바이오에탄올 생산기술에 근접했음을 의미한다”고 이번 연구의 의미를 밝혔다.

이 교수는 또 “클로스트리듐 아세토부틸리쿰을 세계 최초로 시스템대사공학 기법으로 개량하고 새로운 발효·분리공정을 접목시켜 생산성을 획기적으로 향상시킨 사례”라며 “재생 가능한 자원으로부터 바이오부탄올 생산 공정의 산업화를 앞당기는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

한편, 이번 연구 결과는 미생물분야 세계적 학술지인 ‘엠바이오(mBio)‘지 9·10월호 대표논문으로 선정돼 10월 23일자에 게재됐다.

그림설명. 바이오부탄올 생산 미생물인 클로스트리듐 균주의 전자현미경 사진에 핫채널과 콜드채널을 각각 빨간색과 녹색으로 표현. 화합물 구조는 부탄올.

2012.11.06 조회수 19355

고효율 바이오부탄올 생산기술 개발

- 균주 생산수율 87%, 바이오에탄올 수준으로 끌어올려 -- 발효 공정 생산성 3배 이상 향상, 반면 분리・정제 비용은 70% 절감 -

친환경 차세대 에너지 ‘바이오부탄올’의 생산성을 기존 바이오에탄올 수준으로 크게 향상시킨 반면 비용은 대폭 줄어 든 기술이 KAIST와 국내기업 연구팀에 의해 개발됐다.

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 GS칼텍스, 바이오퓨얼켐(주)와 공동으로 시스템대사공학 기법을 이용해 바이오부탄올의 생산성을 크게 향상시키면서도 경제성을 획기적으로 높인 공정을 개발하는데 성공했다.

바이오부탄올은 자동차 연료 첨가제로 이미 상용화된 바이오에탄올을 능가하는 친환경 차세대 에너지로 각광받고 있다.

바이오부탄올의 에너지밀도는 리터당 29.2MJ(메가줄)로 바이오에탄올(19.6MJ)보다 48%이상 높고 휘발유(32MJ)와 견줄만하다. 또 폐목재, 볏짚, 잉여 사탕수수, 해조류 등 비식용 바이오매스에서 추출이 가능하기 때문에 식량파동에서도 자유롭다.

특히, 휘발유와는 공기연료비를 비롯해 기화열, 옥탄가 등 여러 가지 연료 성능이 유사해서 현재 사용되고 있는 가솔린 엔진을 그대로 사용해도 되는 게 바이오부탄올의 큰 장점이다.

반면 바이오부탄올 생산을 위한 클로스트리듐 균주는 대장균이나 효모와는 달리 유전자 조작이 쉽지 않고, 또 복잡한 대사회로와 이에 대한 정보가 부족하기에 그동안 대사회로 재설계 자체가 어렵다는 점이 단점으로 꼽혀왔다.

이상엽 특훈교수는 자신이 창시한 시스템대사공학 기법을 도입해 산생성기와 용매생성기로 대변되던 대사회로모델 대신, 바이오부탄올 생산경로에 초점을 둔 대사회로 모델을 새롭게 고안해냈다.

연구팀은 새로운 대사회로 모델에서 바이오부탄올 생산경로를 직접경로(hot channel)와 간접경로(cold channel)로 정의했다.

이 대사회로 모델을 이용해 직접경로를 강화시키기 위한 대사공학을 수행해 이론수율 대비 49%의 생산수율을 나타내던 기존 균주를 87%까지 향상시킨 바이오부탄올 생산균주로 개량하는 데 성공했다.

연구팀은 이와 함께 GS칼텍스와 발효・분리공정 개발을 위한 연구를 수행해 흡착물질을 사용한 실시간 바이오부탄올 회수 및 제거 시스템을 개발하는 데 성공했다.

GS칼텍스와 공동연구 끝에 개발한 발효·분리공정 기술은 포도당 1.8kg을 이용해 585g의 부탄올을 생산했고, 한 시간에 리터당 1.3g 이상 생산했다. 이는 현존하는 세계 최고 수준의 농도, 수율, 생산성으로 발효 공정의 생산성을 3배 이상 향상시키면서 분리·정제 비용은 기존 대비 70%까지 절감했다.

이상엽 특훈교수는 “미국, 유럽 등 선진국에서 바이오연료로 상용화된 바이오에탄올 생산기술은 이론수율 대비 90%인데, 이번에 개발된 기술은 바이오에탄올의 수율에 육박한다”며 “수율측면에서는 차세대 연료인 바이오부탄올 생산 기술이 바이오에탄올 생산기술에 근접했음을 의미한다”고 이번 연구의 의미를 밝혔다.

이 교수는 또 “클로스트리듐 아세토부틸리쿰을 세계 최초로 시스템대사공학 기법으로 개량하고 새로운 발효·분리공정을 접목시켜 생산성을 획기적으로 향상시킨 사례”라며 “재생 가능한 자원으로부터 바이오부탄올 생산 공정의 산업화를 앞당기는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

한편, 이번 연구 결과는 미생물분야 세계적 학술지인 ‘엠바이오(mBio)‘지 9·10월호 대표논문으로 선정돼 10월 23일자에 게재됐다.

그림설명. 바이오부탄올 생산 미생물인 클로스트리듐 균주의 전자현미경 사진에 핫채널과 콜드채널을 각각 빨간색과 녹색으로 표현. 화합물 구조는 부탄올.

2012.11.06 조회수 19355 생명화공 장호남 교수, 폐자원을 활용한 바이오 에탄올 생산 성공

- 페자원을 활용한 국내 녹색 에너지 자립화에 기여 -

생명화학공학과 장호남교수팀이 포도당 기반 공법과 휘발성 유기산 공법을 이용해 유기성 폐자원 및 해조류에서 연료용 알코올을 생산하는데 최근 성공했다.

포도당 기반 공법의 연구결과는 ‘바이오에탄올 생산을 위한 비식용 바이오메스 동시 당화 발효(Simultaneous saccharification and fermentation of lignocellulosic residues pretreated with phosphoric acid–acetone for bioethanol production)’ 라는 제목으로 생물자원공학 분야의 국제학술지인 생물자원기술(Bioresource Technology)에 지난 7월 게재됐다.

이 연구결과로 장교수팀은 포도당 기반 공법을 이용해 갈대로부터 56g/L, 잔디에서 50g/L, 유채줄기에서 20g/L의 에탄올을 얻었다. 특히 갈대를 이용한 유가배양연구에서는 69g/L을 얻었다.

이 연구를 응용하여 지금까지 에탄올 생산이 거의 불가능하다고 생각했던 다시마(갈조류)에서 29g/L의 에탄올을 생산했다. 이 기술은 지난 9월 특허로 등록됐다.

또한, 포도당 기반 공법을 개선한 저비용 고효율의 휘발성 유기산공법 (Volatile Fatty Acid, VFA공법)을 통해 국내 유기성 폐자원(음식물쓰레기, 해조류 쓰레기)을 건조 폐기물 톤당 약 500L의 에탄올을 얻을 수 있는 연구 성과를 내놨다.

VFA공법은 포도당 기반 공법의 효소처리 비용을 자연발효를 통해 없앴고 바이오메스 일부가 아닌 전체를 발효시켜 효율을 높인 기술이다.

장교수는 “음식물 쓰레기와 유기성 폐기물은 값이 싸서 제품의 원가에 크게 부담을 주지 않아 경제성이 있으며 폐기물을 활용할 경우 상당한 양의 친환경 에너지 자립이 가능하다”라고 말했다. 또한 “국내에서 해양투기, 매립 등 버려지는 음식물 쓰레기 400만톤(건조 중량 80만톤)의 50%를 VFA공법으로 처리하면 연산 10만톤 공장2기에서 연간 20만톤 규모의 에탄올을 생산할 수 있어 국내의 녹색에너지 자립화에 많은 기여를 할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이러한 연구 성과를 기반으로 장교수는 최근 국내특허(국제특허 출원중)를 취득한 MSC-HCDC (다단계 고농도 세포배양)공법을 활용하여 VFA 생산 및 정제, 수소첨가 반응연구를 수행하여 최근 실험실 규모의 연료용 알코올 생산에 성공했다.

현재 2010년 약 1톤 정도의 연료용 알코올 파이로트 공장 건설을 위한 준비를 하고 있으며 수건의 관련 특허도 출원 중에 있다.

※ 용어설명 :

○포도당 기반 공법: 셀루로즈를 당화효소로 분해하여 포도당을 만든 후 이를 효모로 알콜 발효하는 공법이다. 바이오매스 톤당 최고 300-L의 에탄올을 생산하는 것으로 알려져 있다.

○VFA 공법: 지구상의 모든 바이오매스는 혐기성 자연상태에서 초산, 프로피온산, 부칠산의 휘발산 유기산으로 분해되어 최종적으로 메탄가스와 탄산가스로 대기 중으로 방출된다. VFA-공법은 메탄가스로 가는 공정을 막고 이를 연료용 알코올 및 각종 화합물로 보내는 공법으로 에탄올 생산량은 유기물 톤당 500-L에 달한다.

2009.12.09 조회수 19321

생명화공 장호남 교수, 폐자원을 활용한 바이오 에탄올 생산 성공

- 페자원을 활용한 국내 녹색 에너지 자립화에 기여 -

생명화학공학과 장호남교수팀이 포도당 기반 공법과 휘발성 유기산 공법을 이용해 유기성 폐자원 및 해조류에서 연료용 알코올을 생산하는데 최근 성공했다.

포도당 기반 공법의 연구결과는 ‘바이오에탄올 생산을 위한 비식용 바이오메스 동시 당화 발효(Simultaneous saccharification and fermentation of lignocellulosic residues pretreated with phosphoric acid–acetone for bioethanol production)’ 라는 제목으로 생물자원공학 분야의 국제학술지인 생물자원기술(Bioresource Technology)에 지난 7월 게재됐다.

이 연구결과로 장교수팀은 포도당 기반 공법을 이용해 갈대로부터 56g/L, 잔디에서 50g/L, 유채줄기에서 20g/L의 에탄올을 얻었다. 특히 갈대를 이용한 유가배양연구에서는 69g/L을 얻었다.

이 연구를 응용하여 지금까지 에탄올 생산이 거의 불가능하다고 생각했던 다시마(갈조류)에서 29g/L의 에탄올을 생산했다. 이 기술은 지난 9월 특허로 등록됐다.

또한, 포도당 기반 공법을 개선한 저비용 고효율의 휘발성 유기산공법 (Volatile Fatty Acid, VFA공법)을 통해 국내 유기성 폐자원(음식물쓰레기, 해조류 쓰레기)을 건조 폐기물 톤당 약 500L의 에탄올을 얻을 수 있는 연구 성과를 내놨다.

VFA공법은 포도당 기반 공법의 효소처리 비용을 자연발효를 통해 없앴고 바이오메스 일부가 아닌 전체를 발효시켜 효율을 높인 기술이다.

장교수는 “음식물 쓰레기와 유기성 폐기물은 값이 싸서 제품의 원가에 크게 부담을 주지 않아 경제성이 있으며 폐기물을 활용할 경우 상당한 양의 친환경 에너지 자립이 가능하다”라고 말했다. 또한 “국내에서 해양투기, 매립 등 버려지는 음식물 쓰레기 400만톤(건조 중량 80만톤)의 50%를 VFA공법으로 처리하면 연산 10만톤 공장2기에서 연간 20만톤 규모의 에탄올을 생산할 수 있어 국내의 녹색에너지 자립화에 많은 기여를 할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이러한 연구 성과를 기반으로 장교수는 최근 국내특허(국제특허 출원중)를 취득한 MSC-HCDC (다단계 고농도 세포배양)공법을 활용하여 VFA 생산 및 정제, 수소첨가 반응연구를 수행하여 최근 실험실 규모의 연료용 알코올 생산에 성공했다.

현재 2010년 약 1톤 정도의 연료용 알코올 파이로트 공장 건설을 위한 준비를 하고 있으며 수건의 관련 특허도 출원 중에 있다.

※ 용어설명 :

○포도당 기반 공법: 셀루로즈를 당화효소로 분해하여 포도당을 만든 후 이를 효모로 알콜 발효하는 공법이다. 바이오매스 톤당 최고 300-L의 에탄올을 생산하는 것으로 알려져 있다.

○VFA 공법: 지구상의 모든 바이오매스는 혐기성 자연상태에서 초산, 프로피온산, 부칠산의 휘발산 유기산으로 분해되어 최종적으로 메탄가스와 탄산가스로 대기 중으로 방출된다. VFA-공법은 메탄가스로 가는 공정을 막고 이를 연료용 알코올 및 각종 화합물로 보내는 공법으로 에탄올 생산량은 유기물 톤당 500-L에 달한다.

2009.12.09 조회수 19321