-

그린수소 생산 촉매 수명 예측 세계 첫 성공

태양광, 풍력 등 재생에너지를 활용한 수소 생산 시스템에서는 에너지원의 특성상 전력 공급이 일정하지 않아, 수전해 장치*의 부하가 지속적으로 변화한다. KAIST 연구진이 이런 전력 부하의 변동이 불가피한 그린 수소 생산 환경에서, 전기 에너지 효율을 높이고 낮은 전압에서도 수소 생산 효율을 높이는 촉매의 열화(성능 저하)를 정량적으로 진단할 수 있는 세계 최초의 방법론을 제시했다.

*수전해 정치(Water Electrolyzer): 물을 전기 분해하여 수소와 산소를 생산하는 장치로 탄소 배출 없이 수소를 생산할 수 있어 그린 수소 생산의 핵심 기술로 주목받고 있음

우리 대학 생명화학공학과 정동영 교수 연구팀이 수전해 시스템에서 촉매의 실질적인 수명을 예측할 수 있는 새로운 평가 지표인 ‘운영 안정성 지수’를 개발했다.

연구팀은 수전해 시스템이 꺼지거나 낮은 부하로 운전될 때 발생할 수 있는 촉매 및 지지체의 열화 현상 촉매의 손상이나 성능 저하 현상을 규명하고, 이를 정량화할 수 있는 새로운 평가 지표인 ‘운영 안정성 지수(Operational Stability Factor, OSF)’를 제안했다.

운영 안정성 지수는 수전해 장비가 반복적으로 작동 및 정지(on/off)하는 과정에서 발생하는 촉매 열화 정도를 수치로 반영함으로써, 실제 운전 조건에서의 내구수명을 보다 정확하게 예측할 수 있도록 설계되었다.

예를 들어, 운영 안정성 지수가 100%이면 부하 변동 중에도 촉매가 전혀 손상되지 않는다는 뜻이고, 99%이면 매번 시스템이 꺼질 때마다 1%씩 촉매가 손상된다는 의미다.

향후 이 지표를 통해 내구성을 고려한 운전 조건의 최적화를 가능해지며, 장수명 수전해 시스템 운영 전략 수립에 중요한 기준으로 활용될 수 있다.

정동영 교수는 “운영 안정성 지수(OSF)는 수전해 촉매의 장기 수명을 수치로 예측할 수 있는 강력한 평가 기준으로, 향후 내구성 진단을 위한 국제 표준으로 발전할 가능성이 크다”고 밝혔다.

해당 논문은 생명화학공학과 박사과정 김진엽 연구원이 제1 저자로 에너지 분야 최고 권위지 중 하나인 ‘에이시에스 에너지 레터스(ACS Energy Letters, IF=19.3)’지에 5월 2일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Operational Stability Factor: A Comprehensive Metric for Assessing Catalyst Durability in Dynamic Water Electrolyzer Conditions DOI: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.5c00406

※ 저자정보:김진엽(KAIST 생명화학공학과 박사과정, 제1 저자), 노종수(KAIST 생명화학공학과 박사과정, 공저자), 정동영(KAIST 생명화학공학과, 교신저자)

한편, 이번 연구는 한국연구재단 소재 글로벌 영커넥트 사업, KAIST 도약과제의 지원을 받아 수행됐다.

그린수소 생산 촉매 수명 예측 세계 첫 성공

태양광, 풍력 등 재생에너지를 활용한 수소 생산 시스템에서는 에너지원의 특성상 전력 공급이 일정하지 않아, 수전해 장치*의 부하가 지속적으로 변화한다. KAIST 연구진이 이런 전력 부하의 변동이 불가피한 그린 수소 생산 환경에서, 전기 에너지 효율을 높이고 낮은 전압에서도 수소 생산 효율을 높이는 촉매의 열화(성능 저하)를 정량적으로 진단할 수 있는 세계 최초의 방법론을 제시했다.

*수전해 정치(Water Electrolyzer): 물을 전기 분해하여 수소와 산소를 생산하는 장치로 탄소 배출 없이 수소를 생산할 수 있어 그린 수소 생산의 핵심 기술로 주목받고 있음

우리 대학 생명화학공학과 정동영 교수 연구팀이 수전해 시스템에서 촉매의 실질적인 수명을 예측할 수 있는 새로운 평가 지표인 ‘운영 안정성 지수’를 개발했다.

연구팀은 수전해 시스템이 꺼지거나 낮은 부하로 운전될 때 발생할 수 있는 촉매 및 지지체의 열화 현상 촉매의 손상이나 성능 저하 현상을 규명하고, 이를 정량화할 수 있는 새로운 평가 지표인 ‘운영 안정성 지수(Operational Stability Factor, OSF)’를 제안했다.

운영 안정성 지수는 수전해 장비가 반복적으로 작동 및 정지(on/off)하는 과정에서 발생하는 촉매 열화 정도를 수치로 반영함으로써, 실제 운전 조건에서의 내구수명을 보다 정확하게 예측할 수 있도록 설계되었다.

예를 들어, 운영 안정성 지수가 100%이면 부하 변동 중에도 촉매가 전혀 손상되지 않는다는 뜻이고, 99%이면 매번 시스템이 꺼질 때마다 1%씩 촉매가 손상된다는 의미다.

향후 이 지표를 통해 내구성을 고려한 운전 조건의 최적화를 가능해지며, 장수명 수전해 시스템 운영 전략 수립에 중요한 기준으로 활용될 수 있다.

정동영 교수는 “운영 안정성 지수(OSF)는 수전해 촉매의 장기 수명을 수치로 예측할 수 있는 강력한 평가 기준으로, 향후 내구성 진단을 위한 국제 표준으로 발전할 가능성이 크다”고 밝혔다.

해당 논문은 생명화학공학과 박사과정 김진엽 연구원이 제1 저자로 에너지 분야 최고 권위지 중 하나인 ‘에이시에스 에너지 레터스(ACS Energy Letters, IF=19.3)’지에 5월 2일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Operational Stability Factor: A Comprehensive Metric for Assessing Catalyst Durability in Dynamic Water Electrolyzer Conditions DOI: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.5c00406

※ 저자정보:김진엽(KAIST 생명화학공학과 박사과정, 제1 저자), 노종수(KAIST 생명화학공학과 박사과정, 공저자), 정동영(KAIST 생명화학공학과, 교신저자)

한편, 이번 연구는 한국연구재단 소재 글로벌 영커넥트 사업, KAIST 도약과제의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.21

조회수 3049

-

인공지능으로 북한 등 경제지표 추정하다

유엔기구(UN)의 지속가능발전목표(SDGs)에 따르면 하루 2달러 이하로 생활하는 절대빈곤 인구가 7억 명에 달하지만 그 빈곤의 현황을 제대로 파악하기는 쉽지 않다. 전 세계 중 53개국은 지난 15년 동안 농업 관련 현황 조사를 하지 못했으며, 17개국은 인구 센서스(인구주택 총조사)조차 진행하지 못했다. 이러한 데이터 부족을 극복하려는 시도로, 누구나 웹에서 받아볼 수 있는 인공위성 영상을 활용해 경제 지표를 추정하는 기술이 주목받고 있다.

우리 대학 차미영-김지희 교수 연구팀이 기초과학연구원, 서강대, 홍콩과기대(HKUST), 싱가포르국립대(NUS)와 국제공동연구를 통해 주간 위성영상을 활용해 경제 상황을 분석하는 새로운 인공지능(AI) 기법을 개발했다고 21일 밝혔다. 연구팀이 주목한 것은 기존 통계자료를 기반으로 학습하는 일반적인 환경이 아닌, 기초 통계도 미비한 최빈국(最貧國)까지 모니터링할 수 있는 범용적인 모델이다.

연구팀은 유럽우주국(ESA)이 운용하며 무료로 공개하는 센티넬-2(Sentinel-2) 위성영상을 활용했다. 연구팀은 먼저 위성영상을 약 6제곱킬로미터(2.5×2.5㎢)의 작은 구역으로 세밀하게 분할한 후, 각 구역의 경제 지표를 건물, 도로, 녹지 등의 시각적 정보를 기반으로 AI 기법을 통해 수치화했다.

이번 연구 모델이 이전 연구와 차별화된 점은 기초 데이터가 부족한 지역에도 적용할 수 있게끔 인간이 제시하는 정보를 인공지능의 예측에 반영하는 `인간-기계 협업 알고리즘'에 있다. 즉, 인간이 위성영상을 보고 경제 활동의 많고 적음을 비교하면, 기계는 이러한 인간이 제공한 정보를 학습하여 각각의 영상자료에 경제 점수를 부여한다. 검증 결과, 기계학습만 사용했을 때보다 인간과 협업할 경우 성능이 월등히 우수했다.

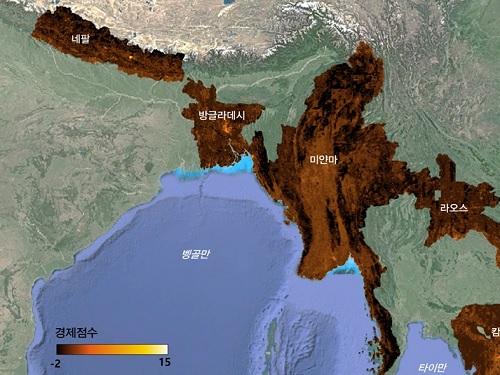

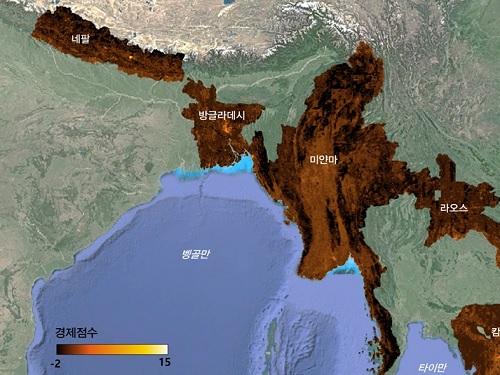

이번 연구를 통해 연구팀은 기존 통계자료가 부족한 지역까지 경제분석의 범위를 확장하고, 북한 및 아시아 5개국(네팔, 라오스, 미얀마, 방글라데시, 캄보디아)에도 같은 기술을 적용하여 세밀한 경제 지표 점수를 공개했다. (그림 1) 이 연구가 제시한 경제 지표는 기존의 인구밀도, 고용 수, 사업체 수 등의 사회경제지표와 높은 상관관계를 보였으며, 데이터가 부족한 저개발국가에 적용 가능함을 연구팀은 확인했다.

이러한 변화탐지를 북한에 적용한 결과, 대북 경제제재가 심화된 2016년과 2019년 사이에 북한 경제에서 세 가지 경향을 발견할 수 있었다. 첫째, 북한의 경제 발전은 평양과 대도시에 더욱 집중되어 도시와 농촌 간 격차가 심화됐다. 둘째, 경제제재와 달러 외환의 부족을 극복하기 위해 설치한 관광 경제개발구에서는 새로운 건물 건설 등 유의미한 변화가 위성영상 이미지와 연구의 경제 지표 점수 변화에서 드러났다. 셋째, 전통적인 공업 및 수출 경제개발구 유형에서는 반대로 변화가 미미한 것으로 확인됐다.

연구에 참여한 우리 대학 전산학부·IBS 데이터사이언스그룹 CI 차미영 교수는 "전산학, 경제학, 지리학이 융합된 이번 연구는 범지구적 차원의 빈곤 문제를 다룬다는 점에서 중요한 의미가 있으며, 이번에 개발한 인공지능 알고리즘을 앞으로 이산화탄소 배출량, 재해재난 피해 탐지, 기후 변화로 인한 영향 등 다양한 국제사회 문제에 적용해 볼 계획이다ˮ 라고 말했다.

이 연구에는 경제학자인 우리 대학 기술경영학부 김지희 교수, 서강대 경제학과 양현주 교수, 홍콩과기대 박상윤 교수도 함께 참여하였다. 이들은 “이 모델은 저비용으로 개발도상국의 경제 상황을 상세하게 확인할 수 있어 국제개발협력(ODA) 사업에 도움을 줄 수 있을 것으로 예상된다”며 “이번 연구가 선진국과 후진국 간의 데이터 격차를 줄이고 유엔과 국제사회의 공동목표인 지속가능한 발전을 달성하는 데 기여할 수 있기를 바란다ˮ고 밝혔다.

위성영상과 인공지능을 활용한 SDGs 지표의 개발과 이의 정책적 활용은 국제적인 주목을 받고 있는 기술 분야 중 하나이며 한국이 앞으로 주도권을 가지고 이끌 수 있는 연구 분야이다. 이에 연구팀은 개발한 모델 코드를 무료로 공개하며, 측정한 지표가 여러 국가의 정책 설계 및 평가에 유용하게 사용될 수 있도록 앞으로도 기술을 개선하고 매해 새롭게 업데이트되는 인공위성 영상에 적용하여 공개할 계획이다.

한편 이번 연구 결과는 전산학부 안동현 박사과정, 싱가포르 국립대 양재석 박사과정이 공동 1저자로 국제 학술지 네이처 출판 그룹의 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 지난 10월 26일 자 게재됐다. (논문명: A human-machine collaborative approach measures economic development using satellite imagery, 인간-기계 협업과 위성영상 분석에 기반한 경제 발전 측정).

논문링크: https://www.nature.com/articles/s41467-023-42122-8

인공지능으로 북한 등 경제지표 추정하다

유엔기구(UN)의 지속가능발전목표(SDGs)에 따르면 하루 2달러 이하로 생활하는 절대빈곤 인구가 7억 명에 달하지만 그 빈곤의 현황을 제대로 파악하기는 쉽지 않다. 전 세계 중 53개국은 지난 15년 동안 농업 관련 현황 조사를 하지 못했으며, 17개국은 인구 센서스(인구주택 총조사)조차 진행하지 못했다. 이러한 데이터 부족을 극복하려는 시도로, 누구나 웹에서 받아볼 수 있는 인공위성 영상을 활용해 경제 지표를 추정하는 기술이 주목받고 있다.

우리 대학 차미영-김지희 교수 연구팀이 기초과학연구원, 서강대, 홍콩과기대(HKUST), 싱가포르국립대(NUS)와 국제공동연구를 통해 주간 위성영상을 활용해 경제 상황을 분석하는 새로운 인공지능(AI) 기법을 개발했다고 21일 밝혔다. 연구팀이 주목한 것은 기존 통계자료를 기반으로 학습하는 일반적인 환경이 아닌, 기초 통계도 미비한 최빈국(最貧國)까지 모니터링할 수 있는 범용적인 모델이다.

연구팀은 유럽우주국(ESA)이 운용하며 무료로 공개하는 센티넬-2(Sentinel-2) 위성영상을 활용했다. 연구팀은 먼저 위성영상을 약 6제곱킬로미터(2.5×2.5㎢)의 작은 구역으로 세밀하게 분할한 후, 각 구역의 경제 지표를 건물, 도로, 녹지 등의 시각적 정보를 기반으로 AI 기법을 통해 수치화했다.

이번 연구 모델이 이전 연구와 차별화된 점은 기초 데이터가 부족한 지역에도 적용할 수 있게끔 인간이 제시하는 정보를 인공지능의 예측에 반영하는 `인간-기계 협업 알고리즘'에 있다. 즉, 인간이 위성영상을 보고 경제 활동의 많고 적음을 비교하면, 기계는 이러한 인간이 제공한 정보를 학습하여 각각의 영상자료에 경제 점수를 부여한다. 검증 결과, 기계학습만 사용했을 때보다 인간과 협업할 경우 성능이 월등히 우수했다.

이번 연구를 통해 연구팀은 기존 통계자료가 부족한 지역까지 경제분석의 범위를 확장하고, 북한 및 아시아 5개국(네팔, 라오스, 미얀마, 방글라데시, 캄보디아)에도 같은 기술을 적용하여 세밀한 경제 지표 점수를 공개했다. (그림 1) 이 연구가 제시한 경제 지표는 기존의 인구밀도, 고용 수, 사업체 수 등의 사회경제지표와 높은 상관관계를 보였으며, 데이터가 부족한 저개발국가에 적용 가능함을 연구팀은 확인했다.

이러한 변화탐지를 북한에 적용한 결과, 대북 경제제재가 심화된 2016년과 2019년 사이에 북한 경제에서 세 가지 경향을 발견할 수 있었다. 첫째, 북한의 경제 발전은 평양과 대도시에 더욱 집중되어 도시와 농촌 간 격차가 심화됐다. 둘째, 경제제재와 달러 외환의 부족을 극복하기 위해 설치한 관광 경제개발구에서는 새로운 건물 건설 등 유의미한 변화가 위성영상 이미지와 연구의 경제 지표 점수 변화에서 드러났다. 셋째, 전통적인 공업 및 수출 경제개발구 유형에서는 반대로 변화가 미미한 것으로 확인됐다.

연구에 참여한 우리 대학 전산학부·IBS 데이터사이언스그룹 CI 차미영 교수는 "전산학, 경제학, 지리학이 융합된 이번 연구는 범지구적 차원의 빈곤 문제를 다룬다는 점에서 중요한 의미가 있으며, 이번에 개발한 인공지능 알고리즘을 앞으로 이산화탄소 배출량, 재해재난 피해 탐지, 기후 변화로 인한 영향 등 다양한 국제사회 문제에 적용해 볼 계획이다ˮ 라고 말했다.

이 연구에는 경제학자인 우리 대학 기술경영학부 김지희 교수, 서강대 경제학과 양현주 교수, 홍콩과기대 박상윤 교수도 함께 참여하였다. 이들은 “이 모델은 저비용으로 개발도상국의 경제 상황을 상세하게 확인할 수 있어 국제개발협력(ODA) 사업에 도움을 줄 수 있을 것으로 예상된다”며 “이번 연구가 선진국과 후진국 간의 데이터 격차를 줄이고 유엔과 국제사회의 공동목표인 지속가능한 발전을 달성하는 데 기여할 수 있기를 바란다ˮ고 밝혔다.

위성영상과 인공지능을 활용한 SDGs 지표의 개발과 이의 정책적 활용은 국제적인 주목을 받고 있는 기술 분야 중 하나이며 한국이 앞으로 주도권을 가지고 이끌 수 있는 연구 분야이다. 이에 연구팀은 개발한 모델 코드를 무료로 공개하며, 측정한 지표가 여러 국가의 정책 설계 및 평가에 유용하게 사용될 수 있도록 앞으로도 기술을 개선하고 매해 새롭게 업데이트되는 인공위성 영상에 적용하여 공개할 계획이다.

한편 이번 연구 결과는 전산학부 안동현 박사과정, 싱가포르 국립대 양재석 박사과정이 공동 1저자로 국제 학술지 네이처 출판 그룹의 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 지난 10월 26일 자 게재됐다. (논문명: A human-machine collaborative approach measures economic development using satellite imagery, 인간-기계 협업과 위성영상 분석에 기반한 경제 발전 측정).

논문링크: https://www.nature.com/articles/s41467-023-42122-8

2023.11.21

조회수 10191

-

돼지표피에서 추출한 젤라틴 활용해 고성능 고체산화물 연료전지 개발

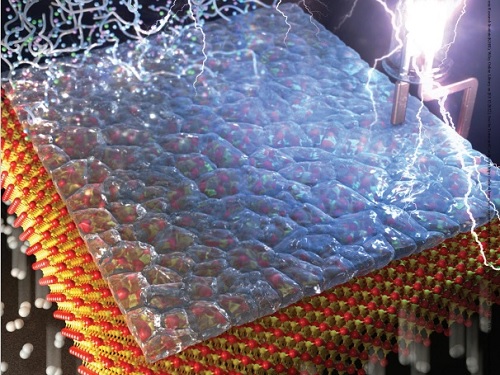

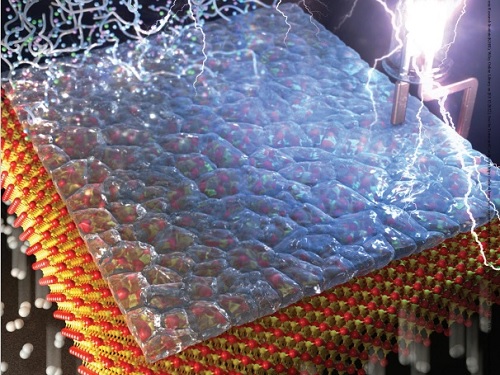

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 돼지 표피에서 추출한 젤라틴을 활용해 수백 나노 수준의 매우 얇은 고 치밀성 다중도핑 세라믹 박막 제조 기술을 적용한 고성능의 양방향 고체산화물 연료전지 개발에 성공했다고 8일 밝혔다.

양방향 고체산화물 연료전지(R-SOFC)는 하나의 연료전지 소자에서 수소 생산과 전력생산이 모두 가능한 시스템으로서 탄소중립 사회 실현을 위해 필수적인 에너지 변환장치다.

이러한 에너지 소자의 성능을 높이기 위해서는 700oC 이하의 중저온에서 고활성을 갖는 전극의 개발이 필수적이며, 이를 위해 코발트 기반 페로브스카이트 전극이 집중적으로 연구돼왔다. 하지만 이러한 코발트 기반 전극 소재는 범용으로 사용되는 지르코니아(ZrO2) 전해질과 고온에서 화학반응을 일으켜 성능을 저하하는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 전극과 전해질 사이에 세리아(CeO2) 기능층을 도입하는 연구가 진행돼왔지만, 세리아와 지르코니아 사이의 반응을 억제하기 위해서 공정온도가 제한되며 이로 인해 두꺼운 다공성 구조를 갖게 되어 연료전지의 성능 및 안정성이 저하된다는 문제가 있었다.

이 교수 연구팀은 이 연구에서 젤라틴을 활용해 매우 얇으면서도 치밀한 다중도핑의 세리아 나노박막 제조 공정기술을 개발해 양방향 고체산화물연료전지에 기능층으로 적용하는 데 성공했다. 전기화학 및 구조 분석을 통해 치밀한 기능층의 도입으로 산소이온의 이동경로가 크게 감소하며 전기화학적 활성영역이 크게 증가함을 확인했다. 또한 개발된 양방향 연료전지는 기존 공정을 적용한 연료전지 대비 2배 이상 높은 성능을 보였으며 동일소재를 사용한 연료전지 중 가장 높은 성능(3.5 W/cm2, 750oC) 을 나타냈으며, 수소 생산도 세계 최고성능을 발휘했다. 또한, 개발된 연료전지 소자는 1,500시간 동안 열화 없이 구동돼 매우 높은 안정성을 갖고 있음을 실증했다.

이강택 교수는 "이번 연구에서 사용된 공정들은 대면적 양산시스템에도 쉽게 적용할 수 있는 기술들이기 때문에, 탄소중립 실현을 위한 고성능 양방향 연료전지 상용화에 본 기술을 적용할 수 있을 것ˮ이라며 연구의 의미를 강조했다.

기계공학과 유형민 석사과정, 임하니 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지인 `어드벤스드 펑셔널 머티리얼스, Advanced Functional Materials' (IF : 19.924) 지난 9월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Exceptionally High-performance Reversible Solid Oxide Electrochemical Cells with Ultra-thin and Defect-free Sm0.075Nd0.075Ce0.85O2-���� Interlayers). 또한 해당 논문은 연구의 파급력을 인정받아 표지논문 (Front cover)으로 선정됐다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업, 중견연구자지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업, 그리고 기후변화대응기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

돼지표피에서 추출한 젤라틴 활용해 고성능 고체산화물 연료전지 개발

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 돼지 표피에서 추출한 젤라틴을 활용해 수백 나노 수준의 매우 얇은 고 치밀성 다중도핑 세라믹 박막 제조 기술을 적용한 고성능의 양방향 고체산화물 연료전지 개발에 성공했다고 8일 밝혔다.

양방향 고체산화물 연료전지(R-SOFC)는 하나의 연료전지 소자에서 수소 생산과 전력생산이 모두 가능한 시스템으로서 탄소중립 사회 실현을 위해 필수적인 에너지 변환장치다.

이러한 에너지 소자의 성능을 높이기 위해서는 700oC 이하의 중저온에서 고활성을 갖는 전극의 개발이 필수적이며, 이를 위해 코발트 기반 페로브스카이트 전극이 집중적으로 연구돼왔다. 하지만 이러한 코발트 기반 전극 소재는 범용으로 사용되는 지르코니아(ZrO2) 전해질과 고온에서 화학반응을 일으켜 성능을 저하하는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 전극과 전해질 사이에 세리아(CeO2) 기능층을 도입하는 연구가 진행돼왔지만, 세리아와 지르코니아 사이의 반응을 억제하기 위해서 공정온도가 제한되며 이로 인해 두꺼운 다공성 구조를 갖게 되어 연료전지의 성능 및 안정성이 저하된다는 문제가 있었다.

이 교수 연구팀은 이 연구에서 젤라틴을 활용해 매우 얇으면서도 치밀한 다중도핑의 세리아 나노박막 제조 공정기술을 개발해 양방향 고체산화물연료전지에 기능층으로 적용하는 데 성공했다. 전기화학 및 구조 분석을 통해 치밀한 기능층의 도입으로 산소이온의 이동경로가 크게 감소하며 전기화학적 활성영역이 크게 증가함을 확인했다. 또한 개발된 양방향 연료전지는 기존 공정을 적용한 연료전지 대비 2배 이상 높은 성능을 보였으며 동일소재를 사용한 연료전지 중 가장 높은 성능(3.5 W/cm2, 750oC) 을 나타냈으며, 수소 생산도 세계 최고성능을 발휘했다. 또한, 개발된 연료전지 소자는 1,500시간 동안 열화 없이 구동돼 매우 높은 안정성을 갖고 있음을 실증했다.

이강택 교수는 "이번 연구에서 사용된 공정들은 대면적 양산시스템에도 쉽게 적용할 수 있는 기술들이기 때문에, 탄소중립 실현을 위한 고성능 양방향 연료전지 상용화에 본 기술을 적용할 수 있을 것ˮ이라며 연구의 의미를 강조했다.

기계공학과 유형민 석사과정, 임하니 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지인 `어드벤스드 펑셔널 머티리얼스, Advanced Functional Materials' (IF : 19.924) 지난 9월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Exceptionally High-performance Reversible Solid Oxide Electrochemical Cells with Ultra-thin and Defect-free Sm0.075Nd0.075Ce0.85O2-���� Interlayers). 또한 해당 논문은 연구의 파급력을 인정받아 표지논문 (Front cover)으로 선정됐다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업, 중견연구자지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업, 그리고 기후변화대응기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2022.12.08

조회수 11708

-

날숨 속 황화수소 가스 검출을 통한 구취 센서 개발

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 삼성전자 종합기술원과 공동연구를 통해 극소량의 나트륨과 백금 촉매를 금속산화물에 기능화하여 호흡으로 질병을 진단할 수 있는 가스 센서 플랫폼을 개발했다고 28일 밝혔다.

이 가스 센서 플랫폼은 사람의 날숨에 포함된 다양한 질병과 관련된 미량의 생체지표(biomarker) 가스를 선택적으로 감지해 관련된 특정 질병을 실시간 모니터링할 수 있는 기술이다.

혈액 채취나 영상 촬영 없이 내뱉는 숨(호기)만으로 각종 질병 여부를 파악하는 비침습적 호흡 지문 센서 기술은 핵심 미래 기술이다. 호기 속 특정 가스들의 농도변화를 검사해 건강 이상 여부를 판단할 수 있다.

이번 기술은 구취의 생체지표 가스인 황화수소 가스와 높은 반응성을 갖는 나트륨 촉매를 금속산화물 나노섬유 감지 소재 층에 도입해 가스 선택성을 극도로 향상하고, 활성도가 좋은 백금 촉매를 추가로 기능화해 세계 최고 수준의 황화수소 감지 성능을 구현한 기술이다.

호기 가스의 성분에는 수분 외에도 아세톤, 톨루엔, 암모니아, 수소뿐만 아니라 구취의 생체지표 가스인 황화수소(hydrogen sulfide), 메틸머캅탄(methyl mercaptan), 디메틸설파이드(dimethyl sulfide)의 3종 황 화합물이 포함된다. 그중에서 황화수소 가스는 구취 환자에게서 높은 농도로 배출되는 생체지표 가스로서 상기 3종 황화합물 가스 중에서 선택적으로 감지하는 것이 매우 중요하다.

호흡을 이용한 질병 진단은 테들라(Tedlar) 백에 포집된 날숨 가스를 소형 센서 장치로 주입한 후 수분 이내의 빠른 속도로 분석할 수 있는 비침습 진단 방법으로 최근 조명을 받고 있다. 또한, 질병 대사가 일어나는 시점에서 검출할 수 있어 조기 진단이 용이하다.

하지만 생체지표 가스들은 매우 미량의 농도인 10억분의 1(ppb)에서 100만분의 1(ppm) 수준으로 호흡 속에서 배출되기 때문에 정확한 분석을 위해서는 기술의 진보가 필요하다. 호기 속 수백 종 이상의 방해 가스들 속에서 목표 가스만을 선택적으로 분석하는 것은 저항 변화식 센서의 취약점으로 남아있다.

기존 가스 센서는 산화물 감지 소재 표면에 백금, 팔라듐 등 특정 촉매를 결합하거나 n-형 반도체식 금속산화물과 p-형 반도체식 금속산화물의 헤테로 접합 구조를 도입해 감지 특성을 높이려는 등의 시도가 있었으나 여전히 ppb 농도에서 생체지표 가스 감지 특성이 높지 않다는 한계가 있다.

연구팀은 미량의 염화 나트륨(NaCl)과 백금 촉매를 전기방사를 통해 넓은 비표면적과 다공성 구조를 갖는 금속산화물 나노섬유에 결착시켜 특정 생체지표 가스에 선택적으로 반응하는 감지 소재를 개발했다. 나트륨과 백금의 복합촉매가 결착된 나노섬유 센서는 백금 촉매만 결착되거나 촉매가 결착되지 않은 센서 대비 각각 10배 및 200배 이상 감지 특성이 향상됨을 확인했다.

특히 1 ppm의 황화수소 가스에 대해 감도가 780배 수준으로 바뀌는 세계 최고 수준의 감도 특성을 확인했고, 호기 속 방해 가스 중 반응성이 좋다고 알려진 에탄올 가스 대비 약 277배 수준의 선택도가 관찰됐다.

연구팀은 기존에도 호흡으로 질병을 진단하는 센서를 개발했으나 이번 기술은 가스 감지 성능 및 정확도와 신뢰도가 큰 폭으로 향상됐다는 특징이 있다. 또한, 연구팀은 이번에 개발한 초고성능의 가스 센서를 상용화된 압력센서, 온도센서, 습도센서와 결합해 간단하게 날숨을 불어넣는 것(호기 가스 직접 측정)만으로도 개개인의 호흡을 분석해 일반인도 쉽게 건강 이상을 판별할 수 있는 휴대용 복합센서 디바이스 플랫폼을 개발했다.

연구팀은 가스 크로마토그래피-질량분석법 기반 상용 구취 진단기를 활용한 호기 가스의 정성적 정량적 비교분석을 바탕으로 80건의 날숨 분석을 진행한 결과, 이번 복합센서 플랫폼이 86.3%의 정확도로 구취 유무를 판별할 수 있음을 확인했다. 이번 기술은 구취 유무를 지속적으로 모니터링하는 헬스케어 기기에 손쉽게 적용할 수 있다.

김일두 교수는 "기존 센서에 사용되지 않은 알칼리 금속 기반 촉매를 잘 알려진 백금 촉매와 함께 도입함으로써, 질병과 연관된 생체지표 가스에 초고감도 및 고 선택성으로 반응하는 센서 소재를 구현할 수 있었다ˮ며 "감지 소재 개발에 머물지 않고 실제 센서 디바이스 구현 및 호기 가스 임상시험을 통해 높은 정확도로 구취 유무를 판별할 수 있다는 측면에서 매우 의미가 있는 연구 결과다. 누구나 손쉽게 스스로 진단할 수 있는 자가 진단 기기의 진보는 의료비 지출 상승을 막고 지속적인 건강관리에 큰 도움이 될 것이다ˮ고 밝혔다.

이번 연구는 공동 제1 저자인 신하민, 김동하 박사과정(KAIST 신소재)과 정원종 전문연구원(삼성전자 종합기술원)의 주도하에 진행됐으며, 남궁각 전문연구원(삼성전자 종합기술원)과 김일두 교수(KAIST 신소재)가 교신저자로 참여했다.

연구 결과는 나노과학 분야의 권위적인 학술지 `에이씨에스 나노(ACS Nano)' 8월호 표지 논문으로 발행될 예정이며, `미국화학학회(ACS) 위클리 프레스팩(Weekly PressPac)'에 7월 21일 자로 소개되어 전 세계 수천 명의 기자단에게 홍보됐다. 또한, 관련 기술은 국내를 포함해 유럽, 미국, 중국에 특허로 출원됐다.

날숨 속 황화수소 가스 검출을 통한 구취 센서 개발

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 삼성전자 종합기술원과 공동연구를 통해 극소량의 나트륨과 백금 촉매를 금속산화물에 기능화하여 호흡으로 질병을 진단할 수 있는 가스 센서 플랫폼을 개발했다고 28일 밝혔다.

이 가스 센서 플랫폼은 사람의 날숨에 포함된 다양한 질병과 관련된 미량의 생체지표(biomarker) 가스를 선택적으로 감지해 관련된 특정 질병을 실시간 모니터링할 수 있는 기술이다.

혈액 채취나 영상 촬영 없이 내뱉는 숨(호기)만으로 각종 질병 여부를 파악하는 비침습적 호흡 지문 센서 기술은 핵심 미래 기술이다. 호기 속 특정 가스들의 농도변화를 검사해 건강 이상 여부를 판단할 수 있다.

이번 기술은 구취의 생체지표 가스인 황화수소 가스와 높은 반응성을 갖는 나트륨 촉매를 금속산화물 나노섬유 감지 소재 층에 도입해 가스 선택성을 극도로 향상하고, 활성도가 좋은 백금 촉매를 추가로 기능화해 세계 최고 수준의 황화수소 감지 성능을 구현한 기술이다.

호기 가스의 성분에는 수분 외에도 아세톤, 톨루엔, 암모니아, 수소뿐만 아니라 구취의 생체지표 가스인 황화수소(hydrogen sulfide), 메틸머캅탄(methyl mercaptan), 디메틸설파이드(dimethyl sulfide)의 3종 황 화합물이 포함된다. 그중에서 황화수소 가스는 구취 환자에게서 높은 농도로 배출되는 생체지표 가스로서 상기 3종 황화합물 가스 중에서 선택적으로 감지하는 것이 매우 중요하다.

호흡을 이용한 질병 진단은 테들라(Tedlar) 백에 포집된 날숨 가스를 소형 센서 장치로 주입한 후 수분 이내의 빠른 속도로 분석할 수 있는 비침습 진단 방법으로 최근 조명을 받고 있다. 또한, 질병 대사가 일어나는 시점에서 검출할 수 있어 조기 진단이 용이하다.

하지만 생체지표 가스들은 매우 미량의 농도인 10억분의 1(ppb)에서 100만분의 1(ppm) 수준으로 호흡 속에서 배출되기 때문에 정확한 분석을 위해서는 기술의 진보가 필요하다. 호기 속 수백 종 이상의 방해 가스들 속에서 목표 가스만을 선택적으로 분석하는 것은 저항 변화식 센서의 취약점으로 남아있다.

기존 가스 센서는 산화물 감지 소재 표면에 백금, 팔라듐 등 특정 촉매를 결합하거나 n-형 반도체식 금속산화물과 p-형 반도체식 금속산화물의 헤테로 접합 구조를 도입해 감지 특성을 높이려는 등의 시도가 있었으나 여전히 ppb 농도에서 생체지표 가스 감지 특성이 높지 않다는 한계가 있다.

연구팀은 미량의 염화 나트륨(NaCl)과 백금 촉매를 전기방사를 통해 넓은 비표면적과 다공성 구조를 갖는 금속산화물 나노섬유에 결착시켜 특정 생체지표 가스에 선택적으로 반응하는 감지 소재를 개발했다. 나트륨과 백금의 복합촉매가 결착된 나노섬유 센서는 백금 촉매만 결착되거나 촉매가 결착되지 않은 센서 대비 각각 10배 및 200배 이상 감지 특성이 향상됨을 확인했다.

특히 1 ppm의 황화수소 가스에 대해 감도가 780배 수준으로 바뀌는 세계 최고 수준의 감도 특성을 확인했고, 호기 속 방해 가스 중 반응성이 좋다고 알려진 에탄올 가스 대비 약 277배 수준의 선택도가 관찰됐다.

연구팀은 기존에도 호흡으로 질병을 진단하는 센서를 개발했으나 이번 기술은 가스 감지 성능 및 정확도와 신뢰도가 큰 폭으로 향상됐다는 특징이 있다. 또한, 연구팀은 이번에 개발한 초고성능의 가스 센서를 상용화된 압력센서, 온도센서, 습도센서와 결합해 간단하게 날숨을 불어넣는 것(호기 가스 직접 측정)만으로도 개개인의 호흡을 분석해 일반인도 쉽게 건강 이상을 판별할 수 있는 휴대용 복합센서 디바이스 플랫폼을 개발했다.

연구팀은 가스 크로마토그래피-질량분석법 기반 상용 구취 진단기를 활용한 호기 가스의 정성적 정량적 비교분석을 바탕으로 80건의 날숨 분석을 진행한 결과, 이번 복합센서 플랫폼이 86.3%의 정확도로 구취 유무를 판별할 수 있음을 확인했다. 이번 기술은 구취 유무를 지속적으로 모니터링하는 헬스케어 기기에 손쉽게 적용할 수 있다.

김일두 교수는 "기존 센서에 사용되지 않은 알칼리 금속 기반 촉매를 잘 알려진 백금 촉매와 함께 도입함으로써, 질병과 연관된 생체지표 가스에 초고감도 및 고 선택성으로 반응하는 센서 소재를 구현할 수 있었다ˮ며 "감지 소재 개발에 머물지 않고 실제 센서 디바이스 구현 및 호기 가스 임상시험을 통해 높은 정확도로 구취 유무를 판별할 수 있다는 측면에서 매우 의미가 있는 연구 결과다. 누구나 손쉽게 스스로 진단할 수 있는 자가 진단 기기의 진보는 의료비 지출 상승을 막고 지속적인 건강관리에 큰 도움이 될 것이다ˮ고 밝혔다.

이번 연구는 공동 제1 저자인 신하민, 김동하 박사과정(KAIST 신소재)과 정원종 전문연구원(삼성전자 종합기술원)의 주도하에 진행됐으며, 남궁각 전문연구원(삼성전자 종합기술원)과 김일두 교수(KAIST 신소재)가 교신저자로 참여했다.

연구 결과는 나노과학 분야의 권위적인 학술지 `에이씨에스 나노(ACS Nano)' 8월호 표지 논문으로 발행될 예정이며, `미국화학학회(ACS) 위클리 프레스팩(Weekly PressPac)'에 7월 21일 자로 소개되어 전 세계 수천 명의 기자단에게 홍보됐다. 또한, 관련 기술은 국내를 포함해 유럽, 미국, 중국에 특허로 출원됐다.

2021.07.29

조회수 15686

그린수소 생산 촉매 수명 예측 세계 첫 성공

태양광, 풍력 등 재생에너지를 활용한 수소 생산 시스템에서는 에너지원의 특성상 전력 공급이 일정하지 않아, 수전해 장치*의 부하가 지속적으로 변화한다. KAIST 연구진이 이런 전력 부하의 변동이 불가피한 그린 수소 생산 환경에서, 전기 에너지 효율을 높이고 낮은 전압에서도 수소 생산 효율을 높이는 촉매의 열화(성능 저하)를 정량적으로 진단할 수 있는 세계 최초의 방법론을 제시했다.

*수전해 정치(Water Electrolyzer): 물을 전기 분해하여 수소와 산소를 생산하는 장치로 탄소 배출 없이 수소를 생산할 수 있어 그린 수소 생산의 핵심 기술로 주목받고 있음

우리 대학 생명화학공학과 정동영 교수 연구팀이 수전해 시스템에서 촉매의 실질적인 수명을 예측할 수 있는 새로운 평가 지표인 ‘운영 안정성 지수’를 개발했다.

연구팀은 수전해 시스템이 꺼지거나 낮은 부하로 운전될 때 발생할 수 있는 촉매 및 지지체의 열화 현상 촉매의 손상이나 성능 저하 현상을 규명하고, 이를 정량화할 수 있는 새로운 평가 지표인 ‘운영 안정성 지수(Operational Stability Factor, OSF)’를 제안했다.

운영 안정성 지수는 수전해 장비가 반복적으로 작동 및 정지(on/off)하는 과정에서 발생하는 촉매 열화 정도를 수치로 반영함으로써, 실제 운전 조건에서의 내구수명을 보다 정확하게 예측할 수 있도록 설계되었다.

예를 들어, 운영 안정성 지수가 100%이면 부하 변동 중에도 촉매가 전혀 손상되지 않는다는 뜻이고, 99%이면 매번 시스템이 꺼질 때마다 1%씩 촉매가 손상된다는 의미다.

향후 이 지표를 통해 내구성을 고려한 운전 조건의 최적화를 가능해지며, 장수명 수전해 시스템 운영 전략 수립에 중요한 기준으로 활용될 수 있다.

정동영 교수는 “운영 안정성 지수(OSF)는 수전해 촉매의 장기 수명을 수치로 예측할 수 있는 강력한 평가 기준으로, 향후 내구성 진단을 위한 국제 표준으로 발전할 가능성이 크다”고 밝혔다.

해당 논문은 생명화학공학과 박사과정 김진엽 연구원이 제1 저자로 에너지 분야 최고 권위지 중 하나인 ‘에이시에스 에너지 레터스(ACS Energy Letters, IF=19.3)’지에 5월 2일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Operational Stability Factor: A Comprehensive Metric for Assessing Catalyst Durability in Dynamic Water Electrolyzer Conditions DOI: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.5c00406

※ 저자정보:김진엽(KAIST 생명화학공학과 박사과정, 제1 저자), 노종수(KAIST 생명화학공학과 박사과정, 공저자), 정동영(KAIST 생명화학공학과, 교신저자)

한편, 이번 연구는 한국연구재단 소재 글로벌 영커넥트 사업, KAIST 도약과제의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.21 조회수 3049

그린수소 생산 촉매 수명 예측 세계 첫 성공

태양광, 풍력 등 재생에너지를 활용한 수소 생산 시스템에서는 에너지원의 특성상 전력 공급이 일정하지 않아, 수전해 장치*의 부하가 지속적으로 변화한다. KAIST 연구진이 이런 전력 부하의 변동이 불가피한 그린 수소 생산 환경에서, 전기 에너지 효율을 높이고 낮은 전압에서도 수소 생산 효율을 높이는 촉매의 열화(성능 저하)를 정량적으로 진단할 수 있는 세계 최초의 방법론을 제시했다.

*수전해 정치(Water Electrolyzer): 물을 전기 분해하여 수소와 산소를 생산하는 장치로 탄소 배출 없이 수소를 생산할 수 있어 그린 수소 생산의 핵심 기술로 주목받고 있음

우리 대학 생명화학공학과 정동영 교수 연구팀이 수전해 시스템에서 촉매의 실질적인 수명을 예측할 수 있는 새로운 평가 지표인 ‘운영 안정성 지수’를 개발했다.

연구팀은 수전해 시스템이 꺼지거나 낮은 부하로 운전될 때 발생할 수 있는 촉매 및 지지체의 열화 현상 촉매의 손상이나 성능 저하 현상을 규명하고, 이를 정량화할 수 있는 새로운 평가 지표인 ‘운영 안정성 지수(Operational Stability Factor, OSF)’를 제안했다.

운영 안정성 지수는 수전해 장비가 반복적으로 작동 및 정지(on/off)하는 과정에서 발생하는 촉매 열화 정도를 수치로 반영함으로써, 실제 운전 조건에서의 내구수명을 보다 정확하게 예측할 수 있도록 설계되었다.

예를 들어, 운영 안정성 지수가 100%이면 부하 변동 중에도 촉매가 전혀 손상되지 않는다는 뜻이고, 99%이면 매번 시스템이 꺼질 때마다 1%씩 촉매가 손상된다는 의미다.

향후 이 지표를 통해 내구성을 고려한 운전 조건의 최적화를 가능해지며, 장수명 수전해 시스템 운영 전략 수립에 중요한 기준으로 활용될 수 있다.

정동영 교수는 “운영 안정성 지수(OSF)는 수전해 촉매의 장기 수명을 수치로 예측할 수 있는 강력한 평가 기준으로, 향후 내구성 진단을 위한 국제 표준으로 발전할 가능성이 크다”고 밝혔다.

해당 논문은 생명화학공학과 박사과정 김진엽 연구원이 제1 저자로 에너지 분야 최고 권위지 중 하나인 ‘에이시에스 에너지 레터스(ACS Energy Letters, IF=19.3)’지에 5월 2일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Operational Stability Factor: A Comprehensive Metric for Assessing Catalyst Durability in Dynamic Water Electrolyzer Conditions DOI: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.5c00406

※ 저자정보:김진엽(KAIST 생명화학공학과 박사과정, 제1 저자), 노종수(KAIST 생명화학공학과 박사과정, 공저자), 정동영(KAIST 생명화학공학과, 교신저자)

한편, 이번 연구는 한국연구재단 소재 글로벌 영커넥트 사업, KAIST 도약과제의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.21 조회수 3049 인공지능으로 북한 등 경제지표 추정하다

유엔기구(UN)의 지속가능발전목표(SDGs)에 따르면 하루 2달러 이하로 생활하는 절대빈곤 인구가 7억 명에 달하지만 그 빈곤의 현황을 제대로 파악하기는 쉽지 않다. 전 세계 중 53개국은 지난 15년 동안 농업 관련 현황 조사를 하지 못했으며, 17개국은 인구 센서스(인구주택 총조사)조차 진행하지 못했다. 이러한 데이터 부족을 극복하려는 시도로, 누구나 웹에서 받아볼 수 있는 인공위성 영상을 활용해 경제 지표를 추정하는 기술이 주목받고 있다.

우리 대학 차미영-김지희 교수 연구팀이 기초과학연구원, 서강대, 홍콩과기대(HKUST), 싱가포르국립대(NUS)와 국제공동연구를 통해 주간 위성영상을 활용해 경제 상황을 분석하는 새로운 인공지능(AI) 기법을 개발했다고 21일 밝혔다. 연구팀이 주목한 것은 기존 통계자료를 기반으로 학습하는 일반적인 환경이 아닌, 기초 통계도 미비한 최빈국(最貧國)까지 모니터링할 수 있는 범용적인 모델이다.

연구팀은 유럽우주국(ESA)이 운용하며 무료로 공개하는 센티넬-2(Sentinel-2) 위성영상을 활용했다. 연구팀은 먼저 위성영상을 약 6제곱킬로미터(2.5×2.5㎢)의 작은 구역으로 세밀하게 분할한 후, 각 구역의 경제 지표를 건물, 도로, 녹지 등의 시각적 정보를 기반으로 AI 기법을 통해 수치화했다.

이번 연구 모델이 이전 연구와 차별화된 점은 기초 데이터가 부족한 지역에도 적용할 수 있게끔 인간이 제시하는 정보를 인공지능의 예측에 반영하는 `인간-기계 협업 알고리즘'에 있다. 즉, 인간이 위성영상을 보고 경제 활동의 많고 적음을 비교하면, 기계는 이러한 인간이 제공한 정보를 학습하여 각각의 영상자료에 경제 점수를 부여한다. 검증 결과, 기계학습만 사용했을 때보다 인간과 협업할 경우 성능이 월등히 우수했다.

이번 연구를 통해 연구팀은 기존 통계자료가 부족한 지역까지 경제분석의 범위를 확장하고, 북한 및 아시아 5개국(네팔, 라오스, 미얀마, 방글라데시, 캄보디아)에도 같은 기술을 적용하여 세밀한 경제 지표 점수를 공개했다. (그림 1) 이 연구가 제시한 경제 지표는 기존의 인구밀도, 고용 수, 사업체 수 등의 사회경제지표와 높은 상관관계를 보였으며, 데이터가 부족한 저개발국가에 적용 가능함을 연구팀은 확인했다.

이러한 변화탐지를 북한에 적용한 결과, 대북 경제제재가 심화된 2016년과 2019년 사이에 북한 경제에서 세 가지 경향을 발견할 수 있었다. 첫째, 북한의 경제 발전은 평양과 대도시에 더욱 집중되어 도시와 농촌 간 격차가 심화됐다. 둘째, 경제제재와 달러 외환의 부족을 극복하기 위해 설치한 관광 경제개발구에서는 새로운 건물 건설 등 유의미한 변화가 위성영상 이미지와 연구의 경제 지표 점수 변화에서 드러났다. 셋째, 전통적인 공업 및 수출 경제개발구 유형에서는 반대로 변화가 미미한 것으로 확인됐다.

연구에 참여한 우리 대학 전산학부·IBS 데이터사이언스그룹 CI 차미영 교수는 "전산학, 경제학, 지리학이 융합된 이번 연구는 범지구적 차원의 빈곤 문제를 다룬다는 점에서 중요한 의미가 있으며, 이번에 개발한 인공지능 알고리즘을 앞으로 이산화탄소 배출량, 재해재난 피해 탐지, 기후 변화로 인한 영향 등 다양한 국제사회 문제에 적용해 볼 계획이다ˮ 라고 말했다.

이 연구에는 경제학자인 우리 대학 기술경영학부 김지희 교수, 서강대 경제학과 양현주 교수, 홍콩과기대 박상윤 교수도 함께 참여하였다. 이들은 “이 모델은 저비용으로 개발도상국의 경제 상황을 상세하게 확인할 수 있어 국제개발협력(ODA) 사업에 도움을 줄 수 있을 것으로 예상된다”며 “이번 연구가 선진국과 후진국 간의 데이터 격차를 줄이고 유엔과 국제사회의 공동목표인 지속가능한 발전을 달성하는 데 기여할 수 있기를 바란다ˮ고 밝혔다.

위성영상과 인공지능을 활용한 SDGs 지표의 개발과 이의 정책적 활용은 국제적인 주목을 받고 있는 기술 분야 중 하나이며 한국이 앞으로 주도권을 가지고 이끌 수 있는 연구 분야이다. 이에 연구팀은 개발한 모델 코드를 무료로 공개하며, 측정한 지표가 여러 국가의 정책 설계 및 평가에 유용하게 사용될 수 있도록 앞으로도 기술을 개선하고 매해 새롭게 업데이트되는 인공위성 영상에 적용하여 공개할 계획이다.

한편 이번 연구 결과는 전산학부 안동현 박사과정, 싱가포르 국립대 양재석 박사과정이 공동 1저자로 국제 학술지 네이처 출판 그룹의 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 지난 10월 26일 자 게재됐다. (논문명: A human-machine collaborative approach measures economic development using satellite imagery, 인간-기계 협업과 위성영상 분석에 기반한 경제 발전 측정).

논문링크: https://www.nature.com/articles/s41467-023-42122-8

2023.11.21 조회수 10191

인공지능으로 북한 등 경제지표 추정하다

유엔기구(UN)의 지속가능발전목표(SDGs)에 따르면 하루 2달러 이하로 생활하는 절대빈곤 인구가 7억 명에 달하지만 그 빈곤의 현황을 제대로 파악하기는 쉽지 않다. 전 세계 중 53개국은 지난 15년 동안 농업 관련 현황 조사를 하지 못했으며, 17개국은 인구 센서스(인구주택 총조사)조차 진행하지 못했다. 이러한 데이터 부족을 극복하려는 시도로, 누구나 웹에서 받아볼 수 있는 인공위성 영상을 활용해 경제 지표를 추정하는 기술이 주목받고 있다.

우리 대학 차미영-김지희 교수 연구팀이 기초과학연구원, 서강대, 홍콩과기대(HKUST), 싱가포르국립대(NUS)와 국제공동연구를 통해 주간 위성영상을 활용해 경제 상황을 분석하는 새로운 인공지능(AI) 기법을 개발했다고 21일 밝혔다. 연구팀이 주목한 것은 기존 통계자료를 기반으로 학습하는 일반적인 환경이 아닌, 기초 통계도 미비한 최빈국(最貧國)까지 모니터링할 수 있는 범용적인 모델이다.

연구팀은 유럽우주국(ESA)이 운용하며 무료로 공개하는 센티넬-2(Sentinel-2) 위성영상을 활용했다. 연구팀은 먼저 위성영상을 약 6제곱킬로미터(2.5×2.5㎢)의 작은 구역으로 세밀하게 분할한 후, 각 구역의 경제 지표를 건물, 도로, 녹지 등의 시각적 정보를 기반으로 AI 기법을 통해 수치화했다.

이번 연구 모델이 이전 연구와 차별화된 점은 기초 데이터가 부족한 지역에도 적용할 수 있게끔 인간이 제시하는 정보를 인공지능의 예측에 반영하는 `인간-기계 협업 알고리즘'에 있다. 즉, 인간이 위성영상을 보고 경제 활동의 많고 적음을 비교하면, 기계는 이러한 인간이 제공한 정보를 학습하여 각각의 영상자료에 경제 점수를 부여한다. 검증 결과, 기계학습만 사용했을 때보다 인간과 협업할 경우 성능이 월등히 우수했다.

이번 연구를 통해 연구팀은 기존 통계자료가 부족한 지역까지 경제분석의 범위를 확장하고, 북한 및 아시아 5개국(네팔, 라오스, 미얀마, 방글라데시, 캄보디아)에도 같은 기술을 적용하여 세밀한 경제 지표 점수를 공개했다. (그림 1) 이 연구가 제시한 경제 지표는 기존의 인구밀도, 고용 수, 사업체 수 등의 사회경제지표와 높은 상관관계를 보였으며, 데이터가 부족한 저개발국가에 적용 가능함을 연구팀은 확인했다.

이러한 변화탐지를 북한에 적용한 결과, 대북 경제제재가 심화된 2016년과 2019년 사이에 북한 경제에서 세 가지 경향을 발견할 수 있었다. 첫째, 북한의 경제 발전은 평양과 대도시에 더욱 집중되어 도시와 농촌 간 격차가 심화됐다. 둘째, 경제제재와 달러 외환의 부족을 극복하기 위해 설치한 관광 경제개발구에서는 새로운 건물 건설 등 유의미한 변화가 위성영상 이미지와 연구의 경제 지표 점수 변화에서 드러났다. 셋째, 전통적인 공업 및 수출 경제개발구 유형에서는 반대로 변화가 미미한 것으로 확인됐다.

연구에 참여한 우리 대학 전산학부·IBS 데이터사이언스그룹 CI 차미영 교수는 "전산학, 경제학, 지리학이 융합된 이번 연구는 범지구적 차원의 빈곤 문제를 다룬다는 점에서 중요한 의미가 있으며, 이번에 개발한 인공지능 알고리즘을 앞으로 이산화탄소 배출량, 재해재난 피해 탐지, 기후 변화로 인한 영향 등 다양한 국제사회 문제에 적용해 볼 계획이다ˮ 라고 말했다.

이 연구에는 경제학자인 우리 대학 기술경영학부 김지희 교수, 서강대 경제학과 양현주 교수, 홍콩과기대 박상윤 교수도 함께 참여하였다. 이들은 “이 모델은 저비용으로 개발도상국의 경제 상황을 상세하게 확인할 수 있어 국제개발협력(ODA) 사업에 도움을 줄 수 있을 것으로 예상된다”며 “이번 연구가 선진국과 후진국 간의 데이터 격차를 줄이고 유엔과 국제사회의 공동목표인 지속가능한 발전을 달성하는 데 기여할 수 있기를 바란다ˮ고 밝혔다.

위성영상과 인공지능을 활용한 SDGs 지표의 개발과 이의 정책적 활용은 국제적인 주목을 받고 있는 기술 분야 중 하나이며 한국이 앞으로 주도권을 가지고 이끌 수 있는 연구 분야이다. 이에 연구팀은 개발한 모델 코드를 무료로 공개하며, 측정한 지표가 여러 국가의 정책 설계 및 평가에 유용하게 사용될 수 있도록 앞으로도 기술을 개선하고 매해 새롭게 업데이트되는 인공위성 영상에 적용하여 공개할 계획이다.

한편 이번 연구 결과는 전산학부 안동현 박사과정, 싱가포르 국립대 양재석 박사과정이 공동 1저자로 국제 학술지 네이처 출판 그룹의 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 지난 10월 26일 자 게재됐다. (논문명: A human-machine collaborative approach measures economic development using satellite imagery, 인간-기계 협업과 위성영상 분석에 기반한 경제 발전 측정).

논문링크: https://www.nature.com/articles/s41467-023-42122-8

2023.11.21 조회수 10191 돼지표피에서 추출한 젤라틴 활용해 고성능 고체산화물 연료전지 개발

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 돼지 표피에서 추출한 젤라틴을 활용해 수백 나노 수준의 매우 얇은 고 치밀성 다중도핑 세라믹 박막 제조 기술을 적용한 고성능의 양방향 고체산화물 연료전지 개발에 성공했다고 8일 밝혔다.

양방향 고체산화물 연료전지(R-SOFC)는 하나의 연료전지 소자에서 수소 생산과 전력생산이 모두 가능한 시스템으로서 탄소중립 사회 실현을 위해 필수적인 에너지 변환장치다.

이러한 에너지 소자의 성능을 높이기 위해서는 700oC 이하의 중저온에서 고활성을 갖는 전극의 개발이 필수적이며, 이를 위해 코발트 기반 페로브스카이트 전극이 집중적으로 연구돼왔다. 하지만 이러한 코발트 기반 전극 소재는 범용으로 사용되는 지르코니아(ZrO2) 전해질과 고온에서 화학반응을 일으켜 성능을 저하하는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 전극과 전해질 사이에 세리아(CeO2) 기능층을 도입하는 연구가 진행돼왔지만, 세리아와 지르코니아 사이의 반응을 억제하기 위해서 공정온도가 제한되며 이로 인해 두꺼운 다공성 구조를 갖게 되어 연료전지의 성능 및 안정성이 저하된다는 문제가 있었다.

이 교수 연구팀은 이 연구에서 젤라틴을 활용해 매우 얇으면서도 치밀한 다중도핑의 세리아 나노박막 제조 공정기술을 개발해 양방향 고체산화물연료전지에 기능층으로 적용하는 데 성공했다. 전기화학 및 구조 분석을 통해 치밀한 기능층의 도입으로 산소이온의 이동경로가 크게 감소하며 전기화학적 활성영역이 크게 증가함을 확인했다. 또한 개발된 양방향 연료전지는 기존 공정을 적용한 연료전지 대비 2배 이상 높은 성능을 보였으며 동일소재를 사용한 연료전지 중 가장 높은 성능(3.5 W/cm2, 750oC) 을 나타냈으며, 수소 생산도 세계 최고성능을 발휘했다. 또한, 개발된 연료전지 소자는 1,500시간 동안 열화 없이 구동돼 매우 높은 안정성을 갖고 있음을 실증했다.

이강택 교수는 "이번 연구에서 사용된 공정들은 대면적 양산시스템에도 쉽게 적용할 수 있는 기술들이기 때문에, 탄소중립 실현을 위한 고성능 양방향 연료전지 상용화에 본 기술을 적용할 수 있을 것ˮ이라며 연구의 의미를 강조했다.

기계공학과 유형민 석사과정, 임하니 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지인 `어드벤스드 펑셔널 머티리얼스, Advanced Functional Materials' (IF : 19.924) 지난 9월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Exceptionally High-performance Reversible Solid Oxide Electrochemical Cells with Ultra-thin and Defect-free Sm0.075Nd0.075Ce0.85O2-���� Interlayers). 또한 해당 논문은 연구의 파급력을 인정받아 표지논문 (Front cover)으로 선정됐다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업, 중견연구자지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업, 그리고 기후변화대응기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2022.12.08 조회수 11708

돼지표피에서 추출한 젤라틴 활용해 고성능 고체산화물 연료전지 개발

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 돼지 표피에서 추출한 젤라틴을 활용해 수백 나노 수준의 매우 얇은 고 치밀성 다중도핑 세라믹 박막 제조 기술을 적용한 고성능의 양방향 고체산화물 연료전지 개발에 성공했다고 8일 밝혔다.

양방향 고체산화물 연료전지(R-SOFC)는 하나의 연료전지 소자에서 수소 생산과 전력생산이 모두 가능한 시스템으로서 탄소중립 사회 실현을 위해 필수적인 에너지 변환장치다.

이러한 에너지 소자의 성능을 높이기 위해서는 700oC 이하의 중저온에서 고활성을 갖는 전극의 개발이 필수적이며, 이를 위해 코발트 기반 페로브스카이트 전극이 집중적으로 연구돼왔다. 하지만 이러한 코발트 기반 전극 소재는 범용으로 사용되는 지르코니아(ZrO2) 전해질과 고온에서 화학반응을 일으켜 성능을 저하하는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 전극과 전해질 사이에 세리아(CeO2) 기능층을 도입하는 연구가 진행돼왔지만, 세리아와 지르코니아 사이의 반응을 억제하기 위해서 공정온도가 제한되며 이로 인해 두꺼운 다공성 구조를 갖게 되어 연료전지의 성능 및 안정성이 저하된다는 문제가 있었다.

이 교수 연구팀은 이 연구에서 젤라틴을 활용해 매우 얇으면서도 치밀한 다중도핑의 세리아 나노박막 제조 공정기술을 개발해 양방향 고체산화물연료전지에 기능층으로 적용하는 데 성공했다. 전기화학 및 구조 분석을 통해 치밀한 기능층의 도입으로 산소이온의 이동경로가 크게 감소하며 전기화학적 활성영역이 크게 증가함을 확인했다. 또한 개발된 양방향 연료전지는 기존 공정을 적용한 연료전지 대비 2배 이상 높은 성능을 보였으며 동일소재를 사용한 연료전지 중 가장 높은 성능(3.5 W/cm2, 750oC) 을 나타냈으며, 수소 생산도 세계 최고성능을 발휘했다. 또한, 개발된 연료전지 소자는 1,500시간 동안 열화 없이 구동돼 매우 높은 안정성을 갖고 있음을 실증했다.

이강택 교수는 "이번 연구에서 사용된 공정들은 대면적 양산시스템에도 쉽게 적용할 수 있는 기술들이기 때문에, 탄소중립 실현을 위한 고성능 양방향 연료전지 상용화에 본 기술을 적용할 수 있을 것ˮ이라며 연구의 의미를 강조했다.

기계공학과 유형민 석사과정, 임하니 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지인 `어드벤스드 펑셔널 머티리얼스, Advanced Functional Materials' (IF : 19.924) 지난 9월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Exceptionally High-performance Reversible Solid Oxide Electrochemical Cells with Ultra-thin and Defect-free Sm0.075Nd0.075Ce0.85O2-���� Interlayers). 또한 해당 논문은 연구의 파급력을 인정받아 표지논문 (Front cover)으로 선정됐다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업, 중견연구자지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업, 그리고 기후변화대응기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2022.12.08 조회수 11708 날숨 속 황화수소 가스 검출을 통한 구취 센서 개발

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 삼성전자 종합기술원과 공동연구를 통해 극소량의 나트륨과 백금 촉매를 금속산화물에 기능화하여 호흡으로 질병을 진단할 수 있는 가스 센서 플랫폼을 개발했다고 28일 밝혔다.

이 가스 센서 플랫폼은 사람의 날숨에 포함된 다양한 질병과 관련된 미량의 생체지표(biomarker) 가스를 선택적으로 감지해 관련된 특정 질병을 실시간 모니터링할 수 있는 기술이다.

혈액 채취나 영상 촬영 없이 내뱉는 숨(호기)만으로 각종 질병 여부를 파악하는 비침습적 호흡 지문 센서 기술은 핵심 미래 기술이다. 호기 속 특정 가스들의 농도변화를 검사해 건강 이상 여부를 판단할 수 있다.

이번 기술은 구취의 생체지표 가스인 황화수소 가스와 높은 반응성을 갖는 나트륨 촉매를 금속산화물 나노섬유 감지 소재 층에 도입해 가스 선택성을 극도로 향상하고, 활성도가 좋은 백금 촉매를 추가로 기능화해 세계 최고 수준의 황화수소 감지 성능을 구현한 기술이다.

호기 가스의 성분에는 수분 외에도 아세톤, 톨루엔, 암모니아, 수소뿐만 아니라 구취의 생체지표 가스인 황화수소(hydrogen sulfide), 메틸머캅탄(methyl mercaptan), 디메틸설파이드(dimethyl sulfide)의 3종 황 화합물이 포함된다. 그중에서 황화수소 가스는 구취 환자에게서 높은 농도로 배출되는 생체지표 가스로서 상기 3종 황화합물 가스 중에서 선택적으로 감지하는 것이 매우 중요하다.

호흡을 이용한 질병 진단은 테들라(Tedlar) 백에 포집된 날숨 가스를 소형 센서 장치로 주입한 후 수분 이내의 빠른 속도로 분석할 수 있는 비침습 진단 방법으로 최근 조명을 받고 있다. 또한, 질병 대사가 일어나는 시점에서 검출할 수 있어 조기 진단이 용이하다.

하지만 생체지표 가스들은 매우 미량의 농도인 10억분의 1(ppb)에서 100만분의 1(ppm) 수준으로 호흡 속에서 배출되기 때문에 정확한 분석을 위해서는 기술의 진보가 필요하다. 호기 속 수백 종 이상의 방해 가스들 속에서 목표 가스만을 선택적으로 분석하는 것은 저항 변화식 센서의 취약점으로 남아있다.

기존 가스 센서는 산화물 감지 소재 표면에 백금, 팔라듐 등 특정 촉매를 결합하거나 n-형 반도체식 금속산화물과 p-형 반도체식 금속산화물의 헤테로 접합 구조를 도입해 감지 특성을 높이려는 등의 시도가 있었으나 여전히 ppb 농도에서 생체지표 가스 감지 특성이 높지 않다는 한계가 있다.

연구팀은 미량의 염화 나트륨(NaCl)과 백금 촉매를 전기방사를 통해 넓은 비표면적과 다공성 구조를 갖는 금속산화물 나노섬유에 결착시켜 특정 생체지표 가스에 선택적으로 반응하는 감지 소재를 개발했다. 나트륨과 백금의 복합촉매가 결착된 나노섬유 센서는 백금 촉매만 결착되거나 촉매가 결착되지 않은 센서 대비 각각 10배 및 200배 이상 감지 특성이 향상됨을 확인했다.

특히 1 ppm의 황화수소 가스에 대해 감도가 780배 수준으로 바뀌는 세계 최고 수준의 감도 특성을 확인했고, 호기 속 방해 가스 중 반응성이 좋다고 알려진 에탄올 가스 대비 약 277배 수준의 선택도가 관찰됐다.

연구팀은 기존에도 호흡으로 질병을 진단하는 센서를 개발했으나 이번 기술은 가스 감지 성능 및 정확도와 신뢰도가 큰 폭으로 향상됐다는 특징이 있다. 또한, 연구팀은 이번에 개발한 초고성능의 가스 센서를 상용화된 압력센서, 온도센서, 습도센서와 결합해 간단하게 날숨을 불어넣는 것(호기 가스 직접 측정)만으로도 개개인의 호흡을 분석해 일반인도 쉽게 건강 이상을 판별할 수 있는 휴대용 복합센서 디바이스 플랫폼을 개발했다.

연구팀은 가스 크로마토그래피-질량분석법 기반 상용 구취 진단기를 활용한 호기 가스의 정성적 정량적 비교분석을 바탕으로 80건의 날숨 분석을 진행한 결과, 이번 복합센서 플랫폼이 86.3%의 정확도로 구취 유무를 판별할 수 있음을 확인했다. 이번 기술은 구취 유무를 지속적으로 모니터링하는 헬스케어 기기에 손쉽게 적용할 수 있다.

김일두 교수는 "기존 센서에 사용되지 않은 알칼리 금속 기반 촉매를 잘 알려진 백금 촉매와 함께 도입함으로써, 질병과 연관된 생체지표 가스에 초고감도 및 고 선택성으로 반응하는 센서 소재를 구현할 수 있었다ˮ며 "감지 소재 개발에 머물지 않고 실제 센서 디바이스 구현 및 호기 가스 임상시험을 통해 높은 정확도로 구취 유무를 판별할 수 있다는 측면에서 매우 의미가 있는 연구 결과다. 누구나 손쉽게 스스로 진단할 수 있는 자가 진단 기기의 진보는 의료비 지출 상승을 막고 지속적인 건강관리에 큰 도움이 될 것이다ˮ고 밝혔다.

이번 연구는 공동 제1 저자인 신하민, 김동하 박사과정(KAIST 신소재)과 정원종 전문연구원(삼성전자 종합기술원)의 주도하에 진행됐으며, 남궁각 전문연구원(삼성전자 종합기술원)과 김일두 교수(KAIST 신소재)가 교신저자로 참여했다.

연구 결과는 나노과학 분야의 권위적인 학술지 `에이씨에스 나노(ACS Nano)' 8월호 표지 논문으로 발행될 예정이며, `미국화학학회(ACS) 위클리 프레스팩(Weekly PressPac)'에 7월 21일 자로 소개되어 전 세계 수천 명의 기자단에게 홍보됐다. 또한, 관련 기술은 국내를 포함해 유럽, 미국, 중국에 특허로 출원됐다.

2021.07.29 조회수 15686

날숨 속 황화수소 가스 검출을 통한 구취 센서 개발

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 삼성전자 종합기술원과 공동연구를 통해 극소량의 나트륨과 백금 촉매를 금속산화물에 기능화하여 호흡으로 질병을 진단할 수 있는 가스 센서 플랫폼을 개발했다고 28일 밝혔다.

이 가스 센서 플랫폼은 사람의 날숨에 포함된 다양한 질병과 관련된 미량의 생체지표(biomarker) 가스를 선택적으로 감지해 관련된 특정 질병을 실시간 모니터링할 수 있는 기술이다.

혈액 채취나 영상 촬영 없이 내뱉는 숨(호기)만으로 각종 질병 여부를 파악하는 비침습적 호흡 지문 센서 기술은 핵심 미래 기술이다. 호기 속 특정 가스들의 농도변화를 검사해 건강 이상 여부를 판단할 수 있다.

이번 기술은 구취의 생체지표 가스인 황화수소 가스와 높은 반응성을 갖는 나트륨 촉매를 금속산화물 나노섬유 감지 소재 층에 도입해 가스 선택성을 극도로 향상하고, 활성도가 좋은 백금 촉매를 추가로 기능화해 세계 최고 수준의 황화수소 감지 성능을 구현한 기술이다.

호기 가스의 성분에는 수분 외에도 아세톤, 톨루엔, 암모니아, 수소뿐만 아니라 구취의 생체지표 가스인 황화수소(hydrogen sulfide), 메틸머캅탄(methyl mercaptan), 디메틸설파이드(dimethyl sulfide)의 3종 황 화합물이 포함된다. 그중에서 황화수소 가스는 구취 환자에게서 높은 농도로 배출되는 생체지표 가스로서 상기 3종 황화합물 가스 중에서 선택적으로 감지하는 것이 매우 중요하다.

호흡을 이용한 질병 진단은 테들라(Tedlar) 백에 포집된 날숨 가스를 소형 센서 장치로 주입한 후 수분 이내의 빠른 속도로 분석할 수 있는 비침습 진단 방법으로 최근 조명을 받고 있다. 또한, 질병 대사가 일어나는 시점에서 검출할 수 있어 조기 진단이 용이하다.

하지만 생체지표 가스들은 매우 미량의 농도인 10억분의 1(ppb)에서 100만분의 1(ppm) 수준으로 호흡 속에서 배출되기 때문에 정확한 분석을 위해서는 기술의 진보가 필요하다. 호기 속 수백 종 이상의 방해 가스들 속에서 목표 가스만을 선택적으로 분석하는 것은 저항 변화식 센서의 취약점으로 남아있다.

기존 가스 센서는 산화물 감지 소재 표면에 백금, 팔라듐 등 특정 촉매를 결합하거나 n-형 반도체식 금속산화물과 p-형 반도체식 금속산화물의 헤테로 접합 구조를 도입해 감지 특성을 높이려는 등의 시도가 있었으나 여전히 ppb 농도에서 생체지표 가스 감지 특성이 높지 않다는 한계가 있다.

연구팀은 미량의 염화 나트륨(NaCl)과 백금 촉매를 전기방사를 통해 넓은 비표면적과 다공성 구조를 갖는 금속산화물 나노섬유에 결착시켜 특정 생체지표 가스에 선택적으로 반응하는 감지 소재를 개발했다. 나트륨과 백금의 복합촉매가 결착된 나노섬유 센서는 백금 촉매만 결착되거나 촉매가 결착되지 않은 센서 대비 각각 10배 및 200배 이상 감지 특성이 향상됨을 확인했다.

특히 1 ppm의 황화수소 가스에 대해 감도가 780배 수준으로 바뀌는 세계 최고 수준의 감도 특성을 확인했고, 호기 속 방해 가스 중 반응성이 좋다고 알려진 에탄올 가스 대비 약 277배 수준의 선택도가 관찰됐다.

연구팀은 기존에도 호흡으로 질병을 진단하는 센서를 개발했으나 이번 기술은 가스 감지 성능 및 정확도와 신뢰도가 큰 폭으로 향상됐다는 특징이 있다. 또한, 연구팀은 이번에 개발한 초고성능의 가스 센서를 상용화된 압력센서, 온도센서, 습도센서와 결합해 간단하게 날숨을 불어넣는 것(호기 가스 직접 측정)만으로도 개개인의 호흡을 분석해 일반인도 쉽게 건강 이상을 판별할 수 있는 휴대용 복합센서 디바이스 플랫폼을 개발했다.

연구팀은 가스 크로마토그래피-질량분석법 기반 상용 구취 진단기를 활용한 호기 가스의 정성적 정량적 비교분석을 바탕으로 80건의 날숨 분석을 진행한 결과, 이번 복합센서 플랫폼이 86.3%의 정확도로 구취 유무를 판별할 수 있음을 확인했다. 이번 기술은 구취 유무를 지속적으로 모니터링하는 헬스케어 기기에 손쉽게 적용할 수 있다.

김일두 교수는 "기존 센서에 사용되지 않은 알칼리 금속 기반 촉매를 잘 알려진 백금 촉매와 함께 도입함으로써, 질병과 연관된 생체지표 가스에 초고감도 및 고 선택성으로 반응하는 센서 소재를 구현할 수 있었다ˮ며 "감지 소재 개발에 머물지 않고 실제 센서 디바이스 구현 및 호기 가스 임상시험을 통해 높은 정확도로 구취 유무를 판별할 수 있다는 측면에서 매우 의미가 있는 연구 결과다. 누구나 손쉽게 스스로 진단할 수 있는 자가 진단 기기의 진보는 의료비 지출 상승을 막고 지속적인 건강관리에 큰 도움이 될 것이다ˮ고 밝혔다.

이번 연구는 공동 제1 저자인 신하민, 김동하 박사과정(KAIST 신소재)과 정원종 전문연구원(삼성전자 종합기술원)의 주도하에 진행됐으며, 남궁각 전문연구원(삼성전자 종합기술원)과 김일두 교수(KAIST 신소재)가 교신저자로 참여했다.

연구 결과는 나노과학 분야의 권위적인 학술지 `에이씨에스 나노(ACS Nano)' 8월호 표지 논문으로 발행될 예정이며, `미국화학학회(ACS) 위클리 프레스팩(Weekly PressPac)'에 7월 21일 자로 소개되어 전 세계 수천 명의 기자단에게 홍보됐다. 또한, 관련 기술은 국내를 포함해 유럽, 미국, 중국에 특허로 출원됐다.

2021.07.29 조회수 15686