%EC%B4%88%EC%A0%80%EC%98%A8+%EC%A0%84%EC%9E%90%ED%98%84%EB%AF%B8%EA%B2%BD

-

왜 식물이 스스로 공격하나? 유전 충돌 비밀 밝혀

고유의 면역 시스템을 지닌 식물은 때때로 자신의 단백질 구조를 병원균으로 오인해 스스로를 공격하는 ‘자가면역 반응’을 일으키기도 한다. 특히 서로 다른 품종 간 교배 후, 후손 식물이 건강하게 자라지 못하고 스스로 고사하는‘잡종 괴사(hybrid necrosis)’현상은 오랫동안 식물학자와 농업 연구자들에게 해결이 어려운 난제로 여겨져 왔다. 이에 KAIST를 포함한 국내외 연구진은 식물 자가면역 반응의 유발 메커니즘을 규명하고, 이를 사전에 예측·회피할 수 있는 신개념 품종 개량 전략을 제시하는 데 성공했다.

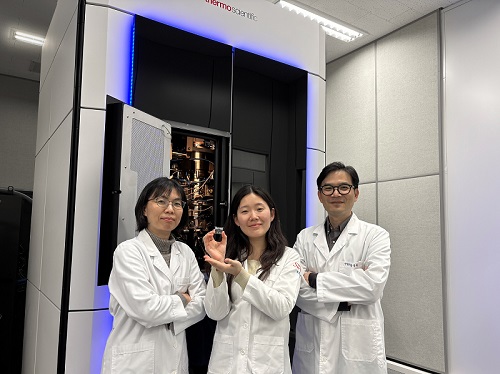

우리 대학 송지준 교수 연구팀이 국립싱가포르대학(NUS), 옥스퍼드대학 연구팀과 공동연구를 통해, 초저온 전자현미경(Cryo-EM) 기술을 활용, 식물 자가면역 반응을 유발하는 단백질 복합체‘DM3’의 구조와 기능을 규명했다고 21일 밝혔다.

이번 연구는 식물 잡종 간 교배 시 면역 수용체의 비정상적 반응으로 발생하는‘잡종 괴사(hybrid necrosis)’의 원인을 ‘단백질 구조의 결함’에서 찾았다는 점에서 주목을 받고 있다.

이 단백질(DM3)은 원래 식물의 면역 반응에 관여하는 효소인데, ‘위험 조합(DANGEROUS MIX, DM)’이라 불리는 특정 단백질 조합에서 DM3 단백질의 구조가 망가지면서 문제를 일으킨다.

특히, DM3의 변이체 중 하나는 ‘DM3Col-0’ 변이체는 6개의 단백질이 안정적으로 결합하며 정상으로 인식되어 면역 반응을 일으키지 않는다. 이에 반해 또 다른 ‘DM3Hh-0’변이체는 6개 단백질 간의 결합이 제대로 안되어 식물은 이를 ‘비정상적인 상태’로 인식하고 면역 경보를 울리며 자가 면역을 유발한다.

연구팀은 해당 구조를 원자 해상도의 초저온 전자현미경(Cryo-EM)을 통해 시각화했으며, 면역 유도 능력은 DM3 단백질의 효소 기능 때문이 아닌, ‘단백질 결합력의 차이’때문임을 밝혀냈다.

이는 식물이 ‘외부 병원균’뿐만 아니라‘내부 단백질 구조’가 비정상적으로 변화하는 경우에도 이를 병균으로 인식해 면역반응을 일으킬 수 있음을 보여준다.

해당 연구는 서로 다른 품종의 식물을 교배하면서 유전자가 섞이고 단백질 구조가 변할 경우, 식물 면역계가 얼마나 민감하게 변화하며 자가면역반응을 일으키는지 보여주며, 자연교배 및 품종개량 과정에서 발생할 수 있는 유전적 충돌(Genetic Incompatibility)에 대한 이해를 크게 높였다.

제1 저자인 김기정 박사는 “국제적 연구 협력을 통해 구조생화학, 유전학, 세포생물학적 실험을 망라해 완성도 높은 연구로 자가면역현상을 이용, 식물 면역계를 이해하는 새로운 관점을 제시했다”라고 말했다.

연구를 주도한 생명과학과 송지준 교수는 “면역 시스템이 외부 병원균뿐 아니라 자기 단백질의 구조적 이상까지 감지할 수 있다는 사실은 식물 생명공학 및 작물 교배 전략에 새로운 기준을 제시할 것”이라며, “초저온 전자현미경 기반의 구조 분석이 유전자 간 상호작용의 본질을 이해하는 데 중요한 도구가 될 것”이라고 말했다.

송지준 교수와 옥스퍼드대 최은영 교수가 공동 책임저자로, 생명과학과 김기정 박사(現 취리히 대학교 박사후 연구원)과 국립싱가폴 대학 웨이린 완(Wei-Lin Wan) 박사가 공동 제1 저자로, 김나윤 박사과정 학생이 제2 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(Cell)’의 자매지인 `분자 세포(Molecular Cell)' 7월 17일 자에 출판됐다.

※논문명: Structural determinants of DANGEROUS MIX 3, an alpha/beta hydrolase that triggers NLR-mediated genetic incompatibility in plants

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.molcel.2025.06.021

한편, 이번 연구는 KAIST 그랜드챌린지 30(Grand Challenge 30) 과제 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.21 조회수 741

왜 식물이 스스로 공격하나? 유전 충돌 비밀 밝혀

고유의 면역 시스템을 지닌 식물은 때때로 자신의 단백질 구조를 병원균으로 오인해 스스로를 공격하는 ‘자가면역 반응’을 일으키기도 한다. 특히 서로 다른 품종 간 교배 후, 후손 식물이 건강하게 자라지 못하고 스스로 고사하는‘잡종 괴사(hybrid necrosis)’현상은 오랫동안 식물학자와 농업 연구자들에게 해결이 어려운 난제로 여겨져 왔다. 이에 KAIST를 포함한 국내외 연구진은 식물 자가면역 반응의 유발 메커니즘을 규명하고, 이를 사전에 예측·회피할 수 있는 신개념 품종 개량 전략을 제시하는 데 성공했다.

우리 대학 송지준 교수 연구팀이 국립싱가포르대학(NUS), 옥스퍼드대학 연구팀과 공동연구를 통해, 초저온 전자현미경(Cryo-EM) 기술을 활용, 식물 자가면역 반응을 유발하는 단백질 복합체‘DM3’의 구조와 기능을 규명했다고 21일 밝혔다.

이번 연구는 식물 잡종 간 교배 시 면역 수용체의 비정상적 반응으로 발생하는‘잡종 괴사(hybrid necrosis)’의 원인을 ‘단백질 구조의 결함’에서 찾았다는 점에서 주목을 받고 있다.

이 단백질(DM3)은 원래 식물의 면역 반응에 관여하는 효소인데, ‘위험 조합(DANGEROUS MIX, DM)’이라 불리는 특정 단백질 조합에서 DM3 단백질의 구조가 망가지면서 문제를 일으킨다.

특히, DM3의 변이체 중 하나는 ‘DM3Col-0’ 변이체는 6개의 단백질이 안정적으로 결합하며 정상으로 인식되어 면역 반응을 일으키지 않는다. 이에 반해 또 다른 ‘DM3Hh-0’변이체는 6개 단백질 간의 결합이 제대로 안되어 식물은 이를 ‘비정상적인 상태’로 인식하고 면역 경보를 울리며 자가 면역을 유발한다.

연구팀은 해당 구조를 원자 해상도의 초저온 전자현미경(Cryo-EM)을 통해 시각화했으며, 면역 유도 능력은 DM3 단백질의 효소 기능 때문이 아닌, ‘단백질 결합력의 차이’때문임을 밝혀냈다.

이는 식물이 ‘외부 병원균’뿐만 아니라‘내부 단백질 구조’가 비정상적으로 변화하는 경우에도 이를 병균으로 인식해 면역반응을 일으킬 수 있음을 보여준다.

해당 연구는 서로 다른 품종의 식물을 교배하면서 유전자가 섞이고 단백질 구조가 변할 경우, 식물 면역계가 얼마나 민감하게 변화하며 자가면역반응을 일으키는지 보여주며, 자연교배 및 품종개량 과정에서 발생할 수 있는 유전적 충돌(Genetic Incompatibility)에 대한 이해를 크게 높였다.

제1 저자인 김기정 박사는 “국제적 연구 협력을 통해 구조생화학, 유전학, 세포생물학적 실험을 망라해 완성도 높은 연구로 자가면역현상을 이용, 식물 면역계를 이해하는 새로운 관점을 제시했다”라고 말했다.

연구를 주도한 생명과학과 송지준 교수는 “면역 시스템이 외부 병원균뿐 아니라 자기 단백질의 구조적 이상까지 감지할 수 있다는 사실은 식물 생명공학 및 작물 교배 전략에 새로운 기준을 제시할 것”이라며, “초저온 전자현미경 기반의 구조 분석이 유전자 간 상호작용의 본질을 이해하는 데 중요한 도구가 될 것”이라고 말했다.

송지준 교수와 옥스퍼드대 최은영 교수가 공동 책임저자로, 생명과학과 김기정 박사(現 취리히 대학교 박사후 연구원)과 국립싱가폴 대학 웨이린 완(Wei-Lin Wan) 박사가 공동 제1 저자로, 김나윤 박사과정 학생이 제2 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(Cell)’의 자매지인 `분자 세포(Molecular Cell)' 7월 17일 자에 출판됐다.

※논문명: Structural determinants of DANGEROUS MIX 3, an alpha/beta hydrolase that triggers NLR-mediated genetic incompatibility in plants

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.molcel.2025.06.021

한편, 이번 연구는 KAIST 그랜드챌린지 30(Grand Challenge 30) 과제 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.21 조회수 741 -

6밀리초에 단백질 반응 순간 포착 성공

생명현상을 이해하고 나아가 신약 개발을 위해 단백질 상호 작용 및 효소-기질 반응 등 마이크로초(micro-second)~밀리초(milli-second) 수준의 짧은 시간 동안 일어난 현상을 이해하는 것이 핵심이다. KAIST 연구진이 생명 현상을 이해하는데 필수적인 생화학 반응의 변화를 수 밀리초 수준에서 정지시키고 분석하는 방법을 개발했다.

우리 대학 화학과 강진영 교수와 물리학과 이원희 교수의 공동 연구팀이 초고속 생화학 반응 연구를 위한 ‘패릴렌(parylene)’* 기반 박막 미세유체 혼합-분사 장치’를 개발했다고 24일 밝혔다.

*패릴렌: 단백질 반응을 초고속으로 관찰하기 위한 미세유체(microfluidics) 장치를 만드는 핵심 재료로 수 마이크로미터의 얇은 박막형태로 스프레이 제작이 가능하게 만든 소재임

이번 연구는 기존에 제시됐던 시간 분해 초저온 전자현미경(이하 TRCEM, Time-resolved cryo-electron microscopy) 기법의 한계를 극복해 기존 대비 시료 소모량을 1/3 수준으로 줄이면서 분석가능한 최소 반응시간을 기존 기술 대비 수십 배 향상하여 6밀리초(1,000분의 6초)까지 단축했다.

시간 분해 초저온 전자현미경은 단백질 복합체의 반응 중간 상태를 초저온에서 빠르게 냉동해 구조를 분석하는 기술로 최근 특별히 많은 주목을 받고 있다.

통상적인 초저온 전자현미경 분석에서는 짧은시간 존재하고 사라지는 반응 중간체를 포착하기 어려웠다. 이를 해결하기 위해 다양한 TRCEM 기법이 개발됐으나, 기존 기술은 많은 시료 소비와 제한된 시간 해상도 등의 한계로 어려움이 있었다. 연구침은 이를 극복하기 위해 초박막 패릴렌 소재를 적용한 새로운 혼합-분사장치를 개발했다.

본 장치는 시료의 양을 기존 대비 1/3 수준으로 줄여 실질적인 연구의 어려움을 개선했으며, 미세유체역학 소자 내에서 반응 개시에 드는 시료 혼합 시간을 0.5밀리초로 줄여 전체 반응시간을 6밀리초까지 줄였다. 연구팀은 또한 소자의 일체형 설계를 통해 실험의 정밀도와 재현성을 향상했다.

강진영 교수는 “이번 연구는 TRCEM 기법을 더욱 실용적으로 만들었으며, 구조 생물학 및 신약 개발, 효소 반응연구, 바이오 센서 개발 등 다양한 생명과학 및 의약 분야에서 패럴린 박막 소자의 폭넓은 활용 가능성을 제시했다”고 연구의 의의를 설명했다.

이원희 교수는 “연구팀은 앞으로 이를 활용한 생화학 반응 연구와 더 빠른 반응 분석을 위한 성능 향상을 목표로 연구를 이어갈 계획이다”라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 화학과 석·박통합과정 황혜랑 연구원이 제 1저자로 국제학술지 어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials) 2025년 1월 28일 자에 온라인 게재됐다. (논문명: Integrated Parylene-Based Thin-Film Microfluidic Device for Time-Resolved Cryo-Electron Microscopy, doi.org/10.1002/adfm.202418224).

한편 이번 연구는 한국연구재단과 삼성미래기술육성재단, CELINE 컨소시엄의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.24 조회수 4392

6밀리초에 단백질 반응 순간 포착 성공

생명현상을 이해하고 나아가 신약 개발을 위해 단백질 상호 작용 및 효소-기질 반응 등 마이크로초(micro-second)~밀리초(milli-second) 수준의 짧은 시간 동안 일어난 현상을 이해하는 것이 핵심이다. KAIST 연구진이 생명 현상을 이해하는데 필수적인 생화학 반응의 변화를 수 밀리초 수준에서 정지시키고 분석하는 방법을 개발했다.

우리 대학 화학과 강진영 교수와 물리학과 이원희 교수의 공동 연구팀이 초고속 생화학 반응 연구를 위한 ‘패릴렌(parylene)’* 기반 박막 미세유체 혼합-분사 장치’를 개발했다고 24일 밝혔다.

*패릴렌: 단백질 반응을 초고속으로 관찰하기 위한 미세유체(microfluidics) 장치를 만드는 핵심 재료로 수 마이크로미터의 얇은 박막형태로 스프레이 제작이 가능하게 만든 소재임

이번 연구는 기존에 제시됐던 시간 분해 초저온 전자현미경(이하 TRCEM, Time-resolved cryo-electron microscopy) 기법의 한계를 극복해 기존 대비 시료 소모량을 1/3 수준으로 줄이면서 분석가능한 최소 반응시간을 기존 기술 대비 수십 배 향상하여 6밀리초(1,000분의 6초)까지 단축했다.

시간 분해 초저온 전자현미경은 단백질 복합체의 반응 중간 상태를 초저온에서 빠르게 냉동해 구조를 분석하는 기술로 최근 특별히 많은 주목을 받고 있다.

통상적인 초저온 전자현미경 분석에서는 짧은시간 존재하고 사라지는 반응 중간체를 포착하기 어려웠다. 이를 해결하기 위해 다양한 TRCEM 기법이 개발됐으나, 기존 기술은 많은 시료 소비와 제한된 시간 해상도 등의 한계로 어려움이 있었다. 연구침은 이를 극복하기 위해 초박막 패릴렌 소재를 적용한 새로운 혼합-분사장치를 개발했다.

본 장치는 시료의 양을 기존 대비 1/3 수준으로 줄여 실질적인 연구의 어려움을 개선했으며, 미세유체역학 소자 내에서 반응 개시에 드는 시료 혼합 시간을 0.5밀리초로 줄여 전체 반응시간을 6밀리초까지 줄였다. 연구팀은 또한 소자의 일체형 설계를 통해 실험의 정밀도와 재현성을 향상했다.

강진영 교수는 “이번 연구는 TRCEM 기법을 더욱 실용적으로 만들었으며, 구조 생물학 및 신약 개발, 효소 반응연구, 바이오 센서 개발 등 다양한 생명과학 및 의약 분야에서 패럴린 박막 소자의 폭넓은 활용 가능성을 제시했다”고 연구의 의의를 설명했다.

이원희 교수는 “연구팀은 앞으로 이를 활용한 생화학 반응 연구와 더 빠른 반응 분석을 위한 성능 향상을 목표로 연구를 이어갈 계획이다”라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 화학과 석·박통합과정 황혜랑 연구원이 제 1저자로 국제학술지 어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials) 2025년 1월 28일 자에 온라인 게재됐다. (논문명: Integrated Parylene-Based Thin-Film Microfluidic Device for Time-Resolved Cryo-Electron Microscopy, doi.org/10.1002/adfm.202418224).

한편 이번 연구는 한국연구재단과 삼성미래기술육성재단, CELINE 컨소시엄의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.24 조회수 4392 -

RNA를 통한 유전자 전사 조절 원리 규명

세포가 어떤 유전자를 얼마나 발현하느냐에 따라 그 세포의 모양, 기능, 수명 등이 결정되므로 유전정보를 처음으로 발현하는 RNA 합성효소의 활성은 세포 내에서 매우 중요하게, 또 정교하게 조절된다. 그러나 이러한 유전자 전사(transcription) 조절의 중요성에도 불구하고 RNA 합성효소가 이러한 단백질과 RNA들에 의해서 어떻게 조절되는지 분자적인 수준에서는 잘 알려져 있지 않았다.

☞ 유전자 전사: DNA의 유전정보가 RNA에 옮겨지는 과정을 말한다. 유전정보의 복사물인 RNA는 단백질 합성에 사용된다.

우리 대학 화학과 강진영 교수 연구팀이 RNA를 통한 RNA 합성효소의 조절 메커니즘을 알아내고자 RNA 합성효소와 RNA 합성효소를 조절하는 바이러스 유래 RNA인 *HK022 putRNA의 결합 구조를 초저온 전자현미경(cryo-EM)으로 규명하여 유전자 전사조절의 기초 원리를 규명했다고 7일 밝혔다.

*HK022 putRNA: HK022 박테리오파지(박테리아를 감염시키는 바이러스)의 RNA로 다른 단백질의 도움 없이 해당 RNA를 만든 RNA 중합효소와 결합해 RNA 합성이 계속 되도록 RNA 중합효소를 조절

화학과 황승하 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)'에 지난 8월 15일 출판되었다. (논문명: Structural basis of transcriptional regulation by a nascent RNA element, HK022 putRNA).

HK022 putRNA는 RNA 합성효소와 결합해서 RNA 합성이 멈추지 않고 계속 되도록 도와주는 역할을 한다. 이러한 기능을 이해하기 위해서 본 연구팀은 putRNA와 RNA 합성효소의 결합 복합체(put-associated RNA polymerase elongation complex, putEC)의 세 가지 구조를 초저온 전자현미경으로 규명하였다.

이 연구에서는 활성을 가진 putRNA를 제작하기 위해 장애물 단백질을 RNA 합성에 활용하는 방법을 고안하였으며, 초저온 전자현미경 촬영 결과 예상하지 못했던 세 종류의 복합체 – putRNA가 잘 접혀서 RNA 합성효소와 결합하고 있는 putEC, put RNA가 접히지 않은 put-없는 EC, 잘 접힌 putRNA와 시그마 단백질이 함께 RNA 합성효소와 결합하고 있는 시그마* 결합-putEC – 를 발견할 수 있었다. (그림 1)

*시그마: RNA 합성효소가 유전자 RNA 합성을 처음 시작할 때 필요한 단백질로 RNA 합성이 어느 정도 안정화되면 RNA 합성효소에서 떨어진다.

연구팀은 이들 복합체의 구조를 통해 putRNA가 이전 연구에서 예측된 대로 RNA 합성효소와 안정적으로 결합하고 있지만 예측과 달리 예상보다 더 많은 염기쌍(base pair)을 사용해 RNA 이중나선(double helix) 뿐 아니라 삼중나선(triple helix)을 형성하는 것을 확인하였다. 또한, putRNA가 RNA 합성효소와 결합하면 RNA 합성효소가 RNA 합성을 잠시 멈출 때 가지는 구조의 변화를 방해해서 RNA 합성을 지속하도록 한다는 가설을 제시할 수 있었다.

한편, 시그마 단백질(σ70)은 RNA 합성효소가 전사를 시작할 때 필요한 전사 개시인자로, RNA 합성이 안정되면 RNA 합성효소에서 떨어졌다가 특정 DNA 서열(–10-유사 서열)이 있으면 전사 과정 중이라도 다시 RNA 중합효소와 결합해 RNA 합성을 일시적으로 멈추는 것으로 알려져 있다. 이번 연구에서는 예상치 못하게 관찰된 시그마 결합-putEC 구조를 통해 시그마가 RNA 합성효소와 결합하여 RNA 합성이 잠깐 멈추면 putRNA가 더 잘 접힌다는 것을 알 수 있었다.

이 연구의 교신저자인 강진영 교수는 "RNA 합성효소는 세포 내에 저장된 유전 정보를 처음으로 꺼내어 생명활동에 활용하는, 세포 내에서 제일 중요한 단백질 중 하나이다. 그러나 RNA 합성효소의 큰 크기와 다양한 구조 변화 때문에 이전에 주로 활용하던 X-ray 결정학 방식으로는 그 구조를 관찰하기가 어려웠다. 최근 초저온 전자현미경의 발달로 이제야 조금씩 RNA 합성효소의 작동 원리가 알려지고 있는 상황이다. 이번 연구는 이전에 잘 알려지지 않았던, RNA를 통한 전사 조절의 기초적인 원리를 설명한 것으로, RNA를 통한 RNA 합성효소 조절의 다양한 전략을 밝혀줄 시작점이며, 더 나아가 유전자 발현을 조작할 수 있는 RNA의 개발을 도울 수 있는 정보를 제공할 것이라 기대한다.ˮ고 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업(우수신진연구)과 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.09.07 조회수 14174

RNA를 통한 유전자 전사 조절 원리 규명

세포가 어떤 유전자를 얼마나 발현하느냐에 따라 그 세포의 모양, 기능, 수명 등이 결정되므로 유전정보를 처음으로 발현하는 RNA 합성효소의 활성은 세포 내에서 매우 중요하게, 또 정교하게 조절된다. 그러나 이러한 유전자 전사(transcription) 조절의 중요성에도 불구하고 RNA 합성효소가 이러한 단백질과 RNA들에 의해서 어떻게 조절되는지 분자적인 수준에서는 잘 알려져 있지 않았다.

☞ 유전자 전사: DNA의 유전정보가 RNA에 옮겨지는 과정을 말한다. 유전정보의 복사물인 RNA는 단백질 합성에 사용된다.

우리 대학 화학과 강진영 교수 연구팀이 RNA를 통한 RNA 합성효소의 조절 메커니즘을 알아내고자 RNA 합성효소와 RNA 합성효소를 조절하는 바이러스 유래 RNA인 *HK022 putRNA의 결합 구조를 초저온 전자현미경(cryo-EM)으로 규명하여 유전자 전사조절의 기초 원리를 규명했다고 7일 밝혔다.

*HK022 putRNA: HK022 박테리오파지(박테리아를 감염시키는 바이러스)의 RNA로 다른 단백질의 도움 없이 해당 RNA를 만든 RNA 중합효소와 결합해 RNA 합성이 계속 되도록 RNA 중합효소를 조절

화학과 황승하 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)'에 지난 8월 15일 출판되었다. (논문명: Structural basis of transcriptional regulation by a nascent RNA element, HK022 putRNA).

HK022 putRNA는 RNA 합성효소와 결합해서 RNA 합성이 멈추지 않고 계속 되도록 도와주는 역할을 한다. 이러한 기능을 이해하기 위해서 본 연구팀은 putRNA와 RNA 합성효소의 결합 복합체(put-associated RNA polymerase elongation complex, putEC)의 세 가지 구조를 초저온 전자현미경으로 규명하였다.

이 연구에서는 활성을 가진 putRNA를 제작하기 위해 장애물 단백질을 RNA 합성에 활용하는 방법을 고안하였으며, 초저온 전자현미경 촬영 결과 예상하지 못했던 세 종류의 복합체 – putRNA가 잘 접혀서 RNA 합성효소와 결합하고 있는 putEC, put RNA가 접히지 않은 put-없는 EC, 잘 접힌 putRNA와 시그마 단백질이 함께 RNA 합성효소와 결합하고 있는 시그마* 결합-putEC – 를 발견할 수 있었다. (그림 1)

*시그마: RNA 합성효소가 유전자 RNA 합성을 처음 시작할 때 필요한 단백질로 RNA 합성이 어느 정도 안정화되면 RNA 합성효소에서 떨어진다.

연구팀은 이들 복합체의 구조를 통해 putRNA가 이전 연구에서 예측된 대로 RNA 합성효소와 안정적으로 결합하고 있지만 예측과 달리 예상보다 더 많은 염기쌍(base pair)을 사용해 RNA 이중나선(double helix) 뿐 아니라 삼중나선(triple helix)을 형성하는 것을 확인하였다. 또한, putRNA가 RNA 합성효소와 결합하면 RNA 합성효소가 RNA 합성을 잠시 멈출 때 가지는 구조의 변화를 방해해서 RNA 합성을 지속하도록 한다는 가설을 제시할 수 있었다.

한편, 시그마 단백질(σ70)은 RNA 합성효소가 전사를 시작할 때 필요한 전사 개시인자로, RNA 합성이 안정되면 RNA 합성효소에서 떨어졌다가 특정 DNA 서열(–10-유사 서열)이 있으면 전사 과정 중이라도 다시 RNA 중합효소와 결합해 RNA 합성을 일시적으로 멈추는 것으로 알려져 있다. 이번 연구에서는 예상치 못하게 관찰된 시그마 결합-putEC 구조를 통해 시그마가 RNA 합성효소와 결합하여 RNA 합성이 잠깐 멈추면 putRNA가 더 잘 접힌다는 것을 알 수 있었다.

이 연구의 교신저자인 강진영 교수는 "RNA 합성효소는 세포 내에 저장된 유전 정보를 처음으로 꺼내어 생명활동에 활용하는, 세포 내에서 제일 중요한 단백질 중 하나이다. 그러나 RNA 합성효소의 큰 크기와 다양한 구조 변화 때문에 이전에 주로 활용하던 X-ray 결정학 방식으로는 그 구조를 관찰하기가 어려웠다. 최근 초저온 전자현미경의 발달로 이제야 조금씩 RNA 합성효소의 작동 원리가 알려지고 있는 상황이다. 이번 연구는 이전에 잘 알려지지 않았던, RNA를 통한 전사 조절의 기초적인 원리를 설명한 것으로, RNA를 통한 RNA 합성효소 조절의 다양한 전략을 밝혀줄 시작점이며, 더 나아가 유전자 발현을 조작할 수 있는 RNA의 개발을 도울 수 있는 정보를 제공할 것이라 기대한다.ˮ고 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업(우수신진연구)과 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.09.07 조회수 14174