%EB%AA%85%EC%9E%AC%EC%9A%B1

-

에탄이 온실가스 줄이고, 플라스틱도 만든다고요?

메탄은 이산화탄소(CO₂)보다 약 25배 강한 온실가스로, 기후변화 대응에서 가장 시급한 감축 대상 중 하나로 천연가스, 매립지 가스, 축산·폐수 처리 등 다양한 배출원에서 종종 에탄과 혼합된 형태로 존재한다. 천연가스 중 에탄도 큰 비중을 차지하며, 메탄 다음으로 최대 15%까지 포함돼 있다. 우리 연구진이 에탄이 이런 메탄을 에너지원으로 사용하는 ‘편성 메탄산화균’의 대사에 영향을 줘서 메탄을 저감시키고 바이오플라스틱 생산에 활용할 가능성을 제시했다.

우리 대학 건설및환경공학과 명재욱 교수 연구팀이 미국 스탠퍼드 대학교와의 공동연구를 통해, 천연가스의 주요 부성분인 에탄(C2H6)이 ‘편성 메탄산화균(Methylosinus trichosporium OB3b)’의 핵심 대사에 미치는 영향을 규명했다고 7일 밝혔다.

메탄산화균은 산소가 있는 조건에서 메탄을 에너지원으로 사용해 생장할 수 있는 세균으로, 이 중 ‘편성(obligate) 메탄산화균’은 메탄이나 메탄올과 같은 C1 화합물만을 성장 기질로 활용하는 것이 특징이다. 지금까지 이러한 편성 메탄산화균이 비(非)성장 기질인 에탄에 어떻게 반응하는지에 대한 연구는 이뤄지지 않았다.

연구팀은 이번 연구에서는 C2 기질인 에탄이 성장 기질로 사용되지 않음에도 불구하고, 편성 메탄산화균의 메탄 산화, 세포 성장, 생분해성 고분자인 폴리하이드록시부티레이트(Polyhydroxybutyrate, 이하 PHB) 합성 등 주요 대사 경로에 유의미한 영향을 미친다는 사실을 밝혀냈다.

연구팀이 다양한 메탄 및 산소 농도 조건에서 에탄을 첨가해 메탄산화균을 배양한 결과, ▲세포 성장 억제 ▲메탄 소비 감소 ▲PHB 합성 증가의 세 가지 대사 반응이 일관되게 나타났으며, 이러한 변화는 에탄 농도가 증가할수록 더욱 두드려졌다.

이번 연구에 따르면, 에탄은 단독으로는 메탄산화균에서 반응하지 않으며, 세균 역시 에탄만 주어졌을 때는 성장하지 않는다. 그러나 메탄과 함께 존재할 경우, 메탄을 산화하는 핵심 효소 ‘입자상 메탄모노옥시게네이스(pMMO)’를 통해 에탄이 함께 산화되는 ‘동시 산화(co-oxidation)’현상이 관찰됐다.

에탄이 산화되는 과정에서 생성되는 중간 대사산물 ‘아세테이트(acetate)’는 메탄산화균의 세포 성장을 억제하는 동시에, PHB(Polyhydroxybutyrate) 생산을 촉진하는 것으로 나타났다. PHB는 생분해성 바이오플라스틱의 원료로 주목받는 고분자 물질이다.

이러한 작용은 균이 처한 영양 상태에 따라 상반된 양상을 보인다. 영양이 충분한 상태에서는 에탄이 세포 성장에 부정적인 영향을 미치지만, 영양 불균형 상태에서는 오히려 PHB 축적을 유도해 긍정적인 효과를 나타낸다.

한편, 에탄을 첨가했을 때 메탄의 소비량은 감소했지만, 메탄 분해 효소인 pMMO를 구성하는 pmoA 유전자의 발현량에는 유의미한 변화가 없었다. 이는 에탄이 유전자의 전사(transcription) 수준에서는 영향을 미치지 않으며, 대신 효소의 실제 작동 능력(활성 수준)이나 전사 이후 조절 단계에서 영향을 준다는 사실을 입증한다.

연구팀은 에탄이 메탄산화균의 대사 흐름을 간접적으로 조절하는 조절자 역할을 하며, 메탄과 함께 있을 때 의도치 않은 방식으로 세포 성장과 PHB 생산에 영향을 미친다고 분석했다.

명재욱 교수는 “이번 연구는 ‘편성 메탄산화균’이 단일 기질 환경이 아닌 에탄과의 복합 기질 조건에서 어떻게 대사적으로 반응하는지를 체계적으로 규명한 최초의 사례”라며, “에탄과 같은 비성장 기질이 메탄 대사와 생분해성 고분자 생산에 미치는 영향을 밝힘으로써, 생물학적 메탄 저감 기술뿐 아니라 바이오플라스틱 생산에도 새로운 가능성을 제시한다”라고 전했다.

건설및환경공학과 박사과정 박선호 학생이 제1 저자인 이번 연구는 환경미생물학 및 생명공학 분야의 권위 있는 미국미생물학회(American Society for Microbiology) 학회지인 국제 학술지 응용 환경미생물학(Applied and Environmental Microbiology)에 7월 10일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Non-growth substrate ethane perturbs core methanotrophy in obligate methanotroph Methylosinus trichosporium OB3b upon nutrient availability

(저자 정보 : 박선호(KAIST, 제1 저자), Chungheon Shin(Standford University), Craig S. Criddle (Standford University), 명재욱(KAIST, 교신저자) 총 4명)

※ DOI: 10.1128/aem.00969-25

한편, 이번 연구는 한국연구재단, 국토교통부, 해양수산부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.08.07 조회수 456

에탄이 온실가스 줄이고, 플라스틱도 만든다고요?

메탄은 이산화탄소(CO₂)보다 약 25배 강한 온실가스로, 기후변화 대응에서 가장 시급한 감축 대상 중 하나로 천연가스, 매립지 가스, 축산·폐수 처리 등 다양한 배출원에서 종종 에탄과 혼합된 형태로 존재한다. 천연가스 중 에탄도 큰 비중을 차지하며, 메탄 다음으로 최대 15%까지 포함돼 있다. 우리 연구진이 에탄이 이런 메탄을 에너지원으로 사용하는 ‘편성 메탄산화균’의 대사에 영향을 줘서 메탄을 저감시키고 바이오플라스틱 생산에 활용할 가능성을 제시했다.

우리 대학 건설및환경공학과 명재욱 교수 연구팀이 미국 스탠퍼드 대학교와의 공동연구를 통해, 천연가스의 주요 부성분인 에탄(C2H6)이 ‘편성 메탄산화균(Methylosinus trichosporium OB3b)’의 핵심 대사에 미치는 영향을 규명했다고 7일 밝혔다.

메탄산화균은 산소가 있는 조건에서 메탄을 에너지원으로 사용해 생장할 수 있는 세균으로, 이 중 ‘편성(obligate) 메탄산화균’은 메탄이나 메탄올과 같은 C1 화합물만을 성장 기질로 활용하는 것이 특징이다. 지금까지 이러한 편성 메탄산화균이 비(非)성장 기질인 에탄에 어떻게 반응하는지에 대한 연구는 이뤄지지 않았다.

연구팀은 이번 연구에서는 C2 기질인 에탄이 성장 기질로 사용되지 않음에도 불구하고, 편성 메탄산화균의 메탄 산화, 세포 성장, 생분해성 고분자인 폴리하이드록시부티레이트(Polyhydroxybutyrate, 이하 PHB) 합성 등 주요 대사 경로에 유의미한 영향을 미친다는 사실을 밝혀냈다.

연구팀이 다양한 메탄 및 산소 농도 조건에서 에탄을 첨가해 메탄산화균을 배양한 결과, ▲세포 성장 억제 ▲메탄 소비 감소 ▲PHB 합성 증가의 세 가지 대사 반응이 일관되게 나타났으며, 이러한 변화는 에탄 농도가 증가할수록 더욱 두드려졌다.

이번 연구에 따르면, 에탄은 단독으로는 메탄산화균에서 반응하지 않으며, 세균 역시 에탄만 주어졌을 때는 성장하지 않는다. 그러나 메탄과 함께 존재할 경우, 메탄을 산화하는 핵심 효소 ‘입자상 메탄모노옥시게네이스(pMMO)’를 통해 에탄이 함께 산화되는 ‘동시 산화(co-oxidation)’현상이 관찰됐다.

에탄이 산화되는 과정에서 생성되는 중간 대사산물 ‘아세테이트(acetate)’는 메탄산화균의 세포 성장을 억제하는 동시에, PHB(Polyhydroxybutyrate) 생산을 촉진하는 것으로 나타났다. PHB는 생분해성 바이오플라스틱의 원료로 주목받는 고분자 물질이다.

이러한 작용은 균이 처한 영양 상태에 따라 상반된 양상을 보인다. 영양이 충분한 상태에서는 에탄이 세포 성장에 부정적인 영향을 미치지만, 영양 불균형 상태에서는 오히려 PHB 축적을 유도해 긍정적인 효과를 나타낸다.

한편, 에탄을 첨가했을 때 메탄의 소비량은 감소했지만, 메탄 분해 효소인 pMMO를 구성하는 pmoA 유전자의 발현량에는 유의미한 변화가 없었다. 이는 에탄이 유전자의 전사(transcription) 수준에서는 영향을 미치지 않으며, 대신 효소의 실제 작동 능력(활성 수준)이나 전사 이후 조절 단계에서 영향을 준다는 사실을 입증한다.

연구팀은 에탄이 메탄산화균의 대사 흐름을 간접적으로 조절하는 조절자 역할을 하며, 메탄과 함께 있을 때 의도치 않은 방식으로 세포 성장과 PHB 생산에 영향을 미친다고 분석했다.

명재욱 교수는 “이번 연구는 ‘편성 메탄산화균’이 단일 기질 환경이 아닌 에탄과의 복합 기질 조건에서 어떻게 대사적으로 반응하는지를 체계적으로 규명한 최초의 사례”라며, “에탄과 같은 비성장 기질이 메탄 대사와 생분해성 고분자 생산에 미치는 영향을 밝힘으로써, 생물학적 메탄 저감 기술뿐 아니라 바이오플라스틱 생산에도 새로운 가능성을 제시한다”라고 전했다.

건설및환경공학과 박사과정 박선호 학생이 제1 저자인 이번 연구는 환경미생물학 및 생명공학 분야의 권위 있는 미국미생물학회(American Society for Microbiology) 학회지인 국제 학술지 응용 환경미생물학(Applied and Environmental Microbiology)에 7월 10일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Non-growth substrate ethane perturbs core methanotrophy in obligate methanotroph Methylosinus trichosporium OB3b upon nutrient availability

(저자 정보 : 박선호(KAIST, 제1 저자), Chungheon Shin(Standford University), Craig S. Criddle (Standford University), 명재욱(KAIST, 교신저자) 총 4명)

※ DOI: 10.1128/aem.00969-25

한편, 이번 연구는 한국연구재단, 국토교통부, 해양수산부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.08.07 조회수 456 -

이제 전자제품도 완전히 생분해될 수 있다

전자폐기물이 발생하지 않는 안전한 전자제품을 구현할 수 있을까?

국제공동연구진은 갑오징어에서 추출한 미래 전자 소재로 주목받는 세피아 멜라닌으로 만든 친환경 필름이 85일 만에 약 97% 생분해됨을 밝혀 지속가능한 친환경 전자제품의 새로운 가능성을 열어 화제다.

우리 대학 건설및환경공학과 명재욱 교수 연구팀이 몬트리올 공과대학 클라라 산타토(Clara Santato) 교수 연구팀과 국제 공동연구를 통해 완전히 생분해되는 세피아 멜라닌 기반 전기 활성 필름을 개발했다고 25일 밝혔다.

해마다 전자제품에 대한 수요가 급격하게 증가함에 따라 매년 약 6천만 톤에 이르는 전자폐기물이 발생하고 있다. 전자폐기물은 자연에서 쉽게 분해되지 않고 납(Pb), 카드뮴(Cd)과 같은 중금속이나 폴리염화비닐(PCB) 등 유해 화학물질을 자연에 유출해 생태계를 오염시킬 수 있다.

한편 생분해성 *유기전자소재는 기존 전자제품에 대한 패러다임을 전환할 수 있는 새로운 소재로 떠오르고 있다. 특히 갑오징어에서 추출할 수 있는 세피아 멜라닌은 생분해성, 저독성으로 지속가능한 미래 전자 소재로 주목받고 있다.

*유기전자소재(organic electronic material): 멜라닌, 타닌, 이모딘, 리그닌, 도파민 등 화학 구조상 전자공액계(electron conjugation)를 특징으로 하는 물질들을 뜻한다.

연구팀은 완전한 분해가 가능한 전기 활성 필름을 구현하기 위해 천연 바이오 소재인 세피아 멜라닌-셸락 잉크 복합체를 플렉소그래피 인쇄 기술을 활용해 은 전극 패턴의 종이 위에 인쇄했다.

인쇄된 필름이 이산화탄소(CO2)로 전환되는 정도(광물화도)를 기반으로 퇴비화 조건에서 생분해 거동을 분석한 결과, 85일 만에 약 97% 생분해됨을 연구팀은 확인했다. 인쇄 필름은 육안으로 봤을 때 20일 이내에 완전히 분해됐으며, 주사전자 현미경 분석을 통해 박테리아가 인쇄 필름의 생분해에 관여하여 퇴비 미생물 군집이 표면에 형성됨을 관찰했다.

한편, 인쇄 필름의 생분해 산물이 생태독성을 띠는지 조사하기 위해 두 가지 식물 쥐보리(Lolium multiflorum)와 메리골드(Tagetes erecta)를 대상으로 발아 실험을 진행한 결과, 인쇄 필름과 그 개별 구성 성분(세피아 멜라닌, 셸락, 셀룰로오스 등)은 식물에 대한 독성이 미미한 것으로 나타났다.

전기적 특성을 분석한 결과 세피아 멜라닌-셸락 인쇄 필름은 10-4 S/cm의 전기전도도를 나타냈다. 해당 전기전도도는 일반 금속이나 고성능 전자 재료에 비해 낮지만, 생분해성 및 친환경 특성 덕분에 환경 센서, 생체 디바이스, 일회용 전자제품 등 특정 응용 분야에서 경쟁력 있는 대안이 될 수 있다.

이번 국제 공동 연구를 이끈 건설및환경공학과 명재욱 교수는 “세피아 멜라닌, 셸락과 같은 널리 쓰이지 않는 바이오 기반 물질을 활용해 완전히 생분해되는 전기활성 필름을 구현한 최초 사례이며, 후속 연구를 통해 지속가능한 전자 디바이스 구현을 위한 여러 대안을 제시할 계획”이라고 밝혔다.

건설및환경공학과 최신형 박사과정과 몬트리올 공과대학 앤써니 카뮈(Anthony Camus) 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 지난 8월 29일 국제 학술지 Communications Materials에 출판됐다.

※ 논문명: Electrical response and biodegradation of Sepia melanin-shellac films printed on paper

(저자 정보 : Anthony Camus*, 최신형*(공동 제1 저자*), Camille Bour-Cardinal1(몬트리올 공과대), Joaquin Isasmendi(몬트리올 공과대학), 조용준(KAIST), 김영주(KAIST), Cristian Vlad Irimia(요한케플러대), Cigdem Yumusak(요한케플러대), Mihai Irimia-Vladu(요한케플러대), Denis Rho(캐나다국립연구위원회)**, 명재욱(KAIST)**, Clara Santato(몬트리올 공과대)** (공동 교신저자**), 총 12명)

한편, 이번 연구는 KAIST 공과대학 석·박사 모험연구 및 창의도전사업(C2연구), 한국연구재단 과학기술국제화사업-한국 이공계 대학원생 캐나다 연수 프로그램 사업 등의 지원으로 수행됐다.

2024.09.28 조회수 6549

이제 전자제품도 완전히 생분해될 수 있다

전자폐기물이 발생하지 않는 안전한 전자제품을 구현할 수 있을까?

국제공동연구진은 갑오징어에서 추출한 미래 전자 소재로 주목받는 세피아 멜라닌으로 만든 친환경 필름이 85일 만에 약 97% 생분해됨을 밝혀 지속가능한 친환경 전자제품의 새로운 가능성을 열어 화제다.

우리 대학 건설및환경공학과 명재욱 교수 연구팀이 몬트리올 공과대학 클라라 산타토(Clara Santato) 교수 연구팀과 국제 공동연구를 통해 완전히 생분해되는 세피아 멜라닌 기반 전기 활성 필름을 개발했다고 25일 밝혔다.

해마다 전자제품에 대한 수요가 급격하게 증가함에 따라 매년 약 6천만 톤에 이르는 전자폐기물이 발생하고 있다. 전자폐기물은 자연에서 쉽게 분해되지 않고 납(Pb), 카드뮴(Cd)과 같은 중금속이나 폴리염화비닐(PCB) 등 유해 화학물질을 자연에 유출해 생태계를 오염시킬 수 있다.

한편 생분해성 *유기전자소재는 기존 전자제품에 대한 패러다임을 전환할 수 있는 새로운 소재로 떠오르고 있다. 특히 갑오징어에서 추출할 수 있는 세피아 멜라닌은 생분해성, 저독성으로 지속가능한 미래 전자 소재로 주목받고 있다.

*유기전자소재(organic electronic material): 멜라닌, 타닌, 이모딘, 리그닌, 도파민 등 화학 구조상 전자공액계(electron conjugation)를 특징으로 하는 물질들을 뜻한다.

연구팀은 완전한 분해가 가능한 전기 활성 필름을 구현하기 위해 천연 바이오 소재인 세피아 멜라닌-셸락 잉크 복합체를 플렉소그래피 인쇄 기술을 활용해 은 전극 패턴의 종이 위에 인쇄했다.

인쇄된 필름이 이산화탄소(CO2)로 전환되는 정도(광물화도)를 기반으로 퇴비화 조건에서 생분해 거동을 분석한 결과, 85일 만에 약 97% 생분해됨을 연구팀은 확인했다. 인쇄 필름은 육안으로 봤을 때 20일 이내에 완전히 분해됐으며, 주사전자 현미경 분석을 통해 박테리아가 인쇄 필름의 생분해에 관여하여 퇴비 미생물 군집이 표면에 형성됨을 관찰했다.

한편, 인쇄 필름의 생분해 산물이 생태독성을 띠는지 조사하기 위해 두 가지 식물 쥐보리(Lolium multiflorum)와 메리골드(Tagetes erecta)를 대상으로 발아 실험을 진행한 결과, 인쇄 필름과 그 개별 구성 성분(세피아 멜라닌, 셸락, 셀룰로오스 등)은 식물에 대한 독성이 미미한 것으로 나타났다.

전기적 특성을 분석한 결과 세피아 멜라닌-셸락 인쇄 필름은 10-4 S/cm의 전기전도도를 나타냈다. 해당 전기전도도는 일반 금속이나 고성능 전자 재료에 비해 낮지만, 생분해성 및 친환경 특성 덕분에 환경 센서, 생체 디바이스, 일회용 전자제품 등 특정 응용 분야에서 경쟁력 있는 대안이 될 수 있다.

이번 국제 공동 연구를 이끈 건설및환경공학과 명재욱 교수는 “세피아 멜라닌, 셸락과 같은 널리 쓰이지 않는 바이오 기반 물질을 활용해 완전히 생분해되는 전기활성 필름을 구현한 최초 사례이며, 후속 연구를 통해 지속가능한 전자 디바이스 구현을 위한 여러 대안을 제시할 계획”이라고 밝혔다.

건설및환경공학과 최신형 박사과정과 몬트리올 공과대학 앤써니 카뮈(Anthony Camus) 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 지난 8월 29일 국제 학술지 Communications Materials에 출판됐다.

※ 논문명: Electrical response and biodegradation of Sepia melanin-shellac films printed on paper

(저자 정보 : Anthony Camus*, 최신형*(공동 제1 저자*), Camille Bour-Cardinal1(몬트리올 공과대), Joaquin Isasmendi(몬트리올 공과대학), 조용준(KAIST), 김영주(KAIST), Cristian Vlad Irimia(요한케플러대), Cigdem Yumusak(요한케플러대), Mihai Irimia-Vladu(요한케플러대), Denis Rho(캐나다국립연구위원회)**, 명재욱(KAIST)**, Clara Santato(몬트리올 공과대)** (공동 교신저자**), 총 12명)

한편, 이번 연구는 KAIST 공과대학 석·박사 모험연구 및 창의도전사업(C2연구), 한국연구재단 과학기술국제화사업-한국 이공계 대학원생 캐나다 연수 프로그램 사업 등의 지원으로 수행됐다.

2024.09.28 조회수 6549 -

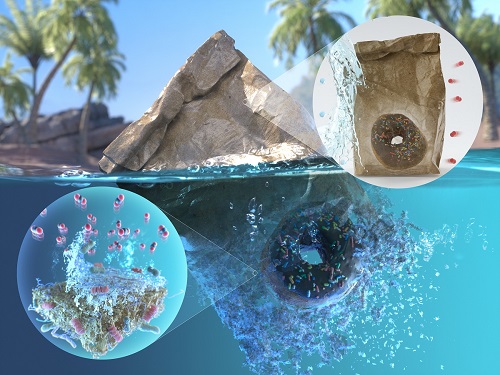

해양 속 82%까지 생분해되는 종이 포장재 개발

플라스틱으로 인한 자연환경 오염은 반드시 해결해야 할 전 지구적 난제로 꼽힌다. 특히, 패키징 소재(포장재)는 전체 플라스틱 소비의 30~50%를 차지하여 대체재로서의 생분해성 패키징 소재가 주목받고 있다. 가장 척박하다는 생분해 조건인 해양 속에서 미세플라스틱*을 남기지 않으면서도 높은 성능을 갖춘 생분해성 패키징 소재가 있을까?

*미세플라스틱: 5 mm 이하의 작은 플라스틱 조각으로, 플라스틱의 분해 과정에서 생성되며 바닷속과 해수면을 수십 년 이상 떠다니며 해양환경 오염을 일으키고 있음

우리 대학 건설및환경공학과 명재욱 교수, 생명과학과 양한슬 교수 및 연세대학교 패키징및물류학과 서종철 교수 공동 연구팀이 지속가능한 해양 생분해성 고성능 종이 코팅제를 개발했다고 17일 밝혔다.

일상에서 흔히 사용되는 종이 포장은 친환경 포장재로 인정받지만, 수분 저항성, 산소 차단성, 강도 등에서 매우 제한적인 면이 있다. 종이 포장재의 낮은 차단성을 향상하기 위해 폴리에틸렌(PE), 에틸렌비닐알코올(EVOH) 등이 코팅제로 활용되지만, 이런 물질들은 분해되지 않아 자연환경에 버려지면 플라스틱 오염을 심화시킨다.

이러한 문제에 대응하여 다수의 바이오 기반 물질, 생분해성 플라스틱* 등을 활용한 패키징 소재들이 개발되어 왔으나 패키징 성능이 향상될수록 생분해도가 급격하게 떨어지는 딜레마에 직면해왔다.

*생분해성 플라스틱: 난분해성 플라스틱의 대체재로, 토양, 해양 등 자연환경 또는 산업 퇴비화, 혐기소화 등 인공 조건에서 미생물에 의해 분해되는 고분자 화합물을 말함

연세대 연구팀은 생분해성 플라스틱인 폴리비닐알코올(polyvinyl alcohol)에 붕산(boric acid)을 이용해 고물성 필름을 제작하였으며, 이를 종이에 코팅하여 생분해성, 생체 적합성, 고차단성, 고강도를 갖는 패키징 소재를 구현하는데 성공하였다. 개발된 코팅 종이는 산소나 수증기에 우수한 차단성을 보이며 물리적 강도를 띄었다. 특히 다습한 환경에서도 높은 인장강도를 유지하여 종이의 단점을 획기적으로 극복하였다.

우리 대학 연구팀은 개발한 코팅 종이의 지속가능성을 평가하기 위해 생분해도와 생체적합성을 심층 검증하였다. 실험실에서 생분해가 일어나기 가장 어려운 환경인 해양환경을 모방하여 코팅지의 생분해도를 측정하였다. 물질의 탄소 성분이 이산화탄소로 광물화(mineralization)되는 정도를 111일 동안 분석한 결과 코팅 성분에 따라 59~82% 생분해됨을 밝혀내었다. 전자현미경을 통해 해양 미생물이 코팅 소재를 분해하고 있는 현상을 포착하였고 또한 코팅 소재의 낮은 신경독성을 확인하였고 쥐 생체 반응 실험을 통해 코팅 종이의 높은 생체적합성을 검증하였다.

건설및환경공학과 명재욱 교수는 이번 연구를 통해 “기존 종이 패키징의 한계를 극복하기 위해 지속가능성을 유지하면서도 패키징 성능을 향상시킬 수 있는 코팅 전략을 제시하였으며, 붕산 가교 폴리비닐알코올 코팅지는 인위적인 퇴비화 조건이나 하수처리 시설이 아닌 자연환경에서 생분해되며 저독성 물질이기 때문에 의도치 않게 버려지더라도 환경오염을 심화시키지 않아 잠재적으로 플라스틱 포장재의 지속가능한 대체재가 될 수 있다”고 밝혔다.

또한 "해양 생분해성 고성능 종이 코팅제의 개발은 각 분야에서 선도적인 세 연구팀의 혁신적인 기술이 결합된 결과물이다ˮ 라며 "앞으로도 환경친화적이고 성능이 뛰어난 소재 개발을 위해 노력할 것이다ˮ 라고 전했다.

한편, 고성능 종이 코팅 개발 연구를 주도한 연세대학교 서종철 교수는 “본 연구를 통해 난분해성 플라스틱 포장의 대체가 가능한 친환경 종이포장 기술을 개발하였으며 소재 디자인, 응용, 폐기 등 기초부터 응용 전과정의 체계적인 연구 결과를 기반으로 산업적 응용이 될 것으로 기대한다ˮ 라고 전했다.

이번 연구는 한국연구재단과 농림식품기술기획평가원 등의 지원으로 수행되었으며, 친환경 지속가능과학·기술 분야, 식품과학·기술 분야에서 권위 있는 학술지인 Green Chemistry, Food Chemistry 등에 각각 4월 17일, 2월 19일 온라인으로 출판됐다.

※ 논문명 (1): Boric acid-crosslinked poly(vinyl alcohol): biodegradable, biocompatible, robust, and high-barrier paper coating

(저자 정보 : 최신형(KAIST, 제1 저자), 유슬기(KAIST), 박기태(연세대), 김영주(KAIST), 조용준(KAIST), 박제희(KAIST), 서종철(연세대), 양한슬(KAIST), 명재욱(KAIST, 교신저자) 총 9명)

※ 논문명 (2): Effect of epichlorohydrin treatment on the coating process and performance of high-barrier paper packaging

(저자 정보 : 박기태(연세대, 제1 저자), 최신형(KAIST), Kambiz Sadeghi(연세대), Pradeep Kumar Panda(연세대), 명재욱(KAIST), 김도완(국립강릉원주대학교), 서종철(연세대, 교신저자) 총 7명)

2024.05.17 조회수 11168

해양 속 82%까지 생분해되는 종이 포장재 개발

플라스틱으로 인한 자연환경 오염은 반드시 해결해야 할 전 지구적 난제로 꼽힌다. 특히, 패키징 소재(포장재)는 전체 플라스틱 소비의 30~50%를 차지하여 대체재로서의 생분해성 패키징 소재가 주목받고 있다. 가장 척박하다는 생분해 조건인 해양 속에서 미세플라스틱*을 남기지 않으면서도 높은 성능을 갖춘 생분해성 패키징 소재가 있을까?

*미세플라스틱: 5 mm 이하의 작은 플라스틱 조각으로, 플라스틱의 분해 과정에서 생성되며 바닷속과 해수면을 수십 년 이상 떠다니며 해양환경 오염을 일으키고 있음

우리 대학 건설및환경공학과 명재욱 교수, 생명과학과 양한슬 교수 및 연세대학교 패키징및물류학과 서종철 교수 공동 연구팀이 지속가능한 해양 생분해성 고성능 종이 코팅제를 개발했다고 17일 밝혔다.

일상에서 흔히 사용되는 종이 포장은 친환경 포장재로 인정받지만, 수분 저항성, 산소 차단성, 강도 등에서 매우 제한적인 면이 있다. 종이 포장재의 낮은 차단성을 향상하기 위해 폴리에틸렌(PE), 에틸렌비닐알코올(EVOH) 등이 코팅제로 활용되지만, 이런 물질들은 분해되지 않아 자연환경에 버려지면 플라스틱 오염을 심화시킨다.

이러한 문제에 대응하여 다수의 바이오 기반 물질, 생분해성 플라스틱* 등을 활용한 패키징 소재들이 개발되어 왔으나 패키징 성능이 향상될수록 생분해도가 급격하게 떨어지는 딜레마에 직면해왔다.

*생분해성 플라스틱: 난분해성 플라스틱의 대체재로, 토양, 해양 등 자연환경 또는 산업 퇴비화, 혐기소화 등 인공 조건에서 미생물에 의해 분해되는 고분자 화합물을 말함

연세대 연구팀은 생분해성 플라스틱인 폴리비닐알코올(polyvinyl alcohol)에 붕산(boric acid)을 이용해 고물성 필름을 제작하였으며, 이를 종이에 코팅하여 생분해성, 생체 적합성, 고차단성, 고강도를 갖는 패키징 소재를 구현하는데 성공하였다. 개발된 코팅 종이는 산소나 수증기에 우수한 차단성을 보이며 물리적 강도를 띄었다. 특히 다습한 환경에서도 높은 인장강도를 유지하여 종이의 단점을 획기적으로 극복하였다.

우리 대학 연구팀은 개발한 코팅 종이의 지속가능성을 평가하기 위해 생분해도와 생체적합성을 심층 검증하였다. 실험실에서 생분해가 일어나기 가장 어려운 환경인 해양환경을 모방하여 코팅지의 생분해도를 측정하였다. 물질의 탄소 성분이 이산화탄소로 광물화(mineralization)되는 정도를 111일 동안 분석한 결과 코팅 성분에 따라 59~82% 생분해됨을 밝혀내었다. 전자현미경을 통해 해양 미생물이 코팅 소재를 분해하고 있는 현상을 포착하였고 또한 코팅 소재의 낮은 신경독성을 확인하였고 쥐 생체 반응 실험을 통해 코팅 종이의 높은 생체적합성을 검증하였다.

건설및환경공학과 명재욱 교수는 이번 연구를 통해 “기존 종이 패키징의 한계를 극복하기 위해 지속가능성을 유지하면서도 패키징 성능을 향상시킬 수 있는 코팅 전략을 제시하였으며, 붕산 가교 폴리비닐알코올 코팅지는 인위적인 퇴비화 조건이나 하수처리 시설이 아닌 자연환경에서 생분해되며 저독성 물질이기 때문에 의도치 않게 버려지더라도 환경오염을 심화시키지 않아 잠재적으로 플라스틱 포장재의 지속가능한 대체재가 될 수 있다”고 밝혔다.

또한 "해양 생분해성 고성능 종이 코팅제의 개발은 각 분야에서 선도적인 세 연구팀의 혁신적인 기술이 결합된 결과물이다ˮ 라며 "앞으로도 환경친화적이고 성능이 뛰어난 소재 개발을 위해 노력할 것이다ˮ 라고 전했다.

한편, 고성능 종이 코팅 개발 연구를 주도한 연세대학교 서종철 교수는 “본 연구를 통해 난분해성 플라스틱 포장의 대체가 가능한 친환경 종이포장 기술을 개발하였으며 소재 디자인, 응용, 폐기 등 기초부터 응용 전과정의 체계적인 연구 결과를 기반으로 산업적 응용이 될 것으로 기대한다ˮ 라고 전했다.

이번 연구는 한국연구재단과 농림식품기술기획평가원 등의 지원으로 수행되었으며, 친환경 지속가능과학·기술 분야, 식품과학·기술 분야에서 권위 있는 학술지인 Green Chemistry, Food Chemistry 등에 각각 4월 17일, 2월 19일 온라인으로 출판됐다.

※ 논문명 (1): Boric acid-crosslinked poly(vinyl alcohol): biodegradable, biocompatible, robust, and high-barrier paper coating

(저자 정보 : 최신형(KAIST, 제1 저자), 유슬기(KAIST), 박기태(연세대), 김영주(KAIST), 조용준(KAIST), 박제희(KAIST), 서종철(연세대), 양한슬(KAIST), 명재욱(KAIST, 교신저자) 총 9명)

※ 논문명 (2): Effect of epichlorohydrin treatment on the coating process and performance of high-barrier paper packaging

(저자 정보 : 박기태(연세대, 제1 저자), 최신형(KAIST), Kambiz Sadeghi(연세대), Pradeep Kumar Panda(연세대), 명재욱(KAIST), 김도완(국립강릉원주대학교), 서종철(연세대, 교신저자) 총 7명)

2024.05.17 조회수 11168