%EC%9D%B4%EA%B0%80%EC%98%81

-

전력없이 빛 만으로 20배 더 민감한 세계 최고 광센서 개발

기존 광센서에 사용되는 실리콘 반도체는 빛에 대한 반응성이 낮고, 2차원 반도체 MoS₂(이황화 몰리브덴)는 너무 얇아 전기적 특성을 조절하는 도핑 공정이 어려워 고성능 광센서 구현에 한계가 있었다. 우리 대학 연구팀은 이 기술적 한계를 극복하고, 광원이 존재하는 환경에서 전력 없이 작동하는 세계 최고 성능의 무전력 광센서를 개발했다. 향후 웨어러블 기기, 생체 신호 모니터링, IoT 기기, 자율주행 자동차, 로봇 등에 광원만 있으면 배터리 필요없이 정밀한 센싱이 가능한 시대를 앞당겼다.

우리 대학 전기및전자공학부 이가영 교수 연구팀이 외부 전원 공급 없이 작동하는 무전력 광센서를 개발했다고 14일 밝혔다. 이 센서는 기존 제품보다 민감도가 최대 20배 향상돼, 현재까지 공개된 동급 기술 가운데 최상위 수준의 성능을 보였다.

이가영 교수 연구팀은 전기 에너지를 공급하지 않아도 빛이 있는 환경이라면 스스로 전기 신호를 만들어 낼 수 있는 ‘PN 접합 구조’ 광센서를 ‘도핑’없이 반도체를 전기 신호에 매우 민감하게 하는 ‘반데르발스 하부 전극’을 도입하여 만들어 냈다.

먼저 ‘PN 접합’은 반도체에서 P형(정공이 많은)과 N형(전자가 많은) 재료를 접합한 구조로 이 구조는 빛을 받았을 때 전류를 한 방향으로 흐르게 만들기 때문에, 광센서나 태양전지의 핵심 요소로 알려져 있다.

PN 접합을 제대로 만들려면 보통 ‘도핑’이라는 공정이 필요한데 이것은 반도체에 일부러 불순물을 넣어서 전기적 특성을 바꾸는 작업이다. 하지만 MoS₂(이황화 몰리브덴) 같은 2차원 반도체는 원자 몇 겹 두께밖에 안 되기 때문에, 기존 반도체처럼 도핑을 하면 오히려 구조가 망가지거나 성능이 떨어질 수 있어 이상적인 PN 접합을 만들기 힘들다는 한계가 있다.

연구팀은 기존의 한계를 극복하고 소자의 성능을 극대화하기 위해 ‘반데르발스 전극’과 ‘부분 게이트(Partial Gate)’라는 두 가지 핵심 기술을 도입한 새로운 소자 구조를 고안했다.

‘부분 게이트(Partial Gate)’구조는 2차원 반도체의 일부 영역에만 전기 신호를 걸어서, 한쪽은 P형처럼, 다른 쪽은 N형처럼 작동하게 제어하는 방식이다. 이렇게 하면 도핑 없이도 전기적으로 PN 접합처럼 작동하게 만들 수 있다.

그리고 기존 금속 전극은 반도체와 강하게 화학적으로 결합해 반도체 고유의 격자 구조를 손상시킬 수 있다는 점을 고려하여, 반데르발스 힘으로‘반데르발스 하부 전극(Van der Waals Bottom Electrode)’에 부드럽게 붙게 하여, 2차원 반도체의 본래 구조를 유지하면서도 전기 신호를 잘 전달해 주었다.

이는 소자의 구조적 안정성과 전기적 성능을 동시에 확보할 수 있는 혁신적 접근으로 얇은 2차원 반도체에서도 구조를 망치지 않고 전기적으로 잘 작동하는 PN 접합을 구현한 것이다.

이 기술의 혁신을 통해, 연구팀은 도핑 없이도 고성능 PN 접합 구현에 성공하여 외부 전원이 없어도, 빛을 받기만 하면 아주 민감하게 전기 신호를 생성할 수 있어 빛을 감지하는 민감도(응답도)는 21 A/W 이상이고, 이는 전원이 필요한 기존 센서보다 20배 이상이고, 실리콘 기반 무전력 센서보다 10배, 기존 MoS₂센서보다 2배 이상 높은 수준이다. 이 정도의 민감도는 생체 신호 탐지나 어두운 환경에서도 작동 가능한 고정밀 센서로 바로 응용될 수 있다는 의미다.

이가영 교수는 “실리콘 센서에서는 상상도 못 했던 민감도를 달성했고 2차원 반도체는 너무 얇아서 기존처럼 도핑 공정을 적용하기가 어려웠지만 그런 도핑 공정 없이도 전기 흐름을 제어하는 PN 접합을 구현하는데 성공했다.”고 말했다. 이어 “이 기술은 센서뿐만 아니라 스마트폰이나 전자기기 내부에서 전기를 조절하는 핵심 부품에도 활용이 가능하여, 미래형 전자기기의 소형화·무전력화를 앞당길 수 있는 기반이 될 것”이라고 강조했다.

전기및전자공학부 황재하, 송준기 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료과학 분야의 세계적인 학술지‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈(Advanced Functional Materials, IF 19)’에 지난 7월 26일 자로 온라인 게재됐다.

※논문 제목: Gated PN Junction in Ambipolar MoS2 for Superior Self-Powered Photodetection

※DOI: https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202510113

한편, 이번 연구는 한국연구재단, 한국기초과학지원연구원, 삼성전자, 한국산업기술진흥원의 지원을 받아 수행됐다.

2025.08.14 조회수 194

전력없이 빛 만으로 20배 더 민감한 세계 최고 광센서 개발

기존 광센서에 사용되는 실리콘 반도체는 빛에 대한 반응성이 낮고, 2차원 반도체 MoS₂(이황화 몰리브덴)는 너무 얇아 전기적 특성을 조절하는 도핑 공정이 어려워 고성능 광센서 구현에 한계가 있었다. 우리 대학 연구팀은 이 기술적 한계를 극복하고, 광원이 존재하는 환경에서 전력 없이 작동하는 세계 최고 성능의 무전력 광센서를 개발했다. 향후 웨어러블 기기, 생체 신호 모니터링, IoT 기기, 자율주행 자동차, 로봇 등에 광원만 있으면 배터리 필요없이 정밀한 센싱이 가능한 시대를 앞당겼다.

우리 대학 전기및전자공학부 이가영 교수 연구팀이 외부 전원 공급 없이 작동하는 무전력 광센서를 개발했다고 14일 밝혔다. 이 센서는 기존 제품보다 민감도가 최대 20배 향상돼, 현재까지 공개된 동급 기술 가운데 최상위 수준의 성능을 보였다.

이가영 교수 연구팀은 전기 에너지를 공급하지 않아도 빛이 있는 환경이라면 스스로 전기 신호를 만들어 낼 수 있는 ‘PN 접합 구조’ 광센서를 ‘도핑’없이 반도체를 전기 신호에 매우 민감하게 하는 ‘반데르발스 하부 전극’을 도입하여 만들어 냈다.

먼저 ‘PN 접합’은 반도체에서 P형(정공이 많은)과 N형(전자가 많은) 재료를 접합한 구조로 이 구조는 빛을 받았을 때 전류를 한 방향으로 흐르게 만들기 때문에, 광센서나 태양전지의 핵심 요소로 알려져 있다.

PN 접합을 제대로 만들려면 보통 ‘도핑’이라는 공정이 필요한데 이것은 반도체에 일부러 불순물을 넣어서 전기적 특성을 바꾸는 작업이다. 하지만 MoS₂(이황화 몰리브덴) 같은 2차원 반도체는 원자 몇 겹 두께밖에 안 되기 때문에, 기존 반도체처럼 도핑을 하면 오히려 구조가 망가지거나 성능이 떨어질 수 있어 이상적인 PN 접합을 만들기 힘들다는 한계가 있다.

연구팀은 기존의 한계를 극복하고 소자의 성능을 극대화하기 위해 ‘반데르발스 전극’과 ‘부분 게이트(Partial Gate)’라는 두 가지 핵심 기술을 도입한 새로운 소자 구조를 고안했다.

‘부분 게이트(Partial Gate)’구조는 2차원 반도체의 일부 영역에만 전기 신호를 걸어서, 한쪽은 P형처럼, 다른 쪽은 N형처럼 작동하게 제어하는 방식이다. 이렇게 하면 도핑 없이도 전기적으로 PN 접합처럼 작동하게 만들 수 있다.

그리고 기존 금속 전극은 반도체와 강하게 화학적으로 결합해 반도체 고유의 격자 구조를 손상시킬 수 있다는 점을 고려하여, 반데르발스 힘으로‘반데르발스 하부 전극(Van der Waals Bottom Electrode)’에 부드럽게 붙게 하여, 2차원 반도체의 본래 구조를 유지하면서도 전기 신호를 잘 전달해 주었다.

이는 소자의 구조적 안정성과 전기적 성능을 동시에 확보할 수 있는 혁신적 접근으로 얇은 2차원 반도체에서도 구조를 망치지 않고 전기적으로 잘 작동하는 PN 접합을 구현한 것이다.

이 기술의 혁신을 통해, 연구팀은 도핑 없이도 고성능 PN 접합 구현에 성공하여 외부 전원이 없어도, 빛을 받기만 하면 아주 민감하게 전기 신호를 생성할 수 있어 빛을 감지하는 민감도(응답도)는 21 A/W 이상이고, 이는 전원이 필요한 기존 센서보다 20배 이상이고, 실리콘 기반 무전력 센서보다 10배, 기존 MoS₂센서보다 2배 이상 높은 수준이다. 이 정도의 민감도는 생체 신호 탐지나 어두운 환경에서도 작동 가능한 고정밀 센서로 바로 응용될 수 있다는 의미다.

이가영 교수는 “실리콘 센서에서는 상상도 못 했던 민감도를 달성했고 2차원 반도체는 너무 얇아서 기존처럼 도핑 공정을 적용하기가 어려웠지만 그런 도핑 공정 없이도 전기 흐름을 제어하는 PN 접합을 구현하는데 성공했다.”고 말했다. 이어 “이 기술은 센서뿐만 아니라 스마트폰이나 전자기기 내부에서 전기를 조절하는 핵심 부품에도 활용이 가능하여, 미래형 전자기기의 소형화·무전력화를 앞당길 수 있는 기반이 될 것”이라고 강조했다.

전기및전자공학부 황재하, 송준기 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료과학 분야의 세계적인 학술지‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈(Advanced Functional Materials, IF 19)’에 지난 7월 26일 자로 온라인 게재됐다.

※논문 제목: Gated PN Junction in Ambipolar MoS2 for Superior Self-Powered Photodetection

※DOI: https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202510113

한편, 이번 연구는 한국연구재단, 한국기초과학지원연구원, 삼성전자, 한국산업기술진흥원의 지원을 받아 수행됐다.

2025.08.14 조회수 194 -

실리콘 한계 넘는 양극성 반도체 소자 개발

차세대 2차원 층상구조 나노소재로 주목받는 인듐 셀레나이드(InSe)는 실리콘 반도체보다 전자 이동도가 뛰어나고 포화 속도가 두 배 이상 빠른 장점을 가지지만, 주로 N형 반도체로만 사용되어 왔다. 우리 연구진이 이를 극복하고 N형 및 P형, 양극에 우수한 성능을 제공하는 인듐 셀레나이드 기반 기술을 개발하여 차세대 전자 소자의 설계 및 상용화 가능성을 크게 앞당길 것으로 기대된다.

우리 대학 전기및전자공학부 이가영 교수 연구팀이 나노 반도체 인듐 셀레나이드(InSe)* 기반 혁신적인 양극성 다기능 트랜지스터를 개발했다고 30일 밝혔다.

*인듐 셀레나이드(InSe): 인듐과 셀레늄으로 이루어진 무기 화합물 반도체로 2차원 층간 결합을 이루고 있음

인듐 셀레나이드는 N형 반도체로만 사용되어 왔는데, 이는 P형 반도체 및 상보적 회로 구현에 필요한 양(P) 전하를 띄는 정공*을 유도하기 어렵다는 문제 때문으로 이는 상용화의 큰 걸림돌로 작용해 왔다.

*정공: P형 트랜지스터 구현에 필요한 양 전하를 띠는 입자

이가영 교수 연구팀은 정공 유도를 위해 추가적인 공정이나 다른 물질을 접목하는 다양한 시도에도 해결되지 못했던 문제점을 새로운 소자 구조 설계를 통해 해결했다. 이번에 공개된 양극성 반도체 소자는 N형과 P형 트랜지스터에 모두 적용이 가능하다.

연구팀은 인듐 셀레나이드 하부에 전극을 배치하고 금속-반도체 접합 특성을 개선함으로써, 전자와 정공이 선택적으로 흐를 수 있는 양극성 특성을 구현하는 데 성공했다.

특히, 이번 연구에서는 N형 및 P형 전류 꺼짐/켜짐 비가 모두 109(10억) 이상에 달하는 우수한 성능을 기록했다. 실리콘 반도체 소자의 경우 일반적으로 108 이하 꺼짐/켜짐 비의 단극성 구동을 띄며, N형과 P형 구동이 동시에 가능한 양극성 2차원 반도체*의 경우도 N형과 P형 꺼짐/켜짐 비가 동시에 108 이상인 경우는 없었다.

*2차원 반도체: 2차원 방향으로만 강한 원자 결합을 이루며 수직 방향으로는 층상구조를 가져 층상구조 반도체라고 불리기도 함

이가영 교수는 “다기능 소자들은 일반적으로 복잡한 공정 과정과 구조를 요구해 제작과 집적에 어려움이 있다. 그러나 이번 연구에서는 간단한 부분 게이트 구조를 도입해 하나의 소자에서 다양한 기능을 구현할 수 있는 다기능 소자를 제작하는 데 성공했다”며 “이 기술은 공정 효율성을 높이고 회로 설계 유연성 향상에 기여할 것으로 기대된다”고 설명했다.

또한 “이번 연구는 인듐 셀레나이드를 기반으로 한 P형 응용 가능성을 새롭게 밝혔으며, 궁극적으로는 상보적 다기능 시스템으로서의 활용 가능성을 보여준다”고 덧붙였다.

전기및전자공학부 김민수 석박통합과정, 염동주 석사과정, 석용욱 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 나노 물리 분야 저명 국제 학술지 ‘나노 레터스(Nano Letters)’에 2024년 12월 18일 출판됐으며 동시에 저널 표지 논문으로 채택됐다. (논문명: Superior P-Type Switching in InSe Nanosheets for Complementary Multifunctional Systems, https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c04624)

한편 이번 연구는 한국기초과학지원연구원 국가연구시설장비진흥센터, 한국연구재단 우수연구사업, KAIST 도약연구(UP) 사업, 그리고 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.30 조회수 5450

실리콘 한계 넘는 양극성 반도체 소자 개발

차세대 2차원 층상구조 나노소재로 주목받는 인듐 셀레나이드(InSe)는 실리콘 반도체보다 전자 이동도가 뛰어나고 포화 속도가 두 배 이상 빠른 장점을 가지지만, 주로 N형 반도체로만 사용되어 왔다. 우리 연구진이 이를 극복하고 N형 및 P형, 양극에 우수한 성능을 제공하는 인듐 셀레나이드 기반 기술을 개발하여 차세대 전자 소자의 설계 및 상용화 가능성을 크게 앞당길 것으로 기대된다.

우리 대학 전기및전자공학부 이가영 교수 연구팀이 나노 반도체 인듐 셀레나이드(InSe)* 기반 혁신적인 양극성 다기능 트랜지스터를 개발했다고 30일 밝혔다.

*인듐 셀레나이드(InSe): 인듐과 셀레늄으로 이루어진 무기 화합물 반도체로 2차원 층간 결합을 이루고 있음

인듐 셀레나이드는 N형 반도체로만 사용되어 왔는데, 이는 P형 반도체 및 상보적 회로 구현에 필요한 양(P) 전하를 띄는 정공*을 유도하기 어렵다는 문제 때문으로 이는 상용화의 큰 걸림돌로 작용해 왔다.

*정공: P형 트랜지스터 구현에 필요한 양 전하를 띠는 입자

이가영 교수 연구팀은 정공 유도를 위해 추가적인 공정이나 다른 물질을 접목하는 다양한 시도에도 해결되지 못했던 문제점을 새로운 소자 구조 설계를 통해 해결했다. 이번에 공개된 양극성 반도체 소자는 N형과 P형 트랜지스터에 모두 적용이 가능하다.

연구팀은 인듐 셀레나이드 하부에 전극을 배치하고 금속-반도체 접합 특성을 개선함으로써, 전자와 정공이 선택적으로 흐를 수 있는 양극성 특성을 구현하는 데 성공했다.

특히, 이번 연구에서는 N형 및 P형 전류 꺼짐/켜짐 비가 모두 109(10억) 이상에 달하는 우수한 성능을 기록했다. 실리콘 반도체 소자의 경우 일반적으로 108 이하 꺼짐/켜짐 비의 단극성 구동을 띄며, N형과 P형 구동이 동시에 가능한 양극성 2차원 반도체*의 경우도 N형과 P형 꺼짐/켜짐 비가 동시에 108 이상인 경우는 없었다.

*2차원 반도체: 2차원 방향으로만 강한 원자 결합을 이루며 수직 방향으로는 층상구조를 가져 층상구조 반도체라고 불리기도 함

이가영 교수는 “다기능 소자들은 일반적으로 복잡한 공정 과정과 구조를 요구해 제작과 집적에 어려움이 있다. 그러나 이번 연구에서는 간단한 부분 게이트 구조를 도입해 하나의 소자에서 다양한 기능을 구현할 수 있는 다기능 소자를 제작하는 데 성공했다”며 “이 기술은 공정 효율성을 높이고 회로 설계 유연성 향상에 기여할 것으로 기대된다”고 설명했다.

또한 “이번 연구는 인듐 셀레나이드를 기반으로 한 P형 응용 가능성을 새롭게 밝혔으며, 궁극적으로는 상보적 다기능 시스템으로서의 활용 가능성을 보여준다”고 덧붙였다.

전기및전자공학부 김민수 석박통합과정, 염동주 석사과정, 석용욱 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 나노 물리 분야 저명 국제 학술지 ‘나노 레터스(Nano Letters)’에 2024년 12월 18일 출판됐으며 동시에 저널 표지 논문으로 채택됐다. (논문명: Superior P-Type Switching in InSe Nanosheets for Complementary Multifunctional Systems, https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c04624)

한편 이번 연구는 한국기초과학지원연구원 국가연구시설장비진흥센터, 한국연구재단 우수연구사업, KAIST 도약연구(UP) 사업, 그리고 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.30 조회수 5450 -

극저온일수록 강력한 초고속 반도체 소자 개발

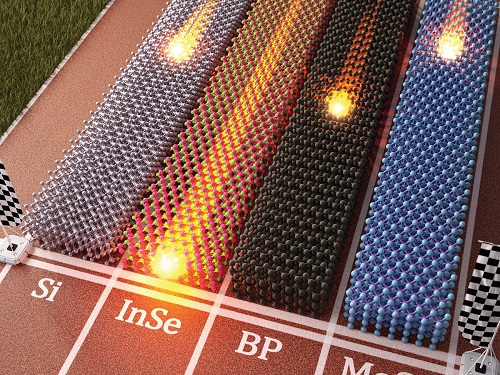

KAIST 연구진이 초고속 구동이 가능하고 온도가 낮아질수록 성능이 더욱 향상되어 고주파수 대역 및 극저온에서의 활용 가능성이 기대되는 고성능 2차원 반도체 소자 개발에 성공하였다.

전기및전자공학부 이가영 교수 연구팀이 실리콘의 전자 이동도와 포화 속도*를 2배 이상 뛰어넘는 2차원 나노 반도체 인듐 셀레나이드(InSe)** 기반 고이동도, 초고속 소자를 개발했다고 20일 밝혔다.

*포화 속도(Saturation velocity): 반도체 물질 내에서 전자나 정공이 움직일 수 있는 최대 속도를 가리킴. 포화 속도는 포화 전류량 및 차단 주파수(Cutoff frequency) 등을 결정하며 반도체의 전기적 특성을 평가할 수 있는 핵심 지표 중 하나임.

**인듐 셀레나이드(InSe): 인듐과 셀레늄으로 이루어진 무기 화합물로 2차원 층간 반데르발스 결합을 이루고 있음

연구진은 고이동도 인듐 셀레나이드에서의 2.0×107 cm/s를 초과하는 우수한 상온 전자 포화 속도 값을 달성하였는데, 이는 실리콘과 다른 유효한 밴드갭을 지니는 타 2차원 반도체들의 값보다 월등히 우수한 수치이다. 특히 80 K으로 냉각시 InSe의 전자 포화 속도는 최대 3.9×107 cm/s로 상온 대비 50% 이상 향상되는데, 이는 전자 포화 속도가 약 20% 정도만 상승하는 실리콘 그리고 냉각하여도 포화 속도에 거의 변화가 없는 그래핀 대비 주목할만하다. 인듐 셀레나이드의 전자 포화 속도를 체계적으로 분석하여 보고한 것은 이번이 처음이며, 연구진은 전자 포화 속도 양상의 결정 기제 또한 규명하였다.

*이종접합: 서로 다른 결정 반도체의 2개의 층 또는 영역 사이의 접점

이번 연구를 주도한 석용욱 학생은 “고성능 소자 개발을 통해 2차원 반도체 InSe의 높은 전자 이동도와 포화 속도를 확인할 수 있었다”며 “실제 극저온 및 고주파수 구동이 필요한 응용 기기에의 적용 연구가 필요하다”라고 덧붙였다.

이가영 교수는 “고주파수 전자 시스템 구현에는 높은 포화 속도가 요구되는데 이번에 개발한 고성능 전자 소자는 초고속 구동이 가능하여 5G 대역을 넘어 6G 주파수 대역에서의 동작이 가능할 것으로 예측된다”며 “저온으로 갈수록 소자의 성능이 더욱 향상되어 퀀텀 컴퓨터의 양자 제어 IC(Integrated circuit)와 같이 극저온 고주파수 구동 환경에 적합하다.”라고 말했다.

KAIST 전기및전자공학부 석용욱 박사과정 학생이 제1저자로 참여한 이번 연구는 나노과학 분야 저명 국제 학술지 `ACS Nano'에 2024년 3월 19일 정식 출판됐으며 동시에 저널 표지 논문으로 채택됐다. (논문명 : High-Field Electron Transport and High Saturation Velocity in Multilayer Indium Selenide Transistors)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 신진연구자지원사업, 기초연구사업 및 BK21, KAIST의 C2(Creative & Challenging) 프로젝트, LX 세미콘-KAIST 미래기술센터, 그리고 포스코청암재단의 지원을 받아 수행됐다.

붙임 : 연구개요, 그림 설명, 교수 이력

2024.03.20 조회수 8382

극저온일수록 강력한 초고속 반도체 소자 개발

KAIST 연구진이 초고속 구동이 가능하고 온도가 낮아질수록 성능이 더욱 향상되어 고주파수 대역 및 극저온에서의 활용 가능성이 기대되는 고성능 2차원 반도체 소자 개발에 성공하였다.

전기및전자공학부 이가영 교수 연구팀이 실리콘의 전자 이동도와 포화 속도*를 2배 이상 뛰어넘는 2차원 나노 반도체 인듐 셀레나이드(InSe)** 기반 고이동도, 초고속 소자를 개발했다고 20일 밝혔다.

*포화 속도(Saturation velocity): 반도체 물질 내에서 전자나 정공이 움직일 수 있는 최대 속도를 가리킴. 포화 속도는 포화 전류량 및 차단 주파수(Cutoff frequency) 등을 결정하며 반도체의 전기적 특성을 평가할 수 있는 핵심 지표 중 하나임.

**인듐 셀레나이드(InSe): 인듐과 셀레늄으로 이루어진 무기 화합물로 2차원 층간 반데르발스 결합을 이루고 있음

연구진은 고이동도 인듐 셀레나이드에서의 2.0×107 cm/s를 초과하는 우수한 상온 전자 포화 속도 값을 달성하였는데, 이는 실리콘과 다른 유효한 밴드갭을 지니는 타 2차원 반도체들의 값보다 월등히 우수한 수치이다. 특히 80 K으로 냉각시 InSe의 전자 포화 속도는 최대 3.9×107 cm/s로 상온 대비 50% 이상 향상되는데, 이는 전자 포화 속도가 약 20% 정도만 상승하는 실리콘 그리고 냉각하여도 포화 속도에 거의 변화가 없는 그래핀 대비 주목할만하다. 인듐 셀레나이드의 전자 포화 속도를 체계적으로 분석하여 보고한 것은 이번이 처음이며, 연구진은 전자 포화 속도 양상의 결정 기제 또한 규명하였다.

*이종접합: 서로 다른 결정 반도체의 2개의 층 또는 영역 사이의 접점

이번 연구를 주도한 석용욱 학생은 “고성능 소자 개발을 통해 2차원 반도체 InSe의 높은 전자 이동도와 포화 속도를 확인할 수 있었다”며 “실제 극저온 및 고주파수 구동이 필요한 응용 기기에의 적용 연구가 필요하다”라고 덧붙였다.

이가영 교수는 “고주파수 전자 시스템 구현에는 높은 포화 속도가 요구되는데 이번에 개발한 고성능 전자 소자는 초고속 구동이 가능하여 5G 대역을 넘어 6G 주파수 대역에서의 동작이 가능할 것으로 예측된다”며 “저온으로 갈수록 소자의 성능이 더욱 향상되어 퀀텀 컴퓨터의 양자 제어 IC(Integrated circuit)와 같이 극저온 고주파수 구동 환경에 적합하다.”라고 말했다.

KAIST 전기및전자공학부 석용욱 박사과정 학생이 제1저자로 참여한 이번 연구는 나노과학 분야 저명 국제 학술지 `ACS Nano'에 2024년 3월 19일 정식 출판됐으며 동시에 저널 표지 논문으로 채택됐다. (논문명 : High-Field Electron Transport and High Saturation Velocity in Multilayer Indium Selenide Transistors)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 신진연구자지원사업, 기초연구사업 및 BK21, KAIST의 C2(Creative & Challenging) 프로젝트, LX 세미콘-KAIST 미래기술센터, 그리고 포스코청암재단의 지원을 받아 수행됐다.

붙임 : 연구개요, 그림 설명, 교수 이력

2024.03.20 조회수 8382 -

차세대 2차원 반도체 다기능 전자 소자 개발

공급 전압에 의한 2차원 반도체의 극성 전환을 이용해 새로운 전자 소자로의 응용이 보고된 바 있으나, 모두 누설 전류가 크거나 낮은 전류점멸비로 인해 실제 집적 회로(IC)칩에서 사용하기 어려웠다. 우리 대학 연구팀은 다기능 전자 소자를 통해 프로그램 및 기능성 변환이 가능한 회로 구현의 가능성을 제시하고 IC칩에서의 2차원 반도체의 활용성을 확장하는 기술을 개발하였다.

우리 대학 전기및전자공학부 이가영 교수 연구팀이 양극성 반도체 특성을 가진 2차원 나노 반도체 기반의 다기능 전자 소자를 개발했다고 2일 밝혔다. 다기능 전자 소자란 기존 트랜지스터와 달리 전압에 따라 기능을 변환할 수 있는 소자로, 연구팀의 소자는 양극성 트랜지스터, N형 트랜지스터, 다이오드, 항복 다이오드 그리고 광 감지 소자로 변환 가능하여 폭 넓은 사용이 가능하다.

기존 실리콘 반도체보다 성능이 뛰어난 이황화 몰리브덴(MoS2)는 층상 구조의 2차원 반도체 나노 소재로, 전자가 흐르는 N형 반도체 특성을 가지면서 대기에서 안정적이다. 또한, 기존 실리콘 반도체가 미세화될수록 성능 저하에 취약함에 반해, 이황화 몰리브덴은 관련 문제가 적어 차세대 반도체로서 학계뿐만 아니라 삼성, TSMC, 인텔과 같은 산업계에서의 연구도 활발하다.

그러나 상보적 금속산화막 반도체(CMOS) 구현을 위해서는 음(N) 전하를 띄는 전자뿐만 아니라 양(P) 전하를 띄는 정공 유도도 필요한 데, 이황화 몰리브덴에서는 정공 유도가 어려웠다. 이 문제를 해결하기 위해 이황화 몰리브덴에 추가적인 공정을 도입하거나 다른 P형 물질을 사용하는 방법이 시도됐으나, 공정 난이도가 높다. 이러한 문제점은 현재까지도 이황화 몰리브덴을 상용화하기 위해 해결해야 할 중요한 과제로 남아 있다.

이가영 교수 연구팀은 채널 하부에 전극을 배치하고 금속/반도체 접합 특성을 개선해 전자와 정공 모두 선택적으로 흐를 수 있는 양극성 특성을 구현하는 데 성공했다. 이로써 전류의 점멸 비율을 대폭 높일 뿐만 아니라, 양극성 트랜지스터, N형 트랜지스터, 다이오드, 항복 다이오드 그리고 광감지 소자로 다기능 변조 동작이 가능한 이황화 몰리브덴 전자 소자를 개발했다. 또한 이를 기반으로 집적도가 개선된 논리 연산이 가능함도 보였다.

이번 연구를 주도한 송준기, 이수연 학생은 “기존 실리콘 금속산화막 반도체(CMOS) 공정 호환성이 높은 공정 과정을 통해 차세대 2차원 반도체의 다양한 기능을 구현했다”며 “IC칩에서 이황화 몰리브덴의 전자소자로의 활용성 및 실용성을 넓히는 계기가 될 것이다”라고 덧붙였다.

이가영 교수는 “이번에 개발한 전자 소자는 주어진 전압 특성에 따라 다양한 기능을 수행하면서도 각 기능의 성능이 우수하다”며 “서로 다른 기능의 소자들은 대개 구조와 공정 방법들이 달라 함께 집적시 공정 난이도가 높고 회로 도면 변화에 따른 공정 전환이 까다롭다. 반면, 이번에 개발한 신개념 소자는 하나의 소자에서 다기능을 할 수 있어서 현재 수요가 급증하고 있는 맞춤형 반도체의 제작 및 공정 전환을 용이하게 할 것이다. 목적에 따라 회로 자체의 기능성을 변환할 수 있어 단일 칩 시스템의 소형화에도 기여할 것으로 기대한다”라고 말했다.

우리 대학 전기및전자공학부 송준기 석박통합과정 학생과 이수연 석사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 나노과학 분야 저명 국제 학술지 `ACS Nano'에 2024년 1월 26일 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Drain-induced multifunctional ambipolar electronics based on junctionless MoS2)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 기초연구사업 및 BK21, KAIST의 C2 사업, 그리고 LX 세미콘-KAIST 미래기술센터의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.05 조회수 8355

차세대 2차원 반도체 다기능 전자 소자 개발

공급 전압에 의한 2차원 반도체의 극성 전환을 이용해 새로운 전자 소자로의 응용이 보고된 바 있으나, 모두 누설 전류가 크거나 낮은 전류점멸비로 인해 실제 집적 회로(IC)칩에서 사용하기 어려웠다. 우리 대학 연구팀은 다기능 전자 소자를 통해 프로그램 및 기능성 변환이 가능한 회로 구현의 가능성을 제시하고 IC칩에서의 2차원 반도체의 활용성을 확장하는 기술을 개발하였다.

우리 대학 전기및전자공학부 이가영 교수 연구팀이 양극성 반도체 특성을 가진 2차원 나노 반도체 기반의 다기능 전자 소자를 개발했다고 2일 밝혔다. 다기능 전자 소자란 기존 트랜지스터와 달리 전압에 따라 기능을 변환할 수 있는 소자로, 연구팀의 소자는 양극성 트랜지스터, N형 트랜지스터, 다이오드, 항복 다이오드 그리고 광 감지 소자로 변환 가능하여 폭 넓은 사용이 가능하다.

기존 실리콘 반도체보다 성능이 뛰어난 이황화 몰리브덴(MoS2)는 층상 구조의 2차원 반도체 나노 소재로, 전자가 흐르는 N형 반도체 특성을 가지면서 대기에서 안정적이다. 또한, 기존 실리콘 반도체가 미세화될수록 성능 저하에 취약함에 반해, 이황화 몰리브덴은 관련 문제가 적어 차세대 반도체로서 학계뿐만 아니라 삼성, TSMC, 인텔과 같은 산업계에서의 연구도 활발하다.

그러나 상보적 금속산화막 반도체(CMOS) 구현을 위해서는 음(N) 전하를 띄는 전자뿐만 아니라 양(P) 전하를 띄는 정공 유도도 필요한 데, 이황화 몰리브덴에서는 정공 유도가 어려웠다. 이 문제를 해결하기 위해 이황화 몰리브덴에 추가적인 공정을 도입하거나 다른 P형 물질을 사용하는 방법이 시도됐으나, 공정 난이도가 높다. 이러한 문제점은 현재까지도 이황화 몰리브덴을 상용화하기 위해 해결해야 할 중요한 과제로 남아 있다.

이가영 교수 연구팀은 채널 하부에 전극을 배치하고 금속/반도체 접합 특성을 개선해 전자와 정공 모두 선택적으로 흐를 수 있는 양극성 특성을 구현하는 데 성공했다. 이로써 전류의 점멸 비율을 대폭 높일 뿐만 아니라, 양극성 트랜지스터, N형 트랜지스터, 다이오드, 항복 다이오드 그리고 광감지 소자로 다기능 변조 동작이 가능한 이황화 몰리브덴 전자 소자를 개발했다. 또한 이를 기반으로 집적도가 개선된 논리 연산이 가능함도 보였다.

이번 연구를 주도한 송준기, 이수연 학생은 “기존 실리콘 금속산화막 반도체(CMOS) 공정 호환성이 높은 공정 과정을 통해 차세대 2차원 반도체의 다양한 기능을 구현했다”며 “IC칩에서 이황화 몰리브덴의 전자소자로의 활용성 및 실용성을 넓히는 계기가 될 것이다”라고 덧붙였다.

이가영 교수는 “이번에 개발한 전자 소자는 주어진 전압 특성에 따라 다양한 기능을 수행하면서도 각 기능의 성능이 우수하다”며 “서로 다른 기능의 소자들은 대개 구조와 공정 방법들이 달라 함께 집적시 공정 난이도가 높고 회로 도면 변화에 따른 공정 전환이 까다롭다. 반면, 이번에 개발한 신개념 소자는 하나의 소자에서 다기능을 할 수 있어서 현재 수요가 급증하고 있는 맞춤형 반도체의 제작 및 공정 전환을 용이하게 할 것이다. 목적에 따라 회로 자체의 기능성을 변환할 수 있어 단일 칩 시스템의 소형화에도 기여할 것으로 기대한다”라고 말했다.

우리 대학 전기및전자공학부 송준기 석박통합과정 학생과 이수연 석사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 나노과학 분야 저명 국제 학술지 `ACS Nano'에 2024년 1월 26일 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Drain-induced multifunctional ambipolar electronics based on junctionless MoS2)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 기초연구사업 및 BK21, KAIST의 C2 사업, 그리고 LX 세미콘-KAIST 미래기술센터의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.05 조회수 8355