%EC%83%9D%EB%AA%85%ED%99%94%ED%95%99%EA%B3%B5%ED%95%99%EA%B3%BC

-

이흔 교수 학술대상 수상

생명화학공학과 이흔(李琿, 55)교수가 KAIST 개교 36주년 기념식에서 KAIST 학술대상을 수상했다.

李 교수는 지난 5년간 국외 SCI논문 43편, 국내 SCI논문 12편을 발표하고, 수소저장기술 개발, 이산화탄소와 메탄 하이드레이트 맞교환 원리 규명 등 세계적인 학술 업적을 인정받아 학술대상을 수상하게 되었다.

李 교수는 2003년 메탄 하이드레이트 논문을 사이언스誌에 발표하였고, 2005년 네이처誌에 발표한 수소저장 기술은 미래 수소에너지 개발에 획기적 전기를 마련한 것으로 ‘가장 주목할 하이라이트 논문’으로 소개되었다. 2006년 PNAS에 발표한 "이산화탄소와 메탄 하이드레이트 맞교환 원리"는 에너지와 지구 온난화 문제를 동시에 해결할 수 있는 기술로 국내외 큰 관심을 모았다.한편, 2007년 우수교원으로 학술상에 생명과학과 정종경 교수, 수리과학과 이창옥 부교수, 화학과 김상규 부교수, 기계공학전공 권대갑 교수, 창의강의상에 항공우주공학전공 한재흥 부교수, 우수강의상에 인문사회과학부 전봉관 조교수, 생명과학과 최준호 교수, 생명과학과 강창원 교수, 전기및전자공학전공 유승협 조교수, 전산학전공 Otfried Cheong 부교수, 금융전문대학원 이회경 교수, 공적상에 물리학과 신성철 교수, 테크노경영대학원 김보원 교수, 금융전문대학원 김지수 교수, 국제협력대상에 기계공학전공 조형석 교수, 국제협력상에 산업디자인학과 이건표 교수, 신소재공학과 홍순형 교수, 테크노경영대학원 박성주 교수가 각각 수상했다.

2007.03.15 조회수 30363

이흔 교수 학술대상 수상

생명화학공학과 이흔(李琿, 55)교수가 KAIST 개교 36주년 기념식에서 KAIST 학술대상을 수상했다.

李 교수는 지난 5년간 국외 SCI논문 43편, 국내 SCI논문 12편을 발표하고, 수소저장기술 개발, 이산화탄소와 메탄 하이드레이트 맞교환 원리 규명 등 세계적인 학술 업적을 인정받아 학술대상을 수상하게 되었다.

李 교수는 2003년 메탄 하이드레이트 논문을 사이언스誌에 발표하였고, 2005년 네이처誌에 발표한 수소저장 기술은 미래 수소에너지 개발에 획기적 전기를 마련한 것으로 ‘가장 주목할 하이라이트 논문’으로 소개되었다. 2006년 PNAS에 발표한 "이산화탄소와 메탄 하이드레이트 맞교환 원리"는 에너지와 지구 온난화 문제를 동시에 해결할 수 있는 기술로 국내외 큰 관심을 모았다.한편, 2007년 우수교원으로 학술상에 생명과학과 정종경 교수, 수리과학과 이창옥 부교수, 화학과 김상규 부교수, 기계공학전공 권대갑 교수, 창의강의상에 항공우주공학전공 한재흥 부교수, 우수강의상에 인문사회과학부 전봉관 조교수, 생명과학과 최준호 교수, 생명과학과 강창원 교수, 전기및전자공학전공 유승협 조교수, 전산학전공 Otfried Cheong 부교수, 금융전문대학원 이회경 교수, 공적상에 물리학과 신성철 교수, 테크노경영대학원 김보원 교수, 금융전문대학원 김지수 교수, 국제협력대상에 기계공학전공 조형석 교수, 국제협력상에 산업디자인학과 이건표 교수, 신소재공학과 홍순형 교수, 테크노경영대학원 박성주 교수가 각각 수상했다.

2007.03.15 조회수 30363 -

KAIST, 첫 특훈교수 3명 임명

- 세계적 수준의 연구업적과 교육성과 이룬 교수 대상 선발- 특별인센티브 지급, 정년 이후에도 비전임직으로 계속 임용KAIST(총장 서남표)가 KAIST 최고의 영예를 갖게 되는 특훈교수 3명을 처음으로 임명했다.

전자전산학과 김충기(金忠基, 64) 교수, 생명화학공학과 이상엽(李相燁, 42) 교수, 물리학과 장기주(張基柱, 53) 교수 등 3명이 그 주인공이다.

김충기 교수는 멀티미디어 시대의 핵심기술이며 영상센서로 가장 많이 활용되고 있는 CCD 영상 소자를 세계 최초로 개발하고 실용화했으며, 이에 대한 공로를 인정받아 IEEE 펠로우로 선임되었다. 국내 반도체 분야 연구와 인재 양성에 주력하여 한국이 반도체 분야에서 세계 강국이 되는 데 큰 기여를 했다. 또한 삼성전자, 하이닉스 반도체 등 산업체와의 특별교육프로그램을 유치하여 산학 협력을 통한 교육과 연구에 기여했다. 최근에는 영재교육, 문화기술(CT)대학원의 다학제간 교육, 학부 학생들의 실험 교육에 적극적으로 참여하는 등 학교발전을 위한 열성적인 활동으로 학생들과 젊은 교수들의 존경을 한몸에 받고 있다. 지난 1995년부터 3년간 부총장을 역임하면서 KAIST 발전에도 크게 기여한 바 있다. 호암상(1993), 국민훈장 모란장(1997) 등을 수상했다.

이상엽 교수는 대사공학 분야에 탁월한 업적을 이룩했다. 지난 2004년에는 세계최초로 박테리아의 게놈 서열을 밝혀 이를 대사공학기술에 적용한 논문을 네이처 바이오테크놀러지에 발표했다. 또한 대장균 단백체의 바이블 논문으로 평가되는 장편의 논문을 70년 전통의 미국 미생물분자생물학리뷰지에 게재했다. 187편의 국외논문, 203건의 특허 출원, 젊은 과학자상, 국내외 초청 강연 212회 등의 학술연구실적을 쌓았다.

장기주 교수는 고체물리이론 분야에서 200편의 SCI급 논문을 발표했다. 주요 연구 분야인 반도체 물질에 대한 연구로 국제적 인정을 받아 리뷰 아티클, 교과서, 학술대회 등에서 여러 이론모델을 발표했다. 특히 10여년 이상 미해결 상태에 있던 갈륨아스나이드(GaAs) 반도체에서 DX 결함의 정체를 최초로 규명, 현재 500회 이상 인용되고 있으며, 100회 이상 인용된 논문도 15편이 넘는다. 지난 2005년 국가석학과학자로 선정된 張 교수는 SCI 피인용 횟수가 4,847회로 우리나라 과학계 전체에서 3위를 기록하고 있다.

KAIST 특훈교수(Distinguished Professor)는 세계적 수준의 연구업적과 교육성과를 이룬 교수 중에서 선발한다. KAIST 최고의 명예로운 직이며, 특별인센티브도 지급된다. 특훈교수는 총장, 부총장, 단과대학장, 학과장의 추천을 받고 국내외 전문가의 평가를 거쳐 임명하며, 정년 이후에도 비전임직으로 계속 임용할 수 있다.

KAIST는 특훈교수제 등의 새로운 제도를 적극 활용, 발전 가능성이 높은 연구분야의 우수 교수를 집중 유치하여 세계 최고급의 교수진을 구축한다는 계획이다.

2007.03.15 조회수 25243

KAIST, 첫 특훈교수 3명 임명

- 세계적 수준의 연구업적과 교육성과 이룬 교수 대상 선발- 특별인센티브 지급, 정년 이후에도 비전임직으로 계속 임용KAIST(총장 서남표)가 KAIST 최고의 영예를 갖게 되는 특훈교수 3명을 처음으로 임명했다.

전자전산학과 김충기(金忠基, 64) 교수, 생명화학공학과 이상엽(李相燁, 42) 교수, 물리학과 장기주(張基柱, 53) 교수 등 3명이 그 주인공이다.

김충기 교수는 멀티미디어 시대의 핵심기술이며 영상센서로 가장 많이 활용되고 있는 CCD 영상 소자를 세계 최초로 개발하고 실용화했으며, 이에 대한 공로를 인정받아 IEEE 펠로우로 선임되었다. 국내 반도체 분야 연구와 인재 양성에 주력하여 한국이 반도체 분야에서 세계 강국이 되는 데 큰 기여를 했다. 또한 삼성전자, 하이닉스 반도체 등 산업체와의 특별교육프로그램을 유치하여 산학 협력을 통한 교육과 연구에 기여했다. 최근에는 영재교육, 문화기술(CT)대학원의 다학제간 교육, 학부 학생들의 실험 교육에 적극적으로 참여하는 등 학교발전을 위한 열성적인 활동으로 학생들과 젊은 교수들의 존경을 한몸에 받고 있다. 지난 1995년부터 3년간 부총장을 역임하면서 KAIST 발전에도 크게 기여한 바 있다. 호암상(1993), 국민훈장 모란장(1997) 등을 수상했다.

이상엽 교수는 대사공학 분야에 탁월한 업적을 이룩했다. 지난 2004년에는 세계최초로 박테리아의 게놈 서열을 밝혀 이를 대사공학기술에 적용한 논문을 네이처 바이오테크놀러지에 발표했다. 또한 대장균 단백체의 바이블 논문으로 평가되는 장편의 논문을 70년 전통의 미국 미생물분자생물학리뷰지에 게재했다. 187편의 국외논문, 203건의 특허 출원, 젊은 과학자상, 국내외 초청 강연 212회 등의 학술연구실적을 쌓았다.

장기주 교수는 고체물리이론 분야에서 200편의 SCI급 논문을 발표했다. 주요 연구 분야인 반도체 물질에 대한 연구로 국제적 인정을 받아 리뷰 아티클, 교과서, 학술대회 등에서 여러 이론모델을 발표했다. 특히 10여년 이상 미해결 상태에 있던 갈륨아스나이드(GaAs) 반도체에서 DX 결함의 정체를 최초로 규명, 현재 500회 이상 인용되고 있으며, 100회 이상 인용된 논문도 15편이 넘는다. 지난 2005년 국가석학과학자로 선정된 張 교수는 SCI 피인용 횟수가 4,847회로 우리나라 과학계 전체에서 3위를 기록하고 있다.

KAIST 특훈교수(Distinguished Professor)는 세계적 수준의 연구업적과 교육성과를 이룬 교수 중에서 선발한다. KAIST 최고의 명예로운 직이며, 특별인센티브도 지급된다. 특훈교수는 총장, 부총장, 단과대학장, 학과장의 추천을 받고 국내외 전문가의 평가를 거쳐 임명하며, 정년 이후에도 비전임직으로 계속 임용할 수 있다.

KAIST는 특훈교수제 등의 새로운 제도를 적극 활용, 발전 가능성이 높은 연구분야의 우수 교수를 집중 유치하여 세계 최고급의 교수진을 구축한다는 계획이다.

2007.03.15 조회수 25243 -

장호남교수 남경공업대학 영예교수에 임명

생명화학공학과 장호남(張虎男) 교수가 중국 남경공업대학 영예교수에 임명되었다.

중국 남경공업대학은 張 교수를 생물공학 및 약학공정 대학의 영예교수로 임명하고, 지난 1월 22일 중국공학원 원사인 오양 총장이 직접 임명장을 수여했다.

남경공학대학은 화공, 생물, 재료 약학공정 특화대학으로 중국 국가산업 생물공정 연구센터를 운영하고 있으며, 다수의 생물공정 산업화 실적을 가지고 있다. 생물공학계의 원로인 美 Purdue 대학 George T. Tsao 교수도 남경공업대학의 영예교수를 역임했다.

2007.03.01 조회수 15100

장호남교수 남경공업대학 영예교수에 임명

생명화학공학과 장호남(張虎男) 교수가 중국 남경공업대학 영예교수에 임명되었다.

중국 남경공업대학은 張 교수를 생물공학 및 약학공정 대학의 영예교수로 임명하고, 지난 1월 22일 중국공학원 원사인 오양 총장이 직접 임명장을 수여했다.

남경공학대학은 화공, 생물, 재료 약학공정 특화대학으로 중국 국가산업 생물공정 연구센터를 운영하고 있으며, 다수의 생물공정 산업화 실적을 가지고 있다. 생물공학계의 원로인 美 Purdue 대학 George T. Tsao 교수도 남경공업대학의 영예교수를 역임했다.

2007.03.01 조회수 15100 -

장호남교수 남경공업대학 영예교수에 임명

생명화학공학과 장호남(張虎男) 교수가 중국 남경공업대학 영예교수에 임명되었다.

중국 남경공업대학은 張 교수를 생물공학 및 약학공정 대학의 영예교수로 임명하고, 지난 1월 22일 중국공학원 원사인 오양 총장이 직접 임명장을 수여했다.

남경공학대학은 화공, 생물, 재료 약학공정 특화대학으로 중국 국가산업 생물공정 연구센터를 운영하고 있으며, 다수의 생물공정 산업화 실적을 가지고 있다. 생물공학계의 원로인 美 Purdue 대학 George T. Tsao 교수도 남경공업대학의 영예교수를 역임했다.

2007.03.01 조회수 15142

장호남교수 남경공업대학 영예교수에 임명

생명화학공학과 장호남(張虎男) 교수가 중국 남경공업대학 영예교수에 임명되었다.

중국 남경공업대학은 張 교수를 생물공학 및 약학공정 대학의 영예교수로 임명하고, 지난 1월 22일 중국공학원 원사인 오양 총장이 직접 임명장을 수여했다.

남경공학대학은 화공, 생물, 재료 약학공정 특화대학으로 중국 국가산업 생물공정 연구센터를 운영하고 있으며, 다수의 생물공정 산업화 실적을 가지고 있다. 생물공학계의 원로인 美 Purdue 대학 George T. Tsao 교수도 남경공업대학의 영예교수를 역임했다.

2007.03.01 조회수 15142 -

이상엽 교수, 美 생명공학저널 수석편집인 선임

시스템생물학, 시스템생명공학, 대사공학분야 논문심사 주관, 편집방향 설정

생명화학공학과 BK21사업단의 이상엽(李相燁, 43세) LG화학 석좌교수가 美國 와일리(Wiley)-VCH社가 발간하는 "생명공학저널(Biotechnology Journal)"의 수석편집인(Senior Editor)에 선임됐다.

李 교수는 앞으로 이 저널에서 시스템생물학, 시스템생명공학, 대사공학 분야 논문들의 심사를 주관하며, 학술지의 편집방향을 설정하고 운영하게 된다.

‘생명공학저널’은 208년(1799년 설립)의 역사를 가진 세계적인 과학잡지 발행기관인 와일리社에 의해 급변하는 생명과학 및 관련 분야에 대한 지식과 정보교환을 목적으로 지난 2006년 1월에 창간되었다. 특히 ‘생명공학저널’은 전문적인 생명과학 연구내용 뿐만 아니라, 일반인들에게 필요한 생명과학연구에 관련된 윤리 및 문화적인 분야까지 광범위하게 다루는 새로운 형태의 학술지이다.

李 교수는 "여러 학술지의 편집을 책임지다 보면 많은 시간을 할애해야 하지만, 세계 주요 학술지의 연구 논문 방향을 이끌어 가고, 우리나라 과학자들의 훌륭한 논문들이 불이익을 당하지 않도록 최선을 다하는데서 보람을 찾는다."고 말했다.

KAIST 홍보 관계자는 “우리나라 학자들이 세계적인 학술지의 편집업무를 책임지는 사례가 많아지고 있다. 그만큼 우리나라의 과학과 공학분야의 연구 역량이 크게 증대하였음을 보여주는 좋은 현상“이라고 밝혔다.

한편, 대사공학 및 시스템생명공학 연구분야에서 탁월한 연구 업적을 낸 李교수는 ▲바이오텍의 공학분야 최고 학술지인 미국 와일리사 발간 바이오테크놀로지바이오엔지니어링(Biotechnology and Bioengineering)誌의 부편집인(Associate Editor) ▲독일 스프링거사 발간 응용 미생물 생명공학(Applied Microbiology and Biotechnology)誌의 편집인(Editor) ▲독일 스프링거사 발간 생물공정 및 바이오시스템 공학(Bioprocess and Biosystems Engineering)誌의 부편집인으로 활동 중이며, 그 외에도 ▲싱가폴 월드사이언티픽사 발간 생물정보학 및 전산생물학(Journal of Bioinformatics and Computational Biology)誌 ▲아시아태평양바이오텍뉴스(Asia Pacific Biotech News)誌 ▲엘세비어사 발간 생명화학공학(Biochemical Engineering Journal)誌 대사공학 (Metabolic Engineering)誌, 그리고 온라인 잡지인 미생물공장(Microbial Cell Factory)誌의 편집위원 등으로 활동하고 있다.

2007.01.31 조회수 20893

이상엽 교수, 美 생명공학저널 수석편집인 선임

시스템생물학, 시스템생명공학, 대사공학분야 논문심사 주관, 편집방향 설정

생명화학공학과 BK21사업단의 이상엽(李相燁, 43세) LG화학 석좌교수가 美國 와일리(Wiley)-VCH社가 발간하는 "생명공학저널(Biotechnology Journal)"의 수석편집인(Senior Editor)에 선임됐다.

李 교수는 앞으로 이 저널에서 시스템생물학, 시스템생명공학, 대사공학 분야 논문들의 심사를 주관하며, 학술지의 편집방향을 설정하고 운영하게 된다.

‘생명공학저널’은 208년(1799년 설립)의 역사를 가진 세계적인 과학잡지 발행기관인 와일리社에 의해 급변하는 생명과학 및 관련 분야에 대한 지식과 정보교환을 목적으로 지난 2006년 1월에 창간되었다. 특히 ‘생명공학저널’은 전문적인 생명과학 연구내용 뿐만 아니라, 일반인들에게 필요한 생명과학연구에 관련된 윤리 및 문화적인 분야까지 광범위하게 다루는 새로운 형태의 학술지이다.

李 교수는 "여러 학술지의 편집을 책임지다 보면 많은 시간을 할애해야 하지만, 세계 주요 학술지의 연구 논문 방향을 이끌어 가고, 우리나라 과학자들의 훌륭한 논문들이 불이익을 당하지 않도록 최선을 다하는데서 보람을 찾는다."고 말했다.

KAIST 홍보 관계자는 “우리나라 학자들이 세계적인 학술지의 편집업무를 책임지는 사례가 많아지고 있다. 그만큼 우리나라의 과학과 공학분야의 연구 역량이 크게 증대하였음을 보여주는 좋은 현상“이라고 밝혔다.

한편, 대사공학 및 시스템생명공학 연구분야에서 탁월한 연구 업적을 낸 李교수는 ▲바이오텍의 공학분야 최고 학술지인 미국 와일리사 발간 바이오테크놀로지바이오엔지니어링(Biotechnology and Bioengineering)誌의 부편집인(Associate Editor) ▲독일 스프링거사 발간 응용 미생물 생명공학(Applied Microbiology and Biotechnology)誌의 편집인(Editor) ▲독일 스프링거사 발간 생물공정 및 바이오시스템 공학(Bioprocess and Biosystems Engineering)誌의 부편집인으로 활동 중이며, 그 외에도 ▲싱가폴 월드사이언티픽사 발간 생물정보학 및 전산생물학(Journal of Bioinformatics and Computational Biology)誌 ▲아시아태평양바이오텍뉴스(Asia Pacific Biotech News)誌 ▲엘세비어사 발간 생명화학공학(Biochemical Engineering Journal)誌 대사공학 (Metabolic Engineering)誌, 그리고 온라인 잡지인 미생물공장(Microbial Cell Factory)誌의 편집위원 등으로 활동하고 있다.

2007.01.31 조회수 20893 -

이상엽 교수, 美 생명공학저널 수석편집인 선임

시스템생물학, 시스템생명공학, 대사공학분야 논문심사 주관, 편집방향 설정

생명화학공학과 BK21사업단의 이상엽(李相燁, 43세) LG화학 석좌교수가 美國 와일리(Wiley)-VCH社가 발간하는 "생명공학저널(Biotechnology Journal)"의 수석편집인(Senior Editor)에 선임됐다.

李 교수는 앞으로 이 저널에서 시스템생물학, 시스템생명공학, 대사공학 분야 논문들의 심사를 주관하며, 학술지의 편집방향을 설정하고 운영하게 된다.

‘생명공학저널’은 208년(1799년 설립)의 역사를 가진 세계적인 과학잡지 발행기관인 와일리社에 의해 급변하는 생명과학 및 관련 분야에 대한 지식과 정보교환을 목적으로 지난 2006년 1월에 창간되었다. 특히 ‘생명공학저널’은 전문적인 생명과학 연구내용 뿐만 아니라, 일반인들에게 필요한 생명과학연구에 관련된 윤리 및 문화적인 분야까지 광범위하게 다루는 새로운 형태의 학술지이다.

李 교수는 "여러 학술지의 편집을 책임지다 보면 많은 시간을 할애해야 하지만, 세계 주요 학술지의 연구 논문 방향을 이끌어 가고, 우리나라 과학자들의 훌륭한 논문들이 불이익을 당하지 않도록 최선을 다하는데서 보람을 찾는다."고 말했다.

KAIST 홍보 관계자는 “우리나라 학자들이 세계적인 학술지의 편집업무를 책임지는 사례가 많아지고 있다. 그만큼 우리나라의 과학과 공학분야의 연구 역량이 크게 증대하였음을 보여주는 좋은 현상“이라고 밝혔다.

한편, 대사공학 및 시스템생명공학 연구분야에서 탁월한 연구 업적을 낸 李교수는 ▲바이오텍의 공학분야 최고 학술지인 미국 와일리사 발간 바이오테크놀로지바이오엔지니어링(Biotechnology and Bioengineering)誌의 부편집인(Associate Editor) ▲독일 스프링거사 발간 응용 미생물 생명공학(Applied Microbiology and Biotechnology)誌의 편집인(Editor) ▲독일 스프링거사 발간 생물공정 및 바이오시스템 공학(Bioprocess and Biosystems Engineering)誌의 부편집인으로 활동 중이며, 그 외에도 ▲싱가폴 월드사이언티픽사 발간 생물정보학 및 전산생물학(Journal of Bioinformatics and Computational Biology)誌 ▲아시아태평양바이오텍뉴스(Asia Pacific Biotech News)誌 ▲엘세비어사 발간 생명화학공학(Biochemical Engineering Journal)誌 대사공학 (Metabolic Engineering)誌, 그리고 온라인 잡지인 미생물공장(Microbial Cell Factory)誌의 편집위원 등으로 활동하고 있다.

2007.01.31 조회수 22067

이상엽 교수, 美 생명공학저널 수석편집인 선임

시스템생물학, 시스템생명공학, 대사공학분야 논문심사 주관, 편집방향 설정

생명화학공학과 BK21사업단의 이상엽(李相燁, 43세) LG화학 석좌교수가 美國 와일리(Wiley)-VCH社가 발간하는 "생명공학저널(Biotechnology Journal)"의 수석편집인(Senior Editor)에 선임됐다.

李 교수는 앞으로 이 저널에서 시스템생물학, 시스템생명공학, 대사공학 분야 논문들의 심사를 주관하며, 학술지의 편집방향을 설정하고 운영하게 된다.

‘생명공학저널’은 208년(1799년 설립)의 역사를 가진 세계적인 과학잡지 발행기관인 와일리社에 의해 급변하는 생명과학 및 관련 분야에 대한 지식과 정보교환을 목적으로 지난 2006년 1월에 창간되었다. 특히 ‘생명공학저널’은 전문적인 생명과학 연구내용 뿐만 아니라, 일반인들에게 필요한 생명과학연구에 관련된 윤리 및 문화적인 분야까지 광범위하게 다루는 새로운 형태의 학술지이다.

李 교수는 "여러 학술지의 편집을 책임지다 보면 많은 시간을 할애해야 하지만, 세계 주요 학술지의 연구 논문 방향을 이끌어 가고, 우리나라 과학자들의 훌륭한 논문들이 불이익을 당하지 않도록 최선을 다하는데서 보람을 찾는다."고 말했다.

KAIST 홍보 관계자는 “우리나라 학자들이 세계적인 학술지의 편집업무를 책임지는 사례가 많아지고 있다. 그만큼 우리나라의 과학과 공학분야의 연구 역량이 크게 증대하였음을 보여주는 좋은 현상“이라고 밝혔다.

한편, 대사공학 및 시스템생명공학 연구분야에서 탁월한 연구 업적을 낸 李교수는 ▲바이오텍의 공학분야 최고 학술지인 미국 와일리사 발간 바이오테크놀로지바이오엔지니어링(Biotechnology and Bioengineering)誌의 부편집인(Associate Editor) ▲독일 스프링거사 발간 응용 미생물 생명공학(Applied Microbiology and Biotechnology)誌의 편집인(Editor) ▲독일 스프링거사 발간 생물공정 및 바이오시스템 공학(Bioprocess and Biosystems Engineering)誌의 부편집인으로 활동 중이며, 그 외에도 ▲싱가폴 월드사이언티픽사 발간 생물정보학 및 전산생물학(Journal of Bioinformatics and Computational Biology)誌 ▲아시아태평양바이오텍뉴스(Asia Pacific Biotech News)誌 ▲엘세비어사 발간 생명화학공학(Biochemical Engineering Journal)誌 대사공학 (Metabolic Engineering)誌, 그리고 온라인 잡지인 미생물공장(Microbial Cell Factory)誌의 편집위원 등으로 활동하고 있다.

2007.01.31 조회수 22067 -

우성일 교수, 새로운 고속 연구 기법 개발

박막 재료 분야의 연구 기간, 연구비 수십 배 절감

美 국립과학원회보 인터넷판에 지난 9일 게재

생명화학공학과 우성일(禹誠一, 55 / 초미세화학공정연구센터소장) 교수팀이 연구 성과를 극대화할 수 있는 고속 연구 기법을 개발, 지난 9일(화) 저명학술지인 美 국립과학원회보(PNAS) 인터넷 판에 게재됐다.

禹 교수팀은 박막 재료 분야 연구 공정을 단축하기 위해 서로 조성(혼합비율)이 다른 박막을 한번에 수십 내지 수천 개를 만들고, 구조 분석과 성능 평가를 10배 이상 빠르고 정확하게 할 수 있는 고속 연구 기법을 개발했다. 이 연구 기법은 연구 기간과 연구비를 종래보다 수십 배 이상 줄일 수 있는 획기적인 방법이다.

전자재료, 디스플레이, 반도체 관련 제품에서 박막 재료의 특성이 최종 제품 품질을 결정한다. 한 가지 기능성 박막을 제조, 분석, 성능 평가 하는데 평균 2주 이상 걸린다. 원하는 박막재료를 성공적으로 만들기 위해서는 수천 번 이상의 실험이 필요하다.

기존 박막 제조 장치는 기상화학증착법, 스퍼터링(SPUTTERING), 물리증착법, 레이저휘발법 등 고진공을 요구하는 고가 장비다. 이 장비로 다양한 조성의 박막을 제조하기 위해서는 한 개에 수백만원씩 하는 타겟(고체 원료물질)과 1g에 수십만원씩 하는 전구체(휘발성을 가지는 유기금속화합물)가 필요하다. 수만 개의 다양한 조성을 가지는 박막 제조에는 막대한 실험비가 들어간다.

禹 교수팀은 새로운 고속 연구 기법을 이용, 고진공이 필요 없고 컴퓨터와 로봇에 의해 자동화된 ‘조합 액적 화학 증착’ 장비를 개발했다. 이 장비는 기존 장비에 비해 가격이 1/5 정도 저렴하고 유지 보수도 간편하다.

이 장비는 고가의 원료 물질 대신 저렴한 시약을 사용한다. 원하는 조성을 만들 수 있는 시약을 물이나 적당한 용매에 녹인 후 고주파를 가하여 수 미크론 크기의 액적(미세한 액체방울)을 만든다. 이 액적들을 질소로 움직여서 박막을 만들고자 하는 기판 위에 떨어뜨린 후 후속 열처리를 통해 원하는 조성의 박막을 만든다. 이때 박막 시료의 크기를 그림자 마스크를 사용하여 밀리미터 크기로 만들며 이동속도가 조절되는 마스크로 증착 시간을 조절하면 다양한 조성의 박막을 한번에 수십 내지 수백 개를 만들 수 있다. 이 장비로 박막 제조에 필요한 재료비는 100g에 수만 원 정도로, 종래방법의 1/100 내지 1/10로 줄일 수 있으며, 연구기간은 수십 분의 일로 줄일 수 있게 된다.

禹 교수는 “이 새로운 연구 기법을 박막 재료 분야 연구뿐만 아니라 기존 연구 방법으로 발견하지 못한 핵심 에너지, 재료, 건강 분야 소재 개발에 광범위하게 활용하면 큰 효과를 가져올 것이다.”라고 말했다.

‘조합 액적 화학 증착’ 장비는 현재 국내 특허를 출원하고 일본과 독일에 국제 특허를 출원중이다. 이 장비는 주문 생산에 의해 일반 연구자들에게도 제공할 예정이다.

2007.01.31 조회수 22911

우성일 교수, 새로운 고속 연구 기법 개발

박막 재료 분야의 연구 기간, 연구비 수십 배 절감

美 국립과학원회보 인터넷판에 지난 9일 게재

생명화학공학과 우성일(禹誠一, 55 / 초미세화학공정연구센터소장) 교수팀이 연구 성과를 극대화할 수 있는 고속 연구 기법을 개발, 지난 9일(화) 저명학술지인 美 국립과학원회보(PNAS) 인터넷 판에 게재됐다.

禹 교수팀은 박막 재료 분야 연구 공정을 단축하기 위해 서로 조성(혼합비율)이 다른 박막을 한번에 수십 내지 수천 개를 만들고, 구조 분석과 성능 평가를 10배 이상 빠르고 정확하게 할 수 있는 고속 연구 기법을 개발했다. 이 연구 기법은 연구 기간과 연구비를 종래보다 수십 배 이상 줄일 수 있는 획기적인 방법이다.

전자재료, 디스플레이, 반도체 관련 제품에서 박막 재료의 특성이 최종 제품 품질을 결정한다. 한 가지 기능성 박막을 제조, 분석, 성능 평가 하는데 평균 2주 이상 걸린다. 원하는 박막재료를 성공적으로 만들기 위해서는 수천 번 이상의 실험이 필요하다.

기존 박막 제조 장치는 기상화학증착법, 스퍼터링(SPUTTERING), 물리증착법, 레이저휘발법 등 고진공을 요구하는 고가 장비다. 이 장비로 다양한 조성의 박막을 제조하기 위해서는 한 개에 수백만원씩 하는 타겟(고체 원료물질)과 1g에 수십만원씩 하는 전구체(휘발성을 가지는 유기금속화합물)가 필요하다. 수만 개의 다양한 조성을 가지는 박막 제조에는 막대한 실험비가 들어간다.

禹 교수팀은 새로운 고속 연구 기법을 이용, 고진공이 필요 없고 컴퓨터와 로봇에 의해 자동화된 ‘조합 액적 화학 증착’ 장비를 개발했다. 이 장비는 기존 장비에 비해 가격이 1/5 정도 저렴하고 유지 보수도 간편하다.

이 장비는 고가의 원료 물질 대신 저렴한 시약을 사용한다. 원하는 조성을 만들 수 있는 시약을 물이나 적당한 용매에 녹인 후 고주파를 가하여 수 미크론 크기의 액적(미세한 액체방울)을 만든다. 이 액적들을 질소로 움직여서 박막을 만들고자 하는 기판 위에 떨어뜨린 후 후속 열처리를 통해 원하는 조성의 박막을 만든다. 이때 박막 시료의 크기를 그림자 마스크를 사용하여 밀리미터 크기로 만들며 이동속도가 조절되는 마스크로 증착 시간을 조절하면 다양한 조성의 박막을 한번에 수십 내지 수백 개를 만들 수 있다. 이 장비로 박막 제조에 필요한 재료비는 100g에 수만 원 정도로, 종래방법의 1/100 내지 1/10로 줄일 수 있으며, 연구기간은 수십 분의 일로 줄일 수 있게 된다.

禹 교수는 “이 새로운 연구 기법을 박막 재료 분야 연구뿐만 아니라 기존 연구 방법으로 발견하지 못한 핵심 에너지, 재료, 건강 분야 소재 개발에 광범위하게 활용하면 큰 효과를 가져올 것이다.”라고 말했다.

‘조합 액적 화학 증착’ 장비는 현재 국내 특허를 출원하고 일본과 독일에 국제 특허를 출원중이다. 이 장비는 주문 생산에 의해 일반 연구자들에게도 제공할 예정이다.

2007.01.31 조회수 22911 -

KAIST-KPF 공동주관 과학저널리즘 교육과정 수료식

KAIST에서 훈련된 과학전문기자 탄생

총 16명, KAIST 특유의 강도 높은 교육과정 소화

KAIST(한국과학기술원, 총장 서남표)와 한국언론재단(KPF, 이사장 정남기)은 5개월간의 ‘과학 전문기자 양성을 위한 과학저널리즘 교육과정’ 을 마치고 지난 28일(토) KAIST 교내 정문술빌딩에서 수료식을 가졌다.

지난 5월에 개강, 매주 토요일 6시간씩(과목당 3시간)의 강의와 실습으로 진행된 이번 프로그램은 과학 대중화를 일선에서 담당하는 과학전문기자나 기자 지망생들에게 과학의 전문적인 소양 습득 기회를 제공키 위해 마련됐다. ▲초끈이론 및 입자물리학의 연구동향▲미생물 대사공학▲로봇 공학▲정보보호 및 해킹바이러스 방지기술▲바이오정보학 및 DNA 분석▲메디컬저널리즘 등 총 21개 과목에 대해 KAIST의 전공분야 교수들이 주축이 되어 강의를 맡았으며, 과학 전문분야와 저널리즘의 이론과 실무가 결합된 체계적인 강의와 실습으로 구성됐다. 각 과목에는 과학기사 작성에 중요한 현장성과 전문성 체득을 위해 실험실습 참관교육과 과학기사 사례분석 등이 포함됐다.

이날 수료식에는 현직 과학관련 기자를 포함한 총 16명이 수료증을 받았고, KAIST 서남표 총장이 참석, ‘한국대학과 KAIST 발전 방향’에 대한 특강을 했다.

■ 과학저널리즘 수료자 명단

- 조호진 조선일보 사회부 기자

- 정영훈 동아사이언스 어린이과학동아 부편집장

- 전경민 동아사이언스 어린이과학동아 기자

- 김수병 한겨레 21 취재2팀장

- 김남호 남도일보 사회부 기자

- 김창조 KBS 편성기획팀 부장

- 노윤구 KBS 교양정보팀 부장

- 박은선 CJB 청주방송 편성제작국 PD

- 김윤관 TJB 대전방송 편성제작국 시사교양팀 PD

- 최기웅 대전MBC 보도국 취재부 기자

- 윤종현 한국과학문화재단 사이언스타임즈 기자

- 윤진규 대전KBS 과학프로젝트팀 PD

- 박은희 대전KBS 과학프로젝트팀 PD

- 이재혁 대전KBS 과학프로젝트팀 PD

- 강은진 전 KAIST신문사 취재부장

- 김선영 전 KAIST신문사 학술부장

■ 교육내용 및 교수진

- BT+IT+NT 융합기술(KAIST 바이오시스템학과 이광형 교수)

- 초끈이론 및 입자물리학의 연구동향(KAIST 물리학과 최기운 교수)

- 미생물 대사공학(KAIST 생명화학공학과 이상엽 교수)

- 나노과학과 기술(KAIST 전기전자공학과 최양규 교수)

- 문화기술학(KAIST 문화기술대학원 원광연 교수)

- 로봇 공학(KAIST 기계공학과 오준호 교수)

- 뉴미디어-디지털 방송, 포탈 (ETRI 안치득 디지털방송연구단장)

- 우주항공기술 및 산업전망(항공우주연구원 채연석 전 원장)

- 생명공학과 신약개발(KAIST 의과학대학원 유욱준 교수)

- 모바일통신 및 RFID(KAIST 전기전자공학과 조동호 교수)

- 과학정보/특허 검색 및 기사작성(KISTI 한선화 지식정보센터장)

- 정보보호 및 해킹바이러스 방지기술(전 해커스랩 대표 김창범)

- 메디컬저널리즘(미네소타대학교 허지수)

- 글로벌 에티켓(KAIST 국제협력팀 오영석 박사)

- 바이오정보학 및 DNA 분석(KAIST바이오시스템학과 이도헌 교수)

- 유전자치료 및 맞춤형치료(KAIST바이오시스템학과 최철희 교수)

- 바이오로봇과 사이보그(KAIST 바이오시스템학과 정재승 교수)

- 반도체 기술과 전망(KAIST 전기전자공학과 경종민 교수)

- 디자인 기술 및 경영(KAIST 산업디자인학과 정경원 교수)

- 과학기술사회학(KAIST 문화과학대학 윤정로 교수)

- 지속가능 발전과 환경공학(KAIST 건설환경공학과 박희경 교수)

2006.10.30 조회수 28886

KAIST-KPF 공동주관 과학저널리즘 교육과정 수료식

KAIST에서 훈련된 과학전문기자 탄생

총 16명, KAIST 특유의 강도 높은 교육과정 소화

KAIST(한국과학기술원, 총장 서남표)와 한국언론재단(KPF, 이사장 정남기)은 5개월간의 ‘과학 전문기자 양성을 위한 과학저널리즘 교육과정’ 을 마치고 지난 28일(토) KAIST 교내 정문술빌딩에서 수료식을 가졌다.

지난 5월에 개강, 매주 토요일 6시간씩(과목당 3시간)의 강의와 실습으로 진행된 이번 프로그램은 과학 대중화를 일선에서 담당하는 과학전문기자나 기자 지망생들에게 과학의 전문적인 소양 습득 기회를 제공키 위해 마련됐다. ▲초끈이론 및 입자물리학의 연구동향▲미생물 대사공학▲로봇 공학▲정보보호 및 해킹바이러스 방지기술▲바이오정보학 및 DNA 분석▲메디컬저널리즘 등 총 21개 과목에 대해 KAIST의 전공분야 교수들이 주축이 되어 강의를 맡았으며, 과학 전문분야와 저널리즘의 이론과 실무가 결합된 체계적인 강의와 실습으로 구성됐다. 각 과목에는 과학기사 작성에 중요한 현장성과 전문성 체득을 위해 실험실습 참관교육과 과학기사 사례분석 등이 포함됐다.

이날 수료식에는 현직 과학관련 기자를 포함한 총 16명이 수료증을 받았고, KAIST 서남표 총장이 참석, ‘한국대학과 KAIST 발전 방향’에 대한 특강을 했다.

■ 과학저널리즘 수료자 명단

- 조호진 조선일보 사회부 기자

- 정영훈 동아사이언스 어린이과학동아 부편집장

- 전경민 동아사이언스 어린이과학동아 기자

- 김수병 한겨레 21 취재2팀장

- 김남호 남도일보 사회부 기자

- 김창조 KBS 편성기획팀 부장

- 노윤구 KBS 교양정보팀 부장

- 박은선 CJB 청주방송 편성제작국 PD

- 김윤관 TJB 대전방송 편성제작국 시사교양팀 PD

- 최기웅 대전MBC 보도국 취재부 기자

- 윤종현 한국과학문화재단 사이언스타임즈 기자

- 윤진규 대전KBS 과학프로젝트팀 PD

- 박은희 대전KBS 과학프로젝트팀 PD

- 이재혁 대전KBS 과학프로젝트팀 PD

- 강은진 전 KAIST신문사 취재부장

- 김선영 전 KAIST신문사 학술부장

■ 교육내용 및 교수진

- BT+IT+NT 융합기술(KAIST 바이오시스템학과 이광형 교수)

- 초끈이론 및 입자물리학의 연구동향(KAIST 물리학과 최기운 교수)

- 미생물 대사공학(KAIST 생명화학공학과 이상엽 교수)

- 나노과학과 기술(KAIST 전기전자공학과 최양규 교수)

- 문화기술학(KAIST 문화기술대학원 원광연 교수)

- 로봇 공학(KAIST 기계공학과 오준호 교수)

- 뉴미디어-디지털 방송, 포탈 (ETRI 안치득 디지털방송연구단장)

- 우주항공기술 및 산업전망(항공우주연구원 채연석 전 원장)

- 생명공학과 신약개발(KAIST 의과학대학원 유욱준 교수)

- 모바일통신 및 RFID(KAIST 전기전자공학과 조동호 교수)

- 과학정보/특허 검색 및 기사작성(KISTI 한선화 지식정보센터장)

- 정보보호 및 해킹바이러스 방지기술(전 해커스랩 대표 김창범)

- 메디컬저널리즘(미네소타대학교 허지수)

- 글로벌 에티켓(KAIST 국제협력팀 오영석 박사)

- 바이오정보학 및 DNA 분석(KAIST바이오시스템학과 이도헌 교수)

- 유전자치료 및 맞춤형치료(KAIST바이오시스템학과 최철희 교수)

- 바이오로봇과 사이보그(KAIST 바이오시스템학과 정재승 교수)

- 반도체 기술과 전망(KAIST 전기전자공학과 경종민 교수)

- 디자인 기술 및 경영(KAIST 산업디자인학과 정경원 교수)

- 과학기술사회학(KAIST 문화과학대학 윤정로 교수)

- 지속가능 발전과 환경공학(KAIST 건설환경공학과 박희경 교수)

2006.10.30 조회수 28886 -

이상엽 교수, 네이처 바이오테크놀로지 초청논문 게재

“바이오플라스틱 상용화 시대 도래”

네이처 바이오테크놀로지 10월호 초청논문에서 전문가로서의 의견 밝혀..

독일의 훔볼트 베를린대 프리드리히 교수와 뮌스터대학의 스타인뷔헬 교수팀은 바이오플라스틱 생산의 대표 미생물인 랄스토니아 유트로파 (Ralstonia eutropha)균의 전체 게놈서열을 밝히고, 네이처 바이오테크놀로지 10월호에 논문을 발표했다. 플라스틱 생산 대표 미생물의 전체 게놈 서열이 밝혀짐에 따라 보다 체계적인 시스템 수준에서의 균주개량을 통해 바이오플라스틱의 효율적인 생산이 가능해 질 것으로 예측된다.

네이처 바이오테크놀로지社는 이 논문에 대해 해당분야의 세계적 전문가인 KAIST 생명화학공학과 이상엽(李相燁, 42세) LG화학 석좌교수에게 게놈 서열 해독에 따른 앞으로의 바이오플라스틱 생산에 관한 전문가 분석논문을 의뢰했으며, 李 교수는 지난 10일 발간된 네이처 바이오테크놀로지 10월호 ‘뉴스와 전망(News and Views)’에서 “랄스토니아균의 게놈 해독은 다양한 오믹스와 가상세포를 통한 시뮬레이션, 그리고 게놈 수준에서의 엔지니어링을 결합하여 시스템 수준에서 균주를 개량할 수 있는 토대가 마련되었음을 의미한다”라며, “앞으로 플라스틱을 구성하는 물질을 자유자재로 바꿔 우리가 원하는 물성을 가진 플라스틱의 생산이 가능할 것이며, 대사 흐름의 최적화를 통해 이제까지 보고된 것보다도 훨씬 효율적이고 경제적인 바이오플라스틱의 생산이 가능해 질 것이다”라고 밝혔다.

李 교수는 그간 바이오플라스틱 관련 SCI논문만도 70여편을 발표한 이 분야의 세계적 전문가다. 1996년 트렌즈 인 바이오테크놀로지 (Trends in Biotechnology)에 “플라스틱 박테리아 (Plastic Bacteria)”라는 신조어를 발표했으며, 1997년에도 네이처 바이오테크놀로지에 대장균 플라스틱에 관한 전문가 논문을 게재한 바 있다. 현재, 과학기술부의 시스템생물학연구개발 사업에서 시스템 기법을 동원한 연구의 응용 예로서 바이오플라스틱 생산 균주 개량 연구를 수행 중이다.

네이처 바이오테크놀로지 10월호 ‘뉴스와 전망(News and Views)’난에 게재된 미생물 플라스틱 관련 이상엽 교수 논문 내용

- 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)는 자연계에 존재하는 수많은 미생물들이 탄소원은 풍부하지만 다른 성장인자가 부족할 경우 자신의 세포내부에 에너지 저장물질로 축적하는 고분자이다. 이 PHA고분자는 그 고분자를 구성하고 있는 단량체(단위 화학물질)가 에스터 결합을 하고 있는 폴리에스터로서 20여년 전부터 전 세계적으로 많은 연구가 되어왔다. 하지만, PHA는 물성이 석유화학 유래의 플라스틱보다 좋지 않고, 생산 단가가 매우 높아 상용화는 되지 못했던 실정이다. 1980년대 PHA의 생산 가격은 kg당 15불 정도로서 그 당시 폴리프로필렌 가격의 20배나 되었기 때문이다. KAIST 생명화학공학과 BK21사업단 이상엽 LG화학석좌교수는 과학기술부의 지원으로 대사공학과 발효공정의 결합을 통한 미생물 플라스틱의 효율적인 생산에 관한 연구를 수행하여 왔으며, PHA생산 단가를 kg당 2-3불 정도로 낮추는 공정을 개발한 바 있다. 플라스틱을 꽉 채울 정도로 효율적인 PHA 생산 박테리아를 개발하여 “플라스틱 박테리아”라고 명명한 바 있다.

- 지난 2년여 동안 유가가 유래 없이 고공행진을 함에 따라 전 세계적으로 바이오기반 에너지 및 화학물질의 생산에 관한 연구가 활발히 진행 중이다. PHA도 그간 경제성과 물성의 취약점 때문에 연구가 시들해 졌다가, 최근 다시 각광을 받고 있다. 이번 10월호 네이처 바이오테크놀로지에 독일의 연구팀이 발표한 플라스틱 생산 미생물의 대표주자 랄스토니아 유트로파(Ralstonia eutropha)의 게놈 해독 결과는 시사하는 바가 크다. 즉, 그 박테리아의 대사 활동에 관한 청사진을 얻게 됨으로서 보다 체계적인 균주개량이 가능해 지는 것을 의미한다.

- 네이처 바이오테크놀로지는 바로 이 점을 주목하여 이상엽 교수에게 전문가의 분석 논문을 의뢰하였고, 이 교수는 현재 KAIST에서 활발하게 수행하고 있는 시스템생명공학 기법의 적용을 통해 미생물 플라스틱 생산의 획기적인 발전이 있을 것이라고 분석했다. 본 논문에서 李 교수는 “게놈 서열이 밝혀짐에 따라, 게놈수준에서의 대사회로 네트워크 구축이 가능해 졌고, 시뮬레이션을 행할 수 있어, 수많은 시행착오와 실험을 가상의 실험으로 빠르게 대체할 수 있게 되었으며, 이러한 결과를 실제 다양한 전사체, 단백체, 대사체 등 오믹스 결과와 융합 해석함으로서 보다 효율적인 균주의 개발이 가능하다”고 밝혔다. 또한, 플라스틱의 효율적인 생산 뿐 아니라 우리가 사용하고자 하는 용도에 맞는 물성을 가지는 “주문제작(tailor-made) PHA”의 생산도 대사공학을 통해 가능해 질 것으로 예측하였다. 그 외에도 李 교수가 전 세계 특허를 보유하고 있는 광학적으로 순수한 하이드록시카르복실산 생산연구도 탄력을 받게 되었으며, 그 외 이 균주의 특징을 살려 생물학적 수소생산, 방향족 화합물의 생산, 분해 및 응용 등에서도 기술적 발전이 빠르게 일어날 것으로 전망하였다.

- 세계적으로는 최근 미국의 메타볼릭스사와 ADM사가 손을 잡고 PHA의 상용화 수준 생산에 돌입하였고, 풍부한 천연자원의 브라질에서도 바이오에탄올에 이어 PHA를 상용화하고 있다. 그 외 전통적으로 이 분야 연구를 많이 해온 일본과 독일, 그리고 풍부한 바이오매스를 가진 호주에서도 지속적인 상용화 연구를 수행 중이다. 李 교수는 “대표적인 바이오플라스틱 생산 미생물의 게놈 서열이 밝혀짐으로서 효율적인 생산 시스템의 개발을 통한 각국의 상용화 경쟁이 더욱 치열해 질 것”으로 전망했다.

- 李 교수는 이렇게 효율적으로 PHA를 생산할 수 있는 것이 가능해 짐에 따라, 다양한 재생가능한 원료(셀룰로우즈, 전분, 설탕 등)로부터 미생물 발효에 의한 플라스틱의 생산이 보다 본격적으로 진행될 것으로 전망하고, 기존 화학물질의 바이오 기반 생산 기술(white biotechnology)가 보다 더 탄력을 받을 것으로 전망하며, 이에 따라 “우리나라도 일부 시스템 대사공학 기술의 우위를 바탕으로 자원 강대국들과의 전략적 제휴 등을 통해 바이오기반 화학물질 생산 기술과 산업의 확보에 박차를 가해야 할 것”이라고 말했다.

- 네이처 바이오테크놀로지의 ‘뉴스와 전망(News and Views)’은 그 해당 호에 게재되는 논문들 중 영향력이 큰 몇 편의 논문에 대하여 그 분야 세계 최고의 전문가에게 분석을 의뢰하여 초청 논문을 게재하는 섹션으로, KAIST 이상엽 교수는 바이오플라스틱과 관련하여 1997년 1월호에 “대장균이 플라스틱 시대로 접어들다”에 이어 이번 2006년 10월호에 “바이오플라스틱 생산을 해독하다”라는 전문가 분석 논문을 게재하였다.

2006.10.18 조회수 29852

이상엽 교수, 네이처 바이오테크놀로지 초청논문 게재

“바이오플라스틱 상용화 시대 도래”

네이처 바이오테크놀로지 10월호 초청논문에서 전문가로서의 의견 밝혀..

독일의 훔볼트 베를린대 프리드리히 교수와 뮌스터대학의 스타인뷔헬 교수팀은 바이오플라스틱 생산의 대표 미생물인 랄스토니아 유트로파 (Ralstonia eutropha)균의 전체 게놈서열을 밝히고, 네이처 바이오테크놀로지 10월호에 논문을 발표했다. 플라스틱 생산 대표 미생물의 전체 게놈 서열이 밝혀짐에 따라 보다 체계적인 시스템 수준에서의 균주개량을 통해 바이오플라스틱의 효율적인 생산이 가능해 질 것으로 예측된다.

네이처 바이오테크놀로지社는 이 논문에 대해 해당분야의 세계적 전문가인 KAIST 생명화학공학과 이상엽(李相燁, 42세) LG화학 석좌교수에게 게놈 서열 해독에 따른 앞으로의 바이오플라스틱 생산에 관한 전문가 분석논문을 의뢰했으며, 李 교수는 지난 10일 발간된 네이처 바이오테크놀로지 10월호 ‘뉴스와 전망(News and Views)’에서 “랄스토니아균의 게놈 해독은 다양한 오믹스와 가상세포를 통한 시뮬레이션, 그리고 게놈 수준에서의 엔지니어링을 결합하여 시스템 수준에서 균주를 개량할 수 있는 토대가 마련되었음을 의미한다”라며, “앞으로 플라스틱을 구성하는 물질을 자유자재로 바꿔 우리가 원하는 물성을 가진 플라스틱의 생산이 가능할 것이며, 대사 흐름의 최적화를 통해 이제까지 보고된 것보다도 훨씬 효율적이고 경제적인 바이오플라스틱의 생산이 가능해 질 것이다”라고 밝혔다.

李 교수는 그간 바이오플라스틱 관련 SCI논문만도 70여편을 발표한 이 분야의 세계적 전문가다. 1996년 트렌즈 인 바이오테크놀로지 (Trends in Biotechnology)에 “플라스틱 박테리아 (Plastic Bacteria)”라는 신조어를 발표했으며, 1997년에도 네이처 바이오테크놀로지에 대장균 플라스틱에 관한 전문가 논문을 게재한 바 있다. 현재, 과학기술부의 시스템생물학연구개발 사업에서 시스템 기법을 동원한 연구의 응용 예로서 바이오플라스틱 생산 균주 개량 연구를 수행 중이다.

네이처 바이오테크놀로지 10월호 ‘뉴스와 전망(News and Views)’난에 게재된 미생물 플라스틱 관련 이상엽 교수 논문 내용

- 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)는 자연계에 존재하는 수많은 미생물들이 탄소원은 풍부하지만 다른 성장인자가 부족할 경우 자신의 세포내부에 에너지 저장물질로 축적하는 고분자이다. 이 PHA고분자는 그 고분자를 구성하고 있는 단량체(단위 화학물질)가 에스터 결합을 하고 있는 폴리에스터로서 20여년 전부터 전 세계적으로 많은 연구가 되어왔다. 하지만, PHA는 물성이 석유화학 유래의 플라스틱보다 좋지 않고, 생산 단가가 매우 높아 상용화는 되지 못했던 실정이다. 1980년대 PHA의 생산 가격은 kg당 15불 정도로서 그 당시 폴리프로필렌 가격의 20배나 되었기 때문이다. KAIST 생명화학공학과 BK21사업단 이상엽 LG화학석좌교수는 과학기술부의 지원으로 대사공학과 발효공정의 결합을 통한 미생물 플라스틱의 효율적인 생산에 관한 연구를 수행하여 왔으며, PHA생산 단가를 kg당 2-3불 정도로 낮추는 공정을 개발한 바 있다. 플라스틱을 꽉 채울 정도로 효율적인 PHA 생산 박테리아를 개발하여 “플라스틱 박테리아”라고 명명한 바 있다.

- 지난 2년여 동안 유가가 유래 없이 고공행진을 함에 따라 전 세계적으로 바이오기반 에너지 및 화학물질의 생산에 관한 연구가 활발히 진행 중이다. PHA도 그간 경제성과 물성의 취약점 때문에 연구가 시들해 졌다가, 최근 다시 각광을 받고 있다. 이번 10월호 네이처 바이오테크놀로지에 독일의 연구팀이 발표한 플라스틱 생산 미생물의 대표주자 랄스토니아 유트로파(Ralstonia eutropha)의 게놈 해독 결과는 시사하는 바가 크다. 즉, 그 박테리아의 대사 활동에 관한 청사진을 얻게 됨으로서 보다 체계적인 균주개량이 가능해 지는 것을 의미한다.

- 네이처 바이오테크놀로지는 바로 이 점을 주목하여 이상엽 교수에게 전문가의 분석 논문을 의뢰하였고, 이 교수는 현재 KAIST에서 활발하게 수행하고 있는 시스템생명공학 기법의 적용을 통해 미생물 플라스틱 생산의 획기적인 발전이 있을 것이라고 분석했다. 본 논문에서 李 교수는 “게놈 서열이 밝혀짐에 따라, 게놈수준에서의 대사회로 네트워크 구축이 가능해 졌고, 시뮬레이션을 행할 수 있어, 수많은 시행착오와 실험을 가상의 실험으로 빠르게 대체할 수 있게 되었으며, 이러한 결과를 실제 다양한 전사체, 단백체, 대사체 등 오믹스 결과와 융합 해석함으로서 보다 효율적인 균주의 개발이 가능하다”고 밝혔다. 또한, 플라스틱의 효율적인 생산 뿐 아니라 우리가 사용하고자 하는 용도에 맞는 물성을 가지는 “주문제작(tailor-made) PHA”의 생산도 대사공학을 통해 가능해 질 것으로 예측하였다. 그 외에도 李 교수가 전 세계 특허를 보유하고 있는 광학적으로 순수한 하이드록시카르복실산 생산연구도 탄력을 받게 되었으며, 그 외 이 균주의 특징을 살려 생물학적 수소생산, 방향족 화합물의 생산, 분해 및 응용 등에서도 기술적 발전이 빠르게 일어날 것으로 전망하였다.

- 세계적으로는 최근 미국의 메타볼릭스사와 ADM사가 손을 잡고 PHA의 상용화 수준 생산에 돌입하였고, 풍부한 천연자원의 브라질에서도 바이오에탄올에 이어 PHA를 상용화하고 있다. 그 외 전통적으로 이 분야 연구를 많이 해온 일본과 독일, 그리고 풍부한 바이오매스를 가진 호주에서도 지속적인 상용화 연구를 수행 중이다. 李 교수는 “대표적인 바이오플라스틱 생산 미생물의 게놈 서열이 밝혀짐으로서 효율적인 생산 시스템의 개발을 통한 각국의 상용화 경쟁이 더욱 치열해 질 것”으로 전망했다.

- 李 교수는 이렇게 효율적으로 PHA를 생산할 수 있는 것이 가능해 짐에 따라, 다양한 재생가능한 원료(셀룰로우즈, 전분, 설탕 등)로부터 미생물 발효에 의한 플라스틱의 생산이 보다 본격적으로 진행될 것으로 전망하고, 기존 화학물질의 바이오 기반 생산 기술(white biotechnology)가 보다 더 탄력을 받을 것으로 전망하며, 이에 따라 “우리나라도 일부 시스템 대사공학 기술의 우위를 바탕으로 자원 강대국들과의 전략적 제휴 등을 통해 바이오기반 화학물질 생산 기술과 산업의 확보에 박차를 가해야 할 것”이라고 말했다.

- 네이처 바이오테크놀로지의 ‘뉴스와 전망(News and Views)’은 그 해당 호에 게재되는 논문들 중 영향력이 큰 몇 편의 논문에 대하여 그 분야 세계 최고의 전문가에게 분석을 의뢰하여 초청 논문을 게재하는 섹션으로, KAIST 이상엽 교수는 바이오플라스틱과 관련하여 1997년 1월호에 “대장균이 플라스틱 시대로 접어들다”에 이어 이번 2006년 10월호에 “바이오플라스틱 생산을 해독하다”라는 전문가 분석 논문을 게재하였다.

2006.10.18 조회수 29852 -

이흔교수, 온난화가스와 에너지가스 맞교환 원리 규명

“지구온난화 주범 이산화탄소를 천연 가스와 맞바꾼다”

- 천연가스 하이드레이트층에서 이산화탄소 저장과 천연가스 생산 동시에 일어나는 자연 현상적 메카니즘 이용

- 에너지 생산와 환경문제 해결 일거양득 효과 구현

- KAIST 이흔 교수팀, 미국 과학원 회보 최신호에 발표

해저에서 온난화 가스와 에너지 가스를 맞교환하여 에너지 생산과 환경 문제를 동시에 해결할 수 있는 획기적인 원리가 국내 연구진에 의해 실험적으로 입증됐다.

KAIST(총장 서남표) 생명화학공학과 이흔(李琿, 55) 교수팀과 한국지질자원연구원이 공동으로, 해저 천연가스 하이드레이트층에 이산화탄소나 배기가스를 직접 저장하고 동시에 천연가스를 생산할 수 있는 자연 현상적 맞교환 메커니즘을 규명, 그 연구결과가 저명 과학저널 미국 과학원 회보(PNAS) 8월 15일자 온라인판에 발표됐다.

지난 2003년 李교수는‘연료와 이산화탄소의 맞교환’이란 제목의 논문으로 이 기술을 처음 발표하였으며 또한 사이언스지 11월호에 리서치 하이라이트로 소개되어 세계적 주목을 받았다. 이후 3년여 연구 끝에 막연한 개념으로만 존재하던 지구 온난화가스의 대규모 해양 직접 저장 가능성을 실험적으로 입증했다. 즉, 모든 구조의 천연가스 하이드레이트층에 이 원리를 적용, 얼음 형태의 퇴적층으로부터 천연가스가 거의 대부분 회수될 수 있음을 이번 연구결과 밝혀낸 것이다.

이산화탄소 배출로 인한 지구온난화 문제는 최근 심각한 환경 문제를 야기하며 사회적 이슈로 대두되고 있다. 이러한 지구 온난화 문제를 해결하기 위해서는 발전소, 자동차 등 여러 배출원으로부터 나오는 이산화탄소를 줄이거나 없애는 방법 밖에 없다.

그동안 전 세계적으로 꾸준히 추진해온 산업구조 에너지 효율 향상이나 이산화탄소를 분리 처리하는 기술로는 지구온난화 문제를 적극적으로 대처하는데 극히 제한적일 수밖에 없었다. 따라서 대기권에 절대량으로 엄청나게 존재하는 이산화탄소를 지하나 바다 밑에 대규모로 저장하는 방법이 가장 현실성 있고 효과적인 대안으로 떠오르고 있다.

현재 바다 밑에는 천연가스 하이드레이트라고 하는 대규모 농축 메탄가스 퇴적층이 존재하는 것으로 확인되었다. 천연가스 하이드레이트의 매장량은 현 지구상 모든 화석 연료를 합친 것보다도 더 많은 것으로 알려져 있다. 이미 미국, 일본 캐나다, 러시아 등 세계 여러나라에서 이 미래 에너지원을 활용하기 위한 기술 개발 연구가 활발하게 진행되고 있다.

천연가스 하이드레이트는 불안정하기 때문에 깊은 바다 밑에 매장된 천연가스 하이드레이트를 채취할 때는 압력과 온도를 그대로 유지해야 한다. 李 교수팀은 이 천연가스 하이드레이트 상태를 유지하기 위해 이산화탄소가 포함된 혼합 배기가스를 주입, 천연가스와 배기가스를 맞교환시키는 방법을 개발했다. 이 맞교환 원리에 따라 해저 천연가스는 지상으로 끌어 올려져 에너지로 사용되고, 지상의 배기가스는 해저에 거의 반영구적으로 저장된다.

이번에 개발된 맞교환 원리 기술을 적용하면 ▲여러 종류의 성분들이 혼합된 배기가스를 바로 해저로 직접 투입 가능하기 때문에 지상에서 순수한 이산화탄소를 만들 필요가 없고 ▲광범위한 천연가스 하이드레이트층 개발은 심각한 해저 생태계 파괴를 가져올 수 있으나, 해저에서 맞교환을 일으키면 천연가스가 이산화탄소와 질소로 대체되기 때문에 본래 층의 골격은 파괴되지 않고 유지되어 환경 피해가 거의 없으며 ▲온난화 가스를 이용하여 해저의 천연가스를 90% 이상 대부분 회수할 수 있기 때문에 개발의 경제성을 높일 수 있다.

이는 2003년 당시의 순수 이산화탄소만 사용, 천연가스 회수율 64% 등의 제약 조건을 획기적으로 개선, 실용화로 직접 접근할 수 있는 연구결과로 평가받고 있다.

李 교수는 “이번 주요 연구 결과들을 우리나라, 미국, 일본 등에 이미 특허 출원했다”며 “확보된 원천 핵심 자료를 바탕으로 실제 공정이 구현될 경우, 지구온난화 문제와 새로운 에너지원 활용에 있어서 획기적인 성과를 거둘 것이다”라고 말했다.

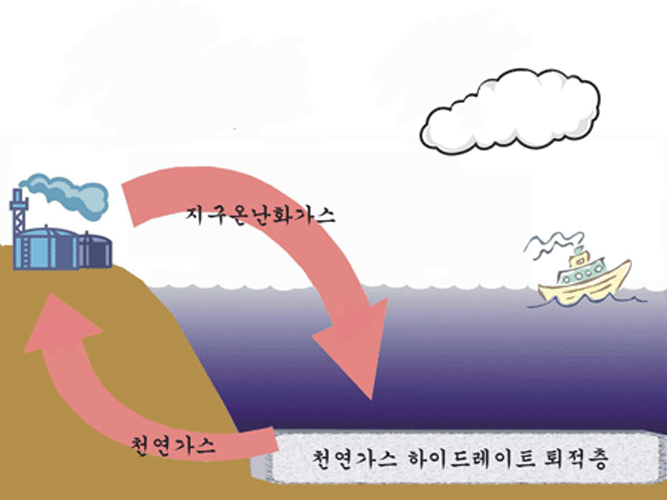

<사진 1 : 맞교환 원리>

지상의 온난화 배기가스를 모아서 깊은 바다 밑에 있는 천연가스 하이드레이트층에 저장하고 동시에 맞교환을 일으켜 천연가스 하이드레이트층으로부터 천연가스를 회수한다.

<사진 2 : 천연가스 하이드레이트>

미국 오레곤 앞바다에서 끌어올린 천연가스 하이드레이트

<사진 3 : 해저 맞교환 현상>

깊은 바다 밑 천연가스 하이드레이트층에 존재하는 축구공과 같이 속이 빈 수많은 얼음 나노 공간 내에서 일어나는 천연가스와 배기가스가 맞교환되는 현상

2006.08.17 조회수 20577

이흔교수, 온난화가스와 에너지가스 맞교환 원리 규명

“지구온난화 주범 이산화탄소를 천연 가스와 맞바꾼다”

- 천연가스 하이드레이트층에서 이산화탄소 저장과 천연가스 생산 동시에 일어나는 자연 현상적 메카니즘 이용

- 에너지 생산와 환경문제 해결 일거양득 효과 구현

- KAIST 이흔 교수팀, 미국 과학원 회보 최신호에 발표

해저에서 온난화 가스와 에너지 가스를 맞교환하여 에너지 생산과 환경 문제를 동시에 해결할 수 있는 획기적인 원리가 국내 연구진에 의해 실험적으로 입증됐다.

KAIST(총장 서남표) 생명화학공학과 이흔(李琿, 55) 교수팀과 한국지질자원연구원이 공동으로, 해저 천연가스 하이드레이트층에 이산화탄소나 배기가스를 직접 저장하고 동시에 천연가스를 생산할 수 있는 자연 현상적 맞교환 메커니즘을 규명, 그 연구결과가 저명 과학저널 미국 과학원 회보(PNAS) 8월 15일자 온라인판에 발표됐다.

지난 2003년 李교수는‘연료와 이산화탄소의 맞교환’이란 제목의 논문으로 이 기술을 처음 발표하였으며 또한 사이언스지 11월호에 리서치 하이라이트로 소개되어 세계적 주목을 받았다. 이후 3년여 연구 끝에 막연한 개념으로만 존재하던 지구 온난화가스의 대규모 해양 직접 저장 가능성을 실험적으로 입증했다. 즉, 모든 구조의 천연가스 하이드레이트층에 이 원리를 적용, 얼음 형태의 퇴적층으로부터 천연가스가 거의 대부분 회수될 수 있음을 이번 연구결과 밝혀낸 것이다.

이산화탄소 배출로 인한 지구온난화 문제는 최근 심각한 환경 문제를 야기하며 사회적 이슈로 대두되고 있다. 이러한 지구 온난화 문제를 해결하기 위해서는 발전소, 자동차 등 여러 배출원으로부터 나오는 이산화탄소를 줄이거나 없애는 방법 밖에 없다.

그동안 전 세계적으로 꾸준히 추진해온 산업구조 에너지 효율 향상이나 이산화탄소를 분리 처리하는 기술로는 지구온난화 문제를 적극적으로 대처하는데 극히 제한적일 수밖에 없었다. 따라서 대기권에 절대량으로 엄청나게 존재하는 이산화탄소를 지하나 바다 밑에 대규모로 저장하는 방법이 가장 현실성 있고 효과적인 대안으로 떠오르고 있다.

현재 바다 밑에는 천연가스 하이드레이트라고 하는 대규모 농축 메탄가스 퇴적층이 존재하는 것으로 확인되었다. 천연가스 하이드레이트의 매장량은 현 지구상 모든 화석 연료를 합친 것보다도 더 많은 것으로 알려져 있다. 이미 미국, 일본 캐나다, 러시아 등 세계 여러나라에서 이 미래 에너지원을 활용하기 위한 기술 개발 연구가 활발하게 진행되고 있다.

천연가스 하이드레이트는 불안정하기 때문에 깊은 바다 밑에 매장된 천연가스 하이드레이트를 채취할 때는 압력과 온도를 그대로 유지해야 한다. 李 교수팀은 이 천연가스 하이드레이트 상태를 유지하기 위해 이산화탄소가 포함된 혼합 배기가스를 주입, 천연가스와 배기가스를 맞교환시키는 방법을 개발했다. 이 맞교환 원리에 따라 해저 천연가스는 지상으로 끌어 올려져 에너지로 사용되고, 지상의 배기가스는 해저에 거의 반영구적으로 저장된다.

이번에 개발된 맞교환 원리 기술을 적용하면 ▲여러 종류의 성분들이 혼합된 배기가스를 바로 해저로 직접 투입 가능하기 때문에 지상에서 순수한 이산화탄소를 만들 필요가 없고 ▲광범위한 천연가스 하이드레이트층 개발은 심각한 해저 생태계 파괴를 가져올 수 있으나, 해저에서 맞교환을 일으키면 천연가스가 이산화탄소와 질소로 대체되기 때문에 본래 층의 골격은 파괴되지 않고 유지되어 환경 피해가 거의 없으며 ▲온난화 가스를 이용하여 해저의 천연가스를 90% 이상 대부분 회수할 수 있기 때문에 개발의 경제성을 높일 수 있다.

이는 2003년 당시의 순수 이산화탄소만 사용, 천연가스 회수율 64% 등의 제약 조건을 획기적으로 개선, 실용화로 직접 접근할 수 있는 연구결과로 평가받고 있다.

李 교수는 “이번 주요 연구 결과들을 우리나라, 미국, 일본 등에 이미 특허 출원했다”며 “확보된 원천 핵심 자료를 바탕으로 실제 공정이 구현될 경우, 지구온난화 문제와 새로운 에너지원 활용에 있어서 획기적인 성과를 거둘 것이다”라고 말했다.

<사진 1 : 맞교환 원리>

지상의 온난화 배기가스를 모아서 깊은 바다 밑에 있는 천연가스 하이드레이트층에 저장하고 동시에 맞교환을 일으켜 천연가스 하이드레이트층으로부터 천연가스를 회수한다.

<사진 2 : 천연가스 하이드레이트>

미국 오레곤 앞바다에서 끌어올린 천연가스 하이드레이트

<사진 3 : 해저 맞교환 현상>

깊은 바다 밑 천연가스 하이드레이트층에 존재하는 축구공과 같이 속이 빈 수많은 얼음 나노 공간 내에서 일어나는 천연가스와 배기가스가 맞교환되는 현상

2006.08.17 조회수 20577 -

IECA2006 국제학술대회 한국 개최

시스템 생물학 분야 세계적 전문가들 한국 총 집결

오는 10월 31일 부터 4일간, 제주 국제컨벤션센터에서

세계적 석학 47명 강연, 관련학자 16개국 2백여명 참여

한국의 시스템 생물학분야 연구역량 국제적 인정

KAIST(총장 서남표)가 주최하고 KAIST 시스템생물학연구팀, 아시아과학인재포럼, BK21 화학공학사업단, 미생물프론티어사업단에서 주관하는 제3회 IECA2006((International E. Coli Alliance, 국제대장균연대모임 시스템 생물학 국제 학술대회 /대회 의장 이상엽 KAIST 생명화학공학과 교수)가 오는 10월 31일부터 11월 3일까지 4일동안 제주 국제컨벤션센터에서 개최된다.

이번 대회에는 대장균의 시스템 생물학 및 가상세포 시스템, 분자생물학, 생물정보학 등 다양한 학문분야의 세계적 석학 47명(국외 38명, 국내 9명)이 강연할 예정이며, 16개국의 저명 석학 2백여명이 참여할 예정이다.

참여예정인 주요 외국연사로는 재조합 대장균에의한 바이오에탄올의 창시자인 플로리다주립대학의 인그램(L. Ingram) 교수, 컴퓨터 대사시뮬레이션의 대가인 캘리포니아 샌디에고 대학의 팔슨(B. Palsson) 교수, 대장균 게놈을 밝힌 위스콘신대학의 블레트너(F. Blattner) 교수, 일본 E-Cell팀의 총책임자인 도미타(M. Tomita) 교수, 빌 게이츠로부터 지원받아 항말라리아 약품 연구를 선도하고 있는 캘리포니아 버클리대학의 키슬링(J. Keasling) 교수, 시스템 생물학의 창시자인 SONY의 기타노(H. Kitano) 박사, Silicon Cell을 개발한 네덜란드의 웨스터오프(H. Westerhoff) 교수, 미국 NCBI에서 게놈연구를 선도하는 갈페린(M. Galperin) 박사, EcoCyc, MetaCyc 등 세계 최고의 대사 데이터베이스를 개발한 카프(P. Karp) 박사, 대장균의 진화와 유전학 전문가인 미국의 렌스키(R. Lenski) 교수, 대장균 4천3백개의 개개의 유전자가 결손된 돌연변이 대장균을 만들어 연구하는 일본의 모리(H. Mori) 교수, 독일 시스템 생물학을 책임지는 스튜트가르트대학의 리우스(M. Reuss) 교수, 일본 생물정보학회장 미야노(S. Miyano) 교수, 호주 생물정보학연구센터장 레이건(M. Ragan) 교수, 전세계 대장균 네트워크를 주도하는 미국 퍼듀대학의 워너(B. Wanner) 교수, 재조합 단백질의 생산과 관련 기술의 세계적 권위자인 텍사스주립대학 조지우(G. Georgiou) 교수, 유럽 생명공학의 리더인 퓰러(A. Puehler) 교수, 호주 AIBN 대사공학 전문가인 닐슨(L. Nielsen) 교수 등 세계 최고의 석학들이 모두 한자리에 모인다. 그 외에도 실제 생명공학 산업화에 관련하여 연구를 주도하고 있는 세계적 화학기업인 미국 듀퐁사, 가상세포 상용화를 주도하는 미국 제노마티카사, 대사공학 기업인 프랑스의 메타볼릭익스플로러사 등에서의 산업화 사례도 발표된다.

국내 주요연사로는 게놈엔지니어링의 대가인 KAIST 생명과학과 김선창 교수, 동적모사 분야 서강대 이진원 교수, 미생물생리 분야 한국생명공학연구원 반재구 박사, 신규 대장균의 게놈 분야 김지현 박사, 대장균 전사조절 분야 권오석 박사, 효모의 시스템생물학 분야 강현아 박사 등이다. 이번 학술대회 의장인 이상엽 교수는 이번 학술대회에서 과학기술부 시스템생물학 연구개발 사업의 주요결과를 공개한다.

이번 학술대회는 미생물 연구의 정점에 서있는 대장균 연구에 관한 모든 분야를 대상으로 한다. 대장균에서 일어나는 세포의 생리학적 현상들에 대한 규명 및 발견은 물론, 인실리코(in silico) 네트워크 모델을 통한 산업적?경제적 균주 개발이나 omics 기술 개발 및 응용 등의 시스템 생물학 측면을 다루게 된다. 이렇게 광범위한 부분을 다룸으로써 기초 연구와 산업적 응용 사이를 연결하는 다리 역할을 하는 것이 이번 학회의 주목적이다. 또한 대장균 연구에 대한 국제적 연구동향 및 주요 내용을 공유하고, 공통 기반의 연구 하드웨어 및 소프트웨어를 구축하며, 다른 생명공학 연구로의 응용에 발판이 될 수 있는 거대한 대장균 데이터베이스를 만드는 것을 목적으로 하고 있다.

기존의 IECA학회와는 달리 이번 IECA2006에서는 학계와 연구계의 순수 및 응용연구 발표 뿐만 아니라 산업체에서 시스템생명공학의 활용에 관한 실례들과 산업화에 적용되는 시스템생물학 사례들도 발표된다. 여종기 전 LG화학 CTO, 윤재승 대웅제약 부회장, 정광섭 GS칼텍스 연구소장, 박진환 네오위즈 사장, 이진 메디제네스 사장, 유진녕 LG화학기술연구원장, 서정선 마크로젠 회장, 이병훈 유니베라 사장 등 산업계 자문단은 앞으로 시스템생물학이 의약에서 화학제품에 이르는 모든 생명공학의 중심에 설 것임을 예상, 이번 국제학회를 적극적으로 지원하고 있다.

이번 학술대회 의장이며, 실질적인 대회 주관자인 KAIST 생명화학공학과 이상엽(李相燁, 42, LG화학 석좌교수, 생물정보연구센터 소장) 교수는 “최근 전 세계적으로 많은 관심을 가지고 연구하고 있는 시스템생물학과 관련하여 세계적인 석학들이 대거 참석할 예정이다. 이번 학술대회가 많은 관심 속에 한국에서 치러지게 된 것은 그만큼 한국의 시스템 생물학의 역량이 국제적으로 인정받고 있음을 의미한다. 이번 대회를 성공적으로 마무리하여, 해외 선진국의 시스템생물학 관련 최신기술 및 동향을 습득하고, 국제적인 석학들과 한국 과학자들 간의 유기적인 교류와 협력을 유도하여 한국 시스템생물학 및 생명공학 발전에 큰 기여를 했으면 한다.”라고 소감을 밝혔다.

이번 학회의 실무운영을 돕고 있는 KAIST 생명화학공학과 최종현 연구교수는 “이번 대장균 시스템 생물학 국제학술대회에 큰 관심들을 보여 원래 제한하고자 했던 등록자수 150명을 넘어 170여명이 등록한 상태다. 조직위원회에서는 세계적인 학술행사에 우리나라 학자들이 좀더 참석할 수 있도록 20-30여명의 추가 참석자를 받기로 결정했다. 우리나라가 시스템 생물학 관련 글로벌 네트워크의 중심에 설 수 있는 좋은 기회라고 생각한다.”라고 말했다.

최근 인체를 비롯한 다양한 생물에 대한 유전자 지도가 완성되고, 유전체, 전사체, 단백체등의 새로운 분석기술이 등장함에 따라, 이를 이용한 다양한 생물학적 지식을 총체적으로 찾고자 많은 학자들이 노력하고 있다. 이를 위해 생물학, 수학, 전산학, 화학공학이 융합되어 생명현상을 시스템수준에서 이해하고자하는 시스템생물학이 현재 생명공학의 중심에 자리잡고 있다.

시스템 생물학 혹은 시스템 생물공학적 기법을 이용하여 살아 있는 세포의 포괄적인 이해를 위해 이와 관련된 중요 연구그룹의 일부 과학자들은 연구에 있어서 효율을 최대화하면서 필수적인 정보의 공유를 위하여 전 세계 전문가들의 연대 필요성에 동의하기에 이르렀고 이러한 목표를 달성하기 위해 IECA가 조직되었다.

IECA는 앞으로 대장균의 유전체, 전사체, 단백체 등의 연구 내용을 상호 교류 및 공유하고 이러한 데이터들을 바탕으로 거의 실제 대장균과 동일한 in silico 모델을 개발할 것을 목적으로 두고 있다. 대장균에 대해 완벽한 가상 모델을 구성하면, 이후 보다 복잡한 고등 생물 더 나아가 인체에 대한 가상 모델을 구성하는데 많은 기여를 할 것으로 생각되며, 이러한 가상 세포를 이용하여 지금보다 더 다양한 유용물질을 생산하는데 도움이 될 것이다.

IECA는 제1회 대회를 지난 2003년 일본의 게이오대학에서, 제2회 대회를 2004년 캐나다 알버타 대학의 협조로 밴프센터에서 성공적으로 개최한 바 있으며, 국제학회를 통해 전 세계의 우수한 석학들과 정보를 공유하면서 생명 자체를 이해하려는 노력을 더욱 견고히 하고 있다. IECA의 중요성은 네이처 자매지인 몰리큘러 시스템스 바이올로지(Molecular Systems Biology) 저널 2005년 3월호에 소개되기도 했다.

이번 2006년 학술대회에서는 KAIST 이상엽 교수가 그간 과학기술부 지원 시스템생물학 연구개발 사업의 결실로 내놓은 미생물 시스템 생명공학과 관련된 높은 학문적 업적을 인정받아 의장으로 추대되었다.

2006.07.28 조회수 22831

IECA2006 국제학술대회 한국 개최

시스템 생물학 분야 세계적 전문가들 한국 총 집결

오는 10월 31일 부터 4일간, 제주 국제컨벤션센터에서

세계적 석학 47명 강연, 관련학자 16개국 2백여명 참여

한국의 시스템 생물학분야 연구역량 국제적 인정

KAIST(총장 서남표)가 주최하고 KAIST 시스템생물학연구팀, 아시아과학인재포럼, BK21 화학공학사업단, 미생물프론티어사업단에서 주관하는 제3회 IECA2006((International E. Coli Alliance, 국제대장균연대모임 시스템 생물학 국제 학술대회 /대회 의장 이상엽 KAIST 생명화학공학과 교수)가 오는 10월 31일부터 11월 3일까지 4일동안 제주 국제컨벤션센터에서 개최된다.

이번 대회에는 대장균의 시스템 생물학 및 가상세포 시스템, 분자생물학, 생물정보학 등 다양한 학문분야의 세계적 석학 47명(국외 38명, 국내 9명)이 강연할 예정이며, 16개국의 저명 석학 2백여명이 참여할 예정이다.

참여예정인 주요 외국연사로는 재조합 대장균에의한 바이오에탄올의 창시자인 플로리다주립대학의 인그램(L. Ingram) 교수, 컴퓨터 대사시뮬레이션의 대가인 캘리포니아 샌디에고 대학의 팔슨(B. Palsson) 교수, 대장균 게놈을 밝힌 위스콘신대학의 블레트너(F. Blattner) 교수, 일본 E-Cell팀의 총책임자인 도미타(M. Tomita) 교수, 빌 게이츠로부터 지원받아 항말라리아 약품 연구를 선도하고 있는 캘리포니아 버클리대학의 키슬링(J. Keasling) 교수, 시스템 생물학의 창시자인 SONY의 기타노(H. Kitano) 박사, Silicon Cell을 개발한 네덜란드의 웨스터오프(H. Westerhoff) 교수, 미국 NCBI에서 게놈연구를 선도하는 갈페린(M. Galperin) 박사, EcoCyc, MetaCyc 등 세계 최고의 대사 데이터베이스를 개발한 카프(P. Karp) 박사, 대장균의 진화와 유전학 전문가인 미국의 렌스키(R. Lenski) 교수, 대장균 4천3백개의 개개의 유전자가 결손된 돌연변이 대장균을 만들어 연구하는 일본의 모리(H. Mori) 교수, 독일 시스템 생물학을 책임지는 스튜트가르트대학의 리우스(M. Reuss) 교수, 일본 생물정보학회장 미야노(S. Miyano) 교수, 호주 생물정보학연구센터장 레이건(M. Ragan) 교수, 전세계 대장균 네트워크를 주도하는 미국 퍼듀대학의 워너(B. Wanner) 교수, 재조합 단백질의 생산과 관련 기술의 세계적 권위자인 텍사스주립대학 조지우(G. Georgiou) 교수, 유럽 생명공학의 리더인 퓰러(A. Puehler) 교수, 호주 AIBN 대사공학 전문가인 닐슨(L. Nielsen) 교수 등 세계 최고의 석학들이 모두 한자리에 모인다. 그 외에도 실제 생명공학 산업화에 관련하여 연구를 주도하고 있는 세계적 화학기업인 미국 듀퐁사, 가상세포 상용화를 주도하는 미국 제노마티카사, 대사공학 기업인 프랑스의 메타볼릭익스플로러사 등에서의 산업화 사례도 발표된다.

국내 주요연사로는 게놈엔지니어링의 대가인 KAIST 생명과학과 김선창 교수, 동적모사 분야 서강대 이진원 교수, 미생물생리 분야 한국생명공학연구원 반재구 박사, 신규 대장균의 게놈 분야 김지현 박사, 대장균 전사조절 분야 권오석 박사, 효모의 시스템생물학 분야 강현아 박사 등이다. 이번 학술대회 의장인 이상엽 교수는 이번 학술대회에서 과학기술부 시스템생물학 연구개발 사업의 주요결과를 공개한다.

이번 학술대회는 미생물 연구의 정점에 서있는 대장균 연구에 관한 모든 분야를 대상으로 한다. 대장균에서 일어나는 세포의 생리학적 현상들에 대한 규명 및 발견은 물론, 인실리코(in silico) 네트워크 모델을 통한 산업적?경제적 균주 개발이나 omics 기술 개발 및 응용 등의 시스템 생물학 측면을 다루게 된다. 이렇게 광범위한 부분을 다룸으로써 기초 연구와 산업적 응용 사이를 연결하는 다리 역할을 하는 것이 이번 학회의 주목적이다. 또한 대장균 연구에 대한 국제적 연구동향 및 주요 내용을 공유하고, 공통 기반의 연구 하드웨어 및 소프트웨어를 구축하며, 다른 생명공학 연구로의 응용에 발판이 될 수 있는 거대한 대장균 데이터베이스를 만드는 것을 목적으로 하고 있다.

기존의 IECA학회와는 달리 이번 IECA2006에서는 학계와 연구계의 순수 및 응용연구 발표 뿐만 아니라 산업체에서 시스템생명공학의 활용에 관한 실례들과 산업화에 적용되는 시스템생물학 사례들도 발표된다. 여종기 전 LG화학 CTO, 윤재승 대웅제약 부회장, 정광섭 GS칼텍스 연구소장, 박진환 네오위즈 사장, 이진 메디제네스 사장, 유진녕 LG화학기술연구원장, 서정선 마크로젠 회장, 이병훈 유니베라 사장 등 산업계 자문단은 앞으로 시스템생물학이 의약에서 화학제품에 이르는 모든 생명공학의 중심에 설 것임을 예상, 이번 국제학회를 적극적으로 지원하고 있다.

이번 학술대회 의장이며, 실질적인 대회 주관자인 KAIST 생명화학공학과 이상엽(李相燁, 42, LG화학 석좌교수, 생물정보연구센터 소장) 교수는 “최근 전 세계적으로 많은 관심을 가지고 연구하고 있는 시스템생물학과 관련하여 세계적인 석학들이 대거 참석할 예정이다. 이번 학술대회가 많은 관심 속에 한국에서 치러지게 된 것은 그만큼 한국의 시스템 생물학의 역량이 국제적으로 인정받고 있음을 의미한다. 이번 대회를 성공적으로 마무리하여, 해외 선진국의 시스템생물학 관련 최신기술 및 동향을 습득하고, 국제적인 석학들과 한국 과학자들 간의 유기적인 교류와 협력을 유도하여 한국 시스템생물학 및 생명공학 발전에 큰 기여를 했으면 한다.”라고 소감을 밝혔다.

이번 학회의 실무운영을 돕고 있는 KAIST 생명화학공학과 최종현 연구교수는 “이번 대장균 시스템 생물학 국제학술대회에 큰 관심들을 보여 원래 제한하고자 했던 등록자수 150명을 넘어 170여명이 등록한 상태다. 조직위원회에서는 세계적인 학술행사에 우리나라 학자들이 좀더 참석할 수 있도록 20-30여명의 추가 참석자를 받기로 결정했다. 우리나라가 시스템 생물학 관련 글로벌 네트워크의 중심에 설 수 있는 좋은 기회라고 생각한다.”라고 말했다.

최근 인체를 비롯한 다양한 생물에 대한 유전자 지도가 완성되고, 유전체, 전사체, 단백체등의 새로운 분석기술이 등장함에 따라, 이를 이용한 다양한 생물학적 지식을 총체적으로 찾고자 많은 학자들이 노력하고 있다. 이를 위해 생물학, 수학, 전산학, 화학공학이 융합되어 생명현상을 시스템수준에서 이해하고자하는 시스템생물학이 현재 생명공학의 중심에 자리잡고 있다.

시스템 생물학 혹은 시스템 생물공학적 기법을 이용하여 살아 있는 세포의 포괄적인 이해를 위해 이와 관련된 중요 연구그룹의 일부 과학자들은 연구에 있어서 효율을 최대화하면서 필수적인 정보의 공유를 위하여 전 세계 전문가들의 연대 필요성에 동의하기에 이르렀고 이러한 목표를 달성하기 위해 IECA가 조직되었다.

IECA는 앞으로 대장균의 유전체, 전사체, 단백체 등의 연구 내용을 상호 교류 및 공유하고 이러한 데이터들을 바탕으로 거의 실제 대장균과 동일한 in silico 모델을 개발할 것을 목적으로 두고 있다. 대장균에 대해 완벽한 가상 모델을 구성하면, 이후 보다 복잡한 고등 생물 더 나아가 인체에 대한 가상 모델을 구성하는데 많은 기여를 할 것으로 생각되며, 이러한 가상 세포를 이용하여 지금보다 더 다양한 유용물질을 생산하는데 도움이 될 것이다.

IECA는 제1회 대회를 지난 2003년 일본의 게이오대학에서, 제2회 대회를 2004년 캐나다 알버타 대학의 협조로 밴프센터에서 성공적으로 개최한 바 있으며, 국제학회를 통해 전 세계의 우수한 석학들과 정보를 공유하면서 생명 자체를 이해하려는 노력을 더욱 견고히 하고 있다. IECA의 중요성은 네이처 자매지인 몰리큘러 시스템스 바이올로지(Molecular Systems Biology) 저널 2005년 3월호에 소개되기도 했다.

이번 2006년 학술대회에서는 KAIST 이상엽 교수가 그간 과학기술부 지원 시스템생물학 연구개발 사업의 결실로 내놓은 미생물 시스템 생명공학과 관련된 높은 학문적 업적을 인정받아 의장으로 추대되었다.

2006.07.28 조회수 22831 -

김성철 교수, 학술원상 수상

생명화학공학과 김성철(金聖喆) 교수가 고분자 공학 학술 발전에 공헌한 공로를 인정받아 제51회 대한민국학술원상 수상자로 선정됐다.

대한민국학술원상은 매년 학술 연구 또는 저작이 우수해 학술발전에 크게 기여한 학자에게 주어지는 상이다. 수상자에게는 각각 3천만원의 상금과 메달이 수여된다.

대한민국학술원(회장 김태길)은 지난 14일 金 교수 등 6명의 학자를 수상자로 선정, 오는 9월 15일 대한민국학술원 대회의실에서 시상식을 갖는다.

2006.07.25 조회수 15992

김성철 교수, 학술원상 수상

생명화학공학과 김성철(金聖喆) 교수가 고분자 공학 학술 발전에 공헌한 공로를 인정받아 제51회 대한민국학술원상 수상자로 선정됐다.

대한민국학술원상은 매년 학술 연구 또는 저작이 우수해 학술발전에 크게 기여한 학자에게 주어지는 상이다. 수상자에게는 각각 3천만원의 상금과 메달이 수여된다.

대한민국학술원(회장 김태길)은 지난 14일 金 교수 등 6명의 학자를 수상자로 선정, 오는 9월 15일 대한민국학술원 대회의실에서 시상식을 갖는다.

2006.07.25 조회수 15992