-

정보보호대학원,〈Security@KAIST 보안의 현재와 미래 기술 세미나〉 개최

우리대학 정보보호대학원은 8월 10일부터 11일까지 이틀간 'Security@KAIST' 보안의 현재와 미래 기술세미나'를 개최한다. 과학기술정보통신부가 주최하고 지난해 8월 신설된 KAIST 정보보호대학원 융합보안 프로그램이 주관하는 이번 세미나는 보안 기술의 현황과 미래의 발전 방향을 전망하기 위해 마련됐다.

5G와 IoT 등 4차 산업혁명 기술을 결합한 ICT 융합서비스가 등장한 이후 보안 기술은 매우 광범위한 분야에 적용되고 있다. 그러나 신기술에 대한 정보 보안 교과서 한 권을 완성할 무렵이면 보다 진보한 또 다른 기술이 등장해 보안 문제는 다시 원점으로 돌아가 이를 해결해야 하는 상황이 발생한다.

KAIST 정보보호대학원은 이처럼 날로 가속화되는 보안 기술의 발전 양상에 빠르게 대처하기 위해 이번 기술세미나를 마련했다. 다양한 보안 분야의 최신 기술 동향을 파악하고 미래의 보안 기술 발전을 예측해 국내 보안산업을 지원하는 한편 국내 연구자들이 세계 최고 수준의 보안 기술을 연구할 수 있도록 돕는 것이 이번 세미나의 목표다.

10일 첫날 세미나에서는 '소프트웨어 및 시스템보안'을 주제로 다룬다. 신인식 정보보호대학원 책임교수가 '멀티 디바이스 모바일 플랫폼(Multi-device Mobile Platform): UI와 보안'이라는 주제로 하나의 앱을 여러 조각으로 분할하고 각 조각들을 여러 기기에서 동시에 실행할 수 있는 새로운 멀티 디바이스 모바일 운영체제 기술에 관해 공유한다. 이와 함께, 허기홍 교수의 '소프트웨어 정적 분석', 차상길 교수의 `퍼징(Fuzzing)', 강병훈 교수의 '트러스티드 컴퓨팅(Trusted Computing)을 향한 신뢰 실행환경' 강연도 함께 진행된다. 이튿날인 11일에는 '네트워크, IoT 보안 그리고 암호'를 주제로 김용대 교수가 첫 강연자로 나선다. 김 교수는 자율주행차·드론·로봇으로 대표되는 인간을 대체하는 무인 이동체들의 안전성 보장에 관한 견해와 앞으로 나타날 수 있는 새로운 보안 문제점을 제시하는 `무인 이동체 보안'에 대해 강연한다. 그리고, 이주영 교수와 강민석 교수는 각각 '대칭 키 보안과 응용'과 '어드밴스드 디도스(Advanced DDoS)의 공격 및 방어'를 주제로, 마지막으로 신승원 교수는 'SDN/NFV 보안'에 관련한 내용을 전달할 예정이다. 정보보호대학원 관계자는 "세계 최고 수준의 보안 분야 전문가 8인이 나서는 이번 기술세미나는 국제적으로 손꼽히는 보안 분야 TOP4 학회에서 발표된 논문과 학회지에 게재된 최신 기술들을 중점적으로 소개하는 자리가 될 것ˮ이라고 설명했다.

KAIST는 작년 3월 과학기술정보통신부가 진행한 '지역전략산업 융합보안 핵심인재 양 사업' 공모에 선정돼 같은 해 8월 융합보안 프로그램을 개설했다. 올 8월 현재 7명의 석사과정 학생들이 4차 산업혁명 시대 스마트시티에 특화된 융합보안 관련 분야를 학습 중이다. 이와 관련해 KAIST는 안랩, LGU+, 네이버, 세종시 등 16개 유수 기업 및 기관이 참여하는 콘소시엄인 'Security@KAIST'를 구성하고, KAIST 캠퍼스를 테스트베드로 만들어 지역 거점 연구시설로 활용하고 있다. 신인식 KAIST 정보보호대학원 책임교수는 "KAIST는 실제 산업 현장에서 발생하는 보안 수요와 실무적 난제를 해결하는 협업형 프로젝트를 활발하게 추진해 융합보안 산학협력의 새로운 모델을 제시하고자 한다ˮ라고 강조했다. 이어 신 교수는 "관련 연구 결과물을 학계와 공유하기 위해 주기적인 세미나, 기술 설명회, 특강 등을 개최해 한국 보안 산업 및 연구의 발전을 지원할 예정ˮ라고 덧붙였다. 이번 'Security@KAIST' 보안의 현재와 미래 기술세미나'는 코로나19 확산 방지 차원에서 전면 온라인으로 개최된다. 국내 스마트시티·보안 관련 기업 및 대학(원)생이라면 누구나 참여할 수 있으며, 참가비를 포함한 세부 사항은 KAIST 정보보호대학원 홈페이지(https://gsis.kaist.ac.kr/)에서 확인할 수 있다.

정보보호대학원,〈Security@KAIST 보안의 현재와 미래 기술 세미나〉 개최

우리대학 정보보호대학원은 8월 10일부터 11일까지 이틀간 'Security@KAIST' 보안의 현재와 미래 기술세미나'를 개최한다. 과학기술정보통신부가 주최하고 지난해 8월 신설된 KAIST 정보보호대학원 융합보안 프로그램이 주관하는 이번 세미나는 보안 기술의 현황과 미래의 발전 방향을 전망하기 위해 마련됐다.

5G와 IoT 등 4차 산업혁명 기술을 결합한 ICT 융합서비스가 등장한 이후 보안 기술은 매우 광범위한 분야에 적용되고 있다. 그러나 신기술에 대한 정보 보안 교과서 한 권을 완성할 무렵이면 보다 진보한 또 다른 기술이 등장해 보안 문제는 다시 원점으로 돌아가 이를 해결해야 하는 상황이 발생한다.

KAIST 정보보호대학원은 이처럼 날로 가속화되는 보안 기술의 발전 양상에 빠르게 대처하기 위해 이번 기술세미나를 마련했다. 다양한 보안 분야의 최신 기술 동향을 파악하고 미래의 보안 기술 발전을 예측해 국내 보안산업을 지원하는 한편 국내 연구자들이 세계 최고 수준의 보안 기술을 연구할 수 있도록 돕는 것이 이번 세미나의 목표다.

10일 첫날 세미나에서는 '소프트웨어 및 시스템보안'을 주제로 다룬다. 신인식 정보보호대학원 책임교수가 '멀티 디바이스 모바일 플랫폼(Multi-device Mobile Platform): UI와 보안'이라는 주제로 하나의 앱을 여러 조각으로 분할하고 각 조각들을 여러 기기에서 동시에 실행할 수 있는 새로운 멀티 디바이스 모바일 운영체제 기술에 관해 공유한다. 이와 함께, 허기홍 교수의 '소프트웨어 정적 분석', 차상길 교수의 `퍼징(Fuzzing)', 강병훈 교수의 '트러스티드 컴퓨팅(Trusted Computing)을 향한 신뢰 실행환경' 강연도 함께 진행된다. 이튿날인 11일에는 '네트워크, IoT 보안 그리고 암호'를 주제로 김용대 교수가 첫 강연자로 나선다. 김 교수는 자율주행차·드론·로봇으로 대표되는 인간을 대체하는 무인 이동체들의 안전성 보장에 관한 견해와 앞으로 나타날 수 있는 새로운 보안 문제점을 제시하는 `무인 이동체 보안'에 대해 강연한다. 그리고, 이주영 교수와 강민석 교수는 각각 '대칭 키 보안과 응용'과 '어드밴스드 디도스(Advanced DDoS)의 공격 및 방어'를 주제로, 마지막으로 신승원 교수는 'SDN/NFV 보안'에 관련한 내용을 전달할 예정이다. 정보보호대학원 관계자는 "세계 최고 수준의 보안 분야 전문가 8인이 나서는 이번 기술세미나는 국제적으로 손꼽히는 보안 분야 TOP4 학회에서 발표된 논문과 학회지에 게재된 최신 기술들을 중점적으로 소개하는 자리가 될 것ˮ이라고 설명했다.

KAIST는 작년 3월 과학기술정보통신부가 진행한 '지역전략산업 융합보안 핵심인재 양 사업' 공모에 선정돼 같은 해 8월 융합보안 프로그램을 개설했다. 올 8월 현재 7명의 석사과정 학생들이 4차 산업혁명 시대 스마트시티에 특화된 융합보안 관련 분야를 학습 중이다. 이와 관련해 KAIST는 안랩, LGU+, 네이버, 세종시 등 16개 유수 기업 및 기관이 참여하는 콘소시엄인 'Security@KAIST'를 구성하고, KAIST 캠퍼스를 테스트베드로 만들어 지역 거점 연구시설로 활용하고 있다. 신인식 KAIST 정보보호대학원 책임교수는 "KAIST는 실제 산업 현장에서 발생하는 보안 수요와 실무적 난제를 해결하는 협업형 프로젝트를 활발하게 추진해 융합보안 산학협력의 새로운 모델을 제시하고자 한다ˮ라고 강조했다. 이어 신 교수는 "관련 연구 결과물을 학계와 공유하기 위해 주기적인 세미나, 기술 설명회, 특강 등을 개최해 한국 보안 산업 및 연구의 발전을 지원할 예정ˮ라고 덧붙였다. 이번 'Security@KAIST' 보안의 현재와 미래 기술세미나'는 코로나19 확산 방지 차원에서 전면 온라인으로 개최된다. 국내 스마트시티·보안 관련 기업 및 대학(원)생이라면 누구나 참여할 수 있으며, 참가비를 포함한 세부 사항은 KAIST 정보보호대학원 홈페이지(https://gsis.kaist.ac.kr/)에서 확인할 수 있다.

2020.08.05

조회수 29210

-

이성주 교수, 모바일컴퓨팅 학술대회(MobiCom) 프로그램 위원장 선임

우리 대학 전산학부 이성주 교수가 한국인으로는 최초로 모바일컴퓨팅 학술대회(ACM MobiCom: International Conference on Mobile Computing and Networking)의 프로그램위원장(Technical Program Chair)에 선임됐다.

이 교수는 내년 열리는 27회 모바일컴퓨팅학술대회에서 관련분야 최고 전문가 70여 명의 프로그램위원을 직접 선발하고 대회에 제출될 400여편의 논문 선정 심사를 주관한다.

모바일학술대회는 1995년에 설립돼 무선 네트워크 및 통신, 애플리캐이션과 서비스, 모바일 데이터 과학 등 모바일 컴퓨팅에 관한 모든 연구를 다루는 핵심 학술대회이다.

전 세계의 관련 분야 학자와 기업인이 대회에 참가하며, 대회에 제출된 논문 중 상위 20퍼센트 미만 가량만 선정하는 등 관련 분야 최고 권위 학회로 자리잡았다.

이 교수는 무선 이동 컴퓨팅 시스템 설계 분야의 대표적인 연구자이다. 세계전기전자공학회 (IEEE)의 Fellow 이며, 2014년에는 같은 학회 (ACM MobiCom)의 학회집행위원장 (General Chair)을 성공적으로 맡은 경험이 있다. 오래동안 모바일 컴퓨터와 네트워크 분야에 기여한 공로를 인정받아 2021년도 프로그램위원장을 맡게 됐다.

이 교수는 “이번 대회는 학회의 최우수 전통을 유지하면서, 모바일 컴퓨팅의 다양한 분야의 새로운 연구를 포괄적으로 반영하고, 이론적의 탄탄함과 높은 기술 이전 가능성을 겸비한 논문 프로그램을 만들도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 제 27회 ACM MobiCom은 내년 10월 미국 뉴올리언스에서 개최될 예정이다.

이성주 교수, 모바일컴퓨팅 학술대회(MobiCom) 프로그램 위원장 선임

우리 대학 전산학부 이성주 교수가 한국인으로는 최초로 모바일컴퓨팅 학술대회(ACM MobiCom: International Conference on Mobile Computing and Networking)의 프로그램위원장(Technical Program Chair)에 선임됐다.

이 교수는 내년 열리는 27회 모바일컴퓨팅학술대회에서 관련분야 최고 전문가 70여 명의 프로그램위원을 직접 선발하고 대회에 제출될 400여편의 논문 선정 심사를 주관한다.

모바일학술대회는 1995년에 설립돼 무선 네트워크 및 통신, 애플리캐이션과 서비스, 모바일 데이터 과학 등 모바일 컴퓨팅에 관한 모든 연구를 다루는 핵심 학술대회이다.

전 세계의 관련 분야 학자와 기업인이 대회에 참가하며, 대회에 제출된 논문 중 상위 20퍼센트 미만 가량만 선정하는 등 관련 분야 최고 권위 학회로 자리잡았다.

이 교수는 무선 이동 컴퓨팅 시스템 설계 분야의 대표적인 연구자이다. 세계전기전자공학회 (IEEE)의 Fellow 이며, 2014년에는 같은 학회 (ACM MobiCom)의 학회집행위원장 (General Chair)을 성공적으로 맡은 경험이 있다. 오래동안 모바일 컴퓨터와 네트워크 분야에 기여한 공로를 인정받아 2021년도 프로그램위원장을 맡게 됐다.

이 교수는 “이번 대회는 학회의 최우수 전통을 유지하면서, 모바일 컴퓨팅의 다양한 분야의 새로운 연구를 포괄적으로 반영하고, 이론적의 탄탄함과 높은 기술 이전 가능성을 겸비한 논문 프로그램을 만들도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 제 27회 ACM MobiCom은 내년 10월 미국 뉴올리언스에서 개최될 예정이다.

2020.07.07

조회수 20036

-

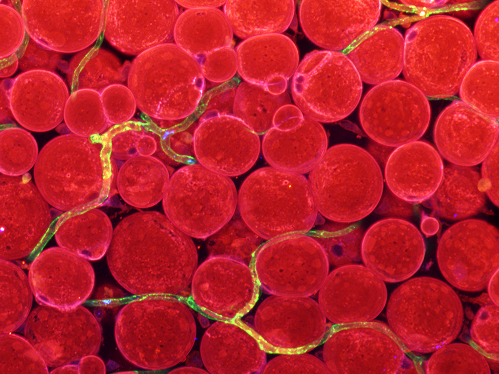

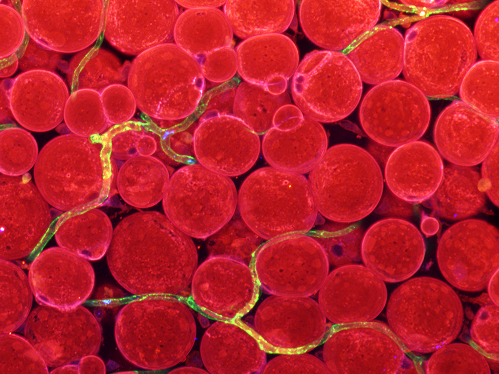

고규영 특훈교수 연구팀, 대사적으로 건강한 비만을 유도하는 원리 밝혔다

대사적으로 건강한 비만을 유도하는 원리가 밝혀졌다. 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영) 혈관연구단 고규영 단장(우리 대학 의과학대학원 특훈교수) 연구팀은 혈관 생성을 촉진하는 단백질 ‘안지오포이에틴-2(Angiopoietin-2)’가 건강한 지방 축적 작용의 핵심요소임을 규명했다. 대사 기능에 대한 혈관의 역할과 지방 축적 기전을 이해함으로써 비만, 당뇨병, 고혈압 등 대사질환 치료에 새길을 열 것으로 기대된다.

대사적으로 건강한 비만은 일반 비만에 비해 내장지방 축적이 적으며, 인슐린 저항성 수치, 혈압, 심혈관 질환 발병 위험이 낮다. 비만으로 인해 당 대사기능을 하는 간, 근육 등에 지방이 비정상적으로 축적되면 대사합병증 발병 위험이 높아지는데, 건강한 비만의 경우 혈중 지방이 주로 피하지방으로 축적되기 때문이다.

지방의 축적에는 모세혈관이 관여한다고 알려져 있다. 지방산전달인자들이 모세혈관에서 발현하고, 이들 인자는 모세혈관을 통해 지방의 주구성원인 지방산을 전달하여 지방세포로 축적시킨다. 모세혈관이 지방 축적을 위한 지방산의 전달자이자 이동통로인 셈이다. 그러나 이렇게 비만에 중요한 역할을 하는 모세혈관의 기능을 관장하는 요인과 기전은 밝혀지지 않았다.

이번 연구에서는 안지오포이에틴-2가 피하지방 모세혈관 내 지방산전달인자를 조절하여 건강한 비만을 유도하는 원리를 밝혀 기존의 한계를 극복했다. 연구팀은 피하지방 혈관에 특정 지방산전달인자들이 분포한다는 사실에 주목했다. 우선 건강한 비만환자의 피하지방에만 발현하는 물질을 찾기 위해 건강한 비만 환자군과 일반적인 비만 환자군을 비교분석했다. 그 결과 안지오포이에틴-2가 건강한 비만 환자의 피하지방에만 발현하는 유일한 분비 물질임을 발견했다. 안지오포이에틴-2가 건강한 지방 축적에 핵심 역할을 한다는 의미다. 실제로 안지오포이에틴-2를 지방세포에서 비활성화시킨 생쥐 모델에서 혈중 지방의 피하지방 축적이 감소하는 한편, 간‧골격근‧갈색지방 등에 비정상적으로 축적되어 인슐린 기능과 신진대사에 이상이 생겼다.

나아가 안지오포이에틴-2와 결합하는 ‘인테그린(Integrin)’수용체가 피하지방 혈관에 한해 발현함을 확인했다. 이어 혈관내피세포에서 수용체를 활성화시킨 결과 안지오포이에틴-2에 의한 지방산 전달이 크게 증가했다. 요컨대 인테그린 수용체에 안지오포이에틴-2가 결합하여 지방산전달인자들을 조절함으로써 피하지방으로만 지방을 전달하고 축적시키는 것이다.

배호성 선임연구원은 “혈관의 대사기능을 조절하여 피하지방에 선택적으로 혈중 지방이 축적될 수 있음을 밝혔다”며 “비만, 당뇨병 등 대사질환 치료에 새로운 접근법을 제시할 수 있을 것”이라고 전했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 11.878) 온라인판에 6월 12일 오후 7시(한국시간) 게재됐다.

고규영 특훈교수 연구팀, 대사적으로 건강한 비만을 유도하는 원리 밝혔다

대사적으로 건강한 비만을 유도하는 원리가 밝혀졌다. 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영) 혈관연구단 고규영 단장(우리 대학 의과학대학원 특훈교수) 연구팀은 혈관 생성을 촉진하는 단백질 ‘안지오포이에틴-2(Angiopoietin-2)’가 건강한 지방 축적 작용의 핵심요소임을 규명했다. 대사 기능에 대한 혈관의 역할과 지방 축적 기전을 이해함으로써 비만, 당뇨병, 고혈압 등 대사질환 치료에 새길을 열 것으로 기대된다.

대사적으로 건강한 비만은 일반 비만에 비해 내장지방 축적이 적으며, 인슐린 저항성 수치, 혈압, 심혈관 질환 발병 위험이 낮다. 비만으로 인해 당 대사기능을 하는 간, 근육 등에 지방이 비정상적으로 축적되면 대사합병증 발병 위험이 높아지는데, 건강한 비만의 경우 혈중 지방이 주로 피하지방으로 축적되기 때문이다.

지방의 축적에는 모세혈관이 관여한다고 알려져 있다. 지방산전달인자들이 모세혈관에서 발현하고, 이들 인자는 모세혈관을 통해 지방의 주구성원인 지방산을 전달하여 지방세포로 축적시킨다. 모세혈관이 지방 축적을 위한 지방산의 전달자이자 이동통로인 셈이다. 그러나 이렇게 비만에 중요한 역할을 하는 모세혈관의 기능을 관장하는 요인과 기전은 밝혀지지 않았다.

이번 연구에서는 안지오포이에틴-2가 피하지방 모세혈관 내 지방산전달인자를 조절하여 건강한 비만을 유도하는 원리를 밝혀 기존의 한계를 극복했다. 연구팀은 피하지방 혈관에 특정 지방산전달인자들이 분포한다는 사실에 주목했다. 우선 건강한 비만환자의 피하지방에만 발현하는 물질을 찾기 위해 건강한 비만 환자군과 일반적인 비만 환자군을 비교분석했다. 그 결과 안지오포이에틴-2가 건강한 비만 환자의 피하지방에만 발현하는 유일한 분비 물질임을 발견했다. 안지오포이에틴-2가 건강한 지방 축적에 핵심 역할을 한다는 의미다. 실제로 안지오포이에틴-2를 지방세포에서 비활성화시킨 생쥐 모델에서 혈중 지방의 피하지방 축적이 감소하는 한편, 간‧골격근‧갈색지방 등에 비정상적으로 축적되어 인슐린 기능과 신진대사에 이상이 생겼다.

나아가 안지오포이에틴-2와 결합하는 ‘인테그린(Integrin)’수용체가 피하지방 혈관에 한해 발현함을 확인했다. 이어 혈관내피세포에서 수용체를 활성화시킨 결과 안지오포이에틴-2에 의한 지방산 전달이 크게 증가했다. 요컨대 인테그린 수용체에 안지오포이에틴-2가 결합하여 지방산전달인자들을 조절함으로써 피하지방으로만 지방을 전달하고 축적시키는 것이다.

배호성 선임연구원은 “혈관의 대사기능을 조절하여 피하지방에 선택적으로 혈중 지방이 축적될 수 있음을 밝혔다”며 “비만, 당뇨병 등 대사질환 치료에 새로운 접근법을 제시할 수 있을 것”이라고 전했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 11.878) 온라인판에 6월 12일 오후 7시(한국시간) 게재됐다.

2020.06.25

조회수 18973

-

사생활 침해 논란없는 코로나19 감염병 확산방지시스템 개발

세계 각국에서 주목을 받는 K-방역을 떠받쳐 온 코로나19 관련 검사·추적·치료 등 기존 3T 시스템을 한층 업그레이드시킨 새로운 `코로나19 감염병 확산방지시스템(앱&웹)'이 개발됐다.

우리 대학이 개발한 이 시스템은 GPS·무선랜·블루투스·기압계·관성 센서의 신호를 주기적으로 수집, 기록하는 스마트폰 블랙박스를 기반으로 하고 있어 사생활 침해 논란을 최소화하면서 신속한 역학조사와 격리자 관리 등 코로나19 상황에 효율적인 대응이 가능하다. 기존 3T 시스템은 신용카드 이용 내역 등 광범위한 개인정보 접근을 통해 확진자 동선을 공개하는 과정에서 사생활 노출로 인한 인권침해 우려가 꾸준히 제기돼 왔다.

전산학부 지능형서비스통합연구실 한동수 교수 연구팀은 스마트폰의 이동 동선을 기록하는 스마트폰 블랙박스를 기반으로 `코로나19 감염병 확산방지시스템(앱&웹)'을 개발했다고 10일 밝혔다.

한 교수 연구팀이 개발한 스마트폰 블랙박스 시스템은 스마트폰에 내장돼있는 GPS와 와이파이·블루투스·관성 센서 등을 통해서 수집된 신호를 보관했다가 2주가 지나면 자동으로 폐기한다. 또 개인 스마트폰 블랙박스에 저장된 기록은 일체 외부로 유출되지 않으며 특히 확진자의 동선을 공개하는 경우에도 문자로 표현되는 장소 정보가 아닌 신호 정보를 공개하기 때문에 확진자의 사생활 보호가 가능하다.

따라서 코로나19 집단감염대응 차원에서 그동안 꾸준히 지적돼 온 개인의 사생활 침해 문제에 대해 기존과는 다르게 보다 섬세한 방법으로 접근했다는 점이 이 시스템의 가장 큰 특징이다.

한 교수팀의 `코로나19 감염병 확산방지시스템'은 크게 일반인을 위한 `바이러스 노출 자가진단 시스템'과 감염병 관리기관을 위한 `확진자 역학조사 시스템', 그리고 `격리자 관리 시스템' 등 3개 시스템으로 이뤄져 있다.

우선 `바이러스 노출 자가진단 시스템'은 확진자의 동선과 개인의 스마트폰 블랙박스에 기록된 동선의 중첩 여부를 체크해 이뤄진다. 현재 방식은 확진자의 정보가 메시지를 통해 전달되고 개개인이 직접 확진자의 동선을 확인하는 불편함이 따르지만 한 교수팀이 개발한 시스템에서는 사용자가 수시로 해당 앱의 버튼을 눌러 바이러스 노출 여부를 쉽고 빠르게 체크할 수 있다.

`확진자 역학조사 시스템'을 통해 확진자 관련 역학조사를 빠르고 정확하게 수행할 수 있다. 코로나19 감염병 확진을 받은 환자의 스마트폰 블랙박스에 기록된 신호를 지도상에 표시를 해주기 때문에 역학 조사관이 확진자의 이동 동선을 쉽게 파악할 수 있다.

한동수 교수는 이와 함께 이 시스템에 지난 10여년간 개발해 온 실내·외 통합 위치 인식시스템 KAILOS(KAIST Locating System)의 기능도 적용했다. 이에 따라 실내지도와 신호지도가 준비된 건물에서는 건물 내부에서도 확진자의 이동 동선을 확인할 수 있다.

스마트폰 블랙박스는 격리자 관리에도 활용된다. 격리자의 스마트폰 블랙박스가 수집한 신호는 주기적으로 `격리자 관리 시스템'에 전송된다. `격리자 관리 시스템'은 전송받은 신호를 실시간으로 분석해 격리자의 격리공간 이탈 여부를 확인한다. GPS 신호뿐 아니라 무선랜 신호를 사용함으로써 실외뿐 아니라 실내에서의 확진자 격리공간 이탈 여부를 확인할 수 있어 기존 방식보다 더 정확하게 격리자를 관리할 수 있다는 게 강점이다.

한동수 교수는 "현재 약 30여 종의 스마트폰이 사용되고 있는데 스마트폰마다 탑재된 센서의 종류가 매우 다양해서 연구팀이 개발한 시스템을 다양한 스마트폰에 이식하고 테스트하는 작업을 진행하고 있다ˮ면서 "이 작업을 마치는 대로 곧 시스템을 출시할 계획ˮ이라고 소개했다.

KAIST 신성철 총장도 "PreSPI(Prevention System for Pandemic Disease Infection)로 이름 붙인 이 시스템을 활용하면 코로나19 재확산으로 수고하는 의료진 등 방역 분야 종사자들의 수고와 시간을 획기적으로 줄일 수 있고 사생활 침해 논란 없이 신속하고 정확한 역학조사가 가능해져 K-방역의 우수성을 다시 한번 세계 각국에 과시하는 계기가 될 것ˮ이라고 강조했다.

사생활 침해 논란없는 코로나19 감염병 확산방지시스템 개발

세계 각국에서 주목을 받는 K-방역을 떠받쳐 온 코로나19 관련 검사·추적·치료 등 기존 3T 시스템을 한층 업그레이드시킨 새로운 `코로나19 감염병 확산방지시스템(앱&웹)'이 개발됐다.

우리 대학이 개발한 이 시스템은 GPS·무선랜·블루투스·기압계·관성 센서의 신호를 주기적으로 수집, 기록하는 스마트폰 블랙박스를 기반으로 하고 있어 사생활 침해 논란을 최소화하면서 신속한 역학조사와 격리자 관리 등 코로나19 상황에 효율적인 대응이 가능하다. 기존 3T 시스템은 신용카드 이용 내역 등 광범위한 개인정보 접근을 통해 확진자 동선을 공개하는 과정에서 사생활 노출로 인한 인권침해 우려가 꾸준히 제기돼 왔다.

전산학부 지능형서비스통합연구실 한동수 교수 연구팀은 스마트폰의 이동 동선을 기록하는 스마트폰 블랙박스를 기반으로 `코로나19 감염병 확산방지시스템(앱&웹)'을 개발했다고 10일 밝혔다.

한 교수 연구팀이 개발한 스마트폰 블랙박스 시스템은 스마트폰에 내장돼있는 GPS와 와이파이·블루투스·관성 센서 등을 통해서 수집된 신호를 보관했다가 2주가 지나면 자동으로 폐기한다. 또 개인 스마트폰 블랙박스에 저장된 기록은 일체 외부로 유출되지 않으며 특히 확진자의 동선을 공개하는 경우에도 문자로 표현되는 장소 정보가 아닌 신호 정보를 공개하기 때문에 확진자의 사생활 보호가 가능하다.

따라서 코로나19 집단감염대응 차원에서 그동안 꾸준히 지적돼 온 개인의 사생활 침해 문제에 대해 기존과는 다르게 보다 섬세한 방법으로 접근했다는 점이 이 시스템의 가장 큰 특징이다.

한 교수팀의 `코로나19 감염병 확산방지시스템'은 크게 일반인을 위한 `바이러스 노출 자가진단 시스템'과 감염병 관리기관을 위한 `확진자 역학조사 시스템', 그리고 `격리자 관리 시스템' 등 3개 시스템으로 이뤄져 있다.

우선 `바이러스 노출 자가진단 시스템'은 확진자의 동선과 개인의 스마트폰 블랙박스에 기록된 동선의 중첩 여부를 체크해 이뤄진다. 현재 방식은 확진자의 정보가 메시지를 통해 전달되고 개개인이 직접 확진자의 동선을 확인하는 불편함이 따르지만 한 교수팀이 개발한 시스템에서는 사용자가 수시로 해당 앱의 버튼을 눌러 바이러스 노출 여부를 쉽고 빠르게 체크할 수 있다.

`확진자 역학조사 시스템'을 통해 확진자 관련 역학조사를 빠르고 정확하게 수행할 수 있다. 코로나19 감염병 확진을 받은 환자의 스마트폰 블랙박스에 기록된 신호를 지도상에 표시를 해주기 때문에 역학 조사관이 확진자의 이동 동선을 쉽게 파악할 수 있다.

한동수 교수는 이와 함께 이 시스템에 지난 10여년간 개발해 온 실내·외 통합 위치 인식시스템 KAILOS(KAIST Locating System)의 기능도 적용했다. 이에 따라 실내지도와 신호지도가 준비된 건물에서는 건물 내부에서도 확진자의 이동 동선을 확인할 수 있다.

스마트폰 블랙박스는 격리자 관리에도 활용된다. 격리자의 스마트폰 블랙박스가 수집한 신호는 주기적으로 `격리자 관리 시스템'에 전송된다. `격리자 관리 시스템'은 전송받은 신호를 실시간으로 분석해 격리자의 격리공간 이탈 여부를 확인한다. GPS 신호뿐 아니라 무선랜 신호를 사용함으로써 실외뿐 아니라 실내에서의 확진자 격리공간 이탈 여부를 확인할 수 있어 기존 방식보다 더 정확하게 격리자를 관리할 수 있다는 게 강점이다.

한동수 교수는 "현재 약 30여 종의 스마트폰이 사용되고 있는데 스마트폰마다 탑재된 센서의 종류가 매우 다양해서 연구팀이 개발한 시스템을 다양한 스마트폰에 이식하고 테스트하는 작업을 진행하고 있다ˮ면서 "이 작업을 마치는 대로 곧 시스템을 출시할 계획ˮ이라고 소개했다.

KAIST 신성철 총장도 "PreSPI(Prevention System for Pandemic Disease Infection)로 이름 붙인 이 시스템을 활용하면 코로나19 재확산으로 수고하는 의료진 등 방역 분야 종사자들의 수고와 시간을 획기적으로 줄일 수 있고 사생활 침해 논란 없이 신속하고 정확한 역학조사가 가능해져 K-방역의 우수성을 다시 한번 세계 각국에 과시하는 계기가 될 것ˮ이라고 강조했다.

2020.06.11

조회수 24066

-

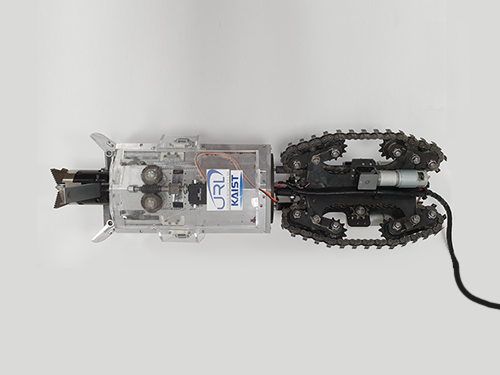

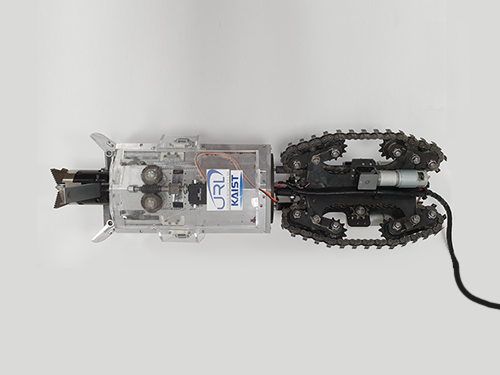

지하 공간 탐사를 위한 생체모방형 두더지 로봇 개발

우리 대학 전기및전자공학부 명현 교수 연구팀(미래도시 로봇연구실)이 일명 두더지 로봇인 `몰봇(Mole-bot)'을 개발했다. 이는 두더지의 생물학적 구조와 굴착 습성을 모방해 무인 지하 탐사나 극한지역 또는 우주행성 탐사에 효율적으로 활용가능한 생체모방형 로봇이다.

몰봇은 석유, 석탄 등 기존 에너지원을 대체해 신 에너지원으로 사용 가능한 탄층 메탄가스(Coalbed Methane)나 전자기기에 이용되는 희토류 등이 매설된 지역의 탐사, 더 나아가 우주 행성의 표본 채취를 목표로 연구팀에 의해 개발됐다.

기존 천부 굴착작업은 시추기와 파이프라인, 펌프 등 각종 장비를 조합해 작업을 진행해야 하지만 이제 `몰봇' 로봇 하나면 모든 작업을 원활히 수행할 수 있다. 이를 임베디드 방식이라고 표현하는데, 특히 `몰봇' 개발을 계기로 기존의 거대하고 복잡한 드릴링 장비 사용과 이로 인한 복잡한 공정, 환경 오염 유발 등 많은 문제점이 해결될 것으로 기대된다.

몰봇은 크게 드릴링부, 잔해 제거부, 방향전환을 위한 허리부, 그리고 이동 및 고정부로 구성된다. 크기는 지름 25cm, 길이 84cm이며, 무게는 26kg이다. 우선 드릴링 메커니즘은 이빨로 토양을 긁어내는 두더지 종 중의 하나인 `치젤 투스(Chisel tooth mole)'를 생체모방해 새로운 확장형 메커니즘을 개발했는데 기존 기술 대비 높은 확장성을 가지며 안정적인 드릴링이 가능하다.

잔해 제거 메커니즘은 크고 강력한 앞발을 이용해 굴착 및 잔해를 제거하는 또 다른 두더지 종인 `휴머럴 로테이션(Humeral rotation mole)'의 특별한 어깨구조를 모사해 설계했다. 휴머럴 로테이션은 길쭉한 형태의 견갑골을 가져 견갑골의 직선운동을 상완골에서 강력한 회전력으로 변환할 수 있다. 연구팀은 이러한 생물학적 구조를 모방해 효율적인 잔해 제거가 가능하도록 앞발 메커니즘을 새로 개발했다.

허리부는 두더지의 허리를 모사한 메커니즘을 통해 지하 내에서 360°자유롭게 방향 전환이 가능하다. 몰봇은 굴착 메커니즘을 가지는 앞몸체와 이동 및 고정 역할을 하는 뒷몸체로 각각 구성돼있으며, 두 몸체 사이를 선형 구동기로 연결하고 스트로크 조절을 통해 자유롭게 좌우회전을 할 수 있다.

마지막으로 이동부는 동일한 3개의 유닛을 삼각형 형태(120°간격)로 균등 배치해 지하 내에서 안정적인 지지 및 이동을 할 수 있도록 설계됐다. 불규칙한 토양 환경, 암석 등 예측 불가능한 지하 내에서 안정적인 이동을 위해 무한궤도를 이용한 이동 방식을 적용한 것이다.

연구팀은 이 밖에 개발된 로봇에 지하에서 로봇의 위치를 측정할 수 있는 센서시스템과 알고리즘을 탑재했다. 지하 환경은 주변이 암석과 흙으로 이뤄져있어 무선통신 신호를 활용하기 어렵고 또 내부가 협소하고 어둡기 때문에 비전 및 레이저 센서를 사용하기 어렵다.

이를 해결하기 위해 몰봇에 자기장 센서가 포함된 관성항법 센서를 탑재했는데 이 결과, 지구 자기장 데이터의 변화를 측정해 로봇 위치를 인식할 수 있다. 즉, 연구팀은 지구 자기장 시계열 데이터를 매칭시키는 그래프 기반의 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping; 동시적 위치 인식 및 맵핑) 기술을 자체적으로 개발해 로봇 위치를 측정하는 문제를 해결했으며, 이는 지하공간에서의 3차원적인 자율 주행을 가능케한다.

개발된 몰봇은 한국산업기술시험원(KTL)의 공인인증 평가를 통해 성능을 검증했으며, 총 4개의 항목에서 평가를 받았다. 최대 굴진각은 100피트당 38도, 위치 인식 평균 제곱근 오차는 6.03cm, 굴진 속도는 시속 1.46m, 방향각 추정 오차는 0.4도로, 기존 세계 최고 방식과 비교할 때 굴진 속도는 3배 이상, 방향각 추정성능은 6배 이상 향상된 성능을 보였다.

명 교수 연구팀은 몰봇이 기존 로봇들에 반해 훨씬 효율적인 방법으로 지하자원 탐사가 가능할뿐만 아니라 경제성도 뛰어나고, 최근 스페이스X에 의해 촉발된 우주 개발 등 다양한 분야에 적용이 가능하기 때문에 세계시장 진출도 가능할 것으로 기대하고 있다.

이 연구는 2017년부터 2019년까지 진행됐으며, 로봇 구조 해석 및 지반 실험은 건설 및 환경공학과 홍정욱 교수 및 권태혁 교수 연구팀과 협업했다. 그동안의 연구성과물로는 해외 우수저널 논문 5건 게재, 국제 학술대회 발표 12건, 국내 학술대회 발표 4건, 특허 출원 및 등록은 각각 3건과 1건의 실적을 기록했고 특히 국제 학술대회 우수발표상 및 국내학술대회 우수논문상을 각 1건씩 수상했다.

개발된 두더지 로봇인 `몰봇'의 구동 및 굴진 영상은 아래 주소에서 확인할 수 있다.

URL: https://youtu.be/pEnKy5UYEYQ

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 산업기술혁신사업의 지원을 받아 수행됐다.

지하 공간 탐사를 위한 생체모방형 두더지 로봇 개발

우리 대학 전기및전자공학부 명현 교수 연구팀(미래도시 로봇연구실)이 일명 두더지 로봇인 `몰봇(Mole-bot)'을 개발했다. 이는 두더지의 생물학적 구조와 굴착 습성을 모방해 무인 지하 탐사나 극한지역 또는 우주행성 탐사에 효율적으로 활용가능한 생체모방형 로봇이다.

몰봇은 석유, 석탄 등 기존 에너지원을 대체해 신 에너지원으로 사용 가능한 탄층 메탄가스(Coalbed Methane)나 전자기기에 이용되는 희토류 등이 매설된 지역의 탐사, 더 나아가 우주 행성의 표본 채취를 목표로 연구팀에 의해 개발됐다.

기존 천부 굴착작업은 시추기와 파이프라인, 펌프 등 각종 장비를 조합해 작업을 진행해야 하지만 이제 `몰봇' 로봇 하나면 모든 작업을 원활히 수행할 수 있다. 이를 임베디드 방식이라고 표현하는데, 특히 `몰봇' 개발을 계기로 기존의 거대하고 복잡한 드릴링 장비 사용과 이로 인한 복잡한 공정, 환경 오염 유발 등 많은 문제점이 해결될 것으로 기대된다.

몰봇은 크게 드릴링부, 잔해 제거부, 방향전환을 위한 허리부, 그리고 이동 및 고정부로 구성된다. 크기는 지름 25cm, 길이 84cm이며, 무게는 26kg이다. 우선 드릴링 메커니즘은 이빨로 토양을 긁어내는 두더지 종 중의 하나인 `치젤 투스(Chisel tooth mole)'를 생체모방해 새로운 확장형 메커니즘을 개발했는데 기존 기술 대비 높은 확장성을 가지며 안정적인 드릴링이 가능하다.

잔해 제거 메커니즘은 크고 강력한 앞발을 이용해 굴착 및 잔해를 제거하는 또 다른 두더지 종인 `휴머럴 로테이션(Humeral rotation mole)'의 특별한 어깨구조를 모사해 설계했다. 휴머럴 로테이션은 길쭉한 형태의 견갑골을 가져 견갑골의 직선운동을 상완골에서 강력한 회전력으로 변환할 수 있다. 연구팀은 이러한 생물학적 구조를 모방해 효율적인 잔해 제거가 가능하도록 앞발 메커니즘을 새로 개발했다.

허리부는 두더지의 허리를 모사한 메커니즘을 통해 지하 내에서 360°자유롭게 방향 전환이 가능하다. 몰봇은 굴착 메커니즘을 가지는 앞몸체와 이동 및 고정 역할을 하는 뒷몸체로 각각 구성돼있으며, 두 몸체 사이를 선형 구동기로 연결하고 스트로크 조절을 통해 자유롭게 좌우회전을 할 수 있다.

마지막으로 이동부는 동일한 3개의 유닛을 삼각형 형태(120°간격)로 균등 배치해 지하 내에서 안정적인 지지 및 이동을 할 수 있도록 설계됐다. 불규칙한 토양 환경, 암석 등 예측 불가능한 지하 내에서 안정적인 이동을 위해 무한궤도를 이용한 이동 방식을 적용한 것이다.

연구팀은 이 밖에 개발된 로봇에 지하에서 로봇의 위치를 측정할 수 있는 센서시스템과 알고리즘을 탑재했다. 지하 환경은 주변이 암석과 흙으로 이뤄져있어 무선통신 신호를 활용하기 어렵고 또 내부가 협소하고 어둡기 때문에 비전 및 레이저 센서를 사용하기 어렵다.

이를 해결하기 위해 몰봇에 자기장 센서가 포함된 관성항법 센서를 탑재했는데 이 결과, 지구 자기장 데이터의 변화를 측정해 로봇 위치를 인식할 수 있다. 즉, 연구팀은 지구 자기장 시계열 데이터를 매칭시키는 그래프 기반의 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping; 동시적 위치 인식 및 맵핑) 기술을 자체적으로 개발해 로봇 위치를 측정하는 문제를 해결했으며, 이는 지하공간에서의 3차원적인 자율 주행을 가능케한다.

개발된 몰봇은 한국산업기술시험원(KTL)의 공인인증 평가를 통해 성능을 검증했으며, 총 4개의 항목에서 평가를 받았다. 최대 굴진각은 100피트당 38도, 위치 인식 평균 제곱근 오차는 6.03cm, 굴진 속도는 시속 1.46m, 방향각 추정 오차는 0.4도로, 기존 세계 최고 방식과 비교할 때 굴진 속도는 3배 이상, 방향각 추정성능은 6배 이상 향상된 성능을 보였다.

명 교수 연구팀은 몰봇이 기존 로봇들에 반해 훨씬 효율적인 방법으로 지하자원 탐사가 가능할뿐만 아니라 경제성도 뛰어나고, 최근 스페이스X에 의해 촉발된 우주 개발 등 다양한 분야에 적용이 가능하기 때문에 세계시장 진출도 가능할 것으로 기대하고 있다.

이 연구는 2017년부터 2019년까지 진행됐으며, 로봇 구조 해석 및 지반 실험은 건설 및 환경공학과 홍정욱 교수 및 권태혁 교수 연구팀과 협업했다. 그동안의 연구성과물로는 해외 우수저널 논문 5건 게재, 국제 학술대회 발표 12건, 국내 학술대회 발표 4건, 특허 출원 및 등록은 각각 3건과 1건의 실적을 기록했고 특히 국제 학술대회 우수발표상 및 국내학술대회 우수논문상을 각 1건씩 수상했다.

개발된 두더지 로봇인 `몰봇'의 구동 및 굴진 영상은 아래 주소에서 확인할 수 있다.

URL: https://youtu.be/pEnKy5UYEYQ

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 산업기술혁신사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.05

조회수 16558

-

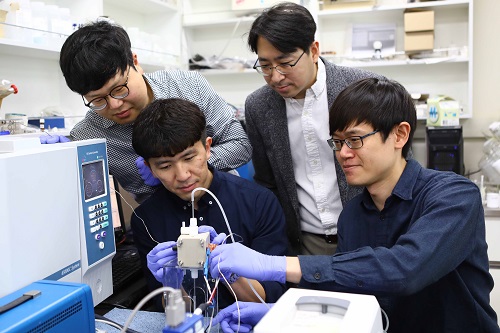

이산화탄소를 고부가가치 물질로 효율적 전환하는 새로운 실마리를 찾았다

우리 대학 연구진이 지구온난화의 주범 기체인 이산화탄소를 에틸렌이나 에탄올, 프로판올과 같이 산업적으로 고부가가치를 지닌 다탄소화합물로의 효율적 전환이 가능한 새로운 실마리를 찾아냈다.

이산화탄소 농도조절만을 통해 다탄소화합물 선택도를 크게 높인 이 기술이 실용화되면 `산업의 쌀'이라 불리는 에틸렌이나 살균, 소독용이나 바이오 연료로 사용되는 에탄올, 화장품과 치과용 로션이나 살균·살충제에 사용되는 프로판올 등을 생산하는 기존 석유화학산업의 지형에 큰 변화를 불러올 것으로 기대가 크다.

우리 대학 신소재공학과 오지훈 교수 연구팀은 이산화탄소 전기화학 환원 반응 시, 값싼 중성 전해물(전해질)에서도 다탄소화합물을 선택적으로 생성할 수 있는 공정을 개발했다.

KAIST에 따르면 오 교수 연구팀은 중성 전해물을 사용해 구리(Cu) 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 조절한 결과, 기존 공정과 비교해 각각 이산화탄소 전환율은 5.9%에서 22.6%로, 다탄소화합물 선택도는 25.4%에서 약 62%까지 대폭 높아진 공정과 촉매 층 구조를 개발했다.

탄잉촨 박사 후 연구원과 이범려 석사과정이 제1 저자, 송학현 박사과정 학생이 제2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 셀프레스(Cell press)에서 발간하는 에너지 분야 국제 학술지 `줄(Joule)' 5월호에서 편집자에게 높은 평가를 받은 특집논문(Featured article)으로 게재됐다.(논문명 : Modulating Local CO2 Concentration as a General Strategy for Enhancing C—C coupling in CO2 Electroreduction)

세계 각국은 지구온난화의 주요 원인인 이산화탄소를 적극적으로 줄이기 위해, 이를 고부가가치의 물질로 전환하는 연구가 최근 들어 활발하게 진행되고 있다. 이산화탄소를 전기화학적으로 환원 반응시키면, 수소, 일산화탄소, 메탄 등 다양한 물질이 동시에 생성되는데, 그중 2개 이상의 탄소로 구성된 다탄소화합물이 산업적으로 중요한 가치로 인해 주목을 받고 있다.

기존 연구는 탄소화합물의 선택도를 높이기 위해, 주로 알칼리성 전해물에 의존해 새로운 촉매 개발에 집중해왔다. 다만 알칼리성 전해물은 부식성과 반응성이 크기 때문에, 이를 적용한 기존 공정은 유지비용이 비싸고, 촉매 전극의 수명도 짧다는 단점이 있다.

오 교수 연구팀은 기존과 달리 역발상적 생각으로 연구를 시작했다. 구리 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 오히려 감소시켰는데 성능이 떨어진다고 여겨왔던 중성 전해물에서도 기존에 보고된 연구 성과를 뛰어넘는 고성능을 보여줬다. 특히, 이번 연구에서는 중성 전해물을 사용했음에도 불구하고 사용된 전극은 놀랍게도 10시간이 넘도록 일정하게 높은 다탄소화합물의 선택도와 생성량을 유지한 것으로 나타났다.

연구팀은 또 이산화탄소의 물질이동 모사 모델의 결과를 활용해 구리 촉매 층의 구조와 이산화탄소 공급 농도, 유량을 제어한 결과, 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 조절하는 데에도 성공했다. 그 결과, 내부의 농도가 최적일 때 다탄소화합물의 선택도가 높아짐을 확인할 수 있었다.

오 교수는 "연구팀이 발견한 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도와 다탄소화합물의 선택도 간의 관계는 그동안 촉매 특성에 치우쳐있던 연구에 새로운 방향을 제시하고, 동시에 산업적 활용에서 공정 유지비용 절감은 물론 촉매 전극 수명 연장에 이바지할 것으로 기대된다ˮ 고 설명했다.

제1 저자인 탄잉촨 박사 후 연구원도 "촉매 특성을 바꾸지 않고, 단순히 이산화탄소 농도만 바꿔도 다탄소화합물의 선택도를 크게 개선할 수 있었다ˮ면서 "이번 연구에서 밝힌 이산화탄소의 새로운 전기화학적 전환 기술은 기존 석유화학산업에 새로운 변화를 가져오는 전환점이 될 것ˮ 이라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 미래소재디스커버리사업의 지원을 받아 수행됐다.

이산화탄소를 고부가가치 물질로 효율적 전환하는 새로운 실마리를 찾았다

우리 대학 연구진이 지구온난화의 주범 기체인 이산화탄소를 에틸렌이나 에탄올, 프로판올과 같이 산업적으로 고부가가치를 지닌 다탄소화합물로의 효율적 전환이 가능한 새로운 실마리를 찾아냈다.

이산화탄소 농도조절만을 통해 다탄소화합물 선택도를 크게 높인 이 기술이 실용화되면 `산업의 쌀'이라 불리는 에틸렌이나 살균, 소독용이나 바이오 연료로 사용되는 에탄올, 화장품과 치과용 로션이나 살균·살충제에 사용되는 프로판올 등을 생산하는 기존 석유화학산업의 지형에 큰 변화를 불러올 것으로 기대가 크다.

우리 대학 신소재공학과 오지훈 교수 연구팀은 이산화탄소 전기화학 환원 반응 시, 값싼 중성 전해물(전해질)에서도 다탄소화합물을 선택적으로 생성할 수 있는 공정을 개발했다.

KAIST에 따르면 오 교수 연구팀은 중성 전해물을 사용해 구리(Cu) 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 조절한 결과, 기존 공정과 비교해 각각 이산화탄소 전환율은 5.9%에서 22.6%로, 다탄소화합물 선택도는 25.4%에서 약 62%까지 대폭 높아진 공정과 촉매 층 구조를 개발했다.

탄잉촨 박사 후 연구원과 이범려 석사과정이 제1 저자, 송학현 박사과정 학생이 제2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 셀프레스(Cell press)에서 발간하는 에너지 분야 국제 학술지 `줄(Joule)' 5월호에서 편집자에게 높은 평가를 받은 특집논문(Featured article)으로 게재됐다.(논문명 : Modulating Local CO2 Concentration as a General Strategy for Enhancing C—C coupling in CO2 Electroreduction)

세계 각국은 지구온난화의 주요 원인인 이산화탄소를 적극적으로 줄이기 위해, 이를 고부가가치의 물질로 전환하는 연구가 최근 들어 활발하게 진행되고 있다. 이산화탄소를 전기화학적으로 환원 반응시키면, 수소, 일산화탄소, 메탄 등 다양한 물질이 동시에 생성되는데, 그중 2개 이상의 탄소로 구성된 다탄소화합물이 산업적으로 중요한 가치로 인해 주목을 받고 있다.

기존 연구는 탄소화합물의 선택도를 높이기 위해, 주로 알칼리성 전해물에 의존해 새로운 촉매 개발에 집중해왔다. 다만 알칼리성 전해물은 부식성과 반응성이 크기 때문에, 이를 적용한 기존 공정은 유지비용이 비싸고, 촉매 전극의 수명도 짧다는 단점이 있다.

오 교수 연구팀은 기존과 달리 역발상적 생각으로 연구를 시작했다. 구리 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 오히려 감소시켰는데 성능이 떨어진다고 여겨왔던 중성 전해물에서도 기존에 보고된 연구 성과를 뛰어넘는 고성능을 보여줬다. 특히, 이번 연구에서는 중성 전해물을 사용했음에도 불구하고 사용된 전극은 놀랍게도 10시간이 넘도록 일정하게 높은 다탄소화합물의 선택도와 생성량을 유지한 것으로 나타났다.

연구팀은 또 이산화탄소의 물질이동 모사 모델의 결과를 활용해 구리 촉매 층의 구조와 이산화탄소 공급 농도, 유량을 제어한 결과, 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 조절하는 데에도 성공했다. 그 결과, 내부의 농도가 최적일 때 다탄소화합물의 선택도가 높아짐을 확인할 수 있었다.

오 교수는 "연구팀이 발견한 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도와 다탄소화합물의 선택도 간의 관계는 그동안 촉매 특성에 치우쳐있던 연구에 새로운 방향을 제시하고, 동시에 산업적 활용에서 공정 유지비용 절감은 물론 촉매 전극 수명 연장에 이바지할 것으로 기대된다ˮ 고 설명했다.

제1 저자인 탄잉촨 박사 후 연구원도 "촉매 특성을 바꾸지 않고, 단순히 이산화탄소 농도만 바꿔도 다탄소화합물의 선택도를 크게 개선할 수 있었다ˮ면서 "이번 연구에서 밝힌 이산화탄소의 새로운 전기화학적 전환 기술은 기존 석유화학산업에 새로운 변화를 가져오는 전환점이 될 것ˮ 이라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 미래소재디스커버리사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.04

조회수 17407

-

이산화탄소 환원 나노구조 촉매 개발

신소재공학과 전석우 교수와 오지훈 교수 연구팀이 이산화탄소의 전기화학 환원 반응 시 발생하는 물질이동의 한계를 극복해 값 비싼 금 촉매의 사용을 효과적으로 줄일 수 있는 3차원 나노구조 촉매를 개발했다.

연구팀은 두 가지 크기의 기공 네트워크를 지닌 계층 다공성 나노 구조를 이용해 이산화탄소에서 일산화탄소로의 전환율을 기존 나노 구조 촉매 대비 최대 3.96 배 높일 수 있는 촉매 디자인을 제시했다.

현가예 박사과정과 송준태 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘미국 국립과학원회보(PNAS)’ 3월 4일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Hierarchically Porous Au Nanostructures with Interconnected Channels for Efficient Mass Transport in Electrocatalytic CO2 Reduction)

최근 이산화탄소의 배출과 화석 연료 고갈이 심화됨에 따라 이산화탄소를 재활용해 유용한 화합물로 전기 화학적 전환하는 연구가 주목받고 있다. 이산화탄소 환원 반응은 유사한 산화환원 전위를 갖는 수소 생산 반응과 경쟁적으로 일어나는 문제점이 있어, 원하는 화합물로 선택도를 높이고 활성 부위를 극대화해 높은 전환율을 얻기 위한 금속 나노 구조 촉매 개발이 활발히 진행 중이다.

이산화탄소에서 일산화탄소로의 전환 반응 촉매 중 금은 가장 우수한 성능을 보이지만 값이 매우 비싸 실제 적용을 위해서는 나노 구조를 형성하는 등의 방법을 통해 적은 양의 금을 활용하는 것이 이상적이다.

하지만 기존 연구에서 보고된 나노 구조는 복잡하게 엉킨 촉매 구조로 인해 수계 반응을 통해 생성되는 일산화탄소 기포가 반응 도중 쉽게 구조를 막아 활성 부위를 차단하고, 전해질을 통한 반응물의 이동도 어렵게 해 촉매의 생산성을 떨어뜨린다.

연구팀은 문제 해결을 위해 정렬된 3차원 나노 구조 제작에 효과적인 근접장 나노패터닝(PnP, Proximity-field nanopatterning)과 전기 도금 기술을 이용해, 약 10나노미터 크기의 나노 기공과 200~300나노미터 크기의 매크로 기공이 주기적으로 연결된 채널을 포함하는 3차원 계층 다공성 금 나노 구조를 대면적으로 제작했다.

그 결과, 계층 나노 구조 촉매는 나노 기공을 통해 높은 일산화탄소 생산 선택도를 달성함과 동시에 주기적으로 배열된 매크로 기공 채널을 통해 효율적인 물질이동을 유도함으로써, 높은 질량당 전환율을 달성해 값 비싼 금의 사용을 효과적으로 줄일 수 있는 해결 방안을 제시했다.

또한, 3차원 나노 구조 금 촉매의 기공 크기와 분포가 조절 된 서로 다른 세 가지 나노 구조 촉매를 통해 기공 네트워크와 반응물, 생성물의 확산에 미치는 영향을 구조적 관점에서 조사했다.

이 기술은 이산화탄소 환원 촉매 연구 뿐 아니라 유사 전기화학 분야에서 발생하는 물질이동 문제를 해결하고 효율적인 촉매활용을 위한 폭넓은 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 미래소재디스커버리 사업과 나노소재원천기술개발사업, 그리고 이공분야기초개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

이산화탄소 환원 나노구조 촉매 개발

신소재공학과 전석우 교수와 오지훈 교수 연구팀이 이산화탄소의 전기화학 환원 반응 시 발생하는 물질이동의 한계를 극복해 값 비싼 금 촉매의 사용을 효과적으로 줄일 수 있는 3차원 나노구조 촉매를 개발했다.

연구팀은 두 가지 크기의 기공 네트워크를 지닌 계층 다공성 나노 구조를 이용해 이산화탄소에서 일산화탄소로의 전환율을 기존 나노 구조 촉매 대비 최대 3.96 배 높일 수 있는 촉매 디자인을 제시했다.

현가예 박사과정과 송준태 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘미국 국립과학원회보(PNAS)’ 3월 4일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Hierarchically Porous Au Nanostructures with Interconnected Channels for Efficient Mass Transport in Electrocatalytic CO2 Reduction)

최근 이산화탄소의 배출과 화석 연료 고갈이 심화됨에 따라 이산화탄소를 재활용해 유용한 화합물로 전기 화학적 전환하는 연구가 주목받고 있다. 이산화탄소 환원 반응은 유사한 산화환원 전위를 갖는 수소 생산 반응과 경쟁적으로 일어나는 문제점이 있어, 원하는 화합물로 선택도를 높이고 활성 부위를 극대화해 높은 전환율을 얻기 위한 금속 나노 구조 촉매 개발이 활발히 진행 중이다.

이산화탄소에서 일산화탄소로의 전환 반응 촉매 중 금은 가장 우수한 성능을 보이지만 값이 매우 비싸 실제 적용을 위해서는 나노 구조를 형성하는 등의 방법을 통해 적은 양의 금을 활용하는 것이 이상적이다.

하지만 기존 연구에서 보고된 나노 구조는 복잡하게 엉킨 촉매 구조로 인해 수계 반응을 통해 생성되는 일산화탄소 기포가 반응 도중 쉽게 구조를 막아 활성 부위를 차단하고, 전해질을 통한 반응물의 이동도 어렵게 해 촉매의 생산성을 떨어뜨린다.

연구팀은 문제 해결을 위해 정렬된 3차원 나노 구조 제작에 효과적인 근접장 나노패터닝(PnP, Proximity-field nanopatterning)과 전기 도금 기술을 이용해, 약 10나노미터 크기의 나노 기공과 200~300나노미터 크기의 매크로 기공이 주기적으로 연결된 채널을 포함하는 3차원 계층 다공성 금 나노 구조를 대면적으로 제작했다.

그 결과, 계층 나노 구조 촉매는 나노 기공을 통해 높은 일산화탄소 생산 선택도를 달성함과 동시에 주기적으로 배열된 매크로 기공 채널을 통해 효율적인 물질이동을 유도함으로써, 높은 질량당 전환율을 달성해 값 비싼 금의 사용을 효과적으로 줄일 수 있는 해결 방안을 제시했다.

또한, 3차원 나노 구조 금 촉매의 기공 크기와 분포가 조절 된 서로 다른 세 가지 나노 구조 촉매를 통해 기공 네트워크와 반응물, 생성물의 확산에 미치는 영향을 구조적 관점에서 조사했다.

이 기술은 이산화탄소 환원 촉매 연구 뿐 아니라 유사 전기화학 분야에서 발생하는 물질이동 문제를 해결하고 효율적인 촉매활용을 위한 폭넓은 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 미래소재디스커버리 사업과 나노소재원천기술개발사업, 그리고 이공분야기초개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.03.10

조회수 16619

-

빛으로 RNA 이동과 단백질 합성 조절한다

빛으로 세포 내 특정 RNA 이동과 단백질 합성을 조절할 수 있는 기술이 개발됐다. 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 빛을 이용해 유전정보를 전달하는 전령RNA와 단백질을 생성하는 리보솜의 결합을 제어해 단백질 합성을 조절하는데 성공했다.

이번 연구성과는 네이처 셀 바이올로지(Nature Cell Biology, IF 17.728)에 2월 18일 오전 1시(한국시간)자 온라인 판에 실렸으며, Nature Reviews Genetics에 하이라이트 논문으로 소개됐다.

DNA의 유전정보는 RNA를 거쳐 단백질로 전달된다. 이때 중간에서 유전정보를 전달하는 RNA를 ‘전령RNA’라고 한다. 단백질 생성공장인 리보솜이 전령RNA의 유전정보를 읽어 단백질을 합성한다. 단백질 합성에 있어 전령RNA는 DNA 유전정보의 중간 전달자, 리보솜은 생성공장, 단백질은 완성품인 셈이다.

이전에는 화학물질을 처리해 전령RNA를 조절하는 방법으로 모든 전령RNA를 한꺼번에 조절하기 때문에 특정 종류의 전령RNA만을 세밀하게 조절하기 어려웠다. 이번 연구에서는 살아있는 세포에 청색광을 비춰줌으로써 세포 내 특정 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 시공간 특이적으로 조절하는 mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 개발했다.

연구팀은 이전 연구로 개발한 라리아트 올가미(LARIAT, Light-Activated Reversible Inhibition by Assembled Trap) 기술과 RNA 이미징 기술을 융합해 mRNA-LARIAT 기술을 개발했다. mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 이용하면 빛의 유무에 따라 라리아트 올가미에 전령RNA를 가두거나 분리하고, 이를 실시간으로 관찰하는 것이 가능하다.

연구팀은 헬라 세포에 청색광을 비춰주면 라리아트 올가미에 전령RNA가 가둬지면서 리보솜과 격리되고 단백질 합성이 감소함을 관찰했다. 이어 청색광을 차단하면 라리아트 올가미로부터 전령RNA가 빠져나오면서 리보솜과 단백질 합성을 다시 시작함을 확인했다. 이는 mRNA-LARIAT 광유전학 기술로 빛의 유무에 따라 매우 빠르고 가역적으로 단백질 합성을 조절할 수 있음을 의미한다.

대부분 단백질은 전령RNA와 리보솜에 의해 합성된 후, 각 단백질이 작용하는 위치로 이동한다. 하지만 전령RNA가 라리아트 올가미에 가둬지면 전령RNA가 향후 단백질이 작용하는 위치까지 이동이 멈추고 단백질 합성이 차단된다. 전령RNA는 단백질보다 비교적 작은 분자로, 세포 내 이동이 더 효율적이고 빠르다. 이처럼 mRNA-LARIAT 광유전학 기술로 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 빛으로 조절하면 살아있는 세포에서의 RNA의 위치 및 합성되는 신생 단백질의 기능을 효율적으로 연구할 수 있게 되었다.

연구팀은 베타액틴(β-actin) 단백질 합성에 관여하는 전령RNA에 mRNA-LARIAT 기술을 적용했다. 베타액틴 단백질 합성에 관여하는 전령RNA에 청색광을 비추니 세포 골격 구성 및 이동 기능이 제대로 이뤄지지 않음을 관찰했다. 또한 베타액틴 단백질 합성 효율이 최대 90%까지 감소됨을 확인했다.

허원도 교수는 “mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 활용하면 암세포, 신경세포 등 다양한 세포 내 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 빛으로 조절할 수 있다”라며 “앞으로 암세포 전이, 신경질환 등 전령 RNA 관련 질병 연구에 응용 가능할 것이다”라고 말했다.

빛으로 RNA 이동과 단백질 합성 조절한다

빛으로 세포 내 특정 RNA 이동과 단백질 합성을 조절할 수 있는 기술이 개발됐다. 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 빛을 이용해 유전정보를 전달하는 전령RNA와 단백질을 생성하는 리보솜의 결합을 제어해 단백질 합성을 조절하는데 성공했다.

이번 연구성과는 네이처 셀 바이올로지(Nature Cell Biology, IF 17.728)에 2월 18일 오전 1시(한국시간)자 온라인 판에 실렸으며, Nature Reviews Genetics에 하이라이트 논문으로 소개됐다.

DNA의 유전정보는 RNA를 거쳐 단백질로 전달된다. 이때 중간에서 유전정보를 전달하는 RNA를 ‘전령RNA’라고 한다. 단백질 생성공장인 리보솜이 전령RNA의 유전정보를 읽어 단백질을 합성한다. 단백질 합성에 있어 전령RNA는 DNA 유전정보의 중간 전달자, 리보솜은 생성공장, 단백질은 완성품인 셈이다.

이전에는 화학물질을 처리해 전령RNA를 조절하는 방법으로 모든 전령RNA를 한꺼번에 조절하기 때문에 특정 종류의 전령RNA만을 세밀하게 조절하기 어려웠다. 이번 연구에서는 살아있는 세포에 청색광을 비춰줌으로써 세포 내 특정 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 시공간 특이적으로 조절하는 mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 개발했다.

연구팀은 이전 연구로 개발한 라리아트 올가미(LARIAT, Light-Activated Reversible Inhibition by Assembled Trap) 기술과 RNA 이미징 기술을 융합해 mRNA-LARIAT 기술을 개발했다. mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 이용하면 빛의 유무에 따라 라리아트 올가미에 전령RNA를 가두거나 분리하고, 이를 실시간으로 관찰하는 것이 가능하다.

연구팀은 헬라 세포에 청색광을 비춰주면 라리아트 올가미에 전령RNA가 가둬지면서 리보솜과 격리되고 단백질 합성이 감소함을 관찰했다. 이어 청색광을 차단하면 라리아트 올가미로부터 전령RNA가 빠져나오면서 리보솜과 단백질 합성을 다시 시작함을 확인했다. 이는 mRNA-LARIAT 광유전학 기술로 빛의 유무에 따라 매우 빠르고 가역적으로 단백질 합성을 조절할 수 있음을 의미한다.

대부분 단백질은 전령RNA와 리보솜에 의해 합성된 후, 각 단백질이 작용하는 위치로 이동한다. 하지만 전령RNA가 라리아트 올가미에 가둬지면 전령RNA가 향후 단백질이 작용하는 위치까지 이동이 멈추고 단백질 합성이 차단된다. 전령RNA는 단백질보다 비교적 작은 분자로, 세포 내 이동이 더 효율적이고 빠르다. 이처럼 mRNA-LARIAT 광유전학 기술로 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 빛으로 조절하면 살아있는 세포에서의 RNA의 위치 및 합성되는 신생 단백질의 기능을 효율적으로 연구할 수 있게 되었다.

연구팀은 베타액틴(β-actin) 단백질 합성에 관여하는 전령RNA에 mRNA-LARIAT 기술을 적용했다. 베타액틴 단백질 합성에 관여하는 전령RNA에 청색광을 비추니 세포 골격 구성 및 이동 기능이 제대로 이뤄지지 않음을 관찰했다. 또한 베타액틴 단백질 합성 효율이 최대 90%까지 감소됨을 확인했다.

허원도 교수는 “mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 활용하면 암세포, 신경세포 등 다양한 세포 내 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 빛으로 조절할 수 있다”라며 “앞으로 암세포 전이, 신경질환 등 전령 RNA 관련 질병 연구에 응용 가능할 것이다”라고 말했다.

2020.02.21

조회수 19750

-

온실가스 감소·수소 생산성 높일 촉매 개발

우리 대학 생명화학공학과 자패르 야부즈(Cafer T. Yavuz) 교수 연구팀이 장시간 사용해도 코킹(coking)과 소결(sintering) 현상이 발생하지 않는 메탄의 건식 개질 반응(dry reforming of methane) 촉매를 개발했다.

연구팀의 기술은 온실가스의 가장 큰 부분을 차지하는 이산화탄소와 메탄을 이용해 합성가스를 생산할 수 있는 기술로, 지구온난화 해결에 이바지할 것으로 기대된다. 또한, 개발된 촉매는 비활성화 없이 안정적으로 합성가스를 생산할 수 있어 수소 생산성 향상 및 합성가스 생산비용 절감 등의 효과를 기대할 수 있다. 야부즈 교수 연구팀은 단결정 마그네슘 산화물의 꼭짓점에서 탄소가 자라는 현상을 발견하고 이를 막기 위해 니켈 기반의 니켈-몰리브데넘 합금 나노입자를 올리는 방법을 설계했다. 이러한 기술은 향후 다른 개질 반응 및 기존의 수소 생산반응인 메탄의 습식 개질 반응에도 직접 적용이 가능할 것으로 기대된다.

송영동 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 (Science)’ 2월 14일 자에 게재됐다.(논문명 : Dry reforming of methane by stable Ni-Mo nanocatalysts on single crystalline MgO)

메탄의 건식 개질 반응은 온실가스인 메탄과 이산화탄소를 동시에 감축할 수 있으면서도 화학산업의 기반이 되는 합성가스를 생산할 수 있어 큰 관심을 받고 있다. 하지만 반응이 진행될수록 촉매의 표면에 탄소가 쌓여 반응성을 낮추는 코킹(coking) 현상과 나노입자가 서로 뭉치게 되는 소결(sintering) 현상 때문에 실제 산업에서 적용에 큰 어려움이 있다.

연구팀은 문제를 해결하기 위해 니켈-몰리브데넘 합금 나노입자를 단결정의 마그네슘 산화물 지지체에 담지했다. 이렇게 제조된 니켈-몰리브데넘 합금 나노입자 촉매는 800도로 온도를 높이는 과정에서 단결정 지지체의 꼭짓점을 막아 안정되는 현상을 보였다. 이는 충분한 열에너지가 공급됐을 때 니켈-몰리브데넘 나노입자가 지지체의 표면을 이동하다가 열역학적으로 불안정한 꼭짓점을 덮은 후 안정화되는 원리임을 규명했다.

연구팀은 개발한 촉매를 온도변화에 민감한 메탄의 건식 개질 반응에 적용하기 위해 온도를 변화시키며 활성도를 측정했다. 그 결과 800도에서 700도까지의 변화 구간에서도 활성도가 안정적인 것으로 나타났으며, 반응 중간에 온도를 상온으로 낮추었다가 재가동해도 활성도에 영향을 주지 않음을 확인했다. 나아가 실제 산업에서 사용하는 반응조건에 적용하기 위해 고압 조건에서 측정한 결과 15바(bar)의 압력에서도 안정적인 것으로 나타났다. 또한, 장시간 안정성 역시 800도에서 850시간 동안 사용 후에도 코킹 및 소결 현상이 발생하지 않는 것으로 확인됐다.

연구팀이 개발한 촉매는 메탄의 건식 개질 반응에 적용할 수 있어 온실가스 감축을 통한 환경문제 해결에 큰 도움을 줄 수 있다. 또한, 현재 수소생산의 90% 이상을 차지하는 메탄의 습식 개질 반응에도 직접 적용이 가능하다. 이를 통해 합성가스 생산비용 절감, 니켈 기반의 저렴한 촉매생산, 성능 강화 등에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

1 저자인 송영동 박사과정은 “그동안 큰 문제였던 코킹 현상을 값비싼 귀금속이나 복잡한 제조과정 없이 해결할 수 있는 촉매를 개발했다”라며 “단결정 위에서 나노입자가 안정화되는 기술을 다른 지지체와 금속 나노입자를 이용해 적용하면 다양한 문제를 해결할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 사우디 아람코-KAIST CO2 매니지먼트 센터 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

온실가스 감소·수소 생산성 높일 촉매 개발

우리 대학 생명화학공학과 자패르 야부즈(Cafer T. Yavuz) 교수 연구팀이 장시간 사용해도 코킹(coking)과 소결(sintering) 현상이 발생하지 않는 메탄의 건식 개질 반응(dry reforming of methane) 촉매를 개발했다.

연구팀의 기술은 온실가스의 가장 큰 부분을 차지하는 이산화탄소와 메탄을 이용해 합성가스를 생산할 수 있는 기술로, 지구온난화 해결에 이바지할 것으로 기대된다. 또한, 개발된 촉매는 비활성화 없이 안정적으로 합성가스를 생산할 수 있어 수소 생산성 향상 및 합성가스 생산비용 절감 등의 효과를 기대할 수 있다. 야부즈 교수 연구팀은 단결정 마그네슘 산화물의 꼭짓점에서 탄소가 자라는 현상을 발견하고 이를 막기 위해 니켈 기반의 니켈-몰리브데넘 합금 나노입자를 올리는 방법을 설계했다. 이러한 기술은 향후 다른 개질 반응 및 기존의 수소 생산반응인 메탄의 습식 개질 반응에도 직접 적용이 가능할 것으로 기대된다.

송영동 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 (Science)’ 2월 14일 자에 게재됐다.(논문명 : Dry reforming of methane by stable Ni-Mo nanocatalysts on single crystalline MgO)

메탄의 건식 개질 반응은 온실가스인 메탄과 이산화탄소를 동시에 감축할 수 있으면서도 화학산업의 기반이 되는 합성가스를 생산할 수 있어 큰 관심을 받고 있다. 하지만 반응이 진행될수록 촉매의 표면에 탄소가 쌓여 반응성을 낮추는 코킹(coking) 현상과 나노입자가 서로 뭉치게 되는 소결(sintering) 현상 때문에 실제 산업에서 적용에 큰 어려움이 있다.

연구팀은 문제를 해결하기 위해 니켈-몰리브데넘 합금 나노입자를 단결정의 마그네슘 산화물 지지체에 담지했다. 이렇게 제조된 니켈-몰리브데넘 합금 나노입자 촉매는 800도로 온도를 높이는 과정에서 단결정 지지체의 꼭짓점을 막아 안정되는 현상을 보였다. 이는 충분한 열에너지가 공급됐을 때 니켈-몰리브데넘 나노입자가 지지체의 표면을 이동하다가 열역학적으로 불안정한 꼭짓점을 덮은 후 안정화되는 원리임을 규명했다.

연구팀은 개발한 촉매를 온도변화에 민감한 메탄의 건식 개질 반응에 적용하기 위해 온도를 변화시키며 활성도를 측정했다. 그 결과 800도에서 700도까지의 변화 구간에서도 활성도가 안정적인 것으로 나타났으며, 반응 중간에 온도를 상온으로 낮추었다가 재가동해도 활성도에 영향을 주지 않음을 확인했다. 나아가 실제 산업에서 사용하는 반응조건에 적용하기 위해 고압 조건에서 측정한 결과 15바(bar)의 압력에서도 안정적인 것으로 나타났다. 또한, 장시간 안정성 역시 800도에서 850시간 동안 사용 후에도 코킹 및 소결 현상이 발생하지 않는 것으로 확인됐다.

연구팀이 개발한 촉매는 메탄의 건식 개질 반응에 적용할 수 있어 온실가스 감축을 통한 환경문제 해결에 큰 도움을 줄 수 있다. 또한, 현재 수소생산의 90% 이상을 차지하는 메탄의 습식 개질 반응에도 직접 적용이 가능하다. 이를 통해 합성가스 생산비용 절감, 니켈 기반의 저렴한 촉매생산, 성능 강화 등에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

1 저자인 송영동 박사과정은 “그동안 큰 문제였던 코킹 현상을 값비싼 귀금속이나 복잡한 제조과정 없이 해결할 수 있는 촉매를 개발했다”라며 “단결정 위에서 나노입자가 안정화되는 기술을 다른 지지체와 금속 나노입자를 이용해 적용하면 다양한 문제를 해결할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 사우디 아람코-KAIST CO2 매니지먼트 센터 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.02.18

조회수 18310

-

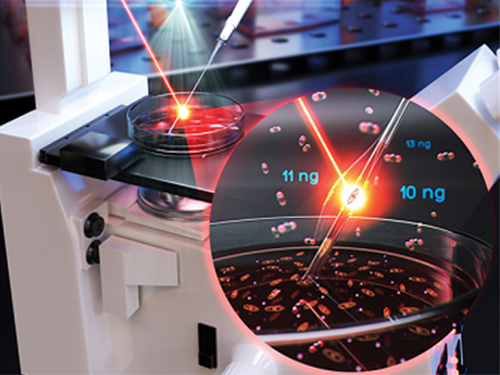

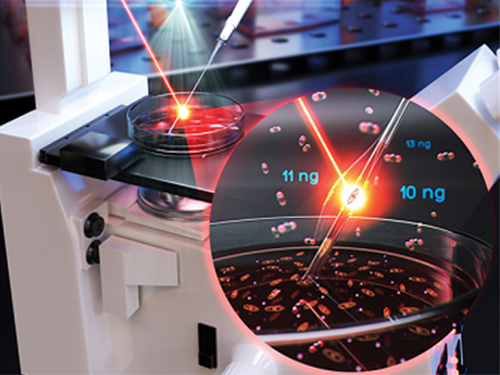

미세 입자 질량 측정용 파이펫 형태 공진기 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀과 서울대학교 기계항공공학부 고상근 교수 공동 연구팀이 일반 실험실에서 쉽고 간단하게 제작 가능한 액상 부유입자 정밀 질량 측정용 마이크로 파이펫 공진기를 개발했다.

위 기술은 유리 캐필러리를 열 인장하는 방법으로 간단하게 제작한 공진기를 이용해 캐필러리 내부 채널을 통과하는 액상 부유 입자의 질량을 정밀하게 계측할 수 있는 기술이다.

고주희 석사과정과 서울대학교 이동혁 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 센서 분야 대표 국제 학술지 ‘에이씨에스 센서스(ACS Sensors)’ 2019년 12월 27일 자 내부표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : Micropipette Resonator Enabling Targeted Aspiration and Mass Measurement of Single Particles and Cells, 단일 세포의 선택적 흡입 및 질량 측정을 위한 마이크로 파이펫 공진기)

모든 물체는 각각의 고유한 진동수를 가지고 진동하며 이 고유 진동수는 질량의 영향을 받는다. 마이크로 유체 채널 또한 마찬가지로 유체 채널을 공진 센서 플랫폼으로 제작해, 입자를 포함한 유체가 공진 센서 내부로 주입됐을 때 바뀌는 고유 진동수의 변화로 미세 입자의 질량을 측정하는 연구들이 지금까지 널리 진행돼왔다.

하지만 지금까지의 기술은 주로 고가의 복잡한 마이크로 및 나노 공정에 의존해왔고 측정 표본이 밀폐된 공간에 보관됨으로써 필요한 영양분들이 고갈될 수도 있다는 문제점이 있었다.

이번 연구에서는 열린 구조의 파이펫 공진기를 고안하고 제작해 배양 접시와 같이 실제 세포가 배양되는 환경에서 선택적으로 원하는 세포만을 흡입해 측정하는 시스템을 최초로 구현했다.

실험 시에 여러 입자(또는 세포) 중 특정 입자(세포)를 측정하기 위해 파이펫 공진기를 통과하는 유량을 제어했고, 도립현미경 위에서 실험을 진행했다. 선택된 특정 입자는 파이펫의 열린 입구에서부터 측정부로 이동하게 된다.

연구팀은 초당 수십만 번 떨리는 진동을 측정하기 위해 CD 및 DVD와 같은 광디스크 재생장치에 사용되는 광 픽업 장치(Optical PickUp, OPU)를 이용했다.

연구팀은 레이저 다이오드에서 렌즈를 통과해 조사된 빛이 공진기에서 반사된 후 광센서로 입사되는 신호를 분석해 공진기의 진동주파수를 정밀하게 측정할 수 있었다. 추가로 고유 진동수에서 공진기의 떨림 현상을 극대화하기 위해 전압이 걸리면 기계적인 변형이 발생하는 압전 소자가 사용됐다.

이정철 교수는 “기존의 복잡한 마이크로/나노공정을 이용해 웨이퍼로 제작하던 초미세 정밀 센서를 일반 실험실 환경에서 유리 모세관을 이용해 간단하게 제작해 대체할 수 있다는 가능성을 봤다”라며 “또한 해당 장치는 이미 바이오 연구자들에게 친숙한 파이펫 형태로서 별도의 학습 및 훈련 없이 널리 이용될 것으로 기대된다”라고 말했다.

이번 연구결과는 한국연구재단의 중견연구자지원사업 및 기초연구실지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. ACS Sensors 저널 내부표지

그림2. 유리 파이펫 공진기계장치의 개요와 제작방법

그림3. 입자의 질량 측정을 위한 파이펫 공진기의 실험 장치 구성도

그림4. 질량 따른 공진주파수의 변화 및 측정된 질량 스펙트럼 결과

미세 입자 질량 측정용 파이펫 형태 공진기 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀과 서울대학교 기계항공공학부 고상근 교수 공동 연구팀이 일반 실험실에서 쉽고 간단하게 제작 가능한 액상 부유입자 정밀 질량 측정용 마이크로 파이펫 공진기를 개발했다.

위 기술은 유리 캐필러리를 열 인장하는 방법으로 간단하게 제작한 공진기를 이용해 캐필러리 내부 채널을 통과하는 액상 부유 입자의 질량을 정밀하게 계측할 수 있는 기술이다.

고주희 석사과정과 서울대학교 이동혁 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 센서 분야 대표 국제 학술지 ‘에이씨에스 센서스(ACS Sensors)’ 2019년 12월 27일 자 내부표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : Micropipette Resonator Enabling Targeted Aspiration and Mass Measurement of Single Particles and Cells, 단일 세포의 선택적 흡입 및 질량 측정을 위한 마이크로 파이펫 공진기)

모든 물체는 각각의 고유한 진동수를 가지고 진동하며 이 고유 진동수는 질량의 영향을 받는다. 마이크로 유체 채널 또한 마찬가지로 유체 채널을 공진 센서 플랫폼으로 제작해, 입자를 포함한 유체가 공진 센서 내부로 주입됐을 때 바뀌는 고유 진동수의 변화로 미세 입자의 질량을 측정하는 연구들이 지금까지 널리 진행돼왔다.

하지만 지금까지의 기술은 주로 고가의 복잡한 마이크로 및 나노 공정에 의존해왔고 측정 표본이 밀폐된 공간에 보관됨으로써 필요한 영양분들이 고갈될 수도 있다는 문제점이 있었다.

이번 연구에서는 열린 구조의 파이펫 공진기를 고안하고 제작해 배양 접시와 같이 실제 세포가 배양되는 환경에서 선택적으로 원하는 세포만을 흡입해 측정하는 시스템을 최초로 구현했다.

실험 시에 여러 입자(또는 세포) 중 특정 입자(세포)를 측정하기 위해 파이펫 공진기를 통과하는 유량을 제어했고, 도립현미경 위에서 실험을 진행했다. 선택된 특정 입자는 파이펫의 열린 입구에서부터 측정부로 이동하게 된다.

연구팀은 초당 수십만 번 떨리는 진동을 측정하기 위해 CD 및 DVD와 같은 광디스크 재생장치에 사용되는 광 픽업 장치(Optical PickUp, OPU)를 이용했다.

연구팀은 레이저 다이오드에서 렌즈를 통과해 조사된 빛이 공진기에서 반사된 후 광센서로 입사되는 신호를 분석해 공진기의 진동주파수를 정밀하게 측정할 수 있었다. 추가로 고유 진동수에서 공진기의 떨림 현상을 극대화하기 위해 전압이 걸리면 기계적인 변형이 발생하는 압전 소자가 사용됐다.

이정철 교수는 “기존의 복잡한 마이크로/나노공정을 이용해 웨이퍼로 제작하던 초미세 정밀 센서를 일반 실험실 환경에서 유리 모세관을 이용해 간단하게 제작해 대체할 수 있다는 가능성을 봤다”라며 “또한 해당 장치는 이미 바이오 연구자들에게 친숙한 파이펫 형태로서 별도의 학습 및 훈련 없이 널리 이용될 것으로 기대된다”라고 말했다.

이번 연구결과는 한국연구재단의 중견연구자지원사업 및 기초연구실지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. ACS Sensors 저널 내부표지

그림2. 유리 파이펫 공진기계장치의 개요와 제작방법

그림3. 입자의 질량 측정을 위한 파이펫 공진기의 실험 장치 구성도

그림4. 질량 따른 공진주파수의 변화 및 측정된 질량 스펙트럼 결과

2020.02.07

조회수 14455

-

재촬영 없이 MRI 강조영상 얻는 AI 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 예종철 교수 연구팀 자기공명영상(magnetic resonance imaging: MRI)에서 재촬영 없이도 누락된 강조영상을 얻을 수 있는 인공지능 기술을 개발했다.

이 연구를 통해 각 질환별로 강조영상이 암의 진단에 미치는 영향을 객관적으로 밝힐 수 있으며, 실제 임상에서 고비용의 MRI를 효과적이고 체계적으로 활용할 수 있는 방안을 설계할 수 있을 것으로 기대된다.

이동욱 박사가 1 저자로 참여하고 건국대 의과대학 영상의학과 문원진 교수팀이 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 머신인테리젼스(Nature Machine Intelligence)’ 1월 18일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Assessing the importance of magnetic resonance contrasts using collaborative generative adversarial networks).

MRI는 엑스선 컴퓨터 단층촬영, 초음파와 더불어 임상 진단에서 중요한 역할을 하는 진단 장비이다. 특히 비침습적 방법으로 고해상도의 영상을 얻기 때문에 종양이나 병변을 관찰하며 진단하는데 매우 중요한 임상 정보를 제공한다. 이는 영상의 대조도 (contrast)를 다양하게 조절할 수 있는 MRI의 특징 덕분이다.

예를 들어 뇌종양을 진단하는 데 활용되는 T1·T2 강조영상, FLAIR 기법 영상, T1 조영증강 영상 등 여러 가지 대조 영상을 얻어 진단에 사용함으로써 종양을 찾을 수 있다.

하지만 실제 임상 환경에서는 강조영상을 모두 얻기 어려운 경우가 많다. 여러 장의 강조영상 촬영을 위해 촬영시간이 길어지기도 하고, 잡음이나 인공음영 발생으로 인해 진단에 사용하기 어려운 경우가 많기 때문이다.

또한, 뇌질환진단을 위한 MRI 검사는 의심 질환이 무엇인지에 따라 필수 강조영상이 달라지며, 이후 특정 질환으로 진단명이 좁혀지면서 부득이하게 누락된 강조영상을 확보하기 위한 재촬영이 필요한 경우가 많다. 이러한 상황에 의해 많은 시간과 비용이 소모된다.

최근 인공지능 분야에서 생성적 적대 신경망(Generative adversarial networks, GAN)이라는 딥러닝을 이용해 영상을 합성하는 기술이 많이 보고되고 있지만, 이 기술을 MRI 강조영상 합성에 사용하면 준비하고 미리 학습해야 하는 네트워크가 너무 많아지게 된다.

또한, 이러한 기법은 하나의 영상에서 다른 영상으로의 관계를 학습하기 때문에 몇 개의 강조영상의 존재하더라도 이 정보 간의 시너지를 활용하는 영상 학습기법이 없는 현실이다.

예 교수 연구팀은 자체 개발한 ‘협조·생성적 적대신경망(Collaborative Generative Adversarial Network : CollaGAN)’이라는 기술을 이용해 여러 MRI 강조영상의 공통 특징 공간을 학습함으로써 확장성의 문제를 해결했다.

이를 통해 어떤 대조 영상의 생성이 가능한지와 불가능한지에 대한 질문과, 그에 대한 체계적인 대답 기법을 제안했다.

즉, 여러 개의 강조영상 중에서 임의의 순서 및 개수로 영상이 없어져도 남아있는 영상을 통해 사라진 영상을 복원하는 기법을 학습한 후 합성된 영상의 임상적 정확도를 평가해, 강조 영상 간 중요도를 자동으로 평가할 수 있는 원천 기술을 개발했다.

예 교수 연구팀은 건국대 문원진 교수 연구팀과의 협력을 통해 T1강조·T2강조 영상과 같이 내인성 강조영상은 다른 영상으로부터 정확한 합성이 가능하며, 합성된 강조영상이 실제 영상과 매우 유사하게 임상 정보를 표현하고 있다는 것을 확인했다.

연구팀은 확보한 합성 영상이 뇌종양 분할기법을 통해 뇌종양 범위를 파악하는데 유용한 정보를 제공한다는 것을 확인했다. 또한, 현재 많이 사용되는 합성 MRI 기법(synthetic MRI)에서 생기는 인공음영 영상도 자동 제거가 가능함이 증명됐다. 이 기술을 이용하면 추가적인 재촬영을 하지 않고도 필요한 대조 영상을 생성해 시간과 비용을 비약적으로 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

건국대 영상의학과 문원진 교수는 “연구에서 개발한 방법을 이용해 인공지능을 통한 합성 영상을 임상현장에서 이용하면 재촬영으로 인한 환자의 불편을 최소화하고 진단정확도를 높여 전체의료비용 절감 효과를 가져올 것이다”라고 말했다.

예종철 교수는 “인공지능이 진단과 영상처리에 사용되는 현재의 응용 범위를 넘어서, 진단의 중요도를 선택하고 진단 규약을 계획하는 데 중요한 역할을 할 수 있는 것을 보여준 독창적인 연구이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. CollaGAN의 작동 원리의 예

재촬영 없이 MRI 강조영상 얻는 AI 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 예종철 교수 연구팀 자기공명영상(magnetic resonance imaging: MRI)에서 재촬영 없이도 누락된 강조영상을 얻을 수 있는 인공지능 기술을 개발했다.

이 연구를 통해 각 질환별로 강조영상이 암의 진단에 미치는 영향을 객관적으로 밝힐 수 있으며, 실제 임상에서 고비용의 MRI를 효과적이고 체계적으로 활용할 수 있는 방안을 설계할 수 있을 것으로 기대된다.

이동욱 박사가 1 저자로 참여하고 건국대 의과대학 영상의학과 문원진 교수팀이 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 머신인테리젼스(Nature Machine Intelligence)’ 1월 18일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Assessing the importance of magnetic resonance contrasts using collaborative generative adversarial networks).

MRI는 엑스선 컴퓨터 단층촬영, 초음파와 더불어 임상 진단에서 중요한 역할을 하는 진단 장비이다. 특히 비침습적 방법으로 고해상도의 영상을 얻기 때문에 종양이나 병변을 관찰하며 진단하는데 매우 중요한 임상 정보를 제공한다. 이는 영상의 대조도 (contrast)를 다양하게 조절할 수 있는 MRI의 특징 덕분이다.

예를 들어 뇌종양을 진단하는 데 활용되는 T1·T2 강조영상, FLAIR 기법 영상, T1 조영증강 영상 등 여러 가지 대조 영상을 얻어 진단에 사용함으로써 종양을 찾을 수 있다.

하지만 실제 임상 환경에서는 강조영상을 모두 얻기 어려운 경우가 많다. 여러 장의 강조영상 촬영을 위해 촬영시간이 길어지기도 하고, 잡음이나 인공음영 발생으로 인해 진단에 사용하기 어려운 경우가 많기 때문이다.

또한, 뇌질환진단을 위한 MRI 검사는 의심 질환이 무엇인지에 따라 필수 강조영상이 달라지며, 이후 특정 질환으로 진단명이 좁혀지면서 부득이하게 누락된 강조영상을 확보하기 위한 재촬영이 필요한 경우가 많다. 이러한 상황에 의해 많은 시간과 비용이 소모된다.

최근 인공지능 분야에서 생성적 적대 신경망(Generative adversarial networks, GAN)이라는 딥러닝을 이용해 영상을 합성하는 기술이 많이 보고되고 있지만, 이 기술을 MRI 강조영상 합성에 사용하면 준비하고 미리 학습해야 하는 네트워크가 너무 많아지게 된다.

또한, 이러한 기법은 하나의 영상에서 다른 영상으로의 관계를 학습하기 때문에 몇 개의 강조영상의 존재하더라도 이 정보 간의 시너지를 활용하는 영상 학습기법이 없는 현실이다.

예 교수 연구팀은 자체 개발한 ‘협조·생성적 적대신경망(Collaborative Generative Adversarial Network : CollaGAN)’이라는 기술을 이용해 여러 MRI 강조영상의 공통 특징 공간을 학습함으로써 확장성의 문제를 해결했다.

이를 통해 어떤 대조 영상의 생성이 가능한지와 불가능한지에 대한 질문과, 그에 대한 체계적인 대답 기법을 제안했다.

즉, 여러 개의 강조영상 중에서 임의의 순서 및 개수로 영상이 없어져도 남아있는 영상을 통해 사라진 영상을 복원하는 기법을 학습한 후 합성된 영상의 임상적 정확도를 평가해, 강조 영상 간 중요도를 자동으로 평가할 수 있는 원천 기술을 개발했다.

예 교수 연구팀은 건국대 문원진 교수 연구팀과의 협력을 통해 T1강조·T2강조 영상과 같이 내인성 강조영상은 다른 영상으로부터 정확한 합성이 가능하며, 합성된 강조영상이 실제 영상과 매우 유사하게 임상 정보를 표현하고 있다는 것을 확인했다.

연구팀은 확보한 합성 영상이 뇌종양 분할기법을 통해 뇌종양 범위를 파악하는데 유용한 정보를 제공한다는 것을 확인했다. 또한, 현재 많이 사용되는 합성 MRI 기법(synthetic MRI)에서 생기는 인공음영 영상도 자동 제거가 가능함이 증명됐다. 이 기술을 이용하면 추가적인 재촬영을 하지 않고도 필요한 대조 영상을 생성해 시간과 비용을 비약적으로 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

건국대 영상의학과 문원진 교수는 “연구에서 개발한 방법을 이용해 인공지능을 통한 합성 영상을 임상현장에서 이용하면 재촬영으로 인한 환자의 불편을 최소화하고 진단정확도를 높여 전체의료비용 절감 효과를 가져올 것이다”라고 말했다.

예종철 교수는 “인공지능이 진단과 영상처리에 사용되는 현재의 응용 범위를 넘어서, 진단의 중요도를 선택하고 진단 규약을 계획하는 데 중요한 역할을 할 수 있는 것을 보여준 독창적인 연구이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. CollaGAN의 작동 원리의 예

2020.01.30

조회수 15236

-

허원도 교수, 머리에 빛 비춰 기억 및 공감능력 향상 기술 개발

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 머리에 빛을 비춰 뇌신경세포 내 칼슘 농도를 조절함으로써 공간기억 및 공감 능력을 높이는 비침습적인 기술을 개발했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 1월 10일 자 온라인 판에 게재됐다.

칼슘은 세포 기능에 중요한 물질로, 세포 이동, 분열, 유전자 발현, 신경 전달 물질 분비, 항상성 유지 등에 폭넓게 관여한다. 세포가 제 기능을 잘 수행하기 위해서는 세포 내 칼슘 농도가 적절하게 조절돼야 한다.

세포 내 칼슘 양이 부족해지면 인지장애, 심장부정맥 등 다양한 질환으로 이어질 수 있다. 허원도 교수 연구팀은 이전 연구에서 세포에 빛을 비춰 세포 내 칼슘 농도를 조절하는 옵토스팀원(OptoSTIM1) 기술을 개발하여 네이처 바오이테크놀로지(Nature Biotechnology) 2015년 9월호 표지논문으로 보고한 바 있다.

옵토스팀원(OptoSTIM1) 기술은 빛을 이용하여 비침습적으로 세포의 기능을 조절하는 광유전학(Optogenetics) 기술이다. 쥐 머리에 청색 빛을 쬐어주면 광수용체 단백질 여러 개가 결합되며, 이 단백질 복합체가 세포의 칼슘 통로를 열면 세포 내로 칼슘이 유입된다. 외과적 시술에 비해 비침습적이긴 하나, 옵토스팀원(OptoSTIM1) 기술을 이용하려면 생체 내에 광섬유를 삽입해 빛을 뇌 조직 내로 전달하는 과정이 필요하다. 광섬유 삽입은 털, 피부, 머리뼈, 생체 조직 손상 및 면역력 약화 등 부작용을 유발한다는 문제점이 있다.

연구진은 옵토스팀원 기술에서 사용했던 광수용체 단백질의 유전자를 변형시킴으로써 빛에 민감도를 55배 증가시킨 몬스팀원(monSTIM1) 기술을 개발했다. 청색 빛에 대한 민감도를 크게 높여 광섬유 삽입 없이 살아있는 쥐의 머리에 손전등 강도의 빛을 쬐어주는 것만으로도 뇌신경세포의 칼슘 조절이 가능해졌다. 이를 이용해 수술 없이 살아있는 동물의 뇌신경세포의 활성화를 유도할 수 있기 때문에 향후 세포 수준뿐만 아니라 개체 수준에서의 칼슘 역할 규명이 가능할 것으로 기대된다.

연구진은 쥐의 뇌세포에 몬스팀원을 발현시키고, 뇌가 손상되지 않은 쥐의 머리 위에 청색광을 쬐어 비침습적으로 칼슘 신호를 활성화했다. 머리뼈 근처에 위치하는 뇌 피질뿐만 아니라 뇌 깊숙하게 위치한 해마와 시상까지도 칼슘 신호가 활성화됐다. 추가적으로 뇌 전대상 피질의 흥분성 신경세포에 몬스팀원 기술을 적용하여 행동 변화를 관찰했다. 살아있는 쥐에서 빛 자극을 통해 칼슘 신호가 증가하고 생쥐의 공간기억이 증가하고 공감능력이 향상됨을 관찰했다.

비침습적인 빛 자극으로 쥐의 생리학적 현상에 지장을 주지 않는 상태에서 뇌의 칼슘 신호를 실시간으로 조절할 수 있어 뇌 연구에 다양하게 적용 가능하다. 칼슘에 의한 신경 행동적인 변화에 대한 연구를 생체 모델에서 하기 위해 더 향상된 기술이다.

허원도 교수는“몬스팀원(monSTIM1) 기술을 이용하면 빛을 이용하면 뇌를 손상하지 않고 비침습적으로 세포 내 칼슘 신호를 쉽게 조작할 수 있다”라며 “이 기술이 뇌세포 칼슘 연구, 뇌인지 과학 연구 등에 다양하게 적용 되길 바란다”라고 말했다.

허원도 교수, 머리에 빛 비춰 기억 및 공감능력 향상 기술 개발

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 머리에 빛을 비춰 뇌신경세포 내 칼슘 농도를 조절함으로써 공간기억 및 공감 능력을 높이는 비침습적인 기술을 개발했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 1월 10일 자 온라인 판에 게재됐다.

칼슘은 세포 기능에 중요한 물질로, 세포 이동, 분열, 유전자 발현, 신경 전달 물질 분비, 항상성 유지 등에 폭넓게 관여한다. 세포가 제 기능을 잘 수행하기 위해서는 세포 내 칼슘 농도가 적절하게 조절돼야 한다.

세포 내 칼슘 양이 부족해지면 인지장애, 심장부정맥 등 다양한 질환으로 이어질 수 있다. 허원도 교수 연구팀은 이전 연구에서 세포에 빛을 비춰 세포 내 칼슘 농도를 조절하는 옵토스팀원(OptoSTIM1) 기술을 개발하여 네이처 바오이테크놀로지(Nature Biotechnology) 2015년 9월호 표지논문으로 보고한 바 있다.

옵토스팀원(OptoSTIM1) 기술은 빛을 이용하여 비침습적으로 세포의 기능을 조절하는 광유전학(Optogenetics) 기술이다. 쥐 머리에 청색 빛을 쬐어주면 광수용체 단백질 여러 개가 결합되며, 이 단백질 복합체가 세포의 칼슘 통로를 열면 세포 내로 칼슘이 유입된다. 외과적 시술에 비해 비침습적이긴 하나, 옵토스팀원(OptoSTIM1) 기술을 이용하려면 생체 내에 광섬유를 삽입해 빛을 뇌 조직 내로 전달하는 과정이 필요하다. 광섬유 삽입은 털, 피부, 머리뼈, 생체 조직 손상 및 면역력 약화 등 부작용을 유발한다는 문제점이 있다.

연구진은 옵토스팀원 기술에서 사용했던 광수용체 단백질의 유전자를 변형시킴으로써 빛에 민감도를 55배 증가시킨 몬스팀원(monSTIM1) 기술을 개발했다. 청색 빛에 대한 민감도를 크게 높여 광섬유 삽입 없이 살아있는 쥐의 머리에 손전등 강도의 빛을 쬐어주는 것만으로도 뇌신경세포의 칼슘 조절이 가능해졌다. 이를 이용해 수술 없이 살아있는 동물의 뇌신경세포의 활성화를 유도할 수 있기 때문에 향후 세포 수준뿐만 아니라 개체 수준에서의 칼슘 역할 규명이 가능할 것으로 기대된다.

연구진은 쥐의 뇌세포에 몬스팀원을 발현시키고, 뇌가 손상되지 않은 쥐의 머리 위에 청색광을 쬐어 비침습적으로 칼슘 신호를 활성화했다. 머리뼈 근처에 위치하는 뇌 피질뿐만 아니라 뇌 깊숙하게 위치한 해마와 시상까지도 칼슘 신호가 활성화됐다. 추가적으로 뇌 전대상 피질의 흥분성 신경세포에 몬스팀원 기술을 적용하여 행동 변화를 관찰했다. 살아있는 쥐에서 빛 자극을 통해 칼슘 신호가 증가하고 생쥐의 공간기억이 증가하고 공감능력이 향상됨을 관찰했다.

비침습적인 빛 자극으로 쥐의 생리학적 현상에 지장을 주지 않는 상태에서 뇌의 칼슘 신호를 실시간으로 조절할 수 있어 뇌 연구에 다양하게 적용 가능하다. 칼슘에 의한 신경 행동적인 변화에 대한 연구를 생체 모델에서 하기 위해 더 향상된 기술이다.

허원도 교수는“몬스팀원(monSTIM1) 기술을 이용하면 빛을 이용하면 뇌를 손상하지 않고 비침습적으로 세포 내 칼슘 신호를 쉽게 조작할 수 있다”라며 “이 기술이 뇌세포 칼슘 연구, 뇌인지 과학 연구 등에 다양하게 적용 되길 바란다”라고 말했다.

2020.01.22

조회수 9790

정보보호대학원,〈Security@KAIST 보안의 현재와 미래 기술 세미나〉 개최

우리대학 정보보호대학원은 8월 10일부터 11일까지 이틀간 'Security@KAIST' 보안의 현재와 미래 기술세미나'를 개최한다. 과학기술정보통신부가 주최하고 지난해 8월 신설된 KAIST 정보보호대학원 융합보안 프로그램이 주관하는 이번 세미나는 보안 기술의 현황과 미래의 발전 방향을 전망하기 위해 마련됐다.

5G와 IoT 등 4차 산업혁명 기술을 결합한 ICT 융합서비스가 등장한 이후 보안 기술은 매우 광범위한 분야에 적용되고 있다. 그러나 신기술에 대한 정보 보안 교과서 한 권을 완성할 무렵이면 보다 진보한 또 다른 기술이 등장해 보안 문제는 다시 원점으로 돌아가 이를 해결해야 하는 상황이 발생한다.

KAIST 정보보호대학원은 이처럼 날로 가속화되는 보안 기술의 발전 양상에 빠르게 대처하기 위해 이번 기술세미나를 마련했다. 다양한 보안 분야의 최신 기술 동향을 파악하고 미래의 보안 기술 발전을 예측해 국내 보안산업을 지원하는 한편 국내 연구자들이 세계 최고 수준의 보안 기술을 연구할 수 있도록 돕는 것이 이번 세미나의 목표다.

10일 첫날 세미나에서는 '소프트웨어 및 시스템보안'을 주제로 다룬다. 신인식 정보보호대학원 책임교수가 '멀티 디바이스 모바일 플랫폼(Multi-device Mobile Platform): UI와 보안'이라는 주제로 하나의 앱을 여러 조각으로 분할하고 각 조각들을 여러 기기에서 동시에 실행할 수 있는 새로운 멀티 디바이스 모바일 운영체제 기술에 관해 공유한다. 이와 함께, 허기홍 교수의 '소프트웨어 정적 분석', 차상길 교수의 `퍼징(Fuzzing)', 강병훈 교수의 '트러스티드 컴퓨팅(Trusted Computing)을 향한 신뢰 실행환경' 강연도 함께 진행된다. 이튿날인 11일에는 '네트워크, IoT 보안 그리고 암호'를 주제로 김용대 교수가 첫 강연자로 나선다. 김 교수는 자율주행차·드론·로봇으로 대표되는 인간을 대체하는 무인 이동체들의 안전성 보장에 관한 견해와 앞으로 나타날 수 있는 새로운 보안 문제점을 제시하는 `무인 이동체 보안'에 대해 강연한다. 그리고, 이주영 교수와 강민석 교수는 각각 '대칭 키 보안과 응용'과 '어드밴스드 디도스(Advanced DDoS)의 공격 및 방어'를 주제로, 마지막으로 신승원 교수는 'SDN/NFV 보안'에 관련한 내용을 전달할 예정이다. 정보보호대학원 관계자는 "세계 최고 수준의 보안 분야 전문가 8인이 나서는 이번 기술세미나는 국제적으로 손꼽히는 보안 분야 TOP4 학회에서 발표된 논문과 학회지에 게재된 최신 기술들을 중점적으로 소개하는 자리가 될 것ˮ이라고 설명했다.

KAIST는 작년 3월 과학기술정보통신부가 진행한 '지역전략산업 융합보안 핵심인재 양 사업' 공모에 선정돼 같은 해 8월 융합보안 프로그램을 개설했다. 올 8월 현재 7명의 석사과정 학생들이 4차 산업혁명 시대 스마트시티에 특화된 융합보안 관련 분야를 학습 중이다. 이와 관련해 KAIST는 안랩, LGU+, 네이버, 세종시 등 16개 유수 기업 및 기관이 참여하는 콘소시엄인 'Security@KAIST'를 구성하고, KAIST 캠퍼스를 테스트베드로 만들어 지역 거점 연구시설로 활용하고 있다. 신인식 KAIST 정보보호대학원 책임교수는 "KAIST는 실제 산업 현장에서 발생하는 보안 수요와 실무적 난제를 해결하는 협업형 프로젝트를 활발하게 추진해 융합보안 산학협력의 새로운 모델을 제시하고자 한다ˮ라고 강조했다. 이어 신 교수는 "관련 연구 결과물을 학계와 공유하기 위해 주기적인 세미나, 기술 설명회, 특강 등을 개최해 한국 보안 산업 및 연구의 발전을 지원할 예정ˮ라고 덧붙였다. 이번 'Security@KAIST' 보안의 현재와 미래 기술세미나'는 코로나19 확산 방지 차원에서 전면 온라인으로 개최된다. 국내 스마트시티·보안 관련 기업 및 대학(원)생이라면 누구나 참여할 수 있으며, 참가비를 포함한 세부 사항은 KAIST 정보보호대학원 홈페이지(https://gsis.kaist.ac.kr/)에서 확인할 수 있다.

2020.08.05 조회수 29210

정보보호대학원,〈Security@KAIST 보안의 현재와 미래 기술 세미나〉 개최

우리대학 정보보호대학원은 8월 10일부터 11일까지 이틀간 'Security@KAIST' 보안의 현재와 미래 기술세미나'를 개최한다. 과학기술정보통신부가 주최하고 지난해 8월 신설된 KAIST 정보보호대학원 융합보안 프로그램이 주관하는 이번 세미나는 보안 기술의 현황과 미래의 발전 방향을 전망하기 위해 마련됐다.

5G와 IoT 등 4차 산업혁명 기술을 결합한 ICT 융합서비스가 등장한 이후 보안 기술은 매우 광범위한 분야에 적용되고 있다. 그러나 신기술에 대한 정보 보안 교과서 한 권을 완성할 무렵이면 보다 진보한 또 다른 기술이 등장해 보안 문제는 다시 원점으로 돌아가 이를 해결해야 하는 상황이 발생한다.

KAIST 정보보호대학원은 이처럼 날로 가속화되는 보안 기술의 발전 양상에 빠르게 대처하기 위해 이번 기술세미나를 마련했다. 다양한 보안 분야의 최신 기술 동향을 파악하고 미래의 보안 기술 발전을 예측해 국내 보안산업을 지원하는 한편 국내 연구자들이 세계 최고 수준의 보안 기술을 연구할 수 있도록 돕는 것이 이번 세미나의 목표다.

10일 첫날 세미나에서는 '소프트웨어 및 시스템보안'을 주제로 다룬다. 신인식 정보보호대학원 책임교수가 '멀티 디바이스 모바일 플랫폼(Multi-device Mobile Platform): UI와 보안'이라는 주제로 하나의 앱을 여러 조각으로 분할하고 각 조각들을 여러 기기에서 동시에 실행할 수 있는 새로운 멀티 디바이스 모바일 운영체제 기술에 관해 공유한다. 이와 함께, 허기홍 교수의 '소프트웨어 정적 분석', 차상길 교수의 `퍼징(Fuzzing)', 강병훈 교수의 '트러스티드 컴퓨팅(Trusted Computing)을 향한 신뢰 실행환경' 강연도 함께 진행된다. 이튿날인 11일에는 '네트워크, IoT 보안 그리고 암호'를 주제로 김용대 교수가 첫 강연자로 나선다. 김 교수는 자율주행차·드론·로봇으로 대표되는 인간을 대체하는 무인 이동체들의 안전성 보장에 관한 견해와 앞으로 나타날 수 있는 새로운 보안 문제점을 제시하는 `무인 이동체 보안'에 대해 강연한다. 그리고, 이주영 교수와 강민석 교수는 각각 '대칭 키 보안과 응용'과 '어드밴스드 디도스(Advanced DDoS)의 공격 및 방어'를 주제로, 마지막으로 신승원 교수는 'SDN/NFV 보안'에 관련한 내용을 전달할 예정이다. 정보보호대학원 관계자는 "세계 최고 수준의 보안 분야 전문가 8인이 나서는 이번 기술세미나는 국제적으로 손꼽히는 보안 분야 TOP4 학회에서 발표된 논문과 학회지에 게재된 최신 기술들을 중점적으로 소개하는 자리가 될 것ˮ이라고 설명했다.

KAIST는 작년 3월 과학기술정보통신부가 진행한 '지역전략산업 융합보안 핵심인재 양 사업' 공모에 선정돼 같은 해 8월 융합보안 프로그램을 개설했다. 올 8월 현재 7명의 석사과정 학생들이 4차 산업혁명 시대 스마트시티에 특화된 융합보안 관련 분야를 학습 중이다. 이와 관련해 KAIST는 안랩, LGU+, 네이버, 세종시 등 16개 유수 기업 및 기관이 참여하는 콘소시엄인 'Security@KAIST'를 구성하고, KAIST 캠퍼스를 테스트베드로 만들어 지역 거점 연구시설로 활용하고 있다. 신인식 KAIST 정보보호대학원 책임교수는 "KAIST는 실제 산업 현장에서 발생하는 보안 수요와 실무적 난제를 해결하는 협업형 프로젝트를 활발하게 추진해 융합보안 산학협력의 새로운 모델을 제시하고자 한다ˮ라고 강조했다. 이어 신 교수는 "관련 연구 결과물을 학계와 공유하기 위해 주기적인 세미나, 기술 설명회, 특강 등을 개최해 한국 보안 산업 및 연구의 발전을 지원할 예정ˮ라고 덧붙였다. 이번 'Security@KAIST' 보안의 현재와 미래 기술세미나'는 코로나19 확산 방지 차원에서 전면 온라인으로 개최된다. 국내 스마트시티·보안 관련 기업 및 대학(원)생이라면 누구나 참여할 수 있으며, 참가비를 포함한 세부 사항은 KAIST 정보보호대학원 홈페이지(https://gsis.kaist.ac.kr/)에서 확인할 수 있다.

2020.08.05 조회수 29210 이성주 교수, 모바일컴퓨팅 학술대회(MobiCom) 프로그램 위원장 선임

우리 대학 전산학부 이성주 교수가 한국인으로는 최초로 모바일컴퓨팅 학술대회(ACM MobiCom: International Conference on Mobile Computing and Networking)의 프로그램위원장(Technical Program Chair)에 선임됐다.

이 교수는 내년 열리는 27회 모바일컴퓨팅학술대회에서 관련분야 최고 전문가 70여 명의 프로그램위원을 직접 선발하고 대회에 제출될 400여편의 논문 선정 심사를 주관한다.

모바일학술대회는 1995년에 설립돼 무선 네트워크 및 통신, 애플리캐이션과 서비스, 모바일 데이터 과학 등 모바일 컴퓨팅에 관한 모든 연구를 다루는 핵심 학술대회이다.

전 세계의 관련 분야 학자와 기업인이 대회에 참가하며, 대회에 제출된 논문 중 상위 20퍼센트 미만 가량만 선정하는 등 관련 분야 최고 권위 학회로 자리잡았다.

이 교수는 무선 이동 컴퓨팅 시스템 설계 분야의 대표적인 연구자이다. 세계전기전자공학회 (IEEE)의 Fellow 이며, 2014년에는 같은 학회 (ACM MobiCom)의 학회집행위원장 (General Chair)을 성공적으로 맡은 경험이 있다. 오래동안 모바일 컴퓨터와 네트워크 분야에 기여한 공로를 인정받아 2021년도 프로그램위원장을 맡게 됐다.

이 교수는 “이번 대회는 학회의 최우수 전통을 유지하면서, 모바일 컴퓨팅의 다양한 분야의 새로운 연구를 포괄적으로 반영하고, 이론적의 탄탄함과 높은 기술 이전 가능성을 겸비한 논문 프로그램을 만들도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 제 27회 ACM MobiCom은 내년 10월 미국 뉴올리언스에서 개최될 예정이다.

2020.07.07 조회수 20036

이성주 교수, 모바일컴퓨팅 학술대회(MobiCom) 프로그램 위원장 선임

우리 대학 전산학부 이성주 교수가 한국인으로는 최초로 모바일컴퓨팅 학술대회(ACM MobiCom: International Conference on Mobile Computing and Networking)의 프로그램위원장(Technical Program Chair)에 선임됐다.

이 교수는 내년 열리는 27회 모바일컴퓨팅학술대회에서 관련분야 최고 전문가 70여 명의 프로그램위원을 직접 선발하고 대회에 제출될 400여편의 논문 선정 심사를 주관한다.

모바일학술대회는 1995년에 설립돼 무선 네트워크 및 통신, 애플리캐이션과 서비스, 모바일 데이터 과학 등 모바일 컴퓨팅에 관한 모든 연구를 다루는 핵심 학술대회이다.

전 세계의 관련 분야 학자와 기업인이 대회에 참가하며, 대회에 제출된 논문 중 상위 20퍼센트 미만 가량만 선정하는 등 관련 분야 최고 권위 학회로 자리잡았다.

이 교수는 무선 이동 컴퓨팅 시스템 설계 분야의 대표적인 연구자이다. 세계전기전자공학회 (IEEE)의 Fellow 이며, 2014년에는 같은 학회 (ACM MobiCom)의 학회집행위원장 (General Chair)을 성공적으로 맡은 경험이 있다. 오래동안 모바일 컴퓨터와 네트워크 분야에 기여한 공로를 인정받아 2021년도 프로그램위원장을 맡게 됐다.

이 교수는 “이번 대회는 학회의 최우수 전통을 유지하면서, 모바일 컴퓨팅의 다양한 분야의 새로운 연구를 포괄적으로 반영하고, 이론적의 탄탄함과 높은 기술 이전 가능성을 겸비한 논문 프로그램을 만들도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 제 27회 ACM MobiCom은 내년 10월 미국 뉴올리언스에서 개최될 예정이다.

2020.07.07 조회수 20036 고규영 특훈교수 연구팀, 대사적으로 건강한 비만을 유도하는 원리 밝혔다

대사적으로 건강한 비만을 유도하는 원리가 밝혀졌다. 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영) 혈관연구단 고규영 단장(우리 대학 의과학대학원 특훈교수) 연구팀은 혈관 생성을 촉진하는 단백질 ‘안지오포이에틴-2(Angiopoietin-2)’가 건강한 지방 축적 작용의 핵심요소임을 규명했다. 대사 기능에 대한 혈관의 역할과 지방 축적 기전을 이해함으로써 비만, 당뇨병, 고혈압 등 대사질환 치료에 새길을 열 것으로 기대된다.

대사적으로 건강한 비만은 일반 비만에 비해 내장지방 축적이 적으며, 인슐린 저항성 수치, 혈압, 심혈관 질환 발병 위험이 낮다. 비만으로 인해 당 대사기능을 하는 간, 근육 등에 지방이 비정상적으로 축적되면 대사합병증 발병 위험이 높아지는데, 건강한 비만의 경우 혈중 지방이 주로 피하지방으로 축적되기 때문이다.

지방의 축적에는 모세혈관이 관여한다고 알려져 있다. 지방산전달인자들이 모세혈관에서 발현하고, 이들 인자는 모세혈관을 통해 지방의 주구성원인 지방산을 전달하여 지방세포로 축적시킨다. 모세혈관이 지방 축적을 위한 지방산의 전달자이자 이동통로인 셈이다. 그러나 이렇게 비만에 중요한 역할을 하는 모세혈관의 기능을 관장하는 요인과 기전은 밝혀지지 않았다.

이번 연구에서는 안지오포이에틴-2가 피하지방 모세혈관 내 지방산전달인자를 조절하여 건강한 비만을 유도하는 원리를 밝혀 기존의 한계를 극복했다. 연구팀은 피하지방 혈관에 특정 지방산전달인자들이 분포한다는 사실에 주목했다. 우선 건강한 비만환자의 피하지방에만 발현하는 물질을 찾기 위해 건강한 비만 환자군과 일반적인 비만 환자군을 비교분석했다. 그 결과 안지오포이에틴-2가 건강한 비만 환자의 피하지방에만 발현하는 유일한 분비 물질임을 발견했다. 안지오포이에틴-2가 건강한 지방 축적에 핵심 역할을 한다는 의미다. 실제로 안지오포이에틴-2를 지방세포에서 비활성화시킨 생쥐 모델에서 혈중 지방의 피하지방 축적이 감소하는 한편, 간‧골격근‧갈색지방 등에 비정상적으로 축적되어 인슐린 기능과 신진대사에 이상이 생겼다.

나아가 안지오포이에틴-2와 결합하는 ‘인테그린(Integrin)’수용체가 피하지방 혈관에 한해 발현함을 확인했다. 이어 혈관내피세포에서 수용체를 활성화시킨 결과 안지오포이에틴-2에 의한 지방산 전달이 크게 증가했다. 요컨대 인테그린 수용체에 안지오포이에틴-2가 결합하여 지방산전달인자들을 조절함으로써 피하지방으로만 지방을 전달하고 축적시키는 것이다.

배호성 선임연구원은 “혈관의 대사기능을 조절하여 피하지방에 선택적으로 혈중 지방이 축적될 수 있음을 밝혔다”며 “비만, 당뇨병 등 대사질환 치료에 새로운 접근법을 제시할 수 있을 것”이라고 전했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 11.878) 온라인판에 6월 12일 오후 7시(한국시간) 게재됐다.

2020.06.25 조회수 18973

고규영 특훈교수 연구팀, 대사적으로 건강한 비만을 유도하는 원리 밝혔다

대사적으로 건강한 비만을 유도하는 원리가 밝혀졌다. 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영) 혈관연구단 고규영 단장(우리 대학 의과학대학원 특훈교수) 연구팀은 혈관 생성을 촉진하는 단백질 ‘안지오포이에틴-2(Angiopoietin-2)’가 건강한 지방 축적 작용의 핵심요소임을 규명했다. 대사 기능에 대한 혈관의 역할과 지방 축적 기전을 이해함으로써 비만, 당뇨병, 고혈압 등 대사질환 치료에 새길을 열 것으로 기대된다.

대사적으로 건강한 비만은 일반 비만에 비해 내장지방 축적이 적으며, 인슐린 저항성 수치, 혈압, 심혈관 질환 발병 위험이 낮다. 비만으로 인해 당 대사기능을 하는 간, 근육 등에 지방이 비정상적으로 축적되면 대사합병증 발병 위험이 높아지는데, 건강한 비만의 경우 혈중 지방이 주로 피하지방으로 축적되기 때문이다.

지방의 축적에는 모세혈관이 관여한다고 알려져 있다. 지방산전달인자들이 모세혈관에서 발현하고, 이들 인자는 모세혈관을 통해 지방의 주구성원인 지방산을 전달하여 지방세포로 축적시킨다. 모세혈관이 지방 축적을 위한 지방산의 전달자이자 이동통로인 셈이다. 그러나 이렇게 비만에 중요한 역할을 하는 모세혈관의 기능을 관장하는 요인과 기전은 밝혀지지 않았다.

이번 연구에서는 안지오포이에틴-2가 피하지방 모세혈관 내 지방산전달인자를 조절하여 건강한 비만을 유도하는 원리를 밝혀 기존의 한계를 극복했다. 연구팀은 피하지방 혈관에 특정 지방산전달인자들이 분포한다는 사실에 주목했다. 우선 건강한 비만환자의 피하지방에만 발현하는 물질을 찾기 위해 건강한 비만 환자군과 일반적인 비만 환자군을 비교분석했다. 그 결과 안지오포이에틴-2가 건강한 비만 환자의 피하지방에만 발현하는 유일한 분비 물질임을 발견했다. 안지오포이에틴-2가 건강한 지방 축적에 핵심 역할을 한다는 의미다. 실제로 안지오포이에틴-2를 지방세포에서 비활성화시킨 생쥐 모델에서 혈중 지방의 피하지방 축적이 감소하는 한편, 간‧골격근‧갈색지방 등에 비정상적으로 축적되어 인슐린 기능과 신진대사에 이상이 생겼다.

나아가 안지오포이에틴-2와 결합하는 ‘인테그린(Integrin)’수용체가 피하지방 혈관에 한해 발현함을 확인했다. 이어 혈관내피세포에서 수용체를 활성화시킨 결과 안지오포이에틴-2에 의한 지방산 전달이 크게 증가했다. 요컨대 인테그린 수용체에 안지오포이에틴-2가 결합하여 지방산전달인자들을 조절함으로써 피하지방으로만 지방을 전달하고 축적시키는 것이다.

배호성 선임연구원은 “혈관의 대사기능을 조절하여 피하지방에 선택적으로 혈중 지방이 축적될 수 있음을 밝혔다”며 “비만, 당뇨병 등 대사질환 치료에 새로운 접근법을 제시할 수 있을 것”이라고 전했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 11.878) 온라인판에 6월 12일 오후 7시(한국시간) 게재됐다.

2020.06.25 조회수 18973 사생활 침해 논란없는 코로나19 감염병 확산방지시스템 개발

세계 각국에서 주목을 받는 K-방역을 떠받쳐 온 코로나19 관련 검사·추적·치료 등 기존 3T 시스템을 한층 업그레이드시킨 새로운 `코로나19 감염병 확산방지시스템(앱&웹)'이 개발됐다.

우리 대학이 개발한 이 시스템은 GPS·무선랜·블루투스·기압계·관성 센서의 신호를 주기적으로 수집, 기록하는 스마트폰 블랙박스를 기반으로 하고 있어 사생활 침해 논란을 최소화하면서 신속한 역학조사와 격리자 관리 등 코로나19 상황에 효율적인 대응이 가능하다. 기존 3T 시스템은 신용카드 이용 내역 등 광범위한 개인정보 접근을 통해 확진자 동선을 공개하는 과정에서 사생활 노출로 인한 인권침해 우려가 꾸준히 제기돼 왔다.

전산학부 지능형서비스통합연구실 한동수 교수 연구팀은 스마트폰의 이동 동선을 기록하는 스마트폰 블랙박스를 기반으로 `코로나19 감염병 확산방지시스템(앱&웹)'을 개발했다고 10일 밝혔다.

한 교수 연구팀이 개발한 스마트폰 블랙박스 시스템은 스마트폰에 내장돼있는 GPS와 와이파이·블루투스·관성 센서 등을 통해서 수집된 신호를 보관했다가 2주가 지나면 자동으로 폐기한다. 또 개인 스마트폰 블랙박스에 저장된 기록은 일체 외부로 유출되지 않으며 특히 확진자의 동선을 공개하는 경우에도 문자로 표현되는 장소 정보가 아닌 신호 정보를 공개하기 때문에 확진자의 사생활 보호가 가능하다.

따라서 코로나19 집단감염대응 차원에서 그동안 꾸준히 지적돼 온 개인의 사생활 침해 문제에 대해 기존과는 다르게 보다 섬세한 방법으로 접근했다는 점이 이 시스템의 가장 큰 특징이다.

한 교수팀의 `코로나19 감염병 확산방지시스템'은 크게 일반인을 위한 `바이러스 노출 자가진단 시스템'과 감염병 관리기관을 위한 `확진자 역학조사 시스템', 그리고 `격리자 관리 시스템' 등 3개 시스템으로 이뤄져 있다.

우선 `바이러스 노출 자가진단 시스템'은 확진자의 동선과 개인의 스마트폰 블랙박스에 기록된 동선의 중첩 여부를 체크해 이뤄진다. 현재 방식은 확진자의 정보가 메시지를 통해 전달되고 개개인이 직접 확진자의 동선을 확인하는 불편함이 따르지만 한 교수팀이 개발한 시스템에서는 사용자가 수시로 해당 앱의 버튼을 눌러 바이러스 노출 여부를 쉽고 빠르게 체크할 수 있다.

`확진자 역학조사 시스템'을 통해 확진자 관련 역학조사를 빠르고 정확하게 수행할 수 있다. 코로나19 감염병 확진을 받은 환자의 스마트폰 블랙박스에 기록된 신호를 지도상에 표시를 해주기 때문에 역학 조사관이 확진자의 이동 동선을 쉽게 파악할 수 있다.

한동수 교수는 이와 함께 이 시스템에 지난 10여년간 개발해 온 실내·외 통합 위치 인식시스템 KAILOS(KAIST Locating System)의 기능도 적용했다. 이에 따라 실내지도와 신호지도가 준비된 건물에서는 건물 내부에서도 확진자의 이동 동선을 확인할 수 있다.

스마트폰 블랙박스는 격리자 관리에도 활용된다. 격리자의 스마트폰 블랙박스가 수집한 신호는 주기적으로 `격리자 관리 시스템'에 전송된다. `격리자 관리 시스템'은 전송받은 신호를 실시간으로 분석해 격리자의 격리공간 이탈 여부를 확인한다. GPS 신호뿐 아니라 무선랜 신호를 사용함으로써 실외뿐 아니라 실내에서의 확진자 격리공간 이탈 여부를 확인할 수 있어 기존 방식보다 더 정확하게 격리자를 관리할 수 있다는 게 강점이다.

한동수 교수는 "현재 약 30여 종의 스마트폰이 사용되고 있는데 스마트폰마다 탑재된 센서의 종류가 매우 다양해서 연구팀이 개발한 시스템을 다양한 스마트폰에 이식하고 테스트하는 작업을 진행하고 있다ˮ면서 "이 작업을 마치는 대로 곧 시스템을 출시할 계획ˮ이라고 소개했다.

KAIST 신성철 총장도 "PreSPI(Prevention System for Pandemic Disease Infection)로 이름 붙인 이 시스템을 활용하면 코로나19 재확산으로 수고하는 의료진 등 방역 분야 종사자들의 수고와 시간을 획기적으로 줄일 수 있고 사생활 침해 논란 없이 신속하고 정확한 역학조사가 가능해져 K-방역의 우수성을 다시 한번 세계 각국에 과시하는 계기가 될 것ˮ이라고 강조했다.

2020.06.11 조회수 24066

사생활 침해 논란없는 코로나19 감염병 확산방지시스템 개발

세계 각국에서 주목을 받는 K-방역을 떠받쳐 온 코로나19 관련 검사·추적·치료 등 기존 3T 시스템을 한층 업그레이드시킨 새로운 `코로나19 감염병 확산방지시스템(앱&웹)'이 개발됐다.

우리 대학이 개발한 이 시스템은 GPS·무선랜·블루투스·기압계·관성 센서의 신호를 주기적으로 수집, 기록하는 스마트폰 블랙박스를 기반으로 하고 있어 사생활 침해 논란을 최소화하면서 신속한 역학조사와 격리자 관리 등 코로나19 상황에 효율적인 대응이 가능하다. 기존 3T 시스템은 신용카드 이용 내역 등 광범위한 개인정보 접근을 통해 확진자 동선을 공개하는 과정에서 사생활 노출로 인한 인권침해 우려가 꾸준히 제기돼 왔다.

전산학부 지능형서비스통합연구실 한동수 교수 연구팀은 스마트폰의 이동 동선을 기록하는 스마트폰 블랙박스를 기반으로 `코로나19 감염병 확산방지시스템(앱&웹)'을 개발했다고 10일 밝혔다.

한 교수 연구팀이 개발한 스마트폰 블랙박스 시스템은 스마트폰에 내장돼있는 GPS와 와이파이·블루투스·관성 센서 등을 통해서 수집된 신호를 보관했다가 2주가 지나면 자동으로 폐기한다. 또 개인 스마트폰 블랙박스에 저장된 기록은 일체 외부로 유출되지 않으며 특히 확진자의 동선을 공개하는 경우에도 문자로 표현되는 장소 정보가 아닌 신호 정보를 공개하기 때문에 확진자의 사생활 보호가 가능하다.

따라서 코로나19 집단감염대응 차원에서 그동안 꾸준히 지적돼 온 개인의 사생활 침해 문제에 대해 기존과는 다르게 보다 섬세한 방법으로 접근했다는 점이 이 시스템의 가장 큰 특징이다.

한 교수팀의 `코로나19 감염병 확산방지시스템'은 크게 일반인을 위한 `바이러스 노출 자가진단 시스템'과 감염병 관리기관을 위한 `확진자 역학조사 시스템', 그리고 `격리자 관리 시스템' 등 3개 시스템으로 이뤄져 있다.

우선 `바이러스 노출 자가진단 시스템'은 확진자의 동선과 개인의 스마트폰 블랙박스에 기록된 동선의 중첩 여부를 체크해 이뤄진다. 현재 방식은 확진자의 정보가 메시지를 통해 전달되고 개개인이 직접 확진자의 동선을 확인하는 불편함이 따르지만 한 교수팀이 개발한 시스템에서는 사용자가 수시로 해당 앱의 버튼을 눌러 바이러스 노출 여부를 쉽고 빠르게 체크할 수 있다.

`확진자 역학조사 시스템'을 통해 확진자 관련 역학조사를 빠르고 정확하게 수행할 수 있다. 코로나19 감염병 확진을 받은 환자의 스마트폰 블랙박스에 기록된 신호를 지도상에 표시를 해주기 때문에 역학 조사관이 확진자의 이동 동선을 쉽게 파악할 수 있다.

한동수 교수는 이와 함께 이 시스템에 지난 10여년간 개발해 온 실내·외 통합 위치 인식시스템 KAILOS(KAIST Locating System)의 기능도 적용했다. 이에 따라 실내지도와 신호지도가 준비된 건물에서는 건물 내부에서도 확진자의 이동 동선을 확인할 수 있다.

스마트폰 블랙박스는 격리자 관리에도 활용된다. 격리자의 스마트폰 블랙박스가 수집한 신호는 주기적으로 `격리자 관리 시스템'에 전송된다. `격리자 관리 시스템'은 전송받은 신호를 실시간으로 분석해 격리자의 격리공간 이탈 여부를 확인한다. GPS 신호뿐 아니라 무선랜 신호를 사용함으로써 실외뿐 아니라 실내에서의 확진자 격리공간 이탈 여부를 확인할 수 있어 기존 방식보다 더 정확하게 격리자를 관리할 수 있다는 게 강점이다.

한동수 교수는 "현재 약 30여 종의 스마트폰이 사용되고 있는데 스마트폰마다 탑재된 센서의 종류가 매우 다양해서 연구팀이 개발한 시스템을 다양한 스마트폰에 이식하고 테스트하는 작업을 진행하고 있다ˮ면서 "이 작업을 마치는 대로 곧 시스템을 출시할 계획ˮ이라고 소개했다.

KAIST 신성철 총장도 "PreSPI(Prevention System for Pandemic Disease Infection)로 이름 붙인 이 시스템을 활용하면 코로나19 재확산으로 수고하는 의료진 등 방역 분야 종사자들의 수고와 시간을 획기적으로 줄일 수 있고 사생활 침해 논란 없이 신속하고 정확한 역학조사가 가능해져 K-방역의 우수성을 다시 한번 세계 각국에 과시하는 계기가 될 것ˮ이라고 강조했다.

2020.06.11 조회수 24066 지하 공간 탐사를 위한 생체모방형 두더지 로봇 개발

우리 대학 전기및전자공학부 명현 교수 연구팀(미래도시 로봇연구실)이 일명 두더지 로봇인 `몰봇(Mole-bot)'을 개발했다. 이는 두더지의 생물학적 구조와 굴착 습성을 모방해 무인 지하 탐사나 극한지역 또는 우주행성 탐사에 효율적으로 활용가능한 생체모방형 로봇이다.

몰봇은 석유, 석탄 등 기존 에너지원을 대체해 신 에너지원으로 사용 가능한 탄층 메탄가스(Coalbed Methane)나 전자기기에 이용되는 희토류 등이 매설된 지역의 탐사, 더 나아가 우주 행성의 표본 채취를 목표로 연구팀에 의해 개발됐다.

기존 천부 굴착작업은 시추기와 파이프라인, 펌프 등 각종 장비를 조합해 작업을 진행해야 하지만 이제 `몰봇' 로봇 하나면 모든 작업을 원활히 수행할 수 있다. 이를 임베디드 방식이라고 표현하는데, 특히 `몰봇' 개발을 계기로 기존의 거대하고 복잡한 드릴링 장비 사용과 이로 인한 복잡한 공정, 환경 오염 유발 등 많은 문제점이 해결될 것으로 기대된다.

몰봇은 크게 드릴링부, 잔해 제거부, 방향전환을 위한 허리부, 그리고 이동 및 고정부로 구성된다. 크기는 지름 25cm, 길이 84cm이며, 무게는 26kg이다. 우선 드릴링 메커니즘은 이빨로 토양을 긁어내는 두더지 종 중의 하나인 `치젤 투스(Chisel tooth mole)'를 생체모방해 새로운 확장형 메커니즘을 개발했는데 기존 기술 대비 높은 확장성을 가지며 안정적인 드릴링이 가능하다.

잔해 제거 메커니즘은 크고 강력한 앞발을 이용해 굴착 및 잔해를 제거하는 또 다른 두더지 종인 `휴머럴 로테이션(Humeral rotation mole)'의 특별한 어깨구조를 모사해 설계했다. 휴머럴 로테이션은 길쭉한 형태의 견갑골을 가져 견갑골의 직선운동을 상완골에서 강력한 회전력으로 변환할 수 있다. 연구팀은 이러한 생물학적 구조를 모방해 효율적인 잔해 제거가 가능하도록 앞발 메커니즘을 새로 개발했다.

허리부는 두더지의 허리를 모사한 메커니즘을 통해 지하 내에서 360°자유롭게 방향 전환이 가능하다. 몰봇은 굴착 메커니즘을 가지는 앞몸체와 이동 및 고정 역할을 하는 뒷몸체로 각각 구성돼있으며, 두 몸체 사이를 선형 구동기로 연결하고 스트로크 조절을 통해 자유롭게 좌우회전을 할 수 있다.

마지막으로 이동부는 동일한 3개의 유닛을 삼각형 형태(120°간격)로 균등 배치해 지하 내에서 안정적인 지지 및 이동을 할 수 있도록 설계됐다. 불규칙한 토양 환경, 암석 등 예측 불가능한 지하 내에서 안정적인 이동을 위해 무한궤도를 이용한 이동 방식을 적용한 것이다.

연구팀은 이 밖에 개발된 로봇에 지하에서 로봇의 위치를 측정할 수 있는 센서시스템과 알고리즘을 탑재했다. 지하 환경은 주변이 암석과 흙으로 이뤄져있어 무선통신 신호를 활용하기 어렵고 또 내부가 협소하고 어둡기 때문에 비전 및 레이저 센서를 사용하기 어렵다.

이를 해결하기 위해 몰봇에 자기장 센서가 포함된 관성항법 센서를 탑재했는데 이 결과, 지구 자기장 데이터의 변화를 측정해 로봇 위치를 인식할 수 있다. 즉, 연구팀은 지구 자기장 시계열 데이터를 매칭시키는 그래프 기반의 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping; 동시적 위치 인식 및 맵핑) 기술을 자체적으로 개발해 로봇 위치를 측정하는 문제를 해결했으며, 이는 지하공간에서의 3차원적인 자율 주행을 가능케한다.

개발된 몰봇은 한국산업기술시험원(KTL)의 공인인증 평가를 통해 성능을 검증했으며, 총 4개의 항목에서 평가를 받았다. 최대 굴진각은 100피트당 38도, 위치 인식 평균 제곱근 오차는 6.03cm, 굴진 속도는 시속 1.46m, 방향각 추정 오차는 0.4도로, 기존 세계 최고 방식과 비교할 때 굴진 속도는 3배 이상, 방향각 추정성능은 6배 이상 향상된 성능을 보였다.

명 교수 연구팀은 몰봇이 기존 로봇들에 반해 훨씬 효율적인 방법으로 지하자원 탐사가 가능할뿐만 아니라 경제성도 뛰어나고, 최근 스페이스X에 의해 촉발된 우주 개발 등 다양한 분야에 적용이 가능하기 때문에 세계시장 진출도 가능할 것으로 기대하고 있다.

이 연구는 2017년부터 2019년까지 진행됐으며, 로봇 구조 해석 및 지반 실험은 건설 및 환경공학과 홍정욱 교수 및 권태혁 교수 연구팀과 협업했다. 그동안의 연구성과물로는 해외 우수저널 논문 5건 게재, 국제 학술대회 발표 12건, 국내 학술대회 발표 4건, 특허 출원 및 등록은 각각 3건과 1건의 실적을 기록했고 특히 국제 학술대회 우수발표상 및 국내학술대회 우수논문상을 각 1건씩 수상했다.

개발된 두더지 로봇인 `몰봇'의 구동 및 굴진 영상은 아래 주소에서 확인할 수 있다.

URL: https://youtu.be/pEnKy5UYEYQ

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 산업기술혁신사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.05 조회수 16558

지하 공간 탐사를 위한 생체모방형 두더지 로봇 개발

우리 대학 전기및전자공학부 명현 교수 연구팀(미래도시 로봇연구실)이 일명 두더지 로봇인 `몰봇(Mole-bot)'을 개발했다. 이는 두더지의 생물학적 구조와 굴착 습성을 모방해 무인 지하 탐사나 극한지역 또는 우주행성 탐사에 효율적으로 활용가능한 생체모방형 로봇이다.

몰봇은 석유, 석탄 등 기존 에너지원을 대체해 신 에너지원으로 사용 가능한 탄층 메탄가스(Coalbed Methane)나 전자기기에 이용되는 희토류 등이 매설된 지역의 탐사, 더 나아가 우주 행성의 표본 채취를 목표로 연구팀에 의해 개발됐다.

기존 천부 굴착작업은 시추기와 파이프라인, 펌프 등 각종 장비를 조합해 작업을 진행해야 하지만 이제 `몰봇' 로봇 하나면 모든 작업을 원활히 수행할 수 있다. 이를 임베디드 방식이라고 표현하는데, 특히 `몰봇' 개발을 계기로 기존의 거대하고 복잡한 드릴링 장비 사용과 이로 인한 복잡한 공정, 환경 오염 유발 등 많은 문제점이 해결될 것으로 기대된다.

몰봇은 크게 드릴링부, 잔해 제거부, 방향전환을 위한 허리부, 그리고 이동 및 고정부로 구성된다. 크기는 지름 25cm, 길이 84cm이며, 무게는 26kg이다. 우선 드릴링 메커니즘은 이빨로 토양을 긁어내는 두더지 종 중의 하나인 `치젤 투스(Chisel tooth mole)'를 생체모방해 새로운 확장형 메커니즘을 개발했는데 기존 기술 대비 높은 확장성을 가지며 안정적인 드릴링이 가능하다.

잔해 제거 메커니즘은 크고 강력한 앞발을 이용해 굴착 및 잔해를 제거하는 또 다른 두더지 종인 `휴머럴 로테이션(Humeral rotation mole)'의 특별한 어깨구조를 모사해 설계했다. 휴머럴 로테이션은 길쭉한 형태의 견갑골을 가져 견갑골의 직선운동을 상완골에서 강력한 회전력으로 변환할 수 있다. 연구팀은 이러한 생물학적 구조를 모방해 효율적인 잔해 제거가 가능하도록 앞발 메커니즘을 새로 개발했다.

허리부는 두더지의 허리를 모사한 메커니즘을 통해 지하 내에서 360°자유롭게 방향 전환이 가능하다. 몰봇은 굴착 메커니즘을 가지는 앞몸체와 이동 및 고정 역할을 하는 뒷몸체로 각각 구성돼있으며, 두 몸체 사이를 선형 구동기로 연결하고 스트로크 조절을 통해 자유롭게 좌우회전을 할 수 있다.

마지막으로 이동부는 동일한 3개의 유닛을 삼각형 형태(120°간격)로 균등 배치해 지하 내에서 안정적인 지지 및 이동을 할 수 있도록 설계됐다. 불규칙한 토양 환경, 암석 등 예측 불가능한 지하 내에서 안정적인 이동을 위해 무한궤도를 이용한 이동 방식을 적용한 것이다.

연구팀은 이 밖에 개발된 로봇에 지하에서 로봇의 위치를 측정할 수 있는 센서시스템과 알고리즘을 탑재했다. 지하 환경은 주변이 암석과 흙으로 이뤄져있어 무선통신 신호를 활용하기 어렵고 또 내부가 협소하고 어둡기 때문에 비전 및 레이저 센서를 사용하기 어렵다.

이를 해결하기 위해 몰봇에 자기장 센서가 포함된 관성항법 센서를 탑재했는데 이 결과, 지구 자기장 데이터의 변화를 측정해 로봇 위치를 인식할 수 있다. 즉, 연구팀은 지구 자기장 시계열 데이터를 매칭시키는 그래프 기반의 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping; 동시적 위치 인식 및 맵핑) 기술을 자체적으로 개발해 로봇 위치를 측정하는 문제를 해결했으며, 이는 지하공간에서의 3차원적인 자율 주행을 가능케한다.

개발된 몰봇은 한국산업기술시험원(KTL)의 공인인증 평가를 통해 성능을 검증했으며, 총 4개의 항목에서 평가를 받았다. 최대 굴진각은 100피트당 38도, 위치 인식 평균 제곱근 오차는 6.03cm, 굴진 속도는 시속 1.46m, 방향각 추정 오차는 0.4도로, 기존 세계 최고 방식과 비교할 때 굴진 속도는 3배 이상, 방향각 추정성능은 6배 이상 향상된 성능을 보였다.

명 교수 연구팀은 몰봇이 기존 로봇들에 반해 훨씬 효율적인 방법으로 지하자원 탐사가 가능할뿐만 아니라 경제성도 뛰어나고, 최근 스페이스X에 의해 촉발된 우주 개발 등 다양한 분야에 적용이 가능하기 때문에 세계시장 진출도 가능할 것으로 기대하고 있다.

이 연구는 2017년부터 2019년까지 진행됐으며, 로봇 구조 해석 및 지반 실험은 건설 및 환경공학과 홍정욱 교수 및 권태혁 교수 연구팀과 협업했다. 그동안의 연구성과물로는 해외 우수저널 논문 5건 게재, 국제 학술대회 발표 12건, 국내 학술대회 발표 4건, 특허 출원 및 등록은 각각 3건과 1건의 실적을 기록했고 특히 국제 학술대회 우수발표상 및 국내학술대회 우수논문상을 각 1건씩 수상했다.

개발된 두더지 로봇인 `몰봇'의 구동 및 굴진 영상은 아래 주소에서 확인할 수 있다.

URL: https://youtu.be/pEnKy5UYEYQ

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 산업기술혁신사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.05 조회수 16558 이산화탄소를 고부가가치 물질로 효율적 전환하는 새로운 실마리를 찾았다

우리 대학 연구진이 지구온난화의 주범 기체인 이산화탄소를 에틸렌이나 에탄올, 프로판올과 같이 산업적으로 고부가가치를 지닌 다탄소화합물로의 효율적 전환이 가능한 새로운 실마리를 찾아냈다.

이산화탄소 농도조절만을 통해 다탄소화합물 선택도를 크게 높인 이 기술이 실용화되면 `산업의 쌀'이라 불리는 에틸렌이나 살균, 소독용이나 바이오 연료로 사용되는 에탄올, 화장품과 치과용 로션이나 살균·살충제에 사용되는 프로판올 등을 생산하는 기존 석유화학산업의 지형에 큰 변화를 불러올 것으로 기대가 크다.

우리 대학 신소재공학과 오지훈 교수 연구팀은 이산화탄소 전기화학 환원 반응 시, 값싼 중성 전해물(전해질)에서도 다탄소화합물을 선택적으로 생성할 수 있는 공정을 개발했다.

KAIST에 따르면 오 교수 연구팀은 중성 전해물을 사용해 구리(Cu) 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 조절한 결과, 기존 공정과 비교해 각각 이산화탄소 전환율은 5.9%에서 22.6%로, 다탄소화합물 선택도는 25.4%에서 약 62%까지 대폭 높아진 공정과 촉매 층 구조를 개발했다.

탄잉촨 박사 후 연구원과 이범려 석사과정이 제1 저자, 송학현 박사과정 학생이 제2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 셀프레스(Cell press)에서 발간하는 에너지 분야 국제 학술지 `줄(Joule)' 5월호에서 편집자에게 높은 평가를 받은 특집논문(Featured article)으로 게재됐다.(논문명 : Modulating Local CO2 Concentration as a General Strategy for Enhancing C—C coupling in CO2 Electroreduction)

세계 각국은 지구온난화의 주요 원인인 이산화탄소를 적극적으로 줄이기 위해, 이를 고부가가치의 물질로 전환하는 연구가 최근 들어 활발하게 진행되고 있다. 이산화탄소를 전기화학적으로 환원 반응시키면, 수소, 일산화탄소, 메탄 등 다양한 물질이 동시에 생성되는데, 그중 2개 이상의 탄소로 구성된 다탄소화합물이 산업적으로 중요한 가치로 인해 주목을 받고 있다.

기존 연구는 탄소화합물의 선택도를 높이기 위해, 주로 알칼리성 전해물에 의존해 새로운 촉매 개발에 집중해왔다. 다만 알칼리성 전해물은 부식성과 반응성이 크기 때문에, 이를 적용한 기존 공정은 유지비용이 비싸고, 촉매 전극의 수명도 짧다는 단점이 있다.

오 교수 연구팀은 기존과 달리 역발상적 생각으로 연구를 시작했다. 구리 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 오히려 감소시켰는데 성능이 떨어진다고 여겨왔던 중성 전해물에서도 기존에 보고된 연구 성과를 뛰어넘는 고성능을 보여줬다. 특히, 이번 연구에서는 중성 전해물을 사용했음에도 불구하고 사용된 전극은 놀랍게도 10시간이 넘도록 일정하게 높은 다탄소화합물의 선택도와 생성량을 유지한 것으로 나타났다.

연구팀은 또 이산화탄소의 물질이동 모사 모델의 결과를 활용해 구리 촉매 층의 구조와 이산화탄소 공급 농도, 유량을 제어한 결과, 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 조절하는 데에도 성공했다. 그 결과, 내부의 농도가 최적일 때 다탄소화합물의 선택도가 높아짐을 확인할 수 있었다.

오 교수는 "연구팀이 발견한 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도와 다탄소화합물의 선택도 간의 관계는 그동안 촉매 특성에 치우쳐있던 연구에 새로운 방향을 제시하고, 동시에 산업적 활용에서 공정 유지비용 절감은 물론 촉매 전극 수명 연장에 이바지할 것으로 기대된다ˮ 고 설명했다.

제1 저자인 탄잉촨 박사 후 연구원도 "촉매 특성을 바꾸지 않고, 단순히 이산화탄소 농도만 바꿔도 다탄소화합물의 선택도를 크게 개선할 수 있었다ˮ면서 "이번 연구에서 밝힌 이산화탄소의 새로운 전기화학적 전환 기술은 기존 석유화학산업에 새로운 변화를 가져오는 전환점이 될 것ˮ 이라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 미래소재디스커버리사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.04 조회수 17407

이산화탄소를 고부가가치 물질로 효율적 전환하는 새로운 실마리를 찾았다

우리 대학 연구진이 지구온난화의 주범 기체인 이산화탄소를 에틸렌이나 에탄올, 프로판올과 같이 산업적으로 고부가가치를 지닌 다탄소화합물로의 효율적 전환이 가능한 새로운 실마리를 찾아냈다.

이산화탄소 농도조절만을 통해 다탄소화합물 선택도를 크게 높인 이 기술이 실용화되면 `산업의 쌀'이라 불리는 에틸렌이나 살균, 소독용이나 바이오 연료로 사용되는 에탄올, 화장품과 치과용 로션이나 살균·살충제에 사용되는 프로판올 등을 생산하는 기존 석유화학산업의 지형에 큰 변화를 불러올 것으로 기대가 크다.

우리 대학 신소재공학과 오지훈 교수 연구팀은 이산화탄소 전기화학 환원 반응 시, 값싼 중성 전해물(전해질)에서도 다탄소화합물을 선택적으로 생성할 수 있는 공정을 개발했다.

KAIST에 따르면 오 교수 연구팀은 중성 전해물을 사용해 구리(Cu) 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 조절한 결과, 기존 공정과 비교해 각각 이산화탄소 전환율은 5.9%에서 22.6%로, 다탄소화합물 선택도는 25.4%에서 약 62%까지 대폭 높아진 공정과 촉매 층 구조를 개발했다.

탄잉촨 박사 후 연구원과 이범려 석사과정이 제1 저자, 송학현 박사과정 학생이 제2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 셀프레스(Cell press)에서 발간하는 에너지 분야 국제 학술지 `줄(Joule)' 5월호에서 편집자에게 높은 평가를 받은 특집논문(Featured article)으로 게재됐다.(논문명 : Modulating Local CO2 Concentration as a General Strategy for Enhancing C—C coupling in CO2 Electroreduction)

세계 각국은 지구온난화의 주요 원인인 이산화탄소를 적극적으로 줄이기 위해, 이를 고부가가치의 물질로 전환하는 연구가 최근 들어 활발하게 진행되고 있다. 이산화탄소를 전기화학적으로 환원 반응시키면, 수소, 일산화탄소, 메탄 등 다양한 물질이 동시에 생성되는데, 그중 2개 이상의 탄소로 구성된 다탄소화합물이 산업적으로 중요한 가치로 인해 주목을 받고 있다.

기존 연구는 탄소화합물의 선택도를 높이기 위해, 주로 알칼리성 전해물에 의존해 새로운 촉매 개발에 집중해왔다. 다만 알칼리성 전해물은 부식성과 반응성이 크기 때문에, 이를 적용한 기존 공정은 유지비용이 비싸고, 촉매 전극의 수명도 짧다는 단점이 있다.

오 교수 연구팀은 기존과 달리 역발상적 생각으로 연구를 시작했다. 구리 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 오히려 감소시켰는데 성능이 떨어진다고 여겨왔던 중성 전해물에서도 기존에 보고된 연구 성과를 뛰어넘는 고성능을 보여줬다. 특히, 이번 연구에서는 중성 전해물을 사용했음에도 불구하고 사용된 전극은 놀랍게도 10시간이 넘도록 일정하게 높은 다탄소화합물의 선택도와 생성량을 유지한 것으로 나타났다.

연구팀은 또 이산화탄소의 물질이동 모사 모델의 결과를 활용해 구리 촉매 층의 구조와 이산화탄소 공급 농도, 유량을 제어한 결과, 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도를 조절하는 데에도 성공했다. 그 결과, 내부의 농도가 최적일 때 다탄소화합물의 선택도가 높아짐을 확인할 수 있었다.

오 교수는 "연구팀이 발견한 촉매 층 내부의 이산화탄소 농도와 다탄소화합물의 선택도 간의 관계는 그동안 촉매 특성에 치우쳐있던 연구에 새로운 방향을 제시하고, 동시에 산업적 활용에서 공정 유지비용 절감은 물론 촉매 전극 수명 연장에 이바지할 것으로 기대된다ˮ 고 설명했다.

제1 저자인 탄잉촨 박사 후 연구원도 "촉매 특성을 바꾸지 않고, 단순히 이산화탄소 농도만 바꿔도 다탄소화합물의 선택도를 크게 개선할 수 있었다ˮ면서 "이번 연구에서 밝힌 이산화탄소의 새로운 전기화학적 전환 기술은 기존 석유화학산업에 새로운 변화를 가져오는 전환점이 될 것ˮ 이라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 미래소재디스커버리사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.04 조회수 17407 이산화탄소 환원 나노구조 촉매 개발

신소재공학과 전석우 교수와 오지훈 교수 연구팀이 이산화탄소의 전기화학 환원 반응 시 발생하는 물질이동의 한계를 극복해 값 비싼 금 촉매의 사용을 효과적으로 줄일 수 있는 3차원 나노구조 촉매를 개발했다.

연구팀은 두 가지 크기의 기공 네트워크를 지닌 계층 다공성 나노 구조를 이용해 이산화탄소에서 일산화탄소로의 전환율을 기존 나노 구조 촉매 대비 최대 3.96 배 높일 수 있는 촉매 디자인을 제시했다.

현가예 박사과정과 송준태 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘미국 국립과학원회보(PNAS)’ 3월 4일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Hierarchically Porous Au Nanostructures with Interconnected Channels for Efficient Mass Transport in Electrocatalytic CO2 Reduction)

최근 이산화탄소의 배출과 화석 연료 고갈이 심화됨에 따라 이산화탄소를 재활용해 유용한 화합물로 전기 화학적 전환하는 연구가 주목받고 있다. 이산화탄소 환원 반응은 유사한 산화환원 전위를 갖는 수소 생산 반응과 경쟁적으로 일어나는 문제점이 있어, 원하는 화합물로 선택도를 높이고 활성 부위를 극대화해 높은 전환율을 얻기 위한 금속 나노 구조 촉매 개발이 활발히 진행 중이다.

이산화탄소에서 일산화탄소로의 전환 반응 촉매 중 금은 가장 우수한 성능을 보이지만 값이 매우 비싸 실제 적용을 위해서는 나노 구조를 형성하는 등의 방법을 통해 적은 양의 금을 활용하는 것이 이상적이다.

하지만 기존 연구에서 보고된 나노 구조는 복잡하게 엉킨 촉매 구조로 인해 수계 반응을 통해 생성되는 일산화탄소 기포가 반응 도중 쉽게 구조를 막아 활성 부위를 차단하고, 전해질을 통한 반응물의 이동도 어렵게 해 촉매의 생산성을 떨어뜨린다.

연구팀은 문제 해결을 위해 정렬된 3차원 나노 구조 제작에 효과적인 근접장 나노패터닝(PnP, Proximity-field nanopatterning)과 전기 도금 기술을 이용해, 약 10나노미터 크기의 나노 기공과 200~300나노미터 크기의 매크로 기공이 주기적으로 연결된 채널을 포함하는 3차원 계층 다공성 금 나노 구조를 대면적으로 제작했다.

그 결과, 계층 나노 구조 촉매는 나노 기공을 통해 높은 일산화탄소 생산 선택도를 달성함과 동시에 주기적으로 배열된 매크로 기공 채널을 통해 효율적인 물질이동을 유도함으로써, 높은 질량당 전환율을 달성해 값 비싼 금의 사용을 효과적으로 줄일 수 있는 해결 방안을 제시했다.

또한, 3차원 나노 구조 금 촉매의 기공 크기와 분포가 조절 된 서로 다른 세 가지 나노 구조 촉매를 통해 기공 네트워크와 반응물, 생성물의 확산에 미치는 영향을 구조적 관점에서 조사했다.

이 기술은 이산화탄소 환원 촉매 연구 뿐 아니라 유사 전기화학 분야에서 발생하는 물질이동 문제를 해결하고 효율적인 촉매활용을 위한 폭넓은 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 미래소재디스커버리 사업과 나노소재원천기술개발사업, 그리고 이공분야기초개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.03.10 조회수 16619

이산화탄소 환원 나노구조 촉매 개발

신소재공학과 전석우 교수와 오지훈 교수 연구팀이 이산화탄소의 전기화학 환원 반응 시 발생하는 물질이동의 한계를 극복해 값 비싼 금 촉매의 사용을 효과적으로 줄일 수 있는 3차원 나노구조 촉매를 개발했다.

연구팀은 두 가지 크기의 기공 네트워크를 지닌 계층 다공성 나노 구조를 이용해 이산화탄소에서 일산화탄소로의 전환율을 기존 나노 구조 촉매 대비 최대 3.96 배 높일 수 있는 촉매 디자인을 제시했다.

현가예 박사과정과 송준태 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘미국 국립과학원회보(PNAS)’ 3월 4일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Hierarchically Porous Au Nanostructures with Interconnected Channels for Efficient Mass Transport in Electrocatalytic CO2 Reduction)

최근 이산화탄소의 배출과 화석 연료 고갈이 심화됨에 따라 이산화탄소를 재활용해 유용한 화합물로 전기 화학적 전환하는 연구가 주목받고 있다. 이산화탄소 환원 반응은 유사한 산화환원 전위를 갖는 수소 생산 반응과 경쟁적으로 일어나는 문제점이 있어, 원하는 화합물로 선택도를 높이고 활성 부위를 극대화해 높은 전환율을 얻기 위한 금속 나노 구조 촉매 개발이 활발히 진행 중이다.

이산화탄소에서 일산화탄소로의 전환 반응 촉매 중 금은 가장 우수한 성능을 보이지만 값이 매우 비싸 실제 적용을 위해서는 나노 구조를 형성하는 등의 방법을 통해 적은 양의 금을 활용하는 것이 이상적이다.

하지만 기존 연구에서 보고된 나노 구조는 복잡하게 엉킨 촉매 구조로 인해 수계 반응을 통해 생성되는 일산화탄소 기포가 반응 도중 쉽게 구조를 막아 활성 부위를 차단하고, 전해질을 통한 반응물의 이동도 어렵게 해 촉매의 생산성을 떨어뜨린다.

연구팀은 문제 해결을 위해 정렬된 3차원 나노 구조 제작에 효과적인 근접장 나노패터닝(PnP, Proximity-field nanopatterning)과 전기 도금 기술을 이용해, 약 10나노미터 크기의 나노 기공과 200~300나노미터 크기의 매크로 기공이 주기적으로 연결된 채널을 포함하는 3차원 계층 다공성 금 나노 구조를 대면적으로 제작했다.

그 결과, 계층 나노 구조 촉매는 나노 기공을 통해 높은 일산화탄소 생산 선택도를 달성함과 동시에 주기적으로 배열된 매크로 기공 채널을 통해 효율적인 물질이동을 유도함으로써, 높은 질량당 전환율을 달성해 값 비싼 금의 사용을 효과적으로 줄일 수 있는 해결 방안을 제시했다.

또한, 3차원 나노 구조 금 촉매의 기공 크기와 분포가 조절 된 서로 다른 세 가지 나노 구조 촉매를 통해 기공 네트워크와 반응물, 생성물의 확산에 미치는 영향을 구조적 관점에서 조사했다.

이 기술은 이산화탄소 환원 촉매 연구 뿐 아니라 유사 전기화학 분야에서 발생하는 물질이동 문제를 해결하고 효율적인 촉매활용을 위한 폭넓은 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 미래소재디스커버리 사업과 나노소재원천기술개발사업, 그리고 이공분야기초개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.03.10 조회수 16619 빛으로 RNA 이동과 단백질 합성 조절한다

빛으로 세포 내 특정 RNA 이동과 단백질 합성을 조절할 수 있는 기술이 개발됐다. 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 빛을 이용해 유전정보를 전달하는 전령RNA와 단백질을 생성하는 리보솜의 결합을 제어해 단백질 합성을 조절하는데 성공했다.

이번 연구성과는 네이처 셀 바이올로지(Nature Cell Biology, IF 17.728)에 2월 18일 오전 1시(한국시간)자 온라인 판에 실렸으며, Nature Reviews Genetics에 하이라이트 논문으로 소개됐다.

DNA의 유전정보는 RNA를 거쳐 단백질로 전달된다. 이때 중간에서 유전정보를 전달하는 RNA를 ‘전령RNA’라고 한다. 단백질 생성공장인 리보솜이 전령RNA의 유전정보를 읽어 단백질을 합성한다. 단백질 합성에 있어 전령RNA는 DNA 유전정보의 중간 전달자, 리보솜은 생성공장, 단백질은 완성품인 셈이다.

이전에는 화학물질을 처리해 전령RNA를 조절하는 방법으로 모든 전령RNA를 한꺼번에 조절하기 때문에 특정 종류의 전령RNA만을 세밀하게 조절하기 어려웠다. 이번 연구에서는 살아있는 세포에 청색광을 비춰줌으로써 세포 내 특정 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 시공간 특이적으로 조절하는 mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 개발했다.

연구팀은 이전 연구로 개발한 라리아트 올가미(LARIAT, Light-Activated Reversible Inhibition by Assembled Trap) 기술과 RNA 이미징 기술을 융합해 mRNA-LARIAT 기술을 개발했다. mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 이용하면 빛의 유무에 따라 라리아트 올가미에 전령RNA를 가두거나 분리하고, 이를 실시간으로 관찰하는 것이 가능하다.

연구팀은 헬라 세포에 청색광을 비춰주면 라리아트 올가미에 전령RNA가 가둬지면서 리보솜과 격리되고 단백질 합성이 감소함을 관찰했다. 이어 청색광을 차단하면 라리아트 올가미로부터 전령RNA가 빠져나오면서 리보솜과 단백질 합성을 다시 시작함을 확인했다. 이는 mRNA-LARIAT 광유전학 기술로 빛의 유무에 따라 매우 빠르고 가역적으로 단백질 합성을 조절할 수 있음을 의미한다.

대부분 단백질은 전령RNA와 리보솜에 의해 합성된 후, 각 단백질이 작용하는 위치로 이동한다. 하지만 전령RNA가 라리아트 올가미에 가둬지면 전령RNA가 향후 단백질이 작용하는 위치까지 이동이 멈추고 단백질 합성이 차단된다. 전령RNA는 단백질보다 비교적 작은 분자로, 세포 내 이동이 더 효율적이고 빠르다. 이처럼 mRNA-LARIAT 광유전학 기술로 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 빛으로 조절하면 살아있는 세포에서의 RNA의 위치 및 합성되는 신생 단백질의 기능을 효율적으로 연구할 수 있게 되었다.

연구팀은 베타액틴(β-actin) 단백질 합성에 관여하는 전령RNA에 mRNA-LARIAT 기술을 적용했다. 베타액틴 단백질 합성에 관여하는 전령RNA에 청색광을 비추니 세포 골격 구성 및 이동 기능이 제대로 이뤄지지 않음을 관찰했다. 또한 베타액틴 단백질 합성 효율이 최대 90%까지 감소됨을 확인했다.

허원도 교수는 “mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 활용하면 암세포, 신경세포 등 다양한 세포 내 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 빛으로 조절할 수 있다”라며 “앞으로 암세포 전이, 신경질환 등 전령 RNA 관련 질병 연구에 응용 가능할 것이다”라고 말했다.

2020.02.21 조회수 19750

빛으로 RNA 이동과 단백질 합성 조절한다

빛으로 세포 내 특정 RNA 이동과 단백질 합성을 조절할 수 있는 기술이 개발됐다. 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 빛을 이용해 유전정보를 전달하는 전령RNA와 단백질을 생성하는 리보솜의 결합을 제어해 단백질 합성을 조절하는데 성공했다.

이번 연구성과는 네이처 셀 바이올로지(Nature Cell Biology, IF 17.728)에 2월 18일 오전 1시(한국시간)자 온라인 판에 실렸으며, Nature Reviews Genetics에 하이라이트 논문으로 소개됐다.

DNA의 유전정보는 RNA를 거쳐 단백질로 전달된다. 이때 중간에서 유전정보를 전달하는 RNA를 ‘전령RNA’라고 한다. 단백질 생성공장인 리보솜이 전령RNA의 유전정보를 읽어 단백질을 합성한다. 단백질 합성에 있어 전령RNA는 DNA 유전정보의 중간 전달자, 리보솜은 생성공장, 단백질은 완성품인 셈이다.

이전에는 화학물질을 처리해 전령RNA를 조절하는 방법으로 모든 전령RNA를 한꺼번에 조절하기 때문에 특정 종류의 전령RNA만을 세밀하게 조절하기 어려웠다. 이번 연구에서는 살아있는 세포에 청색광을 비춰줌으로써 세포 내 특정 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 시공간 특이적으로 조절하는 mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 개발했다.

연구팀은 이전 연구로 개발한 라리아트 올가미(LARIAT, Light-Activated Reversible Inhibition by Assembled Trap) 기술과 RNA 이미징 기술을 융합해 mRNA-LARIAT 기술을 개발했다. mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 이용하면 빛의 유무에 따라 라리아트 올가미에 전령RNA를 가두거나 분리하고, 이를 실시간으로 관찰하는 것이 가능하다.

연구팀은 헬라 세포에 청색광을 비춰주면 라리아트 올가미에 전령RNA가 가둬지면서 리보솜과 격리되고 단백질 합성이 감소함을 관찰했다. 이어 청색광을 차단하면 라리아트 올가미로부터 전령RNA가 빠져나오면서 리보솜과 단백질 합성을 다시 시작함을 확인했다. 이는 mRNA-LARIAT 광유전학 기술로 빛의 유무에 따라 매우 빠르고 가역적으로 단백질 합성을 조절할 수 있음을 의미한다.

대부분 단백질은 전령RNA와 리보솜에 의해 합성된 후, 각 단백질이 작용하는 위치로 이동한다. 하지만 전령RNA가 라리아트 올가미에 가둬지면 전령RNA가 향후 단백질이 작용하는 위치까지 이동이 멈추고 단백질 합성이 차단된다. 전령RNA는 단백질보다 비교적 작은 분자로, 세포 내 이동이 더 효율적이고 빠르다. 이처럼 mRNA-LARIAT 광유전학 기술로 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 빛으로 조절하면 살아있는 세포에서의 RNA의 위치 및 합성되는 신생 단백질의 기능을 효율적으로 연구할 수 있게 되었다.

연구팀은 베타액틴(β-actin) 단백질 합성에 관여하는 전령RNA에 mRNA-LARIAT 기술을 적용했다. 베타액틴 단백질 합성에 관여하는 전령RNA에 청색광을 비추니 세포 골격 구성 및 이동 기능이 제대로 이뤄지지 않음을 관찰했다. 또한 베타액틴 단백질 합성 효율이 최대 90%까지 감소됨을 확인했다.

허원도 교수는 “mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 활용하면 암세포, 신경세포 등 다양한 세포 내 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 빛으로 조절할 수 있다”라며 “앞으로 암세포 전이, 신경질환 등 전령 RNA 관련 질병 연구에 응용 가능할 것이다”라고 말했다.

2020.02.21 조회수 19750 온실가스 감소·수소 생산성 높일 촉매 개발

우리 대학 생명화학공학과 자패르 야부즈(Cafer T. Yavuz) 교수 연구팀이 장시간 사용해도 코킹(coking)과 소결(sintering) 현상이 발생하지 않는 메탄의 건식 개질 반응(dry reforming of methane) 촉매를 개발했다.

연구팀의 기술은 온실가스의 가장 큰 부분을 차지하는 이산화탄소와 메탄을 이용해 합성가스를 생산할 수 있는 기술로, 지구온난화 해결에 이바지할 것으로 기대된다. 또한, 개발된 촉매는 비활성화 없이 안정적으로 합성가스를 생산할 수 있어 수소 생산성 향상 및 합성가스 생산비용 절감 등의 효과를 기대할 수 있다. 야부즈 교수 연구팀은 단결정 마그네슘 산화물의 꼭짓점에서 탄소가 자라는 현상을 발견하고 이를 막기 위해 니켈 기반의 니켈-몰리브데넘 합금 나노입자를 올리는 방법을 설계했다. 이러한 기술은 향후 다른 개질 반응 및 기존의 수소 생산반응인 메탄의 습식 개질 반응에도 직접 적용이 가능할 것으로 기대된다.

송영동 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 (Science)’ 2월 14일 자에 게재됐다.(논문명 : Dry reforming of methane by stable Ni-Mo nanocatalysts on single crystalline MgO)

메탄의 건식 개질 반응은 온실가스인 메탄과 이산화탄소를 동시에 감축할 수 있으면서도 화학산업의 기반이 되는 합성가스를 생산할 수 있어 큰 관심을 받고 있다. 하지만 반응이 진행될수록 촉매의 표면에 탄소가 쌓여 반응성을 낮추는 코킹(coking) 현상과 나노입자가 서로 뭉치게 되는 소결(sintering) 현상 때문에 실제 산업에서 적용에 큰 어려움이 있다.

연구팀은 문제를 해결하기 위해 니켈-몰리브데넘 합금 나노입자를 단결정의 마그네슘 산화물 지지체에 담지했다. 이렇게 제조된 니켈-몰리브데넘 합금 나노입자 촉매는 800도로 온도를 높이는 과정에서 단결정 지지체의 꼭짓점을 막아 안정되는 현상을 보였다. 이는 충분한 열에너지가 공급됐을 때 니켈-몰리브데넘 나노입자가 지지체의 표면을 이동하다가 열역학적으로 불안정한 꼭짓점을 덮은 후 안정화되는 원리임을 규명했다.

연구팀은 개발한 촉매를 온도변화에 민감한 메탄의 건식 개질 반응에 적용하기 위해 온도를 변화시키며 활성도를 측정했다. 그 결과 800도에서 700도까지의 변화 구간에서도 활성도가 안정적인 것으로 나타났으며, 반응 중간에 온도를 상온으로 낮추었다가 재가동해도 활성도에 영향을 주지 않음을 확인했다. 나아가 실제 산업에서 사용하는 반응조건에 적용하기 위해 고압 조건에서 측정한 결과 15바(bar)의 압력에서도 안정적인 것으로 나타났다. 또한, 장시간 안정성 역시 800도에서 850시간 동안 사용 후에도 코킹 및 소결 현상이 발생하지 않는 것으로 확인됐다.

연구팀이 개발한 촉매는 메탄의 건식 개질 반응에 적용할 수 있어 온실가스 감축을 통한 환경문제 해결에 큰 도움을 줄 수 있다. 또한, 현재 수소생산의 90% 이상을 차지하는 메탄의 습식 개질 반응에도 직접 적용이 가능하다. 이를 통해 합성가스 생산비용 절감, 니켈 기반의 저렴한 촉매생산, 성능 강화 등에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

1 저자인 송영동 박사과정은 “그동안 큰 문제였던 코킹 현상을 값비싼 귀금속이나 복잡한 제조과정 없이 해결할 수 있는 촉매를 개발했다”라며 “단결정 위에서 나노입자가 안정화되는 기술을 다른 지지체와 금속 나노입자를 이용해 적용하면 다양한 문제를 해결할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 사우디 아람코-KAIST CO2 매니지먼트 센터 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.02.18 조회수 18310

온실가스 감소·수소 생산성 높일 촉매 개발

우리 대학 생명화학공학과 자패르 야부즈(Cafer T. Yavuz) 교수 연구팀이 장시간 사용해도 코킹(coking)과 소결(sintering) 현상이 발생하지 않는 메탄의 건식 개질 반응(dry reforming of methane) 촉매를 개발했다.

연구팀의 기술은 온실가스의 가장 큰 부분을 차지하는 이산화탄소와 메탄을 이용해 합성가스를 생산할 수 있는 기술로, 지구온난화 해결에 이바지할 것으로 기대된다. 또한, 개발된 촉매는 비활성화 없이 안정적으로 합성가스를 생산할 수 있어 수소 생산성 향상 및 합성가스 생산비용 절감 등의 효과를 기대할 수 있다. 야부즈 교수 연구팀은 단결정 마그네슘 산화물의 꼭짓점에서 탄소가 자라는 현상을 발견하고 이를 막기 위해 니켈 기반의 니켈-몰리브데넘 합금 나노입자를 올리는 방법을 설계했다. 이러한 기술은 향후 다른 개질 반응 및 기존의 수소 생산반응인 메탄의 습식 개질 반응에도 직접 적용이 가능할 것으로 기대된다.

송영동 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 (Science)’ 2월 14일 자에 게재됐다.(논문명 : Dry reforming of methane by stable Ni-Mo nanocatalysts on single crystalline MgO)

메탄의 건식 개질 반응은 온실가스인 메탄과 이산화탄소를 동시에 감축할 수 있으면서도 화학산업의 기반이 되는 합성가스를 생산할 수 있어 큰 관심을 받고 있다. 하지만 반응이 진행될수록 촉매의 표면에 탄소가 쌓여 반응성을 낮추는 코킹(coking) 현상과 나노입자가 서로 뭉치게 되는 소결(sintering) 현상 때문에 실제 산업에서 적용에 큰 어려움이 있다.

연구팀은 문제를 해결하기 위해 니켈-몰리브데넘 합금 나노입자를 단결정의 마그네슘 산화물 지지체에 담지했다. 이렇게 제조된 니켈-몰리브데넘 합금 나노입자 촉매는 800도로 온도를 높이는 과정에서 단결정 지지체의 꼭짓점을 막아 안정되는 현상을 보였다. 이는 충분한 열에너지가 공급됐을 때 니켈-몰리브데넘 나노입자가 지지체의 표면을 이동하다가 열역학적으로 불안정한 꼭짓점을 덮은 후 안정화되는 원리임을 규명했다.

연구팀은 개발한 촉매를 온도변화에 민감한 메탄의 건식 개질 반응에 적용하기 위해 온도를 변화시키며 활성도를 측정했다. 그 결과 800도에서 700도까지의 변화 구간에서도 활성도가 안정적인 것으로 나타났으며, 반응 중간에 온도를 상온으로 낮추었다가 재가동해도 활성도에 영향을 주지 않음을 확인했다. 나아가 실제 산업에서 사용하는 반응조건에 적용하기 위해 고압 조건에서 측정한 결과 15바(bar)의 압력에서도 안정적인 것으로 나타났다. 또한, 장시간 안정성 역시 800도에서 850시간 동안 사용 후에도 코킹 및 소결 현상이 발생하지 않는 것으로 확인됐다.

연구팀이 개발한 촉매는 메탄의 건식 개질 반응에 적용할 수 있어 온실가스 감축을 통한 환경문제 해결에 큰 도움을 줄 수 있다. 또한, 현재 수소생산의 90% 이상을 차지하는 메탄의 습식 개질 반응에도 직접 적용이 가능하다. 이를 통해 합성가스 생산비용 절감, 니켈 기반의 저렴한 촉매생산, 성능 강화 등에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

1 저자인 송영동 박사과정은 “그동안 큰 문제였던 코킹 현상을 값비싼 귀금속이나 복잡한 제조과정 없이 해결할 수 있는 촉매를 개발했다”라며 “단결정 위에서 나노입자가 안정화되는 기술을 다른 지지체와 금속 나노입자를 이용해 적용하면 다양한 문제를 해결할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 사우디 아람코-KAIST CO2 매니지먼트 센터 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.02.18 조회수 18310 미세 입자 질량 측정용 파이펫 형태 공진기 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀과 서울대학교 기계항공공학부 고상근 교수 공동 연구팀이 일반 실험실에서 쉽고 간단하게 제작 가능한 액상 부유입자 정밀 질량 측정용 마이크로 파이펫 공진기를 개발했다.

위 기술은 유리 캐필러리를 열 인장하는 방법으로 간단하게 제작한 공진기를 이용해 캐필러리 내부 채널을 통과하는 액상 부유 입자의 질량을 정밀하게 계측할 수 있는 기술이다.

고주희 석사과정과 서울대학교 이동혁 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 센서 분야 대표 국제 학술지 ‘에이씨에스 센서스(ACS Sensors)’ 2019년 12월 27일 자 내부표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : Micropipette Resonator Enabling Targeted Aspiration and Mass Measurement of Single Particles and Cells, 단일 세포의 선택적 흡입 및 질량 측정을 위한 마이크로 파이펫 공진기)

모든 물체는 각각의 고유한 진동수를 가지고 진동하며 이 고유 진동수는 질량의 영향을 받는다. 마이크로 유체 채널 또한 마찬가지로 유체 채널을 공진 센서 플랫폼으로 제작해, 입자를 포함한 유체가 공진 센서 내부로 주입됐을 때 바뀌는 고유 진동수의 변화로 미세 입자의 질량을 측정하는 연구들이 지금까지 널리 진행돼왔다.

하지만 지금까지의 기술은 주로 고가의 복잡한 마이크로 및 나노 공정에 의존해왔고 측정 표본이 밀폐된 공간에 보관됨으로써 필요한 영양분들이 고갈될 수도 있다는 문제점이 있었다.

이번 연구에서는 열린 구조의 파이펫 공진기를 고안하고 제작해 배양 접시와 같이 실제 세포가 배양되는 환경에서 선택적으로 원하는 세포만을 흡입해 측정하는 시스템을 최초로 구현했다.

실험 시에 여러 입자(또는 세포) 중 특정 입자(세포)를 측정하기 위해 파이펫 공진기를 통과하는 유량을 제어했고, 도립현미경 위에서 실험을 진행했다. 선택된 특정 입자는 파이펫의 열린 입구에서부터 측정부로 이동하게 된다.

연구팀은 초당 수십만 번 떨리는 진동을 측정하기 위해 CD 및 DVD와 같은 광디스크 재생장치에 사용되는 광 픽업 장치(Optical PickUp, OPU)를 이용했다.

연구팀은 레이저 다이오드에서 렌즈를 통과해 조사된 빛이 공진기에서 반사된 후 광센서로 입사되는 신호를 분석해 공진기의 진동주파수를 정밀하게 측정할 수 있었다. 추가로 고유 진동수에서 공진기의 떨림 현상을 극대화하기 위해 전압이 걸리면 기계적인 변형이 발생하는 압전 소자가 사용됐다.

이정철 교수는 “기존의 복잡한 마이크로/나노공정을 이용해 웨이퍼로 제작하던 초미세 정밀 센서를 일반 실험실 환경에서 유리 모세관을 이용해 간단하게 제작해 대체할 수 있다는 가능성을 봤다”라며 “또한 해당 장치는 이미 바이오 연구자들에게 친숙한 파이펫 형태로서 별도의 학습 및 훈련 없이 널리 이용될 것으로 기대된다”라고 말했다.

이번 연구결과는 한국연구재단의 중견연구자지원사업 및 기초연구실지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. ACS Sensors 저널 내부표지

그림2. 유리 파이펫 공진기계장치의 개요와 제작방법

그림3. 입자의 질량 측정을 위한 파이펫 공진기의 실험 장치 구성도

그림4. 질량 따른 공진주파수의 변화 및 측정된 질량 스펙트럼 결과

2020.02.07 조회수 14455

미세 입자 질량 측정용 파이펫 형태 공진기 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀과 서울대학교 기계항공공학부 고상근 교수 공동 연구팀이 일반 실험실에서 쉽고 간단하게 제작 가능한 액상 부유입자 정밀 질량 측정용 마이크로 파이펫 공진기를 개발했다.

위 기술은 유리 캐필러리를 열 인장하는 방법으로 간단하게 제작한 공진기를 이용해 캐필러리 내부 채널을 통과하는 액상 부유 입자의 질량을 정밀하게 계측할 수 있는 기술이다.

고주희 석사과정과 서울대학교 이동혁 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 센서 분야 대표 국제 학술지 ‘에이씨에스 센서스(ACS Sensors)’ 2019년 12월 27일 자 내부표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : Micropipette Resonator Enabling Targeted Aspiration and Mass Measurement of Single Particles and Cells, 단일 세포의 선택적 흡입 및 질량 측정을 위한 마이크로 파이펫 공진기)

모든 물체는 각각의 고유한 진동수를 가지고 진동하며 이 고유 진동수는 질량의 영향을 받는다. 마이크로 유체 채널 또한 마찬가지로 유체 채널을 공진 센서 플랫폼으로 제작해, 입자를 포함한 유체가 공진 센서 내부로 주입됐을 때 바뀌는 고유 진동수의 변화로 미세 입자의 질량을 측정하는 연구들이 지금까지 널리 진행돼왔다.