-

7개 연구실, '안전관리 우수연구실' 인증 취득

우리 대학 7개 연구실이 과학기술정보통신부가 주관하는 2022 안전관리 우수연구실 인증을 획득했다.

안전관리 우수연구실 인증제는 대학이나 연구기관 등에 설치된 과학기술 분야 연구실이 자율적으로 안전관리 역량을 강화할 수 있도록 정부가 2013년 도입한 제도다. 안전관리 표준모델을 발굴하고 확산하는 것을 목표로 안전관리 수준과 활동이 우수한 연구실에 전문가의 심사를 통한 인증을 부여하고 있다.

이번에 신규 인증을 획득한 연구실은 총 7개로 대전 소재 정부출연연구기관 중 최다 규모다. 생명과학과 ①시스템 및 합성생물학 연구실(조병관 교수), 신소재공학과 ②NanoSF 연구실(강정구 교수), ③바이오신소재연구실(박찬범 교수), ④지속가능에너지재료 연구실(정우철 교수), ⑤신소재 영상화 및 융합 연구실(홍승범 교수), 원자력및양자공학과 ⑥핵융합 및 플라즈마 동역학 연구실(성충기 교수), 화학과 ⑦나노촉매연구실(송현준 교수) 등이다.

해당 연구실들은 ▴연구실 안전 환경 시스템 분야(30점) ▴연구실 안전 환경 활동 수준 분야(50점), ▴연구실 안전관리 관계자 안전의식 분야(20점) 등 세 가지로 구분된 심사 항목에서 각 분야 배점의 80% 이상을 득점하고 80점 이상의 총점을 얻었다. 또한, 안전관리 우수연구실 인증제 운영에 관한 규정에 명시된 필수 이행항목 4종에 대한 평가를 동시에 충족해 우수 연구실로 인증됐다.

이광형 총장은 "최근 중대재해 처벌 등에 관한 법률이 시행되어 공공기관의 사회적 책임에 부응하기 위해 안전보건경영시스템 'ISO45001' 인증을 준비하는 등 연구실 안전관리에 많은 관심을 가지고 있다"라고 전했다. 이어 이 총장은, "KAIST의 우수한 연구자들이 안전하게 연구할 수 있도록 안전관리 우수연구실 인증을 향후 확대하여 시행하는 등 안전관리에 만전을 기하겠다"고 강조했다. 26일 오후 2시부터 진행된 인증서 수여식에는 이승섭 교학부총장, 방진섭 행정처장 등 보직자들과 해당 연구실 관계자들이 참여했다. 또한, 연구실 내 행정적 관리를 평가하는 "안전 환경 시스템 분야"와 구성원의 안전의식을 평가하는 "안전관리 관계자 안전의식 분야"에서 높은 점수를 받은 강정구 신소재공학과 교수 연구실 투어가 진행됐다.

7개 연구실, '안전관리 우수연구실' 인증 취득

우리 대학 7개 연구실이 과학기술정보통신부가 주관하는 2022 안전관리 우수연구실 인증을 획득했다.

안전관리 우수연구실 인증제는 대학이나 연구기관 등에 설치된 과학기술 분야 연구실이 자율적으로 안전관리 역량을 강화할 수 있도록 정부가 2013년 도입한 제도다. 안전관리 표준모델을 발굴하고 확산하는 것을 목표로 안전관리 수준과 활동이 우수한 연구실에 전문가의 심사를 통한 인증을 부여하고 있다.

이번에 신규 인증을 획득한 연구실은 총 7개로 대전 소재 정부출연연구기관 중 최다 규모다. 생명과학과 ①시스템 및 합성생물학 연구실(조병관 교수), 신소재공학과 ②NanoSF 연구실(강정구 교수), ③바이오신소재연구실(박찬범 교수), ④지속가능에너지재료 연구실(정우철 교수), ⑤신소재 영상화 및 융합 연구실(홍승범 교수), 원자력및양자공학과 ⑥핵융합 및 플라즈마 동역학 연구실(성충기 교수), 화학과 ⑦나노촉매연구실(송현준 교수) 등이다.

해당 연구실들은 ▴연구실 안전 환경 시스템 분야(30점) ▴연구실 안전 환경 활동 수준 분야(50점), ▴연구실 안전관리 관계자 안전의식 분야(20점) 등 세 가지로 구분된 심사 항목에서 각 분야 배점의 80% 이상을 득점하고 80점 이상의 총점을 얻었다. 또한, 안전관리 우수연구실 인증제 운영에 관한 규정에 명시된 필수 이행항목 4종에 대한 평가를 동시에 충족해 우수 연구실로 인증됐다.

이광형 총장은 "최근 중대재해 처벌 등에 관한 법률이 시행되어 공공기관의 사회적 책임에 부응하기 위해 안전보건경영시스템 'ISO45001' 인증을 준비하는 등 연구실 안전관리에 많은 관심을 가지고 있다"라고 전했다. 이어 이 총장은, "KAIST의 우수한 연구자들이 안전하게 연구할 수 있도록 안전관리 우수연구실 인증을 향후 확대하여 시행하는 등 안전관리에 만전을 기하겠다"고 강조했다. 26일 오후 2시부터 진행된 인증서 수여식에는 이승섭 교학부총장, 방진섭 행정처장 등 보직자들과 해당 연구실 관계자들이 참여했다. 또한, 연구실 내 행정적 관리를 평가하는 "안전 환경 시스템 분야"와 구성원의 안전의식을 평가하는 "안전관리 관계자 안전의식 분야"에서 높은 점수를 받은 강정구 신소재공학과 교수 연구실 투어가 진행됐다.

2023.01.30

조회수 8837

-

학문의 대를 잇는 초세대 협업연구실 추가 개소

우리 대학이 '초세대 협업연구실'을 추가 개소하고 11일 오전 현판식을 개최했다. '초세대 협업연구실'은 은퇴를 앞둔 교수가 오랜 시간 축적해온 학문의 성과와 노하우를 이어가기 위해 후배 교수와 협업하는 KAIST의 독자적인 연구제도다.

2018년 초세대 협업연구실 제도를 처음 도입한 이후 7개의 연구실을 선정했으며, 작년 말 전기및전자공학부 김정호 교수의 'KAIST 시스템반도체 패키징 연구실'과 화학과 장석복 교수의 '유기반응 및 합성연구실'을 추가로 선정했다.김정호 교수가 책임교수를 맡은 'KAIST 시스템반도체 패키징 연구실'에는 조천식모빌리티대학원 안승영 교수와 신소재공학과 김경민 교수가 참여교수로 협업한다. 김정호 책임교수는 고성능 반도체 설계 및 인공지능 공학 설계(AI-X) 분야의 대표적인 석학으로 전 세계적으로 독창성을 인정받는 5I* 융합설계 원천기술을 유일하게 보유하고 있다. ☞ 5I 기술: 신호선 설계(SI, Signal Integrity), 전력선 설계(PI, Power Integrity), 기계 및 열 설계(TI, Thermal Integrity), 전자파 설계(EMI, Electromagnetic Interference Integrity), 구조 설계(AI, Architect Integrity) 등 시스템반도체 패키징 분야의 융합 설계기술

안승영 참여교수는 자율주행 자동차, 드론, 위성, 국방, 초소형 의료기기 등 다양한 시스템에 적용되는 초고속 반도체 집적회로 패키징과 시스템의 전자파 간섭 및 전자파 적합성에 관한 연구를 수행해왔다. 김경민 참여교수는 자연과학, 재료공학, 전자공학을 기반으로 인간의 신체를 모방한 시스템반도체용 저항성 메모리(Memristor) 연구 분야에서 경력을 쌓았으며, 최근에는 인공지능 반도체 소자 패키지 분야를 중점적으로 연구하고 있다. 이들은 세대 간의 연구 협력을 통해 '시스템반도체 패키징' 기술을 심화·발전시켜 나갈 예정이다. 이를 기초로 국내 시스템반도체 산업 경쟁력을 한 단계 높이는 것이 목표다. '시스템반도체 패키징'은 그동안 분리해 사용돼 온 프로세서와 메모리를 하나의 반도체 안에 3차원적으로 집적하는 기술이다. 인공지능의 학습 계산 능력을 현저하게 높이고 동시에 전력 소모는 줄이는 첨단 기술이다. 기존 '반도체 무어의 법칙'을 이어가는 초격차 기술이자 미래 인공지능 시대를 가능케 하는 기술이다. 특히, 김정호 교수가 주도하는 초세대 협업연구실은 이 분야 세계 최고의 연구실로 꼽히고 있다.3차원 집적 패키징 기술은 슈퍼컴퓨터와 초대형 데이터 센터의 고성능 서버, 자율주행 자동차 등에 사용되는 차세대 인공지능 반도체의 핵심 기술로 각종 인공지능 서비스와 메타버스와 같은 고부가가치 플랫폼을 구현하기 위해서는 반드시 확보해야 하는 경쟁력 중 하나다. 3차원 고성능 이종집적 패키징(3D High Performance Heterogeneous Computing Packaging) 원천기술을 바탕으로 고성능·저전력·다기능 시스템을 구현하고, 특히 이 전체 설계 과정을 인공지능 기계학습 방법으로 자동화할 계획이다. 미국 전자공학회 석학회원(IEEE 펠로우)인 김정호 교수는 KAIST 전기및전자공학부 교수 중에는 최초로 초세대 협업연구실을 개소하는 영예를 얻게 됐다. 또 다른 초세대 협업연구실로 선정된 '유기반응 및 합성연구실'은 장석복 화학과 교수가 책임교수를 맡고 같은 학과의 한순규, 박윤수 교수가 참여한다. 전이금속 촉매를 이용한 합성 방법 개발 분야의 세계적 권위자인 장석복 교수는 2015년부터 8년 연속으로 세계에서 가장 영향력 있는 연구자(Highly Cited Researcher)에 선정됐으며, 2012년부터 기초과학연구원 (IBS) '분자활성 촉매반응 연구단'을 이끌며 리더십을 발휘하고 있다.한순규 참여교수는 복잡한 구조와 다양한 생리활성을 가지는 천연물 화학합성 분야의 전문가다. 특히, 한 교수 연구실은 세큐리네가 알칼로이드* 합성 분야에서 세계 학계를 이끌어가는 선두그룹으로 평가받고 있다.☞ 세큐리네가 알칼로이드: 한국에서도 자생하는 식물인 '광대싸리' 내에서 생합성되는 질소 함유 알칼리성 유기물질 박윤수 참여교수는 유기화학과 무기화학 두 분야를 모두 전공했으며, 물리유기 및 금속화학 분야의 촉망받는 신진 연구자다.이들은 초세대 협업연구실을 통해 유기 반응 및 합성 연구 분야에서 세 가지 중심 주제 꼽히는 ▴합성 방법론 개발 ▴반응 메커니즘의 분석 및 이해 ▴천연물 전합성에의 응용에 관한 연구를 수행한다. 새로운 화학반응 및 촉매개발이라는 비전 아래 속도가 빠르고 선택적이면서도 화학 폐기물의 발생을 최소화하는 지속가능한 합성법을 개발하고 이를 신약 개발을 위한 천연물 합성 및 기능성 유기분자의 생산 공정에 적용하는 것이 연구 방향이다.

유기화학 전반에 대한 장석복 교수의 높은 통찰과 오랜 시간 구축해온 중요 실험 장비를 적극적으로 활용하면서 박윤수 교수가 보유한 물리유기화학적 실험 기법들을 적용해 새로운 화학 반응을 개발한 뒤, 이를 한순규 교수가 실제 천연물 합성 조건에 적용해 증명하는 방식으로 협업을 진행할 예정이다.

장 교수 연구팀의 초세대 협업연구실은 무작위 스크리닝과 시행착오를 통한 인력투입형 유기화학반응 개발의 기존 패러다임에서 벗어나, 심화된 메커니즘을 연구해 반응성에 대한 깊은 이해를 바탕으로 촉매시스템을 설계하는 접근법을 계획하고 있다. 이를 통해, 궁극적으로 의약·재료·화학·바이오 산업 전반에 파급력 있는 반응방법 및 혁신적인 전합성을 개척하는 것이 목표다. 우리 대학은 세대를 이어 지속가능한 연구혁신을 추구할 연구실을 발굴하기 위해 2022년 9월부터 BFO추천위원회(The Best, the First, the Only)의 추천과 공개 공모 절차를 거쳐 초세대 협업연구실을 선발해왔다. ▴연구의 독창성·차별성·탁월성 ▴학술·사회·경제적 효과 ▴초세대 연구의 필요성 ▴책임교수의 학문적 우수성 및 국제적 인지도 ▴참여교수의 비전 및 연구계획 등의 기준을 바탕으로 새롭게 선정된 두 연구실에는 향후 5년간 총 5억 원의 운영비가 지원된다.

2018년 첫 초세대 협업연구실로 선정된 이상엽 교수 연구팀의 '시스템 대사공학 및 시스템 헬스케어 연구실'에서는 딸기우유 같은 식품이나 화장품 등에 활용되는 붉은색 천연색소인 카르민산을 미생물을 이용해 생산하는 기술을 2021년 개발했다. 한정된 지역에서만 서식하는 ‘연지벌레’에서 복잡하고 비효율적인 단계를 거쳐 추출해야 하는 기존의 방법에 대해 혁신적이고 효과적인 해결책을 제시한 성과다.

또한, 2019년 선정된 이용희 물리학과 교수 연구팀의 '나노포토닉스 연구실'은 서민교 참여교수의 주도로 자기장에 의해 자발적으로 생성되고 동역학적 움직임을 보이는 빛 소용돌이(optical vortex)를 구현하는 연구를 최초로 시도해 성공했다. 그 과학적 가치를 인정받아 지난해 10월 국제 학술지 '네이처(Nature)' 온라인 판본으로 출판하는 등 기존에 선정된 초세대 협업 연구실에서는 세대를 잇는 협업의 성과를 꾸준하게 배출하고 있다.

신규 선정된 '유기반응 및 합성연구실' 책임을 맡은 장석복 교수는 "다양한 시행착오를 거치며 일군 연구실 시스템을 후속 세대가 디딤돌로 삼을 수 있으면 좋겠다는 생각이 있었는데, 이번에 설립되는 초세대 협업연구실을 통해 유기합성 분야의 중요하고 파급력 있는 문제를 창의적으로 풀어나가기를 희망한다"라고 소감을 전했다.

'KAIST 시스템반도체 패키징 연구실'의 김정호 책임교수는 "우리나라가 진정한 반도체 강국으로 자리 잡기 위해 꼭 필요한 시스템반도체 패키징 분야에 특화된 연구를 실현해 국내 반도체 산업의 초격차 경쟁력 제고에도 힘을 보탤 것"이라고 말했다. 한편, 11일 오전에 열린 초세대 협업연구실 현판식에는 이상엽 연구부총장, 김경수 기획처장, 조광현 연구처장, 이동만 공과대학장 등 주요 보직자들과 새롭게 선정된 연구실 관계자들이 참석했다.

학문의 대를 잇는 초세대 협업연구실 추가 개소

우리 대학이 '초세대 협업연구실'을 추가 개소하고 11일 오전 현판식을 개최했다. '초세대 협업연구실'은 은퇴를 앞둔 교수가 오랜 시간 축적해온 학문의 성과와 노하우를 이어가기 위해 후배 교수와 협업하는 KAIST의 독자적인 연구제도다.

2018년 초세대 협업연구실 제도를 처음 도입한 이후 7개의 연구실을 선정했으며, 작년 말 전기및전자공학부 김정호 교수의 'KAIST 시스템반도체 패키징 연구실'과 화학과 장석복 교수의 '유기반응 및 합성연구실'을 추가로 선정했다.김정호 교수가 책임교수를 맡은 'KAIST 시스템반도체 패키징 연구실'에는 조천식모빌리티대학원 안승영 교수와 신소재공학과 김경민 교수가 참여교수로 협업한다. 김정호 책임교수는 고성능 반도체 설계 및 인공지능 공학 설계(AI-X) 분야의 대표적인 석학으로 전 세계적으로 독창성을 인정받는 5I* 융합설계 원천기술을 유일하게 보유하고 있다. ☞ 5I 기술: 신호선 설계(SI, Signal Integrity), 전력선 설계(PI, Power Integrity), 기계 및 열 설계(TI, Thermal Integrity), 전자파 설계(EMI, Electromagnetic Interference Integrity), 구조 설계(AI, Architect Integrity) 등 시스템반도체 패키징 분야의 융합 설계기술

안승영 참여교수는 자율주행 자동차, 드론, 위성, 국방, 초소형 의료기기 등 다양한 시스템에 적용되는 초고속 반도체 집적회로 패키징과 시스템의 전자파 간섭 및 전자파 적합성에 관한 연구를 수행해왔다. 김경민 참여교수는 자연과학, 재료공학, 전자공학을 기반으로 인간의 신체를 모방한 시스템반도체용 저항성 메모리(Memristor) 연구 분야에서 경력을 쌓았으며, 최근에는 인공지능 반도체 소자 패키지 분야를 중점적으로 연구하고 있다. 이들은 세대 간의 연구 협력을 통해 '시스템반도체 패키징' 기술을 심화·발전시켜 나갈 예정이다. 이를 기초로 국내 시스템반도체 산업 경쟁력을 한 단계 높이는 것이 목표다. '시스템반도체 패키징'은 그동안 분리해 사용돼 온 프로세서와 메모리를 하나의 반도체 안에 3차원적으로 집적하는 기술이다. 인공지능의 학습 계산 능력을 현저하게 높이고 동시에 전력 소모는 줄이는 첨단 기술이다. 기존 '반도체 무어의 법칙'을 이어가는 초격차 기술이자 미래 인공지능 시대를 가능케 하는 기술이다. 특히, 김정호 교수가 주도하는 초세대 협업연구실은 이 분야 세계 최고의 연구실로 꼽히고 있다.3차원 집적 패키징 기술은 슈퍼컴퓨터와 초대형 데이터 센터의 고성능 서버, 자율주행 자동차 등에 사용되는 차세대 인공지능 반도체의 핵심 기술로 각종 인공지능 서비스와 메타버스와 같은 고부가가치 플랫폼을 구현하기 위해서는 반드시 확보해야 하는 경쟁력 중 하나다. 3차원 고성능 이종집적 패키징(3D High Performance Heterogeneous Computing Packaging) 원천기술을 바탕으로 고성능·저전력·다기능 시스템을 구현하고, 특히 이 전체 설계 과정을 인공지능 기계학습 방법으로 자동화할 계획이다. 미국 전자공학회 석학회원(IEEE 펠로우)인 김정호 교수는 KAIST 전기및전자공학부 교수 중에는 최초로 초세대 협업연구실을 개소하는 영예를 얻게 됐다. 또 다른 초세대 협업연구실로 선정된 '유기반응 및 합성연구실'은 장석복 화학과 교수가 책임교수를 맡고 같은 학과의 한순규, 박윤수 교수가 참여한다. 전이금속 촉매를 이용한 합성 방법 개발 분야의 세계적 권위자인 장석복 교수는 2015년부터 8년 연속으로 세계에서 가장 영향력 있는 연구자(Highly Cited Researcher)에 선정됐으며, 2012년부터 기초과학연구원 (IBS) '분자활성 촉매반응 연구단'을 이끌며 리더십을 발휘하고 있다.한순규 참여교수는 복잡한 구조와 다양한 생리활성을 가지는 천연물 화학합성 분야의 전문가다. 특히, 한 교수 연구실은 세큐리네가 알칼로이드* 합성 분야에서 세계 학계를 이끌어가는 선두그룹으로 평가받고 있다.☞ 세큐리네가 알칼로이드: 한국에서도 자생하는 식물인 '광대싸리' 내에서 생합성되는 질소 함유 알칼리성 유기물질 박윤수 참여교수는 유기화학과 무기화학 두 분야를 모두 전공했으며, 물리유기 및 금속화학 분야의 촉망받는 신진 연구자다.이들은 초세대 협업연구실을 통해 유기 반응 및 합성 연구 분야에서 세 가지 중심 주제 꼽히는 ▴합성 방법론 개발 ▴반응 메커니즘의 분석 및 이해 ▴천연물 전합성에의 응용에 관한 연구를 수행한다. 새로운 화학반응 및 촉매개발이라는 비전 아래 속도가 빠르고 선택적이면서도 화학 폐기물의 발생을 최소화하는 지속가능한 합성법을 개발하고 이를 신약 개발을 위한 천연물 합성 및 기능성 유기분자의 생산 공정에 적용하는 것이 연구 방향이다.

유기화학 전반에 대한 장석복 교수의 높은 통찰과 오랜 시간 구축해온 중요 실험 장비를 적극적으로 활용하면서 박윤수 교수가 보유한 물리유기화학적 실험 기법들을 적용해 새로운 화학 반응을 개발한 뒤, 이를 한순규 교수가 실제 천연물 합성 조건에 적용해 증명하는 방식으로 협업을 진행할 예정이다.

장 교수 연구팀의 초세대 협업연구실은 무작위 스크리닝과 시행착오를 통한 인력투입형 유기화학반응 개발의 기존 패러다임에서 벗어나, 심화된 메커니즘을 연구해 반응성에 대한 깊은 이해를 바탕으로 촉매시스템을 설계하는 접근법을 계획하고 있다. 이를 통해, 궁극적으로 의약·재료·화학·바이오 산업 전반에 파급력 있는 반응방법 및 혁신적인 전합성을 개척하는 것이 목표다. 우리 대학은 세대를 이어 지속가능한 연구혁신을 추구할 연구실을 발굴하기 위해 2022년 9월부터 BFO추천위원회(The Best, the First, the Only)의 추천과 공개 공모 절차를 거쳐 초세대 협업연구실을 선발해왔다. ▴연구의 독창성·차별성·탁월성 ▴학술·사회·경제적 효과 ▴초세대 연구의 필요성 ▴책임교수의 학문적 우수성 및 국제적 인지도 ▴참여교수의 비전 및 연구계획 등의 기준을 바탕으로 새롭게 선정된 두 연구실에는 향후 5년간 총 5억 원의 운영비가 지원된다.

2018년 첫 초세대 협업연구실로 선정된 이상엽 교수 연구팀의 '시스템 대사공학 및 시스템 헬스케어 연구실'에서는 딸기우유 같은 식품이나 화장품 등에 활용되는 붉은색 천연색소인 카르민산을 미생물을 이용해 생산하는 기술을 2021년 개발했다. 한정된 지역에서만 서식하는 ‘연지벌레’에서 복잡하고 비효율적인 단계를 거쳐 추출해야 하는 기존의 방법에 대해 혁신적이고 효과적인 해결책을 제시한 성과다.

또한, 2019년 선정된 이용희 물리학과 교수 연구팀의 '나노포토닉스 연구실'은 서민교 참여교수의 주도로 자기장에 의해 자발적으로 생성되고 동역학적 움직임을 보이는 빛 소용돌이(optical vortex)를 구현하는 연구를 최초로 시도해 성공했다. 그 과학적 가치를 인정받아 지난해 10월 국제 학술지 '네이처(Nature)' 온라인 판본으로 출판하는 등 기존에 선정된 초세대 협업 연구실에서는 세대를 잇는 협업의 성과를 꾸준하게 배출하고 있다.

신규 선정된 '유기반응 및 합성연구실' 책임을 맡은 장석복 교수는 "다양한 시행착오를 거치며 일군 연구실 시스템을 후속 세대가 디딤돌로 삼을 수 있으면 좋겠다는 생각이 있었는데, 이번에 설립되는 초세대 협업연구실을 통해 유기합성 분야의 중요하고 파급력 있는 문제를 창의적으로 풀어나가기를 희망한다"라고 소감을 전했다.

'KAIST 시스템반도체 패키징 연구실'의 김정호 책임교수는 "우리나라가 진정한 반도체 강국으로 자리 잡기 위해 꼭 필요한 시스템반도체 패키징 분야에 특화된 연구를 실현해 국내 반도체 산업의 초격차 경쟁력 제고에도 힘을 보탤 것"이라고 말했다. 한편, 11일 오전에 열린 초세대 협업연구실 현판식에는 이상엽 연구부총장, 김경수 기획처장, 조광현 연구처장, 이동만 공과대학장 등 주요 보직자들과 새롭게 선정된 연구실 관계자들이 참석했다.

2023.01.11

조회수 9940

-

김준모·주재걸 교수, 한국인공지능학회 학술상·학회공로상 수상

우리 대학 유창동 전기및전자공학부 교수가 회장을 맡은 한국인공지능학회 지난 11일 2022 송년회를 개최하고 인공지능의 학술적 발전에 기여한 기업과 연구자에게 시상했다.

최근 5년 간 영향력이 큰 논문을 쓴 연구자에게 주는 학술상은 김준모 KAIST 전기및전자공학부 교수, 주재걸 KAIST 김재철AI대학원 교수에게 수여됐다. 서민준 KAIST 김재철AI대학원 교수는 신진연구자상을 받았다. 또한, 인공지능 및 학회 발전에 세운 공로로 김광수·장동의 KAIST 전기및전자공학부 교수, 석흥일 고려대 인공지능학과 교수, 백승렬 유니스트 AI 대학원 교수, 주재걸 KAIST 김재철AI대학원 교수에게 학회공로상이 부상과 함께 주어졌다.

이번 시상식에서는 학술분야의 높은 성과와 함께 인공지능 개발과 응용에 앞장서 국내·외 협력 사업을 활성화고 학회와의 협력을 위해서 노력한 기업인들의 공로도 치하돼 배경훈 LG AI 연구원장, 하정우 네이버 AI 연구소장, 배순민 KT AI2XL 소장에게 기업인상이 주여졌다.

배경훈 원장은 LG AI 연구원의 초대원장으로 LG 그룹의 인공지능 연구를 발전에 일조하고 최근에는 인력양성과 초거대 AI에 큰 힘을 쏟고 있다.

하정우 네이버 AI 연구소장은 네이버의 인공지능 연구를 세계적 수준으로 올리는데 크게 기여하고 있으며, 최근에는 NeurIPS 2022 의 Social Chair와 디지털플랫폼정부위원회 데이터-인공지능 분과 위원장을 역임하고 있다.

배순민 소장은 디지털플랫폼정부위원회 데이터-인공지능 분과에 참여하고 있으며, KT내 인공지능 연구와 국제협력 사업에 큰 힘을 기울이고 있다.

유창동 회장은 “2022년 한국인공지능 발전을 이끌어주신 모든 수상자들에게 축하와 감사의 인사를 전하며, 2023년에는 더 크게 도약하는 한 해가 되길 기원한다”라고 전했다.

김준모·주재걸 교수, 한국인공지능학회 학술상·학회공로상 수상

우리 대학 유창동 전기및전자공학부 교수가 회장을 맡은 한국인공지능학회 지난 11일 2022 송년회를 개최하고 인공지능의 학술적 발전에 기여한 기업과 연구자에게 시상했다.

최근 5년 간 영향력이 큰 논문을 쓴 연구자에게 주는 학술상은 김준모 KAIST 전기및전자공학부 교수, 주재걸 KAIST 김재철AI대학원 교수에게 수여됐다. 서민준 KAIST 김재철AI대학원 교수는 신진연구자상을 받았다. 또한, 인공지능 및 학회 발전에 세운 공로로 김광수·장동의 KAIST 전기및전자공학부 교수, 석흥일 고려대 인공지능학과 교수, 백승렬 유니스트 AI 대학원 교수, 주재걸 KAIST 김재철AI대학원 교수에게 학회공로상이 부상과 함께 주어졌다.

이번 시상식에서는 학술분야의 높은 성과와 함께 인공지능 개발과 응용에 앞장서 국내·외 협력 사업을 활성화고 학회와의 협력을 위해서 노력한 기업인들의 공로도 치하돼 배경훈 LG AI 연구원장, 하정우 네이버 AI 연구소장, 배순민 KT AI2XL 소장에게 기업인상이 주여졌다.

배경훈 원장은 LG AI 연구원의 초대원장으로 LG 그룹의 인공지능 연구를 발전에 일조하고 최근에는 인력양성과 초거대 AI에 큰 힘을 쏟고 있다.

하정우 네이버 AI 연구소장은 네이버의 인공지능 연구를 세계적 수준으로 올리는데 크게 기여하고 있으며, 최근에는 NeurIPS 2022 의 Social Chair와 디지털플랫폼정부위원회 데이터-인공지능 분과 위원장을 역임하고 있다.

배순민 소장은 디지털플랫폼정부위원회 데이터-인공지능 분과에 참여하고 있으며, KT내 인공지능 연구와 국제협력 사업에 큰 힘을 기울이고 있다.

유창동 회장은 “2022년 한국인공지능 발전을 이끌어주신 모든 수상자들에게 축하와 감사의 인사를 전하며, 2023년에는 더 크게 도약하는 한 해가 되길 기원한다”라고 전했다.

2022.12.19

조회수 7614

-

이성주, 신진우 교수팀, 스스로 새로운 환경 적응하는 인공지능 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 이성주 교수와 AI대학원 신진우 교수 연구팀이 공동연구를 통해 스스로 환경변화에 적응하는 테스트타임 적응 인공지능 기술을 개발했다고 밝혔다.

해당 연구는 “NOTE: Robust Continual Test-time Adaptation Against Temporal Correlation”라는 제목으로 인공지능 분야 최고권위 국제학술대회 ‘신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 2022'에서12월 발표될 예정이다.

이성주 교수와 신진우 교수 공동 연구팀이 스스로 새로운 환경에 적응하는 “테스트타임 적응 (Test-Time Adaptation)” 인공지능 기술을 개발하였다. 연구팀이 제안한 알고리즘은 기존의 최고 성능 알고리즘보다 평균 11% 향상된 정확도를 보였다.

기계학습 모델들의 한계점은 학습했던 데이터와 다른 분포의 데이터에 적용되면 성능이 급격히 하락한다는 것이다. 이를 푸는 여러 방법 중에서 데이터를 미리 수집할 필요없이 모델이 스스로 테스트 데이터를 분석하여 변하는 환경에 적응하고 성능을 향상시키는 기술인 테스트타임 도메인 적응 (Test-Time Adaptation) 방법이 최근 산학계에서 크게 각광을 받고 있었다.

연구팀은 기존의 테스트타임 도메인 적응 기술들이 모두 데이터가 이상적인 균일분포를 따른다는 가정을 한다는 문제점에 착안했다. 실제 데이터는 환경 변화나 시간 변화에 따라 데이터 분포가 변하거나 비균일분포의 데이터에 대해서는 기존 기술을 동작하지 않는다. 하지만 연구팀이 제시한 “NOTE” 기술은 비균일분포의 데이터에서도 기존 최대 성능 알고리즘 보다 평균 11%만큼 향상된 정확도를 보였다.

이성주 교수 연구팀과 신진우 교수 연구팀의 공동연구로, 공태식 박사과정이 제1저자로 연구를 이끌었고, 정종헌 박사과정, 김태원 학사과정, 김예원 석사과정이 공동 저자로 기여하였다.

이성주 교수와 신진우 교수는 ”테스트타임 도메인 적응은 인공지능이 스스로 환경 변화에 적응하여 성능을 향상시키는 기술로, 활용도가 무궁무진하다. 이번에 발표될 NOTE 기술은 실제 데이터 분포에서 성능향상을 보인 최초의 기술이고 자율주행, 인공지능 의료, 모바일 헬스케어 등 다양한 분야에 적용이 가능할 것으로 기대된다.” 라고 밝혔다.

이 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원 (No. NRF-2020R1A2C1004062)과 방위사업청과 국방과학연구소의 지원(UD190031RD)으로 한국과학기술원 미래 국방 인공지능 특화연구센터에서 수행된 연구이다.

이성주, 신진우 교수팀, 스스로 새로운 환경 적응하는 인공지능 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 이성주 교수와 AI대학원 신진우 교수 연구팀이 공동연구를 통해 스스로 환경변화에 적응하는 테스트타임 적응 인공지능 기술을 개발했다고 밝혔다.

해당 연구는 “NOTE: Robust Continual Test-time Adaptation Against Temporal Correlation”라는 제목으로 인공지능 분야 최고권위 국제학술대회 ‘신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 2022'에서12월 발표될 예정이다.

이성주 교수와 신진우 교수 공동 연구팀이 스스로 새로운 환경에 적응하는 “테스트타임 적응 (Test-Time Adaptation)” 인공지능 기술을 개발하였다. 연구팀이 제안한 알고리즘은 기존의 최고 성능 알고리즘보다 평균 11% 향상된 정확도를 보였다.

기계학습 모델들의 한계점은 학습했던 데이터와 다른 분포의 데이터에 적용되면 성능이 급격히 하락한다는 것이다. 이를 푸는 여러 방법 중에서 데이터를 미리 수집할 필요없이 모델이 스스로 테스트 데이터를 분석하여 변하는 환경에 적응하고 성능을 향상시키는 기술인 테스트타임 도메인 적응 (Test-Time Adaptation) 방법이 최근 산학계에서 크게 각광을 받고 있었다.

연구팀은 기존의 테스트타임 도메인 적응 기술들이 모두 데이터가 이상적인 균일분포를 따른다는 가정을 한다는 문제점에 착안했다. 실제 데이터는 환경 변화나 시간 변화에 따라 데이터 분포가 변하거나 비균일분포의 데이터에 대해서는 기존 기술을 동작하지 않는다. 하지만 연구팀이 제시한 “NOTE” 기술은 비균일분포의 데이터에서도 기존 최대 성능 알고리즘 보다 평균 11%만큼 향상된 정확도를 보였다.

이성주 교수 연구팀과 신진우 교수 연구팀의 공동연구로, 공태식 박사과정이 제1저자로 연구를 이끌었고, 정종헌 박사과정, 김태원 학사과정, 김예원 석사과정이 공동 저자로 기여하였다.

이성주 교수와 신진우 교수는 ”테스트타임 도메인 적응은 인공지능이 스스로 환경 변화에 적응하여 성능을 향상시키는 기술로, 활용도가 무궁무진하다. 이번에 발표될 NOTE 기술은 실제 데이터 분포에서 성능향상을 보인 최초의 기술이고 자율주행, 인공지능 의료, 모바일 헬스케어 등 다양한 분야에 적용이 가능할 것으로 기대된다.” 라고 밝혔다.

이 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원 (No. NRF-2020R1A2C1004062)과 방위사업청과 국방과학연구소의 지원(UD190031RD)으로 한국과학기술원 미래 국방 인공지능 특화연구센터에서 수행된 연구이다.

2022.10.21

조회수 9732

-

투명 스마트 복합 필름 상용화에 성공

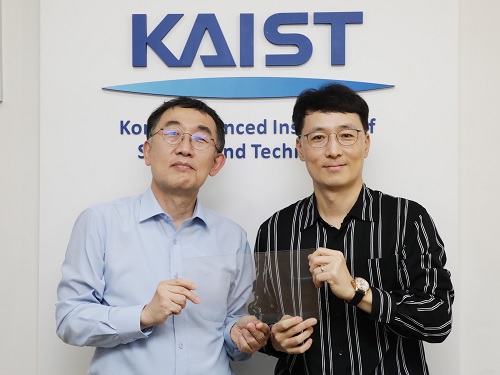

우리 대학 기계공학과 이승섭 교수와 전기전자공학부 윤준보 교수 공동 연구팀이 `투명 스마트 복합 필름' 상용화에 성공했다고 19일 발표했다.

`투명 스마트 복합 필름'은 투명한 필름 혹은 유리판 위에 안테나, 열선, 발광 기능이 복합적으로 구현된 것으로, 시야 방해 없이 원활한 5G 통신, 고효율 방열, 정보 전달 기능이 동시에 가능하다.

한편, 자동차부품 기업인 ㈜티에이치엔은 5G 안테나 기업인 ㈜센서뷰와 함께 관련 기술을 이용해 자동차용 제품 개발을 진행 중이며 시제품이 2022년 현대자동차 테크데이에 선정됐다고 발표했다.

이승섭 교수 연구팀과 윤준보 교수 연구팀은 서로 다른 방법으로 투명 필름 연구를 수행했는데, 이승섭 교수팀은 투명 전도성 필름 기반의 안테나와 열선을 연구했고, 윤준보 교수팀은 초소형 3차원 패턴을 이용한 투명 발광을 연구했다.

이승섭 교수팀이 개발한 투명 전도성 필름은 투명도 90% (PET 필름 포함), 면저항 0.3옴/sq, 헤이즈 1%의 세계 최고 성능을 가지고 있다.

투명 안테나 필름은 짧은 주파수 특성으로 많은 안테나를 요구하는 5G 특화망을 대상으로 개발됐는데, 스마트 빌딩과 팩토리는 물론 자율주행 및 커넥티드 모빌리티 등에 적용이 예상된다.

투명 열선 필름은 저전력 고효율 방열이 가능해 유리창 서리 제거, 외부 카메라 시야 확보, 겨울철 라이더 적용은 물론 복사열을 이용한 실내 난방 등에 광범위하게 응용될 수 있다.

윤준보 교수팀의 투명 발광 필름은 가장자리에 배치된 LED에서 도광된 빛이 필름의 한쪽 방향으로만 나오는 특징을 지니는데, 이미 `매직라이팅 시트' 라는 상표로 제품화됐다.

투명 발광 필름은 투명해서 하늘을 볼 수 있다가 밤이 되면 실내 조명으로 변하는 `라이팅 썬루프', 차량 유리에서 특정 모양으로 빛이 나오도록 하는 `라이팅 유리' 등 미래 모빌리티 조명을 주 시장으로 하고 있으며, 비전 검사 장비에 설치할 수 있는 `투명 비전 조명' 으로 출시된 바 있다.

이승섭 교수와 윤준보 교수는 관련 기술을 바탕으로 각각 ㈜제이마이크로와 ㈜멤스룩스를 창업했다.

연구를 주도한 이승섭 교수는 "세계 최고 성능을 가진 투명 전도성 필름에 5G 통신, 고효율 방열 등이 가능하도록 개발된 이번 투명 스마트 복합 필름의 상용화를 통해 차량, 실내 난방뿐만 아니라 나아가 스마트 빌딩, 스마트 팩토리, 자율주행 등 광범위하게 응용이 가능할 것으로 기대된다ˮ라고 설명했다.

투명 스마트 복합 필름 상용화에 성공

우리 대학 기계공학과 이승섭 교수와 전기전자공학부 윤준보 교수 공동 연구팀이 `투명 스마트 복합 필름' 상용화에 성공했다고 19일 발표했다.

`투명 스마트 복합 필름'은 투명한 필름 혹은 유리판 위에 안테나, 열선, 발광 기능이 복합적으로 구현된 것으로, 시야 방해 없이 원활한 5G 통신, 고효율 방열, 정보 전달 기능이 동시에 가능하다.

한편, 자동차부품 기업인 ㈜티에이치엔은 5G 안테나 기업인 ㈜센서뷰와 함께 관련 기술을 이용해 자동차용 제품 개발을 진행 중이며 시제품이 2022년 현대자동차 테크데이에 선정됐다고 발표했다.

이승섭 교수 연구팀과 윤준보 교수 연구팀은 서로 다른 방법으로 투명 필름 연구를 수행했는데, 이승섭 교수팀은 투명 전도성 필름 기반의 안테나와 열선을 연구했고, 윤준보 교수팀은 초소형 3차원 패턴을 이용한 투명 발광을 연구했다.

이승섭 교수팀이 개발한 투명 전도성 필름은 투명도 90% (PET 필름 포함), 면저항 0.3옴/sq, 헤이즈 1%의 세계 최고 성능을 가지고 있다.

투명 안테나 필름은 짧은 주파수 특성으로 많은 안테나를 요구하는 5G 특화망을 대상으로 개발됐는데, 스마트 빌딩과 팩토리는 물론 자율주행 및 커넥티드 모빌리티 등에 적용이 예상된다.

투명 열선 필름은 저전력 고효율 방열이 가능해 유리창 서리 제거, 외부 카메라 시야 확보, 겨울철 라이더 적용은 물론 복사열을 이용한 실내 난방 등에 광범위하게 응용될 수 있다.

윤준보 교수팀의 투명 발광 필름은 가장자리에 배치된 LED에서 도광된 빛이 필름의 한쪽 방향으로만 나오는 특징을 지니는데, 이미 `매직라이팅 시트' 라는 상표로 제품화됐다.

투명 발광 필름은 투명해서 하늘을 볼 수 있다가 밤이 되면 실내 조명으로 변하는 `라이팅 썬루프', 차량 유리에서 특정 모양으로 빛이 나오도록 하는 `라이팅 유리' 등 미래 모빌리티 조명을 주 시장으로 하고 있으며, 비전 검사 장비에 설치할 수 있는 `투명 비전 조명' 으로 출시된 바 있다.

이승섭 교수와 윤준보 교수는 관련 기술을 바탕으로 각각 ㈜제이마이크로와 ㈜멤스룩스를 창업했다.

연구를 주도한 이승섭 교수는 "세계 최고 성능을 가진 투명 전도성 필름에 5G 통신, 고효율 방열 등이 가능하도록 개발된 이번 투명 스마트 복합 필름의 상용화를 통해 차량, 실내 난방뿐만 아니라 나아가 스마트 빌딩, 스마트 팩토리, 자율주행 등 광범위하게 응용이 가능할 것으로 기대된다ˮ라고 설명했다.

2022.10.19

조회수 8926

-

대규모 한국인 자폐증 가족 유전체 연구를 통한 새로운 자폐 유전변이 최초 발견

우리 대학 의과학대학원 이정호 교수와 바이오및뇌공학과 최정균 교수, 생명과학과 김은준 교수(IBS 시냅스뇌질환연구단장), 분당서울대병원 유희정 교수, KISTI 공동 연구팀이 아시아 최초로 대규모 한국인 자폐증 가족 코호트를 모집하고 전장 유전체 분석을 실시해 자폐증 유발 유전변이가 단백질을 암호화하지 않는 유전체 영역인 비-부호화 영역에서 발생할 수 있다는 사실을 규명했고, 이를 통해 자폐증 원인의 새로운 이해와 치료 전기를 마련했다고 19일 밝혔다.

이번 연구내용은 세계적 정신의학 학술지 ‘분자 정신의학(Molecular Psychiatry)’에 7월 15일 자에 게재됐다.

자폐증은 사회적 의사소통 결핍이나 이상, 반복적이거나 틀에 박힌 행동 문제가 유아 시절 시작돼 거의 평생 지속되는 뇌 신경 발달장애로, 질환 발생의 근본적인 원인에 대한 이해가 매우 부족하며, 공식적으로 인정된 치료 약제가 전무하다. 자폐증 원인에 대한 이해의 필요성은 대중들의 높은 관심을 통해서도 가늠해볼 수 있는데, 예를 들어 최근 세간의 이목이 집중된 드라마 ‘이상한 변호사 우영우’의 주인공이 자폐증을 앓고 있다.

연구진은 자폐증 유발 유전변이가 비-부호화 유전체 영역에서 발생한다는 사실을 발견했으며, 이를 세계 최초로 한국인 자폐증 샘플로 제작한 인간 줄기세포를 이용해 증명했다. 자폐증의 근본 원인을 규명한 획기적인 연구 결과로서, 기존 연구의 한계를 뛰어넘어 그간 유전체 분야의 난공불락으로 여겨졌던 비-부호화 영역에 초점을 맞춘 혁신적인 발상으로 자폐증 치료의 새로운 전기가 마련될 것으로 예상된다.

연구진은 IBS와 한국연구재단, 국가바이오빅데이터 사업단의 지원을 통해 2011년부터 현재 3,708명에 달하는 자폐 환자와 그 가족들로 구성된 대규모 한국인 코호트를 구축하고 유전체 분석을 진행하고 있으며, 이번 연구 결과는 813명의 전장 유전체 염기서열 분석을 바탕으로 이뤄졌다. (그림 1)

유전체 데이터의 98% 이상을 차지하고 있으나 그간 자폐증 유전체 연구에서 조명받지 못했던 비-부호화 영역을 집중적으로 규명하고자, 연구진은 3차원 공간상의 염색질 상호작용(three-dimensional chromatin interaction)이라는 새로운 분석 방식을 사용했으며 (그림 2), 비-부호화 영역에서 발생한 유전변이가 멀리 떨어져 있는 자폐 유전자의 기능에 심각한 이상을 초래할 수 있음을 증명했다. (그림 3)

특히, 본 코호트의 한국인 자폐증 가족으로부터 직접 인간 줄기세포를 제작해 태아기 신경세포를 재현했으며, 이러한 생애 초기 신경 발달단계에서 비-부호화 영역의 유전변이에 의해 최대 500,000 base-pair(유전체 거리 단위) 이상 떨어져 있는 유전자의 발현이 비정상적으로 낮아지거나 높아질 수 있음을 세계 최초로 증명했다 (그림 4)

이번 연구 성과는 자폐증 유발 유전변이가 단백질을 부호화하지 않는 비-부호화 영역에서 발생해, 멀리 떨어져 있는 유전자의 기능에 영향을 미침으로써 신경 발달단계 초기부터 질병 발병에 기여한다는 획기적인 자폐증 원인에 대한 발견이다. 연구팀은 그간 단백질을 부호화하는 영역에만 쏠려 있던 정신질환 연구 풍토 속에서, 비-부호화 영역을 규명하는 방향으로 전환해야 자폐증 치료의 비밀을 풀 수 있다는 새로운 접근법을 제시했다.

IBS 시냅스뇌질환연구단(김은준 교수팀 프로젝트 제안 및 개시), 서울의대 및 분당서울대병원(유희정교수팀 코호트 구축 및 임상 평가), KISTI(대용량 컴퓨팅 리소스 및 유전체 데이터 분석 파이프라인 제공), KAIST (이정호 교수팀, 최정균 교수팀 비-부호화 영역 유전변이 분석) 공동 연구팀이 통합된 유전체-임상 데이터에 대해 3차원 공간상의 염색질 상호작용 분석을 통해 비-부호화 영역에서 발생한 유전변이가 자폐증 발병에 기여함을 규명했다.

이는 순수 국내의 임상가와 기초과학자, 생물정보학 전문가의 융합연구로 이루어낸 성과이며, 아시아 최초의 대규모 전장-유전체 데이터 기반 코호트 구축과 유전체 분석 모델의 기틀을 마련함으로써 대한민국 유전체 연구의 선도적인 역할을 한 것이다. 자폐 유전체 연구는 지난 10년간 북미와 유럽을 위주로 대규모로 진행됐으나, 한국을 비롯한 아시아에서는 상대적으로 연구가 덜 진행됐다.

논문의 공동 제1 저자인 KAIST 의과학대학원 졸업생 김일빈 박사는 “신경발달장애 중 자폐증은 특히 치료가 어려운 것으로 알려져 있는데, 발병 원인 중 하나로 지목되는 유전체 영역의 이상을 한국인 고유의 데이터를 사용해 순수 국내 연구진들의 힘으로 발견해냈다는 데 큰 의미가 있으며, 이 연구 성과가 언젠가는 이루어질 자폐증 치료제 개발을 위한 작은 발판이 되길 바란다”라고 말했다. 분당서울대병원의 유희정 교수도 “우리나라 연구진의 힘을 모아 자폐증의 비밀을 풀기 위한 첫걸음을 내딛었다. 연구에 참여해 준 당사자와 가족들의 헌신으로 이룬 일이라고 생각한다. 하지만 우리가 자폐증의 발병 기전을 완전히 이해하고 나아가 치료제를 개발하기 위해서는 아직 연구해야 할 것이 많다. 유전체 연구에 대한 국가 차원의 지원이 절실하며, 자폐증을 가진 분들과 가족들의 관심도 꼭 필요하다”는 점을 강조했다.

한편 이번 연구는 서경배과학재단, 한국연구재단, 보건산업진흥원사업을 통해 수행됐다.

대규모 한국인 자폐증 가족 유전체 연구를 통한 새로운 자폐 유전변이 최초 발견

우리 대학 의과학대학원 이정호 교수와 바이오및뇌공학과 최정균 교수, 생명과학과 김은준 교수(IBS 시냅스뇌질환연구단장), 분당서울대병원 유희정 교수, KISTI 공동 연구팀이 아시아 최초로 대규모 한국인 자폐증 가족 코호트를 모집하고 전장 유전체 분석을 실시해 자폐증 유발 유전변이가 단백질을 암호화하지 않는 유전체 영역인 비-부호화 영역에서 발생할 수 있다는 사실을 규명했고, 이를 통해 자폐증 원인의 새로운 이해와 치료 전기를 마련했다고 19일 밝혔다.

이번 연구내용은 세계적 정신의학 학술지 ‘분자 정신의학(Molecular Psychiatry)’에 7월 15일 자에 게재됐다.

자폐증은 사회적 의사소통 결핍이나 이상, 반복적이거나 틀에 박힌 행동 문제가 유아 시절 시작돼 거의 평생 지속되는 뇌 신경 발달장애로, 질환 발생의 근본적인 원인에 대한 이해가 매우 부족하며, 공식적으로 인정된 치료 약제가 전무하다. 자폐증 원인에 대한 이해의 필요성은 대중들의 높은 관심을 통해서도 가늠해볼 수 있는데, 예를 들어 최근 세간의 이목이 집중된 드라마 ‘이상한 변호사 우영우’의 주인공이 자폐증을 앓고 있다.

연구진은 자폐증 유발 유전변이가 비-부호화 유전체 영역에서 발생한다는 사실을 발견했으며, 이를 세계 최초로 한국인 자폐증 샘플로 제작한 인간 줄기세포를 이용해 증명했다. 자폐증의 근본 원인을 규명한 획기적인 연구 결과로서, 기존 연구의 한계를 뛰어넘어 그간 유전체 분야의 난공불락으로 여겨졌던 비-부호화 영역에 초점을 맞춘 혁신적인 발상으로 자폐증 치료의 새로운 전기가 마련될 것으로 예상된다.

연구진은 IBS와 한국연구재단, 국가바이오빅데이터 사업단의 지원을 통해 2011년부터 현재 3,708명에 달하는 자폐 환자와 그 가족들로 구성된 대규모 한국인 코호트를 구축하고 유전체 분석을 진행하고 있으며, 이번 연구 결과는 813명의 전장 유전체 염기서열 분석을 바탕으로 이뤄졌다. (그림 1)

유전체 데이터의 98% 이상을 차지하고 있으나 그간 자폐증 유전체 연구에서 조명받지 못했던 비-부호화 영역을 집중적으로 규명하고자, 연구진은 3차원 공간상의 염색질 상호작용(three-dimensional chromatin interaction)이라는 새로운 분석 방식을 사용했으며 (그림 2), 비-부호화 영역에서 발생한 유전변이가 멀리 떨어져 있는 자폐 유전자의 기능에 심각한 이상을 초래할 수 있음을 증명했다. (그림 3)

특히, 본 코호트의 한국인 자폐증 가족으로부터 직접 인간 줄기세포를 제작해 태아기 신경세포를 재현했으며, 이러한 생애 초기 신경 발달단계에서 비-부호화 영역의 유전변이에 의해 최대 500,000 base-pair(유전체 거리 단위) 이상 떨어져 있는 유전자의 발현이 비정상적으로 낮아지거나 높아질 수 있음을 세계 최초로 증명했다 (그림 4)

이번 연구 성과는 자폐증 유발 유전변이가 단백질을 부호화하지 않는 비-부호화 영역에서 발생해, 멀리 떨어져 있는 유전자의 기능에 영향을 미침으로써 신경 발달단계 초기부터 질병 발병에 기여한다는 획기적인 자폐증 원인에 대한 발견이다. 연구팀은 그간 단백질을 부호화하는 영역에만 쏠려 있던 정신질환 연구 풍토 속에서, 비-부호화 영역을 규명하는 방향으로 전환해야 자폐증 치료의 비밀을 풀 수 있다는 새로운 접근법을 제시했다.

IBS 시냅스뇌질환연구단(김은준 교수팀 프로젝트 제안 및 개시), 서울의대 및 분당서울대병원(유희정교수팀 코호트 구축 및 임상 평가), KISTI(대용량 컴퓨팅 리소스 및 유전체 데이터 분석 파이프라인 제공), KAIST (이정호 교수팀, 최정균 교수팀 비-부호화 영역 유전변이 분석) 공동 연구팀이 통합된 유전체-임상 데이터에 대해 3차원 공간상의 염색질 상호작용 분석을 통해 비-부호화 영역에서 발생한 유전변이가 자폐증 발병에 기여함을 규명했다.

이는 순수 국내의 임상가와 기초과학자, 생물정보학 전문가의 융합연구로 이루어낸 성과이며, 아시아 최초의 대규모 전장-유전체 데이터 기반 코호트 구축과 유전체 분석 모델의 기틀을 마련함으로써 대한민국 유전체 연구의 선도적인 역할을 한 것이다. 자폐 유전체 연구는 지난 10년간 북미와 유럽을 위주로 대규모로 진행됐으나, 한국을 비롯한 아시아에서는 상대적으로 연구가 덜 진행됐다.

논문의 공동 제1 저자인 KAIST 의과학대학원 졸업생 김일빈 박사는 “신경발달장애 중 자폐증은 특히 치료가 어려운 것으로 알려져 있는데, 발병 원인 중 하나로 지목되는 유전체 영역의 이상을 한국인 고유의 데이터를 사용해 순수 국내 연구진들의 힘으로 발견해냈다는 데 큰 의미가 있으며, 이 연구 성과가 언젠가는 이루어질 자폐증 치료제 개발을 위한 작은 발판이 되길 바란다”라고 말했다. 분당서울대병원의 유희정 교수도 “우리나라 연구진의 힘을 모아 자폐증의 비밀을 풀기 위한 첫걸음을 내딛었다. 연구에 참여해 준 당사자와 가족들의 헌신으로 이룬 일이라고 생각한다. 하지만 우리가 자폐증의 발병 기전을 완전히 이해하고 나아가 치료제를 개발하기 위해서는 아직 연구해야 할 것이 많다. 유전체 연구에 대한 국가 차원의 지원이 절실하며, 자폐증을 가진 분들과 가족들의 관심도 꼭 필요하다”는 점을 강조했다.

한편 이번 연구는 서경배과학재단, 한국연구재단, 보건산업진흥원사업을 통해 수행됐다.

2022.07.19

조회수 11139

-

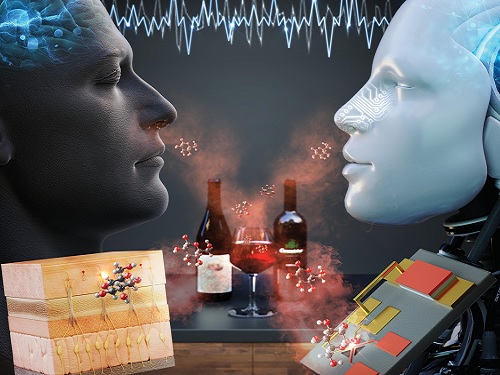

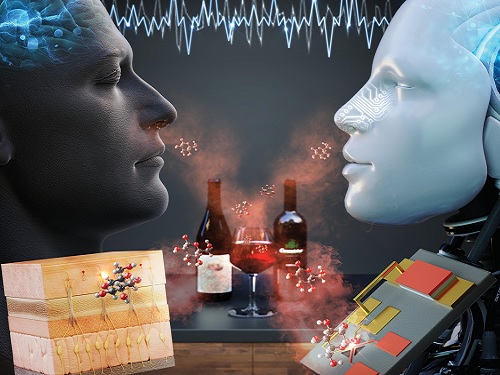

유해가스 및 와인을 구별하는 전자 코 뉴로모픽 반도체 모듈 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수와 기계공학과 박인규 교수 공동연구팀이 `인간의 후각 뉴런을 모방한 뉴로모픽 반도체 모듈'을 개발했다고 4일 밝혔다. 인간의 뇌, 시각 뉴런, 그리고 촉각 뉴런을 모방한 뉴로모픽 반도체 모듈을 각각 개발하는 데 성공했던 연구팀은, 인간의 후각 뉴런과 같이 가스 성분을 인식해 스파이크 신호를 출력할 수 있는 뉴로모픽 반도체 모듈을 통해 뉴로모픽 기반의 전자코(eletronic nose)를 구현할 수 있음을 처음으로 보였다.

전기및전자공학부 한준규 박사과정과 강민구 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 2022년 4월 온라인판에 출판됐으며, 후면 표지 논문(Back Cover)으로 선정됐다. (논문명 : Artificial olfactory neuron for an in-sensor neuromorphic nose)

인공지능을 이용한 후각 인식 시스템은 높은 정확도로 가스를 인식할 수 있어 환경 모니터링, 음식 모니터링, 헬스케어 등 다양한 분야에 걸쳐 유용하게 사용되고 있다. 하지만 이러한 시스템 대부분은 CPU와 메모리가 분리된 구조인 폰노이만 컴퓨터가 필요한 소프트웨어를 기반으로 하므로, 데이터가 CPU와 메모리 사이를 이동할 때 높은 전력이 소모된다. 또한 센서에서 CPU로 데이터가 전송될 때 필요한 변환 회로에서도 추가 전력 소비가 발생한다. 따라서 모바일 또는 사물인터넷(IoT) 장치에 적용되기는 어렵다.

한편, 생물학적 후각 시스템은 감각 세포 자체에서 스파이크 형태로 감각 정보를 전달하고, 이를 뇌에서 병렬적으로 처리함으로써 낮은 전력 소비만으로 가스를 판별할 수 있다. 따라서 저전력 후각 시스템을 구축하기 위해, 생물학적 후각 시스템을 모방해 센서 단에서 스파이크 형태로 정보를 전달하는 `인 센서 컴퓨팅(In-Sensor Computing)' 기반 뉴로모픽 후각 시스템이 주목을 받고 있다. 이러한 뉴로모픽 후각 시스템을 구현하기 위해서는 인간의 후각 뉴런처럼 화학 신호를 스파이크 형태의 전기 신호로 변환해주는 구성 요소가 필요하다. 하지만, 일반적인 가스 센서는 이러한 기능을 수행할 수 없다.

연구팀은 반도체식 금속산화물 기반 가스 센서와 단일 트랜지스터 기반 뉴런 소자를 이용해, 가스를 인식해 스파이크 신호를 출력할 수 있는 뉴로모픽 반도체 모듈을 개발했다. 연구팀은 제작된 뉴로모픽 반도체 모듈을 바탕으로 유해가스를 구분할 수 있는 가스 인식 시스템과 와인을 구분할 수 있는 전자 소믈리에 시스템을 구축했다. 특히, 여러 가지 가스 분자가 섞여 있어 구분이 힘든 와인을 뉴로모픽 시스템을 이용해서 구분할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 주도한 한준규 박사과정은 "개발된 뉴로모픽 반도체 모듈은 전자코에 적용되어 사물인터넷(IoT) 분야, 환경 모니터링, 음식 모니터링, 헬스케어 등에 유용하게 사용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ며, "이는 `인-센서 컴퓨팅(In-Sensor Computing)' 시대를 앞당기는 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 차세대지능형반도체기술개발사업, 중견연구사업, 국민위해인자대응기술개발사업 및 반도체설계교육센터의 지원을 받아 수행됐다.

유해가스 및 와인을 구별하는 전자 코 뉴로모픽 반도체 모듈 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수와 기계공학과 박인규 교수 공동연구팀이 `인간의 후각 뉴런을 모방한 뉴로모픽 반도체 모듈'을 개발했다고 4일 밝혔다. 인간의 뇌, 시각 뉴런, 그리고 촉각 뉴런을 모방한 뉴로모픽 반도체 모듈을 각각 개발하는 데 성공했던 연구팀은, 인간의 후각 뉴런과 같이 가스 성분을 인식해 스파이크 신호를 출력할 수 있는 뉴로모픽 반도체 모듈을 통해 뉴로모픽 기반의 전자코(eletronic nose)를 구현할 수 있음을 처음으로 보였다.

전기및전자공학부 한준규 박사과정과 강민구 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 2022년 4월 온라인판에 출판됐으며, 후면 표지 논문(Back Cover)으로 선정됐다. (논문명 : Artificial olfactory neuron for an in-sensor neuromorphic nose)

인공지능을 이용한 후각 인식 시스템은 높은 정확도로 가스를 인식할 수 있어 환경 모니터링, 음식 모니터링, 헬스케어 등 다양한 분야에 걸쳐 유용하게 사용되고 있다. 하지만 이러한 시스템 대부분은 CPU와 메모리가 분리된 구조인 폰노이만 컴퓨터가 필요한 소프트웨어를 기반으로 하므로, 데이터가 CPU와 메모리 사이를 이동할 때 높은 전력이 소모된다. 또한 센서에서 CPU로 데이터가 전송될 때 필요한 변환 회로에서도 추가 전력 소비가 발생한다. 따라서 모바일 또는 사물인터넷(IoT) 장치에 적용되기는 어렵다.

한편, 생물학적 후각 시스템은 감각 세포 자체에서 스파이크 형태로 감각 정보를 전달하고, 이를 뇌에서 병렬적으로 처리함으로써 낮은 전력 소비만으로 가스를 판별할 수 있다. 따라서 저전력 후각 시스템을 구축하기 위해, 생물학적 후각 시스템을 모방해 센서 단에서 스파이크 형태로 정보를 전달하는 `인 센서 컴퓨팅(In-Sensor Computing)' 기반 뉴로모픽 후각 시스템이 주목을 받고 있다. 이러한 뉴로모픽 후각 시스템을 구현하기 위해서는 인간의 후각 뉴런처럼 화학 신호를 스파이크 형태의 전기 신호로 변환해주는 구성 요소가 필요하다. 하지만, 일반적인 가스 센서는 이러한 기능을 수행할 수 없다.

연구팀은 반도체식 금속산화물 기반 가스 센서와 단일 트랜지스터 기반 뉴런 소자를 이용해, 가스를 인식해 스파이크 신호를 출력할 수 있는 뉴로모픽 반도체 모듈을 개발했다. 연구팀은 제작된 뉴로모픽 반도체 모듈을 바탕으로 유해가스를 구분할 수 있는 가스 인식 시스템과 와인을 구분할 수 있는 전자 소믈리에 시스템을 구축했다. 특히, 여러 가지 가스 분자가 섞여 있어 구분이 힘든 와인을 뉴로모픽 시스템을 이용해서 구분할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 주도한 한준규 박사과정은 "개발된 뉴로모픽 반도체 모듈은 전자코에 적용되어 사물인터넷(IoT) 분야, 환경 모니터링, 음식 모니터링, 헬스케어 등에 유용하게 사용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ며, "이는 `인-센서 컴퓨팅(In-Sensor Computing)' 시대를 앞당기는 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 차세대지능형반도체기술개발사업, 중견연구사업, 국민위해인자대응기술개발사업 및 반도체설계교육센터의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.04

조회수 11529

-

헬스케어용 액체금속 전자문신 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅 교수 공동 연구팀이 높은 전도도와 내구성을 가지는 액체금속 복합체를 이용해 건강 모니터링 및 치료를 위한 개인 맞춤형 전자문신을 즉석으로 구현할 수 있는 기술을 개발했다고 4일 밝혔다.

기존의 전자문신 (e-tattoo)은 주로 얇은 박막 위에 전도성 물질을 패터닝 하는 방식으로 만들어졌다. 하지만 소자를 일률적인 공정을 통해 제작해야 하기 때문에, 시술자의 요구를 즉석에서 반영할 수 없었다. 또 기판의 존재로 인한 제한된 신축성과 통기성은 사용을 제한하는 단점이 있었다. 나아가서 기존의 비싸거나 상대적으로 전도성이 낮은 신축성 재료들과 달리 금속처럼 전도성이 높으면서도 상대적으로 저렴한 재료를 이용해야 전자문신의 적용성을 높일 수 있었다.

이 문제를 해결하기 위해 연구팀은 액체금속 복합체 기반의 현탁액(suspension)을 이용해 전자문신을 구현할 수 있는 기술을 개발했다. 연구팀은 전도성이 우수하고 상대적으로 저렴하면서 생친화성도 우수한 갈륨기반의 액체금속을 백금으로 기능화된 탄소나노튜브와 함께 팁소니케이션을 통해 현탁액을 만들어 전자문신에 사용될 수 있는 잉크를 제작하였다. 추가로 연구팀은 잉크의 용매로 에탄올을 이용하여 높은 습윤성과 입자간의 낮은 전기적 반발력, 그리고 빠른 증발을 가능하게 하여 10초 이내에 피부 위에 발릴 수 있는 전자문신을 개발하였다.

피부에 증착된 전자문신은 높은 전도성, 내구성, 신축성 및 생친화성을 가져 사용자의 신체에 맞춰 최적화된 생체전극으로 사용될 수 있다. 연구팀은 전자문신을 피부에 증착하여 생체의 심전도신호 (ECG)를 측정하거나 근육에 전기자극을 전달할 수 있는 생체전극을 제작했다. 또한 액체금속 복합체가 빛에 반응하여 열을 발생시킬 수 있다는 점(photothermal effect)을 이용하여 물리치료에 적용될 수 있는 빛-열 전환 패치도 제작하는데 성공하였다. 나아가서 액체금속 복합체에 효소를 부착하여 땀에 많이 포함되어 있는 바이오마커인 포도당(glucose), 젖산(lactate), 알코올(ethanol)을 측정하는 웨어러블 바이오 센서로서의 가능성도 구현하였다.

우리 대학 신소재공학과 이건희(스티브 박, 정재웅 교수 공동 지도) 박사과정, 우희진 석사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 온라인 버전에 6월 14일 字 출판됐다. (논문명: Personalized electronic tattoo for healthcare realized by on-the-spot assembly of intrinsically conductive and durable liquid-metal-composite)

스티브 박 교수는 "최근 주목받고 있는 액체금속 입자의 한계점을 극복하고, 액체금속-탄소 복합체 기반 현탁액의 다양한 적용 가능성을 보여주었다ˮ라고 말했다. 정재웅 교수는 "헬스케어에 대한 관심이 증가하면서 각광받고 있는 맞춤형 전자소자의 새로운 방향성을 제시한 의미있는 결과ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

헬스케어용 액체금속 전자문신 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅 교수 공동 연구팀이 높은 전도도와 내구성을 가지는 액체금속 복합체를 이용해 건강 모니터링 및 치료를 위한 개인 맞춤형 전자문신을 즉석으로 구현할 수 있는 기술을 개발했다고 4일 밝혔다.

기존의 전자문신 (e-tattoo)은 주로 얇은 박막 위에 전도성 물질을 패터닝 하는 방식으로 만들어졌다. 하지만 소자를 일률적인 공정을 통해 제작해야 하기 때문에, 시술자의 요구를 즉석에서 반영할 수 없었다. 또 기판의 존재로 인한 제한된 신축성과 통기성은 사용을 제한하는 단점이 있었다. 나아가서 기존의 비싸거나 상대적으로 전도성이 낮은 신축성 재료들과 달리 금속처럼 전도성이 높으면서도 상대적으로 저렴한 재료를 이용해야 전자문신의 적용성을 높일 수 있었다.

이 문제를 해결하기 위해 연구팀은 액체금속 복합체 기반의 현탁액(suspension)을 이용해 전자문신을 구현할 수 있는 기술을 개발했다. 연구팀은 전도성이 우수하고 상대적으로 저렴하면서 생친화성도 우수한 갈륨기반의 액체금속을 백금으로 기능화된 탄소나노튜브와 함께 팁소니케이션을 통해 현탁액을 만들어 전자문신에 사용될 수 있는 잉크를 제작하였다. 추가로 연구팀은 잉크의 용매로 에탄올을 이용하여 높은 습윤성과 입자간의 낮은 전기적 반발력, 그리고 빠른 증발을 가능하게 하여 10초 이내에 피부 위에 발릴 수 있는 전자문신을 개발하였다.

피부에 증착된 전자문신은 높은 전도성, 내구성, 신축성 및 생친화성을 가져 사용자의 신체에 맞춰 최적화된 생체전극으로 사용될 수 있다. 연구팀은 전자문신을 피부에 증착하여 생체의 심전도신호 (ECG)를 측정하거나 근육에 전기자극을 전달할 수 있는 생체전극을 제작했다. 또한 액체금속 복합체가 빛에 반응하여 열을 발생시킬 수 있다는 점(photothermal effect)을 이용하여 물리치료에 적용될 수 있는 빛-열 전환 패치도 제작하는데 성공하였다. 나아가서 액체금속 복합체에 효소를 부착하여 땀에 많이 포함되어 있는 바이오마커인 포도당(glucose), 젖산(lactate), 알코올(ethanol)을 측정하는 웨어러블 바이오 센서로서의 가능성도 구현하였다.

우리 대학 신소재공학과 이건희(스티브 박, 정재웅 교수 공동 지도) 박사과정, 우희진 석사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 온라인 버전에 6월 14일 字 출판됐다. (논문명: Personalized electronic tattoo for healthcare realized by on-the-spot assembly of intrinsically conductive and durable liquid-metal-composite)

스티브 박 교수는 "최근 주목받고 있는 액체금속 입자의 한계점을 극복하고, 액체금속-탄소 복합체 기반 현탁액의 다양한 적용 가능성을 보여주었다ˮ라고 말했다. 정재웅 교수는 "헬스케어에 대한 관심이 증가하면서 각광받고 있는 맞춤형 전자소자의 새로운 방향성을 제시한 의미있는 결과ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.04

조회수 9351

-

수요중심 디지털 혁신 리더 양성, 데이터사이언스 대학원 설립

우리 대학이 지난 수년간 획기적으로 발전한 기계학습, 인공지능, 빅데이터 등의 기술을 일상에서 체감할 수 있는 교육과 연구를 수행하고자 ‘데이터사이언스 대학원(Graduate School of Data Science, GSDS)’ 을 설립했다.

데이터사이언스 대학원은 구체적으로 제조, 금융, 의료, 사회서비스(복지) 4개 분야에 특화된 연구를 수행한다. 데이터 분석을 통해 다음날 시청할만한 유튜브 콘텐츠를 사용자에게 알려주거나, 학대받고 있는 아동을 미리 파악해 더 심각한 상황으로 이어지는 것을 방지하는 기술 등이 그 예다.

‘수요중심 디지털 혁신 리더 양성’이라는 비전을 바탕으로 기술과 현실 두 축을 모두 이해할 뿐 아니라 광범위한 지식과 전문성을 함께 보유한 T자형 인재 양성하는 것이 목표다.

이에 입학 전 부트캠프를 통해 수학·통계·프로그래밍 등의 기본 지식을 교육하고, 본 교육과정에서 데이터사이언스 가치사슬 전 영역(수집·관리·처리·분석·모델링·활용)을 아우르는 세계 최고 수준의 핵심 기술을 전수할 예정이다.

또한, 현장실습 학점제인 코업(Coop) 인턴, 프로젝트 기반 수업(Project Based Learning, PBL), 학습 내용을 결과물로 제작해 발표하는 캡스톤(Capstone), 산학 연구과제 실습 등 다양한 현장 경험을 제공하여 학생들의 현장 문제해결 능력과 리더십을 함양할 계획이다.

김우창 데이터사이언스 대학원 신임 원장은 “디지털 전환 시대에 막대한 양의 정보를 창의적으로 응용하고, 수요 현장의 환경을 잘 이해하는 리더를 배양할 것이다. 신기술 개발 외에도 사회의 각종 문제를 함께 고민하고 해결에 이바지하는 인재를 양성할 것”이라고 말했다.

이어 “세계적 수준의 선도형 교육을 통해 전 국민의 삶의 질을 높이는 연구 결과물을 창출하는 데에도 최선을 다할 것”이라고 강조했다.

한편, 데이터사이언스 대학원은 올해 5월 KAIST가 과학기술정보통신부의 데이터사이언스 융합인재양성사업에 선정됨에 따라 본격적인 설립을 추진한 것으로, 국내 최초로 올해 6월부터 2028년까지 7년간 약 133억 원의 정부지원금을 받는다.

데이터사이언스 대학원 설명회는 오는 27일(월), 29일(수) 유튜브 채널 ‘카이스트 산업및시스템공학과’에서 온라인으로 개최된다. 입학 관련 자세한 내용은 산업및시스템공학과 홈페이지(https://ie.kaist.ac.kr)와 KAIST 입학 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/)에서 확인할 수 있다.

수요중심 디지털 혁신 리더 양성, 데이터사이언스 대학원 설립

우리 대학이 지난 수년간 획기적으로 발전한 기계학습, 인공지능, 빅데이터 등의 기술을 일상에서 체감할 수 있는 교육과 연구를 수행하고자 ‘데이터사이언스 대학원(Graduate School of Data Science, GSDS)’ 을 설립했다.

데이터사이언스 대학원은 구체적으로 제조, 금융, 의료, 사회서비스(복지) 4개 분야에 특화된 연구를 수행한다. 데이터 분석을 통해 다음날 시청할만한 유튜브 콘텐츠를 사용자에게 알려주거나, 학대받고 있는 아동을 미리 파악해 더 심각한 상황으로 이어지는 것을 방지하는 기술 등이 그 예다.

‘수요중심 디지털 혁신 리더 양성’이라는 비전을 바탕으로 기술과 현실 두 축을 모두 이해할 뿐 아니라 광범위한 지식과 전문성을 함께 보유한 T자형 인재 양성하는 것이 목표다.

이에 입학 전 부트캠프를 통해 수학·통계·프로그래밍 등의 기본 지식을 교육하고, 본 교육과정에서 데이터사이언스 가치사슬 전 영역(수집·관리·처리·분석·모델링·활용)을 아우르는 세계 최고 수준의 핵심 기술을 전수할 예정이다.

또한, 현장실습 학점제인 코업(Coop) 인턴, 프로젝트 기반 수업(Project Based Learning, PBL), 학습 내용을 결과물로 제작해 발표하는 캡스톤(Capstone), 산학 연구과제 실습 등 다양한 현장 경험을 제공하여 학생들의 현장 문제해결 능력과 리더십을 함양할 계획이다.

김우창 데이터사이언스 대학원 신임 원장은 “디지털 전환 시대에 막대한 양의 정보를 창의적으로 응용하고, 수요 현장의 환경을 잘 이해하는 리더를 배양할 것이다. 신기술 개발 외에도 사회의 각종 문제를 함께 고민하고 해결에 이바지하는 인재를 양성할 것”이라고 말했다.

이어 “세계적 수준의 선도형 교육을 통해 전 국민의 삶의 질을 높이는 연구 결과물을 창출하는 데에도 최선을 다할 것”이라고 강조했다.

한편, 데이터사이언스 대학원은 올해 5월 KAIST가 과학기술정보통신부의 데이터사이언스 융합인재양성사업에 선정됨에 따라 본격적인 설립을 추진한 것으로, 국내 최초로 올해 6월부터 2028년까지 7년간 약 133억 원의 정부지원금을 받는다.

데이터사이언스 대학원 설명회는 오는 27일(월), 29일(수) 유튜브 채널 ‘카이스트 산업및시스템공학과’에서 온라인으로 개최된다. 입학 관련 자세한 내용은 산업및시스템공학과 홈페이지(https://ie.kaist.ac.kr)와 KAIST 입학 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/)에서 확인할 수 있다.

2022.06.17

조회수 11126

-

2022년 창의도전연구실 16개 선정 및 현판식 개최

우리 대학 연구처가 ‘2022년 창의도전연구실’ 16개를 선정하고 5월 30일(월) 오후 현판식을 개최했다. ‘창의도전연구사업 C2(Creative & Challenging) 프로젝트’란 학술적·사회적 의미가 크고 미래 사회 이슈로 대두될 가능성이 높은 문제를 선 발굴, 선 해결하는 연구를 지원하는 사업이다.

이는 우리 대학 이광형 총장이 미래 50년을 위해 제시한 ‘QAIST 신문화 전략’ 중 하나로, 연구자들이 실패를 두려워하지 않고 창의적인 아이디어로 과감하게 문제에 도전하는 연구 문화를 조성하고자 기획됐다.

연구처는 지난 3월 공고를 시행하고 창의성과 도전성을 기준으로 총 16개 과제를 선정했다. 5월 30일(월) 5시에 열린 `창의도전연구실(Creative&Challenging)' 현판식은 제안 주제 중 최고점을 받은 바이오및뇌공학과 박성준 교수 연구실에서 대표로 진행했다.

현판식에는 이광형 총장, 이상엽 연구부총장, 조광현 연구처장, 이동만 공과대학장, 정기훈 바이오및뇌공학과장, 성단근 명예교수와 박성준 교수(연구책임자)가 참석했다.

박성준 교수는 “창의도전연구실에 선정 되어 매우 기쁘다. 앞으로 ‘리버스 뇌 오가노이드-기계 인터페이스 개발’ 연구에 책임을 다하겠다. 본 연구 지원 사업을 통해 새로운 문제에 다양한 아이디어로 도전하며 개념검증을 시행할 것”이라고 소감을 전했다.

한편, 2022년 말까지 진행하는 본 사업에 선정된 16개 과제에는 각 5천만 원 이내의 연구비를 지원한다. 연구처는 향후 평가를 통해 선정된 과제에 대해 창의적 기초융합연구 관련하여 보다 중장기적으로 지원하는 ‘도약연구(UP) 사업’으로 연계하여 지속 지원할 예정이다.

또한, 연말 수행평가에서 문제해결과 검증을 탁월하게 제시한 우수 교원에게는 2023년 리서치데이에 ‘QAIST 창의도전 연구상’을 수여할 계획이다.

2022년 창의도전연구실 16개 선정 및 현판식 개최

우리 대학 연구처가 ‘2022년 창의도전연구실’ 16개를 선정하고 5월 30일(월) 오후 현판식을 개최했다. ‘창의도전연구사업 C2(Creative & Challenging) 프로젝트’란 학술적·사회적 의미가 크고 미래 사회 이슈로 대두될 가능성이 높은 문제를 선 발굴, 선 해결하는 연구를 지원하는 사업이다.

이는 우리 대학 이광형 총장이 미래 50년을 위해 제시한 ‘QAIST 신문화 전략’ 중 하나로, 연구자들이 실패를 두려워하지 않고 창의적인 아이디어로 과감하게 문제에 도전하는 연구 문화를 조성하고자 기획됐다.

연구처는 지난 3월 공고를 시행하고 창의성과 도전성을 기준으로 총 16개 과제를 선정했다. 5월 30일(월) 5시에 열린 `창의도전연구실(Creative&Challenging)' 현판식은 제안 주제 중 최고점을 받은 바이오및뇌공학과 박성준 교수 연구실에서 대표로 진행했다.

현판식에는 이광형 총장, 이상엽 연구부총장, 조광현 연구처장, 이동만 공과대학장, 정기훈 바이오및뇌공학과장, 성단근 명예교수와 박성준 교수(연구책임자)가 참석했다.

박성준 교수는 “창의도전연구실에 선정 되어 매우 기쁘다. 앞으로 ‘리버스 뇌 오가노이드-기계 인터페이스 개발’ 연구에 책임을 다하겠다. 본 연구 지원 사업을 통해 새로운 문제에 다양한 아이디어로 도전하며 개념검증을 시행할 것”이라고 소감을 전했다.

한편, 2022년 말까지 진행하는 본 사업에 선정된 16개 과제에는 각 5천만 원 이내의 연구비를 지원한다. 연구처는 향후 평가를 통해 선정된 과제에 대해 창의적 기초융합연구 관련하여 보다 중장기적으로 지원하는 ‘도약연구(UP) 사업’으로 연계하여 지속 지원할 예정이다.

또한, 연말 수행평가에서 문제해결과 검증을 탁월하게 제시한 우수 교원에게는 2023년 리서치데이에 ‘QAIST 창의도전 연구상’을 수여할 계획이다.

2022.06.09

조회수 11796

-

지구온난화와 태풍 호우 빈도 상관관계 최초로 증명

우리 대학 문술미래전략대학원(건설및환경공학과 겸임) 김형준 교수가 국제 공동 연구를 통해 과거 50여 년간 관측된 동아시아 지역의 태풍에 의한 호우 빈도의 증가가 인간 활동에 의한 기후변화의 영향이었음을 지구 메타버스 기술을 이용해 처음으로 증명했다고 29일 밝혔다. 김형준 교수의 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 기후변화 (Nature Climate Change)’4월 28일 판에 출판됐다. (논문명: Observed influence of anthropogenic climate change on tropical cyclone heavy rainfall; doi:10.1038/s41558-022-01344-2)

태풍에 의해 초래되는 호우는 홍수나 산사태 등의 재해를 일으키고 지역의 생태계에도 영향을 주는 등 인간 사회 있어서 커다란 위협 중 하나라고 할 수 있다. 태풍에 의한 호우의 빈도가 과거 몇십 년간 변화되어 온 사실은 세계 각지에서 보고돼왔다. 그러나 태풍은 우연성이나 기후 시스템의 자연 변동 혹은 우연성에 의한 영향 또한 존재하기 때문에 인간 활동에 의한 온난화가 태풍 유래의 호우 빈도에 어느 정도 영향을 주고 있는지는 아직 밝혀지지 않고 있다.

KAIST와 교토 첨단 과학대학으로 구성된 국제 공동 연구팀은 일본을 포함하는 북서태평양에 있어서의 태풍에 의한 호우 빈도를 과거 약 50년간의 관측 데이터로 확인한 결과 중국 남동부의 연안 영역부터 한반도 그리고 일본에 걸쳐 호우의 빈도가 증가하고 남쪽의 지역에서는 감소한 사실을 발견했다. 연구팀은 이러한 변화의 원인을 밝히기 위해 인간 활동에 의한 온실가스의 배출이 있는 지구와 그렇지 않은 지구를 시뮬레이션한 지구 메타버스 실험을 이용해 발견된 변화가 인간 활동에 의한 온난화의 영향을 배제하고서는 설명할 수 없음을 보이는 데 세계 최초로 성공했다.

교신 저자인 우리 대학 김형준 교수는 “이번 연구는 동아시아에서 태풍에 의한 호우의 발생 확률이 최근 반세기에 걸쳐 유의미하게 증가했음을 밝히고 그러한 변화에 이미 인류의 흔적이 뚜렷하게 남겨져 있음을 증명한다”며, “이는 기후변화의 영향을 이해하는데 중요한 단서가 되며 동시에 탄소중립을 성공적으로 달성하더라도 필연적으로 진행되는 가까운 미래의 기후변화에 대해 효율적으로 적응하기 위해 필수 불가결한 정보라고 할 수 있다”고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업(BP+)와 인류세연구센터의 지원을 받아 수행됐다.

지구온난화와 태풍 호우 빈도 상관관계 최초로 증명

우리 대학 문술미래전략대학원(건설및환경공학과 겸임) 김형준 교수가 국제 공동 연구를 통해 과거 50여 년간 관측된 동아시아 지역의 태풍에 의한 호우 빈도의 증가가 인간 활동에 의한 기후변화의 영향이었음을 지구 메타버스 기술을 이용해 처음으로 증명했다고 29일 밝혔다. 김형준 교수의 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 기후변화 (Nature Climate Change)’4월 28일 판에 출판됐다. (논문명: Observed influence of anthropogenic climate change on tropical cyclone heavy rainfall; doi:10.1038/s41558-022-01344-2)

태풍에 의해 초래되는 호우는 홍수나 산사태 등의 재해를 일으키고 지역의 생태계에도 영향을 주는 등 인간 사회 있어서 커다란 위협 중 하나라고 할 수 있다. 태풍에 의한 호우의 빈도가 과거 몇십 년간 변화되어 온 사실은 세계 각지에서 보고돼왔다. 그러나 태풍은 우연성이나 기후 시스템의 자연 변동 혹은 우연성에 의한 영향 또한 존재하기 때문에 인간 활동에 의한 온난화가 태풍 유래의 호우 빈도에 어느 정도 영향을 주고 있는지는 아직 밝혀지지 않고 있다.

KAIST와 교토 첨단 과학대학으로 구성된 국제 공동 연구팀은 일본을 포함하는 북서태평양에 있어서의 태풍에 의한 호우 빈도를 과거 약 50년간의 관측 데이터로 확인한 결과 중국 남동부의 연안 영역부터 한반도 그리고 일본에 걸쳐 호우의 빈도가 증가하고 남쪽의 지역에서는 감소한 사실을 발견했다. 연구팀은 이러한 변화의 원인을 밝히기 위해 인간 활동에 의한 온실가스의 배출이 있는 지구와 그렇지 않은 지구를 시뮬레이션한 지구 메타버스 실험을 이용해 발견된 변화가 인간 활동에 의한 온난화의 영향을 배제하고서는 설명할 수 없음을 보이는 데 세계 최초로 성공했다.

교신 저자인 우리 대학 김형준 교수는 “이번 연구는 동아시아에서 태풍에 의한 호우의 발생 확률이 최근 반세기에 걸쳐 유의미하게 증가했음을 밝히고 그러한 변화에 이미 인류의 흔적이 뚜렷하게 남겨져 있음을 증명한다”며, “이는 기후변화의 영향을 이해하는데 중요한 단서가 되며 동시에 탄소중립을 성공적으로 달성하더라도 필연적으로 진행되는 가까운 미래의 기후변화에 대해 효율적으로 적응하기 위해 필수 불가결한 정보라고 할 수 있다”고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업(BP+)와 인류세연구센터의 지원을 받아 수행됐다.

2022.05.02

조회수 8276

-

강한 빛을 쏘아 나노 촉매 제조해 황 기반 가스 검출센서 구현 성공

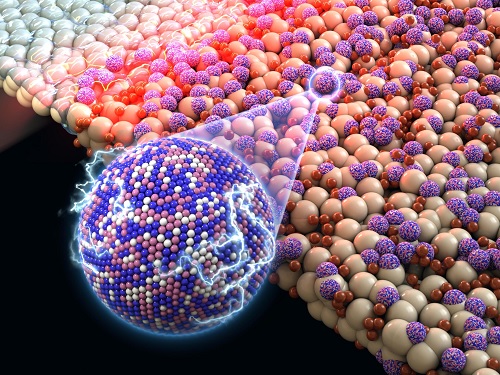

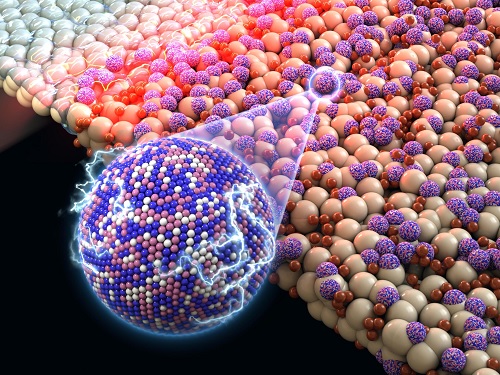

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀과 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀이 공동연구를 통해 강한 빛(400 나노미터~900 나노미터 파장)을 금속산화물 나노 시트에 짧게 조사해, 0.02초 만에 다성분계 금속 합금 나노입자 촉매를 합성하고, 이를 극미량의 황 기반 생체지표(biomarker) 가스를 감지할 수 있는 가스 센서 플랫폼에 성공적으로 적용했다고 18일 밝혔다.

이 가스 센서 플랫폼은 사람의 날숨에 포함된 다양한 질병과 관련된 미량의 생체지표 가스를 선택적으로 감지해 관련된 특정 질병을 실시간 모니터링할 수 있는 기술이다. 날숨만으로 각종 질병 여부를 파악하는 비침습적 호흡 지문 센서 기술은 핵심 미래 기술이다. 날숨 속 특정 가스들의 농도변화를 검사해 건강 이상 여부를 판단할 수 있다.

날숨 가스의 성분에는 수분 외에도 구취의 생체지표 가스인 황화수소(hydrogen sulfide), 메틸머캅탄(methyl mercaptan), 디메틸설파이드(dimethyl sulfide)의 3종 황 화합물이 포함된다. 그중에서 황화수소는 구취, 메틸머캅탄 가스는 잇몸병 환자에게서 높은 농도로 배출되는 생체지표 가스로서 상기 3종 황화합물 가스를 선택적으로 감지하는 것이 매우 중요하다.

공동연구팀은 이번 연구에서 전자(electron)가 속박 상태에서 자유롭게 벗어나기 위해 필요한 에너지 차를 의미하는 밴드 갭(band gap, 물질의 전기적, 광학적 성질을 결정하는 요인)이 커 빛 흡수율이 낮은 백색 산화물 나노소재에서의 광열효과를 극대화하는 전략을 최초로 제시했다. 일반적으로 소재의 밴드갭이 커질수록 빛 흡수율이 낮아지며, 유리와 같이 밴드 갭이 매우 큰 물질은, 빛이 투과되어 투명하게 보이게 된다. 연구팀은 주석산화물(SnO2)이 10 나노미터 이하의 나노 결정립들로 구성된 나노 시트 형상을 나타낼 때, 흡수된 빛에너지가 열에너지로 효과적으로 전환됨을 최초로 관찰하였다. 또한, 높은 기공 구조와 나노 시트 내 다수의 결함을 통해 열 전도도를 인위적으로 낮춰 발생 된 열이 소재 외부로 잘 빠져나가지 않게 했다. 대면적 제논 램프(Xenon lamp)의 빛이 조사된 부분은 소재의 온도가 1,800oC 이상까지 급격하게 상승하는 것을 적외선 센서 시스템을 통해 확인했다.

공동연구팀은 이를 활용해 금속산화물의 상을 제어함과 동시에 다성분계 금속 나노입자 촉매를 대기 중에서 0.02초 만에 광열 합성하는 데 성공했다. 합성한 다성분계 입자 촉매들이 결착된 금속산화물 나노 시트를 센서 소재로 활용해 세계 최고 수준의 황 기반 가스 감지 성능을 구현했다. 특히, 백금(Pt)과 3성분계 백금-루테늄-이리듐(PtRuIr) 촉매가 각각 결착된 주석산화물의 경우 1ppm(백만분의 일) 수준의 황화수소 (H2S)와 디메틸 설파이드 (C2H6S)가스에 대해 약 3,165배, 6,080배의 세계 최고 수준의 저항 변화비 특성을 나타냄을 확인했다.

추가로, 연구팀은 미세전자기계시스템(MEMS) 기반 휴대용 가스 센서를 개발했다. MEMS 센서는 센서부 크기가 0.1밀리미터 크기로 작아서, 1g의 감지 소재로 8천여 개 정도의 센서를 제작할 수 있다. 연구팀은 MEMS 가스 센서 어레이화와 모바일 기기와의 연동을 통해 초저전력(< 10 mW), 초소형 생체지표 검출 가스 센서 플랫폼을 개발했다.

우리 대학 최성율 교수와 김일두 교수는 "강한 빛을 1초도 안되는 짧은 시간동안 간편하게 조사하는 방식과 소재의 광열효과를 극대화하는 합성기법은 금속산화물의 상(phase) 조절과 촉매 기능화를 초고속, 대면적으로 가능하게 하는 새로운 공정 플랫폼이 될 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다. 특히, "램프 조사 횟수에 따라 단일원자 촉매의 대기 중 합성도 성공해, 세계 최고 수준의 가스 감지 성능 결과를 유도했다는 측면에서 매우 의미가 있는 연구 결과이며 매일같이 호흡 가스를 분석해 질병을 조기 모니터링하는 자가 진단 호흡 센서기기의 상용화에 효과적으로 적용될 수 있는 기술이 될 것이다ˮ고 밝혔다.

이번 연구는 공동 제1 저자인 김동하 박사(우리 대학 신소재, 현 MIT 박사후 연구원)와 차준회 박사(KAIST 전기및전자공학부)의 주도하에 진행됐으며, 최성율 교수(KAIST 전기및전자공학부)와 김일두 교수(KAIST 신소재)가 교신저자로 참여했다.

이번 연구 결과는 나노 및 화학 분야의 권위적인 학술지이자 Cell지의 자매지인 `켐(Chem)' 4월호에 표지 논문으로 선정됐으며, ‘광열램핑(Flash-Thermal Lamping) 합성’으로 켐 프리뷰(Chem Preview)로도 소개되었다. 본 연구는 한국연구재단 중견연구자지원 사업, 과학기술정보통신부와 산업통상자원부 사업, 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원을 받아 수행됐다.

강한 빛을 쏘아 나노 촉매 제조해 황 기반 가스 검출센서 구현 성공

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀과 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀이 공동연구를 통해 강한 빛(400 나노미터~900 나노미터 파장)을 금속산화물 나노 시트에 짧게 조사해, 0.02초 만에 다성분계 금속 합금 나노입자 촉매를 합성하고, 이를 극미량의 황 기반 생체지표(biomarker) 가스를 감지할 수 있는 가스 센서 플랫폼에 성공적으로 적용했다고 18일 밝혔다.

이 가스 센서 플랫폼은 사람의 날숨에 포함된 다양한 질병과 관련된 미량의 생체지표 가스를 선택적으로 감지해 관련된 특정 질병을 실시간 모니터링할 수 있는 기술이다. 날숨만으로 각종 질병 여부를 파악하는 비침습적 호흡 지문 센서 기술은 핵심 미래 기술이다. 날숨 속 특정 가스들의 농도변화를 검사해 건강 이상 여부를 판단할 수 있다.

날숨 가스의 성분에는 수분 외에도 구취의 생체지표 가스인 황화수소(hydrogen sulfide), 메틸머캅탄(methyl mercaptan), 디메틸설파이드(dimethyl sulfide)의 3종 황 화합물이 포함된다. 그중에서 황화수소는 구취, 메틸머캅탄 가스는 잇몸병 환자에게서 높은 농도로 배출되는 생체지표 가스로서 상기 3종 황화합물 가스를 선택적으로 감지하는 것이 매우 중요하다.

공동연구팀은 이번 연구에서 전자(electron)가 속박 상태에서 자유롭게 벗어나기 위해 필요한 에너지 차를 의미하는 밴드 갭(band gap, 물질의 전기적, 광학적 성질을 결정하는 요인)이 커 빛 흡수율이 낮은 백색 산화물 나노소재에서의 광열효과를 극대화하는 전략을 최초로 제시했다. 일반적으로 소재의 밴드갭이 커질수록 빛 흡수율이 낮아지며, 유리와 같이 밴드 갭이 매우 큰 물질은, 빛이 투과되어 투명하게 보이게 된다. 연구팀은 주석산화물(SnO2)이 10 나노미터 이하의 나노 결정립들로 구성된 나노 시트 형상을 나타낼 때, 흡수된 빛에너지가 열에너지로 효과적으로 전환됨을 최초로 관찰하였다. 또한, 높은 기공 구조와 나노 시트 내 다수의 결함을 통해 열 전도도를 인위적으로 낮춰 발생 된 열이 소재 외부로 잘 빠져나가지 않게 했다. 대면적 제논 램프(Xenon lamp)의 빛이 조사된 부분은 소재의 온도가 1,800oC 이상까지 급격하게 상승하는 것을 적외선 센서 시스템을 통해 확인했다.

공동연구팀은 이를 활용해 금속산화물의 상을 제어함과 동시에 다성분계 금속 나노입자 촉매를 대기 중에서 0.02초 만에 광열 합성하는 데 성공했다. 합성한 다성분계 입자 촉매들이 결착된 금속산화물 나노 시트를 센서 소재로 활용해 세계 최고 수준의 황 기반 가스 감지 성능을 구현했다. 특히, 백금(Pt)과 3성분계 백금-루테늄-이리듐(PtRuIr) 촉매가 각각 결착된 주석산화물의 경우 1ppm(백만분의 일) 수준의 황화수소 (H2S)와 디메틸 설파이드 (C2H6S)가스에 대해 약 3,165배, 6,080배의 세계 최고 수준의 저항 변화비 특성을 나타냄을 확인했다.

추가로, 연구팀은 미세전자기계시스템(MEMS) 기반 휴대용 가스 센서를 개발했다. MEMS 센서는 센서부 크기가 0.1밀리미터 크기로 작아서, 1g의 감지 소재로 8천여 개 정도의 센서를 제작할 수 있다. 연구팀은 MEMS 가스 센서 어레이화와 모바일 기기와의 연동을 통해 초저전력(< 10 mW), 초소형 생체지표 검출 가스 센서 플랫폼을 개발했다.

우리 대학 최성율 교수와 김일두 교수는 "강한 빛을 1초도 안되는 짧은 시간동안 간편하게 조사하는 방식과 소재의 광열효과를 극대화하는 합성기법은 금속산화물의 상(phase) 조절과 촉매 기능화를 초고속, 대면적으로 가능하게 하는 새로운 공정 플랫폼이 될 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다. 특히, "램프 조사 횟수에 따라 단일원자 촉매의 대기 중 합성도 성공해, 세계 최고 수준의 가스 감지 성능 결과를 유도했다는 측면에서 매우 의미가 있는 연구 결과이며 매일같이 호흡 가스를 분석해 질병을 조기 모니터링하는 자가 진단 호흡 센서기기의 상용화에 효과적으로 적용될 수 있는 기술이 될 것이다ˮ고 밝혔다.

이번 연구는 공동 제1 저자인 김동하 박사(우리 대학 신소재, 현 MIT 박사후 연구원)와 차준회 박사(KAIST 전기및전자공학부)의 주도하에 진행됐으며, 최성율 교수(KAIST 전기및전자공학부)와 김일두 교수(KAIST 신소재)가 교신저자로 참여했다.

이번 연구 결과는 나노 및 화학 분야의 권위적인 학술지이자 Cell지의 자매지인 `켐(Chem)' 4월호에 표지 논문으로 선정됐으며, ‘광열램핑(Flash-Thermal Lamping) 합성’으로 켐 프리뷰(Chem Preview)로도 소개되었다. 본 연구는 한국연구재단 중견연구자지원 사업, 과학기술정보통신부와 산업통상자원부 사업, 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.04.19

조회수 12885

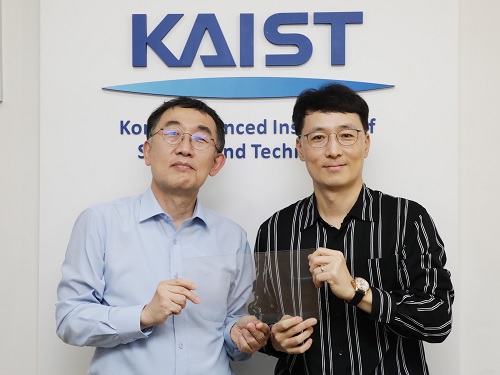

7개 연구실, '안전관리 우수연구실' 인증 취득

우리 대학 7개 연구실이 과학기술정보통신부가 주관하는 2022 안전관리 우수연구실 인증을 획득했다.

안전관리 우수연구실 인증제는 대학이나 연구기관 등에 설치된 과학기술 분야 연구실이 자율적으로 안전관리 역량을 강화할 수 있도록 정부가 2013년 도입한 제도다. 안전관리 표준모델을 발굴하고 확산하는 것을 목표로 안전관리 수준과 활동이 우수한 연구실에 전문가의 심사를 통한 인증을 부여하고 있다.

이번에 신규 인증을 획득한 연구실은 총 7개로 대전 소재 정부출연연구기관 중 최다 규모다. 생명과학과 ①시스템 및 합성생물학 연구실(조병관 교수), 신소재공학과 ②NanoSF 연구실(강정구 교수), ③바이오신소재연구실(박찬범 교수), ④지속가능에너지재료 연구실(정우철 교수), ⑤신소재 영상화 및 융합 연구실(홍승범 교수), 원자력및양자공학과 ⑥핵융합 및 플라즈마 동역학 연구실(성충기 교수), 화학과 ⑦나노촉매연구실(송현준 교수) 등이다.

해당 연구실들은 ▴연구실 안전 환경 시스템 분야(30점) ▴연구실 안전 환경 활동 수준 분야(50점), ▴연구실 안전관리 관계자 안전의식 분야(20점) 등 세 가지로 구분된 심사 항목에서 각 분야 배점의 80% 이상을 득점하고 80점 이상의 총점을 얻었다. 또한, 안전관리 우수연구실 인증제 운영에 관한 규정에 명시된 필수 이행항목 4종에 대한 평가를 동시에 충족해 우수 연구실로 인증됐다.

이광형 총장은 "최근 중대재해 처벌 등에 관한 법률이 시행되어 공공기관의 사회적 책임에 부응하기 위해 안전보건경영시스템 'ISO45001' 인증을 준비하는 등 연구실 안전관리에 많은 관심을 가지고 있다"라고 전했다. 이어 이 총장은, "KAIST의 우수한 연구자들이 안전하게 연구할 수 있도록 안전관리 우수연구실 인증을 향후 확대하여 시행하는 등 안전관리에 만전을 기하겠다"고 강조했다. 26일 오후 2시부터 진행된 인증서 수여식에는 이승섭 교학부총장, 방진섭 행정처장 등 보직자들과 해당 연구실 관계자들이 참여했다. 또한, 연구실 내 행정적 관리를 평가하는 "안전 환경 시스템 분야"와 구성원의 안전의식을 평가하는 "안전관리 관계자 안전의식 분야"에서 높은 점수를 받은 강정구 신소재공학과 교수 연구실 투어가 진행됐다.

2023.01.30 조회수 8837

7개 연구실, '안전관리 우수연구실' 인증 취득

우리 대학 7개 연구실이 과학기술정보통신부가 주관하는 2022 안전관리 우수연구실 인증을 획득했다.

안전관리 우수연구실 인증제는 대학이나 연구기관 등에 설치된 과학기술 분야 연구실이 자율적으로 안전관리 역량을 강화할 수 있도록 정부가 2013년 도입한 제도다. 안전관리 표준모델을 발굴하고 확산하는 것을 목표로 안전관리 수준과 활동이 우수한 연구실에 전문가의 심사를 통한 인증을 부여하고 있다.

이번에 신규 인증을 획득한 연구실은 총 7개로 대전 소재 정부출연연구기관 중 최다 규모다. 생명과학과 ①시스템 및 합성생물학 연구실(조병관 교수), 신소재공학과 ②NanoSF 연구실(강정구 교수), ③바이오신소재연구실(박찬범 교수), ④지속가능에너지재료 연구실(정우철 교수), ⑤신소재 영상화 및 융합 연구실(홍승범 교수), 원자력및양자공학과 ⑥핵융합 및 플라즈마 동역학 연구실(성충기 교수), 화학과 ⑦나노촉매연구실(송현준 교수) 등이다.

해당 연구실들은 ▴연구실 안전 환경 시스템 분야(30점) ▴연구실 안전 환경 활동 수준 분야(50점), ▴연구실 안전관리 관계자 안전의식 분야(20점) 등 세 가지로 구분된 심사 항목에서 각 분야 배점의 80% 이상을 득점하고 80점 이상의 총점을 얻었다. 또한, 안전관리 우수연구실 인증제 운영에 관한 규정에 명시된 필수 이행항목 4종에 대한 평가를 동시에 충족해 우수 연구실로 인증됐다.

이광형 총장은 "최근 중대재해 처벌 등에 관한 법률이 시행되어 공공기관의 사회적 책임에 부응하기 위해 안전보건경영시스템 'ISO45001' 인증을 준비하는 등 연구실 안전관리에 많은 관심을 가지고 있다"라고 전했다. 이어 이 총장은, "KAIST의 우수한 연구자들이 안전하게 연구할 수 있도록 안전관리 우수연구실 인증을 향후 확대하여 시행하는 등 안전관리에 만전을 기하겠다"고 강조했다. 26일 오후 2시부터 진행된 인증서 수여식에는 이승섭 교학부총장, 방진섭 행정처장 등 보직자들과 해당 연구실 관계자들이 참여했다. 또한, 연구실 내 행정적 관리를 평가하는 "안전 환경 시스템 분야"와 구성원의 안전의식을 평가하는 "안전관리 관계자 안전의식 분야"에서 높은 점수를 받은 강정구 신소재공학과 교수 연구실 투어가 진행됐다.

2023.01.30 조회수 8837 학문의 대를 잇는 초세대 협업연구실 추가 개소

우리 대학이 '초세대 협업연구실'을 추가 개소하고 11일 오전 현판식을 개최했다. '초세대 협업연구실'은 은퇴를 앞둔 교수가 오랜 시간 축적해온 학문의 성과와 노하우를 이어가기 위해 후배 교수와 협업하는 KAIST의 독자적인 연구제도다.

2018년 초세대 협업연구실 제도를 처음 도입한 이후 7개의 연구실을 선정했으며, 작년 말 전기및전자공학부 김정호 교수의 'KAIST 시스템반도체 패키징 연구실'과 화학과 장석복 교수의 '유기반응 및 합성연구실'을 추가로 선정했다.김정호 교수가 책임교수를 맡은 'KAIST 시스템반도체 패키징 연구실'에는 조천식모빌리티대학원 안승영 교수와 신소재공학과 김경민 교수가 참여교수로 협업한다. 김정호 책임교수는 고성능 반도체 설계 및 인공지능 공학 설계(AI-X) 분야의 대표적인 석학으로 전 세계적으로 독창성을 인정받는 5I* 융합설계 원천기술을 유일하게 보유하고 있다. ☞ 5I 기술: 신호선 설계(SI, Signal Integrity), 전력선 설계(PI, Power Integrity), 기계 및 열 설계(TI, Thermal Integrity), 전자파 설계(EMI, Electromagnetic Interference Integrity), 구조 설계(AI, Architect Integrity) 등 시스템반도체 패키징 분야의 융합 설계기술

안승영 참여교수는 자율주행 자동차, 드론, 위성, 국방, 초소형 의료기기 등 다양한 시스템에 적용되는 초고속 반도체 집적회로 패키징과 시스템의 전자파 간섭 및 전자파 적합성에 관한 연구를 수행해왔다. 김경민 참여교수는 자연과학, 재료공학, 전자공학을 기반으로 인간의 신체를 모방한 시스템반도체용 저항성 메모리(Memristor) 연구 분야에서 경력을 쌓았으며, 최근에는 인공지능 반도체 소자 패키지 분야를 중점적으로 연구하고 있다. 이들은 세대 간의 연구 협력을 통해 '시스템반도체 패키징' 기술을 심화·발전시켜 나갈 예정이다. 이를 기초로 국내 시스템반도체 산업 경쟁력을 한 단계 높이는 것이 목표다. '시스템반도체 패키징'은 그동안 분리해 사용돼 온 프로세서와 메모리를 하나의 반도체 안에 3차원적으로 집적하는 기술이다. 인공지능의 학습 계산 능력을 현저하게 높이고 동시에 전력 소모는 줄이는 첨단 기술이다. 기존 '반도체 무어의 법칙'을 이어가는 초격차 기술이자 미래 인공지능 시대를 가능케 하는 기술이다. 특히, 김정호 교수가 주도하는 초세대 협업연구실은 이 분야 세계 최고의 연구실로 꼽히고 있다.3차원 집적 패키징 기술은 슈퍼컴퓨터와 초대형 데이터 센터의 고성능 서버, 자율주행 자동차 등에 사용되는 차세대 인공지능 반도체의 핵심 기술로 각종 인공지능 서비스와 메타버스와 같은 고부가가치 플랫폼을 구현하기 위해서는 반드시 확보해야 하는 경쟁력 중 하나다. 3차원 고성능 이종집적 패키징(3D High Performance Heterogeneous Computing Packaging) 원천기술을 바탕으로 고성능·저전력·다기능 시스템을 구현하고, 특히 이 전체 설계 과정을 인공지능 기계학습 방법으로 자동화할 계획이다. 미국 전자공학회 석학회원(IEEE 펠로우)인 김정호 교수는 KAIST 전기및전자공학부 교수 중에는 최초로 초세대 협업연구실을 개소하는 영예를 얻게 됐다. 또 다른 초세대 협업연구실로 선정된 '유기반응 및 합성연구실'은 장석복 화학과 교수가 책임교수를 맡고 같은 학과의 한순규, 박윤수 교수가 참여한다. 전이금속 촉매를 이용한 합성 방법 개발 분야의 세계적 권위자인 장석복 교수는 2015년부터 8년 연속으로 세계에서 가장 영향력 있는 연구자(Highly Cited Researcher)에 선정됐으며, 2012년부터 기초과학연구원 (IBS) '분자활성 촉매반응 연구단'을 이끌며 리더십을 발휘하고 있다.한순규 참여교수는 복잡한 구조와 다양한 생리활성을 가지는 천연물 화학합성 분야의 전문가다. 특히, 한 교수 연구실은 세큐리네가 알칼로이드* 합성 분야에서 세계 학계를 이끌어가는 선두그룹으로 평가받고 있다.☞ 세큐리네가 알칼로이드: 한국에서도 자생하는 식물인 '광대싸리' 내에서 생합성되는 질소 함유 알칼리성 유기물질 박윤수 참여교수는 유기화학과 무기화학 두 분야를 모두 전공했으며, 물리유기 및 금속화학 분야의 촉망받는 신진 연구자다.이들은 초세대 협업연구실을 통해 유기 반응 및 합성 연구 분야에서 세 가지 중심 주제 꼽히는 ▴합성 방법론 개발 ▴반응 메커니즘의 분석 및 이해 ▴천연물 전합성에의 응용에 관한 연구를 수행한다. 새로운 화학반응 및 촉매개발이라는 비전 아래 속도가 빠르고 선택적이면서도 화학 폐기물의 발생을 최소화하는 지속가능한 합성법을 개발하고 이를 신약 개발을 위한 천연물 합성 및 기능성 유기분자의 생산 공정에 적용하는 것이 연구 방향이다.

유기화학 전반에 대한 장석복 교수의 높은 통찰과 오랜 시간 구축해온 중요 실험 장비를 적극적으로 활용하면서 박윤수 교수가 보유한 물리유기화학적 실험 기법들을 적용해 새로운 화학 반응을 개발한 뒤, 이를 한순규 교수가 실제 천연물 합성 조건에 적용해 증명하는 방식으로 협업을 진행할 예정이다.

장 교수 연구팀의 초세대 협업연구실은 무작위 스크리닝과 시행착오를 통한 인력투입형 유기화학반응 개발의 기존 패러다임에서 벗어나, 심화된 메커니즘을 연구해 반응성에 대한 깊은 이해를 바탕으로 촉매시스템을 설계하는 접근법을 계획하고 있다. 이를 통해, 궁극적으로 의약·재료·화학·바이오 산업 전반에 파급력 있는 반응방법 및 혁신적인 전합성을 개척하는 것이 목표다. 우리 대학은 세대를 이어 지속가능한 연구혁신을 추구할 연구실을 발굴하기 위해 2022년 9월부터 BFO추천위원회(The Best, the First, the Only)의 추천과 공개 공모 절차를 거쳐 초세대 협업연구실을 선발해왔다. ▴연구의 독창성·차별성·탁월성 ▴학술·사회·경제적 효과 ▴초세대 연구의 필요성 ▴책임교수의 학문적 우수성 및 국제적 인지도 ▴참여교수의 비전 및 연구계획 등의 기준을 바탕으로 새롭게 선정된 두 연구실에는 향후 5년간 총 5억 원의 운영비가 지원된다.

2018년 첫 초세대 협업연구실로 선정된 이상엽 교수 연구팀의 '시스템 대사공학 및 시스템 헬스케어 연구실'에서는 딸기우유 같은 식품이나 화장품 등에 활용되는 붉은색 천연색소인 카르민산을 미생물을 이용해 생산하는 기술을 2021년 개발했다. 한정된 지역에서만 서식하는 ‘연지벌레’에서 복잡하고 비효율적인 단계를 거쳐 추출해야 하는 기존의 방법에 대해 혁신적이고 효과적인 해결책을 제시한 성과다.

또한, 2019년 선정된 이용희 물리학과 교수 연구팀의 '나노포토닉스 연구실'은 서민교 참여교수의 주도로 자기장에 의해 자발적으로 생성되고 동역학적 움직임을 보이는 빛 소용돌이(optical vortex)를 구현하는 연구를 최초로 시도해 성공했다. 그 과학적 가치를 인정받아 지난해 10월 국제 학술지 '네이처(Nature)' 온라인 판본으로 출판하는 등 기존에 선정된 초세대 협업 연구실에서는 세대를 잇는 협업의 성과를 꾸준하게 배출하고 있다.

신규 선정된 '유기반응 및 합성연구실' 책임을 맡은 장석복 교수는 "다양한 시행착오를 거치며 일군 연구실 시스템을 후속 세대가 디딤돌로 삼을 수 있으면 좋겠다는 생각이 있었는데, 이번에 설립되는 초세대 협업연구실을 통해 유기합성 분야의 중요하고 파급력 있는 문제를 창의적으로 풀어나가기를 희망한다"라고 소감을 전했다.

'KAIST 시스템반도체 패키징 연구실'의 김정호 책임교수는 "우리나라가 진정한 반도체 강국으로 자리 잡기 위해 꼭 필요한 시스템반도체 패키징 분야에 특화된 연구를 실현해 국내 반도체 산업의 초격차 경쟁력 제고에도 힘을 보탤 것"이라고 말했다. 한편, 11일 오전에 열린 초세대 협업연구실 현판식에는 이상엽 연구부총장, 김경수 기획처장, 조광현 연구처장, 이동만 공과대학장 등 주요 보직자들과 새롭게 선정된 연구실 관계자들이 참석했다.

2023.01.11 조회수 9940

학문의 대를 잇는 초세대 협업연구실 추가 개소

우리 대학이 '초세대 협업연구실'을 추가 개소하고 11일 오전 현판식을 개최했다. '초세대 협업연구실'은 은퇴를 앞둔 교수가 오랜 시간 축적해온 학문의 성과와 노하우를 이어가기 위해 후배 교수와 협업하는 KAIST의 독자적인 연구제도다.

2018년 초세대 협업연구실 제도를 처음 도입한 이후 7개의 연구실을 선정했으며, 작년 말 전기및전자공학부 김정호 교수의 'KAIST 시스템반도체 패키징 연구실'과 화학과 장석복 교수의 '유기반응 및 합성연구실'을 추가로 선정했다.김정호 교수가 책임교수를 맡은 'KAIST 시스템반도체 패키징 연구실'에는 조천식모빌리티대학원 안승영 교수와 신소재공학과 김경민 교수가 참여교수로 협업한다. 김정호 책임교수는 고성능 반도체 설계 및 인공지능 공학 설계(AI-X) 분야의 대표적인 석학으로 전 세계적으로 독창성을 인정받는 5I* 융합설계 원천기술을 유일하게 보유하고 있다. ☞ 5I 기술: 신호선 설계(SI, Signal Integrity), 전력선 설계(PI, Power Integrity), 기계 및 열 설계(TI, Thermal Integrity), 전자파 설계(EMI, Electromagnetic Interference Integrity), 구조 설계(AI, Architect Integrity) 등 시스템반도체 패키징 분야의 융합 설계기술

안승영 참여교수는 자율주행 자동차, 드론, 위성, 국방, 초소형 의료기기 등 다양한 시스템에 적용되는 초고속 반도체 집적회로 패키징과 시스템의 전자파 간섭 및 전자파 적합성에 관한 연구를 수행해왔다. 김경민 참여교수는 자연과학, 재료공학, 전자공학을 기반으로 인간의 신체를 모방한 시스템반도체용 저항성 메모리(Memristor) 연구 분야에서 경력을 쌓았으며, 최근에는 인공지능 반도체 소자 패키지 분야를 중점적으로 연구하고 있다. 이들은 세대 간의 연구 협력을 통해 '시스템반도체 패키징' 기술을 심화·발전시켜 나갈 예정이다. 이를 기초로 국내 시스템반도체 산업 경쟁력을 한 단계 높이는 것이 목표다. '시스템반도체 패키징'은 그동안 분리해 사용돼 온 프로세서와 메모리를 하나의 반도체 안에 3차원적으로 집적하는 기술이다. 인공지능의 학습 계산 능력을 현저하게 높이고 동시에 전력 소모는 줄이는 첨단 기술이다. 기존 '반도체 무어의 법칙'을 이어가는 초격차 기술이자 미래 인공지능 시대를 가능케 하는 기술이다. 특히, 김정호 교수가 주도하는 초세대 협업연구실은 이 분야 세계 최고의 연구실로 꼽히고 있다.3차원 집적 패키징 기술은 슈퍼컴퓨터와 초대형 데이터 센터의 고성능 서버, 자율주행 자동차 등에 사용되는 차세대 인공지능 반도체의 핵심 기술로 각종 인공지능 서비스와 메타버스와 같은 고부가가치 플랫폼을 구현하기 위해서는 반드시 확보해야 하는 경쟁력 중 하나다. 3차원 고성능 이종집적 패키징(3D High Performance Heterogeneous Computing Packaging) 원천기술을 바탕으로 고성능·저전력·다기능 시스템을 구현하고, 특히 이 전체 설계 과정을 인공지능 기계학습 방법으로 자동화할 계획이다. 미국 전자공학회 석학회원(IEEE 펠로우)인 김정호 교수는 KAIST 전기및전자공학부 교수 중에는 최초로 초세대 협업연구실을 개소하는 영예를 얻게 됐다. 또 다른 초세대 협업연구실로 선정된 '유기반응 및 합성연구실'은 장석복 화학과 교수가 책임교수를 맡고 같은 학과의 한순규, 박윤수 교수가 참여한다. 전이금속 촉매를 이용한 합성 방법 개발 분야의 세계적 권위자인 장석복 교수는 2015년부터 8년 연속으로 세계에서 가장 영향력 있는 연구자(Highly Cited Researcher)에 선정됐으며, 2012년부터 기초과학연구원 (IBS) '분자활성 촉매반응 연구단'을 이끌며 리더십을 발휘하고 있다.한순규 참여교수는 복잡한 구조와 다양한 생리활성을 가지는 천연물 화학합성 분야의 전문가다. 특히, 한 교수 연구실은 세큐리네가 알칼로이드* 합성 분야에서 세계 학계를 이끌어가는 선두그룹으로 평가받고 있다.☞ 세큐리네가 알칼로이드: 한국에서도 자생하는 식물인 '광대싸리' 내에서 생합성되는 질소 함유 알칼리성 유기물질 박윤수 참여교수는 유기화학과 무기화학 두 분야를 모두 전공했으며, 물리유기 및 금속화학 분야의 촉망받는 신진 연구자다.이들은 초세대 협업연구실을 통해 유기 반응 및 합성 연구 분야에서 세 가지 중심 주제 꼽히는 ▴합성 방법론 개발 ▴반응 메커니즘의 분석 및 이해 ▴천연물 전합성에의 응용에 관한 연구를 수행한다. 새로운 화학반응 및 촉매개발이라는 비전 아래 속도가 빠르고 선택적이면서도 화학 폐기물의 발생을 최소화하는 지속가능한 합성법을 개발하고 이를 신약 개발을 위한 천연물 합성 및 기능성 유기분자의 생산 공정에 적용하는 것이 연구 방향이다.

유기화학 전반에 대한 장석복 교수의 높은 통찰과 오랜 시간 구축해온 중요 실험 장비를 적극적으로 활용하면서 박윤수 교수가 보유한 물리유기화학적 실험 기법들을 적용해 새로운 화학 반응을 개발한 뒤, 이를 한순규 교수가 실제 천연물 합성 조건에 적용해 증명하는 방식으로 협업을 진행할 예정이다.

장 교수 연구팀의 초세대 협업연구실은 무작위 스크리닝과 시행착오를 통한 인력투입형 유기화학반응 개발의 기존 패러다임에서 벗어나, 심화된 메커니즘을 연구해 반응성에 대한 깊은 이해를 바탕으로 촉매시스템을 설계하는 접근법을 계획하고 있다. 이를 통해, 궁극적으로 의약·재료·화학·바이오 산업 전반에 파급력 있는 반응방법 및 혁신적인 전합성을 개척하는 것이 목표다. 우리 대학은 세대를 이어 지속가능한 연구혁신을 추구할 연구실을 발굴하기 위해 2022년 9월부터 BFO추천위원회(The Best, the First, the Only)의 추천과 공개 공모 절차를 거쳐 초세대 협업연구실을 선발해왔다. ▴연구의 독창성·차별성·탁월성 ▴학술·사회·경제적 효과 ▴초세대 연구의 필요성 ▴책임교수의 학문적 우수성 및 국제적 인지도 ▴참여교수의 비전 및 연구계획 등의 기준을 바탕으로 새롭게 선정된 두 연구실에는 향후 5년간 총 5억 원의 운영비가 지원된다.

2018년 첫 초세대 협업연구실로 선정된 이상엽 교수 연구팀의 '시스템 대사공학 및 시스템 헬스케어 연구실'에서는 딸기우유 같은 식품이나 화장품 등에 활용되는 붉은색 천연색소인 카르민산을 미생물을 이용해 생산하는 기술을 2021년 개발했다. 한정된 지역에서만 서식하는 ‘연지벌레’에서 복잡하고 비효율적인 단계를 거쳐 추출해야 하는 기존의 방법에 대해 혁신적이고 효과적인 해결책을 제시한 성과다.

또한, 2019년 선정된 이용희 물리학과 교수 연구팀의 '나노포토닉스 연구실'은 서민교 참여교수의 주도로 자기장에 의해 자발적으로 생성되고 동역학적 움직임을 보이는 빛 소용돌이(optical vortex)를 구현하는 연구를 최초로 시도해 성공했다. 그 과학적 가치를 인정받아 지난해 10월 국제 학술지 '네이처(Nature)' 온라인 판본으로 출판하는 등 기존에 선정된 초세대 협업 연구실에서는 세대를 잇는 협업의 성과를 꾸준하게 배출하고 있다.

신규 선정된 '유기반응 및 합성연구실' 책임을 맡은 장석복 교수는 "다양한 시행착오를 거치며 일군 연구실 시스템을 후속 세대가 디딤돌로 삼을 수 있으면 좋겠다는 생각이 있었는데, 이번에 설립되는 초세대 협업연구실을 통해 유기합성 분야의 중요하고 파급력 있는 문제를 창의적으로 풀어나가기를 희망한다"라고 소감을 전했다.

'KAIST 시스템반도체 패키징 연구실'의 김정호 책임교수는 "우리나라가 진정한 반도체 강국으로 자리 잡기 위해 꼭 필요한 시스템반도체 패키징 분야에 특화된 연구를 실현해 국내 반도체 산업의 초격차 경쟁력 제고에도 힘을 보탤 것"이라고 말했다. 한편, 11일 오전에 열린 초세대 협업연구실 현판식에는 이상엽 연구부총장, 김경수 기획처장, 조광현 연구처장, 이동만 공과대학장 등 주요 보직자들과 새롭게 선정된 연구실 관계자들이 참석했다.

2023.01.11 조회수 9940 김준모·주재걸 교수, 한국인공지능학회 학술상·학회공로상 수상

우리 대학 유창동 전기및전자공학부 교수가 회장을 맡은 한국인공지능학회 지난 11일 2022 송년회를 개최하고 인공지능의 학술적 발전에 기여한 기업과 연구자에게 시상했다.

최근 5년 간 영향력이 큰 논문을 쓴 연구자에게 주는 학술상은 김준모 KAIST 전기및전자공학부 교수, 주재걸 KAIST 김재철AI대학원 교수에게 수여됐다. 서민준 KAIST 김재철AI대학원 교수는 신진연구자상을 받았다. 또한, 인공지능 및 학회 발전에 세운 공로로 김광수·장동의 KAIST 전기및전자공학부 교수, 석흥일 고려대 인공지능학과 교수, 백승렬 유니스트 AI 대학원 교수, 주재걸 KAIST 김재철AI대학원 교수에게 학회공로상이 부상과 함께 주어졌다.

이번 시상식에서는 학술분야의 높은 성과와 함께 인공지능 개발과 응용에 앞장서 국내·외 협력 사업을 활성화고 학회와의 협력을 위해서 노력한 기업인들의 공로도 치하돼 배경훈 LG AI 연구원장, 하정우 네이버 AI 연구소장, 배순민 KT AI2XL 소장에게 기업인상이 주여졌다.

배경훈 원장은 LG AI 연구원의 초대원장으로 LG 그룹의 인공지능 연구를 발전에 일조하고 최근에는 인력양성과 초거대 AI에 큰 힘을 쏟고 있다.

하정우 네이버 AI 연구소장은 네이버의 인공지능 연구를 세계적 수준으로 올리는데 크게 기여하고 있으며, 최근에는 NeurIPS 2022 의 Social Chair와 디지털플랫폼정부위원회 데이터-인공지능 분과 위원장을 역임하고 있다.

배순민 소장은 디지털플랫폼정부위원회 데이터-인공지능 분과에 참여하고 있으며, KT내 인공지능 연구와 국제협력 사업에 큰 힘을 기울이고 있다.

유창동 회장은 “2022년 한국인공지능 발전을 이끌어주신 모든 수상자들에게 축하와 감사의 인사를 전하며, 2023년에는 더 크게 도약하는 한 해가 되길 기원한다”라고 전했다.

2022.12.19 조회수 7614

김준모·주재걸 교수, 한국인공지능학회 학술상·학회공로상 수상

우리 대학 유창동 전기및전자공학부 교수가 회장을 맡은 한국인공지능학회 지난 11일 2022 송년회를 개최하고 인공지능의 학술적 발전에 기여한 기업과 연구자에게 시상했다.

최근 5년 간 영향력이 큰 논문을 쓴 연구자에게 주는 학술상은 김준모 KAIST 전기및전자공학부 교수, 주재걸 KAIST 김재철AI대학원 교수에게 수여됐다. 서민준 KAIST 김재철AI대학원 교수는 신진연구자상을 받았다. 또한, 인공지능 및 학회 발전에 세운 공로로 김광수·장동의 KAIST 전기및전자공학부 교수, 석흥일 고려대 인공지능학과 교수, 백승렬 유니스트 AI 대학원 교수, 주재걸 KAIST 김재철AI대학원 교수에게 학회공로상이 부상과 함께 주어졌다.

이번 시상식에서는 학술분야의 높은 성과와 함께 인공지능 개발과 응용에 앞장서 국내·외 협력 사업을 활성화고 학회와의 협력을 위해서 노력한 기업인들의 공로도 치하돼 배경훈 LG AI 연구원장, 하정우 네이버 AI 연구소장, 배순민 KT AI2XL 소장에게 기업인상이 주여졌다.

배경훈 원장은 LG AI 연구원의 초대원장으로 LG 그룹의 인공지능 연구를 발전에 일조하고 최근에는 인력양성과 초거대 AI에 큰 힘을 쏟고 있다.

하정우 네이버 AI 연구소장은 네이버의 인공지능 연구를 세계적 수준으로 올리는데 크게 기여하고 있으며, 최근에는 NeurIPS 2022 의 Social Chair와 디지털플랫폼정부위원회 데이터-인공지능 분과 위원장을 역임하고 있다.

배순민 소장은 디지털플랫폼정부위원회 데이터-인공지능 분과에 참여하고 있으며, KT내 인공지능 연구와 국제협력 사업에 큰 힘을 기울이고 있다.

유창동 회장은 “2022년 한국인공지능 발전을 이끌어주신 모든 수상자들에게 축하와 감사의 인사를 전하며, 2023년에는 더 크게 도약하는 한 해가 되길 기원한다”라고 전했다.

2022.12.19 조회수 7614 이성주, 신진우 교수팀, 스스로 새로운 환경 적응하는 인공지능 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 이성주 교수와 AI대학원 신진우 교수 연구팀이 공동연구를 통해 스스로 환경변화에 적응하는 테스트타임 적응 인공지능 기술을 개발했다고 밝혔다.

해당 연구는 “NOTE: Robust Continual Test-time Adaptation Against Temporal Correlation”라는 제목으로 인공지능 분야 최고권위 국제학술대회 ‘신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 2022'에서12월 발표될 예정이다.

이성주 교수와 신진우 교수 공동 연구팀이 스스로 새로운 환경에 적응하는 “테스트타임 적응 (Test-Time Adaptation)” 인공지능 기술을 개발하였다. 연구팀이 제안한 알고리즘은 기존의 최고 성능 알고리즘보다 평균 11% 향상된 정확도를 보였다.

기계학습 모델들의 한계점은 학습했던 데이터와 다른 분포의 데이터에 적용되면 성능이 급격히 하락한다는 것이다. 이를 푸는 여러 방법 중에서 데이터를 미리 수집할 필요없이 모델이 스스로 테스트 데이터를 분석하여 변하는 환경에 적응하고 성능을 향상시키는 기술인 테스트타임 도메인 적응 (Test-Time Adaptation) 방법이 최근 산학계에서 크게 각광을 받고 있었다.

연구팀은 기존의 테스트타임 도메인 적응 기술들이 모두 데이터가 이상적인 균일분포를 따른다는 가정을 한다는 문제점에 착안했다. 실제 데이터는 환경 변화나 시간 변화에 따라 데이터 분포가 변하거나 비균일분포의 데이터에 대해서는 기존 기술을 동작하지 않는다. 하지만 연구팀이 제시한 “NOTE” 기술은 비균일분포의 데이터에서도 기존 최대 성능 알고리즘 보다 평균 11%만큼 향상된 정확도를 보였다.

이성주 교수 연구팀과 신진우 교수 연구팀의 공동연구로, 공태식 박사과정이 제1저자로 연구를 이끌었고, 정종헌 박사과정, 김태원 학사과정, 김예원 석사과정이 공동 저자로 기여하였다.

이성주 교수와 신진우 교수는 ”테스트타임 도메인 적응은 인공지능이 스스로 환경 변화에 적응하여 성능을 향상시키는 기술로, 활용도가 무궁무진하다. 이번에 발표될 NOTE 기술은 실제 데이터 분포에서 성능향상을 보인 최초의 기술이고 자율주행, 인공지능 의료, 모바일 헬스케어 등 다양한 분야에 적용이 가능할 것으로 기대된다.” 라고 밝혔다.

이 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원 (No. NRF-2020R1A2C1004062)과 방위사업청과 국방과학연구소의 지원(UD190031RD)으로 한국과학기술원 미래 국방 인공지능 특화연구센터에서 수행된 연구이다.

2022.10.21 조회수 9732

이성주, 신진우 교수팀, 스스로 새로운 환경 적응하는 인공지능 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 이성주 교수와 AI대학원 신진우 교수 연구팀이 공동연구를 통해 스스로 환경변화에 적응하는 테스트타임 적응 인공지능 기술을 개발했다고 밝혔다.

해당 연구는 “NOTE: Robust Continual Test-time Adaptation Against Temporal Correlation”라는 제목으로 인공지능 분야 최고권위 국제학술대회 ‘신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 2022'에서12월 발표될 예정이다.

이성주 교수와 신진우 교수 공동 연구팀이 스스로 새로운 환경에 적응하는 “테스트타임 적응 (Test-Time Adaptation)” 인공지능 기술을 개발하였다. 연구팀이 제안한 알고리즘은 기존의 최고 성능 알고리즘보다 평균 11% 향상된 정확도를 보였다.

기계학습 모델들의 한계점은 학습했던 데이터와 다른 분포의 데이터에 적용되면 성능이 급격히 하락한다는 것이다. 이를 푸는 여러 방법 중에서 데이터를 미리 수집할 필요없이 모델이 스스로 테스트 데이터를 분석하여 변하는 환경에 적응하고 성능을 향상시키는 기술인 테스트타임 도메인 적응 (Test-Time Adaptation) 방법이 최근 산학계에서 크게 각광을 받고 있었다.

연구팀은 기존의 테스트타임 도메인 적응 기술들이 모두 데이터가 이상적인 균일분포를 따른다는 가정을 한다는 문제점에 착안했다. 실제 데이터는 환경 변화나 시간 변화에 따라 데이터 분포가 변하거나 비균일분포의 데이터에 대해서는 기존 기술을 동작하지 않는다. 하지만 연구팀이 제시한 “NOTE” 기술은 비균일분포의 데이터에서도 기존 최대 성능 알고리즘 보다 평균 11%만큼 향상된 정확도를 보였다.

이성주 교수 연구팀과 신진우 교수 연구팀의 공동연구로, 공태식 박사과정이 제1저자로 연구를 이끌었고, 정종헌 박사과정, 김태원 학사과정, 김예원 석사과정이 공동 저자로 기여하였다.

이성주 교수와 신진우 교수는 ”테스트타임 도메인 적응은 인공지능이 스스로 환경 변화에 적응하여 성능을 향상시키는 기술로, 활용도가 무궁무진하다. 이번에 발표될 NOTE 기술은 실제 데이터 분포에서 성능향상을 보인 최초의 기술이고 자율주행, 인공지능 의료, 모바일 헬스케어 등 다양한 분야에 적용이 가능할 것으로 기대된다.” 라고 밝혔다.

이 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원 (No. NRF-2020R1A2C1004062)과 방위사업청과 국방과학연구소의 지원(UD190031RD)으로 한국과학기술원 미래 국방 인공지능 특화연구센터에서 수행된 연구이다.

2022.10.21 조회수 9732 투명 스마트 복합 필름 상용화에 성공

우리 대학 기계공학과 이승섭 교수와 전기전자공학부 윤준보 교수 공동 연구팀이 `투명 스마트 복합 필름' 상용화에 성공했다고 19일 발표했다.

`투명 스마트 복합 필름'은 투명한 필름 혹은 유리판 위에 안테나, 열선, 발광 기능이 복합적으로 구현된 것으로, 시야 방해 없이 원활한 5G 통신, 고효율 방열, 정보 전달 기능이 동시에 가능하다.

한편, 자동차부품 기업인 ㈜티에이치엔은 5G 안테나 기업인 ㈜센서뷰와 함께 관련 기술을 이용해 자동차용 제품 개발을 진행 중이며 시제품이 2022년 현대자동차 테크데이에 선정됐다고 발표했다.

이승섭 교수 연구팀과 윤준보 교수 연구팀은 서로 다른 방법으로 투명 필름 연구를 수행했는데, 이승섭 교수팀은 투명 전도성 필름 기반의 안테나와 열선을 연구했고, 윤준보 교수팀은 초소형 3차원 패턴을 이용한 투명 발광을 연구했다.

이승섭 교수팀이 개발한 투명 전도성 필름은 투명도 90% (PET 필름 포함), 면저항 0.3옴/sq, 헤이즈 1%의 세계 최고 성능을 가지고 있다.

투명 안테나 필름은 짧은 주파수 특성으로 많은 안테나를 요구하는 5G 특화망을 대상으로 개발됐는데, 스마트 빌딩과 팩토리는 물론 자율주행 및 커넥티드 모빌리티 등에 적용이 예상된다.

투명 열선 필름은 저전력 고효율 방열이 가능해 유리창 서리 제거, 외부 카메라 시야 확보, 겨울철 라이더 적용은 물론 복사열을 이용한 실내 난방 등에 광범위하게 응용될 수 있다.

윤준보 교수팀의 투명 발광 필름은 가장자리에 배치된 LED에서 도광된 빛이 필름의 한쪽 방향으로만 나오는 특징을 지니는데, 이미 `매직라이팅 시트' 라는 상표로 제품화됐다.

투명 발광 필름은 투명해서 하늘을 볼 수 있다가 밤이 되면 실내 조명으로 변하는 `라이팅 썬루프', 차량 유리에서 특정 모양으로 빛이 나오도록 하는 `라이팅 유리' 등 미래 모빌리티 조명을 주 시장으로 하고 있으며, 비전 검사 장비에 설치할 수 있는 `투명 비전 조명' 으로 출시된 바 있다.

이승섭 교수와 윤준보 교수는 관련 기술을 바탕으로 각각 ㈜제이마이크로와 ㈜멤스룩스를 창업했다.

연구를 주도한 이승섭 교수는 "세계 최고 성능을 가진 투명 전도성 필름에 5G 통신, 고효율 방열 등이 가능하도록 개발된 이번 투명 스마트 복합 필름의 상용화를 통해 차량, 실내 난방뿐만 아니라 나아가 스마트 빌딩, 스마트 팩토리, 자율주행 등 광범위하게 응용이 가능할 것으로 기대된다ˮ라고 설명했다.

2022.10.19 조회수 8926

투명 스마트 복합 필름 상용화에 성공

우리 대학 기계공학과 이승섭 교수와 전기전자공학부 윤준보 교수 공동 연구팀이 `투명 스마트 복합 필름' 상용화에 성공했다고 19일 발표했다.

`투명 스마트 복합 필름'은 투명한 필름 혹은 유리판 위에 안테나, 열선, 발광 기능이 복합적으로 구현된 것으로, 시야 방해 없이 원활한 5G 통신, 고효율 방열, 정보 전달 기능이 동시에 가능하다.

한편, 자동차부품 기업인 ㈜티에이치엔은 5G 안테나 기업인 ㈜센서뷰와 함께 관련 기술을 이용해 자동차용 제품 개발을 진행 중이며 시제품이 2022년 현대자동차 테크데이에 선정됐다고 발표했다.

이승섭 교수 연구팀과 윤준보 교수 연구팀은 서로 다른 방법으로 투명 필름 연구를 수행했는데, 이승섭 교수팀은 투명 전도성 필름 기반의 안테나와 열선을 연구했고, 윤준보 교수팀은 초소형 3차원 패턴을 이용한 투명 발광을 연구했다.

이승섭 교수팀이 개발한 투명 전도성 필름은 투명도 90% (PET 필름 포함), 면저항 0.3옴/sq, 헤이즈 1%의 세계 최고 성능을 가지고 있다.

투명 안테나 필름은 짧은 주파수 특성으로 많은 안테나를 요구하는 5G 특화망을 대상으로 개발됐는데, 스마트 빌딩과 팩토리는 물론 자율주행 및 커넥티드 모빌리티 등에 적용이 예상된다.

투명 열선 필름은 저전력 고효율 방열이 가능해 유리창 서리 제거, 외부 카메라 시야 확보, 겨울철 라이더 적용은 물론 복사열을 이용한 실내 난방 등에 광범위하게 응용될 수 있다.

윤준보 교수팀의 투명 발광 필름은 가장자리에 배치된 LED에서 도광된 빛이 필름의 한쪽 방향으로만 나오는 특징을 지니는데, 이미 `매직라이팅 시트' 라는 상표로 제품화됐다.

투명 발광 필름은 투명해서 하늘을 볼 수 있다가 밤이 되면 실내 조명으로 변하는 `라이팅 썬루프', 차량 유리에서 특정 모양으로 빛이 나오도록 하는 `라이팅 유리' 등 미래 모빌리티 조명을 주 시장으로 하고 있으며, 비전 검사 장비에 설치할 수 있는 `투명 비전 조명' 으로 출시된 바 있다.

이승섭 교수와 윤준보 교수는 관련 기술을 바탕으로 각각 ㈜제이마이크로와 ㈜멤스룩스를 창업했다.

연구를 주도한 이승섭 교수는 "세계 최고 성능을 가진 투명 전도성 필름에 5G 통신, 고효율 방열 등이 가능하도록 개발된 이번 투명 스마트 복합 필름의 상용화를 통해 차량, 실내 난방뿐만 아니라 나아가 스마트 빌딩, 스마트 팩토리, 자율주행 등 광범위하게 응용이 가능할 것으로 기대된다ˮ라고 설명했다.

2022.10.19 조회수 8926 대규모 한국인 자폐증 가족 유전체 연구를 통한 새로운 자폐 유전변이 최초 발견

우리 대학 의과학대학원 이정호 교수와 바이오및뇌공학과 최정균 교수, 생명과학과 김은준 교수(IBS 시냅스뇌질환연구단장), 분당서울대병원 유희정 교수, KISTI 공동 연구팀이 아시아 최초로 대규모 한국인 자폐증 가족 코호트를 모집하고 전장 유전체 분석을 실시해 자폐증 유발 유전변이가 단백질을 암호화하지 않는 유전체 영역인 비-부호화 영역에서 발생할 수 있다는 사실을 규명했고, 이를 통해 자폐증 원인의 새로운 이해와 치료 전기를 마련했다고 19일 밝혔다.

이번 연구내용은 세계적 정신의학 학술지 ‘분자 정신의학(Molecular Psychiatry)’에 7월 15일 자에 게재됐다.

자폐증은 사회적 의사소통 결핍이나 이상, 반복적이거나 틀에 박힌 행동 문제가 유아 시절 시작돼 거의 평생 지속되는 뇌 신경 발달장애로, 질환 발생의 근본적인 원인에 대한 이해가 매우 부족하며, 공식적으로 인정된 치료 약제가 전무하다. 자폐증 원인에 대한 이해의 필요성은 대중들의 높은 관심을 통해서도 가늠해볼 수 있는데, 예를 들어 최근 세간의 이목이 집중된 드라마 ‘이상한 변호사 우영우’의 주인공이 자폐증을 앓고 있다.

연구진은 자폐증 유발 유전변이가 비-부호화 유전체 영역에서 발생한다는 사실을 발견했으며, 이를 세계 최초로 한국인 자폐증 샘플로 제작한 인간 줄기세포를 이용해 증명했다. 자폐증의 근본 원인을 규명한 획기적인 연구 결과로서, 기존 연구의 한계를 뛰어넘어 그간 유전체 분야의 난공불락으로 여겨졌던 비-부호화 영역에 초점을 맞춘 혁신적인 발상으로 자폐증 치료의 새로운 전기가 마련될 것으로 예상된다.

연구진은 IBS와 한국연구재단, 국가바이오빅데이터 사업단의 지원을 통해 2011년부터 현재 3,708명에 달하는 자폐 환자와 그 가족들로 구성된 대규모 한국인 코호트를 구축하고 유전체 분석을 진행하고 있으며, 이번 연구 결과는 813명의 전장 유전체 염기서열 분석을 바탕으로 이뤄졌다. (그림 1)

유전체 데이터의 98% 이상을 차지하고 있으나 그간 자폐증 유전체 연구에서 조명받지 못했던 비-부호화 영역을 집중적으로 규명하고자, 연구진은 3차원 공간상의 염색질 상호작용(three-dimensional chromatin interaction)이라는 새로운 분석 방식을 사용했으며 (그림 2), 비-부호화 영역에서 발생한 유전변이가 멀리 떨어져 있는 자폐 유전자의 기능에 심각한 이상을 초래할 수 있음을 증명했다. (그림 3)

특히, 본 코호트의 한국인 자폐증 가족으로부터 직접 인간 줄기세포를 제작해 태아기 신경세포를 재현했으며, 이러한 생애 초기 신경 발달단계에서 비-부호화 영역의 유전변이에 의해 최대 500,000 base-pair(유전체 거리 단위) 이상 떨어져 있는 유전자의 발현이 비정상적으로 낮아지거나 높아질 수 있음을 세계 최초로 증명했다 (그림 4)

이번 연구 성과는 자폐증 유발 유전변이가 단백질을 부호화하지 않는 비-부호화 영역에서 발생해, 멀리 떨어져 있는 유전자의 기능에 영향을 미침으로써 신경 발달단계 초기부터 질병 발병에 기여한다는 획기적인 자폐증 원인에 대한 발견이다. 연구팀은 그간 단백질을 부호화하는 영역에만 쏠려 있던 정신질환 연구 풍토 속에서, 비-부호화 영역을 규명하는 방향으로 전환해야 자폐증 치료의 비밀을 풀 수 있다는 새로운 접근법을 제시했다.

IBS 시냅스뇌질환연구단(김은준 교수팀 프로젝트 제안 및 개시), 서울의대 및 분당서울대병원(유희정교수팀 코호트 구축 및 임상 평가), KISTI(대용량 컴퓨팅 리소스 및 유전체 데이터 분석 파이프라인 제공), KAIST (이정호 교수팀, 최정균 교수팀 비-부호화 영역 유전변이 분석) 공동 연구팀이 통합된 유전체-임상 데이터에 대해 3차원 공간상의 염색질 상호작용 분석을 통해 비-부호화 영역에서 발생한 유전변이가 자폐증 발병에 기여함을 규명했다.

이는 순수 국내의 임상가와 기초과학자, 생물정보학 전문가의 융합연구로 이루어낸 성과이며, 아시아 최초의 대규모 전장-유전체 데이터 기반 코호트 구축과 유전체 분석 모델의 기틀을 마련함으로써 대한민국 유전체 연구의 선도적인 역할을 한 것이다. 자폐 유전체 연구는 지난 10년간 북미와 유럽을 위주로 대규모로 진행됐으나, 한국을 비롯한 아시아에서는 상대적으로 연구가 덜 진행됐다.

논문의 공동 제1 저자인 KAIST 의과학대학원 졸업생 김일빈 박사는 “신경발달장애 중 자폐증은 특히 치료가 어려운 것으로 알려져 있는데, 발병 원인 중 하나로 지목되는 유전체 영역의 이상을 한국인 고유의 데이터를 사용해 순수 국내 연구진들의 힘으로 발견해냈다는 데 큰 의미가 있으며, 이 연구 성과가 언젠가는 이루어질 자폐증 치료제 개발을 위한 작은 발판이 되길 바란다”라고 말했다. 분당서울대병원의 유희정 교수도 “우리나라 연구진의 힘을 모아 자폐증의 비밀을 풀기 위한 첫걸음을 내딛었다. 연구에 참여해 준 당사자와 가족들의 헌신으로 이룬 일이라고 생각한다. 하지만 우리가 자폐증의 발병 기전을 완전히 이해하고 나아가 치료제를 개발하기 위해서는 아직 연구해야 할 것이 많다. 유전체 연구에 대한 국가 차원의 지원이 절실하며, 자폐증을 가진 분들과 가족들의 관심도 꼭 필요하다”는 점을 강조했다.

한편 이번 연구는 서경배과학재단, 한국연구재단, 보건산업진흥원사업을 통해 수행됐다.

2022.07.19 조회수 11139

대규모 한국인 자폐증 가족 유전체 연구를 통한 새로운 자폐 유전변이 최초 발견

우리 대학 의과학대학원 이정호 교수와 바이오및뇌공학과 최정균 교수, 생명과학과 김은준 교수(IBS 시냅스뇌질환연구단장), 분당서울대병원 유희정 교수, KISTI 공동 연구팀이 아시아 최초로 대규모 한국인 자폐증 가족 코호트를 모집하고 전장 유전체 분석을 실시해 자폐증 유발 유전변이가 단백질을 암호화하지 않는 유전체 영역인 비-부호화 영역에서 발생할 수 있다는 사실을 규명했고, 이를 통해 자폐증 원인의 새로운 이해와 치료 전기를 마련했다고 19일 밝혔다.

이번 연구내용은 세계적 정신의학 학술지 ‘분자 정신의학(Molecular Psychiatry)’에 7월 15일 자에 게재됐다.

자폐증은 사회적 의사소통 결핍이나 이상, 반복적이거나 틀에 박힌 행동 문제가 유아 시절 시작돼 거의 평생 지속되는 뇌 신경 발달장애로, 질환 발생의 근본적인 원인에 대한 이해가 매우 부족하며, 공식적으로 인정된 치료 약제가 전무하다. 자폐증 원인에 대한 이해의 필요성은 대중들의 높은 관심을 통해서도 가늠해볼 수 있는데, 예를 들어 최근 세간의 이목이 집중된 드라마 ‘이상한 변호사 우영우’의 주인공이 자폐증을 앓고 있다.

연구진은 자폐증 유발 유전변이가 비-부호화 유전체 영역에서 발생한다는 사실을 발견했으며, 이를 세계 최초로 한국인 자폐증 샘플로 제작한 인간 줄기세포를 이용해 증명했다. 자폐증의 근본 원인을 규명한 획기적인 연구 결과로서, 기존 연구의 한계를 뛰어넘어 그간 유전체 분야의 난공불락으로 여겨졌던 비-부호화 영역에 초점을 맞춘 혁신적인 발상으로 자폐증 치료의 새로운 전기가 마련될 것으로 예상된다.

연구진은 IBS와 한국연구재단, 국가바이오빅데이터 사업단의 지원을 통해 2011년부터 현재 3,708명에 달하는 자폐 환자와 그 가족들로 구성된 대규모 한국인 코호트를 구축하고 유전체 분석을 진행하고 있으며, 이번 연구 결과는 813명의 전장 유전체 염기서열 분석을 바탕으로 이뤄졌다. (그림 1)

유전체 데이터의 98% 이상을 차지하고 있으나 그간 자폐증 유전체 연구에서 조명받지 못했던 비-부호화 영역을 집중적으로 규명하고자, 연구진은 3차원 공간상의 염색질 상호작용(three-dimensional chromatin interaction)이라는 새로운 분석 방식을 사용했으며 (그림 2), 비-부호화 영역에서 발생한 유전변이가 멀리 떨어져 있는 자폐 유전자의 기능에 심각한 이상을 초래할 수 있음을 증명했다. (그림 3)

특히, 본 코호트의 한국인 자폐증 가족으로부터 직접 인간 줄기세포를 제작해 태아기 신경세포를 재현했으며, 이러한 생애 초기 신경 발달단계에서 비-부호화 영역의 유전변이에 의해 최대 500,000 base-pair(유전체 거리 단위) 이상 떨어져 있는 유전자의 발현이 비정상적으로 낮아지거나 높아질 수 있음을 세계 최초로 증명했다 (그림 4)

이번 연구 성과는 자폐증 유발 유전변이가 단백질을 부호화하지 않는 비-부호화 영역에서 발생해, 멀리 떨어져 있는 유전자의 기능에 영향을 미침으로써 신경 발달단계 초기부터 질병 발병에 기여한다는 획기적인 자폐증 원인에 대한 발견이다. 연구팀은 그간 단백질을 부호화하는 영역에만 쏠려 있던 정신질환 연구 풍토 속에서, 비-부호화 영역을 규명하는 방향으로 전환해야 자폐증 치료의 비밀을 풀 수 있다는 새로운 접근법을 제시했다.

IBS 시냅스뇌질환연구단(김은준 교수팀 프로젝트 제안 및 개시), 서울의대 및 분당서울대병원(유희정교수팀 코호트 구축 및 임상 평가), KISTI(대용량 컴퓨팅 리소스 및 유전체 데이터 분석 파이프라인 제공), KAIST (이정호 교수팀, 최정균 교수팀 비-부호화 영역 유전변이 분석) 공동 연구팀이 통합된 유전체-임상 데이터에 대해 3차원 공간상의 염색질 상호작용 분석을 통해 비-부호화 영역에서 발생한 유전변이가 자폐증 발병에 기여함을 규명했다.

이는 순수 국내의 임상가와 기초과학자, 생물정보학 전문가의 융합연구로 이루어낸 성과이며, 아시아 최초의 대규모 전장-유전체 데이터 기반 코호트 구축과 유전체 분석 모델의 기틀을 마련함으로써 대한민국 유전체 연구의 선도적인 역할을 한 것이다. 자폐 유전체 연구는 지난 10년간 북미와 유럽을 위주로 대규모로 진행됐으나, 한국을 비롯한 아시아에서는 상대적으로 연구가 덜 진행됐다.

논문의 공동 제1 저자인 KAIST 의과학대학원 졸업생 김일빈 박사는 “신경발달장애 중 자폐증은 특히 치료가 어려운 것으로 알려져 있는데, 발병 원인 중 하나로 지목되는 유전체 영역의 이상을 한국인 고유의 데이터를 사용해 순수 국내 연구진들의 힘으로 발견해냈다는 데 큰 의미가 있으며, 이 연구 성과가 언젠가는 이루어질 자폐증 치료제 개발을 위한 작은 발판이 되길 바란다”라고 말했다. 분당서울대병원의 유희정 교수도 “우리나라 연구진의 힘을 모아 자폐증의 비밀을 풀기 위한 첫걸음을 내딛었다. 연구에 참여해 준 당사자와 가족들의 헌신으로 이룬 일이라고 생각한다. 하지만 우리가 자폐증의 발병 기전을 완전히 이해하고 나아가 치료제를 개발하기 위해서는 아직 연구해야 할 것이 많다. 유전체 연구에 대한 국가 차원의 지원이 절실하며, 자폐증을 가진 분들과 가족들의 관심도 꼭 필요하다”는 점을 강조했다.

한편 이번 연구는 서경배과학재단, 한국연구재단, 보건산업진흥원사업을 통해 수행됐다.

2022.07.19 조회수 11139 유해가스 및 와인을 구별하는 전자 코 뉴로모픽 반도체 모듈 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수와 기계공학과 박인규 교수 공동연구팀이 `인간의 후각 뉴런을 모방한 뉴로모픽 반도체 모듈'을 개발했다고 4일 밝혔다. 인간의 뇌, 시각 뉴런, 그리고 촉각 뉴런을 모방한 뉴로모픽 반도체 모듈을 각각 개발하는 데 성공했던 연구팀은, 인간의 후각 뉴런과 같이 가스 성분을 인식해 스파이크 신호를 출력할 수 있는 뉴로모픽 반도체 모듈을 통해 뉴로모픽 기반의 전자코(eletronic nose)를 구현할 수 있음을 처음으로 보였다.

전기및전자공학부 한준규 박사과정과 강민구 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 2022년 4월 온라인판에 출판됐으며, 후면 표지 논문(Back Cover)으로 선정됐다. (논문명 : Artificial olfactory neuron for an in-sensor neuromorphic nose)

인공지능을 이용한 후각 인식 시스템은 높은 정확도로 가스를 인식할 수 있어 환경 모니터링, 음식 모니터링, 헬스케어 등 다양한 분야에 걸쳐 유용하게 사용되고 있다. 하지만 이러한 시스템 대부분은 CPU와 메모리가 분리된 구조인 폰노이만 컴퓨터가 필요한 소프트웨어를 기반으로 하므로, 데이터가 CPU와 메모리 사이를 이동할 때 높은 전력이 소모된다. 또한 센서에서 CPU로 데이터가 전송될 때 필요한 변환 회로에서도 추가 전력 소비가 발생한다. 따라서 모바일 또는 사물인터넷(IoT) 장치에 적용되기는 어렵다.

한편, 생물학적 후각 시스템은 감각 세포 자체에서 스파이크 형태로 감각 정보를 전달하고, 이를 뇌에서 병렬적으로 처리함으로써 낮은 전력 소비만으로 가스를 판별할 수 있다. 따라서 저전력 후각 시스템을 구축하기 위해, 생물학적 후각 시스템을 모방해 센서 단에서 스파이크 형태로 정보를 전달하는 `인 센서 컴퓨팅(In-Sensor Computing)' 기반 뉴로모픽 후각 시스템이 주목을 받고 있다. 이러한 뉴로모픽 후각 시스템을 구현하기 위해서는 인간의 후각 뉴런처럼 화학 신호를 스파이크 형태의 전기 신호로 변환해주는 구성 요소가 필요하다. 하지만, 일반적인 가스 센서는 이러한 기능을 수행할 수 없다.

연구팀은 반도체식 금속산화물 기반 가스 센서와 단일 트랜지스터 기반 뉴런 소자를 이용해, 가스를 인식해 스파이크 신호를 출력할 수 있는 뉴로모픽 반도체 모듈을 개발했다. 연구팀은 제작된 뉴로모픽 반도체 모듈을 바탕으로 유해가스를 구분할 수 있는 가스 인식 시스템과 와인을 구분할 수 있는 전자 소믈리에 시스템을 구축했다. 특히, 여러 가지 가스 분자가 섞여 있어 구분이 힘든 와인을 뉴로모픽 시스템을 이용해서 구분할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 주도한 한준규 박사과정은 "개발된 뉴로모픽 반도체 모듈은 전자코에 적용되어 사물인터넷(IoT) 분야, 환경 모니터링, 음식 모니터링, 헬스케어 등에 유용하게 사용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ며, "이는 `인-센서 컴퓨팅(In-Sensor Computing)' 시대를 앞당기는 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 차세대지능형반도체기술개발사업, 중견연구사업, 국민위해인자대응기술개발사업 및 반도체설계교육센터의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.04 조회수 11529

유해가스 및 와인을 구별하는 전자 코 뉴로모픽 반도체 모듈 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수와 기계공학과 박인규 교수 공동연구팀이 `인간의 후각 뉴런을 모방한 뉴로모픽 반도체 모듈'을 개발했다고 4일 밝혔다. 인간의 뇌, 시각 뉴런, 그리고 촉각 뉴런을 모방한 뉴로모픽 반도체 모듈을 각각 개발하는 데 성공했던 연구팀은, 인간의 후각 뉴런과 같이 가스 성분을 인식해 스파이크 신호를 출력할 수 있는 뉴로모픽 반도체 모듈을 통해 뉴로모픽 기반의 전자코(eletronic nose)를 구현할 수 있음을 처음으로 보였다.

전기및전자공학부 한준규 박사과정과 강민구 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 2022년 4월 온라인판에 출판됐으며, 후면 표지 논문(Back Cover)으로 선정됐다. (논문명 : Artificial olfactory neuron for an in-sensor neuromorphic nose)

인공지능을 이용한 후각 인식 시스템은 높은 정확도로 가스를 인식할 수 있어 환경 모니터링, 음식 모니터링, 헬스케어 등 다양한 분야에 걸쳐 유용하게 사용되고 있다. 하지만 이러한 시스템 대부분은 CPU와 메모리가 분리된 구조인 폰노이만 컴퓨터가 필요한 소프트웨어를 기반으로 하므로, 데이터가 CPU와 메모리 사이를 이동할 때 높은 전력이 소모된다. 또한 센서에서 CPU로 데이터가 전송될 때 필요한 변환 회로에서도 추가 전력 소비가 발생한다. 따라서 모바일 또는 사물인터넷(IoT) 장치에 적용되기는 어렵다.

한편, 생물학적 후각 시스템은 감각 세포 자체에서 스파이크 형태로 감각 정보를 전달하고, 이를 뇌에서 병렬적으로 처리함으로써 낮은 전력 소비만으로 가스를 판별할 수 있다. 따라서 저전력 후각 시스템을 구축하기 위해, 생물학적 후각 시스템을 모방해 센서 단에서 스파이크 형태로 정보를 전달하는 `인 센서 컴퓨팅(In-Sensor Computing)' 기반 뉴로모픽 후각 시스템이 주목을 받고 있다. 이러한 뉴로모픽 후각 시스템을 구현하기 위해서는 인간의 후각 뉴런처럼 화학 신호를 스파이크 형태의 전기 신호로 변환해주는 구성 요소가 필요하다. 하지만, 일반적인 가스 센서는 이러한 기능을 수행할 수 없다.

연구팀은 반도체식 금속산화물 기반 가스 센서와 단일 트랜지스터 기반 뉴런 소자를 이용해, 가스를 인식해 스파이크 신호를 출력할 수 있는 뉴로모픽 반도체 모듈을 개발했다. 연구팀은 제작된 뉴로모픽 반도체 모듈을 바탕으로 유해가스를 구분할 수 있는 가스 인식 시스템과 와인을 구분할 수 있는 전자 소믈리에 시스템을 구축했다. 특히, 여러 가지 가스 분자가 섞여 있어 구분이 힘든 와인을 뉴로모픽 시스템을 이용해서 구분할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 주도한 한준규 박사과정은 "개발된 뉴로모픽 반도체 모듈은 전자코에 적용되어 사물인터넷(IoT) 분야, 환경 모니터링, 음식 모니터링, 헬스케어 등에 유용하게 사용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ며, "이는 `인-센서 컴퓨팅(In-Sensor Computing)' 시대를 앞당기는 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 차세대지능형반도체기술개발사업, 중견연구사업, 국민위해인자대응기술개발사업 및 반도체설계교육센터의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.04 조회수 11529 헬스케어용 액체금속 전자문신 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅 교수 공동 연구팀이 높은 전도도와 내구성을 가지는 액체금속 복합체를 이용해 건강 모니터링 및 치료를 위한 개인 맞춤형 전자문신을 즉석으로 구현할 수 있는 기술을 개발했다고 4일 밝혔다.

기존의 전자문신 (e-tattoo)은 주로 얇은 박막 위에 전도성 물질을 패터닝 하는 방식으로 만들어졌다. 하지만 소자를 일률적인 공정을 통해 제작해야 하기 때문에, 시술자의 요구를 즉석에서 반영할 수 없었다. 또 기판의 존재로 인한 제한된 신축성과 통기성은 사용을 제한하는 단점이 있었다. 나아가서 기존의 비싸거나 상대적으로 전도성이 낮은 신축성 재료들과 달리 금속처럼 전도성이 높으면서도 상대적으로 저렴한 재료를 이용해야 전자문신의 적용성을 높일 수 있었다.

이 문제를 해결하기 위해 연구팀은 액체금속 복합체 기반의 현탁액(suspension)을 이용해 전자문신을 구현할 수 있는 기술을 개발했다. 연구팀은 전도성이 우수하고 상대적으로 저렴하면서 생친화성도 우수한 갈륨기반의 액체금속을 백금으로 기능화된 탄소나노튜브와 함께 팁소니케이션을 통해 현탁액을 만들어 전자문신에 사용될 수 있는 잉크를 제작하였다. 추가로 연구팀은 잉크의 용매로 에탄올을 이용하여 높은 습윤성과 입자간의 낮은 전기적 반발력, 그리고 빠른 증발을 가능하게 하여 10초 이내에 피부 위에 발릴 수 있는 전자문신을 개발하였다.

피부에 증착된 전자문신은 높은 전도성, 내구성, 신축성 및 생친화성을 가져 사용자의 신체에 맞춰 최적화된 생체전극으로 사용될 수 있다. 연구팀은 전자문신을 피부에 증착하여 생체의 심전도신호 (ECG)를 측정하거나 근육에 전기자극을 전달할 수 있는 생체전극을 제작했다. 또한 액체금속 복합체가 빛에 반응하여 열을 발생시킬 수 있다는 점(photothermal effect)을 이용하여 물리치료에 적용될 수 있는 빛-열 전환 패치도 제작하는데 성공하였다. 나아가서 액체금속 복합체에 효소를 부착하여 땀에 많이 포함되어 있는 바이오마커인 포도당(glucose), 젖산(lactate), 알코올(ethanol)을 측정하는 웨어러블 바이오 센서로서의 가능성도 구현하였다.

우리 대학 신소재공학과 이건희(스티브 박, 정재웅 교수 공동 지도) 박사과정, 우희진 석사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 온라인 버전에 6월 14일 字 출판됐다. (논문명: Personalized electronic tattoo for healthcare realized by on-the-spot assembly of intrinsically conductive and durable liquid-metal-composite)

스티브 박 교수는 "최근 주목받고 있는 액체금속 입자의 한계점을 극복하고, 액체금속-탄소 복합체 기반 현탁액의 다양한 적용 가능성을 보여주었다ˮ라고 말했다. 정재웅 교수는 "헬스케어에 대한 관심이 증가하면서 각광받고 있는 맞춤형 전자소자의 새로운 방향성을 제시한 의미있는 결과ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.04 조회수 9351

헬스케어용 액체금속 전자문신 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅 교수 공동 연구팀이 높은 전도도와 내구성을 가지는 액체금속 복합체를 이용해 건강 모니터링 및 치료를 위한 개인 맞춤형 전자문신을 즉석으로 구현할 수 있는 기술을 개발했다고 4일 밝혔다.

기존의 전자문신 (e-tattoo)은 주로 얇은 박막 위에 전도성 물질을 패터닝 하는 방식으로 만들어졌다. 하지만 소자를 일률적인 공정을 통해 제작해야 하기 때문에, 시술자의 요구를 즉석에서 반영할 수 없었다. 또 기판의 존재로 인한 제한된 신축성과 통기성은 사용을 제한하는 단점이 있었다. 나아가서 기존의 비싸거나 상대적으로 전도성이 낮은 신축성 재료들과 달리 금속처럼 전도성이 높으면서도 상대적으로 저렴한 재료를 이용해야 전자문신의 적용성을 높일 수 있었다.

이 문제를 해결하기 위해 연구팀은 액체금속 복합체 기반의 현탁액(suspension)을 이용해 전자문신을 구현할 수 있는 기술을 개발했다. 연구팀은 전도성이 우수하고 상대적으로 저렴하면서 생친화성도 우수한 갈륨기반의 액체금속을 백금으로 기능화된 탄소나노튜브와 함께 팁소니케이션을 통해 현탁액을 만들어 전자문신에 사용될 수 있는 잉크를 제작하였다. 추가로 연구팀은 잉크의 용매로 에탄올을 이용하여 높은 습윤성과 입자간의 낮은 전기적 반발력, 그리고 빠른 증발을 가능하게 하여 10초 이내에 피부 위에 발릴 수 있는 전자문신을 개발하였다.

피부에 증착된 전자문신은 높은 전도성, 내구성, 신축성 및 생친화성을 가져 사용자의 신체에 맞춰 최적화된 생체전극으로 사용될 수 있다. 연구팀은 전자문신을 피부에 증착하여 생체의 심전도신호 (ECG)를 측정하거나 근육에 전기자극을 전달할 수 있는 생체전극을 제작했다. 또한 액체금속 복합체가 빛에 반응하여 열을 발생시킬 수 있다는 점(photothermal effect)을 이용하여 물리치료에 적용될 수 있는 빛-열 전환 패치도 제작하는데 성공하였다. 나아가서 액체금속 복합체에 효소를 부착하여 땀에 많이 포함되어 있는 바이오마커인 포도당(glucose), 젖산(lactate), 알코올(ethanol)을 측정하는 웨어러블 바이오 센서로서의 가능성도 구현하였다.

우리 대학 신소재공학과 이건희(스티브 박, 정재웅 교수 공동 지도) 박사과정, 우희진 석사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 온라인 버전에 6월 14일 字 출판됐다. (논문명: Personalized electronic tattoo for healthcare realized by on-the-spot assembly of intrinsically conductive and durable liquid-metal-composite)

스티브 박 교수는 "최근 주목받고 있는 액체금속 입자의 한계점을 극복하고, 액체금속-탄소 복합체 기반 현탁액의 다양한 적용 가능성을 보여주었다ˮ라고 말했다. 정재웅 교수는 "헬스케어에 대한 관심이 증가하면서 각광받고 있는 맞춤형 전자소자의 새로운 방향성을 제시한 의미있는 결과ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.04 조회수 9351 수요중심 디지털 혁신 리더 양성, 데이터사이언스 대학원 설립

우리 대학이 지난 수년간 획기적으로 발전한 기계학습, 인공지능, 빅데이터 등의 기술을 일상에서 체감할 수 있는 교육과 연구를 수행하고자 ‘데이터사이언스 대학원(Graduate School of Data Science, GSDS)’ 을 설립했다.

데이터사이언스 대학원은 구체적으로 제조, 금융, 의료, 사회서비스(복지) 4개 분야에 특화된 연구를 수행한다. 데이터 분석을 통해 다음날 시청할만한 유튜브 콘텐츠를 사용자에게 알려주거나, 학대받고 있는 아동을 미리 파악해 더 심각한 상황으로 이어지는 것을 방지하는 기술 등이 그 예다.

‘수요중심 디지털 혁신 리더 양성’이라는 비전을 바탕으로 기술과 현실 두 축을 모두 이해할 뿐 아니라 광범위한 지식과 전문성을 함께 보유한 T자형 인재 양성하는 것이 목표다.

이에 입학 전 부트캠프를 통해 수학·통계·프로그래밍 등의 기본 지식을 교육하고, 본 교육과정에서 데이터사이언스 가치사슬 전 영역(수집·관리·처리·분석·모델링·활용)을 아우르는 세계 최고 수준의 핵심 기술을 전수할 예정이다.

또한, 현장실습 학점제인 코업(Coop) 인턴, 프로젝트 기반 수업(Project Based Learning, PBL), 학습 내용을 결과물로 제작해 발표하는 캡스톤(Capstone), 산학 연구과제 실습 등 다양한 현장 경험을 제공하여 학생들의 현장 문제해결 능력과 리더십을 함양할 계획이다.

김우창 데이터사이언스 대학원 신임 원장은 “디지털 전환 시대에 막대한 양의 정보를 창의적으로 응용하고, 수요 현장의 환경을 잘 이해하는 리더를 배양할 것이다. 신기술 개발 외에도 사회의 각종 문제를 함께 고민하고 해결에 이바지하는 인재를 양성할 것”이라고 말했다.

이어 “세계적 수준의 선도형 교육을 통해 전 국민의 삶의 질을 높이는 연구 결과물을 창출하는 데에도 최선을 다할 것”이라고 강조했다.

한편, 데이터사이언스 대학원은 올해 5월 KAIST가 과학기술정보통신부의 데이터사이언스 융합인재양성사업에 선정됨에 따라 본격적인 설립을 추진한 것으로, 국내 최초로 올해 6월부터 2028년까지 7년간 약 133억 원의 정부지원금을 받는다.

데이터사이언스 대학원 설명회는 오는 27일(월), 29일(수) 유튜브 채널 ‘카이스트 산업및시스템공학과’에서 온라인으로 개최된다. 입학 관련 자세한 내용은 산업및시스템공학과 홈페이지(https://ie.kaist.ac.kr)와 KAIST 입학 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/)에서 확인할 수 있다.

2022.06.17 조회수 11126

수요중심 디지털 혁신 리더 양성, 데이터사이언스 대학원 설립

우리 대학이 지난 수년간 획기적으로 발전한 기계학습, 인공지능, 빅데이터 등의 기술을 일상에서 체감할 수 있는 교육과 연구를 수행하고자 ‘데이터사이언스 대학원(Graduate School of Data Science, GSDS)’ 을 설립했다.

데이터사이언스 대학원은 구체적으로 제조, 금융, 의료, 사회서비스(복지) 4개 분야에 특화된 연구를 수행한다. 데이터 분석을 통해 다음날 시청할만한 유튜브 콘텐츠를 사용자에게 알려주거나, 학대받고 있는 아동을 미리 파악해 더 심각한 상황으로 이어지는 것을 방지하는 기술 등이 그 예다.

‘수요중심 디지털 혁신 리더 양성’이라는 비전을 바탕으로 기술과 현실 두 축을 모두 이해할 뿐 아니라 광범위한 지식과 전문성을 함께 보유한 T자형 인재 양성하는 것이 목표다.

이에 입학 전 부트캠프를 통해 수학·통계·프로그래밍 등의 기본 지식을 교육하고, 본 교육과정에서 데이터사이언스 가치사슬 전 영역(수집·관리·처리·분석·모델링·활용)을 아우르는 세계 최고 수준의 핵심 기술을 전수할 예정이다.

또한, 현장실습 학점제인 코업(Coop) 인턴, 프로젝트 기반 수업(Project Based Learning, PBL), 학습 내용을 결과물로 제작해 발표하는 캡스톤(Capstone), 산학 연구과제 실습 등 다양한 현장 경험을 제공하여 학생들의 현장 문제해결 능력과 리더십을 함양할 계획이다.

김우창 데이터사이언스 대학원 신임 원장은 “디지털 전환 시대에 막대한 양의 정보를 창의적으로 응용하고, 수요 현장의 환경을 잘 이해하는 리더를 배양할 것이다. 신기술 개발 외에도 사회의 각종 문제를 함께 고민하고 해결에 이바지하는 인재를 양성할 것”이라고 말했다.

이어 “세계적 수준의 선도형 교육을 통해 전 국민의 삶의 질을 높이는 연구 결과물을 창출하는 데에도 최선을 다할 것”이라고 강조했다.

한편, 데이터사이언스 대학원은 올해 5월 KAIST가 과학기술정보통신부의 데이터사이언스 융합인재양성사업에 선정됨에 따라 본격적인 설립을 추진한 것으로, 국내 최초로 올해 6월부터 2028년까지 7년간 약 133억 원의 정부지원금을 받는다.

데이터사이언스 대학원 설명회는 오는 27일(월), 29일(수) 유튜브 채널 ‘카이스트 산업및시스템공학과’에서 온라인으로 개최된다. 입학 관련 자세한 내용은 산업및시스템공학과 홈페이지(https://ie.kaist.ac.kr)와 KAIST 입학 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/)에서 확인할 수 있다.

2022.06.17 조회수 11126 2022년 창의도전연구실 16개 선정 및 현판식 개최

우리 대학 연구처가 ‘2022년 창의도전연구실’ 16개를 선정하고 5월 30일(월) 오후 현판식을 개최했다. ‘창의도전연구사업 C2(Creative & Challenging) 프로젝트’란 학술적·사회적 의미가 크고 미래 사회 이슈로 대두될 가능성이 높은 문제를 선 발굴, 선 해결하는 연구를 지원하는 사업이다.

이는 우리 대학 이광형 총장이 미래 50년을 위해 제시한 ‘QAIST 신문화 전략’ 중 하나로, 연구자들이 실패를 두려워하지 않고 창의적인 아이디어로 과감하게 문제에 도전하는 연구 문화를 조성하고자 기획됐다.

연구처는 지난 3월 공고를 시행하고 창의성과 도전성을 기준으로 총 16개 과제를 선정했다. 5월 30일(월) 5시에 열린 `창의도전연구실(Creative&Challenging)' 현판식은 제안 주제 중 최고점을 받은 바이오및뇌공학과 박성준 교수 연구실에서 대표로 진행했다.

현판식에는 이광형 총장, 이상엽 연구부총장, 조광현 연구처장, 이동만 공과대학장, 정기훈 바이오및뇌공학과장, 성단근 명예교수와 박성준 교수(연구책임자)가 참석했다.

박성준 교수는 “창의도전연구실에 선정 되어 매우 기쁘다. 앞으로 ‘리버스 뇌 오가노이드-기계 인터페이스 개발’ 연구에 책임을 다하겠다. 본 연구 지원 사업을 통해 새로운 문제에 다양한 아이디어로 도전하며 개념검증을 시행할 것”이라고 소감을 전했다.

한편, 2022년 말까지 진행하는 본 사업에 선정된 16개 과제에는 각 5천만 원 이내의 연구비를 지원한다. 연구처는 향후 평가를 통해 선정된 과제에 대해 창의적 기초융합연구 관련하여 보다 중장기적으로 지원하는 ‘도약연구(UP) 사업’으로 연계하여 지속 지원할 예정이다.

또한, 연말 수행평가에서 문제해결과 검증을 탁월하게 제시한 우수 교원에게는 2023년 리서치데이에 ‘QAIST 창의도전 연구상’을 수여할 계획이다.

2022.06.09 조회수 11796

2022년 창의도전연구실 16개 선정 및 현판식 개최

우리 대학 연구처가 ‘2022년 창의도전연구실’ 16개를 선정하고 5월 30일(월) 오후 현판식을 개최했다. ‘창의도전연구사업 C2(Creative & Challenging) 프로젝트’란 학술적·사회적 의미가 크고 미래 사회 이슈로 대두될 가능성이 높은 문제를 선 발굴, 선 해결하는 연구를 지원하는 사업이다.

이는 우리 대학 이광형 총장이 미래 50년을 위해 제시한 ‘QAIST 신문화 전략’ 중 하나로, 연구자들이 실패를 두려워하지 않고 창의적인 아이디어로 과감하게 문제에 도전하는 연구 문화를 조성하고자 기획됐다.

연구처는 지난 3월 공고를 시행하고 창의성과 도전성을 기준으로 총 16개 과제를 선정했다. 5월 30일(월) 5시에 열린 `창의도전연구실(Creative&Challenging)' 현판식은 제안 주제 중 최고점을 받은 바이오및뇌공학과 박성준 교수 연구실에서 대표로 진행했다.

현판식에는 이광형 총장, 이상엽 연구부총장, 조광현 연구처장, 이동만 공과대학장, 정기훈 바이오및뇌공학과장, 성단근 명예교수와 박성준 교수(연구책임자)가 참석했다.

박성준 교수는 “창의도전연구실에 선정 되어 매우 기쁘다. 앞으로 ‘리버스 뇌 오가노이드-기계 인터페이스 개발’ 연구에 책임을 다하겠다. 본 연구 지원 사업을 통해 새로운 문제에 다양한 아이디어로 도전하며 개념검증을 시행할 것”이라고 소감을 전했다.

한편, 2022년 말까지 진행하는 본 사업에 선정된 16개 과제에는 각 5천만 원 이내의 연구비를 지원한다. 연구처는 향후 평가를 통해 선정된 과제에 대해 창의적 기초융합연구 관련하여 보다 중장기적으로 지원하는 ‘도약연구(UP) 사업’으로 연계하여 지속 지원할 예정이다.

또한, 연말 수행평가에서 문제해결과 검증을 탁월하게 제시한 우수 교원에게는 2023년 리서치데이에 ‘QAIST 창의도전 연구상’을 수여할 계획이다.

2022.06.09 조회수 11796 지구온난화와 태풍 호우 빈도 상관관계 최초로 증명

우리 대학 문술미래전략대학원(건설및환경공학과 겸임) 김형준 교수가 국제 공동 연구를 통해 과거 50여 년간 관측된 동아시아 지역의 태풍에 의한 호우 빈도의 증가가 인간 활동에 의한 기후변화의 영향이었음을 지구 메타버스 기술을 이용해 처음으로 증명했다고 29일 밝혔다. 김형준 교수의 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 기후변화 (Nature Climate Change)’4월 28일 판에 출판됐다. (논문명: Observed influence of anthropogenic climate change on tropical cyclone heavy rainfall; doi:10.1038/s41558-022-01344-2)

태풍에 의해 초래되는 호우는 홍수나 산사태 등의 재해를 일으키고 지역의 생태계에도 영향을 주는 등 인간 사회 있어서 커다란 위협 중 하나라고 할 수 있다. 태풍에 의한 호우의 빈도가 과거 몇십 년간 변화되어 온 사실은 세계 각지에서 보고돼왔다. 그러나 태풍은 우연성이나 기후 시스템의 자연 변동 혹은 우연성에 의한 영향 또한 존재하기 때문에 인간 활동에 의한 온난화가 태풍 유래의 호우 빈도에 어느 정도 영향을 주고 있는지는 아직 밝혀지지 않고 있다.

KAIST와 교토 첨단 과학대학으로 구성된 국제 공동 연구팀은 일본을 포함하는 북서태평양에 있어서의 태풍에 의한 호우 빈도를 과거 약 50년간의 관측 데이터로 확인한 결과 중국 남동부의 연안 영역부터 한반도 그리고 일본에 걸쳐 호우의 빈도가 증가하고 남쪽의 지역에서는 감소한 사실을 발견했다. 연구팀은 이러한 변화의 원인을 밝히기 위해 인간 활동에 의한 온실가스의 배출이 있는 지구와 그렇지 않은 지구를 시뮬레이션한 지구 메타버스 실험을 이용해 발견된 변화가 인간 활동에 의한 온난화의 영향을 배제하고서는 설명할 수 없음을 보이는 데 세계 최초로 성공했다.

교신 저자인 우리 대학 김형준 교수는 “이번 연구는 동아시아에서 태풍에 의한 호우의 발생 확률이 최근 반세기에 걸쳐 유의미하게 증가했음을 밝히고 그러한 변화에 이미 인류의 흔적이 뚜렷하게 남겨져 있음을 증명한다”며, “이는 기후변화의 영향을 이해하는데 중요한 단서가 되며 동시에 탄소중립을 성공적으로 달성하더라도 필연적으로 진행되는 가까운 미래의 기후변화에 대해 효율적으로 적응하기 위해 필수 불가결한 정보라고 할 수 있다”고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업(BP+)와 인류세연구센터의 지원을 받아 수행됐다.

2022.05.02 조회수 8276

지구온난화와 태풍 호우 빈도 상관관계 최초로 증명

우리 대학 문술미래전략대학원(건설및환경공학과 겸임) 김형준 교수가 국제 공동 연구를 통해 과거 50여 년간 관측된 동아시아 지역의 태풍에 의한 호우 빈도의 증가가 인간 활동에 의한 기후변화의 영향이었음을 지구 메타버스 기술을 이용해 처음으로 증명했다고 29일 밝혔다. 김형준 교수의 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 기후변화 (Nature Climate Change)’4월 28일 판에 출판됐다. (논문명: Observed influence of anthropogenic climate change on tropical cyclone heavy rainfall; doi:10.1038/s41558-022-01344-2)

태풍에 의해 초래되는 호우는 홍수나 산사태 등의 재해를 일으키고 지역의 생태계에도 영향을 주는 등 인간 사회 있어서 커다란 위협 중 하나라고 할 수 있다. 태풍에 의한 호우의 빈도가 과거 몇십 년간 변화되어 온 사실은 세계 각지에서 보고돼왔다. 그러나 태풍은 우연성이나 기후 시스템의 자연 변동 혹은 우연성에 의한 영향 또한 존재하기 때문에 인간 활동에 의한 온난화가 태풍 유래의 호우 빈도에 어느 정도 영향을 주고 있는지는 아직 밝혀지지 않고 있다.

KAIST와 교토 첨단 과학대학으로 구성된 국제 공동 연구팀은 일본을 포함하는 북서태평양에 있어서의 태풍에 의한 호우 빈도를 과거 약 50년간의 관측 데이터로 확인한 결과 중국 남동부의 연안 영역부터 한반도 그리고 일본에 걸쳐 호우의 빈도가 증가하고 남쪽의 지역에서는 감소한 사실을 발견했다. 연구팀은 이러한 변화의 원인을 밝히기 위해 인간 활동에 의한 온실가스의 배출이 있는 지구와 그렇지 않은 지구를 시뮬레이션한 지구 메타버스 실험을 이용해 발견된 변화가 인간 활동에 의한 온난화의 영향을 배제하고서는 설명할 수 없음을 보이는 데 세계 최초로 성공했다.

교신 저자인 우리 대학 김형준 교수는 “이번 연구는 동아시아에서 태풍에 의한 호우의 발생 확률이 최근 반세기에 걸쳐 유의미하게 증가했음을 밝히고 그러한 변화에 이미 인류의 흔적이 뚜렷하게 남겨져 있음을 증명한다”며, “이는 기후변화의 영향을 이해하는데 중요한 단서가 되며 동시에 탄소중립을 성공적으로 달성하더라도 필연적으로 진행되는 가까운 미래의 기후변화에 대해 효율적으로 적응하기 위해 필수 불가결한 정보라고 할 수 있다”고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업(BP+)와 인류세연구센터의 지원을 받아 수행됐다.

2022.05.02 조회수 8276 강한 빛을 쏘아 나노 촉매 제조해 황 기반 가스 검출센서 구현 성공

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀과 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀이 공동연구를 통해 강한 빛(400 나노미터~900 나노미터 파장)을 금속산화물 나노 시트에 짧게 조사해, 0.02초 만에 다성분계 금속 합금 나노입자 촉매를 합성하고, 이를 극미량의 황 기반 생체지표(biomarker) 가스를 감지할 수 있는 가스 센서 플랫폼에 성공적으로 적용했다고 18일 밝혔다.

이 가스 센서 플랫폼은 사람의 날숨에 포함된 다양한 질병과 관련된 미량의 생체지표 가스를 선택적으로 감지해 관련된 특정 질병을 실시간 모니터링할 수 있는 기술이다. 날숨만으로 각종 질병 여부를 파악하는 비침습적 호흡 지문 센서 기술은 핵심 미래 기술이다. 날숨 속 특정 가스들의 농도변화를 검사해 건강 이상 여부를 판단할 수 있다.

날숨 가스의 성분에는 수분 외에도 구취의 생체지표 가스인 황화수소(hydrogen sulfide), 메틸머캅탄(methyl mercaptan), 디메틸설파이드(dimethyl sulfide)의 3종 황 화합물이 포함된다. 그중에서 황화수소는 구취, 메틸머캅탄 가스는 잇몸병 환자에게서 높은 농도로 배출되는 생체지표 가스로서 상기 3종 황화합물 가스를 선택적으로 감지하는 것이 매우 중요하다.