-

대체육 풍미 향상 등 미생물 세포공장 제시

수십 년 동안 전 세계 인구 증가에도 불구하고 기후변화 및 이상기후의 심화로 인한 식량 생산성 감소와 전쟁 등의 국제적 분쟁으로 인한 식량 공급망의 파괴는 식량부족과 영양 불평등 문제를 심화시키며 세계적인 식량 위기를 가시화하고 있다. 그러나 아이러니하게도 다른 한편에서는 환경과 지속가능성에 대한 인식이 고조됨에 따라 보다 친환경적이면서 고품질을 자랑하는 식품 및 미용품에 대한 수요 증가가 동시에 관찰되고 있다. 미생물은 이러한 다면적인 문제들을 동시에 풀어낼 수 있는 열쇠로서 주목받고 있다.

우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘식품 및 화장품 생산을 위한 미생물의 시스템 대사공학’논문을 발표했다고 26일 밝혔다. 이번 논문은 네이처(Nature) 誌가 발행하는 ‘네이처 생명공학 리뷰(Nature Reviews Bioengineering)’의 초청으로 준비한 것으로 동료심사를 거쳐 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Systems metabolic engineering of microorganisms for food and cosmetics production

※ 저자 정보 : 최경록(한국과학기술원, 제1 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 2명

시스템 대사공학은 석유에 대한 의존도가 높은 기존의 화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심인 미생물 세포공장을 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다. 연구진은 시스템 대사공학 전략을 적용함으로써 대체육의 풍미와 색감을 향상할 수 있는 천연물질인 헴철(heme)과 아연-프로토포르피린 IX(zinc protoporphyrin IX), 식품과 화장품에 폭넓게 활용할 수 있는 기능성 천연 색소인 라이코펜(lycopene)과 베타카로틴(β-carotene), 식품이나 음료 제조 시 포도향을 내기 위해 널리 활용되는 포도 유래 화합물인 메틸안트라닐산(methyl anthranilate) 등을 비롯해 다양한 식품 및 미용 화합물을 생산하는 고성능 미생물 세포공장들을 다수 개발한 바 있다.

연구진은 이번 네이처지로부터의 초청 논문을 통해 각종 식품과 화장품에 이용되는 아미노산과 단백질, 지방 및 지방산, 비타민, 향미료, 색소, 알코올, 기능성 화합물과 기타 식품 첨가물 등을 생산할 수 있는 괄목할만한 미생물 세포공장의 개발 사례들과 이러한 미생물 유래 물질들을 성공적으로 제품화해 시장에 공급하고 있는 전세계 기업들을 총망라했다. 더 나아가 보다 다양한 식품 및 미용 화합물들을 친환경적으로 생산하면서도 경제성도 갖춘 산업용 미생물 세포공장의 개발에 박차를 가할 수 있는 다양한 시스템 대사공학 전략을 정리 및 제시했다.

예를 들어, 미생물 발효 과정을 통해 동물의 사료로 이용되거나 비료로 이용되고 있는 비식용 바이오매스 등을 통해 영양학적으로 높은 가치를 지닌 단백질이나 아미노산을 생산함으로써 전세계 식량 생산량의 증대 및 안정적인 공급에 기여할 수 있다. 더 나아가 대체육 개발 등 동물성 단백질에 대한 의존도를 낮춤으로써 가축 사육이나 물고기 양식을 통해 발생하는 온실가스 및 환경오염을 줄이는 데에도 기여할 수 있다. 또한 바닐라 향이나 포도 향을 내는 바닐린(vanillin)이나 메틸안트라닐산(methyl anthranilate)은 다양한 식품에 널리 첨가되고 있으나, 식물로부터 분리정제한 천연 제품은 생산량이 적고 생산단가가 높기 때문에 대부분의 경우 석유화학물질로부터 유래한 바닐린과 메틸안트라닐산을 식품에 첨가하고 있다.

이러한 물질들 역시 미생물의 힘을 빌려 친환경적이고 인체 친화적인 방법을 통해 생산할 수 있다. 붉은색 립스틱이나 딸기맛 우유 등 다양한 화장품이나 식품에 첨가되지만 특정한 선인장에서만 서식하는 연지벌레로부터 추출해야 하는 칼민(코치닐색소), 피부 미용에 도움을 줄 수 있으나 닭벼슬이나 소의 안구에서 추출해야 하는 하이알루론산, 건강보조제로 널리 섭취되고 있지만 상어나 생선의 간 등에서 추출하는 오메가-3 지방산 등도 미생물을 이용하면 윤리적인 문제 없이 친환경적으로 생산할 수 있다.

이번 논문의 제1 저자인 우리 대학 최경록 연구교수는 “김치나 요거트와 같은 전통 발효식품뿐만 아니라, 카카오 콩을 발효시켜야만 얻을 수 있는 초콜릿의 원료인 카카오버터나 미생물 발효를 통해 생산하는 조미료인 글루탐산나트륨처럼 미생물의 도움을 받아 생산한 식품은 이미 우리에게 친숙한 존재”라면서 “앞으로 미생물 세포공장을 통해 친환경적이고 지속가능한 방법으로 생산한 더 다양한 종류의 식품과 화장품을 일상에서 더욱 쉽게 마주할 수 있을 것이다”고 말했다.

또한 이상엽 특훈교수는 “과학기술을 활용해 더 나은 세상을 만들어가는 것은 공학자의 숙명”이라며 “시스템 대사공학 기술의 꾸준한 발전과 적극적인 활용을 통해 식량 위기와 기후변화를 동시에 해결하는 데 크게 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식)의 ‘미생물 대사시스템 제어를 통한 무기물로부터의 단백질 생산 기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 최경록 연구교수) 및 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

대체육 풍미 향상 등 미생물 세포공장 제시

수십 년 동안 전 세계 인구 증가에도 불구하고 기후변화 및 이상기후의 심화로 인한 식량 생산성 감소와 전쟁 등의 국제적 분쟁으로 인한 식량 공급망의 파괴는 식량부족과 영양 불평등 문제를 심화시키며 세계적인 식량 위기를 가시화하고 있다. 그러나 아이러니하게도 다른 한편에서는 환경과 지속가능성에 대한 인식이 고조됨에 따라 보다 친환경적이면서 고품질을 자랑하는 식품 및 미용품에 대한 수요 증가가 동시에 관찰되고 있다. 미생물은 이러한 다면적인 문제들을 동시에 풀어낼 수 있는 열쇠로서 주목받고 있다.

우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘식품 및 화장품 생산을 위한 미생물의 시스템 대사공학’논문을 발표했다고 26일 밝혔다. 이번 논문은 네이처(Nature) 誌가 발행하는 ‘네이처 생명공학 리뷰(Nature Reviews Bioengineering)’의 초청으로 준비한 것으로 동료심사를 거쳐 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Systems metabolic engineering of microorganisms for food and cosmetics production

※ 저자 정보 : 최경록(한국과학기술원, 제1 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 2명

시스템 대사공학은 석유에 대한 의존도가 높은 기존의 화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심인 미생물 세포공장을 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다. 연구진은 시스템 대사공학 전략을 적용함으로써 대체육의 풍미와 색감을 향상할 수 있는 천연물질인 헴철(heme)과 아연-프로토포르피린 IX(zinc protoporphyrin IX), 식품과 화장품에 폭넓게 활용할 수 있는 기능성 천연 색소인 라이코펜(lycopene)과 베타카로틴(β-carotene), 식품이나 음료 제조 시 포도향을 내기 위해 널리 활용되는 포도 유래 화합물인 메틸안트라닐산(methyl anthranilate) 등을 비롯해 다양한 식품 및 미용 화합물을 생산하는 고성능 미생물 세포공장들을 다수 개발한 바 있다.

연구진은 이번 네이처지로부터의 초청 논문을 통해 각종 식품과 화장품에 이용되는 아미노산과 단백질, 지방 및 지방산, 비타민, 향미료, 색소, 알코올, 기능성 화합물과 기타 식품 첨가물 등을 생산할 수 있는 괄목할만한 미생물 세포공장의 개발 사례들과 이러한 미생물 유래 물질들을 성공적으로 제품화해 시장에 공급하고 있는 전세계 기업들을 총망라했다. 더 나아가 보다 다양한 식품 및 미용 화합물들을 친환경적으로 생산하면서도 경제성도 갖춘 산업용 미생물 세포공장의 개발에 박차를 가할 수 있는 다양한 시스템 대사공학 전략을 정리 및 제시했다.

예를 들어, 미생물 발효 과정을 통해 동물의 사료로 이용되거나 비료로 이용되고 있는 비식용 바이오매스 등을 통해 영양학적으로 높은 가치를 지닌 단백질이나 아미노산을 생산함으로써 전세계 식량 생산량의 증대 및 안정적인 공급에 기여할 수 있다. 더 나아가 대체육 개발 등 동물성 단백질에 대한 의존도를 낮춤으로써 가축 사육이나 물고기 양식을 통해 발생하는 온실가스 및 환경오염을 줄이는 데에도 기여할 수 있다. 또한 바닐라 향이나 포도 향을 내는 바닐린(vanillin)이나 메틸안트라닐산(methyl anthranilate)은 다양한 식품에 널리 첨가되고 있으나, 식물로부터 분리정제한 천연 제품은 생산량이 적고 생산단가가 높기 때문에 대부분의 경우 석유화학물질로부터 유래한 바닐린과 메틸안트라닐산을 식품에 첨가하고 있다.

이러한 물질들 역시 미생물의 힘을 빌려 친환경적이고 인체 친화적인 방법을 통해 생산할 수 있다. 붉은색 립스틱이나 딸기맛 우유 등 다양한 화장품이나 식품에 첨가되지만 특정한 선인장에서만 서식하는 연지벌레로부터 추출해야 하는 칼민(코치닐색소), 피부 미용에 도움을 줄 수 있으나 닭벼슬이나 소의 안구에서 추출해야 하는 하이알루론산, 건강보조제로 널리 섭취되고 있지만 상어나 생선의 간 등에서 추출하는 오메가-3 지방산 등도 미생물을 이용하면 윤리적인 문제 없이 친환경적으로 생산할 수 있다.

이번 논문의 제1 저자인 우리 대학 최경록 연구교수는 “김치나 요거트와 같은 전통 발효식품뿐만 아니라, 카카오 콩을 발효시켜야만 얻을 수 있는 초콜릿의 원료인 카카오버터나 미생물 발효를 통해 생산하는 조미료인 글루탐산나트륨처럼 미생물의 도움을 받아 생산한 식품은 이미 우리에게 친숙한 존재”라면서 “앞으로 미생물 세포공장을 통해 친환경적이고 지속가능한 방법으로 생산한 더 다양한 종류의 식품과 화장품을 일상에서 더욱 쉽게 마주할 수 있을 것이다”고 말했다.

또한 이상엽 특훈교수는 “과학기술을 활용해 더 나은 세상을 만들어가는 것은 공학자의 숙명”이라며 “시스템 대사공학 기술의 꾸준한 발전과 적극적인 활용을 통해 식량 위기와 기후변화를 동시에 해결하는 데 크게 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식)의 ‘미생물 대사시스템 제어를 통한 무기물로부터의 단백질 생산 기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 최경록 연구교수) 및 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.26

조회수 9478

-

150% 쭉쭉 늘어나는 전자 섬유 개발

전자 섬유는 최근 각광받고 있는 사용자 친화 웨어러블 소자, 헬스케어 소자, 최소 침습형 임플란터블 전자소자에 핵심 요소로 여겨져 활발하게 연구가 진행되고 있다. 하지만 고체 금속 전도체 필러(Conductive filler)를 사용한 전자 섬유를 늘려서 사용하려 할 경우, 전기전도성이 급격하게 감소해 전기적 성질이 망가진다는 단점이 있다.

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅, 바이오및뇌공학과 박성준 교수 공동 연구팀이 높은 전도도와 내구성을 가지는 액체금속 복합체를 이용해 신축성이 우수한 전자 섬유를 개발했다고 25일 밝혔다.

전자 섬유의 늘어나지 않는 단점을 해결하기 위해 연구팀은 고체처럼 형상이 고정된 것이 아닌 기계적 변형에 맞춰 형태가 변형될 수 있는 액체금속 입자 기반의 전도체 필러를 제시했다. 액체금속 마이크로 입자는 인장이 가해질 경우에 그 형태가 타원형으로 늘어나면서 전기 저항 변화를 최소화할 수 있다. 하지만 그 크기가 수 마이크로미터이기 때문에, 기존에 이용된 딥-코팅(dip-coating)과 같은 단순한 방법으로 실에 코팅하는 것이 불가능하다. 연구진은 액체금속 입자가 높은 밀도로 실 위에 전달될 수 있고, 블레이드와 기판 사이에서 현탁액의 조성을 실시간으로 바꾸면서 화학적 변성을 통해 액체금속 입자를 실과 접착시킬 수 있는 새로운 방법인 현탁액 전단(suspension shearing) 방법을 통해 이를 해결했다. 추가로 기계적 안정성이 우수한 탄소나노튜브(CNT)가 포함된 액체금속 입자를 한층 더 코팅하는 방식으로, 액체금속 복합체의 기계적 안정성도 확보할 수 있었다.

제작된 신축성 전자 섬유는 추가적인 공정이 필요 없이 우수한 초기전도성을 보였고(2.2x10^6 S/m), 기존의 고체 금속 전도체 기반 섬유들과는 다르게 150% 늘려도 전기저항 변화가 거의 없다. 기계적 안정성도 우수해 반복되는 변형 실험에도 전기적 성질을 유지할 수 있었고, 다양한 전자 부품들과 쉽게 통합될 수 있다. 연구팀은 이를 이용해 실제 상용화된 옷에 다양한 전자회로를 구현했다.

나아가서 연구팀은 액체금속 복합체를 코팅하는 방법이 다양한 실에 호환 가능하고, 재료의 생친화성이 우수하기 때문에, 이를 이용해 신경과학 연구에 사용할 수 있는 섬유형 바이오 전자 섬유를 구현했다. 연구팀은 제안된 코팅 방법을 이용해 기계적 변형에 영향을 받지 않는 뇌 활동 전극, 신경 자극 전극, 다기능성 옵토지네틱 프로브를 제작해 넓은 범용성과 높은 공정 신뢰성을 갖는다는 것을 보였다.

우리 대학 이건희 박사, 이도훈 박사과정, 전우진 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 온라인 판에 7월 13일자 출판됐다. (논문명: Conductance stable and mechanically durable bi-layer EGaIn composite-coated stretchable fiber for 1D bioelectronics)

스티브박 교수는 "옷에 다양한 전자 공학적인 기능을 웨어러블 형태로 구현하는 가능성을 보여준 연구로 최근에 각광받고 있는 환자 편의성을 높인 웨어러블 헬스케어 소자나 최소침습형 임플란터블 전자소자 개발의 새로운 방향성을 제시한 의미있는 결과ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, KAIST의 지원을 받아 수행됐다. 이건희 박사는 포스코청압재단의 지원을 받고 있다.

150% 쭉쭉 늘어나는 전자 섬유 개발

전자 섬유는 최근 각광받고 있는 사용자 친화 웨어러블 소자, 헬스케어 소자, 최소 침습형 임플란터블 전자소자에 핵심 요소로 여겨져 활발하게 연구가 진행되고 있다. 하지만 고체 금속 전도체 필러(Conductive filler)를 사용한 전자 섬유를 늘려서 사용하려 할 경우, 전기전도성이 급격하게 감소해 전기적 성질이 망가진다는 단점이 있다.

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅, 바이오및뇌공학과 박성준 교수 공동 연구팀이 높은 전도도와 내구성을 가지는 액체금속 복합체를 이용해 신축성이 우수한 전자 섬유를 개발했다고 25일 밝혔다.

전자 섬유의 늘어나지 않는 단점을 해결하기 위해 연구팀은 고체처럼 형상이 고정된 것이 아닌 기계적 변형에 맞춰 형태가 변형될 수 있는 액체금속 입자 기반의 전도체 필러를 제시했다. 액체금속 마이크로 입자는 인장이 가해질 경우에 그 형태가 타원형으로 늘어나면서 전기 저항 변화를 최소화할 수 있다. 하지만 그 크기가 수 마이크로미터이기 때문에, 기존에 이용된 딥-코팅(dip-coating)과 같은 단순한 방법으로 실에 코팅하는 것이 불가능하다. 연구진은 액체금속 입자가 높은 밀도로 실 위에 전달될 수 있고, 블레이드와 기판 사이에서 현탁액의 조성을 실시간으로 바꾸면서 화학적 변성을 통해 액체금속 입자를 실과 접착시킬 수 있는 새로운 방법인 현탁액 전단(suspension shearing) 방법을 통해 이를 해결했다. 추가로 기계적 안정성이 우수한 탄소나노튜브(CNT)가 포함된 액체금속 입자를 한층 더 코팅하는 방식으로, 액체금속 복합체의 기계적 안정성도 확보할 수 있었다.

제작된 신축성 전자 섬유는 추가적인 공정이 필요 없이 우수한 초기전도성을 보였고(2.2x10^6 S/m), 기존의 고체 금속 전도체 기반 섬유들과는 다르게 150% 늘려도 전기저항 변화가 거의 없다. 기계적 안정성도 우수해 반복되는 변형 실험에도 전기적 성질을 유지할 수 있었고, 다양한 전자 부품들과 쉽게 통합될 수 있다. 연구팀은 이를 이용해 실제 상용화된 옷에 다양한 전자회로를 구현했다.

나아가서 연구팀은 액체금속 복합체를 코팅하는 방법이 다양한 실에 호환 가능하고, 재료의 생친화성이 우수하기 때문에, 이를 이용해 신경과학 연구에 사용할 수 있는 섬유형 바이오 전자 섬유를 구현했다. 연구팀은 제안된 코팅 방법을 이용해 기계적 변형에 영향을 받지 않는 뇌 활동 전극, 신경 자극 전극, 다기능성 옵토지네틱 프로브를 제작해 넓은 범용성과 높은 공정 신뢰성을 갖는다는 것을 보였다.

우리 대학 이건희 박사, 이도훈 박사과정, 전우진 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 온라인 판에 7월 13일자 출판됐다. (논문명: Conductance stable and mechanically durable bi-layer EGaIn composite-coated stretchable fiber for 1D bioelectronics)

스티브박 교수는 "옷에 다양한 전자 공학적인 기능을 웨어러블 형태로 구현하는 가능성을 보여준 연구로 최근에 각광받고 있는 환자 편의성을 높인 웨어러블 헬스케어 소자나 최소침습형 임플란터블 전자소자 개발의 새로운 방향성을 제시한 의미있는 결과ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, KAIST의 지원을 받아 수행됐다. 이건희 박사는 포스코청압재단의 지원을 받고 있다.

2023.07.25

조회수 10282

-

인공지능 기반 대장암 3차원 게놈 지도 최초 해독

세계 최초로 예전에 비해 최대 규모로 한국인 대장암 환자 3차원 게놈 지도를 작성하여 화제다.

우리 대학 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 서울대학교 암연구소 김태유 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 인공지능 기반 알고리즘을 활용, 한국인 대장암 환자의 3차원 게놈 지도를 최초로 제시했으며 이를 토대로 암 세포 특이적인 유전자 조절 기전을 통해 특정 종양유전자들이 과발현되는 현상을 규명했다고 24일 밝혔다.

1차원적 게놈 서열 분석에 기반한 현재의 암 유전체 연구는 종양유전자들의 과발현 기작을 설명하는데 한계가 있었다. 하지만 3차원 공간상에 게놈이 어떻게 배열되는지를 분석하는 3차원 게놈 (3D genome) 구조 연구는 이러한 한계를 극복 가능케 하고 있다. 본 연구에서는 정상 세포에서는 존재하지 않는 암 세포 특이적 염색질 고리(chromatin loop) 구조가 유전자 발현 촉진 인자인 인핸서와 종양유전자 사이의 상호작용을 형성하여 과발현을 유도하는 인핸서 납치(enhancer-hijacking) 현상에 초점을 두어 연구하였다.

우리 대학 생명과학과 김규광 박사과정이 주도한 이번 연구는 게놈간의 공간상 상호작용을 측정할 수 있는 대용량 염색체 구조 포착 Hi-C (High-throughput Chromosome Conformation Capture) 실험 기법을 활용하여 대장암 3차원 게놈 지도를 작성하고 대장암 특이적 3차원 게놈 변화를 환자 개개인별로 분석할 수 있는 인공지능 기반 알고리즘을 개발했다. 그 결과 공동연구팀은 광범위한 규모의 3차원 게놈 구조 변화와 이로 인한 다양한 종양유전자의 활성화를 확인했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 암 특이적 3차원 게놈 구조의 변화로 인한 종양유전자 활성 기작을 명확히 제시하였으며 이로 인한 환자 예후와 약물 반응 등 임상적인 특성과의 연관성까지 제시해 맞춤 치료 원천기술 확보에 기여했다.

지금까지 암 세포주에 대한 3차원 게놈 구조 연구는 일부 보고 되었으나, 대규모 환자 암조직에 대한 연구는 조직 내 세포 이질성, 종양 순도, 암세포 이질성 등의 문제로 인한 정밀 암 특이적 3차원 게놈 구조 분석의 한계로 수행되지 못하였다.

반면에 이번 연구에서 연구팀은 AI 기반 알고리즘으로 환자 개인 종양 조직으로부터 얻어진 복잡한 신호를 해석할 수 있었으며 그 결과 최대 규모인 환자 40명의 종양 조직과 인접한 정상 대장 조직을 사용해 3차원 게놈 지도를 작성할 수 있었다. 또한 DNA 서열정보를 보여주는 전장유전체 지도의 경우 다양한 인종에 대해 생산되고 있고 한국인의 전장유전체 지도 또한 개발되었으나 한국인 3차원 게놈 지도, 특히 종양 조직에 대한 3차원 게놈 지도는 이번 연구에서 최초로 제시됐다.

이번 연구 결과는 국제 학술지, `셀 리포츠(Cell Reports, IF=9.995)'에 7월 13일 자로 출판됐다. (논문명: Spatial and clonality-resolved 3D cancer genome alterations reveal enhancer-hijacking as a potential prognostic marker for colorectal cancer)

서울대학교병원 혈액종양내과 김태유 교수는 “이러한 결과는 개별 암 환자들마다 서로 다르게 나타나는 종양 이질성을 이해하는 데 매우 중요한 요소가 될 수 있으며, 이를 이용한 환자 맞춤형 치료 연구의 시발점이 될 것이다”라고 말했다. 생명과학과 정인경 교수는 “기존의 점돌연변이나 유전체 변이만으로는 설명이 어려운 암 유전체를 3차원 게놈 구조 관점에서 재해독하고 신규 암 타겟을 발굴할 수 있는 수 있는 새로운 접근법을 제시했다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 서경배과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

인공지능 기반 대장암 3차원 게놈 지도 최초 해독

세계 최초로 예전에 비해 최대 규모로 한국인 대장암 환자 3차원 게놈 지도를 작성하여 화제다.

우리 대학 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 서울대학교 암연구소 김태유 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 인공지능 기반 알고리즘을 활용, 한국인 대장암 환자의 3차원 게놈 지도를 최초로 제시했으며 이를 토대로 암 세포 특이적인 유전자 조절 기전을 통해 특정 종양유전자들이 과발현되는 현상을 규명했다고 24일 밝혔다.

1차원적 게놈 서열 분석에 기반한 현재의 암 유전체 연구는 종양유전자들의 과발현 기작을 설명하는데 한계가 있었다. 하지만 3차원 공간상에 게놈이 어떻게 배열되는지를 분석하는 3차원 게놈 (3D genome) 구조 연구는 이러한 한계를 극복 가능케 하고 있다. 본 연구에서는 정상 세포에서는 존재하지 않는 암 세포 특이적 염색질 고리(chromatin loop) 구조가 유전자 발현 촉진 인자인 인핸서와 종양유전자 사이의 상호작용을 형성하여 과발현을 유도하는 인핸서 납치(enhancer-hijacking) 현상에 초점을 두어 연구하였다.

우리 대학 생명과학과 김규광 박사과정이 주도한 이번 연구는 게놈간의 공간상 상호작용을 측정할 수 있는 대용량 염색체 구조 포착 Hi-C (High-throughput Chromosome Conformation Capture) 실험 기법을 활용하여 대장암 3차원 게놈 지도를 작성하고 대장암 특이적 3차원 게놈 변화를 환자 개개인별로 분석할 수 있는 인공지능 기반 알고리즘을 개발했다. 그 결과 공동연구팀은 광범위한 규모의 3차원 게놈 구조 변화와 이로 인한 다양한 종양유전자의 활성화를 확인했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 암 특이적 3차원 게놈 구조의 변화로 인한 종양유전자 활성 기작을 명확히 제시하였으며 이로 인한 환자 예후와 약물 반응 등 임상적인 특성과의 연관성까지 제시해 맞춤 치료 원천기술 확보에 기여했다.

지금까지 암 세포주에 대한 3차원 게놈 구조 연구는 일부 보고 되었으나, 대규모 환자 암조직에 대한 연구는 조직 내 세포 이질성, 종양 순도, 암세포 이질성 등의 문제로 인한 정밀 암 특이적 3차원 게놈 구조 분석의 한계로 수행되지 못하였다.

반면에 이번 연구에서 연구팀은 AI 기반 알고리즘으로 환자 개인 종양 조직으로부터 얻어진 복잡한 신호를 해석할 수 있었으며 그 결과 최대 규모인 환자 40명의 종양 조직과 인접한 정상 대장 조직을 사용해 3차원 게놈 지도를 작성할 수 있었다. 또한 DNA 서열정보를 보여주는 전장유전체 지도의 경우 다양한 인종에 대해 생산되고 있고 한국인의 전장유전체 지도 또한 개발되었으나 한국인 3차원 게놈 지도, 특히 종양 조직에 대한 3차원 게놈 지도는 이번 연구에서 최초로 제시됐다.

이번 연구 결과는 국제 학술지, `셀 리포츠(Cell Reports, IF=9.995)'에 7월 13일 자로 출판됐다. (논문명: Spatial and clonality-resolved 3D cancer genome alterations reveal enhancer-hijacking as a potential prognostic marker for colorectal cancer)

서울대학교병원 혈액종양내과 김태유 교수는 “이러한 결과는 개별 암 환자들마다 서로 다르게 나타나는 종양 이질성을 이해하는 데 매우 중요한 요소가 될 수 있으며, 이를 이용한 환자 맞춤형 치료 연구의 시발점이 될 것이다”라고 말했다. 생명과학과 정인경 교수는 “기존의 점돌연변이나 유전체 변이만으로는 설명이 어려운 암 유전체를 3차원 게놈 구조 관점에서 재해독하고 신규 암 타겟을 발굴할 수 있는 수 있는 새로운 접근법을 제시했다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 서경배과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.24

조회수 9337

-

1형당뇨 환우 청소년에게 KAIST 과학캠프 제공

우리 대학은 한국1형당뇨병환우회(대표 김미영, 이하 1형환우회)와 함께 '2023 1형당뇨 청소년 KAIST 과학 캠프'를 개최했다. 1형환우회의 제안으로 20일부터 이틀간 KAIST 대전 본원 전산학동에서 열린 캠프에는 초등학교 5학년부터 고등학교 2학년까지 32명의 청소년이 참가했다. 학생들은 KAIST 기숙사에서 1박 2일간 생활하며, 학부생 동아리 케이렛(K-Let)의 진로 멘토링, 교원 및 대학원생 특강, 리더십 프로그램, 랩투어 등에 참가했다.

특히, 학부모도 함께 참석한 특강에는 시각장애인으로 의료 인공지능을 연구하는 가현욱 KAIST 융합인재학부 교수가 '꿈은 어디에서 오는가?'라는 제목으로 강연했다. 시각장애라는 제약 속에서 과학자를 꿈꾸게 된 계기와 이뤄가는 과정을 통해 "꿈은 경쟁하고 비교하며 확인하는 것이 아니라 자신 삶에 대한 바른 질문과 일상의 소소한 일들을 수용하고 사랑하는 태도에서 시작된다"라고 강조했다.

중증장애인 중 처음으로 KAIST에 입학한 박혜린 전산학부 석사과정 학생도 '내가 가진 특별함으로 반짝이기'를 주제로 휠체어를 타고 KAIST 학부에 입학한 뒤 대학원생이 되기까지 겪은 진솔한 삶의 이야기를 학생들과 공유하는 시간을 가졌다.

이외에도, 사람의 움직임을 돕는 착용형 로봇을 개발하는 공경철 기계공학과 교수 연구실, 영상 효과에 사용되는 컴퓨터 그래픽 기술을 개발하는 노준용 문화기술대학원 교수 연구실, 물리적 자극과 세포의 상호작용을 연구해 생명과 질병에 대해 알아보는 신현정 기계공학과 교수 연구실을 탐방하며 사람과 세상을 위한 연구 현장에서 과학 기술을 직접 보고 듣는 경험을 쌓았다.

캠프에 참석한 초등학교 6학년 이승현 학생은 "작년 12월에 발병한 뒤 이번 캠프에서 처음으로 환우회 형, 누나들을 직접 만나게 되어 기뻤고 동경했던 KAIST에서 랩투어를 하면서 사람을 이롭게 하는 과학 기술에 흥미를 가지게 되었다"고 말했다.

1형환우회 김미영 대표는 "1형당뇨병은 환자가 의학적 지식뿐만 아니라 새로운 의료기술이나 IT 기술 등도 적극적으로 받아들이고 활용하여 관리해야 하는 질환"이라고 설명하며, 이어 "1형당뇨 청소년들이 과학 기술에 관심을 가질 수 있는 좋은 기회가 된 것 같다"라고 전했다.

류석영 전산학부장은 "이번 캠프는 카카오헬스케어, 아이센스, 애보트 등의 기업이 재정을 후원하고 KAIST 과학영재교육연구원을 비롯해 생활관, 식당 등 학내 다양한 부처에서 적극적으로 도움과 지지를 보내준 교직원들 덕분에 가능했다"라며, "KAIST에서 보낸 1박 2일이 1형환우회 청소년들에게 행복한 기억으로 남길 기대한다"라고 밝혔다.

한편, 이번 캠프를 주최한 KAIST 전산학부는 지난 2월 전산학부와 카카오임팩트(이사장 홍은택)와 '사회 변화 및 사회 문제 해결에 기여하는 기술 개발 및 기술 인력 발굴' 업무 협약을 추진했다. 이후, 학부생 동아리 케이렛(K-Let)이 김미영 카카오임팩트 펠로우가 대표로 있는 1형환우회 청소년들의 멘토링을 진행해 왔다. 올해 2학기에는 전산학부에 테크 포 임팩트(Tech for Impact) 수업을 개설해 사회 문제 해결을 위한 학부생들의 관심을 제고하고, 디지털 기술의 사회적 활용을 제안하는 프로젝트를 운영할 계획이다.

1형당뇨 환우 청소년에게 KAIST 과학캠프 제공

우리 대학은 한국1형당뇨병환우회(대표 김미영, 이하 1형환우회)와 함께 '2023 1형당뇨 청소년 KAIST 과학 캠프'를 개최했다. 1형환우회의 제안으로 20일부터 이틀간 KAIST 대전 본원 전산학동에서 열린 캠프에는 초등학교 5학년부터 고등학교 2학년까지 32명의 청소년이 참가했다. 학생들은 KAIST 기숙사에서 1박 2일간 생활하며, 학부생 동아리 케이렛(K-Let)의 진로 멘토링, 교원 및 대학원생 특강, 리더십 프로그램, 랩투어 등에 참가했다.

특히, 학부모도 함께 참석한 특강에는 시각장애인으로 의료 인공지능을 연구하는 가현욱 KAIST 융합인재학부 교수가 '꿈은 어디에서 오는가?'라는 제목으로 강연했다. 시각장애라는 제약 속에서 과학자를 꿈꾸게 된 계기와 이뤄가는 과정을 통해 "꿈은 경쟁하고 비교하며 확인하는 것이 아니라 자신 삶에 대한 바른 질문과 일상의 소소한 일들을 수용하고 사랑하는 태도에서 시작된다"라고 강조했다.

중증장애인 중 처음으로 KAIST에 입학한 박혜린 전산학부 석사과정 학생도 '내가 가진 특별함으로 반짝이기'를 주제로 휠체어를 타고 KAIST 학부에 입학한 뒤 대학원생이 되기까지 겪은 진솔한 삶의 이야기를 학생들과 공유하는 시간을 가졌다.

이외에도, 사람의 움직임을 돕는 착용형 로봇을 개발하는 공경철 기계공학과 교수 연구실, 영상 효과에 사용되는 컴퓨터 그래픽 기술을 개발하는 노준용 문화기술대학원 교수 연구실, 물리적 자극과 세포의 상호작용을 연구해 생명과 질병에 대해 알아보는 신현정 기계공학과 교수 연구실을 탐방하며 사람과 세상을 위한 연구 현장에서 과학 기술을 직접 보고 듣는 경험을 쌓았다.

캠프에 참석한 초등학교 6학년 이승현 학생은 "작년 12월에 발병한 뒤 이번 캠프에서 처음으로 환우회 형, 누나들을 직접 만나게 되어 기뻤고 동경했던 KAIST에서 랩투어를 하면서 사람을 이롭게 하는 과학 기술에 흥미를 가지게 되었다"고 말했다.

1형환우회 김미영 대표는 "1형당뇨병은 환자가 의학적 지식뿐만 아니라 새로운 의료기술이나 IT 기술 등도 적극적으로 받아들이고 활용하여 관리해야 하는 질환"이라고 설명하며, 이어 "1형당뇨 청소년들이 과학 기술에 관심을 가질 수 있는 좋은 기회가 된 것 같다"라고 전했다.

류석영 전산학부장은 "이번 캠프는 카카오헬스케어, 아이센스, 애보트 등의 기업이 재정을 후원하고 KAIST 과학영재교육연구원을 비롯해 생활관, 식당 등 학내 다양한 부처에서 적극적으로 도움과 지지를 보내준 교직원들 덕분에 가능했다"라며, "KAIST에서 보낸 1박 2일이 1형환우회 청소년들에게 행복한 기억으로 남길 기대한다"라고 밝혔다.

한편, 이번 캠프를 주최한 KAIST 전산학부는 지난 2월 전산학부와 카카오임팩트(이사장 홍은택)와 '사회 변화 및 사회 문제 해결에 기여하는 기술 개발 및 기술 인력 발굴' 업무 협약을 추진했다. 이후, 학부생 동아리 케이렛(K-Let)이 김미영 카카오임팩트 펠로우가 대표로 있는 1형환우회 청소년들의 멘토링을 진행해 왔다. 올해 2학기에는 전산학부에 테크 포 임팩트(Tech for Impact) 수업을 개설해 사회 문제 해결을 위한 학부생들의 관심을 제고하고, 디지털 기술의 사회적 활용을 제안하는 프로젝트를 운영할 계획이다.

2023.07.21

조회수 8219

-

기술경영전문대학원, 기술패권 시대 국가 전략 정책 포럼 개최

우리 대학은 '기술패권 경쟁 대응 방안 및 국가전략기술 확보 전략 포럼을 20일 오후 대전 본원 동문창업관에서 개최했다.기술경영전문대학원(원장 이덕희)이 주최하고 산업연구원(원장 주현) 및 과학기술정책연구원(원장 문미옥)이 공동으로 주관하는 이번 포럼은 기술경쟁력이 국가 생존의 필수 요소로 자리 잡은 상황에서 우리나라가 취해야 할 정책적 방향과 국가 전략기술 확보 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

첫 번째 발제자로 나서는 김의석 KAIST 기술경영전문대학원 교수는 8만 6천여 건의 관련 문헌을 분석한 결과를 토대로 기술패권 경쟁 시대에 국가가 전략적으로 확보해야 할 국가전략기술(National Critical Technologies)을 정의했다.

이어, 경희권 산업연구원 부연구위원은 미중 패권경쟁 구도에서 한국 첨단전략산업의 경쟁 우위 요소와 위협 요인을 식별하고 글로벌 중추 국가로 도약하기 위한 정책적 방안을 제안했다.

조용래 과학기술정책연구원 연구위원은 기술패권 경쟁과 관련된 해외 정책 사례들을 소개하고 이를 통해 우리나라가 고려해야 할 시사점을 도출한다. 신흥 안보 시대에 맞는 현실적 정책 방향도 함께 제시했다.

마지막 발제자인 윤태성 KAIST 기술경영전문대학원 교수는 기술패권 경쟁의 원인과 확대 과정을 설명하고 한국의 생존전략을 위한 대응 방안을 정책 차원에서 제언했다.

이후, 김갑수 KAIST 전 교수가 좌장을 맡은 토론을 진행했다. 4인의 발제자와 함께 김계환 산업연구원 선임연구위원, 성경모 과학기술정책연구원 과학기술외교안보연구단 단장, 박정규 한양대 미래자동차공학과 겸임교수가 참여해 기술패권 경쟁 관련 연구 결과를 종합하고, 가장 실효성 있는 정책이 무엇인지를 심도 있게 논의했다.포럼을 총괄한 이덕희 KAIST 기술경영전문대학원 원장은 "이번 포럼이 기술패권 경쟁으로 촉발된 새로운 기술지정학적 패러다임에서 우리나라 과학기술과 산업정책이 나아가야 할 방향을 보다 구체화하는 계기가 되기를 기대한다"라고 밝혔다.

기술경영전문대학원, 기술패권 시대 국가 전략 정책 포럼 개최

우리 대학은 '기술패권 경쟁 대응 방안 및 국가전략기술 확보 전략 포럼을 20일 오후 대전 본원 동문창업관에서 개최했다.기술경영전문대학원(원장 이덕희)이 주최하고 산업연구원(원장 주현) 및 과학기술정책연구원(원장 문미옥)이 공동으로 주관하는 이번 포럼은 기술경쟁력이 국가 생존의 필수 요소로 자리 잡은 상황에서 우리나라가 취해야 할 정책적 방향과 국가 전략기술 확보 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

첫 번째 발제자로 나서는 김의석 KAIST 기술경영전문대학원 교수는 8만 6천여 건의 관련 문헌을 분석한 결과를 토대로 기술패권 경쟁 시대에 국가가 전략적으로 확보해야 할 국가전략기술(National Critical Technologies)을 정의했다.

이어, 경희권 산업연구원 부연구위원은 미중 패권경쟁 구도에서 한국 첨단전략산업의 경쟁 우위 요소와 위협 요인을 식별하고 글로벌 중추 국가로 도약하기 위한 정책적 방안을 제안했다.

조용래 과학기술정책연구원 연구위원은 기술패권 경쟁과 관련된 해외 정책 사례들을 소개하고 이를 통해 우리나라가 고려해야 할 시사점을 도출한다. 신흥 안보 시대에 맞는 현실적 정책 방향도 함께 제시했다.

마지막 발제자인 윤태성 KAIST 기술경영전문대학원 교수는 기술패권 경쟁의 원인과 확대 과정을 설명하고 한국의 생존전략을 위한 대응 방안을 정책 차원에서 제언했다.

이후, 김갑수 KAIST 전 교수가 좌장을 맡은 토론을 진행했다. 4인의 발제자와 함께 김계환 산업연구원 선임연구위원, 성경모 과학기술정책연구원 과학기술외교안보연구단 단장, 박정규 한양대 미래자동차공학과 겸임교수가 참여해 기술패권 경쟁 관련 연구 결과를 종합하고, 가장 실효성 있는 정책이 무엇인지를 심도 있게 논의했다.포럼을 총괄한 이덕희 KAIST 기술경영전문대학원 원장은 "이번 포럼이 기술패권 경쟁으로 촉발된 새로운 기술지정학적 패러다임에서 우리나라 과학기술과 산업정책이 나아가야 할 방향을 보다 구체화하는 계기가 되기를 기대한다"라고 밝혔다.

2023.07.21

조회수 6360

-

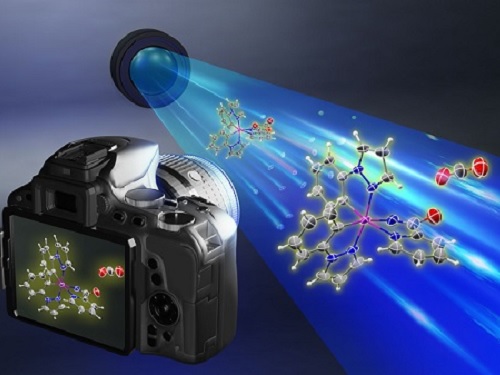

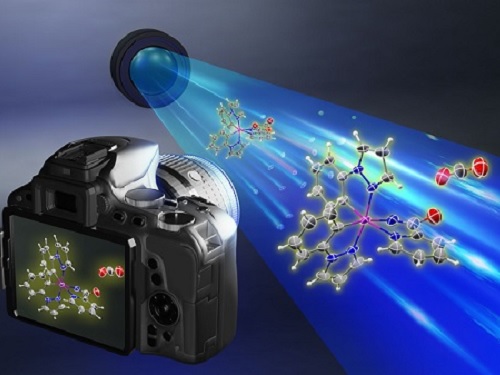

신기루처럼 사라지는 중간체의 모습 최초 공개

아이는 청소년기를 거쳐 성인이 된다. 화학반응도 반응물에서 생성물이 생겨나는 일종의 성장 과정에서 중간 단계인 ‘중간체’가 만들어진다. 사진과 영상으로 기록할 수 있는 사람의 청소년기와 달리, 화학반응 도중 빠르게 생성되었다가 사라지는 중간체의 모습을 기록하는 것은 매우 어렵다.

우리 대학 화학과 장석복 특훈교수 (IBS 분자활성 촉매반응 연구단장) 연구팀은 기초과학연구원 김동욱 연구위원, 우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀과의 협업으로 자연에 풍부한 탄화수소를 고부가가치의 물질인 질소화합물로 변환시키는 화학반응에서 생겼다가 사라지는 ‘전이금속-나이트렌’ 촉매 중간체의 구조와 반응성을 세계 최초로 규명했다.

질소화합물은 의약품의 약 90%에 포함될 정도로 생리 활성에 중요한 분자다. 제약뿐만 아니라 소재, 재료 분야에서도 중요한 골격이 된다. 현대 화학자들이 석유․천연가스 등 자연에 풍부한 탄화수소를 질소화합물로 바꾸는 아민화 반응(질소화 반응)을 효율적으로 진행할 수 있는 촉매 개발에 집중하는 이유다.

장석복 교수 연구팀은 2018년 다이옥사졸론 시약과 전이금속(이리듐) 촉매를 활용하여 탄화수소로부터 의약품의 원료가 되는 락탐을 합성하는 촉매반응을 개발한 바 있다(Science). 당시 아민화 반응을 유발하는 핵심 중간체가 바로 전이금속-나이트렌이라는 분석을 내놓았고, 이후 세계 120여 개 연구팀이 다이옥사졸론 시약을 활용한 아민화 반응 연구를 이어갔다. 하지만 계산화학적으로 구조를 파악할 뿐, 전이금속-나이트렌 중간체의 모습을 직접 관찰한 적은 없었다.

제1저자인 정회민 연구원은 “촉매 화학반응이 진행되며 어떤 촉매 중간체를 거쳐 가는지를 규명하는 것은 반응의 진행 경로를 면밀히 이해하는 동시에 더욱 효율이 높은 차세대 촉매를 개발하는데 중요한 단서가 된다”고 설명했다.

대부분의 촉매반응은 용액 상태에서 이뤄진다. 용액 내 분자들은 끊임없이 다른 분자와 상호작용하기 때문에 전이금속-나이트렌과 같이 빠르게 반응하고 사라지는 중간체를 규명하는 일은 매우 어려웠다. 이 한계를 극복하기 위해 연구팀은 고체상태의 시료에 빛을 쬐며 분자 수준에서 일어나는 구조 변화를 단결정 엑스선(X-ray) 회절 분석을 통해 관찰하는 광 결정학 분석을 활용하자는 아이디어를 냈다.

우선, 연구팀은 빛에 반응하는 로듐(Rh) 기반 촉매를 새롭게 제작했다. 이 촉매와 다이옥사졸론 시약이 결합한 복합체는 빛을 받으면 탄화수소에 아민기를 도입하는 과정에서 전이금속-나이트렌을 형성할 것으로 예상했다. 이 과정을 포항 가속기연구소의 방사광을 활용한 광 결정학 방법으로 분석한 결과, 기존 관찰된 적 없는 ‘로듐-아실나이트렌’ 중간체의 구조와 성질을 세계 최초로 확인할 수 있었다.

더 나아가, 로듐-아실나이트렌 중간체가 다른 분자와 반응하는 과정도 광 결정학으로 분석했다. 즉, 고체 시료에서 화학 결합이 끊어지며 중간체가 생성되고, 중간체가 다시 다른 물질과 반응해 새로운 화학 결합을 형성하는 전 과정을 마치 카메라가 사진을 찍듯이 포착했다는 의미다.

연구를 이끈 장석복 단장은 “그간 그 존재가 제안되었을 뿐, 입증된 적 없는 아민화 반응의 핵심 중간체의 모습을 최초로 공개했다”며 “현재 밝혀낸 로듐-아실나이트렌 중간체의 구조와 친전자성 반응성을 바탕으로, 여러 산업에서 쓰이는 차세대 촉매 반응을 개발할 수 있을 것”이라고 말했다.

연구결과는 7월 21일(한국시간) 최고 권위의 국제학술지 ‘사이언스(Science, IF 56.9)’온라인판에 실렸다. (논문명: Mechanistic snapshots of rhodium-catalyzed acylnitrene transfer reactions.)

신기루처럼 사라지는 중간체의 모습 최초 공개

아이는 청소년기를 거쳐 성인이 된다. 화학반응도 반응물에서 생성물이 생겨나는 일종의 성장 과정에서 중간 단계인 ‘중간체’가 만들어진다. 사진과 영상으로 기록할 수 있는 사람의 청소년기와 달리, 화학반응 도중 빠르게 생성되었다가 사라지는 중간체의 모습을 기록하는 것은 매우 어렵다.

우리 대학 화학과 장석복 특훈교수 (IBS 분자활성 촉매반응 연구단장) 연구팀은 기초과학연구원 김동욱 연구위원, 우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀과의 협업으로 자연에 풍부한 탄화수소를 고부가가치의 물질인 질소화합물로 변환시키는 화학반응에서 생겼다가 사라지는 ‘전이금속-나이트렌’ 촉매 중간체의 구조와 반응성을 세계 최초로 규명했다.

질소화합물은 의약품의 약 90%에 포함될 정도로 생리 활성에 중요한 분자다. 제약뿐만 아니라 소재, 재료 분야에서도 중요한 골격이 된다. 현대 화학자들이 석유․천연가스 등 자연에 풍부한 탄화수소를 질소화합물로 바꾸는 아민화 반응(질소화 반응)을 효율적으로 진행할 수 있는 촉매 개발에 집중하는 이유다.

장석복 교수 연구팀은 2018년 다이옥사졸론 시약과 전이금속(이리듐) 촉매를 활용하여 탄화수소로부터 의약품의 원료가 되는 락탐을 합성하는 촉매반응을 개발한 바 있다(Science). 당시 아민화 반응을 유발하는 핵심 중간체가 바로 전이금속-나이트렌이라는 분석을 내놓았고, 이후 세계 120여 개 연구팀이 다이옥사졸론 시약을 활용한 아민화 반응 연구를 이어갔다. 하지만 계산화학적으로 구조를 파악할 뿐, 전이금속-나이트렌 중간체의 모습을 직접 관찰한 적은 없었다.

제1저자인 정회민 연구원은 “촉매 화학반응이 진행되며 어떤 촉매 중간체를 거쳐 가는지를 규명하는 것은 반응의 진행 경로를 면밀히 이해하는 동시에 더욱 효율이 높은 차세대 촉매를 개발하는데 중요한 단서가 된다”고 설명했다.

대부분의 촉매반응은 용액 상태에서 이뤄진다. 용액 내 분자들은 끊임없이 다른 분자와 상호작용하기 때문에 전이금속-나이트렌과 같이 빠르게 반응하고 사라지는 중간체를 규명하는 일은 매우 어려웠다. 이 한계를 극복하기 위해 연구팀은 고체상태의 시료에 빛을 쬐며 분자 수준에서 일어나는 구조 변화를 단결정 엑스선(X-ray) 회절 분석을 통해 관찰하는 광 결정학 분석을 활용하자는 아이디어를 냈다.

우선, 연구팀은 빛에 반응하는 로듐(Rh) 기반 촉매를 새롭게 제작했다. 이 촉매와 다이옥사졸론 시약이 결합한 복합체는 빛을 받으면 탄화수소에 아민기를 도입하는 과정에서 전이금속-나이트렌을 형성할 것으로 예상했다. 이 과정을 포항 가속기연구소의 방사광을 활용한 광 결정학 방법으로 분석한 결과, 기존 관찰된 적 없는 ‘로듐-아실나이트렌’ 중간체의 구조와 성질을 세계 최초로 확인할 수 있었다.

더 나아가, 로듐-아실나이트렌 중간체가 다른 분자와 반응하는 과정도 광 결정학으로 분석했다. 즉, 고체 시료에서 화학 결합이 끊어지며 중간체가 생성되고, 중간체가 다시 다른 물질과 반응해 새로운 화학 결합을 형성하는 전 과정을 마치 카메라가 사진을 찍듯이 포착했다는 의미다.

연구를 이끈 장석복 단장은 “그간 그 존재가 제안되었을 뿐, 입증된 적 없는 아민화 반응의 핵심 중간체의 모습을 최초로 공개했다”며 “현재 밝혀낸 로듐-아실나이트렌 중간체의 구조와 친전자성 반응성을 바탕으로, 여러 산업에서 쓰이는 차세대 촉매 반응을 개발할 수 있을 것”이라고 말했다.

연구결과는 7월 21일(한국시간) 최고 권위의 국제학술지 ‘사이언스(Science, IF 56.9)’온라인판에 실렸다. (논문명: Mechanistic snapshots of rhodium-catalyzed acylnitrene transfer reactions.)

2023.07.21

조회수 7739

-

세계 최초 휴머노이드 파일럿 ‘파이봇’ 개발

최근 영화 탑건 매버릭에서 전설적인 파일럿 매버릭의 비행을 보았다면 KAIST에서는 휴머노이드 파일럿 ‘파이봇(Pibot)’이 등장하여 화제다.

우리 대학은 자연어로 기술된 매뉴얼을 이해하고 이를 기반으로 비행기를 직접 조종이 가능한 인간형 로봇을 개발, 이를 실용화할 계획이라고 19일 밝혔다.

연구책임자인 전기및전자공학부 심현철 교수와 김재철AI대학원 주재걸, 기계공학과 윤국진, 전기및전자공학부 김민준 교수가 참여한 공동연구팀은 일반적인 언어로 작성된 조종 매뉴얼을 읽고 이해하는 ‘자연어 처리기반 인간형 조종사 로봇 개발’ 미래도전과제의 지원을 기반으로 인공지능과 로보틱스 기술을 적용해 인간형 로봇이 실제 항공기 조종석에 착석해서 기존 항공기를 전혀 개조하지 않고 착석한 다음, 조종석의 다양한 장치들을 직접 조작해 비행하는 방식을 선보였다. 기존 항공기의 자동비행장치(오토파일럿)이나 무인 비행만 가능한 무인항공기와는 근본적인 차이가 있다.

관련 연구진이 개발 중인 조종사 로봇은 인간 조종사에게는 불가능한 전 세계 항공차트(Jeppson Chart)를 전부 기억하여 실수 없는 조종이 가능하며, 특히 최근 큰 이슈가 된 ChatGPT 기술을 활용하여 항공기 조작 매뉴얼 및 비상 대처절차를 담은 자료(QRH)를 기억, 즉각적으로 대응할 수 있고 항공기의 비행 상태를 기반으로 실시간으로 안전한 경로를 계산할 수 있어 인간 조종사보다 훨씬 빠르게 비상 상황에 대처하는 것이 가능하다.

또한 기존 로봇이 고정된 위치에서 반복적인 작업만 가능한 것에 비해 조종사 로봇은 장착된 카메라로 조종석 내부 및 항공기 외부 상황을 파악하고 조종간의 각종 스위치들을 정확하게 조작하는 것이 가능하며, 고정밀 강인 제어 기술을 적용해 진동이 심한 항공기 내부에서 정확한 로봇 팔 및 손 제어가 가능하다.

조종사 로봇은 현재 비행 조종 시뮬레이터에서 항공기의 시동부터 택싱, 이착륙, 순항, 주기 등 모든 조작을 수행하고 있으며, 연구팀은 조종사 로봇을 실제 경비행기에 적용해 항공기를 직접 조종하여 검증할 계획이다. 본 과제의 책임자인 심현철 교수는 “인간형 조종사 로봇은 기존의 항공기들을 전혀 개조하지 않고 즉각적으로 자동 비행이 가능해 실용성 및 활용성이 매우 높으며, 항공기뿐만 아니라 자동차, 장갑차 등 다양한 장치의 조작도 가능해 병력자원 고갈이 심각한 현 상황에 매우 유용하게 적용될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, 동 연구과제는 국방과학연구소의 미래도전과제(총 57억원)를 지원받아 심현철 교수(연구책임자), 주재걸 교수, 윤국진 교수, 김민준 교수의 협업으로 2022년부터 개발이 진행되고 있고 개발 완성 시점은 2026년이며 민간 및 군용 활용을 목적으로 사업화 방안도 모색중이다.

세계 최초 휴머노이드 파일럿 ‘파이봇’ 개발

최근 영화 탑건 매버릭에서 전설적인 파일럿 매버릭의 비행을 보았다면 KAIST에서는 휴머노이드 파일럿 ‘파이봇(Pibot)’이 등장하여 화제다.

우리 대학은 자연어로 기술된 매뉴얼을 이해하고 이를 기반으로 비행기를 직접 조종이 가능한 인간형 로봇을 개발, 이를 실용화할 계획이라고 19일 밝혔다.

연구책임자인 전기및전자공학부 심현철 교수와 김재철AI대학원 주재걸, 기계공학과 윤국진, 전기및전자공학부 김민준 교수가 참여한 공동연구팀은 일반적인 언어로 작성된 조종 매뉴얼을 읽고 이해하는 ‘자연어 처리기반 인간형 조종사 로봇 개발’ 미래도전과제의 지원을 기반으로 인공지능과 로보틱스 기술을 적용해 인간형 로봇이 실제 항공기 조종석에 착석해서 기존 항공기를 전혀 개조하지 않고 착석한 다음, 조종석의 다양한 장치들을 직접 조작해 비행하는 방식을 선보였다. 기존 항공기의 자동비행장치(오토파일럿)이나 무인 비행만 가능한 무인항공기와는 근본적인 차이가 있다.

관련 연구진이 개발 중인 조종사 로봇은 인간 조종사에게는 불가능한 전 세계 항공차트(Jeppson Chart)를 전부 기억하여 실수 없는 조종이 가능하며, 특히 최근 큰 이슈가 된 ChatGPT 기술을 활용하여 항공기 조작 매뉴얼 및 비상 대처절차를 담은 자료(QRH)를 기억, 즉각적으로 대응할 수 있고 항공기의 비행 상태를 기반으로 실시간으로 안전한 경로를 계산할 수 있어 인간 조종사보다 훨씬 빠르게 비상 상황에 대처하는 것이 가능하다.

또한 기존 로봇이 고정된 위치에서 반복적인 작업만 가능한 것에 비해 조종사 로봇은 장착된 카메라로 조종석 내부 및 항공기 외부 상황을 파악하고 조종간의 각종 스위치들을 정확하게 조작하는 것이 가능하며, 고정밀 강인 제어 기술을 적용해 진동이 심한 항공기 내부에서 정확한 로봇 팔 및 손 제어가 가능하다.

조종사 로봇은 현재 비행 조종 시뮬레이터에서 항공기의 시동부터 택싱, 이착륙, 순항, 주기 등 모든 조작을 수행하고 있으며, 연구팀은 조종사 로봇을 실제 경비행기에 적용해 항공기를 직접 조종하여 검증할 계획이다. 본 과제의 책임자인 심현철 교수는 “인간형 조종사 로봇은 기존의 항공기들을 전혀 개조하지 않고 즉각적으로 자동 비행이 가능해 실용성 및 활용성이 매우 높으며, 항공기뿐만 아니라 자동차, 장갑차 등 다양한 장치의 조작도 가능해 병력자원 고갈이 심각한 현 상황에 매우 유용하게 적용될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, 동 연구과제는 국방과학연구소의 미래도전과제(총 57억원)를 지원받아 심현철 교수(연구책임자), 주재걸 교수, 윤국진 교수, 김민준 교수의 협업으로 2022년부터 개발이 진행되고 있고 개발 완성 시점은 2026년이며 민간 및 군용 활용을 목적으로 사업화 방안도 모색중이다.

2023.07.19

조회수 10549

-

국정원 등 대학 연구보안교육 협의회와 공동 워크숍 개최

우리 대학은 '대학 연구보안교육 협의회 워크숍'을 오는 18일 KAIST 대전 본원에서 개최했다. 첨단 과학기술이 국가의 경쟁력을 좌우하는 글로벌 기술패권 시대가 본격적으로 대두되며, 세계 각국은 자국의 첨단기술 보호 및 경쟁국의 산업정보 수집에 총력을 기울이는 실정이다. 이런 상황에서 졸업 후 기업이나 연구기관으로 진출하는 학생들의 연구보안 의식을 제고하려는 노력은 기술 유출을 예방하는 첫걸음이자 국가의 기술경쟁력을 강화하는 방안으로 중요성이 높아지고 있다.

국가정보원(원장 김규현, 이하 국정원), 국가과학기술인력개발원(원장 정해관 직무대행, 이하 KIRD) 및 부산대학교(총장 차정인)와 공동 주관하는 이번 워크숍은 지난해 6월 발족한 '대학 연구보안교육 협의회(이하 협의회)'가 1년간 추진한 연구보안 교육혁신 성과를 공유하는 자리다.이날 열리는 행사에는 KAIST 등 4대 과기특성화대학, 부산대학교 등 47개 대학과 국정원, 과학기술정보통신부, KIRD 관계자 등 79명이 참석한다. KAIST는 연구보안교육 의무화 성과와 국내 대학 중 최초로 시행하는 '찾아가는 연구실 보안컨설팅 사업(이하 보안컨설팅)' 등 예방보안 강화 사례를 발표한다.

특히, 2021년 국정원의 자문을 받아 KIRD과 함께 개발한 온라인 연구보안 교과과정은 학부 및 대학원 신입생 전체를 대상으로 시행해 2022년 봄학기부터 현재까지 4,830여 명의 학생이 수강을 완료했다.

또한, KIRD는 별도 개발한 연구보안교육 콘텐츠의 추진 경과 및 대학에 실제로 배포해 활용된 성과를 소개한다. 덕성여자대학교와 UNIST는 KIRD의 연구보안교육 콘텐츠를 재학생 교육에 활용한 사례를 소개하고, 이러한 성과를 타 대학으로 확산하는 데 필요한 지원방안 등을 논의하는 시간을 가질 예정이다.

국정원 관계자는 "작년 발족한 협의회가 1년이라는 짧은 기간 동안 연구보안 교육콘텐츠 신규개발과 확산 등 유의미한 성과를 창출하도록 적극 지원하였으며, 향후에도 국정원은 KAIST를 벤치마킹한 연구보안교육 의무화 모델을 전국 대학으로 확산시키기 위한 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

김부현 KIRD 인재교육 본부장은 "'대학(원)생을 위한 연구보안관리 과정'은 예비 과학기술인이 연구자로 성장하기 위해 필요한 연구보안 사례 및 제도 중심으로 구성하였다"라며, "과학기술인 알파캠퍼스를 통해 많은 대학이 활용할 수 있기를 바란다"라고 말했다.

조병관 KAIST 연구처장은 "산업기술보호법에는 교수와 연구원뿐만 아니라 학생도 연구보안을 준수해야 하는 대상으로 명시되어 있다"라면서 "졸업 후 신진연구자로 활동할 학생들이 교육 현장에서 연구기술보안 소양을 쌓을 수 있는 환경을 만들어 가는 일에 KAIST가 앞장서서 노력하겠다"라고 전했다. 한편, KAIST, UNIST(총장 이용훈), GIST(총장 임기철), DGIST(총장 국양) 등 4대 과기특성화대학과 국정원 및 KIRD를 주축으로 창립된 대학 연구보안교육 협의회는 KAIST가 선도한 연구보안 교육모델을 확산시키기 위해 ‘전국대학교 산학협력단장·연구처장 협의회’ 소속 대학들과 협력하고 있다.

국정원 등 대학 연구보안교육 협의회와 공동 워크숍 개최

우리 대학은 '대학 연구보안교육 협의회 워크숍'을 오는 18일 KAIST 대전 본원에서 개최했다. 첨단 과학기술이 국가의 경쟁력을 좌우하는 글로벌 기술패권 시대가 본격적으로 대두되며, 세계 각국은 자국의 첨단기술 보호 및 경쟁국의 산업정보 수집에 총력을 기울이는 실정이다. 이런 상황에서 졸업 후 기업이나 연구기관으로 진출하는 학생들의 연구보안 의식을 제고하려는 노력은 기술 유출을 예방하는 첫걸음이자 국가의 기술경쟁력을 강화하는 방안으로 중요성이 높아지고 있다.

국가정보원(원장 김규현, 이하 국정원), 국가과학기술인력개발원(원장 정해관 직무대행, 이하 KIRD) 및 부산대학교(총장 차정인)와 공동 주관하는 이번 워크숍은 지난해 6월 발족한 '대학 연구보안교육 협의회(이하 협의회)'가 1년간 추진한 연구보안 교육혁신 성과를 공유하는 자리다.이날 열리는 행사에는 KAIST 등 4대 과기특성화대학, 부산대학교 등 47개 대학과 국정원, 과학기술정보통신부, KIRD 관계자 등 79명이 참석한다. KAIST는 연구보안교육 의무화 성과와 국내 대학 중 최초로 시행하는 '찾아가는 연구실 보안컨설팅 사업(이하 보안컨설팅)' 등 예방보안 강화 사례를 발표한다.

특히, 2021년 국정원의 자문을 받아 KIRD과 함께 개발한 온라인 연구보안 교과과정은 학부 및 대학원 신입생 전체를 대상으로 시행해 2022년 봄학기부터 현재까지 4,830여 명의 학생이 수강을 완료했다.

또한, KIRD는 별도 개발한 연구보안교육 콘텐츠의 추진 경과 및 대학에 실제로 배포해 활용된 성과를 소개한다. 덕성여자대학교와 UNIST는 KIRD의 연구보안교육 콘텐츠를 재학생 교육에 활용한 사례를 소개하고, 이러한 성과를 타 대학으로 확산하는 데 필요한 지원방안 등을 논의하는 시간을 가질 예정이다.

국정원 관계자는 "작년 발족한 협의회가 1년이라는 짧은 기간 동안 연구보안 교육콘텐츠 신규개발과 확산 등 유의미한 성과를 창출하도록 적극 지원하였으며, 향후에도 국정원은 KAIST를 벤치마킹한 연구보안교육 의무화 모델을 전국 대학으로 확산시키기 위한 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

김부현 KIRD 인재교육 본부장은 "'대학(원)생을 위한 연구보안관리 과정'은 예비 과학기술인이 연구자로 성장하기 위해 필요한 연구보안 사례 및 제도 중심으로 구성하였다"라며, "과학기술인 알파캠퍼스를 통해 많은 대학이 활용할 수 있기를 바란다"라고 말했다.

조병관 KAIST 연구처장은 "산업기술보호법에는 교수와 연구원뿐만 아니라 학생도 연구보안을 준수해야 하는 대상으로 명시되어 있다"라면서 "졸업 후 신진연구자로 활동할 학생들이 교육 현장에서 연구기술보안 소양을 쌓을 수 있는 환경을 만들어 가는 일에 KAIST가 앞장서서 노력하겠다"라고 전했다. 한편, KAIST, UNIST(총장 이용훈), GIST(총장 임기철), DGIST(총장 국양) 등 4대 과기특성화대학과 국정원 및 KIRD를 주축으로 창립된 대학 연구보안교육 협의회는 KAIST가 선도한 연구보안 교육모델을 확산시키기 위해 ‘전국대학교 산학협력단장·연구처장 협의회’ 소속 대학들과 협력하고 있다.

2023.07.19

조회수 7058

-

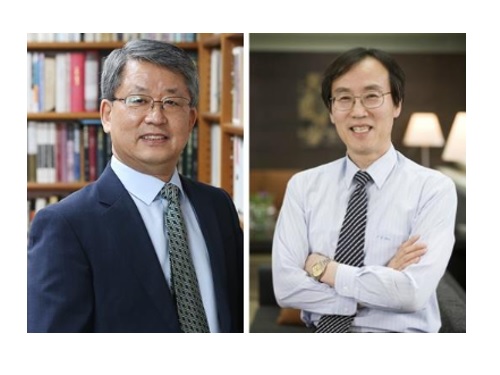

디지털인문사회과학부 고동환 교수, 경영공학부 한인구 명예교수, 대한민국학술원 신임 회원으로 선출

우리 대학 디지털인문사회과학부 고동환 교수와 경영공학부 한인구 명예교수가 대한민국학술원 신임 회원으로 선출됐다.

학술원 회원은 학문 분야별 대표 학술 단체로부터 회원 후보자를 복수로 추천받아 심사위원회 심사를 거쳐 선정된다. 인문사회과학부 75명, 자연과학부 75명 정원 150명으로 구성되며 대한민국학술원법에 따라 평생회원 자격을 갖고 국가로부터 연구에 관한 지원을 받게 된다.

고동환 교수는 역사학자로서 조선후기 서울상업발달사, 조선시대 서울도시사, 한국전근대교통사 등 불모지였던 조선시대 상업과 도시, 교통사를 개척했다.

한인구 명예교수는 정보기술을 경영에 응용하는 융합연구를 하고 국내 최초로 인공지능을 신용 분석에 적용해 지능형 신용평가 시스템을 개발하기도 했다.

학술원은 21일 서울 서초구 본원에서 신임 회원에게 회원 증서를 수여할 예정이다.

디지털인문사회과학부 고동환 교수, 경영공학부 한인구 명예교수, 대한민국학술원 신임 회원으로 선출

우리 대학 디지털인문사회과학부 고동환 교수와 경영공학부 한인구 명예교수가 대한민국학술원 신임 회원으로 선출됐다.

학술원 회원은 학문 분야별 대표 학술 단체로부터 회원 후보자를 복수로 추천받아 심사위원회 심사를 거쳐 선정된다. 인문사회과학부 75명, 자연과학부 75명 정원 150명으로 구성되며 대한민국학술원법에 따라 평생회원 자격을 갖고 국가로부터 연구에 관한 지원을 받게 된다.

고동환 교수는 역사학자로서 조선후기 서울상업발달사, 조선시대 서울도시사, 한국전근대교통사 등 불모지였던 조선시대 상업과 도시, 교통사를 개척했다.

한인구 명예교수는 정보기술을 경영에 응용하는 융합연구를 하고 국내 최초로 인공지능을 신용 분석에 적용해 지능형 신용평가 시스템을 개발하기도 했다.

학술원은 21일 서울 서초구 본원에서 신임 회원에게 회원 증서를 수여할 예정이다.

2023.07.18

조회수 6316

-

약물 부작용 및 용해도 예측 그래프 신경망 기술 개발

최근 화학, 생명과학 등 다양한 기초과학 분야의 문제를 해결하기 위해 그래프 신경망 (Graph Neural Network) 기술이 널리 활용되고 있다. 그 중에서도 특히 두 물질의 상호작용에 의해 발생하는 물리적 성질을 예측하는 것은 다양한 화학, 소재 및 의학 분야에서 각광을 받고 있다. 예를 들어, 어떠한 약물 (Drug)이 용매 (Solvent)에 얼마나 잘 용해되는지 정확히 예측하고, 동시에 여러 가지 약물을 투여하는 다중약물요법 (Polypharmacy)의 부작용을 예측하는 것이 신약 개발 등에 매우 중요하다.

우리 대학 산업및시스템공학과 박찬영 교수 연구팀이 한국화학연구원(원장 이영국)과 공동연구를 통해 물질 내의 중요한 하부 구조(Substructure)를 탐지하여 두 물질의 상호작용에 의해 발생하는 물리적 성질 예측의 높은 정확도를 달성할 수 있는 새로운 그래프 신경망 기법을 개발했다고 18일 밝혔다.

기존 연구에서는 두 분자 쌍이 있을 때, 각 분자내에 존재하는 원자들 사이의 상호 작용만을 고려해 그래프 신경망 모델을 학습하였다. 예를 들어 특정 발색체의 물(H2O)에 대한 용해도를 예측하고자 할 때, 발색체 내의 각 원자들에 대해 물 분자의 원자들 (즉, H, O)이 갖는 영향력을 고려하는 것이다. 연구팀이 이에 반해, 연구팀이 착안한 점은 분자 구조의 화학적 특성을 결정하는 데 있어서 원자뿐만 아니라 작용기(Functional group)와 같은 분자내 하부 구조들이 중요한 역할을 한다는 점이었다. 예를 들어, 알코올이나 예를 들어, 알코올이나 포도당과 같이 하이드록실기 (Hydroxyl group)를 포함하는 분자들은 일반적으로 물에 대한 용해도가 높은 것으로 알려져 있다. 즉, 하이드록실기라는 작용기가 물에 대한 용해도를 결정하는데 중요한 역할을 한다는 것이다.

연구팀은 분자의 특성을 결정하는데 큰 영향을 끼치는 하부 구조를 추론하는 기술을 분자내의 중요한 정보를 최대한 압축하여 보존하는 ‘정보 병목 이론’과, 분자 내의 어떤 하부 구조가 분자의 고유한 특성을 결정 짓는데 큰 역할을 했는지 대한 인과 관계를 추론하는 ‘인과 추론 모형’을 활용하여 개발했다. 이를 통해 분자의 고유한 특성에 가장 큰 영향을 미치는 하부 구조를 찾아내었다. 또한 분자 간 관계를 추론하는 문제에서는 상대방 분자에 따라 대상 분자의 중요한 하부 구조가 달라질 수 있다는 점을 착안하여 물질 간 관계를 예측하는 모델을 제안했다.

이번 새로운 그래프 신경망 기법을 의학에 적용하여 정보 병목 현상을 기반으로 한 연구는 기존 연구에 비해 약물 용해도 예측에서 11%의 성능 향상, 다중약물요법 부작용 예측에서 4%의 정확도 향상을 이뤄냈다. 또한, 인과 추론 모형을 기반으로 한 연구는 약물 용해도 예측에서 17%의 성능 향상, 약물 부작용 예측에서 2%의 정확도 향상을 이뤄냈다.

박찬영 교수팀은 정보 병목 이론을 기반으로 중요한 하부 구조를 탐지해 분자 구조 관계의 높은 예측 정확도를 달성할 수 있는 그래프 신경망 모델을 개발해 기계학습 분야 최고권위 국제학술대회 ‘국제 기계 학습 학회 International Conference on Machine Learning (ICML 2023)’에서 올 7월 발표할 예정이다. (논문명: Conditional Graph Information Bottleneck for Molecular Relational Learning). 또한 인과 추론 모형을 기반으로 중요한 하부 구조를 탐지해 분포 변화에도 모델의 성능이 강건하게 유지되는 그래프 신경망 모델을 개발해 데이터마이닝 최고권위 국제학술 대회 ‘국제 데이터 마이닝 학회 ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2023)’에서 올 8월에 발표할 예정이다. (논문명: Shift-Robust Molecular Relational Learning with Causal Substructure). 두 연구 모두 KAIST 산업및시스템공학과 대학원에 재학 중인 이남경 박사과정 학생이 제1 저자, 화학연구원의 나경석 연구원이 공동 저자, 우리 대학 산업및시스템공학과의 박찬영 교수가 교신저자로 참여했다.

두 연구의 제1 저자인 이남경 박사과정은 “제안한 기술은 분자의 성질을 결정하는 데 있어 큰 영향을 미치는 하부 구조가 존재한다는 화학적 지식에 기반해 그래프 신경망을 학습할 수 있는 새로운 방법”이라면서 “상대편 분자를 고려해 대상 분자의 중요한 구조를 찾는 방법론은 이미지-텍스트 멀티 모달 학습 방법에서도 적용될 수 있어, 심층 학습 전반적인 성능 개선에 기여할 수 있다”고 밝혔다.

연구팀을 지도한 박찬영 교수도 “제안한 기술은 화학과 생명과학을 포함한 다양한 분야에서 새로운 물질을 발견하는데 널리 사용될 것으로 기대하며, 특히 환경 친화적인 소재 개발, 질병 치료를 위한 신약 발굴 등에 있어서 본 기술의 가치가 더욱 부각될 것으로 보인다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원의 지원을 받은 사람중심 인공지능 핵심원천기술개발 사업과 한국화학연구원 기본사업 (KK2351-10)의 지원을 받아 수행됐다.

약물 부작용 및 용해도 예측 그래프 신경망 기술 개발

최근 화학, 생명과학 등 다양한 기초과학 분야의 문제를 해결하기 위해 그래프 신경망 (Graph Neural Network) 기술이 널리 활용되고 있다. 그 중에서도 특히 두 물질의 상호작용에 의해 발생하는 물리적 성질을 예측하는 것은 다양한 화학, 소재 및 의학 분야에서 각광을 받고 있다. 예를 들어, 어떠한 약물 (Drug)이 용매 (Solvent)에 얼마나 잘 용해되는지 정확히 예측하고, 동시에 여러 가지 약물을 투여하는 다중약물요법 (Polypharmacy)의 부작용을 예측하는 것이 신약 개발 등에 매우 중요하다.

우리 대학 산업및시스템공학과 박찬영 교수 연구팀이 한국화학연구원(원장 이영국)과 공동연구를 통해 물질 내의 중요한 하부 구조(Substructure)를 탐지하여 두 물질의 상호작용에 의해 발생하는 물리적 성질 예측의 높은 정확도를 달성할 수 있는 새로운 그래프 신경망 기법을 개발했다고 18일 밝혔다.

기존 연구에서는 두 분자 쌍이 있을 때, 각 분자내에 존재하는 원자들 사이의 상호 작용만을 고려해 그래프 신경망 모델을 학습하였다. 예를 들어 특정 발색체의 물(H2O)에 대한 용해도를 예측하고자 할 때, 발색체 내의 각 원자들에 대해 물 분자의 원자들 (즉, H, O)이 갖는 영향력을 고려하는 것이다. 연구팀이 이에 반해, 연구팀이 착안한 점은 분자 구조의 화학적 특성을 결정하는 데 있어서 원자뿐만 아니라 작용기(Functional group)와 같은 분자내 하부 구조들이 중요한 역할을 한다는 점이었다. 예를 들어, 알코올이나 예를 들어, 알코올이나 포도당과 같이 하이드록실기 (Hydroxyl group)를 포함하는 분자들은 일반적으로 물에 대한 용해도가 높은 것으로 알려져 있다. 즉, 하이드록실기라는 작용기가 물에 대한 용해도를 결정하는데 중요한 역할을 한다는 것이다.

연구팀은 분자의 특성을 결정하는데 큰 영향을 끼치는 하부 구조를 추론하는 기술을 분자내의 중요한 정보를 최대한 압축하여 보존하는 ‘정보 병목 이론’과, 분자 내의 어떤 하부 구조가 분자의 고유한 특성을 결정 짓는데 큰 역할을 했는지 대한 인과 관계를 추론하는 ‘인과 추론 모형’을 활용하여 개발했다. 이를 통해 분자의 고유한 특성에 가장 큰 영향을 미치는 하부 구조를 찾아내었다. 또한 분자 간 관계를 추론하는 문제에서는 상대방 분자에 따라 대상 분자의 중요한 하부 구조가 달라질 수 있다는 점을 착안하여 물질 간 관계를 예측하는 모델을 제안했다.

이번 새로운 그래프 신경망 기법을 의학에 적용하여 정보 병목 현상을 기반으로 한 연구는 기존 연구에 비해 약물 용해도 예측에서 11%의 성능 향상, 다중약물요법 부작용 예측에서 4%의 정확도 향상을 이뤄냈다. 또한, 인과 추론 모형을 기반으로 한 연구는 약물 용해도 예측에서 17%의 성능 향상, 약물 부작용 예측에서 2%의 정확도 향상을 이뤄냈다.

박찬영 교수팀은 정보 병목 이론을 기반으로 중요한 하부 구조를 탐지해 분자 구조 관계의 높은 예측 정확도를 달성할 수 있는 그래프 신경망 모델을 개발해 기계학습 분야 최고권위 국제학술대회 ‘국제 기계 학습 학회 International Conference on Machine Learning (ICML 2023)’에서 올 7월 발표할 예정이다. (논문명: Conditional Graph Information Bottleneck for Molecular Relational Learning). 또한 인과 추론 모형을 기반으로 중요한 하부 구조를 탐지해 분포 변화에도 모델의 성능이 강건하게 유지되는 그래프 신경망 모델을 개발해 데이터마이닝 최고권위 국제학술 대회 ‘국제 데이터 마이닝 학회 ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2023)’에서 올 8월에 발표할 예정이다. (논문명: Shift-Robust Molecular Relational Learning with Causal Substructure). 두 연구 모두 KAIST 산업및시스템공학과 대학원에 재학 중인 이남경 박사과정 학생이 제1 저자, 화학연구원의 나경석 연구원이 공동 저자, 우리 대학 산업및시스템공학과의 박찬영 교수가 교신저자로 참여했다.

두 연구의 제1 저자인 이남경 박사과정은 “제안한 기술은 분자의 성질을 결정하는 데 있어 큰 영향을 미치는 하부 구조가 존재한다는 화학적 지식에 기반해 그래프 신경망을 학습할 수 있는 새로운 방법”이라면서 “상대편 분자를 고려해 대상 분자의 중요한 구조를 찾는 방법론은 이미지-텍스트 멀티 모달 학습 방법에서도 적용될 수 있어, 심층 학습 전반적인 성능 개선에 기여할 수 있다”고 밝혔다.

연구팀을 지도한 박찬영 교수도 “제안한 기술은 화학과 생명과학을 포함한 다양한 분야에서 새로운 물질을 발견하는데 널리 사용될 것으로 기대하며, 특히 환경 친화적인 소재 개발, 질병 치료를 위한 신약 발굴 등에 있어서 본 기술의 가치가 더욱 부각될 것으로 보인다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원의 지원을 받은 사람중심 인공지능 핵심원천기술개발 사업과 한국화학연구원 기본사업 (KK2351-10)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.18

조회수 10591

-

전산학부 오혜연 교수, RSS 2023 기조강연 진행

전산학부 오혜연 교수가 2023년 7월 11일 대구 엑스코에서 개최된 '2023 로봇공학, 과학 및 시스템 컨퍼런스(Robotics: Science and Systems, 이하 RSS 2023)' 초청을 받아 기조강연을 진행했다.

발표 제목은 "Toward Culturally Intelligent Language Models" 로 최근 많은 주목을 받고 있는 대형언어모델(Large Langue Models; LLM)이 문화적 지식 및 지능을 갖기 위해 어떤 연구를 해야 하는지에 대한 내용으로 강연을 진행했다.

RSS 2023은 2005년부터 개최된 Robotics 분야의 저명 컨퍼런스로 이번 컨퍼런스는 아시아에서 처음 개최되었다.

이번 RSS 2023에는 전 세계의 AI와 로봇 분야 연구자들과 아마존 로보틱스, 토요타 연구소, 한화시스템 등 세계적 기업을 포함해 40개국에서 온 800여 명이 참여했으며 세계적인 석학 초청 기조 강연, 25개의 워크숍, 112개의 논문 발표, 포스터 세션으로 진행되었다.

전산학부 오혜연 교수, RSS 2023 기조강연 진행

전산학부 오혜연 교수가 2023년 7월 11일 대구 엑스코에서 개최된 '2023 로봇공학, 과학 및 시스템 컨퍼런스(Robotics: Science and Systems, 이하 RSS 2023)' 초청을 받아 기조강연을 진행했다.

발표 제목은 "Toward Culturally Intelligent Language Models" 로 최근 많은 주목을 받고 있는 대형언어모델(Large Langue Models; LLM)이 문화적 지식 및 지능을 갖기 위해 어떤 연구를 해야 하는지에 대한 내용으로 강연을 진행했다.

RSS 2023은 2005년부터 개최된 Robotics 분야의 저명 컨퍼런스로 이번 컨퍼런스는 아시아에서 처음 개최되었다.

이번 RSS 2023에는 전 세계의 AI와 로봇 분야 연구자들과 아마존 로보틱스, 토요타 연구소, 한화시스템 등 세계적 기업을 포함해 40개국에서 온 800여 명이 참여했으며 세계적인 석학 초청 기조 강연, 25개의 워크숍, 112개의 논문 발표, 포스터 세션으로 진행되었다.

2023.07.17

조회수 5040

-

한국그래핀학회 7대 회장에 신소재공학과 김상욱 교수 선출

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수가 지난 7월 13일 부산에게 개최된 제10회 한국그래핀학회 정기총회에서 한국그래핀학회의 7대 회장으로 선출되었다. 한국그래핀학회는 2008년 우리 대학 전기전자공학과 조병진 교수가 주도한 그래핀학술연구회 모임으로 출발하여 2019년 한국그래핀학회로 재도약하였으며, 우리나라 그래핀 연구와 학문적 교류를 촉진하는 데 중추적인 역할을 수행하고 있다. 김상욱는 2024년 1월부터 2년간 학회 회장직을 맡게 된다.

지난 10여년간 한국그래핀학회는 우리나라가 전세계적으로 연구를 선도하고 있는 대표적인 연구분야인 그래핀과 2차원소재에 대한 다양한 국내외 학술행사의 추진을 통해 연구활동의 증진과 함께 국제적 학술교류를 촉진하여 왔으며, 앞으로 본격적으로 그래핀을 산업적으로 유용한 신소재로 발전시키기 위한 연구개발 측면에서도 우리나라가 전 세계를 선도하는데 중추적인 역할을 수행하고자 한다.

김상욱 차기회장은 “그래핀과 2차원 신소재들이 IT, 에너지, 환경소재뿐만 아니라 보건 의료나 로보틱스와 같은 미래 과학기술분야에서도 큰 각광을 받고 있는 현 시점에서, 학계뿐만이 아니라 산업계에서도 그래핀 연구를 더욱 장려하고 촉진할 수 있는 신소재 연구의 장을 여는데 최선을 다할 계획이다”라고 밝혔다.

한국그래핀학회 7대 회장에 신소재공학과 김상욱 교수 선출

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수가 지난 7월 13일 부산에게 개최된 제10회 한국그래핀학회 정기총회에서 한국그래핀학회의 7대 회장으로 선출되었다. 한국그래핀학회는 2008년 우리 대학 전기전자공학과 조병진 교수가 주도한 그래핀학술연구회 모임으로 출발하여 2019년 한국그래핀학회로 재도약하였으며, 우리나라 그래핀 연구와 학문적 교류를 촉진하는 데 중추적인 역할을 수행하고 있다. 김상욱는 2024년 1월부터 2년간 학회 회장직을 맡게 된다.

지난 10여년간 한국그래핀학회는 우리나라가 전세계적으로 연구를 선도하고 있는 대표적인 연구분야인 그래핀과 2차원소재에 대한 다양한 국내외 학술행사의 추진을 통해 연구활동의 증진과 함께 국제적 학술교류를 촉진하여 왔으며, 앞으로 본격적으로 그래핀을 산업적으로 유용한 신소재로 발전시키기 위한 연구개발 측면에서도 우리나라가 전 세계를 선도하는데 중추적인 역할을 수행하고자 한다.

김상욱 차기회장은 “그래핀과 2차원 신소재들이 IT, 에너지, 환경소재뿐만 아니라 보건 의료나 로보틱스와 같은 미래 과학기술분야에서도 큰 각광을 받고 있는 현 시점에서, 학계뿐만이 아니라 산업계에서도 그래핀 연구를 더욱 장려하고 촉진할 수 있는 신소재 연구의 장을 여는데 최선을 다할 계획이다”라고 밝혔다.

2023.07.17

조회수 4353

대체육 풍미 향상 등 미생물 세포공장 제시

수십 년 동안 전 세계 인구 증가에도 불구하고 기후변화 및 이상기후의 심화로 인한 식량 생산성 감소와 전쟁 등의 국제적 분쟁으로 인한 식량 공급망의 파괴는 식량부족과 영양 불평등 문제를 심화시키며 세계적인 식량 위기를 가시화하고 있다. 그러나 아이러니하게도 다른 한편에서는 환경과 지속가능성에 대한 인식이 고조됨에 따라 보다 친환경적이면서 고품질을 자랑하는 식품 및 미용품에 대한 수요 증가가 동시에 관찰되고 있다. 미생물은 이러한 다면적인 문제들을 동시에 풀어낼 수 있는 열쇠로서 주목받고 있다.

우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘식품 및 화장품 생산을 위한 미생물의 시스템 대사공학’논문을 발표했다고 26일 밝혔다. 이번 논문은 네이처(Nature) 誌가 발행하는 ‘네이처 생명공학 리뷰(Nature Reviews Bioengineering)’의 초청으로 준비한 것으로 동료심사를 거쳐 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Systems metabolic engineering of microorganisms for food and cosmetics production

※ 저자 정보 : 최경록(한국과학기술원, 제1 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 2명

시스템 대사공학은 석유에 대한 의존도가 높은 기존의 화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심인 미생물 세포공장을 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다. 연구진은 시스템 대사공학 전략을 적용함으로써 대체육의 풍미와 색감을 향상할 수 있는 천연물질인 헴철(heme)과 아연-프로토포르피린 IX(zinc protoporphyrin IX), 식품과 화장품에 폭넓게 활용할 수 있는 기능성 천연 색소인 라이코펜(lycopene)과 베타카로틴(β-carotene), 식품이나 음료 제조 시 포도향을 내기 위해 널리 활용되는 포도 유래 화합물인 메틸안트라닐산(methyl anthranilate) 등을 비롯해 다양한 식품 및 미용 화합물을 생산하는 고성능 미생물 세포공장들을 다수 개발한 바 있다.

연구진은 이번 네이처지로부터의 초청 논문을 통해 각종 식품과 화장품에 이용되는 아미노산과 단백질, 지방 및 지방산, 비타민, 향미료, 색소, 알코올, 기능성 화합물과 기타 식품 첨가물 등을 생산할 수 있는 괄목할만한 미생물 세포공장의 개발 사례들과 이러한 미생물 유래 물질들을 성공적으로 제품화해 시장에 공급하고 있는 전세계 기업들을 총망라했다. 더 나아가 보다 다양한 식품 및 미용 화합물들을 친환경적으로 생산하면서도 경제성도 갖춘 산업용 미생물 세포공장의 개발에 박차를 가할 수 있는 다양한 시스템 대사공학 전략을 정리 및 제시했다.

예를 들어, 미생물 발효 과정을 통해 동물의 사료로 이용되거나 비료로 이용되고 있는 비식용 바이오매스 등을 통해 영양학적으로 높은 가치를 지닌 단백질이나 아미노산을 생산함으로써 전세계 식량 생산량의 증대 및 안정적인 공급에 기여할 수 있다. 더 나아가 대체육 개발 등 동물성 단백질에 대한 의존도를 낮춤으로써 가축 사육이나 물고기 양식을 통해 발생하는 온실가스 및 환경오염을 줄이는 데에도 기여할 수 있다. 또한 바닐라 향이나 포도 향을 내는 바닐린(vanillin)이나 메틸안트라닐산(methyl anthranilate)은 다양한 식품에 널리 첨가되고 있으나, 식물로부터 분리정제한 천연 제품은 생산량이 적고 생산단가가 높기 때문에 대부분의 경우 석유화학물질로부터 유래한 바닐린과 메틸안트라닐산을 식품에 첨가하고 있다.

이러한 물질들 역시 미생물의 힘을 빌려 친환경적이고 인체 친화적인 방법을 통해 생산할 수 있다. 붉은색 립스틱이나 딸기맛 우유 등 다양한 화장품이나 식품에 첨가되지만 특정한 선인장에서만 서식하는 연지벌레로부터 추출해야 하는 칼민(코치닐색소), 피부 미용에 도움을 줄 수 있으나 닭벼슬이나 소의 안구에서 추출해야 하는 하이알루론산, 건강보조제로 널리 섭취되고 있지만 상어나 생선의 간 등에서 추출하는 오메가-3 지방산 등도 미생물을 이용하면 윤리적인 문제 없이 친환경적으로 생산할 수 있다.

이번 논문의 제1 저자인 우리 대학 최경록 연구교수는 “김치나 요거트와 같은 전통 발효식품뿐만 아니라, 카카오 콩을 발효시켜야만 얻을 수 있는 초콜릿의 원료인 카카오버터나 미생물 발효를 통해 생산하는 조미료인 글루탐산나트륨처럼 미생물의 도움을 받아 생산한 식품은 이미 우리에게 친숙한 존재”라면서 “앞으로 미생물 세포공장을 통해 친환경적이고 지속가능한 방법으로 생산한 더 다양한 종류의 식품과 화장품을 일상에서 더욱 쉽게 마주할 수 있을 것이다”고 말했다.

또한 이상엽 특훈교수는 “과학기술을 활용해 더 나은 세상을 만들어가는 것은 공학자의 숙명”이라며 “시스템 대사공학 기술의 꾸준한 발전과 적극적인 활용을 통해 식량 위기와 기후변화를 동시에 해결하는 데 크게 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식)의 ‘미생물 대사시스템 제어를 통한 무기물로부터의 단백질 생산 기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 최경록 연구교수) 및 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.26 조회수 9478

대체육 풍미 향상 등 미생물 세포공장 제시

수십 년 동안 전 세계 인구 증가에도 불구하고 기후변화 및 이상기후의 심화로 인한 식량 생산성 감소와 전쟁 등의 국제적 분쟁으로 인한 식량 공급망의 파괴는 식량부족과 영양 불평등 문제를 심화시키며 세계적인 식량 위기를 가시화하고 있다. 그러나 아이러니하게도 다른 한편에서는 환경과 지속가능성에 대한 인식이 고조됨에 따라 보다 친환경적이면서 고품질을 자랑하는 식품 및 미용품에 대한 수요 증가가 동시에 관찰되고 있다. 미생물은 이러한 다면적인 문제들을 동시에 풀어낼 수 있는 열쇠로서 주목받고 있다.

우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘식품 및 화장품 생산을 위한 미생물의 시스템 대사공학’논문을 발표했다고 26일 밝혔다. 이번 논문은 네이처(Nature) 誌가 발행하는 ‘네이처 생명공학 리뷰(Nature Reviews Bioengineering)’의 초청으로 준비한 것으로 동료심사를 거쳐 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Systems metabolic engineering of microorganisms for food and cosmetics production

※ 저자 정보 : 최경록(한국과학기술원, 제1 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 2명

시스템 대사공학은 석유에 대한 의존도가 높은 기존의 화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심인 미생물 세포공장을 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다. 연구진은 시스템 대사공학 전략을 적용함으로써 대체육의 풍미와 색감을 향상할 수 있는 천연물질인 헴철(heme)과 아연-프로토포르피린 IX(zinc protoporphyrin IX), 식품과 화장품에 폭넓게 활용할 수 있는 기능성 천연 색소인 라이코펜(lycopene)과 베타카로틴(β-carotene), 식품이나 음료 제조 시 포도향을 내기 위해 널리 활용되는 포도 유래 화합물인 메틸안트라닐산(methyl anthranilate) 등을 비롯해 다양한 식품 및 미용 화합물을 생산하는 고성능 미생물 세포공장들을 다수 개발한 바 있다.

연구진은 이번 네이처지로부터의 초청 논문을 통해 각종 식품과 화장품에 이용되는 아미노산과 단백질, 지방 및 지방산, 비타민, 향미료, 색소, 알코올, 기능성 화합물과 기타 식품 첨가물 등을 생산할 수 있는 괄목할만한 미생물 세포공장의 개발 사례들과 이러한 미생물 유래 물질들을 성공적으로 제품화해 시장에 공급하고 있는 전세계 기업들을 총망라했다. 더 나아가 보다 다양한 식품 및 미용 화합물들을 친환경적으로 생산하면서도 경제성도 갖춘 산업용 미생물 세포공장의 개발에 박차를 가할 수 있는 다양한 시스템 대사공학 전략을 정리 및 제시했다.

예를 들어, 미생물 발효 과정을 통해 동물의 사료로 이용되거나 비료로 이용되고 있는 비식용 바이오매스 등을 통해 영양학적으로 높은 가치를 지닌 단백질이나 아미노산을 생산함으로써 전세계 식량 생산량의 증대 및 안정적인 공급에 기여할 수 있다. 더 나아가 대체육 개발 등 동물성 단백질에 대한 의존도를 낮춤으로써 가축 사육이나 물고기 양식을 통해 발생하는 온실가스 및 환경오염을 줄이는 데에도 기여할 수 있다. 또한 바닐라 향이나 포도 향을 내는 바닐린(vanillin)이나 메틸안트라닐산(methyl anthranilate)은 다양한 식품에 널리 첨가되고 있으나, 식물로부터 분리정제한 천연 제품은 생산량이 적고 생산단가가 높기 때문에 대부분의 경우 석유화학물질로부터 유래한 바닐린과 메틸안트라닐산을 식품에 첨가하고 있다.

이러한 물질들 역시 미생물의 힘을 빌려 친환경적이고 인체 친화적인 방법을 통해 생산할 수 있다. 붉은색 립스틱이나 딸기맛 우유 등 다양한 화장품이나 식품에 첨가되지만 특정한 선인장에서만 서식하는 연지벌레로부터 추출해야 하는 칼민(코치닐색소), 피부 미용에 도움을 줄 수 있으나 닭벼슬이나 소의 안구에서 추출해야 하는 하이알루론산, 건강보조제로 널리 섭취되고 있지만 상어나 생선의 간 등에서 추출하는 오메가-3 지방산 등도 미생물을 이용하면 윤리적인 문제 없이 친환경적으로 생산할 수 있다.

이번 논문의 제1 저자인 우리 대학 최경록 연구교수는 “김치나 요거트와 같은 전통 발효식품뿐만 아니라, 카카오 콩을 발효시켜야만 얻을 수 있는 초콜릿의 원료인 카카오버터나 미생물 발효를 통해 생산하는 조미료인 글루탐산나트륨처럼 미생물의 도움을 받아 생산한 식품은 이미 우리에게 친숙한 존재”라면서 “앞으로 미생물 세포공장을 통해 친환경적이고 지속가능한 방법으로 생산한 더 다양한 종류의 식품과 화장품을 일상에서 더욱 쉽게 마주할 수 있을 것이다”고 말했다.

또한 이상엽 특훈교수는 “과학기술을 활용해 더 나은 세상을 만들어가는 것은 공학자의 숙명”이라며 “시스템 대사공학 기술의 꾸준한 발전과 적극적인 활용을 통해 식량 위기와 기후변화를 동시에 해결하는 데 크게 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식)의 ‘미생물 대사시스템 제어를 통한 무기물로부터의 단백질 생산 기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 최경록 연구교수) 및 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.26 조회수 9478 150% 쭉쭉 늘어나는 전자 섬유 개발

전자 섬유는 최근 각광받고 있는 사용자 친화 웨어러블 소자, 헬스케어 소자, 최소 침습형 임플란터블 전자소자에 핵심 요소로 여겨져 활발하게 연구가 진행되고 있다. 하지만 고체 금속 전도체 필러(Conductive filler)를 사용한 전자 섬유를 늘려서 사용하려 할 경우, 전기전도성이 급격하게 감소해 전기적 성질이 망가진다는 단점이 있다.

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅, 바이오및뇌공학과 박성준 교수 공동 연구팀이 높은 전도도와 내구성을 가지는 액체금속 복합체를 이용해 신축성이 우수한 전자 섬유를 개발했다고 25일 밝혔다.

전자 섬유의 늘어나지 않는 단점을 해결하기 위해 연구팀은 고체처럼 형상이 고정된 것이 아닌 기계적 변형에 맞춰 형태가 변형될 수 있는 액체금속 입자 기반의 전도체 필러를 제시했다. 액체금속 마이크로 입자는 인장이 가해질 경우에 그 형태가 타원형으로 늘어나면서 전기 저항 변화를 최소화할 수 있다. 하지만 그 크기가 수 마이크로미터이기 때문에, 기존에 이용된 딥-코팅(dip-coating)과 같은 단순한 방법으로 실에 코팅하는 것이 불가능하다. 연구진은 액체금속 입자가 높은 밀도로 실 위에 전달될 수 있고, 블레이드와 기판 사이에서 현탁액의 조성을 실시간으로 바꾸면서 화학적 변성을 통해 액체금속 입자를 실과 접착시킬 수 있는 새로운 방법인 현탁액 전단(suspension shearing) 방법을 통해 이를 해결했다. 추가로 기계적 안정성이 우수한 탄소나노튜브(CNT)가 포함된 액체금속 입자를 한층 더 코팅하는 방식으로, 액체금속 복합체의 기계적 안정성도 확보할 수 있었다.

제작된 신축성 전자 섬유는 추가적인 공정이 필요 없이 우수한 초기전도성을 보였고(2.2x10^6 S/m), 기존의 고체 금속 전도체 기반 섬유들과는 다르게 150% 늘려도 전기저항 변화가 거의 없다. 기계적 안정성도 우수해 반복되는 변형 실험에도 전기적 성질을 유지할 수 있었고, 다양한 전자 부품들과 쉽게 통합될 수 있다. 연구팀은 이를 이용해 실제 상용화된 옷에 다양한 전자회로를 구현했다.

나아가서 연구팀은 액체금속 복합체를 코팅하는 방법이 다양한 실에 호환 가능하고, 재료의 생친화성이 우수하기 때문에, 이를 이용해 신경과학 연구에 사용할 수 있는 섬유형 바이오 전자 섬유를 구현했다. 연구팀은 제안된 코팅 방법을 이용해 기계적 변형에 영향을 받지 않는 뇌 활동 전극, 신경 자극 전극, 다기능성 옵토지네틱 프로브를 제작해 넓은 범용성과 높은 공정 신뢰성을 갖는다는 것을 보였다.

우리 대학 이건희 박사, 이도훈 박사과정, 전우진 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 온라인 판에 7월 13일자 출판됐다. (논문명: Conductance stable and mechanically durable bi-layer EGaIn composite-coated stretchable fiber for 1D bioelectronics)

스티브박 교수는 "옷에 다양한 전자 공학적인 기능을 웨어러블 형태로 구현하는 가능성을 보여준 연구로 최근에 각광받고 있는 환자 편의성을 높인 웨어러블 헬스케어 소자나 최소침습형 임플란터블 전자소자 개발의 새로운 방향성을 제시한 의미있는 결과ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, KAIST의 지원을 받아 수행됐다. 이건희 박사는 포스코청압재단의 지원을 받고 있다.

2023.07.25 조회수 10282

150% 쭉쭉 늘어나는 전자 섬유 개발

전자 섬유는 최근 각광받고 있는 사용자 친화 웨어러블 소자, 헬스케어 소자, 최소 침습형 임플란터블 전자소자에 핵심 요소로 여겨져 활발하게 연구가 진행되고 있다. 하지만 고체 금속 전도체 필러(Conductive filler)를 사용한 전자 섬유를 늘려서 사용하려 할 경우, 전기전도성이 급격하게 감소해 전기적 성질이 망가진다는 단점이 있다.

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅, 바이오및뇌공학과 박성준 교수 공동 연구팀이 높은 전도도와 내구성을 가지는 액체금속 복합체를 이용해 신축성이 우수한 전자 섬유를 개발했다고 25일 밝혔다.

전자 섬유의 늘어나지 않는 단점을 해결하기 위해 연구팀은 고체처럼 형상이 고정된 것이 아닌 기계적 변형에 맞춰 형태가 변형될 수 있는 액체금속 입자 기반의 전도체 필러를 제시했다. 액체금속 마이크로 입자는 인장이 가해질 경우에 그 형태가 타원형으로 늘어나면서 전기 저항 변화를 최소화할 수 있다. 하지만 그 크기가 수 마이크로미터이기 때문에, 기존에 이용된 딥-코팅(dip-coating)과 같은 단순한 방법으로 실에 코팅하는 것이 불가능하다. 연구진은 액체금속 입자가 높은 밀도로 실 위에 전달될 수 있고, 블레이드와 기판 사이에서 현탁액의 조성을 실시간으로 바꾸면서 화학적 변성을 통해 액체금속 입자를 실과 접착시킬 수 있는 새로운 방법인 현탁액 전단(suspension shearing) 방법을 통해 이를 해결했다. 추가로 기계적 안정성이 우수한 탄소나노튜브(CNT)가 포함된 액체금속 입자를 한층 더 코팅하는 방식으로, 액체금속 복합체의 기계적 안정성도 확보할 수 있었다.

제작된 신축성 전자 섬유는 추가적인 공정이 필요 없이 우수한 초기전도성을 보였고(2.2x10^6 S/m), 기존의 고체 금속 전도체 기반 섬유들과는 다르게 150% 늘려도 전기저항 변화가 거의 없다. 기계적 안정성도 우수해 반복되는 변형 실험에도 전기적 성질을 유지할 수 있었고, 다양한 전자 부품들과 쉽게 통합될 수 있다. 연구팀은 이를 이용해 실제 상용화된 옷에 다양한 전자회로를 구현했다.

나아가서 연구팀은 액체금속 복합체를 코팅하는 방법이 다양한 실에 호환 가능하고, 재료의 생친화성이 우수하기 때문에, 이를 이용해 신경과학 연구에 사용할 수 있는 섬유형 바이오 전자 섬유를 구현했다. 연구팀은 제안된 코팅 방법을 이용해 기계적 변형에 영향을 받지 않는 뇌 활동 전극, 신경 자극 전극, 다기능성 옵토지네틱 프로브를 제작해 넓은 범용성과 높은 공정 신뢰성을 갖는다는 것을 보였다.

우리 대학 이건희 박사, 이도훈 박사과정, 전우진 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 온라인 판에 7월 13일자 출판됐다. (논문명: Conductance stable and mechanically durable bi-layer EGaIn composite-coated stretchable fiber for 1D bioelectronics)

스티브박 교수는 "옷에 다양한 전자 공학적인 기능을 웨어러블 형태로 구현하는 가능성을 보여준 연구로 최근에 각광받고 있는 환자 편의성을 높인 웨어러블 헬스케어 소자나 최소침습형 임플란터블 전자소자 개발의 새로운 방향성을 제시한 의미있는 결과ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, KAIST의 지원을 받아 수행됐다. 이건희 박사는 포스코청압재단의 지원을 받고 있다.

2023.07.25 조회수 10282 인공지능 기반 대장암 3차원 게놈 지도 최초 해독

세계 최초로 예전에 비해 최대 규모로 한국인 대장암 환자 3차원 게놈 지도를 작성하여 화제다.

우리 대학 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 서울대학교 암연구소 김태유 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 인공지능 기반 알고리즘을 활용, 한국인 대장암 환자의 3차원 게놈 지도를 최초로 제시했으며 이를 토대로 암 세포 특이적인 유전자 조절 기전을 통해 특정 종양유전자들이 과발현되는 현상을 규명했다고 24일 밝혔다.

1차원적 게놈 서열 분석에 기반한 현재의 암 유전체 연구는 종양유전자들의 과발현 기작을 설명하는데 한계가 있었다. 하지만 3차원 공간상에 게놈이 어떻게 배열되는지를 분석하는 3차원 게놈 (3D genome) 구조 연구는 이러한 한계를 극복 가능케 하고 있다. 본 연구에서는 정상 세포에서는 존재하지 않는 암 세포 특이적 염색질 고리(chromatin loop) 구조가 유전자 발현 촉진 인자인 인핸서와 종양유전자 사이의 상호작용을 형성하여 과발현을 유도하는 인핸서 납치(enhancer-hijacking) 현상에 초점을 두어 연구하였다.

우리 대학 생명과학과 김규광 박사과정이 주도한 이번 연구는 게놈간의 공간상 상호작용을 측정할 수 있는 대용량 염색체 구조 포착 Hi-C (High-throughput Chromosome Conformation Capture) 실험 기법을 활용하여 대장암 3차원 게놈 지도를 작성하고 대장암 특이적 3차원 게놈 변화를 환자 개개인별로 분석할 수 있는 인공지능 기반 알고리즘을 개발했다. 그 결과 공동연구팀은 광범위한 규모의 3차원 게놈 구조 변화와 이로 인한 다양한 종양유전자의 활성화를 확인했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 암 특이적 3차원 게놈 구조의 변화로 인한 종양유전자 활성 기작을 명확히 제시하였으며 이로 인한 환자 예후와 약물 반응 등 임상적인 특성과의 연관성까지 제시해 맞춤 치료 원천기술 확보에 기여했다.

지금까지 암 세포주에 대한 3차원 게놈 구조 연구는 일부 보고 되었으나, 대규모 환자 암조직에 대한 연구는 조직 내 세포 이질성, 종양 순도, 암세포 이질성 등의 문제로 인한 정밀 암 특이적 3차원 게놈 구조 분석의 한계로 수행되지 못하였다.

반면에 이번 연구에서 연구팀은 AI 기반 알고리즘으로 환자 개인 종양 조직으로부터 얻어진 복잡한 신호를 해석할 수 있었으며 그 결과 최대 규모인 환자 40명의 종양 조직과 인접한 정상 대장 조직을 사용해 3차원 게놈 지도를 작성할 수 있었다. 또한 DNA 서열정보를 보여주는 전장유전체 지도의 경우 다양한 인종에 대해 생산되고 있고 한국인의 전장유전체 지도 또한 개발되었으나 한국인 3차원 게놈 지도, 특히 종양 조직에 대한 3차원 게놈 지도는 이번 연구에서 최초로 제시됐다.

이번 연구 결과는 국제 학술지, `셀 리포츠(Cell Reports, IF=9.995)'에 7월 13일 자로 출판됐다. (논문명: Spatial and clonality-resolved 3D cancer genome alterations reveal enhancer-hijacking as a potential prognostic marker for colorectal cancer)

서울대학교병원 혈액종양내과 김태유 교수는 “이러한 결과는 개별 암 환자들마다 서로 다르게 나타나는 종양 이질성을 이해하는 데 매우 중요한 요소가 될 수 있으며, 이를 이용한 환자 맞춤형 치료 연구의 시발점이 될 것이다”라고 말했다. 생명과학과 정인경 교수는 “기존의 점돌연변이나 유전체 변이만으로는 설명이 어려운 암 유전체를 3차원 게놈 구조 관점에서 재해독하고 신규 암 타겟을 발굴할 수 있는 수 있는 새로운 접근법을 제시했다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 서경배과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.24 조회수 9337

인공지능 기반 대장암 3차원 게놈 지도 최초 해독

세계 최초로 예전에 비해 최대 규모로 한국인 대장암 환자 3차원 게놈 지도를 작성하여 화제다.

우리 대학 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 서울대학교 암연구소 김태유 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 인공지능 기반 알고리즘을 활용, 한국인 대장암 환자의 3차원 게놈 지도를 최초로 제시했으며 이를 토대로 암 세포 특이적인 유전자 조절 기전을 통해 특정 종양유전자들이 과발현되는 현상을 규명했다고 24일 밝혔다.

1차원적 게놈 서열 분석에 기반한 현재의 암 유전체 연구는 종양유전자들의 과발현 기작을 설명하는데 한계가 있었다. 하지만 3차원 공간상에 게놈이 어떻게 배열되는지를 분석하는 3차원 게놈 (3D genome) 구조 연구는 이러한 한계를 극복 가능케 하고 있다. 본 연구에서는 정상 세포에서는 존재하지 않는 암 세포 특이적 염색질 고리(chromatin loop) 구조가 유전자 발현 촉진 인자인 인핸서와 종양유전자 사이의 상호작용을 형성하여 과발현을 유도하는 인핸서 납치(enhancer-hijacking) 현상에 초점을 두어 연구하였다.

우리 대학 생명과학과 김규광 박사과정이 주도한 이번 연구는 게놈간의 공간상 상호작용을 측정할 수 있는 대용량 염색체 구조 포착 Hi-C (High-throughput Chromosome Conformation Capture) 실험 기법을 활용하여 대장암 3차원 게놈 지도를 작성하고 대장암 특이적 3차원 게놈 변화를 환자 개개인별로 분석할 수 있는 인공지능 기반 알고리즘을 개발했다. 그 결과 공동연구팀은 광범위한 규모의 3차원 게놈 구조 변화와 이로 인한 다양한 종양유전자의 활성화를 확인했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 암 특이적 3차원 게놈 구조의 변화로 인한 종양유전자 활성 기작을 명확히 제시하였으며 이로 인한 환자 예후와 약물 반응 등 임상적인 특성과의 연관성까지 제시해 맞춤 치료 원천기술 확보에 기여했다.

지금까지 암 세포주에 대한 3차원 게놈 구조 연구는 일부 보고 되었으나, 대규모 환자 암조직에 대한 연구는 조직 내 세포 이질성, 종양 순도, 암세포 이질성 등의 문제로 인한 정밀 암 특이적 3차원 게놈 구조 분석의 한계로 수행되지 못하였다.

반면에 이번 연구에서 연구팀은 AI 기반 알고리즘으로 환자 개인 종양 조직으로부터 얻어진 복잡한 신호를 해석할 수 있었으며 그 결과 최대 규모인 환자 40명의 종양 조직과 인접한 정상 대장 조직을 사용해 3차원 게놈 지도를 작성할 수 있었다. 또한 DNA 서열정보를 보여주는 전장유전체 지도의 경우 다양한 인종에 대해 생산되고 있고 한국인의 전장유전체 지도 또한 개발되었으나 한국인 3차원 게놈 지도, 특히 종양 조직에 대한 3차원 게놈 지도는 이번 연구에서 최초로 제시됐다.

이번 연구 결과는 국제 학술지, `셀 리포츠(Cell Reports, IF=9.995)'에 7월 13일 자로 출판됐다. (논문명: Spatial and clonality-resolved 3D cancer genome alterations reveal enhancer-hijacking as a potential prognostic marker for colorectal cancer)

서울대학교병원 혈액종양내과 김태유 교수는 “이러한 결과는 개별 암 환자들마다 서로 다르게 나타나는 종양 이질성을 이해하는 데 매우 중요한 요소가 될 수 있으며, 이를 이용한 환자 맞춤형 치료 연구의 시발점이 될 것이다”라고 말했다. 생명과학과 정인경 교수는 “기존의 점돌연변이나 유전체 변이만으로는 설명이 어려운 암 유전체를 3차원 게놈 구조 관점에서 재해독하고 신규 암 타겟을 발굴할 수 있는 수 있는 새로운 접근법을 제시했다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 서경배과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.24 조회수 9337 1형당뇨 환우 청소년에게 KAIST 과학캠프 제공

우리 대학은 한국1형당뇨병환우회(대표 김미영, 이하 1형환우회)와 함께 '2023 1형당뇨 청소년 KAIST 과학 캠프'를 개최했다. 1형환우회의 제안으로 20일부터 이틀간 KAIST 대전 본원 전산학동에서 열린 캠프에는 초등학교 5학년부터 고등학교 2학년까지 32명의 청소년이 참가했다. 학생들은 KAIST 기숙사에서 1박 2일간 생활하며, 학부생 동아리 케이렛(K-Let)의 진로 멘토링, 교원 및 대학원생 특강, 리더십 프로그램, 랩투어 등에 참가했다.

특히, 학부모도 함께 참석한 특강에는 시각장애인으로 의료 인공지능을 연구하는 가현욱 KAIST 융합인재학부 교수가 '꿈은 어디에서 오는가?'라는 제목으로 강연했다. 시각장애라는 제약 속에서 과학자를 꿈꾸게 된 계기와 이뤄가는 과정을 통해 "꿈은 경쟁하고 비교하며 확인하는 것이 아니라 자신 삶에 대한 바른 질문과 일상의 소소한 일들을 수용하고 사랑하는 태도에서 시작된다"라고 강조했다.

중증장애인 중 처음으로 KAIST에 입학한 박혜린 전산학부 석사과정 학생도 '내가 가진 특별함으로 반짝이기'를 주제로 휠체어를 타고 KAIST 학부에 입학한 뒤 대학원생이 되기까지 겪은 진솔한 삶의 이야기를 학생들과 공유하는 시간을 가졌다.

이외에도, 사람의 움직임을 돕는 착용형 로봇을 개발하는 공경철 기계공학과 교수 연구실, 영상 효과에 사용되는 컴퓨터 그래픽 기술을 개발하는 노준용 문화기술대학원 교수 연구실, 물리적 자극과 세포의 상호작용을 연구해 생명과 질병에 대해 알아보는 신현정 기계공학과 교수 연구실을 탐방하며 사람과 세상을 위한 연구 현장에서 과학 기술을 직접 보고 듣는 경험을 쌓았다.

캠프에 참석한 초등학교 6학년 이승현 학생은 "작년 12월에 발병한 뒤 이번 캠프에서 처음으로 환우회 형, 누나들을 직접 만나게 되어 기뻤고 동경했던 KAIST에서 랩투어를 하면서 사람을 이롭게 하는 과학 기술에 흥미를 가지게 되었다"고 말했다.

1형환우회 김미영 대표는 "1형당뇨병은 환자가 의학적 지식뿐만 아니라 새로운 의료기술이나 IT 기술 등도 적극적으로 받아들이고 활용하여 관리해야 하는 질환"이라고 설명하며, 이어 "1형당뇨 청소년들이 과학 기술에 관심을 가질 수 있는 좋은 기회가 된 것 같다"라고 전했다.

류석영 전산학부장은 "이번 캠프는 카카오헬스케어, 아이센스, 애보트 등의 기업이 재정을 후원하고 KAIST 과학영재교육연구원을 비롯해 생활관, 식당 등 학내 다양한 부처에서 적극적으로 도움과 지지를 보내준 교직원들 덕분에 가능했다"라며, "KAIST에서 보낸 1박 2일이 1형환우회 청소년들에게 행복한 기억으로 남길 기대한다"라고 밝혔다.

한편, 이번 캠프를 주최한 KAIST 전산학부는 지난 2월 전산학부와 카카오임팩트(이사장 홍은택)와 '사회 변화 및 사회 문제 해결에 기여하는 기술 개발 및 기술 인력 발굴' 업무 협약을 추진했다. 이후, 학부생 동아리 케이렛(K-Let)이 김미영 카카오임팩트 펠로우가 대표로 있는 1형환우회 청소년들의 멘토링을 진행해 왔다. 올해 2학기에는 전산학부에 테크 포 임팩트(Tech for Impact) 수업을 개설해 사회 문제 해결을 위한 학부생들의 관심을 제고하고, 디지털 기술의 사회적 활용을 제안하는 프로젝트를 운영할 계획이다.

2023.07.21 조회수 8219

1형당뇨 환우 청소년에게 KAIST 과학캠프 제공

우리 대학은 한국1형당뇨병환우회(대표 김미영, 이하 1형환우회)와 함께 '2023 1형당뇨 청소년 KAIST 과학 캠프'를 개최했다. 1형환우회의 제안으로 20일부터 이틀간 KAIST 대전 본원 전산학동에서 열린 캠프에는 초등학교 5학년부터 고등학교 2학년까지 32명의 청소년이 참가했다. 학생들은 KAIST 기숙사에서 1박 2일간 생활하며, 학부생 동아리 케이렛(K-Let)의 진로 멘토링, 교원 및 대학원생 특강, 리더십 프로그램, 랩투어 등에 참가했다.

특히, 학부모도 함께 참석한 특강에는 시각장애인으로 의료 인공지능을 연구하는 가현욱 KAIST 융합인재학부 교수가 '꿈은 어디에서 오는가?'라는 제목으로 강연했다. 시각장애라는 제약 속에서 과학자를 꿈꾸게 된 계기와 이뤄가는 과정을 통해 "꿈은 경쟁하고 비교하며 확인하는 것이 아니라 자신 삶에 대한 바른 질문과 일상의 소소한 일들을 수용하고 사랑하는 태도에서 시작된다"라고 강조했다.

중증장애인 중 처음으로 KAIST에 입학한 박혜린 전산학부 석사과정 학생도 '내가 가진 특별함으로 반짝이기'를 주제로 휠체어를 타고 KAIST 학부에 입학한 뒤 대학원생이 되기까지 겪은 진솔한 삶의 이야기를 학생들과 공유하는 시간을 가졌다.

이외에도, 사람의 움직임을 돕는 착용형 로봇을 개발하는 공경철 기계공학과 교수 연구실, 영상 효과에 사용되는 컴퓨터 그래픽 기술을 개발하는 노준용 문화기술대학원 교수 연구실, 물리적 자극과 세포의 상호작용을 연구해 생명과 질병에 대해 알아보는 신현정 기계공학과 교수 연구실을 탐방하며 사람과 세상을 위한 연구 현장에서 과학 기술을 직접 보고 듣는 경험을 쌓았다.

캠프에 참석한 초등학교 6학년 이승현 학생은 "작년 12월에 발병한 뒤 이번 캠프에서 처음으로 환우회 형, 누나들을 직접 만나게 되어 기뻤고 동경했던 KAIST에서 랩투어를 하면서 사람을 이롭게 하는 과학 기술에 흥미를 가지게 되었다"고 말했다.

1형환우회 김미영 대표는 "1형당뇨병은 환자가 의학적 지식뿐만 아니라 새로운 의료기술이나 IT 기술 등도 적극적으로 받아들이고 활용하여 관리해야 하는 질환"이라고 설명하며, 이어 "1형당뇨 청소년들이 과학 기술에 관심을 가질 수 있는 좋은 기회가 된 것 같다"라고 전했다.

류석영 전산학부장은 "이번 캠프는 카카오헬스케어, 아이센스, 애보트 등의 기업이 재정을 후원하고 KAIST 과학영재교육연구원을 비롯해 생활관, 식당 등 학내 다양한 부처에서 적극적으로 도움과 지지를 보내준 교직원들 덕분에 가능했다"라며, "KAIST에서 보낸 1박 2일이 1형환우회 청소년들에게 행복한 기억으로 남길 기대한다"라고 밝혔다.

한편, 이번 캠프를 주최한 KAIST 전산학부는 지난 2월 전산학부와 카카오임팩트(이사장 홍은택)와 '사회 변화 및 사회 문제 해결에 기여하는 기술 개발 및 기술 인력 발굴' 업무 협약을 추진했다. 이후, 학부생 동아리 케이렛(K-Let)이 김미영 카카오임팩트 펠로우가 대표로 있는 1형환우회 청소년들의 멘토링을 진행해 왔다. 올해 2학기에는 전산학부에 테크 포 임팩트(Tech for Impact) 수업을 개설해 사회 문제 해결을 위한 학부생들의 관심을 제고하고, 디지털 기술의 사회적 활용을 제안하는 프로젝트를 운영할 계획이다.

2023.07.21 조회수 8219 기술경영전문대학원, 기술패권 시대 국가 전략 정책 포럼 개최

우리 대학은 '기술패권 경쟁 대응 방안 및 국가전략기술 확보 전략 포럼을 20일 오후 대전 본원 동문창업관에서 개최했다.기술경영전문대학원(원장 이덕희)이 주최하고 산업연구원(원장 주현) 및 과학기술정책연구원(원장 문미옥)이 공동으로 주관하는 이번 포럼은 기술경쟁력이 국가 생존의 필수 요소로 자리 잡은 상황에서 우리나라가 취해야 할 정책적 방향과 국가 전략기술 확보 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

첫 번째 발제자로 나서는 김의석 KAIST 기술경영전문대학원 교수는 8만 6천여 건의 관련 문헌을 분석한 결과를 토대로 기술패권 경쟁 시대에 국가가 전략적으로 확보해야 할 국가전략기술(National Critical Technologies)을 정의했다.

이어, 경희권 산업연구원 부연구위원은 미중 패권경쟁 구도에서 한국 첨단전략산업의 경쟁 우위 요소와 위협 요인을 식별하고 글로벌 중추 국가로 도약하기 위한 정책적 방안을 제안했다.

조용래 과학기술정책연구원 연구위원은 기술패권 경쟁과 관련된 해외 정책 사례들을 소개하고 이를 통해 우리나라가 고려해야 할 시사점을 도출한다. 신흥 안보 시대에 맞는 현실적 정책 방향도 함께 제시했다.

마지막 발제자인 윤태성 KAIST 기술경영전문대학원 교수는 기술패권 경쟁의 원인과 확대 과정을 설명하고 한국의 생존전략을 위한 대응 방안을 정책 차원에서 제언했다.

이후, 김갑수 KAIST 전 교수가 좌장을 맡은 토론을 진행했다. 4인의 발제자와 함께 김계환 산업연구원 선임연구위원, 성경모 과학기술정책연구원 과학기술외교안보연구단 단장, 박정규 한양대 미래자동차공학과 겸임교수가 참여해 기술패권 경쟁 관련 연구 결과를 종합하고, 가장 실효성 있는 정책이 무엇인지를 심도 있게 논의했다.포럼을 총괄한 이덕희 KAIST 기술경영전문대학원 원장은 "이번 포럼이 기술패권 경쟁으로 촉발된 새로운 기술지정학적 패러다임에서 우리나라 과학기술과 산업정책이 나아가야 할 방향을 보다 구체화하는 계기가 되기를 기대한다"라고 밝혔다.

2023.07.21 조회수 6360

기술경영전문대학원, 기술패권 시대 국가 전략 정책 포럼 개최

우리 대학은 '기술패권 경쟁 대응 방안 및 국가전략기술 확보 전략 포럼을 20일 오후 대전 본원 동문창업관에서 개최했다.기술경영전문대학원(원장 이덕희)이 주최하고 산업연구원(원장 주현) 및 과학기술정책연구원(원장 문미옥)이 공동으로 주관하는 이번 포럼은 기술경쟁력이 국가 생존의 필수 요소로 자리 잡은 상황에서 우리나라가 취해야 할 정책적 방향과 국가 전략기술 확보 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

첫 번째 발제자로 나서는 김의석 KAIST 기술경영전문대학원 교수는 8만 6천여 건의 관련 문헌을 분석한 결과를 토대로 기술패권 경쟁 시대에 국가가 전략적으로 확보해야 할 국가전략기술(National Critical Technologies)을 정의했다.

이어, 경희권 산업연구원 부연구위원은 미중 패권경쟁 구도에서 한국 첨단전략산업의 경쟁 우위 요소와 위협 요인을 식별하고 글로벌 중추 국가로 도약하기 위한 정책적 방안을 제안했다.

조용래 과학기술정책연구원 연구위원은 기술패권 경쟁과 관련된 해외 정책 사례들을 소개하고 이를 통해 우리나라가 고려해야 할 시사점을 도출한다. 신흥 안보 시대에 맞는 현실적 정책 방향도 함께 제시했다.

마지막 발제자인 윤태성 KAIST 기술경영전문대학원 교수는 기술패권 경쟁의 원인과 확대 과정을 설명하고 한국의 생존전략을 위한 대응 방안을 정책 차원에서 제언했다.

이후, 김갑수 KAIST 전 교수가 좌장을 맡은 토론을 진행했다. 4인의 발제자와 함께 김계환 산업연구원 선임연구위원, 성경모 과학기술정책연구원 과학기술외교안보연구단 단장, 박정규 한양대 미래자동차공학과 겸임교수가 참여해 기술패권 경쟁 관련 연구 결과를 종합하고, 가장 실효성 있는 정책이 무엇인지를 심도 있게 논의했다.포럼을 총괄한 이덕희 KAIST 기술경영전문대학원 원장은 "이번 포럼이 기술패권 경쟁으로 촉발된 새로운 기술지정학적 패러다임에서 우리나라 과학기술과 산업정책이 나아가야 할 방향을 보다 구체화하는 계기가 되기를 기대한다"라고 밝혔다.

2023.07.21 조회수 6360 신기루처럼 사라지는 중간체의 모습 최초 공개

아이는 청소년기를 거쳐 성인이 된다. 화학반응도 반응물에서 생성물이 생겨나는 일종의 성장 과정에서 중간 단계인 ‘중간체’가 만들어진다. 사진과 영상으로 기록할 수 있는 사람의 청소년기와 달리, 화학반응 도중 빠르게 생성되었다가 사라지는 중간체의 모습을 기록하는 것은 매우 어렵다.

우리 대학 화학과 장석복 특훈교수 (IBS 분자활성 촉매반응 연구단장) 연구팀은 기초과학연구원 김동욱 연구위원, 우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀과의 협업으로 자연에 풍부한 탄화수소를 고부가가치의 물질인 질소화합물로 변환시키는 화학반응에서 생겼다가 사라지는 ‘전이금속-나이트렌’ 촉매 중간체의 구조와 반응성을 세계 최초로 규명했다.

질소화합물은 의약품의 약 90%에 포함될 정도로 생리 활성에 중요한 분자다. 제약뿐만 아니라 소재, 재료 분야에서도 중요한 골격이 된다. 현대 화학자들이 석유․천연가스 등 자연에 풍부한 탄화수소를 질소화합물로 바꾸는 아민화 반응(질소화 반응)을 효율적으로 진행할 수 있는 촉매 개발에 집중하는 이유다.

장석복 교수 연구팀은 2018년 다이옥사졸론 시약과 전이금속(이리듐) 촉매를 활용하여 탄화수소로부터 의약품의 원료가 되는 락탐을 합성하는 촉매반응을 개발한 바 있다(Science). 당시 아민화 반응을 유발하는 핵심 중간체가 바로 전이금속-나이트렌이라는 분석을 내놓았고, 이후 세계 120여 개 연구팀이 다이옥사졸론 시약을 활용한 아민화 반응 연구를 이어갔다. 하지만 계산화학적으로 구조를 파악할 뿐, 전이금속-나이트렌 중간체의 모습을 직접 관찰한 적은 없었다.

제1저자인 정회민 연구원은 “촉매 화학반응이 진행되며 어떤 촉매 중간체를 거쳐 가는지를 규명하는 것은 반응의 진행 경로를 면밀히 이해하는 동시에 더욱 효율이 높은 차세대 촉매를 개발하는데 중요한 단서가 된다”고 설명했다.

대부분의 촉매반응은 용액 상태에서 이뤄진다. 용액 내 분자들은 끊임없이 다른 분자와 상호작용하기 때문에 전이금속-나이트렌과 같이 빠르게 반응하고 사라지는 중간체를 규명하는 일은 매우 어려웠다. 이 한계를 극복하기 위해 연구팀은 고체상태의 시료에 빛을 쬐며 분자 수준에서 일어나는 구조 변화를 단결정 엑스선(X-ray) 회절 분석을 통해 관찰하는 광 결정학 분석을 활용하자는 아이디어를 냈다.

우선, 연구팀은 빛에 반응하는 로듐(Rh) 기반 촉매를 새롭게 제작했다. 이 촉매와 다이옥사졸론 시약이 결합한 복합체는 빛을 받으면 탄화수소에 아민기를 도입하는 과정에서 전이금속-나이트렌을 형성할 것으로 예상했다. 이 과정을 포항 가속기연구소의 방사광을 활용한 광 결정학 방법으로 분석한 결과, 기존 관찰된 적 없는 ‘로듐-아실나이트렌’ 중간체의 구조와 성질을 세계 최초로 확인할 수 있었다.

더 나아가, 로듐-아실나이트렌 중간체가 다른 분자와 반응하는 과정도 광 결정학으로 분석했다. 즉, 고체 시료에서 화학 결합이 끊어지며 중간체가 생성되고, 중간체가 다시 다른 물질과 반응해 새로운 화학 결합을 형성하는 전 과정을 마치 카메라가 사진을 찍듯이 포착했다는 의미다.

연구를 이끈 장석복 단장은 “그간 그 존재가 제안되었을 뿐, 입증된 적 없는 아민화 반응의 핵심 중간체의 모습을 최초로 공개했다”며 “현재 밝혀낸 로듐-아실나이트렌 중간체의 구조와 친전자성 반응성을 바탕으로, 여러 산업에서 쓰이는 차세대 촉매 반응을 개발할 수 있을 것”이라고 말했다.

연구결과는 7월 21일(한국시간) 최고 권위의 국제학술지 ‘사이언스(Science, IF 56.9)’온라인판에 실렸다. (논문명: Mechanistic snapshots of rhodium-catalyzed acylnitrene transfer reactions.)

2023.07.21 조회수 7739

신기루처럼 사라지는 중간체의 모습 최초 공개

아이는 청소년기를 거쳐 성인이 된다. 화학반응도 반응물에서 생성물이 생겨나는 일종의 성장 과정에서 중간 단계인 ‘중간체’가 만들어진다. 사진과 영상으로 기록할 수 있는 사람의 청소년기와 달리, 화학반응 도중 빠르게 생성되었다가 사라지는 중간체의 모습을 기록하는 것은 매우 어렵다.

우리 대학 화학과 장석복 특훈교수 (IBS 분자활성 촉매반응 연구단장) 연구팀은 기초과학연구원 김동욱 연구위원, 우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀과의 협업으로 자연에 풍부한 탄화수소를 고부가가치의 물질인 질소화합물로 변환시키는 화학반응에서 생겼다가 사라지는 ‘전이금속-나이트렌’ 촉매 중간체의 구조와 반응성을 세계 최초로 규명했다.

질소화합물은 의약품의 약 90%에 포함될 정도로 생리 활성에 중요한 분자다. 제약뿐만 아니라 소재, 재료 분야에서도 중요한 골격이 된다. 현대 화학자들이 석유․천연가스 등 자연에 풍부한 탄화수소를 질소화합물로 바꾸는 아민화 반응(질소화 반응)을 효율적으로 진행할 수 있는 촉매 개발에 집중하는 이유다.

장석복 교수 연구팀은 2018년 다이옥사졸론 시약과 전이금속(이리듐) 촉매를 활용하여 탄화수소로부터 의약품의 원료가 되는 락탐을 합성하는 촉매반응을 개발한 바 있다(Science). 당시 아민화 반응을 유발하는 핵심 중간체가 바로 전이금속-나이트렌이라는 분석을 내놓았고, 이후 세계 120여 개 연구팀이 다이옥사졸론 시약을 활용한 아민화 반응 연구를 이어갔다. 하지만 계산화학적으로 구조를 파악할 뿐, 전이금속-나이트렌 중간체의 모습을 직접 관찰한 적은 없었다.

제1저자인 정회민 연구원은 “촉매 화학반응이 진행되며 어떤 촉매 중간체를 거쳐 가는지를 규명하는 것은 반응의 진행 경로를 면밀히 이해하는 동시에 더욱 효율이 높은 차세대 촉매를 개발하는데 중요한 단서가 된다”고 설명했다.

대부분의 촉매반응은 용액 상태에서 이뤄진다. 용액 내 분자들은 끊임없이 다른 분자와 상호작용하기 때문에 전이금속-나이트렌과 같이 빠르게 반응하고 사라지는 중간체를 규명하는 일은 매우 어려웠다. 이 한계를 극복하기 위해 연구팀은 고체상태의 시료에 빛을 쬐며 분자 수준에서 일어나는 구조 변화를 단결정 엑스선(X-ray) 회절 분석을 통해 관찰하는 광 결정학 분석을 활용하자는 아이디어를 냈다.

우선, 연구팀은 빛에 반응하는 로듐(Rh) 기반 촉매를 새롭게 제작했다. 이 촉매와 다이옥사졸론 시약이 결합한 복합체는 빛을 받으면 탄화수소에 아민기를 도입하는 과정에서 전이금속-나이트렌을 형성할 것으로 예상했다. 이 과정을 포항 가속기연구소의 방사광을 활용한 광 결정학 방법으로 분석한 결과, 기존 관찰된 적 없는 ‘로듐-아실나이트렌’ 중간체의 구조와 성질을 세계 최초로 확인할 수 있었다.

더 나아가, 로듐-아실나이트렌 중간체가 다른 분자와 반응하는 과정도 광 결정학으로 분석했다. 즉, 고체 시료에서 화학 결합이 끊어지며 중간체가 생성되고, 중간체가 다시 다른 물질과 반응해 새로운 화학 결합을 형성하는 전 과정을 마치 카메라가 사진을 찍듯이 포착했다는 의미다.

연구를 이끈 장석복 단장은 “그간 그 존재가 제안되었을 뿐, 입증된 적 없는 아민화 반응의 핵심 중간체의 모습을 최초로 공개했다”며 “현재 밝혀낸 로듐-아실나이트렌 중간체의 구조와 친전자성 반응성을 바탕으로, 여러 산업에서 쓰이는 차세대 촉매 반응을 개발할 수 있을 것”이라고 말했다.

연구결과는 7월 21일(한국시간) 최고 권위의 국제학술지 ‘사이언스(Science, IF 56.9)’온라인판에 실렸다. (논문명: Mechanistic snapshots of rhodium-catalyzed acylnitrene transfer reactions.)

2023.07.21 조회수 7739 세계 최초 휴머노이드 파일럿 ‘파이봇’ 개발

최근 영화 탑건 매버릭에서 전설적인 파일럿 매버릭의 비행을 보았다면 KAIST에서는 휴머노이드 파일럿 ‘파이봇(Pibot)’이 등장하여 화제다.

우리 대학은 자연어로 기술된 매뉴얼을 이해하고 이를 기반으로 비행기를 직접 조종이 가능한 인간형 로봇을 개발, 이를 실용화할 계획이라고 19일 밝혔다.

연구책임자인 전기및전자공학부 심현철 교수와 김재철AI대학원 주재걸, 기계공학과 윤국진, 전기및전자공학부 김민준 교수가 참여한 공동연구팀은 일반적인 언어로 작성된 조종 매뉴얼을 읽고 이해하는 ‘자연어 처리기반 인간형 조종사 로봇 개발’ 미래도전과제의 지원을 기반으로 인공지능과 로보틱스 기술을 적용해 인간형 로봇이 실제 항공기 조종석에 착석해서 기존 항공기를 전혀 개조하지 않고 착석한 다음, 조종석의 다양한 장치들을 직접 조작해 비행하는 방식을 선보였다. 기존 항공기의 자동비행장치(오토파일럿)이나 무인 비행만 가능한 무인항공기와는 근본적인 차이가 있다.

관련 연구진이 개발 중인 조종사 로봇은 인간 조종사에게는 불가능한 전 세계 항공차트(Jeppson Chart)를 전부 기억하여 실수 없는 조종이 가능하며, 특히 최근 큰 이슈가 된 ChatGPT 기술을 활용하여 항공기 조작 매뉴얼 및 비상 대처절차를 담은 자료(QRH)를 기억, 즉각적으로 대응할 수 있고 항공기의 비행 상태를 기반으로 실시간으로 안전한 경로를 계산할 수 있어 인간 조종사보다 훨씬 빠르게 비상 상황에 대처하는 것이 가능하다.

또한 기존 로봇이 고정된 위치에서 반복적인 작업만 가능한 것에 비해 조종사 로봇은 장착된 카메라로 조종석 내부 및 항공기 외부 상황을 파악하고 조종간의 각종 스위치들을 정확하게 조작하는 것이 가능하며, 고정밀 강인 제어 기술을 적용해 진동이 심한 항공기 내부에서 정확한 로봇 팔 및 손 제어가 가능하다.

조종사 로봇은 현재 비행 조종 시뮬레이터에서 항공기의 시동부터 택싱, 이착륙, 순항, 주기 등 모든 조작을 수행하고 있으며, 연구팀은 조종사 로봇을 실제 경비행기에 적용해 항공기를 직접 조종하여 검증할 계획이다. 본 과제의 책임자인 심현철 교수는 “인간형 조종사 로봇은 기존의 항공기들을 전혀 개조하지 않고 즉각적으로 자동 비행이 가능해 실용성 및 활용성이 매우 높으며, 항공기뿐만 아니라 자동차, 장갑차 등 다양한 장치의 조작도 가능해 병력자원 고갈이 심각한 현 상황에 매우 유용하게 적용될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, 동 연구과제는 국방과학연구소의 미래도전과제(총 57억원)를 지원받아 심현철 교수(연구책임자), 주재걸 교수, 윤국진 교수, 김민준 교수의 협업으로 2022년부터 개발이 진행되고 있고 개발 완성 시점은 2026년이며 민간 및 군용 활용을 목적으로 사업화 방안도 모색중이다.

2023.07.19 조회수 10549

세계 최초 휴머노이드 파일럿 ‘파이봇’ 개발

최근 영화 탑건 매버릭에서 전설적인 파일럿 매버릭의 비행을 보았다면 KAIST에서는 휴머노이드 파일럿 ‘파이봇(Pibot)’이 등장하여 화제다.

우리 대학은 자연어로 기술된 매뉴얼을 이해하고 이를 기반으로 비행기를 직접 조종이 가능한 인간형 로봇을 개발, 이를 실용화할 계획이라고 19일 밝혔다.

연구책임자인 전기및전자공학부 심현철 교수와 김재철AI대학원 주재걸, 기계공학과 윤국진, 전기및전자공학부 김민준 교수가 참여한 공동연구팀은 일반적인 언어로 작성된 조종 매뉴얼을 읽고 이해하는 ‘자연어 처리기반 인간형 조종사 로봇 개발’ 미래도전과제의 지원을 기반으로 인공지능과 로보틱스 기술을 적용해 인간형 로봇이 실제 항공기 조종석에 착석해서 기존 항공기를 전혀 개조하지 않고 착석한 다음, 조종석의 다양한 장치들을 직접 조작해 비행하는 방식을 선보였다. 기존 항공기의 자동비행장치(오토파일럿)이나 무인 비행만 가능한 무인항공기와는 근본적인 차이가 있다.

관련 연구진이 개발 중인 조종사 로봇은 인간 조종사에게는 불가능한 전 세계 항공차트(Jeppson Chart)를 전부 기억하여 실수 없는 조종이 가능하며, 특히 최근 큰 이슈가 된 ChatGPT 기술을 활용하여 항공기 조작 매뉴얼 및 비상 대처절차를 담은 자료(QRH)를 기억, 즉각적으로 대응할 수 있고 항공기의 비행 상태를 기반으로 실시간으로 안전한 경로를 계산할 수 있어 인간 조종사보다 훨씬 빠르게 비상 상황에 대처하는 것이 가능하다.

또한 기존 로봇이 고정된 위치에서 반복적인 작업만 가능한 것에 비해 조종사 로봇은 장착된 카메라로 조종석 내부 및 항공기 외부 상황을 파악하고 조종간의 각종 스위치들을 정확하게 조작하는 것이 가능하며, 고정밀 강인 제어 기술을 적용해 진동이 심한 항공기 내부에서 정확한 로봇 팔 및 손 제어가 가능하다.

조종사 로봇은 현재 비행 조종 시뮬레이터에서 항공기의 시동부터 택싱, 이착륙, 순항, 주기 등 모든 조작을 수행하고 있으며, 연구팀은 조종사 로봇을 실제 경비행기에 적용해 항공기를 직접 조종하여 검증할 계획이다. 본 과제의 책임자인 심현철 교수는 “인간형 조종사 로봇은 기존의 항공기들을 전혀 개조하지 않고 즉각적으로 자동 비행이 가능해 실용성 및 활용성이 매우 높으며, 항공기뿐만 아니라 자동차, 장갑차 등 다양한 장치의 조작도 가능해 병력자원 고갈이 심각한 현 상황에 매우 유용하게 적용될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, 동 연구과제는 국방과학연구소의 미래도전과제(총 57억원)를 지원받아 심현철 교수(연구책임자), 주재걸 교수, 윤국진 교수, 김민준 교수의 협업으로 2022년부터 개발이 진행되고 있고 개발 완성 시점은 2026년이며 민간 및 군용 활용을 목적으로 사업화 방안도 모색중이다.

2023.07.19 조회수 10549 국정원 등 대학 연구보안교육 협의회와 공동 워크숍 개최

우리 대학은 '대학 연구보안교육 협의회 워크숍'을 오는 18일 KAIST 대전 본원에서 개최했다. 첨단 과학기술이 국가의 경쟁력을 좌우하는 글로벌 기술패권 시대가 본격적으로 대두되며, 세계 각국은 자국의 첨단기술 보호 및 경쟁국의 산업정보 수집에 총력을 기울이는 실정이다. 이런 상황에서 졸업 후 기업이나 연구기관으로 진출하는 학생들의 연구보안 의식을 제고하려는 노력은 기술 유출을 예방하는 첫걸음이자 국가의 기술경쟁력을 강화하는 방안으로 중요성이 높아지고 있다.

국가정보원(원장 김규현, 이하 국정원), 국가과학기술인력개발원(원장 정해관 직무대행, 이하 KIRD) 및 부산대학교(총장 차정인)와 공동 주관하는 이번 워크숍은 지난해 6월 발족한 '대학 연구보안교육 협의회(이하 협의회)'가 1년간 추진한 연구보안 교육혁신 성과를 공유하는 자리다.이날 열리는 행사에는 KAIST 등 4대 과기특성화대학, 부산대학교 등 47개 대학과 국정원, 과학기술정보통신부, KIRD 관계자 등 79명이 참석한다. KAIST는 연구보안교육 의무화 성과와 국내 대학 중 최초로 시행하는 '찾아가는 연구실 보안컨설팅 사업(이하 보안컨설팅)' 등 예방보안 강화 사례를 발표한다.

특히, 2021년 국정원의 자문을 받아 KIRD과 함께 개발한 온라인 연구보안 교과과정은 학부 및 대학원 신입생 전체를 대상으로 시행해 2022년 봄학기부터 현재까지 4,830여 명의 학생이 수강을 완료했다.

또한, KIRD는 별도 개발한 연구보안교육 콘텐츠의 추진 경과 및 대학에 실제로 배포해 활용된 성과를 소개한다. 덕성여자대학교와 UNIST는 KIRD의 연구보안교육 콘텐츠를 재학생 교육에 활용한 사례를 소개하고, 이러한 성과를 타 대학으로 확산하는 데 필요한 지원방안 등을 논의하는 시간을 가질 예정이다.

국정원 관계자는 "작년 발족한 협의회가 1년이라는 짧은 기간 동안 연구보안 교육콘텐츠 신규개발과 확산 등 유의미한 성과를 창출하도록 적극 지원하였으며, 향후에도 국정원은 KAIST를 벤치마킹한 연구보안교육 의무화 모델을 전국 대학으로 확산시키기 위한 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

김부현 KIRD 인재교육 본부장은 "'대학(원)생을 위한 연구보안관리 과정'은 예비 과학기술인이 연구자로 성장하기 위해 필요한 연구보안 사례 및 제도 중심으로 구성하였다"라며, "과학기술인 알파캠퍼스를 통해 많은 대학이 활용할 수 있기를 바란다"라고 말했다.

조병관 KAIST 연구처장은 "산업기술보호법에는 교수와 연구원뿐만 아니라 학생도 연구보안을 준수해야 하는 대상으로 명시되어 있다"라면서 "졸업 후 신진연구자로 활동할 학생들이 교육 현장에서 연구기술보안 소양을 쌓을 수 있는 환경을 만들어 가는 일에 KAIST가 앞장서서 노력하겠다"라고 전했다. 한편, KAIST, UNIST(총장 이용훈), GIST(총장 임기철), DGIST(총장 국양) 등 4대 과기특성화대학과 국정원 및 KIRD를 주축으로 창립된 대학 연구보안교육 협의회는 KAIST가 선도한 연구보안 교육모델을 확산시키기 위해 ‘전국대학교 산학협력단장·연구처장 협의회’ 소속 대학들과 협력하고 있다.

2023.07.19 조회수 7058

국정원 등 대학 연구보안교육 협의회와 공동 워크숍 개최

우리 대학은 '대학 연구보안교육 협의회 워크숍'을 오는 18일 KAIST 대전 본원에서 개최했다. 첨단 과학기술이 국가의 경쟁력을 좌우하는 글로벌 기술패권 시대가 본격적으로 대두되며, 세계 각국은 자국의 첨단기술 보호 및 경쟁국의 산업정보 수집에 총력을 기울이는 실정이다. 이런 상황에서 졸업 후 기업이나 연구기관으로 진출하는 학생들의 연구보안 의식을 제고하려는 노력은 기술 유출을 예방하는 첫걸음이자 국가의 기술경쟁력을 강화하는 방안으로 중요성이 높아지고 있다.

국가정보원(원장 김규현, 이하 국정원), 국가과학기술인력개발원(원장 정해관 직무대행, 이하 KIRD) 및 부산대학교(총장 차정인)와 공동 주관하는 이번 워크숍은 지난해 6월 발족한 '대학 연구보안교육 협의회(이하 협의회)'가 1년간 추진한 연구보안 교육혁신 성과를 공유하는 자리다.이날 열리는 행사에는 KAIST 등 4대 과기특성화대학, 부산대학교 등 47개 대학과 국정원, 과학기술정보통신부, KIRD 관계자 등 79명이 참석한다. KAIST는 연구보안교육 의무화 성과와 국내 대학 중 최초로 시행하는 '찾아가는 연구실 보안컨설팅 사업(이하 보안컨설팅)' 등 예방보안 강화 사례를 발표한다.

특히, 2021년 국정원의 자문을 받아 KIRD과 함께 개발한 온라인 연구보안 교과과정은 학부 및 대학원 신입생 전체를 대상으로 시행해 2022년 봄학기부터 현재까지 4,830여 명의 학생이 수강을 완료했다.

또한, KIRD는 별도 개발한 연구보안교육 콘텐츠의 추진 경과 및 대학에 실제로 배포해 활용된 성과를 소개한다. 덕성여자대학교와 UNIST는 KIRD의 연구보안교육 콘텐츠를 재학생 교육에 활용한 사례를 소개하고, 이러한 성과를 타 대학으로 확산하는 데 필요한 지원방안 등을 논의하는 시간을 가질 예정이다.

국정원 관계자는 "작년 발족한 협의회가 1년이라는 짧은 기간 동안 연구보안 교육콘텐츠 신규개발과 확산 등 유의미한 성과를 창출하도록 적극 지원하였으며, 향후에도 국정원은 KAIST를 벤치마킹한 연구보안교육 의무화 모델을 전국 대학으로 확산시키기 위한 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

김부현 KIRD 인재교육 본부장은 "'대학(원)생을 위한 연구보안관리 과정'은 예비 과학기술인이 연구자로 성장하기 위해 필요한 연구보안 사례 및 제도 중심으로 구성하였다"라며, "과학기술인 알파캠퍼스를 통해 많은 대학이 활용할 수 있기를 바란다"라고 말했다.

조병관 KAIST 연구처장은 "산업기술보호법에는 교수와 연구원뿐만 아니라 학생도 연구보안을 준수해야 하는 대상으로 명시되어 있다"라면서 "졸업 후 신진연구자로 활동할 학생들이 교육 현장에서 연구기술보안 소양을 쌓을 수 있는 환경을 만들어 가는 일에 KAIST가 앞장서서 노력하겠다"라고 전했다. 한편, KAIST, UNIST(총장 이용훈), GIST(총장 임기철), DGIST(총장 국양) 등 4대 과기특성화대학과 국정원 및 KIRD를 주축으로 창립된 대학 연구보안교육 협의회는 KAIST가 선도한 연구보안 교육모델을 확산시키기 위해 ‘전국대학교 산학협력단장·연구처장 협의회’ 소속 대학들과 협력하고 있다.

2023.07.19 조회수 7058 디지털인문사회과학부 고동환 교수, 경영공학부 한인구 명예교수, 대한민국학술원 신임 회원으로 선출

우리 대학 디지털인문사회과학부 고동환 교수와 경영공학부 한인구 명예교수가 대한민국학술원 신임 회원으로 선출됐다.

학술원 회원은 학문 분야별 대표 학술 단체로부터 회원 후보자를 복수로 추천받아 심사위원회 심사를 거쳐 선정된다. 인문사회과학부 75명, 자연과학부 75명 정원 150명으로 구성되며 대한민국학술원법에 따라 평생회원 자격을 갖고 국가로부터 연구에 관한 지원을 받게 된다.

고동환 교수는 역사학자로서 조선후기 서울상업발달사, 조선시대 서울도시사, 한국전근대교통사 등 불모지였던 조선시대 상업과 도시, 교통사를 개척했다.

한인구 명예교수는 정보기술을 경영에 응용하는 융합연구를 하고 국내 최초로 인공지능을 신용 분석에 적용해 지능형 신용평가 시스템을 개발하기도 했다.

학술원은 21일 서울 서초구 본원에서 신임 회원에게 회원 증서를 수여할 예정이다.

2023.07.18 조회수 6316

디지털인문사회과학부 고동환 교수, 경영공학부 한인구 명예교수, 대한민국학술원 신임 회원으로 선출

우리 대학 디지털인문사회과학부 고동환 교수와 경영공학부 한인구 명예교수가 대한민국학술원 신임 회원으로 선출됐다.

학술원 회원은 학문 분야별 대표 학술 단체로부터 회원 후보자를 복수로 추천받아 심사위원회 심사를 거쳐 선정된다. 인문사회과학부 75명, 자연과학부 75명 정원 150명으로 구성되며 대한민국학술원법에 따라 평생회원 자격을 갖고 국가로부터 연구에 관한 지원을 받게 된다.

고동환 교수는 역사학자로서 조선후기 서울상업발달사, 조선시대 서울도시사, 한국전근대교통사 등 불모지였던 조선시대 상업과 도시, 교통사를 개척했다.

한인구 명예교수는 정보기술을 경영에 응용하는 융합연구를 하고 국내 최초로 인공지능을 신용 분석에 적용해 지능형 신용평가 시스템을 개발하기도 했다.

학술원은 21일 서울 서초구 본원에서 신임 회원에게 회원 증서를 수여할 예정이다.

2023.07.18 조회수 6316 약물 부작용 및 용해도 예측 그래프 신경망 기술 개발

최근 화학, 생명과학 등 다양한 기초과학 분야의 문제를 해결하기 위해 그래프 신경망 (Graph Neural Network) 기술이 널리 활용되고 있다. 그 중에서도 특히 두 물질의 상호작용에 의해 발생하는 물리적 성질을 예측하는 것은 다양한 화학, 소재 및 의학 분야에서 각광을 받고 있다. 예를 들어, 어떠한 약물 (Drug)이 용매 (Solvent)에 얼마나 잘 용해되는지 정확히 예측하고, 동시에 여러 가지 약물을 투여하는 다중약물요법 (Polypharmacy)의 부작용을 예측하는 것이 신약 개발 등에 매우 중요하다.

우리 대학 산업및시스템공학과 박찬영 교수 연구팀이 한국화학연구원(원장 이영국)과 공동연구를 통해 물질 내의 중요한 하부 구조(Substructure)를 탐지하여 두 물질의 상호작용에 의해 발생하는 물리적 성질 예측의 높은 정확도를 달성할 수 있는 새로운 그래프 신경망 기법을 개발했다고 18일 밝혔다.

기존 연구에서는 두 분자 쌍이 있을 때, 각 분자내에 존재하는 원자들 사이의 상호 작용만을 고려해 그래프 신경망 모델을 학습하였다. 예를 들어 특정 발색체의 물(H2O)에 대한 용해도를 예측하고자 할 때, 발색체 내의 각 원자들에 대해 물 분자의 원자들 (즉, H, O)이 갖는 영향력을 고려하는 것이다. 연구팀이 이에 반해, 연구팀이 착안한 점은 분자 구조의 화학적 특성을 결정하는 데 있어서 원자뿐만 아니라 작용기(Functional group)와 같은 분자내 하부 구조들이 중요한 역할을 한다는 점이었다. 예를 들어, 알코올이나 예를 들어, 알코올이나 포도당과 같이 하이드록실기 (Hydroxyl group)를 포함하는 분자들은 일반적으로 물에 대한 용해도가 높은 것으로 알려져 있다. 즉, 하이드록실기라는 작용기가 물에 대한 용해도를 결정하는데 중요한 역할을 한다는 것이다.

연구팀은 분자의 특성을 결정하는데 큰 영향을 끼치는 하부 구조를 추론하는 기술을 분자내의 중요한 정보를 최대한 압축하여 보존하는 ‘정보 병목 이론’과, 분자 내의 어떤 하부 구조가 분자의 고유한 특성을 결정 짓는데 큰 역할을 했는지 대한 인과 관계를 추론하는 ‘인과 추론 모형’을 활용하여 개발했다. 이를 통해 분자의 고유한 특성에 가장 큰 영향을 미치는 하부 구조를 찾아내었다. 또한 분자 간 관계를 추론하는 문제에서는 상대방 분자에 따라 대상 분자의 중요한 하부 구조가 달라질 수 있다는 점을 착안하여 물질 간 관계를 예측하는 모델을 제안했다.

이번 새로운 그래프 신경망 기법을 의학에 적용하여 정보 병목 현상을 기반으로 한 연구는 기존 연구에 비해 약물 용해도 예측에서 11%의 성능 향상, 다중약물요법 부작용 예측에서 4%의 정확도 향상을 이뤄냈다. 또한, 인과 추론 모형을 기반으로 한 연구는 약물 용해도 예측에서 17%의 성능 향상, 약물 부작용 예측에서 2%의 정확도 향상을 이뤄냈다.

박찬영 교수팀은 정보 병목 이론을 기반으로 중요한 하부 구조를 탐지해 분자 구조 관계의 높은 예측 정확도를 달성할 수 있는 그래프 신경망 모델을 개발해 기계학습 분야 최고권위 국제학술대회 ‘국제 기계 학습 학회 International Conference on Machine Learning (ICML 2023)’에서 올 7월 발표할 예정이다. (논문명: Conditional Graph Information Bottleneck for Molecular Relational Learning). 또한 인과 추론 모형을 기반으로 중요한 하부 구조를 탐지해 분포 변화에도 모델의 성능이 강건하게 유지되는 그래프 신경망 모델을 개발해 데이터마이닝 최고권위 국제학술 대회 ‘국제 데이터 마이닝 학회 ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2023)’에서 올 8월에 발표할 예정이다. (논문명: Shift-Robust Molecular Relational Learning with Causal Substructure). 두 연구 모두 KAIST 산업및시스템공학과 대학원에 재학 중인 이남경 박사과정 학생이 제1 저자, 화학연구원의 나경석 연구원이 공동 저자, 우리 대학 산업및시스템공학과의 박찬영 교수가 교신저자로 참여했다.

두 연구의 제1 저자인 이남경 박사과정은 “제안한 기술은 분자의 성질을 결정하는 데 있어 큰 영향을 미치는 하부 구조가 존재한다는 화학적 지식에 기반해 그래프 신경망을 학습할 수 있는 새로운 방법”이라면서 “상대편 분자를 고려해 대상 분자의 중요한 구조를 찾는 방법론은 이미지-텍스트 멀티 모달 학습 방법에서도 적용될 수 있어, 심층 학습 전반적인 성능 개선에 기여할 수 있다”고 밝혔다.

연구팀을 지도한 박찬영 교수도 “제안한 기술은 화학과 생명과학을 포함한 다양한 분야에서 새로운 물질을 발견하는데 널리 사용될 것으로 기대하며, 특히 환경 친화적인 소재 개발, 질병 치료를 위한 신약 발굴 등에 있어서 본 기술의 가치가 더욱 부각될 것으로 보인다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원의 지원을 받은 사람중심 인공지능 핵심원천기술개발 사업과 한국화학연구원 기본사업 (KK2351-10)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.18 조회수 10591

약물 부작용 및 용해도 예측 그래프 신경망 기술 개발

최근 화학, 생명과학 등 다양한 기초과학 분야의 문제를 해결하기 위해 그래프 신경망 (Graph Neural Network) 기술이 널리 활용되고 있다. 그 중에서도 특히 두 물질의 상호작용에 의해 발생하는 물리적 성질을 예측하는 것은 다양한 화학, 소재 및 의학 분야에서 각광을 받고 있다. 예를 들어, 어떠한 약물 (Drug)이 용매 (Solvent)에 얼마나 잘 용해되는지 정확히 예측하고, 동시에 여러 가지 약물을 투여하는 다중약물요법 (Polypharmacy)의 부작용을 예측하는 것이 신약 개발 등에 매우 중요하다.

우리 대학 산업및시스템공학과 박찬영 교수 연구팀이 한국화학연구원(원장 이영국)과 공동연구를 통해 물질 내의 중요한 하부 구조(Substructure)를 탐지하여 두 물질의 상호작용에 의해 발생하는 물리적 성질 예측의 높은 정확도를 달성할 수 있는 새로운 그래프 신경망 기법을 개발했다고 18일 밝혔다.

기존 연구에서는 두 분자 쌍이 있을 때, 각 분자내에 존재하는 원자들 사이의 상호 작용만을 고려해 그래프 신경망 모델을 학습하였다. 예를 들어 특정 발색체의 물(H2O)에 대한 용해도를 예측하고자 할 때, 발색체 내의 각 원자들에 대해 물 분자의 원자들 (즉, H, O)이 갖는 영향력을 고려하는 것이다. 연구팀이 이에 반해, 연구팀이 착안한 점은 분자 구조의 화학적 특성을 결정하는 데 있어서 원자뿐만 아니라 작용기(Functional group)와 같은 분자내 하부 구조들이 중요한 역할을 한다는 점이었다. 예를 들어, 알코올이나 예를 들어, 알코올이나 포도당과 같이 하이드록실기 (Hydroxyl group)를 포함하는 분자들은 일반적으로 물에 대한 용해도가 높은 것으로 알려져 있다. 즉, 하이드록실기라는 작용기가 물에 대한 용해도를 결정하는데 중요한 역할을 한다는 것이다.

연구팀은 분자의 특성을 결정하는데 큰 영향을 끼치는 하부 구조를 추론하는 기술을 분자내의 중요한 정보를 최대한 압축하여 보존하는 ‘정보 병목 이론’과, 분자 내의 어떤 하부 구조가 분자의 고유한 특성을 결정 짓는데 큰 역할을 했는지 대한 인과 관계를 추론하는 ‘인과 추론 모형’을 활용하여 개발했다. 이를 통해 분자의 고유한 특성에 가장 큰 영향을 미치는 하부 구조를 찾아내었다. 또한 분자 간 관계를 추론하는 문제에서는 상대방 분자에 따라 대상 분자의 중요한 하부 구조가 달라질 수 있다는 점을 착안하여 물질 간 관계를 예측하는 모델을 제안했다.

이번 새로운 그래프 신경망 기법을 의학에 적용하여 정보 병목 현상을 기반으로 한 연구는 기존 연구에 비해 약물 용해도 예측에서 11%의 성능 향상, 다중약물요법 부작용 예측에서 4%의 정확도 향상을 이뤄냈다. 또한, 인과 추론 모형을 기반으로 한 연구는 약물 용해도 예측에서 17%의 성능 향상, 약물 부작용 예측에서 2%의 정확도 향상을 이뤄냈다.

박찬영 교수팀은 정보 병목 이론을 기반으로 중요한 하부 구조를 탐지해 분자 구조 관계의 높은 예측 정확도를 달성할 수 있는 그래프 신경망 모델을 개발해 기계학습 분야 최고권위 국제학술대회 ‘국제 기계 학습 학회 International Conference on Machine Learning (ICML 2023)’에서 올 7월 발표할 예정이다. (논문명: Conditional Graph Information Bottleneck for Molecular Relational Learning). 또한 인과 추론 모형을 기반으로 중요한 하부 구조를 탐지해 분포 변화에도 모델의 성능이 강건하게 유지되는 그래프 신경망 모델을 개발해 데이터마이닝 최고권위 국제학술 대회 ‘국제 데이터 마이닝 학회 ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2023)’에서 올 8월에 발표할 예정이다. (논문명: Shift-Robust Molecular Relational Learning with Causal Substructure). 두 연구 모두 KAIST 산업및시스템공학과 대학원에 재학 중인 이남경 박사과정 학생이 제1 저자, 화학연구원의 나경석 연구원이 공동 저자, 우리 대학 산업및시스템공학과의 박찬영 교수가 교신저자로 참여했다.

두 연구의 제1 저자인 이남경 박사과정은 “제안한 기술은 분자의 성질을 결정하는 데 있어 큰 영향을 미치는 하부 구조가 존재한다는 화학적 지식에 기반해 그래프 신경망을 학습할 수 있는 새로운 방법”이라면서 “상대편 분자를 고려해 대상 분자의 중요한 구조를 찾는 방법론은 이미지-텍스트 멀티 모달 학습 방법에서도 적용될 수 있어, 심층 학습 전반적인 성능 개선에 기여할 수 있다”고 밝혔다.

연구팀을 지도한 박찬영 교수도 “제안한 기술은 화학과 생명과학을 포함한 다양한 분야에서 새로운 물질을 발견하는데 널리 사용될 것으로 기대하며, 특히 환경 친화적인 소재 개발, 질병 치료를 위한 신약 발굴 등에 있어서 본 기술의 가치가 더욱 부각될 것으로 보인다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원의 지원을 받은 사람중심 인공지능 핵심원천기술개발 사업과 한국화학연구원 기본사업 (KK2351-10)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.18 조회수 10591 전산학부 오혜연 교수, RSS 2023 기조강연 진행

전산학부 오혜연 교수가 2023년 7월 11일 대구 엑스코에서 개최된 '2023 로봇공학, 과학 및 시스템 컨퍼런스(Robotics: Science and Systems, 이하 RSS 2023)' 초청을 받아 기조강연을 진행했다.

발표 제목은 "Toward Culturally Intelligent Language Models" 로 최근 많은 주목을 받고 있는 대형언어모델(Large Langue Models; LLM)이 문화적 지식 및 지능을 갖기 위해 어떤 연구를 해야 하는지에 대한 내용으로 강연을 진행했다.

RSS 2023은 2005년부터 개최된 Robotics 분야의 저명 컨퍼런스로 이번 컨퍼런스는 아시아에서 처음 개최되었다.

이번 RSS 2023에는 전 세계의 AI와 로봇 분야 연구자들과 아마존 로보틱스, 토요타 연구소, 한화시스템 등 세계적 기업을 포함해 40개국에서 온 800여 명이 참여했으며 세계적인 석학 초청 기조 강연, 25개의 워크숍, 112개의 논문 발표, 포스터 세션으로 진행되었다.

2023.07.17 조회수 5040

전산학부 오혜연 교수, RSS 2023 기조강연 진행

전산학부 오혜연 교수가 2023년 7월 11일 대구 엑스코에서 개최된 '2023 로봇공학, 과학 및 시스템 컨퍼런스(Robotics: Science and Systems, 이하 RSS 2023)' 초청을 받아 기조강연을 진행했다.

발표 제목은 "Toward Culturally Intelligent Language Models" 로 최근 많은 주목을 받고 있는 대형언어모델(Large Langue Models; LLM)이 문화적 지식 및 지능을 갖기 위해 어떤 연구를 해야 하는지에 대한 내용으로 강연을 진행했다.

RSS 2023은 2005년부터 개최된 Robotics 분야의 저명 컨퍼런스로 이번 컨퍼런스는 아시아에서 처음 개최되었다.

이번 RSS 2023에는 전 세계의 AI와 로봇 분야 연구자들과 아마존 로보틱스, 토요타 연구소, 한화시스템 등 세계적 기업을 포함해 40개국에서 온 800여 명이 참여했으며 세계적인 석학 초청 기조 강연, 25개의 워크숍, 112개의 논문 발표, 포스터 세션으로 진행되었다.

2023.07.17 조회수 5040 한국그래핀학회 7대 회장에 신소재공학과 김상욱 교수 선출

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수가 지난 7월 13일 부산에게 개최된 제10회 한국그래핀학회 정기총회에서 한국그래핀학회의 7대 회장으로 선출되었다. 한국그래핀학회는 2008년 우리 대학 전기전자공학과 조병진 교수가 주도한 그래핀학술연구회 모임으로 출발하여 2019년 한국그래핀학회로 재도약하였으며, 우리나라 그래핀 연구와 학문적 교류를 촉진하는 데 중추적인 역할을 수행하고 있다. 김상욱는 2024년 1월부터 2년간 학회 회장직을 맡게 된다.

지난 10여년간 한국그래핀학회는 우리나라가 전세계적으로 연구를 선도하고 있는 대표적인 연구분야인 그래핀과 2차원소재에 대한 다양한 국내외 학술행사의 추진을 통해 연구활동의 증진과 함께 국제적 학술교류를 촉진하여 왔으며, 앞으로 본격적으로 그래핀을 산업적으로 유용한 신소재로 발전시키기 위한 연구개발 측면에서도 우리나라가 전 세계를 선도하는데 중추적인 역할을 수행하고자 한다.

김상욱 차기회장은 “그래핀과 2차원 신소재들이 IT, 에너지, 환경소재뿐만 아니라 보건 의료나 로보틱스와 같은 미래 과학기술분야에서도 큰 각광을 받고 있는 현 시점에서, 학계뿐만이 아니라 산업계에서도 그래핀 연구를 더욱 장려하고 촉진할 수 있는 신소재 연구의 장을 여는데 최선을 다할 계획이다”라고 밝혔다.

2023.07.17 조회수 4353

한국그래핀학회 7대 회장에 신소재공학과 김상욱 교수 선출

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수가 지난 7월 13일 부산에게 개최된 제10회 한국그래핀학회 정기총회에서 한국그래핀학회의 7대 회장으로 선출되었다. 한국그래핀학회는 2008년 우리 대학 전기전자공학과 조병진 교수가 주도한 그래핀학술연구회 모임으로 출발하여 2019년 한국그래핀학회로 재도약하였으며, 우리나라 그래핀 연구와 학문적 교류를 촉진하는 데 중추적인 역할을 수행하고 있다. 김상욱는 2024년 1월부터 2년간 학회 회장직을 맡게 된다.

지난 10여년간 한국그래핀학회는 우리나라가 전세계적으로 연구를 선도하고 있는 대표적인 연구분야인 그래핀과 2차원소재에 대한 다양한 국내외 학술행사의 추진을 통해 연구활동의 증진과 함께 국제적 학술교류를 촉진하여 왔으며, 앞으로 본격적으로 그래핀을 산업적으로 유용한 신소재로 발전시키기 위한 연구개발 측면에서도 우리나라가 전 세계를 선도하는데 중추적인 역할을 수행하고자 한다.

김상욱 차기회장은 “그래핀과 2차원 신소재들이 IT, 에너지, 환경소재뿐만 아니라 보건 의료나 로보틱스와 같은 미래 과학기술분야에서도 큰 각광을 받고 있는 현 시점에서, 학계뿐만이 아니라 산업계에서도 그래핀 연구를 더욱 장려하고 촉진할 수 있는 신소재 연구의 장을 여는데 최선을 다할 계획이다”라고 밝혔다.

2023.07.17 조회수 4353