%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C

-

수면 및 단기 기억력 조절을 위한 초소형 초음파 자극·뇌파 측정 시스템 개발

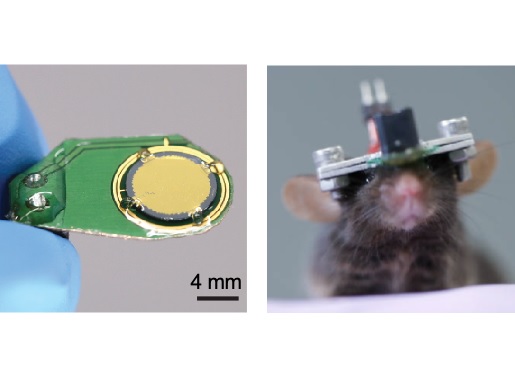

우리 대학 전기및전자공학부 이현주 교수, 한국뇌연구원 김정연 박사 공동연구팀이 소형 동물에서 초음파 뇌 자극과 뇌파 측정이 동시에 가능한 초소형 시스템을 개발했다고 9일 밝혔다. 수면 상태에 따라 실시간으로 초음파 뇌 자극이 가능한 해당 기술을 이용해, 연구팀은 비 급속 안구 운동(NREM, Non-rapid-eye Movement) 수면 시 전전두엽(PFC, Prefrontal cortex)을 실시간으로 자극해 수면 및 단기 기억력 조절이 가능함을 밝혔다.

☞ 미세 전자 기계 시스템(Micro Electro Mechanical Systems, MEMS): 마이크로 단위의 기계적 구조물과 전자 회로가 결합된 초소형 정밀 기계 제작 기술. 전자(반도체) 기술·기계 기술·광 기술 등을 융합해 마이크로 단위의 작은 부품과 시스템을 설계·제작하고 응용하는 기술을 의미한다.

☞ 초음파: 사람이 들을 수 있는 청각 영역에서 벗어난 고주파수 내역의 음파(>20 kHz).

☞ 뇌파: 저주파수 대역의 뇌 전기신호. 비침습적으로 두개골이나 두피에서 전반적인 뇌 활동을 뇌파로 측정할 수 있다. 영문으로 EEG라고 부른다.

☞ 전전두엽: 전두엽에서 인간 고유의 정신 기능을 담당하는 앞부분이다. 행동을 주시하고, 감독하고, 이끌고, 지시하고, 집중시키는 일을 하는 부위다.

이번 연구에서 개발된 초소형 초음파 자극 및 뇌파 측정 시스템은 기존의 마취가 필요한 시스템과는 달리 자유롭게 행동하는 쥐에 장기간 동시 자극과 측정을 할 수 있다. 초음파 자극 소자는 미세 전자 기계 시스템(이하 MEMS, Micro Electro Mechanical Systems)의 실리콘 공정을 활용했기 때문에 매우 정밀하고 초소형으로 제작할 수 있으며 대량생산이 가능하다. 초경량의 해당 시스템을 향후 다양한 뇌 질환 동물 모델에 적용한다면, 여러 뇌 질환에 대한 초음파 뇌 자극의 효과를 평가할 수 있을 것으로 기대된다.

기존 신경 자극 기술과는 달리 초음파는 수술 없이 뇌 심부의 국소적인 작은 영역까지도 자극할 수 있어, 저강도 집속 초음파 치료 기술이 주목받고 있다. 최근 저강도 집속 초음파 기술의 치료 효과와 유효성에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. 초음파를 뇌 또는 인체에 조사했더니, 알츠하이머병, 파킨슨병, 간질, 비만, 관절염 등이 호전되는 연구들이 다수 발표되고 있다.

신경 자극의 효능을 확인하는 방법으로는 생체 내 신호 측정과 행동 관찰을 들 수 있다. 그러나 이를 질병 모델이 많이 존재하는 소형 동물에서 구현하기는 쉽지 않다. 기존의 초음파 자극 기술은 부피가 커서 움직이는 생쥐에 사용이 불가능하거나 작동할 때 생기는 잡음 신호로 동시 전기 생리 신호 측정이 어렵다. 특히, 생쥐처럼 작은 동물에서 장기간으로 초음파 자극을 주면서 생체 내 반응을 실시간으로 측정하는 시스템이 없었다. 따라서 소형 동물에 인가되는 초음파 자극 실험은 통상적으로 짧게 자극 후 즉각적인 반응을 보거나 마취 상태에서 여러 차례 자극을 인가하고 장기적인 반응을 보는 연구들이 주를 이루고 있다.

이현주 교수팀은 그간 이런 문제를 해결하기 위해 MEMS 기반의 초소형 초음파 소자(CMUT, Capacitive Micromachined Ultrasound Transducer) 연구를 지속해서 수행해왔는데, 이번 연구에서 뇌파 신호 측정 및 실시간 수면 분석 기술을 접목해, 뇌의 현재 상태에 따라 자극을 주는 맞춤형, 폐루프 자극 시스템을 개발했다. 폐루프 자극 알고리즘은 6초 단위로 수면 단계를 실시간으로 분석해 비 급속 안구 운동(NREM, Non-rapid-eye Movement) 수면 단계일 때 초음파 자극을 전달한다. 이 시스템은 잡음 신호 없이 자극과 측정이 동시에 가능하다. NREM 상태 시 10시간 동안 수면 박탈 쥐의 전전두엽을 자극한 결과, 단기 공간 기억력이 보호되고 급속 안구 운동(REM, Rapid-eye Movement) 수면량이 증가함을 보였다.

연구팀은 현재 이 신기술을 고도화하기 위해 뇌 단일 영역의 매우 작은 부위를 자극할 수 있는 후속 시스템을 개발하고 있다. 국소 부위 자극을 통해 향후 정밀한 수면 단계 조절이 가능하게 된다면, 수술 없이 비침습적으로 수면 질환, 알츠하이머병, 파킨슨병 등의 뇌 질환 치료의 길이 열릴 것으로 연구팀은 기대하고 있다.

이현주 교수는 "초음파는 태아 영상화에도 활용될 만큼 안전한 인체 조사 기술 중 하나인데, 인체 내부 깊숙이까지 전달되며 펴지지 않고 집중 조사가 가능해 치료를 위한 비수술적 인체 조사 기술로 매우 매력적인 기술이다ˮ라고 말했다. "하지만, 전임상 자극 시스템의 부재로 현재 초음파 자극의 효능 평가 연구가 부족한 상황이며, 이번에 개발한 시스템을 많은 뇌과학 연구팀들이 활용해 초음파의 다양한 치료 효과를 밝혀낼 수 있기를 바란다ˮ라고 전했다.

전기및전자공학부 이현주 교수 연구팀의 조예현 박사과정, 그리고 한국뇌연구원 김정연 박사 연구팀이 주도하고 기초과학연구원 김성기 단장, 한국과학기술연구원 이병철 박사, 우리 대학 생명과학과 서성배 교수가 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'誌 10월 19일 字에 게재됐으며 출판사 와일리(Wiley)의 리서치 헤드라인(Research Headline) 논문으로 선정돼 이현주 교수와 김정연 박사 인터뷰가 어드밴스드 사이언스 뉴스(Advanced Science News)에 11월 1일 실렸다. (논문명: General-purpose ultrasound neuromodulation system for chronic, closed-loop preclinical studies in freely behaving rodents)

한편, 이 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단 차세대지능형반도체 사업의 지원으로 수행됐다.

2022.11.09 조회수 11481

수면 및 단기 기억력 조절을 위한 초소형 초음파 자극·뇌파 측정 시스템 개발

우리 대학 전기및전자공학부 이현주 교수, 한국뇌연구원 김정연 박사 공동연구팀이 소형 동물에서 초음파 뇌 자극과 뇌파 측정이 동시에 가능한 초소형 시스템을 개발했다고 9일 밝혔다. 수면 상태에 따라 실시간으로 초음파 뇌 자극이 가능한 해당 기술을 이용해, 연구팀은 비 급속 안구 운동(NREM, Non-rapid-eye Movement) 수면 시 전전두엽(PFC, Prefrontal cortex)을 실시간으로 자극해 수면 및 단기 기억력 조절이 가능함을 밝혔다.

☞ 미세 전자 기계 시스템(Micro Electro Mechanical Systems, MEMS): 마이크로 단위의 기계적 구조물과 전자 회로가 결합된 초소형 정밀 기계 제작 기술. 전자(반도체) 기술·기계 기술·광 기술 등을 융합해 마이크로 단위의 작은 부품과 시스템을 설계·제작하고 응용하는 기술을 의미한다.

☞ 초음파: 사람이 들을 수 있는 청각 영역에서 벗어난 고주파수 내역의 음파(>20 kHz).

☞ 뇌파: 저주파수 대역의 뇌 전기신호. 비침습적으로 두개골이나 두피에서 전반적인 뇌 활동을 뇌파로 측정할 수 있다. 영문으로 EEG라고 부른다.

☞ 전전두엽: 전두엽에서 인간 고유의 정신 기능을 담당하는 앞부분이다. 행동을 주시하고, 감독하고, 이끌고, 지시하고, 집중시키는 일을 하는 부위다.

이번 연구에서 개발된 초소형 초음파 자극 및 뇌파 측정 시스템은 기존의 마취가 필요한 시스템과는 달리 자유롭게 행동하는 쥐에 장기간 동시 자극과 측정을 할 수 있다. 초음파 자극 소자는 미세 전자 기계 시스템(이하 MEMS, Micro Electro Mechanical Systems)의 실리콘 공정을 활용했기 때문에 매우 정밀하고 초소형으로 제작할 수 있으며 대량생산이 가능하다. 초경량의 해당 시스템을 향후 다양한 뇌 질환 동물 모델에 적용한다면, 여러 뇌 질환에 대한 초음파 뇌 자극의 효과를 평가할 수 있을 것으로 기대된다.

기존 신경 자극 기술과는 달리 초음파는 수술 없이 뇌 심부의 국소적인 작은 영역까지도 자극할 수 있어, 저강도 집속 초음파 치료 기술이 주목받고 있다. 최근 저강도 집속 초음파 기술의 치료 효과와 유효성에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. 초음파를 뇌 또는 인체에 조사했더니, 알츠하이머병, 파킨슨병, 간질, 비만, 관절염 등이 호전되는 연구들이 다수 발표되고 있다.

신경 자극의 효능을 확인하는 방법으로는 생체 내 신호 측정과 행동 관찰을 들 수 있다. 그러나 이를 질병 모델이 많이 존재하는 소형 동물에서 구현하기는 쉽지 않다. 기존의 초음파 자극 기술은 부피가 커서 움직이는 생쥐에 사용이 불가능하거나 작동할 때 생기는 잡음 신호로 동시 전기 생리 신호 측정이 어렵다. 특히, 생쥐처럼 작은 동물에서 장기간으로 초음파 자극을 주면서 생체 내 반응을 실시간으로 측정하는 시스템이 없었다. 따라서 소형 동물에 인가되는 초음파 자극 실험은 통상적으로 짧게 자극 후 즉각적인 반응을 보거나 마취 상태에서 여러 차례 자극을 인가하고 장기적인 반응을 보는 연구들이 주를 이루고 있다.

이현주 교수팀은 그간 이런 문제를 해결하기 위해 MEMS 기반의 초소형 초음파 소자(CMUT, Capacitive Micromachined Ultrasound Transducer) 연구를 지속해서 수행해왔는데, 이번 연구에서 뇌파 신호 측정 및 실시간 수면 분석 기술을 접목해, 뇌의 현재 상태에 따라 자극을 주는 맞춤형, 폐루프 자극 시스템을 개발했다. 폐루프 자극 알고리즘은 6초 단위로 수면 단계를 실시간으로 분석해 비 급속 안구 운동(NREM, Non-rapid-eye Movement) 수면 단계일 때 초음파 자극을 전달한다. 이 시스템은 잡음 신호 없이 자극과 측정이 동시에 가능하다. NREM 상태 시 10시간 동안 수면 박탈 쥐의 전전두엽을 자극한 결과, 단기 공간 기억력이 보호되고 급속 안구 운동(REM, Rapid-eye Movement) 수면량이 증가함을 보였다.

연구팀은 현재 이 신기술을 고도화하기 위해 뇌 단일 영역의 매우 작은 부위를 자극할 수 있는 후속 시스템을 개발하고 있다. 국소 부위 자극을 통해 향후 정밀한 수면 단계 조절이 가능하게 된다면, 수술 없이 비침습적으로 수면 질환, 알츠하이머병, 파킨슨병 등의 뇌 질환 치료의 길이 열릴 것으로 연구팀은 기대하고 있다.

이현주 교수는 "초음파는 태아 영상화에도 활용될 만큼 안전한 인체 조사 기술 중 하나인데, 인체 내부 깊숙이까지 전달되며 펴지지 않고 집중 조사가 가능해 치료를 위한 비수술적 인체 조사 기술로 매우 매력적인 기술이다ˮ라고 말했다. "하지만, 전임상 자극 시스템의 부재로 현재 초음파 자극의 효능 평가 연구가 부족한 상황이며, 이번에 개발한 시스템을 많은 뇌과학 연구팀들이 활용해 초음파의 다양한 치료 효과를 밝혀낼 수 있기를 바란다ˮ라고 전했다.

전기및전자공학부 이현주 교수 연구팀의 조예현 박사과정, 그리고 한국뇌연구원 김정연 박사 연구팀이 주도하고 기초과학연구원 김성기 단장, 한국과학기술연구원 이병철 박사, 우리 대학 생명과학과 서성배 교수가 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'誌 10월 19일 字에 게재됐으며 출판사 와일리(Wiley)의 리서치 헤드라인(Research Headline) 논문으로 선정돼 이현주 교수와 김정연 박사 인터뷰가 어드밴스드 사이언스 뉴스(Advanced Science News)에 11월 1일 실렸다. (논문명: General-purpose ultrasound neuromodulation system for chronic, closed-loop preclinical studies in freely behaving rodents)

한편, 이 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단 차세대지능형반도체 사업의 지원으로 수행됐다.

2022.11.09 조회수 11481 -

이성주, 신진우 교수팀, 스스로 새로운 환경 적응하는 인공지능 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 이성주 교수와 AI대학원 신진우 교수 연구팀이 공동연구를 통해 스스로 환경변화에 적응하는 테스트타임 적응 인공지능 기술을 개발했다고 밝혔다.

해당 연구는 “NOTE: Robust Continual Test-time Adaptation Against Temporal Correlation”라는 제목으로 인공지능 분야 최고권위 국제학술대회 ‘신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 2022'에서12월 발표될 예정이다.

이성주 교수와 신진우 교수 공동 연구팀이 스스로 새로운 환경에 적응하는 “테스트타임 적응 (Test-Time Adaptation)” 인공지능 기술을 개발하였다. 연구팀이 제안한 알고리즘은 기존의 최고 성능 알고리즘보다 평균 11% 향상된 정확도를 보였다.

기계학습 모델들의 한계점은 학습했던 데이터와 다른 분포의 데이터에 적용되면 성능이 급격히 하락한다는 것이다. 이를 푸는 여러 방법 중에서 데이터를 미리 수집할 필요없이 모델이 스스로 테스트 데이터를 분석하여 변하는 환경에 적응하고 성능을 향상시키는 기술인 테스트타임 도메인 적응 (Test-Time Adaptation) 방법이 최근 산학계에서 크게 각광을 받고 있었다.

연구팀은 기존의 테스트타임 도메인 적응 기술들이 모두 데이터가 이상적인 균일분포를 따른다는 가정을 한다는 문제점에 착안했다. 실제 데이터는 환경 변화나 시간 변화에 따라 데이터 분포가 변하거나 비균일분포의 데이터에 대해서는 기존 기술을 동작하지 않는다. 하지만 연구팀이 제시한 “NOTE” 기술은 비균일분포의 데이터에서도 기존 최대 성능 알고리즘 보다 평균 11%만큼 향상된 정확도를 보였다.

이성주 교수 연구팀과 신진우 교수 연구팀의 공동연구로, 공태식 박사과정이 제1저자로 연구를 이끌었고, 정종헌 박사과정, 김태원 학사과정, 김예원 석사과정이 공동 저자로 기여하였다.

이성주 교수와 신진우 교수는 ”테스트타임 도메인 적응은 인공지능이 스스로 환경 변화에 적응하여 성능을 향상시키는 기술로, 활용도가 무궁무진하다. 이번에 발표될 NOTE 기술은 실제 데이터 분포에서 성능향상을 보인 최초의 기술이고 자율주행, 인공지능 의료, 모바일 헬스케어 등 다양한 분야에 적용이 가능할 것으로 기대된다.” 라고 밝혔다.

이 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원 (No. NRF-2020R1A2C1004062)과 방위사업청과 국방과학연구소의 지원(UD190031RD)으로 한국과학기술원 미래 국방 인공지능 특화연구센터에서 수행된 연구이다.

2022.10.21 조회수 10786

이성주, 신진우 교수팀, 스스로 새로운 환경 적응하는 인공지능 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 이성주 교수와 AI대학원 신진우 교수 연구팀이 공동연구를 통해 스스로 환경변화에 적응하는 테스트타임 적응 인공지능 기술을 개발했다고 밝혔다.

해당 연구는 “NOTE: Robust Continual Test-time Adaptation Against Temporal Correlation”라는 제목으로 인공지능 분야 최고권위 국제학술대회 ‘신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 2022'에서12월 발표될 예정이다.

이성주 교수와 신진우 교수 공동 연구팀이 스스로 새로운 환경에 적응하는 “테스트타임 적응 (Test-Time Adaptation)” 인공지능 기술을 개발하였다. 연구팀이 제안한 알고리즘은 기존의 최고 성능 알고리즘보다 평균 11% 향상된 정확도를 보였다.

기계학습 모델들의 한계점은 학습했던 데이터와 다른 분포의 데이터에 적용되면 성능이 급격히 하락한다는 것이다. 이를 푸는 여러 방법 중에서 데이터를 미리 수집할 필요없이 모델이 스스로 테스트 데이터를 분석하여 변하는 환경에 적응하고 성능을 향상시키는 기술인 테스트타임 도메인 적응 (Test-Time Adaptation) 방법이 최근 산학계에서 크게 각광을 받고 있었다.

연구팀은 기존의 테스트타임 도메인 적응 기술들이 모두 데이터가 이상적인 균일분포를 따른다는 가정을 한다는 문제점에 착안했다. 실제 데이터는 환경 변화나 시간 변화에 따라 데이터 분포가 변하거나 비균일분포의 데이터에 대해서는 기존 기술을 동작하지 않는다. 하지만 연구팀이 제시한 “NOTE” 기술은 비균일분포의 데이터에서도 기존 최대 성능 알고리즘 보다 평균 11%만큼 향상된 정확도를 보였다.

이성주 교수 연구팀과 신진우 교수 연구팀의 공동연구로, 공태식 박사과정이 제1저자로 연구를 이끌었고, 정종헌 박사과정, 김태원 학사과정, 김예원 석사과정이 공동 저자로 기여하였다.

이성주 교수와 신진우 교수는 ”테스트타임 도메인 적응은 인공지능이 스스로 환경 변화에 적응하여 성능을 향상시키는 기술로, 활용도가 무궁무진하다. 이번에 발표될 NOTE 기술은 실제 데이터 분포에서 성능향상을 보인 최초의 기술이고 자율주행, 인공지능 의료, 모바일 헬스케어 등 다양한 분야에 적용이 가능할 것으로 기대된다.” 라고 밝혔다.

이 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원 (No. NRF-2020R1A2C1004062)과 방위사업청과 국방과학연구소의 지원(UD190031RD)으로 한국과학기술원 미래 국방 인공지능 특화연구센터에서 수행된 연구이다.

2022.10.21 조회수 10786 -

빛 소용돌이의 역학적 제어 구현

우리 대학 물리학과 서민교 교수, 김동하 박사, 신소재공학과 신종화 교수 공동연구팀이 자기장에 의해 자발적으로 생성되고 동역학적 움직임을 보이는 빛 소용돌이(optical vortex)를 구현했다고 13일 밝혔다.

빛 소용돌이는 전기장의 위상 분포의 공간적인 꼬임으로서, 기초 물리량중 하나인 궤도 각운동량을 전자기파에 싣는 역할을 수행한다.

전자기파의 궤도 각운동량은 고전적 또는 양자화된 회전 특성을 광학 기술에 도입할 수 있기에, 광 집게, 초고해상도 현미경, 고차원 광통신, 양자 얽힘 등 다양한 분야로의 응용으로 주목받아 왔다.

그러나 기존의 빛 소용돌이/궤도 각운동량 생성은 나선형의 구조적 특이점을 갖는 소자를 통해서만 구현되어 왔기에, 역학적 변화를 가할 수 없는 수동적 형태로서만 활용되어 왔다.

연구팀은 구조적 특이점 없이도 빛 소용돌이가 자발적으로 생성될 수 있는 플랫폼을 다층 박막 구조를 통해 구현하였다. 이 플랫폼은 반사율이 이상적으로 0이 되는 수학적 특이점을 가지는 위상학적 상(相)을 실 공간에 만들어 내며, 특이점을 중심으로 빛 소용돌이가 나타난다.

다층 박막 구조내의 자기 광학 효과를 이용하여, 위상학적 상의 생성과 소멸이 외부 자기장에 의해 제어된다. 나아가, 빛 소용돌이들이 외부 자기장 하에서 위상전하에 따라 다른 양상의 움직임들을 보이거나 빛 소용돌이-반(反)소용돌이 쌍이 생성되는 등의 준입자적 (quasiparticle) 양상을 관측했다.

연구팀이 개발한 플랫폼은 구성 물질에 따라 전기장이나 열에 의한 구동도 가능하며, 제작 방식의 단순화로 인해 여러 다양한 능동적 위상 광학 소자 개발 및 빛 소용돌이 생성 소자의 개발이 기대된다.

서민교 교수는 "자발적 생성 및 역학적 움직임을 보이는 등의 준입자적 양상을 가지는 빛 소용돌이가 구현될 수 있음을 보였다. 광학 시스템내의 다양한 위상학적 전자기장 텍스처와 그들의 준입자적 상호작용에 대한 연구의 시작점이 될 것이 기대된다.ˮ라고 말했다.

김동하 박사가 제1 저자이자 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 (Nature)' 10월 13일 온라인 판본에 출판됐다. (논문명 : Spontaneous generation and active manipulation of real-space optical vortices).

이번 연구는 한국연구재단 중견연구, 기초연구실, 대학중점연구소지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.13 조회수 7901

빛 소용돌이의 역학적 제어 구현

우리 대학 물리학과 서민교 교수, 김동하 박사, 신소재공학과 신종화 교수 공동연구팀이 자기장에 의해 자발적으로 생성되고 동역학적 움직임을 보이는 빛 소용돌이(optical vortex)를 구현했다고 13일 밝혔다.

빛 소용돌이는 전기장의 위상 분포의 공간적인 꼬임으로서, 기초 물리량중 하나인 궤도 각운동량을 전자기파에 싣는 역할을 수행한다.

전자기파의 궤도 각운동량은 고전적 또는 양자화된 회전 특성을 광학 기술에 도입할 수 있기에, 광 집게, 초고해상도 현미경, 고차원 광통신, 양자 얽힘 등 다양한 분야로의 응용으로 주목받아 왔다.

그러나 기존의 빛 소용돌이/궤도 각운동량 생성은 나선형의 구조적 특이점을 갖는 소자를 통해서만 구현되어 왔기에, 역학적 변화를 가할 수 없는 수동적 형태로서만 활용되어 왔다.

연구팀은 구조적 특이점 없이도 빛 소용돌이가 자발적으로 생성될 수 있는 플랫폼을 다층 박막 구조를 통해 구현하였다. 이 플랫폼은 반사율이 이상적으로 0이 되는 수학적 특이점을 가지는 위상학적 상(相)을 실 공간에 만들어 내며, 특이점을 중심으로 빛 소용돌이가 나타난다.

다층 박막 구조내의 자기 광학 효과를 이용하여, 위상학적 상의 생성과 소멸이 외부 자기장에 의해 제어된다. 나아가, 빛 소용돌이들이 외부 자기장 하에서 위상전하에 따라 다른 양상의 움직임들을 보이거나 빛 소용돌이-반(反)소용돌이 쌍이 생성되는 등의 준입자적 (quasiparticle) 양상을 관측했다.

연구팀이 개발한 플랫폼은 구성 물질에 따라 전기장이나 열에 의한 구동도 가능하며, 제작 방식의 단순화로 인해 여러 다양한 능동적 위상 광학 소자 개발 및 빛 소용돌이 생성 소자의 개발이 기대된다.

서민교 교수는 "자발적 생성 및 역학적 움직임을 보이는 등의 준입자적 양상을 가지는 빛 소용돌이가 구현될 수 있음을 보였다. 광학 시스템내의 다양한 위상학적 전자기장 텍스처와 그들의 준입자적 상호작용에 대한 연구의 시작점이 될 것이 기대된다.ˮ라고 말했다.

김동하 박사가 제1 저자이자 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 (Nature)' 10월 13일 온라인 판본에 출판됐다. (논문명 : Spontaneous generation and active manipulation of real-space optical vortices).

이번 연구는 한국연구재단 중견연구, 기초연구실, 대학중점연구소지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.13 조회수 7901 -

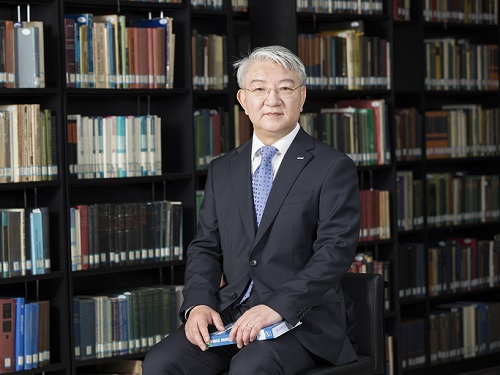

이상엽 연구부총장, 제67회 대한민국학술원상 수상

대한민국학술원은 16일 오후 학술원 대회의실에서 한덕수 국무총리 등이 참석한 가운데 '제67회 대한민국학술원상 시상식'을 연다고 15일 밝혔다.

대한민국학술원상은 세계적 수준의 우수하고 독창적 연구업적을 이룬 학자에게 주는 상으로 국내 학계에서 가장 오랜 역사를 갖고 있으며 1955년부터 279명이 수상했다. 이번 대한민국 학술원상은 자연과학기초부문, 자연과학응용부문, 인문학부문, 사회과학부문 등 4개 부문에서 각 2명씩 모두 8명이 상을 받는다. 수상자들은 상장과 메달, 부상으로 상금 각 1억 원을 받는다.

자연과학응용부문에서 미생물을 통해 가솔린 등의 연료를 생산하는 기술을 개발한 이상엽 우리 대학 생명화학공학과 특훈교수(연구부총장)가 뽑혔다. 오일쇼크 이후 석유를 대체할 수 있는 기술의 필요성이 커졌고, 최근에는 이산화탄소 감축 기술 개발이 시급한 상황이다. 이 교수는 바이오매스를 원료로 한 미생물을 이용해 가솔린 등 유용한 화학물질 생산기술을 처음으로 보고했다.

2022.09.15 조회수 7304

이상엽 연구부총장, 제67회 대한민국학술원상 수상

대한민국학술원은 16일 오후 학술원 대회의실에서 한덕수 국무총리 등이 참석한 가운데 '제67회 대한민국학술원상 시상식'을 연다고 15일 밝혔다.

대한민국학술원상은 세계적 수준의 우수하고 독창적 연구업적을 이룬 학자에게 주는 상으로 국내 학계에서 가장 오랜 역사를 갖고 있으며 1955년부터 279명이 수상했다. 이번 대한민국 학술원상은 자연과학기초부문, 자연과학응용부문, 인문학부문, 사회과학부문 등 4개 부문에서 각 2명씩 모두 8명이 상을 받는다. 수상자들은 상장과 메달, 부상으로 상금 각 1억 원을 받는다.

자연과학응용부문에서 미생물을 통해 가솔린 등의 연료를 생산하는 기술을 개발한 이상엽 우리 대학 생명화학공학과 특훈교수(연구부총장)가 뽑혔다. 오일쇼크 이후 석유를 대체할 수 있는 기술의 필요성이 커졌고, 최근에는 이산화탄소 감축 기술 개발이 시급한 상황이다. 이 교수는 바이오매스를 원료로 한 미생물을 이용해 가솔린 등 유용한 화학물질 생산기술을 처음으로 보고했다.

2022.09.15 조회수 7304 -

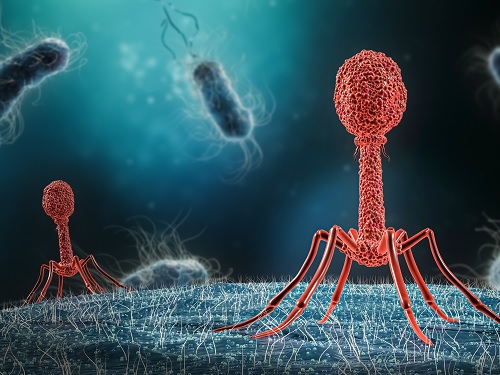

바이오 화학산업에 치명적인 파지 오염 해결방안 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 중국 우한대학교 시 첸(Shi Chen), 리안롱 왕(Lianrong Wang) 교수 연구팀과 공동연구를 통해 `파지 저항성을 갖는 대장균 균주 개발'에 성공했다고 15일 밝혔다.

파지(phage)란 미생물에 대해 특이적 감염성을 갖는 바이러스를 의미한다. 파지에 감염된 미생물은 생리학적 특성이 크게 달라지거나 심한 경우 죽기 때문에 파지 오염은 미생물이 화학공장과 같은 역할을 하는 바이오 화학산업에서 치명적이다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 지난 8월 2일 게재됐다. 또한 해당 연구의 중요성을 인정받아 네이쳐 커뮤니케이션스 에디터의 하이라이트로도 선정됐다.

※ 논문명 : Systematic strategies for developing phage resistant Escherichia coli strains

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 공동 교신저자), Shi Chen(우한대학교, 공동 교신저자), Lianrong Wang(우한대학교, 공동 교신저자), Xuan Zou(우한대학교, 제1저자), Xiaohong Xiao(우한대학교, 제2저자), Ziran Mo(우한대학교, 제3저자), Yashi Ge(우한대학교, 제4저자), Xing Jiang(우한대학교, 제5저자), Ruolin Huang(우한대학교, 제6저자), Mengxue Li(우한대학교, 제7저자), Zixin Deng(우한대학교, 제8저자), 포함 총 11명

시스템 대사공학은 미생물 대사회로의 조작을 통해 여러 가지 화학물질들을 지속가능하고 친환경적인 방식으로 생산할 수 있게 하는 학문으로 전 세계적으로 심각한 화석연료 고갈 및 기후변화를 해결하는 데 있어 중요한 역할을 한다. 대장균은 시스템 대사공학적 엔지니어링에 사용되는 여러 가지 미생물 균주 중에서 가장 널리 사용되고 있는 대표적인 균주다. 시스템 대사공학의 도구 및 전략들의 발전과 이로 인해 만들어진 최적화된 미생물 균주들은 저렴하고 쉽게 구할 수 있는 원자재를 경제적 및 산업적 가치가 큰 제품으로 전환하는 데 있어 중요한 역할을 할 것이다.

이러한 재생 가능한 바이오화학산업을 구축하는데 꼭 해결돼야 하는 문제 중 하나는 발효 중 파지 오염이다. 발효 중 파지 오염은 숙주 세포에 치명적인 영향을 미치기 때문에 전체 바이오 공정의 생산성에 큰 영향을 미치며 그 결과 막대한 경제적 손실이 일어난다. 산업적 발효에서 파지 오염은 유전 공학을 통한 파지 방어 시스템 도입을 통해 효과적으로 막을 수 있다. 하지만 지금까지 알려진 대부분의 파지 방어 메커니즘은 한정된 종류의 파지만 방어할 수 있어 제한된 효과를 볼 수 있었다.

이러한 문제를 해결하기 위해 공동연구팀은 대장균 3234/A 균주에서 존재하는 외가닥 DNA(single-stranded DNA) (인산황화)phosphorothioation (이하 Ssp)라 명명한 신규 파지 방어 메커니즘을 발견 및 규명했으며 해당 Ssp 파지 방어 시스템이 산업적으로 유용한 여러 가지 대장균 균주에 적용될 수 있고, 그 결과 여러 종류의 파지를 방어할 수 있음을 확인했다.

또한 게놈 상에 Ssp 방어 모듈을 도입하고 파지 생애주기에 필수적인 유전자의 변형과 같은 체계적인 엔지니어링 전략을 개발했다. 이러한 전략들을 통해 파지 공격에 취약한 대장균 균주를 여러 가지 파지들에 내성을 부여할 수 있었으며, 이렇게 엔지니어링된 대장균들은 파지들이 있을 때도 일반적인 대장균과 똑같은 성장 속도와 생리학적 특성을 갖는 것을 확인했다. 또한 높은 농도의 파지가 존재하는 환경에서도 화학물질 및 재조합 단백질을 생산하는 능력을 유지했다는 것을 연구팀은 확인했다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 발효 산업에서 큰 문제점이었던 파지 오염을 해결하기 위해 여러 가지 파지에 대한 저항성을 부여하는 체계적인 해법을 제시했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 미생물 기반의 유용한 화학제품을 만드는 데 한 단계 앞으로 나아갈 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이번 연구는 이상엽 특훈교수 연구팀에 의해 과학기술정보통신부가 지원하는 기후환경연구개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

2022.09.15 조회수 10167

바이오 화학산업에 치명적인 파지 오염 해결방안 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 중국 우한대학교 시 첸(Shi Chen), 리안롱 왕(Lianrong Wang) 교수 연구팀과 공동연구를 통해 `파지 저항성을 갖는 대장균 균주 개발'에 성공했다고 15일 밝혔다.

파지(phage)란 미생물에 대해 특이적 감염성을 갖는 바이러스를 의미한다. 파지에 감염된 미생물은 생리학적 특성이 크게 달라지거나 심한 경우 죽기 때문에 파지 오염은 미생물이 화학공장과 같은 역할을 하는 바이오 화학산업에서 치명적이다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 지난 8월 2일 게재됐다. 또한 해당 연구의 중요성을 인정받아 네이쳐 커뮤니케이션스 에디터의 하이라이트로도 선정됐다.

※ 논문명 : Systematic strategies for developing phage resistant Escherichia coli strains

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 공동 교신저자), Shi Chen(우한대학교, 공동 교신저자), Lianrong Wang(우한대학교, 공동 교신저자), Xuan Zou(우한대학교, 제1저자), Xiaohong Xiao(우한대학교, 제2저자), Ziran Mo(우한대학교, 제3저자), Yashi Ge(우한대학교, 제4저자), Xing Jiang(우한대학교, 제5저자), Ruolin Huang(우한대학교, 제6저자), Mengxue Li(우한대학교, 제7저자), Zixin Deng(우한대학교, 제8저자), 포함 총 11명

시스템 대사공학은 미생물 대사회로의 조작을 통해 여러 가지 화학물질들을 지속가능하고 친환경적인 방식으로 생산할 수 있게 하는 학문으로 전 세계적으로 심각한 화석연료 고갈 및 기후변화를 해결하는 데 있어 중요한 역할을 한다. 대장균은 시스템 대사공학적 엔지니어링에 사용되는 여러 가지 미생물 균주 중에서 가장 널리 사용되고 있는 대표적인 균주다. 시스템 대사공학의 도구 및 전략들의 발전과 이로 인해 만들어진 최적화된 미생물 균주들은 저렴하고 쉽게 구할 수 있는 원자재를 경제적 및 산업적 가치가 큰 제품으로 전환하는 데 있어 중요한 역할을 할 것이다.

이러한 재생 가능한 바이오화학산업을 구축하는데 꼭 해결돼야 하는 문제 중 하나는 발효 중 파지 오염이다. 발효 중 파지 오염은 숙주 세포에 치명적인 영향을 미치기 때문에 전체 바이오 공정의 생산성에 큰 영향을 미치며 그 결과 막대한 경제적 손실이 일어난다. 산업적 발효에서 파지 오염은 유전 공학을 통한 파지 방어 시스템 도입을 통해 효과적으로 막을 수 있다. 하지만 지금까지 알려진 대부분의 파지 방어 메커니즘은 한정된 종류의 파지만 방어할 수 있어 제한된 효과를 볼 수 있었다.

이러한 문제를 해결하기 위해 공동연구팀은 대장균 3234/A 균주에서 존재하는 외가닥 DNA(single-stranded DNA) (인산황화)phosphorothioation (이하 Ssp)라 명명한 신규 파지 방어 메커니즘을 발견 및 규명했으며 해당 Ssp 파지 방어 시스템이 산업적으로 유용한 여러 가지 대장균 균주에 적용될 수 있고, 그 결과 여러 종류의 파지를 방어할 수 있음을 확인했다.

또한 게놈 상에 Ssp 방어 모듈을 도입하고 파지 생애주기에 필수적인 유전자의 변형과 같은 체계적인 엔지니어링 전략을 개발했다. 이러한 전략들을 통해 파지 공격에 취약한 대장균 균주를 여러 가지 파지들에 내성을 부여할 수 있었으며, 이렇게 엔지니어링된 대장균들은 파지들이 있을 때도 일반적인 대장균과 똑같은 성장 속도와 생리학적 특성을 갖는 것을 확인했다. 또한 높은 농도의 파지가 존재하는 환경에서도 화학물질 및 재조합 단백질을 생산하는 능력을 유지했다는 것을 연구팀은 확인했다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 발효 산업에서 큰 문제점이었던 파지 오염을 해결하기 위해 여러 가지 파지에 대한 저항성을 부여하는 체계적인 해법을 제시했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 미생물 기반의 유용한 화학제품을 만드는 데 한 단계 앞으로 나아갈 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이번 연구는 이상엽 특훈교수 연구팀에 의해 과학기술정보통신부가 지원하는 기후환경연구개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

2022.09.15 조회수 10167 -

미생물 이용해 고효율 루테인 생산 기술 최초 개발

우리 대학 생명화학공학과 박선영 박사(現 LG화학)와 은현민 박사과정생을 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 `루테인을 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 17일 밝혔다.

루테인(lutein)은 눈을 산화 손상과 자외선으로부터 보호하며, 주로 계란의 난황과 과일 등에 함유된 영양물질이다. 루테인은 노안, 백내장 등의 예방 및 치료 효과가 있어 눈 영양제로 많이 판매되며, 이외에도 화장품과 동물사료에도 사용되고 있다. 노령화와 전자기기 사용 시간 증가에 따라 루테인 수요와 시장 규모는 빠르게 증가하는 추세다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `네이쳐 카탈리시스(Nature Catalaysis)'에 8월 4일 게재됐다.

※ 논문명 : Metabolic engineering of Escherichia coli with electron channeling for the production of natural products

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 박선영(한국과학기술원, 제1저자, 현 LG화학), 은현민 (한국과학기술원, 제2저자), 이문희(한국과학기술원, 제3저자) 포함 총 4명

현재 시장에 공급되고 있는 루테인은 주로 금잔화(marigold) 꽃에서 추출해 생산되지만, 금잔화 꽃의 재배에는 대지와 시간, 노동이 많이 요구된다는 점에서 대량으로 공급하기에 비효율적이다. 그 대안으로 화학적 합성 방법도 제시돼왔지만, 비대칭적인 화학 구조와 다양한 이성질체의 존재로 인해 이 또한 비효율적이다.

이러한 문제를 해결하기 위해 루테인을 친환경적이며 고효율로 생산하는 미생물 세포 공장을 개발하려는 노력이 이뤄지고 있다. 시스템 대사공학은 효과적인 미생물 균주 개발을 위해 필요한 핵심 전략으로, 우리 대학 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 미생물의 대사회로를 조작하는 기술인 대사공학을 이용해 대장균 내 루테인 생산 대사회로를 구축했으며, 이로써 값싼 바이오매스의 주원료인 글리세롤을 탄소원으로 사용해 고부가가치의 루테인을 생산하는 대장균 균주를 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구팀은 개발한 대장균 균주에 추가로 시스템 대사공학 기술과 대사회로의 전자 채널링 전략을 도입함으로써 대장균으로부터 루테인을 고효율로 생산할 수 있는 기술 개발에 성공했다.

대사회로 상 여러 생화학적 반응에 관여하는 효소는 원하는 목표 화학물질로의 대사 흐름을 방해하기에 그동안 루테인을 특정량 이상으로 생산할 수 없었다. 연구진은 병목 단계의 효소들을 그룹화해 세포 내 효소 주변의 기질들과 전자들의 농도를 높일 수 있는 기질 채널링 및 전자 채널링 효과를 만들었으며, 그 결과 루테인 생산을 위한 대사 흐름이 강화되면서 대장균을 이용해 루테인을 고효율로 생산하는 데 성공했다.

연구팀은 또한 동일한 전자 채널링 전략을 사용해 대장균에서 자몽의 향기 성분인 누카톤(nootkatone)과 항노화 천연화합물인 아피게닌(apigenin) 등을 생산하는 데 성공했다.

연구에 참여한 박선영 박사는 “천연자원으로부터의 비효율적인 추출법을 대체할 수 있는 미생물 기반의 고효율 루테인 생산 기술을 개발했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 미생물 기반의 의약품, 영양 보조제 등의 제품을 만드는 데 한 단계 앞으로 나아갈 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이번 연구는 이상엽 특훈교수 연구팀에 의해 과학기술정보통신부가 지원하는 기후환경연구개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제’와 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식)의 ‘카로티노이드 생산 미생물 세포공장 개발’ 과제(과제책임자 국립농업과학원 김수진 박사)의 지원을 받아 수행됐다.

2022.08.17 조회수 9561

미생물 이용해 고효율 루테인 생산 기술 최초 개발

우리 대학 생명화학공학과 박선영 박사(現 LG화학)와 은현민 박사과정생을 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 `루테인을 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 17일 밝혔다.

루테인(lutein)은 눈을 산화 손상과 자외선으로부터 보호하며, 주로 계란의 난황과 과일 등에 함유된 영양물질이다. 루테인은 노안, 백내장 등의 예방 및 치료 효과가 있어 눈 영양제로 많이 판매되며, 이외에도 화장품과 동물사료에도 사용되고 있다. 노령화와 전자기기 사용 시간 증가에 따라 루테인 수요와 시장 규모는 빠르게 증가하는 추세다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `네이쳐 카탈리시스(Nature Catalaysis)'에 8월 4일 게재됐다.

※ 논문명 : Metabolic engineering of Escherichia coli with electron channeling for the production of natural products

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 박선영(한국과학기술원, 제1저자, 현 LG화학), 은현민 (한국과학기술원, 제2저자), 이문희(한국과학기술원, 제3저자) 포함 총 4명

현재 시장에 공급되고 있는 루테인은 주로 금잔화(marigold) 꽃에서 추출해 생산되지만, 금잔화 꽃의 재배에는 대지와 시간, 노동이 많이 요구된다는 점에서 대량으로 공급하기에 비효율적이다. 그 대안으로 화학적 합성 방법도 제시돼왔지만, 비대칭적인 화학 구조와 다양한 이성질체의 존재로 인해 이 또한 비효율적이다.

이러한 문제를 해결하기 위해 루테인을 친환경적이며 고효율로 생산하는 미생물 세포 공장을 개발하려는 노력이 이뤄지고 있다. 시스템 대사공학은 효과적인 미생물 균주 개발을 위해 필요한 핵심 전략으로, 우리 대학 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 미생물의 대사회로를 조작하는 기술인 대사공학을 이용해 대장균 내 루테인 생산 대사회로를 구축했으며, 이로써 값싼 바이오매스의 주원료인 글리세롤을 탄소원으로 사용해 고부가가치의 루테인을 생산하는 대장균 균주를 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구팀은 개발한 대장균 균주에 추가로 시스템 대사공학 기술과 대사회로의 전자 채널링 전략을 도입함으로써 대장균으로부터 루테인을 고효율로 생산할 수 있는 기술 개발에 성공했다.

대사회로 상 여러 생화학적 반응에 관여하는 효소는 원하는 목표 화학물질로의 대사 흐름을 방해하기에 그동안 루테인을 특정량 이상으로 생산할 수 없었다. 연구진은 병목 단계의 효소들을 그룹화해 세포 내 효소 주변의 기질들과 전자들의 농도를 높일 수 있는 기질 채널링 및 전자 채널링 효과를 만들었으며, 그 결과 루테인 생산을 위한 대사 흐름이 강화되면서 대장균을 이용해 루테인을 고효율로 생산하는 데 성공했다.

연구팀은 또한 동일한 전자 채널링 전략을 사용해 대장균에서 자몽의 향기 성분인 누카톤(nootkatone)과 항노화 천연화합물인 아피게닌(apigenin) 등을 생산하는 데 성공했다.

연구에 참여한 박선영 박사는 “천연자원으로부터의 비효율적인 추출법을 대체할 수 있는 미생물 기반의 고효율 루테인 생산 기술을 개발했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 미생물 기반의 의약품, 영양 보조제 등의 제품을 만드는 데 한 단계 앞으로 나아갈 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이번 연구는 이상엽 특훈교수 연구팀에 의해 과학기술정보통신부가 지원하는 기후환경연구개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제’와 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식)의 ‘카로티노이드 생산 미생물 세포공장 개발’ 과제(과제책임자 국립농업과학원 김수진 박사)의 지원을 받아 수행됐다.

2022.08.17 조회수 9561 -

IDEC 동탄 교육장 개소 및 시스템반도체설계 실무인력양성과정 시작

우리 대학이 국내 반도체 팹리스(설계 전문회사)의 만성적인 인력 부족 현상을 해소하기 위해 외부 교육장을 개소하고 실무 인력 양성에 나선다. KAIST 반도체설계교육센터(소장 박인철, 이하 IDEC)는 4일 'KAIST IDEC 동탄 교육장 개소식 및 시스템반도체설계 실무인력양성과정 제1기 입교식'을 개최했다. KAIST IDEC 동탄 교육장은 지난해 11월 체결한 화성시와 KAIST 간 업무협약을 바탕으로 설치됐다. 롯데백화점 동탄점이 화성시에 기부한 KAIST-화성 사이언스 허브에 입주하며, 산업계가 필요로 하는 시스템반도체 설계 교육센터를 운영하고 관련 교육과정을 개발할 예정이다. 이날 행사에서는 교육장 개소식과 함께 시스템반도체설계 실무인력양성과정 제1기 입교식이 개최됐다. 시스템반도체설계 실무인력양성과정은 산업현장에 투입할 수 있는 실무 인력을 양성하는 중·장기 교육 프로그램이다. 이를 위해, 지난 6월 말부터 수강생을 모집했다. 당초 40명을 선발할 예정이었으나, 총 306명이 지원해 8대 1이 넘는 높은 경쟁률을 기록했다. IDEC은 수강생들의 실질적인 수요를 반영해 계획된 정원을 두 배로 늘린 80명을 최종 선발했다.이날 입교한 학생들은 오는 11월까지 총 16주 동안 반도체 설계 전문교육을 받게 된다. 아날로그 트랙 40명, 디지털 칩 설계 특화 트랙 40명으로 구분되어 각각 기초과정부터 설계 실습이 포함된 심화 과정까지 아우르는 교육과정을 수강하게 된다. 이를 위해, KAIST, POSTECH 등 국내 우수대학 교수와 현직 설계 기업 임원 및 엔지니어 등 총 23명의 반도체 설계 전문 강사진을 초빙했다.또한, 교육과정 중 수강생 대상으로 기업설명회 등을 개최하며, 한국팹리스연합(회장 이서규)과 연계해 교육 수료자들에게 관련 분야 취업 기회도 제공할 예정이다. 차년도에는 기업과 수강생의 수요를 조사하여 FPGA(Field Programmable Gate Array: 용도에 맞게 회로를 다시 새겨넣을 수 있는 비메모리 반도체), 인공지능(AI) 트랙 등의 추가 교육과정도 신설할 계획이다.

이날 행사에는 이승섭 KAIST 부총장, 박인철 KAIST IDEC 소장, 임종철 화성시 부시장, 이서규 한국팹리스연합 회장, 이윤식 반도체공학회 회장, 백광현 대한전자공학회 부회장, 라정인 산업통상자원부 사무관 및 교육생 80명이 참석했다.

임종철 화성시 부시장은 축사를 통해 "화성시와 KAIST 그리고 롯데백화점이 손을 잡은 이 공간에서 우리나라 반도체 산업을 이끌 핵심 인재를 배출할 수 있도록 각 기관의 적극적인 지원을 부탁드린다"라고 전했다.박인철 KAIST IDEC 소장은 "산업체 현장에 즉시 투입할 수 있는 실무 인력을 양성하는 이번 프로그램이 국내 반도체 중소·중견 팹리스 업계의 인력 부족 현상을 해소하는 데 보탬이 되길 기대한다"라고 포부를 밝혔다.

2022.08.04 조회수 12296

IDEC 동탄 교육장 개소 및 시스템반도체설계 실무인력양성과정 시작

우리 대학이 국내 반도체 팹리스(설계 전문회사)의 만성적인 인력 부족 현상을 해소하기 위해 외부 교육장을 개소하고 실무 인력 양성에 나선다. KAIST 반도체설계교육센터(소장 박인철, 이하 IDEC)는 4일 'KAIST IDEC 동탄 교육장 개소식 및 시스템반도체설계 실무인력양성과정 제1기 입교식'을 개최했다. KAIST IDEC 동탄 교육장은 지난해 11월 체결한 화성시와 KAIST 간 업무협약을 바탕으로 설치됐다. 롯데백화점 동탄점이 화성시에 기부한 KAIST-화성 사이언스 허브에 입주하며, 산업계가 필요로 하는 시스템반도체 설계 교육센터를 운영하고 관련 교육과정을 개발할 예정이다. 이날 행사에서는 교육장 개소식과 함께 시스템반도체설계 실무인력양성과정 제1기 입교식이 개최됐다. 시스템반도체설계 실무인력양성과정은 산업현장에 투입할 수 있는 실무 인력을 양성하는 중·장기 교육 프로그램이다. 이를 위해, 지난 6월 말부터 수강생을 모집했다. 당초 40명을 선발할 예정이었으나, 총 306명이 지원해 8대 1이 넘는 높은 경쟁률을 기록했다. IDEC은 수강생들의 실질적인 수요를 반영해 계획된 정원을 두 배로 늘린 80명을 최종 선발했다.이날 입교한 학생들은 오는 11월까지 총 16주 동안 반도체 설계 전문교육을 받게 된다. 아날로그 트랙 40명, 디지털 칩 설계 특화 트랙 40명으로 구분되어 각각 기초과정부터 설계 실습이 포함된 심화 과정까지 아우르는 교육과정을 수강하게 된다. 이를 위해, KAIST, POSTECH 등 국내 우수대학 교수와 현직 설계 기업 임원 및 엔지니어 등 총 23명의 반도체 설계 전문 강사진을 초빙했다.또한, 교육과정 중 수강생 대상으로 기업설명회 등을 개최하며, 한국팹리스연합(회장 이서규)과 연계해 교육 수료자들에게 관련 분야 취업 기회도 제공할 예정이다. 차년도에는 기업과 수강생의 수요를 조사하여 FPGA(Field Programmable Gate Array: 용도에 맞게 회로를 다시 새겨넣을 수 있는 비메모리 반도체), 인공지능(AI) 트랙 등의 추가 교육과정도 신설할 계획이다.

이날 행사에는 이승섭 KAIST 부총장, 박인철 KAIST IDEC 소장, 임종철 화성시 부시장, 이서규 한국팹리스연합 회장, 이윤식 반도체공학회 회장, 백광현 대한전자공학회 부회장, 라정인 산업통상자원부 사무관 및 교육생 80명이 참석했다.

임종철 화성시 부시장은 축사를 통해 "화성시와 KAIST 그리고 롯데백화점이 손을 잡은 이 공간에서 우리나라 반도체 산업을 이끌 핵심 인재를 배출할 수 있도록 각 기관의 적극적인 지원을 부탁드린다"라고 전했다.박인철 KAIST IDEC 소장은 "산업체 현장에 즉시 투입할 수 있는 실무 인력을 양성하는 이번 프로그램이 국내 반도체 중소·중견 팹리스 업계의 인력 부족 현상을 해소하는 데 보탬이 되길 기대한다"라고 포부를 밝혔다.

2022.08.04 조회수 12296 -

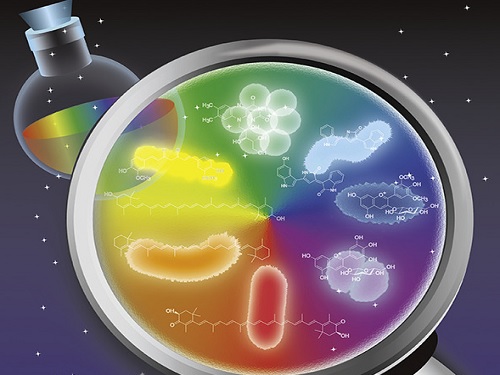

합성색소 문제를 해결하는 미생물 기반 천연색소 생한을 위한 시스템 대사공학 전략 제시

우리 대학 생명화학공학과 신디(Cindy Pricilia Surya Prabowo) 박사과정생과 은현민 박사과정생을 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 `미생물 기반의 천연색소 생산을 위한 시스템 대사공학 전략’ 논문을 발표했다고 6일 밝혔다.

생명화학공학과의 신디(Cindy Pricilia Surya Prabowo) 박사과정생, 은현민 박사과정생, 양동수 박사, 담라(Damla) 박사과정생과 농촌진흥청 농업미생물과의 김수진 박사가 함께 참여한 이번 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 화학 분야 권위 리뷰 저널인 `화학의 동향(Trends in Chemistry)' 7월호 표지논문 및 주 논문 (Featured Article)으로 1일 字 게재됐다.

※ 논문명 : Production of natural colorants by metabolically engineered microorganisms

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), Cindy(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 은현민(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 양동수(한국과학기술원, 제3 저자), Damla(한국과학기술원, 공동 제4저자), 김수진(농촌진흥청, 제5저자), Raman(농촌진흥청, 제 6저자) 포함 총 7명

천연자원으로부터 비롯되는 천연색소는 식품, 의약품, 화장품, 옷감 염색 등에서 널리 사용될 정도로 인류 역사에서 오랫동안 사용됐지만, 석유화학 산업의 발달과 함께 화학 합성 기반 색소의 수요도 급속도로 늘기 시작했다. 그러나 합성 색소를 지나치게 많이 사용함으로써 환경 오염 초래 및 인류의 건강에 악영향을 미칠 수 있으며, 특히 전체 산업용 폐수 중 약 17~20%의 폐수가 합성 색소를 옷감 염색에 사용하면서 발생하는 폐수로부터 비롯되는 것으로 보고된 바 있다.

환경 오염, 그리고 헬스케어에 대한 인식이 높아짐에 따라 천연색소에 대한 소비자 수요가 점점 증가하고 있지만, 천연자원으로부터 얻을 수 있는 한정된 천연색소의 양, 값비싼 추출 및 정제 공정, 낮은 수율 등의 문제로 인해 대량으로 천연색소를 생산해 시장에 공급하기에는 아직은 한계가 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 천연색소를 친환경적이며 고효율로 생산하기 위한 미생물 세포 공장을 개발하려는 노력이 이뤄지고 있다. 미생물 세포 공장 구축을 위한 핵심 전략인 시스템 대사공학은 기존의 석유화학 산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

학생들을 지도한 이상엽 특훈교수는 “학생들이 미생물 기반의 천연색소 생산을 위한 시스템 대사공학 연구를 체계적으로 분석 정리하고 앞으로의 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있고, 권위 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 훌륭한 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다”라고 밝혔다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 천연물, 아미노산, 생분해성 플라스틱, 환경친화적 플라스틱 원료, 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

연구팀은 이번 연구에서 미생물 세포 공장을 개발해 생산된 대표 천연색소들의 생합성 경로를 총망라해, 최신 연구내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있는 대사회로 지도를 정리했다. 이번 논문에서는 천연색소 생산 미생물 세포 공장 개발을 위한 중요한 시스템 대사공학 전략들을 정리했고, 각 단계에서 활용할 수 있는 최신 도구 및 전략을 대사공학이 나아가야 할 방향과 함께 제시했다.

공동 제1 저자인 신디(Cindy Pricilia Surya Prabowo) 박사과정생과 은현민 박사과정생은 "합성 색소로부터 비롯되는 환경 오염 문제와 헬스케어에 대한 소비자들의 인식이 높아짐에 따라 천연색소 산업의 중요성이 더욱 대두되고 있다ˮ라고 말했으며, 공동 저자인 농촌진흥청 농업미생물과 김수진 박사는 "인류가 건강한 삶을 지속적으로 영위하기 위해 천연색소를 대사공학적으로 생산하는 연구가 갈수록 중요해질 것ˮ이라고 말했다.

한편 이번 연구는 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식)의 ‘카로티노이드 생산 미생물 세포 공장 개발’ 과제(과제책임자 국립농업과학원 김수진 박사)의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.06 조회수 11164

합성색소 문제를 해결하는 미생물 기반 천연색소 생한을 위한 시스템 대사공학 전략 제시

우리 대학 생명화학공학과 신디(Cindy Pricilia Surya Prabowo) 박사과정생과 은현민 박사과정생을 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 `미생물 기반의 천연색소 생산을 위한 시스템 대사공학 전략’ 논문을 발표했다고 6일 밝혔다.

생명화학공학과의 신디(Cindy Pricilia Surya Prabowo) 박사과정생, 은현민 박사과정생, 양동수 박사, 담라(Damla) 박사과정생과 농촌진흥청 농업미생물과의 김수진 박사가 함께 참여한 이번 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 화학 분야 권위 리뷰 저널인 `화학의 동향(Trends in Chemistry)' 7월호 표지논문 및 주 논문 (Featured Article)으로 1일 字 게재됐다.

※ 논문명 : Production of natural colorants by metabolically engineered microorganisms

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), Cindy(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 은현민(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 양동수(한국과학기술원, 제3 저자), Damla(한국과학기술원, 공동 제4저자), 김수진(농촌진흥청, 제5저자), Raman(농촌진흥청, 제 6저자) 포함 총 7명

천연자원으로부터 비롯되는 천연색소는 식품, 의약품, 화장품, 옷감 염색 등에서 널리 사용될 정도로 인류 역사에서 오랫동안 사용됐지만, 석유화학 산업의 발달과 함께 화학 합성 기반 색소의 수요도 급속도로 늘기 시작했다. 그러나 합성 색소를 지나치게 많이 사용함으로써 환경 오염 초래 및 인류의 건강에 악영향을 미칠 수 있으며, 특히 전체 산업용 폐수 중 약 17~20%의 폐수가 합성 색소를 옷감 염색에 사용하면서 발생하는 폐수로부터 비롯되는 것으로 보고된 바 있다.

환경 오염, 그리고 헬스케어에 대한 인식이 높아짐에 따라 천연색소에 대한 소비자 수요가 점점 증가하고 있지만, 천연자원으로부터 얻을 수 있는 한정된 천연색소의 양, 값비싼 추출 및 정제 공정, 낮은 수율 등의 문제로 인해 대량으로 천연색소를 생산해 시장에 공급하기에는 아직은 한계가 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 천연색소를 친환경적이며 고효율로 생산하기 위한 미생물 세포 공장을 개발하려는 노력이 이뤄지고 있다. 미생물 세포 공장 구축을 위한 핵심 전략인 시스템 대사공학은 기존의 석유화학 산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

학생들을 지도한 이상엽 특훈교수는 “학생들이 미생물 기반의 천연색소 생산을 위한 시스템 대사공학 연구를 체계적으로 분석 정리하고 앞으로의 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있고, 권위 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 훌륭한 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다”라고 밝혔다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 천연물, 아미노산, 생분해성 플라스틱, 환경친화적 플라스틱 원료, 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

연구팀은 이번 연구에서 미생물 세포 공장을 개발해 생산된 대표 천연색소들의 생합성 경로를 총망라해, 최신 연구내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있는 대사회로 지도를 정리했다. 이번 논문에서는 천연색소 생산 미생물 세포 공장 개발을 위한 중요한 시스템 대사공학 전략들을 정리했고, 각 단계에서 활용할 수 있는 최신 도구 및 전략을 대사공학이 나아가야 할 방향과 함께 제시했다.

공동 제1 저자인 신디(Cindy Pricilia Surya Prabowo) 박사과정생과 은현민 박사과정생은 "합성 색소로부터 비롯되는 환경 오염 문제와 헬스케어에 대한 소비자들의 인식이 높아짐에 따라 천연색소 산업의 중요성이 더욱 대두되고 있다ˮ라고 말했으며, 공동 저자인 농촌진흥청 농업미생물과 김수진 박사는 "인류가 건강한 삶을 지속적으로 영위하기 위해 천연색소를 대사공학적으로 생산하는 연구가 갈수록 중요해질 것ˮ이라고 말했다.

한편 이번 연구는 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식)의 ‘카로티노이드 생산 미생물 세포 공장 개발’ 과제(과제책임자 국립농업과학원 김수진 박사)의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.06 조회수 11164 -

수요중심 디지털 혁신 리더 양성, 데이터사이언스 대학원 설립

우리 대학이 지난 수년간 획기적으로 발전한 기계학습, 인공지능, 빅데이터 등의 기술을 일상에서 체감할 수 있는 교육과 연구를 수행하고자 ‘데이터사이언스 대학원(Graduate School of Data Science, GSDS)’ 을 설립했다.

데이터사이언스 대학원은 구체적으로 제조, 금융, 의료, 사회서비스(복지) 4개 분야에 특화된 연구를 수행한다. 데이터 분석을 통해 다음날 시청할만한 유튜브 콘텐츠를 사용자에게 알려주거나, 학대받고 있는 아동을 미리 파악해 더 심각한 상황으로 이어지는 것을 방지하는 기술 등이 그 예다.

‘수요중심 디지털 혁신 리더 양성’이라는 비전을 바탕으로 기술과 현실 두 축을 모두 이해할 뿐 아니라 광범위한 지식과 전문성을 함께 보유한 T자형 인재 양성하는 것이 목표다.

이에 입학 전 부트캠프를 통해 수학·통계·프로그래밍 등의 기본 지식을 교육하고, 본 교육과정에서 데이터사이언스 가치사슬 전 영역(수집·관리·처리·분석·모델링·활용)을 아우르는 세계 최고 수준의 핵심 기술을 전수할 예정이다.

또한, 현장실습 학점제인 코업(Coop) 인턴, 프로젝트 기반 수업(Project Based Learning, PBL), 학습 내용을 결과물로 제작해 발표하는 캡스톤(Capstone), 산학 연구과제 실습 등 다양한 현장 경험을 제공하여 학생들의 현장 문제해결 능력과 리더십을 함양할 계획이다.

김우창 데이터사이언스 대학원 신임 원장은 “디지털 전환 시대에 막대한 양의 정보를 창의적으로 응용하고, 수요 현장의 환경을 잘 이해하는 리더를 배양할 것이다. 신기술 개발 외에도 사회의 각종 문제를 함께 고민하고 해결에 이바지하는 인재를 양성할 것”이라고 말했다.

이어 “세계적 수준의 선도형 교육을 통해 전 국민의 삶의 질을 높이는 연구 결과물을 창출하는 데에도 최선을 다할 것”이라고 강조했다.

한편, 데이터사이언스 대학원은 올해 5월 KAIST가 과학기술정보통신부의 데이터사이언스 융합인재양성사업에 선정됨에 따라 본격적인 설립을 추진한 것으로, 국내 최초로 올해 6월부터 2028년까지 7년간 약 133억 원의 정부지원금을 받는다.

데이터사이언스 대학원 설명회는 오는 27일(월), 29일(수) 유튜브 채널 ‘카이스트 산업및시스템공학과’에서 온라인으로 개최된다. 입학 관련 자세한 내용은 산업및시스템공학과 홈페이지(https://ie.kaist.ac.kr)와 KAIST 입학 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/)에서 확인할 수 있다.

2022.06.17 조회수 12454

수요중심 디지털 혁신 리더 양성, 데이터사이언스 대학원 설립

우리 대학이 지난 수년간 획기적으로 발전한 기계학습, 인공지능, 빅데이터 등의 기술을 일상에서 체감할 수 있는 교육과 연구를 수행하고자 ‘데이터사이언스 대학원(Graduate School of Data Science, GSDS)’ 을 설립했다.

데이터사이언스 대학원은 구체적으로 제조, 금융, 의료, 사회서비스(복지) 4개 분야에 특화된 연구를 수행한다. 데이터 분석을 통해 다음날 시청할만한 유튜브 콘텐츠를 사용자에게 알려주거나, 학대받고 있는 아동을 미리 파악해 더 심각한 상황으로 이어지는 것을 방지하는 기술 등이 그 예다.

‘수요중심 디지털 혁신 리더 양성’이라는 비전을 바탕으로 기술과 현실 두 축을 모두 이해할 뿐 아니라 광범위한 지식과 전문성을 함께 보유한 T자형 인재 양성하는 것이 목표다.

이에 입학 전 부트캠프를 통해 수학·통계·프로그래밍 등의 기본 지식을 교육하고, 본 교육과정에서 데이터사이언스 가치사슬 전 영역(수집·관리·처리·분석·모델링·활용)을 아우르는 세계 최고 수준의 핵심 기술을 전수할 예정이다.

또한, 현장실습 학점제인 코업(Coop) 인턴, 프로젝트 기반 수업(Project Based Learning, PBL), 학습 내용을 결과물로 제작해 발표하는 캡스톤(Capstone), 산학 연구과제 실습 등 다양한 현장 경험을 제공하여 학생들의 현장 문제해결 능력과 리더십을 함양할 계획이다.

김우창 데이터사이언스 대학원 신임 원장은 “디지털 전환 시대에 막대한 양의 정보를 창의적으로 응용하고, 수요 현장의 환경을 잘 이해하는 리더를 배양할 것이다. 신기술 개발 외에도 사회의 각종 문제를 함께 고민하고 해결에 이바지하는 인재를 양성할 것”이라고 말했다.

이어 “세계적 수준의 선도형 교육을 통해 전 국민의 삶의 질을 높이는 연구 결과물을 창출하는 데에도 최선을 다할 것”이라고 강조했다.

한편, 데이터사이언스 대학원은 올해 5월 KAIST가 과학기술정보통신부의 데이터사이언스 융합인재양성사업에 선정됨에 따라 본격적인 설립을 추진한 것으로, 국내 최초로 올해 6월부터 2028년까지 7년간 약 133억 원의 정부지원금을 받는다.

데이터사이언스 대학원 설명회는 오는 27일(월), 29일(수) 유튜브 채널 ‘카이스트 산업및시스템공학과’에서 온라인으로 개최된다. 입학 관련 자세한 내용은 산업및시스템공학과 홈페이지(https://ie.kaist.ac.kr)와 KAIST 입학 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/)에서 확인할 수 있다.

2022.06.17 조회수 12454 -

3차원 표정인식용 인공지능 라이트필드 카메라 개발

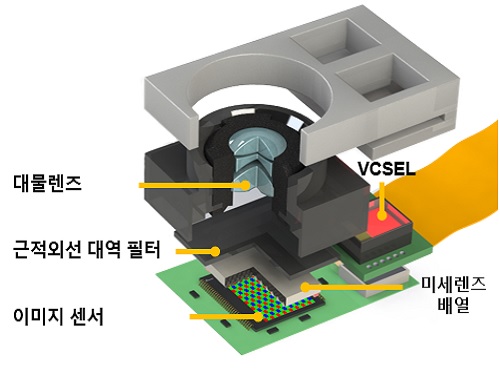

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈, 이도헌 교수 공동연구팀이 근적외선 기반 라이트필드 카메라와 인공지능기술을 융합하여 얼굴의 감정표현을 구분하는 기술을 개발했다고 7일 밝혔다.

라이트필드 카메라는 일반적인 카메라와 다르게 미세렌즈 배열(Microlens arrays)을 이미지센서 앞에 삽입해 손에 들 수 있을 정도로 작은 크기이지만 한 번의 촬영으로 빛의 공간 및 방향 정보를 획득한다. 이를 통해 다시점 영상, 디지털 재초점, 3차원 영상 획득 등 다양한 영상 재구성이 가능하고 많은 활용 가능성으로 주목받고 있는 촬영 기술이다.

그러나 기존의 라이트필드 카메라는 실내조명에 의한 그림자와 미세렌즈 사이의 광학 크로스토크(Optical crosstalk)에 의해 이미지의 대비도 및 3차원 재구성의 정확도가 낮아지는 한계점이 있다.

연구팀은 라이트필드 카메라에 근적외선 영역의 수직 공진형 표면 발광 레이저(VCSEL) 광원과 근적외선 대역필터를 적용해 기존 라이트필드 카메라가 갖는 조명 환경에 따라 3차원 재구성의 정확도가 낮아지는 문제를 해결했다. 이를 통해 얼굴 정면 기준 0도, 30도, 60도 각도의 외부 조명에 대해, 근적외선 대역필터를 사용한 경우 최대 54%까지 영상 재구성 오류를 줄일 수 있었다. 또한, 가시광선 및 근적외선 영역을 흡수하는 광 흡수층을 미세렌즈 사이에 제작하면서 광학 크로스토크를 최소화해 원시 영상의 대비도를 기존 대비 약 2.1배 정도로 획기적으로 향상하는 데 성공했다.

이를 통해 기존 라이트필드 카메라의 한계를 극복하고 3차원 표정 영상 재구성에 최적화된 근적외선 기반 라이트필드 카메라(NIR-LFC, NIR-based light-field camera) 개발에 성공했다. 연구팀은 개발한 카메라를 통해 피험자의 다양한 감정표정을 가진 얼굴의 3차원 재구성 이미지를 조명 환경과 관계없이 고품질로 획득할 수 있었다.

획득한 3차원 얼굴 이미지로부터 기계 학습을 통해 성공적으로 표정을 구분할 수 있었고, 분류 결과의 정확도는 평균 85% 정도로 2차원 이미지를 이용했을 때보다 통계적으로 유의미하게 높은 정확도를 보였다. 이뿐만 아니라, 연구팀은 표정에 따른 얼굴의 3차원 거리 정보의 상호의존성을 계산한 결과를 통해, 라이트필드 카메라가 인간이나 기계가 표정을 판독할 때 어떤 정보를 활용하는지에 대한 단서를 제공할 수 있음을 확인했다.

정기훈 교수는 "연구팀이 개발한 초소형 라이트필드 카메라는 정량적으로 인간의 표정과 감정을 분석하기 위한 새로운 플랫폼으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ며 "모바일 헬스케어, 현장 진단, 사회 인지, 인간-기계 상호작용 등의 분야에서 활용될 것ˮ이라고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 배상인 박사과정 졸업생이 주도한 이번 연구 결과는 국제저명학술지 `어드밴스드 인텔리전트 시스템즈(Advanced Intelligent Systems)'에 2021년 12월 16일 온라인 게재됐다. (논문명: Machine-Learned Light-Field Camera that Reads Facial Expression from High-Contrast and Illumination Invariant 3D Facial Images).

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부의 지원을 받아 수행됐다.

2022.01.07 조회수 11012

3차원 표정인식용 인공지능 라이트필드 카메라 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈, 이도헌 교수 공동연구팀이 근적외선 기반 라이트필드 카메라와 인공지능기술을 융합하여 얼굴의 감정표현을 구분하는 기술을 개발했다고 7일 밝혔다.

라이트필드 카메라는 일반적인 카메라와 다르게 미세렌즈 배열(Microlens arrays)을 이미지센서 앞에 삽입해 손에 들 수 있을 정도로 작은 크기이지만 한 번의 촬영으로 빛의 공간 및 방향 정보를 획득한다. 이를 통해 다시점 영상, 디지털 재초점, 3차원 영상 획득 등 다양한 영상 재구성이 가능하고 많은 활용 가능성으로 주목받고 있는 촬영 기술이다.

그러나 기존의 라이트필드 카메라는 실내조명에 의한 그림자와 미세렌즈 사이의 광학 크로스토크(Optical crosstalk)에 의해 이미지의 대비도 및 3차원 재구성의 정확도가 낮아지는 한계점이 있다.

연구팀은 라이트필드 카메라에 근적외선 영역의 수직 공진형 표면 발광 레이저(VCSEL) 광원과 근적외선 대역필터를 적용해 기존 라이트필드 카메라가 갖는 조명 환경에 따라 3차원 재구성의 정확도가 낮아지는 문제를 해결했다. 이를 통해 얼굴 정면 기준 0도, 30도, 60도 각도의 외부 조명에 대해, 근적외선 대역필터를 사용한 경우 최대 54%까지 영상 재구성 오류를 줄일 수 있었다. 또한, 가시광선 및 근적외선 영역을 흡수하는 광 흡수층을 미세렌즈 사이에 제작하면서 광학 크로스토크를 최소화해 원시 영상의 대비도를 기존 대비 약 2.1배 정도로 획기적으로 향상하는 데 성공했다.

이를 통해 기존 라이트필드 카메라의 한계를 극복하고 3차원 표정 영상 재구성에 최적화된 근적외선 기반 라이트필드 카메라(NIR-LFC, NIR-based light-field camera) 개발에 성공했다. 연구팀은 개발한 카메라를 통해 피험자의 다양한 감정표정을 가진 얼굴의 3차원 재구성 이미지를 조명 환경과 관계없이 고품질로 획득할 수 있었다.

획득한 3차원 얼굴 이미지로부터 기계 학습을 통해 성공적으로 표정을 구분할 수 있었고, 분류 결과의 정확도는 평균 85% 정도로 2차원 이미지를 이용했을 때보다 통계적으로 유의미하게 높은 정확도를 보였다. 이뿐만 아니라, 연구팀은 표정에 따른 얼굴의 3차원 거리 정보의 상호의존성을 계산한 결과를 통해, 라이트필드 카메라가 인간이나 기계가 표정을 판독할 때 어떤 정보를 활용하는지에 대한 단서를 제공할 수 있음을 확인했다.

정기훈 교수는 "연구팀이 개발한 초소형 라이트필드 카메라는 정량적으로 인간의 표정과 감정을 분석하기 위한 새로운 플랫폼으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ며 "모바일 헬스케어, 현장 진단, 사회 인지, 인간-기계 상호작용 등의 분야에서 활용될 것ˮ이라고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 배상인 박사과정 졸업생이 주도한 이번 연구 결과는 국제저명학술지 `어드밴스드 인텔리전트 시스템즈(Advanced Intelligent Systems)'에 2021년 12월 16일 온라인 게재됐다. (논문명: Machine-Learned Light-Field Camera that Reads Facial Expression from High-Contrast and Illumination Invariant 3D Facial Images).

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부의 지원을 받아 수행됐다.

2022.01.07 조회수 11012 -

USRG팀(심현철 교수, 김보성, 이승욱) 과기부 장관표창 수상

우리 대학 전기및전자공학부 심현철 교수 연구팀(Unmanned System Research Group, 이하 USRG)이 9일(목) 「인공지능 그랜드 챌린지 간담회 」에서 과학기술정보통신부 장관 표창을받았다. 심현철 교수와 김보성, 이승욱 박사과정 학생(전기및전자공학부)이 수상하는 이번 장관상은‘국내 인공지능 기술 고도화 및 산업 발전’에 크게 공헌함을 인정받아 선정됐다.

먼저 USRG팀은 2019년과 2020년 「인공지능 자율주행 챌린지 대회」에서 2년 연속 우승을 달성했다. 이 대회는 드론에 탑재된 센서로 벽, 창문, 기둥 등의 장애물을 인식하고 피하며 목적지까지 안전하게 비행하는 대회이다.

USRG팀은 2019년 대회에서 자체 개발한 미션 플래너와 위치 추정·장애물 회피·제어 알고리즘으로 터널 구간까지 통과하여 1위를 차지했다. 2020년에는 보다 복잡해진 동적 장애물 회피와 박스에 물병을 투하하는 미션을 유일하게 모두 완료했고, 3차 비행 동안 계속 기록을 단축하며 최종 우승했다.

이어, 2021년 NASA JPL과 협업하여 ‘DARPA Subterranean Challenge Final Event’에 Team CoSTAR의 일원으로 참가했다. NASA JPL 및 MIT, Caltech, LTU 등 해외 유수 대학들로 구성된 이 연구팀은 3차원 항법과 경로 계획, AI 기반의 객체 인식·위치 추정 알고리즘을 탑재한 지상 로봇과 드론을 개발했다. 그 결과 본선 최종연습에서 1, 2위를 기록하고 3일차 대회에서 5위를 달성했다.

연구팀은 이 대회에서 동굴 환경 내 위치 오차 5cm 이내의 3차원 위치 추정 알고리즘과 3차원 장애물 회피 경로 계획 알고리즘을 개발했다. 아울러 동굴 환경에서 60회 이상의 자율 비행 테스트를 진행하며 본 알고리즘 시스템의 안정성을 검증했다.

또한, 동 연구진은 2021년 10월 세계 최초 Indy Car 기반 자율주행 레이싱 대회인 Indy Autonomous Challenge(IAC)에 참가했다. 이에 고속 자율주행에 적합한 모델 예측 제어 기반의 시스템과 Head-to-head 레이싱을 위한 장애물 회피 및 추월 전략 알고리즘을 개발했다. 해당 연구 논문은 2021 ICRA 워크샵에서 Best Paper Award Winner에 선정되기도 하였다.

USRG 팀의 심현철 교수는 “박사과정 중 복잡한 실내를 자유롭게 비행하는 드론을 만들고 싶었으나 당시 기술로는 불가능했다. 그리하여 기술이 발전함에 따라 이 같은 드론을 남들보다 먼저 연구했다. 최신 인공지능 기술을 적용하며 예전에는 상상할 수 없었던 우수한 성능의 드론을 만들 수 있게 되어 매우 뜻깊다”라고 소감을 전했다.

이어, “선뜻 시작하기 어려운 주제를 맡아 그간 열심히 수행한 학생들과 같이 공을 나눌 수 있어 더욱 기쁘다. 앞으로 이런 도전적인 연구를 적극적으로 수행하는 학생들이 더 많아졌으면 좋겠다”라고 강조했다.

2021.12.09 조회수 13256

USRG팀(심현철 교수, 김보성, 이승욱) 과기부 장관표창 수상

우리 대학 전기및전자공학부 심현철 교수 연구팀(Unmanned System Research Group, 이하 USRG)이 9일(목) 「인공지능 그랜드 챌린지 간담회 」에서 과학기술정보통신부 장관 표창을받았다. 심현철 교수와 김보성, 이승욱 박사과정 학생(전기및전자공학부)이 수상하는 이번 장관상은‘국내 인공지능 기술 고도화 및 산업 발전’에 크게 공헌함을 인정받아 선정됐다.

먼저 USRG팀은 2019년과 2020년 「인공지능 자율주행 챌린지 대회」에서 2년 연속 우승을 달성했다. 이 대회는 드론에 탑재된 센서로 벽, 창문, 기둥 등의 장애물을 인식하고 피하며 목적지까지 안전하게 비행하는 대회이다.

USRG팀은 2019년 대회에서 자체 개발한 미션 플래너와 위치 추정·장애물 회피·제어 알고리즘으로 터널 구간까지 통과하여 1위를 차지했다. 2020년에는 보다 복잡해진 동적 장애물 회피와 박스에 물병을 투하하는 미션을 유일하게 모두 완료했고, 3차 비행 동안 계속 기록을 단축하며 최종 우승했다.

이어, 2021년 NASA JPL과 협업하여 ‘DARPA Subterranean Challenge Final Event’에 Team CoSTAR의 일원으로 참가했다. NASA JPL 및 MIT, Caltech, LTU 등 해외 유수 대학들로 구성된 이 연구팀은 3차원 항법과 경로 계획, AI 기반의 객체 인식·위치 추정 알고리즘을 탑재한 지상 로봇과 드론을 개발했다. 그 결과 본선 최종연습에서 1, 2위를 기록하고 3일차 대회에서 5위를 달성했다.

연구팀은 이 대회에서 동굴 환경 내 위치 오차 5cm 이내의 3차원 위치 추정 알고리즘과 3차원 장애물 회피 경로 계획 알고리즘을 개발했다. 아울러 동굴 환경에서 60회 이상의 자율 비행 테스트를 진행하며 본 알고리즘 시스템의 안정성을 검증했다.

또한, 동 연구진은 2021년 10월 세계 최초 Indy Car 기반 자율주행 레이싱 대회인 Indy Autonomous Challenge(IAC)에 참가했다. 이에 고속 자율주행에 적합한 모델 예측 제어 기반의 시스템과 Head-to-head 레이싱을 위한 장애물 회피 및 추월 전략 알고리즘을 개발했다. 해당 연구 논문은 2021 ICRA 워크샵에서 Best Paper Award Winner에 선정되기도 하였다.

USRG 팀의 심현철 교수는 “박사과정 중 복잡한 실내를 자유롭게 비행하는 드론을 만들고 싶었으나 당시 기술로는 불가능했다. 그리하여 기술이 발전함에 따라 이 같은 드론을 남들보다 먼저 연구했다. 최신 인공지능 기술을 적용하며 예전에는 상상할 수 없었던 우수한 성능의 드론을 만들 수 있게 되어 매우 뜻깊다”라고 소감을 전했다.

이어, “선뜻 시작하기 어려운 주제를 맡아 그간 열심히 수행한 학생들과 같이 공을 나눌 수 있어 더욱 기쁘다. 앞으로 이런 도전적인 연구를 적극적으로 수행하는 학생들이 더 많아졌으면 좋겠다”라고 강조했다.

2021.12.09 조회수 13256 -

KAIST 연구실 온라인서 만난다, OPEN KAIST 2021 개최

우리 대학이 교내 연구 현장을 공개하는 OPEN KAIST 2021 행사를 3일부터 이틀간 온라인으로 개최한다.2001년 시작된 OPEN KAIST는 실험실 등의 연구 현장으로 방문객들을 초대하는 과학문화 행사다. 2년에 한 번씩 캠퍼스를 개방해 연구실 곳곳의 볼거리를 제공하고 과학적 흥미를 유발할 수 있는 체험 프로그램을 마련해 국민과 소통하는 KAIST의 전통적인 행사다. 올해로 11회째를 맞은 OPEN KAIST는 코로나 19의 확산세를 고려해 20년 만에 처음으로 온라인 동영상 플랫폼에서 방문객을 맞이한다.KAIST 연구실 탐방을 희망하는 사람이라면 누구나 OPEN KAIST 홈페이지(openkaist.ac.kr)에 접속한 뒤, 관심 있는 연구실이 공개되는 방송 시간에 실시간으로 입장할 수 있다. 온라인 공개 방송에서는 해당 연구실이 주도하는 최신 기술 설명 및 시연·연구성과 소개·온라인으로 참여할 수 있는 간단한 원격 체험 등의 콘텐츠가 제공된다.이를 위해, 로봇·바이오·인공지능·반도체 등 KAIST가 자랑하는 첨단 기술을 연구하는 16개 학과가 참여한다.로봇 분야에서는 기계공학과 '휴머노이드 로봇 연구센터'가 로봇과 부품으로 가득 찬 연구실을 공개한다. ▴유압식 구동 로봇 실험실 ▴로봇 가공실 ▴연구원들의 공부방 ▴전기식 구동 로봇 실험실 ▴로봇 조립실 등으로 나누어진 연구센터 곳곳을 안내하고 실험이 진행되는 연구 현장의 생생한 모습을 중계한다. 이어, 2족 로봇과 4족 로봇의 간단한 보행 시연도 이어질 예정이다.

건설및환경공학과에서는 ▴원격 제어 로봇 ▴건설 현장 노동자들의 근력 보조용 웨어러블 로봇 ▴재난 현장에서 매몰자를 찾아내는 자라나는 바인(Vine) 로봇 ▴자율주행 자동차 등 다가오는 미래사회에 대비하기 위한 새로운 패러다임의 건설 로봇들을 선보인다.

생명공학 분야에서는 생명과학과·의과학대학원·바이오및뇌공학과가 참여한다. 생명과학과는 코로나 19 예방을 위한 mRNA 백신이 세포 안으로 유입되어 항원이 발현되는 모든 과정을 시각적으로 관찰할 수 있는 초고해상도 이미징 기술을 소개한다.

또한, 의과학대학원에서는 뇌 투명화·뇌 확대·뇌 탄성화 등 다양한 뇌공학 기술을 이용해 복잡한 뇌 구조를 연구하는 실험실을 탐방하고 바이오및뇌공학과에서는 암 환자를 대신해 항암제의 효능을 선별할 수 있는 '종양아바타(환자에게서 복제한 종양)'와 개인 맞춤형 의료를 추구하는 미래의 의료상을 선보인다.

각 연구실의 온라인 공개 방송이 진행되는 동안에는 교수 및 대학원생 등 연구진이 방문객들의 궁금증을 해소해주는 질의응답도 실시간으로 마련된다.이번 행사를 총괄한 이동만 공과대학장은 "코로나 19로 인해 캠퍼스를 직접 개방하기 힘든 상황이지만 KAIST의 연구가 이루어지는 공간에서 국민과 직접 소통하는 자리를 마련하기 위해 온라인 OPEN KAIST를 준비했다ˮ라고 설명했다. 이어, 이 학장은 "올해로 개교 50주년을 맞은 KAIST가 창의적이고 도전적인 연구를 수행하는 현장에 온라인으로 방문하셔서 인류를 빛낼 100년을 준비하는 KAIST의 꿈과 비전을 함께 나눠주시길 부탁드린다ˮ라고 전했다.

'OPEN KAIST 2021'은 사전 신청 없이 참여할 수 있으며, 자세한 프로그램과 참여 방법 등은 OPEN KAIST 홈페이지(openkaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다. 문의: 공과대학 교학팀(042-350-2493)

2021.12.01 조회수 19246

KAIST 연구실 온라인서 만난다, OPEN KAIST 2021 개최

우리 대학이 교내 연구 현장을 공개하는 OPEN KAIST 2021 행사를 3일부터 이틀간 온라인으로 개최한다.2001년 시작된 OPEN KAIST는 실험실 등의 연구 현장으로 방문객들을 초대하는 과학문화 행사다. 2년에 한 번씩 캠퍼스를 개방해 연구실 곳곳의 볼거리를 제공하고 과학적 흥미를 유발할 수 있는 체험 프로그램을 마련해 국민과 소통하는 KAIST의 전통적인 행사다. 올해로 11회째를 맞은 OPEN KAIST는 코로나 19의 확산세를 고려해 20년 만에 처음으로 온라인 동영상 플랫폼에서 방문객을 맞이한다.KAIST 연구실 탐방을 희망하는 사람이라면 누구나 OPEN KAIST 홈페이지(openkaist.ac.kr)에 접속한 뒤, 관심 있는 연구실이 공개되는 방송 시간에 실시간으로 입장할 수 있다. 온라인 공개 방송에서는 해당 연구실이 주도하는 최신 기술 설명 및 시연·연구성과 소개·온라인으로 참여할 수 있는 간단한 원격 체험 등의 콘텐츠가 제공된다.이를 위해, 로봇·바이오·인공지능·반도체 등 KAIST가 자랑하는 첨단 기술을 연구하는 16개 학과가 참여한다.로봇 분야에서는 기계공학과 '휴머노이드 로봇 연구센터'가 로봇과 부품으로 가득 찬 연구실을 공개한다. ▴유압식 구동 로봇 실험실 ▴로봇 가공실 ▴연구원들의 공부방 ▴전기식 구동 로봇 실험실 ▴로봇 조립실 등으로 나누어진 연구센터 곳곳을 안내하고 실험이 진행되는 연구 현장의 생생한 모습을 중계한다. 이어, 2족 로봇과 4족 로봇의 간단한 보행 시연도 이어질 예정이다.

건설및환경공학과에서는 ▴원격 제어 로봇 ▴건설 현장 노동자들의 근력 보조용 웨어러블 로봇 ▴재난 현장에서 매몰자를 찾아내는 자라나는 바인(Vine) 로봇 ▴자율주행 자동차 등 다가오는 미래사회에 대비하기 위한 새로운 패러다임의 건설 로봇들을 선보인다.

생명공학 분야에서는 생명과학과·의과학대학원·바이오및뇌공학과가 참여한다. 생명과학과는 코로나 19 예방을 위한 mRNA 백신이 세포 안으로 유입되어 항원이 발현되는 모든 과정을 시각적으로 관찰할 수 있는 초고해상도 이미징 기술을 소개한다.

또한, 의과학대학원에서는 뇌 투명화·뇌 확대·뇌 탄성화 등 다양한 뇌공학 기술을 이용해 복잡한 뇌 구조를 연구하는 실험실을 탐방하고 바이오및뇌공학과에서는 암 환자를 대신해 항암제의 효능을 선별할 수 있는 '종양아바타(환자에게서 복제한 종양)'와 개인 맞춤형 의료를 추구하는 미래의 의료상을 선보인다.

각 연구실의 온라인 공개 방송이 진행되는 동안에는 교수 및 대학원생 등 연구진이 방문객들의 궁금증을 해소해주는 질의응답도 실시간으로 마련된다.이번 행사를 총괄한 이동만 공과대학장은 "코로나 19로 인해 캠퍼스를 직접 개방하기 힘든 상황이지만 KAIST의 연구가 이루어지는 공간에서 국민과 직접 소통하는 자리를 마련하기 위해 온라인 OPEN KAIST를 준비했다ˮ라고 설명했다. 이어, 이 학장은 "올해로 개교 50주년을 맞은 KAIST가 창의적이고 도전적인 연구를 수행하는 현장에 온라인으로 방문하셔서 인류를 빛낼 100년을 준비하는 KAIST의 꿈과 비전을 함께 나눠주시길 부탁드린다ˮ라고 전했다.

'OPEN KAIST 2021'은 사전 신청 없이 참여할 수 있으며, 자세한 프로그램과 참여 방법 등은 OPEN KAIST 홈페이지(openkaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다. 문의: 공과대학 교학팀(042-350-2493)

2021.12.01 조회수 19246