%EB%94%A5%EB%9F%AC%EB%8B%9D

-

딥러닝을 응용한 신속한 박테리아 검출 방법 개발

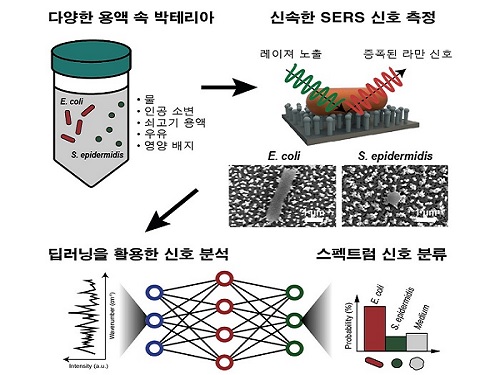

우리 대학 전산학부 조성호 교수, 신소재공학과 정연식 교수 공동 연구팀이 딥러닝(deep learning) 기법과 표면 증강 라만 분광법(surface-enhanced Raman spectroscopy, SERS)의 결합을 통해 효율적인 박테리아 검출 플랫폼 확립에 성공했다고 10일 밝혔다.

공동 연구팀은 질량분석법, 면역분석법(ELISA), 중합효소 연쇄 반응(PCR) 등과 같은 일반적인 박테리아 검출 방법보다 획기적으로 빠르게 신호 습득이 가능한 SERS 스펙트럼을 연구팀 고유의 딥러닝 기술로 분석해 다양한 용액 속 박테리아 신호 구분에 성공했다.

전산학부 노어진 석박사통합과정 학생과 신소재공학과 김민준 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지‘바이오센서 및 바이오일렉트로닉스 (Biosensors and Bioelectronics)’1월 18일 字 온라인 판에 게재됐다. (논문명: Separation-free bacterial identification in arbitrary media via deep neural network-based SERS analysis)

박테리아 감염으로 인한 질병 예방과 원인 분석을 위해 소변 또는 음식물에서 신속한 박테리아 검출법이 요구되며, 다양한 바이오마커 분석물의 스펙트럼 신호를 높은 민감도로 수초~수십초 이내에 측정하는 SERS가 검출 방법으로 주목받고 있다.

박테리아 대상의 기존 SERS 신호 분석은 그 복잡성과 수많은 신호 겹침 현상 때문에 주성분 분석(principal component analysis, PCA)과 같은 통계적인 방법으로도 정확도에 한계가 있었다. 특히, 박테리아의 고유 신호와 간섭현상을 일으키는 환경 매질의 신호를 제거하기 위해 번거로운 박테리아 분리 과정을 거쳐 시간 소모가 큰 것이 문제로 지적돼 왔다. 따라서 SERS를 이용한 박테리아 검출의 활용도를 높이기 위해서는 분리 단계를 최소화하고 신속하게 높은 정확도로 분석하는 기술 개발이 요구된다.

연구팀은 분리 단계를 완전히 생략해 박테리아가 담긴 서식 용액을 SERS 측정 기판에 올려 신호를 측정하고 딥러닝을 이용해 분석하는 방법을 시도했으며, 이를 위해 서로 다른 커널 크기(kernel size)를 가지는 이중 분기 네트워크로 구성된 `듀얼 WK넷' (DualWKNet, Dual-Branch Wide Kernel Network)라는 효율적인 딥러닝 모델을 개발했다.

특정 매질 속 박테리아의 신호는 매질의 신호와 유사해 사람의 눈으로는 구별하기가 사실상 불가능하지만, 연구팀은 DualWKNet을 이용해 스펙트럼 신호의 특징을 추출하고 물, 소변, 소고기 용액, 우유, 배양 배지 등 다양한 환경 내 대장균(Escherichia coli)과 표피 포도상구균(Staphylococcus epidermidis)의 신호를 학습해 최대 98%의 정확도로 검출 및 구분했다.

조성호 교수는 "이번 연구는 딥러닝 기술을 활용해 실제 환경에서 사용 가능한 라만 신호 분석 방법을 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ며 "의료 분야와 식품 안전 분야로 확장하여 사용돼 발전에 이바지할 것ˮ이라고 예상했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업의 지원을 받아 수행됐으며, 향후 추가 연구와 기술이전을 통해 KAIST 교원/학생 공동 창업 기업인 ㈜피코파운드리에서 상용화를 추진할 계획이다.

2022.02.10 조회수 10868

딥러닝을 응용한 신속한 박테리아 검출 방법 개발

우리 대학 전산학부 조성호 교수, 신소재공학과 정연식 교수 공동 연구팀이 딥러닝(deep learning) 기법과 표면 증강 라만 분광법(surface-enhanced Raman spectroscopy, SERS)의 결합을 통해 효율적인 박테리아 검출 플랫폼 확립에 성공했다고 10일 밝혔다.

공동 연구팀은 질량분석법, 면역분석법(ELISA), 중합효소 연쇄 반응(PCR) 등과 같은 일반적인 박테리아 검출 방법보다 획기적으로 빠르게 신호 습득이 가능한 SERS 스펙트럼을 연구팀 고유의 딥러닝 기술로 분석해 다양한 용액 속 박테리아 신호 구분에 성공했다.

전산학부 노어진 석박사통합과정 학생과 신소재공학과 김민준 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지‘바이오센서 및 바이오일렉트로닉스 (Biosensors and Bioelectronics)’1월 18일 字 온라인 판에 게재됐다. (논문명: Separation-free bacterial identification in arbitrary media via deep neural network-based SERS analysis)

박테리아 감염으로 인한 질병 예방과 원인 분석을 위해 소변 또는 음식물에서 신속한 박테리아 검출법이 요구되며, 다양한 바이오마커 분석물의 스펙트럼 신호를 높은 민감도로 수초~수십초 이내에 측정하는 SERS가 검출 방법으로 주목받고 있다.

박테리아 대상의 기존 SERS 신호 분석은 그 복잡성과 수많은 신호 겹침 현상 때문에 주성분 분석(principal component analysis, PCA)과 같은 통계적인 방법으로도 정확도에 한계가 있었다. 특히, 박테리아의 고유 신호와 간섭현상을 일으키는 환경 매질의 신호를 제거하기 위해 번거로운 박테리아 분리 과정을 거쳐 시간 소모가 큰 것이 문제로 지적돼 왔다. 따라서 SERS를 이용한 박테리아 검출의 활용도를 높이기 위해서는 분리 단계를 최소화하고 신속하게 높은 정확도로 분석하는 기술 개발이 요구된다.

연구팀은 분리 단계를 완전히 생략해 박테리아가 담긴 서식 용액을 SERS 측정 기판에 올려 신호를 측정하고 딥러닝을 이용해 분석하는 방법을 시도했으며, 이를 위해 서로 다른 커널 크기(kernel size)를 가지는 이중 분기 네트워크로 구성된 `듀얼 WK넷' (DualWKNet, Dual-Branch Wide Kernel Network)라는 효율적인 딥러닝 모델을 개발했다.

특정 매질 속 박테리아의 신호는 매질의 신호와 유사해 사람의 눈으로는 구별하기가 사실상 불가능하지만, 연구팀은 DualWKNet을 이용해 스펙트럼 신호의 특징을 추출하고 물, 소변, 소고기 용액, 우유, 배양 배지 등 다양한 환경 내 대장균(Escherichia coli)과 표피 포도상구균(Staphylococcus epidermidis)의 신호를 학습해 최대 98%의 정확도로 검출 및 구분했다.

조성호 교수는 "이번 연구는 딥러닝 기술을 활용해 실제 환경에서 사용 가능한 라만 신호 분석 방법을 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ며 "의료 분야와 식품 안전 분야로 확장하여 사용돼 발전에 이바지할 것ˮ이라고 예상했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업의 지원을 받아 수행됐으며, 향후 추가 연구와 기술이전을 통해 KAIST 교원/학생 공동 창업 기업인 ㈜피코파운드리에서 상용화를 추진할 계획이다.

2022.02.10 조회수 10868 -

박성홍 교수팀, RSNA/MICCAI/ASNR 3개 국제학회 공동주관 Brain Tumor Segmentation Challenge 1등상 수상

우리 대학 바이오및뇌공학과 박성홍 교수 연구실(연구실명: 자기공명영상 연구실, Magnetic Resonance Imaging Laboratory)에서 전세계 Brain Tumor Segmentation Challenge에서 1등상을 수상했다고 12월 3일 밝혔다.

Brain Tumor Segmentation Challenge(BRATS)는 Multi-modal MRI data를 기반으로 Brain Tumor를 가장 정확히 구획화(Segmentation)하는 딥러닝 네트워크 개발을 놓고 매년 전세계적으로 경쟁하는 대회로서 올해로 10회째를 맞고 있다. 올해 BRATS 대회는 전세계적으로 가장 큰 규모의 학회 중 하나인 RSNA(Radiological Society of North America), 그리고 MICCAI(Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention) 및 ASNR(American Society of Neuroradiology) 3개의 학회가 파트너로 개최하였다. 지난 7월 대회가 시작되었고 8월 1차 버전의 딥러닝 네트워크 제출, 9월 선별된 네트워크들에 대한 MICCAI 학회 초록 발표, 10월 최종 딥러닝 네트워크 제출, 11월 RSNA 학회에서 수상자 발표의 순으로 진행되었다. 올해는 Brain Tumor AI Challenge라는 이름으로 두 개의 Category(Brain Tumor Segmentation, Brain Tumor Radiogenomic Classification)로 나뉘어서 병렬로 진행되었다. 올해 Brain Tumor Segmentation 분야에는 3개월 동안 전세계에서 2,200개 이상의 팀이 30,000건 이상의 제출물과 함께 대회에 참가하였다. Nvidia(2018년 대회 우승자)와 같이 해당 분야의 선두 기업에서도 많이 참가했다.

Brain Tumor Segmentation 분야에서 1등상 수상자는 박성홍 교수 연구실의 후안 민 루(Huan Minh Luu) 박사과정 학생으로 Brain Tumor Segmentation의 performance를 개선하는 U-net 기반 딥러닝 네트워크를 개발하였다. 구체적으로, 더 큰 훈련 데이터에서 효과적으로 학습하기 위해 nnUNet(no-new UNet)부터 네트워크 크기를 늘리고 배치 정규화를 그룹 정규화로 바꾸는 수정이 추가되었다. 여러 모델이 다른 설정으로 훈련되었고 최종 앙상블은 테스트 데이터에 대한 평가를 위해 주최자에게 제출됐다. 이 간단한 접근 방식은 어텐션 또는 트랜스포머 아키텍처를 사용하는 다른 복잡한 방법보다 성능이 우수하여 효과적인 것으로 입증됐다. 주최 측에 따르면 Luu의 제출물은 다른 경쟁자들의 제출물에 비해 통계적으로 훨씬 우수했음이 확인됐다.

1등상 수상팀에게는 상금 미화 $6000불(한화 7백만원 상당)이 수여되며, 시상식은 11월 29일 RSNA 학회에서 진행됐다.

Brain Tumor Segmentation (BRATS) Challenge 소개

매년 전세계적으로 Multimodal MRI 영상기반 Brain Tumor를 정확하게 구획화하는 딥러닝 네트워크를 개발하는 대회로서 올해는 RSNA/MICCAI/ASNR 3개의 국제학회에서 공동으로 주관하여 Brain Tumor AI Challenge라는 이름으로 두 개의 category(Brain Tumor segmentation, Brain Tumor Radiogenomic Classfication)로 나누어서 병렬로 진행하였다. 자세한 내용은 아래 대회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

https://www.rsna.org/education/ai-resources-and-training/ai-image-challenge/brain-tumor-ai-challenge-2021

2021.12.06 조회수 8582

박성홍 교수팀, RSNA/MICCAI/ASNR 3개 국제학회 공동주관 Brain Tumor Segmentation Challenge 1등상 수상

우리 대학 바이오및뇌공학과 박성홍 교수 연구실(연구실명: 자기공명영상 연구실, Magnetic Resonance Imaging Laboratory)에서 전세계 Brain Tumor Segmentation Challenge에서 1등상을 수상했다고 12월 3일 밝혔다.

Brain Tumor Segmentation Challenge(BRATS)는 Multi-modal MRI data를 기반으로 Brain Tumor를 가장 정확히 구획화(Segmentation)하는 딥러닝 네트워크 개발을 놓고 매년 전세계적으로 경쟁하는 대회로서 올해로 10회째를 맞고 있다. 올해 BRATS 대회는 전세계적으로 가장 큰 규모의 학회 중 하나인 RSNA(Radiological Society of North America), 그리고 MICCAI(Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention) 및 ASNR(American Society of Neuroradiology) 3개의 학회가 파트너로 개최하였다. 지난 7월 대회가 시작되었고 8월 1차 버전의 딥러닝 네트워크 제출, 9월 선별된 네트워크들에 대한 MICCAI 학회 초록 발표, 10월 최종 딥러닝 네트워크 제출, 11월 RSNA 학회에서 수상자 발표의 순으로 진행되었다. 올해는 Brain Tumor AI Challenge라는 이름으로 두 개의 Category(Brain Tumor Segmentation, Brain Tumor Radiogenomic Classification)로 나뉘어서 병렬로 진행되었다. 올해 Brain Tumor Segmentation 분야에는 3개월 동안 전세계에서 2,200개 이상의 팀이 30,000건 이상의 제출물과 함께 대회에 참가하였다. Nvidia(2018년 대회 우승자)와 같이 해당 분야의 선두 기업에서도 많이 참가했다.

Brain Tumor Segmentation 분야에서 1등상 수상자는 박성홍 교수 연구실의 후안 민 루(Huan Minh Luu) 박사과정 학생으로 Brain Tumor Segmentation의 performance를 개선하는 U-net 기반 딥러닝 네트워크를 개발하였다. 구체적으로, 더 큰 훈련 데이터에서 효과적으로 학습하기 위해 nnUNet(no-new UNet)부터 네트워크 크기를 늘리고 배치 정규화를 그룹 정규화로 바꾸는 수정이 추가되었다. 여러 모델이 다른 설정으로 훈련되었고 최종 앙상블은 테스트 데이터에 대한 평가를 위해 주최자에게 제출됐다. 이 간단한 접근 방식은 어텐션 또는 트랜스포머 아키텍처를 사용하는 다른 복잡한 방법보다 성능이 우수하여 효과적인 것으로 입증됐다. 주최 측에 따르면 Luu의 제출물은 다른 경쟁자들의 제출물에 비해 통계적으로 훨씬 우수했음이 확인됐다.

1등상 수상팀에게는 상금 미화 $6000불(한화 7백만원 상당)이 수여되며, 시상식은 11월 29일 RSNA 학회에서 진행됐다.

Brain Tumor Segmentation (BRATS) Challenge 소개

매년 전세계적으로 Multimodal MRI 영상기반 Brain Tumor를 정확하게 구획화하는 딥러닝 네트워크를 개발하는 대회로서 올해는 RSNA/MICCAI/ASNR 3개의 국제학회에서 공동으로 주관하여 Brain Tumor AI Challenge라는 이름으로 두 개의 category(Brain Tumor segmentation, Brain Tumor Radiogenomic Classfication)로 나누어서 병렬로 진행하였다. 자세한 내용은 아래 대회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

https://www.rsna.org/education/ai-resources-and-training/ai-image-challenge/brain-tumor-ai-challenge-2021

2021.12.06 조회수 8582 -

소량의 데이터로 딥러닝 정확도 향상기술 발표

최근 다양한 분야에서 심층 학습(딥러닝) 기술을 활용한 서비스가 급속히 증가하고 있다. 서비스 구축을 위해서는 심층 학습 모델을 훈련해야 하며, 이를 위해서는 충분한 훈련 데이터를 준비해야 한다. 특히 훈련 데이터에 정답지를 만드는 레이블링(labeling) 과정이 필요한데 (예를 들어, 낙타 사진에 `낙타'라고 정답을 적어줌), 이 과정은 일반적으로 수작업으로 진행되므로 엄청난 노동력과 시간이 소요된다. 따라서 훈련 데이터가 충분하지 않은 상황을 효과적으로 타개하는 방법이 요구되고 있다.

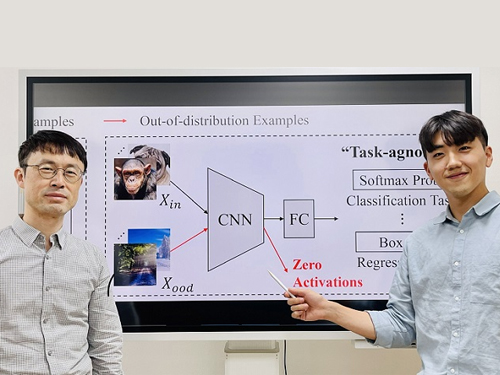

우리 대학 전산학부 이재길 교수 연구팀이 적은 양의 훈련 데이터가 존재할 때도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있는 새로운 모델 훈련 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

심층 학습 모델의 훈련은 주어진 훈련 데이터에서 레이블과 관련성이 높은 특성을 찾아내는 과정으로 볼 수 있다. 예를 들어, `낙타'의 주요 특성이 등에 있는 `혹'이라는 것을 알아내는 것이다. 그런데 훈련 데이터가 불충분할 경우 바람직하지 않은 특성까지도 같이 추출될 수 있는 문제가 발생한다. 예를 들어, 낙타 사진의 배경으로 종종 사막이 등장하기에 낙타에 대한 특성으로 `사막'이 추출되는 것도 가능하다. 사막은 낙타의 고유한 특성이 아닐뿐더러, 이러한 바람직하지 않은 특성으로 인해 사막이 아닌 곳(예: 동물원)에 있는 낙타는 인식하지 못할 수 있다.

이 교수팀이 개발한 기술은 심층 학습 모델의 훈련에서 바람직하지 않은 특성을 억제해 충분하지 않은 훈련 데이터를 가지고도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있게 해준다.

우리 대학 지식서비스공학대학원에 재학 중인 박동민 박사과정 학생이 제1 저자, 송환준 박사, 김민석 박사과정 학생이 제2, 제3 저자로 각각 참여한 이번 연구는 최고권위 국제학술대회 `신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 2021'에서 올 12월 발표될 예정이다. (논문명 : Task-Agnostic Undesirable Feature Deactivation Using Out-of-Distribution Data)

바람직하지 않은 특성을 억제하기 위해서 분포 外(out-of-distribution) 데이터를 활용한다. 예를 들어, 낙타와 호랑이 사진의 분류를 위한 훈련 데이터에 대해 여우 사진은 분포 외 데이터가 된다. 이때 이 교수팀이 착안한 점은 훈련 데이터에 존재하는 바람직하지 않은 특성은 분포 외 데이터에도 존재할 수 있다는 점이다.

즉, 위의 예에서 여우 사진의 배경으로도 사막이 나올 수 있다. 따라서 다량의 분포 외 데이터를 추가로 활용해 여기에서 추출된 특성은 영(0) 벡터가 되도록 심층 학습 모델의 훈련 과정을 규제해 바람직하지 않은 특성의 효과를 억제한다. 훈련 과정을 규제한다는 측면에서 정규화 방법론의 일종이라 볼 수 있다. 분포 외 데이터는 쓸모없는 것이라 여겨지고 있었으나, 이번 기술에 의해 훈련 데이터 부족을 해소할 수 있는 유용한 보완재로 탈바꿈될 수 있다.

연구팀은 이 정규화 방법론을 `비선호(比選好) 특성 억제'라고 이름 붙이고 이미지 데이터 분석의 세 가지 주요 문제에 적용했다. 그 결과, 기존 최신 방법론과 비교했을 때, 이미지 분류 문제에서 최대 12% 예측 정확도를 향상했고, 객체 검출 문제에서 최대 3% 예측 정확도를 향상했으며, 객체 지역화 문제에서 최대 8% 예측 정확도를 향상했다.

제1 저자인 박동민 박사과정 학생은 "이번 기술은 훈련 데이터 부족 현상을 해결할 수 있는 새로운 방법ˮ 이라면서 "분류, 회귀 분석을 비롯한 다양한 기계 학습 문제에 폭넓게 적용될 수 있어, 심층 학습의 전반적인 성능 개선에 기여할 수 있다ˮ 고 밝혔다.

연구팀을 지도한 이재길 교수도 "이 기술이 텐서플로우(TensorFlow) 혹은 파이토치(PyTorch)와 같은 기존의 심층 학습 라이브러리에 추가되면 기계 학습 및 심층 학습 학계에 큰 파급효과를 낼 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

한편, 이 기술은 과학기술정보통신부 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 SW스타랩 과제로 개발한 연구성과 결과물(2020-0-00862, DB4DL: 딥러닝 지원 고사용성 및 고성능 분산 인메모리 DBMS 개발)이다. (끝).

2021.10.27 조회수 11946

소량의 데이터로 딥러닝 정확도 향상기술 발표

최근 다양한 분야에서 심층 학습(딥러닝) 기술을 활용한 서비스가 급속히 증가하고 있다. 서비스 구축을 위해서는 심층 학습 모델을 훈련해야 하며, 이를 위해서는 충분한 훈련 데이터를 준비해야 한다. 특히 훈련 데이터에 정답지를 만드는 레이블링(labeling) 과정이 필요한데 (예를 들어, 낙타 사진에 `낙타'라고 정답을 적어줌), 이 과정은 일반적으로 수작업으로 진행되므로 엄청난 노동력과 시간이 소요된다. 따라서 훈련 데이터가 충분하지 않은 상황을 효과적으로 타개하는 방법이 요구되고 있다.

우리 대학 전산학부 이재길 교수 연구팀이 적은 양의 훈련 데이터가 존재할 때도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있는 새로운 모델 훈련 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

심층 학습 모델의 훈련은 주어진 훈련 데이터에서 레이블과 관련성이 높은 특성을 찾아내는 과정으로 볼 수 있다. 예를 들어, `낙타'의 주요 특성이 등에 있는 `혹'이라는 것을 알아내는 것이다. 그런데 훈련 데이터가 불충분할 경우 바람직하지 않은 특성까지도 같이 추출될 수 있는 문제가 발생한다. 예를 들어, 낙타 사진의 배경으로 종종 사막이 등장하기에 낙타에 대한 특성으로 `사막'이 추출되는 것도 가능하다. 사막은 낙타의 고유한 특성이 아닐뿐더러, 이러한 바람직하지 않은 특성으로 인해 사막이 아닌 곳(예: 동물원)에 있는 낙타는 인식하지 못할 수 있다.

이 교수팀이 개발한 기술은 심층 학습 모델의 훈련에서 바람직하지 않은 특성을 억제해 충분하지 않은 훈련 데이터를 가지고도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있게 해준다.

우리 대학 지식서비스공학대학원에 재학 중인 박동민 박사과정 학생이 제1 저자, 송환준 박사, 김민석 박사과정 학생이 제2, 제3 저자로 각각 참여한 이번 연구는 최고권위 국제학술대회 `신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 2021'에서 올 12월 발표될 예정이다. (논문명 : Task-Agnostic Undesirable Feature Deactivation Using Out-of-Distribution Data)

바람직하지 않은 특성을 억제하기 위해서 분포 外(out-of-distribution) 데이터를 활용한다. 예를 들어, 낙타와 호랑이 사진의 분류를 위한 훈련 데이터에 대해 여우 사진은 분포 외 데이터가 된다. 이때 이 교수팀이 착안한 점은 훈련 데이터에 존재하는 바람직하지 않은 특성은 분포 외 데이터에도 존재할 수 있다는 점이다.

즉, 위의 예에서 여우 사진의 배경으로도 사막이 나올 수 있다. 따라서 다량의 분포 외 데이터를 추가로 활용해 여기에서 추출된 특성은 영(0) 벡터가 되도록 심층 학습 모델의 훈련 과정을 규제해 바람직하지 않은 특성의 효과를 억제한다. 훈련 과정을 규제한다는 측면에서 정규화 방법론의 일종이라 볼 수 있다. 분포 외 데이터는 쓸모없는 것이라 여겨지고 있었으나, 이번 기술에 의해 훈련 데이터 부족을 해소할 수 있는 유용한 보완재로 탈바꿈될 수 있다.

연구팀은 이 정규화 방법론을 `비선호(比選好) 특성 억제'라고 이름 붙이고 이미지 데이터 분석의 세 가지 주요 문제에 적용했다. 그 결과, 기존 최신 방법론과 비교했을 때, 이미지 분류 문제에서 최대 12% 예측 정확도를 향상했고, 객체 검출 문제에서 최대 3% 예측 정확도를 향상했으며, 객체 지역화 문제에서 최대 8% 예측 정확도를 향상했다.

제1 저자인 박동민 박사과정 학생은 "이번 기술은 훈련 데이터 부족 현상을 해결할 수 있는 새로운 방법ˮ 이라면서 "분류, 회귀 분석을 비롯한 다양한 기계 학습 문제에 폭넓게 적용될 수 있어, 심층 학습의 전반적인 성능 개선에 기여할 수 있다ˮ 고 밝혔다.

연구팀을 지도한 이재길 교수도 "이 기술이 텐서플로우(TensorFlow) 혹은 파이토치(PyTorch)와 같은 기존의 심층 학습 라이브러리에 추가되면 기계 학습 및 심층 학습 학계에 큰 파급효과를 낼 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

한편, 이 기술은 과학기술정보통신부 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 SW스타랩 과제로 개발한 연구성과 결과물(2020-0-00862, DB4DL: 딥러닝 지원 고사용성 및 고성능 분산 인메모리 DBMS 개발)이다. (끝).

2021.10.27 조회수 11946 -

김수예, 우상현, 이해범 박사과정, '2021 구글 PhD 펠로우' 선정

우리 대학 전기및전자공학부 박사과정 김수예 학생(지도교수 김문철)과 우상현 학생(지도교수 권인소), 그리고, 김재철 AI대학원 박사과정 이해범 학생(지도교수 황성주)이 ‘2021 구글 PhD 펠로우’에 선정됐다.

구글 PhD 펠로우십은 컴퓨터과학과 관련된 유망 연구 분야에서 우수한 성과를 낸 대학원생을 지원하는 장학 프로그램으로 올해는 전 세계에서 75명이 선발됐다. 선정된 펠로우에게는 1만 달러의 장학금과 구글 각 분야 전문가 멘토와의 일대일 연구 토의, 피드백 등의 혜택이 주어진다.

김수예, 우상현 학생은 “기계 지각, 음성기술 및 컴퓨터 비전(Machine Perception, Speech Technology and Computer Vision)” 분야에서 펠로우로 선정됐다. 김수예 학생은 딥러닝 기반 이미지 및 영상 화질 개선, 우상현 학생은 컴퓨터비전 분야의 탁월한 연구 성과를 인정받아 선정됐다. 이해범 학생은 머신러닝(Machine Learning) 분야에서 메타학습 분야의 탁월한 연구 성과들을 인정받아 선정됐다.

김수예 학생은 딥러닝 기반 이미지 및 영상 화질 개선에 대한 탁월한 연구 성과를 인정받았다. 특히 초해상화와 HDR 영상 복원, 그리고, 초해상화와 프레임 보간을 동시에 처리하는 딥러닝 기반 방법을 각각 최초로 제안하는 등, 관련 연구 성과를 CVPR, ICCV, AAAI 등의 유수 컴퓨터 비전 및 인공지능(AI) 분야 국제학술대회에 발표했다. 또한 연구 인턴십을 통해 구글 리서치 및 어도비 리서치의 연구진과 협력하며 다양한 고품질 영상 변환 연구를 수행하고 있다.

우상현 학생은 시각적 인식 및 추론 분야의 탁월한 연구 성과를 인정받았다. 그가 제안한 인간의 주의 집중 매커니즘(Attention Mechanism)에 기반한 효과적인 딥러닝 모델 디자인, 자기 지도 및 시뮬레이터를 활용한 효율적인 학습 방법론들이 주목을 받았다. 모델과 학습 방법론에 대한 다양한 연구 성과들은 CVPR, ECCV, NeurIPS 등 유수의 컴퓨터비전 및 인공지능 분야 최고 국제학술대회에서 발표됐다. 특히, 2018년도 ECCV에서 발표되었던 논문 Convolutional Block Attention Module (CBAM)은 여러 컴퓨터비전 응용들에 활용되면서 현재 구글 스칼라기준 피 인용수 2700회를 넘었다. 그는 2020년 마이크로소프트 펠로우십 (Microsoft Reserach Asia PhD Fellowship)에도 선발된 바 있다.

이해범 학생은 메타학습 분야의 탁월한 연구 성과, 특히 기존의 메타학습 프레임워크의 여러 가지 한계점들을 다양한 측면에서 효과적으로 극복한 것으로 평가받는다. 구체적으로는 기존의 인위적인 태스크 분포에서 벗어나 불균형이 심한 현실적인 태스크 분포를 다뤘고, 메타지식의 실용성을 높였으며, 대규모의 태스크 상황에서도 메타학습이 가능하도록 했다. 이러한 다양한 연구들은 NeurIPS, ICML, ICLR 등 기계학습 및 딥러닝 분야의 최고 학회에 다수 선정됐으며, 특히 ICLR 2020에 구두발표 및 NeurIPS 2020에 스포트라이트 발표로 선정됐다.

시상식은 COVID-19 상황으로 인해, 8월 31일부터 9월 1일 양일간 가상으로 열린 구글 PhD 펠로우십 서밋(Google PhD Fellowship Summit)에서 진행됐으며, 수상자 리스트는 구글 홈페이지에 게시돼 있다.

(홈페이지 주소 : https://research.google/outreach/phd-fellowship/recipients)

2021.10.18 조회수 10723

김수예, 우상현, 이해범 박사과정, '2021 구글 PhD 펠로우' 선정

우리 대학 전기및전자공학부 박사과정 김수예 학생(지도교수 김문철)과 우상현 학생(지도교수 권인소), 그리고, 김재철 AI대학원 박사과정 이해범 학생(지도교수 황성주)이 ‘2021 구글 PhD 펠로우’에 선정됐다.

구글 PhD 펠로우십은 컴퓨터과학과 관련된 유망 연구 분야에서 우수한 성과를 낸 대학원생을 지원하는 장학 프로그램으로 올해는 전 세계에서 75명이 선발됐다. 선정된 펠로우에게는 1만 달러의 장학금과 구글 각 분야 전문가 멘토와의 일대일 연구 토의, 피드백 등의 혜택이 주어진다.

김수예, 우상현 학생은 “기계 지각, 음성기술 및 컴퓨터 비전(Machine Perception, Speech Technology and Computer Vision)” 분야에서 펠로우로 선정됐다. 김수예 학생은 딥러닝 기반 이미지 및 영상 화질 개선, 우상현 학생은 컴퓨터비전 분야의 탁월한 연구 성과를 인정받아 선정됐다. 이해범 학생은 머신러닝(Machine Learning) 분야에서 메타학습 분야의 탁월한 연구 성과들을 인정받아 선정됐다.

김수예 학생은 딥러닝 기반 이미지 및 영상 화질 개선에 대한 탁월한 연구 성과를 인정받았다. 특히 초해상화와 HDR 영상 복원, 그리고, 초해상화와 프레임 보간을 동시에 처리하는 딥러닝 기반 방법을 각각 최초로 제안하는 등, 관련 연구 성과를 CVPR, ICCV, AAAI 등의 유수 컴퓨터 비전 및 인공지능(AI) 분야 국제학술대회에 발표했다. 또한 연구 인턴십을 통해 구글 리서치 및 어도비 리서치의 연구진과 협력하며 다양한 고품질 영상 변환 연구를 수행하고 있다.

우상현 학생은 시각적 인식 및 추론 분야의 탁월한 연구 성과를 인정받았다. 그가 제안한 인간의 주의 집중 매커니즘(Attention Mechanism)에 기반한 효과적인 딥러닝 모델 디자인, 자기 지도 및 시뮬레이터를 활용한 효율적인 학습 방법론들이 주목을 받았다. 모델과 학습 방법론에 대한 다양한 연구 성과들은 CVPR, ECCV, NeurIPS 등 유수의 컴퓨터비전 및 인공지능 분야 최고 국제학술대회에서 발표됐다. 특히, 2018년도 ECCV에서 발표되었던 논문 Convolutional Block Attention Module (CBAM)은 여러 컴퓨터비전 응용들에 활용되면서 현재 구글 스칼라기준 피 인용수 2700회를 넘었다. 그는 2020년 마이크로소프트 펠로우십 (Microsoft Reserach Asia PhD Fellowship)에도 선발된 바 있다.

이해범 학생은 메타학습 분야의 탁월한 연구 성과, 특히 기존의 메타학습 프레임워크의 여러 가지 한계점들을 다양한 측면에서 효과적으로 극복한 것으로 평가받는다. 구체적으로는 기존의 인위적인 태스크 분포에서 벗어나 불균형이 심한 현실적인 태스크 분포를 다뤘고, 메타지식의 실용성을 높였으며, 대규모의 태스크 상황에서도 메타학습이 가능하도록 했다. 이러한 다양한 연구들은 NeurIPS, ICML, ICLR 등 기계학습 및 딥러닝 분야의 최고 학회에 다수 선정됐으며, 특히 ICLR 2020에 구두발표 및 NeurIPS 2020에 스포트라이트 발표로 선정됐다.

시상식은 COVID-19 상황으로 인해, 8월 31일부터 9월 1일 양일간 가상으로 열린 구글 PhD 펠로우십 서밋(Google PhD Fellowship Summit)에서 진행됐으며, 수상자 리스트는 구글 홈페이지에 게시돼 있다.

(홈페이지 주소 : https://research.google/outreach/phd-fellowship/recipients)

2021.10.18 조회수 10723 -

우수한 소재를 설계하는 딥러닝 방법론 개발

우리 대학 기계공학과 유승화 교수 연구팀이 능동-전이 학습 (active-transfer learning)과 데이터 증강기법(Data augmentation)에 기반해, 심층신경망 초기 훈련에 쓰인 소재들과 형태와 조합이 매우 다른 우수한 특성을 지닌 소재를 효율적으로 탐색하고 설계하는 방법론을 개발했다고 16일 밝혔다.

인공신경망에 기반해 방대한 설계 공간에서 새로운 소재를 찾기 위한 역설계 연구는 최근 매우 활발하게 진행되고 있다. 하지만 이러한 기존 설계 방식은 목표로 하는 소재의 형태와 조합이 심층신경망 훈련에 활용된 소재들과 매우 다를 때 인공신경망이 가지는 낮은 예측능력으로 인해 극히 많은 수의 소재 데이터 검증이 요구되며, 이에 따라 제한적으로만 활용이 가능하다.

연구팀은 이번 연구에서 이를 극복하기 위해 초기 훈련 데이터 영역에서 벗어나 우수한 소재를 효율적으로 탐색할 수 있는 인공신경망 기반 전진 설계 (Forward design) 방법론을 제안했다. 이 방법론은, <그림 1>에 도시된 바와 같이 유전 알고리즘과 결합된 능동-전이 학습 및 데이터 증강기법을 통해 심층신경망을 점진적으로 업데이트함으로써, 초기 훈련데이터를 벗어난 영역에서 심층신경망의 낮은 예측능력을 적은 숫자의 데이터 검증 및 추가로 보완한다.

유전 알고리즘에 의해 제안되는 우수 소재 후보군은 기보유한 소재 데이터를 조합해 도출하기 때문에 심층신경망의 신뢰할 수 있는 예측 영역과 설계 공간 측면에서 상대적으로 가까워 예측정확도가 유지된다. 이 후보군과 능동-전이 학습을 활용해 점진적으로 심층신경망의 신뢰성 있는 예측 범위를 확장하면, 초기 훈련데이터 영역 밖에서도 적은 데이터를 생성해 효율적인 설계 과정이 가능하다.

이번 방법은 천문학적인 수의 설계 구성을 가지는 그리드 복합소재 최적화 문제에 적용해 검증했으며, 이를 통해 전체 가능한 복합재 구조의 1029분의 1 가량인 10만 개의 복합재들만 초기 훈련 데이터로 활용해 심층신경망을 학습한 후, 이후 약 500개에 미치지 못하는 데이터 검증을 통해 초기 훈련에 쓰인 복합재와 매우 다른 구조를 가지고 우수한 특성을 지닌 복합재 구조를 설계할 수 있음을 보였다.

연구진이 개발한 방법론은 국소 최적점(Local optima)에 수렴하는 문제를 완화하면서도 인공신경망의 신뢰할 수 있는 예측 영역을 점진적으로 확장하는 효율적인 방법을 제공하기 때문에, 큰 설계 공간을 다루는 다양한 분야의 최적화 문제에 적용할 수 있을 것으로 기대되며, 특히 설계에 요구되는 데이터 검증의 숫자가 적기 때문에 데이터 생성에 시간이 오래 걸리고 비용이 많이 드는 설계 문제에서 이 방법론이 크게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 공동 제 1저자 김용태 박사과정, 김영수 박사(한국기계연구원) 주도하에 진행됐으며, 유승화 교수(우리 대학 기계공학과)가 교신저자로 참여해, 국제학술지인 `npj 컴퓨테이셔널 머터리얼(Computational Material, IF:12.241)'에 `Deep Learning Framework for Material Design Space Exploration using Active Transfer Learning and Data Augmentation' 라는 제목으로 게재됐다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구자지원사업(3D 프린팅 복합재의 최적설계기법 및 피로수명 예측기법 개발)과 미래소재 디스커버리 사업 (레이저-물질 상호작용 멀티스케일 모델링을 통한 분자디자인), KAIST 글로벌 특이점 프렙 사업의 지원을 통해 수행됐다.

2021.09.16 조회수 11852

우수한 소재를 설계하는 딥러닝 방법론 개발

우리 대학 기계공학과 유승화 교수 연구팀이 능동-전이 학습 (active-transfer learning)과 데이터 증강기법(Data augmentation)에 기반해, 심층신경망 초기 훈련에 쓰인 소재들과 형태와 조합이 매우 다른 우수한 특성을 지닌 소재를 효율적으로 탐색하고 설계하는 방법론을 개발했다고 16일 밝혔다.

인공신경망에 기반해 방대한 설계 공간에서 새로운 소재를 찾기 위한 역설계 연구는 최근 매우 활발하게 진행되고 있다. 하지만 이러한 기존 설계 방식은 목표로 하는 소재의 형태와 조합이 심층신경망 훈련에 활용된 소재들과 매우 다를 때 인공신경망이 가지는 낮은 예측능력으로 인해 극히 많은 수의 소재 데이터 검증이 요구되며, 이에 따라 제한적으로만 활용이 가능하다.

연구팀은 이번 연구에서 이를 극복하기 위해 초기 훈련 데이터 영역에서 벗어나 우수한 소재를 효율적으로 탐색할 수 있는 인공신경망 기반 전진 설계 (Forward design) 방법론을 제안했다. 이 방법론은, <그림 1>에 도시된 바와 같이 유전 알고리즘과 결합된 능동-전이 학습 및 데이터 증강기법을 통해 심층신경망을 점진적으로 업데이트함으로써, 초기 훈련데이터를 벗어난 영역에서 심층신경망의 낮은 예측능력을 적은 숫자의 데이터 검증 및 추가로 보완한다.

유전 알고리즘에 의해 제안되는 우수 소재 후보군은 기보유한 소재 데이터를 조합해 도출하기 때문에 심층신경망의 신뢰할 수 있는 예측 영역과 설계 공간 측면에서 상대적으로 가까워 예측정확도가 유지된다. 이 후보군과 능동-전이 학습을 활용해 점진적으로 심층신경망의 신뢰성 있는 예측 범위를 확장하면, 초기 훈련데이터 영역 밖에서도 적은 데이터를 생성해 효율적인 설계 과정이 가능하다.

이번 방법은 천문학적인 수의 설계 구성을 가지는 그리드 복합소재 최적화 문제에 적용해 검증했으며, 이를 통해 전체 가능한 복합재 구조의 1029분의 1 가량인 10만 개의 복합재들만 초기 훈련 데이터로 활용해 심층신경망을 학습한 후, 이후 약 500개에 미치지 못하는 데이터 검증을 통해 초기 훈련에 쓰인 복합재와 매우 다른 구조를 가지고 우수한 특성을 지닌 복합재 구조를 설계할 수 있음을 보였다.

연구진이 개발한 방법론은 국소 최적점(Local optima)에 수렴하는 문제를 완화하면서도 인공신경망의 신뢰할 수 있는 예측 영역을 점진적으로 확장하는 효율적인 방법을 제공하기 때문에, 큰 설계 공간을 다루는 다양한 분야의 최적화 문제에 적용할 수 있을 것으로 기대되며, 특히 설계에 요구되는 데이터 검증의 숫자가 적기 때문에 데이터 생성에 시간이 오래 걸리고 비용이 많이 드는 설계 문제에서 이 방법론이 크게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 공동 제 1저자 김용태 박사과정, 김영수 박사(한국기계연구원) 주도하에 진행됐으며, 유승화 교수(우리 대학 기계공학과)가 교신저자로 참여해, 국제학술지인 `npj 컴퓨테이셔널 머터리얼(Computational Material, IF:12.241)'에 `Deep Learning Framework for Material Design Space Exploration using Active Transfer Learning and Data Augmentation' 라는 제목으로 게재됐다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구자지원사업(3D 프린팅 복합재의 최적설계기법 및 피로수명 예측기법 개발)과 미래소재 디스커버리 사업 (레이저-물질 상호작용 멀티스케일 모델링을 통한 분자디자인), KAIST 글로벌 특이점 프렙 사업의 지원을 통해 수행됐다.

2021.09.16 조회수 11852 -

딥러닝 생성모델의 오류 수정 기술 개발

우리 대학 AI대학원 최재식 교수(설명가능 인공지능연구센터장) 연구팀이 심층 학습(이하 딥러닝) 생성모델의 오류 수정 기술을 개발했다고 25일 밝혔다.

최근 딥러닝 생성모델(Deep Generative Models)은 이미지, 음성뿐만 아니라 문장 등 새로운 콘텐츠를 생성하는 데 널리 활용되고 있다. 이런 생성모델의 발전에도 불구하고 최근 개발된 생성모델도 여전히 결함이 있는 결과를 만드는 경우가 많아, 국방, 의료, 제조 등 중요한 작업 및 학습에 생성모델을 활용하기는 어려운 점이 있었다.

최 교수 연구팀은 딥러닝 내부를 해석하는 설명가능 인공지능 기법을 활용해, 생성모델 내부에서 이미지 생성과정에서 문제를 일으키는 유닛(뉴런)을 찾아 제거하는 알고리즘을 고안해 생성모델의 오류를 수리했다. 이러한 생성 오류 수리 기술은 신경망 모델의 재학습을 요구하지 않으며 모델 구조에 대한 의존성이 적어, 다양한 적대적 생성 신경망에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 고안된 기술은 딥러닝 생성모델의 신뢰도를 향상해 생성모델이 중요 작업에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

AI대학원의 알리 투씨(Ali Tousi), 정해동 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 `국제 컴퓨터 비전 및 패턴인식 학술대회 (IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR)'에서 6월 23일 발표됐다. (논문명: Automatic Correction of Internal Units in Generative Neural Networks, CVPR 2021).

적대적 생성 신경망은 생성기와 구분기의 적대적 관계를 이용한 모델로서, 생성 이미지의 품질이 높고 다양성이 높아, 이미지 생성뿐만 아니라 다양한 분야(예, 시계열 데이터 생성)에서 주목받고 있다.

딥러닝 생성모델의 성능을 향상하기 위해서 적대적 생성기법 및 생성기의 새로운 구조 설계 혹은 학습 전략의 세분화와 같은 연구가 활발히 진행되고 있다. 그러나 최신 적대적 생성 신경망 모델은 여전히 시각적 결함이 포함된 이미지를 생성하고 있으며, 재학습을 통해서 이를 해결하기에는 오류 수리를 보장할 수 없으며, 많은 학습 시간과 비용을 요구하게 된다. 이렇게 규모가 큰 최신 적대적 생성 신경망 모델의 일부 오류를 해결하기 위해 모델 전체를 재학습하는 것은 적합하지 않다.

연구팀은 문제 해결을 위해 생성 오류를 유도하는 딥러닝 내부의 유닛(뉴런)을 찾아 제거하는 알고리즘을 개발했다. 알고리즘은 딥러닝 모델의 시각적 결함의 위치를 파악하고, 딥러닝 모델 내 여러 계층에 존재하는 오류를 유발한 유닛을 찾아서 활성화하지 못하도록 하여 결함이 발생하지 않도록 했다.

연구팀은 설명가능 인공지능 기술을 활용해 시각적 결함이 생성된 이미지의 어느 부분에 분포하는지, 또 딥러닝 내부의 어떤 유닛이 결함의 생성에 관여하는지 찾을 수 있었다. 개발된 기술은 딥러닝 생성모델의 오류를 수리할 수 있고, 생성모델의 구조에 상관없이 적용할 수 있다.

연구팀은 전통적인 구조를 가지는 `진행형 생성모델(Progressive GAN, PGGAN)'에서 개발 기술이 효과적으로 생성 오류를 수리할 수 있음을 확인했다. 수리 성능은 매사추세츠 공과대학(MIT)이 보유한 수리 기술 대비 FID 점수가 10점 정도 감소했으며, 사용자 평가에서 시험 이미지 그룹의 약 50%가 결함이 제거됐고, 약 90%에서 품질이 개선됐다는 결과를 얻었다. 나아가 특이 구조를 가지는 `StyleGAN2'와 `U-net GAN'에서도 생성 오류 수리가 가능함을 보임으로써 개발 기술의 일반성과 확장 가능성을 보였다.

연구팀이 개발한 생성모델의 오류 제거 기술은 다양한 이미지 외에도 다양한 생성모델에 적용돼 모델의 결과물에 대한 신뢰성을 높일 것으로 기대된다.

공동 제1 저자인 알리 투씨와 정해동 연구원은 "딥러닝 생성모델이 생성한 결과물에 있는 시각적 오류를 찾고, 이에 상응하는 활성화를 보이는 생성모델 내부의 유닛을 순차적으로 제거함으로써 생성 오류를 수리할 수 있음을 보였다ˮ라며 이는 "충분히 학습된 모델 내부에 미학습 혹은 잘못 학습된 내부요소가 있음을 보여주는 결과다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 2021년도 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받은 혁신성장동력프로젝트 설명가능인공지능 및 한국과학기술원 인공지능 대학원 프로그램과제를 통해서 수행됐다.

2021.06.25 조회수 21656

딥러닝 생성모델의 오류 수정 기술 개발

우리 대학 AI대학원 최재식 교수(설명가능 인공지능연구센터장) 연구팀이 심층 학습(이하 딥러닝) 생성모델의 오류 수정 기술을 개발했다고 25일 밝혔다.

최근 딥러닝 생성모델(Deep Generative Models)은 이미지, 음성뿐만 아니라 문장 등 새로운 콘텐츠를 생성하는 데 널리 활용되고 있다. 이런 생성모델의 발전에도 불구하고 최근 개발된 생성모델도 여전히 결함이 있는 결과를 만드는 경우가 많아, 국방, 의료, 제조 등 중요한 작업 및 학습에 생성모델을 활용하기는 어려운 점이 있었다.

최 교수 연구팀은 딥러닝 내부를 해석하는 설명가능 인공지능 기법을 활용해, 생성모델 내부에서 이미지 생성과정에서 문제를 일으키는 유닛(뉴런)을 찾아 제거하는 알고리즘을 고안해 생성모델의 오류를 수리했다. 이러한 생성 오류 수리 기술은 신경망 모델의 재학습을 요구하지 않으며 모델 구조에 대한 의존성이 적어, 다양한 적대적 생성 신경망에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 고안된 기술은 딥러닝 생성모델의 신뢰도를 향상해 생성모델이 중요 작업에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

AI대학원의 알리 투씨(Ali Tousi), 정해동 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 `국제 컴퓨터 비전 및 패턴인식 학술대회 (IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR)'에서 6월 23일 발표됐다. (논문명: Automatic Correction of Internal Units in Generative Neural Networks, CVPR 2021).

적대적 생성 신경망은 생성기와 구분기의 적대적 관계를 이용한 모델로서, 생성 이미지의 품질이 높고 다양성이 높아, 이미지 생성뿐만 아니라 다양한 분야(예, 시계열 데이터 생성)에서 주목받고 있다.

딥러닝 생성모델의 성능을 향상하기 위해서 적대적 생성기법 및 생성기의 새로운 구조 설계 혹은 학습 전략의 세분화와 같은 연구가 활발히 진행되고 있다. 그러나 최신 적대적 생성 신경망 모델은 여전히 시각적 결함이 포함된 이미지를 생성하고 있으며, 재학습을 통해서 이를 해결하기에는 오류 수리를 보장할 수 없으며, 많은 학습 시간과 비용을 요구하게 된다. 이렇게 규모가 큰 최신 적대적 생성 신경망 모델의 일부 오류를 해결하기 위해 모델 전체를 재학습하는 것은 적합하지 않다.

연구팀은 문제 해결을 위해 생성 오류를 유도하는 딥러닝 내부의 유닛(뉴런)을 찾아 제거하는 알고리즘을 개발했다. 알고리즘은 딥러닝 모델의 시각적 결함의 위치를 파악하고, 딥러닝 모델 내 여러 계층에 존재하는 오류를 유발한 유닛을 찾아서 활성화하지 못하도록 하여 결함이 발생하지 않도록 했다.

연구팀은 설명가능 인공지능 기술을 활용해 시각적 결함이 생성된 이미지의 어느 부분에 분포하는지, 또 딥러닝 내부의 어떤 유닛이 결함의 생성에 관여하는지 찾을 수 있었다. 개발된 기술은 딥러닝 생성모델의 오류를 수리할 수 있고, 생성모델의 구조에 상관없이 적용할 수 있다.

연구팀은 전통적인 구조를 가지는 `진행형 생성모델(Progressive GAN, PGGAN)'에서 개발 기술이 효과적으로 생성 오류를 수리할 수 있음을 확인했다. 수리 성능은 매사추세츠 공과대학(MIT)이 보유한 수리 기술 대비 FID 점수가 10점 정도 감소했으며, 사용자 평가에서 시험 이미지 그룹의 약 50%가 결함이 제거됐고, 약 90%에서 품질이 개선됐다는 결과를 얻었다. 나아가 특이 구조를 가지는 `StyleGAN2'와 `U-net GAN'에서도 생성 오류 수리가 가능함을 보임으로써 개발 기술의 일반성과 확장 가능성을 보였다.

연구팀이 개발한 생성모델의 오류 제거 기술은 다양한 이미지 외에도 다양한 생성모델에 적용돼 모델의 결과물에 대한 신뢰성을 높일 것으로 기대된다.

공동 제1 저자인 알리 투씨와 정해동 연구원은 "딥러닝 생성모델이 생성한 결과물에 있는 시각적 오류를 찾고, 이에 상응하는 활성화를 보이는 생성모델 내부의 유닛을 순차적으로 제거함으로써 생성 오류를 수리할 수 있음을 보였다ˮ라며 이는 "충분히 학습된 모델 내부에 미학습 혹은 잘못 학습된 내부요소가 있음을 보여주는 결과다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 2021년도 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받은 혁신성장동력프로젝트 설명가능인공지능 및 한국과학기술원 인공지능 대학원 프로그램과제를 통해서 수행됐다.

2021.06.25 조회수 21656 -

2021 리서치 데이 개최

우리 대학이 25일 대전 본원 학술문화관(E9) 정근모 콘퍼런스홀에서 ʻ2021 KAIST 리서치데이(Research Day)ʼ를 개최했다.

'KAIST 리서치데이'는 주요 연구 성과를 소개하고 R&D 분야의 정보 교류 기회를 제공하는 교내 연구 행사다. 상호 협력하고 소통하는 연구 문화를 조성해 연구자들의 응집력을 높이고 융합연구를 활성화하려는 취지로 마련되었다. 2016년 첫 행사가 시작되어 코로나 19의 영향을 받아 축소 시행한 지난해를 포함해 매년 개최하고 있다. 이날 행사에서는 연구 부문 우수 교원 및 대표 연구성과 10선에 선정된 연구자들을 포상했다. 최고 연구상인 연구대상은 김문철 교수(전기및전자공학부)가 수상해 5백만 원의 상금을 받는다. 기계학습 및 딥러닝 기반 영상 처리·컴퓨터 비전 및 영상 압축 분야에서의 독창적 성과를 인정받았다.

김 교수는 이날 수상을 기념해 ʻ고품질 영상 획득을 위한 딥러닝을 통한 계산영상학ʼ을 주제로 강연했다. 인공지능의 발전이 저품질 영상 콘텐츠를 고품질 영상 콘텐츠로 변환하는 응용 분야에서도 매우 탁월한 성능을 발휘한다는 점에 주목해 영상 복원 및 화질 향상 분야에 적용되고 있는 인공지능 기술의 현황을 소개했다.

이 밖에도 신의철 교수(의과학대학원)와 박인철 교수(전기및전자공학부)가 각각 연구상을 받았고 이노베이션상 수상자로는 노준용 교수(문화기술대학원)가 선정됐다. 또한, 윤동기 교수(화학과)와 김형수 교수(기계공학과)는 공동 연구 성과를 인정받아 한 팀으로 융합 연구상을 받았다.

이들 수상자 역시 다채로운 온라인 강연을 통해 학부생 및 대학원 학생은 물론 동료 연구자들에게도 연구에 대한 열정과 경험을 전달했다.

한편, KAIST를 대표하는 R&D 연구성과 10선에는 ▴희토류-백금 합금 나노입자 촉매 연구(유룡 교수·화학과) ▴분자 내 모든 원자들이 움직이는 위치를 실시간 관측(이효철 교수·화학과) ▴별아교세포의 시냅스 제거에 따른 기억력 유지 기전 규명(정원석 교수·생명과학과) 등이 자연과학 및 생명과학 분야의 우수 연구성과로 선정됐다.공학 분야에서는 ▴세계 최고 보행속도와 기능성을 갖는 하반신마비 장애인용 웨어러블 로봇(공경철 교수·기계공학과) ▴공정한 기계학습(서창호 교수·전기및전자공학부) ▴GANPU*: 생성적 적대 신경망을 위한 온 디바이스 학습 프로세서(유회준 교수·전기및전자공학부)가 선정됐다. ☞ GANPU: 단일-심층 신경망뿐만 아니라 생성적 적대 신경망과 같은 다중-심층 신경망을 처리하면서 모바일에서도 학습이 가능한 AI 반도체

이와 함께,▴종양 후성유전학적 리프로그래밍 기술 개발(김필남 교수·바이오및뇌공학과) ▴역노화 원천기술 개발(조광현 교수·바이오및뇌공학과) ▴대기 오염 물질 정화를 위한 불균일계 금속 원자 촉매(이현주 교수·생명화학공학과) ▴감염병원 서비스를 위한 이동 확장형 음압 병동(남택진 교수·산업디자인학과) 등도 연구성과 10선에 포함돼 동영상으로 소개됐다. 이날 열린 KAIST 리서치데이 행사는 코로나19의 확산 예방을 위해 수상자만 행사 현장에 참석하고 강연 등의 부대 행사는 온라인을 통해 진행하는 이원 생중계 방식으로 치러졌다.

2021.05.25 조회수 58147

2021 리서치 데이 개최

우리 대학이 25일 대전 본원 학술문화관(E9) 정근모 콘퍼런스홀에서 ʻ2021 KAIST 리서치데이(Research Day)ʼ를 개최했다.

'KAIST 리서치데이'는 주요 연구 성과를 소개하고 R&D 분야의 정보 교류 기회를 제공하는 교내 연구 행사다. 상호 협력하고 소통하는 연구 문화를 조성해 연구자들의 응집력을 높이고 융합연구를 활성화하려는 취지로 마련되었다. 2016년 첫 행사가 시작되어 코로나 19의 영향을 받아 축소 시행한 지난해를 포함해 매년 개최하고 있다. 이날 행사에서는 연구 부문 우수 교원 및 대표 연구성과 10선에 선정된 연구자들을 포상했다. 최고 연구상인 연구대상은 김문철 교수(전기및전자공학부)가 수상해 5백만 원의 상금을 받는다. 기계학습 및 딥러닝 기반 영상 처리·컴퓨터 비전 및 영상 압축 분야에서의 독창적 성과를 인정받았다.

김 교수는 이날 수상을 기념해 ʻ고품질 영상 획득을 위한 딥러닝을 통한 계산영상학ʼ을 주제로 강연했다. 인공지능의 발전이 저품질 영상 콘텐츠를 고품질 영상 콘텐츠로 변환하는 응용 분야에서도 매우 탁월한 성능을 발휘한다는 점에 주목해 영상 복원 및 화질 향상 분야에 적용되고 있는 인공지능 기술의 현황을 소개했다.

이 밖에도 신의철 교수(의과학대학원)와 박인철 교수(전기및전자공학부)가 각각 연구상을 받았고 이노베이션상 수상자로는 노준용 교수(문화기술대학원)가 선정됐다. 또한, 윤동기 교수(화학과)와 김형수 교수(기계공학과)는 공동 연구 성과를 인정받아 한 팀으로 융합 연구상을 받았다.

이들 수상자 역시 다채로운 온라인 강연을 통해 학부생 및 대학원 학생은 물론 동료 연구자들에게도 연구에 대한 열정과 경험을 전달했다.

한편, KAIST를 대표하는 R&D 연구성과 10선에는 ▴희토류-백금 합금 나노입자 촉매 연구(유룡 교수·화학과) ▴분자 내 모든 원자들이 움직이는 위치를 실시간 관측(이효철 교수·화학과) ▴별아교세포의 시냅스 제거에 따른 기억력 유지 기전 규명(정원석 교수·생명과학과) 등이 자연과학 및 생명과학 분야의 우수 연구성과로 선정됐다.공학 분야에서는 ▴세계 최고 보행속도와 기능성을 갖는 하반신마비 장애인용 웨어러블 로봇(공경철 교수·기계공학과) ▴공정한 기계학습(서창호 교수·전기및전자공학부) ▴GANPU*: 생성적 적대 신경망을 위한 온 디바이스 학습 프로세서(유회준 교수·전기및전자공학부)가 선정됐다. ☞ GANPU: 단일-심층 신경망뿐만 아니라 생성적 적대 신경망과 같은 다중-심층 신경망을 처리하면서 모바일에서도 학습이 가능한 AI 반도체

이와 함께,▴종양 후성유전학적 리프로그래밍 기술 개발(김필남 교수·바이오및뇌공학과) ▴역노화 원천기술 개발(조광현 교수·바이오및뇌공학과) ▴대기 오염 물질 정화를 위한 불균일계 금속 원자 촉매(이현주 교수·생명화학공학과) ▴감염병원 서비스를 위한 이동 확장형 음압 병동(남택진 교수·산업디자인학과) 등도 연구성과 10선에 포함돼 동영상으로 소개됐다. 이날 열린 KAIST 리서치데이 행사는 코로나19의 확산 예방을 위해 수상자만 행사 현장에 참석하고 강연 등의 부대 행사는 온라인을 통해 진행하는 이원 생중계 방식으로 치러졌다.

2021.05.25 조회수 58147 -

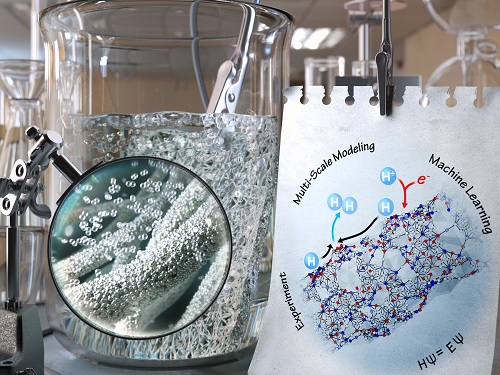

딥러닝 통해 수소 발생 메커니즘 규명

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 심층 학습(딥러닝)을 통해 고활성 백금 와이어의 수소 발생 메커니즘을 규명하는 데 성공했다고 29일 밝혔다.

백금은 전기차 등에 사용되는 연료 전지에 쓰이거나, 물의 전기 분해를 통해 수소를 얻는 데 사용되는 중요한 촉매이지만 가격이 비싸 기술 보급에 걸림돌이 되고 있다. 이를 해결하는 방법의 하나로 최근 백금을 톱니 와이어 모양으로 합성해 백금의 양을 10배 정도 절약하는 연구들이 발표돼 큰 파장을 불러일으켰지만, 아직 그 메커니즘이 규명되지 않았다.

정유성 교수 연구팀은 복잡한 촉매 표면의 성질을 빠르게 예측하는 딥러닝 방법들을 고안했는데, 이번에 이를 톱니 백금 와이어에 적용해 해당 촉매의 높은 수소 활성 메커니즘을 규명할 수 있었다.

연구팀이 규명한 톱니 백금 와이어에서의 수소 발생 메커니즘은 기존에 알려진 촉매 직관을 깨는 새로운 메커니즘인 것으로 밝혀졌다. 수소 발생은 물에서 양성자를 받아 수소를 흡착시키는 흡착반응과 흡착된 수소 원자들이 결합해 수소 분자가 형성되는 짝지음 반응의 2단계를 거쳐 일어나는데, 이 두 반응은 일반적으로 같은 반응 자리(reaction site)에서 일어난다.

하지만, 이번에 새롭게 발견된 메커니즘에 의하면, 톱니 백금 표면에서는 울퉁불퉁한 구조로 인해 흡착반응이 잘 일으키는 반응 자리와 짝지음 반응을 잘 일으키는 반응 자리가 따로 존재하고, 이 두 자리의 상승 작용으로 인해 촉매 활성이 400% 이상 증가한다. 마치 분업화를 통해 일의 효율을 높이는 것과 같은 개념이 분자 세계에서도 존재하는 것이다.

정유성 교수는 "분자 수준에서 분업을 통해 전체 반응 효율을 높이는 개념들이 기존에도 있긴 했지만, 단일성분인 백금에서 구조에 따른 분업 현상이 규명된 것은 이번이 처음ˮ이라면서, "단일성분 촉매의 구조를 변화시킴으로써 촉매의 효율을 높일 수 있는 새로운 관점과 설계원리를 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ고 했다.

우리 대학 구근호 박사후연구원이 제1 저자로 참여하고, 톱니 백금 와이어를 합성한 캘리포니아대학교 로스엔젤리스(UCLA)의 듀안 교수 연구팀과 캘리포니아 공과대학교(Caltech)의 고다드 교수 연구팀이 함께 참여한 이번 연구성과는 미국화학회가 발행하는 국제학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 온라인 3월 17일 字에 실렸다. (논문명: Autobifunctional Mechanism of Jagged Pt Nanowires for Hydrogen Evolution Kinetics via End-to-End Simulation)

이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 중견연구자 기초연구사업과 PEMWE용 저가의 고성능 수소 발생반응 촉매 개발 사업의 지원을 받아 수행됐고, KISTI의 슈퍼컴퓨터 자원이 활용됐다.

2021.04.29 조회수 28745

딥러닝 통해 수소 발생 메커니즘 규명

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 심층 학습(딥러닝)을 통해 고활성 백금 와이어의 수소 발생 메커니즘을 규명하는 데 성공했다고 29일 밝혔다.

백금은 전기차 등에 사용되는 연료 전지에 쓰이거나, 물의 전기 분해를 통해 수소를 얻는 데 사용되는 중요한 촉매이지만 가격이 비싸 기술 보급에 걸림돌이 되고 있다. 이를 해결하는 방법의 하나로 최근 백금을 톱니 와이어 모양으로 합성해 백금의 양을 10배 정도 절약하는 연구들이 발표돼 큰 파장을 불러일으켰지만, 아직 그 메커니즘이 규명되지 않았다.

정유성 교수 연구팀은 복잡한 촉매 표면의 성질을 빠르게 예측하는 딥러닝 방법들을 고안했는데, 이번에 이를 톱니 백금 와이어에 적용해 해당 촉매의 높은 수소 활성 메커니즘을 규명할 수 있었다.

연구팀이 규명한 톱니 백금 와이어에서의 수소 발생 메커니즘은 기존에 알려진 촉매 직관을 깨는 새로운 메커니즘인 것으로 밝혀졌다. 수소 발생은 물에서 양성자를 받아 수소를 흡착시키는 흡착반응과 흡착된 수소 원자들이 결합해 수소 분자가 형성되는 짝지음 반응의 2단계를 거쳐 일어나는데, 이 두 반응은 일반적으로 같은 반응 자리(reaction site)에서 일어난다.

하지만, 이번에 새롭게 발견된 메커니즘에 의하면, 톱니 백금 표면에서는 울퉁불퉁한 구조로 인해 흡착반응이 잘 일으키는 반응 자리와 짝지음 반응을 잘 일으키는 반응 자리가 따로 존재하고, 이 두 자리의 상승 작용으로 인해 촉매 활성이 400% 이상 증가한다. 마치 분업화를 통해 일의 효율을 높이는 것과 같은 개념이 분자 세계에서도 존재하는 것이다.

정유성 교수는 "분자 수준에서 분업을 통해 전체 반응 효율을 높이는 개념들이 기존에도 있긴 했지만, 단일성분인 백금에서 구조에 따른 분업 현상이 규명된 것은 이번이 처음ˮ이라면서, "단일성분 촉매의 구조를 변화시킴으로써 촉매의 효율을 높일 수 있는 새로운 관점과 설계원리를 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ고 했다.

우리 대학 구근호 박사후연구원이 제1 저자로 참여하고, 톱니 백금 와이어를 합성한 캘리포니아대학교 로스엔젤리스(UCLA)의 듀안 교수 연구팀과 캘리포니아 공과대학교(Caltech)의 고다드 교수 연구팀이 함께 참여한 이번 연구성과는 미국화학회가 발행하는 국제학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 온라인 3월 17일 字에 실렸다. (논문명: Autobifunctional Mechanism of Jagged Pt Nanowires for Hydrogen Evolution Kinetics via End-to-End Simulation)

이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 중견연구자 기초연구사업과 PEMWE용 저가의 고성능 수소 발생반응 촉매 개발 사업의 지원을 받아 수행됐고, KISTI의 슈퍼컴퓨터 자원이 활용됐다.

2021.04.29 조회수 28745 -

신세계아이앤씨-KAIST AI 연구센터 개소

우리 대학이 신세계아이앤씨(대표 손정현)와 손잡고 리테일 특화 인공지능(AI) 기술을 연구하는 ‘신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’를 개소했다.

30일 우리 대학 IT융합빌딩에서 ‘신세계아이앤씨-KAIST AI 연구센터’ 개소식을 진행했다. 이날 개소식에는 손정현 신세계아이앤씨 대표이사, 양윤지 신세계아이앤씨 전략IT사업담당 상무, 강준혁 전기및전자공학부 학부장, 김대식 신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터장 등이 참석했다.

‘신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’는 일회성 단순 연구용역 계약이 아닌 리테일 산업에 필요한 AI기술을 발굴하고 공동 연구해 실제 리테일 산업에 적용하는 산학협력 리테일테크 전문 연구 센터다.

신세계아이앤씨는 △정형/비정형 빅데이터 수집/처리 플랫폼(Data Plant) △신상품 개인화 추천 및 수요 예측(Cold Start Mentor) △수요에 따른 가격 최적화(Price Optimization) △셀프서비스 스토어에 필요한 이미지 기술(Vision) 분야를 우선 연구주제로 선정하고, 리테일 산업을 혁신할 수 있는 다양한 AI 핵심기술에 대한 연구 과제를 추가 발굴할 예정이다. ‘신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’의 연구 결과는 실제 리테일 산업 현장에 빠르게 적용할 계획이다.

특히 AI 기술로 동작을 인식하는 셀프서비스 스토어의 핵심 기술인 AI비전(AI Vision) 기술 고도화를 통해 현재 소형 유통매장으로 한정된 셀프서비스 스토어를 패션, 식품, 가구 등 다양한 업태에 적용하는 것은 물론 대형 유통 매장으로 확대할 수 있도록 연구를 진행할 계획이다. AI 딥러닝을 활용한 상품 이미지 패턴 분석, 자연어 처리 기술 등을 기반으로 한 수요예측 플랫폼의 고도화는 물론이고 공개 API 형태로 제공하는 다양한 데이터를 실시간으로 수집해 상품 수요예측, 개인화추천 등 리테일 트렌드에 민감한 AI 서비스에 즉시 반영할 계획이다.

손정현 신세계아이앤씨(신세계I&C) 대표이사는 “’신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’를 통해 AI 기술 기반의 빅데이터 플랫폼, 개인화 추천, 수요예측 등 리테일 산업에 꼭 필요한 혁신적인 AI 기술을 확보하고 실제 산업 현장에 빠르게 적용해 급변하는 리테일 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보할 것이다”라며 “다양한 리테일테크 기술과 비즈니스 노하우를 가진 신세계아이앤씨의 강점과 최신 트렌드 기술 발굴과 AI 알고리즘 연구에 탁월한 KAIST의 경쟁력이 더해져 리테일테크 분야의 새로운 시너지를 만들어 국내를 넘어 글로벌 시장을 혁신하는 새로운 기술을 선보일 것이다”라고 말했다.

2021.03.30 조회수 94162

신세계아이앤씨-KAIST AI 연구센터 개소

우리 대학이 신세계아이앤씨(대표 손정현)와 손잡고 리테일 특화 인공지능(AI) 기술을 연구하는 ‘신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’를 개소했다.

30일 우리 대학 IT융합빌딩에서 ‘신세계아이앤씨-KAIST AI 연구센터’ 개소식을 진행했다. 이날 개소식에는 손정현 신세계아이앤씨 대표이사, 양윤지 신세계아이앤씨 전략IT사업담당 상무, 강준혁 전기및전자공학부 학부장, 김대식 신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터장 등이 참석했다.

‘신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’는 일회성 단순 연구용역 계약이 아닌 리테일 산업에 필요한 AI기술을 발굴하고 공동 연구해 실제 리테일 산업에 적용하는 산학협력 리테일테크 전문 연구 센터다.

신세계아이앤씨는 △정형/비정형 빅데이터 수집/처리 플랫폼(Data Plant) △신상품 개인화 추천 및 수요 예측(Cold Start Mentor) △수요에 따른 가격 최적화(Price Optimization) △셀프서비스 스토어에 필요한 이미지 기술(Vision) 분야를 우선 연구주제로 선정하고, 리테일 산업을 혁신할 수 있는 다양한 AI 핵심기술에 대한 연구 과제를 추가 발굴할 예정이다. ‘신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’의 연구 결과는 실제 리테일 산업 현장에 빠르게 적용할 계획이다.

특히 AI 기술로 동작을 인식하는 셀프서비스 스토어의 핵심 기술인 AI비전(AI Vision) 기술 고도화를 통해 현재 소형 유통매장으로 한정된 셀프서비스 스토어를 패션, 식품, 가구 등 다양한 업태에 적용하는 것은 물론 대형 유통 매장으로 확대할 수 있도록 연구를 진행할 계획이다. AI 딥러닝을 활용한 상품 이미지 패턴 분석, 자연어 처리 기술 등을 기반으로 한 수요예측 플랫폼의 고도화는 물론이고 공개 API 형태로 제공하는 다양한 데이터를 실시간으로 수집해 상품 수요예측, 개인화추천 등 리테일 트렌드에 민감한 AI 서비스에 즉시 반영할 계획이다.

손정현 신세계아이앤씨(신세계I&C) 대표이사는 “’신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’를 통해 AI 기술 기반의 빅데이터 플랫폼, 개인화 추천, 수요예측 등 리테일 산업에 꼭 필요한 혁신적인 AI 기술을 확보하고 실제 산업 현장에 빠르게 적용해 급변하는 리테일 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보할 것이다”라며 “다양한 리테일테크 기술과 비즈니스 노하우를 가진 신세계아이앤씨의 강점과 최신 트렌드 기술 발굴과 AI 알고리즘 연구에 탁월한 KAIST의 경쟁력이 더해져 리테일테크 분야의 새로운 시너지를 만들어 국내를 넘어 글로벌 시장을 혁신하는 새로운 기술을 선보일 것이다”라고 말했다.

2021.03.30 조회수 94162 -

인공지능 기술을 이용한 유전자 전사인자 예측 시스템 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 미국 캘리포니아대학교 샌디에이고캠퍼스(UCSD) 생명공학과 버나드 팔슨(Bernhard Palsson) 교수 공동연구팀이 인공지능을 이용해 단백질 서열로부터 *전사인자를 예측하는 시스템인 '딥티팩터(DeepTFactor)'를 개발했다고 29일 밝혔다. 이번 연구는 국제학술지인 '미국국립과학원회보(PNAS)'에 12월 28일 字 게재됐다. (논문명: DeepTFactor: A deep learning-based tool for the prediction of transcription factors)

※ 전사인자 (transcription factor) : 유전자의 전사(유전 정보를 복사하는 과정)를 조절하는 단백질. 특정 DNA 서열에 특이적으로 결합해 유전자의 전사를 조절한다.

※ 저자 정보 : 김기배(한국과학기술원, 제1 저자), 예 가오(Ye Gao) (UCSD, 제2 저자), 버나드 팔슨(Bernhard Palsson) (UCSD, 제3 저자), 이상엽(교신저자) 포함 총 4명

전사인자는 특정한 DNA 서열에 특이적으로 결합해 유전자의 전사(유전 정보를 복사하는 과정)를 조절하는 단백질이다. 전사인자로 인한 유전자 전사를 분석함으로써 유기체가 유전적 또는 환경적 변화에 어떻게 반응해 유전자의 발현을 제어하는지 이해할 수 있다. 이러한 점에서 유기체의 전사인자를 찾는 것은 유기체의 전사 조절 시스템 분석을 위한 첫 단계라고 할 수 있다.

지금까지 새로운 전사인자를 찾기 위해서는 이미 알려진 전사인자와의 상동성(유사한 성질)을 분석하거나, 기계학습(머신러닝)과 같은 데이터 기반의 접근 방식을 이용했다. 기존의 기계학습 모델을 이용하기 위해서는 분자의 물리 화학적 특성을 계산하거나, 생물학적 서열의 상동성을 분석하는 등, 해결하고자 하는 문제에 대한 전문 지식에 의존해 모델의 입력값으로 사용할 특징을 찾아내는 과정이 필요하다.

한편, 심층 학습(딥러닝)은 문제 해결을 위한 잠재적인 특징을 내재적으로 학습할 수 있기에 최근 다양한 생물학 분야에서 활용되고 있다. 하지만, 심층 학습을 이용한 예측 시스템의 경우 시스템 내부의 복잡한 연산 때문에 추론 과정을 직접 확인할 수 없는 `블랙박스(black box)'라는 특징을 가지고 있다.

공동연구팀은 심층 학습 기법을 이용해 주어진 단백질 서열이 전사인자인지 예측할 수 있는 시스템인 딥티팩터(DeepTFactor)를 개발했다. 딥티팩터는 단백질 서열로부터 전사인자를 예측하기 위해 세 개의 병렬적인 합성곱 신경망(convolutional neural network)을 이용한다. 공동연구팀은 딥티팩터를 이용해 대장균(Escherichia coli K-12 MG1655)의 전사인자 332개를 예측했으며, 그중 3개의 전사인자의 게놈 전체 결합 위치(genome-wide binding site)를 실험으로 확인함으로써 딥티팩터의 성능을 검증했다.

공동연구팀은 나아가 딥티팩터의 추론 과정을 이해하기 위해 특징 지도 (saliency map) 기반의 심층 학습 모델 해석 방법론을 사용했다. 이를 통해 딥티팩터의 학습 과정에서 전사인자의 DNA의 결합 영역에 대한 정보가 명시적으로 주어지지 않았지만, 내재적으로 이를 학습해 예측에 활용한다는 사실을 확인했다.

연구팀 관계자에 따르면, 특정 생물군의 단백질 서열만을 위해 개발됐던 이전 예측 방법론들과 달리, 딥티팩터는 모든 생물군의 단백질 서열에서 우수한 성능을 보여 다양한 유기체의 전사 시스템 분석에 활용 가능할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구에서 개발한 딥티팩터를 이용해서 새롭게 발견되는 단백질 서열과 아직 특성화되지 않은 수많은 단백질 서열을 높은 처리 능력으로 분석할 수 있게 됐다”며 “이는 유기체의 전자 조절 네트워크 분석을 위한 기초 기술로써 활용 가능할 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제 지원을 받아 수행됐다.

2020.12.30 조회수 57053

인공지능 기술을 이용한 유전자 전사인자 예측 시스템 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 미국 캘리포니아대학교 샌디에이고캠퍼스(UCSD) 생명공학과 버나드 팔슨(Bernhard Palsson) 교수 공동연구팀이 인공지능을 이용해 단백질 서열로부터 *전사인자를 예측하는 시스템인 '딥티팩터(DeepTFactor)'를 개발했다고 29일 밝혔다. 이번 연구는 국제학술지인 '미국국립과학원회보(PNAS)'에 12월 28일 字 게재됐다. (논문명: DeepTFactor: A deep learning-based tool for the prediction of transcription factors)

※ 전사인자 (transcription factor) : 유전자의 전사(유전 정보를 복사하는 과정)를 조절하는 단백질. 특정 DNA 서열에 특이적으로 결합해 유전자의 전사를 조절한다.

※ 저자 정보 : 김기배(한국과학기술원, 제1 저자), 예 가오(Ye Gao) (UCSD, 제2 저자), 버나드 팔슨(Bernhard Palsson) (UCSD, 제3 저자), 이상엽(교신저자) 포함 총 4명

전사인자는 특정한 DNA 서열에 특이적으로 결합해 유전자의 전사(유전 정보를 복사하는 과정)를 조절하는 단백질이다. 전사인자로 인한 유전자 전사를 분석함으로써 유기체가 유전적 또는 환경적 변화에 어떻게 반응해 유전자의 발현을 제어하는지 이해할 수 있다. 이러한 점에서 유기체의 전사인자를 찾는 것은 유기체의 전사 조절 시스템 분석을 위한 첫 단계라고 할 수 있다.

지금까지 새로운 전사인자를 찾기 위해서는 이미 알려진 전사인자와의 상동성(유사한 성질)을 분석하거나, 기계학습(머신러닝)과 같은 데이터 기반의 접근 방식을 이용했다. 기존의 기계학습 모델을 이용하기 위해서는 분자의 물리 화학적 특성을 계산하거나, 생물학적 서열의 상동성을 분석하는 등, 해결하고자 하는 문제에 대한 전문 지식에 의존해 모델의 입력값으로 사용할 특징을 찾아내는 과정이 필요하다.

한편, 심층 학습(딥러닝)은 문제 해결을 위한 잠재적인 특징을 내재적으로 학습할 수 있기에 최근 다양한 생물학 분야에서 활용되고 있다. 하지만, 심층 학습을 이용한 예측 시스템의 경우 시스템 내부의 복잡한 연산 때문에 추론 과정을 직접 확인할 수 없는 `블랙박스(black box)'라는 특징을 가지고 있다.

공동연구팀은 심층 학습 기법을 이용해 주어진 단백질 서열이 전사인자인지 예측할 수 있는 시스템인 딥티팩터(DeepTFactor)를 개발했다. 딥티팩터는 단백질 서열로부터 전사인자를 예측하기 위해 세 개의 병렬적인 합성곱 신경망(convolutional neural network)을 이용한다. 공동연구팀은 딥티팩터를 이용해 대장균(Escherichia coli K-12 MG1655)의 전사인자 332개를 예측했으며, 그중 3개의 전사인자의 게놈 전체 결합 위치(genome-wide binding site)를 실험으로 확인함으로써 딥티팩터의 성능을 검증했다.

공동연구팀은 나아가 딥티팩터의 추론 과정을 이해하기 위해 특징 지도 (saliency map) 기반의 심층 학습 모델 해석 방법론을 사용했다. 이를 통해 딥티팩터의 학습 과정에서 전사인자의 DNA의 결합 영역에 대한 정보가 명시적으로 주어지지 않았지만, 내재적으로 이를 학습해 예측에 활용한다는 사실을 확인했다.

연구팀 관계자에 따르면, 특정 생물군의 단백질 서열만을 위해 개발됐던 이전 예측 방법론들과 달리, 딥티팩터는 모든 생물군의 단백질 서열에서 우수한 성능을 보여 다양한 유기체의 전사 시스템 분석에 활용 가능할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구에서 개발한 딥티팩터를 이용해서 새롭게 발견되는 단백질 서열과 아직 특성화되지 않은 수많은 단백질 서열을 높은 처리 능력으로 분석할 수 있게 됐다”며 “이는 유기체의 전자 조절 네트워크 분석을 위한 기초 기술로써 활용 가능할 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제 지원을 받아 수행됐다.

2020.12.30 조회수 57053 -

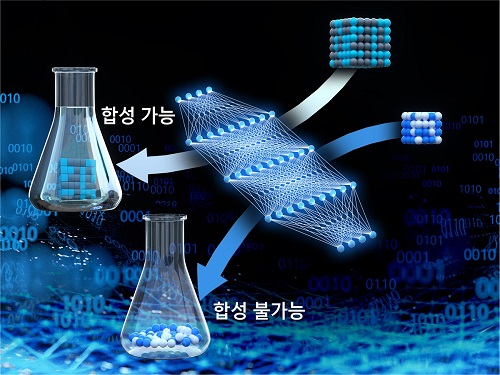

딥러닝으로 소재 합성 가능성 예측 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 딥러닝을 활용해 소재의 합성 가능성을 높은 정확도로 예측하는 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

신소재 설계의 궁극적인 목표는 소재를 설계하고 그것을 실험적으로 합성하는 것이지만 현실적으로는 새롭게 설계된 대부분의 소재가 실제 합성 단계에서 성공하지 못하고 버려지는 경우가 많다. 이는 불필요한 시간과 자원의 낭비를 초래한다. 소재의 합성 여부는 반응 조건, 열역학, 반응 속도, 소재 구조 등 다양한 요인에 의해서 결정되기 때문에, 소재의 합성 가능성을 예측하는 것은 매우 도전적인 과제로 여겨져 왔다.

이런 문제 해결을 위한 방안으로 간단한 열역학적 안정성만을 고려해 고체 소재의 합성 가능성을 추정하지만 정확도는 매우 떨어지는 편이다. 일례로 에너지적으로 안정된 물질이라 하더라도 합성이 안 되는 경우가 아주 빈번하고, 또 반대로 *준안정 상태의 물질들도 합성되는 경우가 많기 때문이다. 따라서, 합성 가능성에 대한 예측 정확도를 획기적으로 높일 수 있는 방법론의 개발이 시급한 과제로 여겨져 왔다.

☞ 준안정(metastable) 상태 : 어떤 물질이 열역학적으로 안정된 ‘바닥 상태’가 아닌 상태

정유성 교수 연구팀이 개발한 소재 합성 가능성 예측기술은, 기존 합성이 보고된 고체 소재들의 구조적 유사성을 그래프 합성 곱 신경망(GCN, Graph Convolutional Neural Network)으로 학습해 새로운 소재의 합성 가능성을 예측할 수 있다. 특히, 현재까지 합성이 안 된 물질이라 하더라도 합성이 성공할 가능성은 여전히 존재하기 때문에 참값(레이블)을 이미 알고 학습을 진행하는 일반적인 지도학습과는 달리 양의 레이블(+)을 가진 데이터와 레이블이 없는 데이터(Positive-Unlabeled, P-U)를 이용한 분류 모델 기반의 준 지도학습을 사용했다.

정 교수팀은 5만여 종에 달하는 이미 합성이 보고된 물질과 8만여 종의 *가상 물질로 이뤄진 `머터리얼스 프로젝트(Materials Project, MP)'라는 소재 관련 데이터베이스를 이용해 모델을 구축했다. 연구팀 관계자는 이 신기술을 활용한 결과, 소재들의 합성 가능성을 약 87% 정확하게 예측할 수 있다고 설명했다. 정 교수팀은 또 이미 합성된 소재들의 열역학적 특성을 분석한 결과, 열역학적 안정성만으로는 실제 소재의 합성 가능성을 예측할 수 없다는 사실도 알아냈다.

☞ 가상 물질(hypothetical materials) : 기존에 합성되어 보고된 물질들을 원소 치환해서 얻어지는 가상의 물질들로 아직 실험적으로 합성 보고가 이루어지지 않은 물질

이와 함께 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스 내에 합성 가능성 점수가 가장 높은 100개의 가상 물질에 대해 문헌조사를 실시한 결과, 이들 중 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스에는 합성 여부가 아직 알려지지 않았지만 실제로 합성돼 논문에 보고된 소재만도 71개에 달하는 것을 확인했고 이를 통해 모델의 높은 정확도를 추가로 입증했다.

정유성 교수는 "빠른 신소재 발견을 위해 다양한 소재 설계 프레임워크가 존재하지만 정작 설계된 소재의 합성 가능성에 관한 판단은 전문가 직관의 영역으로 남아 있다ˮ면서 "이번에 개발한 합성 가능성 예측 모델은 새로운 소재를 설계할 때 실제로 합성 가능성을 실험 전에 미리 판단할 수 있어 새로운 소재의 개발시간을 단축하는 데 큰 도움이 될 것ˮ이라고 말했다.

생명화학공학과 장지돈 박사과정과 구근호 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 미국화학회가 발행하는 국제학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 온라인 10월 26일 자에 실렸다. (논문명: Structure-Based Synthesizability Prediction of Crystals Using Partially Supervised Learing)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 기초연구사업(중견연구)과 미래소재 디스커버리 사업 지원을 받아 수행됐고, 연구에 KISTI의 슈퍼컴퓨터를 활용했다.

2020.12.22 조회수 53282

딥러닝으로 소재 합성 가능성 예측 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 딥러닝을 활용해 소재의 합성 가능성을 높은 정확도로 예측하는 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

신소재 설계의 궁극적인 목표는 소재를 설계하고 그것을 실험적으로 합성하는 것이지만 현실적으로는 새롭게 설계된 대부분의 소재가 실제 합성 단계에서 성공하지 못하고 버려지는 경우가 많다. 이는 불필요한 시간과 자원의 낭비를 초래한다. 소재의 합성 여부는 반응 조건, 열역학, 반응 속도, 소재 구조 등 다양한 요인에 의해서 결정되기 때문에, 소재의 합성 가능성을 예측하는 것은 매우 도전적인 과제로 여겨져 왔다.

이런 문제 해결을 위한 방안으로 간단한 열역학적 안정성만을 고려해 고체 소재의 합성 가능성을 추정하지만 정확도는 매우 떨어지는 편이다. 일례로 에너지적으로 안정된 물질이라 하더라도 합성이 안 되는 경우가 아주 빈번하고, 또 반대로 *준안정 상태의 물질들도 합성되는 경우가 많기 때문이다. 따라서, 합성 가능성에 대한 예측 정확도를 획기적으로 높일 수 있는 방법론의 개발이 시급한 과제로 여겨져 왔다.

☞ 준안정(metastable) 상태 : 어떤 물질이 열역학적으로 안정된 ‘바닥 상태’가 아닌 상태

정유성 교수 연구팀이 개발한 소재 합성 가능성 예측기술은, 기존 합성이 보고된 고체 소재들의 구조적 유사성을 그래프 합성 곱 신경망(GCN, Graph Convolutional Neural Network)으로 학습해 새로운 소재의 합성 가능성을 예측할 수 있다. 특히, 현재까지 합성이 안 된 물질이라 하더라도 합성이 성공할 가능성은 여전히 존재하기 때문에 참값(레이블)을 이미 알고 학습을 진행하는 일반적인 지도학습과는 달리 양의 레이블(+)을 가진 데이터와 레이블이 없는 데이터(Positive-Unlabeled, P-U)를 이용한 분류 모델 기반의 준 지도학습을 사용했다.

정 교수팀은 5만여 종에 달하는 이미 합성이 보고된 물질과 8만여 종의 *가상 물질로 이뤄진 `머터리얼스 프로젝트(Materials Project, MP)'라는 소재 관련 데이터베이스를 이용해 모델을 구축했다. 연구팀 관계자는 이 신기술을 활용한 결과, 소재들의 합성 가능성을 약 87% 정확하게 예측할 수 있다고 설명했다. 정 교수팀은 또 이미 합성된 소재들의 열역학적 특성을 분석한 결과, 열역학적 안정성만으로는 실제 소재의 합성 가능성을 예측할 수 없다는 사실도 알아냈다.

☞ 가상 물질(hypothetical materials) : 기존에 합성되어 보고된 물질들을 원소 치환해서 얻어지는 가상의 물질들로 아직 실험적으로 합성 보고가 이루어지지 않은 물질

이와 함께 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스 내에 합성 가능성 점수가 가장 높은 100개의 가상 물질에 대해 문헌조사를 실시한 결과, 이들 중 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스에는 합성 여부가 아직 알려지지 않았지만 실제로 합성돼 논문에 보고된 소재만도 71개에 달하는 것을 확인했고 이를 통해 모델의 높은 정확도를 추가로 입증했다.

정유성 교수는 "빠른 신소재 발견을 위해 다양한 소재 설계 프레임워크가 존재하지만 정작 설계된 소재의 합성 가능성에 관한 판단은 전문가 직관의 영역으로 남아 있다ˮ면서 "이번에 개발한 합성 가능성 예측 모델은 새로운 소재를 설계할 때 실제로 합성 가능성을 실험 전에 미리 판단할 수 있어 새로운 소재의 개발시간을 단축하는 데 큰 도움이 될 것ˮ이라고 말했다.

생명화학공학과 장지돈 박사과정과 구근호 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 미국화학회가 발행하는 국제학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 온라인 10월 26일 자에 실렸다. (논문명: Structure-Based Synthesizability Prediction of Crystals Using Partially Supervised Learing)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 기초연구사업(중견연구)과 미래소재 디스커버리 사업 지원을 받아 수행됐고, 연구에 KISTI의 슈퍼컴퓨터를 활용했다.

2020.12.22 조회수 53282 -

메모리-중심 인공지능 가속기 시스템 개발

삼성미래기술육성재단이 지원한 우리 대학 연구진이 세계 최초로 `프로세싱-인-메모리(Processing-In-Memory, 이하 PIM)' 기술을 기반으로 한 인공지능 추천시스템 학습 알고리즘 가속에 최적화된 지능형 반도체 시스템 개발에 성공했다.

전기및전자공학부 유민수 교수 연구팀은 PIM 기술 기반의 메모리-중심 인공지능 가속기 반도체 시스템을 개발했다고 16일 밝혔다. 유 교수는 관련 분야에서 그동안의 탁월한 연구 성과를 인정받아 올해 아시아에서 유일하게 페이스북 패컬티 리서치 어워드(Facebook Faculty Research Award)를 수상했다.

인공지능 기술을 기반으로 고안된 추천시스템 알고리즘은 구글(Google), 페이스북(Facebook), 유튜브(YouTube), 아마존(Amazon) 등 빅테크 기업들이 콘텐츠 추천 및 개인 맞춤형 광고를 제작하는데 기반이 되는 핵심 인공지능 (AI) 기술이다. 온라인 광고를 통한 수입은 구글과 페이스북과 같은 실리콘밸리의 빅테크 기업의 주 수익 모델인 만큼 고도화된 추천 인공지능 기술에 대한 수요는 최근 들어 급상승하는 추세다.

페이스북이 최근 공개한 자료에 따르면 페이스북 데이터센터에서 처리되는 인공지능 연산의 70%가 추천 알고리즘을 처리하는 데에 사용되며, 인공지능 알고리즘 학습을 위한 컴퓨팅 자원의 50%를 추천 알고리즘을 학습하는 데 사용하고 있다.

유민수 교수 연구팀은 최근 메모리 반도체에 인공지능 연산 기능이 추가된 프로세싱-인-메모리(PIM) 기술 기반의 지능형 반도체 시스템을 개발하는 데 성공했다. 유 교수팀이 개발한 이 시스템은 인공지능 추천시스템 알고리즘의 학습 과정을 엔비디아(NVIDIA)의 그래픽카드(GPU)를 사용하는 기존 인공지능 가속 시스템 대비 최대 21배까지 빠르다고 연구팀 관계자는 설명했다.

지능형 메모리 반도체 기술은 우리나라의 AI 반도체 세계시장 공략을 위한 핵심기술로 주목받고 있다. 특히 정부에서도 `AI 종합 반도체 강국 실현'이라는 비전 아래 막대한 국가적 투자를 아끼지 않는 핵심 투자 분야다. 따라서 유 교수팀의 연구 성과는 향후 막대한 수요와 급성장이 예상되는 세계 AI 반도체 시장에서 메모리-중심으로 설계된 PIM 기술의 상용화 및 성공 가능성을 시사한다는 점에서 의미가 크다고 전문가들은 평가하고 있다.

유민수 교수는 서강대와 KAIST에서 각각 학사와 석사를 거쳐 미국 텍사스 오스틴 주립대에서 박사학위를 취득한 후 지난 2014년 인공지능 컴퓨팅 기술 기업인 미국 엔비디아(NVIDIA) 본사에 입사했다. 엔비디아에 입사한 이후 줄곧 인공지능 컴퓨팅 가속을 위한 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 시스템 연구를 주도했으며 지난 2018년부터 우리 대학 전기및전자공학부 교수로 재직 중이다.

전기및전자공학부 권영은 박사과정이 제1 저자, 이윤재 석사과정이 제2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 세계 최초의 추천시스템 학습용 가속기 시스템 개발 성과라는 학술 가치를 인정받아 컴퓨터 시스템 구조 분야 최우수 국제 학술대회인 IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture(HPCA)에서 `Tensor Casting: Co-Designing Algorithm-Architecture for Personalized Recommendation Training' 이라는 논문 제목으로 내년 2월에 발표된다.

2020.11.16 조회수 35043

메모리-중심 인공지능 가속기 시스템 개발

삼성미래기술육성재단이 지원한 우리 대학 연구진이 세계 최초로 `프로세싱-인-메모리(Processing-In-Memory, 이하 PIM)' 기술을 기반으로 한 인공지능 추천시스템 학습 알고리즘 가속에 최적화된 지능형 반도체 시스템 개발에 성공했다.

전기및전자공학부 유민수 교수 연구팀은 PIM 기술 기반의 메모리-중심 인공지능 가속기 반도체 시스템을 개발했다고 16일 밝혔다. 유 교수는 관련 분야에서 그동안의 탁월한 연구 성과를 인정받아 올해 아시아에서 유일하게 페이스북 패컬티 리서치 어워드(Facebook Faculty Research Award)를 수상했다.

인공지능 기술을 기반으로 고안된 추천시스템 알고리즘은 구글(Google), 페이스북(Facebook), 유튜브(YouTube), 아마존(Amazon) 등 빅테크 기업들이 콘텐츠 추천 및 개인 맞춤형 광고를 제작하는데 기반이 되는 핵심 인공지능 (AI) 기술이다. 온라인 광고를 통한 수입은 구글과 페이스북과 같은 실리콘밸리의 빅테크 기업의 주 수익 모델인 만큼 고도화된 추천 인공지능 기술에 대한 수요는 최근 들어 급상승하는 추세다.

페이스북이 최근 공개한 자료에 따르면 페이스북 데이터센터에서 처리되는 인공지능 연산의 70%가 추천 알고리즘을 처리하는 데에 사용되며, 인공지능 알고리즘 학습을 위한 컴퓨팅 자원의 50%를 추천 알고리즘을 학습하는 데 사용하고 있다.

유민수 교수 연구팀은 최근 메모리 반도체에 인공지능 연산 기능이 추가된 프로세싱-인-메모리(PIM) 기술 기반의 지능형 반도체 시스템을 개발하는 데 성공했다. 유 교수팀이 개발한 이 시스템은 인공지능 추천시스템 알고리즘의 학습 과정을 엔비디아(NVIDIA)의 그래픽카드(GPU)를 사용하는 기존 인공지능 가속 시스템 대비 최대 21배까지 빠르다고 연구팀 관계자는 설명했다.

지능형 메모리 반도체 기술은 우리나라의 AI 반도체 세계시장 공략을 위한 핵심기술로 주목받고 있다. 특히 정부에서도 `AI 종합 반도체 강국 실현'이라는 비전 아래 막대한 국가적 투자를 아끼지 않는 핵심 투자 분야다. 따라서 유 교수팀의 연구 성과는 향후 막대한 수요와 급성장이 예상되는 세계 AI 반도체 시장에서 메모리-중심으로 설계된 PIM 기술의 상용화 및 성공 가능성을 시사한다는 점에서 의미가 크다고 전문가들은 평가하고 있다.

유민수 교수는 서강대와 KAIST에서 각각 학사와 석사를 거쳐 미국 텍사스 오스틴 주립대에서 박사학위를 취득한 후 지난 2014년 인공지능 컴퓨팅 기술 기업인 미국 엔비디아(NVIDIA) 본사에 입사했다. 엔비디아에 입사한 이후 줄곧 인공지능 컴퓨팅 가속을 위한 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 시스템 연구를 주도했으며 지난 2018년부터 우리 대학 전기및전자공학부 교수로 재직 중이다.

전기및전자공학부 권영은 박사과정이 제1 저자, 이윤재 석사과정이 제2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 세계 최초의 추천시스템 학습용 가속기 시스템 개발 성과라는 학술 가치를 인정받아 컴퓨터 시스템 구조 분야 최우수 국제 학술대회인 IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture(HPCA)에서 `Tensor Casting: Co-Designing Algorithm-Architecture for Personalized Recommendation Training' 이라는 논문 제목으로 내년 2월에 발표된다.

2020.11.16 조회수 35043