-

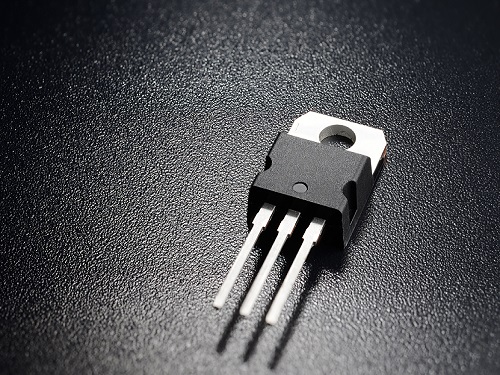

MOSFET보다 빠른 저전력 트랜지스터 개발

우리 대학 물리학과 조성재 교수 연구팀이 기존의 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, MOSFET) 대비 작동 전력 소모량이 10배 이상 낮고 동작 속도가 2배 이상 빠른 저전력, 고속 터널 트랜지스터를 개발했다. 이제까지 구현된 저전력 트랜지스터 중 MOSFET보다 빠른 트랜지스터의 개발은 최초이다.

조 교수 연구팀은 흑린(black phosphorus)의 두께에 따라 밴드갭이 변하는 독특한 성질을 이용해 트랜지스터 채널을 구성함으로써 전력소모를 줄이고, 단층 붕화 질소 (hexagonal boron nitride)를 트랜지스터의 drain 접합에 이용해 터널 트랜지스터의 작동 상태 전류를 높이는데 성공했다. 이제까지의 저전력 트랜지스터는 전력 소모는 낮지만, 작동 상태 전류가 기존 MOSFET에 비해 현저히 작아서 작동 속도가 느린 문제점이 있었다.

김성호 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘나노 레터스 (Nano Letters)’ 4월 24일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Monolayer Hexagonal Boron Nitride Tunnel Barrier Contact for Low-Power Black Phosphorus Heterojunction Tunnel Field-Effect Transistors)

트랜지스터의 전력 소모를 감소시키기 위해서는 트랜지스터의 작동 전압과 대기 상태 전류를 동시에 낮추는 것이 필수적이다. 이를 위해서는 subthreshold swing (SS, 전류를 10배 증가시키는데 필요한 전압값, 단위: mV/decade = mV/dec)을 낮추는 것이 필요한데, 기존의 MOSFET은 thermal carrier injection mechanism 때문에 SS 값이 상온에서 60 mV/dec 이하로 낮아질 수 없다는 한계를 지닌다. band-to-band-tunneling을 carrier injection mechanism으로 가지는 터널 트랜지스터는 상온에서 SS 값이 60 mV/dec 미만으로 낮아질 수 있기 때문에 MOSFET을 대체할 수 있는 저전력 소자로 제안되어왔다. 지난 1월 조교수 연구팀은 흑린을 사용하여 60 mV/dec미만의 SS를 가지는 저전력 트랜지스터를 개발하는데 성공하여 Nature Nanotechnology에 결과를 보고하였다. 하지만, 그 결과 또한 여전히 작동 상태 전류, 특히 SS = 60 mV/dec인 지점에서의 전류가 0.6 μA/μm로 MOSFET의 threshold에서의 전류값 1-10μA/μm보다 낮은 한계가 있었다.

조 교수 연구팀은 본 연구에서 단층 붕화 질소를 활용하여 지난 연구의 한계를 극복하고 SS = 60mV/dec 지점에서의 작동 상태 전류를 Nature Nanotechnology에 보고한 저전력 흑린 트랜지스터에서의 결과보다 10배 이상 크고, MOSFET의 threshold에서의 전류값보다도 큰 20 μA/μm을 달성했다. 흑린(black phosphorus)의 두께에 따라 밴드갭이 변하는 독특한 성질을 이용해 트랜지스터 채널을 구성함으로써 전력소모를 줄이고, 단층 hexagonal boron nitride를 트랜지스터의 drain 접합에 이용해 터널 트랜지스터의 작동 속도를 높이는데 성공하여 저전력 고속 트랜지스터의 구성 요건을 완성했다는 점에서 큰 의의가 있다.

조성재 교수는 “흑린 이종접합 트랜지스터가 기존의 어떤 트랜지스터보다 저전력, 고속으로 작동하는 것을 확인했다. 이는 기존 실리콘 기반의 MOSFET을 대체할 수 있는 새로운 트랜지스터의 가능성을 보여주는 결과이다.”라며 “이번 연구 결과를 바탕으로 기초 반도체 물리학 및 비메모리 반도체 산업에 다양한 응용이 가능할 것으로 기대한다.”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 미래반도체신소자원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

MOSFET보다 빠른 저전력 트랜지스터 개발

우리 대학 물리학과 조성재 교수 연구팀이 기존의 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, MOSFET) 대비 작동 전력 소모량이 10배 이상 낮고 동작 속도가 2배 이상 빠른 저전력, 고속 터널 트랜지스터를 개발했다. 이제까지 구현된 저전력 트랜지스터 중 MOSFET보다 빠른 트랜지스터의 개발은 최초이다.

조 교수 연구팀은 흑린(black phosphorus)의 두께에 따라 밴드갭이 변하는 독특한 성질을 이용해 트랜지스터 채널을 구성함으로써 전력소모를 줄이고, 단층 붕화 질소 (hexagonal boron nitride)를 트랜지스터의 drain 접합에 이용해 터널 트랜지스터의 작동 상태 전류를 높이는데 성공했다. 이제까지의 저전력 트랜지스터는 전력 소모는 낮지만, 작동 상태 전류가 기존 MOSFET에 비해 현저히 작아서 작동 속도가 느린 문제점이 있었다.

김성호 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘나노 레터스 (Nano Letters)’ 4월 24일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Monolayer Hexagonal Boron Nitride Tunnel Barrier Contact for Low-Power Black Phosphorus Heterojunction Tunnel Field-Effect Transistors)

트랜지스터의 전력 소모를 감소시키기 위해서는 트랜지스터의 작동 전압과 대기 상태 전류를 동시에 낮추는 것이 필수적이다. 이를 위해서는 subthreshold swing (SS, 전류를 10배 증가시키는데 필요한 전압값, 단위: mV/decade = mV/dec)을 낮추는 것이 필요한데, 기존의 MOSFET은 thermal carrier injection mechanism 때문에 SS 값이 상온에서 60 mV/dec 이하로 낮아질 수 없다는 한계를 지닌다. band-to-band-tunneling을 carrier injection mechanism으로 가지는 터널 트랜지스터는 상온에서 SS 값이 60 mV/dec 미만으로 낮아질 수 있기 때문에 MOSFET을 대체할 수 있는 저전력 소자로 제안되어왔다. 지난 1월 조교수 연구팀은 흑린을 사용하여 60 mV/dec미만의 SS를 가지는 저전력 트랜지스터를 개발하는데 성공하여 Nature Nanotechnology에 결과를 보고하였다. 하지만, 그 결과 또한 여전히 작동 상태 전류, 특히 SS = 60 mV/dec인 지점에서의 전류가 0.6 μA/μm로 MOSFET의 threshold에서의 전류값 1-10μA/μm보다 낮은 한계가 있었다.

조 교수 연구팀은 본 연구에서 단층 붕화 질소를 활용하여 지난 연구의 한계를 극복하고 SS = 60mV/dec 지점에서의 작동 상태 전류를 Nature Nanotechnology에 보고한 저전력 흑린 트랜지스터에서의 결과보다 10배 이상 크고, MOSFET의 threshold에서의 전류값보다도 큰 20 μA/μm을 달성했다. 흑린(black phosphorus)의 두께에 따라 밴드갭이 변하는 독특한 성질을 이용해 트랜지스터 채널을 구성함으로써 전력소모를 줄이고, 단층 hexagonal boron nitride를 트랜지스터의 drain 접합에 이용해 터널 트랜지스터의 작동 속도를 높이는데 성공하여 저전력 고속 트랜지스터의 구성 요건을 완성했다는 점에서 큰 의의가 있다.

조성재 교수는 “흑린 이종접합 트랜지스터가 기존의 어떤 트랜지스터보다 저전력, 고속으로 작동하는 것을 확인했다. 이는 기존 실리콘 기반의 MOSFET을 대체할 수 있는 새로운 트랜지스터의 가능성을 보여주는 결과이다.”라며 “이번 연구 결과를 바탕으로 기초 반도체 물리학 및 비메모리 반도체 산업에 다양한 응용이 가능할 것으로 기대한다.”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 미래반도체신소자원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.06

조회수 16461

-

모유 수유가 출산 후 산모의 당뇨병을 예방하는 효과 규명에 성공

우리 대학 의과학대학원 김하일 교수와 분당서울대학교병원 내분비대사내과 장학철 교수 공동연구팀이 모유 수유가 산모의 췌장에 존재하는 베타세포를 건강하게 만듦으로써 출산 후 당뇨병 발생을 억제하는 효과를 규명하는데 성공했다.

KAIST 의과학대학원 졸업생 문준호 박사(서울대학교병원)와 김형석 박사(충남대학교 의과대학)가 공동 1저자로 참여한 이번 연구 성과는 국제학술지‘사이언스 중개의학 (Science Translational Medicine, IF: 17.16)’ 4월 29일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Lactation improves pancreatic β cell mass and function through serotonin production)

임신성 당뇨병 및 출산 후 산모의 당뇨병 발병은 여성 평균 출산 연령이 높아짐에 따라 점차 증가하는 추세다. 전체 산모의 10% 이상이 임신성 당뇨병에 걸리고, 그중 절반 이상은 출산 후 당뇨병으로 연결된다. 또한, 임신과 출산을 경험한 여성은 그렇지 않은 여성에 비해 당뇨병 발병률이 더 높다.

당뇨병은 통상 심혈관 및 뇌혈관, 신경, 망막 질환 등의 다양한 합병증을 유발하기 때문에 여성의 건강과 삶의 질을 크게 떨어뜨린다는 게 학계의 정설이다.

모유 수유는 그동안 산모와 아기의 신체적, 정신적 건강에 다양한 이로운 효과가 있고 특히 당뇨병을 예방하는 효과가 있는 것으로 알려졌지만 그 기전에 대해서 정확하게 파악하지 못하는 단점을 안고 있었다.

모유 수유 중인 산모의 뇌하수체는 모유의 생산을 촉진하는 호르몬인 프로락틴을 활발히 분비한다. 프로락틴은 혈당 조절에 관여하는 호르몬인 인슐린을 분비하는 췌장의 베타세포를 자극한다. 이때 합성되는 신경 전달 물질인 세로토닌은 베타세포의 증식을 유발해 베타세포의 양을 증가시키고 베타세포 내부의 활성 산소를 제거하여 산모의 베타세포를 보다 건강한 상태로 만든다. 따라서 모유 수유는 산모의 베타세포를 다양한 대사적 스트레스에 유연하게 반응할 수 있게 만들어 준다.

연구팀은 174명의 임신성 당뇨병 산모들을 출산 후 3년 이상 추적, 관찰한 데이터를 분석한 결과, 수유를 했던 산모들이 수유를 시행하지 않았던 산모에 비해 베타세포의 기능이 개선되고 혈당 수치가 20mg/dL 정도 낮아지는 현상을 확인했다.

공동연구팀을 이끈 KAIST 김하일 교수는“모유 수유에 의한 베타세포의 기능 향상이 임신과 출산을 경험한 여성의 당뇨병 발병 예방에 큰 도움이 된다”면서 “모유 수유가 지닌 효과는 장기간 지속돼 수유가 끝난 후에라도 장기적으로는 당뇨병 예방 효과를 가진다”고 덧붙였다.

이번 연구는 한국연구재단, 국가과학기술연구회, 보건장학회 등의 지원을 받아 수행됐다.

모유 수유가 출산 후 산모의 당뇨병을 예방하는 효과 규명에 성공

우리 대학 의과학대학원 김하일 교수와 분당서울대학교병원 내분비대사내과 장학철 교수 공동연구팀이 모유 수유가 산모의 췌장에 존재하는 베타세포를 건강하게 만듦으로써 출산 후 당뇨병 발생을 억제하는 효과를 규명하는데 성공했다.

KAIST 의과학대학원 졸업생 문준호 박사(서울대학교병원)와 김형석 박사(충남대학교 의과대학)가 공동 1저자로 참여한 이번 연구 성과는 국제학술지‘사이언스 중개의학 (Science Translational Medicine, IF: 17.16)’ 4월 29일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Lactation improves pancreatic β cell mass and function through serotonin production)

임신성 당뇨병 및 출산 후 산모의 당뇨병 발병은 여성 평균 출산 연령이 높아짐에 따라 점차 증가하는 추세다. 전체 산모의 10% 이상이 임신성 당뇨병에 걸리고, 그중 절반 이상은 출산 후 당뇨병으로 연결된다. 또한, 임신과 출산을 경험한 여성은 그렇지 않은 여성에 비해 당뇨병 발병률이 더 높다.

당뇨병은 통상 심혈관 및 뇌혈관, 신경, 망막 질환 등의 다양한 합병증을 유발하기 때문에 여성의 건강과 삶의 질을 크게 떨어뜨린다는 게 학계의 정설이다.

모유 수유는 그동안 산모와 아기의 신체적, 정신적 건강에 다양한 이로운 효과가 있고 특히 당뇨병을 예방하는 효과가 있는 것으로 알려졌지만 그 기전에 대해서 정확하게 파악하지 못하는 단점을 안고 있었다.

모유 수유 중인 산모의 뇌하수체는 모유의 생산을 촉진하는 호르몬인 프로락틴을 활발히 분비한다. 프로락틴은 혈당 조절에 관여하는 호르몬인 인슐린을 분비하는 췌장의 베타세포를 자극한다. 이때 합성되는 신경 전달 물질인 세로토닌은 베타세포의 증식을 유발해 베타세포의 양을 증가시키고 베타세포 내부의 활성 산소를 제거하여 산모의 베타세포를 보다 건강한 상태로 만든다. 따라서 모유 수유는 산모의 베타세포를 다양한 대사적 스트레스에 유연하게 반응할 수 있게 만들어 준다.

연구팀은 174명의 임신성 당뇨병 산모들을 출산 후 3년 이상 추적, 관찰한 데이터를 분석한 결과, 수유를 했던 산모들이 수유를 시행하지 않았던 산모에 비해 베타세포의 기능이 개선되고 혈당 수치가 20mg/dL 정도 낮아지는 현상을 확인했다.

공동연구팀을 이끈 KAIST 김하일 교수는“모유 수유에 의한 베타세포의 기능 향상이 임신과 출산을 경험한 여성의 당뇨병 발병 예방에 큰 도움이 된다”면서 “모유 수유가 지닌 효과는 장기간 지속돼 수유가 끝난 후에라도 장기적으로는 당뇨병 예방 효과를 가진다”고 덧붙였다.

이번 연구는 한국연구재단, 국가과학기술연구회, 보건장학회 등의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.04

조회수 13796

-

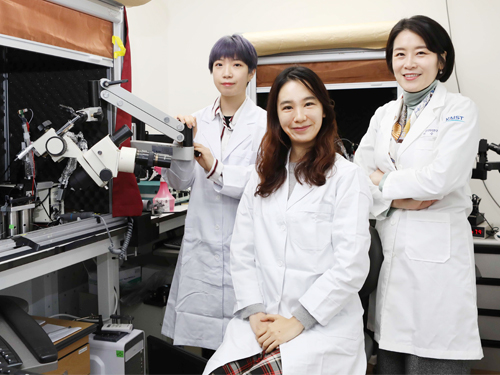

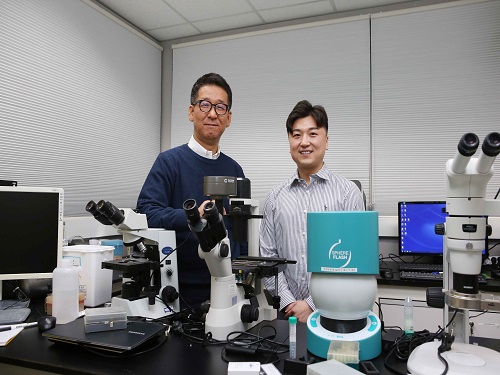

머리에 빛을 비춰 신경세포 재생과 공간기억 향상

뇌질환 상태에서 신경재생으로 일시적인 기억향상이 일어나는 기전이 밝혀졌다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀은 머리에 빛을 비춰 뇌신경세포 내 Fas 수용체의 활성을 조절함으로써 신경재생과 공간기억 능력이 향상됨을 보였다.

Fas 수용체는 허혈성 뇌질환, 염증성 뇌질환, 퇴행성 신경질환 등 다양한 대뇌질환에 걸린 경우 발현이 유도되는 단백질이다. 일반적으로는 세포를 죽음에 이르게 하지만, 신경계의 다양한 세포들에서는 세포증식 관련 신호전달 경로를 활성화시켜 세포를 재생시킨다. 특히, 뇌질환에 걸린 경우 대뇌 해마의 신경재생에 Fas 수용체가 관련되어 있다는 사실이 알려져 왔으나, 연구방법의 한계로 세부적인 기전에 대해서는 아직 자세히 알려진 바가 없다. 또한, 질환이 있는 뇌에서 해마가 관장하는 공간기억이 Fas 단백질에 의해 어떻게 영향받는지에 대해서도 논란이 되어 왔다.

연구팀은 광수용체 단백질의 유전자에 Fas 수용체 단백질의 유전자를 결합시킴으로써 청색광을 쬐어주면 Fas 단백질의 활성이 유도되는 옵토파스(OptoFAS) 기술을 개발했다. 살아있는 생쥐 대뇌에 다양한 시간동안 빛을 쬐어주면서 시공간적으로 Fas 수용체 단백질의 활성을 조절함으로써 대뇌 해마에서 여러 신호전달 경로들이 순차적으로 활성화되고, 그 결과로 신경재생과 공간기억 능력이 향상된다는 것을 확인했다.

옵토파스(OptoFAS) 기술은 빛을 이용하여 세포의 기능을 조절하는 광유전학(Optogenetics) 기술이다. 배양시킨 세포나 살아있는 생쥐 머리에 청색광을 쬐어주면 광수용체 단백질 여러 개가 결합되며, 이 단백질 복합체가 하위 신호전달경로들을 활성화시킨다. 생체 내에 광섬유를 삽입하여 원하는 시간에 빛을 뇌 조직 내로 전달하는 방식으로 선택적으로 단백질을 활성화시킬 수 있다.

연구팀은 빛을 이용해 대뇌 해마의 치아이랑에 존재하는 미성숙신경세포에서 옵토파스를 활성화시키고, 빛을 쬐어주는 시간에 따라 미성숙신경세포와 신경줄기세포에서 각각 서로 다른 하위 신호전달경로가 활성화됨을 관찰했다. 또한 이 현상에 특정 뇌유래 신경성장인자가 관여함을 밝혀내었다. 반복적으로 충분한 시간동안 빛을 쬐어주면 해마 치아이랑의 신경줄기세포가 증식하는 성체 신경재생이 관찰되었으며, 실험 대상 쥐에서는 일시적으로 공간기억 능력이 향상됨을 밝혔다.

옵토파스 기술을 이용하면 약물을 처리하거나 유전자변형 쥐를 사용하였을 때 발생하는 여러 부작용이 없이 빛 자극만으로 쥐의 생리현상에 지장을 주지 않으면서 뇌신경세포에서 Fas 단백질의 활성을 실시간으로 조절할 수 있다. 질환이 있는 뇌에서 Fas 단백질이 활성화되어 질병에 맞서 대뇌의 기능을 보호하는 여러 가지 역할을 한다는 사실을 생각해볼 때, 향후 세포 수준을 물론 개체 수준까지 뇌질환 상태에서의 신경행동적인 변화를 규명하는 연구에 활용될 것으로 기대한다.

허원도 교수는 “옵토파스(OptoFAS) 기술을 이용하면 빛만으로 살아있는 개체의 신경세포 내에서 단백질의 활성과 신호전달 경로를 쉽게 조절할 수 있다”며 “이 기술이 뇌인지 과학 연구를 비롯해 향후 대뇌질환 치료제 개발 등에 다양하게 적용되길 바란다”고 말했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 사이언스 어드밴시즈(Science Advances, IF 12.80)에 4월 23일 오전 3시(한국시간) 온라인 게재됐다.

머리에 빛을 비춰 신경세포 재생과 공간기억 향상

뇌질환 상태에서 신경재생으로 일시적인 기억향상이 일어나는 기전이 밝혀졌다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀은 머리에 빛을 비춰 뇌신경세포 내 Fas 수용체의 활성을 조절함으로써 신경재생과 공간기억 능력이 향상됨을 보였다.

Fas 수용체는 허혈성 뇌질환, 염증성 뇌질환, 퇴행성 신경질환 등 다양한 대뇌질환에 걸린 경우 발현이 유도되는 단백질이다. 일반적으로는 세포를 죽음에 이르게 하지만, 신경계의 다양한 세포들에서는 세포증식 관련 신호전달 경로를 활성화시켜 세포를 재생시킨다. 특히, 뇌질환에 걸린 경우 대뇌 해마의 신경재생에 Fas 수용체가 관련되어 있다는 사실이 알려져 왔으나, 연구방법의 한계로 세부적인 기전에 대해서는 아직 자세히 알려진 바가 없다. 또한, 질환이 있는 뇌에서 해마가 관장하는 공간기억이 Fas 단백질에 의해 어떻게 영향받는지에 대해서도 논란이 되어 왔다.

연구팀은 광수용체 단백질의 유전자에 Fas 수용체 단백질의 유전자를 결합시킴으로써 청색광을 쬐어주면 Fas 단백질의 활성이 유도되는 옵토파스(OptoFAS) 기술을 개발했다. 살아있는 생쥐 대뇌에 다양한 시간동안 빛을 쬐어주면서 시공간적으로 Fas 수용체 단백질의 활성을 조절함으로써 대뇌 해마에서 여러 신호전달 경로들이 순차적으로 활성화되고, 그 결과로 신경재생과 공간기억 능력이 향상된다는 것을 확인했다.

옵토파스(OptoFAS) 기술은 빛을 이용하여 세포의 기능을 조절하는 광유전학(Optogenetics) 기술이다. 배양시킨 세포나 살아있는 생쥐 머리에 청색광을 쬐어주면 광수용체 단백질 여러 개가 결합되며, 이 단백질 복합체가 하위 신호전달경로들을 활성화시킨다. 생체 내에 광섬유를 삽입하여 원하는 시간에 빛을 뇌 조직 내로 전달하는 방식으로 선택적으로 단백질을 활성화시킬 수 있다.

연구팀은 빛을 이용해 대뇌 해마의 치아이랑에 존재하는 미성숙신경세포에서 옵토파스를 활성화시키고, 빛을 쬐어주는 시간에 따라 미성숙신경세포와 신경줄기세포에서 각각 서로 다른 하위 신호전달경로가 활성화됨을 관찰했다. 또한 이 현상에 특정 뇌유래 신경성장인자가 관여함을 밝혀내었다. 반복적으로 충분한 시간동안 빛을 쬐어주면 해마 치아이랑의 신경줄기세포가 증식하는 성체 신경재생이 관찰되었으며, 실험 대상 쥐에서는 일시적으로 공간기억 능력이 향상됨을 밝혔다.

옵토파스 기술을 이용하면 약물을 처리하거나 유전자변형 쥐를 사용하였을 때 발생하는 여러 부작용이 없이 빛 자극만으로 쥐의 생리현상에 지장을 주지 않으면서 뇌신경세포에서 Fas 단백질의 활성을 실시간으로 조절할 수 있다. 질환이 있는 뇌에서 Fas 단백질이 활성화되어 질병에 맞서 대뇌의 기능을 보호하는 여러 가지 역할을 한다는 사실을 생각해볼 때, 향후 세포 수준을 물론 개체 수준까지 뇌질환 상태에서의 신경행동적인 변화를 규명하는 연구에 활용될 것으로 기대한다.

허원도 교수는 “옵토파스(OptoFAS) 기술을 이용하면 빛만으로 살아있는 개체의 신경세포 내에서 단백질의 활성과 신호전달 경로를 쉽게 조절할 수 있다”며 “이 기술이 뇌인지 과학 연구를 비롯해 향후 대뇌질환 치료제 개발 등에 다양하게 적용되길 바란다”고 말했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 사이언스 어드밴시즈(Science Advances, IF 12.80)에 4월 23일 오전 3시(한국시간) 온라인 게재됐다.

2020.04.27

조회수 16208

-

두뇌 인지 기능 조절하는 신경 펩타이드 발견

우리 대학 생명과학과 이승희 교수 연구팀이 두뇌에 존재하는 신경 펩타이드 중 하나인 소마토스타틴(somatostatin)이 두뇌 인지 기능을 높일 수 있음을 밝혔다.

이 교수 연구팀은 특정 가바(뇌세포 대사 기능을 억제 신경 안정 작용을 하는 신경 전달 억제 물질) 분비 신경 세포에서 분비되는 펩타이드 중 하나인 소마토스태틴이 시각 피질의 정보 처리 과정을 조절하고 높일 수 있음을 규명했다. 이번 연구 성과는 치매 등의 뇌 질환에서 인지 능력 회복을 위한 치료제 개발의 계기가 될 것으로 기대된다.

생명과학과 송유향 박사, 황양선 석사, 바이오및뇌공학과 김관수 박사과정, 서울대학교 의과학대학 이형로 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스 (Science Advances)’ 4월 22일 자 온라인판에 게재됐다(논문명 : Somatostatin enhances visual processing and perception by modulating excitatory inputs to the parvalbumin-positive interneurons in V1).

2019년 기준 국내 65세 이상 노인 중 10명 중 1명은 치매 질환을 갖고 있다. 치매는 기억력 손실, 인지 기능 및 운동기능 저하 등의 일상생활 장애를 유발해 그 심각성은 나날이 두드러지고 있다.

이승희 교수 연구팀은 치매의 한 종류인 알츠하이머 질환 환자의 뇌척수액에서 소마토스타틴의 발현율이 현저히 감소했다는 점에 주목해 소마토스타틴에 의한 인지 능력 회복 가능성을 밝히는 연구를 수행했다.

소마토스타틴은 인간을 포함한 포유류의 중추신경계에서 존재한다. 특히 정상적인 포유류의 대뇌 피질에서 소마토스타틴을 발현하는 신경 세포인 가바(GABA, γ-aminobutyric acid)를 신경전달물질로 분비해 흥분성 신경 세포의 활성을 억제함으로써 정보 처리 정도를 조율한다.

그러나 기존 연구는 가바의 효과에만 국한돼, 동시에 분비될 수 있는 신경 펩타이드인 소마토스타틴의 고유한 효과 관련 연구는 부족한 상황이다.

연구팀은 자유롭게 움직이는 실험용 생쥐에서 시각정보 인지 및 식별 능력을 측정할 수 있는 실험 장비를 개발 및 도입했다. 이를 통해 생쥐의 시각피질 또는 뇌척수액에 소마토스타틴을 직접 주입한 후 이를 관찰해 생쥐의 시각정보 인지 능력이 현저히 증가함을 발견했다.

나아가 소마토스타틴의 처리에 따른 생체 내 또는 뇌 절편에서의 신경 세포 간 신경전달 효율의 변화를 측정하고, 해당 신경망을 연속 볼록면 주사전자현미경(SBEM)으로 관찰해 소마토스타틴에 의한 시각인지 기능의 향상이 이루어지는 생체 내 신경 생리적 원리를 규명했다.

이러한 연구 성과는 향후 인간을 비롯한 포유류의 두뇌 인지 기능을 조절 가능할 수 있을 뿐 아니라 퇴행성 뇌 질환 등에서 나타나는 인지 기능 장애 치료에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이승희 교수는 “이번 연구는 두뇌 기능을 높이고, 뇌 질환을 치료할 수 있는 새로운 약물 개발로 이어질 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

두뇌 인지 기능 조절하는 신경 펩타이드 발견

우리 대학 생명과학과 이승희 교수 연구팀이 두뇌에 존재하는 신경 펩타이드 중 하나인 소마토스타틴(somatostatin)이 두뇌 인지 기능을 높일 수 있음을 밝혔다.

이 교수 연구팀은 특정 가바(뇌세포 대사 기능을 억제 신경 안정 작용을 하는 신경 전달 억제 물질) 분비 신경 세포에서 분비되는 펩타이드 중 하나인 소마토스태틴이 시각 피질의 정보 처리 과정을 조절하고 높일 수 있음을 규명했다. 이번 연구 성과는 치매 등의 뇌 질환에서 인지 능력 회복을 위한 치료제 개발의 계기가 될 것으로 기대된다.

생명과학과 송유향 박사, 황양선 석사, 바이오및뇌공학과 김관수 박사과정, 서울대학교 의과학대학 이형로 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스 (Science Advances)’ 4월 22일 자 온라인판에 게재됐다(논문명 : Somatostatin enhances visual processing and perception by modulating excitatory inputs to the parvalbumin-positive interneurons in V1).

2019년 기준 국내 65세 이상 노인 중 10명 중 1명은 치매 질환을 갖고 있다. 치매는 기억력 손실, 인지 기능 및 운동기능 저하 등의 일상생활 장애를 유발해 그 심각성은 나날이 두드러지고 있다.

이승희 교수 연구팀은 치매의 한 종류인 알츠하이머 질환 환자의 뇌척수액에서 소마토스타틴의 발현율이 현저히 감소했다는 점에 주목해 소마토스타틴에 의한 인지 능력 회복 가능성을 밝히는 연구를 수행했다.

소마토스타틴은 인간을 포함한 포유류의 중추신경계에서 존재한다. 특히 정상적인 포유류의 대뇌 피질에서 소마토스타틴을 발현하는 신경 세포인 가바(GABA, γ-aminobutyric acid)를 신경전달물질로 분비해 흥분성 신경 세포의 활성을 억제함으로써 정보 처리 정도를 조율한다.

그러나 기존 연구는 가바의 효과에만 국한돼, 동시에 분비될 수 있는 신경 펩타이드인 소마토스타틴의 고유한 효과 관련 연구는 부족한 상황이다.

연구팀은 자유롭게 움직이는 실험용 생쥐에서 시각정보 인지 및 식별 능력을 측정할 수 있는 실험 장비를 개발 및 도입했다. 이를 통해 생쥐의 시각피질 또는 뇌척수액에 소마토스타틴을 직접 주입한 후 이를 관찰해 생쥐의 시각정보 인지 능력이 현저히 증가함을 발견했다.

나아가 소마토스타틴의 처리에 따른 생체 내 또는 뇌 절편에서의 신경 세포 간 신경전달 효율의 변화를 측정하고, 해당 신경망을 연속 볼록면 주사전자현미경(SBEM)으로 관찰해 소마토스타틴에 의한 시각인지 기능의 향상이 이루어지는 생체 내 신경 생리적 원리를 규명했다.

이러한 연구 성과는 향후 인간을 비롯한 포유류의 두뇌 인지 기능을 조절 가능할 수 있을 뿐 아니라 퇴행성 뇌 질환 등에서 나타나는 인지 기능 장애 치료에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이승희 교수는 “이번 연구는 두뇌 기능을 높이고, 뇌 질환을 치료할 수 있는 새로운 약물 개발로 이어질 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.04.23

조회수 17884

-

코로나19 극복을 위한 실시간 온라인 국제포럼 22일 개최

▣ 글로벌 전략연구소 2020 국제포럼 생중계 채널(22일 오전 9시부터 약 3시간 스트리밍 예정)

① YouTube KAIST 채널: https://www.youtube.com/channel/UC8JOLZ-YA34ylQTz2tqSlGw

② YouTube KTV 채널: https://www.youtube.com/user/chKTV520

③ NAVER TV: https://tv.naver.com/ktv

전 세계를 위협하고 있는 코로나19의 팬데믹(세계적 대유행)을 극복하기 위해 KAIST가 실시간 온라인 국제포럼을 개최한다.

KAIST(총장 신성철)는 오는 22일(수) 오전 9시부터 대전 본원 학술문화관(E9) 5층 정근모 컨퍼런스 홀에서 `글로벌전략연구소(이하 GSI, Global Strategy Institute)-국제포럼 2020(GSI -IF2020)'을 개최한다고 20일 밝혔다.

`코로나19 극복을 위한 글로벌 협력방안'을 주제로 열리는 이 포럼은 방역과 의료의 문제를 넘어 정치·경제·산업 및 교육시스템 전반에 걸쳐 야기된 국제 사회의 위기를 예측하고 이를 효과적으로 극복하기 위해 다방면의 대책과 국제협력 방안을 모색하고자 KAIST가 마련했다.

그동안 코로나19 사태에 관해 많은 논의가 이뤄져 왔지만 국제적인 기업과 단체, 교육기관이 뜻을 합해 `포스트 코로나 시대 이후'의 글로벌 협력방안을 논의하는 것으로는 세계에서 맨 처음 시도되는 사례다. 참가자들의 안전을 위해 온라인 플랫폼에서 발표와 토론이 진행되며 유튜브 스트리밍 실시간 중계 등을 통해 전 세계에 생중계될 예정이다.

현재 전 세계는 코로나19의 창궐로 인해 지역의 구분 없이 감염자와 사망자가 속출하는 심각한 위기에 봉착해 있다. 특히, 감염병 확산에 있어 신종플루나 메르스 등과는 확연하게 다른 형태를 보인 탓에 사회 전반으로 감염 공포증이 퍼져갔으며, 이로 인해 우리의 생활은 언택트(비대면) 체계로 급속하게 전환돼 가고 있다.

재택근무·온라인 교육·온라인 유통·기호성 소비 감소·노년층의 온라인 활동 증가 등으로 대표되는 이 현상은 전 세계적으로 정치·경제·사회·산업·교육·보건·의료 분야뿐만 아니라 인류가 영위해온 일상생활을 크고 깊게 변화시키고 있다.

그러나, 코로나19를 극복하기 위한 백신이나 치료제 개발에는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상되는 등 의료나 과학기술을 통한 확실한 해결책은 아직까진 제시되지 않고 있다.

여기에 더해 세계 각국은 정치적인 이해관계와 의료 수준·경제 상황에 따라 각기 다른 정책을 내놓고 있다. 또한, 의료 약품·부품·기기 등에 대해 수출 금지를 포함하는 제한 정책까지 등장할 만큼 자국민 보호를 명분으로 한 자국 이해주의가 날로 확산되고 있다.

이런 상황일수록 코로나19 사태의 극복을 국제 협력과 공조가 무엇보다도 중요하게 대두되어야 하지만 현재까지는 심도 있는 토론과 정책 제시가 여전히 이뤄지지 않고 있다.

KAIST GSI와 세계경제포럼(이하 WEF) 한국4차산업혁명정책센터(이하 한국 4IR정책센터)가 공동주최하는 이번 포럼은 코로나19가 촉발시킨 다양한 변화에 대한 이해를 바탕으로 논의를 진행하기 위해 세계 각국의 전문가들을 연사로 초청했다.

신성철 총장은 개회사에서 "이번 코로나19 사태는 전 세계가 초연결(Hyperconnectivity) 사회로 밀접하게 이어져 있다는 사실을 다시 한번 극명하게 확인한 계기가 됐다ˮ고 강조하면서 "과학기술 기반의 국제 공조와 협력만이 글로벌 위기를 극복할 수 있는 돌파구를 만들 수 있으며, 이를 위해 KAIST가 지닌 모든 역량과 자원을 아낌없이 투입해 전 세계가 정치·사회·경제적으로 새로운 표준(new norm)을 구축하는데 기여할 것ˮ이라는 메시지를 국제 사회에 전달할 예정이다.

정세균 국무총리는 축사를 통해 `우리 정부의 투명성·개방성·민주적 절차의 기본 원칙에 기반한 방역 대책 성공 사례'를 소개한다. 정부의 경험을 공유해 코로나19로 고통을 겪는 국가들이 어려움을 극복할 수 있도록 돕는 것이 세계적인 위기 상황에서 대한민국이 할 수 있는 국가 차원의 기여라는 점을 강조할 예정이다.

KAIST GSI 소장을 맡고 있는 김정호 교수(전기및전자공학부)는 "코로나19로 인해 발생한 전 세계의 사회·경제적 파장에 대해 통찰하고, 앞으로 전개될 미래를 예측하기 위해 마련한 자리ˮ라고 이번 포럼의 개최 배경에 관해 설명했다.

김 교수는 이어 "백신과 치료제의 개발뿐만 아니라 인공지능 기술 등 과학기술적 접근법을 다 같이 모색하고 코로나19 극복을 위한 국제 협력 방안이 다방면으로 제시될 것ˮ이라고 밝혔다.

`코로나19 극복을 위한 글로벌 협력방안'을 본격적으로 다룰 기조연설에는 총 다섯 명의 연사가 발제자로 나선다.

아하누 베흐나흐(Arnaud Bernaert) WEF 세계건강보건부문장은 이번 감염병 사태의 극복을 목적으로 새롭게 출범한 WEF의 `코로나19 행동 플랫폼(COVID Action Platform)에 대해 소개한다. WEF를 주축으로 국가·기관·기업들의 글로벌 협력방안과 전략을 제시하고 이를 통해 전례 없는 위기 사태를 극복해나갈 방안을 제안할 예정이다.

이어, 제롬 김(Jerome H. Kim) 국제백신연구소 사무총장은 `코로나19 백신 개발(Vaccine Development for SARS-CoV-2)'을 주제로 새로운 감염병이 발생했을 때 바이러스의 특성과 실재하는 위협을 신속하게 파악하고 관련 백신과 치료제 개발 기간을 단축할 수 있는 글로벌 차원의 상시적인 지원 체계 구축에 대해 발표한다.

또한, 교육 분야의 발제자로 나서는 알렉산드로 파파스피리디스(Alexandros Papaspyridis) 미국 MS社의 고등교육산업솔루션 이사는 `뉴노멀의 준비(There is no turning back: preparing for the new normal)'에 관해 강연을 펼친다.

파파스피리디스 이사는 온라인 교육 체제의 전면 도입 등 코로나19 사태가 촉발시킨 전 세계 교육 분야의 변화를 소개하고 이후에 도래할 뉴노멀 시대를 위한 고등교육산업 솔루션과 AI 기반 고등교육 디지털 혁신 사례 적용 등 향후 추진해야 할 교육 혁신 전략을 소개한다.

이 밖에 용홍택 과학기술정보통신부 연구개발정책실장과 최윤재 KAIST AI 대학원 교수가 각각 `한국의 코로나19 대응 현황과 국제협력 방향'과 `코로나19와 AI: KAIST의 현재 연구'를 주제로 강연을 이어갈 예정이다.

이어지는 패널 토론은 두 개의 주제로 나뉘어 진행된다. `경제 위기와 교육 변화의 영향(Impact of Economy Crisis and Education Changes)'을 다루는 첫 번째 토론에서는 미국의 대표적인 싱크탱크인 브루킹스연구소(Brookings Institution)의 레베카 윈스럽(Rebecca Winthrop) 유니버설교육센터 공동소장과 데이비드 달러(David Dollar) 선임 펠로우, 나영선 한국직업능력개발원장, 서중해 한국개발원 경제정보센터 소장 등이 참여해 의견을 교환할 예정이다.

두 번째 토론에서는 `의료 건강관리, 인공지능, IT기술의 역할(Role of Medical Healthcare, AI and IT Technologies)'을 주제로 다룬다. 이를 위해 류왕식 한국파스퇴르연구 소장, 크리스틴 백(Kristen Beck) IBM 연구원, 신진우 KAIST AI 대학원 교수 등이 심도 있는 토론을 진행할 계획이다.

이번 포럼은 `유튜브 KAIST 채널'과 `유튜브 KTV 채널'에서 실시간 중계되며 NaverTV에서도 온라인으로 방송된다. 해당 매체를 통해 누구나 방청할 수 있고 KAIST 홈페이지와 SNS를 통해 생중계 채널의 주소를 확인할 수 있다. 또한, 글로벌 포럼의 특성상 영어로 진행되기 때문에 동시통역 자막이 제공된다.

한편, 이번 포럼을 주관하는 KAIST의 글로벌전략연구소(Global Strategy Institute)는 과학기술 전문지식을 기반으로 하는 전 세계 및 국가적 문제에 대한 통찰력을 제공하는 KAIST의 싱크탱크 조직으로 올 2월 설치됐다.

코로나19 극복을 위한 실시간 온라인 국제포럼 22일 개최

▣ 글로벌 전략연구소 2020 국제포럼 생중계 채널(22일 오전 9시부터 약 3시간 스트리밍 예정)

① YouTube KAIST 채널: https://www.youtube.com/channel/UC8JOLZ-YA34ylQTz2tqSlGw

② YouTube KTV 채널: https://www.youtube.com/user/chKTV520

③ NAVER TV: https://tv.naver.com/ktv

전 세계를 위협하고 있는 코로나19의 팬데믹(세계적 대유행)을 극복하기 위해 KAIST가 실시간 온라인 국제포럼을 개최한다.

KAIST(총장 신성철)는 오는 22일(수) 오전 9시부터 대전 본원 학술문화관(E9) 5층 정근모 컨퍼런스 홀에서 `글로벌전략연구소(이하 GSI, Global Strategy Institute)-국제포럼 2020(GSI -IF2020)'을 개최한다고 20일 밝혔다.

`코로나19 극복을 위한 글로벌 협력방안'을 주제로 열리는 이 포럼은 방역과 의료의 문제를 넘어 정치·경제·산업 및 교육시스템 전반에 걸쳐 야기된 국제 사회의 위기를 예측하고 이를 효과적으로 극복하기 위해 다방면의 대책과 국제협력 방안을 모색하고자 KAIST가 마련했다.

그동안 코로나19 사태에 관해 많은 논의가 이뤄져 왔지만 국제적인 기업과 단체, 교육기관이 뜻을 합해 `포스트 코로나 시대 이후'의 글로벌 협력방안을 논의하는 것으로는 세계에서 맨 처음 시도되는 사례다. 참가자들의 안전을 위해 온라인 플랫폼에서 발표와 토론이 진행되며 유튜브 스트리밍 실시간 중계 등을 통해 전 세계에 생중계될 예정이다.

현재 전 세계는 코로나19의 창궐로 인해 지역의 구분 없이 감염자와 사망자가 속출하는 심각한 위기에 봉착해 있다. 특히, 감염병 확산에 있어 신종플루나 메르스 등과는 확연하게 다른 형태를 보인 탓에 사회 전반으로 감염 공포증이 퍼져갔으며, 이로 인해 우리의 생활은 언택트(비대면) 체계로 급속하게 전환돼 가고 있다.

재택근무·온라인 교육·온라인 유통·기호성 소비 감소·노년층의 온라인 활동 증가 등으로 대표되는 이 현상은 전 세계적으로 정치·경제·사회·산업·교육·보건·의료 분야뿐만 아니라 인류가 영위해온 일상생활을 크고 깊게 변화시키고 있다.

그러나, 코로나19를 극복하기 위한 백신이나 치료제 개발에는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상되는 등 의료나 과학기술을 통한 확실한 해결책은 아직까진 제시되지 않고 있다.

여기에 더해 세계 각국은 정치적인 이해관계와 의료 수준·경제 상황에 따라 각기 다른 정책을 내놓고 있다. 또한, 의료 약품·부품·기기 등에 대해 수출 금지를 포함하는 제한 정책까지 등장할 만큼 자국민 보호를 명분으로 한 자국 이해주의가 날로 확산되고 있다.

이런 상황일수록 코로나19 사태의 극복을 국제 협력과 공조가 무엇보다도 중요하게 대두되어야 하지만 현재까지는 심도 있는 토론과 정책 제시가 여전히 이뤄지지 않고 있다.

KAIST GSI와 세계경제포럼(이하 WEF) 한국4차산업혁명정책센터(이하 한국 4IR정책센터)가 공동주최하는 이번 포럼은 코로나19가 촉발시킨 다양한 변화에 대한 이해를 바탕으로 논의를 진행하기 위해 세계 각국의 전문가들을 연사로 초청했다.

신성철 총장은 개회사에서 "이번 코로나19 사태는 전 세계가 초연결(Hyperconnectivity) 사회로 밀접하게 이어져 있다는 사실을 다시 한번 극명하게 확인한 계기가 됐다ˮ고 강조하면서 "과학기술 기반의 국제 공조와 협력만이 글로벌 위기를 극복할 수 있는 돌파구를 만들 수 있으며, 이를 위해 KAIST가 지닌 모든 역량과 자원을 아낌없이 투입해 전 세계가 정치·사회·경제적으로 새로운 표준(new norm)을 구축하는데 기여할 것ˮ이라는 메시지를 국제 사회에 전달할 예정이다.

정세균 국무총리는 축사를 통해 `우리 정부의 투명성·개방성·민주적 절차의 기본 원칙에 기반한 방역 대책 성공 사례'를 소개한다. 정부의 경험을 공유해 코로나19로 고통을 겪는 국가들이 어려움을 극복할 수 있도록 돕는 것이 세계적인 위기 상황에서 대한민국이 할 수 있는 국가 차원의 기여라는 점을 강조할 예정이다.

KAIST GSI 소장을 맡고 있는 김정호 교수(전기및전자공학부)는 "코로나19로 인해 발생한 전 세계의 사회·경제적 파장에 대해 통찰하고, 앞으로 전개될 미래를 예측하기 위해 마련한 자리ˮ라고 이번 포럼의 개최 배경에 관해 설명했다.

김 교수는 이어 "백신과 치료제의 개발뿐만 아니라 인공지능 기술 등 과학기술적 접근법을 다 같이 모색하고 코로나19 극복을 위한 국제 협력 방안이 다방면으로 제시될 것ˮ이라고 밝혔다.

`코로나19 극복을 위한 글로벌 협력방안'을 본격적으로 다룰 기조연설에는 총 다섯 명의 연사가 발제자로 나선다.

아하누 베흐나흐(Arnaud Bernaert) WEF 세계건강보건부문장은 이번 감염병 사태의 극복을 목적으로 새롭게 출범한 WEF의 `코로나19 행동 플랫폼(COVID Action Platform)에 대해 소개한다. WEF를 주축으로 국가·기관·기업들의 글로벌 협력방안과 전략을 제시하고 이를 통해 전례 없는 위기 사태를 극복해나갈 방안을 제안할 예정이다.

이어, 제롬 김(Jerome H. Kim) 국제백신연구소 사무총장은 `코로나19 백신 개발(Vaccine Development for SARS-CoV-2)'을 주제로 새로운 감염병이 발생했을 때 바이러스의 특성과 실재하는 위협을 신속하게 파악하고 관련 백신과 치료제 개발 기간을 단축할 수 있는 글로벌 차원의 상시적인 지원 체계 구축에 대해 발표한다.

또한, 교육 분야의 발제자로 나서는 알렉산드로 파파스피리디스(Alexandros Papaspyridis) 미국 MS社의 고등교육산업솔루션 이사는 `뉴노멀의 준비(There is no turning back: preparing for the new normal)'에 관해 강연을 펼친다.

파파스피리디스 이사는 온라인 교육 체제의 전면 도입 등 코로나19 사태가 촉발시킨 전 세계 교육 분야의 변화를 소개하고 이후에 도래할 뉴노멀 시대를 위한 고등교육산업 솔루션과 AI 기반 고등교육 디지털 혁신 사례 적용 등 향후 추진해야 할 교육 혁신 전략을 소개한다.

이 밖에 용홍택 과학기술정보통신부 연구개발정책실장과 최윤재 KAIST AI 대학원 교수가 각각 `한국의 코로나19 대응 현황과 국제협력 방향'과 `코로나19와 AI: KAIST의 현재 연구'를 주제로 강연을 이어갈 예정이다.

이어지는 패널 토론은 두 개의 주제로 나뉘어 진행된다. `경제 위기와 교육 변화의 영향(Impact of Economy Crisis and Education Changes)'을 다루는 첫 번째 토론에서는 미국의 대표적인 싱크탱크인 브루킹스연구소(Brookings Institution)의 레베카 윈스럽(Rebecca Winthrop) 유니버설교육센터 공동소장과 데이비드 달러(David Dollar) 선임 펠로우, 나영선 한국직업능력개발원장, 서중해 한국개발원 경제정보센터 소장 등이 참여해 의견을 교환할 예정이다.

두 번째 토론에서는 `의료 건강관리, 인공지능, IT기술의 역할(Role of Medical Healthcare, AI and IT Technologies)'을 주제로 다룬다. 이를 위해 류왕식 한국파스퇴르연구 소장, 크리스틴 백(Kristen Beck) IBM 연구원, 신진우 KAIST AI 대학원 교수 등이 심도 있는 토론을 진행할 계획이다.

이번 포럼은 `유튜브 KAIST 채널'과 `유튜브 KTV 채널'에서 실시간 중계되며 NaverTV에서도 온라인으로 방송된다. 해당 매체를 통해 누구나 방청할 수 있고 KAIST 홈페이지와 SNS를 통해 생중계 채널의 주소를 확인할 수 있다. 또한, 글로벌 포럼의 특성상 영어로 진행되기 때문에 동시통역 자막이 제공된다.

한편, 이번 포럼을 주관하는 KAIST의 글로벌전략연구소(Global Strategy Institute)는 과학기술 전문지식을 기반으로 하는 전 세계 및 국가적 문제에 대한 통찰력을 제공하는 KAIST의 싱크탱크 조직으로 올 2월 설치됐다.

2020.04.20

조회수 29961

-

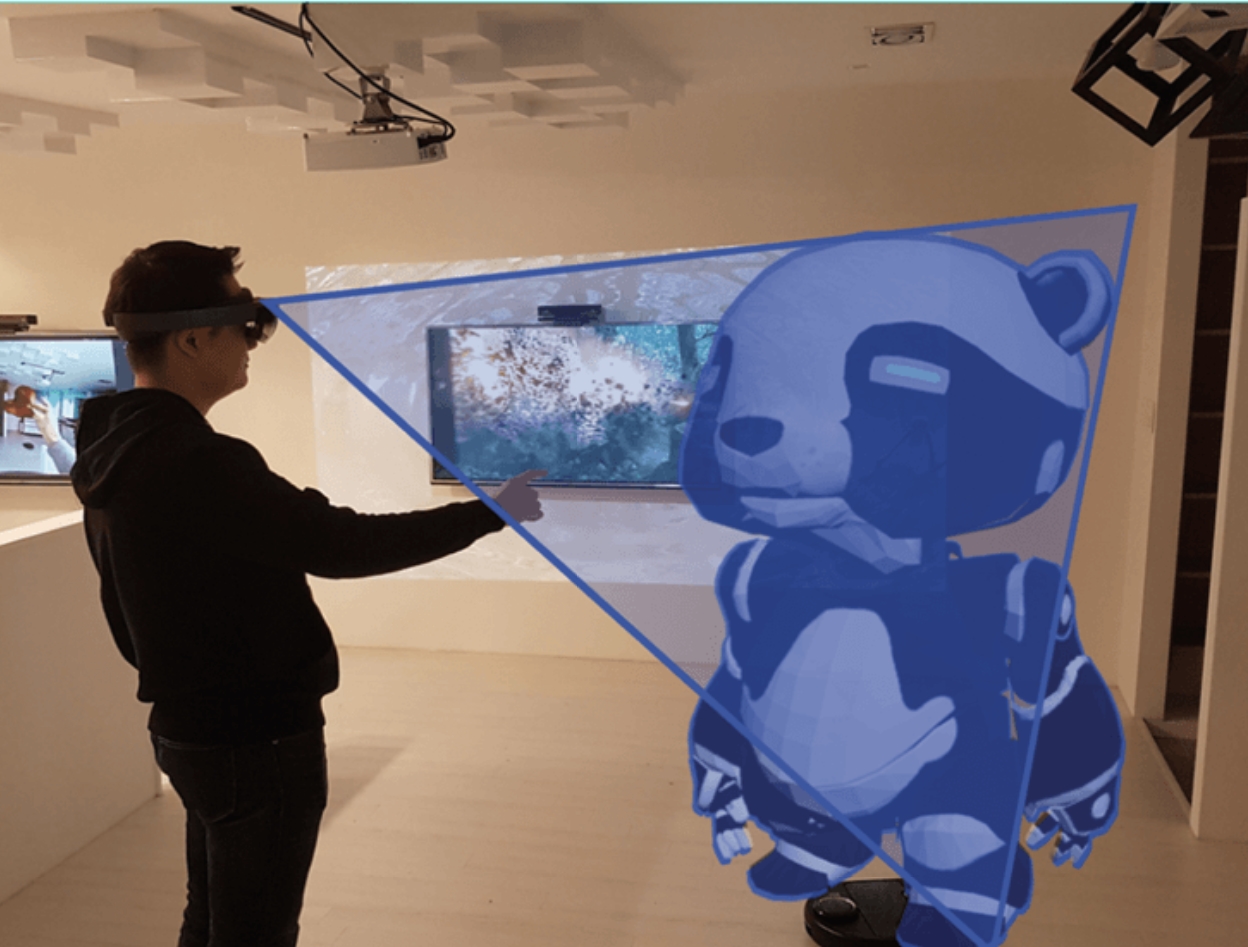

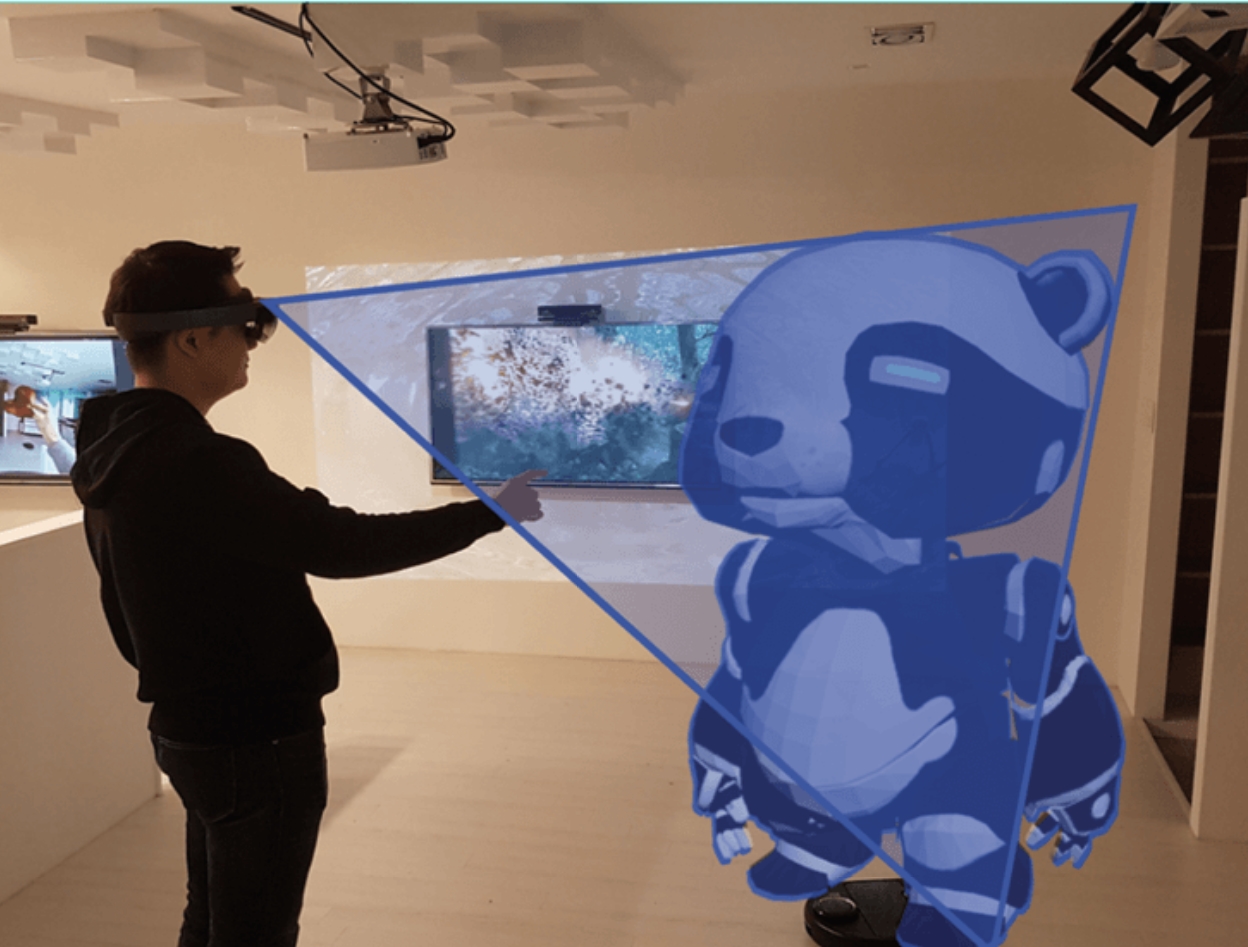

KAIST, 가상증강현실 전문 인력 양성

우리대학이 증강현실 소프트웨어와 플랫폼 분야 전문 인력 양성에 나선다.

KAIST 증강현실연구센터(센터장 우운택)는 산업통상자원부가 지원하고 한국산업기술진흥원(KIAT)이 전담하는 산업 혁신 인재 성장 지원 사업을 통해 `가상증강현실 전문 인력 양성 사업'을 운영한다.

해당 사업은 미래 신산업 육성 및 주력 산업 분야 석·박사급 전문 인력 양성을 목표로 한국전자정보통신산업진흥회(KEA)가 주관하고 KAIST(증강현실 소프트웨어 및 플랫폼)와 서강대(가상현실 응용서비스)·서울대(증강현실 하드웨어)가 사업단을 구성했다. 각 대학의 특화 분야 인력 양성을 위해 정부가 66.5억 원을 지원하고 참여 기관 및 기업의 예산을 더해 5년간 총 84억 원이 투입될 예정이다.

가상증강현실 분야는 4차 산업혁명의 핵심 사용자 인터페이스로 주목받는 분야다. 특히, 현실의 정보를 가상으로 옮긴 디지털트윈을 통해 정보를 분석해 가시화하거나 축적된 데이터를 기반으로 미래를 예측하고 가상현실로 체험하게 하거나 현실에서 증강현실로 활용하게 하는 기술은 4차 산업혁명을 촉발시킬 핵심 기술로 주목받고 있다.

이에, 우리대학은 문화기술대학원(학과장 노준용)에 `증강현실 프로그램'을 신설하고 올해 상반기에 신입생을 선발해 2020년 가을 학기부터 향후 5년간 증강현실 실무 역량을 갖춘 융합인재 양성에 나선다.

`KAIST CT-AR 프로그램'으로 신설된 대학원 과정은 이달 3일부터 오는 13일까지 신입생을 모집한다. 매년 10여 명의 석·박사 과정 학생을 선발해 디지털 트윈, 환경인식·추적, 실감증강, 지능형 정보증강, 3차원 상호 작용 등 본격적인 증강현실 소프트웨어 및 플랫폼 등을 교육해 관련 분야의 핵심 기술을 선도할 인재를 육성할 계획이다.

선발된 학생들에게는 등록금과 학업 장려금을 지원하고 국내·외 관련 기업과의 공동 연구와 국제학회 참여 기회를 제공한다. 산업 현장에서의 경험과 국제적인 리더십을 고루 갖춘 AR R&D 인력으로 성장할 수 있는 발판을 마련해주기 위해서다.

특히, 산업 현장의 실질적인 요구에 대응하는 실무 역량을 강화하기 위해 기획된 프로젝트 수업에는 (주)버넥트, (주)포스트미디어, (주)맥스트, (주)익스트리플, (주)에이에스티, (주)빅토리아 프로덕션 등 KAIST 산학협력 기업이 함께 참여한다. 학생들은 이들과 함께 현장의 문제를 파악하고 분석하여 해결하는 수업을 전공 필수로 이수해야 한다.

대전시(시장 허태정)도 본 사업과 연계하여 지역 밀착형 인재 양성을 위해 향후 5년간 대응 자금 지원해 KAIST에 개방형 산학협력플랫폼인 `산학협력실'을 신설한다. 새롭게 마련될 공간은 프로젝트 기획 수업 참여자들과 참여 기업이 가상증강현실 분야의 다양한 협력 연구를 시도하는 개방형 실험실로 사용된다.

KAIST는 이번 인력 양성 사업을 통해 국내 관련 기업들이 가상증강현실 분야를 선도하고 새로운 시장을 선점할 수 있도록 지원할 예정이다. 특히, 가상스튜디오, 가상 원격협업실, 가상 교실 등 다양한 테스트 베드를 구축하고 산학협력을 통해 가상증강현실 인력 양성 사업을 적극 지원할 계획이다.

전공 책임을 맡은 우운택 KAIST 문화기술대학원 교수는 "지난 20년간의 경험과 성과를 바탕으로 증강현실 분야의 우수 연구 개발 인력을 양성하기 위해 힘쓸 예정이다ˮ라고 강조했다. 이어, 우 교수는 "앞으로 5년 동안 참여 기업과 더불어 디지털트윈 기반 가상증강현실 시대를 대비할 것ˮ 이라고 포부를 밝혔다.

한편, 이번 `KAIST CT-AR 프로그램' 신입생 모집에 관한 자세한 내용은 문화기술대학원 홈페이지(https://ct.kaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다.

KAIST, 가상증강현실 전문 인력 양성

우리대학이 증강현실 소프트웨어와 플랫폼 분야 전문 인력 양성에 나선다.

KAIST 증강현실연구센터(센터장 우운택)는 산업통상자원부가 지원하고 한국산업기술진흥원(KIAT)이 전담하는 산업 혁신 인재 성장 지원 사업을 통해 `가상증강현실 전문 인력 양성 사업'을 운영한다.

해당 사업은 미래 신산업 육성 및 주력 산업 분야 석·박사급 전문 인력 양성을 목표로 한국전자정보통신산업진흥회(KEA)가 주관하고 KAIST(증강현실 소프트웨어 및 플랫폼)와 서강대(가상현실 응용서비스)·서울대(증강현실 하드웨어)가 사업단을 구성했다. 각 대학의 특화 분야 인력 양성을 위해 정부가 66.5억 원을 지원하고 참여 기관 및 기업의 예산을 더해 5년간 총 84억 원이 투입될 예정이다.

가상증강현실 분야는 4차 산업혁명의 핵심 사용자 인터페이스로 주목받는 분야다. 특히, 현실의 정보를 가상으로 옮긴 디지털트윈을 통해 정보를 분석해 가시화하거나 축적된 데이터를 기반으로 미래를 예측하고 가상현실로 체험하게 하거나 현실에서 증강현실로 활용하게 하는 기술은 4차 산업혁명을 촉발시킬 핵심 기술로 주목받고 있다.

이에, 우리대학은 문화기술대학원(학과장 노준용)에 `증강현실 프로그램'을 신설하고 올해 상반기에 신입생을 선발해 2020년 가을 학기부터 향후 5년간 증강현실 실무 역량을 갖춘 융합인재 양성에 나선다.

`KAIST CT-AR 프로그램'으로 신설된 대학원 과정은 이달 3일부터 오는 13일까지 신입생을 모집한다. 매년 10여 명의 석·박사 과정 학생을 선발해 디지털 트윈, 환경인식·추적, 실감증강, 지능형 정보증강, 3차원 상호 작용 등 본격적인 증강현실 소프트웨어 및 플랫폼 등을 교육해 관련 분야의 핵심 기술을 선도할 인재를 육성할 계획이다.

선발된 학생들에게는 등록금과 학업 장려금을 지원하고 국내·외 관련 기업과의 공동 연구와 국제학회 참여 기회를 제공한다. 산업 현장에서의 경험과 국제적인 리더십을 고루 갖춘 AR R&D 인력으로 성장할 수 있는 발판을 마련해주기 위해서다.

특히, 산업 현장의 실질적인 요구에 대응하는 실무 역량을 강화하기 위해 기획된 프로젝트 수업에는 (주)버넥트, (주)포스트미디어, (주)맥스트, (주)익스트리플, (주)에이에스티, (주)빅토리아 프로덕션 등 KAIST 산학협력 기업이 함께 참여한다. 학생들은 이들과 함께 현장의 문제를 파악하고 분석하여 해결하는 수업을 전공 필수로 이수해야 한다.

대전시(시장 허태정)도 본 사업과 연계하여 지역 밀착형 인재 양성을 위해 향후 5년간 대응 자금 지원해 KAIST에 개방형 산학협력플랫폼인 `산학협력실'을 신설한다. 새롭게 마련될 공간은 프로젝트 기획 수업 참여자들과 참여 기업이 가상증강현실 분야의 다양한 협력 연구를 시도하는 개방형 실험실로 사용된다.

KAIST는 이번 인력 양성 사업을 통해 국내 관련 기업들이 가상증강현실 분야를 선도하고 새로운 시장을 선점할 수 있도록 지원할 예정이다. 특히, 가상스튜디오, 가상 원격협업실, 가상 교실 등 다양한 테스트 베드를 구축하고 산학협력을 통해 가상증강현실 인력 양성 사업을 적극 지원할 계획이다.

전공 책임을 맡은 우운택 KAIST 문화기술대학원 교수는 "지난 20년간의 경험과 성과를 바탕으로 증강현실 분야의 우수 연구 개발 인력을 양성하기 위해 힘쓸 예정이다ˮ라고 강조했다. 이어, 우 교수는 "앞으로 5년 동안 참여 기업과 더불어 디지털트윈 기반 가상증강현실 시대를 대비할 것ˮ 이라고 포부를 밝혔다.

한편, 이번 `KAIST CT-AR 프로그램' 신입생 모집에 관한 자세한 내용은 문화기술대학원 홈페이지(https://ct.kaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다.

2020.04.07

조회수 27607

-

스스로 그림 그리는 인공지능 반도체 칩 개발

전기및전자공학부 유회준 교수 연구팀이 생성적 적대 신경망(GAN: Generative Adversarial Network)을 저전력, 효율적으로 처리하는 인공지능(AI: Artificial Intelligent) 반도체를 개발했다.

연구팀이 개발한 인공지능 반도체는 다중-심층 신경망을 처리할 수 있고 이를 저전력의 모바일 기기에서도 학습할 수 있다. 연구팀은 이번 반도체 칩 개발을 통해 이미지 합성, 스타일 변환, 손상 이미지 복원 등의 생성형 인공지능 기술을 모바일 기기에서 구현하는 데 성공했다.

강상훈 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 지난 2월 17일 3천여 명 반도체 연구자들이 미국 샌프란시스코에 모여 개최한 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표됐다. (논문명 : GANPU: A 135TFLOPS/W Multi-DNN Training Processor for GANs with Speculative Dual-Sparsity Exploitation)

기존에 많이 연구된 인공지능 기술인 분류형 모델(Discriminative Model)은 주어진 질문에 답을 하도록 학습된 인공지능 모델로 물체 인식 및 추적, 음성인식, 얼굴인식 등에 활용된다.

이와 달리 생성적 적대 신경망(GAN)은 새로운 이미지를 생성·재생성할 수 있어 이미지 스타일 변환, 영상 합성, 손상된 이미지 복원 등 광범위한 분야에 활용된다. 또한, 모바일 기기의 다양한 응용 프로그램(영상·이미지 내 사용자의 얼굴 합성)에도 사용돼 학계뿐만 아니라 산업계에서도 주목을 받고 있다.

그러나 생성적 적대 신경망은 기존의 딥러닝 네트워크와는 달리 여러 개의 심층 신경망으로 이루어진 구조로, 개별 심층 신경망마다 다른 요구 조건으로 최적화된 가속을 하는 것이 어렵다.

또한, 고해상도 이미지를 생성하기 위해 기존 심층 신경망 모델보다 수십 배 많은 연산량을 요구한다. 즉, 적대적 생성 신경망은 연산 능력이 제한적이고 사용되는 메모리가 작은 모바일 장치(스마트폰, 태블릿 등)에서는 소프트웨어만으로 구현할 수 없었다.

최근 모바일 기기에서 인공지능을 구현하기 위해 다양한 가속기 개발이 이뤄지고 있지만, 기존 연구들은 추론 단계만 지원하거나 단일-심층 신경망 학습에 한정돼 있다.

연구팀은 단일-심층 신경망뿐만 아니라 생성적 적대 신경망과 같은 다중-심층 신경망을 처리할 수 있으면서 모바일에서 학습도 가능한 인공지능 반도체 GANPU(Generative Adversarial Networks Processing Unit)를 개발해 모바일 장치의 인공지능 활용범위를 넓혔다.

연구팀이 개발한 인공지능 반도체는 서버로 데이터를 보내지 않고 모바일 장치 내에서 생성적 적대 신경망(GAN)을 스스로 학습할 수 있어 사생활을 보호를 가능케 하는 프로세서라는 점에서 그 활용도가 기대된다.

모바일 기기에서 저전력으로 다중-심층 신경망을 가속하기 위해서 다양한 핵심 기술이 필요하다. 연구팀이 개발한 GANPU에 사용된 핵심 기술 중 대표적인 기술 3가지는 ▲적응형 워크로드 할당(ASTM, 처리해야 할 워크로드*를 파악해 칩 상의 다중-심층 신경망의 연산 및 메모리 특성에 맞춰 시간·공간으로 나누어 할당함으로써 효율적으로 가속하는 방법) ▲입출력 희소성 활용 극대화(IOAS, 인공신경망 입력 데이터에서 나타나는 0뿐만 아니라 출력의 0도 예측해 연산에서 제외함으로써 추론 및 학습 과정에서의 속도와 에너지효율 극대화) ▲지수부만을 사용한 0 패턴 추측(EORS, 인공신경망 출력의 0을 예측하기 위한 알고리즘으로 인공신경망 입력과 연결 강도(weight)의 부동소수점 데이터 중 지수 부분만을 사용해 연산을 간단히 수행하는 방법)이다.

위의 기술을 사용함으로써 연구팀의 GANPU는 기존 최고 성능을 보이던 심층 신경망 학습 반도체 대비 4.8배 증가한 에너지효율을 달성했다.

연구팀은 GANPU의 활용 예시로 태블릿 카메라로 찍은 사진을 사용자가 직접 수정할 수 있는 응용 기술을 시연했다. 사진상의 얼굴에서 머리·안경·눈썹 등 17가지 특징에 대해 추가·삭제 및 수정사항을 입력하면 GANPU가 실시간으로 이를 자동으로 완성해 보여 주는 얼굴 수정 시스템을 개발했다.

스스로 그림 그리는 인공지능 반도체 칩 개발

전기및전자공학부 유회준 교수 연구팀이 생성적 적대 신경망(GAN: Generative Adversarial Network)을 저전력, 효율적으로 처리하는 인공지능(AI: Artificial Intelligent) 반도체를 개발했다.

연구팀이 개발한 인공지능 반도체는 다중-심층 신경망을 처리할 수 있고 이를 저전력의 모바일 기기에서도 학습할 수 있다. 연구팀은 이번 반도체 칩 개발을 통해 이미지 합성, 스타일 변환, 손상 이미지 복원 등의 생성형 인공지능 기술을 모바일 기기에서 구현하는 데 성공했다.

강상훈 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 지난 2월 17일 3천여 명 반도체 연구자들이 미국 샌프란시스코에 모여 개최한 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표됐다. (논문명 : GANPU: A 135TFLOPS/W Multi-DNN Training Processor for GANs with Speculative Dual-Sparsity Exploitation)

기존에 많이 연구된 인공지능 기술인 분류형 모델(Discriminative Model)은 주어진 질문에 답을 하도록 학습된 인공지능 모델로 물체 인식 및 추적, 음성인식, 얼굴인식 등에 활용된다.

이와 달리 생성적 적대 신경망(GAN)은 새로운 이미지를 생성·재생성할 수 있어 이미지 스타일 변환, 영상 합성, 손상된 이미지 복원 등 광범위한 분야에 활용된다. 또한, 모바일 기기의 다양한 응용 프로그램(영상·이미지 내 사용자의 얼굴 합성)에도 사용돼 학계뿐만 아니라 산업계에서도 주목을 받고 있다.

그러나 생성적 적대 신경망은 기존의 딥러닝 네트워크와는 달리 여러 개의 심층 신경망으로 이루어진 구조로, 개별 심층 신경망마다 다른 요구 조건으로 최적화된 가속을 하는 것이 어렵다.

또한, 고해상도 이미지를 생성하기 위해 기존 심층 신경망 모델보다 수십 배 많은 연산량을 요구한다. 즉, 적대적 생성 신경망은 연산 능력이 제한적이고 사용되는 메모리가 작은 모바일 장치(스마트폰, 태블릿 등)에서는 소프트웨어만으로 구현할 수 없었다.

최근 모바일 기기에서 인공지능을 구현하기 위해 다양한 가속기 개발이 이뤄지고 있지만, 기존 연구들은 추론 단계만 지원하거나 단일-심층 신경망 학습에 한정돼 있다.

연구팀은 단일-심층 신경망뿐만 아니라 생성적 적대 신경망과 같은 다중-심층 신경망을 처리할 수 있으면서 모바일에서 학습도 가능한 인공지능 반도체 GANPU(Generative Adversarial Networks Processing Unit)를 개발해 모바일 장치의 인공지능 활용범위를 넓혔다.

연구팀이 개발한 인공지능 반도체는 서버로 데이터를 보내지 않고 모바일 장치 내에서 생성적 적대 신경망(GAN)을 스스로 학습할 수 있어 사생활을 보호를 가능케 하는 프로세서라는 점에서 그 활용도가 기대된다.

모바일 기기에서 저전력으로 다중-심층 신경망을 가속하기 위해서 다양한 핵심 기술이 필요하다. 연구팀이 개발한 GANPU에 사용된 핵심 기술 중 대표적인 기술 3가지는 ▲적응형 워크로드 할당(ASTM, 처리해야 할 워크로드*를 파악해 칩 상의 다중-심층 신경망의 연산 및 메모리 특성에 맞춰 시간·공간으로 나누어 할당함으로써 효율적으로 가속하는 방법) ▲입출력 희소성 활용 극대화(IOAS, 인공신경망 입력 데이터에서 나타나는 0뿐만 아니라 출력의 0도 예측해 연산에서 제외함으로써 추론 및 학습 과정에서의 속도와 에너지효율 극대화) ▲지수부만을 사용한 0 패턴 추측(EORS, 인공신경망 출력의 0을 예측하기 위한 알고리즘으로 인공신경망 입력과 연결 강도(weight)의 부동소수점 데이터 중 지수 부분만을 사용해 연산을 간단히 수행하는 방법)이다.

위의 기술을 사용함으로써 연구팀의 GANPU는 기존 최고 성능을 보이던 심층 신경망 학습 반도체 대비 4.8배 증가한 에너지효율을 달성했다.

연구팀은 GANPU의 활용 예시로 태블릿 카메라로 찍은 사진을 사용자가 직접 수정할 수 있는 응용 기술을 시연했다. 사진상의 얼굴에서 머리·안경·눈썹 등 17가지 특징에 대해 추가·삭제 및 수정사항을 입력하면 GANPU가 실시간으로 이를 자동으로 완성해 보여 주는 얼굴 수정 시스템을 개발했다.

2020.04.06

조회수 20948

-

대전 유성구 소재 38개 중·고교 ‘온라인 개학’ 지원

코로나19로 인한 사상 초유의 전국 초·중·고교 순차적 온라인 개학을 나흘 앞둔 가운데 우리 대학이 디지털 기술 활용에 익숙하지 않은 지역 중·고교 교사들을 위해 발 벗고 나섰다.

일선 현장의 중·고교 교사들을 위해 실시간으로 쌍방향 화상 원격수업이 가능한 프로그램(툴, Tool)에 대한 활용 교육에 나선 것은 국내 대학을 통틀어서 우리 대학이 처음이다.

교육계 일각에서는 작년 8월 국내대학 중 KAIST가 맨 먼저 `소재·부품·장비 기술자문단'을 출범시켰을 때와 같이 이번에도 중·고교를 대상으로 `온라인 개학' 지원을 위한 첫 단추를 꿴 만큼 다른 대학들의 참여가 잇따를 것으로 기대하고 있다.

우리 대학은 본원 캠퍼스가 위치한 대전 유성구 소재의 38개 중·고교 교사를 대상으로 실시간 쌍방향 화상 원격수업 프로그램에 대한 활용 교육을 지난 3일 실시하는 한편 학부생과 대학원생으로 구성된 `온라인 수업 지원단'을 구성해 7일부터 29일까지 약 한 달간 운영에 들어간다.

지난달 31일 교육부는 중학교와 고교 3학년은 4월 9일, 중·고교 1~2학년과 4학년 이상 초등 고학년은 16일, 초등 1~3학년은 20일부터 원격수업을 정식으로 인정하는 `온라인 개학' 방안을 확정, 발표했다.

교육부는 온라인 개학(원격수업)에 사용하는 프로그램으로 교사와 학생이 얼굴을 마주하는 실시간 쌍방향 수업은 네이버밴드라이브 · 구루미 · 유튜브라이브스트리밍 · 줌(Zoom) · MS팀즈(Teams) 등 시중에서 많이 사용하는 화상회의 프로그램 사용을 권고했다. 과제를 내거나 학습자료를 확인하는 데는 EBS온라인클래스 · e-학습터 · 디지털교과서 위두랑을 사용한다.

실시간 쌍방향 화상프로그램의 경우 각 학교 실정에 맞는 툴을 선정해서 활용하도록 권고했지만 촉박한 일정 때문에 시스템 테스트 및 활용 방법에 관한 지식 등 교사들의 사전 준비 부족에 대한 우려가 큰 상황이다.

대학 관계자는 "지난 3월 16일부터 학부생과 대학원생을 대상으로 모든 강의를 사전에 녹화된 강의 콘텐츠와 실시간 쌍방향 화상프로그램을 활용해 원격수업을 진행 중ˮ이라면서 "그동안 쌓아 온 노하우와 활용에 관한 각종 유용한 팁을 지역사회 중·고교 교사들에게 전수함으로써 시행착오의 최소화를 통한 안정적인 학사 운영을 지원하자는 게 이번 지원프로그램의 취지ˮ라고 설명했다.

5일 공개한 `유성구 중·고교 온라인 개학 지원방안'에 따르면 지난 3일 오후 2시부터 약 2시간 가까이 권영선 교육원장이 실시간 쌍방향 화상프로그램인 줌(Zoom)을 온라인 수업에 활용하는 방법에 대한 특강을 열었다.

이날 특강을 위해 우리 대학은 지난 1일 대전 유성구에 소재한 38개 중·고교에 공문과 유선을 통해 특강 소식을 알려 참가를 원하는 교사 100여 명을 모집했다. 권영선 교육원장과 교수학습혁신센터 조미나 연구원은 이날 특강을 통해 줌의 주요 기능사용법·온라인 수업을 효과적으로 진행하기 위한 준비사항 및 문제 발생 시 대응 방법·출석 체크·수업 진행·퀴즈 등을 수행하는 요령과 수업 진행 시 참고할만한 유용한 정보들을 교사들과 공유했다.

이와 함께 학부생 및 대학원 석·박사과정 재학생 40여 명으로 구성된 `온라인 수업 지원단'을 구성하고 7일부터 29일까지 운영에 들어 간다. 이를 위해 KAIST는 지난 1일 학내 커뮤니케이션 네트워크인 `포털서비스'에 3일까지 지원단을 모집한다는 공지를 올렸는데 게시한 지 불과 10시간 만에 150명이 지원했다.

지원단은 실시간 쌍방향 화상 원격수업 프로그램을 활용하는 강의에 익숙하고 사용법을 숙지하고 있는 온라인 강의 조교 경험을 보유한 재학생 위주로 꾸려진다. 지원을 요청하는 학교마다 1~2명씩 배정해 교사들의 원격 수업 준비와 수업 진행 과정에서 발생하는 각종 애로 및 불편 사항을 온·오프라인을 통해 해결하는 역할을 담당한다. 지원단의 활동비 전액은 우리 대학이 모두 부담할 방침이다.

신성철 총장은 "코로나19 상황이 장기화가 되면서 온라인 개강에 대한 사전 준비가 부족한 교육기관과 교육자들의 경우 새로운 교육 방식을 빠르게 익히고 적응해야 하는 참으로 힘든 시기ˮ라면서 "유성구 지역 내의 중·고등학교들이 온라인 수업의 불편함을 조속히 해결하고 양질의 교육이 원활히 제공될 수 있도록 최선을 다해 도울 것ˮ이라고 강조했다.

대전 유성구 소재 38개 중·고교 ‘온라인 개학’ 지원

코로나19로 인한 사상 초유의 전국 초·중·고교 순차적 온라인 개학을 나흘 앞둔 가운데 우리 대학이 디지털 기술 활용에 익숙하지 않은 지역 중·고교 교사들을 위해 발 벗고 나섰다.

일선 현장의 중·고교 교사들을 위해 실시간으로 쌍방향 화상 원격수업이 가능한 프로그램(툴, Tool)에 대한 활용 교육에 나선 것은 국내 대학을 통틀어서 우리 대학이 처음이다.

교육계 일각에서는 작년 8월 국내대학 중 KAIST가 맨 먼저 `소재·부품·장비 기술자문단'을 출범시켰을 때와 같이 이번에도 중·고교를 대상으로 `온라인 개학' 지원을 위한 첫 단추를 꿴 만큼 다른 대학들의 참여가 잇따를 것으로 기대하고 있다.

우리 대학은 본원 캠퍼스가 위치한 대전 유성구 소재의 38개 중·고교 교사를 대상으로 실시간 쌍방향 화상 원격수업 프로그램에 대한 활용 교육을 지난 3일 실시하는 한편 학부생과 대학원생으로 구성된 `온라인 수업 지원단'을 구성해 7일부터 29일까지 약 한 달간 운영에 들어간다.

지난달 31일 교육부는 중학교와 고교 3학년은 4월 9일, 중·고교 1~2학년과 4학년 이상 초등 고학년은 16일, 초등 1~3학년은 20일부터 원격수업을 정식으로 인정하는 `온라인 개학' 방안을 확정, 발표했다.

교육부는 온라인 개학(원격수업)에 사용하는 프로그램으로 교사와 학생이 얼굴을 마주하는 실시간 쌍방향 수업은 네이버밴드라이브 · 구루미 · 유튜브라이브스트리밍 · 줌(Zoom) · MS팀즈(Teams) 등 시중에서 많이 사용하는 화상회의 프로그램 사용을 권고했다. 과제를 내거나 학습자료를 확인하는 데는 EBS온라인클래스 · e-학습터 · 디지털교과서 위두랑을 사용한다.

실시간 쌍방향 화상프로그램의 경우 각 학교 실정에 맞는 툴을 선정해서 활용하도록 권고했지만 촉박한 일정 때문에 시스템 테스트 및 활용 방법에 관한 지식 등 교사들의 사전 준비 부족에 대한 우려가 큰 상황이다.

대학 관계자는 "지난 3월 16일부터 학부생과 대학원생을 대상으로 모든 강의를 사전에 녹화된 강의 콘텐츠와 실시간 쌍방향 화상프로그램을 활용해 원격수업을 진행 중ˮ이라면서 "그동안 쌓아 온 노하우와 활용에 관한 각종 유용한 팁을 지역사회 중·고교 교사들에게 전수함으로써 시행착오의 최소화를 통한 안정적인 학사 운영을 지원하자는 게 이번 지원프로그램의 취지ˮ라고 설명했다.

5일 공개한 `유성구 중·고교 온라인 개학 지원방안'에 따르면 지난 3일 오후 2시부터 약 2시간 가까이 권영선 교육원장이 실시간 쌍방향 화상프로그램인 줌(Zoom)을 온라인 수업에 활용하는 방법에 대한 특강을 열었다.

이날 특강을 위해 우리 대학은 지난 1일 대전 유성구에 소재한 38개 중·고교에 공문과 유선을 통해 특강 소식을 알려 참가를 원하는 교사 100여 명을 모집했다. 권영선 교육원장과 교수학습혁신센터 조미나 연구원은 이날 특강을 통해 줌의 주요 기능사용법·온라인 수업을 효과적으로 진행하기 위한 준비사항 및 문제 발생 시 대응 방법·출석 체크·수업 진행·퀴즈 등을 수행하는 요령과 수업 진행 시 참고할만한 유용한 정보들을 교사들과 공유했다.

이와 함께 학부생 및 대학원 석·박사과정 재학생 40여 명으로 구성된 `온라인 수업 지원단'을 구성하고 7일부터 29일까지 운영에 들어 간다. 이를 위해 KAIST는 지난 1일 학내 커뮤니케이션 네트워크인 `포털서비스'에 3일까지 지원단을 모집한다는 공지를 올렸는데 게시한 지 불과 10시간 만에 150명이 지원했다.

지원단은 실시간 쌍방향 화상 원격수업 프로그램을 활용하는 강의에 익숙하고 사용법을 숙지하고 있는 온라인 강의 조교 경험을 보유한 재학생 위주로 꾸려진다. 지원을 요청하는 학교마다 1~2명씩 배정해 교사들의 원격 수업 준비와 수업 진행 과정에서 발생하는 각종 애로 및 불편 사항을 온·오프라인을 통해 해결하는 역할을 담당한다. 지원단의 활동비 전액은 우리 대학이 모두 부담할 방침이다.

신성철 총장은 "코로나19 상황이 장기화가 되면서 온라인 개강에 대한 사전 준비가 부족한 교육기관과 교육자들의 경우 새로운 교육 방식을 빠르게 익히고 적응해야 하는 참으로 힘든 시기ˮ라면서 "유성구 지역 내의 중·고등학교들이 온라인 수업의 불편함을 조속히 해결하고 양질의 교육이 원활히 제공될 수 있도록 최선을 다해 도울 것ˮ이라고 강조했다.

2020.04.05

조회수 18426

-

광 투과 방식의 웨어러블 유연 인장 센서 개발

기계공학과 박인규 교수 연구팀이 신체 동작 및 자세 모니터링에 활용이 가능한 탄소 나노튜브–탄성 중합체 복합소재 광 투과 방식의 웨어러블 유연 인장 센서를 개발했다.

이번 기술을 통해 인체의 다양한 관절 굽힘 동작, 자세, 맥박 및 표정 등 다양한 생체 동작을 연속적으로 측정해, 운동 시 관절부 움직임 자세 교정 및 맥박 측정을 통한 헬스케어 모니터링 시스템 등에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

구지민 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 나노기술 분야 국제 학술지 ‘ACS Applied Materials & Interfaces’ 3월 4일 자 표지 논문에 게재됐다. (논문명: Wearable Strain Sensor Using Light Transmittance Change of Carbon Nanotube Embedded Elastomer with Microcrack)

최근 헬스케어에 대한 관심이 커짐에 따라 웨어러블 유연 센서 개발이 활발히 진행되면서 인체에 적용하는 센서로서의 유연 소재를 기반으로 다양한 전기저항식, 정전용량 방식의 플랫폼을 이용한 인장 센서가 많이 개발되고 있다.

그러나 기존의 전기저항식 센서는 장시간 반복 신호 안정성, 선형성에 한계를 보이며, 정전용량식 센서의 경우 외부 전기장의 영향에 취약하고 센서 민감도가 낮다. 이러한 점을 보완하기 위해 광학 방식의 유연 인장 센서가 개발됐으나 여전히 민감도가 낮다는 한계점이 있다.

문제 해결을 위해 연구팀은 탄소 나노튜브가 함침된 탄성중합체의 인장에 따른 광 투과도 변화 현상을 활용해 수 퍼센트에서 400%에 달하는 넓은 범위의 인장률을 안정적으로 측정할 수 있는 유연 인장 센서를 개발했다.

연구팀이 개발한 센서는 외부 인장에 따라 탄성중합체에 함침된 탄소 나노튜브 필름에 틈이 형성돼 광 투과도를 크게 변화시켜 기존의 광학 방식 인장 센서에 비해 10배 이상의 높은 감도를 가진다. 또한, 1만 3천 회 이상의 인장 변형에도 안정적인 신호 회복을 보이고, 다양한 환경 요인(온도, 습도)에도 안정적인 감지 성능을 보여 웨어러블 기기로 활용할 수 있는 큰 가능성을 보였다.

연구팀은 이러한 성능을 바탕으로 손가락 굽힘 동작을 측정해 이를 로봇 조종에 활용했으며, 3축 센서로 패키징 해 인체 자세 모니터링에 활용했다. 또한, 경동맥 근처의 맥박 모니터링과 발음할 때의 입 주변 근육 움직임 등 미세한 동작도 관찰하는 데 성공했다.

박인규 교수는 “이번 연구에서는 기존의 전기저항식, 정전용량식 및 광학 방식의 유연 인장률 센서가 갖는 한계점을 극복할 수 있는 새로운 플랫폼을 개발했다”라며 “헬스케어, 엔터테인먼트, 로보틱스 등 다양한 분야에 널리 활용할 수 있는 우수한 성능의 웨어러블 센서를 실현했다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구 과제(올인원 스마트 스킨을 위한 웨어러블 멀티센서 시스템 핵심기술 연구)와 선도연구센터지원 사업(초정밀 광 기계기술 연구센터)의 지원을 통해 수행됐다.

광 투과 방식의 웨어러블 유연 인장 센서 개발

기계공학과 박인규 교수 연구팀이 신체 동작 및 자세 모니터링에 활용이 가능한 탄소 나노튜브–탄성 중합체 복합소재 광 투과 방식의 웨어러블 유연 인장 센서를 개발했다.

이번 기술을 통해 인체의 다양한 관절 굽힘 동작, 자세, 맥박 및 표정 등 다양한 생체 동작을 연속적으로 측정해, 운동 시 관절부 움직임 자세 교정 및 맥박 측정을 통한 헬스케어 모니터링 시스템 등에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

구지민 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 나노기술 분야 국제 학술지 ‘ACS Applied Materials & Interfaces’ 3월 4일 자 표지 논문에 게재됐다. (논문명: Wearable Strain Sensor Using Light Transmittance Change of Carbon Nanotube Embedded Elastomer with Microcrack)

최근 헬스케어에 대한 관심이 커짐에 따라 웨어러블 유연 센서 개발이 활발히 진행되면서 인체에 적용하는 센서로서의 유연 소재를 기반으로 다양한 전기저항식, 정전용량 방식의 플랫폼을 이용한 인장 센서가 많이 개발되고 있다.

그러나 기존의 전기저항식 센서는 장시간 반복 신호 안정성, 선형성에 한계를 보이며, 정전용량식 센서의 경우 외부 전기장의 영향에 취약하고 센서 민감도가 낮다. 이러한 점을 보완하기 위해 광학 방식의 유연 인장 센서가 개발됐으나 여전히 민감도가 낮다는 한계점이 있다.

문제 해결을 위해 연구팀은 탄소 나노튜브가 함침된 탄성중합체의 인장에 따른 광 투과도 변화 현상을 활용해 수 퍼센트에서 400%에 달하는 넓은 범위의 인장률을 안정적으로 측정할 수 있는 유연 인장 센서를 개발했다.

연구팀이 개발한 센서는 외부 인장에 따라 탄성중합체에 함침된 탄소 나노튜브 필름에 틈이 형성돼 광 투과도를 크게 변화시켜 기존의 광학 방식 인장 센서에 비해 10배 이상의 높은 감도를 가진다. 또한, 1만 3천 회 이상의 인장 변형에도 안정적인 신호 회복을 보이고, 다양한 환경 요인(온도, 습도)에도 안정적인 감지 성능을 보여 웨어러블 기기로 활용할 수 있는 큰 가능성을 보였다.

연구팀은 이러한 성능을 바탕으로 손가락 굽힘 동작을 측정해 이를 로봇 조종에 활용했으며, 3축 센서로 패키징 해 인체 자세 모니터링에 활용했다. 또한, 경동맥 근처의 맥박 모니터링과 발음할 때의 입 주변 근육 움직임 등 미세한 동작도 관찰하는 데 성공했다.

박인규 교수는 “이번 연구에서는 기존의 전기저항식, 정전용량식 및 광학 방식의 유연 인장률 센서가 갖는 한계점을 극복할 수 있는 새로운 플랫폼을 개발했다”라며 “헬스케어, 엔터테인먼트, 로보틱스 등 다양한 분야에 널리 활용할 수 있는 우수한 성능의 웨어러블 센서를 실현했다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구 과제(올인원 스마트 스킨을 위한 웨어러블 멀티센서 시스템 핵심기술 연구)와 선도연구센터지원 사업(초정밀 광 기계기술 연구센터)의 지원을 통해 수행됐다.

2020.04.02

조회수 23218

-

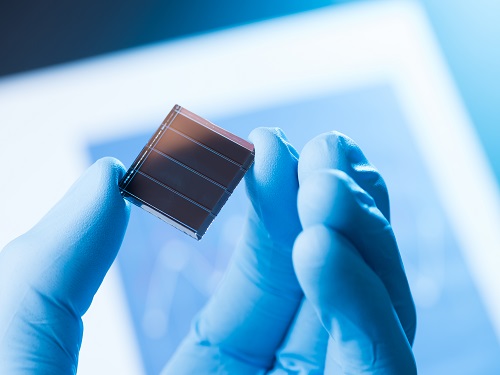

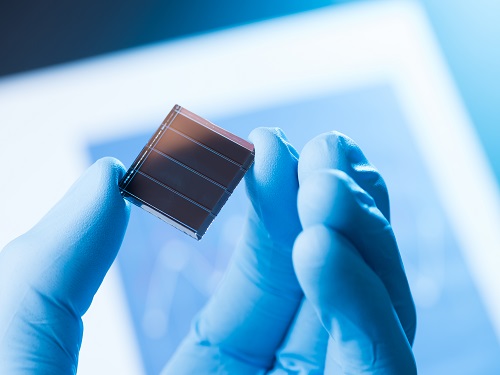

고효율 페로브스카이트-실리콘 탠덤 태양전지 개발

신소재공학과 신병하 교수 연구팀 주도의 공동 연구팀(서울대학교 김진영 교수, 세종대학교 김동회 교수, 미국 국립재생에너지 연구소 Kai Zhu 박사, 노스웨스턴 대학 정희준 박사)이 큰 밴드갭의 페로스카이트 물질을 개발하고 이를 적용해, 26.7%의 광 변환 효율을 갖는 고효율 페로브스카이트-실리콘 탠덤(tandem) 태양전지를 구현했다.

이번 연구는 과거 불안정하다고 알려진 큰 밴드갭 유무기 하이브리드 페로브스카이트 물질(Organic-Inoraganic Hybrid Perovskite)의 안정화 및 고효율화하는 기술을 개발함과 동시에, 이를 실리콘 태양전지와 적층해 고효율 탠덤 태양전지를 개발했다는 점에서 향후 30% 이상의 초고효율 태양전지 개발에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

신병하 교수가 교신저자로, 김대한 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘사이언스(Science)’ 3월 26일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명: Efficient, stable silicon tandem cells enabled by anion-engineered wide bandgap perovskites)

기존의 단일 태양전지로는 약 30% 초반의 한계효율을 넘을 수 없다는 쇼클리-콰이저(Shockley-Queisser) 이론이 존재한다. 이에 단일 태양전지 효율의 한계를 극복하기 위해 연구자들이 2개 이상의 태양전지를 적층 형태로 연결하는 기술인 탠덤 태양전지 개발을 위해서 노력하고 있다.

하지만 탠덤 태양전지의 상부 셀(cell)로 적합한 큰 밴드갭의 페로브스카이트는 빛, 수분, 산소 등의 외부 환경에 민감하게 반응하는 낮은 안정성 때문에 고품질의 소자를 합성할 수 없다는 한계가 존재했다.

연구팀은 새로운 음이온을 포함한 첨가제를 도입해 페로브스카이트 박막 내부에 형성되는 2차원 안정화 층(passivation layer)의 전기적·구조적 특성을 조절할 수 있다는 것을 밝혔고, 이를 통해 최고 수준의 큰 밴드 갭 태양전지 소자를 제작했다. 공동 연구팀은 더 나아가 개발한 페로브스카이트 물질을 상용화된 기술인 실리콘 태양전지에 적층해 탠덤 태양전지를 제작하는 데 성공했고, 최고 수준인 26.7%의 광 변환 효율을 달성했다.

연구팀의 기술은 향후 첨가제 도입법을 통한 반도체 소재의 2차원 안정화 기법에 대한 방향을 제시할 수 있으며, 유무기 하이브리드 페로브스카이트 물질을 이용한 태양전지, 발광 다이오드, 광 검출기와 같은 광전자 소자 분야에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

신병하 교수는 “페로브스카이트 태양전지 기술은 지난 10년간 눈부신 발전을 이뤄, 이제는 상용화를 고민해야 하는 시기이다. 실리콘 태양전지와의 이종 접합 구조를 통한 고효율 달성은 페로브스카이트 태양전지 기술의 상용화를 앞당기는 데 도움이 될 것이다”라며 “연구결과는 향후 30% 이상의 초고율 탠덤 태양전지 구현에 초석이 될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 나노소재기술개발사업, 중견연구자지원사업, 산업통상자원부(MOTIE)와 한국에너지기술평가원(KETEP) 에너지기술개발사업, 알키미스트 프로젝트, BK21 사업의 지원을 통해 수행됐다.

고효율 페로브스카이트-실리콘 탠덤 태양전지 개발

신소재공학과 신병하 교수 연구팀 주도의 공동 연구팀(서울대학교 김진영 교수, 세종대학교 김동회 교수, 미국 국립재생에너지 연구소 Kai Zhu 박사, 노스웨스턴 대학 정희준 박사)이 큰 밴드갭의 페로스카이트 물질을 개발하고 이를 적용해, 26.7%의 광 변환 효율을 갖는 고효율 페로브스카이트-실리콘 탠덤(tandem) 태양전지를 구현했다.

이번 연구는 과거 불안정하다고 알려진 큰 밴드갭 유무기 하이브리드 페로브스카이트 물질(Organic-Inoraganic Hybrid Perovskite)의 안정화 및 고효율화하는 기술을 개발함과 동시에, 이를 실리콘 태양전지와 적층해 고효율 탠덤 태양전지를 개발했다는 점에서 향후 30% 이상의 초고효율 태양전지 개발에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

신병하 교수가 교신저자로, 김대한 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘사이언스(Science)’ 3월 26일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명: Efficient, stable silicon tandem cells enabled by anion-engineered wide bandgap perovskites)

기존의 단일 태양전지로는 약 30% 초반의 한계효율을 넘을 수 없다는 쇼클리-콰이저(Shockley-Queisser) 이론이 존재한다. 이에 단일 태양전지 효율의 한계를 극복하기 위해 연구자들이 2개 이상의 태양전지를 적층 형태로 연결하는 기술인 탠덤 태양전지 개발을 위해서 노력하고 있다.

하지만 탠덤 태양전지의 상부 셀(cell)로 적합한 큰 밴드갭의 페로브스카이트는 빛, 수분, 산소 등의 외부 환경에 민감하게 반응하는 낮은 안정성 때문에 고품질의 소자를 합성할 수 없다는 한계가 존재했다.

연구팀은 새로운 음이온을 포함한 첨가제를 도입해 페로브스카이트 박막 내부에 형성되는 2차원 안정화 층(passivation layer)의 전기적·구조적 특성을 조절할 수 있다는 것을 밝혔고, 이를 통해 최고 수준의 큰 밴드 갭 태양전지 소자를 제작했다. 공동 연구팀은 더 나아가 개발한 페로브스카이트 물질을 상용화된 기술인 실리콘 태양전지에 적층해 탠덤 태양전지를 제작하는 데 성공했고, 최고 수준인 26.7%의 광 변환 효율을 달성했다.

연구팀의 기술은 향후 첨가제 도입법을 통한 반도체 소재의 2차원 안정화 기법에 대한 방향을 제시할 수 있으며, 유무기 하이브리드 페로브스카이트 물질을 이용한 태양전지, 발광 다이오드, 광 검출기와 같은 광전자 소자 분야에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

신병하 교수는 “페로브스카이트 태양전지 기술은 지난 10년간 눈부신 발전을 이뤄, 이제는 상용화를 고민해야 하는 시기이다. 실리콘 태양전지와의 이종 접합 구조를 통한 고효율 달성은 페로브스카이트 태양전지 기술의 상용화를 앞당기는 데 도움이 될 것이다”라며 “연구결과는 향후 30% 이상의 초고율 탠덤 태양전지 구현에 초석이 될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 나노소재기술개발사업, 중견연구자지원사업, 산업통상자원부(MOTIE)와 한국에너지기술평가원(KETEP) 에너지기술개발사업, 알키미스트 프로젝트, BK21 사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.03.30

조회수 21518

-

미생물의 새로운 C1 가스 흡수 대사회로 규명

생명과학과 조병관 교수 연구팀이 미생물이 C1 가스(이산화탄소, 일산화탄소 등 단일 탄소로 이뤄진 가스)를 활용하는 새로운 대사 회로 메커니즘을 규명했다. 연구팀이 규명한 새 대사회로는 현재까지 알려진 관련 대사회로 중 가장 우수한 효율을 갖고 있어 향후 C1 가스를 고부가가치 생화학물질로 전환하는 산업적 응용에 활용 가능할 것으로 기대된다.

조병관 교수와 UNIST 김동혁 교수 공동 연구팀이 수행하고 KAIST 송요셉 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 미국국립과학원회보(PNAS) 3월 13일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명 : Functional cooperation of the glycine synthase-reductase and Wood-Ljungdahl pathways for autotrophic growth of Clostridium drakei)

현재까지 자연계에 알려진 C1 가스를 유기물로 전환하는 대사회로는 총 6개이며, 대표적인 예로 식물의 광합성을 들 수 있다. 그중 미생물인 아세토젠 내에서 발견되는 우드-융달 대사회로는 C1 가스의 흡수 대사회로 중 가장 효율적인 회로로 알려져 있다. 특히 아세토젠은 다양한 환경에서 서식할 수 있어 1년에 1천억kg의 아세틸산(아세토젠의 생산물)을 생산하며 지구 탄소 순환에 큰 영향을 끼친다.

그러나 아세토젠 미생물은 대장균과 같은 산업 미생물과 비교했을 때 생장 속도가 10배 이상 느리다. 이는 C1 가스를 유용한 생화학물질로 변환하기 위한 산업적 미생물로 이용되기에 한계점으로 작용한다. 이에 C1 가스 고정을 더욱 효율적으로 할 수 있는 새로운 대사경로 연구가 활발히 이뤄지고 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 아세토젠 미생물 중 하나인 클로스트리디움 드라케이(Clostridium drakei)가 이산화탄소 흡수 시 다른 미생물에 비해 빠른 성장 속도를 나타내는 점에 주목해, C1 가스 전환효율을 높일 실마리를 찾아낼 수 있을 것으로 예측했다. 연구팀은 차세대시퀀싱 기술을 이용한 게놈서열 및 유전자 분석을 통해 디지털 가상 세포를 구축하고 C1 가스의 흡수 대사경로 효율을 예측했다. 이 결과 현재까지 보고되지 않은 새로운 7번째 대사회로의 존재를 발견했다.

우드-융달 대사 회로와 글리신 생합성 대사회로가 결합돼 C1 가스 고정과 동시에 세포 생장에 필요한 에너지를 획득하는 새로운 형태의 대사회로의 존재를 규명했다. 연구팀은 대사 회로를 구성하는 유전자의 발현량, 동위원소를 이용한 대사경로 흐름 추적, 유전자가위 기술 등을 통해 클로스트리디움 드라케이 미생물이 실제로 새로운 대사 회로를 사용해 C1 가스를 흡수하는 것을 증명했다. 더불어 관련 유전자들을 세포 생장 속도가 느린 다른 아세토젠 미생물에 도입한 결과 빠른 속도로 C1 가스를 사용하여 생장함을 확인했다.

조 교수는 “연구팀이 발굴한 신규 C1 가스 고정 대사 회로를 이용해 아세토젠 미생물의 느린 생장 속도로 인한 고부가가치 생화학물질 생합성 한계를 극복할 수 있기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구결과는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 C1 가스 리파이너리 사업 및 지능형바이오시스템 설계 및 합성 연구단(글로벌프론티어사업)의 지원과 KAIST 초세대 협력연구실 사업(바이오디자인 연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

미생물의 새로운 C1 가스 흡수 대사회로 규명

생명과학과 조병관 교수 연구팀이 미생물이 C1 가스(이산화탄소, 일산화탄소 등 단일 탄소로 이뤄진 가스)를 활용하는 새로운 대사 회로 메커니즘을 규명했다. 연구팀이 규명한 새 대사회로는 현재까지 알려진 관련 대사회로 중 가장 우수한 효율을 갖고 있어 향후 C1 가스를 고부가가치 생화학물질로 전환하는 산업적 응용에 활용 가능할 것으로 기대된다.

조병관 교수와 UNIST 김동혁 교수 공동 연구팀이 수행하고 KAIST 송요셉 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 미국국립과학원회보(PNAS) 3월 13일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명 : Functional cooperation of the glycine synthase-reductase and Wood-Ljungdahl pathways for autotrophic growth of Clostridium drakei)

현재까지 자연계에 알려진 C1 가스를 유기물로 전환하는 대사회로는 총 6개이며, 대표적인 예로 식물의 광합성을 들 수 있다. 그중 미생물인 아세토젠 내에서 발견되는 우드-융달 대사회로는 C1 가스의 흡수 대사회로 중 가장 효율적인 회로로 알려져 있다. 특히 아세토젠은 다양한 환경에서 서식할 수 있어 1년에 1천억kg의 아세틸산(아세토젠의 생산물)을 생산하며 지구 탄소 순환에 큰 영향을 끼친다.

그러나 아세토젠 미생물은 대장균과 같은 산업 미생물과 비교했을 때 생장 속도가 10배 이상 느리다. 이는 C1 가스를 유용한 생화학물질로 변환하기 위한 산업적 미생물로 이용되기에 한계점으로 작용한다. 이에 C1 가스 고정을 더욱 효율적으로 할 수 있는 새로운 대사경로 연구가 활발히 이뤄지고 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 아세토젠 미생물 중 하나인 클로스트리디움 드라케이(Clostridium drakei)가 이산화탄소 흡수 시 다른 미생물에 비해 빠른 성장 속도를 나타내는 점에 주목해, C1 가스 전환효율을 높일 실마리를 찾아낼 수 있을 것으로 예측했다. 연구팀은 차세대시퀀싱 기술을 이용한 게놈서열 및 유전자 분석을 통해 디지털 가상 세포를 구축하고 C1 가스의 흡수 대사경로 효율을 예측했다. 이 결과 현재까지 보고되지 않은 새로운 7번째 대사회로의 존재를 발견했다.

우드-융달 대사 회로와 글리신 생합성 대사회로가 결합돼 C1 가스 고정과 동시에 세포 생장에 필요한 에너지를 획득하는 새로운 형태의 대사회로의 존재를 규명했다. 연구팀은 대사 회로를 구성하는 유전자의 발현량, 동위원소를 이용한 대사경로 흐름 추적, 유전자가위 기술 등을 통해 클로스트리디움 드라케이 미생물이 실제로 새로운 대사 회로를 사용해 C1 가스를 흡수하는 것을 증명했다. 더불어 관련 유전자들을 세포 생장 속도가 느린 다른 아세토젠 미생물에 도입한 결과 빠른 속도로 C1 가스를 사용하여 생장함을 확인했다.

조 교수는 “연구팀이 발굴한 신규 C1 가스 고정 대사 회로를 이용해 아세토젠 미생물의 느린 생장 속도로 인한 고부가가치 생화학물질 생합성 한계를 극복할 수 있기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구결과는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 C1 가스 리파이너리 사업 및 지능형바이오시스템 설계 및 합성 연구단(글로벌프론티어사업)의 지원과 KAIST 초세대 협력연구실 사업(바이오디자인 연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

2020.03.26

조회수 19883

-

50년 만에 스핀구름 존재 규명

물리학과 심흥선 교수 연구팀(응집상 양자 결맞음 선도연구센터)이 금속과 반도체 안에서 불순물의 자성을 양자역학적으로 가리는 스핀 구름의 존재를 규명하는 데 성공했다.

이는 50년 동안 입증되지 않아 논란이 있던 스핀 구름의 존재를 밝힌 것으로, 향후 차세대 양자정보 소자 개발 등에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

일본이화학연구소(RIKEN), 홍콩성시대학(City University of Hong Kong)과 공동으로 수행하고 KAIST 물리학과 심정민 박사과정 학생이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처(Nature)’ 3월 12일 자에 게재됐다. (논문명 : Observation of the Kondo screening cloud)

도체나 반도체 내의 잉여 전하는 주위 자유 전자들의 전하 구름에 의해 가려진다. 이와는 근본적으로 원리가 다르지만, 도체나 반도체 내 불순물이 스핀을 가질 때, 이 스핀은 주위의 자유 전자들에 의해 생성된 스핀 구름에 의해 가려진다고 알려져 있다. 콘도 효과 (Kondo effect)라고 불리는 이 현상은 충분히 낮은 온도에서 발현되는 양자역학적 현상으로 대표적 자성 현상이다.

콘도 효과의 여러 특성들은 대부분 규명됐으나 스핀 구름의 존재가 입증되지 않은 채 남아있었다. 지난 50년 동안 다양한 시도들이 꾸준히 있었으나 스핀 구름은 발견되지 않았고, 이에 따라 스핀 구름이 실제로 존재하는 것인가에 대한 논쟁이 있었다. 스핀 구름이 다양한 자성 현상에서 중요한 역할을 할 것으로 예측됐기 때문에, 스핀 구름을 발견하고 제어하는 것은 관련 학계에서 성배를 찾는 것과 같은 정도의 중요성으로 비유됐다.

심 교수 연구팀은 일본 이화학연구소와 홍콩성시대학의 연구진들과 공동 연구를 통해 콘도 스핀 구름을 최초로 발견했다. 발견한 스핀 구름의 크기는 마이크로미터(10-6 미터)에 달한다.

연구팀은 스핀 구름을 전기 신호를 이용해 관측하는 방법을 2013년에 선행연구로 제안한 바 있다. 이 선행연구에서는 전기장을 스핀 구름 내부에 가한 경우와 외부에 가한 경우에 각각 서로 다른 전류가 발생함을 예측했고, 이를 이용해 스핀 구름 공간 분포의 관측을 제안했다.

심 교수 연구팀의 제안에 따라 일본이화학연구소와 홍콩성시대학의 연구팀은 양자점을 이용해 반도체에 불순물 스핀을 인위적으로 생성하고, 생성된 불순물 주변에 서로 다른 여러 곳에 전기장을 인가할 수 있는 양자 소자를 제작하는 실험을 수행했다.

100mK(밀리켈빈)의 낮은 온도에서 관측된 소자의 전기 신호를 심 교수 연구팀에서 분석한 결과, 발견된 스핀 구름의 크기와 공간 분포는 이론 예측과 일치했고 그 크기는 수 마이크로미터(10-6 미터)로 확인됐다.

심흥선 교수는 “스핀 구름의 존재 입증은 학계의 숙원으로, 이번 연구에서 스핀 구름이 발견된 만큼 스핀 구름에 대한 후속 연구들이 활성화될 것으로 기대된다”라며, “스핀 구름을 전기적으로 제어해 미해결 자성 문제들을 이해하는 데에 활용할 수 있을 뿐 아니라, 스핀 구름의 양자 얽힘 특성을 기반으로 해 차세대 양자정보 소자를 개발할 수 있다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단의 기초과학 선도연구센터 지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

50년 만에 스핀구름 존재 규명

물리학과 심흥선 교수 연구팀(응집상 양자 결맞음 선도연구센터)이 금속과 반도체 안에서 불순물의 자성을 양자역학적으로 가리는 스핀 구름의 존재를 규명하는 데 성공했다.

이는 50년 동안 입증되지 않아 논란이 있던 스핀 구름의 존재를 밝힌 것으로, 향후 차세대 양자정보 소자 개발 등에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

일본이화학연구소(RIKEN), 홍콩성시대학(City University of Hong Kong)과 공동으로 수행하고 KAIST 물리학과 심정민 박사과정 학생이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처(Nature)’ 3월 12일 자에 게재됐다. (논문명 : Observation of the Kondo screening cloud)

도체나 반도체 내의 잉여 전하는 주위 자유 전자들의 전하 구름에 의해 가려진다. 이와는 근본적으로 원리가 다르지만, 도체나 반도체 내 불순물이 스핀을 가질 때, 이 스핀은 주위의 자유 전자들에 의해 생성된 스핀 구름에 의해 가려진다고 알려져 있다. 콘도 효과 (Kondo effect)라고 불리는 이 현상은 충분히 낮은 온도에서 발현되는 양자역학적 현상으로 대표적 자성 현상이다.

콘도 효과의 여러 특성들은 대부분 규명됐으나 스핀 구름의 존재가 입증되지 않은 채 남아있었다. 지난 50년 동안 다양한 시도들이 꾸준히 있었으나 스핀 구름은 발견되지 않았고, 이에 따라 스핀 구름이 실제로 존재하는 것인가에 대한 논쟁이 있었다. 스핀 구름이 다양한 자성 현상에서 중요한 역할을 할 것으로 예측됐기 때문에, 스핀 구름을 발견하고 제어하는 것은 관련 학계에서 성배를 찾는 것과 같은 정도의 중요성으로 비유됐다.

심 교수 연구팀은 일본 이화학연구소와 홍콩성시대학의 연구진들과 공동 연구를 통해 콘도 스핀 구름을 최초로 발견했다. 발견한 스핀 구름의 크기는 마이크로미터(10-6 미터)에 달한다.

연구팀은 스핀 구름을 전기 신호를 이용해 관측하는 방법을 2013년에 선행연구로 제안한 바 있다. 이 선행연구에서는 전기장을 스핀 구름 내부에 가한 경우와 외부에 가한 경우에 각각 서로 다른 전류가 발생함을 예측했고, 이를 이용해 스핀 구름 공간 분포의 관측을 제안했다.

심 교수 연구팀의 제안에 따라 일본이화학연구소와 홍콩성시대학의 연구팀은 양자점을 이용해 반도체에 불순물 스핀을 인위적으로 생성하고, 생성된 불순물 주변에 서로 다른 여러 곳에 전기장을 인가할 수 있는 양자 소자를 제작하는 실험을 수행했다.

100mK(밀리켈빈)의 낮은 온도에서 관측된 소자의 전기 신호를 심 교수 연구팀에서 분석한 결과, 발견된 스핀 구름의 크기와 공간 분포는 이론 예측과 일치했고 그 크기는 수 마이크로미터(10-6 미터)로 확인됐다.

심흥선 교수는 “스핀 구름의 존재 입증은 학계의 숙원으로, 이번 연구에서 스핀 구름이 발견된 만큼 스핀 구름에 대한 후속 연구들이 활성화될 것으로 기대된다”라며, “스핀 구름을 전기적으로 제어해 미해결 자성 문제들을 이해하는 데에 활용할 수 있을 뿐 아니라, 스핀 구름의 양자 얽힘 특성을 기반으로 해 차세대 양자정보 소자를 개발할 수 있다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단의 기초과학 선도연구센터 지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.03.13

조회수 16175

MOSFET보다 빠른 저전력 트랜지스터 개발

우리 대학 물리학과 조성재 교수 연구팀이 기존의 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, MOSFET) 대비 작동 전력 소모량이 10배 이상 낮고 동작 속도가 2배 이상 빠른 저전력, 고속 터널 트랜지스터를 개발했다. 이제까지 구현된 저전력 트랜지스터 중 MOSFET보다 빠른 트랜지스터의 개발은 최초이다.

조 교수 연구팀은 흑린(black phosphorus)의 두께에 따라 밴드갭이 변하는 독특한 성질을 이용해 트랜지스터 채널을 구성함으로써 전력소모를 줄이고, 단층 붕화 질소 (hexagonal boron nitride)를 트랜지스터의 drain 접합에 이용해 터널 트랜지스터의 작동 상태 전류를 높이는데 성공했다. 이제까지의 저전력 트랜지스터는 전력 소모는 낮지만, 작동 상태 전류가 기존 MOSFET에 비해 현저히 작아서 작동 속도가 느린 문제점이 있었다.

김성호 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘나노 레터스 (Nano Letters)’ 4월 24일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Monolayer Hexagonal Boron Nitride Tunnel Barrier Contact for Low-Power Black Phosphorus Heterojunction Tunnel Field-Effect Transistors)

트랜지스터의 전력 소모를 감소시키기 위해서는 트랜지스터의 작동 전압과 대기 상태 전류를 동시에 낮추는 것이 필수적이다. 이를 위해서는 subthreshold swing (SS, 전류를 10배 증가시키는데 필요한 전압값, 단위: mV/decade = mV/dec)을 낮추는 것이 필요한데, 기존의 MOSFET은 thermal carrier injection mechanism 때문에 SS 값이 상온에서 60 mV/dec 이하로 낮아질 수 없다는 한계를 지닌다. band-to-band-tunneling을 carrier injection mechanism으로 가지는 터널 트랜지스터는 상온에서 SS 값이 60 mV/dec 미만으로 낮아질 수 있기 때문에 MOSFET을 대체할 수 있는 저전력 소자로 제안되어왔다. 지난 1월 조교수 연구팀은 흑린을 사용하여 60 mV/dec미만의 SS를 가지는 저전력 트랜지스터를 개발하는데 성공하여 Nature Nanotechnology에 결과를 보고하였다. 하지만, 그 결과 또한 여전히 작동 상태 전류, 특히 SS = 60 mV/dec인 지점에서의 전류가 0.6 μA/μm로 MOSFET의 threshold에서의 전류값 1-10μA/μm보다 낮은 한계가 있었다.

조 교수 연구팀은 본 연구에서 단층 붕화 질소를 활용하여 지난 연구의 한계를 극복하고 SS = 60mV/dec 지점에서의 작동 상태 전류를 Nature Nanotechnology에 보고한 저전력 흑린 트랜지스터에서의 결과보다 10배 이상 크고, MOSFET의 threshold에서의 전류값보다도 큰 20 μA/μm을 달성했다. 흑린(black phosphorus)의 두께에 따라 밴드갭이 변하는 독특한 성질을 이용해 트랜지스터 채널을 구성함으로써 전력소모를 줄이고, 단층 hexagonal boron nitride를 트랜지스터의 drain 접합에 이용해 터널 트랜지스터의 작동 속도를 높이는데 성공하여 저전력 고속 트랜지스터의 구성 요건을 완성했다는 점에서 큰 의의가 있다.

조성재 교수는 “흑린 이종접합 트랜지스터가 기존의 어떤 트랜지스터보다 저전력, 고속으로 작동하는 것을 확인했다. 이는 기존 실리콘 기반의 MOSFET을 대체할 수 있는 새로운 트랜지스터의 가능성을 보여주는 결과이다.”라며 “이번 연구 결과를 바탕으로 기초 반도체 물리학 및 비메모리 반도체 산업에 다양한 응용이 가능할 것으로 기대한다.”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 미래반도체신소자원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.06 조회수 16461

MOSFET보다 빠른 저전력 트랜지스터 개발

우리 대학 물리학과 조성재 교수 연구팀이 기존의 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, MOSFET) 대비 작동 전력 소모량이 10배 이상 낮고 동작 속도가 2배 이상 빠른 저전력, 고속 터널 트랜지스터를 개발했다. 이제까지 구현된 저전력 트랜지스터 중 MOSFET보다 빠른 트랜지스터의 개발은 최초이다.

조 교수 연구팀은 흑린(black phosphorus)의 두께에 따라 밴드갭이 변하는 독특한 성질을 이용해 트랜지스터 채널을 구성함으로써 전력소모를 줄이고, 단층 붕화 질소 (hexagonal boron nitride)를 트랜지스터의 drain 접합에 이용해 터널 트랜지스터의 작동 상태 전류를 높이는데 성공했다. 이제까지의 저전력 트랜지스터는 전력 소모는 낮지만, 작동 상태 전류가 기존 MOSFET에 비해 현저히 작아서 작동 속도가 느린 문제점이 있었다.

김성호 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘나노 레터스 (Nano Letters)’ 4월 24일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Monolayer Hexagonal Boron Nitride Tunnel Barrier Contact for Low-Power Black Phosphorus Heterojunction Tunnel Field-Effect Transistors)

트랜지스터의 전력 소모를 감소시키기 위해서는 트랜지스터의 작동 전압과 대기 상태 전류를 동시에 낮추는 것이 필수적이다. 이를 위해서는 subthreshold swing (SS, 전류를 10배 증가시키는데 필요한 전압값, 단위: mV/decade = mV/dec)을 낮추는 것이 필요한데, 기존의 MOSFET은 thermal carrier injection mechanism 때문에 SS 값이 상온에서 60 mV/dec 이하로 낮아질 수 없다는 한계를 지닌다. band-to-band-tunneling을 carrier injection mechanism으로 가지는 터널 트랜지스터는 상온에서 SS 값이 60 mV/dec 미만으로 낮아질 수 있기 때문에 MOSFET을 대체할 수 있는 저전력 소자로 제안되어왔다. 지난 1월 조교수 연구팀은 흑린을 사용하여 60 mV/dec미만의 SS를 가지는 저전력 트랜지스터를 개발하는데 성공하여 Nature Nanotechnology에 결과를 보고하였다. 하지만, 그 결과 또한 여전히 작동 상태 전류, 특히 SS = 60 mV/dec인 지점에서의 전류가 0.6 μA/μm로 MOSFET의 threshold에서의 전류값 1-10μA/μm보다 낮은 한계가 있었다.

조 교수 연구팀은 본 연구에서 단층 붕화 질소를 활용하여 지난 연구의 한계를 극복하고 SS = 60mV/dec 지점에서의 작동 상태 전류를 Nature Nanotechnology에 보고한 저전력 흑린 트랜지스터에서의 결과보다 10배 이상 크고, MOSFET의 threshold에서의 전류값보다도 큰 20 μA/μm을 달성했다. 흑린(black phosphorus)의 두께에 따라 밴드갭이 변하는 독특한 성질을 이용해 트랜지스터 채널을 구성함으로써 전력소모를 줄이고, 단층 hexagonal boron nitride를 트랜지스터의 drain 접합에 이용해 터널 트랜지스터의 작동 속도를 높이는데 성공하여 저전력 고속 트랜지스터의 구성 요건을 완성했다는 점에서 큰 의의가 있다.

조성재 교수는 “흑린 이종접합 트랜지스터가 기존의 어떤 트랜지스터보다 저전력, 고속으로 작동하는 것을 확인했다. 이는 기존 실리콘 기반의 MOSFET을 대체할 수 있는 새로운 트랜지스터의 가능성을 보여주는 결과이다.”라며 “이번 연구 결과를 바탕으로 기초 반도체 물리학 및 비메모리 반도체 산업에 다양한 응용이 가능할 것으로 기대한다.”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 미래반도체신소자원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.06 조회수 16461 모유 수유가 출산 후 산모의 당뇨병을 예방하는 효과 규명에 성공

우리 대학 의과학대학원 김하일 교수와 분당서울대학교병원 내분비대사내과 장학철 교수 공동연구팀이 모유 수유가 산모의 췌장에 존재하는 베타세포를 건강하게 만듦으로써 출산 후 당뇨병 발생을 억제하는 효과를 규명하는데 성공했다.

KAIST 의과학대학원 졸업생 문준호 박사(서울대학교병원)와 김형석 박사(충남대학교 의과대학)가 공동 1저자로 참여한 이번 연구 성과는 국제학술지‘사이언스 중개의학 (Science Translational Medicine, IF: 17.16)’ 4월 29일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Lactation improves pancreatic β cell mass and function through serotonin production)

임신성 당뇨병 및 출산 후 산모의 당뇨병 발병은 여성 평균 출산 연령이 높아짐에 따라 점차 증가하는 추세다. 전체 산모의 10% 이상이 임신성 당뇨병에 걸리고, 그중 절반 이상은 출산 후 당뇨병으로 연결된다. 또한, 임신과 출산을 경험한 여성은 그렇지 않은 여성에 비해 당뇨병 발병률이 더 높다.

당뇨병은 통상 심혈관 및 뇌혈관, 신경, 망막 질환 등의 다양한 합병증을 유발하기 때문에 여성의 건강과 삶의 질을 크게 떨어뜨린다는 게 학계의 정설이다.

모유 수유는 그동안 산모와 아기의 신체적, 정신적 건강에 다양한 이로운 효과가 있고 특히 당뇨병을 예방하는 효과가 있는 것으로 알려졌지만 그 기전에 대해서 정확하게 파악하지 못하는 단점을 안고 있었다.

모유 수유 중인 산모의 뇌하수체는 모유의 생산을 촉진하는 호르몬인 프로락틴을 활발히 분비한다. 프로락틴은 혈당 조절에 관여하는 호르몬인 인슐린을 분비하는 췌장의 베타세포를 자극한다. 이때 합성되는 신경 전달 물질인 세로토닌은 베타세포의 증식을 유발해 베타세포의 양을 증가시키고 베타세포 내부의 활성 산소를 제거하여 산모의 베타세포를 보다 건강한 상태로 만든다. 따라서 모유 수유는 산모의 베타세포를 다양한 대사적 스트레스에 유연하게 반응할 수 있게 만들어 준다.

연구팀은 174명의 임신성 당뇨병 산모들을 출산 후 3년 이상 추적, 관찰한 데이터를 분석한 결과, 수유를 했던 산모들이 수유를 시행하지 않았던 산모에 비해 베타세포의 기능이 개선되고 혈당 수치가 20mg/dL 정도 낮아지는 현상을 확인했다.

공동연구팀을 이끈 KAIST 김하일 교수는“모유 수유에 의한 베타세포의 기능 향상이 임신과 출산을 경험한 여성의 당뇨병 발병 예방에 큰 도움이 된다”면서 “모유 수유가 지닌 효과는 장기간 지속돼 수유가 끝난 후에라도 장기적으로는 당뇨병 예방 효과를 가진다”고 덧붙였다.

이번 연구는 한국연구재단, 국가과학기술연구회, 보건장학회 등의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.04 조회수 13796

모유 수유가 출산 후 산모의 당뇨병을 예방하는 효과 규명에 성공

우리 대학 의과학대학원 김하일 교수와 분당서울대학교병원 내분비대사내과 장학철 교수 공동연구팀이 모유 수유가 산모의 췌장에 존재하는 베타세포를 건강하게 만듦으로써 출산 후 당뇨병 발생을 억제하는 효과를 규명하는데 성공했다.

KAIST 의과학대학원 졸업생 문준호 박사(서울대학교병원)와 김형석 박사(충남대학교 의과대학)가 공동 1저자로 참여한 이번 연구 성과는 국제학술지‘사이언스 중개의학 (Science Translational Medicine, IF: 17.16)’ 4월 29일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Lactation improves pancreatic β cell mass and function through serotonin production)

임신성 당뇨병 및 출산 후 산모의 당뇨병 발병은 여성 평균 출산 연령이 높아짐에 따라 점차 증가하는 추세다. 전체 산모의 10% 이상이 임신성 당뇨병에 걸리고, 그중 절반 이상은 출산 후 당뇨병으로 연결된다. 또한, 임신과 출산을 경험한 여성은 그렇지 않은 여성에 비해 당뇨병 발병률이 더 높다.

당뇨병은 통상 심혈관 및 뇌혈관, 신경, 망막 질환 등의 다양한 합병증을 유발하기 때문에 여성의 건강과 삶의 질을 크게 떨어뜨린다는 게 학계의 정설이다.

모유 수유는 그동안 산모와 아기의 신체적, 정신적 건강에 다양한 이로운 효과가 있고 특히 당뇨병을 예방하는 효과가 있는 것으로 알려졌지만 그 기전에 대해서 정확하게 파악하지 못하는 단점을 안고 있었다.

모유 수유 중인 산모의 뇌하수체는 모유의 생산을 촉진하는 호르몬인 프로락틴을 활발히 분비한다. 프로락틴은 혈당 조절에 관여하는 호르몬인 인슐린을 분비하는 췌장의 베타세포를 자극한다. 이때 합성되는 신경 전달 물질인 세로토닌은 베타세포의 증식을 유발해 베타세포의 양을 증가시키고 베타세포 내부의 활성 산소를 제거하여 산모의 베타세포를 보다 건강한 상태로 만든다. 따라서 모유 수유는 산모의 베타세포를 다양한 대사적 스트레스에 유연하게 반응할 수 있게 만들어 준다.

연구팀은 174명의 임신성 당뇨병 산모들을 출산 후 3년 이상 추적, 관찰한 데이터를 분석한 결과, 수유를 했던 산모들이 수유를 시행하지 않았던 산모에 비해 베타세포의 기능이 개선되고 혈당 수치가 20mg/dL 정도 낮아지는 현상을 확인했다.

공동연구팀을 이끈 KAIST 김하일 교수는“모유 수유에 의한 베타세포의 기능 향상이 임신과 출산을 경험한 여성의 당뇨병 발병 예방에 큰 도움이 된다”면서 “모유 수유가 지닌 효과는 장기간 지속돼 수유가 끝난 후에라도 장기적으로는 당뇨병 예방 효과를 가진다”고 덧붙였다.

이번 연구는 한국연구재단, 국가과학기술연구회, 보건장학회 등의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.04 조회수 13796 머리에 빛을 비춰 신경세포 재생과 공간기억 향상

뇌질환 상태에서 신경재생으로 일시적인 기억향상이 일어나는 기전이 밝혀졌다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀은 머리에 빛을 비춰 뇌신경세포 내 Fas 수용체의 활성을 조절함으로써 신경재생과 공간기억 능력이 향상됨을 보였다.

Fas 수용체는 허혈성 뇌질환, 염증성 뇌질환, 퇴행성 신경질환 등 다양한 대뇌질환에 걸린 경우 발현이 유도되는 단백질이다. 일반적으로는 세포를 죽음에 이르게 하지만, 신경계의 다양한 세포들에서는 세포증식 관련 신호전달 경로를 활성화시켜 세포를 재생시킨다. 특히, 뇌질환에 걸린 경우 대뇌 해마의 신경재생에 Fas 수용체가 관련되어 있다는 사실이 알려져 왔으나, 연구방법의 한계로 세부적인 기전에 대해서는 아직 자세히 알려진 바가 없다. 또한, 질환이 있는 뇌에서 해마가 관장하는 공간기억이 Fas 단백질에 의해 어떻게 영향받는지에 대해서도 논란이 되어 왔다.

연구팀은 광수용체 단백질의 유전자에 Fas 수용체 단백질의 유전자를 결합시킴으로써 청색광을 쬐어주면 Fas 단백질의 활성이 유도되는 옵토파스(OptoFAS) 기술을 개발했다. 살아있는 생쥐 대뇌에 다양한 시간동안 빛을 쬐어주면서 시공간적으로 Fas 수용체 단백질의 활성을 조절함으로써 대뇌 해마에서 여러 신호전달 경로들이 순차적으로 활성화되고, 그 결과로 신경재생과 공간기억 능력이 향상된다는 것을 확인했다.

옵토파스(OptoFAS) 기술은 빛을 이용하여 세포의 기능을 조절하는 광유전학(Optogenetics) 기술이다. 배양시킨 세포나 살아있는 생쥐 머리에 청색광을 쬐어주면 광수용체 단백질 여러 개가 결합되며, 이 단백질 복합체가 하위 신호전달경로들을 활성화시킨다. 생체 내에 광섬유를 삽입하여 원하는 시간에 빛을 뇌 조직 내로 전달하는 방식으로 선택적으로 단백질을 활성화시킬 수 있다.

연구팀은 빛을 이용해 대뇌 해마의 치아이랑에 존재하는 미성숙신경세포에서 옵토파스를 활성화시키고, 빛을 쬐어주는 시간에 따라 미성숙신경세포와 신경줄기세포에서 각각 서로 다른 하위 신호전달경로가 활성화됨을 관찰했다. 또한 이 현상에 특정 뇌유래 신경성장인자가 관여함을 밝혀내었다. 반복적으로 충분한 시간동안 빛을 쬐어주면 해마 치아이랑의 신경줄기세포가 증식하는 성체 신경재생이 관찰되었으며, 실험 대상 쥐에서는 일시적으로 공간기억 능력이 향상됨을 밝혔다.

옵토파스 기술을 이용하면 약물을 처리하거나 유전자변형 쥐를 사용하였을 때 발생하는 여러 부작용이 없이 빛 자극만으로 쥐의 생리현상에 지장을 주지 않으면서 뇌신경세포에서 Fas 단백질의 활성을 실시간으로 조절할 수 있다. 질환이 있는 뇌에서 Fas 단백질이 활성화되어 질병에 맞서 대뇌의 기능을 보호하는 여러 가지 역할을 한다는 사실을 생각해볼 때, 향후 세포 수준을 물론 개체 수준까지 뇌질환 상태에서의 신경행동적인 변화를 규명하는 연구에 활용될 것으로 기대한다.

허원도 교수는 “옵토파스(OptoFAS) 기술을 이용하면 빛만으로 살아있는 개체의 신경세포 내에서 단백질의 활성과 신호전달 경로를 쉽게 조절할 수 있다”며 “이 기술이 뇌인지 과학 연구를 비롯해 향후 대뇌질환 치료제 개발 등에 다양하게 적용되길 바란다”고 말했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 사이언스 어드밴시즈(Science Advances, IF 12.80)에 4월 23일 오전 3시(한국시간) 온라인 게재됐다.

2020.04.27 조회수 16208

머리에 빛을 비춰 신경세포 재생과 공간기억 향상

뇌질환 상태에서 신경재생으로 일시적인 기억향상이 일어나는 기전이 밝혀졌다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀은 머리에 빛을 비춰 뇌신경세포 내 Fas 수용체의 활성을 조절함으로써 신경재생과 공간기억 능력이 향상됨을 보였다.

Fas 수용체는 허혈성 뇌질환, 염증성 뇌질환, 퇴행성 신경질환 등 다양한 대뇌질환에 걸린 경우 발현이 유도되는 단백질이다. 일반적으로는 세포를 죽음에 이르게 하지만, 신경계의 다양한 세포들에서는 세포증식 관련 신호전달 경로를 활성화시켜 세포를 재생시킨다. 특히, 뇌질환에 걸린 경우 대뇌 해마의 신경재생에 Fas 수용체가 관련되어 있다는 사실이 알려져 왔으나, 연구방법의 한계로 세부적인 기전에 대해서는 아직 자세히 알려진 바가 없다. 또한, 질환이 있는 뇌에서 해마가 관장하는 공간기억이 Fas 단백질에 의해 어떻게 영향받는지에 대해서도 논란이 되어 왔다.

연구팀은 광수용체 단백질의 유전자에 Fas 수용체 단백질의 유전자를 결합시킴으로써 청색광을 쬐어주면 Fas 단백질의 활성이 유도되는 옵토파스(OptoFAS) 기술을 개발했다. 살아있는 생쥐 대뇌에 다양한 시간동안 빛을 쬐어주면서 시공간적으로 Fas 수용체 단백질의 활성을 조절함으로써 대뇌 해마에서 여러 신호전달 경로들이 순차적으로 활성화되고, 그 결과로 신경재생과 공간기억 능력이 향상된다는 것을 확인했다.

옵토파스(OptoFAS) 기술은 빛을 이용하여 세포의 기능을 조절하는 광유전학(Optogenetics) 기술이다. 배양시킨 세포나 살아있는 생쥐 머리에 청색광을 쬐어주면 광수용체 단백질 여러 개가 결합되며, 이 단백질 복합체가 하위 신호전달경로들을 활성화시킨다. 생체 내에 광섬유를 삽입하여 원하는 시간에 빛을 뇌 조직 내로 전달하는 방식으로 선택적으로 단백질을 활성화시킬 수 있다.

연구팀은 빛을 이용해 대뇌 해마의 치아이랑에 존재하는 미성숙신경세포에서 옵토파스를 활성화시키고, 빛을 쬐어주는 시간에 따라 미성숙신경세포와 신경줄기세포에서 각각 서로 다른 하위 신호전달경로가 활성화됨을 관찰했다. 또한 이 현상에 특정 뇌유래 신경성장인자가 관여함을 밝혀내었다. 반복적으로 충분한 시간동안 빛을 쬐어주면 해마 치아이랑의 신경줄기세포가 증식하는 성체 신경재생이 관찰되었으며, 실험 대상 쥐에서는 일시적으로 공간기억 능력이 향상됨을 밝혔다.

옵토파스 기술을 이용하면 약물을 처리하거나 유전자변형 쥐를 사용하였을 때 발생하는 여러 부작용이 없이 빛 자극만으로 쥐의 생리현상에 지장을 주지 않으면서 뇌신경세포에서 Fas 단백질의 활성을 실시간으로 조절할 수 있다. 질환이 있는 뇌에서 Fas 단백질이 활성화되어 질병에 맞서 대뇌의 기능을 보호하는 여러 가지 역할을 한다는 사실을 생각해볼 때, 향후 세포 수준을 물론 개체 수준까지 뇌질환 상태에서의 신경행동적인 변화를 규명하는 연구에 활용될 것으로 기대한다.

허원도 교수는 “옵토파스(OptoFAS) 기술을 이용하면 빛만으로 살아있는 개체의 신경세포 내에서 단백질의 활성과 신호전달 경로를 쉽게 조절할 수 있다”며 “이 기술이 뇌인지 과학 연구를 비롯해 향후 대뇌질환 치료제 개발 등에 다양하게 적용되길 바란다”고 말했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 사이언스 어드밴시즈(Science Advances, IF 12.80)에 4월 23일 오전 3시(한국시간) 온라인 게재됐다.

2020.04.27 조회수 16208 두뇌 인지 기능 조절하는 신경 펩타이드 발견

우리 대학 생명과학과 이승희 교수 연구팀이 두뇌에 존재하는 신경 펩타이드 중 하나인 소마토스타틴(somatostatin)이 두뇌 인지 기능을 높일 수 있음을 밝혔다.

이 교수 연구팀은 특정 가바(뇌세포 대사 기능을 억제 신경 안정 작용을 하는 신경 전달 억제 물질) 분비 신경 세포에서 분비되는 펩타이드 중 하나인 소마토스태틴이 시각 피질의 정보 처리 과정을 조절하고 높일 수 있음을 규명했다. 이번 연구 성과는 치매 등의 뇌 질환에서 인지 능력 회복을 위한 치료제 개발의 계기가 될 것으로 기대된다.

생명과학과 송유향 박사, 황양선 석사, 바이오및뇌공학과 김관수 박사과정, 서울대학교 의과학대학 이형로 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스 (Science Advances)’ 4월 22일 자 온라인판에 게재됐다(논문명 : Somatostatin enhances visual processing and perception by modulating excitatory inputs to the parvalbumin-positive interneurons in V1).

2019년 기준 국내 65세 이상 노인 중 10명 중 1명은 치매 질환을 갖고 있다. 치매는 기억력 손실, 인지 기능 및 운동기능 저하 등의 일상생활 장애를 유발해 그 심각성은 나날이 두드러지고 있다.

이승희 교수 연구팀은 치매의 한 종류인 알츠하이머 질환 환자의 뇌척수액에서 소마토스타틴의 발현율이 현저히 감소했다는 점에 주목해 소마토스타틴에 의한 인지 능력 회복 가능성을 밝히는 연구를 수행했다.

소마토스타틴은 인간을 포함한 포유류의 중추신경계에서 존재한다. 특히 정상적인 포유류의 대뇌 피질에서 소마토스타틴을 발현하는 신경 세포인 가바(GABA, γ-aminobutyric acid)를 신경전달물질로 분비해 흥분성 신경 세포의 활성을 억제함으로써 정보 처리 정도를 조율한다.

그러나 기존 연구는 가바의 효과에만 국한돼, 동시에 분비될 수 있는 신경 펩타이드인 소마토스타틴의 고유한 효과 관련 연구는 부족한 상황이다.

연구팀은 자유롭게 움직이는 실험용 생쥐에서 시각정보 인지 및 식별 능력을 측정할 수 있는 실험 장비를 개발 및 도입했다. 이를 통해 생쥐의 시각피질 또는 뇌척수액에 소마토스타틴을 직접 주입한 후 이를 관찰해 생쥐의 시각정보 인지 능력이 현저히 증가함을 발견했다.

나아가 소마토스타틴의 처리에 따른 생체 내 또는 뇌 절편에서의 신경 세포 간 신경전달 효율의 변화를 측정하고, 해당 신경망을 연속 볼록면 주사전자현미경(SBEM)으로 관찰해 소마토스타틴에 의한 시각인지 기능의 향상이 이루어지는 생체 내 신경 생리적 원리를 규명했다.

이러한 연구 성과는 향후 인간을 비롯한 포유류의 두뇌 인지 기능을 조절 가능할 수 있을 뿐 아니라 퇴행성 뇌 질환 등에서 나타나는 인지 기능 장애 치료에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이승희 교수는 “이번 연구는 두뇌 기능을 높이고, 뇌 질환을 치료할 수 있는 새로운 약물 개발로 이어질 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.04.23 조회수 17884

두뇌 인지 기능 조절하는 신경 펩타이드 발견

우리 대학 생명과학과 이승희 교수 연구팀이 두뇌에 존재하는 신경 펩타이드 중 하나인 소마토스타틴(somatostatin)이 두뇌 인지 기능을 높일 수 있음을 밝혔다.

이 교수 연구팀은 특정 가바(뇌세포 대사 기능을 억제 신경 안정 작용을 하는 신경 전달 억제 물질) 분비 신경 세포에서 분비되는 펩타이드 중 하나인 소마토스태틴이 시각 피질의 정보 처리 과정을 조절하고 높일 수 있음을 규명했다. 이번 연구 성과는 치매 등의 뇌 질환에서 인지 능력 회복을 위한 치료제 개발의 계기가 될 것으로 기대된다.

생명과학과 송유향 박사, 황양선 석사, 바이오및뇌공학과 김관수 박사과정, 서울대학교 의과학대학 이형로 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스 (Science Advances)’ 4월 22일 자 온라인판에 게재됐다(논문명 : Somatostatin enhances visual processing and perception by modulating excitatory inputs to the parvalbumin-positive interneurons in V1).

2019년 기준 국내 65세 이상 노인 중 10명 중 1명은 치매 질환을 갖고 있다. 치매는 기억력 손실, 인지 기능 및 운동기능 저하 등의 일상생활 장애를 유발해 그 심각성은 나날이 두드러지고 있다.

이승희 교수 연구팀은 치매의 한 종류인 알츠하이머 질환 환자의 뇌척수액에서 소마토스타틴의 발현율이 현저히 감소했다는 점에 주목해 소마토스타틴에 의한 인지 능력 회복 가능성을 밝히는 연구를 수행했다.

소마토스타틴은 인간을 포함한 포유류의 중추신경계에서 존재한다. 특히 정상적인 포유류의 대뇌 피질에서 소마토스타틴을 발현하는 신경 세포인 가바(GABA, γ-aminobutyric acid)를 신경전달물질로 분비해 흥분성 신경 세포의 활성을 억제함으로써 정보 처리 정도를 조율한다.

그러나 기존 연구는 가바의 효과에만 국한돼, 동시에 분비될 수 있는 신경 펩타이드인 소마토스타틴의 고유한 효과 관련 연구는 부족한 상황이다.

연구팀은 자유롭게 움직이는 실험용 생쥐에서 시각정보 인지 및 식별 능력을 측정할 수 있는 실험 장비를 개발 및 도입했다. 이를 통해 생쥐의 시각피질 또는 뇌척수액에 소마토스타틴을 직접 주입한 후 이를 관찰해 생쥐의 시각정보 인지 능력이 현저히 증가함을 발견했다.

나아가 소마토스타틴의 처리에 따른 생체 내 또는 뇌 절편에서의 신경 세포 간 신경전달 효율의 변화를 측정하고, 해당 신경망을 연속 볼록면 주사전자현미경(SBEM)으로 관찰해 소마토스타틴에 의한 시각인지 기능의 향상이 이루어지는 생체 내 신경 생리적 원리를 규명했다.

이러한 연구 성과는 향후 인간을 비롯한 포유류의 두뇌 인지 기능을 조절 가능할 수 있을 뿐 아니라 퇴행성 뇌 질환 등에서 나타나는 인지 기능 장애 치료에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이승희 교수는 “이번 연구는 두뇌 기능을 높이고, 뇌 질환을 치료할 수 있는 새로운 약물 개발로 이어질 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.04.23 조회수 17884 코로나19 극복을 위한 실시간 온라인 국제포럼 22일 개최

▣ 글로벌 전략연구소 2020 국제포럼 생중계 채널(22일 오전 9시부터 약 3시간 스트리밍 예정)

① YouTube KAIST 채널: https://www.youtube.com/channel/UC8JOLZ-YA34ylQTz2tqSlGw

② YouTube KTV 채널: https://www.youtube.com/user/chKTV520

③ NAVER TV: https://tv.naver.com/ktv

전 세계를 위협하고 있는 코로나19의 팬데믹(세계적 대유행)을 극복하기 위해 KAIST가 실시간 온라인 국제포럼을 개최한다.

KAIST(총장 신성철)는 오는 22일(수) 오전 9시부터 대전 본원 학술문화관(E9) 5층 정근모 컨퍼런스 홀에서 `글로벌전략연구소(이하 GSI, Global Strategy Institute)-국제포럼 2020(GSI -IF2020)'을 개최한다고 20일 밝혔다.

`코로나19 극복을 위한 글로벌 협력방안'을 주제로 열리는 이 포럼은 방역과 의료의 문제를 넘어 정치·경제·산업 및 교육시스템 전반에 걸쳐 야기된 국제 사회의 위기를 예측하고 이를 효과적으로 극복하기 위해 다방면의 대책과 국제협력 방안을 모색하고자 KAIST가 마련했다.

그동안 코로나19 사태에 관해 많은 논의가 이뤄져 왔지만 국제적인 기업과 단체, 교육기관이 뜻을 합해 `포스트 코로나 시대 이후'의 글로벌 협력방안을 논의하는 것으로는 세계에서 맨 처음 시도되는 사례다. 참가자들의 안전을 위해 온라인 플랫폼에서 발표와 토론이 진행되며 유튜브 스트리밍 실시간 중계 등을 통해 전 세계에 생중계될 예정이다.

현재 전 세계는 코로나19의 창궐로 인해 지역의 구분 없이 감염자와 사망자가 속출하는 심각한 위기에 봉착해 있다. 특히, 감염병 확산에 있어 신종플루나 메르스 등과는 확연하게 다른 형태를 보인 탓에 사회 전반으로 감염 공포증이 퍼져갔으며, 이로 인해 우리의 생활은 언택트(비대면) 체계로 급속하게 전환돼 가고 있다.

재택근무·온라인 교육·온라인 유통·기호성 소비 감소·노년층의 온라인 활동 증가 등으로 대표되는 이 현상은 전 세계적으로 정치·경제·사회·산업·교육·보건·의료 분야뿐만 아니라 인류가 영위해온 일상생활을 크고 깊게 변화시키고 있다.

그러나, 코로나19를 극복하기 위한 백신이나 치료제 개발에는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상되는 등 의료나 과학기술을 통한 확실한 해결책은 아직까진 제시되지 않고 있다.

여기에 더해 세계 각국은 정치적인 이해관계와 의료 수준·경제 상황에 따라 각기 다른 정책을 내놓고 있다. 또한, 의료 약품·부품·기기 등에 대해 수출 금지를 포함하는 제한 정책까지 등장할 만큼 자국민 보호를 명분으로 한 자국 이해주의가 날로 확산되고 있다.

이런 상황일수록 코로나19 사태의 극복을 국제 협력과 공조가 무엇보다도 중요하게 대두되어야 하지만 현재까지는 심도 있는 토론과 정책 제시가 여전히 이뤄지지 않고 있다.

KAIST GSI와 세계경제포럼(이하 WEF) 한국4차산업혁명정책센터(이하 한국 4IR정책센터)가 공동주최하는 이번 포럼은 코로나19가 촉발시킨 다양한 변화에 대한 이해를 바탕으로 논의를 진행하기 위해 세계 각국의 전문가들을 연사로 초청했다.

신성철 총장은 개회사에서 "이번 코로나19 사태는 전 세계가 초연결(Hyperconnectivity) 사회로 밀접하게 이어져 있다는 사실을 다시 한번 극명하게 확인한 계기가 됐다ˮ고 강조하면서 "과학기술 기반의 국제 공조와 협력만이 글로벌 위기를 극복할 수 있는 돌파구를 만들 수 있으며, 이를 위해 KAIST가 지닌 모든 역량과 자원을 아낌없이 투입해 전 세계가 정치·사회·경제적으로 새로운 표준(new norm)을 구축하는데 기여할 것ˮ이라는 메시지를 국제 사회에 전달할 예정이다.

정세균 국무총리는 축사를 통해 `우리 정부의 투명성·개방성·민주적 절차의 기본 원칙에 기반한 방역 대책 성공 사례'를 소개한다. 정부의 경험을 공유해 코로나19로 고통을 겪는 국가들이 어려움을 극복할 수 있도록 돕는 것이 세계적인 위기 상황에서 대한민국이 할 수 있는 국가 차원의 기여라는 점을 강조할 예정이다.

KAIST GSI 소장을 맡고 있는 김정호 교수(전기및전자공학부)는 "코로나19로 인해 발생한 전 세계의 사회·경제적 파장에 대해 통찰하고, 앞으로 전개될 미래를 예측하기 위해 마련한 자리ˮ라고 이번 포럼의 개최 배경에 관해 설명했다.

김 교수는 이어 "백신과 치료제의 개발뿐만 아니라 인공지능 기술 등 과학기술적 접근법을 다 같이 모색하고 코로나19 극복을 위한 국제 협력 방안이 다방면으로 제시될 것ˮ이라고 밝혔다.

`코로나19 극복을 위한 글로벌 협력방안'을 본격적으로 다룰 기조연설에는 총 다섯 명의 연사가 발제자로 나선다.

아하누 베흐나흐(Arnaud Bernaert) WEF 세계건강보건부문장은 이번 감염병 사태의 극복을 목적으로 새롭게 출범한 WEF의 `코로나19 행동 플랫폼(COVID Action Platform)에 대해 소개한다. WEF를 주축으로 국가·기관·기업들의 글로벌 협력방안과 전략을 제시하고 이를 통해 전례 없는 위기 사태를 극복해나갈 방안을 제안할 예정이다.

이어, 제롬 김(Jerome H. Kim) 국제백신연구소 사무총장은 `코로나19 백신 개발(Vaccine Development for SARS-CoV-2)'을 주제로 새로운 감염병이 발생했을 때 바이러스의 특성과 실재하는 위협을 신속하게 파악하고 관련 백신과 치료제 개발 기간을 단축할 수 있는 글로벌 차원의 상시적인 지원 체계 구축에 대해 발표한다.

또한, 교육 분야의 발제자로 나서는 알렉산드로 파파스피리디스(Alexandros Papaspyridis) 미국 MS社의 고등교육산업솔루션 이사는 `뉴노멀의 준비(There is no turning back: preparing for the new normal)'에 관해 강연을 펼친다.

파파스피리디스 이사는 온라인 교육 체제의 전면 도입 등 코로나19 사태가 촉발시킨 전 세계 교육 분야의 변화를 소개하고 이후에 도래할 뉴노멀 시대를 위한 고등교육산업 솔루션과 AI 기반 고등교육 디지털 혁신 사례 적용 등 향후 추진해야 할 교육 혁신 전략을 소개한다.

이 밖에 용홍택 과학기술정보통신부 연구개발정책실장과 최윤재 KAIST AI 대학원 교수가 각각 `한국의 코로나19 대응 현황과 국제협력 방향'과 `코로나19와 AI: KAIST의 현재 연구'를 주제로 강연을 이어갈 예정이다.

이어지는 패널 토론은 두 개의 주제로 나뉘어 진행된다. `경제 위기와 교육 변화의 영향(Impact of Economy Crisis and Education Changes)'을 다루는 첫 번째 토론에서는 미국의 대표적인 싱크탱크인 브루킹스연구소(Brookings Institution)의 레베카 윈스럽(Rebecca Winthrop) 유니버설교육센터 공동소장과 데이비드 달러(David Dollar) 선임 펠로우, 나영선 한국직업능력개발원장, 서중해 한국개발원 경제정보센터 소장 등이 참여해 의견을 교환할 예정이다.

두 번째 토론에서는 `의료 건강관리, 인공지능, IT기술의 역할(Role of Medical Healthcare, AI and IT Technologies)'을 주제로 다룬다. 이를 위해 류왕식 한국파스퇴르연구 소장, 크리스틴 백(Kristen Beck) IBM 연구원, 신진우 KAIST AI 대학원 교수 등이 심도 있는 토론을 진행할 계획이다.

이번 포럼은 `유튜브 KAIST 채널'과 `유튜브 KTV 채널'에서 실시간 중계되며 NaverTV에서도 온라인으로 방송된다. 해당 매체를 통해 누구나 방청할 수 있고 KAIST 홈페이지와 SNS를 통해 생중계 채널의 주소를 확인할 수 있다. 또한, 글로벌 포럼의 특성상 영어로 진행되기 때문에 동시통역 자막이 제공된다.

한편, 이번 포럼을 주관하는 KAIST의 글로벌전략연구소(Global Strategy Institute)는 과학기술 전문지식을 기반으로 하는 전 세계 및 국가적 문제에 대한 통찰력을 제공하는 KAIST의 싱크탱크 조직으로 올 2월 설치됐다.

2020.04.20 조회수 29961

코로나19 극복을 위한 실시간 온라인 국제포럼 22일 개최

▣ 글로벌 전략연구소 2020 국제포럼 생중계 채널(22일 오전 9시부터 약 3시간 스트리밍 예정)

① YouTube KAIST 채널: https://www.youtube.com/channel/UC8JOLZ-YA34ylQTz2tqSlGw

② YouTube KTV 채널: https://www.youtube.com/user/chKTV520

③ NAVER TV: https://tv.naver.com/ktv

전 세계를 위협하고 있는 코로나19의 팬데믹(세계적 대유행)을 극복하기 위해 KAIST가 실시간 온라인 국제포럼을 개최한다.

KAIST(총장 신성철)는 오는 22일(수) 오전 9시부터 대전 본원 학술문화관(E9) 5층 정근모 컨퍼런스 홀에서 `글로벌전략연구소(이하 GSI, Global Strategy Institute)-국제포럼 2020(GSI -IF2020)'을 개최한다고 20일 밝혔다.

`코로나19 극복을 위한 글로벌 협력방안'을 주제로 열리는 이 포럼은 방역과 의료의 문제를 넘어 정치·경제·산업 및 교육시스템 전반에 걸쳐 야기된 국제 사회의 위기를 예측하고 이를 효과적으로 극복하기 위해 다방면의 대책과 국제협력 방안을 모색하고자 KAIST가 마련했다.

그동안 코로나19 사태에 관해 많은 논의가 이뤄져 왔지만 국제적인 기업과 단체, 교육기관이 뜻을 합해 `포스트 코로나 시대 이후'의 글로벌 협력방안을 논의하는 것으로는 세계에서 맨 처음 시도되는 사례다. 참가자들의 안전을 위해 온라인 플랫폼에서 발표와 토론이 진행되며 유튜브 스트리밍 실시간 중계 등을 통해 전 세계에 생중계될 예정이다.

현재 전 세계는 코로나19의 창궐로 인해 지역의 구분 없이 감염자와 사망자가 속출하는 심각한 위기에 봉착해 있다. 특히, 감염병 확산에 있어 신종플루나 메르스 등과는 확연하게 다른 형태를 보인 탓에 사회 전반으로 감염 공포증이 퍼져갔으며, 이로 인해 우리의 생활은 언택트(비대면) 체계로 급속하게 전환돼 가고 있다.

재택근무·온라인 교육·온라인 유통·기호성 소비 감소·노년층의 온라인 활동 증가 등으로 대표되는 이 현상은 전 세계적으로 정치·경제·사회·산업·교육·보건·의료 분야뿐만 아니라 인류가 영위해온 일상생활을 크고 깊게 변화시키고 있다.

그러나, 코로나19를 극복하기 위한 백신이나 치료제 개발에는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상되는 등 의료나 과학기술을 통한 확실한 해결책은 아직까진 제시되지 않고 있다.

여기에 더해 세계 각국은 정치적인 이해관계와 의료 수준·경제 상황에 따라 각기 다른 정책을 내놓고 있다. 또한, 의료 약품·부품·기기 등에 대해 수출 금지를 포함하는 제한 정책까지 등장할 만큼 자국민 보호를 명분으로 한 자국 이해주의가 날로 확산되고 있다.

이런 상황일수록 코로나19 사태의 극복을 국제 협력과 공조가 무엇보다도 중요하게 대두되어야 하지만 현재까지는 심도 있는 토론과 정책 제시가 여전히 이뤄지지 않고 있다.

KAIST GSI와 세계경제포럼(이하 WEF) 한국4차산업혁명정책센터(이하 한국 4IR정책센터)가 공동주최하는 이번 포럼은 코로나19가 촉발시킨 다양한 변화에 대한 이해를 바탕으로 논의를 진행하기 위해 세계 각국의 전문가들을 연사로 초청했다.

신성철 총장은 개회사에서 "이번 코로나19 사태는 전 세계가 초연결(Hyperconnectivity) 사회로 밀접하게 이어져 있다는 사실을 다시 한번 극명하게 확인한 계기가 됐다ˮ고 강조하면서 "과학기술 기반의 국제 공조와 협력만이 글로벌 위기를 극복할 수 있는 돌파구를 만들 수 있으며, 이를 위해 KAIST가 지닌 모든 역량과 자원을 아낌없이 투입해 전 세계가 정치·사회·경제적으로 새로운 표준(new norm)을 구축하는데 기여할 것ˮ이라는 메시지를 국제 사회에 전달할 예정이다.

정세균 국무총리는 축사를 통해 `우리 정부의 투명성·개방성·민주적 절차의 기본 원칙에 기반한 방역 대책 성공 사례'를 소개한다. 정부의 경험을 공유해 코로나19로 고통을 겪는 국가들이 어려움을 극복할 수 있도록 돕는 것이 세계적인 위기 상황에서 대한민국이 할 수 있는 국가 차원의 기여라는 점을 강조할 예정이다.

KAIST GSI 소장을 맡고 있는 김정호 교수(전기및전자공학부)는 "코로나19로 인해 발생한 전 세계의 사회·경제적 파장에 대해 통찰하고, 앞으로 전개될 미래를 예측하기 위해 마련한 자리ˮ라고 이번 포럼의 개최 배경에 관해 설명했다.

김 교수는 이어 "백신과 치료제의 개발뿐만 아니라 인공지능 기술 등 과학기술적 접근법을 다 같이 모색하고 코로나19 극복을 위한 국제 협력 방안이 다방면으로 제시될 것ˮ이라고 밝혔다.

`코로나19 극복을 위한 글로벌 협력방안'을 본격적으로 다룰 기조연설에는 총 다섯 명의 연사가 발제자로 나선다.

아하누 베흐나흐(Arnaud Bernaert) WEF 세계건강보건부문장은 이번 감염병 사태의 극복을 목적으로 새롭게 출범한 WEF의 `코로나19 행동 플랫폼(COVID Action Platform)에 대해 소개한다. WEF를 주축으로 국가·기관·기업들의 글로벌 협력방안과 전략을 제시하고 이를 통해 전례 없는 위기 사태를 극복해나갈 방안을 제안할 예정이다.

이어, 제롬 김(Jerome H. Kim) 국제백신연구소 사무총장은 `코로나19 백신 개발(Vaccine Development for SARS-CoV-2)'을 주제로 새로운 감염병이 발생했을 때 바이러스의 특성과 실재하는 위협을 신속하게 파악하고 관련 백신과 치료제 개발 기간을 단축할 수 있는 글로벌 차원의 상시적인 지원 체계 구축에 대해 발표한다.

또한, 교육 분야의 발제자로 나서는 알렉산드로 파파스피리디스(Alexandros Papaspyridis) 미국 MS社의 고등교육산업솔루션 이사는 `뉴노멀의 준비(There is no turning back: preparing for the new normal)'에 관해 강연을 펼친다.

파파스피리디스 이사는 온라인 교육 체제의 전면 도입 등 코로나19 사태가 촉발시킨 전 세계 교육 분야의 변화를 소개하고 이후에 도래할 뉴노멀 시대를 위한 고등교육산업 솔루션과 AI 기반 고등교육 디지털 혁신 사례 적용 등 향후 추진해야 할 교육 혁신 전략을 소개한다.

이 밖에 용홍택 과학기술정보통신부 연구개발정책실장과 최윤재 KAIST AI 대학원 교수가 각각 `한국의 코로나19 대응 현황과 국제협력 방향'과 `코로나19와 AI: KAIST의 현재 연구'를 주제로 강연을 이어갈 예정이다.

이어지는 패널 토론은 두 개의 주제로 나뉘어 진행된다. `경제 위기와 교육 변화의 영향(Impact of Economy Crisis and Education Changes)'을 다루는 첫 번째 토론에서는 미국의 대표적인 싱크탱크인 브루킹스연구소(Brookings Institution)의 레베카 윈스럽(Rebecca Winthrop) 유니버설교육센터 공동소장과 데이비드 달러(David Dollar) 선임 펠로우, 나영선 한국직업능력개발원장, 서중해 한국개발원 경제정보센터 소장 등이 참여해 의견을 교환할 예정이다.

두 번째 토론에서는 `의료 건강관리, 인공지능, IT기술의 역할(Role of Medical Healthcare, AI and IT Technologies)'을 주제로 다룬다. 이를 위해 류왕식 한국파스퇴르연구 소장, 크리스틴 백(Kristen Beck) IBM 연구원, 신진우 KAIST AI 대학원 교수 등이 심도 있는 토론을 진행할 계획이다.

이번 포럼은 `유튜브 KAIST 채널'과 `유튜브 KTV 채널'에서 실시간 중계되며 NaverTV에서도 온라인으로 방송된다. 해당 매체를 통해 누구나 방청할 수 있고 KAIST 홈페이지와 SNS를 통해 생중계 채널의 주소를 확인할 수 있다. 또한, 글로벌 포럼의 특성상 영어로 진행되기 때문에 동시통역 자막이 제공된다.

한편, 이번 포럼을 주관하는 KAIST의 글로벌전략연구소(Global Strategy Institute)는 과학기술 전문지식을 기반으로 하는 전 세계 및 국가적 문제에 대한 통찰력을 제공하는 KAIST의 싱크탱크 조직으로 올 2월 설치됐다.

2020.04.20 조회수 29961 KAIST, 가상증강현실 전문 인력 양성

우리대학이 증강현실 소프트웨어와 플랫폼 분야 전문 인력 양성에 나선다.

KAIST 증강현실연구센터(센터장 우운택)는 산업통상자원부가 지원하고 한국산업기술진흥원(KIAT)이 전담하는 산업 혁신 인재 성장 지원 사업을 통해 `가상증강현실 전문 인력 양성 사업'을 운영한다.

해당 사업은 미래 신산업 육성 및 주력 산업 분야 석·박사급 전문 인력 양성을 목표로 한국전자정보통신산업진흥회(KEA)가 주관하고 KAIST(증강현실 소프트웨어 및 플랫폼)와 서강대(가상현실 응용서비스)·서울대(증강현실 하드웨어)가 사업단을 구성했다. 각 대학의 특화 분야 인력 양성을 위해 정부가 66.5억 원을 지원하고 참여 기관 및 기업의 예산을 더해 5년간 총 84억 원이 투입될 예정이다.

가상증강현실 분야는 4차 산업혁명의 핵심 사용자 인터페이스로 주목받는 분야다. 특히, 현실의 정보를 가상으로 옮긴 디지털트윈을 통해 정보를 분석해 가시화하거나 축적된 데이터를 기반으로 미래를 예측하고 가상현실로 체험하게 하거나 현실에서 증강현실로 활용하게 하는 기술은 4차 산업혁명을 촉발시킬 핵심 기술로 주목받고 있다.

이에, 우리대학은 문화기술대학원(학과장 노준용)에 `증강현실 프로그램'을 신설하고 올해 상반기에 신입생을 선발해 2020년 가을 학기부터 향후 5년간 증강현실 실무 역량을 갖춘 융합인재 양성에 나선다.

`KAIST CT-AR 프로그램'으로 신설된 대학원 과정은 이달 3일부터 오는 13일까지 신입생을 모집한다. 매년 10여 명의 석·박사 과정 학생을 선발해 디지털 트윈, 환경인식·추적, 실감증강, 지능형 정보증강, 3차원 상호 작용 등 본격적인 증강현실 소프트웨어 및 플랫폼 등을 교육해 관련 분야의 핵심 기술을 선도할 인재를 육성할 계획이다.

선발된 학생들에게는 등록금과 학업 장려금을 지원하고 국내·외 관련 기업과의 공동 연구와 국제학회 참여 기회를 제공한다. 산업 현장에서의 경험과 국제적인 리더십을 고루 갖춘 AR R&D 인력으로 성장할 수 있는 발판을 마련해주기 위해서다.

특히, 산업 현장의 실질적인 요구에 대응하는 실무 역량을 강화하기 위해 기획된 프로젝트 수업에는 (주)버넥트, (주)포스트미디어, (주)맥스트, (주)익스트리플, (주)에이에스티, (주)빅토리아 프로덕션 등 KAIST 산학협력 기업이 함께 참여한다. 학생들은 이들과 함께 현장의 문제를 파악하고 분석하여 해결하는 수업을 전공 필수로 이수해야 한다.

대전시(시장 허태정)도 본 사업과 연계하여 지역 밀착형 인재 양성을 위해 향후 5년간 대응 자금 지원해 KAIST에 개방형 산학협력플랫폼인 `산학협력실'을 신설한다. 새롭게 마련될 공간은 프로젝트 기획 수업 참여자들과 참여 기업이 가상증강현실 분야의 다양한 협력 연구를 시도하는 개방형 실험실로 사용된다.

KAIST는 이번 인력 양성 사업을 통해 국내 관련 기업들이 가상증강현실 분야를 선도하고 새로운 시장을 선점할 수 있도록 지원할 예정이다. 특히, 가상스튜디오, 가상 원격협업실, 가상 교실 등 다양한 테스트 베드를 구축하고 산학협력을 통해 가상증강현실 인력 양성 사업을 적극 지원할 계획이다.

전공 책임을 맡은 우운택 KAIST 문화기술대학원 교수는 "지난 20년간의 경험과 성과를 바탕으로 증강현실 분야의 우수 연구 개발 인력을 양성하기 위해 힘쓸 예정이다ˮ라고 강조했다. 이어, 우 교수는 "앞으로 5년 동안 참여 기업과 더불어 디지털트윈 기반 가상증강현실 시대를 대비할 것ˮ 이라고 포부를 밝혔다.

한편, 이번 `KAIST CT-AR 프로그램' 신입생 모집에 관한 자세한 내용은 문화기술대학원 홈페이지(https://ct.kaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다.

2020.04.07 조회수 27607

KAIST, 가상증강현실 전문 인력 양성

우리대학이 증강현실 소프트웨어와 플랫폼 분야 전문 인력 양성에 나선다.

KAIST 증강현실연구센터(센터장 우운택)는 산업통상자원부가 지원하고 한국산업기술진흥원(KIAT)이 전담하는 산업 혁신 인재 성장 지원 사업을 통해 `가상증강현실 전문 인력 양성 사업'을 운영한다.

해당 사업은 미래 신산업 육성 및 주력 산업 분야 석·박사급 전문 인력 양성을 목표로 한국전자정보통신산업진흥회(KEA)가 주관하고 KAIST(증강현실 소프트웨어 및 플랫폼)와 서강대(가상현실 응용서비스)·서울대(증강현실 하드웨어)가 사업단을 구성했다. 각 대학의 특화 분야 인력 양성을 위해 정부가 66.5억 원을 지원하고 참여 기관 및 기업의 예산을 더해 5년간 총 84억 원이 투입될 예정이다.

가상증강현실 분야는 4차 산업혁명의 핵심 사용자 인터페이스로 주목받는 분야다. 특히, 현실의 정보를 가상으로 옮긴 디지털트윈을 통해 정보를 분석해 가시화하거나 축적된 데이터를 기반으로 미래를 예측하고 가상현실로 체험하게 하거나 현실에서 증강현실로 활용하게 하는 기술은 4차 산업혁명을 촉발시킬 핵심 기술로 주목받고 있다.

이에, 우리대학은 문화기술대학원(학과장 노준용)에 `증강현실 프로그램'을 신설하고 올해 상반기에 신입생을 선발해 2020년 가을 학기부터 향후 5년간 증강현실 실무 역량을 갖춘 융합인재 양성에 나선다.

`KAIST CT-AR 프로그램'으로 신설된 대학원 과정은 이달 3일부터 오는 13일까지 신입생을 모집한다. 매년 10여 명의 석·박사 과정 학생을 선발해 디지털 트윈, 환경인식·추적, 실감증강, 지능형 정보증강, 3차원 상호 작용 등 본격적인 증강현실 소프트웨어 및 플랫폼 등을 교육해 관련 분야의 핵심 기술을 선도할 인재를 육성할 계획이다.

선발된 학생들에게는 등록금과 학업 장려금을 지원하고 국내·외 관련 기업과의 공동 연구와 국제학회 참여 기회를 제공한다. 산업 현장에서의 경험과 국제적인 리더십을 고루 갖춘 AR R&D 인력으로 성장할 수 있는 발판을 마련해주기 위해서다.

특히, 산업 현장의 실질적인 요구에 대응하는 실무 역량을 강화하기 위해 기획된 프로젝트 수업에는 (주)버넥트, (주)포스트미디어, (주)맥스트, (주)익스트리플, (주)에이에스티, (주)빅토리아 프로덕션 등 KAIST 산학협력 기업이 함께 참여한다. 학생들은 이들과 함께 현장의 문제를 파악하고 분석하여 해결하는 수업을 전공 필수로 이수해야 한다.

대전시(시장 허태정)도 본 사업과 연계하여 지역 밀착형 인재 양성을 위해 향후 5년간 대응 자금 지원해 KAIST에 개방형 산학협력플랫폼인 `산학협력실'을 신설한다. 새롭게 마련될 공간은 프로젝트 기획 수업 참여자들과 참여 기업이 가상증강현실 분야의 다양한 협력 연구를 시도하는 개방형 실험실로 사용된다.

KAIST는 이번 인력 양성 사업을 통해 국내 관련 기업들이 가상증강현실 분야를 선도하고 새로운 시장을 선점할 수 있도록 지원할 예정이다. 특히, 가상스튜디오, 가상 원격협업실, 가상 교실 등 다양한 테스트 베드를 구축하고 산학협력을 통해 가상증강현실 인력 양성 사업을 적극 지원할 계획이다.

전공 책임을 맡은 우운택 KAIST 문화기술대학원 교수는 "지난 20년간의 경험과 성과를 바탕으로 증강현실 분야의 우수 연구 개발 인력을 양성하기 위해 힘쓸 예정이다ˮ라고 강조했다. 이어, 우 교수는 "앞으로 5년 동안 참여 기업과 더불어 디지털트윈 기반 가상증강현실 시대를 대비할 것ˮ 이라고 포부를 밝혔다.

한편, 이번 `KAIST CT-AR 프로그램' 신입생 모집에 관한 자세한 내용은 문화기술대학원 홈페이지(https://ct.kaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다.

2020.04.07 조회수 27607 스스로 그림 그리는 인공지능 반도체 칩 개발

전기및전자공학부 유회준 교수 연구팀이 생성적 적대 신경망(GAN: Generative Adversarial Network)을 저전력, 효율적으로 처리하는 인공지능(AI: Artificial Intelligent) 반도체를 개발했다.

연구팀이 개발한 인공지능 반도체는 다중-심층 신경망을 처리할 수 있고 이를 저전력의 모바일 기기에서도 학습할 수 있다. 연구팀은 이번 반도체 칩 개발을 통해 이미지 합성, 스타일 변환, 손상 이미지 복원 등의 생성형 인공지능 기술을 모바일 기기에서 구현하는 데 성공했다.

강상훈 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 지난 2월 17일 3천여 명 반도체 연구자들이 미국 샌프란시스코에 모여 개최한 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표됐다. (논문명 : GANPU: A 135TFLOPS/W Multi-DNN Training Processor for GANs with Speculative Dual-Sparsity Exploitation)

기존에 많이 연구된 인공지능 기술인 분류형 모델(Discriminative Model)은 주어진 질문에 답을 하도록 학습된 인공지능 모델로 물체 인식 및 추적, 음성인식, 얼굴인식 등에 활용된다.

이와 달리 생성적 적대 신경망(GAN)은 새로운 이미지를 생성·재생성할 수 있어 이미지 스타일 변환, 영상 합성, 손상된 이미지 복원 등 광범위한 분야에 활용된다. 또한, 모바일 기기의 다양한 응용 프로그램(영상·이미지 내 사용자의 얼굴 합성)에도 사용돼 학계뿐만 아니라 산업계에서도 주목을 받고 있다.

그러나 생성적 적대 신경망은 기존의 딥러닝 네트워크와는 달리 여러 개의 심층 신경망으로 이루어진 구조로, 개별 심층 신경망마다 다른 요구 조건으로 최적화된 가속을 하는 것이 어렵다.

또한, 고해상도 이미지를 생성하기 위해 기존 심층 신경망 모델보다 수십 배 많은 연산량을 요구한다. 즉, 적대적 생성 신경망은 연산 능력이 제한적이고 사용되는 메모리가 작은 모바일 장치(스마트폰, 태블릿 등)에서는 소프트웨어만으로 구현할 수 없었다.

최근 모바일 기기에서 인공지능을 구현하기 위해 다양한 가속기 개발이 이뤄지고 있지만, 기존 연구들은 추론 단계만 지원하거나 단일-심층 신경망 학습에 한정돼 있다.

연구팀은 단일-심층 신경망뿐만 아니라 생성적 적대 신경망과 같은 다중-심층 신경망을 처리할 수 있으면서 모바일에서 학습도 가능한 인공지능 반도체 GANPU(Generative Adversarial Networks Processing Unit)를 개발해 모바일 장치의 인공지능 활용범위를 넓혔다.

연구팀이 개발한 인공지능 반도체는 서버로 데이터를 보내지 않고 모바일 장치 내에서 생성적 적대 신경망(GAN)을 스스로 학습할 수 있어 사생활을 보호를 가능케 하는 프로세서라는 점에서 그 활용도가 기대된다.

모바일 기기에서 저전력으로 다중-심층 신경망을 가속하기 위해서 다양한 핵심 기술이 필요하다. 연구팀이 개발한 GANPU에 사용된 핵심 기술 중 대표적인 기술 3가지는 ▲적응형 워크로드 할당(ASTM, 처리해야 할 워크로드*를 파악해 칩 상의 다중-심층 신경망의 연산 및 메모리 특성에 맞춰 시간·공간으로 나누어 할당함으로써 효율적으로 가속하는 방법) ▲입출력 희소성 활용 극대화(IOAS, 인공신경망 입력 데이터에서 나타나는 0뿐만 아니라 출력의 0도 예측해 연산에서 제외함으로써 추론 및 학습 과정에서의 속도와 에너지효율 극대화) ▲지수부만을 사용한 0 패턴 추측(EORS, 인공신경망 출력의 0을 예측하기 위한 알고리즘으로 인공신경망 입력과 연결 강도(weight)의 부동소수점 데이터 중 지수 부분만을 사용해 연산을 간단히 수행하는 방법)이다.

위의 기술을 사용함으로써 연구팀의 GANPU는 기존 최고 성능을 보이던 심층 신경망 학습 반도체 대비 4.8배 증가한 에너지효율을 달성했다.

연구팀은 GANPU의 활용 예시로 태블릿 카메라로 찍은 사진을 사용자가 직접 수정할 수 있는 응용 기술을 시연했다. 사진상의 얼굴에서 머리·안경·눈썹 등 17가지 특징에 대해 추가·삭제 및 수정사항을 입력하면 GANPU가 실시간으로 이를 자동으로 완성해 보여 주는 얼굴 수정 시스템을 개발했다.

2020.04.06 조회수 20948

스스로 그림 그리는 인공지능 반도체 칩 개발

전기및전자공학부 유회준 교수 연구팀이 생성적 적대 신경망(GAN: Generative Adversarial Network)을 저전력, 효율적으로 처리하는 인공지능(AI: Artificial Intelligent) 반도체를 개발했다.

연구팀이 개발한 인공지능 반도체는 다중-심층 신경망을 처리할 수 있고 이를 저전력의 모바일 기기에서도 학습할 수 있다. 연구팀은 이번 반도체 칩 개발을 통해 이미지 합성, 스타일 변환, 손상 이미지 복원 등의 생성형 인공지능 기술을 모바일 기기에서 구현하는 데 성공했다.

강상훈 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 지난 2월 17일 3천여 명 반도체 연구자들이 미국 샌프란시스코에 모여 개최한 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표됐다. (논문명 : GANPU: A 135TFLOPS/W Multi-DNN Training Processor for GANs with Speculative Dual-Sparsity Exploitation)

기존에 많이 연구된 인공지능 기술인 분류형 모델(Discriminative Model)은 주어진 질문에 답을 하도록 학습된 인공지능 모델로 물체 인식 및 추적, 음성인식, 얼굴인식 등에 활용된다.

이와 달리 생성적 적대 신경망(GAN)은 새로운 이미지를 생성·재생성할 수 있어 이미지 스타일 변환, 영상 합성, 손상된 이미지 복원 등 광범위한 분야에 활용된다. 또한, 모바일 기기의 다양한 응용 프로그램(영상·이미지 내 사용자의 얼굴 합성)에도 사용돼 학계뿐만 아니라 산업계에서도 주목을 받고 있다.

그러나 생성적 적대 신경망은 기존의 딥러닝 네트워크와는 달리 여러 개의 심층 신경망으로 이루어진 구조로, 개별 심층 신경망마다 다른 요구 조건으로 최적화된 가속을 하는 것이 어렵다.

또한, 고해상도 이미지를 생성하기 위해 기존 심층 신경망 모델보다 수십 배 많은 연산량을 요구한다. 즉, 적대적 생성 신경망은 연산 능력이 제한적이고 사용되는 메모리가 작은 모바일 장치(스마트폰, 태블릿 등)에서는 소프트웨어만으로 구현할 수 없었다.

최근 모바일 기기에서 인공지능을 구현하기 위해 다양한 가속기 개발이 이뤄지고 있지만, 기존 연구들은 추론 단계만 지원하거나 단일-심층 신경망 학습에 한정돼 있다.

연구팀은 단일-심층 신경망뿐만 아니라 생성적 적대 신경망과 같은 다중-심층 신경망을 처리할 수 있으면서 모바일에서 학습도 가능한 인공지능 반도체 GANPU(Generative Adversarial Networks Processing Unit)를 개발해 모바일 장치의 인공지능 활용범위를 넓혔다.

연구팀이 개발한 인공지능 반도체는 서버로 데이터를 보내지 않고 모바일 장치 내에서 생성적 적대 신경망(GAN)을 스스로 학습할 수 있어 사생활을 보호를 가능케 하는 프로세서라는 점에서 그 활용도가 기대된다.

모바일 기기에서 저전력으로 다중-심층 신경망을 가속하기 위해서 다양한 핵심 기술이 필요하다. 연구팀이 개발한 GANPU에 사용된 핵심 기술 중 대표적인 기술 3가지는 ▲적응형 워크로드 할당(ASTM, 처리해야 할 워크로드*를 파악해 칩 상의 다중-심층 신경망의 연산 및 메모리 특성에 맞춰 시간·공간으로 나누어 할당함으로써 효율적으로 가속하는 방법) ▲입출력 희소성 활용 극대화(IOAS, 인공신경망 입력 데이터에서 나타나는 0뿐만 아니라 출력의 0도 예측해 연산에서 제외함으로써 추론 및 학습 과정에서의 속도와 에너지효율 극대화) ▲지수부만을 사용한 0 패턴 추측(EORS, 인공신경망 출력의 0을 예측하기 위한 알고리즘으로 인공신경망 입력과 연결 강도(weight)의 부동소수점 데이터 중 지수 부분만을 사용해 연산을 간단히 수행하는 방법)이다.

위의 기술을 사용함으로써 연구팀의 GANPU는 기존 최고 성능을 보이던 심층 신경망 학습 반도체 대비 4.8배 증가한 에너지효율을 달성했다.

연구팀은 GANPU의 활용 예시로 태블릿 카메라로 찍은 사진을 사용자가 직접 수정할 수 있는 응용 기술을 시연했다. 사진상의 얼굴에서 머리·안경·눈썹 등 17가지 특징에 대해 추가·삭제 및 수정사항을 입력하면 GANPU가 실시간으로 이를 자동으로 완성해 보여 주는 얼굴 수정 시스템을 개발했다.

2020.04.06 조회수 20948 대전 유성구 소재 38개 중·고교 ‘온라인 개학’ 지원

코로나19로 인한 사상 초유의 전국 초·중·고교 순차적 온라인 개학을 나흘 앞둔 가운데 우리 대학이 디지털 기술 활용에 익숙하지 않은 지역 중·고교 교사들을 위해 발 벗고 나섰다.

일선 현장의 중·고교 교사들을 위해 실시간으로 쌍방향 화상 원격수업이 가능한 프로그램(툴, Tool)에 대한 활용 교육에 나선 것은 국내 대학을 통틀어서 우리 대학이 처음이다.

교육계 일각에서는 작년 8월 국내대학 중 KAIST가 맨 먼저 `소재·부품·장비 기술자문단'을 출범시켰을 때와 같이 이번에도 중·고교를 대상으로 `온라인 개학' 지원을 위한 첫 단추를 꿴 만큼 다른 대학들의 참여가 잇따를 것으로 기대하고 있다.

우리 대학은 본원 캠퍼스가 위치한 대전 유성구 소재의 38개 중·고교 교사를 대상으로 실시간 쌍방향 화상 원격수업 프로그램에 대한 활용 교육을 지난 3일 실시하는 한편 학부생과 대학원생으로 구성된 `온라인 수업 지원단'을 구성해 7일부터 29일까지 약 한 달간 운영에 들어간다.

지난달 31일 교육부는 중학교와 고교 3학년은 4월 9일, 중·고교 1~2학년과 4학년 이상 초등 고학년은 16일, 초등 1~3학년은 20일부터 원격수업을 정식으로 인정하는 `온라인 개학' 방안을 확정, 발표했다.

교육부는 온라인 개학(원격수업)에 사용하는 프로그램으로 교사와 학생이 얼굴을 마주하는 실시간 쌍방향 수업은 네이버밴드라이브 · 구루미 · 유튜브라이브스트리밍 · 줌(Zoom) · MS팀즈(Teams) 등 시중에서 많이 사용하는 화상회의 프로그램 사용을 권고했다. 과제를 내거나 학습자료를 확인하는 데는 EBS온라인클래스 · e-학습터 · 디지털교과서 위두랑을 사용한다.

실시간 쌍방향 화상프로그램의 경우 각 학교 실정에 맞는 툴을 선정해서 활용하도록 권고했지만 촉박한 일정 때문에 시스템 테스트 및 활용 방법에 관한 지식 등 교사들의 사전 준비 부족에 대한 우려가 큰 상황이다.

대학 관계자는 "지난 3월 16일부터 학부생과 대학원생을 대상으로 모든 강의를 사전에 녹화된 강의 콘텐츠와 실시간 쌍방향 화상프로그램을 활용해 원격수업을 진행 중ˮ이라면서 "그동안 쌓아 온 노하우와 활용에 관한 각종 유용한 팁을 지역사회 중·고교 교사들에게 전수함으로써 시행착오의 최소화를 통한 안정적인 학사 운영을 지원하자는 게 이번 지원프로그램의 취지ˮ라고 설명했다.

5일 공개한 `유성구 중·고교 온라인 개학 지원방안'에 따르면 지난 3일 오후 2시부터 약 2시간 가까이 권영선 교육원장이 실시간 쌍방향 화상프로그램인 줌(Zoom)을 온라인 수업에 활용하는 방법에 대한 특강을 열었다.

이날 특강을 위해 우리 대학은 지난 1일 대전 유성구에 소재한 38개 중·고교에 공문과 유선을 통해 특강 소식을 알려 참가를 원하는 교사 100여 명을 모집했다. 권영선 교육원장과 교수학습혁신센터 조미나 연구원은 이날 특강을 통해 줌의 주요 기능사용법·온라인 수업을 효과적으로 진행하기 위한 준비사항 및 문제 발생 시 대응 방법·출석 체크·수업 진행·퀴즈 등을 수행하는 요령과 수업 진행 시 참고할만한 유용한 정보들을 교사들과 공유했다.