연구

< 바이오및뇌공학과 박성준 교수 >

우리 대학 바이오및뇌공학과 박성준 교수 연구팀이 연세대학교, MIT 공동 연구팀과 함께 광섬유 제작 방법을 이용해 근육 및 혈관, 신경조직을 재생시키기 위한 맞춤형 3D 구조체(세포 기반 인공근육)를 개발했다고 19일 밝혔다.

외상 및 종양 절제 후에 발생하는 근육 손실은 장기적으로 환자의 움직임을 제한하는 가장 큰 원인 중의 하나다. 현재 치료를 위해 이식 기반의 수술법이 시행되고 있으나, 이는 조직을 제공한 부위에 문제를 일으킬 여지가 있을 뿐만 아니라, 이식한 부위에서도 근육의 효과적인 재생력 및 기능성이 충분히 나타나지 않는 문제점을 가지고 있다. 이에 대한 대안으로 손상 부위에 세포를 직접 이식해 골격근(skeletal muscle)의 재생을 유도하는 연구가 진행되고 있지만, 현재의 기술로는 세포의 장기 생존율 및 기능성이 많이 떨어져 실제 임상에 적용하기 어려운 상황이다.

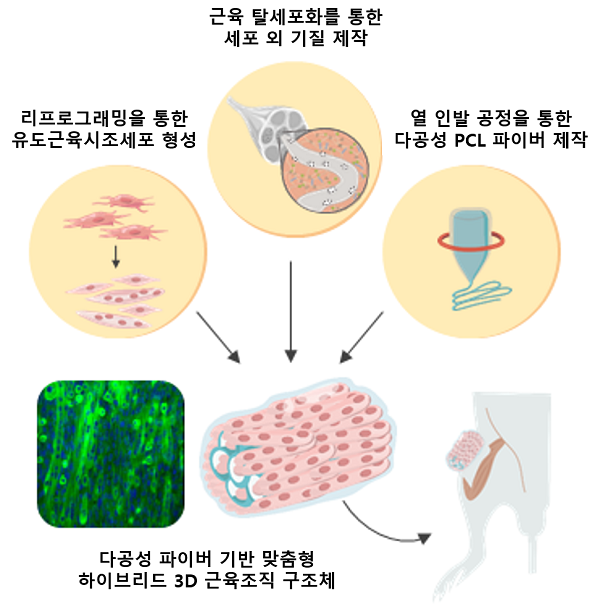

연구팀은 문제 해결을 위해, 섬유아세포(fibroblast)를 리프로그래밍(direct reprogramming)해 유도 근육전구세포(induced myogenic progenitor cells, iMPCs)로 바꾸는 방법을 사용했다. 또한, 세포의 효과적인 분화 및 성장을 위해서는 이상적인 기계적/생화학적 마이크로환경을 제공해야 하므로, 연구팀은 이를 적절한 인공/자연 고분자의 조합을 통한 하이브리드 3D 구조체를 제공하는 방법을 통해 해결했다.

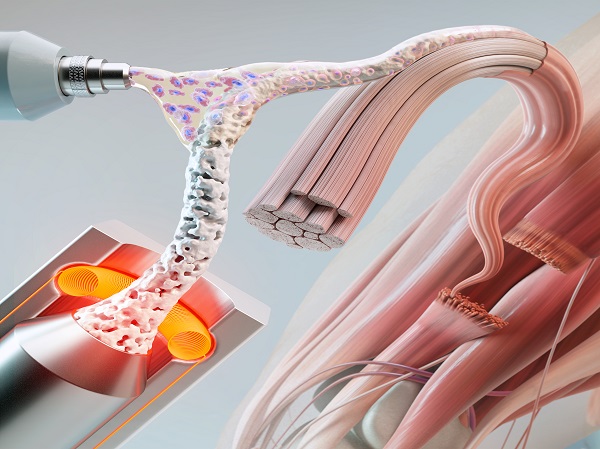

구조체 제작을 위해 첫 번째로 이용한 재료는 우수한 생체적합성 및 강도를 가진 PCL(polycarpolactone) 고분자다. 연구팀은 주로 광섬유를 제작하는데 사용되는 열 인발 공정(thermal drawing process, TDP) 및 다공성 구조 형성을 위한 염침출법(salt leaching)을 이용해, 파이버 기반의 3D PCL 구조체를 제작하는데 성공했다. 해당 공정은 구조체의 사이즈, 강도, 다공성을 자유롭게 조절할 수 있으면서도 구조체의 대량생산을 가능하게 한다는 장점이 있다. 두 번째 재료는 탈세포화(de-cellularization) 과정을 통해 만든 세포외기질(extracellular matrix, ECM)로써, 연구진은 두 재료의 적절한 조합을 통해 이식한 세포에게 최적의 분화 환경을 제공하는데 성공했다.

그 결과, 연구팀은 생체 외(in vitro) 및 생체 내(in vivo) 모델에서 근육 세포의 분화 및 형성이 촉진될 뿐만 아니라, 근육 이외에 주변 신경 및 혈관 분포율이 증가하는 것을 확인했다. 또한 연구팀은 마우스를 대상으로 한 체적 근육 손실 모델에서, 개발한 구조체와 세포를 함께 이식했을 경우 세포만을 이식했을 때에 비해 재생된 근육의 능력이 비약적으로 상승함을 확인했다.

< 그림 1. 다공성 파이버 기반 하이브리드 3D 근육조직 구조체의 모식도 >

연구를 주도한 박성준 교수는 "이번 연구는 향후 근육 이외에도 다양한 조직의 재생을 위한 맞춤형 3D 구조체를 대량생산 할 수 있는 새로운 방법을 개발했다는 데에 의의가 있다. 이후 본 기술이 여러 가지 생체재료 및 줄기세포 기술과 결합할 경우, 조직 공학 및 인공근육 개발 분야에서 큰 시너지를 낼 수 있으리라 기대한다.ˮ 라고 말했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 `어드벤스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 2021년 2월 19일 자에 출판됐다. (논문명: Functional skeletal muscle regeneration with thermally drawn porous fibers and reprogrammed muscle progenitors for volumetric muscle injury)

< 그림 2. 국제학술지 어드밴스드 머터리얼스 내부 표지 그림 >

-

연구 피부에 부착할 수 있는 촉감 전달 패치 개발

기계공학과 경기욱 교수 연구팀이 피부에 부착하여 다양한 촉감을 전달할 수 있는 초경량의 얇고 유연한 인공근육기반 촉감 전달 패치를 개발했다. 최근 가상현실(virtual reality, VR)과 증강현실(augmented reality, AR)의 기술이 각광받으면서, 더욱 현실감을 증대시키기 위해서 시각과 청각뿐만 아니라 촉각을 전달하는 기술이 중요한 역할을 하고 있다. 또한 사용자가 로봇을 원격조종하여 세밀한 작업을 하기 위해서는, 세밀한 촉감 전달이 필요하다. 그러나 단순한 진동이나 압력을 넘어서, 세밀하고 다양한 촉감을 전달할 수 있는 기술은 여전히 큰 도전이다. 개발된 촉감 구동기는 지름 6 mm, 두께 1.1 mm로 매우 작고 얇은 구조임에도 불구하고, 압력에서부터 고주파 진동까지 다양한 촉감을 전달할 수 있다. 또한 개발된 구동기는 32 mg 의 매우 가벼운 무게에도 불구하고 25 g의 추를 빠르게 밀어 올릴 수 있을 정도로 높은 출력밀도를 갖고 있다. 연구팀

2025-03-28 -

연구 기계공학과 구승범 교수팀, NeurIPS 2024 MyoChallenge 대회 보행 부문 우승

우리 대학 기계공학과 구승범 교수 연구팀(박건우 박사과정, 신범수 박사과정, 박종현 박사과정)은 2024년 12월 캐나다 밴쿠버에서 열린 NeurIPS 학회의 경쟁 대회 중 하나인 MyoChallenge 대회에 참가하여, 15개국에서 54팀이 참여한 가운데, 보행 운동 부문 1위를 차지하였다. 이 대회는 Google Deepmind, Google Cloud와 Össur가 후원하였다. 이 대회에서는 인체의 신경근육제어 원리를 연구하기 위한 다물체 동역학 기반의 인체 근골격 시뮬레이션 환경이 제시되었다. 자체 알고리즘으로 작동하는 의족/의수 (Prosthetic limb)가 결합된 인체 모델이 일상 생활 동작(상지 운동, 보행 운동)을 할 수 있도록 인체 근육 제어기를 학습하고, 그 성능을 경쟁하였다. 보행 운동 부문에서는 의족을 장착한 인체 모델이 주어진 트랙(평지, 거친길, 언덕, 계단)에 맞춰 보행할 수 있도록 인체 제어기를 학습하고, 그 안정성과 속도를 평가하였

2024-12-24 -

연구 이제 골격근도 제작 가능하다

인체의 상당 부분을 차지하는 골격근을 이제 우리 연구진에 의해 랩온어칩과 같은 첨단 바이오 제조 기술을 적용해 안정적인 제작이 가능하게 됐다. 우리 대학 기계공학과 바이오미세유체 연구실 전성윤 교수 연구팀이 기계공학과 심기동 교수팀과 공동 연구를 통해, 체외 삼차원 환경에서 골격근 조직을 제작하는 바이오 미세유체시스템(Biomicrofluidic system)*을 개발했다고 27일 밝혔다. *바이오 미세유체시스템: 반도체 회로 제조 등에 사용되는 포토리소그래피(Photolithography) 공정 등을 기반으로 제작되는 마이크로 스케일의 시스템으로, 세포 및 생체조직 배양, 유동 생성 및 제어 등에 활용됨 연구팀은 해당 연구에서 자체 개발한 미세유체시스템을 사용해 골격근 조직 배양에 있어 큰 비중을 차지하는 하이드로겔의 구성 성분, 겔화 시간, 세포의 농도를 조절해 다양한 조건에서 삼차원 근육 밴드를 제작했다. 또한, 제작된 골격근 조직에 대해 근육의 수축력 및 반

2024-11-27 -

연구 헤라클레스 인공근육, 2023년 10대 기술 선정

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 2022년 개발한 헤라클레스 인공근육 기술이 세계 최대 화학/소재분야 학술기관인 국제화학연합(IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry)에서 ‘2023년 10대 유망기술’로 선정되었다고 5일 밝혔다. (그림 1) IUPAC은 전 세계 화학/소재 관련 연구자들의 국제적인 협력과 정보교환을 위해 1919년에 설립된 세계 최대 조직기구로서, 2019년부터 매년 인류가 직면하고 있는 다원적 위기에 대한 해결책을 제시하는 10대 유망기술을 선정해 오고 있다. 인공 근육 기술이 이번에 10대 유망기술로 선정된 것은 사회의 지속가능성을 위한 과학기술적 중요성을 인정받은 것이다. 헤라클레스 인공 근육은 국내에서도 그 중요성을 인정받아 과학기술정보통신부와 나노기술연구협의회가 수여하는 2023년 10대 나노기술에도 선정됐다. (기술명: 그래핀 나노 복합소재를 통해

2024-01-05 -

연구 34배의 큰 힘을 내는 인공근육 소자 개발

우리 일상에 스며든 소프트 로봇, 의료기기, 웨어러블 장치 등에 적용시킬때 초저전력으로 구동되며 무게 대비 34배의 큰 힘을 내는 이온성 고분자 인공근육을 이용한 유체 스위치가 개발됐다. 유체 스위치는 유체 흐름을 제어함으로써 특정 방향으로 유체가 흐르게 하여 다양한 움직임을 유발하도록 한다. 우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 초저전력에서 작동하며 협소한 공간에서 사용할 수 있는 소프트 유체 스위치를 개발했다고 4일 밝혔다. 인공근육은 인간의 근육을 모방한 것으로 전통적인 모터에 비해 유연하고 자연스러운 움직임을 제공해 소프트 로봇이나 의료기기, 웨어러블 장치 등에 사용되는 기본 소자 중 하나이다. 이러한 인공근육은 전기, 공기 압력, 온도 변화와 같은 외부 자극에 반응하여 움직임을 만들어 내는데, 인공근육을 활용하기 위해서는 이 움직임을 얼마나 정교하게 제어하는지가 중요하다. 또한 기존 모터를 기반으로 한 스위치는 딱딱하고 큰 부피로 인해 제한된 공간 내에서

2024-01-04