%EA%B3%A0%EB%93%B1%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%9B%90

-

8대 고등과학원장에 최재경 교수

고등과학원 제8대 원장에 최재경(66) 고등과학원 수학부 명예교수가 임명됐다. 최재경 원장은 2020년 1월 1일부터 원장직 수행을 시작했으며 임기는 3년이다. 취임식은 1월 14일(화) 고등과학원에서 진행될 예정이다.

최재경 원장은 1953년 서울 출생으로 서울대학교 수학과를 졸업하고 캘리포니아대 버클리캠퍼스(UC 버클리) 수학과에서 박사학위를 취득했다. 이후 포항공과대학교 교수, 서울대 교수를 거쳐 2006년부터 2019년까지 고등과학원 수학부 교수로 재직했다. 고등과학원 수학부 교수로 재직하는 동안 수학부 학부장을 두 차례 역임했으며, 2019년 고등과학원 수학부 명예교수로 임명됐다.

최재경 원장은 평생 미분기하학, 특히 최소넓이를 갖는 극소곡면론 연구에 헌신한 세계적인 석학이다. 지난 30년 간 고차원 헬리코이드, 고차원 에네퍼 곡면, 고차원 셔크 곡면, 고차원 슈바르츠 곡면을 새로 찾아내는 등 독창적인 연구를 통해 극소곡면론 연구에 왕성한 활력을 불어넣었다. 1995년 한국과학상을 수상했으며 국내 기초과학의 발전을 위해 후학 양성에도 힘써 왔다.

2일 진행된 고등과학원 시무식에서 최재경 원장은 “고등과학원은 호기심의 최전선이다. 미국 프린스턴 고등연구소(IAS)나 프랑스 고등과학연구소(IHES)처럼 한국에서 호기심이 유일한 연구 동기가 되는 순수 기초과학의 메카를 지향”하며 “아시아에서뿐 아니라 세계에서 선도적인 연구소가 되도록 노력하겠다”라고 밝혔다.

2020.01.03 조회수 6403

8대 고등과학원장에 최재경 교수

고등과학원 제8대 원장에 최재경(66) 고등과학원 수학부 명예교수가 임명됐다. 최재경 원장은 2020년 1월 1일부터 원장직 수행을 시작했으며 임기는 3년이다. 취임식은 1월 14일(화) 고등과학원에서 진행될 예정이다.

최재경 원장은 1953년 서울 출생으로 서울대학교 수학과를 졸업하고 캘리포니아대 버클리캠퍼스(UC 버클리) 수학과에서 박사학위를 취득했다. 이후 포항공과대학교 교수, 서울대 교수를 거쳐 2006년부터 2019년까지 고등과학원 수학부 교수로 재직했다. 고등과학원 수학부 교수로 재직하는 동안 수학부 학부장을 두 차례 역임했으며, 2019년 고등과학원 수학부 명예교수로 임명됐다.

최재경 원장은 평생 미분기하학, 특히 최소넓이를 갖는 극소곡면론 연구에 헌신한 세계적인 석학이다. 지난 30년 간 고차원 헬리코이드, 고차원 에네퍼 곡면, 고차원 셔크 곡면, 고차원 슈바르츠 곡면을 새로 찾아내는 등 독창적인 연구를 통해 극소곡면론 연구에 왕성한 활력을 불어넣었다. 1995년 한국과학상을 수상했으며 국내 기초과학의 발전을 위해 후학 양성에도 힘써 왔다.

2일 진행된 고등과학원 시무식에서 최재경 원장은 “고등과학원은 호기심의 최전선이다. 미국 프린스턴 고등연구소(IAS)나 프랑스 고등과학연구소(IHES)처럼 한국에서 호기심이 유일한 연구 동기가 되는 순수 기초과학의 메카를 지향”하며 “아시아에서뿐 아니라 세계에서 선도적인 연구소가 되도록 노력하겠다”라고 밝혔다.

2020.01.03 조회수 6403 -

신경세포 전달 후 분해 원리 30년 만에 규명

윤태영 교수

2013년도의 노벨 생리의학상은 제임스 로스먼, 랜디 셰크먼, 토마스 쥐트호프에게 돌아갔다. 그들은 신경전달물질, 호르몬 등의 주요 물질이 자루 모양의 지질막인 소포(vesicles)에 담겨 택배처럼 전달되는 과정을 발생시키는 단백질을 발견한 공로를 인정받았다.

수상자들은 소포의 막을 열어 세포막과 융합해 물질을 분출하는 방식으로 에너지를 전달하는 역할인 스네어(SNARE)라는 단백질과, 물질을 분출한 후의 스네어 단백질 재활용을 위해 기능하는 NSF라는 단백질을 발견했다.

우리에게 잘 알려진 보톡스도 스네어 단백질의 작용 과정을 역으로 이용한 것이다. 보톡스가 스네어를 절단해 소포가 세포막과 융합하지 못하게 만들어 신경전달물질의 방출을 막고, 그로인해 근육의 수축을 방해하는 것이다.

이런 운송 업무가 있기 때문에 우리 세포는 신체 곳곳에 단백질과 같은 물질이 공급돼 정상적인 기능을 할 수 있다.

우리 대학 물리학과 윤태영 교수 연구팀은 그간 명확하지 않았던 NSF가 스네어 결합체를 분해해 세포수송을 지속시키는 원리를 규명했다고 밝혔다.

이번 연구 결과는 저명 학술지 사이언스지 3월 27일자에 게재됐다.

NSF와 스네어 단백질은 30여 년 전에 발견됐지만 각각의 물질이 작용하는 방식은 명확히 규명되지 않았다. 특히 세포막과 결합한 스네어 결합체를 NSF가 어떤 방법으로 분해해 재활용하는지에 대해선 의견이 분분했다.

지금까지 과학자들은 NSF가 스네어 결합체를 분해할 때 끈을 조금씩 푸는 것처럼 점진적인 과정을 통해 분해가 이뤄지고, 하나의 스네어 결합체를 분해하는 데 ATP라는 연료 역할을 하는 유기화합물 수십 개가 필요하다는 가설을 주장했다.

하지만 윤 교수팀의 연구는 단분자 형광 기법과 자기집게 기술(magnetic tweezers)을 사용해 가설을 반박했다. 마치 매듭의 양 끝을 잡고 당기면 한 번에 풀리듯, ATP를 주입하면 NSF가 스프링처럼 에너지를 저장했다가 스네어 결합체 전체를 단번에 폭발적으로 풀어냄을 증명한 것이다.

이번에 규명된 NSF는 근육의 이동, 단백질 분해, DNA의 복제 및 이동 등 신체에서 중요한 역할을 하는 AAA+ 단백질 그룹에 속해있다. 따라서 NSF와 비슷한 구조의 AAA+ 단백질 그룹은 함께 동작할 것으로 예상되며, 앞으로 많은 생물 현상 이해의 주춧돌이 될 것으로 보인다.

스네어 단백질은 신경세포 통신과 인슐린 분비 등에 중추적 역할을 하고 있어 윤 교수팀의 성과는 알츠하이머와 같은 퇴행성 뇌질환, 당뇨병과 같은 대사질환 관련 연구 뿐 아니라 피부미용 연구에도 이바지 할 것으로 기대된다.

윤 교수는 “생물 물리 분야에서 우리나라가 최고수준의 기초과학 연구력을 보유하고 있음을 증명했다”며 “이번 연구결과는 여러 대사질환을 분자수준에서 이해할 수 있는 토대가 될 것”이라고 말했다.

이번 연구는 고등과학원의 현창봉 교수팀, 독일 막스 플랑크 연구소 라인하르트 얀(Reinhard Jahn) 교수팀, 우리 대학 의과학대학원 김호민 교수팀과의 공동 연구로 진행됐으며, 윤 교수 연구팀의 류제경, 민두영 박사, 나상현 학생의 주도로 이뤄졌다.

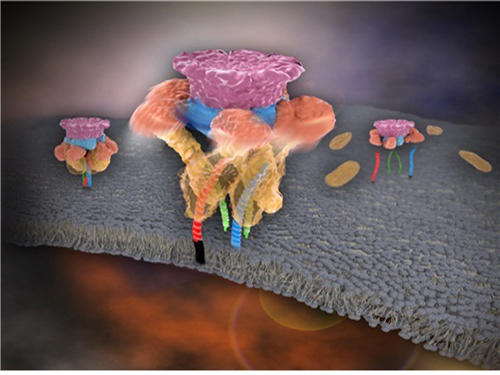

□ 그림 설명

그림 1. 신경전달물질의 분비가 끝난 후 NSF가 SNARE 단백질 복합체를 한 번에 분해하는 모습

그림 2. NSF 가 SNARE 복합체를 풀어내는 모습

2015.03.27 조회수 14961

신경세포 전달 후 분해 원리 30년 만에 규명

윤태영 교수

2013년도의 노벨 생리의학상은 제임스 로스먼, 랜디 셰크먼, 토마스 쥐트호프에게 돌아갔다. 그들은 신경전달물질, 호르몬 등의 주요 물질이 자루 모양의 지질막인 소포(vesicles)에 담겨 택배처럼 전달되는 과정을 발생시키는 단백질을 발견한 공로를 인정받았다.

수상자들은 소포의 막을 열어 세포막과 융합해 물질을 분출하는 방식으로 에너지를 전달하는 역할인 스네어(SNARE)라는 단백질과, 물질을 분출한 후의 스네어 단백질 재활용을 위해 기능하는 NSF라는 단백질을 발견했다.

우리에게 잘 알려진 보톡스도 스네어 단백질의 작용 과정을 역으로 이용한 것이다. 보톡스가 스네어를 절단해 소포가 세포막과 융합하지 못하게 만들어 신경전달물질의 방출을 막고, 그로인해 근육의 수축을 방해하는 것이다.

이런 운송 업무가 있기 때문에 우리 세포는 신체 곳곳에 단백질과 같은 물질이 공급돼 정상적인 기능을 할 수 있다.

우리 대학 물리학과 윤태영 교수 연구팀은 그간 명확하지 않았던 NSF가 스네어 결합체를 분해해 세포수송을 지속시키는 원리를 규명했다고 밝혔다.

이번 연구 결과는 저명 학술지 사이언스지 3월 27일자에 게재됐다.

NSF와 스네어 단백질은 30여 년 전에 발견됐지만 각각의 물질이 작용하는 방식은 명확히 규명되지 않았다. 특히 세포막과 결합한 스네어 결합체를 NSF가 어떤 방법으로 분해해 재활용하는지에 대해선 의견이 분분했다.

지금까지 과학자들은 NSF가 스네어 결합체를 분해할 때 끈을 조금씩 푸는 것처럼 점진적인 과정을 통해 분해가 이뤄지고, 하나의 스네어 결합체를 분해하는 데 ATP라는 연료 역할을 하는 유기화합물 수십 개가 필요하다는 가설을 주장했다.

하지만 윤 교수팀의 연구는 단분자 형광 기법과 자기집게 기술(magnetic tweezers)을 사용해 가설을 반박했다. 마치 매듭의 양 끝을 잡고 당기면 한 번에 풀리듯, ATP를 주입하면 NSF가 스프링처럼 에너지를 저장했다가 스네어 결합체 전체를 단번에 폭발적으로 풀어냄을 증명한 것이다.

이번에 규명된 NSF는 근육의 이동, 단백질 분해, DNA의 복제 및 이동 등 신체에서 중요한 역할을 하는 AAA+ 단백질 그룹에 속해있다. 따라서 NSF와 비슷한 구조의 AAA+ 단백질 그룹은 함께 동작할 것으로 예상되며, 앞으로 많은 생물 현상 이해의 주춧돌이 될 것으로 보인다.

스네어 단백질은 신경세포 통신과 인슐린 분비 등에 중추적 역할을 하고 있어 윤 교수팀의 성과는 알츠하이머와 같은 퇴행성 뇌질환, 당뇨병과 같은 대사질환 관련 연구 뿐 아니라 피부미용 연구에도 이바지 할 것으로 기대된다.

윤 교수는 “생물 물리 분야에서 우리나라가 최고수준의 기초과학 연구력을 보유하고 있음을 증명했다”며 “이번 연구결과는 여러 대사질환을 분자수준에서 이해할 수 있는 토대가 될 것”이라고 말했다.

이번 연구는 고등과학원의 현창봉 교수팀, 독일 막스 플랑크 연구소 라인하르트 얀(Reinhard Jahn) 교수팀, 우리 대학 의과학대학원 김호민 교수팀과의 공동 연구로 진행됐으며, 윤 교수 연구팀의 류제경, 민두영 박사, 나상현 학생의 주도로 이뤄졌다.

□ 그림 설명

그림 1. 신경전달물질의 분비가 끝난 후 NSF가 SNARE 단백질 복합체를 한 번에 분해하는 모습

그림 2. NSF 가 SNARE 복합체를 풀어내는 모습

2015.03.27 조회수 14961 -

그래핀 반도체 개발 난제 풀었다! - 톱니모양 게이트 전극 이용해 그래핀 트랜지스터 스위칭 효율 극대화 -- 그래핀의 높은 전하 이동도 기반한 매우 빠른 논리 소자 구현 가능 - 그래핀을 이용해 속도가 매우 빠른 반도체 만들 수 있는 가능성이 높아졌다. 우리 학교 EEWS대학원 김형준 교수와 윌리엄 고다드 교수가 공동으로 그래핀을 이용한 트랜지스터의 온오프 스위칭 효율을 극대화 할 수 있는 방법을 제시했다. 연구 결과는 자연과학분야의 권위 있는 학술지 ‘미국립과학원회보(PNAS)’ 5월 13일자 온라인판으로 게재됐다. 그래핀은 전자 이동속도가 실리콘에 비해 100배 높기 때문에 반도체 소자로 응용했을 경우 컴퓨터의 속도가 매우 빨라질 수 있다. 이러한 장점 덕분에 그래핀은 기존의 실리콘을 대체할 차세대 반도체 소재로써 각광을 받고 있다. 그러나 그래핀의 원자구조 특성으로 인해 온오프 스위칭 효율이 매우 낮아 반도체 소재로 적용이 불가능했다. 최근 그래핀의 스위칭 특성을 높이기 위해 원자 구조를 변형시켜 밴드갭을 확보하는 방법이 제시됐지만 동시에 그래핀의 가장 큰 장점인 높은 전자 이동 속도가 급격히 낮아지는 문제점이 발생한다. 연구팀은 그래핀의 전자 이동 메커니즘이 빛의 전파 과정과 유사함에 착안했다. 김 교수 연구팀은 빛을 반사시키는 원리를 그래핀 전자에 적용, 게이트 전극을 톱니 모양으로 디자인했다. 이를 이용해 트랜지스터를 제작할 경우 스위칭 효율을 최대 100배 정도 높일 수 있음을 이론적으로 입증했다. 이 기술은 그래핀의 원자 구조를 변형시키지 않기 때문에 그래핀의 높은 전자이동 특성을 그대로 사용할 수 있다는 게 큰 특징이다. 이와 함께 기존 실리콘 기반 반도체와 유사한 구조를 갖고 있기 때문에 현재의 반도체 제작 공정을 그대로 응용할 수 있을 것으로 학계는 예상하고 있다. 김형준 교수는 이번 연구에 대해 “이론적으로 제안된 메커니즘을 실현한다면 그래핀을 활용한 연산 속도가 매우 빠른 차세대 컴퓨터 개발에 커다란 기여를 할 수 있을 것”이라고 말했다. 한편, 이번 연구는 KAIST EEWS 대학원 김형준 교수 및 윌리엄 고다드 교수와 고등과학원(KIAS) 손영우 교수, 그리고 미국 캘리포니아 공과대학(Caltech) 장민석 박사, 해리 애트워터 교수가 공동으로 연구를 수행했다. 그림1. 이번 연구에서 제안된 톱니 모양 게이트 구조를 가진 그래핀 트랜지스터 구조.

2013.05.22 조회수 20008 -

입자 물리학 연구소 ‘NPKI’ 발족 워크샵 가져

- 신의 입자 ‘힉스(Higgs)" 추적하는 국내·외 물리학자 대거 참석 -

24일 발족하는 ‘새로운 물리학 한국연구소(이하 NPKI: New Physics at Korea Institute)’가 29일까지 6일간 서울 신라호텔 영빈관 루비홀에서 국내외 물리학자 50여명을 초청해 워크숍을 갖는다.

KAIST 물리학과 최기운 교수의 인사말로 시작되는 이날 행사에서는 ‘거대강입자 가속기시대의 톱 쿼크의 물리학과 전자기 약작용 대칭성 깨짐(Top physics and electroweak symmetry breaking in the LHC era)’을 주제로 세계 각국 물리학자들의 열띤 토론이 펼쳐진다.

NPKI는 자연의 가장 근본적인 원리를 탐구하고, 그 의미를 집중적으로 연구하며, 성과를 일반인은 물론 향후 물리학자를 꿈꾸는 청소년들과 나누기 위해 올해 설립됐다.

NPKI 발족 기념행사의 일환으로 치러지는 이번 워크숍의 국내 조직위원으로는 KAIST 물리학과 최기운 교수, 고등과학원 고병원 교수, 고등과학원 전응진 교수 등이 활동한다.

이밖에 차바 차키(Csaba Csaki) 미국 코넬대 교수, 크리스토프 그로젼(Christophe Grojean) 유럽입자물리연구소(CERN) 교수, 에레즈 에치온(Erez Etzion) 이스라엘 텔아비브대 교수, 졸탄 리게티(Zoltan Ligeti) 미국 버클리대 교수 등 세계적 석학들이 해외 위원으로 참여한다.

워크숍 3일째인 26일 오전에는 신라호텔 파인룸에서 물리학자를 꿈꾸는 중고등학생들 20명을 참가비 없이 선발, 초청해 일일 물리학자 체험프로그램인 ‘씨앗 프로그램(Seeds Program)’을 진행한다.

선발된 학생들은 세계적인 물리학자들이 토론하는 모습을 직접 참관하는 한편 물리학자들의 학문적 일상을 체험하는 기회를 갖는다. 아울러 유럽입자물리연구소 길라드 페레즈 교수의 강연을 듣고 질의 응답하는 시간도 마련했다.

한편, 이번 워크숍은 NPKI가 주관하고 신라호텔, BK21 KAIST Physics, KAIST 물리학과, 서울대학교 물리학과, 고등과학원, 양자시공간연구센터가 후원한다.

2012.02.22 조회수 17815

입자 물리학 연구소 ‘NPKI’ 발족 워크샵 가져

- 신의 입자 ‘힉스(Higgs)" 추적하는 국내·외 물리학자 대거 참석 -

24일 발족하는 ‘새로운 물리학 한국연구소(이하 NPKI: New Physics at Korea Institute)’가 29일까지 6일간 서울 신라호텔 영빈관 루비홀에서 국내외 물리학자 50여명을 초청해 워크숍을 갖는다.

KAIST 물리학과 최기운 교수의 인사말로 시작되는 이날 행사에서는 ‘거대강입자 가속기시대의 톱 쿼크의 물리학과 전자기 약작용 대칭성 깨짐(Top physics and electroweak symmetry breaking in the LHC era)’을 주제로 세계 각국 물리학자들의 열띤 토론이 펼쳐진다.

NPKI는 자연의 가장 근본적인 원리를 탐구하고, 그 의미를 집중적으로 연구하며, 성과를 일반인은 물론 향후 물리학자를 꿈꾸는 청소년들과 나누기 위해 올해 설립됐다.

NPKI 발족 기념행사의 일환으로 치러지는 이번 워크숍의 국내 조직위원으로는 KAIST 물리학과 최기운 교수, 고등과학원 고병원 교수, 고등과학원 전응진 교수 등이 활동한다.

이밖에 차바 차키(Csaba Csaki) 미국 코넬대 교수, 크리스토프 그로젼(Christophe Grojean) 유럽입자물리연구소(CERN) 교수, 에레즈 에치온(Erez Etzion) 이스라엘 텔아비브대 교수, 졸탄 리게티(Zoltan Ligeti) 미국 버클리대 교수 등 세계적 석학들이 해외 위원으로 참여한다.

워크숍 3일째인 26일 오전에는 신라호텔 파인룸에서 물리학자를 꿈꾸는 중고등학생들 20명을 참가비 없이 선발, 초청해 일일 물리학자 체험프로그램인 ‘씨앗 프로그램(Seeds Program)’을 진행한다.

선발된 학생들은 세계적인 물리학자들이 토론하는 모습을 직접 참관하는 한편 물리학자들의 학문적 일상을 체험하는 기회를 갖는다. 아울러 유럽입자물리연구소 길라드 페레즈 교수의 강연을 듣고 질의 응답하는 시간도 마련했다.

한편, 이번 워크숍은 NPKI가 주관하고 신라호텔, BK21 KAIST Physics, KAIST 물리학과, 서울대학교 물리학과, 고등과학원, 양자시공간연구센터가 후원한다.

2012.02.22 조회수 17815 -

김두철교수 고등과학원 제5대 원장 취임

통계물리 분야의 석학인 김두철(金斗哲) 교수가 7월 1일 오후4시 고등과학원 1호관 국제회의실에서 각계 분야 귀빈들이 참석한 가운데 고등과학원(KIAS: Korea Institute for Advanced Study, www.kias.re.kr) 5대 원장으로 취임했다.

김 교수는 1948년 서울에서 출생하여 경기고등학교와 서울대학교 전자공학과를 졸업하고, 미국 존스홉킨스 대학(Johns Hopkins University)에서 전기공학(통계물리학) 박사 학위를 취득했다.

1977년 11월부터 서울대학교 물리학부 교수로 재직하였고, 2000년부터 2004년까지 물리학부 학부장을, 1999년부터 2006년까지 BK21 서울대학교 물리연구단장직을 역임했다.

2010.07.01 조회수 13153

김두철교수 고등과학원 제5대 원장 취임

통계물리 분야의 석학인 김두철(金斗哲) 교수가 7월 1일 오후4시 고등과학원 1호관 국제회의실에서 각계 분야 귀빈들이 참석한 가운데 고등과학원(KIAS: Korea Institute for Advanced Study, www.kias.re.kr) 5대 원장으로 취임했다.

김 교수는 1948년 서울에서 출생하여 경기고등학교와 서울대학교 전자공학과를 졸업하고, 미국 존스홉킨스 대학(Johns Hopkins University)에서 전기공학(통계물리학) 박사 학위를 취득했다.

1977년 11월부터 서울대학교 물리학부 교수로 재직하였고, 2000년부터 2004년까지 물리학부 학부장을, 1999년부터 2006년까지 BK21 서울대학교 물리연구단장직을 역임했다.

2010.07.01 조회수 13153 -

한국과학기술원(KAIST)부설 고등과학원(KIAS)원장 초빙

ght=58 src="http://www.kaist.ac.kr/ICSFiles/artimage/2004/04/13/c_bbs_notice/40413_t1.gif" width=425 border=0>

21세기 지상강국을 지향하는 국내 유일의 이론 기초과학 연구기관인 고등과학원을 이끌어 가실 비전과 리더십을 갖춘 원장을 모십니다.

세계적으로 학문적인 탁월한 업적을 이룬 석학 우리나라 기초과학에 정열을 바칠 수 있으며, 고등과학원을 세계적인 기관 으로 발전시킬 수 있는 의욕과 능력이 있는 내·외국인 KAIST 관련 법규상 결격사유에 해당되지 않는 분

이력서 1부(사진 부착) 주요업적 및 경력소개서 1부(A4 3매 이내) 기관발전 및 경영방향에 대한 소견서 1부(A4 5매 이내) 추천에 의한 경우 추천서 및 본인동의서 각 1부 첨부

제출마감 : 2004. 5. 15(토) 13:00까지 직접 제출 또는 우편접수 E-mail 제출은 인정하지 않으며, 우편접수인 경우 마감일시까지 도착분에 한함 (우) 305-701. 대전광역시 유성구 구성동 373-1 한국과학기술원 부설 고등과학원 원장후보추천위원회 사무국

제출한 서류는 일체 반환하지 않으며, 기재된 내용이 사실과 다를 경우에는 선임추천을 취소할 수 있음 근무지는 KAIST 서울 캠퍼스내 고등과학원임 문의 (TEL) 042-869-2301 (FAX) 042-869-2170 (Homepage) http://www.kaist.ac.kr (E-mail) kihankim@kaist.ac.kr

2004.04.16 조회수 19918

한국과학기술원(KAIST)부설 고등과학원(KIAS)원장 초빙

ght=58 src="http://www.kaist.ac.kr/ICSFiles/artimage/2004/04/13/c_bbs_notice/40413_t1.gif" width=425 border=0>

21세기 지상강국을 지향하는 국내 유일의 이론 기초과학 연구기관인 고등과학원을 이끌어 가실 비전과 리더십을 갖춘 원장을 모십니다.

세계적으로 학문적인 탁월한 업적을 이룬 석학 우리나라 기초과학에 정열을 바칠 수 있으며, 고등과학원을 세계적인 기관 으로 발전시킬 수 있는 의욕과 능력이 있는 내·외국인 KAIST 관련 법규상 결격사유에 해당되지 않는 분

이력서 1부(사진 부착) 주요업적 및 경력소개서 1부(A4 3매 이내) 기관발전 및 경영방향에 대한 소견서 1부(A4 5매 이내) 추천에 의한 경우 추천서 및 본인동의서 각 1부 첨부

제출마감 : 2004. 5. 15(토) 13:00까지 직접 제출 또는 우편접수 E-mail 제출은 인정하지 않으며, 우편접수인 경우 마감일시까지 도착분에 한함 (우) 305-701. 대전광역시 유성구 구성동 373-1 한국과학기술원 부설 고등과학원 원장후보추천위원회 사무국

제출한 서류는 일체 반환하지 않으며, 기재된 내용이 사실과 다를 경우에는 선임추천을 취소할 수 있음 근무지는 KAIST 서울 캠퍼스내 고등과학원임 문의 (TEL) 042-869-2301 (FAX) 042-869-2170 (Homepage) http://www.kaist.ac.kr (E-mail) kihankim@kaist.ac.kr

2004.04.16 조회수 19918