%ED%99%94%ED%95%99%EA%B3%B5%ED%95%99

-

미생물로 자스민 향도 만든다

우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘벤질아세테이트 생산을 위한 미생물 공정’논문을 발표했다고 26일 밝혔다. 이번 논문은 네이처(Nature) 誌가 발행하는 ‘네이처 화학공학(Nature Chemical Engineering)’의 표지논문으로 선정됐다.

※ 논문명 : A microbial process for the production of benzyl acetate

※ 저자 정보 : 최경록(한국과학기술원, 제1 저자), Luo Zi Wei(한국과학기술원, 제2 저자), 김기배(한국과학기술원, 제3 저자), Xu Hanwen(한국과학기술원, 제4 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

향은 화장품 및 식품 산업에서 중요한 요소다. 그중에서도 자스민 향과 일랑일랑 향은 각종 향수와 화장품, 개인 위생용품뿐만 아니라 식품 및 음료 제조에까지 널리 애용되고 있다. 하지만 자스민과 일랑일랑 꽃으로부터의 추출을 통해 생산되는 향료의 양이 수요를 충족시키기 못하기 때문에 산업에서는 두 향료의 향을 내는 주요한 방향성 성분인 벤질아세테이트를 석유로부터 유래한 원료를 이용해 화학적으로 합성해 첨가해 제품을 생산하고 있다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 각종 산업에서 널리 이용되는 방향성 화합물인 벤질아세테이트를 친환경적이고 지속가능한 방식으로 생산하고자 시스템 대사공학을 통해 포도당으로부터 벤질아세테이트를 생산하는 대장균 발효 공정을 개발했다. 시스템 대사공학은 석유에 대한 의존도가 높은 기존의 화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심인 미생물 세포공장을 보다 효과적으로 개발하기 위해 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

이상엽 특훈교수팀은 2019년 대장균을 대사공학적으로 개량해 포도당으로부터 벤조산을 생산하는 미생물 균주를 개발한 바 있다. 이번 연구에서는 해당 전략을 바탕으로 포도당으로부터 벤조산을 거쳐 벤질아세테이트를 생합성하는 대사 경로를 개발했다. 연구팀은 포도당으로부터 벤조산을 생합성하는 대사경로를 도입한 상단 균주와 벤조산을 벤질아세테이트로 전환하는 대사 경로가 도입된 하단 균주의 공생배양을 통해 포도당으로부터 벤질아세테이트를 생산하는 데 성공했다. 하지만 해당 공생배양 전략을 활용할 경우 벤조산을 벤질아세테이트로 전환하는 데에 이용되는 효소가 벤조산 생합성 중 생성되는 중간체에 비특이적으로 작용해 신나밀아세테이트라는 부산물을 생성하는 것이 확인됐다. 특히 이 과정에서 벤조산 생합성에 필요한 중간체가 소모되어 목표 화합물인 벤질아세테이트의 생산 효율이 감소된다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 효소의 기질 비특이성으로 인한 부산물 생성 문제를 극복하기 위해 발효 초반에는 포도당으로부터 벤조산을 생산하는 상단 균주만을 배양해 벤조산을 우선적으로 생산하고, 하단 균주를 뒤늦게 접종해 배양액 내에 축적된 벤조산을 벤질아세테이트로 전환하는 지연 공생배양 전략을 고안했다. 하단 균주가 도입되는 시점에는 배양액 내 벤조산의 농도가 중간체의 농도보다 월등히 높아 벤조산이 벤질아세테이트로 전환되는 반응이 중간체가 부산물로 전환되는 반응보다 우세하게 진행된다. 연구진은 지연 공생배양 전략을 적용함으로써 추가적인 효소 및 균주 개량을 거치지 않고도 부산물의 생성은 억제하는 동시에 목표 화합물인 벤질아세테이트의 생산 농도는 기존 플라스크 수준의 발효 대비 10배 이상인 2.2 g/L까지 향상시킬 수 있었다. 또한 기술 경제성 분석을 통해 해당 미생물 공정을 통한 벤질아세테이트의 상업적 생산 가능성을 확인했다.

이번 논문의 제1 저자인 최경록 연구교수는 “이번 연구는 벤질아세테이트라는 산업적으로 유용한 화합물을 효과적으로 생산하는 미생물 공정을 개발함과 동시에, 대사공학을 연구 중 효소의 기질 비특이성으로 인해 빈번하게 발생하는 부산물 생성 및 이로 인한 목표 화합물 생산 효율의 저하 문제를 극복하는 새로운 접근을 제시했다는 데 큰 의의가 있다”고 말했다. 또한 이상엽 특훈교수는 “산업적으로 유용한 화합 물질을 지속가능한 방식으로 생산할 수 있는 미생물 공정의 종류와 수를 늘려 나감과 동시에 미생물 균주 개발 중 고질적으로 필연적으로 발생하는 여러 문제를 해결하는 효과적인 전략의 개발에도 힘쓴다면 석유화학산업의 친환경적이고 지속가능한 바이오산업으로의 전환을 더욱 앞당길 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 바이오의료기술개발사업의 ‘지능형 세포공장기술 구현’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수) 및 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식)의 ‘미생물 대사 시스템 제어를 통한 무기물로부터의 단백질 생산 기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 최경록 연구교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.26 조회수 7667

미생물로 자스민 향도 만든다

우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘벤질아세테이트 생산을 위한 미생물 공정’논문을 발표했다고 26일 밝혔다. 이번 논문은 네이처(Nature) 誌가 발행하는 ‘네이처 화학공학(Nature Chemical Engineering)’의 표지논문으로 선정됐다.

※ 논문명 : A microbial process for the production of benzyl acetate

※ 저자 정보 : 최경록(한국과학기술원, 제1 저자), Luo Zi Wei(한국과학기술원, 제2 저자), 김기배(한국과학기술원, 제3 저자), Xu Hanwen(한국과학기술원, 제4 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

향은 화장품 및 식품 산업에서 중요한 요소다. 그중에서도 자스민 향과 일랑일랑 향은 각종 향수와 화장품, 개인 위생용품뿐만 아니라 식품 및 음료 제조에까지 널리 애용되고 있다. 하지만 자스민과 일랑일랑 꽃으로부터의 추출을 통해 생산되는 향료의 양이 수요를 충족시키기 못하기 때문에 산업에서는 두 향료의 향을 내는 주요한 방향성 성분인 벤질아세테이트를 석유로부터 유래한 원료를 이용해 화학적으로 합성해 첨가해 제품을 생산하고 있다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 각종 산업에서 널리 이용되는 방향성 화합물인 벤질아세테이트를 친환경적이고 지속가능한 방식으로 생산하고자 시스템 대사공학을 통해 포도당으로부터 벤질아세테이트를 생산하는 대장균 발효 공정을 개발했다. 시스템 대사공학은 석유에 대한 의존도가 높은 기존의 화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심인 미생물 세포공장을 보다 효과적으로 개발하기 위해 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

이상엽 특훈교수팀은 2019년 대장균을 대사공학적으로 개량해 포도당으로부터 벤조산을 생산하는 미생물 균주를 개발한 바 있다. 이번 연구에서는 해당 전략을 바탕으로 포도당으로부터 벤조산을 거쳐 벤질아세테이트를 생합성하는 대사 경로를 개발했다. 연구팀은 포도당으로부터 벤조산을 생합성하는 대사경로를 도입한 상단 균주와 벤조산을 벤질아세테이트로 전환하는 대사 경로가 도입된 하단 균주의 공생배양을 통해 포도당으로부터 벤질아세테이트를 생산하는 데 성공했다. 하지만 해당 공생배양 전략을 활용할 경우 벤조산을 벤질아세테이트로 전환하는 데에 이용되는 효소가 벤조산 생합성 중 생성되는 중간체에 비특이적으로 작용해 신나밀아세테이트라는 부산물을 생성하는 것이 확인됐다. 특히 이 과정에서 벤조산 생합성에 필요한 중간체가 소모되어 목표 화합물인 벤질아세테이트의 생산 효율이 감소된다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 효소의 기질 비특이성으로 인한 부산물 생성 문제를 극복하기 위해 발효 초반에는 포도당으로부터 벤조산을 생산하는 상단 균주만을 배양해 벤조산을 우선적으로 생산하고, 하단 균주를 뒤늦게 접종해 배양액 내에 축적된 벤조산을 벤질아세테이트로 전환하는 지연 공생배양 전략을 고안했다. 하단 균주가 도입되는 시점에는 배양액 내 벤조산의 농도가 중간체의 농도보다 월등히 높아 벤조산이 벤질아세테이트로 전환되는 반응이 중간체가 부산물로 전환되는 반응보다 우세하게 진행된다. 연구진은 지연 공생배양 전략을 적용함으로써 추가적인 효소 및 균주 개량을 거치지 않고도 부산물의 생성은 억제하는 동시에 목표 화합물인 벤질아세테이트의 생산 농도는 기존 플라스크 수준의 발효 대비 10배 이상인 2.2 g/L까지 향상시킬 수 있었다. 또한 기술 경제성 분석을 통해 해당 미생물 공정을 통한 벤질아세테이트의 상업적 생산 가능성을 확인했다.

이번 논문의 제1 저자인 최경록 연구교수는 “이번 연구는 벤질아세테이트라는 산업적으로 유용한 화합물을 효과적으로 생산하는 미생물 공정을 개발함과 동시에, 대사공학을 연구 중 효소의 기질 비특이성으로 인해 빈번하게 발생하는 부산물 생성 및 이로 인한 목표 화합물 생산 효율의 저하 문제를 극복하는 새로운 접근을 제시했다는 데 큰 의의가 있다”고 말했다. 또한 이상엽 특훈교수는 “산업적으로 유용한 화합 물질을 지속가능한 방식으로 생산할 수 있는 미생물 공정의 종류와 수를 늘려 나감과 동시에 미생물 균주 개발 중 고질적으로 필연적으로 발생하는 여러 문제를 해결하는 효과적인 전략의 개발에도 힘쓴다면 석유화학산업의 친환경적이고 지속가능한 바이오산업으로의 전환을 더욱 앞당길 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 바이오의료기술개발사업의 ‘지능형 세포공장기술 구현’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수) 및 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식)의 ‘미생물 대사 시스템 제어를 통한 무기물로부터의 단백질 생산 기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 최경록 연구교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.26 조회수 7667 -

제4회 KAIST 국제 이머징 소재 심포지엄 개최 - 국제 저명 학술지 편집장 등 석학 15인 참여

우리 대학은 지난 11월 15일(수), 본교 학술문화관 5층 정근모 컨퍼런스홀에서 `제4회 KAIST 국제 이머징 소재 심포지엄(4th KAIST Emerging Materials Symposium)'을 성공적으로 개최했다. `차세대 소재 개발의 빅아이디어 탐색'을 주제로 열린 이번 심포지엄에는 미국화학회가 발간하는 화학 분야 권위 학술지 Chemical Reviews(Impact Factor = 62.1)의 편집위원장(Editor-in-chief)인 샤론 해머스 쉬퍼(Sharon Hammes-Schiffer) 교수를 포함해 재료공학·화학·화학공학·응용물리학 분야의 석학 15명이 강연자로 참여했다.

이번 심포지엄은 재료공학·화학·화학공학·응용물리학 분야의 빅아이디어를 소개하고, 나노공학의 차세대 응용을 위한 최신 성과를 공유하기 위하여 기획되었다. 최신 나노소재 응용, 화학·재료공학 연구의 방향성, 혁신 소재 기반 사업화 사회공헌과 관련하여 크게 3개의 주제를 아우르는 아이디어와 주요 이슈를 공유하는 열띤 토론의 시간을 가졌다. 이를 위해 미국 화학회가 발행하는 Chemical Review의 편집장인 샤론 해머스 쉬퍼(Sharon Hammes-Schiffer) 예일대학 교수, SmartMat 학술지 편집장 후아 장(Hua Zhang) 홍콩 성시대학 교수, ACS Nano 학술지의 부편집장인 츠요시 세키타니 (Tsuyoshi Sekitani) 오사카대학 교수, Accounts of Material Research 학술지의 편집장인 지아싱 후앙(Jiaxing Huang) Westlake 대학 교수, EcoMat 학술지의 편집장인 지지안 정(Zijian Zheng) 홍콩 이공대학 교수, Science Advances 학술지의 부편집장인 웨이 가오(Wei Gao) 캘리포니아 공과대학 교수, ACS Sensors 학술지의 부편집장인 정희태 우리 대학 교수 등, 총 7명의 저명 학술지 편집장들과 더불어 KAIST를 대표하는 신진 연구 교수 4명이 참여하여 신흥 유망 소재 분야의 연구 현황을 발표하고 패널 토론을 통해 국제학술지의 나아갈 방향에 대해 논의하였다.

심포지엄의 첫 강연에서는 샤론 해머스 쉬퍼 예일대 교수가 양자 연결된 전자전달에 관한 강연을 진행하였다. 양자에 대한 이론적인 연구와 계산 연구에 대한 공로로 미국 예술 과학 아카데미(AAAS)의 회원인 그녀는 양자 연결 전자 전달에 관한 연구의 대가로 알려져 있다. 양자 연결된 전자 전달은 전기화학 반응을 통해 일어나는 전자와 양성자의 전달을 양자 역학 관점으로 설명하고 이론적인 접근을 통하여 최근 각광받는 전기화학 촉매와 에너지 전환 장치에 활용되는 소재 개발로 적용할 수 있다.

최근 사회적인 문제로 부각되는 탄소 발생을 저감할 수 있는 방법으로, 촉매를 활용한 수소/고부가가치 화합물 생산과 생산된 에너지를 전환 및 저장할 수 있는 에너지 저장 소재들이 각광받고 있다. 이번 심포지엄을 통하여 세계 석학 교수들은 해외 우수 연구진들의 연구 현황 및 연구 방향성에 대해 토의하고, 차세대 소재 개발을 위한 빅아이디어 탐색을 위한 강연을 하였다. 이외에도, 혁신 소재 기반 기술을 바탕으로 새롭게 창업하여 과학기술 발전과 관련 산업 분야 육성에 이바지를 통해 사회공헌에 앞장서고 있는 김일두(IDKLab Inc., 아이디케이랩), 박용근(Tomocube, 토모큐브), 스티브 박(Aldaver, 알데바), 정연식(Artificial Photosynthesis Lab, 인공광합성연구소) KAIST 교수가 첨단기술 기반 창업에 대한 강연을 진행하였다. KAIST를 대표하는 교원창업 교수진은 자신들이 겪은 경험을 토대로 첨단 소재 기술이 가지는 가치·미래산업에 대응하는 연구자의 자세·미래 산업 육성을 위한 KAIST의 노력 등의 내용을 생생하게 전달하였다.

이번 국제 심포지엄은 ▴나노과학 ▴KAIST 기술창업 ▴신진연구자 ▴나노 신소재 학술지 편집장 세션 등 신소재 선도 분야 및 최신 나노연구 관련 4개의 세션에서 열띤 강연이 진행되었다. 특히, 신소재공학과의 젊은 라이징 스타 교수(정우철, 강기범, 조힘찬, 서동화) 들의 첨단 신소재강연과 함께 웨이 가오(Wei Gao) 캘리포니아 공과대학 교수가 함께 참여하여 웨어러블 센서와 바이오 센서에 관한 열정적인 강연을 선보였다. 또한 홍승범 교수(신소재공학과 학과장)는 학과의 국제화 관련 주요 성과들과 글로벌 Top 10 진입을 위한 학과 비전에 대해 소개하는 시간을 가졌다.

행사의 총괄을 맡은 김일두 교수(우리 대학 신소재공학과, ACS Nano Executive Editor)는 "작년에 성공적으로 개최된 제3회 KAIST 이머징 소재 심포지엄에 이어, 이번 기회를 통해 재차 국·내외 저명한 석학들과 정보 교류를 강화하고 공동 연구를 실시해 대한민국의 과학기술 발전과 더 나아가 전 세계적으로 가치를 창출하는 기회로 활용하고자 이번 심포지엄을 개최했다ˮ고 개최 배경을 밝혔다. 이어, 김 교수는 "재료 및 화학, 생명공학, 응용물리학 분야 저명한 석학들이 한자리에 모이는 국제학술 교류의 장을 마련한 만큼 나노 신소재·차세대 에너지 저장 및 발전기술·첨단 전자소자 및 바이오 소재 등 최신 미래 기술을 배울 수 있는 소중한 기회가 되었을 것ˮ이라고 강조했다.

이번 행사는 한국과학기술원 학술문화관 5층 정근모 컨퍼런스홀에서 개최되었으며, 신소재, 화학, 물리, 바이오, 그리고 화학공학 분야의 최신 연구 동향에 관심이 있는 연구자라면 누구나 무료로 참석이 가능한 열린 심포지엄이었다. 이 행사를 통해 세계적으로 유명한 전문가들과 직접 만나 귀중한 인사이트를 얻을 수 있을 뿐 아니라, 토론의 장을 통해 혁신적인 공동연구와 교류의 기회도 얻을 수 있었다. 또한, 이번 심포지엄을 통해 이 곳 KAIST에 해외의 여러 과학계 유명 인사들을 초청하고, 저명 학술지 편집장들과 함께 활발한 연구 및 교류의 기회를 얻었다. 특히, 행사 이후에는 미국 화학회가 발행하는 학술지인 Accounts of Material Research의 편집장인 지아싱 후앙(Jiaxing Huang) 교수로부터 특별 리뷰 논문집을 초청 받았으며, 친환경 소재 연구에 관한 유명 학술지 Ecomat의 지지안 정(Zijian Zheng) 교수 또한 KAIST 특별 리뷰집을 초청하여 KAIST 연구자에 대한 특별한 애정과 관심을 보였다. 한편, 우리 대학 신소재공학과는 `2023 QS 세계대학평가 학과별 순위'에서 전 세계 대학 중 18위, 국내 대학 1위를 차지한 바 있다.

2023.11.22 조회수 5937

제4회 KAIST 국제 이머징 소재 심포지엄 개최 - 국제 저명 학술지 편집장 등 석학 15인 참여

우리 대학은 지난 11월 15일(수), 본교 학술문화관 5층 정근모 컨퍼런스홀에서 `제4회 KAIST 국제 이머징 소재 심포지엄(4th KAIST Emerging Materials Symposium)'을 성공적으로 개최했다. `차세대 소재 개발의 빅아이디어 탐색'을 주제로 열린 이번 심포지엄에는 미국화학회가 발간하는 화학 분야 권위 학술지 Chemical Reviews(Impact Factor = 62.1)의 편집위원장(Editor-in-chief)인 샤론 해머스 쉬퍼(Sharon Hammes-Schiffer) 교수를 포함해 재료공학·화학·화학공학·응용물리학 분야의 석학 15명이 강연자로 참여했다.

이번 심포지엄은 재료공학·화학·화학공학·응용물리학 분야의 빅아이디어를 소개하고, 나노공학의 차세대 응용을 위한 최신 성과를 공유하기 위하여 기획되었다. 최신 나노소재 응용, 화학·재료공학 연구의 방향성, 혁신 소재 기반 사업화 사회공헌과 관련하여 크게 3개의 주제를 아우르는 아이디어와 주요 이슈를 공유하는 열띤 토론의 시간을 가졌다. 이를 위해 미국 화학회가 발행하는 Chemical Review의 편집장인 샤론 해머스 쉬퍼(Sharon Hammes-Schiffer) 예일대학 교수, SmartMat 학술지 편집장 후아 장(Hua Zhang) 홍콩 성시대학 교수, ACS Nano 학술지의 부편집장인 츠요시 세키타니 (Tsuyoshi Sekitani) 오사카대학 교수, Accounts of Material Research 학술지의 편집장인 지아싱 후앙(Jiaxing Huang) Westlake 대학 교수, EcoMat 학술지의 편집장인 지지안 정(Zijian Zheng) 홍콩 이공대학 교수, Science Advances 학술지의 부편집장인 웨이 가오(Wei Gao) 캘리포니아 공과대학 교수, ACS Sensors 학술지의 부편집장인 정희태 우리 대학 교수 등, 총 7명의 저명 학술지 편집장들과 더불어 KAIST를 대표하는 신진 연구 교수 4명이 참여하여 신흥 유망 소재 분야의 연구 현황을 발표하고 패널 토론을 통해 국제학술지의 나아갈 방향에 대해 논의하였다.

심포지엄의 첫 강연에서는 샤론 해머스 쉬퍼 예일대 교수가 양자 연결된 전자전달에 관한 강연을 진행하였다. 양자에 대한 이론적인 연구와 계산 연구에 대한 공로로 미국 예술 과학 아카데미(AAAS)의 회원인 그녀는 양자 연결 전자 전달에 관한 연구의 대가로 알려져 있다. 양자 연결된 전자 전달은 전기화학 반응을 통해 일어나는 전자와 양성자의 전달을 양자 역학 관점으로 설명하고 이론적인 접근을 통하여 최근 각광받는 전기화학 촉매와 에너지 전환 장치에 활용되는 소재 개발로 적용할 수 있다.

최근 사회적인 문제로 부각되는 탄소 발생을 저감할 수 있는 방법으로, 촉매를 활용한 수소/고부가가치 화합물 생산과 생산된 에너지를 전환 및 저장할 수 있는 에너지 저장 소재들이 각광받고 있다. 이번 심포지엄을 통하여 세계 석학 교수들은 해외 우수 연구진들의 연구 현황 및 연구 방향성에 대해 토의하고, 차세대 소재 개발을 위한 빅아이디어 탐색을 위한 강연을 하였다. 이외에도, 혁신 소재 기반 기술을 바탕으로 새롭게 창업하여 과학기술 발전과 관련 산업 분야 육성에 이바지를 통해 사회공헌에 앞장서고 있는 김일두(IDKLab Inc., 아이디케이랩), 박용근(Tomocube, 토모큐브), 스티브 박(Aldaver, 알데바), 정연식(Artificial Photosynthesis Lab, 인공광합성연구소) KAIST 교수가 첨단기술 기반 창업에 대한 강연을 진행하였다. KAIST를 대표하는 교원창업 교수진은 자신들이 겪은 경험을 토대로 첨단 소재 기술이 가지는 가치·미래산업에 대응하는 연구자의 자세·미래 산업 육성을 위한 KAIST의 노력 등의 내용을 생생하게 전달하였다.

이번 국제 심포지엄은 ▴나노과학 ▴KAIST 기술창업 ▴신진연구자 ▴나노 신소재 학술지 편집장 세션 등 신소재 선도 분야 및 최신 나노연구 관련 4개의 세션에서 열띤 강연이 진행되었다. 특히, 신소재공학과의 젊은 라이징 스타 교수(정우철, 강기범, 조힘찬, 서동화) 들의 첨단 신소재강연과 함께 웨이 가오(Wei Gao) 캘리포니아 공과대학 교수가 함께 참여하여 웨어러블 센서와 바이오 센서에 관한 열정적인 강연을 선보였다. 또한 홍승범 교수(신소재공학과 학과장)는 학과의 국제화 관련 주요 성과들과 글로벌 Top 10 진입을 위한 학과 비전에 대해 소개하는 시간을 가졌다.

행사의 총괄을 맡은 김일두 교수(우리 대학 신소재공학과, ACS Nano Executive Editor)는 "작년에 성공적으로 개최된 제3회 KAIST 이머징 소재 심포지엄에 이어, 이번 기회를 통해 재차 국·내외 저명한 석학들과 정보 교류를 강화하고 공동 연구를 실시해 대한민국의 과학기술 발전과 더 나아가 전 세계적으로 가치를 창출하는 기회로 활용하고자 이번 심포지엄을 개최했다ˮ고 개최 배경을 밝혔다. 이어, 김 교수는 "재료 및 화학, 생명공학, 응용물리학 분야 저명한 석학들이 한자리에 모이는 국제학술 교류의 장을 마련한 만큼 나노 신소재·차세대 에너지 저장 및 발전기술·첨단 전자소자 및 바이오 소재 등 최신 미래 기술을 배울 수 있는 소중한 기회가 되었을 것ˮ이라고 강조했다.

이번 행사는 한국과학기술원 학술문화관 5층 정근모 컨퍼런스홀에서 개최되었으며, 신소재, 화학, 물리, 바이오, 그리고 화학공학 분야의 최신 연구 동향에 관심이 있는 연구자라면 누구나 무료로 참석이 가능한 열린 심포지엄이었다. 이 행사를 통해 세계적으로 유명한 전문가들과 직접 만나 귀중한 인사이트를 얻을 수 있을 뿐 아니라, 토론의 장을 통해 혁신적인 공동연구와 교류의 기회도 얻을 수 있었다. 또한, 이번 심포지엄을 통해 이 곳 KAIST에 해외의 여러 과학계 유명 인사들을 초청하고, 저명 학술지 편집장들과 함께 활발한 연구 및 교류의 기회를 얻었다. 특히, 행사 이후에는 미국 화학회가 발행하는 학술지인 Accounts of Material Research의 편집장인 지아싱 후앙(Jiaxing Huang) 교수로부터 특별 리뷰 논문집을 초청 받았으며, 친환경 소재 연구에 관한 유명 학술지 Ecomat의 지지안 정(Zijian Zheng) 교수 또한 KAIST 특별 리뷰집을 초청하여 KAIST 연구자에 대한 특별한 애정과 관심을 보였다. 한편, 우리 대학 신소재공학과는 `2023 QS 세계대학평가 학과별 순위'에서 전 세계 대학 중 18위, 국내 대학 1위를 차지한 바 있다.

2023.11.22 조회수 5937 -

생명화학공학과 이재우 교수, 미국화학공학회 석학회원(AIChE Fellow) 선임

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수가 미국화학공학회 (AIChE) 2023년 석학회원 (Fellow)으로 선임됐다고 10일 밝혔다.

미국화학공학회(AIChE)는 세계 최고 권위의 화학 및 생물공학, 소재, 공정, 환경, 에너지 분야 학회다. 110여 개국에서 6만 명에 이르는 회원을 보유하고 있다. 이중 석학회원(Fellow)은 대부분이 미국의 저명한 학자들과 소수의 외국기관 회원으로 구성되며 탁월한 개인 연구업적 및 봉사 실적, 전문 분야 총괄 경력 등 4개 이상의 평가 기준 심사를 거쳐 선정한다.

우리 대학 생명화학공학과 소속으로 2012년 이상엽 연구부총장이, 2013년 이재형 겸직교수(現 USC 석좌교수)가 AIChE 석학회원으로 선임된 후 10년 만에 이재우 교수가 2023년 AIChE 석학회원으로 선임됐다. 따라서 현재 국내에 AIChE 석학회원으로는 3명의 KAIST 교수들이 선임되어 있다.

이재우 교수는 최근 1기압 이하의 이산화탄소가 포함된 배출가스를 부가가치 높은 탄소 재료로 전환하는 공정기술과 케미컬 루핑 공정을 통한 이산화탄소 활용 및 수소생산기술, 반응/분리 공정 직접화 기술들을 개발한 공로를 인정받아 석학회원으로 선정됐다.

이 교수는 서울대학교 화학공학과에서 학사/석사학위를 마치고, 쌍용정유(現 에스오일)에서 공정 디자인 연구자로 다양한 현장경험을 거친 후 미국 카네기 멜론(Carnegie Mellon) 대학 화학공학과에서 박사를 취득했다. 그 이후 독일 아헨공대에서 알렉산더 본 홈볼트 리서치 펠로우(Alexander von Humboldt Research Fellow)로 연구를 수행한 후 뉴욕시립대학(CCNY, CUNY)에 2001년에 조교수로 부임해 2010년 정교수로 승진했고 2012년부터 KAIST 생명화학공학과 교수로 부임해 후학들을 지도하며 탄소중립 및 에너지 시스템에 관련된 연구를 지속해오고 있다.

주요 수상으로는 ‘석명우수화공인상’(2016년)과 공학한림원 ‘2025년 미래 100대 기술’선정(2017년), 과학기술정보통신부 국가연구개발 우수성과 100선(2018년), ‘이수영 교수학습혁신 우수상’(2019년), 리서치 임팩트 어워드(Research Impact Award) (2022년), 그 외 기술혁신상 및 KAIST 공로상 등을 다수 수상한 바 있다.

현재는 기후변화에 대처하는 중요한 탄소중립 연구로 기초적인 원천기술 개발을 목적으로 한 분산형저탄소수소생산 선도연구센터(2022 과기정통부 ERC 선정)와 산업체 응용 부분에 관련된 기술을 개발하는 롯데케미칼-KAIST 탄소중립연구센터 소장으로 핵심 관련분야 연구를 이끌고 있다.

이재우 교수는 이산화탄소 및 다양한 온실가스를 유용한 화학제품으로 전환하는 공정기술에 관련된 연구를 수행할 예정이며, 이와 함께 저탄소 에너지 생산/공급하는 에너지 시스템 개발 및 에너지 소비와 공정 장치의 수를 대폭 줄일 수 있는 공정 집적화 연구를 수행해 지속가능한 산업 및 사회구현에 이바지할 계획이다.

2023.03.10 조회수 7885

생명화학공학과 이재우 교수, 미국화학공학회 석학회원(AIChE Fellow) 선임

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수가 미국화학공학회 (AIChE) 2023년 석학회원 (Fellow)으로 선임됐다고 10일 밝혔다.

미국화학공학회(AIChE)는 세계 최고 권위의 화학 및 생물공학, 소재, 공정, 환경, 에너지 분야 학회다. 110여 개국에서 6만 명에 이르는 회원을 보유하고 있다. 이중 석학회원(Fellow)은 대부분이 미국의 저명한 학자들과 소수의 외국기관 회원으로 구성되며 탁월한 개인 연구업적 및 봉사 실적, 전문 분야 총괄 경력 등 4개 이상의 평가 기준 심사를 거쳐 선정한다.

우리 대학 생명화학공학과 소속으로 2012년 이상엽 연구부총장이, 2013년 이재형 겸직교수(現 USC 석좌교수)가 AIChE 석학회원으로 선임된 후 10년 만에 이재우 교수가 2023년 AIChE 석학회원으로 선임됐다. 따라서 현재 국내에 AIChE 석학회원으로는 3명의 KAIST 교수들이 선임되어 있다.

이재우 교수는 최근 1기압 이하의 이산화탄소가 포함된 배출가스를 부가가치 높은 탄소 재료로 전환하는 공정기술과 케미컬 루핑 공정을 통한 이산화탄소 활용 및 수소생산기술, 반응/분리 공정 직접화 기술들을 개발한 공로를 인정받아 석학회원으로 선정됐다.

이 교수는 서울대학교 화학공학과에서 학사/석사학위를 마치고, 쌍용정유(現 에스오일)에서 공정 디자인 연구자로 다양한 현장경험을 거친 후 미국 카네기 멜론(Carnegie Mellon) 대학 화학공학과에서 박사를 취득했다. 그 이후 독일 아헨공대에서 알렉산더 본 홈볼트 리서치 펠로우(Alexander von Humboldt Research Fellow)로 연구를 수행한 후 뉴욕시립대학(CCNY, CUNY)에 2001년에 조교수로 부임해 2010년 정교수로 승진했고 2012년부터 KAIST 생명화학공학과 교수로 부임해 후학들을 지도하며 탄소중립 및 에너지 시스템에 관련된 연구를 지속해오고 있다.

주요 수상으로는 ‘석명우수화공인상’(2016년)과 공학한림원 ‘2025년 미래 100대 기술’선정(2017년), 과학기술정보통신부 국가연구개발 우수성과 100선(2018년), ‘이수영 교수학습혁신 우수상’(2019년), 리서치 임팩트 어워드(Research Impact Award) (2022년), 그 외 기술혁신상 및 KAIST 공로상 등을 다수 수상한 바 있다.

현재는 기후변화에 대처하는 중요한 탄소중립 연구로 기초적인 원천기술 개발을 목적으로 한 분산형저탄소수소생산 선도연구센터(2022 과기정통부 ERC 선정)와 산업체 응용 부분에 관련된 기술을 개발하는 롯데케미칼-KAIST 탄소중립연구센터 소장으로 핵심 관련분야 연구를 이끌고 있다.

이재우 교수는 이산화탄소 및 다양한 온실가스를 유용한 화학제품으로 전환하는 공정기술에 관련된 연구를 수행할 예정이며, 이와 함께 저탄소 에너지 생산/공급하는 에너지 시스템 개발 및 에너지 소비와 공정 장치의 수를 대폭 줄일 수 있는 공정 집적화 연구를 수행해 지속가능한 산업 및 사회구현에 이바지할 계획이다.

2023.03.10 조회수 7885 -

암의 조기 진단, 치료방향 결정 등을 위한 표적 마이크로RNA 다중 검출 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수, 신소재공학과 정연식 교수 공동 연구팀이 암 관련 마이크로RNA를 다중 검출할 수 있는 다색 양자점(퀀텀닷) 어레이를 개발했다고 20일 밝혔다.

신소재공학과 남태원 박사와 생명화학공학과 박연경 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회(American Chemical Society)가 발행하는 국제 학술지 `ACS 나노(ACS Nano)'에 2022년도 6월 15일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polychromatic quantum dot array to compose a community signal ensemble for multiplexed miRNA detection)

마이크로RNA는 18~25개의 염기서열로 이루어진 짧은 RNA로, 유전자 발현을 조절함으로써 세포 성장 및 분화와 같은 다양한 세포 활동을 제어한다. 마이크로RNA의 비정상적인 발현은 암을 포함한 다양한 질병과 밀접하게 연관돼있어, 여러 가지 질병을 진단하는 차세대 바이오마커로 크게 주목을 받고 있다.

마이크로RNA를 검출하는 가장 일반적인 기존의 방법은 역전사 중합효소 연쇄반응(qRT-PCR)이다. 하지만 이 기술은 역전사 반응을 수반하기 때문에 정량의 정확도가 떨어지고 다중 분석이 제한된다. 다중 핵산 분석에 특화되어 개발된 마이크로 어레이 기술 또한 여전히 역전사 단계를 수반하고 있으며 민감도와 특이도에 있어서 한계가 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해서, 트랜스퍼 프린팅 기법을 활용해 초고해상도의 다색 양자점 어레이(이하 PQDA)를 제작했고 이를 마이크로RNA를 분석하는 기술로 발전시켰다. 그 결과 연구팀은 표적 마이크로RNA를 높은 민감도와 특이도로 다중 검출하는 데 성공하였다.

PQDA는 표적 마이크로RNA에 상보적인 DNA프로브/양자점 복합체가 고정된 고분자 패턴으로, 이중가닥 특이적 뉴클레아제(이하 DSN) 효소에 의해서 표적 마이크로RNA에 특이적인 양자점을 방출하도록 설계됐다. 연구팀은 방출된 양자점들의 형광 신호 앙상블을 기반으로 유방암에 관련된 세 종류의 마이크로RNA를 펨토(10-15) 몰 수준으로 검출하는 데 성공했다. 또한, 혈청과 유방암세포로부터 마이크로RNA를 검출함으로써 기술의 임상 활용도를 입증했다.

PQDA는 각각 독립적인 정량화가 가능한 DNA프로브-양자점 모듈로 이뤄져 있다는 점에서 다중 분석에 적합하다. 특히, PQDA 기반 검출은 역전사 단계 없이 원상태의 마이크로RNA에서 수행하기 때문에 정확한 정량 분석이 가능하고, DSN 효소를 활용해 별도의 증폭 절차 없이 높은 감도를 달성했다. 또한, DSN 효소의 우수한 표적 식별 능력을 이용해 매우 높은 특이도로 표적 마이크로RNA를 검출할 수 있었다.

연구팀 관계자는 "특히 마이크로RNA는 혈액, 타액 및 소변과 같은 체액에도 존재하기 때문에 액체생검(Liquid biopsy)을 위한 핵심 바이오마커로 작용할 수 있다ˮ며 "따라서 이번 기술은 암의 조기 진단, 치료 방향 결정, 치료 효과 모니터링 등을 위한 액체생검 기술로 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 기초연구사업, 글로벌프론티어사업, 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

2022.07.20 조회수 9231

암의 조기 진단, 치료방향 결정 등을 위한 표적 마이크로RNA 다중 검출 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수, 신소재공학과 정연식 교수 공동 연구팀이 암 관련 마이크로RNA를 다중 검출할 수 있는 다색 양자점(퀀텀닷) 어레이를 개발했다고 20일 밝혔다.

신소재공학과 남태원 박사와 생명화학공학과 박연경 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회(American Chemical Society)가 발행하는 국제 학술지 `ACS 나노(ACS Nano)'에 2022년도 6월 15일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polychromatic quantum dot array to compose a community signal ensemble for multiplexed miRNA detection)

마이크로RNA는 18~25개의 염기서열로 이루어진 짧은 RNA로, 유전자 발현을 조절함으로써 세포 성장 및 분화와 같은 다양한 세포 활동을 제어한다. 마이크로RNA의 비정상적인 발현은 암을 포함한 다양한 질병과 밀접하게 연관돼있어, 여러 가지 질병을 진단하는 차세대 바이오마커로 크게 주목을 받고 있다.

마이크로RNA를 검출하는 가장 일반적인 기존의 방법은 역전사 중합효소 연쇄반응(qRT-PCR)이다. 하지만 이 기술은 역전사 반응을 수반하기 때문에 정량의 정확도가 떨어지고 다중 분석이 제한된다. 다중 핵산 분석에 특화되어 개발된 마이크로 어레이 기술 또한 여전히 역전사 단계를 수반하고 있으며 민감도와 특이도에 있어서 한계가 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해서, 트랜스퍼 프린팅 기법을 활용해 초고해상도의 다색 양자점 어레이(이하 PQDA)를 제작했고 이를 마이크로RNA를 분석하는 기술로 발전시켰다. 그 결과 연구팀은 표적 마이크로RNA를 높은 민감도와 특이도로 다중 검출하는 데 성공하였다.

PQDA는 표적 마이크로RNA에 상보적인 DNA프로브/양자점 복합체가 고정된 고분자 패턴으로, 이중가닥 특이적 뉴클레아제(이하 DSN) 효소에 의해서 표적 마이크로RNA에 특이적인 양자점을 방출하도록 설계됐다. 연구팀은 방출된 양자점들의 형광 신호 앙상블을 기반으로 유방암에 관련된 세 종류의 마이크로RNA를 펨토(10-15) 몰 수준으로 검출하는 데 성공했다. 또한, 혈청과 유방암세포로부터 마이크로RNA를 검출함으로써 기술의 임상 활용도를 입증했다.

PQDA는 각각 독립적인 정량화가 가능한 DNA프로브-양자점 모듈로 이뤄져 있다는 점에서 다중 분석에 적합하다. 특히, PQDA 기반 검출은 역전사 단계 없이 원상태의 마이크로RNA에서 수행하기 때문에 정확한 정량 분석이 가능하고, DSN 효소를 활용해 별도의 증폭 절차 없이 높은 감도를 달성했다. 또한, DSN 효소의 우수한 표적 식별 능력을 이용해 매우 높은 특이도로 표적 마이크로RNA를 검출할 수 있었다.

연구팀 관계자는 "특히 마이크로RNA는 혈액, 타액 및 소변과 같은 체액에도 존재하기 때문에 액체생검(Liquid biopsy)을 위한 핵심 바이오마커로 작용할 수 있다ˮ며 "따라서 이번 기술은 암의 조기 진단, 치료 방향 결정, 치료 효과 모니터링 등을 위한 액체생검 기술로 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 기초연구사업, 글로벌프론티어사업, 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

2022.07.20 조회수 9231 -

KAIST 연구실 온라인서 만난다, OPEN KAIST 2021 개최

우리 대학이 교내 연구 현장을 공개하는 OPEN KAIST 2021 행사를 3일부터 이틀간 온라인으로 개최한다.2001년 시작된 OPEN KAIST는 실험실 등의 연구 현장으로 방문객들을 초대하는 과학문화 행사다. 2년에 한 번씩 캠퍼스를 개방해 연구실 곳곳의 볼거리를 제공하고 과학적 흥미를 유발할 수 있는 체험 프로그램을 마련해 국민과 소통하는 KAIST의 전통적인 행사다. 올해로 11회째를 맞은 OPEN KAIST는 코로나 19의 확산세를 고려해 20년 만에 처음으로 온라인 동영상 플랫폼에서 방문객을 맞이한다.KAIST 연구실 탐방을 희망하는 사람이라면 누구나 OPEN KAIST 홈페이지(openkaist.ac.kr)에 접속한 뒤, 관심 있는 연구실이 공개되는 방송 시간에 실시간으로 입장할 수 있다. 온라인 공개 방송에서는 해당 연구실이 주도하는 최신 기술 설명 및 시연·연구성과 소개·온라인으로 참여할 수 있는 간단한 원격 체험 등의 콘텐츠가 제공된다.이를 위해, 로봇·바이오·인공지능·반도체 등 KAIST가 자랑하는 첨단 기술을 연구하는 16개 학과가 참여한다.로봇 분야에서는 기계공학과 '휴머노이드 로봇 연구센터'가 로봇과 부품으로 가득 찬 연구실을 공개한다. ▴유압식 구동 로봇 실험실 ▴로봇 가공실 ▴연구원들의 공부방 ▴전기식 구동 로봇 실험실 ▴로봇 조립실 등으로 나누어진 연구센터 곳곳을 안내하고 실험이 진행되는 연구 현장의 생생한 모습을 중계한다. 이어, 2족 로봇과 4족 로봇의 간단한 보행 시연도 이어질 예정이다.

건설및환경공학과에서는 ▴원격 제어 로봇 ▴건설 현장 노동자들의 근력 보조용 웨어러블 로봇 ▴재난 현장에서 매몰자를 찾아내는 자라나는 바인(Vine) 로봇 ▴자율주행 자동차 등 다가오는 미래사회에 대비하기 위한 새로운 패러다임의 건설 로봇들을 선보인다.

생명공학 분야에서는 생명과학과·의과학대학원·바이오및뇌공학과가 참여한다. 생명과학과는 코로나 19 예방을 위한 mRNA 백신이 세포 안으로 유입되어 항원이 발현되는 모든 과정을 시각적으로 관찰할 수 있는 초고해상도 이미징 기술을 소개한다.

또한, 의과학대학원에서는 뇌 투명화·뇌 확대·뇌 탄성화 등 다양한 뇌공학 기술을 이용해 복잡한 뇌 구조를 연구하는 실험실을 탐방하고 바이오및뇌공학과에서는 암 환자를 대신해 항암제의 효능을 선별할 수 있는 '종양아바타(환자에게서 복제한 종양)'와 개인 맞춤형 의료를 추구하는 미래의 의료상을 선보인다.

각 연구실의 온라인 공개 방송이 진행되는 동안에는 교수 및 대학원생 등 연구진이 방문객들의 궁금증을 해소해주는 질의응답도 실시간으로 마련된다.이번 행사를 총괄한 이동만 공과대학장은 "코로나 19로 인해 캠퍼스를 직접 개방하기 힘든 상황이지만 KAIST의 연구가 이루어지는 공간에서 국민과 직접 소통하는 자리를 마련하기 위해 온라인 OPEN KAIST를 준비했다ˮ라고 설명했다. 이어, 이 학장은 "올해로 개교 50주년을 맞은 KAIST가 창의적이고 도전적인 연구를 수행하는 현장에 온라인으로 방문하셔서 인류를 빛낼 100년을 준비하는 KAIST의 꿈과 비전을 함께 나눠주시길 부탁드린다ˮ라고 전했다.

'OPEN KAIST 2021'은 사전 신청 없이 참여할 수 있으며, 자세한 프로그램과 참여 방법 등은 OPEN KAIST 홈페이지(openkaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다. 문의: 공과대학 교학팀(042-350-2493)

2021.12.01 조회수 17668

KAIST 연구실 온라인서 만난다, OPEN KAIST 2021 개최

우리 대학이 교내 연구 현장을 공개하는 OPEN KAIST 2021 행사를 3일부터 이틀간 온라인으로 개최한다.2001년 시작된 OPEN KAIST는 실험실 등의 연구 현장으로 방문객들을 초대하는 과학문화 행사다. 2년에 한 번씩 캠퍼스를 개방해 연구실 곳곳의 볼거리를 제공하고 과학적 흥미를 유발할 수 있는 체험 프로그램을 마련해 국민과 소통하는 KAIST의 전통적인 행사다. 올해로 11회째를 맞은 OPEN KAIST는 코로나 19의 확산세를 고려해 20년 만에 처음으로 온라인 동영상 플랫폼에서 방문객을 맞이한다.KAIST 연구실 탐방을 희망하는 사람이라면 누구나 OPEN KAIST 홈페이지(openkaist.ac.kr)에 접속한 뒤, 관심 있는 연구실이 공개되는 방송 시간에 실시간으로 입장할 수 있다. 온라인 공개 방송에서는 해당 연구실이 주도하는 최신 기술 설명 및 시연·연구성과 소개·온라인으로 참여할 수 있는 간단한 원격 체험 등의 콘텐츠가 제공된다.이를 위해, 로봇·바이오·인공지능·반도체 등 KAIST가 자랑하는 첨단 기술을 연구하는 16개 학과가 참여한다.로봇 분야에서는 기계공학과 '휴머노이드 로봇 연구센터'가 로봇과 부품으로 가득 찬 연구실을 공개한다. ▴유압식 구동 로봇 실험실 ▴로봇 가공실 ▴연구원들의 공부방 ▴전기식 구동 로봇 실험실 ▴로봇 조립실 등으로 나누어진 연구센터 곳곳을 안내하고 실험이 진행되는 연구 현장의 생생한 모습을 중계한다. 이어, 2족 로봇과 4족 로봇의 간단한 보행 시연도 이어질 예정이다.

건설및환경공학과에서는 ▴원격 제어 로봇 ▴건설 현장 노동자들의 근력 보조용 웨어러블 로봇 ▴재난 현장에서 매몰자를 찾아내는 자라나는 바인(Vine) 로봇 ▴자율주행 자동차 등 다가오는 미래사회에 대비하기 위한 새로운 패러다임의 건설 로봇들을 선보인다.

생명공학 분야에서는 생명과학과·의과학대학원·바이오및뇌공학과가 참여한다. 생명과학과는 코로나 19 예방을 위한 mRNA 백신이 세포 안으로 유입되어 항원이 발현되는 모든 과정을 시각적으로 관찰할 수 있는 초고해상도 이미징 기술을 소개한다.

또한, 의과학대학원에서는 뇌 투명화·뇌 확대·뇌 탄성화 등 다양한 뇌공학 기술을 이용해 복잡한 뇌 구조를 연구하는 실험실을 탐방하고 바이오및뇌공학과에서는 암 환자를 대신해 항암제의 효능을 선별할 수 있는 '종양아바타(환자에게서 복제한 종양)'와 개인 맞춤형 의료를 추구하는 미래의 의료상을 선보인다.

각 연구실의 온라인 공개 방송이 진행되는 동안에는 교수 및 대학원생 등 연구진이 방문객들의 궁금증을 해소해주는 질의응답도 실시간으로 마련된다.이번 행사를 총괄한 이동만 공과대학장은 "코로나 19로 인해 캠퍼스를 직접 개방하기 힘든 상황이지만 KAIST의 연구가 이루어지는 공간에서 국민과 직접 소통하는 자리를 마련하기 위해 온라인 OPEN KAIST를 준비했다ˮ라고 설명했다. 이어, 이 학장은 "올해로 개교 50주년을 맞은 KAIST가 창의적이고 도전적인 연구를 수행하는 현장에 온라인으로 방문하셔서 인류를 빛낼 100년을 준비하는 KAIST의 꿈과 비전을 함께 나눠주시길 부탁드린다ˮ라고 전했다.

'OPEN KAIST 2021'은 사전 신청 없이 참여할 수 있으며, 자세한 프로그램과 참여 방법 등은 OPEN KAIST 홈페이지(openkaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다. 문의: 공과대학 교학팀(042-350-2493)

2021.12.01 조회수 17668 -

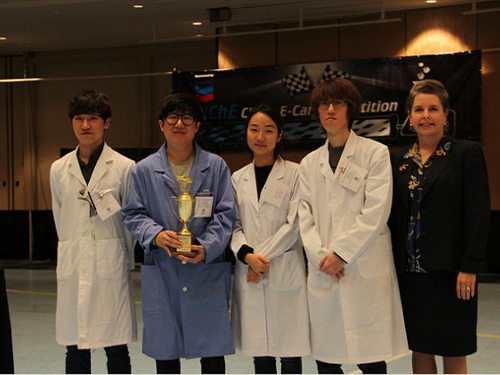

美 화학공학회 주최 케미카 대회 국내 예선 우승

(좌측부터) 고동연 교수, 정석영, 슈브로닐 센구프토, 홍지현, 이건호, 박규범, 조슈아 훌리오 아디드자자 학생

우리 대학 학부생으로 구성된 카이탈리스트(KAItalyst, 지도교수 생명화학공학과 고동연)팀이 지난 7월 20일(토) 대전 본원에서 열린 미국 화학공학회(AIChE) 케미카(Chem-E-Car) 한국 지역 예선 대회에서 우승을 차지했다.

케미카 대회는 화학반응으로 구동되는 모형 자동차를 제작하고 그 차량을 제어하는 기술 수준을 겨루는 대회다. 지난 1999년 미국 화학공학회에서 첫 대회를 개최한 이후 전 세계 대학생들이 참여하고 있다.

우리대학은 2014년 처음으로 대회에 출전해 2016년에는 최종 우승을 차지했으며, 2017년과 2018년에는 모스트 컨시스턴트 어워드(Most Consistent Award)를 연속으로 수상했다.

미국 화학공학회에는 대회에 기여한 KAIST의 공로와 역량을 인정해 올해는 공식 지역 예선을 유치할 것을 요청해왔다. 이에 생명화학공학과(학과장 이재우)가 주축이 되어 본선 주최 측이 직접 파견한 2명의 스태프가 관리·감독하는 케미카 한국 지역 예선 대회를 국내 최초로 개최했다.

지난 4월 중순부터 약 한 달 반 동안 한국 화학공학회를 통해 지역 예선에 참여할 총 4개의 팀을 선발하는 공모를 진행했다. 대회에 참가하기 위해서는 4인 이상으로 구성된 대학생 팀이 화학반응으로 구동되는 모형 자동차를 제작한 뒤 정확하게 움직여야 하는 기술을 구현해야 한다.

첫 대회 개최 소식에 여러 대학이 참가 의사를 밝혔지만, 기술 구현에 실패해 KAIST 생명화학공학과와 서울대학교 화학생물공학부 두 팀만이 참가할 수 있었다.

생명화학공학과 홍지현(22세), 정석영(20세), 이건호(20세), 박규범(19세), 조슈아 훌리오 아디드자자(21세, Joshua Julio Adidjaja) 씨와 기계공학과 슈브로닐 센구프토(21세, Shubhranil Sengupta) 씨 등 총 6명의 학부생으로 구성된 카이탈리스트팀은 화학 반응이 신속하고 정확한 요오드시계반응(iodine clock reaction)을 이용하는 한편 바나듐 산화환원 화학전지를 통해 안정적인 출력을 갖는 자동차를 제작했다.

케미카 대회 규칙상 반드시 화학반응으로만 자동차를 제어해야 하며, 경연 대회 현장에서 주행할 거리와 수송할 화물의 무게가 결정된다. 당일에 부여받은 조건이 적용된 모형 자동차를 활용해 목표 지점까지 도달한 시간과 정확도를 비교해 승패를 가린다. 즉, 화학 반응을 정밀하게 제어할 수 있어야 좋은 성적을 거둘 수 있다.

KAIST 팀은 경연 당일 미션으로 제시된 22.5m의 주행거리 중 서울대 팀보다 결승지점에 1.5m 이상 근접하게 접근해 승리를 거뒀다.

우승을 차지한 KAIST 팀에는 본선 진출권과 함께 200달러의 상금이 수여됐으며, 서울대 팀에는 100달러의 상금이 주어졌다.

카이탈리스트의 팀 리더인 홍지현 씨는 "이런 차를 제작하고 구동해본 것이 처음이라 여러 문제점이 있었지만 계속된 노력을 통해 좋은 결과를 낼 수 있었다.ˮ며 이어 "11월에 열리는 국제대회에서도 좋은 결과를 내도록 최선을 다하겠다ˮ고 말했다.

본선 대회는 올해 11월 美 플로리다주 올랜도에서 열리는 미국 화학공학회 정기 총회(AIChE Fall Meeting)에서 개최되며 조지아공대, 카네기멜론대학 등 50개 대학이 참여할 예정이다.

카이탈리스트 팀을 지도한 고동연(생명화학공학과) 교수는 "KAIST가 올해 국내 최초로 개최한 케미카 한국 지역 예선이 시작점이 되어 앞으로 보다 많은 대학이 함께 참여하고 선의의 경쟁을 펼치는 대회로 성장하길 바란다ˮ고 전했다.

2019.07.31 조회수 12536

美 화학공학회 주최 케미카 대회 국내 예선 우승

(좌측부터) 고동연 교수, 정석영, 슈브로닐 센구프토, 홍지현, 이건호, 박규범, 조슈아 훌리오 아디드자자 학생

우리 대학 학부생으로 구성된 카이탈리스트(KAItalyst, 지도교수 생명화학공학과 고동연)팀이 지난 7월 20일(토) 대전 본원에서 열린 미국 화학공학회(AIChE) 케미카(Chem-E-Car) 한국 지역 예선 대회에서 우승을 차지했다.

케미카 대회는 화학반응으로 구동되는 모형 자동차를 제작하고 그 차량을 제어하는 기술 수준을 겨루는 대회다. 지난 1999년 미국 화학공학회에서 첫 대회를 개최한 이후 전 세계 대학생들이 참여하고 있다.

우리대학은 2014년 처음으로 대회에 출전해 2016년에는 최종 우승을 차지했으며, 2017년과 2018년에는 모스트 컨시스턴트 어워드(Most Consistent Award)를 연속으로 수상했다.

미국 화학공학회에는 대회에 기여한 KAIST의 공로와 역량을 인정해 올해는 공식 지역 예선을 유치할 것을 요청해왔다. 이에 생명화학공학과(학과장 이재우)가 주축이 되어 본선 주최 측이 직접 파견한 2명의 스태프가 관리·감독하는 케미카 한국 지역 예선 대회를 국내 최초로 개최했다.

지난 4월 중순부터 약 한 달 반 동안 한국 화학공학회를 통해 지역 예선에 참여할 총 4개의 팀을 선발하는 공모를 진행했다. 대회에 참가하기 위해서는 4인 이상으로 구성된 대학생 팀이 화학반응으로 구동되는 모형 자동차를 제작한 뒤 정확하게 움직여야 하는 기술을 구현해야 한다.

첫 대회 개최 소식에 여러 대학이 참가 의사를 밝혔지만, 기술 구현에 실패해 KAIST 생명화학공학과와 서울대학교 화학생물공학부 두 팀만이 참가할 수 있었다.

생명화학공학과 홍지현(22세), 정석영(20세), 이건호(20세), 박규범(19세), 조슈아 훌리오 아디드자자(21세, Joshua Julio Adidjaja) 씨와 기계공학과 슈브로닐 센구프토(21세, Shubhranil Sengupta) 씨 등 총 6명의 학부생으로 구성된 카이탈리스트팀은 화학 반응이 신속하고 정확한 요오드시계반응(iodine clock reaction)을 이용하는 한편 바나듐 산화환원 화학전지를 통해 안정적인 출력을 갖는 자동차를 제작했다.

케미카 대회 규칙상 반드시 화학반응으로만 자동차를 제어해야 하며, 경연 대회 현장에서 주행할 거리와 수송할 화물의 무게가 결정된다. 당일에 부여받은 조건이 적용된 모형 자동차를 활용해 목표 지점까지 도달한 시간과 정확도를 비교해 승패를 가린다. 즉, 화학 반응을 정밀하게 제어할 수 있어야 좋은 성적을 거둘 수 있다.

KAIST 팀은 경연 당일 미션으로 제시된 22.5m의 주행거리 중 서울대 팀보다 결승지점에 1.5m 이상 근접하게 접근해 승리를 거뒀다.

우승을 차지한 KAIST 팀에는 본선 진출권과 함께 200달러의 상금이 수여됐으며, 서울대 팀에는 100달러의 상금이 주어졌다.

카이탈리스트의 팀 리더인 홍지현 씨는 "이런 차를 제작하고 구동해본 것이 처음이라 여러 문제점이 있었지만 계속된 노력을 통해 좋은 결과를 낼 수 있었다.ˮ며 이어 "11월에 열리는 국제대회에서도 좋은 결과를 내도록 최선을 다하겠다ˮ고 말했다.

본선 대회는 올해 11월 美 플로리다주 올랜도에서 열리는 미국 화학공학회 정기 총회(AIChE Fall Meeting)에서 개최되며 조지아공대, 카네기멜론대학 등 50개 대학이 참여할 예정이다.

카이탈리스트 팀을 지도한 고동연(생명화학공학과) 교수는 "KAIST가 올해 국내 최초로 개최한 케미카 한국 지역 예선이 시작점이 되어 앞으로 보다 많은 대학이 함께 참여하고 선의의 경쟁을 펼치는 대회로 성장하길 바란다ˮ고 전했다.

2019.07.31 조회수 12536 -

신성철 총장, 2019 다보스포럼 참석

신성철 총장과 이상엽 KI 연구원장(생명화학공학과 특훈교수)이 1월 21~25일(현지시간) 스위스 다보스에서 열리는‘2019 세계경제포럼(이하 WEF) 연차총회’에 WEF로 부터 공식초청을 받아 참석한다.

신성철 총장은 WEF 클라우스 슈밥 회장으로부터 다보스포럼‘글로벌대학리더스포럼(이하 GULF: Global University Leader Forum)’ 회원대학의 총장자격으로 작년에 이어 2년 연속 직접 초청을 받았다.

GULF는 미국 하버드大, MIT, 영국 옥스퍼드大, 일본 東京大, 중국 北京大 등 27개 세계 최고의 대학 총장들이 초청을 받아 운영되는데 국제 고등교육계에서 가장 영향력이 있는 리더들이 교류하는 모임으로 평가받고 있다.

다보스포럼에서 GULF는 교육·과학·연구 활동을 자문하는 역할을 수행하고 있으며 국내에서는 우리대학이 2014년부터 유일한 GULF 회원대학으로 초청을 받아 올해까지 GULF 세션에만 6년째 연속 참여하고 있다.

21일(현지시간) 스위스 다보스에서 5일 동안 열리는 이번 연례포럼의 주제는‘세계화 4.0: 4차 산업혁명 시대의 세계화 구조’다.

클라우스 슈밥 회장은 이번 포럼을 앞두고 WEF 홈페이지에 올린 글에서 “4차 산업혁명 시대 개방시장과 경쟁증가는 국가 간 불평등을 더 심화시킬 수 있다”며“이러한 분열을 없애기 위해 새로운 형태의 혁신주도 경제와 공공의 신뢰를 위한 새로운 글로벌 표준과 정책, 협약 등을 시급히 마련해야 한다”고 강조했다.

신 총장도 올 다보스포럼의 주제에 맞춰 GULF 세션에서는 작년 12월 아프리카 케냐 과학기술원 건립 컨설팅 사업의 주관사업자 선정을 계기로 우리대학의 우수한 과학기술 역량의 집중적인 전수를 통해 케냐의 경제발전을 촉진시키는 내용의 사업계획을 소개한다.

신 총장은 이어 케냐 KAIST 프로젝트를 사례로 들면서 4차 산업혁명 시대의 불평등 해소를 위한 대학의 역할과 글로벌 포용적 동반성장의 중요성에 관해 발표하고 GULF 세션에 참석한 세계 유명대학 총장들과 의견을 교환할 예정이다.

신 총장은 특히 클라우스 슈밥 회장과 무라트 손메즈 4차 산업혁명센터장 등 WEF측 고위인사들과 만나 올 3월 우리대학에 설치예정인‘Korea-WEF 4IR Center’의 운영 및 사업방향에 관해서도 논의할 계획이다.

WEF 4차 산업혁명센터(WEF 4IR Center)는 세계 각국의 4차 산업혁명 정책자문과 혁신 생태계 구축을 목적으로 미국 샌프란시스코에 본부를 두고 있는 WEF의 산하 조직으로 2017년 설립됐다.

WEF 4차 산업혁명센터는 산·학·연을 대표하는 전 세계 저명인사 20여명을 자문위원으로 위촉했는데 우리나라에서는 신성철 총장이 유일하게 자문위원으로 활동 중이다.

우리대학은 지난 2017년 10월 전 세계대학 중 유일하게 WEF 4차산업혁명센터와 글로벌 업무협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결한데 이어 자체적으로 4차산업혁명지능정보센터(센터장 이상엽 특훈교수)’를 설치, 운영하고 있다.

신 총장은 이밖에 사우디아라비아의 모하메드 알-투와이즈리(Mohammed Al-Tuwaijri) 경제기획부 장관과 면담을 갖고 한-사우디 양국 간 협력사항을 논의하는 한편 응우옌 쑤언 푹 베트남 총리가 주재하는 세션에도 참석해 참가자들과 4차 산업혁명시대 혁신과 활성화 촉진방안에 관한 다양한 의견을 교환할 방침이다.

한편, 신성철 총장은“3월 문을 여는 Korea-WEF 4IR Center는 9개에 달하는 WEF 4차 산업혁명 시범사업 중 인공지능(AI)과 블록체인, 정밀의학에 대한 공동연구를 WEF와 수행하게 될 것”이라고 밝혔다.

신 총장은 이어“이번 다보스포럼에서는 한국의 4차 산업혁명 현황을 소개하는 한편 KAIST의 융합연구와 사람중심의 혁신성장을 추구하는 정부정책의 홍보를 위해 글로벌 리더들과 적극 소통하겠다”고 강조했다.

2019.01.17 조회수 11314

신성철 총장, 2019 다보스포럼 참석

신성철 총장과 이상엽 KI 연구원장(생명화학공학과 특훈교수)이 1월 21~25일(현지시간) 스위스 다보스에서 열리는‘2019 세계경제포럼(이하 WEF) 연차총회’에 WEF로 부터 공식초청을 받아 참석한다.

신성철 총장은 WEF 클라우스 슈밥 회장으로부터 다보스포럼‘글로벌대학리더스포럼(이하 GULF: Global University Leader Forum)’ 회원대학의 총장자격으로 작년에 이어 2년 연속 직접 초청을 받았다.

GULF는 미국 하버드大, MIT, 영국 옥스퍼드大, 일본 東京大, 중국 北京大 등 27개 세계 최고의 대학 총장들이 초청을 받아 운영되는데 국제 고등교육계에서 가장 영향력이 있는 리더들이 교류하는 모임으로 평가받고 있다.

다보스포럼에서 GULF는 교육·과학·연구 활동을 자문하는 역할을 수행하고 있으며 국내에서는 우리대학이 2014년부터 유일한 GULF 회원대학으로 초청을 받아 올해까지 GULF 세션에만 6년째 연속 참여하고 있다.

21일(현지시간) 스위스 다보스에서 5일 동안 열리는 이번 연례포럼의 주제는‘세계화 4.0: 4차 산업혁명 시대의 세계화 구조’다.

클라우스 슈밥 회장은 이번 포럼을 앞두고 WEF 홈페이지에 올린 글에서 “4차 산업혁명 시대 개방시장과 경쟁증가는 국가 간 불평등을 더 심화시킬 수 있다”며“이러한 분열을 없애기 위해 새로운 형태의 혁신주도 경제와 공공의 신뢰를 위한 새로운 글로벌 표준과 정책, 협약 등을 시급히 마련해야 한다”고 강조했다.

신 총장도 올 다보스포럼의 주제에 맞춰 GULF 세션에서는 작년 12월 아프리카 케냐 과학기술원 건립 컨설팅 사업의 주관사업자 선정을 계기로 우리대학의 우수한 과학기술 역량의 집중적인 전수를 통해 케냐의 경제발전을 촉진시키는 내용의 사업계획을 소개한다.

신 총장은 이어 케냐 KAIST 프로젝트를 사례로 들면서 4차 산업혁명 시대의 불평등 해소를 위한 대학의 역할과 글로벌 포용적 동반성장의 중요성에 관해 발표하고 GULF 세션에 참석한 세계 유명대학 총장들과 의견을 교환할 예정이다.

신 총장은 특히 클라우스 슈밥 회장과 무라트 손메즈 4차 산업혁명센터장 등 WEF측 고위인사들과 만나 올 3월 우리대학에 설치예정인‘Korea-WEF 4IR Center’의 운영 및 사업방향에 관해서도 논의할 계획이다.

WEF 4차 산업혁명센터(WEF 4IR Center)는 세계 각국의 4차 산업혁명 정책자문과 혁신 생태계 구축을 목적으로 미국 샌프란시스코에 본부를 두고 있는 WEF의 산하 조직으로 2017년 설립됐다.

WEF 4차 산업혁명센터는 산·학·연을 대표하는 전 세계 저명인사 20여명을 자문위원으로 위촉했는데 우리나라에서는 신성철 총장이 유일하게 자문위원으로 활동 중이다.

우리대학은 지난 2017년 10월 전 세계대학 중 유일하게 WEF 4차산업혁명센터와 글로벌 업무협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결한데 이어 자체적으로 4차산업혁명지능정보센터(센터장 이상엽 특훈교수)’를 설치, 운영하고 있다.

신 총장은 이밖에 사우디아라비아의 모하메드 알-투와이즈리(Mohammed Al-Tuwaijri) 경제기획부 장관과 면담을 갖고 한-사우디 양국 간 협력사항을 논의하는 한편 응우옌 쑤언 푹 베트남 총리가 주재하는 세션에도 참석해 참가자들과 4차 산업혁명시대 혁신과 활성화 촉진방안에 관한 다양한 의견을 교환할 방침이다.

한편, 신성철 총장은“3월 문을 여는 Korea-WEF 4IR Center는 9개에 달하는 WEF 4차 산업혁명 시범사업 중 인공지능(AI)과 블록체인, 정밀의학에 대한 공동연구를 WEF와 수행하게 될 것”이라고 밝혔다.

신 총장은 이어“이번 다보스포럼에서는 한국의 4차 산업혁명 현황을 소개하는 한편 KAIST의 융합연구와 사람중심의 혁신성장을 추구하는 정부정책의 홍보를 위해 글로벌 리더들과 적극 소통하겠다”고 강조했다.

2019.01.17 조회수 11314 -

이상엽 특훈교수, 덴쿼츠 기념강연 상 수상

〈 이 상 엽 특훈교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(KI연구원장)가 덴쿼츠 기념 강연(P.V. Danckwert’s Memorial Lecture) 2018년도 수상자로 선정됐다.

1985년 제정된 덴쿼츠 기념강연 상은 화학공학과학(Chemical Engineering Science)지, 국제 화학공학원(Institution of Chemical Engineers), 미국 화학공학회(American Institute of Chemical Engineers), 유럽 화학공학연합(European Federation of Chemical Engineering)이 공동으로 주관한다.

전 세계 화학공학 연구자 중 화학공학의 발전에 크게 기여한 사람을 선정해 유럽 화학공학연합회와 미국 화학공학회에서 격년으로 시상하고 수상자는 기념 강연을 한다.

덴쿼츠 기념강연 상은 제정 이후 닐 아문슨(Neal Amundson), 옥타브 레벤스필(Octave Levenspiel), 러더포드 아리스(Rutherford Aris) 등 화학공학의 아버지로 불리는 연구자들이 수상해 왔다. 1989년 중국의 곽무손(Mooson Kwauk) 박사를 제외하고는 모두 미국과 유럽의 화학공학자들이 기념강연자로 선정됐다.

이 교수의 기념강연 상 선정을 통해 우리나라도 수상자를 배출함으로써 화학공학의 위상을 높이는 계기가 됐다.

시상식과 기념강연은 오는 10월 말 미국 피츠버그에서 열리는 미국화학공학과 연례총회에서 있을 예정이며, 이 교수는 ‘UN의 지속가능개발목표를 달성하기 위한 바이오테크놀로지’를 주제로 강연을 할 예정이다.

이 교수는 생명공학 분야의 권위자로 특히 대사공학을 이용한 환경친화적이고 지속 가능한 화학물질 생산기술 개발에서 세계적 업적을 이룩한 공을 인정받았다.

이 교수는 최근에도 생분해성 방향족고분자의 발효 생산 기술, 인공지능을 이용한 약물 대 약물, 약물 대 음식 간 상호작용 규명기술, 경북대 연구진과 공동으로 PET 분해효소 구조 규명 기술 개발 등 바이오테크놀로지를 이용해 지속 가능한 화학공학과 미래 헬스케어 관련 연구에서 세계적으로 주목받는 연구 결과를 내고 있다.

2018.06.18 조회수 10505

이상엽 특훈교수, 덴쿼츠 기념강연 상 수상

〈 이 상 엽 특훈교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(KI연구원장)가 덴쿼츠 기념 강연(P.V. Danckwert’s Memorial Lecture) 2018년도 수상자로 선정됐다.

1985년 제정된 덴쿼츠 기념강연 상은 화학공학과학(Chemical Engineering Science)지, 국제 화학공학원(Institution of Chemical Engineers), 미국 화학공학회(American Institute of Chemical Engineers), 유럽 화학공학연합(European Federation of Chemical Engineering)이 공동으로 주관한다.

전 세계 화학공학 연구자 중 화학공학의 발전에 크게 기여한 사람을 선정해 유럽 화학공학연합회와 미국 화학공학회에서 격년으로 시상하고 수상자는 기념 강연을 한다.

덴쿼츠 기념강연 상은 제정 이후 닐 아문슨(Neal Amundson), 옥타브 레벤스필(Octave Levenspiel), 러더포드 아리스(Rutherford Aris) 등 화학공학의 아버지로 불리는 연구자들이 수상해 왔다. 1989년 중국의 곽무손(Mooson Kwauk) 박사를 제외하고는 모두 미국과 유럽의 화학공학자들이 기념강연자로 선정됐다.

이 교수의 기념강연 상 선정을 통해 우리나라도 수상자를 배출함으로써 화학공학의 위상을 높이는 계기가 됐다.

시상식과 기념강연은 오는 10월 말 미국 피츠버그에서 열리는 미국화학공학과 연례총회에서 있을 예정이며, 이 교수는 ‘UN의 지속가능개발목표를 달성하기 위한 바이오테크놀로지’를 주제로 강연을 할 예정이다.

이 교수는 생명공학 분야의 권위자로 특히 대사공학을 이용한 환경친화적이고 지속 가능한 화학물질 생산기술 개발에서 세계적 업적을 이룩한 공을 인정받았다.

이 교수는 최근에도 생분해성 방향족고분자의 발효 생산 기술, 인공지능을 이용한 약물 대 약물, 약물 대 음식 간 상호작용 규명기술, 경북대 연구진과 공동으로 PET 분해효소 구조 규명 기술 개발 등 바이오테크놀로지를 이용해 지속 가능한 화학공학과 미래 헬스케어 관련 연구에서 세계적으로 주목받는 연구 결과를 내고 있다.

2018.06.18 조회수 10505 -

대한민국 100대 기술 이끌 주역에 우리 대학 교수 8인 선정

한국공학한림원이 지난 18일 발표한 2025년 대한민국 성장엔진이 될 미래 100대 기술과 그 주역 238명에 우리 대학 교수 8명이 선정됐다.

한국공학한림원은 가까운 미래인 2025년에 상용화가 가능하며 산업발전에 크게 기여할 기술을 중심으로 선정했고, 현재 이들 기술 개발에 있어 핵심 역할을 수행하고 있는 기술별 주역을 3명 이내로 뽑았다고 밝혔다. 미래 한국을 먹여 살릴 젊은 주역을 격려하고 더 많은 인재를 키우기 위해 젊은 연구자(엔지니어) 중심으로 선정했다고 말했다.

238명 주역들을 기관별로 분류해보면 대학이 78명으로 가장 많았고, 대기업 76명, 정부출연연구소를 포함한 공공기관 65명, 중소·중견기업 19명 순이었다. 우리 대학은 교육기관 중 서울대에 이어 2번째로 많은 주역을 배출했다.

학과별로는 생명화학공학과가 4명으로 가장 많은 인원을 차지했고 항공우주공학과, 원자력및양자공학과, 바이오및뇌공학과, 신소재공학과가 각각 1명씩 선정됐다.

분야별로는 ▲화학생명 분야에 이재우 교수(CCS 및 저장 플랜트), 김희탁 교수(수소전지 기술), 김신현 교수(멀티 타겟 질병진단용 바이오 센서 시스템), 임성갑 교수 (차세대 디스플레이 소재, 공정, 장비 기술) 교수가 선정됐다.

▲기계 분야는 최한림 교수(지능형 무인기 협업 기술), ▲재료 자원 분야는 류호진 교수(발전, 항공용 초내열 소재), 박병국 교수(차세대 메모리 반도체 기술), ▲전기전자 정보 분야는 남윤기 교수(뇌과학응용기술)가 선정됐다.

2017.12.21 조회수 21025

대한민국 100대 기술 이끌 주역에 우리 대학 교수 8인 선정

한국공학한림원이 지난 18일 발표한 2025년 대한민국 성장엔진이 될 미래 100대 기술과 그 주역 238명에 우리 대학 교수 8명이 선정됐다.

한국공학한림원은 가까운 미래인 2025년에 상용화가 가능하며 산업발전에 크게 기여할 기술을 중심으로 선정했고, 현재 이들 기술 개발에 있어 핵심 역할을 수행하고 있는 기술별 주역을 3명 이내로 뽑았다고 밝혔다. 미래 한국을 먹여 살릴 젊은 주역을 격려하고 더 많은 인재를 키우기 위해 젊은 연구자(엔지니어) 중심으로 선정했다고 말했다.

238명 주역들을 기관별로 분류해보면 대학이 78명으로 가장 많았고, 대기업 76명, 정부출연연구소를 포함한 공공기관 65명, 중소·중견기업 19명 순이었다. 우리 대학은 교육기관 중 서울대에 이어 2번째로 많은 주역을 배출했다.

학과별로는 생명화학공학과가 4명으로 가장 많은 인원을 차지했고 항공우주공학과, 원자력및양자공학과, 바이오및뇌공학과, 신소재공학과가 각각 1명씩 선정됐다.

분야별로는 ▲화학생명 분야에 이재우 교수(CCS 및 저장 플랜트), 김희탁 교수(수소전지 기술), 김신현 교수(멀티 타겟 질병진단용 바이오 센서 시스템), 임성갑 교수 (차세대 디스플레이 소재, 공정, 장비 기술) 교수가 선정됐다.

▲기계 분야는 최한림 교수(지능형 무인기 협업 기술), ▲재료 자원 분야는 류호진 교수(발전, 항공용 초내열 소재), 박병국 교수(차세대 메모리 반도체 기술), ▲전기전자 정보 분야는 남윤기 교수(뇌과학응용기술)가 선정됐다.

2017.12.21 조회수 21025 -

2017 QS 세계대학평가, 20위 內 6개 학문분야 진입

영국의 세계대학평가 기관인 QS가 8일 발표한 ‘2017 세계대학평가 학문분야별 순위’에 따르면 우리 대학 신소재공학과(13위), 생명화학공학과(15위), 건설및환경공학과(15위), 기계항공공학부(15위), 전기및전자공학부(17위), 화학과(18위) 등 6개 학문분야가 세계 20위 이내로 진입했다.

세계 20위내 학문분야는 작년 4개 분야에서 올해 6개 분야(재료과학, 화학공학, 토목•구조공학, 기계•항공공학, 전기•전자 공학, 화학)로 늘어났다.

우리 대학은 신소재공학과(13위), 생명화학공학과(15위), 건설및환경공학과(15위), 기계항공공학부(15위), 전기및전자공학부(17위), 화학과(18위), 전산학부(33위) 등 7개 분야에서 국내 1위를 차지해 다시 한 번 국내 최고의 공과대학임을 입증했다.

이 외에도 물리•천문 분야 44위(국내 2위), 수리과학분야 47위(국내 2위)를 차지했다.

QS는 올해 학문분야별 평가에서 46개 전공분야, Top100위(학문분야에 따라 Top 500위)까지의 랭킹을 발표했다. 평가지표는 ① 학계 평가 ② 졸업생 평판 ③ 논문 피인용수 ④ 연구성과지표(H-index) 등의 지표가 활용됐다.

2017.03.09 조회수 16188

2017 QS 세계대학평가, 20위 內 6개 학문분야 진입

영국의 세계대학평가 기관인 QS가 8일 발표한 ‘2017 세계대학평가 학문분야별 순위’에 따르면 우리 대학 신소재공학과(13위), 생명화학공학과(15위), 건설및환경공학과(15위), 기계항공공학부(15위), 전기및전자공학부(17위), 화학과(18위) 등 6개 학문분야가 세계 20위 이내로 진입했다.

세계 20위내 학문분야는 작년 4개 분야에서 올해 6개 분야(재료과학, 화학공학, 토목•구조공학, 기계•항공공학, 전기•전자 공학, 화학)로 늘어났다.

우리 대학은 신소재공학과(13위), 생명화학공학과(15위), 건설및환경공학과(15위), 기계항공공학부(15위), 전기및전자공학부(17위), 화학과(18위), 전산학부(33위) 등 7개 분야에서 국내 1위를 차지해 다시 한 번 국내 최고의 공과대학임을 입증했다.

이 외에도 물리•천문 분야 44위(국내 2위), 수리과학분야 47위(국내 2위)를 차지했다.

QS는 올해 학문분야별 평가에서 46개 전공분야, Top100위(학문분야에 따라 Top 500위)까지의 랭킹을 발표했다. 평가지표는 ① 학계 평가 ② 졸업생 평판 ③ 논문 피인용수 ④ 연구성과지표(H-index) 등의 지표가 활용됐다.

2017.03.09 조회수 16188 -

생명화학공학과 학부팀, 美화학공학회 Chem-E-Car 대회 우승

〈우승을 차지한 생명화학공학과 학부 팀〉

우리 대학 생명화학공학과 학부생 팀(지도교수 이도창)이 11월 13일 미국 샌프란시스코 유니온 스퀘어에서 열린 케미카(Chem-E-Car) 대회에서 우승을 차지했다.

미국화학공학회(AIChE) 주최로 1999년부터 매년 개최된 케미카 대회는 화학공학을 전공하는 전 세계 대학생이 참여한다. 올해는 카네기멜론 대학, 퍼듀 대학 등 세계의 41개 대학이 참여했으며 우리 대학은 생명화학공학과 차영현, 신진솔, 오대석, 김완태 학생이 참가했다.

2014년 처음 참가해 28위에 그쳤던 우리 대학은 2015년 16위를 차지했고, 올해는 세계적 명문대학인 조지아 공대를 제치고 우승을 차지했다.

케미카 대회는 화학반응으로 구동되는 자동차를 제작하고 그 차량의 제어 기술 수준을 겨루는 대회이다. 목표 지점에 가장 빠르게 도착하는 성능 뿐 아니라 도착점에 자동차가 정확하게 정지하는 것이 중요하다. 즉, 화학 반응을 세밀하게 제어할 수 있어야 좋은 성적을 거둘 수 있다.

대회 규칙 상 반드시 화학반응으로만 자동차를 제어해야 하고 경연 당일 현장에서 주행해야 할 거리와 수송할 화물의 무게가 결정된다.

이를 위해 KAIST 팀은 화학반응이 신속하고 정확한 요오드시계반응(iodine clock reaction)을 이용했고, 생명화학공학과 김희탁 교수의 바나듐 산화환원 화학전지를 통해 안정적인 출력을 갖는 자동차를 제작했다.

KAIST 팀은 경연 당일 미션으로 제시된 17미터의 주행거리를 결승지점에서 가장 근접한 11센티미터 앞까지 주행해 1위를 차지했다. 2위를 차지한 조지아 공대는 13센티미터 앞에서 정지했다.

우승을 차지한 차영현 학생은 “처음 차를 제작할 때는 작동이 되지 않거나 연결이 안 되는 등 여러 가지 문제가 발생했다. 계속된 수정과 노력을 통해 가장 좋은 결과를 낼 수 있었던 것 같다”고 말했다.

1908년 설립된 미국화학공학회는 100개 이상의 국가에서 4만 5천명 이상의 회원을 보유한 세계 최대의 화학공학 전문조직으로 높은 전문적 기준과 윤리, 교육의 증진을 지원하는 단체이다.

2016.11.30 조회수 14288

생명화학공학과 학부팀, 美화학공학회 Chem-E-Car 대회 우승

〈우승을 차지한 생명화학공학과 학부 팀〉

우리 대학 생명화학공학과 학부생 팀(지도교수 이도창)이 11월 13일 미국 샌프란시스코 유니온 스퀘어에서 열린 케미카(Chem-E-Car) 대회에서 우승을 차지했다.

미국화학공학회(AIChE) 주최로 1999년부터 매년 개최된 케미카 대회는 화학공학을 전공하는 전 세계 대학생이 참여한다. 올해는 카네기멜론 대학, 퍼듀 대학 등 세계의 41개 대학이 참여했으며 우리 대학은 생명화학공학과 차영현, 신진솔, 오대석, 김완태 학생이 참가했다.

2014년 처음 참가해 28위에 그쳤던 우리 대학은 2015년 16위를 차지했고, 올해는 세계적 명문대학인 조지아 공대를 제치고 우승을 차지했다.

케미카 대회는 화학반응으로 구동되는 자동차를 제작하고 그 차량의 제어 기술 수준을 겨루는 대회이다. 목표 지점에 가장 빠르게 도착하는 성능 뿐 아니라 도착점에 자동차가 정확하게 정지하는 것이 중요하다. 즉, 화학 반응을 세밀하게 제어할 수 있어야 좋은 성적을 거둘 수 있다.

대회 규칙 상 반드시 화학반응으로만 자동차를 제어해야 하고 경연 당일 현장에서 주행해야 할 거리와 수송할 화물의 무게가 결정된다.

이를 위해 KAIST 팀은 화학반응이 신속하고 정확한 요오드시계반응(iodine clock reaction)을 이용했고, 생명화학공학과 김희탁 교수의 바나듐 산화환원 화학전지를 통해 안정적인 출력을 갖는 자동차를 제작했다.

KAIST 팀은 경연 당일 미션으로 제시된 17미터의 주행거리를 결승지점에서 가장 근접한 11센티미터 앞까지 주행해 1위를 차지했다. 2위를 차지한 조지아 공대는 13센티미터 앞에서 정지했다.

우승을 차지한 차영현 학생은 “처음 차를 제작할 때는 작동이 되지 않거나 연결이 안 되는 등 여러 가지 문제가 발생했다. 계속된 수정과 노력을 통해 가장 좋은 결과를 낼 수 있었던 것 같다”고 말했다.

1908년 설립된 미국화학공학회는 100개 이상의 국가에서 4만 5천명 이상의 회원을 보유한 세계 최대의 화학공학 전문조직으로 높은 전문적 기준과 윤리, 교육의 증진을 지원하는 단체이다.

2016.11.30 조회수 14288 -

BK21 플러스 우수사업단에 2개 KAIST 사업단 선정

BK21 플러스 우수사업단에 우리 대학의 다중스케일 생명화학공학 사업단(단장 이재형)과 디자인 3.0 사업단 : Big, Deep, Open(단장 이건표)이 각각 선정됐다.

한국연구재단은 지난 17일 서울 엘타워에서 이 같은 내용의‘BK21플러스 우수사업단(팀) 표창 시상식 및 사례발표회’를 가졌다.

[사진설명] 17일 시상식에 참석한 이건표 단장(앞줄 오른쪽부터 세 번째)과 이재형 단장(세 번째 줄 왼쪽에서 두 번째)

이번 행사는 BK21플러스 사업 중간평가 대상 기존 사업단(팀) 중 교육·연구 부문 등에 탁월한 성과를 보인 사업단(팀)에 대한 사기를 진작시키고, 우수 사례를 공유·확산하는 기회를 마련하고자 진행됐다.

총 544개 사업단(팀) 중 11개 분야 26개 사업단(팀)이 선정됐으며, 우리 대학에서는 공학 분야와 디자인영상 분야가 각각 선정됐다.

시상식과 함께 4개 사업단의 우수사례 발표가 있었는데, 우리대학은 디자인 3.0 사업단이 발표에도 참여했다.

‘디자인 3.0 사업단’은 네덜란드 델프트공대의 디자인 포 인터랙션(DfI)학과와 조인트 마스터 학위 프로그램 운영을 비롯해 영국 왕립 예술 대학(Royal College of Art)의 이노베이션 디자인 엔지니어링 학과, 미국 신시내티 대학교의 디자인 • 건축 • 예술 • 기획 (DAAP) 프로그램과 교육연계프로그램을 실시하고 있다. 또 사업단 소속의 산업디자인학과는 글로벌 랭킹 전문 사이트 `랭커닷컴(Ranker.com)` 에서 실시한 2015년도 `세계 최우수 디자인 교육기관 부문(World Best Design Schools)` 순위 투표에서 23위에 선정됐다.

‘다중 스케일 생명화학공학 사업단’은 세계 최정상급 대학인 MIT, Georgia Tech, University of Texas at Austin, UC Santa Barbara 생명화학공학과(화학공학과)의 교육 프로그램을 비교·분석하고, 한국의 교육환경과 실정에 맞도록 조율하여 적용해 독창적이고 선도적인 교육·연구 프로그램을 운영 중에 있다. 2015 QS 세계대학 학과평가에서 '화학공학분야' 17위를 차지해 국내 1위를 차지하는 등 세계 저명대학과 대등한 위치를 차지하고 있다. 끝.

2016.06.20 조회수 13116

BK21 플러스 우수사업단에 2개 KAIST 사업단 선정

BK21 플러스 우수사업단에 우리 대학의 다중스케일 생명화학공학 사업단(단장 이재형)과 디자인 3.0 사업단 : Big, Deep, Open(단장 이건표)이 각각 선정됐다.

한국연구재단은 지난 17일 서울 엘타워에서 이 같은 내용의‘BK21플러스 우수사업단(팀) 표창 시상식 및 사례발표회’를 가졌다.

[사진설명] 17일 시상식에 참석한 이건표 단장(앞줄 오른쪽부터 세 번째)과 이재형 단장(세 번째 줄 왼쪽에서 두 번째)

이번 행사는 BK21플러스 사업 중간평가 대상 기존 사업단(팀) 중 교육·연구 부문 등에 탁월한 성과를 보인 사업단(팀)에 대한 사기를 진작시키고, 우수 사례를 공유·확산하는 기회를 마련하고자 진행됐다.

총 544개 사업단(팀) 중 11개 분야 26개 사업단(팀)이 선정됐으며, 우리 대학에서는 공학 분야와 디자인영상 분야가 각각 선정됐다.

시상식과 함께 4개 사업단의 우수사례 발표가 있었는데, 우리대학은 디자인 3.0 사업단이 발표에도 참여했다.

‘디자인 3.0 사업단’은 네덜란드 델프트공대의 디자인 포 인터랙션(DfI)학과와 조인트 마스터 학위 프로그램 운영을 비롯해 영국 왕립 예술 대학(Royal College of Art)의 이노베이션 디자인 엔지니어링 학과, 미국 신시내티 대학교의 디자인 • 건축 • 예술 • 기획 (DAAP) 프로그램과 교육연계프로그램을 실시하고 있다. 또 사업단 소속의 산업디자인학과는 글로벌 랭킹 전문 사이트 `랭커닷컴(Ranker.com)` 에서 실시한 2015년도 `세계 최우수 디자인 교육기관 부문(World Best Design Schools)` 순위 투표에서 23위에 선정됐다.

‘다중 스케일 생명화학공학 사업단’은 세계 최정상급 대학인 MIT, Georgia Tech, University of Texas at Austin, UC Santa Barbara 생명화학공학과(화학공학과)의 교육 프로그램을 비교·분석하고, 한국의 교육환경과 실정에 맞도록 조율하여 적용해 독창적이고 선도적인 교육·연구 프로그램을 운영 중에 있다. 2015 QS 세계대학 학과평가에서 '화학공학분야' 17위를 차지해 국내 1위를 차지하는 등 세계 저명대학과 대등한 위치를 차지하고 있다. 끝.

2016.06.20 조회수 13116