%EC%98%A4%EA%B0%80%EB%85%B8%EC%9D%B4%EB%93%9C

-

마라토너 로봇, 뿌리는 탈모케어 등 2025 과학축제 전시

우리 대학은 4월 과학의 달을 맞아 국내 최대 규모의 과학 축제인 ‘2025 대한민국 과학기술축제’에 참여한다. 이번 행사는 ‘과학기술의 엔진, 내면의 호기심을 깨우다’라는 슬로건 아래 4월 16일부터 20일까지 5일간 열릴 예정이다.

우리 대학은 대전컨벤션센터(DCC)에서 진행되는 연구 성과 전시관인 ‘호기심 연구소’와 엑스포과학공원 야외전시관에서 체험형 콘텐츠를 선보이는 ‘호기심 발전소’에 참가해, 최첨단 연구 성과와 창업기업의 혁신 기술을 현장에서 선보인다.

DCC에 준비된 호기심 연구소 KAIST관에서는 미래의 기술을 만날 수 있다.

▶ 배터리 한 번으로 마라톤 완주, 지드래곤(권지용교수) 노래에 춤추던 사족 보행 로봇 ‘라이보’

황보제민 기계공학과 교수팀의 라이보는 세계 최초로 배터리 1회 충전으로 마라톤을 완주한 사족 보행 로봇으로 경사로, 계단, 빙판길도 척척 이동한다. 내리막에서 흡수한 에너지를 오르막 주행에 활용하는 회생제동 기술이 돋보인다. 최근, 헤럴드 미디어그룹, 국가과학기술회(NST)와 KAIST가 공동 주최한 ‘이노베이트 코리아 2025’에서 지드래곤 노래에 맞춰 춤을 선보인 바 있다.

▶ 샴푸 하나로 탈모 완화와 볼륨이 생기는 그래비티 체험존

화학과 이해신 교수의 스타트업 폴리페놀 팩토리는 탈모 방지와 볼륨 케어 기능을 갖춘 업그레이드 그래비티 원료를 공개한다. 핵심 원료 ‘리프트맥스 308(LiftMax 308)’의 물리적 케어 기능을 강화하여 직접 뿌리는 신개념 탈모케어를 체험할 수 있다.

▶직접 체험하는 원자력의 미래

원자력및양자공학과 성지현 교수 연구팀은 차세대 원자력 에너지 기술의 현재와 미래를 소개한다. 이번 전시에서는 대형 원전과 소형모듈원전(SMR)의 구조적 차이를 한눈에 볼 수 있는 모형, 일반인이 직접 원자로를 조작해볼 수 있는 시뮬레이터 체험, 그리고 방사선을 눈으로 관찰할 수 있는 안개상자 시연까지 다양한 콘텐츠를 선보인다.

▶ 로봇이 걸어와 장애인에게 입힌 웨어러블 로봇의 혁신

기계공학과 공경철 교수의 KAIST 엑소(EXO) 랩과 (주)엔젤로보틱스가 개발한 자가 착용형 보행 보조기기 ‘워크온 슈트 에프원(WalkON Suit F1)’과 노약자나 근력을 증강시키고 싶은 일반인을 위한 ‘엔젤슈트 에이치텐(Angel Suit H10)’을 전시한다. 연구진이 직접 착용하여 시연하고, 엔젤슈트 H10은 체험도 가능해 관람객들의 눈길을 끌 예정이다.

이어서, 엑스포과학공원에 준비된 호기심 발전소 KAIST관에서는 과학을 직접 체험할 수 있다.

▶가상으로 인공 미니 뇌(브레인 오가노이드)를 만들어 보는 체험 게임

뇌인지과학과 최민이 교수팀은 피부에서 얻은 줄기세포로 인공 뇌를 만드는 과정을 게임으로 구현. 뇌 부위 형성, 성장인자 조절 등 실제 연구 프로세스를 체험하고, 퇴행성 뇌 질환의 뇌와 유사도를 예측하는 게임도 해볼 수 있다.

▶입김으로 연못을 얼리고 녹인다?

산업디자인학과 이창희 교수팀은 ‘하’ 하고 부는 입김과 ‘호’ 하고 부는 입김의 온도 차이를 활용한 하호연못(Haa Hoo Pond)를 전시한다. 관람자의 입김 온도 차이를 감지해 가상의 연못을 얼리거나 녹이는 설치 예술을 선보인다. 과학과 감성의 융합을 보여주는 작품이다.

▶보고 싶지 않은 음식 콘텐츠, 인공지능이 막아준다

전기 및 전자공학부 이성주 교수팀은 사용자의 콘텐츠 취향에 따라 유튜브 영상 중 불쾌한 음식 콘텐츠를 차단해주는 ‘푸드센서(Food Censor)’를 전시한다.

▶KAIST 학생이 만든 군사용 로봇부터 팔의 움직임을 따라하는 로봇까지 체험한다

최근‘이노베이트 코리아’에서 이정재 배우와 오징어게임2‘얼음땡’을 시연한 KAIST 학생 로봇동아리 미스터(MR, Microrobot Research)의 사격 조준 및 발사가 가능한 군사용 4족 보행 로봇과, 사람의 동작을 빠르게 학습하고 따라하는 팔 로봇을 전시한다. 직접 모션을 캡처해 로봇이 따라하게 해보는 체험이 가능하다.

학생 소프트웨어 개발 동아리 스팍스(SPARCS)와 ㈜에스티데브(상임이사 오승빈 KAIST 전산학부)는 19일부터 1박 2일간 전국 학생 및 청년 참가자 80명이 모여 교육용 앱을 개발해보는 행사를 공동 개최한다. 또한, 16일부터 5일간은 작년 해커톤 대회에서 우승한 ‘드림캐쳐’ 팀의 AI 기반 과학 학습 게임도 현장에서 만나볼 수 있다.

이광형 총장은“과학기술에 대한 호기심과 상상력을 자극하는 이번 축제는, 우리의 우수한 연구 성과와 사업화된 혁신 기술을 시민들께 알리는 소중한 기회”라며, “KAIST의 기술을 생생하게 체험할 수 있는 현장을 직접 찾아 경험해 보시길 바란다”고 전했다.

2025.04.15 조회수 1499

마라토너 로봇, 뿌리는 탈모케어 등 2025 과학축제 전시

우리 대학은 4월 과학의 달을 맞아 국내 최대 규모의 과학 축제인 ‘2025 대한민국 과학기술축제’에 참여한다. 이번 행사는 ‘과학기술의 엔진, 내면의 호기심을 깨우다’라는 슬로건 아래 4월 16일부터 20일까지 5일간 열릴 예정이다.

우리 대학은 대전컨벤션센터(DCC)에서 진행되는 연구 성과 전시관인 ‘호기심 연구소’와 엑스포과학공원 야외전시관에서 체험형 콘텐츠를 선보이는 ‘호기심 발전소’에 참가해, 최첨단 연구 성과와 창업기업의 혁신 기술을 현장에서 선보인다.

DCC에 준비된 호기심 연구소 KAIST관에서는 미래의 기술을 만날 수 있다.

▶ 배터리 한 번으로 마라톤 완주, 지드래곤(권지용교수) 노래에 춤추던 사족 보행 로봇 ‘라이보’

황보제민 기계공학과 교수팀의 라이보는 세계 최초로 배터리 1회 충전으로 마라톤을 완주한 사족 보행 로봇으로 경사로, 계단, 빙판길도 척척 이동한다. 내리막에서 흡수한 에너지를 오르막 주행에 활용하는 회생제동 기술이 돋보인다. 최근, 헤럴드 미디어그룹, 국가과학기술회(NST)와 KAIST가 공동 주최한 ‘이노베이트 코리아 2025’에서 지드래곤 노래에 맞춰 춤을 선보인 바 있다.

▶ 샴푸 하나로 탈모 완화와 볼륨이 생기는 그래비티 체험존

화학과 이해신 교수의 스타트업 폴리페놀 팩토리는 탈모 방지와 볼륨 케어 기능을 갖춘 업그레이드 그래비티 원료를 공개한다. 핵심 원료 ‘리프트맥스 308(LiftMax 308)’의 물리적 케어 기능을 강화하여 직접 뿌리는 신개념 탈모케어를 체험할 수 있다.

▶직접 체험하는 원자력의 미래

원자력및양자공학과 성지현 교수 연구팀은 차세대 원자력 에너지 기술의 현재와 미래를 소개한다. 이번 전시에서는 대형 원전과 소형모듈원전(SMR)의 구조적 차이를 한눈에 볼 수 있는 모형, 일반인이 직접 원자로를 조작해볼 수 있는 시뮬레이터 체험, 그리고 방사선을 눈으로 관찰할 수 있는 안개상자 시연까지 다양한 콘텐츠를 선보인다.

▶ 로봇이 걸어와 장애인에게 입힌 웨어러블 로봇의 혁신

기계공학과 공경철 교수의 KAIST 엑소(EXO) 랩과 (주)엔젤로보틱스가 개발한 자가 착용형 보행 보조기기 ‘워크온 슈트 에프원(WalkON Suit F1)’과 노약자나 근력을 증강시키고 싶은 일반인을 위한 ‘엔젤슈트 에이치텐(Angel Suit H10)’을 전시한다. 연구진이 직접 착용하여 시연하고, 엔젤슈트 H10은 체험도 가능해 관람객들의 눈길을 끌 예정이다.

이어서, 엑스포과학공원에 준비된 호기심 발전소 KAIST관에서는 과학을 직접 체험할 수 있다.

▶가상으로 인공 미니 뇌(브레인 오가노이드)를 만들어 보는 체험 게임

뇌인지과학과 최민이 교수팀은 피부에서 얻은 줄기세포로 인공 뇌를 만드는 과정을 게임으로 구현. 뇌 부위 형성, 성장인자 조절 등 실제 연구 프로세스를 체험하고, 퇴행성 뇌 질환의 뇌와 유사도를 예측하는 게임도 해볼 수 있다.

▶입김으로 연못을 얼리고 녹인다?

산업디자인학과 이창희 교수팀은 ‘하’ 하고 부는 입김과 ‘호’ 하고 부는 입김의 온도 차이를 활용한 하호연못(Haa Hoo Pond)를 전시한다. 관람자의 입김 온도 차이를 감지해 가상의 연못을 얼리거나 녹이는 설치 예술을 선보인다. 과학과 감성의 융합을 보여주는 작품이다.

▶보고 싶지 않은 음식 콘텐츠, 인공지능이 막아준다

전기 및 전자공학부 이성주 교수팀은 사용자의 콘텐츠 취향에 따라 유튜브 영상 중 불쾌한 음식 콘텐츠를 차단해주는 ‘푸드센서(Food Censor)’를 전시한다.

▶KAIST 학생이 만든 군사용 로봇부터 팔의 움직임을 따라하는 로봇까지 체험한다

최근‘이노베이트 코리아’에서 이정재 배우와 오징어게임2‘얼음땡’을 시연한 KAIST 학생 로봇동아리 미스터(MR, Microrobot Research)의 사격 조준 및 발사가 가능한 군사용 4족 보행 로봇과, 사람의 동작을 빠르게 학습하고 따라하는 팔 로봇을 전시한다. 직접 모션을 캡처해 로봇이 따라하게 해보는 체험이 가능하다.

학생 소프트웨어 개발 동아리 스팍스(SPARCS)와 ㈜에스티데브(상임이사 오승빈 KAIST 전산학부)는 19일부터 1박 2일간 전국 학생 및 청년 참가자 80명이 모여 교육용 앱을 개발해보는 행사를 공동 개최한다. 또한, 16일부터 5일간은 작년 해커톤 대회에서 우승한 ‘드림캐쳐’ 팀의 AI 기반 과학 학습 게임도 현장에서 만나볼 수 있다.

이광형 총장은“과학기술에 대한 호기심과 상상력을 자극하는 이번 축제는, 우리의 우수한 연구 성과와 사업화된 혁신 기술을 시민들께 알리는 소중한 기회”라며, “KAIST의 기술을 생생하게 체험할 수 있는 현장을 직접 찾아 경험해 보시길 바란다”고 전했다.

2025.04.15 조회수 1499 -

대만 포모사 지원 바이오 R&D센터 설립 및 약 180억원 투자 유치

우리 대학은 대만의 3대 기업 중 하나인 포모사그룹과 바이오 의료 분야에서 협력을 위한 협약을 체결했다.

포모사그룹 상무위원이자, 그룹 내 바이오 및 친환경에너지 분야를 이끄는 샌디 왕(王瑞瑜, Sandy Wang) 회장은 우리 대학에 바이오 의료 연구센터를 설립하고 5년간 약 180억원 이상의 자금을 투자하기로 했다. 또한 연구 결과를 사업화하기 위해 우리 대학과 포모사그룹은 KAIST 출자회사인 ㈜KAIST홀딩스와 국내에 조인트 벤처를 설립한다.

양 기관의 협력은 2023년 초 우리 대학이 포모사그룹이 설립하고 지원하는 명지과기대(明志科技大學), 장경대학교(長庚大學) 및 장경기념병원(長庚記念醫院) 등과 포괄적인 교류 협력에 관한 협약(MOU)를 맺으며 시작됐다. 이후 샌디 왕 회장이 2024년 5월 우리 대학을 방문하여 보다 구체적인 업무협약(MOA)을 체결한 바 있다.

KAIST 홀딩스는 정부출연기관인 우리 대학이 투자유치와 사업을 위해 설립한 지주회사로서 포모사 그룹과 협력하여 50:50 지분 구조의 조인트 벤처 설립을 추진한다. KAIST 홀딩스는 KAIST의 지적재산권을 출자하고, 포모사 그룹은 이에 상응하는 자금을 투자하는 형태이다.

KAIST-포모사 조인트 벤처는 향후 설립될 KAIST-포모사 바이오 의료 연구센터에 연구비를 지원하고 생성된 지적재산권의 실시권을 확보하여 본격적인 사업을 추진할 예정이다.

KAIST-포모사 바이오 의료 연구센터는 퇴행성 뇌질환을 가진 수백명의 환자로부터 조직을 얻어 만들어진 ‘뇌 오가노이드 뱅크’를 구축하여 노화와 질병의 근본적인 원인을 밝힐 고차원적인 데이터를 확보한다. 우리 대학의 세계적인 인공지능 기술력으로 대규모 환자 데이터를 분석해 노화와 질병의 원인을 찾아낼 것으로 기대된다.

본 사업으로 5년 뒤인 2030년까지 10종 이상의 난치성 뇌질환 치료제를 발굴하고 인간 세포 중심 진단 및 전임상 사업을 포함해 20여개 이상의 사업으로 확장하여 약 2500억원 규모의 가치를 창출할 수 있는 인프라와 지적재산권을 확보할 예정이다.

대만의 장경기념병원은 병상 1 만개와 하루 35,000명의 환자를 담당하고 있으며 환자의 조직과 임상 데이터가 체계적으로 축적하고 있다. 장경기념병원은 퇴행성 뇌질환 환자의 조직을 분화시켜 KAIST-포모사 바이오 의료 연구센터로 보내면 이를 뇌 오가노이드로 제작하여 질병 연구와 신약 개발에 활용하는 공동연구를 수행하게 되며, 이를 통해 세계 최대 규모의 환자 조직 데이터 뱅크가 확립할 수 있다.

김대수 생명과학대학장은 “이번 KAIST와 포모사그룹의 협력은 공동연구를 넘어 조인트 벤처를 설립하는 등 개발 기술의 글로벌 상용화까지 염두에 둔 새로운 연구 협력 모델로, 바이오메디컬 연구개발을 촉진하는 계기가 될 수 있다는 점에서 의미가 크다.”라고 말했다.

이번 협약으로, 오송 K-바이오스퀘어 내 KAIST 첨단재생의공학센터를 추진해 온 KAIST는 실질적인 글로벌 파트너를 확보하게 되었다.

김경수 대외부총장은 “KAIST는 줄기세포, 유전자 편집기술 등 최첨단 바이오메디컬 분야에서 우위를 선점하기 위해, 세계 최고 전문가 유치, 글로벌 협력 파트너 발굴 등을 위해 그동안 많은 노력을 기울여 왔고, 이러한 결과들은 궁극적으로 오송 K-바이오스퀘어 사업으로 연계될 수 있다”는 점을 강조하였다.

이어 김 대외부총장은 “특히, 줄기세포 치료 등 임상경험이 풍부한 대만 최고의 포모사 장경기념병원과의 실질적인 협력은 KAIST가 추진하는 바이오 혁신 전략의 중요한 축이 될 것이다.”라고 전망했다.

포모사 샌디 왕 회장은 “이번 투자와 협력은 KAIST의 연구개발 능력과 연구진의 열정에 대한 신뢰를 바탕으로 이루어졌다. 이를 통해 기업의 사회적 환원 책임을 실천하고, 인류의 복지와 건강을 지키기 위한 중요한 첫걸음을 KAIST와 함께 할 것이다. 나아가, 바이오 분야의 성공적 협력을 계기로, 모빌리티, 반도체 등 다양한 분야로 협력 확대를 기대한다”라고 강조했다.

이광형 총장은 “이번 협약으로 KAIST의 바이오 기술이 해외로 진출하게 된 매우 중요한 사건으로 평가한다” 면서 “이번 협력을 계기로 IT 산업 중심 구조를 가진 대만과 한국 양국이 바이오 산업분야에서 함께 새로운 성장동력을 창출하게 될 것”을 기대한다고 했다.

한편, 포모사 그룹은 선친인 왕융칭(王永慶) 회장이 일군 회사다. 플라스틱 PVC 생산 세계 1위 기업으로 반도체, 철강, 중공업, 바이오, 배터리에 이르기까지 대만경제의 핵심 산업을 주도하고 있다. 왕융칭 회장은 자신이 일군 기업과 재산은 ‘국민의 것’이라는 신념 아래 재산을 사회에 환원하는 모범을 보여 대만 국민에게 존경받았다.

2025.02.17 조회수 1365

대만 포모사 지원 바이오 R&D센터 설립 및 약 180억원 투자 유치

우리 대학은 대만의 3대 기업 중 하나인 포모사그룹과 바이오 의료 분야에서 협력을 위한 협약을 체결했다.

포모사그룹 상무위원이자, 그룹 내 바이오 및 친환경에너지 분야를 이끄는 샌디 왕(王瑞瑜, Sandy Wang) 회장은 우리 대학에 바이오 의료 연구센터를 설립하고 5년간 약 180억원 이상의 자금을 투자하기로 했다. 또한 연구 결과를 사업화하기 위해 우리 대학과 포모사그룹은 KAIST 출자회사인 ㈜KAIST홀딩스와 국내에 조인트 벤처를 설립한다.

양 기관의 협력은 2023년 초 우리 대학이 포모사그룹이 설립하고 지원하는 명지과기대(明志科技大學), 장경대학교(長庚大學) 및 장경기념병원(長庚記念醫院) 등과 포괄적인 교류 협력에 관한 협약(MOU)를 맺으며 시작됐다. 이후 샌디 왕 회장이 2024년 5월 우리 대학을 방문하여 보다 구체적인 업무협약(MOA)을 체결한 바 있다.

KAIST 홀딩스는 정부출연기관인 우리 대학이 투자유치와 사업을 위해 설립한 지주회사로서 포모사 그룹과 협력하여 50:50 지분 구조의 조인트 벤처 설립을 추진한다. KAIST 홀딩스는 KAIST의 지적재산권을 출자하고, 포모사 그룹은 이에 상응하는 자금을 투자하는 형태이다.

KAIST-포모사 조인트 벤처는 향후 설립될 KAIST-포모사 바이오 의료 연구센터에 연구비를 지원하고 생성된 지적재산권의 실시권을 확보하여 본격적인 사업을 추진할 예정이다.

KAIST-포모사 바이오 의료 연구센터는 퇴행성 뇌질환을 가진 수백명의 환자로부터 조직을 얻어 만들어진 ‘뇌 오가노이드 뱅크’를 구축하여 노화와 질병의 근본적인 원인을 밝힐 고차원적인 데이터를 확보한다. 우리 대학의 세계적인 인공지능 기술력으로 대규모 환자 데이터를 분석해 노화와 질병의 원인을 찾아낼 것으로 기대된다.

본 사업으로 5년 뒤인 2030년까지 10종 이상의 난치성 뇌질환 치료제를 발굴하고 인간 세포 중심 진단 및 전임상 사업을 포함해 20여개 이상의 사업으로 확장하여 약 2500억원 규모의 가치를 창출할 수 있는 인프라와 지적재산권을 확보할 예정이다.

대만의 장경기념병원은 병상 1 만개와 하루 35,000명의 환자를 담당하고 있으며 환자의 조직과 임상 데이터가 체계적으로 축적하고 있다. 장경기념병원은 퇴행성 뇌질환 환자의 조직을 분화시켜 KAIST-포모사 바이오 의료 연구센터로 보내면 이를 뇌 오가노이드로 제작하여 질병 연구와 신약 개발에 활용하는 공동연구를 수행하게 되며, 이를 통해 세계 최대 규모의 환자 조직 데이터 뱅크가 확립할 수 있다.

김대수 생명과학대학장은 “이번 KAIST와 포모사그룹의 협력은 공동연구를 넘어 조인트 벤처를 설립하는 등 개발 기술의 글로벌 상용화까지 염두에 둔 새로운 연구 협력 모델로, 바이오메디컬 연구개발을 촉진하는 계기가 될 수 있다는 점에서 의미가 크다.”라고 말했다.

이번 협약으로, 오송 K-바이오스퀘어 내 KAIST 첨단재생의공학센터를 추진해 온 KAIST는 실질적인 글로벌 파트너를 확보하게 되었다.

김경수 대외부총장은 “KAIST는 줄기세포, 유전자 편집기술 등 최첨단 바이오메디컬 분야에서 우위를 선점하기 위해, 세계 최고 전문가 유치, 글로벌 협력 파트너 발굴 등을 위해 그동안 많은 노력을 기울여 왔고, 이러한 결과들은 궁극적으로 오송 K-바이오스퀘어 사업으로 연계될 수 있다”는 점을 강조하였다.

이어 김 대외부총장은 “특히, 줄기세포 치료 등 임상경험이 풍부한 대만 최고의 포모사 장경기념병원과의 실질적인 협력은 KAIST가 추진하는 바이오 혁신 전략의 중요한 축이 될 것이다.”라고 전망했다.

포모사 샌디 왕 회장은 “이번 투자와 협력은 KAIST의 연구개발 능력과 연구진의 열정에 대한 신뢰를 바탕으로 이루어졌다. 이를 통해 기업의 사회적 환원 책임을 실천하고, 인류의 복지와 건강을 지키기 위한 중요한 첫걸음을 KAIST와 함께 할 것이다. 나아가, 바이오 분야의 성공적 협력을 계기로, 모빌리티, 반도체 등 다양한 분야로 협력 확대를 기대한다”라고 강조했다.

이광형 총장은 “이번 협약으로 KAIST의 바이오 기술이 해외로 진출하게 된 매우 중요한 사건으로 평가한다” 면서 “이번 협력을 계기로 IT 산업 중심 구조를 가진 대만과 한국 양국이 바이오 산업분야에서 함께 새로운 성장동력을 창출하게 될 것”을 기대한다고 했다.

한편, 포모사 그룹은 선친인 왕융칭(王永慶) 회장이 일군 회사다. 플라스틱 PVC 생산 세계 1위 기업으로 반도체, 철강, 중공업, 바이오, 배터리에 이르기까지 대만경제의 핵심 산업을 주도하고 있다. 왕융칭 회장은 자신이 일군 기업과 재산은 ‘국민의 것’이라는 신념 아래 재산을 사회에 환원하는 모범을 보여 대만 국민에게 존경받았다.

2025.02.17 조회수 1365 -

암세포 발생 순간 되돌리는 분자스위치 발견

조광현 교수 연구팀은 암세포를 죽이지 않고 그 상태만을 변환시켜 정상 세포와 유사한 상태로 되돌리는 암 가역 치료 원천기술을 개발한 바 있다. 이번에는 정상세포가 암세포로 변화되는 순간의 유전자 네트워크에 암 가역화를 유도할 수 있는 분자스위치가 숨겨져 있음을 최초로 밝히는데 성공하였다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 정상세포에서 암세포로 변화하는 순간의 임계 전이(臨界轉移, critical transition) 현상을 포착하고 이를 분석해 암세포를 다시 정상세포로 되돌릴 수 있는 분자스위치를 발굴하는 기술 개발에 성공했다고 5일 밝혔다.

임계 전이란 물이 섭씨 100도에서 증기로 변하는 것처럼 특정 시점에 갑작스러운 상태변화가 일어나는 현상을 말한다. 정상세포가 유전적, 후성유전적 변화의 축적으로 인해 특정 시점에 암세포로 변화되는 과정에도 이러한 임계 전이 현상이 나타난다.

연구팀은 암 발생 과정에서 정상세포가 암세포로 전환되기 직전, 정상세포와 암세포들이 공존하는 불안정한 임계 전이 상태에 놓일 수 있음을 발견하고 이러한 임계 전이 상태를 시스템생물학 방법으로 분석해 암화 과정을 역전시킬 수 있는 암 가역화 분자스위치 발굴 기술을 개발했다. 그리고 이를 대장암세포에 적용해 암세포가 정상세포의 특징을 회복할 수 있음을 분자세포실험으로 확인했다.

암 발생의 임계 전이를 관장하는 유전자 네트워크의 컴퓨터 모델을 단일세포 유전자 발현 데이터로부터 자동 추론해내고 이를 시뮬레이션 분석해 암 가역화 분자스위치를 체계적으로 찾아내는 원천기술을 개발한 것이어서 향후 다른 암종의 가역 치료제 개발에도 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

조광현 교수는 "정상세포가 되돌릴 수 없는 암세포 상태로 변화되기 직전의 임계 전이 순간을 포착해 암세포의 운명을 다시 정상세포 상태로 되돌릴 수 있는 분자스위치를 발굴해 낸 것이다ˮ라고 말했다.

이어 “특히 이번 연구에서는 그동안 수수께끼로 여겨졌던 암 발생 과정 이면의 세포 내에 어떠한 변화가 일어나는지를 유전자 네트워크 차원에서 상세히 밝혀냈다”며 “암세포의 운명을 다시 정상세포로 되돌릴 수 있는 중요한 단서가 바로 이러한 변화의 순간에 숨어있다는 것을 처음으로 규명한 연구다”라고 강조했다.

우리 대학 신동관 박사(現 국립암센터), 공정렬 박사, 정서윤 박사과정 학생 등이 참여했으며 서울대학교 연구팀이 대장암 환자 오가노이드(체외배양조직)를 제공해 진행된 이번 연구 결과는 와일리(Wiley)에서 출간하는 국제저널 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 1월 22일 字 온라인판 논문으로 출판됐다. (논문명: Attractor landscape analysis reveals a reversion switch in the transition of colorectal tumorigenesis) (DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202412503)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 중견연구사업과 기초연구실사업, 그리고 보건복지부 한국보건산업진흥원의 질병중심 중개연구사업의 지원을 통해 수행됐다.

2025.02.05 조회수 6493

암세포 발생 순간 되돌리는 분자스위치 발견

조광현 교수 연구팀은 암세포를 죽이지 않고 그 상태만을 변환시켜 정상 세포와 유사한 상태로 되돌리는 암 가역 치료 원천기술을 개발한 바 있다. 이번에는 정상세포가 암세포로 변화되는 순간의 유전자 네트워크에 암 가역화를 유도할 수 있는 분자스위치가 숨겨져 있음을 최초로 밝히는데 성공하였다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 정상세포에서 암세포로 변화하는 순간의 임계 전이(臨界轉移, critical transition) 현상을 포착하고 이를 분석해 암세포를 다시 정상세포로 되돌릴 수 있는 분자스위치를 발굴하는 기술 개발에 성공했다고 5일 밝혔다.

임계 전이란 물이 섭씨 100도에서 증기로 변하는 것처럼 특정 시점에 갑작스러운 상태변화가 일어나는 현상을 말한다. 정상세포가 유전적, 후성유전적 변화의 축적으로 인해 특정 시점에 암세포로 변화되는 과정에도 이러한 임계 전이 현상이 나타난다.

연구팀은 암 발생 과정에서 정상세포가 암세포로 전환되기 직전, 정상세포와 암세포들이 공존하는 불안정한 임계 전이 상태에 놓일 수 있음을 발견하고 이러한 임계 전이 상태를 시스템생물학 방법으로 분석해 암화 과정을 역전시킬 수 있는 암 가역화 분자스위치 발굴 기술을 개발했다. 그리고 이를 대장암세포에 적용해 암세포가 정상세포의 특징을 회복할 수 있음을 분자세포실험으로 확인했다.

암 발생의 임계 전이를 관장하는 유전자 네트워크의 컴퓨터 모델을 단일세포 유전자 발현 데이터로부터 자동 추론해내고 이를 시뮬레이션 분석해 암 가역화 분자스위치를 체계적으로 찾아내는 원천기술을 개발한 것이어서 향후 다른 암종의 가역 치료제 개발에도 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

조광현 교수는 "정상세포가 되돌릴 수 없는 암세포 상태로 변화되기 직전의 임계 전이 순간을 포착해 암세포의 운명을 다시 정상세포 상태로 되돌릴 수 있는 분자스위치를 발굴해 낸 것이다ˮ라고 말했다.

이어 “특히 이번 연구에서는 그동안 수수께끼로 여겨졌던 암 발생 과정 이면의 세포 내에 어떠한 변화가 일어나는지를 유전자 네트워크 차원에서 상세히 밝혀냈다”며 “암세포의 운명을 다시 정상세포로 되돌릴 수 있는 중요한 단서가 바로 이러한 변화의 순간에 숨어있다는 것을 처음으로 규명한 연구다”라고 강조했다.

우리 대학 신동관 박사(現 국립암센터), 공정렬 박사, 정서윤 박사과정 학생 등이 참여했으며 서울대학교 연구팀이 대장암 환자 오가노이드(체외배양조직)를 제공해 진행된 이번 연구 결과는 와일리(Wiley)에서 출간하는 국제저널 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 1월 22일 字 온라인판 논문으로 출판됐다. (논문명: Attractor landscape analysis reveals a reversion switch in the transition of colorectal tumorigenesis) (DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202412503)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 중견연구사업과 기초연구실사업, 그리고 보건복지부 한국보건산업진흥원의 질병중심 중개연구사업의 지원을 통해 수행됐다.

2025.02.05 조회수 6493 -

뇌 오가노이드의 매우 작은 전기신호도 측정 가능하다

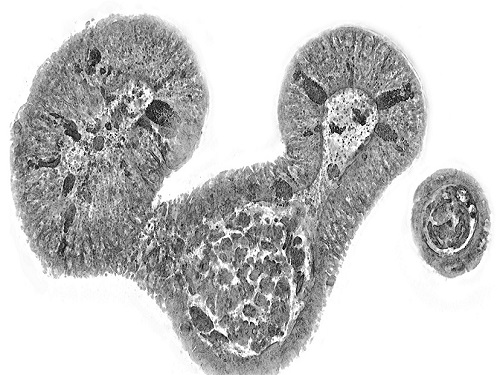

오가노이드*는 인체 조직을 높은 정확도로 모사하기 때문에 질병 모델 개발이나 약물 스크리닝뿐만 아니라 개인 맞춤형 의학에도 활용이 가능하다. 하지만 매우 작은 크기의 전기 신호가 발생하는 심장과 뇌 오가노이드는 전기생리신호를 측정하는 것이 매우 어려웠다. 한국 연구진이 다양한 오가노이드에 손쉽게 적용가능한 전기생리신호 모니터링 시스템을 개발하는 데 성공했다.

*오가노이드 : 인간유래 줄기세포를 기반으로 제작되는 3차원 형태의 세포 집합체로, 동물 실험 모델과 2차원 세포 배양 모델을 대체할 실험 모델로 큰 주목을 받고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 이현주 교수 연구팀이 한국생명공학연구원(원장 김장성, KRIBB) 국가아젠다연구부 손미영 부장 연구팀 및 줄기세포융합연구센터 이미옥 박사 연구팀과 공동 연구를 통해 오가노이드의 비침습적 전기생리신호 측정을 위한 고신축성 돌출형 미세전극 어레이 플랫폼을 개발했다고 14일 밝혔다.

기존의 오가노이드 관련 연구는 유전자 분석을 위주로 진행되어 왔으며, 상대적으로 오가노이드의 기능성에 대한 연구는 미비한 상태다. 효과적인 약물 평가와 정밀한 생물학 연구를 위해서는 오가노이드의 3차원 형태와 상태를 보존하며 그 기능을 실시간으로 모니터링할 수 있는 기술의 개발이 필요하다.

이 중 전기신호가 발생하는 심장과 뇌 오가노이드의 전기생리신호 측정의 경우, 오가노이드의 제작 방식에 따라 그 크기가 수백 마이크로미터(μm)부터 수 밀리미터(mm)까지 다양하고 형태가 불규칙하기 때문에 오가노이드를 파괴하지 않고 외부 표면에 전극을 밀착하여 측정하는 것은 매우 어려운 일이다.

연구팀은 오가노이드의 크기와 형태에 맞춰 스스로 늘어나 그 표면에 밀착할 수 있는 고신축성 돌출형 미세전극 어레이를 개발했다. 또한, 이를 활용해 오가노이드에서 발생하는 전기생리신호의 실시간 변화를 성공적으로 측정하여 평가했다.

연구팀은 미소 전자 기계 시스템(Micro Electro Mechanical Systems; MEMS) 공정을 개발해 서펜타인(Serpentine) 구조 기반의 고신축성 미세전극 어레이를 제작했으며, 전기증착 공정을 통해 돌출형 미세전극을 제작했다. 돌출형 미세전극은 오가노이드에 전극을 좀 더 강하게 밀착시켜 주어 오가노이드에는 손상이 가하지 않으면서도 안정적으로 전기생리신호를 측정할 수 있게 하였다.

이현주 교수는 “다양한 크기의 오가노이드에 활용 가능한 고신축성 돌출형 미세전극 어레이를 개발하여 실시간으로 오가노이드의 상태를 평가할 수 있다. 이번 기술은 신약 개발 시 실험동물을 대체하거나 재생 치료제로써 사용되는 오가노이드의 품질 평가에 바로 적용할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구 결과는 전기및전자공학부 김기업 박사과정과 한국생명공학연구원 이영선 박사과정이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스 (Advanced Materials)’지에 지난 12월 15일 자 온라인에 게재됐다.

(논문명: Highly Stretchable 3D Microelectrode Array for Noninvasive Functional Evaluation of Cardiac Spheroids and Midbrain Organoids), DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202412953

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 3D생체조직칩기반신약개발플랫폼구축기술개발사업 및 과학기술정보통신부 국산연구장비기술경쟁력강화사업, 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.14 조회수 3320

뇌 오가노이드의 매우 작은 전기신호도 측정 가능하다

오가노이드*는 인체 조직을 높은 정확도로 모사하기 때문에 질병 모델 개발이나 약물 스크리닝뿐만 아니라 개인 맞춤형 의학에도 활용이 가능하다. 하지만 매우 작은 크기의 전기 신호가 발생하는 심장과 뇌 오가노이드는 전기생리신호를 측정하는 것이 매우 어려웠다. 한국 연구진이 다양한 오가노이드에 손쉽게 적용가능한 전기생리신호 모니터링 시스템을 개발하는 데 성공했다.

*오가노이드 : 인간유래 줄기세포를 기반으로 제작되는 3차원 형태의 세포 집합체로, 동물 실험 모델과 2차원 세포 배양 모델을 대체할 실험 모델로 큰 주목을 받고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 이현주 교수 연구팀이 한국생명공학연구원(원장 김장성, KRIBB) 국가아젠다연구부 손미영 부장 연구팀 및 줄기세포융합연구센터 이미옥 박사 연구팀과 공동 연구를 통해 오가노이드의 비침습적 전기생리신호 측정을 위한 고신축성 돌출형 미세전극 어레이 플랫폼을 개발했다고 14일 밝혔다.

기존의 오가노이드 관련 연구는 유전자 분석을 위주로 진행되어 왔으며, 상대적으로 오가노이드의 기능성에 대한 연구는 미비한 상태다. 효과적인 약물 평가와 정밀한 생물학 연구를 위해서는 오가노이드의 3차원 형태와 상태를 보존하며 그 기능을 실시간으로 모니터링할 수 있는 기술의 개발이 필요하다.

이 중 전기신호가 발생하는 심장과 뇌 오가노이드의 전기생리신호 측정의 경우, 오가노이드의 제작 방식에 따라 그 크기가 수백 마이크로미터(μm)부터 수 밀리미터(mm)까지 다양하고 형태가 불규칙하기 때문에 오가노이드를 파괴하지 않고 외부 표면에 전극을 밀착하여 측정하는 것은 매우 어려운 일이다.

연구팀은 오가노이드의 크기와 형태에 맞춰 스스로 늘어나 그 표면에 밀착할 수 있는 고신축성 돌출형 미세전극 어레이를 개발했다. 또한, 이를 활용해 오가노이드에서 발생하는 전기생리신호의 실시간 변화를 성공적으로 측정하여 평가했다.

연구팀은 미소 전자 기계 시스템(Micro Electro Mechanical Systems; MEMS) 공정을 개발해 서펜타인(Serpentine) 구조 기반의 고신축성 미세전극 어레이를 제작했으며, 전기증착 공정을 통해 돌출형 미세전극을 제작했다. 돌출형 미세전극은 오가노이드에 전극을 좀 더 강하게 밀착시켜 주어 오가노이드에는 손상이 가하지 않으면서도 안정적으로 전기생리신호를 측정할 수 있게 하였다.

이현주 교수는 “다양한 크기의 오가노이드에 활용 가능한 고신축성 돌출형 미세전극 어레이를 개발하여 실시간으로 오가노이드의 상태를 평가할 수 있다. 이번 기술은 신약 개발 시 실험동물을 대체하거나 재생 치료제로써 사용되는 오가노이드의 품질 평가에 바로 적용할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구 결과는 전기및전자공학부 김기업 박사과정과 한국생명공학연구원 이영선 박사과정이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스 (Advanced Materials)’지에 지난 12월 15일 자 온라인에 게재됐다.

(논문명: Highly Stretchable 3D Microelectrode Array for Noninvasive Functional Evaluation of Cardiac Spheroids and Midbrain Organoids), DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202412953

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 3D생체조직칩기반신약개발플랫폼구축기술개발사업 및 과학기술정보통신부 국산연구장비기술경쟁력강화사업, 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.14 조회수 3320 -

홀로토모그래피로 오가노이드 실시간 관찰 성공

인체 장기의 구조와 기능을 모사한 3차원 미니 장기인 오가노이드는 다양한 질병 연구와 신약 개발에 필수적인 역할을 하고 있다. 한국 연구진이 기존 이미징 기술의 한계를 극복하고 살아있는 오가노이드를 고해상도로 실시간 동적 변화를 관찰하는 데 성공했다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영) 유전체 교정 연구단(단장 구본경) 연구팀과 ㈜토모큐브의 협력으로, 홀로토모그래피 (holotomography) 기술을 활용해 살아있는 소장 오가노이드를 실시간으로 고해상도로 관찰할 수 있는 이미징 기술을 개발했다고 14일 밝혔다.

기존의 이미징 기법들은 살아있는 오가노이드를 장기간 고해상도로 관찰하는 데 한계가 있었고, 형광 염색 등의 추가적인 처리가 필요한 경우가 많았다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 형광 등 염색 없이도 고해상도의 이미지를 제공하고, 세포 손상 없이 오랜 시간 동안 실시간으로 동적 변화를 관찰할 수 있는 홀로토모그래피 기술을 도입했다.

연구진은 실험용 쥐(마우스) 소장 오가노이드를 이용해 이 기술을 검증했으며, 그 결과 홀로토모그래피를 통해 오가노이드 내부의 다양한 세포 구조를 세밀하게 관찰할 수 있었고, 오가노이드의 성장 과정과 세포 분열, 세포 사멸 등의 동적 변화를 실시간으로 포착할 수 있었다.

또한, 약물 처리에 따른 오가노이드의 반응을 정밀하게 분석해 세포 생존 여부를 확인할 수 있었다.

연구진은 이번 연구를 통해 오가노이드 연구의 새로운 지평을 열었으며, 이를 통해 신약 개발, 맞춤형 치료, 재생 의학 등 다양한 분야에서 오가노이드의 활용을 극대화할 수 있을 것이라고 기대하고 있다.

향후 연구는 오가노이드의 생체 내 환경을 더 정확히 재현하고, 더욱 정교한 3차원 이미징을 통해 세포 수준에서의 다양한 생명현상을 이해하는 데 큰 기여를 할 것으로 전망된다.

논문의 제1 저자인 이만재 박사(KAIST 의과학대학원 졸, 現 충남대병원)는 “이번 연구는 기존의 한계를 뛰어넘는 새로운 이미징 기술로, 향후 오가노이드를 활용한 질병 모델링, 환자 맞춤형 치료 및 신약 개발 연구에 크게 기여할 것”이라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 2024년 10월 1일 국제 학술지 ‘Experimental & Molecular Medicine’에 온라인 게재됐으며, 해당 기술은 다양한 생명과학 분야에서의 적용 가능성을 인정받고 있다.

(논문명: Long-term three-dimensional high-resolution imaging of live unlabeled small intestinal organoids via low-coherence holotomography)

본 연구는 한국연구재단 리더연구사업, KAIST 연구소 및 기초과학연구원의 지원을 받아 수행됐다.

2024.10.14 조회수 3911

홀로토모그래피로 오가노이드 실시간 관찰 성공

인체 장기의 구조와 기능을 모사한 3차원 미니 장기인 오가노이드는 다양한 질병 연구와 신약 개발에 필수적인 역할을 하고 있다. 한국 연구진이 기존 이미징 기술의 한계를 극복하고 살아있는 오가노이드를 고해상도로 실시간 동적 변화를 관찰하는 데 성공했다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영) 유전체 교정 연구단(단장 구본경) 연구팀과 ㈜토모큐브의 협력으로, 홀로토모그래피 (holotomography) 기술을 활용해 살아있는 소장 오가노이드를 실시간으로 고해상도로 관찰할 수 있는 이미징 기술을 개발했다고 14일 밝혔다.

기존의 이미징 기법들은 살아있는 오가노이드를 장기간 고해상도로 관찰하는 데 한계가 있었고, 형광 염색 등의 추가적인 처리가 필요한 경우가 많았다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 형광 등 염색 없이도 고해상도의 이미지를 제공하고, 세포 손상 없이 오랜 시간 동안 실시간으로 동적 변화를 관찰할 수 있는 홀로토모그래피 기술을 도입했다.

연구진은 실험용 쥐(마우스) 소장 오가노이드를 이용해 이 기술을 검증했으며, 그 결과 홀로토모그래피를 통해 오가노이드 내부의 다양한 세포 구조를 세밀하게 관찰할 수 있었고, 오가노이드의 성장 과정과 세포 분열, 세포 사멸 등의 동적 변화를 실시간으로 포착할 수 있었다.

또한, 약물 처리에 따른 오가노이드의 반응을 정밀하게 분석해 세포 생존 여부를 확인할 수 있었다.

연구진은 이번 연구를 통해 오가노이드 연구의 새로운 지평을 열었으며, 이를 통해 신약 개발, 맞춤형 치료, 재생 의학 등 다양한 분야에서 오가노이드의 활용을 극대화할 수 있을 것이라고 기대하고 있다.

향후 연구는 오가노이드의 생체 내 환경을 더 정확히 재현하고, 더욱 정교한 3차원 이미징을 통해 세포 수준에서의 다양한 생명현상을 이해하는 데 큰 기여를 할 것으로 전망된다.

논문의 제1 저자인 이만재 박사(KAIST 의과학대학원 졸, 現 충남대병원)는 “이번 연구는 기존의 한계를 뛰어넘는 새로운 이미징 기술로, 향후 오가노이드를 활용한 질병 모델링, 환자 맞춤형 치료 및 신약 개발 연구에 크게 기여할 것”이라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 2024년 10월 1일 국제 학술지 ‘Experimental & Molecular Medicine’에 온라인 게재됐으며, 해당 기술은 다양한 생명과학 분야에서의 적용 가능성을 인정받고 있다.

(논문명: Long-term three-dimensional high-resolution imaging of live unlabeled small intestinal organoids via low-coherence holotomography)

본 연구는 한국연구재단 리더연구사업, KAIST 연구소 및 기초과학연구원의 지원을 받아 수행됐다.

2024.10.14 조회수 3911 -

홀로토모그래피 첨단바이오 분석 전략 소개

첨단 바이오/의학 분야에서 살아있는 세포와 조직 뿐만 아니라 오가노이드의 3차원 영상을 측정하고 정밀하게 분석하는 기술에 대한 중요도가 커지고 있다. 홀로토모그래피기술은 세포와 조직의 내부를 고해상도로 관찰할 수 있게 하여 재생의료, 맞춤형 의료, 난임 치료 등 연구에서 잠재력이 높게 평가되고 있다. 한국연구진이 광학 전문가가 아닌 의생명과학 연구자들을 대상으로 홀로토모그래피 장점과 넓은 응용 가능성을 알리는 논문을 발표해서 화제다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영), 한국기초과학지원연구원(KBSI, 원장 양성광)과 공동 집필하여 홀로토모그래피의 원리와 응용 현황, 한계점 및 향후 방향성을 망라한 논문을 국제학술지에 게재했다고 30일 밝혔다.

홀로토모그래피는 엑스레이(X-ray) CT와 물리적인 원리는 동일하나 X선을 이용해 사람 몸속을 보는 CT와는 달리, 빛을 이용하여 세포와 조직의 내부를 고해상도로 관찰할 수 있게 한다. 염색이나 표지(label)와 같은 화학적⋅유전적 처리 없이 세포와 조직의 3차원 영상을 세포 소기관 수준의 해상도로 관찰할 수 있게 해주어, 이전에는 불가능했던 바이오 연구와 산업의 다양한 측정과 분석 한계를 극복할 수 있다.

살아있는 세포와 조직 뿐만 아니라 장기를 모사하는 3차원 구조체인 오가노이드(organoids)는 신약 개발 과정에서 동물 실험을 대체하고, 환자 맞춤형 치료법을 빠르고 효과적으로 확인하며, 궁극적으로 장기를 대체하는 치료 목적으로 활발하게 연구 개발이 진행 중이다.

오가노이드와 줄기세포 콜로니와 같은 3차원 생체 시편을 염색이나 전처리 없이 세포 소기관 수준으로 관찰하는 것은 3차원 생물학과 재생의학 분야에서 기초 연구 혁신과 바이오산업 응용 측면에서 모두 중요한 의미를 지니고 있다.

연구팀이 집필한 이번 논문에서는 3차원 생물학, 재생의료, 암 연구 등 다양한 분야에 홀로토모그래피 기술을 적용한 사례와 미래 발전 가능성을 소개했다. 또한, 광원의 결맞음(coherency) 정도에 따른 홀로토모그래피 기술을 유형화하고, 각 기술의 원리, 한계점, 극복 방안을 자세히 설명했다. 특히, 인공지능과 홀로토모그래피를 결합해 세포와 오가노이드를 관찰할 수 있는 한계를 크게 확장할 수 있는 전략을 심도 있게 다뤘다.

홀로토모그래피 기술은 첨단 바이오산업을 견인할 수 있는 가능성으로 인해, 전 세계 주요 대학 연구진들과 기업들이 관심을 갖고 연구 기술 개발에 투자하고 있는 분야다. 박용근 교수 연구팀은 지난 10여 년간 다양한 핵심 원천 기술과 응용 연구를 수행하며, 홀로토모그래피 분야를 국제적으로 선도하고 있다.

우리 대학 자연과학연구소 김건 박사, 생명과학과 윤기준 교수팀, IBS 유전체 교정 연구단(구본경 단장), 한국기초과학지원연구원의 이성수 박사팀 등 연구진과 공동 집필한 이번 논문은 ‘Nature Reviews Methods Primers’에 7월 25일 자 게재됐다. (논문명: Holotomography)

한편, 이번 연구는 연구재단의 리더연구사업과 창의도전연구지원사업, 과학기술정보통신부의 홀로그램핵심기술지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업, 보건복지부의 보건의료 R&D 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.30 조회수 7532

홀로토모그래피 첨단바이오 분석 전략 소개

첨단 바이오/의학 분야에서 살아있는 세포와 조직 뿐만 아니라 오가노이드의 3차원 영상을 측정하고 정밀하게 분석하는 기술에 대한 중요도가 커지고 있다. 홀로토모그래피기술은 세포와 조직의 내부를 고해상도로 관찰할 수 있게 하여 재생의료, 맞춤형 의료, 난임 치료 등 연구에서 잠재력이 높게 평가되고 있다. 한국연구진이 광학 전문가가 아닌 의생명과학 연구자들을 대상으로 홀로토모그래피 장점과 넓은 응용 가능성을 알리는 논문을 발표해서 화제다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영), 한국기초과학지원연구원(KBSI, 원장 양성광)과 공동 집필하여 홀로토모그래피의 원리와 응용 현황, 한계점 및 향후 방향성을 망라한 논문을 국제학술지에 게재했다고 30일 밝혔다.

홀로토모그래피는 엑스레이(X-ray) CT와 물리적인 원리는 동일하나 X선을 이용해 사람 몸속을 보는 CT와는 달리, 빛을 이용하여 세포와 조직의 내부를 고해상도로 관찰할 수 있게 한다. 염색이나 표지(label)와 같은 화학적⋅유전적 처리 없이 세포와 조직의 3차원 영상을 세포 소기관 수준의 해상도로 관찰할 수 있게 해주어, 이전에는 불가능했던 바이오 연구와 산업의 다양한 측정과 분석 한계를 극복할 수 있다.

살아있는 세포와 조직 뿐만 아니라 장기를 모사하는 3차원 구조체인 오가노이드(organoids)는 신약 개발 과정에서 동물 실험을 대체하고, 환자 맞춤형 치료법을 빠르고 효과적으로 확인하며, 궁극적으로 장기를 대체하는 치료 목적으로 활발하게 연구 개발이 진행 중이다.

오가노이드와 줄기세포 콜로니와 같은 3차원 생체 시편을 염색이나 전처리 없이 세포 소기관 수준으로 관찰하는 것은 3차원 생물학과 재생의학 분야에서 기초 연구 혁신과 바이오산업 응용 측면에서 모두 중요한 의미를 지니고 있다.

연구팀이 집필한 이번 논문에서는 3차원 생물학, 재생의료, 암 연구 등 다양한 분야에 홀로토모그래피 기술을 적용한 사례와 미래 발전 가능성을 소개했다. 또한, 광원의 결맞음(coherency) 정도에 따른 홀로토모그래피 기술을 유형화하고, 각 기술의 원리, 한계점, 극복 방안을 자세히 설명했다. 특히, 인공지능과 홀로토모그래피를 결합해 세포와 오가노이드를 관찰할 수 있는 한계를 크게 확장할 수 있는 전략을 심도 있게 다뤘다.

홀로토모그래피 기술은 첨단 바이오산업을 견인할 수 있는 가능성으로 인해, 전 세계 주요 대학 연구진들과 기업들이 관심을 갖고 연구 기술 개발에 투자하고 있는 분야다. 박용근 교수 연구팀은 지난 10여 년간 다양한 핵심 원천 기술과 응용 연구를 수행하며, 홀로토모그래피 분야를 국제적으로 선도하고 있다.

우리 대학 자연과학연구소 김건 박사, 생명과학과 윤기준 교수팀, IBS 유전체 교정 연구단(구본경 단장), 한국기초과학지원연구원의 이성수 박사팀 등 연구진과 공동 집필한 이번 논문은 ‘Nature Reviews Methods Primers’에 7월 25일 자 게재됐다. (논문명: Holotomography)

한편, 이번 연구는 연구재단의 리더연구사업과 창의도전연구지원사업, 과학기술정보통신부의 홀로그램핵심기술지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업, 보건복지부의 보건의료 R&D 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.30 조회수 7532 -

맞춤형 종양 모델 구축 스페로이드 플랫폼 개발

세포들이 뭉쳐 생성된 구형 집합체인 스페로이드(spheroid)의 제작 기술은 현재 단일 조건의 스페로이드를 대규모로 생성하는 것까지는 가능하나, 체내 조직의 기능을 모사할 수 있는 최적의 크기 및 세포 조성 범위의 탐색이 어렵고, 다중 약물 스크리닝에 적합하지 않다는 문제가 있었다. 우리 연구진이 단 3번의 세포 주입으로 10가지 세포 조성을 갖는 100개의 스페로이드를 제작하고, 25가지 약물 조합을 동시에 처리할 수 있는 플랫폼을 구축하는 데 성공했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박제균 교수 연구팀이 다양한 스페로이드 어레이(배열)를 맞춤형으로 손쉽게 제작하고 이를 구획화해 다중 시약 처리를 수행할 수 있는 조립형 마이크로어레이 플랫폼을 개발했다고 27일 밝혔다.

기존 단일 조건의 스페로이드를 대규모로 제작하는 방법은 다중 약물 스크리닝이 어렵고, 다중 약물 스크리닝이 가능한 방법은 대규모 제작이 어려워, 두 가지 장점을 동시에 만족하는 플랫폼이 개발되지 않은 실정이었다.

* 다중 약물 스크리닝: 암 치료의 식별 및 약물 안전성 평가를 위해 약물의 종류, 농도 등 다양한 실험 조건 변화에 따른 세포 및 조직의 반응을 평가하는 방법

연구팀은 조립식 플랫폼의 핵심기술인 행잉드롭 마이크로어레이*, 그래디언트(gradient) 블록**, 오목 기둥 마이크로어레이***를 개발하고, 이들의 조립 방식에 따라 달라지는 여러 가지 스페로이드 어레이 기반 종양 모델의 제작 방법과 분석 방법을 발표했다.

* 행잉드롭 마이크로어레이: 고드름과 같이 표면에 매달린 형태의 물방울을 의미하는 행잉드롭 내에 세포가 존재하면 중력에 의해 세포들이 응집되어 스페로이드가 만들어짐. 행잉드롭 마이크로어레이는 바닥 면에 구멍이 2차원으로 배열되어, 단 한 번의 세포 혼합용액 주입으로 행잉드롭을 어레이 형태로 형성할 수 있어, 균일한 스페로이드 어레이를 제작할 수 있음

** 그래디언트 블록: 경사면을 가지는 블록으로, 행잉드롭 마이크로어레이와 조립하게 되면 각각의 어레이 구멍에 가라앉는 세포의 수가 선형으로 변화하게 되어 이를 통해 크기가 규칙적으로 변화하는 스페로이드 어레이를 제작할 수 있음

***오목 기둥 마이크로어레이: 행잉드롭과 접촉하여 스페로이드를 기둥 상부에 안착시켜 회수할 수 있는 구조를 갖고 있어, 스페로이드 어레이를 개별적으로 분리하고 이동시킬 수 있음

연구팀은 10가지의 다른 세포 조성을 가지며, 조성 별로 10개의 스페로이드가 존재하는, 총 100개의 삼중 배양 스페로이드로 구성된 어레이를 단 세 번의 세포 혼합용액 주입으로 생성시키는데 성공했다.

또한 연구팀은 행잉드롭 마이크로어레이와 오목 기둥 마이크로어레이의 조립을 통해 대규모로 생성된 스페로이드를 작은물방울 형태로 각각 분리하고, 구획화된 행잉드롭 마이크로어레이로 옮겨 스페로이드 어레이를 구획화시키는 방법을 새롭게 선보였다. 이를 통해 스페로이드 어레이의 순차적 다중 시약 처리 및 일괄적 형광 염색이 가능하게 되어 스페로이드 분석 및 실험 과정이 획기적으로 개선됐다.

연구를 주도한 박제균 교수는 “이번 연구는 다양한 크기와 조성을 갖는 스페로이드 어레이를 대규모로 제작하고, 원하는 대로 이동시켜 일괄 또는 다중 시약 처리가 가능한 고효율 스크리닝 플랫폼의 개발 성과”임을 강조하며, “간단하면서도 우수한 편의성을 갖춘 플랫폼이기에, 향후 다른 연구자들도 스페로이드 및 오가노이드의 크기와 조성에 따른 변화 연구와 다양한 세포 조성으로 이루어진 복잡한 스페로이드, 오가노이드 어레이를 이용한 고효율 약물 스크리닝 등에 활용할 수 있을 것”이라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 김휘수 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 헬스케어 머티리얼즈(Advanced Healthcare Materials)’에 2024년 5월 30일 자로 온라인판에 게재됐다.(https://doi.org/10.1002/adhm.202400501. 논문명: Reconfigurable Hanging Drop Microarray Platform for On-demand Preparation and Analysis of Spheroid Array) 또한 상기 논문은 와일리-VCH(Wiley-VCH) 출판사의 “핫 토픽: 종양과 암(Hot Topic: Tumors and Cancer)” 세션에도 선정됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(중견연구)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.27 조회수 4836

맞춤형 종양 모델 구축 스페로이드 플랫폼 개발

세포들이 뭉쳐 생성된 구형 집합체인 스페로이드(spheroid)의 제작 기술은 현재 단일 조건의 스페로이드를 대규모로 생성하는 것까지는 가능하나, 체내 조직의 기능을 모사할 수 있는 최적의 크기 및 세포 조성 범위의 탐색이 어렵고, 다중 약물 스크리닝에 적합하지 않다는 문제가 있었다. 우리 연구진이 단 3번의 세포 주입으로 10가지 세포 조성을 갖는 100개의 스페로이드를 제작하고, 25가지 약물 조합을 동시에 처리할 수 있는 플랫폼을 구축하는 데 성공했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박제균 교수 연구팀이 다양한 스페로이드 어레이(배열)를 맞춤형으로 손쉽게 제작하고 이를 구획화해 다중 시약 처리를 수행할 수 있는 조립형 마이크로어레이 플랫폼을 개발했다고 27일 밝혔다.

기존 단일 조건의 스페로이드를 대규모로 제작하는 방법은 다중 약물 스크리닝이 어렵고, 다중 약물 스크리닝이 가능한 방법은 대규모 제작이 어려워, 두 가지 장점을 동시에 만족하는 플랫폼이 개발되지 않은 실정이었다.

* 다중 약물 스크리닝: 암 치료의 식별 및 약물 안전성 평가를 위해 약물의 종류, 농도 등 다양한 실험 조건 변화에 따른 세포 및 조직의 반응을 평가하는 방법

연구팀은 조립식 플랫폼의 핵심기술인 행잉드롭 마이크로어레이*, 그래디언트(gradient) 블록**, 오목 기둥 마이크로어레이***를 개발하고, 이들의 조립 방식에 따라 달라지는 여러 가지 스페로이드 어레이 기반 종양 모델의 제작 방법과 분석 방법을 발표했다.

* 행잉드롭 마이크로어레이: 고드름과 같이 표면에 매달린 형태의 물방울을 의미하는 행잉드롭 내에 세포가 존재하면 중력에 의해 세포들이 응집되어 스페로이드가 만들어짐. 행잉드롭 마이크로어레이는 바닥 면에 구멍이 2차원으로 배열되어, 단 한 번의 세포 혼합용액 주입으로 행잉드롭을 어레이 형태로 형성할 수 있어, 균일한 스페로이드 어레이를 제작할 수 있음

** 그래디언트 블록: 경사면을 가지는 블록으로, 행잉드롭 마이크로어레이와 조립하게 되면 각각의 어레이 구멍에 가라앉는 세포의 수가 선형으로 변화하게 되어 이를 통해 크기가 규칙적으로 변화하는 스페로이드 어레이를 제작할 수 있음

***오목 기둥 마이크로어레이: 행잉드롭과 접촉하여 스페로이드를 기둥 상부에 안착시켜 회수할 수 있는 구조를 갖고 있어, 스페로이드 어레이를 개별적으로 분리하고 이동시킬 수 있음

연구팀은 10가지의 다른 세포 조성을 가지며, 조성 별로 10개의 스페로이드가 존재하는, 총 100개의 삼중 배양 스페로이드로 구성된 어레이를 단 세 번의 세포 혼합용액 주입으로 생성시키는데 성공했다.

또한 연구팀은 행잉드롭 마이크로어레이와 오목 기둥 마이크로어레이의 조립을 통해 대규모로 생성된 스페로이드를 작은물방울 형태로 각각 분리하고, 구획화된 행잉드롭 마이크로어레이로 옮겨 스페로이드 어레이를 구획화시키는 방법을 새롭게 선보였다. 이를 통해 스페로이드 어레이의 순차적 다중 시약 처리 및 일괄적 형광 염색이 가능하게 되어 스페로이드 분석 및 실험 과정이 획기적으로 개선됐다.

연구를 주도한 박제균 교수는 “이번 연구는 다양한 크기와 조성을 갖는 스페로이드 어레이를 대규모로 제작하고, 원하는 대로 이동시켜 일괄 또는 다중 시약 처리가 가능한 고효율 스크리닝 플랫폼의 개발 성과”임을 강조하며, “간단하면서도 우수한 편의성을 갖춘 플랫폼이기에, 향후 다른 연구자들도 스페로이드 및 오가노이드의 크기와 조성에 따른 변화 연구와 다양한 세포 조성으로 이루어진 복잡한 스페로이드, 오가노이드 어레이를 이용한 고효율 약물 스크리닝 등에 활용할 수 있을 것”이라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 김휘수 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 헬스케어 머티리얼즈(Advanced Healthcare Materials)’에 2024년 5월 30일 자로 온라인판에 게재됐다.(https://doi.org/10.1002/adhm.202400501. 논문명: Reconfigurable Hanging Drop Microarray Platform for On-demand Preparation and Analysis of Spheroid Array) 또한 상기 논문은 와일리-VCH(Wiley-VCH) 출판사의 “핫 토픽: 종양과 암(Hot Topic: Tumors and Cancer)” 세션에도 선정됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(중견연구)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.27 조회수 4836 -

KAIST-머크社, 글로벌 바이오산업 선도 위한 업무협약 체결

우리 대학이 글로벌 과학기술 선도기업인 머크 라이프사이언스(대표 마티아스 하인젤, 이하 머크사)와 첨단바이오 분야 혁신과 기술 창출을 위한 업무 협약(MOU)을 29일 체결했다.

지난해 5월부터 다차원적인 혁신 프로그램을 논의해 온 두 기관은 이번 업무협약을 발판 삼아 바이오산업 혁신을 위한 도전과제를 중심으로 산학협력을 수행할 예정이다.

우리 대학은 머크사가 제공한 화학 및 바이오 분야 포트폴리오를 활용해 합성생물학, mRNA, 세포주 엔지니어링, 오가노이드 등 다양한 첨단바이오 분야의 공동연구를 진행한다.

이와 함께, 신소재공학과 및 의과학대학원과의 협력으로 익스피리언스 랩(Experience lab) 설치해 재료과학 및 생물학 분야의 후보물질 발견 및 분석 솔루션을 지원할 예정이다.

연구진 역량 강화를 위한 프로그램도 제공된다. 대학원생을 위한 장학 제도를 시행하고 교수진을 위한 연구 분야 포상도 제정된다. 또한, 머크사가 개최하는 세계적인 학술행사 및 교육 프로그램에 참여할 기회도 주어진다. '큐리어스 2024-퓨처 인사이트 컨퍼런스(Curious 2024 Future Insight Conference)'와 '이노베이션 컵(Innovation Cup)' 등이다.

머크 그룹 산하 벤처 캐피털 회사인 M 벤처스(M Ventures)는 기술사업화 및 스타트업 생태계 구축을 위해 우리 대학 창업원과 협력한다.

29일 우리 대학 대전 본원에서 열리는 협약식에는 마티아스 하인젤(Matthias Heinzel) 머크 라이프사이언스 이사회 멤버 겸 CEO와 이광형 총장 등 두 기관 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

마티아스 하인젤 대표는 "KAIST와 체결한 이번 협약은 한국 및 글로벌 생명과학 산업의 발전을 가속화하는 데 있어 중요한 발걸음이 될 것이다"라며 "생명과학 연구의 수준을 한 단계 발전시키고 차세대 과학자들을 육성하는 과정은 미래에 필요한 신약을 발견해 내는 열쇠로, 머크는 이 과정을 통해 과학으로 인류의 생명과 건강을 증진시키는 데 기여해 나갈 것이다"라고 밝혔다.

이광형 총장은 "선도적인 기술을 가진 글로벌 기업 머크와 과학 분야의 혁신을 창출하고 있는 KAIST가 함께 과학기술 발전을 위한 비전을 공유하고 긴밀한 협력을 하게 되어 기쁘다"라며, "이번 파트너십이 머크의 라이프 사이언스 비즈니스와 글로벌 과학계 간의 연결고리를 강화하는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.한편, 머크사는 350년이 넘는 역사를 가진 글로벌 과학 기술 기업으로 지난 3월 우리 대학이 위치한 대전 지역에 4,300억 원(3억 유로)을 투입해 바이오프로세싱 센터를 건립할 예정이라고 발표했다. 이는 머크사가 아시아 태평양 지역에서 단행한 최대 규모의 투자로 알려져 있다.

2024.05.29 조회수 3867

KAIST-머크社, 글로벌 바이오산업 선도 위한 업무협약 체결

우리 대학이 글로벌 과학기술 선도기업인 머크 라이프사이언스(대표 마티아스 하인젤, 이하 머크사)와 첨단바이오 분야 혁신과 기술 창출을 위한 업무 협약(MOU)을 29일 체결했다.

지난해 5월부터 다차원적인 혁신 프로그램을 논의해 온 두 기관은 이번 업무협약을 발판 삼아 바이오산업 혁신을 위한 도전과제를 중심으로 산학협력을 수행할 예정이다.

우리 대학은 머크사가 제공한 화학 및 바이오 분야 포트폴리오를 활용해 합성생물학, mRNA, 세포주 엔지니어링, 오가노이드 등 다양한 첨단바이오 분야의 공동연구를 진행한다.

이와 함께, 신소재공학과 및 의과학대학원과의 협력으로 익스피리언스 랩(Experience lab) 설치해 재료과학 및 생물학 분야의 후보물질 발견 및 분석 솔루션을 지원할 예정이다.

연구진 역량 강화를 위한 프로그램도 제공된다. 대학원생을 위한 장학 제도를 시행하고 교수진을 위한 연구 분야 포상도 제정된다. 또한, 머크사가 개최하는 세계적인 학술행사 및 교육 프로그램에 참여할 기회도 주어진다. '큐리어스 2024-퓨처 인사이트 컨퍼런스(Curious 2024 Future Insight Conference)'와 '이노베이션 컵(Innovation Cup)' 등이다.

머크 그룹 산하 벤처 캐피털 회사인 M 벤처스(M Ventures)는 기술사업화 및 스타트업 생태계 구축을 위해 우리 대학 창업원과 협력한다.

29일 우리 대학 대전 본원에서 열리는 협약식에는 마티아스 하인젤(Matthias Heinzel) 머크 라이프사이언스 이사회 멤버 겸 CEO와 이광형 총장 등 두 기관 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

마티아스 하인젤 대표는 "KAIST와 체결한 이번 협약은 한국 및 글로벌 생명과학 산업의 발전을 가속화하는 데 있어 중요한 발걸음이 될 것이다"라며 "생명과학 연구의 수준을 한 단계 발전시키고 차세대 과학자들을 육성하는 과정은 미래에 필요한 신약을 발견해 내는 열쇠로, 머크는 이 과정을 통해 과학으로 인류의 생명과 건강을 증진시키는 데 기여해 나갈 것이다"라고 밝혔다.

이광형 총장은 "선도적인 기술을 가진 글로벌 기업 머크와 과학 분야의 혁신을 창출하고 있는 KAIST가 함께 과학기술 발전을 위한 비전을 공유하고 긴밀한 협력을 하게 되어 기쁘다"라며, "이번 파트너십이 머크의 라이프 사이언스 비즈니스와 글로벌 과학계 간의 연결고리를 강화하는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.한편, 머크사는 350년이 넘는 역사를 가진 글로벌 과학 기술 기업으로 지난 3월 우리 대학이 위치한 대전 지역에 4,300억 원(3억 유로)을 투입해 바이오프로세싱 센터를 건립할 예정이라고 발표했다. 이는 머크사가 아시아 태평양 지역에서 단행한 최대 규모의 투자로 알려져 있다.

2024.05.29 조회수 3867 -

방사선 유발 DNA 돌연변이 첫 규명

암은 세계적으로 큰 건강 문제로 인식되고 있으며, 암 치료에 대한 지속적인 연구와 기술 발전이 이루어지고 있다. 암치료의 중요한 방법 중 하나인 방사선 치료는 암 조직을 효과적으로 파괴하거나 성장을 억제하는 데 중요한 역할을 하고 있으나 방사선이 실제로 우리의 세포에 유발하는 돌연변이의 종류와 양에 대한 이해는 아직 미흡한 상태였다. 한국의 의과학자들이 이러한 공백을 메울 수 있는 연구 결과를 발표하였다.

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수 연구팀이 동남권원자력의학원 손태건 박사, 서울대학교 의과대학 방사선종양학과 김경수, 장지현 교수팀과의 공동 연구로 방사선이 인간 및 생쥐의 정상 세포에서 만들어내는 DNA 돌연변이의 특성을 명확히 규명해 냈다고 15일 밝혔다.

이번 연구는 방사선 연구 분야에서의 중요한 전환점으로 평가되고 있다. 연구진은 실험실에서 방사선을 조사하여 세포에 돌연변이를 유도한 후, 방사선이 만들어낸 돌연변이를 유전체 서열분석 기술을 통해 규명하는 방식으로 방사선이 유발하는 DNA 돌연변이의 양과 패턴을 정밀하게 이해하는 데 성공하였다.

연구팀은 방사선이 인체에 미치는 영향을 종합적으로 이해하기 위하여 생쥐와 사람의 다양한 장기(위, 소장, 대장, 간, 유방, 폐, 췌장, 나팔관 등)에서 얻은 세포를 다양한 선량의 방사선에 노출하였고, 각각의 세포마다 유도된 돌연변이를 정밀하게 검출하기 위해 세포 하나하나를 오가노이드 세포 배양 기술을 응용하여 증폭하였다. 총 200개의 세포 유전체 서열로부터 방사선 피폭 양에 비례하여 증가하는 특정 패턴의 돌연변이들을 규명하는 데 성공하였다 (그림 1).

본 연구에서 1Gy (그레이)의 방사선량은 매 세포마다 약 14개 내외의 돌연변이를 만들어내는 것으로 나타났다 (그림 2). 우리나라 연간 평균 자연방사선 양 (3.08mSV(시버트))을 감안하면 1Gy는 약 320년의 자연방사선 노출에 해당하는 셈이다. 방사선이 만들어내는 변이의 패턴은 다른 원인에 의한 돌연변이와는 달랐는데, 주로 짧은 염기 결손 (short base deletion)과 소수의 염색체의 역위(inversion), 전위 (translocation), 및 다양한 복잡 구조변이(complex genomic rearrangements)들로 구성되어 있었다 (그림 3). 방사선은 서로 다른 세포 종류에도 모두 비슷한 정도의 돌연변이를 만들어 내는 것으로 밝혀졌다.

의과학대학원 주영석 교수는 이번 연구를 통해 "방사선이 분자 수준에서 세포에 미치는 영향을 명확하게 규명했다"며, "방사선이 우리 세포의 DNA를 얼마나, 어떻게 변화시키는지에 대한 첫 규명"이라고 설명했다.

동남권원자력의학원의 손태건 박사는 "이번 연구를 기반으로 앞으로도 초저선량 및 초고선량 방사선이 인체에 미치는 영향을 연구할 것"이라고 밝혔으며, "안전하면서도 효과적인 방사선 치료 기술을 발전시킬 것"이라고 덧붙였다.

서울대학교 의과대학 방사선종양학과 김경수 교수와 장지현 교수는 “이번 연구를 통해 방사선이 인체 DNA 에 미치는 영향에 대해 정확히 알 수 있는 도구를 가지게 된 것으로 생각한다” 면서 “이번 연구에 쓰인 연구 방법론으로 많은 후속 연구가 나올 수 있기를 기대한다” 고 밝혔다.

의과학대학원 육정환 박사 (現 서울대병원 내과 조교수), 임준오 박사 (現 지놈인사이트), 김태우 박사 (現 Weill Cornell 의과대학 박사후연구과정) 및 서울대학교 의과대학 권현우 박사 (現 고려대학교 의과대학 핵의학과 교수), 김은지 박사 (現 서울대학교 의과대학 방사선종양학과 조교수) 등이 공동 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 '셀 지노믹스(Cell Genomics)'의 온라인판에 14일 발표되었다. (논문명: Quantitative and qualitative mutational impact of ionizing radiation on normal cells).

이번 연구는 한국연구재단, 과학기술정보통신부 국가R&D사업, 서경배과학재단 신진과학자 연구지원 사업, 고려대학교 안암병원 및 국제 연구비 휴먼 프론티어 사이언스 프로그램(HFSP)의 젊은 연구자 지원사업의 도움으로 수행되었으며, 서울대학교 유전공학연구소, 영국 케임브리지 줄기세포 연구소, 오스트리아 분자생명공학연구소(IMBA) 및 KAIST 교원창업기업 지놈 인사이트의 연구자들도 참여하였다.

2024.02.15 조회수 6062

방사선 유발 DNA 돌연변이 첫 규명

암은 세계적으로 큰 건강 문제로 인식되고 있으며, 암 치료에 대한 지속적인 연구와 기술 발전이 이루어지고 있다. 암치료의 중요한 방법 중 하나인 방사선 치료는 암 조직을 효과적으로 파괴하거나 성장을 억제하는 데 중요한 역할을 하고 있으나 방사선이 실제로 우리의 세포에 유발하는 돌연변이의 종류와 양에 대한 이해는 아직 미흡한 상태였다. 한국의 의과학자들이 이러한 공백을 메울 수 있는 연구 결과를 발표하였다.

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수 연구팀이 동남권원자력의학원 손태건 박사, 서울대학교 의과대학 방사선종양학과 김경수, 장지현 교수팀과의 공동 연구로 방사선이 인간 및 생쥐의 정상 세포에서 만들어내는 DNA 돌연변이의 특성을 명확히 규명해 냈다고 15일 밝혔다.

이번 연구는 방사선 연구 분야에서의 중요한 전환점으로 평가되고 있다. 연구진은 실험실에서 방사선을 조사하여 세포에 돌연변이를 유도한 후, 방사선이 만들어낸 돌연변이를 유전체 서열분석 기술을 통해 규명하는 방식으로 방사선이 유발하는 DNA 돌연변이의 양과 패턴을 정밀하게 이해하는 데 성공하였다.

연구팀은 방사선이 인체에 미치는 영향을 종합적으로 이해하기 위하여 생쥐와 사람의 다양한 장기(위, 소장, 대장, 간, 유방, 폐, 췌장, 나팔관 등)에서 얻은 세포를 다양한 선량의 방사선에 노출하였고, 각각의 세포마다 유도된 돌연변이를 정밀하게 검출하기 위해 세포 하나하나를 오가노이드 세포 배양 기술을 응용하여 증폭하였다. 총 200개의 세포 유전체 서열로부터 방사선 피폭 양에 비례하여 증가하는 특정 패턴의 돌연변이들을 규명하는 데 성공하였다 (그림 1).

본 연구에서 1Gy (그레이)의 방사선량은 매 세포마다 약 14개 내외의 돌연변이를 만들어내는 것으로 나타났다 (그림 2). 우리나라 연간 평균 자연방사선 양 (3.08mSV(시버트))을 감안하면 1Gy는 약 320년의 자연방사선 노출에 해당하는 셈이다. 방사선이 만들어내는 변이의 패턴은 다른 원인에 의한 돌연변이와는 달랐는데, 주로 짧은 염기 결손 (short base deletion)과 소수의 염색체의 역위(inversion), 전위 (translocation), 및 다양한 복잡 구조변이(complex genomic rearrangements)들로 구성되어 있었다 (그림 3). 방사선은 서로 다른 세포 종류에도 모두 비슷한 정도의 돌연변이를 만들어 내는 것으로 밝혀졌다.

의과학대학원 주영석 교수는 이번 연구를 통해 "방사선이 분자 수준에서 세포에 미치는 영향을 명확하게 규명했다"며, "방사선이 우리 세포의 DNA를 얼마나, 어떻게 변화시키는지에 대한 첫 규명"이라고 설명했다.

동남권원자력의학원의 손태건 박사는 "이번 연구를 기반으로 앞으로도 초저선량 및 초고선량 방사선이 인체에 미치는 영향을 연구할 것"이라고 밝혔으며, "안전하면서도 효과적인 방사선 치료 기술을 발전시킬 것"이라고 덧붙였다.

서울대학교 의과대학 방사선종양학과 김경수 교수와 장지현 교수는 “이번 연구를 통해 방사선이 인체 DNA 에 미치는 영향에 대해 정확히 알 수 있는 도구를 가지게 된 것으로 생각한다” 면서 “이번 연구에 쓰인 연구 방법론으로 많은 후속 연구가 나올 수 있기를 기대한다” 고 밝혔다.

의과학대학원 육정환 박사 (現 서울대병원 내과 조교수), 임준오 박사 (現 지놈인사이트), 김태우 박사 (現 Weill Cornell 의과대학 박사후연구과정) 및 서울대학교 의과대학 권현우 박사 (現 고려대학교 의과대학 핵의학과 교수), 김은지 박사 (現 서울대학교 의과대학 방사선종양학과 조교수) 등이 공동 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 '셀 지노믹스(Cell Genomics)'의 온라인판에 14일 발표되었다. (논문명: Quantitative and qualitative mutational impact of ionizing radiation on normal cells).

이번 연구는 한국연구재단, 과학기술정보통신부 국가R&D사업, 서경배과학재단 신진과학자 연구지원 사업, 고려대학교 안암병원 및 국제 연구비 휴먼 프론티어 사이언스 프로그램(HFSP)의 젊은 연구자 지원사업의 도움으로 수행되었으며, 서울대학교 유전공학연구소, 영국 케임브리지 줄기세포 연구소, 오스트리아 분자생명공학연구소(IMBA) 및 KAIST 교원창업기업 지놈 인사이트의 연구자들도 참여하였다.

2024.02.15 조회수 6062 -

식품의약품안전처와 연구협력 MOU 체결

우리 대학은 16일 오후 식품의약품안전처(처장 오유경)와 식품·의약품·마약류 등 분야에서 연구를 포함한 포괄적인 협력을 강화하는 MOU를 체결했다.

이번 협약을 바탕으로 두 기관은 ▴식품·의약품·마약류 등 분야의 공동연구 발굴·추진 ▴국가연구개발사업 상호협력 및 공동연구 추진 ▴양 기관 교육프로그램 연계·공유 ▴국내외 최신 식·의약 연구 정보·동향 공유 등에 적극적으로 협력할 예정이다.

특히, 'KAIST-원진 세포치료센터(센터장, 김대수)'를 주축으로 뇌 오가노이드(인공장기) 기술을 개발해 약물중독 및 금단증상, 재활에 관해 연구하고 국제적인 표준을 마련할 계획이다.

날로 증가하는 신종 마약의 위협을 신속하게 진단하고 대응하기 위해 우리 대학의 인공지능 기술을 활용해 마약류가 뇌와 행동에 미치는 영향을 초고속으로 정밀 진단할 수 있는 시스템 개발도 진행한다.

이와 함께, mRNA 백신·치료제 기술·플랫폼 개발 등 식품 및 의료 관련 신물질과 제품 안전성에 대한 첨단 평가기술 개발 분야에서도 폭넓게 협력할 예정이다.

오유경 식약처장은 "이번 업무협약을 계기로 식약처와 KAIST가 함께 연구를 수행하게 되어 국민 안전이 한층 더 강화될 수 있을 것으로 기대한다"며 "식약처는 앞으로도 과학적 근거에 기반하여 식품, 의료제품의 안전을 더욱 철저히 관리하겠다"고 말했다.이광형 총장은 "이번 협약이 식약처와 KAIST의 유기적인 협력관계 구축으로 이어져 양 기관이 상호 발전하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로 KAIST의 첨단과학 연구 역량을 바탕으로 식약처와 공동연구를 수행하여 규제과학 전문성을 높이기 위해 지속해서 노력하겠다"고 밝혔다.

2023.10.17 조회수 4934

식품의약품안전처와 연구협력 MOU 체결

우리 대학은 16일 오후 식품의약품안전처(처장 오유경)와 식품·의약품·마약류 등 분야에서 연구를 포함한 포괄적인 협력을 강화하는 MOU를 체결했다.

이번 협약을 바탕으로 두 기관은 ▴식품·의약품·마약류 등 분야의 공동연구 발굴·추진 ▴국가연구개발사업 상호협력 및 공동연구 추진 ▴양 기관 교육프로그램 연계·공유 ▴국내외 최신 식·의약 연구 정보·동향 공유 등에 적극적으로 협력할 예정이다.

특히, 'KAIST-원진 세포치료센터(센터장, 김대수)'를 주축으로 뇌 오가노이드(인공장기) 기술을 개발해 약물중독 및 금단증상, 재활에 관해 연구하고 국제적인 표준을 마련할 계획이다.

날로 증가하는 신종 마약의 위협을 신속하게 진단하고 대응하기 위해 우리 대학의 인공지능 기술을 활용해 마약류가 뇌와 행동에 미치는 영향을 초고속으로 정밀 진단할 수 있는 시스템 개발도 진행한다.

이와 함께, mRNA 백신·치료제 기술·플랫폼 개발 등 식품 및 의료 관련 신물질과 제품 안전성에 대한 첨단 평가기술 개발 분야에서도 폭넓게 협력할 예정이다.

오유경 식약처장은 "이번 업무협약을 계기로 식약처와 KAIST가 함께 연구를 수행하게 되어 국민 안전이 한층 더 강화될 수 있을 것으로 기대한다"며 "식약처는 앞으로도 과학적 근거에 기반하여 식품, 의료제품의 안전을 더욱 철저히 관리하겠다"고 말했다.이광형 총장은 "이번 협약이 식약처와 KAIST의 유기적인 협력관계 구축으로 이어져 양 기관이 상호 발전하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로 KAIST의 첨단과학 연구 역량을 바탕으로 식약처와 공동연구를 수행하여 규제과학 전문성을 높이기 위해 지속해서 노력하겠다"고 밝혔다.

2023.10.17 조회수 4934 -

아동 학대로 인한 정신질환 발병 원인 최초 규명

아동기 시 부모에게서 떨어져서 방치되거나 학대를 받을 경우, 극심한 스트레스 현상이 일어난다. 이러한 스트레스 상황을 겪게 되면 성인으로 성장하는 과정 동안 뇌 신경 회로망 및 기능이 크게 변화되어 조현병 및 우울증과 같은 정신질환이 발생될 수 있다. 하지만 현재까지 아동기 스트레스에 따른 정신질환의 원인과 그 제어 방법에 대해서는 정확히 알려진 바가 없다.

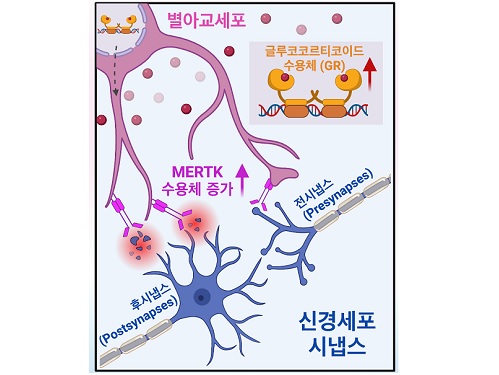

우리 대학 생명과학과 정원석 교수 연구팀이 아동 학대 및 방임 등의 아동기 스트레스로 인해 발병되는 정신질환이 별아교세포의 과도한 시냅스 제거에서 기인함을 최초로 규명해 면역 관련 최고 국제 학술지인 ‘이뮤니티(Immunity)’에 발표했다고 1일 밝혔다.

정원석 교수 연구팀은 뇌에서 면역기능을 담당하는 별아교세포가 스트레스 호르몬에 반응하여 과도하게 흥분성 시냅스를 제거하는 현상이, 아동 학대 및 방임에 따른 정신질환 발병의 주요 원인임을 최초로 규명하였다. 과도한 스트레스가 다양한 정신질환의 원인으로 작용할 수 있음이 임상적으로 알려져 있었지만, 그 정확한 발병 기전은 알려지지 않았기 때문에 이번 연구는 스트레스로 인한 정신질환의 예방 및 치료에 크게 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 미국식품의약국 (FDA)에서 승인된 임상 약물 스크리닝을 진행해 별아교세포의 외부 물질을 잡아 먹어 제거하는 역할(포식 작용)을 조절하는 새로운 기작을 발굴했다. 그 결과, 연구팀은 스트레스 호르몬이라 불리는 합성 글루코코르티코이드(synthetic glucocorticoid)가 별아교세포의 포식 작용을 비정상적으로 크게 높이는 것을 발견했다. 글루코코르티코이드는 당대사, 항염증 등 생명 유지에 필요한 역할을 하는 한편 스트레스와 같은 외부 자극에 의해 분비돼 신체가 대응할 수 있도록 한다. 하지만 만성 스트레스로 인해 글루코코르티코이드에 과도하게 장기간 노출되면 우울증, 인지장애, 불안 증세와 같은 다양한 정신질환이 발병할 수 있다.

연구팀은 아동기 스트레스로 인한 별아교세포의 기능 변화를 이해하고자 아동기 사회성 결핍(early social deprivation) 생쥐 모델을 활용했고, 그 결과 스트레스 호르몬이 별아교세포의 글루코코르티코이드 수용체 (glucocorticoid receptor; GR)와 결합해 별아교세포의 포식 작용에 중요한 역할을 하는 MERTK(Mer Tyrosine Kinase)라는 수용체의 발현을 크게 증가시킴을 알아냈다. 놀랍게도 별아교세포는 증가된 MERTK를 통해 다양한 대뇌 피질에 존재하는 특정 신경 세포의 흥분성 시냅스만을 선택적으로 잡아 먹어 감소시켰으며, 이로 인한 비정상적인 신경 회로망 형성으로 추후 성인기에 사회성 결핍과 우울증 같은 복합적인 행동 이상이 일어남을 발견했다.

뿐만 아니라 연구팀은 별아교세포와 함께 뇌 면역 기능에 중요한 역할을 담당하는 것으로 알려진 미세아교세포는 아동기 사회성 결핍 쥐 모델에서의 시냅스 제거에는 전혀 참여하고 있지 않음을 관찰했다. 이는 아동기 스트레스 상황에서 미세아교세포가 아닌 별아교세포가 특이적으로 스트레스 호르몬에 반응해 뇌의 환경을 조절하고 있음을 확인한 것이다.

연구팀은 이 같은 발견이 인간에게도 적용될 수 있는지를 알아보기 위해, 인간 만능 유도 줄기세포에서 유래한 뇌 오가노이드를 활용해 스트레스 호르몬에 대한 반응을 확인했다. 중요하게도 연구팀은 인간 뇌 오가노이드에서도 스트레스 호르몬에 의해 별아교세포의 글루코코르티코이드 수용체와 포식 수용체가 모두 활성화됨을 발견했으며, 또한 별아교세포가 흥분성 시냅스를 과도하게 제거함을 확인했다. 이로써 스트레스 반응에 대한 쥐와 인간의 시냅스 조절 메커니즘이 같음을 보임으로써, 연구팀은 이번 발견이 인간의 정신질환 치료에도 응용될 수 있음을 제시했다.

정원석 교수는 “지금까지 아동기 스트레스와 뇌 질환 발병의 메커니즘은 잘 밝혀져 있지 않았지만, 이번 연구를 통해 과도한 별아교세포의 포식 작용이 정신질환 발병에 있어 중요한 원인이 될 수 있음을 최초로 증명했다”고 언급하며 “추후 다양한 뇌 질환의 이해와 치료에 있어서 별아교세포의 면역기능 조절이 근본적인 타겟으로 응용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

우리 대학 생명과학과 변유경, 김규리 박사과정 학생과 김남식 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 셀(Cell) 자매지이자 면역 관련 최고 국제 학술지인 `이뮤니티 (IMMUNITY)' 7월 31일 字 온라인 출판됐다. (논문명 : Stress induces behavioral abnormalities by increasing expression of phagocytic receptor MERTK in astrocytes to promote synapse phagocytosis).

한편 이번 연구는 연구재단 중견 연구, 뇌질환극복연구사업, 뇌기능 규명 조절 기술 개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.01 조회수 6730

아동 학대로 인한 정신질환 발병 원인 최초 규명

아동기 시 부모에게서 떨어져서 방치되거나 학대를 받을 경우, 극심한 스트레스 현상이 일어난다. 이러한 스트레스 상황을 겪게 되면 성인으로 성장하는 과정 동안 뇌 신경 회로망 및 기능이 크게 변화되어 조현병 및 우울증과 같은 정신질환이 발생될 수 있다. 하지만 현재까지 아동기 스트레스에 따른 정신질환의 원인과 그 제어 방법에 대해서는 정확히 알려진 바가 없다.

우리 대학 생명과학과 정원석 교수 연구팀이 아동 학대 및 방임 등의 아동기 스트레스로 인해 발병되는 정신질환이 별아교세포의 과도한 시냅스 제거에서 기인함을 최초로 규명해 면역 관련 최고 국제 학술지인 ‘이뮤니티(Immunity)’에 발표했다고 1일 밝혔다.

정원석 교수 연구팀은 뇌에서 면역기능을 담당하는 별아교세포가 스트레스 호르몬에 반응하여 과도하게 흥분성 시냅스를 제거하는 현상이, 아동 학대 및 방임에 따른 정신질환 발병의 주요 원인임을 최초로 규명하였다. 과도한 스트레스가 다양한 정신질환의 원인으로 작용할 수 있음이 임상적으로 알려져 있었지만, 그 정확한 발병 기전은 알려지지 않았기 때문에 이번 연구는 스트레스로 인한 정신질환의 예방 및 치료에 크게 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 미국식품의약국 (FDA)에서 승인된 임상 약물 스크리닝을 진행해 별아교세포의 외부 물질을 잡아 먹어 제거하는 역할(포식 작용)을 조절하는 새로운 기작을 발굴했다. 그 결과, 연구팀은 스트레스 호르몬이라 불리는 합성 글루코코르티코이드(synthetic glucocorticoid)가 별아교세포의 포식 작용을 비정상적으로 크게 높이는 것을 발견했다. 글루코코르티코이드는 당대사, 항염증 등 생명 유지에 필요한 역할을 하는 한편 스트레스와 같은 외부 자극에 의해 분비돼 신체가 대응할 수 있도록 한다. 하지만 만성 스트레스로 인해 글루코코르티코이드에 과도하게 장기간 노출되면 우울증, 인지장애, 불안 증세와 같은 다양한 정신질환이 발병할 수 있다.

연구팀은 아동기 스트레스로 인한 별아교세포의 기능 변화를 이해하고자 아동기 사회성 결핍(early social deprivation) 생쥐 모델을 활용했고, 그 결과 스트레스 호르몬이 별아교세포의 글루코코르티코이드 수용체 (glucocorticoid receptor; GR)와 결합해 별아교세포의 포식 작용에 중요한 역할을 하는 MERTK(Mer Tyrosine Kinase)라는 수용체의 발현을 크게 증가시킴을 알아냈다. 놀랍게도 별아교세포는 증가된 MERTK를 통해 다양한 대뇌 피질에 존재하는 특정 신경 세포의 흥분성 시냅스만을 선택적으로 잡아 먹어 감소시켰으며, 이로 인한 비정상적인 신경 회로망 형성으로 추후 성인기에 사회성 결핍과 우울증 같은 복합적인 행동 이상이 일어남을 발견했다.

뿐만 아니라 연구팀은 별아교세포와 함께 뇌 면역 기능에 중요한 역할을 담당하는 것으로 알려진 미세아교세포는 아동기 사회성 결핍 쥐 모델에서의 시냅스 제거에는 전혀 참여하고 있지 않음을 관찰했다. 이는 아동기 스트레스 상황에서 미세아교세포가 아닌 별아교세포가 특이적으로 스트레스 호르몬에 반응해 뇌의 환경을 조절하고 있음을 확인한 것이다.

연구팀은 이 같은 발견이 인간에게도 적용될 수 있는지를 알아보기 위해, 인간 만능 유도 줄기세포에서 유래한 뇌 오가노이드를 활용해 스트레스 호르몬에 대한 반응을 확인했다. 중요하게도 연구팀은 인간 뇌 오가노이드에서도 스트레스 호르몬에 의해 별아교세포의 글루코코르티코이드 수용체와 포식 수용체가 모두 활성화됨을 발견했으며, 또한 별아교세포가 흥분성 시냅스를 과도하게 제거함을 확인했다. 이로써 스트레스 반응에 대한 쥐와 인간의 시냅스 조절 메커니즘이 같음을 보임으로써, 연구팀은 이번 발견이 인간의 정신질환 치료에도 응용될 수 있음을 제시했다.

정원석 교수는 “지금까지 아동기 스트레스와 뇌 질환 발병의 메커니즘은 잘 밝혀져 있지 않았지만, 이번 연구를 통해 과도한 별아교세포의 포식 작용이 정신질환 발병에 있어 중요한 원인이 될 수 있음을 최초로 증명했다”고 언급하며 “추후 다양한 뇌 질환의 이해와 치료에 있어서 별아교세포의 면역기능 조절이 근본적인 타겟으로 응용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

우리 대학 생명과학과 변유경, 김규리 박사과정 학생과 김남식 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 셀(Cell) 자매지이자 면역 관련 최고 국제 학술지인 `이뮤니티 (IMMUNITY)' 7월 31일 字 온라인 출판됐다. (논문명 : Stress induces behavioral abnormalities by increasing expression of phagocytic receptor MERTK in astrocytes to promote synapse phagocytosis).

한편 이번 연구는 연구재단 중견 연구, 뇌질환극복연구사업, 뇌기능 규명 조절 기술 개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.01 조회수 6730 -

KAIST-전주시-전북대, '2022 세계 바이오 혁신 포럼' 개최

우리 대학이 지난 6일부터 3일간 2022 세계 바이오 혁신 포럼(World Bio Innovation Forum, 이하 WBIF)을 개최했다.

WBIF는 우리 대학 대외협력 자문역을 맡고 있는 채수찬 교수가 대표로 있는 비영리단체로 KAIST 바이오혁신경영전문대학원과 전주시, 전북대학교 지역혁신센터와 함께 세 번째 글로벌 포럼을 진행했다.

디지털 치료제와 세계 바이오 헬스 핫이슈인 줄기세포 치료제 및 오가노이드는 물론 비교적 미개척 분야인 반려동물용 의약품 및 의료기기를 주제로 선정해 기존에 개최되어온 바이오헬스 포럼과의 차별점을 확보했다.

포럼 첫날에는 줄기세포 치료와 장기유사체(Organoids)를 주제로 하버드 의대 김광수 교수와 김진 연구원, 최동호 한양대 의대 교수, 샤힌 라피(Shahin Rafii) 웨일 코넬 대학 교수가 발표했다. 기업에서는 오가노이드사이언스(ONGANOIDSCIENCES)의 이경진 CTO가 장기유사체(Organoids) 활용 방안 등에 대해 심도 있는 정보를 제공했다.

김광수 교수는 현재 하버드 의대 맥린병원 분자신경생물학실험실 소장으로 재직중으로 지난 2020년에 맞춤형 줄기세포로 파킨슨병 임상 치료를 세계 최초로 성공한 전문가다.

포럼 둘째 날에는 반려동물 의약품을 주제로 전북대 수의대 박철 교수가 좌장을 맡았다. 스탠퍼드에서 생명공학 박사학위를 받고 반려견 맞춤형 암 치료제 개발기업 임프리메드(ImpriMed)를 창업한 임성원 대표가 참여해 바이오테크와 인공지능을 결합한 최적의 맞춤형 암 치료제 개발 사례를, 스탠드업 테라퓨티스(Stand Up Therapeutics)의 유준상 대표가 척추 손상 유전자 치료제에 대해 발표했다.

마지막 날에 는디지털 치료제와 디지털 헬스케어 기기를 주제로 KAIST 엄지용 교수와 전북대 안상민 교수가 좌장을 맡아 전 세계 바이오 헬스의 가장 큰 이슈중 하나인 디지털 치료제의 현재와 미래를 집중적으로 논의했다. 이를 위해, 사노피(Sanofi), 블루시그넘(BlueSignum), 림빅스(Limbix), 웰트(WELT) 등 글로벌 기업과 디지털 치료제 협회(Digital Therapeutics Alliance)의 메간 코더(Megan Coder) 정책부사장이 참여했다.

포럼을 총괄한 채수찬 WBIF 대표는 “반려동물 헬스케어 분야에서 기업과 대학의 최신 동향과 개발 사례 등을 공유한 이번 포럼은 반려동물 헬스케어의 현주소와 미래 전략 등에 대해서도 알아보는 자리로 마련했다”라고 설명했다.

이광형 KAIST 총장은 “WBIF가 각 분야의 전문가들이 자유롭게 의견을 나누는 장이 되어 국내·외 바이오 헬스 산업 발전과 국민 건강 향상을 도모하는 세계적인 바이오 포럼이 되길 바란다”라고 전했다.

2022.12.19 조회수 5724

KAIST-전주시-전북대, '2022 세계 바이오 혁신 포럼' 개최

우리 대학이 지난 6일부터 3일간 2022 세계 바이오 혁신 포럼(World Bio Innovation Forum, 이하 WBIF)을 개최했다.

WBIF는 우리 대학 대외협력 자문역을 맡고 있는 채수찬 교수가 대표로 있는 비영리단체로 KAIST 바이오혁신경영전문대학원과 전주시, 전북대학교 지역혁신센터와 함께 세 번째 글로벌 포럼을 진행했다.

디지털 치료제와 세계 바이오 헬스 핫이슈인 줄기세포 치료제 및 오가노이드는 물론 비교적 미개척 분야인 반려동물용 의약품 및 의료기기를 주제로 선정해 기존에 개최되어온 바이오헬스 포럼과의 차별점을 확보했다.

포럼 첫날에는 줄기세포 치료와 장기유사체(Organoids)를 주제로 하버드 의대 김광수 교수와 김진 연구원, 최동호 한양대 의대 교수, 샤힌 라피(Shahin Rafii) 웨일 코넬 대학 교수가 발표했다. 기업에서는 오가노이드사이언스(ONGANOIDSCIENCES)의 이경진 CTO가 장기유사체(Organoids) 활용 방안 등에 대해 심도 있는 정보를 제공했다.

김광수 교수는 현재 하버드 의대 맥린병원 분자신경생물학실험실 소장으로 재직중으로 지난 2020년에 맞춤형 줄기세포로 파킨슨병 임상 치료를 세계 최초로 성공한 전문가다.

포럼 둘째 날에는 반려동물 의약품을 주제로 전북대 수의대 박철 교수가 좌장을 맡았다. 스탠퍼드에서 생명공학 박사학위를 받고 반려견 맞춤형 암 치료제 개발기업 임프리메드(ImpriMed)를 창업한 임성원 대표가 참여해 바이오테크와 인공지능을 결합한 최적의 맞춤형 암 치료제 개발 사례를, 스탠드업 테라퓨티스(Stand Up Therapeutics)의 유준상 대표가 척추 손상 유전자 치료제에 대해 발표했다.

마지막 날에 는디지털 치료제와 디지털 헬스케어 기기를 주제로 KAIST 엄지용 교수와 전북대 안상민 교수가 좌장을 맡아 전 세계 바이오 헬스의 가장 큰 이슈중 하나인 디지털 치료제의 현재와 미래를 집중적으로 논의했다. 이를 위해, 사노피(Sanofi), 블루시그넘(BlueSignum), 림빅스(Limbix), 웰트(WELT) 등 글로벌 기업과 디지털 치료제 협회(Digital Therapeutics Alliance)의 메간 코더(Megan Coder) 정책부사장이 참여했다.

포럼을 총괄한 채수찬 WBIF 대표는 “반려동물 헬스케어 분야에서 기업과 대학의 최신 동향과 개발 사례 등을 공유한 이번 포럼은 반려동물 헬스케어의 현주소와 미래 전략 등에 대해서도 알아보는 자리로 마련했다”라고 설명했다.

이광형 KAIST 총장은 “WBIF가 각 분야의 전문가들이 자유롭게 의견을 나누는 장이 되어 국내·외 바이오 헬스 산업 발전과 국민 건강 향상을 도모하는 세계적인 바이오 포럼이 되길 바란다”라고 전했다.

2022.12.19 조회수 5724