%EC%B5%9C%EC%96%91%EA%B7%9C

-

KAIST 연구자들의 축제, 2024 리서치데이 개최

우리 대학이 '2024년 KAIST 리서치데이(Research Day)'를 21일 대전 본원 학술문화관(E9)에서 개최했다.

2016년부터 매년 개최하고 있는 'KAIST 리서치데이'는 탁월한 성과를 배출한 연구자를 포상하고 우수 연구성과를 공유해 연구개발(R&D) 정보를 교류하는 자리다.

최고 연구상인 '연구대상'은 방효충(항공우주공학과) 교수가 수상했다. 방 교수는 2001년 부임 이래 다양한 형태의 자율화 드론과 인공위성 자세제어기술을 연구해 왔다. 이를 통해, 초소형위성을 세 차례 우주로 발사하는 데 성공하고, 항공우주 연구와 교육을 선도한 업적을 높이 평가받았다.

이날 행사에서 방 교수는 수상을 기념해 '소형 드론의 자율화와 인공위성 유도․항법․제어 시스템 연구'를 주제로 강연한다. 소형 드론 기반의 자율 비행과 인공지능 기술을 결합한 자율화 연구가 민간 및 국방 분야에 적용된 사례와 초소형위성 시스템의 기술 자립화를 위한 연구 활동을 소개할 예정이다.방 교수는 "지난 10여 년간 항공우주의 핵심 기술 분야인 자율화 드론과 인공위성 제어 및 시스템을 연구해 국방기술과 국내 항공우주 기술 저변 확대에 기여하고 우수한 연구인력을 양성한 것에 큰 자부심을 느끼게 됐다"라고 수상 소감을 밝혔다.

이와 함께, 이재우(생명화학공학과), 김주영(전기및전자공학부) 교수가 각각 '연구상'을 수상한다. 리섕(Sheng Li, 생명화학공학과) 교수가 '특별연구상'을 받으며, 최준균(전기및전자공학부) 교수가 '이노베이션상' 수상자로 선정됐다.

정재웅(전기및전자공학부)·정원일(의과학대학원) 교수는 한 팀으로 ‘융합 연구상’을 받는다. ‘국제공동연구상’은 정희태(생명화학공학과) 교수, '현우 KAIST 학술상'은 오원석(경영공학부) 교수, 'QAIST 창의도전연구상'은 백윤정(화학과) 교수가 수상한다.

'KAIST 2023년 대표 R&D 연구성과 10선'도 소개된다. 심흥선(물리학과)·임미희(화학과)·주영석(의과학대학원)·박해원(기계공학과)·박종철(전산학부)·강이연(산업디자인학과)·조힘찬(신소재공학과)·제임스손(김재철AI대학원)·김형준(문술미래전략대학원)·인공위성연구소 연구팀 등이 지난 한 해를 대표하는 우수 연구를 수행한 것으로 평가받았다.

특히, KAIST 인공위성연구소는 주·야간 및 기상 조건과 관계없이 지표 관측이 가능한 영상레이다 위성을 개발해 교원 연구팀이 아닌 교내 연구조직 중심 연구팀 중 처음으로 대표 연구성과에 이름을 올렸다.

또한, 올해는 'KAIST 14대 미래선도기술'이 포상 분야로 추가됐다. 12대 국가전략기술에 탄소중립과 국방 기술까지 더한 총 14개 연구 분야로 산업적, 사회·경제적으로 탁월한 성과를 창출한 대표 연구성과들이 해당한다.

▴반도체·디스플레이 분야 최양규·최성율·최신현(전기및전자공학부), 김경민(신소재공학과) ▴이차전지 분야 김희탁(생명화학공학과) ▴첨단모빌리티 분야 이동만(전산학부) ▴차세대 원자력 분야 김용희(원자력및양자공학과) ▴첨단바이오 이상엽(생명화학공학과) ▴우주항공·해양 분야 강경인(인공위성연구소) ▴수소 분야 배중면(기계공학과), 신동혁(항공우주공학과) ▴사이버보안 분야 강민석(전산학부) ▴인공지능 분야 안성진(전산학부) ▴차세대통신 분야 김성민(전기및전자공학부) ▴첨단로봇·제조 분야 공경철(기계공학과) ▴양자 분야 안재욱(물리학과) ▴탄소중립 분야 김형준(문술미래전략대학원) ▴국방 분야 심현철(전기및전자공학부) 등 교원과 연구원을 포함한 총 18명이 수상자로 선정됐다. 조병관 연구처장은 "우수한 성과를 거둔 연구자들이 한자리에 모여 도전적이고 혁신적인 다양한 아이디어를 공유하는 오늘의 교류가 글로벌 과학기술을 선도하는 또 다른 연구의 시작점이 되길 바란다"라고 말했다.

2024.05.21 조회수 8455

KAIST 연구자들의 축제, 2024 리서치데이 개최

우리 대학이 '2024년 KAIST 리서치데이(Research Day)'를 21일 대전 본원 학술문화관(E9)에서 개최했다.

2016년부터 매년 개최하고 있는 'KAIST 리서치데이'는 탁월한 성과를 배출한 연구자를 포상하고 우수 연구성과를 공유해 연구개발(R&D) 정보를 교류하는 자리다.

최고 연구상인 '연구대상'은 방효충(항공우주공학과) 교수가 수상했다. 방 교수는 2001년 부임 이래 다양한 형태의 자율화 드론과 인공위성 자세제어기술을 연구해 왔다. 이를 통해, 초소형위성을 세 차례 우주로 발사하는 데 성공하고, 항공우주 연구와 교육을 선도한 업적을 높이 평가받았다.

이날 행사에서 방 교수는 수상을 기념해 '소형 드론의 자율화와 인공위성 유도․항법․제어 시스템 연구'를 주제로 강연한다. 소형 드론 기반의 자율 비행과 인공지능 기술을 결합한 자율화 연구가 민간 및 국방 분야에 적용된 사례와 초소형위성 시스템의 기술 자립화를 위한 연구 활동을 소개할 예정이다.방 교수는 "지난 10여 년간 항공우주의 핵심 기술 분야인 자율화 드론과 인공위성 제어 및 시스템을 연구해 국방기술과 국내 항공우주 기술 저변 확대에 기여하고 우수한 연구인력을 양성한 것에 큰 자부심을 느끼게 됐다"라고 수상 소감을 밝혔다.

이와 함께, 이재우(생명화학공학과), 김주영(전기및전자공학부) 교수가 각각 '연구상'을 수상한다. 리섕(Sheng Li, 생명화학공학과) 교수가 '특별연구상'을 받으며, 최준균(전기및전자공학부) 교수가 '이노베이션상' 수상자로 선정됐다.

정재웅(전기및전자공학부)·정원일(의과학대학원) 교수는 한 팀으로 ‘융합 연구상’을 받는다. ‘국제공동연구상’은 정희태(생명화학공학과) 교수, '현우 KAIST 학술상'은 오원석(경영공학부) 교수, 'QAIST 창의도전연구상'은 백윤정(화학과) 교수가 수상한다.

'KAIST 2023년 대표 R&D 연구성과 10선'도 소개된다. 심흥선(물리학과)·임미희(화학과)·주영석(의과학대학원)·박해원(기계공학과)·박종철(전산학부)·강이연(산업디자인학과)·조힘찬(신소재공학과)·제임스손(김재철AI대학원)·김형준(문술미래전략대학원)·인공위성연구소 연구팀 등이 지난 한 해를 대표하는 우수 연구를 수행한 것으로 평가받았다.

특히, KAIST 인공위성연구소는 주·야간 및 기상 조건과 관계없이 지표 관측이 가능한 영상레이다 위성을 개발해 교원 연구팀이 아닌 교내 연구조직 중심 연구팀 중 처음으로 대표 연구성과에 이름을 올렸다.

또한, 올해는 'KAIST 14대 미래선도기술'이 포상 분야로 추가됐다. 12대 국가전략기술에 탄소중립과 국방 기술까지 더한 총 14개 연구 분야로 산업적, 사회·경제적으로 탁월한 성과를 창출한 대표 연구성과들이 해당한다.

▴반도체·디스플레이 분야 최양규·최성율·최신현(전기및전자공학부), 김경민(신소재공학과) ▴이차전지 분야 김희탁(생명화학공학과) ▴첨단모빌리티 분야 이동만(전산학부) ▴차세대 원자력 분야 김용희(원자력및양자공학과) ▴첨단바이오 이상엽(생명화학공학과) ▴우주항공·해양 분야 강경인(인공위성연구소) ▴수소 분야 배중면(기계공학과), 신동혁(항공우주공학과) ▴사이버보안 분야 강민석(전산학부) ▴인공지능 분야 안성진(전산학부) ▴차세대통신 분야 김성민(전기및전자공학부) ▴첨단로봇·제조 분야 공경철(기계공학과) ▴양자 분야 안재욱(물리학과) ▴탄소중립 분야 김형준(문술미래전략대학원) ▴국방 분야 심현철(전기및전자공학부) 등 교원과 연구원을 포함한 총 18명이 수상자로 선정됐다. 조병관 연구처장은 "우수한 성과를 거둔 연구자들이 한자리에 모여 도전적이고 혁신적인 다양한 아이디어를 공유하는 오늘의 교류가 글로벌 과학기술을 선도하는 또 다른 연구의 시작점이 되길 바란다"라고 말했다.

2024.05.21 조회수 8455 -

뉴로모픽 신경망으로 컴퓨팅 난제 해결하다

우리 연구진이 현재 반도체 산업체에서 사용되는 실리콘 소재 및 공정만을 사용해 초소형 진동 신경망을 구축하여 경계선 인식 기능을 구현했으며 난제 중 하나인 그래프 색칠 문제*를 해결했다.

*그래프 색칠 문제: 그래프 이론에서 사용되는 용어로, 그래프의 각 정점에 서로 다른 색을 할당해야 하며, 이러한 색깔 구분 문제는 방송국 주파수가 겹쳐 난시청 지역이 발생하지 않도록 주파수를 할당하는 문제 등과도 유사해 다양하게 응용되고 있음

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수 연구팀이 실리콘 바이리스터 소자로 생물학적 뉴런의 상호작용을 모방한 뉴로모픽 진동 신경망을 개발했다고 3일 밝혔다.

빅데이터 시대가 도래하면서 인공지능 기술이 예전과 비교할 수 없을 만큼 비약적으로 발전하고 있다. 인간의 뇌 기능을 모사하는 뉴로모픽 컴퓨팅 중 하나인 상호 간 결합된 진동 신경망(oscillatory neural network)은 뉴런의 상호작용을 모방한 인공 신경망이다. 진동 신경망은 기본단위에 해당하는 진동자의 연결 동작을 이용하며 신호의 크기가 아닌 진동을 이용해 연산을 수행하므로 소모 전력 측면에서 이점을 가지고 있다.

연구팀은 실리콘 기반 진동자를 이용해 진동 신경망을 개발했다. 축전기를 이용해 두 개 이상의 실리콘 진동자를 연결하면, 각각의 진동 신호가 상호작용해 시간이 경과하면서 동기화(synchronization) 된다. 연구팀은 진동 신경망으로 영상 처리에 사용되는 경계선 인식(edge detection) 기능을 구현했으며 난제 중 하나인 그래프 색칠 문제(vertex coloring problem)를 해결했다.

또한 이번 연구는 제조 관점에서, 복잡한 회로나 기존 반도체 공정과 호환성이 낮은 소재 및 구조 대신, 현재 반도체 산업체에서 사용되는 실리콘 관련 소재 및 공정만으로 진동 신경망을 구축했기 때문에, 양산에 바로 적용 가능하다는 장점이 있다.

연구를 주도한 윤성윤 박사과정, 서강대학교 한준규 교수는 "개발된 진동 신경망은 복잡한 컴퓨팅 난제를 계산할 수 있는 뉴로모픽 컴퓨팅 하드웨어로, 자원 분배, 신약 개발, 반도체 회로 설계 및 스케줄링 등에 유용하게 사용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

윤성윤 박사과정과 한준규 교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 나노과학 분야 저명 국제 학술지 ‘나노 레터스(Nano Letters)’에 2024년 3월 24권 9호에 출판되었으며, 추가 표지 논문(Supplementary Cover)으로 선정됐다.

(논문명 : A Nanoscale Bistable Resistor for an Oscillatory Neural Network)

(https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.nanolett.3c04539).

한편 이번 연구는 한국연구재단 차세대지능형반도체기술개발사업 및 국가반도체연구실지원핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.03 조회수 8936

뉴로모픽 신경망으로 컴퓨팅 난제 해결하다

우리 연구진이 현재 반도체 산업체에서 사용되는 실리콘 소재 및 공정만을 사용해 초소형 진동 신경망을 구축하여 경계선 인식 기능을 구현했으며 난제 중 하나인 그래프 색칠 문제*를 해결했다.

*그래프 색칠 문제: 그래프 이론에서 사용되는 용어로, 그래프의 각 정점에 서로 다른 색을 할당해야 하며, 이러한 색깔 구분 문제는 방송국 주파수가 겹쳐 난시청 지역이 발생하지 않도록 주파수를 할당하는 문제 등과도 유사해 다양하게 응용되고 있음

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수 연구팀이 실리콘 바이리스터 소자로 생물학적 뉴런의 상호작용을 모방한 뉴로모픽 진동 신경망을 개발했다고 3일 밝혔다.

빅데이터 시대가 도래하면서 인공지능 기술이 예전과 비교할 수 없을 만큼 비약적으로 발전하고 있다. 인간의 뇌 기능을 모사하는 뉴로모픽 컴퓨팅 중 하나인 상호 간 결합된 진동 신경망(oscillatory neural network)은 뉴런의 상호작용을 모방한 인공 신경망이다. 진동 신경망은 기본단위에 해당하는 진동자의 연결 동작을 이용하며 신호의 크기가 아닌 진동을 이용해 연산을 수행하므로 소모 전력 측면에서 이점을 가지고 있다.

연구팀은 실리콘 기반 진동자를 이용해 진동 신경망을 개발했다. 축전기를 이용해 두 개 이상의 실리콘 진동자를 연결하면, 각각의 진동 신호가 상호작용해 시간이 경과하면서 동기화(synchronization) 된다. 연구팀은 진동 신경망으로 영상 처리에 사용되는 경계선 인식(edge detection) 기능을 구현했으며 난제 중 하나인 그래프 색칠 문제(vertex coloring problem)를 해결했다.

또한 이번 연구는 제조 관점에서, 복잡한 회로나 기존 반도체 공정과 호환성이 낮은 소재 및 구조 대신, 현재 반도체 산업체에서 사용되는 실리콘 관련 소재 및 공정만으로 진동 신경망을 구축했기 때문에, 양산에 바로 적용 가능하다는 장점이 있다.

연구를 주도한 윤성윤 박사과정, 서강대학교 한준규 교수는 "개발된 진동 신경망은 복잡한 컴퓨팅 난제를 계산할 수 있는 뉴로모픽 컴퓨팅 하드웨어로, 자원 분배, 신약 개발, 반도체 회로 설계 및 스케줄링 등에 유용하게 사용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

윤성윤 박사과정과 한준규 교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 나노과학 분야 저명 국제 학술지 ‘나노 레터스(Nano Letters)’에 2024년 3월 24권 9호에 출판되었으며, 추가 표지 논문(Supplementary Cover)으로 선정됐다.

(논문명 : A Nanoscale Bistable Resistor for an Oscillatory Neural Network)

(https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.nanolett.3c04539).

한편 이번 연구는 한국연구재단 차세대지능형반도체기술개발사업 및 국가반도체연구실지원핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.03 조회수 8936 -

해킹 공격 막는 암호 반도체 최초 개발

사물인터넷(IoT), 자율 주행 등 5G/6G 시대 소자 또는 기기 간의 상호 정보 교환이 급증함에 따라 해킹 공격이 고도화되고 있다. 이에 따라, 기기에서 데이터를 안전하게 전송하기 위해서는 보안 기능 강화가 필수적이다.

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수와 류승탁 교수 공동연구팀이 ‘해킹 막는 세계 최초 보안용 암호 반도체’를 개발하는 데 성공했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 100% 실리콘 호환 공정으로 제작된 핀펫(FinFET) 기반 보안용 암호반도체 크립토그래픽 트랜지스터(cryptographic transistor, 이하 크립토리스터(cryptoristor))를 세계 최초로 개발했다. 이는 트랜지스터 하나로 이루어진 독창적 구조를 갖고 있을 뿐만 아니라, 동작 방식 또한 독특해 유일무이한 특성을 구비한 난수발생기다.

인공지능 등의 모든 보안 환경에서 가장 중요한 요소는 난수발생기이다. 가장 널리 사용되는 보안 칩인 ‘고급 암호화 표준(advanced encryption standard, AES)’에서 난수발생기는 핵심 요소로, AES 보안 칩 전체 면적의 약 75%, 에너지 소모의 85% 이상을 차지한다. 따라서, 모바일 혹은 사물인터넷(IoT)에 탑재가 가능한 저전력/초소형 난수발생기 개발이 시급하다.

기존의 난수발생기는 전력 소모가 매우 크고 실리콘 CMOS 공정과의 호환성이 떨어진다는 단점이 있고, 회로 기반의 난수발생기들은 점유 면적이 매우 크다는 단점이 있다.

연구팀은 기존 세계 최고 수준 연구 대비 전력 소모와 점유 면적 모두 수천 배 이상 작은 암호 반도체인 단일 소자 기반의 크립토리스터(cryptoristor)를 개발했다. 절연층이 실리콘 하부에 형성되어 있는 실리콘 온 인슐레이터(Silicon-on-Insulator, SOI) 기판 위에 제작된 핀펫(FinFET)이 가지는 내재적인 전위 불안정성을 이용해 무작위적으로 0과 1을 예측 불가능하게 내보내는 난수발생기를 개발했다.

다시 설명하면, 보통 모바일 기기 등에서 정보를 교환할 때 데이터를 암호화하는 알고리즘에는 해커가 암호화한 알고리즘을 예측할 수 없도록 하는 것이 중요하다. 이에 무작위의 0과 1이 난수이며 0과 1의 배열이 매번 다른 결과가 나오게 하여 예측 불가능성을 가지도록 함으로써 공격자가 예측하지 못하도록 차단하는 방식이다.

특히, 크립토리스터 기반 난수발생기 연구는 국제적으로도 구현한 사례가 없는 세계 최초의 연구이면서, 기존 논리 연산용 또는 메모리용 소자와 동일한 구조의 트랜지스터이기 때문에, 현재 반도체 설비를 이용한 양산 공정으로 100% 제작이 가능하며 저비용으로 빠르게 대량생산이 가능하다는 점에서 의미가 크다.

연구를 주도한 김승일 박사과정은 개발된 “암호 반도체로서 초소형/저전력 난수발생기는 특유의 예측 불가능성으로 인해 보안 기능을 강화해 칩 또는 칩 간의 통신 보안으로 안전한 초연결성을 지원할 수 있고, 특히 기존 연구 대비 에너지, 집적도, 비용 측면에서 탁월한 장점을 갖고 있어 사물인터넷(IoT) 기기 환경에 적합하다”고 연구의 의의를 설명했다.

전기및전자공학부 김승일 박사과정이 제1 저자, 유형진 석사가 공저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘사이언스(Science)’의 자매지인 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 2024년 2월 온라인판에 정식 출판됐다. (논문명 : Cryptographic transistor for true random number generator with low power consumption)

한편 이번 연구는 한국연구재단 차세대지능형반도체기술개발사업, 국가반도체연구실지원핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.29 조회수 10033

해킹 공격 막는 암호 반도체 최초 개발

사물인터넷(IoT), 자율 주행 등 5G/6G 시대 소자 또는 기기 간의 상호 정보 교환이 급증함에 따라 해킹 공격이 고도화되고 있다. 이에 따라, 기기에서 데이터를 안전하게 전송하기 위해서는 보안 기능 강화가 필수적이다.

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수와 류승탁 교수 공동연구팀이 ‘해킹 막는 세계 최초 보안용 암호 반도체’를 개발하는 데 성공했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 100% 실리콘 호환 공정으로 제작된 핀펫(FinFET) 기반 보안용 암호반도체 크립토그래픽 트랜지스터(cryptographic transistor, 이하 크립토리스터(cryptoristor))를 세계 최초로 개발했다. 이는 트랜지스터 하나로 이루어진 독창적 구조를 갖고 있을 뿐만 아니라, 동작 방식 또한 독특해 유일무이한 특성을 구비한 난수발생기다.

인공지능 등의 모든 보안 환경에서 가장 중요한 요소는 난수발생기이다. 가장 널리 사용되는 보안 칩인 ‘고급 암호화 표준(advanced encryption standard, AES)’에서 난수발생기는 핵심 요소로, AES 보안 칩 전체 면적의 약 75%, 에너지 소모의 85% 이상을 차지한다. 따라서, 모바일 혹은 사물인터넷(IoT)에 탑재가 가능한 저전력/초소형 난수발생기 개발이 시급하다.

기존의 난수발생기는 전력 소모가 매우 크고 실리콘 CMOS 공정과의 호환성이 떨어진다는 단점이 있고, 회로 기반의 난수발생기들은 점유 면적이 매우 크다는 단점이 있다.

연구팀은 기존 세계 최고 수준 연구 대비 전력 소모와 점유 면적 모두 수천 배 이상 작은 암호 반도체인 단일 소자 기반의 크립토리스터(cryptoristor)를 개발했다. 절연층이 실리콘 하부에 형성되어 있는 실리콘 온 인슐레이터(Silicon-on-Insulator, SOI) 기판 위에 제작된 핀펫(FinFET)이 가지는 내재적인 전위 불안정성을 이용해 무작위적으로 0과 1을 예측 불가능하게 내보내는 난수발생기를 개발했다.

다시 설명하면, 보통 모바일 기기 등에서 정보를 교환할 때 데이터를 암호화하는 알고리즘에는 해커가 암호화한 알고리즘을 예측할 수 없도록 하는 것이 중요하다. 이에 무작위의 0과 1이 난수이며 0과 1의 배열이 매번 다른 결과가 나오게 하여 예측 불가능성을 가지도록 함으로써 공격자가 예측하지 못하도록 차단하는 방식이다.

특히, 크립토리스터 기반 난수발생기 연구는 국제적으로도 구현한 사례가 없는 세계 최초의 연구이면서, 기존 논리 연산용 또는 메모리용 소자와 동일한 구조의 트랜지스터이기 때문에, 현재 반도체 설비를 이용한 양산 공정으로 100% 제작이 가능하며 저비용으로 빠르게 대량생산이 가능하다는 점에서 의미가 크다.

연구를 주도한 김승일 박사과정은 개발된 “암호 반도체로서 초소형/저전력 난수발생기는 특유의 예측 불가능성으로 인해 보안 기능을 강화해 칩 또는 칩 간의 통신 보안으로 안전한 초연결성을 지원할 수 있고, 특히 기존 연구 대비 에너지, 집적도, 비용 측면에서 탁월한 장점을 갖고 있어 사물인터넷(IoT) 기기 환경에 적합하다”고 연구의 의의를 설명했다.

전기및전자공학부 김승일 박사과정이 제1 저자, 유형진 석사가 공저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘사이언스(Science)’의 자매지인 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 2024년 2월 온라인판에 정식 출판됐다. (논문명 : Cryptographic transistor for true random number generator with low power consumption)

한편 이번 연구는 한국연구재단 차세대지능형반도체기술개발사업, 국가반도체연구실지원핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.29 조회수 10033 -

인간의 뇌를 모방한 3차원 집적 뉴로모픽 반도체 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수, 명현 교수, 그리고 신소재공학과 이건재 교수 공동연구팀이 ‘인간의 뇌를 모방한 3차원 집적 뉴로모픽 반도체’를 개발하는 데에 성공했다. ‘인간의 뇌를 모방해 동일평면 상에 수평 집적한 뉴로모픽 반도체’를 개발(2021년 Science Advances 게재)하는 데에 성공했던 연구팀은, 뉴런 소자와 시냅스 소자를 상하부에 3차원 방식으로 수직 집적해, 보다 높은 집적도와 전력 효율을 가지는 뉴로모픽 반도체를 구현할 수 있음을 처음으로 보였다.

전기및전자공학부 졸업생 한준규 박사, 전기및전자공학부 이정우 박사과정과 김예은 박사과정, 그리고 신소재공학과 김영빈 박사과정이 공동 제1저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘Advanced Science’ 2023년 9월 온라인판에 출판됐다. (논문명 : 3D Neuromorphic Hardware with Single Thin-Film Transistor Synapses Over Single Thin-Body Transistor Neurons by Monolithic Vertical Integration). ‘Advanced Science’는 재료과학, 물리학, 화학, 생명과학, 엔지니어링 분야의 기초 및 응용 연구를 다루는 학제 간 오픈 액세스 저널이다. (impact factor : 17.521)

뉴로모픽(neuromorphic) 하드웨어는, 인간의 뇌가 매우 복잡한 기능을 수행하지만 소비하는 에너지는 20와트(W) 밖에 되지 않는다는 것에 착안해, 인간의 뇌를 모방해 인공지능 기능을 하드웨어로 구현하는 방식이다. 뉴로모픽 하드웨어는 기존의 폰 노이만(von Neumann) 방식과 다르게 인공지능 기능을 초저전력으로 수행할 수 있어 많은 주목을 받고 있다. 뉴로모픽 하드웨어를 구현하기 위해서는 생물학적 뇌와 동일하게 일정 신호가 통합되었을 때 스파이크를 발생하는 뉴런과 두 뉴런 사이의 연결성을 기억하는 시냅스가 필요하다.

연구팀은 단일 박막 트랜지스터(thin-film transistor) 기반 시냅스 소자를 단일 트랜지스터 기반 뉴런 소자 위에 3차원 방식으로 수직 집적해, 높은 집적도와 전력 효율을 가지는 3차원 집적 뉴로모픽 반도체를 개발했다. 아래층 뉴런 소자의 손상 없이 위층 시냅스 소자를 제작하기 위해, 엑시머 레이저 어닐링(excimer laser annealing) 기법을 활용했다. 또한, 아래층 뉴런 소자의 손상 없이 위층 시냅스 소자의 내구성을 향상시키기 위해, 소자 내부의 줄열(Joule heat)을 이용한 자체 어닐링 기법도 제안했다. 이러한 뛰어난 내구성을 바탕으로, 이벤트 카메라(event camera)를 기반으로 제작된 손동작 기반의 수화 (手話) 패턴을 높은 성공률로 인식할 수 있음을 보였다.

2023.09.21 조회수 9314

인간의 뇌를 모방한 3차원 집적 뉴로모픽 반도체 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수, 명현 교수, 그리고 신소재공학과 이건재 교수 공동연구팀이 ‘인간의 뇌를 모방한 3차원 집적 뉴로모픽 반도체’를 개발하는 데에 성공했다. ‘인간의 뇌를 모방해 동일평면 상에 수평 집적한 뉴로모픽 반도체’를 개발(2021년 Science Advances 게재)하는 데에 성공했던 연구팀은, 뉴런 소자와 시냅스 소자를 상하부에 3차원 방식으로 수직 집적해, 보다 높은 집적도와 전력 효율을 가지는 뉴로모픽 반도체를 구현할 수 있음을 처음으로 보였다.

전기및전자공학부 졸업생 한준규 박사, 전기및전자공학부 이정우 박사과정과 김예은 박사과정, 그리고 신소재공학과 김영빈 박사과정이 공동 제1저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘Advanced Science’ 2023년 9월 온라인판에 출판됐다. (논문명 : 3D Neuromorphic Hardware with Single Thin-Film Transistor Synapses Over Single Thin-Body Transistor Neurons by Monolithic Vertical Integration). ‘Advanced Science’는 재료과학, 물리학, 화학, 생명과학, 엔지니어링 분야의 기초 및 응용 연구를 다루는 학제 간 오픈 액세스 저널이다. (impact factor : 17.521)

뉴로모픽(neuromorphic) 하드웨어는, 인간의 뇌가 매우 복잡한 기능을 수행하지만 소비하는 에너지는 20와트(W) 밖에 되지 않는다는 것에 착안해, 인간의 뇌를 모방해 인공지능 기능을 하드웨어로 구현하는 방식이다. 뉴로모픽 하드웨어는 기존의 폰 노이만(von Neumann) 방식과 다르게 인공지능 기능을 초저전력으로 수행할 수 있어 많은 주목을 받고 있다. 뉴로모픽 하드웨어를 구현하기 위해서는 생물학적 뇌와 동일하게 일정 신호가 통합되었을 때 스파이크를 발생하는 뉴런과 두 뉴런 사이의 연결성을 기억하는 시냅스가 필요하다.

연구팀은 단일 박막 트랜지스터(thin-film transistor) 기반 시냅스 소자를 단일 트랜지스터 기반 뉴런 소자 위에 3차원 방식으로 수직 집적해, 높은 집적도와 전력 효율을 가지는 3차원 집적 뉴로모픽 반도체를 개발했다. 아래층 뉴런 소자의 손상 없이 위층 시냅스 소자를 제작하기 위해, 엑시머 레이저 어닐링(excimer laser annealing) 기법을 활용했다. 또한, 아래층 뉴런 소자의 손상 없이 위층 시냅스 소자의 내구성을 향상시키기 위해, 소자 내부의 줄열(Joule heat)을 이용한 자체 어닐링 기법도 제안했다. 이러한 뛰어난 내구성을 바탕으로, 이벤트 카메라(event camera)를 기반으로 제작된 손동작 기반의 수화 (手話) 패턴을 높은 성공률로 인식할 수 있음을 보였다.

2023.09.21 조회수 9314 -

생물의 후각을 모방한 단일 뉴로모픽 소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수, 기계공학과 박인규 교수 공동 연구팀이 ‘생물의 후각 뉴런을 모방한 단일 뉴로모픽 소자’을 개발하는 데에 성공하였다고 밝혔다. 과거‘인간의 후각을 모방한 뉴로모픽 모듈'을 개발하는 데에 성공했던 연구팀은, 기존에 센서와 뉴런 소자가 분리되어 별도 센서의 신호를 받아 스파이크 출력을 했던 뉴로모픽 모듈에서 한 층 더 발전된, 단일 소자만으로 가스 감지 및 스파이크 신호 출력이 가능한 뉴로모픽 소자를 개발하였다.

이상원 박사과정이 제 1저자로 참여하고 강민구 박사과정이 공동저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘Cell’ 자매지인 ‘Device’에 2023년 9월 온라인판에 정식 출판됐다. (논문명 : An Artificial olfactory sensory neuron for selevtive gas detection with in-sensor computing).

인공지능을 활용한 가스 센서는 혼합 가스를 정확하게 분류할 수 있다는 점에서 산업 안전, 호흡 모니터링, 음식 모니터링 등 많은 분야에서 사용되고 있다. 그러나 기존의 센서들은 센서의 신호를 받아 디지털화하는 아날로그-디지털 변환기(ADC)가 별도로 필요할 뿐 아니라, 소프트웨어를 통해 인공지능을 구현하기 때문에 프로세서와 메모리 간 반복적인 데이터 이동이 필요한 폰노이만 아키텍처를 이용한다. 그에 따라 높은 전력이 소모되어 배터리로 구동되어야 하는 모바일, 사물인터넷 장치 등 실상황에서 활용성이 떨어진다.

한편, 인간의 후각 뉴런은 스파이크 형태로 감각 정보를 전달하고, 이를 뇌에서 병렬적으로 처리함으로써 낮은 전력 소비로도 가스를 감지할 수 있다. 초저전력 소모를 위하여, 이를 모방해 센서 단에서 스파이크 형태로 신호를 전달하는 뉴로모픽 후각 시스템이 주목을 받고 있으며, 기존 연구의 경우 별도의 센서 신호를 받아 뉴런 소자 및 회로에서 스파이크 신호로 변환을 하는 방식이었다. 그에 따라 센서와 뉴런 장치 간 별도의 패키징 공정이 필요하고, 두 장치 간에 발생하는 신호 지연 및 전력 소모도 추가로 발생하게 된다.

연구팀은 스파이크 신호를 출력할 수 있는 silicon nanowire field-effect transistor (SiNW-FET) 상부에 수소와 암모니아에 반응성을 가지는 palladium과 platinum nanoparticle을 코팅하여, 가스를 감지하여 스파이크 출력 변화를 보이는 단일 후각 뉴런 소자를 개발하였다. 즉 센서와 뉴런 소자를 별도로 공정하는 것이 아닌 가스 감지 기능을 하는 인공 뉴런 단일 소자를 개발한 것이다. 연구팀은 제작된 뉴런 소자에, 마찬가지로 field-effect transistor 기반의 단일 시냅스 소자를 연결하여 수소와 암모니아를 구분하는 뉴로모픽 모듈을 개발했다. 가스 감지 뉴런과 시냅스 모두 완전한 Si CMOS 공정 시스템을 이용하여 모듈을 개발하였기 때문에 이후 대규모 공정을 안정적으로 할 수 있다는 점에서 의미가 크다.

연구를 주도한 이상원 박사과정은 “개발된 뉴로모픽 모듈은 IoT 분야에서 호흡 모니터링이나 위험 가스 감지 등에 유용하게 사용될 것으로 기대된다"며, 특히 "자체적으로 가스 감지가 가능한 단일 뉴런 소자 개발은 인-센서 컴퓨팅 분야에서 의미 있는 발전이 될 것이다"고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 차세대지능형반도체기술개발사업, 국가반도체연구실지원핵심기술개발사업, 중견연구사업, 국민위해인자대응기술개발사업 및 반도체설계교육센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.09.12 조회수 7768

생물의 후각을 모방한 단일 뉴로모픽 소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수, 기계공학과 박인규 교수 공동 연구팀이 ‘생물의 후각 뉴런을 모방한 단일 뉴로모픽 소자’을 개발하는 데에 성공하였다고 밝혔다. 과거‘인간의 후각을 모방한 뉴로모픽 모듈'을 개발하는 데에 성공했던 연구팀은, 기존에 센서와 뉴런 소자가 분리되어 별도 센서의 신호를 받아 스파이크 출력을 했던 뉴로모픽 모듈에서 한 층 더 발전된, 단일 소자만으로 가스 감지 및 스파이크 신호 출력이 가능한 뉴로모픽 소자를 개발하였다.

이상원 박사과정이 제 1저자로 참여하고 강민구 박사과정이 공동저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘Cell’ 자매지인 ‘Device’에 2023년 9월 온라인판에 정식 출판됐다. (논문명 : An Artificial olfactory sensory neuron for selevtive gas detection with in-sensor computing).

인공지능을 활용한 가스 센서는 혼합 가스를 정확하게 분류할 수 있다는 점에서 산업 안전, 호흡 모니터링, 음식 모니터링 등 많은 분야에서 사용되고 있다. 그러나 기존의 센서들은 센서의 신호를 받아 디지털화하는 아날로그-디지털 변환기(ADC)가 별도로 필요할 뿐 아니라, 소프트웨어를 통해 인공지능을 구현하기 때문에 프로세서와 메모리 간 반복적인 데이터 이동이 필요한 폰노이만 아키텍처를 이용한다. 그에 따라 높은 전력이 소모되어 배터리로 구동되어야 하는 모바일, 사물인터넷 장치 등 실상황에서 활용성이 떨어진다.

한편, 인간의 후각 뉴런은 스파이크 형태로 감각 정보를 전달하고, 이를 뇌에서 병렬적으로 처리함으로써 낮은 전력 소비로도 가스를 감지할 수 있다. 초저전력 소모를 위하여, 이를 모방해 센서 단에서 스파이크 형태로 신호를 전달하는 뉴로모픽 후각 시스템이 주목을 받고 있으며, 기존 연구의 경우 별도의 센서 신호를 받아 뉴런 소자 및 회로에서 스파이크 신호로 변환을 하는 방식이었다. 그에 따라 센서와 뉴런 장치 간 별도의 패키징 공정이 필요하고, 두 장치 간에 발생하는 신호 지연 및 전력 소모도 추가로 발생하게 된다.

연구팀은 스파이크 신호를 출력할 수 있는 silicon nanowire field-effect transistor (SiNW-FET) 상부에 수소와 암모니아에 반응성을 가지는 palladium과 platinum nanoparticle을 코팅하여, 가스를 감지하여 스파이크 출력 변화를 보이는 단일 후각 뉴런 소자를 개발하였다. 즉 센서와 뉴런 소자를 별도로 공정하는 것이 아닌 가스 감지 기능을 하는 인공 뉴런 단일 소자를 개발한 것이다. 연구팀은 제작된 뉴런 소자에, 마찬가지로 field-effect transistor 기반의 단일 시냅스 소자를 연결하여 수소와 암모니아를 구분하는 뉴로모픽 모듈을 개발했다. 가스 감지 뉴런과 시냅스 모두 완전한 Si CMOS 공정 시스템을 이용하여 모듈을 개발하였기 때문에 이후 대규모 공정을 안정적으로 할 수 있다는 점에서 의미가 크다.

연구를 주도한 이상원 박사과정은 “개발된 뉴로모픽 모듈은 IoT 분야에서 호흡 모니터링이나 위험 가스 감지 등에 유용하게 사용될 것으로 기대된다"며, 특히 "자체적으로 가스 감지가 가능한 단일 뉴런 소자 개발은 인-센서 컴퓨팅 분야에서 의미 있는 발전이 될 것이다"고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 차세대지능형반도체기술개발사업, 국가반도체연구실지원핵심기술개발사업, 중견연구사업, 국민위해인자대응기술개발사업 및 반도체설계교육센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.09.12 조회수 7768 -

유해가스 및 와인을 구별하는 전자 코 뉴로모픽 반도체 모듈 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수와 기계공학과 박인규 교수 공동연구팀이 `인간의 후각 뉴런을 모방한 뉴로모픽 반도체 모듈'을 개발했다고 4일 밝혔다. 인간의 뇌, 시각 뉴런, 그리고 촉각 뉴런을 모방한 뉴로모픽 반도체 모듈을 각각 개발하는 데 성공했던 연구팀은, 인간의 후각 뉴런과 같이 가스 성분을 인식해 스파이크 신호를 출력할 수 있는 뉴로모픽 반도체 모듈을 통해 뉴로모픽 기반의 전자코(eletronic nose)를 구현할 수 있음을 처음으로 보였다.

전기및전자공학부 한준규 박사과정과 강민구 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 2022년 4월 온라인판에 출판됐으며, 후면 표지 논문(Back Cover)으로 선정됐다. (논문명 : Artificial olfactory neuron for an in-sensor neuromorphic nose)

인공지능을 이용한 후각 인식 시스템은 높은 정확도로 가스를 인식할 수 있어 환경 모니터링, 음식 모니터링, 헬스케어 등 다양한 분야에 걸쳐 유용하게 사용되고 있다. 하지만 이러한 시스템 대부분은 CPU와 메모리가 분리된 구조인 폰노이만 컴퓨터가 필요한 소프트웨어를 기반으로 하므로, 데이터가 CPU와 메모리 사이를 이동할 때 높은 전력이 소모된다. 또한 센서에서 CPU로 데이터가 전송될 때 필요한 변환 회로에서도 추가 전력 소비가 발생한다. 따라서 모바일 또는 사물인터넷(IoT) 장치에 적용되기는 어렵다.

한편, 생물학적 후각 시스템은 감각 세포 자체에서 스파이크 형태로 감각 정보를 전달하고, 이를 뇌에서 병렬적으로 처리함으로써 낮은 전력 소비만으로 가스를 판별할 수 있다. 따라서 저전력 후각 시스템을 구축하기 위해, 생물학적 후각 시스템을 모방해 센서 단에서 스파이크 형태로 정보를 전달하는 `인 센서 컴퓨팅(In-Sensor Computing)' 기반 뉴로모픽 후각 시스템이 주목을 받고 있다. 이러한 뉴로모픽 후각 시스템을 구현하기 위해서는 인간의 후각 뉴런처럼 화학 신호를 스파이크 형태의 전기 신호로 변환해주는 구성 요소가 필요하다. 하지만, 일반적인 가스 센서는 이러한 기능을 수행할 수 없다.

연구팀은 반도체식 금속산화물 기반 가스 센서와 단일 트랜지스터 기반 뉴런 소자를 이용해, 가스를 인식해 스파이크 신호를 출력할 수 있는 뉴로모픽 반도체 모듈을 개발했다. 연구팀은 제작된 뉴로모픽 반도체 모듈을 바탕으로 유해가스를 구분할 수 있는 가스 인식 시스템과 와인을 구분할 수 있는 전자 소믈리에 시스템을 구축했다. 특히, 여러 가지 가스 분자가 섞여 있어 구분이 힘든 와인을 뉴로모픽 시스템을 이용해서 구분할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 주도한 한준규 박사과정은 "개발된 뉴로모픽 반도체 모듈은 전자코에 적용되어 사물인터넷(IoT) 분야, 환경 모니터링, 음식 모니터링, 헬스케어 등에 유용하게 사용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ며, "이는 `인-센서 컴퓨팅(In-Sensor Computing)' 시대를 앞당기는 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 차세대지능형반도체기술개발사업, 중견연구사업, 국민위해인자대응기술개발사업 및 반도체설계교육센터의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.04 조회수 12985

유해가스 및 와인을 구별하는 전자 코 뉴로모픽 반도체 모듈 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수와 기계공학과 박인규 교수 공동연구팀이 `인간의 후각 뉴런을 모방한 뉴로모픽 반도체 모듈'을 개발했다고 4일 밝혔다. 인간의 뇌, 시각 뉴런, 그리고 촉각 뉴런을 모방한 뉴로모픽 반도체 모듈을 각각 개발하는 데 성공했던 연구팀은, 인간의 후각 뉴런과 같이 가스 성분을 인식해 스파이크 신호를 출력할 수 있는 뉴로모픽 반도체 모듈을 통해 뉴로모픽 기반의 전자코(eletronic nose)를 구현할 수 있음을 처음으로 보였다.

전기및전자공학부 한준규 박사과정과 강민구 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 2022년 4월 온라인판에 출판됐으며, 후면 표지 논문(Back Cover)으로 선정됐다. (논문명 : Artificial olfactory neuron for an in-sensor neuromorphic nose)

인공지능을 이용한 후각 인식 시스템은 높은 정확도로 가스를 인식할 수 있어 환경 모니터링, 음식 모니터링, 헬스케어 등 다양한 분야에 걸쳐 유용하게 사용되고 있다. 하지만 이러한 시스템 대부분은 CPU와 메모리가 분리된 구조인 폰노이만 컴퓨터가 필요한 소프트웨어를 기반으로 하므로, 데이터가 CPU와 메모리 사이를 이동할 때 높은 전력이 소모된다. 또한 센서에서 CPU로 데이터가 전송될 때 필요한 변환 회로에서도 추가 전력 소비가 발생한다. 따라서 모바일 또는 사물인터넷(IoT) 장치에 적용되기는 어렵다.

한편, 생물학적 후각 시스템은 감각 세포 자체에서 스파이크 형태로 감각 정보를 전달하고, 이를 뇌에서 병렬적으로 처리함으로써 낮은 전력 소비만으로 가스를 판별할 수 있다. 따라서 저전력 후각 시스템을 구축하기 위해, 생물학적 후각 시스템을 모방해 센서 단에서 스파이크 형태로 정보를 전달하는 `인 센서 컴퓨팅(In-Sensor Computing)' 기반 뉴로모픽 후각 시스템이 주목을 받고 있다. 이러한 뉴로모픽 후각 시스템을 구현하기 위해서는 인간의 후각 뉴런처럼 화학 신호를 스파이크 형태의 전기 신호로 변환해주는 구성 요소가 필요하다. 하지만, 일반적인 가스 센서는 이러한 기능을 수행할 수 없다.

연구팀은 반도체식 금속산화물 기반 가스 센서와 단일 트랜지스터 기반 뉴런 소자를 이용해, 가스를 인식해 스파이크 신호를 출력할 수 있는 뉴로모픽 반도체 모듈을 개발했다. 연구팀은 제작된 뉴로모픽 반도체 모듈을 바탕으로 유해가스를 구분할 수 있는 가스 인식 시스템과 와인을 구분할 수 있는 전자 소믈리에 시스템을 구축했다. 특히, 여러 가지 가스 분자가 섞여 있어 구분이 힘든 와인을 뉴로모픽 시스템을 이용해서 구분할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 주도한 한준규 박사과정은 "개발된 뉴로모픽 반도체 모듈은 전자코에 적용되어 사물인터넷(IoT) 분야, 환경 모니터링, 음식 모니터링, 헬스케어 등에 유용하게 사용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ며, "이는 `인-센서 컴퓨팅(In-Sensor Computing)' 시대를 앞당기는 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 차세대지능형반도체기술개발사업, 중견연구사업, 국민위해인자대응기술개발사업 및 반도체설계교육센터의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.04 조회수 12985 -

인간의 촉각 뉴런을 모방한 뉴로모픽 모듈 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수 연구팀이 지난 2021년 8월에 뉴런과 시냅스를 동일 평면 위에서 동시 집적으로 ‘인간의 뇌를 모방한 뉴로모픽 반도체 모듈’을 개발하고, 연이어서 이번에는 ‘인간의 촉각 뉴런을 모방한 뉴로모픽 모듈’을 개발하는 데에 성공했다고 24일 밝혔다. 개발된 모듈은 인간의 촉각 뉴런과 같이 압력을 인식해 스파이크 신호를 출력할 수 있어, 뉴로모픽 촉각 인식 시스템을 구현할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 한준규 박사과정과 초일웅 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명한 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 2022년 1월 온라인판에 출판됐으며, 후면 표지 논문(Back Cover)으로 선정됐다. (논문명 : Self-powered Artificial Mechanoreceptor based on Triboelectrification for a Neuromorphic Tactile System).

인공지능을 이용한 촉각 인식 시스템은 센서 어레이에서 수신된 신호를 인공 신경망을 이용해 높은 정확도로 물체, 패턴, 또는 질감을 인식할 수 있어, 다양한 분야에 걸쳐 유용하게 사용되고 있다. 하지만 이러한 시스템의 대부분은 폰 노이만 컴퓨터가 필요한 소프트웨어를 기반으로 하므로, 높은 전력을 소모할 수밖에 없어 모바일 또는 사물인터넷(IoT) 장치에 적용되기는 어렵다.

한편, 생물학적 촉각 인식 시스템은, 스파이크 형태로 감각 정보를 전달함으로써 낮은 전력 소비만으로 물체, 패턴, 또는 질감을 판별할 수 있다. 따라서 저전력 촉각 인식 시스템을 구축하기 위해, 생물학적 촉각 인식 시스템을 모방한 뉴로모픽 촉각 인식 시스템이 주목을 받고 있다. 뉴로모픽 촉각 인식 시스템을 구현하기 위해서는 인간의 촉각 뉴런처럼 외부 압력 신호를 스파이크 형태의 전기 신호로 변환해주는 구성 요소가 필요하다. 하지만, 일반적인 압력 센서는 이러한 기능을 수행할 수 없다.

연구팀은 마찰대전 발전기(triboelectric nanogenrator, TENG)와 바이리스터(biristor) 소자를 이용해, 압력을 인식해 스파이크 신호를 출력할 수 있는 뉴로모픽 모듈을 개발했다. 제작된 뉴로모픽 모듈은 마찰대전을 이용하기 때문에, 자가 발전이 가능하고 3 킬로파스칼(kPa) 수준의 낮은 압력을 감지할 수 있다. 이는 손가락으로 사물을 만질 때, 피부가 느끼는 압력 정도의 크기다. 연구팀은 제작된 뉴로모픽 모듈을 바탕으로 저전력 호흡 모니터링 시스템을 구축했다. 호흡 모니터링 센서가 코 주위에 설치되면 들숨 및 날숨을 감지하고 복부 주변에 설치되면 복식호흡을 별도로 감지할 수 있다. 따라서 수면 중 무호흡이 일어날 경우, 이를 감지해 경보를 보냄으로써 심각한 상황으로의 진행을 미연에 방지할 수 있다.

연구를 주도한 한준규 박사과정은 "이번에 개발한 뉴로모픽 센서 모듈은 센서 구동에 필요한 에너지를 스스로 생산하는 반영구적 자가 발전형으로 사물인터넷(IoT) 분야, 로봇, 보철, 인공촉수, 의료기기 등에 유용하게 사용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ며, "이는 `인-센서 컴퓨팅(In-Sensor Computing)' 시대를 앞당기는 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 차세대지능형반도체기술개발사업, 중견연구사업, 미래반도체사업, BK21 사업 및 반도체설계교육센터의 지원을 받아 수행됐다.

2022.02.25 조회수 14646

인간의 촉각 뉴런을 모방한 뉴로모픽 모듈 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수 연구팀이 지난 2021년 8월에 뉴런과 시냅스를 동일 평면 위에서 동시 집적으로 ‘인간의 뇌를 모방한 뉴로모픽 반도체 모듈’을 개발하고, 연이어서 이번에는 ‘인간의 촉각 뉴런을 모방한 뉴로모픽 모듈’을 개발하는 데에 성공했다고 24일 밝혔다. 개발된 모듈은 인간의 촉각 뉴런과 같이 압력을 인식해 스파이크 신호를 출력할 수 있어, 뉴로모픽 촉각 인식 시스템을 구현할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 한준규 박사과정과 초일웅 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명한 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 2022년 1월 온라인판에 출판됐으며, 후면 표지 논문(Back Cover)으로 선정됐다. (논문명 : Self-powered Artificial Mechanoreceptor based on Triboelectrification for a Neuromorphic Tactile System).

인공지능을 이용한 촉각 인식 시스템은 센서 어레이에서 수신된 신호를 인공 신경망을 이용해 높은 정확도로 물체, 패턴, 또는 질감을 인식할 수 있어, 다양한 분야에 걸쳐 유용하게 사용되고 있다. 하지만 이러한 시스템의 대부분은 폰 노이만 컴퓨터가 필요한 소프트웨어를 기반으로 하므로, 높은 전력을 소모할 수밖에 없어 모바일 또는 사물인터넷(IoT) 장치에 적용되기는 어렵다.

한편, 생물학적 촉각 인식 시스템은, 스파이크 형태로 감각 정보를 전달함으로써 낮은 전력 소비만으로 물체, 패턴, 또는 질감을 판별할 수 있다. 따라서 저전력 촉각 인식 시스템을 구축하기 위해, 생물학적 촉각 인식 시스템을 모방한 뉴로모픽 촉각 인식 시스템이 주목을 받고 있다. 뉴로모픽 촉각 인식 시스템을 구현하기 위해서는 인간의 촉각 뉴런처럼 외부 압력 신호를 스파이크 형태의 전기 신호로 변환해주는 구성 요소가 필요하다. 하지만, 일반적인 압력 센서는 이러한 기능을 수행할 수 없다.

연구팀은 마찰대전 발전기(triboelectric nanogenrator, TENG)와 바이리스터(biristor) 소자를 이용해, 압력을 인식해 스파이크 신호를 출력할 수 있는 뉴로모픽 모듈을 개발했다. 제작된 뉴로모픽 모듈은 마찰대전을 이용하기 때문에, 자가 발전이 가능하고 3 킬로파스칼(kPa) 수준의 낮은 압력을 감지할 수 있다. 이는 손가락으로 사물을 만질 때, 피부가 느끼는 압력 정도의 크기다. 연구팀은 제작된 뉴로모픽 모듈을 바탕으로 저전력 호흡 모니터링 시스템을 구축했다. 호흡 모니터링 센서가 코 주위에 설치되면 들숨 및 날숨을 감지하고 복부 주변에 설치되면 복식호흡을 별도로 감지할 수 있다. 따라서 수면 중 무호흡이 일어날 경우, 이를 감지해 경보를 보냄으로써 심각한 상황으로의 진행을 미연에 방지할 수 있다.

연구를 주도한 한준규 박사과정은 "이번에 개발한 뉴로모픽 센서 모듈은 센서 구동에 필요한 에너지를 스스로 생산하는 반영구적 자가 발전형으로 사물인터넷(IoT) 분야, 로봇, 보철, 인공촉수, 의료기기 등에 유용하게 사용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ며, "이는 `인-센서 컴퓨팅(In-Sensor Computing)' 시대를 앞당기는 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 차세대지능형반도체기술개발사업, 중견연구사업, 미래반도체사업, BK21 사업 및 반도체설계교육센터의 지원을 받아 수행됐다.

2022.02.25 조회수 14646 -

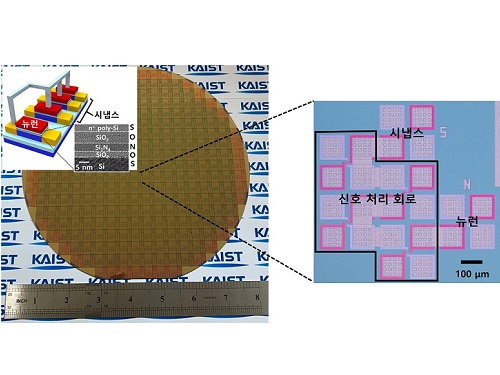

인간의 뇌를 모방한 뉴로모픽 반도체 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규, 최성율 교수 공동연구팀이 인간의 뇌를 모방한 고집적 뉴로모픽 반도체를 개발했다고 5일 밝혔다.

뉴로모픽(neuromorphic) 하드웨어는, 인간의 뇌가 매우 복잡한 기능을 수행하지만 소비하는 에너지는 20와트(W) 밖에 되지 않는다는 것에 착안해, 인간의 뇌를 모방해 인공지능 기능을 하드웨어로 구현하는 방식이다. 뉴로모픽 하드웨어는 기존의 폰 노이만(von Neumann) 방식과 다르게 인공지능 기능을 초저전력으로 수행할 수 있어 많은 주목을 받고 있다.

공동연구팀은 단일 트랜지스터를 이용해 인간의 뇌를 모방한 뉴런과 시냅스로 구성된 뉴로모픽 반도체를 구현했다. 이 반도체는 상용화된 실리콘 표준 공정으로 제작되어, 뉴로모픽 하드웨어 시스템의 상용화 가능성을 획기적으로 높였다.

우리 대학 전기및전자공학부 한준규 박사과정이 제1 저자로, 같은 학부 오정엽 박사과정이 제2 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `사이언스 어드벤시스(Science Advances)' 8월 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Co-integration of single transistor neurons and synapses by nanoscale CMOS fabrication for highly scalable neuromorphic hardware).

뉴로모픽 하드웨어를 구현하기 위해서는, 생물학적 뇌와 동일하게 일정 신호가 통합되었을 때 스파이크를 발생하는 뉴런과 두 뉴런 사이의 연결성을 기억하는 시냅스가 필요하다. 하지만, 디지털 또는 아날로그 회로를 기반으로 구성된 뉴런과 시냅스는 큰 면적을 차지하기 때문에 집적도 측면에서 한계가 있다. 인간의 뇌가 약 천억 개(1011)의 뉴런과 백조 개(1014)의 시냅스로 구성된다는 점에서, 실제 모바일 및 사물인터넷(IoT) 장치에 사용되기 위해서는 집적도를 개선할 필요가 있다.

이를 개선하기 위해 다양한 소재 및 구조 기반의 뉴런과 시냅스가 제안되었지만, 대부분 표준 실리콘 미세 공정 기술로 제작될 수 없어 상용화가 어렵고 양산 적용에 문제가 많았다.

연구팀은 문제 해결을 위해 이미 널리 쓰이고 있는 표준 실리콘 미세 공정 기술로 제작될 수 있는 단일 트랜지스터로 생물학적 뉴런과 시냅스의 동작을 모방했으며, 이를 동일 웨이퍼(8 인치) 상에 동시 집적해 뉴로모픽 반도체를 제작했다.

제작된 뉴로모픽 트랜지스터는 현재 양산되고 있는 메모리 및 시스템 반도체용 트랜지스터와 같은 구조로, 트랜지스터가 메모리 기능 및 논리 연산을 수행하는 것은 물론, 새로운 뉴로모픽 동작이 가능함을 실험적으로 보여 준 것에 가장 큰 의미가 있다. 기존 양산 트랜지스터에 새로운 동작원리를 적용해, 구조는 같으나 기능이 전혀 다른 뉴로모픽 트랜지스터를 제작했다. 뉴로모픽 트랜지스터는 마치 동전에 앞면과 뒷면이 동시에 있는 것처럼, 뉴런 기능도 하고 시냅스 기능도 수행하는 야누스(Janus) 구조로 구현 가능함을 세계 최초로 입증했다.

연구팀의 기술은 복잡한 디지털 및 아날로그 회로를 기반으로 구성되던 뉴런을 단일 트랜지스터로 대체 구현해 집적도를 획기적으로 높였고, 더 나아가 같은 구조의 시냅스와 함께 집적해 공정 단순화에 따른 비용 절감을 할 수 있는 신기술이다. 기존 뉴런 회로 구성에 필요한 평면적이 21,000 단위인 반면, 새로 개발된 뉴로모픽 트랜지스터는 6 단위 이하이므로 집적도가 약 3,500 배 이상 높다.

연구팀은 제작된 뉴로모픽 반도체를 바탕으로 증폭 이득 조절, 동시성 판단 등의 뇌의 기능을 일부 모방했고, 글자 이미지 및 얼굴 이미지 인식이 가능함을 보였다.

연구팀이 개발한 뉴로모픽 반도체는 집적도 개선과 비용 절감 등에 이바지하며, 뉴로모픽 하드웨어의 상용화를 앞당길 수 있을 것으로 기대된다.

한준규 박사과정은 "상보성 금속 산화막 반도체(CMOS) 기반 단일 트랜지스터를 이용해 뉴런과 시냅스 동작이 가능함을 보였다ˮ 라며 "상용화된 CMOS 공정을 이용해 뉴런, 시냅스, 그리고 부가적인 신호 처리 회로를 동일 웨이퍼 상에 동시에 집적함으로써, 뉴로모픽 반도체의 집적도를 개선했고, 이는 뉴로모픽 하드웨어의 상용화를 한 단계 앞당길 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 차세대지능형반도체기술개발사업, 중견연구사업, 미래반도체사업 및 반도체설계교육센터의 지원을 받아 수행됐다.

2021.08.06 조회수 15636

인간의 뇌를 모방한 뉴로모픽 반도체 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규, 최성율 교수 공동연구팀이 인간의 뇌를 모방한 고집적 뉴로모픽 반도체를 개발했다고 5일 밝혔다.

뉴로모픽(neuromorphic) 하드웨어는, 인간의 뇌가 매우 복잡한 기능을 수행하지만 소비하는 에너지는 20와트(W) 밖에 되지 않는다는 것에 착안해, 인간의 뇌를 모방해 인공지능 기능을 하드웨어로 구현하는 방식이다. 뉴로모픽 하드웨어는 기존의 폰 노이만(von Neumann) 방식과 다르게 인공지능 기능을 초저전력으로 수행할 수 있어 많은 주목을 받고 있다.

공동연구팀은 단일 트랜지스터를 이용해 인간의 뇌를 모방한 뉴런과 시냅스로 구성된 뉴로모픽 반도체를 구현했다. 이 반도체는 상용화된 실리콘 표준 공정으로 제작되어, 뉴로모픽 하드웨어 시스템의 상용화 가능성을 획기적으로 높였다.

우리 대학 전기및전자공학부 한준규 박사과정이 제1 저자로, 같은 학부 오정엽 박사과정이 제2 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `사이언스 어드벤시스(Science Advances)' 8월 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Co-integration of single transistor neurons and synapses by nanoscale CMOS fabrication for highly scalable neuromorphic hardware).

뉴로모픽 하드웨어를 구현하기 위해서는, 생물학적 뇌와 동일하게 일정 신호가 통합되었을 때 스파이크를 발생하는 뉴런과 두 뉴런 사이의 연결성을 기억하는 시냅스가 필요하다. 하지만, 디지털 또는 아날로그 회로를 기반으로 구성된 뉴런과 시냅스는 큰 면적을 차지하기 때문에 집적도 측면에서 한계가 있다. 인간의 뇌가 약 천억 개(1011)의 뉴런과 백조 개(1014)의 시냅스로 구성된다는 점에서, 실제 모바일 및 사물인터넷(IoT) 장치에 사용되기 위해서는 집적도를 개선할 필요가 있다.

이를 개선하기 위해 다양한 소재 및 구조 기반의 뉴런과 시냅스가 제안되었지만, 대부분 표준 실리콘 미세 공정 기술로 제작될 수 없어 상용화가 어렵고 양산 적용에 문제가 많았다.

연구팀은 문제 해결을 위해 이미 널리 쓰이고 있는 표준 실리콘 미세 공정 기술로 제작될 수 있는 단일 트랜지스터로 생물학적 뉴런과 시냅스의 동작을 모방했으며, 이를 동일 웨이퍼(8 인치) 상에 동시 집적해 뉴로모픽 반도체를 제작했다.

제작된 뉴로모픽 트랜지스터는 현재 양산되고 있는 메모리 및 시스템 반도체용 트랜지스터와 같은 구조로, 트랜지스터가 메모리 기능 및 논리 연산을 수행하는 것은 물론, 새로운 뉴로모픽 동작이 가능함을 실험적으로 보여 준 것에 가장 큰 의미가 있다. 기존 양산 트랜지스터에 새로운 동작원리를 적용해, 구조는 같으나 기능이 전혀 다른 뉴로모픽 트랜지스터를 제작했다. 뉴로모픽 트랜지스터는 마치 동전에 앞면과 뒷면이 동시에 있는 것처럼, 뉴런 기능도 하고 시냅스 기능도 수행하는 야누스(Janus) 구조로 구현 가능함을 세계 최초로 입증했다.

연구팀의 기술은 복잡한 디지털 및 아날로그 회로를 기반으로 구성되던 뉴런을 단일 트랜지스터로 대체 구현해 집적도를 획기적으로 높였고, 더 나아가 같은 구조의 시냅스와 함께 집적해 공정 단순화에 따른 비용 절감을 할 수 있는 신기술이다. 기존 뉴런 회로 구성에 필요한 평면적이 21,000 단위인 반면, 새로 개발된 뉴로모픽 트랜지스터는 6 단위 이하이므로 집적도가 약 3,500 배 이상 높다.

연구팀은 제작된 뉴로모픽 반도체를 바탕으로 증폭 이득 조절, 동시성 판단 등의 뇌의 기능을 일부 모방했고, 글자 이미지 및 얼굴 이미지 인식이 가능함을 보였다.

연구팀이 개발한 뉴로모픽 반도체는 집적도 개선과 비용 절감 등에 이바지하며, 뉴로모픽 하드웨어의 상용화를 앞당길 수 있을 것으로 기대된다.

한준규 박사과정은 "상보성 금속 산화막 반도체(CMOS) 기반 단일 트랜지스터를 이용해 뉴런과 시냅스 동작이 가능함을 보였다ˮ 라며 "상용화된 CMOS 공정을 이용해 뉴런, 시냅스, 그리고 부가적인 신호 처리 회로를 동일 웨이퍼 상에 동시에 집적함으로써, 뉴로모픽 반도체의 집적도를 개선했고, 이는 뉴로모픽 하드웨어의 상용화를 한 단계 앞당길 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 차세대지능형반도체기술개발사업, 중견연구사업, 미래반도체사업 및 반도체설계교육센터의 지원을 받아 수행됐다.

2021.08.06 조회수 15636 -

개교 50주년 국제학술지 ACS Nano 특집호 발간

우리 대학은 나노과학분야 권위학술지 ‘에이시에스 나노 (ACS Nano)’가 KAIST의 혁신적인 연구 성과와 코로나 대응을 위한 연구개발 노력을 집중 조명하는 개원 50주년 기념특집호를 발간했다고 22일 밝혔다.

에이시에스 나노 부편집장인 신소재공학과 김일두 교수가 주도한 이번 ‘ACS Nano’ 특집호는 혁신과 도전 정신을 바탕으로 ‘글로벌 가치창출 선도대학’의 비전을 이룩해온 KAIST의 50년 역사를 소개하며, 4만6천여 명의 석·박사 졸업생이 사회 각 분야의 핵심 인력이 되어 대한민국의 경제발전 및 성장을 이끌어나가는 점을 조명했다.

또한, 코로나 시대에 국제적인 연구 협력 및 교류가 더욱 필요한 점을 역설하면서, 작년 9월 KAIST가 주최하여 국제적으로 약 1만여명이 참여한 ‘제1회 KAIST 이머징 소재 심포지엄’을 코로나 및 4차 산업 혁명 시대에 걸맞는 성공적인 비대면 학술 교류 사례로 소개했다.

이번 특집호는 KAIST 교수진이 주도적으로 진행한 나노과학 분야 우수한 성과 내용 및 미래 발전 방향을 깊이 있게 요약한 14개의 리뷰논문을 △신소재 물성 연구 △소재 가공 및 처리 기술 △고급 물질분석 기술 △첨단 기술의 실용화의 네 가지 주제로 나누어 수록했다.

신소재 물성 연구

신소재공학과 박찬범 교수의 리뷰(Photonic Carbon Dots as an Emerging Nanoagent for Biomedical and Healthcare Applications)는 10나노미터 이하의 크기를 가지는 탄소 나노입자인 카본 닷의 주목할만한 광학적 특성과 그 기전에 관해 설명하고, 기존 광학 물질보다 높은 성능·가공의 용이성·안전성·낮은 가격을 가진 차세대 광학 재료로의 가능성을 소개했다.

생명화학공학과 이현주 교수의 리뷰(Heterogeneous Atomic Catalysts Overcoming the Limitations of Single-Atom Catalysts)는 이론상 최대 성능을 낼 것으로 여겨지는 단원자 촉매의 개발 현황 및 단원자 촉매의 고활성도에 대한 원리를 설명하고, 단원자 촉매의 한계점과 이를 돌파할 수 있는 해법으로 앙상블 촉매의 개념을 소개했다.

에이시에스 나노 11월호 표지 논문으로도 선정된 신소재공학과 정성윤 교수의 리뷰(Atomic-Level Manipulations in Oxides and Alloys for Electrocatalysis of Oxygen Evolution and Reduction)는 산업적으로 매우 중요한 산소 발생 및 환원 반응 (OER/ORR) 에 있어 최적의 금속 및 금속 산화물 기반의 전기촉매를 합성하기 위한 디자인 원칙을 소개하며, 특히 OER/ORR 특성을 극대화하는 방법을 물성-구조의 관점에서 명쾌하게 요약하였다.

소재 가공 및 처리 기술

신소재공학과 강기범 교수의 리뷰(Growth and Interlayer Engineering of 2D Layered Semiconductors for Future Electronics)는 차세대 반도체 후보로 뛰어난 물성을 가진 2차원 다중층 물질의 특성 및 그 합성법을 소개하고, 최근 그 구조를 제어하기 위해 개발된 합성 후처리 기술인 ‘중간층 공정 (interlayer engineering)’에 대해 자세하게 설명하였다.

생명화학공학과 김범준 교수의 리뷰(Eco-Friendly Polymer Solar Cells: Advances in Green-Solvent Processing and Material Design)는 값비싼 실리콘 기반 태양전지를 대체할 수 있는 소재로 최근에도 많은 연구가 진행 중인 고분자 기반 태양전지를 소개하며, 환경 및 건강에 해로운 기존 고분자 합성 공정의 문제점을 해결하는데 필요한 친환경 공정 개발 전략 및 현황을 소개했다.

신소재공학과 정우철 교수의 리뷰(Nanoparticle Ex-solution for Supported Catalysts: Materials Design, Mechanism and Future Perspectives)는 금속 나노입자 촉매를 금속산화물 지지체에 강력하고 균일하게 결착시켜 우수한 열적 안정성을 지닌 촉매 물질을 합성할 수 있는 엑솔루션 기술의 기초 원리 및 수많은 응용법에 대해 자세하게 설명하였다.

신소재공학과 전석우 교수 및 원자력양자공학과 장동찬 교수의 리뷰(Scalable Fabrication of High-Performance Thin Shell Oxide Nano-Architected Materials via Proximity Field Nanopatterning)는 정렬된 나노구조체의 대면적 생산을 가능하게 하는 3차원 광패턴 기술을 소개하고, 기존의 물성-구조 관계상의 한계를 초월하여 우수한 기계적 특성을 지닌 물질의 합성에 대해 소개했다.

고급 물질분석 기술

화학과 박정영 교수의 리뷰(Operando Surface Characterization on Catalytic and Energy Materials from Single Crystals to Nanoparticles)는 X선 광전자 분광법 및 원자간력 현미경 등 기존 물질분석법이 고진공 환경 등 실제와 차이가 있는 조건에서 진행되는 만큼 현실적인 물성 분석에 한계가 있는 점을 들어 비진공 및 실제 응용 조건에서 분석이 가능한 신기술의 원리 및 적용에 관해 설명하였다.

신소재공학과 육종민 교수의 리뷰(Graphene Liquid Cell Electron Microscopy: Progress, Applications, and Perspectives)는 생물 조직 등 소프트 재료의 특성 및 콜로이드 물질의 나노스케일 역학을 실시간으로 직접 관찰하는 방법으로 그래핀 기반 실시간 액상투과전자현미경 기술을 소개하고, 각 발전 단계의 사례들을 중심으로 기술의 핵심 원리를 소개했다.

신소재공학과 홍승범 교수의 리뷰(Reducing Time to Discovery: Materials and Molecular Modeling, Imaging, Informatics and Integration)는 물질의 구조와 물성을 한꺼번에 분석할 수 있는 신기술들을 소개하고, 확보한 데이터를 기반으로 다중 스케일 모델링 및 영상화를 통해 물질계의 물성-구조 및 물성-가공 관계에 대한 데이터베이스를 구축하는 방법, 그리고 이에 머신러닝을 접합하여 자동화된 신소재 개발이 가능한 시스템을 디자인하는 접근법을 소개했다.

첨단 기술의 실용화

신소재공학과 김일두 교수의 리뷰(Chemiresistive Hydrogen Sensors: Fundamentals, Recent Advances, and Challenges)는 높은 가연성으로 매우 위험하나 산업적으로 중요한 수소 기체의 누출 여부를 조기에 감지할 수 있는 저항변화식 센서 개발에 관해 설명하며, 수소와 반응해 전기적 저항이 변화하는 원리 및 성능 개선 전략을 각 물질군에 대해 정리하여 요약하였다.

신소재공학과 스티브박 교수의 리뷰(From Diagnosis to Treatment: Recent Advances in Patient-Friendly Biosensors and Implantable Devices)는 비침습적 방법으로 바이오마커를 감지해 환자의 병리적인 상태를 빠르고 간단하게 파악할 수 있는 장치와 더불어 인체 친화적인 치료용 이식 장치의 개발에 대한 전반적인 현황과 인체 친화성을 갖추는 데 있어 필수적인 요소들을 소개하였다.

전기및전자공학부 최양규 교수의 리뷰(Triboelectric Nanogenerator: Structure, Mechanism, and Applications)는 혁신적인 에너지 하베스팅 기술인 마찰전기 기반의 나노 발전기를 소개하고, 나노 발전기의 구동 원리 및 에너지 변환 효율 증대를 위한 기본 요소들에 관해 자세히 설명하였다.

화학과 변혜령 교수 및 신소재공학과 김일두 교수의 리뷰(Lithium-Air Batteries: Air-Breathing Challenges and Perspective)는 기존의 리튬 이온 기반 이차전지보다 이론적인 성능이 더욱 뛰어나며 풍부한 자원인 공기를 이용하는 리튬-공기 기반 이차전지를 소개하고, 이를 구성하는 필수 요소들의 역할 및 개선 방안에 대해 소개했다.

코로나에 맞선 KAIST의 선도적 역할

에이시에스 나노는 이와 더불어 과학기술정보통신부 지원하에 KAIST가 주도한 “코로나대응 과학기술 뉴딜 사업”을 팬데믹 위기극복을 위한 기술 혁신 및 집단지성의 예시이자 국제적인 모범 사례로 조명하였으며, 감염병 대응의 각 단계인 예방보호·응급대응·치료복구에 사용될 △재사용 항바이러스 필터 △이송-입원 연계형 음악 앰뷸런스 △이동 확장형 음압 병동 등의 신기술 개발 성과를 소개했다.

안재완 신소재공학과 박사, 배충식 KAIST 공과대학장, Paul S. Weiss 에이시에스 나노 편집장, 김일두 신소재공학과 교수가 저자로 참여한 이번 온라인 특집호는 2021년 2월호 ACS Nano에 소개됐다.

2021.02.22 조회수 94131

개교 50주년 국제학술지 ACS Nano 특집호 발간

우리 대학은 나노과학분야 권위학술지 ‘에이시에스 나노 (ACS Nano)’가 KAIST의 혁신적인 연구 성과와 코로나 대응을 위한 연구개발 노력을 집중 조명하는 개원 50주년 기념특집호를 발간했다고 22일 밝혔다.

에이시에스 나노 부편집장인 신소재공학과 김일두 교수가 주도한 이번 ‘ACS Nano’ 특집호는 혁신과 도전 정신을 바탕으로 ‘글로벌 가치창출 선도대학’의 비전을 이룩해온 KAIST의 50년 역사를 소개하며, 4만6천여 명의 석·박사 졸업생이 사회 각 분야의 핵심 인력이 되어 대한민국의 경제발전 및 성장을 이끌어나가는 점을 조명했다.

또한, 코로나 시대에 국제적인 연구 협력 및 교류가 더욱 필요한 점을 역설하면서, 작년 9월 KAIST가 주최하여 국제적으로 약 1만여명이 참여한 ‘제1회 KAIST 이머징 소재 심포지엄’을 코로나 및 4차 산업 혁명 시대에 걸맞는 성공적인 비대면 학술 교류 사례로 소개했다.

이번 특집호는 KAIST 교수진이 주도적으로 진행한 나노과학 분야 우수한 성과 내용 및 미래 발전 방향을 깊이 있게 요약한 14개의 리뷰논문을 △신소재 물성 연구 △소재 가공 및 처리 기술 △고급 물질분석 기술 △첨단 기술의 실용화의 네 가지 주제로 나누어 수록했다.

신소재 물성 연구

신소재공학과 박찬범 교수의 리뷰(Photonic Carbon Dots as an Emerging Nanoagent for Biomedical and Healthcare Applications)는 10나노미터 이하의 크기를 가지는 탄소 나노입자인 카본 닷의 주목할만한 광학적 특성과 그 기전에 관해 설명하고, 기존 광학 물질보다 높은 성능·가공의 용이성·안전성·낮은 가격을 가진 차세대 광학 재료로의 가능성을 소개했다.

생명화학공학과 이현주 교수의 리뷰(Heterogeneous Atomic Catalysts Overcoming the Limitations of Single-Atom Catalysts)는 이론상 최대 성능을 낼 것으로 여겨지는 단원자 촉매의 개발 현황 및 단원자 촉매의 고활성도에 대한 원리를 설명하고, 단원자 촉매의 한계점과 이를 돌파할 수 있는 해법으로 앙상블 촉매의 개념을 소개했다.

에이시에스 나노 11월호 표지 논문으로도 선정된 신소재공학과 정성윤 교수의 리뷰(Atomic-Level Manipulations in Oxides and Alloys for Electrocatalysis of Oxygen Evolution and Reduction)는 산업적으로 매우 중요한 산소 발생 및 환원 반응 (OER/ORR) 에 있어 최적의 금속 및 금속 산화물 기반의 전기촉매를 합성하기 위한 디자인 원칙을 소개하며, 특히 OER/ORR 특성을 극대화하는 방법을 물성-구조의 관점에서 명쾌하게 요약하였다.

소재 가공 및 처리 기술

신소재공학과 강기범 교수의 리뷰(Growth and Interlayer Engineering of 2D Layered Semiconductors for Future Electronics)는 차세대 반도체 후보로 뛰어난 물성을 가진 2차원 다중층 물질의 특성 및 그 합성법을 소개하고, 최근 그 구조를 제어하기 위해 개발된 합성 후처리 기술인 ‘중간층 공정 (interlayer engineering)’에 대해 자세하게 설명하였다.

생명화학공학과 김범준 교수의 리뷰(Eco-Friendly Polymer Solar Cells: Advances in Green-Solvent Processing and Material Design)는 값비싼 실리콘 기반 태양전지를 대체할 수 있는 소재로 최근에도 많은 연구가 진행 중인 고분자 기반 태양전지를 소개하며, 환경 및 건강에 해로운 기존 고분자 합성 공정의 문제점을 해결하는데 필요한 친환경 공정 개발 전략 및 현황을 소개했다.

신소재공학과 정우철 교수의 리뷰(Nanoparticle Ex-solution for Supported Catalysts: Materials Design, Mechanism and Future Perspectives)는 금속 나노입자 촉매를 금속산화물 지지체에 강력하고 균일하게 결착시켜 우수한 열적 안정성을 지닌 촉매 물질을 합성할 수 있는 엑솔루션 기술의 기초 원리 및 수많은 응용법에 대해 자세하게 설명하였다.

신소재공학과 전석우 교수 및 원자력양자공학과 장동찬 교수의 리뷰(Scalable Fabrication of High-Performance Thin Shell Oxide Nano-Architected Materials via Proximity Field Nanopatterning)는 정렬된 나노구조체의 대면적 생산을 가능하게 하는 3차원 광패턴 기술을 소개하고, 기존의 물성-구조 관계상의 한계를 초월하여 우수한 기계적 특성을 지닌 물질의 합성에 대해 소개했다.

고급 물질분석 기술

화학과 박정영 교수의 리뷰(Operando Surface Characterization on Catalytic and Energy Materials from Single Crystals to Nanoparticles)는 X선 광전자 분광법 및 원자간력 현미경 등 기존 물질분석법이 고진공 환경 등 실제와 차이가 있는 조건에서 진행되는 만큼 현실적인 물성 분석에 한계가 있는 점을 들어 비진공 및 실제 응용 조건에서 분석이 가능한 신기술의 원리 및 적용에 관해 설명하였다.

신소재공학과 육종민 교수의 리뷰(Graphene Liquid Cell Electron Microscopy: Progress, Applications, and Perspectives)는 생물 조직 등 소프트 재료의 특성 및 콜로이드 물질의 나노스케일 역학을 실시간으로 직접 관찰하는 방법으로 그래핀 기반 실시간 액상투과전자현미경 기술을 소개하고, 각 발전 단계의 사례들을 중심으로 기술의 핵심 원리를 소개했다.

신소재공학과 홍승범 교수의 리뷰(Reducing Time to Discovery: Materials and Molecular Modeling, Imaging, Informatics and Integration)는 물질의 구조와 물성을 한꺼번에 분석할 수 있는 신기술들을 소개하고, 확보한 데이터를 기반으로 다중 스케일 모델링 및 영상화를 통해 물질계의 물성-구조 및 물성-가공 관계에 대한 데이터베이스를 구축하는 방법, 그리고 이에 머신러닝을 접합하여 자동화된 신소재 개발이 가능한 시스템을 디자인하는 접근법을 소개했다.

첨단 기술의 실용화

신소재공학과 김일두 교수의 리뷰(Chemiresistive Hydrogen Sensors: Fundamentals, Recent Advances, and Challenges)는 높은 가연성으로 매우 위험하나 산업적으로 중요한 수소 기체의 누출 여부를 조기에 감지할 수 있는 저항변화식 센서 개발에 관해 설명하며, 수소와 반응해 전기적 저항이 변화하는 원리 및 성능 개선 전략을 각 물질군에 대해 정리하여 요약하였다.

신소재공학과 스티브박 교수의 리뷰(From Diagnosis to Treatment: Recent Advances in Patient-Friendly Biosensors and Implantable Devices)는 비침습적 방법으로 바이오마커를 감지해 환자의 병리적인 상태를 빠르고 간단하게 파악할 수 있는 장치와 더불어 인체 친화적인 치료용 이식 장치의 개발에 대한 전반적인 현황과 인체 친화성을 갖추는 데 있어 필수적인 요소들을 소개하였다.

전기및전자공학부 최양규 교수의 리뷰(Triboelectric Nanogenerator: Structure, Mechanism, and Applications)는 혁신적인 에너지 하베스팅 기술인 마찰전기 기반의 나노 발전기를 소개하고, 나노 발전기의 구동 원리 및 에너지 변환 효율 증대를 위한 기본 요소들에 관해 자세히 설명하였다.

화학과 변혜령 교수 및 신소재공학과 김일두 교수의 리뷰(Lithium-Air Batteries: Air-Breathing Challenges and Perspective)는 기존의 리튬 이온 기반 이차전지보다 이론적인 성능이 더욱 뛰어나며 풍부한 자원인 공기를 이용하는 리튬-공기 기반 이차전지를 소개하고, 이를 구성하는 필수 요소들의 역할 및 개선 방안에 대해 소개했다.

코로나에 맞선 KAIST의 선도적 역할

에이시에스 나노는 이와 더불어 과학기술정보통신부 지원하에 KAIST가 주도한 “코로나대응 과학기술 뉴딜 사업”을 팬데믹 위기극복을 위한 기술 혁신 및 집단지성의 예시이자 국제적인 모범 사례로 조명하였으며, 감염병 대응의 각 단계인 예방보호·응급대응·치료복구에 사용될 △재사용 항바이러스 필터 △이송-입원 연계형 음악 앰뷸런스 △이동 확장형 음압 병동 등의 신기술 개발 성과를 소개했다.

안재완 신소재공학과 박사, 배충식 KAIST 공과대학장, Paul S. Weiss 에이시에스 나노 편집장, 김일두 신소재공학과 교수가 저자로 참여한 이번 온라인 특집호는 2021년 2월호 ACS Nano에 소개됐다.

2021.02.22 조회수 94131 -

2018 리서치데이 개최

우리 대학이 ‘2018 KAIST 리서치데이’ 행사를 25일 본원 학술문화관 5층 정근모콘퍼런스홀에서 개최한다.

이 행사는 우리 대학이 최근의 주요 연구 성과를 소개하고 4차 산업혁명 관련 R&D 분야의 정보와 지식, 노하우 등을 공유해 융합 연구의 활성화에 기여하기 위해 마련됐다.

올해로 3회째를 맞는 리서치데이 행사는 연구 부문 우수교원 포상, 대표 연구 성과 10선 선정, 우수 연구자 강연, 축하공연 등의 순서로 진행된다.

2018 리서치데이 연구대상은 전기및전자공학부 김종환 교수, 연구상은 항공우주공학과 방효충 교수와 전기및전자공학부 권인소 교수가 선정됐다.

리서치데이 연구대상은 직전 5년간의 연구계약과 지식재산권 및 로열티 수입 실적 등의 성과를 종합해 선정된다. 연구상은 직전 1년간의 연구 성과를 종합한다.

이노베이션상은 전산학부의 한동수 교수, 융합연구상은 전기및전자공학부 김준모 교수와 건설및환경공학과 명현 교수가 한 팀으로 각각 수상한다.

대표 연구 성과 10선으로는 △초고속 동작 자기메모리 핵심 기술(물리학과 김갑진 교수) △이중 안정점을 가진 포텐셜계(수리과학과 변재형 교수) △염기성 금속을 이용한 선형과 고리형 알카인 분자의 선택적인 탈수소화 촉매 반응(화학과 백무현 교수) △패혈증 원인물질인 박테리아 내독소가 생체 내에서 인식되고 면역활성화를 유도하는 메커니즘 구성(의과학대학원 김호민 교수) △멤리스터 기반의 섬유형 웨어러블 전자소자 및 회로 기술 개발(전기및전자공학부 최양규 교수, 최성율 교수 공동수상) △점진적 가변형 모델에 기반한 해마 형태학 연구(전산학부 박진아 교수) △구조물 안전성 향상을 위한 가속도계 및 GPS-RTK 융합을 통한 구조물 6자유도 동적거동 정밀계측 시스템 개발(건설및환경공학과 손 훈 교수) △종양 내 인공수용체 전달을 통한 종양 표적치료기술(바이오및뇌공학과 박지호 교수) △휴미코타: 세라믹 3D 프린팅을 통한 가습기 디자인 개발(산업디자인학과 배상민 교수) △고안정성 초박막 이온성 고분자 박막 제작 기술(생명화학공학과 임성갑 교수) 등 자연과학분야 3건, 생명과학분야 1건, 공학분야 6건이 선정됐다.

우리 대학은 이날 행사에서 10선에 뽑힌 연구 성과물에 대해 시상하고 동영상을 통해 참석자들에게 소개하는 시연회를 가질 예정이다.

시상식 후 연구대상 등 우수한 연구 성과를 이룬 연구자들의 강연을 통해 연구 성과를 공유하고 교류하는 시간도 준비돼 우리 대학 구성원은 물론 일반시민들도 행사에 참여할 수 있다.

2018.05.23 조회수 14197

2018 리서치데이 개최

우리 대학이 ‘2018 KAIST 리서치데이’ 행사를 25일 본원 학술문화관 5층 정근모콘퍼런스홀에서 개최한다.

이 행사는 우리 대학이 최근의 주요 연구 성과를 소개하고 4차 산업혁명 관련 R&D 분야의 정보와 지식, 노하우 등을 공유해 융합 연구의 활성화에 기여하기 위해 마련됐다.

올해로 3회째를 맞는 리서치데이 행사는 연구 부문 우수교원 포상, 대표 연구 성과 10선 선정, 우수 연구자 강연, 축하공연 등의 순서로 진행된다.

2018 리서치데이 연구대상은 전기및전자공학부 김종환 교수, 연구상은 항공우주공학과 방효충 교수와 전기및전자공학부 권인소 교수가 선정됐다.

리서치데이 연구대상은 직전 5년간의 연구계약과 지식재산권 및 로열티 수입 실적 등의 성과를 종합해 선정된다. 연구상은 직전 1년간의 연구 성과를 종합한다.

이노베이션상은 전산학부의 한동수 교수, 융합연구상은 전기및전자공학부 김준모 교수와 건설및환경공학과 명현 교수가 한 팀으로 각각 수상한다.

대표 연구 성과 10선으로는 △초고속 동작 자기메모리 핵심 기술(물리학과 김갑진 교수) △이중 안정점을 가진 포텐셜계(수리과학과 변재형 교수) △염기성 금속을 이용한 선형과 고리형 알카인 분자의 선택적인 탈수소화 촉매 반응(화학과 백무현 교수) △패혈증 원인물질인 박테리아 내독소가 생체 내에서 인식되고 면역활성화를 유도하는 메커니즘 구성(의과학대학원 김호민 교수) △멤리스터 기반의 섬유형 웨어러블 전자소자 및 회로 기술 개발(전기및전자공학부 최양규 교수, 최성율 교수 공동수상) △점진적 가변형 모델에 기반한 해마 형태학 연구(전산학부 박진아 교수) △구조물 안전성 향상을 위한 가속도계 및 GPS-RTK 융합을 통한 구조물 6자유도 동적거동 정밀계측 시스템 개발(건설및환경공학과 손 훈 교수) △종양 내 인공수용체 전달을 통한 종양 표적치료기술(바이오및뇌공학과 박지호 교수) △휴미코타: 세라믹 3D 프린팅을 통한 가습기 디자인 개발(산업디자인학과 배상민 교수) △고안정성 초박막 이온성 고분자 박막 제작 기술(생명화학공학과 임성갑 교수) 등 자연과학분야 3건, 생명과학분야 1건, 공학분야 6건이 선정됐다.

우리 대학은 이날 행사에서 10선에 뽑힌 연구 성과물에 대해 시상하고 동영상을 통해 참석자들에게 소개하는 시연회를 가질 예정이다.

시상식 후 연구대상 등 우수한 연구 성과를 이룬 연구자들의 강연을 통해 연구 성과를 공유하고 교류하는 시간도 준비돼 우리 대학 구성원은 물론 일반시민들도 행사에 참여할 수 있다.

2018.05.23 조회수 14197 -

제4차 산업혁명 핵심 특허기술설명회, 12일 코엑스에서 개최

우리대학이 오는 9월 12일 오후 1시부터 서울 삼성동 코엑스(317~318호)에서 기술보증기금(이사장 김규옥)과‘2017 KAIST 4차 산업혁명 핵심 특허기술’ 설명회를 공동 개최한다. 이번 설명회는 우리대학이 직접 연구·개발을 통해 보유하고 있는 우수한 특허기술 중에서도 4차 산업혁명을 이끌어 나갈 10개 핵심 특허기술에 대한 소개와 함께 국내·외 기업을 대상으로 사업화를 위한 기술이전 등에 관한 상호 협력방안을 논의하기 위해 마련됐다.

우리대학은 올 상반기 중 내부교수들을 대상으로 공모를 진행한 후 접수된 특허기술 중 학과장 및 변리사·벤처 투자자·사업화 전문가 등 10명 내외로 ‘평가·선정위원단’을 구성해 당장 사업화 가능성이 높은 기술 위주로 ‘2017 KAIST 4차 산업혁명 핵심 특허기술’을 선정하고 지난 달 23일 결과를 발표했다.

우리대학이 발표한 ‘2017 KAIST 4차 산업혁명 핵심 특허기술’은 ▲고 정확도 사물인터넷(IoT) 나노섬유 가스센서(김일두 교수) ▲빅데이터와 인체네트워크 시뮬레이션을 이용한 최적의 항암치료 기술(조광현 교수) ▲고 신축성 웨어러블 사물인터넷(IoT) 스트레인 센서(박오옥 교수) ▲칩 앤 플래쉬(Chip & Flash) 메모리 데이터 보안기술(최양규 교수) ▲뇌 영상 바이오 헬스케어 장치(배현민 교수) 등이다. 이밖에 ▲사용자의 감정에 따라 감성서비스를 제공하는 디지털 생명체 기술(김종환 교수) ▲스마트 팩토리 구현을 위한 레이저-통합 정밀계측시스템 기술(김승우 교수) ▲실내·외 이동로봇의 자율주행을 위한 위치인식 및 맵 작성 기술(명현 교수) ▲5G 통신 및 레이더용 빔포밍 IC 최적화 기술(홍성철 교수) ▲패턴/편파 빔포밍 기반 5G 이동통신 용량증대 기술(조동호 교수)도 10대 핵심기술로 뽑혔다.

기술사업화센터 관계자는 “ICT·무인운송수단·인공지능·로봇공학·사물인터넷(IoT)·나노기술·빅데이터 분석 등 4차 산업혁명을 주도하는 파급효과가 크고 당장 사업화 가능성이 높은 기술 위주로 향후 다양한 분야로의 응용가능성과 시장규모·기술적인 혁신성 등을 감안해 선정했다”고 선정기준을 밝혔다.

이번 설명회는 최경철 산학협력단장 사회로 신성철 총장의 개회사와 김규옥 기술보증기금 이사장의 격려사 순으로 진행되는데 우리대학 총동문회장인 고정식 前 특허청장이 특별 초청돼 ‘지식재산 전쟁시대 – 우리는 어떻게 승자가 될 것인가’라는 주제로 강연을 한다. 이어 김일두 교수(신소재공학과) 등 연구자인 교수 10명 모두가 직접 참석해 자신이 개발한 특허기술별로 개요 및 특·장점, 적용분야 등에 관해 15분씩 설명하는 시간을 갖는다. 이밖에 기술사업화센터에서는 설명회 직후 KAIST 기술을 필요로 하는 기업과의 직접 상담을 통해 기술이전 기회를 확대시킬 수 있도록 ‘U2B 기술이전 상담’시간도 마련했다.

신성철 총장은 “우리나라 4차 산업혁명을 주도하고 있는 KAIST의 우수한 기술력을 외부에 공개하고 또 기술이전을 통해 기술사업화 활성화에 기여하고자 한다”며 이번 설명회 개최에 대한 의미를 부여했다. 신 총장은 또 “10대 핵심 특허기술에 대한 기술이전 마케팅을 적극 추진해서 대학의 연구가 경제적 가치창출로 직결되는 기술사업화 혁신의 성공신화를 KAIST가 만들어 갈 것”이라고 포부를 밝혔다. 신 총장은 이어 “아직 발굴되지 않은 핵심 특허기술은 물론 사업추진과 관련한 각종 아이디어 등의 지속적인 발굴노력을 통해 기술사업화 혁신을 적극 권장하고 추진해 나갈 것”이라고 강조했다.

이번 설명회에 참가 또는 상담을 위한 신청접수는 관련 홈페이지( http://tech4.kaist.ac.kr )를 이용하면 된다.

문의 042-350-4791.

2017.09.04 조회수 23653

제4차 산업혁명 핵심 특허기술설명회, 12일 코엑스에서 개최

우리대학이 오는 9월 12일 오후 1시부터 서울 삼성동 코엑스(317~318호)에서 기술보증기금(이사장 김규옥)과‘2017 KAIST 4차 산업혁명 핵심 특허기술’ 설명회를 공동 개최한다. 이번 설명회는 우리대학이 직접 연구·개발을 통해 보유하고 있는 우수한 특허기술 중에서도 4차 산업혁명을 이끌어 나갈 10개 핵심 특허기술에 대한 소개와 함께 국내·외 기업을 대상으로 사업화를 위한 기술이전 등에 관한 상호 협력방안을 논의하기 위해 마련됐다.

우리대학은 올 상반기 중 내부교수들을 대상으로 공모를 진행한 후 접수된 특허기술 중 학과장 및 변리사·벤처 투자자·사업화 전문가 등 10명 내외로 ‘평가·선정위원단’을 구성해 당장 사업화 가능성이 높은 기술 위주로 ‘2017 KAIST 4차 산업혁명 핵심 특허기술’을 선정하고 지난 달 23일 결과를 발표했다.

우리대학이 발표한 ‘2017 KAIST 4차 산업혁명 핵심 특허기술’은 ▲고 정확도 사물인터넷(IoT) 나노섬유 가스센서(김일두 교수) ▲빅데이터와 인체네트워크 시뮬레이션을 이용한 최적의 항암치료 기술(조광현 교수) ▲고 신축성 웨어러블 사물인터넷(IoT) 스트레인 센서(박오옥 교수) ▲칩 앤 플래쉬(Chip & Flash) 메모리 데이터 보안기술(최양규 교수) ▲뇌 영상 바이오 헬스케어 장치(배현민 교수) 등이다. 이밖에 ▲사용자의 감정에 따라 감성서비스를 제공하는 디지털 생명체 기술(김종환 교수) ▲스마트 팩토리 구현을 위한 레이저-통합 정밀계측시스템 기술(김승우 교수) ▲실내·외 이동로봇의 자율주행을 위한 위치인식 및 맵 작성 기술(명현 교수) ▲5G 통신 및 레이더용 빔포밍 IC 최적화 기술(홍성철 교수) ▲패턴/편파 빔포밍 기반 5G 이동통신 용량증대 기술(조동호 교수)도 10대 핵심기술로 뽑혔다.

기술사업화센터 관계자는 “ICT·무인운송수단·인공지능·로봇공학·사물인터넷(IoT)·나노기술·빅데이터 분석 등 4차 산업혁명을 주도하는 파급효과가 크고 당장 사업화 가능성이 높은 기술 위주로 향후 다양한 분야로의 응용가능성과 시장규모·기술적인 혁신성 등을 감안해 선정했다”고 선정기준을 밝혔다.

이번 설명회는 최경철 산학협력단장 사회로 신성철 총장의 개회사와 김규옥 기술보증기금 이사장의 격려사 순으로 진행되는데 우리대학 총동문회장인 고정식 前 특허청장이 특별 초청돼 ‘지식재산 전쟁시대 – 우리는 어떻게 승자가 될 것인가’라는 주제로 강연을 한다. 이어 김일두 교수(신소재공학과) 등 연구자인 교수 10명 모두가 직접 참석해 자신이 개발한 특허기술별로 개요 및 특·장점, 적용분야 등에 관해 15분씩 설명하는 시간을 갖는다. 이밖에 기술사업화센터에서는 설명회 직후 KAIST 기술을 필요로 하는 기업과의 직접 상담을 통해 기술이전 기회를 확대시킬 수 있도록 ‘U2B 기술이전 상담’시간도 마련했다.

신성철 총장은 “우리나라 4차 산업혁명을 주도하고 있는 KAIST의 우수한 기술력을 외부에 공개하고 또 기술이전을 통해 기술사업화 활성화에 기여하고자 한다”며 이번 설명회 개최에 대한 의미를 부여했다. 신 총장은 또 “10대 핵심 특허기술에 대한 기술이전 마케팅을 적극 추진해서 대학의 연구가 경제적 가치창출로 직결되는 기술사업화 혁신의 성공신화를 KAIST가 만들어 갈 것”이라고 포부를 밝혔다. 신 총장은 이어 “아직 발굴되지 않은 핵심 특허기술은 물론 사업추진과 관련한 각종 아이디어 등의 지속적인 발굴노력을 통해 기술사업화 혁신을 적극 권장하고 추진해 나갈 것”이라고 강조했다.

이번 설명회에 참가 또는 상담을 위한 신청접수는 관련 홈페이지( http://tech4.kaist.ac.kr )를 이용하면 된다.

문의 042-350-4791.

2017.09.04 조회수 23653 -

4차 산업혁명 주도하는 2017 KAIST 10대 핵심 특허기술 선정

신소재공학과 김일두 교수의 동물 단백질을 촉매로 활용해 호흡으로 질병을 진단할 수 있는 센서 개발과 관련한 연구결과가 게재된 화학분야 국제학술지인 '어카운트 오브 케미칼 리서치' 올 7월호 표지사진.

환자의 날숨 속 가스농도를 음주측정기와 같이 간편하고 빠른 방법으로 측정해 질병을 조기에 진단할 수 있는 ‘헬스케어 사물인터넷(IoT) 가스센서’와 빅데이터·인체네트워크 시뮬레이션을 이용한 ‘개인맞춤형 항암치료 기술’등이 4차 산업혁명을 이끌어 나갈 ‘2017 KAIST 10대 핵심 특허기술’로 뽑혔다.

우리대학은 최근 내부교수들을 대상으로 공모를 진행한 후 접수된 특허기술을 대상으로 학과장 및 변리사·벤처 투자자·사업화 전문가 등 10명 내외로 구성된 ‘평가·선정위원단’의 조사와 자문·평가를 통해 4차 산업혁명을 주도할 기술 가운데 당장 사업화 가능성이 높은 기술 위주로 ‘2017 KAIST 10대 핵심 특허기술’을 선정하고 그 결과를 23일 발표했다.

그동안 직접 연구·개발을 통해 특허를 보유 중인 우수기술 가운데 ICT(정보통신기술)·무인 운송수단·인공지능·로봇공학·사물 인터넷(IoT)·나노기술·빅데이터 분석 등 4차 산업혁명을 주도하는 파급효과가 큰 기술을 위주로 향후 다양한 분야로의 응용가능성과 시장규모·기술적인 혁신성 등을 감안해서 10대 기술을 선정했다는 게 학교 관계자의 설명이다. 선정된 기술은 비즈니스 모델 개발을 통한 프로토타입 제작지원은 물론 국내·외 마케팅 우선 추진과 IP R&D 분석 등 학교로부터 다양한 지원을 받게 된다.

특히 신성철 총장이 올 3월 취임당시 내걸은 KAIST 5대 혁신방안 중 하나인 ‘기술사업화’ 혁신의 일환으로 기술사업화에 대한 성공률 제고와 활성화를 위해 우리대학은 오는 9월 12일 서울 삼성동 코엑스에서 10대 핵심 특허기술에 관심이 많은 기업관계자 등 200여명을 초청해 해당 기술에 대한 구체적인 설명과 함께 현장에서 기술이전에 관한 상담 등을 진행하는 대규모 설명회를 개최할 예정이다.

사업화를 목적으로 국내·외 기업들과의 기술개발 및 기술이전 등 상호 협력방안을 논의하기 위해 마련한 이 설명회에는 신성철 총장을 비롯해 김규옥 기술보증기금 이사장, 고정식 총동문회장 등 주요 내·외빈이 참석한다. 특히 이날 설명회에는 김일두 교수(신소재공학과)·조광현 교수(바이오및뇌공학과) 등 연구자인 교수진 10명 모두가 직접 참석해 특허기술별로 15분씩 발표하는 시간을 갖는다.

우리대학이 23일 발표한 ‘2017 KAIST 10대 핵심 특허기술’은 ▲환자의 날숨만으로 병을 조기에 진단할 수 있는 헬스케어 사물인터넷(IoT) 가스센서(김일두 교수) ▲빅데이터와 인체네트워크 시뮬레이션을 이용한 개인맞춤형 항암치료 기술(조광현 교수) ▲인체 모션 감지용 고민감도 웨어러블 스트레인 센서(박오옥 교수) ▲하드웨어 기반의 칩 앤 플래쉬(Chip & Flash) 메모리 데이터 보안기술(최양규 교수) ▲근적외선 뇌 영상 바이오 헬스케어 장치(배현민 교수) 등 이다.

이밖에 ▲사용자의 감정에 따라 감성기반의 대화가 가능한 디지털 생명체 생성시스템과 제어방법에 관한 기술(김종환 교수) ▲스마트 팩토리 구현을 위한 레이저-통합 정밀계측시스템 기술(김승우 교수) ▲실내·외 이동로봇의 자율주행을 위한 위치인식 및 지도작성 기술(명현 교수) ▲가변이득 위상천이기를 이용한 초소형·저전력·고선형 5G 빔포밍 IC 최적화 기술(홍성철 교수) ▲5G 통신 용량증대를 위한 빔포밍 기반의 다중채널 무선자원 집적화 기술(조동호 교수)도 10대 핵심 특허기술에 포함됐다.

각 특허기술을 세부적으로 소개하면 우선 ▲환자의 날숨만으로 병을 진단할 수 있는 헬스케어 사물인터넷(IoT) 가스센서(김일두 교수·신소재공학과)는 환자의 호흡을 통해 배출되는 날숨 속 가스를 측정해 질병을 조기진단 할 수 있는 기술이다. 특정질병에 대해 음주 측정기처럼 간편하고 빠르게 진단할 수 있는 게 큰 특징으로 스마트 폰이나 모바일 헬스기기, 웨어러블 센서 등에 적용이 가능하다.

▲빅데이터와 인체네트워크 시뮬레이션을 이용한 개인맞춤형 항암치료 기술은 암세포 유전자 변이정보를 반영한 가상실험을 통해 약물효과를 예측하고 최적화할 수 있는 기술이다. 환자의 유전자 변이정보를 활용하므로 개인맞춤형 치료전략 수립이 가능하다. 조광현(바이오및뇌공학과) 교수는 “표적항암제 개발에 대한 중요성 및 시장규모는 기하급수적으로 증가하는 반면 암세포 특징이나 약제 내성부분을 반영하지 않은 기존연구는 치료효과가 낮기 때문에 약물효과를 예측할 수 있는 기술개발이 필요했다”고 개발동기를 밝혔다.

▲박오옥(생명화학공학과) 교수가 개발한 인체 모션 감지용 고민감도 웨어러블 스트레인 센서는 신축성 있는 실을 이용해 만들어졌기 때문에 기존의 금속으로 만들어진 센서와는 달리 신축성과 민감도가 매우 높은 차세대 센서다. 쉽게 구부려지고 늘어나는 특성상 웨어러블 디바이스에 적용이 가능하고 인체에 무해해서 옷 또는 장갑 등 스마트 의류에도 응용할 수 있다.

▲하드웨어 기반의 챕 앤 플래쉬(Chip & Flash) 메모리 데이터 보안기술(최양규 교수·전기및전자공학부)은 하드웨어 내에 위치한 보안 소자가 인가된 전기신호에 의해 물리적으로 파괴됨으로써 외부로부터의 시스템 접근을 원천적으로 차단하는 기술이다. 소프트웨어가 아닌 하드웨어적인 보안기술이므로 파괴된 보안 소자의 복구를 위한 방법이 현존하지 않기 때문에 90%이상을 SW 보안기술에 의존하고 있는 국방·국가정보·금융업·공공기관·대기업 서버 등에 적용이 가능하다.

▲근적외선 뇌 영상 바이오 헬스케어 장치(배현민 교수·전기및전자공학부)는 공간해상도를 가지는 고해상도 뇌 영상장치이다. 기존 시스템의 단점인 낮은 해상도를 획기적으로 개선했기 때문에 뇌혈관계 질환 및 뇌 인지기능 등을 모니터링 할 수 있고 휴대가 가능하다. 인구 고령화로 인해 퇴행성 뇌질환 시장규모는 지속적으로 성장할 가능성이 높기 때문에 향후 수요가 급증할 것으로 예상된다.

▲김종환 교수(전기및전자공학부)가 개발한 사용자의 감정에 따라 감성서비스를 제공하는 디지털 생명체 기술은 사용자의 외형·음성·성향정보를 분석하고 디지털 DNA에 저장해 이를 바탕으로 새로운 디지털 생명체를 생성하고 이 생명체를 통해 사용자에게 최적화된 감성서비스를 제공하는 기술이다. 사용자와 디지털 생명체 간 스토리가 있는 대화가 가능해서 하드웨어 교육용 로봇이나 엔터테인먼트·우울증이나 외로움 치료를 위한 헬스케어 분야에 적용할 수 있다.

▲스마트 팩토리 구현을 위한 레이저-통합 정밀계측시스템 기술(김승우 교수·기계공학과)은 생산설비에 멀티 타겟 계측기술을 적용해 생산 공정 중 장비의 변형을 실시간으로 진단하고 하나의 계측기를 이용해 여러 장비의 상태를 동시에 진단하며 다양한 계측데이터를 인공지능과 결합, 생산 장비를 실시간으로 보정할 수 있다. 계측시스템의 정밀도 향상으로 제품 품질을 높일 수 있어 대형구조물 정렬이나 공작기계 모니터링·정밀 대형장비 열 변형 계측 등에 활용가능하다.

▲명현(건설및환경공학과) 교수의 실내·외 이동로봇의 자율주행을 위한 위치인식 및 지도작성 기술은 저가의 장비를 활용한 고성능 네비게이션 기술이다. 기존의 저가 센서들을 융합했기 때문에 다양한 환경에 대응이 가능하고, 각 센서의 단점을 상호 보완할 수 있기에 동적인 환경에서도 평균 10cm 이내의 작은 오차로 정확한 위치정보를 수집할 수 있다. 명 교수는 “기존 기술은 동적인 환경에서 위치인식에 대한 오차가 크고 실외의 경우 고가의 센서가 필요하므로 저가의 센서로 다양한 환경에 적용 가능한 위치인식 및 맵 작성기술이 각광을 받을 것으로 예상했다”고 개발배경을 설명했다.

▲5G 빔포밍 IC 최적화 기술(홍성철 교수·전기및전자공학부)은 5G 이동통신을 위한 새로운 구조의 저전력·초소형·고선형 빔포밍 IC기술이다. 감쇠기를 없애 초소형 IC를 구현하고 가변이득 위상천이기 제작으로 이득변화에 따른 위상오차를 최소화해서 낮은 전력에서도 효율이 증가된다는 게 특징이다. 4차 산업혁명 시대의 핵심 인프라인 5G 이동통신 기술로 사물인터넷(IoT) 및 5G 차량 사물통신(V2X) 등에 활용이 가능하다.

마지막으로 조동호(전기및전자공학부) 교수의 ▲5G 통신용량 증대를 위한 빔포밍 기반의 다중채널 무선자원 집적화 기술은 N개의 패턴/편파 안테나를 집적함으로써 N배의 대용량 전송을 가능하게 하는 5G 이동통신의 핵심기술이다. 통신 속도 개선, 간섭 저하 및 송신 전력소모 감소 등의 효과가 기대된다. 자율 주행 통신을 위한 인프라로도 활용이 가능하다.

최경철 산학협력단장은 “이번 2017 10대 핵심 특허기술에 대한 선정을 계기로 우리대학은 앞으로 국내·외 기업을 대상으로 기술이전 마케팅을 적극 추진하는 한편 성공적인 기술이전으로 이어질 수 있도록 온갖 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다. 최 단장은 또 “기술사업화 활성화를 위해 아직 발굴되지 않은 핵심 특허기술과 각종 사업추진 관련 아이디어 등에 관한 지속적인 발굴노력 등을 통해 산학협력 사업을 적극 추진해나갈 방침”이라고 강조했다.

2017.08.23 조회수 25867

4차 산업혁명 주도하는 2017 KAIST 10대 핵심 특허기술 선정

신소재공학과 김일두 교수의 동물 단백질을 촉매로 활용해 호흡으로 질병을 진단할 수 있는 센서 개발과 관련한 연구결과가 게재된 화학분야 국제학술지인 '어카운트 오브 케미칼 리서치' 올 7월호 표지사진.

환자의 날숨 속 가스농도를 음주측정기와 같이 간편하고 빠른 방법으로 측정해 질병을 조기에 진단할 수 있는 ‘헬스케어 사물인터넷(IoT) 가스센서’와 빅데이터·인체네트워크 시뮬레이션을 이용한 ‘개인맞춤형 항암치료 기술’등이 4차 산업혁명을 이끌어 나갈 ‘2017 KAIST 10대 핵심 특허기술’로 뽑혔다.

우리대학은 최근 내부교수들을 대상으로 공모를 진행한 후 접수된 특허기술을 대상으로 학과장 및 변리사·벤처 투자자·사업화 전문가 등 10명 내외로 구성된 ‘평가·선정위원단’의 조사와 자문·평가를 통해 4차 산업혁명을 주도할 기술 가운데 당장 사업화 가능성이 높은 기술 위주로 ‘2017 KAIST 10대 핵심 특허기술’을 선정하고 그 결과를 23일 발표했다.

그동안 직접 연구·개발을 통해 특허를 보유 중인 우수기술 가운데 ICT(정보통신기술)·무인 운송수단·인공지능·로봇공학·사물 인터넷(IoT)·나노기술·빅데이터 분석 등 4차 산업혁명을 주도하는 파급효과가 큰 기술을 위주로 향후 다양한 분야로의 응용가능성과 시장규모·기술적인 혁신성 등을 감안해서 10대 기술을 선정했다는 게 학교 관계자의 설명이다. 선정된 기술은 비즈니스 모델 개발을 통한 프로토타입 제작지원은 물론 국내·외 마케팅 우선 추진과 IP R&D 분석 등 학교로부터 다양한 지원을 받게 된다.

특히 신성철 총장이 올 3월 취임당시 내걸은 KAIST 5대 혁신방안 중 하나인 ‘기술사업화’ 혁신의 일환으로 기술사업화에 대한 성공률 제고와 활성화를 위해 우리대학은 오는 9월 12일 서울 삼성동 코엑스에서 10대 핵심 특허기술에 관심이 많은 기업관계자 등 200여명을 초청해 해당 기술에 대한 구체적인 설명과 함께 현장에서 기술이전에 관한 상담 등을 진행하는 대규모 설명회를 개최할 예정이다.

사업화를 목적으로 국내·외 기업들과의 기술개발 및 기술이전 등 상호 협력방안을 논의하기 위해 마련한 이 설명회에는 신성철 총장을 비롯해 김규옥 기술보증기금 이사장, 고정식 총동문회장 등 주요 내·외빈이 참석한다. 특히 이날 설명회에는 김일두 교수(신소재공학과)·조광현 교수(바이오및뇌공학과) 등 연구자인 교수진 10명 모두가 직접 참석해 특허기술별로 15분씩 발표하는 시간을 갖는다.

우리대학이 23일 발표한 ‘2017 KAIST 10대 핵심 특허기술’은 ▲환자의 날숨만으로 병을 조기에 진단할 수 있는 헬스케어 사물인터넷(IoT) 가스센서(김일두 교수) ▲빅데이터와 인체네트워크 시뮬레이션을 이용한 개인맞춤형 항암치료 기술(조광현 교수) ▲인체 모션 감지용 고민감도 웨어러블 스트레인 센서(박오옥 교수) ▲하드웨어 기반의 칩 앤 플래쉬(Chip & Flash) 메모리 데이터 보안기술(최양규 교수) ▲근적외선 뇌 영상 바이오 헬스케어 장치(배현민 교수) 등 이다.

이밖에 ▲사용자의 감정에 따라 감성기반의 대화가 가능한 디지털 생명체 생성시스템과 제어방법에 관한 기술(김종환 교수) ▲스마트 팩토리 구현을 위한 레이저-통합 정밀계측시스템 기술(김승우 교수) ▲실내·외 이동로봇의 자율주행을 위한 위치인식 및 지도작성 기술(명현 교수) ▲가변이득 위상천이기를 이용한 초소형·저전력·고선형 5G 빔포밍 IC 최적화 기술(홍성철 교수) ▲5G 통신 용량증대를 위한 빔포밍 기반의 다중채널 무선자원 집적화 기술(조동호 교수)도 10대 핵심 특허기술에 포함됐다.

각 특허기술을 세부적으로 소개하면 우선 ▲환자의 날숨만으로 병을 진단할 수 있는 헬스케어 사물인터넷(IoT) 가스센서(김일두 교수·신소재공학과)는 환자의 호흡을 통해 배출되는 날숨 속 가스를 측정해 질병을 조기진단 할 수 있는 기술이다. 특정질병에 대해 음주 측정기처럼 간편하고 빠르게 진단할 수 있는 게 큰 특징으로 스마트 폰이나 모바일 헬스기기, 웨어러블 센서 등에 적용이 가능하다.

▲빅데이터와 인체네트워크 시뮬레이션을 이용한 개인맞춤형 항암치료 기술은 암세포 유전자 변이정보를 반영한 가상실험을 통해 약물효과를 예측하고 최적화할 수 있는 기술이다. 환자의 유전자 변이정보를 활용하므로 개인맞춤형 치료전략 수립이 가능하다. 조광현(바이오및뇌공학과) 교수는 “표적항암제 개발에 대한 중요성 및 시장규모는 기하급수적으로 증가하는 반면 암세포 특징이나 약제 내성부분을 반영하지 않은 기존연구는 치료효과가 낮기 때문에 약물효과를 예측할 수 있는 기술개발이 필요했다”고 개발동기를 밝혔다.

▲박오옥(생명화학공학과) 교수가 개발한 인체 모션 감지용 고민감도 웨어러블 스트레인 센서는 신축성 있는 실을 이용해 만들어졌기 때문에 기존의 금속으로 만들어진 센서와는 달리 신축성과 민감도가 매우 높은 차세대 센서다. 쉽게 구부려지고 늘어나는 특성상 웨어러블 디바이스에 적용이 가능하고 인체에 무해해서 옷 또는 장갑 등 스마트 의류에도 응용할 수 있다.

▲하드웨어 기반의 챕 앤 플래쉬(Chip & Flash) 메모리 데이터 보안기술(최양규 교수·전기및전자공학부)은 하드웨어 내에 위치한 보안 소자가 인가된 전기신호에 의해 물리적으로 파괴됨으로써 외부로부터의 시스템 접근을 원천적으로 차단하는 기술이다. 소프트웨어가 아닌 하드웨어적인 보안기술이므로 파괴된 보안 소자의 복구를 위한 방법이 현존하지 않기 때문에 90%이상을 SW 보안기술에 의존하고 있는 국방·국가정보·금융업·공공기관·대기업 서버 등에 적용이 가능하다.

▲근적외선 뇌 영상 바이오 헬스케어 장치(배현민 교수·전기및전자공학부)는 공간해상도를 가지는 고해상도 뇌 영상장치이다. 기존 시스템의 단점인 낮은 해상도를 획기적으로 개선했기 때문에 뇌혈관계 질환 및 뇌 인지기능 등을 모니터링 할 수 있고 휴대가 가능하다. 인구 고령화로 인해 퇴행성 뇌질환 시장규모는 지속적으로 성장할 가능성이 높기 때문에 향후 수요가 급증할 것으로 예상된다.

▲김종환 교수(전기및전자공학부)가 개발한 사용자의 감정에 따라 감성서비스를 제공하는 디지털 생명체 기술은 사용자의 외형·음성·성향정보를 분석하고 디지털 DNA에 저장해 이를 바탕으로 새로운 디지털 생명체를 생성하고 이 생명체를 통해 사용자에게 최적화된 감성서비스를 제공하는 기술이다. 사용자와 디지털 생명체 간 스토리가 있는 대화가 가능해서 하드웨어 교육용 로봇이나 엔터테인먼트·우울증이나 외로움 치료를 위한 헬스케어 분야에 적용할 수 있다.

▲스마트 팩토리 구현을 위한 레이저-통합 정밀계측시스템 기술(김승우 교수·기계공학과)은 생산설비에 멀티 타겟 계측기술을 적용해 생산 공정 중 장비의 변형을 실시간으로 진단하고 하나의 계측기를 이용해 여러 장비의 상태를 동시에 진단하며 다양한 계측데이터를 인공지능과 결합, 생산 장비를 실시간으로 보정할 수 있다. 계측시스템의 정밀도 향상으로 제품 품질을 높일 수 있어 대형구조물 정렬이나 공작기계 모니터링·정밀 대형장비 열 변형 계측 등에 활용가능하다.

▲명현(건설및환경공학과) 교수의 실내·외 이동로봇의 자율주행을 위한 위치인식 및 지도작성 기술은 저가의 장비를 활용한 고성능 네비게이션 기술이다. 기존의 저가 센서들을 융합했기 때문에 다양한 환경에 대응이 가능하고, 각 센서의 단점을 상호 보완할 수 있기에 동적인 환경에서도 평균 10cm 이내의 작은 오차로 정확한 위치정보를 수집할 수 있다. 명 교수는 “기존 기술은 동적인 환경에서 위치인식에 대한 오차가 크고 실외의 경우 고가의 센서가 필요하므로 저가의 센서로 다양한 환경에 적용 가능한 위치인식 및 맵 작성기술이 각광을 받을 것으로 예상했다”고 개발배경을 설명했다.

▲5G 빔포밍 IC 최적화 기술(홍성철 교수·전기및전자공학부)은 5G 이동통신을 위한 새로운 구조의 저전력·초소형·고선형 빔포밍 IC기술이다. 감쇠기를 없애 초소형 IC를 구현하고 가변이득 위상천이기 제작으로 이득변화에 따른 위상오차를 최소화해서 낮은 전력에서도 효율이 증가된다는 게 특징이다. 4차 산업혁명 시대의 핵심 인프라인 5G 이동통신 기술로 사물인터넷(IoT) 및 5G 차량 사물통신(V2X) 등에 활용이 가능하다.

마지막으로 조동호(전기및전자공학부) 교수의 ▲5G 통신용량 증대를 위한 빔포밍 기반의 다중채널 무선자원 집적화 기술은 N개의 패턴/편파 안테나를 집적함으로써 N배의 대용량 전송을 가능하게 하는 5G 이동통신의 핵심기술이다. 통신 속도 개선, 간섭 저하 및 송신 전력소모 감소 등의 효과가 기대된다. 자율 주행 통신을 위한 인프라로도 활용이 가능하다.

최경철 산학협력단장은 “이번 2017 10대 핵심 특허기술에 대한 선정을 계기로 우리대학은 앞으로 국내·외 기업을 대상으로 기술이전 마케팅을 적극 추진하는 한편 성공적인 기술이전으로 이어질 수 있도록 온갖 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다. 최 단장은 또 “기술사업화 활성화를 위해 아직 발굴되지 않은 핵심 특허기술과 각종 사업추진 관련 아이디어 등에 관한 지속적인 발굴노력 등을 통해 산학협력 사업을 적극 추진해나갈 방침”이라고 강조했다.

2017.08.23 조회수 25867